Derniers articles

L’internationalisme, la question juive et la question palestinienne

Il existe une différence fondamentale entre l'internationalisme juif et le nationalisme sioniste. Comme l'a dit Daniel Bensaïd, la critique internationaliste du nationalisme juif est une très vieille histoire, illustrée, entre autres, par les noms d'Otto Bauer, d'Abraham Léon, d'Isaac Deutscher, de Roman Rosdolsky, de Maxime Rodinson, d'Ernest Mandel, de Nathan Weinstock, ou de Michel Warschawsky.

En tant que personne d'ascendance juive (séfarade), je pense que cette tradition intellectuelle s'efforce de répondre à la question de savoir par quel miracle un « peuple juif » a pu survivre, au fil des siècles, à l'épreuve de la diaspora, de l'antisémitisme religieux ou racial, de la différence des langues et des cultures. Rejetant l'hypothèse d'une mission religieuse ou d'une essence éternelle, elle a cherché dans l'histoire une réponse à cette énigme.

Abraham Léon ou Bruno Bauer ont ainsi élaboré la thèse matérialiste d'un « peuple-classe », esquissée par Marx à propos de ces « peuples de l'Antiquité » qui « vivaient comme les dieux d'Épicure dans les entre-mondes, ou plutôt comme les Juifs dans les pores de la société polonaise ». D'après Marx, les Juifs se sont perpétués, non malgré l'histoire, mais par l'histoire. Abraham Léon ajoutait qu'ils se sont maintenus, non malgré, mais « à cause de leur dispersion ».

Au seuil du XXe , les socialistes juifs étaient aussi confiants dans la vocation universellement libératrice du prolétariat, que la bourgeoisie révolutionnaire des Lumières avait cru à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce bel optimisme s'est brisé sous épreuve du nazisme et de la création d'un « État juif » en Palestine.

Le judéocide a joué le rôle déterminant. Isaac Deutscher souligne à ce propos la cruelle ironie de la déraison historique : « Auschwitz fut le terrible berceau de la nouvelle conscience juive et de la nouvelle nation juive. Nous qui avons rejeté la tradition religieuse, nous appartenons maintenant à la communauté négative de ceux qui ont été exposés tant de fois dans l'histoire et dans des circonstances si tragiques à la persécution et l'extermination des nations » (voir Isaac Deutsher, « Qu'est-ce qu'être juif », in Essai sur le Problème juif, Paris, Payot, 1969.). Pour ceux qui ont toujours mis l'accent sur l'identité juive et sur sa continuité, il est étrange et amer de penser qu'elle doit son nouveau bail sur la vie à l'extermination de six millions de Juifs.

Mais une autre raison de la persistance de la complexité de la question juive tient à sa reterritorialisation par l'établissement d'une « communauté nationale hébraïque en Palestine », puis par la création de l'État d'Israël. Selon Nathan Weinstock, dans l'ouvrage Le Sionisme contre Israël, ainsi se développe graduellement en Palestine une société juive autonome, dotée d'une classe ouvrière propre et d'une bourgeoisie embryonnaire, brassant en un ensemble national homogène les colons sionistes venus d'horizons divers et la population juive autochtone. L'adoption d'une langue commune, l'hébreu, cimente la cohésion de cette nouvelle entité.

On assiste dès lors à la constitution d'une nationalité nouvelle au Proche-Orient, issue d'un processus spécifique de la colonisation sioniste séparatiste du melting-pot juif palestinien : la nation israélienne en gestation. » Les Juifs palestiniens « se convertissent ainsi graduellement en une nation hébraïque nouvelle structurée selon des rapports de classe. Le titre du livre de Nathan Weinstock impliquait la reconnaissance de ce fait national nouveau, qui agit en retour comme un catalyseur sur l'ensemble d'une diaspora, dont les perspectives d'assimilation ont été obscurcies par le génocide. Alors que les persécutions nazies avaient contribué à rapprocher dans un malheur commun les branches ashkénaze et séfarade, les communautés d'Afrique du Nord furent bouleversées par les circonstances de la décolonisation et par les développements du conflit judéo-arabe.

La partition de la Palestine, portée sur les fonts baptismaux des Nations unies par les États-Unis et par l'Union soviétique, s'inscrit dans le grand partage de Yalta. Il en est sorti un État chevillé à la domination impérialiste de la région et fondé sur l'expulsion du peuple palestinien. Les bifurcations historiques ont déterminé un rebond morbide de « la question juive », inimaginable pour les Juifs internationalistes au seuil du XXe siècle. L'État d'Israël a cristallisé les peurs, rationnelles ou non, de la diaspora, et suscité ce « sionisme étrange », que Vladimir Rabi qualifia de « sionisme par procuration ».

Comme Trotski le reconnut à la fin de sa vie, la solution socialiste de la question juive dépend de l'émancipation générale de l'humanité, mais on ne saurait préjuger des rythmes et des formes de dépérissement des questions nationales et des autonomies culturelles.

En ce sens, concernant la question juive et la question palestinienne, selon les mots de Daniel Bensaïd, la voie d'une paix juste et durable passe par le primat du droit du sol sur le droit du sang, par la destruction des structures discriminatoires de l'État d'Israël, par sa laïcisation effective, par l'instauration d'une réelle égalité de droits civiques et sociaux entre Juifs et Arabes. Elle exige la reconnaissance du droit des Palestiniens à l'autodétermination et à la souveraineté. Que la coexistence des deux peuples prenne la forme de deux États laïques et démocratiques séparés, d'une fédération régionale d'États, ou d'un État binational, la question reste historiquement grande ouverte. De nombreuses formules institutionnelles sont concevables. Mais, pour qu'elles deviennent concrètement possibles, il faut d'abord réparer les torts faits aux Palestiniens.

C'est la perspective d'une réponse internationaliste à la question juive et à la question palestinienne.

Ivonaldo Leite est un sociologue brésilien d'origine juive séfarade ; il est professeur à

l'Université Fédérale de Paraíba, au Brésil.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

« Le parti le plus puissant du dernier demi-siècle en Bolivie a fini par imploser »

L'essayiste Pablo Stefanoni revient sur l'effondrement électoral du pouvoir sortant. Il décrit la désagrégation du capital politique qu'Evo Morales avait accumulé et les conséquences régionales de la bascule à droite du pays andin.

19 août 2025 | tiré de Viento sur

https://vientosur.info/el-partido-mas-poderoso-del-ultimo-medio-siglo-en-bolivia-ha-acabado-implosionando/

https://www.mediapart.fr/journal/international/190825/le-parti-le-plus-puissant-du-dernier-demi-siecle-en-bolivie-fini-par-imploser

Si les secteurs conservateurs jubilaient dimanche soir à l'annonce des résultats des élections générales en Bolivie, il était frappant de constater la marginalité à laquelle a été renvoyé le Mouvement vers le socialisme (MAS). Après avoir obtenu la majorité absolue des suffrages pendant plusieurs scrutins d'affilée, y compris en 2020, il n'a même pas atteint la barre des 5 %.

L'essayiste Pablo Stefanoni a travaillé sur la dynamique du MAS, en publiant notamment, avec Hervé Do Alto, Nous serons des millions. Evo Morales et la gauche au pouvoir en Bolivie (Raisons d'agir, 2008). Cet ancien directeur de l'édition bolivienne du Monde diplomatique, que nous avions reçu pour son dernier livre sur les « contre-cultures néoréactionnaires », décrit à Mediapart les étapes et les conséquences du déclin du « parti le plus puissant du dernier demi-siècle en Bolivie ».

Mediapart : La situation critique du pays rendait prévisible une sanction du pouvoir sortant et de la gauche en général, mais l'ampleur de la chute est spectaculaire. Comment l'expliquer ?

Pablo Stefanoni : Trois facteurs se sont conjugués : une guerre intestine au sein du MAS, la fin du leadership incontesté d'Evo Morales à la tête de la gauche bolivienne, et une crise économique.

La guerre intestine entre les « évistes » (partisans d'Evo Morales), les « arcistes » (partisans du président Luis Arce Catacora) et les « androniquistes » (partisans du candidat à la présidence Andrónico Rodríguez) a été brutale et a contribué à l'autodestruction du mouvement. Le gouvernement a disqualifié Morales et lui a retiré le sigle du MAS par le biais d'une manœuvre judiciaire, tandis que Morales a tenté de bloquer le pays contre le gouvernement d'Arce.

Le jeune candidat Andrónico Rodríguez, relativement bien placé dans les sondages au début, est passé du statut de dauphin d'Evo Morales à celui de traître pour s'être présenté à la présidence sans son autorisation. C'est pourquoi Morales a appelé à l'annulation du vote. Attaquée par le gouvernement et par Morales, la candidature d'Andrónico Rodríguez s'est effondrée.

Le leadership d'Evo Morales ne s'en est pas moins effondré. Les 18 % de votes nuls – qui ont largement répondu à son appel – montrent qu'il conserve une influence dans certains secteurs. Cependant, ce vote nul reflète également l'impuissance de Morales face à son inéligibilité. Il correspond aux 15 % de l'électorat qui lui vouent un soutien inconditionnel. Morales s'est retranché dans la région du Chapare, son bastion politique, pour éviter d'être arrêté dans une affaire de détournement de mineure réactivée par le gouvernement Arce.

Enfin, il y a la crise économique. Elle a fait oublier aux Bolivien-nes la période de prospérité connue sous le nom de « miracle économique bolivien ». Les discours de type libéral ont commencé à séduire face aux problèmes du nationalisme économique du MAS.

Parmi les nombreuses expériences gouvernementales de gauche dans la région, dans les années 2000, quelle était l'originalité de celle du MAS et d'Evo Morales ? Si le nom du parti évoque le socialisme, comment caractériser ses réalisations effectives ?

L'originalité du MAS a été de mettre au premier plan la question indigène et la « plurinationalité » d'une part, et le nationalisme économique d'autre part, notamment à travers la nationalisation du gaz. Le nom du parti peut prêter à confusion : le Mouvement vers le socialisme (MAS) était un sigle qu'Evo Morales avait adopté parce que la justice n'avait pas légalisé son choix initial : l'Instrument politique pour la souveraineté des peuples (IPSP).

Son modèle nationaliste de gauche semblait fonctionner grâce aux prix élevés des matières premières et à une politique budgétaire prudente, mais l'industrialisation promise s'est limitée à de petites usines inefficaces, et les réserves de gaz se sont épuisées. La Bolivie a bien connu une forte croissance pendant près d'une décennie et demie sous Morales, avec Luis Arce comme ministre de l'économie, mais cette période semble appartenir au passé.

Dans le même temps, l'idée que les indigènes allaient régénérer la Bolivie s'est affaiblie. Les Bolivien-nes se sont lassé-es de Morales et de ses efforts permanents pour se faire réélire. Le symbole « indigène » a perdu de son prestige et de son pouvoir narratif. Et la plurinationalité, très difficile à mettre en œuvre, s'est plutôt réduite à des questions symboliques. Il y a toutefois eu un véritable empowerment populaire, dont nous verrons les effets dans le nouveau cycle qui s'ouvre.

Avec le déclin du MAS, la Bolivie semble revenir à la décennie des années 1990 : crise économique, fragmentation politique, pactes entre les élites pour obtenir des majorités parlementaires sur fond de divisions de la gauche.

Evo Morales apparaissait comme la clé de voûte de ce mouvement. Que s'est-il produit, en interne, depuis son renversement après l'élection contestée de 2019 ?

Evo Morales a commencé à s'user après le référendum de 2016, lorsqu'il a perdu le vote sur la possibilité de faire un mandat supplémentaire, mais il a poursuivi son projet malgré tout. En 2019, il a été renversé par un soulèvement original, à la fois civique et policier. À la surprise générale, le MAS est revenu au pouvoir un an plus tard, lors du nouveau scrutin organisé, avec plus de 50 % des voix.

Ce n'est pas Morales qui est alors revenu, mais Luis Arce. C'est là qu'a commencé une guerre pour le contrôle du gouvernement et du MAS. Morales a toujours considéré Arce comme un candidat de transition qui devait faciliter son retour au pouvoir, mais celui-ci s'est entouré de sa propre clique et a finalement décidé de briguer un second mandat – avant de se retirer faute de soutien.

De nombreuses personnalités ont tenté de servir de médiateurs dans la crise du MAS – le président vénézuélien Nicolás Maduro, l'ancien président espagnol José Luis Rodríguez Zapatero, Raúl Castro et d'autres –, mais aucun n'y est parvenu.

La guerre interne s'est intensifiée, alimentée par une culture politique bolivienne marquée par le caudillisme. Par ailleurs, le MAS n'est pas un parti au sens strict du terme, mais une fédération complexe de syndicats et de mouvements sociaux. Au milieu de ces affrontements, le parti a subi un processus de décomposition politique accélérée. Morales a commencé à voir des traîtres partout, y compris parmi ses plus fidèles soutiens, comme son ancien vice-président Álvaro García Linera.

Il est frappant de constater que le parti le plus puissant du dernier demi-siècle en Bolivie a fini par imploser. Evo tente aujourd'hui de résister avec son nouveau mouvement EVO Pueblo, retranché dans des positions idéologiques bolivariennes, comme son soutien à Poutine et Maduro, qui ne trouvent écho que parmi ses partisans les plus radicaux.

Quoi qu'il arrive en octobre, ce pays sera gouverné par la droite. À quelles répercussions peut-on s'attendre du point de vue régional ?

Les deux candidats ont annoncé leur intention de prendre leurs distances avec le Vénézuéla et l'Iran, pays avec lesquels la Bolivie a signé des accords de coopération, tout en se rapprochant des États-Unis. Tous deux sont cependant favorables au maintien de la Bolivie dans les Brics [club regroupant, depuis les années 2010, les puissances non occidentales les plus importantes – ndlr].

Jorge « Tuto » Quiroga, un anticommuniste affirmé, est beaucoup plus proche que l'autre candidat des réseaux de la droite radicale et plus hostile au Mercosur [le marché commun du Sud des Amériques – ndlr], qu'il considère comme une « prison commerciale ». Il faut tenir compte du fait que Milei en Argentine pourrait être rejoint par José Antonio Kast au Chili si les sondages sont exacts, ce qui créerait un axe régional marqué à droite.

Le discours de Rodrigo Paz est moins idéologique que celui de Quiroga, mais son pragmatisme devrait aujourd'hui le conduire vers des positions de droite, comme cela a été le cas pour son père Jaime Paz Zamora (1989-1993), un ancien gauchiste élu président l'année de la chute du mur de Berlin, qui avait fini par s'allier avec l'ancien dictateur Hugo Banzer.

La première place de Rodrigo Paz, justement, a été une surprise. Tous les sondages donnaient en tête l'homme d'affaires Samuel Doria Medina, suivi de l'ancien président Jorge « Tuto » Quiroga. Comment expliquer ce résultat ?

Bien qu'étant dans le champ politique depuis des décennies, Paz n'est pas identifié au retour au pouvoir des anciennes élites. Il avait pour colistier un ancien policier très populaire, Edman Lara, renvoyé des forces de police après avoir dénoncé la corruption interne – un sujet particulièrement sensible en Bolivie.

Bien qu'il s'inspire du président salvadorien Nayib Bukele, Lara insiste sur le respect de la Constitution et des lois. Son « bukélisme soft » met l'accent sur la lutte contre la police corrompue, en affichant un « bon sens » qui a séduit une Bolivie désabusée et fatiguée.

Grâce à une campagne efficace sur TikTok, le « Capitaine Lara », âgé de 39 ans, s'est ainsi présenté comme le « candidat viral du peuple » et a su séduire l'ouest andin de la Bolivie. Mais les réseaux sociaux n'expliquent pas tout : Paz et Lara ont sillonné le pays, concluant des accords avec diverses organisations en quête de soutien électoral.

La Bolivie andine, la plus populaire, a voté en faveur du tandem Paz-Lara pour éviter de donner le pouvoir aux anciennes élites (Doria Medina et Tuto Quiroga). Ce résultat contraste fortement avec celui de la région agro-industrielle de Santa Cruz, où Quiroga était largement en tête. Le vote qui s'exprimait autrefois en faveur du MAS semble ainsi s'être divisé entre les votes nuls et l'alliance Paz-Lara, celle d'un « politique politicien » et d'un outsider.

La victoire de l'un ou de l'autre finaliste fera-t-elle une différence pour les gauches boliviennes ? Quel est leur chantier prioritaire pour se reconstruire ?

Une victoire de Paz-Lara pourrait permettre un meilleur dialogue avec le monde populaire que celle de Tuto Quiroga, comme le montre déjà la géographie électorale. Dans ce scénario, la renaissance de la gauche serait rendue plus difficile.

Le MAS est né de processus profonds tels que les « guerres » de l'eau et du gaz en Bolivie, mais il a également bénéficié d'un contexte régional de remise en question du néolibéralisme. Et il y a eu un leader, Evo Morales, le seul capable d'unifier la gauche et le bloc « populaire ». Aujourd'hui, ce contexte a disparu. Les gauches régionales au pouvoir manquent de dynamisme transformateur et plusieurs d'entre elles risquent de perdre les prochaines élections – au Chili, en Colombie et peut-être au Brésil.

Il est probable que le prochain gouvernement bolivien soit confronté à la nécessité d'imposer des programmes d'austérité sans disposer d'une majorité au Congrès ni de dirigeants capables de susciter une véritable adhésion populaire, ce qui pourrait alimenter de nouvelles vagues de contestation sociale.

Fabien Escalona

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Élections nationales. Ce n’est pas n’importe quel choix

Une fois les alliances politiques et les listes de candidats arrêtées (dans un spectacle malheureux qui nourrit l'abstentionnisme et met à nu l'implosion du système des partis sorti de la crise de 2001), la dernière ligne droite de la course électorale est engagée. Il ne s'agit pas d'un autre choix à mi-chemin.

21 août 2025| tiré de Viento.sur

Jamais depuis 1983 jusqu'à aujourd'hui, les élections législatives nationales n'ont eu l'importance de celles qui auront lieu cette année. Elles n'ont jamais été aussi décisives, encore plus après les défaites subies par le parti au pouvoir à la Chambre des députés, au point qu'elles sont suivies au jour le jour, soit en termes quantitatifs, par le biais de sondages d'opinion, soit qualitativement, par le biais de groupes de discussion. Peut-être parce qu'elles n'ont jamais eu lieu sous un gouvernement de la nature de celui d'aujourd'hui, qui les a proposées comme plébiscite de sa gestion et de son orientation générale.

Ceux qui, au début du gouvernement Milei, ont énoncé la théorie du « fruit mûr », qui a maintenant muté en « que cela tombe tout seul » ou « que cela ne tient pas jusqu'en octobre », ceux qui ont mis l'accent sur la politique d'ajustement (il est vrai que dans cette année et demie de gouvernement, l'ajustement a été prépondérant) ou que « les chiffres ne se ferment pas » (cause de la volatilité du taux de change, les difficultés à renouveler la dette en pesos, de plus en plus avec des durées plus courtes et des taux plus élevés) laissent de côté le fait que l'ajustement (stabilisation de l'économie en termes néoclassiques) n'est qu'un premier pas de quelque chose de beaucoup plus profond.

L'élimination et la réduction des politiques publiques, la fermeture et la fusion d'agences de l'État, l'attaque systématique des journalistes, des personnalités de la culture, des arts et des scientifiques, l'agenda progressiste, la déréglementation totale, sont autant d'indices que ce qui est en cours est une restructuration de l'économie, la politique et la culture accompagnées de la tentative de changer le régime politique dans le pays. En d'autres termes, Milei et compagnie ne sont pas seulement là pour gérer la crise, comme les gouvernements précédents, et faire des affaires, mais ils viennent pour la résoudre en termes de capital international et de groupes de pouvoir locaux. Le tout dans une dérive autoritaire du régime de la démocratie libérale et une insertion internationale totalement subordonnée à l'empire et aux grandes entreprises mondiales.

C'est en ce sens qu'il ne s'agit pas d'une élection à mi-chemin, mais qu'il s'agit de la reconversion totale du pays. Si vous comprenez ce qui est en jeu, si vous comprenez que ces élections ne sont pas seulement importantes pour le gouvernement, mais aussi pour le camp populaire, alors vous comprendrez que les résultats des sondages d'octobre vont définir les mouvements des principales variables financières à court terme et peuvent ou non consolider la politique du gouvernement à long terme. Dans ce contexte, l'abstentionnisme est l'expression d'un non-conformisme passif, ou d'une dépolitisation qui ne favorise que le parti au pouvoir. La première chose à faire est de le combattre et de promouvoir le vote contre Milei, au-delà de celles et ceux d'entre nous qui voteront pour la gauche.

Ces derniers temps, plusieurs groupes de la banlieue de Buenos Aires qui discutaient de l'abstention ont changé de position et le « Votez contre Milei » ou « Ne votez pas pour Milei » se développe. De toutes ces définitions, je retiens celle du Colectivo Comuna Docente, un groupe de La Matanza (province de Buenos Aires). il montre clairement qu'ils voteront pour la gauche réellement existante, mais ils ajoutent : « Nous nous sentons jumelés dans cette lutte avec tous ceux qui choisissent d'autres listes pour vaincre Milei. »

Bien sûr, les élections dans la province de Buenos Aires du 7 septembre sont en route et, à mesure que la date approche, prennent une plus grande importance, car les résultats peuvent avoir un impact sur les élections nationales d'octobre. Elles seront totalement atypiques. Pour la première fois, elles sont séparées des lois nationales, elles sont votées en vertu d'une loi provinciale jamais utilisée jusqu'à présent.

Le vote aura lieu dans huit juridictions, dans certaines pour les sénateurs, dans d'autres pour les députés. Si la pondération de chaque juridiction venait à faire défaut, le rapport entre le nombre d'habitant-es et l'élection des sièges ne correspondrait pas à la réalité démographique actuelle. Cela soulève des questions : quelle coalition sera considérée comme gagnante ? Celle qui a obtenu le plus de votes, celle qui a remporté le plus de juridictions ou celle qui a obtenu le plus de sièges ? Tout cela dans un contexte où différents sondages montrent une égalité technique, bien que d'autres donnent le péronisme vainqueur. En revanche, qu'est-ce qui pèsera le plus sur le macro ou le micro ? En d'autres termes, la nationalisation voulue par le gouvernement ou le poids des locaux (maires) et la gestion du gouverneur Kicillof ? Selon les dernières contraintes, la possibilité d'une victoire pour le FP (Frente Patria, Péronisme) augmente, pour LLA (La Libertad Avanza, mileistas) jusqu'à trois points de différence seraient une victoire.

Au niveau national, tous les sondages donnent LLA gagnant (il faudra le vérifier). Pour le gouvernement comme pour les marchés, ce qui importe le plus, c'est le rapport de forces politiques qui ressortira des urnes. Ce ne sera pas la même chose s'il remporte une victoire confortable (40 % ou plus des suffrages exprimés) ou s'il obtient un résultat que l'on peut qualifier de neutre (entre 35 et 39 %).

Dans le premier cas, le projet Milei serait consolidé, le Cercle rouge (hommes d'affaires, médias...) renouvellerait son soutien, la droite institutionnelle se tournerait à nouveau vers un soutien sans grandes nuances. Il améliorerait sa représentation dans les chambres des députés et des sénateurs, bien qu'il ne soit en mesure d'obtenir une majorité parlementaire dans aucune d'entre elles et que les réformes structurelles en cours aient les mains libres. Les possibilités de former un bloc de pouvoir (au sens gramscien du terme) augmenteraient alors. Cela renforcerait la réélection pour 2027. Dans le cas d'une issue neutre, les difficultés à gouverner la crise et la volatilité des marchés persisteraient. Le Cercle rouge prendrait une distance relative, tandis que la droite institutionnaliste continuerait son comportement erratique envers le gouvernement et approfondirait ses projets actuels pour 2027. Au Parlement, sa représentation s'améliorerait, mais pas beaucoup plus.

Cependant, le gouvernement, déjà sur la défensive depuis les défaites subies au parlement (une nouvelle session extraordinaire des députés est désormais convoquée pour faire face aux vetos de Milei et aux exigences des gouverneurs, qui pourraient lui donner de nouveaux bouleversements) est désormais acculé par la situation financière. Ce que les marchés attendaient dans les jours qui ont précédé les élections d'octobre a été mis en avant et a ouvert un front de discussion avec les banques, jusqu'à présent privilégiées par le modèle de valorisation financière.

Suite à une mauvaise pratique de la Banque centrale (selon les commentaires, sur ordre du président Milei, contrairement à ce que pensait le ministre Caputo), le démantèlement des Lefis (lettres financières d'environ 15 billions de pesos) a obligé à augmenter fortement les taux d'intérêt et à augmenter les réserves bancaires pour retirer de l'argent du marché. Malgré cela, lors du nouvel appel d'offres pour les lettres, la Banque centrale n'a réussi à renouveler que 61 % (environ 6 milliards de pesos sont restés en circulation), ce qui l'a contrainte à relever à nouveau les taux (un peu plus de 70 %) et à accepter des réserves rémunérées (paiement d'intérêts plus élevés), tout cela pour éviter une ruée sur le dollar. Certaines estimations montrent que les intérêts versés seraient déjà supérieurs aux retraites et pensions.

Ces mesures permettront non seulement d'aggraver la baisse de la consommation et de l'activité économique, mais aussi d'augmenter le coût du fonds de roulement des entreprises, d'augmenter le coût du crédit bancaire pour les entreprises et les particuliers, et de frapper de plein fouet ceux qui refinancent leurs soldes de cartes de crédit. Tout rend prévisible une augmentation des défauts de paiement et des difficultés dans la chaîne de paiement. Tout cela aura-t-il un impact sur les décisions des électeurs ?

Le ministre Caputo a reconnu ces jours-ci que contenir le dollar pour contrôler l'inflation est transitoire pour atteindre les élections. La situation soulève des questions : vont-ils durer jusqu'en octobre ? Et s'ils arrivent, que se passera-t-il après les élections ? Enfin, quelle est la limite de la patience sociale ?

Ces élections ne sont pas des élections comme les autres.

Eduardo Lucita est membre de l'EDI, Economistas de Izquierda.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Equateur : la synergie des crises

L'Équateur traverse une période historique chaotique, marquée par une crise économique, des problèmes de sécurité et une résistance sociale organisée. Les élections de 2025 [1] ont mis en évidence toutes ces conditions, créant un panorama politiquement très polarisé entre deux camps : le correísme [référence à Rafael Correa, président de la République de l'Equateur de janvier 2007 à mai 2017] et l'anti-correísme, qui avaient déjà jeté les bases de la lutte électorale depuis huit ans, mais qui atteignaient désormais leur paroxysme.

21 juillet 2025 par ROJAS Juan Carlos Rojas

En gros, le correísme est un populisme de gauche qui, après dix ans au pouvoir, dispose d'une importante base sociale dans les provinces les plus peuplées du pays. Depuis 2017, suite au revirement de Lenín Moreno [président de mai 2017 à mai 2021, vice-président de 2007 à 2013 du gouvernement Correa] qui rompt avec le mouvement après avoir remporté la présidence, le correísme devient la force d'opposition aux partis de droite qui lui succéderont. Il a ainsi réussi à rassembler et à défendre les positions de la gauche pendant la campagne.

En juillet 2024, une cinquantaine de mouvements sociaux, dont beaucoup proches de Rafael Correa, ont organisé une rencontre pour rechercher l'unité de la gauche et du centre-gauche. Ils ont invité RC (Revolución Ciudadana, correiste), RETO (Renovación Total), Pachakutik [dont l leader Leonidas Iza fut le candidat au 1re tour de la présidentielle en 2025, avec 5,5% des suffrages], Centro Democrático, Partido Socialista (PSE), Unidad Popular (UP), Izquierda Democrática (ID) et la CONAIE (Confederacion de Naciones Indigenas de Ecuador). L'ID n'a pas participé à la réunion, tandis que l'UP (un ancien parti maoïste) et le PSE (qui présente son propre candidat de droite) y ont assisté, mais ont souligné la nécessité pour le correísme de procéder à un examen critique de ses dix années au pouvoir. La réunion s'est terminée par un appel à l'unité et la décision de former une commission chargée d'élaborer un programme commun.

Mais le leader du RC, Rafael Correa [en exil en Belgique], s'était déjà déclaré opposé à cette initiative dès le début : « Participer avec n'importe qui, simplement parce qu'il est de gauche, est une grave erreur. Il y a là des gens honnêtes, mais aussi d'autres qui sont très compromis, complices de la destruction de la patrie et qui considèrent la politique comme un business, et non comme une mission. » Et il a affiché des préférences politiques différentes : « Pourquoi ne pas lancer un appel à tous les secteurs honnêtes et patriotes, qu'ils soient de gauche ou de droite ? »

Cela provoqua une rupture entre le leadership de facto de la Révolution citoyenne, l'ancien président, et les candidats et dirigeants nationaux de ce même mouvement, qui cherchent à consolider une coalition leur permettant de remporter les élections. Si une bonne partie de la gauche refuse de soutenir le correísme, tant en raison des erreurs actuelles d'orientation que de la persécution dont elle a été victime pendant la décennie de son gouvernement, l'un des secteurs les plus importants, la Confédération des nationalités indigènes de l'Équateur (CONAIE), conclut une alliance explicite.

Le 20 février 2025, quelques jours après le premier tour, Leonidas Iza (président de la CONAIE) et Andrés Tapia (l'un de ses plus proches conseillers) ont publié dans Jacobin un article intitulé « La gauche entre social-démocratie et néofascisme » [2]. Le titre annonce déjà la teneur de l'argumentation. L'Equateur traverse « un moment de dégradation historique » et risque de voir le néofascisme s'emparer du pouvoir. Pour la gauche et les secteurs populaires, il s'agit de « définir le cadre du débat pour les quatre prochaines années » et de parvenir à « un climat le moins conflictuel possible ». Si d'un côté se trouve le néofascisme et de l'autre la social-démocratie, la conclusion est de soutenir Luisa González au second tour.

Dans sa simplicité, cet article reprend presque tous les arguments de ceux qui ont choisi de soutenir Luisa González (candidate de la RC en 2025). Mais cette simplicité relève d'un raisonnement circulaire, dont les fondements théoriques ne sont pas clairs. En effet, Daniel Noboa (ADN) et son gouvernement sont qualifiés successivement de « néofascisme créole », de « d'affirmation d'une république bananière néocoloniale », de « droite radicalisée », de « projet oligarchique », de « populisme oligarchique »…

***

Le projet politique de la droite, représenté par Daniel Noboa, avait déjà remporté les élections extraordinaires de novembre 2023, après que Guillermo Lasso [président de la République de mai 2021 à novembre 2023] eut dissous l'Assemblée nationale par le biais de la figure juridique de la « muerte cruzada » [3] et convoqué de nouvelles élections. Après un court mandat de près de deux ans, Noboa cherchait à se faire réélire dans un contexte d'insécurité croissante et de pire crise énergétique que le pays ait connue.

Depuis fin 2023, l'étiage [niveau le plus bas de l'eau] laissait présager une crise énergétique que le gouvernement a niée avec obstination et catégoriquement pendant plusieurs mois. Au début, il ne s'est pas prononcé sur une série de coupures surprises d'eau, qu'il a ensuite tenté de dissimuler sous la forme de « coupures programmées » pour des raisons techniques. Ce silence traduisait l'espoir que le climat change, que les pluies reviennent et que le problème soit résolu.

Une grande partie de l'image favorable de Noboa est associée à son discours « dur » pour lutter contre la violence du trafic de drogue à travers une « guerre interne ». Beaucoup de gens non seulement réclament et applaudissent la présence de l'armée et de la police dans les rues, mais ont également tendance à passer sous silence, voire à justifier, les violations des droits humains commises en cours d'opération : c'est ce qui s'est passé lors du meurtre de quatre mineurs à Guayaquil (trois adolescents et un enfant afro-descendants) après avoir été appréhendés par une patrouille de la marine, conduits à la base de Taura et, selon les militaires, abandonnés aux petites heures du matin à l'extérieur de la base. Ils ont été retrouvés plus tard assassinés et leurs corps incinérés.

Mais la « violence » n'a pu être contrôlée par la militarisation, ni par le « Plan Fénix » [2024, dans un style à la Bukele du Salvador, a arrêté quelque 2000 personnes en une semaine], un plan qui reste un mystère pour les citoyens, ni par les récents « accords de sécurité » conclus avec Erik Prince, fondateur du groupe mercenaire Blackwater, connu pour sa participation à la guerre en Irak, où il a été dénoncé pour un massacre de civils en 2007.

Prince est arrivé en Équateur le 5 avril et a participé, aux côtés des ministres du Gouvernement et de l'Intérieur, à des opérations, des perquisitions et des arrestations. Il a même eu le temps de faire du prosélytisme politique à quelques jours des élections : « Le peuple équatorien », a-t-il déclaré, « peut choisir la loi et l'ordre (…) ou il peut choisir de faire de l'Équateur un pays semblable au Venezuela, un narco-État avec un trafic de drogue massif, avec toute la criminalité, le socialisme et le désespoir que cela implique », avant de quitter le pays. Ses déclarations ont été largement relayées par la presse. [Voir par exemple l'article du Courrier international du 6 avril 2025.]

Malgré les multiples crises dont son gouvernement est indéniablement responsable, Daniel Noboa (ADN, Acción Democrática Nacional) a été réélu président de la République le 13 avril après avoir largement battu Luisa González au second tour. Selon les données du CNE (Consejo Nacional Electoral), Noboa a obtenu 55,63% (5 870 618 voix), tandis que González a obtenu 44,37% (4 683 260 voix). Ce qui a peut-être le plus surpris, ce n'est pas la victoire de Noboa, qui semblait prévisible en raison des énormes erreurs commises par la RC, mais l'écart entre les deux candidats.

Le discours de Noboa a été axé sur le fait qu'avec ce gouvernement l'Équateur entre dans une nouvelle ère. Une fois de plus, nous sommes face à un gouvernement autoritaire qui prétend refonder le pays, le transformer en quelque chose d'inédit, faire les choses comme elles n'ont jamais été faites. Noboa se présente comme un héros et un sauveur ; ainsi, sa seule présence suffirait à prouver qu'une nouvelle ère a commencé.

Comme nous l'avons déjà vu lors de son précédent mandat, s'attribuer ce rôle messianique conduit à ne jamais reconnaître les erreurs commises. Toutes les erreurs sont dues au fait qu'il y a un boycott ou que l'opposition l'empêche de travailler. De plus, derrière ce type de discours se cache l'esprit conspirationniste qui l'anime et auquel il recourt constamment.

Mais le discours se heurte à la réalité. Quelques jours avant son investiture, il a envoyé à l'Assemblée nationale le projet de loi économique d'urgence, la loi organique visant à démanteler l'économie criminelle liée au conflit armé interne.

Contrairement à ce qu'il a déclaré lors de son investiture, ce projet bafoue les droits les plus élémentaires de la population et, s'il est adopté, nous serons exposés à l'arbitraire total du gouvernement. Des discours apparemment démocratiques, mais une pratique répressive qui ne recule devant rien, allant jusqu'à bafouer la Constitution quand bon lui semble.

Les attaques contre la démocratie et la liberté se poursuivent avec la loi organique sur les services de renseignement, qui porte atteinte aux libertés fondamentales des Équatoriens et vise en réalité à contrôler les mouvements sociaux et à empêcher toute révolte populaire contre le gouvernement de Noboa, qui aura ainsi les mains libres pour poursuivre en toute impunité les leaders populaires.

Tous les droits à la liberté d'expression, à l'information et à la vie privée sont entre les mains du gouvernement, qui n'a de comptes à rendre à personne et n'a pas besoin d'autorisation judiciaire. De plus, le relevé des activités couvertes par cette loi disparaîtra sans mention ni trace.

Pour l'instant, le gouvernement n'a pas annoncé la tenue d'une nouvelle assemblée constituante qui réformerait la Constitution [de 2008, révisée en 2021] et l'adapterait aux besoins du néolibéralisme et du contrôle autoritaire de l'État et de la société, rompant ainsi avec l'orientation protectrice de la Constitution actuelle. Mais la voie des réformes constitutionnelles est ouverte à l'Assemblée, où nous constatons qu'il n'y a pratiquement pas d'opposition et que même le correisme finira par s'entendre avec l'ADN.

Dans la lutte contre le crime organisé, rien n'a été appris des expériences d'autres pays, comme le Mexique et la Colombie, où les mesures purement militaires ou répressives, associées à l'augmentation des peines de prison, n'ont pas résolu le problème, mais l'ont aggravé. Sans s'attaquer aux problèmes de fond, il n'y a pas de solution. Au contraire, les trois premiers mois de 2025 ont été le trimestre le plus violent depuis que des statistiques sont tenues, selon les données publiées par le ministère de l'Intérieur. Entre janvier et mars de cette année, 2361 homicides violents ont été commis, soit 65% de plus qu'au premier trimestre 2024 et 39% de plus qu'au cours des trois premiers mois de 2023.

À la base de tout cela se trouvent la consommation effrénée de drogues aux États-Unis et en Europe [avec la demande qui en découle], la pauvreté qui augmente chaque jour dans notre pays, le chômage, le sous-emploi et l'informalité galopante.

***

L'économie équatorienne ne semble pas se redresser après la forte contraction enregistrée pendant la pandémie de Covid : en 2020, la variation du PIB a été de -9,2% ; le rebond de l'année suivante s'est situé à 9,4%, pour redescendre à 5,9% en 2022 et à 2,0% en 2023. En 2024, il est tombé à -2,0%. Des baisses de cette ampleur n'avaient été observées qu'avec le tremblement de terre qui a dévasté Manta et d'autres zones de la province de Manabí et de la côte équatorienne en 2016, et, comme nous venons de le voir, en 2020 avec la pandémie.

En 2024, seuls 5 des 20 secteurs de l'économie ont affiché une évolution positive, notamment l'agriculture, l'élevage et la sylviculture avec 3,1%. Les quatre autres (activités immobilières, activités financières et d'assurance, fabrication de produits alimentaires, santé et services sociaux) ont enregistré une croissance comprise entre 1,3% et 0,2%.

En revanche, en examinant les secteurs les moins performants, on peut se faire une idée de la gravité de la crise : construction (-7,8%), activités professionnelles techniques (-6,8%), industrie manufacturière non alimentaire (-5,7%), l'information et la communication (-5,1%), le raffinage du pétrole (-4,3%), l'électricité et l'eau (-4,3%), les arts et les loisirs (-3,9%), les mines et les carrières (-3,2%), les transports et le stockage (-2,5%) et l'administration publique (-2,5%).

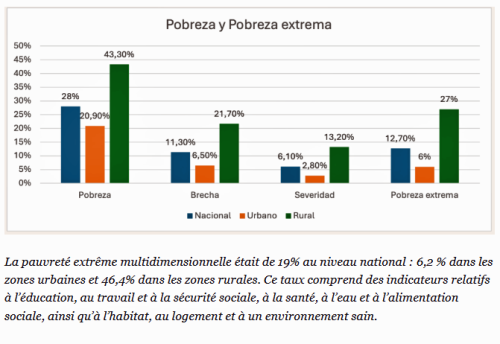

En décembre 2024, le taux de pauvreté national s'élevait à 28% et le taux d'extrême pauvreté à 12,7%. Dans les zones urbaines, le taux de pauvreté atteignait 20,9% et le taux d'extrême pauvreté 6%. Enfin, dans les zones rurales, le taux de pauvreté atteignait 43,4% et le taux d'extrême pauvreté 27%.

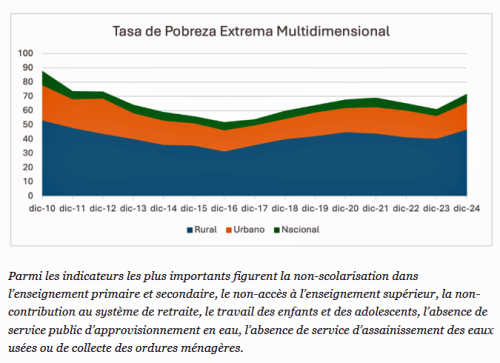

Parmi les indicateurs les plus importants figurent la non-scolarisation dans l'enseignement primaire et secondaire, le non-accès à l'enseignement supérieur, la non-contribution au système de retraite, le travail des enfants et des adolescents, l'absence de service public d'approvisionnement en eau, l'absence de service d'assainissement des eaux usées ou de collecte des ordures ménagères.

Dans ce contexte, la situation des populations rurales est confrontée à de sérieuses difficultés pour organiser la résistance. D'une part, nous avons le mouvement indigène organisé principalement au sein de la CONAIE – qui est une confédération de confédérations, avec la participation de la CONFENIAE, Confédération des nationalités indigènes de l'Amazonie, ECUARUNARI, Ecuador Runakunapak Rikcharimu, qui représente les organisations indigènes de la sierra, et un ensemble de communautés paysannes et indigènes de la côte. Il s'agit du mouvement social le mieux organisé et le plus capable de mobiliser à l'échelle nationale. Il faut tenir compte du fait que les indigènes représentent environ 8% de la population équatorienne.

D'autre part, il y a le Front unitaire des travailleurs, qui regroupe les principales organisations syndicales ; en raison des attaques systématiques dont il est victime, des conditions de travail précaires en Équateur et du faible taux de syndicalisation, il a eu des difficultés à regrouper les travailleurs et travailleuses. Malgré cela, il conserve sa capacité de mobilisation même dans les moments les plus difficiles.

Cependant, la formation d'un front unique réunissant ces mouvements et d'autres organisations, telles que les écologistes ou les défenseurs des droits humains, est depuis de nombreuses années une tâche impossible à réaliser. Ces dernières années, la direction de la CONAIE a systématiquement refusé toute unité avec le mouvement ouvrier. Lors de la dernière période électorale, elle a préféré promouvoir un front large avec des secteurs de la bourgeoisie et du correísme, laissant de côté les travailleurs et travailleuses. Cette situation a conduit les travailleurs des campagnes et des villes à ne pas avoir de représentation politique, car Pachakutik n'est majoritairement représenté que par des secteurs indigènes et paysans.

La formation d'un front unique est la tâche centrale du camp populaire, y compris dans la perspective de former des alliances et des mobilisations plus larges contre le gouvernement autoritaire. Seule cette unité garantira que les luttes populaires aient une orientation anticapitaliste claire.

Juan Carlos Rojas

P.-S.

• Article reçu le 21 juillet 2025 ; traduction rédaction A l'Encontre le 22 juillet 2025

https://alencontre.org/ameriques/amelat/equateur/equateur-la-synergie-des-crises.html

• Juan Carlos Rojas est un des animateurs du Mouvement révolutionnaire des travailleurs (MRT).

Notes

[1] Elections présidentielles : 1er tour 9 février 2025, 2e tour 13 avril. Les inscrits au 1er tour étaient 13 732 194, soit une participation de 82%. Au 2e tour, la participation s'est élevée à 82,97%. En 2023, la population était estimée à 18 millions d'habitants. (Réd.)

[3] En Equateur, la « muerte cruzada » est le nom communément donné au mécanisme de destitution du président de l'Équateur et de dissolution de l'Assemblée nationale prévu par les articles 130 et 148 de la Constitution de 2008. (Réd.)

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Où vont la société et la gauche grecques ?

En 2015, le peuple grec élisait Alexis Tsipras et son parti, SYRIZA. Cette nette élection puis le non massif exprimé lors du référendum en juillet 2015 sur les mesures de gestion de la dette du pays avaient envoyé un message populaire fort à l'Union européenne contre le néolibéralisme et l'austérité. Tassos Anastassiadis, sociologue et journaliste, membre d'Anametrisi et de la section grecque de la IVe Internationale, nous expose son point de vue sur la situation actuelle en Grèce. Entretien.

Il y a 10 ans, Le Premier ministre Alexis Tsipras a appelé la population grecque à rejeter par référendum le programme de gestion de la dette imposé par l'UE et le FMI. Pourtant, SYRIZA a ignoré le non exprimé par la population à plus de 61% et appliqué un oui. Pourquoi penses-tu que le gouvernement Tsipras a accepté les conditions de l'UE contre la volonté populaire ?

12 août 2025 | tiré du la gauche anticapitalise

https://www.gaucheanticapitaliste.org/ou-vont-la-societe-et-la-gauche-grecques/

Cette impressionnante volte-face a été expliquée politiquement de multiples façons, de « l'adaptation à la réalité d'un supposé TINA (There Is No Alternative) » à « l'inadéquation réformiste » de SYRIZA ou même à sa « bureaucratisation ». Toutefois, quelle que soit leur valeur interprétative, ces explications doivent s'intégrer à la question plus fondamentale de la réponse ouvrière à la crise capitaliste. En effet, les enjeux conjoncturels, « l'accord sur la dette », n'étaient que l'expression d'une crise de l'Eurozone qui aspirait à transférer violemment de la valeur créée du travail vers le capital, par le biais de la gestion de la dette dite « publique » – et, bien sûr, à un affaiblissement des relations de travail.

Ce conflit a atteint son paroxysme dans les « pays du Sud », en particulier en Grèce. Malgré les intentions relatives, il n'y a pas eu d'unification des classes ouvrières au niveau européen, à l'inverse de ce qui s'est passé avec ses classes dirigeantes, même sur le plan institutionnel. L'observation de Trotsky et de Gramsci selon laquelle l'émancipation sera plus compliquée à l'Ouest qu'à l'Est, en raison des méandres et des tentacules de l'État, est renforcée par cette dimension d'une classe dirigeante s'organisant au-delà de ses parcelles nationales. Dans ce contexte, où le chantage au grexit acquiert une matérialité immédiate, seules une clarté programmatique et une unité de classe, au-delà des frontières bourgeoises, peuvent répondre, même de manière transitoire. À ces deux niveaux, les insuffisances étaient évidentes !

Quel rôle a joué la gauche radicale à l'époque ?

Les insuffisances mentionnées sont vraies même pour la gauche radicale, d'autant plus qu'en termes de volume et de poids, elle était relativement forte. Sa principale faiblesse était sa fragmentation, bien qu'une partie, ANTARSYA, ait aspiré au début de la crise à se constituer en acteur politique anticapitaliste, et qu'une autre partie se soit jointe à l'aile gauche de SYRIZA.

Le rôle joué par ces différentes composantes diffère, même si la recherche de ruptures radicales avec la société bourgeoise semble être un bjectif commun. Pour la gauche grecque, de tradition largement stalinienne, avec un KKE (Parti communiste grec) fort et sans considération pour l'unité de classe, ses propositions politiques n'ont pas soulevé la question de l'unité des travailleur·ses dans le cadre d'un « gouvernement de gauche » existant.

Les réflexes corrects de la gauche radicale, comme lors du référendum pour le non, n'ont pas suffi à construire un discours politique et, surtout, une action dans une perspective anticapitaliste unitaire. Même sur des questions tactiques, comme l'établissement d'une commission d'audit de la dette, ses réponses ont été multiples et divergentes. Dans une certaine mesure, ses différentes composantes se sont retrouvées piégées dans la concurrence théâtrale de la politique bourgeoise et de son échec prévisible sans construction d'un rapport de forces suffisant pour répondre aux chantages des bourgeoisies européennes unifiées. Or, la défaite n'est pas celle de Tsipras, c'est celle de nous tous·tes.

Comment la situation économique et sociale grecque a été impactée par les mesures d'austérité imposées par l'UE ?

Le troisième mémorandum, signé par Tsipras avec la Troïka (la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le FMI) en 2015, n'a fait qu'approfondir la ligne néolibérale des deux précédents gouvernements. Il a même été ratifié par le gouvernement qui l'avait contesté initialement. Au-delà de la pérennisation de la dette, le démantèlement des relations de travail, les privatisations, la suppression d'une partie de la protection sociale, la réduction permanente et étendue des salaires et surtout des retraites se sont poursuivis et intensifiés. Plus important encore, la promesse de Tsipras selon laquelle il parviendrait à « adoucir » l'austérité s'est révélée être une illusion, voire un mensonge – et c'est peut-être la raison objective de son recul et de sa disparition politique après 2019.

Comment se porte la société grecque 10 ans après ?

La reprise économique semble réelle, mais c'est surtout aux niveaux des affaires et des profits, centrée sur quelques secteurs comme le tourisme ou le bâtiment. Par rapport à l'énorme contraction économique imposée par les mémorandums et la crise, ça peut sembler euphorique, même si on ne voit pas de décollage de fond ! Le prix a été payé par une société qui a subi une baisse radicale de son niveau de vie, mais aussi une décomposition des liens sociaux.

La généralisation du travail flexible et de l'individualisation a bien profité aux affaires, mais a aussi réduit considérablement le potentiel défensif et revendicatif, surtout au niveau syndical. D'ailleurs, cela a affecté plus largement l'action collective, d'autant plus qu'un arsenal institutionnel et étatique spécial contre toute forme d'action collective s'est progressivement instauré, en particulier par le gouvernement de droite de la Nouvelle Démocratie (et son aile d'extrême droite).

Quel impact ont eu les décisions de SYRIZA sur la gauche en Grèce de manière générale ? Où en est ce parti aujourd'hui et la gauche plus largement ?

Que dire de SYRIZA ? Peut-être qu'il n'existe plus ? Si l'on fait abstraction de ceux qui l'ont quitté après 2015 (ses tendances de gauche, sa jeunesse, ou même des personnalités comme Zoe Konstantopoulou ou Yanis Varoufakis), SYRIZA s'est formellement scindé en trois petits partis, ce que l'on appelle SYRIZA, la « Nouvelle gauche » – composée des figures politiques qui ont encadré le gouvernement SYRIZA – et une partie autour de Kasselakis (qui était le successeur de Tsipras à la présidence) – et il y a même des bruits de couloir d'une éventuelle nouvelle « initiative » de Tsipras lui-même.

Si nous voulons parler de « la gauche », il est plus pertinent de parler de ce qui existe. Le KKE existe à la fois de manière organisée sur les lieux de travail et au niveau local, et il a aussi une vraie base électorale. On doit aussi parler des différentes parties de l'ancienne « gauche radicale », voire des milieux anarchistes. Plus généralement, les effets de la défaite de 2015 continuent à peser et à pousser une dynamique de fragmentation, voire de scissions, tant du point de vue de la compréhension et des bilans de la défaite que du point de vue des masses, pour lesquelles l'individualisation et la désorganisation accélérées créent des frustrations compréhensibles.

Dans une telle atmosphère générale, le repli sur des schémas de pensée hérités rend plus difficile toute reconfiguration nécessaire de la gauche, d'autant plus que l'héritage stalinien et le repli national ajoutent des obstacles à l'orientation dans un monde de plus en plus chaotique. Ce n'est donc pas un hasard si la prédominance campiste empêche cette gauche de se solidariser réellement avec l'Ukraine, la Syrie, l'Iran, etc. Mais en fin de compte c'est la lutte de classes réelle qui peut nourrir une renaissance politique.

Comment tu expliques la montée du parti de Zoe Konstantopoulou, Cap sur la liberté ? S'agit-il vraiment d'une alternative à gauche ?

La montée de Cap sur la liberté dans les sondages est réelle et exprime aussi le type de relation qui lie Konstantopoulou avec son public. Bien qu'elle ait quitté SYRIZA juste après sa capitulation face à l'UE, et malgré sa radicalité contre les mémorandums, elle n'a pas formé un pôle organisé, mais est restée une personnalité « intransigeante ». Cependant, il est difficile de la situer à gauche, car elle a parfois adopté des positions nationalistes extrêmes. Il est vrai que, ces derniers temps, dans ses interventions parlementaire sur les questions de Tempi (un accident ferroviaire tragique causé par les privatisations et le néolibéralisme en 2023), et sur d'autres thèmes (comme les droits des immigré·es), elle a pris une orientation plus à gauche. C'est le problème des « caudillos » (personnalités publiques), surtout s'ils n'ont pas de liens systématiques avec des forces populaires organisées.

Il serait intéressant de comparer Konstantopoulou à Varoufakis et son parti, MERA25, qui, avec à peine moins de voix, n'a pas pu entrer au parlement lors des législatives de 2023. Bien qu'il s'agisse également d'une « personnalité » et qu'il soit moins « radical » qu'elle dans sa rupture avec SYRIZA (après tout, il est l'un des principaux coresponsables de la prétendue négociation avec la Troïka), MERA25 et sa coopération avec la LAE (Unité populaire) ont donné à son espace une orientation de gauche, voire « radicale ».

Quelle perspective pour reconstruire un front de gauche porteur d'une alternative crédible et radicale face au gouvernement de Kyriakos Mitsotakis et de la Nouvelle Démocratie ?

Dans l'arène électorale, aucune perspective de ce type n'est actuellement à l'horizon, alors que les forces politiques qui dominent la scène officielle et médiatique aujourd'hui sont la Nouvelle Démocratie et le PASOK. Le KKE et les débris de SYRIZA ne veulent pas ou ne peuvent pas former quelque chose de ce genre. Mais en dehors de l'arène électorale, plus fondamentalement, les difficultés à former un front, en particulier radical et réaliste, découlent des effets de la défaite, mais aussi des enjeux sentis par les masses.

Cependant, il y a aussi des signes positifs, en particulier dans certaines luttes, syndicales ou autres (écologiques, pour les immigré·es, etc.), où l'on constate une tendance à l'unité de classe contre un capitalisme sans limitations et très répressif. Même au sein de la gauche radicale, des tentatives sont faites pour surmonter la fragmentation. Ce fut, par exemple, le cas de la fondation d'Anametrisi (l'Épreuve) qui a été rejoint par TPT-4, la section grecque de la 4e Internationale. Bien que les mêmes impasses risquent de se reproduire, et souvent sur les mêmes questions tactiques, il y a aussi de nouvelles tentatives, au moins pour la discussion et l'action commune. À la recherche d'une boussole politique socialiste face aux méandres de la société actuelle.

Propos recueillis par Ph. K.

Article initialement publié le 18 juillet sur le site de solidaritéS

Photo : Zoe Konstantopoulou, l'une des principales figures de la gauche grecque, lors du rassemblement de protestation à Athènes à l'occasion du 2e anniversaire de l'accident ferroviaire de Tempi. Ces rassemblements qui ont eu lieu dans toutes les villes de Grèce et la grève concomittante appelée par les syndicats ont fait du 28 février 2025 le plus grand mouvemement social depuis la fin de la dictature.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Révolte en Serbie et passivité de l’Europe : la situation serbe vue par les médias internationaux

De l'admiration pour le mouvement étudiant à la critique des symboles nationalistes lors de la manifestation de Vidovdan, la couverture médiatique étrangère des événements en Serbie depuis le 1er novembre dernier a connu différentes phases. À en juger par les derniers titres, cependant, l'autocrate Aleksandar Vučić est à court de marge de manœuvre. L'Europe est exhortée à accroître la pression sur son régime à Belgrade.

Mašina est une Revue serbe - Droit du travail, luttes ouvrières, mouvements sociaux

Parfois critique, parfois indulgente selon les circonstances, telle a été globalement la tonalité de la presse internationale à l'égard du président serbe. Mais à mesure que la répression est devenue plus flagrante et que le recours à la force contre les citoyens s'est généralisé, l'image de Vučić à l'étranger s'est progressivement détériorée.

Le Financial Times note qu'après plus d'une décennie au pouvoir, les dirigeants autoritaires expérimentés se trouvent presque toujours à la croisée des chemins : soit ils renforcent la répression, consolident davantage leur cercle d'alliés oligarques et étouffent les vestiges des médias indépendants, soit ils cèdent aux demandes de réforme de l'opposition.

Le journal ajoute qu'après huit ans à la présidence – et avant cela au poste de Premier ministre – Vučić continue de gouverner selon ce qu'il appelle une forme de « démocratie contrôlée » plutôt que d'autocratie pure et simple.

Il conclut que l'Europe doit intensifier ses pressions sur Vučić afin qu'il agisse de manière responsable et organise des élections véritablement équitables, afin d'éviter un recul démocratique encore plus profond.

« S'ils ne le font pas et que la Serbie continue sur la voie de l'autoritarisme, la responsabilité n'incombera pas seulement à Vučić, mais aussi à ses soutiens occidentaux qui détournent le regard », met en garde le quotidien londonien.

La passivité de l'Europe

Le quotidien français Le Monde a écrit hier qu'après neuf mois de manifestations quasi ininterrompues, le gouvernement serbe n'est toujours pas parvenu à réprimer le mouvement étudiant anti-corruption qui secoue le pays depuis l'effondrement de la verrière de la gare rénovée de Novi Sad, deuxième ville de Serbie, en novembre 2024.

« Au pouvoir depuis 2014, d'abord comme Premier ministre puis comme président, Aleksandar Vučić n'a jamais pris au sérieux les revendications des étudiants en faveur d'un système judiciaire fonctionnel et de l'État de droit. Il a également rejeté leur demande d'élections législatives anticipées. Après avoir minimisé pendant des mois des manifestations entièrement pacifiques, M. Vučić s'est lancé mardi 12 août dans une stratégie d'intimidation inquiétante, déployant des voyous et des hooligans connus pour leurs liens avec de puissants groupes criminels organisés en Serbie afin de provoquer les manifestants », rapporte Le Monde.

Le journal français souligne également la passivité de l'Europe, notant que M. Vučić espère clairement que la violence discréditera les étudiants serbes, en particulier aux yeux de l'UE et de ses dirigeants.

Selon Deutsche Welle, le gouvernement serbe réprime les manifestations avec une extrême sévérité. La journaliste Silke Hane, du portail d'information Tagesschau, affirme que le président Vučić révèle désormais son vrai visage.

« Ces derniers jours, le président serbe Aleksandar Vučić montre son vrai visage. La semaine dernière, il a lâché des voyous masqués sur ce qui était jusqu'alors un mouvement de protestation pacifique. Alors que les partisans du parti attaquaient les manifestants à coups de matraques et de feux d'artifice, la police restait les bras croisés. Des passages à tabac sous la protection de la police », a rapporté le média allemand.

Point d'ébullition

Un autre journal anglais réputé, The Guardian, a rapporté après les manifestations de vendredi que les protestations antigouvernementales en Serbie s'étaient intensifiées, avec des témoignages faisant état de brutalités policières et d'un usage excessif de la force.

« C'était le quatrième jour de troubles dans plusieurs villes du pays, dont Belgrade, où la police a tiré des gaz lacrymogènes sur les manifestants et tenté de séparer les groupes opposés. Des dizaines de personnes ont été blessées lors d'affrontements violents, tandis que des centaines d'autres ont été arrêtées au cours de la semaine dernière, alors que neuf mois de manifestations largement pacifiques contre la corruption et pour la démocratie atteignaient leur point d'ébullition », note l'article.

Décrivant l'atmosphère après les manifestations de mercredi et jeudi dans plusieurs villes serbes, l'Associated Press a écrit que pour la deuxième journée consécutive, des affrontements avaient éclaté entre les manifestants anti-gouvernementaux serbes et les partisans du gouvernement, dans ce qu'elle a qualifié d'« escalade majeure » après plus de neuf mois de manifestations persistantes contre le président « autocratique » Aleksandar Vučić.

Au cours de la même semaine, Reuters a également rapporté que des partisans du SNS à Novi Sad avaient lancé des fusées éclairantes et des pétards sur les manifestants, tandis qu'Al Jazeera a couvert l'utilisation de gaz lacrymogènes par la police à Belgrade. Bloomberg a souligné qu'après des mois de manifestations, les protestations en Serbie ont de nouveau tourné à la violence lorsque les partisans de Vučić se sont affrontés avec les manifestants à Belgrade, Novi Sad et Niš.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

France - Où allons-nous ? Éditorial du 28 août 2025

Toute la presse le dit : Bayrou est en train de se faire hara-kiri, avec ou sans panache (ce qui n'a guère d'importance). Insistons, quant à nous, sur ce que cela traduit : la faiblesse insigne de l'exécutif et la grande force du mécontentement social et de son potentiel.

Tiré de Arguments pour la lutte sociale

28 août 2025

Défaire le budget antisocial qui veut baisser les salaires, supprimer les jours fériés, etc.., c'est une victoire sociale. Nous allons vers cette victoire. Encore faut-il l'assurer : l'intersyndicale devrait appeler à agir le 8 septembre, vers l'Assemblée nationale, aussi pour qu'il soit bien clair que ce soit notre victoire.

La perspective de la chute du gouvernement remet au premier plan ce qui, en fait, n'en est jamais sorti : la question du pouvoir en France. Comme le dit la lettre ouverte de l'APRÈS : « Une seule chose décisive manque et il faut la retrouver, sans préalable et sans tarder : l'union de tout le NFP, du NPA au PS, avec LFI, EELV et le PCF. » L'union défensive, contre le RN qui veut le pouvoir seul ou en coalition dans une « union des droites », contre les mauvais coups et les petits coups d'État de Macron. L'union offensive, pour la démocratie, pour un gouvernement du NFP car c'est le seul gouvernement que les plus larges masses pourront interpeller pour qu'il réponde aux besoins urgents et aux revendications.

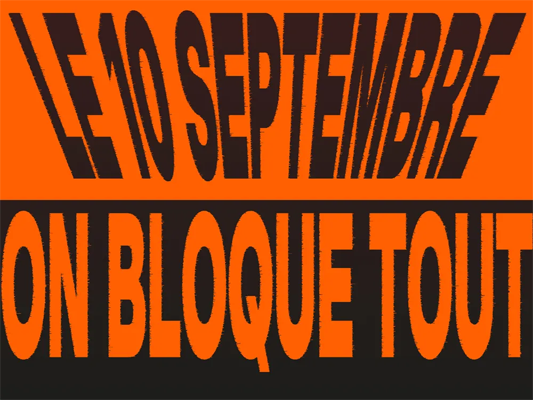

La peur de l'affrontement social et le spectre du « 10 septembre » vont faire tomber Bayrou. L'unité du NFP dans cet affrontement qui vient aurait donc la force d'imposer son gouvernement, donc de prendre le pouvoir et, ainsi, de commencer réellement à en finir avec la V° République. Les autres scénarios envisagés – dissolution, présidentielles anticipées – visent à sauver celle-ci en faisant le jeu du RN. La division doit être battue.

Le Comité Confédéral National de la CGT a déclaré souhaiter que le 10 septembre « soit une première étape réussie, ce qui passe en particulier par la grève sur les lieux de travail. » Solidaires appelle « à se mettre en grève et à soutenir le mouvement « Bloquons tout » qui exprime la colère sociale multiforme et grandissante face aux annonces budgétaires du gouvernement Bayrou ». Les sections départementales et les syndicats de la FSU vont être impliqués ou vont lancer l'action dès la semaine prochaine avec la rentrée scolaire. Les sommets de FO se démarquent à présent du 10 septembre mais bien des syndicats FO s'y sont lancés. Marylise Léon, dirigeante de la CFDT, après avoir reçu Bayrou dans l'Essonne, s'est déclarée déçue et dit ne pas vouloir discuter sur les jours fériés et l'assurance chômage. C'est bien une poussée vers la grève générale qui a ébranlé Bayrou.

Le 10 et ce mois de septembre, les grèves, qui sont toujours à la fois revendicatives et réellement politiques au vrai sens du mot, le seront plus que jamais. Pour Aplutsoc, l'heure est aux comités d'actions, aux assemblées générales et aux cahiers de doléances définissant le contenu de ce que serait la politique d'un gouvernement démocratique au service de la majorité. En avant !

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le 10 septembre, on fait quoi ?

A la mi-juillet, nous appelions à réagir aux annonces brutales et ultra violentes de Bayrou pour le budget et nous recevions des centaines de mails et de messages de gens prêts à en découdre. Fin juillet, un groupe anonyme lançait une plateforme web contenant une date : le 10 septembre et nous leur emboitions le pas. Depuis, et une fois les réticences initiales dépassées (“qui sont ces gens ?” “Pourquoi cette date ?” “et avec qui ?” “est-ce que c'est pas d'extrême-droite ?”) de très nombreuses personnes ont annoncé, sur leurs réseaux sociaux, rejoindre le mouvement, tandis que le premier sondage mené sur le sujet évalue à ⅔ la proportion de Français sympathisants du 10 septembre. Et ce, alors que l'extrême droite, RN en tête, s'en est complètement désolidarisée, et que la gauche politique (EELV, PCF, FI et même, et ce n'est pas une bonne nouvelle, le PS) a affirmé son soutien au mouvement. Côté syndicats, les avis sont bien plus mitigés : c'est au niveau des fédérations, c'est-à-dire à l'échelle des branches professionnelles, que des appels ont été lancés : Sud rail ou la CGT Chimie, par exemple. Mais à la tête de la CGT, Sophie Binet n'est pas du tout emballée : “Les modes d'action sont flous et puis, du côté des initiateurs, il y a une pluralité de points de vue.” Et c'est ennuyeux ? La secrétaire générale de la CGT reprend le préjugé selon lequel le mouvement serait noyauté par l'extrême droite, alors même que toutes les figures médiatiques de ce courant l'ont critiqué mais soit : la force du 10 septembre, c'est précisément qu'il semble, pour l'instant, échapper aux formes traditionnelles de mouvement social, ces formes-réflexes que sont la grève d'une seule journée et la manifestation sage qui va d'un point A à un point B, de telle sorte que l'absence d'enthousiasme des directions syndicales, qui nous ont entraînés dans ce manège, en 2023, sans jamais admettre son inefficacité, est plutôt une bonne nouvelle. Mais si les choses ne sont pas dirigées vers les formes classiques (intersyndicale, manif, grève, merci et bonsoir) que peut-on attendre ? Est-ce que ça ne sera pas le chaos, la confusion ? Et au-delà de l'attente, que devrait-on imaginer et, localement, initier ? Plusieurs propositions stratégiques ont émergé ces dernières semaines.

24 août 2025 | tiré de Frustrations

https://frustrationmagazine.fr/10-septembre

1 – “Arrêt de la consommation” et paiement en liquide : l'impasse

Des boucles Telegram (appli de discussion instantanée au fonctionnement similaire à Whatsapp) ont été créées au niveau national, régional et départemental. Elles comptent désormais des milliers de personnes à travers tout le pays, qui débattent des modalités d'action à adopter. Sur ces boucles comme sur les réseaux sociaux, en particulier Facebook, l'idée d'un “arrêt de la consommation” a été lancée depuis plusieurs semaines, mais peine à rencontrer une forte adhésion : en effet, on a du mal à comprendre quel rapport de force avec les pouvoirs en place ce type d'action peut susciter. Autant les boycott peuvent avoir une utilité car ils ciblent une ou plusieurs enseignes ou marques et abîment la réputation et les résultats de quelques entreprises. Les résultats sont variables : le groupe McDonald's admet subir fortement les effets du boycott lié à son soutien à l'armée israélienne, et ce boycott est particulièrement marqué en France. Mais cela n'a pas eu, pour l'instant, d'effet sur la poursuite du génocide. En Turquie, un boycott des entreprises proches du parti au pouvoir a été lancé, un jour par semaine, depuis l'arrestation du principal opposant d'Erdogan, en mars dernier. Mais les résultats ne sont pas non plus tangibles.

On a du mal à comprendre quel rapport de force avec les pouvoirs en place un « arrêt de la consommation » et du paiement en cash peut susciter.

Un “arrêt de la consommation” ne cible aucune entreprise en particulier. Et ce n'est pas un mode d'action réaliste, vu l'ampleur de ce qui est demandé : ne plus se déplacer, ne plus s'acheter à manger… Cela ne peut fonctionner que quelques jours, pour une petite partie de la population, et ne peut donc faire peser une menace crédible sur le gouvernement et ses alliés.

Le paiement en cash et le boycott de l'usage de la carte bancaire est un mode d'action prôné par une mouvance plus à droite, plus proche des comptes “Nicolas qui paie” sur les réseaux sociaux. Il s'agit de payer en espèces soit-disant pour réduire les frais bancaires des commerçants et destabiliser le système bancaire en provoquant un afflux aux distributeurs… Or, les banques peuvent tout à fait gérer une telle situation. Mais c'est aussi une façon – assumée par certains comptes sur les réseaux sociaux – de permettre la fraude fiscale et la sous-déclaration de chiffre d'affaires, pratique bien connue des commerces qui pratiquent des “montants minimum de paiement en CB” complètement arbitraires et abusifs. L'objectif d'un mouvement comme le 10 septembre est de faire front le plus possible, dans notre diversité et le respect de nos différences : le monde des “petits commerçants”, qui ne sont pas exempts, comme les restaurateurs, de comportement abusif et maltraitant envers leurs salariés, devrait s'y conformer. Ils veulent éviter de payer des impôts et des cotisations mais ils devraient aussi faire un pas vers le reste de la population et ne pas profiter de la période pour se mettre des liasses de billets sous le matelas.

2 – La grève, ça marche, mais comment et pour qui ?

La grève, contrairement au boycott, à l'arrêt de la consommation ou au paiement en espèce, produit un rapport de force immédiat et avec des effets rapides : une grève fait perdre des millions d'euros à l'économie capitaliste et donc à ses dirigeants, qui, dans notre histoire, ont toujours lâché du lest quand ça leur arrivait. Quasi tout ce que nous avons obtenu comme richesse collective l'a été lors de grands mouvements de grève : les congés payés en 1936, des augmentations de salaires et pléthores de droits sociaux en 1968, toute la construction de la sécurité sociale en 1945-46 a été possible parce que la classe ouvrière avait la main sur la production et sur son arrêt potentiel.

Localement, la grève fonctionne et c'est loin d'être un mode d'action ringard ou obsolète, comme on l'entend parfois. Les chiffres sont là : une étude du ministère du Travail basée sur l'année 2020 nous informe que 62,8 % des entreprises ayant connu une grève dans l'année ont connu des négociations fructueuses pour les salariés, contre seulement 12,7 % des entreprises qui n'ont pas connu de conflit social. L'année suivante, en 2021, c'est encore davantage : 79,0 % des entreprises déclarant au moins une grève ont mis en place des accords favorables aux salariés, contre seulement 16,6 % des entreprises n'ayant connu ni grève ni une quelconque forme de conflit.

La stratégie syndicale au niveau national repose entièrement sur le dogme de la journée isolée. Par conséquent, la grève nationale a été entièrement désarmée : c'est devenue une action symbolique, sans conséquence durable sur la production ou les services publics, qui peut être anticipée et gérée par le patronat et le gouvernement.

Mais qu'en est-il au niveau national ? Les exemples de succès récents manquent. Et pour cause : la stratégie syndicale au niveau national repose entièrement sur le dogme de la journée isolée. Par conséquent, la grève nationale a été entièrement désarmée : c'est devenu une action symbolique, sans conséquence durable sur la production ou les services publics, qui peut être anticipée et gérée par le patronat et le gouvernement. Pour les directions syndicales, ces journées isolées deviennent l'équivalent des manifestations : elles permettent de générer des chiffres qui donnent une certaine légitimité à venir le soir à Matignon quémander des concessions… et ça ne marche pas, comme on l'a vu en 2023.

Alors que faire ? Il nous faut des grèves reconduites plusieurs jours dans le plus de secteurs possible, et ce, de façon coordonnée : ces dernières années, nous avons eu ce type de grève forte et longue mais non simultanée. Les ouvriers des raffineries se sont mis en grève, puis les éboueurs, localement les enseignants… Et chaque grève a pu être traitée selon un timing et des modalités différentes. D'où cet objectif, devenu un vrai slogan, de “grève générale” ou, pour être plus correct, “quasi-générale” : des secteurs se mettent en grève en même temps et deviennent, tous ensemble, un problème insurmontable pour les pouvoirs en place.

La grève quasi-générale permet de désorganiser la production de l'intérieur. Mais il se pourrait bien que, d'ici le 10 septembre, nous n'ayons pas les forces pour y parvenir : le monde syndical est éclaté entre secteurs, il s'est considérablement dépolitisé, au sens où la majorité des syndicalistes n'appartiennent plus à des confédérations qui font de l'action syndicale une arme pour changer les rapports de pouvoir au travail et, à terme, sortir du capitalisme. Seuls la CGT et Solidaires affirment être dans cette perspective mais ce ne sont pas les syndicats majoritaires. Il faut donc bien admettre que dans certains entreprises et secteurs, les syndicalistes peuvent être davantage un obstacle qu'un atout pour construire cette grève générale. Puisque nous n'arriverons pas à changer cette donne en quelques semaines, il faut que toutes celles et ceux qui travaillent dans des secteurs potentiellement bloquants pour l'économie (grande distribution, transport, agroalimentaire, énergie, services publics, mais aussi tout ce qui génère du cash pour les actionnaires) mobilisent leur énergie pour sensibiliser leur collègue à la nécessité d'une grève dure et reconduite plusieurs jours, voire plusieurs semaines, à partir du 10 septembre. S'ils ont de bons syndicats sur lesquels s'appuyer, tant mieux. Sinon, ils peuvent s'en sortir par eux-mêmes en attendant de mettre en place une organisation plus durable. Nous proposons un certain nombre de conseils ici.

3 – Tout bloquer : où, pourquoi et comment ?

Pour celles et ceux qui ne travaillent pas (étudiants, lycéens, retraités, chômeurs etc.), qui travaillent dans des entreprises, associations et administrations où ils estiment qu'une grève n'aurait aucun impact ou qui sont indépendants, il existe une autre façon de contribuer à la mise en place d'un rapport de force : désorganiser la production de l'extérieur.

Le 7 mars 2023, alors que le pays comptait plus d'un million de manifestants, un peu moins des records battus lors des semaines précédentes, Gabriel Attal, alors Premier ministre, déclarait, cynique : “Il y a une mobilisation, réelle, du même ordre que dans les précédentes journées de mobilisation”. Mais “la France n'a pas été complètement à l'arrêt”. C'est pourquoi le gouvernement a continué à faire voter sa réforme, avec un passage en force via l'article 49-3. Pourquoi se serait-il privé ? Ce gouvernement ne craint pas l'impopularité. Au contraire : plus un ministre commet des “réformes impopulaires”, plus son “courage” et sa “ténacité” seront loués par ceux chez qui il ira ensuite travailler : les banques, les assurances, les entreprises du CAC 40.