Derniers articles

Pop fascisme VS Pop gauchisme : qui va l’emporter ?

La pop culture est devenue le terrain d'une lutte intense, qui se joue à coups de memes, de vidéos Youtube, de stories d'influenceurs et de shorts de Tik-tokeuses. « bataille de civilisation » VS « lutte des classes » : à chaque camp, son écosystème, ses mots et ses codes. Retour sur ce combat pour l'hégémonie culturelle autour des travaux de Bolchegeek, Maxime Macé et Pierre Plottu.

Tiré du blogue de l'auteur.

Vous l'aurez sans doute noté, à moins de vivre dans une grotte ou la boîte crânienne de Pascal Praud : l'extrême-droite la plus virulente a le vent en poupe, et inonde le champ culturel et médiatique. Et ce, notamment, nous disent les éditions Divergences, qui ont publié en septembre dernier « Pop-Fascisme. Comment l'extrême-droite a gagné la bataille culturelle sur internet » des journalistes Maxime Macé et Pierre Plottu, « grâce à un intense combat mené par la fachosphère et ses troufions sur Internet ». Et « cet écosystème coordonné, pensé et interconnecté a permis à ces « idées » de se répandre jusque dans les médias, avec l'appui de Bolloré et de ses sbires littéralement en croisade. Combien de vues se transforment en voix pour le Rassemblement national ? Comment en est-on arrivé là ? ».

Viande rouge, cigares et « grand-remplacement »

Au menu (littéralement) : de la viande rouge, des cigares et du sport, car homme-blanc-alpha-manger-viande, pas comme ces hommes-soja (nom donné par l'extrême-droite aux gauchistes supposés maigres et mal nourris) à cheveux bleus et de moins de 100 kilos. Plottu et Macé, sur le plateau de l'émission Au Poste, de David Dufresnes (1), donnent ainsi l'exemple du très suivi Baptiste Marchais, « influenceur culturiste qui connaît le succès avec ses ‘'repas de seigneur'' », dîners lors desquels il peut ressortir la rhétorique d'extrême-droite la plus éculée : « l'homme blanc solide a disparu avec la bataille de Verdun, parce que ce sont eux les courageux morts au front, tandis que ne subsistent aujourd'hui que les lâches ».

Lui-même mène donc un business de coach en musculation, ce qui lui permet, en plus de son programme idéologique, de mettre un juteux beurre dans ses épinards. Car cette fachosphère est financièrement profitable, d'autant que soutenue par les milliardaires Pierre-Edouard Stérin et Bolloré, qui rachètent tout ce qu'il leur est possible de racheter, donnant ainsi une image médiatique favorable, et des canaux de diffusion massifs, à des collectifs fascistes comme les Némésis, dont Retailleau a récemment dit « partager les combats ». Avec, toujours, comme modus operandi, la construction de la « menace » gauchiste et « immigrationiste », avec une phraséologie de « l'ennemi intérieur » identique à celle de la presse antisémite des années 30 : « C'est très important de caricaturer l'ennemi. D'abord parce qu'il est beaucoup plus simple de lutter contre un adversaire caricaturé plutôt qu'un adversaire pluriel, et puis parce que ça renforce ses propres positions », dit Macé dans cette même émission, où il rapporte aussi ce bandeau observé sur la chaîne LCI, à propos de la déportation de migrants en Albanie par la mussolinienne Georgia Meloni : « La re-migration : une solution ? ».

Quand The Boys massacre le trumpisme

Je retrouve Benjamin Patinaud, dit le Bolchegeek, à la terrasse d'un petit bar de Lyon. Spécialisé dans ces questions, entre autres pour Blast, le journal l'Humanité et sur sa propre chaîne Youtube, il a réalisé il y a peu une vidéo sur la série Canal « Paris Police », série historique fort gauchiste, dont la saison 2, se déroulant en 1905, a vu le très catholique Bolloré censurer, suppose-t-il, toute mention… de la loi 1905 de séparation de l'église et de l'État, un comble. De même pour un affrontement entre les ligues d'extrême-droite et la police et les anarchistes, se déroulant hors-champ. Reste, malgré le coup de pression, cette réalité d'une série grand public, populaire, de qualité, assumant fièrement son ancrage féministe, antifasciste, antiraciste… Mais le constat d'ensemble de la pop, malgré son caractère apparemment progressiste, est-il si optimiste, si positif ? C'est l'objet de notre rencontre.

Nous en venons rapidement à parler de la série The Boys, sur Amazon Prime, à laquelle il a également consacré une vidéo. Une série « très pas subtilement de gauche (rires) », où l'on suit une troupe de massacreurs badass de super-héros machistes et fascistes, dirigés par Homelander, caricature de Superman à la sauce Trump, bébé-cadum grotesque pathologiquement accro à la violence et au pouvoir. Mais il s'est tout de même trouvé des groupes masculinistes pour déclamer leur amour de ce personnages, obligeant l'acteur interprète, Anthony Starr, à prendre la parole à de nombreuses reprises, déclarant : « Ce personnage n'est absolument pas un héros… Pourtant, beaucoup le glorifient et l'adorent. C'est vraiment surréaliste. » Et poussant, donc, Bolchegeek à faire sa vidéo sur la mécompréhension de la série (2) : « Il y a plein de gens qui me demandaient Andor, tu vois, un des meilleurs trucs sur la révolution dans la pop culture. Mais j'ai voulu plutôt réagir là-dessus, car à un moment il faut arrêter les conneries : présenter The Boys comme « anti-woke » alors que ça dit tout le contraire, c'est juste n'importe quoi, il faut redescendre ».

Car c'est l'une des particularités de cette série. Présenter, à traits épais, une sorte de « fascisme 2.0 », un dystopique néo-nazisme « inclusif » drivé par une armée de marketeux ayant pour but d'instrumentaliser les thématiques antiracistes, LGBTQIA+ et féministes pour servir leur plan idéologique ultra-conservateur. « Et ça, c'est totalement un move de gauche, en fait ! Il y a des gens d'extrême-droite, ils se disent, ah, ça critique l'hypocrisie homo, etc. Ils se rendent pas compte qu'en fait, dans les milieux LGBT, le pink-washing, c'est l'ennemi, quoi ». Même s'il se veut optimiste sur le fait que « la majorité du public de The Boys, c'est des gens qui sont quand même sensibles aux idées progressistes », et « qu'on surestime aussi le nombre de gens qui comprennent pas », il montre cependant la puissance de déni et de toxicité culturelle de la fachosphère, capable d'essayer de tirer vers soi la couverture d'une série qui lui crache très ouvertement à la gueule.

La pop a-t-elle une réelle influence ?

Je demande à Benjamin si, à ses yeux, ce genre de productions culturelles a un réel pouvoir d'influence sur les imaginaires. Il réfléchit. De mon côté, lui dis-je, « je pense qu'il y a une incidence positive. Je ne peux pas m'imaginer qu'un gamin qui mate The Boys et qui trouve les personnages super cool, et où les nazis sont présentés comme étant des grosses merdes, ne va pas être influencé ». Il est, lui, plus nuancé : « C'est une question qu'on me pose souvent, et je trouve que ça serait cool d'avoir une discussion collective un peu là-dessus, parce que j'ai pas trop d'idées arrêtées. En fait, mon intérêt, ça serait de dire que la bataille culturelle, c'est important, que c'est là que tout se joue, et de la surestimer. Mais je n'ai pas envie de faire ça. Et vu l'état du monde, il faut bien croire que ça n'a pas non plus une incidence si forte que ça. Pour l'instant, je me dis que c'est forcément mieux d'avoir des séries, des films » allant dans notre sens, comme le carton du film Sinners, de Ryan Coogler, hommage à la Blaxploitation se concluant par un massacre de blancs du KKK, ou la série Watchmen, « qui imagine une uchronie où en fait, il y aurait eu un tournant progressiste. Comme il y a eu un tournant Reagan, tu vois. Sauf que là, c'est pas Reagan, c'est Robert Redford, le président (rires). Mais évidemment la morale, même si ça critique certains aspects de la gauche, c'est que c'est toujours mieux d'être de notre côté que de celui des fascistes ».

Il donne aussi l'exemple de Beyond the spider-verse, film d'animation de Sonny Marvel où l'on retrouve le personnage de Spider-Punk, un anarchiste « qui est juste génial. Le gamin d'un pote, qui doit avoir six ans, quand, dans le film, il enlève son masque, et qu'en plus, c'est un Noir, avec des dreads, et qu'on voit que c'est le personnage le plus stylé de l'univers, il fallait voir sa gueule... il va s'en souvenir toute sa vie ». Il conclut : « Et il y a plein de petits trucs comme ça, je pense qu'on ne se rend pas compte de l'impact sur les nouvelles générations » ; « Une génération qui aura vécu avec des Spider-Punks, c'est pas la même génération qui aura vécu avec des héros reaganiens ». Car les productions culturelles estampillées de droite, il en a regardé, notamment pour le podcast Dis-Cor-Dia : « c'est tout le temps des merdes. La dernière fois, ils m'ont fait faire la trilogie adaptée de La Grève de Ayn Rand. L'idée du bouquin est trop conne : tous les entrepreneurs se disent qu'ils en ont marre des collectivistes et donc ils se cassent. C'est fait par une espèce de boîte de prod' de droite, mais nulle, avec de moins en moins de budget à chaque film. Personne ne regarde ça. C'est des trucs nazes de Bac DVD… »

Une offensive réactionnaire réelle - et efficace ?

Si quelqu'un comme Louis Sarkozy, fils de, nouvelle coqueluche des réac' du pays, n'a vendu que 2000 exemplaires de son bouquin malgré son passage sur tous les plateaux télé, le livre de Jordan Bardella, ou la revue fasciste Furia, de Papacito et Obertone, diffusés dans tous les points de vente Bolloré, sont de véritables succès - même si, tempère Benjamin, « Salomé Saqué a vendu autant si ce n'est plus, avec une exposition médiatique moindre ». Et, selon lui, citant les travaux de Vincent Tiberj critiquant la prétendue « droitisation de la société », « la pop culture est quand même massivement progressiste. Les artistes ont tendance à être au moins un peu plus progressistes que la moyenne, quoi. Et sans artistes, tu ne produis rien ». « Faire des bons films, des bons livres, ils galèrent. La culture meme, internet, tiktok, ils y arrivent très bien. Mais c'est vrai que faire une culture, ils n'y arrivent pas ».

Ces contenus immédiats, qui touchent principalement les jeunes ados, adeptes de trucs courts basés sur « la déconne », arriveront-ils à asseoir en eux une véritable idéologie ? Difficile de le savoir. Mais « ce qui est observé par contre c'est qu'il y a un retour, notamment chez les jeunes mecs, du masculinisme, notamment via les influenceurs. C'est terrifiant. J'espère qu'ils en reviendront. Et s'ils n'en reviennent pas tout de suite, ça fait quand même des dégâts. S'ils grandissent avec ça, il y a du chemin à faire pour eux…. »

A la fin de leur essai, Maxime Macé et Pierre Plottu rappellent que lorsque le Rassemblement National, après la dissolution, a manqué d'arriver en tête du second tour des législatives, Squeezie, suivi par 19 millions de personnes, a pris clairement position contre l'extrême-droite, de même que Lena Mahfouf, dite Lena Situation - 11 millions d'abonnés. Cependant, précisent les auteurs, « passée la joie, les influenceurs ayant pris la parole contre le RN se sont inquiétés pour la suite. « Je considère que ce n'est qu'un sursis et non une victoire », a ainsi estimé le vidéaste MisterMV, près de 500 000 abonnés sur Youtube, pour qui la gauche doit désormais « reconstruire et trouver une solution pour parler aux circonscriptions tombées sous le joug du RN » […] Reste à savoir si cet élan perdurera au-delà de l'urgence d'un scrutin. Car, en parallèle, la fachosphère continue à fourbir ses armes ». A la gauche de faire de même, sur le vaste terrain de lutte de la pop.

Par Macko Dràgàn

Abonnez-vous ! https://mouais.org/abonnements2025/

(1) https://www.auposte.fr/pop-fascisme-trump-aux-usa-influenceurs-en-france-auposte-x-mediapart/

(2) Bolchegeek, Pourquoi personne ne comprend THE BOYS, vidéo Youtube

Des acteurs et réalisateurs s’engagent à ne pas collaborer avec des institutions cinématographiques israéliennes “impliquées dans un génocide”

Des centaines d'acteurs, réalisateurs et autres professionnels de l'industrie cinématographique ont signé un nouvel engagement dans lequel ils promettent de ne pas collaborer avec des institutions cinématographiques israéliennes qu'ils estiment “impliquées dans un génocide et un apartheid contre le peuple palestinien”. “En tant que cinéastes, acteurs, travailleurs et institutions du cinéma, nous reconnaissons le pouvoir du cinéma à façonner les perceptions”, indique le texte de l'engagement. “Dans ce moment de crise urgente, où nombre de nos gouvernements permettent le carnage à Gaza, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour lutter contre la complicité dans cette horreur incessante.”

Parmi les signataires figurent les réalisateurs Yorgos Lanthimos, Ava DuVernay, Asif Kapadia, Boots Riley et Joshua Oppenheimer ; ainsi que les acteurs Olivia Colman, Mark Ruffalo, Tilda Swinton, Javier Bardem, Ayo Edebiri, Riz Ahmed, Josh O'Connor, Cynthia Nixon, Julie Christie, Rebecca Hall, Aimee Lou Wood et Debra Winger. L'engagement comptait 1 200 signataires dimanche soir.

Le texte, partagé en exclusivité avec le Guardian, affirme s'inspirer du boycott culturel qui a contribué à la fin de l'apartheid en Afrique du Sud.

Les signataires s'engagent à ne pas projeter de films, à ne pas apparaître dans ou à ne pas collaborer d'aucune manière avec les institutions considérées comme complices, incluant festivals, cinémas, diffuseurs et sociétés de production. Les exemples de complicité incluent “le blanchiment ou la justification d'un génocide et d'un apartheid, et/ou un partenariat avec le gouvernement qui les commet”.

“Nous répondons à l'appel des cinéastes palestiniens, qui ont exhorté l'industrie cinématographique internationale à refuser le silence, le racisme et la déshumanisation, ainsi qu'à faire tout ce qui est humainement possible pour mettre fin à la complicité dans leur oppression”, peut-on lire dans le communiqué.

L'engagement a été publié par le collectif Film Workers for Palestine (Travailleurs du cinéma pour la Palestine). Le scénariste David Farr, l'un des signataires, a déclaré :

“En tant que descendant de survivants de la Shoah, je suis bouleversé et révolté par les actions de l'État israélien, qui impose depuis des décennies un système d'apartheid au peuple palestinien dont il a pris les terres, et qui perpétue aujourd'hui un génocide et un nettoyage ethnique à Gaza.Dans ce contexte, je ne peux pas soutenir que mon travail soit publié ou joué en Israël. Le boycott culturel a eu un impact significatif en Afrique du Sud. Il en aura un cette fois-ci aussi, et selon moi, il doit être soutenu par tous les artistes de conscience.”.

Une foire aux questions (FAQ) jointe à l'engagement explique comment identifier les institutions impliquées, en précisant que :

“Les principaux festivals de cinéma israéliens (notamment, mais sans s'y limiter : le festival du film de Jérusalem, le festival international du film de Haïfa, Docaviv et TLVFest) continuent de collaborer avec le gouvernement israélien pendant qu'il mène ce que des experts de premier plan qualifient de génocide contre les Palestiniens à Gaza”.

Et d'ajouter : “La grande majorité des sociétés de production et de distribution israéliennes, des agents de vente, des cinémas et autres institutions cinématographiques n'ont jamais soutenu les droits des Palestiniens tels que reconnus internationalement.”

L'engagement note cependant que « certaines institutions israéliennes ne sont pas complices » et recommande de suivre les lignes directrices fixées par la société civile palestinienne.

Les signataires précisent également que l'engagement ne les empêche pas de travailler avec des individus israéliens : “L'appel vise à inciter les professionnels du cinéma à refuser de collaborer avec les institutions israéliennes complices des violations des droits humains du peuple palestinien.

Ce refus vise la complicité institutionnelle, et non l'identité. Il y a aussi 2 millions de Palestiniens citoyens d'Israël, et la société civile palestinienne a élaboré des directives adaptées à ce contexte.”

L'engagement ne mentionne pas explicitement le mouvement BDS (Boycott, Désinvestissement, Sanctions), le principal effort de la société civile visant à identifier les complicités avec Israël. Cependant, il s'agit de l'une des initiatives de boycott culturel les plus notables annoncées contre Israël depuis le début de l'offensive sur Gaza, près d'un an après qu'un millier d'écrivains ont signé une déclaration similaire.

Cette initiative évoque le collectif Filmmakers United Against Apartheid, fondé en 1987 par Jonathan Demme, Martin Scorsese et d'autres grands noms du cinéma, qui refusaient de projeter leurs films dans l'Afrique du Sud de l'apartheid.

Cette campagne s'inscrit dans un contexte de multiplication des protestations dans l'industrie du divertissement contre la guerre menée par Israël à Gaza. Plus tôt cet été, des centaines d'acteurs et de réalisateurs, dont Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Ralph Fiennes et le réalisateur Guillermo del Toro, ont signé une lettre ouverte dénonçant le silence de l'industrie cinématographique face à la campagne militaire israélienne à Gaza.

Beaucoup des signataires de ce nouvel engagement figuraient également parmi les membres du Screen Actors Guild qui, l'année dernière, ont demandé à leur syndicat de protéger les membres contre d'éventuelles représailles en raison de leurs prises de position sur la Palestine. Plus récemment, le syndicat des acteurs norvégiens a recommandé à ses membres de ne pas travailler avec certaines institutions culturelles israéliennes.

L'été dernier, Variety rapportait qu'une soixantaine de cinéastes palestiniens avaient signé une lettre accusant Hollywood de “déshumaniser” les Palestiniens à l'écran depuis des décennies.

Dans cette lettre, les cinéastes appelaient leurs collègues internationaux à “refuser de collaborer avec des sociétés de production profondément complices de la déshumanisation des Palestiniens, ou du blanchiment et de la justification des crimes d'Israël contre nous.”

La semaine dernière, The Voice of Hind Rajab, un nouveau film sur une fillette de cinq ans tuée par les forces israéliennes à Gaza en 2024, a reçu une standing ovation de 23 minutes après sa première au festival du film de Venise. Brad Pitt, Jonathan Glazer, Joaquin Phoenix, Rooney Mara et Alfonso Cuarón comptent parmi les producteurs exécutifs du film.

Traduction par RM pour l'Agence Média Palestine.

Source : The Guardian.

Make Hollywood Great Again : le cinéma américain au cœur d’une bataille idéologique

Hollywood, jadis vitrine du rêve américain, traverse une crise idéologique. Polarisation politique, pressions symboliques et recomposition des marchés font du cinéma un champ de bataille. S'y rejoue la redéfinition des normes culturelles, des récits dominants et de la projection internationale des valeurs nationales, entre fragmentation des publics et impératifs économiques. (Nashidil Rouiaï)

Tiré du blogue de l'auteur.

Depuis plus d'un siècle, Hollywood n'est pas seulement une fabrique de récits : c'est aussi un vecteur de projection des valeurs américaines à l'échelle mondiale, un instrument central du soft power des États-Unis[1]. À travers ses productions cinématographiques et sérielles, l'industrie hollywoodienne a contribué à façonner des imaginaires collectifs bien au-delà de ses frontières[2]. Cette puissance symbolique, que Joseph Nye a définie comme la capacité d'influencer sans contrainte, repose sur l'attractivité d'un modèle culturel. Mais ce rôle n'est ni neutre ni immuable : l'histoire du cinéma américain est traversée par des tensions idéologiques, des conflits de représentation, des débats sur la morale, l'identité et la norme sociale.

L'époque actuelle ne fait pas exception. La réélection de Donald Trump en 2025 a ravivé les luttes culturelles, inscrivant l'industrie cinématographique dans une logique de polarisation accrue − vis-à-vis de l'exécutif, mais aussi au sein de ses propres publics.

Vitrine viriliste et effluves de naphtaline

Dès le début de son mandat, Donald Trump a multiplié les gestes symboliques vers le monde du cinéma. La nomination, en janvier 2025, de Sylvester Stallone, Mel Gibson et Jon Voight comme « ambassadeurs » de l'industrie hollywoodienne − sans mission définie − relève moins d'une politique culturelle structurée que d'un affichage idéologique. Ces figures masculines, blanches, sexagénaires, issues d'un cinéma d'action patriotique, incarnent une vision nostalgique de l'Amérique : virile, triomphante, unidimensionnelle. Cette mise en scène vise à opposer les productions contemporaines, jugées trop woke, à un âge d'or fictionnalisé, débarrassé de toute diversité revendiquée.

Ce geste politique est performatif mais fragile. Il mobilise des symboles saturés, détachés de toute stratégie industrielle cohérente et expose l'administration à un double paradoxe : d'une part ces figures apparaissent aujourd'hui datées, voire caricaturales ; d'autre part, elles sont peu compatibles avec les logiques économiques dominantes du secteur, qui visent à capter des publics jeunes, urbains et connectés − les salles de cinéma, par exemple, attirent majoritairement des spectateurs de 14 à 34 ans, qui représentent environ la moitié des entrées. Mais ces publics ne se résument pas à une seule catégorie : à la fois dans les salles et sur les plateformes, les spectateurs se caractérisent aujourd'hui par une grande hétérogénéité, en termes d'âge, de capital culturel, d'origines ou de sensibilités. Les plateformes comme Netflix[3] construisent leur stratégie autour de ce pluralisme, en s'appuyant sur des modèles algorithmiques capables d'agréger des niches globales et de répondre à des attentes narratives multiples, parfois contradictoires[4].

Au-delà de l'instrumentalisation de figures emblématiques du cinéma d'action, une offensive plus structurelle s'esquisse. Les politiques de diversité, d'équité et d'inclusion (DEI), promues depuis plusieurs années par des groupes comme Disney, Netflix ou Amazon Studios, sont devenues des cibles récurrentes du pouvoir exécutif : dès sa réélection, Donald Trump a interdit leur mise en œuvre dans les agences fédérales et conditionné des aides publiques à leur abandon dans les entreprises privées. En parallèle, certains films accusés de véhiculer un discours trop progressiste ont fait l'objet de pressions, voire de campagnes de boycott. La Petite Sirène (Marshall, 2023), porté par l'actrice afro-américaine Halle Bailey, ou Blanche-Neige (Webb, 2024), avec Rachel Zegler, actrice latino-américaine, ont été accusés d'effacer l'« identité blanche ». Dans un registre différent, The Apprentice (Abbasi, 2024), consacré aux débuts de Donald Trump, a suscité une hostilité intense. Le film, pourtant présenté au Festival de Cannes en 2024, a eu de grandes difficultés à trouver un distributeur aux États-Unis. Il a ensuite été visé par des menaces de poursuites judiciaires, tandis que son acteur principal, Sebastian Stan, a rapporté un isolement marqué au sein de la profession.

Le retour d'un maccarthysme culturel ?

Le parallèle avec le maccarthysme est tentant : dans les années 1950, les studios hollywoodiens avaient collaboré activement avec les autorités fédérales pour censurer ou exclure les artistes jugés subversifs, sous l'impulsion de la commission HUAC (House Un-American Activities Committee). La situation actuelle semble pourtant différente : dans ce climat de tensions, les grands studios adoptent une posture de retenue. Loin d'un ralliement explicite à la ligne idéologique de l'administration, il s'agit plutôt d'un ajustement prudent des prises de position publiques et, parfois, des contenus. Ce repositionnement se lit notamment dans la faible politisation des grands événements médiatiques du secteur.

La cérémonie des Oscars en mars 2025 en a fourni une illustration. Aucun discours de soutien ou de critique n'a directement évoqué l'administration en place, contrairement à certaines années où plusieurs acteurs et actrices n'hésitaient pas à exprimer des positions tranchées. Ce silence a d'ailleurs été remarqué et critiqué, non comme un signe d'adhésion, mais comme une forme d'évitement tactique, révélatrice de l'atmosphère tendue. Certaines prises de parole ponctuelles, comme celle de Jane Fonda lors des SAG Awards (Screen Actors Guild Awards), ont tenté d'introduire une parole critique, bien que de manière mesurée. Cette autocensure ne concerne pas uniquement les prises de position publiques : elle tend aussi à infléchir les choix éditoriaux. La production de certains films devient plus risquée − soit parce qu'elle est susceptible de heurter l'exécutif, soit parce qu'elle expose ses acteurs ou réalisateurs à des campagnes hostiles, notamment sur les réseaux sociaux.

Il ne s'agit cependant pas d'une transformation radicale du paysage cinématographique : les lignes de force qui structurent les contenus depuis plus d'une décennie − diversification des récits, ouverture à de nouveaux visages, inclusion de thématiques sociétales − restent largement présentes, notamment sur les plateformes de streaming. Mais l'atmosphère actuelle pousse certains studios à adopter une stratégie d'attente. Dans ce contexte, le climat de précaution agit moins comme une censure que comme une logique de mise en veille : laisser passer la tempête, différer certaines productions, limiter les prises de risque en attendant un moment plus propice pour porter à l'écran des récits jugés potentiellement polarisants.

Les moyens d'influence de l'État fédéral

Pour comprendre cette logique de mise en veille, il faut cerner les risques économiques et pratiques auxquels l'industrie culturelle hollywoodienne est exposée. Si elle repose sur un modèle largement privatisé, elle n'échappe pas totalement à l'emprise des institutions publiques. Loin d'un pilotage direct à la française par un organe comme le CNC, le rapport entre les pouvoirs publics et les studios hollywoodiens s'inscrit dans une logique d'influence plus diffuse, mais non moins structurante.

Au niveau fédéral, plusieurs instruments permettent d'exercer une pression stratégique. La Federal Communications Commission (FCC), organe de régulation des télécommunications, en constitue aujourd'hui le relais le plus visible. Officiellement indépendante, mais présidée depuis 2024 par un proche du président, la FCC a ouvert en 2025 une enquête sur les politiques de diversité menées par le groupe Disney, sous prétexte d'examiner les pratiques internes de recrutement et de gouvernance. Si cette enquête ne vise pas explicitement les contenus audiovisuels − ce qui serait inconstitutionnel − elle fonctionne comme un signal : les studios sont désormais observés. En creux, l'objectif politique transparaît : il s'agit infléchir les représentations par un encadrement des conditions de leur élaboration.

D'autres leviers viennent compléter ce dispositif d'influence. L'administration fédérale peut conditionner son soutien à l'industrie par des aides économiques, des incitations fiscales, ou encore des autorisations logistiques. La mise à disposition de ressources militaires par le Pentagone pour certains tournages − chars, avions, personnels techniques − constitue un soutien précieux pour certains blockbusters, en particulier dans le genre du film de guerre ou d'espionnage. Ce partenariat, ancien et bien documenté, peut être suspendu ou réévalué selon les priorités politiques du moment, introduisant une forme de dépendance implicite entre studios et autorités fédérales.

À cela s'ajoute l'échelon des États : aujourd'hui, 37 États américains proposent des dispositifs d'incitation à la production cinématographique − crédits d'impôt, aides à l'installation, mise à disposition de studios ou de décors. Ces politiques territoriales, souvent concurrentielles, participent d'une économie politique du cinéma qui repose notamment sur la territorialisation des tournages. Elles créent un environnement dans lequel les studios doivent composer avec les attentes politiques locales, parfois dans la ligne présidentielle, parfois plus progressistes.

Enfin, les grandes opérations de fusion-acquisition − fréquentes dans le secteur des médias et des plateformes − sont soumises à validation par les agences fédérales. Ce pouvoir d'agrément, technique en apparence, peut devenir un levier de négociation. Dans un contexte de concentration croissante du secteur, les studios savent qu'un alignement avec l'administration en place peut faciliter certaines opérations stratégiques. La prudence éditoriale devient alors un investissement symbolique, destiné à garantir des marges de manœuvre commerciales.

En somme, l'État fédéral américain ne contrôle pas l'industrie culturelle hollywoodienne, mais il contribue à structurer les conditions dans lesquelles elle évolue. Par un jeu d'actions indirectes, de pressions diffuses et de partenariats conditionnels, il agit comme un filtre, un catalyseur ou un frein, selon les configurations. Cette influence s'est accrue sous l'administration Trump, qui a su mobiliser les outils de l'État pour réorienter, sans l'avouer, les représentations produites par Hollywood. Une stratégie d'autant plus efficace qu'elle ne repose pas sur l'imposition d'une ligne unique, mais sur l'activation sélective de dépendances structurelles.

Fragmentation des récits et polarisation idéologique

Les tensions actuelles entre industrie cinématographique, pouvoirs publics et attentes sociales ne donnent pas lieu à un basculement univoque du paysage audiovisuel américain. Au contraire, c'est par la fragmentation que se redessinent les équilibres : diversification des récits, polarisation des publics, émergence de contre-industries conservatrices. Cette recomposition interne témoigne moins d'un alignement généralisé sur une ligne idéologique que d'une adaptation tactique à des rapports de force mouvants, dans un champ devenu instable.

D'un côté, les productions progressistes − intégrant des thématiques liées à la diversité, au genre, aux inégalités − demeurent présentes et parfois très performantes sur le plan économique. C'est le cas du film Wicked (Chu, 2024), porté par deux actrices issues des minorités (Cynthia Erivo et Ariana Grande), qui figure parmi les plus gros succès mondiaux récents, malgré des campagnes de critique sur les réseaux sociaux. De même, des séries comme The Last of Us (HBO – 2023-2025), Arcane (Netflix – 2021-2024) ou Sex Education (Netflix − 2019-2023) participent à incarner une ligne éditoriale inclusive, plébiscitée par une part importante du public.

D'un autre côté, on assiste à l'essor de nouvelles plateformes et structures de production revendiquant une orientation conservatrice, religieuse, ou nationaliste. Des studios comme Angel Studios ou Pinnacle Peak Pictures (anciennement Pure Flix) se positionnent comme porteurs de productions conservatrices. Le premier a rencontré un succès inattendu avec Sound of Freedom (Monteverde, 2023) centré sur le démantèlement d'un réseau de pédocriminalité en Colombie, tandis que le second a produit la série de films God's Not Dead (2014-2024), qui dénoncent les discriminations et les menaces subies par les chrétiens évangéliques de la part des élites intellectuelles et culturelles aux États-Unis.

Cette polarisation idéologique s'observe aussi dans les stratégies de distribution. Ces studios ont su contourner les circuits classiques en mobilisant les plateformes de streaming, les réseaux religieux et communautaires, ou encore les salles indépendantes. Ils développent une économie de niche engagée, fondée sur la fidélité d'un public-cible, et sur des dispositifs de financement participatif ou de marketing communautaire.

Dans ce contexte, Hollywood ne s'uniformise pas, il se fragmente : la polarisation politique qui traverse la société américaine se traduit par une polarisation culturelle croissante, non seulement dans les récits, mais dans les structures mêmes de l'industrie.

Notes

[1] Benezet, E., Courmont, B., (2007), Hollywood -Washington : Comment l'Amérique fait son cinéma, Paris,

Armand Colin, 240 p. ; Valantin, J-M., (2003), Hollywood, le Pentagone et Washington. Les trois acteurs d'une stratégie globale, Paris, Editions Autrement, 206 p. ; Totman, S., (2009), How Hollywood Projects Foreign Policy, Basingstoke, Palgrave, 226 p.

[2] Bosséno, C-M., Gerstenkorn, J., (1992), Hollywood : l'usine à rêves, Paris, Galimard, 176 p.

[3] On considère ici Hollywood au sens large, en y incluant les plateformes de streaming, dans la mesure où elles jouent désormais un rôle central dans la production, la distribution et la structuration des récits audiovisuels contemporains.

[4] Wayne, M. L. (2021). “Netflix audience data, streaming industry discourse, and the emerging realities of ‘popular' television”. Media, Culture & Society, 44(2), 193-209.

À écouter

« Cinéma : Make Hollywood Great Again », France Culture, 23/4/2025.

Sur le blogue

« Le cinéma, puissant outil du soft-power chinois » (Nashidil Rouiaï)

« Fredric Jameson, penseur de notre détresse politique » (Manouk Borzakian)

« Trump, maître de la géographie » (Gilles Fumey)

« Géographie de la violence : les États-Unis en pôle-position » (Gilles Fumey)

Haïti : la Drill, entre phénomène musical et vecteur de violence urbaine

Importée des États-Unis et adaptée à la réalité haïtienne, la drill, un sous-genre du rap au style percutant, s'est imposée depuis quelques années comme l'un des courants musicaux les plus populaires chez la jeunesse urbaine. Si elle séduit par son énergie brute et sa dimension expressive, elle soulève également de vives préoccupations quant à son rôle dans la normalisation de la violence, dans un pays déjà ravagé par l'instabilité sécuritaire et la crise sociale.

Par Jeanty Marvens

Linguiste

Une bande-son de la rue

Initialement née dans les quartiers défavorisés de Chicago, la drill s'est ensuite propagée à Londres, Paris, puis Port-au-Prince. En Haïti, ce courant musical a trouvé un terrain fertile dans les bidonvilles et zones sensibles, où de jeunes artistes comme Bourik the Latalay, Jiji 445 , ou King Peliko, s'imposent sur les plateformes numériques. Ces musiques sont consommées majoritairement par une jeunesse très vulnérables et qui a souvent tendance à prendre au sérieux les paroles utilisées et le comportement adopté par ces chanteurs de drill. Les conséquences s'avèrent démesurées dans un pays où déjà rien ne va.

Les paroles de leurs morceaux sont explicites : elles abordent la rue, les guerres de territoires, propagande des produits illicites, la vengeance, les armes à feu et la défiance envers les autorités. Dans les clips, les armes – parfois bien réelles – et les gestes menaçants occupent une place centrale, traduisant une volonté assumée de représenter sans filtre une

réalité brutale.

Un exutoire artistique ou une incitation à la violence ?

Pour de nombreux artistes, la drill est un canal d'expression légitime, permettant de traduire les frustrations, la colère et le sentiment d'abandon d'une jeunesse livrée à elle-même. À travers la musique, certains trouvent une échappatoire, une forme de reconnaissance sociale, voire une opportunité économique dans un contexte où les voies traditionnelles sont verrouillées.

Mais pour d'autres observateurs, ce mouvement musical agit également comme amplificateur de tensions. Dans un pays où les affrontements entre gangs rivaux sont quotidiens et où les armes circulent librement, la diffusion massive de textes glorifiant la violence peut avoir des effets pervers. Certaines chansons, loin de simplement raconter la violence, la banalisent voire la légitiment. Dans certains cas, elles servent de tribunes aux revendications de groupes armés ou de messages codés entre factions criminelles.

Un vide institutionnel préoccupant

Le développement de la drill en Haïti s'inscrit dans un contexte de désintégration de l'autorité étatique, d'absence de politique culturelle, et d'effondrement du système éducatif. Pour les jeunes issus des quartiers défavorisés, cette musique devient parfois le seul espace de visibilité dans une société où ils sont largement marginalisés.

« La drill est une manifestation artistique d'un malaise social plus profond. Ce n'est pas la musique qui crée la violence, mais elle peut contribuer à en entretenir la dynamique », analyse un sociologue spécialiste des cultures urbaines. Le problème n'est donc pas uniquement musical, il est sociopolitique.

Entre liberté artistique et responsabilité collective

La question de la régulation reste délicate. Tenter de censurer ce mouvement serait perçu comme une atteinte à la liberté d'expression et risquerait d'amplifier le phénomène. Toutefois, des pistes existent : éducation aux médias, accompagnement artistique, mise en place de programmes d'encadrement dans les quartiers sensibles, sensibilisation sur l'impact social des paroles.

Les plateformes de diffusion comme YouTube ou TikTok, souvent pointées du doigt pour leur manque de modération, pourraient également jouer un rôle plus actif en instaurant des mécanismes de signalement et de contextualisation des contenus violents.

Conclusion : une musique miroir d'un pays en crise

La drill en Haïti ne peut être réduite à un simple divertissement musical. Elle est à la fois le symptôme et le révélateur d'un profond déséquilibre social. Elle traduit un mal-être, mais elle peut aussi, si elle est canalisée, devenir un moteur de transformation culturelle.

La balle est désormais dans le camp des acteurs politiques, culturels et éducatifs. Car derrière le bruit des basses et les rimes percutantes, c'est toute une génération qui tente de faire entendre sa voix.

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Livre à paraître : Passer à l’action !

À quelques jours de la rentrée, dans un contexte de coupes en éducation qui poussent peut-être à annuler le club d'échec, fermer le journal étudiant ou à réduire les heures d'ouverture de la bibliothèque, etc. ; explorons l'importance de ces espaces d'engagement dans le parcours des jeunes.

Passer à l'action ! le premier essai de Catherine Ouellet-Cummings, créatrice multidisciplinaire et coéditrice de la revue pour enfants Grilled-Cheese, paraîtra le 17 septembre prochain !

Il s'agit du 10e essai dans la collection Radar (15 ans +) chez Écosociété.

En bref : Dans Passer à l'action ! Catherine Ouellet-Cummings nous présente des jeunes de tous les horizons qui ont choisi de s'impliquer dans leur milieu scolaire ou ailleurs. Leurs récits démontrent que ces expériences d'engagement ont été formatrices et motivantes dans leur parcours, ont même souvent contribué à leur réussite.

À propos du livre

L'engagement vient d'une envie de changer quelque chose, de prendre part à un mouvement, de partager une passion ou de sentir qu'on appartient à une communauté. Appuyer une cause, participer à un projet dans son école, apprendre ce qui ne s'enseigne pas, défendre ses idées, aider un organisme, influencer des décisions, se sentir moins seul·e, revendiquer des changements : il existe autant de raisons de s'engager que de gens qui s'engagent. Cette démarche, à tout âge de la vie, permet de développer son estime de soi, de créer des liens sociaux et de trouver sa place dans la communauté.

Devant une injustice, plus facile de se taire, mais ça ne fait pas changer les choses. Les jeunes sont sensibles aux inégalités ; et si on valorisait davantage leur idéalisme, leurs motivations ? Et si on répondait à leur désir de savoir et d'avoir un impact ? Cet essai, en donnant la parole aux jeunes, invite toute une société à tendre l'oreille pour grandir avec sa jeunesse et rester ouverte à de nouvelles manières d'envisager l'avenir. Et si on leur donnait les outils pour se mobiliser plutôt que de leur apprendre à se taire ?

À propos de l'autrice

Catherine Ouellet-Cummings a publié des textes dans plusieurs magazines québécois et est créatrice de fanzines. En 2006, elle a cocréé le studio multidisciplinaire L'abricot. Elle est également cofondatrice et éditrice de Grilled cheese, un magazine jeunesse bilingue.

Les crises du capitalisme : logique, moment, perspectives

Cet article est issu d'une soirée du Centre d'études marxistes, le 16 décembre 2024. Ces formations visent à la fois un objectif d'autoformation et de réflexion critiques. Elles empruntent donc beaucoup à des travaux préexistants de camarades issu·es ou non de notre courant. L'auteur expose ici les dynamiques en œuvre dans les crises du capitalisme.

11 mai 2025 | tiré de la Revue L'Anticapitaliste n° 165 | Crédit Photo : Photothèque Rouge / Copyright : Photothèque Rouge/DR

Je vais être un peu technique, mais pas trop. Et compte tenu du cadre limité de cette présentation, je ne pourrai évidemment pas aborder l'ensemble des mécanismes des crises du capitalisme. Le capitalisme, c'est la crise, mais il y en a de différentes sortes.

Il y a les crises emblématiques : celle qui commence avec le krach d'octobre 1929 aux États-Unis, suivie de la grande dépression internationale ; celle des subprimes de 2008, qui a entraîné la faillite de Lehman Brothers et une grande récession sur une bonne dizaine d'années. Il y a aussi les crises trainantes, comme la stagflation des années 1970 (hausse des prix, hausse du chômage) qui débouche sur la vague néolibérale des années 1980 ou la déflation japonaise de 1991-2021, marquée par une atonie générale. Il y a aussi les crises dans la périphérie, comme le défaut de paiement du Mexique en 1982, qui déclenche une crise dans les autres pays du Sud, ou la crise asiatique de 1997-1998, qui touche la Thaïlande, l'Indonésie, la Corée du Sud, etc.

L'histoire du capitalisme, c'est donc l'histoire de ses crises, mais aussi l'histoire de ses réponses temporaires à ses crises, par une réorganisation qui relance l'accumulation. Pour Ernest Mandel il y a un lien entre les grandes crises et les vagues d'accumulation du capital (les ondes longues). Pour lui, les solutions aux grandes crises sont toujours externes à l'économie capitaliste, ce sont les guerres, les conquêtes de régions non encore dominées par le capital, etc. Tandis que pour les théoriciens de la régulation, il existe des ajustements institutionnels qui permettent de sortir de ces grandes crises. Dans tous les cas, même si l'on admet une grande plasticité du capitalisme, jusqu'où peut-elle aller ?

Je souhaiterais ici évoquer les trois logiques fondamentales des crises, telles qu'analysées par Marx et les auteurs qui en sont proches. Puis, aborder la crise actuelle comme moment charnière, comme moment de bascule dans la régulation du capitalisme. Enfin, je prendrai quelques risques en tentant d'esquisser ce que nous indique le présent comme préfiguration de l'avenir.

Les trois logiques des crises capitalistes

Je distinguerai la suraccumulation de capitaux, la spatialisation (spatial fix) et la socialisation des crises.

1. La suraccumulation

Le capitalisme, c'est une accumulation de valeurs. David Harvey propose une analogie avec le cycle de l'eau (les océans, la condensation dans les nuages, l'eau qui retombe en précipitations), c'est toujours de l'eau sous différentes formes. La valeur c'est la même chose. Or, le capital, c'est de la valeur en mouvement. Pour bien comprendre ce qu'est le capitalisme et d'où viennent ses crises, je citerai Marx (Le Capital, Livre I, section VII) :

« Le premier mouvement qu'effectue le quantum de valeur censé fonctionner comme capital est la transformation d'une somme d'argent en moyens de production et en force de travail. Celle-ci se déroule sur le marché, dans la sphère de circulation. » C'est le mouvement A-M (transformation de l'argent en marchandise) : quelqu'un a de l'argent, il achète des bâtiments, des machines et de la force de travail.

« La seconde phase de mouvement, le procès de production, est achevée quand les moyens de production sont transformés en une marchandise dont la valeur dépasse la valeur de ses composantes, autrement dit, en une marchandise qui contient le capital avancé à l'origine plus une survaleur. » C'est le procès de production (PP), au cours duquel ces marchandises sont transformées en quelque chose qui vaut davantage que ses composantes, une valeur supplémentaire.

« Ces marchandises doivent ensuite être relancées dans la sphère de la circulation. Il faut les vendre, réaliser leur valeur en argent, retransformer cet argent en capital et ainsi de suite. Ce circuit, qui parcourt constamment les mêmes phases successives, constitue la circulation du capital. » Il faut que le capitaliste réalise sur le marché la valeur nouvelle qui a été créée dans le procès de production (c'est le mouvement M'-A').

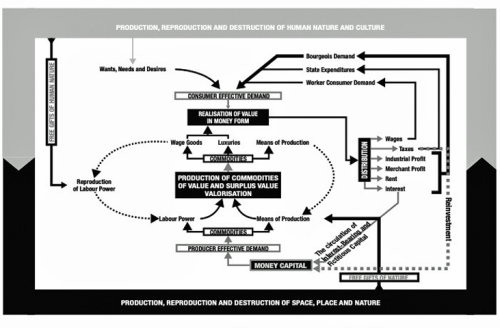

Pour comprendre les crises du capitalisme, il faut avoir en tête ces trois moments. Ce schéma de David Harvey (voir figure 1) permet de représenter la même chose. L'intérêt de cette représentation, c'est qu'elle suggère tous les points où la crise peut avoir lieu.

Figure 1

Elle peut se déclarer sur les marchés financiers : vous lancez une production de brocolis surgelés, votre business plan est parfait, mais les banques ne peuvent pas vous prêter d'argent, parce qu'on est en pleine crise des subprimes, en 2008. Mais la crise peut aussi se déclarer dans le procès de production, par exemple, parce qu'en 2021-2022, la pandémie prive votre entreprise des puces électroniques nécessaires. La production peut aussi être stoppée par une grève ou une catastrophe écologique. Enfin, la réalisation des profits peut être empêchée par l'absence de débouchés solvables au prix attendu, un aspect sur lequel insistent beaucoup les keynésiens. Ce schéma permet de comprendre que les crises du capitalisme peuvent avoir de multiples causes internes ou externes tout au long de la circulation du capital.

Les causes internes sont toujours liées à la suraccumulation du capital. Il y a trop de capital par rapport aux possibilités de l'utiliser de manière rentable. En d'autres termes, plus les profits sont importants, plus il est difficile de maintenir un taux de profit élevé. Cela nous ramène au thème très discuté par les marxistes de la baisse tendancielle du taux de profit (l'augmentation de la part du capital constant – les infrastructures, les machines, les matières premières –, qui ne produit pas de survaleur, augmente par rapport à celle du capital variable, la force de travail, qui produit seule la valeur nouvelle). Mais il peut aussi y avoir des stocks excédentaires et des capacités de production sous-utilisées ; un excédent de cash, parce qu'il est difficile d'investir de manière rentable (Apple dispose aujourd'hui de 160 milliards de dollars en cash) ; le chômage est aussi une manifestation de cette incapacité de mobiliser les ressources productives.

La suraccumulation conduit à la dévalorisation du capital : par ex., avec les crises immobilières, le capital congelé dans l'immobilier perd de sa valeur. C'est vrai aussi des stocks d'automobiles invendues, des machines sous-utilisées, etc. Cette dévalorisation est une manifestation de la crise, mais aussi un moyen pour le capital, qui a réussi à surmonter la crise, de se relancer en éliminant de la circulation le capital suraccumulé. Il y a ainsi de petites crises, avec des faillites, et des capitalistes qui parviennent à racheter des actifs à moindre coût, et des grandes crises, où le capitalisme peine à se relancer, comme en 1929-1932 ou en 20081…

2. La spatialisation (spatial fix)

C'est l'idée qu'on peut résoudre les crises en les déplaçant ailleurs. Par exemple, la réponse à la crise des années 1970 a été la mondialisation, la délocalisation d'une partie des activités ou l'achat d'intrants à moindre coût à des fournisseurs étrangers. Ce mécanisme a été perçu par David Ricardo et par Marx2. D'autre part, puisque la crise résulte de la suraccumulation de capitaux, l'investissement à l'étranger représente aussi une réponse possible. Marx explique que l'exportation des capitaux vise à relever le taux de profit. Il s'agit donc d'aller chercher des profits à l'étranger. La théorie marxiste de l'impérialisme explique que les capitalistes qui investissent à l'étranger vont devoir protéger leurs actifs, d'où la course aux armements, le militarisme et la guerre qui en découlent. Le cas de la Première Guerre mondiale est le plus classique.

La montée de la conflictualité avec l'étranger est aussi une réponse aux crises de réalisation (de débouchés), comme l'a montré notamment Rosa Luxemburg.

Il y a souvent un antagonisme entre marxistes et keynésiens sur ce point-là, que Michal Kalecky, un marxo-keynésien des années 1930-1940, a tenté de dépasser en expliquant qu'il y a certes des moyens de résoudre bien des crises du capitalisme, mais que cela n'est pas possible pour des raisons politiques. Parce que si la résorption du chômage dépendait d'une intervention de l'État, la société n'aurait pas besoin du capitalisme pour se gouverner elle-même ; mais aussi, parce que la disparition de l'armée de réserve industrielle minerait la discipline dans les usines. En revanche, la relance par le militarisme (keynésianisme militaire) ne pose pas les mêmes problèmes. L'aversion pour les dépenses publiques est surmontée par les dépenses d'armement, comme le montre en particulier le fascisme3.

Il peut aussi s'agir de transférer ailleurs, en particulier sur les pays du Sud, les coûts d'ajustement des crises. Le classique en la matière, c'est la crise de la dette. Dans les années 1980, lorsque le Plan Brady « résout » la crise de la dette latino-américaine, l'État américain « vient au secours » des pays les plus touchés en échange de concessions extraordinaires, les plans d'ajustement structurels, au profit des multinationales du Nord. Mais de l'argent est bien injecté dans ces économies, qui permet de sauver les banques américaines très exposées. De même, en 2011-2012, la « résolution » de la crise grecque vise à éviter un défaut de paiement et une contagion pour les banques européennes, en particulier françaises et allemandes, au prix d'un terrible ajustement pour la population grecque. Au lieu de dévaloriser les actifs des banques européennes, on a dévalorisé les Grecs eux-mêmes en coupant dans leurs salaires et leurs dépenses publiques. La perte de valeur a été ainsi transférée spatialement.

3. La socialisation

S'il y a une crise finale du capitalisme, il ne faut pas la penser en termes d'effondrement ou d'émergence spontanée du socialisme. En revanche, il y a une limite au capitalisme. Dans l'avant-dernier chapitre du Livre I du Capital, Marx explique que la tendance à long terme du capitalisme, c'est l'expropriation des expropriateurs, c'est-à-dire des capitalistes qui ont, à l'origine, exproprié les paysans, les petits artisans, les indigènes des colonies, etc. Or, cette logique d'expropriation s'est poursuivie durant toute l'histoire du capitalisme.

Les grosses entreprises absorbant les plus petites, le capitalisme conduit à une concentration et à une centralisation croissante de la production. Le monopole du capital devient ainsi un obstacle au fonctionnement du capitalisme, la loi de la valeur supposant la concurrence des capitaux entre eux. De même, la socialisation du travail tend à devenir incompatible avec son enveloppe capitaliste. « Les forces productives matérielles de la société entrent ainsi de plus en plus en contradiction avec les rapports de production existants ».

On notera que dans l'ensemble de ses raisonnements sur la logique des crises, Marx déploie une méthode qui consiste à découvrir le monde nouveau dans la critique du monde ancien. Il faut ainsi chercher dans l'ancien les potentialités de l'avenir. « Nous ne voulons pas anticiper le monde dogmatiquement, mais découvrir le monde nouveau en commençant par la critique du monde ancien » (Lettre à Arnold Ruge, septembre 1943).

Le moment charnière dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui

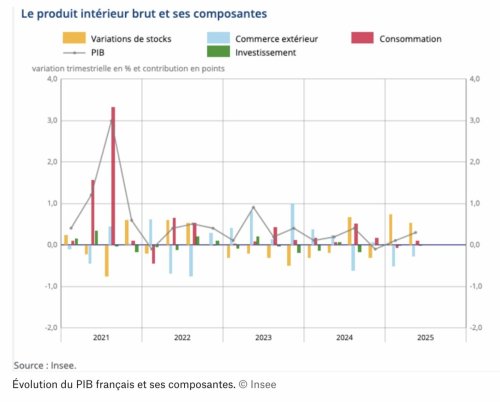

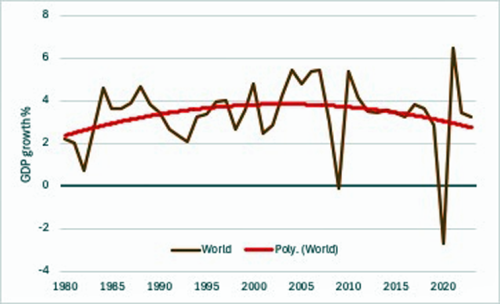

Nous sommes dans un moment de « périphérisation » de l'Europe, qui a été au centre du capitalisme pendant une grande partie de son histoire. Elle reste centrale à certains égards, mais de moins en moins. On peut dire qu'elle devient semi-périphérique dans une série de secteurs de pointe. Les deux graphiques en figure 2 montrent clairement cela.

Figure 2

Et si on considère les choses en détail, on s'aperçoit que la part des États-Unis dans le PIB mondial (à parité de pouvoir d'achat) a diminué, mais pas tant que ça, tandis que la réduction des parts du Japon, de l'Allemagne, de la France et du Royaume-Uni sont spectaculaires. Pour ne prendre que l'Allemagne et la France, soit le cœur de l'Union européenne, elles représentaient 10,6 % du PIB mondial en 1980. Aujourd'hui, elles ne pèsent plus que la moitié, soit 5,3 % du PIB mondial. En revanche, la Chine et l'Inde sont passées de 5 % du PIB mondial à plus de 20 % aujourd'hui. Il s'agit d'un basculement historique.

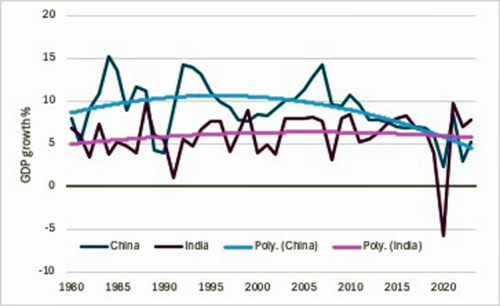

Ce basculement s'est produit dans une période marquée par la perte de dynamisme du capitalisme dans les principaux pays riches : dans les pays du G7, la croissance annuelle est passée de 3 %, au début des années 1980, à 1 % aujourd'hui, avec une grande instabilité croissante (la crise de 2008 et celle du Covid y sont particulièrement spectaculaires (voir figure 3).

Figure 3

Ce n'est pas pareil dans le reste du monde : la Chine et l'Inde ont connu une croissance accélérée avec un ralentissement dans les années 2000 (très marqué pour la Chine), qui se traduit par une décélération à l'échelle mondiale. Depuis les années 2010, la Chine ne compense plus le ralentissement observé dans le reste du monde. Nous sommes donc dans un moment marqué par la marginalisation de l'Europe et par un ralentissement généralisé du capitalisme mondial, à l'œuvre depuis plusieurs décennies dans les économies riches, auquel participe aujourd'hui la Chine (voir figure 4).

Figure 4

Nous assistons à un épuisement des forces motrices du régime néolibéral, qui a été tiré par la mondialisation financière (commerce et investissements internationaux). Il avait permis de compenser la perte de dynamisme des « pays riches ». Or, la part du commerce dans le PIB mondial a cessé de croître dans la foulée de la crise de 2008 et il a même commencé à reculer (voir figure 5).

Figure 5

De même, les entreprises tendent à moins investir dans les pays éloignés. Enfin, la part du commerce mondial sous sanction n'a cessé d'augmenter depuis 2010 (aujourd'hui 12 %), d'où une tendance à la fragmentation économique.

Depuis la crise de 2008, on observe aussi un ralentissement très net des investissements internationaux, en particulier dans les pays riches. La mondialisation financière n'a pas disparu, mais elle a cessé de croître et elle a marqué une tendance au repli.

Quelle est la dynamique des profits financiers ? Pour les États-Unis, c'est assez net. On assiste à un déclin de la part des profits financiers sur l'ensemble des profits. Pour la zone euro, on a observé une même tendance moins nette jusqu'en 2022-2023, mais, avec la hausse des taux d'intérêt, les banques ont réalisé de gros profits depuis lors. Il semble pourtant bien que le poids du secteur financier ait commencé à reculer dans l'économie mondiale.

Ce qui est le grand mystère, c'est la suraccumulation du capital fictif (actions, titres de la dette publique, prêts bancaires, etc.) (voir figure 6), qui est échangé et comptabilisé comme d'autres éléments du capital, mais qui ne génère pas de valeur, contrairement au capital investi dans les entreprises. Dans le langage commun, il s'agit de la « sphère financière ». Quel est donc le poids de ce que Marx appelait « les formes basiques du capital fictif », c'est-à-dire la capitalisation boursière, le crédit au secteur non financier et la dette publique, par rapport au PIB, à l'économie globale ? Dans ces dernières décennies, il n'a cessé de croître (à part en Allemagne, où il s'est stabilisé autour de 2008).

Figure 6

Si on veut comprendre comment le capitalisme a tenu durant ces dernières années, il faut tenter de comprendre ce qui se joue avec ce poids extraordinaire de la sphère financière et jusqu'où cela peut aller. Hyman Minsky, un économiste étatsunien postkeynésien progressiste a évoqué un « moment » où la croissance de la sphère financière arrive à un niveau insupportable, prélude à un retournement brutal. Pour éviter la répétition de la crise de 2008, James Crotty, un économiste postkeynésien américain influencé par le marxisme, avait affirmé alors qu'il fallait contraindre politiquement les marchés financiers à se contracter par rapport aux secteurs non financiers et marginaliser ou interdire les titres non transparents, complexes ou illiquides4. Il ajoutait que si ce n'était pas le cas, la croissance trop faible de l'économie réelle ne permettrait pas à terme de soutenir les expectatives de profit d'une sphère financière en expansion continue.

Pourtant, la sphère financière a continué à croître depuis 2008. Pourquoi ? Parce que l'État a volé à son secours. Les banques centrales ont validé des dettes privées en augmentation constante. Ainsi, leurs actifs, qui ne représentaient que 5 % du PIB des États-Unis en 2005 et 10 % de celui de la zone euro, se montaient respectivement à près de 40 % et 70 % du PIB en 2022 (voir figure 7). Pourtant, comme l'a expliqué l'économiste marxiste Suzanne de Brunhoff, aucune politique publique de pourra jamais abolir les contradictions fondamentales qui sont à l'origine des tensions financières. La question est de savoir où se situe l'ultime frontière de cette intervention publique et si l'on s'en rapproche aujourd'hui. Sans entrer dans des considérations techniques, je pense que nous sommes arrivés au terme de l'hégémonie de la sphère financière et qu'il va donc falloir réduire le poids du capital fictif par rapport à l'économie réelle.

Figure 7

Cela ne veut pas dire qu'il va y avoir une crise financière catastrophique. Celle-ci aurait en effet déjà dû avoir lieu. En mars 2020, avec le Covid, les bourses se sont effondrées. Pourtant, elles se sont assez vite rétablies. Pourquoi ? Parce que les banques centrales sont intervenues pour empêcher une crise financière. À l'automne 2023, la Fed est encore intervenue massivement pour éviter une contagion de la faillite de la Silicon Valley Bank. En Europe, un mécanisme de la BCE est prévu pour contenir toute nouvelle crise de la dette. Donc, je crois plutôt à une crise financière au ralenti, qui verrait le capital fictif rongé par l'inflation. Cependant, avec l'essor des crypto monnaies et leur dérégulation par Trump, un grave choc financier ne peut pas être exclu.

Il n'en reste pas moins que la sphère financière ne tient que par le soutien public, et donc par une volonté politique. Lorsque la droite dénonce l'assistanat et l'explosion des dépenses publiques, etc., il faut lui rappeler ce fait essentiel.

En quoi le moment présent est-il porteur des traces de l'avenir ?

Qu'est-ce qu'on peut observer dans le présent et quelles en sont les potentialités futures ? Je vais discerner trois logiques : l'exaltation néofasciste (l'affreux) ; le vraiment moche, une stagnation techno-féodale ; une planification écosocialiste, ce qu'on souhaiterait, qui semble peu probable. Mais à l'ère des catastrophes, les choses bougent très vite. On peut aussi imaginer des hybridations de ces trois solutions.

1. L'exaltation néofasciste (l'affreux)

Nous observons aujourd'hui le mariage, à la tête de l'économie la plus puissante économie du monde, d'une extrême droite décomplexée avec une dimension néofasciste et de l'homme le plus riche du monde, Elon Musk, incarnation des secteurs les plus dynamiques du capitalisme en termes de valorisation. Les mêmes tendances sont à l'œuvre dans d'autres régions du monde.

Quelle est la signification économique de cela ? Rappelons que pour Kalecki, le fascisme permet de dépasser l'aversion pour les dépenses publiques, parce que la résorption du chômage ne débouche pas sur un meilleur rapport de force pour les travailleurs, dans la mesure où la liquidation des syndicats et la répression politique y pourvoient (la pression politique remplace la pression économique du chômage). Cela rend possible une relance keynésienne par les dépenses publiques avec une explosion de la dette. C'est ce qui semble se dessiner aux États-Unis, mais aussi en Allemagne, où la règle d'or de la réduction du déficit budgétaire est remise en cause à l'approche des élections, même si la droite l'emporte. Les capitalistes semblent croire à cette solution, si l'on considère la hausse des marchés boursiers aux États-Unis après l'élection de Trump. Ils se disent que les impôts vont baisser, que les réglementations vont être allégées, et que de nouveaux profits seront possibles.

Les marchés anticipent aussi un retour de l'inflation. L'idée que la dernière vague d'inflation a été réglée durablement n'est pas convaincante en raison des tensions que connaît la finance internationale dans un contexte de fragmentation géopolitique et de guerre. Aux États-Unis, la facilitation de la formation d'ententes et de cartels, mais aussi la hausse des droits de douane, va aussi dans ce sens. Toutefois, en dépit de la baisse de la syndicalisation, cette dernière période a vu une montée des mobilisations ouvrières et certaines victoires (en particulier dans l'automobile). Or, il faut souligner que l'inflation n'est pas neutre sur le plan social. Bien sûr, si le pouvoir d'achat des classes populaires pouvait être maintenu, elle éroderait le pouvoir du capital. Ça a été le cas après la Seconde Guerre mondiale. Mais si la défense des bas revenus n'est pas assurée, elle pèse proportionnellement plus sur eux, parce que ce sont les produits les moins chers qui voient leurs prix augmenter le plus vite. Avec Trump, l'autoritarisme politique tendrait donc plus que jamais à faire payer l'inflation par les classes populaires.

Avec la hausse des dépenses publiques dans le secteur de l'armement, la guerre devient aussi une option moins improbable. Ceci peut aller de pair avec un retour de formes de planification et d'organisation de l'économie. Or, ce que montre Benjamin Bürnbaumer, c'est que la dynamique des capitalismes étatsunien et chinois les pousse de plus en plus à la confrontation. Les complémentarités entre eux, qui avaient nourri la mondialisation financière, tendent aujourd'hui à s'épuiser avec le rattrapage de la Chine5.

2. Le techno-féodalisme (le mauvais)

Le technoféodalisme est une tendance à l'œuvre au cœur du capitalisme actuel6. Le féodalisme, c'était une petite production sur laquelle pesait le prélèvement seigneurial en raison d'une contrainte politique. Certes, le capitalisme actuel ne tend pas à revenir à la petite production individuelle, tout au contraire, la socialisation croissante de la production se poursuit (il suffit de penser à Amazon et à ses liens avec une multiplicité sans précédent de secteurs économiques). Mais une logique de prélèvement, de prédation, se développe, et ceci sous trois angles :

A) Comme le serf du Moyen Âge était attaché à la terre, nous sommes attachés à la « glèbe numérique ». Les individus, la gig économie, les entreprises, les États, etc. dépendent toutes de ces plateformes. Il en découle que des entreprises très particulières dominent la structuration actuelle du capitalisme.

B) On observe une fusion de l'économique et du politique. En Chine, les plateformes numériques sont très développées et l'État les a reprises en main au cours de ces 3 à 4 dernières années. Il a acquis des actions des participations qui ne lui rapportent aucun dividende mais lui donnent un pouvoir de veto. L'État chinois comprend en effet que le contrôle de ces plateformes est indispensable au contrôle de l'organisation sociale, c'est pourquoi il n'entend pas les laisser se développer de façon autonome.

C) La concurrence entre les entreprises existe toujours, mais elle se fait de plus en plus au niveau de ces énormes capitaux numériques dans un jeu à somme nulle. Leur logique vise à multiplier les capteurs qui permettent de contrôler l'activité sociale, de la centraliser vers leurs plateformes et de prélever ainsi un revenu. Ce n'est pas une logique de production, mais une logique de prédation par le contrôle du territoire de l'organisation sociale. Des entreprises sont désormais capables de centraliser et de conserver les connaissances sociales générales, formant une nouvelle classe d'organisations propres, de plus en plus détachées des autres capitaux au sommet de la structure industrielle. Elles se battent entre elles pour monopoliser les formes de coordination sociale.

Ernest Mandel insistait sur la capacité des multinationales à organiser l'activité économique. Mais que dire du petit nombre de plateformes qui rivalisent pour le contrôle ultra-centralisé de l'activité sociale ? Ces entreprises sont des méta-agents de la connaissance. Elles représentent le top du capitalisme mondial. Ce sont les plus grosses sociétés en termes de capitalisation boursière (voir figure 8). Parmi les 8 première, il y en a 7 qui sont américaines et liées au numérique (la seule qui ne l'est pas est saoudienne, dans le secteur pétrolier).

Figure 8

Des figures incarnent cette évolution. Musk est l'homme le plus riche du monde, il est à la manœuvre au cœur du gouvernement US, il possède les capacités de calcul les plus développées (en 2024, il a lancé le centre de calcul Colossus pour entraîner son modèle d'IA), mais aussi l'ensemble de données propriétaires le plus important (grâce à son réseau de satellites Starlink qui lui fournit des images satellite et des flux de communication de l'ensemble de la planète en temps réel ; grâce aussi aux caméras vidéos de tous les véhicules Tesla qui circulent dans le monde ; grâce aux données de son réseau social X).

L'essor du techno-féodalisme laisse entrevoir une société post-capitaliste sous une forme terrifiante qui pourrait conduire à un nouveau mode de production régressif.

3. La planification écosocialiste (le bon)

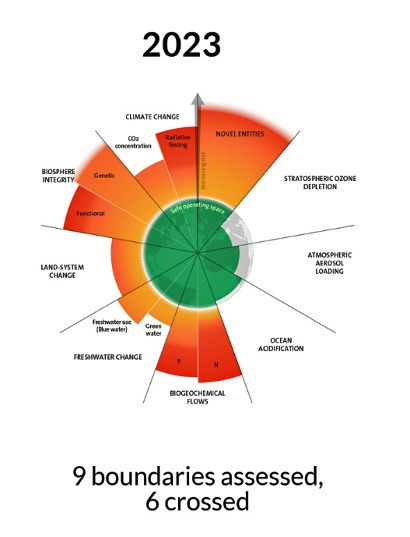

Bien sûr, cette option paraît aujourd'hui improbable en raison des rapports de force sociaux en présence. Mais il ne faut pas oublier que la crise écologique qui ne cesse de s'accélérer va avoir des répercussions politiques exceptionnelles. Sur les 9 frontières écologiques évaluées, 6 ont déjà été dépassées (voir figure 9). L'idée qu'il va falloir modifier de façon radicale les formes d'organisation de notre rapport à la biosphère va devenir de plus prégnante dans les années et décennies à venir. Or, les deux options précédentes ne présentent aucune réponse à ce problème.

Figure 9

Comme l'économiste écologiste William Kapp l'écrivait déjà en 1970 : « La transformation actuelle de l'environnement n'est plus l'expression d'une maîtrise croissante du monde dans lequel nous vivons, mais au contraire le signe d'une perte de cette maîtrise ». Ce qui se joue à propos de la planification écosocialiste, c'est le métabolisme de la société humaine avec la nature qui est complètement dans le rouge. Aujourd'hui, le principal agent de ce métabolisme, c'est la loi du profit. Si on prend au sérieux le défi écologique, il en découle donc des conclusions radicales.

La crise écologique est aussi économique. C'est ce que les marxistes écologistes appellent « la seconde crise du capitalisme », associée aux perturbations dans le processus de valorisation liées aux dégradations de l'environnement. Un graphique de la Banque des règlements internationaux, la banque des banques centrales, montre que les catastrophes naturelles sont de plus en plus importantes et que leur coût est de plus en plus lourd. Ceci pèse bien sûr sur le secteur des assurances, mais pas sur lui seul.

Cette crise peut-elle être maîtrisée au sein du capitalisme ? Que dire de la « finance verte » ? Le responsable des investissements chez Black Rock a jeté l'éponge après un an et demi en raison d'une crise morale. Il explique que les investissements verts sont du greenwashing (une escroquerie consciente), mais aussi une escroquerie théorique (si l'on pouvait faire autant ou plus de profits avec des « investissements verts », la loi du profit les garantirait spontanément).

En Allemagne, une filiale de la Deustche Bank proposait des « investissements verts ». À la suite d'une dénonciation de la part d'un responsable, une enquête de police l'a forcée à réduire de 75 % les actifs qu'elle prétendait « verts », c'est-à-dire qu'elle mentait à 75 %. Enfin, une étude publiée en septembre 2024, qui prend en compte toutes les obligations « vertes » publiques et privées émises aux États-Unis de 2014 à 2023, a montré que 2 % seulement d'entre elles apportaient quelque chose par rapport aux investissements classiques (dans 98 % des cas, ces investissements n'ont rien de « vert »).

Si les décideurs publics et privés parlent beaucoup des enjeux écologiques, ils ne font pas grand-chose de tangible en la matière. C'est une source de crise interne et de fragilité au sein des élites responsables de ces politiques. C'est pourquoi, avec Razmig Keucheyan, nous avons développé un programme de planification écologiste réformiste-révolutionnaire, qui met l'accent sur la socialisation de l'investissement7. Cette perspective a été défendue par Michel Husson, sous le nom de plume de Maxime Durand, dans un papier remarquable8.

Planifier écologiquement aujourd'hui, c'est se donner les moyens d'établir un inventaire permanent de la nature, alors que la comptabilité écologique n'existe pas. C'est se donner le moyen de faire des scénarios en fonction des contraintes écologiques dont on prend conscience et de quel genre de vie on veut. L'outil pour le faire, c'est le contrôle des investissements qui priverait les capitalistes de leurs principales prérogatives. Ainsi pourrions-nous éviter les défaites et les cauchemars que j'ai évoqués précédemment.

Notes

1. David Harvey, Les limites du capital. Suaccumulation et dévalorisation. Éd. Amsterdam, 2020.

2. « Le capital est envoyé à l'étranger, non pas parce qu'il ne pourrait absolument pas être utilisé dans le pays, mais parce qu'il peut être employé à un taux de profit plus élevé dans un pays étranger » (Marx, Le Capital, Livre III, chap. XV.

3. Sous le fascisme, « l'aversion pour les dépenses publiques [...] est surmontée en concentrant les dépenses publiques sur l'armement » in Michal Kalecki, Selected Essays on the Dynamic of Capitalist Economy, Cambridge U. P., 1971, p. 141.

4. « L'ampleur et la gravité de la crise actuelle montrent clairement que la trajectoire de croissance des marchés financiers au cours des dernières décennies n'est pas viable et doit être inversée » in James Crotty, Cambridge Journal of Economics, 33(4), 2009.

5. Benjamin Bürnbaumer, Chine/États-Unis, le capitalisme contre la mondialisation. Éd. Maspero, 2024.

6. Cédric Durand, Tecno-féodalisme, critique de l'économie numérique. Éd. La Découverte, 2023.

7. Cédric Durand et Razmig Keucheyan, Comment bifurquer. Les principes de la planification écologique, Paris, La Découverte, 2024.

8. « Planification. 21 thèses pour ouvrir le débat », 1991 (http ://hussonet.free.fr/plani21.pdf).

Où la main très visible de Donald Trump conduit-elle les États-Unis ?

Alors que les dirigeants du Sud global s'unissent pour tourner le dos à la politique tarifaire de Washington, Donald Trump poursuit l'administration de la politique économique des États-Unis suivant ses intérêts personnels. Si le président américain donne la priorité à la souveraineté, les effets du « national capitalisme autoritaire » qu'il déploie vont à l'encontre des objectifs du Make America Great Again.

9 septembre 2025 | tiré d'AOC media

https://aoc.media/opinion/2025/09/08/ou-la-main-tres-visible-de-donald-trump-conduit-elle-les-etats-unis/?loggedin=true

La fin du projet néolibéral a déjà été annoncée à de multiples reprises, alors même que, pendant plusieurs décennies, il a continué à inspirer les politiques, même de ses opposants. On pense au programme politique de Tony Blair ou encore à celui des partis de gauche, tel le Parti Socialiste français ou encore des Démocrates nord-américains. Au-delà de tout doute, Donald Trump ouvre une autre période qu'il convient de caractériser.

Un interventionnisme tous azimuts

Clairement le mythe de la main invisible du marché organisant l'allocation des ressources a vécu tant du fait de la domination de monopoles dans les secteurs émergents que de la recherche de la souveraineté nationale par nombre de gouvernements. Or le meilleur élève de la classe est sans nulle doute Donald Trump. Voici un échantillon de ses récentes décisions.

Le gouvernement américain octroie de nouvelles licences d'exportation aux entreprises NVIDIA et AMD moyennant le paiement de 15 % de taxes. La même mesure est envisagée pour l'exportation au reste du monde des avions F35s. Les décisions du gouvernement sont souvent négociées unilatéralement avec les entreprises qui parviennent parfois à être exemptées des droits de douane brandis comme des menaces. On se souvient du cadeau de Tim Cook à Trump qui lui a permis d'exempter Apple de droits sur l'importation de chips.

Contrairement à l'administration Biden, les mesures ne sont pas horizontales et universelles mais spécifiques car bilatérales et façonnées par la vision très personnelle du monde de Donald Trump. En témoigne la distribution chaotique de l'augmentation des droits de douane, déterminée plus par la vision géopolitique de Donald Trump que par la recherche de l'efficacité économique.

Au début de son second mandat, le lobby des capitalistes high tech de la Silicon Valley semblait faire jeu égal avec le Parti Républicain quant à l'orientation de la politique économique. Depuis le spectaculaire divorce entre Elon Musk et Donald Trump, il est clair que le pouvoir en dernière instance appartient au politique. La chute des cours boursiers de Tesla entérine cette hiérarchie. Lorsque le Président des États-Unis menace le PDG d'Intel à propos de ses exportations en direction de la Chine ce dernier résiste un temps avant d'accepter de céder 10 % de son capital à l'État Américain. Observerait-on une certaine convergence entre l'administration de l'économie par le gouvernement Chinois et celui des États-Unis, les objectifs politiques l'emportant sur le jeu des forces du marché en ce qui concerne les décisions stratégiques ?

Un national capitalisme autoritaire….

La rupture avec l'idée que l'économie est la discipline régissant l'allocation efficace des ressources rares est complète. La stratégie ouvertement protectionniste entend se passer des bénéfices de la division internationale du travail au nom de la souveraineté nationale. C'est un changement majeur par rapport au rôle qu'avaient joué les États-Unis quant à l'ouverture progressive du monde, mais finalement réussie, à l'échange international.

La seconde rupture concerne l'état de droit et le primat de la démocratie : le gouvernement a le droit de s'affranchir des règles juridiques et même de la constitution afin de mieux servir l'intérêt national. L'exécutif tend à concentrer une partie croissante du pouvoir de l'État, au détriment des instances délibératives et du respect du droit.

Voilà qui justifie le recours à la notion de « national capitalisme autoritaire » forgée à la lumière de la stratégie déployée par Recep Tayyip Erdoğan en Turquie, ce depuis plusieurs décennies. Ou encore de Viktor Orbán, qui fut, semble-t-il, un temps une source d'inspiration pour Trump. Le trumpisme est alors resitué dans un mouvement plus général de basculement du primat de l'économie à celui de la sécurité et de la souveraineté. Une enquête récente montre que près de 70 % de la population mondiale n'est plus régie par des gouvernements se réclamant de la démocratie mais de formes variées d'autoritarisme (Narendra Modī) ou même de dictature au titre du Parti Communiste (Xi Jinping).

De longue date, telle était aussi la stratégie de Vladimir Poutine, sans que pour autant ce dernier parvienne à relancer la modernisation de l'économie russe. Ainsi, ce national capitalisme autoritaire est loin d'être la panacée permettant de construire des systèmes économiques alternatifs à ceux fondés sur le libéralisme. En effet, au surprenant succès économique du Parti Communiste Chinois, s'oppose le long déclassement de l'économie russe alors qu'Inde et Turquie suivent des trajectoires économiques encore différentes.

…. Contre l'amélioration du niveau de vie

Pour autant, le trumpisme introduit des caractéristiques spécifiques. D'abord, il vise un réexamen radical du capitalisme Nord-Américain en tant que pilier des relations internationales. En conséquence, la nouvelle politique impacte directement la plupart des autres pays. Leurs gouvernements se demandent si le trumpisme ne va pas s'imposer comme le nouveau régime politique. La manipulation de la menace des droits de douane est devenue l'instrument privilégié, ce qui déstabilise la plupart des autres régimes socioéconomiques, dont par exemple celui de l'Inde et plus encore celui de l'Union Européenne.

Ensuite la personnalisation et concentration du pouvoir atteignent des niveaux sans précédent pour un pays qui se voulait exemplaire en matière de démocratie. Traditionnellement, était établie une claire distinction entre les deux corps du roi : l'un personnel et mortel, l'autre incarnant un pouvoir intertemporel. De fait, dans nombre de pays, le Président est le mandataire du peuple. A contrario, Donald Trump considère que le pouvoir lui a été personnellement délégué et qu'il n'a pas à être contrôlé par une quelconque instance. Qu'il prenne des décisions qui favorisent l'accroissement de sa propre fortune n'a plus rien de choquant aux yeux de tous ceux qui ont peur de perdre leur statut et leur charge dès lors qu'ils déplaisent ou entrent en conflit avec le Président.