Derniers articles

Rodéo sanglant et opportunité pour le ministre des Finances canadien

Vous trouverez une communication à l'attention de mon député et ministre fédéral des Finances, M. François-Philippe Champagne.

Photo Serge D'Ignazio

Shawinigan, 11 septembre 2025

À l'attention de : M. François-Philippe Champagne

En ce moment se déroule l'un des plus importants festivals western du pays, celui de Saint-Tite, dans la circonscription de mon député et ministre fédéral des Finances, M. François Philippe Champagne. Événement haut en couleurs qui rassemble des milliers de citoyens canadiens. Vous êtes venus pour y serrer des mains et exposer votre gentillesse. Au même moment se déroule l'une des plus horribles histoires de notre pays, celle du génocide d'un peuple et la complicité de notre gouvernement. Vous y brillez par l'absence de vos actions ; évitez les mains rachitiques ou ensanglantées, sans exposer de solidarité.

En fait, vous n'êtes pas absent du conflit palestinien puisque notre gouvernement entretient des liens avec des compagnies impliquées de près ou de loin avec les massacres en cours et le nettoyage ethnique de la région. Le Canada tire même profit de la situation. À mots couverts par des intérêts pécuniaires et régionalistes, vous chuchotez gentiment votre désapprobation.

À titre d'individu et dans votre travail, vous portez de lourdes responsabilités et effectuez avec docilité, les tâches demandées. Vous financez une nouvelle course à l'armement sans y joindre de forts gestes politiques et économiques en faveur de la paix et du dialogue (sauf exception de l'Ukraine). En ne faisant que la tâche qui vous incombe vous semblez oublier la complexité sociale et les impacts de vos actions. Sans le savoir ou en ne cherchant pas à le savoir, vous menacez notre sécurité locale et globale. Votre inaction radicale à l'égard du génocide alimente le conflit et légitime les régimes autoritaires de ce monde, dont certains sont déjà à nos portes. Cela m'apparaît davantage préoccupant que des tarifs douaniers. Avez-vous sombré dans le piège de la banalité du mal ? Un état d'esprit qui suspend la pensée critique.

M. Champagne, je vous implore de prendre un instant, afin de « ressentir » : regardez, écoutez, respirez et touchez à l'horreur du génocide actuel. Je souhaite que votre carapace sociale, votre statut social, s'effrite un peu pour laisser passer le soleil et éclairer votre humanité. Je fais appel au retour de votre Être politique afin d'incarner un réel citoyen responsable, connecté aux Autres. En tant que ministre des finances et proche du Premier ministre Carney, vous avez un rôle de premier plan dans ce conflit et une opportunité en or pour dynamiser la paix. Vous avez même une obligation légale de tout mettre en œuvre pour qu'il n'y ait « Jamais plus » de génocides comme l'ont répété tour à tour des survivants juifs, rwandais, bosniaques, guatémaltèques…

Lors du prochain Festival western de Saint-Tite, j'ose espérer ne pas seulement rencontrer un gentil politicien, mais un digne citoyen en selle pour nous défendre et promouvoir nos intérêts et nos valeurs de Vivre-ensemble.

Humainement vôtre.

Sébastien Bois, Citoyen de Saint-Maurice / Champlain

P.S. Je remercie la philosophe juive Hannah Arendt qui m'a inspiré ce texte à votre attention.

C.C.

Premier ministre du Canada, Mark Carney

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le Canada a une occasion et une responsabilité d’être un artisan de la paix

Le Congrès du travail du Canada exhorte le premier ministre Carney à réitérer sa déclaration du 30 juin reconnaissant le statut d'État de la Palestine lors de 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies ce mois-ci.

« Le Canada a une occasion et une responsabilité d'être un artisan de la paix. En temps de conflit, notre engagement à l'égard de la diplomatie, du droit international et des droits de la personne doit orienter nos actions en vue d'un règlement juste et durable », a déclaré Bea Bruske, présidente du CTC, dans une lettre adressée au premier ministre en juin, qui appelait également à la cessation de toutes les opérations militaires dans la bande de Gaza et à la facilitation immédiate de l'acheminement de l'aide humanitaire.

Le groupement Global Unions appelle à la reconnaissance de la Palestine

À la veille de l'Assemblée générale des Nations Unies, plusieurs fédérations syndicales internationales appellent tous les gouvernements à reconnaître l'État de Palestine.

La Confédération syndicale internationale (CSI) demande également que des mesures soient prises d'urgence pour protéger les civils, notamment une force internationale de maintien de la paix à Gaza.

Le groupement Global Unions, représentant plus de 200 millions de travailleurs et de travailleuses dans le monde par le biais de la CSI, de neuf fédérations syndicales internationales (FSI) et de la Commission syndicale consultative auprès de l'OCDE (TUAC), soutient pleinement, dans sa déclaration, l'engagement croissant des gouvernements à reconnaître la Palestine. D'ores et déjà, 147 des 193 États membres de l'Organisation des Nations Unies ont reconnu l'État de Palestine.

Le secrétaire général de la CSI, Luc Triangle, a déclaré : « Nous soutenons les moyens pacifiques et diplomatiques pour concrétiser la solution des deux États – un État d'Israël sûr et un État de Palestine souverain vivant côte à côte dans une paix juste et durable. Cela suppose la reconnaissance de la Palestine et, surtout, la fin de l'occupation. Dans cet esprit, la proposition d'établir une force internationale de maintien de la paix à Gaza constitue un pas dans la bonne direction. Cette mesure concrète vise à protéger les civils, à stabiliser la situation sur le terrain et à frayer la voie à un processus politique crédible. »

« Cet appel est fondé sur l'engagement du mouvement syndical en faveur de la démocratie, des droits humains et de l'État de droit. La reconnaissance de la Palestine ne doit pas être retardée ni considérée comme une récompense à l'issue des négociations ; elle constitue un élément essentiel d'une paix juste et une étape nécessaire en vue du rétablissement de la parité d'estime et de pouvoir à la table des négociations. »

« Les travailleurs et les travailleuses du monde entier ont le droit de vivre dans la liberté, la dignité et la sécurité. Le peuple palestinien ne mérite rien de moins. La reconnaissance de la Palestine et l'adoption de mesures concrètes visant à protéger les civils et à mettre fin à l'occupation sont les moyens dont dispose la communauté internationale pour contribuer à traduire les déclarations de principe en actions en faveur de la paix et de la justice ».

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Qui inspire vraiment François Legault en matière de droits syndicaux ?

Face à tout gouvernement et à ses remaniements, il est toujours possible d'opiner à un côté aigre ou amer, tout en essayant aussi de virevolter en découvrant un autre côté plus facile à avaler, parce que meilleur au goût et donc plus sucré. Allons-y dans la succession, en nous intéressant particulièrement ici aux propos tenus lors du récent remaniement ministériel du gouvernement de la CAQ en ce qui concerne les syndicats.

Le difficile à avaler

Lors de la séance de dévoilement de son nouveau Conseil des ministres, le premier ministre, monsieur François Legault, y est allé d'une déclaration de guerre à l'endroit des syndicats. Il a confié au ministre du Travail, monsieur Jean Boulet, le mandat suivant : « moderniser le régime syndical ». Cela fait plusieurs années que monsieur Legault rêve de moderniser – en dépeçant — les droits des salariéEs syndiquéEs. Il faut lire à ce sujet l'article de Maude Messier paru dans « L'Aut'journal », le 12 mars 2012 (il y a plus de 13 ans), intitulé : « Legault et les politiques antisyndicales conservatrices ». Déjà, à cette époque, il annonçait vouloir restreindre le champ d'action et d'intervention des organisations syndicales à la seule négociation de la convention collective. Autrement dit, fini l'action politique syndicale. Dans son annonce, toujours à cette époque, s'ajoutaient le vote secret obligatoire et le dévoilement des états financiers.

Monsieur Legault sait qu'il n'est plus au pouvoir pour très longtemps. L'avenir de sa coalition politique se présente dans un horizon — très — limité dans le temps. Il est même question, à ce moment-ci, sur la base des sondages d'opinion, à une disparition de la scène parlementaire de la CAQ.

Mais pour ce dernier droit avant l'élection générale d'octobre 2026, monsieur Legault semble déterminé à mener ses derniers combats réactionnaires et conservateurs. Son discours de présentation de ses ministres relevait d'une rhétorique partisane pouvant être jugée déplacée : « mettre nos culottes », « traitement choc », « couper profondément dans la bureaucratie », « faire le ménage », etc.. Voilà des formules indiquant « un virage à droite », pour un gouvernement qui n'a jamais campé ni à gauche ni au centre… Bref, rien de nouveau sous le soleil de ce côté « amer ».

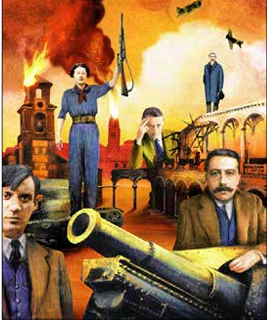

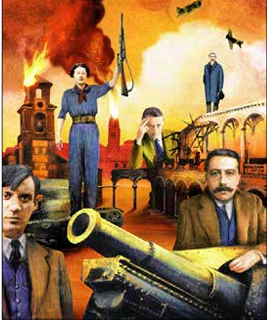

Manifestement, l'homme d'affaires François Legault, devenu par la suite politicien, ne semble jamais avoir compris le rôle véritable des syndicats dans notre société. Le syndicalisme, dans une société capitaliste, correspond à un contrepoids indispensable pour améliorer les conditions de vie et d'existence des salariéEs. Il s'agit de la seule véritable organisation qui appartient en propre aux salariéEs pour résister à l'arbitraire patronal et étatique. L'action syndicale ne peut en aucun cas se limiter à la seule entreprise. Il s'agit d'une institution qui doit intervenir sur le terrain politique en vue de réformer le système économico-social. Vouloir restreindre le champ d'action des syndicats à la seule entreprise et à une simple question de négociation d'une convention collective montre que la pensée sociale de monsieur Legault s'inscrit dans une logique corporatiste pouvant même remonter aux années trente du siècle dernier. Se pose dès lors la question suivante : monsieur Legault a-t-il comme modèle d'inspiration, en apportant les nuances qui méritent d'être appliquées, deux hommes politiques honnis de cette époque, dont les initiales sont B.M. et A.H. ? En passant, l'un dominait en Italie, l'autre en Allemagne.

D'accord, la dernière allusion s'avère forte, mais tient compte d'une volonté à enrégimenter les travailleurEUSEs en vue de cette guerre économique destinée à engraisser un trésor, dont quelques-unEs en profiteront plus que les autres. Nous sommes alors loin d'une éthique politique selon laquelle le tiers-État doit agir en responsabilité de TOUTES et tous, parce que l'autre doit passer avant soi. À ce titre, le syndicalisme représente un garde-fou contre les dérives dictatoriales de tout gouvernement, surtout celui croyant, comme dans le cadre actuel, détourner la responsabilité publique vers une culpabilité individuelle, advenant des difficultés subies par le régime. Cela veut donc dire une déresponsabilisation accrue de l'État envers ses citoyenNEs, afin de se concentrer sur les attentes des entreprises, à savoir des personnes morales qui devraient un jour voter aux élections, si on se fait prophète d'un tournant historique plausible en raison de l'idéologie capitaliste qui domine et peut-être même à l'approche de son apogée.

Après cette montée émotive, comment maintenant entrevoir le côté sucré ? Voilà une tâche ardue, mais non impossible.

Ce qui s'avale mieux

Bien que l'État ne soit pas une entreprise et doit accepter la présence des syndicats dans le paysage, il n'y a pourtant rien de surprenant à voir monsieur Legault s'en prendre à eux, dans la mesure où, aux yeux de certaines personnes critiques, ils n'ont pas fait leur travail depuis quelques décennies. Autrement dit, malgré des parutions dans les médias, les récentes grèves et des revendications au nom de milliers de travailleurEUSEs syndiquéEs, l'impression générale a été de constater une certaine « bonne entente » avec le patronat, qui a pu pousser davantage la note sans rencontrer trop d'obstacles. Les grandes centrales ont alors engraissé leur propre trésor, et ce sur le dos de leurs membres, sans chercher à se renouveler et à s'adapter aux nouvelles réalités du marché du travail. Par conséquent, ce traitement choc que désire réaliser le premier ministre Legault servirait peut-être aussi d'électrochoc à un renouvellement souhaitable de domaine syndical.

Par ailleurs, l'État québécois possède ses limites, surtout sur le plan budgétaire. Dans une société où les individus en demandent toujours plus, il faut savoir un jour cibler l'horizon de la capacité de payer, afin de garantir un avenir. Tant et aussi longtemps que nous évoluerons dans un régime capitaliste et néolibéral, le facteur croissance laisse croire en une assurance de pouvoir répondre aux besoins communs. Mais il faut être ingénieux, afin de faire face aux difficultés économiques. Augmenter la taille de l'État signifie de détourner des fonds vers des structures au lieu de répondre directement sur le terrain ; autrement dit, on ne peut demander à un éléphant de courir comme le léopard. Et l'embonpoint gouvernemental accentue les échelons hiérarchiques et les risques de perte de contrôle. Voilà aussi ce qui peut expliquer certaines bévues dans la gestion des grands projets, alors que l'information peut se perdre entre les échelons et démontrer ainsi l'inefficacité des organes de l'État et de ses avatars. Ce travail d'assainissement exige donc un « tour de force » nécessaire, alors que les syndicats doivent mettre l'épaule à la roue. Dans ce contexte, leur tâche consiste à garantir le meilleur milieu de travail, avec des conditions d'emploi dignes d'un gouvernement innovateur. Toutes les travailleuses et tous les travailleurs des secteurs public et parapublic de la province jouiraient des meilleurs environnements de travail, si l'État était optimisé tant dans sa taille que dans son mode de fonctionnement. Ainsi, il faudrait orienter le « traitement choc » vers une réforme de l'administration gouvernementale au sens large, non dans une visée consistant seulement à « sabrer » dans la masse salariale et donc dans la masse des travailleurEUSEs. Le gouvernement doit accepter, encourager et reconnaître le rôle des personnes dans la fonction publique qui décident d'agir en tant que lanceurs d'alerte. Sabrer dans le nombre de fonctionnaires est une simple et bête opération comptable, qui n'assure aucun résultat sur le plan de l'efficacité gouvernementale.

Étiqueter cette démarche énoncée par le premier ministre lors de son remaniement ministériel comme étant un tournant vers la droite serait réducteur et facile à dire. Il faudrait peut-être profiter de l'occasion, afin d'effectuer un tournant vers le haut — en pelletant quelques nuages —, dans le sens d'une transformation idéologique plus profonde, là où le régime capitaliste serait enterré pour y faire pousser la graine d'une orientation nouvelle valorisant un bien-être collectif — et non totalisé — plutôt qu'un bien-être constamment recherché, parce que la croissance et l'accumulation ne nous rassasient jamais. À ce titre, le syndicalisme actuel doit se responsabiliser non seulement envers leurs membres, mais envers toute la population, et ce dans l'avancement de notre société par un marché du travail ouvert à la réalisation d'un bien-être différent.

Que monsieur Legault aspire ou non à remporter un autre mandat, il doit non pas se faire ennemi des syndicats, mais travailler avec eux à ce tournant nécessaire du régime sociétal que le Québec a besoin. Ainsi, les changements qu'il propose seront meilleurs au goût.

Conclusion

Il n'est jamais vendeur de se lancer dans une élocution en disant vouloir « contrôler les autres », « couper profondément dans les emplois » ou y aller de « traitement choc ». Minimiser le rôle important des contre-pouvoirs ou oser même envisager de les museler, s'avère totalement opposé à ce pourquoi nous évoluons en démocratie. Les syndicats ne sont pas parfaits, comme tout gouvernement ne l'est pas non plus. Dans l'adversité, il faut savoir s'allier, communiquer, coopérer, au lieu d'imposer des idées, de ramener même au jour des façons de faire rétrogrades qui rappellent en plus de mauvais souvenirs. Automatiquement, un goût amer nous vient. Et ce côté nous pousse vers des émotions vives, susceptibles d'animer des diatribes qui peuvent être justifiées jusqu'à un certain point. Mieux vaut ouvrir les yeux, porter le regard sur ce qui ne fonctionne pas, au-delà des seuls besoins pécuniaires, afin d'accepter les lacunes du régime actuel. Déjà là, le goût s'améliore quelque peu. De nouvelles habitudes peuvent être prises, en reconnaissant la valeur à la fois des syndicats et du patronat, parce que chacun participe à faire du Québec un environnement meilleur. Viser le sucré suppose d'édulcorer certaines prises de position, d'un côté comme de l'autre. Comme dirait un vieux sage : « Mieux vaut le sucré du raisin sec que de boire le contenu de la bouteille devant soi, dont la plus petite gorgée soit-elle révèle son vinaigre ».

Guylain Bernier

Yvan Perrier

Dimanche, 14 septembre 2025

20h

Référence

Messier, Maude (2012). Legault et les politiques antisyndicales conservatrices. L'Aut'Journal. 12 mars. Repéré à https://www.lautjournal.info/20140312/legault-et-les-politiques-antisyndicales-conservatrices. Consulté le 14 septembre 2025.

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

La FIQ lance son nouveau magazine La Résonance !

La FIQ dévoile aujourd'hui la toute première édition de La Résonance, un magazine pensé pour ses membres et consacré aux grands enjeux de société qui traversent le réseau de la santé.

Les membres recevront la version papier dans leur boîte aux lettres au cours des prochains jours et peuvent dès maintenant le découvrir en ligne en suivant ce lien.

Pour cette première édition, la réforme Dubé s'impose comme thème central. Pourquoi le ministre tente-t-il une nouvelle refonte du réseau de la santé alors que les précédentes réformes n'ont pas donné les résultats attendus ? Pourquoi choisir de modifier les structures plutôt que d'investir dans les employé-e-s et, par le fait même, dans les services à la population ? Autant de questions auxquelles ce numéro propose des pistes de réflexion.

La Résonance a été créée pour offrir aux membres des textes clairs et stimulants, afin de mieux comprendre les grands dossiers menés par la Fédération. Ce projet vise à rejoindre les membres partout au Québec, à transmettre de l'information pertinente et à mettre en lumière les luttes syndicales et féministes qui nous animent.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Moratoire de quatre générations

ENFIN, après deux décennies de luttes citoyennes, le projet de loi 21 exige de fermer définitivement les puits de gaz de schiste fracturés de la province.[1] On doit se rappeler qu'après avoir acheté notre sous-sol à vil prix entre 2004 et 2010, les gazière proclamaient victorieusement la révolution des gaz de schiste par une série de trois soirées dites « d'information » tenues durant le mois de septembre 2010. Mal leur en prit car ces conquistadors ont eu la désagréable surprise de constater qu'ils n'étaient pas les bienvenus.

L'opinion publique québécoise, indignée par leurs méthodes douteuses, a tordu le bras au gouvernement de M. Charest pour exiger d'être véritablement consultée au cours d'audiences du Bureau d'audiences publiques en environnement (BAPE). Malgré un mandat très restreint, ce BAPE a marqué un temps d'arrêt ; cette pause nous a permis de nous mobiliser tout en comblant un grave déficit démocratique. Il a fallu un courage exemplaire d'une multitude de personnes qui ont oeuvré avec un sens du bien commun extraordinaire pour arrêter le rouleau compresseur de l'industrie gazière.

Lors d'une audience de ce BAPE, la vice-présidente de l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA) a lancé : « Je m'appelle Kim Cornelissen et je demande un moratoire d'une génération ! ». Plusieurs autres jeunes ont défilé les uns à la suite des autres avec la même phrase faite au nom de la jeunesse car ce sont eux qui auront à vivre avec les conséquences à long terme de ce projet de 20 000 puits fracturés au Québec. Heureusement, le commissaire du BAPE ne s'est pas formalisé de cette mise en scène qui flouait la règle de fonctionnement quasi-judiciaire du BAPE où il est interdit de manifester son approbation ou son désaccord.

Cette idée d'un moratoire a germé. Des pancartes rouges arborant le slogan « Non aux gaz de schiste ; un moratoire dès maintenant » se sont multipliées de façon exponentielle. Au printemps 2011, un groupe de jeunes ont décidé de faire un pèlerinage de Rimouski jusqu'à Montréal pour réclamer ce moratoire et en faire la promotion.[2] Le 18 juin, une grande manifestation devait les accueillir à leur arrivée dans la métropole.[3]

J'étais responsable d'un autobus qui se rendrait à Montréal pour appuyer les manifestants.[4] C'est avec stupeur que je vois arriver un groupe familial qui avait participé activement à notre manif du 28 mai devant le « puits qui fuit » de La Présentation.[5] Ce qui me sidère, c'est que Marie-Soleil, qui a accouché voilà seulement 4 jours, arrive avec son nouveau-né dans une poussette ; elle est accompagnée par sa mère, son père et sa grand-mère !

Je sais que pour une jeune femme en pleine forme dans la vingtaine, accoucher est un processus naturel. Aujourd'hui, le trajet en autobus prendra environ une heure dans chaque sens, avec en plus une grosse manifestation bruyante ponctuée par de nombreux discours. Mille scénarios catastrophes se bousculent dans ma tête ! Ça implique qu'une fois en route, on ne pourra pas revenir à cause des autres participants. D'une voix la plus neutre possible, je leur demande ; « Êtes-vous certains de vouloir y aller avec le bébé ? » On me répond : « C'EST POUR LE BÉBÉ QU'ON LE FAIT ! »

Cette réplique me frappe avec la force d'un train lancé à toute vapeur ; le but premier de la lutte contre les hydrocarbures, c'est de protéger la génération naissante ! Dilemme ! Que faire ??? Je connais l'implication sociale de cette famille. Le bébé, Étienne, est accompagné de 4 adultes responsables et bien équipés. C'est avec la gorge nouée par le poids de cette décision que je les invite à monter à bord ! Je me sens responsable de ce poupon. Tout au long de la manifestation, j'étais comme une ourse méfiante qui est à l'affût de tout indice de danger qui pourrait menacer son petit ; un contremanifestant qui aurait voulu faire du grabuge aurait reçu un coup de griffe de l'ourse protectrice !

Dans mon coeur, cette journée du 18 juin ne fut pas simplement le moratoire d'une génération, mais celui de quatre générations qui unissaient leurs forces pour empêcher le saccage de la vallée du Saint-Laurent par la politique du « Drill, baby, drill ». L'action de cette famille rejoint le discours de la jeune Greta Thunberg qui disait au siège de l'ONU le 23 septembre 2019 : « Vous avez volé nos rêves avec vos paroles creuses...Des écosystèmes entiers s'effondrent et tout ce dont vous nous parlez, c'est d'argent et de contes de fées de croissance économique éternelle ! Comment osez-vous ! [6]

Ainsi va la vie ! Les aînés doivent assurer l'avenir des jeunes. Aujourd'hui, le bébé Étienne est devenu un adolescent de 14 ans alors que son arrière grand-mère, Denise, est malade. La fermeture définitive des puits, exigée par la loi, se veut un moratoire permanent. Au Québec, cette solidarité exemplaire a empêché la fracturation hydraulique à grande échelle de notre sous-sol. Espérons que cette même solidarité saura voir le jour dans d'autres terres saccagées comme la Pennsylvanie, le Texas ou l'Alberta….

PENSER GLOBALEMENT, AGIR LOCALEMENT !

Gérard Montpetit

Comité Non Schiste La Présentation

le 10 septembre 2025

2] https://www.journaldequebec.com/2011/05/16/une-marche-de-rimouski-a-montreal

5] https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/517572/manif-schiste-presentation

6] Greta Thunberg par Maëlla Brun, 2020, Édition de l'archipel, 237 pages. Citation à la page 122

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Les infrastructures de Stablex prises d’assaut par une mobilisation populaire à Blainville

Blainville, 13 septembre 2025 - Samedi dernier, plusieurs centaines d'habitants de Blainville et des municipalités environnantes ainsi que des alliés venus de diverses régions du Québec ont pris pour cible le principal site de la compagnie de gestion de déchets toxiques Stablex, à Blainville.

Sous le signe du Grand Héron et au rythme d'une fanfare, les manifestants ont contourné le dispositif de sécurité et sont introduits sur le site pour le redécorer gaiement aux couleurs de la résistance populaire et pour perturber l'activité économique de la compagnie. « Séance de désintox » peut-on maintenant lire sur l'un

des bâtiments de la compagnie. Une dizaine de véhicules de service de la compagnie ont aussi été mis hors d'état de nuire. La pesée, passage obligatoire des camions chargés de boue toxique, a aussi été visée. Les manifestants ont détruit sa façade et endomagé le matériel électronique. Cette action de résistance est une

réponse à l'appel des Soulèvements du fleuve à bloquer, désarmer et à démanteler l'expansion industrielle prédatrice qui ravage les territoires.

Une mobilisation de longue date

Cette manifestation s'inscrit dans une longue mobilisation locale et écologiste contre l'entreprise Stablex, filiale de la multinationale américaine Republic Services. Les habitants de Blainville et leurs alliés ont mené de nombreuses actions durant les dernières années afin d'exiger que cesse l'importation de déchets dangereux près de leurs foyers : rencontres citoyennes, manifestations, dépôts de mémoires, échantillonnage citoyen, coups d'éclat, formations en résistance citoyenne, blocages... Une coalition de groupes (Action Environnement Basses-Laurentides, Coalition Alerte à l'enfouissement Rivière-du-Nord, Eau Secours, Mères au front Rivière-Des-Mille-Îles, Mouvement d'action régionale en environnement, Société pour vaincre la pollution) ainsi qu'une coalition citoyenne ont été formées afin de résister à la compagnie toxique.

Un procédé défaillant

Les citoyens de Blainville, le BAPE, ainsi que des commissions d'analyses externes sont formels : le procédé de Stablex n'est pas "stable et inerte", contrairement à ce qu'affirme la multinationale. Les cellules d'enfouissement requièrent une surveillance à perpétuité pour gérer le lixiviat toxique qui s'écoule de ceux-ci, et les effets du

temps, du gel et du dégel auront vite raison des matériaux d'isolation des bassins, qui ne pourront plus protéger les réserves d'eau de Blainville. Les conséquences sont déjà visibles : des niveaux de cadmium 320 supérieurs aux normes québécoises avec des concentrations alarmantes d'arsenic, de cuivre et de zinc sont déjà

observés. Ces résidus toxiques menacent toute la région, des champs agricoles aux cours d'eau qui se jettent dans le fleuve.

Tapis rouge pour l'Industrie asphyxiante

Et pourtant, nous augmentons encore et toujours nos capacités à polluer. Stablex continue de s'étendre pour importer et enfouir toujours plus de déchets issus des industries minière et phamarceutique, des États-Unis, de l'Ontario et du Québec.

Près de 65 hectares d'écosystèmes sensibles, de milieux humides comme la Grande Tourbière ainsi que de zones boisées seront saccagés pour enfouir des déchets toxiques générés par des filières indifférentes à la vie des populations et des prochaines générations habitant le territoire. Le tout effectué avec la complicité gouvernementale qui a fait passer sous bâillon l'expropriation du terrain de la Ville, contre la volonté locale et régionale. Ce projet montre encore que nous n'avons plus rien à espérer de nos institutions publiques et des entreprises privées, et que notre avenir repose sur nos capacités à résister.

Ni ici ni ailleurs : non à l'intoxication et l'exploitation

Ce qui se passe aujourd'hui à Blainville n'est pas différent de ce qui se passe à Rouyn-Noranda, à McMasterville, sur les rives de Contrecœur, sur le terrain vague d'Hochelaga, sur les deux tiers du territoire forestier public, en territoire non cédé. Il s'agit de la même logique : sacrifier le territoire et ses habitants au profit d'une

poignée d'exploitants.

Nous ne souhaitons pas déplacer le problème ailleurs. Nous souhaitons voir se multiplier les résistances locales. Que vous soyez face au Golfe, ou le long des rives du Saint-Laurent, dans les forêts de l'Abitibi et du Nitaskinan ou dans les cantons de l'Est, vous êtes conviés à vous joindre aux Soulèvements du fleuve et aux habitants

en lutte sur le territoire. Toutes ces résistances locales se rapportent à une seule riposte contre l'intoxication et l'exploitation des territoires à nos dépens. Accepter d'élargir nos capacités de stockage de déchets toxiques, c'est se permettre de produire et de polluer toujours plus. Il faut refuser d'augmenter encore et toujours

notre tolérance aux projets destructeurs qui ne répondent qu'à la loi du profit. Le triste devenir qui attend la tourbière est partout le même, si nous n'intervenons pas par tous les moyens possible.

Pour plus d'informations :

Mouvement Soulèvement du Fleuve :

soulevements_du_fleuve@riseup.net

Coalition des citoyens de Blainville contre STABLEX :

coalitioncitoyenscontrestablex@gmail.com

******

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

1000 personnes rassemblées pour la Journée internationale de l’air pur pour des ciels bleus

Au total, ce sont plus de 1000 personnes qui se sont rassemblées cette année à Montréal, Rouyn-Noranda, Jonquière et Québec, pour dénoncer les décisions des gouvernements du Québec et du Canada

8 septembre 2025, Montréal / Tiohtià:ke (Québec) - Depuis maintenant trois ans, les Mères au front et leurs allié·e·s se réunissent pour souligner la Journée internationale de l'air pur pour des ciels bleus [2], journée qui vise à rappeler que la pollution de l'air touche tout le monde et menace à la fois la santé mondiale en plus de contribuer à

accentuer la crise climatique.

Au total, ce sont plus de 1000 personnes qui se sont rassemblées cette année à Montréal, Rouyn-Noranda, Jonquière et Québec [3], pour dénoncer les décisions des gouvernements du Québec et du Canada qui permettent à des projets industriels tels que la Fonderie Horne, Northvolt, Stablex, le Port de Contrecoeur, de détruire des milieux naturels à haute valeur écologique, de fragiliser la biodiversité, en plus de contribuer à la perte de terres agricoles. Conséquemment, ces projets industriels menacent la santé des québécois·e·s et des canadien·e·s et l'avenir des générations futures. Les enjeux locaux pour lesquels les groupes citoyens militent sont variés, mais menacent

tous le droit de vivre dans un environnement sain, un droit reconnu en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [4]. L'environnement est un bien commun, et essentiel pour la santé des

populations et l'adaptation face à la crise climatique.

Ce dimanche, 7 septembre, les groupes locaux Mères au front et autres groupes citoyens ont organisé des rassemblements créatifs et conviviaux, alliant l'art à leurs causes. Une grande marche a été organisée à Rouyn-Noranda, un sit-in, doublé d'un die-in, ont eu lieu à Montréal, en plus de rassemblements comprenant un die-in se sont tenus à Limoilou et à Jonquière. Plusieurs membres de groupes citoyens, de mouvements partageant les luttes ont pris la parole lors des rasemblements.

«

Nous sommes littéralement l'air que l'on respire, l'eau que l'on boit et la terre qui nous nourrit. Choisir de la détruire comme le font les politiques du gouvernement Legault, c'est choisir l'auto-destruction. »_ - Laure Waridel, écosociologue et co-fondatrice du mouvement Mères au front

« Nous demandons au gouvernement la révision voire l'abandon des projets de développement industriels comme Northvolt, Stablex, le Port de Contrecoeur et le projet de loi 97 sur le régime forestier qui contribuent à détruire le territoire et la biodiversité ce qui va à l'encontre du bien-être des communautés et de la population. Pas de futur, sans nature ! »_ - Isabelle Senécal, porte-parole pour Mères au front - Montréal

« Le gouvernement du Québec bafoue le droit à la santé et à un environnement sain de nos enfants et de toute la population de Rouyn-Noranda. Nous exigeons que le gouvernement fasse appliquer les mêmes normes pour la qualité de l'air partout sur le territoire »_ - Isabelle Fortin-Rondeau, chargée de mobilisation et de la campagne Rouyn-Noranda

« Tant qu'il y aura de la colonisation, aucun de nous ne pourra être libre. »_ - Karen Lajoie, du Front de Résistance Écologique et de Défense Autochtone (FREDA)

Source

Maude Desbois pour Mères au front

À propos de Mères au front | meresaufront.org [6]

Avec plus de 30 groupes locaux, situés principalement à travers le Québec, mais aussi au Canada et jusqu'en Belgique, Mères au front est un mouvement décentralisé qui regroupe des milliers de mères, grand-mères et allié·e·s de tous les horizons politiques, économiques, professionnels et culturels qui s'unissent pour protéger l'environnement dont dépend la santé, le bien-être et le futur de nos enfants. À travers leurs actions, elles demandent aux élu·e·s de mettre

en place des mesures fortes et immédiates qui s'imposent pour répondre à l'urgence environnementale et à la dégradation des écosystèmes.

Nous osons faire de l'amour, de la beauté, de l'art, et de la colère maternelle, un levier inébranlable de transformation sociale et écologique.

#Mèresaufront

meresaufront.org [6]

[7] [8] [9] [10] [11]

Links :

[1] https://app.cyberimpact.com/redirect?ct=trbe2dk2YmeMQoMAVUWBMub6AaPr2c5e4ppfOTT3PwJQUEx5vDgG8UUA_kV0rWMo-4FEdsa43GDUCWQG9OylSw-kAlFkHtimd4a3HF3fW9PUdkEmjx4ACZJ8M7-BeT53

[2] https://app.cyberimpact.com/redirect?ct=oo7-vD62prurrLAv1kOhXpkMH1oSkd37FfvBqRutHpXYpdPCZD4vudlF7QPSTNot-vxsGeEk2bZe6S-NLEk7U7pesmkh3q4WaEbmAmkdpIzf6LI96QL-5n1J83sYAe9z

[3] https://app.cyberimpact.com/redirect?ct=Ef8_z36kYPevpd2TlZSPzNSvkLM6Tjw-9eNiYRLlULtRDpIypP9MZKocnzVDf95dt6tx5n8Ecw1qrSpOpLnkBQx6A_ujDp3jE95QfKzU5n8lNTQACwoxXPPiV2v6FaLq

[4] https://app.cyberimpact.com/redirect?ct=S5gaq1slugjQCmWwRP6XalDLwPaYIbWfpee0QR3qkHEgYvnvCSDgniBTAksID8g5-OPzwd6oj51Aq3q-9pdY9fg8c92BSn-5IJP0YkFg9Gf_mE8WRqt46IDnWYdAs78t

[5] https://app.cyberimpact.com/redirect?ct=n5JFMsUbqUOieJITKYoszy83ErICmatAUbGDeQJcJ5lEMbxM3w7i_Ksscws8RRZEb7OaIU2mg8iYUpzFd3xlJ9ALL4iYDU-dlRNBPe4VW1u7AsIWm6ithl8p64zN4PlF

[6] https://app.cyberimpact.com/redirect?ct=f9_EdgvN_m4fO0oyTKOYzDLq-0DFnYeiW7ly5DuF3uj1H7xX_GoKgQegnmSQEALoV0j8tqicOjZNOTLjcvzkx2OA_hccrDN87B3yRnvgJPJ-5ZtDD2RB5ad-jrVAQgAO

[7] https://app.cyberimpact.com/redirect?ct=TNtZjS9XtNzn8qmtj4Y019YZQLxYnSqTrU71pbezcRmAPr9OIFBOCMtGTC9jwRUKoXPDCN6viGAcI_X8iiDoxqEsr_mXfmOuffqRUf6qUrZ-3zVq_27lh28eu0_zpAsk

[8] https://app.cyberimpact.com/redirect?ct=BUfoSrdZQwEKalwK30sISPNgTF81pEeJp9-QotBBtWKft-c9hUqrx1omWCqLMJfoH-aHWqnPI5mfW4nqKb72W0d6lKGW-O4_HE4PhmgsmU9tldIc-Y41EnOdt_GdGJty

[9] https://app.cyberimpact.com/redirect?ct=0IjWTS8eanLjneRcp6VUWO9nNLyBM8wOd66_Utuj0poAXMK6Kdg4wkjW_T73WtP9EdIYKNrmZppaMbmfEnmq2ajRDIUHI1XkLwbO--3vSQC8L4foi0VS5cx-kv6Nn87T

[10] https://app.cyberimpact.com/redirect?ct=kzXWpV4DXi-QOjG8BLH4EJ_G5fL5G5INkrYW1b86rFBExeSiLkA3QQVZPW_iI0DuYkg_xDyyCNU7KL8U66HDXpSjQddhB8R-nCTS6FohwfkI3mhDIxjj_KVRJm4Dv1Pc

[11] https://app.cyberimpact.com/redirect?ct=01LnffE4MRkVHx5aLsHnPnFKo4jTKCIHMZhMQQs3P1tns5z55fl775rjf2VEEI8lRu622Q1I9dYMCo6w4dSxkLCnGa3acvonUjR6SgJ9iuey9_cEg3kHW74esq_yIbkO

[12] https://app.cyberimpact.com/anti-spam-policy?l=fr_ca

[13] https://app.cyberimpact.com/report-an-abuse?ct=33aNu2jcfPH_l97vQx5WDkm7yBZOaoLi4qfvWZgQEPngeSU-Z3LojZu0rsnQ1YMu75xRmzpFcXJsm73XEUQWUY2FPw4kC8u-ojf8pYnPor4VVOHacmI42y7Gi2opWD2bR9Fx2FkWfYjZLptXPw8ePw~~

[14] https://app.cyberimpact.com/unsubscribe?ct=33aNu2jcfPH_l97vQx5WDkm7yBZOaoLi4qfvWZgQEPngeSU-Z3LojZu0rsnQ1YMu75xRmzpFcXJsm73XEUQWUY2FPw4kC8u-ojf8pYnPor4VVOHacmI42y7Gi2opWD2bR9Fx2FkWfYjZLptXPw8ePw~~

[15] https://www.cyberimpact.com?utm_source=cifooter&utm_medium=email&utm_campaign=footer_link

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Stop au Code minier : les océans ne sont pas à vendre

L'heure est grave pour les profondeurs océaniques : ne donnons pas le feu vert à la destruction des grands fonds marins.

L'entreprise minière canadienne The Metals Company tente d'exploiter les grands fonds marins, un territoire vierge et inexploré, par tous les moyens nécessaires. Elle s'est alliée à Trump afin de s'affranchir des négociations internationales et d'inaugurer une nouvelle ère d'extraction destructrice où le profit prime sur la nature et la coopération entre les pays du monde [1] [2].

Le gouvernement canadien doit intervenir sans attendre

Au cours de la dernière décennie, l'Autorité internationale des fonds marins (AIFM) a travaillé à l'élaboration d'un ensemble de règles – connu sous le nom de Code minier – qui pourrait légaliser l'exploitation minière en eaux profondes et ouvrir de vastes zones de l'océan aux activités extractives [3].

Mais en avril dernier, Trump, par le biais d'une série de décrets, a unilatéralement accéléré l'octroi de permis d'exploitation minière en eaux profondes. Ce faisant, il a ouvert la voie aux projets miniers de Gerard Barron, aspirant tech bro et PDG de The Metals Company – et ce, malgré l'absence de règles en place [4]. Ce nouveau développement n'a rien d'une innovation : il avalise le pillage des fonds marins, et nous ne pouvons pas tolérer cela.

Jusqu'à présent, le gouvernement de Carney est resté dangereusement silencieux, mais il est temps pour le premier ministre et la ministre des Affaires étrangères Anand d'agir de manière résolue en faveur de la protection des océans.

Alors que la science met en garde contre les dommages irréversibles que causerait l'exploitation minière des fonds marins et que Trump et Barron persistent dans leur comportement irresponsable, il est désormais clair que cette industrie est incompatible avec le bien-être des océans et qu'elle ne devrait même pas voir le jour [5].

Nous demandons à Carney et à Anand de :

– Renforcer le soutien du Canada à un moratoire international sur l'exploitation minière en eaux profondes ;

– S'opposer à la mise en œuvre d'un Code minier bâclé qui légaliserait l'exploitation des fonds marins ;

– Faire obstacle à la cupidité de Trump et de The Metals Company.

Les grands fonds marins ne sont pas une ressource à piller pour le profit. Ajoutez votre nom pour exiger que le Canada empêche les industries extractives de s'en emparer.

Sources

[1] ‘Unleashing America's offshore critical minerals and resources' executive order, 24 avril 2025, Maison-Blanche (disponible en anglais seulement)

[2] World First : TMC USA Submits Application for Commercial Recovery of Deep-Sea Minerals in the High Seas Under U.S. Seabed Mining Code, 29 avril 2025, The Metals Company (disponible en anglais seulement)

[3] Le Code minier, Autorité internationale des fonds marins (disponible en français en sélectionnant l'onglet « French » en haut à droite)

[4] BC mining firm seeking U.S. approval to dig in international waters, 3 avril 2025, CBC News (disponible en anglais seulement)

[5] The impact of deep-sea mining on biodiversity, climate and human cultures, 1 mars 2024, National Committee of the Netherlands of the International Union for Conservation of Nature (disponible en anglais seulement)

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Du Canada à Gaza : « une histoire de génocide »

Depuis près de deux ans, Gaza est ravagée par les bombardements israéliens, qui ont fait plus de 60 000 morts. Dans un récent rapport, Francesca Albanese, rapporteuse spéciale de l'ONU sur les territoires palestiniens occupés, met en lumière le rôle moteur des multinationales dans le maintien du processus génocidaire en cours. Nidhi Srinivas, économiste et professeur de management à The New School, à New York aux États-Unis, explique en quoi ce rapport est important.

Tiré du Journal des alternatives.

Vous êtes signataire d'une lettre ouverte avec plusieurs autres économistes en soutien à Francesca Albanese, qui a publié un rapport sur les mécanismes économiques qui permettent le génocide en cours à Gaza. En quoi ce rapport est-il important ?

Il y a eu de nombreuses études sur l'économie en Palestine. Mais ce que fait Francesca Albanese avec ce rapport est de mettre à jour ces recherches et d'en faire un dialogue plus large. En général, quand on parle d'Israël dans la littérature économique, nous ne parlons pas de la Palestine, et nous ne parlons pas de la manière dont les entreprises sont complices des abus contre les droits humains… Nous évoquons rarement comment des entreprises comme Caterpillar ou Google font du profit avec les massacres de la population palestinienne. Ce rapport est, en ce sens, un rapport historique. J'aimerais croire que d'ici dix ans, il deviendra une référence.

Pourquoi avoir choisi de signer cette lettre et de lui apporter votre soutien ?

Dans le domaine de l'économie et de la gestion des entreprises, historiquement, nous avons considéré les sociétés comme accomplissant un bien public. Pour vous donner un exemple : au Canada, quand j'y ai grandi, la Compagnie de la Baie d'Hudson était perçue comme « the Bay ». J'allais souvent dans leurs magasins pour acheter des vêtements. La Compagnie de la Baie d'Hudson était comme la Compagnie des Indes orientales, une entreprise qui a tiré profit du colonialisme de peuplement. L'histoire du Canada est une histoire de génocide. On peut débattre pour savoir si c'était la même chose que l'histoire du colonialisme de peuplement aux États-Unis, mais personne ne peut nier le fait que les peuples autochtones ont été délibérément tués.

Aujourd'hui, quand on regarde la Compagnie de la Baie d'Hudson, personne ne se souvient qu'elle a en réalité contribué à la mort des peuples autochtones, qu'elle a contribué à l'arrachement et la destruction de la vie de personnes qui avaient vécu sur ces terres pendant des siècles. C'est pourquoi j'ai décidé de signer cette lettre de soutien : pour dire que dans notre domaine, économie et management des entreprises, on continue de voir les entreprises comme innocentes dans les génocides. Mais il est temps de reconnaître que nous regardons une économie de génocide…

Comment cette « économie du génocide » peut-elle être un outil analytique utile pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, non seulement à Gaza, mais dans les conflits modernes en général ?

Tout d'abord, dans le champ du management, sans exception, il n'existe aucune école de commerce — en France, aux États-Unis, au Canada, en Inde, nulle part dans le monde — qui énonce ce fait pourtant évident : le management est né du colonialisme. Essentiellement, le management et tous ses principes trouvent leur origine dans l'exploitation des ressources matérielles au profit de sociétés étrangères. Ce qui incluait aussi l'exploitation des êtres humains, et je devrais dire, des esclaves. Maintenant, on peut débattre de la pertinence de ce constat. Par exemple, cela signifie-t-il qu'aujourd'hui le management considère son personnel comme des esclaves ? Je ne le pense pas. Mais si nous ne reconnaissons pas l'histoire du management, nous ne pouvons pas voir comment il façonne le présent. Par exemple, nous ne pouvons pas reconnaître que lorsque vous surmenez votre personnel et que vous le justifiez, c'est comme quand on justifiait historiquement le surmenage des esclaves.

Ensuite, la plupart des scientifiques de gauche reconnaissent que l'économie capitaliste dans laquelle nous vivons atteint un point de crise extrême. Nous vivons dans un monde où il n'y a tout simplement pas assez de gens capables d'acheter les produits qui sont mis sur le marché. Dans une telle situation, l'une des nombreuses choses que font les capitalistes, c'est passer d'une forme d'exploitation à une autre pour continuer à générer du profit. Pendant le coronavirus, les capitalistes ont littéralement commencé à faire de l'argent à partir de la mort. Ils ont commencé à gagner de l'argent en offrant, par exemple, des primes pour que des gens risquent leur vie afin de livrer de la nourriture, des produits. Parfois, ils ne donnaient même pas de primes parce qu'il n'y avait pas de syndicats pour négocier. En ce sens, l'« économie du génocide » dont parle Albanese dans son rapport est simplement une nouvelle manière pour le capitalisme de survivre. Le capitalisme est arrivé à un stade où la seule façon de survivre est de mettre réellement en danger ceux et celles qui consomment.

Vous avez grandi au Canada, vous y avez étudié et travaillé. Avez-vous un message à adresser à la population du Canada ?

Déjà, il faut demander au Canada de reconnaître la Palestine [NDLR Le Canada a annoncé qu'il allait reconnaître la Palestine en septembre depuis]. Il faut prendre une position forte : censurer l'État d'Israël, mais aussi implémenter ses propres protocoles des droits humains, pas seulement pour les Autochtones, mais pour la population palestinienne. Je ne peux pas accepter le fait que le Canada continue aujourd'hui d'être un complice du projet colonial central d'Israël. Je ne peux pas accepter que le Canada continue de, malgré l'agression des États-Unis, de soutenir ses positions par rapport à Israël.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Pourquoi les marxistes s’opposent au terrorisme individuel

Nos ennemis de classe ont l'habitude de se plaindre de notre terrorisme. Ce qu'ils entendent par là n'est pas très clair. Ils aimeraient qualifier de terrorisme toutes les activités du prolétariat dirigées contre les intérêts de nos ennemis de classe. La grève, à leurs yeux, est la principale méthode de terrorisme. Une menace de grève, l'organisation de piquets de grève, le boycott d'un patron esclavagiste, le boycott moral d'un traître de nos propres rangs - ils appellent tout cela terrorisme et bien plus encore. Si on conçoit de cette façon le terrorisme comme toute action inspirant la crainte, ou faisant du mal à l'ennemi, alors, naturellement, la lutte de classe toute entière n'est pas autre chose que du terrorisme. Et la seule question restante est de savoir si les politiciens bourgeois ont le droit de déverser le flot de leur indignation morale à propos du terrorisme prolétarien, alors que leur appareil d'État tout entier avec ses lois, sa police et son armée ne sont rien d'autre qu'un appareil de terreur capitaliste !

Cependant, il faut dire que quand ils nous reprochent de faire du terrorisme, ils essaient, - bien que pas toujours sciemment - de donner à ce mot un sens plus étroit, plus indirect.

Dans ce sens strict du mot, la détérioration de machines par des travailleurs, par exemple, est du terrorisme. Le meurtre d'un employeur, la menace de mettre le feu à une usine ou une menace de mort à son propriétaire, une tentative d'assassinat, revolver en main, contre un ministre du gouvernement - toutes ces actions sont des actes terroristes au sens complet et authentique. Cependant, quiconque ayant une idée de la vraie nature de la social-démocratie internationale devrait savoir qu'elle s'est toujours opposée à cette sorte de terrorisme et le fait de la façon le plus intransigeante.

Pourquoi ? Faire du terrorisme par la menace d'une grève, ou mener de fait une grève, est quelque chose que seuls les travailleurs de l'industrie peuvent faire. La signification sociale d'une grève dépend directement de : premièrement, la taille de l'entreprise ou du secteur industriel qu'elle affecte, et, deuxièmement, du degré auquel les travailleurs y prenant part sont organisés, disciplinés, et prêts à l'action. Ceci est aussi vrai d'une grève politique que cela l'est pour une grève économique. Cela continue à être la méthode de lutte qui découle directement du rôle productif du prolétariat dans la société moderne.

La terreur individuelle déprécie le rôle des masses

Pour se développer, le système capitaliste a besoin d'un superstructure parlementaire. Mais comme il ne peut pas confiner le prolétariat moderne à un ghetto politique, il doit tôt ou tard permettre aux travailleurs de participer au parlement. Dans toutes les élections, le caractère de masse du prolétariat et son niveau de développement politique - quantités qui, une fois de plus, sont déterminées elles aussi par son rôle social, c'est-à-dire, par dessus tout, son rôle productif - trouvent leur expression.

Dans une grève, de même que dans des élections, la méthode, le but, et les résultats de la lutte dépendent toujours du rôle social et de la force du prolétariat en tant que classe. Seuls les travailleurs peuvent mener une grève. Les artisans ruinés par l'usine, les paysans dont l'eau est polluée par l'usine, ou les membres du lumpen proletariat, avides de saccage, peuvent briser les machines, mettre le feu à une usine ou assassiner son propriétaire. Seule la classe ouvrière, consciente et organisée, peut envoyer une foule en représentation au parlement pour veiller aux intérêts des prolétaires. Par contre, pour assassiner une personnage officiel en vue, on n'a pas besoin d'avoir derrière soi les masses organisées. La recette pour fabriquer des explosifs est accessible à tous, et on peut se procurer un Browning n'importe où. Dans le premier cas, il s'agit d'une lutte sociale, dont les méthodes et les moyens découlent nécessairement de la nature de l'ordre social dominant du moment, et, dans le second, d'une réaction purement mécanique, identique n'importe où - en Chine comme en France - , très frappante dans sa forme extérieure (meurtre, explosions, ainsi de suite… ) mais absolument inoffensive en ce qui concerne le système social.

Une grève, même d'importance modeste, a des conséquences sociales : renforcement de la confiance en soi des travailleurs, renforcement des syndicats et même, assez souvent, une amélioration de la technologie de production. Le meurtre du propriétaire d'usine ne produit que des effets de nature policière, ou un changement de propriétaire dénué de toute signification sociale. Qu'un attentat terroriste, même "réussi", jette la confusion dans la classe dirigeante, dépend des circonstances politiques concrètes. Dans tous les cas, cette confusion ne peut être que de courte durée ; l'État capitaliste ne se fonde pas sur les ministres du gouvernement et ne peut être éliminé avec eux. Les classes qu'il sert trouveront toujours des remplaçants ; la machine reste intacte et continue à fonctionner.

Mais le désordre introduit dans les rangs des masses ouvrières elles-mêmes par un attentat terroriste est plus profond. S'il suffit de s'armer d'un pistolet pour atteindre son but, à quoi bon les effets de la lutte de classe ?

Si un dé à coudre de poudre et un petit morceau de plomb sont suffisants pour traverser le cou de l'ennemi et le tuer, quel besoin y a-t-il d'une organisation de classe ? Si cela a un sens de terrifier des personnages hauts placés par le grondement des explosions, est-il besoin d'un parti ? Pourquoi les meetings, l'agitation de masse, et les élections, si on peut si facilement viser le banc des ministres de la galerie du parlement ?

À nos yeux, la terreur individuelle est inadmissible précisément parce qu'elle rabaisse le rôle des masses dans leur propre conscience, les faits se résigner à leur impuissance, et leur fait tourner les yeux vers un héros vengeur et libérateur qui, espèrent-ils, viendra un jour et accomplira sa mission. Les prophètes anarchistes de le "propagande de l'action" peuvent soutenir tout ce qu'ils veulent à propos de l'influence élévatrice et stimulante des actes terroristes sur les masses. Les considérations théoriques et l'expérience politique prouvent qu'il en est autrement. Plus "efficaces" sont les actes terroristes, plus grand est leur impact, plus il réduisent l'intérêt des masses pour l'auto-organisation et l'auto-éducation.

Mais les fumées de la confusion se dissipent, la panique disparaît, le successeur du ministre assassiné apparaît, la vie s'installe à nouveau dans l'ancienne ornière, la roue de l'exploitation capitaliste tourne comme auparavant ; seule la répression policière devient plus sauvage, plus sûre d'elle-même, plus impudente. Et, en conséquence, au lieu des espoirs qu'on avait fait naître, de l'excitation artificiellement soulevée, arrivent la désillusion et l'apathie.

Les efforts de la réaction pour mettre fin aux grèves et au mouvement de masse des ouvriers en général se sont toujours, et partout, soldés par un échec. La société capitalistes a besoin d'un prolétariat actif, mobile et intelligent ; elle ne peut, donc, maintenir le prolétariat pieds et poings liés pendant très longtemps. D'autre part, la propagande anarchiste de "l'action" a montré chaque fois que l'État est plus riche en moyen de destruction physique et de répression mécanique que ne le sont les groupes terroristes.

S'il en est ainsi, où cela laisse-t-il la révolution ? Est-elle rendue impossible par cet état de choses ? Pas du tout. Car la révolution n'est pas un simple agrégat de moyens mécaniques. La révolution ne peut naître que de l'accentuation de la lutte de classe, et elle ne peut trouver une garantie de victoire que dans les fonctions sociales du prolétariat. La grève politique de masse, l'insurrection armée, la conquête du pouvoir d'État - tout ceci est déterminé par le degré auquel la production s'est développée, l'alignement des forces de classes, le poids social du prolétariat, et enfin, par la composition sociale de l'armée, puisque les forces armées sont le facteur qui, en période de révolution, détermine le sort du pouvoir d'État.

La social-démocratie est assez réaliste pour ne pas essayer d'éviter la révolution qui se développe à partir des conditions historiques existantes ; au contraire, elle évolue pour affronter la révolution les yeux grands ouverts. Mais, contrairement aux anarchistes, et en opposition directe avec eux, la social-démocratie rejette toutes méthode et tous moyens ayant pour but de forcer artificiellement le développement de la société et de substituer des préparations chimiques à la force révolutionnaire insuffisante du prolétariat.

Avant d'être promu au rang de méthode de lutte politique, le terrorisme fait son apparition sous la forme d'actes de vengeance individuels. Ainsi en était-il en Russie, terre classique du terrorisme. Le fait qu'on eût donné le fouet à des prisonniers politiques poussa Véra Zassoulitch à exprimer le sentiment général d'indignation par une tentative d'assassinat du général Trepov. Son exemple fut imité dans les cercles de l'intelligentsia révolutionnaire qui manquait de tout support de masse. Ce qui avait commencé comme un acte de vengeance non réfléchi se développa pour devenir tout un système en 1879-1881. Les vagues d'assassinat commis par les anarchistes en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord viennent toujours après quelque atrocité commise par le gouvernement - le fait de tirer sur des grévistes ou l'exécution d'opposants politiques. La source psychologique du terrorisme la plus importante est toujours le sentiment de vengeance à la recherche d'un exutoire.

Il n'est pas besoin d'insister sur le point que la social-démocratie n'a rien de commun avec ces moralistes vénaux qui, en réponse à tout acte terroriste, font des déclarations à propos de la "valeur absolue" de la vie humaine. Ce sont les mêmes qui, en d'autres occasions, au nom d'autres valeurs absolues - par exemple l'honneur de la nation ou le prestige du monarque - sont prêts à pousser des millions de gens dans l'enfer de la guerre. Aujourd'hui, leur héros national est le ministre qui accorde le droit sacré de la propriété privée et, demain, quand la main désespérée des travailleurs au chômage se serre en un poing ou ramasse une arme, ils profèrent toutes sortes d'inepties à propos de l'inadmissibilité de la violence sous quelque forme que ce soit.

Quoi que puissent dire les eunuques et les pharisiens de la moralité, le sentiment de vengeance a ses droits. Il accorde à la classe ouvrière le plus grand crédit moral : le fait qu'elle ne regarde pas d'un œil indifférent, passivement, ce qui se passe dans ce meilleur des mondes. Ne pas éteindre le sentiment de vengeance inassouvi du prolétariat, mais au contraire l'attiser encore et encore, le rendre plus profond, et le diriger contre les causes réelles de toute l'injustice et de la bassesse humaine - c'est là la tâche de la social-démocratie.

Si nous nous opposons aux actes terroristes, c'est seulement que la vengeance individuelle ne nous satisfait pas. Le compte que nous avons à régler avec le système capitaliste est trop grand pour être présenté à un quelconque fonctionnaire appelé ministre. Apprendre à voir tous les crimes contre l'humanité, toutes les indignités auxquelles sont soumis le corps et l'esprit humain, comme les excroissances et les expressions déformées du système social existant, dans le but de diriger toutes nos énergies en une lutte contre ce système - voilà la direction dans laquelle le désir brûlant de vengeance doit trouver sa plus haute satisfaction morale.

Source : https://www.marxists.org/francais/trotsky/oeuvres/1911/110000.htm

Marxistes et religion, hier et aujourd’hui

Les marxistes ne sauraient chercher à récolter des votes à n'importe quel prix, tels des politiciens opportunistes prêts à tout pour être élus. Il est des soutiens, comme celui du cheikh Al-Haddad, qui sont des cadeaux empoisonnés. Il faut savoir désavouer ceux dont ils émanent : la bataille pour l'influence idéologique au sein des populations issues de l'immigration est d'une importance beaucoup plus fondamentale qu'un résultat électoral, aussi exaltant soit-il.

Tiré de Inprécor

1 septembre 2025 par Gilbert Achcar

1.L'attitude théorique (« philosophique ») du marxisme classique en matière de religion combine trois dimensions complémentaires, que l'on trouve déjà en germe dans l'Introduction à De la critique de la philosophie du droit de Hegel du jeune Marx (1843-1844) :

d'abord, une critique de la religion, en tant que facteur d' aliénation . L'être humain attribue à la divinité la responsabilité d'un sort qui ne lui doit rien (« L'homme fait la religion, ce n'est pas la religion qui fait l'homme. ») ; il s'astreint à respecter des obligations et interdits qui, souvent, entravent son épanouissement ; il se soumet volontairement à des autorités religieuses dont la légitimité se fonde soit sur le fantasme de leur rapport privilégié au divin, soit sur leur spécialisation dans la connaissance du corpus religieux.

ensuite, une critique des doctrines sociales et politiques des religions. Les religions sont des survivances idéologiques d'époques révolues depuis fort longtemps : la religion est « fausse conscience du monde » ; elle l'est d'autant plus que le monde change. Nées dans des sociétés précapitalistes, les religions ont pu connaître - à l'instar de la Réforme protestante dans l'histoire du christianisme - des aggiornamentos, qui restent forcément partiels et limitées dès lors qu'une religion vénère des « écritures saintes ».

mais aussi, une « compréhension » (au sens wébérien) du rôle psychologique que peut jouer la croyance religieuse pour les damné/es de la terre. « La misère religieuse est, d'une part, l'expression de la misère réelle, et, d'autre part, la protestation contre la misère réelle. La religion est le soupir de la créature accablée par le malheur, l'âme d'un monde sans cœur, de même qu'elle est l'esprit d'une époque sans esprit. C'est l'opium du peuple. »

Ces trois considérants débouchent, au regard du marxisme classique, sur une seule et même conclusion énoncée par le jeune Marx : « Le dépassement ( Aufhebung ) de la religion en tant que bonheur illusoire du peuple est l'exigence de son véritable bonheur. Exiger qu'il soit renoncé aux illusions sur sa condition, c'est exiger qu'il soit renoncé aune condition qui a besoin d'illusions. La critique de la religion est donc, en germe , la critique de cette vallée de larmes, dont la religion est l'auréole . »

2. Pour autant, le marxisme classique n'a pas posé la suppression de la religion comme condition nécessaire et préalable de l'émancipation sociale (le propos du jeune Marx pourrait se lire : afin de pouvoir surmonter les illusions, il faut d'abord mettre fin à la « condition qui a besoin d'illusions »). En tout état de cause, tout comme pour l'État, pourrait-on dire, il ne s'agit pas d'abolir la religion, mais de créer les conditions de son extinction. Il n'est pas question de prohiber « l'opium du peuple », et encore moins d'en réprimer les consommateurs. Il s'agit seulement de mettre fin aux rapports privilégiés qu'entretiennent ceux qui en font commerce avec le pouvoir politique, afin de réduire son emprise sur les esprits.

Trois niveaux d'attitude sont ici à considérer :

• Le marxisme classique, celui des fondateurs, n'a pas requis l'inscription de l'athéisme au programme des mouvements sociaux. Au contraire, dans sa critique du programme des émigrés blanquistes de la Commune (1874), Engels a raillé leur prétention d'abolir la religion par décret. Sa perspicacité a été entièrement confirmée par les expériences du XXe siècle, comme lorsqu'il soutenait que « les persécutions sont le meilleur moyen d'affermir des convictions indésirables » et que « le seul service que l'on puisse rendre encore, de nos jours, à Dieu est de proclamer l'athéisme un symbole de foi coercitif ».

• La laïcité républicaine, c'est-à-dire la séparation de la religion et de l'État, est, en revanche, un objectif nécessaire et imprescriptible, qui faisait déjà partie du programme de la démocratie bourgeoise radicale. Mais là aussi, il importe de ne pas confondre séparation et prohibition, même en ce qui concerne l'enseignement. Dans ses commentaires critiques sur le programme d'Erfurt de la social-démocratie allemande (1891), Engels proposait la formulation suivante : « Séparation complète de l'Église et de l'État. Toutes les communautés religieuses sans exception seront traitées par l'État comme des sociétés privées. Elles perdent toute subvention provenant des deniers publics et toute influence sur les écoles publiques. » Puis il ajoutait entre parenthèses ce commentaire : « On ne peut tout de même pas leur défendre de fonder, par leurs propres moyens, des écoles, qui leur appartiennent en propre, et d'y enseigner leurs bêtises ! »

• Le parti ouvrier doit en même temps combattre idéologiquement l'influence de la religion. Dans le texte de 1873, Engels se félicitait du fait que la majorité des militants ouvriers socialistes allemands était gagnée à l'athéisme, et suggérait de diffuser la littérature matérialiste française du XVIIIe siècle afin d'en convaincre le plus grand nombre.

Dans sa critique du programme de Gotha du parti ouvrier allemand (1875), Marx expliquait que la liberté privée en matière de croyance et de culte doit être définie uniquement comme rejet de l'ingérence étatique. Il en énonçait ainsi le principe : « chacun doit pouvoir satisfaire ses besoins religieux et corporels, sans que la police y fourre le nez ». Il regrettait, en même temps, que le parti n'ait pas saisi « l'occasion d'exprimer sa conviction que la bourgeoise “liberté de conscience” n'est rien de plus que la tolérance de toutes les sortes possibles de liberté de conscience religieuse, tandis que lui [le parti] s'efforce de libérer les consciences de la fantasmagorie religieuse ».

3. Le marxisme classique n'envisageait la religion que sous l'angle du rapport des sociétés européennes à leurs propres religions traditionnelles. Il ne prenait pas en considération la persécution des minorités religieuses, ni surtout la persécution des religions de peuples opprimés par des États oppresseurs appartenant à une autre religion. À notre époque marquée par la survivance de l'héritage colonial et par sa transposition à l'intérieur même des métropoles impériales - sous la forme d'un « colonialisme intérieur », dont l'originalité est que ce sont les colonisés eux-mêmes qui sont expatriés, c'est-à-dire « immigrés » - cet aspect acquiert une importance majeure.

Dans un contexte dominé par le racisme, corollaire naturel de l'héritage colonial, les persécutions de la religion des opprimé/es, ex-colonisé/es, ne doivent pas être rejetées seulement parce qu'elles sont « le meilleur moyen d'affermir des convictions indésirables ». Elles doivent être rejetées, aussi et avant tout, parce qu'elles sont une dimension de l'oppression ethnique ou raciale, aussi intolérable que le sont les persécutions et discriminations politiques, juridiques et économiques.

Certes, les pratiques religieuses des populations colonisées peuvent apparaître comme éminemment rétrogrades aux yeux des populations métropolitaines, dont la supériorité matérielle et scientifique était inscrite dans le fait même de la colonisation. Mais ce n'est pas en imposant le mode de vie de ces dernières aux populations colonisées, contre leur gré, que sera servie la cause de leur émancipation. L'enfer de l'oppression raciste est pavé de bonnes intentions « civilisatrices », et l'on sait à quel point le mouvement ouvrier lui-même fut contaminé par la prétention bienfaitrice et l'illusion philanthropique à l'ère du colonialisme.

Engels avait pourtant bien mis en garde contre ce syndrome colonial. Dans une lettre à Kautsky, datée du 12 septembre 1882, il formula une politique émancipatrice du prolétariat au pouvoir, tout empreinte de la précaution indispensable afin de ne pas transformer la libération présumée en oppression déguisée.

« Les pays sous simple domination et peuplés d'indigènes, Inde, Algérie, les possessions hollandaises, portugaises et espagnoles, devront être pris en charge provisoirement par le prolétariat et conduits à l'indépendance, aussi rapidement que possible. Comment ce processus se développera, voilà qui est difficile à dire. L'Inde fera peut-être une révolution, c'est même très vraisemblable. Et comme le prolétariat se libérant ne peut mener aucune guerre coloniale, on serait obligé de laisser faire, ce qui, naturellement, n'irait pas sans des destructions de toutes sortes, mais de tels faits sont inséparables de toutes les révolutions. Le même processus pourrait se dérouler aussi ailleurs : par exemple en Algérie et en Égypte, et ce serait, pour nous certainement, la meilleure solution. Nous aurons assez à faire chez nous. Une fois que l'Europe et l'Amérique du Nord seront réorganisées, elles constitueront une force si colossale et un exemple tel que les peuples à demi civilisés viendront d'eux-mêmes dans leur sillage : les besoins économiques y pourvoiront déjà à eux seuls. Mais par quelles phases de développement social et politique ces pays devront passer par la suite pour parvenir eux aussi à une structure socialiste, là-dessus, je crois, nous ne pouvons aujourd'hui qu'échafauder des hypothèses assez oiseuses. Une seule chose est sûre : le prolétariat victorieux ne peut faire de force le bonheur d'aucun peuple étranger, sans par là miner sa propre victoire. »

Vérité élémentaire, et pourtant si souvent ignorée : tout « bonheur » imposé par la force équivaut à une oppression, et ne saurait être perçu autrement par ceux et celles qui le subissent.

4. La question du foulard islamique (hijab) condense l'ensemble des problèmes posés ci-dessus. Elle permet de décliner l'attitude marxiste sous tous ses aspects.

Dans la plupart des pays où l'islam est religion majoritaire, la religion est encore la forme principale de l'idéologie dominante. Des interprétations rétrogrades de l'islam, plus ou moins littéralistes, servent à maintenir des populations entières dans la soumission et l'arriération culturelle. Les femmes subissent le plus massivement et le plus intensivement une oppression séculaire, drapée de légitimation religieuse.

Dans un tel contexte, la lutte idéologique contre l'utilisation de la religion comme argument d'asservissement est une dimension prioritaire du combat émancipateur. La séparation de la religion et de l'État doit être une revendication prioritaire du mouvement pour le progrès social. Les démocrates et les progressistes doivent se battre pour la liberté de chacune et de chacun en matière d'incroyance, de croyance et de pratique religieuse. En même temps, le combat pour la libération des femmes reste le critère même de toute identité émancipatrice, la pierre de touche de toute prétention progressiste.

Un des aspects les plus élémentaires de la liberté des femmes est leur liberté individuelle de se vêtir comme elles l'entendent. Le foulard islamique et, à plus forte raison, les versions plus enveloppantes de ce type de revêtement, lorsqu'ils sont imposés aux femmes, sont une des nombreuses formes de l'oppression sexuelle au quotidien - une forme d'autant plus visible qu'elle sert à rendre les femmes invisibles. La lutte contre l'astreinte au port du foulard, ou autres voiles, est indissociable de la lutte contre les autres aspects de la servitude féminine.

Toutefois, la lutte émancipatrice serait gravement compromise si elle cherchait à « libérer » de force les femmes, en usant de la contrainte non à l'égard de leurs oppresseurs, mais à leur propre égard. Arracher par la force le revêtement religieux, porté volontairement -même si l'on juge que son port relève de la servitude volontaire - est un acte oppressif et non un acte d'émancipation réelle. C'est de surcroît une action vouée à l'échec, comme Engels l'avait prédit : de même que le sort de l'islam dans l'ex-Union soviétique, l'évolution de la Turquie illustre éloquemment l'inanité de toute tentative d'éradication de la religion ou des pratiques religieuses par la contrainte.

« Chacun - et chacune - doit pouvoir satisfaire ses besoins religieux et corporels » - les femmes porter le hijab ou les hommes porter la barbe - « sans que la police y fourre le nez ».

Défendre cette liberté individuelle élémentaire est la condition indispensable pour mener un combat efficace contre les diktats religieux. La prohibition du hijab rend paradoxalement légitime le fait de l'imposer, aux yeux de ceux et celles qui le considèrent comme un article de foi. Seul le principe de la liberté de conscience et de pratique religieuse strictement individuelle, qu'elle soit vestimentaire ou autre, et le respect de ce principe par des gouvernements laïcs, permettent de s'opposer légitimement et avec succès à la contrainte religieuse. Le Coran lui-même proclame : « Pas de contrainte en religion » !

Par ailleurs, et pour peu que l'on ne remette pas en cause la liberté d'enseignement, prohiber le port du foulard islamique, ou autres signes religieux vestimentaires, à l'école publique, au nom de la laïcité, est une attitude éminemment antinomique, puisqu'elle aboutit à favoriser l'expansion des écoles religieuses.

5. Dans un pays comme la France, où l'islam fut pendant fort longtemps la religion majoritaire des « indigènes » des colonies et où il est depuis des décennies la religion de la grande majorité des immigrés, « colonisés » de l'intérieur, toute forme de persécution de la religion islamique - deuxième religion de France par le nombre et religion très inférieure aux autres par le statut - doit être combattue.

L'islam est, en France, une religion défavorisée par rapport aux religions présentes depuis des siècles sur le sol français. C'est une religion victime de discriminations criantes, tant en ce qui concerne ses lieux de culte que la tutelle pesante, empreinte de mentalité coloniale, que lui impose l'État français. L'islam est une religion décriée au quotidien dans les médias français, d'une manière qu'il n'est heureusement plus possible de pratiquer contre la précédente cible prioritaire du racisme, le judaïsme, après le génocide nazi et la complicité vichyste. Un confusionnisme mâtiné d'ignorance et de racisme entretient, par médias interposés, l'image d'une religion islamique intrinsèquement inapte à la modernité, ainsi que l'amalgame entre islam et terrorisme que facilite l'utilisation inappropriée du terme « islamisme » comme synonyme d'intégrisme islamique.

Certes, le discours officiel et dominant n'est pas ouvertement hostile ; il se fait même bienveillant, les yeux rivés sur les intérêts considérables du grand capital français - pétrole, armement, bâtiment, etc. - en terre d'Islam. Toutefois, la condescendance coloniale à l'égard des musulman/es et de leur religion est tout autant insupportable pour elles et eux que l'hostilité raciste ouvertement affichée. L'esprit colonial n'est pas l'apanage de la droite en France ; il est d'implantation fort ancienne dans la gauche française, constamment déchirée dans son histoire entre un colonialisme mêlé de condescendance d'essence raciste et d'expression paternaliste, et une tradition anticolonialiste militante.

Même aux premiers temps de la scission du mouvement ouvrier français entre sociaux-démocrates et communistes, une aile droite émergea parmi les communistes de la métropole eux-mêmes (sans parler des communistes français en Algérie), se distinguant notamment par son attitude sur la question coloniale. La droite communiste trahit son devoir anticolonialiste face à l'insurrection du Rif marocain sous la direction du chef tribal et religieux Abd-el-Krim, lorsque celle-ci affronta les troupes françaises en 1925.

L'explication de Jules Humbert-Droz à ce propos, devant le comité exécutif de l'IC, garde une certaine pertinence :

«