Derniers articles

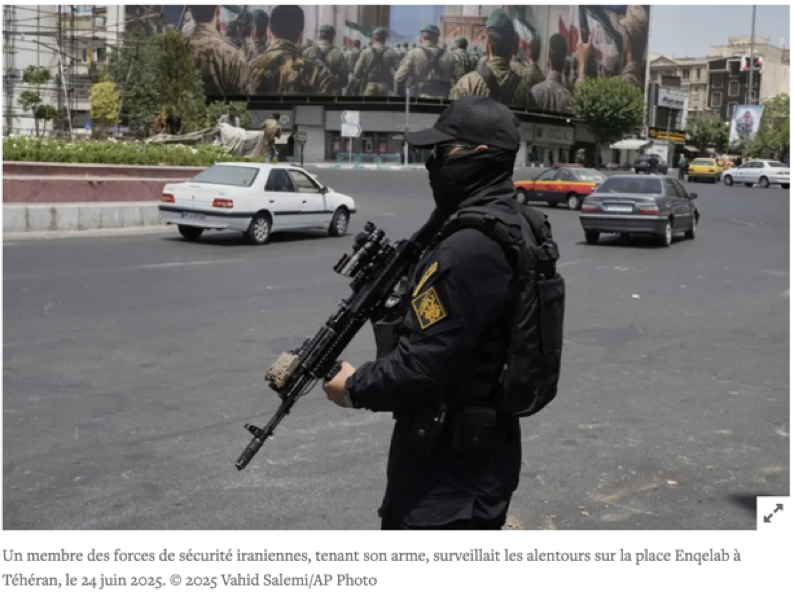

Iran : Vague de répression après les hostilités avec Israël

(Beyrouth) – Les autorités iraniennes mènent une répression terrifiante sous prétexte de renforcer la sécurité nationale suite aux hostilités avec Israël en juin, ont déclaré aujourd'hui Amnesty International et Human Rights Watch. Cette crise croissante met en évidence la nécessité urgente pour la communauté internationale de prendre des mesures concrètes visant l'obligation de rendre des comptes pour diverses violations.

Tiré de Human rights watch.

Depuis le 13 juin 2025, les autorités iraniennes ont arrêté plus de 20 000 personnes, dont des dissidents, des défenseurs des droits humains, des journalistes, des utilisateurs des réseaux sociaux, des familles de victimes illégalement tuées lors de manifestations nationales et des ressortissants étrangers. Parmi les autres personnes ciblées figurent des Afghans, des membres des minorités ethniques baloutches et kurdes, ainsi que des membres des minorités religieuses bahaïe, chrétienne et juive.

« Alors que la population peine à se remettre des effets dévastateurs du conflit armé entre l'Iran et Israël, les autorités iraniennes se livrent à une répression terrifiante », a déclaré Sara Hashash, directrice adjointe pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord à Amnesty International. « Le dispositif répressif des autorités dans le pays reste implacable ; elles intensifient une surveillance déjà oppressive et généralisée, les arrestations de masse, ainsi que l'incitation à la discrimination, à l'hostilité et à la violence à l'égard des minorités. »

Les forces de sécurité ont tué des personnes aux points de contrôle de véhicules, dont une fillette de 3 ans. Des responsables et des médias affiliés à l'État ont appelé à des exécutions accélérées, prônant dans certains cas une répétition des massacres de 1988 dans des prisons, au cours desquels de hauts responsables avaient ordonné l'exécution sommaire et extrajudiciaire de milliers de prisonniers politiques. Au moins neuf hommes ont été exécutés pour des motifs politiques et/ou des accusations d'espionnage pour le compte d'Israël, et un projet de loi parlementaire visant à élargir encore le champ d'application de la peine de mort est en attente d'approbation définitive.

« Depuis juin, la situation des droits humains en Iran s'est aggravée, les autorités iraniennes désignant et ciblant les dissidents et les minorités comme boucs émissaires d'un conflit dans lequel ils n'ont joué aucun rôle », a déclaré Michael Page, directeur adjoint de la division Moyen-Orient et Afrique du Nord à Human Rights Watch. « La répression brutale menée par les autorités iraniennes contre un peuple encore sous le choc de la guerre laisse présager une catastrophe imminente en matière de droits humains, en particulier pour les groupes les plus marginalisés et persécutés du pays. »

Les autorités iraniennes devraient immédiatement instaurer un moratoire sur les exécutions en vue d'abolir la peine de mort, libérer toutes les personnes détenues arbitrairement et veiller à ce que toutes les autres personnes détenues soient protégées contre les disparitions forcées, la torture et autres mauvais traitements. Les autres pays devraient enquêter sur les crimes de droit international commis par les autorités iraniennes et engager des poursuites en vertu du principe de compétence universelle, ont déclaré Amnesty International et Human Rights Watch.

Arrestations massives et appels alarmants à accélérer les procès et exécutions

Les services de renseignement et de sécurité iraniens ont commencé à procéder à des arrestations massives quelques jours après l'escalade des hostilités avec Israël, sous couvert de sécurité nationale.

Gholamhossein Mohseni Eje'i, le chef du pouvoir judiciaire, a annoncé le 22 juillet que de lourdes peines, y compris la peine de mort, seraient infligées aux personnes qui, selon lui, avaient « coopéré avec Israël ». Dans une déclaration du 12 août, Saeed Montazer Al-Mahdi, porte-parole de la police, a annoncé qu'environ 21 000 personnes avaient été arrêtées.

De hauts responsables ont réclamé des procès et des exécutions accélérés pour « soutien » ou « collaboration » avec des États hostiles. Les médias affiliés à l'État ont prôné la répétition des massacres de 1988 dans les prisons, notamment dans un article de Fars News, affirmant que « les éléments mercenaires… méritent des exécutions similaires à celles de 1988 ».

Les autorités judiciaires ont également annoncé la création de tribunaux spéciaux pour poursuivre « les traîtres et les mercenaires ». Le Parlement a accéléré l'adoption d'une législation d'exception, en attendant l'approbation finale du Conseil des gardiens, qui étendrait le recours à la peine de mort, y compris pour des accusations vagues liées à la sécurité nationale, telles que « coopération avec des gouvernements hostiles » et « espionnage ».

Les détenus sont exposés à un risque élevé de disparition forcée, de torture et d'autres mauvais traitements, de procès inéquitables et d'exécutions arbitraires, ont déclaré Amnesty International et Human Rights Watch.

Intensification de la répression contre les minorités ethniques

Les autorités ont également utilisé le climat d'après-conflit comme prétexte pour intensifier la répression contre les minorités ethniques opprimées.

Amnesty International a documenté que les forces de sécurité de la province du Sistan-Baloutchistan ont tué illégalement deux femmes appartenant à la minorité ethnique baloutche opprimée d'Iran lors d'un raid sur le village de Gounich le 1er juillet. Une source principale a indiqué à l'organisation que des agents avaient tiré des plombs métalliques et des balles réelles sur un groupe de femmes, tuant l'une d'elles, Khan Bibi Bamri, sur place, et blessant mortellement Lali Bamri, décédée plus tard à l'hôpital. Au moins dix autres femmes ont été blessées.

Les agents de forces de sécurité ont avancé des justifications contradictoires pour justifier le raid, invoquant la présence d'un « groupe terroriste », d'« Afghans » et « [d'agents d'] Israël ». Une vidéo de l'incident examinée par Amnesty International montre des agents en uniforme du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) pointant leurs armes à feu vers les femmes tandis que des coups de feu répétés retentissent.

Le 25 juin, les médias d'État ont annoncé l'arrestation de plus de 700 personnes à travers le pays pour collaboration présumée avec Israël. Les provinces de Kermanshah et du Khuzestan, où vivent des minorités ethniques, notamment des Kurdes et des Arabes ahwazis, figurent parmi celles ayant enregistré le plus grand nombre d'arrestations. Selon le Réseau des droits humains du Kurdistan, au 24 juillet, les autorités avaient arrêté au moins 330 personnes issues de la minorité ethnique kurde.

Les autorités ont également mené contre des personnes afghanes une campagne massive d'arrestations et d'expulsions, ainsi que de diffamation dans les médias d'État.

Répression contre les minorités bahaïe, chrétienne et juive

En outre, les autorités iraniennes ont exploité le climat sécuritaire tendu pour intensifier la répression à l'encontre des minorités religieuses.

Les membres de la minorité bahaïe ont été particulièrement ciblés par une campagne de propagande coordonnée de l'État, incitant à l'hostilité, à la violence, à la discrimination et à la désinformation, accusant à tort les bahaïs d'espions et de collaborateurs d'Israël. Dans un communiqué du 28 juillet, le ministère du Renseignement a qualifié la foi bahaïe de « secte sioniste ». Le 18 juin, Raja News, média affilié au CGRI, a accusé les bahaïs d'être « des mandataires et des espions d'Israël ».

L'enquête d'Amnesty International et de Human Rights Watch a révélé que les mesures prises contre les bahaïs comprennent des arrestations et des détentions arbitraires, des interrogatoires, des perquisitions à leur domicile, la confiscation de biens et la fermeture d'entreprises.

Dans un cas, une source bien informée a indiqué aux organisations que les autorités avaient arrêté Mehran Dastoornejad, 66 ans, lors d'une perquisition à son domicile à Marvdasht, dans la province de Fars, le 28 juin, après l'avoir battu et confisqué ses biens. Les autorités ont refusé à l'avocat désigné par sa famille tout accès à lui et toute information sur les accusations portées contre lui. Il a été libéré sous caution de la prison de Chiraz le 6 août. Une autre source a indiqué à Human Rights Watch que Noyan Hejazi et Leva Samimi, un couple marié, avaient été arrêtés dans la province de Mazandaran les 25 juin et 7 juillet respectivement, et privés de l'accès à un avocat jusqu'à leur libération sous caution le 3 août.

Fin juin, les autorités iraniennes ont convoqué et interrogé au moins 35 membres de la communauté juive de Chiraz et de Téhéran au sujet de leurs liens avec des proches en Israël et les ont mis en garde contre tout contact, selon Human Rights in Iran, une organisation basée hors d'Iran.

Malgré les démentis initiaux des médias d'État, fin juillet et début août, des publications sur la chaîne Telegram d'un député juif, Homayoun Sameyeh Najafabadi, ont confirmé que des membres de la communauté juive iranienne avaient été arrêtés dans trois provinces et que plusieurs d'entre eux avaient été jugés devant un tribunal révolutionnaire à Téhéran pour des chefs d'accusation non identifiés. Ces publications indiquaient que les personnes arrêtées à Téhéran étaient accusées d'espionnage, mais que ces accusations avaient été abandonnées.

Dans un communiqué du 28 juillet, le ministère iranien du Renseignement a accusé des secteurs de la communauté chrétienne d'être des « mercenaires du Mossad » ayant des liens avec Israël, et les médias d'État ont diffusé des « aveux » de chrétiens détenus le 17 août, suscitant de vives inquiétudes quant à leur extorsion sous la torture. Le 24 juillet, une association de défense des droits humains hors d'Iran a signalé l'arrestation d'au moins 54 chrétiens depuis le 24 juin.

Recours illégal à la force meurtrière aux points de contrôle de sécurité

Les points de contrôle de véhicules mis en place depuis le conflit de juin sont devenus un autre instrument de répression. Les autorités ont procédé à des fouilles intrusives de véhicules et de téléphones portables, arrêtant des personnes pour « collaboration » avec Israël, souvent sur la seule base de publications sur les réseaux sociaux, selon les médias d'État. Les points de contrôle ont également été utilisés pour arrêter des ressortissants « non autorisés », un terme discriminatoire utilisé par les autorités pour désigner les Afghans.

Le 1er juillet, les forces de sécurité de Tarik Darreh, dans la province de Hamedan, ont abattu deux personnes et en ont blessé une troisième sous prétexte qu'elles fuyaient les points de contrôle, selon les médias. Dans un communiqué du 2 juillet, Hemat Mohammadi, chef de l'Organisation judiciaire des forces armées de la province de Hamedan, a déclaré qu'une enquête était en cours, mais a affirmé que les forces de sécurité avaient tiré sur un véhicule qui tentait de fuir. Sur les réseaux sociaux, des activistes ont identifié les deux hommes tués comme étant Alireza Karbasi et Mehdi Abaei.

D'après les médias d'État et les déclarations officielles, le 17 juillet, les forces de sécurité de Khomein, dans la province de Markazi, ont également abattu quatre membres d'une famille voyageant à bord de deux voitures : Mohammad Hossein Sheikhi, Mahboubeh Sheikhi, Farzaneh Heydari et une fillette de 3 ans, Raha Sheikhi. Vahid Baratizadeh, le gouverneur de Khomein, a indiqué que les forces de sécurité avaient tiré sur deux voitures « suspectes ». Le 12 août, un porte-parole du gouvernement a annoncé, sans plus de précisions, l'arrestation de plusieurs agents impliqués dans la fusillade.

Selon les déclarations des autorités, rien ne prouve que les personnes tuées par balle lors de ces incidents représentaient une menace imminente de mort ou de blessure grave. En vertu du droit international, le recours à une force potentiellement létale à des fins de maintien de l'ordre est une mesure extrême, qui ne doit être utilisée qu'en cas de stricte nécessité pour protéger des vies ou prévenir des blessures graves dues à une menace imminente.

Les leaders lilliputiens européens et le mécanisme de snapback contre l’Iran

La photo dont dans son commentaire, Yanis Varoufakis utilise le terme « Lilliputiens » pour les guides européennes est vraiment crue.

Kaveh Boveiri

Ce ministre des Finances dans le gouvernement d'Aléxis Tsípras et le lanceur du Mouvement pour la démocratie en Europe 2025 (DiEM25) voit ces leaders « comme les élèves méchants dans le bureau de l'instituteur ».

Dans leur acte d'obéissance moutonnière, le plus récent, le 28 août, trois leaders de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni ont demandé dans une lettre au Conseil de sécurité de l'ONU le déclenchement du mécanisme de « snapback » (réactivation automatique) contre l'Iran. Ainsi, une fois mises en pratique, les sanctions de l'ONU seront réimposées contre l'Iran après avoir été levées dans lecadre d'Accord de Vienne sur le nucléaire iranien de 2015. Et la réaction des États-Unis ? La réponse officielle est sans équivoque : Les États-Unis saluent le déclenchement du mécanisme de snapback.

Mais aucune de ces leaders ne critique Washington de se retirer unilatéralement de cet accord en 2018. Personne ne critique l'Israël d'avoir mis fin à une telle négation le 13 juin 2025, juste la veille du sixième cycle de négociations entre les États-Unis et l'Iran.

Et les cas semblables sont nombreux.

Dans sa déclaration du 13 juin de l'Agence internationale de l'énergie atomique, et à la suite de bombardements de site nucléaires iraniens, Rafael Mariano Grossi, le Directeur général de l'Agence dit : « J'ai rappelé à maintes reprises que les installations nucléaires ne devaient jamais être attaquées, quel que soit le contexte ou les circonstances, car tant les populations que l'environnement pourraient en pâtir. Ces attaques sont lourdes de conséquences pour la sûreté, la sécurité et les garanties nucléaires, et nuisent également gravement à la paix et à la sécurité régionales et internationales ». Ces leaders en restent silencieux.

À la suite de bombardement de trois autres sites nucléaires de l'Iran le 22 juin, cette fois par les États-Unis, le même directeur dit : « Le régime de non-prolifération nucléaire qui a sous-tendu la sécurité internationale depuis plus d'un demi-siècle est en jeu ». Ni cette agence ni les leaders présents dans cette photo n'ont pas les moyens ou la volonté de demander à Israël ni les États-Unis de se joindre à ce régime. De plus, ils ne se trouvent pas responsables d'une clarification de la part du régime génocidaire de l'Israël concernant leurs armes nucléaires.

Selon Amnesty International : « Les frappes aériennes délibérées de l'armée israélienne contre la prison d'Evin, à Téhéran, le 23 juin 2025, constituent une grave violation du droit international humanitaire et doivent faire l'objet d'une enquête pour crimes de guerre ». Les leaders en restent silencieux.

Un regard plus attentif relève un autre aspect dans cette photo. Un nombre de cadeaux se trouve sur le pupitre de l'instituteur Trump. Ce sont les carottes de Trump, et le bâton ? Les tarifs, entre autres.

Cette obéissance peut être vue dans uneautre occasion. C'est le moment où le premier ministre de l'Espagne, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, ose se protester pas contre l'investissement militaire, mais seulement contre l'augmentation d'un tel investissement. Cette fois, les leaders de l'OTAN accompagnés par Vladimir Zelensky gardent leur distance.

Bienvenue à l'ère de Trump ! Une ère qui n'est pas, ou très peu, résistée par les leaders de pays occidentaux. Un auteur compétent doit faire un suivi du statu quo de La haine de l'occident (2008) décrit par Jean Ziegler.

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le règlement de comptes horrifique du Népal avec sa classe politique défaillante

Après des manifestations anticorruption de la génération Z et un soulèvement meurtrier qui ont forcé le premier ministre et le gouvernement à démissionner, le Népal recherche une nouvelle politique capable de se débarrasser de son establishment défaillant.

Tiré d'Europe solidaire sans frontière.

Les Népalais ne prêtent pas souvent attention à la politique de leurs voisins sud-asiatiques au-delà de l'Inde. Mais quand les Sri-Lankais se sont soulevés en 2022 pour chasser le régime Rajapaksa [1], ils ont pris note. Puis est venu le Bangladesh et sa Révolution de juillet l'année dernière, avec Sheikh Hasina [2] et tout le système politique qui l'entourait dans le viseur du public. Encore une fois, le Népal a pris note. Dans de nombreuses conversations à Katmandou [3], lors de ces deux occasions, j'ai entendu le même refrain : notre tour viendra.

Alors le voici maintenant. Des jeunes, sous la bannière des « manifestations Gen Z », sont descendus dans la rue le 8 septembre – fatigués d'un système politique corrompu et d'une classe politique corrompue, fatigués de voir les mêmes vieux hommes discrédités se relayer pour diriger et piller le pays, fatigués de ne voir d'autre avenir que de partir travailler à l'étranger, ce que font des milliers de personnes chaque jour. Les manifestations pacifiques ont soudain basculé dans la violence, et après que la police a ouvert le feu, le bilan est monté à 19 morts, avec des hôpitaux bondés de blessés. Ce fut la journée de manifestation la plus meurtrière que le Népal ait jamais connue.

Le gouvernement de K P Oli du Népal a assassiné 19 personnes

Le matin du 9 septembre, la douleur et la rage ont fait sortir des milliers de personnes, défiant les couvre-feux. Dans tout le pays, tout ce qui était lié au gouvernement et à l'establishment politique est soudain devenu une cible légitime. Les bureaux des partis et les maisons des politiciens sont partis en fumée. Dans l'après-midi, de lourdes colonnes de suie s'élevaient de la cuvette de la vallée de Katmandou. Le principal aéroport du pays a été fermé, les vols détournés. Aux nouveaux quartiers ministériels dans le sud de la capitale, des hélicoptères ont atterri pour évacuer les résidents vers la sécurité. Puis, plus de coups de feu, plus de sirènes, d'explosions, des panaches de fumée encore plus épais.

Les ministres ont commencé à démissionner, suivant l'exemple du ministre de l'Intérieur, qui avait démissionné la nuit précédente. Les parlementaires de l'opposition ont démissionné en masse, les appels se multipliant pour dissoudre le gouvernement et organiser de nouvelles élections. Avant 15h, le premier ministre, K P Sharma Oli [4] – dans son troisième mandat au pouvoir, et aussi têtu et égoïste qu'ils le sont – a également annoncé qu'il démissionnait.

Au fur et à mesure que la journée avançait, les choses ont complètement échappé à tout contrôle. Ce n'étaient plus les manifestants de la génération Z de la veille. La foule avait pris le relais. Des vidéos ont circulé montrant des dirigeants politiques se faire tabasser, leurs maisons être lapidées et incendiées. La maison du premier ministre brûlait, la résidence du président, la Cour suprême, le parlement, les supermarchés, les postes de police, et bien plus encore. Et, bien sûr, plus de morts à compter. Le chef de l'armée a fait une apparition pour appeler à la retenue et au calme, mais cela n'a guère permis d'arrêter les pillages et la violence. Finalement, bien avant dans la nuit, est venue l'annonce que l'armée était déployée pour restaurer l'ordre.

Aujourd'hui, le Népal s'est réveillé dans une profonde incertitude. Le sentiment est que le gouvernement devait répondre des 19 morts, qu'Oli et la vieille garde devaient partir. Mais l'ampleur des incendies criminels, l'effusion de sang, la foule en liberté – au-delà du voile rouge de la colère, peu peuvent justifier tout cela. Personne ne sait qui est maintenant aux commandes. Personne ne peut dire ce qui va se passer ensuite.

Les événements de ces deux derniers jours, avec leur rapidité et leur ampleur, défient presque l'entendement. Mais il y a des schémas du passé qui se feront sentir alors que les Népalais se tournent vers la question de ce qui va suivre.

La fin incomplète de la monarchie hindoue du Népal

Premièrement : cela fait longtemps que ça couvait, et le système enraciné nécessitera un démantèlement sérieux. La colère évidente dans les réactions aux soulèvements du Sri Lanka et du Bangladesh s'était accumulée pendant des années. La sortie du Népal de sa guerre civile [5], terminée il y a presque deux décennies, avait été pleine d'espoir. Les partis de l'establishment – au premier rang desquels le Congrès népalais et le Parti communiste du Népal (marxiste-léniniste unifié) d'Oli, les mêmes partis qui dirigeaient le gouvernement qui vient de tomber – avaient promis une nouvelle aube démocratique après s'être finalement retournés contre la monarchie [6]. Les maoïstes, ayant déposé les armes et accepté de se présenter aux élections démocratiques, avaient vendu des rêves d'une société plus juste à des millions de Népalais qui n'avaient jamais eu leur chance équitable. Puis, dans l'ensemble, les espoirs ont été brisés, les promesses rompues.

Les maoïstes ont remporté le premier vote d'après-guerre, signe de la soif de changement du peuple népalais. Mais ils ont échoué à avoir un réel impact et sont rapidement devenus juste un autre parti de l'establishment. Leur échec est mieux symbolisé par la façon dont leur dirigeant – le président Prachanda [7] lui-même – est rapidement devenu plus connu pour sa richesse personnelle que pour ses références révolutionnaires. Un nouveau projet de constitution, choquamment progressiste dans le contexte historique du Népal, a été retardé et retardé jusqu'à ce qu'il soit adopté de force après un édulcorement considérable. Les élections suivantes ont vu le vote largement fragmenté entre les trois partis de l'establishment, avec des accords en coulisses et des trahisons publiques livrant un carrousel rotatif des mêmes dirigeants discrédités allant et venant du pouvoir.

Le Népal a progressé dans les années qui ont suivi la guerre, mais cela a été lent et tortueux, et plus souvent gagné malgré le gouvernement qu'à cause de lui. Les services publics restent lamentables, même si les charges fiscales sont élevées. Pour la plupart des Népalais, les principales sources d'espoir et d'élévation sont les envois de fonds de leurs proches qui peinent à l'étranger, beaucoup d'entre eux dans des conditions terribles [8]. Pendant ce temps, ceux de l'élite politique – dominée, comme elle l'a longtemps été, par des hommes de caste dominante de la région Pahad du pays [9] – s'en sortent très bien, et ont soigneusement cultivé leurs capitalistes de connivence préférés. Une longue série de scandales de corruption ces dernières années impliquant des politiciens, des bureaucrates et des hommes d'affaires de tout l'éventail de l'establishment n'a fait que renforcer la vision sombre du système par le public.

Deuxièmement : les Népalais savent quelque peu comment mener une révolution populaire, mais ils n'ont jamais vraiment compris comment la faire durer. Le premier élan démocratique du pays, dans les années 1950, a déposé les premiers ministres héréditaires Rana [10] et a donné au peuple un vote libre. Mais la monarchie, libérée d'un siècle de contrôle Rana, s'est rapidement retournée contre les partis démocratiques naissants, et la dynastie Shah a réaffirmé son pouvoir. Après des décennies de régime Panchayat [11] – une sorte de démocratie gérée et factice sous la monarchie – les Népalais se sont à nouveau soulevés en 1990. Cette révolution a ramené les partis démocratiques au pouvoir, quoique avec le roi comme monarque constitutionnel, avant qu'elle aussi ne s'effondre. La mauvaise gouvernance et une insurrection maoïste qui s'intensifiait ont ouvert la porte à un coup d'État royal en 2005 [12]. Puis est venue la fin de la guerre, en 2008 ; la fin de la monarchie ; et tous les espoirs trahis.

Ce moment est la dernière tentative de correction du Népal. Elle ne passera peut-être pas à l'histoire comme une révolution – certainement personne ne demande de renverser le système de gouvernement – mais ce que le peuple veut, c'est un changement sismique dans les règles du pouvoir. Malheureusement, le passé est un ennemi puissant, et les anciennes façons du Népal se sont trop souvent réincarnées avec de nouveaux visages. L'humeur publique maintenant est de se tourner vers une nouvelle garde apparente : des figures émergentes comme Rabi Lamichhane [13], un présentateur de télévision devenu politicien, ou Balen Shah [14], un rappeur devenu maire de Katmandou. Le premier a fondé un nouveau parti à la mi-2022, et il a remporté un stupéfiant 10 pour cent des voix lors d'une élection nationale quelques mois plus tard seulement. Le second est sorti de nulle part la même année pour bouleverser deux candidats de l'establishment en remportant l'élection municipale de la capitale. Mais les antécédents de ces deux hommes laissent plus qu'un peu de place à l'inquiétude, même si de nombreux Népalais pourraient ignorer cela dans une recherche de sauveurs.

Lamichhane est poursuivi par de nombreuses polémiques, y compris des accusations de corruption qui l'ont mis derrière les barreaux jusqu'à ce qu'il soit libéré au milieu du soulèvement. Ces accusations sont politiquement motivées, une façon pour l'ancien establishment de battre un challenger – mais il n'est pas clair non plus si elles sont totalement infondées, et Lamichhane a du travail à faire pour prouver qu'il est propre. De plus, Lamichhane n'a montré aucun scrupule à se joindre aux mains de l'ancien ordre lors d'un bref passage au gouvernement après l'élection de 2022. Le mandat de Shah en tant que maire a été entaché par un dysfonctionnement administratif, et sa principale réalisation reste le culte de la personnalité qu'il s'est construit en ligne. Si la vieille garde doit vraiment partir, les Népalais peuvent-ils être sûrs qu'une telle nouvelle garde sera meilleure ?

Les résultats électoraux de Lamichhane et Shah, donnant des coups de poing dans l'œil aux anciens partis, étaient les signes avant-coureurs de la colère anti-establishment qui a maintenant débordé. Si le Népal retourne aux urnes de sitôt, les paris intelligents seront sur un vote qui basculera durement contre les anciens partis. Mais cela seul ne peut garantir de nouveaux dirigeants avec les moyens de résister aux tentations qui ont défait ceux qui les ont précédés, ou un gouvernement qui apportera un vrai changement. Quand il s'agit de corrections systémiques, de vraiment réinventer la politique du pays, le Népal s'aventure en territoire inexploré.

Avec le soulèvement du Népal qui s'ajoute à ceux du Bangladesh et du Sri Lanka, il est tentant de voir un Printemps sud-asiatique, semblable au Printemps arabe du début des années 2010 [15]. Les éléments sont là : des gouvernements pourris, des gens excédés, un soulèvement lié au suivant. Mais aussi : la mort, la dévastation, et aucun chemin sûr vers un meilleur endroit. Il est inquiétant de se rappeler comment le Printemps arabe a fini, avec la démocratie étouffée à nouveau par l'autocratie. Au Bangladesh, les foules ont aussi eu leur façon après la chute nécessaire du gouvernement Hasina, et un gouvernement intérimaire a eu du mal à nettoyer le système alors que le pays approche d'une nouvelle élection nécessaire. Le prochain gouvernement là-bas pourrait bien ramener certains anciens pouvoirs, et avec eux d'anciennes façons. Au Sri Lanka, un nouveau gouvernement dépourvu de l'ancien establishment brise ses promesses antérieures une par une [16]. Il n'y a pas eu d'aube nouvelle éclatante. Et maintenant le Népal, depuis son abîme actuel, rêve d'une nouvelle politique qui fonctionne réellement pour le peuple. Qu'il n'ait pas à voir plus de sang dans ses efforts.

Pour l'instant, il y a toute l'horreur à traiter de ces jours, des corps encore à incinérer, un semblant d'ordre à restaurer. Rien de ce qui vient ensuite ne sera facile.

Roman Gautam

Traduit pour ESSF par Adam Novak

Notes

[1] La famille Rajapaksa a dominé la politique sri-lankaise pendant des décennies. Mahinda Rajapaksa a été président de 2005 à 2015, suivi par son frère Gotabaya de 2019 à 2022, avant d'être chassé par un mouvement populaire

[2] Sheikh Hasina Wajed, fille du fondateur du Bangladesh Sheikh Mujibur Rahman, a dirigé le pays de 2009 à 2024 avant d'être renversée par un soulèvement populaire

[3] Capitale du Népal, située dans la vallée de Katmandou, comptant environ 1,5 million d'habitants

[4] Khadga Prasad Sharma Oli, membre du Parti communiste du Népal (marxiste-léniniste unifié), a été premier ministre à trois reprises : 2015-2016, 2018-2021, et 2024-2025

[5] La guerre civile népalaise (1996-2006) opposait les forces gouvernementales aux maoïstes du Parti communiste du Népal, faisant plus de 17 000 morts

[6] La monarchie népalaise a été abolie en 2008, mettant fin au règne de la dynastie Shah qui dirigeait le pays depuis 1768

[7] Pushpa Kamal Dahal « Prachanda » (« le Féroce »), dirigeant historique des maoïstes népalais et ancien premier ministre

[8] Plus de 2 millions de Népalais travaillent à l'étranger, principalement dans les pays du Golfe, en Malaisie et en Inde, leurs envois représentant environ 25% du PIB du pays

[9] Les Pahads sont les collines du centre et de l'ouest du Népal, traditionnellement dominées par les castes Brahman et Chhetri

[10] La dynastie Rana a régné sur le Népal de 1846 à 1951 en tant que premiers ministres héréditaires, réduisant les rois Shah à un rôle de figure

[11] Le système Panchayat (1962-1990) était une démocratie dirigée et factice sous la monarchie, interdisant les partis politiques

[12] Le roi Gyanendra a pris le pouvoir absolu en février 2005, suspendant le gouvernement démocratique

[13] Rastriya Swatantra Party (Parti national indépendant), fondé en 2022 par cet ancien présentateur télé

[14] Balendra Shah, rappeur devenu maire indépendant de Katmandou en 2022

[15] Le Printemps arabe (2010-2012) fut une série de soulèvements populaires dans le monde arabe, commencée en Tunisie et s'étendant à l'Égypte, la Libye, la Syrie et d'autres pays

[16] Référence au président Anura Kumara Dissanayake, élu en 2024 sur une plateforme de changement radical mais qui a dû faire des compromis une fois au pouvoir

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Déclaration à propos des manifestations actuelles en Indonésie

Prabowo, Halte à la violence d'État ! Suppression des avantages et indemnités parlementaires ! Fin de la répression contre le peuple ! Justice pour les victimes !

Tiré de Entre les lignes et les mots

Depuis le 25 août 2025, une vague de manifestations populaires a déferlé sur différentes régions. Ces actions ont d'abord été provoquées par l'augmentation insensée des indemnités des membres de la Chambre des représentants Dewan Perwakilan Rakyat ou DPR, alors que le peuple est confronté à des conditions économiques de plus en plus difficiles. Le mécontentement de la population face à son sort a atteint son paroxysme, attisé par des mesures économiques et politiques qui, loin d'apporter la prospérité, sont devenues de plus en plus étouffantes. Cependant, cette colère s'est rapidement étendue à un autre problème tout aussi profond : la violence policière.

La tragédie a frappé lorsqu'un chauffeur de taxi-moto en ligne, Affan Kurniawan, a été tué après avoir été écrasé par un véhicule de combat de la brigade mobile Brimob [1] pendant les manifestations. Cet incident a été le catalyseur de la propagation des manifestations et a exacerbé la colère populaire dirigée contre l'État.

Le 31 août 2025, le président Prabowo Subianto [2] a répondu à la vague d'actions populaires qui avait déferlé sur différentes régions depuis le 25 août en recourant aux méthodes de manipulation caractéristiques de ce gouvernement.

Au lieu de reconnaître les échecs de l'État, il a choisi de classer les aspirations populaires en deux catégories, les manifestations « pures » et « impures », refusant de donner une réponse sérieuse à la répression policière et ne faisant aucune mention des manifestant.e.s qui ont perdu la vie à cause de la violence étatique.

De plus, il a qualifié de manière ambiguë les manifestations populaires d'« actions anarchiques », présentant les personnes qui ont manifesté leur opinion comme des menaces pour la stabilité de l'État. Pourtant, si Prabowo était véritablement attaché à la démocratie, il aurait dû répondre aux demandes du peuple. Ignorer cela ne fait que révéler encore plus clairement le visage militariste de Prabowo.

En date du 3 septembre 2025, 10 personnes ont été tuées lors de manifestations dans différentes villes. Des violences policières ont eu lieu à Jakarta [3] et Yogyakarta [4], tandis qu'à Makassar [5], l'incendie du bureau du Conseil régional des représentants du peuple DPRD [6] a également entraîné des pertes humaines. Des rapports d'origine locale font état de décès à Solo [7] et Manokwari [8], qui seraient dus à l'exposition aux gaz lacrymogènes employés massivement par les forces de sécurité. Outre les décès, le LBH-YLBHI [9] a recensé au moins 3 337 personnes arrêtées et 1 042 blessées et transportées à l'hôpital.

Les manifestant.e.s n'ont pas été les seules cibles : des journalistes et des auxiliaires de justice ont également subi des mauvais traitements de la part des forces de sécurité, comme cela s'est produit à Jakarta, Manado [10] et Samarinda [11]. Le 1er septembre 2025, peu avant minuit, Delpedro Marhaen, directeur exécutif de la Fondation Lokataru [12], a été arbitrairement arrêté par la police de Metro Jaya [13] dans les locaux de Lokataru. La police a inculpé Delpedro en vertu de l'article 160 du Code pénal KUHP [14] et de la loi sur les informations et les transactions électroniques UU ITE [15], des lois floues qui ont été utilisées pour criminaliser les militant.e.s et faire taire les critiques populaires. Ce type de comportement montre que la violence étatique ne vise plus seulement les voix populaires, mais aussi celles qui exercent des fonctions démocratiques de surveillance, de dénonciation et de défense. Les arrestations arbitraires semblent être devenues une pratique légitimée ; les manifestants sont arrêtés au hasard, avant même que les actions ne commencent. La police procède à des rafles systématiques à divers endroits, traquant et arrêtant les personnes qui ont l'intention de manifester. De telles actions violent non seulement la loi, mais portent aussi ouvertement atteinte à la démocratie.

Bizarrement, au lieu de réformer complètement l'institution, le président Prabowo Subianto a demandé au chef de la police nationale, le général Listyo Sigit, de donner des promotions spéciales aux policiers blessés lors des récentes manifestations. En même temps, l'impunité continue de régner au sein des forces de police, ce qui montre clairement que l'État est du côté des appareils répressifs, et pas de celui des personnes qui en sont victimes.

L'État devrait garantir la protection des libertés civiles et politiques conformément aux mandats constitutionnels et aux normes internationales en matière de droits humains. Pourtant, c'est le contraire qui se produit : l'État utilise son pouvoir pour faire taire les voix critiques par la criminalisation, l'intimidation et la violence à l'encontre des citoyen.ne.s qui exercent leurs droits. Kontras [16] a ouvert un guichet de dépôt de plaintes pour répondre aux nombreuses signalements de personnes disparues lors des manifestations du 25 au 31 août 2025. À ce jour, au moins 23 personnes sont signalées comme disparues et leur sort reste inconnu.

Cette situation révèle la pratique des disparitions forcées organisée par l'État, une pratique qui est strictement interdite par le droit international et qui ne peut être justifiée en aucune circonstance. Elle est encore aggravée par le fait que les campus universitaires, qui devraient être des lieux sûrs où la liberté académique et la liberté d'expression sont garanties, n'ont pas échappé à ce type de manœuvres d'intimidation. À l'université islamique de Bandung Unisba [17] et à l'université Pasundan Unpas [18], les forces armées et la police [19] ont tiré des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes, faisant des espaces universitaires la cible de la répression étatique.

La présence de soldats dans les espaces civils, en particulier lors de manifestations, avec leur équipement complet, des véhicules de combat et des armes à gros calibre, aggrave non seulement la situation, mais sème également la peur parmi la population. La présence militaire dans les espaces civils montre le visage de plus en plus militariste de l'État, loin des principes démocratiques. L'action d'aujourd'hui est une forme de protestation née du rejet de la violence et de la brutalité des unités TNI et Polri, ainsi que d'une affirmation des positions prises contre les méthodes militaires qui continuent d'être utilisées pour faire taire les voix populaires.

Nous rejetons le discours construit par le régime de Prabowo, qui associe les manifestations à des accusations de trahison et de terrorisme. MANIFESTER n'est pas un crime, mais un DROIT démocratique dont jouit chaque citoyen.ne. Interdire, restreindre ou dénigrer les manifestations est la manière la plus sournoise de réprimer la démocratie. Malheureusement, les manifestations populaires sont souvent réprimées par l'État avec violence, par l'intermédiaire de la police et de l'armée. Pourtant, les cris du peuple sont l'expression de la revendication de droits fondamentaux : des moyens de subsistance décents, un environnement sain et une véritable protection juridique. Au lieu de remplir ces obligations, l'État adopte des politiques qui perpétuent la confiscation des droits du peuple et l'exploitation des ressources naturelles.

Dans ces situations où l'État ne se range pas du côté du peuple, les femmes subissent le poids de différents éléments de vulnérabilité qui s'accumulent. La violence sexiste n'est jamais isolée, mais elle est exacerbée par le croisement des identités : femmes handicapées, femmes ayant des identités de genre et des orientations sexuelles variées, femmes issues de minorités religieuses, femmes issues de communautés autochtones et locales, femmes pauvres des villes et des villages, travailleuses migrantes et ouvrières, survivantes de conflits et de catastrophes. Chaque strate d'identité accroît les inégalités, tandis que l'État continue de manquer à son devoir de protection.

C'est pourquoi l'Alliance des femmes indonésiennes (API) exige que :

* le président Prabowo mette fin à toutes les formes de violence étatique, notamment en retirant les forces armées (TNI) et la police (Polri)

* le président Prabowo, le ministre de la Défense Sjafrie Sjamsoeddin [20] et le commandant des forces armées Agus Subiyanto [21] retirent immédiatement les troupes engagées aux côtés de la police dans le maintien de la sécurité et de l'ordre publics

* le chef de la police nationale Listyo Sigit démissionne immédiatement de son poste et que la police libère sans condition tous les membres de la communauté arrêtés

* le président Prabowo mette fin à toute forme de criminalisation à l'encontre de la population, des militant.e.s, des journalistes et des auxiliaires de justice, et libère sans condition toutes les personnes détenues

* Prabowo renvoie l'armée dans ses casernes et mette fin à toute forme d'implication de l'armée dans les affaires civiles

la garantie intégrale des droits constitutionnels des citoyen.ne.s à se réunir, à s'associer et à exprimer leurs revendications en public sans intimidation ni violence

Alliance des femmes indonésiennes (API)

Contact médias

Mutiara Ika | Ija Syahruni | Eka Ernawati

L'Alliance des femmes indonésiennes (API) est un espace de regroupement politique initié par des organisations et des mouvements de femmes ainsi que par divers groupes de la société civile tels que des journalistes, des personnes handicapées, des travailleurs domestiques, des syndicats, des groupes LGBTIQ+, des étudiants, des organisations de défense des droits humains et des communautés autochtones. L'API a pour objectif de faire face à la détérioration de la vie démocratique et au renforcement des pratiques militaristes qui intensifient la violence à l'égard des femmes et d'autres groupes vulnérables.

Cet article a été publié pour la première fois le mercredi 3 septembre 2025 sur le site web féministe indonésien Perempuan Mahardhika

https://mahardhika.org/5093-2/

Traduit pour ESSF par pierre Vandevoorde avec l'aide de Deeplpro

https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article76109

Notes

[1] Force de police paramilitaire indonésienne.

[2] Président de l'Indonésie depuis le 20 janvier 2025, ancien général et gendre de l'ancien dictateur Suharto

[3] Capitale de l'Indonésie

[4] Grande ville du centre de Java.

[5] Capitale de la province du Sulawesi du Sud.

[6] Parlement régional.

[7] Capitale de la province de Papouasie occidentale.

[8] Ville du centre de Java.

[9] Fondation indonésienne d'aide juridique

[10] Capitale de Sulawesi du Nord

[11] Capitale de Kalimantan oriental

[12] Organisation de défense des droits humains.

[13] Police métropolitaine de Jakarta

[14] Code pénal indonésien datant de l'époque coloniale.

[15] Loi controversée sur la cybercriminalité fréquemment utilisée pour criminaliser la dissidence.

[16] Commission pour les disparus et les victimes de violences, organisation indonésienne de défense des droits humains

[17] Université islamique privée de Java occidental

[18] Université privée de Bandung

[19] Forces armées nationales indonésiennes et police nationale.

[20] Ancien général et ministre de la Défense.

[21] Commandant des forces armées indonésiennes

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

L’attaque contre le Qatar montre qu’Israël ne veut pas d’un cessez-le-feu à Gaza

Netanyahu ne cesse de changer de position sur un cessez-le-feu à Gaza, utilisant différentes stratégies pour poursuivre la guerre.

Tiré d'Agence médias Palestine.

Depuis près de deux ans, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu fait tout son possible pour éviter d'accepter un cessez-le-feu à Gaza.

En novembre 2023, un accord a permis la libération de 110 otages capturés lors de l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre.

Mais une semaine plus tard, Netanyahu a refusé de prolonger le cessez-le-feu, laissant les autres otages sur le carreau.

Depuis lors, chaque fois qu'un cessez-le-feu semblait à portée de main, Netanyahu a changé les règles du jeu. En mai 2024, le Hamas a accepté un accord proposé, mais Israël a refusé de l'approuver et a envahi Rafah à la place. En septembre, Netanyahu a introduit une nouvelle condition : le contrôle permanent par Israël du corridor de Philadelphi, la zone située entre l'Égypte et Gaza, que Le Caire et le Hamas ont tous deux rejetée.

Plus tard, après avoir insisté sur le fait que seul un accord partiel serait accepté, Netanyahu a changé les paramètres et a insisté pour qu'Israël n'accepte qu'un accord prévoyant la libération de tous les prisonniers, et non en échange de la fin de la guerre.

Même lorsque ses alliés ont présenté des propositions, Netanyahu les a éludées. Toujours en mai 2024, le président américain de l'époque, Joe Biden, a annoncé qu'Israël avait proposé un plan de cessez-le-feu, mais Netanyahu est resté silencieux et aucun accord n'a suivi.

Lorsqu'un accord a été conclu et mis en œuvre, Netanyahu a fait en sorte qu'il échoue. En janvier 2025, sous la pression du nouveau président américain Donald Trump, Netanyahu a accepté un accord de cessez-le-feu progressif qui se poursuivrait jusqu'à ce qu'un accord final mettant fin à la guerre soit conclu. Pourtant, en mars, Israël l'a violé unilatéralement, reprenant les bombardements et le blocus.

Et la semaine dernière, alors que les négociateurs du Hamas se réunissaient à Doha pour discuter d'une nouvelle proposition soutenue par les États-Unis, Israël les a bombardés, sabotant ainsi les pourparlers.

Un jeu d'équilibriste

Le gouvernement israélien insiste sur le fait qu'aucun accord n'a été conclu parce que le groupe palestinien Hamas n'a pas été un intermédiaire honnête et qu'il doit être éradiqué, car il tentera de se réarmer.

Mais après l'attaque de Doha, Einav Zangauker, la mère de Matan Zangauker, un Israélien retenu captif à Gaza depuis près de deux ans, sait clairement qui est responsable.

« Pourquoi le Premier ministre [Netanyahu] insiste-t-il pour faire échouer tout accord qui semble sur le point d'aboutir ? Pourquoi ? », demande-t-elle de manière rhétorique.

Pourquoi, en effet.

Netanyahu est le Premier ministre israélien ayant exercé le plus longtemps. L'une des raisons de son succès est sa capacité à mener plusieurs projets de front, à jongler avec différentes priorités, même si elles sont parfois contradictoires, sans les résoudre complètement.

Cette capacité lui permet de repousser les décisions qui pourraient lui faire perdre le soutien du public ou de ses alliés politiques. Et dans un pays comme Israël, où la politique parlementaire repose sur la capacité à maintenir la plus grande coalition possible, cela est essentiel.

Netanyahu est également confronté à des problèmes juridiques au niveau national – il est jugé pour corruption – et rester au pouvoir est probablement son meilleur moyen d'éviter la prison.

Pour en revenir à la question d'un cessez-le-feu à Gaza, Netanyahu est confronté à un problème fondamental : il est redevable à l'extrême droite messianique qui soutient son gouvernement, et celle-ci a clairement fait savoir qu'une fin de la guerre à ce stade la conduirait à se retirer de la coalition du Premier ministre, ce qui entraînerait presque certainement son effondrement.

L'extrême droite – des Israéliens comme le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir et le ministre des Finances Bezalel Smotrich – veut chasser les Palestiniens de Gaza et faire venir des colons israéliens pour vivre sur les terres laissées vacantes par ceux qui ont été victimes du nettoyage ethnique.

Netanyahu n'est peut-être pas totalement opposé à cet objectif, mais il comprend également la difficulté de le réaliser. Même Israël serait mis à rude épreuve sur le plan militaire s'il tentait de conquérir et de conserver l'ensemble de la bande de Gaza, et des mois ou des années de conflit intense provoqueraient davantage de dissensions au sein d'une armée qui dépend fortement de la mobilisation de milliers d'Israéliens en tant que réservistes.

Et, bien sûr, une tentative aussi effrontée de nettoyage ethnique isolerait davantage Israël sur la scène internationale.

Que va-t-il se passer ensuite ?

Au lieu de cela, Netanyahu continue de jouer sur tous les tableaux. Il garde Ben-Gvir et Smotrich de son côté en refusant systématiquement de mettre fin à la guerre, il mène les médiateurs en bateau en envoyant des équipes de négociation discuter de propositions qu'il n'acceptera jamais, et il ne s'engage jamais pleinement dans la lutte militaire qui serait nécessaire pour tenter de prendre complètement le contrôle de Gaza.

Il insiste sur le fait que le Hamas ne peut pas être autorisé à diriger Gaza et rejette l'Autorité palestinienne qui gouverne l'enclave, tout en affirmant qu'Israël ne veut pas la contrôler.

Combien de temps Netanyahu pourra-t-il tenir ? Il y a eu des moments où il a connu des difficultés et où tout a failli s'effondrer.

En janvier, Trump a refusé d'entendre un « non », forçant Netanyahu à accepter un accord qui était sur la table depuis plus de six mois. Cela a conduit Ben-Gvir à démissionner de son poste au gouvernement et Smotrich à menacer de démissionner si l'accord aboutissait et mettait fin à la guerre.

Comme mentionné précédemment, cela n'a pas été le cas. Et Ben-Gvir est rapidement revenu. Trump tient des propos contradictoires sur la fin de la guerre, sans jamais demander fermement à Netanyahu d'y mettre un terme.

Les prochaines élections israéliennes doivent avoir lieu avant octobre 2026. Peut-être Netanyahou sera-t-il en mesure de présenter suffisamment de victoires à l'électorat – il peut déjà affirmer qu'il a affaibli le Hamas, vaincu le Hezbollah et bombardé les sites nucléaires iraniens – pour obtenir un soutien suffisant afin de ne plus dépendre de Ben-Gvir et Smotrich et de pouvoir mettre fin à la guerre selon ses propres conditions, quelles qu'elles soient.

Ou peut-être que la guerre se poursuivra, avec éventuellement des pauses, pour qu'Israël recommence à bombarder Gaza lorsqu'il en ressentira le besoin.

Sinon, la poursuite de la guerre sans fin en vue pourrait accroître l'opposition tant étrangère que nationale, augmentant la pression sur Netanyahu jusqu'à ce qu'il soit contraint de prendre une décision pour mettre fin à la guerre ou qu'il soit confronté à une défaite aux urnes en 2026.

Les Palestiniens de Gaza – dont Israël a tué plus de 64 800 – sont les victimes ultimes de la prolongation de cette guerre, tout comme les prisonniers israéliens toujours détenus à Gaza.

Pour l'instant, ils continueront à souffrir, tandis que Netanyahu continuera à jongler avec les différents enjeux.

Traduction : JB pour l'Agence Média Palestine

Source : Al Jazeera

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Haaretz : Vous refusez de croire que les Gazaouis meurent de faim ? Voyez ce qui arrive aux Palestiniens dans les prisons israéliennes

Depuis le début de la guerre, des ONG et des médias ont documenté la torture, les mauvais traitements et la famine généralisés dans les prisons israéliennes. Il a fallu 18 mois, mais la Cour suprême israélienne a interpellé l'État et exigé qu'il fournisse aux prisonniers détenus pour raisons de sécurité « les conditions de base pour exister ». Des pétitions similaires concernant Gaza continuent d'être ignorées.

Tiré de France Palestine Solidarité. Photo : Les gardiens israéliens font subir des abus aux détenus palestiniens à la prison de Meggido, avril 2025 © Motassem A Dalloul

La Haute Cour de justice israélienne a statué dimanche que l'État devait garantir un niveau minimum d'alimentation aux prisonniers palestiniens détenus dans les prisons israéliennes pour des raisons de sécurité. Cette décision fait suite à une requête déposée en avril 2024 par deux organisations israéliennes de défense des droits humains, l'Association pour les droits civils en Israël et Gisha – Centre juridique pour la liberté de circulation, après la multiplication des preuves de torture, de mauvais traitements et de privation de nourriture.

Les trois juges « ont statué à l'unanimité que le service pénitentiaire est tenu par la loi de fournir aux prisonniers détenus pour raisons de sécurité les conditions de base nécessaires à leur existence, y compris la quantité et les types de nourriture appropriés pour maintenir leur santé », selon le résumé de la Cour.

Noa Sattath, directrice exécutive de l'ACRI, a déclaré dans un communiqué que cette décision « représente une victoire cruciale pour l'État de droit et la dignité humaine. La Cour suprême a rejeté sans équivoque la politique de privation systématique de nourriture menée par le ministre [Itamar] Ben-Gvir, affirmant que même en temps de guerre, Israël doit respecter les normes fondamentales en matière de droits humains ».

Cette décision est arrivée trop tard pour un nombre indéterminé de prisonniers qui ont été maltraités, torturés et affamés depuis le 7 octobre.

Fin août, Haaretz a rapporté que l'administration pénitentiaire refusait de restituer le corps d'un prisonnier palestinien de 17 ans décédé en détention. Il était en bonne santé lorsqu'il a été arrêté et accusé d'avoir lancé un cocktail Molotov. Il est mort après six mois de prison ; l'autopsie officielle a révélé qu'il souffrait de « malnutrition, de scorbut et d'une infection intestinale ». Dans une autre affaire, un homme de 40 ans faisant l'objet d'une enquête du service de sécurité Shin Bet est mort après être tombé d'un étage élevé, alors qu'il était menotté.

S'agit-il d'incidents malheureux, mais inhabituels ?

Alex de Waal, l'un des plus grands experts mondiaux en matière de famine et d'affamement, a déclaré à Haaretz en juillet que « tout ce que nous savons sur le déroulement d'une famine nous indique que ce sont les actions d'Israël qui ont créé ces conditions ». Il a ensuite écrit dans le New York Times que « la famine prend du temps ; les autorités ne peuvent pas affamer une population par accident ». Si tel est le cas, les prisonniers des prisons israéliennes ne peuvent certainement pas être affamés ou maltraités accidentellement. De plus, ces pratiques n'étaient ni cachées, ni récentes.

Les médias israéliens ont fait état de graves abus commis à l'encontre de prisonniers palestiniens détenus pour des raisons de sécurité depuis le début de la guerre, notamment Haaretz, +972 Magazine et son site hébreu Local Call. Les rapports datent de fin 2023 et début 2024. En mars de cette année-là, Hagar Shezaf, journaliste à Haaretz, a révélé que 27 détenus de Gaza arrêtés depuis le 7 octobre ou depuis le début de la guerre étaient morts dans des établissements israéliens. En avril 2024, les organisations de défense des droits humains ont déposé leur requête auprès de la Haute Cour.

Fin juillet 2024, tous les grands médias israéliens ont rapporté un cas de sodomie commise par des gardiens sur un prisonnier à la prison de Sde Teiman, mais comme ces médias couvraient rarement le sujet, la plupart des Israéliens y ont vu une anomalie, comme d'habitude. En août 2024, B'Tselem a publié un rapport accablant documentant les abus systématiques dont sont victimes les prisonniers sécuritaires.

En d'autres termes, le public aurait pu être au courant, mais il ne l'était pas, ou s'en moquait. Une poignée de personnes ont même participé à une émeute pour soutenir les auteurs des abus à Sde Teiman. Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, responsable du service pénitentiaire israélien, est fier de sa politique, même si les rapports faisant état d'abus et de privation de nourriture se sont succédé presque sans interruption de fin 2023 à 2025. Le 6 juillet, Shezaf a rapporté que 73 prisonniers ou détenus palestiniens étaient morts en détention, selon le Club des prisonniers palestiniens.

Revenons à la décision rendue dimanche par la Haute Cour : la longue attente du verdict, près de 18 mois après le dépôt de la requête, « semble sans précédent », a déclaré Tania Hary, directrice de Gisha, dans une interview accordée à Haaretz. La requête d'avril 2024 a été présentée comme urgente lors de son dépôt, et Tania Hary pose la question suivante : « Y a-t-il un cas qui mérite davantage le qualificatif d'« urgent » que [la question de savoir] si les gens ont suffisamment à manger ? »

Mais la cour que les libéraux israéliens traditionnels aiment et soutiennent massivement ces dernières années a largement échoué à protéger les droits humains des Palestiniens. La cour que la droite israélienne adore détester a statué en avril dernier qu'Israël n'occupe ni ne contrôle Gaza, et n'est pas tenu d'apporter une aide humanitaire aux civils qui s'y trouvent, mais seulement de la laisser entrer, en vertu du droit de la guerre.

Il est à noter que bon nombre des excuses avancées par Israël pour justifier la famine dans la bande de Gaza se concentrent sur le sort malheureux de l'aide une fois qu'elle entre dans la bande. La Cour n'a même pas tenu d'audience sur une autre requête urgente visant à mettre fin à la famine à Gaza, déposée en mai ; les requérants ont demandé à la retirer en signe de protestation.

Après la fusillade meurtrière perpétrée lundi par des Palestiniens, qui a fait au moins six morts dans un bus à Jérusalem, et après la mort de quatre soldats supplémentaires de l'armée israélienne à Gaza, il sera trop facile pour beaucoup de minimiser l'importance des droits fondamentaux des prisonniers, dont certains ont participé à des attentats terroristes (tandis que d'autres n'ont jamais été condamnés et que certains n'ont même jamais été inculpés). Mais les Israéliens qui nient la famine à Gaza auront beaucoup plus de mal à se décharger de leur responsabilité dans la famine, les mauvais traitements, la torture et la mort des Palestiniens dans les prisons israéliennes, sur un territoire souverain, où il n'y a pas de complot du Hamas, de l'ONU ou des médias internationaux à blâmer.

Traduction : AFPS

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

En septembre, « all eyes on Gaza » 11 septembre...

L'été a été terrifiant en Palestine. À Gaza tout d'abord avec l'accélération de la famine, mais aussi en Cisjordanie où les offensives israéliennes se sont multipliées. Mais de flottilles en manifestations, la résistance s'organise après près de deux ans de génocide.

Tiré de Inprecor 736 - septembre 2025

11 septembre 2025

Par Antoine Larrache

© CC BY-SA 3.0

L'UNRWA souligne que la malnutrition a atteint 28,5 % dans la ville de Gaza et qu'elle a examiné 100 000 enfants de moins de 5 ans depuis mars. Selon elle, la famine sévit dans le gouvernorat de Gaza s'étendra à ceux de Deir al Balah et Khan Younis d'ici la fin du mois de septembre (1). MSF a effectué plus de 1 000 consultations par semaine pour des cas de diarrhées aqueuses aiguës, conséquence du manque d'eau potable. 70 % de l'eau qui circule dans les canalisations à Gaza est perdue en raison des fuites causées par les bombardements (2). Et les points de distribution de nourriture sont attaqués par l'armée israélienne ou des milices qu'elle finance.

En Cisjordanie, selon MSF, 40 000 personnes ont été « déplacées » depuis le début de l'année, dans le cadre de l'opération militaire israélienne Iron Wall (mur de fer). « La plupart des villages de Masafer Yatta, au sud-est d'Hébron, sont confrontés quotidiennement à des attaques de colons et à des perquisitions militaires » (3). À Hébron, la compagnie des eaux israélienne a réduit l'approvisionnement, entraînant une baisse de plus 50% de l'approvisionnement public en eau.

Mobilisations et accélérations morbides

Mais, en ce mois de septembre, les rapports de forces pourraient évoluer. D'abord parce que les mobilisations de solidarité ont repris, pour exercer une pression sur les gouvernements européens. Ainsi, 300 000 personnes ont manifesté en Italie, avec la participation du Parti démocrate, du Mouvement 5 étoiles, des verts et de la gauche. Le Tour d'Espagne cycliste, la Vuelta, a été l'occasion de voir des actions dans de multiples villes. 20 000 personnes ont défilé à Londres le 7 septembre contre le génocide et contre l'interdiction de Palestine Action, la police ayant arrêté environ 900 personnes lors de cette manifestation. Le même jour, 70 000 personnes ont défilé à Bruxelles.

Des manifestations qui ont aussi eu lieu dans l'État colonial. Des centaines de Palestinien·nes manifestent régulièrement, malgré une répression intense, dans les territoires de 48. Et 700 000 personnes auraient défilé mi-août pour l'arrêt de la guerre et la libération des otages. Ces dernières manifestations sont ambiguës dans leurs objectifs, mais s'opposent clairement à la politique de Netanyahou et Trump. Alors que ceux-ci ont refusé les propositions de cessez-le-feu, Trump a annoncé avoir envoyé un « dernier avertissement » au Hamas concernant la libération des otages et Netanyahou a annoncé une « extension des opérations militaires dans et autour dans la ville de Gaza ».

Un mois de septembre chargé de mobilisations

Il est donc clair que le pouvoir génocidaire entend poursuivre son offensive. L'abject plan américain pour l'après-guerre prévoit le « déplacement volontaire » de 2 millions de gazaouis (4). Les mobilisations qui se sont déroulées ces dernières semaines dans le monde se poursuivront, notamment autour du 7 octobre prochain. Dans le monde entier, on manifestera, et la pression s'exercera davantage sur les grandes puissances. Le projet de reconnaissance de l'État palestinien par différents pays apparaît de plus en plus comme un mirage visant à détourner les yeux du génocide en cours.

La flottille Global Sumud, en revanche, montre une autre logique : puisque nos dirigeants de font rien, alors les peuples doivent casser le blocus et ouvrir un couloir humanitaire par eux-mêmes. Plusieurs dizaines de bateaux devraient s'approcher de Gaza vers le 15 ou le 20 septembre. Plus de 30 000 personnes se sont portées volontaires, depuis de nombreux pays. L'État colonial israélien sera en grande difficulté politique lorsqu'il voudra les intercepter, d'autant que les dockers et d'autres professions promettent de bloquer le commerce avec Israël en cas d'attaque contre les bateaux. Les organisations syndicales ont une occasion de renforcer leur implication. Nos actions militantes pèseront dans ces rapports de forces politiques. La flottille montre la voie, celle d'une coordination internationale de nos actions anticoloniales, par en bas, visant à soutenir la nécessaire révolte populaire de masse au Moyen-Orient.

Le 8 septembre 2025

2. « Gaza : la privation d'eau s'inscrit dans la campagne génocidaire israélienne », 21 août 2025, MSF.

4. « Gaza postwar plan envisions ‘voluntary' relocation of entire population », Karen DeYoung et Cate Brown, 2 septembre 2025, The Washington Post.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Les objecteurs de conscience de l’armée israélienne bravent la répression en s’opposant au génocide

Face à des peines de prison plus longues et à une hostilité publique grandissante, une nouvelle génération de réfractaires considère le refus du génocide à la fois comme un devoir moral et un acte porteur d'espoir.

Tiré d'Agence médias Palestine. En collaboration avec Local Call

Mi-juillet, quelques dizaines de jeunes militants juifs israéliens ont défilé dans les rues de Tel Aviv pour protester contre le génocide en cours à Gaza. La manifestation s'est terminée sur la place Habima, au centre-ville, où dix participants ayant reçu des convocations de l'armée les ont brûlées et ont publiquement déclaré leur refus de s'enrôler.

L'acte a provoqué un véritable tollé sur les réseaux sociaux israéliens, déclenchant une vague de messages privés — certains de soutien, d'autres hostiles— ainsi que des appels à la violence lancés par des pages de droite.

« Tous les jours après avoir brûlé nos convocations, je recevais des appels », raconte Yona Roseman, 19 ans, l'une des participantes, dans un entretien avec +972. « Je ne sais pas si ce geste à lui seul peut changer les choses, mais si ne serait-ce qu'un seul soldat prend parti contre ce génocide, c'est déjà une victoire. »

Roseman est l'un.e des sept jeunes Israélien.nes emprisonné.es en août pour avoir refusé d'effectuer leur service militaire, en signe de protestation contre le génocide et l'occupation menés par Israël. Selon le réseau d'objecteurs de conscience Mesarvot, il s'agit du nombre le plus élevé d'objecteurs incarcérés au cours de la même période depuis la création du collectif en 2016. Leurs peines varient de 20 à 45 jours, probablement suivies de nouvelles convocations, et de plusieurs autres peines de prison avant d'être officiellement exemptés.

Au total, 17 jeunes Israéliens ont été emprisonnés pour avoir publiquement refusé la conscription depuis le début de la guerre. Le premier, Tal Mitnick, a passé 185 jours derrière les barreaux. Un autre, Itamar Greenberg, est resté incarcéré près de 200 jours — la plus longue peine infligée à un objecteur de conscience depuis plus d'une décennie. Ces deux situations reflètent le durcissement de la position de l'armée : selon Mesarvot, celle-ci semble avoir abandonné sa politique précédente de libération des réfractaires après 120 jours, faisant désormais des peines prolongées la nouvelle norme de la répression.

Si l'objection de conscience parmi les jeunes appelés reste rare dans la société israélienne, l'agression d'Israël contre Gaza a déclenché une vague de refus plus conséquente parmi les réservistes . Plus de 300 d'entre eux, la plupart ayant été rappelés pour servir dans la guerre contre Gaza, ont demandé du soutien au mouvement de refus Yesh Gvul (« Il y a une limite »).

« Ce qui distingue cette vague de refus, contrairement à celles liées à la Première guerre du Liban ou aux Intifadas, c'est qu'à l'époque, il s'agissait de réfractaires sélectifs, qui refusaient de partir au Liban ou en Cisjordanie », explique Ishai Menuchin, président de Yesh Gvul. « Aujourd'hui en revanche, la plupart des réfractaires refusent en bloc de participer à l'armée, et donc à la machine du génocide. »

Parmi les 300 réservistes soutenus par Yesh Gvul, seuls quatre d'entre eux ont été traduits en justice. En effet, l'armée choisit généralement soit de libérer rapidement les réservistes réfractaires, soit de trouver d'autres arrangements, à l'inverse du traitement réservé aux jeunes objecteurs n'ayant pas encore été appelés .

« La décision de refuser est beaucoup plus simple aujourd'hui »

Le 17 août, le jour où Roseman a annoncé son refus, environ 150 manifestants se sont rassemblés devant le bureau de recrutement de sa ville natale, Haïfa. Roseman, elle-même arrêtée six fois lors de manifestations dirigées par des Palestiniens à Haïfa, a assisté à l'intervention rapide de la police qui a déclaré la manifestation illégale et, comme c'est régulièrement le cas lors des rassemblements anti-guerre palestiniens dans la ville, a violemment arrêté dix personnes.

« Une véritable prise de conscience de l'ampleur de la destruction que notre État orchestre, de la souffrance qu'il inflige à ses citoyens, exige une action en conséquence », a déclaré Roseman à la foule avant que la manifestation ne soit dispersée. « Si vous percevez l'ampleur des atrocités et que vous vous considérez comme des êtres moraux, vous ne pouvez pas continuer à faire comme si de rien n'était, quelque soit le coût social ou légal de vos actions. »

Roseman avait pris la décision de refuser la conscription dès début 2023, alors qu'elle participait aux manifestations hebdomadaires contre les efforts du gouvernement pour affaiblir le pouvoir judiciaire. À l'époque, elle défilait avec le « bloc anti-occupation », une petite section qui militait pour établir le lien entre la réforme judiciaire et l'occupation continue par Israël des territoires palestiniens — au grand dam des organisateurs de manifestations plus traditionnels. Elle faisait également partie des 230 jeunes ayant signé, quelques semaines avant le 7 octobre, la lettre « Jeunesse contre la dictature », s'engageant à « refuser de rejoindre l'armée tant que la démocratie ne sera pas garantie pour tous ceux qui vivent sous la juridiction du gouvernement israélien ».

« Je pense que la décision de refuser est bien plus simple aujourd'hui, dit Roseman. Le militarisme et l'obéissance ne sont plus des sujets de débat, car un génocide est en cours, et il est évident qu'on ne s'engage pas dans une armée qui commet un génocide. »

Déjà très impliquée dans l'activisme avec les Palestiniens — en assurant une “présence protectrice” dans les communautés rurales palestiniennes de Cisjordanie face à la violence des colons et de l'armée, et en rejoignant les manifestations contre le génocide à Haïfa — Roseman a déclaré que ses relations personnelles avec des militants palestiniens n'ont fait que renforcer sa décision de ne pas s'engager sous les drapeaux. « Si vous voulez être partenaire des Palestiniens, vous ne pouvez pas intégrer l'armée qui les tue, dit-elle. Ce sont des personnes que vous connaissez, dont on a détruit les maisons, ou qui sont assassinées ».

Son œuvre de solidarité avec les Palestiniens lui a également fait comprendre les limites de toute tentative de réformer le système de l'intérieur. « Il arrive qu'un soldat me lance une grenade assourdissante, ou m'arrête, j'ai assisté à la démolition de maisons dans lesquelles j'avais dormi, les maisons de camarades militants palestiniens. Cela change vraiment votre perspective, vous comprenez réellement que cette armée n'est pas la vôtre, qu'elle est en fait contre vous. »

Outre les effets sur sa vie de militante, la décision de Roseman de refuser l'appel a également un coût personnel. « Certain·es camarades de classe ont coupé les ponts avec moi à cause de cela. J'ai quitté mon programme d'année de césure plus tôt en raison des difficultés liées à mon refus, » expliqua-t-elle. Sa famille « est restée à ses côtés en tant que fille, mais ce n'est pas une décision qu'ils ont soutenue. »

Contrairement à la plupart des objecteurs emprisonnés dans les prisons militaires israéliennes, Roseman passe la majeure partie de ses journées en isolement. En tant que prisonnière trans, elle n'est autorisée à sortir que pour de courtes pauses, en dernier dans la file, conformément à la politique de l'armée, également subie cette année par une autre objectrice trans, Ella Keidar Greenberg.

« Il est important pour moi de le souligner, surtout après avoir été traitée de manière humiliante lors de mon arrestation pendant des manifestations : l'attitude de l'État à l'égard des personnes queer n'est libérale et progressiste que dans des conditions bien précises, dit-elle. Dès que vous ne correspondez plus aux critères nationaux, vos droits vous sont retirés. »

« Nous n'en sommes pas là par hasard »

Le 31 juillet, quelques semaines avant l'incarcération de Roseman, deux Israéliens de 18 ans — Ayana Gerstmann et Yuval Peleg — ont été condamnés respectivement à 30 et 20 jours de prison pour avoir refusé de s'enrôler. Gerstmann a depuis été libérée, tandis que Peleg a écopé d'une peine supplémentaire de 30 jours. Au vu de cas similaires, il est probable que sa peine soit prolongée 4 ou 5 fois avant qu'il ne soit libéré de ses obligations militaires.

« Je suis ici pour avoir refusé de prendre part à un génocide et pour envoyer un message à quiconque veut bien l'entendre : tant que le génocide continue, nous ne pouvons pas vivre dans la paix et la sécurité », a déclaré Peleg avant d'entrer en prison.

Issu d'une famille sioniste libérale de la ville aisée de Kfar Saba, Peleg explique que sa décision de refuser la conscription est récente. « À la maison, on ne parlait jamais du refus. On parlait beaucoup de Bibi [Netanyahou], et un peu de l'occupation », a-t-il expliqué dans une interview commune avec Gerstmann avant leur incarcération.

Pour Peleg, la découverte de médias en ligne non israéliens, dans les premiers jours de la guerre, a constitué un tournant. « Cela m'a donné une perspective que je n'avais pas en grandissant. À un moment donné, j'ai compris que l'armée israélienne n'était pas l'armée droite, protectrice et juste que je croyais. »

Peu à peu pendant la guerre, à mesure que l'ampleur de l'offensive israélienne contre Gaza devenait plus claire, « la décision de ne pas m'enrôler est devenue relativement facile, » explique-t-il. Le refus lui a aussi offert une possibilité d'exprimer sa dissidence. « Il n'y a pratiquement aucun endroit dans ce pays où l'on peut dire ce genre de choses. »

Pour Gerstmann, qui a grandi dans la banlieue de Tel-Aviv, à Ramat Gan, la décision de refuser l'appel s'est construite sur plusieurs années. « En cinquième, on nous avait donné un devoir pour la Journée de Jérusalem : écrire sur des lieux de Jérusalem. C'était censé éveiller des sentiments patriotiques, mais pour moi, cela a eu l'effet inverse », se souvient-elle.

Bien que l'occupation ait souvent été discutée à la maison, elle ne l'avait réellement découverte qu'à ce moment-là. « Ma mère m'a suggéré d'aller voir le site de B'Tselem et de lire sur Jérusalem-Est pour le projet scolaire, » a-t-elle raconté à +972. « C'était la première fois que je voyais ce qui s'y passait. J'ai été choquée. »

Dans le système éducatif israélien, ajoute-t-elle, « on parle toujours de Jérusalem-Est uniquement dans le contexte de ‘l'unification' de la ville, et on glorifie la guerre de 1967 [au cours de laquelle Jérusalem-Est a été prise]. Soudain, j'ai découvert toutes les injustices et les souffrances que cela impliquait. »

À 16 ans, elle avait déjà pris la décision de ne pas s'enrôler dans l'armée. « J'ai dit à une amie que je voulais obtenir une exemption pour raison de santé mentale parce que je m'opposais à l'occupation, » raconte-t-elle. Son amie l'a mise au défi : « Si ce sont tes convictions, pourquoi ne pas simplement les assumer et les dire ? Pourquoi as-tu besoin de te cacher derrière des mensonges ? »

« C'est à ce moment-là que ça a fait tilt pour moi, » se souvient-elle. « J'ai compris qu'elle avait raison — que je devais crier mon refus haut et fort, clairement et publiquement. »

À l'instar de Roseman et Peleg, Gerstmann a réalisé que les raisons de refuser l'appel devenaient évidentes, et ce dès le début de la guerre à Gaza, avec l'intensification de l'offensive israélienne contre le peuple palestinien. « Il est devenu beaucoup plus clair que ce refus était le bon choix, qu'il ne fallait en aucun cas coopérer avec les agissements de l'armée à Gaza ».

Gerstmann et Peleg espèrent que chaque soldat envoyé à Gaza lira leur refus comme un message exprimant la liberté de choisir. « Pendant des années, on nous a conditionnés à croire qu'il fallait s'enrôler, qu'il était impossible de remettre cela en cause. Mais ce que nous voyons aujourd'hui à Gaza, c'est la ligne rouge qui prouve qu'il existe bel et bien un choix. »

« Nous avons atteint un niveau de violence et de destruction inégalé dans l'histoire de cette terre, » a déclaré Peleg. « Israël ne redeviendra jamais ce qu'il était le 6 octobre 2023. Il est clair qu'un génocide se déroule autour de nous. Face à cela, nous refusons. »

Pour Peleg, il était important de souligner que la campagne d'anéantissement d'Israël à Gaza ne surgit pas de nulle part. « Nous n'en sommes pas arrivés là par accident, » explique-t-il. « Israël a toujours porté en lui des éléments d'occupation, de fascisme et de racisme envers les Palestiniens — depuis 1967 bien sûr, mais depuis la Nakba en réalité. Le génocide actuel contre les Palestiniens suit la même logique ».

Même si l'opinion publique israélienne tend de plus en plus vers la droite, Gerstmann espère toujours que ses actes auront une influence. « La phrase « Il n'y a pas d'innocents à Gaza » est entendue fréquemment, elle se banalise. C'est très inquiétant ; mon refus de l'appel est en réalité une façon de lutter contre le désespoir », a-t-elle expliqué. « J'espère que cela ouvrira les yeux de certains et leur permettra de réfléchir et de comprendre ce que l'armée fait en leur nom. »

Toutes deux disent avoir peur de déclarer publiquement leur refus de la conscription, dans une société où un tel acte est assimilé à de la trahison. « Bien sûr, c'est effrayant, mais cela ne m'a pas dissuadée », a déclaré Gerstmann. « Au contraire, ce que nous voyons depuis le début de cette guerre m'a fait comprendre que je devais absolument m'opposer à la conscription »

« Je ne peux plus en faire partie »

Deux autres objecteurs de conscience ont été emprisonnés le mois dernier. Ils se sont confiés à +972, tout en choisissant de rester anonymes pour des raisons personnelles et familiales.