Derniers articles

Iran : Retour sur les trois années écoulées depuis le début du soulèvement « Femme, Vie, Liberté »

Le 16 septembre 2022, la jeune kurde Jina-Mahsa AMINI a été tuée par la police des mœurs pour « port de vêtements inappropriés ». Sur la pierre tombale de Jina est écrit : « Bien aimée Jina, tu ne mourras pas ; ton nom sera un symbole ». Et effectivement, ce féminicide d'Etat a suscité une colère qui s'est étendue au-delà de l'Iran.

Tiré de Entre les lignes et les mots

https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/09/16/iran-retour-sur-les-trois-annees-ecoulees-depuis-le-debut-du-soulevement-femme-vie-liberte/

Une lame de fond a vu le jour dont « Femme, Vie, Liberté » est devenu le slogan. Les revendications intersectionnelles du mouvement « Femme, Vie, Liberté », ne se sont pas limitées à la question du port obligatoire du voile. Elles se sont élargies au refus de la dictature des mollahs, à la défense des libertés, aux droits des femmes et de genre, des minorités ethniques, des salarié-es, etc.

Initiées dans un premier temps par des femmes notamment dans les régions dont la majorité de la population appartient à des minorités nationales comme le Kurdistan et le Balouchistan, les mobilisations ont gagné ensuite tout le pays et une grande partie de la population. Plus de 155 villes peuvent témoigner du courage sans limite des femmes et hommes ayant affronté sans relâche les forces répressives tirant à balles réelles. Pour le seul premier mois du mouvement, plus de 434 mort-es ont été dénombrés dont au moins 50 enfants. Au 12 janvier 2023, plus de 19 000 personnes ont été arrêté.es dont beaucoup de jeunes ayant été éduqués dans les écoles de la République islamique, et notamment des étudiant.es, des journalistes, des artistes, des sportifs/ves. Le régime islamique a mobilisé tout son appareil sécuritaire pour réprimer les manifestations, qui ont fini par s'essouffler. Depuis, la répression n'a pas cessé : en 2025, plus de 889 personnes ont été exécutées au 5 septembre, dont au moins 50 pour leur engagement militant [1].

De multiples formes de résistance

Sous les cendres, les braises sont restées chaudes.

– Nombre de femmes, surtout dans les grandes villes ont défié le pouvoir en circulant dans la rue sans porter le voile. Suite à cela, le 15 décembre 2024, la loi sur le hidjab obligatoire a été abolie.

– Des grèves éclatent périodiquement, malgré la répression, l'ampleur du chômage, et la généralisation de la précarité [2].

– Des organisations syndicales ou associatives ont réussi à se maintenir ou se sont crées [3].

L'action de ces structures ne se limite pas à soutenir les luttes sur les revendications immédiates et le refus de la répression. Le 15 février 2023, par exemple, certaines d'entre elles ont lancé un appel à la mise en place, par en bas, d'une alternative au régime des Mollahs [4].

La guerre des 12 jours

Le 13 juin 2025, et ce durant 12 jours, la population d'Iran a subi une guerre dite préventive, déclenchée par Israël qui poursuit sa guerre génocidaire contre le peuple palestinien [5]. Suite aux interventions militaires d'Israël puis des Etats-Unis, 657 Iranien-nes ont été tué-es, et 2 037 ont été blessé-es [6].

Comme le déclarait une tribune à laquelle Solidaires a participé « À l'unisson avec toutes celles et ceux qui luttent en Iran depuis des décennies pour la liberté, l'égalité et la justice sociale, nous refusons tout changement de régime « par en haut » et par des interventions étrangères. Le renversement de la République Islamique ne doit résulter que de la lutte des peuples d'Iran. » [7]

Prétendre que ces attaques ont pour but la libération de la population est une ignominie. Bien au contraire, le régime a profité de la guerre pour aggraver considérablement la répression contre les opposant-es ou supposé-es tel-les en les accusant d'être des agents d'Israël ou des USA : plus de 250 exécutions ont eu lieu après les bombardements de juin, et d'autres lourdes condamnations sont prononcées ; L'intervention militaire extérieur a permis au pouvoir de réduire les espaces de contestation, et de tenter d'étouffer l'expression des mécontentements.

Néanmoins le 16 juin, plusieurs organisations syndicales ou associatives ont courageusement condamné simultanément les bombardements israéliens et affiché leur opposition radicale au régime des mollahs [8].

A l'inverse, pendant qu'Israël et les USA déversaient un déluge de bombes sur le pays, certains iranien-nes de la diaspora se léchaient déjà les babines à la perspective de revenir au pays dans les fourgons l'armée américaine pour y établir leur pouvoir. Trump ayant rapidement décrété un cessez-le feu, ils/elles ont été contraint-es de renvoyer leurs espoirs à plus tard [9].

Un pays dans une situation catastrophique

La pénurie d'eau actuelle n'est pas une simple conséquence de la crise climatique mondiale. L'épuisement des nappes phréatiques résulte en grande partie de l'existence d'innombrables barrages construits par les Gardiens de la révolution, la pièce centrale de l'appareil militaire et sécuritaire où règne une corruption endémique.

Le détournements de rivières au profit de notables du régime est une autre cause de cette sécheresse. Par manque d'eau, une partie de la faune et de flore est menacée d'extinction et les agriculteurs voient leur production diminuer.

Alors que l'Iran possède les deuxièmes plus grandes réserves de gaz au monde et les troisièmes plus grandes réserves de pétrole, la pénurie d'hydrocarbures porte un coup terrible à une économie déjà exsangue.

Les fréquentes coupures d'électricité entraînent de fréquents arrêts des systèmes de climatisation/chauffage et des processus de travail. Des établissements scolaires et des administrations sont périodiquement fermés.

Sur un an, la devise iranienne a perdu plus de la moitié de sa valeur.

La déliquescence de l'économie iranienne a été aggravée par :

– D'une part le coût faramineux du financement de milices armées dans nombre de pays voisins, des années de soutien à l'ex-dictature syrienne, la poursuite du programme nucléaire iranien ;

– D'autre part le poids des sanctions économiques internationales, dont les principaux bénéficiaires sont des réseaux de contrebande liés à des responsables de l'appareil sécuritaire [10].

L'inflation est faramineuse, en particulier sur les produits alimentaires. Les couches populaires en sont les premières victimes. La pomme de terre, aliment de base des plus pauvres, a vu son prix multiplié par cinq en un an. De nombreux/euses iranien.nes suspendent leurs traitements médicaux devenus trop onéreux et certain-es renoncent même à se faire soigner.

Face à cela il est plus nécessaire que jamais de :

– Soutenir les syndicats et organisations iranien.nes combattant la répression et défendant les droits des opprimé-es et exploité-es ;

– Apporter une solidarité concrète aux luttes en cours et aux victimes de la répression ;

– Aider à marginaliser les forces de la diaspora cherchant à s'emparer du pouvoir en Iran dans la foulée d'une intervention occidentale.

L'Union syndicale Solidaires soutient en particulier :

– Le droit inconditionnel des femmes sur leur corps, dont celui de porter ou pas le voile ;

– L'abolition de toute discrimination envers les femmes, les LGBTIQ+, les minorités nationales et religieuses ;

– La libération immédiate et sans condition de tous les prisonniers·ères d'opinion, dont Sharifeh MOHAMMADI, ainsi que de tous/toutes les syndicalistes dont Davood RAZAVI du syndicat VAHED ;

– L'abolition immédiate de la peine de mort et de l'usage de la torture ;

– La liberté d'expression, d'organisation, de manifestation et de grève, le démantèlement des organes de répression existants ;

– Les luttes contre la destruction de l'environnement.

Paris, le 10 septembre 2025

[1] Première page du blog Solidarité Socialiste avec les Travailleurs en Iran

[2] Comme dans les hydrocarbures, la sidérurgie, l'enseignement, les soins infirmiers, les transports routiers, etc.

[3] Notamment dans les transports en commun de Téhéran et sa banlieue (VAHED) dont un des responsable (Davood RAZAVI) est emprisonné depuis 2022, à la sucrerie Haft-Tapeh, parmi les enseignant.es, les retraité.es, etc.

[4] https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/310523/pour-une-societe-degalite-et-de-liberte-nous-soutenons-les-iranien-nes

[5] La politique guerrière d'Israël bénéficie du soutien actif de Trump et de la complaisance de nombreux pays.

[6] Human Rights Activists News Agency

https://www.en-hrana.org/

[7] https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/110725/solidarite-avec-les-peuples-en-lutte-contre-la-guerre-le-colonialisme-et-la-dictature

[8] https://laboursolidarity.org/fr/n/3500/declaration-commune-des-organisations-independantes-en-iran

[9] C'est notamment le cas du fils de l'ex-monarque qui détient une fortune colossale accumulée par son père sur le dos du peuple iranien, et qui a ses entrées auprès de politicien-nes de divers pays dont notamment Israël. C'est aussi le cas de l'Organisation des Moudjahiddines du peuple qui dispose d'une armée privée, et dont la façade est un autoproclamé Conseil national de la résistance iranienne (CNRI) pratiquant également le lobbying au niveau international. Ces deux courants ont pour emblème le drapeau traditionnel de la monarchie iranienne (avec le lion et l'épée).

[10] En ayant inclus les biens de consommation courante dans l'éventail des sanctions, les puissances occidentales pénalisent avant tout une population qui n'est en rien responsable de la politique de ses dirigeants.

Télécharger le document :2025-09-10 Solidaires – Iran Retour sur 3 ans écoulés

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

« Le mouvement Jin, Jiyan, Azadi vise à reconquérir le corps, l’esprit et la volonté des femmes »

IRAN / ROJHILAT – À l'occasion du troisième anniversaire du mouvement « Jin, Jiyan, Azadî » déclenché par le meurtre barbare de Jina Mahsa Amini, Warisha Moradi, activiste kurde condamnée à mort par les mollahs, a publié un manifeste appelant à la refondation de la société, de la démocratie et de la collectivité sous un leadership féminin.

Tiré de Entre les lignes et les mots

À l'occasion du troisième anniversaire du mouvement « Jin, Jiyan, Azadî », la militante kurde Varisheh Moradi, condamnée à mort en Iran, a écrit une lettre détaillée qui va bien au-delà d'un simple message commémoratif. Dans sa lettre, publiée par la campagne « Libérez Varisheh », la femme kurde emprisonnée à la prison de Qarchak décrit le 16 septembre non seulement comme l'anniversaire d'un soulèvement, mais aussi comme le point de départ d'un nouveau paradigme social – porté par les femmes, porté par la résistance contre la violence patriarcale, la répression d'État et l'effacement culturel. Elle décrit cette journée non seulement comme une commémoration, mais aussi comme une occasion d'exposer sa vision d'une vie en liberté.

Voici la lettre de Varisheh Moradi :

« À tous ceux dont le cœur bat aux mots « Jin, Jiyan, Azadi »

Ce troisième anniversaire marque l'éclat suscité dans les cœurs par le mouvement « Jin, Jiyan, Azadi ». Ce mouvement n'est ni une simple explosion de colère ni la revendication partielle d'un groupe ; il est complexe et multidimensionnel. Le spectre de ses revendications s'étend des libertés individuelles et collectives au droit à l'autodétermination collective ; des droits économiques fondamentaux à la justice culturelle et linguistique ; et de la résistance à l'oppression de genre à l'exigence d'une société véritablement démocratique. Chacune de ces revendications est un maillon d'une chaîne visant à recréer des structures et des rapports de pouvoir – des rapports actuellement fondés sur la domination, la violence et la reproduction des inégalités.

« Jin, Jiyan, Azadi » est une lutte pour des modes de pensée et de vie différents. Ce mouvement vise à reconquérir le corps, l'esprit et la volonté des femmes asservies et dont les libertés ont été spoliées par l'État iranien au fil des années de lois et de restrictions. L'État a bâti son pouvoir sur l'asservissement, l'humiliation et l'effacement des femmes. « Jin, Jiyan, Azadi » place les femmes au cœur de la révolution, révélant que sans leur participation, aucune révolution ne peut apporter un changement démocratique à la société. Aucune exécution, répression ou autre mesure ne peut faire obstacle à cette vérité.

L'idée sur laquelle nous nous appuyons est celle d'une société démocratique, écologique et éprise de liberté – une société qui ne soit ni simpliste ni purement émotionnelle. Les transformations engendrées par ce mouvement sont profondes et fondamentales, et non superficielles ou accidentelles. Nous n'assistons pas seulement à une évolution des espaces publics ou des slogans, mais à une transformation fondamentale de notre conception de l'ordre social : qui a le droit de décider et comment nous interprétons la « vie démocratique collective ». Dans ce contexte, le concept de « vivre librement ensemble » redéfinit les relations humaines et sociales, des structures familiales à la sphère publique. Ce mouvement a démontré qu'aucune réforme ne sera durable sans une reconstruction des structures. Notre lutte vise donc à reconstruire les institutions, les cultures et les mentalités, et non pas simplement à occuper la scène politique.

Chaque slogan possède un esprit, une époque et un lieu, et se nourrit d'une idéologie sur laquelle repose un paradigme. Chacun possède un contexte historique et social. Exprimer la mémoire collective, traduire la pensée en mots et s'approprier ces mots exige un effort et une lutte considérables. Les slogans qui expriment les réalités et les expériences de groupes sociaux, tels que les classes sociales, les races, les femmes, les peuples et les cultures opprimées, sont des symboles de résistance, d'espoir et de quête de liberté. Ces slogans sont des produits de l'histoire, où les mots trouvent leur sens et s'entremêlent à la vie. Par le son et la parole, ils transmettent la force vitale de ceux dont les voix sont réduites au silence ou ignorées. Ce faisant, ils créent un espace convaincant et transformateur de résistance et de libre création.

Au cœur de ce renouveau se trouve le rôle pionnier des femmes. Il est important de comprendre qu'être femme n'est pas seulement un fait biologique, mais que le « féminin » est un état d'esprit, une domination éthique et politique, et une avant-garde idéologique qui guide la société vers la libération, la solidarité et la démocratie. Par « avant-garde féminine », j'entends une femme qui remet en question les rôles imposés et propose une mentalité qui rejette la domination. Cette mentalité envisage la redistribution du pouvoir, la démocratisation des relations et l'acceptation des différences. En ce sens, la liberté des femmes a toujours été synonyme de liberté sociétale.

Je sais qu'ils veulent présenter ce soulèvement comme une émeute passagère et lui prescrire des solutions sécuritaires et pénales. Cependant, l'enjeu dépasse largement le simple contrôle de l'espace ; nous sommes confrontés à une profonde remise en question. C'est pourquoi ils ont recours à des outils allant au-delà de la simple coercition. Les ordres d'exécution et la répression des voix dissidentes doivent être appréhendés plus précisément ; ils visent non seulement les individus, mais aussi l'état d'esprit représenté par ces symboles. Ces ordres constituent une forme de vengeance systématique contre un mouvement qui appelle à une refonte fondamentale du pouvoir.

Cette forme de vengeance est une tentative de faire taire le message en séparant la voix du corps. Cependant, on oublie qu'une mentalité libératrice ne peut être détruite par la corde, la prison ou les décrets. De tels ordres ne sont pas des signes de force, mais plutôt l'aveu d'une légitimité affaiblie et d'une peur de la propagation des idées. Lorsque l'attention se déplace de la politique vers la suppression des symboles, cela indique que le dialogue et le changement sont perçus comme de sérieuses menaces. Le traitement des femmes emprisonnées s'inscrit dans ce projet de vengeance – vengeance contre « Jin, Jiyan, Azadi » – et témoigne de l'impact profond du mouvement.

Ils peuvent chercher à freiner le mouvement social par des décisions judiciaires, mais ils ne pourront jamais effacer la mentalité d'avant-garde qui l'inspire. Tant que les gens resteront fidèles à leurs pensées et à leurs actions, et tant qu'ils continueront à rechercher de nouvelles définitions de la liberté et de la démocratie, chaque condamnation ne fera que renforcer leur détermination.

La poursuite des idéaux « Jin, Jiyan, Azadi » est une nécessité historique. Cet idéal comble le fossé entre la théorie et la pratique quotidienne. C'est un moyen d'organiser, d'éduquer politiquement, de construire des institutions démocratiques parallèles, d'intégrer le rôle des femmes dans le leadership collectif et de reconstruire l'économie, la culture et les systèmes judiciaires sur la base de la dignité humaine.

Plutôt que de faire de cet anniversaire un simple moment de deuil, transformons-le en un manifeste pour une vie libre. Lettres, notes, petits et grands rassemblements, travaux théoriques et éducation des nouvelles générations sont autant d'outils qui doivent être utilisés conjointement. Nous devons démontrer que le rôle d'avant-garde des femmes n'est pas seulement un plaidoyer, mais un plan d'action qui transforme la sphère publique et permet une vie plus égalitaire. » (ANF)

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Cancers féminins, à bas le sexisme !

Une femme sur 8 sera touchée par un cancer du sein. Il est le plus fréquent en France et représente la première cause de décès par cancer chez les femmes. Pourtant, le cancer du sein n'est inscrit sur aucun tableau des maladies professionnelles.

Pourquoi cette absence ? Les femmes ne sont-elles pas exposées aux cancérogènes au travail ?

Pourtant, alors que le travail de nuit se généralise à tous les secteurs, il est établi qu'il représente un facteur indéniable de risque de cancer du sein pour les femmes.

De même, il est établi que les radiations sont des facteurs de cancers pour les personnels de bord dans les avions ou travaillant dans le milieu médical. Milieux dans lesquels les femmes sont largement sur-représentées.

Alors que les données scientifiques sont bien présentes et plaident pour une meilleure reconnaissance des cancers professionnels pour les femmes, il n'y a guère d'avancées sur le sujet.

Alors pourquoi un tel retard ? Une seule réponse : le sexisme !

En effet, le processus pour l'inscription d'une nouvelle maladie, ou la modification des tableaux existants des maladies professionnelles est en général hyper restrictif et lent. Et pour les femmes, c'est encore pire !

Tout d'abord les recherches sur les origines professionnelles des cancers spécifiques des femmes sont moins nombreuses. Il manque encore beaucoup de données.

En trente ans, le nombre de nouveaux cas de cancers a presque doublé en France. Cette hausse concerne particulièrement les femmes. Comment expliquer l'explosion des cancers en France, si ce n'est par les multiples expositions aux substances chimiques cancérogènes.

Des expert·es rappellent que les facteurs de risque dits classiques, comme le tabac, l'alcool ou la sédentarité, ne suffisent pas à expliquer cette explosion. Les facteurs environnementaux sont nombreux : résidus de pesticides, perturbateurs endocriniens, microplastiques, nanoparticules, métaux lourds… et leurs effets toxiques sont multipliés par un « effet cocktail ».

Faute de recherche sérieuse, des milliers de femmes touchées par le cancer seront exposées à des discours culpabilisants d'ordre médical : c'est la faute de vos hormones, vous n'avez pas eu d'enfants, vous n'avez pas allaité, vous avez eu vos règles trop tôt, etc., et, bien sûr, vous ne faites pas assez de sport, vous mangez trop ou pas assez bien.

Si les causes hormonales et le mode de vie sont des facteurs de risques indéniables de ce cancer, le corps médical ne s'interroge que très peu sur ses causes environnementales et professionnelles. Les femmes ne seront pas incitées à examiner les éventuelles causes professionnelles de leur cancer. Ce qui explique que seule 1 femme pour 11 hommes obtient une reconnaissance en maladie professionnelle.

Puis, de manière générale, les expositions professionnelles des femmes sont invisibilisées, minimisées, pour ne pas dire carrément niées. Le fait que les femmes soient plus fréquemment confrontées à des carrières hachées, à de la précarité et du travail non déclaré participe à ce phénomène. Elles sont aussi concentrées dans certaines catégories professionnelles, où les risques professionnels sont invisibilisés : par exemple, les 3 ou 5 tonnes cumulées (le poids d'un éléphant) portées par jour par les caissières et soignantes dans les hôpitaux et EHPAD, ou les efforts cardiaques des femmes de chambre soumises à des cadences infernales de nettoyage, ou encore les cocktails de produits chimiques dangereux auxquels sont exposées les coiffeuses, esthéticiennes et fleuristes.

Plus de 100 ans après les premiers tableaux de maladies professionnelles en 1919, les cancers du sein, de l'utérus, du col de l'utérus ne sont nulle part ! Bref on pourrait presque croire en lisant ces tableaux que, pour le ministère du Travail, les travailleuses ne tombent pas malade !

Il a fallu attendre octobre 2023 pour que le cancer de l'ovaire soit reconnu comme maladie professionnelle pour exposition aux fibres d'amiante !

Cette absence de tableau est très préjudiciable pour les femmes. Aujourd'hui, alors qu'elles sont exposées à de multiples cancérogènes au travail, elles devront mener une longue lutte pour faire reconnaître l'origine professionnelle de leur cancer et obtenir réparation auprès de leur employeur.

La situation des salarié·es (majoritairement des femmes) de TETRA MEDICAL en est une bonne illustration. Elles ont été exposées au travail à l'oxyde d'éthylène, un cancérogène, mutagène et reprotoxique avéré utilisé pour stériliser le matériel médical, alors qu'elles ne disposaient d'aucune protection. Elles viennent de gagner en juin et juillet après un long combat le droit d'être partiellement indemnisées au titre du préjudice d'anxiété par deux jugements des conseils des Prud'hommes.

Les experts scientifiques indiquent qu'il n'y a pas de seuil de toxicité pour ce gaz, le SCOEL (comité scientifique des Valeurs Limites d'Exposition Professionnelle pour l'UE) n'a en conséquence pas recommandé de valeur limite professionnelle. Pourtant c'est bien une Valeur Limite d'Exposition Professionnelle (VLEP) qui a été établie et transposée par le décret du 9 décembre 2020.

Il était plus important que les employeurs puissent continuer d'utiliser ce produit, plutôt que de préserver la santé des travailleuses concernées.

Conclusion, non seulement les femmes risquent de continuer à être exposées à ce cancérogène sans effet de seuil au travail, mais, en plus, elles auront toutes les peines à faire reconnaître l'origine professionnelle de leur cancer.

La santé au travail passe après la recherche du profit, et la lutte des classes s'exprime aussi dans l'appropriation par les employeurs de nos vies.

Rappelons-le si nécessaire, le cancer, même s'il est mieux soigné reste toujours une maladie mortelle, il laisse de nombreuses séquelles et cicatrices pour les femmes, la prévention des cancers des femmes doit devenir enfin une priorité !

Leurs économies nous coûtent cher !

Faire des économies sur la santé, c'est prendre le risque que l'état de santé des salarié·es se détériore, ce qui coûte finalement plus cher à la collectivité.

En refusant de mener de véritables politiques de prévention des cancers professionnels pour préserver les intérêts des employeurs, les pouvoirs publics contribuent à l'épidémie de cancers et négligent le suivi médical, donc le traitement précoce, des personnes les plus exposées.

La lutte contre le cancer ne peut se limiter à la recherche médicamenteuse. Pas d'économies sur nos vies ! Une véritable politique de prévention doit être mise en place. La censure partielle de la loi dite Duplomb doit nous encourager à poursuivre cette lutte !

Le ministère du travail et de la santé doit inscrire sur le tableau des maladies professionnelles l'ensemble des cancers féminins !

https://solidaires.org/sinformer-et-agir/brochures/argumentaires/cancers-feminins-a-bas-le-sexisme/

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Connaître et reconnaître l’endométriose, une urgence pour les femmes

Pour la première fois en France, une vaste enquête en ligne sur le coût réel de l'endométriose supporté par les patientes a été lancée le 5 juin sur la plateforme collaborative de recherche sur les maladies chroniques ComPaRe, à la demande du ministère de la Santé.

Tiré de Entre les lignes et les mots

https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/07/09/connaitre-et-reconnaitre-lendometriose-une-urgence-pour-les-femmes/

Les diverses associations de patientes atteintes de cette maladie, comme Endomind, Info Endométriose, EndoFrance ou EndoAction, souhaitaient depuis longtemps que l'on mesure le coût réel de cette maladie qui touche de 1,5 à 2,5 millions de femmes.

Rappelons qu'elle représente un coût important pour la société et pour les femmes concernées. On estime ainsi que l'endométriose coûte 9,5 milliards d'euros par an en France, entre coûts directs en frais médicaux et coûts indirects en perte de productivité ou de pouvoir d'achat.

Mais pour les femmes elles-mêmes, le coût est plus difficile à évaluer. Il est pourtant bien réel, d'autant que la majorité d'entre elles n'ont pas obtenu la reconnaissance de leur maladie comme affection de longue durée (ALD). Qui plus est, il existe des effets négatifs indirects en termes d'emploi et de carrière.

Toujours pas reconnue comme affection de longue durée

Cette maladie gynécologique chronique est liée à la présence anormale de tissus semblables à la muqueuse utérine, l'endomètre, en dehors de l'utérus. Elle se traduit pour les 10% de femmes concernées par une multitude de symptômes parfois très invalidants, comme des douleurs pelviennes, des maux de dos ou encore une fatigue chronique et un risque d'infertilité.

L'inscription sur la liste des ALD donne droit à une prise en charge automatique à 100% de toutes dépenses liées à ces soins et traitements. De plus, les patient·es bénéficient d'une réduction du délai de carence, qui n'est plus retenu que pour le premier arrêt de travail pendant trois ans.

– Seules 4 500 femmes sur un à deux millions ont obtenu la reconnaissance de leur endométriose comme affection « hors liste »

Malgré une proposition de loi portée par Clémentine Autainau nom de La France insoumise, adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale en janvier 2022, le gouvernement n'a toujours pas accordé cette reconnaissance. Or, selon la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam), en 2018, seules 4 500 femmes sur un à deux millions ont obtenu la reconnaissance de leur endométriose comme affection « hors liste ». Même si depuis, ce nombre a augmenté, il est loin de couvrir l'ensemble des patientes.

En outre, l'association Endomind dénonce une discrimination géographique subie par les femmes. Le gouvernement a pourtant mis en place une stratégie nationale de lutte contre l'endométriose en janvier 2022.

Ce plan consiste à développer la recherche sur cette maladie, avec environ 11 millions d'euros affectés. Il s'agit également de faciliter l'accès aux soins et d'améliorer les connaissances de la maladie, avec un volet de formation pour les professionnel·les de santé. Mais il n'est pas question ici de reconnaître systématiquement l'endométriose en ALD…

Les effets sur l'emploi et la carrière

Une enquête de la chercheuse Alice Romerioauprès d'environ 2 000 femmes atteintes, en 2020, avait montré les effets de cette maladie sur l'emploi et la carrière des femmes.

La moitié des répondantes estiment que l'endométriose les a gênées dans leur carrière professionnelle (licenciement, contrat non renouvelé, moindre avancement de carrière, perte de clients, etc.). Un tiers d'entre elles quitte précipitamment au moins une fois par mois leur travail pour rentrer à leur domicile ou consulter un médecin à cause de symptômes liés à leur endométriose.

Enfin, elles sont 36% à déclarer se rendre au travail malgré des symptômes qu'elles estiment incapacitants au moins deux fois par mois. Le travail au quotidien des personnes atteintes d'endométriose se trouve ainsi affecté par la maladie, et pas seulement pendant la période des règles. L'endométriose entraîne des pertes de concentration, des impossibilités à tenir une posture de travail à cause de douleurs, ou encore des troubles digestifs et urinaires handicapants et perçus comme honteux.

– 82% des personnes atteintes d'endométriose ont des réticences à demander des arrêts maladie

Alors que les personnes atteintes d'endométriose souffrent de troubles rendant difficile leur activité professionnelle, 82% d'entre elles ont des réticences à demander des arrêts maladie à leur médecin pendant des crises. Ceci est lié à la perte de salaire éventuelle, mais aussi à l'anticipation de reproches de la part de leurs directions ou même de leurs collègues.

C'est pourquoi plus d'un quart des répondantes déclarent avoir demandé au moins cinq jours de congé ou de RTT au cours des douze derniers mois en anticipant les symptômes incapacitants de leur endométriose, pendant leurs règles par exemple. Elles ont aussi recours plus souvent au télétravail.

Mais au lieu de s'appuyer sur des dispositifs institutionnels comme les arrêts maladie ou la médecine du travail pour un aménagement de poste, la plupart font donc appel à des arrangements individuels, les stigmatisant davantage.

Evaluer les coûts réels pour les femmes

La nouvelle enquête lancée à partir du 5 juin durant tout l'été complétera cette analyse en s'interrogeant sur les frais médicaux restant à charge de ces patientes. Il faut pour cela s'inscrire sur le site compare.aphp.fr. L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) hébergera ces données qui seront analysées par l'Inserm.

Les différents symptômes se traduisent par de nombreuses consultations et examens qui ne sont pas toujours pris en charge par la Sécurité sociale, comme le recours aux imageries médicales, à des traitements spécifiques, la consultation de spécialistes, la kinésithérapie ou les médecines douces permettant de soulager les douleurs… Il s'agit d'évaluer précisément les types de professionnel·les consulté·es et le montant resté à charge pour les patientes après l'intervention de l'Assurance maladie et de la mutuelle.

– On est encore loin d'une réelle (re)connaissance de cette maladie, pour laquelle les patientes paient le prix fort

Seront également évalués les frais de procréation médicalement assistée (PMA) – car l'endométriose peut avoir une influence sur la fertilité –, les frais de biologie, les passages aux urgences, les hospitalisations, les médicaments et autres dispositifs pour lutter contre la douleur. On est donc encore loin d'une réelle (re)connaissance de cette maladie, pour laquelle les patientes paient le prix fort, au sens propre et figuré.

Pour finir sur une note d'espoir, un progrès important a eu lieu début 2025, puisqu'un simple test, rapide et non invasif, pourra très bientôt diagnostiquer l'endométriose. L'endotest, test salivaire, déjà commercialisé dans des pays européens, sera délivré et remboursé auprès de 25 000 femmes. Un premier pas vers un diagnostic rapide, alors que bien souvent ces femmes mettent des années à obtenir cette reconnaissance : « On a si longtemps dit que ces douleurs étaient dans nos têtes. »

Rachel Silvera

Maîtresse de conférences à l'université Paris-Nanterre

https://www.alternatives-economiques.fr/rachel-silvera/connaitre-reconnaitre-lendometriose-une-urgence-femmes/00115321

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Ethiopie : Un syndicat digne de ce nom

Un exemple d'une centrale syndicale qui se renforce dans les batailles sociales et maintient son indépendance vis-à-vis des autorités en dépit des pressions politiques.

Une note d'optimisme ! En Ethiopie le syndicalisme progresse. De 2015 à 2019 les syndicats d'entreprise sont passés de 918 à 1901 et le nombre de syndiqués de 415 000 à 615 000. Actuellement on compte 2200 syndicats d'entreprise et un million de salariés sont affiliés à la Confederation of Ethiopian Trade Unions (CETU) dotée de neuf fédérations professionnelles.

La légitimité syndicale

La CETU a gagné deux grandes batailles. La première est l'abrogation de la loi sur le travail élaborée en dehors de toute négociation et promulguée en 2017. Elle permettait notamment une grande liberté de licenciement, la suppression d'une partie des congés payés, l'allongement de la période d'essai. Des grèves spontanées ont éclaté et la base syndicale a enjoint la confédération de mener la lutte. La CETU a brandi la menace d'une grève générale, obligeant les autorités à revenir sur les dispositions litigieuses et également à accorder l'extension du congé maternité et la création d'une instance pour fixer un salaire minimum.

La seconde bataille est la syndicalisation dans les parcs industriels, sortes de zones franches censées inciter les capitalistes étrangers à investir dans le pays. Le pouvoir éthiopien considère ces parcs comme le principal moyen pour industrialiser le pays et met en avant la faiblesse des coûts salariaux. C'est donc au nom de l'intérêt national que la syndicalisation était proscrite dans les faits. La pression de la CETU conjuguée aux grèves sauvages a eu raison de cette politique anti syndicale.

Environnement hostile

La CETU évolue dans un pays où le régime est particulièrement répressif contre les organisations de la société civile, les journalistes et les opposants. Si la répression syndicale est utilisée par le patronat elle l'est aussi par le gouvernement. Lors de la grève du personnel soignant dont on s'est fait l'échoi, le gouvernement n'a pas hésité à menacer et emprisonner des grévistes.

La question financière est aussi un domaine délicat. La CETU tire ses ressources des locations immobilières qu'elle a héritées du syndicat inféodé au régime dictatorial de la fin des années 1980. Ce mode de financement prête le flanc à des éventuelles mesures de confiscation que pourrait prendre le gouvernement.

Mais la difficulté majeure pour la CETU c'est son isolement. Aucun parti ne prend en compte les revendications des salariés. A tel point qu'un débat est apparu, initié par la base, pour que le syndicat lance un parti travailliste capable de faire entendre sur la scène politique les exigences des travailleurs. Déjà lors de la guerre contre la province du Tigré, en dépit des énormes pressions gouvernementales, la CETU non seulement s'était abstenue de tout discours belliciste mais avait au contraire prôné l'union et la solidarité entre les travailleurs et soutenu les syndicats tigréens.

Paul Martial

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

De Tunis à Gaza. Hisse et oh !

Zukiswa Wanner, écrivaine et activiste sud-africaine, publie dans Afrique XXI son journal de bord de la flottille Global Sumud, en route pour Gaza. Son bateau, rebaptisé par elle Mendi Réincarné, a rallié vendredi 19 septembre le reste de la flotte parti avant lui.

Tiré d'Afrique XXI. Cet article est le deuxième d'une série de type "Journal de bord" de la flottille Global Sumud. Le premier est disponible ici.

Vendredi 19 septembre

Nous sommes partis mercredi au crépuscule. Sauf que non. Après environ trois heures à bord, tout le monde, sauf l'équipage, était pris de fou rire. Certains plus que d'autres. Il existe peut-être de meilleurs moyens, mais je continue de penser que rien ne rapproche plus vite des inconnus que de partager le mal de mer. Vous ne le croiriez jamais si l'Acteur homonyme du Prophète – celui qui, selon ce que nous avons convenu, jouera le rôle du Capitaine, un jour, lorsque nous en ferons un film – ne l'avait filmé et posté sur Instagram. Soit dit en passant, je pensais jusque-là que l'Acteur faisait partie de l'équipage du bateau, car, avant notre départ, « Mandem »1 était toujours là pour aider en cas de besoin. C'est lui qui nettoyait les barils de gasoil, soulevait des choses, attachait ce qui devait l'être. Quand ils nous ont dévoilé les noms des participants, imaginez ma surprise en apprenant qu'il n'était qu'un participant parmi d'autres et non un membre de l'équipage ! Mais revenons au mal de mer.

Le Capitaine, du premier vomissement au dernier, s'est montré attentionné et a veillé à ce qu'on se sente tous bien pris en charge. Et remarquant une embellie générale pendant une minute, il a sorti son téléphone, commencé à filmer et dit : « Tout le monde dit “free free”... [“libérez, libérez”]... »

Notre faible « ... Palestine. Libérez la Palestine » aurait été hilarant s'il n'avait pas été dit avec conviction. Par un groupe d'hommes et de quelques femmes malades, ne perdant pas de vue que leurs maux d'estomac étaient insignifiants par rapport à la plus grande mission. Le Capitaine a fait demi-tour et nous nous sommes retrouvés au port de Gammarth, où nous avons dormi jusqu'à ce qu'il lève l'ancre à nouveau, à 4 heures du matin. Je le sais parce que j'étais réveillée à ce moment-là.

Plus tard dans la matinée, Eurozone, mon camarade franco-allemand, a commencé à préparer le petit déjeuner avec mon aide. Bizarrement, on avait tous bon appétit. Preuve, peut-être, qu'aucune vague adverse ne prospérerait ? À regarder notre groupe, à l'exception de deux personnes, on aurait pu croire que la nuit dernière n'avait jamais existé. Mais il était trop tard. Aucun acteur, imam, journaliste, chercheur, philosophe ou avocat ne pouvait plus revenir au formalisme des relations entre étrangers : nous étions tous liés par le mal de mer.

« Un anglais approximatif et un français encore pire »

Et puis, une illumination. Le Chercheur. Je l'ai vu lire Ghassan Kanafani, et je me suis aussitôt mise à discuter avec lui de Kanafani. Un écrivain que je tiens pour l'un de mes aînés en littérature, au même titre qu'Ama Ata Aidoo, Ahdaf Soueif, Ahmadou Kourouma, Maryse Condé, Paulina Chiziane, Conceição Evaristo, Shimmer Chinodya et Zakes Mda. C'est en les lisant que j'ai compris que je n'avais pas le privilège de « l'art pour l'art », et, inspirée par eux, j'ai toujours voulu poser des questions morales difficiles, à moi-même et à mes lecteurs, tout en respectant la capacité des lecteurs à tirer leurs propres conclusions, et, j'espère, sans paraître trop sérieuse.

Nous avons échangé, le Chercheur et moi, lui, dans un anglais approximatif et moi dans un français encore pire, mais nous nous sommes compris. Le Journaliste, me voyant préparer du thé pour ceux qui ne se sentaient pas bien, m'a demandé de lui faire du café. Euh, pardon ? Il a répété sa demande. Je lui ai montré la cuisine.

Finalement, ni lui ni moi n'avons fait de café. Il n'a eu sa tasse de café que lorsqu'un membre de l'équipage en a préparé pour lui-même. Maintenant, vous vous demandez si j'étais obligée d'adopter cette attitude passive-agressive. Est-ce que je n'aurais pas pu tout simplement lui faire un café ? C'est simple : nous allons passer ensemble les dix prochains jours au moins. Si je commence à faire la stagiaire préposée au café maintenant, je serai la stagiaire préposée au café jusqu'à ce qu'on brise le siège.

« Une foi plus grande qu'une graine de moutarde »

Et oui. Je suis consciente de la possibilité d'une interception par les FIO (Forces israéliennes d'occupation), mais même si on nous a entraînés à nous y préparer autant que possible, je fais le choix d'ignorer cette éventualité. À la fin de la formation, le 5, j'étais sûre à 25 % que nous atteindrions Gaza. Puis les deux attaques de drones ont eu lieu, et mon estimation est tombée à 10 %. Si les FIO agissaient ainsi alors que les bateaux étaient à quai dans les eaux d'un autre pays, quelles étaient nos chances de réussite ? Mais quelque chose s'est produit entre le moment où j'attendais que les bateaux soient réparés et celui où j'ai finalement pu embarquer. C'est peut-être grâce à mes discussions avec mon frère gazaoui, l'auteur et universitaire Haïdar, qui vit maintenant à Johannesburg, et qui m'a dit : « Avec ces évacuations, je ne sais pas où se trouve ma famille. Mais je sais que tous mes quarante parents encore en vie auraient été honorés de vous accueillir à votre arrivée à Gaza. »

À votre arrivée. Pas si vous arrivez. Une foi plus grande que la graine de moutarde de la Bible2. J'aurais déshonoré Haïdar, sa compagne – ma sœur Rifka – et leurs deux enfants si j'avais embarqué sans être convaincue de la victoire. Alors maintenant, je crois que nous avons 75 % de chances d'y parvenir, même si je me prépare aussi à l'éventualité des 25 % restants. Je ne le souhaite pas, mais j'y suis préparée.

Aujourd'hui, tout le monde a enfin le pied marin. La personne qui avait le plus souffert du mal de mer était debout et nous a même préparé du thé vert.

Aujourd'hui aussi, j'ai pris une douche « accidentelle ».

Nous ne pouvons pas nous doucher tous les jours, car le bateau transporte une quantité d'eau limitée. Pour une raison que j'ignore, l'un des membres d'équipage a dit au Chercheur qu'il pouvait prendre une douche, et j'étais à côté. Après le Chercheur, le membre de l'équipage m'a demandé si je voulais y aller. J'ai acquiescé avec enthousiasme. J'étais prête depuis ma dernière douche, mercredi. Les lingettes humides et un peu d'eau de ma propre bouteille ne permettent pas de se sentir fraîche bien longtemps. Il m'a montré comment faire fonctionner la douche en s'assurant que l'eau s'écoule bien. Consciente du peu d'eau dont nous disposons (nous sommes limités à 1,5 litre par personne ; tous ceux qui me connaissent vous diront que j'en bois 5 litres par jour en temps normal), j'ai pris une douche courte mais ô combien merveilleuse. Maintenant, toute fraîche et propre, je suis montée et j'ai demandé : « Qui est le prochain pour la douche ? » Le capitaine m'a regardée comme si j'étais folle. « Tu as pris une douche ? Tu n'étais pas censée prendre de douche. Personne n'est censé se doucher avant le quatrième jour, quand nous aurons rechargé de l'eau. » Le membre d'équipage qui m'avait incitée à prendre une douche a pris ma défense et a expliqué qu'il avait supposé... qu'il pensait... Cher lecteur, vous êtes-vous déjà senti coupable d'être propre ? Cela peut paraître étrange, mais c'est exactement ce que j'ai ressenti.

« L'extermination de lignées entières »

Une conversation avec le Philosophe m'a réconfortée. Je connaissais le Philosophe en tant qu'universitaire spécialiste d'économie. Mais aujourd'hui, il m'a révélé qu'il avait d'abord étudié la philosophie. Comme toujours quand je bavarde, j'ai appris quelque chose de nouveau. Le Philosophe m'a parlé d'Ibn Khaldoun3. Ce qui m'a fait plaisir, c'est que j'ai enfin compris qui représentait la statue du centre-ville de Tunis, ce que personne n'avait pu me dire jusqu'alors. De plus, le Philosophe m'a fait parvenir quelques articles universitaires sur Ibn Khaldoun, ce penseur tunisien qui philosophait à une époque où l'Europe était encore au Moyen Âge... Je parle de ça parce que je me demande comment nous avons fini par être colonisés alors que nous avions, sur notre continent, tant de personnalités sages qui semblent avoir des intellectuels et des aventuriers équivalents à ceux d'Europe.

Toujours aujourd'hui, nous avons enfin rattrapé les autres bateaux de la flottille. Les cris, les célébrations, la joie étaient absolument palpables. C'était comme si nous retrouvions des gens que nous n'avions pas vus depuis des années, alors que nous n'étions ensemble que depuis dimanche. Cela m'a fait réfléchir lorsque j'ai dégrisé de l'allégresse. Je ne connais toutes ces personnes que depuis deux semaines, et pourtant je suis ravie de voir chacune d'entre elles, même de loin sur d'autres bateaux. Et je serais peinée si quelque chose leur arrivait. Alors que ressentent les Gazaouis en voyant mourir ceux avec lesquels ils ont grandi ? En enterrant des jeunes qu'ils connaissent depuis leur naissance et des aînés qui les réprimandaient quand ils étaient encore des enfants ? Que ressentent les Gazaouis lorsque les FDI détruisent les lieux qui abritent leurs souvenirs ? Et que ressentent les membres des FIO, ceux des gouvernements du nord en sachant que les bombes qu'ils envoient à « la seule démocratie du Moyen-Orient » sont responsables de l'extermination de lignées entières ? De l'écocide ? Du scholasticide4 ? Comment les dirigeants mondiaux, qui se réunissent ce jour en grande pompe à l'Assemblée générale des Nations unies, justifient-ils que le profit prime sur les vies humaines ?

Aujourd'hui encore, mon cœur souffre pour l'humanité.

République démocratique du Congo : la paix introuvable

La guerre continue malgré l'accord de paix entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda, signé à Washington sous les auspices de Trump. Dès le début, les observateurs étaient circonspects sur l'arrêt du conflit, du fait de la mise en place de deux processus de paix parallèles et intimement liés.

Tiré d'Europe solidaire sans frontière.

Deux accords de paix

Le premier, parrainé par les USA, est un accord entre États, la RDC et le Rwanda. Il a été signé le 27 juin dernier. De l'avis même des acteurs, il prend du retard, notamment sur la question du retrait des forces rwandaises du territoire congolais. Il est conditionné à la mise hors jeu, par les forces armées de la RDC (FARDC), des FDLR, une milice composée d'anciens génocidaires dont le Rwanda surestime le danger, considérant qu'elle représente une menace existentielle.

Le second accord, toujours en discussion, est celui de Doha, cette fois-ci entre la RDC et la milice M23/AFC, massivement soutenue par le Rwanda. Elle a conquis une large part du territoire de l'est du pays en occupant les principales villes de Goma et Bukavu. Les pourparlers piétinent. Les autorités congolaises exigent de recouvrer leur autorité sur l'ensemble du territoire, quand le M23/AFC parle de cogestion de la région. Si le M23, au début, était une rébellion strictement militaire, elle s'est transformée en force politique avec l'adjonction de l'Alliance Fleuve Congo (AFC), dirigée par Corneille Nangaa.

Régime parallèle et essor des milices

Cette milice a rapidement installé une nouvelle administration pour gérer les territoires conquis. Des gouverneurs ont été nommés, des tribunaux institués et, depuis peu, une police a été créée avec l'embauche de nouveaux fonctionnaires. Les chefs coutumiers opposés à ce nouveau pouvoir ont été écartés et parfois éliminés physiquement. L'autre problème épineux est celui de la démobilisation des forces du M23. Ces combattants exigent d'être intégrés à l'armée. Tshisekedi, le président de la RDC, refuse catégoriquement, considérant qu'une telle intégration serait une épée de Damoclès pour son régime.

Pour mener la guerre contre le M23/AFC, le gouvernement congolais a largement fait appel à de nombreuses milices qui sévissent dans la région. Elles agissent sous le nom générique de Wazalendo (les patriotes, en kiswahili). Officiellement, leurs membres ont le statut de « réserve armée de la défense ». Dans les faits, les Wazalendo bénéficient d'une grande indépendance et considèrent qu'ils ne sont pas tenus par les engagements pris à Doha, car absents des discussions. En effet, ces derniers avaient demandé à participer aux réunions, mais le refus tant du gouvernement congolais que du M23/AFC a abouti à ignorer les revendications de ces groupes armés. Déjà apparaissent les premières escarmouches entre milices Wazalendo et FARDC. La dernière en date s'est déroulée à Uvira, provoquant la mort d'une dizaine de personnes

Contrairement à ce que Trump déclare, lorsqu'il affirme avoir mis fin à une guerre de trente ans, le conflit perdure, poussant les populations civiles, victimes des exactions perpétrées de toutes parts, à prendre le chemin de l'exil.

Paul Martial

Décoloniser l’esprit pour alimenter l’avenir vert de l’Afrique

Alors que la course mondiale aux minéraux critiques s'intensifie, du lithium au Zimbabwe au cobalt en République démocratique du Congo, l'Afrique se retrouve, une fois de plus, riche en ressources, mais pauvre en énergie. L'industrialisation verte est présentée comme l'opportunité pour le continent de dépasser l'extraction pour fabriquer des biens verts.

Tiré d'Afrique en lutte.

Mais cette opportunité nous échappera si les dirigeants africains continuent d'être prisonniers des séquelles psychosociales du colonialisme. Ce n'est pas seulement une question de politique. C'est une question de conscience. Le philosophe et penseur anticolonialiste Frantz Fanon nous a avertis que le colonialisme ne prend pas fin avec le départ des colonisateurs. Il persiste dans les psychés.

Dans Peau noire, masques blancs , il décrit comment les peuples colonisés intériorisent la logique de leurs oppresseurs, aspirant à détenir le pouvoir de ces derniers et gouvernant au service du capital mondial plutôt que de leur propre peuple. Il soutient que cela constitue un obstacle majeur à une véritable libération.

Partout en Afrique, les élites post-indépendance reproduisent souvent les structures de pouvoir coloniales, préservant les économies extractives, obéissant aux règles de l'ordre capitaliste mondial et donnant la priorité aux besoins des investisseurs étrangers plutôt qu'à ceux de leurs propres citoyens.

Comme l'a souligné l'analyste sud-africain William Gumede, l'Afrique du Sud demeure une « postcolonie », politiquement indépendante, mais toujours manipulée économiquement. Les structures d'accumulation racialisée de l'époque de l'apartheid demeurent intactes, simplement rebaptisées pour l'ordre néolibéral mondial.

L'Afrique du Sud, comme beaucoup d'autres États africains, aspirait autrefois à devenir un État développementaliste, un modèle qui canalise les ressources de l'État, les incitations du marché et la mobilisation de la société civile pour améliorer l'avenir de la population. Mais ces ambitions ont été progressivement érodées par la crainte de la fuite des capitaux, la discipline de la dette et une élite trop satisfaite du statu quo. Résultat ? Un État qui protège les monopoles et le capital financier, sans pour autant garantir la justice, la dignité et l'inclusion économique de la majorité.

Cet état d'esprit est évident dans la crise budgétaire, où l'ANC a insisté sur le fait que l'augmentation de la TVA était le seul moyen viable d'augmenter les recettes, tout en rejetant l'option d'augmenter les impôts sur la fortune ou les sociétés, invoquant la crainte que les riches exploitent les failles ou retirent leurs investissements.

Cette peur n'est pas seulement politique. Elle est psychologique. C'est la « blessure coloniale » décrite par Fanon, l'incapacité à nous considérer comme les acteurs de notre propre avenir. C'est important car l'industrialisation verte de l'Afrique ne se résume pas au climat. Pour l'Afrique, elle offre l'occasion de rompre avec les schémas d'extraction qui ont servi des intérêts extérieurs, et de suivre une voie centrée sur la souveraineté, la justice et la transformation économique.

Un plan pour l'avenir vert de l'Afrique

L'industrialisation verte implique d'utiliser les richesses minérales de l'Afrique non seulement pour l'exportation, mais aussi comme levier stratégique pour développer des chaînes de valeur nationales et régionales. Cela exige de repenser la logique qui sous-tend le développement industriel, en dépassant les modèles linéaires axés sur les gains en capital pour privilégier des approches régénératrices, redistributives, circulaires et socialement intégrées.

L'industrialisation verte de l'Afrique peut suivre différentes voies, allant des stratégies traditionnelles aux stratégies transformatrices, notamment la décarbonisation des industries telles que la construction, les infrastructures et la production d'énergie renouvelable, le développement des capacités nationales de transformation et de fabrication de minéraux essentiels, comme dans la technologie des batteries, les systèmes de transport public et les appareils économes en énergie adaptés aux contextes africains.

Les stratégies transformatrices remettent en question l'extractivisme et adoptent des modèles écologiques, solidaires et circulaires. Celles-ci peuvent inclure le recyclage à grande échelle, la réutilisation et l'exploitation minière urbaine des métaux et minéraux déjà en circulation afin de réduire la demande de nouvelles extractions ; la transition de l'agriculture et de l'agroalimentaire, passant des intrants industriels et de la dépendance aux combustibles fossiles à des systèmes agroécologiques qui restaurent les sols, améliorent la biodiversité et renforcent la souveraineté alimentaire ; la production d'énergie renouvelable communautaire et solidaire, garantissant que les transitions énergétiques répondent aux besoins publics et ne soient pas accaparées par les intérêts des entreprises ou des élites, et la démocratisation de la propriété et de la prise de décision dans les industries vertes.

À grande échelle, ces efforts peuvent non seulement stimuler les économies nationales, mais aussi transformer des vies. Une production et une transformation ancrées localement créeront des emplois, soutiendront les petites entreprises et développeront les compétences des communautés. Des systèmes énergétiques plus propres réduiront les coûts énergétiques des ménages et atténueront les impacts environnementaux.

Plus important encore, ce changement peut créer un avenir où le développement est centré sur les personnes, moins dépendant des marchés mondiaux volatils et guidé par les besoins et les capacités de l'Afrique.

Comme le souligne le rapport du Centre d'information et de développement alternatif, La controverse sur l'énergie verte : démasquer les zones critiques de sacrifice des minéraux en Afrique australe , l'expansion de l'énergie verte et de l'industrialisation verte ne doit pas reproduire les injustices des régimes miniers passés et présents.

Mais rien de tout cela n'est garanti. Sans un projet politique conscient et des dirigeants prêts à résister aux pressions néocoloniales, nous risquons de simplement verdir le même modèle extractif, inégalitaire et dépendant de l'extérieur dans lequel nous sommes prisonniers depuis des décennies.

La politique du nationalisme des ressources

Ces derniers mois, le président américain Donald Trump a proposé de nouvelles taxes douanières draconiennes. Présentées comme une stratégie visant à protéger les travailleurs américains et à réduire la dépendance à la Chine, ces mesures protectionnistes visent à promouvoir l'industrie nationale, à affirmer la souveraineté économique des États-Unis et à reconfigurer le commerce mondial en faveur des intérêts américains.

Ces propositions n'ont pas été accueillies favorablement par tous. Alliés comme rivaux ont exprimé leurs inquiétudes, et de nombreux économistes mettent en garde contre la montée des tensions commerciales mondiales. Pourtant, peu de pays disposent des moyens de résister ou de riposter efficacement. Seuls les grands blocs économiques, comme l'Union européenne ou la Chine, ont la capacité de riposter. Les autres, notamment dans les pays du Sud, doivent souvent gérer les répercussions de ces changements, avec une marge de manœuvre limitée pour protéger leurs économies des chocs extérieurs.

Cette asymétrie géopolitique est illustrée par les récentes évolutions politiques au sein de l'Union européenne. Le Mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF), par exemple, impose des droits de douane liés au carbone sur les importations de biens tels que l'acier, l'aluminium et le ciment. Bien que présenté comme une politique climatique, le MACF risque de pénaliser les pays en développement qui ne disposent pas des ressources nécessaires pour se décarboner au même rythme que l'Europe, ce qui affectera notre capacité à une industrialisation verte. Au lieu de soutenir les transitions bas carbone dans les pays du Sud, il risque plutôt de consolider les hiérarchies commerciales mondiales sous couvert de justice climatique.

De même, la loi européenne sur les matières premières critiques identifie les minéraux stratégiques essentiels à la transition verte de l'Europe et fixe des objectifs pour les sécuriser par l'extraction nationale et des « partenariats stratégiques » à l'étranger. Les pays africains sont censés fournir ces matières premières dans des conditions dictées par les besoins industriels européens, et non par les priorités de développement africaines, comme dans le cas des projets d'hydrogène vert en Namibie. Cela renforce l'externalisation des coûts écologiques et sociaux, l'Afrique fournissant les intrants d'une transition verte dont elle est largement exclue.

Pourtant, lorsque les gouvernements africains adoptent des outils similaires pour défendre leurs intérêts, par le biais d'interdictions d'exportation, d'exigences de contenu local, de mandats de valorisation ou de tarifs industriels, ils se heurtent à une forte résistance. Des institutions comme le Fonds monétaire international et la Banque mondiale mettent en garde contre les « distorsions du marché ». Les investisseurs menacent de désinvestir. Les commentateurs qualifient ces mesures de « protectionnistes » ou de « populistes », même lorsqu'elles s'inscrivent dans des programmes de développement démocratique.

Ce qui apparaît n'est pas une simple contradiction, mais une réalité structurelle : les règles du commerce et de l'investissement mondiaux sont façonnées par le pouvoir, et c'est ce pouvoir qui détermine qui peut les contourner ou les réécrire. Lorsque les grandes économies interviennent pour protéger ou réindustrialiser, cela est perçu comme stratégique. Lorsque les États africains cherchent à faire de même, ils sont censés rester « ouverts » et « favorables au marché ».

C'est pourquoi les pays africains doivent se doter du pouvoir politique et institutionnel nécessaire pour définir leurs trajectoires de développement, non pas en imitant l'Occident, mais en proposant des alternatives décoloniales et redistributives.

La solidarité régionale et le contrôle démocratique des ressources et des politiques fondées sur les réalités des économies africaines doivent être au cœur de ce projet.

Déconnexion et souveraineté panafricaine

Pour réussir, l'Afrique doit se déconnecter des systèmes mondiaux d'exploitation – qu'ils soient contrôlés par Washington, Bruxelles ou Pékin – et bâtir des institutions et des marchés panafricains solides. Cela implique d'approfondir les échanges commerciaux continentaux grâce à la Zone de libre-échange continentale africaine, d'harmoniser les politiques industrielles et d'investir dans des infrastructures et des systèmes de recherche partagés.

Mais cela implique également de reconquérir un terrain idéologique. Le développement ne se résume pas à la croissance du PIB ou à la confiance des investisseurs. Il doit être synonyme de dignité, d'égalité, de durabilité écologique et du droit des peuples à décider de leur propre avenir.

Fanon croyait que la liberté ne se résumait pas à la fin du colonialisme, mais à la libération des esprits. Gumede, reprenant cette idée, affirmait que la voie vers l'émancipation africaine exigeait « une prise de conscience de la position subalterne du continent dans la matrice mondiale du pouvoir » et une rupture consciente avec les « structures socio-économiques et politiques qui rendent possibles l'exploitation et la domination ».

La transition verte de l'Afrique ne réussira pas si les dirigeants ont peur d'agir, de perturber ou d'imaginer différemment. Elle ne réussira pas si les élites extractives sont soumises au capital étranger. Elle ne réussira que si nous décolonisons non seulement nos économies, mais aussi nos consciences.

Et c'est la révolution la plus difficile de toutes.

Charlize Tomaselli est chercheuse principale au Centre d'information et de développement alternatifs.

*Cet article est co-publié avec le Mail & Guardian .

Traduction automatique de l'anglais

Source : https://www.amandla.org.za

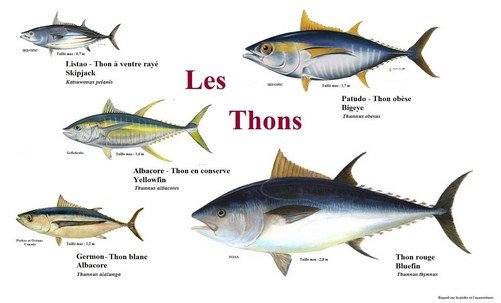

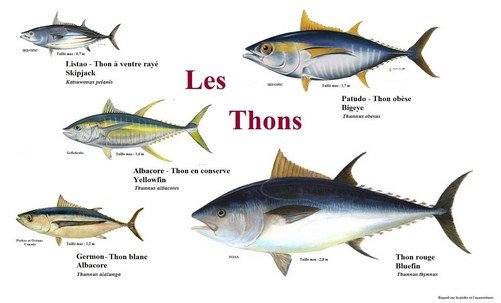

BBNJ : la haute mer sera-t-elle enfin bien protégée ?

L'entrée en vigueur en début de 2026 du traité international régissant la haute mer, où l'anarchie règne actuellement, est vue comme une grande avancée pour la protection des océans bien que plusieurs pays importants ne l'aient pas signé.

L'acceptation formelle requise de 60 pays permettant à la prise d'effet du traité sur la haute mer (BBNJ) a été atteinte le 19 septembre avec les ratifications de la Sierra Leone et du Maroc. Si tout va comme prévu, il devrait entrer en vigueur le 17 janvier 2026. Le texte qui a été finalisé le 4 mars 2023 lors d'une conférence intergouvernementale à l'ONU et adopté le 19 juin 2023 est un instrument juridique contraignant.

Une avancée extraordinaire

La mise en vigueur du traité peut être considérée comme une victoire du multilatéralisme environnemental. Il devrait imposer l'utilisation durable de la diversité biologique marine dans les zones situées au-delà des juridictions nationales. Lisa Speer du programme international sur les océans du Natural Ressources Defense Council affirme à ce sujet : « aujourd'hui nous célébrons une avance extraordinaire et importante pour nos océans. »

Ce texte permet désormais aux États de créer pour la première fois en haute mer des aires marines protégées. Il demande le partage juste et équitable des avantages tirés des ressources, la traçabilité, le partage d'informations et l'obligation de réaliser des évaluations d'impact environnemental avant toute nouvelle activité en haute mer.

Il vise aussi à mettre en place une coordination et une coopération étroite avec tous les organismes concernés pour s'assurer que les objectifs de conservation et d'utilisation durable de la haute mer soient bien pris en compte dans leurs plans de gestion.

Le traité impose à tous les navires souhaitant réaliser des activités de recherche en haute mer de faire parvenir une déclaration détaillée à un Centre d'échange et de lui transmettre un rapport sur leurs activités au maximum un an après la fin de ces dernières.

S'il atteint ses objectifs, ce traité pourrait contribuer à améliorer la santé et la résilience des océans au-delà des juridictions nationales. Puisque la haute mer représente près des deux tiers de la superficie des océans et couvre près de la moitié de la surface de la planète, les progrès en matière de conservation qui en résulteraient pourraient être véritablement historiques.

La directrice de la coalition d'ONG High Seas Alliance, qui fédère une cinquantaine d'organisations, Rebecca Hubbard, considère de bon augure que des pays de tous les continents aient signé. Cela montre, selon elle, un engagement de ces pays qui pourraient aider à l'application sur le terrain du traité.

Des écueils à l'horizon : l'anarchie en haute mer

L'engagement des pays signataires du traité à aider à son application sur le terrain serait une chose importante puisque certains des plus puissants États de la planète comme l'Inde, la Russie, la Chine, le Japon, les États-Unis et tous les pays du G7, à l'exception de la France, n'ont pas ratifié ce traité.

C'est en effet la mise en application de toutes ces nouvelles réglementations qui est la clé du succès. Or, actuellement, l'exploitation des ressources de la haute mer s'y fait sans contrôle. Le secteur privé, les acteurs illégaux et même plusieurs pays profitent de biens communs mondiaux de manière anarchique. La pêche illégale et la surpêche y constituent des problèmes majeurs dans un environnement où il n'y a pas de règles et où il y a peu d'incitation à dissuader ces activités.

Le vice-président sénior chargé des océans au Fon

ds mondial pour la nature, Johan Bergenas, commente à ce sujet : « les océans au-delà des frontières nationales constituent la plus grande scène de crime au monde. »

De plus, ce traité ne porte pas sur des aspects déjà réglementés par des institutions existantes. La gestion de la pêche restera donc régie en priorité par les organisations régionales de pêche. Les ressources minérales des fonds marins resteront aussi gérées par l'Autorité internationale des fonds marins.

Un autre problème que devront résoudre les personnes qui vont appliquer ce traité est que le financement de nombreux processus opérationnels relèveront en partie des pays qui l'ont signé et devront être négociés entre eux, ce qui est un long processus. Ils pourraient donc avoir à en payer certaines parties les concernant comme la surveillance des aires marines protégées qui seront en haute mer, donc très loin de leurs côtes.

Michel Gourd

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Amnesty lance un rapport intitulé « Rompre avec les géants de la technologie »

Amnesty International publie un nouveau rapport intitulé Breaking up with Big Tech (« Rompre avec les géants de la technologie ») qui appelle les gouvernements à limiter le pouvoir des géants de la technologie afin de protéger les droits humains.

17 septembre 2025 | tiré du site Entre les lignes entre les mots

https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/09/13/amnesty-lance-un-rapport-intitule-rompre-avec-les-geants-de-la-technologie/

Les cinq grandes entreprises de la tech que sont Alphabet (Google), Meta, Microsoft, Amazon et Apple exercent une influence extraordinaire sur les infrastructures, les services et les normes qui façonnent notre vie en ligne. Ces entreprises dominent des secteurs clés de l'Internet, des moteurs de recherche et des médias sociaux aux boutiques d'applications et à l'informatique en nuage. Leur pouvoir largement incontrôlé dans divers secteurs du numérique fait peser de graves risques sur le droit à la vie privée, le droit à la non-discrimination, la liberté d'opinion et l'accès à l'information.

Le rapport explique comment ces grandes entreprises technologiques ont bâti leur pouvoir, comment elles le maintiennent et comment elles s'efforcent à présent de le consolider davantage encore dans les domaines émergents de l'intelligence artificielle.

« Ces quelques entreprises agissent dans le domaine du numérique comme des propriétaires qui déterminent la forme de nos interactions en ligne. » – Hannah Storey, conseillère en matière de plaidoyer et de politique relative à la technologie et aux droits humains à Amnesty International.

« Il est essentiel de s'attaquer à cette domination, non seulement pour des questions d'équité du marché, mais aussi parce qu'il s'agit d'une urgence en matière de droits humains. Le démantèlement de ces oligarchies technologiques contribuera à créer un environnement en ligne équitable et juste. Ne pas s'attaquer à la domination des géants technologiques peut avoir de graves conséquences hors ligne, comme l'ont montré nos enquêtes sur le rôle de Facebook dans la guerre du Tigré en Éthiopie et le nettoyage ethnique des Rohingyas au Myanmar. »

Dans de nombreux pays, ces plateformes sont désormais tellement ancrées dans la vie quotidienne que la participation significative à la société dépend désormais de l'utilisation de leurs services. Cela leur confère un pouvoir énorme pour influencer le discours public et contrôler les flux d'informations.

Les cas recensés de suppression de contenu, de pratiques de modération incohérentes et de biais algorithmiques soulignent les dangers liés au fait de laisser quelques entreprises dominer la sphère publique numérique.

Aux termes du droit international relatif aux droits humains, les États ont l'obligation de respecter, protéger et réaliser les droits humains, notamment avec la réglementation et en recourant à d'autres mesures pour contrôler le pouvoir des entreprises.

C'est la première fois qu'Amnesty International publie un rapport de cette nature afin de souligner que les États doivent de toute urgence s'attaquer au problème du pouvoir incontrôlé de ces entreprises technologiques.

Le 12 août 2025, Amnesty International a transmis à Meta, Google, Amazon, Microsoft et Apple un résumé des conclusions présentées dans son rapport. Meta et Microsoft ont répondu par écrit ; leurs réponses ont été intégrées au rapport. Google, Amazon et Apple n'avaient pas encore répondu au moment de la publication.

Des instances de régulation et des organisations de la société civile à travers le monde ont pris diverses mesures pour tenter de régler ce problème.

Amnesty apporte son soutien à ces initiatives en publiant cette approche fondée sur les droits humains en ce qui concerne le droit de la concurrence et le pouvoir des marchés.

Les États et les autorités de la concurrence devraient utiliser la législation relative à la concurrence en tant qu'outil au service des droits humains. Les États devraient aussi enquêter et sanctionner les comportements anticoncurrentiels qui portent atteinte aux droits humains, empêcher la capture réglementaire et empêcher la formation de monopoles nuisibles.

Le rapport recommande aux États, entre autres mesures :

- d'enquêter sur les grandes entreprises technologiques au sujet des pratiques anticoncurrentielles qui portent atteinte aux droits humains ;

- de démanteler les entreprises dont le pouvoir monopolistique porte atteinte aux droits humains ;

- d'enquêter sur le secteur émergent de l'IA générative afin de déterminer quels sont les risques et les répercussions sur les droits humains liés aux pratiques anticoncurrentielles ;

- de bloquer les fusions et acquisitions qui risquent de porter atteinte aux droits humains ; et

- d'intégrer les considérations relatives aux droits humains dans les enquêtes et les décisions portant sur les pratiques anticoncurrentielles.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Par la grève et dans la rue, dégageons Macron et ouvrons la voie à un autre monde !

Durant l'été, par la seule force de ses boucles et de ses AG, le mouvement « Bloquons tout » a profondément changé la donne. Il nous a tout d'abord débarrassés de Bayrou, contraint à se faire hara-kiri à la veille du 10 septembre. Il a mis en évidence l'illégitimité de Macron, qui tente aujourd'hui, avec l'énergie du désespoir, d'utiliser son fidèle Lecornu pour replâtrer sans grand succès un gouvernement à sa botte. Il a enfin réussi à montrer du doigt les injustices de cette société, en ouvrant de nouveaux débats dans les médias, qui se demandent désormais s'il est réellement normal que les patrons puissent s'enrichir aussi indécemment quand le plus grand nombre ne cesse de s'appauvrir.

18 septembre 2025 | tiré de l'Hebo L'Anticapitaliste

https://lanticapitaliste.org/actualite/politique/par-la-greve-et-dans-la-rue-degageons-macron-et-ouvrons-la-voie-un-autre-monde

Les manifestations du 10 septembre ont ouvert une nouvelle période, en permettant aux classes populaires de reprendre avec force la rue. Retailleau s'en était inquiété, en expliquant début septembre que le mouvement risquait de réunir jusqu'à 100 000 personnes. Le soir du 10 septembre, il lui a fallu reconnaître que les manifestations en avaient regroupé au moins le double. Partout, le constat a été le même : dans chacune des villes de France, des milliers de travailleuses, de travailleurs et de jeunes ont formé des cortèges dynamiques et radicaux, unis par une même volonté de dégager Macron pour construire un monde plus juste.

Virer Macron et en finir avec ce régime

Car si le mouvement s'est donné pour objectif de virer Macron, il a aussi pour but d'en finir avec le régime de la 5e République pour ouvrir la route, par le biais d'une Constituante, à une démocratie réelle. Plus fondamentalement encore, les AG ne se limitent pas à dénoncer les politiques d'austérité et de casse sociale, mais affirment qu'il est nécessaire d'en finir une bonne fois pour toutes avec les logiques écocides et capitalistes qui conduisent à l'impasse. Ce mouvement est ainsi profondément politique et est porté par une profonde aspiration à changer ce système, pour ouvrir le chemin d'une nouvelle société.

Une répression qui illustre la radicalisation de la bourgeoisie

La radicalité du mouvement n'a pas échappé au pouvoir, qui s'est attaché à le briser à la racine par une répression sans faille. Déployant le 10 septembre pas moins de 80 000 policiers sur le territoire, soit plus d'un flic pour 6 km², Retailleau a donné à la police des consignes d'une très grande brutalité. Les blocages ont ainsi été systématiquement dispersés à la gazeuse et au tonfa, avec des actes de violence inacceptables, en particulier envers les manifestantEs les plus jeunes. Plus de 500 personnes ont par ailleurs été interpellées, avec des gardes à vue très souvent marquées par des humiliations et des violences intolérables. Enfin, les préfectures ont pris de graves mesures restreignant les libertés, publiant, le 9 au soir, des dizaines d'arrêtés liberticides anticonstitutionnels afin d'empêcher tout contrôle juridictionnel, ainsi qu'un nombre inédit d'arrêtés d'autorisation de déploiement de drones par les forces de l'ordre. Ces mesures sont évidemment la marque d'un pouvoir aux abois, qui croit pouvoir contenir la colère par la répression, mais c'est aussi la conséquence concrète de la radicalisation de la bourgeoisie, de plus en plus tentée par ce virage autoritaire qu'incarnent aujourd'hui Darmanin et Retailleau.

Franchir un nouveau cap par la grève de masse

Après les actions de lutte qui se sont succédé un peu partout dans la dernière semaine, la journée du 18 septembre doit permettre au mouvement de franchir un nouveau cap, en faisant entrer dans la lutte des centaines de milliers de jeunes, de travailleuses et de travailleurs. D'abord en réunissant dans la rue des cortèges encore plus fournis que ceux du 10 septembre, qui pourront permettre au mouvement de prendre confiance dans ses forces et faire de nouveaux pas en avant. Ensuite, par la grève, dont la construction est indispensable pour que le mouvement puisse s'inscrire dans la durée et soit en capacité d'ébranler les fondements du système, en défiant ouvertement le patronat et le gouvernement. Reconduire la grève là où c'est possible ou la construire pour les jours à venir : tel est en effet l'enjeu du 18 septembre et de la semaine décisive qui va suivre.

Laurent Ripart

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.