Derniers articles

Marine Le Pen célèbre l’Internationale facho

10 juin 2025 |Tiré de la lettre de Regards.fr

06:10 (il y a 3 heures)

Finito la dédiabolisation, la cheffe de l'extrême droite française se « trumpise » avec ses semblables européens autour d'un adversaire commun : l'UE.

Un an après les élections européennes de juin 2024, Marine Le Pen s'est offert, en plein Loiret, un jubilé de victoire (relative) des extrêmes droites du continent. Dans une mise en scène soigneusement orchestrée, entre drapeaux nationaux et accents martiaux, elle a célébré le premier anniversaire de la création de son groupe au Parlement européen en compagnie de ses alliés : le premier ministre hongrois Viktor Orbán, le néo-franquiste espagnol Santiago Abascal (Vox), le nazillon autrichien Herbert Kickl (FPÖ), le fasciste italien Mateo Salvini (Ligue du Nord) et Jordan Bardella, désormais président de groupe et dauphin désigné. Une Europe des nations, contre Bruxelles. Une Internationale des nationalistes, contre la gauche, les juges, les immigrés et les minorités. Une scène. Et derrière, un virage stratégique majeur.

Marine Le Pen, depuis 2017, s'était appliquée à lisser sa rhétorique sur l'Europe. Finie la sortie de l'euro, oubliée la tentation du Frexit, elle s'était faite gestionnaire de la souveraineté. Mais à Mormant-sur-Vernisson, elle est redevenue ce qu'elle n'a jamais cessé d'être : une adversaire frontale de l'Union européenne. Elle l'a qualifiée de « tombeau de promesses politiques non tenues », de machine « woke et ultra-libérale », jugeant que l'heure n'était plus à la réforme de l'intérieur mais à la reconquête : « Nous ne voulons pas quitter la table. Nous voulons terminer la partie et gagner. »

La formule résume une stratégie : renverser Bruxelles de l'intérieur. Affaiblir la Commission. Asphyxier le Parlement. Coaliser les forces identitaires, climatosceptiques, autoritaires. Et redonner à chaque capitale le droit de s'opposer à la solidarité européenne. L'Union n'est plus un cadre de négociation : c'est un ennemi. Et elle entend le diriger depuis Strasbourg.

Cette offensive est menée avec Viktor Orbán, dont Marine Le Pen se rapproche plus que jamais. Le chef du gouvernement hongrois, mis au ban par Bruxelles pour atteinte à l'État de droit, trônait à ses côtés. Plus qu'un allié, un frère d'armes. Avec lui, Le Pen ne partage pas seulement une alliance stratégique : elle épouse une vision du pouvoir. Répression des ONG, contrôle des médias, priorité nationale à l'économie, rejet de l'immigration et mise au pas des contre-pouvoirs. Ce n'est plus l'extrême droite marginale : c'est un projet d'alternative civilisationnelle.

Ce tournant s'était déjà amorcé le 1er mai 2025 : pour la première fois, Marine Le Pen avait publiquement adopté le lexique anti-« wokisme », jusqu'ici manié avec prudence. Loin de sa rhétorique souverainiste classique, elle a accusé la gauche, les féministes, les antiracistes d'« imposer leur vision du monde », reprenant les codes sémantiques forgés par la droite américaine. L'héritière du FN, longtemps méfiante à l'égard des guerres culturelles, est désormais pleinement engagée dans la bataille culturelle — et idéologique.

Et puis il y a Trump. Longtemps, Marine Le Pen avait tenu à distance le président américain. Trop instable, trop provocateur, trop dangereux. Elle s'en distinguait pour mieux rassurer les électeurs français. Mais voilà qu'aujourd'hui, elle en mime sa posture et adopte son récit de persécution. Après sa récente condamnation judiciaire pour détournement de fonds, elle enfile le costume de la martyre politique, persécutée par l'establishment. Une stratégie directement calquée sur celle du milliardaire américain, devenu modèle plus qu'inspiration. Et si elle y fait référence, ce n'est pas un hasard. C'est qu'elle pense que cela peut marcher. Trump n'est plus, pour son électorat, un épouvantail à moineaux. Il est une force. Il est la revanche des humiliés, des « vrais gens » contre les élites mondialisées. En s'alignant sur lui, Le Pen entend galvaniser sa base : elle veut faire croire que l'Histoire est de son côté. Qu'elle aussi, bientôt, passera de l'opposition au pouvoir. Comme Trump en 2016. Comme Orbán depuis 2010.

Ce repositionnement dur n'est pas qu'européen. Il vise aussi à affirmer son hégémonie sur la droite française. En ligne de mire : Bruno Retailleau. Le président des LR tente, du haut de son magistère de Beauvau, de se positionner comme tête de proue d'une droite ultraconservatrice et autoritaire. Mais il demeure symbole d'un vieux monde politique, asséché, solitaire. En s'affichant avec des chefs d'État et de parti d'envergure continentale, Marine Le Pen se pose en figure d'autorité : elle organise des sommets avec des puissants et prépare l'OPA mondiale des extrêmes droites.

Ce tournant idéologique, stratégique et symbolique n'est pas un simple glissement. C'est une offensive. Marine Le Pen a digéré sa dédiabolisation. Elle veut incarner le pouvoir, la victoire, la force. La gauche ne peut plus se contenter de la renvoyer à son passé familial ou à son programme économique vide. Elle doit comprendre ce que ce discours produit : un sentiment d'ordre, de virilité politique, d'unité culturelle. Si Le Pen se met à parler comme Trump, ce n'est pas une erreur de communication. C'est un calcul : pour le RN, la France aussi est mûre pour l'extrême droite populiste. Pour gouverner avec Orbán. Avec Trump. Et sûrement aussi avec Poutine.

Pablo Pillaud-Vivien

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Notre capitaine Achab

Notre perspective ne peut être qu’un changement radical de société

Le Conseil national des 7 et 8 juin a porté de façon centrale sur les perspectives avancées par Ruba Ghazal. Le Manifeste était au cœur des discussions et la table ronde qu'elle animait portait sur le thème d'un gouvernement des travailleuses et des travailleurs. Dans cette mesure Ruba a gagné son pari.

Le panel, animé par Ruba Ghazal, a été l'occasion d'aborder entre autres les attaques du gouvernement Legault contre les droits des travailleuses et travailleurs et faisait des comparaisons avec le PL 5 en Ontario. L'annexe 9 de ce projet de loi omnibus, actuellement en deuxième lecture à l'Assemblée législative de l'Ontario, accorderait au gouvernement le pouvoir élargi de désigner, n'importe où dans la province, des « zones économiques spéciales ». Dans ces zones, le gouvernement provincial peut suspendre ou annuler toutes les lois et réglementations existantes concernant les conditions de travail, la santé et la sécurité, et les protections environnementales, ainsi que les règlements municipaux.

Les orientations politiques

La partie cruciale, la crise environnementale, ne faisant pas partie du Manifeste ni de la discussion de ce Conseil national. Plusieurs associations et Comités d'Action Politique (CAP) ont apporté des propositions pour y remédier. L'asso de Maurice-Richard proposait l'amendement suivant concernant le logement :

Il le fera en promouvant un modèle de développement écoresponsable à l'opposé des politiques d'étalement urbain et de gentrification qui exclut les classes populaires et participe à leur appauvrissement. Il n'hésitera pas à légiférer dans ce sens afin de bloquer les projets d'un marché débridé.

Cette proposition a été battue au profit d'une résolution appuyée par un membre du CCN, qui proposait à la place : « en priorisant les projets de développement durable », un concept plutôt sans saveur.

L'ajout d'un texte indiquant que les investissements requis pour rebâtir les services publics devraient être financés par l'augmentation des taxes sur les milliardaires, les surprofits des grandes pétrolières, les surprofits des grandes chaînes d'épicerie, les surprofits des multinationales de la haute technologie telles qu'Amazon, Apple, Meta, et Google a été référé.

En ce qui concerne la Proposition 5 Droits des travailleurs et travailleuses, la résolution du CAP indépendance a été adoptée presque dans sa totalité : Un gouvernement solidaire mettra en œuvre des réformes structurelles pour renforcer la démocratie dans les institutions publiques et les milieux de travail, en favorisant la participation directe des travailleuses et des travailleurs aux décisions, et la transparence dans la gestion.

Un débat très intéressant concernant la transition juste a conduit à l'adoption du texte suivant : un gouvernement de Québec solidaire s'engagera dans une transition sociale et écologique juste, équitable et transformatrice. Il investira massivement dans le transport collectif électrifié et urbain, régional et interrégional, travaillera à la sortie des hydrocarbures et des industries ultrapolluantes et au développement massif des énergies renouvelables, le tout sous contrôle public et démocratique.

Il travaillera de concert avec les mouvements sociaux et syndicaux, les populations vulnérables et les Peuples autochtones afin d'obtenir leur consentement dans la construction d'un mouvement unitaire pour cette transition. Celle-ci doit se faire en planifiant l'avenir avec les travailleurs et travailleuses, pas contre elles et eux. La division entre travailleuses et travailleurs fait le jeu du système capitaliste et des véritables responsables de la crise climatique, dont les grandes entreprises polluantes. En pleine crise du coût de la vie, la culpabilisation des individus est une impasse.

Une position sans équivoque concernant la lutte contre le racisme et les discriminations systémiques,

Pour que les travailleuses et les travailleurs puissent se défendre et conquérir de nouveaux droits, un gouvernement solidaire interdira les lockout, inscrira le droit de grève dans la Charte des droits et libertés de la personne et s'assurera de faire respecter la Charte des droits et libertés et la Loi sur les normes du travail pour toutes les travailleuses et travailleurs, y compris évidemment celles et ceux provenant de minorités ou au statut temporaire.

Il abrogera également toute loi établissant une forme de discrimination ou de racisme systémique contrevenant à l'esprit de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, notamment les articles de loi visant les personnes portant des signes d'appartenance religieuse.

Quatre résolutions d'urgence adoptées

Concernant le 30e anniversaire de la marche Du pain et des roses, le soutien à la Palestine et la dénonciation de la complicité de la Caisse de dépôt et placement du Québec, l'opposition de QS à la réforme énergétique de la loi 69 et à la réforme du régime forestier de la loi 97.

Quelles seront les suites ?

Le congrès de l'automne prochain doit réviser le programme, ce qui est en soi une nécessité afin de mieux répondre à la situation politique actuelle et à la montée du conservatisme et de la droite. Cependant, lors du Conseil national de Saguenay tenu en mai 2024, nous avons adopté la position suivante : [1]

Qu'en prévision de la campagne électorale de 2026, le parti s'engage dans un processus d'actualisation de son programme, qui sera suivi par l'adoption de la plateforme électorale.

Que la Commission politique, le Comité de coordination national et les commissions thématiques soient responsables de coordonner le processus d'actualisation du programme, pour adoption lors d'un Congrès spécial en 2025. Que le processus soit guidé par les balises suivantes :

a. Que le programme prenne la forme d'un document présentant la vision politique de Québec solidaire ainsi que sa philosophie gouvernementale générale et sa vision de la transformation sociale et notre projet visant à renverser le statu quo politique au Québec, afin d'encadrer notamment l'élaboration des plateformes électorales du parti ;

b. Le programme de Québec solidaire ne se limite pas à définir les orientations d'un éventuel gouvernement solidaire, mais aussi les axes de transformations sociales et politiques nécessaires à l'atteinte d'un Québec écologiste, égalitaire, démocratique, féministe, altermondialiste et souverain.

c. Que le programme soit exempt d'engagements politiques trop spécifiques ;

d. Que le programme respecte l'esprit de la « Déclaration de principes » adoptée à la fondation de Québec solidaire ainsi que l'entente de fusion entre Québec solidaire et Option nationale ;

e. Que le programme soit le résultat d'une réflexion impliquant l'ensemble du parti et portant notamment sur les grandes orientations politiques du parti, en dehors des réflexions conjoncturelles ;

f. Que le processus se fasse de façon démocratique, mobilisatrice et en impliquant l'ensemble des membres et des instances statutaires de Québec solidaire ;

g. Qu'au cours du processus de consultation des membres et des instances statutaires de Québec solidaire, ces personnes et ces instances soient invitées à échanger en ateliers autour des grandes orientations du programme.

Avec des paramètres semblables, il sera difficile de faire une campagne politique qui permettra de contrer le discours dominant de droite concernant la culpabilisation des personnes immigrantes qui seraient responsables de la crise du logement, le nationalisme identitaire, l'augmentation du budget militaire. Comment pourrons-nous dans un cadre de débat aussi court et restreint, répondre à une problématique politique de plus en plus intense et complexe ?

De plus, en limitant les changements possibles aux programems et les paramètres de la plateforme à quelques engagements électoraux, nous confinons nos perspectives à une voie parlementariste et non de combat de changement do société.

Voilà nos défis, notre perspective ne peut être qu'un changement radical de société, pour y arriver nous devons élargir le processus de débat, la crise environnementale à elle seule le réclame !

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Abolir le patriarcat. L’utopie féministe de James Henry Lawrence (1773-1840) » par Anne Verjus

« Abolir le patriarcat. L'utopie féministe de James Henry Lawrence (1773-1840) » par Anne Verjus, Presses universitaires de Saint-Étienne, collection "Le Genre en toutes lettres", Saint-Étienne, 2025. https://presses.univ-st-etienne.fr/fr/index.html

Se souvient-on encore de James Henry Lawrence et de son roman « L'Empire des Nairs », un rêve d'un monde où les femmes sont libérées de la dépendance des hommes ? À contre-courant des mœurs et des lois de son époque, Lawrence invente un équilibre inédit entre les rôles de genre : il imagine un monde où les femmes transmettent la propriété et le nom de famille, et assument seules l'éducation des enfants.

Comment est né ce livre ? Quelle a été sa destinée ? Quels échos a-t-il suscités à l'époque, et dans quelles traditions intellectuelles peut-on le situer ? Cet essai répond à ces questions et présente une étude inédite de l'auteur.

*Par sa critique du patriarcat et des violences de genre, et par les moyens qu'il met en œuvre pour répondre aux enjeux de la liberté pour les deux sexes, Lawrence se révèle d'une étonnante modernité.*

*Anne Verjus, *directrice de recherche au CNRS, spécialiste de la Révolution française, explore les logiques du patriarcat à travers ses deux piliers : le mariage et la paternité. Depuis ses premiers travaux, elle considère la recherche comme un levier de transformation sociale.

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Comptes rendus de lecture du mardi 10 juin 2025

Une histoire populaire des États-Unis

Howard Zinn

Traduit de l'anglais

Ce fut un cadeau de ma femme et c'est un livre que tout le monde devrait lire. Cette histoire des États-Unis nous présente le point de vue des sans voix, de ceux dont les manuels d'histoire parlent peu et au sort desquels on s'intéresse encore moins dans l'actualité. Howard Zinn y confronte la version officielle et héroïque de l'histoire à la réalité et aux témoignages des acteurs les plus modestes : les Indiens, les esclaves en fuite, les soldats déserteurs, les jeunes ouvrières du textile, les syndicalistes, les GI du Vietnam, les activistes et les victimes contemporaines de la politique intérieure et étrangère américaine. « Une histoire populaire des États-Unis » est un livre de référence incontournable.

Extrait :

Deux mois plus tard à Charleston, dans le sud de l'État, il [Abraham Lincoln] déclarait : « Je dirai, donc, que je ne suis pas - et n'ai jamais été - pour l'instauration sur quelque mode que ce soit d'une égalité sociale et politique des races blanche et noire (applaudissements). Je ne suis pas non plus - et n'ai jamais été - pour que l'on accorde aux Noirs le droit de vote ou celui d'être juré ; pas plus que pour autoriser leur accession aux postes administratifs ou les mariages interraciaux. [...] Aussi, comme tout cela leur est interdit et qu'ils doivent rester entre eux, il en découle qu'il doit nécessairement y avoir des supérieurs et des inférieurs. En ce qui me concerne, comme tout le monde, je suis favorable à ce que les Blancs jouissent de ce statut de supériorité. »

La Chine contemporaine

Alain Roux

Alain Roux est l'un de nos plus éminents sinologues. Il a publié sur le sujet de très nombreux ouvrages et de nombreux articles dans Le Monde diplomatique et Manière de voir. Cette sixième édition de son ouvrage « La Chine contemporaine » nous permet de mieux comprendre l'histoire de ce pays depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à nous jours, depuis la chute de l'empire Qing, en passant par l'instauration de la République de Chine en 1912 sous Sun Yat-sen, par la création de la République populaire de Chine en 1949 sous Mao Zedong, par le grand bond en avant et par la révolution culturelle. Il nous explique les luttes et les avancées, les tiraillements, les erreurs coûteuses en vies humaines, les importants jalons aussi, qui ont permis à ce pays longtemps le plus populeux de la planète de lentement émerger d'un siècle de dominations et de misères, d'importants retards technologiques, pour devenir l'une des principales puissances économiques et industrielles de la planète. Une analyse honnête et sans compromis de la Chine, du chemin qu'elle a parcouru et de celui qu'il lui reste à faire.

Extrait :

À la fin du XIXe siècle, à partir des guerres de l'Opium (1840-1860),la Chine des Mandchous paraît vouée à l'éclatement. Les grandes puissances y découpent des zones d'influence, imposent l'humiliation des Traités inégaux à un État incapable de défendre sa souveraineté, tandis que le retard entre l'immense pays et le niveau de développement atteint par les nations les plus dynamiques s'accroît sans cesse. Jadis centre civilisateur rayonnant sur toute l'Asie orientale, l'Empire du Milieu a raté le rendez-vous de la révolution industrielle et n'est plus qu'une province déshéritée du monde moderne.

Sur ma mère

Tahar Ben Jelloun

Tahar Ben Jelloun est reconnu comme l'un des écrivains les plus traduits au monde. Son livre "Sur ma mère" se situe à la frontière entre le roman et le récit. Il porte sur sa mère, atteinte de la maladie d'Alzheimer. Pendant des journées entières, alors qu'il vient passer du temps à ses côtés et la veiller, l'auteur l'écoute dans ses moments de lucidité comme dans ceux où elle perd pied et où la réalité n'a plus de prise sur elle. Malgré sa souffrance face à sa propre impuissance, il découvre celle qui lui a donné la vie. Les souvenirs qu'elle lui offre au fur et à mesure de ces longues heures douloureuses permettent à l'écrivain de reconstituer sa vie dans la ville de Fès des années trente et quarante et de plonger dans les ressentis de la fille, de l'épouse et de la mère qu'elle a été. Tahar Ben Jelloun nous dit que ce récit est celui d'une vie dont il ne connaissait rien, ou presque rien. Une œuvre vraiment touchante.

Extrait :

Depuis qu'elle est malade, ma mère est devenue une petite chose à la mémoire vacillante. Elle convoque les membres de la famille morts il y a longtemps. Elle leur parle, s'étonne que sa mère ne lui rende pas visite, fait l'éloge de son petit frère qui, dit-elle, lui apporte toujours des cadeaux. Ils défilent à son chevet et passent de longs moments ensemble. Je ne la contrarie pas. Je ne les dérange pas. Sa femme de compagnie, Keltoum, se lamente : « Elle croit que nous sommes à Fès l'année de ta naissance. »

La condition humaine

André Malraux

Ce fut le premier et seul roman que ma mère m'empêcha momentanément de lire. J'étais assez jeune et c'est l'enthousiasme créé par l'ouverture de notre nouvelle bibliothèque municipale avec ses livres neufs qui sentaient si bon qui m'avait fait choisir ce roman parmi une foule d'autres. Je me suis repris plus tard et plus tard encore. Ce grand roman, le plus connu de Malraux, relate le parcours d'un groupe de révolutionnaires communistes chinois préparant le soulèvement de la ville de Shanghai. Au moment où commence le récit, le 21 mars 1927, communistes et nationalistes préparent une insurrection contre le gouvernement...

Extrait :

Tchen tenterait-il de lever la moustiquaire ? Frapperait-il au travers ? L'angoisse lui tordait l'estomac ; il connaissait sa propre fermeté, mais n'était capable en cet instant que d'y songer avec hébétude, fasciné par ce tas de mousseline blanche qui tombait du plafond sur un corps moins visible qu'une ombre, et d'où sortait seulement ce pied à demi incliné par le sommeil, vivant quand même — de la chair d'homme. La seule lumière venait du building voisin : un grand rectangle d'électricité pâle, coupé par les barreaux de la fenêtre dont l'un rayait le lit juste au-dessous du pied comme pour en accentuer le volume et la vie. Quatre ou cinq klaxons grincèrent à la fois. Découvert ? Combattre, combattre des ennemis qui se défendent, des ennemis éveillés !

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Bangladesh : Journée internationale de commémoration des luttes des travailleurs

Aujourd'hui, le 1er mai 2025, la Bangladesh Sangjukto Building and Wood Workers Federation [Fédération des travailleurs du bâtiment et du bois du Bangladesh] (BSBWWF) a organisé une réunion-débat pour commémorer le grand 1er mai, Journée internationale de la solidarité des travailleurs, dans ses locaux de Dhaka. Présidée par le président par intérim de la BSBWWF, le camarade Badrul Alam, la réunion a été animée par le secrétaire général de la BSBWWF, AKM Shadul Alam Faruq, et le coordinateur du Progotisheel Krishok Sangram Parishad, Sultan Ahmed Biswas, entre autres.

1er mai 2025 - BSBWWF (Bangladesh)

https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article75253

Au début de la réunion, les dirigeants se sont levés pour rendre hommage à toutes les travailleuses et tous les travailleurs au Bangladesh et partout dans le monde qui sont mort.e.s au travail et ont observé une minute de silence à leur mémoire. Ils ont également exprimé leur respect et leurs vœux de rétablissement aux personnes blessées. Leurs familles doivent recevoir une indemnisation. Les orateurs ont également demandé avec force la ratification de la Convention 102 de l'OIT et la mise en œuvre des Conventions 87 et 98 de l'OIT. Ils ont ajouté qu'ils exigeaient la mise en œuvre de tous les droits des travailleurs mentionnés dans la loi sur les syndicats, y compris la protection de la santé au travail et la sécurité sociale dans le secteur de la construction.

Les intervenants ont insisté sur la question de l'augmentation du salaire minimum des travailleurs, de la réouverture des usines qui ont licencié leurs employé.e.s, du paiement des arriérés de salaire, de la mise en œuvre des recommandations des organisations syndicales à la Commission de réforme du travail, de la mise en œuvre des conventions de l'OIT relatives au travail, à la sécurité au travail, de la déclaration d'un salaire minimum de 30 000 Tk, etc.

Bangladesh Sangjukto Building and Wood Workers Federation [Fédération des travailleurs du bâtiment et du bois du Bangladesh] (BSBWWF)

Gaza : la CSI appelle à une action urgente pour mettre fin à la catastrophe humanitaire

En réponse à l'escalade de la violence à Gaza et à la catastrophe humanitaire qui s'y déroule, la Confédération syndicale internationale (CSI) appelle à un cessez-le-feu immédiat, à la libération de tous les otages, à une aide humanitaire urgente et à un regain des efforts mondiaux en faveur d'une paix juste et durable fondée sur une solution prévoyant deux États.

Tiré du site de la Confédération syndicale internationale.

« Les horreurs qui se déroulent à Gaza et dans toute la région doivent cesser immédiatement. Nous avons besoin d'un cessez-le-feu immédiat, d'un accès sans entrave à l'aide humanitaire et de la libération de tous les otages conformément au droit international. La vie et la liberté des civils, en particulier des enfants, ne doivent pas être sacrifiées dans les conflits politiques. Les syndicats défendent la paix, la démocratie et la protection de tous les droits humains », a déclaré Luc Triangle, secrétaire général de la CSI.

La CSI exprime sa profonde préoccupation concernant les pertes en vies humaines sans précédent parmi les civils, et en particulier les effets dévastateurs sur les enfants, notamment la malnutrition et la famine généralisées. Elle réaffirme sa condamnation de toutes les attaques contre les populations civiles et des violations du droit humanitaire international, y compris le ciblage de zones résidentielles, le refus d'apporter une aide essentielle à la population civile et la prise d'otages.

Le mouvement syndical international exige :

– un cessez-le-feu immédiat et permanent, et la fin de toutes les attaques contre les civils ;

– la libération immédiate de tous les otages ;

– l'accès humanitaire sans entrave aux populations touchées ;

– le soutien à la reconnaissance de l'État de Palestine dans le cadre d'une solution juste prévoyant deux États, fondée sur le droit international ;

– la réouverture urgente du marché du travail israélien aux travailleurs palestiniens et le paiement des arriérés de salaires dus à plus de 200 000 travailleurs, conformément à la plainte déposée par la CSI et les Fédérations syndicales internationales auprès du BIT ;

– le soutien au travail humanitaire essentiel de l'UNRWA et au programme de l'OIT en faveur du territoire palestinien occupé.

La CSI est solidaire de ses organisations affiliées et des autres forces démocratiques, tant en Palestine qu'en Israël, qui continuent de promouvoir la paix et la réconciliation dans un contexte de grande adversité. Il n'y a pas de place pour les extrémistes dans un processus de consolidation de la paix.

La CSI appelle la communauté internationale à redoubler d'efforts sur le plan diplomatique pour remédier aux causes profondes du conflit, notamment l'occupation illégale, l'expansion des colonies et le déni systémique des droits des Palestiniens. La récente annonce par le gouvernement israélien de l'implantation de 22 nouvelles colonies en Cisjordanie doit dès lors être fermement condamnée. En outre, il convient d'exiger des garanties solides qu'aucune nouvelle attaque de missiles ne sera lancée sur Israël.

« Nous soutenons tous ceux qui, dans les deux camps, s'opposent à la haine et à la division et œuvrent pour un avenir fondé sur la coexistence et la sécurité commune. La communauté internationale doit agir de toute urgence et par principe. Il ne peut y avoir de paix durable sans justice sociale », a indiqué Luc Triangle.

La CSI exhorte tous les gouvernements, institutions multilatérales et syndicalistes du monde entier à renforcer l'appel en faveur de la paix, à soutenir les efforts humanitaires et à rester solidaires des peuples de Palestine et d'Israël dans leur lutte pour la paix et la prospérité.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le SNJ-CGT soutient les dockers CGT du Golfe de Fos

Le SNJ-CGT exprime sa solidarité totale avec les dockers CGT du Golfe de Fos, qui ont refusé de charger des conteneurs d'armement qui devaient embarquer depuis le port de Marseille-Fos à destination d'Israël.

Les dockers CGT du Golfe de Fos ont rappelé qu'ils ne sont pas des exécutants aveugles, mais des acteurs conscients et responsables. Nos camarades ont agi dans l'esprit des valeurs fondamentales de la CGT : solidarité internationale, refus de la guerre et défense des droits humains.

Le SNJ-CGT salue cet acte car il est de notre devoir de soutenir celles et ceux qui, au nom de la paix et de la justice, refusent la complicité avec des opérations militaires contraires au droit international et à la dignité humaine.

Alors que les journalistes continuent - malgré les assassinats, les violences et les menaces - de documenter les ravages à Gaza et les violations des droits des Palestiniens en Cisjordanie, l'action des dockers CGT est un geste de fraternité et de résistance qu'il faut saluer.

Le SNJ-CGT appelle l'ensemble des syndicats, des travailleurs et des citoyens à soutenir les dockers CGT du Golfe de Fos et à interpeller les pouvoirs publics pour que la France ne soit plus complice de la guerre.

Pas d'armes pour les criminels de guerre !

Soutien aux dockers CGT du Golfe de Fos !

Montreuil, le 6 juin 2025

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

De la Biélorussie aux risques biologiques : les syndicats revendiquent des initiatives de la part de la Conférence internationale du travail (CIT)

Les 187 États membres de l'Organisation internationale du travail se réunissent chaque année en juin à l'occasion de la Conférence internationale du travail (CIT), à Genève, en Suisse. Cette année, la CIT débute le 2 juin et se penchera sur d'éventuelles nouvelles normes internationales relatives à la protection des travailleurs et travailleuses contre les risques biologiques dans l'environnement de travail ainsi qu'au travail décent dans l'économie de plateforme.

27 mai 2025 - tiré du site Entre les lignes entre les mots

https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/06/03/de-la-bielorussie-aux-risques-biologiques-les-syndicats-revendiquent-des-initiatives-de-la-part-de-la-conference-internationale-du-travail-cit/

Pourquoi la CIT est-elle importante pour les syndicats ?

La Conférence internationale du travail réunit les travailleurs et travailleuses, les gouvernements et les représentants des employeurs sur un pied d'égalité. Par l'intermédiaire du groupe des travailleurs, les organisations syndicales nationales et internationales peuvent influencer les politiques des gouvernements et des employeurs, par exemple lors de l'élaboration des conventions et du suivi de leur mise en œuvre au sein des États membres.

La conférence est également importante pour les syndicats, car :

- C'est l'occasion de demander aux gouvernements de rendre des comptes sur les violations du droit du travail dans leur pays.

- Elle offre une exposition internationale aux cas de violation des droits des travailleurs.

- Elle peut contribuer à résoudre les violations en formulant des recommandations d'action aux gouvernements et en sanctionnant l'assistance technique aux États membres.

IndustriALL participe cette année à la discussion sur d'éventuelles normes internationales sur la protection des travailleurs contre les risques biologiques, ainsi qu'aux discussions sur la promotion de la transition vers des statuts formels dans le cadre du travail décent. IndustriALL fera également partie du groupe des travailleurs dirigé par la CSI au sein du Comité de normalisation sur le travail décent dans l'économie de plateforme.

L'OIT est invitée à appliquer l'article 33 au Myanmar

Au début de cette année, le Conseil d'administration de l'OIT a rédigé une décision sur le rétablissement de la démocratie et le respect des droits fondamentaux au Myanmar, recommandant à la CIT d'envisager des mesures en vertu de l'article 33 de la Constitution de l'OIT pour garantir le respect par le Myanmar du rapport de la commission. Les motifs invoqués sont l'incapacité de la junte militaire à mettre en œuvre les recommandations formulées après qu'une commission d'enquête de l'OIT a constaté de graves violations des protocoles relatifs au travail forcé et à la liberté syndicale.

L'invocation de l'article 33 ne s'est produite que deux fois dans l'histoire de l'OIT, la dernière fois étant à propos de la Biélorussie en 2023, ce qui souligne la gravité des violations des droits des travailleurs commises dans ce pays. La Biélorussie est devenue l'un des pires pays au monde pour les travailleurs, où les syndicats indépendants ont été démantelés, les droits du travail criminalisés et la liberté syndicale complètement supprimée, ce qui a suscité des appels urgents à l'action internationale et à l'intervention de l'OIT.

Qu'est-ce que la Commission de l'application des normes (CAN) ?

La CAN est un élément essentiel du système de contrôle de l'OIT, car elle vérifie la manière dont les normes de l'OIT sont appliquées par les États membres. Il existe une liste préliminaire de 40 cas, dont 24 seront sélectionnés pour être discutés par la CAN. En outre, une séance spéciale de la CAN sur la Biélorussie aura lieu le 7 juin.

Avec les syndicats affiliés présents à Genève pendant la CIT, ainsi que d'autres militants, les Fédérations syndicales internationales prévoient un certain nombre de manifestations auprès de la sculpture dite Broken Chair (Chaise brisée), devant le Palais des Nations. Cette sculpture symbolise la résistance à la violence et sert de point de rencontre pour les manifestations en faveur des droits de l'homme et des droits du travail.

3 juin : rassemblement pour le Myanmar

4 juin : rassemblement pour les travailleurs et travailleuses des plateformes

5 juin : rassemblement pour la Biélorussie

9 juin : rassemblement pour l'Ukraine

https://www.industriall-union.org/fr/de-la-bielorussie-aux-risques-biologiques-les-syndicats-revendiquent-des-initiatives-de-la-part-de

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le nickel, ce “métal du diable” qui ravage la Nouvelle-Calédonie

Indispensable à la fabrication des batteries, le nickel, abondant sur le territoire, est exploité sans limites, créant des dégâts environnementaux et économiques. La colère gronde chez les Kanaks explique le journal néerlandais “De Volkskrant”.

Tiré de Courrier international. Légende de la photo : Isabelle Goa cherche des crabes au milieu des mangroves d'Oundjo. Depuis l'arrivée de l'usine de traitement de la mine de nickel de Koniambo, ils se font rares. Photo Sven Torfinn. Article paru à l'origine dans Volkskrant.nl

Les bottes d'Isabelle Goa (57 ans) s'enfoncent dans la boue spongieuse des mangroves d'Oundjo. Penchée en avant, elle progresse lentement vers les vagues du Pacifique, qui viennent s'écraser au loin contre la côte rocheuse. Tous les quelques mètres, elle plonge un bâton dans la vase. Le ressac et le bruit de la terre humide la ramènent à son enfance, à l'époque où sa mère lui apprenait à attraper des crabes, des poissons et des coquillages pour le dîner.

“Les mangroves, c'est notre garde-manger, notre inépuisable potager”, se félicite-t-elle tout en marchant. “Mais regarde un peu ce désastre”, ajoute-t-elle d'emblée en désignant la boue rouge qui colle à ses bottes. Les broussailles se retirent pour faire place à une étendue brune, vaste comme dix terrains de football. “On appelle ça la zone morte. La terre est rougie par les minerais. Tous les arbres sont morts. Et tout ça, c'est à cause de cette machine meurtrière, là-bas un peu plus loin. C'est un monstre.”

Ce “monstre”, c'est l'usine métallurgique de la mine de nickel de Koniambo [dite mine KNS], dans le nord-ouest de la Nouvelle-Calédonie. De loin, elle évoque une cathédrale industrielle faite de tuyaux et de cheminées qui s'élève au-dessus des mangroves. Sortie de terre il y a onze ans au bord d'un lagon d'un bleu azur classé au patrimoine mondial de l'Unesco pour sa richesse corallienne, l'usine permet de traiter et d'exporter en un temps record des quantités gigantesques de nickel vers un marché mondial dont la faim est impossible à assouvir.

Après l'Indonésie, les Philippines et la Russie, la Nouvelle-Calédonie est le quatrième producteur mondial de nickel – une filière stratégique à l'heure de la transition verte. Selon l'Institut de relations internationales et stratégiques, la demande mondiale de nickel devrait augmenter de 75 % d'ici à 2040. Un boom dû à la transition énergétique, censée tourner la page des énergies fossiles et, par la même occasion, de la pollution massive qu'elles représentent et des violations des droits humains qu'elles favorisent.

Le leurre d'un modèle de croissance plus propre

Résistant à la corrosion et recyclable, le nickel est utilisé depuis longtemps dans la fabrication de l'acier inoxydable, mais c'est aussi un matériau clé pour l'industrie “verte”. Il constitue le “N” des batteries NMC (nickel-manganèse-cobalt) des voitures électriques. Les constructeurs automobiles européens et américains préfèrent pour l'instant les batteries NMC à la variante LFP sans nickel, car elles sont plus denses en énergie et donc plus compactes et plus rapides à charger.

Ce que le charbon fut au XIXe siècle, et le pétrole au XXe, le nickel, le cobalt, le lithium et les terres rares le sont au XXIe : les piliers de la révolution industrielle, la troisième. “Au cours des trente prochaines années, nous aurons besoin de plus de minerais que l'humanité n'a pu en extraire en soixante-dix mille ans”, écrivait en 2018 le journaliste Guillaume Pitron dans La Guerre des métaux rares. Le journaliste y démontre que la quête d'un modèle de croissance plus “propre” pourrait paradoxalement entraîner un impact écologique plus lourd encore que l'exploitation pétrolière.

De nombreux militants écologistes et acteurs de l'industrie voient dans la Nouvelle-Calédonie, véritable île au trésor, une préfiguration des conséquences dévastatrices pour la nature et pour l'homme de la ruée vers les métaux dits “moins rares”, comme le nickel, également indispensables à la transition énergétique.

“Rouler à l'électrique ? Non merci, je ne suis pas convaincu. Si vous voulez vraiment protéger l'environnement, déplacez-vous à pied”, lance Jean-Christophe Ponga, ingénieur sur le site minier, en observant le paysage lunaire qui s'étend sous ses yeux, dévasté par les pelleteuses et bulldozers de son entreprise, dans le nord-ouest de l'île.

“N'achetez pas de voiture électrique”, renchérit Glenn Bernanos, barbe grisonnante et short de rigueur pour un militant écologiste. Il travaille pour l'association Environord, qui suit de près l'impact de l'activité minière sur l'archipel. D'où nous sommes, il pointe une autre montagne, décapitée par l'exploitation du nickel. De profonds sillons parcourent le mont Poindas, comme un corps tailladé couvert de cicatrices.

Une industrie qui “pulvérise la biodiversité”

Le père de Glenn était lui-même chauffeur de camion dans cette mine. Aujourd'hui, son fils tient l'industrie pour responsable, non seulement de la destruction des reliefs, mais aussi de la pollution des rivières et du lagon par les métaux lourds, et de la contamination de l'air par les particules fines. L'énergie qui alimente les trois usines de l'île, nécessaires à l'extraction du nickel, provient encore du charbon. Résultat : la Nouvelle-Calédonie (270 000 habitants) figurait parmi les cinq plus gros émetteurs de CO₂ par habitant au monde en 2023 (source : Emissions Database for Global Atmospheric Research). “Si on veut vraiment une économie verte, il va falloir réapprendre à monter à cheval”, ironise Bernanos.

- “La révolution verte a peut-être du sens si l'on regarde uniquement la réduction des émissions par rapport aux énergies fossiles. Mais cette industrie rase des montagnes entières, pulvérise la biodiversité. Nos îles se meurent, il ne nous restera bientôt plus qu'un gros caillou percé de trous béants.”

Situé à plus de 1 300 kilomètres à l'est de l'Australie, l'archipel de la Nouvelle-Calédonie est pourtant considéré comme l'un des hauts lieux de biodiversité de la planète. Près de 76 % des espèces végétales qui y poussent sont endémiques, introuvables ailleurs. Cette richesse exceptionnelle s'explique par l'histoire géologique de l'île, née du morcellement du supercontinent Gondwana, celui-là même dont sont issues l'Australie et la Nouvelle-Zélande. La roche y est gorgée de chrome et de nickel, qui recouvre à lui seul près d'un tiers de la surface terrestre de la Grande Terre. Le minerai affleure, on pourrait presque le ramasser à la main.

Cette ressource est longtemps restée intacte, jusqu'à l'arrivée des Français, qui annexent l'île en 1853. Dans les décennies qui suivent la découverte des premiers gisements de nickel, les populations autochtones kanaks sont déplacées de force vers des réserves du Nord et de l'Est. Un siècle plus tard, plus de 300 mines sont en activité sur l'île, et l'industrie attire des foules d'expatriés venues de métropole ou d'Asie.

De la richesse à la malédiction

“On appelle le nickel le métal du diable”, déplore Roch Wamytan, chef coutumier kanak indépendantiste et ancien président du Congrès de Nouvelle-Calédonie. Depuis son bureau, il observe l'usine métallurgique de la Société Le Nickel à Nouméa, première des trois usines de l'archipel. Ses ancêtres, raconte-t-il, ont été chassés de leurs terres à la fin du XIXe siècle pour faire place à l'industrie.

- “Nous n'avions pas d'armes pour nous défendre. Si elle tombe entre de mauvaises mains, cette richesse se transforme en malédiction.”

Révoltés par les injustices découlant de l'industrialisation, les Kanaks, peuple autochtone de Nouvelle-Calédonie, s'engagent dans un conflit armé avec les descendants des colons français dans les années 1980. Des accords politiques sont finalement conclus au cours de la décennie qui suit, promettant aux Kanaks une plus grande part des revenus du nickel. De cette volonté naîtront, en 2010, l'usine du Sud à Goro, et en 2013, la mine KNS, détenue à 51 % par la province Nord kanak.

Les problèmes ne se font toutefois pas attendre. Des eaux usées chargées de métaux lourds s'infiltrent dans les ruisseaux et rivières autour des sites miniers. Le plus grave incident survient en 2014, lorsque plus de 100 000 litres d'eau contaminée et hautement toxique s'échappent de la mine de Goro. Des milliers de poissons meurent. La colère gronde chez les Kanaks, pêcheurs ou agriculteurs. Des jeunes incendient des camions, des bâtiments, du matériel. L'exploitation est interrompue pendant un mois. Le propriétaire de l'époque, le géant brésilien Vale, chiffre les pertes à 30 millions de dollars.

Les protestations violentes se reproduisent par vagues régulières, comme en 2020, après une rumeur sur la possible revente de la mine de Goro au sulfureux investisseur Trafigura. Et en mai dernier encore, lors de manifestations contre un projet de réforme de la Constitution visant à accorder le droit de vote aux Français vivant depuis plus de dix ans sur l'île. Bilan : plus de 1 milliard d'euros de dégâts, treize morts. Après des affrontements avec de jeunes Kanaks armés, la police française coupe l'accès au sud de l'île, devenu zone de tensions.

Une concurrence féroce avec l'Indonésie

“Sans le nickel, les Français ne seraient pas ici. Ils ne nous persécuteraient pas, ne tueraient pas nos enfants”, lance Anne-Marianne Ipere. Venue déposer des fleurs au cimetière de Nouméa, elle se recueille en silence à l'ombre de la colline, tête basse. Son neveu a été abattu par la police française, avec un ami, lors d'émeutes dans le quartier très sensible de Saint-Louis, au sud de la ville. Pour elle, la responsabilité est claire :

- “C'est l'industrie du nickel qui est en cause. On n'en veut plus. Elle pollue nos rivières, tandis que l'argent, lui, part ailleurs. Vous avez déjà vu un Kanak riche ? Moi, j'en connais pas.”

Le constructeur américain Tesla, dirigé par Elon Musk, avait investi en 2021 dans la mine de Goro, espérant s'assurer un approvisionnement direct en nickel. Le groupe s'est finalement retiré après les troubles. Idem pour le géant suisse Glencore, actionnaire minoritaire de la mine KNS dans le Nord, qui a quitté le navire en 2024. Depuis août, la mine est à l'arrêt, et ses 1 200 salariés cherchent du travail ailleurs.

- Alexandre Rousseau, vice-président et porte-parole de la mine KNS, rejette la faute sur la concurrence déloyale des exploitations de nickel en Indonésie. Celles-ci ne seraient pas soumises aux normes environnementales et sociales en vigueur dans ce territoire français d'outre-mer.

“La concurrence avec l'Indonésie est féroce. Leurs coûts en énergie, en main-d'œuvre et en taxes environnementales sont bien plus bas que les nôtres. Ils cassent littéralement le marché partout dans le monde.”

L'Indonésie produit tant de nickel que le marché mondial en est aujourd'hui saturé. Le cours actuel [en mai 2025], autour de 15 000 dollars la tonne, ne représente même pas le tiers du prix record atteint en 2007 (52 000 dollars la tonne). À ce tarif-là, la faillite menace la dernière usine métallurgique encore en activité en Nouvelle-Calédonie. Ce serait un coup fatal pour l'économie de l'île, dont les exportations sont composées à 90 % de nickel.

Glenn Bernanos, notre militant écologiste, escalade un éperon rocheux. Depuis la crête, il surplombe l'arrière d'une mine de la côte ouest, qui alimente encore la seule usine active de l'île. En contrebas, les camions filent vers le port, moteurs diesel rugissant, soulevant d'énormes nuages de poussière sur leur passage.

Bernanos désigne une nappe de fange rougeâtre qui s'écoule lentement vers les eaux turquoise du lagon. “On aurait dû réfléchir à tout ça avant de lancer les voitures électriques sur le marché. On est allés trop vite, sans mesurer les conséquences.” Pollution, érosion, tensions sociales… Les griefs ici rappellent à s'y méprendre ceux des régions productrices de pétrole. “Les grands investisseurs ne pensent qu'à leur profit. Le reste, ils s'en moquent. C'est la même logique prédatrice qui règne, partout dans le monde.”

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le capitalisme contre la mondialisation

La période actuelle montre que l'affrontement interimpérialiste entre la Chine et les États-Unis conduit ces derniers à extorquer des concessions toujours plus importantes à leurs alliés et au reste du monde plus généralement. Autrement dit, en plus d'une économie mondiale aux effets redistributifs hautement inégaux, nombreux sont les pays exposés au racket de Trump, tandis que la Pékin entend mettre en place une réorganisation sino-centrée de l'économie mondiale.

Le capitalisme contre la mondialisation

Posted by Juan Tortosa et Benjamin Bürbaumer | 26/05/2025 | International

Le capitalisme contre la mondialisation

Le développement économique et politique de la Chine initiée par les successeurs de Mao Tsé-toung n'a cessé de surprendre. Le nouvel horizon fixé par la direction de Xi Jinping de devenir la première puissance mondiale économique, technologique et militaire va-t-elle se réaliser ? Quelles sont les contradictions que le régime chinois va affronter dans cette perspective ? Entretien avec l'économiste Benjamin Bürbaumer, invité à l'université de printemps de nos camarades suisses de solidaritéS.

Quelles conséquences pourrait avoir le retour au pouvoir de Donald Trump sur les relations entre les États-Unis et la Chine ?

Beaucoup d'analystes de la politique mondiale mettent en avant des raisonnements individualisants de type « Trump est plus nationaliste et agressif que son prédécesseur, et c'est pour cela que la situation mondiale se dégrade ». Pourtant, Trump n'est pas simplement un fâcheux accident de l'histoire, un homme d'un autre temps tombé du ciel. En réalité, plus qu'une cause, il est avant tout un symptôme – le symptôme d'une rivalité inter-impérialiste croissante entre les États-Unis et la Chine.

Fondamentalement, Trump fait ce que les locataires de la Maison blanche font depuis 10 ans : chacun radicalise un peu plus l'hostilité envers une Chine, qui tente effectivement de remplacer la supervision étasunienne de la mondialisation par un marché mondial sous contrôle chinois. Voilà ce qu'indique une analyse de la situation du point de vue de l'économie politique internationale.

Si Trump n'est donc pas aussi exceptionnel qu'on pourrait le croire, il ne conserve pas moins des particularités. Son recours massif aux droits de douane le distingue d'une politique commerciale plus ciblée sous Joe Biden, tout comme ses tentatives d'extorsion envers les alliés des États-Unis le différencient des autres présidents étasuniens qui voyaient dans l'alliance un multiplicateur de puissance. Ainsi, Trump montre au monde entier à quel point la participation à la mondialisation dépend du bon vouloir des États-Unis. Le mythe du marché autorégulateur n'a plus la moindre crédibilité. Au contraire, le marché mondial est de plus en plus reconnu comme une source de vulnérabilité politique.

En conséquence, la Chine va chercher à accélérer ses tentatives de contourner les infrastructures physiques, numérique, monétaire, technique et militaire sous contrôle étasunien, sur lesquels reposent la mondialisation. Car c'est ce contrôle qui permet, à l'heure actuelle, aux États-Unis d'enregistrer des profits extraordinaires et d'exercer un pouvoir politique extraterritorial. En d'autres termes, Trump incite la Chine à renforcer la mise en cause de la supériorité politique et économique étasunienne, ce qui produira des réactions encore plus hostiles à Washington. Trump est donc l'amplificateur d'une conflictualité, dont les racines profondes dépassent chaque dirigeant politique individuel car elles se trouvent dans le fonctionnement même du capitalisme.

Comment définiriez-vous aujourd'hui la Chine sur les plans politique, économique et militaire ?

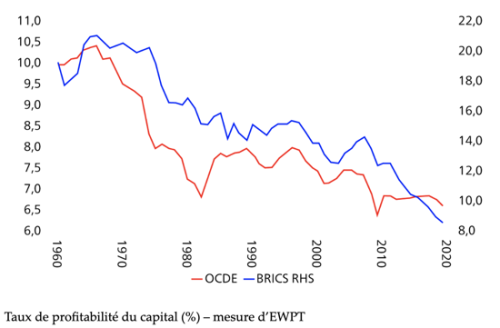

La Chine est un pays capitaliste en situation de suraccumulation flagrante. Depuis son retour plein et entier au monde capitaliste à partir des années 1980, le parti-État a mené des politiques hautement favorables aux entreprises. La planification a fortement reculé au profit de logiques marchandes : libéralisation des prix, privatisations, autorisation des licenciements, démantèlement du service public, … En somme, l'économie a été radicalement réorganisée autour du principe du profit, y compris dans les entreprises qui restent formellement sous contrôle étatique.

Au passage, une série de mesures ont été prises afin d'attirer des capitaux étrangers, et ce avec l'objectif d'adapter l'économie chinoise à la concurrence : suppression du monopole public du commerce extérieur, mise en place de zones franches avec un droit du travail et une fiscalité dérogatoire, rapatriement des profits, ouverture des marchés financiers aux étrangers. La Chine, avec ses millions de travailleur·ses bon marché, et comparativement en bonne santé et bien formé·es, est donc une source de profit particulièrement attractive pour le capital des pays les plus riches, les pays européens et les États-Unis en tête.

Dans l'optique de favoriser le développement capitaliste, les autorités chinoises ont maintenu le niveau de rémunération des travailleur·ses à un niveau faible. L'une des conséquences macroéconomiques de cette configuration est une forte suraccumulation depuis plusieurs décennies, et qui s'est particulièrement accentuée depuis la crise de 2008–09. En conséquence, la Chine est contrainte d'exporter des marchandises et des capitaux. La Chine contemporaine est une illustration frappante du caractère inégal et combiné du développement capitaliste.

Régulièrement, on entend des commentateurs recourir à un argument d'inspiration keynésienne selon lequel il suffirait de basculer le régime d'accumulation chinois vers la consommation intérieure pour mettre fin aux déséquilibres économiques et aux problèmes sociaux qui en découlent. Or, cet argument ignore les ramifications politiques de l'accumulation du capital. La hausse de la rémunération des travailleurs indispensable à un tel basculement est susceptible d'exercer une pression sur une rentabilité du capital. On pourrait objecter qu'une telle hausse pourrait stimuler les profits par le biais d'une consommation accrue. Mais encore aurait-il fallu que les dirigeant·es d'entreprise en soient convaincu·es.

Or, face à cette éventualité, ils et elles ont la certitude que leurs coûts de production augmenteraient, tout en nageant en pleine incertitude quant à la répartition des profits potentiels. Mieux vaut éviter de se faire siphonner ces profits par les concurrents en s'opposant à une réorientation fondamentale de l'économie. Un basculement se heurterait aussi à la fraction du capital chinois (et étranger) qui tire ses bénéfices de sa fonction de fournisseur à bas coût dans les chaînes globales de valeur. Son opposition à l'amélioration du pouvoir de négociation des travailleurs est farouche.

Par ailleurs, la réorientation vers la consommation intérieure n'est pas sans risque pour le Parti communiste chinois (PCC). Afin d'en prendre la mesure, il convient de rappeler que la libéralisation fut synonyme de chômage massif en Chine. Dans son fameux texte sur les aspects politiques du plein-emploi, l'économiste Michał Kalecki indique que la disparition du chômage implique la disparition de son effet disciplinaire : « la position sociale du patron serait ébranlée et l'aplomb et la conscience de classe de la classe ouvrière augmenteraient. Les grèves pour les augmentations de salaires et l'amélioration des conditions de travail créeraient des tensions politiques. » Or le seul tabou absolu de quarante ans de réformes en Chine était celui du pouvoir du PCC. Hors de question d'alimenter des troubles politiques.

Par conséquent, plutôt que de renforcer la consommation populaire domestique, les autorités chinoises privilégient la conquête du marché mondial – au risque d'entrer de plus en plus frontalement en collision avec l'État dont la grande stratégie visait à promouvoir son capital transnational : les États-Unis.

La Chine bénéficie d'une image relativement positive dans les pays du Sud global, contrairement aux États-Unis et à l'Europe. Peut-on considérer que ce pays est un pays impérialiste ?

Selon Rosa Luxemburg, l'impérialisme désigne les tensions entre grandes puissances résultant du processus d'accumulation du capital. La Chine contemporaine cherche précisément à soulager sa suraccumulation domestique par la conquête du marché mondial.

Cette démarche se heurte directement aux États-Unis, qui supervisent le marché mondial depuis des décennies. La Chine voudrait se débarrasser de cette source de vulnérabilité en tentant de remplacer la mondialisation – ce processus sous supervision américaine – par un marché mondial sino-centré. Cela signifie concrètement le remplacement des infrastructures physiques, numériques, monétaires, techniques et militaires américaines, sur lesquels reposent les transactions économiques mondiales à l'heure actuelle.

Tout comme les États-Unis, la Chine vise à masquer la nature impérialiste de sa démarche par le déploiement d'un projet hégémonique. En effet, la supervision de la mondialisation tout comme sa contestation ne peuvent être le fruit de l'action d'un unique pays. Le concept gramscien d'hégémonie permet de comprendre qu'une grande puissance ne l'est durablement qu'à la condition de créer une adhésion volontaire des pays soumis à son autorité. Pour les mêmes raisons, la contestation de l'hēgemon exige un projet de réorganisation suffisamment captivant pour produire un effet d'entraînement sur des pays tiers. La puissance contestataire doit être un pôle d'attraction.

Le projet hégémonique chinois a fait des progrès notables au cours des 15 dernières années. La Chine a fourni énormément de vaccins contre le covid à de nombreux pays périphériques à l'heure où les États-Unis étaient trop préoccupés à protéger les rentes de leurs compagnies pharmaceutiques. Elle pratique une diplomatie de l'éducation très performante alors que les universités étasuniennes exigent des frais d'inscription monumentaux et se ferment de plus en plus aux étudiant·es étranger·es. À travers les Nouvelles routes de la soie, la Chine n'allège pas seulement ses problèmes de suraccumulation, elle finance aussi la construction d'infrastructures physiques dans de nombreux pays pauvres où les routes, les réseaux électriques et les chemins de fer ont été délaissés justement en raison du Consensus de Washington.

La Chine bénéficie également du fait que la politique étrangère de Washington est largement perçue comme hypocrite. Ce reproche est devenu plus saillant face aux réactions contrastées concernant la situation à Gaza et en Ukraine. De multiples pays périphériques ont relevé avec amertume le traitement particulier réservé aux seules victimes ukrainiennes par rapport aux dizaines de milliers de victimes en Palestine. Ils ont également remarqué que les sommes toujours si difficiles à débloquer pour le développement ont été facilement mobilisées pour armer l'Ukraine ou Israël. Dans cette situation, la Chine se positionne comme nouvel intermédiaire pour la gestion des conflits internationaux – tout comme, face à Trump, elle se place en défenseure d'un ordre mondial multilatéral et ouvert. Cette démarche a fortement contribué à améliorer l'image de la Chine en Asie, en Afrique et en Amérique latine.

Bien que ce positionnement, tout comme sa diplomatie sanitaire, éducative et culturelle et ses financements puissent temporairement répondre à de véritables besoins des pays de la périphérie, la Chine ne le fait pas par charité. Elle le fait pour trouver une solution spatiale à sa suraccumulation.

Et même si elle reste loin de l'interventionnisme militaire étasunien, qui, ces 20 dernières années, a causé plus de 4,5 millions de mort·es en Afghanistan, au Pakistan, en Irak, en Syrie et au Yémen, elle augmente fortement ses dépenses militaires et adopte une démarche de plus en plus musclée en Mer de Chine méridionale, notamment contre les alliés les plus proches des États-Unis. Cela la place directement sur les rails de la confrontation avec Washington qui, en particulier depuis le pivot asiatique et grâce à ses innombrables bases militaires dans la région et à ses dépenses militaires exorbitantes, a de facto transformé les océans indien et pacifique en eaux étasuniennes.

La Chine est officiellement un pays communiste dirigé par un Parti communiste. Quel rôle cette idéologie joue-t-elle dans sa politique intérieure et extérieure ?

Déjà en 1978, face aux débuts de la politique menée par Deng Xiaoping et ses alliés au sein du Parti communiste chinois, Charles Bettelheim a observé que lorsque le rôle dirigeant de la classe ouvrière disparaît, la doctrine selon laquelle « faire plus de profit c'est créer plus de richesse pour le socialisme » devient une formule creuse. Dans les faits, la compréhension du socialisme par le PCC se superpose largement à l'idée de modernisation capitaliste. Il y a un certain temps, Chen Yuan, dirigeant du PCC et fils d'un des leaders de la première génération du Parti, a résumé la situation ainsi : « Nous sommes le Parti communiste et nous déciderons de ce que le communisme signifie. » Dans cette optique, la marchandisation est pleinement compatible avec le communisme.

Avec la valorisation du marché vient aussi une révision de l'appréciation des différents groupes dans la société. À cet égard, la gymnastique idéologique du PCC apparaît tout à fait remarquable. Sous son secrétaire général Jiang Zemin (entre 1989 et 2002), l'analyse suivante fut proposée : « À l'époque de l'industrie manufacturière traditionnelle, lorsque Marx a écrit ses textes révolutionnaires, les travailleurs étaient en effet à la pointe de la productivité. Toutefois, à l'ère des technologies de l'information, les hommes d'affaires et les professionnels ont supplanté les travailleurs relativement moins éduqués, sans parler des agriculteurs, en tant qu'avant-garde de la société. » Certes, la référence au socialisme est maintenue, mais elle est vidée de sens.

Un affrontement militaire direct entre les États-Unis et la Chine est-il envisageable ? Les États-Unis semblent vouloir rapprocher la Russie de leur camp dans une logique d'opposition à la Chine. Que signifierait un tel rapprochement pour la Chine, et comment pourrait-elle y réagir ? Quels sont aujourd'hui les principaux alliés de la Chine ?

Depuis plus d'une dizaine d'années la Chine est la priorité numéro 1 de la politique étrangère étasunienne. Cette préoccupation s'intensifie de président en président. Aujourd'hui, le monde connaît une course à l'armement sans précédent, qui est principalement tirée par les États-Unis et la Chine. Cette manne permet la multiplication des exercices militaires autour de la Chine, où cette dernière adopte une démarche de plus en plus musclée et où les États-Unis et leurs alliés régionaux, notamment les Philippines et l'Indonésie, procèdent régulièrement à des démonstrations de force. La boucle s'annonce sans fin. Ces exercices se déroulent sur fond de frictions et attaques régulières entre des bateaux chinois d'un côté et vietnamiens ou philippins de l'autre, qui peuvent déboucher un accident de type collision maritime, susceptible de dégénérer en une guerre désastreuse. À cela s'ajoute que les frictions se multiplient aussi au-delà de Taïwan, dans cette vaste zone nommée indopacifique. Toutefois, le risque de guerre ne vient pas seulement de la probabilité grandissante d'un incident non-intentionnel, Washington et Pékin préparent activement la guerre. Pour ne prendre qu'un exemple très récent : En mars Pete Hegseth, Secrétaire à la Défense des États-Unis, a indiqué à ses services de faire de la préparation d'une guerre avec la Chine une priorité opérationnelle.

Les tensions militaires sont donc dans le prolongement direct du processus d'accumulation du capital. Dans ce cadre, il est utile de garder à l'esprit les ordres de grandeur : les États-Unis disposent de plus de 800 bases militaires dans le monde, la Chine ne dépasse pas la trentaine, tout au plus ; les dépenses militaires étasuniennes représentent près de trois fois celles de la Chine, et les dépenses militaires de l'OTAN – qui, depuis son sommet de Madrid en 2022, a acté l'élargissement de sa sphère d'intérêt de l'Atlantique nord à l'Asie pacifique – sont quatre fois supérieures à celles de la Chine. Les capacités destructrices étasuniennes et la logistique sous-jacente dépassent donc très largement la Chine. Par contraste, cette dernière ne dispose d'aucune alliance militaire comparable à l'OTAN.

La volte-face envers la Russie est certainement le domaine dans lequel Donald Trump est vraiment différent par rapport aux autres présidents étasuniens. Et il est cohérent : depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022, l'économie russe s'est beaucoup plus fortement tournée vers la Chine et a notamment donné un coup d'accélérateur important à l'internationalisation de la monnaie chinoise renminbi. Voilà une des conséquences inattendues des sanctions financières de Washington contre la Russie, qui affaiblit directement le contrôle étasunien de l'infrastructure monétaire mondiale. Dans la même veine, Trump pousse les pays européens à augmenter leur budget militaire de 50%, voire de 150%. C'est une gigantesque amplification de la militarisation du Vieux Continent, qui ne vise pas tant à contenir la Russie qu'à soutenir l'effort militaire de Washington contre Pékin. Car cette hausse des budgets européens permettra aux États-Unis de réorienter des ressources supplémentaires substantielles vers la Chine. Réarmer l'Europe c'est in fine alimenter l'escalade militaire en Extrême-Orient et perpétuer la supervision étasunienne de l'économie mondiale dont les peuples européens ne tirent aucun bénéfice.

Existe-t-il aujourd'hui une opposition démocratique au sein de la société chinoise ou la répression du mouvement de Tiananmen a-t-elle définitivement étouffé toute contestation démocratique ?

Il est difficile d'identifier une opposition organisée, notamment en raison des politiques répressives de Pékin. Néanmoins, depuis sa transformation capitaliste, la Chine est régulièrement secouée par des mobilisations importantes. Malgré un rapport de forces peu favorable aux travailleur·ses, le nombre de conflits du travail a considérablement augmenté. En 1994, 78000 salarié·es étaient en conflit ouvert avancé avec leur employeur, en 2007 ce nombre atteignait 650000. Ces conflits concernent principalement les provinces exportatrices où l'exploitation est particulièrement féroce. De plus, les conflits du travail ne restent pas nécessairement inscrits dans le cadre étroit prévu par la loi. On observe au contraire ce que l'historien Eric Hobsbawm a appelé la « négociation collective par l'émeute ». En effet, les chercheurs Eli Friedman et Ching Kwan Lee montrent que « l'accélération de la privatisation, de la restructuration et des licenciements dans le secteur d'État a déclenché des niveaux d'insurrection inconnus dans l'histoire de la République populaire ». La panoplie des actions était large : sit-in, blocage, occupation, grève, émeute, jusqu'au suicide des travailleur·ses et au meurtre des employeur·ses. À titre d'exemple, en 2005, les chiffres officiels faisaient état de 87000 « incidents de masse » de ce type. Jusqu'aujourd'hui la contestation est très active mais éparpillée.

Enfin, il convient d'ajouter que la contestation est souvent à la fois démocratique et sociale. Loin de l'image d'un mouvement libéral porté exclusivement par des étudiant·es et intellectuel·les, les mobilisations de Tiananmen étaient déjà largement des contestations sociales et démocratiques, portées par les travailleur·ses, qui répondaient directement au processus violent de transformation capitaliste entrepris par la fraction libérale du PCC.

Est-il possible pour les peuples de sortir de cette logique de blocs opposés ?

La période actuelle montre que l'affrontement interimpérialiste entre la Chine et les États-Unis conduit ces derniers à extorquer des concessions toujours plus importantes à leurs alliés et au reste du monde plus généralement. Autrement dit, en plus d'une économie mondiale aux effets redistributifs hautement inégaux, nombreux sont les pays exposés au racket de Trump, tandis que la Pékin entend mettre en place une réorganisation sino-centrée de l'économie mondiale. La racine de ce monde de plus en plus conflictuel se trouve dans l'accumulation du capital. L'apaisement définitif passe donc par le remplacement de l'impératif du profit vers la satisfaction des besoins. Dans l'immédiat, une série de pays pourraient décider d'un découplage sélectif par rapport au marché mondial – rétrécissement planifié des chaînes de valeur, conditionnalités environnementales, politiques redistributives. La mise en cause ouverte de certains principes du libre-échange par Trump peut donc constituer une fenêtre d'ouverture.

Propos recueillis par Juan Tortosa

Article initialement publié le 9 mai 2025, sur le site de solidaritéS

Photo : le président de la république populaire de Chine Xi Jinping visite un centre d'innovation à Shanghai, 29 avril 2025

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Pour syndiquer Amazon, perturber les flux

Organiser des géants de la logistique comme Amazon ou Walmart nécessitera que le mouvement syndical revoie en profondeur sa stratégie. Il ne suffira plus de syndiquer des lieux de travail isolés : il faudra apprendre à perturber la circulation des marchandises à travers toute la chaîne d'approvisionnement.

4 juin 2025 | tiré de Jacobin.com

https://jacobin.com/2025/06/unionize-amazon-disrupt-supply-chain

(Traduction en français de l'article « To Unionize Amazon, Disrupt the Flow », publié dans New Labor Forum)

Organiser des géants de la logistique comme Amazon ou Walmart nécessitera que le mouvement

Héritages industriels et leçons du passé

Dans l'imaginaire collectif, le complexe River Rouge de Ford incarne une époque industrielle révolue. Achevé en 1928 à Dearborn, au Michigan, il comptait 93 bâtiments sur 4 km² et employait jusqu'à 80 000 travailleurs à son apogée. Véritable ville-usine, il comprenait des quais, des chemins de fer, une centrale électrique, une aciérie, et était surveillé par 8 000 hommes de main employés par Ford.

River Rouge représentait tout ce que la désindustrialisation nous a fait perdre : centralisation, intégration verticale, puissance manufacturière et communautés ouvrières denses. Ce n'était pas un cas isolé. Les années 1930 comptaient de nombreux sites similaires – Goodyear à Akron, General Motors à Flint, les abattoirs de Chicago, les aciéries de Pittsburgh, les usines de General Electric à Schenectady et Lynn, etc. Ces lieux étaient les points névralgiques du capitalisme industriel, et le CIO (Congress of Industrial Organizations) les a conquis entre 1937 et 1941.

Là où de tels centres n'existaient pas – dans l'Ouest ou le Sud –, l'organisation syndicale a échoué.

Les deux clés du succès du CIO

Le succès du CIO s'explique par deux facteurs principaux :

1. Un contexte politique relativement favorable, où Roosevelt et le New Deal ne réprimaient pas systématiquement les grèves.

2. Une capacité à surmonter les divisions pour organiser des actions réellement perturbatrices, capables d'arrêter la production.

Par exemple, la célèbre grève du sit-down à Flint fut décisive lorsque les ouvriers prirent le contrôle de l'usine Chevrolet n° 4, la seule qui fabriquait des moteurs. De même, en avril 1941, les travailleurs de Rouge mirent en place des piquets et des barricades automobiles pour bloquer tous les accès à l'usine. Rien ne bougeait sans leur accord.

Ce que cette période nous enseigne n'est pas tant la nostalgie d'un âge d'or industriel, mais une leçon stratégique claire : pour gagner, il faut cibler les grands acteurs et perturber leurs opérations jusqu'à obtenir la reconnaissance syndicale.

De l'usine au flux : un déplacement stratégique

Mais comment appliquer cette leçon aujourd'hui ? Nous ne vivons plus dans l'ère des grands complexes industriels.

Aujourd'hui, les grandes entreprises à cibler – Amazon, Walmart, FedEx, Target, Home Depot, etc. – tirent leur force non de la production, mais de la logistique. La centralité n'est plus dans l'usine, mais dans le flux.

C'est ici que s'ouvre un débat entre deux penseurs du syndicalisme :

• Kim Moody soutient que la concentration logistique dans certaines zones (comme Memphis) peut être comparée à celle des années 1930.

• Eric Blanc, au contraire, estime que la dispersion du travail rend impossible de répliquer les stratégies du CIO.

La vérité se situe entre les deux : oui, certains nœuds logistiques sont stratégiques, mais ils sont moins concentrés, souvent répartis entre plusieurs sous-traitants, avec des chaînes complexes. Mais ce n'est pas parce qu'il y a moins de travailleurs en un même lieu que le potentiel de blocage économique est moindre.

Les ports, par exemple, ont moins de dockers qu'avant, mais restent des points névralgiques.

Perturber les flux plutôt qu'organiser les lieux

La logique d'aujourd'hui doit donc changer : plutôt que d'organiser des lieux de travail, il faut viser à perturber les flux d'opérations.

Qu'impliquerait une telle stratégie ?

Quelques pistes pour une stratégie de perturbation des flux

• Cibler les bons nœuds logistiques

Exemple : les sortation centers d'Amazon, cruciaux dans le système hub and spoke, sont moins nombreux que les entrepôts (fulfillment centers), donc plus stratégiques. Les centres de livraison (delivery stations) sont plus faciles à perturber, mais leur impact reste local.

• Gagner les techniciens à la cause syndicale

Ils réparent les robots, contrôlent les flux et connaissent les vulnérabilités. Leur soutien peut être décisif.

• Dépasser la fiction de la sous-traitance

L'intégration fonctionnelle des sous-traitants rend caduque la séparation juridique. La récente décision du NLRB reconnaissant Amazon comme « employeur conjoint » de ses livreurs est un pas important.

• S'appuyer sur les travailleurs déjà organisés

Exemple : en 2021, les dockers de Tacoma ont soutenu des mécaniciens en grève – le syndicat a été reconnu en six heures. Il faut que les syndicats du rail, du transport routier ou portuaire relancent ce type d'action coordonnée.

Vers une approche syndicale en réseau

Le mouvement syndical ne manque pas d'expérience, mais il doit réorienter son action. Quelques éléments pour cela :

• Organiser les travailleuses et travailleurs de points de vente (comme Starbucks ou Home Depot) pour soutenir des grèves dans les centres de distribution dont ils dépendent.

• Développer des accords régionaux avec vérification rapide de l'adhésion (card-checks).

• Agir en fonction de l'effet de levier, et non seulement du nombre de travailleurs à syndiquer.

Ce type d'approche, fondée sur la perturbation stratégique des flux, exige des outils et des institutions capables de penser en termes de réseau, et non plus seulement de lieux de travail.

C'est un défi immense, mais la syndicalisation des géants d'aujourd'hui passe par là.

Traduction réalisée à partir de l'article original publié dans New Labor Forum.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

« Nous nous battons, nous souffrons de traumatismes de guerre, nous existons » : défendre les droits des vétérans LGBT+ en Ukraine

Alors que l'Ukraine poursuit son combat pour la liberté, une autre lutte se déroule en parallèle : celle pour l'égalité des droits des militaires LGBT+. Bien qu'ils risquent leur vie au front, beaucoup continuent d'être confrontés à des préjugés et à de l'hostilité, y compris à leur retour chez eux.

Tiré de Entre les lignes et les mots