Revue À bâbord !

Publication indépendante paraissant quatre fois par année, la revue À bâbord ! est éditée au Québec par des militant·e·s, des journalistes indépendant·e·s, des professeur·e·s, des étudiant·e·s, des travailleurs et des travailleuses, des rebelles de toutes sortes et de toutes origines proposant une révolution dans l’organisation de notre société, dans les rapports entre les hommes et les femmes et dans nos liens avec la nature.

À bâbord ! a pour mandat d’informer, de formuler des analyses et des critiques sociales et d’offrir un espace ouvert pour débattre et favoriser le renforcement des mouvements sociaux d’origine populaire. À bâbord ! veut appuyer les efforts de ceux et celles qui traquent la bêtise, dénoncent les injustices et organisent la rébellion.

Précarité genrée, violences ignorées

La précarité et la pauvreté sont des formes de violences extrêmes qui sont trop peu souvent reconnues et dénoncées. Alors que le coût de la vie atteint des sommets et que les salaires peinent à suivre l'inflation, le Comité des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes, coordonné par la Fédération des femmes du Québec (FFQ), a décidé de conduire sa campagne annuelle de 2023 sous le thème « Précarité genrée, violences ignorées ». La situation demeure d'une urgence criante aujourd'hui.

L'objectif de la campagne : reconnaître que les femmes et les personnes de la pluralité des genres, particulièrement celles vivant à la croisée des oppressions, vivent des formes de précarité et de pauvreté spécifiques, et dénoncer les normes inacceptables que nous tolérons depuis bien trop longtemps. En tant que société, nous acceptons que des humains aient à choisir entre se nourrir ou se loger, que les femmes soient moins bien rémunérées et que les produits qui leur sont essentiels coûtent plus cher, que les personnes qui ont des casiers judiciaires soient systématiquement discriminées en emploi, que des victimes de violence conjugale ne puissent pas sortir de relations violentes par manque de moyens, et que des milliers de femmes sans statut soient maintenues dans des conditions de précarité extrême.

Les réalités sociales qui rendent les femmes et les personnes de la pluralité des genres plus vulnérables à ces violences économiques ne sont pas nouvelles. La pandémie, les changements climatiques et les choix politiques de nos gouvernements n'ont fait que les accentuer. L'impact disproportionné de ces facteurs est particulièrement préoccupant.

Les mille et une facettes de la pauvreté

Au cours de la campagne, une dizaine de thèmes liés à la précarité et la pauvreté ont été abordés sur les réseaux sociaux de la FFQ et du Comité des 12 jours d'action. Les membres du comité et des organismes de partout au Québec se sont également approprié la thématique et se sont intéressés à une multitude d'autres thèmes connexes. On a discuté de disparités salariales, de la taxe rose, de la précarité de logement, de la dévalorisation et de la dépréciation constante du travail des femmes, de l'exploitation, de la discrimination, de travail bénévole et invisible, de violences économiques en contexte conjugal, de la judiciarisation de la pauvreté, et bien d'autres encore. Il est essentiel de visibiliser l'ensemble de ces facettes de la pauvreté

pour montrer qu'il ne s'agit pas d'un enjeu simple ni d'un problème individuel, mais plutôt d'une trame complexe d'injustices sociales interconnectées. Reconnaître cette complexité permet de mieux promouvoir des solutions holistiques et d'aller aux racines profondes de ces problématiques pour créer un changement significatif et durable dans la lutte contre la pauvreté et la précarité.

Un enjeu intersectionnel

En analysant les données en lien avec tous ces thèmes, il est évident que la pauvreté et la précarité sont des enjeux genrés et que les femmes et les personnes de la pluralité des genres en sont particulièrement affectées. Cependant, c'est lorsqu'on utilise des données qui incluent d'autres facteurs d'oppression que l'on voit l'ampleur du phénomène et l'importance d'avoir une approche intersectionnelle lorsqu'il est question de pauvreté. En effet, si, selon Statistique Canada et l'Institut de la statistique du Québec, les femmes font 0,89 $ pour chaque dollar gagné par les hommes, les femmes racisées en font 0,67 $. Si 10,6 % des femmes au Québec sont sous le seuil du faible revenu, ce sont 33 % des personnes LGBTQIA2S+ qui ont de la difficulté à combler leurs besoins de base.

Ces écarts importants mettent en lumière la nécessité d'analyser les causes et conséquences de ces chiffres afin de mieux comprendre ces phénomènes. Il est tout aussi crucial de dénoncer le manque de données sur les différents groupes. En effet, l'absence de données ventilées, exhaustives et spécifiques concernant les groupes sociaux constitue un sérieux obstacle dans la compréhension des enjeux liés à la pauvreté. Les statistiques actuelles, souvent axées sur une analyse genrée, négligent fréquemment les intersections avec d'autres facteurs d'oppression. Cette lacune nuit à notre capacité d'élaborer des politiques efficaces et inclusives, invisibilisant les expériences de groupes qui se trouvent dans les angles morts des politiques gouvernementales.

À l'heure actuelle, les différentes stratégies gouvernementales d'égalité, de lutte contre la pauvreté et de lutte contre le racisme ne dialoguent pas ou peu entre elles, témoignant d'un manque d'approche holistique. Il devient impératif de favoriser une coordination entre les différentes initiatives pour créer des stratégies globales qui abordent les interconnexions complexes entre les facteurs d'oppression. Seule une approche holistique et intersectionnelle permettra de créer des changements significatifs et durables dans la lutte contre la pauvreté sous toutes ses formes.

Pensons aux grèves du secteur public

La grève du secteur public de l'hiver 2023-2024 est un exemple particulièrement efficace pour parler de précarité genrée comme forme de violence. En effet, le gouvernement de la CAQ a fait preuve de mépris et de mauvaise foi tout au long des négociations, tout en tentant de minimiser l'importance de la pauvreté et de la précarité des femmes qui travaillent pour l'État – allant même jusqu'à ajouter la phrase « exploiter les femmes » à la liste de propos non parlementaires. Or, il est impossible de dénoncer quelque chose que l'on n'a pas le droit de nommer et la liste d'expressions taboues de la CAQ commence à s'allonger (on se souvient que « intersectionnalité » et « racisme systémique » sont également exclus du vocabulaire du gouvernement caquiste).

La question de la pauvreté des femmes devient préoccupante. Les revendications des travailleuses en grève ont mis en lumière les disparités salariales, le manque de reconnaissance et les conditions de travail difficiles, des réalités qui touchent de manière disproportionnée les femmes, en particulier les femmes racisées qui sont nombreuses dans ces secteurs. Cette situation souligne la nécessité de reconnaître les obstacles auxquels sont confrontées les femmes et d'y remédier.

Les grèves du secteur public étaient donc non seulement une lutte pour l'amélioration des conditions de travail des employé·es du secteur public, mais également un combat contre la marginalisation économique des femmes. Un combat qui nous a montré encore une fois l'importance d'avoir une approche féministe intersectionnelle lorsqu'il est question d'enjeux sociaux comme la pauvreté !

Un choix collectif

Ces violences systémiques persistent de façon d'autant plus insidieuse qu'elles apparaissent et se nourrissent dans le silence. Il est essentiel que la société prenne conscience de ces problèmes, s'engage dans des actions concrètes pour lutter contre la pauvreté et les inégalités, et travaille en vue d'une société plus juste et équitable où la violence économique et la précarité ne sont plus acceptées.

Il est temps de regarder la réalité en face : la précarité et la pauvreté ne sont jamais des choix individuels. En tant que société, en ne prenant pas de mesures pour combattre ces formes de violence ainsi que toutes les autres violences économiques, nous tolérons ces normes inacceptables. Collectivement, nous acceptons toutes ces violences. Collectivement, nous acceptons que la précarité oppresse, violente et fragilise les femmes à la croisée des oppressions, les rendant encore plus vulnérables à tous les autres types de violence. Ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas lutter contre la pauvreté sans lutter contre l'ensemble des systèmes d'oppression. Si on veut un véritable Québec sans pauvreté et sans violence, il faut impérativement combattre le sexisme, le racisme, le capacitisme, l'hétérosexisme, le colonialisme et la transphobie.

Sylvie St-Amand est présidente de la Fédération des femmes du Québec ; Mathilde Lafortune y est responsable des communications.

Photo : (CC-BY-NC-ND 2.0)

Qui a droit à la romance ?

Qui gagne et qui perd au jeu de la séduction ? Est-ce un droit ou une forme de privilège que d'avoir accès à l'amour ?

J'ai fait la rencontre de Christelle Murhula alors que j'étais de passage en France, en avril 2023, dans le cadre d'une tournée de promotion du livre Le privilège de dénoncer. On lui avait proposé d'animer l'une des causeries autour de mon essai dans une librairie parisienne, défi qu'elle avait relevé avec brio. Plus récemment, nous nous sommes recroisées par hasard, virtuellement cette fois-ci, pour un webinaire sur le thème des médias et du féminisme organisé par Equipop. Nous y étions panélistes avec Sadia Mandjo, une journaliste française d'origine centrafricaine ayant fondé le média engagé Tour d'Afrique des Droits des Femmes (TADF).

Journaliste indépendante depuis 2019, Christelle Murhula a collaboré avec divers médias tels que Le Monde, Médiapart, Marie Claire, Vanity Fair France ainsi que la chaîne ARTE. Elle a écrit de nombreux textes sur les liens entre la société, le genre, les arts et la culture. Elle est l'une des contributrices de l'ouvrage collectif Moi aussi : MeToo au-delà du hashtag. Plus encore, elle est également l'autrice d'Amours silenciées – Repenser la révolution romantique depuis les marges.

Dans Amour silenciées, Murhula pose des questions qui font mal, mais qui, malgré tout, sont fondamentales. En déconstruisant cette injonction à faire couple à n'importe quel prix, l'autrice jette un éclairage sur les espoirs, désirs et désillusions des oubliées de l'amour : les femmes noires. Murhula parle sans détour de colorisme, de misogynoire et du rejet affectif de celles qui évoluent dans des sociétés majoritaires blanches, rejet qui provient également d'hommes de leurs propres communautés : « [u]n rejet que j'ai pu aussi vivre. Comme un aveu d'une chose qui suivra toujours : aimer et désirer une femme noire représente un interdit, une transgression couplée à une certaine forme de fascination malsaine. Et s'il est vital pour les femmes de questionner leur besoin d'absolument plaire aux hommes, et de se défaire de cette envie construite, il faut aussi prendre en compte que pour beaucoup de femmes racisées, mais surtout noires, la question ne se pose même pas. Elles ne plaisent pas, car Noires. »

Dans son essai, Christelle Murhula traite de l'exclusion des femmes noires, laquelle est imbriquée dans des dynamiques d'hypersexualisation et de fétichisme. C'est à partir de son vécu comme femme Noire à la carnation foncée qu'elle déploie habilement son propos, appuyé par des exemples précis et des travaux scientifiques. Pour elle, il ne fait pas de doute que cette fameuse « révolution romantique » à laquelle plusieurs font allusion en cette ère « post-MeToo » ne s'adresse pas aux femmes comme elle. Pour la journaliste, le désir romantique est donc une question intrinsèquement politique.

Qu'est-ce que l'Amour ?

Dans All about love, un ouvrage essentiel nous forçant à penser et panser l'Amour, la regrettée autrice afro-américaine bell hooks y explique que dès son enfance, il était évident à ses yeux qu'une vie dépourvue d'amour ne valait pas la peine d'être vécue. C'est en raison de sa cruelle absence dans sa jeunesse qu'elle en a pris la pleine mesure. Elle nous appelle également à redéfinir l'Amour (avec un grand A), au-delà de l'usuelle configuration romantique. Pour bell hooks, aimer est un verbe, et donc, il s'agit d'une pratique qui se cultive et se traduit en actions, plutôt qu'un simple sentiment instinctif.

Nous sommes bombardé·es de messages sur la quête de l'Amour romantique comme summum du bonheur et de la réussite dès la petite enfance, que ce soit à travers des films de Disney ou dans les paroles de nos chansons favorites. Pourtant, nous vivons dans une société brisée sur le plan de l'amour, un monde où les exemples de relations violentes sont légion, et que l'on méprend souvent pour des relations amoureuses. Ce faisant, une confusion règne à cet égard, notamment alimentée par de fameux adages comme « qui aime bien châtie bien ». Ainsi, bon nombre d'entre nous peinent à se représenter l'incarnation concrète d'une relation saine et les ingrédients qui la compose.

À ce propos, le médecin et auteur français Baptiste Beaulieu, très suivi sur les réseaux sociaux, a lâché une bombe dans une publication Instagram en novembre dernier. Beaulieu s'est exprimé à plusieurs reprises sur l'homoparentalité, son conjoint et lui étant pères depuis 2023. Ainsi, il y est allé d'un constat incisif sur les relations maritales hétérosexuelles : « [Après] dix ans de médecine générale, des milliers de consultations, après avoir été au cœur de milliers de familles, je crois profondément que les hommes n'aiment pas les femmes. Plus exactement, je crois que BEAUCOUP d'hommes n'aiment pas LEURS femmes. ».

Son propos, tiré de ses années de pratique en médecine générale, est appuyé de multiples et tristes exemples. Entre autres, il relate l'histoire de cette femme ménopausée qu'il a suivie pour des traitements de chimiothérapie contre un cancer du sein. Le mari de cette dernière s'est empressé de se plaindre du fait qu'il n'avait plus de relations sexuelles avec sa conjointe, avec peu d'égard pour la situation de celle-ci. Pour le médecin, il ne fait aucun doute que « [ce]que les hommes appellent amour est juste une situation très confortable pour eux », c'est-à-dire du sexe gratuit ainsi qu'une deuxième mère qui s'occupe du ménage, de la lessive et de la marmaille à temps plein, peu importe son niveau d'épuisement physique ou moral. Un constat qui fait également écho à la charge mentale, concept ayant été notamment popularisé par la dessinatrice Emma. « Où est l'amour là-dedans ? » s'exclame à répétition Baptiste Beaulieu avec indignation.

Plusieurs études ont démontré que lors de l'annonce d'un diagnostic de cancer, une femme a plus de risque d'être quittée par son mari que lorsqu'un homme obtient le diagnostic de la maladie. Plusieurs médias rapportent également une tendance en hausse en Amérique du Nord : celle de femmes hétérosexuelles en âge de se marier faisant le choix du célibat, soit parce qu'elles sont simplement heureuses ainsi, soit parce qu'elles n'arrivent pas à trouver un conjoint correspondant à leurs critères. Le niveau élevé d'éducation formelle et le racisme qui pullule sur les Tinder, OK Cupid et Hinge ont des conséquences non négligeables sur la capacité des femmes noires de trouver des partenaires à la hauteur de leurs attentes. D'autres témoignages parlent de ces femmes qui deviennent mamans soloparentales, qui fondent une famille seule et par choix, que ce soit par adoption ou par des moyens de reproduction assistée. Enfin, un nombre grandissant de courageuses abordent l'ultime des tabous : le regret maternel. Pour plusieurs, le conte de fées s'est écroulé comme un château de cartes lorsqu'elles ont réalisé que le soutien du quotidien, qu'il soit familial ou sociétal, est rarissime. En Occident, le sentiment d'isolement lié à la maternité est structurellement banalisé, tout comme la détresse qui l'accompagne. Ce que ces femmes ont en commun, c'est leur amour indéniable pour leurs progénitures. C'est plutôt envers le rôle de mère qu'elles ressentent une aversion, caractérisée par une ambivalence certaine.

Le foyer comme lieu politique

La maison reste l'un des lieux les plus dangereux pour les femmes et les enfants. C'est surtout aux mains de celles et ceux qu'elles aiment que les femmes subissent les violences conjugales, sexuelles et psychologiques, pour ne nommer que celles-là. Or, plusieurs féministes racisées et noires ont apporté des nuances à l'idée voulant que la famille soit un lieu systématique d'oppression.

A contrario, The Feminine Mystique de Betty Friedan publié en 1963, ouvrage considéré comme fondateur de la « deuxième vague du féminisme [1] », relate le drame ordinaire des femmes (blanches de classe moyenne à aisée, il faut le dire) qui rêvent de pouvoir s'insérer sur le marché du travail pour pouvoir s'émanciper. Or, pour avoir accès à cette forme de liberté, plusieurs de ces femmes blanches ont embauché (et embauchent toujours) des femmes racisées et noires qu'elles emploient à maigre salaire pour se substituer aux obligations de leur maisonnée. Ce sont ces femmes, ces subalternes, qui lavent le monde. Et sans elles, « le monde arrêterait de tourner » comme l'explique la politologue Françoise Vergès.

Néanmoins, pour bon nombre de femmes noires, leur foyer est un refuge, un lieu intrinsèquement politique même s'il n'est pas toujours perçu comme tel même par les premières concernées. Il s'agit de l'un des rares espaces où l'on peut se protéger du racisme latent et frontal de la société majoritaire et s'organiser dans la sphère privée pour y résister dans l'espace public.

En somme, il est évident qu'aimer et être aimé·e est un pilier fondamental de la formation identitaire de tout être humain. Il importe également de valoriser l'Amour qui existe dans nos amitiés et dans nos familles de sang et de cœur, Amour qui se doit d'être aussi alimenté par un véritable amour-propre. Sans faire éclater les modèles de l'Amour au-delà de la famille nucléaire, sans contester les imbrications de ces archétypes avec le racisme, le colonialisme, l'hétéronormativité et le capitalisme, on ne pourra parler de révolution romantique à laquelle toutes et tous puissent avoir accès. Sans ces réflexions difficiles, mais cruciales, l'Amour véritable ne restera qu'un mirage, voire un écran de fumée que l'on persistera à nous tendre comme la carotte du succès, et ce, à des fins purement consuméristes. Je me demande donc, moi aussi, « où est l'amour là-dedans ? »

[1] La métaphore des vagues souvent utilisée à des fins pédagogiques pour raconter l'histoire des luttes féministes est contestée en raison de son biais euro-centrique et la manière simpliste qu'elle présente l'histoire des féminismes. De plus, elle invisibilise les luttes des femmes racisées et noires en Occident ainsi qu'ailleurs d'ans le monde, d'où la raison pour laquelle j'emploie les guillemets en référence à la « deuxième vague du féminisme ».

Photo : Kecko (CC BY 2.0)

Critique de la critique réactionnaire de l’élite économique et de ses sbires

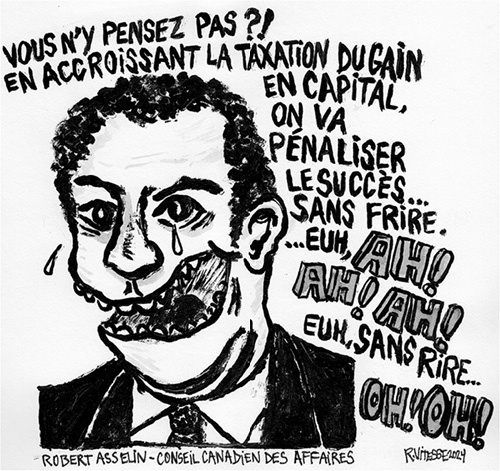

« En tant que pays, nous allons souffrir. Nous allons devenir un pays pauvre. [1] » Ces mots sont ceux de Robert Asselin, vice-président, Politiques publiques du Conseil canadien des affaires, au lendemain de l'annonce de l'augmentation du taux d'inclusion de 50 % à 66,6 % de l'imposition des gains en capital, qui représente un retour partiel au taux de 75 % prévalant dans les années 1990 au Canada.

M. Asselin ne se formalise pas de sa désignation, laquelle devrait le circonscrire à parler strictement au nom de ses 197 mandants, soit le gratin des grandes entreprises établies au Canada. Mais ce serait là éliminer l'essence de sa fonction, qui consiste à ériger l'intérêt privé des entreprises représentées en un « nous » porteur d'intérêt général. M. Asselin élève le procédé à un niveau respectable, en parlant ni plus ni moins au nom du Canada, d'un océan à l'autre.

Dominer l'imaginaire

Cet exercice idéologique de la classe dominante lui est vital. La domination à l'œuvre doit aller au-delà de celle qu'elle exerce sur sa main-d'œuvre et autres ressources : cette classe doit dominer l'imaginaire politique en faisant de ses intérêts ceux du pays au complet. Ainsi, s'il s'agit de traduire la citation de M. Asselin, en la dépouillant de son voile idéologique, on obtient : « En tant que classe sociale, nous allons souffrir. Nous allons devenir une classe sociale pauvre. » Dans tous les cas, M. Asselin nous induit en erreur. Le Canada ne s'appauvrira pas de sa taxation accrue des gains en capital, au contraire. De même en est-il pour les entreprises et fortunes privées, qui au pire verront leur rythme d'enrichissement évoluer moins rapidement. Or, ces faussetés demeurent importantes à alléguer pour le Conseil canadien des affaires. Dans une société où 0,5 % de la population accapare 20 % de la richesse, cette statistique inique se maintient au prix d'une vigilance soutenue du 0,5 %. Les regroupements d'intérêts de ce dernier ont le devoir de systématiquement transformer cette injustice en une bénédiction pour le pays. M. Asselin martèle que cette concentration de la richesse signifie « plus d'investissements d'entreprises pour plus de productivité et des salaires plus élevés, un niveau de vie plus élevé ». Cette énième déclinaison de la théorie économique du ruissellement, en vertu de laquelle l'enrichissement d'une minorité serait censé percoler sur l'ensemble de la société, a pourtant maintes fois été démentie par la recherche.

Comme la pacification des inégalités économiques est essentielle à leur maintien, M. Asselin prétend qu'il « n'est pas un partisan de la rhétorique de lutte des classes des politiciens ». Il nie ce faisant habilement le caractère de classe de sa propre rhétorique. L'effacement et la négation des classes sociales dans l'histoire constituent la posture toute désignée chez les classes dominantes. La condition privilégiée doit être présentée comme le fruit d'un effort, et lorsqu'elle est obligée de s'expliquer, elle ne doit surtout pas être le fait du travail d'autrui accaparé, d'écosystèmes ravagés ou de fortunes héritées. Au sein d'inégalités proprement capitalistes, le privilège de classe est au contraire autoportant, acquis par la prise de risque et les bonnes idées.

Du radical au raisonnable

L'effort du milieu des affaires est donc de porter ses intérêts privés en un programme économico-politique international assorti d'un seul article : créer un environnement favorable à l'investissement privé. Les implications de ce programme sont radicales, et les signes de son triomphe ont abondé dans les dernières décennies au Canada : réduction de 60 % du taux d'imposition fédéral des entreprises depuis les années 1980 ; taux effectif d'imposition des entreprises le plus bas des pays du G7 ; exploitation et commercialisation quasi illimitée des ressources naturelles ; élection successive de députations acquises à la cause des élites économiques, etc.

Toute mesure accroissant l'imposition du capital devient l'occasion pour ses riches bénéficiaires de normaliser leur programme politique et l'ériger en parole raisonnable. Ainsi M. Asselin présente-t-il la hausse de l'impôt sur le capital comme une manière de « pénaliser le succès » et de « décourager l'investissement », en plus de menacer le financement des programmes sociaux par un ralentissement de l'économie. Plutôt que de ponctionner les plus riches pour augmenter les revenus étatiques, M. Asselin suggère dans une lettre ouverte publiée dans le Toronto Star de regarder du côté des dépenses de l'État, aux prises avec une « dépendance envers la dépense ». L'austérité devient dès lors la voie raisonnable à emprunter, puisqu'on écarte de facto la solution consistant à accroître les revenus, ne serait-ce qu'en s'assurant que tous et toutes paient leur juste part d'impôts.

Emprunter la voie alternative à celle prônée par M. Asselin nous ferait pourtant découvrir une manne de revenus supplémentaires pour l'État. À partir des données compilées par l'IRIS dans le cadre de l'étude « L'évitement fiscal depuis le Luxembourg : la filière canadienne », on constate que 19 entreprises canadiennes membres du Conseil canadien des affaires, dont M. Asselin est le porte-parole, ont à elles seules transféré en toute légalité 31 milliards de dollars de profits nets au Luxembourg dans les dernières années. Par exemple, la Banque TD déclarait en 2020, en pleine pandémie, des profits nets de six milliards de dollars canadiens au Luxembourg, et s'acquittait d'environ 500 000 $ d'impôts sur ceux-ci, soit un taux famélique de 0,5 %. Les entreprises spécialisées en combustibles fossiles Enbridge et Cenovus Energy ont cumulé respectivement 1,8 et 1,6 milliard de dollars de profits au Luxembourg, en dépit d'une absence totale d'activité économique réelle en ces lieux – le Luxembourg n'est pas particulièrement reconnu pour regorger de sables bitumineux et de gaz de schiste. Évidemment, ce portrait cantonné au seul paradis fiscal du Luxembourg ne représente qu'une fraction des profits transférés dans les autres paradis fiscaux où sont actives ces entreprises, mais dont les données ne sont pas publiques.

Lorsque M. Asselin parle, ce sont ces personnes morales qui parlent. Lui et les autres représentants de l'élite économique et financière s'assurent ainsi d'être présents le plus possible sur toutes les tribunes pour cadrer le débat public de manière à éviter que celle-ci ne soit désignée comme responsable principale des grandes crises de notre époque, ni même que la question ait droit de cité. Le sous-financement des services publics est plutôt présenté comme le résultat de l'incapacité des politiques économiques à stimuler la croissance économique ; la crise écologique est une formidable occasion de croissance verte, où des technologies miraculeuses pourront verdir l'industrie fossile canadienne, en plus de construire des usines de voitures électriques viables et incapables de causer des dommages aux écosystèmes ; la crise du logement sera résolue par un cadre réglementaire favorisant l'investissement privé, le logement hors marché demeurant accessoire ; etc.

Le secteur privé sur la défensive : source d'espoir ?

On peut lire sous la plume de M. Asselin, dans une lettre ouverte suivant l'accroissement de la taxation du gain en capital, que « ce dont on a besoin, c'est d'un gouvernement qui voit le secteur privé comme un partenaire, et non comme un problème ». Sous le néolibéralisme, ce ton défensif adopté par les regroupements de grandes entreprises privées est chose plutôt rare. Lorsque le secteur privé sent le besoin de se défendre de participer aux crises auxquelles on l'associe, il s'agit peut-être là d'une mince réussite à souligner.

En somme, la taxation accrue des gains en capital, bien que timide dans sa mouture fédérale du budget 2024, a le mérite d'augmenter non seulement les recettes étatiques, mais également d'ouvrir un débat de nature économico-politique et éthique, terrain honni des classes supérieures, mais néanmoins occupé par celles-ci lorsqu'il le faut.

[1] Toutes les citations sont des traductions libres.

Colin Pratte est chercheur à l'IRIS.

Illustration : Ramon Vitesse

Réconciliation™

Que reste-t-il et qu'adviendra-t-il de la « réconciliation » ? À l'occasion du mois de l'histoire des peuples autochtones, tenons nos gouvernements responsables des détournements sémantiques qui leur servent à faire avancer leurs intérêts économiques et ceux de leurs partenaires de l'industrie extractive.

La Commission de vérité et réconcilitation (CVR), qui s'est tenue de 2008 à 2015, avait pour mandat d'étudier l'héritage des pensionnats autochtones au Canada, d'entendre les témoignages de survivant·es des pensionnats et d'en informer l'ensemble de la population canadienne. Au bout de six années d'audiences, la CVR publie son rapport contenant ses 94 appels à l'action. L'un d'entre eux demandait la tenue d'une enquête sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

Huit ans après le dépôt du rapport final de la CVR, seuls 13 des 94 appels à l'action ont été complétés. Devant la stagnation de la situation, le Yellowhead Institute, seul institut de politique publique au Canada à être dirigé par des chercheur·euses autochtones, a annoncé en décembre dernier mettre un terme à sa série de publications annuelles faisant état de la complétion des appels à l'action.

L'Institut dénonce par la même occasion cinq barrières à la réconciliation : le paternalisme des politicien·nes, des bureaucrates et des législateur·rices, la discrimination structurelle envers les Autochtones, le prétexte de « l'intérêt public » pour justifier l'exploitation des territoires autochtones, l'insuffisance des ressources et la montée en popularité d'un discours de la « réconciliation économique ».

Au Québec, il y a lieu d'être vigilant·es devant les déclarations d'Hydro-Québec, qui dit vouloir adopter une démarche de réconciliation économique avec les Premières Nations. Selon le plan d'action 2023 d'Hydro-Québec, cette réconciliation économique prendrait la forme de partenariats financiers et de représentation et de concertation dans le cadre des projets de développements hydroélectriques. Le modèle demeure le même : harnacher de nouvelles rivières, notamment sur la Côte-Nord, ce à quoi bien des communautés innues s'opposent, en vue d'atteindre les objectifs d'électrification promus par la CAQ. C'est le cas des Innu·es d'Unamen Shipu avec la rivière du Petit Mécatina, où Hydro-Québec aurait mené des survols du territoire malgré l'opposition de la communauté.

Si ce discours met de l'avant le développement et le partage des ressources naturelles ainsi que le partage des profits, dans les mots des chercheur·euses du Yellowhead Institute, « il est clair que la réconciliation économique n'est pas une restitution des territoires ni la mise en œuvre du type de réparation significative que demandent la Convention des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ou le Livre rouge du Yellowhead Institute, Cash Back. […] La réconciliation économique est un nouvel outil servant à creuser des oléoducs, des mines, des dépotoirs nucléaires, des bassins de résidus de gaz bitumineux autorisés par des « partenariats » et des « accords de partage de la ressource » avec des Premières Nations et des communautés métis et inuit. »

Photo : André Querry

Un réseau de médias de gauche

En novembre 2022 [1], une dizaine de revues progressistes se sont donné rendez-vous pour constituer le Regroupement des médias critiques de gauche, un réseau de discussion, de partage et de mise en commun par et pour les médias écrits de gauche du Québec. Aujourd'hui, qu'en est-il de cette initiative ? À la découverte de ce projet et de ses activités.

Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Plus particulièrement, il s'intéresse aux enjeux et défis que nos médias rencontrent, ainsi qu'aux stratégies logistiques et politiques à mettre en œuvre au bénéfice du Regroupement et de ses idées. Nous comptons actuellement 15 médias membres participants, auxquels s'ajoutent deux membres observateurs et plusieurs médias alliés faisant partie d'un large réseau de collaborateur·rices. Pour le RMCG, le travail médiatique aspire à une transformation sociale animée par une volonté de mettre fin aux différents systèmes d'exploitation et formes d'oppression, et d'œuvrer pour l'établissement d'une société plus solidaire et égalitaire. Nous concevons que ces valeurs justifient le choix des sujets abordés, la manière dont on les traite et les personnes sollicitées pour les développer. Globalement, les médias du Regroupement s'appuient sur le travail collaboratif de militant·es, professionnel·les des sciences sociales et humaines [2] ainsi que de personnes et communautés directement concernées par les sujets traités, pour la plupart sur une base bénévole.

Notre engagement

Nous pensons que les médias se doivent de fournir les outils de compréhension nécessaires pour transformer nos sociétés. À cet effet, le mythe et le choix de la neutralité journalistique contribuent à faire le lit d'un système qui détruit notre environnement et reproduit les inégalités socio-économiques. Notre vision du journalisme relève du militantisme, et tranche avec la vision établie d'un journalisme prétendant à la neutralité tout en suivant les cadres d'un modèle d'affaires [3]. Notre but est de nourrir le débat public, un principe au fondement d'une mise en œuvre concrète et directe de la démocratie.

Nos projets

On peut déjà le constater : l'existence du Regroupement contribue à dynamiser le réseau des médias critiques du Québec. Il a favorisé, entre autres, la mise en commun de ressources afin de promouvoir les événements des médias membres, la concertation logistique pour la réalisation de nos lancements respectifs, l'échange de réflexions sur les contenus et la mobilisation autour d'enjeux politiques ou de société (notamment autour de la mise à pied des employé·es de la revue Relations). De plus, afin de contrer la censure du groupe Meta sur le contenu généré par les médias canadiens, le RMCG a mis sur pied un site colligeant les publications de nos médias membres (gauche.media). Il agit comme un agrégateur et un carrefour donnant accès à l'ensemble de nos productions médiatiques depuis janvier 2023.

L'avenir du RMCG

Le Regroupement continue de se construire et de se formaliser au gré des rencontres en suivant une philosophie d'organisation collective et démocratique. Depuis mars 2024, le RMCG s'appuie sur un comité de liaison constitué de quatre membres, et dont le mandat vise à développer et à promouvoir les activités du regroupement ainsi qu'à faciliter les communications internes.

Nous entrevoyons la tenue d'un deuxième rendez-vous dans les prochains mois. D'ailleurs, la mobilisation n'est pas terminée : le rôle de catalyseur du RMCG ne fait que commencer. Vous faites partie d'un média qui se définit comme étant à gauche ? On vous invite à nous contacter pour échanger sur vos projets en lien avec nos activités.

Enfin, le Regroupement tient à féliciter tous·tes les membres et bénévoles de la revue À bâbord ! pour sa contribution à la critique sociale au Québec depuis maintenant 20 ans. Bonne continuation au collectif de rédaction de la revue !

[1] À ce propos, nous vous invitons à lire l'article « Rendez-vous des médias critiques de gauche » paru dans le numéro 95 d'À bâbord ! : www.ababord.org/Rendez-vous-des-medias-critiques-de-gauche

[2] Diplômé·es, travailleureuses communautaires, enseignant·es, chercheur·euses, etc.

[3] À ce propos, nous vous invitons à lire notre texte collectif paru dans le numéro 47 de la revue Le Trente publiée par la Fédération professionnelle des journalistes du Québec et sous la direction de L'Esprit libre.

Suivez le RMCG sur https://gauche.media

2003-2008 : Retour vers le futur

En relisant les numéros des cinq premières années d'À bâbord !, un certain sentiment d'impuissance pourrait se dégager de l'exercice. À bâbord ! est née en même temps que l'arrivée au pouvoir du gouvernement Charest et sa réingénierie de l'État. Vingt ans plus tard, on pourrait croire qu'on fait du surplace ou qu'on régresse.

En effet, les numéros des cinq premières années d'À bâbord ! abordent les mêmes thèmes qui nous préoccupent aujourd'hui, comme la crise du logement et du système de santé, « l'assaut néolibéral contre l'université », les PPP, les liens entre « Pauvreté et contrôle social », les dangers des « technologies du vivant », les « droits et libertés en péril des personnes réfugiées », le « lobby pro-israélien et la politique étrangère canadienne » et, malheureusement, à pratiquement tous nos numéros, la Palestine…

Il y a vingt ans, À bâbord ! critiquait le « programme néolibéral pur et dur » de l'ADQ, alors qu'aujourd'hui il suffirait de changer une lettre pour que ce soit celui de la CAQ. On analysait la « révolution du bon sens » du gouvernement Harris ; on parle maintenant du « gros bon sens » de Poilièvre. On parlait déjà du « reniement social-démocrate » du PQ et du « virage à droite des élites politiques québécoises » ; on en parle encore. À force de virer à droite, on tourne en rond.

Et pourtant, À bâbord ! ne fait pas qu'analyser ce qui ne va pas. Nous avons aussi combattu les nombreux systèmes de domination, depuis la perspective et avec celles et ceux qui résistent. Si les nombreux virages à droite de nos élites doivent continuellement se répéter, c'est parce que cette résistance est non seulement parvenue à empêcher la privatisation « pure et dure » de nos services publics ou la dépossession de nos richesses naturelles et humaines, mais aussi à potentialiser des projets émancipateurs porteurs d'histoire.

Nous avons cherché à « Démocratiser radicalement la démocratie » en explorant des « alliances entre ‘radicaux' et ‘modérés' ». Nous nous sommes solidarisé·es avec l'historique « Grève étudiante de 2005 », avec le mouvement syndical ou le « mouvement communautaire autonome ». Dans la même veine, nous avons procédé à une « critique sociale des médias et du journalisme » et nous avons exploré les relations entre « Agriculture et souveraineté alimentaire », « Transports, écologie et changement social », ne serait-ce qu'avec « L'énergie du désespoir »…

À la crise du logement, nous avons opposé des mouvements revendiquant le « droit à la ville ». En montrant comment « L'eau, c'est politique », notamment en fonction de sa privatisation, nous avons aussi montré comment les populations de la Bolivie, de Soweto, du Québec ou d'ailleurs sont parvenues à la préserver en tant que « commun ». Nous avons montré comment le « droit à l'hospitalité » des personnes réfugiées peut devenir le vecteur d'une « citoyenneté en marche ». Pour faire un contrepied à l'hégémonie de la droite, nous avons suivi de l'intérieur les développements de l'UFP, de « D'abord Solidaires », de Québec solidaire et de plusieurs autres expériences de « municipalisme libertaire » ou de « démocratie participative ».

C'est dans ce contexte d'une participation organique avec les mouvements sociaux et, en l'occurrence, féministes qu'À bâbord ! a dû faire face à un SLAPP pour l'article de Barbara Legault, « Des hommes contre le féminisme », que nous reprenons dans ce numéro anniversaire, étant donné l'importance que cette judiciarisation de la lutte a eu dans l'histoire de la revue. Heureusement, grâce à la solidarité de tous ces groupes et militants avec qui nous luttions, Andy Srougi perd son procès contre À bâbord ! et Barbara Legault. Respectivement, ces deux textes ont été publiés dans le numéro 16 d'automne 2006 et dans le numéro 18 de l'été 2008.

Dès ses débuts, À bâbord ! se distingue aussi par une volonté de ne pas dissocier la culture de l'analyse sociale et politique. La couverture du premier numéro attirait l'attention par une caricature du premier ministre récemment élu, Jean Charest, visage joufflu et sourire niais. L'endos ne laissait pas sa place, avec une dérision de G.W. Bush, en « virus du nul occidental ». Souvent utilisée pour l'ironie, l'endos de la revue servait aussi à laisser toute la place à des illustrations. La plupart des premiers dessins étaient l'œuvre de Shrü et nous le remercions grandement pour cette collaboration déterminante. D'autres apports comme Charb (de Charlie Hebdo), « les Rémillard » (Louis et Denis), Frédéric Guimont, Charlotte Lambert, Chloé Germain-Thérien et plusieurs autres, ont fini par constituer un petit collectif de dessinateur·trices. Ce collectif informel s'est déstructuré avec le temps, mais il se recompose actuellement sur de nouvelles bases. Pour rendre compte de la place de la culture dans les réflexions de la revue, nous reproduisons à la page 38 un court texte de Ricardo Peñafiel, intitulé « Fétichisme et marchandisation de la culture », paru dans le dossier du numéro 12 (hiver 2006), Les non-lieux de la culture.

Ricardo Peñafiel est professeur associé au département de sciences politiques de l'UQAM et ancien membre du collectif.

Entrer en conversation pour transformer le monde

Depuis plusieurs années, les invitations à repenser nos liens se multiplient — liens avec le territoire, avec les (non-)humain·es, avec nous-mêmes… Si certaines portent déjà leurs fruits, nous pensons que la transformation du monde passe aussi par notre engagement commun dans une multiplicité de conversations, parfois difficiles, à visée transformatrice.

Lassé·es des logorrhées managériales et des propagandes politiques, nous investissons aujourd'hui les pages d'À bâbord — dont nous partageons le projet d'« entretenir l'optimisme de la volonté » et de « dépasser le pessimisme de la raison » [1], — pour entrer en conversation avec vous.

Revenant au sens latin classique de la conversation (conversari : « se tenir habituellement dans un lieu ; vivre avec quelqu'un » [2]), nous faisons le pari qu'il est possible dans ces pages de nous parler, d'en parler : de la persistance coloniale sur les terres autochtones, de nos vies asservies et précarisées par le capitalisme extractiviste, de nos imaginaires formatés par la société de consommation et le néolibéralisme sauvage, de nos vulnérabilités à géométries variables, des violences que l'on subit, de celles qu'on inflige aussi.

Vouloir échapper au cynisme ambiant et espérer que le monde se trouve transformé par notre parole demande de faire preuve d'honnêteté intellectuelle et de courage, sans aucun doute ; d'humilité et de générosité, aussi. Ce sont autant de qualités que l'on retrouve dans les œuvres littéraires qui nous guident, lorsqu'il est temps de crier nos colères et d'imaginer collectivement les avenirs dans lesquels il nous sera possible d'exister. À travers ce texte, et ceux qui suivront, nous souhaitons donc mettre des mots sur nos colères et partager le hasard de nos lectures et de nos inspirations. Ainsi, nous espérons contribuer aux conversationS transformatrices auxquelles vous participez déjà en lisant À bâbord !, et que nous voulons écrire avec un S majuscule. Parce que le pluriel n'ajoute pas seulement de la complexité aux phrases que l'on formule ; il permet aussi leur entrelacement au-delà des frontières et du temps. Il décuple leur pouvoir subversif. Il résonne comme une promesse de métamorphose dans un monde plus défait pour certain·es que pour d'autres, déjà effondré par endroits, qui ne se conjugue plus, pour beaucoup, qu'au temps d'un « peut-être » de plus en plus incertain.

Les mots sont nos continents

« Il y en a parmi nous qui pensent que les Canadien·ne·s devraient retourner dans leur pays d'origine. Pas moi. J'espère plutôt qu'ils et elles s'éprendront de cette terre de la même manière que moi : en s'y consacrant pleinement, de façon responsable, et pour la vie. »

Lee Maracle, Treize conversations, Éditions Varia, 2022

Depuis longtemps, les prises de parole de Lee Maracle, autrice de la Première Nation Stó:lō [3], nous inspirent. Dans ses Treize conversations, l'autrice emblématique de la critique anticoloniale canadienne et du féminisme autochtone nous invite, lecteurices non autochtones, à demeurer sur les territoires que nous avons pourtant foulés sans permission, exploités sans considération. Elle nous veut responsables, solidaires et complices dans l'invention de formes d'existence qui soient respectueuses de toutes formes de vie et de leurs expressions plurielles. Elle nous apprend non pas à fuir ou à partir, mais plutôt à habiter autrement : en aimant, en respectant et en construisant, là où l'on a atterri, la possibilité d'une métamorphose radicale. Sans naïveté, nous nourrissons l'espoir que d'autres que nous prendront aussi son invitation au sérieux et que la lecture de son œuvre transformera pour toujours le regard de ceux et celles qui voudraient s'accompagner mutuellement pour la suite du monde [4].

À sa voix, nous souhaitons mêler celles d'autres auteurices autochtones, pour qu'au-delà des textes publiés, elles résonnent ensemble. Celles d'An Antane Kapesh, de Joséphine Bacon et de Naomi Fontaine, écrivaines innues qui savent dire la délicatesse des liens qui les attachent au territoire et qu'elles proposent en partage à qui choisira d'en prendre soin. Celle de Billy-Ray Belcourt, auteur queer de la Première Nation crie de Driftpile, qui s'efforce de penser la viabilité de formes de vies qui émergent des dégradations infligées aux territoires et des violences faites aux corps minorisés.

Loin des éléments de langage dont se contentent bien des promoteurs de la désormais fameuse — et parfois fallacieuse — réconciliation, chacun·e de ces auteurices participe au dialogue qui soutient la fabrication au jour le jour de notre vie commune. Et il faut dire qu'à notre grande surprise, iels ont le courage, la grandeur d'âme peut-être, de le faire sans que la colère ne les aveugle ou qu'elle ne porte atteinte à la possibilité de l'avenir qu'iels appellent de leurs vœux.

En cela, leurs voix rejoignent celles d'écrivain·es qui, comme Karine Rosso et Nicholas Dawson, nous invitent à « accueillir le sentiment de la colère sans qu'il prenne toute la place [5] ». Dans l'entrelacement de leurs trajectoires au-delà des frontières Nord/Sud américaines, nous apercevons à notre tour une certaine beauté du monde : celle qui s'envisage lorsque l'on troque la haine pour l'amour, la rancœur pour l'espoir, et que l'on se rend capable de regarder le monde depuis ses marges, d'apprendre à (se) le dire dans plusieurs langues.

Nous habitons où nous luttons

À l'heure de la polycrise [6], nous voulons croire au(x) pouvoir(s) des mots, aux promesses de rencontres, aux partages d'expériences, aux dialogues entrelacés et (dis)continus. En panachant sciences sociales, arts et littérature, nous tentons de penser les conditions d'une métamorphose. Celle-ci s'invente depuis les territoires — réels ou imaginaires — où s'inscrivent nos existences et la possibilité de nos résistances. Car nous habitons (à) l'endroit de nos luttes, et luttons pour les lieux que nous habitons et qui nous habitent en retour.

De migrations en assignations à résidence, de moments de doute en proclamations de solidarité, nous luttons. Ici et maintenant. Au quotidien et sans fin. Contre la surenchère des haines misogynes, queerphobes, racistes et validistes. Contre les frontières arbitraires qui traversent les corps. Contre la financiarisation des biens essentiels et la précarisation de notre quotidien. Contre la privatisation des communs. Contre la criminalisation de nos engagements et de nos soulèvements. Contre le ravage de nos espérances et l'asservissement de nos imaginaires.

Nous luttons en frottant nos pensées les unes aux autres, sans avoir peur de (se) dire, de (se) perdre, de (se) taire, de (se) retrouver. Nous cherchons (et trouvons) ici aussi nos « autres », des humain·es avec qui tisser les fils d'innombrables conversations. Dans le numéro 103 de la revue, Kharoll-Ann Souffrant signait un « Petit éloge de la bravoure » auquel nous acquiesçons : « Le courage est probablement la capacité à se présenter telles que nous sommes vraiment, dans tous nos travers et avec toutes nos forces, dans un monde qui est hostile à notre simple existence », écrivait-elle. Son expérience de féministe racisée n'est pas la nôtre, alors nous l'écoutons. Et nous espérons qu'elle accepte que l'on joigne humblement nos voix à la sienne, lorsqu'il fait sens de dire l'intrication de nos combats.

Au contraire de ce que l'on pense trop souvent, nous sommes nombreux·ses à avoir des choses à nous dire. En conversations physiques ou virtuelles, en temps réel ou asynchrone, nous pouvons lutter ensemble depuis tous les endroits de ce monde. Pour le défaire, le triturer, le froisser, l'embrouiller. Pour trouver, au moment de ces gestes, la joie de le métamorphoser. Et pour espérer enfin que, modelé par nos pensées communes les plus folles et les plus inespérées, cet autre monde se plaise à lui-même et soit un écrin pour toutes nos vies.

[1] Nous reprenons ici le titre de l'éditorial du numéro 103 de la revue.

[2] Centre national de ressources textuelles et lexicales (CNRTL), « Converser », Trésor de la langue française informatisé, [en ligne], https://www.cnrtl.fr/etymologie/converser.

[3] Lee Maracle est décédée en 2021, sur les terres non cédées qui l'ont vue naître, le long du fleuve Fraser qui coule dans le sud de la Colombie-Britannique.

[4] Nous piquons cette expression à Pierre Perrault et Michel Brault, qui en ont fait le titre d'un des grands chefs-d'œuvre du cinéma direct.

[5] Karine Rosso, Nicholas Dawson, Nous sommes un continent. Correspondance mestiza, Éditions Triptyque, Difforme, 2021.

[6] Le terme définit une situation dans laquelle différentes crises — économique, sociale, environnementale, démocratique, géopolitique — adviennent simultanément, s'alimentent et produisent des effets plus graves que la simple combinaison de leurs conséquences isolées.

Vanessa Jérome et Pierre-Luc Landry coaniment le balado J'habite où je lutte, accessible sur Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music et YouTube ; les contenus audio sont enrichis en textes, bibliographies et créations personnelles sur jhabiteoujelutte.com.

Photo : Korney Violin (Unsplash)

La faim justifie les moyens

Nous partageons ici un communiqué du groupe Robins des ruelles, qui a circulé sur internet suite à leur action du 15 décembre 2025 (notamment sur le site du journal Le Mouton Noir).

Nous sommes les Robins des Ruelles. Lundi soir [le 15 décembre], nous avons volé pour 3000$ de denrées alimentaires au Métro de la rue Laurier à Montréal, une chaîne d'épicerie ayant enregistré plus d'un milliard de dollars de profit pour l'année 2025. Nous avons déposé les aliments sous un sapin à la Place Valois dans Hochelaga-Maisonneuve.

Nous avons frappé là, mais ça aurait pu être ailleurs. Bien sûr, ce Métro est réputé comme étant « le plus cher de l'île », bien sûr les gardiens y battent au besoin les clients, bien sûr à l'époque cette succursale n'a pas hésité à évincer des locataires pour s'installer dans le quartier. Mais nous aurions pu choisir une autre cible, vous en choisirez d'autres. Nous savons que nous ne sommes pas seuls. N'importe qui peut s'organiser et devenir un Robin des ruelles. Ce geste était avant tout une invitation.

Le président de Métro, Éric Laflèche, s'octroie un salaire avec prime avoisinant les 6,1 millions de dollars, tandis que ses employés sont payés au salaire minimum pour surveiller d'autres pauvres scanner leurs articles. Il faut se l'avouer, les caisses en libre-service apparues dans les dernières années n'ont rien de libre. Clôturées, gardées et surveillées par une employée, des gardes de sécurité et des caméras dans tous les angles, difficile de faire plus étouffant. L'alarme rouge de la caisse se déclenche au moindre poids inexact sur la balance. Mais qu'en est-il du poids de la faim ?

Ce mois-ci, nous avons vu des personnes pleurer à l'épicerie et arrondir leurs fins de mois avec de la nourriture en cannes ; une aînée voler du thon au Dollorama ; au pied d'une personne menottée devant un Maxi, un sandwich préparé en guise de preuve. Les Robins des Ruelles sont à l'image de tous ces gens, pris dans un système qui profite de leurs ventres vides. Un système qui nous rappelle à tous les repas qu'il faut travailler pour vivre. Nous n'avalons rien de cela, c'est en autre chose que nous croyons.

Êtes vous aussi fatigués que nous ? Nous sommes tannés de travailler jusqu'à l'épuisement seulement pour avoir de la misère à payer nos factures et notre panier d'épicerie. Nous ne voulons pas seulement survivre, nous voulons vivre. Et de cette vie, nous espérons bien plus. Comprenez bien, pas plus d'heures de travail, plus de factures à payer. La réponse ne se trouve certainement pas dans l'effort palliatif des banques alimentaires et encore moins dans les différentes réformes qui ne font que faire tenir ce système un peu mieux. Elle se trouve d'abord dans notre refus.

Nous répondons donc à l'appel des Soulèvements du Fleuve à riposter. Tant que le profit de quelques-uns primera, nous mangerons mal et trop peu, et n'aurons plus de toit sur nos têtes. Se défaire de l'emprise du marché sur notre subsistance, voilà notre horizon politique. Se défaire du monde de l'économie qui régit nos vies et de la confiance en « nos » institutions dont nous n'attendons plus rien. Donnons-nous les moyens de nos ambitions : exproprions les chaînes d'épiceries, créons des cuisines collectives, changeons les parkings en grands potagers, les champs de monoculture en garde-manger collectif. Ce monde ne leur appartient pas.

Notre horizon doit se lier au tapage de nos pas fermes qui descendent dans la rue. Le prix du pain augmente et l'histoire se répète. Ceux qui espèrent n'entendre dans le présent que le silence de la paix sociale doivent se préparer à être déçus. L'avenir appartient à ceux qui se soulèvent. Nous ne resterons pas affamés bien longtemps.

Illustration : Les soulèvements du fleuve

2008-2013 : À la défense des services publics

La période allant de 2008 à 2013 a été fortement marquée par la nécessité de défendre les services publics. S'il s'agit-là d'une préoccupation récurrente à la revue, le moment était particulièrement propice pour développer une solide réflexion sur la question, alors que le modèle québécois était attaqué de front par le gouvernement de Jean Charest, puis par celui de Philippe Couillard, ceux-ci adoptant différentes formules pour justifier leur offensive : réingénierie, révolution tarifaire, principe de l'utilisateur payeur, rigueur budgétaire.

C'est d'ailleurs le numéro incluant le dossier Nos services publics, un trésor collectif en péril, qui a été le plus vendu de notre histoire. Commandé par le Front commun, en pleine période de négociations du secteur public et parapublic, ce dossier a été rédigé en toute liberté éditoriale, avec la même rigueur et le même sentiment d'indignation qui caractérise une grande partie de notre travail.

Il a été précédé de quelques mois par L'Université entre déclin et relance, qui présentait des menaces concernant nos universités : mauvais financement, type de gestion inspiré du privé, limitations de la liberté académique, etc. Les idées de ce dossier ont d'autant plus circulé qu'on en a imprimé un tiré à part largement distribué. Le texte que nous avons retenu de Normand Baillargeon, tiré de sa chronique sur l'éducation, élabore une réflexion plus générale, et qui reflète bien, en partie, l'essence de débats si bien ancrés dans l'air du temps. La santé n'a pas été négligée et le dossier Santé, état d'urgence l'abordait sous l'ange de la privatisation, une tendance hélas toujours prévalente aujourd'hui.

La bataille pour les services publics a atteint un point culminant avec les manifestations étudiantes contre la hausse des droits de scolarité. La rapidité avec laquelle le mouvement a trouvé un très large appui dans la population et l'ampleur des revendications — qui ont débordé sur la piètre question de la gestion de l'État par les libéraux — tout cela donc, nous a forcé à réagir rapidement. Ce qui n'est pas évident dans une revue, alors que les numéros sont préparés très longtemps d'avance !

Nous avons alors préparé, aussi vite que nous l'avons pu, le court dossier Grève étudiante et lutte sociale, en parallèle à celui qui était prévu sur le sport dans son appropriation citoyenne, puis, dans le numéro suivant, Le printemps érable, ses racines et sa sève, plus élaboré et réalisé en partie avec des acteurs et actrices de la grève. Le texte de Diane Lamoureux sélectionné ici rend bien compte d'un des choix que les étudiant·es et les personnes qui les appuyaient ont faits, celui de désobéir, de refuser de se laisser mater par une loi spéciale mal ciblée et antidémocratique.

Bien sûr, cette préoccupation de défendre les services publics ne doit pas occulter la variété des sujets abordés pendant cette période, surtout ceux portant sur des préoccupations récurrentes chez nous, comme le féminisme, la culture, l'industrie numérique.

Comme toujours, À bâbord ! aime commémorer le passé et les luttes militantes, en présentant des dossiers sur 1968, sur la contribution de « femmes inspirées et inspirantes » et l'œuvre d'un penseur aussi marquant que Noam Chomsky. Et cela tout en plongeant un regard vers l'avenir, en abordant un sujet qui prendra par la suite une grande place, soit l'éthique animale, ou en réfléchissant sur les « promesses et les périls du numérique » sur la « démocratisation de l'économie » ou sur les « mutations de l'univers médiatique ». « Facebook, un ami qui vous veut du bien », de Philippe de Grosbois, l'un des collaborateurs les plus actifs de la revue et membre du collectif, montre que dès le départ, les intentions de cette multinationale ont été bien dévoilées, par une explication de son fonctionnement encore très pertinente aujourd'hui. Relire ces numéros permet de constater à quel point notre revue a su s'intéresser à quelques grandes tendances qui seront largement abordées par la suite.

Nous tenons finalement à signaler deux dossiers intemporels et très particuliers, d'abord Apocalypse et politique, et pour contrer la noirceur de ce sujet, L'utopie a-t-elle un avenir ? Entrevoir le pire (l'apocalypse), puis imaginer le mieux (l'utopie), en toute lucidité, n'est-ce pas en quelques mots une façon frappante de résumer l'orientation d'À bâbord ! ?

2013-2018 : Austérité et crise démocratique

Un an après la grève étudiante de 2012, les impacts de ce mouvement social historique continuent de se faire sentir. Riche d'une expérience politique qui a permis à plusieurs citoyen·nes de se familiariser avec le fonctionnement de la démocratie directe, la rue demeure un lieu actif de prise de pouvoir pour revendiquer des changements sociaux.

Par contre, plusieurs sont sorti·es de cette grève désabusé·es du système de démocratie représentative : l'élection de septembre 2012 aura mis fin à la grève sans apporter de changements significatifs. Les cinq années présentées ici sont porteuses de cette tension qui émerge entre les revendications des mouvements sociaux exprimées dans la rue et un désabusement face à l'état de notre système démocratique qui n'arrive pas à donner un sens à cette grogne populaire contre le néolibéralisme. Cette réflexion sur l'état de la démocratie en Occident est un thème important à À bâbord ! entre 2013 et 2018, avec plusieurs dossiers qui se penchent directement sur l'enjeu du déficit démocratique. La question est posée à savoir comment la rue et les urnes peuvent apparaître aussi déconnectées l'une de l'autre.

De fait, autant au Québec qu'à l'international, les mouvements sociaux s'organisent contre les attaques au filet social portés par des régimes autoritaires. Au Québec, les années 2015 et 2016 sont marquées par une forte mobilisation contre les mesures d'austérité du gouvernement Couillard. À chaque numéro paru durant cette période, plusieurs articles font état du saccage de nos services publics et la revue a organisé en avril 2016 un colloque sur notre système de santé. Dans cette période, des dossiers d'À bâbord ! abordent directement ce repositionnement de l'appareil étatique qui délaisse sa mission de protection sociale sous l'excuse de l'austérité.

Les années 2013-2018 représentent aussi une période de luttes contre les hydrocarbures, particulièrement contre des projets de pipelines sur le territoire. Rappelons que c'est en 2013 que TransCanada a proposé le projet d'oléoduc Énergie Est dont une des composantes centrales était la construction d'un port pétrolier à Cacouna, à un endroit réputé pour être la pouponnière des bélugas. La modification du projet en 2015 représente une victoire marquante pour la justice climatique et la mobilisation des groupes de la société civile autour de cet enjeu. Finalement, cette période est marquée par une mobilisation historique des peuples autochtones au Canada qui s'organise autour de revendications pour leurs droits territoriaux ainsi que pour la protection de l'environnement. Parallèlement, c'est en 2015 que la de Commission vérité et réconciliation conclue au génocide culturel des peuples autochtones par l'État canadien. En mai 2014, À bâbord ! se penche spécifiquement sur ces luttes avec un dossier consacré aux résistances autochtones, bien que plusieurs articles publiés entre 2013 et 2018 font état de leurs revendications et stratégies de mobilisation.

Les deux textes choisis pour illustrer cette période témoignent de la continuité de certaines luttes. Le premier, publié en 2015 et écrit par Nadine Lambert et Jean-Pierre Larche, porte sur la réforme Barrette du Parti libéral du Québec (PLQ) en démontrant en quoi il s'agit d'un virage vers la privatisation de nos services sociaux et de santé. La nouvelle réforme qui nous sera imposée dans le système de santé par le projet de loi 15 apparaît en continuité avec cette tendance. Nous nous retrouvons devant le même constat, soit une place toujours plus grande accordée au privé dans l'organisation de notre filet social. Le deuxième texte fait écho au mouvement #MeToo qui marque un tournant sur la notion de consentement, notamment pour le harcèlement de rue que subissent les femmes au quotidien. Martine Delvaux, dans sa chronique féministe d'hiver 2014, s'interroge sur les réactions suscitées par les propos de Judith Lussier qui a dénoncé, dans un numéro d'Urbania de 2013, les micro-agressions qu'elle subit dans la rue. Ce texte est inspirant, car il montre le changement de ton qu'il est possible d'observer aujourd'hui dans la réception de ces témoignages. Bien qu'il reste des luttes à mener pour faire en sorte que l'espace public soit un lieu sécuritaire pour toutes, ce texte témoigne des changements sociaux que le mouvement #MeToo a provoqués.