Revue À bâbord !

Publication indépendante paraissant quatre fois par année, la revue À bâbord ! est éditée au Québec par des militant·e·s, des journalistes indépendant·e·s, des professeur·e·s, des étudiant·e·s, des travailleurs et des travailleuses, des rebelles de toutes sortes et de toutes origines proposant une révolution dans l’organisation de notre société, dans les rapports entre les hommes et les femmes et dans nos liens avec la nature.

À bâbord ! a pour mandat d’informer, de formuler des analyses et des critiques sociales et d’offrir un espace ouvert pour débattre et favoriser le renforcement des mouvements sociaux d’origine populaire. À bâbord ! veut appuyer les efforts de ceux et celles qui traquent la bêtise, dénoncent les injustices et organisent la rébellion.

Solidarité féministe avec la Palestine

Féministes racisé·e·s uni·e·s et solidaires (FRUeS) est un groupe non mixte de soutien et de résistance par et pour les personnes s'identifiant comme femmes, fems et personnes non-binaires racisé·es. Suite à la violence déchaînée par l'État d'Israël sur la Palestine, le collectif a rédigé ce manifeste que nous partageons ici dans son intégralité. Nous remercions Jade Almeida de leur avoir ouvert les pages de la revue à travers sa chronique !

Répondant à l'appel du Palestinian Feminist Collective, nous avons attendu des institutions universitaires ainsi que des espaces communautaires et militants féministes et LGBTQIA2S+ desquels nous sommes membres qu'ils dénoncent la violence et s'engagent pour la libération palestinienne. Alors que les luttes officiellement revendiquées sont celles de l'intersectionnalité, de l'antiracisme, voire du socialisme, nos institutions ont préféré détourner, empêcher et invisibiliser les questionnements légitimes que soulèvent une telle situation politique.

Voilà maintenant des mois qu'Israël, utilisant la rhétorique du droit de se défendre face aux attaques du 7 octobre orchestrées par le Hamas, mène une opération militaire dont l'objectif est l'annihilation du peuple palestinien. Une opération qui s'inscrit dans plus de 75 ans d'occupation coloniale israélienne sur le territoire palestinien. Les féministes, intersectionnelles, marxistes, matérialistes, queers, décoloniales ou révolutionnaires ne sauraient rester silencieuses face au massacre en cours.

Les morts du 7 octobre, les otages du Hamas, les prisonnier·ères politiques palestinien·nes – elles et eux aussi otages de l'État colonial – qui remplissent les prisons israéliennes, les milliers de mort·es depuis le 7 octobre, les millions de Palestinien·nes contraint·es à l'exil depuis le début de l'Occupation nous engagent à prendre position et à agir.

En premier lieu, il est nécessaire de poser les termes de cette discussion.

Il ne s'agit ni d'une guerre de civilisation ni d'une guerre religieuse

Certaines lectures, que nous dénonçons car essentialistes et réactionnaires, tentent de faire passer une situation coloniale pour une guerre opposant Juif·ves et Musulman·es, entre une civilisation judéo-chrétienne et une civilisation islamique. Il s'agit plutôt d'une histoire de colonialisme et d'impérialisme, de domination et de système d'apartheid, de politique coloniale et suprémaciste, d'occupation et de fascisme.

Il ne s'agit pas non plus d'une guerre opposant deux forces militaires

« Aujourd'hui, deux blocs aux forces et aux moyens radicalement inégaux s'opposent : d'un côté, un État suprémaciste et colonial qui bafoue depuis des décennies le droit international et bénéficie du soutien des puissances occidentales ; de l'autre, une population colonisée, opprimée et dispersée, dont tout acte de résistance est perçu comme illégitime [voire jugé par le même système néocolonial]. » Tsedek, collectif juif décolonial.

Il ne s'agit pas d'un combat antisémite

Notre lutte rejoint, d'une part, toutes les luttes de libération anticolonialiste et, en l'occurrence, le combat antisioniste mené par les Palestinien·nes qui résistent contre l'État d'Israël, dont le colonialisme se manifeste dans la colonisation de peuplement, le génocide, le nettoyage ethnique, l'apartheid et le siège de Gaza, organisés et maintenus structurellement. D'autre part et dans le même temps, nous dénonçons l'antisémitisme en tant qu'idéologie raciste, dont l'histoire est liée à celle de l'islamophobie. L'antisémitisme déshumanise les Juif·ves, avec lesquel·les nous sommes solidaires depuis notre combat antiraciste. Nous dénonçons le flou maintenu par les puissances impérialistes (dont le Canada) entre antisionisme et antisémitisme, conduisant à une lecture essentialiste des communautés juives et musulmanes, les mettant ainsi en danger. Nous dénonçons de fait les récents actes antisémites et islamophobes et nous en imputons la responsabilité à l'inaction de nos dirigeant·es politiques.

Notre solidarité doit être anticolonialiste

En tant que féministes, nous assumons qu'il est de notre responsabilité de résister aux nationalismes sexuels (fémonationalisme et homonationalisme) et à toutes les idéologies et conséquences matérielles qu'ils produisent.

Nous dénonçons le féminisme colonial qui continue de racialiser le patriarcat vécu par les femmes racisées en général (femmes noires, autochtones, latinxs, etc.) et particulièrement dans ce cas-ci les femmes arabes, musulmanes ou perçues comme telles. Un féminisme décrivant les femmes palestiniennes comme victimes d'un patriarcat exclusivement du fait des hommes arabes. Un féminisme qui enferme la question palestinienne entre des hommes sauvages d'un côté et des femmes à sauver de l'autre. Un féminisme blanc qui continue d'ignorer les formes spécifiques des violences genrées et des violences sexuelles inhérentes au colonialisme, au capitalisme racial et aux guerres impérialistes.

Les féministes occidentales, bourgeoises et blanches ont historiquement et épistémologiquement effacé l'agentivité et toutes les luttes et résistances qui sortaient du « cadre acceptable » ou jugé pertinent par l'ordre colonial et impérialiste que celles-ci défendent. Or, il ne nous appartient pas d'imposer, depuis nos tours d'ivoire universitaires, une forme à la résistance à une domination, car ceci participe à reconduire un rapport hiérarchique qui ne correspond en aucun cas à nos valeurs féministes, éminemment décoloniales et révolutionnaires. Soulignons d'ailleurs que les femmes palestiniennes et celles des Suds globaux n'ont attendu personne pour se battre contre les affres de la violence coloniale et porter leur combat de libération.

Affirmer que le génocide en cours en Palestine occupée constitue un progrès pour les droits des personnes LGBTQIA2S+ est une offense à toutes les communautés LGBTQIA2S+ dans le monde. Une telle affirmation nie complètement l'existence des personnes LGBTQIA+ palestiniennes qui sont également victimes de ce génocide, tout comme leurs familles, leurs proches, leur communauté et leur nation. De plus, aucune échelle de « progressisme » ne saurait remettre en question le droit à l'existence d'un peuple.

Les discours libéraux et féministes ayant fleuri depuis le 7 octobre soulignent combien les femmes et les enfants sont les premières victimes du génocide, ce qui est très vrai. Cependant, cet argumentaire s'ancre dans une déshumanisation systématique des hommes arabes et musulmans en marche depuis les débuts de la colonisation occidentale. Il nous importe d'affirmer, au cœur de notre impulsion féministe même, notre solidarité aux hommes également massacrés par la machine coloniale et génocidaire israélienne, que nous n'excluons pas de notre cause, et dont nous sommes aussi les allié·es. Notre féminisme, parce qu'il est décolonial et révolutionnaire, refuse la logique essentialiste qui n'offre son attention que lorsque des femmes sont impliquées, et accueille dans ses rangs tous·tes les Palestinien·nes.

À cet égard, la libération palestinienne est davantage une cause féministe que ne le sont les luttes d'un « féminisme » colonial, parfois libéral, parfois « socialiste » autoproclamé. Car la libération et la résistance palestinienne, en cristallisant les enjeux d'oppression et d'impérialisme à l'international, met en péril les plus grandes puissances impérialistes et profite, ce faisant, à toutes les luttes de libération contre l'ordre néocolonial, cishétéropatriarcal et capitaliste. En cela, dénoncer l'impérialisme de l'État canadien constitue un geste stratégique pour les enjeux internationaux et les enjeux locaux : c'est le même État qui légitime la résurgence de la transphobie actuellement, c'est le même État qui, soumis à la bourgeoisie, n'hésiterait pas à remettre en question nos droits reproductifs, c'est le même État qui se fonde et s'enrichit sur l'exploitation des terres et des populations autochtones qu'il prétend protéger.

Par conséquent, le non-soutien à la libération palestinienne est aussi fondamentalement antiféministe, en plus d'être raciste, et constitue une trahison envers l'héritage des luttes féministes. Pour pouvoir se targuer d'intersectionnalité et de décolonialité, voire de féminisme tout court, il importe de voir comment tous les systèmes oppressifs s'articulent et fonctionnent de concert en s'abreuvant aux mêmes bases inextricables : celles du patriarcat, des LGBTphobies, du colonialisme et du capitalisme.

En ce sens, il est de la responsabilité de tout un chacun d'entendre les appels à la solidarité des Palestinien·nes et de répondre aux engagements soulevés de se positionner ouvertement et publiquement contre le génocide du peuple palestinien et en solidarité avec celui-ci.

Photo : Alexis Gravel (CC BY-SA 2.0)

Une vie entre sociologie et syndicalisme

Première femme embauchée comme conseillère syndicale à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), Mona-Josée Gagnon deviendra vingt ans plus tard professeure d'université et l'une des principales théoriciennes du mouvement syndical québécois [1]. Retour sur ce parcours professionnel et engagé peu commun. Propos recueillis par Thomas Collombat

À Bâbord ! : Votre parcours professionnel est relativement atypique. Comment avez-vous débuté votre carrière de chercheure à la FTQ ?

Mona-Josée Gagnon : J'ai en effet alterné entre deux mondes : le mouvement syndical et l'université. Après un bac en sociologie et une maîtrise en relations industrielles, au début des années 1970, je tenais absolument à travailler pour une organisation syndicale, et plus précisément pour la FTQ. Elle était pour moi l'héritière de la grandeur du syndicalisme nord-américain. Je voulais être dans une organisation qui rendait de vrais services aux ouvriers, qui faisait une différence dans leur quotidien.

À force de solliciter Fernand Daoust, le secrétaire-général de l'époque, celui-ci m'a confié un contrat de recherche sur le projet d'ouverture de l'aéroport de Mirabel. J'ai tout de suite vu la FTQ comme une mine sociologique qui pouvait me donner un accès exceptionnel au terrain. Le weekend après la sortie du mémoire, la centrale m'offrit d'entrer à mi-temps au Service de la recherche. Je devenais la première femme embauchée comme conseillère syndicale à la FTQ et j'allais le rester pour une décennie. La FTQ était à l'image des autres milieux de travail, et elle n'était donc pas épargnée par le machisme. La carence de représentation féminine était généralisée à la FTQ. On comptait seulement 3% de permanentes dans les syndicats affiliés, essentiellement dans le domaine de la confection. Au début des années 70, j'ai organisé la première rencontre qui était exclusivement consacrée aux femmes impliquées à la FTQ. C'est sur cette base que nous avons développé le Comité de la condition féminine, un modèle qui se répandrait par la suite dans de nombreuses organisations.

ÀB ! : La langue française est un autre dossier sur lequel vous avez beaucoup travaillé.

M.-J. G. : En effet, j'étais stupéfaite de voir le nombre de responsables syndicaux élus simplement parce qu'ils étaient les seuls à savoir parler anglais. La négociation, la convention, les griefs… Tout pouvait se faire en anglais même dans des milieux de travail très majoritairement francophones. C'est ce contact avec le terrain qui m'a permis de rédiger le mémoire de la FTQ à la Commission d'enquête sur la situation de la langue française et des droits linguistiques au Québec (dite « Commission Gendron », en 1972) et d'avancer pour la première fois la proposition des comités de francisation dans les milieux de travail. Je siégerai d'ailleurs plus tard au Conseil de la langue française, de 1984 à 1987, une des rares occasions qui m'ait été donnée de représenter la FTQ.

ÀB ! : Comment expliquez-vous que malgré votre rôle central dans l'élaboration des politiques et positions de la centrale, vous n'ayez pas été plus sollicitée pour la représenter ?

M.-J. G. : Honnêtement, je pense que cela est dû à un mélange de misogynie et d'anti-intellectualisme, sur lesquels j'ai d'ailleurs écrit. Pendant longtemps, la légitimité des dirigeants syndicaux se construisait sur leur provenance et leur rapport aux milieux de travail. Ce n'est pas un problème en soi, mais cela devient problématique lorsque ce besoin de légitimité se transforme en mépris des intellectuel·les, voire en caricature de ce que les ouvriers seraient capables de comprendre.

ÀB ! : Comment s'est déroulé votre passage à l'université comme professeure ?

M.-J. G. : J'ai fait une thèse en sociologie car j'avais envie de réfléchir à ce que l'on appelait à l'époque « la concertation » et à tout ce que cela impliquait pour les rapports entre l'État et le mouvement syndical. Je trouvais que nous perdions énormément de temps à participer à de multiples instances qui ne donnaient pas toujours grand-chose et j'avais d'ailleurs rédigé la politique de la FTQ à cet égard, que j'avais baptisée la « présence réelle ».

Lorsqu'en 1989 je postule à l'Université de Montréal comme professeure en sociologie, on fait évaluer mon dossier « atypique » par un expert externe qui considère que j'ai un niveau d'agrégée. Pourtant, sous pression de la direction de l'université, on m'embauche comme professeure adjointe (le rang inférieur à agrégée). Si j'ai connu l'anti-intellectualisme du milieu syndical, j'ai aussi expérimenté l'inverse dans le milieu universitaire, où plusieurs méprisaient les personnes provenant des « milieux de pratique ».

Entre 1994 et 1996, je suis rappelée par la FTQ pour diriger le Service de la recherche. Mais des désaccords avec la direction de la FTQ de l'époque (sans doute dû à l'anti-intellectualisme et aux conceptions de la façon dont la centrale devait être représentée dans le débat public) font en sorte que je retourne finalement à l'UdeM. Là, c'est en devenant directrice des études supérieures que je retrouve une motivation. J'ai adoré aider des étudiant·es à définir leur projet, à structurer leur pensée, en particulier celles et ceux sans référence familiale scolarisée.

ÀB ! : Au final, quelles réflexions vous inspire cette carrière à la frontière entre ces deux mondes ?

M.-J. G. : Je persiste à penser qu'une approche sérieuse du syndicalisme doit être dialectique. J'ai toujours été beaucoup inspirée par des penseurs comme Richard Hyman ou Claus Offe qui montrent que, dans le capitalisme, le mouvement syndical occupe une position tout à fait singulière qui le conduit à la fois à combattre le système et les inégalités qu'il génère, mais aussi à le maintenir en vie en négociant des ententes à plus court terme. Ces contradictions sont fondamentales et elles existent dans toutes les organisations, ce qui m'a toujours fait me méfier des étiquettes un peu simplificatrices, que l'on parle de « syndicalisme d'affaires » ou de « syndicalisme de combat ». C'est ce que j'entendais lorsque j'ai écrit que « tout ce que les syndicats font – et ne font pas – est bel et bien de l'ordre du politique » [2]. Le syndicalisme, quel qu'il soit et quelle que soit la façon dont il se fait, touche aux rapports de pouvoir dans les milieux de travail et dans la société. Il doit à la fois construire une identité collective et la défendre, tout en évitant les écueils de la bureaucratisation et de la cooptation. Il n'y pas d'organisation parfaite et la recherche de cet équilibre dépend de nombreux facteurs, internes comme externes. À cet égard, la recherche peut être engagée, mais elle se doit de rester critique et d'éviter les œillères organisationnelles ou idéologiques.

La meilleure façon de s'en prévenir est incontestablement le rapport au terrain. Je retiens de ma carrière l'extraordinaire accès privilégié aux milieux de travail que m'a donné mon statut de chercheure syndicale. Visiter une entreprise par le biais de son syndicat, ce n'est pas la même chose que quand on est invitée par les ressources humaines. Et cela permet d'établir un rapport direct avec les travailleurs et travailleuses qui critiqueront même parfois leur propre organisation ! C'est cette éthique et cette approche que j'ai essayé d'emporter avec moi à l'université et de communiquer à mes étudiant·es. Afin que la recherche sur le syndicalisme dépasse la simple analyse des discours officiels (toujours partiels voire biaisés, car stratégiques) et s'enracine au contraire dans la réalité des milieux de travail, leur dureté, leurs injustices, mais aussi leur noblesse et leurs solidarités.

[1] Voir notamment Mona-Josée Gagnon, « Les intellectuels critiques et le mouvement ouvrier au Québec : fractures et destin parallèle », Cahiers de recherche sociologique, no. 34, 2000, p. 145-176 et Mona-Josée Gagnon, « Les femmes dans le mouvement syndical québécois » dans Marie Lavigne et Yolande Pinard (dir.), Les femmes dans la société québécoise. Aspects historiques, Montréal, Les éditions du Boréal Express, 1977, p. 145-168.

[2] Mona-Josée Gagnon, « Syndicalisme et classe ouvrière. Histoire et évolution d'un malentendu », Lien social et politiques, no. 49, 2003, p. 15-33.

Illustration : Anne-Laure Jean

POUR EN SAVOIR PLUS

Mona-Josée Gagnon, Le syndicalisme : état des lieux et enjeux, Québec, Institut québécois de recherche sur la culture, 1994. En ligne : classiques.uqac.ca/contemporains/gagnon_mona_josee/syndicalisme_etat_enjeux/syndicalisme_etat_enjeux.html

Mona-Josée Gagnon, Le travail : une mutation en forme de paradoxes, Québec, Institut québécois de recherche sur la culture, 1996.

Cuba, ou comment faire la révolution en Amérique

À la suite de l'occupation militaire de Cuba par les États-Unis (1898-1902), le pays se trouve dominé par quelques grandes compagnies américaines et la mafia, de connivence avec un régime local corrompu. De 1952 à 1958, la dictature de Fulgencio Batista asphyxie la société, jusqu'à la révolution. À partir de 1959, le peuple cubain mène une véritable expérience socialiste, une première en Amérique malgré l'hostilité des États-Unis. Que retenir de ce pied de nez à l'impérialisme et de cette tentative révolutionnaire confrontée à l'adversité ?

Dans les années 1950, l'économie cubaine est totalement dominée par les États-Unis qui importent la grande majorité de la production sucrière de l'île et qui contrôlent la vente de produits manufacturés. Le sucre, l'agriculture, le pétrole, les mines, les usines, l'électricité et la téléphonie sont accaparés par des compagnies américaines (les profits vont donc à leurs actionnaires), alors que les salaires restent très bas et qu'il n'existe pas de services sociaux dignes de ce nom. Le chômage, qui frappe le tiers de la population active, accentue la détresse et amenuise le rapport de force que pourraient imposer les travailleur·euses. La dictature de Batista [1] étouffe la vie politique et bloque les possibilités de changement social, se réservant le peu de richesse qui demeure sur l'île. La jeunesse militante évolue de la légalité à la clandestinité, puisque les partis progressistes et la grève sont interdits.

Fidel Castro dirige un premier mouvement d'insurrection marqué par l'attaque de la caserne Moncada, avant d'être emprisonné par le régime. Mais le mouvement ouvrier et social grandit à Cuba et force la libération des prisonniers politiques en 1955. L'année suivante, le mouvement socialiste, réorganisé et armé, lance une offensive de grande ampleur contre le gouvernement. Ses positions en faveur des paysan·nes et des ouvrier·ères, ainsi que sa capacité à tenir en échec l'armée régulière au service de la dictature, le rendent de plus en plus populaire auprès des classes laborieuses. La majorité de la population sympathise bientôt avec les guérilleros, voire leur apporte une aide active. En décembre 1958, les insurgés lancent une dernière campagne, appuyée par une grève générale nationale. Batista est défait et, le 1er janvier 1959, La Havane est prise.

¡ Hasta la victoria siempre !

Au départ, Fidel Castro souhaite construire un socialisme proprement cubain, ni soumis à Washington, ni aligné sur Moscou. Ce rêve est de courte durée, puisque les États-Unis refusent tout compromis avec le nouveau pouvoir. La nationalisation de plusieurs entreprises américaines [2], souhaitée par la population cubaine, met le feu aux poudres. Les États-Unis votent des sanctions économiques contre Cuba, puis commanditent l'envoi de troupes contre-révolutionnaires sur l'île en 1961, lors du débarquement de la baie des Cochons. La victoire totale des socialistes lors de cette bataille consomme la rupture entre les deux pays. Les États-Unis imposent un embargo en 1962 et le gouvernement castriste s'allie avec l'Union des républiques socialistes soviétiques (URSS). Les tensions atteignent un sommet lors de la crise des missiles, lorsque des armes soviétiques doivent être livrées à Cuba, qui recule face à la pression américaine. Un conflit de moindre intensité fait suite à ces épisodes extrêmes.

Malgré les aléas géopolitiques qu'affronte Cuba, les efforts pour bâtir une société nouvelle donnent des résultats. Comme la population a longtemps souffert de l'impérialisme et de la dictature, elle appuie le gouvernement de Castro et participe à la construction du socialisme. Les grandes propriétés terriennes sont nationalisées puis gérées par l'entremise de coopératives agricoles. L'éducation est nationalisée et rendue obligatoire, universelle et gratuite. Un système de santé public est mis en place à la grandeur du pays, lui aussi universel et gratuit. Ces mesures sont particulièrement bénéfiques pour les campagnes, délaissées avant la révolution. Ainsi, il n'existait qu'un hôpital public en région rurale avant 1959. Une dernière mesure est la nationalisation des biens du clergé au profit des systèmes d'éducation et de santé. Grâce à la vision sociale du gouvernement, à la motivation de la population et à l'appui de l'URSS, la société cubaine se développe rapidement et s'attaque aux problèmes hérités de l'ère néocoloniale.

À partir du milieu des années 1960, les forces progressistes de Cuba cherchent à s'unir et à pérenniser les acquis de la révolution. Les différents groupes forment le Parti communiste de Cuba (PCC) en 1965, dirigé par Fidel Castro, avant d'adopter une nouvelle constitution en 1976. Parce que le Parti est une coalition, la vie démocratique et le débat y restent vivants ainsi que la participation de larges franges de la population. L'essoufflement se produit plus tard, en raison de l'embargo américain qui appauvrit l'île, du ressac de la gauche mondiale dans les années 1980 et du contrôle grandissant des cadres du Parti sur la vie politique. Ce dernier élément est favorisé par la pression américaine qui renforce la paranoïa des dirigeants cubains. L'effondrement de l'URSS au début des années 1990 isole Cuba qui se retrouve à la croisée des chemins.

La « période spéciale », défis et avenir

En raison de l'anticommunisme forcené des États-Unis, Cuba a profondément intégré son économie à celle du régime soviétique. Sa disparition entraîne ainsi un effondrement des exportations cubaines, d'autant que l'embargo américain se poursuit. Une politique de rationnement, dite « période spéciale en temps de paix », est proclamée en 1990 afin de préserver l'État social, tout en évitant un appauvrissement prolongé. Les initiatives politiques et citoyennes sont encouragées afin de mobiliser la population et de trouver des solutions novatrices. L'objectif est de canaliser la créativité et la débrouillardise au service du bien commun. Finalement, le déblocage économique se produit grâce aux nouveaux régimes socialistes d'Amérique latine, dont celui du Venezuela qui devient le principal partenaire de Cuba. Politiquement, les évolutions sont plus lentes, car la direction historique du PCC craint que des changements trop brusques n'entraînent la déstructuration des institutions héritées de la révolution.

Depuis le début des années 2000, Cuba évolue dans un environnement complexe où le maintien de l'État social demeure une priorité, alors que les jeunes générations désirent des transformations politiques et économiques. Le problème, c'est que rien ne garantit que l'île puisse préserver ses acquis si elle libéralise son marché. En effet, les régimes socialistes, comme les social-démocraties, résistent mal au néolibéralisme, sans compter qu'ils continuent d'être la cible des États-Unis, comme Cuba, le Venezuela ou la Bolivie. En quête d'équilibre, la constitution cubaine de 2019 reconnaît les droits et libertés individuels, y compris la propriété privée, tout en maintenant un horizon socialiste et le dirigisme économique afin de développer « la pleine dignité de l'être humain » [3].

L'histoire de la révolution cubaine nous enseigne qu'il est possible, dans toutes les situations, de renverser un État corrompu et d'instaurer un gouvernement populaire. Pourtant, dans un monde dominé par l'impérialisme et les cartels, la construction d'une société nouvelle reste délicate. Les pressions économiques et militaires contre les régimes de gauche ne doivent pas être sous-estimées, ainsi que les difficultés sociales et les crispations qu'elles entraînent. Pour y résister, les meilleures pratiques de la révolution cubaine répondaient directement aux aspirations du peuple et le mobilisaient dans leur mise en œuvre. Ce travail commun en vue d'objectifs clairs et légitimes s'est révélé à la fois galvanisant et efficace. De plus, l'internationalisme a permis à Cuba de maintenir sa souveraineté et une économie dynamique, malgré la dépendance envers l'URSS. Le renouvellement du système cubain et plus largement de la gauche doit passer par de telles pratiques collectives en vue d'objectifs globaux, dont la construction de l'État social et d'une économie pour le peuple, ancrés dans un réseau mondial de solidarité. Pour reprendre Castro : « Le communisme d'abondance ne peut être édifié dans un seul pays. » [4]

[1] Fulgencio Baptista a procédé à un coup d'État en mars 1952, avec l'aide de la Central Intelligence Agency (CIA), avant d'instaurer une dictature militaire, pro-américaine et mafieuse.

[2] Notamment les installations pétrolières, l'International Telephone and Telegraph Company (ITT) et la United Fruit Company.

[3] Constitución de la República de Cuba, préambule, 2019, en ligne : https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20191016105022/Constitucion-Cuba-2019.pdf

[4] CASTRO, Fidel. Révolution cubaine (tome II), Paris, Maspero, 1969, page 122.

Alexis Lafleur-Paiement est membre du collectif Archives Révolutionnaires (www.archivesrevolutionnaires.com).

Photo : Anniveraire de la révolution cubaine (Jasmine Halki, CC BY 2.0).

André Querry, photographe des luttes

L'important travail d'archivages des luttes sociales qui ont ponctué le Québec à travers les décennies est souvent effectué par des groupes militants et bénévoles qui s'évertuent ainsi à garder notre mémoire vivante. Tous et toutes reconnaîtront en ce sens l'apport d'André Querry à ce travail collectif de par les milliers de photos d'innombrables mobilisations des années 80 à aujourd'hui qu'il rend disponible sur sa page Flickr. À bâbord ! s'est entretenu avec le photographe pour en apprendre davantage sur sa démarche. Propos recueillis par Isabelle Larrivée et Claire Ross

À bâbord ! : Depuis quand es-tu engagé dans ce projet de photographie des luttes ?

André Querry : J'ai commencé à prendre mes premières photos militantes le 16 avril 1986, lors de l'occupation de la permanence du Parti libéral du Québec par l'association étudiante de l'UQAM.

ÀB ! : Qu'est-ce qui t'a d'abord poussé à t'y lancer ?

A. Q. : Au mois de janvier 1986, avec quelques camarades, nous avions fondé le groupe Action Socialiste, et nous avions aussi convenu de produire un journal Socialisme Maintenant ! (le nom du journal était ma proposition) Je voulais que notre journal ait ses propres photos des campagnes et des luttes que nous allions soutenir ou organiser. Sans aucune formation, j'ai acheté un appareil photo – un Nikon FG – chez La Baie, au centre-ville de Montréal, au début du mois d'avril 1986 au prix de 325 $.

1986 — Manifestation à Montréal pour la libération de Nelson Mandela.

ÀB ! : Comment définirais-tu ton projet photographique ? Comment crois-tu qu'il contribue aux luttes et à la mémoire des luttes ?

A. Q. : Bien qu'au début, mes photos devaient servir pour notre journal, elles étaient aussi publiées dans des journaux étudiants, ceux de groupes populaires et militants, et parfois dans des journaux d'organisations « adverses » à notre organisation politique, avec le principe que l'important était de faire connaître les luttes présentes.

Comme exemple de ma contribution aux luttes, le 18 mars 2012, j'étais monté sur le pont Jacques-Cartier pour prendre des photos de la manifestation familiale organisée par la CLASSE, la première grande manifestation de la mobilisation de 2012. Mes photos démontraient concrètement la participation de plusieurs milliers de personnes, contrairement aux chiffres de 5 000 fournis par le SPVM. Ce soir-là, lorsque mes photos ont été publiées sur Facebook, j'ai reçu des centaines de notifications et elles ont été tellement partagées, que Facebook avait temporairement suspendu mon compte, croyant qu'il avait été piraté…

Pour ce qui est de la mémoire des luttes, mes photos sont accessibles à tout le monde sur ma page Flickr. J'ai mis des centaines d'heures à tout classer, dater et documenter. Des extraits de reportages sont aussi disponibles.

Selon les commentaires que j'ai reçus et que je continue de recevoir, c'est un travail qui semble très apprécié par les chercheurs et chercheuses sur l'histoire des mouvements sociaux et du Québec.

1990 — Occupation de la rue Sainte-Catherine dans le Village suite à une violente intervention policière homophobe la veille dans une soirée de la communauté LGBT au Sex Garage.

ÀB ! : Comment ton projet a-t-il évolué au fil des développements tant technologiques que sociopolitiques ?

A. Q. : Il faut comprendre que tout ce travail est fait de façon militante. J'ai pratiquement toujours travaillé à temps plein depuis 40 ans, les photos ont été prises pendant mes jours de congé, le matin, sur l'heure du midi, le soir ou la fin de semaine et parfois avec des congés sans solde.

J'ai été très actif pendant les années de 1986 à 1997, mais le contexte politique a fait que je n'avais plus d'endroit où publier mes photos. J'ai donc diminué ma prise de photos militantes. J'ai tout de même continué de photographier quelques manifestations et activités des communautés LGBTQ+, du 1er mai à Québec en 2001, contre la guerre en Irak, quelques manifestations étudiantes, etc.

1990 — Manifestation à Kanesatake lors de la crise d'Oka en appui aux Mohawks.

L'achat de mon premier appareil photo numérique en 2004, un petit Nikon E4100, a commencé à changer la donne. Aujourd'hui, mon téléphone cellulaire est probablement dix fois plus performant que cet appareil. À l'époque de l'argentique, je pouvais prendre environ 36 photos d'une manifestation (72 pour une manifestation plus importante). Sur certains films de 36 poses, j'ai même trois manifestations… Maintenant, je peux prendre 1 000 photos d'une manifestation (pour le dernier défilé de Fierté Montréal, j'en ai pris plus de 1 500…) et voir le résultat instantanément, et non pas deux jours plus tard !

Le plus important est d'avoir un lieu de diffusion, et l'arrivée de Facebook m'a permis de publier mes photos et mes revues de presse. J'ai ouvert ma page Facebook pour combattre Gérald Tremblay, combattre la tutelle de l'arrondissement Ville-Marie et l'hébergement touristique illégal au centre-ville de Montréal dès 2008. Et je n'ai jamais arrêté depuis ce temps !

1990 — Manifestation organisée par Act Up Montreal pour la journée mondiale contre le VIH-SIDA en décembre.

ÀB ! : Depuis les années où tu accompagnes les manifestations, vois-tu une évolution dans les discours, dans les types de luttes se déroulant dans la rue ?

A. Q. : Quand j'étais militant étudiant, une grosse manifestation, c'était 1 500, 2 000 personnes. Les grosses manifestations des années 80 portaient soit sur la question nationale ou sur des manifestations syndicales du Front commun.

Dans les années 1990, nous avons vu les questions des droits LGBTQ prendre de l'ampleur : de 300 personnes pour le défilé de la Fierté du 23 juin 1990, on est passé à 1500 pour la manifestation sur le SexGarage le 29 juillet 1990 et à plusieurs milliers les années suivantes.

Dans les manifestations contre la guerre en Irak, il y avait 15 000 personnes le 26 janvier 1991, et 150 000 le 15 février 2003, ce qui était à l'époque la plus grande manifestation de l'histoire du Québec. Aujourd'hui, une manifestation contre la guerre attire quelques centaines de personnes.

2001 — La grande manifestation du samedi 21 avril contre le Sommet des Amériques qui a réuni plus de 30 000 personnes.

ÀB ! : Quels ont été pour toi les moments culminants, les manifs les plus imposantes ? Quels sont les combats les plus émouvants ou qui te tiennent le plus à cœur ?

A. Q. : J'ai à cœur plusieurs combats, les combats pour la défense des droits, la défense des minorités, contre les différentes discriminations.

Naturellement, la plus grande manifestation est celle sur l'environnement du 28 septembre 2019 avec Greta Thunberg avec 300 000 personnes, selon le SPVM, à 500 000 selon l'organisation de la manifestation, mais moi j'étais dans le désert du Sahara au Maroc cette journée…

J'ai naturellement des photos de centaines de petites manifestations. Parfois, une petite manifestation peut avoir plus de répercussions qu'une manifestation de plusieurs milliers de personnes, par exemple, la manifestation d'une quarantaine de personnes à la première de la pièce de théâtre SLAV le 26 juin 2018 qui a ouvert le débat sur l'appropriation culturelle.

Les manifestations ou rassemblements les plus difficiles sont ceux qui suivent le décès d'une personne tuée par la police, ou d'un « accident » de voiture, alors qu'on écoute les témoignages de la famille, des ami·es de la victime.

2001 — Manifestation pour demander la résidence permanente pour toutes les personnes travaillant dans les milieux hospitaliers pendant l'épidémie de COVID-19.

ÀB ! : À quel destin ou à quel usage sont vouées tes photographies ?

A. Q. : Pour un usage progressiste, pour soutenir la défense des droits et, somme toute, pour faire un rappel de l'histoire de nos luttes.

Photos : André Querry

Le choix des présidents

Les grandes surfaces d'alimentation ne vendent pas que des produits : elles structurent l'accès à la nourriture, définissant ce qui est accessible, à quel prix et pour qui. Derrière leurs néons, un système organise les différences sociales, créant des épiceries à plusieurs vitesses où chaque panier raconte une histoire d'inégalités.

Le commerce de détail alimentaire canadien est marqué par un manque criant de concurrence. Derrière la panoplie d'enseignes se cachent en réalité trois grandes chaînes : Loblaw, Metro et Sobeys. En ajoutant Walmart et Costco, cinq géants se partagent près de 80 % du marché. Cet oligopole entretient l'illusion du choix : des commerces différents, mais qui remplissent les mêmes poches. Super C, Adonis, Marché Richelieu et Première Moisson appartiennent à Metro ; IGA, les Marchés Tradition et Kim Phat sont détenus (majoritairement ou en totalité) par Sobeys ; Provigo, Maxi et le Supermarché T&T sont affiliés à ou détenus par Loblaws. Les différences de façade masquent une réalité uniforme : les prix, les produits ainsi que les marges sont décidés par les mêmes directions et leur pouvoir s'étend bien au-delà des tablettes. Ces entreprises possèdent ou contrôlent aussi des pharmacies, des stations-service et les immeubles où elles s'installent, consolidant leur emprise sur le quotidien des Québécois·es.

Or, il n'en a pas toujours été ainsi. En 1986, au moment de l'adoption de la Loi sur la concurrence, le paysage alimentaire canadien comptait encore huit grandes chaînes indépendantes. Quarante ans plus tard, presque toutes ont été avalées. Le Canada ne compte d'ailleurs aucune véritable « épicerie à rabais » : le segment des commerces « à escompte » est intégré au même oligopole. Les rabais y sont calibrés ; la compétition est chorégraphiée. Au Québec, le choix est encore plus restreint : seuls Metro et Loblaw exploitent des enseignes dites « économiques », tandis que Sobeys brille par son absence. L'inflation alimentaire des dernières années a poussé les ménages à traquer les promotions, à remplir leurs paniers de marques maison et à fréquenter davantage ces « magasins à rabais ». Les grands détaillants se sont adaptés à cette nouvelle réalité : Loblaw a converti une soixantaine de Provigo en Maxi, tandis que Metro a multiplié les Super C. Or, cet essor des magasins « à escompte » est trompeur : sous prétexte de nous faire économiser, ils trouvent surtout le moyen de gagner plus.

Une chaîne d'approvisionnement verrouillée

Le contrôle des géants de l'alimentation ne s'arrête pas aux caisses : il s'étend tout au long de la chaîne d'approvisionnement. En effet, ils détiennent un pouvoir immense sur la distribution, dictant aux personnes qui produisent non seulement ce qu'elles peuvent vendre, mais aussi à quelles conditions. Ces dernières négocient souvent à armes inégales : retards de paiement, exigences de rabais et changements de conditions sans préavis.

Cette concentration a aussi un effet d'étouffement sur les épiceries indépendantes, de plus en plus rares. Les trois groupes d'achat ont transformé une industrie qui était jadis dominée par des épiceries de quartier indépendantes. Cette consolidation du marché rend périlleuse la survie des petits commerces, constamment menacés d'être rachetés ou marginalisés par les grandes chaînes. Beaucoup n'ont d'autre choix que de s'approvisionner directement auprès de leurs concurrents : faute d'entrepôts ou de volume suffisant, ils doivent acheter leurs produits à Loblaw ou Sobeys, qui dominent aussi le secteur de la vente en gros. Une absurdité économique qui les empêche de rivaliser sur les prix et les marges.

D'autres obstacles s'accumulent pour les commerces indépendants : l'accès à des emplacements commerciaux est limité, puisque la plupart des locaux adaptés sont déjà contrôlés par ces mêmes géants. Les bannières exigent aussi des frais de placement pour les produits sur leurs tablettes — une pratique inaccessible pour la plupart des petits commerces. Ces mécanismes verrouillent le marché : les géants dictent non seulement ce qui est vendu, mais aussi qui a le droit de vendre.

En aval de la chaîne, ces rapports de force se traduisent directement en magasin. Loin d'être neutre, l'expérience d'achat devient un marqueur social : les grandes bannières segmentent leurs clientèles comme on segmente un marché, calibrant l'ambiance, les produits et même la qualité selon le revenu et le quartier. Loblaw, Maxi et Provigo partagent les mêmes fournisseurs, les mêmes marques maison, parfois les mêmes produits — simplement disposés différemment et vendus à des prix distincts. La même logique s'applique entre Super C et Metro. Entre les différentes enseignes, les tablettes racontent ainsi une histoire de classes : des choix limités dans des allées éclairées au néon pour les ménages à faible revenu ; un éclairage tamisé et un prêt-à-manger invitant pour les personnes plus aisées. Ces écarts ne sont pas le fruit du hasard : ils sont le résultat d'une stratégie méticuleuse de segmentation. Les bannières adaptent leurs marges, leurs assortiments et même leur expérience visuelle à la clientèle qu'elles ciblent. Ce n'est pas seulement le pouvoir d'achat qui détermine l'épicerie où l'on va ; c'est l'épicerie elle-même qui vient dire à qui elle s'adresse.

D'une ville à l'autre, les écarts de dignité persistent, parfois même au sein d'une même bannière. Une bannière n'offre pas la même expérience dans un quartier populaire que dans un milieu plus aisé : qualité des produits, propreté, entretien, fraîcheur — tout varie subtilement selon l'environnement socioéconomique. Ces différences ne tiennent pas seulement aux clientèles, mais aux investissements consentis — ou non — par les sièges sociaux. La géographie urbaine devient ainsi le reflet du pouvoir économique : la qualité du panier et de l'expérience d'achat fluctue selon le code postal. Cette architecture silencieuse du marché alimentaire ne fait pas que refléter les inégalités : elle les entretient. Elle façonne des réalités alimentaires à plusieurs vitesses, où l'accès à la fraîcheur, à la diversité et à la dignité dépend du revenu. L'épicerie n'est plus seulement un lieu d'achat : elle devient le reflet du milieu qui l'abrite.

Une question de justice alimentaire

L'épicerie n'est pas seulement un lieu d'achat, mais un miroir de notre rapport à la nourriture et à celles et ceux qui y accèdent. Quand certaines personnes sont obligées de faire leur épicerie au Dollarama pour trouver des produits à bas prix, tandis que d'autres se procurent des aliments biologiques dans des épiceries spécialisées, c'est une violence ordinaire qui se manifeste : elle révèle les injustices structurelles qui traversent l'accès à l'alimentation.

La fragmentation du marché alimentaire est un enjeu politique : ce qui se retrouve sur les tablettes, ce qui est accessible et à quel prix, cela dépend d'un rapport de force où oligopoles et gouvernements pèsent lourd, tandis que les personnes qui produisent, qui travaillent dans les commerces et qui mangent disposent de bien peu de pouvoir. Ce rapport de force détermine la structure du marché et l'accès à la nourriture. Néanmoins, des alternatives existent : épiceries solidaires, coopératives alimentaires et épiceries publiques explorent des modèles qui redistribuent le pouvoir. Leur poids reste modeste face aux géants du marché, mais elles montrent qu'il est possible de repenser l'accès à l'alimentation comme un droit collectif. Pourtant, tant que le pouvoir restera concentré dans les mains de quelques « présidents [1] », l'alimentation demeurera une marchandise et les épiceries seront traversées par des injustices. Aux côtés des petits commerces de proximité, ces alternatives rappellent que reprendre la table, c'est refuser la résignation face à un oligopole qui contrôle le jeu et ses règles. C'est contester la logique d'exploitation qui détermine l'offre et façonne la demande en exigeant que l'accès à une alimentation adéquate, juste et durable soit garanti pour toustes.

[1] Au moment d'écrire ces lignes, tous les dirigeants des cinq principaux détaillants alimentaires au pays sont des hommes.

Dimitri Espérance est fondateur et directeur général de Ti frais. Vanessa Girard-Tremblayest co-fondatrice de la coop de travail Estuaire.

Photo : Rachel Cheng (鄭凱瑤)

Retour d’Amazon au Québec ?

Dans l'édition du 2 décembre, le journaliste de La Presse Alain McKenna soulevait la question à savoir si l'IA pourrait ramener Amazon au Québec, plus précisément Amazon Web Services (AWS), sa plateforme infonuagique. Il y a de fortes raisons de souhaiter que non.

Comme il est désormais amplement documenté, y compris de façon rigoureuse par la journaliste d'enquête Karen Hao dans son livre Empire of AI publié plus tôt cette année, les centres de données qui alimentent l'intelligence artificielle (IA) et qui se multiplient partout sur la planète sont un scandale environnemental, social et humain.

L'essor des centres de données est basé sur la théorie de la mise à l'échelle (ou scaling, en anglais) selon laquelle l'augmentation exponentielle de la quantité de données, des paramètres et des ressources informatiques qui alimentent l'IA mènerait automatiquement à l'intelligence artificielle générale, une forme d'intelligence artificielle comparable ou supérieure à l'intelligence humaine. Cette théorie est désormais largement réfutée car il a été démontré qu'une augmentation d'ordre quantitatif ne résout pas les limites inhérentes aux modèles et qui causent leurs « hallucinations ». Bien que discréditée, cette théorie de la mise à l'échelle continue de nourrir l'essor des centres de données partout dans le monde.

Et pourtant, ces centres de données représentent un scandale. Environnemental, d'abord, puisqu'ils consomment une quantité faramineuse d'eau potable et d'électricité. L'électricité sert à la fois à alimenter les centres de données et à refroidir les serveurs. L'eau, qui sert également aux systèmes de refroidissement, doit de plus être potable afin de ne pas entraîner la corrosion et la contamination des équipements. C'est sans compter leur coût social et humain car les équipements des centres de données stimulent la demande pour les minéraux et métaux rares dont l'extraction est étroitement liée aux conflits dans des pays comme le Congo.

L'ironie est que l'IA – principalement l'IA générative, beaucoup plus énergivore - prétend être une solution aux perturbations du climat alors qu'elle est en passe de devenir l'un de ses principaux contributeurs. D'ici 2030, l'Agence internationale de l'énergie estime que la consommation d'électricité des centres de données représentera 3% de la demande mondiale. Des chercheurs de l'Université de Californie évaluent que l'IA consommera entre 1,1 et 1,7 billion de gallons d'eau douce annuellement d'ici 2027, soit la moitié de l'eau consommée annuellement au Royaume-Uni.

Malgré ses promesses d'apporter une solution à tous nos problèmes – que ce soient les dérèglements du climat, les maladies ou la faim – l'IA n'aura servi à date qu'à enrichir une poignée de startups, de fabricants de micropuces et d'investisseurs en capital-risque. Les analystes financiers sont de plus en plus nombreux à sonner l'alarme sur le fait que l'IA est une bulle spéculative vouée à éclater tôt ou tard, avec des répercussions économiques difficiles à évaluer mais sans aucun doute douloureuses.

Cet article, pour lequel AWS a défrayé les frais d'hébergement et de transport du journaliste – semble préparer l'opinion publique pour un accord à venir entre le gouvernement du Québec et AWS. Mais la société québécoise veut-elle vraiment brader ses ressources naturelles au nom d'une élusive souveraineté numérique ?

Pour toutes les raisons évoquées ici, il reste à espérer que les Québécois.es. se mobiliseront, comme ils l'ont fait pour dénoncer les pratiques antisyndicales d'Amazon, afin d'empêcher la construction de nouveaux centres de données par les géants de l'IA, que ce soit AWS, Microsoft Azure ou Google Cloud.

Illustration : panumas nikhomkhai (pexels).

Six décennies de science et de luttes

Née de parents anglophones progressistes à l'époque duplessiste, Donna Mergler est une scientifique et militante dont l'engagement a commencé dans les années soixante, durant la Révolution Tranquille. Le magazine Science for the People l'a interrogée sur son parcours dans une version anglaise de cette entrevue qui est disponible sur le site Web https://scienceforthepeople.org. Nous les remercions pour cette collaboration qui nous permet de publier ce texte en français. Propos recueillis par Jennifer Laura Lee.

Diplômée de l'université McGill, elle a commencé sa carrière d'universitaire à l'UQAM dès 1970, faisant partie du premier corps enseignant de cette université et seule femme professeure durant six ans au département des sciences biologiques. Tout en assumant ses tâches de professeure et de chercheure, elle a très tôt collaboré avec des syndicats et des groupes communautaires. Ce faisant, elle est devenue une pionnière de l'approche multidisciplinaire écosystémique de la santé humaine, laquelle intègre le leadership communautaire, les droits des travailleurs et des travailleuses, l'égalité des sexes et l'équité sociale. Elle est mondialement reconnue pour son expertise sur les effets neurotoxiques des polluants environnementaux.

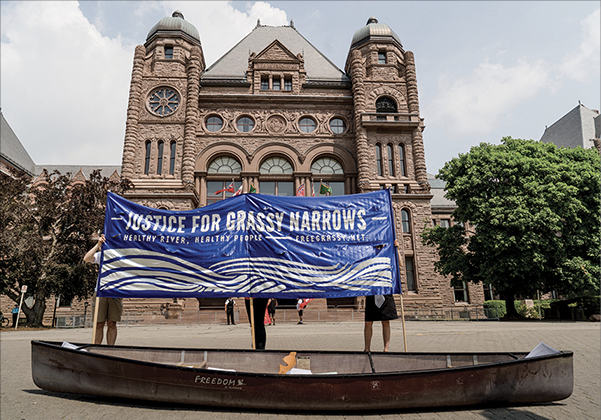

Aujourd'hui, 18 ans après avoir pris officiellement sa retraite, elle poursuit son engagement où s'allient la science et la justice sociale. Depuis plusieurs années, elle travaille en collaboration avec la Première Nation de Grassy Narrows pour documenter les impacts générationnels de l'empoisonnement au mercure industriel sur leur santé et leur bien-être afin d'appuyer leurs revendications.

Jennifer Laura Lee : À quoi ressemblait la vie d'une scientifique et d'une militante à McGill dans les années 1960 ?

Donna Mergler : Deux choses se sont produites en parallèle. J'ai obtenu mon diplôme de premier cycle en 1965 et j'ai commencé mes études supérieures en neurophysiologie. J'ai étudié le réflexe vestibulo-oculaire en plaçant des électrodes dans le cerveau de chats pour en savoir plus sur l'influx neuronal en rapport avec les mouvements oscillatoires. J'utilisais l'un des premiers ordinateurs analogiques mis au point par un brillant technicien.

Mes activités politiques et mes activités universitaires étaient complètement séparées. Dans la journée, je montais la colline jusqu'au Centre des sciences médicales de McGill pour étudier et pour mener mes recherches. Puis, le soir, j'apprenais à connaître le Québec, son histoire, sa culture. J'écoutais les chansonnier·ères québécois·es chanter leur pays et ses luttes. Je discutais de justice et d'égalité avec des ami·es du mouvement indépendantiste québécois. Je savourais cette période de bouillonnement social, politique et culturel. Plus j'apprenais, plus j'épousais le mouvement indépendantiste et participais aux fréquentes manifestations, dont McGill français, qui a eu lieu en 1968, où l'on demandait que McGill donne des cours en français.

J. L. : En tant qu'anglophone éduquée dans le système scolaire anglais, comment vous êtes-vous retrouvée impliquée dans la lutte pour l'indépendance du Québec ?

D. M. : J'ai grandi dans un environnement très stimulant. Mon père était un avocat progressiste. Il représentait des personnes arrêtées pour leurs activités politiques ou syndicales. Il avait des contacts avec des révolutionnaires du monde entier. Il accueillait fréquemment des personnes intéressantes à la maison et nous nous asseyions autour de la table à manger pour des échanges stimulants. Très jeune, j'ai passé des heures assise sur les marches du Palais de justice où mon père défendait Madeleine Parent, une grande syndicaliste. Mes parents voulaient m'envoyer dans une école française, mais à l'époque, il fallait être catholique pour fréquenter les écoles publiques francophones.

Comme les autres étudiants et étudiantes progressistes à l'Université McGill dans les années soixante, j'étais au courant de plusieurs mouvements de libération dans le monde – je suis même allée à Cuba en 1962. C'était aussi le début de la Révolution tranquille. En 1966, j'ai décidé de traverser le boulevard Saint-Laurent qui séparait le Montréal anglais du Montréal français.

Je me suis rendue sur la rue Beaudry où se trouvait le siège du Parti socialiste du Québec et de la Jeunesse socialiste du Québec. J'ai découvert une société en effervescence, en mouvement, culturellement, syndicalement, politiquement. En fait, je suis tombée amoureuse de cette société. Je me suis sentie en harmonie avec ce qui se passait. C'était les années 1960 ! Il y avait la réforme de l'éducation, la réforme du système de santé, le mouvement syndical qui devenait de plus en plus progressiste. C'était ma place.

J. L. : L'UQAM est un produit direct de la lutte pour la démocratisation de l'éducation pendant la Révolution tranquille. Comment était-ce au tout début ?

D. M. : L'UQAM était intéressante parce qu'il s'agissait d'une nouvelle université, issue de la réforme de l'éducation. En 1970, le département des sciences biologiques m'a embauchée. Nous étions tous jeunes et nous ne voulions pas reproduire ce que nous avions connu dans d'autres universités. Notre département a décidé de se spécialiser en environnement. Avec les collègues des autres départements, nous avons formé un syndicat et nous nous sommes affilié·es à la CSN. Au lieu d'une structure verticale comme dans les autres universités, nous avons créé une structure démocratique et horizontale. Cela a pris beaucoup de temps et de réunions, mais nous avons estimé que cela en valait la peine.

J. L. : Comment avez-vous commencé à faire de la science en collaboration avec les travailleurs syndiqués des mines ?

D. M. : En 1975, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) a travaillé avec le Dr Irving Selikoff de l'hôpital Mount Sinai à New York, qui faisait une étude portant sur l'état de santé des mineurs d'amiante du Québec. Un jour, lors d'une soirée chez une amie, l'un des permanents de la CSN m'a dit : « Nous avons le rapport [de Selikoff] et nous ne savons pas quoi en faire ». J'ai répondu : « Je suis physiologiste, je peux le lire et peut-être l'expliquer aux travailleurs. »

Je me suis documentée sur les effets de l'amiante sur la santé et sur l'histoire de la compagnie Johns Mansville. J'ai appris que l'entreprise savait depuis les années trente que l'amiante augmentait le risque de cancer. J'ai commencé à participer à des ateliers de formation organisés par le syndicat et portant sur les effets de l'amiante sur leur santé. C'était à l'époque de la grève des mineurs.

Parallèlement, à l'UQAM, nous avons créé le Service aux collectivités, une forme unique de collaboration avec des groupes non traditionnellement desservis par les universités, en vue de répondre à des besoins qui leur sont propres. Avec l'appui de ce service, des projets de formation et de recherche sont conçus dans une perspective de promotion collective. Le premier accord a été conclu avec deux grands syndicats québécois, la Fédération du travail du Québec (FTQ) et la CSN. Pendant des années, j'ai participé à de nombreuses sessions de formation organisées par les syndicats sur la santé et la sécurité au travail et mené des projets de recherche.

J. L. : Pouvez-vous nous parler de votre travail avec les ouvriers syndiqués ?

D. M. : Je me souviens d'un cas en particulier où j'animais un atelier avec des travailleurs exposés aux solvants dans une usine de fabrication de bâtons de hockey près de Drummondville. Le groupe de travailleurs était attentif, mais dès que je commençais à écrire au tableau, je les perdais complètement. Ils commençaient à plaisanter. Je n'avais pas observé cela dans d'autres industries. Nous avons commencé à parler des pertes de mémoire et des difficultés de concentration. Ils racontaient tous la même histoire : ils arrivaient le matin, posaient leur boîte à lunch et ne se souvenaient plus où ils l'avaient mise à midi.

J'ai donc visité l'usine. Il m'a fallu environ cinq minutes pour me sentir gelée, rien qu'en respirant du styrène, du toluène, du n-hexane… Ensuite, j'ai eu mal à la tête, mais je m'en fichais, parce que j'étais gelée !

Vous imaginez comment cela a pu attirer mon attention : une neurophysiologiste confrontée à un problème neurophysiologique. J'avais la possibilité de combiner mes intérêts académiques et mon désir d'aider à améliorer la santé des travailleurs par des changements sur le lieu de travail… d'agir avant que les travailleurs ne soient trop malades pour travailler.

À cette époque, l'importance de la neurotoxicité précoce était relativement nouvelle et n'était pas considérée valide par les scientifiques traditionnels. Une fois, lors d'une réunion avec les représentants des syndicats et de l'entreprise d'une usine d'explosifs concernant une possible étude, une épidémiologiste réputée, engagée par l'entreprise, nous a dit que l'étude que nous proposions avec les travailleurs était irresponsable. Elle nous a dit que nous devrions plutôt étudier les maladies des travailleurs retraités. Un jeune travailleur est intervenu en disant : « Mais nous voulons savoir ce qui nous arrive maintenant afin de pouvoir améliorer notre situation. » Les dirigeants de l'usine ont refusé de participer et nous avons poursuivi en faisant passer aux travailleurs des examens dans un motel situé en face de l'usine.

Pendant cette période, ma collègue Karen Messing et moi-même avons créé un petit groupe de recherche, qui est ensuite devenu le Centre de recherche interdisciplinaire sur le bien-être, la santé, la société et l'environnement. Notre approche était basée sur l'intégration des connaissances des travailleur·euses. Nous écoutions et nous traduisons leurs préoccupations en études scientifiques rigoureuses.

Entre 1993 et 2010, j'ai participé à un effort interdisciplinaire et interuniversitaire visant à comprendre les sources de mercure dans l'Amazonie brésilienne, sa transmission dans l'environnement, ses effets sur la santé et ainsi que le contexte sociopolitique prévalent. Nous avons utilisé une approche participative avec les communautés vivant le long de la rivière Tapajós, avec pour buts de maximiser les bénéfices pour la santé et de minimiser les risques de l'exposition au mercure. Mes collègues biogéochimistes ont montré qu'en plus des rejets de mercure provenant des mines d'or, la déforestation généralisée libérait du mercure naturel dans les milieux aquatiques, et donc dans la chaîne alimentaire.

J. L. : Comment vous êtes-vous impliquée dans le projet avec la Première Nation de Grassy Narrows, dans le nord de l'Ontario ?

D. M. : En 2016, Judy da Silva, qui se dévoue corps et âme pour une justice environnementale à Grassy Narrows, m'a invitée à participer à une enquête d'évaluation de la santé, réclamée par la communauté depuis de nombreuses années. Entre 1962 et 1975, environ 9000 kilogrammes de mercure ont été déversés par une usine de pâte à papier dans le système fluvial qui alimente les eaux territoriales de Grassy Narrows. Le doré, un grand poisson prédateur, était au centre de leur culture, de leurs traditions, de leur gagne-pain et de leur régime alimentaire. La contamination de la population s'est faite à travers sa consommation. Depuis les 50 dernières années, Grassy Narrows se bat pour faire reconnaître leur empoisonnement au mercure.

Les résultats de notre enquête ont montré que les habitant·es de Grassy Narrows étaient en moins bonne santé par rapport aux autres Premières Nations. Notre étude a permis de mettre en évidence le rôle du mercure quant à la mortalité précoce (moins de 60 ans), à la fréquence de symptômes de dysfonctionnement du système nerveux et au risque accru de suicide chez les jeunes. Ces travaux apportent un soutien scientifique à leurs demandes.

Soulignons que lorsque nous avons commencé à faire de la recherche participative, celle-ci n'était pas considérée comme scientifique et objective. Aujourd'hui, elle est de plus en plus répandue et reconnue par la plupart des organismes de subvention de la recherche.

J. L. : Que pensez-vous que l'avenir nous réserve ? Êtes-vous optimiste ?

D. M. : Nous traversons une période sombre, marquée par l'individualisme, l'écart croissant entre les riches et les pauvres, et des guerres de plus en plus nombreuses aux quatre coins de la planète. Par contre, il y a une opposition grandissante aux injustices. De nouveaux mouvements alliant justice sociale et environnementale sont en train d'émerger. Il en va de même pour le mouvement grandissant en faveur de la souveraineté des peuples autochtones partout au Canada. C'est là que se livrent les principales batailles qui, espérons-le, seront un jour remportées.

Jennifer Laura Lee est post-doctorante à l'université TELUQ, où elle étudie la santé environnementale et la neurotoxicologie. Elle est membre active de Science for the People.

Photo : Leadnow Canada (CC BY-SA 2.0)

Les idoles (il)légitimes

Ériger des individus en icônes intemporelles éclipse la dimension intrinsèquement collective des luttes pour la justice sociale. De plus, celles et ceux sur lesquel·les la société jette son dévolu entrent souvent dans les barèmes de la respectabilité.

Comme beaucoup d'autres avant elle, Claudette Colvin fait partie de celles qui ont été consciemment effacées de l'Histoire. Sa contribution pionnière à la lutte pour les droits civiques des Noir·es aux États-Unis commence tout juste à être reconnue à sa juste valeur.

Née le 5 septembre 1939 à Montgomery dans l'Alabama, aujourd'hui âgée de 84 ans, Claudette Colvin a laissé sa marque lorsqu'elle a refusé de céder son siège à une femme blanche dans un autobus bondé le 2 mars 1955. Un refus qui fut insufflé par la force et le récit de femmes afro-américaines comme Harriet Tubman et Sojourner Truth dont elle avait pris connaissance lors de ses implications militantes et à l'école. Le geste de protestation de Colvin a eu lieu neuf mois avant celui de Rosa Parks, aujourd'hui considérée comme « la mère du mouvement pour les droits civiques ». Parks et Colvin étaient alors toutes deux impliquées au sein de La National Association for the Advancement of Colored People (NAACP). Colvin fut arrêtée, menottée et extirpée de force de l'autobus. Tout au long de cet épisode, les policiers la menacent de viol et formulent des commentaires dégradants à connotation sexuelle à son endroit, un scénario qui était malheureusement monnaie courante pour de nombreuses Afro-Américaines. Colvin reçut plusieurs chefs d'accusation en cour de justice pour avoir tenu tête aux politiques de ségrégation raciale issues des lois Jim Crow.

La NAACP organise alors la stratégie de défense de Claudette Colvin considérant le précédent qu'un jugement dans cette affaire pourrait créer pour l'ensemble de la population afro-américaine. Or, le leadership masculin et noir de la NAACP apprend que Colvin, qui est célibataire, est enceinte [1] d'un homme plus âgé et qui plus est, marié. Donner naissance à un enfant illégitime est un tabou immense à cette époque, et ce, pour l'ensemble de la société américaine. Colvin est aussi reconnue pour ses émotions vives et sa parole franche qui était tout sauf docile. Jugée « trop noire » en raison de la carnation foncée de sa peau, l'adolescente refusait aussi de se lisser les cheveux. Claudette Colvin n'était pas une victime « idéale » ou « parfaite ». En raison de la crainte qu'elle – et, par ricochet, le mouvement en entier – ne soient discrédités tant par la justice que les médias, il sera décidé que la meilleure stratégie serait de présenter le cas de Rosa Parks comme emblème de leur combat. La résistance s'organise alors avec le leadership d'un certain pasteur nommé Martin Luther King. Une vague de protestation et un mouvement de boycottage s'étendent alors dans la ville de Montgomery. Elle durera un peu plus d'un an. Le 13 novembre 1956, la Cour suprême des États-Unis déclare que les lois ségrégationnistes violent la constitution américaine. La tentative d'appel de l'État de l'Alabama fut refusée par le plus haut tribunal du pays et la décision eut force de loi le 20 décembre de la même année.

La « Rosa Parks du Canada » ?

Les gestes de protestation de Colvin et Parks font écho à une résistance similaire au Canada, celle de la femme d'affaires Viola Desmond dans un cinéma de New Glasgow duquel elle fut brutalement expulsée après avoir refusé de subir une discrimination raciste de la part du personnel qui lui a demandé de quitter la section d'une salle de cinéma réservée aux Blanc·hes. Elle fut ensuite emprisonnée pendant plusieurs heures et sommée de payer une amende. En avril 2010, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse offre un pardon public et absolu à Desmond, soit près de 45 ans après sa mort. En 2012, un timbre de Postes Canada à son effigie est lancé. En 2018, le visage de Viola Desmond est imprimé sur les billets de 10 $, ce qui a fait d'elle la première femme canadienne noire à figurer sur un billet de circulation courante de la Banque du Canada. Bien qu'elle soit aujourd'hui considérée comme la « Rosa Parks du Canada », Viola Desmond a pourtant refusé de céder son siège dans ce cinéma près d'une décennie avant sa consœur américaine. La tendance à mettre de l'avant des icônes noires étatsuniennes issues des luttes antiracistes n'a rien de nouveau. Cet américanocentrisme de notre mémoire collective donne l'illusion que le racisme anti-noir à l'américaine serait « pire » que celui de la France ou du Canada, une manière pour ces puissances coloniales de s'enorgueillir d'un multiculturalisme, d'une inclusion et d'un respect des droits de la personne de façade. Plus encore, cela participe à l'invisibilisation d'individus et de luttes collectives aux échelles locales, et ce, des deux côtés de l'Atlantique.

Au-delà des idoles respectables

En France, la polémique ayant eu cours à l'été 2023 autour du changement de nom du lycée « Angela-Davis », à Saint-Denis, jugée trop « radicale » par la femme politique Valérie Pécresse qui le rebaptisa « Lycée Rosa-Parks », jugée plus « consensuelle », est un autre exemple des enjeux politiques autour des icônes antiracistes. Rappelons d'ailleurs que l'afroféminisme a bel et bien son histoire en France, incarnée par des figures telles que Paulette et Jeanne Nardal qui ont fondé la Revue du Monde noir en 1931 ou encore Suzanne Césaire, totalement éclipsée par son illustre ex-conjoint. L'autrice et éditrice québécoise Valérie Lefebvre-Faucher fait aussi mention de ces dynamiques d'effacement et d'invisibilisation de nos héroïnes dans un micro-essai [2] portant sur les femmes ayant entouré, influencé et contribué à la construction et à la diffusion de la pensée du philosophe allemand Karl Marx. Même son de cloche pour le politologue québécois Francis Dupuis-Déri, qui a publié un bref ouvrage [3] coup-de-poing traitant de but en blanc du meurtre et féminicide de la sociologue française Hélène Legotien par le philosophe marxiste Louis Althusser le 16 novembre 1980. Elle aura été assassinée deux fois, physiquement et symboliquement. Tout cela, en raison de l'admiration que vouait une élite culturelle complaisante et soi-disant progressiste envers Althusser.

En somme, ce que l'on peut retenir des récits de femmes comme Claudette Colvin ou Viola Desmond, est que vient un jour, tôt ou tard, où la société finit par enfin accorder à ces femmes et filles noires, visionnaires et avant-gardistes, la reconnaissance qu'elles méritent. Si plusieurs de ces idoles (il)légitimes n'ont plus voix au chapitre en 2024 pour qu'on puisse leur témoigner directement notre gratitude, il importe de graver leurs noms dans nos livres d'Histoire, nos cœurs et nos mémoires.

[1] Claudette Colvin donna naissance à un fils, nommé Raymond, à l'âge de 17 ans, ce qui lui vaudra un renvoi de son école. De plus, en raison de la carnation claire de la peau de Raymond, Claudette fut accusée par sa communauté d'avoir conçu cet enfant avec un homme blanc. Colvin n'a jamais révélé l'identité de celui qu'elle considère comme un agresseur. Raymond décèdera, chez elle, à l'âge de 37 ans des suites de problèmes de toxicomanie.

[2] Lefebvre-Faucher, Valérie, Promenade sur Marx – Du côté des héroïnes, Montréal, Les éditions du remue-ménage, 2020, 80 pages.

[3] Dupuis-Déri, Francis, Althusser assassin – La banalité du mâle, Montréal, Les éditions du remue-ménage, 2023, 96 pages.

Photo : Oriol Salvador (CC BY-NC-ND 2.0)

Les angles morts des pistes cyclables

À l'automne 2023, on a assisté à Montréal à un certain nombre de manifestations s'opposant à l'aménagement de nouvelles pistes cyclables, notamment dans les quartiers Saint-Michel et Parc-Extension. Le mouvement procyclisme a-t-il des leçons à retenir de cette opposition ?

Il n'y a rien de nouveau à l'opposition aux pistes cyclables. Le cas récent du Réseau express vélo (REV) Saint-Denis est un exemple parmi tant d'autres. En réaction à cette opposition, la communauté procycliste se fait entendre sur les réseaux sociaux et dans divers éditoriaux, qualifiant souvent cette opposition de rétrograde et de réactionnaire. Bien qu'il soit impératif et urgent de combattre la dépendance à la voiture, et même si certain·es militant·es anti-vélo sont effectivement réactionnaires, voire conspirationnistes [1], est-ce que l'opposition venant de citoyen·nes « ordinaires » pourrait révéler certains angles morts du militantisme procyclisme ?

Moins de voitures, mais rien pour les remplacer

Pour revenir aux exemples de Parc-Extension et de Saint-Michel, deux quartiers historiquement pauvres et racisés, l'argument prédominant des opposant·es aux pistes cyclables est la perte d'espaces de stationnement. De telles revendications peuvent paraître insignifiantes aux yeux des activistes procyclisme lorsqu'on considère qu'à l'échelle de la ville de Montréal, l'espace consacré aux vélos représente 1,3 %, contre 73,8 % pour la voiture [2]. Or, bien qu'il soit important d'inciter les gens à délaisser leur voiture aux profits d'autres moyens de transport, quelles autres options leur sont vraiment proposées ? Des manifestant·es dans Parc-Extension disent n'avoir d'autre choix que d'utiliser leur voiture pour se rendre à leur lieu de travail, en raison d'une longue distance à parcourir ou d'horaires de nuit. Les services de transport en commun étant largement réduits entre 1 h et 5 h, les travailleur·euses aux horaires atypiques se retrouvent avec peu d'alternatives à la voiture.

Rappelons qu'au même moment où les manifestations anti-pistes cyclables se déroulaient, le gouvernement de la CAQ jouait au bras de fer avec les différentes sociétés de transport du Grand Montréal, refusant d'augmenter leur financement pour couvrir leurs déficits, ce qui menace d'entraîner une diminution drastique de l'offre. Si on veut inciter les gens à délaisser leurs voitures, il est pourtant impératif d'offrir des solutions de rechange adéquates, qui répondent aux besoins des communautés touchées.

Le vélo, synonyme de gentrification ?

Également, le vélo en tant que moyen de transport est de plus en plus associé à la gentrification. Bien que les infrastructures cyclables en sont rarement la cause directe, elles peuvent en effet être le signe d'un embourgeoisement à venir ou en cours. À une certaine époque, le mouvement procyclisme était considéré comme radical et associé à la gauche, alors qu'aujourd'hui, le mouvement s'est intégré au discours environnementaliste néolibéral, largement dominé par la classe moyenne et blanche, et aux intérêts capitalistes. Ainsi, les projets d'aménagement cyclable font souvent partie d'un plus gros projet de réaménagement urbain (l'aménagement du nouveau campus de l'Université de Montréal dans Parc-Extension, par exemple) qui sert à plaire à la population aisée, blanche et valide et qui prépare le terrain pour l'établissement de commerces et de boutiques haut de gamme. De plus, considérant que deux fois plus de personnes blanches se déplacent à vélo que de personnes racisées [3], il n'est pas étonnant que ces dernières perçoivent le vélo comme une activité de Blanc·hes embourgeoisée, et donc qui pose un risque de gentrification dans leur quartier. Sans oublier que les quartiers racisés en Amérique du Nord ont historiquement reçu moins d'investissements en matière d'aménagement urbain et de services publics, ce qui augmente la méfiance de ces populations envers les projets d'urbanisme et leur sentiment de ne pas se faire entendre. Les résident·es d'un quartier comme Parc-Extension sont conscient·es que leur quartier est moins bien desservi que d'autres, et certains problèmes pressants (comme la collecte des poubelles) ne sont pas considérés. Cela explique la frustration de certain·es résident·es qui sentent qu'on leur impose des projets, tandis que leurs autres demandes sont ignorées.

Intégrer la communauté

Ce dernier point fait écho à une critique émise par de nombreux manifestant·es anti-pistes cyclables dans ces quartiers : l'absence de consultations publiques. L'aménagement de nouvelles pistes cyclables survient souvent sans que les communautés touchées soient consultées, ce qui revient à imposer un projet sans avoir l'approbation des personnes qui en vivront les conséquences dans leur vie de tous les jours. Ce fut effectivement le cas dans Parc-Extension, où les résident·es se sont réveillé·es un matin avec une note dans leur boîte aux lettres les informant de l'implantation de nouvelles pistes cyclables. S'il faut reconnaître l'urgence climatique et l'importance d'agir rapidement en matière de transport, une simple série de consultations publiques pour les gens du quartier aurait facilement rendu le projet plus digeste.

Aucun projet de réaménagement urbain ne fera jamais l'unanimité, mais des consultations publiques à l'étape de l'élaboration permettent aux gens d'un quartier donné de faire entendre leurs inquiétudes, de dresser un portrait plus exhaustif de la situation et de trouver des solutions aux problèmes bien réels et légitimes que ces projets causent pour les populations défavorisées. Il est crucial que les projets d'infrastructures cyclistes incluent en amont les citoyen·nes des quartiers touchés plutôt que de leur être imposés.

Pour une vision égalitaire du vélo

La prise de position présentée ici vient d'un fervent militant procyclisme, un « enverdeur » typique qui voyage à vélo 365 jours par année et qui n'a jamais eu de voiture. Ce serait un manque de gros bon sens de ne pas réitérer l'importance de se défaire de notre dépendance sociétale à la voiture, entre autres pour des raisons environnementales, mais aussi pour des raisons d'équité sociale. Une récente étude menée par la firme Léger démontre que 39 % des Canadien·nes se disent peu enclins à acheter ou louer une voiture à l'avenir à cause du fort taux d'inflation actuel – cette même raison étant citée par 55 % des Canadien·nes disant vouloir délaisser leur voiture [4]. L'idée préconçue comme quoi la voiture serait le moyen de transport idéal pour la classe ouvrière (ou pour la classe moyenne) est donc de plus en plus discutable. Sans oublier qu'un segment de la communauté cycliste, souvent invisibilisé, utilise le vélo non pas par choix, mais par obligation : je veux ici parler de la communauté itinérante. Oubliée à la fois par le mouvement procyclisme et par les opposants aux pistes cyclables, la population cycliste itinérante a droit à des aménagements sécuritaires au même titre que n'importe quel·le usager·ère de la route et devrait, par conséquent, faire partie du débat.

En conclusion, le mouvement procyclisme gagnerait à inclure davantage les communautés pauvres et/ou racisées et à écouter ses opposant·es, plutôt que de balayer du revers de la main toutes critiques en les qualifiant automatiquement d'anti-progressistes. Le mouvement devrait retourner vers ses racines radicales, s'éloigner de sa forme édulcorée néolibérale qui ne contribue qu'à renforcer les inégalités sociales, et travailler en coalition pour produire une vision d'ensemble (de pair avec une offre bonifiée de services de transport en commun, par exemple) qui ne laisse personne derrière.

[1] C'est le cas, par exemple, du mouvement qui s'oppose à l'idée de « ville du quart d'heure » (« 15-minute city »), qui avance que ces types de projets d'urbanisme constituent une façon de limiter et de contrôler les déplacements des individus.

[2] « La nouvelle guerre culturelle », Ludvic Moquin-Beaudry, Pivot, 26 octobre 2023.

[3] « Is Canada's Commuter Bicycling Population Becoming More Representative of the General Population Over Time ? », Carly MacEacheron et al., Active Travel Studies, 29 mai 2023.

[4] « Canadians are less likely to own a vehicule due to high rate of inflation, report shows », Canadian Manufacturing, 4 avril 2023.

Photo : Oriol Salvador (CC BY-NC-ND 2.0)

POUR ALLER PLUS LOIN

María Gabriela Aguzzi, « Pistes cyclables à Parc-Extension : le débat au-delà de la mobilité », La Converse, 22 novembre 2023. Disponible en ligne sur laconverse.com

Melody L. Hoffmann, Bike Lanes Are White Lanes. Bicycle Advocacy and Urban Planning, University of Nebraska Press, 2016.

Réchauffement climatique : peut-on encore prendre l’avion ?

Devant les effets dévastateurs du réchauffement climatique et sachant à quel point l'avion est un important émetteur de gaz à effet de serre (GES), plusieurs hésitent à prendre ce moyen de transport. D'autres y renoncent carrément et pour toujours. Vaut-il mieux suivre leur exemple et rayer les grands avantages qu'offre l'avion ?

Lorsqu'on calcule le taux d'émission de gaz à effet de serre pour une seule personne dans un seul voyage en avion, le résultat est affligeant. Un aller-retour Montréal-Paris émet deux tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Quand on sait que l'émission de CO2 par habitant·e au Québec est de 11,3 tonnes, ce seul voyage équivaut presque au cinquième de cette somme, et cela alors que nous sommes parmi les grands émetteurs au monde.

Par contre, les voyages en avion ne sont responsables « que » de deux à trois pour cent des émissions de gaz à effet de serre, soit beaucoup moins que d'autres secteurs, comme l'industrie, l'automobile, les bâtiments, la cimenterie et même le numérique (à quatre pour cent). Cela nous place devant une situation à priori paradoxale : d'une part, l'avion est le moyen de transport le plus polluant ; d'autre part, dans l'ensemble des activités humaines nécessitant de la consommation d'énergie, il est loin d'être le plus nocif.

Le pire des choix possibles

Devant le problème de pollution causé par l'avion, peut-être avons-nous adopté le pire des choix possibles, c'est-à-dire de laisser la conscience de chaque individu décider du comportement à adopter en conséquence. Les avions circulent avec relativement peu de contraintes partout dans le monde et très peu est fait pour contrevenir à leur impact négatif. Ainsi, certaines personnes décident-elles de cesser de contribuer au problème en ne prenant plus l'avion, quitte à faire le sacrifice de déplacements qui leur seraient utiles, un choix que l'on peut qualifier de vertueux.

D'autres, par contre, ne se sentent pas prêtes à sacrifier l'avion, par ignorance, par nécessité parfois, ou parce qu'elles priorisent leurs intérêts personnels, en sachant très bien quelles en sont les conséquences. Devant la vertu des un·es est opposé l'égoïsme des autres, alors que le voyage en avion devient un choix moral déchirant pour de plus en plus de personnes.