Derniers articles

La Palestine, notre avenir – un Forum social Maghreb-Machrek

Amazon en guerre avec le Code du Travail après l’accréditation d’un syndicat à Laval

Préserver la presse locale

« Les structures fondamentales des sociétés humaines » de B. Lahire

Déculotter les idées fausses

Les sionistes et les pro-israéliens nous servent toujours des arguments similaires pour justifier leur position et dénigrer leurs opposants, au point que c'en est lassant de devoir les démonter sans cesse. Au pire, ces idées reçues tiennent de l'imposture intellectuelle, au mieux de demi-vérités ou de demi-mensonges, choisissez.

Commençons par le premier argument le plus répandu et qui a le plus longtemps prévalu, celui d'Israël comme seule démocratie au Proche-Orient. Formellement, c'est vrai. Le but des fondateurs de l'État hébreu consistait à fournir enfin une patrie aux Juifs et Juives persécutés, coiffée d'un régime libéralo-électoral. Mais pour ce faire, ils ont délogé de force une bonne partie de la population d'origine arabe établie là depuis toujours. Ils l'ont ainsi transformée en peuple exilé dans les pays voisins. Que ces gens-là et leurs descendants veuillent récupérer les terres dont ils ont été chassés et y reprendre leur place est légitime et se comprend très bien. Ça n'a rien à voir avec de "l'antisémitisme" comme certains partisans de l'État d'Israël l'affirment de manière plus ou moins détournée. Les Palestiniens refusent d'acquitter la facture de l'Holocauste. Ils n'ont rien contre les Juifs en soi mais ils prennent légitimement les armes contre les gens qui les ont dépossédés en 1947-1948 ; ceux de Cisjordanie et de Jérusalem-Est, conquis par Israël en 1967, font pareil. Tous en ont contre la colonisation israélienne qui y étend ses tentacules chaque jour davantage.

On pointe ensuite l'extrémisme de certaines organisations de résistance palestinienne (le Hamas et le Hezbollah), tout comme on a démonisé autrefois l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), présidée par Yasser Arafat. Il serait impossible de négocier avec ces groupes "pas parlables". L'OLP a finalement accédé pour l'essentiel aux exigences américaines lors des Accords d'Oslo conclus en septembre1993 dans un contexte de semi-capitulation palestinienne, notamment en reconnaissant, selon la formule éculée, "le droit d'Israël à l'existence", ce qui équivalait à renoncer aux territoires confisqués par les sionistes en 1947-1948. Mais pour faire court, la colonisation israélienne en Cisjordanie et à Jérusalem-Est s'est poursuivie d'abord au ralenti, puis s'est accélérée après l'arrivée au pouvoir en 2009 de Benjamin Netanyahou. La politique expansionniste israélienne et le blocage du processus de paix qui s'en est ensuivi a discrédité auprès de la population palestinienne les modérés et renforcé les "extrémistes". Avec les résultats que l'on connaît...

En réalité, beaucoup des pro-israéliens soutiennent avant tout le nationalisme israélien, mais ils sont trop hypocrites pour en convenir. Pour se justifier, ils dénigrent les régimes politiques arabes qui entourent Israël, lequel formerait par comparaison une oasis démocratique.

Mais il faut admettre que les notions de liberté et de bonheur sont relatives, variant dans le temps et l'espace ; tout dépend des critères que l'on utilise pour les définir. Oui, Israël est un État démocratique, mais qui s'est édifié sur les ruines de l'ancienne Palestine arabe. Dans ce contexte, comment les Palestiniens pourraient-ils accepter une paix avec Israël qui ressemblerait à une capitulation ? Encore une autre...

D'ailleurs, en matière de politique étrangère, plusieurs pays occidentaux n'ont pas de leçons à donner aux Arabes. Le colonialisme européen notamment a pesé lourd sur ce qu'aujourd'hui on nomme le Tiers-Monde. Un impérialisme économique, commercial et parfois militaire y a de nos jours succédé, ce qui devrait interdire aux dirigeants occidentaux de prétendre donner des leçons de liberté aux sociétés arabes.

Que cela plaise ou non, les organisations vues comme extrémistes et intraitables forment un des visages de la résistance palestinienne ; les tenir à l'écart équivaut à empêcher tout un pan de la population palestinienne de participer aux futures négociations de paix (qui finiront bien par venir un jour). Il existe une vérité fondamentale en politique, tant étrangère qu'intérieure : on ne choisit pas ses interlocuteurs. Ils sont là et il faut s'en accommoder. On doit donc laisser les Palestiniens et Palestiniennes choisir librement leurs représentants qui participeront aux négociations de paix.

Le problème majeur réside dans le fait que la plupart des classes politiques occidentales et au premier chef l'américaine, traditionnelle protectrice de l'État hébreu tentent depuis des décennies d'imposer au peuple palestinien une paix à rabais. Cette politique contraste avec l'infinie complaisance qu'elles démontrent envers leur protégé israélien. Cette complaisance, à sa face même constitue une bonne partie du problème, mais elle commence peut-être à se fissurer.

Pour conclure, nous ne sommes pas en présence d'une lutte entre la démocratie israélienne et l'autoritarisme palestinien, mais entre l'expansionnisme israélien et la volonté d'émancipation d'un peuple dépossédé.

Jean-François Delisle

Établissement d’un nouveau campement Pro-Palestine à l’UQAM ;

Après les universités de McGill, d'Ottawa et de Toronto, l'Université du Québec à Montréal (UQAM) se joint

au mouvement étudiant international en solidarité à la lutte du peuple palestinien contre l'apartheid, le

génocide et la violence coloniale d'Israël.

Implanté au Cœur des sciences de l'UQAM à l'approche de la commémoration du 76e anniversaire de la Nakba palestinienne, l'Université Populaire Al-Aqsa (UPA-UQAM), exige le retrait de l'injonction contre le campement de McGill et dénonce toute tentative de judiciarisation de la lutte pour la Palestine, l'implantation d'un boycott académique contre l'entité génocidaire israélienne, à l'UQAM comme au sein du réseau universitaire québécois contre l'entité génocidaire israélienne, la divulgation publique de toutes les collaborations et liens avec Israël, l'abolition du bureau Québec-Israël ainsi que l'abrogation de toutes ententes interétatiques ou inter-institutionnelles avec Israël.

"Alors que les forces d'occupation intensifient leur agression meurtrière contre Rafah, nous, étudiant·es et travailleur·euses, refusons de garder le silence face à l'apartheid, le génocide et les crimes coloniaux de l'État d'Israël", explique Leila Khaled, porte-parole de l'UPA-UQAM. "Nous nous adressons à l'UQAM, mais également à l'État québécois et l'État canadien pour qu'ils prennent des actions pour mettre fin à leur collaboration et leur complicité avec l'État voyou."

Les militant·es n'entendent pas quitter le campement de l'UQAM tant que leurs demandes ne seront pas satisfaites et encouragent l'implantation de campements similaires sur les autres campus universitaires et collégiaux du Canada.

L'intifada étudiante ne fait que commencer

Lancé à l'Université de Columbia, un mouvement étudiant combatif, d'une ampleur sans précédent, secoue les universités du monde, surtout en Amérique du Nord et en Europe. La vague d'occupation atteint désormais plus de 145 universités. Le 27 avril 2024, cet élan de solidarité et de libération s'est propagé jusqu'à Tiohtià:ke (Montréal) avec la mise en place d'une zone libre à McGill, soutenue par la communauté étudiante de l'Université Concordia et de l'UQAM. Depuis, neuf autres camps ont été érigés sur les campus d'universités canadiennes. On en compte maintenant un de plus.

L'Université populaire Al-Aqsa de l'UQAM

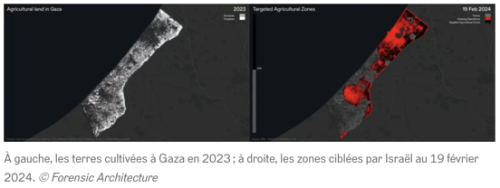

Les étudiants militants du campement de l'UQAM ont choisi de le nommer "Université Populaire Al-Aqsa de l'UQAM" afin de rendre hommage à l'une des 12 universités de la bande de Gaza détruites par « l'éducide » commis par Israël, soit la destruction organisée et systématique du système éducatif et universitaire palestinien. Trois présidents et près de 100 doyen·nes et professeur·es ont été tué·es lors des plus récentes agressions sionistes. Plus de 3/4 de toutes les infrastructures scolaires et académiques de l'enclave ont été endommagées ou sont complètement détruites au début du mois de janvier, selon l'ONU.

En solidarité avec le camp de McGill

L'occupation du Coeur des sciences de l'UQAM exige aussi le retrait immédiat de l'injonction contre le campement de McGill. Nous exprimons notre solidarité inconditionnelle avec leurs revendications et condamnons catégoriquement toute forme de judiciarisation de la lutte pour la Palestine. Le campement perdurera tant et aussi longtemps que les militant·es de McGill et de Concordia n'auront pas obtenu ce qu'iels exigent depuis des années. Pour l'UPA-UQAM, il est impératif que le Comité des investissements de Concordia (Concordia Investment Committee) et le Conseil d'administration de McGill (Board of governors) divulguent le montant des investissements dans les entreprises complices. McGill et Concordia doivent immédiatement retirer les dizaines de millions de dollars qu'elles ont investi dans des entreprises complices du colonialisme israélien.

Bloquons la militarisation du savoir

L'UPA-UQAM exige l'adoption immédiate au sein de l'UQAM et dans l'ensemble du réseau universitaire québécois, d'une politique de boycott académique vis-à-vis des universités israéliennes participant à la colonisation de la Palestine. Nous soutenons que les universités israéliennes sont des complices majeurs du régime israélien d'occupation, de colonisation et d'apartheid. Ces dernières jouent un rôle clé dans le développement de systèmes d'armes et de doctrines militaires, dans la justification de la colonisation en cours des terres palestiniennes, dans la rationalisation des crimes contre l'humanité commis à l'égard de la population palestinienne, dans la justification morale des exécutions extrajudiciaires et dans d'autres violations implicites et explicites des droits de la personne et du droit international. Nous exigeons également de l'UQAM la pleine divulgation publique de toutes ses collaborations et liens avec Israël. "Il est inacceptable que le Québec, par ces ententes inter-universitaires, permettent à des étudiants, des étudiantes et à des chercheurs et des chercheuses de contribuer à de tels crimes contre l'humanité", affirme Leila Khaled.

Abolition du bureau Québec-Israël

L'UPA-UQAM défend que le bureau diplomatique que le gouvernement québécois projette de développer en Israël doit simplement être aboli. Accroître les relations commerciales et la coopération diplomatique avec Israël ne fera que légitimer et contribuer au nettoyage ethnique du peuple palestinien. Nous exigeons également l'abrogation de toutes ententes interétatiques ou interinstitutionnelles avec Israël. Intensifions la lutte dans tous les recoins de l'Empire par tous les moyens possibles ! Paralysons le système aussi longtemps qu'il sera nécessaire.

Depuis les terres non cédées du soi-disant Québec, nous appelons tous les cégeps et universités de la province à se soulever et à exiger le boycott académique d'Israël et l'abolition du bureau Québec-Israël. Solidarité avec le camp de l'université McGill !

Palestine libre ! Intifada jusqu'à la victoire !

« La lutte palestinienne a été et demeura toujours une source d'inspiration pour nos propres

luttes, nous guidant ainsi vers notre libération collective »

النضال الفلسطيني كان وسيبقى النضال الذي نقتدي به، وسيحررنا جميعا

Solidarité pour les droits Humains des Palestiniennes et Palestiniens (SDHPP) basé à l'UQAM sdhpp.uqam@gmail.com

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

La ville gagnante

Éditorial

Chères lectrices,

chers lecteurs,

Bien que l’élection de Gustavo Petro en Colombie et le retour de Lula da Silva au Brésil ont pu laisser présager un virage à gauche en Amérique latine, l’année 2023 a mis fin à cette illusion. C’est plutôt la tendance au « dégagisme » des élites qui persiste, favorisant l’accession au pouvoir de politiciens « anti-establishment » de droite tels que Daniel Noboa en Équateur, Santiago Peña au Paraguay et Javier Milei en Argentine. L’élection de Bernardo Arévalo au Guatemala, autoproclamé « social-démocrate », confirme la tendance au rejet des figures politiques traditionnelles.

L’année dernière a été marquée par d’importantes confrontations sociales et politiques. Dès janvier, des manifestations ont éclaté contre le gouvernement de Dina Boluarte au Pérou et ont été réprimées sévèrement par les forces de l’ordre. Au Panama, des activistes se sont mobilisés contre le renouvellement d’un contrat d’exploitation minière accordé par le gouvernement à une entreprise canadienne, First Quantum Minerals (Minera Panamá S.A.). Au Guatemala, des milliers de personnes ont manifesté pour réclamer la démission de hauts responsables tentant d’annuler les résultats des élections présidentielles. L’Argentine a également été secouée par des tensions après l’élection du président ultralibéral Javier Milei en novembre, avec une manifestation majeure organisée par le principal syndicat de travailleurs et travailleuses.

Ces mobilisations ont en commun le rejet des classes politiques au pouvoir, tenues responsables de la corruption et de l’insécurité, à l’origine des problèmes économiques et sociaux. C’est dans ce contexte que des figures politiques marginales, le plus souvent sans le soutien d’une infrastructure politique, ont réussi à défier l’hégémonie de partis traditionnels. Plusieurs de ces nouveaux et nouvelles dirigeant·e·s ont fait campagne sur les valeurs de l’ordre, de l’autorité et de la nécessité de combattre le narcotrafic et la criminalité. Mais cette dérive autoritaire préoccupe. En effet, l’Amérique latine a connu la plus forte régression démocratique de toutes les régions depuis le début du siècle.

Face à cette dérive vers l’autoritarisme en Amérique latine et dans les Caraïbes, les réponses sociales qui en émergent et qui se transforment portent sur la résistance, la défense et la reconquête des espaces démocratiques. Dans ce premier numéro du volume 38 de la revue Caminando, différents points de vue nous informent sur le rôle, l’impact, mais aussi les défis des différentes formes de résistance face à l’autoritarisme.

Nous nous penchons sur l’Argentine, qui se retrouve au cœur des débats actuels sur la démocratie et la gouvernance depuis l’élection de Milei. Silva Avalos fait des parallèles dans son article entre ce dernier et le président salvadorien Nayib Bukele, soulignant leur tendance à concentrer le pouvoir et à rejeter des principes démocratiques. L’entrevue avec Dario Aranda, chercheur et journaliste argentin, souligne quant à elle les racines de l’ascension de Milei dans une démocratie défaillante, mettant en évidence les mesures radicales de ce celui-ci qui menacent les droits des peuples autochtones et des communautés paysannes. Puis, le texte de Félix Riopel expose la montée de la droite néolibérale en Argentine, incarnée par Milei, et les défis économiques et sociaux qui en découlent. Ces analyses insistent ainsi sur l’importance d’une résistance continue pour défendre les valeurs démocratiques et les droits fondamentaux en Argentine.

Longtemps dominé par des régimes autoritaires et soumis à l’influence des pays occidentaux, Haïti se trouve à être aujourd’hui un exemple classique d’État failli. Ce pays est omniprésent dans l’actualité depuis la flambée de violence générée par les gangs armés en mars dernier, après l’évasion massive de détenus ayant contraint le gouvernement à déclarer l’état d’urgence. Ce numéro inclut deux textes sur Haïti, mettant en lumière le rôle de l’histoire néocoloniale, de la présence d’organisations internationales et de la pluralité d’acteurs locaux, entre autres, dans la situation politique actuelle du pays.

Nous examinons aussi dans ce numéro comment la transition démocratique du Chili est encore entachée par les réflexes autoritaires du pinochetisme qui se manifestent notamment lors des mobilisations sociales. Le résultat du plébiscite chilien de 2022 sur le démantèlement de la Constitution mise en place durant la dictature militaire d’Augusto Pinochet fut une défaite importante pour les femmes mapuches, qui continuent de lutter pour leurs droits à travers les mouvements sociaux.

Au Mexique, le zapatisme fait son retour dans les sphères médiatiques et publiques. Le mouvement a récemment annoncé l’adoption de nouvelles formes organisationnelles, tout en maintenant une présence armée dissuasive pour protéger les territoires zapatistes et promouvoir des solutions politiques et pacifiques aux problèmes sociaux et économiques du Chiapas.

Plusieurs articles traitent de problèmes socioéconomiques étroitement liés à l’augmentation de l’insécurité qui contribue à légitimer les dirigeants autoritaires. L’article d’Alexis Legault explore les impacts sociaux et écologiques de la croissance économique, tels que l’accroissement des inégalités socioéconomiques, et propose le rôle crucial d’une éducation à l’engagement écocitoyen. Les thèmes de la migration et des droits des femmes sont aussi abordés ; dans son texte, Gladys Calvopiña rend hommage à Ana Karen, décédée en tentant de traverser la frontière canado-américaine à pied. Le poème inspirant de Mavi Villada, quant à lui, insiste sur l’importance d’unir nos voix et lutter pour que les femmes puissent un jour profiter de la liberté et de leurs droits.

Nous remercions toutes les personnes ayant généreusement contribué de diverses manières à ce numéro : auteurs·trices, illustrateurs·trices, traducteurs·trices, réviseur·e·s, ainsi que les membres du comité éditorial. La magnifique illustration de la couverture de ce numéro a été réalisée par Liana Perez, à qui nous sommes reconnaissantes pour son dévouement et sa créativité. Nous tenons également à remercier tous nos partenaires qui soutiennent financièrement la revue ou nous aident à la promouvoir et à la diffuser.

Nous espérons que ce numéro vous plaira et stimulera votre désir de solidarité envers les peuples et les mouvements sociaux.

Bonne lecture !

The post Éditorial first appeared on Revue Caminando.

Heureuse désobéissance civile

L’éducation à la citoyenneté, au cœur de la mission éducative

Retour à la table des matières Droits et libertés, automne 2023 / hiver 2024

L’éducation à la citoyenneté, au cœur de la mission éducative

Alexis Legault, étudiant-chercheur en éducation à l’Université de Sherbrooke Ronald Cameron, enseignant à la retraite Les mandats de l’éducation se résument traditionnellement à trois mots clés : instruire, socialiser et qualifier. Ce sont là les grandes missions qui visent à concrétiser que « tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits1». C’est suivant cette mission que les jeunes des pays occidentaux, mais aussi de plus en plus des pays des Suds sont aujourd’hui scolarisés, comme le souhaitait la Déclaration universelle des droits de l’homme. La valorisation du droit à l’éducation et à son accessibilité universelle a favorisé une participation citoyenne accrue des jeunes générations aux transformations sociales dans la deuxième moitié du XXe siècle. Néanmoins, progressons-nous vers une société plus égalitaire et plus juste ? L’égalité des chances permet-elle la mobilité sociale ? En dépit d’un certain recul de l’extrême pauvreté dans le monde au cours des années précédant la pandémie, le XXIe siècle est globalement synonyme d’accroissement des inégalités dans des proportions inouïes. Par ailleurs, les capacités des populations adultes de pays pourtant pleinement scolarisées demeurent insuffisantes pour relever les défis contemporains d’une ampleur inédite. Le dernier rapport du Programme pour l’évaluation interna tionale des compétences des adultes (PEICA)2 révélait que la moitié de la population adulte du Québec présente un niveau de littératie ne leur permettant pas de comprendre et d’intégrer des textes denses. Aussi une personne sur cinq présente des niveaux si faibles que leur capacité de participer à la vie en société est entravée. Il s’agit d’une forme d’exclusion au cœur du respect de leurs droits.La faute au système scolaire ?

Beaucoup s’en prennent au système scolaire. Et il est vrai qu’il présente d’énormes travers. Entre instruire et qualifier, la fonction de socialiser peine à trouver sa place à l’école. Le développement de l’agir citoyen y occupe un espace limité, coincé entre les matières dites prioritaires, considérées plus neutres et évaluées par des examens ministériels. Les apprentissages sociaux (ex. citoyenneté, environnement, médias), devant en principe s’intégrer dans chacune des matières, ne se retrouvent finalement nulle part, quand ils ne sont pas le théâtre de controverses. Le débat public autour du cours Culture et citoyenneté québécoise, qui a remplacé l’Éthique et culture religieuse, en est un exemple. Il constitue d’ailleurs l’un des seuls refuges pour ces types d’apprentissage citoyen, dans un contexte où la neutralité éducative sert trop souvent d’argument pour limiter l’espace à la réflexion critique, ce qui contribue à favoriser le choix du statu quo du système en place. Cependant, le travers le plus lourd dans un projet d’école émancipatrice et dans la perspective de l’égalité en droit est le choix décomplexé d’un système à trois vitesses. L’écart au sein du système public se creuse entre le niveau scolaire des personnes les plus favorisées et celui des plus vulnérables. La persistance des écoles privées assure encore et toujours l’avantage aux familles qui ont les moyens. Au Québec, on constate d’ailleurs une tendance à l’accroissement de la place du privé3. L’école à trois vitesses ramène un système foncièrement discriminatoire. Il s’agit d’un obstacle majeur au respect du droit à une éducation de qualité pour toutes et tous. Ce droit est concrètement mis en péril par les nombreuses inégalités d’accès offertes aux élèves selon la vitesse à laquelle ils ont accès : services psychosociaux ; personnel de soutien ; installations sportives ; maté riel pédagogique ; sorties culturelles ; activités parascolaires ; etc.Comme quoi l’école n’est pas neutre. Il est alors impératif de s’assurer que chacun puisse bénéficier d’une éducation citoyenne de qualité, laquelle vise à permettre à toutes et tous d’agir socialement et politiquement dans leur communauté.En ce sens, ce système constitue un recul majeur, à l’instar de l’accroissement des inégalités sociales auxquelles il contribue. Comme quoi l’école n’est pas neutre. Il est alors impératif de s’assurer que chacun puisse bénéficier d’une éducation citoyenne de qualité, laquelle vise à permettre à toutes et tous d’agir socialement et politiquement dans leur communauté.

Pour transformer la société

Même si l’éducation à la citoyenneté devait prendre l’espace qu’elle mérite dans les écoles et qu’elle porte à conséquence sur la jeunesse scolarisée, devons-nous attendre que ces jeunes atteignent l’âge adulte pour changer la société ? Pour relever les défis auxquels font face les populations – enjeux écologiques et climatiques, de justice sociale, de discriminations, de pauvreté, de conditions de vie et de logement, de compétences numériques, d’accès à l’information, de santé publique – pouvons-nous attendre que ces jeunes soient en position d’agir ? L’urgence est maintenant ! Nous avons besoin de mobiliser les jeunes et les adultes dans un projet de transformation sociale. Or, le droit à l’éducation tout au long de la vie subit les mêmes pressions sociales que l’école publique. L’éducation populaire occupe la fonction de socialisation en éducation des adultes. Or, cette mission peine cependant à trouver sa place entre celle d’instruire en formation de base et celle de qualifier en formation liée à l’emploi. Force est de constater que l’éducation populaire est à l’éducation des adultes, ce que cette dernière est au système éducatif : parent pauvre, puisque lentement définancé et invariablement sous-considéré dans les politiques éducatives gouvernementales ! Dans un monde dominé par la diplomation, les compétences et la performance, les parcours non formels en éducation populaire sont perçus comme peu utiles.L’éducation à la citoyenneté en mouvements

Il est vrai que l’explosion des mécanismes d’éducation informelle, surtout avec la révolution technologique, élargit l’accessibilité à des connaissances et favorise le développement des capacités des individus pour agir sur leur vie quotidienne. Toutefois, au-delà du développement culturel personnel, l’éducation populaire de transformation sociale, plus particulièrement dans sa forme contemporaine d’éducation à la citoyenneté, est indissociable de ses dimensions collectives et communautaires.En amont du désengagement de l’État, on constate aussi le retrait du financement public des activités de formation syndicale, qui pourtant font partie intégrante du champ de l’éducation populaire.Les mouvements sociaux et les réseaux qui les réalisent sont des milieux présentant un riche potentiel éducatif, mais dont le sous-financement et la marginalisation restreignent la portée. Le milieu communautaire, mais aussi de nombreuses personnes chercheuses en éducation, appelle depuis des décennies à une meilleure reconnaissance financière et symbolique de ces groupes systématiquement sousfinancés et sous sollicités4. Ce sont ces mouvements qui favorisent le respect des droits humains. En amont du désengagement de l’État, on constate aussi le retrait du financement public des activités de formation syndicale, qui pourtant font partie intégrante du champ de l’éducation populaire5. C’est un exemple du refus du système de soutenir le développement des apprentissages de contestation. C’est aussi le cas des organismes environnementaux, malgré les tentatives de l’école à fournir une éducation environnementale et écocitoyenne. Ils sont très peu mis à contribution, alors que leurs aptitudes éducatives ne sont plus à démontrer6.

Pour qu’un autre monde soit possible

Parmi les écrits les plus célèbres de Paulo Freire, on retrouve ce passage dans La pédagogie des opprimé.es, qui résume bien sa pensée : « Personne n’éduque personne, personne ne s’éduque seul », les êtres humains s’éduquent ensemble7. La pédagogie de l’éducation populaire de conscientisation ne se réalise pas dans un rapport d’extériorité avec la réalité des personnes apprenantes. La connaissance des faits sert à démontrer l’évidence, mais, dissociée des réalités sociales, elle est impuissante à transformer le monde ! Dans l’optique de contrer la montée de l’intolérance et de l’autoritarisme et pour développer un projet social plus égalitaire et inclusif, la contestation sociale s’impose comme nécessaire à l’exercice d’une démocratie susceptible de permettre aux collectivités de transformer la société. Finalement, si l’éducation est émancipatrice, c’est parce qu’elle constitue un terreau à l’exercice de la citoyenneté. Pour Freire, l’éducation populaire de conscientisation permet justement une prise de conscience citoyenne qui fait corps avec l’agir collectif. Elle offre aux personnes les plus démunies des moyens de comprendre le monde pour pouvoir le transformer.- Organisation des Nations unies, Déclaration universelle des droits de l’homme, article premier, 1948.

- Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Perspectives de l’OCDE sur les compétences : premiers résultats de l’Évaluation des compétences des adultes, Éditions OCDE,

- Anne Plourde, Où en est l’école à trois vitesses au Québec ?. IRIS , Collectif Debout pour l’école !, Une autre école est possible et nécessaire, Del busso éditeur, 2022.

- Réseau québécois de l’action communautaire autonome, L’action communautaire autonome,

- Conseil supérieur de l’Éducation, L’éducation populaire : mise en lumière d’une approche éducative incontournable tout au long et au large de la vie,

- Sauvé, H. Asselin, C. Marcoux et J. Robitaille, Stratégie québécoise d’éducation en matière d’environnement et d’écocitoyenneté. Les Éditions du Centr’ERE, 2018.

- Freire, La pédagogie des opprimé·es. Éditions de la rue Dorion, 2021.

L’article L’éducation à la citoyenneté, au cœur de la mission éducative est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.

Un bouleversement se préparant depuis 200 ans

ENTRETIEN – Autour du Livre 2 du Capital avec Guillaume Fondu

Les Éditions sociales ont publié récemment une réédition du Livre 2 du Capital qui vient avec une traduction rafraîchissante. Archives Révolutionnaires s’est entretenu avec l’un de ses traducteurs, Guillaume Fondu, spécialiste de Marx et de la réception de ses textes économiques chez les marxistes russes et allemands entre 1880 et 1914.

Archives Révolutionnaires : Bonjour Guillaume Fondu. Les Éditions sociales viennent de sortir une nouvelle édition du Livre 2 du Capital (2024). Ce projet s’inscrit dans le projet de la Grande Édition Marx et Engels (GEME) auquel contribuent les Éditions sociales depuis 2003. Avant d’aborder plus directement le contenu et la réception du Livre 2 du Capital, pourrais-tu nous en dire davantage sur ce projet ?

Guillaume Fondu : Bonjour et merci pour la proposition d’entretien ! Il s’agit d’un projet de longue date puisqu’on a commencé à réfléchir à ce volume il y a plus de cinq ans. Deux questions se croisaient au sujet de ce volume. La première a trait aux évolutions générales de la traduction de Marx en France. Depuis les années 1980, l’équipe menée par Jean-Pierre Lefebvre a installé de nouveaux standards en matière de traduction marxienne avec leurs éditions du Livre I du Capital, des Grundrisse, etc. Et il nous semblait qu’en appliquant ces standards, qui consistent notamment à rendre lisible un certain nombre de concepts philosophiques présents dans le texte marxien, au Livre II, c’était l’occasion de faire lire un ouvrage assez mal connu et mal aimé même dans la tradition marxiste, à quelques exceptions près (celle de D. Harvey notamment). En outre, il fallait également utiliser le travail considérable réalisé par les éditeurs allemands de la MEGA2, ce qui est l’un des principes de la GEME. Et c’est ce que nous avons essayé de faire.

AR : On pourrait peut-être enchaîner avec une question « intéressée » : pourquoi faut-il lire le Livre 2 du Capital en 2024 ? Les critiques un peu pressées de Marx se sont efforcées de nous répéter que l’étude économique du Capital est centrée sur l’Angleterre du XIXe siècle, ce qui ferait de lui un outil dépassé pour comprendre le capitalisme actuel. Que répondrais-tu à cet argument, concernant l’actualité du Livre 2 du Capital ?

GF : Une réponse complète supposerait de rentrer dans le « dur » du contenu du Livre II mais pour le dire de manière très générale, Marx décrit dans Le Capital le fonctionnement « pur » du capitalisme. Et paradoxalement, les reculs du mouvement ouvrier et l’offensive capitaliste de ces quarante dernières années ont façonné un univers qui correspond finalement assez bien aux analyses de Marx, par opposition au capitalisme « fordiste » avec ses institutions sociales-démocrates qui venaient limiter ce fonctionnement capitaliste pur. C’est notamment le cas de ce qui est décrit dans le Livre II, c’est-à-dire l’exigence capitaliste d’une rotation accélérée du capital, ce qui signifie des rythmes de consommation, de production et de circulation tendanciellement de plus en plus rapides au nom de la profitabilité. Et le grand degré d’abstraction des analyses de Marx permet de retrouver dans ses analyses des phénomènes très contemporains : la violation des rythmes naturels, l’obsolescence programmée, la centralité de la question logistique, etc.

AR : Cette nouvelle édition du Livre 2 s’accompagne d’une nouvelle traduction, à laquelle tu as participé aux côtés d’Alexandre Ferron et d’Alix Bouffard. La traduction du Capital n’est pas chose aisée, compte tenu de la technicité de son appareil conceptuel. On sait par exemple que Marx avait été très déçu de la première traduction française effectuée par Joseph Roy (brouillon qu’il avait lui-même révisé en le sauvant de ses principaux contresens à l’aide d’une « réparation bricolée[1] »). Comme tu l’as mentionné, depuis le travail de Jean-Pierre Lefebvre (1983), de grandes avancées ont été faites dans le programme de traduction en français du Capital. Dans sa préface, Lefebvre revient notamment sur la traduction du concept de Mehrwert par le terme de « plus-value », tel que l’avait fait Roy, et suggère de le remplacer par celui de « survaleur ». En effet, le premier, en plus de tirer son origine du monde de la comptabilité bourgeoise et d’ainsi obscurcir la nouveauté conceptuelle qu’il aurait dû traduire[2], évacue la symétrie formelle des termes allemands tels que Mehrarbeit / Mehrprodukt / Mehrwert (surtravail / surproduit / survaleur) qui permet justement d’en marquer la parenté théorique[3]. En ce qui concerne le Livre 2, la dernière traduction française en date a été réalisée par Maximilien Rubel dans les années 1960… et est déjà réputée dépassée. Doit-on s’attendre à une révision importante de la traduction originale qu’avaient offerte les Éditions sociales ? Avez-vous conservé, pour la traduction du deuxième Livre la traduction de Mehrwert que préconise Lefebvre ? Enfin, considérez-vous les choix éditoriaux et la traduction de Rubel comme une contribution importante à votre propre travail d’édition du deuxième Livre ?

GF : Je commencerai par saluer le travail de M. Rubel. À titre personnel, je ne suis pas du tout d’accord avec ses perspectives, mais il faut reconnaître qu’il a abattu un travail considérable, et parfois très intéressant, dans les manuscrits. Mais le pari que nous avons fait est de considérer que le Livre II du Capital était désormais, après plus d’un siècle d’histoire du marxisme, un ouvrage à part entière qu’il fallait traiter comme tel au lieu de s’interroger sur l’authenticité présumée du texte marxien brut. Pour ce qui est de la traduction, nous avons conservé « survaleur », oui, considérant que le terme s’était à peu près imposé dans le vocabulaire marxiste. Pour le reste, on ne prétend pas révolutionner la lecture du Livre II avec notre traduction, mais on essaie tout de même de rendre sensible le caractère extrêmement logique des raisonnements de Marx et la manière dont il invente une conceptualité pour décrire les différents mouvements du capital : sa rotation, son cycle, la manière dont il passe d’un état fluide à l’immobilité (dans la production, par exemple, qui prend un temps incompressible quoique devant être minimisé par le capitaliste), etc. Et on espère ainsi que cette conceptualité sera davantage mise au travail pour décrire des phénomènes contemporains.

AR : Le Livre 2 traîne une assez mauvaise réputation. Il est souvent considéré comme le plus difficile, le plus technique et… le plus ennuyant des trois Livres du Capital. Cela s’explique-t-il principalement par le fait qu’il s’agit d’une œuvre posthume, retravaillée par Engels à partir des manuscrits et brouillons épars qu’avait laissés Marx ? Ou, au contraire, doit-on penser qu’il existe des raisons plus profondes à cette difficulté ?

GF : Il y a bien évidemment, c’est tout à fait juste, des raisons éditoriales. Engels a essayé de coller au mieux aux manuscrits laissés par Marx et ces derniers étaient en partie redondants ou inachevés, ce qui rend parfois le propos difficile. Nous avions d’ailleurs au départ envisagé la publication d’une somme d’extraits choisis, considérant que ce serait plus lisible pour un large lectorat. Ce projet n’est d’ailleurs pas abandonné, les éditions sociales comprenant une collection pédagogique d’ouvrages d’introduction (les Découvrir notamment). Mais il y a une seconde raison à la sécheresse de l’ouvrage. Il s’agit du dernier livre sur lequel Marx a travaillé et on a l’impression, à la lecture, que Marx a fait un effort de « scientifisation » de son propos, notamment par le recours aux mathématiques. Et pour des raisons diverses, il n’a quasiment pas eu recours à l’algèbre (c’est-à-dire la mise en fonction de variables), mais principalement à des exemples arithmétiques qui courent sur des pages entières et perdent le lecteur par leur caractère extrêmement laborieux. Mais cela ne doit pas masquer le fait qu’il y a de nombreuses pages lumineuses dans ce livre, qui n’ont rien à envier aux envolées conceptuelles les plus impressionnantes du Livre I.

AR : Qu’est-ce que Marx cherche à faire dans le Livre 2 ? Quel rôle joue-t-il dans l’architecture générale du Capital ?

GF : Le Livre I décrivait la « production » du capital, c’est-à-dire principalement les deux moments de l’exploitation et de l’accumulation qui correspondent respectivement à la transformation de capital en survaleur (comment le capital produit) et de survaleur en capital (comment le capital est produit). On était, comme l’écrit Marx, dans l’antre de la production, dans l’usine pour le dire vite. Avec le Livre II, on en sort pour identifier ce qui se passe entre la production des marchandises et le recommencement de la production, c’est-à-dire la conversion des marchandises en argent et la reconversion de cet argent en moyens de production. Marx étudie donc davantage la « circulation », en prêtant attention par exemple aux crises commerciales, à la nécessité de réduire sans cesse la durée de cette circulation, etc. Et il traite également de la manière dont cette circulation suppose une certaine répartition des activités matérielles afin que les capitalistes trouvent des acheteurs et des moyens de production pour recommencer le cycle productif. Ce sont les fameux schémas de reproduction, qui constituent la section 3 du Livre II.

AR : Et, là-dessus, pourrais-tu nous en dire davantage sur les schémas de reproduction ? Pour Marx, l’une des clés pour comprendre la reproduction du capital à l’échelle de la société est la distinction qu’il pose entre les deux branches de la production : la branche I (production des moyens de production) et branche II (production des moyens de consommation). Peux-tu revenir sur l’importance de cette conception dans notre compréhension du capitalisme ?

GF : Il faut d’abord dire peut-être que, si l’on met les physiocrates à part, il s’agit d’une entreprise intellectuelle inédite : désagréger une économie donnée en différentes branches pour identifier comment elles fonctionnent en harmonie (ou pas). En l’occurrence, la première désagrégation à laquelle se prête Marx est celle qui permet d’opposer deux grandes branches de l’économie : la production de moyens de production et la production de moyens de consommation. C’est fondamental puisque cela permet par exemple de penser les conditions d’une industrialisation rapide – qui ne peut se faire qu’au détriment de la consommation (et ces schémas seront d’ailleurs utilisés comme tels en URSS ou dans d’autres pays se réclamant du socialisme). Mais Marx passe outre cette première désagrégation pour séparer également, au sein de la branche des biens de consommation, ceux consommés par les salariés et ceux consommés par les capitalistes. Là encore, c’est extrêmement intéressant puisque cela pose la question de la destination de ce qui est produit dans une économie donnée : une économie « égalitaire » se traduit également par une production de nature différente (moins de yachts et plus de vélos par exemple). Cela permet vraiment d’aller plus loin dans la question qui est à mes yeux la question fondamentale que pose Marx à tout système économique : qui travaille pour qui ?

AR : Question directe : existe-t-il quelque chose comme une « théorie des crises » dans le Livre 2 ? La tradition marxiste, dans la lignée de figures telles que Paul Mattick, s’est généralement centrée sur la loi de la baisse tendancielle du taux de profit, exposée dans le troisième Livre, afin d’expliquer les crises économiques. Rosa Luxemburg, dans L’accumulation du capital, avait quant à elle fait l’argument que les conclusions logiques du Livre 2 impliquent que le capitalisme soit incapable de se reproduire dans un circuit fermé. Sa démonstration veut que la survaleur représente par définition un excédent du système productif, où le capital est toujours en problème de débouchés (problème de surproduction). L’écoulement des marchandises pour réaliser la survaleur doit donc se faire dans un « ailleurs » non capitaliste (notamment dans les colonies). Elle désigne l’intégration des économies précapitalistes comme la solution à ce problème, c’est-à-dire l’impérialisme (ce qui pose d’autres contradictions, comme les rivalités inter-impérialistes et le militarisme). Contre ces idées, on a soutenu (Bauer, Hilferding, Pannekoek, et même Lénine) que l’accumulation dans un circuit fermé était possible ; les schémas de la reproduction du Livre 2, qui illustrent arithmétiquement la reproduction élargie du capital et ses conditions d’équilibre, en constitueraient précisément la « preuve ». Que penser d’une telle polémique ? Pour toi qui a longuement travaillé sur ce texte, quel statut doit-on accorder à ces fameux schémas ?

GF : Je fais partie de ceux qui ne croient pas en une théorie marxienne unifiée des crises du capitalisme. Il existe de nombreux facteurs de crise, que Marx décrit longuement, ce qui produit une tendance globale au déséquilibre et pousse le capital à recourir à des moyens divers de rétablir la profitabilité, la solvabilité des consommateurs ou la disposition des moyens de production sur le marché. Mais si l’on prend par exemple les schémas de reproduction, il y a un vrai souci à parler de théorie des crises : la plupart du temps, avec Luxemburg, on assoit cette théorie des crises sur une impossibilité de la part du capital à écouler les biens de consommation et à trouver des moyens de production sur son propre marché. Mais des exemples arithmétiques ne sauraient logiquement fournir la moindre démonstration d’impossibilité. Ce ne sont que des exemples et il est d’ailleurs très facile d’inventer des exemples où l’équilibre est possible. On a là, me semble-t-il, une utilisation trop rigide des analyses du Capital. Je trouve qu’il est bien plus intéressant de partir du constat que le capitalisme « fonctionne » malgré les facteurs de crise identifiés par Marx et de se poser la question de tous les bricolages qui rendent possible ce fonctionnement, au prix de catastrophes sociales, environnementales, militaires, etc. Et de ce point de vue, il me semble qu’il y a des choses très intéressantes chez Luxemburg, dans l’esprit général de son travail.

AR : Sur le même thème, les vieilles Éditions sociales avaient fait le choix, pour l’édition du Livre 2, d’insérer en annexe un certain nombre d’extraits issus de publications de Lénine ayant trait au problème de la reproduction élargie et de la réalisation[4]. Or, ces extraits vont nettement en faveur des critiques de Luxembourg. En effet, dans chacun de ces extraits, Lénine cherche à montrer, par différents arguments, qu’en circuit fermé, il n’y a pas de limitation intrinsèque à l’accumulation : l’accumulation crée sa propre demande, le marché n’est jamais une limite absolue. Mais de son côté, la version québécoise coéditée par les Éditions sociales et Nouvelle frontière (Paris / Montréal, 1976) avait plutôt fait le choix de placer en annexe les « Notes sur Wagner » de Marx. Qu’avez-vous choisi de faire à cet égard, et pourquoi ?

GF : Lénine répondait, dans ces textes, à des questions politiques qui avaient pour lui une certaine actualité puisqu’il s’agissait de défendre l’existence d’un développement capitaliste en Russie et la nécessité de s’appuyer sur la classe ouvrière montante plutôt que sur la paysannerie. Le souci est qu’on a fait de ces textes, comme de Lénine en général, des textes théoriques à validité absolue. Les « Notes sur Wagner » me semblaient bien plus légitimes à intégrer l’édition du Livre II. Mais nous n’avons pas souhaité, quant à nous, encadrer le Livre II par des textes annexes. On a fait le pari que le texte se suffisait à lui-même et qu’il y avait déjà fort à faire pour venir à bout de l’ouvrage. On propose donc, en introduction, une étude de la genèse du livre, un plan détaillé et quelques éléments concernant sa réception, mais c’est tout. Il est un peu agaçant, me semble-t-il, de voir des traducteurs se substituer aux commentateurs et profiter de leur position d’éditeurs pour imposer telle ou telle lecture.

AR : C’est très bien dit. Il y a-t-il de nouvelles discussions concernant le Livre 2 desquelles il faudrait rester attentif·ve·s ?

GF : Je pense que le Livre II offre des perspectives intéressantes sur une question actuellement au cœur des débats politiques, la question écologique. Il me semble que le Livre II donne des instruments pour penser le caractère absolument destructeur de l’environnement du capitalisme. Quelqu’un comme Kohei Saito, dans ses ouvrages récents, cite quelques passages du Livre II et je pense que c’est quelque chose qui se poursuivra. De même, on peut espérer que le caractère manifeste des crises du capitalisme invite la profession des économistes à se tourner davantage vers les analyses de Marx et la manière dont elles ont été poursuivies au long du XXe siècle.

AR : Enfin, la réédition du troisième Livre est-elle déjà sur la table ?

GF : On a mis plus de cinq ans pour le Livre II, comptons donc une dizaine d’années pour le III! Plus sérieusement, la réflexion est en cours, oui. Le souci étant que c’est un gros travail, qu’il est toujours difficile de mener un tel projet à bien pour une maison d’édition relativement modeste et que cela suppose un certain engagement de long terme des traducteurs et traductrices. Mais on y travaille !

- Le questionnaire de l’entretien a été réalisé par Nathan Brullemans et Pierre-Olivier Lessard

[1] Lefebvre, « Introduction », Le Capital, Livre I, PUF, 2014, p. XLIII.

[2] Ibid. p. XLV.

[3] Ibid. p. XLV-XLVII.

[4] Issus des quatre textes suivants : De la caractéristique du romantisme économique (1897), Remarque sur la question de la théorie des marchés (1899), Une fois encore à propos de la théorie de la réalisation (1899), Le développement du capitalisme en Russie (1899).

Les jeunes sénégalais.es songent à retourner dans leur pays

Guerre en Ukraine : La résistance, la solidarité et la gauche

9 avril 2024 | tiré du site du NPA - L'Anticapitaliste

Entretien avec Patrick Silberstein, des éditions Syllepse, pour évoquer la résistance de la gauche ukrainienne sur le front social et sur le front militaire, les initiatives de solidarité et la gauche française face à la question ukrainienne, au soutien à la résistance et face au régime de Poutine.

La privation de monde face à l’accélération technocapitaliste

La pandémie de COVID-19 a conduit à un déploiement sans précédent de l’enseignement à distance (EAD), une tendance qui s’est maintenue par la suite, et cela malgré les nombreux impacts négatifs observés. De plus, le développement rapide des intelligences artificielles (IA) dites « conversationnelles » de type ChatGPT a provoqué une onde de choc dans le monde de l’éducation. La réaction des professeur·e·s à cette technologie de « disruption[1] » a été, en général, de chercher à contrer et à limiter l’usage de ces machines. Le discours idéologique dominant fait valoir, à l’inverse, qu’elles doivent être intégrées partout en enseignement, aussi bien dans l’élaboration d’une littératie de l’IA chez l’étudiant et l’étudiante que dans la pratique des professeur·e·s, par exemple pour élaborer les plans de cours. Nous allons ici chercher à montrer qu’au contraire aller dans une telle direction signifie accentuer des pathologies sociales, des formes d’aliénation et de déshumanisation et une privation de monde[2] qui va à l’opposé du projet d’autonomie individuelle et collective porté historiquement par le socialisme.

L’expérience à grande échelle de la pandémie

Les étudiantes, les étudiants et les professeur·e·s ont été les rats de laboratoire d’une expérimentation sans précédent du recours à l’EAD durant la pandémie de COVID-19. Par la suite, nombre de professeur·e·s ont exprimé des critiques traduisant un sentiment d’avoir perdu une relation fondamentale à leur métier et à leurs étudiants, lorsqu’ils étaient, par exemple, forcés de s’adresser à des écrans noirs à cause des caméras fermées lors des séances de visioconférence. Quant aux étudiantes et étudiants, 94 % d’entre eux ont rapporté ne pas vouloir retourner à l’enseignement en ligne[3]. Des études ont relevé de nombreuses répercussions négatives de l’exposition excessive aux écrans durant la pandémie sur la santé mentale[4] : problèmes d’anxiété, de dépression, d’isolement social, idées suicidaires.

Le retour en classe a permis de constater des problèmes de maitrise des contenus enseignés (sur le plan des compétences en lecture, en écriture, etc.) ainsi que des problèmes dans le développement de l’autonomie et de la capacité de s’organiser par rapport à des objets élémentaires comme ne pas arriver à l’école en pyjama, la ponctualité, l’organisation d’un calendrier, la capacité à se situer dans l’espace ou à faire la différence entre l’espace privé-domestique et l’espace public, etc.

D’autres études ont relevé, au-delà de la seule pandémie, des problèmes de développement psychologique, émotionnel et socioaffectif aussi bien que des problèmes neurologiques chez les jeunes trop exposés aux écrans. Une autrice comme Sherry Turkle par exemple note une perte de la capacité à soutenir le regard d’autrui, une réduction de l’empathie, de la socialité et de la capacité à entrer en relation ou à socialiser avec les autres.

Tout cela peut être résumé en disant qu’il y a de nombreux risques ou effets négatifs de l’extension des écrans dans l’enseignement sur le plan psychologique, pédagogique, développemental, social, relationnel. Le tout est assorti d’une perte ou d’une déshumanisation qui affecte la relation pédagogique de transmission en chair et en os et en face à face au sein d’une communauté d’apprentissage qui est aussi et d’abord un milieu de vie concret. Cette relation est au fondement de l’enseignement depuis des siècles; voici maintenant qu’elle est remplacée par le fantasme capitaliste et patronal d’une extension généralisée de l’EAD. Or, il est fascinant de constater qu’aucun des risques ou dangers documentés et évoqués plus haut n’a ralenti le projet des dominants, puisqu’à la suite de la pandémie, les pressions en faveur de l’EAD ont continué à augmenter. À L’UQAM, par exemple, les cours en ligne étaient une affaire « nichée » autrefois; après la pandémie, on en trouve plus de 800. L’extension de l’EAD était aussi une importante demande patronale au cœur des négociations de la convention collective dans les cégeps en 2023, par exemple. Il sera maintenant possible pour les collèges de procéder à l’expérimentation de projets d’EAD même à l’enseignement régulier !

Une société du « tele-everything »

Toute la question est de savoir pourquoi la fuite en avant vers l’EAD continue malgré les nombreux signaux d’alarme qui s’allument quant à ses répercussions négatives. Une partie de la réponse se trouve dans le fait que l’EAD s’inscrit dans un projet politique ou dans une transformation sociale plus large. Comme l’a bien montré Naomi Klein[5], la pandémie de COVID-19 a été l’occasion pour les entreprises du capitalisme de plateforme ou les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) de déployer le projet d’une société du « tele-everything » où tout se ferait désormais à distance grâce à une infrastructure numérique d’une ampleur sans précédent. Cela signifie non seulement un monde avec beaucoup moins d’enseignantes et d’enseignants, puisque les cours seront donnés en ligne ou éventuellement par des tuteurs-robots, mais cela concerne aussi un ensemble d’autres métiers dont les tâches sont d’ordre cognitif, puisqu’il s’agit précisément d’automatiser des tâches cognitives autrefois accomplies par l’humain. De nombreux métiers sont donc menacés : journaliste, avocat, médecin, etc. Désormais chacun pourra accéder, par exemple, au téléenseignement, à la télémédecine, au divertissement par la médiation d’un écran et depuis son foyer. Nous pouvons donc parler d’un projet politique visant à transformer profondément les rapports sociaux au moyen de l’extension d’un modèle de société technocapitaliste ou capitaliste cybernétique intercalant la médiation des écrans et de la technologie entre les sujets.

Vers une société cybernétique

Nous pouvons, en nous appuyant sur des philosophes comme le Québécois Michel Freitag ou le Français Bernard Stiegler, relever que la société moderne était caractérisée par la mise en place de médiations politico-institutionnelles devant, en principe, permettre une prise en charge réfléchie des sociétés par elles-mêmes. Plutôt que de subir des formes d’hétéronomie culturelles, religieuses ou politiques, les sociétés modernes, à travers leurs institutions que l’on pourrait appeler « républicaines », allaient faire un usage public de la raison et pratiquer une forme d’autonomie collective : littéralement auto-nomos, se donner à soi-même sa loi. La condition de cette autonomie collective est d’abord, bien entendu, que les citoyennes et citoyens soient capables d’exercer leur raison et leur autonomie individuelle, notamment grâce à une éducation qui les ferait passer du statut de mineur à majeur. Le processus du devenir-adulte implique aussi d’abandonner le seul principe de plaisir ou le jeu de l’enfance pour intégrer le principe de réalité qu’implique la participation à un monde commun dont la communauté politique a la charge, un monde qui est irréductible au désir de l’individu et qui le transcende ou lui résiste dans sa consistance ou son objectivité symbolique et politique.

D’après Freitag, la société moderne a, dans les faits, été remplacée par une société postmoderne ou décisionnelle-opérationnelle, laquelle peut aussi être qualifiée de société capitaliste cybernétique ou systémique. Dans ce type de société, l’autonomie et les institutions politiques sont déclassées au profit de systèmes autonomes et automatiques à qui se trouve de plus en plus confiée la marche des anciennes sociétés. De toute manière, ces dernières sont de plus en plus appelées à se dissoudre dans le capitalisme, et donc à perdre leur spécificité culturelle, symbolique, institutionnelle et politique. Ces transformations conduisent vers une société postpolitique. Elles signifient que l’orientation ou la régulation de la pratique sociale ne relève plus de décisions politiques réfléchies, mais se voit déposée entre les mains de systèmes – le capitalisme, l’informatique, l’intelligence artificielle – réputés décider de manière plus efficace que les individus ou les collectivités humaines. Bref, c’est aux machines et aux systèmes qu’on demande de penser à notre place.

Les anciennes institutions d’enseignement se transforment en organisations calquées sur le fonctionnement et les finalités de l’entreprise capitaliste et appelées à s’arrimer aux « besoins du marché ». Plus les machines apprennent ou deviennent « intelligentes » à notre place, et plus l’enseignement est appelé, suivant l’idéologie dominante, à se placer à la remorque de ces machines. Désormais, la machine serait appelée à rédiger le plan de cours des professeur·e·s, à effectuer la recherche ou à rédiger le travail de l’étudiante ou de l’étudiant; elle pourra même, en bout de piste, corriger les copies, comme cela se pratique déjà en français au collège privé Sainte-Anne de Lachine. L’humain se trouve marginalisé ou évincé du processus, puisqu’il devient un auxiliaire de la machine, quand il n’est tout simplement pas remplacé par elle, comme dans le cas des tuteurs-robots ou des écoles sans professeurs, où l’ordinateur et le robot ont remplacé l’ancien maître. L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) évoque déjà dans ses rapports un monde où les classes et les écoles physiques auront tout bonnement disparu. Ce projet participe aussi d’un processus de délestage ou d’« extranéiation » cognitive qui est à rebours de la conception moderne de l’autonomie, et qu’il convient maintenant d’expliciter.

Délestage ou extranéiation cognitive

Le philosophe français Eric Sadin[6] estime qu’un seuil inquiétant est franchi à partir du moment où des facultés ou des tâches cognitives spécifiques à l’humain sont remises entre les mains de systèmes d’intelligence artificielle, par exemple l’exercice du jugement ou le fait de poser un diagnostic médical. Automatiser le chauffage d’une maison ou les lumières d’un immeuble de bureaux est beaucoup moins grave que de transférer le jugement humain dans un système extérieur. Certains intervenants et intervenantes du monde de l’éducation s’enthousiasment devant ce processus, estimant que le délestage cognitif en faveur des machines permettra de sauver du temps qui pourra être utilisé à de meilleures fins[7]. Il faut au contraire insister pour montrer que ce processus pousse la destruction de l’idéal du citoyen – ou de la citoyenne – moderne encore plus loin, puisque celui-ci est remplacé par un individu assisté ou dominé par la machine, réputée penser, juger ou décider à sa place. L’individu n’exerce plus alors la réflexivité, l’autonomie, la liberté : « il faut s’adapter », comme le dirait Barbara Stiegler.

Il est frappant de constater à quel point les technoenthousiastes prennent position sur les nouvelles technologies sans jamais se confronter à l’immense corpus de la philosophie de la technique ou la technocritique, ceci expliquant cela… La position technocritique est généralement ridiculisée en l’assimilant à quelque peur comique du changement semblable à la crainte des minijupes et du rock’n’roll dans les années 1950… Pourtant, les dangers relatifs à ce mouvement de délestage (Entlastung) ou d’extranéiation cognitive ont bien été relevés, et depuis longtemps, par les Arnold Gehlen, Günther Anders ou Michel Freitag, pour ne nommer que ceux-là.

Dès 1956, Anders développe dans L’Obsolescence de l’homme une critique du rapetissement de l’humain face à la puissance des machines. Le concept de « honte prométhéenne » désigne le sentiment d’infériorité de l’ouvrier intimidé par la puissance et la perfection de la machine qui l’a dépassé, lui, l’être organique imparfait et faillible. Le « décalage prométhéen » indique quant à lui l’écart qui existe entre la puissance et les dégâts causés par les machines d’un côté, et la capacité que nous avons de les comprendre, de nous les représenter et de les ressentir de l’autre. Les machines sont donc « en avance » sur l’humain, placé à la remorque de ses productions, diminué et du reste en retard, largué, dépassé par elles.

Anders rapporte un événement singulier qui s’est déroulé à la fin de la guerre de Corée. L’armée américaine a gavé un ordinateur de toutes les données, économiques, militaires, etc., relatives à la poursuite de la guerre avant de demander à la machine s’il valait la peine de poursuivre ou d’arrêter l’offensive. Heureusement, la machine, après quelques calculs, a tranché qu’il valait mieux cesser les hostilités. On a conséquemment mis un terme à la guerre. D’après Anders, c’est la première fois de l’histoire où l’humain s’est déchargé d’une décision aussi capitale pour s’en remettre plutôt à une machine. On peut dire qu’à partir de ce moment, l’humanité concède qu’elle est dépassée par la capacité de synthèse de la machine, avec ses supports mémoriels et sa vitesse de calcul supérieure – supraliminaire, dirait Anders, puisque débordant notre propre capacité de compréhension et nos propres sens. Selon la pensée cybernétique[8] qui se développera dans l’après-guerre, s’il s’avère que la machine exécute mieux certaines opérations, il vaut mieux se décharger, se délester, « extranéiser » ces opérations dans les systèmes. La machine est réputée plus fiable que l’humain.

Évidemment, à l’époque, nous avions affaire aux balbutiements de l’informatique et de la cybernétique. Aujourd’hui, à l’ère du développement effréné de l’intelligence artificielle et de la « quatrième révolution industrielle », nous sommes encore plus en danger de voir une part croissante des activités, orientations ou décisions être « déchargées » de l’esprit humain en direction des systèmes cybernétiques devenus les pilotes automatiques du monde. Il faut mesurer à quel point cela est doublement grave.

D’abord, du point de vue de l’éducation qui devait fabriquer le citoyen et la citoyenne dont la république avait besoin, et qui produira à la place un assisté mental dont l’action se limitera à donner l’input d’un « prompt[9]» et à recevoir l’output de la machine. Un étudiant qui fait un travail sur Napoléon en demandant à ChatGPT d’exécuter l’ensemble des opérations n’aura, finalement, rien appris ni rien compris. Mais il semble que cela n’est pas très grave et que l’enseignement doit aujourd’hui se réinventer en insistant davantage sur les aptitudes nécessaires pour écrire des prompts bien formulés ou en mettant en garde les étudiantes et étudiants contre les « hallucinations », les fabulations mensongères fréquentes des machines qui ont désormais pris le contrôle. « Que voulez-vous, elles sont là pour rester, nous n’avons pas le choix de nous adapter… », nous dit-on du côté de ceux qui choisissent de garnir les chaines de l’ignorance des fleurs de la « créativité », car c’est bien de cela qu’il s’agit : l’enseignement de l’ignorance comme l’a écrit Michéa[10], le décalage prométhéen comme programme éducatif et politique.

Deuxièmement, ce mouvement de déchargement vers la machine vient entièrement exploser l’idéal d’autonomie moderne individuelle et collective et réintroduire une forme d’hétéronomie : celle du capitalisme cybernétique autonomisé. Comme le remarque Bernard Stiegler, le passage du statut de mineur à celui de majeur, donc le devenir-adulte, est annulé : l’individu est maintenu au stade infantile et pulsionnel, puis branché directement sur la machine et le capital. Il y a donc complicité entre l’individu-tyran et le système une fois court-circuitées les anciennes médiations symboliques et politiques de l’ancienne société. Suivant une thèse déjà développée dans le néolibéralisme de Friedrich Hayek, notre monde serait, du reste, devenu trop complexe pour être compris par les individus ou orienté par la délibération politique : il faut donc confier au marché et aux machines informatiques/communicationnelles le soin de devenir le lieu de synthèse et de décision de la société à la place de la réflexivité politique. Or, ce système est caractérisé, comme le disait Freitag, par une logique d’expansion infinie du capital et de la technologie qui ne peut qu’aboutir à la destruction du monde, puisque sa logique d’illimitation est incompatible avec les limites géophysiques de la Terre, ce qui mène à la catastrophe écologique déjà présente. Cela conduit à une forme exacerbée de la banalité du mal comme absence de pensée théorisée par Hannah Arendt, cette fois parce que le renoncement à penser ce que nous faisons pour procéder plutôt à un délestage cognitif de masse mène dans les faits au suicide des sociétés à grande échelle à cause du totalitarisme systémique capitaliste-cybernétique. Nous passons notre temps devant des écrans pendant que le capitalisme mondialisé sur le « pilote automatique » nous fait foncer dans le mur de la crise climatique.

Accélérationnisme et transhumanisme

Ce mouvement de décervelage et de destruction de l’autonomie individuelle et collective au profit des systèmes ne relève pas seulement d’une dérive ou d’une mutation propre à la transition postmoderne. Il est aussi revendiqué comme projet politique chez les accélérationnistes, notamment ceux de la Silicon Valley. Une des premières figures de l’accélérationnisme est le Britannique Nick Land, ancien professeur à l’Université de Warwick, où il a fondé le Cybernetic Culture Research Unit (CCRU) dans les années 1990. Land dit s’inspirer de Marx (!), de Deleuze et Guattari, de Nietzsche et de Lyotard pour conclure que l’avenir n’est pas de ralentir ou de renverser le capitalisme, mais d’accélérer son processus de déterritorialisation. Cette idéologie favorise ainsi l’accélération du capitalisme, de la technologie et se dit même favorable au transhumanisme, à savoir la fusion – partielle ou totale – de l’humain avec la machine dans la figure du cyborg[11]. Après avoir quitté l’université, Nick Land, notamment à cause de son usage de drogues, sombre dans la folie et l’occultisme. Il devient également ouvertement raciste et néofasciste. Il disparait pour refaire surface plusieurs années plus tard en Chine, une société qui, selon lui, a compris que la démocratie est une affaire du passé et qui pratique l’accélérationnisme technocapitaliste. Ses idées sont par la suite amplifiées et développées aux États-Unis par Curtis Yarvin, proche de Peter Thiel, fondateur de PayPal. Cela a engendré un mouvement de la néo-réaction ou NRx qui combine des thèses accélérationnistes et transhumanistes avec la promotion d’une privatisation des gouvernements, une sorte de technoféodalisme en faveur de cités-États gouvernées par les PDG de la techno. Il s’agit donc d’un mouvement qui considère que la démocratie est nuisible, étant une force de décélération, un mouvement qui entend réhabiliter une forme de monarchisme 2.0 mélangé à la fascination technique. On pourrait dire qu’il s’agit d’une nouvelle forme de technofascisme.

Ajoutons qu’une partie des idées de Land et de Yarvin nourrit non seulement l’« alt-right », mais aussi des mouvements ouvertement néonazis dont la forme particulière d’accélérationnisme vise à exacerber les contradictions raciales aux États-Unis pour mener à une société posteffondrement dominée par le suprémacisme blanc. Il existe également une forme d’accélérationnisme de gauche, associé à une figure comme celle de Mark Fisher, qui prétend conserver l’accélération technologique sans le capitalisme. Mais la majeure partie du mouvement est à droite, allant de positions anciennement libertariennes jusqu’à des positions néoautoritaires, néofascistes, transhumanistes ou carrément néonazies. Cette nébuleuse accélérationniste inspire les nouveaux monarques du technoféodalisme de la Silicon Valley, les Peter Thiel, Elon Musk, Mark Zuckerberg et Marc Andreesen[12]. Ceux-ci pensent que l’humain doit fusionner avec l’IA pour ensuite aller coloniser Mars, la Terre étant considérée comme écologiquement irrécupérable. Il n’est donc pas suffisant de parler d’un projet de scénarisation de l’humain par la machine au moyen du délestage cognitif, puisque ce qui est en cause dans le projet accélérationniste et transhumaniste implique carrément la fin de l’humanité telle qu’on l’entendait jusqu’ici. L’anti-humanisme radical doit être entendu littéralement comme un projet de destruction de l’humanité. Il s’agit d’un projet de classe oligarchique et eugéniste qui entend bien donner tout le pouvoir à une nouvelle « race » de surhommes riches et technologiquement augmentés dont le fantasme est de tromper la mort par le biais de la technique pour pouvoir jouir de leur fortune éternellement, à tel point qu’ils modifient actuellement les lois aux États-Unis pour pouvoir déshériter leur descendance et contrôler leurs avoirs éternellement lorsque la technologie les aura rendus immortels…

L’oubli de la société

Ce délire se déroule aussi sur fond « d’oubli de la société », comme le disait Michel Freitag[13], à savoir qu’il implique la destruction des anciennes médiations culturelles et symboliques aussi bien que celle des anciennes sociétés, comprises comme totalités synthétiques ou universaux concrets. Marcel Rioux l’avait déjà remarqué dans les années 1960, l’impérialisme technocapitaliste étatsunien conduit à la liquidation de la langue, de la culture et de la société québécoise. Du reste, comme le souligne Freitag, le fait d’être enraciné dans un lieu et un temps concret est remplacé par un déracinement qui projette le néosujet dans l’espace artificiel des réseaux informatiques ou de la réalité virtuelle. Du point de vue de l’éducation, à quoi sert-il alors de transmettre la culture, la connaissance du passé, les repères propres à cette société concrète ou à son identité, du moment qu’on ne nait plus dans une société, mais dans un réseau ? La médiation technologique et les écrans, en tant que technologie de disruption, viennent contourner les anciennes médiations et le processus d’individuation qu’elles encadraient, produisant des individus socialisés ou institués par les machines. Il devient alors beaucoup plus important d’anticiper l’accélération future et d’enseigner à s’y adapter, beaucoup plus important que d’expliquer le monde commun et sa genèse historique. De ce point de vue, l’ancien instituteur, « hussard noir de la République[14] », doit être remplacé par un professeur branché qui s’empresse d’intégrer les machines à sa classe, ou carrément par ChatGPT ou par un quelconque tuteur-robot. Ainsi la boucle serait complète : des individus formés par des machines pour vivre dans une société-machine, où l’ancienne culture et l’ancienne société auraient été remplacées par la cybernétique.

Une aliénation totale

Nous l’avons dit : les jugements enthousiastes sur cette époque sont généralement posés sans égard au corpus de la théorie critique ou de la philosophie de la technique. Il nous semble au contraire qu’il faille remobiliser le concept d’aliénation pour mesurer la dépossession et la perte qui s’annoncent en éducation, pour les étudiants, les étudiantes, les professeur·e·s, aussi bien que pour la société ou l’humanité en général. L’aliénation implique un devenir étranger à soi. En allemand, Marx emploie tour à tour les termes Entaüsserung et Entfremdung, extériorisation et extranéiation. La combinaison des deux résume bien le mouvement que nous avons décrit précédemment, à savoir celui d’une extériorisation de l’humanité dans des systèmes objectivés à l’extérieur, mais qui se retournent par la suite contre le sujet. Celui-ci se trouve alors non seulement dépossédé de certaines facultés cognitives, mais en plus soumis à une logique hétéronome d’aliénation qui le rend étranger à lui-même, à sa pratique, à autrui, à la nature et à la société – comme l’avait bien vu Marx –, sous l’empire du capitalisme et du machinisme. Le sujet se trouve alors « privé de monde[15] » par un processus de déshumanisation et de « démondanéisation ». Ce processus concerne aussi bien la destruction de la société et de la nature que celle de l’humanité à travers le transhumanisme. Nous pouvons ainsi parler d’une forme d’aliénation totale[16] – ou totalitaire – culminant dans la destruction éventuelle de l’humanité par le système technocapitaliste. Ajoutons que le scénario d’une IA générale (AGI, artificial general intelligence) ou de la singularité[17] est évoqué par plusieurs figures crédibles (Stephen Hawking, Geoffrey Hinton, etc.) comme pouvant aussi conduire à la destruction de l’humanité, et est comparé au risque de l’arme nucléaire. L’enthousiasme et la célébration de l’accélération technologique portés par les idéologues et l’idéologie dominante apparaissent d’autant plus absurdes qu’ils ignorent systématiquement ces mises en garde provenant pourtant des industriels eux-mêmes. Sous prétexte d’être proches des générations futures, soi-disant avides de technopédagogie, on voit ainsi des adultes enfoncer dans la gorge de ces jeunes un monde aliéné et courant à sa perte, un monde dont ils et elles ne veulent pourtant pas vraiment lorsqu’on se donne la peine de les écouter, ce dont semblent incapables nombre de larbins de la classe dominante et de l’accélérationnisme technocapitaliste, qui ont déjà pressenti que leur carrière actuelle et future dépendait de leur aplaventrisme devant le pouvoir, quitte à tirer l’échelle derrière eux dans ce qu’il convient d’appeler une trahison de la jeunesse.

Conclusion : réactiver le projet socialiste

Nous avons montré précédemment que l’extension du capitalisme cybernétique conduit à des dégâts : psychologiques, pédagogiques, développementaux, sociaux/relationnels. Nous avons montré que le problème est beaucoup plus large, et concerne, d’une part, le déchargement de la cognition et du jugement dans des systèmes extérieurs. D’autre part, il participe de la mise en place d’un projet politique technocapitaliste, celui d’une société postmoderne du « tout à distance » gérée par les systèmes, ce qui signifie la liquidation de l’idéal d’autonomie politique moderne. Cela entraine bien sûr des problèmes en éducation : formation d’individus poussés à s’adapter à l’accélération plutôt que de citoyens éclairés, fin de la transmission de la culture et de la connaissance, oubli de la société, etc. Plus gravement, cela participe d’une dynamique d’aliénation et de destruction du rapport de l’individu à lui-même, aux autres, à la nature et à la société. Ce processus culmine dans le transhumanisme et la destruction potentielle aussi bien de l’humain que de la société et de la nature si la dynamique accélérationniste continue d’aller de l’avant. Ce qui est menacé n’est donc pas seulement l’éducation, mais la transmission même du monde commun à ceux qu’Arendt appelait les « nouveaux venus », puisque ce qui sera transmis sera un monde de plus en plus aliéné et en proie à une logique autodestructive. Les Grecs enseignaient, notamment dans le serment des éphèbes, que la patrie devait être donnée à ceux qui suivent en meilleur état que lorsqu’elle avait été reçue de la génération antérieure. Les générations actuelles laissent plutôt un monde dévasté et robotisé, tout en privant celles qui viennent des ressources permettant de le remettre sur ses gonds.

Il convient évidemment de résister à ces transformations, par exemple en luttant localement pour défendre le droit à une éducation véritable contre la double logique de la marchandisation et de l’automatisation-robotisation. On peut encore réclamer de la régulation de la part des États, mais il est assez évident aujourd’hui que le développement de l’IA a le soutien actif des États – « comité de gestion des affaires de la bourgeoisie », disait Marx. Mais il faut bien comprendre que seule une forme de société postcapitaliste pourra régler les problèmes d’aliénation évoqués ci-haut. Il sera en effet impossible de démarchandiser l’école et de la sortir de l’emprise de la domination technologique sans remettre en question la puissance de ces logiques dans la société en général.

Depuis le XIXe siècle, la réaction à la destruction sociale engendrée par l’industrialisation a trouvé sa réponse dans le projet socialiste[18], qu’il s’agisse de la variante utopique, marxiste ou libertaire. On trouve aussi aujourd’hui des approches écosocialistes, décroissancistes ou communalistes[19]. Cette dernière approche, inspirée par l’écologie sociale de Murray Bookchin, préconise la construction d’une démocratie locale, écologique et anti-hiérarchique. Ce sont là différentes pistes pouvant nourrir la réflexion sur la nécessaire reprise de contrôle des sociétés sur l’économie et la technologie, dont la dynamique présente d’illimitation est en train de tout détruire. Cela laisse entière la question du type d’éducation qui pourrait favoriser la formation des citoyennes et citoyens communalistes dont le XXIe siècle a besoin. Chose certaine, il faudra, à rebours de ce que nous avons décrit ici, que cette éducation favorise l’autonomie, la sensibilité, la compassion, l’altruisme; qu’elle donne un solide enracinement dans la culture et la société, qu’elle apporte une compréhension de la valeur et de la fragilité du vivant et de la nature. Bref, elle devra former des socialistes ou des communalistes enracinés au lieu de l’aliénation et du déracinement généralisé actuels.

Par Eric Martin, professeur de philosophie, Cégep St-Jean-sur-Richelieu

NOTES

- Ce type de technologie cause un bouleversement profond dans les pratiques du champ où elle apparait. ↑

- Franck Fischbach, La privation de monde. Temps, espace et capital, Paris, Vrin, 2011. ↑

- Carolyne Labrie, « Les cégépiens ne veulent plus d’enseignement à distance », Le Soleil, 27 février 2023. ↑

- Pour un développement détaillé de ces constats, voir Eric Martin et Sebastien Mussi, Bienvenue dans la machine. Enseigner à l’ère numérique, Montréal, Écosociété, 2023. ↑

- Naomi Klein, « How big tech plans to profit from the pandemic », The Guardian, 13 mai 2020. ↑

- Eric Sadin, L’intelligence artificielle ou l’enjeu du siècle. Anatomie d’un anti-humanisme radical, Paris, L’Échappée, 2021. ↑

- « L’intelligence artificielle, une menace ou un nouveau défi à l’enseignement ? », La tête dans les nuances, NousTV, Mauricie, 29 mai 2023. ↑

- Céline Lafontaine, L’Empire cybernétique. Des machines à penser à la pensée machine, Paris, Seuil, 2004. ↑

- NDLR. Prompt : il s’agit d’une commande informatique destinée à l’utilisateur ou l’utilisatrice lui indiquant comment interagir avec un programme, ou dans le cas de ChatGPT, des instructions envoyées à la machine pour lui permettre de faire ce qu’on lui demande. ↑

- Jean-Claude Michéa, L’enseignement de l’ignorance et ses conditions modernes, Castelnau-le-Lez, Climats, 2006. ↑

- NDLR. Cyborg (mot formé de cybernetic organism) : personnage de science-fiction ayant une apparence humaine, composé de parties vivantes et de parties mécaniques. ↑

- Marine Protais, « Pourquoi Elon Musk et ses amis veulent déclencher la fin du monde », L’ADN, 20 septembre 2023. ↑

- Michel Freitag, L’oubli de la société. Pour une théorie critique de la postmodernité, Québec, Presses de l’Université Laval, 2002. ↑

- En 1913, l’écrivain français Charles Péguy qualifie les instituteurs de « hussards noirs ». Combatifs et engagés, ils défendent l’école de la République.

- Fischbach, La privation de monde, op. cit. ↑

- Voir la présentation de Gilles Labelle lors du séminaire du Collectif Société sur l’ouvrage Bienvenue dans la machine, UQAM, 28 avril 2023. ↑