Derniers articles

Les normes canadiennes de la publicité déclarent des publicités pro-GNL coupables d’écoblanchiment

Les publicités financées par Canada Action vantant les avantages environnementaux du gaz naturel liquéfié (GNL) d'origine fossile sont inexactes et trompeuses, en plus de déformer le véritable propos des scientifiques, selon une décision unanime des Normes de la publicité. La décision a été communiquée anonymement à l'Association canadienne des médecins pour l'environnement (CAPE) compte tenu de la campagne visant à interdire la publicité pour les combustibles fossiles.

Les publicités de Canada Action affirment que « le GNL de la Colombie-Britannique réduira les émissions mondiales ». Ce faisant, d'après l'organisme de réglementation chargé d'administrer le Code canadien des normes de la publicité pour garantir la véracité et l'exactitude de la publicité, elles « déforment le véritable propos des spécialistes et des autorités scientifiques », « promettent un résultat sans éléments probants valides et fiables » et donnent « une fausse impression générale que le GNL de la Colombie-Britannique est bon pour l'environnement, ce qui constitue de l'écoblanchiment ».

Pour sa campagne multicanal promouvant le pétrole et le gaz naturel, Canada Action a choisi un fond vert distinctif, ce que les Normes de la publicité dénoncent comme « un moyen de faire valoir un avantage environnemental que le gaz naturel ne possède pas réellement ». L'organisme à but non lucratif enregistré au fédéral affirme être une initiative populaire non partisane visant à encourager le soutien à l'industrie pétrolière et gazière canadienne. Canada Action a dépensé plus de 5 millions de dollars en publicité entre 2017 et 2022, selon des documents publics. Il ne divulgue pas publiquement ses sources de financement, qui comprennent plus de 7 millions de dollars en commandites par le secteur privé, mais un reportage d'investigation a révélé le versement de paiements par l'industrie pétrolière et gazière, dont 100 000 dollars provenant d'ARC Resources.

Même si le Conseil des Normes de la publicité est parvenu à une décision le 30 janvier 2024, les publicités n'ont pas été retirées. À ce jour, elles continuent d'être diffusées dans des emplacements bien en vue dans les grands centres urbains de l'Ontario et de la Colombie-Britannique, sur les tableaux d'affichage, à la radio, dans les transports en commun et dans les grands quotidiens. L'une de ces publicités occupe d'ailleurs entièrement la première page du Times Colonist du 4 mai. (En Ontario, les publicités affichent le message « Le GNL canadien réduira les émissions mondiales ».) Contrairement à d'autres organismes d'autorégulation de la publicité, tels que l'Advertising Standards Authority au Royaume-Uni et la National Advertising Division aux États-Unis, les décisions des Normes canadiennes de la publicité sont confidentielles et ne sont pas rendues publiques.

Selon la Dre Melissa Lem, médecin de famille à Vancouver et présidente de l'Association canadienne des médecins pour l'environnement : « Ces publicités sont des exemples classiques d'écoblanchiment, sans parler de leur couleur verte. Nous nous sommes sentis obligés de rendre cette décision publique parce que la population canadienne a le droit de ne pas être trompée à propos de l'impact du GNL sur le climat, l'environnement et notre santé ».

L'ACME sonne l'alarme depuis plusieurs années au sujet des effets nocifs causés par l'extraction et la combustion du gaz naturel sur la santé humaine, la santé des écosystèmes et les changements climatiques, en particulier en Colombie-Britannique. Ceci inclut de nouvelles études qui établissent un lien entre les activités de fracturation et les issues défavorables des grossesses (naissances prématurées, anomalies congénitales, poids insuffisant à la naissance), la leucémie infantile, les maladies respiratoires et cardiovasculaires, ainsi que la mortalité prématurée.

Dans une initiative dirigée par l'ACME, les organisations pour la santé au Canada militent depuis 2022 pour l'interdiction de la publicité sur les combustibles fossiles, à l'instar de la promotion du tabac, afin de protéger la santé publique. Ces organisations craignent que les campagnes de désinformation de l'industrie pétrolière et gazière nuisent à l'action climatique et perpétuent les méfaits pour la santé et l'environnement, tout comme l'industrie du tabac a trompé le public pendant des années au sujet de la dangerosité de ses produits.

L'ACME a donc envoyé une lettre aux entreprises où les annonces ont été diffusées, dans laquelle elle demande le retrait des publicités de Canada Action prétendant que le GNL de la Colombie-Britannique ou du Canada réduira les émissions mondiales, de même que toute publicité similaire. La lettre réclame également l'affichage d'annonces pour corriger ces publicités et la mise en place d'un système complet permettant de détecter les pratiques d'écoblanchiment à l'avenir. Parmi les destinataires, on trouve TransLink, BC Transit et le Times Colonist, mais aussi les annonceurs extérieurs Branded Cities, Pattison et Lamar. Les publicités ont suscité la controverse et une pétition demandant à Translink et à BC Transit de se prononcer sur la campagne a recueilli des milliers de signatures.

Citations

Dre Melissa Lem, médecin de famille de Vancouver et présidente de l'Association canadienne des médecins pour l'environnement

« Ces publicités fallacieuses sont profondément offensantes pour les travailleurs et les travailleuses de la santé qui doivent traiter des patient(e)s souffrant des conséquences des changements climatiques : maladies liées à la chaleur, exacerbations de l'asthme causées par la fumée des feux de forêt, ou anxiété et dépression après une évacuation. Il faut y mettre un terme. Tout comme ce fut le cas pour la promotion du tabac au Canada, nous devons interdire la publicité sur les combustibles fossiles pour cesser d'alimenter la demande de produits qui nuisent à la santé et protéger la santé publique. »

Naxginkw (Tara Marsden), directrice de la durabilité Wilp pour les chefs héréditaires Gitanyow

« Les chefs héréditaires Gitanyow se réjouissent du nombre croissant de voix qui réclament la vérité et la reddition de comptes en matière de publicités fossiles au Canada. Déjà, cette année, des milliers de personnes ont été chassées de leur foyer par des feux de forêt extrêmes, ce qui montre bien l'urgence de combattre la désinformation de l'industrie pétrolière et gazière. Non seulement les campagnes trompeuses menacent l'action climatique, mais elles posent aussi de sérieux risques pour la santé publique et l'environnement. Nous félicitons l'ACME de faire preuve de leadership en tenant l'industrie responsable de ses actes et la remercions de travailler à la protection du bien-être de toutes les personnes. »

Leah Temper, directrice du Programme de politiques sanitaires et économiques, Association canadienne des médecins pour l'environnement

« L'industrie des combustibles fossiles exploite les lacunes de la réglementation canadienne pour semer la confusion et tromper le public sur la façon dont ses produits nuisent à l'environnement, à la santé publique et à l'économie. Il est inadmissible que des entreprises puissent dépenser des millions pour mentir à la population canadienne et que le public n'ait pas le droit d'apprendre la vérité, même lorsque ces entreprises sont prises en défaut. Le système est défaillant et nous avons besoin de l'intervention du gouvernement pour mettre fin à l'écoblanchiment et arrêter la machine à désinformer. »

Dre Margaret McGregor, médecin de famille, chercheuse en politiques publiques et coautrice de l'article « The human health effects of unconventional oil and gas development (UOGD) : A scoping review of epidemiologic studies » (Canadian Journal of Public Health, mars 2024)

« Espérons qu'il y aura une prise de conscience du côté du gouvernement de la Colombie-Britannique. Le GNL n'est pas une solution aux changements climatiques. De plus en plus de données probantes font état d'un taux élevé de retard de croissance fœtale, de naissances prématurées, de crises d'asthme, de leucémie infantile, d'insuffisance cardiaque et de mortalité dans les communautés exposées à l'industrie de la fracturation hydraulique. Il est temps que le gouvernement de la Colombie-Britannique tienne compte des nouvelles connaissances scientifiques sur la fracturation et la santé humaine lorsqu'il élabore ses politiques énergiques. »

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Mise en demeure citoyenne au ministre de l’Environnement du Québec

afin qu'il agisse et prenne ses responsabilités pour que cesse la contamination de l'usine-dépotoir STABLEX à Blainville et en aval.

ENVOYÉE AU MINISTRE LE 22 MAI 2024

Monsieur le Ministre,

Compte tenu que depuis le 8 septembre 2023, vous avez reçu la recommandation du BAPE à l'effet de rejeter le projet de réaménagement de la cellule 6 de Stablex et qu'en regard de la contamination, tout continue comme avant.

Compte tenu qu'un échantillonnage récent et certifié a révélé la présence de contaminantstels qu'arsenic, cadmium et cuivre et ce très largement au-dessus de normes pour un cours d'eau comme le ruisseau Lockhead.

Compte tenu, entre autres, du témoignage d'un lanceur d'alerte lors du BAPE Stablex 2023(Document # DM29- https://voute.bape.gouv.qc.ca/dl/?id=00000442298) révélant l'incapacité du « procédé Stablex » à stabiliser les déchets industriels toxiques contrairement aux prétentions de la multinationale. De plus, l'absence d'une évaluation, indépendante du promoteur, de la capacité de l'argile sous les cellules à contenir / supporter le poids de millions de tonnes de déchets accumulés depuis 1983 auxquels s'ajoute de plus que probable pressions climatiques et / ou sismiques.

Compte tenu de la confirmation par le fournisseur que les géomembranes ne sont garanties que pour 5 ans(Document DA10 - https://voute.bape.gouv.qc.ca/dl/?id=00000437448). Ce qui est en contradiction avec les prétentions de Stablex de la sécurisation à perpétuité de ses cellules.

À cela s'ajoute le rapport accablant de la Police verte de 1990 (Document DB14 - https://voute.bape.gouv.qc.ca/dl/?id=00000438699) sur la contamination STABLEX, celui de la commission Charbonneau sur les déchets toxiques du début des années 90 et l'abandon par la Grande Bretagne et d'autres pays du « procédé Stablex »

Compte tenu que la négligence du suivi ministériel mentionnée par le BAPE de 1981 a de nouveau été constatée par le BAPE Stablex 2023.

Compte tenu de l'absence d'une évaluation hydrogéologique, indépendante du promoteur, sur l'état actuel des nappes phréatiques sous le dépotoir et celle des eaux de surface en aval du ruisseau Lockhead et de la rivière au Chien jusqu'à la rivière des Mille Îles.

Compte tenu de l'ignorance inacceptable par les gouvernements de recommandations du premier BAPE (1981) à l'effet notamment d'irrégularités dans l'octroi d'autorisations ministérielles sans évaluation préalable des autorités responsables.

Compte tenu que Blainville s'est beaucoup développée depuis le début des années 80 et que le site d'enfouissement se retrouve maintenant entouré de résidences familiales sans compter la Grande Tourbière de Blainville qu'on se doit de préserver.

Aussi, nous sommes préoccupés du peu de considération que l'absence d'acceptabilité sociale de ce projet suscite chez les élu.e.s régionaux, notamment ceux et celles de la mairie de Blainville. Vous comme eux, monsieur le Ministre, n'avez pas été élus pour prioriser l'importation américano-canadienne de déchets industriels toxiques à Blainville afin de satisfaire l'avidité sans fin d'actionnaires de multinationales et ce au détriment de la santé publique, celle des citoyen.ne.s et de leurs enfants.

Compte tenu des circonstances actuelles, il serait sage de vous assurer du respect du droit du public à participer effectivement aux processus décisionnels, droit qui exige de la transparence et un accès équitable à l'information de la part des autorités. (https://www.environnement.gouv.qc.ca/developpement/loi.htm)+ (Convention d'Aarhus : https://unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43f.pdf ).

Monsieur le ministre de l'Environnement,

la contamination STABLEX doit cesser !

En vertu de vos responsabilité à l'égard du droit citoyen à un environnement sain, à l'égard du contrôle des activités polluantes, à l'égard de la protection de l'eau et des milieux humides, nous sommes d'avis qu'il serait déraisonnable, excessif, irresponsable et contraire au principe de précaution (Principe # 10 de la Loi québécoise sur le Développement Durable : https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/D-8.1.1 )+ (Principe # 15 de la Déclaration de Rio :https://www.un.org/french/events/rio92/rio-fp.htm)de continuer à permettre ou de renouveler quelques formes d'autorisations en lien avec les activités d'enfouissement et d'importation de déchets industriels toxiques à l'usine-dépotoir Stablex de Blainville.

Cosignataires :

Anick Plouffe, citoyenne qui dénonce le projet de remblai massif dans la Grande Tourbière de Blainville

Florent Gravel, Chef du Parti d'opposition municipal de Blainville "Mouvement Blainville"

Marie-Claude Archambault, pour la Coalition des citoyens de Blainville contre la cellule #6 de STABLEX

Martine Ouellet, Climat Québec

Normand Léo Beaudet, Coalition Alerte à l'Enfouissement Rivière-du-Nord (CAER)

Serge Paquette, citoyen ayant participé au BAPE Stablex 2023

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

L’Aéro-salon : pour un avenir à reculons !

Longueuil, 31 mai 2024. – Ce week-end, les 1er et 2 juin, aura lieu « l'Aéro-salon » à l'aéroport de Saint-Hubert, un événement qui célébrera et glorifiera un moyen de transport délétère pour notre santé et pour notre environnement.

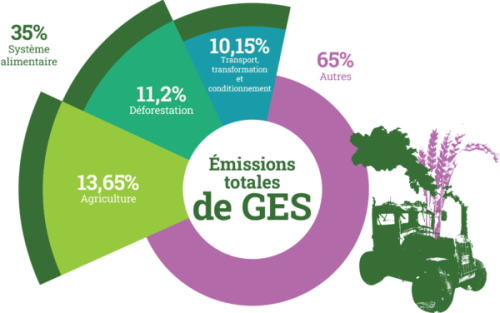

Pour la Coalition Halte-Air Saint-Hubert, il est effarant de lire les articles de presse sur cet événement : aucune réflexion sur les impacts de l'aviation et les nombreuses pollutions (sonores, atmosphériques, émissions de gaz à effet de serre) qu'elle engendre à la fois au niveau local pour les riverain.e.s et au niveau planétaire. Pire, à l'heure où nous vivons des crises climatiques, environnementales et de la biodiversité toujours plus nombreuses, certain.e.s préférent accélérer la catastrophe climatique en développant toujours plus le secteur aéronautique, invoquant une chimérique décarbonation de cette industrie qui repose à 99% sur le pétrole.

À Longueuil, cela se traduit concrètement par la construction de l'aérogare Porter Airlines, prévue pour 4 millions de passagers par année, plus de cent vols par jour, 6 à 8 par heure, 3000 places de stationnement. Des centaines de milliers de tonnes de kérosène seront acheminées à St-Hubert pour ensuite brûler dans l'atmosphère, amplifiant le réchauffement climatique, et pour une bonne partie, au-dessus de la tête des riverain.e,s avec de graves conséquences sur leur santé, ainsi qu'une dépréciation immobilière ruineuse.

Au moment où la Ville de Longueuil et son agglomération s'apprêtent à publier leur plan climat, dont l'un des objectifs est de “meilleures pratiques respectueuses de 'environnement”, la Coalition Halte-Air se questionne. Est-ce que ce type d'événements ultra-polluants sera intégré au plan climat puisque la Ville en est partenaire ? Comment la ville justifiera-t-Avec ce “projet des années 80”, comme l'a résumé la mairesse de Saint-Lambert, l'inconscience des décideur.e.s est criante.

Après une année 2023 la plus chaude des 100 000 dernières, où les mégafeux de forêt au Canada ont enfumé des zones urbaines à des centaines de kilomètres des brasiers, entraînant de graves problèmes de qualité de l'air, on annonce déjà un été 2024

similaire, mais aussi des sécheresses qui peuvent affecter négativement les récoltes et avoir un impact à la baisse sur le niveau des réservoirs et des cours d'eau. Nous nous dirigeons vers un réchauffement d'au moins 4,3°C à Montréal.

Quant à l'Aéro-salon, rappelons que les spectacles aériens ont été arrêtés pendant de longues années, en raison des risques élevés d'accidents à proximité des quartiers résidentiels densément peuplés, l'aéroport de St-Hubert étant enclavé dans la ville. Ce fut le cas lors d'une démonstration aérienne des Snowbirds en 2020 dans un quartier résidentiel de Kamloops, en Colombie-Britannique, coûtant la vie de la capitaine Casey,.

La Coalition se demande si la Ville de Longueuil, qui est partie prenante à l'événement, a avisé la population des risques auxquels elle sera exposée et si des mesures d'urgence ont été envisagées. On se souvient que la communication de la Ville de Longueuil avait été loin d'être optimale lors de la contamination à la bactérie E. coli début septembre 2023.

Au moment où la Ville de Longueuil et son agglomération s'apprêtent à publier leur plan climat, dont l'un des objectifs est de “meilleures pratiques respectueuses de l'environnement”, la Coalition Halte-Air se questionne. Est-ce que ce type d'événements ultra-polluants sera intégré au https:/www.longueuil.quebec/fr/services/transition-ecologique'>plan climatpuisque la Ville en est partenaire ? Comment la ville justifiera-t-] puisque la Ville en est partenaire ? Comment la ville justifiera-t-elle son appui au développement de l'aérogare Porter qui viendra augmenter les émissions de GES sur son territoire et annihiler une bonne partie, sinon l'entièreté des efforts demandés à ses citoyen.ne.s ? Des citoyen.ne.s à qui l'on imposera probablement de nouvelles mesures coercitives (à l'instar de la taxe mobilité durable introduite cette année à Longueuil, ou de l'augmentation de la taxe d'immatriculation votée par Longueuil) alors que l'entreprise Porter Airlines pourra émettre autant de gaz à effet de serre qu'elle le souhaite.

Pour la Coalition Halte-Air Saint-Hubert, qui continue avec des milliers de citoyen.e.s à réclamer un moratoire sur la construction du terminal Porter Airlines, les dirigeant.e.s de DASH-L, tout comme les élu.e.s de tous paliers, doivent arrêter d'ignorer les faits scientifiques, et cesser d'agir de manière irresponsable comme si rien n'était.

Pour information : coalition.halteair@gmail.com

Suivez-nous sur :

https://www.facebook.com/coalitionhalteairSH

instagram.com/coalitionhalteairsh/

https://twitter.com/Coalition_YM

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Écoblanchiment : les banquiers doivent répondre de leurs actes

Le Comité permanent de l'environnement et du développement durable de la Chambre des communes a officiellement convoqué les PDG des banques à témoigner devant ses membres le 13 juin prochain !

Tiré du site de Greenpeace Canada.

Les PDG des banques canadiennes ont initialement refusé la convocation à répondre aux questions relatives à l'enquête du Comité portant sur les impacts environnementaux et climatiques du système financier, mais ceux-ci ont décliné l'invitation, préférant envoyer un·e représentant·e de leur association corporative à leur place. Comme l'a admis un lobbyiste d'ExxonMobil dans une vidéo captée lors d'une opération d'infiltration de Greenpeace, les compagnies envoient des représentants d'associations industrielles aux auditions parlementaires pour qu'ils servent de « souffre-douleur » et que leurs PDGs n'aient pas à répondre à des questions difficiles.

C'est une très bonne nouvelle que la commission ait entendu notre appel et ait convoqué les PDG pour qu'ils témoignent. Nous avons maintenant besoin de votre aide pour convaincre les membres de la commission de poser des questions difficiles en notre nom.

Contactez le président du Comité, Francis Scarpaleggia, par téléphone au 613-995-8281 ou par courriel à et demandez-lui de convoquer les PDG des banques pour qu'ils rendent compte de leurs engagements en matière de climat.

Cette audition du Comité intervient à un moment critique :

– Toutes les grandes banques canadiennes se sont engagées à atteindre l'objectif « zéro émission nette » en 2021 ; or, elles figurent toujours parmi les plus importants bailleurs de fonds des combustibles fossiles dans le monde et n'investissent pas suffisamment dans les énergies renouvelables.

– Le Bureau de la concurrence du Canada enquête actuellement sur les pratiques d'écoblanchiment de RBC.

– Les gros titres comme « RBC faces questions on climate, Indigenous rights at annual general meeting » (RBC fait face à des questions sur le climat et les droits des peuples autochtones lors de son assemblée générale annuelle) et « BMO dropped anti-coal policy, avoiding energy ‘boycotter' label in West Virginia » (BMO abandonne sa politique anti-charbon afin d'éviter d'être qualifiée de « boycotteur » de l'énergie en Virginie-Occidentale) illustre la façon dont les banques sont mises au défi de montrer que leurs engagements climatiques ne sont pas que des paroles en l'air.

Nous ne pourrons atteindre nos cibles en matière de climat que si les banques cessent de financer le chaos climatique.

Les PDG des banques sont parmi les personnes les mieux payées au pays et ils devraient se préparer à rendre compte de leurs décisions. Il est crucial que les PDG soient présents pour répondre aux questions de nos représentant·es élu·es ─ sous serment si nécessaire. Aussi, merci de contacter le Comité et d'enjoindre ses membres à utiliser leur pouvoir, en notre nom, pour convoquer les banquiers et les forcer à répondre de leurs actes.

Contactez le président du Comité, Francis Scarpaleggia, par téléphone au 613-995-8281 ou par courriel à et demandez-lui de convoquer les PDG des banques pour qu'ils rendent compte de leurs engagements en matière de climat.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Projet de loi 56 : de conjoint·e·s de fait avec enfant au régime d’union parentale

Depuis l'annonce à la fin mars 2024 du gouvernement caquiste concernant le projet de loi 56 : Loi portant sur la réforme du droit de la famille et instituant le régime d'union parentale, la FFQ a été très active dans ce dossier fidèle aux positions que nous avons prises en 2016.

Tiré de Site web FFQ

https://ffq.qc.ca/portfolio-items/projet-de-loi-56-de-conjoint%c2%b7e%c2%b7s-de-fait-avec-enfant-au-regime-dunion-parentale/?portfolioCats=26

18 MAI 2024

Ce projet de loi est le troisième volet de la réforme globale en droit de la famille, suivant le projet de loi 2 en matière de filiation, de droit des personnes et d'état civil (sanctionné en juin 2022 mais dont la mise en vigueur est prévue en juin 2024) ainsi que le projet de loi 12 en matière de filiation, des enfants nés suite à une agression sexuelle et de gestation pour autrui (sanctionné en juin 2023). Cette réforme du droit de la famille est attendue depuis des décennies !

En effet, dans nospositions adoptées en 2016, nous souhaitions notamment militer pour une nouvelle législation du droit de la famille qui s'assure de prendre en compte la diversité de la composition des familles, qui évite que les femmes et les enfants portent le fardeau de l'appauvrissement inhérent à une séparation conjugale, qui s'assure d'un traitement égal des femmes peu importe leur statut et leurs identités et qui assure une cohérence entre le droit fiscal et civil. En plus, la FFQ demandait qu'une analyse différenciée selon les sexes soit produite avant toute législation à ce sujet.

Cette position de 2016 percole encore à ce jour dans le travail collaboratif qui a été entrepris avec le Groupe des 13 dans ce dossier. Nous avons proposé à nos membres de participer à une séance d'appropriation collective du projet de loi avec le Groupe des 13 le 5 avril dernier et nous avons partagé les éléments clés de ce projet de loi via notre infolettre d'avril 2024.

Après avoir collaboré étroitement avec divers groupes féministes et partenaires, nous avons rejoint les actions de mobilisation collective autour de ce projet de loi avec le Groupe des 13. Plus spécifiquement, le Groupe des 13 a eu des rencontres avec plusieurs partenaires et députés de différents partis politiques afin de présenter et défendre nos revendications. Nous avons participé activement au comité de rédaction du mémoire. En outre, dans le cadre des consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi 56, notre responsable des dossiers politiques Sara Arsenault estintervenue pour présenter lemémoire du Groupe des 13 le 1er mai dernier à l'Assemblée nationale aux côtés d'Annie-Pierre Bélanger, coordonnatrice du Groupe des 13, et Marianne Lapointe, responsable de dossiers au CIAFT.

Nos principales recommandations en un aperçu :

Respect des engagements en matière d'égalité : Que le gouvernement respecte ses engagements en matière d'égalité énoncés dans la Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes, 2022-2027. Que le gouvernement réalise une analyse différenciée selon les sexes dans une perspective intersectionnelle (ADS+) du projet de loi 56 et qu'il effectue, au besoin, les correctifs nécessaires.

Simplification du droit de la famille (inclusion des régimes de retraite au patrimoine ; prestation compensatoire unifiée) : Que l'on modifie le Code civil afin d'accorder aux conjointes et conjoints de fait (tel que nous les définissons à la recommandation 3) les mêmes droits que les couples en union civile, c'est-à-dire que nous souhaitons leur rendre applicables les articles 521.6 à 521.19 et 585 à 596.1 du Code civil, avec les adaptations nécessaires, ainsi que les droits et obligations en matière de succession et aliments.

Définition des conjoint·e·s de fait : Que l'on définisse les conjointes et conjoints de fait comme étant deux personnes, quel que soit leur sexe ou leur identité de genre, qui : qui font vie commune et qui se présentent publiquement comme un couple et qui sont toutes les deux les parents d'un même enfant, sans égard à la durée de leur vie commune ; qui font vie commune et qui se présentent publiquement comme un couple, depuis au moins trois ans ; ou qui ont signé un contrat de vie commune notarié et qui l'ont enregistré auprès du Directeur de l'état civil.

Effet immédiat et droit de retrait : Que la loi s'applique aux conjointes et conjoints de fait répondant aux critères de notre recommandation 3, et cela, dès l'entrée en vigueur de la loi. Que les couples jouissent d'un délai d'un an après l'adoption de la loi pour se soustraire de son application par acte notarié et que le ou la notaire qui enregistre la décision ait l'obligation de s'assurer que chaque conjointe ou conjoint ait bénéficié d'un conseil juridique indépendant au préalable, comme condition à la validité de la convention.

Campagne d'information sur les droits : Que le gouvernement réalise une campagne d'envergure pour informer la population de ses droits en matière de droit de la famille à la lumière des modifications adoptées par le projet de loi 56.

En amont de ce travail, notre présidente Sylvie St-Amand avait émis des craintes concernant le choix d'exclure les REER et les fonds de pension du patrimoine commun dans un article paru dans Le Devoir. Notre passage à l'Assemblée nationale a de même été souligné dans un article de Radio-Canada le 7 mai dernier concernant la notion de violence judiciaire.

Nous suivrons de près les travaux de l'Assemblée nationale afin d'évaluer les retombées de ce projet de loi sur les femmes, lorsque sanctionné et mis en vigueur.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Pour se retrouver dans la négociation en petite enfance

C'est bien connu, une négociation, ça peut être complexe. Particulièrement lorsque le Conseil du trésor est de la partie. Pour établir les demandes salariales, il faut faire des calculs complexes, et il est parfois difficile pour les membres de s'y retrouver, et donc de s'approprier ces demandes.

Tiré de Ma CSQ cette semaine.

Pour aider les intervenantes en petite enfance des CPE et les responsables en services éducatifs en milieu familial (RSE) qui sont présentement en négociation, la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) a développé un calculateur en ligne permettant de comprendre les impacts des demandes syndicales sur les différents échelons salariaux en CPE et sur le montant de la subvention des RSE.

Des demandes raisonnables et nécessaires

Les intervenantes en petite enfance, malgré de grandes responsabilités et un travail essentiel, ne comptent pas parmi les travailleuses les mieux rémunérées au Québec. En tenant compte de l'inflation des dernières années, leur pouvoir d'achat a d'autant plus diminué.

Pour les RSE, la FIPEQ-CSQ revendique une hausse les protégeant de l'inflation. Les RSE doivent fournir deux collations par jour en plus d'un repas à six ou neuf enfants à même le montant de leur subvention. Leur revenu est directement affecté par la hausse du coût de l'alimentation. Depuis 2020, le coût du panier d'épicerie a augmenté de 13,9 %, et rien n'indique que la situation se résorbera puisque les projections parlent d'une hausse de 9,9 % à 11,3 % en 2023. La demande syndicale consiste en une augmentation de 6,12 $ de la subvention totale par enfant au terme de l'entente collective, en 2026.

Quant aux travailleuses des CPE, elles demandent un ajustement salarial à l'indice des prix à la consommation afin de protéger leur pouvoir d'achat et empêcher leur appauvrissement. Elles demandent, en outre, une bonification salariale afin de poursuivre le rattrapage salarial avec les autres secteurs et les autres provinces. Pour 2023, la demande est de 2,86 $ l'heure (environ 100 $ par semaine). Pour les deux autres années de la convention, elles demandent 3 % et 4 %, respectivement.

Pas qu'une question d'argent

Les RSE veulent également pouvoir être remplacées lorsqu'elles s'absentent pour des raisons personnelles afin d'éviter des bris de service aux familles et aux tout-petits. Elles souhaitent aussi que tous les enfants ayant des besoins particuliers puissent bénéficier de la subvention nécessaire afin de pouvoir répondre à leurs besoins tout en respectant le rythme de leur développement. Par ailleurs, les RSE revendiquent un soutien lors des moments difficiles, comme un deuil, soutien qui consisterait en des congés sociaux payés pour s'occuper des nombreuses obligations entourant le décès d'un proche.

Ces demandes trouvent écho dans les demandes des intervenantes en petite enfance des CPE, qui voudraient avoir accès à plus de personnel spécialisé pour accompagner les enfants ayant des besoins particuliers. Elles veulent également que les CPE embauchent davantage de personnel afin de diminuer la surcharge et augmentent le nombre de journées pédagogiques permettant des moments dédiés à la planification en lien avec le programme éducatif.

On remarquera au passage que, dans les deux cas, les demandes portent sur la capacité des intervenantes en petite enfance à offrir des services de qualité et à accompagner au mieux les enfants dans leur développement.

Des solutions à la pénurie de main-d'œuvre

Les services de garde éducatifs à la petite enfance publics sont aux prises avec une pénurie de main-d'œuvre qui compromet l'ouverture de nouvelles places très attendues par les parents, qui, dans certains cas, se voient contraints de reporter leur retour au travail.

Pour attirer et retenir le personnel des CPE et les RSE, il faut réussir à démontrer qu'elles auront les moyens de réaliser leur travail dans de bonnes conditions, tant sur le plan salarial que par la réponse aux besoins exprimés, tant en termes de ressources matérielles que sur le plan de la surcharge de travail.

C'est dans cet esprit que, pour la première fois dans l'histoire de la FIPEQ-CSQ, les intervenantes en CPE et en milieu familial régi et subventionné vont unir leurs forces afin de mener une négociation commune. Il s'agit d'une opportunité unique d'allier l'ensemble des intervenantes afin de bonifier leurs conditions de travail et de poursuivre la valorisation de la profession.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Réaction de la FTQ et du SCFP-Québec à l’annonce d’Hydro-Québec sur l’avenir de l’industrie éolienne

La FTQ et le SCFP-Québec saluent l'annonce d'Hydro-Québec de revoir sa stratégie de développement éolien, en se lançant dans la production d'énergie éolienne, confiée au privé depuis 2006.

« 10 000 MW de production d'électricité publique, avec Hydro-Québec comme maître d'œuvre, c'est un pas dans la bonne direction ! Les personnes citoyennes québécoises méritent de capter la valeur de nos gisements éoliens. Une redistribution équitable de nos richesses québécoises est essentielle », déclare la présidente de la FTQ, Magali Picard.

La privatisation du secteur éolien a toujours été combattue par les syndicats d'Hydro-Québec affiliés au SCFP et la FTQ. Par ailleurs, rappelons que dès 2005, une campagne a été mise en œuvre pour la nationalisation et le développement de l'expertise d'Hydro-Québec. Le gouvernement de l'époque avait déployé un système qui a enrichi de milliards de dollars des entreprises privées. Aujourd'hui, le changement de cap d'Hydro-Québec, avec sa nouvelle stratégie, permet aux membres de la FTQ de voir de la lumière au bout du tunnel.

Par ailleurs, la FTQ et le SCFP-Québec restent sur leurs gardes, car un projet de loi du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, qui est attendu depuis l'automne 2023, fait toujours craindre le pire aux syndicats d'Hydro-Québec.

« Notre campagne pour la nationalisation de la production éolienne ne s'arrêtera pas tant que nous n'aurons pas la garantie que les signaux envoyés aujourd'hui par Hydro-Québec ne se seront pas concrétisés par des actions. Mais disons que nous entrevoyons la suite positivement et que nous travaillerons sur toute proposition intelligente », précise le président du SCFP-Québec, Patrick Gloutney.

« La FTQ souhaite toujours qu'Hydro-Québec soit maître d'œuvre et actionnaire de ses projets, dans le respect des communautés autochtones et locales. L'héritage de René Lévesque doit être préservé : la nationalisation de la production et de la distribution d'électricité a été un levier de développement socioéconomique extraordinaire et il doit le rester », concluent les leaders syndicaux.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Fierté 2024 : Personne ne doit être laissé pour compte : égalité, liberté et justice pour tous

Pour la Fierté 2024, les syndicats du Canada réitèrent le thème « Personne ne doit être laissé pour compte : égalité, liberté et justice pour tous ». En solidarité avec nos camarades 2SLGBTQI+, nous réaffirmons notre engagement à protéger les droits des personnes 2SLGBTQI+ et à réfuter toute tentative de faire reculer les progrès pour lesquels nous nous sommes tant battus et obtenus.

Les travailleuses et travailleurs 2SLGBTQI+ sont des membres à part entière du mouvement syndical du Canada et sont fiers d'être des militantes et militants, des déléguées et délégués syndicaux et des membres de la haute direction.

« La Fierté est l'occasion de célébrer les progrès que nous avons réalisés, mais c'est aussi l'occasion de dire avec certitude que nous défendrons ces droits s'ils sont menacés. Nous avons assisté à une forte montée des actes de harcèlement et de violence motivés par la haine contre la communauté 2SLGBTQI+, alimentés par les conservateurs de droite », déclare Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada. « Nous reconnaissons depuis longtemps la responsabilité collective de combattre la discrimination et la haine envers les travailleuses et travailleurs 2SLGBTQI+ par la promotion de l'égalité au travail et dans nos communautés. Alors, bien que nous ayons beaucoup à célébrer en cette saison de la Fierté, il nous reste aussi beaucoup à faire. »

Au cours de la dernière année, les dirigeants conservateurs ont fomenté un climat de haine, de peur et de mépris en perpétuant des stéréotypes nuisibles sur les personnes queer et trans en attaquant les lois portant sur les enfants, les jeunes et les adultes trans et d'identités de genre diverses. Alors que les travailleuses et travailleurs et les familles font face à une crise de l'abordabilité, aux changements climatiques et aux compressions dans les services publics, les politiciens conservateurs utilisent les enfants trans et d'identités de genre diverses comme pions politiques pour détourner l'attention de la population canadienne, car ils n'ont aucune solution concrète à présenter.

Leurs efforts sont également soutenus par des individus et des groupes du mouvement anti-genre (en anglais), qui utilisent l'intimidation et le harcèlement pour miner les efforts des entreprises et des institutions visant à favoriser l'inclusion, l'équité et la sécurité des personnes 2SLGBTQI+.

« Soyons clairs : la haine anti-2SLGBTQI+ concerne les travailleurs et travailleuses. Les préjugés et la violence dont sont victimes nos camarades 2SLGBTQI+ mettent en péril leurs droits humains fondamentaux », déclare Larry Rousseau, vice-président exécutif du CTC. « Et la haine anti-2SLGBTQI+ se manifeste souvent sous forme de harcèlement et de violence sur les lieux de travail, présentant de graves risques pour la santé et la sécurité des travailleuses et travailleurs. Nous devons être unis dans notre réponse, en solidarité avec tous les travailleurs et travailleuses, quelles que soient leur identité de genre, leur expression de genre et leur orientation sexuelle. » Les syndicats du Canada restent fidèles à leur principe fondamental : ce qui fait du tort à une personne en fait à toutes. Nous prenons résolument position contre toute tentative des conservateurs de restreindre nos droits durement acquis. Nous continuerons d'amplifier les voix des travailleuses et travailleurs 2SLGBTQI+ et de défendre sans relâche un Canada sécuritaire, juste et inclusif pour tous.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Claudia Sheinbaum Pardo, PRÉSIDENTE !

"Pour la première fois en 200 ans, je deviendrai la première femme présidente du Mexique, et je m'engage à gouverner honnêtement, dans la paix et l'harmonie, sans distinction", a déclaré Claudia Sheinbaum Pardo, dans son message initial en tant que gagnante virtuelle de la course à la présidence. "Merci Mexique, c'est votre triomphe, nous avons encore écrit l'histoire", a-t-elle déclaré plus tard dans le Zócalo de la capitale, où après minuit elle a célébré avec des milliers de partisan-e-s.

3 juin 2024 | tiré de La Jornada

https://www.jornada.com.mx/noticia/2024/06/03/politica/presidenta-5769

Après des heures d'incertitude, on a rapporté que Xóchitl Gálvez et Jorge Álvarez Máynez, ses opposants dans la course, l'ont appelée pour reconnaître sa victoire. Le président Andrés Manuel López Obrador a également pris la parole pour la féliciter.

« Un homme exceptionnel et unique qui a transformé l'histoire de notre pays pour le mieux. Nous continuerons à faire du Mexique une nation plus juste, démocratique, libre et souveraine et ce, chaque jour, afin de continuer à construire la grandeur de notre pays. Soyez assuré, Monsieur le Président, que nous serons à la hauteur de notre histoire et du généreux peuple mexicain. »

Elle s'est engagée à conserver son héritage. « Il est clair pour moi que la responsabilité est énorme, mais quand on a de la conviction et de l'amour pour les gens, tout est possible. Elle a insisté sur le fait que López Obrador n'a jamais abandonné, ne s'est jamais fatigué et a consacré sa vie à la justice« . Et, reprenant le titre du dernier livre du président, elle a dit : « D'ici, nous disons merci ! »

La présidente virtuellement élue a remercié les millions de Mexicaines et de Mexicains qui ont voté pour elle ce jour-là afin d'aller de l'avant avec la Quatrième Transformation [1]

Dans une ambiance festive, d'abord à l'hôtel Hilton Alameda, où se trouvait son centre d'opérations, elle a déclaré que « bien que de nombreux Mexicain-e-s ne soient pas d'accord avec le projet, nous devrons marcher dans la paix et l'harmonie, pour continuer à construire un Mexique juste et plus prospère. »

Après que le décompte rapide de l'Institut national électoral lui ait donné plus de 30 points d'avantage, elle a souligné qu'en ce jour d'élection, la fourchette la plus basse des résultats préliminaires donne aux partis de la coalition, Morena, PT et PVEM, une majorité qualifiée à la Chambre des député-e-s et très probablement au Sénat.

Dans son premier message en tant que présidente virtuellement élue, Claudia Sheinbaum a assuré qu'elle serait à la hauteur de « notre histoire et du généreux peuple mexicain ». Crédit photo : Marco Pelaéz

Des cris de « Présidente, présidente ! » ont inondé la salle où elle a délivré son message, devant des dizaines de représentant-e-s de la presse, sa famille, des collaborateurs et collaboratrices, des membres de son équipe de campagne, des dirigeant-e-s des partis qui la défendent, Morena, PT et PVEM, ainsi que divers candidat-e-s.

Elle a réitéré qu'elle n'était pas venue seule à la présidence. « Nous sommes tous arrivés, avec nos héroïnes qui nous ont donné notre patrie, avec nos ancêtres, nos mères, nos filles et nos petites-filles. Je félicite tous les Mexicain-e-s qui, par leur participation, ont démontré que le Mexique est un pays démocratique, avec des élections pacifiques et très participatives. »

L'ancienne cheffe du gouvernement a insisté sur le fait qu'elle conçoit un Mexique pluriel, diversifié et démocratique.« Nous savons que la dissidence fait partie de la démocratie, et bien que la majorité du peuple ait soutenu notre projet, notre devoir est et sera toujours de veiller sur chacun des Mexicain-e-s, sans distinction. »

Enthousiaste, Sheinbaum a promis un gouvernement « honnête, pas sous influence, sans corruption, sans impunité. Ce sera un gouvernement de l'austérité républicaine, de la discipline financière et fiscale et de l'autonomie de la Banque du Mexique. Il n'y aura pas de réelles augmentations des prix du carburant ou de l'électricité. »

« Nous maintiendrons, a-t-elle ajouté, la division entre le pouvoir économique et le pouvoir politique et nous défendrons et travaillerons toujours pour l'intérêt suprême du peuple mexicain et de la nation. Nous agirons conformément aux lois et à la loi. Nous garantirons les libertés d'expression, de presse, de réunion et de mobilisation. »

« Nous sommes démocrates, a-t-elle souligné, et par conviction, nous ne formerons jamais un gouvernement autoritaire ou répressif. Nous respecterons également la liberté politique, sociale, culturelle et religieuse, la diversité sexuelle et de genre. »

« Nous continuerons toujours à lutter contre toute forme de discrimination, à respecter la liberté d'affaires et à promouvoir et faciliter honnêtement les investissements privés nationaux et étrangers, qui favorisent le bien-être social et le développement, en garantissant toujours le respect de l'environnement. »

Claudia Sheinbaum a déclaré qu'elle consacrerait le budget public par conviction « à garantir tous les programmes d'aide sociale initiés par le président López Obrador, ainsi que tous les programmes dans lesquels nous nous sommes engagés, ainsi qu'à poursuivre la construction d'un véritable État-providence. »

Elle a également déclaré qu'elle consoliderait, entre autres, les projets stratégiques du gouvernement actuel, développerait l'infrastructure des trains, des routes, des ports et des aéroports, et qu'elle ferait la promotion de la souveraineté énergétique, des énergies renouvelables et du développement scientifique et technologique.

Sheinbaum a indiqué qu'elle poursuivrait la politique étrangère basée sur les principes de non-intervention, de coopération internationale pour le développement, d'autodétermination des peuples et de consolidation de la paix.

Et avec les États-Unis, il y aura « une relation d'amitié, de respect mutuel et d'égalité comme ce fut le cas jusqu'à présent, et nous défendrons toujours les Mexicain-e-s qui sont de l'autre côté de la frontière. Avec le Sud et les Caraïbes, nous continuerons à développer nos relations amicales, ainsi qu'avec le monde entier. »

Attention aux causes

« Nous conduirons le Mexique, a-t-elle souligné, sur la voie de la paix et de la sécurité. Nous irons de l'avant en prêtant attention aux causes, à la consolidation de la Garde nationale, au renseignement et aux enquêtes pour la sécurité publique, et à la coordination des institutions des différentes branches et niveaux du gouvernement, c'est-à-dire que notre politique de sécurité et de justice portera attention aux causes et à l'impunité zéro. »

Sheinbaum a rapporté qu'hier encore, elle a reçu les félicitations de divers chefs d'État et s'est ensuite rendu au Zócalo pour célébrer son triomphe. « Oui, nous avons pu, oui nous avons pu !« a-t-elle scandé. Nous avons atteint près de 35 millions de voix et nous avons également remporté la mairie de Mexico avec Clara (Brugada) », à qui elle a donné une accolade chaleureuse.

Je suis enthousiaste et j'éprouve de la gratitude pour la reconnaissance de la Quatrième Transformation. Je ne vais pas vous laisser tomber. Nous allons gouverner pour tous et pour toutes.

Nous devons ce triomphe à tant d'hommes et de femmes qui se sont battus pour notre patrie, pour nos libertés et notre justice, à des hommes et des femmes qui ont donné leur vie pour notre pays, aux mouvements sociaux, aux travailleurs et travailleuses, aux étudiant-e-s, aux médecins, aux enseignant-e-s, aux paysan-ne-s, aux femmes.

Dès le matin, lorsqu'elle est allée voter, la moréniste a déclaré qu'elle se sentait très heureuse et qu'elle s'attendait à une journée très participative et démocratique. Elle a voté dans un bureau de vote voisin de Duraznos 5C à San Andrés Totoltepec, Tlalpan.

Elle a affirmé avoir voté pour Ifigenia Martinez, qu'elle admire. À la maison, elle a attendu avec sa famille jusqu'en après-midi, avant de se rendre au centre des opérations où elle a appris son triomphe. Après la fermeture des bureaux de vote, elle a rencontré, entre autres, les anciens présidents de la Bolivie, Evo Morales, et de l'Argentine, Alberto Fernández.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

[1] Andres Manuel Lopez Obrador, le président sortant avait promis un ambitieux programme réformateur qu'il avait nommé la « quatrième transformation du Mexique », après l'indépendance de 1810, la réforme (instaurant la laïcité) de 1857 à 1861 et la révolution de 1910. Cette quatrième transformation viserait à combattre les inégalités criantes provoquées par les politiques néolibérales, à lutter contre la corruption, à allouer des sommes importantes au développement du marché intérieur, à hausser le salaire minimum, à développer des programmes sociaux et à assurer la gratuité de la santé et de l'éducation.

L’invasion des terriens

L'expression "Terra nullius", vous connaissez ? Il s'agit d'une locution latine qui signifie : "territoire de personne" ou encore : "terre inhabitée". Elle apparaît pour la première fois dans une bulle papale de 1095. Elle a par la suite légitimé l'injustifiable : la prise de possession de territoires par les puissances coloniales européennes.

En effet, cette définition, même inconstante dans le temps, a servi à justifier l'appropriation de territoires dont les habitants, jugés primitifs et négligeables parce qu'ils ne disposaient pas d'une organisation étatique, étaient vus comme quantité négligeable ; des inférieurs en quelque sorte. Ce fut le cas dans dans les Amériques, en Afrique et une partie de l'Asie et même en Europe (les territoires balkaniques, dont une partie était peuplée de chrétiens non catholiques). À cette époque, il revenait au pape de trancher sur la définition de ces "territoires sans maître".

De nos jours, on interprète cette notion de façon plus modérée. L'actuel droit internationale considère comme Terra nullius une région sur laquelle aucun État n'a exercé sa souveraineté ou qui a renoncé à celle-ci formellement. Inutile de préciser que ces zones sont rarissimes. L'acquisition d'un territoire ne peut désormais se réaliser ni sur simple déclaration de souveraineté ni par un acte symbolique.

On peut citer sommairement le continent Antarctique qui constitue par voie de traité une réserve naturelle consacrée à la paix et à la science, plus quelques minuscules territoires (comme le rocher de Rockall, à l'ouest de l'Écosse).

Si on transpose la notion de Terra nullius à l'espace interplanétaire, elle convient parfaitement à première vue puisque les astres voisins du nôtre ne semblent pas abriter des formes de vie, du moins évoluées. Dans un traité de l'espace signé le 27 janvier 1967, l'article 2 interdisait toute appropriation nationale d'une planète ou d'une partie d'un astre par proclamation de souveraineté. Lors de la conquête de la lune deux ans plus tard, les États-Unis déclaraient solennellement que notre satellite appartenait à toute l'humanité et qu'ils n'avaient pas l'intention de l'annexer.

Mais on peut maintenant se demander combien de temps encore se maintiendra cette bonne volonté. Au printemps 2020, le président en poste Donald Trump annonçait que les États-Unis devraient disposer du "droit de s'engager dans l'exploration commerciale, la récupération et l'utilisation des ressources dans l'espace extra-atmosphérique conformément au droit applicable. L'espace extra-atmosphérique est un domaine de l'activité humaine sur le plan juridique et physique, et les États-Unis ne le considèrent pas comme un bien commun mondial".

Voilà le grand danger qui guette l'espace et aussi, par ricochet, l'humanité, dans la mesure où nos sociétés productivistes risquent d'y transporter leurs conflits commerciaux, économiques et même militaires.

À mesure que les ressources naturelles terrestres se raréfient vu leur exploitation effrénée, que la pollution continuera d'augmenter, la tentation sera forte (et sans doute irrésistible) d'aller piller les ressources manières éventuellement présentes sur certaines planètes voisines. D'où l'urgence d'un autre traité dans la foulée de celui de 1967 visant à renforcer la protection des autres planètes des convoitises nationales terrestres, à la fois publiques et privées.

On s'interroge beaucoup sur les OVNIS que plusieurs témoins pensent avoir observés ; mais s'il y avait des habitants intelligents sur Mars, Ganymède, Encelade ou Europe, ils verraient nos vaisseaux spatiaux foncer chez eux. Contrairement aux élusifs OVNIS chez nous, les nouveaux venus, eux, ne se cacheraient pas et ils iraient droit au but : l'établissement sans vergogne d'un régime colonial.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Jean-François Delisle

Lancement de la 4e Édition d’En juin, je lis autochtone : « Pas de panique, mange ta bannique et lis un livre autochtone »

Wendake, le 30 mai 2024 - Afin de souligner le Mois national de l'histoire autochtone, la campagne En juin, je lis autochtone revient pour une 4e édition. Sous le thème « Pas de panique, mange ta bannique et lis un livre autochtone », plus de 75 librairies et 165 bibliothèques du Québec participeront à l'initiative.

Pour l'occasion, l'organisme Je lis autochtone invite les lecteurs et les lectrices à se rendre dans l'une des succursales participantes afin de se procurer un livre écrit par un auteur ou une autrice autochtone et découvrir toute la diversité que la littérature autochtone a à offrir.

À ce sujet, la porte-parole de l'édition 2024, Natasha Kanapé Fontaine, décrit la littérature autochtone comme suit : « Elle est héritière des traditions orales, des cultures ancestrales, mais elle est aussi pleine des réalités d'aujourd'hui et aborde une foule de sujets. Il y a de la science-fiction, des bandes dessinées, de la littérature jeunesse. Il y a tout plein de livres pour ouvrir notre esprit. »

Pour rendre l'expérience plus immersive, un mélange de bannique, un pain traditionnel autochtone, ainsi que le nouveau cahier thématique annuel de Je lis autochtone seront remis gratuitement à l'achat d'un livre des Premiers Peuples. Le cahier thématique permet de découvrir toutes les nouveautés livresques autochtones, des entrevues exclusives, une nouvelle inédite et des recommandations littéraires et musicales.

La programmation de l'événement est disponible sur le site Web de l'organisme

(jelisautochtone.ca). Plusieurs activités avec des auteurs et des autrices auront lieu tout au long du mois dans plusieurs librairies et bibliothèques de la province.

Je lis autochtone met aussi en vente des sacs réutilisables au coût de 20 $. Pour chaque sac vendu, l'organisme remettra un livre à un.e jeune d'une communauté autochtone du Québec.

Rappelons que l'initiative a d'abord été lancée, en 2021, par la Librairie Hannenorak située à Wendake. Vu l'intérêt grandissant, le projet s'est développé pour devenir un organisme à but non lucratif qui a pour mission de faire découvrir la littérature autochtone, mais aussi de rendre les livres plus accessibles dans les communautés des Premières Nations et y augmenter la littératie.

Pour tout connaître sur la campagne, visiter le jelisautochtone.ca ainsi que les pages Facebook et Instagram de l'organisme.

À propos de Natasha Kanapé Fontaine :

Natasha Kanapé Fontaine est une autrice, poète et artiste interdisciplinaire innu, de la communauté de Pessamit, sur le Nitassinan (Côte-Nord, Québec). Ses œuvres poétiques, son roman, son recueil de nouvelles et ses essais sont reconnus et salués par la critique, voyagent dans le monde, traduits en plusieurs langues et sont à l'étude à plusieurs niveaux dans les écoles du Québec et d'ailleurs.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

« La question nationale, une question sociale » de Michel Roche Un livre majeur

« L'indépendance n'est ni à gauche ni à droite, elle est en avant ». Cette phrase de Bernard Landry, on l'entend fréquemment de la bouche de péquistes souvent bien intentionnés mais un brin allergiques à toute critique de leur parti.

Germain Dallaire

Pourtant, l'histoire même du PQ démontre que cette phrase est fausse. Les deux référendums de 1980 et 1995 ont été menés par des gouvernements péquistes clairement de centre gauche. Dans les deux cas mais plus particulièrement en 1995, le ralliement des groupes populaires et syndicaux au camp du Oui ont joué un rôle majeur.

Gouvernements de centre gauche ? Démystifions un peu les choses. La révolution tranquille a été le point de départ de deux décennies de décisions gouvernementales volontaristes allant dans le sens d'une intervention accrue de l'État dans l'économie et le développement de programmes sociaux. Toutes ces réalisations s'inscrivaient dans une logique de développement du bien commun profitable à tou(te)s. C'était à proprement parler du « nation building" et c'est loin d'être un hasard si, parallèlement à ce processus, s'est développé un nationalisme toujours plus affirmé nourrissant une aspiration croissante à l'indépendance. En fait, ce à quoi les gens sont attachés c'est à un État qui a pour objectif le bien commun et favorise l'unité et la solidarité entre les membres de la société. C'est ce qu'on caractérise comme étant de centre gauche et qui est pour l'essentiel la réalisation au Québec d'un État providence plus affirmé qu'ailleurs compte tenu de notre fragilité. On peut dire qu'une des manifestations récentes de cet attachement des Québécois(es) à une telle orientation gouvernementale est son appui aux employé(e)s du secteur public lors des dernières négociations.

Dans un ouvrage au titre évocateur (la question nationale, une question sociale), le professeur Michel Roche établit un lien direct entre politiques sociales et nationalisme. Les politiques sociales créent de la solidarité entre les membres d'une nation, ce faisant elles favorisent le sentiment national. Dans un pays en devenir comme le Québec, cela signifie une montée de l'indépendantisme.

Pour étayer sa démonstration, Michel Roche a fait un patient travail d'archive puisqu'il fait l'analyse de l'action des gouvernements fédéraux et provinciaux depuis l'instauration de l'État providence dans la foulée du New deal de Roosevelt à la sortie de la deuxième guerre mondiale. Dans l'histoire des relations entre les gouvernements fédéraux et québécois de cette longue période, il est possible de distinguer trois épisodes :

1- De 1945 à 1960, les gouvernements fédéraux successifs sont les maîtres d'œuvre de l'État Providence. Le Québec sous Duplessis se caractérise par un conservatisme social important ce qui l'amène à dénoncer les ingérences du fédéral même pour des initiatives favorables à la population.

2- La révolution tranquille se caractérise par une inversion des rôles. C'est le Québec qui prend l'initiative de façon spectaculaire avec la nationalisation de la majorité des barrages hydroélectriques décidée à la suite de la seule élection référendaire de notre histoire. Cette nationalisation est un geste par excellence de solidarité sociale puisqu'elle a été explicitement réalisée pour favoriser les coûts d'électricité les plus bas possibles pour l'ensemble des Québécois(e)s. Elle a inaugurée une longue suite de réformes (création des ministères de l'éducation et de la santé, assurance-maladie, créations de sociétés d'État, etc, etc.. la liste est longue) allant toutes dans le même sens d'une prise en main collective au bénéfice de l'ensemble des Québécois(e)s. Résultat : un sentiment fort de destin commun, une solidarité croissante, un nationalisme atteignant des zéniths et la nécessité de l'indépendance qui s'impose.

3- Arrive les années 80 avec l'échec référendaire et, l'année suivante, un gouvernement Lévesque qui se retourne contre ses alliés du secteur public. La chape de plomb du néolibéralisme s'installe progressivement avec les premiers traités de libre-échange qui ouvrent à la marchandisation de toute chose. C'est le début des baisses d'impôt et du démantèlement de l'État. Le PQ se convertit au libre-échange et le gouvernement libéral de Robert Bourassa parle d'État Provigo. Même une partie de la gauche se rallie en parlant d'alter-mondialisation. Le gouvernement fédéral est à l'offensive avec le rapatriement unilatéral de la constitution et les premières privatisations sous Mulroney.

Son néolibéralisme affirmé ne lui permet cependant pas d'envahir le champ des politiques sociales. Les leaders indépendantistes se déchirent avant de reprendre la main. Les échecs de Meech et Charlottetown les galvanise et conduit au référendum volé de 1995.

La suite de l'histoire s'apparente à un effondrement. Lucien Bouchard devient premier ministre et, prenant exemple sur René Levesque, se retourne contre ses alliés en imposant des coupures drastiques. Ces coupures sont une conséquence directe des actions d'un gouvernement fédéral paniqué par les résultats référendaires. En plus d'inonder le Québec de publicité (programme des commandites), Ottawa coupe de 33% ses transferts en santé obligeant le Québec à diminuer les services. Plus catholique que le pape, le gouvernement Bouchard réduit de 6% le budget de l'État en 1996 et 1997. Au gouvernement québécois le rôle ingrat ; au fédéral, le rôle de Père Noël. Le déficit zéro, présenté aux indépendantistes par Lucien Bouchard comme la condition gagnante d'un référendum à venir, est la démonstration parfaite qu'indépendance et néolibéralisme sont tout simplement antagonistes. Appliqués avec d'autant plus de vigueur que Bouchard y avait rallié les alliés du camp du Oui, ces politiques ont conduit à une grogne populaire et à l'effondrement du leadership indépendantiste. La condition gagnante s'est avérée être une condition perdante.

En symbiose avec la politique fédérale d'envahissement des compétences provinciales, le gouvernement Charest (2003-2012) poursuit le travail de démantèlement de l'État québécois bien entamé sous Lucien Bouchard. Profitant d'un ministre des finances qui s'est époumoné à dénoncer le déséquilibre fiscal (Yves Séguin), Jean Charest se permet même de convertir en baisses d'impôt le 700 millions accordé en 2007 par Stephan Harper. Néolibéralisme, quand tu nous tiens ! En 2013, une étude de l'Institut de Recherches en Économie Contemporaine (IREC) révélait qu'en appliquant le régime fiscal de 1997, le gouvernement québécois aurait obtenu 8,4 milliards de plus en financement…

L'arrivée du gouvernement de Justin Trudeau au pouvoir en 2015 allait marquer une accélération dans l'intrusion du fédéral. On se souvient qu'à l'époque Trudeau, sur l'obsession du déficit, défendait une position plus progressiste que le NDP. C'est ce qu'il a mis en application en envahissant les champs de compétence du Québec. Récemment, il l'a fait sur la question du logement mais surtout en instituant une assurance-dentaire pour les personnes âgées, une assurance bien populaire au Québec…

Pendant ce temps au Québec, c'est « back to the future » avec un gouvernement caquiste qui fait de l'aide aux entreprises le pivot de son action. Élu sur un discours nationaliste qui a vite montré ses limites, ce gouvernement en est réduit à protester contre les empiètements du fédéral et cela, même concernant des initiatives profitables à la population. Son attitude ressemble à s'y méprendre à celle du gouvernement Duplessis. La boucle serait-elle bouclée ? Serions-nous en fin de cycle… mûrs pour une nouvelle révolution peut-être pas si tranquille qui donne toute sa place à un État québécois indépendant soucieux en priorité du bien commun. C'est tout le bien qu'on se souhaite.

Le livre de Michel Roche ne se contente pas d'analyser l'évolution du Québec des 80 dernières années ce qui serait déjà beaucoup. Il embrasse beaucoup plus large dès le début en retournant aux écrits de Karl Marx sur le nationalisme. Il montre que ce dernier était loin d'y être hostile et le voyait comme une étape non suffisante mais parfois essentielle dans la prise en mains par les peuples de leur destin. On est loin de la vision réductrice de la répétition un peu mécanique du fameux « prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! ». Comme dirait l'autre : encore faut-il avoir un pays. Marx l'avait bien compris.

Je termine en signalant une autre contribution importante du livre de Michel Roche qui consiste à analyser les cas écossais et catalans en démontrant le lien entre nationalisme et politiques sociales. Dans ces deux derniers cas, la relation joue à l'inverse tout simplement parce que ce sont les instances « fédérales » qui exercent le pouvoir exclusif en matière de protection sociale. C'est ainsi que Michel Roche montre sur un temps long que les épisodes de montées d'aspiration à l'indépendance dans ces deux pays en devenir sont directement liées à des coupures dans la protection sociale par le gouvernement central.

En ces temps où le néolibéralisme montre de sérieux signes l'essoufflement, le livre de Michel Roche est une contribution majeure dans les débats sociaux et politiques québécois. Que tous les indépendantistes en prennent bonne note : la réalisation de l'indépendance implique le retour en force du « commun". C'est ce que les pionniers indépendantistes avaient compris.

« La question nationale, une question sociale » Essai sur la crise du mouvement indépendantiste québécois, Michel Roche, Éditions Liber

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

« Nous avons besoin des Éditions sociales, les Éditions sociales ont besoin de nous ! »

TRIBUNE. Des universitaires et auteurs appellent à soutenir financièrement cette maison d'édition historique, associée à La Dispute, qui a su préserver son indépendance au milieu de grands groupes capitalistes.

Tiré du site du CADTM. Photo : Malediction_Wolf, Pixabay, CC

Comme d'autres espaces indépendants où se construit une pensée critique, les Éditions sociales (ES) traversent actuellement une période difficile. Longtemps liées au Parti communiste français, les ES ont été l'un des éditeurs politiques majeurs du XXe siècle. Elles ont aussi bien diffusé des outils de formation militante que l'œuvre de Marx et d'Engels, la première anthologie de textes de Gramsci en français, le travail de grands historiens marxistes, ou encore, avec une collection sans équivalent comme « les classiques du peuple », à faire connaître à un public large des œuvres marquantes du patrimoine littéraire et intellectuel.

Depuis 2018, les ES ont renouvelé et élargi leur équipe éditoriale et redéployé leur activité.

Une nouvelle vie a commencé pour les ES à la fin des années 1990, après de rudes batailles pour leur indépendance politique et leur autonomie économique. La pensée de Marx et d'Engels sert toujours de boussole mais elle est désormais travaillée sans exclusive théorique ou politique, et en réunissant différentes sensibilités intellectuelles. Depuis 2018, les ES ont renouvelé et élargi leur équipe éditoriale et redéployé leur activité. En lançant de nouvelles collections, comme la collection de petits livres de pédagogie « Découvrir » et en redynamisant d'ambitieux projets, tels que la GEME (Grande Édition Marx-Engels) qui vise à publier l'ensemble des textes de Marx et d'Engels dans de nouvelles traductions à partir de l'édition de référence allemande, les Éditions sociales visent à transmettre une histoire et des expériences issues du mouvement ouvrier et à ouvrir à la diversité des débats des marxismes contemporains.

Pour nous qui sommes intéressé⋅es ou impliqué⋅es dans ces débats, les ES sont un espace irremplaçable, un bien commun pour toutes celles et ceux qui veulent comprendre la marche du monde. Car il ne s'agit nullement de conserver un héritage comme des antiquités précieuses dans un musée, mais, au contraire, de forger des outils pour penser au présent le travail, les rapports de domination, l'écologie et les oppressions racistes ou sexistes, dans la perspective de leur dépassement, donc de l'émancipation.

C'est pourquoi nous appelons à soutenir les Éditions sociales, en participant à la campagne de dons et en faisant connaître le plus largement possible leur travail éditorial et leurs publications.

Signataires

Bruno Amable, Économiste

Éric Aunoble, historien

Étienne Balibar, Philosophe, Université de Paris-Nanterre

Laurent Baronian, Économiste, enseignant-chercheur au CEPN

Jean Batou, Historien, auteur

Philippe Bazin, Artiste

Marc Belissa, Maître de conférences émérite Paris Nanterre

Judith Bernard, Enseignante et metteuse en scène

Vincent Berthelier, Maître de conférence en littérature

Alain Bertho, Professeur émérite d'Anthropologie

Michel Biard, Historien

Jacques Bidet, Philosophe

Alexia Blin, Directrice de coll

Patrick Bobulesco, Libraire du Point du Jour

Stéphane Bonnéry, Professeur en sciences de l'éducation à l'Université Paris-VIII

Saliha Boussedra, Docteure en philosophie

Sebastian Budgen, Directeur éditorial Verso Books

Antony Burlaud, Directeur de collection

Juan Sebastian Carbonell Gerpisa, École Normale Supérieure Paris-Saclay, IDHES

Yves Clot, Professeur émérite en psychologie du travail au CNAM,

Annick Coupé, Syndicaliste et altermondialiste

Pierre Cours-Salies, Sociologue

Thomas Coutrot, Économiste

Alexis Cukier Philosophe, auteur

Laurence De Cock, Historienne

Pauline Delage, Sociologue

Thierry Discepolo, Éditeur Agone

Étienne Douat, Sociologue

Yohann Douet, Directeur de coll, auteur, docteur en philosophie

Laurent Douzou, Historien

Jean-Numa Ducange, Professeur des Universités, historien, membre de la GEME

Cédric Durand, Économiste

Anaïs Enjalbert Riot, Éditions

Marouane Essadek, Enseignant

Jules Falquet, Département de philosophie, Université Paris 8 St Denis

Juliette Farjat, autrice, philosophe

Caroline Fayolles, Maîtresse de conférences en histoire

Franck Fischbach, Philosophe

Quentin Fondu, Directeur de collection

Guillaume Fondu, Directeur de collection

Clément Fradin, Traducteur, germaniste

Camille François, Sociologue

Tony Fraquelli, Syndicaliste CGT cheminot

Bernard Friot, Sociologue, auteur

Lise Gaignard, Psychanalyste

Davide Gallo Lassere, Philosophe

Isabelle Garo, Autrice et directrice de collection, enseignante en philosophie

Franck Gaudichaud, Auteur, historien

Olivier Gaudin, Enseignant et chercheur à l'École de la nature et du paysage, responsable éditorial des Cahiers de l'École de Blois

Vincent Gay, Sociologue

Romaric Godin, Économiste, journaliste Mediapart

Paul Guillibert, Philosophe

Florian Gulli, Professeur agrégé de philosophie

Stéphane Haber, Philosophe

Jean-Marie Harribey, ancien maître de conférences à l'Université de Bordeaux, HDR en sciences économiques.

Samuel Hayat, Chargé de recherche CNRS, Sciences Po

Laurent Hebenstreit, Fondateur des éditions Démopolis

Vincent Heimendinger, Directeur de collection

Liem Hoang Ngoc, Économiste

Chantal Jaquet, Philosophe

Anne Jollet, Maîtresse de conférences Université de Poitiers, Coordonnatrice de la rédaction des Cahiers d'histoire. Revue d'histoire critique

Razmig Keucheyan, Sociologue

Pierre Khalfa, Économiste, Fondation Copernic

Aurore Koechlin, Sociologue

Stathis Kouvélakis, Philosophe, auteur

Olivier Le Cour Grandmaison, universitaire

Jean Jacques Lecercle, Professeur honoraire des universités

Marion Leclair, Directrice de collection, Maîtresse de conférence en civilisation britannique

Vincent Legeay, Maître de conférences en philosophie

Simon Lemoine, Philosophe, chercheur indépendant

Frédéric Lordon, Philosophe

Michael Lowy, Sociologue, philosophe, auteur

Sandra Lucbert, Écrivaine

Christophe Magis, Sociologue des médias

Elsa Marcel, Avocate au barreau de Seine-Saint-Denis

Roger Martelli, Historien, auteur

Christiane Marty, Fondation Copernic, chercheuse

Frédéric Monferrand, Philosophe

Olivier Neveux, Professeur d'histoire et d'esthétique du théâtre

Ugo Palheta, Sociologue, auteur

Stefano Palombarini, Maître de conférence en économie à l'Université Paris 8

Evelyne Payen-Variéras, Enseignante-chercheuse

Clément Petitjean, Sociologue

Dominique Plihon, Économiste, professeur émérite, Université Sorbonne Paris Nord

Allan Popelard, Enseignant et directeur de collection aux Éditions Amsterdam

Raphaël Porcherot, Docteur en sciences économiques et traducteur

Stefanie Prezioso, Professeure d'histoire politique et sociale de l'Europe au XXe siècle à la Faculté des Sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne

Stéfanie Prezioso, Historienne

Jean Quétier, Auteur des éditions sociales

Makan Rafatdjou, Architecte-urbaniste

Matthieu Renault, Professeur de philosophie, Université Toulouse – Jean Jaurès

Emmanuel Renault, Philosophe

Haude Rivoal, Sociologue

Gwendal Roblin, Doctorant en sociologie, GRESCO, Université de Poitiers

Daniel Rome, Enseignant retraité, militant altermondialiste

Lucie Rondeau du Noyer, Historienne

Grégory Salle, Chercheur en sciences sociales

Catherine Samary, Économiste altermondialiste

Raphaël Schneider, Fondateur de Hors-série

Guillaume Sibertin-Blanc, Philosophe

Maud Simonet, Sociologue au CNRS (IDHES)

Alexandra Sippel, Enseignante-chercheuse et traductrice

Omar Slaouti, Militant antiraciste

Daniel Tanuro Auteur écosocialiste

Jean Pierre Terrail, Sociologue, auteur

Eric Toussaint, Porte-parole CADTM international

Enzo Traverso, Historien

Mathieu Van Criekingen, Enseignant-chercheur en géographie et études urbaines, Université libre de Bruxelles

Bernard Vasseur, Philosophe

Françoise Verges, Politologue, militante décoloniale

Nicolas Vieillecazes, Éditeur aux éditions Amsterdam

Christiane Vollaire, Philosophe

Xavier Wrona, Riot Éditions

Karel Yon, Sociologue

La Fabrique éditions

Fondation Gabriel Péri

Les éditions Syllepse

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Occuper le monde : vers le plus grand mouvement international jamais connu ?