Derniers articles

L’État d’urgence en Nouvelle-Calédonie : une population divisée

Déclaration Urgence Palestine : exigeons des sanctions contre Israël !

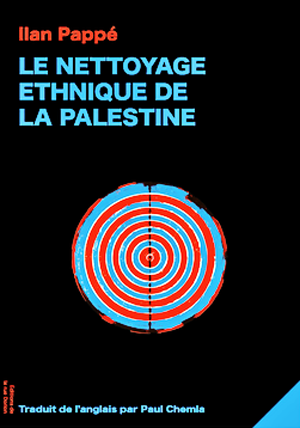

Censure d’un livre en France en 2023 dans le contexte de la guerre à Gaza !

« Ce livre n'est plus disponible à la vente » : voilà l'indication sur le site de la maison d'édition Fayard (1) concernant cet ouvrage d'Ilan Pappé, célèbre historien israélien critique (2), publié en français en 2008. Ainsi, il n'est désormais plus disponible ! Parue initialement en anglais en 2006 (3), l'étude analyse la fondation de l'État d'Israël en 1948 et la catastrophe qu'elle entraîne pour le peuple palestinien.

Didier Monciaud, « Censure d'un livre en France en 2023 dans le contexte de la guerre à Gaza ! », Cahiers d'histoire. Revue d'histoire critique, 159 | 2024, 133-142.

https://journals.openedition.org/chrhc/23377

Une solide enquête d'Hocine Bouhadjera dans ActuaLitté (4), magazine littéraire en ligne, rend publique cette décision. Fayard justifie sa décision par un argument juridique : « le contrat était caduc depuis le 27 février 2022. La maison a donc acté, le 3 novembre dernier, sa fin d'exploitation ».

Ne disposant plus d'exemplaires, Patrick Bobulesco, célèbre libraire du Point du Jour à Paris, cherche à en commander sur Dilicom. Il découvre que l'ouvrage est en « arrêt définitif de commercialisation ». Le site ORB confirme que le livre est désormais épuisé en raison de l'arrêt de sa commercialisation depuis le 7 novembre 2023. « Craignant une censure », Patrick Bobulesco contacte par mail Isabelle Saporta, directrice de Fayard. Il explique l'importance de cette étude pour la compréhension des enjeux au Proche-Orient, qui émane d'une « voix érudite, mais non consensuelle ». Dans sa réponse, la responsable de la maison d'édition évoque « une pression croissante pour limiter l'expression de “voix discordantes” en France ».

Étrange et inquiétante situation, alors que l'intérêt pour le Proche et le Moyen-Orient est très important avec la tragique actualité. Hocine Bouhadjera précise que le « Que sais-je ? » Les Origines du conflit israélo-arabe (1870-1950) est en tête des ventes dans la catégorie « Essais et documents », loin des propos de « nos biens connus éditorialistes de plateaux télévisés, ou le jour et la nuit (5)... ».

Un historien israélien engagé désormais en exil

Né en 1954 à Haïfa, Ilan Pappé appartient aux « nouveaux historiens israéliens », ensemble hétéroclite de chercheurs qui réexaminent de façon critique l'histoire de l'État d'Israël et du sionisme, en particulier les conditions de sa création en 1948, le déplacement des Palestiniens, les politiques et les stratégies des dirigeants sionistes et israéliens (6). Ils rompent avec le discours dominant affirmant qu'en 1948 le « départ » des 750 000 Palestiniens environ correspond à une fuite suivant les consignes de dirigeants arabes.

Ces différents travaux iconoclastes reposent sur des archives britanniques et aussi israéliennes. Ils démontrent que la fuite des Palestiniens est avant tout le résultat du conflit de 1948 et d'opérations militaires israéliennes. Outre Ilan Pappé, les figures les plus connues sont Benny Morris, Avi Shlaïm, Simha Flapan ou Tom Segev (7).

Enseignant à l'université de Haïfa, membre un certain temps du Parti communiste israélien (8) Ilan Pappé va subir de violentes attaques autour de ses recherches historiques et de positions publiques. On mentionnera en particulier l'affaire « Tantura/Katz » : Teddy Katz consacre un mémoire de maîtrise à l'université de Haïfa au massacre du village palestinien de Tantura en 1948 ; ses travaux entraînent une virulente bataille avec des postures politique, médiatique et judiciaire (9) ; Ilan Pappé le soutient.

Ses différends avec des historiens de l'université de Haïfa s'approfondissent, en particulier avec Yoav Gelber et Benny Morris. À la racine de cette hostilité se trouvent ses analyses du départ des Palestiniens produit d'une épuration ethnique planifiée par les dirigeants du mouvement sioniste avant la guerre de 1948.

Ses options très critiques entraînent des réactions très hostiles. Il se déclare favorable à la campagne BDS (boycott, désinvestissement et sanctions) (10) des universités israéliennes. Cette campagne promeut le boycott de l'État d'Israël dans les domaines académique, économique, culturel et politique. Très sévère sur le processus de paix, sa nature et ses limites, il caractérise comme « résistance » les actions du Hamâs (11) (« ferveur, zèle » en arabe et acronyme partiel de ḥarakaẗ ʾal-muqāwma ʾal-ʾislāmiyya, Mouvement de résistance islamique) contre l'occupation israélienne et définit la politique de l'État d'Israël comme « génocide » à Gaza et « nettoyage ethnique » en Cisjordanie.

Finalement, en 2007, devant la virulence des échanges et les procédures engagées contre lui, il part en Grande-Bretagne (12). Désormais, il enseigne à l'université d'Exeter et dirige le Centre européen d'études sur la Palestine.

Un livre sulfureux et dérangeant pour le mythe de 1948

Son étude est consacrée à la création de l'État d'Israël en 1948. Cet épisode, tragique et décisif, est désigné par les Palestiniens comme la Nakba (catastrophe ou désastre). Ce terme, employé au départ par Constantin Zureiq en 1948, s'est ensuite généralisé (13). La recherche s'appuie en particulier sur des archives sionistes, notamment celles de la Hagannah (14), des archives britanniques, la presse, des documents personnels, des témoignages.

Examinant le départ des Palestiniens entre 1947 et 1948, il démontre comment la fondation de l'État d'Israël repose sur l'expulsion de la population arabe, selon une politique de nettoyage ethnique organisée par les dirigeants sionistes (15). Son approche est aux antipodes de l'idée diffusée de l'accident dans le contexte d'un conflit armé. Bien avant le conflit, les responsables sionistes comprennent que la réalisation de leur projet fait face à la présence palestinienne. Le « transfert » de la population arabe n'est donc pas le produit des circonstances, mais est bien un élément clé du projet sioniste. De la fin 1947 à 1948, une politique volontaire d'expulsion et de destruction est donc mise en œuvre dans les villages et les villes de Palestine.

Fin 1947, l'ONU adopte un « plan de partage (sic) ». La Palestine compte alors un million huit cent mille habitants environ, avec un tiers de juifs et deux tiers d'Arabes. La résolution 181 décide de la partition en deux États. Un premier État est très majoritairement peuplé d'Arabes et dans le second État, les juifs seront légèrement majoritaires. La ville de Jérusalem et ses alentours sont placés sous contrôle international et relèvent d'un statut international particulier (16). D'un point de vue « qualitatif » (terres agricoles, ressources, zone désertique, accès aux côtes), ce « partage » est au détriment des Palestiniens.

L'État d'Israël qui émerge après la victoire des groupes armés sionistes en 1948 comprend une très forte majorité juive sur 78 % du territoire de la Palestine. Plus de 400 villages arabes sont détruits, de nombreuses villes sont vidées ou quasi vidées de leur population arabe. Environ 750 000 Palestiniens se retrouvent réfugiés hors de Palestine (17), ayant fui en raison des peurs, intimidations et violences. Le nouvel État « juif » comprend une substantielle minorité arabe de 160 000 personnes, des Palestiniens restés sur place.

Un contexte particulier

La décision de ne plus diffuser ce livre survient dans le contexte de la guerre à Gaza, à la suite de l'opération armée de l'organisation nationaliste intégriste Hamâs le 7 octobre 2023 contre des cibles militaires et des villages de civils au sein de l'État d'Israël.

En France, les autorités gouvernementales, les principales forces politiques et les grands médias affirment alors un large et inconditionnel soutien à l'État d'Israël et à Benjamin Netanyahu, à la tête d'un gouvernement de coalition d'extrême droite. Souvent avec véhémence, cet appui prend la forme de la diabolisation et de la condamnation de toute posture ou analyse différente ou critique. Quelques exemples de ce climat quasi maccarthyste : l'injonction généralisée de « la » question « condamnez-vous le Hamas comme terroriste ? » ; l'emploi systématique du terme Tsahal ; la généralisation de la prononciation hébraïque de Hamas avec un [KH] comme la jota espagnole ; le recours, pour justifier l'attaque israélienne contre Gaza et sa population, à l'argument du « droit à se défendre », pourtant inexistant en droit international… On pourrait en citer de multiples autres exemples.

La tenue de manifestations contre l'opération militaire israélienne qui touche les civils gazaouis est devenue très difficile et l'objet de batailles juridiques pour empêcher les interdictions. Tout cela se déroule dans un climat médiatique qu'on qualifiera d'« hystérique », à défaut de trouver un meilleur terme, et apologétique avec la reprise des éléments de langage et des analyses israéliennes, même les plus éculés.

Le virulent concert de refus de toute voix différente a entraîné de vicieuses et nauséabondes campagnes, en particulier contre les rares organisations politiques françaises comme LFI ou le NPA, qui ne s'inscrivent pas dans cette logique, avec différentes accusations : apologie du terrorisme ; agents du Hamas et/ou de l'intégrisme ; antisémitisme ; responsabilité des violences contre des juifs en France... L'ancien Premier ministre de droite Dominique De Villepin a aussi subi les foudres des « zélés démocrates » pour avoir dénoncé les médias et leur traitement orienté des développements au Proche-Orient.

Deux épisodes méritent d'être mentionnés. Le 6 décembre 2023, la conférence de la chercheuse états-unienne Judith Butler, intitulée « Contre l'antisémitisme, son instrumentalisation et pour la paix révolutionnaire en Palestine », est annulée par la Mairie de Paris en raison de « risques de troubles à l'ordre public » et la possibilité de « dérapages » dans les discours ! Une militante palestinienne du FPLP, Mariam Abu Daqqa, a non seulement vu son invitation à parler dans une réunion au sein de la Chambre des députés être annulée par la présidente du Parlement, mais elle a été arrêtée et expulsée. Avec en plus une vaste campagne médiatique sur la nature terroriste de son organisation et ses liens avec LFI.

Un étrange double langage est alors apparu, surtout si l'on compare avec l'Ukraine. Dans ce cas, les violences contre les civils et les infrastructures de la société ont toujours été dénoncées, mais non dans le cas de l'attaque israélienne contre Gaza... La tour Eiffel a été éteinte puis illuminée aux couleurs de l'État d'Israël le lundi 9 octobre 2023 en soirée, mais rien pour les Palestiniens malgré les intenses bombardements qui frappent essentiellement les civils gazaouis.

Le champ académique n'est pas épargné par cette fièvre qui affecte la société française. Plus de 1 300 chercheurs et universitaires dénoncent dans une tribune « intimidations, diffamations et restrictions de la parole scientifique au sein des universités depuis les événements dramatiques du 7 octobre » et « un climat de menace qui engendre peur et autocensure, au détriment de la libre expression ». Dans certains cas, on parle de censure (18). « Le climat de pressions et d'intimidations » concerne les chercheurs français travaillant sur la Palestine et le monde arabe (19), avec, en particulier, une stigmatisation des défenseurs d'analyses critiques ou en rupture avec le discours dominant.

L'offensive Bolloré dans le secteur du livre, contexte et enjeux

Loin d'être un acte anodin, ce retrait des ventes du livre d'Ilan Pappé, qui représente une forme de censure, s'inscrit dans un contexte d'une vaste offensive idéologique réactionnaire. Cela se déroule aussi dans un moment particulier pour le marché du livre et de l'édition en France. Si ce marché se porte bien, il est en plein bouleversement (20).

Bolloré doit cependant céder le groupe Editis sous la pression de Bruxelles.

La prise de contrôle par Vincent Bolloré en 2022 du groupe Hachette va entraîner la constitution d'un mastodonte de l'édition (21). Au départ, Arnaud Lagardère fait appel à Bolloré pour préserver sa place à la tête de son groupe en difficulté, mais ce dernier va en faire la conquête.

Personnage important du capitalisme et du grand patronat français contemporain (22), Vincent Bolloré défend aussi des conceptions politiques catholiques intégristes et des options conservatrices et réactionnaires. Malgré ses dénégations, il affirme progressivement un véritable projet politique (23), qui comprend le rapprochement des droites et de l'extrême droite (24).

Industriel au départ, son empire s'implante de plus en plus dans les médias avec « la stratégie de l'araignée (25) », selon l'expression de Rosa Moussaoui. Sa présence est ainsi substantielle dans la radio (Europe 1, RFM, Virgin Radio), la télévision (groupe Canal+, CNews, CStar et C8), la presse (Journal du dimanche, Paris-Match, France catholique) et Prisma Media (Voici, Gala, Géo, National Geographic, Capital, etc.), le cinéma (Studiocanal, production, acquisition, distribution), le jeu vidéo (Gameloft, premier éditeur mondial de jeux vidéos pour mobiles), la musique (Vivendi Village, organisateur de festivals de musique, propriétaire de salles à Paris, notamment le mythique Olympia). Ajoutons la publicité (Havas), la vente de billets électroniques avec See Tickets, anciennement Digitick, leader mondial, et des parts chez Universal ou Dailymotion.

Dans le secteur de la télévision, la chaine CNews et la radio Europe 1 sont les principaux organes de diffusion de ses conceptions. Cyril Hanouna occupe une place d'importance, véritable « chef de meute pour Bolloré (26) » suivant la formule de Julia Hamlaoui, « avatar populaire de l'idéologie d'un milliardaire (27) ».

Cet empire médiatique participe activement à la diffusion de thèmes et d'analyses ultraréactionnaires. Son orientation générale est marquée par un nationalisme chauvin, une xénophobie, une haine de l'islam, souvent sous couvert d'anti-intégrisme, une défense d'une « authenticité française » dans la lignée du Puy-du-Fou. Depuis le 7 octobre 2023 s'affiche une virulente ligne de soutien inconditionnel à l'État l'Israël et à Benyamin Netanyahu. Cette ligne sur fond islamophobe reprend le thème de « la guerre des civilisations », ressortant de la naphtaline l'opuscule de Samuel Huntington (28). Pour une critique du traitement médiatique par les principaux médias, au-delà du groupe Bolloré, nous renvoyons au site ACRIMED (29).

Les enjeux au sein des métiers du livre sont multiples. La prise de contrôle du groupe Lagardère, propriétaire d'Hachette-Livre, représente « un moment angoissant », car ce « véritable tsunami » engendre de graves inquiétudes chez Antoine Gallimard, patron des éditions Gallimard, avec la pénétration des secteurs parascolaire, scolaire et du livre de poche, désormais largement sous l'emprise de deux géants, Hachette et Editis (30).

Ces bouleversements ne se cantonnent pas à la seule sphère économique, mais représentent également de véritables enjeux démocratiques avec les dangers d'ingérence idéologique et de censure. En prenant pied à cette échelle dans ce secteur, Vincent Bolloré laisse transparaître « une volonté de contrôler une grande partie de la production intellectuelle française (31) » et de constituer un « pôle de diffusion de l'idéologie d'extrême droite (32). Il apparaît comme « l'artisan d'un Disney français d'extrême droite (33) ».

Sa place de numéro un de l'édition ne sera pas sans conséquence pour les salariés. Les craintes de casse sociale sont fondées, surtout si on examine ce qui s'est déroulé dans des médias Bolloré comme CNews, le JDD ou encore Europe 1. De véritables purges y ont imposé une ligne éditoriale clairement orientée à l'extrême droite (34).

Les conséquences concernent aussi les auteurs, qui risquent d'être davantage fragilisés face à ces monopoles. Les négociations sur le statut d'auteur seront complexes. L'affirmation du géant Bolloré affectera les lecteurs, tant en termes de catalogues de vente que d'accès aux livres dans les bibliothèques et les médiathèques.

Avec cette montée de la mainmise de Bolloré, la diversité du secteur de l'édition est donc menacée. Plusieurs maisons d'édition indépendantes dénoncent déjà ce « mégagroupe » en cours de constitution (35). La défense de l'édition indépendante constitue désormais un enjeu démocratique d'importance.

Conclusion

Désormais introuvable en version papier dans les magasins, le livre d'Ilan Pappé est pourtant réapparu : il a été mis en ligne et rendu accessible gratuitement sur le Net à la fin 2023. Une telle initiative est bien sûr illégale… Mieux encore, il est republié en mai 2024 par les Éditions La Fabrique.

Les menaces lourdes qui pèsent sur l'édition dépassent cet épisode inquiétant de censure, expression d'un raidissement antidémocratique. Elles vont bien au-delà de la question palestinienne. Il s'agit de l'expression, certes limitée à un ouvrage mais bien concrète et préoccupante, d'un « illibéralisme » en œuvre de manière plus générale.

Le livre LIlan Pappé est en vente aux éditions de la rue Dorion.

Notes

1- <https://www.fayard.fr/livre/le-nett...> .

2- Citons quelques exemples de ses travaux. En français : La Guerre de 1948 en Palestine : aux origines du conflit israélo-arabe, La Fabrique, 2000 ; Une terre pour deux peuples : histoire de la Palestine moderne, Fayard, 2004 ; Les Démons de la Nakbah : les libertés fondamentales dans l'université israélienne, La Fabrique, 2004 ; Palestine : l'état de siège, Galaade, 2013 ; Les Dix légendes structurantes d'Israël, Les Nuits rouges, 2022. En anglais : The Israel-Palestine Question, Routledge, 1999 ; The Rise and Fall of a Palestinian Dynasty : The Husaynis 1700-1948, Saqi Books, 2010 ; Out of the Frame : The Struggle for Academic Freedom in Israel, Pluto Press, 2010 ; The Bureaucracy of Evil : The History of the Israeli Occupation, Oneworld Publications, 2012 ; The Idea of Israel : A History of Power and Knowledge, Verso, 2014.

3- Ilan Pappé, The Ethnic Cleansing of Palestine, Londres, Oneworld, 2006.

4- Hocine Bouhadjera, « Fayard éclipse en catimini un de ses ouvrages sur la Palestine », ActuaLitté. Les univers du livre, 08/12/2023, <https://actualitte.com/article/1147...> .

5- Idem.

6- Dominique Vidal et Joseph Algazy, Le Péché originel d'Israël : l'expulsion des Palestiniens revisitée par les « nouveaux historiens » israéliens, Éditions de l'Atelier, 1998.

7- Citons quelques travaux : Tom Seguev, Le Septième million. Les Israéliens et le génocide, Liana Levi, 1993 ; Tom Segev, Les Premiers Israéliens, Calmann-Lévy, 1998 ; Simha Flapan, The Birth of Israel : myths and realities, NPantheon Books, 1987 ; Benny Morris, The Birth of the Palestinian refugee problem, 1947-1949, Cambridge University Press, 1987 ; Benny Morris, 1948 and after : Israel and the Palestinians, Clarendon Press, 1994 ; Benny Morris, Victimes : histoire revisitée du conflit arabo-sioniste, Complexe et IHTP, 2003 ; Avi Shlaïm, Collusion across the Jordan : King Abdullah, the Zionist Movement and the Partition of Palestine, Columbia University Press, 1988 ; Avi Shlaïm, Le Mur de fer. Israël et le monde arabe, Buchet Chastel, 2008.

8- En 1996, il est candidat à la Knesset sur la liste du Hadash, front électoral animé par le Parti communiste israélien.

9- Le documentaire Tantura (2022) d'Alon Schwarz explique le massacre dans ce village le 23 mai 1948, perpétré par la brigade Alexandroni. Il s'appuie sur des témoignages, notamment audio, d'anciens soldats de l'unité d'élite israélienne enregistrés pour sa maîtrise par Theodore Katz.

10- Voir Omar Barghouti, Boycott, désinvestissement et sanctions, La Fabrique, 2010 ; Eyal Sivan et Armelle Laborie, Un boycott légitime, La Fabrique, 2016.

11- Issu des Frères musulmans palestiniens et fondé en 1987, il possède une branche armée, les brigades Izz al-Din al-Qassam, et est principalement actif dans la bande de Gaza.

12- Voir Ilan Pappé, « Je quitte Israël », Michele Giorgio (entretien), 26 mars 2007, Association France-Palestine Solidarité (AFPS), <https://www.france-palestine.org/Il...> .

13- Constantin Zureik (1909-2000), intellectuel syrien spécialiste d'histoire arabe moderne et un des principaux théoriciens du nationalisme arabe, est le premier à parler de « Nakba » (catastrophe ou désastre) dès l'été 1948, quand il rédige un livre intitulé Ma'na al_Nakba (signification de la catastrophe), consacré à la défaite des Palestiniens arabes face aux différents groupes armés sionistes et au départ de plus de 700 000 Palestiniens. Voir Constantin Zureiq, Ma'na al-Nakba ( معنى النكبة), Beyrouth, Dâr al-'Ilm lil-Malayîn, 1948 ; Akram Belkaïd, « النكبة Al-Nakba, Palestine. Un peuple, une colonisation », Manière de voir, n° 157, février-mars 2018.

14- Principale organisation paramilitaire sioniste dans la Palestine mandataire entre 1920 et 1948, elle fournit les éléments centraux de l'armée israélienne (« Tsahal », acronyme hébreu désignant les « forces de défense d'Israël » ou IDF, Israel Defense Forces en anglais) fondée officiellement le 26 mai 1948.

15- Pour une approche convergente, nous renvoyons aux très importants travaux de l'historien palestinien Nur Masalha, hélas toujours inaccessibles en langue française. Né en 1957, il est actuellement chercheur au St Mary's College et rédacteur en chef de la stimulante et critique revue Holy Land Studies and Palestine Studies (anciennement Holy Land Studies). Son travail de thèse est consacré à l'idée du « transfert » dans le sionisme : Expulsion of the Palestinians : the Concept of "Transfer" in Zionist Political Thought, 1882-1948, Washington DC, Institute for Palestine Studies, 1992. Pour d'autres publications : Palestine, a Four Thousand Year History, Zed Books, 2020 ; Theologies of Liberation in Palestine-Israel : Indigenous, Contextual, and Postcolonial Perspectives, Pickwick Publications, 2014 ; The Zionist Bible : Biblical Precedent, Colonialism and the Erasure of Memory, Acumen, 2013 ; The Palestine Nakba : Decolonising History, Narrating the Subaltern, Reclaiming Memory, Zed Books, 2012 ; Catastrophe Remembered. Palestine, Israel and the Internal Refugees, Essays in Memory of Edward W. Saïd, Zed Books, 2005 ; The Politics of Denial : Israel and the Palestinian Refugee Problem, Pluto Press, 2003 ; Imperial Israel and the Palestinians : the Politics of Expansion, Pluto Press, 2000 ; A land without a people, Faber and Faber, 1997. Le documentaire La Terre parle arabe, de Maryse Gargour, coécrit avec Sandrine Mansour, s'appuie sur ses recherches. Voir <https://www.youtube.com/watch?v=oyb...> .

16- Voir Dominique Vidal, Comment Israël expulsa les Palestiniens (1947-1949), Éditions de l'Atelier, 2009 ; Ilan Pappé, La Guerre de 1948 en Palestine : aux origines du conflit israélo-arabe, La Fabrique, 2000 ; Benny Morris, 1948 : A History of the First Arab-Israeli War, Yale University Press, 2008 ; Issa Khalaf, Politics in Palestine : Arab Factionalism and Social Disintegration, SUNY, 1991 ; William Roger Louis, The British Empire in the Middle East, 1945-1951 : Arab Nationalism, the United States, and Postwar Imperialism, Oxford University Press, 1985.

17- Outre les titres mentionnés plus haut, voir Walid Khalidi, Pour ne jamais oublier : les villages de Palestine détruits par Israël en 1948 et les noms de leurs martyrs, Institut des études palestiniennes, 2001 ; 1948, la première guerre israélo-arabe, Actes Sud, 2013 ; Nakba, 1947-1948, Actes Sud, 2012 ; Sandrine Mansour, L'Histoire occultée des Palestiniens, 1947-1953, Éditions Privat, 2013.

18- Raphaël Godechot, Mike Strachinescu et Thomas Lemahieu, « Palestine, censure dans les universités françaises », l'Humanité, mise à jour le 07/12/2023, <https://www.humanite.fr/societe/pal...> .

19- « “Sur la Palestine, il y a un climat de répression et d'intimidation des chercheurs”, dénonce le sociologue Sbeih Sbeih », Élisabeth Fleury, l'Humanité, mise à jour le 04/12/2023, <https://www.humanite.fr/societe/isr...> .

20- « Le monde de l'édition en plein bouleversement », France Culture, 7 novembre 2023, <https://www.radiofrance.fr/francecu...> .

21- Bolloré doit cependant céder le groupe Editis sous la pression de Bruxelles.

22- Nathalie Raulin, Vincent Bolloré : enquête sur un capitaliste au-dessus de tout soupçon ?, Denoël, 2000 ; Catherine Vuillermot, Michel Villette, Portrait de l'homme d'affaires en prédateur, La Découverte, 2005 ; « Vincent Bolloré, un ami qui vous veut du bien ? », Complément d'enquête, présenté par Nicolas Poincaré, France 2, 7 avril 2016, Prix Albert-Londres 2017, <https://www.youtube.com/watch?v=xrd...> .

23- Cécile Prieur, « Bolloré, un projet politique », NouvelObs, 12 avril 2023, <https://www.nouvelobs.com/edito/202...> .

24- Raphaëlle Bacqué et Ariane Chemin, « Vincent Bolloré, parrain d'une alliance entre la droite et l'extrême droite », Le Monde, 20 décembre 2023, modifié le 21 décembre 2023, <https://www.lemonde.fr/politique/ar...> .

25- Rosa Moussaoui, « Bolloré et les médias, la stratégie de l'araignée », l'Humanité, 14 septembre 2023, <https://www.humanite.fr/medias/aide...> .

26- Julia Hamlaoui, « Hanouna, chef de meute pour Bolloré », l'Humanité, 17 novembre 2022, <https://www.humanite.fr/politique/c...> .

27- A. Guilhem, « Hanouna, avatar populaire de l'idéologie d'un milliardaire », Mediapart, Billet de Blog, 12 novembre 2022, <https://blogs.mediapart.fr/leucha/b...> .

28- Samuel Huntington, The Clash of Civilisations and the Remake of World Order, New York, Simon & Schuster, 1996, 368 p., trad. française : Le Choc des civilisations, Paris, Odile Jacob, 1997, 402 p.

29- Voir ACRIMED : <https://www.acrimed.org/> .

30- Hugo Boursier, « Bolloré : main basse sur l'édition », Politis, n° 1678, 3 novembre 2021.

31- Idem.

32- Éditions Syllepse, « Bolloré : Main basse sur le livre », Hebdo L'Anticapitaliste, n° 604, 24 février 2022.

33- Martin Mendiharat, « Alerte : la terreur Bolloré plane sur 20 maisons d'édition en France », L'Insoumission, 21 janvier 2022, <https://linsoumission.fr/2022/01/21...> .

34- Idem.

35- « Des maisons d'édition indépendantes dénoncent le “mégagroupe” que prépare Vincent Bolloré », J. Br. avec AFP, 20 juin 2022, BFMTV, <https://www.bfmtv.com/economie/des-...> .

Didier Monciaud, « Censure d'un livre en France en 2023 dans le contexte de la guerre à Gaza ! », Cahiers d'histoire. Revue d'histoire critique, 159 | 2024, 133-142.

Référence électronique

Didier Monciaud, « Censure d'un livre en France en 2023 dans le contexte de la guerre à Gaza ! », Cahiers d'histoire. Revue d'histoire critique [En ligne], 159 | 2024, mis en ligne le 02 avril 2024, consulté le 18 mai 2024. URL : http://journals.openedition.org/chrhc/23377 ; DOI : https://doi.org/10.4000/chrhc.23377

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Chine/États-Unis, le capitalisme contre la mondialisation

6 mai 2024 | tiré de regards.fr

https://www.youtube.com/watch?v=ZFqhfF0Yr1A

« La Chine remet en cause la mondialisation sous supervision américaine qui lui a donné sa puissance »

Benjamin Bürbaumer, économiste et auteur "Chine/États-Unis, le capitalisme contre la mondialisation" aux éditions La Découverte, est l'invité de #LaMidinale du site regards.fr.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Russie : L’attentat terroriste et l’élection ouvrent la voie à Poutine pour l’intensification de la répression et de la guerre

Dans un entretien avec Ashley Smith pour Truthout, le militant Ilya Budraitskis analyse l'attaque terroriste survenue le 22 mars 2024, les élections russes et l'évolution de la guerre. Le président russe Vladimir Poutine tente déjà d'utiliser l'horrible attentat terroriste qui a eu lieu dans une salle de concert à Moscou pour alimenter ses objectifs impérialistes et autoritaires. Ilya Budraitskis dit craindre que Poutine n'aggrave bientôt « cette tragédie par la répression à l'intérieur du pays et par la mort et la destruction à l'extérieur ».

13 mai 2024 | tiré d'Inprecor | Photo : Des personnes font la queue pour entrer dans un bureau de vote vers midi, le dernier jour de l'élection présidentielle à Moscou, en Russie. « Pourquoi je suis là ? Je pense que tout le monde sait pourquoi je suis là ! » © Maxim Shemetov/Reuters.

Le groupe terroriste État islamique de la province de Khorasan (ISIS-K) a revendiqué la responsabilité de l'attentat, au cours duquel un groupe de terroristes a tué et blessé des centaines de personnes qui assistaient à un concert de rock dans la banlieue de Moscou. Des responsables américains ont également attribué la responsabilité de l'attentat à ISIS-K. Mais le président Poutine et d'autres responsables russes ont fait des déclarations prétendant que l'Ukraine était impliquée dans l'attentat – une manœuvre destinée à détourner l'attention de l'échec de son régime à empêcher l'attaque, et à attiser le soutien à l'escalade de sa guerre impérialiste.

Tout ceci se déroule au lendemain de l'élection présidentielle russe, truquée, au cours de laquelle tous les candidats de l'opposition ont été interdits et où Poutine a remporté une victoire écrasante. Son nouveau mandat devant durer jusqu'en 2030, il deviendra le dirigeant du pays à la plus grande longévité depuis le dictateur soviétique Joseph Staline. Présentant l'élection comme une confirmation du soutien populaire à son régime, Poutine est prêt à consolider son pouvoir réactionnaire en Russie et à étendre sa guerre impérialiste en Ukraine.

Dans l'entretien ci-dessous, le socialiste russe Ilya Budraitskis partage ses réflexions sur l'attaque terroriste, l'élection, le pouvoir de Poutine, la nature du régime de Poutine et la trajectoire de la guerre.

Que s'est-il passé lors de l'horrible attentat terroriste de Moscou ? Qui en est à l'origine ? Comment les autorités russes et Poutine ont-ils réagi ? Comment vont-ils utiliser l'attentat en Russie et dans leur guerre impérialiste contre l'Ukraine ?

Un groupe de terroristes est entré dans Crocus City, une salle de concert à Moscou, armé de mitrailleuses et d'engins explosifs. Ils ont attaqué les gardes de sécurité privés, tiré sur les personnes présentes et déclenché leurs engins, déclenchant un incendie et tuant au moins 133 personnes et en blessant plus de 100.

Les forces de sécurité russes ont arrêté 11 personnes, dont quatre qui tentaient de fuir le pays vers le Belarus ou l'Ukraine. Ces quatre personnes étaient des travailleurs migrants originaires du Tadjikistan, une république d'Asie centrale et une ancienne république soviétique. Ils ont avoué avoir commis l'attentat, affirmant qu'ils avaient reçu 5 000 dollars pour le mener à bien.

Immédiatement après l'attentat, sans la moindre preuve, les responsables russes et les médias ont accusé l'Ukraine et ont même laissé entendre que les États-Unis étaient impliqués 1 . Poutine a retardé son intervention publique dans l'espoir de trouver ou de fabriquer des preuves à utiliser contre l'Ukraine.

Lorsqu'il s'est exprimé à la télévision nationale (2), vingt heures plus tard, il a affirmé que l'Ukraine essayait d'aider les terroristes à fuir la Russie. Les commentateurs des médias officiels russes ont également dénoncé les travailleurs migrants issus d'Asie centrale, comme s'ils partageaient une sorte de culpabilité collective pour l'attentat.

Aucune de ces accusations n'est crédible. Juste après l'attaque, les porte-paroles ukrainiens ont nié toute implication et ont averti que Poutine blâmerait l'Ukraine et encouragerait le soutien à sa guerre. Il est évident que l'attaque contre les migrants n'est que racisme et xénophobie.

En ce qui concerne les allégations contre les États-Unis, Washington avait en fait informé la Russie d'une attaque imminente d'ISIS-K, une branche d'ISIS basée en Afghanistan, qui a ciblé la Russie 2 parce que celle-ci a décimé ses forces en Syrie et soutenu le dictateur du pays, Bachar el-Assad. Depuis l'attentat, Washington a accusé ISIS-K de l'avoir perpétré.

Ce groupe a effectivement revendiqué l'attentat 3 , et il est probablement le coupable. ISIS-K a pu passer par l'Afghanistan et le Tadjikistan voisin pour s'assurer les services des auteurs de l'attentat.

Poutine a d'abord rejeté les avertissements de Washington en les qualifiant de désinformation et d'alarmisme. Ses forces de sécurité ont toutefois arrêté plusieurs personnes accusées d'être des agents d'ISIS. Mais il est clair qu'elles n'ont pas pris l'avertissement au sérieux, qu'elles n'ont pas éliminé tous les agents d'ISIS à Moscou et qu'elles n'ont pas réussi à empêcher l'attentat.

Néanmoins, Poutine a persisté à essayer d'incriminer l'Ukraine. Il est clair qu'il a l'intention d'instrumentaliser l'attaque pour justifier la répression intérieure et la guerre impérialiste en Ukraine.

C'est ainsi qu'il a réagi à de précédents attentats terroristes. Par exemple, lorsque des militants tchétchènes se sont emparés d'une école à Beslan 4 et ont pris plus de 1 100 otages, il a inconsidérément lancé un raid sur l'école, entraînant la mort de centaines de personnes, mettant un terme aux élections démocratiques des gouverneurs régionaux et aggravant considérablement la guerre en Tchétchénie.

Je prédis que Poutine suivra le même scénario aujourd'hui. Il adoptera de nouvelles mesures répressives, non seulement à l'encontre des terroristes présumés, mais aussi de toute dissidence face à son pouvoir en Russie. Dmitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité, a déjà proposé de rétablir la peine de mort.

Il est probable que Poutine attise également le soutien patriotique en faveur d'une éventuelle nouvelle offensive en Ukraine. Il pourrait ainsi aggraver cette tragédie par la répression à l'intérieur du pays et par la mort et la destruction à l'extérieur.

Passons maintenant aux résultats des élections russes. Ils sont, bien sûr, sans surprise. Poutine a obtenu 87 % des voix. Étant donné que l'opposition a été écrasée et que les candidats anti-guerre ont été interdits, comment devons-nous comprendre ce résultat (6) ? Dans quelle mesure ce résultat reflète-t-il le soutien populaire au régime, dans quelle mesure est-il le résultat d'un soutien forcé et dans quelle mesure est-il le résultat d'un acquiescement passif ?

Les résultats de l'élection sont en effet sans surprise. Comme tous les autres dans la carrière de Poutine, ce résultat était réglé d'avance et truqué. Mais cette fois-ci, il y a des différences. Il a obtenu un score de niveau nord-coréen, ce qu'il n'avait jamais obtenu par le passé.

En 2000, lorsqu'il a été élu pour la première fois à la présidence, il n'a obtenu que 52 % des voix (7). Lors d'autres élections, c'était moins de 70 %, et lors de la dernière en 2018, il a recueilli 76 % des voix (8).

Pour obtenir 87 % des voix, il a abandonné tout semblant de démocratie. Son régime a organisé l'une des élections les plus falsifiées de l'histoire (9). C'est la conclusion partagée par la plupart des analystes des élections russes (10), à l'exception des soutiens au régime et ses apologistes.

Le niveau de falsification défie toute concurrence : ils ont falsifié les résultats, en publiant des chiffres qui ne correspondaient pas à la réalité. Pour permettre ce trucage des élections, Poutine a détruit toute l'infrastructure des observateurs indépendants.

Par exemple, le régime a interdit l'organisation non gouvernementale Golos (« Voix ») (11), qui avait été la principale organisation à former des observateurs électoraux indépendants. La plupart de ses organisateurs ont été emprisonnés ou chassés du pays.

En conséquence, Poutine a eu les coudées franches pour produire un résultat électoral en totale contradiction avec les sondages pré-électoraux indépendants. Selon l'un d'entre eux (12), seuls 50 % des électeurs ont déclaré avoir l'intention de voter pour Poutine.

Par ailleurs, 40 % des personnes interrogées ont déclaré ne pas savoir pour qui elles allaient voter ou n'ont pas souhaité exprimer publiquement leur préférence. Il est donc clair qu'il ne bénéficie pas du soutien de 87 % de la population russe.

Ce qu'il faut comprendre de cette soi-disant élection, c'est qu'elle était planifiée et contrainte. Par exemple, les employeurs, en particulier dans le secteur public, ont non seulement exigé de leurs employés qu'ils votent, mais aussi qu'ils partagent une photo de leur bulletin de vote.

Évidemment, ils étaient menacés, s'ils ne votaient pas pour Poutine, de perdre leur emploi. L'élection a donc été le produit d'une combinaison dystopique d'une dictature totalitaire extrême et d'un capitalisme de surveillance. En ce sens, il n'y a pas lieu de parler d'élection.

Poutine s'en sert déjà pour consolider son emprise idéologique sur la société russe, en présentant les résultats comme la confirmation que tout le monde est à l'unisson de son projet national et impérial.

Dans les régions occupées de l'Ukraine, les élections ont été encore plus truquées et les résultats sont surréalistes (14). Dans la soi-disant République populaire de Donetsk, 95 % des électeurs ont soutenu Poutine (15). Les forces d'occupation ont fabriqué ce résultat sous la menace des armes (16).

Le résultat le moins crédible de tous est la « victoire » de Poutine à Avdiivka, une ville qui vient d'être détruite par l'armée russe, qui en a chassé la majeure partie de la population. Néanmoins, il a obtenu un soutien massif dans la ville.

Tant en Russie qu'en Ukraine occupée, cette élection était un simulacre. Les résultats sont le fruit de la coercition et de la falsification systématique.

Juste avant l'élection, Poutine a fait tuer Alexeï Navalny pour envoyer un signal à l'opposition nationale et internationale à son régime. Néanmoins, sa veuve, Ioulia Navalnaya, a appelé à des protestations dans les urnes. Quelle a été leur ampleur ? Quelle est leur importance ?

L'appel de Ioulia Navalnaya, que j'ai totalement soutenu, n'a jamais été conçu pour influencer le résultat de l'élection, qui, comme je l'ai dit, était complètement prédéterminé par le régime. L'idée était plutôt d'en profiter pour mobiliser l'opposition politique.

Rappelons que tout rassemblement public non autorisé a été interdit et que toute dissidence politique, en particulier contre la guerre en Ukraine, a fait l'objet d'une répression brutale (17). Un nombre incalculable de personnes ont été jetées dans les prisons de Poutine.

Navalnaya a profité de la pression du régime pour que tout le monde vote pour appeler l'opposition à se rendre aux urnes à midi, le 17 mars. Le résultat a été étonnamment favorable, un grand nombre de personnes ayant répondu à l'appel (18).

Les autorités russes ont eu très peur de cette protestation programmée. Dans les jours précédant l'élection, elles ont demandé à de nombreuses personnes de se présenter à des postes de police et ont menacé de les arrêter et ou de leur faire payer des amendes pour action de masse illégale si elles agissaient.

En outre, ils ont supprimé les informations relatives à l'appel. Il ne faut pas oublier que tous les sites web de l'opposition, comme Meduza, ont été bloqués. Néanmoins, selon un sondage indépendant, près d'un quart des Russes avaient entendu parler de l'action.

Bien sûr, les chiffres qui ont été publiés étaient loin d'atteindre ce pourcentage. Mais le fait que les gens soient venus en grand nombre démontre l'opposition à Poutine et à sa guerre impérialiste en Ukraine.

Les capacités de résilience du régime de Poutine et du capitalisme russe sont surprenantes, face à la guerre, à la tentative de coup d'État d'Evgueni Prigojine (19) et aux sanctions occidentales. Comment l'expliquez-vous ?

La principale raison de la stabilité économique de la Russie est son industrie pétrolière. Elle n'est pas sanctionnée 5 et, comme le prix du pétrole reste très élevé, la Russie a pu maintenir sa croissance économique et sa rentabilité.

Dans le même temps, le prix de la guerre est très élevé. On estime que l'armée absorbe environ 40 % du budget du régime (21). Cette économie de l'armement peut également alimenter la croissance, en particulier chez les fabricants d'armes, au cours des deux prochaines années, mais de telles dépenses ne sont pas viables à long terme 6 .

Cette économie pétrolière et guerrière n'a pas modifié le modèle économique néolibéral de Poutine. Il y a eu quelques nationalisations temporaires d'entreprises, mais les actifs saisis ont été rapidement vendus à d'autres propriétaires fidèles au régime.

En ce sens, il n'y a pas eu de nationalisation au sens traditionnel du terme. Il s'agissait simplement d'une redistribution de la propriété7 . Cela a entraîné une certaine recomposition de la classe dirigeante russe, mais sans modifier sa structure fortement privée.

Poutine a également utilisé la guerre pour s'assurer le soutien de militaires professionnels très bien payés 8 . Leurs salaires sont bien plus élevés que ceux des travailleurs ordinaires des autres secteurs publics et privés.

Mais cette économie de guerre n'est pas viable à long terme. Ses contradictions finiront par saper sa croissance et, avec elle, les contradictions du système politique réapparaîtront, provoquant un nouveau cycle d'instabilité et de crise.

Comment Poutine va-t-il utiliser sa victoire électorale truquée pour sa guerre néocoloniale en Ukraine ?

Avant même l'élection, Poutine s'est vanté dans un discours devant le Parlement que la majorité absolue des Russes soutenait son « opération militaire spéciale » 9 . Il interprétera donc le vote truqué comme une confirmation de son emprise idéologique sur le peuple russe.

Mais c'est son hubris10 . En réalité, le mécontentement à l'égard de la poursuite de la guerre est largement répandu, même parmi les partisans de Poutine. Nombre d'entre eux ont voté pour lui en pensant : « il a commencé cette guerre, il devrait y mettre fin ».

Poutine a ignoré ce sentiment. Pendant la campagne, il n'a jamais mentionné comment il comptait rétablir la paix. Au contraire, il n'a cessé de répéter que la Russie était engagée dans une guerre existentielle avec l'Occident, qu'elle devait la poursuivre et étendre le conflit à d'autres pays.

Une minorité de la société russe soutient ce projet, probablement 10 à 20 % (27). Mais la majorité souhaite que la paix soit rétablie. Bien sûr, ils ne veulent pas que la Russie soit militairement vaincue, mais ils veulent que cette guerre prenne fin à un moment ou à un autre.

Ces sentiments sont de plus en plus forts et pourraient créer à l'avenir une crise pour le régime. Mais pour l'instant, sa réponse consiste à ignorer ces sentiments ou à y répondre par des campagnes d'endoctrinement patriotique visant à susciter un soutien en faveur d'une guerre qui s'étend.

L'ancien président Dmitri Medvedev, aujourd'hui vice-président du Conseil de sécurité, a clairement exposé les objectifs de Poutine dans un discours (28) prononcé quelques jours avant l'élection. Il a déclaré que la Russie avait l'intention de « libérer » Odessa, d'en faire une ville russe et d'éliminer l'Ukraine en tant qu'État-nation.

Il a ensuite proposé sa propre formule de « paix » comme alternative à celle proposée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il a déclaré que l'Ukraine n'était pas une véritable nation, mais un territoire qui devrait être partagé entre la Russie, la Pologne et la Roumanie.

Bien entendu, le seul moyen de réaliser cela est la conquête totale et la saisie de l'Ukraine par la Russie. C'est le contraire de la paix. Ce sont les ingrédients d'une guerre impérialiste sans fin et d'une occupation coloniale.

Nombreux sont ceux qui s'attendent à une escalade de la guerre en Ukraine dans un avenir proche. Cela nécessitera-t-il une plus grande mobilisation des troupes russes ? Comment la population russe réagira-t-elle ? Cela suscitera-t-il une résistance ?

Il est difficile de dire si les autorités russes mobiliseront davantage de troupes russes. Jusqu'à récemment, elles ont fait tout ce qu'elles pouvaient pour éviter une deuxième vague de mobilisation.

Bien sûr, après les élections qui, selon elles, ont prouvé que les Russes soutiennent totalement la guerre, elles pourraient lancer une nouvelle mobilisation. En même temps, ils sont assez malins pour savoir que cela serait très impopulaire.

Il est donc probable qu'ils continueront à verser d'énormes salaires aux soldats prétendument volontaires. Mais s'ils ont l'intention de mener une offensive de plus grande envergure, ils devront mobiliser des conscrits.

Ils pourraient assortir cette nouvelle mobilisation d'une promesse de rapatrier ceux qui ont été enrôlés en 2022 et déployés sur le front au cours des deux dernières années. Cela pourrait calmer les appels de plus en plus nombreux des épouses et des parents qui réclament le retour de ces soldats 11 .

Mais les gens ne supporteront pas longtemps cette guerre et cette mobilisation. Et tout soldat rentrant au pays rapportera avec lui des récits de la boucherie en Ukraine, ce qui déstabilisera le régime.

Dans quelle mesure peut-on dire que le régime de Poutine et le capitalisme russe sont stables ? Quels sont les problèmes et les failles du système ?

Il y a un problème profond dans la construction politique même de ce régime. Dans l'un de ses récents discours, Poutine a trahi une certaine conscience de ce problème 12 . Il a déclaré que l'ancienne élite constituée à travers la privatisation des biens de l'État soviétique était dépassée et qu'une nouvelle élite devait être mise en place.

Il a ajouté qu'une nouvelle et véritable élite devrait être recrutée parmi les héros issus des lignes de front. En réalité, Poutine est en train de construire une nouvelle base sociale à partir des enfants de son cercle étroit d'amis qui contrôlent les grandes sociétés d'État et l'industrie privée.

Leurs parents vieillissent et Poutine sait qu'il est confronté à la difficulté de reproduire le régime et une clique dirigeante qui lui soit loyale. Il considère donc ces enfants comme ses futurs fidèles au sein de l'État et des entreprises russes 13 .

C'est le signe d'un régime profondément personnalisé, dans lequel Poutine ne fait confiance qu'aux personnes qu'il considère comme des amis. Mais le nombre d'amis du dictateur étant limité, le seul moyen pour étendre sa base sociale est de recruter les enfants qui lui sont loyaux pour occuper des postes dans la bureaucratie gouvernementale et les conseils d'administration.

Poutine intègre également ses gardes du corps personnels à des postes au sein de l'État. Ainsi, un certain nombre de gouverneurs dans diverses régions du pays sont issus de son équipe de sécurité personnelle.

Ces méthodes d'expansion et de consolidation du régime peuvent se retourner contre lui et créer de graves problèmes pour le maintien de son pouvoir. Par exemple, dans ce système, si des membres de l'appareil d'État veulent faire avancer leur carrière, ils se retrouvent dans une impasse, car au sommet de la bureaucratie se trouvent des loyalistes de Poutine nommés directement par le dictateur.

Si vous ne faites pas partie de ce cercle charmant, votre carrière est vouée à l'échec. Cela peut engendrer de l'apathie et même du mécontentement au sein de l'appareil d'État, ce qui mine le régime de l'intérieur.

Bien sûr, la couche supérieure de l'appareil d'État soutiendra Poutine jusqu'au dernier souffle, en appuyant l'escalade de sa guerre impérialiste. Mais, en dessous d'eux, il y a des couches parmi lesquelles le mécontentement et l'opposition peuvent se développer. La grande question, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du régime, est donc de savoir combien de temps peut durer cette loyauté non seulement envers Poutine, mais aussi envers le système.

Un autre problème auquel le régime est confronté est la contradiction que j'ai décrite entre la vision imaginaire de Poutine d'une société russe loyale et unie derrière lui et les divisions réelles au sein de cette société, en particulier celles provoquées par la guerre. Cette contradiction ne peut pas durer longtemps.

Enfin, beaucoup de gens de gauche font pression pour que l'Ukraine s'engage dans des pourparlers de paix et accepte un accord « terre contre paix » avec Poutine, ce qu'ils n'exigeraient jamais des Palestinien·nes. Que pensez-vous de cet argument ? Pourquoi est-il irréaliste ? Que devrait dire la gauche à propos de la guerre et que devrait-elle exiger à la place ?

Il faut bien comprendre que Poutine a pris très au sérieux la décision de lancer cette invasion et qu'il est déterminé à ne pas s'arrêter tant qu'il n'aura pas atteint ses objectifs déclarés : l'élimination de l'Ukraine en tant qu'État-nation indépendant et la mise en place imposée d'un gouvernement fantoche à Kiev. S'il n'atteint pas ces objectifs, il considérera cela comme une défaite, ce qu'il n'est pas prêt à accepter.

Il considère le maintien d'un gouvernement indépendant à Kiev comme une menace pour la sécurité nationale de la Russie. Il ne se contentera donc pas de s'emparer de certaines parties de l'Ukraine ; il veut s'emparer de l'ensemble du pays, comme première étape de la reconstruction de l'ancien empire russe.

Il l'a clairement exprimé lors d'une récente interview à la télévision russe (33), au cours de laquelle il a été interrogé sur la possibilité d'entamer des pourparlers de paix. Il a déclaré sans ambages qu'il n'était pas intéressé par de tels pourparlers, que ceux-ci n'étaient motivés que par le manque d'armes de l'Ukraine.

Il n'accepterait des pourparlers de paix que s'ils garantissaient les objectifs impérialistes de conquête et de régime qui sont les objectifs de son « opération militaire spéciale ». Par conséquent, à ce stade, il rejettera toute négociation et il est probable qu'au contraire il intensifiera la guerre.

Face à cette guerre impérialiste sans fin, la gauche doit soutenir l'Ukraine et sa lutte pour la libération. Si Poutine réussit à conquérir l'Ukraine, cela créera un précédent pour d'autres puissances et États impérialistes qui lanceront des guerres similaires de conquête coloniale.

La gauche internationale doit défendre le droit des nations opprimées à l'autodétermination sans exception et défendre leur droit à se procurer des armes pour se défendre. Seule une telle solidarité d'en bas peut mettre un terme à la poursuite de la guerre impérialiste.

Publié le 25 mars 2024

* Ilya Budraitskis, chercheur en histoire et en sciences politiques, enseignant à l'Université de Moscou, organisateur du mouvement anti-guerre jusqu'à son exil en 2022, est militant du Mouvement socialiste russe. Il est chercheur invité au sein du programme de théorie critique de l'université de Californie à Berkeley, et auteur de Dissidents parmi les dissidents : Idéologie, politique et gauche dans la Russie post-soviétique. Il est également membre du comité éditorial du site socialiste russe Posle.media.

Cet entretien a été publié par Truthout, qui indique qu'il a été « légèrement modifié pour plus de clarté ». Ashley Smith est un écrivain socialiste et un activiste de Burlington, dans le Vermont. Il écrit dans de nombreuses publications, dont Truthout, The International Socialist Review, Socialist Worker, ZNet, Jacobin, New Politics et bien d'autres publications en ligne et imprimées.

Notes

1. « Russia's Battle With Extremists Has Simmered for Years », Neil MacFarquhar, 24 mars 2024, The New York Times.

2. Why is ISIL targeting Russia ? », Kevin Doyle, 23 mars 2024, Al Jazeera.

3. « Four suspects in Moscow concert hall terror attack appear in court », Andrew Roth et Pjotr Sauer, 24 mars 2024, The Guardian

4. European Court Faults Russia's Handling of 2004 Beslan School Siege », Sewell Chan, 13 avril 2017, The New York Times. )

5. « Putin approves big military spending hikes for Russia's budget », 27 novembre 2023, Reuters.

6. « Ukraine – two years on, no end in sight », 22 février 2024,

7. « How Putin Turned a Western Boycott Into a Bonanza », Paul Sonne et Rebecca R. Ruiz, 17 décembre 2023, The New York Times.

8. « The Russian military is offering up to 10x an average salary to fill its ranks depleted by Ukraine invasion casualties », Bethany Dawson, 13 mai 2023, Business Insider.

9. « Putin lauds Ukraine gains, threatens West in annual speech », 29 février 2024, DW.

10. « Putin had to contrive a ‘landslide' – because he knows cracks are showing in Russian society », Samantha de Bendern, 18 mars 2024, The Guardian.

11. « Dozens detained as Russian soldiers' wives call for their return from Ukraine », 3 février 2024, AP.

12. « Vladimir Poutine a annoncé la préparation d'une “nouvelle élite” dans le pays à partir des participants à la guerre. », 29 février 2024, TVRain.

13. « Putin Has Russian Elite in a Frenzy Over Their Political Futures », Bloomberg News, 12 mars 2024.

Ilya Budraitskis, chercheur en histoire et en sciences politiques, enseignant à l'Université de Moscou, organisateur du mouvement anti-guerre jusqu'à son exil en 2022, est militant du Mouvement socialiste russe.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Appel aux travailleurs et aux militants des peuples d’Europe et du monde. Justice pour les travailleurs ukrainiens !

Introduction

Cet appel aux travailleurs et aux militants à l'étranger émane des militants et dirigeants syndicaux ukrainiens de Kryvih Rih, ainsi que du soutien de diverses initiatives de la société civile. Il ne s'agit pas d'un appel officiel d'un syndicat. Mais il exprime très bien l'état d'esprit et les souhaits de nombreux syndicalistes et associations ukrainiens, ainsi que les sujets qu'ils souhaitent communiquer à leurs homologues d'autres pays, à moins d'un mois des élections au Parlement européen.

15 mai 2024 | tiré de aplusoc

https://aplutsoc.org/2024/05/15/appel-aux-travailleurs-et-aux-militants-des-peuples-deurope-et-du-monde-justice-pour-les-travailleurs-ukrainiens/

À la veille des élections au Parlement européen, les militants syndicaux de Kryvy Rih lancent un appel aux candidats et rappellent aux personnalités politiques que ce sont les salariés qui supportent le poids de la guerre contre l'agresseur. Ce sont eux qui manquent de munitions, et ce sont leurs intérêts qui doivent être discutés en haut lieu. En tant que syndicalistes ukrainiens, nous pensons qu'ignorer ces faits entraînerait des conséquences catastrophiques. Nous mettons en garde contre l'utilisation du soutien à l'Ukraine pour dissimuler des agendas égoïstes, ce qui est courant parmi certaines élites internationales.

Yuriy Samoilov, leader du Syndicat indépendant des mineurs, a déclaré : « Dans nos familles, toutes les conversations portent sur la guerre, sur ceux qui servent actuellement, sur la manière de les aider, car la grande majorité des personnes mobilisées sont des travailleurs ordinaires. C'est devenu la priorité du syndicat. Mais en même temps, la législation du travail est suspendue, les dépenses sociales sont réduites et les enfants d'hommes d'affaires et de fonctionnaires s'amusent à l'étranger.

Est-ce juste ? » interroge Yuriy.

Cet appel a déjà recueilli le soutien d'un groupe diversifié de militants syndicaux, civiques et étudiants de diverses régions d'Ukraine. Ils partagent une insatisfaction commune face au manque d'intérêt pour les enjeux des salariés et croient fermement que leur voix collective est la clé du changement. Ils considèrent ceux qui, en Europe et dans le monde, liront cet appel en tant qu'amis de l'Ukraine et alliés des travailleurs.

Oleksandr Skyba, dirigeant du Syndicat libre des cheminots du dépôt de Darnytsia, souligne que, depuis le début de la guerre, les droits du travail ont été considérablement restreints. Selon lui, la plupart de ces changements n'ont pas renforcé les capacités de défense, mais les ont plutôt affaiblies. « Permettre aux employeurs de suspendre arbitrairement les relations de travail et les dispositions des conventions collectives constitue un coup dur porté au rôle des syndicats et aux fondements de la démocratie », affirme-t-il. Oleksandr souligne sa confiance dans le pouvoir de l'unité et du soutien mutuel dans la lutte et compte sur la solidarité de ses camarades étrangers.

Source : RESU

Appel aux représentants politiques des peuples d'Europe et du monde

Étant donné que notre sort dépend souvent de vos décisions, nous, syndicalistes et militants ukrainiens, souhaitons nous adresser directement à vous et souligner ce qui suit :

Alors que la communauté internationale reste dans l'indécision, les troupes d'occupation russes intensifient volontiers leur offensive. Nos camarades meurent sur la ligne de front, sont obligés de se battre sans suffisamment d'armes, et en l'absence d'une défense aérienne adéquate, nos centrales électriques, nos usines et nos maisons sont touchées par des frappes dévastatrices. Avec un véritable « soutien inébranlable », cela n'aurait pas été inévitable. Cependant, pour l'instant, nous devons faire face à l'agresseur principalement par nous-mêmes.

La résilience de la société ukrainienne dépend des travailleurs ordinaires, qui constituent la majorité des forces armées et assurent le fonctionnement du front intérieur en matière de logistique, de production et d'entretien des infrastructures critiques. Dans le même temps, il existe une fracture sociale de plus en plus visible, où les biens publics n'existent que pour l'élite et le reste de la population n'a que des devoirs. Cela démoralise et menace la capacité de défense du pays et son avenir. Alors que nous continuons à être payés de miettes, à faire des heures supplémentaires et à vivre sous la menace constante d'être mis à la rue, notre gouvernement se préoccupe beaucoup plus de la déréglementation et de la création de conditions favorables aux propriétaires d'entreprises.

La sécurité et le bien-être de nos familles et amis sont pour nous des valeurs primordiales ; elles nous font tenir le coup. Pourtant, il est malheureusement clair que l'Ukraine d'après-guerre ne pourra pas offrir des possibilités d'une vie décente si les salariés ne disposent pas des moyens de pression nécessaires pour résoudre leurs problèmes. C'est avec horreur que nous réalisons que nous devrons probablement chercher une vie meilleure à l'étranger, ou en travaillant jour et nuit, en rivalisant pour obtenir des salaires de misère auprès de maîtres cupides.

Ce n'est également un secret pour personne que vos élites gèlent les salaires, augmentent les prix, annulent les congés et réduisent les dépenses sociales, justifiant tout cela comme une nécessité pour soutenir l'Ukraine tout en poursuivant un commerce mutuellement bénéfique avec la Russie ; votre argent et votre technologie soutiennent leurs capacités militaires. Cette politique est extrêmement dangereuse pour la solidarité et la confiance entre nos peuples.

Nous comprenons que ce n'est qu'ensemble que nous pourrons défendre la démocratie et la justice sociale contre les invasions des impérialistes, la pression des dictateurs, les appétits des oligarques et la démagogie de l'extrême droite.

C'est pourquoi nous vous appelons à :

1. Arrêter les exportations d'armes vers des pays tiers et donner la priorité à la fourniture d'armes et de munitions nécessaires dès maintenant à la défense de l'Ukraine. Notre guerre ne doit pas devenir un prétexte pour profiter des profits des vendeurs de sécurité !

2. Faire en sorte qu'il soit impossible au régime de Poutine de contourner les sanctions. Cela nécessite, entre autres choses, de mettre un terme aux projets douteux utilisés par les oligarques russes, ukrainiens et autres. Chaque transaction et pièce de rechange fournie permettent à la Russie de continuer la guerre !

3. Annuler la dette injuste et assurez-vous que votre argent ne soit pas dépensé dans des expériences antisociales dans notre pays ! Le soutien international devrait contribuer à restaurer et à étendre les soins de santé et l'éducation universels, à reconstruire des logements abordables et des infrastructures publiques, et à garantir des emplois et des conditions de travail décents.

4. Établir des contacts avec les syndicats ukrainiens et les organisations de la société civile, faire pression pour leur implication dans la prise de décision à tous les niveaux et insister sur l'importance de la négociation collective et de la liberté d'association ! Dans un système politique déformé, c'est presque le seul moyen pour les citoyens ordinaires de revendiquer leurs droits.

5. Dénoncer le recours à la solidarité pour couvrir des intérêts particuliers ! Confisquez les avoirs russes, fermez les sociétés offshore et taxez les super-riches. Ne présentez pas à votre peuple le faux choix de sacrifier le sort des Ukrainiens ou d'éliminer les plus vulnérables du pays !

Adopté lors d'une réunion de militants syndicaux et étudiants à Kryvih Rih à l'occasion de la Journée internationale du travail, présidée par Yuriy Samoilov et à laquelle participaient des représentants des syndicats indépendants ArcelorMittal Kryvyi Rih, de l'usine de minerai de fer de Kryvyi Rih, Metinvest et Rudomine, du Free Trade de Kryvyi Rih. Syndicat des travailleurs de la santé, le Syndicat libre des éducateurs et des scientifiques de Kryvy Rih, le syndicat étudiant Action directe, Les Sorcières de Kryvbas, de Spravedlyvist et du Mouvement social.

Le 14 mai 2024 à 12h00, soutenu individuellement par :

1. Oleksandr Skyba, leader du Syndicat libre des cheminots du dépôt de Darnytsia

2. Natalia Zemlianska, Syndicat ukrainien des ouvriers, entrepreneurs et travailleurs migrants

3. Oksana Slobodiana, Sois comme Nina, présidente du syndicat régional de Lviv

4. Vasyl Andreyev, président de PROFBUD, Syndicat des travailleurs du bâtiment d'Ukraine

5. Liliia Vasylieva, directrice adjointe du Syndicat des travailleurs des grues de la région de Lviv

6. Katya Gritseva, militante du syndicat étudiant indépendant Priama Diia (Action directe) et de Sotsialniy rukh (Mouvement social), artiste

7. Vitalii Dudin, co-fondateur de Sotsialnyi Rukh (Mouvement social), docteur en droit du travail

8. Artem Tidva, responsable organisateur, FSESP

9. Oksana Dutchak, co-rédactrice en chef de Spilne/Commons Journal

10. Lidiya Luchyshyn, trésorière du Syndicat des grutiers de la région de Lviv

11. Taras Bilous, rédacteur

12. Andrij Pacan, tourneur

13. Pavlo Bryzhatyi, membre du syndicat étudiant indépendant Priama Diia (Action directe) et de Sotsialnyi Rukh (Mouvement social), étudiant de l'Université nationale de l'Académie d'Ostroh

14. Daria Selishcheva , psychologue

15. Volodymyr Skimira , grutier

16. Maksym Shumakov, militant du syndicat étudiant de Priama Diia

17. Iryna Strumeliak, ouvrière

18. Denys Pilash, militant de Sotsialnyi Rukh (Mouvement social)

19. Dmytro Lypetskyi, grutier

20. Valerii Petrov, militant de Sotsialnyi Rukh (Mouvement social), Ph.D, développeur de jeux

21. Ihor Duleba, grutier

22. Romanenko Maksym, médecin, militant de Sotsialnyi Rukh (Mouvement social)

23. Ihor Vasylets, membre du syndicat étudiant Priama Diia (Action Directe)

24. Zakhar Popovych, activiste, Ph.D.

25. Mykhailo Zvir, grutier

26. Oleksandr Kyselov, travailleur migrant, membre du conseil d'administration de Skånes Industrisyndikat

27. Mariia Sokolova, militante du syndicat étudiant indépendant Priama Diia (Action directe)

28. Artem Remizovskyi, doctorant en études culturelles, Académie Kiev-Mohyla

29. Rouslana Mazurenok, présidente du syndicat des travailleurs de la santé de l'hôpital Derazhnyanska , militante de Sois comme Nina.

https://rev.org.ua/zakordonnim-politikam-pro-spravedlivist-dlya-ukra%D1%97nskix-pracivnikiv/

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Etats-Unis. L’UAW a perdu une bataille chez Mercedes en Alabama. Quelle suite ?

Les travailleurs et travailleuses de deux usines Mercedes-Benz près de Tuscaloosa, en Alabama, ont voté vendredi contre le droit de l'United Automobile Workers (UAW) de les représenter, un coup dur pour la campagne du syndicat visant à gagner du terrain dans le Sud des Etats-Unis, où il est historiquement faible [voir sur cette question l'article du même auteur traduit sur notre site le 17 mai 2024].

La défaite est intervenue après que Kay Ivey, la gouverneure de l'Alabama, et d'autres dirigeants républicains eurent fait valoir qu'un vote favorable au syndicat étoufferait les investissements qui ont transformé l'Etat en un grand producteur d'automobiles. Le revers essuyé par le syndicat réduit les chances qu'il soit en mesure de syndiquer rapidement les travailleurs et travailleuses de Hyundai et de Honda, qui ont également d'importantes usines en Alabama.

Ce vote revêtait une importance nationale, car il permettait de vérifier si l'UAW pouvait s'appuyer sur une série de victoires récentes et progresser dans un Etat dont les élu·e·s se sont montrés hostiles au syndicalisme. Le syndicat a déclaré vouloir organiser toutes les usines automobiles des Etats-Unis, en intégrant à ses membres les salarié·e·s d'entreprises telles que Toyota, Hyundai et Tesla.

Mais la défaite subie dans les trois usines Mercedes ralentira très certainement la campagne du syndicat et l'obligera probablement à faire davantage d'efforts pour s'assurer le soutien des travailleurs avant de chercher à organiser des élections dans d'autres usines automobiles. Les dirigeants syndicaux devront prendre le temps de réfléchir à la meilleure façon de contrer les arguments et campagnes, ainsi que les opérations tactiques des élus locaux et des cadres de l'entreprise.

« Cette défaite est douloureuse », a déclaré Shawn Fain, président de l'UAW, au siège de la section locale du syndicat, situé à proximité des usines Mercedes de Vance et Woodstock, en Alabama. En fait, « la plupart d'entre nous ont perdu des élections au cours de leur vie. Nous en tirons des leçons. Nous continuerons à avancer, et c'est ce que nous avons l'intention de faire. »

Les travailleurs de Mercedes ont voté à 56% contre 44% contre leur représentation par syndicat, selon le National Labor Relations Board, qui a supervisé l'élection. Près de 4700 bulletins de vote ont été déposés, ce qui représente une grande majorité des 5075 employés qui avaient le droit de voter.

***

Les dirigeants de l'industrie automobile et les élus conservateurs étudieront probablement de près le vote chez Mercedes afin de déterminer les meilleures approches pour contrer l'UAW et d'autres syndicats lors de futures élections et pour décourager les campagnes syndicales dès le départ.

« Les travailleurs de Vance se sont exprimés, et ils l'ont fait clairement ! » a déclaré Kay Ivey dans un communiqué. « L'Alabama n'est pas le Michigan [Etat où l'UAW est présent dans diverses usines], et nous ne sommes pas la patrie de l'UAW. » [1]

Le Sud est devenu un important champ de bataille. Des Etats comme la Géorgie, la Caroline du Sud et le Tennessee attirent une grande partie des milliards de dollars que les constructeurs automobiles et les sous-traitants investissent dans les usines de véhicules électriques et de batteries. L'UAW souhaite représenter les travailleurs et travailleuses de ces usines.

Mercedes produit des véhicules utilitaires sport (VUS) à Vance et des batteries pour véhicules électriques à Woodstock. Des votes ont été organisés toute la semaine [du 13 au 17 mai] dans les deux usines.

« Nous remercions tous les membres de l'équipe qui ont posé leurs questions, participé à des discussions et, en fin de compte, fait entendre leur voix sur ce thème important », a déclaré l'entreprise dans un communiqué vendredi.

Dans le cadre d'une campagne menée essentiellement de bouche à oreille, les militants syndicaux ont fait valoir qu'en plus d'une meilleure rémunération et de meilleures prestations sociales, l'UAW protégerait les travailleurs de Mercedes contre les changements d'horaires de travail au dernier moment et les longues heures de travail, y compris les week-ends.

« Si nous ne construisions pas ces voitures, vous ne pourriez pas vous mettre autant dans les poches », a déclaré Kay Finklea s'adressant à la direction. Elle travaille au contrôle de la qualité chez Mercedes et a fait campagne pour le syndicat. « Alors traitez-nous avec dignité, traitez-nous avec respect et payez-nous. »

Mais les syndicalistes ont reconnu que de nombreux travailleurs mécontents des conditions de travail chez Mercedes étaient également réticents à adhérer au syndicat, influencés par les menaces des dirigeants de l'entreprise et des hommes politiques selon lesquels l'adhésion entraînerait des cotisations syndicales élevées et une perte de contrôle sur leur travail.

Mercedes s'est efforcée de contrer le syndicat. Le mois dernier, dans une tentative apparente de répondre aux plaintes des salarié·e·s, l'entreprise a remanié la direction locale en nommant Federico Kochlowski au poste de directeur général de l'unité états-unienne de l'entreprise allemande.

Federico Kochlowski, qui a travaillé chez Mercedes pendant une vingtaine d'années à divers postes de responsabilité concernant la production en Chine, au Mexique et aux Etats-Unis, a reconnu l'existence de problèmes dans les usines de l'Alabama et a promis d'apporter des améliorations. « Je comprends que beaucoup de choses ne vont pas bien », a-t-il affirmé dans une vidéo mise en ligne par Mercedes. « Donnez-moi une chance. »

Bart Moore, qui travaille à la manutention chez Mercedes et livre des pièces à la chaîne d'assemblage, a déclaré qu'il espérait que Federico Kochlowski tiendrait ses promesses. « Nous verrons ce qu'il proposera. On ne sait jamais. »

***

L'UAW a déposé six plaintes pour pratiques déloyales contre Mercedes auprès de la NLRB, affirmant que l'entreprise a pris des mesures disciplinaires contre des employés qui discutaient de la syndicalisation sur leur lieu de travail, qu'elle a empêché les syndicalistes de distribuer des feuilles d'information du syndicat, qu'elle a surveillé les travailleurs et qu'elle a licencié ceux qui soutenaient le syndicat.

« Cette entreprise, comme la plupart des autres, a fonctionné selon le même manuel : susciter la peur, lancer des menaces et faire de l'intimidation », a déclaré Shawn Fain vendredi 17 mai.

Mercedes nie ces allégations.

Les tentatives passées de l'UAW pour représenter les travailleurs et travailleuses de Mercedes et d'autres constructeurs automobiles [Hyundai en 2016] dans le Sud ont échoué. Mais l'UAW est plus fort qu'il ne l'a été depuis des années, après avoir remporté un vote de syndicalisation le mois dernier dans une usine Volkswagen dans l'Etat du Tennessee, où il avait perdu deux élections auparavant. Le syndicat a également obtenu l'année dernière de fortes augmentations de salaire pour les travailleurs de Ford Motor, General Motors et Stellantis, la société mère de Chrysler, Jeep et Ram.

La campagne de Mercedes contre le syndicat « a eu beaucoup plus d'effet que nous ne l'avions prévu », a déclaré Robert Lett, qui travaille dans l'usine de batteries de Woodstock et qui a fait campagne pour le syndicat. Mais il a déclaré que le syndicat essaierait à nouveau. Selon Robert Lett, « la défaite ne change rien à notre détermination. La détermination est là pour un changement. » (Article publié dans le New York Times le 17 mai 2024 ; traduction rédaction A l'Encontre)

[1] Lauren Kaori Gurley, dans le Washington Post du 17 mai, insiste sur la dimension politique de cette défaite : « Le vote contre le syndicat marque également un coup dur pour le président Biden, qui a rivalisé avec l'ancien président Donald Trump pour obtenir les votes des ouvriers de l'automobile, mais avec des points de vue très différents. Donald Trump a critiqué les dirigeants du syndicat, tandis que Joe Biden a obtenu le soutien de l'UAW cette année et a participé à l'un de ses piquets de grève dans le Michigan l'année dernière. Cette défaite marque le premier revers important pour l'UAW depuis l'élection de Shawn Fain, son nouveau président flamboyant, qui a émergé sous les feux des projecteurs nationaux au cours de l'année écoulée suite à son programme audacieux visant à reconstruire le mouvement syndical états-unien et à remodeler l'image de son syndicat, ternie par des scandales de corruption. » (Réd.)

Lutte à l’inflation : quelle place pour les travailleuses et travailleurs ?

Après avoir surmonté les défis liés à la crise sanitaire, après avoir vu leur pouvoir d'achat s'éroder avec la poussée inflationniste qui a perturbé la reprise économique, les travailleuses et travailleurs doivent-ils s'attendre à subir une troisième épreuve ?

Tiré de Ma CSQ cette semaine.

Si l'inflation semble avoir causé des dommages limités, au Québec comme au Canada et ailleurs dans le monde, le zèle prolongé des banques centrales, qui s'acharnent à rabattre l'inflation à une cible arbitraire de 2 % dans de courts délais, et la volonté des gouvernements de faire disparaître des déficits conjoncturels pourraient provoquer des souffrances inutiles chez les travailleuses et travailleurs. Chômage, faillites, pertes de revenus… à quoi peut-on s'attendre ?

Récession ou non ?

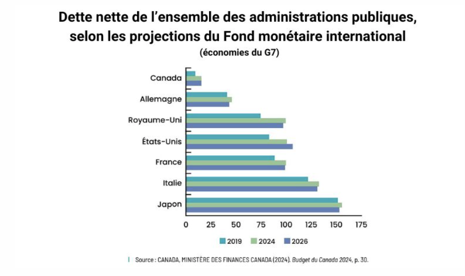

Le ministère des Finances du Canada prévoyait, en novembre dernier, une croissance du PIB nominal de 2 % en 2023 et de 2,4 % en 2024. Le résultat réel de 2023 a finalement dépassé de 0,7 % celui initialement prévu. Quant à la nouvelle prédiction pour 2024, elle s'élève à 3,8 %. Au Québec, on constate un léger recul en 2023, avec une croissance de 3,9 %, mais une reprise est attendue en 2024 avec une croissance de 4 %.

En 2023, le Canada a évité de justesse une récession. La situation du Québec, qui a connu des croissances négatives au deuxième, troisième et quatrième trimestre, répond cependant à la définition technique d'une récession. En effet, il y a récession lorsque, durant deux trimestres successifs, l'activité économique mesurée par l'évolution du PIB recule. Il est à noter toutefois que les luttes syndicales ayant mené à des grèves lors du dernier trimestre de 2023 expliquent en grande partie la croissance négative du quatrième trimestre au Québec.

Malgré cette récession « technique », le taux de chômage au Québec est demeuré stable, se situant entre 4,1 et 5 %. Au Canada, il est passé à 6,1 % en mars 2024 (et il est demeuré stable le mois suivant) en raison d'une création d'emplois peu dynamique et d'une population en forte croissance. Bien qu'il ne soit pas nouveau que le Canada performe moins que le Québec en matière d'emplois, c'est la première fois, depuis novembre 2017, que le taux de chômage est aussi élevé au pays, à l'exception des pires mois de la pandémie, en 2020 et 2021.

Un entêtement qui pourrait coûter cher

La Banque du Canada (BC) a réagi de manière agressive pour contrôler l'inflation élevée causée par la guerre et l'explosion des prix du pétrole en 2022, faisant passer son taux directeur de 0,25 % à 5,1% en seulement 4 mois. Cette hausse rapide a entraîné une augmentation des taux hypothécaires, passant de 2 à 6 % environ. La BC hésite encore à annoncer clairement une baisse des taux.

Si la lutte à l'inflation ne semble pas avoir provoqué trop de dommages à l'économie, il ne faudrait pas que l'entêtement de la BC à vouloir ramener l'inflation à 2 %, d'ici 12 à 18 mois, vienne exacerber le coût économique et social.

Cette hésitation soulève des questions au sujet de la vision économique et de la gouvernance de la BC. À titre d'exemple, les données de mars démontrent que 90 % de la surinflation (c'est-à-dire l'inflation qui dépasse la cible de 2 %) s'explique par l'augmentation de 7,6 % des coûts de logement entre mars 2023 et mars 2024. La hausse du taux directeur a découragé l'investissement dans les mises en chantier, alors que les besoins en habitations explosent.

Devant la banque centrale des États-Unis, la Réserve fédérale (Fed), qui annonce qu'elle retardera la baisse des taux, la BC préfère éviter de prêter le flanc à la critique pour une baisse trop rapide des taux. En absence de « vérificateur général » de la BC, son gouverneur a le loisir d'accorder une priorité absolue à la lutte à l'inflation, même si elle provoque chômage et faillites.