Derniers articles

Deuxième édition du festival ARCHIPEL

C-27 | Un trio législatif… accommodant pour l’industrie

Retour à la table des matières Droits et libertés, printemps / été 2024

Un trio législatif… accommodant pour l’industrie

Anne Pineau, membre du comité Surveillance des populations, intelligence artificielle et droits humains de la Ligue des droits et libertés Le lancement du robot conversationnel ChatGPT-4 au printemps 2023 a créé une véritable onde de choc, au point d’amener des experts et industriels du secteur de l’intelligence artificielle (IA) à réclamer une pause de six mois dans le développement de systèmes plus puissants1. Comme si les experts n’avaient pas vu venir le train ; et comme si l’encadrement sécuritaire de tels outils pouvait se résoudre en 6 mois ! Le besoin pressant d’un cadre législatif solide en matière d’IA coule de source. Mal conçue ou mal utilisée, cette technologie peut être dommageable : hameçonnage, cyberharcèlement, discrimination, désinformation, manipulation, surveillance, atteinte à la vie privée et au droit d’auteur, impacts sur l’emploi et l’environnement, etc. Mais l’urgence ne saurait justifier l’adoption d’une loi au rabais.

La Charte du numérique

Depuis quatre ans, Ottawa tente de moderniser le régime fédéral de protection des renseignements personnels (RP) dans le secteur privé. Le projet de loi C-11, déposé en 2020, est mort au feuilleton en 2021. Il a été remplacé en juin 2022 par le C-27. Alors que C-11 ne concernait que les RP et la création d’un Tribunal des données, C-27 ajoute en catimini un troisième volet sur l’intelligence artificielle. C-27 vise donc l’édiction de trois lois : partie 1 : Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs (LPVPC) ; partie 2 : Loi sur le Tribunal de la protection des renseignements personnels et des données (Loi sur le Tribunal) ; partie 3 : Loi sur l’intelligence artificielle et les données (LIAD). C’est le ministre de l’Industrie (Innovation, Science, ISDE) qui pilote le projet, ce qui en dit déjà long sur l’orientation donnée au dossier. Le C-27 est en examen devant le Comité permanent de l’industrie et de la technologie (INDU) depuis septembre 2023. Plus de 100 mémoires ont été soumis2 plusieurs critiquant vivement l’ensemble de l’œuvre. Nous faisons un survol des principaux reproches formulés à l’endroit de ce projet de loi omnibus.1. LOI SUR LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DES CONSOMMATEURS

La Loi fédérale qui encadre actuellement les renseignements personnels dans le secteur privé a été adoptée en 20003. Une modernisation tenant compte des avancées technologiques s’impose. C’est ce que tente de faire la LPVPC, la partie 1 de C-27. Notons que dans les provinces disposant d’une loi essentiellement semblable à la LPVPC, c’est la loi provinciale qui s’applique. Ainsi, la LPVPC n’aura pas d’application au Québec.Droit à la vie privée

La LPVPC vise, selon son titre, à promouvoir le commerce électronique au moyen de la protection des renseignements personnels utilisés dans le cadre d’activités commerciales. Son objet est défini à l’article 5 : dans un contexte où « une part importante de l’activité économique repose sur l’analyse, la circulation et l’échange de renseignements personnels », la loi vient fixer des « règles régissant la protection des renseignements personnels d’une manière qui tient compte, à la fois, du droit fondamental4 à la vie privée des individus […] et du besoin des organisations de recueillir, d’utiliser ou de communiquer des renseignements personnels […] ». On mise donc sur un équilibre entre droit humain et activité économique, comme si les deux éléments pouvaient s’équivaloir ! De plus, cet équilibre n’est que façade car plusieurs autres dispositions de la loi font en réalité primer les besoins commerciaux de l’entreprise — ou organisation — sur le droit des individus. Comme le souligne le Centre pour la défense de l’intérêt public dans son mémoire : « Les récentes modifications apportées par le ministre dans le but d’ajouter la vie privée comme droit fondamental au préambule et à l’objet du projet de loi sont inutiles, car rien d’autre dans le projet de loi et, plus largement dans le cadre juridique, ne protège la vie privée en tant que droit de la personne ».Sans consentement

En principe, le consentement est nécessaire pour recueillir, utiliser ou communiquer des RP. Mais en réalité le C-27 établit une multitude d’exceptions (art. 18 à 52). Certaines sont reprises de la loi actuelle. Mais plusieurs sont nouvelles. Il sera notamment possible de faire usage de RP à l’insu et sans le consentement de la personne concernée (voir encadré ci-dessous).| Exceptions prévues dans la Loi pour l’usage sans consentement des renseignements personnels :

• pour des activités d’affaires art. 18 (1) • en vue d’une activité dans laquelle l’organisation a un intérêt légitime qui l’emporte (selon elle !) sur tout effet négatif que la collecte ou l’utilisation peut avoir pour l’individu art. 18 (3) • à des fins de recherche, d’analyse et de développement internes, si les RP sont d’abord dépersonnalisés art. 21 • communication à des fins de statistiques ou d’étude ou de recherche lorsque le consentement est pratiquement impossible à obtenir art. 35 • entre organisations en vue de la détection d’une fraude art. 27 • à une institution gouvernementale pour une fin socialement bénéfique (si les RP sont d’abord dépersonnalisés) art. 39 • pour l’application de la loi art. 43 à 46 et 49 • à une institution gouvernementale (à sa demande ou de la propre initiative de l’organisation en cas de soupçons que les RP concernent la sécurité nationale, la défense du Canada ou la conduite des affaires internationales) art. 47-48 |

On mise donc sur un équilibre entre droit humain et activité économique, comme si les deux éléments pouvaient s’équivaloir! De plus, cet équilibre n’est que façade car plusieurs autres dispositions de la loi font en réalité primer les besoins commerciaux de l’entreprise — ou organisation — sur le droit des individus.Il sera aussi permis d’utiliser les RP sans contrainte en les anonymisant puisqu’ils se trouvent alors exclus de la loi. Or, on sait que l’anonymisation est un procédé faillible et qu’un risque de réidentification demeure toujours possible. De plus, même anonymisés, les RP sont porteurs d’informations qui devraient faire l’objet d’un contrôle, comme le constate Brenda McPhail : « Considérant que même l’anonymisation des renseignements personnels est inefficace contre les pratiques de tri social, qui sont à l’intersection de la vie privée et de l’égalité, toutes les données dérivées de renseignements personnels, qu’elles soient identifiables, non personnalisées ou anonymisées, devraient faire l’objet d’une surveillance proportionnelle par le commissaire à la vie privée6 ».

Système décisionnel automatisé

L’organisation qui utilise un système décisionnel automatisé (SDA) pour faire une recommandation ou prendre une décision ayant une incidence importante sur une personne doit, à sa demande, lui fournir une explication (renseignements utilisés, principaux facteurs ayant mené à la décision). Ce droit à l’explication est fort restreint. Le CPVP note que « le fait de limiter cette obligation aux décisions qui pourraient avoir une incidence importante ne permettrait pas d’assurer la transparence des algorithmes ». Qui plus est, la loi n’offre aucun recours : pas le droit de s’opposer à ce qu’une décision soit prise par SDA et aucun droit d’appel de la décision.Pouvoirs du CPVP

La loi accorde un nouveau pouvoir d’ordonnance au CPVP. Et les organisations pourraient écoper de fortes sanctions administratives en cas d’infraction à certaines dispositions de la loi. Malheureusement le commissaire ne peut que recommander et non imposer lui-même7 ces sanctions qui sont de la compétence du nouveau Tribunal des données.2. LOI SUR LE TRIBUNAL DE LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET DES DONNÉES

Cette loi (partie 2 de C-27) instituerait un nouveau Tribunal, agissant en appel des conclusions et décisions du CPVP. Ce tribunal statuera aussi sur les recommandations de sanctions administratives du commissaire. Il se compose de trois à six membres choisis par le gouverneur en conseil (gouvernement) sur recommandation du ministre. Plusieurs groupes ont condamné la création de ce Tribunal qui ne fera qu’étirer les délais et saper l’autorité du CPVP. De l’avis du CPVP dans son mémoire sur C-27 : « La création du Tribunal ajoute donc un palier de contrôle supplémentaire dans le processus causant des délais et des coûts additionnels ». Le commissaire propose plutôt de limiter les recours à un contrôle judiciaire directement en Cour d’appel fédérale.3. LOI SUR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET LES DONNÉES

La LIAD (partie 3 de C-27) n’a fait l’objet d’aucune consultation avant son dépôt, sauf peut-être auprès de l’industrie et de certains experts. De très nombreux groupes, dont la Ligue des droits et libertés (LDL), ont dénoncé ce fait et demandent le retrait de cette partie de C-27 jusqu’à la tenue de véritables consultations publiques8. On conteste également que le ministère de l’Industrie (ISDE) soit le principal voire l’unique rédacteur d’un projet de loi qui aura des impacts sur l’ensemble de la société.Exclusion du secteur public

La LIAD se limite au secteur privé ; elle ne s’applique pas aux institutions fédérales (ministères, organismes publics, sociétés d’État). Elle ne s’applique pas non plus à l’égard des produits, services ou activités relevant : a) du ministre de la Défense ; b) du SCRS ; c) du Centre de la sécurité des communications ; d) de toute autre personne désignée par règlement. L’exemption gouvernementale a été décriée par de nombreux intervenants, dont la LDL. L’utilisation de l’IA par les institutions fédérales et organismes de sécurité doit faire l’objet d’un encadrement légal assurant un contrôle indépendant et public.Objet de la loi

La LIAD vise l’établissement d’exigences canadiennes pour la conception, le développement et l’utilisation des systèmes d’intelligence artificielle (SIA) ainsi que l’interdiction de certaines conduites relativement aux SIA qui peuvent causer un préjudice sérieux aux individus (physique ou psychologique, dommages aux biens, perte économique) ou un préjudice à leurs intérêts. La loi ne prend donc en compte que le préjudice personnel et non les graves préjudices collectifs que peuvent engendrer les SIA. Cela est fortement critiqué.Système d’IA à incidence élevée

La LIAD impose diverses obligations au responsable d’un système d’IA à incidence élevée (SIÉ), obligations qui peuvent varier selon qu’il gère ou rend disponible ce système : évaluation des effets négatifs potentiels, la prise de mesures pour évaluer et atténuer les risques, la mise en place d’une surveillance humaine, le signalement d’incidents graves, la publi- cation sur un site web de la description du SIÉ et la tenue de registres pertinents. Les amendements déposés en novembre dernier étendent ces obligations aux systèmes à usage général comme ChatGPT (voir l’encadré ci-dessous).| Ces amendements établissent en outre sept classes d’activités où l’utilisation de l’IA est considérée à incidence élevée : 1. décisions concernant l’emploi (recrutement, embauche, rémunération, etc.) ; 2. décision de fournir ou non un service à un particulier (ex. : prêt, assurance) ; 3. le traitement de données biométriques relativement à : a) l’identification d’une personne (sauf consentement) ou ; b) l’évaluation du comportement ou de l’état d’esprit d’une personne physique ; 4. la modération ou la priorisation de contenu sur les plateformes en ligne ; 5. les services de santé ou d’urgence ; 6. la prise de décision par les tribunaux ou les organismes administratifs ; 7. pour assister un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions liées au contrôle d’application de la loi. |

Mécanismes non indépendants

Le ministre de l’Industrie (ISDE), rédacteur de la LIAD, serait aussi chargé de sa règlementation, de sa surveillance et de son application. Le ministre pourra aussi désigner un cadre supérieur de son ministère au poste de Commissaire à l’IA. Le conflit d’intérêts est patent. Le ministre chargé de la promotion de l’industrie de l’IA ne saurait agir en toute indépendance dans l’application de la loi ; pas plus que son subordonné, le commissaire à l’IA. Cette faille a été signalée par de nombreux groupes, dont la LDL.Conclusion

Le projet de loi C-27 a de la suite dans les idées. En multipliant les exceptions au consentement, il facilite la circulation, l’accès, l’utilisation et la communication de renseignements personnels (qu’ils soient nominatifs, dépersonnalisés ou anonymisés). Ce qui ne manquera pas de servir l’industrie de l’IA, toujours avide de données. Ce secteur économique profitera en outre d’un encadrement législatif minimal, supervisé par un ministre gagné à sa cause. Cela dit, évidemment, si C-27 est adopté dans sa forme actuelle…- En ligne : https://futureoflife.org/open-letter/stoppons-les-experimentations-sur-les-ia-une-lettre-ouverte/

- Pour accéder aux différents mémoires cités dans ce Voir : https://www.noscommunes.ca/committees/fr/INDU/StudyActivity?studyActivityId=12157763

- Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, C. 2000, ch. 5.

- Le mot fondamental a été ajouté par un amendement déposé à l’automne par le ministre. Voir : https://www.ourcommons.ca/content/Committee/441/INDU/WebDoc/WD12633023/12633023/MinisterOfInnovationScienceAndIndustry-2023-10-20-f.pdf

- En ligne : https://www.priv.gc.ca/fr/mesures-et-decisions-prises-par-le-commissariat/memoires-presentes-dans-le-cadre-de-consultations/sub_indu_c27_2304/

- Témoignage de Mme Brenda McPhail (directrice exécutive par intérim, maitresse de programme de politique publique dans la société numérique, McMaster University, à titre personnel) devant le comité INDU, le 26 octobre 2023. En ligne : https://www.ourcommons.ca/DocumentViewer/fr/44-1/INDU/reunion-92/temoignages

- Sauf si violation d’un accord de conformité.

- En ligne : https://liguedesdroits.ca/lettre-collective-c-27-reglementation_intelligence_artificielle

- En ligne : https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/441/ETHI/Reports/RP11948475/ethirp06/ethirp06-pdf

- En ligne : https://liguedesdroits.ca/lettre-collective-c-27-reglementation_intelligence_artificielle/

L’article C-27 | Un trio législatif… accommodant pour l’industrie est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.

La CIA, un instrument central de l’hégémonie américaine

Bali : les intérêts privés dominent au 10e Forum mondial de l’eau

Comprendre les dynamiques d’oppression dans un monde interconnecté

L’arnaque des fondations créées par Ottawa

RELÂCHE

Bientôt la conscription ?

Avant que le Québec ne fonde

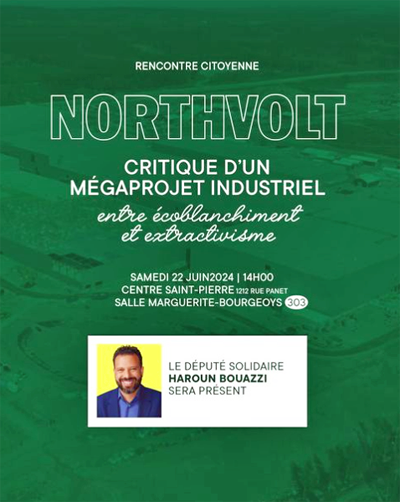

Northvolt : Critique d’un mégaprojet industriel

Le réseau militant écologiste de Québec solidaire organise une rencontre citoyenne le 22 juin prochain à Montréal en compagne du député solidaire Haroun Bouazzi et d'invités de la société civile sur le projet Northvolt. Retrouvez-nous au à 14h au Centre Saint-Pierre (1212 rue Panet).

Cette activité fera la critique de la démarche suivie par le gouvernement de la CAQ pour réaliser ce projet et mettra de l'avant la position de Québec solidaire et celles des syndicats et des groupes écologistes impliqués dans les mobilisations actuelles.

Rencontre citoyenne - Northvolt, critique d'un mégaprojet industriel

Date et heure 22 juin 2024 14:00

MANIÈRES DE REJOINDRE ZOOM

1. Rejoindre ZOOM avec un PC, un Mac, un iPad ou un appareil Android

Rejoindre la réunion

Si le bouton ci-dessus ne fonctionne pas, collez cet élément dans votre navigateur :

https://quebecsolidaire-net.zoom.us/w/81192581439?tk=n7LEY_kttTAYL8CIy9WnUUwxkzbIVW7LkxIVhGhGNrg.DQYAAAAS53R5PxZhekVmZjdsdFR6U3dsck1NejFuNnFRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Conférence sur Haïti à New York : intervention vs révolution ?

Une gauche unie pour s’opposer à l’extrême droite

Le vent, une ressource (in)finie ?

L’échange inégal fait souffrir les pays à faibles revenus

Déclaration du CISO sur la liberté d’expression en solidarité avec la Palestine

Le Centre international de solidarité ouvrière (CISO) et ses membres saluent l'engagement des étudiant.e.s se mobilisant dans les campus universitaire afin de demander la fin du génocide envers les Palestiniennes et Palestiniens et le désinvestissement d'industries israéliennes complices des graves violations des droits humains, du droit international humanitaire et de crimes contre l'humanité à Gaza.

Leur mobilisation contribue non seulement à rehausser la pression en faveur du respect du droit à l'autodétermination du peuple palestinien, mais aussi, à défendre le respect du système de droit international, fragilisé par les actions d'Israël et la complaisance de nombreux États, dont le Canada.

Le CISO, à l'instar de la Ligue des droits et libertés du Québec, rappelle aux forces policières et aux dirigeant.e.s universitaires « que toutes les mesures doivent être prises pour assurer la sécurité des manifestant.e.s, de même que pour respecter et protéger le droit de manifester. Il s'agit d'un droit reconnu par les Chartes québécoise et canadienne, et non un simple privilège dépendant du bon vouloir des autorités ou bien, de certaines personnes ou organisations ».

Dans un contexte :

– où se déroule présentement, de l'avis de nombreux expert.e.s des droits humains, dont à l'ONU, un génocide en Palestine ;

– où, malgré les multiples mises en garde d'organisations internationales, de la Cour pénale internationale et de la Cour internationale de justice, Israël bombarde des écoles et des camps de réfugié.e.s qui n'ont nulle part où aller et qui souffent de la faim à Rafah et ailleurs ;

– où des demandes d'injonction ont été déposées contre les campements universitaires, et

– où la répression policière semble imminente ;

La participation à des manifestations et la liberté d'expression sont des droits fondamentaux dans une société démocratique, c'est pourquoi le mouvement syndical considère qu'ils doivent absolument être défendus. Ce sont quelques-uns des outils les plus puissants dont nous disposons pour défendre nos droits et nous les défendrons partout où les gens demandent justice.

Le CISO et ses membres réaffirment leur attachement envers ces droits, ils rappellent que ces occupations en milieu universitaire visent à dénoncer une situation d'une extrême gravité. En conséquence, ils demandent de ne pas judiciariser ces actions militantes, ni de réprimer ces mouvements solidaires par des interventions policières, que ce soit à l'Université McGill, à l'UQAM, à l'Université de Sherbrooke, à l'Université Laval ou ailleurs au Québec ou au Canada.

Le CISO rappelle que les dénonciations des actions illégales d'Israël ne constituent pas des actes antisémites, mais bien des actions légitimes de solidarité internationale avec le peuple palestinien.

Centre international de solidarité ouvrière (CISO)

Si vous êtes membre du CISO et que vous voulez co-signer cette lettre, vous pouvez envoyer un courriel au ciso@ciso.qc.ca.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Northvolt : Aller de l’avant, en toute transparence

À la suite de l'annonce du gouvernement Legault donnant le feu vert au projet Northvolt pour aller de l'avant avec la construction des premiers bâtiments de sa méga-usine de cellules de batteries en Montérégie, nous, Mères au front – Rive-Sud, avons choisi de faire une mise à jour concernant notre positionnement tant sur nos demandes à Northvolt qu'à nos gouvernements devant les prochaines étapes annoncées.

Les impacts directs et indirects ne sont plus à démontrer, et pourtant, il nous faudra demeurer vigilantes et vigilants.

Nous tenons à rappeler que notre demande d'un examen du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) pour ce qui s'inscrivait comme étant le projet industriel le plus important de l'histoire récente du Québec a non seulement été refusée, mais son rejet a été accompagné d'explications très discutables et non satisfaisantes aux yeux de la population, des organisations impliquées et des journalistes, qui se sont fait un devoir de donner l'heure juste.

Nous avons soulevé des questions sur la qualité de l'eau, de l'air ; sur les aspects écologiques et économiques du projet ; à propos de l'impact sur les écoles, les CPE, la circulation routière dans le secteur touché, et plus encore.

Des préoccupations pour la rivière Richelieu

La qualité de l'eau du Richelieu nous préoccupe particulièrement, puisque le terrain est fortement contaminé par endroits. Avec le déboisement et les travaux de construction, il y a des risques que ces éléments se retrouvent dans la rivière. De plus, les sédiments contaminés au fond de la rivière sont à risque d'être soulevés par les grandes quantités d'eau utilisées puis rejetées par Northvolt, libérant ainsi lesdits contaminants.

Sans compter les rejets d'eau potentiellement pollués par les processus de transformation, qui se retrouveront dans la rivière, sans avoir été testés dans leur intégralité par les usines d'épuration des eaux.

Entre mensonges et demi-vérités, ou simplement le néant du silence, nos questions sont demeurées, pour la plupart, dans les limbes des dédales administratifs et bureaucratiques du gouvernement et dans le secret des dieux des dirigeants de Northvolt.

Se positionner aujourd'hui, pour la suite

Voilà pourquoi nous nous positionnons haut et fort contre la manière dont le projet Northvolt a été mené jusqu'à maintenant – tant par l'entreprise que par les gouvernements fédéral, provincial et municipal. Nous, à l'instar de plusieurs groupes et comités citoyens de la région et d'ailleurs au Québec, exigeons d'une même voix que cette façon de mener les projets cesse immédiatement.

Considérant que nous n'avons toujours pas pu nous prononcer en faveur du projet Northvolt en raison des manquements énumérés précédemment, nous aimerions en revanche insister sur le fait que nous sommes pour :

– que les gouvernements et l'usine s'assurent que la qualité de l'air et de l'eau ne soit pas compromise par le projet Northvolt ;

– que les gouvernements et l'usine s'engagent à préserver la biodiversité restante sur le site en plus de compenser réellement celle perdue dans le processus.

Pour atteindre ces deux objectifs et rebâtir la confiance de la population envers nos décideurs et l'entreprise elle-même, nous demandons aux gouvernements et à Northvolt de changer d'approche et d'attitude en regard à la population dans tout ce qui suivra dans le déploiement du projet Northvolt. Nous demandons :

1- Un respect sans restriction et sans dérogation des normes et des règlements existants sur la qualité de l'air et de l'eau.

2- La création de normes et de règlements rigoureux pour les substances impliquées dans les processus de Northvolt, qui ne font l'objet d'aucune réglementation à l'heure actuelle.

3- Un programme de surveillance de la qualité de l'air et de l'eau développé conjointement par Northvolt, le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et des experts externes, et dont les résultats seront rendus publics de manière régulière, transparente et sans délai.

4- La communication des mesures de compensation prévues par Northvolt, ainsi qu'un suivi serré des investissements prévus, des échéanciers et des retombées attendues et réelles.

5- Une participation de citoyennes, citoyens, expertes et experts dans le processus d'autorisation en cours pour les usines de cathode et de cellules, en amont des décisions.

Bref, nous leur demandons d'être transparents, ouverts aux avis externes, et de considérer véritablement les impacts irréversibles sur la biodiversité, l'air et les cours d'eau.

Nous avons toujours considéré nos demandes comme légitimes et fondamentales. Bien qu'elles aient été rejetées par le passé, nous souhaitons vivement que ces exigences ajustées soient sincèrement prises en compte et mises en œuvre, au bénéfice de la population et des générations futures.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Presse-toi à gauche prend une pause estivale

Vous lisez présentement la dernière édition de PTAG avant la pause estivale. Nous serons de retour le 20 août. D'ici là nous ferons la mise à jour régulière de la section des communiqués. Il est également possible que, compte tenu de l'importance de ces événements, nous placions un article couvrant ces sujets d'intérêt : la situation en France avec le déclenchement des législatives et la mise sur pied du Nouveau Front Populaire et le génocide qui se poursuit à Gaza. Nous vous souhaitons un été rempli de belles rencontres, de lectures passionnantes et de réflexions constructives. Refaire le plein pour de nouvelles mobilisations à l'automne est une bonne façon de passer les prochaines semaines. Préparer la rentrée, les débats dans QS, les mobilisations contre les féminicides, la lutte contre les changements climatiques,... L'agenda sera bien rempli. D'ici là, bon été.

La coalition Non au troisième lien réagit à la « résurrection » du 3e lien autoroutier

La coalition nationale Non au troisième lien se désole des engagements du premier ministre concernant l'idée de relancer, planifier et construire le projet de troisième lien autoroutier entre Québec et Lévis.

« Il est décevant qu'une grande annonce comme celle du tramway soit assombrie par l'entêtement du gouvernement à maintenir en vie son projet de troisième lien autoroutier, et ce, malgré les nombreux avis défavorables des expert(e)s qui s'accumulent depuis des années, dont celui de la CDPQ Infra », affirment les membres de la coalition.

Les membres rappellent également qu'il est complètement irresponsable de s'engager à construire un troisième lien autoroutier alors qu'il n'y a encore aucune étude sur la table nous permettant de connaître tous les tenants et aboutissants du projet.

Par ailleurs, le rapport de la CDPQ Infra démontre clairement qu'un 3e lien risque d'augmenter la congestion dans la ville de Québec et qu'aucun des scénarios envisagés ne répondait aux besoins de mobilité dans la région.

À ce stade, ramener le 3e lien sur la table à dessin ne fait qu'ajouter plus de cynisme face aux décisions politiques, en plus d'engager des dépenses inutiles.

La mobilisation nationale Non au troisième lien a été initiée en mai 2021 par Accès transports viables, le Conseil régional de l'environnement - région de la Capitale-Nationale, Équiterre, la Fondation David Suzuki, Trajectoire Québec et Vivre en Ville.

Toutes les citoyennes et tous les citoyens, ainsi que les organisations désirant dénoncer ce projet autoroutier peuvent signer la pétition, désormais rendue à plus de 50 000 signataires, sur le site nonautroisiemelien.quebec <https://www.nonautroisiemelien.quebec/> .

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Pierre Poilievre ami de la classe ouvrière ?

Le leader conservateur recherche l'appui des travailleurs.euses aux dépends des Libéraux et du NPD. À moins de 18 mois des prochaines élections fédérales, le leader du parti conservateur se tourne et se retourne pour augmenter sa base et s'assurer d'une forte majorité de gouvernement. Plusieurs pensent qu'il réussira.

Paul Moist, Canadian Dimension 11 juin 2024

Traduction, Alexandra Cyr

Il est clair que les Conservateurs.trices ont considérablement amélioré leurs atouts après la pauvre performance des chefs précédents, Andrew Sheer et Erin O'Toole.

Il faut dire que P. Poilievre est un très bon communicateur, capable de maintenir son message. Son parti a 20 points d'avance sur les Libéraux. Rien de ce qu'ils peuvent dire ne se reflète dans les sondages. Il pousse le parti libéral et le N.P.D. vers le bas et Maxime Bernier a complètement disparu.

Il a non seulement maintenu la base conservatrice de Stephen Harper dans le parti mais il s'est tourné vers la classe ouvrière et y a fait des progrès aux dépends des deux autres partis.

En avril dernier, Ginny Roth écrivait à ce sujet dans The Hub : « plusieurs de ceux et celles qui constituaient traditionnellement la base du N.P.D., donc membres des syndicats ouvriers, se tournent vers le chef conservateur ».

Dans un article dans Canada's National Observer, Max Fawcett fait remarquer que les supporters libéraux qui quittent le parti ne se tournent pas vers le N.P.D. Les données publiées par Abacus démontrent que « 10% de ceux et celles qui ont voté pour le N.P.D. en 2021, soutiennent maintenant P. Poilievre et le P.C.C.

M. Fawcett cite également un sondage Angus Reed qui révèle que « plus d'un tiers, (36%) des électeurs.trices du N.P.D. disent qu'il leur serait possible de se tourner vers le parti Libéral ».

On pourrait s'acharner à disséquer le parcours parlementaire de P. Poilievre pour conclure qu'il n'offre rien aux travailleurs.euses et qu'on ne peut pas lui faire confiance. Mais ça n'expliquerait en rien sa stratégie populiste actuelle, les raisons pour lesquelles il semble avoir autant de succès comme ses semblables dans la récente élection européenne.

Il s'est saisi de certaines plaintes de la population canadienne : les revenus stagnants, le coût de l'alimentation qui ne cesse de monter et l'accès impossible à la propriété.

Bien sûr, 18 mois c'est une éternité en politique spécialement en période d'incertitude économique et politique mondiales. Mais, il est de plus en plus clair que les Conservateurs.trices sont susceptibles d'avoir une majorité parlementaire. Si ce succès s'avérait, il s'expliquerait par divers facteurs dont l'habileté de P. Poilievre à s'emparer des frustrations de la classe ouvrière. D'une certaine façon, il est la réponse en lui- même. Il est habile avec les médias sociaux et il a admis que la population est en peine partout dans le pays. L'inflation frappe à l'épicerie, le prix du loyer et des hypothèques. Les salaires augmentent mais pas au niveau de l'inflation de l'an passé ni à celui des pertes réelles qui se sont accumulées depuis deux décennies.

Les taux d'intérêt sont toujours élevés comparativement à ce qu'ils étaient antérieurement. 60% des hypothèques arrivent à échéance au pays. Elles avaient été contractées avant la hausse des taux. Donc, chaque jour, les Canadiens.nes prennent conscience de la détérioration de leur situation par rapport à ce quelle était en 2021 lorsque les Libéraux de J. Trudeau ont obtenu un 3ième mandat, un 2ième minoritaire.

Laissons de côté P. Poilievre pour le moment. Il y a toujours d'autres forces qui ont une influence pour expliquer que les Conservateurs aient 20 points d'avance aujourd'hui (dans les sondages). D'abord et avant tout, il y a le fait que Justin Trudeau soit hors- jeu aux yeux de l'électorat. Beaucoup ne le croient plus. La plupart pense qu'il a fait son temps. Il semble bien qu'il demeurera le leader du parti. Ce qui est moins évident, c'est ce qui se produira avec un caucus réduit après la prochaine élection qui devrait arriver en octobre 2025 ou plus tard.

Mais le plus étonnant est que ces pertes chez les libéraux se portent presque exclusivement chez les Conservateurs. On aurait pu penser que le N.P.D puisse en profiter lui qui recherche ses appuis dans les mêmes talles que les Libéraux, qu'il aurait donc pu bénéficier de leur déclin. Tel n'est pas le cas.

Un sondage publié fin mai 2024 montre que le N.P.D. se situe à 17% des intentions de vote soit un de moins que lors de la décevante élection de 2021. Il semble bien qu'il paye un lourd tribut pour s'être accroché aux Libéraux avec l'entente apport et confiance de 2022.

C'était pourtant habile. Personne ne voulait d'une 3ième élection en 30 mois et il se plaçait, avec 25 députés.es, dans une position pour exercer son influence bien au-delà de son nombre de sièges. D'ailleurs il a réussi à faire adopter des lois qui sont d'importance en matière de politiques sociales : les frais de garde des enfants à 10$ par jour, le plan de soins dentaires pour les familles à faibles revenus et pour deux millions de personnes âgées en plus de préparer un programme d'assurance médicaments.

Cette majorité libérale et néo-démocrate a fait adopter à l'unanimité, une loi anti briseurs de grève qui s'appliquera dans les entreprises et agences fédérales.

Ces accomplissements d'une certaine importance coûtent cher au N.P.D. Dans les grandes villes les listes d'attente pour les places de garderies à 10$/jour sont longues ce qui hypothèque les bénéfices politiques pour le N.P.D. La plupart des travailleurs.euse ont déjà une assurance dentaire liée à leur travail. Ce qui ne veut pas dire que ces succès ne soient pas significatifs mais ils ne rendent pas les fruits politiques attendus.

On peut se demander pourquoi le N.P.D. persiste à honorer son entente avec les Libéraux qui permet à P. Poilievre de parler du « gouvernement libéral-néo démocrate ». Selon un néo démocrate de longue date, qui soutient le lien entre le parti et les travailleurs.euses qui ont aidé à le créer : « qu'il ne soit pas encore sorti de cette entente est à la fois surprenant et décevant pour plusieurs y compris l'auteur de ces lignes ».

Les Canadiens.nes font face à une crise du coût de la vie. L'augmentation des prix de l'alimentation et des loyers a mis les familles ouvrières à la marge de l'économie et elles ne font plus confiance la J. Trudeau pour aller de l'avant. Le profil du leader néo démocrate est faible et il est parfois réduit au rôle de figurant dans les conférences de presse quand on lui demande comment il voterait au parlement.

Plus l'alliance avec les Libéraux se prolonge plus le N.P.D. ne représente plus une option valide pour les Canadiens.nes. Il se peut que la situation de 1993 se répète : le gouvernement progressiste conservateur a été pour ainsi dire éliminé réduit à deux sièges et le N.P.D. n'en a eu que neuf. À l'époque il avait un leader peu connu et lors de cette élection de changement, il a payé un lourd tribut.

Ce fut très différent en 1984 quand les Conservateurs. trices de Brian Mulroney ont gagné 211 sièges. Les Libéraux ont été assommés mais les néo démocrates avec un chef crédible, Ed. Broadbent, ont recueilli 20% des votes et gardé leurs 31 sièges.

Si l'élection se tenait aujourd'hui, si les Conservateurs.trices se retrouvaient au-delà de la majorité absolue, il est plus que probable que le N.P.D. se retrouverait avec moins que les 25 sièges qu'il a gagnés en 2021. Difficile de croire qu'il y a moins d'une décennie il formait l'opposition officielle à Ottawa.

Les gouvernements perdent leurs élections plus souvent qu'ils ne les gagnent. En ce moment, P. Poilievre profite de ce que le gouvernement libéral soit fatigué et ne produise pas grand-chose Nonobstant le fait que les libéraux aient gouverné le pays pendant la majeure partie de l'histoire canadienne, ils ont été envoyés au banc des punitions pour une ou deux périodes électorales régulièrement. C'est le cas en ce moment. Ça ne devrait surprendre personne.

Ce qui est surprenant c'est que les sociaux-démocrates et leur option ne soient pas en progression alors qu'il est si important que les services universels dispensés aux citoyen.nes de ce pays soient protégés. Le N.P.D. doit prendre la place pour laquelle P. Poilievre se bat en appelant au renvoie du Gouverneur de la Banque du Canada parce qu'il aurait désavantagé les familles ouvrières en combattant l'inflation pour ainsi dire à tout prix.

Mais, les Conservateurs.trices n'offrent rien aux familles ouvrières. Leur discours se limite à dire à la population dans quelle mauvaise situation elle se trouve, ce qui est vrai par ailleurs. Je m'attends à ce qu'en 2025, la participation au vote continue à diminuer. Cela aussi va être un avantage pour le parti conservateur et va s'ajouter à celle de leur solide base et à celle venant d'autres allégeances.

Il reste du temps pour donner une jambette aux Conservateurs.trices à condition de poser des gestes allant dans le bon sens, dont :

|- Donner son plein appui au congrès du Syndicat canadien du travail et de s'y affilier pour mener une campagne d'information vers les 3 millions et demis de ménages syndiqués sur le véritable dossier politique de P. Poilievre. En 20 ans de carrière parlementaire il s'est constamment opposé à toutes les réformes en faveur des travailleurs.euses. Les syndicats ne peuvent se contenter de soutenir la campagne qu'en la finançant. Ils doivent s'impliquer, encourager tous les affiliés à rejoindre leurs membres grâce à des membres liaison, à des plans d'intervention sur les lieux de travail et en exposant les positions des conservateurs.trices.

|- Le caucus fédéral du N.P.D. doit révoquer l'entente avec le gouvernement libéral immédiatement. Il s'agit de déclencher une élection dès maintenant qui offrirait au N.P.D. l'occasion de se présenter comme la seule force militant pour des changements positifs pour les familles ouvrières.

|- Le dernier défi est de pouvoir présenter en 2025, aux électeurs.trices , une plateforme solide et progressiste qui aille au cœur de ces familles et atteigne leurs sentiments du moment. Il faut confronter les deux autres partis à leurs politiques et en présenter qui s'accordent à ce que la population attend et mérite de la part d'un pays social-démocrate. Il est fondamental que le N.P.D. offre un tel leadership pour travailler à un Canada prospère et socialement juste pour la totalité de ses citoyens.nes.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Northvolt Critique d’un mégaprojet industriel : entre écoblanchiment et extractivisme

Nous publions ici un texte du Réseau Militant Écologiste de Québec solidaire sur la filière batterie. Cette analyse sera présentée dans une rencontre publique du RMÉ le 22 juin prochain.

Le Réseau militant écologiste de Québec solidaire (QSRMÉ) rassemble les membres qui militent dans les groupes écologistes ou qui souhaitent participer aux luttes actuelles et à venir.

Le Réseau diffuse le programme du parti par des rencontrespubliques, des interventions médiatiques et des publications. Également, il aspire à créer des liens forts avec tous les groupes écologistes dans une perspective de changements profonds dans les rapports économiques, environnementaux et sociaux et, à terme, pour une sortie du capitalisme.

1. Introduction

Ce document analyse l'installation de l'usine de fabrication de batteries de Northvolt au Québec. Il met en évidence la politique utilisée par le gouvernement de la Coalition Avenir Québec (CAQ) pour faciliter la réalisation de ce projet sans considération de ses

risques sociaux, environnementaux et financiers.

L'analyse discutera d'abord du contexte énergétique québécois et examinera l'écoblanchiment employé par ce gouvernement et l'entreprise pour masquer l'extractivisme minier qui sous-tend ce projet. Le texte se termine par un résumé des revendications de Québec solidaire (QS) concernant cet enjeu et un bref rappel de son programme.

2. Le contexte

Le développement de la filière batterie et la hauteur des subventions pour en favoriser la croissance sont l'expression d'un nouveau modèle économique pour le Canada et le Québec reposant sur le renforcement des liens de dépendance avec l'économie américaine et internationale. Ce modèle ne répond en rien à l'urgence de la crise climatique et environnementale. Il va directement à l'encontre d'une lutte conséquente contre ces dernières. En effet, la filière batterie est avant tout une pérennisation de la société capitaliste actuelle et une « solution » technocentrique des crises climatique, écologique et de leurs conséquences.

Manipulateur, le gouvernement de la CAQ est dans une démarche de prophétie autoréalisatrice : il crée une demande gigantesque d'électricité en favorisant l'installation, par des multinationales, de grands projets de productions énergétiques. [1]Ces projets répondent plus au besoin croissant de profit de ces firmes qu'à une augmentation réelle de la consommation énergétique. Ainsi, « Hydro-Québec calcule qu'il faudra 150 à 200 TWh additionnels pour répondre à la demande d'électricité du Québec à l'horizon 2050 » [2]. Ce qui représente deux fois plus QS-RMÉ – Northvolt – Critique d'un mégaprojet industriel – Juin 2022 d'électricité que celle produite actuellement et ne tient aucune considération de sobriété. Après les 940 MW réservés pour 11 entreprises, dont Northvolt en novembre 2023, le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, prévoit allouer 600 à 700 MW supplémentaires [3] . Pour y parvenir, la société d'État entend notamment « ajouter de la capacité de production hydroélectrique ». Cela se fera en augmentant « la puissance de centrales existantes ainsi qu'en en créant de nouvelles ». Le ministre poursuivra la privatisation d'Hydro-Québec en ouvrant la production de l'électricité et sa distribution au libre marché : chaque appel d'offres est le fruit d'un décret ministériel qui identifie certains types de production énergétique et les volumes associés. L'éolien a contribué pour 77 % de l'énergie postpatrimoniale au Québec en 2023 (postpatrimoniale signifie d'origine privée et dépassant un quota public arbitraire dit patrimonial de 165 TWh au prix de vente de 2,79 ¢/kWh déterminé par décret en 2001 en préparation de la privatisation d'HydroQuébec) [4] . À coups d'appels d'offre, Fitzgibbon projette de quadrupler la production actuelle de 4 TW des 40 parcs éoliens d'ici 15 ans. [5]

D'ailleurs, le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) a été contourné par la CAQ pour que Northvolt s'installe au Québec [6] . En février 2023, sachant que Northvolt allait produire 56 000 tonnes de cathodes, le gouvernement de la CAQ a haussé le plafond pour déclencher une étude du BAPE à 60 000 tonnes.

L'exigence de la tenue d'un BAPE [7] a été au centre d'intenses protestations populaires qui exigent un processus de décision démocratique et transparent dans les questions de protection de l'environnement, de santé publique et contre l'accaparement des biens publics par le privé.

3. Un modèle économique extractiviste et son écoblanchiment

Les données scientifiques du GIEC ne peuvent être plus claires : la décarbonation - toute forme de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et la sobriété [8] sont les bases pour répondre à l'urgence climatique et environnementale. En ce qui concerne les véhicules électriques et leurs batteries, il est évident que le tout à l'auto électrique est un modèle incompatible avec une gestion écologique des ressources minières locales et mondiales et de l'énergie renouvelable [9] .

Cette évidence semble avoir complètement disparu du radar de la CAQ.

L'usine de Northvolt produira des batteries composées notamment de nickel, de manganèse, de cobalt et de lithium. Ce projet nous est présenté comme étant une réponse à l'urgence climatique ; un développement technologique pour la transition énergétique à haute valeur ajoutée pour le Québec. Le gouvernement de la CAQ prétend que les retombées positives de ce projet pour le Québec seront l'accélération de la décarbonation et l'électrification de l'Amérique du Nord [10] ! En fait, l'implantation d'une méga usine de fabrication de batteries et des projets extractivistes très dépendants des énergies fossiles, remettent en question la décarbonation propre que met de l'avant la CAQ. Le développement de la filière batterie ne prend pas en considération une planification de la mobilité durable et omet le questionnement nécessaire de la rationalité de l'automobile comme moyen de transport préférentiel. Le gouvernement de la CAQ joue sur la vision d'un « développement durable » qui ne tient pas compte de la réalité des flux physiques d'énergie et de matériaux et ni du fait que la croissance infinie est impossible dans un monde fini.

De plus, ce gouvernement prétend que les batteries de Northvolt seront vertueuses car elles sont les plus vertes [11] et produites par les mines les plus propres du monde avec l'énergie hydroélectrique du Québec ! Or, les mines propres n'existent pas et l'implantation de l'usine ne réduira pas les émissions des gaz à effet de serre au Québec et accaparera une portion non négligeable de l'électricité produite par Hydro-Québec [12]. En réalité, ce gouvernement met ainsi de l'avant un plan économique qui n'est qu'une partie d'un réseau mondial d'entreprises [13] dont juste quelques-unes seront québécoises. Même si la CAQ met de l'avant le potentiel minier du pays, il n'existe aucune transparence au sujet de la provenance des minerais et des quantités qui seront utilisées par l'usine en question puisque Northvolt se cache derrière des secrets industriels [14]. Il n'y aura pas plus de transparence au sujet de la destination finale, certainement internationale, de ses produits. Il est à remarquer que les industries de l'auto en Ontario comme Ford, GM, Volkswagen Stellantis et Honda, comptent dans leurs filières leurs propres usines de fabrication de batteries et pourraient ne pas avoir besoin de la production de Northvolt.

Force est d'admettre que le Québec n'est qu'un satellite dans le grand ensemble des fabricants de pièces pour véhicules électriques.

En conclusion, la CAQ défend une politique croissantiste et use de tactiques d'écoblanchiment en prétendant l'existence de retombées positives sur le climat par la réduction des émissions de GES alors que dans les faits ses processus décisionnels sont orientés vers le profit, basés sur une croissance soi-disant « verte » et sans réelles considérations pour l'environnement.

4. La filière batterie et ses conséquences pour le Québec

Depuis octobre 2018 le gouvernement de la CAQ a développé le concept de « zones d'innovation », avec « de l'instinct [15] »…

Le développement de Northvolt est un cas représentatif de la filière batterie tout entière et le questionnement sur le bien-fondé de cette usine doit s'appliquer à l'ensemble de cette filière. En effet, l'installation de Northvolt est subventionnée avec profusion par des dollars publics. Alors même que cette implantation a des retombées environnementales désastreuses et met en péril, par exemple, les ressources en eau des populations riveraines. Il en va de même pour l'ensemble de la filière. Ceci inclut d'autres sites industriels, l'exploration et l'exploitation des mines mais aussi les aménagements d'infrastructures payées par le public, comme des routes, qui permettront le développement de la filière. En date du 12 mars 2024, le gouvernement de la CAQ reconnaît qu'à elles seules, les onze entreprises de la filière batterie totalisent plus que 3,29 milliards de dollars du trésor public québécois. On peut émettre l'hypothèse que des sommes aussi colossales feront passer le profit avant la nature et avant la population québécoise [16] !

On peut résumer ainsi les conséquences de la situation : des investissement risqués, des prêts ou des prêts pardonnables et des garanties de prêts transférés à des multinationales privées, ce qui impose des budgets austéritaires pour les services publics, les infrastructures publiques, la lutte et l'adaptation aux changements climatiques alors que le gouvernement de la CAQ prévoit 8,8 milliards de dollars de déficit pour l'exercice 2024-25 [17]. De plus, le contexte légal favorable et l'activité des lobbys donnent l'occasion aux multinationales de polluer et de détruire des milieux naturels et des milieux de vie. Selon une évaluation récente, la restauration des sites miniers coûte plus de 1,2 milliards de dollars au trésor public. [18]

L'usine de Northvolt à elle seule bénéficie d'un soutien de 7,3 milliards de fonds publics fédéraux et du Québec. Pour le Québec ce sont 1,37 milliards pour la construction, puis de 1,5 milliards pour la production des batteries à partir de 2032 [19].

Plus largement, selon Investissement Québec [20], 5,9 milliards de dollars, soit 54% de la valeur totale des projets seront investis par Québec dans les principaux programmes de la filière batterie.

Dans le contexte mondial compétitif, rien ne permet d'exclure que les largesses pour Northvolt ne se font pas en pure perte. [21]

La population québécoise connaît bien les effets du laxisme des gouvernements successifs en matière de protection environnementale. Les cas de la fonderie Horne à Rouyn Noranda, l'aluminerie Rio Tinto au Saguenay ou le port de Québec font craindre que la filière batterie bénéficiera du même traitement complaisant.

En soustrayant le projet de Northvolt à un examen du BAPE, l'enfumage du gouvernement de la CAQ met en évidence que dans le livre néolibéral, les considérations économiques, même risquées, priment sur l'environnement, la lutte au changement climatique, le soutien aux services publics et à toute fin utile au bien-être de la population québécoise. L'autorisation pour la construction de l'usine Northvolt ne tient pas compte de l'étude précédente du BAPE qui s'opposait à la construction d'un ensemble immobilier dans ce même milieu humide abritant des espèces en péril. Ironiquement, l'usine de Northvolt ne respecte pas 5 des 23 cibles de l'entente des parties de la COP15 signée à Montréal en 2022. [22]

De plus, en date du 21 mars 2024, Northvolt propose d'utiliser des sols toxiques [23] pour remblayer ces milieux humides. Les risques de rejets toxiques dans la rivière Richelieu liés à l'imperméabilisation des sols lors la construction de l'usine, les futurs rejets toxiques dans l'air et dans l'eau de McMasterville et Saint-Basile-le-Grand, où Northvolt installe son usine, n'ont pas été évalués par le ministère de l'Environnement.

Cette approche permissive du gouvernement de la CAQ est absurde face à la multiplication de l'implantation des industries de la filière. Il faut baisser les seuils admissibles plutôt que de les augmenter pour tenir en compte des impacts négatifs potentiellement synergiques des diverses installations industrielles [24] : Northvolt et Lithion Technologies se concentrent à Saint-Basile-le-Grand, McMasterville et Saint-Bruno de Montarville. General Motors, Ford, Nemaska Lithium, Nouveau Monde Graphite et le futur développement de Vale se concentrent à Bécancour. Il n'existe pas d'évaluation environnementale globale des retombées dangereuses de la filière batterie au Québec.

La CAQ étend sa volonté de privatisation et son indifférence pour l'environnement à l'ensemble de son plan d'électrification du secteur énergétique québécois. Ce serait une erreur de penser que la situation de Northvolt est isolée. Les installations liées à la filière batterie sont multiples et s'insèrent dans des processus d'extraction, de purification des métaux, de transport et de fabrication des composantes et des batteries qui utilisent des quantités faramineuses d'énergies fossiles, d'eau et de réactifs chimiques. Y sont associés les rejets de gaz à effet de serre, la pollution chimique et thermique des cours d'eau, la pollution des aquifères ainsi que les émanations gazeuses. Au Québec, les mines sont les plus grandes utilisatrices d'eau après les papetières. [25] Des mines jusqu'aux batteries, chaque maillon de la chaîne de production nécessite des volumes d'eau immenses avec les risques afférents de pollution lorsqu'elle est rejetée dans la nature. Les mines produisent des quantités ingérables de déchets de roches et de boues et il n'existe pas de processus de purification et de concentration des métaux qui soit propre et sans effluents liquides et gazeux. [26]

L'impact de l'exploitation des mines exige une refonte de la Loi sur les mines. Il n'existe pas de mine propre, ceci d'autant plus que cette loi n'a guère évolué depuis 150 ans. [27]

Pour ajouter l'insulte à l'injure, les « claims » miniers (titres miniers), couverts par cette même loi, mettent en danger les terres agricoles, les villes, les villages, les collectivités autochtones situées à proximité des filons et toutes les agglomérations qui subiraient, aussi à distance, les émissions polluantes produites par l'industrie minière.

Les projets d'exploitation minière grugent les terres agricoles et cela ne fait que commencer à cause de la recherche des minerais stratégiques, particulièrement du graphite dans le sud du Québec. La Commission de protection du territoire agricole du Québec a accordé aux minières 100 % des demandes d'exploration en milieu agricole et a autorisé 97 % des projets d'infrastructures liés au transport et à la production d'électricité ainsi que 99 % des demandes d'implantation des parcs éoliens sur les terres agricoles. [28]

5. Le constat

Par son implantation tentaculaire au travers de la géographie québécoise, le développement de la filière batterie et de ses mines se fait au détriment des populations locales, des droits des peuples autochtones et de l'environnement. L'exploitation des mines et le développement des entreprises multinationales de cette filière se fera aussi aux dépens de la lutte contre les changements climatiques et de l'adaptation.

Voilà donc le modèle de développement que veut nous imposer le gouvernement de CAQ : refuser de remettre en question le libre accès aux ressources minières (free mining) et le pillage de nos ressources ; soutenir les multinationales qui veulent faire mainbasse sur la production des énergies renouvelables ; mettre fin au monopole d'Hydro-Québec sur la production de l'énergie électrique ; fermer les yeux et permettre à des entreprises polluantes de ne pas tenir compte des normes environnementales ; refuser de donner la priorité au développement des transports publics ; refuser de s'engager dans une politique de sobriété énergétique et d'extraction ; balayer du revers de la main les propositions écologiques des citoyens et citoyennes des différentes régions et des institutions qui les représentent.

6. Ce que nous voulons

Face à la banalisation du risque lié à la filière batterie de la CAQ, il paraît évident que les analyses du BAPE - sans interférence du premier ministre et de ses subordonnés - sont plus que jamais nécessaires pour évaluer les projets de développement énergétique. Nous voulons un BAPE générique applicable sur l'avenir énergétique du Québec. Cela inclut Northvolt. Mais, il n'est pas suffisant de remettre en cause les politiques néolibérales du gouvernement de la CAQ, ni les outils financiers qu'il utilise pour réaliser son plan énergétique, notamment les ponctions dans le trésor public, ni l'oblitération des procédures démocratiques de décision.

La véritable question est le type de société dans laquelle nous voulons vivre ; la véritable question est la lutte contre la crise climatique, le dépérissement de la biodiversité et la destruction de l'environnement. Les développements technologiques doivent être systématiquement évalués à l'aune de leur intégration possible et désirable dans une planification démocratique compatible avec les notions de décarbonation et de sobriété. Avant tout, il faut éviter l'inadaptation qui utilise la technologie comme solution prépondérante et qui finalement aggrave les vulnérabilités aux changements climatiques. [29] . Les projets qui ne contribuent pas à la décarbonation doivent être abandonnés tout comme ceux qui

s'opposent à la décroissance énergétique en prétendant simplement remplacer les hydrocarbures par de l'électricité « propre ». Il en est de même pour les projets visant la production de la richesse et sa concentration dans les mains de la classe dominante.

Le programme de Québec solidaire présente une vision écologique qui respecte et favorise la diversité des écosystèmes et la protection du patrimoine naturel du Québec. Il propose un système économique écologiste privilégiant la production de biens et services en respectant les limites de l'environnement. Il s'engage à réduire les émissions de GES « d'au moins 55 % par rapport au niveau de 1990 d'ici 2030, en se rapprochant le plus possible de la cible de 65 % ».

Également, il rejette l'extractivisme et veut en finir avec le libre accès aux ressources minières (free mining) imposé par la loi des mines. Il propose la nationalisation des énergies renouvelables et refuse la privatisation de la production de l'énergie. De plus, il donne la priorité au transport publics et à l'économie d'énergie.

C'est une alternative concrète à la politique énergétique du gouvernement de la CAQ.

Téléchargez ce document en version PDF

Rencontre Citoyenne

Northvolt :

critique d'un mégaprojet industriel :

entre écoblanchiment et extractivisme

22 juin 2024

Le réseau militant écologiste de Québec solidaire organise une rencontre citoyenne le 22 juin prochain à Montréal en compagne du député solidaire Haroun Bouazzi et d'invités de la société civile sur le projet Northvolt. Retrouvez-nous au à 14h au Centre Saint-Pierre (1212 rue Panet).

Cette activité fera la critique de la démarche suivie par le gouvernement de la CAQ pour réaliser ce projet et mettra de l'avant la position de Québec solidaire et celles des syndicats et des groupes écologistes impliqués dans les mobilisations actuelles.

[1] Martine Ouellet, "Le détournement de la transition énergétique", https://www.facebook.com/watch/live/ ? ref=watch_permalink&v 1=1615855215869611

[2] Hydro-Québec dévoile un plan « ambitieux » de transition énergétique, https://www.ledevoir.com/economie/801249/hydro-quebec-devoile-planambitieux-transition-energetique

[3] Les entreprises se bousculent pour les mégawatts d'Hydro-Québec, https://www.lesaffaires.com/secteurs/ressources-naturelles/les-entreprisesse-bousculent-pour-les-megawatts-dhydro-quebec/648659

[4] https://irec.quebec/publications/rapports-de-recherche/la-privatisation-delenergie-eolienne-et-limpact-sur-la-mission-dhydro-quebec

[5] https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1963989/pierre-fitzgibbon-annonceappel-offres-1500-mw-energie-eolienne

[6] Mission du BAPE, https://www.bape.gouv.qc.ca/fr/bape/role-bape/

[9] Est-ce qu'il y a assez de minéraux au Québec pour les voitures électriques https://pivot.quebec/2024/03/22/est-ce-quil-y-a-suffisamment-de-minerauxau-quebec-pour-les-voitures-electriques/

[10] À propos du projet d'implantation du fabricant de cellules de batteries Northvolt, https://www.quebec.ca/gouvernement/ministere/economie/publications/ developpement-filiere-batterie/northvolt/a-propos

[11] Northvolt, le « plus beau projet privé » jamais vu au Québec, https://lecollectif.ca/northvolt-le-plus-beau-projet-prive-jamais-vu-auquebec/

[12] Northvolt ne réduira pas les GES du Québec, https://www.ledevoir.com/environnement/809334/northvolt-ne-reduira-pasges-quebec

[13] Le projet Northvolt est-il bon pour le Québec ? https://coalitionavenirquebec.org/fr/blog/editionspeciale/le-projet-northvoltest-il-bon-pour-le-quebec/

[14] Quel rôle pour les minéraux québécois chez Northvolt ? https://www.ledevoir.com/economie/800869/quel-role-mineraux-quebecoisnorthvolt

[15] Pierre Fitzgibbon : « Dans la filière batterie, on est rendu trop loin pour reculer », https://www.lesaffaires.com/secteurs/manufacturier/pierrefitzgibbon---dans-la-filiere-batterie-on-est-rendu-trop-loin-pour-reculer-/649597

[16] Retombées de Northvolt sur l'économie, https://www.quebec.ca/gouvernement/ministere/economie/publications/ developpement-filiere-batterie/northvolt/retombees-economiques#c255819

[17] Discours du budget, https://www.finances.gouv.qc.ca/Budget_et_mise_a_jour/budget/discours.as p# : :text=En%202024%E2%80%912025%2C%20apr%C3%A8s %20la,1%2C5%20%25%20du%20PIB

[18] https://www.ledevoir.com/environnement/675513/des-sites-miniers-pluscouteux-de-prevu-pour-le-quebec

[19] Une facture bien moins salée pour l'Allemagne, https://www.lapresse.ca/affaires/entreprises/2024-01-19/future-usinequebecoise-de-northvolt/une-facture-bien-moins-salee-pour-lallemagne.php#:~:text=Dans%20le%20cas%20de%20Northvolt,plafonn%C3%A9es%20%C3%A0%204,6%20milliards

[20] Filière batterie, Investissement Québec, https://filierebatterie.investquebec.com/#guide-fournisseurs

[21] Québec doit-il investir autant dans la filière batterie https://www.ledevoir.com/economie/800867/politique-industrielle-etatquebecois-doit-il-mettre-autant-fonds-publics-filiere-batterie

[22] https://www.ledevoir.com/environnement/809631/projet-northvolt-nerespecterait-pas-accord-mondial-biodiversite

[23] Northvolt a proposé de remblayer des milieux humides avec des sols contaminés, https://www.ledevoir.com/environnement/809400/northvoltpropose-remblayer-illegalement-milieux-humides

[24] Pas de BAPE pour nombre de projets phares, https://www.lapresse.ca/affaires/2024-01-31/filiere-des-batteries/pas-debape-pour-nombre-de-projets-phares.php

[26] Sources de pollution : traitement des métaux et des minéraux, https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/ gestion-pollution/sources-industrie/traitement-metaux-mineraux.html

[27] Mémoire concernant la consultation sur l'encadrement minier, https://eausecours.org/sites/eausecours.org/wp-content/uploads/2023/06/ Memoire-Eau-Secours-Consultations-sur-lencadrement-minier.pdf

[28] La filière batterie menace le territoire agricole, https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2013448/terres-agriculture-minesbatteries-cptaq-quebec

400 organisations et personnalités LGBTI appellent à faire barrage à l’extrême droite

Près de 400 organisations et personnalités LGBTI ont signé une tribune dans l'Humanité, appelant à voter pour les candidat·e·s du Nouveau Front Populaire aux élections législatives des 30 juin et 7 juillet pour sanctionner le gouvernement et contrer l'extrême droite.

Tiré du blogue de l'auteur.

Initiée par le collectif "Les Inverti·e·s" et publiée le 17 juin 2024 dans le journal l'Humanité, la tribune intitulée "LGBTI, soyons fier.e.s de faire Front populaire" rassemble plus de 377 signatures de militant·e·s, artistes, lieux communautaires, collectifs, et organisations politiques, syndicales et associatives LGBTI. Cette liste s'est allongé depuis lundi.

Voir la tribune dans l'Humanité

Suite au score historique de l'extrême droite aux élections européennes, Emmanuel Macron a dissous l'Assemblée Nationale. Son gouvernement composés d'ancien·nes de La Manif Pour Tous, a promulgué des lois racistes, antisociales et transphobes, et favorisé l'extrême droite, menaçant les droits des LGBTI et autres opprimés. L'extrême droite, opposée de longue date aux droits LGBTI, est un danger mortel en France comme en Europe. Les signataires appellent à l'unité et à la lutte collective pour contrer cette menace dans la rue et dans les urnes et construire un nouveau front populaire avec des forces sociales, féministes, antiracistes et écologistes. Le Nouveau Front Populaire doit s'ouvrir plus largement aux organisations LGBTI et leur faire une place pour gagner de nouveaux droits, et lutter contre les LGBTIphobies.

Parmi les signataires notables figurent Felix Maritaud, Virginie Despentes, Fatima Daas, Paloma (Hugo Bardin), Sara Forever (Matthieu Barbin), Andy Kerbrat, Ségolène Amiot, Lou Trotignon, Océan, Aloïse Sauvage, Catherine Corsini, Claire Burger, Kalika, Paul B. Preciado, Tahnee et Les Vulves Assassines et bien d'autres.

Parmi les organisations signataires, outre les inverti·e·s, ont signé Act Up (sud ouest et Paris), Acceptess-t, Toutes des Femmes, Queer Education, Les degommeuses, Le couvent de paname les soeurs de la perpetuelle indulgence, La MIF, Centre LGBTQIA + KAP Caraïbe de Martinique et les commissions LGBTI+ du NPA, LFI, Generation·s, Les écolos et HES et près de 200 autres organisations.

Le mois des fiertés sera aussi une période de lutte contre le fascisme, car l'extrême droite est notre ennemi mortel !

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Selon une enquête du Guardian, "Ampleur sans précédent" des violations commises à l’encontre des enfants à Gaza, en Cisjordanie et en Israël, selon un rapport de l’ONU

Selon un rapport des Nations unies qui doit être publié cette semaine, les violations graves commises à l'encontre des enfants à Gaza, en Cisjordanie et en Israël ont été plus nombreuses que partout ailleurs dans le monde l'année dernière.

Tiré de France Palestine Solidarité. Photo : Réduction de moitié de l'aide humanitaire entrant à Gaza en février © UNRWA

Le rapport sur les enfants et les conflits armés, dont le Guardian a eu connaissance, a recensé plus de cas de crimes de guerre contre des enfants dans les territoires occupés et en Israël que partout ailleurs, y compris en République démocratique du Congo, au Myanmar, en Somalie, au Nigeria et au Soudan.

"Israël et les territoires palestiniens occupés présentent une échelle et une intensité sans précédent de violations graves à l'encontre des enfants", indique le rapport.

L'évaluation annuelle - qui doit être présentée à l'assemblée générale des Nations unies dans le courant de la semaine par le secrétaire général, António Guterres - mentionne Israël pour la première fois dans une annexe des États responsables de violations des droits de l'enfant, ce qui a suscité l'indignation du gouvernement israélien.

Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a déclaré que les Nations unies s'étaient "ajoutées à la liste noire de l'histoire en se joignant à ceux qui soutiennent les assassins du Hamas".

Le rapport ne détaille que les cas que les enquêteurs de l'ONU ont pu vérifier, et ne représente donc qu'une partie du nombre total de morts et de blessés parmi les enfants au cours de l'année dernière.

Au total, les Nations unies ont vérifié "8 009 violations graves à l'encontre de 4 360 enfants" en Israël, à Gaza et en Cisjordanie, soit plus de deux fois les chiffres de la RDC, deuxième pays le plus touché par la violence à l'encontre des enfants.

Sur le nombre total d'enfants victimes vérifiés, 4 247 étaient palestiniens, 113 étaient israéliens.

Au total, 5 698 violations ont été attribuées aux forces armées et de sécurité israéliennes, et 116 à la branche armée du Hamas, les Brigades Izz ad-Din al-Qassam. Les colons israéliens ont été jugés responsables dans 51 cas, et les brigades al-Quds du Jihad islamique palestinien ont été impliquées dans 21 cas.

Entre le 7 octobre et la fin décembre de l'année dernière, l'ONU a vérifié le meurtre de 2 051 enfants palestiniens, et a déclaré que le processus d'attribution des responsabilités était en cours, mais le rapport note : "La plupart des incidents ont été causés par l'utilisation d'armes explosives dans des zones peuplées par les forces armées et de sécurité israéliennes."

Le rapport reconnaît qu'il ne reflète qu'une image partielle de la situation à Gaza.

"En raison de graves difficultés d'accès, en particulier dans la bande de Gaza, les informations présentées ici ne reflètent pas toute l'ampleur des violations commises à l'encontre des enfants dans cette situation", indique le rapport.

Le rapport fait également état de graves abus commis par les forces israéliennes en Cisjordanie, avec 126 enfants palestiniens tués et 906 détenus. L'ONU a vérifié cinq cas où les soldats ont utilisé des garçons "pour protéger les forces pendant les opérations de maintien de l'ordre".

Au cours de l'année 2023, avant l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, les Nations unies ont déclaré que les branches armées du Hamas et du Jihad islamique palestinien avaient organisé des "camps d'été", dans lesquels les enfants étaient exposés à "un contenu et des activités militaires".

Au cours des trois premiers mois de la guerre, l'ONU a vérifié 23 cas distincts de refus d'accès humanitaire par les autorités israéliennes "liés au refus de coordination des missions d'aide humanitaire et à l'empêchement de l'accès aux soins médicaux".

Au cours de l'offensive israélienne à Gaza, l'ONU a constaté que "la quasi-totalité des infrastructures, installations et services essentiels ont été attaqués, notamment les sites d'hébergement, les installations des Nations unies, les écoles, les hôpitaux, les installations d'approvisionnement en eau et d'assainissement, les moulins à grains et les boulangeries".

"Les enfants sont menacés de famine, de malnutrition sévère et de mort évitable", indique le rapport de l'ONU.

"Je suis consterné par l'augmentation spectaculaire et l'ampleur et l'intensité sans précédent des violations graves commises à l'encontre des enfants dans la bande de Gaza, en Israël et en Cisjordanie occupée", déclare M. Guterres à l'Assemblée générale dans le rapport.

Traduction : AFPS

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

L’écosocialisme pour tout changer

Les 10 et 11 mai derniers, en Argentine, se sont déroulées les sixièmes Rencontres écosocialistes internationales. Elles avaient lieu pour la première fois ailleurs qu'en Europe, une décennie après la première édition en Suisse, à Genève, en 2014.

Tiré de Quatrième internationale

12 juin 2024

Par Germán Bernasconi

Argentine

Le projet de la dernière édition a commencé il y a plus d'un an, lorsque ATTAC et Poder Popular ont été contactés afin de savoir s'il était possible de les organiser. Après des mois de débats traversés par la dure réalité argentine, avec la campagne électorale, nous avons dû suspendre l'évènement prévu initialement en 2023, mais nous avons continué le travail et nous nous sommes fixé des objectifs politiques.

Les réunions suivantes du groupe de travail, où étaient présent·es des camarades du Brésil, du Chili, du Pays basque et du Portugal, ont été renforcées par une série de réunions internationales, où nous avons été rejoint·es par l'organisation locale Marabunta (Argentine). Après la période électorale et la victoire de Javier Milei, nous avons décidé de continuer la préparation des rencontres pour le mois de mai. Elle fut validée immédiatement après la victoire du candidat libertarien, au vu de son programme d'ajustement structurel du capitalisme contre la classe travailleuse, car la solidarité internationale est vitale pour déjouer ses plans.

Quelques objectifs des Rencontres

Le mouvement pour le climat dans notre pays est ample et divers. Les luttes contre l'extractivisme, contre les OGM et l'utilisation de pesticides en font l'un des secteurs les plus dynamiques, et qui touche énormément les plus jeunes générations. Cependant, la perspective écosocialiste n'est pas encore suffisamment entendue. Nous voyons donc les Rencontres comme une plateforme visant à réunir l'ensemble des militant·es qui s'inscrivent dans cette perspective.

L'objectif était de donner une continuité politique et militante, de consolider les débats, s'homogénéiser et tracer de véritables perspectives programmatiques et stratégiques, à la hauteur du défi que représente la crise climatique, résultat direct du système productiviste capitaliste.

Finalement, l'organisation de la COP30 à Belem en 2025 imposait un nouveau débat sur les rapports avec cet évènement, ainsi qu'au contre-sommet en préparation.

Le déroulement des Rencontres

Après près d'un an de travail, les 10 et 11 mai, plus de 200 personnes se sont réunies dans l'Auditorium central de l'Association des travailleurs/ses de l'État et les deux auditoriums de l'hôtel Quagliaro, qui lui appartient également. Le 9 mai, des activités étaient prévues, mais elles ont été suspendues en raison de la nécessaire grève générale convoquée ce jour-là par tou·tes les travailleurs/ses argentin·es, dans le contexte des attaques de grande ampleur mises en œuvre par le gouvernement de Javier Milei.

Au cours des deux journées suivantes, différents thèmes de l'agenda écosocialiste ont été abordés, en commençant par l'histoire des Rencontres elles-mêmes, sachant que chaque lutte doit avoir une mémoire pour ne pas avoir à repartir de zéro. Les problèmes de l'écomarxisme, la spoliation des territoires, la dette et le commerce, avec un point de vue écosocialiste, la montée du militarisme et de l'extrême droite et la répression ont été quelques-uns des thèmes de la première journée, qui s'est clôturée par un panel représentant les grandes luttes environnementales qui ont eu lieu en Argentine au cours des dernières décennies.

Le samedi 11 a commencé par une intervention de Michael Löwy sur le débat entre le centre et la périphérie, suivie d'un débat approfondi sur ce qu'il faut faire face à la COP30. La souveraineté alimentaire, l'écoféminisme, l'énergie et les classes sociales ont animé l'après-midi.

Le dernier panel a traité de l'état actuel du mouvement écosocialiste et de ses perspectives d'avenir, avec une intervention vidéo de l'une des figures du mouvement écosocialiste, Daniel Tanuro.

La Rencontre a été couronnée par la promesse d'une triple continuité : la participation au contre-sommet de Belem, en y organisant la Deuxième rencontre écosocialiste d'Amérique latine et des Caraïbes ; l'organisation des 7e Rencontres écosocialistes internationales en Belgique, autour de la Gauche anticapitaliste. Et la poursuite du débat programmatique et stratégique au sein d'un réseau international qui tiendra sa première réunion dans les prochaines semaines.

Quelques conclusions

Les 6e Rencontres ont été un succès. Avec la participation de plus de 40 organisations et de plus de 15 pays, ainsi que d'une grande partie des provinces argentines, le mouvement écosocialiste dispose d'une base solide pour mieux intervenir dans le mouvement environnemental. Le défi consiste maintenant à donner une continuité à ses propres instances permanentes de réflexion et de construction, ainsi qu'à intervenir de manière unie dans la lutte contre les négationnistes d'extrême droite de la crise climatique et à être toujours vigilants pour ne pas tomber dans les fausses solutions du capitalisme vert. Aujourd'hui, nous sommes plus proches d'une alternative écosocialiste systémique qui permettra à la classe ouvrière de jouir d'un environnement sain, d'un temps de travail réduit et de plus de temps pour la jouissance collective. Il est temps de passer à l'offensive et d'articuler un programme systémique contre la barbarie climatique et sociale du capitalisme.

Le 20 mai 2024

* Germán Bernasconi est membre de Poder Popular en Argentine. Traduit par Félix B.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le fascisme aux portes du pouvoir

Les idées d'extrême droite, certaines d'entre elles, par le véhicule des mots sont déjà au pouvoir. Une partie du projet Le Pen est déjà appliquée et il faut en prendre acte. Penser le fascisme est une nécessité tout comme le combattre, et pour ces deux actions les modalités temporelles sont différentes. Il faut pourtant allier le temps long de la pensée avec le temps court du sursaut comme on allie le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté.

Depuis le cœur et la raison, en pensant à nos intérêts de classe comme au sort de l'humanité dans son ensemble il faut donc penser et combattre le capitalisme autoritaire qui s'apprête à laisser la main à un projet fascisant voir fasciste.

La question du fascisme