Derniers articles

Hydro-Québec, base de notre indépendance

Samedi le 8 juin dernier, le Mouvement Québec Indépendant organisait une conférence sur la politique énergétique du gouvernement de la CAQ. « Aujourd'hui on assiste à un mouvement inverse où s'accélère le processus de privatisation de notre production électrique. Alors que la question de l'indépendance revient à l'avant-scène politique en vue de l'élection de 2026, peut-on faire l'indépendance en continuant ainsi de dilapider notre principale richesse naturelle ? Poser la question c'est y répondre. »

Nous avons retenu deux présentations : celle de Robert Laplante qui a brossé l'historique du « processus de privatisation et qui en a souligné les impacts négatifs majeurs » et celle de Martine Ouellet qui a mis « en évidence le front de résistance en train d'émerger actuellement en faveur du maintien d'Hydro-Québec sous le contrôle public. »

-

-

-

Robert Laplante

-

-

-

-

-

Martine Ouellet

-

-

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Northvolt : Les citoyen.nes s’organisent

Le Comité Action Citoyenne - Projet Northvolt, un groupe de citoyennes et citoyens bénévoles ayant à cœur, comme vous tous, de protéger la SANTÉ, la VIE et le VIVANT, vient de lancer une campagne de sociofinancement. Notre objectif est de recueillir 20 000$.

2024/06/05 | Par Collectif

Les fonds serviront dans un premier lieu à ce que des prises d'échantillons citoyens, sous la supervision d'un expert, soient faites selon les méthodes scientifiquement reconnues et que ces échantillons soient analysés par un laboratoire indépendant, afin que l'entreprise et le gouvernement n'aient d'autre choix que de reconnaître les résultats.

Cette levée de fonds vise aussi la création d'un fonds générationnel pour assurer une surveillance citoyenne pour la santé et le bien être des générations à venir, car cette surveillance citoyenne devra avoir lieu sur une base continuelle pour de nombreuses décennies

Dans un deuxième temps ces fonds serviront à consulter un avocat spécialisé en droit municipal afin de savoir exactement comment et pourquoi le droit fondamental à un référendum nous a été enlevé et comment nous pouvons être assuré.es que les décisions présentes et futures dans le projet en cours, suivent les procédures normales et surtout légales. Nous voulons aussi obtenir les avis légaux nécessaires pour que la démocratie de notre société soit respectée et protégée.

Nous avons besoin de votre soutien afin de protéger notre source d'eau potable. Pour contribuer, cliquez ici.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Retour sur l’événement L’égalité en action

Après Paris (2014), New Delhi (2017) et Mayence (2019), c'est à Montréal que s'est tenu le Congrès pour mettre fin à l'exploitation sexuelle organisé par CAP International et quatre organisations nord-américaines, dont la Concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle (CLES).

Martine B. Côté

doctorante en Droit, UQAM, coautrice de Faire corps, Éditions Atelier 10

L'événement a commencé le samedi 1er juin par la toute première marche mondiale des survivantes de la prostitution, organisée par le Réseau international de survivantes SPACE International. Parties de la place Emilie -Gamelin, les 250 personnes réunies ont fait des arrêts à plusieurs endroits stratégiques : la Cour municipale, l'Hôtel de ville et le Palais de justice. Sur les pancartes, on pouvait lire des messages réclamant l'adoption et l'application du modèle nordique en matière de prostitution, c'est-à-dire la décriminalisation des femmes en situation de prostitution et la criminalisation des proxénètes et des clients. Des groupes de Suède, le premier pays à avoir adopté ce cadre législatif, étaient présents ainsi que des groupes et des survivantes notamment venus de France, d'Allemagne, de Nouvelle-Zélande, d'Espagne, des États-Unis et de la Belgique.

Le congrès s'est ouvert par un panel intitulé Femmes et filles autochtones en Amérique du Nord : le système prostitutionnel comme continuation des oppressions historiques. Les panélistes-survivantes ont été chaudement applaudies par la salle après des prises de parole souvent chargées d'émotions. Le public a notamment pu entendre la juriste américaine Catharine Mackinnon, l'avocate française Lorraine Questiaux, qui a raconté son combat pour les victimes de pornographie, la sénatrice canadienne indépendante Julie Miville-Dechênes, Suzanne Jay, de Asian Women for Equality, la députée socialiste espagnole Andrea Fernández Benítez, venue parler de ses tentatives de faire adopter des lois contre le proxénétisme ainsi que de nombreuses intervenantes-survivantes, dont Amelia Tiganus (Présidente de FEMAB) Melanie Thomson, de l'organisme Coalition against trafficking and women (CATW) et Luba Fein (Voices of Israeli Sex trade Survivors).

La Rapporteure spéciale des Nations unies sur la violence contre les femmes et les filles, Reem Alsalem a été ovationnée après la présentation de son rapport, rédigé à la suite de l'audition de plus de 300 témoignages d'organisations et de personnes provenant des deux courants idéologiques sur la question de la prostitution. Son rapport décrit la prostitution comme un système d'exploitation et une forme globale de violence masculine contre les femmes et les filles qui recoupe d'autres formes de discrimination structurelle. Elle appelle notamment à adopter le cadre juridique abolitionniste et ses cinq piliers : décriminalisation des femmes en situation de prostitution ; fourniture d'un soutien complet et de voies de sortie ; criminalisation de l'achat d'actes sexuels ; criminalisation de toutes les formes de proxénétisme ; et organisation de campagnes de sensibilisation en direction des acheteurs d'actes sexuels.

L'événement s'est conclu par une déclaration pour appeler à instaurer une société d'égalité et de justice sociale, une société sans prostitution. Rédigé par des survivantes de la prostitution, des femmes autochtones, des militantes féministes, des travailleuses de terrain, des représentantes syndicales et des juristes, la déclaration a déjà été signée par une cinquantaine d'organisations dans le monde.

Au final, ce sont plus de 400 participant.e.s venus de plus de 35 pays différents qui se sont regroupés pendant trois jours à Montréal. La 5e édition aura lieu dans deux ans dans un pays qui sera annoncé ultérieurement.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

« Ne nous sauvez pas, on s’en charge ! »

Une cinquantaine de personnes ont répondu aujourd'hui à l'appel du Comité autonome du travail du sexe (CATS) et ont manifesté en réponse à une marche appelée par la Coalition Abolition Prostitution et SPACE International. Les manifestant.e.s critiquent la tenue d'un congrès pour l'abolition de la prostitution cette fin de semaine dans la métropole, dont la marche s'inscrit à la programmation. Le CATS revendique plutôt la décriminalisation du travail du sexe et des droits du travail pour combattre les violences dans l'industrie.

« La police ne règle pas la violence dans l'industrie du sexe ! »

Contrairement aux demandes des organismes impliqués dans le congrès, le CATS affirme que davantage de criminalisation des milieux de travail pénalise de fait les travailleuses du sexe. « Si mon patron est criminalisé, comment je peux faire pour dénoncer les abus sans perdre mon emploi ? Les travailleuses du sexe ne veulent pas vivre de violence au travail, mais elles veulent pouvoir garder leur boulot ! » fait valoir Adore, qui est travailleuse du sexe et militante au CATS. Selon elle, les dénonciations de conditions abusives dans le modèle actuel mèneraient à l'arrestation du patron pour proxénétisme et à la fermeture de son milieu de travail. « La police qui rentre dans un milieu de travail, ça peut aussi mener à la déportation des travailleuses migrantes. » rajoute-t-elle.

« Il faut se rappeler que ces organisations défendent un modèle déjà en vigueur depuis dix ans ; pourtant on continue de vivre des violences au quotidien. Elles prétendent qu'on ne subit pas les impacts de la criminalisation, mais c'est faux. On est criminalisées dès qu'on veut travailler à plusieurs », affirme sa collègue Cherry. Le Canada a adopté en 2014 la Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d'exploitation. Cette loi est inspirée du modèle scandinave, revendiquée partout dans le monde par les féministes anti-prostitution. La loi criminalise les clients et toute personne tirant profit du travail sexuel d'autrui.

La décriminalisation et des droits du travail

Le comité propose plutôt que le travail du sexe soit décriminalisé pour que les travailleuses puissent s'organiser en syndicats. Melina, aussi militante au CATS, pense que ce serait la solution pour améliorer ses conditions de travail. Elle fait valoir que cela permettrait de dénoncer les employeurs abusifs via des mécanismes légaux et d'obtenir des compensations monétaires, tout en bénéficiant d'une sécurité d'emploi. « Si on pouvait s'organiser ensemble contre les abus des patrons, ça ferait une grande différence, mais en ce moment c'est difficile parce que les collègues ont peur que ça fasse des problèmes avec la police » avoue-t-elle.

Comité Autonome du travail du sexe

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Projet de loi 69 : vers la fin du monopole d’Hydro-Québec sur la distribution d’électricité ?

Le gouvernement de la CAQ a déposé aujourd'hui un projet de loi sur le cadre réglementaire entourant la production et la distribution d'énergie au Québec. Parmi les modifications législatives prévues, on retrouve la mise en place d'un modèle favorisant la production et la vente d'électricité par des producteurs privés. Que faut-il comprendre de cette plus grande place faite au privé et quels sont les objectifs poursuivis par la CAQ ? Ce billet jette un éclairage sur cet aspect spécifique du projet de loi, dont les autres dimensions (politique tarifaire et industrielle, pouvoir et gouvernance, etc.) seront abordées dans des interventions futures de l'IRIS.

Colin Pratte est chercheur à l'IRIS.

6 juin 2024 | tiré du site de l'IRIS

https://iris-recherche.qc.ca/.../reforme-hydro-quebec.../...

Description du modèle actuel et de la modification envisagée

Contrairement à une idée reçue, la société Hydro-Québec ne détient pas le monopole de la production d'électricité. En effet, 17% de l'électricité produite au Québec est de source privée. Par exemple, les installations hydroélectriques de Rio Tinto Alcan représentent environ 5% de la puissance hydroélectrique d'Hydro-Québec. L'aluminerie utilise l'énergie produite pour ses propres besoins industriels.

À l'heure actuelle, les surplus que les producteurs privés ne consomment pas sont obligatoirement achetés par Hydro-Québec Distribution, qui détient le monopole de la vente d'électricité. Le schéma ci-dessous illustre le modèle actuel.

Source : Éric Pineault, « Appropriation énergétique des territoires et capacité de planification », présenté dans le cadre du webinaire HEC-UQÀM Quelle place à la production privée et à la vente libre d'électricité dans la transition au Québec ?, 13 mars 2024, en ligne, https://www.youtube.com/watch?v=3LMovII5TRY.

Le projet de loi déposé aujourd'hui modifie cette prérogative et permet à des producteurs privés de vendre par eux-mêmes de l'électricité à des consommateurs privés adjacents au site de production d'électricité. La CAQ facilite ainsi la création d'un marché de production et de vente de gré à gré dont la société d'État Hydro-Québec est exclue. Le schéma ci-dessous illustre cette libéralisation.

Source : Éric Pineault, « Appropriation énergétique des territoires et capacité de planification », présenté dans le cadre du webinaire HEC-UQÀM Quelle place à la production privée et à la vente libre d'électricité dans la transition au Québec ?, 13 mars 2024, en ligne, https://www.youtube.com/watch?v=3LMovII5TRY.

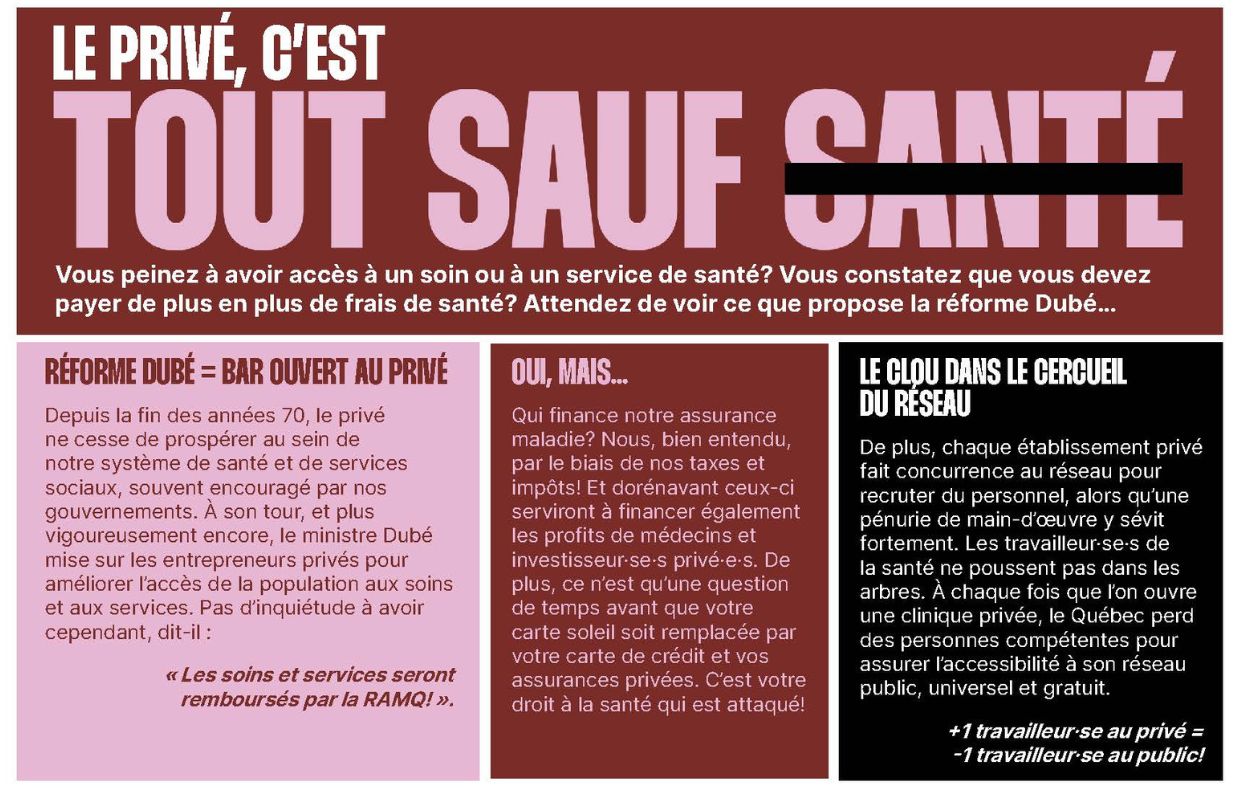

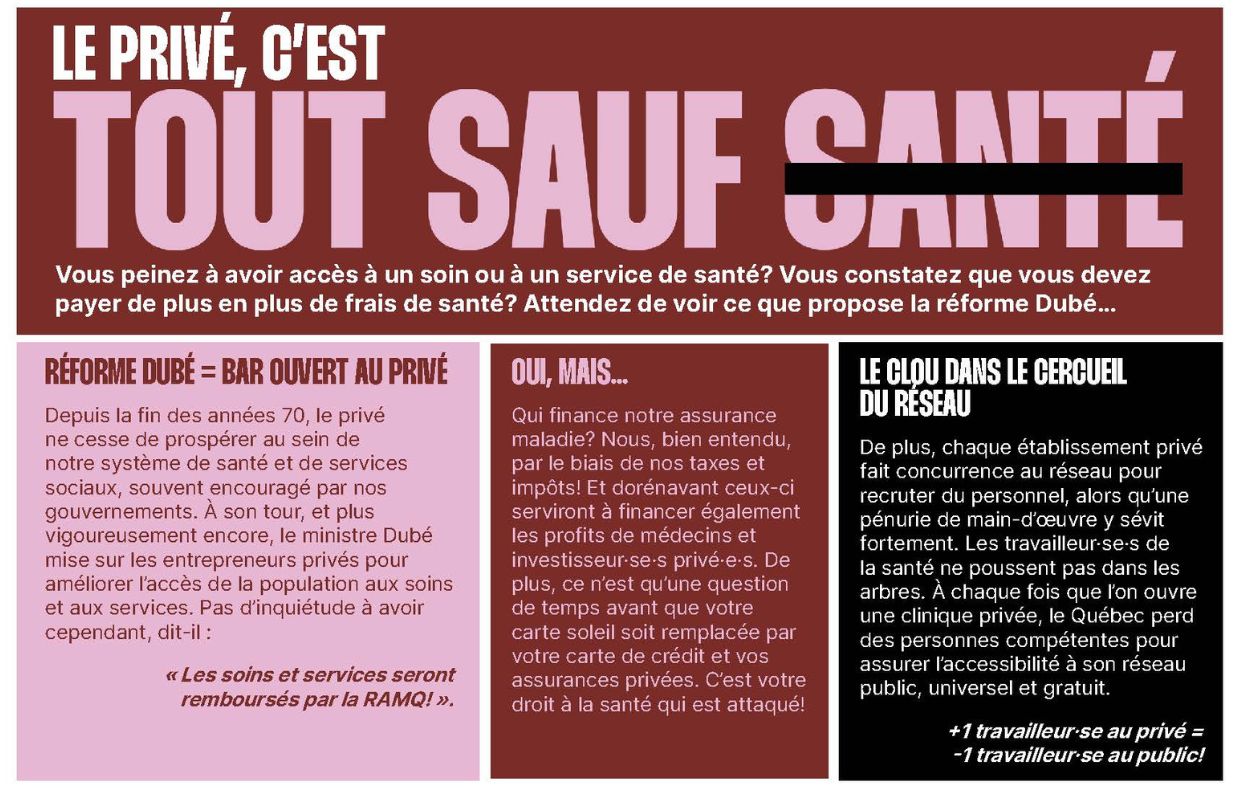

Faire comme l'Alberta ?

Le projet de loi déposé aujourd'hui, dont l'objectif est de transformer le cadre réglementaire entourant la distribution et la production d'électricité au Québec de manière à attirer des investissements privés, s'inspire du modèle développé en Alberta. Dans cette province, le secteur de l'électricité est libéralisé, c'est-à-dire que la production et la distribution sont contrôlées par des entreprises privées, à l'instar de l'époque pré-nationalisation au Québec. Cette volonté de s'inspirer du modèle albertain en dépit de ses échecs est questionnable, mais n'étonne pas : tout indique au contraire qu'il s'agit du modus operandi de la CAQ en matière de réforme des services publics. Par exemple, la réforme Dubé du réseau de la santé et la création de l'agence Santé Québec est un copier-coller du modèle albertain, malgré l'existence d'une documentation étoffée sur les faillites de cette approche centralisatrice.

Quels objectifs poursuit la CAQ ?

Les modifications réglementaires proposées dans le projet de loi 69 ont pour objectif d'attirer des capitaux privés afin d'augmenter les investissements dans la production d'électricité renouvelable et ainsi augmenter la capacité du Québec à accueillir des entreprises désireuses de développer des projets industriels alimentés en énergies renouvelables. Le but est d'accroître la production d'électricité sans engager les fonds publics colossaux requis. Cette approche s'appuie sur deux piliers principaux : (1) élargir l'accès du secteur privé à la possibilité de réaliser des profits sur la vente d'électricité ; et (2) laisser au secteur privé les gisements électriques (gisements éoliens, remplacement de turbines de barrages) les plus intéressants sur le plan commercial afin de stimuler des investissements. À ce titre, les crédits d'impôt remboursables du gouvernement fédéral pour la production d'énergies renouvelables stimulent les investissements privés dans ce secteur, tel que le projet de production d'hydrogène par énergie éolienne de l'entreprise TES Canada, en Mauricie.

La société Hydro-Québec, troisième plus grande entreprise d'hydroélectricité au monde, dispose pourtant d'une partie des leviers financiers nécessaires pour engager des investissements dans de nouvelles infrastructures ou pour la rénovation des infrastructures existantes. Le fait qu'elle doive remettre à l'État 75% de ses bénéfices annuels, plutôt que 50% comme c'était le cas jusqu'en 2008, amoindrit cependant sa capacité d'investissement. De plus, au lieu de mobiliser ces fonds pour faire des investissements structurants, la CAQ entend s'en remettre à des capitaux privés pour financer en partie le plan d'action d'Hydro-Québec, qui prévoit des investissements additionnels de 180 milliards $ d'ici 2035.

Les entreprises privées du secteur de l'énergie et le précipice écologique

En permettant à des entreprises privées de produire et de vendre de l'électricité de façon autonome sur le territoire québécois, la CAQ empêche la planification de la transition énergétique et l'allocation de cette ressource publique à des fins de viabilité tant écologique qu'économique. Pour la CAQ, l'apparition d'un champ d'éoliennes privé alimentant une usine voisine de batteries destinées à propulser des VUS électriques est synonyme de développement économique et de transition. Or, il s'agit d'une politique énergétique et industrielle de courte vue qui repousse le moment d'une véritable transition écologique. La libéralisation du marché de production-distribution d'électricité rend difficile la planification publique de la consommation des ressources d'électricité, qui doit avant tout être guidée par des principes de diminution de la consommation énergétique.

La plus grave crise de l'histoire des sociétés humaines — la crise écologique et les changements climatiques — est causée en grande partie par le fait que le secteur névralgique de l'énergie a été laissé aux mains de grandes entreprises fossiles, qui l'ont alors réduit à une occasion d'affaires, en dépit des conséquences écologiques de cette approche. Le développement des bien mal nommées « énergies renouvelables », qui demeurent dépendantes de ressources rares, doit au contraire absolument être affranchi de la logique de profitabilité et orienté vers la transition énergétique ainsi que la diminution de la demande énergétique.

Conclusion : la privatisation de la transition

La CAQ considère la transition énergétique comme une occasion d'affaires et met de l'avant une politique énergétique qui favorise la surconsommation d'électricité. Or, la sortie des énergies fossiles, dont la consommation énergétique québécoise demeure dépendante à 50%, implique plus que jamais de conserver le caractère public du secteur de l'électricité au Québec, afin d'en faire un outil de transition écologique et de planification économique. Tout indique que le projet de loi déposé aujourd'hui nous en éloigne.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Répression du droit de manifester et brutalité policière à Québec lors des actions du 1er juin pour le droit à l’avortement

Québec, 10 juin 2024- Le Regroupement des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale (RGF-CN), la Coalition pour le droit de manifester à Québec ainsi que la Ligue des droits et libertés - section de Québec (LDL-Qc) joignent leurs voix pour dénoncer la répression du droit de manifester ainsi que la brutalité policière du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) lors des actions pour le droit à l'avortement du 1

er juin 2024.

Le samedi 1er juin, sur l'heure du dîner, quelques centaines de manifestant·es se sont rendu·es devant le Parlement pour faire du bruit en marge du rassemblement anti-avortement organisé par la Campagne Québec-Vie. À peine 5 minutes après leur arrivée, une travailleuse du RGF-CN, une des organisatrices de l'action, s'est fait violemment maîtrisée et remettre une contravention pour avoir traversé la rue.

De plus, vers 14h30, une quinzaine de minutes seulement après l'arrivée de la manifestation Riposte Pro-choix devant l'Assemblée nationale les forces de police ont expulsé et escorté l'ensemble des manifestant·es pro-choix jusqu'au boulevard René-Lévesque, pour laisser la zone de manifestation aux militants anti-avortement. Le SPVQ était pourtant bien informé de cette action. Le cordon de police a été rapide et

brusque avec les manifestantes pro-choix : elles ont été bousculées, levées de force de la pelouse, etc.

« La LDL-Qc est profondément troublée par la restriction de la liberté d'association et de réunion pacifique des citoyen·nes qui s'étaient réuni·es à Québec pour réitérer l'importance du droit à l'avortement. L'organisme exprime sa plus haute consternation devant la brutalité et la disproportionnalité des gestes posés par le SPVQ lors de l'arrestation d'une des organisatrices. Elle joint sa voix au mouvement de dénonciation présentement en cours pour exiger des autorités de faire la lumière sur les événements du 1er juin. La Ville de Québec et le SPVQ doivent s'engager à renverser la tendance dangereuse à museler et judiciariser les mouvements sociaux », rappelle Sophie Marois de la Ligue des droits et libertés - section de Québec

« Je ne pouvais plus bouger mon bras, qui était maîtrisé à l'arrière de mon dos. C'était douloureux. Pourquoi le policier a-t-il refusé de me parler lorsque je l'ai abordé dès notre arrivée pour lui expliquer le déroulement de notre action ? Pourquoi cette contravention alors que la rue était alors fermée à la circulation ? Pourquoi ne pas m'avoir simplement dit que j'étais en état d'arrestation ? » s'insurge Anne-Valérie Lemieux Breton du Regroupement des groupes de femmes de la Capitale-Nationale. « Alors que nous étions présentes pour dénoncer les tentatives de contrôle du corps des femmes et des personnes trans, la police - composée majoritairement d'hommes - a fait le choix de nous interdire l'occupation de l'espace public et d'utiliser la violence pour nous faire taire. Leur choix était fait : protéger et laisser toute la place aux anti-choix ».

« Je n'aurais jamais pensé vivre tant d'insécurité dans une manifestation et encore moins que celle-ci serait causée par le comportement de la police. Alors que des discours anti-avortement résonnaient, un policier m'a menacée d'arrestation parce que je sifflais trop fort ! Alors que je jasais avec des amies dans un parc à plus de 500 mètres de la scène, une dizaine de policiers nous ont intimées de quitter l'endroit afin de ne pas déranger les anti-choix qui revenaient. Malgré mes questions, ils n'ont fait référence à aucun règlement justifiant notre expulsion. Plus tard, j'ai compté 24 policiers qui nous entouraient, comme si c'était nous les dangereux-ses, alors que sur la scène un homme vociférait des propos violents envers les femmes ayant eu recours à un avortement ! C'était surréel et intimidant ! », dénonce Naélie Bouchard-Sylvain du Regroupement d'éducation populaire en action communautaire des régions de Québec et Chaudière-Appalaches.

« Je m'étais retirée de la manif pour rejoindre des personnes à l'autre extrémité du parlement. On est trois filles assises, bien zen, à se mettre à jour sur nos vies, et en quelques minutes, il y a un cercle de policiers autour de nous. L'image est quand même forte, nous en bas, eux debout, en hauteur, plus nombreux et imposants. On

repassera pour le sentiment de sécurité. Quel message tordu ça envoie aux anti-choix et à la société québécoise en général ? “Gênez-vous pas les boys pour revenir l'année prochaine, on sera vos gardes du corps privé, on va sortir de force toutes les opposantes à votre mission divine pour que vous vous sentiez bienvenus !” Parce que c'est ça qui s'est passé : ils se sont mis à deux pour me lever de terre et nous forcer à partir », dénonce Marie-Hélène Fortier de la Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes (CQMMF).

Le 18 juin 2024, la Coalition pour le droit de manifester à Québec organise un rassemblement devant l'Hôtel de Ville de Québec pour dénoncer le recul du droit de manifester avec notamment l'adoption par l'administration Marchand il y a près d'un an du Règlement sur la sécurité lors de la tenue de rassemblements sur la voie

publique (R.V.Q. 2817).

Pour information :

Catherine Gauthier, Regroupement des groupes de femmes de la Capitale-Nationale

Josyanne Proteau, Ligue des droits et libertés (section de Québec) :

Vania Wright-Larin, Coalition pour le droit de manifester à Québec

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Europe - Qui sème des politiques d’extrême droite... récolte des politiques d’extrême droite

Ce dimanche, les élections européennes se sont achevées et ont permis d'élire les députés européens qui composeront la dixième législature. Il n'est jamais inutile de rappeler que ces élections sont l'occasion de renouveler la structure de gouvernance de l'UE (Parlement et Commission européenne). Pour tenter d'éviter l'image d'un appareil bureaucratique hiérarchisé et peu contrôlé démocratiquement, répondant à un équilibre des pouvoirs étatiques fondé sur l'hégémonie de l'axe Berlin-Paris. Ce processus s'achèvera, quelques mois plus tard, par la ratification par le Parlement du président de la Commission européenne et du collège des commissaires préalablement négociés par les États membres.

Tiré de Inprecor 721 - juin 2024

10 juin 2024

Par Miguel Urbán Crespo

Photothèque Rouge / Martin Noda / Hans Lucas

Les progrès de l'extrême droite

Le fait le plus marquant de cette élection est peut-être la progression de l'extrême droite, qui consolide une droitisation de l'UE qui couvait depuis longtemps. La dispersion actuelle de l'extrême droite, en trois groupes au Parlement européen, brouille l'image de son résultat électoral, mais on ne peut ignorer qu'elle a été la deuxième force ayant obtenu le plus de voix en Europe, avec un peu plus de 20 % des suffrages, devant les sociaux-démocrates. Ainsi, l'extrême droite a réussi à devenir la première force en : Italie, France, Hongrie, Belgique, Autriche et Pologne, et la deuxième force en Allemagne et aux Pays-Bas, tandis que le Parti socialiste européen n'a réussi à gagner qu'en Suède, en Roumanie, à Malte et à faire jeu égal avec la droite au Portugal.

Le parti de Le Pen, le Rassemblement national (RN), a réussi non seulement à remporter à nouveau les élections européennes en France pour la troisième fois consécutive, en obtenant deux fois plus de voix que le parti au pouvoir, mais aussi à devenir le parti qui compte le plus grand nombre de députés au Parlement européen, ce qui illustre bien la force de l'extrême-droite européenne. Un résultat qui a provoqué un véritable séisme en France, où Macron a été contraint de convoquer des élections législatives d'urgence.

En effet, l'extrême droite n'a cessé de progresser en Europe depuis le début du siècle, partant d'un nombre de députés à peine suffisant pour former un groupe au Parlement européen pour devenir la deuxième force lors de ces élections. En dix ans, elle a doublé son soutien et émerge comme une force qui pourrait déterminer les majorités parlementaires lors de la prochaine législature. La bureaucratie eurocrate de Bruxelles prend cette possibilité très au sérieux et, à cette fin, a entamé une campagne visant à faire la distinction entre une bonne et une mauvaise extrême droite, c'est-à-dire entre l'extrême droite qui adhère sans ambiguïté à la politique économique néolibérale, à la remilitarisation et à la subordination géostratégique aux élites européennes et à l'OTAN, et l'extrême droite qui continue à les remettre en question, bien que de plus en plus timidement.

Les tentations de relooking

Dans la campagne électorale elle-même, la candidate du PPE à la présidence du Collège des Commissaires, Ursula von der Leyen, a ouvert la porte à un pacte avec une partie de l'extrême droite, représentée par Meloni, la "bonne extrême droite". En ce sens, le président du Parti populaire européen (PPE) lui-même, l'Allemand Manfred Weber, s'était déjà prononcé en faveur d'un accord avec l'extrême droite lors d'une rencontre avec la présidente italienne Georgia Meloni l'année dernière. Des approches qui contribuent à normaliser l'extrême droite en tant que partenaire acceptable, légitimant non seulement son espace politique, mais aussi ses politiques et ses discours de haine qui gagnent de plus en plus d'audience auprès de l'électorat européen. C'est un bon exemple du rôle de premier plan que l'extrême droite devrait jouer dans cette nouvelle législature, où elle jouera un rôle clé dans l'obtention de majorités parlementaires.

En ce sens, il semble que Le Pen ne veuille pas être une fois de plus écartée de cette opération de relooking ; elle est consciente qu'elle doit achever son processus particulier de dédiabolisation, non seulement pour avoir son mot à dire dans le prochain Parlement européen, mais surtout pour avoir une chance lors de la prochaine élection présidentielle française. Ainsi, l'extrême droite française a frappé à la porte de Meloni pour tenter d'unir ses forces et devenir la deuxième force politique au Parlement européen. Au cours des trois prochaines semaines, période durant laquelle les groupes politiques du Parlement européen doivent être constitués, nous déchiffrerons tout le mystère du choix de Meloni. Pour le chant des sirènes du groupe Populaire ou pour diriger un grand groupe d'extrême droite. Jorge Buxadé (Vox) lui-même l'a rappelé à Alberto Núñez Feijóo lors de sa campagne : "Ne vous énervez pas parce que Giorgia Meloni est l'une des nôtres". Il semble que des semaines intéressantes et complexes attendent la droite et l'extrême droite pour voir comment les groupes politiques du Parlement européen seront finalement configurés.

La fin du bipartisme ?

Peut-être qu'un autre des titres de ces élections est la tendance à l'érosion du bipartisme européen, si déjà en 2019, pour la première fois dans l'histoire du Parlement européen, les Populaires (PPE) et les Sociaux-démocrates (S&D) n'ont pas réussi à atteindre une majorité absolue. Lors de ces élections, cinq ans plus tard, les socialistes ne sont plus la deuxième force recueillant le plus de suffrages, pour être relégués par l'extrême droite à une troisième place historique. Les socialistes et le Parti populaire n'ont pas le vent en poupe et doivent de plus en plus élargir avec de nouvelles forces la grande coalition qui a gouverné l'Europe jusqu'à présent.

En fait, dès la dernière législature, les libéraux d'Europe Renouveau et, à certaines occasions, les Verts, ont joué un rôle fondamental dans la formation de majorités au Parlement et dans l'approbation des principales mesures de cette législature (Pacte vert, remilitarisation européenne, Pacte sur l'immigration et l'asile, etc.) Ce sont précisément ces deux groupes, Renew Europe et les Verts, qui ont subi la plus forte érosion électorale lors de ces élections, perdant respectivement 20 et 18 sièges. Si, en 2019, ils se sont imposés, dans une certaine mesure, comme des forces de renouvellement et de modernisation d'une gouvernance bipartisane dépassée, leur incapacité à répondre aux attentes les a conduits à payer un coût électoral élevé. Malgré cela, ils apparaissent comme deux forces fondamentales pour assurer les majorités de la grande coalition.

L'exemple le plus clair de l'érosion de la formule politique de Renew Europe est peut-être incarné par Emmanuel Macron en France, dont le parti n'a même pas atteint 15 % des voix. Macron représente une sorte de figure politique vide, un étendard de la sortie de la crise de représentation du bloc de pouvoir et de la corruption des grands partis, qui a été vendue comme une formule condensant l'extrême centre en un seul parti. Un politicien modèle issu du monde de la gestion d'entreprise et perçu, précisément, comme un gestionnaire de la "société civile » disparate, mais garant du (dés)ordre néolibéral. En bref : une sorte d'outsider pour maintenir le statu quo.

En fait, Macron s'inscrit dans une tendance globale d'émergence de caudillos populistes néolibéraux autoritaires issus du monde des affaires et de la finance, qui ne font plus confiance aux politiciens professionnels, mais qui dirigent plutôt leurs propres intérêts d'élite à partir de la ligne de front de la politique. Ces élections ont non seulement condamné le déclin du macronisme en tant que prince de l'européanisme néolibéral qui devait remplacer la grande coalition, mais elles ouvrent également un scénario incertain pour les élections législatives anticipées (juin) et pour les élections présidentielles françaises. En ce sens, ceux qui ont tenté de se présenter comme les représentants du macronisme hispanique, Ciudadanos, sont définitivement morts dans ces élections, perdant leurs huit eurodéputés.

Protestation et recomposition droitière

Il semble que nous ayons un nouveau groupe au Parlement européen autour des Italiens de Cinq Étoiles et des Allemands de l'Alliance Sahra Wagenknecht -Pour la Raison et la Justice-. Un espace politique mal défini construit sur des partis qui ont en commun de trouver difficile de s'intégrer dans l'un des autres groupes formés au Parlement, soit en raison de différences politiques, soit en raison du veto d'autres forces, comme cela a été le cas historiquement avec Cinq Étoiles. Un groupe similaire à ce qu'était l'Europe de la liberté et de la démocratie directe (EFDD) lors de la législature 2014/2019. Même s'il reste à voir s'ils obtiendront des alliés pour respecter la règle parlementaire d'un minimum de 25 eurodéputés issus d'au moins sept pays différents de l'UE.

Plus de 100 eurodéputés élus n'ont pas de groupe clair au Parlement européen, ce qui montre bien le poids du vote protestataire anti-politique, étranger aux groupes établis au Parlement européen, lors de ces élections. Un bon exemple de ce phénomène est Fidias Panayiotou, un tiktoker chypriote de 24 ans, qui a été la deuxième force, remportant deux sièges au Parlement européen avec plus de 20 % des voix, et Alvise Pérez, le candidat de Se Acabó La Fiesta, l'une des surprises de la journée électorale en Espagne, qui a obtenu trois députés européens avec 800 000 voix.

Un vote de protestation mobilisé pour "récupérer la démocratie kidnappée" par l'oligarchie politique corrompue, traditionnellement qualifiée de "partidocratie" par l'ultra-droite, avec pour conséquence la défense d'une sorte d'anti-politique. Le succès électoral de cette bannière qui prétend sauver une démocratie kidnappée par les élites ne peut être compris sans évaluer le déficit démocratique des sociétés dans lesquelles elle émerge. En ce sens, ce n'est pas un hasard s'il s'exprime particulièrement lors des élections européennes, de la transformation systémique d'une société mondialisée et de la délégitimation du politique et de la politique qui s'est produite en son sein face à la dévalorisation des idéologies. A l'intérieur et à l'extérieur du système, l'extérieur continue à gagner toujours plus de poids politique au sein du Parlement européen.

Quelles perspectives à gauche ?

Si la gauche continue d'occuper la dernière place au Parlement européen en attendant la création d'un nouveau groupe, elle parvient, contrairement à 2019, à atténuer sa chute et pourrait même légèrement progresser en nombre, lorsque la répartition des nouveaux eurodéputés non inscrits à un groupe sera confirmée dans les semaines à venir. Particulièrement pertinents ont été les résultats en Finlande, où elle est deuxième force, en Italie, où la gauche a retrouvé une représentation, et avec la France Insoumise, qui a fourni le plus grand groupe de députés à la gauche.

Ces élections ont une fois de plus montré la perte croissante de légitimité de l'UE parmi les mouvements sociaux dans toute l'Europe, l'abstention l'emportant à nouveau dans presque tous les pays. L'UE a de plus en plus de mal à être associée aux "valeurs européennes" telles que la démocratie, le progrès, le bien-être ou les droits de l'homme. Une crise organique au sens gramscien du terme, résultat et approfondissement de la crise du modèle de capitalisme européen post-Maastricht qui a été une véritable camisole de force néolibérale, avec une combinaison mortelle d'austérité, de libre-échange, de dette prédatrice et de travail précaire et mal rémunéré, l'ADN du capitalisme financiarisé d'aujourd'hui.

Cette crise de légitimité des institutions ne signifie pas seulement que les décisions de l'UE tentent à tout prix de contourner les parlements nationaux, mais aussi que tout référendum ou consultation des citoyens concernant directement ou indirectement les questions européennes est considéré avec suspicion et effroi. Chaque jour, de plus en plus de personnes se réveillent du rêve européen et se retrouvent à la dérive entre un européanisme néolibéral et militariste défendu par les élites de l'UE et un nationalisme d'exclusion qui se développe au niveau des États. Une crise organique du projet européen qui génère des vides propices aux mutations, aux réajustements, aux recompositions et surtout aux monstres comme nous l'avons vu lors de ces élections.

Des élections qui confirment : le glissement de l'Europe vers la droite, où l'extrême droite n'apparaît plus comme eurosceptique mais comme euro-réformiste, se réservant un siège dans la gouvernance de l'UE ; la faillite des anciennes majorités de grande coalition ; la fin du macronisme et de sa tentative de grand centre-droit européen ; la montée des options outsiders de protestation anti-système et anti-politique ; et la croissance de l'abstention et du désenchantement européen à l'égard de la machinerie de l'UE. Le tout dans un contexte où les tambours de guerre battent dans les chancelleries, nous rapprochant dangereusement du scénario d'une nouvelle confrontation militaire mondiale, sur fond d'urgence climatique et de démantèlement de la gouvernance multilatérale et du droit international qui régissent le monde depuis la Seconde Guerre mondiale.

Un cocktail dangereux qui laisse présager de nouveaux conflits, une recomposition des acteurs, un élargissement du champ de bataille et, surtout, une accélération des tendances nouvelles et anciennes. Mais une leçon se détache de ces élections européennes : quand on sème des politiques d'extrême droite - le Pacte sur les migrations en est un exemple parmi d'autres - on récolte... des politiques d'extrême droite.

Publié par Público. le 10 juin 2024

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

La trêve à Gaza et les dilemmes de Netanyahu et du Hamas

Depuis la fin de la semaine dernière, les nouvelles liées à la guerre génocidaire en cours dans la bande de Gaza ont été éclipsées par le projet de trêve annoncé vendredi par le président américain Joe Biden, qui l'a attribué à « Israël », sans préciser quelle instance gouvernementale israélienne l'avait approuvé. (Traduit de l'arabe.)

5 JUIN 2024

Gilbert Achcar

Professeur, SOAS, Université de Londres

Les commentateurs dans les médias ont trouvé plutôt étrange qu'une proposition israélienne soit annoncée par le président américain au lieu d'être annoncée par des sources officielles israéliennes. La confusion s'est accrue lorsque le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a semblé vouloir se démarquer du projet en affirmant des conditions qui le contredisent en apparence ou le compliquent – la plus importante étant son insistance à vouloir poursuivre l'offensive jusqu'à ce que les capacités militaires et politiques du Hamas soient complètement éliminées et le contrôle sécuritaire israélien sur l'ensemble de la bande de Gaza assuré.

La vérité est que ce désordre apparent reflète un véritable état de confusion qui concerne principalement Netanyahu lui-même. En effet, le leader sioniste est pris entre deux feux : la pression américaine soutenue par l'opposition israélienne et par un groupe au sein de son propre parti, le Likoud, dirigé par le ministre de la « défense » Gallant, et la pression en sens contraire exercée par les alliés de Netanyahu appartenant à l'extrême droite sioniste. Quelle est la nature de ces deux pressions opposées ?

Commençons par celle qu'exercent les deux blocs « néo-nazis » avec lesquels Netanyahu s'est allié il y a un an et demi pour obtenir une majorité à la Knesset lui permettant de revenir au pouvoir. On sait que ces deux blocs estiment qu'il ne sert à rien de conclure un accord avec le Hamas, même temporaire, et que l'objectif de la guerre en cours doit être pour l'État sioniste de s'emparer de l'ensemble de la bande de Gaza et de l'annexer à son territoire en tant que partie d'« Eretz Israël » (la Terre d'Israël) entre le fleuve et la mer. (C'est devenu l'objectif commun de l'extrême droite sioniste après qu'elle ait été contrainte de réduire la taille du projet du « Grand Israël » en l'arrêtant aux frontières du Sinaï au sud et du Jourdain à l'est, tout en l'étendant au nord jusqu'au plateau du Golan et en convoitant une partie du Sud-Liban.) Les dirigeants de l'extrême droite sioniste aspirent à expulser les Gazaouis de la bande de Gaza – ou à les inciter à la quitter « volontairement », comme ils prétendent avec hypocrisie et cynisme – et à les remplacer par des colons juifs. Ils considèrent également cet objectif comme plus important que la vie des captifs restant détenus par le Hamas et autres factions palestiniennes à Gaza.

D'autre part, les deux principales ailes partidaires de l'impérialisme américain considèrent qu'il va des intérêts de leur État de former une alliance militaire régionale qui inclurait l'État sioniste et les alliés arabes de Washington, à savoir, de l'Océan au Golfe : le Royaume du Maroc, l'Égypte, le Royaume d'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et d'autres monarchies du Conseil de coopération du Golfe, ainsi que le Royaume hachémite de Jordanie. C'est un projet pour lequel Donald Trump a déployé beaucoup d'efforts lorsqu'il était à la Maison Blanche, des efforts qui ont été poursuivis par son successeur, Biden, dont la politique en ce qui concerne le « Grand Moyen-Orient » est presque impossible à distinguer de celle de son prédécesseur. La réalisation de ce projet nécessite cependant une « solution » à la question palestinienne fondée sur la création d'un « État palestinien » qui l'avaliserait, de sorte à duper l'opinion publique arabe (c'est du moins ce qu'espèrent les gouvernements concernés).

Quant au sort de Gaza selon cette vision, il serait réglé par un retour au cadre des accords d'Oslo, c'est-à-dire une Autorité palestinienne chargée de gérer des zones palestiniennes densément peuplées, tandis que l'armée sioniste encercle ces zones et en assure la sécurité en sus de ladite autorité. Mais l'expérience a prouvé qu'une Autorité palestinienne coopérant avec l'occupation n'est pas capable de contrôler seule la résistance populaire. Les responsables américains et leurs alliés arabes conviennent également que l'actuelle Autorité basée à Ramallah est incapable d'empêcher le Hamas de reprendre le contrôle de Gaza si l'armée sioniste se retirait des zones peuplées de l'enclave. Ils estiment donc que la solution idéale serait de déployer une « force de maintien de la paix » arabe dans ces zones peuplées, une force sur laquelle l'Autorité palestinienne collaborant avec l'occupation pourrait s'appuyer pour contrôler la population. Citant des sources occidentales, le Financial Times a révélé que trois États arabes ont exprimé leur disposition à envoyer des forces à Gaza : l'Égypte, le Maroc et les Émirats arabes unis.

Biden a besoin d'une trêve qu'il pourrait attribuer aux efforts de son administration auprès de l'opinion publique américaine, notamment auprès des électeurs traditionnels du Parti démocrate, afin de limiter la perte électorale qu'il risque de subir dans certains milieux. Son administration a déployé des efforts considérables pour persuader le cabinet de guerre israélien établi à la suite de l'opération « Déluge d'al-Aqsa » d'accepter un projet de deuxième trêve, dont la première phase consisterait en un cessez-le-feu de six semaines au cours duquel un certain nombre de captifs israéliens et un nombre plus grand de détenus palestiniens, comme de coutume, seraient libérés, parallèlement au retrait de l'armée sioniste des zones densément peuplées de Gaza (comme stipulé dans les accords d'Oslo). Ces zones ont en fait été considérablement réduites en surface, la plupart des Gazaouis ayant été déplacés et confinés dans des zones de refuge restreintes.

Alors que le projet prévoit une deuxième phase au cours de laquelle les prisonniers israéliens restants et un groupe supplémentaire de détenus palestiniens seraient libérés, Netanyahu a publiquement nié avoir promis un retrait israélien complet de Gaza au cours de cette deuxième phase, soulignant que l'armée sioniste ne mettrait fin à la guerre qu'après avoir assuré l'élimination complète du potentiel du Hamas dans la bande de Gaza. Mais ce que veulent réellement Biden et les membres du cabinet de guerre sioniste n'est rien d'autre qu'une trêve temporaire conduisant à la libération de tous les captifs israéliens, à l'exception des soldats de sexe masculin, afin qu'ils puissent affirmer devant l'opinion publique qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour sauver ceux qui pouvaient l'être. Les autres seront considérés comme faisant partie du coût normal de la guerre que les soldats sont prêts à payer lorsqu'ils rejoignent les forces armées. Les membres du cabinet de guerre savent que l'achèvement de leur occupation de la région de Rafah entraînera probablement la mort des captifs qui constituent la dernière carte entre les mains des dirigeants du Hamas à l'intérieur de l'enclave. Ils veulent donc réduire le nombre de ces prisonniers à ce que l'opinion publique israélienne pourrait supporter.

Quant à cette deuxième phase du projet et à la troisième (reconstruction de la bande de Gaza), elles ne verront pas le jour car la trêve n'ira pas au-delà de la première phase. C'est ce qui a convaincu Netanyahu d'accepter le projet en premier lieu – même si ce fut à contrecœur, car il savait que ses alliés d'extrême droite le rejetteraient. C'est la raison de la confusion apparue ces derniers jours : Netanyahu tente de persuader ses alliés de ne pas rompre leur alliance avec lui et de ne pas retirer le soutien de leurs blocs à son maintien au poste de premier ministre, ce qui le forcerait à s'appuyer sur l'opposition, tant le parti de Gantz, qui a rejoint le cabinet de guerre, ou celui de Lapid, qui a refusé d'y adhérer. Les deux partis ont exprimé leur disposition à soutenir le maintien de Netanyahu à son poste jusqu'aux prochaines élections législatives s'il acceptait la trêve et, derrière elle, le projet de règlement fondé sur l'implication de forces arabes aux côtés des forces sionistes dans le contrôle sécuritaire de la bande de Gaza.

C'est un choix difficile auquel Netanyahu est confronté aujourd'hui, résultat inévitable de sa dépendance envers deux groupes extrémistes, en comparaison desquels le parti Likoud lui-même, malgré ses origines fascistes, semble « modéré ». C'est un choix tout aussi difficile, sinon plus difficile, auquel les dirigeants du Hamas à l'intérieur de la bande de Gaza sont confrontés pour leur part, puisqu'il leur est demandé de renoncer à la dernière carte dont ils disposent pour assurer leur survie, en échange de quelques semaines de trêve accompagnée d'un influx massif d'aide indispensable pour éviter la mort d'un grand nombre supplémentaire de Gazaouis, en particulier d'enfants.

Traduction de ma tribune hebdomadaire dans le quotidien de langue arabe, Al-Quds al-Arabi, basé à Londres. Cet article est paru le 4 juin en ligne et dans le numéro imprimé du 5 juin. Vous pouvez librement le reproduire en indiquant la source avec le lien correspondant. Voir aussi mon article dans Le Monde diplomatique de juin.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Ukraine : Une paix populaire, pas une paix impériale

Chers camarades,

Les mois à venir seront très difficiles pour la résistance ukrainienne contre les forces d'occupation russes. Dans le même temps, des efforts diplomatiques sont déployés pour trouver une forme d'accord. En coordination avec le gouvernement ukrainien, le gouvernement suisse organisera une conférence de paix internationale près de Lucerne les 15 et 16 juin.

Nous pensons que cette conférence de paix est une occasion importante de sensibiliser à la lutte d'autodéfense du peuple ukrainien contre l'occupation russe du point de vue des travailleurs. C'est pourquoi nous voulons opposer aux ambitions de la conférence de paix officielle une perspective internationaliste basée sur la solidarité et orientée vers une transformation sociale et écologique radicale dans toute l'Europe. Nous nous engageons ensemble pour l'autodétermination de l'Ukraine et en faveur du renversement démocratique du régime de Poutine.

Le Bewegung für den Sozialismus /Mouvement pour le socialisme (BFS/MPS) et SolidaritéS - organisation anticapitaliste, féministe et écosocialiste en Suisse, l'ONG socialiste démocratique Sotsialnyi Rukh en Ukraine, le collectif russe Posle Media et Emanzipation - Zeitschrift für ökosozialistische Strategie ont convenu de promouvoir une proclamation commune pour intervenir dans les débats internationaux sur les perspectives de paix.

Cette déclaration commune vise à atteindre trois objectifs :

1. Initier un processus commun de compréhension entre les organisations, initiatives et collectifs médiatiques signataires sur la manière dont nous pouvons contribuer à consolider la solidarité avec la résistance ukrainienne.

2. Stimuler des discussions approfondies sur l'autodétermination nationale, la rivalité interimpérialiste, la réflexion sur les blocs géopolitiques, le réarmement, les stratégies anti-impérialistes et écosocialistes et, en général, les mobilisations émancipatrices de la classe ouvrière, en particulier au sein des mouvements sociaux progressistes tels que le mouvement féministe, le mouvement écologiste, la solidarité migratoire et les syndicats.

3. Initier un dialogue entre les signataires pour une compréhension programmatique et stratégique plus complète d'une transformation anticapitaliste et écosocialiste de l'ensemble du continent européen dans une perspective de solidarité mondiale.

Nous demandons aux organisations socialistes, écosocialistes, féministes, non-autoritaires, anarchistes et écologistes radicales, aux initiatives et aux collectifs médiatiques en Europe et au-delà de l'Europe de signer cette déclaration d'ici le 14 juin.

Nous essaierons de publier la déclaration aussi largement que possible au niveau international. Nous invitons toutes les organisations et tous les collectifs médiatiques intéressés à diffuser la déclaration.

Sur la base de la déclaration commune et de la discussion qui a été suscitée, nous aimerions continuer et approfondir la discussion entre les organisations signataires, les initiatives et les collectifs de médias.

Nous commencerons cette discussion en organisant une conférence en ligne le 15 juin. Lors de cette conférence, des intervenants des organisations promotrices présenteront le contenu et les objectifs les plus importants de cette déclaration et suggéreront des idées pour la poursuite du débat politique et de la collaboration (de plus amples informations suivront).

Veuillez envoyer la confirmation de votre signature avant le 14 juin à Joao_Woyzeck@proton.me et redaktion@emanzipation.org.

En toute solidarité,

Joao Woyzeck pour le Mouvement pour le Socialisme et Christian Zeller pour emanzipation

DECLARATION Ukraine : Une paix populaire, pas une paix impériale

Déclaration commune d'organisations écosocialistes, anarchistes, féministes, environnementales et de groupes en solidarité avec la résistance ukrainienne et pour une reconstruction sociale et écologique autodéterminée de l'Ukraine.

Le gouvernement suisse organisera les 15 et 16 juin 2024 une conférence internationale pour un processus de paix en Ukraine sur la montagne Bürgenstock, près de Lucerne. Le gouvernement ukrainien soutient cette conférence.

Cette conférence a lieu dans une phase décisive de la guerre. Depuis des mois, les forces d'invasion russes percent des brèches dans les défenses ukrainiennes et les repoussent, au prix de lourdes pertes. Les dirigeants russes ont annoncé une offensive majeure et s'en prennent à la population de Kharkiv, une ville qui compte des millions d'habitants.

Nous soutenons toutes les mesures visant à instaurer une paix qui permette au peuple ukrainien de reconstruire le pays d'une manière autodéterminée. La paix exige le retrait complet des forces d'occupation russes de l'ensemble du territoire de l'Ukraine. Dans cette optique, nous espérons que la conférence de paix en Suisse contribuera au rétablissement de la souveraineté de l'Ukraine.

Les conditions pour y parvenir sont extrêmement difficiles. Les représentants du régime de Poutine proclament régulièrement qu'ils ne reconnaissent pas une Ukraine indépendante et nient l'existence du peuple ukrainien. Le régime de Poutine poursuit un projet de Grande Russie, soumet les populations des territoires occupés à la terreur et vise à éradiquer la culture ukrainienne. Le régime au pouvoir en Russie commet régulièrement des crimes de guerre contre la population ukrainienne.

L'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine, lancée le 24 février 2022, ne remet pas seulement en question l'indépendance de l'Ukraine. Elle encourage également d'autres régimes autoritaires à menacer les populations voisines, à occuper des territoires et à y expulser massivement des populations. Afin d'éviter toute résistance chez elle, l'armée russe recrute désormais aussi des habitants des pays voisins et du Sud pour servir de chair à canon.

En raison de la résistance massive - et étonnante - de la population ukrainienne, les gouvernements d'Europe et d'Amérique du Nord ont commencé à soutenir l'armée ukrainienne dans sa défense contre les forces d'occupation russes. Cependant, ils soutiennent l'Ukraine pour affirmer leurs propres intérêts dans la rivalité impérialiste mondiale. Les États-Unis visent à affaiblir leur contrepartie russe tout en montrant leur force face à la Chine montante et en donnant le ton aux puissances européennes qui sont à la fois partenaires et rivales. Pourtant, bien que le Congrès américain ait finalement approuvé le 20 avril 2024 un programme d'aide conséquente pour l'Ukraine, qui avait été bloquée par le Parti républicain pendant neuf mois, le soutien à l'Ukraine est toujours resté sélectif et insuffisant.

De même, les sanctions économiques imposées par les gouvernements de l'UE et des États-Unis à l'encontre de la Russie et des représentants du régime de Poutine sont sélectives, mal ciblées et insuffisantes. Elles n'empêchent pas la Russie de continuer à exporter du pétrole et du gaz, ainsi que d'autres matières premières stratégiquement importantes, qui alimentent son trésor de guerre. Certains pays européens ont même considérablement augmenté leurs importations de GNL en provenance de Russie depuis le début de la guerre. D'autres, comme l'Autriche, obtiennent plus de 90 % de leurs importations de gaz naturel de la Russie. Les gouvernements de ces pays obligent les consommateurs de gaz à financer la guerre de Poutine contre la population ukrainienne.

Le gouvernement suisse, hôte de la conférence de paix, a non seulement accordé des allègements fiscaux aux oligarques russes pendant des décennies, mais il a également refusé de confisquer les actifs de ces oligarques depuis le début de l'invasion russe à grande échelle. En tant que plaque tournante majeure du négoce international de matières premières, la Suisse offre depuis de nombreuses années aux capitaux russes d'excellentes possibilités d'acquérir des richesses. De nombreux politiciens bourgeois ont accueilli avec plaisir ces entreprises en Suisse. Par la vente de produits à double usage, la Suisse contribue à l'équipement de la machine de guerre russe. Enfin, le secteur financier suisse facilite le commerce du pétrole russe.

Tant aux États-Unis qu'en Europe, de plus en plus de voix s'élèvent au sein de l'establishment politique et économique pour subordonner leur soutien à l'Ukraine à certaines conditions. Leur objectif est de faire pression sur l'Ukraine pour qu'elle cède de vastes territoires et plusieurs millions d'habitants au régime de Poutine. Une telle paix, imposée par des puissances impériales majeures, renforcerait le régime de Poutine et ne parviendrait pas à jeter les bases d'une reconstruction démocratique durable de l'Ukraine.

Nous avons besoin d'une paix fondée sur les intérêts de la population et des travailleurs d'Ukraine et de Russie, et soutenue par eux. Une telle perspective ne peut aboutir que si les syndicats, les organisations de femmes, les initiatives environnementales et diverses organisations de la société civile d'Ukraine et de Russie aboutissent aux pourparlers de paix.

L'occupation est un crime ! Nous sommes guidés par les principes d'auto-libération, d'émancipation et d'autodétermination de la classe ouvrière et de tous les peuples opprimés, au-delà des considérations géopolitiques. En ce sens, nous sommes également solidaires du peuple palestinien, qui lutte pour son autodétermination depuis des décennies. De même, nous soutenons les peuples kurde et arménien et tous les autres peuples menacés par l'oppression liée à une occupation, nationale et culturelle.

Sur la base de notre positionnement, en soutenant la résistance ukrainienne contre l'occupation russe, nous voulons contribuer à développer une perspective européenne commune pour des réformes socio-écologiques radicales et, à terme, pour une transformation écosocialiste de l'ensemble du continent européen dans le cadre d'une solidarité mondiale.

En soumettant cette déclaration à la discussion, nous voulons contribuer à un processus transnational de compréhension et de clarification politique entre les forces de gauche qui partagent ces convictions importantes dans toute l'Europe et au-delà.

12 Principes pour une paix juste en Ukraine dans une Europe basée sur la solidarité et l'écologie

Nous, les organisations et initiatives soussignées, voulons promouvoir un processus de paix qui adhère aux 12 principes suivants.

1. La réalisation d'une paix socialement juste et écologiquement durable exige le retrait inconditionnel et complet des forces d'occupation russiennes de l'Ukraine, le retour de l'ensemble du territoire à ses frontières internationalement reconnues.

2. La Russie détruit systématiquement les villes, les infrastructures et l'environnement pour démoraliser la population et susciter une grande vague de réfugiés. Contre cette terreur quotidienne, nous exigeons que les gouvernements « occidentaux » soutiennent l'Ukraine dans la protection de sa population et de ses infrstructures contre les bombardements et les attaques par les missiles de la puissance d'occupation russe. Nous sommes favorables à un soutien humanitaire, économique et militaire massif des pays riches d'Europe en faveur de l'Ukraine. La population ukrainienne a un besoin urgent de protection contre les bombes et les roquettes russes.

3. Nous nous opposons aux tentatives des gouvernements « occidentaux », des représentants de l'OTAN et de l'UE de faire pression sur l'Ukraine pour qu'elle fasse des concessions massives à la puissance occupante russe. Nous nous opposons à l'idée que l'Ukraine doive céder plusieurs millions de personnes au régime de Poutine. C'est uniquement au peuple ukrainien de décider comment faire face à cette situation atroce d'occupation continue et probablement croissante. Nous soutenons la résistance armée et non armée des Ukrainiens contre la puissance d'occupation russe.

4. Nous demandons que tous les Russes qui refusent le service militaire se voient accorder un statut de résident sûr dans les pays d'Europe et d'Amérique du Nord. La désertion massive est importante pour affaiblir la machine de guerre russe.

5. Nous soutenons la lutte politique des syndicats ukrainiens, des organisations de femmes et des initiatives environnementales contre les politiques néolibérales anti-ouvrières du gouvernement du président Volodymyr Zelenskyy. Ces politiques sapent la défense sociale de l'Ukraine contre l'occupation russe et rendent impossible une reconstruction socialement juste et écologiquement durable.

6. Nous sommes solidaires du mouvement anti-guerre, de l'opposition démocratique et des luttes ouvrières indépendantes en Russie. Nous sommes également solidaires des nationalités opprimées en Russie qui souffrent particulièrement de la guerre et luttent pour leur autodétermination. C'est leur jeunesse qui est utilisée comme chair à canon par le régime de Poutine. Ces mouvements sont un facteur clé pour parvenir à une paix juste et à une Russie

démocratique.

7. La Russie a emprisonné de nombreuses personnes originaires d'Ukraine en tant que prisonniers politiques. Beaucoup ont été condamnés à des décennies de prison et de camps pénitentiaires. Nous demandons leur libération inconditionnelle. Nous exigeons que la Croix-Rouge internationale soit autorisée à maintenir des contacts réguliers avec tous les prisonniers de guerre. La libération des prisonniers de guerre est une condition préalable à toute paix juste.

8. La Russie doit payer des réparations au peuple ukrainien. Les oligarques de Russie et d'Ukraine doivent être expropriés. Leurs biens doivent être mis à la disposition de la reconstruction de l'Ukraine et, après la chute du régime de Poutine, du développement démocratique de la Russie.

9. Nous exigeons que les gouvernements « occidentaux » annulent immédiatement les dettes de l'Ukraine. C'est une condition essentielle pour la reconstruction souveraine du pays. Les Etats riches d'Europe et d'Amérique du Nord doivent mettre en place des programmes de soutien complets et étendus en faveur du peuple ukrainien et de la reconstruction du pays. Cette reconstruction doit se faire sous le contrôle démocratique de la population, des syndicats, des initiatives écologiques, des organisations féministes et des quartiers organisés dans les villes et les villages.

10. Nous nous opposons à tous les projets des gouvernements européens et nord-américains, ainsi que des organisations internationales, visant à imposer un programme économique néolibéral au peuple ukrainien. Cela prolongerait et aggraverait la pauvreté et la souffrance. Nous dénonçons également tous les efforts visant à vendre les biens et les actifs de la population ukrainienne à des sociétés étrangères. Le redressement et la réorganisation de l'agriculture, de l'industrie, des systèmes énergétiques et de toute la base sociale doivent servir à la transformation socio-écologique de l'Ukraine, et non à la fourniture de main-d'oeuvre, de céréales et d'hydrogène bon marché aux pays d'Europe occidentale.

11. Un soutien militaire efficace à l'Ukraine ne nécessite pas une nouvelle vague d'armements. Nous nous opposons aux programmes de réarmement de l'OTAN et aux exportations d'armes vers des pays tiers. Il faut au contraire que les pays d'Europe et d'Amérique du Nord fournissent, à partir de leurs immenses arsenaux existants, les armes qui aideront l'Ukraine à se défendre efficacement. En ce sens, nous demandons que l'industrie de l'armement ne serve pas les intérêts de profit du capital - au contraire, nous voulons travailler à l'appropriation sociale de l'industrie de l'armement. Cette industrie doit servir les intérêts immédiats de l'Ukraine. En même temps, pour des raisons écologiques sociales et urgentes, nous soulignons l'impératif de convertir démocratiquement l'industrie de l'armement en une production socialement utile à l'échelle mondiale.

12. Nous voulons lancer un débat sur une réorganisation radicale de l'Europe. Nous voulons contribuer au développement d'une perspective européenne commune pour des réformes socio-écologiques radicales, et en particulier pour une transformation écosocialiste fondamentale de l'ensemble du continent européen dans le cadre d'une solidarité mondiale. Dans ce cadre conceptuel, nous soutenons la volonté du peuple ukrainien d'adhérer à l'UE, bien que nous rejetions les fondations néolibérales de l'UE qui appauvrissent des millions de personnes et favorisent un développement non quali- fié en Europe. Nous considérons la perspective d'une adhésion de plusieurs pays d'Europe de l'Est et du Sud-Est comme une occasion de réfléchir ensemble à la manière dont un changement socio-écologique aussi radical peut être initié dans toute l'Europe, y compris une stratégie énergétique commune, une conversion industrielle écologique, des systèmes de retraite par répartition, une réglementation du travail social, une politique migratoire solidaire, des paiements de transfert interrégionaux et une sécurité militaire ralliant la sortie de l'industrie de l'armement. Les forces syndicales, féministes, écologiques, anti-autoritaires et socialistes d'Europe de l'Est devraient jouer un rôle important dans ce débat.

Cette Déclaration a été initiée conjointement par Sotsialnyi Rukh (Mouvement social) en Ukraine, Posle Media Collective en Russie, Bewegung für den Sozialismus / Mouvement pour le Socialisme et solidaritéS - mouvement anticapitaliste, féministe, écosocialiste en Suisse, emanzipation - Zeitschrift für ökosozialistische Strategie (DE, AT, CH).

Nous invitons toutes les organisations, groupes, initiatives et collectifs médiatiques intéressés à diffuser et à signer cette Déclaration d'ici le 14 juin. Veuillez envoyer la confirmation de votre signature à Joao_Woyzeck@proton.me et redaktion@emanzipation.org

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Bien que le campement UPA-UQAM plie bagage, l’intifada continue !

*Tiohtia:ke, Montréal, le 6 juin 2024* - Le campement de l'Université populaire Al-Aqsa à l'UQAM (UPA-UQAM) dénonce la lâcheté du recteur de l'UQAM, Stéphane Pallage, lors de la Commission des études (CÉ) du 4 juin dernier, malgré la résolution adoptée, et déplore l'instrumentalisation des négociations à des fins de récupération par l'administration et la non-reconnaissance du génocide en cours en Palestine.

Le 29 mai 2024, suite aux pressions du campement de l'UPA-UQAM, le conseil d'administration (CA) de l'UQAM a adopté une résolution demandant notamment à l'Université de veiller à ce qu'aucune de ses ententes académiques actuelles et futures, dont celles avec des universités israéliennes n'entrent en conflit avec les principes de respect du droit international mentionnés dans la résolution. Elle demande également à la Fondation de l'UQAM de s'assurer de n'avoir aucun investissement direct dans des fonds ou compagnies qui profitent de l'armement et de divulguer chaque année la liste de ses investissements.

Le 4 juin 2024, la CÉ a adopté une résolution ayant pour mandat de mettre en oeuvre la résolution adoptée par le CA, en définissant les exigences éthiques et légales pour les partenaires académiques de l'UQAM, proposant une méthodologie de suivi et une évaluation de ces exigences, et conseillant sur la gestion des ententes académiques. Il doit également informer la CÉ sur les implications des institutions académiques dans les violations des droits, y compris la participation des universités israéliennes dans l'occupation des territoires palestiniens et les violations du droit international qui en découlent.

Or, une personne déléguée étudiante à la CÉ rapporte que le recteur a avoué, durant les discussions en CÉ, qu'il ne considérait pas la résolution adoptée en CA comme un boycott académique. M. Pallage aurait déclaré que : « L'UQAM est allée très très loin. Par contre, elle s'appuie sur des faits. Si l'UQAM dénonce un génocide, ça c'est moins factuel. Les faits nous sont dictés par le droit international ».

« Nous dénonçons une telle minimisation de la violence coloniale et génocidaire de l'État israélien à l'égard du peuple palestinien », affirme Sara Hamadi, étudiante et campeuse à l'UPA-UQAM.

De même, l'UPA-UQAM dénonce ainsi la stratégie médiatique du recteur présentant la gestion de la situation du campement comme un modèle « avant-gardiste ». Pour l'UPA-UQAM, les résolutions adoptées par le CA et le CÉ sont loin d'être satisfaisantes pour la lutte palestinienne. Il reste primordial de souligner que l'*objectif* *réel du boycott académique *international d'Israël selon les lignes directrices du PACBI (*Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel*) implique le boycott explicite de toutes les universités israéliennes, sans exception.

« Malgré la fin du campement, nous poursuivrons la lutte puisque nous ne pouvons nous contenter de déclarations performatives donnant une image trompeuse d'un soi disant engagement de l'université », déclare Sara Hamadi. « Le comportement du recteur nous impose une vigilance continue et une attitude critique soutenue de la part de la communauté universitaire », ajoute-t-elle.

*Blocage à la Commission des études*

L'UPA-UQAM se désole que la CÉ du 4 juin ait balayé du revers de la main l'ajout d'une reconnaissance du génocide en Palestine ainsi que du nettoyage ethnique de son peuple.

Présenté comme un amendement par les délégués étudiants sur le CÉ, cet ajout à la résolution a d'abord réussi à être adopté. Néanmoins, les pressions du recteur M. Pallage sur les commissaires indécis lui ont permis, in extremis, de revenir sur la décision.

Aux yeux de l'UPA-UQAM, pour considérer cette entente comme une réelle « forme d'avancée », les exigences minimales d'un boycott académique devaient être respectées. Or, les voici oblitérées par une simple déclaration symbolique, non contraignante ainsi que par l'indifférence et la complicité de ces organes académiques aux crimes sionistes.

Malgré l'adoption des résolutions, il est donc crucial de maintenir un œil critique sur les actions de l'administration de l'UQAM.

L'UPA-UQAM avait annoncé lever son campement le 6 juin 2024, suite à l'adoption des balises concrètes de mise en œuvre du boycott académique par la Commission des études du 4 juin. Considérant l'adoption de la résolution par la CÉ, l'UPA-UQAM quitte aujourd'hui, le 6 juin 2024, le campus du Complexe des sciences. Nous réitérons que ce départ n'est pas la fin, mais la continuité de longues luttes à venir !

*La lutte continue*

Le campement a permis de rendre l'UQAM responsable de ses actions en la plaçant sous les projecteurs de l'opinion publique. Cette initiative a renforcé les solidarités entre les communautés étudiantes, professorales et syndicales de l'UQAM. Grâce à cette présence constante dans l'espace public, une pression soutenue a été exercée sur les instances décisionnelles, les forçant ainsi à prendre position par rapport à la guerre coloniale, quoique de manière fortement insatisfaisante. On ne peut soutenir que, désormais, l'UQAM est du « bon côté de l'histoire ».

Enfin, l'UPA-UQAM souhaite saluer la solidarité des associations étudiantes et des syndicats universitaires qui ont adopté des résolutions en soutien à la campagne Boycott, Désinvestissement, Sanctions (BDS) et au camp.

Nous souhaitons également remercier les groupes étudiants, les avocat-es, les personnes militant-es du campement de McGill, et surtout les personnes qui se sont déplacées pour soutenir le campement pour leur appuie indéfectible

Nous invitons le recteur, le Conseil d'administration et la Commission des études à prendre exemple sur sa communauté universitaire et sa capacité d'action.

Dans un contexte où les atrocités commises à Gaza s'intensifient et où le Sud du Liban devient aussi une cible des attaques meurtrières par Israël, nous invitons l'ensemble de la population à continuer à se mobiliser, notamment l'extérieur des campus, et à participer à la manifestation pour l'abolition du Bureau du Québec à Tel-Aviv qui aura lieu aujourd'hui à 19h l'UPA-UQAM au 175 av. Président-Kennedy.

*Le combat se poursuit, jusqu'à la libération de la Palestine de notre vivant !*

Solidarité pour les droits humains des Palestiniennes et Palestiniens (SDHPP) basée à l'UQAM

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Professeur.es, chercheur.ses, chargé.es de cours se prononcent sur les campements !

Nous, professeur.es, chercheur.ses, chargé.es <http://xn--charg-fsa.es> de cours impliqué.es <http://xn--impliqu-hya.es> au sein de nos communautés universitaires, tenons à apporter publiquement notre soutien aux campements universitaires qui ont lieu à Montréal (Universités populaires Al-Aqsa Uqam et McGill) et ailleurs afin de faire cesser le génocide en cours en Palestine.

Ces initiatives sont parfaitement conformes non seulement avec les principes de liberté d'expression et de liberté de rassemblement politique, mais également avec le principe de circulation des savoirs critiques connectés aux pratiques concrètes de transformation du monde orientées vers plus de justice.

La violence de l'État d'occupation d'Israël contre les Palestinien.nes se doit d'être arrêtée sans plus tarder. Nous soutenons les initiatives des campements universitaires comme un mouvement politique important visant à faire cesser l'intolérable.

Nous saluons le courage des personnes et des groupes qui font vivre un campement contre des autorités souvent hostiles et arrogantes. Nous dénonçons à cet égard les démarches des administrations qui, comme à l'Université populaire Al-Aqsa de l'UQAM, déposent des demandes d'injonction afin de démanteler les campements au moment où elles devraient se positionner pour exiger avec les étudiant.es <http://xn--tudiant-9xa.es>

le démantèlement de l'apartheid et la fin du génocide.

Nous soutenons les revendications principales des campements puisque nous sommes convaincu.es que les établissements universitaires peuvent aisément :

– reconnaitre et dénoncer les crimes de guerre et les pratiques coloniales d'éradication du peuple palestinien en cours ;

– dénoncer la destruction des établissements universitaires et la mort d'

étudiant.es <http://xn--tudiant-9xa.es> et collègues de Palestine ;

– encourager la communauté universitaire d'éviter toute collaboration avec

le gouvernement israélien et à promouvoir plutôt la collaboration avec les

universités palestiniennes, leurs étudiant.es <http://xn--tudiant-9xa.es>

et leurs chercheur.es.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Boycottons Israël !

Tiohtià:ke/Montréal - 06 juin 2024 - En réponse à l'entêtement du gouvernement de la CAQ pour maintenir l'ouverture de son bureau diplomatique du Québec à Tel-Aviv (SDHPP-UQÀM) invite la population à une grande manifestation le 6 juin à 19h, qui commencera au camp Al-Aqsa, dans le Complexe des sciences de l'UQÀM.

*Manifestation pour l'abolition du bureau du Québec à Tel Aviv*

Face aux horreurs perpétuellement vécues par le peuple palestinien depuis presque 8 mois, le groupe exige que le bureau du Québec à Tel-Aviv soit aboli et que soient cessés tous liens économiques et politiques avec l'entité sioniste à l'origine de ces horreurs.