Derniers articles

L’artiste israélienne Ruth Patir ferme son exposition à la Biennale de Venise en attendant un cessez-le-feu à Gaza et la libération des otages

L'artiste représentant Israël à la Biennale de Venise a appelé mardi à un cessez-le-feu dans la guerre de Gaza et a déclaré que son exposition resterait fermée jusqu'à ce que les otages soient libérés. L'installation vidéo de Ruth Patir, intitulée "M/otherland", devait être inaugurée samedi au pavillon national d'Israël à la Biennale internationale d'art, mais la veille d'une présentation aux médias, elle a déclaré qu'elle resterait fermée pour l'instant.

Tiré de France Palestine Solidarité. Article paru à l'origine dans The New Arab. Photo : Biennale arte 2024 - Stranieri Ovunque - Strangers Everywhere © Biennale de Venise

"J'ai le sentiment que le temps de l'art est perdu et j'ai besoin de croire qu'il reviendra", a-t-elle écrit dans un message sur Instagram.

Elle a ajouté qu'elle et les commissaires Mira Lapidot et Tamar Margalit "sont devenues l'actualité, pas l'art".

"Et donc si l'on me donne une scène aussi remarquable, je veux faire en sorte qu'elle compte", a-t-elle écrit.

"J'ai donc décidé que le pavillon n'ouvrirait que lorsque les otages seraient libérés et qu'un accord de cessez-le-feu serait conclu".

Des milliers d'artistes, d'architectes et de conservateurs ont signé une pétition au début de l'année pour demander aux organisateurs de la Biennale de bannir Israël en raison de ses actions à Gaza, une demande condamnée par le ministre italien de la culture qui l'a qualifiée de "honteuse".

"En tant qu'artiste et éducateur, je m'oppose fermement au boycott culturel", a poursuivi Mme Patir.

"Mais comme j'ai le sentiment qu'il n'y a pas de bonne(s) réponse(s) et que je ne peux faire que ce que je peux avec l'espace dont je dispose, je préfère élever ma voix avec ceux que je soutiens dans leur cri, cessez le feu maintenant, ramenez les gens de leur captivité."

"Nous n'en pouvons plus."

Le 7 octobre, le Hamas a mené une attaque sans précédent contre le sud d'Israël, causant la mort de 1 170 personnes, selon les chiffres israéliens. Le groupe palestinien affirme que l'attaque a été lancée en réponse à l'occupation de la Palestine par Israël et à son agression continue contre le peuple palestinien, ainsi qu'à son siège de la bande de Gaza.

L'impitoyable offensive aérienne et terrestre d'Israël a tué plus de 33 800 personnes à Gaza depuis lors, principalement des femmes et des enfants, selon le ministère de la santé. Elle a poussé l'enclave au bord de la famine et a rendu une grande partie de la bande de Gaza inhabitable.

Israël estime que 129 des 250 otages saisis lors de l'attaque du 7 octobre se trouvent toujours à Gaza.

La Biennale Arte 2024, l'une des plus importantes expositions internationales d'art, se déroule du 20 avril au 24 novembre.

Traduction : AFPS

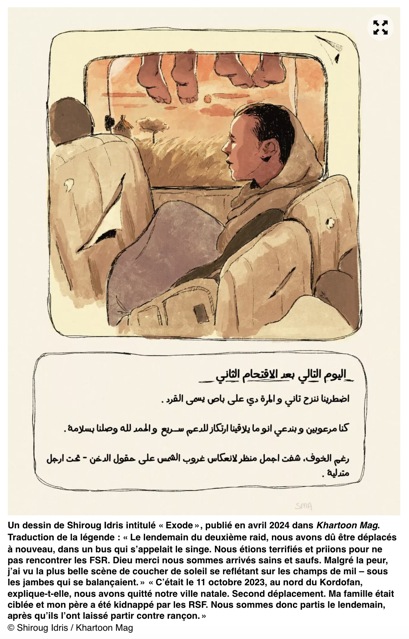

Au Soudan, résister en dessinant

Contraints de fuir la guerre qui ravage leur pays depuis plus d'un an, les dessinateurs soudanais mettent leur talent au service de l'information et de la paix malgré les dangers. Lancé début 2024, le magazine en ligne Khartoon Mag vise à les soutenir et à donner une visibilité à leurs caricatures.

Tiré d'Afrique XXI.

Le bougainvillier magenta arrosé tendrement par sa mère. Des rires, des pleurs. Le placard rempli de vaisselle uniquement destinée aux grandes occasions. Les livres minutieusement collectionnés au fil des années, qui ne seront jamais lus... Quand elle a fui la guerre, Shiroug Idris a emporté une somme de détails, et en parcourant ses illustrations soignées le lecteur devine que ces objets pèsent dans son cœur autant que s'ils avaient pu être transportés.

La dessinatrice a quitté sa maison trois semaines après l'éclatement de la guerre au Soudan, en avril 2023. Quelques mois plus tard, la voilà de nouveau déplacée. Elle garde une image de cet exode, qu'elle fige sur son carnet à dessins. Elle, assise dans un bus côté fenêtre où elle plonge son regard ; en dessous de son portrait, la jeune femme de 26 ans note : « Malgré la peur, j'ai vu la plus belle scène de coucher de soleil se reflétant sur les champs de mil – sous les pieds nus des passagers qui s'y balançaient. » Shiroug est l'une des trois contributrices actuelles de la résidence virtuelle du magazine en ligne Khartoon Mag. La première syllabe pour Khartoum, la capitale du Soudan, et Khalid, du prénom du fondateur ; et la seconde pour cartoon, dessin en français.

L'aventure éditoriale débute en janvier 2024 alors que la guerre ravage toujours le pays. L'objectif est de donner tous les trois mois la possibilité à trois dessinateurs soudanais, sur place ou en exil, de raconter le conflit en postant chaque semaine leurs dessins. Du témoignage personnel à la caricature politique, les artistes de différentes générations documentent les violations en cours, dénoncent les auteurs de crimes, reviennent sur les origines du mal, sèment l'espoir. « Un espace libre » et « sans censure » conçu par Khalid Albaih.

Ce dessinateur soudanais, qui a vécu aux quatre coins du globe et de manière épisodique au Soudan (son père était diplomate), est convaincu que, aussi simple soit-il, un dessin est un puissant outil politique. Notamment parce qu'« il parle à tous et ouvre des conversations », soutient-il. Les siens ont été largement diffusés sur la toile au moment des « printemps arabes », au début des années 2010. Fort de cette reconnaissance internationale, ce révolutionnaire virtuel se bat pour donner à voir le travail de ses pairs au Soudan. Ces dernières années, il a initié plusieurs projets allant dans ce sens, comme la création d'un fonds pour soutenir la communauté artistique (Sudan Artist Fund) ou encore l'édition de Sudan Retold, une collection d'œuvres de 31 artistes explorant l'histoire de la nation. Une nouvelle fois avec Khartoon Mag, Khalid mise sur la force de l'art pour instiller un changement positif : « Utiliser l'art pour parler à notre peuple, faire comprendre aux Soudanais la complexité de leur identité, cela nous guérira. Le Soudan est un grand pays, très diversifié. Dans chaque maison nous trouvons l'Égypte, l'Éthiopie, le Kenya... Seuls l'art et l'éducation peuvent nous aider à vivre ensemble. »

Le bruit des bombes

Deux figures politiques reviennent souvent sous les coups de crayon des dessinateurs : Abdelfattah al-Burhan, chef de l'armée soudanaise, et Mohamed Hamdan Dagalo, dit « Hemetti », chef des Forces de soutien rapide (FSR), une milice paramilitaire. Dans un dessin du mois d'avril 2024, Ahmed Fouad (nom d'artiste : Ben) représente le futur sous la forme d'un jeune homme étranglé de la poigne des deux guerriers. Ce sont les principaux visages de ce conflit dévastateur. Le 15 avril 2023, des premiers échanges de tirs retentissent à Khartoum. Les deux camps revendiquent mutuellement le contrôle des principaux sites gouvernementaux et la population est prise en otage. Tayeb Hajo (nom d'artiste : Too Dope), tout à la fois musicien, compositeur et dessinateur, résume ce brutal changement de décor dans le titre d'un autoportrait : « From Rap & Boom Bap to War & Boum Bombs ». Dans ses oreilles, le bruit des bombes est venu remplacer celui des rythmiques de rap.

Le déclenchement de cette nouvelle guerre s'inscrit dans une longue histoire tumultueuse. Les protagonistes sont bien connus des observateurs de la vie politique que sont les caricaturistes. Dans une bande dessinée intitulée sobrement Hemetti, Yousif Elamin retrace en long et en large l'ascension de cet homme. Il nous rappelle qu'il était le vice-président du Conseil militaire de transition, dirigé par Abdelfattah al-Burhan, son adversaire actuel. Les deux s'étaient alliés en 2019 après la chute du dictateur Omar al-Bachir, dont le peuple avait réclamé le départ lors d'immenses manifestations populaires. Le pouvoir n'a jamais été pleinement remis aux civils. Si Hemetti a participé au renversement de l'ancien président, il n'a pas toujours été son opposant. « L'histoire de Hemetti commence en 2003 », nous raconte Yousif. Il remonte ainsi la chronologie du seigneur de guerre au génocide du Darfour, pour lequel Omar al-Bachir a été accusé par la Cour pénale internationale (CPI). Des massacres auxquels les milices de Hemetti ont participé.

En contrepoids à ce récit, dans une autre publication au narratif plus personnel, Yousif explique comment sa vision de l'armée s'est transformée au fil des années. Nourri à la propagande militaire depuis l'enfance, les images glorieuses diffusées par la télé ont été petit à petit entachées par ses relations tendues avec les représentants de l'ordre (la police mais aussi les agents administratifs), puis par l'alliance des forces armées avec les milices génocidaires.

« Documenter ce qu'il se passe »

Le site se revendique comme indépendant et entend offrir des « sources impartiales » aux internautes sur la situation au Soudan. Les artistes ont à cœur de dénoncer les exactions des deux camps. « Je dessine autant sur l'armée que sur les FSR. Ce qui m'importe, c'est que toutes ces injustices cessent, insiste Osman Obaid. Malgré la guerre, les politiciens restent concentrés sur le pouvoir. Mon rôle est de documenter ce qu'il se passe... Faire pression sur eux et leur dire qu'ils n'ont pas le droit de s'accaparer le pouvoir. » Une tâche qui n'est pas sans risque : les dessinateurs sont nombreux à avoir reçu des insultes, voire des menaces, sur les réseaux sociaux. Pour cette raison, le rédacteur en chef, Ahmed Mahgoub, a dû se résoudre à supprimer une caricature de l'un de ses dessinateurs vivant au Soudan. Elle représentait les deux belligérants chacun sur une pile de cadavres, l'un invoquant « la démocratie », l'autre « la patrie ». « Notre priorité est la sécurité de notre équipe. Nous avons décidé de retirer le dessin, mais d'une certaine façon cela montre que notre travail suscite des réactions », estime Ahmed.

La majeure partie des textes des dessins sont en arabe, car ils s'adressent d'abord à la population soudanaise. Quelques-uns sont en anglais. Un partenariat avec la plateforme internationale Cartoon Movement, qui promeut des artistes du monde entier, vise à donner davantage de visibilité aux dessinateurs. Dans un de ses dessins, Ben a glissé le hashtag #talk_about_Sudan, que l'on retrouve régulièrement sur les réseaux sociaux (ainsi que #keepEyesOnSudan). La guerre au Soudan ne bénéficie pas de la même attention médiatique que celle qui se déroule à Gaza. « Il y a une couverture médiatique, mais les médias étrangers parlent des crimes sans les condamner », regrette Shiroug.

Sous la plume d'Osman, nous voyons un membre des FSR bâillonner de sa main la planète entière. La justesse de son trait lui permet souvent de se passer de mots. Il partage l'avis de sa consœur : « En tant qu'artistes, nous pensons que le monde a besoin de prendre une position plus forte et d'arrêter de soutenir les parties en conflit. » Al-Burhan est un proche du chef d'État de l'Égypte voisine ou encore de l'Iran, et les FSR sont secrètement armées par les Émirats arabes unis. Ces alliances sont connues mais souvent tues par les représentants de la diplomatie internationale.

Les négociations entre les deux parties en conflit sont pour l'instant dans l'impasse, et les conditions de vie de la population se dégradent. Plus de la moitié des Soudanais, soit 24 millions de personnes, sont confrontés à une insécurité alimentaire aiguë. Environ 15 000 personnes sont décédées depuis le 15 avril 2023, selon les Nations unies. Un chiffre probablement en deçà de la réalité puisque les experts de l'ONU ont recensé un nombre équivalent de morts uniquement à Geneina, au Darfour, où les FSR et des milices alliées ont délibérément visé la communauté des Massalits.

« Un moyen de fixer les souvenirs et d'oublier la guerre »

Les artistes sont comme les autres Soudanais, leur vie est durement affectée par la guerre. Les six résidents ont jusqu'à présent pu être rémunérés grâce à l'International Media Support (IMS), une organisation à but non lucratif basée au Danemark qui soutient des médias locaux dans des contextes de crise. Khalid Albaih cherche une autre source de financement pour que le magazine puisse continuer d'exister. Khartoon Mag entend donner l'opportunité aux dessinateurs de poursuivre leur travail, malgré le chemin de l'exode ou de l'exil que tous ont dû emprunter. Début juin 2024, l'ONU recensait 12 millions de personnes contraintes de fuir leur foyer, dont 2 millions de réfugiés dans les pays voisins.

Shiroug et sa famille ont trouvé refuge dans l'est du pays. Des voisins les ont avertis que des membres des RSF occupaient maintenant leur ancienne habitation. Dans sa dernière série d'illustrations, elle raconte avoir vu un jour, en se rendant à l'hôpital où elle travaille comme médecin, des miliciens des RSF en train de voler la seule ambulance de la ville. La jeune femme a continué sa route et a fait comme si elle n'en avait pas été témoin. Dessiner est pour elle « un acte de résistance », mais aussi « un moyen de fixer les souvenirs et d'oublier la guerre ». « De nombreuses personnes s'identifient à mes histoires, confie-t-elle. Quand les personnes ont faim et sont déplacées, c'est difficile d'apprécier l'art. Ça l'est aussi de dessiner, mais il est nécessaire d'informer le monde sur ce qu'il se passe. »

Ben aussi a été plusieurs fois déplacé. Il n'a pas d'électricité et n'a que partiellement accès à Internet dans le village du nord du pays où il se trouve. Avant la guerre, ce jeune homme de 26 ans arrivait à vivre de son art. Ce n'est plus le cas. Mais malgré les conditions de vie difficiles, il n'a pas cessé de raconter les souffrances de son peuple. Ses vignettes colorées aux traits enfantins contrastent avec la violence des scènes qu'il dépeint : des millions d'individus qui ont perdu tous leurs biens matériels, les actes de pillage des FSR, les quartiers entièrement brûlés, les disparitions, les viols... « Alors que les violations sont évidentes, certains refusent d'y croire », dénonce le dessinateur.

De la révolution à la guerre

Nader Genie confie avoir perdu sa personnalité d'artiste pendant les premiers mois de la guerre, le cœur brisé par la perte de ses biens et l'effondrement de sa nation. « Mon studio personnel contenait des équipements numériques, beaucoup de peinture, des archives, des livres, des outils pour dessiner. Je n'ai plus rien. Ma voiture a été touchée par balles le premier jour de la guerre et c'est ce qui m'a obligé à quitter rapidement Khartoum. J'ai essayé de trouver un lieu décent pour ma famille, de la nourriture et un travail pour payer le loyer et assurer les autres dépenses », témoigne le caricaturiste âgé de 46 ans et finalement réfugié avec ses proches en Égypte au bout d'un long voyage.

Nader a retrouvé la force de résister en militant du côté de la paix. Dans une publication de Khartoon Mag datant du 25 avril, il écrit :

- Devant moi se trouve une caricature représentant un énorme crocodile essayant d'avaler un peintre. Ce dernier a mis son crayon dans le sens inverse des mâchoires [du reptile, qui] ne peut plus l'attaquer. Ce que je veux dire, c'est que peu importe la grandeur de la machine de guerre, elle peut s'arrêter si nos modestes efforts sont placés au bon endroit.

Il se réfère à une œuvre du dessinateur français Plantu, qui avait effectué une visite en 2009 dans les locaux du journal soudanais où travaillait alors Nadir. Comme un clin d'œil, un des dessins qui illustrent l'article représente le visage d'un soldat belliqueux vers lequel sont pointés deux pistolets qui ne risquent pas de tuer : deux colombes sont nichées dans leurs canons. À côté de son travail pour le magazine en ligne, Nader a réalisé un livre, Salam Salah (« Paix et Arme ») à paraître prochainement, regroupant une trentaine de dessins visant à documenter les étapes du conflit.

Avant d'être emportés par la guerre et de s'engager pour la paix, nombreux ont été les membres de Khartoon Mag à avoir mis leur art au service de la cause révolutionnaire. En février 2019, Nader avait été sollicité pour créer une association regroupant les caricaturistes. Une page Facebook, « Les caricatures de la révolution soudanaise », regroupant tous les dessins autour du soulèvement avait vu le jour. Internet et les réseaux sociaux ont été de véritables bulles d'air durant cette période.

Tous connectés

Comme Nadir, Osman fait partie de ces caricaturistes soudanais qui vivent de leur art depuis plus d'une dizaine d'années. Il a connu le contrôle systématique des services de renseignements du régime d'Omar al-Bachir et la censure au sein des rédactions. « Après la chute d'Al-Bachir, c'est vrai qu'il y a eu une sorte de liberté d'expression, nous avons essayé de la conserver, mais nous avons échoué. Pendant la période de transition, même quand il y avait des civils au pouvoir, il y avait encore des pressions en interne », se remémore le dessinateur, aujourd'hui exilé en Ouganda.

Malgré l'état de peur qui persistait à cette époque, Ahmed Mahgoub a constaté un intérêt renouvelé de l'opinion publique pour la politique. Il a été à l'origine en 2015 de la première maison édition consacrée entièrement à la bande dessinée pour jeunes adultes, Kanoon Al Fan. « Nous avons donné la possibilité à de nombreux artistes d'être publiés, d'être visibles à l'international en participant à des foires. Leur niveau de confiance s'est amélioré », estime le trentenaire. Une nouvelle génération d'artistes a été formée. « Auparavant, les contributeurs se concentraient davantage sur des sujets sociaux, et là tout le monde voulait entendre parler de politique et de la révolution. » De nouveaux thèmes sont apparus, tels que le racisme. Ben pense que la révolution, en éveillant les consciences, est « l'une des meilleures choses qui soient arrivées au Soudan et à sa jeunesse ». « Je suis devenu un artiste politique plus que de divertissement », dit-il.

Kanoon Al Fan et d'autres initiatives ont cessé, mais les dessinateurs n'ont pas disparu. Khartoon Mag illustre la résilience de la communauté artistique soudanaise. « Je me suis toujours battu pour un Soudan où je pourrais vivre. Avec la guerre, je lutte pour un meilleur Soudan pour mes enfants », témoigne Khalid, avant de conclure : « C'est pour le monde, pas seulement pour le Soudan, nous sommes tous connectés. Si le Soudan va mieux, le Tchad ira mieux, l'Égypte aussi. »

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le combat de naître femme en Iran sous la perspective de l’artiste Sayeh Sarfaraz

« On ne naît pas femme on le devient » écrivait Simone de Beauvoir dans Le deuxième sexe (1949). C'est encore plus le cas en Iran lorsque les femmes sont aliénées dès la naissance par la culture dominante masculine. Plus encore, par la théocratie exclusivement masculine.

Tiré de Journal des Alternatives

Klara Alkalla, collaboratrice

Parce qu'être une femme en Iran c'est vivre sous l'emprise du régime des Mollahs. C'est subir le Code pénal islamique qui détermine le statut de la femme comme inférieur. C'est se voir imposer des restrictions sévères sur sa liberté, ses droits et son autonomie. Ce n'est pas vivre sous les ordres d'un homme mais sous la contrainte du genre. Car naître femme est réduit à n'être qu'une femme, son genre la condamne à se taire et à agir sous les diktats d'une société patriarcale et répressive.

Être une femme en Iran, c'est être forte. C'est lutter pour soi et son prochain. Être femme en Iran, c'est résister. Résister à la souffrance, la brutalité, l'humiliation et le désespoir qui sont à l'image du travail de la police des mœurs. C'est porter le voile sous peine d'emprisonnement, c'est être Fatemeh Abdullahi (27 ans), pendue pour avoir désaimé son mari, c'est être accusée pour avoir subi un viol ou encore mourir pour aimer une autre femme. C'est aussi être Monireh Noori-Kia, dont l'exécution a été annoncée sans aucune justification.

FEMMES, VIE, LIBERTÉ : le mouvement des survivantes

Photographie de Sayeh Sarfaraz Credit phoo @ Gallea

Dépeint ainsi, le sort des femmes semble voué au néant. Pourtant, l'artiste-peintre Sayeh Sarfaraz propose un corpus de tableaux qui illuminent la pièce et le regard de la personne qui les voit. Son exposition Femme-Objet se poursuit jusqu'au 1er septembre au Centre d'exposition Letherbridge à Montréal.

Sa démarche soutient les Iraniennes dans leur mouvement au lendemain du meurtre de Masha Amini, le 16 septembre 2022, pour « port du voile inapproprié » à Téhéran, depuis lequel de nombreux.se Iranien.ne.s manifestent contre le fondamentalisme religieux.

« Femme, vie, liberté » est scandé dans les rues. Ce mouvement historique est plein d'espoir. Être une femme devient plus que jamais en Iran, une force. Sayeh Sarfaraz montre des femmes fortes, pleine de vie face à la mort.

Photos de l'exposition Femme-Objet – Crédit @ Klara Alkalla

Elles sont entourées d'objets d'espoir tels que des bougies allumées qui symbolisent leur résilience et détermination à lutter pour leurs droits et leur liberté. Aussi, beaucoup de fleurs et de bijoux que l'artiste justifie par l'héritage perse. Elle affirme que le sort des femmes aujourd'hui n'est pas à méprendre avec celui de leurs ancêtres et que leur lutte actuelle s'enracine dans une longue tradition de courage et de résistance. Face aux armes qu'elle peint, c'est la vie que nous voyons. Ces femmes sans visage incarnent l'image de toutes les femmes iraniennes, soulignant l'universalité et la puissance de leur combat.

Un combat de tous, pour toutes

La lutte des Iraniennes est un rappel poignant que la quête d'égalité et de liberté est universelle. En se tenant au côté de ces femmes, le monde peut montrer que leur combat n'est pas vain et que la solidarité mondiale est plus puissante que la répression.

Marche Mondiale – Femme – Vie – Liberté à Montréal @ Crédit photo André Querry via Flickr_files

L'exposition Femme-Objet démontre d'une solidarité qui transcende les frontières et renforce la détermination collective pour un avenir où chaque femme, partout dans le monde, pourra vivre dignement. L'engagement international pour les droits humains et l'égalité des sexes sont essentiels pour faire reculer les injustices et soutenir les luttes locales, comme celle des Iraniennes, en leur offrant l'espoir et la force nécessaires pour continuer leur combat. Parce qu'être une femme ne doit plus être un combat, mais un droit.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

WECH’ ?

– On le tient, mon Adjudant !

– Assurez-vous que c'est bien lui !

– Affirmatif !

- Mettez-le dans le panier à salade sans l'abîmer !

- Il a déjà l'arcade amochée et la jambe sanguinolente.

– Votre œuvre ?

- La cavale, mon Adjudant.

– Tachez de le ramener entier au Commissariat !

(Wech' ? est menotté dans le bureau du Commissaire Serjouin, après une longue traque) - Vous savez pourquoi on vous a coffré au terme d'une éprouvante filature ?

- Non, Monsieur.

– Monsieur qui ?

- Le Commissaire.

(L'Officier pivote sur ses talons, furibard. Il dit, cependant :)

– J'aime les mal-dégrossis de votre acabit.

– Je ne suis pas un clandestin, se défend « Wech' ? », encore moins le père de la vague migratoire. Laissez-moi partir !

– Vous avez intérêt à changer immédiatement de ton ! Vous êtes à la Une de tous les médias, défrayant la chronique en l'Hexagone et bientôt dans toute l'Europe.

– Pourquoi autant d'incandescence ?

- Monsieur joue l'ignorant, hein ?

– Je vous jure que…

- Ne jurez pas ! Vous avez la tête d'un arracheur de dents.

(Courroucé, le Commissaire glapit :)

- Drôle de façon de « vous vous cachez derrière votre petit doigt ».

– J'peux pas, je mesure 1,80.

– La ferme !

- Les menottes me serrent trop, j'ai mal.

– La commande des menottes capitonnées arrive lundi.

- S'il vous plait, pourquoi cette arrestation ? Ma famille doit s'inquiéter (L'Officier se déchaîne )

- Parce que vous avez tué notre « ALORS ? » interrogatif pour prendre sa place.

– Mais je ne peux pas commettre une telle abomination, Monsieur le Commissaire.

– Etes-vous conscient, vous le Maghrébin ! de votre émancipation en France / ?

- (…)

- Tout l'Monde se met au diapason de : « Wech' ? », « Wech' ? » Wech' ? ».

Les Jeunes, les écoliers, les élus (es), vous adoptent religieusement en disant « Wech' ? » à la place d'« Alors ? » ou « Comment ça va ? ». Même l'Aristocratie s'y met. Chez les filles c'est carrément l'inoculation d'un nouvel ADN. A ce rythme, on « éponymera » une exoplanète : « Wech' ? ».

- Enrichissement néologique, Monsieur le Commissaire.

– Et mon poing sur la figure, c'est pas de la chirurgie réparatrice ?

-Je vous assure que ce n'est pas moi qui ai tué « Alors ? ».

– Parole de Fellaga !

- J'aimerais bien.

– Bouclez-la ! Vous êtes le signe avant-coureur du Remplacement ! Une calamité lexicale invasive. Vous venez d'où ? Répondez !

- D'Al…

– Parlez sinon j'emploie les gros moyens !

- D'Alger, Monsieur le Commissaire.

–Et voilà ! J'en étais sûr. Foyer des Rebelles !

- Mais je vous l'atteste encore une fois, que je n'ai aucun rapport avec « Alors ? ».

– Adjudant ! Appelez-moi le chef de l'établissement pénitentiaire et mettez ce Subversif en cellule du Quartier d'Isolement pour éviter toute dissémination endémique de « Wech' ? » sur notre territoire national !

(De retour, les hommes du Commissaire Serjoint croisent une brigade d'un autre département. Paulo, le Sergent franco italien qui ignore l'objet de la mission des revenants, demande à son collègue Antoine) :

– Wech' ? Antoine, on a mouillé son treillis ?

Texte et dessin : Omar HADDADOU

NB : 1) Quand le locuteur dit : « Wech' ? » les Jeunes, ça va ? ou « Wech' ? » il t'a collé un zéro ? » : (WECH' ? est ici une interjection interrogative appelant une réponse plus au moins détaillée).

2) Quand X hèle Y, ce dernier rétorque par « Wech' ? » pronom interrogatif, cela signifie : qui y a -t-i, quoi ?

3) Wech' ? a surtout gagné en prépondérance dans l'oralité, occupant la première place de la phrase : « Wech' ? on t'a appelé deux fois, mais tu n'as pas répondu ».

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

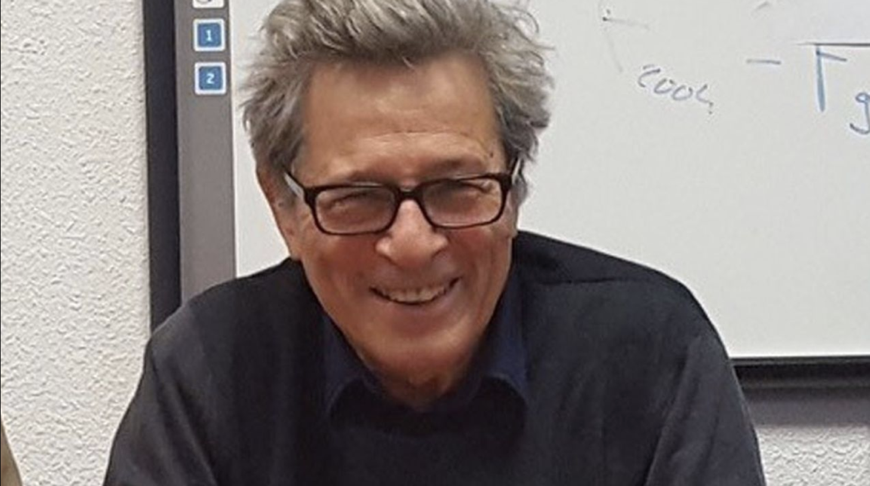

La conquête de la Palestine - De Balfour à Gaza, une guerre de cent ans par Rachad Antonius

Pour comprendre l'horreur qui perdure à Gaza, il faut rappeler l'histoire de la mainmise graduelle du mouvement sioniste sur la terre de Palestine. Un essai qui remet les pendules à l'heure.

L'essai *La conquête de la Palestine - De Balfour à Gaza, une guerre de cent ans*, du sociologue Rachad Antonius, paraît en librairie le 20 août.

En bref : selon Fabienne Presentey, membre de Voix juives indépendantes Canada et préfacière du livre, « L'auteur ne nous livre justement pas un livre de réponses toutes faites, mais un ouvrage engagé qui a le mérite de nous offrir des clés essentielles pour mieux saisir pourquoi Israël est devenu ce qu'il est. »

À propos du livre

Ce livre n'est pas une histoire du conflit entre Israël et la Palestine. Il n'aborde qu'un seul aspect de ce conflit, le plus central, et pourtant le moins considéré : l'histoire de la mainmise graduelle du mouvement sioniste sur la terre de Palestine depuis plus de 100 ans et l'expulsion massive des Palestinien·nes qui l'a accompagnée. Tenir compte de cette vérité élémentaire permet de remettre les pendules à l'heure sur certains débats qui occupent l'espace public, surtout depuis la guerre de Gaza de 2023-2024. Car le conflit israélo-palestinien n'a pas commencé le 7 octobre 2023, dans la foulée de l'attaque meurtrière du Hamas. Il est impossible de comprendre ce qui s'est passé ce jour-là, et ce qui a suivi, si on ne prend pas en considération tout ce qui a précédé cette date fatidique.

Rachad Antonius raconte ainsi la conquête de la Palestine à partir de trois moments structurants : la Déclaration Balfour et le Mandat britannique (1917-1922, préparation de la conquête), la création de l'État d'Israël (1947-1949, conquête par la guerre et l'occupation) et les accords d'Oslo (1993-1995, conquête sous couvert de processus de paix). Colonisation, dépossession, violations des droits humains, apartheid : il rappelle une histoire qui ne doit pas être oubliée si l'on souhaite lui donner un autre avenir.

Le sociologue aborde ensuite des questions délicates, et souvent controversées, qui ont été exacerbées dans la foulée de la guerre de Gaza : l'opposition au projet politique sioniste est-elle une forme d'antisémitisme ? Quelle est la place de la violence de part et d'autre du conflit ? Pourquoi les divers plans de paix ont-ils échoué ? Le droit international peut-il mener à la paix ? Que dire de la politique canadienne à l'égard de la situation au Proche-Orient ?

S'appuyant sur des travaux d'historiens israéliens et des traités internationaux, *La conquête de la Palestine* nous permet de jeter sur les événements un regard différent de celui qui domine au sein des grands médias et des élites politiques occidentales, un regard animé par la défense des droits humains. Seul un renversement de cette dynamique de conquête, peu probable dans l'immédiat mais possible à moyen terme, permettra d'en arriver à une solution durable et d'éviter des catastrophes encore plus coûteuses tant pour les Palestinien·nes que pour les Israélien·nes.

À propos de l'auteur

Rachad Antonius est professeur titulaire retraité du département de sociologie de l'Université du Québec à Montréal. Il est l'auteur de plusieurs livres, dont *Islam et islamisme en Occident *(avec Ali Belaidi, PUM, 2023). Il intervient régulièrement dans les médias au sujet de l'Islam et du Proche-Orient.

Parmi ses dernières interventions :

–

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/desautels-le-dimanche/segments/entrevue/429010/islam-islamisme-occident-elements-pour-un-dialogue-rachad-antonius

–

https://ici.radio-canada.ca/rci/fr/nouvelle/1947817/entrevue-canada-islam-islamisme-islamophobie-rachad-antonius-ali-belaidi

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

La bible de la mobilisation ! | Le guide Organiser, mobiliser, gagner paraîtra le 27 août | Par Labor Notes et Alain Savard

La bible de la mobilisation ! Adaptation québécoise de la célèbre formation Secrets of a Successful Organizer (Labor Notes), ce guide de renouveau syndical nous outille pour transformer ensemble nos milieux de travail et nos communautés.

Le livre Organiser, mobiliser, gagner, de l'organisation américaine Labor Notes avec la collaboration d'Alain Savard (adaptation et traduction), va paraître en librairie le 27 août.

En bref : Que l'on souhaite dénoncer un patron toxique, améliorer ses conditions de travail, convaincre ses collègues de se syndiquer, repeupler ses assemblées générales ou même, avec un peu d'imagination, mobiliser les membres de sa communauté ou de son voisinage, ce guide de renouveau syndical est l'outil idéal pour planifier des actions collectives qui fonctionnent. Après les guides de croissance personnelle, voici ce qu'on pourrait qualifier de guide de « croissance collective ».

À propos du livre

Que l'on souhaite dénoncer un patron toxique, améliorer ses conditions de travail, convaincre ses collègues de se syndiquer, repeupler ses assemblées générales, aider son syndicat ou même, avec un peu d'imagination, mobiliser les membres de sa communauté ou de son voisinage, ce guide de renouveau syndical est l'outil idéal pour atteindre ses objectifs. Il propose une démarche, étape par étape, pour planifier des actions collectives qui fonctionnent.

Les principes fondamentaux de l'organisation syndicale sont présentés sous la forme de 47 « secrets », regroupés en 8 leçons, chacune d'entre elles étant illustrée par des exemples concrets provenant des États-Unis, du Canada et du Québec. Chaque leçon comporte également des conseils, des exercices et des documents de formation à télécharger.

Organiser, mobiliser, gagner est une adaptation québécoise de la célèbre formation Secrets of a Successful Organizer, elle-même le fruit de 40 années d'expérience sur le terrain de l'organisation américaine Labor Notes. Cette formation a d'ailleurs joué un rôle déterminant dans la syndicalisation du premier entrepôt d'Amazon au Québec par la CSN en avril 2024, sans parler de son impact important aux États-Unis (notamment chez GM, Ford, Chrysler et UPS).

S'inscrivant dans la mouvance du « syndicalisme de transformation sociale », ce guide s'adresse à la fois aux personnes qui débutent leur implication dans le monde syndical et aux militant·es d'expérience à la recherche de pratiques inspirantes. Devant les défis que posent l'économie mondialisée et les mutations du monde du travail, ce livre nous rappelle tout le pouvoir de l'action collective et nous outille pour transformer ensemble nos milieux de travail, et nos communautés.

À propos de l'auteur

Alain Savard est conseiller syndical et docteur en sciences politiques (Université York). Il a coécrit Pour une écologie du 99 %, avec Arnaud Theurillat-Cloutier et Frédérick Legault (Écosociété, 2021).

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Travailleuses de la résistance. Les classes populaires ukrainiennes face à la guerre, de Daria Saburova

Daria Saburova nous livre une passionnante enquête de terrain en temps de guerre déployée pendant trois mois dans la cité minière de Krivih Rih. Elle se centre sur le « travail de résistance » bénévole des femmes des classes populaires de cette ville. C'est une enquête « située » : elle rompt avec les approches « géopolitiques » qui dominent une partie de la gauche ignorant la société ukrainienne agressée et résistante. Elle rejette également certaines présentations positives mais essentialisées de l'Ukraine résistante occultant les clivages et contradictions (de classe, de genre, voire d'éthnicité) qui la traverse.

Hebdo L'Anticapitaliste - 714 (27/06/2024)

Par Catherine Samary

Éditions du Croquant, 2024, 256 pages, 17 euros.

Daria Saburova nous dit aussi, après l'émotion de plusieurs rencontres et récits, se sentir « incapable de trouver les mots », sauf de façon indirecte, « pour décrire la violence de l'occupation et de la guerre » (p. 33) – des documentaires ou la poésie peuvent mieux l'exprimer, ajoute-t-elle. C'est avec une impressionnante richesse et sensibilité « politique » au sens le plus complexe qu'elle nous fait découvrir des vécus, des perceptions du passé et des comportements populaires qui résistent aux normes (néolibérales ou linguistiques) que voudraient imposer les dominants – d'où qu'ils viennent. Le point de vue genré et de classe se combine à une approche contextualisée qui rejette les stéréotypes et visions linéaires de l'histoire. C'est un ouvrage précieux qui aide à voir l'inattendu et à penser.

Carence de l'État social : travail bénévole des femmes et exploitation accrue

Daria Saburova veut ancrer son étude à partir du point de vue des travailleuses bénévoles interrogées. Elle en révèle l'ambivalence entre « résistance populaire » (pour aider les hommes au front) et « travail gratuit » de femmes des classes populaires. L'analyse souligne sur ce plan les transformations produites par la guerre au cœur des mécanismes de la « reproduction sociale », quand l'invisibilité de l'espace privé des tâches habituellement « domestiques » des femmes devient « socialisation » via les solidarités auto-organisées, vers les combattants. Daria poursuit l'analyse du dit « travail bénévole » incorporant une hétérogénéité et des hiérarchies sociales insérées dans un système : les grandes organisations humanitaires captent des ressources spécifiques et rémunèrent quant à elle leurs « bénévoles » des classes moyennes – femmes et hommes occupant des fonctions spécifiques de responsabilité.

C'est ce que le deuxième chapitre explore. Daria Saburova y souligne comment, après des décennies de démantèlement de l'État social, s'insèrent les « lois du marché humanitaire global » (et de ses grandes ONG) qui affectent leurs règles et sous-traitance, en bout de chaîne, sur le terrain, vers le travail bénévole et gratuit des femmes populaires. Ce faisant, l'analyse et le concept contradictoire de « travail de résistance » éclaire à la fois les « capacités d'auto-organisation des classes populaires » dans les espaces de carence de l'État social – et l'aggravation de l'exploitation que cela couvre, au sein de la reproduction sociale genrée.

Deux modèles de capitalisme

Le troisième chapitre de l'ouvrage fournit alors des éclairages historiques sur les restructurations économiques et les luttes politiques sous-jacentes à ces mécanismes affectant l'Ukraine, « de l'indépendance à la guerre ». Daria Saburova explicite ici la problématique et la périodisation proposées par Denys Gorbach (1) analysant les tensions entre « deux modèles de capitalisme » – le « capitalisme paternaliste » porté par les « forces pro-russes » (prédominant à Krivih Rih) et le capitalisme néolibéral « porté par les élites national-libérales pro-occidentales ». L'enquête et les commentaires de Daria Saburova soulignent les vécus spécifiques (dans la région de Krivih Rih) des grandes crises et bifurcations de l'histoire de l'Ukraine indépendante – de 1991 à la « révolution de Maidan » ; le basculement de l'annexion de la Crimée et de la guerre hybride dans le Donbass de 2014 à 2022, puis l'invasion. Daria Saburova fait apparaître ce passé présent d'où émergent des identités différenciées, bousculées et revisitées par la guerre.

Des pratiques linguistiques mêlant russe et ukrainien

L'ouvrage se termine sur « le nouvel ordre symbolique » produit par les interactions de transformations profondes à diverses échelles spatiales et sociales. Comment la guerre – et les injonctions opposées d'appartenance ethnique et linguistiques – transforme-t-elle les comportements et choix des couches populaires étudiées dans cette région massivement « russophone » ? Et que veut dire – et « faire dire » selon certaines approches – un tel qualificatif ? Daria Saburova revient à ce propos sur les stéréotypes ethnicisant la politique. Et elle nous fait à nouveau découvrir les comportements et choix ambivalents populaires résistant sur plusieurs fronts dans cette région qui fut massivement « anti-Maidan ». Ces ambivalences se condensent dans la pratique linguistique du (voire des) sourjyk mêlant le russe et l'ukrainien. Comment l'invasion russe impacte-t-elle les rapports à la langue – russe et ukrainienne ? « La situation linguistique en Ukraine », nous dit Daria Saburova « n'est aujourd'hui réductible ni aux processus de “décolonisation” revendiquée par les élites ukrainiennes, ni à “l'oppression des russophones” brandie par la classe dominante russe pour justifier sa guerre d'agression ».

Travail de résistance

Ce refus des présentations binaires simplistes est profondément à l'œuvre dans l'ensemble de l'ouvrage, est au cœur du concept du « travail de résistance » qu'Étienne Balibar explore dans sa préface. Face aux discours normatifs, Daria analyse à quel point les mots eux-mêmes – comme « bénévolat » – sont ambivalents et bousculés par la guerre, recouvrant aussi des réalités sociales différenciées. Les nouveaux mots associés à la guerre font ainsi passer du « bénévolat » au « volonterstvo », notion plus englobante qui devient, nous dit Daria Saburova, « l'un des principaux régimes de mobilisation du travail en temps de guerre dans toutes les couches de la population ». Mais le concept de « travail de résistance » qu'invente Daria lui permet aussi – au-delà des dimensions féministes et de classe – d'établir un lien entre enjeux humanitaires et enjeux politiques, associés à la guerre. Il s'agit d'un de ces multiples terrains où « l'issue de la guerre déterminera les possibilités de reconfiguration des rapports de force » – une des questions ouvertes par cet émouvant et passionnant ouvrage. Il faut, tout simplement, le lire. Le livre est désormais disponible en librairie (faites-en la demande !) et sur le site de l'éditeur.

Catherine Samary

1. Pour les anglophones : Denys Gorbach, The Making and Unmaking of the Ukrainian Working Class : Everyday Politics and Moral Economy in a Post-Soviet City, Berghahn Books, 2024. Espérons une version populaire en français de cette approche complexe des « régimes » ou logiques socio-économiques et politiques contradictoires qui interagissent au sein de la « cité » minière de Krivih Rih. Denys Gorbach y interroge les transformations et comportements de la classe ouvrière « post-soviétique » et d'une nouvelle « politique économique » composite. On peut au moins lire en français une partie de son approche dans son chapitre (« L'économie politique de l'Ukraine de 1991 à 2022 : régimes de propriété, politiques institutionnelles et clivages politiques ») dans l'ouvrage collectif, Karine Clément, Denys Gorbach, Hanna Perekhoda, Catherine Samary, Tony Wood, L'invasion de l'Ukraine. Histoires, conflits et résistances populaires. La Dispute, 2022.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

L’antifascisme : Son présent, son passé et son avenir

Un inquiétant bruit de bottes résonne à nouveau partout en Europe et en Amérique, marquant la fin d'une période de latence que d'aucuns ont interprétée comme une victoire contre le fascisme. Héritiers de la résistance contre Mussolini et Hitler pendant les années 1920 et 1930, les antifascistes, eux, n'ont jamais baissé la garde et ont bâti une longue tradition de lutte contre l'extrême droite que chacun d'entre nous gagnerait à mieux connaître aujourd'hui.

Dans cette captivante enquête, Mark Bray donne un aperçu unique de l'intérieur de ce mouvement et écrit une histoire transnationale de l'antifascisme depuis la Seconde Guerre mondiale. Rédigé à partir d'entretiens menés avec des antifascistes du monde entier, L'antifascisme. Son présent, son passé et son avenir dresse la liste des tactiques adoptées par le mouvement et en analyse la philosophie. Il en résulte un éclairant portrait de cette résistance méconnue, souvent mythifiée, qui lutte sans relâche contre le péril brun.

•

« J'y avance que l'antifascisme militant est une réponse sensée et historiquement fondée à la menace fasciste qui a persisté après 1945 – et qui n'a jamais été aussi vivace que ces dernières années. Peut-être ne refermerez-vous pas ce livre en antifasciste convaincu, mais au moins aurez-vous compris que l'antifascisme est une tradition politique légitime, héritière d'un siècle de luttes dans le monde entier. »

Mark Bray est historien et enseigne à l'université Rutgers. Il a été l'un des organisateurs du mouvement Occupy Wall Street.

En librairie le 22 août | 16,95$ | 328 pages

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

La réduction à la source une priorité

La réduction à la source devrait être la priorité de la gestion des matières résiduelles. Pour y arriver les plans de gestion des matières résiduelles des villes et des MRC devraient inclure une section importante sur l'information et la sensibilisation à la réduction. Les pratiques québécoises jusqu'à date mettent l'accent presque exclusivement sur le recyclage, alors que la théorie de la récupération prône l'intervention par les 3RV soit : réduction, réemploi, recyclage et valorisation et ce dans l'ordre hiérarchique.

Pour mieux comprendre la réduction à la source voici le développement de cinq thèmes : la réduction de la consommation, la dématérialisation de la consommation, le partage des biens matériels, l'utilisation accrue de la location et du prêt et finalement l'habitude des achats responsables.

La réduction de la consommation passe d'abord par une prise de conscience des comportements que l'on peut souvent associer à de la surconsommation, si répandus dans notre société. Ensuite cette réduction pourrait être facilitée en diminuant l'exposition à la publicité. Elle peut aussi prendre la forme d'une plus grande utilisation d'Internet dans les communications par exemple le paiement des factures, l'acheminement de formulaires, etc. Il existe bien sûr plusieurs autres moyens pour réduire le gaspillage et la production de déchets tels l'utilisation des sacs de magasinage réutilisables, faire les photocopies recto/verso, faire les achats en formats familiaux, l'élimination du suremballage, etc.

La réduction à la source peut également se réaliser par la dématérialisation de la consommation. Par exemple, je peux m'inscrire à une saison de théâtre plutôt que de m'acheter une deuxième télévision, faire du badminton avec mon enfant aux loisirs municipaux plutôt que d'acheter des équipements d'exercices sophistiqués pour la maison, etc. La dématérialisation des achats réduit l'utilisation des ressources naturelles, de l'énergie et de la pollution sans diminution du niveau ou de la qualité de vie.

Le partage des biens matériels est une autre façon de réduire à la source. Dans notre société, de plus en plus individualiste, on se trouve bien des raisons pour ne pas partager, par exemple l'échelle ou la tondeuse avec le voisin. Ce serait cependant une excellente façon de maintenir des liens sociaux, d'économiser argent et ressources naturelles et de réduire les déchets.

L'augmentation des services de location et de prêt pour les accessoires de bébé et les articles de sports par exemple, seraient des façons d'accroître les pratiques déjà existantes comme les bibliothèques municipales, les joujouthèques et les commerces de location d'outils.

Finalement, dans le cadre de la réduction à la source, la question des achats responsables mérite une attention toute particulière de la part du consommateur. En effet, ai-je vraiment besoin de ce bien ? Puis-je me le procurer autrement qu'en l'achetant ? Le bien est-il durable, réparable, réutilisable, recyclable ? Est-ce qu'il polluera à l'enfouissement ou à l'incinération ? Toutes ces questions méritent une réponse sensée avant d'acheter.

Cette question de la réduction à la source peut sembler quasiment révolutionnaire dans notre monde capitaliste. En effet, celui-ci est caractérisé par la course à la consommation, stimulée par une publicité omniprésente et une croyance que les possibilités de croissance sont sans limites.

N'est-il pas plus que temps de rationaliser le capitalisme pour le mettre véritablement au service de la qualité de vie et ce dans le respect des capacités de l'environnement.

Pascal Grenier sec.-très.

Nos choses ont une deuxième vie

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Pour contrer le gaspillage d’objets seconde main

Bien qu'il existe toutes sortes de façons de se procurer des articles seconde main, l'achat de ceux-ci fait souvent l'objet d'un mépris. Ce phénomène, additionné au bas prix des produits importés, provoque un immense gaspillage.

Quantités de produits seconde main en bonne état, sont systématiquement éliminées dans nos sociétés hyper consommatrices. Plusieurs phénomènes dont « le jeu de la publicité », lancent les gens dans une consommation à outrance et provoquent des sentiments de rejet, voire de mépris, pour tout ce qui n'est pas de derniers cris. Le respect de l'objet a disparu pour faire place au culte de la nouveauté.

Non seulement les objets deviennent désuets à cause des changements apportés par les designers et les améliorations technologiques, mais aussi parce que les réparations sont devenues « non rentables » à cause du phénomène du double coût, soit le coût élevé de notre main-d'œuvre et les bas coûts des produits importés, spécialement d'Asie. La rareté de la main-d'œuvre qualifiée et aussi des pièces de rechanges compliquent les réparations. Ceci entraîne la mise au rebut d'objets aussi récents que des lecteurs DVD. Alors imaginez où se retrouve votre VHS. Vous croyiez qu'en le donnant à une œuvre de charité, on aurait trouvé quelqu'un pour le réparer ? Ou encore plus difficile, pour le racheter ?

Personnellement, j'ai vu chez des organismes caritatifs, des montagnes de sacs contenant des vêtements usagés lesquels étaient vendus à quelques sous la livre pour l'exportation. Bien qu'il n'y ait pas d'autres solutions pour les organismes ceci constitue une sorte de « dumping » néfaste pour les économies locales du sud. Vous aurez sans doute observé à l'occasion d'une collecte des encombrants dans votre quartier, combien il se gaspille d'objets encore utilisables. C'en est triste …

Pour contrer ce gaspillage, personnellement j'ai d'abord adopté l'habitude de rechercher, systématiquement, une version seconde main des objets dont j'ai besoin. J'ai constaté, après plusieurs années de ce comportement, que j'ai adopté une méthode de recherche efficace, (ex : Kijiji, groupes Facebook tels Marketplace, Buy Nothing, À Donner Québec, ATCT/VTCT) que je me suis bâti un répertoire de lieux d'approvisionnement et que je peux presque toujours me procurer une version seconde main de l'objet recherché, et ce à environ 25% du prix du neuf ou simplement gratuitement. Il en résulte que l'environnement et mon portefeuille se portent beaucoup mieux. Pour chaque objet à trouver c'est maintenant un vrai défi et un réel plaisir d'entreprendre les démarches.

Concernant les réparations des appareils électriques et électroniques, je fais appel aux techniciens bénévoles du « Café Réparations » de l'organisme La Patente de Limoilou qui font les réparations pour un montant forfaitaire de 5$.

Ces façons de procéder, si elles se généralisaient constitueraient des éléments importants d'un rempart contre certains effets pervers de la mondialisation néolibérale. En plus d'être des mesures majeures pour réduire le gaspillage et protéger l'environnement, elles permettraient de créer ici beaucoup d'emplois dans les domaines de la vente et de la réparation de produits seconde main, tout en améliorant indirectement le niveau de vie de ceux qui achèteraient des objets ayant déjà servi.

Pascal Grenier sec.-très

Nos choses ont une deuxième vie

Québec

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Liquider sa chair rien que pour la survie de la chair de sa chair

« Elles sont des victimes d'un système qui prône l'exclusion juvénile, des femmes cocues, des Mamans précoces, qui, pour préserver la vie de leurs enfants se voient obligées de donner la leur en échange. Existe-il un acte plus héroïque que celui-là ? Que peut-on faire de plus humain ? »

Alors que plus d'un l'ignore, le centre-ville de Port-au-Prince est sur le point de s'ériger en bastion de la prostitution. Au vu et au su de tous, presqu'à chaque rue est exposé un bordel truffé de jeunes femmes bien portantes. Ainsi, le côté économique de l'affaire apportant gros surtout aux proxénètes fait poindre ces petites boites exponentiellement.

Rien qu'au cœur de Portail Léogane on compte environs onze (11) bordels, néanmoins cela semble ne pas suffire puisque l'effectif des prostituées se révèle indénombrable. De ce fait, du matin au soir, elles occupent les moindres recoins de la zone, leur nudité cachée derrière une mini-jupe et une culotte tanga. Portail Léogane qui n'était qu'une station de transport en commun brodé de braves âmes qui, à toute heure, liquident de produits divers, aujourd'hui est enjolivé de jolies créatures s'apprêtant à offrir leur corps en échange de quelques gourdes. Désormais, on y va plus que pour le transport en commun, mais aussi pour s'acheter du Sexe. Oui du sexe dans le vrai sens du thème, en compagnie de jeunes femmes qui s'y connaissent en matière de séduction. Des gonzesses bien armées pour apaiser la soif sexuelle des clients même les plus coriaces.

Parmi cette trâlée de vendeuses de sexe se trouve Kethia (un nom emprunté), âgée de vingt-neuf (29) ans, de teint noir fin, apparemment l'une des premières bénéficiaires de la beauté divine, avec une architecture corporelle indescriptible en charme, déjà mère d'une petite fille de 13 ans. Dans son secteur, on la surnomme Neymar pour sa manière de se coiffer, aussi parce qu'elle a battu un record majeur. Rien qu'à sa première journée de travail, elle a desservi, avec expertise 60 clients.

Pratiquant ce métier depuis l'âge de 16 ans, quelques mois après avoir mis au monde sa fille. Elle raconte ne pas se voir comme une pute car, de son point de vue, la prostitution comme tout autre métier devrait se faire avec non seulement le corps, mais aussi l'âme et le cœur. Ce qui n'est pas le cas ici ! L'unique motif c'est l'argent ! D'enchaîner, elle avoue ne jamais penser à se livrer à une telle pratique, cependant une fois que son père l'ait abandonnée, l'obligation lui était faite de se bouger les coudes pour pouvoir subvenir à ses plus faibles besoins. Et, ce fut la prostitution que la vie lui a offerte comme première option. Elle a tout de même tenté d'autres coups avant de s'y lancer. Elle faisait la lessive pour des gens, mais cela lui rapportait très peu. « Dans un pays comme Haïti où tout va pour le pire, et se sentir complètement seule avec un bébé à prendre en charge, qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment diable préserver son amour propre ? Des heures de ménage ou la lessive, certes, mais combien cela nous apporterait-il ? Il n'y a avait pas vraiment 36 solutions pour une personne comme moi », nous a-t-elle avoué larme à la gorge.

Faute de grive on mange des merles

Sans vouloir culpabiliser les prostituées. Il y a une chose sur laquelle Kethia ne doute pas une seconde. C'est que la majeure partie des femmes qui se prostituent, le fait avec leur âme détachée de leur corps. Quand ce n'est pas pour se nourrir elles-mêmes et leurs enfants, c'est parce qu'elles se trouvent en position de minable proie face à la dure réalité de vivre. « Je doute qu'une femme normale accepterait de vendre volontairement sa chair. Déjà, rien n'est plus désobligeant que de se voir chosifier, bestialiser ou esclavager, rien que pour quelques sous. C'est répugnant d'entendre quelqu'un nous dit rudement ‘' konbyen w fonksyone ? (C'est à combien la passe ?)'' ? Et, ces drôles de manière nous obligent parfois à nous noyer dans l'alcool ou de fumer de produits stupéfiants. Etait-ce évident ? C'est toujours une aventure infernale de se voir faire des choses à des mecs que l'on trouverait repoussant hors de la prostitution », Argue-t-elle.

Tous les bordels n'ont pas le même décor, mais elles s'y arrangent comme elles peuvent

Dans certains bordels, Elles subissent toute sorte de violence, et sont sans défense. Quelques unes, pour se remédier, s'arment d'un poignard ou d'un rasoir. Cependant, aussi surprenant que cela puisse avoir l'air, dans le secteur de Kethia, les prostituées vivent comme de vraie famille. Elles ont un patron philanthropique. Elles s'entraident mutuellement, organisent des activités leur permettant d'économiser de l'argent. Il arrive même qu'elles partagent de clients pour s'assurer que tout le monde sortira avec quelques sous, et ceci quel qu'en soit l'allure du jour. Ainsi, elles paient sans gueule de bois l'écolage de leurs enfants, se prennent en charge, et même épauler certains proches. « En Haïti, la prostitution est vue comme un métier discriminatoire, pourtant beaucoup de gens, plus particulièrement des enfants en dépendent. Sans qu'on le sache, il y a cette pratique un peu partout. Dans quelques institutions d'état ou privé. Elle se présente juste sous une autre forme », nous confie-t-elle avec un air certain.

L'abandon serait le bienvenu, mais il doit être suivi d'un mieux-être.

Ne se sentant pas dans sa peau, elle ne se voit pas pour autant quitter subitement son métier. D'ailleurs, sa plus grande peur, c'est que sa fille ne l'apprenne. Pour quelqu'un de son niveau scolaire (elle a abandonné ses études en classe de 3eme secondaire), elle doute fort de pouvoir trouver mieux à faire. Déjà, elle déclare assister à des milliers de jeunes diplômés se vautrant au chômage. Son cas serait donc pire ! « Je finirai quand même par quitter cette pratique un jour. La prostitution ne rime pas avec la vieillesse, et on ne peut s'empêcher de vieillir. De plus, certains clients raffolent les nouvelles chattes et les plus jeunes. Néanmoins, je compte tenir le coup autant que la vie me le permettra. » A-t-elle martelé.

Ce n'est plus un constat, c'est un fait ! Vue son ampleur, le secteur de la prostitution mérite bien d'être mis sous le feu des projecteurs. Ainsi, on saurait comment les adeptes y vivent ; pourquoi elles le font ? Si oui ou non elles sont protégées ? Etc. Il s'avère donc raisonnable de comprendre que la prostitution n'est pas si dédaigneuse comme le croit plus d'un. Elle est une mode de vie ! Un brave moyen de tenir debout face aux intempéries !

Marvens JEANTY

Linguiste et journaliste

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Nada Alliance appelle à l’action contre le génocide ciblant les femmes

L'Alliance Nada a condamné le génocide systématique contre les femmes, en particulier les femmes kurdes/yézidies, afghanes, soudanaises et palestiniennes. Elle a appelé les autorités compétentes à reconnaître le génocide contre les femmes, à traduire les auteurs en justice et à faire pression pour que les condamnations à mort prononcées contre les militantes en Iran cessent.

Tiré de Entre les lignes et les mots

L'Alliance Nada a publié aujourd'hui une déclaration écrite concernant les attaques génocidaires visant les femmes à Shengal, au Soudan et en Afghanistan. La déclaration stipule :

« Dix ans se sont écoulés depuis que l'EI, un produit des puissances hégémoniques mondiales, a attaqué le mont Şengal (Sinjar) dans la région du Kurdistan irakien, ciblant le peuple yézidi pacifique et culturellement riche, profondément enraciné dans cette ancienne montagne. Cette attaque flagrante de l'EI contre Şengal visait à détruire les valeurs humaines et l'une des civilisations anciennes de la région, avec l'intention d'annihiler le peuple yézidi en brisant la volonté des femmes yézidies et en les exterminant. Cela a été fait physiquement par leur meurtre et leurs mauvais traitements, ainsi que psychologiquement et culturellement par leur déplacement, leur enlèvement, leur réduction en esclavage et leur vente sur les marchés aux esclaves, leur islamisation forcée et celle de leurs enfants, et le recrutement de leurs enfants comme « petits du califat » après leur lavage de cerveau. La souffrance de ce peuple reste une blessure mondiale et une tache sur l'humanité, en raison du manque de reconnaissance par de nombreux États et institutions concernées que ce qui s'est passé à Şengal est un génocide, et du fait qu'il s'agit également d'un génocide. Un génocide systématique contre les femmes yézidies.

Les Yézidis ont tiré des leçons importantes de toutes les persécutions qu'ils ont endurées tout au long de l'histoire, en particulier des attaques de l'EI et de ceux qui les ont soutenues ou facilitées. Nous mettons particulièrement en lumière les femmes yézidies qui, en retroussant leurs manches, ont créé des forces d'autodéfense pour se protéger, protéger leur patrie, leur culture et leur civilisation. Elles ont créé leurs propres organisations et systèmes de femmes sous l'administration autonome de Şengal, contribuant aux côtés des hommes yézidis à empêcher toute possibilité de nouveau génocide. C'est ainsi que les femmes yézidies ont cherché à se venger de toutes ces persécutions et de l'EI, et leur lutte organisée et consciente se poursuit jusqu'à ce que chaque fille et femme yézidie kidnappée soit libérée et que le sort des disparues soit connu. Elles reconnaissent que c'est la seule façon de garantir leurs réalisations et de garantir la paix et la sécurité à Şengal et dans tout l'Irak.

Nous approchons également du troisième anniversaire de la prise de contrôle de Kaboul par les talibans, qui a marqué le début de leur règne après l'accord de Doha, inaugurant une nouvelle ère tragique pour le peuple afghan en général et pour les femmes afghanes en particulier. En raison des politiques religieuses extrémistes imposées par les talibans, les femmes afghanes ont dû faire face à des souffrances accrues, ont été privées de leurs droits et libertés fondamentaux et soumises à des fatwas restrictives les confinant chez elles. À cela s'ajoutent des cas d'assassinat, de meurtre, d'enlèvement et de mutilation, entre autres violations flagrantes. En réponse, les femmes afghanes ont tiré de grandes leçons de la révolution des femmes au Rojava et dans le nord-est de la Syrie, ainsi que de la résistance des femmes yézidies sur le mont Şengal, et ont commencé à se défendre et à défendre leur patrie contre l'oppression et la répression. Leur lutte résiliente continue.

En général, on peut dire que toutes les femmes du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord souffrent énormément de la Troisième Guerre mondiale et de ses répercussions catastrophiques sous diverses formes et dans divers domaines, de la Palestine, du Yémen, de la Syrie, de l'Irak, du Kurdistan et de l'Iran à la Libye, la Tunisie, le Maroc, l'Égypte et le Sahara occidental. L'exploitation sexuelle et la violence sont devenues des outils de guerre contre les femmes dans les zones de conflit, en plus du chômage, des déplacements, des migrations ou des expulsions forcées, et de la privation des droits à l'éducation et aux soins de santé. L'extrême pauvreté, la faim, la soif, les mariages forcés et les mariages d'enfants sont également répandus.

Nous soulignons en particulier la tragédie du peuple soudanais et des femmes soudanaises, qui souffrent énormément en raison des conflits internes et des interventions extérieures. La violence sexuelle, les agressions, les viols collectifs et l'esclavage font désormais partie intégrante de la politique d'oppression et de vengeance contre les femmes soudanaises, qui ont déclenché la révolution kanakdienne. Cela s'ajoute aux autres impacts susmentionnés des guerres et des conflits internes sur elles.

Nous devons également condamner les attaques flagrantes contre le peuple palestinien et les femmes palestiniennes, ainsi que les condamnations à mort prononcées contre des militants kurdes en Iran, en particulier contre les militants Sharifa Mohammadi et Bakhshan Azizi. Nous soulignons que tout cela se produit en présence de pays, d'organisations et d'institutions internationales qui restent inactifs malgré leur engagement proclamé en faveur des droits de l'homme et des femmes. C'est la preuve la plus claire de l'hypocrisie et du deux poids, deux mesures dans le respect des normes humanitaires définies dans divers accords et traités internationaux, et dans la mise en œuvre ou la responsabilisation de ceux qui les violent.

Par conséquent, au nom de « Nada Alliance », nous condamnons le génocide systématique contre toutes les femmes de la région, comme en témoigne le génocide infligé aux femmes yézidies, afghanes, soudanaises et palestiniennes. Nous réitérons notre solidarité, notre soutien et notre appui à la lutte et à la résistance des femmes yézidies, afghanes, soudanaises, palestiniennes et de toutes les femmes libres de la région et du monde entier. Nous appelons les organismes et institutions internationaux concernés à rompre leur silence et à prendre des mesures immédiates pour mettre fin à ces graves violations contre les femmes. Nous les exhortons à demander des comptes aux gouvernements et aux entités responsables de ces violations des droits humains, qui constituent des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, et atteignent le niveau d'un génocide systématique à leur encontre. Nous appelons également à la reconnaissance du génocide systématique contre les femmes en général, et les femmes yézidies en particulier, et à faire pression sur les autorités compétentes pour qu'elles mettent fin aux condamnations à mort prononcées contre des militantes en Iran. »

Kurdistan, nada alliance chiede di agire contro il genocidio delle donne

https://andream94.wordpress.com/2024/08/09/kurdistan-nada-alliance-chiede-di-agire-contro-il-genocidio-delle-donne/

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le rôle crucial des syndicats dans la lutte pour la démocratie et la paix

Le résultat du second tour des élections législatives du 7 juillet en France a surtout montré une chose : la montée de l'extrême droite peut être stoppée, les libertés démocratiques et les droits sociaux peuvent être défendus. L'important est de réagir, de ne pas tomber dans le fatalisme et de construire l'unité la plus large possible, sans sectarisme.

Tiré de Entre les lignes et les mots

Il reste beaucoup à faire pour renverser les politiques antisociales des gouvernements français passés et récents, qui sont à l'origine du désespoir croissant d'une grande partie de la classe ouvrière. En exploitant l'impact négatif de ces politiques, l'extrême droite s'est employée à semer la division parmi les travailleurs.

Néanmoins, la réponse combinée des syndicats français a constitué, dès le début, le ciment qui a permis à différentes forces politiques de s'unir dans un front commun visant à défendre les acquis sociaux et les droits démocratiques des travailleurs français, menacés à la fois par le Rassemblement national de Marine Le Pen et par le « centre » néolibéral du président Macron.

Les luttes unitaires de l'Intersyndicale française, d'abord contre le recul de l'âge de la retraite, puis pour la défense de l'Ukraine, ont constitué des étapes importantes sur la voie de la mobilisation derrière le nouveau Front populaire qui a relégué l'extrême droite à la troisième place le 7 juillet.

¡No pasarán ! La lutte contre le danger du fascisme en Europe se déroule sur plusieurs fronts.

Le plus cruel et le plus vicieux se trouve sur la ligne de front en Ukraine, mais le danger concerne tous les pays. La réorganisation de l'extrême droite en Europe, avec le leader hongrois Orbán, la française Le Pen, l'espagnol VOX et d'autres qui se rassemblent au sein du groupe parlementaire européen pro-Poutine « Patriotes pour l'Europe », montre deux choses : que les luttes nationales contre l'extrême droite sont de plus en plus liées et que le lien avec le régime autoritaire de la Russie est commun à tous les partis et gouvernements qui présentent des traits de fascisme.

Le Kremlin les alimente en propagande, les soutient économiquement et favorise leurs alliances internationales. Comme au XIXe siècle, la Russie est à nouveau la grande puissance la plus réactionnaire et la plus agressive de notre époque. Espérer que cette menace disparaisse – ou même qu'elle soit apaisée – serait aussi suicidaire que lorsque les démocraties européennes ont fermé les yeux, dans les années 1930, sur l'expansionnisme d'Hitler

Exemples, positifs et négatifs

Le succès français, dû à l'application d'une approche de résistance unie et de mobilisation, montre à quel point le rôle des syndicats est essentiel pour renforcer la confiance et le moral de la classe ouvrière organisée et pour créer un pôle d'attraction pour des millions de travailleurs moins organisés, voire totalement inorganisés.

En revanche, une vision étroite et pessimiste au sein des directions syndicales peut signifier que l'on évite les batailles de peur de les perdre. C'est ce qui s'est passé lors de la 113e session de la Conférence internationale du travail de l'Organisation internationale du travail (OIT), dont il est question dans le numéro 10 de cette lettre d'information. Les dirigeants de la Confédération syndicale internationale (CSI) ont hésité à s'opposer au poutinisme, pensant que de nombreux syndicats et pays du soi-disant Sud mondial voteraient en faveur du maintien du « syndicat » complaisant du Kremlin, la Fédération des syndicats indépendants de Russie (FNPR), au sein du Conseil d'administration de l'OIT. Ils ont fait pression sur les syndicats ukrainiens pour qu'ils ne contestent pas ce qui était considéré comme la « place de la FNPR ».

Mais il s'est avéré que cet appareil et son homologue chinois (la Fédération des syndicats de Chine), qui soutiennent tous deux ouvertement des régimes antidémocratiques, dictatoriaux et hostiles aux travailleurs, ont obtenu les pires votes de leur histoire, le représentant de la FNPR n'étant élu qu'à une voix près. Le représentant de la Fédération des syndicats d'Ukraine (FPU) aurait pu être élu au conseil d'administration du BIT en tant que délégué à part entière si on ne lui avait pas conseillé de ne pas se présenter.

Faire le bilan des victoires et des défaites

Notre mouvement doit faire le point sur le prix que nous payons pour cette neutralité et cette tiédeur, pour avoir laissé passer d'importantes opportunités, pour avoir évité la lutte frontale contre ceux qui font partie intégrante des régimes autoritaires.

Le rôle joué aujourd'hui par les syndicats français et les résultats positifs obtenus montrent qu'il faut une sorte de « tournant français » adapté, bien sûr, aux particularités de chaque pays. Nos institutions syndicales internationales doivent prendre ce virage.

Les besoins des travailleurs sont plus pressants que jamais. Les salaires perdent chaque jour de leur valeur face à l'inflation. Les prix des denrées alimentaires augmentent et le coût du logement monte en flèche. L'éducation, la santé et les services sont de plus en plus dégradés, en sous-effectif ou sous-payés. Derrière tout cela, le grand capital, en particulier le secteur financier, s'en met plein les poches comme jamais auparavant, tandis que l'environnement continue de se dégrader parce que la transition écologique juste dont toute l'humanité a besoin est bloquée. La perspective globale est celle de la peur, du chaos et de l'instabilité.

En Ukraine, cette sombre perspective est aggravée par la guerre et par des atrocités telles que le tir de missile du 8 juillet sur l'hôpital pour enfants de Kyiv. Les syndicats ukrainiens luttent pour résister aux attaques contre le niveau de vie et les conditions de travail, en partie à cause de la guerre, mais surtout à cause de la détermination du gouvernement à mettre en œuvre des « réformes » radicales axées sur le marché. Les dettes salariales s'accumulent, les heures travaillées augmentent et les conditions de travail abusives se multiplient.

Lors de la manifestation organisée le 10 juin par la Fondation Frederick Ebert en marge de la conférence sur le redressement de l'Ukraine qui s'est tenue les 11 et 12 juin à Berlin, Mykhailo Volynets, président de la Confédération des syndicats libres d'Ukraine, a dénoncé devant le ministre ukrainien de l'économie la violation par son gouvernement de 22 conventions internationales du travail dans 50 textes législatifs ukrainiens récents ( voir le moment 1:31:30 de cette vidéo de la manifestation).

Plus les droits démocratiques et le bien-être social de l'Ukraine sont menacés, plus la conviction et l'engagement nécessaires pour défendre le pays sont grands. C'est le message des syndicats ukrainiens dans tous les forums économiques et sociaux, et c'est un message que nous devons soutenir. Nous devons renforcer la vigilance, le pouvoir des syndicats. C'est la meilleure garantie de la résilience de la société face à l'envahisseur. Plus la classe ouvrière ukrainienne sera forte et organisée, moins les troupes d'occupation russes et leur « syndicat » pourront s'en tirer. Aider à renforcer le rôle et le pouvoir des syndicats en Ukraine est une tâche vitale pour le syndicalisme de classe partout dans le monde.

Le syndicalisme doit également être soutenu et renforcé dans les pays voisins de l'Ukraine, en particulier en Russie et au Belarus. Contribuer au démantèlement des régimes autoritaires de Poutine et de Loukachenko ne se fait pas seulement de l'extérieur – par exemple en maintenant la pression sur nos gouvernements pour qu'ils fournissent à l'Ukraine l'armement dont elle a besoin – mais aussi en soutenant et en encourageant ceux qui s'opposent à ces régimes del'intérieur. Elle se fait aussi en soutenant et en encourageant ceux qui s'opposent à ces régimes

de l'intérieur, en aidant et en faisant connaître leurs véritables syndicats, souvent clandestins,qui organisent la résistance dans les entreprises, les villes et les services.

Cette lettre d'information vise à donner un espace croissant aux expressions de la lutte syndicale dans ces pays, même si elles n'en sont qu'à leurs débuts. C'est à partir de ces petites graines que pourront émerger et se développer les futurs liens de solidarité entre les travailleurs de tous les pays.

NOTE : Le taux de change de la hryvnia ukrainienne (UAH) par rapport à l'euro utilisé dans ce numéro de la lettre d'information est celui en vigueur le 12 juillet 2024.

Télécharger le bulletin Bulletin d'information syndicale Juin-Juillet 2024 n°11 : ENSU-RESU Trade Union Newsletter Number 11 June-July 2024_FR

Éditorial

Le tir de missile russe sur l'hôpital national spécialisé pour enfants Okhmatdyt, à Kyiv

Lutte des travailleurs en Ukraine – mineurs de charbon, travailleurs de la santé et coursiers

Luttes communautaires en Ukraine

Lutte des femmes en Ukraine

Lutte des étudiants en Ukraine

Luttes des LGBTI+ en Ukraine

Autres nouvelles et analyses sur l'Ukraine

Solidarité avec les travailleurs et les syndicats ukrainiens