Derniers articles

Colombie : Petro et la guerre entre les FARC et l’ELN

Piquet des travailleurs devant l’entrepôt de Laval

La montée de la droite, le Canada, le Québec et la classe ouvrière

L'arrivée de Donald Trump à la présidence des États-Unis a bouleversé la situation politico-économique mondiale. Ses décisions ont un impact important sur la politique et sur l'économie canadienne ainsi qu'une déstabilisation de la question de la souveraineté au Québec.

C'est au Québec que le « sentiment d'affection profonde » envers l'Unifolié s'est le plus propagé, près d'une personne québécoise sur deux se dit fière d'être canadienne avec un taux de 58%, une augmentation de 13 % depuis décembre dernier.

Il nous apparaît dans ces circonstances imprtant de clarifier d'une part le sens de la lutte de libération nationale contre l'État impérialiste canadien et d'autre part la lutte de la classe ouvrière, seule capable de mettre fin à la montée de l'extrême droite et à apporter les solutions à la crise tant sociale qu'environnementale.

La lutte de libération nationale est une lutte historique qui a pris forme contre l'oppression de l'État canadien. L'oppression nationale du Québec est le maillon faible de l'État impérialiste canadien et dans cette mesure la lutte pour l'indépendance doit être une lutte pour un changement de société, démocratique, sous contrôle social où les grandes entreprises doivent être nationalisées. Cette lutte se fait en solidarité avec les progressistes du Reste du Canada (ROC) qui ont tout intérêt à un changement de société ainsi qu'avec les peuples autochtones pour la réappropriation de leurs droits ancestraux.

Notre défi est de lier ces luttes aux luttes sociales de la classe ouvrière du Reste du Canada dans une stratégie commune avec les nations autochtones. Nous sommes la seule force qui peut apporter une solution à la crise politique et environnementale. C'est une lutte pour la solidarité internationale des peuples. Ce ne sont certainement pas les banquiers, le monde des affaires et les politicien-es qui défendent des politiques néolibérales qui y parviendront. Leurs solutions seront toujours au détriment de la classe ouvrière et de l'environnement.

Quelles alternatives politiques ?

Les prochaines élections fédérales prendront donc une grande importance dans un contexte où le mot d'ordre semble être "sauvons le Canada". Le Parti libéral du Canada (PLC) est en remontée et se présente comme le rempart contre la droite trumpiste et, par conséquent, la nécessaire alternative aux Conservateurs. Mark Carney semble la figure dominante pour remplacer Justin Trudeau. Ce dernier a affirmé être ouvert aux projets de pipelines et, comme sa rivale Chrystia Freeland, mettrait fin à la taxe carbone. Il s'est aussi engagé à réduire la taille de la fonction publique et à baisser les impôts. Il promet que s'il devient premier ministre, le Canada atteindra la cible de 2 % du PIB en dépenses militaires en 2030. Il a aussi promis de faire passer à la trappe la hausse des impôts sur le gain en capital que les Libéraux ont pour l'instant seulement repoussé. On comprend qu'il cherche à prendre le terrain des conservateurs.

Avec un programme et une attitude qui ressemblent à Trump, la forte montée des Conservateurs devient maintenant un incitatif à ne pas voter pour eux.

Le NPD semble le seul parti qui n'est pas néolibéral et pour lequel on peut voter. Mais ses positions mitigées ne sont pas inspirantes.

Le Bloc québécois, quant à lui, partage les mêmes positions néolibérales que le PLC. Ses politiques identitaires et anti-immigrations rebutent un grand nombre de personnes et ne sont pas très loin de celles des Conservateurs. De surcroît ce parti ne peut pas structurellement aspirer au pouvoir. Il se donne le rôle de paver la voie à l'Indépendance du Québec et travaille en tandem avec le Parti Québécois avec qui il partage les mêmes politiques néolibérales et identitaires. Paul St-Pierre Plamondon se voit probablement déjà premier ministre lorsqu'il a affirmé que le Canada a été un mauvais voisin avec les États-Unis : « le Canada et le Québec ont été « des mauvais voisins » sur la question de l'immigration illégale et le trafic de fentanyl à la frontière ».

L'offensive de Trump

Les barrières économiques qu'imposeront les politiques tarifaires de Trump seront reportées essentiellement sur la classe ouvrière, mais à cause de la dynamique du fonctionnement des industries et du rôle des gouvernements tant fédéral que provinciaux de se plier à la logique entrepreneuriale, ne pourront que conduire au rétrécissement de l'État social avec pour conséquence les coupures dans les services publics, la baisse des salaires et la détérioration des conditions de travail.

Si nous n'offrons pas d'alternative à la classe ouvrière, elle suivra forcément les forces néolibérales qui, de capitulation en capitulation devant la droite, désarmeront la classe ouvrière et la laisseront au final sans force de résistance face à la droite et l'extrême droite. C'est l'histoire du mouvement ouvrier.

Il n'y a aucune réponse rationnelle à donner à Trump, son discours n'est que de la falsification et de la propagande haineuse et dépolitisantes. Trump libère les criminels d'extrême droite et se débarrasse des personnes qui ont un sens démocratique.

Notre force repose sur la politisation, sur la mobilisation. Il faut s'adresser à la population et particulièrement aux progressistes américains et construire la mobilisation avec eux. Il faut aussi défaire le mythe du Canada, le beau pays qu'on doit défendre. Ce pays est contrôlé au final par les multinationales, les minières, les papetières, les compagnies forestières, les pétrolières et les consortiums financiers.

Le ministre fédéral des finances vient d'indiquer qu'il va falloir rendre l'industrie plus compétitive. Il envisage la possibilité de leur accorder des baisses d'impôts et de réduire la taille des services publics.

Le Conseil du Patronat du Québec (CPQ) propose quant à lui de réduire l'impôt sur les bénéfices des sociétés de 15 à 12%, voire 10 % au fédéral et de 11,5 à 10 % au provincial.

C'est la réponse patronale au fait que le président Trump veut abaisser le taux d'impôt fédéral américain de 21 à 15 %. Avec ces changements annoncés, le taux combiné moyen tournerait ainsi autour de 19,5 % pour les entreprises manufacturières. C'est beaucoup moins qu'au Québec qui afficherait un taux d'impôt des sociétés combiné fédéral-provincial à 26,5%. Les entreprises canadiennes devraient faire à une concurrence fiscale américaine et elles ne seraient plus à armes égales pour y faire face.

Les multinationales, ces intouchables qui échappent au financement

Selon les données de 2016 de Statistique Canada, moins de 1 % des entreprises au Canada étaient des multinationales. Bien qu'elles ne représentent qu'une petite partie du nombre total d'entreprises, les multinationales ont eu un impact important sur l'économie canadienne. Ces entreprises employaient un Canadien sur quatre et possédaient 67 % du total des actifs des secteurs financier et non financier. Les multinationales ont également généré plus de revenus et détenu plus d'actifs dans presque toutes les industries canadiennes. De plus, en tenant compte de leur taille, les multinationales étaient généralement plus profitables que les entreprises qui œuvrent uniquement sur le marché canadien. La majorité des filiales de multinationales canadiennes se trouvent aux États-Unis, où se trouvent 58.3 % de sociétés mères et 49,9 % des filiales.

Si on ne prend que l'exemple des compagnies minières, une enquête du vérificateur général Renaud Lachance conclut qu'entre 2002 et 2008, 14 entreprises minières exploitantes n'avaient versé aucune redevance. ( Voir, W. Sacher et A. Denault Paradis sous terre, Les Éditions Écosociété, 2012 )

Seul le combat paiera

Ce n'est que la pointe de l'iceberg. Il n'est pas difficile de comprendre que la pression de Trump, sans compter celle de l'extrême droite mondiale, aura pour conséquence une offensive en règle contre le mouvement ouvrier, contre les syndicats, les salaires, les conditions de travail. Cela aura un impact sur les services sociaux, comme la santé et l'éducation, qui sont déjà dans la mire de nos dirigeants politiques.

En outre, il n'y a pas de solution viable dans une consigne de vote aux élections fédérales qui arrivent bientôt. Le PLC est en remontée suite aux interventions de Justin Trudeau qui donnent l'impression d'un certain gain ou à une sorte de répit face à l'offensive de Trump. Cela peut sembler encourageant face à Poilievre qui voguait vers une victoire assurée. Mais, appuyer le PLC, c'est appuyer un parti néolibéral au service des entreprises et des multinationales, qui nous conduira inévitablement vers des offensives antiouvrières induites par les politiques de Trump.

En deuxième lieu, si nous ne construisons pas d'alternative de classe et si nous ne mettons pas de l'avant, l'analyse politique anticapitaliste qui y est liée, cela nous empêchera de construire une résistance (à tout le moins) et une analyse politique progressiste.

Le plus important dans la période antisociale qui s'annonce c'est de politiser, de construire des mouvements de résistance, d'allier les différents secteurs populaires afin de construire un rapport de force. Si nous n'allons pas dans cette direction, nous laisserons les leaders de l'establishment (les Libéraux en l'occurrence) prendre la direction du terrain politique et imposer leurs perspectives qui auront pour effet de nous désarmer, nous laissant sans perspective.

La crise capitaliste non résolue a engendré la montée de la droite et de l'extrême droite. Il n'y aura pas de solution cosmétique ou de moindre mal. Nous n'avons pas su, tant au niveau national qu'international, construire une alternative politique de gauche. La planète est maintenant en péril, la crise climatique ne cesse de s'accentuer.

Pour Trump, la question ne se pose simplement pas. Mais l'extrême droite européenne développe d'autres stratégies qui peuvent s'avérer dangereuses. Elle s'attaque désormais aux changements de mode de vie qu'imposent des politiques environnementales. Selon cette vision, les mesures de protection du climat seraient un moyen supplémentaire pour les élites urbaines d'avoir un plus grand contrôle sur la population. L'idée, c'est d'opposer le bon sens de la terre, du paysan, contre l'idéologie urbaine bobo. En France, par exemple, Marine Le Pen promet dans son programme d'abroger des segments entiers du Pacte vert, comme l'interdiction de la vente des véhicules neufs à essence en 2035 ou le règlement sur la restauration de la nature, et souhaite imposer un moratoire sur l'éolien et le solaire.

Cela pourrait devenir le cas au Québec également si nous n'y portons pas attention. En effet, Le Parti conservateur d'Éric Duhaime (PCQ) exige que le gouvernement du Québec fasse marche arrière sur l'interdiction de la vente de véhicules à essence dès 2035 et demande la mise en place d'un moratoire sur cet enjeu.

La division régions et centres urbains peut potentiellement se révéler un écueil, si nous ne trouvons pas de revendications unificatrices. Le plan de transport proposé par Québec solidaire lors de la campagne électorale de 2022 en était un exemple. Ce plan écologique proposait l'établissement d'un système de transport en commun unifié, interrégional et à faible coût. Ce plan a malheureusement été mis de côté. Son financement, proposé lors de la campagne électorale, ciblait la classe moyenne et ne visait pas les multinationales qui ne paient pas ou peu d'impôt. Cela a provoqué un tollé et stoppé la montée de QS.

Selon le dernier sondage, QS est passé en dessous du PCQ d'Éric Duhaime. Il est plus que temps de revenir à des revendications qui ciblent les vrais dirigeants de l'économie, les grandes entreprises, qui nous amènent dans un gouffre.

L'heure est maintenant pour nous de construire la mobilisation populaire, d'unir les forces de la gauche au niveau international afin de pouvoir poser une politique et un discours alternatif. La construction d'une alternative ouvrière pancanadienne respectant le droit à l'autodétermination du Québec et des nations autochtones doit être notre priorité.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Attention à la montée du « fascisme tranquille »

Femmes. Une révolution permanente

Manière de voir, n° 198, décembre 2024 - janvier 2025

Pour consultation cliquer ici

Du Chili à l'Iran, des studios de Hollywood au procès des viols de Mazan, les femmes se soulèvent dans le monde entier. Ce nouveau Manière de voir, « Femmes. Une révolution permanente », explore la décennie #MeToo, ses déclinaisons et ses conséquences à l'échelle planétaire.

• De grandes plumes – Gisèle Halimi, Geneviève Fraisse, Mona Chollet… et des reportages au cœur des luttes

• Droit à l'avortement, congé-paternité, inégalités salariales : des cartes et des graphiques pour comparer les pays

• Une bande dessinée originale de Salomé Lahoche

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Échos de l’âme : un hommage à Jacques Roumain

Pour commémorer les 80 ans marquant la disparition en 1944 du penseur, homme politique, romancier et poète, Jacques Roumain, une série d'activités politique et culturelles ont été réalisées à Montréal. Il s'agissait de mettre en exergue l'apport tant sur la scène politique que dans la littérature Ayitienne de cet homme vaillant fauché trop tôt. Jacques Roumain est mort à 37 ans.

Sur le plan politique, la Coalition Haïtienne au Canada contre la Dictature en Haïti (CHCDH) en collaboration avec Yves Sanon a organisé au mois de décembre un cercle de lecture avec ses membres, sur son roman phare, Gouverneur de la Rosée et son œuvre politique Analyse schématique 32-24, co-écrit avec ses camarades dont Étienne Charlier et Christian Beaulieu. Une quarantaine de militantes et militants tant de la diaspora et en Ayiti ont revisité le programme de société proposé par Roumain et ses camarades, mais surtout la vision qui a influencé tout un pan de la gauche ayitienne pendant des décennies. L'exercice consistait de partir de ces premières pierres de la gauche en Ayiti pour analyser la situation actuelle dans un continuum.

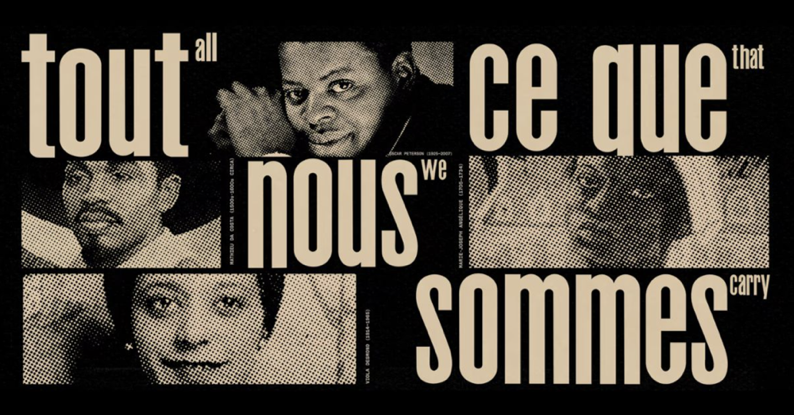

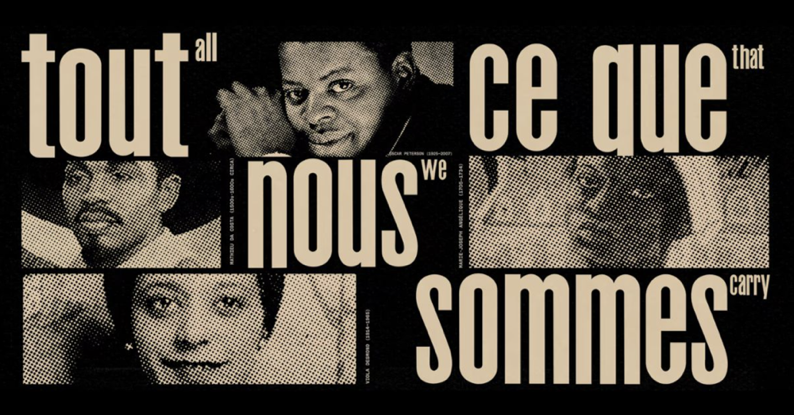

Sur le plan culturel, trois événements complémentaires ont eu lieu dans le cadre du mois de l'histoire des noir.e.s.

Un plongeon dans la poésie de Jacques Roumain a été réalisé par l'organisme KEPKAA dans le cadre d'une conférence magistralement présentée par le musicologue Claude Dauphin le 2 février 2025 à la Maison de la Culture du Plateau Mont-Royal. Une exposition d'art visuel, Échos de l'âme, dont il sera question principalement ici, chapeauté par la Maison d'Haïti à la TOHU le 5 février 2025 et enfin un concert de musique classique Le deuil des roses qui s'effeuillent conçu par David Bontemps, le 6 février 2025 à la salle Pierre-Mercure de l'UQAM.

La Maison d'Haïti, dans le cadre de cette exposition unique a mis en lumière l'inspiration profonde que l'œuvre poétique de Jacques Roumain a pu exercer sur l'art pictural et visuel. Il s'agit d'une idée première de Ralph Maingrette qui a eu l'initiative de transposer sur des canevas et à travers des prismes de lumière, les mots phares et l'essence de l'œuvre poétique de Roumain. Les contacts avec les artistes ont permis, grâce au travail de l'équipe de la Maison d'Haïti (des membres : de son CA, de la direction et de son personnel) de poursuivre avec la démarche amorcée par Monsieur Maingrette, débouchant sur la poétique de ces oeuvres de très belle facture. Soulignons cependant le travail de Marjorie Villefranche et en particulier Dominique Mathon, véritable cheville ouvrière de la réalisation de cette exposition.

Le vernissage de Échos de l'âme, dont le discours d'introduction a été fait par l'autrice, a été honoré de la présence de la direction de la Tohu, Monsieur Benoit Mathieu, Directeur de l'Administration ; Madame Pascale Bélanger, Directrice de la Programmation ; Monsieur Luc Savard, Directeur adjoint de la programmation culturelle et loisirs ; Madame Éliane Bélec, Chargée des expositions et du patrimoine et son dynamique équipe dont l'infatigable Andras Csazar qui a travaillé de manière acharnée pour l'accrochage, pièce maîtresse dans la création de l'ambiance. La TOHU par son symbolisme est un cadre privilégié, idéal pour la concrétisation de cette aventure rejoignant la nature écologique, artistique et humaine des œuvres de Roumain.

Roumain personnage emblématique incontournable de la pensée Ayitienne a indéniablement une grande influence sur plusieurs générations de conceptrices et de concepteurs Aytien.ene.s et même au-delà. Son œuvre littéraire, roman et poésie ne saurait être dissociée de sa pensée et son engagement politique résolument de gauche. Et pour cause, Jacques Roumain fonde le Parti communiste Ayitien alors qu'il n'a que 27 ans.

Tout et toute artiste cherche à exprimer l'indicible, à capter cette essence fugace qui relie au monde, à l'histoire, aux racines. Jacques Roumain, à travers sa poésie vibrante et sa vision humaniste, a su, avec une rare puissance, transmettre cette même quête de sens et de beauté.

L'œuvre de Roumain trouve écho dans la lutte, la résilience, l'amour de la terre et des êtres (hommes et femmes), tout en nous invitant à revisiter notre condition humaine, à repenser nos rapports à la nature, à la société et à l'histoire. Ses mots résonnent, tantôt comme un appel à la solidarité, tantôt comme un cri de résistance face à l'injustice et à la domination. C'est ce que les artistes réuni.e.s dans cette exposition ont cherché à rendre lisible à travers leurs toiles, leurs photos : la richesse symbolique, l'intensité émotionnelle de l'œuvre de Roumain et la manière dont ses mots se transforment en formes et en couleurs.

Sans se consulter les sources d'inspirations s'entrecroisent et se chevauchent comme dans une quête mémorielle du départ pour mieux renaître. Intemporelle, la vision créatrice de Roumain imbriquée dans son analyse sociétale, révèle les mêmes iniquités qui perdurent sous d'autres formes.

Chaque tableau, chaque œuvre, chaque teinte, chaque touche de lumière présente dans cette exposition est un hommage à cet immense poète et à l'univers qu'il a su créer. En plongeant dans ses vers, ces artistes ont réussi à traduire une atmosphère, une émotion, une vision du monde. Ces œuvres ne sont pas seulement des représentations visuelles, mais bien des invitations à la réflexion, à la contemplation, à la découverte ou la redécouverte de l'œuvre de Jacques Roumain, sous un angle inédit et créatif.

Les titres évocateurs sont des imbrications d'un passé-présent pourtant non passéistes.

Cette exposition est une invitation à plonger dans cet univers de couleurs et de symboles, à laisser voguer l'imagination et vagabonder les sens. Ressentez, ressentez à travers ces images les échos de la poésie de Roumain.

Les artistes : Iris (Geneviève Lahens), Léonel Jules, Oski Awoyo (Olivier Vilaire), Peddy Multidor, NOU (Stéphane Martelly) et Valérie Gassien sont ceux et celles qui ont contribué à cette exposition et qui, par leur travail, ont permis de faire vivre cette rencontre entre la poésie, la peinture, la photographie. Il est souhaité que cette expérience les marquera, les interpellera, et suscitera le désir de découvrir ou de redécouvrir l'œuvre de Jacques Roumain sous un jour nouveau.

L'exposition a été rehaussée et enrichie par des présentoirs grâce au prêt généreux de fonds d'archives du directeur général du CIDHICA, Monsieur Frantz Voltaire. Ainsi des livres et des photos inédites de Jacques Roumain ont pu être déployés.

Le vernissage fut un moment où toutes les personnes présentes ont pu célébrer ensemble l'art, la poésie, l'engagement et la beauté intemporelle de l'œuvre de Jacques Roumain ainsi que le talent indéniable des artistes peintres et photographe.

Cette exposition se poursuit à la Tohu jusqu'au 9 mars 2025. Je vous invite donc à prendre le temps d'aller vous immerger dans chaque œuvre et surtout de laisser libre cours à vos émotions face à ces créations.

Chantal Ismé

Membre du CA de la Maison d'Haïti

Les photos proviennent du site de la Tohu : Échos de l'Âme : hommage à Jacques Roumain - Tohu

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Mois de l’histoire des Noirs : luttes antiracistes et luttes ouvrières, même combat !

Deux facettes de l'histoire du Québec passent trop souvent sous silence : l'apport du mouvement ouvrier dans le développement de la société contemporaine et la place des personnes noires dans notre histoire collective1. Toutes les deux font pourtant partie intégrante de ce qui a mené au Québec d'aujourd'hui et elles sont intrinsèquement liées.

Tiré de Ma CSQ.

Les premiers syndicats noirs au Québec

Dès 1915, au cœur de notre histoire ouvrière, les porteurs de wagons-lits du Canadien Pacifique (CP), chargés de veiller au confort des passagers, fondent une mutuelle de protection. Celle-ci offre un soutien financier aux porteurs et à leur famille en cas de maladie ou de décès. Cette initiative est l'œuvre de Thomas Morgan O'Brien, un porteur noir montréalais. À une époque où 90 % des travailleurs noirs étaient employés par les chemins de fer, cette avancée représentait un changement majeur.

Malheureusement, à cette période, les statuts de plusieurs syndicats de métier limitaient l'adhésion aux hommes blancs. Heureusement, le mouvement syndical a considérablement évolué depuis. D'ailleurs, lors du conseil général de la CSQ de décembre 2024, les personnes déléguées de la CSQ ont voté en faveur de la création d'un comité de relations interculturelles.

Inspirations croisées : syndicalisme et luttes antiracistes

Aux États-Unis, le mouvement des droits civiques s'est inspiré du mouvement ouvrier et l'a inspiré et nourri en retour. Forcément, ils partagent les mêmes idéaux de justice, d'égalité et la conviction que chaque individu mérite dignité et respect.

Au Québec, la première vague d'immigration haïtienne, au début des années 1960, se compose principalement d'intellectuels et de membres de la classe moyenne haïtienne. Elle coïncide avec une période de forte effervescence dans les mouvements de gauche québécois. Trouvant des points communs dans les luttes de classe et l'anti-impérialisme, ces militantes et militants haïtiens participent certainement à façonner le syndicalisme que l'on connaît aujourd'hui et jettent les bases de la solidarité ouvrière internationale du mouvement ouvrier québécois.

Par la suite, la présence de nouveaux migrants haïtiens issus de la classe ouvrière dans des secteurs moins bien protégés, comme l'industrie du textile, le travail domestique ou encore l'industrie du taxi, place les projecteurs sur l'intersectionnalité entre le combat pour des conditions de travail justes et celui contre la discrimination et le racisme.

Cette intersectionnalité s'incarne parfaitement dans la grève des chauffeurs de taxi haïtiens de 1983, menée par l'Association haïtienne des travailleurs du taxi, qui protestent contre la ségrégation raciale dans l'industrie et les conditions de travail injustes des chauffeurs.

Cette lutte contribue à désinvisibiliser le racisme dans l'espace public et favorise une prise de conscience à long terme de l'importance de militer pour une société québécoise plus inclusive.

L'apport des organisations communautaires et des militantes noires

Il ne faut pas non plus passer sous silence la vigueur et la contribution des organismes de la communauté haïtienne, dirigés la plupart du temps par des femmes, au mouvement communautaire québécois : éducation populaire, organisation de défense des travailleuses domestiques, luttes féministes, etc. »

La contribution des militantes et militants noirs trouve encore écho dans le débat public aujourd'hui et sert de pilier à de nombreuses luttes qui demeurent d'actualité. Les valeurs de solidarité, d'égalité et de justice qui animent le mouvement syndical doivent continuer d'être mises de l'avant dans la lutte contre le racisme et les discriminations.

En ce Mois de l'histoire des Noirs, prenons le temps de reconnaître l'héritage de ces combats et de réfléchir à la façon dont les syndicats peuvent encore aujourd'hui être des acteurs du changement pour une société québécoise plus inclusive et équitable.

1- Soulignons que des 4 200 esclaves recensés en Nouvelle-France dans les années 1600, 1 400 étaient des personnes noires. Les Britanniques en ont fait venir plus de 3 000 après la conquête. Ces esclaves étaient exploités dans les hôtels et les tavernes, dans les organisations religieuses, chez des marchands et même au sein de l'armée. Ce n'est qu'en 1834 que le gouvernement britannique a aboli la pratique.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

« Casser les syndicats »

Il y a beaucoup de monde, ému et en colère, à l'Assemblée générale mensuelle du Conseil Central du Montréal Métropolitain CSN, en ce mercredi 29 janvier 2025. Cela fait huit ans, jour pour jour, qu'au cours de l'attaque terroriste à la Mosquée de Québec, six personnes ont été assassinées par un militant d'extrême droite.

6 février 2025

Donald Trump vient d'être réinvesti à la présidence des États-Unis. Il a déjà annoncé son plan d'annexion du Canada ; lancé, par décrets, sa chasse aux « millions et millions d'étrangers criminels » et coupé des milliards de dollars d'aides publiques destinées aux pauvres, aux femmes, aux minorités LBGTQI+, aux personnes handicapées, aux États-unis comme dans le reste du monde. Il s'est aussi ouvertement attaqué aux travailleurs et aux travailleuses, en particulier aux fonctionnaires du gouvernement fédéral. Ses complices, des multimilliardaires comme lui et le grand patronat jubilent et s'accaparent davantage encore les ressources publiques.

Nombreux·ses sont celles et ceux qui se demandent si le Québec va résister face à cette vague réactionnaire, raciste et antisyndicale. Le Premier ministre du Québec continue de cibler les étranger·ères pour justifier son incompétence et l'effondrement des services publics. Et alors qu'Amazon vient de licencier 4 500 personnes pour faire comprendre à tous et toutes ce qu'il en coûte de tenter de se syndiquer, François Legault déclare « [u]n, le Canadien a encore gagné. Deux, je n'ai pas bu de jus d'orange ce matin ». Enfin, comme le rappelle la Présidente du CCMM-CSN dans son mot d'ouverture, les souverainistes du Parti Québécois appuient ouvertement la politique de Trump en matière d'immigration. Et dans ce contexte des plus décourageants, la gauche est complètement inaudible.

Pourtant, la grande salle du siège social de la deuxième centrale syndicale du Québec est pleine, à 18h. C'est la première fois depuis plus d'un an. 80, peut-être même 90 personnes, dont une dizaine debout appuyées sur les murs, sont présentes. Et l'ambiance est émouvante, chaleureuse et bien plus dynamique que lors des Assemblées de l'an passé. Cette fois-ci, à 21h30, la salle, encore remplie, scande « Solidarité ! Solidarité ! Solidarité ! ». Après plus de trois heures et de nombreuses interventions de travailleurs et travailleuses « crinqué·es », on vibre encore au son des « On lâchera pas ! On lâchera rien » ; « On es-tu pépés ! ouais ! ouais ! ». et on se sent porté par diverses manifestations de solidarité « on est avec vous », « lâchez pas ; il peut pas rouler la business sans vous ! » On a chaud au coeur, dans cette assemblée en colère, prête à faire front contre un patronat qui parait plus déterminé que jamais.

Car les travailleurs et les travailleuses en lutte en ont beaucoup d'« écoeurentries patronales » à partager aujourd'hui. Ce patronat québécois se montre tout aussi décomplexé et déterminé que celui de nos voisin·es à bloquer les salaires, augmenter le temps de travail, supprimer le paiement des heures supplémentaires, détruire les pensions de retraite, se retirer du financement des assurances collectives, dresser les travailleurs et travailleuses les unes contre les autres, celles et ceux qui ont la nationalité canadienne contre les migrant·es.

Difficile de nier l'attaque frontale du patronat contre « l'exception québécoise » et ses quelque 39% de syndiqué·es. Comme le souligne une vice-présidente du CCMM-CSN, comment ne pas voir une volonté de « casser les syndicats » et de briser, par là, l'un des derniers remparts contre la droite dure, sinon extrême, au Québec.

Lock out contre 600 travailleuses et travailleurs à l'Hôtel Reine Elisabeth de Montréal – 2 mois .

Une quinzaine de représentant·es des travailleuses et des travailleurs de l'Hôtel Reine Elizabeth s'approchent les premier·es de la tribune. Comme à l'accoutumée, la salle se lève et les applaudit. Une porte-parole du syndicat, connue pour sa longue expérience militante, notamment au sein du CCMM, prend la parole, visiblement très émue.

« Je n'ai jamais cru que ce serait mon tour, que je serais ici, dans cette position.

J'ai participé à de nombreuses instances à la CSN, j'ai longtemps participé au CCMM et le moment le plus touchant pour moi c'était toujours quand j'entendais les grévistes et les lockouté·es ; je ne supportais pas... Mais je n'ai jamais cru que ce serait un jour mon tour. Aujourd'hui, ça fait 79 jours qu'on a été mis·es en lock out ».

Tandis que de nombreux hôtels ont signé des conventions collectives depuis le début des négociations coordonnées que mène la CSN dans le secteur de l'hôtellerie, la direction du Reine Elisabeth ne veut rien lâcher pour améliorer les conditions de travail des préposées aux chambres. Au contraire, elle veut faire un exemple contre un syndicat qui a conquis, en 40 ans de luttes et à coup de nombreuses grèves, l'une des conventions collectives les plus « enviables… peut-être la meilleure en Amérique du Nord », explique un intervenant au micro. C'est ce que « l'employeur ne supporte pas » : « il a congédié la secrétaire du syndicat », et « il mène une guerre personnelle en multipliant les suspensions ».

Et cet employeur, c'est la compagnie immobilière Ivanhoé Cambridge qui appartient à la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), soit le « mandataire de l'État » qui gère les cotisations de retraites des Québécois·es . En fait, « de vrais voyous », selon un conseiller syndical : « [s]i vous saviez le nombre de briseurs de grève qu'ils mobilisent, ils se foutent des lois ces gens-là, même si c'est public ».

Désormais, le « modèle d'affaire » c'est le recours à des agences de placement. Mais « les agences de placement c'est un cancer, ça crève les gens » ajoute un autre travailleur de l'hôtellerie au micro. « Les agences ce sont des briseurs de grève ; ils travaillent dans l'hôtel en ce moment » rapporte un autre. « Les agences, nous on n'en veut pas et c'est pour ça qu'on est dehors, c'est pour ça qu'on est sur les lignes de piquetage » explique une gréviste.

Et la porte-parole du Reine Elisabeth de conclure :

« Je veux souligner quelque chose qui m'a touchée… le point qui me touche le plus c'est l'immigration. Je suis née dans un petit pays, (…), je suis arrivée au Québec dans les années 1980 d'un petit pays. Et dès les premiers pas, malgré l'hiver que je déteste, j'ai aimé ce pays. Mais aujourd'hui, le phénomène populiste me fait peur ; ma crainte c'est que j'entends au sein même de mon syndicat des discours qui sont très semblables à ceux de Trump … et je voulais le souligner aujourd'hui ».

Une résolution est alors adoptée à l'unanimité, appelant à la solidarité et aux dons.

Lock out des 50 salariés de Demix/Béton provincial - 2 mois

Deux représentants de l'entreprise Demix s'approchent à leur tour de la tribune. Ils sont en lock out depuis le 5 décembre 2024. De nouveau, la salle se lève et scande « Solidarité ! »

L'un des deux représentants, encore ému par les interventions précédentes, nous dit :

« Je suis intimidé par les grosses foules… Face au patron, c'est pas pareil ».

Son nouveau patron, c'est un « oligarque de Matane, André Bélanger », propriétaire de Béton Provincial, la plus importante entreprise canadienne dans l'industrie du béton. (2600 employés, 115 usines, une centaine de carrières et de gravières et une cimenterie…). Demix est l'une de ses usines, basée à Longueuil. Le syndicat représente une cinquantaine d'employés, principalement des chauffeurs de bétonneuse, tous des hommes. En avril 2024, Béton Provincial a acquis l'entreprise. En septembre de la même année, la convention collective est arrivée à échéance.

Après avoir fait trainer les négociations, le nouvel employeur a finalement « offert » aux travailleurs : 1) d'abolir sa contribution au REER collectif, soit une diminution de 5.5% du salaire ; 2) de réduire sa contribution aux assurances collectives (de 100% à 50%) ; 3) une convention de sept ans et des augmentations salariales de 0% les deux premières années et de 2% les suivantes ; 4) une prime de 0.5$ de l'heure ; et, pour finir et couronner le tout, 5) de « couper le temps supplémentaire et de supprimer le temps double le dimanche. Et ils veulent ramener le temps de travail sur 6 jours alors que c'était de cinq jours jusqu'à présent. C'est un recul de plus de 20 ans en arrière ».

Fin novembre, le syndicat s'est doté d'un mandat de grève :

« on s'était voté 10 jours de grève à prendre de manière aléatoire. Finalement, on n'a pas pris une seule journée (…) Le 5 décembre, je suis rentré chez nous à 7h du soir, j'étais avec ma femme. Pan. Courriel : lock out ».

Ainsi, juste avant les fêtes, « l'employeur nous prive de l'Assurance-chômage… on se retrouve sans rien ; il y a des gars avec leurs familles, y pouvaient plus suivre, ils ont trouvé une autre job… mais nous on lâche pas, on tient la ligne ». Le représentant poursuit et raconte :

« quelques jours après le déclenchement du lock out, juste avant Noël, on a tous reçu une lettre d'André Bélanger, qui disait qu'il offrait une dinde pour Noël à tous les employés. Mais on n'en voulait pas d'sa criss de dinde ! ».

Un conseiller syndical intervient : la Convention chez Demix est l'une des meilleures dans le secteur du béton. Selon lui :

« c'est pour ça que l'employeur veut faire un exemple il veut les casser, c'est ça le plan de match. Mais y va pas les casser…. Le patron, il a oublié que ce sont des gars qui se lèvent à tous les jours à 4 h du matin pour livrer le béton. Il a pas compris qu'il avait tous ces gars-là… ce sont des tough, que sur les lignes de piquetage ça y va et qu'y aura pas de recul. Quand les gars vont retourner dans le camion, la tête haute, c'est le boss qui va dire “pardon monsieur” ».

Une résolution est adoptée à l'unanimité, appelant à la solidarité et aux dons.

Mobilisation dans les Centres de la petites enfance – 13 000 employées

Une représentante syndicale, seule, s'approche de la tribune. Elle est membre du CPE de Montréal-Laval. On entend le « so-so-so » de la salle.

Elle nous explique que les travailleuses des CPE sont sans convention collective depuis plus d'un an et demi, soit depuis le 1er avril 2023. Le gouvernement fait délibérément trainer les négociations. Les 13 000 travailleuses affiliées à la CSN, 80% des employées dans le secteur, revendiquent principalement un allègement de la charge de travail, une augmentation salariale et des primes pour les régions éloignées.

Pour le moment, les travailleuses ont adopté 5 jours de grève à prendre au moment jugé opportun. Une seule journée de grève a été prise, à ce jour, le 23 janvier 2025.

« Il y a eu une forte couverture médiatique… mais le patron n'a pas modifié son angle d'attaque… Il est sur l'offre initiale ». En revanche, le gouvernement Legault a offert des « avancées à la CSQ », l'autre centrale syndicale présente dans le secteur, « comme quoi… il veut casser la CSN ».

Il n'a rien changé non plus dans son attitude, paternaliste, arrogante et méprisante :

« Au niveau du ton, à la table de négociation, ils commencent par dire « « au moins on ne vous propose pas de recul ; on pourrait vous donner rien », c'est cette ambiance-là à la table de négo ».

Une deuxième journée de grève a été prise le 6 février . À suivre donc…

Une résolution de solidarité et d'appel aux dons est votée à l'unanimité : « solidarité ! solidarité ! solidarité ! ».

Amazon. 4 500 emplois supprimés à la suite d'une campagne de syndicalisation.

Finalement, cinq travailleurs d'Amazon montent à la tribune. Là encore la salle se lève et plus fort encore que les fois précédentes : « Solidarité ! Solidarité ! Solidarité ! ».

L'un des représentants prend la parole, il a l'air jeune, très ému, sa voix tremble :

« Merci tout le monde. Merci pour la solidarité. Beaucoup d'émotions… Mercredi, je me suis réveillé comme 3 500 personnes, en apprenant qu'Amazon nous crissait dehors et attaquait le mouvement syndical québécois au grand complet. C'est pas vrai que c'est 1 700 personnes. Avec les osties de sous-traitants, c'est 3 500 personnes à la rue ».

Il s'arrête. La salle l'applaudit. Il reprend :

« S'cusez.… Amazon ferme parce que 250 employé·es ont décidé de se tenir debout, de simplement s'organiser dans un entrepôt où il y avait un accident par jour, qui sont pas déclarés. Anyway ! On voulait plus se faire traiter comme des machines, on voulait le respect… juste ça c'était inacceptable pour cette multinationale-là… »

La salle applaudit :

« Malgré les larmes que j'essaie de retenir, l'heure n'est pas aux larmes, l'heure est au combat. À la chope je me fais demander tous les jours : C'est quand la manif, c'est quand la grève ? On va pas se laisser faire… on va se mobiliser ».

Et enfin, il appelle au boycott mais surtout à l'unité des luttes et des syndicats :

« Je salue le boycott… En fait, je vous encourage à appuyer toutes les mobilisations pour résister à la tyrannie… c'est pas vrai qu'au Québec on va casser le mouvement syndical. Arrêtez d'acheter à ces criss de tabarnac-là. Ultimement, si on veut gagner contre ces criss de tabarnac-là, contre ces osties d'Américains-là… s'cusez, mais c'est ensemble, tous les syndicats ensemble…. Alors oui, prenez vos actions individuelles mais c'est le mouvement ensemble qui a la balance du pouvoir… Icit, on boycott et j'espère vous voir bientôt dans la rue avec nous ».

Les interventions qui suivent saluent le courage des travailleurs et des travailleuses, soulignent le caractère historique de cette lutte en Amérique du Nord. « Avec 3 500 personnes mises à pied pour empêcher la syndicalisation… on n'est pas capables de trouver de précédent dans l'histoire du Québec », lance un conseiller syndical. Dans tous les cas, cette lutte va marquer le mouvement ouvrier, « peut-être même qu'elle sera dans la même page d'histoire que l'emprisonnement des dirigeants syndicaux » en 1972. Effectivement, « Installer le premier syndicat dans Amazon et négocier une Convention, ça demandait un courage exceptionnel ! ». Alors, « On va leur crisser une volée et on va les sortir du Québec. Solidarité ».

D'autres intervenant·es appellent à soutenir le boycott, à lancer des procédures judiciaires contre Amazon et à augmenter les dons d'appui au Centre des travailleurs et travailleuses migrantes (CTTI), comme au Mouvement action chômage (MAC) qui sont en première ligne pour répondre aux besoins des licencié·es.

Enfin, une conseillère syndicale raconte, au sujet de la première assemblée syndicale chez Amazon.

« À l'assemblée, les gens avaient peur. Ils avaient très peur. Il y avait des femmes… Il y avait plein d'immigrantes. Je suis allée voir l'une d'elles… et la première chose qu'elle m'a dite : « Mais le boss, il va nous mettre dehors ! ». Et moi je lui ai répondu « mais non ! On a des lois au Québec… ».

Une résolution est adoptée qui appelle au boycott de la multinationale et qui accorde un don de 7 500 dollars au CTTI et au MAC .

Une manifestation contre Amazon est prévue à Montréal le samedi 15 février.

Francis Dupuis-Déri, membre du SPUQ

Elsa Galerand, membre du SPUQ

Martin Gallié, membre du SPUQ

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Le texte a été rédigé à partir des notes prises par MG lors du CCMM-CSN

Amazon abandonne le Québec, voulant frapper fort et créer une onde de choc parmi les travailleurs du monde entier

Le géant du monde des affaires craignait une « percée » après que des travailleurs québécois se soient syndiqués, mettant à leur portée la première convention collective au monde.

Tiré de The Breach

traduction Johan Wallengren

Jeudi 23 janvier 2025 / DE : Mostafa Henaway

Amazon a un message pour son armée de travailleurs précaires dans le monde entier : osez vous syndiquer et vous serez punis.

Après avoir échoué à faire dérailler une campagne de syndicalisation historique au Québec, Amazon met maintenant un terme à toutes ses activités dans cette province, privant près de 2000 travailleurs de leur emploi.

Cette contre-offensive est une tentative éhontée de punir les travailleurs de la province qui ont failli accomplir ce que beaucoup de gens considéraient impossible. En mai 2024, environ 300 travailleurs de l'entrepôt de Laval ont réussi à se syndiquer - une première historique au Canada -, et ce malgré deux années de tactiques antisyndicales, d'intimidation et de surveillance. Qui plus est, ils étaient sur le point de devenir les premiers travailleurs d'Amazon au monde à obtenir une convention collective.

Pour Jeff Bezos, le patron d'Amazon, il ne s'agit pas seulement d'écraser les travailleurs de Laval et leur syndicat, mais de s'attaquer directement à l'ensemble de la classe ouvrière mondiale. Ce précédent s'inscrit dans une offensive de plus en plus vaste des entreprises et de la classe capitaliste, qui s'efforcent de remettre les travailleurs à leur place en recourant à des mesures d'austérité et en lançant des attaques contre les mouvements de revendication ouvrière.

Ici, au Québec, le déménagement d'Amazon laisse 1700 travailleurs - dont beaucoup d'immigrants, d'étudiants internationaux et de personnes avec des familles - sans emploi dans un contexte de hausse du chômage et d'aggravation de la crise du coût de la vie.

Pendant ce temps, l'oligarque de la technologie Bezos continue d'amasser une richesse inimaginable, sa fortune dépassant aujourd'hui les 200 milliards de dollars.

Amazon redoutait une « percée » pour les travailleurs du Québec

La présence d'Amazon au Québec a été brève, mais marquée de bout en bout par un mouvement de résistance des travailleurs.

L'entreprise a ouvert son premier centre d'exécution des commandes à Lachine en 2020 et a rapidement essaimé en ouvrant sept installations dans différentes régions du Québec. À l'hiver 2022, les travailleurs de l'entrepôt de Lachine ont lancé la première campagne prolongée pour améliorer les conditions de travail. Amazon a réagi en recourant à des tactiques antisyndicales, notamment en faisant pression sur les travailleurs pour qu'ils ne signent pas de cartes syndicales. Ces manœuvres ont par la suite été déclarées illégales dans un jugement du tribunal du travail du Québec.

La campagne menée par le groupe de travailleurs n'a pas abouti à l'accréditation syndicale, mais en mai 2024, il y a eu une percée dans l'installation de Laval - le premier entrepôt d'Amazon à avoir réussi à se syndiquer au Québec et au Canada.

Cette victoire a été obtenue de haute lutte. En tant qu'organisateur syndical ayant travaillé un certain temps comme travailleur infiltré dans cet entrepôt, j'ai vu de mes propres yeux l'exploitation, la surveillance et l'incessante intimidation antisyndicale d'Amazon à l'œuvre.

Le cas de Laval se différencie des autres campagnes de syndicalisation menées en différents endroits du monde par une disposition du code du travail québécois qui n'a pas son équivalent ailleurs : à partir du moment où un syndicat existe, l'employeur est légalement tenu de conclure une première convention collective avec celui-ci. Si les négociations entre les parties achoppent, le différend est soumis à l'arbitrage.

Les travailleurs de Laval étaient donc dotés d'un outil puissant non disponible dans d'autres territoires.

Aux États-Unis, par exemple, les travailleurs d'Amazon à Staten Island - dont la victoire syndicale historique a inspiré les travailleurs du monde entier - restent sans contrat, et cela fait plus de deux ans que cela dure. Amazon n'a même pas daigné se présenter à la table des négociations.

Une première convention collective à Laval aurait représenté une avancée majeure pour les travailleurs d'Amazon du monde entier et une potentielle source d'inspiration pour plus de 1,5 million d'employés. Cela aurait créé un précédent que l'entreprise cherchait désespérément à éviter.

Amazon a déclaré que sa décision de quitter le Québec était motivée par les coûts et la rentabilité, et non par l'activité syndicale. Or, cette société a depuis longtemps fait passer sa position dominante sur le marché avant ses bénéfices. Et elle a toujours été encline à exercer ce pouvoir monopolistique pour écraser les droits des travailleurs, même si cela impliquait de sacrifier des gains financiers à court terme.

Les véritables motifs de la récente manifestation d'intentions du géant sont clairs : il s'agit d'une campagne agressive conçue pour « frapper fort et créer une onde choc » en vue non seulement de mettre au pas les travailleurs d'ici, mais également d'envoyer un message intimidant aux travailleurs de l'ensemble de ses installations dans le monde.

Les mesures prises par Amazon au Québec, annoncées deux jours seulement après que Jeff Bezos et d'autres oligarques du secteur technologique se sont tenus aux côtés de Donald Trump lors de son investiture, sont emblématiques d'une tendance dangereuse.

Alors que des pans de plus en plus importants de notre économie sont contrôlés par de riches entreprises et les oligarques qui les dirigent, c'est l'avenir de notre démocratie qui se joue dans la lutte pour les droits des travailleurs.

Notre solidarité et notre capacité de réaction pèsent lourd dans la balance actuellement. Ce n'est pas le combat de quelques-uns, mais une lutte pour chacun de nous.

INFOLETTRE

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Ce dont nous avons tant besoin aujourd’hui !

Un fier-à-bras fascisant est arrivé à la Maison Blanche le 20 janvier 2025. Et depuis c'est la stupeur ou la sidération à chaque nouveau décret présidentiel que Donald Trump met en scène.

Certes, cela ne fait pas encore des USA un pays fasciste, et le Canada ou le Québec semblent encore loin de lui emboîter le pas. Mais quand l'exécutif du plus puissant pays de la planète prend une telle orientation, et quand partout au monde résonnent en écho de mêmes antiennes autoritaires d'extrême-droite, il y a lieu de se réveiller et de réfléchir à ce que l'on pourrait faire pour inverser le cours des choses, a fortiori lorsqu'on partage quelques 8 891 km de frontières communes.

Bien sûr, au Québec et au Canada, nos élus —après moult courbettes et hésitations— ont fini par réagir. On haussera nos droits de douanes à la même hauteur ou presque, que ceux que les USA voudraient nous imposer, on diversifiera nos échanges commerciaux, notamment vers l'Europe, et on dénoncera haut et fort cette volonté de faire de nous un 51 ième État des USA.

Mais il ne s'agit là que des réactions de circonstances —au demeurant passablement prudentes— de dirigeants économiques, sociaux et politiques actuels dont on ne connaît que trop le parcours. Ce sont eux qui, ces dernières années, se sont avérés bien peu efficaces, pour répondre aux aspirations de changement et de justice sociale sourdrant des classes populaires, tout comme pour stopper la montée de l'extrême droite dont pourtant le danger se faisait sentir depuis longtemps.

D'ailleurs qu'ont-ils fait pour empêcher le drame de Gaza et de ses dizaines de milliers de victimes civiles assassinées, dont on veut aujourd'hui effacer toute trace en projetant d'y construire –comble de la barbarie— une « Côte d'Azur » made in US ?

On ne peut donc guère se reposer sur eux. D'autant plus qu'on sait très bien que la montée d'une extrême droite populiste et fascisante,— c'est ce que nous apprend l'histoire— est d'abord l'indice d'une attaque à venir contre les volontés démocratiques et aspirations égalitaires portées par les classes populaires et de larges secteurs de la population afin qu'existent un peu plus d'égalité sociale, de liberté collective et de fraternité humaine, et pourrions-nous rajouter, de respect pour la nature, « la mère-terre ».

En ce sens, l'exceptionnelle conjoncture que nous connaissons devrait pousser les mouvements sociaux d'origine populaire et les forces politiques progressistes ou de gauche du Québec à voir loin et grand. Elle devrait nous stimuler à trouver les moyens nécessaires pour faire face aux périls grandissants qui se dressent devant nous, en nous poussant à nous mobiliser sur la base de nos propres forces et moyens, tout en nous efforçant de nous rassembler et de travailler à l'unité sociale et politique la plus large qui soit !

Contrairement à ce que pensent certains (Le Devoir, Face à l'oligarchie, la démocratie des Multitudes, de Jonathan Folco et autres), pour "sortir de l'impuissance" et "retrouver cette autonomie" qui nous manque tant, pour créer "une force, un mouvement politique rassembleur", il ne suffit pas d'en appeler aux luttes sociales et initiatives locales des « dites » « multitudes ». En somme, il ne suffit pas d'en appeler à ce qui se fait déjà en imaginant au passage qu'émergera spontanément "une nouvelle façon de s'organiser, autonome, agile, non électorale".

Il faut oser beaucoup plus, et surtout travailler d'arrache-pied et sans exclusive aucune, au rassemblement des forces sociales et politiques progressistes qui, parce qu'aujourd'hui divisées et empêtrées dans des logiques identitaires fragmentées ou des choix politiques à courte vue, ne trouvent pas les moyens de rebondir, de prendre un nouvel élan pour qu'ensemble on puisse faire face aux défis majeurs qui se dressent devant nous. Elles ne parviennent donc pas à apparaître, autant sur la scène sociale qu'électorale, comme étant cette force collective qui au moins pourrait faire la différence et serait susceptible d'offrir de véritables alternatives, en termes certes de logements, d'alimentation, de moyens de transport, de culture, de transition vers un modèle de vie collective plus viable, mais aussi de relations nouvelles et solidaires avec toutes les forces sociales et politiques qui aux USA et ailleurs sont en train de se liguer contre le nouveau maître de la Maison Blanche.

Un peu comme la CSN l'a fait à propos d'Amazon, ce dont nous avons tant besoin, c'est donc de nous rassembler, de nous compter, de nous parler, de nous donner les moyens de comprendre ce qui se passe avec la montée de la droite extrême, de nous trouver de nouveaux alliés, d'oser le faire sans exclusive aucune, en somme de nous redécouvrir comme une force sociale et politique qui pourrait vraiment compter si elle osait s'en donner les moyens.

Et quoi de mieux que des états généraux du mouvement populaire et progressiste québécois pour y parvenir !

Qui serait prêt à en prendre l'initiative, à se coaliser avec d'autres groupes et individus pour en organiser la mise en place ?

Pierre Mouterde

Sociologue, essayiste

Québec, le 9 février 2025

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Québec : Objectif et stratégie pour le combat contre le trumpisme

L'éditorial, pourrait-on dire, de la lettre du samedi 8 février « Sous la loupe » de l'IRIS propose une réponse de gauche à ce qu'elle appelle la « guerre commerciale » des ÉU qui a mis le Canada au pied du mur. Rappelant que « les mouvements sociaux progressistes » avaient à l'époque critiqué les accords de libre-échange, l'IRIS souligne que les réponses droitières que sont tant l'augmentation des dépenses militaires et l'abandon de l'imposition des gains en capital promis par le banquier favori au poste de chef des Libéraux fédéraux que s'attaquer au « manque de “productivité, [à] la surréglementation, [à] la bureaucratie et [à] la taxation” » du Premier ministre québécois, loin d'être un remède, n'ont comme conséquences que de lisser le règne du marché tout en se soumettant davantage aux ÉU.

Semblant aller plus loin en termes d'intervention de l'État, le Premier ministre du Québec surfe sur les « nouveaux projets d'infrastructures énergétiques » du Plan d'action 2035 d'Hydro-Québec et se dit prêt, avec les autres Premiers ministres provinciaux, à faciliter la déréglementation du commerce interprovincial pendant que son ministre de l'Environnement réouvre la porte aux gazoducs exportateurs. Le plan caquiste réconcilie l'extractivisme moderne à la québécoise avec celui à l'ancienne canadien… et avec le « fossilisme » trumpiste. L'IRIS propose plutôt de « diversifier l'économie canadienne (et non simplement de diversifier ses partenaires), mais aussi de réduire à la source sa dépendance vis-à-vis des hydrocarbures (et non simplement de produire davantage d'énergie pour le marché intérieur) » tout en renforçant les programmes sociaux.

L'ébauche du plan de l'IRIS ouvre certes des portes à gauche mais reste nébuleux. Est-ce parce que son diagnostic du problème est étroit ? Autant un Biden sortant et piteux a-t-il justement et solennellement dénoncé l'oligarchisation des ÉU, autant un Trudeau en fin de course a-t-il, à l'anglaise mais néanmoins pertinemment, mit en garde contre l'absorption du Canada par les ÉU. Le 51e état, en tout ou en partie, est appelé à devenir non seulement une réserve de ressources naturelles à portée de mains mais aussi à être le bastion militarisé pour contrôler l'Arctique. L'enjeu de la crise, du point de vue québécois et canadien, c'est non pas la seule oligarchisation des ÉU mais sa fascisation, non pas la seule « guerre commerciale » mais l'avalement du Québec et du Canada dans un État fascisant ou carrément fasciste. La gauche anticapitaliste doit se doter pour contrer ce danger mortel d'un objectif répondant tant à cette menace imminente qu'au fondamental enjeu écologique du XXIe siècle. Ajoutons-y une stratégie en mesure de mobiliser l'ensemble du peuple-travailleur au-delà de toutes ses contradictions internes exacerbées par tous les identitarismes.

L'électricité existante suffit amplement pour la solidaire décroissance matérielle

Une attaque de cette ampleur, se conjuguant avec la plongée vers la terre-étuve, exige d'engager sans tarder la lutte pour un projet de société alternatif qui soit, d'un, une autonomisation du Québec-Canada pour échapper aux griffes de l'ogre, de deux, l'édification d'une société de solidaire décroissance matérielle dont le but est le soin et le lien écoféministes et non le profit productiviste et masculiniste. Le moyen d'y arriver ne réside pas dans l'ajout gargantuesque d'électricité hydraulique et éolienne, que ce soit par Hydro-Québec ou le secteur privé — priorité de combat des vieux socialistes du XXe siècle — mais le recyclage de l'existante hydroélectricité québécoise (et des « négawatts » récupérés du secteur résidentiel) vers l'électrification mur-à-mur de l'économie québécoise en débutant par le transport en commun se substituant à l'auto solo qu'elle soit liée à l'extractivisme des hydrocarbures d'Exon-Mobil ou à celui électro-électronique d'Elon Musk. La meilleure façon de vaincre ces matamores devenant imperméables aux lois et détruisant l'État-providence est de les rendre redondants. Comment ? En socialisant le capital financier et le secteur énergétique tout en généralisant transport en commun, logements sociaux écoénergétiques, agriculture biologique, quartiers et villages 15 minutes et la durabilité et la circularité des produits indispensables mais détachés de toute publicité.

Pendant que toutes les droites, extrêmes ou pas, tapent sur les clous des nombreuses différences identitaires et sociales du peuple-travailleur pour le diviser, la catastrophe éminente va son bonhomme de chemin, envenimée par son contingent de guerres. Sans nier l'absolue nécessité des luttes contre tous les sexismes, racismes et autres statuts privilégiés, dont l'amenuisement est tout à fait nécessaire pour l'unification dans un combat commun, la meilleure tactique pour les combattre reste la lutte commune contre la catastrophe éminente et ses séquelles guerrières surtout quand elles sont génocidaires. Dans le Québec concret d'aujourd'hui ça veut dire la lutte contre le plan tout-électrique de la CAQ et en faveur d'une société de soins et de liens qui passe par la bonification des services publics austérisés et le surgissement du transport public gratuit et d'une pléthore de logements sociaux écoénergétiques, la lutte contre le génocide palestinien mais aussi celui, au ralenti, de l'Ukraine.

La lutte indépendantiste, la plus efficace si elle est internationaliste

Faut-il ajouter que le caractère planétaire de la catastrophe éminente commande une rigueur internationaliste à toute épreuve. Est-ce à dire qu'il faille laisse tomber la lutte pour l'indépendance comme le suggère la montée de l'actuel sentiment populaire pro-Canada contre l'impérialisme étatsunien ? Lâcher la proie pour l'ombre en pensant que le Quebec bashing ait disparu serait une monumentale erreur stratégique. N'en reste pas moins qu'il faille prendre note d'un début de déplacement des plaques tectoniques dans l'État canadien. Plus que jamais la lutte indépendantiste doit se présenter comme la stratégie la plus efficace vers une société canadienne, et même nord-américaine, de solidaire décroissance matérielle par la vertu de la libération nationale du peuple québécois comme « quelque chose comme un grand peuple » en mesure d'entraîner les autres. On verra plus tard pour la suite des choses. Chose certaine, cette indépendantisme n'a rien à voir avec le renforcement, au-delà même de la CAQ, de la xénophobie antiimmigrant du PQ qui le pousse dans les bras de Trump. Au contraire, l'internationalisme commande d'ouvrir les bras à tou-te-s ces damné-e-s de la terre qui fuient les catastrophes déjà en cours et dont les services essentiels québécois ont besoin en toute égalité de traitement, crise démographique oblige.

Québec solidaire saura-t-il se démarquer avec un indépendantisme écosocialiste lui qui vient de se mettre à la refondation de son programme qui a certes vieilli quoique contenant des perles anticapitalistes oubliées mais à conserver. Par où commencer dans l'immédiat ? Amazon de Jeff Bezos n'est pas autre chose que la cristallisation oligarchique du trumpisme fascisant. Sa fermeture sauvage, antisyndicale (et illégale) de ses sept entrepôts québécois offre au peupletravailleur québécois et canadien et nord-américain une poignée bien visible pour accrocher la concrète lutte de classe à la lutte anti-Trump. La CSN, qui syndique l'entrepôt Amazon de Laval, le seul syndiqué au Canada, invite tout le peupletravailleur à une manifestation ce 15 février. Puisse cette manifestation être autre chose que le baroud d'honneur habituel de la bureaucratie syndicale mais le début d'une mobilisation qui embrasera tout l'Amérique au nord du Rio Bravo/Grande.

Marc Bonhomme, 9 février 2025

www.marcbonhomme.com ; bonmarc@videotron.ca

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

La déportation totale n’est pas une solution

La dernière élucubration du président Trump est de vider Gaza de sa population pour ensuite se garantir des contrats juteux de nettoyage des ruines, que les bombes étasuniennes fournies allègrement à Israël ont causées, et ultérieurement s'arroger des contrats tout aussi lucratifs de construction d'une Riviera à l'image de son Mar-a-Lago. L'entrepreneur immobilier n'est jamais très loin…

Il y aurait lieu de se moquer d'une telle proposition simpliste si celui qui l'émettait n'était pas le président des USA et que le contexte n'était pas celui d'une visite du Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou.

En préconisant une telle solution, ces deux escrocs font fi de la Charte de l'ONU, de même que du droit de la guerre et du droit international humanitaire. Tant pour Netanyahou que pour Trump, c'est devenu une fâcheuse habitude.

Depuis octobre 2023, Gaza est soumise à une opération militaire de destruction massive que plusieurs organisations de défense des droits humains de même que diverses instances de l'ONU qualifient de génocide. Benyamin Netanyahou fait d'ailleurs l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité.

Le Canada a d'autres sujets de préoccupation face à l'administration Trump avec la menace de tarifs douaniers usuraires, suspendus mais non révoqués, et les menaces plus ou moins sérieuses d'annexion pure et simple du Canada aux USA. Il pourrait cependant utiliser cette occasion pour se démarquer nettement des propos de l'administration Trump et lui faire sentir que le gouvernement du Canada soutient une tout autre approche de la politique au Moyen-Orient que son voisin du sud, ce qui d'ailleurs le rendrait moins intéressant à annexer.

Il est plus que temps que le Canada reconnaisse l'État de Palestine comme l'ont d'ailleurs fait 147 pays membres de l'ONU (sur 193), dont plusieurs pays européens ; le moment est plus que propice, pour employer les termes de la diplomatie canadienne, puisque la Palestine ne peut être laissée de côté dans un processus encore embryonnaire de paix dans la région, à moins de vouloir conclure une telle paix à ses dépens et dans l'injustice la plus absolue.

Benyamin Netanyahou était à Washington pour confirmer le soutien étatsunien à sa politique de nettoyage ethnique de la Palestine. Une politique au long cours puisqu'elle a commencé à être mise en œuvre au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Elle s'est concrétisée avec la Nakba (déportation massive de la population palestinienne et effacement de toute trace d'occupation palestinienne du territoire conquis par Israël en sus de ce que lui avait octroyé le plan de partition des Nations-Unies) et s'est poursuivie avec l'occupation et la colonisation de l'ensemble du territoire palestinien en 1967. Le génocide et le sociocide qui ont cours actuellement à Gaza n'en sont malheureusement pas le dernier épisode puisque la Cisjordanie est actuellement le lieu d'une épuration ethnique qui prend la forme de razzias de colons, soutenus par l'armée israélienne, contre la paysannerie palestinienne et de raids comme celui, récent, dans le camp de réfugié.es près de Jénine.

Netanyahou a obtenu un appui de Trump qui dépasse ses espérances. Car ne nous leurrons pas, le nettoyage ethnique de la Palestine, l'expulsion des Palestinien.nes et l'éradication de toute trace de leur présence sur la terre de Palestine, fait partie du projet sioniste depuis fort longtemps. En donnant à Netanyahou le feu vert pour y procéder à Gaza, Trump l'autorise implicitement à poursuivre le travail en Cisjordanie. Deux intimidateurs qui s'épaulent l'un l'autre !

Si le nettoyage ethnique a été dénoncé par la communauté internationale, dont le Canada, en ce qui concerne l'ex-Yougoslavie, il devrait en être de même en Palestine. Notre gouvernement ne peut plus se contenter de demi-mesures et de tergiversations. Il en va de l'humanité des Palestinien.nes et de la nôtre.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

La coalition de Trump va se désintégrer

Le trumpisme est une réponse néofasciste d'extrême droite à la crise sociale et économique de la classe ouvrière et à la crise de légitimité de l'État que cette crise socio-économique a produite. La classe ouvrière américaine a connu une déstabilisation continue de ses conditions de vie au cours de ce dernier demi-siècle de mondialisation capitaliste et de néolibéralisme, avec une détérioration particulièrement forte depuis l'effondrement financier de 2008 et dans le sillage de la pandémie de covid-19. Elle est confrontée à une précarité croissante, à l'instabilité de l'emploi, à un chômage et à un sous-emploi généralisés et croissants, à des salaires misérables, à la marginalisation et à l'effondrement social, à l'insécurité alimentaire et à la crise des soins de santé, à des logements insalubres et à l'itinérance.

6 février 2025 | tiré de La Jornada

https://www.jornada.com.mx/noticia/2025/02/06/opinion/la-coalicion-de-trump-se-desintegrara-5948

En 2023, plus de 100 000 personnes sont mortes d'une surdose d'opioïdes pour la troisième année consécutive et les chiffres ont augmenté, reflétant une crise de santé mentale explosive qui reflète à son tour la crise sociale et économique. Depuis 2021, l'insécurité alimentaire a augmenté de 40 % et, au cours de cette période, la pauvreté a augmenté de 67 %. Plus de la moitié des ménages de la classe ouvrière vivent dans la pauvreté ou juste au-dessus du seuil de pauvreté, bien que les données officielles dissimulent l'ampleur de la pauvreté en fixant un niveau ridiculement bas. Selon le gouvernement fédéral, 38 % des ménages n'ont pas assez d'argent pour couvrir une dépense d'urgence de 400 $, contre 32 % en 2021. Plus de la moitié des ménages américains ne reçoivent pas de revenu stable et comptent sur les opportunités d'emploi occasionnelles qui se présentent, tandis que 80 % déclarent vivre d'un chèque de paie à l'autre.

Le Parti démocrate a abandonné la classe ouvrière multiethnique il y a de nombreuses années. Depuis l'ère Clinton, c'est un parti du néolibéralisme, des milliardaires de Wall Street, du complexe militaro-industriel et de la guerre. Trump a prononcé un discours populiste qui a parlé de l'insécurité socio-économique croissante et de l'anxiété sociale généralisée. Il a réussi à se projeter comme un outsider politique prêt à se battre contre l'élite de Washington pour défendre l'homme ordinaire. Il a manipulé le mécontentement des masses avec ce discours populiste, raciste, nationaliste et néofasciste avec de fausses promesses de résoudre les problèmes socio-économiques des masses. Il a fait des immigrants des boucs émissaires et a suscité un mécontentement de masse envers les démocrates et l'establishment.

Le trumpisme 2.0 ne représente pas une rupture avec ce qui s'est passé au cours du dernier demi-siècle, mais son point final logique, l'élimination de tous les obstacles restants à l'accumulation effrénée du capital et le point culminant de la contre-révolution néolibérale. L'équipe de Trump a promis d'éliminer toute réglementation restante sur le capital, de réduire massivement les dépenses sociales, y compris la sécurité sociale (retraites), de réduire les impôts sur le capital et les riches, d'étendre l'appareil d'État de répression et de surveillance, et de renverser les quelques mécanismes restants de responsabilité démocratique.

Ce gouvernement propose d'y parvenir en restructurant le pouvoir de l'État pour le placer sous le contrôle le plus direct du capital, c'est-à-dire en consolidant la dictature du capital transnational par de nouvelles dispensations politiques, y compris une vaste expansion des pouvoirs de la présidence. Cependant, il y a un énorme fossé entre l'intention de Trump et sa capacité réelle à atteindre ses objectifs. La crise politique de légitimité de l'État et la crise sociale de la classe ouvrière doivent être vues, au-delà des États-Unis, dans le contexte de la crise générale du capitalisme mondial et en particulier dans sa dimension structurelle, la suraccumulation. La stagnation chronique exerce une pression croissante sur les agents politiques et militaires du capital transnational pour qu'ils ouvrent des espaces d'accumulation. La classe capitaliste transnationale (TCC) et ses agents doivent entreprendre des recherches de plus en plus désespérées pour se décharger du capital suraccumulé. Cela rend le système de plus en plus dangereux.

Les Américains du CCT ont pris le contrôle plus direct de l'État. Trump a choisi 13 milliardaires pour son cabinet. L'homme le plus riche du monde, Elon Musk, agit en tant que co-président non élu. Les entreprises et les milliardaires, en particulier dans les secteurs de la haute technologie, de la finance et de l'énergie, ont acheminé des millions sans précédent au comité d'investiture de Trump pour s'assurer que leurs intérêts étaient représentés. Le bloc hégémonique émergent du capital rassemble la technologie et la finance avec le complexe militaro-industriel et le capital pharmaceutique, les grandes compagnies pétrolières et l'immobilier également représentés, avec le capital financier transnational en tête.

Cela se produit parallèlement à une polarisation politique rapide à mesure que le centre s'effondre, avec l'insurrection néofasciste d'extrême droite et le contrôle du Parti républicain et des trois branches du gouvernement. Trump ne peut pas représenter les intérêts des travailleurs et du capital et n'a pas l'intention d'abandonner le capital. Outre l'extrême droite organisée en milices racistes et néofascistes comme celles qui ont pris d'assaut le Capitole le 6 janvier 2021, Trump a une base de masse dans une partie de la classe ouvrière. Ces travailleurs espèrent que Trump améliorera leur situation économique, mais cela n'arrivera pas. Au contraire, dans la mesure où Trump réussit, la situation des travailleurs se détériorera davantage. La coalition de Trump va se désintégrer. La désillusion s'installera et, à la fin, leur base de masse se désintégrera. Telles sont les conditions pour le développement d'une option populaire de gauche, mais ce sont aussi des conditions dans lesquelles la tendance fasciste pourrait se consolider dans un fascisme ouvert du XXIe siècle.

Les classes dirigeantes craignent les soulèvements populaires de masse et s'y sont préparées. Il est presque inévitable que le parti du capital s'effondre. Lorsque cela se produira, et lorsque les manifestations de masse s'intensifieront, l'État policier mondial sera encore plus déchaîné. Nous passerons très rapidement à une escalade des conflits sociaux et politiques. Trump a promis tout au long de sa campagne de réprimer la dissidence politique. La brutalité pure et simple du capitalisme mondial, telle qu'elle est maintenant exposée dans le monde entier, finira par être mise en lumière et fera des ravages sur nous aux États-Unis.

*Professeur émérite de sociologie. Université de Californie à Santa Barbara

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

L’Amérique latine selon Trump : des menaces aux réalités

Certes les nouvelles rodomontades suprémacistes du 47e président des États-Unis et ses premiers passages à l'acte vis-à-vis de l'Amérique latine collent de près à ses folles promesses pré-investiture. Pour autant, il n'est pas écrit que leur impact sur les réalités politiques, économiques et sociales du continent tranchera radicalement avec les années Biden ou Obama.

3 février 2025 | tiré d'Europe solidaire sans frontières

https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article73514

Les propos tenus par Donald Trump à l'occasion de sa nouvelle investiture à la tête des États-Unis et la cascade de décrets présidentiels signés dans la foulée auront été à la hauteur des outrances de sa campagne électorale. Y compris, pour le cas qui nous occupe ici, vis-à-vis de l'Amérique latine, que ce soit en matière de menaces commerciales, de coercition politique ou d'éradication de la question migratoire, de la criminalité et du narcotrafic, l'élu républicain amalgamant régulièrement ces trois phénomènes. On y retrouve ses habituels positionnements à la fois transparents, sans filtre, obsessionnels, unilatéraux…, dont on sait cependant qu'ils peuvent aussi être imprédictibles, circonstanciels, contingents, voire basculer du tout au tout en fonction des rapports de force certes, mais également selon ses accointances subites avec tel nouveau « best friend » ou l'irruption d'une nouvelle lubie.

Une constance néanmoins dans ses énormités, une priorité phare : la sécurité nationale, l'exceptionnalisme états-unien, la suprématie de la 1re puissance mondiale ! Et des accents, des inclinations – possiblement contradictoires – pour atteindre le Graal, c'est-à-dire pour « rendre sa grandeur à l'Amérique » : d'un côté, des mesures protectionnistes, isolationnistes, nationalistes en rafale ; de l'autre, des visées expansionnistes, hégémoniques, impérialistes. Au total, une sorte de « protectionnisme expansionniste », osons l'ambigüité, guidé par un agenda plus affairiste qu'idéologique. Álvaro García Linera, l'intellectuel bolivien, ancien vice-président d'Evo Morales, parle, lui, de « néolibéralisme souverainiste » pour nommer cette « voie hybride testée ailleurs dans le monde, que l'on pense à Meloni en Italie, à Orban en Hongrie ou à Bolsonaro au Brésil précédemment » [1].