Derniers articles

Piraterie dans les Caraïbes : défi au droit international après la saisie de plus d’un million de barils de pétrole

Retour d’Amazon au Québec ?

Dans l'édition du 2 décembre, le journaliste de La Presse Alain McKenna soulevait la question à savoir si l'IA pourrait ramener Amazon au Québec, plus précisément Amazon Web Services (AWS), sa plateforme infonuagique. Il y a de fortes raisons de souhaiter que non.

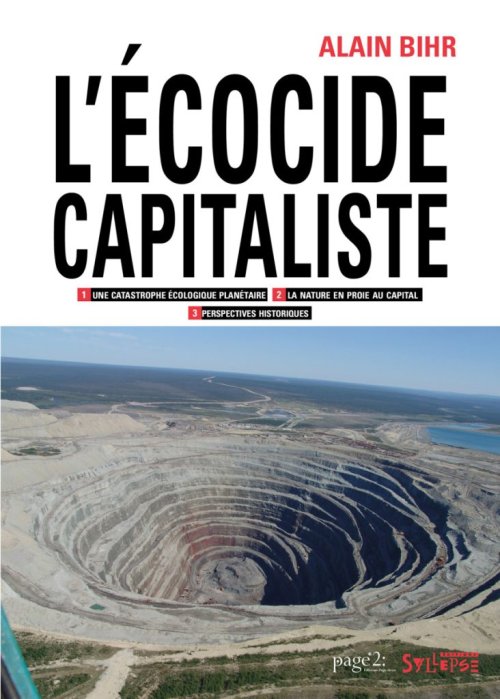

Comme il est désormais amplement documenté, y compris de façon rigoureuse par la journaliste d'enquête Karen Hao dans son livre Empire of AI publié plus tôt cette année, les centres de données qui alimentent l'intelligence artificielle (IA) et qui se multiplient partout sur la planète sont un scandale environnemental, social et humain.

L'essor des centres de données est basé sur la théorie de la mise à l'échelle (ou scaling, en anglais) selon laquelle l'augmentation exponentielle de la quantité de données, des paramètres et des ressources informatiques qui alimentent l'IA mènerait automatiquement à l'intelligence artificielle générale, une forme d'intelligence artificielle comparable ou supérieure à l'intelligence humaine. Cette théorie est désormais largement réfutée car il a été démontré qu'une augmentation d'ordre quantitatif ne résout pas les limites inhérentes aux modèles et qui causent leurs « hallucinations ». Bien que discréditée, cette théorie de la mise à l'échelle continue de nourrir l'essor des centres de données partout dans le monde.

Et pourtant, ces centres de données représentent un scandale. Environnemental, d'abord, puisqu'ils consomment une quantité faramineuse d'eau potable et d'électricité. L'électricité sert à la fois à alimenter les centres de données et à refroidir les serveurs. L'eau, qui sert également aux systèmes de refroidissement, doit de plus être potable afin de ne pas entraîner la corrosion et la contamination des équipements. C'est sans compter leur coût social et humain car les équipements des centres de données stimulent la demande pour les minéraux et métaux rares dont l'extraction est étroitement liée aux conflits dans des pays comme le Congo.

L'ironie est que l'IA – principalement l'IA générative, beaucoup plus énergivore - prétend être une solution aux perturbations du climat alors qu'elle est en passe de devenir l'un de ses principaux contributeurs. D'ici 2030, l'Agence internationale de l'énergie estime que la consommation d'électricité des centres de données représentera 3% de la demande mondiale. Des chercheurs de l'Université de Californie évaluent que l'IA consommera entre 1,1 et 1,7 billion de gallons d'eau douce annuellement d'ici 2027, soit la moitié de l'eau consommée annuellement au Royaume-Uni.

Malgré ses promesses d'apporter une solution à tous nos problèmes – que ce soient les dérèglements du climat, les maladies ou la faim – l'IA n'aura servi à date qu'à enrichir une poignée de startups, de fabricants de micropuces et d'investisseurs en capital-risque. Les analystes financiers sont de plus en plus nombreux à sonner l'alarme sur le fait que l'IA est une bulle spéculative vouée à éclater tôt ou tard, avec des répercussions économiques difficiles à évaluer mais sans aucun doute douloureuses.

Cet article, pour lequel AWS a défrayé les frais d'hébergement et de transport du journaliste – semble préparer l'opinion publique pour un accord à venir entre le gouvernement du Québec et AWS. Mais la société québécoise veut-elle vraiment brader ses ressources naturelles au nom d'une élusive souveraineté numérique ?

Pour toutes les raisons évoquées ici, il reste à espérer que les Québécois.es. se mobiliseront, comme ils l'ont fait pour dénoncer les pratiques antisyndicales d'Amazon, afin d'empêcher la construction de nouveaux centres de données par les géants de l'IA, que ce soit AWS, Microsoft Azure ou Google Cloud.

Illustration : panumas nikhomkhai (pexels).

Six décennies de science et de luttes

Née de parents anglophones progressistes à l'époque duplessiste, Donna Mergler est une scientifique et militante dont l'engagement a commencé dans les années soixante, durant la Révolution Tranquille. Le magazine Science for the People l'a interrogée sur son parcours dans une version anglaise de cette entrevue qui est disponible sur le site Web https://scienceforthepeople.org. Nous les remercions pour cette collaboration qui nous permet de publier ce texte en français. Propos recueillis par Jennifer Laura Lee.

Diplômée de l'université McGill, elle a commencé sa carrière d'universitaire à l'UQAM dès 1970, faisant partie du premier corps enseignant de cette université et seule femme professeure durant six ans au département des sciences biologiques. Tout en assumant ses tâches de professeure et de chercheure, elle a très tôt collaboré avec des syndicats et des groupes communautaires. Ce faisant, elle est devenue une pionnière de l'approche multidisciplinaire écosystémique de la santé humaine, laquelle intègre le leadership communautaire, les droits des travailleurs et des travailleuses, l'égalité des sexes et l'équité sociale. Elle est mondialement reconnue pour son expertise sur les effets neurotoxiques des polluants environnementaux.

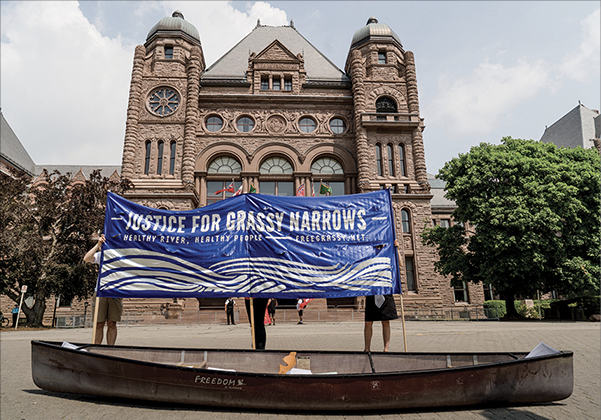

Aujourd'hui, 18 ans après avoir pris officiellement sa retraite, elle poursuit son engagement où s'allient la science et la justice sociale. Depuis plusieurs années, elle travaille en collaboration avec la Première Nation de Grassy Narrows pour documenter les impacts générationnels de l'empoisonnement au mercure industriel sur leur santé et leur bien-être afin d'appuyer leurs revendications.

Jennifer Laura Lee : À quoi ressemblait la vie d'une scientifique et d'une militante à McGill dans les années 1960 ?

Donna Mergler : Deux choses se sont produites en parallèle. J'ai obtenu mon diplôme de premier cycle en 1965 et j'ai commencé mes études supérieures en neurophysiologie. J'ai étudié le réflexe vestibulo-oculaire en plaçant des électrodes dans le cerveau de chats pour en savoir plus sur l'influx neuronal en rapport avec les mouvements oscillatoires. J'utilisais l'un des premiers ordinateurs analogiques mis au point par un brillant technicien.

Mes activités politiques et mes activités universitaires étaient complètement séparées. Dans la journée, je montais la colline jusqu'au Centre des sciences médicales de McGill pour étudier et pour mener mes recherches. Puis, le soir, j'apprenais à connaître le Québec, son histoire, sa culture. J'écoutais les chansonnier·ères québécois·es chanter leur pays et ses luttes. Je discutais de justice et d'égalité avec des ami·es du mouvement indépendantiste québécois. Je savourais cette période de bouillonnement social, politique et culturel. Plus j'apprenais, plus j'épousais le mouvement indépendantiste et participais aux fréquentes manifestations, dont McGill français, qui a eu lieu en 1968, où l'on demandait que McGill donne des cours en français.

J. L. : En tant qu'anglophone éduquée dans le système scolaire anglais, comment vous êtes-vous retrouvée impliquée dans la lutte pour l'indépendance du Québec ?

D. M. : J'ai grandi dans un environnement très stimulant. Mon père était un avocat progressiste. Il représentait des personnes arrêtées pour leurs activités politiques ou syndicales. Il avait des contacts avec des révolutionnaires du monde entier. Il accueillait fréquemment des personnes intéressantes à la maison et nous nous asseyions autour de la table à manger pour des échanges stimulants. Très jeune, j'ai passé des heures assise sur les marches du Palais de justice où mon père défendait Madeleine Parent, une grande syndicaliste. Mes parents voulaient m'envoyer dans une école française, mais à l'époque, il fallait être catholique pour fréquenter les écoles publiques francophones.

Comme les autres étudiants et étudiantes progressistes à l'Université McGill dans les années soixante, j'étais au courant de plusieurs mouvements de libération dans le monde – je suis même allée à Cuba en 1962. C'était aussi le début de la Révolution tranquille. En 1966, j'ai décidé de traverser le boulevard Saint-Laurent qui séparait le Montréal anglais du Montréal français.

Je me suis rendue sur la rue Beaudry où se trouvait le siège du Parti socialiste du Québec et de la Jeunesse socialiste du Québec. J'ai découvert une société en effervescence, en mouvement, culturellement, syndicalement, politiquement. En fait, je suis tombée amoureuse de cette société. Je me suis sentie en harmonie avec ce qui se passait. C'était les années 1960 ! Il y avait la réforme de l'éducation, la réforme du système de santé, le mouvement syndical qui devenait de plus en plus progressiste. C'était ma place.

J. L. : L'UQAM est un produit direct de la lutte pour la démocratisation de l'éducation pendant la Révolution tranquille. Comment était-ce au tout début ?

D. M. : L'UQAM était intéressante parce qu'il s'agissait d'une nouvelle université, issue de la réforme de l'éducation. En 1970, le département des sciences biologiques m'a embauchée. Nous étions tous jeunes et nous ne voulions pas reproduire ce que nous avions connu dans d'autres universités. Notre département a décidé de se spécialiser en environnement. Avec les collègues des autres départements, nous avons formé un syndicat et nous nous sommes affilié·es à la CSN. Au lieu d'une structure verticale comme dans les autres universités, nous avons créé une structure démocratique et horizontale. Cela a pris beaucoup de temps et de réunions, mais nous avons estimé que cela en valait la peine.

J. L. : Comment avez-vous commencé à faire de la science en collaboration avec les travailleurs syndiqués des mines ?

D. M. : En 1975, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) a travaillé avec le Dr Irving Selikoff de l'hôpital Mount Sinai à New York, qui faisait une étude portant sur l'état de santé des mineurs d'amiante du Québec. Un jour, lors d'une soirée chez une amie, l'un des permanents de la CSN m'a dit : « Nous avons le rapport [de Selikoff] et nous ne savons pas quoi en faire ». J'ai répondu : « Je suis physiologiste, je peux le lire et peut-être l'expliquer aux travailleurs. »

Je me suis documentée sur les effets de l'amiante sur la santé et sur l'histoire de la compagnie Johns Mansville. J'ai appris que l'entreprise savait depuis les années trente que l'amiante augmentait le risque de cancer. J'ai commencé à participer à des ateliers de formation organisés par le syndicat et portant sur les effets de l'amiante sur leur santé. C'était à l'époque de la grève des mineurs.

Parallèlement, à l'UQAM, nous avons créé le Service aux collectivités, une forme unique de collaboration avec des groupes non traditionnellement desservis par les universités, en vue de répondre à des besoins qui leur sont propres. Avec l'appui de ce service, des projets de formation et de recherche sont conçus dans une perspective de promotion collective. Le premier accord a été conclu avec deux grands syndicats québécois, la Fédération du travail du Québec (FTQ) et la CSN. Pendant des années, j'ai participé à de nombreuses sessions de formation organisées par les syndicats sur la santé et la sécurité au travail et mené des projets de recherche.

J. L. : Pouvez-vous nous parler de votre travail avec les ouvriers syndiqués ?

D. M. : Je me souviens d'un cas en particulier où j'animais un atelier avec des travailleurs exposés aux solvants dans une usine de fabrication de bâtons de hockey près de Drummondville. Le groupe de travailleurs était attentif, mais dès que je commençais à écrire au tableau, je les perdais complètement. Ils commençaient à plaisanter. Je n'avais pas observé cela dans d'autres industries. Nous avons commencé à parler des pertes de mémoire et des difficultés de concentration. Ils racontaient tous la même histoire : ils arrivaient le matin, posaient leur boîte à lunch et ne se souvenaient plus où ils l'avaient mise à midi.

J'ai donc visité l'usine. Il m'a fallu environ cinq minutes pour me sentir gelée, rien qu'en respirant du styrène, du toluène, du n-hexane… Ensuite, j'ai eu mal à la tête, mais je m'en fichais, parce que j'étais gelée !

Vous imaginez comment cela a pu attirer mon attention : une neurophysiologiste confrontée à un problème neurophysiologique. J'avais la possibilité de combiner mes intérêts académiques et mon désir d'aider à améliorer la santé des travailleurs par des changements sur le lieu de travail… d'agir avant que les travailleurs ne soient trop malades pour travailler.

À cette époque, l'importance de la neurotoxicité précoce était relativement nouvelle et n'était pas considérée valide par les scientifiques traditionnels. Une fois, lors d'une réunion avec les représentants des syndicats et de l'entreprise d'une usine d'explosifs concernant une possible étude, une épidémiologiste réputée, engagée par l'entreprise, nous a dit que l'étude que nous proposions avec les travailleurs était irresponsable. Elle nous a dit que nous devrions plutôt étudier les maladies des travailleurs retraités. Un jeune travailleur est intervenu en disant : « Mais nous voulons savoir ce qui nous arrive maintenant afin de pouvoir améliorer notre situation. » Les dirigeants de l'usine ont refusé de participer et nous avons poursuivi en faisant passer aux travailleurs des examens dans un motel situé en face de l'usine.

Pendant cette période, ma collègue Karen Messing et moi-même avons créé un petit groupe de recherche, qui est ensuite devenu le Centre de recherche interdisciplinaire sur le bien-être, la santé, la société et l'environnement. Notre approche était basée sur l'intégration des connaissances des travailleur·euses. Nous écoutions et nous traduisons leurs préoccupations en études scientifiques rigoureuses.

Entre 1993 et 2010, j'ai participé à un effort interdisciplinaire et interuniversitaire visant à comprendre les sources de mercure dans l'Amazonie brésilienne, sa transmission dans l'environnement, ses effets sur la santé et ainsi que le contexte sociopolitique prévalent. Nous avons utilisé une approche participative avec les communautés vivant le long de la rivière Tapajós, avec pour buts de maximiser les bénéfices pour la santé et de minimiser les risques de l'exposition au mercure. Mes collègues biogéochimistes ont montré qu'en plus des rejets de mercure provenant des mines d'or, la déforestation généralisée libérait du mercure naturel dans les milieux aquatiques, et donc dans la chaîne alimentaire.

J. L. : Comment vous êtes-vous impliquée dans le projet avec la Première Nation de Grassy Narrows, dans le nord de l'Ontario ?

D. M. : En 2016, Judy da Silva, qui se dévoue corps et âme pour une justice environnementale à Grassy Narrows, m'a invitée à participer à une enquête d'évaluation de la santé, réclamée par la communauté depuis de nombreuses années. Entre 1962 et 1975, environ 9000 kilogrammes de mercure ont été déversés par une usine de pâte à papier dans le système fluvial qui alimente les eaux territoriales de Grassy Narrows. Le doré, un grand poisson prédateur, était au centre de leur culture, de leurs traditions, de leur gagne-pain et de leur régime alimentaire. La contamination de la population s'est faite à travers sa consommation. Depuis les 50 dernières années, Grassy Narrows se bat pour faire reconnaître leur empoisonnement au mercure.

Les résultats de notre enquête ont montré que les habitant·es de Grassy Narrows étaient en moins bonne santé par rapport aux autres Premières Nations. Notre étude a permis de mettre en évidence le rôle du mercure quant à la mortalité précoce (moins de 60 ans), à la fréquence de symptômes de dysfonctionnement du système nerveux et au risque accru de suicide chez les jeunes. Ces travaux apportent un soutien scientifique à leurs demandes.

Soulignons que lorsque nous avons commencé à faire de la recherche participative, celle-ci n'était pas considérée comme scientifique et objective. Aujourd'hui, elle est de plus en plus répandue et reconnue par la plupart des organismes de subvention de la recherche.

J. L. : Que pensez-vous que l'avenir nous réserve ? Êtes-vous optimiste ?

D. M. : Nous traversons une période sombre, marquée par l'individualisme, l'écart croissant entre les riches et les pauvres, et des guerres de plus en plus nombreuses aux quatre coins de la planète. Par contre, il y a une opposition grandissante aux injustices. De nouveaux mouvements alliant justice sociale et environnementale sont en train d'émerger. Il en va de même pour le mouvement grandissant en faveur de la souveraineté des peuples autochtones partout au Canada. C'est là que se livrent les principales batailles qui, espérons-le, seront un jour remportées.

Jennifer Laura Lee est post-doctorante à l'université TELUQ, où elle étudie la santé environnementale et la neurotoxicologie. Elle est membre active de Science for the People.

Photo : Leadnow Canada (CC BY-SA 2.0)

Les idoles (il)légitimes

Ériger des individus en icônes intemporelles éclipse la dimension intrinsèquement collective des luttes pour la justice sociale. De plus, celles et ceux sur lesquel·les la société jette son dévolu entrent souvent dans les barèmes de la respectabilité.

Comme beaucoup d'autres avant elle, Claudette Colvin fait partie de celles qui ont été consciemment effacées de l'Histoire. Sa contribution pionnière à la lutte pour les droits civiques des Noir·es aux États-Unis commence tout juste à être reconnue à sa juste valeur.

Née le 5 septembre 1939 à Montgomery dans l'Alabama, aujourd'hui âgée de 84 ans, Claudette Colvin a laissé sa marque lorsqu'elle a refusé de céder son siège à une femme blanche dans un autobus bondé le 2 mars 1955. Un refus qui fut insufflé par la force et le récit de femmes afro-américaines comme Harriet Tubman et Sojourner Truth dont elle avait pris connaissance lors de ses implications militantes et à l'école. Le geste de protestation de Colvin a eu lieu neuf mois avant celui de Rosa Parks, aujourd'hui considérée comme « la mère du mouvement pour les droits civiques ». Parks et Colvin étaient alors toutes deux impliquées au sein de La National Association for the Advancement of Colored People (NAACP). Colvin fut arrêtée, menottée et extirpée de force de l'autobus. Tout au long de cet épisode, les policiers la menacent de viol et formulent des commentaires dégradants à connotation sexuelle à son endroit, un scénario qui était malheureusement monnaie courante pour de nombreuses Afro-Américaines. Colvin reçut plusieurs chefs d'accusation en cour de justice pour avoir tenu tête aux politiques de ségrégation raciale issues des lois Jim Crow.

La NAACP organise alors la stratégie de défense de Claudette Colvin considérant le précédent qu'un jugement dans cette affaire pourrait créer pour l'ensemble de la population afro-américaine. Or, le leadership masculin et noir de la NAACP apprend que Colvin, qui est célibataire, est enceinte [1] d'un homme plus âgé et qui plus est, marié. Donner naissance à un enfant illégitime est un tabou immense à cette époque, et ce, pour l'ensemble de la société américaine. Colvin est aussi reconnue pour ses émotions vives et sa parole franche qui était tout sauf docile. Jugée « trop noire » en raison de la carnation foncée de sa peau, l'adolescente refusait aussi de se lisser les cheveux. Claudette Colvin n'était pas une victime « idéale » ou « parfaite ». En raison de la crainte qu'elle – et, par ricochet, le mouvement en entier – ne soient discrédités tant par la justice que les médias, il sera décidé que la meilleure stratégie serait de présenter le cas de Rosa Parks comme emblème de leur combat. La résistance s'organise alors avec le leadership d'un certain pasteur nommé Martin Luther King. Une vague de protestation et un mouvement de boycottage s'étendent alors dans la ville de Montgomery. Elle durera un peu plus d'un an. Le 13 novembre 1956, la Cour suprême des États-Unis déclare que les lois ségrégationnistes violent la constitution américaine. La tentative d'appel de l'État de l'Alabama fut refusée par le plus haut tribunal du pays et la décision eut force de loi le 20 décembre de la même année.

La « Rosa Parks du Canada » ?

Les gestes de protestation de Colvin et Parks font écho à une résistance similaire au Canada, celle de la femme d'affaires Viola Desmond dans un cinéma de New Glasgow duquel elle fut brutalement expulsée après avoir refusé de subir une discrimination raciste de la part du personnel qui lui a demandé de quitter la section d'une salle de cinéma réservée aux Blanc·hes. Elle fut ensuite emprisonnée pendant plusieurs heures et sommée de payer une amende. En avril 2010, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse offre un pardon public et absolu à Desmond, soit près de 45 ans après sa mort. En 2012, un timbre de Postes Canada à son effigie est lancé. En 2018, le visage de Viola Desmond est imprimé sur les billets de 10 $, ce qui a fait d'elle la première femme canadienne noire à figurer sur un billet de circulation courante de la Banque du Canada. Bien qu'elle soit aujourd'hui considérée comme la « Rosa Parks du Canada », Viola Desmond a pourtant refusé de céder son siège dans ce cinéma près d'une décennie avant sa consœur américaine. La tendance à mettre de l'avant des icônes noires étatsuniennes issues des luttes antiracistes n'a rien de nouveau. Cet américanocentrisme de notre mémoire collective donne l'illusion que le racisme anti-noir à l'américaine serait « pire » que celui de la France ou du Canada, une manière pour ces puissances coloniales de s'enorgueillir d'un multiculturalisme, d'une inclusion et d'un respect des droits de la personne de façade. Plus encore, cela participe à l'invisibilisation d'individus et de luttes collectives aux échelles locales, et ce, des deux côtés de l'Atlantique.

Au-delà des idoles respectables

En France, la polémique ayant eu cours à l'été 2023 autour du changement de nom du lycée « Angela-Davis », à Saint-Denis, jugée trop « radicale » par la femme politique Valérie Pécresse qui le rebaptisa « Lycée Rosa-Parks », jugée plus « consensuelle », est un autre exemple des enjeux politiques autour des icônes antiracistes. Rappelons d'ailleurs que l'afroféminisme a bel et bien son histoire en France, incarnée par des figures telles que Paulette et Jeanne Nardal qui ont fondé la Revue du Monde noir en 1931 ou encore Suzanne Césaire, totalement éclipsée par son illustre ex-conjoint. L'autrice et éditrice québécoise Valérie Lefebvre-Faucher fait aussi mention de ces dynamiques d'effacement et d'invisibilisation de nos héroïnes dans un micro-essai [2] portant sur les femmes ayant entouré, influencé et contribué à la construction et à la diffusion de la pensée du philosophe allemand Karl Marx. Même son de cloche pour le politologue québécois Francis Dupuis-Déri, qui a publié un bref ouvrage [3] coup-de-poing traitant de but en blanc du meurtre et féminicide de la sociologue française Hélène Legotien par le philosophe marxiste Louis Althusser le 16 novembre 1980. Elle aura été assassinée deux fois, physiquement et symboliquement. Tout cela, en raison de l'admiration que vouait une élite culturelle complaisante et soi-disant progressiste envers Althusser.

En somme, ce que l'on peut retenir des récits de femmes comme Claudette Colvin ou Viola Desmond, est que vient un jour, tôt ou tard, où la société finit par enfin accorder à ces femmes et filles noires, visionnaires et avant-gardistes, la reconnaissance qu'elles méritent. Si plusieurs de ces idoles (il)légitimes n'ont plus voix au chapitre en 2024 pour qu'on puisse leur témoigner directement notre gratitude, il importe de graver leurs noms dans nos livres d'Histoire, nos cœurs et nos mémoires.

[1] Claudette Colvin donna naissance à un fils, nommé Raymond, à l'âge de 17 ans, ce qui lui vaudra un renvoi de son école. De plus, en raison de la carnation claire de la peau de Raymond, Claudette fut accusée par sa communauté d'avoir conçu cet enfant avec un homme blanc. Colvin n'a jamais révélé l'identité de celui qu'elle considère comme un agresseur. Raymond décèdera, chez elle, à l'âge de 37 ans des suites de problèmes de toxicomanie.

[2] Lefebvre-Faucher, Valérie, Promenade sur Marx – Du côté des héroïnes, Montréal, Les éditions du remue-ménage, 2020, 80 pages.

[3] Dupuis-Déri, Francis, Althusser assassin – La banalité du mâle, Montréal, Les éditions du remue-ménage, 2023, 96 pages.

Photo : Oriol Salvador (CC BY-NC-ND 2.0)

Les angles morts des pistes cyclables

À l'automne 2023, on a assisté à Montréal à un certain nombre de manifestations s'opposant à l'aménagement de nouvelles pistes cyclables, notamment dans les quartiers Saint-Michel et Parc-Extension. Le mouvement procyclisme a-t-il des leçons à retenir de cette opposition ?

Il n'y a rien de nouveau à l'opposition aux pistes cyclables. Le cas récent du Réseau express vélo (REV) Saint-Denis est un exemple parmi tant d'autres. En réaction à cette opposition, la communauté procycliste se fait entendre sur les réseaux sociaux et dans divers éditoriaux, qualifiant souvent cette opposition de rétrograde et de réactionnaire. Bien qu'il soit impératif et urgent de combattre la dépendance à la voiture, et même si certain·es militant·es anti-vélo sont effectivement réactionnaires, voire conspirationnistes [1], est-ce que l'opposition venant de citoyen·nes « ordinaires » pourrait révéler certains angles morts du militantisme procyclisme ?

Moins de voitures, mais rien pour les remplacer

Pour revenir aux exemples de Parc-Extension et de Saint-Michel, deux quartiers historiquement pauvres et racisés, l'argument prédominant des opposant·es aux pistes cyclables est la perte d'espaces de stationnement. De telles revendications peuvent paraître insignifiantes aux yeux des activistes procyclisme lorsqu'on considère qu'à l'échelle de la ville de Montréal, l'espace consacré aux vélos représente 1,3 %, contre 73,8 % pour la voiture [2]. Or, bien qu'il soit important d'inciter les gens à délaisser leur voiture aux profits d'autres moyens de transport, quelles autres options leur sont vraiment proposées ? Des manifestant·es dans Parc-Extension disent n'avoir d'autre choix que d'utiliser leur voiture pour se rendre à leur lieu de travail, en raison d'une longue distance à parcourir ou d'horaires de nuit. Les services de transport en commun étant largement réduits entre 1 h et 5 h, les travailleur·euses aux horaires atypiques se retrouvent avec peu d'alternatives à la voiture.

Rappelons qu'au même moment où les manifestations anti-pistes cyclables se déroulaient, le gouvernement de la CAQ jouait au bras de fer avec les différentes sociétés de transport du Grand Montréal, refusant d'augmenter leur financement pour couvrir leurs déficits, ce qui menace d'entraîner une diminution drastique de l'offre. Si on veut inciter les gens à délaisser leurs voitures, il est pourtant impératif d'offrir des solutions de rechange adéquates, qui répondent aux besoins des communautés touchées.

Le vélo, synonyme de gentrification ?

Également, le vélo en tant que moyen de transport est de plus en plus associé à la gentrification. Bien que les infrastructures cyclables en sont rarement la cause directe, elles peuvent en effet être le signe d'un embourgeoisement à venir ou en cours. À une certaine époque, le mouvement procyclisme était considéré comme radical et associé à la gauche, alors qu'aujourd'hui, le mouvement s'est intégré au discours environnementaliste néolibéral, largement dominé par la classe moyenne et blanche, et aux intérêts capitalistes. Ainsi, les projets d'aménagement cyclable font souvent partie d'un plus gros projet de réaménagement urbain (l'aménagement du nouveau campus de l'Université de Montréal dans Parc-Extension, par exemple) qui sert à plaire à la population aisée, blanche et valide et qui prépare le terrain pour l'établissement de commerces et de boutiques haut de gamme. De plus, considérant que deux fois plus de personnes blanches se déplacent à vélo que de personnes racisées [3], il n'est pas étonnant que ces dernières perçoivent le vélo comme une activité de Blanc·hes embourgeoisée, et donc qui pose un risque de gentrification dans leur quartier. Sans oublier que les quartiers racisés en Amérique du Nord ont historiquement reçu moins d'investissements en matière d'aménagement urbain et de services publics, ce qui augmente la méfiance de ces populations envers les projets d'urbanisme et leur sentiment de ne pas se faire entendre. Les résident·es d'un quartier comme Parc-Extension sont conscient·es que leur quartier est moins bien desservi que d'autres, et certains problèmes pressants (comme la collecte des poubelles) ne sont pas considérés. Cela explique la frustration de certain·es résident·es qui sentent qu'on leur impose des projets, tandis que leurs autres demandes sont ignorées.

Intégrer la communauté

Ce dernier point fait écho à une critique émise par de nombreux manifestant·es anti-pistes cyclables dans ces quartiers : l'absence de consultations publiques. L'aménagement de nouvelles pistes cyclables survient souvent sans que les communautés touchées soient consultées, ce qui revient à imposer un projet sans avoir l'approbation des personnes qui en vivront les conséquences dans leur vie de tous les jours. Ce fut effectivement le cas dans Parc-Extension, où les résident·es se sont réveillé·es un matin avec une note dans leur boîte aux lettres les informant de l'implantation de nouvelles pistes cyclables. S'il faut reconnaître l'urgence climatique et l'importance d'agir rapidement en matière de transport, une simple série de consultations publiques pour les gens du quartier aurait facilement rendu le projet plus digeste.

Aucun projet de réaménagement urbain ne fera jamais l'unanimité, mais des consultations publiques à l'étape de l'élaboration permettent aux gens d'un quartier donné de faire entendre leurs inquiétudes, de dresser un portrait plus exhaustif de la situation et de trouver des solutions aux problèmes bien réels et légitimes que ces projets causent pour les populations défavorisées. Il est crucial que les projets d'infrastructures cyclistes incluent en amont les citoyen·nes des quartiers touchés plutôt que de leur être imposés.

Pour une vision égalitaire du vélo

La prise de position présentée ici vient d'un fervent militant procyclisme, un « enverdeur » typique qui voyage à vélo 365 jours par année et qui n'a jamais eu de voiture. Ce serait un manque de gros bon sens de ne pas réitérer l'importance de se défaire de notre dépendance sociétale à la voiture, entre autres pour des raisons environnementales, mais aussi pour des raisons d'équité sociale. Une récente étude menée par la firme Léger démontre que 39 % des Canadien·nes se disent peu enclins à acheter ou louer une voiture à l'avenir à cause du fort taux d'inflation actuel – cette même raison étant citée par 55 % des Canadien·nes disant vouloir délaisser leur voiture [4]. L'idée préconçue comme quoi la voiture serait le moyen de transport idéal pour la classe ouvrière (ou pour la classe moyenne) est donc de plus en plus discutable. Sans oublier qu'un segment de la communauté cycliste, souvent invisibilisé, utilise le vélo non pas par choix, mais par obligation : je veux ici parler de la communauté itinérante. Oubliée à la fois par le mouvement procyclisme et par les opposants aux pistes cyclables, la population cycliste itinérante a droit à des aménagements sécuritaires au même titre que n'importe quel·le usager·ère de la route et devrait, par conséquent, faire partie du débat.

En conclusion, le mouvement procyclisme gagnerait à inclure davantage les communautés pauvres et/ou racisées et à écouter ses opposant·es, plutôt que de balayer du revers de la main toutes critiques en les qualifiant automatiquement d'anti-progressistes. Le mouvement devrait retourner vers ses racines radicales, s'éloigner de sa forme édulcorée néolibérale qui ne contribue qu'à renforcer les inégalités sociales, et travailler en coalition pour produire une vision d'ensemble (de pair avec une offre bonifiée de services de transport en commun, par exemple) qui ne laisse personne derrière.

[1] C'est le cas, par exemple, du mouvement qui s'oppose à l'idée de « ville du quart d'heure » (« 15-minute city »), qui avance que ces types de projets d'urbanisme constituent une façon de limiter et de contrôler les déplacements des individus.

[2] « La nouvelle guerre culturelle », Ludvic Moquin-Beaudry, Pivot, 26 octobre 2023.

[3] « Is Canada's Commuter Bicycling Population Becoming More Representative of the General Population Over Time ? », Carly MacEacheron et al., Active Travel Studies, 29 mai 2023.

[4] « Canadians are less likely to own a vehicule due to high rate of inflation, report shows », Canadian Manufacturing, 4 avril 2023.

Photo : Oriol Salvador (CC BY-NC-ND 2.0)

POUR ALLER PLUS LOIN

María Gabriela Aguzzi, « Pistes cyclables à Parc-Extension : le débat au-delà de la mobilité », La Converse, 22 novembre 2023. Disponible en ligne sur laconverse.com

Melody L. Hoffmann, Bike Lanes Are White Lanes. Bicycle Advocacy and Urban Planning, University of Nebraska Press, 2016.

Pourquoi et comment décentraliser ?

Une petite ville met en danger sa population en congédiant ses pompiers

Webinaire du Collectif du 19 mars : Gaza, de la faillite globale au devoir d’humanité !

« Une économie canadienne », moins 1000 métallos d’Algoma

Béton Provincial empêche ses ouvriers de travailler depuis un an

Retourner aux faits : une réponse à l’Alliance de l’énergie de l’Est

DOSSIER DÉCENTRALISATION : Enjeux municipaux 2025, Décentralisation et participation citoyenne

L’évolution des conflits de classe au Québec

Le collectif Temps Libre est un groupe de réflexion marxiste en activité à Montréal depuis 2017. Ses membres ont pour objectif de fournir à la fois des travaux de recherche et des propositions analytiques. Le dernier numéro de sa revue éponyme est paru à l’automne 2025 et s’intitule Portrait d’une société de classes : le Québec. Il se compose de quatre textes substantiels qui abordent successivement la recomposition néolibérale de l’économie, les classes sociales au Québec aujourd’hui, l’enjeu du colonialisme et, enfin, un panorama des luttes de classes au Québec dans les années 1970 et 1980.

C’est ce dernier texte, intitulé L’évolution des conflits de classe, que nous republions ci-dessous. Nous pensons qu’il présente avec justesse les luttes ouvrières des années 1970, le rôle central des organisations révolutionnaires à cette époque et les éléments structurels qui expliquent le ressac de la gauche dans les années 1980. Le texte se conclut sur l’hypothèse que les luttes concernant les conditions de vie des classes populaires risquent de dominer le XXIe siècle, tout en interrogeant le rôle que les révolutionnaires peuvent y jouer. Cette question demeure brûlante et nous espérons que de prochaines contributions tenteront d’y répondre à leur tour.

Photo en couverture : Manifestation pour la libération de Charles Gagnon. (BAnQ Vieux-Montréal, Fonds Antoine Desilets, Grèves et manifestations, 1960-1980).

/ / /

On peut interpréter le cycle néolibéral comme une réponse à la crise structurelle des années 1970. Dans la mesure où cette réponse a sérieusement transformé la structure de classes de la société québécoise, il était en quelque sorte inévitable que le portrait brossé s’éloigne des derniers grands travaux marxistes entrepris sur les classes sociales au Québec. Or, le cycle d’accumulation introduit par la restructuration néolibérale a aussi pour corollaire le passage à un nouveau cycle de luttes. Au cours de cette restructuration, non seulement la division en classes de la société en sort bouleversée, mais il en va de même de la conflictualité entre les classes. Parler de la lutte des classes comme étant structurée par des cycles de luttes, c’est prendre acte du fait qu’elle s’inscrit nécessairement dans une configuration historiquement déterminée du mode de production capitaliste, laquelle définit ses possibilités et ses limites. Les outils pratiques permettant de résister à l’exploitation, les identités politiques mobilisées pour mener les luttes et, inversement, les moyens utilisés pour encadrer et réprimer celles-ci sont largement tributaires de ces configurations changeantes.

En ce qui concerne les pratiques de luttes, un véritable fossé sépare les modalités actuelles des conflits de classe et la situation précédant la restructuration néolibérale. Au tournant des années 1970, ce sont non seulement les comités populaires, les groupes révolutionnaires et féministes, mais également les organisations syndicales qui apparaissent comme les acteurs d’une dynamique de lutte en rupture avec le cadre revendicatif dans lequel la plupart des conflits étaient menés. Les revues ouvertement anticapitalistes, marxistes, anti-impérialistes et féministes révolutionnaires telles que Parti pris (1963-1968), Révolution Québécoise (1964-1965), Socialisme (1964-1974), Québécoises Debouttes ! (1971-1975), Les Têtes de pioche (1976-1979), Mobilisation (1972-1975), En Lutte ! (1972-1982) et Les Cahiers du socialisme (1978-1985) pullulent et marquent profondément le paysage politique québécois. Les thèses et analyses qui y sont défendues sont largement discutées, tandis que les appels à fonder un parti ouvrier révolutionnaire vont sans cesse croissant. Certains groupes influencés par les luttes de libération nationale sont alors convaincus que la lutte révolutionnaire armée est une tâche immédiate. C’est le cas du Front de libération du Québec (1963-1972) qui, après plusieurs années de sabotage et de cambriolage, enlève l’attaché commercial du Royaume-Uni James Richard Cross et le ministre provincial du Travail Pierre Laporte, conduisant ainsi à la crise d’Octobre 1970. Deux ans plus tard, la mobilisation du Front commun de 1972 se transforme, à l’initiative de la base, en grève générale et s’étend à l’ensemble de la province. Aujourd’hui apparaissent bien loin les jours d’octobre 1970 où Michel Chartrand, président du Conseil central des syndicats nationaux de Montréal (CSN), pouvait discourir devant une foule de plusieurs milliers de personnes scandant leur appui au FLQ au moment même où le ministre du Travail était détenu en otage[1]. Comment cette conflictualité a-t-elle pu fléchir au point de faire paraître pour un révolutionnaire exalté quiconque formulerait aujourd’hui un lieu commun du syndicalisme de combat des années 1970 ?

Pour répondre à cette question, nous ne comptons pas présenter une histoire compréhensive des luttes passées, histoire à travers laquelle nous chercherions à identifier les bons coups, les erreurs et les trahisons des un·es et des autres. On pourrait par ailleurs s’étonner que notre focale ne soit pas toujours orientée vers les groupes et les courants ayant formulé les critiques les plus profondes ou ayant déployé les pratiques les plus radicales. Notre objectif n’est pas de trouver des modèles au sein des luttes passées ou encore de se découvrir une proximité idéologique avec des groupes dont on pourrait aujourd’hui calquer les activités. Il s’agit au contraire d’illustrer comment la base sur laquelle les luttes étaient menées a profondément changé, nous contraignant à repenser l’efficacité, la portée et l’actualité de certains moyens de lutte. C’est uniquement à partir de là qu’il sera possible d’envisager de façon lucide les développements potentiels des futurs conflits de classe. Pour ce faire, il est utile de commencer par l’étude de l’évolution des effectifs syndicaux, lesquels constituent un bon indicateur de la variation des formes de la conflictualité entre les classes.

1. L’évolution des effectifs syndicaux

On ne peut s’intéresser à cette question sans soulever le fait que le taux de syndicalisation est demeuré, au Québec, significativement plus élevé que dans le reste du Canada et qu’aux États-Unis[2]. On trouve ici un élément supplémentaire qui atteste de la singularité de la formation sociale québécoise et de ses dynamiques particulières. De 1935 à 1992, les effectifs syndicaux augmentent avec une impressionnante constance, de sorte qu’ils passent de 65 100 à 970 900. Si, en termes absolus, ces effectifs connaissent une forte croissance, le taux de syndicalisation oscille légèrement entre 27 et 30 % de 1946 à 1964. Les effectifs syndicaux suivent alors grosso modo les tendances démographiques de la population québécoise. À partir de 1964, le taux de syndicalisation repart à la hausse, jusqu’à atteindre 42,8 % en 1992[3]. Malgré quelques fluctuations depuis, le taux de présence syndicale se situait toujours à 38,9 % en 2023[4]. Si la persistance d’un taux de syndicalisation élevé est déjà un indice de la puissance des organisations syndicales, celui-ci ne nous indique pas pour autant qui est représenté par celles-ci. Or, la forte syndicalisation qui s’amorce à partir de la moitié des années 1960 – le taux de syndicalisation augmente de 7 points de pourcentage en 6 ans – est notamment déterminée par l’adoption du Code du travail du Québec en 1964 qui étend le droit de grève aux syndicats accrédités du secteur public[5]. Au début des années 1960, les réformes du gouvernement Lesage en santé et en éducation font exploser le nombre de salarié·es de l’État à qui on ne reconnaît pas encore le droit de grève et qui, par le fait même, doivent se soumettre à un arbitrage obligatoire. Le droit de grève dans le secteur public se place alors au cœur des revendications syndicales et des travailleur·ses recourent à la grève illégale pour mettre de l’avant leurs intérêts. C’est notamment le cas des infirmières de Sainte-Justine qui, au terme d’un débrayage illégal d’un mois à l’automne 1963, arrachent des augmentations salariales, un droit de regard sur la planification et la qualité des soins ainsi que la reconnaissance de leur ancienneté[6]. La pression pousse alors le gouvernement du Québec à étendre le droit de grève à ses employé·es, ce qui entraîne une forte syndicalisation et participe à une tendance significative dans la composition des effectifs syndicaux du Québec, à savoir une augmentation constante de la part des syndiqué·es issu·es du secteur public.

En 2023, le taux de présence syndicale s’élevait à 84,7 % dans le secteur public alors qu’il n’était que de 23 % dans le secteur privé. Pour la même année, il n’était que de 19,8 % pour les industries primaires, de 16,5 % pour le commerce et de 8,7 % pour l’hébergement et les services de restauration[7]. Notons également qu’au sein du secteur privé, ce sont les activités traditionnelles de la classe ouvrière qui connaissent les plus hauts taux de présence syndicale, à savoir 31,3 % pour la fabrication, 43,9 % pour le transport et l’entreposage et 56,9 % pour la construction[8]. À cela s’ajoute une professionnalisation des effectifs syndicaux qui s’observe par un plus haut taux de présence syndicale pour les employé·es ayant un diplôme d’études postsecondaires (41,9 %) que pour les employé·es qui n’ont pas de diplôme d’études secondaires (26,3 %) ou qui possèdent uniquement celui-ci (34,3 %)[9]. Ces données nous conduisent au constat du caractère de plus en plus interclassiste des organisations syndicales, en ce qu’elles représentent de plus en plus indistinctement les membres du prolétariat, de la classe moyenne subordonnée et de la classe moyenne subordonnante.

Si les syndicats ne peuvent plus être assimilés à des organisations de luttes proprement prolétariennes, alors la question se pose de savoir quel est le rapport qu’ils entretiennent aux différentes classes sociales. À ce titre, force est de constater que l’importance prise par la négociation centralisée des conventions collectives entre l’État et ses employé·es a déplacé le centre de gravité du discours et de l’action des grandes centrales syndicales. En effet, ces négociations ne portent pas sur la résistance à l’exploitation spécifiquement capitaliste, dont l’enjeu central demeure les modalités de l’appropriation de la plus-value. Il s’agit plutôt de déterminer dans quelle mesure l’État et, par le fait même, les « contribuables » du Québec devraient débourser pour s’offrir des services publics de qualité et pour assurer des conditions de travail décentes à ceux et celles qui les fournissent. Cette situation n’est pas tout à fait nouvelle : l’histoire des luttes sociales des cinquante dernières années au Québec est notamment marquée par la formation de grands fronts communs intersyndicaux mobilisant des centaines de milliers de travailleur·ses des secteurs public et parapublic. En ce sens, l’interclassisme et la combativité syndicale du secteur public ne sont pas spécifiques au nouveau cycle de lutte. Ce qui est véritablement nouveau, c’est l’incapacité des organisations syndicales à se présenter et à se faire reconnaître comme actrices d’une potentielle transformation sociale radicale conforme aux intérêts des classes subordonnées. Pour mieux illustrer ce basculement, nous contrasterons les Fronts communs de 1972 et de 1982-1983. Nous verrons que ce n’est pas tant par l’ampleur des effectifs mobilisés qu’ils se distinguent, mais plutôt par le degré de combativité et de confiance qu’avaient ses participant·es de le voir déboucher sur une transformation sociale profonde.

2. De la fonction publique à la grève sociale : le Front commun de 1972

La décennie 1970 est marquée par des grèves et des lock-out qui atteignent une intensité inégalée dans l’histoire du Québec[10]. Dans ce contexte, le Front commun intersyndical de 1972 représente en quelque sorte le paroxysme du cycle de luttes précédent, le point où la conflictualité institutionnalisée propre au « compromis fordiste » atteint ses limites. Ce premier Front commun constitué par la Confédération des syndicats nationaux (CSN), la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ) et la Centrale de l’enseignement du Québec (CEQ) réunit plus de 200 000 employé·es des secteurs public et parapublic. Les premières négociations avec le gouvernement du Québec commencent au printemps 1971 alors qu’est toujours en vigueur la Loi sur les mesures temporaires d’ordre public qui prolonge certaines dispositions de la Loi sur les mesures de guerre mises en place lors de la crise d’Octobre[11]. En ce sens, les souvenirs des dizaines de milliers de perquisitions arbitraires et des centaines d’emprisonnements sans mandat sont encore très vifs lorsque débutent les négociations. Dans ce contexte, le discours ambiant se radicalise. Chacune des trois grandes centrales publie un manifeste qui n’hésite pas à dépeindre le capital en ennemi. Dans Ne comptons que sur nos propres moyens (1971), la CSN critique l’impérialisme américain et met de l’avant la nécessité d’une planification socialiste. La FTQ publie L’État, rouage de notre exploitation (1971) qui affirme sans détour que « la cause véritable des problèmes aigus qui écrasent chaque jour davantage les travailleurs, c’est le système capitaliste monopoliste organisé en fonction du profit de ceux qui contrôlent l’économie, jamais en fonction de la satisfaction des besoins de la classe ouvrière qui regroupe l’immense majorité de la population[12]». Quant à elle, la CEQ dénonce l’utilisation de l’école comme outil de reproduction des classes sociales dans L’école au service de la classe dominante (1972). Malgré les différences idéologiques qui distinguent les trois manifestes, ils expriment tous la volonté d’inscrire le mouvement syndical dans un projet de transformation sociale radical qui passe par la montée en puissance des organisations des travailleurs et des travailleuses[13].

Les trois grandes centrales syndicales se rendent alors à la table de négociation avec les revendications suivantes : une hausse du salaire minimum hebdomadaire à 100 $, un salaire égal pour un travail égal indépendamment du sexe et de la région, des augmentations salariales d’au moins 8 %, une sécurité d’emploi complète et une égalisation, par la hausse, des avantages sociaux[14]. La stratégie du Front commun consiste notamment à faire valoir que ses objectifs sont légitimes pour l’ensemble de la force de travail, qu’elle soit employée par un État au service du capital ou par la classe capitaliste elle-même. Les gains obtenus par les employé·es du secteur public pourraient donc servir de levier pour les revendications des travailleur·ses du secteur privé. C’est toutefois avec l’hésitation et la retenue qui caractériseront la direction du Front commun durant tout le conflit que le lien entre l’État québécois et la classe capitaliste est critiqué[15]. Cela n’empêche pas le Conseil du Patronat du Québec, dans un rapport publié après les négociations, d’établir lui-même le lien entre ses intérêts et celui du Gouvernement provincial :

« La rémunération offerte par le Gouvernement, en plus des effets d’entraînement qu’elle aura sur toute la structure des salaires et que l’on a eu tort de mésestimer à moyen et à long terme, rendra plus attrayant encore l’emploi dans le secteur public, créant ainsi à toutes fins pratiques une concurrence déloyale à l’endroit du secteur privé. Un deuxième effet sera l’obligation pour le secteur privé d’accroître ses salaires[16].»

Les négociations entre les centrales syndicales traduisent déjà la dynamique interclassiste du Front commun. La revendication phare du salaire minimum de 100 $ par semaine met de l’avant les intérêts de ses membres les plus mal payés et vise ainsi à créer une base suffisamment large pour coaliser les couches les plus pauvres des classes subordonnées. Dans le même sens, la proposition initiale de la CSN inclut une modification des échelles salariales visant à réduire les écarts entre les hauts et les bas salaires. Notons que cette proposition aurait précisément eu pour effet de réduire les avantages socio-économiques d’une classe moyenne subordonnante alors en plein développement au Québec. Or, dans les négociations entre les centrales, cette proposition est refusée par la CEQ, dont une bonne partie des membres – notamment les enseignant·es du secondaire – tirent avantage des écarts salariaux importants. La valorisation des diplômes est priorisée par la CEQ, et ce, contre une politique salariale s’attaquant de façon somme toute timide aux écarts de rémunération[17].

Disons maintenant quelques mots sur le déroulement de la lutte elle-même. Après une première journée de grève le 28 mars, la grève générale illimitée est déclenchée le 11 avril 1972. Face à celle-ci, le gouvernement Bourassa recourt alors à une série d’injonctions contraignant les employé·es d’Hydro-Québec et des hôpitaux à maintenir le travail. Ces injonctions ne sont pas respectées, ce qui conduit à l’arrestation de plus de 70 personnes parmi la direction syndicale. Les sanctions se veulent alors exemplaires et plusieurs peines d’emprisonnement sont prononcées. La stratégie gouvernementale est de contraindre les employé·es du secteur public à rentrer au travail en ayant recours aux tribunaux et à des dispositions législatives coercitives. Cette tentative culmine avec le dépôt du projet de loi 19 qui suspend le droit de grève pour les employé·es du secteur public. La loi prévoit également que le gouvernement fixera par décret les conditions de travail si les parties ne parviennent pas à s’entendre avant le 1er juin. Face à cette menace, la direction du Front commun consulte ses membres en urgence. La participation à la consultation est assez faible, mais plus de 60 % des participant·es votent en faveur de la désobéissance civile[18]. Contre ce vote et après hésitation, les dirigeants du Front commun appellent au retour au travail. Cette décision est vécue comme une trahison et la rancœur est exprimée dès le lendemain au sein du Conseil central de Montréal de la CSN[19]. Nonobstant quelques initiatives éparses, le retour au travail est généralisé.

Bien qu’ils aient appelé à respecter la suspension du droit de grève prononcée par la loi 19, les chefs syndicaux Marcel Pépin (CSN), Louis Laberge (FTQ) et Yvon Charbonneau (CEQ) sont arrêtés pour le non-respect des injonctions dans les hôpitaux et condamnés, le 8 mai, à la peine maximale d’un an d’emprisonnement. Ces condamnations marquent un tournant dans le Front commun qui déborde alors le cadre de la négociation syndicale pour devenir une véritable grève sociale. À partir de ce point, le prolétariat entre lui aussi dans la danse. Les ouvriers des ports et du Conseil des Métiers de la Construction de la FTQ initient un mouvement de grèves spontanées et illégales qui se propagent dans l’ensemble de la province. La grève dépasse maintenant largement les frontières du secteur public et la province est paralysée par plus de 300 000 grévistes qui exigent la libération des dirigeants syndicaux et l’abrogation de la loi 19. Dans des villes comme Montréal, Joliette, Thetford Mines et Saint-Jérôme, des usines sont occupées et dans plusieurs régions de la province, les radios passent momentanément sous le contrôle des grévistes. À Sept-Îles, de violents affrontements éclatent avec les forces policières, les commerces non essentiels sont fermés, la radio locale est occupée et la ville est proclamée sous le contrôle des travailleur·ses[20]. Néanmoins, l’occupation est de courte durée et sa fin est précipitée par une attaque à la voiture-bélier commise par un organisateur local du Parti libéral. Celle-ci fait des dizaines de blessé·es et tue le jeune travailleur Herman Saint-Gelais.

Face au développement incontrôlé de ce mouvement de grève, Robert Bourassa congédie le ministre de la Fonction publique Jean-Paul L’Allier et le remplace par Jean Cournoyer, quant à lui mandaté de reprendre les négociations avec le Front commun. Le 17 mai, les trois dirigeants syndicaux acceptent son offre et appellent – encore une fois – à reprendre le travail. Ils sont libérés provisoirement une semaine plus tard dans la foulée de l’appel de leur jugement, ce qui relance les négociations[21]. Le rapport de force instauré par la grève se manifeste à la table de négociation où le gouvernement accorde l’augmentation, étalée sur quatre ans, du salaire minimum à 100 $. Le Front commun parvient également à obtenir des augmentations salariales de 5 à 6 % ainsi que l’indexation partielle des salaires et des retraites sur l’inflation[22].

Au-delà des gains économiques, la grève générale de mai 1972 représente le point culminant d’une confrontation qui déborde du cadre syndical pour poser pratiquement, quoique très brièvement, la question du pouvoir ouvrier. Le fait que les dirigeants syndicaux aient dû appeler eux-mêmes deux fois à la reprise du travail montre bien que les limites d’une confrontation institutionnalisée ont effectivement été dépassées. Nous pouvons aussi parler de point culminant puisque la répression du Front commun et les divisions qu’il a fait naître ont empêché que cette dynamique conduise à une intensification de la lutte. Le lendemain de grève est particulièrement douloureux à la CSN, dont les syndicats d’hôpitaux cumulent des amendes d’environ 500 000 $[23]. Plus encore, la CSN subit une scission menée par Paul-Émile Dalpé, Jacques Dion et Amédée Daigle, trois membres du comité exécutif jugeant la ligne politique de Marcel Pépin trop radicale. Ils fondent alors la Centrale des syndicats démocratiques (CSD) qui rassemble à ses débuts environ 30 000 membres, dont ceux des fédérations du textile et du vêtement qui passent en bloc de la CSN à la CSD[24]. La CSN perd alors une part importante de ses effectifs prolétariens issus du mouvement ouvrier traditionnel et se transforme graduellement en une centrale dominée par les salarié·es des secteurs public et parapublic. Dix ans plus tard, le mouvement syndical tentera de résister à une nouvelle confrontation entourant la négociation des conventions collectives. Mais ce n’est plus un gouvernement ouvertement et franchement bourgeois qui, cette fois, conduira les négociations du côté patronal : c’est face au gouvernement du Parti québécois de René Lévesque – parti ayant jusque-là entretenu le mythe d’un « préjugé favorable aux travailleurs » – que se trouveront les directions syndicales.

3. De la loi matraque au repli défensif : le Front commun de 1982-1983

Le Front commun de 1982-1983 survient dans un contexte radicalement différent. La crise économique et le chômage de masse créent des conditions de négociation largement défavorables aux employé·es de l’État. Au gouvernement, le Parti québécois en est à son deuxième mandat, lequel suit l’échec référendaire de 1980. Si ce mandat dissipera les doutes qui pouvaient subsister sur la nature de classe du PQ, celle-ci demeure l’objet de vifs débats durant la décennie 1970. L’exemple le plus frappant est probablement les trajectoires opposées suivies par Charles Gagnon et Pierre Vallières, deux anciens membres du FLQ. Alors que le premier rompt avec le nationalisme pour fonder En Lutte ! en 1972, le second publie L’Urgence de choisir où il récuse la violence révolutionnaire et la lutte immédiate pour le socialisme, tout en appelant à rejoindre les rangs du PQ. Les débats concernant le rapport à entretenir avec le PQ touchent également les centrales syndicales. Alors que la CSN apportera un appui « critique » au camp du « oui » pour le référendum de 1980, la FTQ, traditionnellement plus centriste, ira jusqu’à appeler à voter pour le PQ lors des élections de 1976 et de 1981[25]. Avant son deuxième mandat, le PQ pouvait encore se targuer d’avoir adopté certaines législations comme la loi 45 (adoption de la formule Rand) et la loi 17, qui répondent directement à certaines revendications syndicales, telles que l’interdiction d’embaucher des scabs ou encore l’adoption de mesures de protection de la santé et de la sécurité au travail[26].

C’est donc face à un gouvernement réputé favorable aux revendications syndicales que s’amorcent, en 1982, les négociations avec un Front commun réunissant plus de 300 000 membres. Tel que mentionné, l’un des éléments centraux de la stratégie du Front commun de 1972 était d’arracher des gains pour les employé·es de l’État afin que ceux-ci puissent ensuite servir de levier pour les luttes du secteur privé[27]. Cette stratégie ne parvient pas à atteindre ses objectifs. Pire, la partie patronale réussit le tour de force de se servir de l’écart salarial qui se creuse entre le secteur public et le secteur privé comme d’un prétexte pour justifier l’assainissement des finances publiques par des baisses salariales des employé·es de l’État. Cet argument devient central dans les décrets de 1982-1983 qui surviennent au moment où la récession économique du début des années 1980 fait bondir le taux de chômage, entraîne des pertes d’emplois massives dans le secteur manufacturier et aggrave l’endettement de l’État. Ce contexte rend difficile l’adoption d’une stratégie offensive pour un mouvement syndical déjà éreinté par les affrontements des années 1970.

Le gouvernement de René Lévesque décide alors de récupérer une part des augmentations salariales octroyées par la convention de 1979 en imposant aux employé·es de l’État une baisse salariale allant jusqu’à 20 % pour les trois premiers mois de 1983. Ces baisses salariales, confirmées par l’adoption sous bâillon de la loi 70, freinent la négociation et le Front commun tient une journée de grève illégale le 10 novembre 1982 afin d’obtenir son abrogation. Le gouvernement Lévesque décide alors d’enjamber la négociation en fixant par décret les conditions de travail de tous les employé·es de l’État et en révoquant au passage le droit de grève pour les trois années de la nouvelle convention collective[28]. Face à cette escalade, le Front commun voit la grève générale illimitée comme sa dernière arme et adopte une stratégie de grève « en cascade » qui intégrera progressivement différentes franges des secteurs public et parapublic à partir du 26 janvier 1983[29]. Devant une mobilisation timide, le gouvernement décide d’aller encore plus loin : le 17 février, le projet de loi 111 est adopté à l’Assemblée nationale. Cette « loi matraque » prévoit des mesures répressives sans précédent, dont l’augmentation des amendes quotidiennes, la perte de trois années d’ancienneté pour chaque jour de grève et la possibilité d’effectuer des congédiements sommaires. Le lundi 21 février, le retour au travail est généralisé et les négociations subséquentes n’apportent que des modifications mineures aux décrets gouvernementaux[30].

La répression du Front commun de 1982-1983 et plus particulièrement les dispositifs de la loi 111 représentent un tournant dans la conflictualité entre les classes sociales au Québec. En plus de pénaliser les élu·es des syndicats et les associations syndicales elles-mêmes, cette loi s’attaque aux syndiqué·es pris·es individuellement afin de les amener à se désolidariser de leurs organisations. Cette stratégie est énoncée explicitement par le ministre du Revenu Alain Marcoux qui défend « des sanctions touchant les individus plutôt que les syndicats, qui n’attendent que le contraire pour pouvoir se porter à la défense du syndicalisme » tout en affirmant que « la seule façon d’obtenir le retour au travail sera de mettre chaque individu devant une décision personnelle[31] ». L’arrestation « exemplaire » des dirigeants syndicaux en 1972 avait provoqué une intensification du conflit qu’on tente désormais d’empêcher par une logique de répression individuelle. Le gouvernement ouvre ici la voie pour une classe capitaliste qui tend à sortir d’une logique de confrontation institutionnalisée avec les organisations syndicales pour privilégier une négociation des conditions de travail de plus en plus individualisée.

Si le Front commun de 1972 représente le paroxysme du cycle de lutte précédent, on peut considérer que celui de 1982-1983 le clôture définitivement. Ce qui s’évanouit à ce moment, ce n’est pas tant la capacité des syndicats à organiser des salarié·es et à les mobiliser. Comme l’illustre l’exemple du Front commun de 2023, les mobilisations syndicales parviennent encore à arracher des gains au niveau des conditions de travail. Ce qui s’est radicalement transformé depuis, c’est avant tout la capacité des organisations syndicales à se présenter et à se faire reconnaître comme porteuses d’un projet de rupture. La création du Fonds de solidarité FTQ en 1983 en est peut-être la meilleure illustration. Au plus loin de s’inscrire dans une perspective subversive, la FTQ décide alors, avec l’appui du gouvernement provincial de René Lévesque et, ensuite, du gouvernement fédéral de Brian Mulroney, de créer un fonds d’investissement qui permettra de financer des entreprises afin de préserver ou de créer des emplois[32]. La dynamique qui s’ouvre à partir des années 1980 est ainsi axée sur un « partenariat », une « concertation » non contraignante où les organisations syndicales tentent de préserver les emplois des secteurs menacés par la restructuration et de minimiser la dégradation des conditions de travail[33]. Ce repli défensif est formulé explicitement par le comité exécutif de la CSN qui affirme, lors de son congrès de 1990, que « la résistance aux attaques et le maintien de nos acquis doivent être considérés comme des victoires[34] ».

Ce changement de paradigme s’exprime aussi statistiquement lorsqu’on s’intéresse à la moyenne annuelle des jours-personnes non travaillés. Alors qu’elle s’élève à 2 719 000 pour la décennie 1970, elle baisse à 1 878 000 pour la décennie 1980 et à 561 000 pour la décennie 1990. Durant la décennie suivante, elle remonte légèrement à 610 000[35]. Durant cette période, les conflits de travail tendent également à toucher de moins en moins de travailleur·ses par conflit et ils durent en moyenne plus longtemps, ce qui exprime une tendance à l’isolement et une difficulté à arracher des gains rapides[36].

Ce n’est pas qu’au niveau syndical qu’on peut mesurer le changement du rapport de force. Comme nous l’avons mentionné, les années 1960-1970 voient apparaître une véritable base favorisant l’activité subversive avec les comités d’action politique, les journaux et les groupes révolutionnaires, les librairies socialistes et les organisations féministes radicales. À partir de la seconde moitié des années 1970, ce sont principalement les groupes marxistes-léninistes qui parviennent à concentrer et à faire croître ce qu’on peut appeler les « forces révolutionnaires ». Le groupe marxiste-léniniste En Lutte ! s’exporte alors dans le reste du Canada, ses membres triplent et son journal hebdomadaire atteint un tirage moyen de 7 000 exemplaires[37]. En 1979, le groupe se constitue en organisation « préparti », considère que le moment est venu de rallier la classe ouvrière et d’unifier les marxistes-léninistes du monde entier. Seulement trois ans plus tard, l’organisation se dissout[38]. Le Parti communiste ouvrier (PCO, ex-Ligue communiste) connaît le même sort au début de l’année 1983. En seulement quelques années, des organisations qui diagnostiquaient l’imminence de la révolution et qui aspiraient à diriger celle-ci en sont venues à la conclusion qu’il était temps de mettre la clé sous la porte.

4. Quant à la suite…

Mesurer l’ampleur des changements structurels qui ont eu cours lors des dernières décennies nous pousse maintenant à tirer un certain nombre de conclusions sur les formes que risquent de prendre d’éventuels conflits de classe au Québec. Au nombre de ces conclusions, on peut confirmer que le prolétariat a en grande partie perdu le principal levier dont il disposait afin d’améliorer ses conditions d’existence et, plus particulièrement, afin d’améliorer ses conditions de travail. Bien qu’elles soient interclassistes depuis très longtemps, les centrales syndicales se distinguent désormais par la prépondérance des professionnel·les du secteur public, c’est-à-dire par celle des membres de la classe moyenne subordonnante. Dans ce contexte, la défense des avantages associés à certains emplois de la CMS tend à occuper une place de plus en plus centrale dans le discours et l’activité des centrales syndicales. On tente alors de faire reconnaître la valeur particulière de certaines professions, leur importance décisive pour les services publics québécois ou encore le décalage entre la rémunération de certaines professions traditionnellement féminines du secteur public et des professions analogues traditionnellement masculines du secteur privé. S’ils font voir, à juste titre, les effets des rapports sociaux de sexe sur la distribution des avantages sociaux, ces lignes d’argumentation reconduisent néanmoins l’idée qu’il est normal, bon et acceptable qu’il existe des écarts salariaux importants, des rapports hiérarchiques dans l’organisation du travail ou encore des privilèges réservés à certaines fonctions. On pourra encore lancer des appels sincères à la solidarité et à l’organisation de mobilisations interclassistes, mais il apparaît toujours naturel, au final, que certain·es s’en tirent mieux que d’autres.

Le Front commun de 2023 est un exemple illustratif de cette tendance, dans la mesure où ce sont d’abord les enseignant·es des niveaux préscolaire, primaire et secondaire qui ont réussi à capter l’attention médiatique et à se présenter comme un rempart contre « la détérioration du système public d’éducation québécois[39] ». La combativité dont ont fait preuve les membres de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE), en grève générale illimitée pendant plus d’un mois au courant de l’automne 2023 (et ce, sans fonds de grève), explique en grande partie l’importance qu’a prise la situation particulière de ces enseignant·es dans la négociation des conventions collectives. Ce qui est néanmoins digne de mention, c’est l’aisance avec laquelle leur propre discours, dans lequel la qualité du système d’éducation est directement identifié à l’obtention de bonnes conditions de travail pour eux et elles-mêmes, est parvenu à s’imposer. Ce lien n’est évidemment pas dépourvu de fondement. Toutefois, ce qui peut surprendre, c’est à quel point les enjeux liés à la préservation et aux fins du système d’éducation public ont été aussi rapidement écartés et réduits à une question de salaire : les revendications relatives à la composition des classes et à la lourdeur de la tâche ont été négligées et une bonification de l’échelle salariale s’ajoutant aux augmentations octroyées à l’ensemble des membres du Front commun a finalement été suffisante pour amener les enseignant·es à cesser ce qu’on a présenté comme une lutte pour la « survie du système public »[40]. Certes, à travers l’appui que les grévistes ont reçu de la population, il est clair que cette dernière sent que la qualité du système d’éducation public est plus ou moins étroitement liée aux conditions de travail des enseignant·es. Néanmoins, si ces conflits continuent de se régler presque exclusivement par des augmentations salariales, on peut présumer qu’un tel appui s’amenuisera et que les membres de la CMS des secteurs publics et parapublics auront de plus en plus de difficulté à se présenter comme les champions du « bien commun ».

En réalité, le fait que les effectifs syndicaux appartiennent à des classes diverses réduit la base commune sur laquelle de puissantes luttes syndicales peuvent être menées. Plutôt que de former un bloc relativement homogène capable de faire front contre un ennemi commun, les centrales syndicales sont, une fois les conflits parvenus à un certain degré de développement, placées devant la nécessité de favoriser l’un ou l’autre des groupes relativement antagonistes qu’elles représentent. Cela ne se manifeste pas nécessairement lorsque les revendications restent sur des positions défensives ou lorsqu’elles réclament des gains modestes. Toutefois, dès que les revendications de syndiqué·es issu·es des classes subordonnées en viendront à remettre en question la grandeur des écarts de salaire, la hiérarchie du travail ou encore les privilèges associés au travail intellectuel, elles ne manqueront pas d’entrer en conflit avec les intérêts d’une part importante des effectifs syndicaux. Si pour compenser la désaffection des membres des classes subordonnées, les centrales syndicales n’ont pas le choix de représenter les membres de la CMS – dont les privilèges sont le corollaire de la subordination des classes subordonnées –, elles doivent aussi se résoudre à mener une existence double et conflictuelle. À l’occasion des fronts communs, c’est précisément sur cela que peut jouer l’État afin de les faire plier.

Il faut par ailleurs voir que le poids grandissant que prennent les emplois précaires et atomisés au sein du prolétariat ne peut manquer d’affecter les formes que prennent ses luttes. Cette atomisation et cette précarité se traduisent notamment par un taux de syndicalisation plus faible, comme c’est le cas du secteur des services marchands. Les emplois qui appartiennent à ce secteur sont en effet considérés comme difficiles, voire impossibles à syndiquer[41]. Le taux de roulement élevé qui y prévaut renforce leur précarité qui, elle, affaiblit en retour la possibilité qu’ils ont d’être syndiqués, ce qui augmente encore leur taux de roulement et ainsi de suite. Mais il existe d’autres facteurs qui viennent affaiblir la capacité des prolétaires à se défendre à travers leur syndicat. Le cas des travailleur·ses temporaires étranger·ères est à cet égard particulièrement significatif. Dans certaines entreprises, ces travailleur·ses représentaient, jusqu’à la récente révision des seuils d’immigration, le cinquième des salarié·es[42]. Abstraction faite de la difficulté qui existe à s’organiser avec des collègues allophones, rappelons que les conditions dans lesquelles s’effectue le travail étranger temporaire sont tellement précaires qu’il est virtuellement impossible que ces travailleur·ses entrent dans un rapport confrontationnel avec leur employeur·e[43]. En effet, les contraintes sociales et matérielles qui accompagnent ce statut sont si fortes qu’elles affectent nécessairement de manière négative la capacité du reste des prolétaires de ces entreprises à lutter sur leur milieu de travail. Ce phénomène est notamment renforcé par le recours aux agences de placement de main-d’œuvre, pratique particulièrement répandue dans le secteur du transport et de l’entreposage. Non seulement cette main-d’œuvre est le plus souvent issue de l’immigration récente, voire de l’immigration informelle, mais sa gestion externalisée a pour effet de segmenter encore davantage les travailleur·ses au sein des milieux de travail : plutôt que de faire face, en masse, aux mêmes employeur·es, ces prolétaires d’origines diverses sont lié·es, par l’entremise de leur contrat de travail, à des employeur·es différent·es pour des taux de salaire différents[44]. La collectivisation des conflits de travail, « le passage au collectif » comme dirait Kergoat[45], est alors pratiquement bloqué.

À l’autre extrémité, la partie patronale fait manifestement preuve d’une virulence de plus en plus grande pour freiner les luttes. D’un côté, la Loi sur les services essentiels empêche, au Québec, toute forme de débrayage significatif des travailleur·ses du secteur public, même si pour l’heure, aucune mesure aussi systématique et « efficace » n’existe dans le secteur privé (bien que les associations patronales en fassent périodiquement la demande[46]). À toutes fins pratiques, les salarié·es concerné·es par cette loi n’ont pas le droit de grève. Du côté du secteur privé toutefois, les gouvernements sont de plus en plus enclins à voter des lois spéciales qui forcent le retour au travail en imposant une convention collective aux deux parties en litige. Dans le secteur de la construction, ces lois spéciales sont devenues rituelles et tendent à faire de même dans celui du transport et de la logistique. Ce qui se joue là est particulièrement significatif, en ce sens que l’outil de la grève apparaît avoir perdu son sens. À quoi bon perdre plusieurs jours de salaire à débrayer si l’on sait qu’à terme, une loi spéciale forcera le retour au travail et fixera ses conditions ? Lorsque le cadre légal au sein duquel les luttes peuvent être menées est aussi restreint, on peut douter de l’efficacité des organisations qui renoncent à outrepasser ce cadre.

Si les changements qui affectent les modalités de la lutte des classes depuis cinq décennies ne doivent pas être assimilés à son évanouissement pur et simple, il faut reconnaître qu’ils s’inscrivent dans une modification du rapport de force qui a lieu au profit du capital. D’une part, la difficulté à s’organiser à l’intérieur d’un cadre institutionnalisé réduit la probabilité pour le prolétariat et la classe moyenne subordonnée de voir leurs luttes déboucher sur des gains substantiels. Aussi critiquables soient les syndicats, la syndicalisation d’un milieu de travail permet le recours à certaines formes de lutte revendicative dont l’efficacité n’est plus à prouver. Or, ce sont ces formes qui sont de moins en moins accessibles aux membres des classes subordonnées. D’autre part, nous avons vu que même lorsque leurs luttes sont effectivement menées dans un cadre légal, elles sont renvoyées dans l’illégalité dès l’instant où elles semblent menacer la bonne marche de l’accumulation. Autrement dit, la modification des modalités de la lutte des classes coïncide, de façon plus ou moins étroite, avec l’incapacité grandissante des classes subordonnées à faire valoir leurs intérêts.

Pour toutes ces raisons, on peut d’autant moins s’attendre à ce que les centrales syndicales fonctionnent comme le catalyseur d’un projet de transformation sociale radicale qui prendrait en charge les intérêts spécifiques des classes subordonnées et, à plus forte raison, du prolétariat. Une telle affirmation peut avoir l’air d’une banalité. Néanmoins, il faut insister sur le fait que cette situation n’est pas imputable à un simple problème de discours, à un esprit de défaite endémique depuis les années 1980 ou encore à une perpétuelle trahison de la part d’une direction syndicale qui refoulerait sans cesse les désirs révolutionnaires de la base. Au contraire, les configurations sociales et matérielles nécessaires à la constitution d’organisations prolétariennes fortes (concentration de la force de travail prolétarienne dans de grandes unités de production et dans des quartiers socialement homogènes, prédominance de l’emploi à temps plein, existence d’une culture « ouvrière » nationale, etc.) ont été balayées avec la restructuration néolibérale. Le capital n’accepte tout simplement plus de voir en face de lui un prolétariat organisé, discipliné et prévisible. On ne se le soumet plus en l’encadrant et en adoucissant ses conditions d’existence, mais en lui cassant les reins : on ne permet plus que ses luttes débouchent sur sa confirmation en tant que classe et encore moins en tant que classe aspirant à gérer la société sur sa propre base. Le statut de classe, c’est précisément ce qu’on lui refuse. On peut certainement le déplorer, mais encore faut-il le reconnaître.

Cette situation de blocage nous force à porter une attention plus soutenue aux formes modifiées que prennent les luttes des classes subordonnées afin de résister à l’exploitation. En dépit de la résurgence relative des conflits de travail durant la dernière décennie[47], on peut s’attendre à ce que leurs luttes s’expriment de moins en moins directement sur les lieux de travail. Comme on l’a vu, non seulement les syndicats représentent très imparfaitement les classes subordonnées, mais la rigidité des contraintes à l’exercice du droit de grève et le recours aux lois spéciales ne peuvent que décourager de telles pratiques de lutte. Or, lorsqu’elles rompent avec la légalité, les confrontations directes sur les lieux de travail sont sujettes à une répression telle qu’en l’absence de mouvement social important, elles ne peuvent manquer de se limiter à des formes de résistance individuelles (vol, sabotage, absentéisme, etc.) qui sont, par le fait même, beaucoup moins efficaces.

Si les formes traditionnelles de résistance à l’exploitation semblent avoir peu d’avenir du point de vue de leur capacité à mobiliser de larges fractions du prolétariat et de la classe moyenne subordonnée, il semble tout à fait envisageable que la question des conditions de travail et de sa rémunération laisse de plus en plus la place à celle des conditions de vie[48]. Le problème du coût et de la qualité des logements, du prix des produits alimentaires, des frais associés au transport ou encore du profilage et des violences policières représentent tous des terrains où les conflits de classes peuvent s’exprimer intensément, quoiqu’indirectement. L’intensité de ces luttes peut croître rapidement puisqu’elles tendent, en recourant au pillage des magasins, au sabotage de moyens de transport et de communication ou à la prise d’assaut des lieux de pouvoir, à s’attaquer à ce que l’État d’une société capitaliste doit à tout prix protéger, à savoir : la propriété privée[49]. Et contrairement aux luttes qui naissent autour de conflits de travail, celles qui tournent autour des conditions de vie sont beaucoup moins faciles à organiser et à inscrire dans une stratégie à long terme. Elles éclatent, tout simplement.