Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

L’USAID en restructuration : des milliers de personnes impactées, les partenaires internationaux fragilisés

Montréal, le 14 février 2025 — À la suite de la restructuration de l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), l'Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) a convié ses membres à une rencontre d'urgence aujourd'hui afin d'évaluer les impacts immédiats et potentiels pour leurs partenaires internationaux et les populations locales, et pour explorer les possibilités de les accompagner durant cette phase critique. Une quarantaine de délégué∙es de 26 organismes de coopération internationale (OCI) et de 6 partenaires ont présenté un portrait dramatique de la situation.

Les États-Unis contribuent pour près de 30 % de toute l'aide internationale. Le gel du financement de l'USAID a donc des conséquences immédiates et considérables à travers le monde, mettant en péril des millions de vies et compromettant leur santé et leur économie. Des milliers d'emplois ont déjà été perdus et d'autres mises à pied suivront, si le financement n'est pas rétabli.

Les impacts sont dévasteurs, en particulier pour les populations les plus vulnérables, notamment en Afrique, l'aide alimentaire pour des milliers de personnes en situation d'urgence humanitaire a été interrompue, des personnes déplacées par les conflits voient leur accès à l'eau menacé et d'autres atteintes du VIH ne reçoivent plus de traitement et de médicaments. En Amérique latine, des refuges pour les personnes migrantes, ainsi que pour les victimes de violence sexuelle et de trafic humain ont dû fermer leurs portes. Les défenseur-euses des droits, notamment des personnes LGBTQ et des femmes, sont menacés, tandis que les services essentiels des personnes en situation de handicap sont interrompus.

La liste des impacts est longue. Ces quelques exemples ne reflètent que partiellement l'ampleur de la crise en cours, nous assistons à un impact profond et durable affectant des milliers de personnes dépendant de ces programmes.

« L'AQOCI et ses membres sont mobilisés pour soutenir davantage les populations directement affectées. Ils comptent sur le soutien de la population québécoise ainsi que sur un apport accru des gouvernements canadien et québécois. », affirme Linda Gagnon, coprésidente de l'Association. Dans les prochaines semaines, des questions seront adressées aux partis politiques et candidat∙es en lice lors de la campagne électorale. Nous les interrogerons sur leurs perspectives en matière d'aide internationale. Dans le contexte des coupures de l'USAID, l'engagement du Canada est crucial. Également, avec d'autres groupes canadiens, nous interpellerons le gouvernement du Canada qui, à titre de président du G7, peut jouer un rôle essentiel en exhortant les États à mener une action concertée en faveur de l'action humanitaire et de la coopération internationale pour soutenir des millions de personnes dans le monde qui vivent des situations d'une grande précarité. Ce point devrait compter parmi les priorités de l'agenda de la prochaine rencontre du G7 à la mi-mai.

Dans un monde de plus en plus fragilisé, les enjeux reliés à l'aide publique au développement sont au cœur des préoccupations de l'AQOCI et de nos membres. En juin prochain, nous avons convié des groupes de la société civile québécoise à se joindre à nous lors d'États généraux de la solidarité internationale où nous aurons l'occasion de faire le point sur ces enjeux.

Michèle Asselin, directrice générale

Association québécoise des organismes

de coopération internationale (AQOCI)

L'Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI<http://www.aqoci.qc.ca/membres/05_m...> ) regroupe 74 organismes actifs dans 112 pays en collaboration avec 1300 partenaires du Sud globalisé. En s'appuyant sur la force de son réseau, l'AQOCI œuvre à l'éradication de la pauvreté et à la construire d'un monde de justice, d'inclusion et d'égalité. L'AQOCI priorise la promotion des droits des femmes et de l'égalité des genres, des droits humains, de la paix et de la protection de l'environnement.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le Canada complice des attaques contre le droit d’asile aux États-Unis ?

Des organismes relancent leur appel contre l'Entente sur les tiers pays sûrs, qui empêche de demander refuge au Canada en arrivant des États-Unis.

13 février 2025 | tiré du site de Pivot | Photo : Donald Trump, président des États-Unis. Photo : Gage Skidmore (CC BY-SA 2.0). Montage : Pivot.

Des organismes s'inquiètent des mesures anti-migration du nouveau président américain Donald Trump, qu'ils jugent en violation des droits fondamentaux des migrant·es et du droit international sur la protection des réfugié·es. Ils appellent de nouveau le Canada à se retirer de l'Entente sur les tiers pays sûrs conclue avec les États-Unis, qui empêche la plupart des migrant·es arrivant au pays via les États-Unis de demander l'asile.

Depuis l'entrée en fonction du président américain Donald Trump le 20 janvier dernier, plusieurs organismes de défense des droits, notamment le Conseil canadien pour les réfugiés (CCR) et Amnistie internationale Canada, ont exprimé leurs préoccupations quant aux nouvelles mesures migratoires des États-Unis, qui menaceraient la sécurité et les droits fondamentaux des personnes en quête de refuge.

Ces mesures incluent la suspension totale du droit d'asile et celui de réinstallation pour les réfugié·es reconnu·es, ainsi que la détention et la déportation massives des personnes migrantes à statut irrégulier.

Donald Trump « est en train de construire une machine de déportation, de violence et de guerre ouverte contre les migrants, qui est sans précédent dans l'histoire récente », s'indigne Jon Milton, du Centre canadien de politiques alternatives (CCPA), qui a très rapidement sonné l'alarme sur le danger des nouvelles mesures migratoires américaines.

Il souligne que le Canada a des responsabilités morales et légales d'ouvrir ses portes aux personnes fuyant non seulement la persécution dans leur pays d'origine, mais aussi la violence anti-migration sous l'administration Trump.

Le CCR et Amnistie internationale soutiennent dans un communiqué conjoint que « le seul moyen efficace de garantir la protection des réfugiés est de se retirer de l'Entente sur les tiers pays sûrs », laquelle empêche sauf exception les migrant·es se présentant à la frontière canado-américaine de demander l'asile au Canada.

Ketty Nivyabandi, secrétaire générale d'Amnistie internationale Canada, ajoute en entrevue que c'est le temps de remettre en question cette entente dans le contexte actuel où « le Canada réévalue ses relations avec les États-Unis sur divers sujets ».

« Les Canadiens ont réalisé que les États-Unis sous Trump ne sont pas un partenaire fiable. C'est vrai pour le commerce, et c'est aussi vrai pour les droits humains. »

L'ENTENTE SUR LES TIERS PAYS SÛRS, C'EST QUOI ?

L'Entente sur les tiers pays sûrs entre le Canada et les États-Unis est un accord entré en vigueur en 2004, selon lequel les deux pays se reconnaissent mutuellement comme un « pays sûr » pour les demandeur·euses d'asile. Ainsi, les personnes en quête de refuge sont tenues de demander l'asile dans le premier pays sûr où elles mettent les pieds, sauf quelques exceptions, notamment pour les mineur·es non accompagné·es et les proches de résident·es permanents et de citoyen·nes canadien·nes. Il demeure aussi possible de déposer une demande en arrivant par avion, mais cela exige d'abord d'obtenir le visa nécessaire à l'embarquement.

Attaques au droit d'asile

Dans les tout premiers jours de son second mandat, Donald Trump a signé une série de décrets qui attaquent l'immigration irrégulière comme régulière aux États-Unis.

Dans la foulée des décrets, le nouveau président américain a suspendu jusqu'à nouvel ordre toute entrée de migrant·es sans statut par la frontière avec le Mexique. Il invoque l'urgence de protéger les États-Unis contre les « invasions », tout en confondant les personnes impliquées dans des activités criminelles transfrontalières avec celles qui fuient la persécution dans leur pays d'origine et cherchent protection aux États-Unis.

En déclarant l'état d'urgence à la frontière sud, le chef d'État recourt à son pouvoir présidentiel prévu pour les temps de guerre afin d'y déployer les forces armées et de demander aux départements de la Défense et de la Sécurité intérieure de prendre « toutes les mesures appropriées » pour construire une barrière physique le long de la frontière.

En même temps, le républicain a mis fin à l'application mobile CBP One, qui permettait aux demandeur·euses d'asile se présentant à la frontière sud de prendre rendez-vous avec les autorités américaines de l'immigration, laissant ainsi 270 000 personnes vulnérables dans une situation ambiguë.

Donald Trump a également suspendu pour au moins 90 jours le Programme américain d'admission des réfugié·es, la seule voie par laquelle ils et elles peuvent s'installer aux États-Unis, afin d'en mener une révision. Cela bloque de fait l'arrivée de milliers de réfugié·es de partout à travers le monde.

Or, le 7 février, il a souligné dans un autre décret l'importance de prioriser l'admission, par le biais du même programme, des Sud-Africain·es blanc·hes « victimes de discrimination raciale ».

En bloquant complètement le droit d'asile pour une période indéfinie, « l'administration Trump a très clairement tourné le dos à son devoir » de protéger les personnes à risque de persécution, dénonce Ketty Nivyabandi, invoquant la Convention de Genève dont les États-Unis sont signataires.

Détentions et déportations massives

Toujours dans les tout premiers jours de son second mandat, Donald Trump a ordonné des détentions et déportations accélérées et massives de migrant·es à statut irrégulier dans l'ensemble du pays, y compris ceux et celles qui auraient besoin de protection, en élargissant les pouvoirs de la police de l'immigration (ICE).

Le républicain s'en prend également aux migrant·es qui ont été légalement autorisé·es à entrer dans le pays.

Dans un décret intitulé « Sécuriser nos frontières », il a révoqué tous les programmes humanitaires qui offrent un refuge temporaire à des ressortissant·es étranger·es en raison d'urgences humanitaires, notamment celui pour les Cubain·es, les Haïtien·nes, les Nicaraguayen·nes et les Vénézuélien·nes initié par le gouvernement Biden en 2023, qui touchait jusqu'à 30 000 personnes par mois.

L'avenir est sombre pour les bénéficiaires de ces programmes, qui se trouveront dans l'impossibilité de renouveler leur permis de séjour et qui risquent éventuellement d'être déporté·es.

D'ailleurs, l'administration Trump a annoncé le rétablissement du Protocole de protection des migrant·es, connu sous le nom de « Rester au Mexique », qui exigeait lors de son premier mandat que les demandeur·euses d'asile en provenance du Mexique y soient renvoyé·es le temps que leur demande soit traitée.

Cette mesure supposée « protéger les migrants » les ont au contraire exposé·es à des risques élevés d'enlèvement et de violence dans des villes frontalières mexicaines, comme l'a par exemple montré Médecins sans frontière.

« L'idée que, dans ce contexte-là, le Canada continue à traiter les États-Unis comme un pays sécuritaire pour les réfugiés est absurde. »

Jon Milton, CCPA

Alors que les détentions et les déportations ont aussi été une préoccupation sous l'administration Biden, « ce qui est différent avec Trump, c'est sa volonté ouverte et claire de les élargir pour restructurer le pays d'une manière raciste », dénonce Jon Milton.

« Cela devient la pierre angulaire de son agenda et de sa légitimité et laisse présager ce qui est encore à venir », déplore Ketty Nivyabandi.

La position du Canada

Qu'en est-il de l'Entente sur les tiers pays sûrs dans ce contexte ?

D'après Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), « seuls les pays qui respectent les droits de la personne et offrent une solide protection aux demandeurs d'asile peuvent être désignés tiers pays sûrs ». À ce jour, les États-Unis sont le seul tiers pays sûr désigné par IRCC.

« L'idée que, dans ce contexte-là, le Canada continue à traiter les États-Unis comme un pays sécuritaire pour les réfugiés est absurde », affirme Jon Milton.

Face aux préoccupations soulevées par les groupes, IRCC semble déterminé à défendre l'Entente et s'aligne avec le discours de la Maison-Blanche, qui considère tous les passages irréguliers de la frontière comme une menace à la sécurité.

« Nous continuons à travailler avec nos homologues américains pour lutter contre les passages illégaux vers le nord et vers le sud le long de la frontière [canado-américaine], dans le cadre de nos efforts de collaboration de longue date et de notre intérêt mutuel à assurer la sécurité de nos communautés », écrit IRCC dans un courriel à Pivot.

« Chaque gouvernement, et le Canada en particulier, a l'obligation de protéger les personnes à risque de persécution. C'est illégal de ne pas le faire », soutient Ketty Nivyabandi.

« Le seul moyen efficace de garantir la protection des réfugiés est de se retirer de l'Entente sur les tiers pays sûrs. »

CCR et Amnistie internationale Canada

L'Entente sur les tiers pays sûrs entre le Canada et les États-Unis est depuis longtemps contestée par des groupes et des organismes de défense des droits au pays. En 2017, Amnistie internationale Canada, le CCR et le Conseil canadien des Églises ont intenté un recours juridique remettant en question sa constitutionnalité.

En juin 2023, dans une décision partielle, la Cour suprême du Canada a conclu que la constitutionnalité de l'Entente dépendait de l'utilisation par les agent·es frontalier·es de « soupapes de sécurité », c'est-à-dire des mesures discrétionnaires pour protéger les migrant·es dont la sécurité serait menacée s'iels étaient renvoyé·es aux États-Unis.

Par exemple, un·e agent·e frontalier·e aurait le pouvoir d'accorder un visa de résident temporaire à une personne victime de violence conjugale, un motif de protection reconnu au Canada mais non aux États-Unis.

Cependant, en réalité, Amnistie internationale et le CCR ont constaté que ces « soupapes de sécurité » sont plutôt hypothétiques, et qu'elles ne sont même pas mentionnées dans le manuel d'opération des agent·es frontalier·es, en plus de reposer sur le jugement subjectif d'individus.

D'ailleurs, en mars 2023, les gouvernements du Canada et des États-Unis ont élargi l'Entente afin qu'elle s'applique à l'ensemble de la frontière entre les deux pays et non seulement aux points d'entrée officiels. Cela a poussé les personnes en quête de refuge à tenter de traverser depuis des endroits plus éloignés et plus dangereux pour ne pas être interceptées.

•

Auteur·e

BIFAN SUN

Bifan Sun est journaliste spécialisée dans les enjeux de racisme et d'anti-racisme pour Pivot. Dans le cadre du projet « Différends : sur le terrain des luttes anti-racistes », soutenu par la Fondation canadienne des relations raciales, elle s'engage à faire entendre une pluralité de voix issues des communautés racisées sous-représentées dans la sphère médiatique francophone. Elle est titulaire d'une maîtrise en communication, pour laquelle elle a étudié la construction des récits de migration par un groupe de femmes migrantes marginalisées.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le manifeste Waffle : pour un Canada indépendant et socialiste

Le Waffle a eu un impact considérable dans la politique canadienne au cours des premières années 1970. En 1969, un caucus de membres du NPD, connus sous le nom de The Waffle, se sont organisé pour faire la promotion d'un programme socialiste et nationaliste qui, entre autre, devait nationaliser les industries de propriétés privées américaines. Plusieurs des idées les plus importantes de The Waffle ont d'abord été développées et débattues dans les pages de Canadian Dimension par ceux qui ont fini par être reconnus comme les leaders de The Waffle dont, Mel Watkins et James Laxer.

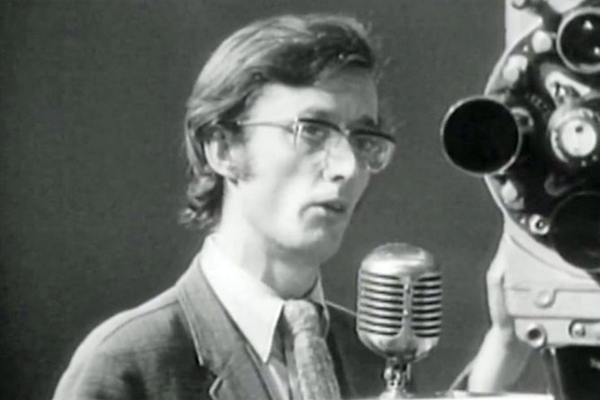

1er février 2025 | tiré de Canadian Dimension | Photo : Mel Watkins, un des fondateurs du Waffle

Traduction, Alexandra Cyr

Cette entreprise des années 1960 n'a pas duré. Mais cette gauche progressiste était ce dont le Canada avait besoin. C'est encore le cas aujourd'hui. Le chantage économique de D. Trump met en évidence les dangers de notre trop grande intégration avec les États-Unis. Les analyses du manifeste The Waffle sont plus pertinentes que jamais. Les voici.

1- Nous les socialistes démocratiques, avons pour but de construire un Canada indépendant et socialiste. À titre de supporters du NPD notre objectif est de le rendre pleinement socialiste.

2- L'avènement du socialisme doit attendre la formation d'une masse de socialistes à la base, dans les usines, les bureaux, les fermes et les campus. Le développement de la conscience socialiste doit devenir la principale priorité du NPD.

3- Le NPD doit être vu comme l'aile parlementaire d'un mouvement travaillant à un changement social fondamental. Il doit être radicalisé de l'intérieur comme de l'extérieur.

4- L'enjeu le plus urgent pour les Canadiens est la survie du pays. L'anxiété est perverse et l'objectif d'une plus grande indépendance économique reçoit un large appui. Mais l'indépendance économique sans le socialisme est un leurre tout comme pour une démocratie participative véritablement significative.

5- C'est le contrôle américain de notre économie qui représente la menace principale à notre survie nationale. L'enjeu majeur de notre temps n'est pas l'unité nationale mais notre survie nationale. La menace la plus importante vient de l'extérieur pas de l'intérieur.

6- Le capitalisme d'affaire américain est l'instrument le plus important qui forme les contours de la société canadienne. Il intervient grâce au formidable réseau des multinationales. L'élite d'affaire canadienne a choisi la position de partenaire de second rang avec ces entreprises. Le Canada devient un fournisseur de ressources et un marché de consommation dans l'empire américain.

7- L'empire américain est une réalité centrale pour la population canadienne. Il se caractérise par son militarisme à l'extérieur et son racisme à l'intérieur. Les ressources et la diplomatie canadiennes ont été intégrées dans le soutient à l'empire. Lors de la barbare guerre du Vietnam, le Canada a soutenu les États-Unis avec sa participation à la Commission internationale de contrôle et ses ventes d'armes et de ressources stratégiques au complexe industriel militaire américain.

8- L'empire américain tient grâce à ses alliances militaires dans le monde et à ses monopoles corporatifs gigantesques. L'adhésion du Canada au système américain d'alliances et la propriété de l'économie canadienne par les entreprises américaines, empêchent le Canada de jouer un rôle autonome dans le monde. Ces liens doivent tomber pour que les priorités socialistes puissent mettre à mal le capitalisme corporatif.

9- Le développement du Canada est entravé par l'économie capitaliste. Les investissements corporatifs créent et soutiennent la consommation individuelle inutile aux dépends des besoins sociaux. Les entreprises concentrent leurs investissements dans quelques milieux urbains principaux ce qui les rend de plus en plus inhabitables alors que le reste du pays vit dans le sous développement.

10- Les critères qui mènent la poursuite du profit sont la cause la plus importante de la mise de côté d'activités dont ils ne peuvent mesurer la valeur. Ce n'est pas par hasard si le logement, l'éducation, les soins médicaux et le transport public ne sont pas à la hauteur des besoins dans notre système social actuel.

11- Le problème des disparités régionales est la conséquence des orientations capitalistes guidées par le profit. Le coût social des secteurs dormants n'intéresse pas du tout les entreprises. Au Canada, cette situation est renforcée par son statut de colonie économique des États-Unis. Le capitalisme étranger est encore moins préoccupé par l'équilibre dans le développement du pays que les capitalistes locaux ne le sont ; ils n'ont pas de racines dans des régions particulières.

12- Un mouvement indépendant qui (verrait) à substituer les capitalistes américains par leurs confrères canadiens ou qui utiliserait les politiques publiques pour obliger les entreprises américaines à se comporter comme les canadiennes, ne peut être notre objectif final. L'indépendance du capitalisme canadien n'existe pas et toute prétention du monde des affaires canadien en ce sens, manque de crédibilité. Sans le soutien d'une forte classe capitaliste nationale, les gouvernements canadiens, libéraux ou conservateurs, ont agi dans le sens des intérêts internationaux particulièrement ceux du capitalisme américain et ont même manqué de volonté pour développer la plus modeste stratégie d'économie indépendante.

13- Le socialisme doit remplacer le capitalisme en planifiant nationalement les investissements et les propriétés publiques des moyens de production dans l'intérêt de toute la population. Le nationalisme canadien est une force pertinente à partir duquel il est valide de travailler à condition qu'il soit anti impérialiste. Au cours de la marche vers le socialisme, de telles aspirations vers l'indépendance doivent être prises en compte. Car rechercher sérieusement l'indépendance rend visible la nécessité du socialisme au Canada.

14- Ceux qui désirent le socialisme et l'indépendance du Canada ont souvent été déconcertés et mystifiés par le problème des divisions internes au pays. L'élément fondamental de l'histoire canadienne au cours du dernier siècle est la réduction du pays au statut de colonie des États-Unis qui entraine une augmentation des inégalités régionales. Mais on ne peut nier l'existence de deux nations dans le pays chacune avec sa propre langue, sa culture et ses aspirations. Cette réalité doit être incorporée dans la stratégie du NPD.

15- Le Canada anglais et le Québec peuvent partager des institutions communes à condition de partager des objectifs communs. Aussi longtemps que nos gouvernants sont convaincus que la politique nationale doit se limiter aux fonctions passives du maintien d'un climat paisible et sécuritaire pour les investissements étrangers, il ne peut y avoir d'unité qui ait du sens entre les Anglophones et les Francophones du pays. Aussi longtemps que le gouvernement fédéral refuse de protéger le pays de la domination économique et culturelle, le Canada anglais apparaitra comme une simple partie des États-Unis aux yeux des Canadiens français. Un Canada anglais préoccupé par sa survie nationale devrait créer des aspirations communes en vue de resserrer les liens entre les deux nations.

16- Le traitement de l'enjeu constitutionnel actuel ne peut être fait sans lien avec les forces économiques et sociales qui dominent les deux nations qui n'apporte rien de pertinent en plus. Les politiciens engagés dans les valeurs et les structures d'une société capitaliste ont rédigé notre constitution il y a un siècle. Les changements constitutionnels liés au socialisme devront être basés sur les besoin de la population plutôt que sur ceux des entreprises. Ils devront refléter les pouvoirs des classes et des groupes qui sont exclus des lieux de décision par le présent système.

17- L'importance de l'unité canadienne est cruciale dans la poursuite de la stratégie contre l'impérialisme américain. L'histoire et les aspirations du Québec doivent pouvoir s'exprimer totalement. Elles doivent s'implanter dans la conviction que de nouveaux liens émergeront de cette perception commune : « deux nations, une seule lutte ». Les socialistes du Canada anglais doivent s'allier aux socialistes québécois dans cette cause commune.

18- La tradition et la force de la classe ouvrière canadienne et son mouvement syndical sont déterminantes pour la création d'un Canada indépendant et socialiste. La revitalisation et l'extension du mouvement ouvrier apporterait une démocratisation fondamentale à notre société.

19- Le capitalisme corporatif est caractérisé par le pouvoir dominant de son élite soutenue et intégrée par l'élite politique. Les socialistes doivent adopter comme objectif central la démocratisation du processus industriel. Tout au long de son histoire le mouvement syndical canadien a mené la lutte démocratique contre les soit disant droits et prérogatives des propriétaires et de la gérance. Il a obtenu des victoires légales et morales en donnant aux hommes travailleurs un droit de parole affectif à propos de leurs futurs salaires. En ce moment, le « droit » des gestionnaires à contrôler les changements technologiques est confronté. Le NPD doit fournir le leadership à la lutte pour étendre l'influence des hommes travailleurs dans tous les secteurs industriels de prise de décision. Ceux qui travaillent doivent avoir le contrôle effectif de la fixation de leurs conditions de travail et un pouvoir effectif pour déterminer la nature du produit, son prix etc. La démocratie et le socialisme n'exigent rien de moins.

20- Les syndicalistes et les Néodémocrates ont été les fers de lance de l'extension de l'État providence canadien. Mais beaucoup reste à faire : plus de meilleurs logements, une structure d'imposition vraiment progressiste et un revenu annuel garanti. Mais ça n'est plus assez. Dans une société socialiste le contrôle démocratique de toutes les institutions est une réalité. Cela a un effet majeur sur la vie des personnes et où il y a des opportunités égales pour le développement personnel créatif sans exploitation attachée. Il est temps de dépasser l'État providence.

21- Les Néodémocrates doivent débuter les pressions en vue de la redistribution du pouvoir dans une direction socialiste. Il ne faut plus se contenter du simple bien-être social. De même, la lutte pour la participation des travailleurs dans le processus de décision industriel, contre les droits des gestionnaires est un pas vers une démocratie économique et sociale.

22- En renforçant le mouvement ouvrier canadien, les Néodémocrates » poursuivront la marche du Canada vers son indépendance. Tant que l'élite industrielle et d'affaire dominera l'activité économique canadienne, tant que les droits des travailleurs resteront confinés aux limites actuelles, les exigences de cette élite en vue du profit continueront à avoir préséance sur les besoins humains.

23- En plaçant d'abord les individus en position d'acheteurs et de vendeurs des uns et des autres, en enchâssant le profit et les gains matériels au-dessus de l'humanité et de la croissance spirituelle, le capitalisme a toujours été aliénant. Aujourd'hui, l'ampleur du désastre combiné aux technologies modernes exagèrent encore plus la perception d'insignifiance et d'impuissance des personnes. La transformation socialiste de la société rendra aux individus leur sens d'humanité les sortira de celui de n'être qu'une marchandise. Mais la démocratie socialiste implique que les personnes contrôlent aussi leur environnement immédiat. Dans n'importe quelle stratégie de construction du socialisme, la démocratie dans les communautés est vitale pour les succès électoraux. Avec cet objectif, les socialistes doivent lutter pour la démocratie dans ces milieux qui également nous affectent tous le plus directement, dans nos quartiers, nos écoles et nos lieux de travail. Les regroupements de locataires, de consommateurs et de coopératives de production sont des exemples de secteurs où les socialistes doivent diriger leurs efforts pour que la population s'implique directement dans la lutte pour le contrôle de sa destinée.

24- Le socialisme est un processus et un programme. Le processus vise à élever la conscience socialiste, la construction d'une base de masse socialiste et au développement d'une stratégie qui rende visible les limites du capitalisme libéral.

25- Alors que le programme évolue dans le processus, les éléments déterminants semblent clairs. Les instruments pour amener la propriété canadienne de l'économie du pays et son contrôle dans des mains canadiennes et pour modifier les priorités établies par le capitalisme corporatif sont à portée de mains. Cela intègre un large contrôle public sur les investissements, les nationalisations et le commandement des plus hauts niveaux économiques dont les industries des ressources essentielles, la finance, le crédit, les industries stratégiques pour la planification de notre économie. Dans ce programme, la participation des travailleurs dans toutes les institutions permettra de libérer des énergies créatives, de promouvoir la décentralisation et de restaurer les priorités humaines et sociales.

26- La lutte pour la construction d'un Canada socialiste et démocratique doit se faire à tous les niveaux de la société. Le Nouveau parti démocratique est l'organisation la mieux placée pour coordonner toutes ces activités en une vision commune. Ce Parti s'est développé à partir d'un mouvement pour le socialisme démocratique qui a des racines profondes dans l'histoire canadienne. C'est l'élément central autour duquel le nécessaire mouvement social et politique pour la construction d'un Canada indépendant et socialiste devrait se mobiliser. Il doit s'élever au niveau de ce défi ou devenir hors de propos. Joindre la lutte amènera la victoire.

N.B. Vos aurez pu constater que dans cette traduction je n'ai pas féminisé le texte ; au contraire j'ai gardé certaines expressions comme « working men » (no 19), « men's lives » (no.20) et « Bringing men together » Les mots femmes ou féminin n'apparaissent jamais dans ce texte. A.C.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

L’accord de libre-échange entre le Canada et l’Équateur menace d’aggraver les violations des droits de la personne dont sont victimes les nations et les communautés autochtones

(Ottawa-Toronto-Quito-Cuenca). Le projet d'accord de libre-échange entre le Canada et l'Équateur représente une grave menace pour les droits des autochtones en Équateur et doit être rejeté par les instances législatives canadiennes, a déclaré aujourd'hui une coalition d'organisations de la société civile canadienne, amplifiant ainsi les préoccupations des défenseurs des droits des autochtones et des femmes en Équateur.

Comuniqué : MiningWatch – Amnistie internationale — Common Frontiers — CCPA — Americas Policy Group – CONAIE – Amazonian Women Defenders of the Forest – Asociación Flor de Caña — Alliance for Human Rights in Ecuador – Water Administrators of Victoria del Portete

10 février 2025 | tiré du site d'Alter Québec | Photo : Marche de la Confédéraiton des peuples authochtone d'Équateur contre la Zone de libre-échange des Amériques en 2002 @ Donovan & Scott - CC BY-SA 4.0, via wikicommons

Cette semaine, les chefs de gouvernement du Canada et de l'Équateur ont annoncé la finalisation d'un accord commercial controversé qui, s'il est ratifié, portera atteinte aux droits et aux modes de vie des nations autochtones qui sont en première ligne face au changement climatique. Vanté par le président équatorien Daniel Noboa à la veille des élections nationales dans son pays, l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Équateur progresse malgré l'opposition de la plus grande organisation autochtone de l'Équateur et de plusieurs nations autochtones déjà confrontées à des violations des droits de la personne dans le cadre de projets miniers canadiens sur leurs territoires.

Ce qui est particulièrement préoccupant, c'est que l'accord proposé comporte un mécanisme de règlement des différends entre groupes investisseurs et États (ISDS), alors que la population équatorienne a voté lors d'un référendum constitutionnel en 2024 en faveur de l'interdiction de l'inclusion de l'ISDS dans les futurs accords commerciaux. De nombreux organes et spécialistes de l'ONU ont recommandé de ne pas inclure l'ISDS dans les nouveaux accords commerciaux et de le retirer des accords existants, avertissant que l'ISDS entrave les efforts des États dans la lutte contre le changement climatique et le respect de leurs obligations internationales en matière de droits de la personne.

L'accord de libre-échange entre l'Équateur et le Canada favorise uniquement les sociétés minières transnationales et les intérêts privés de la famille du président Daniel Noboa », a déclaré Zenaida Yasacama, présidente par intérim de la Confédération des nationalités autochtones de l'Équateur (CONAIE), la plus grande organisation autochtone de l'Équateur, « L'industrie minière canadienne opère sans respecter les droits des communautés, encourageant la dépossession, la pollution de l'eau et la criminalisation de celles et ceux qui défendent la vie et le territoire ». Les peuples et nations indigènes ne permettront pas que le pays soit livré à des intérêts étrangers qui détruisent nos terres et criminalisent notre résistance.

L'automne dernier, Yasacama faisait partie des trois personnes en défense des droits des femmes et des peuples autochtones qui se sont rendues au Canada pour tirer la sonnette d'alarme sur les négociations commerciales en cours — en particulier sur le spectre de l'expansion de l'exploitation minière canadienne dans les régions écologiquement sensibles de l'Équateur et sur les dommages que l'exploitation minière supplémentaire causerait à leurs vies et à leurs territoires. Les délégations ont rencontré des responsables de la législation, des journalistes, des directions autochtones et des groupes de la société civile à Toronto, Ottawa et Montréal.

Au moins 15 sociétés minières canadiennes sont actives en Équateur. Dundee Precious Metals (DPM) fait partie des entreprises canadiennes qui ont récemment fait l'objet d'allégations d'abus alors qu'elles tentent de faire avancer une consultation liée à leur projet d'exploitation d'or-cuivre Loma Larga dans le páramo (zone humide de haute altitude) de Kimsakocha. Les communautés de cette région ont déjà voté en faveur de la protection de l'eau et contre l'exploitation minière lors de trois consultations populaires précédentes. Pourtant, des groupes locaux d'autochtones et de campesinos (travailleuses et travailleurs agricoles ruraux) de ces communautés affirment que la société minière et les autorités équatoriennes font pression pour obtenir une nouvelle consultation qui n'impliquerait que les personnes favorables au projet.

« Il est déjà difficile de se défendre contre les tentatives des compagnies minières canadiennes de faire avancer des projets dans le páramo de Kimsakocha sans notre consentement », a déclaré Hortencia Zhagüi, membre du conseil d'administration de l'administration de l'eau potable de Victoria del Portete et de Tarqui, dans la province d'Azuay.

« Et ce sera encore plus difficile si le pouvoir des sociétés minières telles que Dundee est renforcé par cet accord de libre-échange. Cet accord mettra en péril nos sources d'eau, notre souveraineté alimentaire et nos droits.

Plutôt que de demander des comptes aux sociétés minières canadiennes et de garantir un partage d'informations et une communication efficaces avec les communautés touchées, le Canada soutient ces sociétés en incluant des mécanismes tels que l'ISDS, qui ont été utilisés pour saper l'opposition locale à des projets de grande envergure. L'ISDS est couramment utilisé par les sociétés minières canadiennes pour poursuivre des pays devant des tribunaux supranationaux privés, par exemple, si on leur refuse un permis d'exploitation minière. Cela limite la capacité des gouvernements à refuser des permis afin de protéger leurs territoires et leurs eaux ou les droits de la personne de leurs citoyens et citoyennes.

L'année dernière, le Comité permanent du commerce international de la Chambre des communes a étudié les négociations de libre-échange entre le Canada et l'Équateur et a publié un rapport recommandant qu'« aucun accord ne soit mis en œuvre sans le consentement libre, préalable et éclairé de l'Équateur ».

Au milieu des menaces tarifaires du président Trump, le Canada présente ce nouvel accord comme une occasion de diversifier les partenaires commerciaux dans la région. « En réalité, c'est faire preuve de myopie que d'aller de l'avant avec un accord commercial dont le processus de négociation a été dénoncé à maintes reprises par les communautés autochtones équatoriennes et les organisations de la société civile, citant un manque de transparence et un défaut de consultation, a déclaré Viviana Herrera, coordonnatrice du programme Amérique latine de Mines Alerte Canada. Ces préoccupations, dont les responsables du Canada ont été directement informé.es l'automne dernier, ont été totalement ignorées. “Aujourd'hui, plus que jamais, les respoinsables de la législation au Canada devraient soutenir les droits de la personne et rejeter cet accord négocié dans le dos des communautés”, a-t-elle ajouté.

D'autres citations de responsables communautaires en Équateur :

“Le peu d'informations publiques qui existent indiquent que l'accord prévoit de contenir des mécanismes d'arbitrage international, malgré le fait que ces mécanismes sont incompatibles avec les droits de la personne, et aussi malgré le fait que lors d'un référendum en 2024, le peuple équatorien a voté contre l'autorisation de l'arbitrage international. Nous exhortons les responsables de la législation en Équateur et au Canada à voter contre cet accord, car le processus de négociation menace déjà l'environnement et les droits de la personne et va à l'encontre de la volonté du peuple”.

Femmes amazoniennes défenseurs de la forêt

“Nous avons été harcelées et intimidées pour nous être opposées à un processus illégitime de consultation environnementale pour le projet La Plata, qui appartient à la société minière canadienne Atico Mining. Nous voulons nous assurer que ces projets n'avancent pas dans les zones peuplées, les zones agricoles ou les zones où les gens se sont organisés et où les familles ont historiquement construit leur vie sur l'agriculture. Nous voulons que la vie soit valorisée et respectée. Nous ne voulons pas que nos territoires soient militarisés pour faire avancer les projets miniers canadiens. Cet accord de libre-échange entre le Canada et l'Équateur, dont nous n'avons pas été informé.es, ne fera qu'aggraver le conflit socio-environnemental dans notre pays”.

Rosa Masapanta, présidente de l'Asociación Flor de Caña, une coopérative locale de canne à sucre dans le nord de l'Équateur.

“Nous, les organisations qui défendent les droits humains collectifs et les droits de la nature, dénonçons le fait que les négociations commerciales ont été menées dans le dos de ceux d'entre nous qui défendent les droits de la personne. Il n'y a jamais eu d'évaluation participative de l'impact de cet accord sur les droits de la personne, conformément aux normes internationales. Nous n'avons jamais reçu les informations que nous avons demandées à plusieurs reprises afin de les analyser et de les évaluer. Toutes les négociations se sont déroulées dans le plus grand secret. Et maintenant, ils prétendent être arrivés au bout de l'accord commercial. Dans ces conditions, un accord commercial comme celui qui a été conclu répondra aux intérêts des groupes qui ont participé à ce processus de négociation — le monde des affaires et l'État équatorien. Les réseaux défenseurs de la vie dans les territoires, les personnes affectées par les projets miniers et les membres de la société civile n'ont pas été invité.es à participer à ce processus”.

Vivian Idrovo, coordinatrice de l'Alliance pour les droits de la personne en Équateur

Citations d'organisations de la société civile au Canada :

« La conclusion de cet accord de libre-échange et l'inclusion de privilèges exorbitants pour les groupes investisseurs par le biais de l'ISDS révèlent les véritables priorités du Canada en Équateur : défendre les intérêts des sociétés minières plutôt que la protection des droits de la personne et de l'environnement. De nombreuses personnes craignent que cet accord commercial n'entraîne une augmentation de la violence et de l'impunité liées aux activités minières canadiennes dans le pays. Comment cela s'inscrit-il dans la politique étrangère du Canada en matière de droits de la personne et de féminisme ? »

Viviana Herrera, coordinatrice du programme Amérique latine, Mines Alerte Canada

« Des femmes équatoriennes défenseurs des terres ont courageusement risqué leur vie pour se rendre à Ottawa en octobre dernier. Elles ont partagé des témoignages effrayants sur la brutalité policière, la dégradation de l'environnement et la violence sexuelle auxquelles leurs communautés sont confrontées dans le cadre des activités minières canadiennes. Cet accord, négocié à la vitesse de l'éclair, ne les protège pas et exposera les femmes et les nations autochtones en première ligne de la protection de l'environnement en Équateur à des risques accrus. Il reflète un décalage troublant et durable entre l'approche du Canada en matière de commerce et ses engagements internationaux en matière de droits de la personne ».

Ketty Nivyabandi, secrétaire générale de la section anglophone d'Amnesty International Canada

« L'inclusion d'un processus de règlement des différends entre les groupes investisseurs et les États dans cet accord va à l'encontre des droits internationalement protégés des peuples autochtones. Elle va à l'encontre des souhaits du peuple équatorien, qui a massivement voté contre les tribunaux d'entreprise lors d'un référendum l'année dernière. Et il contredit toute notion de commerce inclusif telle que promue par le gouvernement canadien ».

Stuart Trew, chercheur principal au Centre canadien de politiques alternatives et directeur du projet de recherche sur le commerce et l'investissement du Centre.

Il est profondément troublant de constater que, derrière des portes closes et tout en prétendant être « inclusif », le gouvernement canadien continue de prendre des décisions sans tenir compte des impacts négatifs sur la vie et les moyens de subsistance des gens. Il est choquant que le Canada inclue un processus de règlement des différends entre les groupes investisseurs et États dans cet accord commercial alors qu'il a lui-même affirmé que l'ISDS donne la priorité aux droits des entreprises sur les gouvernements souverains et qu'il a coûté des centaines de millions de dollars aux contribuables canadiens ».

Caren Weisbart, coordinatrice de la coalition, Common Frontiers

« Les industries extractives du Canada ont eu un impact profond et durable sur la vie et le bien-être des communautés autochtones et rurales de l'Équateur, en particulier les femmes et les filles. Nous demandons au Canada de respecter leurs droits et de ne pas ratifier cet accord néfaste.

Silvia Vasquez Olguin, Americas Policy Group

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

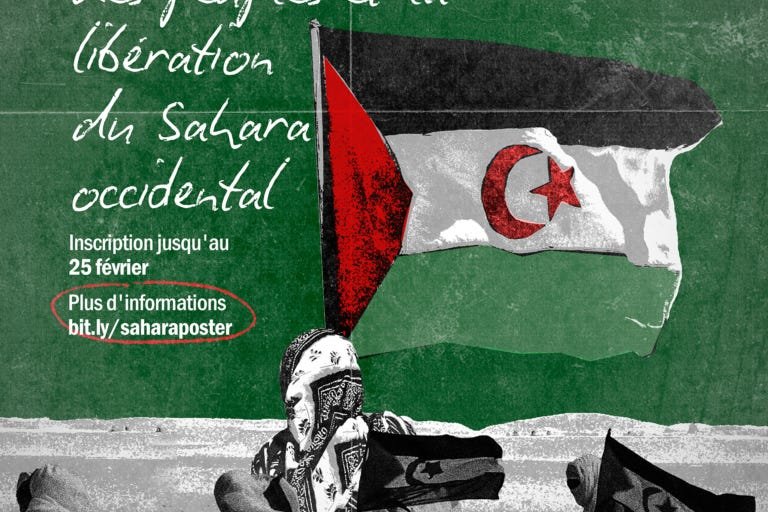

Des affiches seront exposées à Tindouf, à l’ouverture de la 6ème Action Internationale de la Marche Mondiale des Femmes

C'est un appel à la solidarité pour l'indépendance de la dernière colonie d'Afrique. C'est un appel à la solidarité avec le peuple sahraoui qui résiste à l'occupation de son territoire par le Maroc et lutte résolument pour sa souveraineté.

Tiré de Entre les liges et les mots

La République Arabe Sahraouie Démocratique (RASD), mieux connue sous le nom de Sahara occidental, est une région du nord-ouest de l'Afrique, limitrophe de l'Algérie (à l'Est), de la Mauritanie (au Sud), du Maroc (au Nord) et de l'océan Atlantique (à l'Ouest). Cette région était sous domination coloniale espagnole entre 1884 et 1976, puis a été occupée par le Maroc et la Mauritanie. Et c'est ainsi qu'elle est témoin de la lutte pour l'indépendance du peuple sahraoui, d'abord contre les puissances coloniales puis contre les pays occupants pendant plus de 50 ans.

« Bien qu'elles doivent vivre dans des conditions extrêmement difficiles, les femmes sahraouies se battent pour l'indépendance et le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui, d'une part, et d'autre part, elles forment déjà la société démocratique du futur », indique le document de la MMF. Nous dénonçons l'occupation historique du territoire sahraoui, la violence subie par son peuple et l'effacement de son histoire et de sa culture. Nous défendons que l'organisation populaire et la solidarité internationale sont fondamentales dans la lutte contre les guerres et l'impérialisme.

La solidarité féministe est un pilier de la Marche Mondiale des Femmes qui, en 2025, mènera sa 6ème Action Internationale. La fin des occupations, au Sahara occidental et en Palestine, est au cœur de cette action, dont le mot d'ordre est « Nous marchons contre les guerres et le capitalisme, nous défendons la souveraineté des peuples et le bien vivre. »

L'ouverture de l'Action internationale aura lieu le 8 mars, dans les camps de réfugiés sahraouis de Tindouf, en Algérie. Nous invitons les femmes et les dissidents de genre, les artistes, les activistes et les collectifs de soutien à rejoindre cette mobilisation mondiale de solidarité féministe avec les femmes qui soutiennent la vie et la lutte au Sahara occidental.

Certains matériaux peuvent inspirer la production d'affiches, comme le mini-documentaire « Un drapeau planté dans le sable : les femmes sahraouies construisent la souveraineté », produit par Capire et par la MMF,le document de formation sur le Sahara occidental et les luttes des femmes sahraouies produites par la MMF (disponible en espagnol, anglais et français) et divers contenus textuels publiés ici. Les affiches soumises seront exposées dans une « khayma », une tente sahraouie, à Tindouf, lors de l'ouverture de la 6ème Action Internationale de la Marche Mondiale des Femmes. Elles seront également disponibles pour être imprimées et portées aux mobilisations féministes du 8 mars à travers le monde.

Nous appelons chacun.e à partager ses expressions artistiques pour renforcer le soutien public à la lutte des camarades sahraouies et à l'occasion de la 6ème Action Internationale de la MMF. Les affiches doivent avoir le format standard A3 et une résolution minimale de 300 dpi et doivent être envoyées au format JPG ou PNG en utilisant ceformulaire. La date limite de soumission est le 25 février 2025.

Accédez au formulaire ici !

Veuillez transmettre cet e-mail ! Si vous n'êtes pas déjà sur notre liste de diffusion, inscrivez-vous et suivez-nous sur les réseaux sociaux (@capiremov). Nous avons besoin du soutien de tous pour promouvoir et étendre le portail Capire !

https://capiremovfrancais.substack.com/p/appel-a-affiches-pour-lautodetermination

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

La Saint-Valentin ne rime pas toujours avec amour

Planifier une sortie en amoureux. Recevoir des fleurs. Tout ce qu'il y a de plus banal, pour un 14 février. Mais derrière l'image d'un couple parfait, la St-Valentin n'a pas la même saveur pour toutes. En contexte de violence conjugale, la « belle attention » peut en fait sonner comme une menace : attention à ce qui va t'arriver si tu penses à me quitter… De l'extérieur, saurait-on voir la violence au-delà des apparences ?

Les femmes qui vivent de la violence conjugale (sans forcément toujours la nommer ainsi) nous le disent souvent ? : personne ne pourrait se douter que leur partenaire est violent ; personne ne croirait ce qu'elles vivent. Les auteurs de violence savent dissimuler leur vrai visage et prendre l'apparence d'un voisin serviable, d'un ami attentionné ou d'un collègue sympathique. Le contrôle et la violence s'exercent souvent derrière des portes closes, et prennent des formes subtiles.

Derrière cette façade, il y a presque toujours des signes qui devraient nous alerter. Même lorsqu'il n'y a pas de coups. Surtout lorsqu'il n'y a pas de coups. Et si on apprenait, chacun.e à son échelle, à les reconnaître ?

Changer de regard sur la violence conjugale

Les films, les romans ou même l'éducation que l'on a reçue nous ont transmis des idées sur l'amour qui peuvent nous aveugler. Être jaloux, n'est-ce pas une preuve d'amour ? Écrire ou appeler sans arrêt sa partenaire n'est-il pas le signe d'une relation passionnelle ? Géolocaliser sa partenaire, n'est-ce pas une façon de la protéger ? Ces comportements peuvent sembler banals si on les observe de façon isolée. Mais le cumul de tous ces gestes peut nous indiquer un schéma de comportements calculés pour isoler, contrôler, terroriser et priver la partenaire de sa liberté. C'est ce qu'on appelle le contrôle coercitif. Pour le repérer, il faut aller au-delà des apparences et prendre au sérieux les comportements qui ne nous paraissent « pas corrects ».

Se sentir prise au piège dans une cage invisible. Se faire dire que c'est elle, le problème, et finir par le croire. Ne plus pouvoir décider pour soi-même. Obéir, pour éviter les représailles. Avoir peur, tout le temps. C'est le quotidien décrit par les femmes qui en sont victimes, dès l'adolescence parfois. Un quotidien où elles sont privées de ressources et de leur liberté.

Apprendre à reconnaître les signes

De l'extérieur, plusieurs signes peuvent nous mettre la puce à l'oreille sur la présence de contrôle coercitif dans un couple : la femme (ou l'ado !) que vous connaissiez n'est plus tout à fait la même. Elle n'accepte plus aucune invitation ou seulement avec son chum, elle est pressée de rentrer chez elle après le travail ou après l'école, elle regarde son partenaire avant de prendre la parole, elle ne s'habille plus comme avant, elle ne pratique plus son sport favori, elle semble inquiète quand elle reçoit des appels.

En reconnaissant ces signes, l'entourage peut jouer un rôle déterminant pour soutenir une femme aux prises avec la violence conjugale : ouvrir le dialogue, nommer les inquiétudes, offrir du soutien, respecter ses choix, suggérer des ressources et surtout, surtout, garder le contact. Oser aborder le sujet, même si ce n'est pas facile, ça peut tout changer.

En tant que parent, ami.e, collègue, voisin.e, intervenant.e, soignant.e, vous pourriez être la personne qui fera toute la différence dans la vie de la victime. Et qui pourrait sonner l'alerte avant qu'il ne soit trop tard. Dans le doute, n'hésitez jamais à appeler une maison d'aide et d'hébergement qui pourra vous aider à la soutenir au mieux.

En apprenant à voir les signes de contrôle coercitif, on peut aider à sauver des vies. En ce jour de célébration, rappelons-nous que l'amour ne devrait jamais être une prison.

– Annick Brazeau, présidente du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Une planification énergétique avant tout projet de loi

Le 6 juin dernier, Pierre Fitzgibbon, alors ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, déposait le très attendu projet de loi 69 (PL-69) sur l'énergie. Sa successeure, Christine Fréchette,a repoussé les prochaines étapes de cheminement du PL-69 pour revoir les balises encadrant la tarification d'électricité, suivant l'annonce de possibles tarifs douaniers par le nouveau président américain.

Au cœur du PL-69 se trouve l'élaboration d'un Plan de gestion intégrée des ressources énergétiques (PGIRE). Nous soutenons que le PGIRE devrait être préparé en amont de l'adoption de tout projet de loi concernant le secteur énergétique, incluant le PL-69. Une telle planification est réclamée de toutes parts depuis longtemps. En effet, le PGIRE est un outil stratégique de planification à long terme visant à coordonner de façon optimale l'approvisionnement, la production et la consommation d'énergie. Il est nécessaire pour assurer une prévisibilité dans le secteur énergétique, par exemple pour mieux prévoir les investissements pour des installations de production de composantes d'éoliennes. Lorsqu'il est élaboré au cours d'un processus de consultation large, un PGIRE permet de dégager une vision collective claire de l'avenir et d'augmenter l'adhésion à celle-ci. S'il est bien mené, il pourrait également favoriser une transition énergétique cohérente et équitable, notamment grâce à la modélisation de scénarios de sobriété énergétique dans tous les secteurs.

L'absence de progrès entourant le PGIRE est lourde de conséquences. Pendant qu'il tarde à mettre en place une planification digne de ce nom, le gouvernement continue de mettre la charrue devant les bœufs et de dilapider des ressources de façon improvisée. Les annonces se multiplient. On octroie des mégawatts à des projets controversés de multinationales comme Northvolt ou Tree Energy Solutions (TES)alors que la décarbonation des entreprises existantes est négligée et que des emplois sont menacés. On attribue des blocs d'énergie - que nous ne produisons pas encore ! - à des prix en dessous du coût de leur éventuelle production. On annonce les plus gros parcs éoliens jamais construits au Québec dans les régions du Saguenay-Lac–Saint-Jean (à Saint-Honoré et dans la zone Chamouchouane), duBas-Saint-Laurent ou de laCôte-Nord, sous forme de partenariats entre des communautés et Hydro-Québec, sans encadrement clair de la place du privé. Si le PL-69 était adopté, il permettrait d'augmenter considérablement les parts du privé dans le système énergétique, sans pour autant que ce changement de paradigme n'ait été discuté publiquement.

Les transformations du système énergétique et les investissements devraient pourtant être guidés par l'ambition et la cohérence. Les questions à aborder ne se limitent pas à la quantité d'énergie à produire, puisque pour déterminer nos besoins réels, il est aussi question de choix de société qui auront des impacts à long terme sur notre quotidien et le Québec de demain.

C'est sur une vision partagée et bien comprise que repose notre capacité à réussir une transition énergétique juste et à assurer des tarifs d'électricité abordables pour l'ensemble de la population. Nous devons collectivement nous entendre sur les conséquences que nous pouvons accepter quant à nos choix énergétiques. Pour le moment, on avance à tâtons, avec des initiatives éparpillées et improvisées qui ne peuvent que peser de façon plus marquée sur l'augmentation des tarifs d'électricité, accentuer les impacts sur le territoire et favoriser les conflits sociaux.

Il s'ensuit que l'opposition s'enflamme autour du déficit démocratique que représentent de nouveaux projets, peu transparents, et qui ne s'appuient pas sur une compréhension commune des défis qui se présentent à nous, ni des balises et des solutions à considérer.

Avec un grand nombre d'organisations, nous réclamons depuis plus de deux ans que le gouvernement mette en place une nouvelle politique énergétique alignée sur la science et une planification permettant d'implanter un système énergétique socialement juste, décarboné et respectueux des limites des écosystèmes. Nous demandons que soient débattus largement et publiquement des scénarios diversifiés intégrant des approches qui réduisent la consommation collective d'énergie plutôt que de répondre aveuglément à une demande industrielle croissante. Nous demandons que le processus soit indépendant et transparent, et qu'il laisse la place à une diversité de voix et d'intérêts de la société.

Nous réitérons l'urgence de se doter d'un PGIRE, qui repose sur une vision publiquement débattue et largement partagée. Sans cette planification, il est imprudent et impertinent d'aller de l'avant avec des réformes législatives, incluant le PL-69, qui risquent de ne favoriser qu'une addition d'initiatives industrielles manquant cruellement de cohérence et de transparence.

Signataires (nom, rôle, organisation) :

Denis Bolduc, secrétaire-général, Fédération des travailleuses et travailleurs du Québec (FTQ) ;

Philippe Duhamel, coordonnateur général du Regroupement vigilance énergie Québec (RVÉQ)

Martin Vaillancourt, Directeur général, Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec (RNCREQ)

Jean-Pierre Finet, analyste en régulation de l'économie de l'énergie, Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ)

Patrick Gloutney, Président du Syndicat de la fonction publique au Québec (SCFP-Québec)

Christian Savard, Directeur général, Vivre en ville

Maxime Dorais, Co-directeur général, Union des consommateurs

Alice-Anne Simard, Directrice générale, Nature Québec

Danielle Demers, présidente, Les Amis de la Chicot de Saint-Cuthbert

Francis Waddell, co-porte parole du regroupement citoyen.ne.s Demain Verdun

Maude Prud'homme, Réseau québécois des groupes écologistes

Dominique Daigneault, Présidente, Conseil central du Montréal métropolitain-CSN

André Bélanger, Fondation Rivières

Jean Paradis, Fondation coule pas chez-nous

Martin Poirier, NON à une marée noire dans le Saint-Laurent

Odette Sarrazin, Les Amis de l'environnement de Brandon

Réal Lalande, président, Action climat Outaouais (ACO)

Benoit St-Hilaire, Prospérité Sans Pétrole

Lucie Massé, Action Environnement Basses-Laurentides

Charles-Edouard Tetu, Analyste politique - Climat et énergie, Équiterre

Karl Janelle, président - Coalition climat Montréal

Ann-Sophie Croft-Lebel, chargée de projet, Collectivité ZéN de Rimouski-Neigette

Valérie Lépine, Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec (MÉPACQ)

Elsa Beaulieu Bastien, formatrice, Carrefour de participation, ressourcement et formation (CPRF)

Aimée Lévesque, comité noyau de Rimouski en transition

Marie-Claire Binet, Présidente, L'Assomption en transition

Johanne Dion, Collectif-Entropie

Émilie Laurin-Dansereau, ACEF du Nord de Montréal

Emmanuel Cosgrove, Directeur, Écohabitation

Pour voir la liste complète des signataires.

Front commun pour la transition énergétique

* Les affirmations de ce communiqué n'engagent aucunement l'ensemble des membreset allié·es du Front commun pour la transition énergétique (FCTÉ).

Le FCTÉ est une coalition créé en 2015 et qui regroupe environs 85 organisations environnementales, citoyennes, syndicales et communautaires qui souhaitent accélérer la mise en place d'une transition énergétique structurante et porteuse de justice sociale.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Vers un nouveau mandat de grève dans les CPE

La CSN, qui représente 80 % des travailleuses syndiquées en CPE, dénonce la lenteur des négociations. Pendant que les appuis de parents, de directions de CPE et de la population s'accumulent, le gouvernement continue d'avancer à pas de tortue.

Si le gouvernement ne met pas d'offres intéressantes sur la table pour faire débloquer la négociation, la CSN annonce qu'elle ira consulter ses syndicats à la recherche d'un nouveau mandat de grève. Les quelque 13 000 travailleuses affiliées à la CSN exercent une troisième journée de grève partout au Québec. Elles se rassemblent devant leur CPE pour se faire entendre.

La CSN, qui représente 80 % des travailleuses syndiquées en CPE, dénonce la lenteur des négociations. Pendant que les appuis de parents, de directions de CPE et de la population s'accumulent, le gouvernement continue d'avancer à pas de tortue. Comme il reste deux jours dans la banque de cinq jours de grève, les syndicats de la CSN seront rassemblés dans les prochains jours pour discuter du prochain mandat de grève à adopter. Des séquences de grève de plus longue durée pourraient se tenir prochainement, à moins qu'une entente de principe n'intervienne.

Une nouvelle journée de grève qui démontre la détermination des travailleuses des CPE

Le gouvernement persiste à porter plusieurs demandes de recul à la table de négociation. À l'heure où la pénurie de personnel frappe de plein fouet le secteur, la CSN croit que ces reculs doivent être retirés pour, au contraire, bonifier les conditions de travail et les salaires. Dans cette négociation, les travailleuses demandent notamment :

– une charge de travail moins lourde ;

– une meilleure rémunération pour assurer l'attraction et la rétention ;

– des primes de disparité régionale pour les employé-es de certaines régions éloignées ;

– des mesures pour améliorer la qualité des services aux enfants, entre autres par des ratios bien balisés et respectés entre le nombre d'éducatrices et d'enfants, ainsi que par un meilleur soutien pour les enfants ayant des besoins particuliers.

« Nous avons trois journées de négociation à venir les 20, 21 et 25 février. Si le gouvernement ne comprend toujours pas le message, nous allons monter la pression d'un cran et aller chercher un nouveau mandat de grève. Les travailleuses sont déterminées à obtenir une meilleure valorisation de leurs emplois », lance Stéphanie Vachon, représentante des CPE de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS–CSN).

« Il y a une grande vague d'appui pour les travailleuses et les travailleurs des CPE. C'est un réseau auquel les Québécoises et les Québécois tiennent beaucoup. Pourquoi faut-il toujours faire la grève pour que les femmes se fassent entendre de ce gouvernement ? », explique Lucie Longchamp, vice-présidente responsable des secteurs privés de la FSSS–CSN.

« On commence à comprendre la façon de faire du gouvernement Legault : quand il doit négocier dans des milieux d'emploi féminins, il se traine les pieds. Ça fait près de deux ans que ces travailleuses sont sans convention collective. Qu'est-ce que le gouvernement attend pour mettre ce qu'il faut sur la table pour mieux valoriser les emplois en CPE ? », demande François Enault, premier vice-président de la CSN.

Une grève partout au Québec

La CSN représente plus de 80 % des travailleuses syndiquées dans les CPE. La grève touche l'ensemble des régions du Québec, alors que la CSN est présente dans plus de 400 CPE. Voici le nombre de centres affiliés à la CSN par région :

– 7 CPE en Abitibi-Témiscamingue

– 12 CPE au Bas-Saint-Laurent

– 10 CPE sur la Côte-Nord

– 22 CPE dans le Centre-du-Québec et la Mauricie

– 36 CPE en Estrie

– 12 CPE en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine

– 11 CPE dans Lanaudière

– 25 CPE dans les Laurentides

– 51 CPE en Montérégie

– 112 CPE à Montréal et à Laval

– 23 CPE en Outaouais

– 64 CPE à Québec et dans Chaudière-Appalaches

– 31 CPE au Saguenay–Lac-Saint-Jean

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Industrie forestière : le Québec doit profiter de la crise tarifaire pour revoir sa stratégie

La menace tarifaire du président Trump et la hausse des droits compensatoires sur le bois d'œuvre font dire au PDG du Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ) Jean-François Samray que le Québec est mûr pour une stratégie nationale de construction. Nous sommes d'accord avec lui, mais il faut aller plus loin.

* La lettre est signée par Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor, Dominic Lemieux, directeur québécois des Métallos, Dominic Tourigny, vice-président de la Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN), et Luc Vachon, président de la Centrale des syndicats démocratiques (CSD).

Il faut améliorer la résilience de notre industrie. Pour y parvenir, nous appuyons l'idée d'un rehaussement de l'usage du bois dans la construction tout comme celle d'une meilleure prise en compte de l'empreinte carbone des bâtiments lors de l'émission des permis. Nous soutenons également la proposition de modifier le Code de construction du Québec afin de faciliter le recours au bois massif et au bois d'ingénierie pour les édifices en hauteur.

Comme aurait dit Churchill ; il ne faut jamais gaspiller une bonne crise. Profitons de celle-ci pour aller plus loin. La crise actuelle nous offre l'occasion d'investir dès maintenant pour adapter notre stratégie manufacturière et assurer l'avenir de notre industrie.

Pour nous, la création d'un chantier national de construction est un exemple d'action qui peut servir d'incubateur pour le développement à grande échelle d'un nouveau créneau industriel qui permettrait d'asseoir la relance de la foresterie québécoise sur des bases plus durables au profit des régions forestières.

Les investissements dans la fabrication d'une nouvelle génération de composantes et de systèmes de construction modulaires nous permettraient de renforcer notre capacité d'innovation dans un secteur d'activité à haute valeur ajoutée. Ce modèle existe déjà, il faut maintenant lui donner plus d'ampleur. Les travailleurs des régions sont disponibles et capables de faire beaucoup plus que d'envoyer des matériaux de base sur les chantiers de construction des grandes villes.

Depuis longtemps, on reconnaît le potentiel structurant de la diversification des activités des entreprises forestières vers des créneaux de deuxième et troisième transformation, mais on ne s'est jamais donné les moyens de nos ambitions. Le temps est venu d'y voir.

Cette réflexion doit toutefois dépasser le seul exemple du chantier national de construction. Ne nous contentons pas de solutions à la pièce. Il faut maintenant envisager la mise en place d'une stratégie globale d'innovation industrielle. Développer de nouveaux créneaux en se tournant davantage vers la valeur ajoutée. Valoriser les millions de mètres cubes de bois que la structure industrielle actuelle laisse en forêt. Nous voulons une stratégie réfléchie et des gestes forts de la part des gouvernements et de l'industrie.

Cette transformation industrielle doit être accompagnée d'une réforme de l'aménagement forestier afin que la nouvelle industrie puisse compter sur des approvisionnements durables et prévisibles. Ceux-ci doivent notamment s'appuyer sur des stratégies sylvicoles diversifiées et rigoureuses qui pourront compter sur un cadre financier conséquent.

Finalement, pour être durable et prévisible, la filière bois doit respecter la capacité de support des écosystèmes et la biodiversité tout en cultivant la paix sociale en forêt. Il en va de la prévisibilité et de l'accès à tous les marchés que nous voudrons conquérir.

Voilà ce à quoi nous réfléchissons pour construire l'avenir des travailleuses et des travailleurs. Nos syndicats sont réunis dans l'organisation d'un sommet sur la forêt qui se tiendra au printemps et qui servira à rassembler tous les acteurs du milieu forestier qui voudront contribuer à l'avancement de ces idées.

Réagir à la crise tarifaire, oui ! Mais avec un plan bien réfléchi dans l'intérêt à long terme des communautés forestières. Souhaitons que la ministre entende notre message.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Nouvel assaut sur les travailleuses et travailleurs canadiens : les tarifs de 25 % imposés par Trump sur l’acier et l’aluminium canadiens

Aujourd'hui, Donald Trump a lancé un assaut économique sur les travailleuses et travailleurs canadiens en imposant un tarif de 25 % sur les importations d'acier et d'aluminium. Ce tarif insouciant menace des dizaines de milliers d'emplois qui paient bien et il déstabilise des industries qui sont des piliers de l'économie canadienne.

L'acier et l'aluminium sont des éléments cruciaux de la base industrielle du Canada, fournissant des intrants essentiels aux secteurs de l'automobile, de l'énergie, de la construction, des transports et de la fabrication. Au total, plus de 43 000 emplois canadiens sont directement ou indirectement menacés. Quand Trump a imposé des tarifs semblables en 2018, les exportations d'acier du Canada aux É.-U. ont diminué de 38 %, causant des difficultés économiques aux travailleuses et travailleurs et aux collectivités de tout le pays. L'industrie de l'aluminium, qui souffre déjà des perturbations commerciales mondiales, voit mettre en péril 9 500 emplois directs canadiens.

« Les tarifs de Donald Trump sont un assaut direct sur la main-d'œuvre et l'économie du Canada. Ces tarifs ne protègent pas des emplois—ils en éliminent. Le Canada ne peut pas se croiser les bras pendant que ses travailleuses et travailleurs sont traités comme des monnaies d'échange dans le cadre de la guerre commerciale déclarée par Trump. Notre gouvernement doit répondre en prenant une forte action immédiate pour défendre les industries canadiennes et les travailleuses et travailleurs qui les tiennent aller », dit Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada.

Les syndicats du Canada ont riposté en 2018 et ils riposteront de nouveau. Nous incitons le gouvernement fédéral à prendre sur-le-champ des mesures pour défendre les travailleurs et travailleuses du Canada, comme par exemple de fortes mesures de rétorsion, des investissements dans les industries affectées et un soutien direct aux travailleuses et travailleurs impactés.

Les tactiques de guerre commerciale de Trump font passer les profits des entreprises avant le gagne-pain des travailleuses et travailleurs. Le Canada ne doit pas permettre que les politiques étasuniennes prennent son économie en otage. Nous épaulons les personnes qui travaillent dans les secteurs de l'acier et de l'aluminium et exigeons une réponse forte et rapide pour protéger emplois, industries et collectivités.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :