Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Le privé est tout, sauf santé !

« La très grande majorité de la population tient au réseau public de santé et des services sociaux et nous devons dès maintenant travailler à la consolidation de ce joyau. Il est également capital de respecter le rôle distinct du secteur communautaire et de reconnaître sa contribution sociale. » — Sophie Verdon, coordonnatrice à la Coalition solidarité-santé.

Depuis plusieurs mois, des dizaines d'organisations issues des milieux communautaire autonome, de défense des droits de la personne, syndical et médical dénoncent la place grandissante du privé dans le réseau de la santé et des services sociaux québécois. Au-delà des nombreuses promesses faites par les gouvernements successifs, des faits alarmants persistent : augmentation des délais d'attente, précarisation des organismes communautaires, centralisation excessive, etc. Du même souffle, on assiste à une augmentation de la place occupée par le secteur privé à but lucratif.

C'est dans cet esprit que des centaines de personnes des quatre coins du Québec se sont donné rendez-vous les 21 et 22 février derniers au Collège de Maisonneuve à Montréal. À l'agenda ? Une quinzaine de conférencier-ière-s du Québec, du Canada et de l'international réuni-e-s pour parler de privatisation, pour s'inspirer des expériences d'ailleurs et proposer des leviers possibles pour faire barrière à cette privatisation galopante. « Nous n'allons pas rester les bras croisés devant la dérive du réseau de la santé public. Nous refusons d'abdiquer. Nous sommes déterminé-e-s, ensemble, à faire obstruction à cette nouvelle offensive de privatisation incluse dans le plan santé caquiste. Nous croyons profondément que le bien commun de la population passe par un accès universel aux soins et aux services dont elle a besoin, sans égard à l'épaisseur de son portefeuille », de déclarer Sophie Verdon, coordonnatrice à la Coalition solidarité-santé et porte-parole de l'ensemble des organisations présentes à l'événement.

L'apport inestimable des organisations communautaires

Au terme de ces deux jours riches en présentations et en discussions, les organisations présentes ont scellé l'événement par la lecture d'une déclaration commune visant à réaffirmer leur volonté de faire un contrepoids au plan santé du gouvernement de François Legault. Cette déclaration a déjà été signée par plus de 300 organisations provenant des quatre coins du Québec. « La très grande majorité de la population tient au réseau public de santé et des services sociaux et nous devons dès maintenant travailler à la consolidation de ce joyau. Il est également capital de respecter le rôle distinct du secteur communautaire et de reconnaître sa contribution sociale. Tous ces organismes ont une fonction cruciale sur les déterminants de la santé et ainsi, sur l'état de santé générale de la population. Leur apport est immense ! », d'ajouter madame Verdon.

Le grand rendez-vous qui vient de se conclure s'inscrit dans une série d'actions déjà en marche depuis quelques mois. Ce mouvement large de contestation continuera de se faire entendre au cours des prochains mois. D'ailleurs, la Coalition Solidarité-Santé et de nombreux partenaires préparent une semaine nationale d'actions régionales du 31 mars au 5 avril 2025. Au cœur des réflexions de cette mobilisation importante : bâtir un mouvement citoyen capable de s'opposer à la privatisation et ainsi, mieux protéger le réseau de santé et des services sociaux publics. « Les Québécoises et Québécois méritent mieux ! Ils et elles méritent un vrai réseau public, accessible sur tout le territoire et qui offre des soins et des services de qualité », de conclure madame Verdon.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

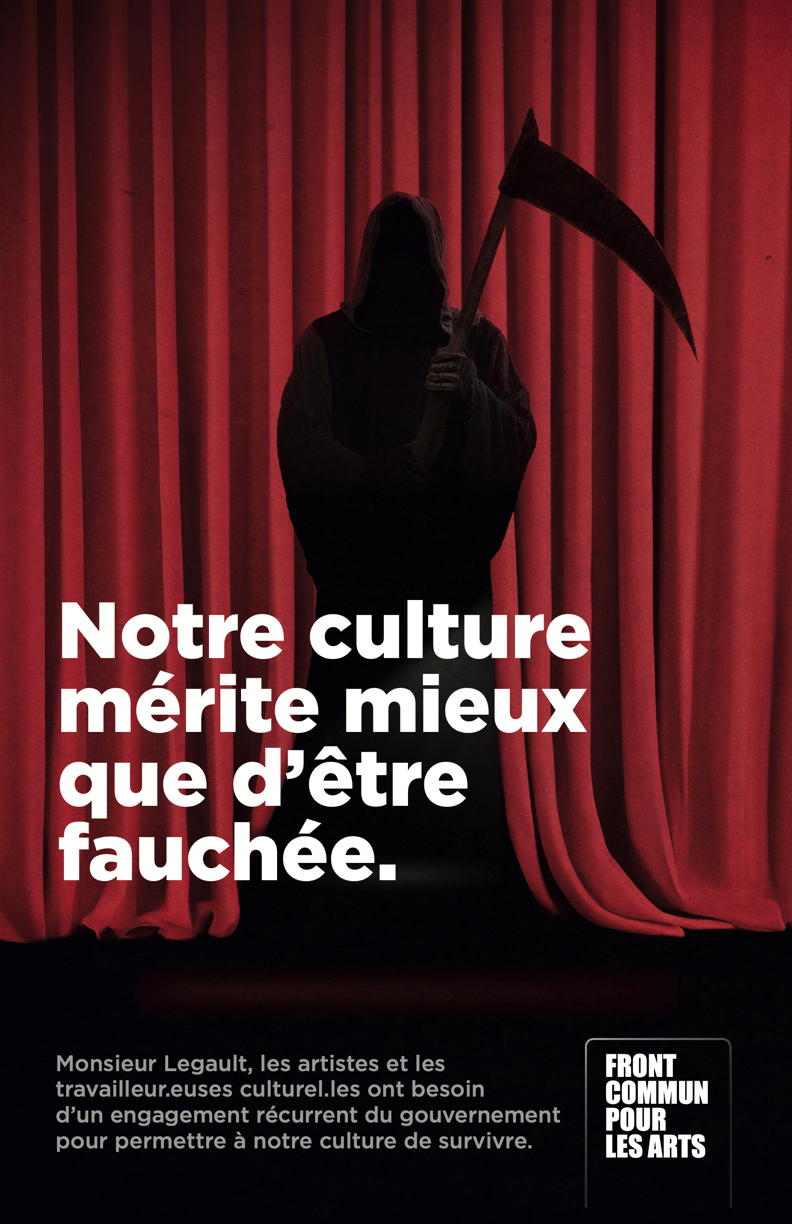

Notre culture mérite mieux que d’être fauchée

Réunis en conférence de presse le 29 janvier, les membres du Front commun pour les arts ont rendu publiques les conclusions de leur mémoire prébudgétaire et présenté les conséquences que subiront les artistes et les organisations en arts si leurs demandes financières ne sont pas satisfaites par le gouvernement du Québec.

– dévitalisation de notre écosystème : suspension de projets et d'activités de développement des publics, diminution du soutien aux artistes de la relève, diminution du rayonnement international de notre culture ;

– diminution de l'offre aux citoyens : moins de spectacles et d'expositions, augmentation des coûts de billets, moins de tournées produites donc des régions du Québec moins bien desservies en matière d'offres culturelles ;

– dégradation des conditions de travail pour des milliers d'artistes (déjà en situation précaire) et de travailleurs culturels.

Le 12 mars 2024, lors de la présentation du budget provincial, le ministre de la Culture et des Communications du Québec annonçait que le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) ne disposerait que d'un budget de 160,46 M$ pour l'année 2024-2025. Une partie de ces fonds provient de crédits temporaires, ce qui affaiblit la capacité du CALQ à remplir adéquatement sa mission première. C'est moins d'argent qu'au dernier exercice, en pleine surchauffe de l'inflation et d'explosion des coûts. C'est surtout moins que ce que le milieu culturel évaluait comme un seuil minimal viable pour les prochaines années.

Aujourd'hui, 17 organisations culturelles se mobilisent au sein du Front commun pour les arts pour dire aux instances gouvernementales : C'est assez ! Notre culture mérite mieux que d'être fauchée.

La dévitalisation de la culture québécoise a de réelles conséquences sur notre société : des institutions fermeront, des formes d'art s'éteindront, des traditions se perdront et des emplois issus de divers secteurs économiques seront abolis.

Les 170 000 artistes, travailleurs et travailleuses du milieu des arts ont besoin d'engagements récurrents et pérennes de la part du gouvernement pour permettre à la culture de survivre. Il est temps que le secteur culturel soit reconnu comme un secteur économique essentiel et profitable à l'ensemble de la société québécoise.

Ce que nous demandons

– Porter à 200 millions $ les crédits permanents du CALQ dès la prochaine année financière ;

– Viser la consolidation des budgets du CALQ en rendant l'ensemble de ses crédits permanents ;

– Systématiser l'indexation des programmes du CALQ ;

– Faire de la culture d'ici une véritable priorité gouvernementale dotée d'une vision à long terme pour les milliers d'artistes et travailleurs culturels du secteur.

Vous voulez vous joindre au mouvement ? Affirmez votre appui aux demandes du Front commun pour les arts en partageant sur vos réseaux sociaux le matériel de la campagne.

Utilisez le #frontcommunpourlesarts #LaCultureMeriteMieux pour manifester votre engagement !

Le Front commun pour les arts est un regroupement d'organismes volontaires unis devant la crise dont le principal objectif est de sensibiliser le gouvernement à l'urgence d'agir.

Le Front commun pour les arts regroupe :

Association des galeries d'art contemporain (AGAC)

Association des cinémas parallèles du Québec (ACPQ)

Association professionnelle de diffuseurs de spectacles - RIDEAU

Conseil des métiers d'art du Québec (CMAQ)

Conseil québécois de la musique (CQM)

Conseil québécois du théâtre (CQT)

DOC Québec En Piste, Regroupement national des arts du cirque

Fédération nationale des communications et de la culture (FNCC-CSN)

Guilde des musiciens et musiciennes du Québec (GMMQ)

Regroupement de pairs des arts indépendants de recherche et d'expérimentation (REPAIRE)

Regroupement des arts de rue (RAR)

Regroupement des artistes en arts visuels (RAAV)

Regroupement des centres d'artistes autogérés du Québec (RCAAQ)

Regroupement du conte du Québec

Regroupement québécois de la danse (RQD)

Réseau Culture 360o (CRC)

Société de développement des périodiques culturels québécois (SODEP)

Société des musées du Québec (SMQ)

Union des artistes (UDA)

Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ)

Télécharger les ressources

Télécharger le mémoire

Télécharger l'affiche

Télécharger le carré web

Télécharger la story

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Lettre ouverte des 15 conseils régionaux de la culture du Québec : Notre culture a besoin d’être protégée

Les 15 conseil régionaux de la culture interpellent le premier ministre François Legault. Notre culture a besoin d'être protégée et nous croyons fermement que c'est notre devoir comme nation de la préserver. Comme nous en faisons état dans notre mémoire Cinq priorités pour soutenir la vitalité de la culture dans l'ensemble des régions du Québec, il est impératif de ramener les investissements de l'État en culture au niveau pandémique. Les musées doivent être correctement financés partout sur le territoire. Il est essentiel pour la vitalité de la société québécoise de soutenir dignement nos créateur·trices et nos artisan·es.

Monsieur le Premier Ministre,

D'emblée, disons-le clairement : le secteur culturel et artistique de toutes les régions du Québec vit présentement une crise majeure et la vitalité de la culture québécoise est en péril. C'est à titre d'intervenant·es de première ligne et partenaires du gouvernement du Québec pour le soutien au milieu culturel depuis plus de 40 ans que nous faisons ce sombre constat. Au cours des dernières semaines, les mauvaises nouvelles se sont succédé à un rythme effarant. Nos organismes annoncent les uns après les autres des fermetures, la réduction radicale de leur programmation et des suppressions de postes. Ce triste tableau n'est malheureusement que la pointe de l'iceberg d'un phénomène que nous voyons arriver depuis plusieurs mois. Force est de constater que dans les conditions actuelles, maintenir l'accès des Québécois·es à une offre culturelle aussi riche et diversifiée est quasi impossible.

Comment en sommes-nous arrivé·es là ? Notre milieu est soumis à des pressions sans précédent. La transformation numérique, l'outrageuse domination des géants du web et l'effritement des médias font en sorte que notre vie culturelle est de moins en moins visible. Les publics, à la sortie de la pandémie, ont changé leurs habitudes et ne sont pas pleinement revenus dans nos lieux de culture. Avec l'inflation et la pénurie de main-d'œuvre, le secteur a vu ses coûts de production exploser d'en moyenne 30 %.

Mais encore ? Dans le dernier budget, votre gouvernement a diminué de manière importante son soutien au secteur culturel. Ce recul diminue la viabilité de notre milieu. Ces décisions font très mal aujourd'hui. Une forte proportion des organismes soutenus par le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) doit évoluer avec un budget non indexé depuis sept ans. Ce sont 120 entreprises culturelles qui n'ont plus de soutien de la part de la SODEC. Le ministère de la Culture et des Communications a été contraint de réduire l'accès gratuit aux musées. Certains indicateurs nous laissent croire qu'il pourrait y avoir d'autres compressions à l'échelle régionale.

Comme si ce n'était pas suffisant, il y a maintenant un rouleau compresseur à nos portes qui est en train d'occulter la culture québécoise. Les perturbations économiques qui se dessinent avec l'imposition des tarifs douaniers des États-Unis nous laissent craindre le pire. Avec l'inflation et les pertes d'emplois qui pointent à l'horizon, nos concitoyen·nes seront confronté·es à des choix difficiles alors que le « dollar-loisir » sera en compétition directe avec celui des premières nécessités.

Les conseils régionaux de la culture ont joué un rôle capital dans le développement et l'affirmation de notre culture partout au Québec. Nos organismes, comme bien d'autres, sont à la croisée des chemins. Si rien ne change, avec un financement qui stagne depuis nombre d'années, nous devrons diminuer notre offre de services alors que le milieu en a besoin comme jamais.

En somme, toutes les conditions sont réunies pour une tempête parfaite et notre vie culturelle n'en sortira pas indemne.

Que faire maintenant ? Notre culture a besoin d'être protégée et nous croyons fermement que c'est notre devoir comme nation de la préserver. Comme nous en faisons état dans notre mémoire Cinq priorités pour soutenir la vitalité de la culture dans l'ensemble des régions du Québec, il est impératif de ramener les investissements de l'État en culture au niveau pandémique. Les musées doivent être correctement financés partout sur le territoire. Il est essentiel pour la vitalité de la société québécoise de soutenir dignement nos créateur·trices et nos artisan·es.

Enfin, nous croyons que votre gouvernement devrait maintenir la capacité d'action des conseils régionaux de la culture afin d'aider le milieu à faire face aux nombreuses perturbations qui l'assaillent et s'assurer que l'ensemble des citoyen·nes partagent une culture commune.

Nous comprenons la situation financière dans laquelle se trouve le Québec. Mais faut-il pour autant abandonner notre culture ? Les maigres économies à faire dans le budget de la culture justifient-elles de mettre en dormance ce qui nous distingue comme peuple ? Il y a une seule personne au Québec qui peut freiner ce déclin et c'est vous, Monsieur Legault. Nous ne baisserons jamais les bras, mais nous avons besoin de vous.

Emmanuelle Hébert, co-présidente du Réseau Culture 360° et directrice générale de Culture Montréal

Julie Martineau, co-présidente du Réseau Culture 360° et directrice générale de Culture Outaouais

Louis-Eric Gagnon, président du Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue

Sylvie Luce Bergeron, présidente du Conseil de la culture de l'Estrie

Véronique Drouin, présidente de Culture Bas-Saint-Laurent

Cassandre Lambert-Pellerin, présidente de Culture Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches

Véronique Pepin, présidente de Culture Centre-du-Québec

Pia Di Lalla, présidente de Culture Côte-Nord

Elsa Pépin, présidente de Culture Gaspésie

Claude de Grandpré, président de Culture Lanaudière

Alexandre Gélinas, président de Culture Laurentides

Christine Huard, présidente de Culture Laval

Sandie Letendre, présidente de Culture Mauricie

Karine Landerman, présidente de Culture Montérégie

Moridja Kitenge-Banza, président de Culture Montréal

Clara Lagacé et Louis-Antoine Blanchette, co-présidents de Culture Outaouais

Michelle Tremblay, présidente de Culture Saguenay—Lac-Saint-Jean

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Pétition : maintien de la gratuité universelle les premiers dimanches du mois

Les 27 janvier dernier, le ministère de la Culture et des Communications a annoncé la fin de la gratuité universelle dans les musées les premiers dimanches du mois. La Société des musées du Québec, défavorable aux restrictions appliquées à cette mesure – qui serait désormais limitée au 19 ans et moins -, s'est rapidement mobilisée pour tenter de sauver une mesure historique qui, dans sa forme d'origine, était très favorable à la diversification et l'élargissement des publics dans les musées.

La SMQ a tout d'abord sondé, parmi ses membres, les 103 musées participants aux premiers dimanches gratuits pour évaluer l'impact de la mesure ainsi revisitée. Le comité politique a sollicité une rencontre avec la sous-ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Verge, pour lui faire part des conséquences en termes financiers pour les établissements et en termes de démocratisation de la culture pour le public, que constituent la revisite de la mesure. Un deuxième échange avec le Ministère quelques jours plus tard nous a laissé comprendre qu'une remise en cause de cette réforme était peu probable et nous avons alors invité les 103 musées participants à poursuivre la mobilisation en plaidant la cause auprès de leur député de circonscription.

En l'absence d'avancée dans ce dossier, la SMQ invite désormais ses membres à se mobiliser plus largement autour d'une pétition initiée par les musées de Sherbrooke en faveur d'un maintien de la gratuité pour les visiteurs et visiteuses de tous âges dans les musées participants les premiers dimanches du mois. La SMQ invite également les organisations et acteur.trice.s du secteur culturel à ajouter leurs signatures, au nom de valeurs communes et du bénéfice collectif que représente l'accès à la culture du plus grand nombre. Les signatures sont attendues avant le 17 mars 2025.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Tonine (1929-2025)

Consciente de la force de son œuvre consacrée par trente-et-un doctorats honorifiques à travers le monde et l'obtention pour Pélagie-la-Charette d'un prix Goncourt (1979), première non-européenne et toujours seulE CanadiennE à l'avoir reçu, Antonine s'était engagée.

L'auteur est secrétaire général des Artistes pour la Paix

1- d'abord pour l'Acadie et son histoire tragiquement marquée par la déportation qui a engendré entre autres le conte Évangéline de Longfellow chanté par Marie-Jo Thériô, mais surtout portée par l'immense fierté de sa culture, musicale folklorique avec Salebarbes, Édith Butler, Lisa Leblanc, Angèle Arseneault, Ginette Ahier etc., et les contes, pièces de théâtre et livres au particularisme langagier hérité de Rabelais (sujet de son doctorat à l'Université Laval, après deux ans de recherches à Paris). Rabelais l'a influencée aussi pour l'insolence sympathique qu'elle adresse, comme lui, tout au long de sa vie aux politiciens, principalement par son œuvre immortelle la Sagouine, une femme de ménage qui a plus de jugeotte que ceux qui se croient maîtres du monde, interprétée par Viola Léger ; elle lui refile respectueusement la demande en l'an 2000 de Jean Chrétien de la voir accéder au Sénat canadien, après qu'elle-même ait reçu en 1976 la distinction d'Officière de l'Ordre du Canada puis Compagnon en 1981.

Il y a un village de la Sagouine à Bouctouche, qui reçoit principalement du Québec la visite de 80 à 90 mille visiteurs annuels. L'Université de Moncton, qu'on espère comme notre ami l'ex-maire d'Amqui changer ce nom infâme par Université de l'Acadie, a pieusement annoncé mettre ses drapeaux en berne pendant les dix prochains jours ;

2- ensuite pour la démilitarisation du Canada conformément aux désirs de l'ONU (UNIDIR), en acceptant en 1988 de succéder à Jean-Louis Roux comme présidente des Artistes pour la Paix (à sa demande expresse, je lui succéderai en 1990, quelques jours à peine avant qu'éclate la résistance mohawk de Kanesatakeh, objet d'un film à l'ONF par une cinéaste-membre de notre C.A. d'alors, Alanis Obomsawin).

En 1989, elle avait sagement identifié, comme élément principal de notre engagement collectif, la lutte menée jusqu'en deux réceptions de la Gouverneure générale Jeanne Sauvé auprès du Premier ministre Bryan Mulroney contre l'achat onéreux et polluant de sous-marins nucléaires voulu par le Secrétaire général de l'OTAN militariste, Manfred Wörner. On était à moins d'un an de la chute du mur de Berlin. Son successeur Willy Claes d'origine belge devra démissionner de son poste après avoir été mis en cause dans l'affaire de corruption relative à l'achat d'hélicoptères EH-101 italiens Agusta (avec obusiers anti-sous-marins) projeté par madame Campbell : il sera condamné en 1998 à trois ans de prison avec sursis et interdiction pour cinq ans d'exercice d'une fonction publique, tandis que le Parti conservateur perdra ses élections avec deux députés survivants à leur déconfiture électorale sans précédent, dont Jean Charest !

Je suis allé quelquefois porter des documents à sa résidence à Outremont de la rue Antonine-Maillet, une incongruité qui l'amusait beaucoup, comme en fait foi la superbe entrevue livrée récemment en partie sur « sa » rue à André Robitaille. Elle y avait vécu un quart de siècle, libre et heureuse avec son amoureuse Mercedes Palomino avec qui elle a bâti l'institution du Théâtre du Rideau-Vert.

Son grand roman-récit que je lui avais déclaré « sous-évalué » par la critique, m'en indignant, Madame Perfecta, montrait avec sensibilité un autre exemple de ces heurts de classes bourgeoise et ouvrière, à l'origine de la presqu'entièreté de son œuvre, heurts aggravés par la condition immigrante de cette autre femme de ménage.

Comptes rendus de lecture du mardi 25 février 2025

Jacaranda

Gaël Faye

J'appréhendais quelque peu la lecture de ce récent prix Renaudot. J'ai toutefois été ravi de la délicatesse et de l'humanité avec lesquelles l'auteur y aborde l'histoire du Rwanda à travers quatre générations de personnages, avec ses pénibles événements et ses zones d'ombre. Milan vit en France avec ses parents, dont la mère est d'origine rwandaise. Un jour, arrive chez lui un petit garçon chétif au regard apeuré, avec un épais pansement sur la tête. Il se nomme Claude et arrive du Rwanda. Sa mère essaie de le rassurer en s'adressant à lui en kinyarwanda…

Extrait :

Afin de démontrer scientifiquement leur théorie, des scientifiques belges utilisèrent toutes sortes d'instruments de mesure, comme des craniomètres ou des compas anthropométriques, pour mesurer les nez, les fronts, les oreilles, les bras, les tibias, les mâchoires et déduire de ces observations sur l'apparence physique la nature profonde et le caractère de chaque Rwandais et de son groupe supposé. Ainsi, ils décrétèrent que ceux qui étaient grands et minces étaient des Tutsi et ceux qui étaient petits et trapus étaient des Hutu. Que les Tutsi étaient fourbes et raffinés et les Hutu timides et paresseux.

Banque mondiale - Une histoire critique

Éric Toussaint

Nous sommes nombreux à nous être laissés mystifier par la Banque mondiale au cours des années. Cette institution financière créée en décembre 1945 avec le Fonds monétaire international, à la suite des accords de Bretton Woods, a-t-elle en effet jamais cherché à combattre la pauvreté dans le monde comme elle l'a longtemps laissé croire ? C'est bien évidemment le contraire. Comme l'illustre cet imposant essai fort bien documenté, elle aura bien plutôt propulsé de nombreux pays dans un cycle d'endettements et de pauvreté dont ils ne voient plus l'heure de sortir. Et ce sont les populations les plus pauvres du monde qui en font les frais, avec l'environnement, cette détestable institution financière presque entièrement contrôlée par les États-Unis étant essentiellement - sinon entièrement - au service des pays riches et des multinationales. Un livre à lire pour tous ceux qui veulent continuer à agir dans notre combat contre la pauvreté dans le monde, sans se laisser berner, de façon éclairée...

Extrait :

Ils piétinent la souveraineté des États en violation flagrante du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes du fait notamment des conditionnalités qu'ils imposent. Ces conditionnalités appauvrissent la population, accroissent les inégalités, livrent les pays aux transnationales et modifient les législations des États (réforme en profondeur du Code du travail, des Codes miniers, forestiers, abrogation des conventions collectives, etc.) dans un sens favorable aux créanciers et « investisseurs » étrangers.

Les radicaux libres

Jean-François Nadeau

Les chroniques de Jean-François Nadeau dans le Devoir sont toujours agréables à lire. Il nous y fait découvrir la petite et la grande histoire d'ici et d'ailleurs dans un style particulier qui nous amène rapidement d'une anecdote à une autre et d'une idée à une autre. Nadeau est aussi l'un des chroniqueurs les plus progressistes de nos quotidiens. « Les radicaux libres », qui emprunte son titre à l'une de ses chroniques, compte une foule de textes de quatre à cinq pages fort instructifs et drôlement divertissants. C'est un recueil qui se savoure à petites doses, à trois ou quatre chroniques par jour.

Extrait :

En 1521, le clergé espagnol déclare une guerre aux livres précolombiens. Une croix dans une main, une torche dans l'autre, les catholiques les brûlent tous sur leur passage, depuis la côte de Tulum jusqu'au coeur du continent. L'évêque de Mexico, Juan de Zumárraga, se montre fier de brûler quant à lui ce que les troupes de Cortés ont pu oublier quelques années plus tôt. De triste mémoire, on se souvient notamment de Zumárraga pour avoir fait apporter sur une place du marché à Tlaltelolco les livres de la bibliothèque de la capitale de l'Anáhuac jusqu'à former là un Himalaya de papier. Des moines, armés de torches, y mettent alors le feu. On célèbre les cendres.

Germinal

Émile Zola

Chez nous, quand nous étions adolescents, c'est mon frère Paul et moi qui aimions Zola. Ma sœur Jacinthe, c'était plutôt Balzac. Ce grand classique est le plus connu des romans de Zola et certainement le principal roman du syndicalisme. Étienne Lanthier, nouveau aux mines de Montsou, y pousse les mineurs à la grève après la décision de l'employeur de baisser les salaires. S'ensuit une grève longue et pénible et des événements tragiques. « Germinal » est l'un des plus beaux romans qu'il m'ait été donné de lire.

Extrait :

Vous avez beau crier contre les riches, le courage vous manque de rendre aux pauvres l'argent que la fortune vous envoie… Jamais vous ne serez dignes du bonheur, tant que vous aurez quelque chose à vous, et que votre haine des bourgeois viendra uniquement de votre besoin enragé d'être bourgeois à leur place.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

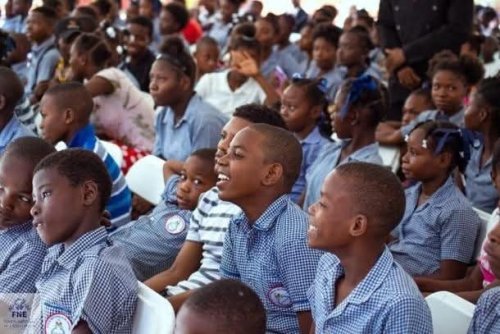

Étudier en Haïti : Un défi de résilience et d’espoir

Haïti, pays des contrastes, porte en son cœur une histoire de luttes et de victoires. Mais aujourd'hui, la réalité qui frappe la nation est bien plus complexe : violence, instabilité et terreur sont devenues des composantes quotidiennes de la vie. Dans ce contexte d'incertitude, l'éducation se transforme en un défi colossal, à la fois personnel et collectif. Étudier en Haïti, c'est naviguer entre des obstacles physiques et psychologiques. Pourtant, pour beaucoup de jeunes haïtiens, cela reste un chemin de résilience, un acte de foi en un avenir meilleur.

Dans un pays où l'insécurité et les tensions politiques limitent l'accès aux établissements scolaires, l'éducation se fait souvent à contrecœur. Les écoles ferment régulièrement à cause des barricades, des manifestations ou des violences ciblées. À cela s'ajoute un réseau scolaire insuffisant, dont une grande partie est privée et coûteuse. Pour beaucoup, l'éducation devient un luxe, réservé à ceux qui peuvent se permettre de contourner les risques, de prendre un transport coûteux ou de s'assurer d'un minimum de sécurité. Mais les étudiants haïtiens ne se laissent pas abattre. Ils se battent contre vents et marées pour accéder à un savoir qui est, pour eux, le principal levier d'émancipation.

Malgré les défis, les étudiants haïtiens trouvent des moyens de poursuivre leur apprentissage. La résilience est au cœur de leur quotidien : ils adaptent leurs horaires d'étude en fonction de la situation sécuritaire, créent des espaces d'étude improvisés dans leurs foyers, ou se tournent vers des plateformes en ligne lorsque les écoles ferment leurs portes. Cette capacité à s'adapter et à surmonter les difficultés fait d'eux des modèles de détermination. La situation ne brise pas leur espoir ; au contraire, elle le renforce.

Les technologies jouent un rôle primordial dans cette lutte. Les cours en ligne, bien qu'inaccessibles pour une grande partie de la population en raison du manque d'infrastructures, représentent une voie d'espoir pour ceux qui ont accès à Internet. L'enseignement à distance devient une alternative viable pour de nombreux étudiants, leur permettant de poursuivre leur éducation malgré la fermeture des établissements.

Dans un environnement où les institutions sont souvent défaillantes, les réseaux d'entraide entre étudiants et les initiatives communautaires deviennent essentiels. Les étudiants se soutiennent mutuellement, se regroupent pour échanger des ressources et des notes, et organisent des révisions collectives. Ils créent ainsi un tissu social qui leur permet de résister à la fragmentation du système éducatif. Cette solidarité devient non seulement un moyen de poursuivre les études, mais aussi un acte de résistance face à la violence et à l'isolement.

De plus, dans un pays où les ressources sont limitées, des initiatives citoyennes commencent à émerger. Des groupes organisent des collectes de fonds pour acheter des fournitures scolaires ou réparer des infrastructures endommagées. Ces actions communautaires montrent qu'il est encore possible de rêver d'un avenir où l'éducation est accessible à tous.

Face à l'inefficacité d'un système scolaire traditionnel, des voies alternatives se dessinent. Certaines organisations non gouvernementales proposent des formations pratiques et des ateliers pour les jeunes, afin qu'ils acquièrent des compétences professionnelles directement utilisables dans le monde du travail. D'autres explorent des modèles d'éducation non conventionnels, moins dépendants des infrastructures scolaires classiques et plus proches des réalités du terrain.

Les jeunes haïtiens ne se contentent pas d'attendre que le système se répare ; ils innovent, se réinventent, créent des espaces d'apprentissage où la rigueur académique et les compétences pratiques se croisent. Ces initiatives constituent la promesse d'un avenir plus autonome et plus dynamique pour la jeunesse haïtienne.

Dans un environnement aussi hostile, l'éducation devient un acte de résistance et de reconstruction. C'est un moyen pour les jeunes de s'armer intellectuellement et de contribuer, à terme, à la reconstruction de leur pays. Malgré les défis, l'éducation est perçue comme une porte d'entrée vers l'émancipation, un espoir de changer les mentalités et de renouveler les structures sociales et politiques du pays.

Mais cet espoir n'est possible que si les autorités haïtiennes et la communauté internationale prennent conscience de l'urgence de soutenir l'éducation. Il est crucial d'investir dans la sécurité des écoles, dans les infrastructures éducatives et dans l'accessibilité des ressources pédagogiques. Le rôle des gouvernements, des organisations internationales et des citoyens est fondamental dans la création d'un environnement plus sûr et plus propice à l'éducation.

Étudier en Haïti dans un environnement marqué par la terreur est un acte de résilience. Chaque étudiant, chaque jeune qui continue à rêver d'un avenir meilleur à travers l'éducation, devient un symbole de cette force qui pousse à aller de l'avant malgré tout. L'éducation n'est pas seulement un droit ; elle est un combat pour un futur où la violence ne dicte pas le quotidien, où la terreur n'entrave pas les rêves et où la connaissance est véritablement accessible à tous. Pour les étudiants haïtiens, l'éducation reste la clé d'un changement profond, un changement porté par des générations entières qui refusent de se soumettre à la fatalité.

Smith PRINVIL

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le projet de pays au centre de la riposte québécoise

Suite aux charges à droite et à l'extrême-droite menées par Trump, Poilièvre, Carney et François Legault et leur projet de société qui se résume à business, business, business avec l'autoritarisme et les pouvoirs nécessaires pour écraser toute insoumission, notre riposte se doit d'être formulée autour du projet de l'indépendance du Québec. Nous pouvons faire front commun avec le Canada comme province canadienne dans l'immédiat, mais dès maintenant nous devons nous mobiliser pour formuler notre projet de pays et inscrire ce nouveau pays dans le dialogue avec les autres peuples du monde qui se mobilisent contre la vision du monde qui nous est imposée à l'échelle planétaire par les milliardaires de ce monde et leurs valets politiques dans une logique de dictature, entraînant les humains et les autres espèces sur Terre à l'extinction dans une approche suicidaire.

Cette réflexion au Québec autour du projet de pays nous amènera rapidement à aborder en profondeur des enjeux que nous pelletons devant nous depuis quelques décennies soit l'éducation, la culture, la santé, la famille, le travail, l'économie, le système politique et le rôle des institutions et des structures, l'immigration etc. et donner une direction à notre projet de pays en dans une discussion franche, ouverte et respectueuse avec notre famille, nos voisins, nos amis, les gens dans nos quartiers, nos villages et nos villes.

Pour ce faire il nous faut être attentifs à chaque personne que nous rencontrons pour comprendre sa dynamique personnelle, sa vision des choses, et voir comment l'entraîner dans le respect et la bienveillance sur une base volontaire dans notre projet collectif qui peut-être en cette période d'émotion, de peur, de colère, de frustration, d'isolement et de dépression, un catalyseur individuel et collectif bienfaisant et constructif dans une grande humanité et dans la solidarité.

Yves Chartrand

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Ukraine, Palestine : même combat ?

Donald Trump menace de s'entendre avec son homologue russe Vladimir Poutine au sujet de l'Ukraine, et menace, à sa manière tonitruante et ambiguë, le président ukrainien Volodymyr Zelensky de le laisser tomber s'il refuse de faire des concessions significatives aux Russes, ce qui s'explique par la poussée néo-isolationniste qui représente la marque de commerce de son administration. Dans la foulée, un certain découplage entre l'Union européenne et les États-Unis se dessine. On peut s'interroger sur l'ampleur de ce courant et s'il perdurera au-delà de la présidence de Donald Trump. Mais il exprime bien une tendance au sein d'une bonne partie de la classe politique américaine et de l'électorat trumpiste.

Trump et sa garde rapprochée incitent les Européens à renforcer leurs dépenses militaires pour faire face à la menace russe, ce qui peut leur rendre service à la longue. En effet, ils devront compter moins paresseusement et moins peureusement sur la protection américaine. Il en résulterait une autonomie accrue pour eux, ce qui leur serait bénéfique à longue échéance. Après tout, les principaux membres de l'Union européenne comme la France et l'Allemagne sont des puissances importantes, et la première possède l'arme nucléaire. Plusieurs pays européens comme la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne sont membres de l'Otan en plus. La Grande-Bretagne est elle aussi une puissance nucléaire. Unis, ces pays et les autres membres de l'Otan de moindre envergure, mis ensemble, ont potentiellement les moyens d'affronter le Kremlin. Il n'est d'ailleurs pas du tout certain que Vladimir Poutine ait l'intention de s'en prendre aux pays membres de l'Otan et de l'Union européenne, car ce serait suicidaire. Comme Trump, Poutine utilise beaucoup la tactique du bluff pour intimider ses adversaires.

Il pouvait envahir l'Ukraine, un pays non membre de l'Union européenne ni de l'Otan sans grands risques, même s'il s'est heurté alors à une résistance farouche qu'il n'avait pas prévue. Il n'agirait jamais ainsi (à moins de perdre la tête) à l'endroit des principaux membres de l'Union européenne et ceux de l'Otan. Les États-Unis ne pourraient alors que jouer leur rôle de soutien aux Européens. Par ailleurs, l'appui militaire et diplomatique dont Kiev a a bénéficié de leur part explique en bonne partie les difficultés du Kremlin en Ukraine.

Selon toute vraisemblance, le gouvernement ukrainien, lorsque des négociations s'amorceront enfin, devra céder du terrain, poussé par Trump et son entourage. S'il est impensable que le président américain puisse imposer au président ukrainien une solution toute faite, concoctée avec Poutine en secret, le second devra renoncer à chasser les Russes de la totalité du territoire national. L'armée russe tient 20% du territoire ukrainien et Moscou n'en rétrocédera qu'une partie, peu importe les pressions éventuelles de la Maison-Blanche et des grands acteurs de l'Union européenne ou de l'Otan. De plus, certains des territoires conquis par les envahisseurs sont peuplés d'une majorité de russophones qui voient d'un bon oeil leur éventuel rattachement à la Russie. Les futures négociations russo-ukrainiennes s'annoncent épineuses et leurs résultats incertains. Mais si le gouvernement de Kiev devra selon tout vraisemblance renoncer à récupérer tout le terrain perdu, Moscou, pour sa part, devra rabattre ses ambitions conquérantes initiales : annexer l'Ukraine. Seul un compromis pourra mettre fin au conflit.

Mais on peut prévoir que l'essentiel du territoire ukrainien (75% ou 80%) demeurera sous la souveraineté de son gouvernement. L'Ukraine ne redeviendra jamais une province russe. Elle va conserver son indépendance, même si celle-ci s'exercera sous haute surveillance du Kremlin. L'Ukraine ne pourra pas rejoindre l'Otan ni l'Union européenne, selon toutes probabilités.

Par là, on constate le contraste avec la Palestine. En effet, il n'existe aucun gouvernement palestinien digne de ce nom (on ne peut qualifier ainsi l'administration agonisante de Mahmoud Abbas qui ne gère vraiment que 20% du territoire), la Cisjordanie ploie sous le grand nombre de colons israéliens (800,000) qui y vivent et ses habitants doivent subir depuis 1967 une interminable occupation militaire, souvent implacable. Tout ceci sans même évoquer la présence dans des camps de réfugiés de multiples exilés dont les grands-parents et arrière grands-parents ont fui la Palestine lors de la Naqba de 1947-1948. Les résistants du peuple occupé sont toujours considérés comme des "terroristes" par les classes politiques occidentales, lesquelles apportent un soutien quasi inconditionnel à Tel-Aviv. L'isolationnisme trumpiste ne concerne pas l'État hébreu.

Cet isolationnisme s'applique à plusieurs secteurs des relations internationales (le gel odieux de l'USAID, par exemple), mais Israël en est épargné. Pourrait-on qualifier les menaces de Trump dans le dossier du conflit russo-ukrainien de demi-abandon vis-à-vis de l'Ukraine ? On comprend la colère, l'amertume et l'inquiétude des Ukrainiens et Ukrainiennes par rapport aux États-Unis. Les Israéliens et Israéliennes, eux, n'ont pas à s'en faire.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Jean-François Delisle

Peut-on voyager encore ? | Livre à paraître le 26 février | Rodolphe Christin

Alors que plusieurs n'iront pas aux États-Unis pendant la semaine de relâche et cet été, Rodolphe Christin va plus loin : faut-il vraiment *partir *pour *être *en vacances ? Comment envisager le voyage dans un contexte de crise écologique et géopolitique ? Si la découverte de l'ailleurs peut encore avoir un sens, une nouvelle voie doit être tracée.

L'essai *Peut-on voyager encore ? - Réflexions pour se rapprocher du monde*, du sociologue Rodolphe Christin, paraîtra *en librairie le 26 février prochain.*

*À propos du livre*

Dégradant ce qu'elle prétend mettre en valeur, l'industrie touristique témoigne bien de l'ambiguïté de notre rapport au monde, entre manque et excès. En tant que production du capitalisme, elle impose sa logique partout où elle débarque, pesant ainsi sur l'aménagement du territoire, l'accès au logement et à l'eau, l'achalandage des routes et sentiers, le volume de déchets, le coût de la vie… Elle transforme l'ailleurs étranger en ici familier, l'exotisme en quotidien.

Dans un contexte de crises environnementales, géopolitiques et sociales, comment dès lors envisager le voyage, bien souvent réduit à une photo vite oubliée ? Notre responsabilité partagée de « sauver le monde » implique-t-elle de renoncer à sa rencontre ? Pourquoi valorise-t-on davantage le fait de *partir *en vacances plutôt que d'*être* en vacances ?

Que faire, ou plutôt, que vivre à la place du tourisme ?

Si l'on admet que la découverte de l'Autre et de l'ailleurs peut encore avoir un sens, une autre voie doit être tracée. C'est ce que propose Rodolphe Christin dans *Peut-on voyager encore ?*. Le sociologue, qui se fait ici philosophe, nous invite à penser les nouveaux chemins écosophiques à emprunter pour se rapprocher du monde, à commencer par celui de notre

quotidien. « Les voyages de demain seront des voyages de retour. », nous dit-il, avec l'ambition d'approcher ce qui est déjà proche, de parcourir, sentir et aimer des territoires que nous n'habitons peut-être pas complètement, après tout.

Ne faudrait-il pas en effet repenser notre rapport au travail et poser les bases d'une politique du temps libre radicalement renouvelée, plus soucieuse de nos milieux de vie ? En tant que rapport au monde à la fois poétique, pratique et écologique, l'écosophie, à défaut de nous promettre une croisière excitante en Antarctique pour assister à la fonte des derniers glaciers, pourrait bien nous offrir les clés d'une expérience personnelle et concrète de l'inconnu qui soit riche en émotions, en

sensations et en apprentissages, tout cela en harmonie avec le vivant.

*À propos de l'auteur*

Rodolphe Christin est sociologue et essayiste. Fréquemment sollicité sur les enjeux liés au tourisme et au voyage, il est l'auteur de *Le travail, et après ?* (avec Jean-Christophe Giuliani, Philippe Godard et Bernard Legros, 2017), *Manuel de l'antitourisme *(2017) et de* La** vraie vie est ici* (2020).

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :