Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

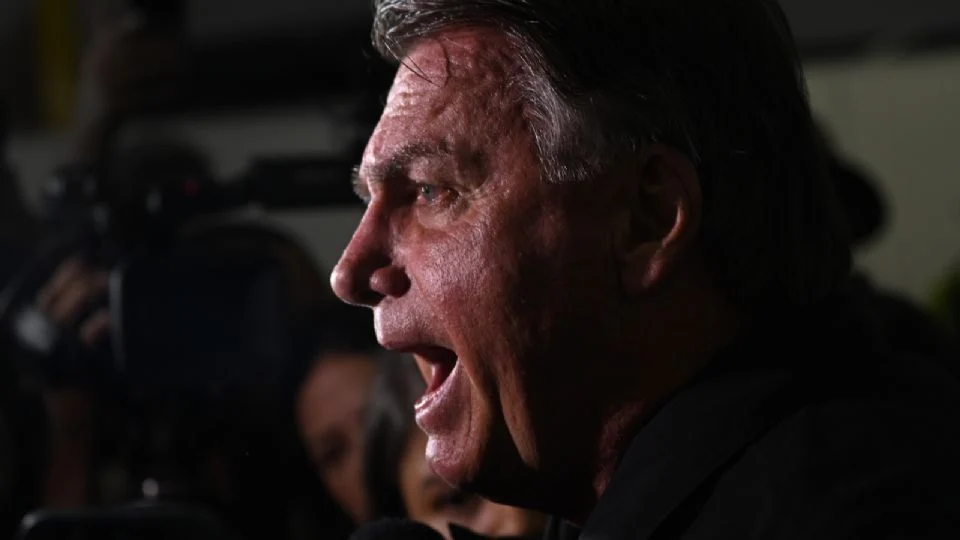

Bolsonaro et 33 autres personnes sont dénoncées par la PGR pour tentative de coup d’État

Le bureau du procureur général (PGR) a dénoncé l'ancien président Jair Bolsonaro (PL) devant la Cour suprême fédérale (STF), mardi (18 février), pour les crimes de formation d'une organisation criminelle, d'abolition violente de l'État de droit démocratique et de tentative de coup d'État, pour sa participation aux événements survenus entre la fin de son mandat, en décembre 2022, et le fatidique 8 janvier 2023.

18 février 2025

Après une grande appréhension et une grande anxiété de la part d'une grande partie des Brésiliens, le PGR Paulo Gonet a présenté la plainte au STF, près de trois mois après que l'ancien occupant du Palais du Planalto et 39 autres personnes enquêtées aient été inculpés dans le cadre d'une enquête détaillée de la police fédérale composée de 884 pages et pleine de preuves recueillies par les agents.

Alexandre Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira et Walter Souza Braga Netto ont également été inculpés.

Les principaux points de l'acte d'accusation contre Jair Bolsonaro

Le MPF (Ministère Public Fédéral) dénonce une tentative de coup d'État et une structure criminelle visant à délégitimer les élections et à empêcher la transition du gouvernement.

Le ministère public fédéral (MPF) a déposé une plainte formelle contre Jair Bolsonaro et plusieurs membres de son gouvernement, les accusant de faire partie d'une organisation criminelle qui a tenté d'empêcher Luiz Inácio Lula da Silva d'accéder au pouvoir après les élections de 2022. Le document, signé par le procureur général de la République, Paulo Gonet, a été envoyé à la Cour suprême fédérale (STF) et est sous le rapport du juge Alexandre de Moraes.

À la tête d'une organisation criminelle

L'acte d'accusation affirme que M. Bolsonaro, ainsi que son colistier à la vice-présidence pour 2022, le général Braga Netto, ont coordonné et encouragé des actions visant à empêcher la transition du gouvernement. L'acte d'accusation décrit l'organisation comme étant structurée, hiérarchisée et avec une division des tâches entre ses membres. Parmi les personnes impliquées figurent des ministres, du personnel militaire et des conseillers directs, tous supposés être alignés sur le projet de maintenir Bolsonaro au pouvoir, quel que soit le résultat électoral. Les documents saisis indiquent que des réunions ont été organisées pour définir les stratégies du groupe.

Délégitimer les élections

Depuis 2021, Bolsonaro aurait promu un discours de méfiance à l'égard des urnes électroniques et du Tribunal supérieur électoral (TSE), préparant le terrain pour remettre en cause les résultats de l'élection de 2022. La stratégie comprenait des déclarations publiques, des émissions en direct et des réunions avec des autorités nationales et internationales pour répandre des soupçons infondés sur l'équité du processus électoral. Selon la plainte, ce discours a été méticuleusement planifié dans le cadre de la narration qui soutiendrait un coup d'État.

Utilisation de structures gouvernementales

L'ancien président aurait utilisé des organismes gouvernementaux, tels que la Police fédérale des routes (PRF) et le Bureau de la sécurité institutionnelle (GSI), pour entraver l'élection de son adversaire et créer une instabilité institutionnelle. Lors du second tour des élections, la PRF a mené des opérations dans des régions où Lula avait obtenu un nombre important de voix au premier tour, rendant difficile l'accès des électeurs aux bureaux de vote. En outre, les enquêtes montrent que Bolsonaro et ses alliés ont discuté de stratégies visant à instrumentaliser les forces armées et l'Abin (Agence brésilienne de renseignement) en faveur du plan de coup d'État.

Tentative de coup d'État

La plainte indique que Bolsonaro et ses alliés ont envisagé des mesures telles que la déclaration de l'état de siège, l'arrestation des ministres du STF et du TSE et l'annulation des élections sous des prétextes frauduleux. La police fédérale a identifié des projets de décrets prévoyant une intervention militaire et la suspension des institutions démocratiques, ainsi que l'emprisonnement éventuel d'opposants politiques et de membres du pouvoir judiciaire. Les documents saisis montrent que des réunions ont eu lieu pour discuter de ces plans, avec la participation de militaires d'active et de réserve.

Plan de violence et d'intimidation

L'un des aspects les plus graves de l'acte d'accusation mentionne l'existence de plans prévoyant la possibilité d'assassiner des autorités, telles que le ministre Alexandre de Moraes et le président élu lui-même, Luiz Inácio Lula da Silva. Parmi les documents saisis, des notes mentionnent une opération appelée « Poignard vert et jaune », qui prévoyait des attaques contre des personnalités du pouvoir judiciaire et de l'exécutif. La plainte indique que Bolsonaro a été informé de ces conspirations et qu'il a non seulement donné son accord, mais qu'il aurait également encouragé des groupes extrémistes à s'y joindre.

Mobilisation militaire et désobéissance à la Cour suprême

L'organisation aurait tenté de coopter les militaires pour qu'ils se joignent à un coup d'État, en faisant pression sur le haut commandement de l'armée et en utilisant les réseaux sociaux pour attaquer les généraux qui ne soutenaient pas la rupture démocratique. Selon les enquêtes, Bolsonaro et ses alliés ont cherché à obtenir le soutien d'officiers de haut rang, tandis que des personnalités militaires alignées sur le gouvernement ont fomenté une atmosphère de désobéissance au sein des forces armées. Malgré la résistance d'une partie du haut commandement, des secteurs des forces spéciales se seraient organisés pour rendre possible la tentative de coup d'État.

Lien avec les manifestations du 8 janvier

La plainte souligne que Bolsonaro et ses alliés ont encouragé et facilité la mobilisation des partisans, qui a culminé avec l'invasion et la destruction du siège des trois branches du gouvernement. Des messages interceptés révèlent que des membres de l'organisation criminelle ont maintenu un contact direct avec des manifestants qui campaient devant des casernes, les encourageant à faire pression sur les militaires pour qu'ils agissent. Le 8 janvier, l'action violente a été facilitée avec la connivence de secteurs de la sécurité publique du district fédéral. Les messages enregistrés révèlent que les organisateurs attendaient le feu vert de l'armée pour agir de manière plus incisive.

Preuves documentaires

Des manuscrits, des messages et des fichiers numériques ont été trouvés, détaillant le plan pour maintenir Bolsonaro au pouvoir, ainsi que des instructions pour discréditer les sondages et créer un environnement d'instabilité. Parmi les documents saisis figurent des projets de décrets de coup d'État, des comptes rendus de réunions de conspirateurs et des notes qui démontrent la planification méticuleuse de l'invalidation de l'élection de 2022. Les preuves recueillies par la police fédérale et le MPF renforcent la thèse selon laquelle les actes criminels n'ont pas été improvisés, mais sont le résultat d'une conspiration à long terme visant à saper la démocratie brésilienne.

Implications et développements

La plainte, désormais entre les mains du STF, pourrait conduire à l'ouverture d'une procédure pénale contre Bolsonaro et ses alliés, consolidant ainsi l'une des plus grandes affaires pénales de l'histoire politique du Brésil. Si elle est acceptée, la plainte pourrait donner lieu à des sanctions sévères, y compris de longues périodes d'emprisonnement pour les personnes impliquées. Le jugement rendu dans cette affaire pourrait constituer un précédent important en ce qui concerne l'obligation pour les anciens dirigeants de rendre compte des crimes commis contre la démocratie.

La défense de Bolsonaro nie les accusations, affirmant qu'il n'y a pas de preuves concrètes contre l'ancien président. Toutefois, la solidité des preuves présentées par le MPF renforce la possibilité de demander des comptes à l'ancien chef de gouvernement et à ses plus proches alliés.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Personnes traumatisées craniocérébrales : Très vulnérables à la crise du logement, selon une étude

Québec, le 19 février 2025 – Le Regroupement des associations de personnes traumatisées craniocérébrales du Québec (Connexion TCC.QC <https://www.connexiontccqc.ca/> ) tient aujourd'hui une conférence de presse pour dévoiler les résultats préliminaires d'une récente étude sur les conditions d'habitation des personnes traumatisées craniocérébrales (TCC)

Cette étude est menée en collaboration avec l'équipe de recherche Participation sociale et ville inclusive du Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale (CIRRIS <https://www.cirris.ulaval.ca/> ) de l'Université Laval.

Les résultats préliminaires de l'étude mettent en lumière que :

● Plus du 1/4 des participant·es ont mentionné que ce n'était pas leur décision de vivre dans leur milieu actuel ;

● 1/6 des participant·es prévoit déménager à moyen terme (2-3 prochaines années) ;

● près du 1/10 des participant·es ont déjà été ou pourraient être actuellement dans une situation d'instabilité résidentielle ;

● 2/3 des participant·es sont non-propriétaires et donc à risque d'être touché·es de plein fouet par la crise du logement.

« Le TCC survient de façon soudaine, ce qui a un impact considérable la capacité des personnes qui le subissent à continuer à travailler au même rythme qu'avant. Elles se retrouvent du jour au lendemain avec un revenu moindre et une dépendance accrue au soutien de leurs proches, les exposant ainsi à un risque d'instabilité résidentielle » explique Marie-Ève Lamontagne, chercheure au CIRRIS.

Depuis leur TCC, les participant·es ont en moyenne déménagé 2,8 fois, ce qui illustre le grand besoin de trouver un milieu de vie mieux adapté à leur nouvelle réalité. Les compressions budgétaires d'1,5 milliard en santé annoncées par Christian Dubé le mois dernier alertent le Regroupement, qui trouve la situation déjà préoccupante sur le terrain : manque ou absence de services spécifiques pour les personnes TCC dans de nombreuses régions, manque de logements adaptés et listes d'attente, etc. « Nous demandons au gouvernement que le prochain budget investisse dans le PSOC à la hauteur des besoins, afin que chaque personne subissant un TCC soit accompagnée dans son milieu de vie », affirme Marjolaine Tapin, directrice générale de Connexion TCC.QC.

Les données présentées ont été recueillies auprès de 175 membres participant aux activités des associations membres du Regroupement dans 12 régions du Québec. Les répondant·es sont des adultes avec un TCC modéré ou grave depuis au moins 5 ans.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

L’embuscade néo-fasciste au Brésil

Concernant l'extrême droite en Amérique Latine, nous avons les yeux rivés sur l'Argentine. C'est oublier un peu vite la situation dans le pays voisin, le Brésil. Bien que Jair Bolsonaro a été écarté du pouvoir depuis 2023, l'extrême droite demeure un danger très présent.

À travers une analyse de la trajectoire politique du Lula et du lulisme, resitué dans une perspective historique de plus long terme, Valerio Arcary, historien et militant du PSOL, propose une analyse éclairante sur l'ampleur des risques politiques que traverse le pays.

18 février 2025 | tiré du site contretemps.eu

https://www.contretemps.eu/embuscade-neo-fasciste-bresil/

***

Si le Brésil est aujourd'hui moins pauvre et mieux instruit qu'il y a quarante ans, il demeure néanmoins profondément injuste. Le constat historique est accablant. Certes, les inégalités sociales ont diminué, mais les changements restent minimes. Tout évolue à un rythme désespérément lent. Pire encore, ce qui ne progresse pas régresse. La direction luliste s'est retrouvée prise en otage par l'opération Lavajato, a démoralisé de larges secteurs de la classe travailleuse et de la jeunesse et a livré les classes moyennes exaspérées (par les accusations de corruption, l'inflation des services, les augmentations d'impôts, etc.) aux mains du pouvoir de l'« Avenida Paulista » (siège des grandes banques et entreprises), ouvrant la voie au gouvernement ultra-réactionnaire de Temer. Et Temer l'a remis entre les mains de l'extrême droite et de Bolsonaro.

Ce n'est pas pour cela qu'une génération s'est tant battue. Entre 1978 et 1989, Lula a gagné la confiance de la grande majorité de l'avant-garde ouvrière et populaire. Le rôle de premier plan de Lula était à la fois le reflet de la force sociale du prolétariat brésilien et, paradoxalement, de sa naïveté politique. Une classe ouvrière jeune et peu instruite, récemment issue des régions les plus défavorisées, sans expérience préalable de la lutte syndicale, sans tradition d'organisation politique indépendante, mais concentrée dans les grandes régions métropolitaines du nord au sud et, dans les secteurs les plus organisés, avec une volonté indomptable de se battre. L'illusion réformiste selon laquelle il serait possible de changer la société sans conflit majeur, sans rupture avec la classe dirigeante, était l'opinion majoritaire et la stratégie du « Lula là » a engourdi les attentes d'une génération. Cette expérience historique n'a pas encore été surmontée. Cependant, le gouvernement Lula III ne bénéficie pas du contexte exceptionnel d'il y a vingt ans, et les différences sont nombreuses. L'élément central est la présence d'un mouvement d'extrême droite, piloté par des néo-fascistes déterminés à reconquérir le pouvoir.

La stratégie du troisième mandat de Lula

Le projet du gouvernement Lula est de profiter du contexte international de relative reprise économique, après l'impact de la pandémie, en espérant que cette dynamique se poursuivra sous l'impulsion, à nouveau, de la Chine. Il entend maintenir un pacte avec la fraction bourgeoise qui l'a soutenu au second tour de 2022 contre Bolsonaro et a intégré le gouvernement, ainsi qu'avec la gouvernabilité au Congrès à travers le centrão, afin de garantir la continuité de la croissance et la mise en œuvre des réformes. Au cours de la première année de son mandat, la transition PEC a permis une croissance proche de 3 % et une augmentation de 12 % des revenus du travail, l'expansion du programme Bolsa Família, qui, dans 13 des 27 États, bénéficie à un plus grand nombre de personnes que celles disposant d'un contrat formel. Par ailleurs, le gouvernement a rétabli le salaire minimum, restructuré l'IBAMA et la FUNAI, lancé le programme Pé de Meia pour les élèves du secondaire, remis en place le plan national de vaccination et renforcé le soutien des banques publiques au projet Desenrola, pour aider les familles endettées. L'accès au crédit a été facilité par une baisse des taux d'intérêt et 100 nouvelles unités des Instituts Fédéraux d'enseignement techniques ont été créés, parmi d'autres initiatives visant à améliorer les conditions de vie des masses.

L'objectif était de maintenir une croissance du PIB supérieure à 3 % en 2024, de contenir l'inflation sous les 5 %, de poursuivre un ajustement fiscal progressif et de stimuler les investissements privés, tant nationaux qu'étrangers par le biais du cadre fiscal qui a remplacé le « Teto de Gastos », le plafond des dépenses (« Amendement constitutionnel sur le plafond des dépenses publiques en vigueur de 2003 à 2011 »). En bref, un engagement en faveur d'un réformisme « faible », mais avec une amélioration lente et régulière des conditions de vie et la garantie de préserver la démocratie. Au Brésil, si de petites réformes peuvent transformer la vie de millions de personnes, remporter une élection demeure impossible sans le soutien majoritaire de la classe travailleuse.

De bons indicateurs économiques ne suffiront pas. Il y a un conflit idéologique incessant et ininterrompu. Le lulisme conserve la confiance des plus pauvres, mais le bolsonarisme a gagné du terrain parmi les travailleurs « aisés » qui gagnent plus de deux salaires minimums et accumule des forces dans la « guerre culturelle » fort du soutien des églises néo-pentecôtistes. La population demeure profondément divisée, laissant planer une grande incertitude sur l'issue de 2026.

Cette stratégie s'inscrit dans la continuité du projet élaboré après la victoire électorale de 2002, qui a conduit aux succès de 2006, 2010, 2014, et plus dangereusement, celui de 2022.

Trois hypothèses sous-tendent cette approche.

Premièrement, le pari que le risque d'une nouvelle conspiration similaire au coup d'État institutionnel qui a renversé Dilma Rousseff en 2016 a été écarté temporairement.

Deuxièmement, l'idée que l'inéligibilité de Bolsonaro diminue fortement la probabilité qu'un de ses héritiers politiques l'emporte en 2026 face à Lula.

Troisièmement, la prévision selon laquelle la division de la bourgeoisie sur la nécessité de préserver le régime démocratique et électoral est devenue irréversible. Ainsi, en 2026, la faction capitaliste représentée par Geraldo Alckmin et Simone Tebet pourrait à nouveau soutenir Lula, refusant le risque d'une nouvelle présidence d'extrême droite.

Ces trois calculs contiennent plus qu'un simple « grain de vérité », mais ils sous-estiment gravement les risques encourus. Ils oublient les leçons du coup d'État de 2016 contre Dilma Rousseff. Les plus importantes sont au nombre de cinq :

1/ La première est la sous-estimation du courant néofasciste – l'erreur la plus catastrophique des sept dernières années – de son audace, de son implantation sociale et culturelle, de sa volonté de confrontation directe, de la confiance dans le leadership politique de Bolsonaro, et donc de la résilience du soutien social de l'extrême droite. Cela révèle que l'affrontement ne se limite pas à la perception d'une amélioration des conditions de vie, mais qu'il repose également sur une lutte politique, idéologique et même culturelle féroce portée par une vision du monde réactionnaire.

2/ La deuxième est le fantasme selon lequel il serait possible de maintenir indéfiniment une gouvernabilité « froide » et l'idéalisation du Frente Amplio, en croyant que les dirigeants bourgeois intégrés au ministère resteront loyaux. Cette vision oublie le rôle de Michel Temer et exagère la confiance dans la stabilité du gouvernement, qui repose sur des accords fragiles avec le Centrão au Congrès National, ignorant le danger d'un chantage inacceptable.

3/ La troisième est la sous-estimation personnelle de Bolsonaro en tant que leader de l'opposition et pré-candidat, même dans sa condition d'inéligibilité. Si nécessaire, ils peuvent le remplacer par un autre candidat – Tarcísio de Freitas, Michelle Bolsonaro, ou même un autre « personnage » – avec la conviction que le transfert de son capital électoral reste possible.

4/ La quatrième est la sous-estimation de l'émergence des revendications populaires, noires, féministes, LGBT, environnementales et culturelles, une erreur qui a été fatale au péronisme en Argentine. La confiance excessive dans la poursuite de de la croissance économique comme condition de la mise en œuvre de réformes progressives, peut être démentie, car la structure fiscale limite le rôle de l'investissement public et le marché international des matières premières reste imprévisible.

5/ La cinquième est l'élection de Trump aux États-Unis, qui a eu un effet catalyseur mondial, y compris au Brésil, et les victoires annoncées de l'extrême droite lors des prochaines élections en Europe, ainsi qu'une aggravation des conflits dans le système international avec la Chine.

L'émergence du néofascisme : un danger latent

Comment expliquer la force de l'extrême droite ? Le marxisme ne devrait pas être un déterminisme strictement économique. Mais l'économie joue un rôle clé.

Une mutation structurelle s'est opérée au cours de la dernière décennie. Entre 2013 et 2023, nous avons connu la première décennie régressive depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale :

(a) Pendant les trente « années glorieuses », l'Europe et le Japon ont reconstruit leurs infrastructures et mené à bien les réformes qui ont garanti le plein emploi et des concessions à la classe travailleuse. L'économie brésilienne en a bénéficié en tant que première destinataire des investissements étatsuniens dans la périphérie.

(b) dans les années 1980, un « mini-boom » sous Reagan a vu le Brésil sombrer dans une crise sociale, bien qu'il ait continué à croître.

(c) dans les années 1990, le « mini-boom » sous Clinton a permis la stabilisation de la monnaie brésilienne et du régime libéral-démocratique, facilitée également par la fin de l'URSS.

(d) dans la première décennie du 21e siècle, un « mini-boom » sous George W. Bush a vu le Brésil accumuler des réserves de centaines de milliards de dollars, grâce à l'appréciation exceptionnelle des matières premières stimulée par la croissance chinoise, un phénomène seulement comparable à l'inversion des termes de termes de l'échange durant les guerres mondiales.

La deuxième décennie du XXIe siècle a marqué, pour la première fois dans l'histoire, une période de stagnation. Rien de tel ne s'était jamais produit au Brésil. Le Brexit et Donald Trump, Jair Bolsonaro et Javier Milei sont l'expression électorale d'une stratégie visant à maintenir le leadership étatsunien dans le monde.

Une fraction de la bourgeoisie mondiale, insatisfaite du gradualisme néolibéral, a recours à une stratégie de choc hyper-libérale visant à démanteler les droits sociaux : elle prône la « latino-américanisation » des pays du centre, et l'« asiatisation » de l'Amérique latine afin d'égaliser les coûts de production avec la Chine. Elle veut imposer une défaite historique qui garantira la stabilité des régimes pour une génération.

Cependant, l'extrême droite ne se limite pas seulement à une stratégie économique pour maintenir son leadership sur le marché mondial. Il ne s'agit pas seulement d'un alignement politique sur les États-Unis au sein du système international. Le courant néo-fasciste présente des hétérogénéités internes, et des programmes différents selon les pays, mais repose sur un socle idéologique commun : nationalisme exalté, misogynie sexiste, racisme suprématiste blanc, homophobie pathologique, négationnisme climatique, militarisation de la sécurité, anti-intellectualisme, mépris de la culture et de l'art, méfiance à l'égard de la science.

Ce choc ne peut se concrétiser sans une restriction des libertés démocratiques, voire une destruction des libertés politiques L'extrême droite nourrit une soif de pouvoir et vise à renverser le régime libéral-démocratique. Elle ne cherche pas à « copier » le totalitarisme nazi-fasciste des années 1930 mais aspire à des régimes autoritaires. Elle admire Erdogan en Turquie, Bukele au Salvador et Duterte aux Philippines. Seule une lutte acharnée peut les arrêter.

Par des dénonciations incessantes, un mouvement sociopolitique d'extrême droite, dirigé par des néo-fascistes, s'est consolidé. Les néo-fascistes ont construit un narratif où ils prétendent qu'il existe « trop de droits » pour les travailleurs. Jair Bolsonaro a inventé la menace : « l'emploi ou les droits ? ». Ce qui est menacé par l'extrême droite au Brésil, ce sont toutes les conquêtes sociales, petites mais précieuses, obtenues depuis la fin de la dictature.

Les avancées de tous les mouvements sociaux, qu'ils soient populaires, liés au logement, aux droits des femmes, des Noirs, à la culture, aux étudiants, aux syndicats, aux paysans, aux LGBT, aux écologistes ou aux peuples autochtones. Le bolsonarisme n'est pas une réaction à une menace révolutionnaire, ni une tentative de lutte pour le pouvoir dans le système international des États, comme l'a été le nazifascisme dans l'Europe des années 1920, après la victoire de la révolution d'Octobre. Il n'existe aucun risque, même lointain, de révolution au Brésil.

Les néofascistes ont acquis une base de masse, parce qu'une fraction de la bourgeoisie s'est radicalisée et mène une offensive contre les travailleurs, soutenue par une majorité de la classe moyenne, entraînant avec elle certains secteurs populaires sous le prétexte qu'un choc de capitalisme « sauvage » est nécessaire.

L'extrême droite s'est développée en réaction à la crise de 2008-2009, qui a plongé le capitalisme occidental, y compris le Brésil, dans une décennie de stagnation tandis que la Chine poursuivait sa croissance. Son programme repose sur un néolibéralisme à la « fièvre de 40 degrés », un alignement inconditionnel sur Trump aux États-Unis et un régime autoritaire empreint de nostalgie pour la dictature militaire.

L'objectif du néofascisme est d'imposer une défaite historique en démantelant les réformes sociales progressistes : l'aide sociale qui protège 50 millions de personnes de l'extrême pauvreté, à travers le programme Bolsa Família ; l'accès à une pension vieillesse pour 38 millions de personnes âgées ; les soins de santé publics universels et gratuits à travers le SUS (Système Unifié de Santé) ; l'école publique universelle jusqu'à la fin de l'enseignement secondaire et l'élargissement des universités publiques avec des quotas pour les Noirs et les peuples autochtones ; l'augmentation du salaire minimum au-dessus de l'inflation, etc.

L'« exceptionnalité » brésilienne

Toutes les nations possèdent leurs singularités, leurs grandeurs et leurs misères. Le Brésil, bien que dépendant, est la plus grande puissance à la périphérie du capitalisme. Doté de dimensions continentales, il s'étend de l'Amazonie à la Pampa et concentre à lui seul la moitié de la population sud-américaine. Un peu plus de la moitié de ses habitants sont noirs, et son image internationale, façonnée au cours de la seconde moitié du XXᵉ siècle, repose sur la beauté naturelle des tropiques, le carnaval et le football.

Mais c'est peut-être sur le plan politique que le Brésil se distingue le plus, à travers trois particularités majeures :

(a) une inégalité sociale d'une ampleur extrême, qui demeure presque intacte.

(b) une classe dirigeante historiquement habile à négocier des compromis pour résoudre les conflits sociaux et politiques.

(c) l ‘existence d'une énorme classe ouvrière et de l'un des partis de gauche les plus influents au monde.

Marqué par la domination impérialiste, le pays fut successivement colonie portugaise pendant trois siècles, semi-colonie britannique durant un siècle et, depuis le milieu du XXᵉ siècle, une zone d'influence étatsunienne. Mais son « exceptionnalité » réside dans ces dynamiques internes, qui produisent un paradoxe frappant : une lenteur sidérante des transformations sociales, incapables d'endiguer la profonde injustice qui accable le peuple.

L'histoire politique brésilienne est marquée par des transitions initiées d'en haut et par des compromis entre factions bourgeoises. Les conflits au sein de la classe dirigeante se résolvent par des négociations laborieuses, faites de concessions mutuelles et d'arrangements. Le pays n'a connu qu'une guerre civile limitée, au Rio Grande do Sul il y a un siècle et, pendant quelques mois, lors du soulèvement de São Paulo en 1932. La seule véritable rupture fut le coup d'État militaire de 1964.

Pourtant, au cours des dix dernières années, le Brésil est devenu un véritable « laboratoire » politique. Après tout, en 2018, Bolsonaro, un ancien militaire néofasciste, a remporté l'élection présidentielle après treize ans de gouvernements dirigés par le PT, le plus grand parti de gauche apparu à la fin du XXᵉ siècle, tandis que Lula était en prison. Pourquoi ? Bolsonaro a perdu sa réélection en 2022 face à Lula, a tenté un coup d'État militaire, a été déclaré inéligible par la justice en 2023, mais menace de se présenter aux prochaines élections présidentielles de 2026, avec des taux de popularité très élevés, dans un contexte imprévisible. Les raisons de cette « exceptionnalité » sont multiples.

Le paradoxe brésilien : des tensions sociales sans bouleversements violents

Il existe des facteurs objectifs et subjectifs qui permettent de comprendre ce résultat. C'est un paradoxe, car l'inégalité sociale chronique dans un pays qui possède le PIB le plus élevé du monde périphérique, tout en concentrant proportionnellement la plus grande classe ouvrière, de gigantesques centres urbains et plus de vingt villes de plus d'un million d'habitants, devrait entraîner un niveau de tension sociale extrêmement élevé. Or, ce ne sont que les luttes sociales qui favorisent le changement, qu'il passe par la réforme ou la révolution. Mais ce n'est pas le cas. Le Brésil était, aux côtés de l'Afrique du Sud, le champion mondial des grèves dans les années 1980. Ce n'est plus le cas aujourd'hui.

Tous les principaux voisins du Brésil – l'Argentine (2001-2002), le Venezuela (2002), le Chili (2019), ainsi que le Pérou, l'Équateur et la Bolivie – ont connu des situations pré-révolutionnaires au cours de ce siècle. Ce n'est pas le cas du Brésil. Ce qui y a prévalu, c'est l'expérience du lulisme. Le PT a remporté cinq des six élections présidentielles depuis 2002. Il a fallu un renversement « institutionnel » du gouvernement de Dilma Rousseff pour ouvrir la voie à l'élection d'un néofasciste comme Bolsonaro. Il ne s'agit cependant pas d'un coup d'État « froid ». Les mobilisations entre 2015 et 2016 ont fait descendre des millions de personnes dans les rues en faveur de la destitution de Roussef et ont galvanisé une ultra-droite puissante, dont l'influence est intacte à ce jour.

Cette séquence a précipité un tournant réactionnaire, modifiant durablement le rapport de forces au sein de la société brésilienne, et ce, malgré la courte victoire de Lula en 2022. Et la situation pourrait empirer en 2026. Dans la principale ville du pays, un bouffon histrionique et néofasciste, Pablo Marçal, vient de s'imposer en 2024 comme une figure montante de l'extrême droite, porté par une ascension fulgurante. Une confirmation que le danger est bien réel et imminent. Personne ne peut sous-estimer la menace de son retour au pouvoir national.

Différentes hypothèses ont émergé pour expliquer ce paradoxe. Deux d'entre elles se distinguent par leur importance et contiennent chacune une part de vérité :

(a) la théorie ultra-objectiviste qui met en avant la puissance de la bourgeoisie brésilienne ;

(b) la théorie ultra-subjectiviste qui insiste symétriquement sur la fragilité de la conscience populaire.

Toutefois, cette approche est circulaire et donc insuffisante. Il est indéniable que la richesse et le pouvoir colossaux de la bourgeoisie brésilienne, alliés à son extrême conservatisme et à une remarquable intelligence stratégique, ont joué un rôle clé dans le maintien du statu quo et la neutralisation de la pression sociale en faveur du changement. Parallèlement, la classe ouvrière brésilienne, très hétérogène, souffre d'une faiblesse subjective qui limite ses capacités d'auto-organisation et d'unité. Cela explique à la fois son étonnante patience politique et ses illusions persistantes quant aux solutions concertées.

Mais un troisième facteur mérite d'être pris en compte : le rôle des classes moyennes.

Historiquement, la classe moyenne brésilienne est restée plus restreinte que son équivalente argentine. Pourtant, comme dans tous les pays urbanisés, elle constitue un rempart essentiel à la stabilité de la domination de la bourgeoisie. Elle se compose principalement des couches salariées supérieures qui ont bénéficié d'un accès à l'éducation plus élevé et qui partagent un mode de vie distinctif. Au Brésil, il n'y a pas de Noirs dans la classe dirigeante et très peu dans la classe moyenne. Le pays est profondément fracturé sur le plan racial, et la blancheur y confère un statut privilégié. C'est important.

De la dictature au premier gouvernement Lula

Le Brésil d'aujourd'hui a qualitativement changé par rapport à la fin des années 1970, mais son évolution a suivi une trajectoire distincte de celle de ses voisins. Tout au long de ce cycle historique, les rapports de force entre les classes ont connu de nombreuses oscillations, parfois favorables aux travailleurs et à leurs alliés, parfois défavorables. Pourtant, jamais une situation véritablement révolutionnaire ne s'est ouverte.

Voici un aperçu de la période qui a précédé la première élection de Lula. Ce qui importe ici, c'est qu'à chaque moment où une rupture semblait possible, elle a été évitée :

(a) 1978-1981 : Une montée des luttes ouvrières et étudiantes culmine avec les grandes grèves de l'ABC, mais la défaite du mouvement en 1981 conduit à une stabilisation fragile jusqu'en 1983. L'échec du plan de relance économique de Delfim Neto, qui devait stimuler les exportations par la dévaluation monétaire, aggrave l'inflation sans relancer la croissance.

(b) 1984 : Une nouvelle vague de mobilisation secoue le pays avec lacampagne Diretas Já, qui marque la fin de la dictature militaire. Pourtant, le gouvernement de João Figueiredo ne tombe pas.

(c) 1985-1986 : La prise de pouvoir par le tandem Tancredo/Sarney et le lancement du Plan Cruzado, permettent une brève stabilisation avant qu' un nouveau pic de mobilisation populaire contre l'hyperinflation, ne s'amorce, culminant avec l'élection présidentielle de 1989, où Lula atteint le second tour.

(d) 1992 : Après un court répit avec le plan Collor, le pays replonge dans la crise avec la montée du chômage et la persistance de l'hyperinflation. La contestation culmine avec la campagne Fora Collor (« dehors Collor ! »), qui entraîne sa destitution.

(e) 1994-1995 : L'investiture d'Itamar Franco et l'adoption du Plan Real ouvrent une période de stabilisation plus durable. Mais la défaite de la grève des travailleurs du pétrole en 1995 marque un tournant défavorable et le début d'une phase défensive pour les mouvements sociaux.

(f) 1995-1999 : Les luttes de résistance reprennent progressivement, atteignant un point culminant en août 1999 avec une manifestation de 100 000 personnes scandant « FHC dehors ! contre le gouvernement de Fernando Henrique Cardoso. Pourtant, l'attentisme des dirigeants du PT et de la CUT freine la radicalisation, leur priorité étant de construire une coalition électorale en vue de 2002, jugée incompatible avec un climat de confrontation sociale.

Durant tout cette période, le pays connait régulièrement des chocs ou des virages au sein du champ politique : en 1985, la dictature militaire prend fin mais ne s'effondre pas. Le premier président élu au suffrage universel en 1989, Fernando Collor, est destitué en 1992 après un jugement politique, mais sans élections anticipées. En 2011, Dilma Rousseff devient la première femme élue présidente par un parti de gauche, mais elle est renversée en 2016 sans que le PT ne soit interdit. Lula est emprisonné en 2018. La même année, le néofasciste Bolsonaro accède au pouvoir par les urnes, plongeant le pays dans une régression historique face à la pandémie, mais il ne tombe pas sous le coup d'une destitution.

Entre-temps, en juin 2013, une « explosion » sociale soudaine et imprévue secoue le pays. Mais cela n'a rien à voir avec le renversement de De La Rúa en Argentine en 2001-2002. De 2003 à juin 2013, sous les gouvernements de Lula et Dilma, le Brésil connaît une relative stabilisation sociale, portée par une croissance économique soutenue d'environ 4 % par an et la consolidation d'un filet de sécurité sociale. Jusqu'à ce qu'une vague de protestations populaires, aussi soudaine qu'intense, déferle sur tout le pays, rassemblant des millions de manifestants.

Ce soulèvement, comparable à une éruption volcanique, est pourtant stoppé dès le premier semestre 2014, avant la réélection de Dilma Rousseff. La véritable rupture survient entre mars 2015 et mars 2016, lorsque d'immenses mobilisations réactionnaires, majoritairement issues des classes moyennes et attisées par les accusations de corruption de l'opération Lava Jato, prennent une ampleur sans précédent. En quelques mois, des millions de Brésiliens descendent dans la rue pour soutenir un coup d'État juridico-parlementaire aboutissant à la destitution de Dilma Rousseff.

À ce moment-là, le cycle politique semble définitivement clos. Pourtant, il n'en est rien : le Brésil avance, lentement.

Ce cycle a représenté la dernière phase de la transformation tardive mais accélérée du Brésil agraire en une société urbaine ; la transition de la dictature militaire vers un régime démocratique-électoral ; et l'histoire de la genèse, de l'essor et de l'apogée de l'influence du pétisme, ensuite transfiguré en lulisme, sur les travailleurs. La classe dominante a réussi, à grands pas, à empêcher l'émergence d'une situation révolutionnaire au Brésil, comme celles vécues en Argentine, au Venezuela et en Bolivie, bien que, à plusieurs reprises, des circonstances propices aient vu le jour et auraient pu évoluer dans cette direction, mais ont été interrompues.

Une perspective historique peut nous aider à comprendre cela. L'élection en 2002 d'un président ouvrier dans un pays capitaliste semi-périphérique comme le Brésil a été un événement atypique. Du point de vue de la bourgeoisie, il s'agissait d'une anomalie, mais pas d'une surprise. Le PT n'inquiétait plus la classe dirigeante comme en 1989. Un bilan des treize années de gouvernement du PT semble irréfutable : le capitalisme brésilien n'a jamais été menacé par les gouvernements du PT. Mais cela n'a pas empêché l'ensemble de la classe dirigeante de s'unir en 2016 pour renverser Dilma Rousseff avec des accusations ridicules. Cette opération politique, une conspiration menée par le vice-président Michel Temer, révèle quelque chose d'importance stratégique sur la classe dirigeante brésilienne.

Les gouvernements du Parti des Travailleurs (PT) se sont inscrits dans une logique de collaboration de classe. S'ils ont mis en place certaines réformes progressistes, comme la réduction du chômage, l'augmentation du salaire minimum, le programme Bolsa Família ou encore l'expansion des universités et des instituts fédéraux, leur politique a surtout bénéficié aux plus riches. Jusqu'en 2011, ils ont maintenu intact le triptyque macroéconomique libéral, reposant sur un excédent primaire supérieur à 3 % du PIB, un taux de change flottant autour de 2 réais pour un dollar et un objectif de maîtrise de l'inflation sous la barre des 6,5 % par an. Dans un contexte international favorable, le silence de l'opposition bourgeoise et le soutien explicite des banquiers, des industriels, des grands propriétaires terriens et des investisseurs étrangers ne sauraient surprendre.

Lorsque l'impact de la crise internationale déclenchée en 2008 a frappé le Brésil en 2011-2012, le soutien inconditionnel de la classe dirigeante aux gouvernements du PT s'est effondré. La défaite d'Aécio Neves en 2014 ne laissa plus aucun doute : l'élite économique et politique choisit la voie du coup d'État. La dénonciation du « petrolão » par l'opération Lava Jato ne fut qu'un prétexte, un instrument au service de cette offensive. « L'œuf de serpent » du néofascisme était déjà là.

La manifestation dirigée par Jair Bolsonaro sur l'avenue Paulista le 7 septembre 2024 fut une nouvelle démonstration de force du néofascisme. Ce ne fut ni un fiasco, ni un simple faux pas. Pendant trois heures, sous un soleil accablant, environ 50 000 personnes ont scandé leur soutien à l'amnistie des auteurs du coup d'État et réclamé la destitution d'Alexandre de Moraes. Ils ont également acclamé Pablo Marçal, porté en triomphe par la foule.

Le marxisme est un réalisme révolutionnaire : il serait naïf et dangereux de minimiser l'ampleur de la radicalisation de l'extrême droite, une erreur récurrente et fatale de la majeure partie de la gauche brésilienne – qu'elle soit modérée ou radicale – depuis 2016. L'argument selon lequel il ne faut ni sous-estimer ni surestimer cette menace est une formule « élégante », mais fondamentalement escapiste. L'escapisme est une forme de déni. L'état de déni est une attitude défensive qui permet d'éviter d'affronter de front un danger immense. Il ne sert qu'à perdre du temps, en nourrissant l'illusion que l'on est en train de « gagner » du temps. Il existe un public de masse pour le discours du « contre tout ».

La radicalisation antisystème est d'extrême droite. Mais cet extrémisme n'est pas neutre, il est réactionnaire. L'attrait de l'hystérie antisystème de l'extrême droite ne peut pas être contesté par la gauche au Brésil. Un tel discours impliquerait de rompre avec le gouvernement Lula III et de passer dans l'opposition. Or, l'échec de cette stratégie est manifeste : les organisations qui ont tenté de radicaliser leur discours contre Lula sont restées invisibles.

Cet espace est inexistant parce que le rapport de forces social s'est profondément inversé. Nous sommes dans une situation de repli extrême, où la confiance des travailleurs dans leurs organisations et leur propre capacité de lutte est au plus bas. Les attentes se sont effondrées, et même parmi les secteurs les plus conscients et militants de la classe travailleuse, c'est l'appréhension qui domine. Nous sommes dans un rapport de forces défavorable.

Il ne s'agit pas d'une véritable polarisation sociale et politique. La polarisation n'existe que lorsque les deux camps principaux – le capital et le travail – disposent de forces relativement équivalentes. Le Brésil est fragmenté, mais croire que la victoire électorale de Lula, avec une marge de deux millions de voix sur 120 millions de votes valides, refléterait une équivalence des positions sociales de force relève d'une illusion dangereuse. Nous sommes sur la défensive, et dans ce contexte, l'unité de la gauche dans les luttes, y compris sur le plan électoral, est plus que jamais indispensable.

La situation reste défavorable

La gauche modérée a traversé une crise mondiale face à l'offensive de l'extrême droite : le travaillisme, le PS portugais et français, le PSOE, le Pasok, voire Syriza, le PT et le péronisme. Mais ce fut un processus partiel et conjoncturel, dont elle s'est relevée. Les masses s'appuient sur les outils dont elles disposent pour se défendre. Dans ce contexte, la gauche radicale peut occuper un espace, mais elle n'a pas à se replier sur le propagandisme. Elle peut démontrer son utilité en tant qu'instrument de lutte efficace dans le cadre du Front Unique, à condition d'accompagner, avec une patience révolutionnaire, le mouvement réel de résistance au néofascisme. L'unité de la gauche ne doit pas servir à museler les critiques légitimes sur les hésitations inutiles, les accords erronés, les décisions mal avisées ou les capitulations inexcusables. Cependant, l'ennemi central demeure le néofascisme.

Une stratégie d'opposition de gauche au gouvernement de Lula serait une erreur grave, à la fois dangereuse et stérile. La victoire électorale de Lula en 2022 fut un événement majeur, précisément parce qu'elle masquait une réalité bien plus inquiétante que ce que le résultat des urnes laissait entrevoir. D'ailleurs, cette victoire n'a été possible qu'avec le soutien d'une dissidence bourgeoise.

De nombreux facteurs expliquent le caractère réactionnaire de la situation. Parmi eux, la défaite historique de la restauration capitaliste entre 1989 et 1991 façonne le contexte actuel, car il n'existe plus de référence à une alternative utopique, comme le socialisme l'a été pendant trois générations.

La restructuration productive a progressivement imposé une accumulation de défaites et a également creusé des divisions au sein de la classe travailleuse. Les gouvernements dirigés par le PT entre 2003 et 2016 ne sont pas exempts de responsabilité, en raison d'une stratégie de collaboration de classe qui a limité les transformations à des réformes si minimalistes qu'il n'a pas été possible de mobiliser les masses pour défendre Dilma Rousseff au moment de sa destitution. Les défaites accumulées pèsent lourd. Nos adversaires sont à l'offensive.

Il est inutile de débattre de la question de savoir si la défaite électorale de Jair Bolsonaro aurait été possible sans Lula. Rappelons que la stratégie gagnante reposait sur un Lula « paix et amour » opposé au cabinet de la haine, tout en étant soutenu par Geraldo Alckmin. La victoire a été obtenue grâce à des tactiques ultra modérées. Cette évidence devrait nous guider dans l'évaluation réaliste des rapports de forces politiques.

Après deux ans de gouvernement, Lula est toujours au pouvoir, mais le pays demeure profondément fragmenté. Cela confirme que, si le rapport de forces s'est amélioré sur le plan politique depuis son élection, il n'y a pas encore eu de renversement sur le plan social :

(a) Les différentes enquêtes d'opinion confirment qu'environ la moitié de la population approuve le gouvernement, tandis que l'autre moitié le désapprouve, avec de légères variations. Les fluctuations sur le long terme restent dans les marges d'erreur. Il existe des divergences entre le soutien à Lula, qui atteint 47,4 % contre 45,9 %, et les 40 % qui déclarent désapprouver le gouvernement (contre 39 % en janvier). Ceux qui approuvent représentent 38 % (soit une baisse de 4 points de pourcentage par rapport au sondage précédent),tandis que plus de 18 % considèrent la gestion comme « passable ».

(b) L'action du gouvernement n'a pas réussi jusqu'à présent à diminuer l'influence de l'extrême droite, qui conserve une audience d'environ un tiers de la population.

(c) Le clivage socioculturel demeure inchangé.

Le bolsonarisme conserve une influence prépondérante parmi les classes moyennes gagnant plus de deux salaires minimums, dans le Sud et le Sud-Est du pays, ainsi que chez les évangéliques. À l'inverse, le lulisme reste dominant parmi les classes populaires, aux deux extrémités du spectre éducatif – chez les moins éduqués et les diplômés de l'enseignement supérieur –, ainsi que parmi les catholiques et dans le Nordeste. En somme, il n'y a que peu d'évolutions qualitatives.

Toutefois, ce constat ne saurait être interprété comme rassurant. Le gouvernement n'est pas plus solide, malgré le contraste abyssal avec l'ère Bolsonaro. Après un an de mandat, les fluctuations du soutien ou du rejet de Lula restent minimes, mais une tendance baissière plus marquée se profile en 2024. Ces évolutions ne découlent jamais d'un seul facteur. Dans un pays aussi inégalitaire, la conscience politique de dizaines de millions de personnes est influencée par de multiples dynamiques. Il n'est donc pas surprenant que les résultats les plus négatifs pour le gouvernement se concentrent – et de loin – parmi les personnes gagnant plus de trois fois le salaire minimum, ayant un niveau d'éducation intermédiaire, les hommes plus âgés, ainsi que dans les régions du Sud-Est et du Sud, et chez les évangéliques. En d'autres termes, l'électorat de Bolsonaro.

Par ailleurs, la force bolsonariste est redescendue dans la rue, avec des manifestations massives réclamant l'amnistie des putschistes, telles une avalanche néo-fasciste. Cette mobilisation pose un défi majeur. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas exclu que Bolsonaro soit arrêté en 2025.

La stratégie de Lula III

La voie de la lutte politique est sinueuse, parfois labyrinthique, jalonnée de virages, de hauts et de bas, sans jamais suivre une ligne droite. La plupart des dirigeants du PT ont misé sur l'usure du gouvernement d'extrême droite, convaincus que l'exaspération et la lassitude suffiraient à assurer la victoire de Lula en 2022. Ils ont fait le pari d'une patience stratégique. Lula a gagné, mais de justesse. Aujourd'hui, son gouvernement repose sur une autre hypothèse : celle que la « bonne gouvernance », en répondant à une partie des besoins urgents de la population à travers des « livraisons » et des réalisations concrètes, qui suffira pour consolider un second mandat en 2026.

Bolsonaro, lui, ne misera pas sur une tactique d'attente passive. Le bolsonarisme est un mouvement combatif. L'extrême droite comprend la « pathologie » de sa base sociale. Dans une société aussi inégalitaire, les privilèges matériels et sociaux ne se maintiennent que parce que ceux qui en bénéficient se battent avec acharnement pour les défendre. Elle sait exploiter l'arrogance d'une nouvelle génération bourgeoise à la tête de l'agro-industrie, nourrie d'un ressentiment socioculturel à l'égard des élites urbaines cosmopolites, qui les méprisent comme des brutes machistes et des négationnistes du changement climatique. Elle instrumentalise également l'amertume d'une partie des classes moyennes, gangrenée par le racisme, l'homophobie et le sentiment de déclassement. Elle s'appuie sur la méfiance anti-intellectuelle, savamment entretenue par les églises-entreprises néo-pentecôtistes.

Sans transformations profondes et tangibles dans la vie quotidienne – des salaires plus élevés, des emplois dignes, une éducation de qualité, un SUS (le régime brésilien de sécurité sociale) renforcé et un véritable accès à la propriété –, il est illusoire de croire que l'on pourra diviser cette base sociale. Vaincre le bolsonarisme exige une volonté de lutte, une capacité de manœuvre tactique, de l'audace pour opérer des virages stratégiques, une volonté de confrontations, ainsi qu'une constance et une patience calculée pour gagner du temps, avant d'opérer un nouveau tournant et d'évaluer les rapports de force. Mais jusqu'à présent, le gouvernement a surtout temporisé. Il a misé sur la « pacification » : un pas en avant, puis plusieurs pas en arrière. N'avons-nous rien appris de la défaite du péronisme en Argentine et du recul de Kamala Harris aux États-Unis ?

Radicalisation à droite sans polarisation

De nombreux observateurs à gauche décrivent cette évolution comme une tendance à la polarisation. L'idée est séduisante, mais elle est dangereusement trompeuse, car les deux pôles de la lutte des classes n'occupent pas des positions équivalentes. Dans le camp réactionnaire, ce sont les éléments les plus radicaux qui dirigent. Dans le camp de la gauche, ce sont les plus modérés qui gouvernent. L'extrême droite a absorbé l'influence des partis traditionnels de centre-droit (MDB, PSDB, União Brasil), mais le gouvernement de Lula n'est pas un gouvernement de gauche, puisqu'il a accepté un pacte avec la fraction libérale dirigée par Tebet/Alckmin.

Dans un contexte de stabilité du régime libéral-démocratique, la majorité de la population se positionne généralement au centre de l'échiquier politique, soutenant alternativement le centre-droit ou le centre-gauche, qui se succèdent à la tête de l'État. C'est ce qui s'est produit au Brésil depuis la fin de la dictature, avec trois gouvernements de centre-droit, suivis de quatre gouvernements du PT. C'est cette dynamique qui a assuré la plus longue période de stabilité du régime démocratique libéral, soit trente ans (1986-2016).

Cette période, que le marxisme considérait comme une hypothèse improbable dans les pays périphériques mais qui est devenue possible après la fin de l'URSS, est désormais révolue. L'un des plus grands défis pour la gauche est d'admettre cette réalité. Cependant, ce qui a suivi ne peut être expliqué par une polarisation. La polarisation suppose un renforcement simultané des extrêmes, or ce n'est pas ce que nous vivons au Brésil depuis 2016. Depuis le coup d'État institutionnel et l'inversion du rapport de forces social, seule l'extrême droite s'est radicalisée, exerçant une attraction gravitationnelle qui a entraîné avec elle l'influence historique des conservateurs traditionnels, à la manière d'un filet dérivant. Ce phénomène n'est pas une polarisation, mais un glissement unilatéral. L'idée de « polarisation asymétrique » peut sembler plus élégante, mais elle reste inexacte. À gauche, les positions sont restées stables et il n'y a pas eu de radicalisation. Au contraire, le gouvernement Lula se déplace vers le centre, abandonne toute mobilisation populaire et élargit sa coalition avec des partis de droite pour préserver sa majorité au Congrès. Cela crée une vulnérabilité critique : il suffirait d'une crise avec ses alliés pour que la menace néofasciste et son projet de subversion bonapartiste du régime deviennent une réalité imminente.

La clé de l'analyse est que la gauche est en position défensive. De nombreux facteurs expliquent la perplexité, la baisse des attentes et le climat d'insécurité au sein de sa base sociale. L'autorité de Lula reste forte, mais elle coexiste avec la peur et le découragement dans le mouvement ouvrier et syndical, après des années de revers et de défaites. La volonté de lutte est faible parmi les forces de gauche, voire inexistante.

La situation n'est guère différente dans les mouvements sociaux populaires. Depuis la campagne électorale de 2022, la capacité de mobilisation est restée faible. Ce phénomène s'explique en grande partie par la fragmentation des classes populaires. L'ascension sociale par l'éducation n'est plus garantie. Les travailleurs de la classe moyenne – plus éduqués, souvent d'origine européenne, avec des revenus légèrement plus élevés – voient leurs conditions de vie stagner, voire se détériorer, ce qui nourrit un ressentiment croissant envers ceux qui bénéficient des programmes de transfert monétaire.

Les tensions sociales et culturelles aggravent cette situation. Une partie des jeunes hommes perçoit les avancées féministes comme une menace directe. Par ailleurs, la phobie anti-LGBT+ s'est intensifiée dans les secteurs les plus conservateurs, attisée par la guerre idéologique et culturelle menée par les églises évangéliques. Dans ce contexte, les néo-fascistes exploitent un nationalisme exacerbé et accusent les mouvements écologistes qui défendent l'Amazonie d'être les instruments d'un complot international.

Les divisions ont des conséquences paralysantes. Le militantisme a transféré à Alexandre de Moraes la responsabilité de juger les auteurs du coup d'État, à commencer par Bolsonaro. Cependant, il serait injuste de ne pas souligner le rôle du gouvernement et de Lula lui-même dans la démobilisation. L'avant-garde cherche un point d'appui pour favoriser une issue politique plus avancée. Parmi tous les compromis concédés depuis l'investiture – et ils ont été nombreux –, aucun n'a été plus grave que l'attitude adoptée envers les Forces armées, même après que leur complicité avec le coup d'État ait été clairement établie.

La décision de ne pas saisir l'occasion du 60ᵉ anniversaire du coup d'État militaire de 1964 pour organiser une initiative de mobilisation et d'éducation politique de masse a été profondément démoralisante. L'erreur la plus grave que pourrait commettre la gauche serait de sous-estimer l'impact de cette contre-offensive des néofascistes. Si on ne les arrête pas, ils avanceront.

Réfléchir à l'avenir n'est possible que si nous comprenons d'où nous venons et ce que l'histoire nous a appris. Depuis 2016, lorsque le rapport de forces social a été structurellement bouleversé, cinq enseignements sont cruciaux :

(a) Après la victoire serrée contre Aécio Neves en 2014, le PT a fait le pari de la « gouvernabilité » en s'alliant avec une fraction de la classe dirigeante, notamment à travers la nomination de Joaquim Levy, au ministère des Finances. Ce choix a échoué et a abouti au coup d'État institutionnel de 2016, porté par d'immenses mobilisations réactionnaires. Le pari selon lequel les Tribunaux suprêmes ne valideraient pas le coup institutionnel orchestré via le Congrès national s'est également avéré vain.

(b) L'accumulation ininterrompue de défaites jusqu'à 2022 a laissé des séquelles profondes, encore non surmontées, sur le moral de la classe travailleuse et l'état d'esprit de la gauche militante. Parmi ces défaites : la démoralisation de l'opération Lava Jato, l'incarcération de Lula, la réforme du droit du travail, l'élection de Bolsonaro, une nouvelle réforme des retraites, la catastrophe humanitaire pendant la pandémie, ainsi que la recrudescence des incendies en Amazonie et dans le Cerrado.

(c) Minimiser le danger de l'extrême droite a été une erreur impardonnable. Le néofascisme n'est pas seulement un courant électoral, mais un mouvement socio-politique et culturel de masse, avec une dimension internationale. Il a conquis près de la moitié du pays non seulement par les urnes, mais aussi par l'occupation militante de l'espace public. De plus, il a déjà prouvé que Bolsonaro peut transférer ses votes à d'autres figures politiques.

(d) Une analyse complexe de la défaite électorale de Bolsonaro en 2022 doit prendre en compte de multiples facteurs. Cependant, il serait illusoire de nier que le rôle personnel de Lula a été décisif et qualitativement déterminant dans ce résultat.

(e) La victoire de Lula a modifié le rapport de forces politique, mais elle n'a pas suffi à inverser le rapport de forces social. C'est là le défi central qui reste à relever.

Contradictions sociales et politiques dans le Brésil de Lula

Cependant, ce cadre reste insuffisant pour analyser les divergences entre le rapport de forces social et politique. Trois questions fondamentales doivent être posées :

1/ La capacité d'initiative politique ne se limite pas aux mécanismes institutionnels de la lutte politique « professionnelle » au sein des instances du pouvoir. Le bolsonarisme conserve une force de mobilisation sociale bien plus importante que le lulisme dans la rue.

2/ Dans les sondages et lors des élections, chaque vote a le même poids, mais dans la lutte sociale et politique, ce qui prévaut, c'est la défense des intérêts des classes et des fractions de classes les plus organisées. Ce n'est pas la même chose que la gauche soit forte parmi la majorité du semi-prolétariat le plus pauvre, les jeunes, les Noirs et les femmes, alors que le bolsonarisme s'impose dans l'agro-industrie, parmi les couches moyennes des grands propriétaires terriens, les salariés gagnant entre 5 et 10 salaires minimums et les églises évangéliques. De même, il y a une différence entre le fait que la gauche soit bien implantée dans le Nordeste et que le bolsonarisme soit majoritaire dans le Sud-Est et le Sud du pays.

3/ Les principaux « bataillons » de la classe travailleuse organisée, notamment les travailleurs sous contrat formel dans le secteur privé et dans l'administration publique, restent profondément divisés. L'extrême droite a réussi à gagner du terrain au sein de certaines fractions de la classe ouvrière, ce qui fragilise le potentiel de mobilisation de la gauche.

Dans l'analyse de la situation, il est crucial de rappeler que la lutte des classes ne se réduit pas à une simple opposition entre le capital et le travail. Ni le capital ni le travail ne sont des classes homogènes ; il est impératif de considérer leurs fractions de classe.

La bourgeoisie se compose de plusieurs factions aux intérêts propres (agricoles, industriels, financiers), bien que fortement concentrés.

Le monde du travail, quant à lui, est marqué par des réalités distinctes : prolétariat, semi-prolétariat, salariés avec ou sans contrat, travailleurs du Sud ou du Nordeste. Les classes moyennes jouent un rôle crucial : la petite bourgeoisie et la nouvelle classe moyenne urbaine. La lutte des classes ne se limite pas uniquement à la « structure » de la vie économique et sociale. Elle se déroule également dans la superstructure de l'État, sous la forme d'affrontements entre les institutions du pouvoir : le gouvernement, le pouvoir législatif, la justice et les forces armées. Il existe un conflit permanent entre les Tribunaux suprêmes et l'armée, et dans une large mesure, contre le Congrès. Sous-estimer ces affrontements serait une grave erreur.

Tout comme une partie de la gauche modérée exagère l'importance des affrontements au sommet amplifiés par les organes de presse de la bourgeoisie, une frange de la gauche radicale sous-estime la lutte politique entre les représentants des différentes fractions de la classe dominante dans l'arène institutionnelle. C'est précisément le rôle du régime libéral-démocratique : permettre que ces divergences s'expriment et se résolvent publiquement. Le pari du gouvernement Lula sur une gouvernabilité “froide”, sans mobilisation active d'une base sociale, repose sur cette dynamique et répond à un calcul clair : éviter à tout prix une “vénézuélisation” du Brésil.

Aujourd'hui, sous la direction d'Arthur Lira, la Chambre des députés contrôle une part du budget plus importante que la plupart des ministères. Toutefois, ceux qui accordent une confiance excessive à l'issue de ces différends se trompent. Le sort de Bolsonaro ne dépend pas uniquement d'un jugement « technique ». Il se dirige vers une défaite juridique, mais il peut survivre politiquement tant que 40 % de la population estime qu'il est persécuté. Après le 8 janvier 2023, la question politique centrale est de savoir si Bolsonaro et les généraux seront condamnés et emprisonnés.

Une analyse marxiste doit commencer par l'étude des évolutions économiques. Depuis le début du mandat de Lula, trois variables majeures ont façonné la situation :

– La confirmation du maintien d'importantes entrées de capitaux étrangers, permettant une réduction du déficit de la balance des paiements et consolidant les attentes positives des investisseurs internationaux.

– Un excédent commercial atteignant des records historiques, entraînant une augmentation du niveau des réserves ainsi que des recettes fiscales.

– La poursuite de la croissance amorcée après la pandémie, qui s'est traduite par une baisse rapide du chômage, une hausse des salaires et une réduction de l'inflation, autant d'indicateurs positifs

Cependant, ces avancées restent insuffisantes pour réduire l'audience de l'extrême droite parmi les salariés diplômés de l'enseignement supérieur du Sud-Est et du Sud, qui gagnent entre 3 et 5 salaires minimums.

Les divisions au sein de la classe travailleuse n'ont donc pas été surmontées.

L'évaluation des fluctuations économiques doit suivre une méthode rigoureuse : tout ne peut être expliqué uniquement par l'économie. Quelles sont les conséquences des événements mondiaux, en particulier dans les pays ayant le plus d'impact sur la situation brésilienne ?

Parmi ces événements, certains ont fortement renforcé le moral du bolsonarisme : la victoire de Trump aux États-Unis ; l'élection de Javier Milei en Argentine ; l'ascension fulgurante de l'extrême droite au Portugal.

Quelles ont été les répercussions de ces évènements majeurs ? Le massacre israélien à Gaza et la dénonciation du génocide par Lula ; la sympathie pour la cause palestinienne qui semble avoir augmenté chez les partisans de Lula, mais le soutien au sionisme qui s'est également renforcé parmi les bolsonaristes ; l'épidémie de dengue la plus importante de l'histoire du Brésil ; les incendies criminels dans le Cerrado et l'Amazonie ; la recrudescence des féminicides ;L'opération criminelle de la Police militaire de São Paulo dans la Baixada Santista ; l'évasion de dirigeants du Comando Vermelho d'une prison de haute sécurité.

Tout aussi important : quel a été l'impact des « livraisons » du gouvernement Lula, le grand pari du Palais du Planalto ?

Trois scénarios possibles pour le Brésil

En ce début d'année 2025, l'avenir du gouvernement de coalition dirigé par Lula demeure incertain Mais la formule indéterminée selon laquelle « tout peut arriver » n'est pas raisonnable. Même si le gouvernement se trouve à la croisée des chemins, il est possible d'établir des projections probables.

Après l'échec du soulèvement du 8 janvier 2023 et le resserrement de l'étau autour du noyau dur de Bolsonaro, y compris l'état-major militaire, un nouveau coup de force insurrectionnel semble impensable. L'extrême droite a choisi une stratégie de repositionnement, visant à disputer l'élection présidentielle de 2026. Le calendrier électoral structure désormais la lutte politique.

Trois grands scénarios se dessinent pour le Brésil, même s'il est encore impossible de trancher :

1/ Le gouvernement pourrait arriver en 2026 avec une popularité suffisante, comme Lula en 2006 et 2010, et remporter la réélection.

2/ Le gouvernement pourrait arriver en 2026 dans une position incertaine, comme Dilma Rousseff en 2014, rendant l'issue électorale imprévisible.

3/ La gauche pourrait atteindre 2026 usée, rejetée par une grande partie de l'opinion, comme ce fut le cas pour Fernando Haddad en 2018, ouvrant la voie à la victoire de l'extrême droite.

Bien entendu, le facteur Forrest Gump – “shit happens” – doit toujours être pris en compte. L'aléatoire, l'accidentel et l'inattendu font partie de l'histoire. Deux ans, c'est long : demain ne sera pas forcément une simple continuation d'aujourd'hui.

Nous ne pouvons pas prédire les transformations de la situation mondiale d'ici 2026, ni les fluctuations économiques, ni les luttes idéologiques et culturelles, ni les dynamiques de mobilisation des différentes classes sociales et fractions de classe. Sans parler des trahisons, des scandales, des manœuvres politiques et des revirements des partis et des dirigeants qui jalonneront inévitablement les prochains mois.

Cela étant dit, le scénario le plus probable reste le déroulement normal du calendrier électoral.

1/ Premier scénario : Lula est réélu.

2/ Deuxième scénario : Bolsonaro revient au pouvoir par les urnes.

3/ Troisième scénario : une alternative imprévisible émerge.

Ce troisième scénario est le plus incertain et déstabilisant. Que se passe-t-il si ni Bolsonaro ni Lula ne peuvent se présenter ?

Si, finalement et malheureusement, Lula ne peut pas se présenter, le candidat le plus probable serait Haddad. Il ne fait aucun doute que sa popularité est nettement inférieure à celle de Lula.

Réfléchir à l'avenir implique de s'interroger sur le rôle des individus dans l'histoire. Les trois scénarios envisagés – Lula favori, une élection disputée ou un retour en force de l'extrême droite – dépendent d'un tel nombre de facteurs qu'il est impossible de calculer des probabilités précises à l'avance.

Une analyse marxiste ne doit pas perdre de vue le sens de la mesure. Les dirigeants représentent des forces sociales. Cependant, minimiser le rôle spécifique de Bolsonaro serait une superficialité impardonnable : sa présence change la donne.

L'extrême droite serait-elle devenue un mouvement politique, social et culturel avec une influence de masse, même sans Bolsonaro, après 2016 ? Il s'agit d'une conjecture contrefactuelle, mais l'hypothèse la plus probable est que oui.

Le néofascisme est un courant international. C'est une dynamique internationale qui a porté Donald Trump aux États-Unis, Marine Le Pen en France, Giorgia Meloni en Italie, Santiago Abascal en Espagne, André Ventura au Portugal et Javier Milei en Argentine Leur ascension simultanée n'est pas une coïncidence.

Les conditions objectives ont poussé une fraction de la classe dirigeante à adopter une stratégie libérale de choc frontal. Mais la forme concrète qu'a prise le néofascisme dépendait beaucoup du charisme de Bolsonaro. Bolsonaro est grossier, brutal et intempestif, mais ce n'est pas un imbécile. Un imbécile ne devient pas président dans un pays complexe comme le Brésil. Bolsonaro n'a pas beaucoup d'éducation ou de répertoire intellectuel, mais il est intelligent, rusé, manipulateur et sournois. Aucun autre énergumène n'aurait pu atteindre et conserver une position de leadership aussi centrale, malgré les innombrables accusations qui pèsent contre lui : mépris pour la vie de millions de personnes pendant la pandémie, appropriation illégale de bijoux présidentiels, complot militaire en vue d'un coup d'État, etc.

La clé de son influence réside dans son charisme déroutant, capable de susciter une identification passionnée chez ses partisans. Il a su fédérer des intérêts de la fraction bourgeoise de l'agro-industrie, des négationnistes du réchauffement climatique, avec le ressentiment des militaires et de la police ; le ressentiment des classes moyennes avec la méfiance populaire manipulée par les églises-entreprises néo-pentecôtistes ; la nostalgie réactionnaire de la dictature militaire avec le sexisme, le racisme et l'homophobie.

Il n'avait pas besoin de la chevelure en bataille et de la rhétorique anarcho-capitalisme anti-caste de Milei, ni du national-impérialisme xénophobe de Trump, ni de la rage islamophobe de Le Pen.

S'il était condamné et emprisonné, son autorité serait diminuée.

Cela devrait être au cœur de la tactique de la gauche :

– Aucune amnistie.

– Sanctions pour tous les putschistes.

– Prison pour Bolsonaro.

*

Valerio Arcary est historien

Brésil : Élections 2026

L'étude qui a mis les financiers en émoi a été réalisée par un gestionnaire de fonds qui compte parmi ses partenaires un membre du conseil d'administration d'Equatorial, le groupe qui a racheté Sabesp* lors de la privatisation douteuse menée par Tarcísio.

Faria Lima aposta em evangélicos para derrotar Lula : voto conservador e à direita | Revista Fórum

18 février 2025

Tout en alimentant le jeu spéculatif sur le marché, banquiers et cadres du système financier parient sur le fait que l'électorat évangélique battra Lula et portera au pouvoir un gouvernement de droite - excluant totalement l'usé Jair Bolsonaro (PL) - en 2026.

Ce pronostic, qui a fait bondir Faria Lima (l'équivalent de "Wall Street" pour le Brésil), a été émis par le gestionnaire de fonds Mar Asset, dirigé par Bruno Coutinho (ex-BTG Pacutal, propriété de Paulo Guedes, Ministre de l'économie de Bolsonaro.), Philippe Perdigão (ex-Oportunitty, propriété de Daniel Dantas) et Luis Moura (ex-3G Capital, propriété du groupe Lemman).

« Notre perception repose sur deux piliers. Nous voyons une inflexion cyclique de l'économie, résultat d'un cycle économique épuisé et la perspective d'une détérioration dans les années à venir. En même temps, nous identifions un changement structurel dans la société brésilienne, marqué par la croissance de la population évangélique, qui a influencé un changement dans le profil du vote moyen vers le conservatisme et a déplacé le pendule politique brésilien vers la droite », indique l'analyse.

Ensuite, les financiers admettent que, sous Lula, « la croissance du PIB a surpris les marchés de manière significative, le chômage a atteint des niveaux historiquement bas et l'inflation s'est maintenue à un niveau historiquement bas ».

« Le tableau de la fin 2024, bien résumé par le fameux indice de misère - qui est la somme de l'inflation et du taux de chômage - aux niveaux les plus bas de notre histoire, reflète exactement ce que le gouvernement a voulu réaliser », ajoute-t-il, soulignant toutefois que le problème est structurel »puisque, bien que l'indice de misère soit au niveau le plus bas de son histoire, son effet positif sur la popularité présidentielle a été décevant. »

Coopté par l'ultra-droite

Le problème « structurel » évoqué par les financiers est précisément le créneau électoral évangélique.

Une étude Latam Pulse, réalisée en partenariat avec Atlas et Bloomberg et publiée la semaine dernière, révèle que la chute du taux d'approbation de Lula est directement liée au rejet de l'électorat évangélique, qui a été coopté par l'ultra-droite et désapprouve actuellement à 80,1 % le travail du président, selon l'étude.

« Nous pensons que l'idée évangélique qui représente le mieux le moment social du Brésil est la Théologie de la Prospérité. Elle associe la foi en Dieu à la réussite matérielle, à la santé et au bien-être physique et émotionnel. Cette idée souligne que le succès professionnel fait partie du voyage spirituel et que sa progression est une bénédiction de Dieu pour le bon croyant, ce qui affaiblit le lien entre l'amélioration de la vie personnelle et le gouvernement actuel », indique l'analyse de Mar Asset.

Dans la pratique, cette thèse est illustrée par l'alliance entre Pablo Marçal (PRTB) et sa méritocratie de « coaching » avec l'électorat évangélique et la théologie de la prospérité. L'« ex-entraîneur » a mené une grande partie de la course à la mairie de São Paulo parmi les évangéliques et n'a perdu son soutien qu'après l'entrée en lice de Silas Malafaia, qui a dirigé un bataillon de pasteurs pour faire passer les votes à Ricardo Nunes (MDB).

Dans son étude, Mar Asset montre une détérioration du vote évangélique à gauche, tant au niveau municipal qu'aux élections présidentielles, en particulier depuis 2014, lorsque Dilma Rousseff (PT) a battu Aécio Neves (PSDB) « avec environ 55 % du vote non évangélique et 50 % du vote évangélique ».

« Lors des élections présidentielles de 2018, qui ont vu la victoire de Bolsonaro, le PT, par l'intermédiaire de Fernando Haddad, a obtenu encore plus de voix parmi les non-évangéliques, mais seulement 31 % des voix parmi les évangéliques. Lors des élections de 2022, qui ont scellé la victoire de Lula avec la plus petite marge de notre histoire, la conversion de l'électorat évangélique au candidat du PT s'est maintenue aux mêmes 31 % obtenus par Fernando Haddad en 2018. Cependant, parmi les non-évangéliques, Lula a obtenu un impressionnant 60 % des voix, ce qui a été décisif pour garantir sa courte victoire », indique le texte.

« Les élections présidentielles de 2022 ont été marquées par un fort rejet du président Bolsonaro. Malgré cela, nous avons vu l'inclinaison à droite de l'électorat s'exprimer lors des élections des gouverneurs et des mandats législatifs tels que les députés fédéraux et les députés d'État. Les récentes élections municipales de 2024 ont approfondi le mouvement de droite observé depuis 2016, indiquant une fois de plus la tendance à la victoire d'un candidat présidentiel conservateur en 2026 », ajoute-t-il.

Dans leur analyse, les économistes affirment que « le meilleur moment économique du mandat actuel est passé » et que le facteur évangélique pèsera en faveur de la droite dans le balancier électoral en 2026.

« En résumé, la situation économique est un facteur de difficulté important pour les perspectives politiques du gouvernement actuel. Parallèlement, la croissance forte et continue de la population évangélique produit un mouvement structurel de droite dans la société brésilienne. Il s'agit de deux vecteurs puissants qui convergent dans la même direction politique : une plus grande difficulté pour une candidature du PT en 2026 », affirment les financiers.

« Cette combinaison, à notre avis, rend la probabilité de la réélection du président Lula minoritaire, ce qui devrait être anticipé par les marchés à un moment donné en 2025 », dit le texte, appelant à la guerre des banquiers contre Lula dès 2025.

Enfin, les FariaLimer signalent que les paris sur Tarcísio sont ouverts, étant donné qu'ils ont déjà mis Bolsonaro sur la touche et qu'ils veulent « saigner » Lula plus tard cette année.

« Dans le scénario idéal, l'anticipation d'une amélioration passerait par l'indication que ni Lula ni Bolsonaro ne participeraient aux prochaines élections. Un renouvellement générationnel en politique, avec des candidats plus modérés des deux côtés du spectre, aurait un énorme potentiel pour l'évolution institutionnelle du pays », conclut l'étude.

*NDLR : La Sabesp est la compagnie privée à laquelle le gouverneur de l'État de Sao Paulo, le bolsonariste Tarcisio Gomes de Freitas, a confié le traitement des eaux de l'État. Depuis, les tarifs ont monté et le service a diminué, ce qui a eu des conséquences désastreuses à plusieurs occasions.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

La réaction du président colombien Gustavo Petro à Trump : gaffe monumentale ou exemple à suivre ?

Nous assistons, de jour en jour, à une déclaration fracassante après l'autre de Trump. Faire du Canada le 51ième état de son pays, prendre de force le Canal de Panama et le Groenland, imposer des droits de douane chocs à ses principaux partenaires commerciaux, expulser les immigrants, perçus comme violeurs et criminels, et les renvoyer, souvent mains menottés et pieds attachés, à leur pays d'origine, etc.

Le rythme de ses sorties et gestes est étourdissant !

Le 18 février, Trump organise une rencontre en Arabie Saoudite de hauts placés de son administration et de celle de la Russie pour discuter d'un plan de paix possible en Ukraine.

Ni l'Ukraine ni l'Union européenne ne sont invités, ce qui, peu étonnamment, les indisposent carrément. Lorsqu'ils dénoncent cela, Trump réagit selon son style habituel – au diable les faits, j'invente un récit pour me justifier !

Aujourd'hui, je les ai entendu se plaindre... Nous n'avons pas été invités. Eh bien, cela fait trois ans que vous êtes là, vous auriez dû y mettre fin... Vous n'auriez jamais dû commencer la guerre. Vous auriez pu conclure un accord.

Zelenski réagit en affirmant que le président américain, qu'il respecte, adhère à la bulle de désinformation que lui transmet la Russie.