Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Violences faites aux femmes : vers une compréhension politique du patriarcat

La violence à l'égard des femmes et des filles peut prendre de nombreuses formes à l'échelle mondiale, de l'absence d'autonomie personnelle à la violence sexuelle et à la violence domestique.

Tiré de Entre les ligne et les mots

https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/02/12/violences-faites-aux-femmes-vers-une-comprehension-politique-du-patriarcat/?jetpack_skip_subscription_popup

Pour mieux comprendre comment la violence à l'égard des femmes affecte les femmes au Moyen-Orient en particulier, cette note d'orientation aborde divers cas de violence à l'égard des femmes kurdes dans la région du Kurdistan irakien (KRI). Une attention particulière est accordée aux mariages forcés/arrangés, à la violence fondée sur l'honneur et aux mutilations génitales féminines, qui forment un « trio patriarcal » d'oppression : un phénomène que l'auteur a identifié et étudié de manière approfondie. Les recommandations de la note d'orientation éclairées par cette recherche sont pertinentes pour les décideurs politiques de la région du Kurdistan irakien et au-delà, y compris les États membres de l'Union européenne qui ont été confrontés à des cas troublants de violence à l'égard des femmes dans les communautés immigrées et qui sont confrontés à des défis similaires en matière de droits des femmes. L'examen des violations contre les femmes est pertinent pour de nombreuses régions du Moyen-Orient et, plus largement, pour les sociétés et les communautés où les valeurs et les normes patriarcales produisent un milieu social où la principale justification de la violence à l'égard des femmes est la protection d'une construction sociale de l'honneur. Cette note d'orientation s'appuie sur des travaux de terrain menés dans la région du Kurdistan irakien ; 55 entretiens qualitatifs avec des décideurs politiques, des fonctionnaires des Nations Unies, des avocats, des universitaires, des militants, des membres de la société civile, ainsi que des femmes et des hommes victimes et auteurs de violences faites aux femmes ; et une enquête quantitative menée auprès de 200 femmes et hommes pour connaître leurs opinions sur ce phénomène aux multiples facettes. L'objectif de cette note d'orientation est de donner aux institutions publiques chargées de surveiller le bien-être des femmes une meilleure idée des défis auxquels les femmes sont encore confrontées en matière d'égalité et de proposer des pistes pour relever ces défis. [1]

Les femmes et les filles subissent de nombreuses formes de violences basées sur le genre (VBG) à l'échelle mondiale. Cette note d'orientation examine des cas spécifiques de VBG contre des femmes kurdes dans la région du Kurdistan irakien (KRI) afin de mettre en lumière l'impact unique de la VBG sur les femmes du Moyen-Orient. Au cours de mes recherches, j'ai observé, défini et examiné une trinité d'oppression, que j'ai baptisée « trifecta patriarcale » (Hussain, 2024). Ce trio comprend les mariages forcés/arrangés, les mutilations génitales féminines (MGF) et les soi-disant « crimes d'honneur » / violences basées sur l'honneur (VHB) ; des phénomènes qui, selon moi, fonctionnent de manière symbiotique et méritent une attention particulière du point de vue des politiques publiques (Payton, 2019 ; Beghikhani, 2015 ; Haig et al., 2015 ; Ruba, 2010 ; Brown et Romano, 2016 ; Ahmady, 2018 ; Burrage, 2016 ; Barrett et al., 2021).

Les conclusions et recommandations de cette note d'orientation s'appuient sur des recherches menées entre 2022 et 2024. En 2023, j'ai mené des travaux de terrain dans les villes d'Erbil, Duhok, Sulaymaniyah, Kelar et Xanaqin, en menant des entretiens avec 55 femmes et hommes ayant survécu ou ayant commis des violences sexistes, des décideurs politiques, des fonctionnaires des Nations Unies (ONU), des avocats, des universitaires, des militants et des membres de la société civile. J'ai également mené une enquête quantitative auprès de 200 femmes et hommes sélectionnés au hasard, comme variable de contrôle pour connaître leur point de vue sur les différents phénomènes examinés dans cette note d'orientation.

Cette note d'orientation est importante au-delà du KRI, car la région du Moyen-Orient dans son ensemble est confrontée à des obstacles comparables en matière d'égalité des femmes. Cette question gagne également en importance dans les communautés de la diaspora en raison de la tension croissante entre les conceptions conservatrices et traditionalistes de l'islam au Moyen-Orient et les conceptions libérales modernistes « anglo-européennes » des droits des femmes inscrits dans la législation européenne. Un tel environnement idéologique partagé par le KRI et les diasporas des États d'Europe occidentale signifie que de nombreuses femmes survivantes sont ostracisées par la société et obligées de subir ces injustices en silence. Compte tenu de ces défis, cette note d'orientation comprend sept recommandations générales qui abordent les violations des droits des femmes.

Cette note d'orientation vise à offrir aux agences gouvernementales chargées de suivre le bien-être des femmes des informations supplémentaires sur la manière de mieux garantir l'égalité des femmes dans la société en proposant des stratégies cohérentes. Les recommandations de cette note d'orientation s'alignent étroitement sur l'Objectif de développement durable ODD) 5 des Nations Unies sur l'égalité des sexes et l'ODD 16 sur la paix, la justice et des institutions efficaces [2].

Mariages forcés et arrangés

Les données que j'ai recueillies au KRI ont révélé que le taux de mariage forcé parmi les filles mariées entre 14 et 17 ans et entre 18 et 24 ans était de 20% pour les deux groupes. Les mariages d'enfants et les mariages forcés découlent de divers facteurs, notamment les normes tribales et patriarcales, les pratiques culturelles, le manque d'éducation formelle, les déséquilibres de pouvoir au sein des ménages et les attentes masculines néfastes (Khan, 2020 ; Erman et al., 2021). Ces mariages ont souvent lieu dans des zones rurales régies par des coutumes qui ne respectent pas les lois de l'État.

La prévalence du mariage d'enfants au Kurdistan irakien est difficile à quantifier, mais une enquête de l'UNFPA a révélé que 20,53% des femmes âgées de 20 à 24 ans dans la région du Kurdistan et 23,02% dans l'ensemble de l'Irak étaient mariées avant l'âge de 18 ans (UNFPA, 2016). Les facteurs contributifs comprennent des coutumes désuètes, la pauvreté et un faible niveau d'éducation, qui rendent les filles vulnérables à l'exploitation et à la dépendance économique (ONU Femmes, 2018 ; 2019 ; El Ashmawy et al., 2020). Les hommes sont également touchés, car les jeunes maris sont souvent confrontés à la pression de subvenir aux besoins d'un ménage sans carrière ni revenus stables (Hussain, 2024).

Après la montée de l'État islamique (EI) en 2014, les difficultés économiques et la baisse du niveau de vie au Kurdistan irakien ont entraîné une augmentation des violences contre les femmes. De nombreuses filles ont été contraintes d'abandonner l'école et de se marier jeunes en raison de difficultés financières, de pressions familiales ou d'un contexte de travail forcé où elles étaient exposées à l'exploitation et au harcèlement sexuels.

Les familles considéraient souvent le mariage précoce comme un moyen de « protéger » leurs filles de plus grands dangers, malgré les objections de ces dernières. Les violences physiques au sein du mariage étaient normalisées par les parents, car elles considéraient que c'était une meilleure alternative que de laisser leurs filles « sans défense » et potentiellement vulnérables à de multiples abus. Les mariages arrangés étaient perçus comme des opportunités de mobilité sociale, tirant parti des structures patriarcales pour améliorer les perspectives matérielles d'une fille. Cependant, ces unions manquaient souvent d'amour et d'empathie, réduisant les mariages à des arrangements transactionnels dans lesquels les femmes étaient traitées comme des biens ou des servantes, ce qui conduisait à l'isolement et à l'enfermement.

Dans les régions rurales et tribales, la domination masculine façonnait tous les aspects de la vie. Les hommes justifiaient souvent leur contrôle par des croyances religieuses, rejetant les lois laïques protégeant les femmes comme des influences corruptrices. L'obéissance des filles et des femmes était considérée comme un impératif moral, et le fait de défier les choix parentaux en matière de mariage était considéré comme déshonorant. En fin de compte, mes recherches ont mis en évidence que les pratiques de mariage forcé étaient profondément ancrées dans les normes culturelles.

Violence fondée sur le déshonneur perçu

Les violences liées à l'honneur (VFI) demeurent courantes au Kurdistan irakien, enracinées dans les normes patriarcales et tribales ainsi que dans les perceptions culturelles du rôle « approprié » des femmes. Les données officielles montrent que 44 femmes ont été tuées pour « l'honneur » en 2022. De nombreuses autres se seraient suicidées dans des circonstances suspectes, souvent par auto-immolation, et on suppose que certains d'entre elles étaient des meurtres d'honneur mis en scène comme des suicides. Comme l'a expliqué un représentant d'ONG à Sulaymania, « il est très facile pour une femme d'être victime d'un meurtre d'honneur commis par des membres de sa famille au Kurdistan irakien ou en Irak et de s'en tirer impunément ».

Les crimes d'honneur sont commis pour des raisons diverses, notamment les relations sexuelles avant le mariage, le fait d'être victime d'un viol, le refus d'un mariage arrangé ou le fait d'épouser une personne désapprouvée par la famille. Si le meurtre est la forme la plus grave, d'autres sévices, comme les mutilations et les défigurations faciales, sont également infligés pour rendre les femmes « indésirables ».

La loi irakienne traite des crimes d'honneur mais autorise des peines réduites pour ces crimes, les considérant souvent comme des délits moins graves. Dans l'ensemble de l'Irak, les peines peuvent être aussi basses que six mois, alors que les meurtres non liés à l'honneur sont passibles de la réclusion à perpétuité ou de la peine de mort (AlKhateeb, 2010). Cette clémence perpétue l'idée que les crimes d'honneur sont des réactions « naturelles » à la honte ressentie par la famille. En revanche, les autorités du Kurdistan irakien ont aboli les lois autorisant de telles peines réduites en 2000.

Contrairement aux mariages forcés, les violences sexuelles touchent tous les milieux socioéconomiques. Une enquête de l'UNICEF a révélé que 59% des femmes âgées de 15 à 59 ans trouvaient acceptables les violences physiques infligées par leur mari (AlKhateeb, 2010). De nombreuses femmes intériorisent les normes patriarcales et perçoivent ces dangers comme ne concernant que les « autres ». Les entretiens ont montré que les femmes plus âgées, notamment les mères et les tantes, considéraient souvent les crimes d'honneur comme justifiés par des transgressions morales « graves », comme la promiscuité sexuelle perçue, estimant que de tels actes ternissaient l'honneur de la famille.

Recommandations politiques

Le « trio patriarcal » – mariages forcés/arrangés (Hussain, 2024), violences basées sur l'honneur (VHB) et mutilations génitales féminines (MGF) – est un problème complexe qui nécessite des solutions globales. Pour remédier à ces abus, le gouvernement du Kurdistan palestinien doit mettre en œuvre une stratégie nationale globale. Bien que des progrès aient été constatés, notamment une diminution des MGF, ces phénomènes continuent d'avoir des conséquences catastrophiques pour les femmes, les familles et les communautés.

Au niveau institutionnel, les propositions politiques prévoient notamment l'élargissement des services de réponse aux violences basées sur le genre financés par l'État, tels que les soins de santé, le soutien psychologique, l'aide au logement et les protections juridiques (Waylen, 2014 ; Piscopo, 2020). L'élimination des pratiques sexistes qui limitent l'accès des femmes au lieu de travail et aux ressources est essentielle pour renforcer leur capacité d'action économique, offrir des alternatives aux mariages arrangés et réduire le risque de crimes d'honneur (Chenoweth & Zoe, 2022 ; Hussain, 2024).

Les principaux objectifs pour atteindre ces buts sont les suivants :

– Renforcer la législation pour remettre en question les normes et croyances sexistes néfastes.

– Réduire l'acceptation sociale de la violence à l'égard des femmes (VAW) en promouvant des normes d'égalité des sexes.

– Collaborer avec des organisations dirigées par des femmes, des ONG et des dirigeants communautaires pour conduire des changements significatifs.

– Donner la priorité aux lois liées à la santé et aux mesures de responsabilisation pour atténuer la violence et favoriser l'égalité des sexes.

– Améliorer l'accès des femmes à la formation professionnelle, à l'emploi formel et aux droits du travail pour améliorer leurs opportunités économiques.

– Encourager une croissance économique inclusive en soutenant les entreprises qui privilégient le leadership et l'entrepreneuriat féminin.

– Coordonner les efforts intersectoriels pour aider les adolescents à lutter contre les mariages d'enfants, les MGF et la VHB.

Les réformes structurelles devraient inclure l'intégration de ces mesures dans le système éducatif. Une éducation complète à la santé reproductive peut informer les jeunes des dangers des MGF, tandis qu'assurer l'égalité d'accès à l'éducation obligatoire jusqu'à 18 ans peut permettre de lutter contre le désespoir économique (EGER, 2021). Les écoles pourraient également employer des administratrices et des infirmières pour répondre aux défis spécifiques des filles et fournir des conseils sur les problèmes personnels et de sécurité (World Food Program USA, 2022).

Une action législative est essentielle. Il faut interdire aux religieux d'enregistrer des mariages en dehors des tribunaux officiels, et les violences faites aux femmes et les mutilations génitales féminines devraient être sanctionnées plus sévèrement. Des unités spéciales devraient enquêter sur ces délits, et les procédures de divorce pour les femmes maltraitées doivent être simplifiées, avec l'aide de l'État pendant leur transition. Comme l'a déclaré une jeune femme du Kurdistan irakien : « Nous avons besoin que les hommes ressentent l'urgence de le faire. » Démanteler la « trilogie patriarcale » (Hussain, 2024) nécessite la participation de ceux qui en bénéficient (Levtov et al., 2015 ; Dabla-Norris et Kochhar, 2019). Les limitations des droits des femmes sont interconnectées et exigent des solutions holistiques qui s'attaquent aux causes profondes plutôt qu'à la simple atténuation des symptômes. Ces idées et recommandations sont pertinentes bien au-delà du Kurdistan irakien, et s'étendent à des contextes mondiaux.

Par Shilan Fuad Hussain

Shilan Fuad Hussain est chercheuse en études de genre et analyse culturelle. Elle a été auparavant boursière postdoctorale Marie Sklodowska-Curie (2022-2024, UKRI), chercheuse invitée au Washington Kurdish Institute (États-Unis) et boursière doctorale au Centre de politique de sécurité de Genève (Suisse). Elle est une universitaire interdisciplinaire et travaille sur une variété de sujets, parmi lesquels : la représentation, la production et les pratiques culturelles ; la violence sexiste ; les politiques étatiques favorisant l'égalité des femmes les MGF et les mariages arrangés/forcés ; les impacts sociaux de la masculinité ; et la multi-identité et la culture dans les diasporas. Ses travaux actuels se situent à l'intersection de la sociologie et de l'analyse culturelle, et de sa pertinence symbiotique pour la société moderne. De plus amples informations sont disponibles sur son site internet :

https://www.shilanfuadhussain.com/

Texte original (en anglais) à lire ici : Hussain, Shilan Fuad. (2025). “Violence Against Women : Towards a Policy Understanding of the Patriarchy.” Policy Papers. European Center for Populism Studies (ECPS). February 5, 2025.

https://doi.org/10.55271/pop0005

Références :

Ahmady, K. (2018). “The Politics of Culture-Female Genital Mutilation/Cutting in Iran.” Journal of Humanity. Vol 4(1) (March):1-022.

AlKhateeb, Basma. (2010). Persistent gender-based violence an obstacle to development and peace. Developing Programs for Women and Youth Iraqi. Al-Amal Association, Social Watch Poverty Eradication and Gender Justice. https://www.socialwatch.org/node/12087

Barrett, H. R. ; Bedri, N. & Krishnapalan, N. (2021). “The Female Genital Mutilation (FGM) – migration matrix : The case of the Arab League Region.” Health Care for Women International, 42(2), 186–212. https://doi.org/10.1080/07399332.2020.1789642

Beghikhani, N. (2015). Honour Based Violence. Gill & Hague.

Brown, L., & Romano, D. (2006). “Women in Post-Saddam Iraq : One Step Forward or Two Steps Back ?” NWSA Journal, 18(3), 51–70.

https://doi.org/10.2979/NWS.2006.18.3.51

Burrage, H. (2016). Female Mutilation : The Truth Behind the Horrifying Global Practice of Female Genital Mutilation, New Holland Publishers.

Chenoweth, Erica & Zoe, Marks. (2022, March 8). “Revenge of the Patriarchs : Why Autocrats Fear Women.” Foreign Affairs.

https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2022-02-08/women-rights-revenge-patriarchs

Dabla-Norris, E. & Kochhar, K. (2019). “Closing the Gender Gap.” IMF Paper.

https://www.imf.org/Publications/fandd/issues/2019/03/closing-the-gender-gap-dabla

EGER. (2021). Girls Education Roadmap.

https://apppack-app-eger-prod-publics3bucket-elt8wyly48zp.s3.amazonaws.com/documents/Girls_Education_Roadmap_2021_Report.pdf

El Ashmawy, Nadeen ; Muhab, Norhan and Osman, Adam. (2020). “Improving Female Labor Force Participation in MENA.” The Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL). November 2, 2020.

https://www.povertyactionlab.org/blog/11-2-20/improving-female-labor-force-participation-mena

Erman, Alvina ; De Vries Robbe, Sophie Anne ; Thies, Stephan Fabian ; Kabir, Kayenat ; Maruo, Mirai. (2021). Gender Dimensions of Disaster Risk and Resilience : Existing Evidence. World Bank, Washington, DC.

http://hdl.handle.net/10986/35202

Haig, G. L. J. ; Öpengin, E. ; Hellinger, M. & Motschenbacher, H. (2015). “Gender in Kurdish : Structural and socio-cultural dimensions.” In : Gender Across Languages (Vol. 36, pp. 247–276). John Benjamins Publishing Company.

https://doi.org/10.1075/impact.36.10hai

Hussain, S. F. (2024). Protecting women's agency in the Middle East : Interventions and reforms to ensure women's rights. CWS Policy Insights No. 1. Center for War Studies.

Khan, A. R. ; Ratele, K. & Arendse, N. (2020). “Men, Suicide, and Covid-19 : Critical Masculinity Analyses and Interventions.” Postdigital Science and Education, 2(3), 651–656.

https://doi.org/10.1007/s42438-020-00152-1

Levtov, R. ; van der Gaag, N. ; Greene, M. ; Kaufman, M. & G. Barker. (2015). “State of the World's Fathers : A Men Care Advocacy Publication.” Washington, DC : Promundo, Rutgers, Save the Children, Sonke Gender Justice, and the Men Engage Alliance.

https://www.fatherhood.gov/sites/default/files/resource_files/e000003287.pdf

Payton, J. (2019). Honour and Political Economy of Marriage. Rutgers University Press.

Piscopo, Jennifer. (2020). The Impact of Women's Leadership in Public Life and Political Decision-Making. Prepared for UN Women's Expert Group Meeting for the 65th Session of the Committee on the Status of Women. New York : UN Women.

Ruba, S. (2010). Transnational Public Spheres from ‘Above' and from Below', Feminist Networks across the Middle East and Europe, Transnational Public Spheres.

UN Women. (2018). “Facts and Figures : Economic Empowerment.

https://www.unwomen.org/en/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures

UN Women. (2019). Women's Full and Effective Participation and Decision-Making in Public Life, as Well as the Elimination of Violence, for Achieving Gender Equality and the Empowerment of All Women and Girls. New York : UN Women, 2019 :

https://digitallibrary.un.org/record/3898140?ln=en

UNFPA. (2016). Child Marriage in Kurdistan Region-Iraq.

https://iraq.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Child%20Marriage%20Broucher%20English%20Final%20covers%206.pdf

Waylen, Georgina. (2014). “Strengthening women's agency is crucial to underpinning representative institutions with strong foundations of participation.” Politics & Gender, 10, no. 4 : 495–523.

World Food Program USA. (2022). “Top 6 Reasons Women Are Hungrier Than Men Today.”

https://www.wfpusa.org/articles/women-in-crisis-top-ways-women-are-hungrier/

[1] Funding Details : This project was funded by UKRI, Grant Number : EP/X024857/1, carried out by Shilan Fuad Hussain at the Department of Law and Social Science, Middlesex University, United Kingdom.

[2] Geneva International Centre for Justice (GICJ), published by CEDAW – UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, ‘Shadow Report on Iraq submitted by Geneva International Centre for Justice (GICJ) to the Committee of the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women ; 74th Session ; 21 October – 8 November 2019 ; Geneva, Switzerland', 10 October 2019. United Nations Population Fund, UN Children's Fund, UN Women, ‘Protecting Girls in Iraq from Female Genital Mutilation', 6 February 2019, from :

https://reliefweb.int/report/iraq/protecting-girls-iraq-female-genital-mutilation-enarku. The

United Nations have put forward multiple documents on the elimination of violence against women, including forced marriages, e.g., the 1993 Declaration on the Elimination of Violence against Women (UN Doc. A/Res/48/104). United Nations Statistics Division. United Nations Global SDG Database. Data retrieved July 2022. From :

https://unstats.un.org/sdgs/dataportal.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Mars 2025 : grève féministe !

Avec les femmes du monde entier, pour les droits des femmes, toutes en grève féministe et en manifestations !

Stop à l'extrême droite, à la droite réactionnaire, au gouvernement et à sa politique libérale et autoritaire !

7 février 2025 | tité du site Entre les lignes entre les mots

https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/02/10/8-mars-2025-greve-feministe/

Le 8 mars, journée internationale de mobilisation pour les droits des femmes, nous appelons à la grève du travail, des tâches domestiques, de la consommation. Sans les femmes, tout s'arrête ! Nous sommes déterminées à lutter, à faire entendre nos voix pour obtenir l'égalité.

Solidaires avec les femmes du monde entier !

Afghanes, Iraniennes, Palestiniennes, Soudanaises, Kurdes, Ukrainiennes, nous sommes solidaires de toutes celles qui encore aujourd'hui sont emmurées, exécutées, qui font face à des bombardements massifs, au génocide, à l'exode, sont victimes de viols de guerre, peinent à nourrir leur famille et elles-mêmes, de toutes celles qui se défendent farouchement pour recouvrer ou obtenir leur liberté et leurs droits, qui sont confrontées aux conflits armés, aux régimes fascisants, réactionnaires, théocratiques et colonialistes.

Nous sommes solidaires des femmes et des populations subissant de plein fouet les conséquences dramatiques du changement climatique, aggravé par les politiques productivistes et capitalistes.

Non à l'Extrême Droite !

Les idées d'extrême droite qui prônent la haine de l'autre, le racisme, la misogynie, les LGBTQIA+ phobies, le validisme, se banalisent, et sont aux portes du pouvoir, voire y accèdent partout dans le monde, à l'image de Trump aux États-Unis… Les femmes, les minorités de genre, les migrant·es en sont les premières cibles.

En France, nous dénonçons les propos racistes du ministre de l'intérieur, nous exigeons la régularisation et l'ouverture des guichets pour que tou·te·s les immigré·es puissent rester ici. Nous refusons l'abrogation du droit du sol à Mayotte et la remise en cause de l'Aide Médicale d'État.

Nous voulons vivre et pas survivre !

Les différents gouvernements ne font rien contre les inégalités salariales et les bas salaires qui touchent particulièrement les femmes (62% des personnes payées au SMIC sont des femmes). Quant aux mères isolées touchant le RSA, elles sont confrontées à de multiples difficultés pour trouver un emploi (problème de garde d'enfants, de transports…). Particulièrement touchées par la crise du logement cher, les femmes sont majoritaires parmi les personnes expulsables et sont de plus en plus nombreuses à vivre dans la rue. Les femmes sont majoritaires parmi les 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté !

Nous exigeons l'abandon de la réforme du RSA, qui oblige les bénéficiaires à faire 15h de travail forcé, gratuit et sans contrat !

Nous exigeons l'abrogation des réformes sur l'assurance chômage restreignant les droits des chômeur·ses.

Rémunérons le travail à sa juste valeur, à salaire égal entre femmes et hommes !

Pour l'égalité salariale, du temps pour vivre, des salaires et une retraite décente !

Le gouvernement n'a aucune volonté de réduire les inégalités salariales, de 27% en moyenne entre les femmes et les hommes. La transposition de la directive européenne sur la transparence salariale vise à renforcer l'application du principe d'une même rémunération « pour un même travail ou un travail de valeur égale ».

Nous exigeons la transposition immédiate de cette directive, la revalorisation salariale des métiers féminisés (éducation, soins, nettoyage…)., l'interdiction du temps partiel imposé, la transformation des CDD en CDI et la réduction du temps de travail avec embauches correspondantes.

Nous nous battons pour l'abrogation de la réforme Macron des retraites, et pour une réforme des retraites favorable aux femmes, la retraite à 60 ans avec une réduction du nombre d'annuités.

Des Services publics au service de nos besoins !

Malgré la paupérisation croissante et le manque crucial d'aide publique sur les territoires, le gouvernement Bayrou va continuer le démantèlement des services publics de la Santé, de l'Éducation, du Logement…. Les femmes en seront doublement pénalisées : parce qu'elles sont majoritaires dans la fonction publique, et qu'elles devront se substituer aux services de la petite enfance et de la prise en charge de la dépendance.

Nous exigeons un service public national de l'autonomie tout au long de la vie, à la hauteur des besoins, avec les moyens correspondants, sans oublier une prise en charge réelle du 4ème âge.

Nous exigeons la création d'un vrai service public de la petite enfance pour en finir avec les crèches privées à but lucratif et les maltraitances liées aux économies de personnels dans ces structures. Nous sommes opposées à la recommandation de la Cour des comptes de développer « la garde parentale, moins onéreuse pour les finances publiques » qui n'est qu'une incitation au retour des femmes à la maison.

Pour un réel partage du travail domestique !

Nous ne pouvons nous satisfaire que rien ne bouge dans la répartition des tâches au sein des couples et ce depuis des années. Cette inégalité dans la répartition du travail domestique se traduit par des inégalités dans la sphère professionnelle et est l'un des facteurs des inégalités salariales et patrimoniales. Nous dénonçons le mirage des « nouveaux pères » car les femmes en font toujours beaucoup plus que les hommes, qui de fait prennent plus souvent les tâches valorisantes, en laissant les tâches ménagères à leur compagne. C'est tout l'enjeu d'une éducation non sexiste qui puisse permettre d'en finir avec les stéréotypes de genre.

Notre corps nous appartient !

L'inscription dans la constitution de l'IVG ne doit pas masquer les obstacles liés au manque de moyens du service public de la santé pour recourir à l'IVG.

Nous réclamons la réouverture des plus de 130 centres d'interruption volontaire de grossesse fermés.

Nous dénonçons les offensives réactionnaires qui s'en prennent aux droits des personnes LGBTQIA+ qui veulent limiter le droit de vivre librement son orientation sexuelle et son identité de genre. Nous exigeons une transition libre et gratuite pour toutes et tous.

Nous dénonçons les offensives transphobes réactionnaires, notamment les propositions de loi qui remettent en cause toute possibilité de transition des mineur·es, et nous demandons la fin des mutilations et des traitements hormonaux non consentis.

Femmes handicapées, nous subissons toutes les violences. Privées de nos droits à l'autonomie, à l'éducation, à l'emploi, aux soins et à la procréation. Nous voulons notre indépendance économique, l'accessibilité universelle à l'ensemble des lieux et bâtiments.

Halte aux violences sexistes et sexuelles !

Le procès des 51 violeurs de Gisèle Pélicot a rappelé que les violeurs sont des hommes ordinaires, et que la culture du viol persiste dans les différentes strates de la société. La nomination de Darmanin mis en cause pour des violences sexistes et sexuelles comme garde des sceaux est une véritable provocation.

Nous continuons à compter nos mortes car il n'y a aucune volonté politique de lutter contre les violences faites aux femmes et aux enfants.

Pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, dont les violences obstétricales et gynécologiques, nous voulons une loi-cadre intégrale qui mette en avant prévention, éducation, protection, accompagnement, sanction et garantisse les moyens pour la prise en charge de l'ensemble des victimes, femmes, enfants et minorités de genre. Les plus touchées par les violences sexistes, dont les violences économiques, sont celles qui souffrent déjà de multiples oppressions : femmes victimes de racisme, migrantes, sans papiers, femmes précarisées, en situation de handicap, femmes lesbiennes et bi, femmes trans, femmes en situation de prostitution et celles victimes de l'industrie pornocriminelle. Nous demandons la mise en place d'actions concrètes pour lutter contre toutes les violences sexistes et sexuelles, protéger les victimes et combattre les réseaux de traite prostitutionnelle et de proxénétisme.

Nous exigeons les 3 milliards nécessaires pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles.

Nous refusons que les enfants violé·es, maltraité·es, incesté·es continuent le plus souvent à être abandonné·es à leur sort !

Pour l'éducation, pour les enfants, l'Éducation à la Vie Affective Relationnelle et Sexuelle pour toutes et tous maintenant !

Le dernier rapport du Haut conseil à l'égalité note que le sexisme progresse chez les adolescents et les jeunes hommes. Nous dénonçons fermement les attaques portées par le précédent gouvernement contre le projet de programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle (EVARS) reprenant les propos des associations réactionnaires de parents qui y sont farouchement opposées. Nous exigeons l'adoption et la mise en place immédiate du projet de programme EVARS, dans la continuité des lois votées pour l'éducation à la sexualité à l'école. L'EVARS aide à déconstruire les stéréotypes, à comprendre les inégalités, à comprendre l'injustice des dominations qui s'exercent par les hommes sur les femmes, à prendre conscience de son corps et de son intimité et à respecter l'autre et soi-même.

Mobilisées tous les jours contre le patriarcat, les politiques libérales et autoritaires et contre l'extrême droite.

Le 8 mars, nous manifesterons, nous serons en grève féministe.

Nous serons en grève sur nos lieux de travail (santé, commerce…), en grève du travail domestique et en grève de la consommation !

Quand les femmes s'arrêtent, tout s'arrête !

Signataires et soutiens

Premières signataires de l'appel

ActionAid France, AFRICA93, APEL-Égalité, Association Panafricaniste des Droits Civiques des femmes, Attac France, CGT, Collectif Faty KOUMBA : Association des Libertés, Collective des mères isolées, Droits de l'Homme et non-violence, FAGE, Féministes Révolutionnaires Paris, Femmes Egalité, Fondation Copernic, Force Féministe (57), FSU, Fête des 3 Quartiers ( F3Q), Genre et altermondialisme, HFE /Handi Femme Epanouie, Handi-Social, Las Rojas Paris, Le Planning familial, Le Planning Familial 94, Ligue des Femmes Iraniennes pour la Démocratie-LFID, Mouvement des Femmes Kurdes En France, Mouvement de la Paix, Organisation de Solidarité Trans (OST), Stop aux Violences Obstétricales et Gynécologiques France ( Stop-Vog ), UNEF le syndicat étudiant, Union Etudiante, Union syndicale Solidaires, Union des femmes Socialistes (SKB)

En soutien

APRES, Égalités, ENSEMBLE !, Gauche démocratique et sociale GDS, Gauche Ecosocialiste (GES), Génération.s, La France insoumise, Mouvement jeunes communistes de France, NPA-l'Anticapitaliste, NPA – Révolutionnaires, Parti Communiste Français, Parti Communiste des Ouvriers de France (PCOF), Parti de Gauche, PEPS 31, Révolution Écologique pour le Vivant (REV), Union Communiste Libertaire

Télécharger l'appel : Appel 8 mars 2025

Pourquoi le planning familial sauve des vies ?

Sakina Sania été contrainte de se marier à l'âge de 12 ans, en pleine guerre et pénurie alimentaire dans le nord du Nigéria. Elle est tombée enceinte à 15 ans, avant de faire une fausse couche, puis d'accoucher de deux enfants en peu de temps.

Tiré de Entre les lignes et les mots

« Je ne permettrai jamais à ma fille de vivre ce qui m'est arrivé », a-t-elle déclaré à l'agence des Nations Unies pour la santé sexuelle et reproductive(UNFPA).

Que se passe-t-il lorsque des conflits déplacent des dizaines de milliers de personnes dans des zones sensibles comme le Nigéria, la République démocratique du Congo (RDC) et l'Ukraine, et que des femmes meurent chaque jour en couches ou pendant leur grossesse ?

L'UNFPA apporte une aide vitale dans les camps de déplacés et au personnel médical.

Lorsqu'un tremblement de terre fait s'écrouler des quartiers entiers, des contraceptifs sont acheminés vers les convois de secours d'urgence, ainsi que des kits d'accouchement et des médicaments pour arrêter les hémorragies internes.

Lorsqu'un cyclone frappe des communautés insulaires, l'agence envoie des contraceptifs de la même manière qu'elle envoie du matériel médical stérile, notamment des préservatifs, des contraceptifs oraux et injectables, des implants contraceptifs et des dispositifs intra-utérins (DIU).

Pourquoi ? Parce que les contraceptifs font aussi partie des soins humanitaires susceptibles de sauver des vies.

Cela peut paraître contre-intuitif pour certains, mais c'est un fait établi du point de vue de la science médicale, des intervenants humanitaires et des femmes qui en bénéficient.

Même en dehors des situations d'urgence, l'accès à des contraceptifs modernes et sûrs permet aux femmes de prendre leurs propres décisions concernant leur fertilité, ce qui réduit les grossesses non désirées et les avortements à risque, améliore les résultats en matière de santé et diminue le risque de mortalité maternelle et infantile.

En bref, le planning familial sauve des millions de vies. Voici quelques éléments essentiels sur le sujet :

Les grossesses dans les situations d'urgence

On estime que plus de 60% des décès maternels surviennent dans des situations de crise humanitaire et de fragilité, où les femmes ont du mal à accéder aux soins et à la nutrition nécessaires pour mener à bien une grossesse en toute sécurité.

Même dans les meilleures circonstances, un quart des femmes n'ont pas la capacité de refuser d'avoir des rapports sexuels, selon les données les plus récentes.

En cas de crise humanitaire, les femmes sont deux fois plus exposées aux violences de genre, à l'utilisation du viol comme arme de guerre et comme instrument de génocide et au risque accru de violence conjugale.

Tout cela accroît les risques de grossesses non désirées.

Prévenir les complications mortelles

Si la contraception est parfois critiquée – à tort – comme un phénomène nouveau, elle existe en réalité depuis des millénaires.

Les préservatifs, par exemple, sont utilisés depuis des siècles.

Les formes modernes de contraception sont parmi les médicaments les plus prescrits et les mieux étudiés qui existent. Les contraceptifs ont été étudiés non seulement par des pharmacologues et des chercheurs en médecine, mais aussi par des économistes de la santé, des épidémiologistes et des décideurs politiques.

Et les résultats sont concluants : en prévenant les grossesses non désirées, les contraceptifs empêchent les femmes de mourir.

Comment ? Chaque grossesse comporte un risque, et les grossesses dans les situations de crise, où les systèmes de santé sont en ruine et les soins médicaux difficiles d'accès, sont particulièrement dangereuses.

Parce que les bébés n'attendent pas

Que se passe-t-il lorsqu'une femme est prête à accoucher après un ouragan ou dans une zone de guerre ?

En RDC, en proie à une crise actuelle, l'effondrement des infrastructures de santé a fait grimper en flèche les taux de mortalité maternelle. Trois femmes y meurent toutes les heures de complications liées à la grossesse ou à l'accouchement.

Selon le Dr Ikram Haboush, à Idlib, de nombreuses femmes dans le nord-ouest de la Syrie perdent la vie lors de leur transfert entre les hôpitaux, en l'absence de fournitures essentielles pour des conditions critiques.

Les grossesses non désirées sont également directement liées à des taux de mortalité maternelle plus élevés.

« C'est pourquoi tout programme de santé publique conçu pour réduire le nombre de décès maternels intègre la contraception comme l'un des piliers de l'action », indique les rédacteurs la publication annuelle phare de l'UNFPA, le rapport sur l'état de la population mondiale, « Comprendre l'imperceptible : Agir pour résoudre la crise oubliée des grossesses non intentionnelles ».

En prévenant les grossesses non désirées, les contraceptifs réduisent également l'incidence des blessures et des maladies maternelles, des mortinaissances et des décès néonatals.

En 2023, le partenariat dédié de l'UNFPA a permis d'acheter des contraceptifs pour un montant total de 136 millions de dollars, ce qui a permis d'éviter près de 10 millions de grossesses non désirées et plus de 200 000 décès maternels et néonatals, selon les estimations. Ces contraceptifs ont également permis d'éviter près de trois millions d'avortements à risque.

Prévenir les maladies mortelles et chroniques

Les contraceptifs, tels que les préservatifs masculins et féminins, sauvent également des vies en réduisant les risques de contracter des infections sexuellement transmissibles (IST), notamment le VIH.

Même une IST traitable peut mettre la vie du patient en danger dans des environnements où l'accès aux soins médicaux est limité, comme c'est le cas pour les femmes et les filles en Haïti, par exemple, où la violence sexuelle généraliséeet incessante a entraîné une augmentation des taux de grossesses non désirées ainsi que des IST, alors que le système de santé s'est presque effondré.

Seuls 3% des survivantes en Haïti déclarent avoir reçu un traitement post-viol dans les 72 heures suivant l'agression. Ce traitement comprend une contraception d'urgence pour éviter une grossesse et la prophylaxie post-exposition pour éviter la transmission du VIH.

Les contraceptifs permettent également de traiter des problèmes de santé sans lien avec l'activité sexuelle, comme le syndrome des ovaires polykystiques, l'endométriose, la dysménorrhée et les saignements extrêmement abondants.

Pour des femmes comme Omaira Opikuko, du Venezuela, il ne fait aucun doute que la contraception à longue durée d'action, après son sixième accouchement, lui a sauvé la vie.

Elle a souffert à la fois d'hémorragie et d'un prolapsus génital lors de son dernier accouchement.

« J'étais au bord de la mort », a-t-elle déclaré.

Le planning familial est rentable

En 2023, plus de 50 pays ayant reçu du matériel contraceptif de la part de l'UNFPA ont réalisé des économies de plus de 700 millions de dollars, au totla, grâce à la réduction des coûts de santé liés à la grossesse, l'accouchement et aux soins post-avortement.

De nombreuses études ont démontré que le planning familial est un investissement essentiel pour la société, non seulement parce qu'elle permet d'éviter les grossesses non désirées et les problèmes de santé maternelle qui les accompagnent, mais aussi parce qu'elle a un effet positif sur l'éducation et les capacités d'emploi des femmes.

Dans les situations humanitaires, les contraceptifs sont d'autant plus essentiels qu'ils aident les femmes et les familles à survivre et à se stabiliser pour mieux se redresser.

Alors que, partout,la précarité s'accroît, les catastrophes se multiplient et les déplacements augmentent, ces services représentent une lueur d'espoir pour les femmes et les filles du monde entier.

Comme l'a dit Mme Opikuko au Venezuela : « Je ne veux plus avoir peur ».

https://news.un.org/fr/story/2025/02/1152881

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Femmes kurdes : redéfinir la liberté grâce à la résilience

Quand nous parlons de lutte, nous évoquons une image aussi vieille que la civilisation humaine : la tension éternelle entre oppression et liberté, silence et voix, captivité et libération. Mais rarement dans l'histoire cette dichotomie a trouvé une expression aussi vivante que dans le voyage des femmes kurdes du Rojava (nord de la Syrie) et du Kurdistan du Sud (nord de l'Irak). Leur histoire est celle du défi, de la résilience et de la transformation, un récit qui marie poésie et résistance, et une histoire qui exige à la fois notre admiration et notre solidarité.

Tiré de Entre les liges et les mots

https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/02/17/femmes-kurdes-redefinir-la-liberte-grace-a-la-resilience/?jetpack_skip_subscription_popup

Les femmes kurdes sont depuis longtemps marginalisées, non seulement par les traditions patriarcales de leurs propres communautés, mais aussi par les régimes oppressifs qui ont cherché à effacer l'identité kurde elle-même. Pourtant, de ces cendres, telles des phénix, elles sont devenues des leaders, des guerrières et des visionnaires. Elles sont les architectes d'une révolution féministe, une avant-garde dans la lutte pour l'égalité des sexes sur l'un des terrains les plus hostiles que l'on puisse imaginer. Leur lutte, bien que spécifique à leur contexte culturel et historique, résonne universellement, nous appelant tous à réimaginer les possibilités de la liberté.

Mais pour comprendre l'ampleur de leurs réalisations, il faut d'abord prendre en compte le contexte de leur oppression. Pendant des décennies, les femmes kurdes d'Irak, de Syrie, de Turquie et d'Iran ont été triplement marginalisées : en tant que Kurdes au sein d'États-nations oppressifs, en tant que femmes au sein de sociétés profondément patriarcales et en tant qu'individus au sein d'un système mondial qui ignorait souvent leur sort. Le Rojava, la région autonome du nord-est de la Syrie, et le Kurdistan irakien sont devenus des creusets de leur résistance.

Au Kurdistan du Sud et en Irak, les cicatrices de la campagne Anfal restent gravées dans la mémoire collective : une attaque génocidaire menée sous le régime de Saddam Hussein qui a coûté la vie à des dizaines de milliers de Kurdes, laissant d'innombrables femmes veuves, déplacées et vulnérables. De même, au Rojava, la guerre civile syrienne a créé un vide de gouvernance et de sécurité dans lequel la violence patriarcale, les idéologies extrémistes et la négligence systémique ont menacé d'engloutir les femmes kurdes.

Mais les femmes kurdes n'ont pas accepté le statut de victime comme leur destin. Au contraire, elles l'ont redéfini en utilisant l'oppression comme une arme de défi, en forgeant la solidarité et en créant des espaces d'autonomie, de droits et de dignité.

Nulle part cette défiance n'est plus évidente qu'au Rojava, où les femmes kurdes ont mené une révolution féministe et écologique qui remet en cause non seulement le patriarcat, mais aussi les structures mêmes de l'État et du capital. Au cœur de cette révolution se trouve le principe de la « jinéologie », une philosophie féministe kurde qui dérive du mot kurde pour « femme », jin, et qui revendique le rôle central des femmes dans la société.

La jinéologie s'éloigne radicalement des rôles traditionnels des sexes et du féminisme libéral occidental. Elle insiste sur le fait que la libération de la société dans son ensemble est impossible sans la libération des femmes. Au Rojava, cette philosophie s'est traduite par des structures de gouvernance concrètes. Les femmes occupent tous les niveaux de direction politique, des conseils locaux au commandement militaire. Le système de coprésidence impose que chaque poste de direction soit partagé par un homme et une femme, garantissant ainsi la parité des sexes dans la prise de décision.

Ce n'est pas seulement symbolique. Les femmes du Rojava ont réécrit des lois qui autrefois légitimaient les mariages forcés, les crimes d'honneur et la violence domestique. Elles ont construit des maisons pour les femmes – des centres d'éducation, de médiation et de soutien – et créé des coopératives pour promouvoir l'indépendance économique. Ce sont des actes de révolution silencieuse, qui ne reposent pas uniquement sur la théorie mais aussi sur une transformation concrète et vécue.

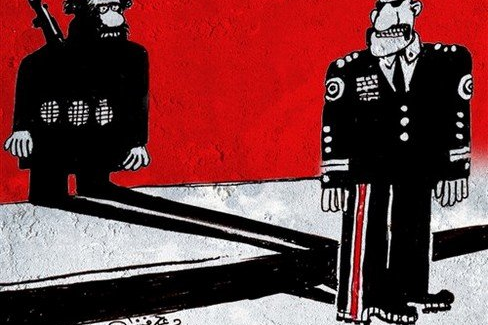

Le monde a pris conscience pour la première fois de la lutte des femmes kurdes lors de la bataille de Kobané en 2014, lorsque des images de jeunes femmes en treillis, armées de kalachnikovs, ont commencé à circuler dans les médias du monde entier. Ces femmes, membres des Unités de protection des femmes (YPJ), se sont retrouvées en première ligne contre l'EI, l'une des forces les plus brutales et misogynes du XXIe siècle. Leur courage et leur génie tactique ont renversé le cours de la bataille, reprenant Kobané des mains de l'EI et gagnant l'admiration du monde entier.

Mais il ne s'agit pas seulement d'une histoire de triomphe militaire. Pour les femmes du YPJ, la résistance armée est une extension de leur idéologie féministe. Elles ne se battent pas seulement pour la souveraineté territoriale, mais pour une libération plus large du patriarcat et de l'autoritarisme. À leurs yeux, l'arme n'est pas un outil de domination mais un moyen de démanteler les structures d'oppression.

Au Kurdistan irakien, la lutte pour les droits des femmes a pris une tournure différente mais tout aussi significative. Les femmes kurdes y sont apparues comme militantes, politiciennes et militantes, remettant en cause des normes culturelles bien ancrées et faisant pression pour des réformes juridiques.

Des organisations comme l'Union des femmes du Kurdistan et l'Organisation des droits des femmes du Kurdistan mènent une campagne inlassable contre la violence sexiste, le mariage des enfants et les mutilations génitales féminines. Leurs efforts ont conduit à d'importantes victoires juridiques, notamment la criminalisation des crimes d'honneur et la création de refuges pour les victimes de violences conjugales.

Mais les progrès sont fragiles. Les normes traditionnelles et l'instabilité politique continuent de poser des problèmes. Pour chaque femme qui entre au parlement ou qui mène une manifestation, il y en a d'innombrables autres dont la voix reste ignorée et dont les droits restent bafoués. Mais même ici, les femmes kurdes puisent leur force dans leur lutte collective, refusant de céder face à l'adversité. Il y a aussi la situation troublante où de nombreuses militantes kurdes sont la cible de frappes de drones ou d'assassinats par l'armée turque, comme nous l'avons vu à plusieurs reprises au cours des dernières années.

Mais les réalisations des femmes kurdes vont bien au-delà de leur contexte immédiat. Elles sont devenues un symbole de résistance et une source d'inspiration pour les mouvements féministes du monde entier. Leur lutte met au défi les féministes occidentales de reconsidérer les croisements entre genre, ethnie et colonialisme. Elle nous rappelle que la libération n'est pas un don d'en haut, mais une bataille acharnée menée d'en bas.

Les femmes kurdes ont également forgé des solidarités transnationales, en collaborant avec des organisations féministes du monde entier pour amplifier leur message. Leur travail nous a montré que le féminisme ne peut être dissocié des questions de justice économique, de durabilité écologique et d'autodétermination ethnique. Il doit être holistique, intersectionnel et sans compromis. À cet égard, l'idéologie du confédéralisme démocratique est significative, tout comme les écrits du leader kurde Abdullah Öcalan.

En réfléchissant sur la lutte des femmes kurdes, nous ne devons pas non plus négliger sa dimension poétique. Leur révolution n'est pas seulement un acte politique, c'est aussi un acte profondément culturel. À travers leurs chants, leurs danses et leurs récits, les femmes kurdes ont préservé leur héritage et imprégné leur résistance d'un profond sentiment d'identité et d'objectif.

Écoutez leurs voix et vous entendrez les échos de Mala Jin, les maisons des femmes kurdes qui sont à la fois des espaces de refuge et de révolution. Vous entendrez les chants de défi des femmes de Kobanê et les discours passionnés des militantes de Souleimaniyeh. Vous ressentirez les rythmes d'un peuple qui, même face à des souffrances inimaginables, refuse de renoncer à son espoir.

En conclusion, posons-nous la question suivante : qu'est-ce que la lutte des femmes kurdes exige de nous ? Au minimum, elle exige que nous en témoignions. Elle exige que nous racontions leurs histoires, que nous amplifiions leurs voix dans un monde qui les réduit trop souvent au silence. Mais plus encore, elle nous appelle à l'action. Elle nous met au défi de démanteler les systèmes d'oppression dans nos propres communautés, de lutter pour l'égalité des sexes non pas comme un idéal abstrait, mais comme une réalité vécue.

Les femmes kurdes nous ont montré ce qui est possible lorsque le courage rencontre la conviction, lorsque le féminisme n'est pas seulement une théorie mais une pratique, un mode de vie. Elles nous ont appris que la libération n'est pas une destination mais un voyage, un voyage qui nous oblige à marcher ensemble, main dans la main, vers un avenir où chaque femme, partout, pourra vivre libre. C'est la véritable essence du slogan kurde « Jin, Jiyan Azadi » (Femmes, vie, liberté), que l'on peut entendre scander partout dans le monde.

Shilan Fuad Hussain

Shilan Fuad Hussain est chercheuse en études de genre et analyse culturelle. Elle a été auparavant boursière postdoctorale Marie Sklodowska-Curie (2022-2024, UKRI), chercheuse invitée au Washington Kurdish Institute (États-Unis) et boursière doctorale au Centre de politique de sécurité de Genève (Suisse). Elle est une universitaire interdisciplinaire et travaille sur une variété de sujets, parmi lesquels : la représentation, la production et les pratiques culturelles ; la violence sexiste ; les politiques étatiques favorisant l'égalité des femmes ; les MGF et les mariages arrangés/forcés ; les impacts sociaux de la masculinité ; et la multi-identité et la culture dans les diasporas. Ses travaux actuels se situent à l'intersection de la sociologie et de l'analyse culturelle, et de sa pertinence symbiotique pour la société moderne. De plus amples informations sont disponibles sur son site internet :

https://www.shilanfuadhussain.com/

Texte original (en anglais) à lire sur le site de Washington Kurdish Institute : Kurdish Women : Redefining Freedom through Resilience

https://kurdistan-au-feminin.fr/2025/02/11/femmes-kurdes-redefinir-la-liberte-grace-a-la-resilience/

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Rêver ensemble. Pour un patriotisme internationaliste

À l'occasion des journées de débat sur le thème « L'alliance des tours et des bourgs ? Chiche ! », dont Contretemps a publié certaines contributions (voir ici et ici), Houria Bouteldja a prononcé une intervention, dont nous publions la version écrite. Prolongeant les thèses défendues dans son dernier ouvrage, Beaufs et barbares. Le pari du nous, elle regrette l'absence de transcendance parmi les défenseurs de l'émancipation, et défend notamment un « patriotisme internationaliste », un « Frexit décolonial » et un « communisme à visage patriote ».

Si la rédaction de Contretemps est loin d'être unanime quant à cette perspective, il nous a semblé utile de publier ce texte qui questionne le rapport de la gauche et des classes populaires à la nation, sans abandonner une perspective antiraciste et décoloniale. Nul doute que le débat sur ces enjeux, qui font écho aux propos de Jean-Luc Mélenchon sur la « Nouvelle France », nécessite d'autres contributions qui pourront être accueillies sur le site de Contretemps.

***

11 février 2025 | tiré de contretemps.eu

https://www.contretemps.eu/rever-ensemble-patriotisme-internationaliste-houria-bouteldja/

Commençons par un constat froid.

Dans la période, le rêve est d'extrême droite. Seule l'extrême droite rêve. Seule l'extrême droite désire. Seule l'extrême droite a une libido.

La meilleure des gauches au mieux est matérialiste. Ce qui n'est pas un défaut en soi car dans ce monde dystopique où la vérité historique et le réel ont été abolis, l'analyse matérialiste est une condition essentielle de l'action politique. Mais cette gauche, aussi honnête soit-elle, peine à produire du rêve notamment à cause des défauts de ses qualités : elle n'est que matérialiste. Elle ne touche aucune corde sensible. Comme le faisait déjà remarquer le psychanalyste communiste Wilhelm Reich dans l'entre-deux guerres, « le mouvement socialiste ne défend pas l'affirmation de la vie en ce qui concerne les masses laborieuses mais seulement quelques revendications économiques essentielles ». Mais mieux que Reich, Otto Strasser (de la « gauche » du parti nazi) disait en s'adressant aux communistes : « Vous commettez l'erreur fondamentale de nier l'âme et l'esprit, de vous en moquer et de ne pas comprendre que ce sont eux qui animent toute chose ».

Avec cette gauche, on peut au mieux rêver de préserver ses acquis, sa retraite, le service public ou son pouvoir d'achat. Certes, il existe une autre gauche, minoritaire mais plus romantique. Celle qui est internationaliste et communiste. Sauf que son rêve n'est partagé que par une poignée d'idéalistes, tellement elle est utopiquement déconnectée, tellement le communisme a historiquement déçu, tellement il a été dévoyé d'un côté, diabolisé et ringardisé de l'autre, tellement il échoue à répondre aux besoins immédiats tant matériels que moraux des classes populaires. En d'autres termes, si cette gauche rêve, elle rêve seule. Or le thème de cette table ronde, c'est « rêver ensemble », et j'ajouterais rêver en masse. Par conséquent la question est la suivante : comment concurrencer les rêves l'extrême droite et comment rêver plus passionnément à gauche ?

J'ai eu l'occasion dans des débat récents d'être confrontée à cette question. Une première fois avec Bernard Friot, une seconde avec Frédéric Lordon. Tous deux m'ont dit, et à juste titre, que la proposition de Frexit décolonial que je propose dans Beaufs et Barbares, même si elle est nécessaire, n'est pas « kiffante ». Je le concède tout à fait. C'est pourquoi, ils, Friot et Lordon, persistent à rêver communistes. Mais en vérité, ni ce projet ni les moyens de le réaliser ne sont plus « kiffants » que le Frexit. On ne mobilise pas en effet les masses avec l'idée de salaire à vie. Et, je le crains, pas plus avec la proposition communiste de Lordon sur laquelle je vais revenir et qui se fonde sur un postulat avec lequel je suis en parfait accord et que je résume ici : il y a au coeur des classes populaires blanches des enjeux d'identification rattachés à des enjeux de survie. Le racisme, le nationalisme et le masculinisme sont toutes des solutions identificatoires de ce type quand toutes les autres ont été détruites. Il ajoute et là aussi je suis en total accord, qu'il faut inventer des solutions identificatoires de substitution si on veut aller vers un dénouement révolutionnaire, et à ce titre, ces solutions doivent être de qualité et procurer le même niveau, sinon un niveau supérieur, de satisfactions morales et psychiques que le nationalisme, le racisme et le masculinisme. Sa proposition peut se résumer comme suit : faire un détour par 1917 où selon lui trois ressources passionnelles ont été utilisées pour nourrir le souffle révolutionnaire : 1/ la colère et la haine, 2/ l'expérimentation des puissances collectives soviétiques et 3/ l'horizon positif du mot d'ordre (la terre, la paix, le pain). Je propose de les passer en revue.

1/ La colère et la haine sont effectivement des affects puissants et il faudrait selon lui les détourner de leur cible première, les noirs est les arabes, pour les orienter vers les riches. C'est évidemment dans cette direction qu'il faut aller mais là où le bât blesse c'est qu'on ne voit pas trop par quel miracle cette pulsion passionnelle, l'hostilité envers les arabes et les noirs, se retournerait spontanément contre les riches étant donné son ancrage dans la culture populaire dont je voudrais rappeler ici qu'elle tient à des conditions matérielles liées au contrat racial. Comment opérer ce détournement, c'est ce que Lordon ne nous dit pas car la conscience triangulaire des « petits blancs », qui détestent autant la France d'en haut que la France d'en dessous la France d'en bas, ne se téléguide pas, elle est trop consistante pour espérer la balayer à coup de sermons et de prêche sur l'ennemi principal que serait la bourgeoisie.

2/ Expérimenter les puissances collectives : à l'époque celle des soviets, aujourd'hui, celle des ronds-points. Pourquoi pas ? Mais cette expérimentation pour extraordinaire et créatrice qu'elle ait pu être, ne peut pas se généraliser ni se pérenniser dans le temps comme on a pu le constater. En d'autres termes comment expérimenter les puissances collectives quand le marché du travail est à ce point éclaté, morcelé, stratifié et où la classe ouvrière beaucoup plus hétérogène et concurrentielle qu'en 17 ne dispose plus de lieux comme l'usine où se mobiliser et où s'organiser ?

3/ L'horizon positif du mot d'ordre : la terre, la paix, le pain. Lordon ne dit pas qu'il faut revendiquer ces mots d'ordre précisément mais je considère pour ma part qu'ils restent valides. Sauf que pour revendiquer la terre encore faut-il une paysannerie puissante ou défendre celle qui reste, voire lui imaginer un avenir décent, mais elle a été sacrifiée par le néolibéralisme et continue de l'être. Pour revendiquer la paix encore faut-il se sentir concerné par la guerre. Sauf que pour l'instant, ce n'est pas nous qui mourrons en masse mais les peuples qui ne comptent pas et dont la destruction effroyable est banalisée. Reste le pain ? Il se trouve que ce ne sont pas forcément les plus pauvres qui votent extrême droite. Et ceux qui très pauvres auraient toutes les raisons de revendiquer le pain, sont plutôt la frange la plus résignée de la population, qu'elle soit blanche ou non blanche. Il faut donc d'autres mots d'ordre. Mais lesquels ? Telle est la question.

Ainsi, renouer avec la proposition identificatoire du premier communisme : le pour-soi de la condition ouvrière est aujourd'hui une impasse. Comment renouer avec cette identification quand les conditions sociales de la culture ouvrière ont été détruites et que la conscience ouvrière s'est progressivement dissoute dans l'individualisme, la culture libérale, l'abstention encore la dérive droitière et raciste… ?

Malgré tout, et il faut le reconnaitre, toutes ces propositions sont justes et dignes de participer de l'élaboration d'une politique révolutionnaire mais elles ont un énorme défaut. Ce qui me frappe dans cette solution, c'est qu'elles ne salissent pas. On sort de ces propositions aussi propres qu'on y est rentrés. A aucun moment on est mis en danger alors même que Lordon affirmait je cite « qu'il n'était pas de proposition politique qui aspire à quelque succès, qui ne soit doublée d'une proposition passionnelle identificatoire forte qui s'attaque aux pulsions négatives ». Il ajoutait : « quand on soulève le capot et qu'on regarde dans la psyché des gens, on ne voit que du dégueulasse. La gauche qui refuserait de regarder ça se condamnerait. » Je ferme les guillemets.

Il a mille fois raison. Sauf que comprendre le sale, ce n'est pas encore affronter le sale et encore moins se salir. Or, le sale, dans cette proposition, est contourné. La proposition reste d'une grande pureté. Les petits blancs sont racistes ? Qu'à cela ne tienne, offrons-leur la tête des bourgeois ! Ils sont masculinistes ? Détournons leur colère contre les patrons ! Ils sont nationalistes ? Offrons-leur les joies du communisme ! Je ne veux surtout pas faire ici de mauvais procès à Lordon avec lequel j'ai beaucoup de convergences de vue car il a été l'un des premiers et des rares à prôner le retrait de l'Union européenne et a subi pour cela des attaques en souverainisme. Je ne parle bien que de cette proposition telle qu'elle a été formulée.

Je pense pour ma part, qu'on ne peut pas prétendre avoir compris la matérialité du besoin de racisme, de masculinisme ou de nationalisme sans au minimum aller tremper un orteil dans le marais de ces passions tristes, comme on ne peut pas prétendre devenir sujet d'histoire avec les classes populaires telles qu'elles sont sans partager avec elles une part du laid et sans s'enlaidir un peu soi-même. La proposition intègre et vertueuse hélas n'existe pas. Ceux qui l'espère dans un projet d'union des beaufs et des barbares sont défaits par avance. Tout projet de transformation impliquant les masses populaires des pays du centre capitaliste très fortement impliquées dans l'exploitation et le saccage du monde et ayant un fort intérêt à défendre ce train de vie est nécessairement une entreprise compromettante, dangereuse et risquée. Les forces politiques à prétention révolutionnaire seront toujours sur une ligne de crête. Car me semble-t-il, nous devons payer le prix d'être la fraction privilégiée et corrompue du prolétariat international. C'est la nature même de ce prolétariat et la tentation de la sauvegarde de ses intérêts de race garantie par l'État-nation, dans toute son ambivalence, qui rend la tâche ardue et qui fera de nous des funambules.

Alors que faire ?

Si le communisme en 1917, l'islam politique dans le monde arabe ou la théologie de la libération en Amérique latine, pour ne prendre que ces trois exemples, ont mobilisé les corps et les esprits, c'est parce qu'ils ne se contentaient pas d'être à hauteur d'hommes. Ils étaient plus grands et d'une certaine manière obligeaient à lever la tête en direction d'une utopie, ou en direction de Dieu. Si j'évoque ces exemples, c'est pour d'abord souligner une absence, une vacance, un vide de transcendance. Car oui, il nous manque une transcendance. Cette transcendance ne peut plus être le communisme pour les raisons déjà évoquées, elle ne peut plus être le christianisme car Dieu a été chassé des cœurs et des esprits par un sécularisme forcené, cette transcendance ne peut pas être l'islam (et croyez bien que je le regrette) car c'est à la fois une religion persécutée mais surtout une religion minoritaire ici en France. Or comme vous le savez, nous devons rêver ensemble. Nous devons donc nous projeter sur une transcendance collective et largement reconnue. Je m'empresse de dire que celle-ci doit être raisonnable, j'insiste sur raisonnable, car c'est l'humeur générale et le contexte qui fixent le niveau d'exaltation qui doit nous habiter, or le contexte est désenchanté. L'humeur c'est la désillusion, le sentiment d‘échec. Nous sommes tous et collectivement revenus de tout. On a tout essayé, tout expérimenté mais rien ne marche. Même pas la simple préservation des acquis. La Macronie nous dépossède tous les jours de notre puissance collective et nous nargue. C'est pourquoi, même l'idée de transcendance, il faut l'aborder de manière pondérée, c'est à dire adaptée aux conditions historiques, sociales et psychologiques du moment, soit celles des illusions perdues. Le rêve que j'imagine ne peut-être qu'un compromis entre les rêves trop grands des avant-gardes romantiques et les rêves trop petits en faveur de la retraite à 60 ans.

Pour résumer, cette transcendance doit être capable de mobiliser les affects installés et durs donc à fort potentiel identificatoire ; elle doit être saisissable immédiatement car le fascisme est à nos portes ce qui nécessite d'utiliser les affects communs à grande échelle et disponibles instantanément ; elle ne peut pas prendre la forme d'une utopie hors-sol, trop généreuse si j'ose dire, qui fantasmerait d'abord le bonheur de toute l'humanité, la fraternité humaine, sans répondre aux besoins matériels et moraux des classes populaires dont l'adhésion massive est l'une des conditions essentielles de la transformation sociale. C'est-à-dire, et au risque d'en froisser certains, en finir avec la forme éthérée de la « révolution permanente » qui est une forme abstraitement « cosmopolite » et universaliste. Enfin, elle doit compromettre notre vertu non pas parce que la souillure serait une fin en soi mais parce qu'elle est un passage obligé compte tenu de ce que j'ai dit plus haut. Nous, peuples du Nord, ne sommes pas innocents qu'on soit Blancs ou non Blancs. Nous faisons partie du problème.

Aussi, la seule transcendance que je connaisse et qui réunisse toutes ces qualités, tout le monde dans cette salle la connait intimement. Mais beaucoup la méprisent parce qu'à gauche, et dans le mouvement décolonial, pour des raisons souvent nobles, elle a été jetée avec l'eau du bain. C'est donc l'occasion pour nous, moi y compris, de faire notre auto-critique, et mener la bataille contre nous-mêmes.

Cette transcendance a un nom. Elle s'appelle France.

La France. Notre pays. Le pays dans lequel nous vivons, dans lequel nous élevons nos enfants, dans lequel nous nous projetons, auquel nous sommes plus ou moins attachés, que nous pouvons parfois aimer, parfois détester, qui nous fait et que nous faisons.

La France, qu'est-ce que c'est ? Je mets au défi quiconque dans cette salle de me donner une définition claire et précise de ce que c'est. On peut définir un État-nation, on peut définir la république, mais la France ? C'est déjà plus compliqué.

Parce que la France, c'est une idée. Une simple idée. Et d'une idée, on en fait ce qu'on veut. Notamment un devenir. Ce que je veux appeler ici le devenir France.

Dans son livre « Théorie du sujet », Alain Badiou commence avec cette phrase : « J'aime mon pays la France ». Plus tard, dans un débat contre Alain Finkielkraut avec qui il dit partager une forme de mélancolie dans son rapport à la France, il ajoute : « Il est difficile de trouver plus profondément français que moi ». Ce qui est intéressant dans cette déclaration, c'est d'abord qu'un communiste non repenti exprime son amour pour son pays, ensuite qu'il le fasse en compagnie d'un ennemi qui, lui, en sa qualité de prétendant à la blanchité (je rappelle que Finkielkraut est un juif et qu'à ce titre il est une victime historique du nationalisme européen), a sur-investi l'idée de France comme le font la plupart des non blancs au point d'être devenu au fil du temps l'une des figures majeures de la réaction. Nous avons donc ici deux figures : l'une fidèle au projet communiste et l'autre réactionnaire, toutes deux amoureuses de la France. Il n'y a là qu'une contradiction d'apparence, car comme je l'ai dit plus haut, la France c'est d'abord une idée. Mais c'est aussi une histoire. Et de France, il y en a au moins deux. Celle de la révolution et celle de la contre-révolution, celle des Communards et celle des Versaillais, celle de la résistance et celle des collabos[1], celle du mouvement ouvrier qui accouche des droits sociaux et politiques et celle de la bourgeoisie qui accouche de l'Union européenne.

Je postule ici que si la gauche est plutôt l'héritière de la première et la droite de la deuxième, le peuple blanc est lui une synthèse des deux France. Il est dans ses grands traits patriote pour de très bonnes et de très mauvaises raisons. Il sort le drapeau pour de bonnes et de mauvaises raisons. Il chante la marseillaise pour de bonnes et de mauvaises raisons. En d'autres termes, les deux France cohabitent en lui. C'est donc au creux de cette contradiction profonde que la bataille doit être menée. Notre objectif ultime étant que l'une des deux France l'emporte sur l'autre.

Comme je le disais, il faut apprendre à se salir les mains. C'est ici que ça commence. Le premier pas dans cette direction si on veut cheminer avec les petits blancs serait de se ré-approprier la France et plus exactement l'idée de patrie. C'est dans ce geste précisément qu'on va commencer non pas à rêver ensemble mais à être ensemble. J'insiste sur être. Car si les classes populaires sont attachées à la patrie, ce n'est pas seulement parce qu'elles sont mues par des sentiments primaires et chauvins mais aussi parce que la patrie sous sa forme nationale est un bien du peuple et qu'elle est comme le souligne Poulantzas un produit de la lutte des classes. Les affects blancs patriotes sont aussi liés à des intérêts de classe comme nous le montre le mouvement dialectique de la formation nationale. Le mot patrie est polysémique. Sous l'influence de la Révolution française (puis d'autres évènements fondateurs comme la Commune ou le programme de la Résistance à la Libération), la perception populaire de la patrie est d'abord rattachée à l'affirmation de principes politiques émancipateurs, universels, étrangers à toute idée de nationalité ou de nationalisme. Ici, la patrie est indissolublement liée à la souveraineté et donc à la nation.

Mais la notion bourgeoise de nationalité de l'État-nation va évidemment contrecarrer cette conception émancipatrice de la nation : le national se définit alors comme le ressortissant de l'État, tandis que l'étranger se définit comme non-national et non-citoyen, n'appartenant pas à la communauté politique constituée en État. La nationalité moderne ne définit donc pas réellement l'appartenance à une nation, mais le rattachement à un État. Comme le dit Lochak, « le lien de nationalité est devenu un lien unilatéral et non plus contractuel, dont l'État est à peu près seul maître ». C'est ainsi que sont progressivement liquidés et la volonté générale(à la source de la souveraineté et de la Nation) et le contrat social. Ainsi, le mot « patrie » qui oscille toujours entre fraternité universelle d'une part et exclusion et racisme d'autre part est tout sauf pur mais aussi tout sauf totalement condamnable.

Si sous sa part lumineuse, la Patrie-Nation est avant tout la souveraineté nationale et populaire, il devient évident que la corrosion des services publics et du principe d'égalité et de justice est immédiatement perçue comme une perte de souveraineté. C'est ce qui pousse les dépossédés, les véritables nationaux, le corps légitime de la nation, les petits blancs au chauvinisme et donc à la défense de la frontière raciale qui devient poreuse à mesure qu'ils dégringolent dans l'échelle sociale. Leur effroi est justement qu'ils refusent de devenir des indigènes. Leur salut c'est une version exclusiviste de la patrie.

C'est pourquoi, pour rétablir une version non exclusiviste de la patrie, il faut rétablir l'État social et le service public auxquelles les classes populaires blanches sont très attachées. Il faut prouver que la justice sociale (qui passe par déposséder le bloc bourgeois) est plus profitable que récupérer les miettes des noirs et des arabes, prouver que la lutte des classes est plus profitable que le racisme. Mais pour cela, il faut rétablir la souveraineté populaire. Le thème de la souveraineté nationale telle que la définit Gramsci est aujourd'hui, plus que jamais d'actualité. Mais cela implique une réforme intellectuelle et morale. Cela implique aussi de construire un rapport sentimental, affectif et idéologique avec les sacrifiés du néo-libéralisme et cela ne peut se faire que par la médiation du sentiment patriotique. C'est en tant que peuple nation que nous devons redevenir les protagonistes de l'histoire car c'est à l'échelle nationale, comme l'a dit hier Stathis Kouvelakis – l'échelle qui mobilise les affects les plus puissants – que doit s'organiser l'hégémonie et plus exactement une volonté politique collective et nationale, ce que recouvre le concept gramscien de « national-populaire ». C'est dans ce cadre que le Frexit prend toute sa dimension stratégique puisqu'il propose la reconquête de la patrie et donc du bien commun et donc de la souveraineté populaire. Et là où il y a reconquête de la souveraineté populaire, il y a rapport de force. Et là où il y a rapport de force favorable, il y a le pouvoir, il y a l'existence politique, il y a la dignité retrouvée. Ajoutons ici qu'il y a une opportunité historique qui se présente à nous et qu'il serait bête de ne pas saisir. L'extrême droite soit-disant patriote n'a la confiance des classes dirigeantes qu'à la condition de se soumettre à l'européisme et par conséquent de trahir la nation. Plus elle donnera des gages comme l'a déjà fait Meloni plus elle a des chances d'accéder au pouvoir. Or, les classes populaires blanches sont plutôt anti-européennes comme l'a montré le « non » au traité constitutionnel de 2005. C'est le moment où jamais de prouver qui est véritablement avec le peuple et qui ne l'est pas.

Mais moi qui vous parle aujourd'hui, et après avoir fait cette balade dans l'univers révolutionnaire français, je n'oublie pas un instant qui je suis ou plutôt ce que je suis : une indigène de la république. Un sujet colonial. L'objet de la discorde. La variable d'ajustement. Je n'oublie pas l'autre France. Je n'oublie pas que les « fachés pas fachos » sont organiquement liés à l'autre France. Je n'oublie pas un instant le mal qu'a semé l'autre France, dans le monde, je n'oublie pas le code noir, le code de l'indigénat, je n'oublie pas les massacres de masse, l'exploitation et la spoliation de masse, je n'oublie pas la Françafrique, la Kanaky, l'abandon de Mayotte, le soutien aux génocidaires israéliens. Bref, je n'oublie pas, comme le dit Césaire que la France est indéfendable. Je n'oublie pas le constat de Césaire :

« Le fait est que la civilisation dite » européenne », la civilisation « occidentale », telle que l'ont façonnée deux siècles de régime bourgeois, est incapable de résoudre les deux problèmes majeurs auxquels son existence a donné naissance : le problème du prolétariat et le problème colonial ; que, déférée à la barre de la « raison » comme à la barre de la « conscience », cette Europe-là est impuissante à se justifier ; et que, de plus en plus, elle se réfugie dans une hypocrisie d'autant plus odieuse qu'elle a de moins en moins de chance de tromper. »

Sauf qu'il se trouve que même les indigènes ont un besoin de patrie. D'ailleurs, la plupart du temps, ils aiment plus la France qu'elle ne les aime. Et ces manifestations d'amour, en fait, elles sont nombreuses. Et ils ne sont pas rares à brandir le drapeau bleu blanc rouge lors de victoires de coupes du monde, ou lors de manifestations contre le racisme où il leur sert d'alibi. Voyez à quel point nous sommes Français clament-ils. Car les indigènes sont privés de patrie. Ils ont perdu la leur et n'en ont retrouvée aucune. Et s'ils aspirent à cette adoption par la patrie France, c'est aussi pour des questions de survie, de protection, de sécurité. Avoir une patrie, c'est l'une des dimensions de la dignité humaine et en être privé est une blessure sinon comment expliquer le rapport névrotique au drapeau algérien ?