Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Un nouveau rapport accuse l’UNESCO de complicité dans des expulsions et des violations de droits humains à l’encontre de peuples autochtones

À l'occasion de la Journée du patrimoine mondial (le 18 avril), un nouveau rapport de Survival International accuse l'UNESCO de complicité dans des affaires d'expulsions illégales et de violations de droits humains à l'encontre de peuples autochtones. Ce document mentionne que de nombreux sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO sont le théâtre de graves abus, commis de manière récurrente au nom de la conservation.

Tiré de https://www.survivalinternational.fr/actu/13928

18 Avril 2024

Photo :Dans le parc national de Kahuzi-Biega, site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, des gardes et des soldats brûlent les maisons des Batwa afin de chasser ce peuple autochtone du parc, sa terre ancestrale. © KBNP

Des enquêtes de terrain réalisées par des chercheurs et chercheuses de Survival dans des communautés autochtones en Afrique et Asie ont permis de mettre au jour des cas répétés de torture, de viols et de meurtres à l'intérieur et autour de sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Le rapport mentionne six sites classés au patrimoine mondial occupant des terres volées à des peuples autochtones, incluant les trois exemples suivants.

Zone de conservation de Ngorongoro, Tanzanie

Dans cette célèbre destination touristique, on assiste aujourd'hui à des opérations de “sécurité” destinées à intimider les communautés autochtones et à la suspension des services de base, le gouvernement tanzanien mettant en œuvre son projet d'expulser des milliers de Massaï des terres sur lesquelles ils vivent depuis des générations. L'UNESCO a explicitement soutenu ces expulsions. Un leader massaï ayant témoigné auprès de Survival a déclaré : “Le soutien de l'UNESCO sert à nous expulser. Nous vivons dans la maladie et l'incertitude.”

Parc national de Kahuzi-Biega, République démocratique du Congo

Ce parc national a été ajouté à la liste des sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1980. En 2019, les autorités du parc, avec le soutien de l'armée congolaise, ont lancé une campagne visant à expulser de la forêt tous les Batwa qui étaient revenus sur leurs terres ancestrales l'année précédente. Elles ont mené des attaques extrêmement violentes contre des villages batwa et perpétré de nombreuses atrocités amplement documentées. L'UNESCO a encouragé une approche basée sur la force et la militarisation, et a pressé le gouvernement congolais d'“augmenter l'étendue et la fréquence des patrouilles” et d'“évacuer les occupants illégaux”. Les Batwa ont énormément souffert de ces attaques, mais ont déclaré : “Nous vivons dans la forêt. Lorsqu'ils nous voient, ils nous violent. Ceux d'entre nous qui mourront mourront, mais nous resterons dans la forêt.”

Parc national d'Odzala-Kokoua, République du Congo

Ce parc a été ajouté à la liste des sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2023, en dépit des violations des droits humains, largement documentées, qui y ont été commises, incluant notamment des cas de viols et de torture. Un homme baka ayant été expulsé de la forêt a déclaré à Survival : “Nous avons besoin de la forêt. Nos enfants ne connaissent plus les animaux ni les plantes médicinales traditionnelles. Aujourd'hui, les Baka vivent sur le bitume.”

Deux hommes baka issus d'une communauté expulsée pour laisser place au parc national d'Odzala-Kokoua.

Le parc a été ajouté à la liste des sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2023. © Fiore Longo/Survival

Survival demande à l'UNESCO de :

– cesser de soutenir les violations des droits humains des peuples autochtones commises au nom de la conservation ;

– supprimer de sa liste des sites classés au patrimoine mondial tout territoire sur lequel sont perpétrés des atrocités et des abus à l'encontre de peuples autochtones et autres communautés locales ;

– promouvoir un modèle de conservation basé sur la pleine reconnaissance des droits des peuples autochtones.

Survival lance une journée d'activisme en ligne pour marquer la publication du rapport ; nous invitons le public à

partager une nouvelle vidéo et à utiliser le hashtag #DecolonizeUNESCO. La vidéo sera disponible sur la page Instagramde Survival.

La directrice de Survival au Royaume-Uni, Caroline Pearce, a déclaré aujourd'hui : “L'UNESCO a joué un rôle clé dans la légitimation d'un grand nombre d'Aires protégées parmi les plus célèbres en Afrique et en Asie, et a largement ignoré les atrocités, pourtant bien attestées, commises sous sa supervision. Ce que l'organisation appelle “sites classés au patrimoine naturel” sont très souvent les terres ancestrales de peuples autochtones leur ayant été volées. Ces peuples y sont aujourd'hui interdits d'accès et subissent des campagnes d'intimidation et de terreur. La complicité de l'UNESCO va au-delà du silence : elle soutient activement des gouvernements et des actions qui violent les droits des peuples autochtones. Elle doit retirer le statut de site classé au patrimoine mondial à tout territoire où de telles exactions se produisent.”

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le directeur de l’Aut’Journal souhaite la capitulation de l’Ukraine

La conjoncture de la guerre contre l'Ukraine, devenue favorable à l'invasive Russie suite au déficit d'armements de l'Ukraine qui réjouit campistes pro-russe et faux pacifistes, est l'occasion du énième retour de la fable de l'entente de paix ratée à la Conférence d'Istanbul à la fin mars 2022 quand il était devenu manifeste que le blitz russe pour conquérir l'Ukraine avait été mis en échec mais que la Russie n'avait pas pour autant reculé jusqu'aux points de départ de son invasion, soit la frontière entre les deux pays, y compris la Biélorussie, mais aussi celle délimitant la zone est (partie du Donbas) subrepticement conquise en 2014 sur la base de manipulations de troubles internes, conquête reconnue en plein jour la veille de l'invasion du 24 février 2022, et de la Crimée annexée suite à un référendum bidon sous contrôle de l'armée russe.

21 avril 2024

Voilà qu'au Québec, le directeur de l'Aut'Journal, sous prétexte d'un article sur le sujet dans la prestigieuse revue Foreign Affairs publié par un think tank imbriqué dans la politique étrangère des ÉU, y est allé d'un plaidoyer défendant hardiment cette fable.

L'OTAN belliqueux de l'un n'a rien à voir avec l'OTAN protecteur des autres

Le nœud de la fable consiste en la visite surprise du Premier ministre britannique Johnson à Kiev le 30 mars 2022. Celui-ci aurait dit au président Zelensky de ne pas signer la proposition d'accord négocié à Istanbul et de continuer la guerre qui tournait à leur avantage. Zelensky aurait immédiatement obtempéré aux ordres de cet émissaire de l'OTAN. On constate immédiatement le contexte de la fable. L'Ukraine est un pion aux ordres des ÉU et de l'OTAN dans une guerre où la Russie cherche à briser la pression de l'OTAN, qui a intégré l'Europe centrale et orientale depuis déjà près ou plus de 20 ans pour les pays les plus importants. Pour ce faire, elle envahit l'Ukraine qui ne la menace nullement pas plus que l'OTAN, dont l'Ukraine n'est pas membre. Le peuple ukrainien était alors très divisé sur le sujet. Les membres de l'OTAN, surtout ceux européens, ne voulaient pas de cette adhésion et encore aujourd'hui puisque justement ils seraient dans l'obligation de défendre l'Ukraine en cas d'invasion.

En fait, avant l'invasion russe de 2022, l'OTAN était en crise — en « mort cérébrale » selon le président français — suite au fiasco afghan. Le président russe Poutine, qui n'a pas digéré le démantèlement de l'URSS en 1989-90 et dont le rentier capitaliste de connivence (crony capitalism) était en mal de fuite de capitaux, voulait profiter de l'occasion pour les propres fins de l'impérialisme russe. L'invasion se présentait comme une promenade militaire d'autant plus que jusque-là l'écrasement de la Tchétchénie, l'annexion d'une partie de la Géorgie, l'interventionnisme pro-Assad en Syrie et, last but not least, l'invasion-annexion de la Crimée puis celle par étapes du Donbas en 2014 n'avaient causé aucune levée de boucliers de la part des ÉU et de l'OTAN sauf des tapes sur les doigts. Au diable l'engagement de la Russie de respecter les frontières de l'Ukraine compensant la remise à la Russie de son stock d'armes nucléaires, ce qu'elle doit amèrement regretté. L'OTAN est maintenant ressuscitée des morts après avoir gagné l'adhésion de la Suède et de la Finlande.

Le joker ukrainien jette par terre le château de cartes du macabre jeu impérialiste

Le joker dans ce jeu de cartes c'est le peuple ukrainien et son gouvernement néolibéral comme nos gouvernements le sont et élu dans le cadre d'un système parlementaire multipartis tout croche comme les nôtres mais qui n'a rien à voir avec la démocratie illébérale russe se transformant à vue d'œil en dictature de plus en plus répressive. Quant à l'extrême-droite, elle est autrement plus forte en Russie, et liée au gouvernement Poutine en plus d'être en symbiose avec l'extrême-droite européenne, qu'en Ukraine dont l'extrême-droite est électoralement légère en comparaison par exemple avec les extrêmes-droites française et allemande. La résistance héroïque du peuple ukrainien a pris par surprise tout le camp impérialiste, de la Russie aux ÉU en passant par la Chine et l'Union européenne, et même le gouvernement ukrainien lui-même. Cette invasion russe qui se voulait rapidement un fait accompli tout en redistribuant plus marginalement que drastiquement les sphères d'influence géostratégiques chères à tous les impérialismes du monde s'est illico transformé en guerre de libération nationale.

Ce que constatant, un Poutine désemparé a cherché à gagner du temps par la négociation d'un accord de paix afin de regrouper et bonifier son appareil militaire pour d'abord consolider quelques gains, comme l'hécatombe de Marioupol et le massacre de Boutcha, puis reprendre l'offensive. C'est dans cette conjoncture qu'il faut situer les négociations d'Istanbul. Pour ce qui est des détails de l'affaire, une chatte aurait de la difficulté à retrouver ses petits. L'article suivant d'un media alternatif de gauche britannique s'y essaie brillamment. Je me permets d'en tirer la citation suivante : « La réalité sur le terrain a montré que les troupes russes ne se seraient pas retirées des territoires nouvellement occupés dans le sud et l'est de l'Ukraine, et qu'elles se préparaient à y rester durablement. » L'article du directeur de l'Aut'Journal cite pour sa cause le principal négociateur ukrainien :

Le principal négociateur ukrainien, Davyd Arakhamia, a déclaré dans une interview de novembre 2023 à une émission de télévision ukrainienne que la Russie avait « espéré jusqu'au dernier moment qu'elle [pourrait] nous contraindre à signer un tel accord, que nous [adopterions] la neutralité. C'était la chose la plus importante pour eux. Ils étaient prêts à finir la guerre si, comme la Finlande [pendant la guerre froide], nous adoptions la neutralité et nous nous engagions à ne pas rejoindre l'OTAN. »

Fort bien mais il aurait fallu ajouter la suite citée par le site web de l'opposition russe, Meduza :

« C'était essentiellement le point principal. Tout le reste n'était que cosmétique et embellissement politique sur la 'dénazification', la population russophone, bla bla bla », a déclaré M. Arakhamia. Lorsqu'on lui demande pourquoi l'Ukraine n'a pas accepté les conditions de la Russie, Arakhamia se montre résolu :

« Tout d'abord, pour accepter ce point, nous devrions modifier la constitution [ukrainienne]. Notre chemin vers l'OTAN est inscrit dans la Constitution. Deuxièmement, nous ne faisions pas et ne faisons toujours pas confiance aux Russes pour tenir leur parole. Cela n'aurait été possible que si nous avions eu des garanties de sécurité. Nous ne pouvions pas signer quelque chose, nous en aller, tout le monde pousserait un soupir de soulagement, puis [la Russie] nous envahirait, mieux préparée cette fois-ci - car la première fois qu'elle nous a envahis, elle n'était pas préparée à ce que nous résistions autant. Nous ne pourrions donc travailler [avec eux] que si nous étions sûrs à 100 % que cela ne se reproduirait pas. Et nous n'avons pas cette confiance. »

Depuis l'invasion russe larvée de 2014, l'OTAN était devenue la seule police d'assurance possible à laquelle l'Ukraine pouvait avoir recours. Que l'OTAN ne voulait pas de l'Ukraine démontre la contradiction de politique extérieure entre l'impérialisme occidental et l'Ukraine. Après l'invasion, cependant, il y eut momentanément une coïncidence entre leurs politiques ce qui explique l'apparent acquiescement du président Zelensky aux « ordres » de l'émissaire de l'OTAN. Il se peut que face à un rapport de forces fort défavorable, le gouvernement ukrainien capitule, avec ou sans l'assentiment populaire, sous forme d'un accord de paix.

Mais cet accord ne sera en réalité qu'un cessez-le-feu temporaire entre impérialisme conquérant et résistance nationale. Aujourd'hui, ce cessez-le-feu, l'Ukraine ne le souhaite pas (encore) car il consacrerait le charcutage du pays et l'acceptation d'un nettoyage ethnique en douce dans les parties conquises, pas plus que la Russie qui sent le vent tourner sans compter que le régime Poutine, comme le premier ministre sioniste Netanyahou, a besoin d'une guerre permanente pour se maintenir. Quant à l'impérialisme occidental, à l'encontre du gouvernement ukrainien, il souhaite dorénavant un arrêt de la guerre.

L'intérêt des ÉU pour l'Ukraine n'est pas ce que révèle la propagande médiatique

Il n'est pas innocent que cette fable soit remise au goût du jour par une revue prestigieuse de l'establishment des ÉU. Ce n'est plus un secret pour personne que la politique étrangère des ÉU veut se focaliser sur la zone indopacifique, zone mondiale de l'accumulation capitaliste, au centre de laquelle trône la Chine qui ambitionne de contrôler ses mers avoisinantes aux dépens des alliés étatsuniens et de conquérir Taïwan. Les ÉU trouvent bien embêtant — ils n'ont plus la capacité d'antan de mener deux grandes guerres en même temps —, en plus de craindre un embrasement du Moyen-Orient à cause de son fascisant allié sioniste qui perd les pédales jusqu'à une guerre génocidaire laquelle en plus lui fait perdre la face, de devoir soutenir une Ukraine dont la défaite lui ferait perdre la faveur de tous ces pays nouvellement ralliés à l'OTAN. Même si le blocage du soutien à l'Ukraine par les Républicains au Congrès, tout juste levé, poussait la coche trop loin, il révélait une réelle réticence de l'Administration étatsunienne qui dorénavant pousse pour un arrêt des combats sous forme d'une entente négociée obligeant certes l'Ukraine a céder de facto des territoires mais enlisant en même temps une Russie affaiblie par les sanctions dans un face-à-face armé, si ce n'est une guérilla, neutralisant, pour les pays limitrophes de l'OTAN ou y aspirant, le danger d'être envahi par la Russie.

Ce qui reste cependant énigmatique consiste en la prise de position du directeur de l'Aut'Journal reconnu pour son soutien inébranlable à l'indépendance du Québec qui, d'un point de vue de gauche étant le sien, doit se comprendre comme le soutien à la lutte de libération nationale du peuple québécois. Comment peut-il ne pas reconnaître une telle lutte de la part du peuple ukrainien et de son gouvernement, lutte se faisant dans des conditions autrement plus dramatiques et qui ont même certains aspects génocidaires, en tout cas de manifestes crimes de guerre ?

Marc Bonhomme, 21 avril 2024

www.marcbonhomme.com ; bonmarc@videotron.ca

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

La Palestine, l’Ukraine et la crise des empires

Le week-end de Pâques, lors de la dernière marche géante à Londres contre la complicité du Royaume-Uni dans la guerre d'Israël contre Gaza, un groupe d'entre nous portait une banderole sur laquelle on pouvait lire : « De l'Ukraine à la Palestine, l'occupation est un crime ». Nous avons reçu les applaudissements des gens autour de nous qui ont scandé notre slogan. Mais au-delà du slogan, que pouvons-nous faire, dans le mouvement ouvrier et les mouvements sociaux au Royaume-Uni, face à ces conflits qui transforment le monde dans lequel nous vivons et alimentent les craintes de guerres plus larges et plus sanglantes ?

20 avril 2024 | tiré de Viento sur

https://vientosur.info/palestina-ucrania-y-la-crisis-de-los-imperios/

Dans ce qui suit, je propose quelques éléments de réponse, basés sur l'idée que nous assistons au déclin de deux empires, l'américain et le russe. Bien sûr, ni l'un ni l'autre n'est un empire au sens strict du terme. Par empire américain, j'entends la domination économique des États-Unis dans le capitalisme mondial, ainsi que le système militaire et politique qui le soutient, dans lequel Israël est un élément clé. La Russie, d'autre part, est une puissance économiquement subordonnée de second ordre qui cherche à réaffirmer sa domination dans l'espace géographique eurasien.

Je me concentrerai sur la guerre de la Russie en Ukraine et sur son évolution dans le contexte de la guerre à Gaza. Les sections de l'article font référence à (1) des choses que je trouve qui ont changé au cours des six derniers mois, (2) comment la Russie a changé depuis 2022, (3) les perspectives pour l'Ukraine, (4) le rôle des puissances occidentales dans la guerre de la Russie, (5) la démocratie et l'autoritarisme, (6) les dangers d'une prolongation de la guerre et certaines conclusions[2].

1. Ce qui a changé

Le premier est la violence exceptionnelle et choquante de la guerre d'Israël. Plus de 33 000 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants, ont été tués en six mois. La population civile est soumise à des punitions collectives, la famine est utilisée comme arme de guerre. De nombreux crimes de guerre sont enregistrés et signalés chaque jour. La soldatesque israélienne se vante de ses crimes sur les réseaux sociaux ; Des groupes de civils se vantent du blocus de l'aide humanitaire. Les politiciens israéliens déclarent ouvertement des buts de guerre qui s'apparentent à un génocide et à un nettoyage ethnique. Ici, au Royaume-Uni, la réponse d'une nouvelle génération de manifestants, qui ne se contentent pas de descendre dans la rue, mais mènent des actions directes contre les usines d'armement, est un signe d'espoir.

Deuxièmement, il y a le soutien à l'assaut génocidaire des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Allemagne et d'autres gouvernements occidentaux. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, ainsi que les extrémistes fous qui font partie de son gouvernement de coalition, donnent le ton ; Les puissances occidentales suivent. La chasse aux sorcières frénétique contre ceux qui s'opposent à la guerre d'Israël est sans précédent. Cependant, à chaque nouvelle image scandaleuse et à chaque nouvelle manifestation exigeant un cessez-le-feu, un nouveau fil est tiré du tissu de la grande fiction, qui dit qu'Israël défend le peuple juif et que remettre en question ses actions est antisémite. D'énormes fissures s'ouvrent dans les fondements idéologiques du projet sioniste.

Troisièmement, la façon dont des centaines de millions de personnes dans le monde ont compris, et ont été exaspérées, par l'hypocrisie des politiciens occidentaux qui condamnent le nettoyage ethnique de la Russie mais permettent que le nettoyage ait lieu à Gaza.

Quatrièmement, la façon dont l'absence d'un État ou d'une armée étatique laisse les victimes civiles de l'incursion israélienne si terriblement sans défense. Encore une fois, il s'agit d'un contraste. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a été entravée non seulement par la puissante force morale de la résistance populaire, mais aussi par la force des armes. Beaucoup de ces derniers ont été fournis aux forces armées ukrainiennes par les États-Unis, le Royaume-Uni et d'autres États, qui facilitent maintenant la terreur israélienne à Gaza.

Enfin, face à ces deux guerres, la paralysie politique de sections du mouvement ouvrier occidental est extrêmement choquante. Ceux qui professent le campisme et l'anti-impérialisme unilatéral dénoncent les États-Unis et Israël, mais ne regardent pas l'empire russe à travers le même prisme. Le glissement de l'État russe vers le fascisme, le caractère impérialiste de sa guerre et l'horreur qu'il a imposée aux parties occupées de l'Ukraine sont dans un angle mort. Trois décennies après l'effondrement de l'Union soviétique, le mouvement et son internationalisme sont minés par ce campisme, ce monstrueux petit-fils du stalinisme.

2. La guerre dela Russie

La socialiste ukrainienne Hanna Perekhoda a récemment écrit sur le caractère impérialiste de la guerre menée par la Russie, et le socialiste russe Ilya Budraitskis a fourni un argument puissant en faveur du tournant du Kremlin vers le fascisme pendant la guerre[3]. Je commenterai ici deux aspects qui, à mon avis, soutiennent et développent ses arguments : sur la façon dont la guerre est menée et sur la façon dont la politique économique s'adapte pour la servir.

La guerre de la Russie est avant tout une guerre contre la population civile ukrainienne. L'attaque massive de missiles et de drones des 21 et 22 mars, qui a visé Kharkiv (la deuxième ville d'Ukraine), Zaporijjia et Kryvoï Rog, l'a rappelé. La plus grande centrale hydroélectrique d'Ukraine sur le fleuve Dniepr a été réduite à l'état de décombres et DTEK, la principale compagnie d'électricité, a déclaré qu'elle avait perdu 50 % de sa capacité de production. « La Russie cause la mort de civils, y compris des travailleurs sur les lieux de travail, et détruit activement l'économie ukrainienne et l'industrie de l'énergie », a déclaré la Confédération des syndicats libres d'Ukraine.

Deux rapports des Nations unies et d'organisations non gouvernementales, qui quantifient les destructions causées au cours des deux années qui ont suivi l'invasion russe du 24 février 2022, montrent que l'attaque russe se concentre sur des cibles civiles. Une mise à jour du rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme confirme que plus de 10 000 civils ont été tués et 20 000 autres blessés ; « Les chiffres réels sont probablement un peu plus élevés. » La grande majorité de ces personnes ont été victimes d'« armes explosives aux effets très variés », un peu plus d'une personne sur sept vivant dans des zones occupées (c'est-à-dire très probablement des bombardements ukrainiens), le reste dans des zones sous contrôle gouvernemental (très probablement par des bombardements russes). Les preuves démontrant la commission de crimes de guerre reviennent au même : de nombreux rapports des Nations Unies montrent que la grande majorité, mais pas la totalité, ont été commises par les forces russes.

Au fil du temps, l'enquête en a révélé davantage sur le siège de Marioupol par la Russie, un événement clé de l'invasion de 2022. Un rapport de 230 pages de Human Rights Watch et de Truth Hounds conclut qu'au moins 8 000 personnes y sont mortes de causes liées à la guerre. Les corps ont été enterrés dans des fosses communes, et le nombre réel ne sera peut-être jamais connu. L'attaque a endommagé l'ensemble des 19 hôpitaux de Marioupol et 86 de ses 89 écoles et facultés. Les conclusions de la commission internationale indépendante des Nations Unies complètent ces données.

Un trait distinctif de la guerre de la Russie est sa volonté de sacrifier ses propres troupes pour quelques kilomètres de terrain, ce qui rappelle la Première Guerre mondiale. C'est ainsi que la Russie s'est emparée de la ville stratégique d'Avdivka à Donetsk le mois dernier, comme elle l'avait fait à Bakhmout en 2023. Depuis février 2022, la Russie a probablement dénombré 75 000 soldats tués, en plus d'un nombre inconnu de militaires des républiques de Donetsk et de Louhansk, tandis que l'Ukraine pourrait avoir eu 42 000 victimes. On estime que plus de 300 000 Russes et 100 000 Ukrainiens sont blessés[4].

Une autre caractéristique cruciale de la guerre de la Russie est l'administration des territoires qu'elle a occupés, ce qui fait entrer dans le XXIe siècle le nettoyage ethnique, la tyrannie locale et le vandalisme culturel qui ont inauguré l'empire britannique au XIXe siècle. Un exemple frappant de la folie suprémaciste russe est celui de Sergueï Mironov, un leader parlementaire, qui a adopté l'année dernière une fille volée dans un orphelinat dans le territoire occupé.

Les zones occupées ont été militarisées et les droits civils ont été réprimés. Les ONG surveillent la stratégie des autorités d'expulsion forcée de la population civile ukrainienne et d'encouragement à l'immigration de colons russes[5]. La résistance, lancée en 2022, s'étend à nouveau, d'abord et avant tout à travers des réseaux clandestins de militantes. Il y a de l'espoir.

La stratégie économique de la Russie a changé pendant la guerre. L'adoption du keynésianisme militaire pourrait être un facteur clé de l'extension de la guerre à l'intérieur de l'Ukraine et au-delà de ses frontières. Le budget a été gonflé par la forte augmentation des recettes provenant de la vente de pétrole, et ces fonds ont été canalisés vers l'industrie militaire et les secteurs connexes. L'État réorganise également la propriété des entreprises, transfère des actifs à des secteurs de l'élite liés aux nouveaux services de sécurité et oblige les oligarques exilés à rapatrier leurs actifs en Russie ou à les vendre.

En réponse à l'invasion de 2022, les puissances occidentales ont imposé une série de sanctions sans précédent à la Russie : 13 000 mesures sont actuellement en place, soit plus que ce qui a été décrété contre l'Iran, Cuba et la Corée du Nord réunis. Ces sanctions n'ont pas éliminé les revenus pétroliers qui sous-tendent le budget russe : au paragraphe 4, je me demande si cette possibilité a jamais été évoquée. Les réserves de change de la Russie ont été gelées et l'activité de ses banques a été limitée. Le Kremlin a réagi en interdisant les sorties d'argent, en augmentant les taux d'intérêt et en établissant des contrôles de capitaux. Les exportations de pétrole ont été dirigées vers des destinations asiatiques.

Les dépenses militaires ont augmenté de façon vertigineuse : si en 2019-2021 elles étaient de 3 à 3 600 milliards de roubles (44 à 48 milliards de dollars, soit 15 % du budget fédéral ou 3 à 4 % du PIB), en 2022 elles ont déjà bondi à 8 400 milliards de roubles (124,5 milliards de dollars), et en 2023 à environ 13 300 milliards de roubles (160 milliards de dollars, représentant 40 % du budget fédéral, soit 8 à 9 % du PIB), selon les calculs de l'économiste Boris Grozovski[6]. Les paiements aux familles des soldats ont grimpé en flèche et les industries liées à l'armée, telles que la microélectronique et l'équipement électrique, se sont rapidement développées. Des fonds sont destinés à la reconstruction des villes ukrainiennes détruites par les bombardements russes et désormais occupées par l'armée russe[7].

L'année 2023 a été marquée par un effort concerté pour réorganiser la propriété des entreprises : le bureau du procureur général a demandé aux tribunaux de nationaliser plus de 180 entreprises privées. La majeure partie d'entre eux appartiennent à des secteurs nécessaires à la production de matériel de guerre, comme l'usine électrométallurgique de Tcheliabinsk, principal fabricant russe de ferroalliages, qui a été nationalisée le mois dernier, et à ceux appartenant à des hommes d'affaires jugés injustes. Une nouvelle offensive a commencé cette année : le mois dernier, le gouvernement a commencé à répertorier les « organisations économiquement importantes » qui forceront les empires commerciaux basés à l'étranger à rapatrier leur argent en Russie et à payer leurs dividendes dans ce pays ; Cela protégera ces entreprises des sanctions et les soumettra en même temps à un contrôle étatique plus strict[8].

L'économiste Alexandra Prokopenko pense qu'il n'y a rien de moins qu'un remaniement de l'élite russe en cours : le deuxième promu par Vladimir Poutine, après l'asservissement des oligarques de l'ère Eltsine en 2003-2007. Les vagues de nationalisations font « partie de la tentative de Poutine de redistribuer les biens des personnes jugées insuffisamment loyales au Kremlin et de créer une nouvelle classe de propriétaires d'actifs qui doivent leur fortune au président et à son cercle rapproché ». Ces nouveaux propriétaires seront « les vrais vainqueurs de la guerre en Ukraine et une base solide pour la stabilité du régime »[9].

Le keynésianisme militaire implique une baisse de la productivité et de la compétitivité, une réduction des dépenses consacrées aux activités non militaires et une augmentation du risque d'escalade militaire, note Prokopenko. « Cela incite le Kremlin à prolonger la guerre aussi longtemps que possible, ou à transformer une guerre chaude en une guerre froide. » L'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm met en garde contre le fait que la « nouvelle dépendance » aux dépenses militaires crée une dépendance encore plus grande à l'égard des revenus de l'énergie[10].

Le Kremlin a entraîné la Russie dans la guerre en 2014, subordonnant la gestion économique et les intérêts commerciaux des capitalistes russes aux impératifs géopolitiques (en bref, l'aspiration à atteindre le statut de grande puissance), à l'expansionnisme impérialiste et à l'idéologie nationaliste. En 2022, ce sacrifice des intérêts économiques aux impératifs militaires et politiques est allé bien plus loin. Aujourd'hui, le Kremlin s'engage encore plus loin dans cette voie désastreuse. La démagogie fasciste devient plus véhémente, les vis de la répression interne sont serrées et l'économie n'est pas seulement subordonnée au nationalisme et au militarisme, mais remodelée pour les nourrir. Ce processus génère peut-être le plus grand danger d'une guerre future en Europe.

3. Les perspectives de l'Ukraine

La guerre en Ukraine est menée par une coalition de l'État ukrainien avec la population et les puissances occidentales qui lui fournissent des armes. Cette alliance a été mise à rude épreuve par le résultat décevant de la tentative de contre-offensive ukrainienne de l'été dernier et par la prévision d'une nouvelle offensive russe cet été. L'armée ukrainienne manque d'hommes et d'équipements : un groupe de journalistes a calculé qu'à Avdivka, par exemple, le rapport avec l'armée russe était de cinq pour un (artillerie), sept pour un (drones) et jusqu'à 15 pour un (soldats).

Il est important de replacer les choses dans leur contexte. Le Kremlin espérait soumettre complètement l'Ukraine en une semaine, et deux ans plus tard, il a subi de lourdes pertes pour capturer les ruines d'une petite ville qu'il bombardait auparavant massivement. Mais nous devons faire face au monde que le Kremlin a contribué à créer entre-temps.

Le manque de troupes aggrave les tensions entre l'État et la population. Le 2 avril, le président Vladimir Zelensky a promulgué des lois abaissant l'âge du service militaire obligatoire de 27 à 25 ans, créant un registre en ligne des conscrits et supprimant le statut d'inapte partiel aux examens médicaux. Ces changements interviennent alors qu'une nouvelle loi de mobilisation qui adopte une approche plus large et pourrait permettre à quelque 500 000 hommes d'être appelés est bloquée au Parlement. Plus de 4 000 amendements ont été déposés par les députés. Zelensky et son équipe tentent de prendre leurs distances avec ces mesures, qui sont impopulaires : ils n'ont pas confirmé le chiffre de 500 000 hommes (l'Ukraine compte actuellement environ 330 000 soldats déployés, sur un total de 1,2 million de personnes qui composent les forces armées).

Il ne faut pas confondre la vive polémique publique autour de la mobilisation avec une opposition à la guerre, dont il n'y a guère de signes. La question est de savoir comment s'en débarrasser. Les soldats mobilisés ont en moyenne entre 40 et 50 ans, et certains sont au front depuis deux ans sans interruption. Un sondage récent révèle que 48% des hommes ne sont pas prêts à se battre, 34% le sont et 18% dis-le est difficile à dire ; Une autre enquête montre qu'une majorité de la population ukrainienne (54 %) comprend les motivations de ceux qui se soustraient à la conscription, et une troisième enquête indique qu'il y a beaucoup plus de personnes qui pensent que le niveau de conscription est plus ou moins adéquat ou insuffisant que celles qui pensent qu'il est excessif[11].

En plus de la pénurie potentielle de soldats, les forces armées ukrainiennes souffrent d'une grave pénurie d'armes. Ce fait reflète les divergences entre les pays occidentaux qui les fournissent en ce qui concerne la situation de guerre (voir la section suivante). Ce déficit n'est que partiellement compensé par l'utilisation intelligente d'un approvisionnement limité en armes, par exemple en infligeant de graves dommages à la flotte russe de la mer Noire et en attaquant des raffineries de pétrole et des aérodromes en Russie.

Dans ce contexte, la presse occidentale cite régulièrement des sources anonymes et affirme, par exemple, que les États-Unis demandent à l'Ukraine si elle est disposée à négocier ou que la Russie a fait des propositions informelles aux États-Unis. Le mois dernier, la Turquie a proposé d'accueillir des négociations. De mon point de vue, les obstacles à une négociation de paix sont considérables. Le Kremlin a inscrit le territoire ukrainien qu'il revendique dans la constitution russe. Il s'est engagé à aller de l'avant, non seulement en raison de sa rhétorique impérialiste niant le statut de nation de l'Ukraine, mais aussi en vertu de ses objectifs géopolitiques et de l'adoption du keynésianisme militaire.

Je n'essaierai pas de brosser un tableau de ce qui se passe dans la tête du peuple ukrainien en ce moment, mais d'après mes conversations et la lecture des médias, je dirais que pour beaucoup de gens, l'aspiration désespérée à la paix est compensée par la conviction que (1) la perspective que la Russie conserve le contrôle des 18% du territoire ukrainien qu'elle occupe actuellement, Cette idée qui est discutée dans les couloirs du pouvoir occidental est inacceptable, et (2) d'abord et avant tout, tout accord de paix qui permet à la Russie de reconstruire ses forces armées lourdement endommagées et de retrouver un nouvel élan est un danger mortel. C'est ce qui ressort de l'un des nombreux commentaires publiés dans les médias ukrainiens au sujet de la conscription :

L'un des arguments les plus courants concernant les hommes qui se soustraient à la conscription est le suivant : si vous vous cachez des officiers de recrutement militaires de votre propre pays et que l'Ukraine est vaincue, personne ne vous sauvera des officiers et des commandants militaires russes, qui vous enverront prendre d'assaut Cracovie et Varsovie. Il vaut donc mieux se soumettre à son propre Léviathan qu'à celui de l'ennemi.

Ma conclusion est que tant que le Kremlin n'aura pas décidé de faire une pause, voire d'arrêter, son agression, aucune négociation de paix n'est en vue. Espérons qu'un cessez-le-feu sera possible et qu'il gèlera au moins le conflit.

Dans le mouvement ouvrier des pays occidentaux, il reste crucial de répondre à l'affirmation cinglante selon laquelle seules les puissances occidentales s'opposent à un accord de paix, une affirmation généralement faite par les campeurs (anti-impérialistes unilatéraux), qui considèrent que la seule puissance impérialiste est les États-Unis et que la Russie et/ou la Chine représentent une alternative potentiellement progressiste (voir l'article Pas de chemin vers la paix dans ce monde imaginaire).

4. Les puissances occidentales et l'Ukraine

Des désaccords émergent entre les puissances occidentales sur la manière de traiter avec la Russie, pour des raisons géopolitiques et stratégiques, liées à la crise de l'empire américain. Il ne s'agit pas de principes démocratiques, mais de la façon de contrôler, plutôt que de détruire, un empire de second ordre qui joue un rôle subordonné dans l'économie mondiale.

Le régime de Poutine n'a jamais été aux antipodes de l'empire américain. Jusqu'en 2014, les puissances occidentales l'ont choyé avec enthousiasme, alors qu'il intégrait le capital russe dans le système mondial. À partir de 2014, la relation s'est refroidie de plus en plus. C'est l'invasion massive de l'Ukraine en 2022 qui a provoqué une rupture définitive. Même par la suite, le régime de sanctions a été limité. Plus précisément, l'empire américain a aboli les mesures qui entravaient l'approvisionnement en pétrole du marché mondial. Le contexte suivant aide à comprendre l'attitude actuelle des puissances occidentales à l'égard de la Russie.

Au début des années 2000, l'empire américain a soutenu la violente campagne militaire de Poutine contre la Tchétchénie, ainsi que les multiples crimes de guerre qui ont été commis, dans le cadre de sa stratégie de centralisation et de renforcement de l'appareil d'État affaibli. Lorsque l'économie russe s'est redressée grâce à la hausse des prix du pétrole (2001-2008), les puissances occidentales ont traité Poutine comme un gendarme du capital, et il a eu carte blanche dans l'espace post-soviétique.

À partir de 2007, lorsque Poutine prononce son discours à Munich contre le « monde unipolaire » dirigé par les États-Unis, il tente d'inverser le déclin de la Russie en tant que puissance impériale, bien que ses efforts soient entravés par les crises économiques successives (krach de 2008-2009, effondrement du prix du pétrole en 2015 et pandémie de 2020-2021). À travers tout cela, les puissances occidentales ont regardé impassiblement l'invasion de la Géorgie par la Russie (2008) et l'est de l'Ukraine (2014), ainsi que lorsque Poutine a aidé Bachar al-Assad à noyer dans le sang la révolte syrienne (2015-2016). L'empire américain n'a protesté que contre l'annexion de la Crimée, qui violait de nombreux accords internationaux, et contre la destruction de l'avion de ligne civil malaisien survolant l'est de l'Ukraine (2014).

En 2021, alors que le Kremlin se préparait à envahir l'Ukraine, les puissances occidentales ont cherché à faire reculer certaines sanctions. En juillet de la même année, les États-Unis et l'Allemagne ont convenu de lever les obstacles au projet de gazoduc de la mer du Nord et n'ont pas abandonné cette tentative jusqu'à ce que la Russie reconnaisse les républiques bâtardes de Donetsk et de Louhansk le 21 février 2022, trois jours avant l'invasion massive de l'Ukraine[12].

À la suite de l'invasion, les puissances occidentales ont rompu les liens de la Russie avec le système financier international et ont accepté de voir les exportations de gaz russe vers l'Europe considérablement réduites, probablement pour toujours. Mais ils ont bloqué toutes les mesures susceptibles de faire grimper le prix du pétrole.

Les sanctions sur les exportations de pétrole sont les plus importantes, car le pétrole est de loin le principal produit d'exportation et celui qui génère le plus de revenus du budget de l'État russe. En décembre 2022, les pays européens avaient proposé une interdiction simple des services financiers, y compris l'assurance maritime, pour les navires transportant du pétrole russe. La domination de l'Europe sur le marché de l'assurance signifiait qu'une telle décision serait viable, mais les propositions « ont effrayé le Trésor américain », comme Global Witness l'avait rapporté à l'époque. « Le gouvernement américain a conçu le plafonnement des prix avec l'intention explicite de maintenir l'écoulement du pétrole russe, tout en réduisant les revenus du Kremlin, et a fait pression sur les pays européens pour qu'ils renoncent à leur interdiction totale. »

Lorsque le plafonnement des prix a été adopté, il était trop élevé pour être efficace – 60 $ le baril de brut – et les États-Unis sont également intervenus pour s'assurer que les pénalités en cas de non-conformité étaient légères et que les produits pétroliers raffinés à partir du pétrole russe ne soient pas sanctionnés.

Ainsi, le pétrole russe est désormais exporté vers l'Inde, la Chine et d'autres destinations principalement asiatiques, où il est raffiné et réexporté vers des destinations occidentales. Le Royaume-Uni, dont les politiciens sont les plus virulents dans leur soutien à l'Ukraine, a importé ces produits pour un total d'environ 660 millions d'euros au cours de la première année suivant l'imposition du plafonnement des prix du pétrole. À ce contournement des sanctions s'ajoute un non-respect systématique des sanctions par une flotte grise de navires dépourvus d'assurance adéquate et appartenant à des structures opaques.

Sans se laisser décourager, l'armée ukrainienne a attaqué le mois dernier des raffineries de pétrole russes avec des drones. La réponse : une réprimande de Washington. Selon le Financial Times, les États-Unis s'inquiètent de la hausse des prix de l'essence en cette année électorale et craignent que la Russie « s'en prenne aux infrastructures énergétiques sur lesquelles l'Occident compte », telles que les oléoducs qui transportent le pétrole d'Asie centrale à travers la Russie. Je suis heureux de dire qu'à l'heure où j'écris ces lignes, il semble que l'Ukraine n'y ait pas prêté beaucoup d'attention.

Quant au chœur des entreprises occidentales qui ont annoncé en 2022 qu'elles quitteraient la Russie, une base de données de la Kyiv School of Economics montre que sur les 3 756 entreprises étrangères qui y opéraient avant l'invasion massive, seules 372 ont complètement quitté le pays. Bien que les principaux producteurs de pétrole aient cessé leurs activités en Russie, la plus grande société de services pétroliers au monde, SLB (anciennement Schlumberger), ne l'a pas fait. Il n'est pas surprenant que d'autres gouvernements aient fait pression sur l'Ukraine pour qu'elle retire sa liste noire des « sponsors de la guerre », ce qui a conduit à la suppression de la version accessible au public.

5. Démocratie et autoritarisme

Le régime de Poutine est un monstre de Frankenstein qui s'est retourné contre l'empire américain qui l'a autrefois nourri. Le gouvernement de Netanyahou est un autre type de monstre, fortement dépendant de son maître américain, qui le protège alors qu'il se déchaîne dans Gaza. Dans la mesure où les puissances occidentales ont un récit idéologique pour justifier leur opposition à Poutine et leur soutien à Netanyahou, elles disent défendre la démocratie face à une alliance de puissances autoritaires qui comprend la Russie, la Chine, l'Iran et la Corée du Nord, comme l'a déclaré cette semaine Jens Stoltenberg, le chef de l'OTAN. Le mouvement ouvrier et les mouvements sociaux ne doivent pas accepter cette fausse dichotomie.

Les dangers de croire à ce faux récit affectent la question politique très pratique de la fourniture d'armes à l'Ukraine. Les puissances occidentales rationnent délibérément ces armes, conformément à leurs vues sur la manière de traiter avec le Kremlin, mais elles sont divisées sur l'ampleur de ce rationnement. Il est parfois suggéré dans les cercles du mouvement ouvrier que ces arguments reflètent une scission entre les démocrates et les nouveaux autoritaires dans la politique occidentale. Je ne suis pas d'accord. Tout d'abord, à l'heure actuelle, ce sont les démocrates, notamment les autoritaires, qui imposent les restrictions les plus dommageables à la résistance ukrainienne à la Russie. Pour comprendre cela, je suggère que nous le regardions dans le contexte de la crise de l'empire américain.

Commençons par Donald Trump. Il est tenu pour acquis que le Kremlin continuera d'intensifier son action militaire en Ukraine au moins jusqu'en novembre, dans l'espoir que Trump remportera l'élection présidentielle américaine et affaiblira le soutien occidental à l'Ukraine. Je n'ai aucune raison de douter que le Kremlin gardera ses options ouvertes à cet égard, mais (étant tout sauf un expert de la politique américaine) je crois que Trump n'est qu'une pièce du puzzle de la politique occidentale.

Prenons, par exemple, la décision sur l'aide à l'Ukraine qui a été adoptée par le Sénat américain et qui est maintenant bloquée à la Chambre des représentants parce que Trump fait pression sur le président de la Chambre, Mike Johnson. Le retard dans le programme d'aide nuit militairement à l'Ukraine. Martin Wolf, du Financial Times, a averti que Trump « pourrait bientôt donner la victoire à son ami, Vladimir Poutine, sur l'Ukraine ».

Wolf examine les machinations internes au sein du Parti républicain et conclut que la force de Trump réside dans la loyauté de la base du parti. Il craint que l'Ukraine ne soit « abandonnée » : cela « soulèverait partout des doutes sur la fiabilité des États-Unis » ; Les alliés des États-Unis douteraient de ses assurances ; la prolifération nucléaire pourrait se produire ; le vide pourrait être comblé par des alliances moins dépendantes des États-Unis.

Contrairement à Wolf, les chroniqueurs de The Economist soulignent les divisions internes au sein du Parti républicain. Si Trump remportait l'élection, disent-ils, sa politique étrangère serait chaotique, mais elle serait influencée par des factions républicaines fondamentalement opposées : le secteur isolationniste, fort soutenu dans les rangs républicains (« Make America Great Again ») ; ceux qui pensent que l'attention devrait se déplacer de l'Europe vers le Pacifique et vers la prétendue menace chinoise pour l'empire américain ; et la faction reaganienne, qui croit en la préservation de l'hégémonie américaine.

Dans l'ensemble, je pense qu'une victoire de Trump en novembre pourrait entraîner de nouvelles restrictions sur la fourniture d'armes à l'Ukraine. Mais ne perdons pas de vue le fait que celles-ci s'appuieraient sur les restrictions déjà imposées sous l'administration Biden, tant sur la fourniture d'armes que sur les sanctions. Le contexte est le déclin à long terme de l'empire américain. La prise de contrôle du Parti républicain par Trump n'en est rien d'autre qu'une manifestation ; le dysfonctionnement de la gouvernance américaine en est un autre ; le retrait chaotique d'Afghanistan en 2021, un troisième.

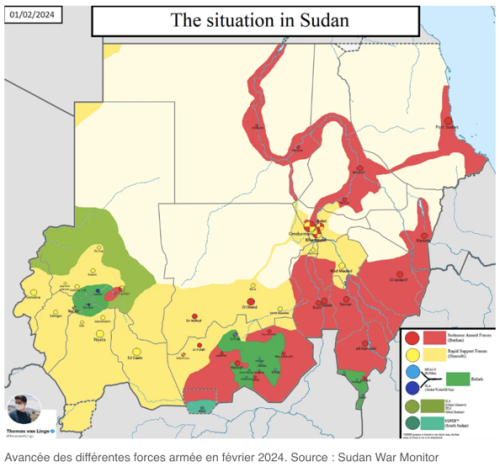

L'affaiblissement des institutions internationales mises en place par l'empire américain après la Seconde Guerre mondiale, et en particulier des Nations Unies, est symptomatique. La profondeur du malaise se voit dans l'échec désastreux de la communauté internationale à lutter contre le changement climatique, ou dans la série de guerres tout aussi destructrices qui sont cachées au regard de l'Occident (Soudan, Erythrée, etc.).

L'illustration la plus frappante de la crise de cet empire est sa relation avec Netanyahou, qui a conduit Israël et le sionisme sur la voie la plus extrême possible, tandis que les démocrates américains (et non les républicains) refusent de l'arrêter. L'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), créé en 1949 pour gérer la crise des réfugiés palestiniens provoquée par la création de l'État d'Israël, en est victime.

Nous sommes confrontés à une crise profonde de l'hégémonie occidentale qui ne peut pas être comprise uniquement comme une action maléfique de nouveaux autoritaires (Trump et compagnie) contre les démocrates.

En Europe, alors que les dirigeants de droite des petits pays de l'Est comme la Hongrie et la Slovaquie espèrent conclure un accord avec le Kremlin, en Pologne, le parti d'extrême droite Droit et Justice et la Plateforme civique de centre-droit de Donald Tusk plaident pour un fort soutien militaire à l'Ukraine. La réponse la plus efficace aux demandes d'aide à l'Ukraine parmi les pays européens les plus riches a été celle du gouvernement conservateur du Royaume-Uni, le plus à droite d'entre eux. Même la coalition d'extrême droite de Giorgia Meloni en Italie (mais pas son adjoint, Matteo Salvini) soutient fermement la fourniture d'armes.

En Allemagne, c'est un dirigeant des sociaux-démocrates, Rolf Mutzenich, qui a déclenché une tempête de feu au parlement lorsqu'il a fait valoir non seulement que les missiles Taurus ne devraient pas être envoyés en Ukraine, mais que l'Allemagne devrait essayer de « geler la guerre et d'y mettre fin plus tard », probablement en faisant des concessions à Poutine.

La conclusion politique de tout cela n'est pas que les droitiers soient des alliés plus fiables que les démocrates américains, les sociaux-démocrates allemands ou les dirigeants travaillistes britanniques. Nous sommes confrontés à une crise profonde de la politique des gouvernements occidentaux, dont la démocratie et la social-démocratie font partie. Les démocrates et les sociaux-démocrates facilitent le génocide à Gaza en vertu de leur engagement de longue date envers Israël, à la fois idéologique et stratégique, tout comme la gauche et la droite de la politique bourgeoise ont facilité l'attaque meurtrière contre l'Irak en 2003, pour un ensemble similaire de raisons. Aujourd'hui, ces démocrates voient l'Ukraine à travers le prisme de leur politique russe. Soutenir le Kremlin est un principe pour eux ; Les droits démocratiques et sociaux du peuple ukrainien, non.

Bien sûr, il y a différentes façons de comprendre la démocratie par rapport à l'autoritarisme. Par exemple, juste après l'invasion massive de l'Ukraine par la Russie, l'écrivain Volodymyr Yermolenko a utilisé ces termes pour expliquer la résistance féroce et inattendue du peuple ukrainien :

L'autoritarisme interne en Ukraine est difficile à trouver et a toujours été importé. Kiev et Moscou diffèrent considérablement en termes de culture politique et de droits civils. Les Ukrainiens veulent vivre dans une démocratie où les droits et les libertés sont garantis, et ils perçoivent la Russie comme un endroit où ces valeurs sont négligées et où le pouvoir des tyrans est respecté.

Je ne partage pas la vision optimiste de Yermolenko sur l'histoire ukrainienne. Et je considère que l'autoritarisme progressiste dans l'Ukraine déchirée par la guerre (la concentration du pouvoir, les restrictions imposées au parlement et aux syndicats) est dangereux. Mais je pense que Yermolenko a essentiellement raison en ce qui concerne l'impact de l'invasion de 2022 sur la conscience nationale ukrainienne :

Autant le Kremlin tente de diviser le peuple ukrainien par de faux récits historiques, autant la distorsion des faits et l'invasion et l'appropriation de territoires, ainsi que tous ses comportements agressifs, unissent la nation ukrainienne et renforcent l'identité ukrainienne.

Voici quelques indications d'une vision de la démocratie façonnée par le peuple, développée et défendue par l'action collective. Pour l'élite politique occidentale, en revanche, la démocratie est inscrite dans l'État. Par exemple, Michael Ignatieff, un politicien canadien devenu universitaire, dans un discours prononcé juste après l'invasion initiale de l'Ukraine par la Russie en 2014, a déclaré que la démocratie dépend en grande partie de l'État américain et qu'elle est déterminée par lui :

Vous ne pouvez pas changer les nouveaux autoritaires [dirigeants de la Russie et de la Chine], mais vous pouvez les arrêter et vous pouvez attendre qu'ils s'en aillent. Pour ce faire, les États-Unis doivent faire ce qu'ils peuvent pour maintenir les deux régimes autoritaires séparés, pour établir des relations avec chacun d'eux qui leur offrent des alternatives à une intégration plus poussée l'un avec l'autre.

Les États-Unis, a déclaré M. Ignatieff, « demeurent la démocratie dont l'état de santé détermine la crédibilité du modèle capitaliste libéral lui-même dans le monde en général ». Ce modèle gît brisé et brisé parmi les cadavres non enterrés des enfants de Gaza.

C'est un principe fondamental du socialisme que la démocratie et les droits démocratiques sont enracinés dans les luttes pour le changement social, et non aux États-Unis ou dans tout autre État capitaliste. C'est essentiellement le point de vue de plus de 400 militants, écrivains et chercheurs ukrainiens qui ont signé la lettre de solidarité avec le peuple palestinien en novembre :

Le peuple palestinien a le droit à l'autodétermination et à la résistance contre l'occupation israélienne, tout comme les Ukrainiens ont le droit de résister à l'invasion russe. Notre solidarité découle d'un sentiment de colère face à l'injustice et d'une profonde douleur face aux effets dévastateurs de l'occupation, du bombardement des infrastructures civiles et du blocus humanitaire dont nous avons souffert dans notre pays.

C'est un point de vue minoritaire, un petit début. Je pense que c'est par là qu'il faut commencer.

6. Le danger d'une extension de la guerre

L'Europe se trouve dans une « période d'avant-guerre », a déclaré le 31 mars le Premier ministre polonais nouvellement élu, Donald Tusk. La destruction par la Russie de l'infrastructure énergétique ukrainienne indique que « littéralement n'importe quelle évolution est possible ». En tant que socialistes, nous pouvons vilipender Tusk et les institutions politiques néolibérales dans lesquelles il opère, mais cet instantané de l'époque est-il correct ? Je pense. Je ne comprends pas assez cette menace pour en parler en détail, mais je pense qu'elle doit être reconnue.

L'empire américain est en crise, et Netanyahou, le chien de cet empire, aime étendre sa guerre à travers le Moyen-Orient. Plus tôt ce mois-ci, il a réagi à l'aggravation de la crise politique en Israël en ordonnant le bombardement de l'ambassade iranienne en Syrie. La crainte ressentie par des millions de personnes en Europe de l'Est, et exprimée par Tusk, est que Poutine, le monstre Frankenstein de l'empire américain, tente également d'étendre sa guerre au-delà de l'Ukraine (The Insider - un magazine d'opposition russe - a publié un sondage d'opinion à ce sujet).

C'est un principe socialiste, tel que je le comprends, que la guerre, de par sa nature même, tend à confondre, à bloquer et à affaiblir notre espoir de changer le monde par l'action collective, de renforcer la société face à l'État et de trouver des moyens de faire reculer, de renverser et de vaincre le capitalisme. Mais cela ne signifie pas que nous nous opposons à toutes les guerres en toutes circonstances : les guerres des peuples opprimés contre les oppresseurs et les guerres de résistance à la tyrannie et à la dictature peuvent être justifiées, et dans des cas comme ceux de l'Ukraine et de la Palestine, elles le sont.

Si nous entrons effectivement dans une période d'avant-guerre, nous devrons développer une analyse des types de guerre auxquels nous pourrions être confrontés. Verrons-nous des guerres analogues à l'attaque de l'Italie contre l'Érythrée (1935) ? Celle de l'empire japonais contre la Chine (à partir de 1937) ? L'invasion soviétique de la Finlande (1939) ? S'opposerions-nous à la fourniture d'armes à la partie attaquée dans tous ces cas d'agression ? Encore une fois, je ne vais pas entrer dans les détails de cette question ici, même si je reconnais que nous devons y réfléchir. Espérons que nous pourrons éviter les spéculations sur la façon dont cette période d'avant-guerre pourrait évoluer et traiter plutôt des guerres réelles qui se déroulent actuellement.

Conclusions

En mai 2022, un groupe local de la coalition Stop the War a organisé une discussion entre Lindsey German, une éminente porte-parole de Stop the War, et moi-même. Elle a annulé l'événement à la dernière minute et je lui ai écrit une lettre ouverte qui disait :

En mai [2021], vous avez écrit que Stop the War « se tient aux côtés du peuple de Palestine, qui a le droit de résister à l'occupation ». Je suis d'accord. Mais pourquoi ne pas en dire autant de l'Ukraine ? Et si le peuple ukrainien, ou palestinien, a le droit de résister, qu'est-ce que cela implique ? Cela signifie-t-il seulement faire face aux chars les mains vides, comme ils ont dû le faire en Ukraine ? Cela signifie-t-il que les chars doivent être confrontés à des pierres, souvent les seules armes dont disposent les jeunes Palestiniens ? Qu'en est-il des armes appropriées ? Pensez-vous que le peuple palestinien y a droit ? Et l'Ukrainien ?

J'ai dit alors que je ne pensais pas qu'il était facile de répondre à ces questions, et je n'y crois toujours pas. Mais je n'ai pas changé d'avis : le mouvement syndical ne devrait pas s'opposer à la livraison d'armes à l'Ukraine par les gouvernements occidentaux, comme le fait Stop the War, car la guerre en Ukraine reste essentiellement une guerre de résistance à l'agression impériale.

Les arguments selon lesquels l'Ukraine mène une guerre par procuration au sein de l'OTAN sont basés sur une mythologie inspirée par le Kremlin. Ces arguments ne correspondent pas à la position réelle des puissances occidentales (paragraphe 4 ci-dessus) ou de la Russie (paragraphe 2 ci-dessus). Nous devons nous attaquer à la guerre qui est en train d'être menée, et non à celle qui existe dans la tête des propagandistes de gauche.

Dans cette véritable guerre, je souhaite ardemment la défaite de l'invasion russe et le retrait de toutes les forces russes, comme base d'une issue juste. Mais pour les raisons énoncées ci-dessus, je ne pense pas que ce soit l'issue la plus probable à court terme. L'année prochaine, je pense qu'il est plus probable que (1) les forces russes ne feront pas d'autres avancées et ne conserveront que des parties limitées de l'est et du sud de l'Ukraine, ou (2) que les forces russes feront de nouvelles avancées.

Par conséquent, le dilemme le plus probable auquel la majorité du peuple ukrainien est confrontée, à court terme, pourrait être entre vivre dans une démocratie bourgeoise très imparfaite, de plus en plus dépendante économiquement et politiquement de l'Union européenne (comme c'est maintenant le cas pour la majorité), ou vivre sous les administrations d'occupation fantoches d'un régime fasciste russe. ou presque fasciste.

Les socialistes ne peuvent pas être neutres à ce sujet. Nous sommes pour la défaite du pouvoir impérial et pour tous les coups que la résistance ukrainienne peut lui porter. En d'autres termes, nous reconnaissons le droit du peuple ukrainien à se battre pour vivre sous Zelensky, au lieu d'être gouverné par des voyous sans foi ni loi. C'est certainement lié à notre aspiration à long terme, à renforcer le mouvement de la classe ouvrière et de la société civile, à construire son pouvoir en opposition au pouvoir du capital et de ses élites politiques.

En ce qui concerne les futurs pourparlers de paix, l'avenir nous le dira. À mon avis, ils sont loin d'être le cas. Appeler à des pourparlers de paix, sans reconnaître la façon dont le Kremlin utilise ce discours, est naïf. Nous pouvons faire pression sur les gouvernements occidentaux pour qu'ils adoptent des politiques qui aident les gens à survivre à la guerre et à se construire une vie meilleure après celle-ci, notamment en ne les privant pas des armes dont ils ont besoin pour se défendre, en annulant la dette ukrainienne, en endiguant la vague de néolibéralisme que les institutions britanniques, américaines et européennes s'apprêtent à imposer à l'Ukraine d'après-guerre, et en soutenant les futurs arrangements de sécurité les plus solides possibles face à l'expansionnisme russe.

Nous devons également reconnaître les limites de notre capacité à influencer les gouvernements et exploiter la richesse des initiatives de solidarité directe en faveur de la classe ouvrière et de la société civile ukrainiennes par les mouvements syndicaux britanniques et européens au cours des deux dernières années. Un autre élément vital dans ce processus est de construire des relations entre le mouvement dans les pays occidentaux, en Europe de l'Est et dans l'ensemble des pays du Sud, où la guerre à Gaza a produit une vague de répulsion contre l'impérialisme, et la volonté de le vaincre, dans une nouvelle génération.

08/04/2024

L'homme et la nature

Traduction : Viento sur

Notes

[1] Un grand merci à T., D. et à tous ceux qui ont commenté le projet.

[2] Notez que je ne fais que suggérer quelques indications sur ce que le mouvement ouvrier et les mouvements sociaux pourraient faire, car ce sont les agents de changement qui comptent. Je n'écris pas sur ce que les gouvernements pourraient ou devraient faire ; Je ne vois pas la politique de cette façon.

[3] J'ai exprimé mon opinion sur ces deux sujets en avril 2022, dans cet article.

[4] L'État russe dissimule des informations sur les victimes. Les informations les plus fiables sur les pertes russes proviennent du projet conjoint de Mediazona et Meduza. Des publications occidentales telles que The Economist et Newsweek considèrent ses calculs comme crédibles. Du côté ukrainien, le chiffre de 42 000 provient également de Meduza/Mediazona. À l'occasion du deuxième anniversaire de l'invasion russe, le président Zelensky a déclaré que 32 000 soldats ukrainiens avaient été tués.

[5] L'Institute for the Study of War, basé aux États-Unis, a également récemment publié un rapport sur les territoires occupés. Malgré son parti pris politique évident, les faits sont exacts.

[6] B. Grosovski, « Le budget de guerre sans précédent de la Russie expliqué », The Wilson Centre : the Russia File, 07/09/2023. Grosovsky inclut dans ses calculs des sections budgétaires classées comme militaires et d'autres classées comme secrètes. Des chiffres plus bas sont indiqués dans V. Ishchenko, I. Matveev et O. Shuravliev, « Russian Military Keynesianism : Who Profits from the War in Ukraine ? », South Wind, 04/04/2024.

[7] Ishchenko et al., « Le keynésianisme militaire russe » ; « Novye rossiiski regiony okazalis' dotatsionnymi pochti no 90% », Forbes.ru, 5/06/2023

[8] « La guerre en Ukraine facilite le rêve de « désaveu » du Kremlin », The Bell, 8/03/2024 ; Novaïa Gazeta Evropa, « Iz'iato dlia SVOikh », 5/03/2024 ; « La réorganisation de Poutine : la déprivatisation en tant que « projet national » pour reformater les élites », Objet : Russie, 7/03/2024.

[9] A. Prokopenko, « Les oligarques sont perdants alors que Poutine courtise une nouvelle classe de propriétaires d'actifs loyaux », Financial Times, 04/10/2023.

[10] A. Prokopenko et A. Kolyandr, « Keynes in jackboots : can defense spending sustain Russian economic growth », The Bell, 23/06/2023 ; « La surprenante résilience de l'économie russe », Financial Times, 02/02/2024.

[11] Voir « L'Ukraine a besoin de 500 000 recrues. Peut-il les élever ?", Financial Times, 13/03/2024 ; Commentaire de l'OSW, Au seuil d'une troisième année de guerre. la crise de mobilisation en Ukraine, février 2024 ; et « L'esquive de la conscription empoisonne l'Ukraine », Politico, 25/03/2024. Sondages examinés dans l'article du Financial Times et ici.

[12] J'ai écrit sur la question du gazoduc de la mer du Nord ici et ici

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Nous avons besoin d’une renaissance de l’analyse marxiste des classes sociales

Sans données d'enquête solides, les discussions sur les classes et la conscience de classe ne sont souvent que des suppositions. Les études marxistes empiriques de la structure et de la conscience de classe sont inestimables pour une élaborer une robuste orientation politique socialiste : nous avons besoin de davantage d'enquêtes.

Tiré du site de la revue Contretemps

15 avril 2024

Par David W. Livingstone

La contribution la plus importante de Karl Marx à l'analyse moderne des classes sociales a été de documenter la manière dont les propriétaires capitalistes extraient continuellement du travail non rémunéré des travailleurs.ses salarié.es dans le cadre du processus de production, ce qui constitue la principale source de leurs profits.

Après sa mort, de nombreux analystes ont négligé l'importance qu'il accordait à cette « antre secrète » de la production dans le processus de travail capitaliste, se concentrant plutôt sur la distribution inéquitable des marchandises. Plus tard, des intellectuels marxistes et d'autres ont analysé avec perspicacité d'autres effets généraux dévastateurs du développement capitaliste. Mais l'accent mis sur le processus du travail a été ressuscité dans le sillage des manifestations d'étudiant.es et des travailleurs.ses des années 1960, notamment par l'ouvrage de Harry Braverman (1920-1976) intitulé Travail et capitalisme monopoliste, publié en 1974. Une série d'études ont suivi pour identifier la structure de classe des sociétés capitalistes avancées sur la base des relations de travail rémunéré entre les propriétaires et les employés embauchés.

L'intérêt initial de Marx pour l'identification des conditions dans lesquelles les travailleurs.ses salarié.es développeraient une conscience de classe s'opposant au capitalisme a connu un parcours similaire : de nombreuses affirmations sur la nécessité d'une conscience de classe, mais peu d'enquêtes empiriques sur son existence – jusqu'à ce que les protestations des années 1960 déclenchent une série d'études, telles que Consciousness and Action Among the Western Working Class, (Conscience et action parmi la classe ouvrière occidentale ) de Michael Mann (1942 -). Ces études spécifiques sur la structure et la conscience de classe ont eu lieu alors que les organisations syndicales atteignaient des niveaux d'adhésion historiques et que la part de la main-d'œuvre menaçait les marges bénéficiaires normales dans de nombreuses économies capitalistes. Ces développements ont conduit la contre-attaque néolibérale du capital.

Cette offensive capitaliste s'est déroulée à des moments différents et avec des degrés de coordination variables dans les pays capitalistes avancés. Cependant, dès les années 1990, ses effets sont devenus évidents, se manifestant par des réductions importantes de l'impôt sur les sociétés, la déréglementation des entreprises, des réductions dans le financement de l'éducation, de la santé et de la protection sociale, la privatisation des services publics, et des efforts soutenus pour affaiblir et démanteler les syndicats. Cette attaque a eu pour conséquence une diminution de l'intérêt et du financement de la recherche sur les études marxistes des rapports de classe, coïncidant avec l'attention croissante portée à la diversité raciale et sexuelle de la main-d'œuvre. Depuis le début des années 1980, lorsque Erik Olin Wright (1947 – 2019) a coordonné des enquêtes nationales dans plusieurs pays capitalistes avancés, il n'y a pratiquement plus eu d'études marxistes empiriques majeures sur la structure des classes et la conscience de classe dans le Nord global.

Point de bascule

Nous vivons probablement l'époque la plus dangereuse pour l'espèce humaine depuis ses origines. Les nombreux incendies de forêt qui ont détruit de vastes étendues de terre dans de nombreux pays durant l'été 2023 sont un signe parmi d'autres que nous ne sommes plus qu'à quelques années d'une dégradation irréversible de l'environnement. Les preuves scientifiques sont désormais irréfutables : ces conditions exigent une action humaine immédiate. La guerre en Ukraine et la guerre d'Israël contre Gaza nous rappellent que nous pourrions à nouveau être confrontés à la perspective d'un hiver nucléaire.

Nous assistons à des pics historiques d'inégalité des richesses et à des baisses historiques de la confiance du public dans la capacité des gouvernements élus à remédier aux inégalités. La COP28 – la conférence des Nations unies sur le changement climatique de 2023 – s'est achevée sans qu'aucun mécanisme réel n'ait été mis en place pour garantir une action environnementale, tandis que les entreprises de combustibles fossiles déclarent des bénéfices et des plans de production records avec une opposition publique minimale de la part des élu.es. Ces dernières années ont été marquées par les plus grandes manifestations sociales de l'histoire sur les questions d'environnement et de justice sociale. Aujourd'hui plus que jamais, l'identification des forces de classe et la mobilisation des travailleurs.ses sont essentielles dans la lutte pour un avenir durable.

Les années 1980 ont vu fleurir d'importantes études sur la manière dont les rapports de classe imprègnent les tâches ménagères et le travail communautaire non rémunéré, et interagissent avec les rapports entre les hommes et les femmes et les relations raciales. Mais les recherches récentes axées sur la structure des classes professionnelles et la conscience de classe ont été très rares. Il existe toutefois une exception significative. Wallace Clement et John Myles, de l'université de Carleton, ont mené l'enquête sur la structure des classes au Canada en 1982, contribuant ainsi à la série internationale d'enquêtes sur les classes et la conscience de classe menée par Erik O. Wright.

À partir de 1998, j'ai pu mener une série d'enquêtes similaires grâce aux réseaux de recherche générale que je dirigeais. Ces enquêtes ont eu lieu en 1998, 2004, 2010 et 2016. Elles permettent de mieux comprendre les relations de travail en faisant la distinction entre les employeurs, les cadres et les travailleurs non-cadres, ainsi que d'examiner les niveaux et les formes de conscience de classe. Les résultats sont documentés dans mon récent ouvrage, Tipping Point for Advanced Capitalism : Class, Class Consciousness and Activism in the Knowledge Economy (Point de bascule pour le capitalisme avancé : classe, conscience de classe et activisme dans l'économie de la connaissance). Certaines des conclusions les plus importantes sont mises en évidence dans cet article.

Structure et conscience de classe

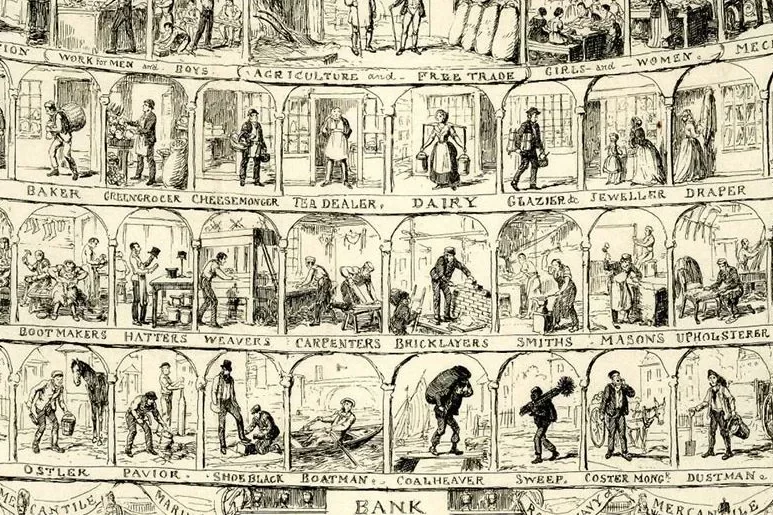

La figure suivante résume la répartition des classes au Canada en 2016. Les sociétés capitalistes et les grands employeurs sont restés très peu nombreux. Une tendance notable depuis le début des années 1980 est le déclin des travailleurs industriels. Toutefois, le nombre d'employés professionnels non-cadres a considérablement augmenté, de même que le nombre de cadres moyens, qui contrôlent le travail de connaissance de plus en plus important des employés non-cadres. Les cadres ont connu une détérioration de leurs conditions de travail et un sous-emploi, tout en devenant la partie la plus organisée de la main-d'œuvre. Ces tendances basées sur le processus de travail sont confirmées au niveau international par les données sur les classes d'emploi de la base de données sur l'économie politique comparée.

La conscience de classe émerge à trois niveaux critiques : l'identité de classe, la conscience oppositionnelle et les visions de l'avenir basées sur la classe. Ces niveaux correspondent à des questions-clés : Vous identifiez-vous à une classe spécifique ? Avez-vous des intérêts de classe opposés à ceux d'une autre classe ? Avez-vous une vision de la société future qui s'aligne sur les intérêts de votre classe ?

Actuellement, les personnes engagées à gauche croient souvent que nombre de travailleurs s'identifient de manière erronée à la classe moyenne, qu'ils possèdent une conscience oppositionnelle confuse qui a été affaiblie par l'idéologie bourgeoise dominante et qu'ils sont incapables de concevoir une véritable alternative au capitalisme. Cela est loin d'être vrai. L'analyse comparative des enquêtes d'Érik Olin Wright des années 1980 et des enquêtes canadiennes plus récentes a révélé ce qui suit :

– Si de nombreuses personnes s'identifient avec précision comme appartenant à la « classe moyenne » – par opposition à ceux qui sont manifestement riches ou démunis – cette auto-identification n'empêche pas un nombre important de personnes (les métallurgistes, par exemple) de développer une conscience de classe progressiste et oppositionnelle.

– Les personnes ayant une conscience progressiste d'opposition pro-travail (soutenant le droit de grève et s'opposant à la maximisation du profit) sont nettement plus nombreuses que celles ayant une conscience de classe pro-capital (s'opposant au droit de grève et soutenant la maximisation du profit), et le nombre de partisans pro-travail semble augmenter.

– Un nombre important et croissant de personnes expriment leur soutien aux visions d'une future démocratie économique caractérisée par des motifs non lucratifs et l'autogestion des travailleurs.

– Les personnes ayant une conscience ouvrière révolutionnaire, qui combine une conscience oppositionnelle pro-ouvrière et un soutien à la démocratie économique, constituent un groupe restreint mais croissant. Ce groupe est beaucoup plus important que les travailleurs dont les points de vue défendent clairement les conditions capitalistes existantes.

– Les non-cadres organisés, tels que les infirmières ou les enseignants, comptent parmi les militants les plus progressistes des réseaux actuels du mouvement syndical et social, résistant activement aux empiètements sur les droits économiques, sociaux et environnementaux.

Un militantisme de classe

Dans les pays capitalistes avancés, de nombreux travailleurs non-cadres expriment un mélange pragmatique d'espoirs et de craintes. Mais peu de travailleurs défendent un capitalisme obsédé par le profit qui donne la priorité à l'autorité managériale, alors que beaucoup préfèrent nettement une transformation vers une économie durable, sans but lucratif et gérée par les travailleurs. Parmi ceux qui ont une conscience de classe progressiste, il y a un soutien presque unanime à l'action contre le réchauffement climatique et à la réduction de la pauvreté.

C'est parmi les travailleurs non-cadres appartenant à des minorités visibles que le soutien est le plus fort. Le nombre croissant de travailleurs ayant une conscience révolutionnaire bien développée était encore faible en 2016 (moins de 10 %). Mais l'histoire a démontré que de petits groupes organisés peuvent provoquer des changements transformateurs lorsqu'ils répondent à de véritables préoccupations démocratiques.

Ces récentes enquêtes canadiennes sur les classes sociales suggèrent que les travailleurs non-cadres possèdent une conscience de classe progressiste latente bien plus importante que ne le supposent souvent les intellectuels de gauche. La conscience de l'exploitation sur les lieux de travail, ainsi que les sentiments plus larges de discrimination raciale et sexuelle, animent de fortes protestations sociales, bien qu'encore occasionnelles. Les travailleurs conscients de leur appartenance de classe sont les principaux militants de la plupart des mouvements sociaux progressistes.

Regarder vers l'avenir

À la suite de l'augmentation des votes et des manifestations en faveur des partis de droite au cours des dernières années, de nombreux experts ont spéculé sur la possibilité que de petits groupes non représentatifs accèdent au pouvoir politique de manière non démocratique. Les enquêtes canadiennes confirment que la majorité de ces petits groupes de capitalistes, des grands employeurs et des cadres supérieurs sont clairement enclins à soutenir les orientations politiques et les partis de droite. Cependant, le poids de cette enquête, ainsi que quelques autres enquêtes récentes – sensibles aux classes objectives définies par les rapports de travail rémunéré dans les pays capitalistes avancés – indiquent que les employés sont, dans l'ensemble, fortement favorables à des politiques sociales progressistes et à des partis politiques orientés à gauche.

Les travailleurs syndiqués de l'industrie et des services ont généralement maintenu une position politique progressiste. Toutefois, dans les pays où les mouvements syndicaux sont plus faibles, même certains travailleurs non-cadres bien établis – distincts des travailleurs des minorités visibles confrontés à la discrimination et à l'exploitation – se sont trouvés de plus en plus attirés par les mouvements anti-immigration et anti-diversité en raison de la précarité matérielle croissante.

Les idéologues réactionnaires et les partis de la droite radicale ont souvent utilisé les insécurités matérielles et psychiques chroniques pour faire appel à une plus grande gloire nationaliste et attiser les peurs racistes et les actions coercitives, en particulier parmi les classes relativement aisées et les groupes ethniques inquiets de perdre leurs privilèges. C'est aussi vrai pour l'insurrection du 6 janvier aux États-Unis que pour la montée du nazisme dans l'Allemagne de Weimar. Des preuves empiriques limitées provenant d'une rare enquête d'opinion dans l'Allemagne de Weimar suggèrent qu'une majorité d'employés et de travailleurs qualifiés ont continué à soutenir les opinions politiques de gauche et à rejeter les sentiments autoritaires. Mais seule une petite minorité de partisans des partis de gauche s'est montrée suffisamment attachée aux droits démocratiques pour résister au nazisme.