Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Deux leçons de ce qui s’est passé cette nuit dans le ciel au-dessus de la Palestine et d’Israël

Premièrement, les mollahs iraniens n'en ont absolument rien à foutre des Palestiniens. Les motifs de leur attaque étaient en partie internes (donner une impression de force après le bombardement de leur consulat à Damas, qui n'est qu'un prétexte purement symbolique) et en partie externes, et là, c'est important : la distanciation croissante de Washington envers le gouvernement Netanyahou, avec une condamnation par avance de toute “seconde Nakba” achevant de se réaliser à Gaza, portait en elle le blocage de la destruction de Gaza.

14 avril 2024 | tiré d'aplusoc

https://aplutsoc.org/2024/04/14/deux-lecons-de-ce-qui-sest-passe-cette-nuit-dans-le-ciel-au-dessus-de-la-palestine-et-disrael-billet-dhumeur-par-vp/

Par son opération, Téhéran permet à Tsahal de poursuivre. Il est essentiel que les “campistes” et les « BRICS+ » puissent compter en permanence sur ce qu'ils appellent « le génocide », c'est-à-dire la destruction de Gaza, pour mener leurs opérations ailleurs, manipuler des foules et des idiots utiles partout, il serait catastrophique pour eux que les Palestiniens arrêtent de se faire tuer.

Symbole de cette réalité : à ce que l'on sait à cette heure, la seule victime humaine au pronostic vital engagé est une petite fille bédouine.

Quand au Hezbollah et aux Houtis, ils ont poursuivi leur cirque habituel, sans plus. Ils n'en ont rien à foutre des Palestiniens, les cris du chœur des groupies hurlant « Stop au génocide » n'ont d'autre fonction réelle que de perpétuer le massacre des Palestiniens.

Deuxièmement, l'attaque iranienne massive a été presque totalement déjouée par la défense antiaérienne israélienne adossée à l'aide américaine, avec la collaboration jordanienne. Au plan militaire et technique, c'est, pour l'Iran, un fiasco (mais le vrai but politique : garantir que la destruction de Gaza puisse continuer pour pouvoir continuer à s'en servir, est sans doute atteint, hélas).

Cette défense efficace devrait conduire tout esprit libre à crier une question, adressée au Pentagone : POURQUOI L'UKRAINE EST-ELLE PRIVÉE DE SON “DÔME DE FER” ?

Orientalisme, impérialisme et couverture des médias dominants de la Palestine

Cet article examine la façon dont les préjugés des grands médias dominants occidentaux et la défense du discours israélien sont liés à l'orientalisme, au racisme et à l'impérialisme, et servent les intérêts des élites politiques et économiques occidentales au pouvoir. Cependant, ces discours dominants en occident sont remis en question par des mouvements mondiaux visant à faire la lumière sur les réalités de la guerre génocidaire menée à Gaza et à exprimer la solidarité avec la population palestinienne.

Tiré de la revue Contretemps

19 avril 2024

Par Joseph Daher

***

Couverture occidentale de la Palestine et de la guerre génocidaire israélienne contre Gaza

A l'heure de l'écriture de cet article, l'armée d'occupation israélienne poursuit sa campagne génocidaire contre les Palestiniens de la bande de Gaza depuis maintenant plus de 6 mois. Le bilan humain est catastrophique. Les chiffres officiels font état de plus de 33 000 Palestiniens tués, dont plus de 12 300 enfants, soit un nombre supérieur à celui des enfants tués dans toutes les guerres mondiales des quatre dernières années réunies. Il y a également plus de 1,7 million de personnes déplacées, soit plus de 75 % de la population de Gaza, selon l'Unrwa, et 95% de la population est face à un risque d'insécurité alimentaire. Dans l'ensemble, 1,1 million de personnes sont déjà touchées par une « famine catastrophique », le niveau d'insécurité alimentaire le plus élevé, selon un rapport du Programme alimentaire mondial (PAM) publié le 18 mars Les destructions sont également sans précédent dans le territoire palestinien de la bande de Gaza, avec plus de 60 % d'immeubles endommagés ou détruits, parmi lesquels environ 45 % sont des bâtiments résidentiels, laissant un million de personnes sans abri sur les 2,4 millions d'habitants.

De même, l'État israélien continue à non seulement ignorer la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU appelant le 25 mars à un cessez-le-feu immédiat pour le ramadan – pour laquelle les États-Unis se sont abstenus –, mais il a aussi fait l'objet d'une nouvelle ordonnance de la Cour internationale de justice le 28 mars relative au risque que « la famine s'installe » à Gaza, alors que l'Afrique du Sud l'accuse de non-respect de la Convention sur le génocide.

Cet guerre constitue à bien des égards une nouvelle Nakba ou catastrophe, qui rappelle la Nakba de 1948, lorsque plus de 700 000 Palestiniens ont été chassés par la force de leurs maisons et sont devenus des réfugiés.

Les médias grand public occidentaux continuent de mettre l'accent sur la « souffrance » et la « légitime défense » israéliennes à la suite des attaques du Hamas du 7 octobre 2023, qui ont fait 1 139 morts selon les autorités israéliennes. Ces chiffres incluent 695 civils israéliens, 373 membres des forces de sécurité et 71 étrangers. Il convient toutefois de noter que de nombreux décès de civils israéliens ont également été causés par les forces d'occupation israéliennes, y compris le bombardement par des chars d'assaut de maisons où des Israéliens étaient détenus – un détail crucial qui n'a été que très peu couvert par les principaux médias occidentaux. Certains articles récents ont commencé à démentir de nombreuses affirmations erronées propagées sans vérification par les médias israéliens et reprises dans les pays occidentaux. Par exemple, les premières informations faisant état de 40 enfants israéliens décapités se sont avérées par la suite fabriquées de toutes pièces. Ces accusations ont néanmoins été approuvées et diffusées par les principaux médias et hommes politiques occidentaux, dont le président américain Joe Biden. En outre, plusieurs études ont démontré l'existence de préjugés systémiques des médias à l'encontre des Palestiniens dans différents pays occidentaux.

De même, le journalisme alternatif sur le terrain est devenu quasiment impossible, les forces d'occupation israéliennes prenant quasi-systématiquement pour cible les journalistes palestiniens dans la bande de Gaza. Plus de 133 journalistes palestiniens ont été tués par Israël depuis le 7 octobre.

Dans le même temps, la réalité de la guerre génocidaire israélienne en cours contre la bande de Gaza est souvent ignorée par les médias grand public. Les Palestiniens ont souvent été déshumanisés dans les représentations médiatiques. Leurs aspirations politiques et leur rôle ont également été mis sous silence ou minimisés. Dans une grande partie de la couverture médiatique occidentale, le récit ne prend en compte que les événements survenus à partir du 7 octobre, sans fournir de contexte suffisant ni tenter d'expliquer comment la situation a évolué sur le long terme.

Les points de vue des Palestiniens eux-mêmes sur le contexte historique ne sont souvent pas mis en avant ou autorisés, en particulier lorsqu'il s'agit de faire la lumière sur les raisons pour lesquelles les événements en sont arrivés là. Comme l'a expliqué le journaliste palestinien Motaz Azaiza dans un tweet concernant les questions relatives au 7 octobre dans les grands médias occidentaux, « j'ai répondu à cette question plusieurs fois mais ils ne l'ont jamais gardée ou partagée parce qu'ils ont enregistré mon interview avant et ont ensuite pris ce qui convenait à leur agenda ».

La nature inhérente de l'État israélien en tant qu'entité coloniale, et ses politiques au fil du temps, ont mené à créer les circonstances qui ont conduit aux événements du 7 octobre et au-delà – comme c'est si souvent le cas pour les puissances coloniales et occupantes au cours de l'histoire. Cependant, à ce jour, le 7 octobre a tendance à être présenté de manière simpliste comme une « attaque terroriste » sans que le contexte historique approprié ne soit généralement fourni. Dans le même temps, les réponses israéliennes contre Gaza sont souvent décrites comme de simples actes d' »autodéfense »…

Mais pourquoi la majorité des grands médias occidentaux continue-t-elle à adopter et à défendre le discours israélien ? Pourquoi y a-t-il une tendance à déshumaniser les Palestiniens et à les rendre responsables aux événements actuels ? Quels sont les intérêts des grands médias occidentaux à maintenir ce type de couverture ?

Les réponses à ces questions trouvent leur origine dans l'orientalisme, le racisme et l'impérialisme, qui sont tous liés. Les images et les récits propagés par une grande partie des médias grand public occidentaux ne peuvent pas vraiment être dissociés des intérêts géopolitiques et économiques des élites dirigeantes occidentales.

La forme évolutive de l'orientalisme

L'orientalisme est une idéologie essentialiste enracinée dans l'idéalisme philosophique et les notions hégéliennes selon lesquelles le destin des personnes est déterminé par leurs cultures et religions éternelles. Le terme « orientaliste » est apparu en anglais vers 1779 et en français en 1799, d'abord axé sur l'étude linguistique, puis lié aux expansions coloniales impériales occidentales en Orient et ailleurs. Alors que les puissances européennes intervenaient, envahissaient et dominaient de plus en plus le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie au XIXe siècle, des discours sont apparus, décrivant des régions comme l'Empire ottoman comme « l'homme malade de l'Europe », qui souffrait de plus en plus des interventions et de l'influence des puissances impériales européennes, tandis que le terme d'« Homo Islamicus » apparaissait également à cette époque. L'idée d'une essence arabe/islamique spécifique est toujours d'actualité dans les analyses traditionnelles et néo-orientalistes.

La supériorité économique, technique, militaire, politique et culturelle croissante de l'Europe sur l'Empire ottoman, et plus généralement sur l' »Orient », a été associée pendant cette période à la religion chrétienne (dans sa compréhension et sa pratique occidentales) et les revers du monde musulman à l'islam. Le christianisme est présenté comme favorable au progrès, tandis que l'islam est au contraire décrit comme repoussant le progrès. Toute résistance à l'Europe et à son influence était présentée comme un fanatisme religieux et un rejet de la civilisation.

Ce type de discours n'a jamais vraiment disparu de la scène politique et des grands médias occidentaux, avec une intensité variable selon les périodes. Le discours prononcé il y a plus d'un an, en octobre 2022, par Josep Borrell, vice-président de la Commission européenne et haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, à la nouvelle Académie diplomatique européenne de Bruges illustre cette perspective orientaliste. Il explique que « l'Europe est un jardin » où « tout fonctionne », combinant « la liberté politique, la prospérité économique et la cohésion sociale que l'humanité a pu construire », tout en s'inquiétant que « la majeure partie du reste du monde est une jungle, et la jungle pourrait prendre le dessus sur le jardin… Les jardiniers doivent aller dans la jungle. Les Européens doivent s'engager davantage dans le reste du monde. Sinon, le reste du monde nous envahira, par différents moyens ». Ce discours ignore bien sûr la montée constante de l'extrême droite dans toute l'Europe, la montée du racisme et des attaques contre les droits démocratiques et les migrants, etc.

Il n'est donc pas surprenant que les responsables israéliens et occidentaux ainsi que les médias grand public aient utilisé cette rhétorique pour qualifier de barbares les actions du Hamas le 7 octobre et justifier la guerre génocidaire d'Israël contre la bande de Gaza. Un éditorialiste israélien du Jerusalem Post a par exemple déclaré que « le 7 octobre, la civilisation occidentale a perdu et les barbares l'ont emporté… L'Occident moderne contre le djihad meurtrier », tandis que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré :

« C'est un mal ancien, qui nous rappelle le passé le plus sombre et nous choque tous au plus profond de nous-mêmes… Israël a le droit de se défendre contre des attaques aussi odieuses ».

Dans le cadre de cette stratégie, les comparaisons entre Daesh (« État islamique ») et le Hamas se sont multipliées chez les responsables israéliens et occidentaux et dans les grands médias occidentaux, à l'image du secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin décrivant le Hamas comme « pire que l'Etat Islamique ». Les tentatives d'Israël et des gouvernements occidentaux de présenter le Hamas, et plus généralement les Palestiniens, comme des terroristes semblables aux organisations djihadistes ne sont pas nouvelles.

Au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, la classe dirigeante israélienne a décrit sa guerre contre les Palestiniens pendant la deuxième Intifada comme sa propre « guerre contre le terrorisme ». Et ce, bien que l'Autorité Palestinienne et le Hamas aient condamné les actions d'Al-Qaïda. Les actions suicides du Hamas à Jérusalem et ailleurs dans la Palestine historique ont été présentées comme « un symptôme du terrorisme islamique mondial ». Avant cela, l'OLP et ses factions avaient également été comparées par les dirigeants israéliens à des nazis.

Plus généralement, les tentatives des dirigeants israéliens et occidentaux de faire l'amalgame entre le Hamas et les groupes djihadistes tels que Daesh ou Al-Qaïda s'inscrivent dans une stratégie plus large qui consiste à s'appuyer de plus en plus sur l'islamophobie pour justifier leur soi-disant guerre contre la terrorisme. Au début des années 2000, l'administration Bush a défendu le droit d'Israël à l'autodéfense contre le « terrorisme islamique », tout comme le font aujourd'hui l'administration américaine et les États occidentaux.

Dans cette perspective, l'objectif d'éliminer le Hamas justifie la guerre d'Israël contre la bande de Gaza, comme l'explique un chroniqueur du New York Times :

« La cause principale de la misère de Gaza est le Hamas. Il porte seul la responsabilité des souffrances qu'il a infligées à Israël et qu'il a sciemment invitées contre les Palestiniens. La meilleure façon de mettre fin à la misère est d'éliminer la cause, et non pas d'arrêter la main de celui qui l'élimine ».

Ainsi, les responsables israéliens et les commentateurs pro-israéliens peuvent prétendre agir en légitime défense, et même dans certains cas pour aider les Palestiniens, en commettant un génocide contre les Palestiniens…

Cette perspective raciste des grands médias occidentaux est ancrée dans une vision orientaliste du monde, et plus particulièrement de la région. Cet orientalisme est ancré dans la dynamique politique moderne, notamment l'impérialisme, la colonisation, la lutte des classes, la dynamique du genre et du racisme, etc.

Cette conception est donc différente de celle du célèbre auteur palestinien Edward Said, auteur du livre L'Orientalisme. Said n'a pas critiqué l'idéalisme historique en tant que matrice principale de l'essentialisme culturel, et il existe une forme de continuité historique homogène dans ses critiques de l'orientalisme, depuis la Grèce antique jusqu'à nos jours. Comme l'affirme l'auteur marxiste Aijaz Ahmad, il n'y a aucune considération pour les dynamiques de classe, les dynamiques de genre, aucune mention de l'histoire, de la résistance, des projets de libération humaine, etc. [1]

En d'autres termes, l'orientalisme n'est pas un phénomène profondément moderne, comme nous l'avons expliqué, mais le produit naturel d'un esprit européen ancien et presque irrésistible visant à déformer les réalités des autres cultures, peuples et langues, en faveur de l'affirmation de soi et de la domination de l'Occident. En rejoignant les critiques constructives d'autres auteurs orientaux également critiques de l'orientalisme, tels que Sadiq Jalal al-Azm, Mehdi Amel, [2] Samir Amin [3] et Aijaz Ahmad, la compréhension de l'orientalisme par Said risque de tomber dans ses dénonciations de l'essentialisme occidental, dans une forme d' »orientalisme en retour ou inversé », comme l'explique l'auteur marxiste syrien Sadiq al-Azm. [4]

En effet, comment expliquer la défense des politiques meurtrières d'Israël par les grands médias occidentaux, si ce n'est par la protection de leurs intérêts politiques ? Cela se fait au travers d'une lentille orientaliste.

Israël, un instrument essentiel pour les élites dirigeantes occidentales

Dans un cadre typiquement orientaliste, Israël a été présenté par ses alliés occidentaux et ses grands médias pendant des décennies comme un phare de la démocratie et du progrès dans une région hostile peuplée de barbares.

Cette propagande a également été promue par les dirigeants du mouvement sioniste avant la création d'Israël, et jusqu'à aujourd'hui par les responsables israéliens actuels. Avant la Nakba et la fondation d'Israël en 1948, Theodor Herzl, principal idéologue du mouvement sioniste, écrivait que le futur État juif serait « l'avant-garde de la civilisation contre la barbarie ». Il prônait en effet un projet colonial visant à installer une population majoritairement européenne, d'origine juive, sur une terre majoritairement peuplée de populations arabes, en l'occurrence la Palestine.

Aujourd'hui, ce discours est tenu par les responsables israéliens. Le Premier ministre Netanyahou a déclaré dans de nombreux discours après le 7 octobre qu' »Israël ne mène pas seulement sa guerre, mais la guerre de l'humanité contre les barbares… » : « Nos alliés dans le monde occidental et nos partenaires dans le monde arabe savent que si nous ne gagnons pas, ils seront les prochains dans la campagne de conquête et de meurtre de l'axe du mal »… De même, le président israélien Isaac Herzog a affirmé que la guerre d'Israël contre Gaza « a pour but… de sauver la civilisation occidentale », Israël étant « attaqué par un réseau djihadiste » et « si nous n'étions pas là, l'Europe serait la prochaine, et les États-Unis suivraient ».

Les responsables occidentaux et les grands médias ont soutenu cette propagande. Le mot génocide ou guerre génocidaire n'est presque jamais mentionné par ces acteurs, mais il est en outre rejeté lorsqu'il est utilisé par les détracteurs d'Israël. Cette impunité de l'État israélien n'a pas commencé après le 7 octobre, mais dure depuis des décennies. Même les groupes traditionnels reconnaissent désormais la nature violente et réactionnaire de l'État israélien. Par exemple, Human Rights Watch et l'organisation israélienne B'Tselem ont tous deux dénoncé la saisie permanente de terres palestiniennes par Israël. Ils ont documenté la manière dont Israël a violé les lois internationales pour soutenir plus de 700 000 colons construisant des colonies dans les territoires occupés de Cisjordanie et de Jérusalem-Est. Ils ont également conclu qu'Israël est un État d'apartheid qui accorde des privilèges spéciaux aux Juifs et réduit les Palestiniens à une citoyenneté de seconde zone.

Cela démontre une fois de plus que les soi-disant principes des États européens et des États-Unis concernant la démocratie et le respect des droits de l'homme ne sont utilisés que pour leur propagande rhétorique, cherchant à couvrir des politiques ancrées dans la protection de leurs propres intérêts politiques et économiques. Dans ce cadre, la déclaration du pasteur palestinien Munther Isaac, de Bethléem, est tout à fait correct :

« À nos amis européens, je ne veux plus jamais vous entendre nous faire la leçon sur les droits de l'homme ou le droit international. »

Comme indiqué plus haut, le mouvement sioniste, depuis ses origines en Europe jusqu'à la création d'Israël en 1948 et au déplacement des Palestiniens qu'il opère aujourd'hui, est un projet de colonisation. Pour établir, maintenir et étendre son territoire, l'État israélien a dû nettoyer ethniquement les territoires palestiniens de leurs habitants, chassés de leurs maisons et de leurs emplois. Pour ce faire, il a dû rechercher le soutien de l'étranger. En effet, tout au long de ce processus, il s'est allié à des puissances impérialistes, d'abord l'Empire britannique, puis les États-Unis, qui ont utilisé Israël comme leur agent dans la lutte contre leurs ennemis, ou perçus comme tels, dans la région, et lui ont apporté leur soutien. [5]

Les Britanniques ont d'abord soutenu le projet sioniste de créer une nation alliée dans une région d'une grande importance politique et stratégique – une « petite Ulster loyale », selon les termes de Ronald Storrs, haut fonctionnaire du ministère britannique des affaires étrangères et des colonies. Ensuite, Washington, en particulier après la guerre des Six Jours de 1967, a été le principal soutien d'Israël, qui a également joué le rôle de force de police locale contre les menaces américaines perçues dans la région et contre tout événement susceptible de remettre en cause son contrôle sur ses réserves d'énergie stratégiques.

Depuis lors, les États-Unis ont soutenu Israël. Washington a versé en moyenne 4 milliards de dollars par an dans les coffres de Tel-Aviv, soutenant sa colonisation de la Palestine et ses guerres d'agression contre différents gouvernements et mouvements de la région. Selon un rapport du Congressional Research Service de mars 2023, les États-Unis ont fourni à Israël 158 milliards de dollars d'aide bilatérale et de financement de la défense antimissile depuis 1948, ce qui en fait le plus grand bénéficiaire cumulé de l'aide étrangère des États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale.

Depuis les années 1960, les gouvernements successifs américains ont mis en place une politique d'aide militaire envers l'Etat d'Israël permettant un « avantage militaire qualitatif » (Qualitative Military Edge) sur les états voisins et les acteurs non étatiques de cette zone. Entre 2013 et 2022, 69 % des armes importées en Israël provenaient des États-Unis.

Alors que les responsables américains ont utilisé à plusieurs reprises leur droit de veto contre des résolutions appelant à un éventuel cessez-le-feu, la guerre israélienne actuelle contre la bande de Gaza aurait été impossible sur le plan militaire sans le soutien continu des États-Unis. Washington a notamment accepté depuis le 7 octobre 2023 la fourniture de 25 avions de combat dernière génération F-35, et de l'autre 500 bombes MK82 et plus de 1 800 bombes MK84 – qui ne sont plus utilisées par les armées des États occidentaux dans des zones densément peuplées en raison des dégâts collatéraux inévitables. Ces livraisons d'armes ont contourné l'obligation de consultation du Congrès en invoquant des « pouvoirs d'urgence ».

Cette administration américaine a effectué également plus de 100 livraisons d'armes à Israël sans aucun débat public, en utilisant une faille dans laquelle le montant spécifique en dollars de chaque vente était inférieur au seuil requis à partir duquel le Congrès doit être averti. De son côté, le journal israélien Haaretz a déclaré que les données de suivi des vols accessibles au public montrent qu'au moins 140 avions de transport lourd à destination d'Israël ont décollé de bases militaires américaines dans le monde entier depuis le 7 octobre, transportant des équipements principalement vers la base aérienne de Nevatim, dans le sud d'Israël.

Et si le président américain Joe Biden a fait signe d'un mécontentement à la suite de l'attaque sur le convoi humanitaire du World Central Kitchen, tuant sept employés de l'organisation américaine, il a encore récemment affirmé que « la défense d'Israël reste essentielle, qu'il n'y a donc pas de ligne rouge qui pourrait couper toutes les (livraisons d')armes pour que le pays n'ait plus de Dôme de fer pour le protéger »

De même, depuis novembre 2023, le gouvernement allemand, deuxième principal exportateur d'armes à Israël après les États-Unis, a approuvé l'exportation d'équipements de défense d'une valeur d'environ 303 millions d'euros (323 millions de dollars) vers Israël. À titre de comparaison, des exportations de matériel de défense d'une valeur de 32 millions d'euros avaient été approuvées en 2022.

La raison en est qu'Israël est toujours perçu comme un acteur clé pour préserver les intérêts occidentaux dans la région. Le processus de normalisation entre Israël et les pays arabes initié par le président Donald Trump et poursuivi par le président Joe Biden avait pour objectif de consolider les intérêts américains dans la région, y compris dans sa rivalité avec la Chine. L'un des principaux objectifs de l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre était de saper ce processus et a été temporairement couronné de succès.

Peu après le déclenchement de la guerre israélienne contre la bande de Gaza, l'Arabie saoudite a en effet réagi en interrompant tout progrès dans les accords bilatéraux entre elle-même et Israël et a annoncé qu'aucun processus de normalisation n'interviendrait entre les deux pays avant l'établissement clair d'un plan de route pour la création d'un État palestinien aux côtés d'Israël.

En outre, de nombreux États européens et les États-Unis ont tenté d'amalgamer l'antisémitisme et l'antisionisme pour criminaliser la solidarité avec la lutte palestinienne et le soutien à la campagne de boycott, de désinvestissement et de sanctions (BDS). Ces actions doivent être comprises comme un objectif plus large des élites occidentales visant les politiques progressistes et de gauche, comme nous l'avons vu au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et aux États-Unis, et comme des tentatives de restreindre les droits démocratiques dans ces sociétés.

Dans ce cadre, les théories du complot affirmant que les Juifs contrôlent le monde ne remettent pas en cause les perspectives orientalistes, mais au contraire les renforcent. En effet, les différentes formes de racisme se nourrissent généralement l'une l'autre, comme l'a dit le penseur anticolonialiste Frantz Fanon : « Quand vous entendez dire du mal des Juifs, dressez l'oreille, on parle de vous ». De plus, ce type d'explications minore en partie la responsabilité des élites occidentales dans la tragédie palestinienne.

Sans oublier que le soutien occidental à Israël n'a jamais empêché l'antisémitisme permanent de ses élites. De Lord Balfour au président américain Trump, tous ont soutenu des politiques ou des dynamiques antisémites. Lord Balfour était bien l'auteur de la lettre disant que « le gouvernement de Sa Majesté voit d'un bon œil l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif », mais aussi l'un des promoteurs de l'Aliens Act de 1905 qui fermait les frontières britanniques aux émigrants juifs fuyant les pogroms russes, tandis que les partisans de Trump défilaient à Charlottesville en 2017 en criant « Les juifs ne nous remplaceront pas ». De même, en France, Emmanuel Macron a été critiqué pour avoir réhabilité le maréchal Pétain ou remis sur le devant de la scène le théoricien antisémite Charles Maurras.

Remettre en cause l'orientalisme et l'impérialisme : une lutte commune menée par en bas

La remise en cause des perspectives orientalistes et racistes sur la Palestine et les Palestiniens, ainsi que sur d'autres populations non blanches, est liée à la lutte d'en bas dans le monde entier et en particulier dans les sociétés occidentales, dans lesquelles les institutions dirigeantes sont les principales productrices de ces idées. Comme nous l'avons déjà mentionné, la cause palestinienne influence la dynamique politique bien au-delà du Moyen-Orient.

Les premières critiques de l'orientalisme et des études orientalistes en Occident sont apparues pendant la période de décolonisation qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, sous la plume d'auteurs originaires de régions colonisées et vivant souvent dans des pays occidentaux, comme Anouar Abdel al-Malek [6] et Edward Said. Les études et orientations orientalistes dominantes dans les universités ont commencé à être remises en question après la Première Guerre mondiale de 1914-1918 et par la révolution russe, mais surtout par la résistance croissante et grandissante des mouvements anticoloniaux à l'impérialisme occidental en « Orient », de l'Asie à l'Afrique en passant par le Moyen-Orient. Plus tard, les mouvements antiracistes et féministes ont également joué un rôle dans la remise en question de ces idées dans les États occidentaux. [7]

De même, aujourd'hui, la multitude de luttes qui se déroulent dans diverses sociétés, dans les universités, sur les lieux de travail, dans les médias alternatifs, etc. en faisant pression sur les autorités dirigeantes et les gouvernements pour qu'ils agissent afin d'empêcher la guerre génocidaire israélienne continue contre la population palestinienne de la bande de Gaza, pour qu'ils fassent la lumière sur le contexte historique de la Palestine, sur la nature coloniale d'Israël et sur son système d'apartheid, et surtout pour qu'ils agissent en solidarité avec les Palestiniens, remettent en question la perspective orientale des grands médias occidentaux, qui servent de bouclier (parmi de multiples autres) pour protéger les intérêts de l'élite dirigeante.

*

Cet article a aussi été publié sur le site de Al-Jazeera – Middle East Institute

Notes

[1] Aijaz Ahmad, Orientalism and After : Ambivalence and Cosmopolitan Location in the Work of Edward Said, Economic and Political Weekly, Vol. 27, No. 30 (Jul. 25, 1992), pp. PE98-PE116

[2] Voir Gilbert Achcar, « Mahdi Amel (1936-1987). Préface à un recueil de textes choisis », https://www.contretemps.eu/mahdi-amel-marxisme-arabe-liberation-nationale-preface-achcar/

[3] Voir Samir Amin, Eurocentrism, New York : Monthly Review Press, 1989

[4] Sadik Jalal al-'Azm, Orientalism and orientalism in reverse, https://libcom.org/article/orientalism-and-orientalism-reverse-sadik-jalal-al-azm

[5] Voir Joseph Daher, « La Palestine et les révolutions au Moyen Orient et en Afrique du Nord », Contretemps.

[6] La première critique est venue en effet du philosophe égyptien marxisant de l'université de la Sorbonne, Anouar Abdel al-Malek (né en 1923 au Caire), avec son article « l'Orientalisme en crise » écrit en 1962 et publié en 1963. Après avoir étudié à l'université d'Aim Chams, au Caire, et la Sorbonne, et avoir enseigné la philosophie au Lycée al-Hourriyya, au Caire, il fut nommé en 1960 Centre Nationale de la Recherche Scientifique (CNRS) à Paris. Voir Anouar Abdel Malek, « Orientalisme en crise », L'orientalisme en crise », Diogène, n° 44, hiver 1963, p. 109-142

[7] Il faut également souligner les écrits de Maxime Rodinson dans la critique de l'orientalisme, notamment son livre de « La fascination de l'Islam » publié en 1980 qui est une critique remarquable de l'eurocentrisme et de l'orientalisme.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Il est impossible de quantifier la souffrance à Gaza

En raison des limites de l'imagination humaine (par opposition à l'imagination des fauteurs de guerre et des fabricants d'armes), et en l'absence d'un tout autre dictionnaire, il n'y a pas de véritable moyen de décrire la destruction et les pertes subies à Gaza après six mois de guerre.

Tiré de la revue Contretemps

12 avril 2024

Par Amira Hass

En théorie, il suffirait de visionner les centaines, voire les milliers de vidéos qui montrent les enfants tremblants– incapables de contrôler leurs tremblements – après les bombardements israéliens : dans les hôpitaux, dans la rue, certains d'entre eux sanglotant, d'autres incapables de prononcer un mot. Ils sont couverts de poussière et de sang. C'est un détail qui suffit à représenter le désastre. Que ceux qui aiment se venger regardent les vidéos, une par une.

En pratique, dans un journal, les mots doivent suffire. Cela signifie qu'en raison des limites des termes, nous nous réfugions dans les chiffres. Selon l'UNICEF, à la fin du mois de janvier,17 000 enfants « errent » dans la bande de Gazasans être accompagnés d'un adulte. Leurs parents ont été tués, ils n'ont pas pu être extirpés des ruines. Ou bien les enfants se sont perdus lors des déplacements massifs vers le sud.

Et c'est sans compter les 14 000 enfants (sur environ 33 000 morts recensés) qui ont été tués jusqu'à présent par les bombardements israéliens. A cela s'ajoutent des milliers d'enfants qui ont perdu des membres, souffrent de brûlures, se promènent avec des blessures qui se sont infectées en l'absence de bandages et de médicaments, et souffriront de troubles post-traumatiques pour le reste de leur vie. Quel est leur avenir ? Il est impossible de quantifier la souffrance. Est-il possible de quantifier le coût de leur traitement et de leurs besoins spécifiques, ainsi que les répercussions sur l'économie ?

***

Pour chaque décompte de morts, de blessés et d'orphelins qui ne sont pas les nôtres, il y a un piège. C'est général, c'est abstrait pour nous. Même lorsqu'il s'agit de 44 membres d'une même famille, tués dans un seul attentat, comme la famille du Dr. Abdel Latif al Haj, à laquelle j'ai déjà consacré un article (Haaretz, 1er janvier 2024). Plus le nombre est élevé, moins nous pouvons comprendre ce que cela signifie. Psychologiquement, nous pouvons éviter de comprendre le trou béant causé par les bombardements israéliens dans une société à l'égard de laquelle nos sentiments vont de l'ignorance de notre domination à notre haine.

Mais si nous oublions la quantité et racontons une seule histoire, ce sera une unique histoire. Et elle devrait atteindre le seuil de l'histoire la plus horrible de toutes pour être comprise. Lorsque je parlerai de l'histoire unique à la fin, je dirai : c'est un détail représentatif, qui contient le tout. Et ce n'est pas le plus horrible.

***

Voici un autre chiffre : « Les Palestiniens de Gaza représentent désormais 80% de toutes les personnes confrontées à la famine ou à la faim sévère dans le monde », selon le rapport intérimaire conjoint – publié la semaine dernière – de la Banque mondiale (BM), de l'Union européenne (UE) et des Nations unies (ONU).

Comparez cette affirmation avec la déclaration devant la Haute Cour de justice du lieutenant-colonel Nir Azuz, de l'Unité de coordination des activités gouvernementales dans les territoires (COGAT), selon laquelle « en ce qui nous concerne, la quantité de nourriture qui entre [à Gaza] permet une solution raisonnable pour la population ».

L'officier a été appelé à défendre la position du gouvernement [israélien] contre une pétition d'organisations israéliennes de défense des droits humains demandant d'autoriser des livraisons d'aide illimitées, afin d'enrayer la propagation de la faim et de la mort par inanition à Gaza. L'écart entre les deux affirmations – ou entre la réalité et le déni – nécessite une définition qui fait défaut dans le lexique disponible.

L'objectif du rapport conjoint (Banque Mondiale, Union Européenne, ONU) est de présenter une estimation des dommages matériels subis jusqu'à présent, qui servira de base aux premiers efforts de réhabilitation. Les données relatives aux dégâts matériels sont plus faciles à quantifier, et peut-être aussi plus faciles à comprendre.

A la fin du mois de janvier 2024, les destructions matérielles dans la bande de Gaza étaient estimées à environ 18,5 milliards de dollars. C'est le coût de 50 avions de combat que l'administration Biden souhaite vendre à Israël, sous réserve de l'approbation du Congrès, comme le rapporte CNN. C'est le montant des indemnités que le Canada a accepté de verser à 300 000 personnes en raison de la discrimination et de la négligence dont ont été victimes les enfants des peuples indigènes dans le système scolaire, entre 1991 et 2022. C'est 92,5 millions de salaires mensuels moyens à Gaza (environ 200 dollars avant la guerre).

Si cette somme semble atteignable, il faut rappeler que les besoins de reconstruction sont plus coûteux que le coût des dommages, comme le note le rapport. Par exemple, lors de la guerre de 2014 à Gaza, les dégâts se sont élevés à 1,4 milliard de dollars. Les coûts de reconstruction se sont élevés à 3,9 milliards de dollars. Lors du tremblement de terre en Turquie et en Syrie en février 2023, les dégâts ont été estimés à 3,7 milliards de dollars. Les coûts de reconstruction, à 7,9 milliards de dollars.

Le volume des décombres dans la bande de Gaza, qu'il faudra déblayer pour commencer la reconstruction, est de 26 millions de tonnes. Il faudra des années pour les déblayer, selon le rapport. Combien d'années ? Le rapport ne fait aucune promesse, puisqu'il ne s'agit pas d'une estimation précise.

Tout d'abord, l'étendue des dégâts depuis début février n'a pas encore été mesurée (elle comprend, par exemple, les ruines du complexe hospitalier Al-Shifa et les maisons environnantes). Deuxièmement, pour des raisons évidentes de sécurité, les équipes ne peuvent pas se rendre sur place et l'évaluation se fait à distance. Troisièmement, nous ne savons pas combien de temps la guerre va durer.

Parmi les décombres, il y a des munitions qui n'ont pas explosé, ce qui rend le processus de déblaiement et de recyclage plus dangereux, plus long et plus coûteux. Si Israël imposeles mêmes restrictions et difficultés que par le passé pour l'acheminement des matières premières et des équipements, le processus sera encore plus long.

Le coût des dommages environnementaux, l'un des secteurs examinés par le rapport conjoint, est estimé à environ 411 millions de dollars. En réalité, on ne sait pas très bien comment on est arrivé à ce calcul, mais les conséquences immédiates et à long terme sont faciles à comprendre : la contamination supplémentaire des eaux souterraines, la pollution de l'air et du sol par des rebuts dangereux, y compris des munitions, les produits chimiques toxiques émis par toutes les bombes, les déchets médicaux dispersés partout, la pollution causée par les eaux usées non traitées qui inondent les rues et finissent dans la mer.

***

De tous les secteurs détruits (infrastructures d'eau et d'électricité, système de santé, écoles, usines et commerces, fermes, bref, tout), le coût des dégâts infligés aux habitations est le plus élevé : 13,3 milliards de dollars. A la fin du mois de janvier, 62% des maisons de la bande de Gaza étaient totalement ou partiellement détruites, soit 290 820 unités d'habitation.

Je suppose que le terme « partiellement détruit » correspond aux dégâts subis par les appartements et les maisons de certains de mes amis à Gaza : ils n'ont plus de murs intérieurs, plus de toit, plus de fenêtres et de portes, plus de tuyaux, plus de planchers, plus d'escaliers, avec des murs extérieurs tordus et pleins de fissures. « Totalement détruit », c'est comme l'appartement d'un ami, au septième ou huitième étage, dans un complexe résidentiel qui, en un seul bombardement, s'est transformé en une bouillie de béton froissé.

***

La quantification n'inclut pas l'intérieur des appartements. Simples ou élégants. Bijoux en or ou bibliothèques privées, si chères au cœur de leurs propriétaires. Leurs livres ont servi à un moment donné de bois d'allumage, faute de combustible ou de bois.

La quantification suggérée par le rapport n'inclut évidemment pas la nostalgie de la mer vue de la fenêtre, les histoires et les poèmes enregistrés sur un ordinateur de bureau sans sauvegarde. Les peintures. L'importance de la maison pour les personnes qui ont grandi dans le désastre fondateur de la guerre de 1948 : quitter la maison et en être expulsé. Les souvenirs des premiers pas de la fille. La fierté et la joie lorsque les économies lentement accumulées ont permis d'obtenir un appartement séparé des parents ou des frères et sœurs.

Les chanceux – comme les habitants de Gaza ne cessent de le répéter aujourd'hui – ont effectivement été déracinés au début de cette guerre, mais ils vivent avec le reste de la famille élargie dans un appartement loué à un prix exorbitant à Rafah, ou chez des parents, avec une densité d'une douzaine de personnes ou plus par pièce. On entend de plus en plus parler de querelles et de tensions à l'intérieur de cette cocotte-minute. « J'en ai assez. J'envisage d'aller vivre sous une tente avec mes enfants », dit une amie. Ses tentatives pour se rendre en Egypte ont été vaines jusqu'à présent.

Même ceux qui sont partis à l'étranger n'y sont pas vraiment. Ils vivent le cauchemar jour et nuit. C'est le cas de Mona (nom fictif), la petite-fille de Naifa Al-Nawati. Mona, sa mère, son mari et ses enfants sont arrivés en Egypte il y a plus d'un mois. Ils ont essayé de parler tous les jours à leur famille restée sur place, dans l'immeuble Al Islam 3, dans la rue Ahmad Bin Abdel Aziz, à l'ouest de la maternité de l'hôpital Al-Shifa de Gaza.

Ils ont parlé à leurs oncles et tantes, ainsi qu'à leurs enfants. Ils n'ont pas pu parler à leur grand-mère de 94 ans : elle souffre de la maladie d'Alzheimer et a besoin de soins infirmiers et d'une surveillance 24 heures sur 24. « Elle ne peut même pas prendre un verre d'eau toute seule. » En raison de ses maladies et de sa dépendance, la famille est restée dans la ville de Gaza, malgré les ordres israéliens de se déplacer vers le sud au début de la guerre. « J'ai des amis dont les mères sont mortes dans une tente à Rafah », m'a dit Mona au téléphone, dans une sorte de justification inutile pour expliquer pourquoi ils ont refusé de traîner leur grand-mère vers le sud.

***

Au début de l'incursion terrestre et pendant les batailles dans la zone de l'hôpital Al-Shifa en novembre, la famille Al-Nawati a trouvé refuge dans les quartiers est de la ville. Plus tard, ils sont retournés dans leur immeuble, qui a été partiellement endommagé lors des échanges de tirs. Le 18 mars, les Forces de défense israéliennes (FDI) ont de nouveau assiégé Al-Shifa, affrontant des hommes armés des organisations militantes palestiniennes.

Comme tout a commencé par une attaque surprise après minuit, les Al-Nawati et les autres habitants du bâtiment n'ont pas pu sortir et sont restés retranchés dans leurs maisons, sans nourriture ni eau, pendant quatre jours. Autour d'eux, les échanges de tirs et les rugissements des chars. « Le 21 mars, vers 11 heures du matin, une force des FDI a fait irruption dans l'appartement après avoir fait sauter la porte d'entrée », m'a raconté Mona.

Elle m'a raconté ce qu'elle avait entendu lors d'une conversation fragmentée avec sa tante à Rafah, lors d'une liaison téléphonique avec elle coupée à plusieurs reprises. Les militaires qui ont fait irruption dans la maison ont rassemblé les hommes qui se trouvaient dans le bâtiment dans une pièce séparée, où on leur a demandé de se déshabiller, on leur a bandé les yeux, puis on les a menottés et interrogés.

Mona ne sait pas combien ils étaient, mais elle affirme qu'ils n'étaient pas nombreux, car la plupart des habitants des appartements adjacents avaient déjà quitté l'immeuble. Au même moment, les soldats ont ordonné aux femmes de laisser leurs maris et leurs enfants adultes derrière elles et de partir vers le sud. Les femmes de la famille ont demandé aux soldats de laisser l'une d'entre elles rester dans la maison avec la grand-mère âgée, qui est dépendante d'elles.

Sur la base du rapport qu'elle a reçu de ses parentes, Mona m'a dit que « les soldats qui ont fait irruption dans la maison de ma grand-mère se sont comportés relativement bien, par rapport à leur comportement dans d'autres endroits, et au moins il a été possible de leur parler ».

Tout le monde à Gaza connaît les images et les témoignages sur les corps de civils retrouvés, abattus, dans les maisons où l'armée est entrée. Tout le monde connaît les histoires d'humiliation, y compris les photos des soldats. Pourtant, malgré leur relative gentillesse, les soldats ont refusé que l'une des femmes de la famille reste avec la grand-mère dans l'appartement. Ils ont promis aux femmes d'emmener Al-Nawati à l'hôpital Al-Shifa !

***

Les femmes qui se trouvaient dans l'immeuble sont arrivées dans le sud de la bande de Gaza vers le soir, et à peu près au même moment, les hommes ont été libérés, et elles ne savaient même pas que la vieille femme avait été laissée derrière. Depuis lors, la famille n'a pas été en mesure de savoir ce qui est arrivé à la femme de 94 ans. Elle s'est adressée à Hamoked [organisation de défense des droits humains basée en Israël dans le but déclaré d'aider « les Palestiniens soumis à l'occupation israélienne qui cause des violations graves et continues de leurs droits »], qui a déposé jeudi dernier une requête en habeas corpus devant la Haute Cour, en exigeant que les FDI déterminent ce qui est arrivé à la femme qui était sous leur garde.

Le porte-parole des FDI a déclaré à Haaretz à la fin de la semaine dernière qu'il n'était pas au courant de cet événement. La semaine dernière également, Mona m'a écrit qu'après que l'armée eut nettoyé la zone, ses cousins ont cherché sa grand-mère dans la maison elle-même et dans ce qui restait de l'hôpital, et n'ont trouvé aucune trace d'elle. « Personne ne les a informés qu'elle était entrée à Al-Shifa, la maison a complètement brûlé, et ils n'y ont pas trouvé son corps. Où l'ont-ils emmenée ? Nous sommes arrivés à une situation où nous pensons qu'il est préférable qu'elle soit morte. »

Lorsque je lui ai posé la question, Mona a expliqué : « Mercredi [la semaine dernière], ils ont vu tous les corps qu'ils soient en décomposition, intacts ou enterrés à Shifa. Elle n'en fait pas partie. Dans le bâtiment, ils n'ont rien trouvé, à l'exception des corps de ma cousine de 28 ans et de son mari au septième étage. Le toit est entouré de fenêtres en verre. Ma cousine est venue d'Allemagne – où vivent ses parents – pour se marier à Gaza, deux mois avant la guerre. Elle était enceinte de jumeaux. Nous pensons qu'un drone les a tués, puis que les corps ont brûlés avec le bâtiment. Ce sont les seuls cadavres qui ont été retrouvés dans le bâtiment. Nous ne savions pas jusqu'à présent ce qu'ils étaient devenus. »

« Il n'y a aucune trace de ma grand-mère », poursuit Mona. « Nous avions peur qu'ils trouvent son corps dans la maison et qu'elle soit morte seule, et nous avions peur que les chars l'écrasent dans la rue, s'ils l'avaient laissée seule pour qu'elle arrive à l'hôpital Al-Shifa. Nous avions peur de tout. Nous avions peur de l'étendue de sa souffrance si elle était vraiment morte seule, et nous avions peur de sa souffrance si elle était encore en vie. »

Après la publication de cet article en hébreu, Mona m'a écrit pour m'informer que ses cousins ont fouillé à nouveau la maison et ont trouvé les restes brûlés de sa grand-mère, dans son lit.

*

Article publié dans Haaretz le 10 avril 2024– traduction A l'Encontre revue par Contretemps.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le sage centenaire

Guy Rocher a vu le jour le 20 avril 1924. Il a donc maintenant 100 ans révolus. Il est un des 9 500 centenaires que compte le Canada. Nul doute que l'implication de cet homme dans nos grands débats de société, tout au long de son parcours de vie en général et surtout de la fin des années quarante à aujourd'hui, a été bénéfique et profitable pour nous tous et toutes.

Son anniversaire de naissance me permet de revenir sur certains aspects de sa vie et de profiter de l'occasion pour lui dire un immense merci pour tout ce qu'il a fait et continue toujours de faire pour notre collectivité encore aujourd'hui. Dans les prochaines lignes, je veux vous parler de l'homme que je connais, de l'auteur que je lis, du professeur de sociologie qui m'a enseigné, de l'acteur social qui m'interpelle et bien entendu de l'ami indéfectible que j'apprécie.

Un parcours diversifié

Guy Rocher a un parcours atypique. Après des études classiques ininterrompues qui le mènent à l'obtention d'une licence en droit, il délaisse les bancs d'école pour se joindre à la Jeunesse étudiante catholique (JEC). C'est au sein de cette organisation, dans laquelle il milite bénévolement à temps plein, qu'il va décider, quelques années plus tard, d'effectuer un retour aux études universitaires en sociologie. Entre-temps, il fera la rencontre d'une personne qui va l'inviter ultérieurement à participer aux travaux d'une commission d'enquête, dont on parle encore aujourd'hui de plusieurs de ses recommandations.

De cette époque (des années quarante et cinquante), deux hommes méritent d'être nommés : le père Georges-Henri Lévesque et bien entendu Paul Gérin-Lajoie. Pourquoi ces deux personnes ? D'une part, c'est le père Lévesque qui a parrainé Guy Rocher dans ses démarches d'inscription à la prestigieuse Université Harvard et, pour sa part, Paul Gérin-Lajoie fera de notre jeune nouveau centenaire un commissaire chargé de formuler des recommandations porteuses d'avenir en matière d'éducation pour la province de Québec (et j'ai nommé la célèbre Commission Parent).

Il m'arrive souvent de me demander ce qui aurait pu arriver aux enfants de la classe ouvrière qui ont vu le jour au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale n'eût été les travaux de cette commission d'enquête. Une chose est certaine, peu parmi les bébés boomers, issus des milieux populaires, auraient été en mesure d'accéder aux niveaux d'enseignement supérieur. C'est grâce aux travaux des membres de la Commission Parent et aux audacieuses propositions de réformes contenues dans leur rapport qu'il y a eu, durant les années soixante, la création d'une kyrielle de nouvelles institutions scolaires au Québec (les polyvalentes, les cégeps et aussi le réseau de l'Université du Québec). En bref, la création de plusieurs dizaines d'établissements d'enseignement susceptibles de permettre autant aux filles en plus grand nombre qu'aux garçons de développer leurs aspirations scolaires et de pouvoir poursuivre leurs études en s'endettant le moins possible. Montrons-nous reconnaissant à l'endroit des hommes et des femmes qui ont fait partie de cette commission d'enquête et qui n'ont pas hésité à oser proposer la reconfiguration de notre système scolaire pour en faire un système intégré (de la prématernelle à l'université) et adapté aux nouvelles exigences de la société du savoir et surtout moins porteur de discrimination fondée sur le sexe. Mais Guy Rocher c'est plus qu'un ex-membre de la Commission Parent, c'est aussi un grand intellectuel inspirant.

L'intellectuel inspirant

En écoutant ou en lisant Guy Rocher, nous nous retrouvons avec un scientifique qui tient des discours ou qui rédige des textes invitant à douter des théories doctrinales. Sa démarche nous incite fortement à analyser et à nuancer ce qui mérite de l'être. Pour être bref, Guy Rocher nous encourage à éviter dans nos réflexions et notre production de connaissances les chapelles dogmatiques ou les catégories illusoires que reprennent à leur compte les personnes au pouvoir ou qui ambitionnent de le conquérir. Il est certes un brillant scientifique ; un des rares à pouvoir communiquer avec clarté dans une langue accessible au plus grand nombre. Son style d'écriture s'oppose au langage hermétique de trop nombreux universitaires nébuleux qui s'expriment dans une exposition de leur savoir tarabiscotée à outrance. La pensée de Guy Rocher s'éloigne évidemment d'un manichéisme simpliste ou des oppositions élémentaires et souvent binaires.

Un regard analytique qui va au-delà des théories toutes faites

Il m'a toujours été agréable de lire un texte écrit par Guy Rocher ou de prendre connaissance de ses résultats de recherche. Son étude portant sur les aspirations scolaires (l'étude du groupe ASOPE) nous en a appris beaucoup sur les raisons expliquant pourquoi certains jeunes abandonnaient l'école. À l'époque où les théories sur la surdétermination en dernière instance ou non des structures sociales étaient à la mode et faisaient des adhérentes et des adhérents rapidement, lui et son équipe de recherche ont plutôt découvert, à travers une longue étude empirique, que dans certains cas la raison principale résidait dans le fait que le personnel de l'école et certains parents demandaient à leurs enfants « que vas-tu faire à la fin de tes études ? ». La fin des études correspondait ici au secondaire 5. Pour le jeune professeur de cégep et d'université que j'étais, les résultats de cette recherche m'ont fait comprendre que la réponse à certains faits sociaux ne résidait pas, hélas, dans la richesse d'un cadre théorique élaboré au XIXe siècle ou dans les écrits d'universitaires localisés dans une tour d'ivoire de certaines institutions prestigieuses. Guy Rocher n'adhère pas au déterminisme à la manière d'Émile Durkheim. Il est d'avis que la découverte sociologique est à la fois le résultat d'une intervention de la société sur elle-même et implique également de reconstruire le tout dans les gestes et les paroles des individus concernés par le phénomène à l'étude. Inspiré en cela par Max Weber, Guy Rocher a pratiqué le constructivisme sociologique bien avant que celui-ci soit de mise dans la recherche actuelle.

Guy Rocher et la curiosité

Lors d'une intervention au Collège Montmorency, Guy Rocher a déclaré qu'il existait deux sources d'accès au bonheur : la curiosité et l'adhésion à une cause susceptible de modifier l'organisation de la vie dans la Cité. C'est en effet l'étonnement ou la curiosité, si vous préférez, qui le conduit depuis fort longtemps dans la voie de la résolution de l'énigme du changement social. Sans la curiosité, il n'y a pas, selon lui, de connaissances susceptibles de nous permettre de comprendre le monde ou ses phénomènes concrets et de trouver des voies qui mènent à la résolution du changement raisonné. Pourquoi les filles et les garçons n'ont-ils pas accès aux mêmes programmes de formation scolaire et universitaire ? Pourquoi les francophones, les autochtones, les allophones subissent-elles et -ils des discriminations face aux anglophones ? La quête du savoir ou de la connaissance chez Guy Rocher puise incontestablement dans une forme de stupeur devant le monde tel qu'il se présentait ou se dresse devant lui. C'est la persistance de son étonnement, tout au long de sa longue vie d'adulte, qui lui a permis de continuer à interroger d'une manière franche et authentique le monde dans lequel nous sommes et où nous retrouvons des personnes qui veulent le garder intact, tandis que d'autres veulent contribuer à le refaçonner. Chez Guy Rocher, le premier moteur du changement reste incontestablement la surprise, l'étonnement ou la curiosité devant ce qui est et ce qui ne fonctionne pas. Voilà aussi pourquoi face à ce monde divisé et présentant des injustices, pour être heureux, il faut adhérer à des causes en s'impliquant et en s'engageant.

Le professeur Guy Rocher

Je côtoie l'ex-professeur Guy Rocher depuis maintenant 35 ans. J'ai assisté à son séminaire portant sur la sociologie du droit ; séminaire donné à des étudiantes et des étudiants de deuxième et troisième cycles à l'Université de Montréal. Nous étions environ une vingtaine de personnes à suivre ce cours. Au menu des séances hebdomadaires de chaque cours : l'étude d'un ou de plusieurs documents puisés à même un volumineux recueil de textes, des exposés du professeur, mais surtout un échange intense entre le professeur et les étudiantes et étudiants portant sur les textes lus. Moi, j'ai toujours été étonné par la richesse de cette approche pédagogique. Le professeur Rocher avait autant de plaisir que nous à commenter les textes, mais aussi à écouter les commentaires des participantes et participants. Durant ces échanges, j'ai vu monsieur Rocher prendre des notes ; je l'ai entendu reconnaître humblement ne pas avoir perçu la question sous l'angle exprimé par l'étudiante ou l'étudiant et il reconnaissait la pertinence de ce point de vue. Monsieur Rocher sait écouter les autres avec beaucoup d'ouverture d'esprit, tout en étant très tolérant face aux points de vue qui s'opposent aux siens.

L'acteur social

Monsieur Rocher est aussi un acteur social qui a beaucoup donné à la collectivité. Il a largement contribué à façonner certaines institutions qui ont fait du Québec une société dynamique, porteuse de changements bénéfiques et nécessaires. Pensons ici à nouveau à sa contribution à la Commission royale d'enquête sur l'enseignement dans la Province de Québec (la Commission Parent) qui a permis la mise en place d'un système d'éducation démocratique, accessible, public et laïque. C'est principalement grâce à l'acteur social Guy Rocher (et aux autres commissaires de la Commission Parent) que plus de deux millions de personnes ont pu se diplômer aux niveaux collégial et universitaire ; ce qui n'est pas peu dire. En tant qu'acteur social, Guy Rocher a joué un rôle important lors de la rédaction de la Charte de la langue française au Québec (la Loi 101). De plus, durant la grève de ses collègues universitaires, il n'a pas hésité à prendre parti en leur faveur. Tout en étant attaché à l'Université de Montréal, il a demandé à la ministre de l'Éducation de l'époque de financer adéquatement l'UQAM. Que dire de ses interventions lors des grèves des professeurs de l'Université Laval et de l'Université du Québec à Montréal en 1976-1977 ? À cette époque, il a été un sous-ministre du développement culturel qui n'a pas eu peur d'ouvrir la porte de son bureau à des présidents de syndicats, alors que le ministre de l'Éducation préférait entendre le seul point de vue des recteurs de ces universités désertées pendant plus de 15 semaines.

Une vie qui a contribué à changer le monde

Quand je regarde la vie de Guy Rocher, je constate qu'il est possible d'analyser, dans le cadre d'une démarche rigoureuse et originale, notre monde en vue de le changer en fonction des intérêts du plus grand nombre. Guy Rocher est pour moi un sociologue et un citoyen qui s'est mis au service des membres de la société en nous suggérant fortement d'envisager la nécessité de s'enrôler socialement et politiquement, d'abord en observant notre monde, ensuite en identifiant les injustices et finalement en s'engageant dans la voie du changement afin de combattre les discriminations intolérables entre les sexes, les oppressions inqualifiables entre les groupes ethniques et culturels ainsi que les exclusions inacceptables des groupes minoritaires.

Pour conclure : Sur un ton un peu plus personnel…

De ce qui précède, deux mots me viennent en tête : générosité et inspiration. Monsieur Rocher vous êtes un être profondément généreux. Vous avez donné beaucoup aux autres et vous êtes toujours disponible pour continuer à donner. Encore aujourd'hui, vous intervenez quand on sollicite votre avis sur certains enjeux de société. Vous nous montrez qu'une personne, même centenaire, peut toujours entreprendre avec passion ce qu'elle a le goût de faire. Contrairement à ce que suggère Sénèque, vous êtes la preuve que même à un âge avancé il n'est pas nécessaire de se retirer de la scène publique. Il y a incontestablement beaucoup de vous dans ce que nous sommes.

Sur un ton un peu plus personnel qu'il me soit permis de dire que vous êtes un de ceux qui m'ont inspiré dans la voie des études avancées, mais surtout à trouver du plaisir dans les sentiers non balisés à emprunter qui mènent à la découverte sociologique. Vos écrits n'ont jamais cessé d'alimenter ma réflexion critique.

Monsieur Rocher, continuez à afficher ce sourire serein d'une personne qui ne renonce pas à jeter un regard critique sur la vie en société. Pour cette raison et encore plusieurs autres, moi, je vous encourage à continuer à nous livrer le résultat de vos analyses… Sachez en terminant que votre nom figure bien haut sur la courte liste de personnes exceptionnelles qui marquent leur époque. Bonne continuation, monsieur Rocher, et surtout longue vie… notre monde a toujours besoin de personnes qui ont une soif de justice sociale et qui indiquent la voie à définir et à emprunter pour réaliser le nécessaire changement social.

Vous incarnez, depuis fort longtemps, aux yeux de plusieurs un sage. À partir d'aujourd'hui, le 20 avril 2024, nous pouvons dire, salutations amicales à l'ami Rocher, le sage centenaire.

Yvan Perrier

20 avril 2024

yvan_perrier@hotmail.com

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le budget Freeland, une revue de presse

Voici les réactions des organisations syndicales et populaires au budget fédéral 2024-2025. Nous les publions au fur et à mesure de leur publication.

Un budget qui ne va pas assez loin (CSQ)

Après la pluie d'annonces des dernières semaines : 500 M$ pour la santé mentale, 9 G$ pour l'armée, un « Plan du Canada pour le logement » à 5 G$, 1 G$ pour l'aide alimentaire et 2,1 G$ pour amorcer la mise en place d'une assurance médicaments universelle et publique…, il nous semblait difficile d'être surpris par le budget fédéral déposé ce mardi par la ministre des Finances, Chrystia Freeland.

Par Pierre-Antoine Harvey, conseiller CSQ

À la surprise générale, le déficit est inférieur aux prédictions des analystes. Un déficit de 40 G$ équivalant à seulement 1,3 % du PIB, soit trois fois moins que la moyenne des pays de l'OCDE1. Le gouvernement pourra remercier la vigueur imprévue de l'économie au Canada et aux États-Unis pour ces bons résultats.

Ce budget, qui se veut progressiste et axé vers les jeunes générations, fait plusieurs pas dans la bonne direction. Cependant, il aurait pu aller beaucoup plus loin, étant donné les différentes crises réelles auxquelles la population fait face.

Une plus grande justice fiscale

La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) se préoccupe de la justice fiscale et salue l'initiative du gouvernement fédéral d'augmenter les impôts sur les gains en capital des plus riches, ce qui devrait générer des recettes fiscales supplémentaires de 17,7 milliards de dollars.

Actuellement, les Canadiens paient des impôts sur 50 % de leurs gains en capital. Le gouvernement a annoncé que ce taux passera à 66 % pour les gains supérieurs à 250 000 $ annuellement à partir du 25 juin 2024. Pour les gains inférieurs à ce seuil, la partie imposable demeure à 50 %. De plus, le taux d'inclusion des gains en capital des entreprises et des fiducies sera également majoré de 50 % à 66 %.

Investissements dans le logement abordable (et non social !)

Le gouvernement fédéral s'engage à encourager la construction de 250 000 logements supplémentaires d'ici 2031, comme indiqué dans son « Plan du Canada pour le logement » de 8 G$ qui introduit plusieurs mesures d'aide aux constructeurs, aux futurs propriétaires ainsi qu'aux locataires.

Cependant, cette initiative, bien qu'essentielle, demeure encore trop timide en termes de développement du logement social ou coopératif, qui est essentiel pour aider les ménages les plus pauvres, soit les premières victimes de la crise du logement.

En parallèle, Ottawa prévoit transformer des terrains et des édifices fédéraux afin de construire 30 000 nouveaux logements à travers le Canada. Le budget nous apprend que Postes Canada, qui compte plus de 1 700 bureaux de poste à travers le pays, et les Forces armées pourraient devoir se départir d'immeubles sous-occupés.

Malheureusement, la cible de logements dits « abordables » est fixée à seulement 20 %, sans garantie qu'il s'agisse de véritables logements sociaux en dehors du marché privé.

Enjeux autochtones

En ce qui concerne les dépenses pour les peuples autochtones, le budget fédéral prévoit cette année des investissements avoisinant les 3 milliards de dollars à travers le pays. Malheureusement, ce montant est insuffisant, surtout en prenant en compte les besoins criants en matière de services essentiels qui ne sont pas pourvus dans les communautés des Premières Nations.

La santé et le soutien de la jeunesse recevront la part du lion des fonds destinés aux peuples autochtones dans le budget fédéral 2024-2025. Ottawa prévoit investir 1,06 milliard de dollars dans le premier de ces domaines et 499 millions de dollars dans le second. En santé, l'accent est mis sur l'amélioration de l'accès aux soins et aux services de santé mentale, avec des investissements respectifs de 1,06 milliard de dollars (dont 646 millions cette année) et de 630 millions de dollars (dont 315 millions cette année).

On s'éloigne de la transition juste

Si le dernier budget avait une forte saveur environnementale, la transition juste est la grande absente du budget 2024-2025. La mesure à connotation environnementale qui se démarque semble être avant tout une protection contre les attaques préélectorales du Parti conservateur.

Près de 600 000 entreprises de moins de 500 employés recevront une compensation pour la taxe carbone. La taxe de 15 $ par tonne de carbone émis génère beaucoup de mécontentement dans toutes les provinces…, à l'exception du Québec et de la Colombie-Britannique, qui ont leur propre Bourse du carbone ou une taxe déjà plus élevée.

Marcher sur les platebandes de Québec

Plusieurs des mesures progressistes mises de l'avant par Ottawa laissent présager un empiètement sur les compétences provinciales. La défense des juridictions du gouvernement du Québec est importante, mais elle ne doit pas être une excuse pour l'immobilisme. Québec doit s'entendre avec Ottawa pour recevoir les sommes équivalentes, tout en s'assurant que ces dernières serviront à la mise sur pied de programmes, totalement québécois, qui s'attaqueront aux problèmes concrets de la population.

Par exemple, l'argent fédéral prévu pour l'assurance médicaments doit permettre la mise en place d'un réel régime public universel d'assurance médicaments québécois. Elles ne doivent pas être détournées afin de servir de « plaster » sur le régime hybride québécois, qui a démontré ses lacunes2.

La stratégie du saupoudrage

La stratégie du gouvernement consistant à disperser les fonds dans une multitude de mesures, bien que progressive, présente des lacunes. Le saupoudrage financier sur divers postes de dépenses entraine une mise en œuvre partielle de nombreuses initiatives, notamment en ce qui concerne l'assurance médicaments universelle et à payeur unique …, qui ne couvre qu'une sélection restreinte de médicaments3.

Pour répondre aux besoins actuels, des mesures structurantes sont nécessaires pour stabiliser réellement l'économie et soutenir les travailleurs. Malheureusement, la stratégie du saupoudrage ne suffira pas à accomplir cette tâche.

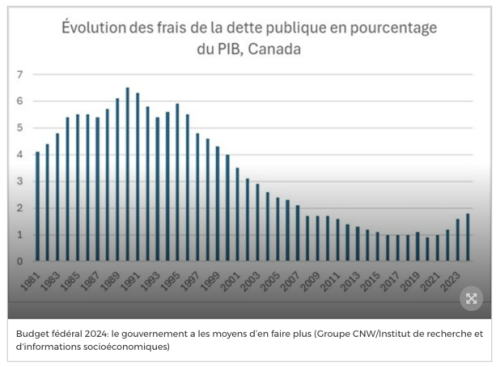

Des finances publiques qui vont bien

Quoi qu'en disent les prophètes de l'austérité : surprise ! Les finances publiques du Canada vont bien ! Le déficit n'a pas explosé, et le pays se retrouve avec la dette la plus soutenable des pays membres du G74. La crise du logement, la crise écologique, la crise de l'abordabilité, la crise des conditions de vie dans les communautés autochtones, etc., exigeaient que le gouvernement intervienne. Il faudrait même qu'il accélère ses interventions et les coordonne mieux avec les provinces si nous voulons offrir un répit à la population, qui subit les conséquences de ces multiples crises.

Déception des artistes en arts visuels canadiens : le droit de suite tant attendu n'est pas inclus dans le budget fédéral 2024

OTTAWA, le 18 avril 2024 – Les artistes en arts visuels de tout le pays attendent depuis longtemps que le Canada reconnaisse le droit de suite pour les artistes canadiens. Les organisations qui les représentent, le Regroupement des artistes en arts visuels du Québec (RAAV) et le Front des artistes canadiens (CARFAC) représentent ensemble plus de 5 000 artistes dans tout le pays. Les artistes ont exprimé leur frustration à l'égard du gouvernement canadien, car cet important droit économique pour les artistes visuels a encore une fois été exclu du budget 2024 – qui ne prévoit pas non plus d'autre soutien spécifiquement pour les artistes en arts visuels.

Le droit de suite est une redevance qui permet aux artistes d'obtenir une part de la richesse produite par la revente de leurs œuvres. Il permet au Canada de s'aligner sur la législation de plus de 90 pays dans le monde qui disposent déjà de lois sur le droit de suite. Bon nombre de ces lois prévoient que les artistes en arts visuels reçoivent 5% lorsque leurs œuvres sont revendues sur le marché secondaire par un intermédiaire tel qu'une maison de vente aux enchères ou une galerie d'art. Le droit de suite permet aux artistes de bénéficier du succès continu de leurs œuvres. Si le droit de suite s'applique à tous les artistes en arts visuels, celui-ci aurait été particulièrement favorable aux artistes seniors qui ont travaillé pendant des années à développer leur carrière artistique et qui se retrouvent souvent en situation de précarité durant leurs vieux jours. Cela aurait été également une grande victoire pour les artistes autochtones, qui ont trop souvent été exploités sur le marché secondaire de l'art.

Le droit de suite apporterait un soutien financier bien mérité et reconnaîtrait la contribution continue d'un artiste à la culture canadienne.

“L'adoption du droit de suite pour les artistes en arts visuels au Canada est essentielle », déclare Camille Cazin, directrice générale du RAAV. “Le droit de suite rétablit un équilibre en garantissant que les artistes sont équitablement rémunérés pour leur travail lorsque leurs œuvres sont revendues à des prix supérieurs à la valeur initialement reçue par l'artiste et nous mettrait en conformité avec nos partenaires internationaux. Nous demandons instamment au gouvernement de respecter son engagement de mettre en œuvre ce droit dans un avenir immédiat afin de garantir l'équité et la reconnaissance de la contribution des artistes à la richesse culturelle et économique du Canada. »

« L'absence d'inclusion du droit de suite des artistes dans ce budget est une incroyable déception pour la communauté artistique canadienne. Tout le monde sait à quel point ce droit aiderait les artistes en arts visuels canadiens à se remettre de la pandémie et leur permettrait de bénéficier d'une nouvelle source de revenus pour les années à venir », a déclaré April Britski, directrice générale nationale de CARFAC, qui se bat depuis près de vingt ans pour que ce droit soit inscrit dans la législation canadienne. « Nous continuerons à travailler avec le gouvernement pour qu'il respecte son engagement de présenter un projet de loi sur le droit de suite et pour que les artistes en arts visuels soient mieux rémunérés pour leur travail. »

Budget fédéral 2024 - La FNCC déplore le peu d'intérêt d'Ottawa pour la survie des médias

MONTRÉAL, le 18 avril 2024 - La Fédération nationale des communications et de la culture (FNCC-CSN) salue la reconduction de certains financements en culture, aux festivals, aux arts vivants et au Fonds du livre, par le gouvernement fédéral, tout en déplorant le fait que ces financements soient ponctuels. La FNCC est également déçue qu'Ottawa n'ait pas annoncé de nouvelles mesures pour les médias qui sont en grande difficulté, particulièrement en région.

« Ottawa a certes bonifié de 42 millions de dollars le financement public de Radio-Canada, réduisant la nécessité d'abolitions de postes annoncée en décembre 2023. Nous saluons aussi la reconduction de l'Initiative de journalisme local annoncée en février. Mais qu'en est-il des autres médias ? La crise des médias, on ne l'invente pas. Elle se vit tous les jours. Ottawa doit en faire plus pour la résorber, c'est sa responsabilité de préserver l'information de qualité, qui est essentielle pour la démocratie », déclare Annick Charette, présidente de la FNCC.

La FNCC est présentement en campagne afin de mettre de l'avant des solutions structurantes à cette crise qui perdure. « Plusieurs solutions relativement simples sont à la portée d'Ottawa. Ne manque que la volonté politique du gouvernement fédéral ! », enchaîne Mme Charette.

La FNCC propose notamment que le crédit d'impôt à la masse salariale des médias d'information soit renforcé, en l'étendant aux salles de rédaction radio et télé. Pour la presse écrite, ce crédit pourrait être élargi afin de couvrir l'ensemble des emplois.

La FNCC propose aussi de doubler la déduction d'impôt pour les achats publicitaires auprès d'un média d'information. « Enfin, dans le contexte où des géants du numérique comme Meta rient de nos règles fiscales, il est aberrant que des organismes publics et des ministères fédéraux leur achètent encore de l'espace publicitaire. Le gouvernement fédéral devrait être cohérent en cessant immédiatement de transiger avec ce type d'entreprise et en adoptant une politique d'achat publicitaire responsable, visant à appuyer les médias d'information », continue Mme Charette.

Pour le secteur culturel, la FNCC et ses membres s'inquiètent du pourcentage de réponses positives aux projets soumis au Conseil des arts du Canada, qui semble se réduire actuellement. « Y a-t-il moins d'argent ? Là aussi, les besoins sont grands et l'action est urgente ! », termine la présidente.

Budget libéral - La CAQ doit injecter les fonds fédéraux dans les réseaux publics en crise, pas les dilapider en baisses d'impôt (FSSS-CSN)

MONTRÉAL, le 17 avril 2024 - La FSSS-CSN demande au gouvernement de la CAQ de réaffecter intégralement les fonds fédéraux destinés à des enjeux sociétaux, de santé, pour renforcer le filet social, non pas de dilapider les fonds en octroyant de nouvelles baisses d'impôt.

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), la plus grande organisation syndicale en santé et services sociaux, regrette que la Coalition avenir Québec ait laissé le champ libre au gouvernement du Canada qui piétine allègrement les plates-bandes du Québec.

« La CAQ a négligé les investissements requis pour répondre aux diverses crises qui ont actuellement cours et qui affaiblissent le filet social qu'il s'agisse de la crise du logement, de l'insécurité alimentaire, de la montée des problèmes de santé mentale, du manque de places dans les services de garde éducatifs à l'enfance », fait remarquer le président de la FSSS-CSN, Réjean Leclerc. « Elle a aussi préféré octroyer des baisses d'impôt qui profitent disproportionnellement aux mieux nantis plutôt que de s'attaquer aux maux du secteur public. »

Pas le choix

Dans ce contexte malheureux, les transferts budgétaires du fédéral, quoiqu'insuffisants, sont nécessaires et bienvenus… pourvu que le gouvernement de la CAQ se serve de l'argent pour réinvestir dans les réseaux publics de santé et services sociaux ainsi que dans les services de garde. Pas pour faire des chèques de 500 $ ou offrir des baisses d'impôt aux plus riches.

« Le gouvernement de la CAQ doit impérativement protéger les services publics du Québec en utilisant les transferts fédéraux pour s'attaquer aux nombreux enjeux qui secouent notre nation : santé, logement, services de garde, financement du communautaire, soins à domicile, etc. », réclame Réjean Leclerc.

Nouveaux revenus

La FSSS-CSN salue, par ailleurs, la décision d'Ottawa de chercher de nouveaux revenus dans les classes les plus aisées de notre société.

« Au lieu de pencher vers l'austérité, Québec devrait prendre des notes et s'octroyer de nouvelles sources budgétaires », avance Réjean Leclerc. « Des exemples : revoir la fiscalité trop avantageuse des grandes entreprises, diminuer les subventions aux riches corporations, éliminer l'évitement fiscal, taxer le patrimoine des 1% les plus fortunés, mettre en place un impôt sur les gains en capital, etc. »

Il y a de nombreuses mesures qui permettraient d'accroître les revenus de l'État et d'offrir les services auxquels les citoyennes et les citoyens sont en droit de s'attendre. Tout en favorisant le rétablissement du filet social, qui fait la fierté de la population québécoise.

Budget fédéral 2024 - Un pas vers plus de justice fiscale (CSN)

MONTRÉAL, le 16 avril 2024 - La CSN salue les augmentations d'impôt sur les gains en capital de plus de 250 000 $.

« C'est un pas vers plus de justice fiscale entre les mieux nantis et ceux qui gagnent leur argent en travaillant », déclare Caroline Senneville, présidente de la CSN.

Le gouvernement a ajouté plusieurs nouveaux programmes intéressants ces dernières années, mais il faudra qu'il pense à les consolider pour que la population en profite vraiment. C'est sans compter des programmes déjà en place depuis plusieurs années, comme l'assurance-emploi ou les transferts pour la santé, qui méritent d'être bonifiés.

« Ce sera tout un défi de mener tout ça à terme dans un délai raisonnable. Il y a beaucoup de pain sur la planche », ajoute la présidente.

La CSN est par ailleurs déçue qu'il n'y a pas de nouvelles mesures pour les médias qui sont en grande difficulté, particulièrement en région. L'information de qualité est essentielle pour la démocratie.

L'annonce d'un projet de loi sur le droit à la déconnexion pour les entreprises de compétence fédérale est une bonne nouvelle. La CSN tient à collaborer au projet de loi.

Toujours pas assez pour le logement