Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

La nostalgie du courage politique

Les 90 ans de Jean Chrétien et le décès de Brian Mulroney m'ont rappelé l'époque où nos dirigeants, tous partis confondus, osaient faire preuve de courage politique sur la scène internationale. Le premier ministre Justin Trudeau fait pâle figure face à ces prédécesseurs lorsque les compare.

Dernièrement, le haut-commissaire de l'Afrique du Sud au Canada a rendu hommage à Brian Mulroney en vantant le courage dont il avait preuve pour dénoncer l'apartheid, pour militer pour la libération de Nelson Mandela et pour imposer des sanctions contre l'Afrique du Sud. Il a encouragé Justin Trudeau à prendre exemple sur celui qui a contribué à briser l'hégémonie du Commonwealth sur le soutien à l'apartheid en tenant tête à Margaret Thatcher et Ronald Reagan.

Justin Trudeau pourrait aussi s'inspirer de Jean-Chrétien qui a refusé de joindre les efforts des États-Unis en Irak, au grand dam des États-Unis. Une décision qui lui vaut les louanges de toute la classe politique aujourd'hui.

Il pourrait aussi bâtir sur l'héritage de Lester B. Pearson ; celui qui a créé les opérations de la paix des Nations Unies et qui s'en est servi pour résoudre la crise du canal de Suez. Ses efforts lui ont valu le prix Nobel de la paix. Pourquoi ne pas redonner vie à ce corps pour trouver une solution à la crise en mer Rouge ?

Il pourrait même prendre exemple sur son père en critiquant l'état de siège contre Gaza, avec la même vigueur que Pierre-Elliott Trudeau l'a fait lorsqu'il critiquait l'embargo des États-Unis contre Cuba.

Le Canada n'a pas toujours fait figure de fantoche des États-Unis et d'Israël. Des anciens Premiers ministres ont pu faire preuve de courage politique, étaient guidés par des convictions et ont osé user de leur capital politique pour une cause qu'ils considéraient juste.

Cesser les exportations d'armes à Israël après que le cap des 30 000 victimes soit franchi et maintenant que la famine soit généralisée ne démontre pas le courage de nos politiciens, mais plutôt leur manque de conviction.

Chaque jour, le Premier ministre nous éloigne de la voix compatissante et constructive qu'il promettait au lendemain de sa première victoire lorsqu'il annonçait que le Canada est de retour sur la scène internationale. Près de 10 ans plus tard, le temps est venu pour le premier ministre de décider de l'héritage qu'il souhaite laisser le jour qu'il quittera la vie politique.

Rali Jamali

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

"Si nous n’allions pas nous battre, la gauche cesserait d’exister en Ukraine"

Début février, nous nous sommes rendus dans l'est de l'Ukraine pour rencontrer le socialiste et historien ukrainien Taras Bilous, qui sert dans l'armée ukrainienne depuis le début de l'invasion massive par les troupes russes à quelques dizaines de kilomètres de la ligne de front.

Taras Bilous est l'un des représentants les plus visibles de la gauche ukrainienne, membre du Mouvement social (Sociaľnyj ruch) et rédacteur en chef du média en ligne Commons (Spiľne). Il est surtout connu à l'étranger pour ses essais Letter to the Western Left from Embattled Kiev et I Am a Ukrainian Socialist. Voici les raisons pour lesquelles je résiste à l'invasion russe.

L'entretien a été réalisé dans le cadre d'une publication à venir sur la scène antiautoritaire ukrainienne.

Nous nous rencontrons à l'extérieur de la base. Les discussions politiques ont-elles tendance à poser problème, même parmi les soldats de base ?

Le commandement ne censure pas les opinions des soldats du rang. Cependant, je sais par expérience que les discussions des subordonnés avec les médias, en particulier sur des sujets politiques, peuvent rendre les officiers subalternes nerveux. Il m'est arrivé qu'un commandant craigne de se faire taper sur les doigts pour mon interview, même si, en réalité, cette menace n'existait pas.

En outre, j'essaie d'éviter les discussions inutiles. Je n'annonce pas trop mes opinions politiques ou le fait que je suis historien pour ménager mes forces. Sinon, quelqu'un veut immédiatement que je parle du Kievan Rus ou que je pose des questions provocantes. Si je vois qu'il pourrait y avoir une collaboration militante avec cette personne à l'avenir, alors je commence à lui parler.

Est-il difficile de travailler avec des personnes qui ont des opinions différentes ?

Les opinions ne me dérangent pas dans ce contexte. Les gens sont vraiment différents ici, mais on a rarement l'occasion de discuter de questions politiques générales. En revanche, sur les questions qui affectent directement nos vies et notre service militaire, comme la haute direction, nous trouvons assez facilement un terrain d'entente. Le facteur humain est un problème beaucoup plus important dans l'armée. Certains officiers donnent des ordres stupides qui entraînent des morts inutiles. Tout soldat ayant servi au moins six mois vous racontera plus d'une histoire de ce genre.

Quant aux soldats du rang, ils se sont tous ressaisis au cours des premiers mois, mais aujourd'hui, après deux ans, la fatigue s'est installée. En Occident, nombreux sont ceux qui pensent qu'avec la fatigue, notre volonté de combattre va progressivement s'émousser. Cependant, ce n'est pas parce que nous sommes fatigués qu'il n'est pas important que nous continuions à résister. Mais comme je l'ai dit, les gens sont différents ici. Certains, malgré les actions des officiers, comprennent que nous devons continuer à travailler et à pousser. Et d'autres... Une fois, j'ai servi avec un soldat d'une autre compagnie et nous avons passé quatre jours dans une tranchée qui s'effondrait. J'ai commencé à la réparer et le soldat m'a dit : "Ne me raconte pas de conneries. Demande au commandant de liaison de venir et de réparer la tranchée lui-même."

Malgré une détermination commune à continuer de résister à l'agression russe, les gens s'interrogent individuellement : "Pourquoi devrais-je être celui qui se sacrifie ?" Si les dirigeants ont fait une erreur de calcul, pourquoi les simples soldats devraient-ils le payer de leur vie ? Et cela vaut aussi pour les civils, dont la volonté de s'enrôler diminue. Même certains de mes amis qui ont essayé de s'engager en 2022 et qui n'ont pas été incorporés tentent aujourd'hui d'échapper à la mobilisation. Ce n'est pas tant la peur qui est en cause que certaines pratiques absurdes qui ont cours dans l'armée et que tout le monde connaît. Ils auraient pu les changer il y a longtemps, mais à quelques exceptions près dans quelques unités distinctes, ils ne l'ont pas fait.

En 2022, vous avez décidé de rejoindre l'armée alors que vous n'aviez aucune expérience du combat après 2014. Ces deux étapes de la guerre sont-elles différentes pour vous ?

En 2014, il s'agissait d'une guerre de territoire. Certains voulaient vraiment rejoindre la Russie, même s'ils étaient minoritaires. Un nombre assez important de personnes ayant des opinions pro-russes voulaient rester en Ukraine, mais souhaitaient la fédéralisation de Donetsk et de Luhansk. Cependant, le pourcentage de la population du Donbass qui défend ce point de vue peut être longuement débattu, et il a évolué au fil du temps. À la veille de l'incursion des troupes russes en 2022, une enquête menée dans le Donbass a montré que le bien-être était plus important pour la plupart des gens que l'État dans lequel ils vivraient - l'Ukraine ou la Russie. Cela vaut pour les deux côtés du front, même si, au fil des ans, l'écart d'opinion entre les deux parties du Donbas s'est creusé. Ce sont des gens qui se sont habitués à une double identité, pour ainsi dire. Quand ils vont à Lviv, ils sont pro-Moscou, et quand ils sont à Moscou, ils sont pro-Khokhly. En 2014, la guerre a été déclenchée par le Russe Igor Girkin (en tant que commandant militaire de la République populaire de Donetsk) et plus tard cette année-là, les troupes russes se sont jointes à l'invasion. Mais de nombreux habitants qui, pour diverses raisons, ont décidé de se battre contre l'armée ukrainienne se sont également joints à eux.

À cette époque, la guerre a eu un effet complètement différent sur moi. Elle a tué le nationalisme en moi.

Mais en 2022, il s'agissait déjà d'une invasion ouverte de régions comme Kiev, où personne n'accueillait l'armée russe. De même, le sud, Kherson, la région de Zaporozhye, où la plupart des gens veulent retourner en Ukraine. En ce sens, il s'agit d'un autre type de guerre et tout est beaucoup plus simple.

Ressentez-vous directement l'influence de cette "double identité" parmi vos camarades de combat ?

Il y a des opinions différentes partout, même au sein de l'escouade. Par exemple, mon commandant de compagnie actuel a apparemment soutenu les anti-Maidan au printemps 2014. J'ai des relations tendues avec lui, donc je déduis davantage de la façon dont il argumente lors de conversations avec d'autres officiers. Selon lui, les habitants de l'est de l'Ukraine n'aimaient pas Maïdan, ils ont donc exigé la fédéralisation, mais le gouvernement n'était pas disposé à accepter des négociations. Cependant, depuis que le groupe de Girkin (des séparatistes soutenus par des soldats russes, note de l'auteur) s'est emparé de la ville de Slovyansk en 2014, il affirme qu'il s'agit d'une opération des services de renseignement russes. Il n'apprécie pas non plus les activistes linguistiques qui veulent que nous passions tous à l'ukrainien. La plupart des membres de mon unité sont originaires des régions orientales et, d'après ce que j'ai entendu, ils n'aiment pas les nationalistes. Certaines de mes connaissances ont également servi dans des unités composées d'anciens "Berkutsiens" (membres de l'ancienne police anti-émeute) qui ont défendu le régime de Yanukovych pendant le Maidan et n'ont pas changé d'avis à ce sujet. En même temps, ils défendent l'Ukraine contre l'agression russe.

Et quel poste occupez-vous ?

Pendant les deux premières années de l'invasion totale, j'ai servi principalement en tant qu'aiguilleur. En pratique, il s'agissait d'un travail assez varié - tantôt derrière un ordinateur, tantôt en train d'installer des radios et de distribuer des câbles de communication. Le plus souvent, en tant qu'aiguilleurs, nous maintenions des patrouilles dans des tranchées situées à plusieurs kilomètres du "zéro" (le zéro est la ligne de contact, note de l'auteur). Nous fournissons un canal de communication de secours pour les gars au point zéro. Si, par exemple, le canal général de communication tombe en panne ou que le signal ne leur parvient pas, nous sommes là en tant qu'intermédiaire.

Aujourd'hui, mon travail a changé, je sers dans un bataillon de reconnaissance, mais ce que je fais exactement, je préfère ne pas le dire publiquement.

Dans le milieu de la gauche tchèque, la solidarité avec les civils et les réfugiés est forte, mais il y a encore peu de compréhension pour la résistance armée, un malentendu sur l'engagement volontaire dans l'armée et des demandes pour arrêter la fourniture d'armes. Qu'en pensez-vous ?

Lorsque vous ressentez l'invasion pour vous-même, cela vous change. Comme l'a dit l'un de nos rédacteurs, il est beaucoup plus facile d'établir des priorités dans ces moments critiques. Il y a beaucoup de choses qui sont importantes pour vous dans la vie de tous les jours. Mais lorsque votre propre vie est en jeu, elle devient l'élément principal et tout le reste passe au second plan. Cela permet de s'aérer un peu l'esprit.

Dans les premiers jours de l'invasion, j'ai compris que l'avenir du mouvement de gauche en Ukraine dépendait de notre participation active à la guerre. Nous sommes largement jugés sur nos actions dans des moments aussi critiques. Nous ne sommes déjà pas très influents et si nous n'étions pas allés nous battre à ce moment-là, tout se serait effondré. La gauche aurait cessé d'exister en tant qu'entité en Ukraine. Pour certaines raisons, j'étais et je suis toujours l'un des représentants les plus visibles du mouvement de gauche, et j'ai donc une responsabilité non seulement pour moi, mais aussi pour les autres. C'était aussi plus facile pour moi, je ne suis pas marié, je n'ai même pas d'enfants.

Lorsqu'on me demande pourquoi j'ai décidé de rejoindre l'armée, je n'aime pas répondre aux médias. Pour tout dire, je n'étais pas sûr de faire un bon soldat. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je ne m'y suis pas préparé. Je pensais être plus utile dans d'autres domaines, comme la rédaction d'articles. Honnêtement, je ne suis toujours pas Dieu sait quel type de soldat (rires). Mais j'apprends petit à petit et nous verrons bien. J'ai encore au moins une année entière devant moi.

Depuis le début de l'agression russe à grande échelle, vous avez écrit deux articles influents , Lettre à la gauche occidentale depuis Kiev envahie et Je suis un socialiste ukrainien. Voici les raisons pour lesquelles je résiste à l'invasion russe, qui ont été traduites dans plusieurs langues, dont l'anglais. Est-il possible de continuer à écrire dans des conditions de guerre ?

Depuis le début de l'invasion, je n'ai pu écrire de manière concentrée qu'au cours des premiers mois, lorsque j'en avais la force. Il y avait plus de temps. L'adrénaline est devenue complètement incontrôlable au cours des premiers mois. Je n'ai jamais eu autant de facilité à écrire de ma vie. D'habitude, je me torture à formuler chaque phrase, mais cette fois-là, je me suis assis et j'ai écrit un article en une demi-journée. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Je n'ai ni l'énergie ni la confiance nécessaires. Je suis plus critique maintenant, et j'évalue tout.

Vous avez mentionnédans l'interview qu'il n'est pas certain de ce qu'il adviendra de la population pro-russe des régions de Donetsk et de Louhansk et de la Crimée une fois que ces territoires seront libérés. Quelles seront les relations avec cette partie de la société ? Que se passera-t-il ?

Nous avons déjà des zones libérées, c'est-à-dire que nous avons une pratique que nous pouvons analyser. Par exemple, une de mes connaissances, journaliste et ancienne activiste de gauche qui a fui la Crimée en 2014 pour se rendre en Ukraine, travaille actuellement sur des questions de collaboration à Londres. Les gens y sont souvent jugés injustement.

Il y a, bien sûr, des cas de ceux qui ont participé activement à la répression, et ils doivent certainement être condamnés. Mais il y a aussi des cas où l'Ukraine juge de façon manifestement injuste, par exemple, un électricien des services techniques qui a maintenu les conditions de vie des gens ordinaires à Lyman pendant l'occupation. Mais il existe également une vaste zone grise où les choses ne sont pas aussi claires. L'expression "État de droit" ne s'applique pas tout à fait à l'Ukraine, compte tenu des nombreux problèmes que connaît le système judiciaire dans ce pays. Malgré tout, la répression et le respect des droits de l'homme dans les territoires occupés et en Ukraine sont incomparables.

Le discours du courant dominant ukrainien sur les régions orientales est également quelque peu schizophrène en ce qui concerne la population locale. D'une part, les gens les considèrent comme "nôtres", d'autre part, ils les considèrent tous comme des "séparatistes". Il n'y a tout simplement pas de récit cohérent sur ce qui s'est passé en 2014. De plus, si vous allez au-delà d'un certain niveau d'acceptabilité lorsque vous décrivez ces événements, vous êtes considéré comme un séparatiste. À cet égard, je n'aime vraiment pas la façon dont tout cela fonctionne en Ukraine.

Vous avez écrit sur le fait que le gouvernement Zelensky met en œuvre des politiques néolibérales pendant la guerre. En même temps, vous estimez que Zelensky était le candidat le plus centriste, ou du moins le plus éloigné de la droite radicale. Nous aimerions savoir comment cela a évolué au cours des deux dernières années. Comment l'électorat perçoit-il cela ? Y a-t-il des changements à ce niveau ?

Oui, il y a des changements. À l'époque, je voulais dire que, parmi les hommes politiques qui ont une chance de devenir président de l'Ukraine, Zelensky est le plus modéré en termes de nationalisme. Il n'y a pas eu de changement à ce niveau jusqu'à présent. Cependant, le consensus général a évolué vers plus de nationalisme. Et Zelensky a également évolué dans cette direction. Mais on pourrait aussi trouver des politiciens dans le spectre actuel qui seraient plus ouverts envers la population russophone, mais ils n'ont aucune chance de remporter l'élection présidentielle.

Il me semble également que certains membres de la gauche occidentale ne comprennent pas qu'une position ouverte sur les questions linguistiques n'est pas synonyme d'un programme généralement progressiste. De mon point de vue, il s'agit souvent d'une stratégie des populistes pour récupérer les anciens électeurs des partis pro-russes.

Zelensky a passé la première année et demie de son mandat à essayer de parvenir à la paix dans le Donbass et les larbins de Porochenko le blâment toujours. Au cours des premiers mois de l'invasion, il s'est à nouveau adressé au public russe dans ses discours. Comme beaucoup d'Ukrainiens, il espérait que les Russes finiraient par se soulever. À un moment donné, il a rompu le bâton à ce sujet et a soutenu la demande de ne pas délivrer de visas aux Russes et de leur interdire l'accès à l'Europe.

À l'automne 2022, Poutine décrète la mobilisation et Zelensky s'adresse à nouveau aux Russes en russe. À ce moment-là, le courant principal ukrainien a suffisamment évolué pour franchir la ligne autorisée. Dans ces moments-là, il est évident que les politiques de Zelensky sont de plus en plus inclusives par rapport au courant politique ukrainien dominant. Alors, oui, nous avons de la chance que les choses se soient passées de cette manière.

En même temps, cela n'enlève rien au fait que Zelensky est un trou du cul sur de nombreux sujets. Plus récemment, par exemple, dans la manière dont il a abordé la question de la Palestine. Il s'agit de la manière dont il répond aux critiques, dont il rivalise avec ses rivaux politiques et dont il concentre le pouvoir médiatique. Lui et ses proches collaborateurs sont des gens du spectacle et ils adoptent une approche très professionnelle pour capter l'humeur du public.

Par exemple, dans les premiers jours de l'invasion russe, ils ont combiné les informations télévisées de toutes les chaînes en un téléthon commun. À l'époque, c'était adapté à la situation ; personne ne pouvait assurer seul une telle couverture de l'actualité. Il aurait dû être aboli depuis longtemps, car il limite la liberté d'expression, mais il ne l'abolit pas. Il n'y a que des connards et des idiots. Et nous avons toute une liste de leurs politiques totalement inadaptées.

Qu'en est-il de la représentation de la gauche sur le Maïdan ? Vous ne faisiez pas partie du mouvement de gauche à l'époque. Pourriez-vous décrire le contexte de l'époque ?

Je suis ambivalent à ce sujet. J'étais au Maïdan, mais je n'aime pas le pathos qui l'entoure. J'étais activiste avant le Maïdan. Quelques mois auparavant, nous avons essayé d'organiser une manifestation sur l'éducation. Nous avons distribué des tracts sur le campus, mais les gens étaient très passifs. Mais dès que le Maïdan a commencé, les mêmes personnes qui, quelques mois auparavant, disaient que cela n'avait pas d'importance ou quelque chose d'aussi cynique, se sont soudain passionnées pour la cause et ont tenu des discours tellement révolutionnaires que j'en suis resté bouche bée. (Rires)

Je ne savais pas à l'époque que les gens changeaient soudainement lors des grands soulèvements. Maidan est une histoire de résistance à l'État, à l'appareil répressif, mais aussi de solidarité. Mais lorsque la manifestation est entrée dans une phase violente, la participation à la violence a changé les gens, ce qui m'a mis mal à l'aise. Je suis originaire de Luhansk, et dès le premier jour, j'ai observé ce qui s'y passait. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai vécu Maïdan différemment de mes camarades de classe et de mes amis de Kiev. Dès le début, j'ai eu peur que les choses tournent mal dans le Donbas. Malheureusement, cela s'est avéré vrai.

Je suis devenu gauchiste au milieu de tout cela, en 2014, alors que la gauche occidentale n'était pas au mieux de sa forme. En fait, la gauche ukrainienne était en décomposition à cause des mêmes problèmes que ceux que nous attribuons aujourd'hui à l'Occident. La réaction de la gauche occidentale est généralement meilleure aujourd'hui qu'en 2014, notamment parce que l'agresseur est désormais clairement identifié. Malgré cela, dans les premiers jours de l'invasion, j'ai estimé qu'il était nécessaire d'obtenir de l'aide d'ici pour expliquer quoi et comment, afin que nous puissions mettre fin immédiatement aux réactions erronées. Je pensais, à ma manière exagérée, que les Occidentaux allaient se réveiller.

Aujourd'hui, je vois à quel point j'ai été naïf et que j'ai sous-estimé l'ampleur du problème. En même temps, j'avais déjà eu l'expérience de 2014, suffisamment pour ne pas être trop surpris par la réaction de la gauche occidentale. Mais nous avons aussi des membres plus jeunes qui sont entrés dans le mouvement de gauche au cours des dernières années avant l'invasion, et pour certains d'entre eux, cela a été un choc.

Dans l'un de vos articles, vous abordez le droit à l'autodétermination et critiquez les arguments selon lesquels l'invasion de l'Ukraine est un simple conflit par procuration. Selon vous, une partie de la gauche radicale adopte même une position plus "impérialiste" sur cette question que, par exemple, les responsables américains. Comment cela se manifeste-t-il et d'où vient-il selon vous ?

Les préjugés à l'égard de l'Ukraine, la perception non critique de la Russie, etc. ont été exploités. Outre l'arrêt des livraisons d'armes, que veulent réellement de nombreux gauchistes anti-guerre ? Ils veulent que les États-Unis et la Russie concluent un accord sans tenir compte des opinions de ceux qui vivent ici. De telles solutions n'ont rien à voir avec les valeurs de la gauche. Elles impliquent une certaine acceptation du néoréalisme dans les relations internationales, ce qui montre que la gauche n'a pas développé d'approche commune consensuelle sur ces questions.

Le seul consensus est probablement le droit à l'autodétermination des peuples, mentionné plus haut, mais dans le cas de l'Ukraine, une partie de la gauche l'a soudainement oublié. Lorsqu'il s'agit d'une situation critique, des personnes par ailleurs raisonnables écrivent soudain des conneries.

Dans ce cas précis, les États-Unis disent en substance que l'Ukraine peut décider quand et dans quelles conditions elle mettra fin à sa résistance. Cependant, dans le cas de nombreux autres conflits armés dans le monde, c'est le contraire qui est vrai avec le soutien au droit à l'autodétermination. Du moins dans les pays du Sud. Ou maintenant que la gauche occidentale soutient la Palestine et que les États-Unis soutiennent Israël. Nous, Ukrainiens, avons également publié une lettre de solidarité avec les Palestiniens. Cependant, la gauche occidentale soutient la Palestine de diverses manières. Je suis frappé de voir que ce sont souvent les mêmes gauchistes occidentaux qui ont poussé les hauts cris contre l'extrême droite ukrainienne au cours de l'année et demie écoulée qui soutiennent aujourd'hui le Hamas sans esprit critique. Je ne peux alors plus prendre au sérieux aucune de leurs déclarations sur l'hypocrisie de l'Occident.

Il me semble qu'il y a une certaine moralisation dans cette position ?

Oui. Et ce malgré le fait qu'il y ait eu beaucoup de critiques féministes au cours des dernières décennies qui condamnent à juste titre le discrédit des femmes en tant qu'êtres émotionnels et non-objectifs. Dans le cas de la guerre, elles projettent cette "émotivité" sur nous, les Ukrainiens. Bien qu'il n'y ait rien de mal à cela. Le contraire de l'émotivité n'est pas la rationalité, mais l'indifférence. Et puis vient le moment de rompre le pain, et la gauche oublie tout cela. Cependant, le principal problème me semble évident, et c'est la confusion entre l'anti-impérialisme et l'anti-américanisme. Tous les conflits sont vus sous l'angle de l'opposition aux États-Unis.

Une autre chose qui me surprend encore est la confusion entre la Fédération de Russie et l'Union soviétique. Bien que nous puissions discuter de l'Union soviétique et de l'évaluation qu'il convient d'en faire, la Russie de Poutine n'est en aucun cas l'Union soviétique. À l'heure actuelle, il s'agit d'un État totalement réactionnaire. Il est impossible de ne pas remarquer combien d'écrivains de gauche glissent de temps à autre dans leurs textes qu'ils considèrent toujours la Russie comme l'Union soviétique. Et ce, même s'ils reconnaissent rationnellement que le régime de Poutine est réactionnaire, conservateur, néolibéral, etc. Et puis, boum, soudain, ils lâchent quelque chose comme quoi le soutien des États-Unis à l'Ukraine est une sorte de revanche contre la Russie pour la révolution bolchevique. Eh bien, merde (rires).

Quel conseil donneriez-vous à la gauche occidentale ?

Une grande partie de la gauche a adopté une position totalement inadéquate. Ceux qui passent leur temps à défendre l'Ukraine font, après tout, ce qu'il faut. La gauche est en crise partout. C'est juste que quelque part elle est complètement foutue, comme ici, et que quelque part elle va mieux, comme en Occident. Si je devais donner un conseil général, je recommanderais d'accorder moins d'attention à la position abstraite qui est correcte, et de se concentrer davantage sur l'action pratique pour nous aider à sortir du trou dans lequel nous nous trouvons.

Même au sein de notre propre organisation, jusqu'en 2022, nous avons adopté des positions différentes sur la guerre dans le Donbas. Il était parfois difficile de les concilier. Pour ne pas aggraver la situation, nous nous sommes souvent censurés.

L'un de mes arguments est qu'il ne faut pas se disputer sur des choses que nous ne pouvons pas influencer. Les gens de gauche se sentent souvent condescendants, ils se considèrent comme raisonnables et critiques. Pourtant, de l'intérieur, il suffit d'examiner à quel point il s'agit d'un discours passe-partout. Par exemple, la façon dont ils articulent leur position et leur stratégie dans les débats. Au lieu d'analyser des conditions spécifiques, il s'agit souvent d'une répétition de modèles tirés d'un contexte et d'une époque complètement différents, qui ne correspondent pas du tout à la situation. Nous devons nous éloigner de ces modèles. Par exemple, le marxisme n'est pas un dogme, mais pour une raison quelconque, trop de marxistes réduisent en pratique le marxisme à une simple répétition de dogmes établis. "Pas de guerre sauf la guerre des classes", etc.

Une situation révélatrice s'est produite lorsqu'une délégation allemande de Die Linke est venue au Bundestag au printemps dernier. Jusqu'alors, leur position sur les livraisons d'armes était totalement négative. À leur départ, le président du groupe a déclaré qu'ils avaient reconsidéré certaines de leurs positions après leur expérience à Kiev. Par exemple, le fait que les Ukrainiens ont clairement besoin d'une défense antimissile. La même défense antimissile qu'ils avaient refusé de fournir jusqu'alors les protégeait déjà à Kiev. Ainsi, plus d'un an après l'invasion, ils ont réalisé à quel point elle était nécessaire. Il leur a fallu beaucoup de temps pour comprendre cela, et il leur reste encore beaucoup de choses à comprendre. (Rires) Mais il s'agit là d'un minimum.

Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez dire à la gauche tchèque, par exemple en ce qui concerne le pacifisme extrême que vous avez mentionné ?

La gauche tchèque a l'expérience historique de la répression du Printemps de Prague, et je ne comprends donc pas pourquoi elle ne comprend pas notre défi. Peut-être est-ce dû à une dépendance excessive à l'égard de la théorie de la gauche occidentale. Franchement, c'était exactement la même chose dans notre pays et, à certains égards, c'est encore le cas aujourd'hui. Après 1989, la situation de la gauche en Ukraine était très déprimante et nous nous sommes d'autant plus tournés vers les auteurs occidentaux. Chez Commons, nous faisons aussi des traductions. Mais à un certain niveau, on comprend et on sent que nous avons besoin d'une sorte de décolonisation de nous-mêmes. Le 24 février 2022, jour de l'invasion russe, est également devenu un moment d'émancipation intellectuelle pour nous. Il faut être plus critique par rapport à ce qu'écrivent les auteurs occidentaux, dont nous avons beaucoup appris et que nous admettons ouvertement, mais nous avons un contexte un peu différent. Nous ne devons pas avoir peur de regarder les choses d'un point de vue local, y compris les idées des auteurs occidentaux de gauche.

Dans cet environnement gauchiste, nous nous sommes aussi souvent contentés, à notre détriment, de répéter les points de vue de la gauche occidentale. Les deux fléaux de la politique de gauche contemporaine sont, d'une part, la reconstruction historique et, d'autre part, l'adoption de tendances. Les gens lisent des auteurs centenaires et, l'un après l'autre, se réclament du marxisme ou du féminisme. Le monde a beaucoup changé et les gens les lisent trop littéralement, même s'ils ne correspondent plus vraiment aux conditions actuelles.

Deuxièmement, il s'agit d'un culte de l'adoption de certaines guerres culturelles ou sous-cultures occidentales à la mode. En 2016, deux militants de gauche ont décidé de scander le slogan "De l'argent pour l'éducation, pas pour la guerre" lors d'un événement en Ukraine. Seulement, ils l'ont fait dans un contexte complètement différent, en Italie, qui a été impliquée dans des agressions impérialistes.

Dans notre cas, l'Ukraine est avant tout une victime de l'agression d'un autre État. En bref : ce fut un désastre. Les conséquences pour la gauche locale ont été tout simplement terribles. Nous étions déjà dans une situation difficile après 2014, et cette seule action, ce seul slogan, n'a fait qu'empirer les choses. Alors oui, nous avons aussi fait beaucoup d'erreurs. Il est vrai que certains d'entre nous ont également tiré de mauvaises conclusions. Nous avons aussi beaucoup à apprendre. Mais en même temps, nous avons appris certaines choses d'une expérience amère.

Entretien réalisé par Polina Davydenko et publié le 13 avril 2024 dans : https://a2larm.cz/2024/04/kdybychom-nesli-bojovat-levice-by-v-ukrajine-prestala-existovat-rika-taras-bilous/

Traduit avec DeepL.com (version gratuite)

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Les vertus écologiques de la baisse du temps de travail

La réduction du temps de travail est une revendication de longue date des écologistes. Elle induit plus de temps pour s'occuper de soi et des autres, et nous pousse à nous interroger : de quoi avons-nous réellement besoin ?

• Une enquête diffusée en partenariat avec l'émission La Terre au carré, de Mathieu Vidard, sur France Inter.

10 avril 2024 | tiré de reporterre.net

Une semaine « en » quatre jours, oui. Travailler moins ? Certainement pas. « Je suis contre la réduction du temps de travail », a bien précisé le Premier ministre, Gabriel Attal, lors de son intervention sur TF1 mercredi 27 mars. Il commentait l'expérimentation de la semaine en quatre jours dans la fonction publique, annoncée par le gouvernement. Il s'agit d'une compression du temps de travail et non pas d'une réduction. L'heure n'est pas à la victoire pour les partisans de semaines plus allégées, comme les syndicats CGT et Solidaires, qui plaident pour les 32 heures depuis des années. Cette expérimentation est tout de même l'occasion de rouvrir les débats sur le temps de travail salarié. Est-ce que l'augmentation du temps libre est une condition pour mieux préserver la planète ?

La réduction du temps de travail — aussi appelée « RTT » — est « avant tout une revendication portée par le mouvement ouvrier », rappelle l'historien Willy Gianinazzi. Mais « les pionniers de l'écologie politique en France », comme le philosophe André Gorz et l'agronome et homme politique René Dumont, l'ont aussi préconisée dès les années 1970. « Gorz a défendu la réduction du temps de travail dans une optique de décroissance », dit Willy Gianinazzi. Travailler moins pourrait, selon Gorz, permettre d'avoir plus de temps à consacrer à des activités non marchandes, en harmonie avec la nature.

Le temps retrouvé

La réduction du temps de travail est depuis toujours une revendication des écologistes en France. « À l'époque de la réforme des 35 heures [au début des années 2000], les Verts prônaient déjà la semaine de 32 heures », souligne Willy Gianinazzi. Et les Écologistes continuent de la réclamer aujourd'hui. La députée écolo Sandrine Rousseau revendique même un « droit à la paresse ». Une référence au célèbre ouvrage du même nom de l'essayiste Paul Lafargue, publié en 1880. « La vie ne se résume pas au travail », expliquait encore l'élue récemment sur LCI.

Dans Paresse pour tous (Le Tripode, 2021) et La Vie est à nous (Le Tripode, 2023) l'écrivain sous pseudonyme Hadrien Klent décrit une France dans laquelle on ne travaille plus que trois heures par jour. « La paresse, ce n'est ni la flemme, ni la mollesse, ni la dépression. La paresse, c'est tout autre chose : c'est se construire sa propre vie, son propre rythme, son rapport au temps – ne plus le subir. La paresse au XXIe siècle, c'est avoir du temps pour s'occuper de soi, des autres, de la planète », écrit-il.

Du temps libre pour s'occuper de la planète, c'est, par exemple, prendre le temps de réparer plutôt que d'acheter du neuf, cuisiner ou fabriquer ses produits d'entretien, participer à des initiatives de type Association pour le maintien d'une agriculture paysanne (Amap), prendre le vélo ou le train plutôt que la voiture, etc.

« La paresse, c'est avoir du temps pour s'occuper de soi, des autres, de la planète »

En tout cas, des études montrent que les usages du temps dégagé par un troisième jour libre dans la semaine « sont davantage des usages de sobriété que des usages de consommation », explique le sociologue Jean-Yves Boulin, spécialiste du travail et de l'emploi, interrogé par Ouest France. « Les gens vont prendre le temps d'être en famille, de jardiner, de cuisiner… En cela, ce n'est pas quelque chose qui va dans le sens d'une augmentation de la consommation carbonée. »

À l'inverse, les longues journées de travail seraient synonymes de plus de dégradations environnementales. Selon une étude des économistes Francois-Xavier Devetter et Sandrine Rousseau, les personnes travaillant beaucoup et ayant un salaire élevé consomment plus de biens et d'énergie. La corrélation entre le nombre d'heures de travail et la consommation est notamment significative concernant les dépenses dans le logement, les hôtels et restaurants et les transports, des secteurs particulièrement polluants.

Lire aussi :Retraites : la vie ne se réduit pas au travail, affirme la pensée écologique

Les personnes qui travaillent beaucoup prennent moins les transports en commun. Elles mangent plus souvent à l'extérieur et plus souvent des produits congelés ou tout préparés. Elles font des activités plus axées sur la consommation, qui marquent une position dans la société tout en demandant peu de temps.

Travailler moins et produire moins

Aujourd'hui, 10 000 salariés en France travaillent quatre jours par semaine — le plus souvent à 35 heures. « L'écologie n'est pas l'aspect le plus mis en avant par les employeurs et les salariés », précise Pauline Grimaud, sociologue postdoctorante au Centre d'études de l'emploi et du travail (CEET-Cnam), qui étudie actuellement les entreprises qui ont mis en place la semaine de quatre jours. Leurs motivations premières affichées sont « l'articulation des temps sociaux, le bien-être et la productivité », explique-t-elle. « Cela permet de garder les salariés. »

Mais surtout, les entreprises qui accompagnent la semaine de quatre jours d'une baisse du temps de travail sont d'ailleurs « marginales », selon Pauline Grimaud. La plus connue est la société d'informatique LDLC, passée à la semaine de 32 heures, sous l'impulsion de son médiatique patron, Laurent de la Clergerie. Dans un entretien à Sud Ouest, ce dernier se réjouit d'avoir des salariés « qui travaillent plus efficacement tout en étant beaucoup moins stressés ». Dans un reportage deFrance Culture sur un site de LDLC près de Nantes, Antony raconte que son jour libéré lui permet d'avoir plus de temps pour ses travaux et pour passer du temps avec son fils.

Travailler moins permettrait, selon André Gorz, d'avoir plus de temps à consacrer à des activités non marchandes, en harmonie avec la nature. © Mathieu Génon / Reporterre

Plus de productivité, ce n'est pas en tout cas pas ce que réclament les défenseurs de la réduction du temps de travail version écolo. Au contraire, elle doit être l'occasion de questionner la finalité du travail. « Il faut s'interroger sur le pourquoi du travail. Qu'est-ce qu'on produit ? Pourquoi ? Pour qui ? », observe l'économiste Jean-Marie Harribey, ardent défenseur de la RTT depuis plusieurs décennies. « Le capitalisme mondial épuise la nature. Il faut affecter les capacités humaines à autre chose que produire toujours davantage », dit-il. « Il faut sortir du cercle vicieux travail-production-consommation, de plus en plus dévastateur pour la planète », avance de son côté le philosophe Arnaud François, auteur de l'ouvrage Le travail et la vie (Hermann, 2022). Autant pour préserver le vivant que pour réduire la souffrance sociale, Arnaud François estime qu'il faut « s'interroger sur ce qui fait véritablement besoin au niveau mondial » et « ne produire et travailler qu'en conséquence ».

De quoi avons-nous besoin ?

Reste à se mettre d'accord sur ce qui fait vraiment « besoin ». Le débat est à peine amorcé. Et se mettre d'accord, aussi, sur la manière de financer la réduction du temps de travail. Sur ce point, les propositions diffèrent. « Il faudrait, en même temps, réduire les inégalités de revenus à l'avantage des plus pauvres. Et pour éviter un trop gros effet rebond, c'est-à-dire une augmentation de la consommation, il faut ponctionner les hauts salaires pour améliorer les services publics », estime Jean-Marie Harribey. Dans Paresse pour tous (Le Tripode, 2021), le fictif « candidat de la paresse » à l'élection présidentielle Émilien Long estime qu'il est « économiquement viable d'avoir des journées de travail de trois heures de travail », si on taxe les heures supplémentaires, les revenus du capital et les multinationales du numérique, et en limitant les écarts de salaire dans un ratio de 1 à 4.

Dans Travailler moins, travailler autrement ou ne pas travailler du tout (Rivages, 2021), le théoricien de la décroissance Serge Latouche écrit, lui, que, pour être efficace, la RTT devrait « être massive » et, bien sûr, accompagnée de tous les autres changements impliqués par la décroissance. Il imagine une phase de transition, « en attendant de pouvoir abolir l'économie », dans laquelle le protectionnisme et l'inflation ne seraient plus « tabous », pour sortir des logiques néolibérales.

Chantier collectif en Normandie. Le temps libéré du travail salarié, c'est aussi du temps pour bricoler, retaper et apprendre à faire de ses mains. © E.B / Reporterre

La question de la réduction du temps de travail ne peut être pensée sans étudier le mot travail sous toutes ses acceptions. Car le travail n'est pas que salarié ou soumis à rétribution financière. « On entend souvent dire que dans une société soutenable, on consommerait moins et donc on travaillerait moins », assurait dans Reporterre le philosophe Aurélien Berlan. Pourtant, « si l'on consommait moins d'énergies (notamment fossiles), il y aurait un plus fort besoin de recourir au travail physique, et donc à l'énergie musculaire, dans nos activités de tous les jours — qu'il s'agisse de se déplacer, de construire une maison ou de fabriquer des outils. Plutôt que d'un droit à la paresse, il faut se préparer à mettre la main à la pâte si on veut parler sérieusement de sobriété. »

Aurélien Berlan prône la « reprise en main de nos conditions de vie en tâchant de pourvoir nous-mêmes à nos besoins », dans la lignée des féministes de la subsistance. Mais il faudra veiller, pourrions-nous ajouter, à ce que ces tâches soient partagées. Le travail domestique, ou plus largement le travail du soin, est aujourd'hui largement assuré par les femmes et les personnes racisées ou immigrées — gratuitement ou à moindre coût. Pour reprendre les termes de la sociologue écoféministe Geneviève Pruvost, il faut lutter contre « une longue invisibilisation qui va du travail de subsistance, au contact premier des matières, jusqu'au travail domestique dans nos cuisines ».

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Gambie. Le Parlement ne doit pas lever l’interdiction des mutilations génitales féminines

En réaction au vote imminent prévu au Parlement de Gambie le 18 mars...

Tiré de Entre les lignes et les mots

https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/04/15/gambie-le-parlement-ne-doit-pas-lever-linterdiction-des-mutilations-genitales-feminines/

En réaction au vote imminent prévu au Parlement de Gambie le 18 mars sur un projet de loi visant à revenir sur l'interdiction des mutilations génitales féminines (MGF), Michèle Eken, spécialiste de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale à Amnesty International, a déclaré :

« Ce projet de loi établirait un dangereux précédent pour les droits des femmes et ternirait le bilan de la Gambie en matière de droits humains. Nous demandons instamment au Parlement de voter contre.

« Quelle déception de constater qu'après le long combat mené par les militant·e·s gambiens pour faire progresser les droits des femmes, le Parlement s'apprête à envisager un tel retour en arrière.

« Le gouvernement gambien doit s'attaquer aux causes profondes des mutilations génitales féminines et aux facteurs les favorisant, et mettre en œuvre des politiques globales qui donneront aux femmes et aux filles le pouvoir de revendiquer et d'exercer leurs droits fondamentaux

Michèle Eken, spécialiste de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale à Amnesty International

« Les mutilations génitales féminines portent atteinte au droit des filles et des femmes à la santé et à l'intégrité corporelle. Leur légalisation constituerait une violation de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, de la Convention relative aux droits de l'enfant et de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant (CADBE), toutes ratifiées par la Gambie. Elle violerait également le principe d' « égale dignité de la personne » que garantit la Constitution gambienne.

« Enfin, le gouvernement gambien doit s'attaquer aux causes profondes des mutilations génitales féminines et aux facteurs les favorisant, et mettre en œuvre des politiques globales qui donneront aux femmes et aux filles le pouvoir de revendiquer et d'exercer leurs droits fondamentaux. »

Complément d'information

Selon l'UNICEF, en Gambie, environ 46% des filles âgées de 14ans ou moins ont subi des mutilations génitales féminines (MGF). Ce pourcentage atteint 73% des filles et des femmes âgées de 15 à 49 ans. Les mutilations génitales féminines peuvent entraîner toute une série de complications de santé, notamment des douleurs chroniques, des infections, des difficultés lors de l'accouchement, voire la mort pendant ou après la mutilation.

Depuis que les MGF ont été interdites en Gambie en 2015, seuls deux cas ont fait l'objet de poursuites et la première condamnation pour avoir pratiqué des mutilations n'a été prononcée qu'en août 2023. Au lieu d'aller de l'avant et d'appliquer cette loi importante, assortie d'un ensemble de politiques globales visant à donner aux femmes et aux filles le pouvoir d'exercer leurs droits fondamentaux, le Parlement envisage aujourd'hui de l'annuler.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Liban : le système de la kafala, un engrenage de violences pour les femmes migrantes

Les employées domestiques au Liban, comme dans bon nombre d'autres pays du Moyen-Orient, sont soumises au système de la kafala pour leur résidence et leur permis de travail. Cette forme de parrainage s'apparente fortement à de l'esclavage moderne institutionnalisé. Les femmes migrantes font ainsi face à de nombreuses violences et privations et, depuis la crise économique et le début de la guerre à Gaza, leurs conditions de vie ne cessent de se dégrader.

Tiré de

Journal des Alternatives - Plateforme altermondialiste Se désabonner

11 avr. 2024

https://alter.quebec/liban-le-systeme-de-la-kafala-un-engrenage-de-violences-pour-les-femmes-migrantes/?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=JdA-PA-2024-04-11

Par Amélie David -3 avril 2024

Photo : Travailleuse migrante au Liban - le système Kafala @John Owens for VOA, domaine public, via Wikimedia Commons

Dans les rues d'Achrafiyeh, un quartier cossu de Beyrouth, capitale du Liban, elles sont nombreuses à arpenter les trottoirs tôt le matin pour promener les chiens de leurs employeurs. Elles portent un tablier, parfois bleu, parfois blanc. Un liseré propret, des sabots en plastique, une doudoune mal attachée pour affronter l'hiver humide libanais… Elles baissent la tête ou regardent ailleurs, comme si elles craignaient de croiser le regard des autres passants. Elles : les travailleuses domestiques migrantes soumises au régime de la kafala.

Miriam Prado se souvient parfaitement de cet uniforme, de ces « chaussures blanches » et des « chaussettes blanches » impeccables qu'elle devait porter chaque fois qu'elle dépassait le seuil de la maison d'un de ses anciens employeurs. La Philippine est au Liban depuis 31 ans. Depuis 31 ans, elle est une employée domestique, soumise au système de la kafala. Même si elle a pu se débarrasser de son uniforme, les règles de la kafala pèsent toujours sur ses épaules, tout comme le poids des abus qu'elles entrainent.

Main-d'œuvre à bas prix

Le système de la kafala désigne, à la base, une mesure spécifique au droit musulman qui permet de confier un enfant à une famille sans filiation et ainsi d'avoir un kafil, un parrain. Mais depuis les années 1970, il s'agit d'un système institutionnalisé et légal de main-d'œuvre à bas prix auxquels sont soumis les travailleurs.ses immigré.es au Liban tels que les professeurs.ses d'université, les employé.es dans divers domaines ou d'autres professions plus précaires, comme le personnel de nettoyage, en entreprise ou chez les particuliers.1

Selon les estimations, il y aurait 250 000 travailleurs domestiques au Liban. La plupart seraient des femmes, principalement venues d'Éthiopie, du Kenya, des Philippines et du Bangladesh. Une étude récente indique 2 que « les femmes représentent 76 % de l'ensemble de la main-d'œuvre immigrée, venue au Liban pour trouver du travail, et 99 % de l'emploi domestique. »2

Invisibilisées par un statut et une absence totale de protection de leurs droits, ces femmes sont souvent à la merci de leur employeur. Beaucoup de ces employées de maison vivent chez leurs employeurs.ses, parfois sans aucune intimité. Dans la plupart des cas, dès leur arrivée sur le sol libanais, leur passeport leur ait retiré et est « confié » à la famille qui les emploie. Les salaires fluctuent d'un foyer à un autre, et d'une nationalité à une autre, et oscillent entre 500 USD et 150 USD par mois.

Leurs communications et leurs déplacements sont contrôlés. « En outre, elles courent un grand risque de voir leurs droits de travailleuses déniés — absence de jours de repos, longues journées de travail, non-versement de salaires — et de subir harcèlement et violence sexuels et sexistes, sans que les auteurs soient inquiétés… », continuent les autrices de l'étude.

« J'avais tellement peur »

C'est ce qu'a vécu Miriam Prado. Au cours de ces trois décennies de labeur au Liban, elle a presque tout vécu. « Dans mon premier emploi, mes employeurs m'ont battue. Je suis allée me réfugier dans les toilettes, j'avais tellement peur… J'y suis restée pendant 8 heures avant que la situation ne se calme. Quand j'ai pu sortir, c'était la nuit, je me suis enfuie », décrit celle qui est aujourd'hui présidente de l'Alliance des employées migrantes, une organisation qui vient en aide aux employées domestiques.

Elle retrouve un emploi, mais au bout de deux ans, la famille la met dehors sans plus d'explications selon elle. Chez son troisième employeur, Miriam y reste trois ans. « Quand je suis rentrée de mes vacances aux Philippines, ils m'ont accusée de leur avoir volé un diamant d'une valeur de plusieurs milliers de dollars… J'ai dit que ce n'était pas moi et ils m'ont menacée de me jeter du 18e étage… », raconte cette mère de deux garçons qui vivent toujours aux Philippines. Les rapports d'ONG et les interviews avec des travailleurs sociaux confirment que ce genre d'abus sont courants pour les employées domestiques.

Nombreuses sont celles qui font aussi face à des abus sexuels, même s'il reste difficile pour elles d'en parler ouvertement. De nombreuses employées de maison décèdent chaque année au Liban dans des conditions obscures. En septembre dernier, unrapport du mouvement antiraciste indiquait, selon une information d'un média local, qu'une employée de maison à Tripoli (deuxième ville du Liban) avait été hospitalisée dans un état grave après avoir chuté du balcon de son employeur. « Lebanon24 a rapporté que l'employée fuyait la maison de son employeur, sans mention du traitement de ce dernier ni de son environnement de travail », note le rapport de l'ONG.

Des salaires confisqués « en raison » de la crise

Depuis le début de la crise en 2019, la chute continuelle des salaires, la dévaluation fulgurante de la monnaie locale et l'inflation à trois chiffres que connaît le Liban, la situation pour ces populations vulnérables ne s'est guère améliorée. Nour (le prénom a été changé), une Éthiopienne arrivée au Liban à l'aube de la crise, en a fait les frais. « Mon employeur m'a payée pendant deux ans et puis il a arrêté. Il disait que c'était en raison de la COVID-19, de la crise économique, de l'explosion », souffle-t-elle.

Depuis le déclenchement de la guerre entre le Hamas et Israël, qui a des répercussions importantes au sud du Liban, les choses n'évoluent pas dans le bon sens. En janvier dernier, le mouvement antiraciste s'inquiétait de l'abandon de ces migrantes employées domestiques qui vivent dans le sud du Liban par leurs employeurs, comme cela avait déjà pu être le cas lors de la guerre entre Israël et le Hezbollah en 2006.

Nour est aujourd'hui accompagnée par une ONG d'aide aux droits des femmes. Elle est hébergée en attendant de récupérer son salaire confisqué et de retrouver ses papiers. « Après ça, je veux rentrer dans mon pays et revoir ma famille. »

1.La venue des employées de maison est souvent organisée par des multitudes d'agences spécialisées. D'après l'organisation Human Rights Watch, ce système génère plus de 100 millions de dollars chaque année. En début d'année, plusieurs médias ont rapporté que les frais pour les règles et les lois qui régulent le recrutement des travailleurs migrants ont augmenté et ont été approuvés par le conseil des ministres en février dernier. Selon le rapport tiré des journaux, l'ARM indique que de nombreuses agences ont fermé leurs portes en raison de la crise économique. Les journaux indiquent aussi que les frais des visas pour les travailleurs migrants ont eux aussi augmenté. Les auteurs des articles rapportent notamment qu'entre 20 et 30 % des familles libanaises emploient travailleurs domestiques, la plupart probablement, vivant avec elles. [↩]

2.Mezher Z., Nassif G., Wilson C., Travailleuses domestiques immigrées au Liban : une perspective genrée, dans : Aurélie Leroy éd., Migrations en tout « genre ». Paris, Éditions Syllepse. [↩]

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Violences en politique : pensons la protection des lanceur·ses d’alerte

Militante féministe, Anais Leleux a été l'une des premières coordinatrices nationales de NousToutes. Elle s'est particulièrement engagée contre les violences sexistes et sexuelles en politique, soutenant les victimes et dénonçant les complicités à l'oeuvre dans tous les partis. Elle revient ici sur la nécessité de penser la protection des victimes d'hommes politiques.

Tiré de Entre les lignes et les mots

Dans la France de mes années NousToutes, les femmes crevaient, immolées par le feu devant leur fille de 8 ans. Elles étaient frappées à mort, le crâne explosé à coups de pied, avant d'être jetées aux ordures. Toutes les six minutes, une femme était victime de viol ou de tentative de viol. Et pendant que nous pointions les violences masculines, les failles du système, c'est nous que l'on accusait d'aller trop loin. Les politiques faisaient des grands discours, mais agissaient peu. Comment l'auraient-ils pu ? Alors que leurs propres partis grouillaient de mecs violents ?

Dans la France de mes années NousToutes, nous étions cinq et demi à monter au créneau contre Nicolas Hulot, ministre que l'on décrivait encore comme un homme charmant. Un don Juan, mais pas un prédateur, ça non. Il n'y avait pas encore eu Envoyé spécial mais il y avait déjà eu l'enquête d'Ebdo. Il suffisait de publier un tweet de soutien pour que les victimes vous contactent et vous parlent. Tout était déjà là, pour qui voulait ouvrir les yeux, lire entre les lignes, agir. Mais l'appareil avait pesé de tout son poids pour écraser celles qui avaient été harcelées, agressées, violées. L'appareil s'était organisé pour défendre, continuer à valoriser, maintenir au pouvoir un homme dont tout le monde savait qu'il était dangereux. Des femmes avaient été envoyées en première ligne, d'autres s'étaient spontanément dévouées.

Et tout ce petit monde avait perdu un temps considérable à protéger un homme qui allait nécessairement finir par tomber. Parce que les militantes, les journalistes – au premier rang desquelles Anne Jouan – ne lâcheraient rien. Mais surtout, parce que le sentiment d'impunité, le refus de se remettre en question étaient tels qu'il allait forcément recommencer.

Nicolas Hulot aurait pu admettre qu'il avait fait du mal, qu'il avait pris de force ce qu'on n'avait pas voulu lui donner, qu'il le regrettait, surtout quand on sait les conséquences que ses actes avaient eu sur ses victimes. Beaucoup de faits étaient prescrits, les victimes plus récentes ne souhaitaient pas parler. Certaines étaient prêtes à raconter une partie de l'histoire, mais pas tout. Tout dire c'était trop dur, c'était trop s'exposer. Tout ce qu'elles voulaient, c'est qu'il ne recommence jamais. Et cela, il le savait.

Oui, Nicolas Hulot aurait pu faire preuve de courage politique. Il aurait pu, en tant que figure publique, considérée comme progressiste, adresser la question de la domination masculine, dire qu'il n'en était pas exempt, qu'il allait faire mieux, qu'il allait réparer. Il aurait pu, ne serait-ce que dans le privé, reconnaître les faits, demander de l'aide.

Je crois que s'il ne l'a pas fait, c'est qu'il n'avait, au fond, aucune envie de s'arrêter.

Nicolas Hulot a préféré, malgré les tentatives de quelques proches de le raisonner, de le surveiller, d'écarter celles qui pourraient lui plaire, continuer à prédater. Et à intimider celles qui auraient pu parler. Je pense à cette jeune femme, qui avait fini par quitter son travail, où il trouvait encore moyen de l'atteindre. Un jour que son employeur lui avait dit « Au fait, j'ai croisé Nicolas, il te passe le bonjour », elle avait tout plaqué, tétanisée. Aux dernières nouvelles, elle vivait du RSA, dans un trou paumé. Gâchis monumental. Elle était brillante, sincèrement engagée. Mais c'est d'elle dont on disait qu'elle pourrait nuire à l'écologie.

C'était la France de mes années NousToutes. Et quatre ans après mon départ du Comité de pilotage, je suis au regret de constater que rien n'a changé.

Nicolas Hulot fait parti des neuf cas abordés dans le dernier rapport de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique. Ses autrices, et notamment l'ancienne collaboratrice d'élu-es Fiona Texiere, pointent que les mis en cause adoptent toujours la même ligne de défense : ils nient ou minimisent les faits, évoquent un éventuel complot politique, qui ne sera jamais étayé, mettent en avant leur souffrance, usent du vocabulaire juridique à tort et à travers, se cachent derrière l'absence de plainte ou de condamnation, puis ils parlent de leur douleur. On aurait pu ajouter qu'ils assignent systématiquement à une forme de folie les femmes qui parlent.

Le travail de l'Observatoire est précieux et mérite une attention, un relai et un soutien particulier des militant-es, des mécènes, des politiques et des journalistes.

Dans ce rapport, l'Observatoire aborde en filigrane la question des menaces. Il le fait avec bien plus de distance que je ne peux le faire. Car si ses membres ont comme moi, accès aux coulisses de ces affaires, elles basent leur rapport sur ce qui est public, à savoir ce qui est paru dans la presse.

Pour que l'Observatoire puisse analyser les menaces avec plus de précision, il faudrait que cette question soit traitée par les journalistes. Quelle le soit suffisamment bien pour que celles qui les subissent osent en parler. Il faudrait que cette question soit posée, systématiquement. Qu'elle le soit aux victimes, qu'elle le soit aux témoins. L'homme mis en cause dispose-t-il de moyens de pression sur les femmes concernées ? A-t-il activé ces moyens de pression ? Y-a-t-il un risque qu'il les active ? Ou que certain-es de ses proches s'en chargent ? Si oui que fait le parti pour protéger les personnes qui pourraient faire l'objet de pressions ou de mesures de représailles ? Pire encore, le parti met-il en danger celles qui lancent l'alerte ?

Que risquent celles qui parlent ? Qu'ont peur de subir celles qui gardent le silence ? Pourraient-elles perdre leur travail, leurs enfants, leur conjoint-e, leurs ami-es, leur carrière politique, le toit qu'elles ont sur la tête ?

Ont-elles les moyens financiers de faire face ?

Les hommes mis en cause vont rarement jusqu'au bout. Il n'empêche qu'ils sont nombreux, ces mecs puissants, à assigner leurs accusatrices en justice. Qu'est-ce que 400 euros de l'heure – le prix moyen d'un avocat – quand on bénéficie d'un revenu de ministre ou de député, quand on est un héritier ou une ancienne star de la télé ? Pour leurs victimes, assurément moins dotées, ces violences judiciaires, qui sont aussi des violences psychologiques et des violences économiques, sont particulièrement compliquées à dépasser. En quelques mois, on atteint aisément les 20 000 euros de frais. On nous dira qu'il y a toujours l'aide juridictionnelle. On répondra que la plupart des avocat-es ne font pas dans le pro-bono et qu'il n'y a pas de raison qu'on laisse les hommes puissants continuer à matraquer la gueule des victimes à coups de ténor du barreau.

Je crois, pour penser la question depuis quelques temps déjà, qu'il serait opportun que les partis appliquent la loi du 21 mars 2022 à celles et ceux qui les saisissent de cas de VSS un statut de lanceur ou de lanceuse d'alerte et la protection qui en découle. Cela commence par la protection de l'identité mais comporte tout un tas d'autres mesures de sauvegarde, dont un soutien psychologique.

Ce n'est que dans ces conditions que les femmes victimes d'hommes politiques se sentiront en capacité de parler au parti, voire de saisir la justice. Pour être à même de le faire, elles doivent bénéficier, elles aussi, d'un système de protection. Tout appareil qui se dit féministe, a fortiori à gauche, doit penser cette question de la sécurité matérielle des victimes. Il doit penser le rapport de genre mais aussi le rapport de classe. Il doit l'anticiper, être force de proposition, penser les inégalités qui existent entre l'homme puissant et les femmes concernées.

On a vu, dans certains partis, des victimes se voir offrir un travail, une place sur une liste, un mandat, de l'argent à condition qu'elles se taisent. Peut-être serait-il temps de leur faire la proposition inverse : « on peut contribuer à vos frais d'avocat, vos frais de psy, on peut mobiliser le réseau pour vous aider à avoir un travail suffisamment bien payé pour vous sécuriser, vous donner les moyens de parler, si un jour vous avez envie de le faire. »

Et puis il y aura toujours celles qui se refuseront à porter plainte, pour des raisons personnelles ou politiques. Qu'elles ne puissent se résoudre à envoyer l'homme mis en cause en prison, qu'elles aient pu tenir à lui ou qu'elles croient fondamentalement davantage dans la justice restauratrice. Cette dernière a été abordée par la France insoumise à l'automne dernier. Je regrette qu'elle ne l'aie pas mieux été, par un parti qui s'est davantage soucié de protéger l'un des siens que de penser un véritable changement. Mais ce premier pas, dont j'espère qu'il inspirera d'autres partis, a au moins le mérite d'exister. La justice restauratrice implique de partir des besoins exprimées par la victime. De mon expérience, ils tiennent généralement à peu de choses : la reconnaissance – ne serait-ce que privée – de ce qui a été fait, la garantie que des choses sont mises en place et que les violences vont s'arrêter.

Quand un homme auteur de violences n'est pas capable de concéder cela, je crois qu'il n'y a plus rien à en attendre. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on l'a compris, on peut avancer. Et qui sait, un jour, de la politique ré-espérer.

Anais Leleux

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

La FIDH rejoint le mouvement global pour la reconnaissance de l’apartheid de genre comme crime de droit international

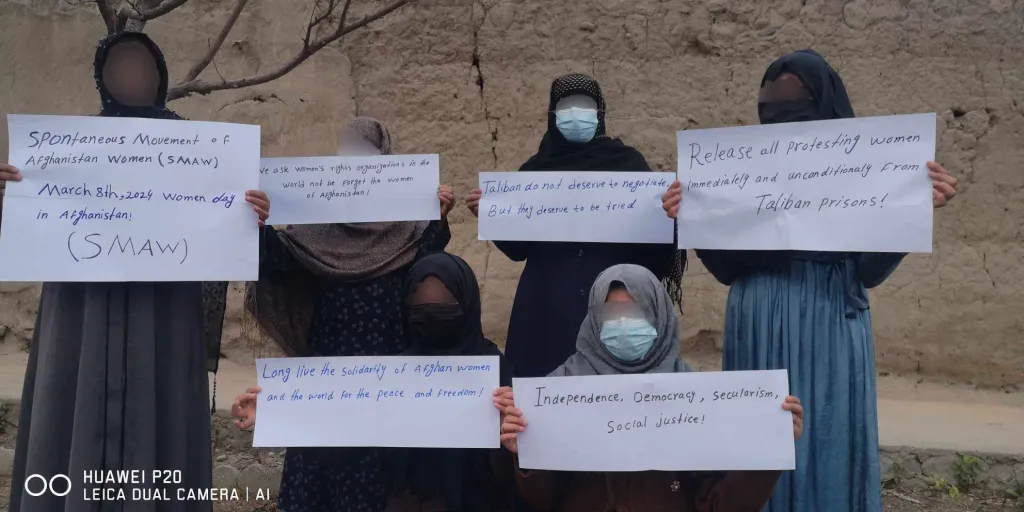

Le 23 mars 2024, le Bureau international de la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH) – son corps élu composé de défenseur·es des droits humains originaires de tous les continents a adopté à la majorité une résolution alignant l'organisation au mouvement global appelant à la reconnaissance du crime d'apartheid de genre en droit international.

Tiré de Entre les lignes et les mots

https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/04/10/la-fidh-rejoint-le-mouvement-global-pour-la-reconnaissance-de-lapartheid-de-genre-comme-crime-de-droit-international/

Le 23 mars 2024, le Bureau international de la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH) – son corps élu composé de défenseur·es des droits humains originaires de tous les continents a adopté à la majorité une résolution alignant l'organisation au mouvement global appelant à la reconnaissance du crime d'apartheid de genre en droit international.

Paris, 28 mars 2024. Reconnaissant le travail considérable initié et réalisé ces dernières années par des féministes, des universitaires et des expert⋅es du monde entier, la FIDH est convaincue qu'il est temps d'élargir la définition du crime d'« apartheid » pour y inclure des situations dans lesquelles l'oppression est dirigée contre un ou plusieurs groupes de genre spécifiques, comme c'est le cas en Afghanistan pour les femmes et les jeunes filles. La FIDH estime de façon plus générale que l'apartheid de genre est le crime le plus approprié pour caractériser les situations où il existe une discrimination institutionnalisée et systématisée sévère.

Avec ses organisations membres, la FIDH est depuis longtemps engagée dans la lutte contre l'impunité et l'accès à la justice pour les victimes de crimes internationaux devant les juridictions nationales, régionales et internationales. Malgré de nombreux obstacles, des progrès notables ont été réalisés grâce à l'évolution des lois et des pratiques et à l'interprétation progressive d'un corpus juridique international vieillissant, y compris en ce qui concerne les violences sexuelles et basées sur le genre. En adoptant cette résolution, la FIDH souligne la nécessité de veiller à ce que le droit international continue d'évoluer et de refléter de nouvelles réalités.

« L'oppression, la ségrégation et la discrimination généralisées auxquelles sont confrontées les femmes et les filles en Afghanistan depuis le retour illégal des Talibans au pouvoir en 2021 nous ont fait prendre conscience du fait que les lois internationales actuelles ne suffisent pas à décrire de manière adéquate des situations d'une telle gravité. La reconnaissance du crime d'apartheid de genre comblerait une lacune dans le droit international et contribuerait à une plus grande redevabilité des responsables », déclare la vice-présidente de la FIDH et directrice exécutive d'Open Asia – Armanshahr Guissou Jahangiri.

La FIDH soutient le fait que les situations de discrimination à l'encontre des membres d'un certain genre, en particulier les femmes, les filles et les personnes LGBTQI+, puissent faire l'objet de poursuites en vertu du droit international, notamment au titre du crime contre l'humanité de persécution basée sur le genre. Cependant, le crime de persécution basée sur le genre, ainsi que les autres crimes existants, ne sont pas suffisamment en adéquation avec les situations où un régime généralisé et institutionnalisé d'oppression et de discrimination est établi, avec l'intention de le maintenir.

« Pour que les victimes aient une chance d'obtenir justice, pour que les auteur⋅es soient tenu⋅es responsables, il est nécessaire de disposer d'un crime qui reflète véritablement la gravité et la singularité des situations qui présentent les caractéristiques de l'apartheid de genre. Notre décision, celle de nous aligner sur le mouvement visant à codifier l'apartheid de genre comme un nouveau crime en vertu du droit international, reconnaît les expériences vécues par les victimes et les survivant·es et la nécessité d'adapter le droit international », déclare Alice Mogwe, présidente de la FIDH.

Cette résolution de la FIDH arrive à un moment critique, alors que d'importantes discussions se tiennent actuellement sur le projet de Convention sur les crimes contre l'humanité, qui représente une opportunité clé et propice de codifier le crime d'apartheid de genre. La FIDH espère que davantage de parties prenantes soutiendront l'important mouvement en faveur de la reconnaissance de ce crime.

En attendant que le crime d'apartheid de genre soit inclus et défini dans le droit international, la FIDH reste déterminée à utiliser tous les outils juridiques actuellement disponibles pour rendre justice aux victimes du monde entier et soutient laproposition de définition suivante de l'apartheid de genre : « par crime d'apartheid on entend des actes inhumains analogues à ceux que vise le paragraphe 1 [de l'article 2 du projet de Convention sur les crimes contre l'humanité], commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux, ou d'un groupe de genre sur tout autre groupe de genre ou tous autres groupes de genre, sur la base du genre, et dans l'intention de maintenir ce régime. »

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Indonésie : le Comité des femmes obtient des espaces sécurisés

La Ministre indonésienne de l'émancipation des femmes et de la protection de l'enfance, Gusti Ayu Bintang Darmawati, a inauguré l'espace sécurisé de PT Evoluzione Tyre (groupe Pirelli) dans l'ouest de Java, le 19 mars dernier.

TIré de Entre les lignes et les mots

L'entreprise est syndiquée par le CEMWU (Syndicat des travailleurs de la chimie, de l'énergie et des mines), affilié à IndustriALL. Les deux parties ont signé une politique de tolérance zéro en matière de violence et de harcèlement en 2021, dans le cadre d'un engagement à éliminer la violence et le harcèlement dans le monde du travail.

Au cours des trois dernières années, le Comité des femmes du conseil d'IndustriALL pour l'Indonésie a fait pression sans relâche sur le ministère pour qu'il mette en œuvre une politique d'espaces sécurisés au sein des zones industrielles et sur le lieu de travail.

Ira Laila, Présidente du Comité des femmes du conseil d'IndustriALL pour l'Indonésie, a remercié la direction de l'entreprise, le ministère et les autorités locales pour leur soutien ainsi que les dirigeants de la fédération pour la mise en place de ces espaces sécurisés.

Ces espaces offriront un environnement sûr aux travailleuses pour qu'elles puissent exprimer leurs problèmes liés à la violence et au harcèlement. Il propose également une formation sur la violence et le harcèlement au niveau de l'usine.

« Nous espérons que ces dispositions créeront un environnement sûr et paisible, de sorte que l'entreprise continue à se développer et que les travailleurs et travailleuses en profitent. Il ne s'agit que d'une première étape. Le Comité des femmes fera pression pour que d'autres espaces du même genre soient créés dans toute l'Indonésie »

a ajouté Ira Laila.

La Directrice pour l'égalité des genres et les travailleurs non manuels d'IndustriALL, Armelle Seby, a déclaré :

« Le travail du Comité des femmes d'IndustriALL en Indonésie est exemplaire. Après la négociation de la politique de tolérance zéro, qui a été adoptée dans plus de 82 usines, la création de ces espaces permettant aux femmes de dénoncer les cas de violence et de renforcer leurs capacités est un nouveau pas en avant dans la lutte contre la violence à l'égard des femmes et dans l'application de la Convention 190, même si elle n'a pas encore été ratifiée par l'Indonésie. Ces actions des syndicats vont changer la vie de milliers de travailleuses ».

https://www.industriall-union.org/fr/indonesie-le-comite-des-femmes-obtient-des-espaces-securises

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Non à la mise en péril du processus de décolonisation en Nouvelle-Calédonie

La politique du coup de force, irrespectueuse des droits légitimes du peuple Kanak, conduite par le gouvernement ne peut mener qu'à un immense gâchis, s'alarment dans cet appel 56 personnalités.

Tiré de Entre les lignes et les mots

L'État a imposé que le 3e référendum d'autodétermination se tienne à la date prévue en décembre 2021. C'était aller contre la demande des indépendantistes de le reporter, compte tenu de l'impact du covid et de la période de deuil qui s'en est suivie. En dépit d'une abstention de 57%, dont une majorité de Kanaks, le gouvernement considère que l'électorat de l'archipel a alors définitivement opté pour une « Nouvelle-Calédonie dans la France ».

Aujourd'hui, il décide de reporter les élections provinciales de 2024 et de modifier la Constitution pour autoriser le « dégel » du corps électoral provincial. Il s'agit d'ouvrir la citoyenneté calédonienne, pas seulement aux natifs – les indépendantistes sont favorables à la pleine application du droit du sol –, mais au terme d'une durée de 10 ans à tous les résidents. Lesquels deviendront électeurs et éligibles pour les assemblées de Province qui déterminent les orientations politiques locales et la composition du Congrès du pays.

Cette imposition d'un « corps électoral glissant », sans un accord politique global négocié entre les différentes parties prenantes, constitue un passage en force de l'État. Celui-ci, une fois de plus, dicte son calendrier en fixant au processus engagé la date butoir du 1er juillet 2024.

C'est revenir sur un élément clé de l'accord de Nouméa, lequel a permis d'engager un processus de décolonisation et de garantir la paix civile au cours de ces trente dernières années.

Une telle politique renoue avec la logique qui a fait de la Nouvelle-Calédonie une colonie de peuplement.

Elle vise à mettre définitivement en minorité le peuple Kanak, en contradiction du droit international et des résolutions de l'ONU qui invitent les « puissances administrantes » à« veiller à ce que l'exercice du droit à l'autodétermination ne soit pas entravé par des modifications de la composition démographique dues à l'immigration ou au déplacement de populations dans les territoires qu'elles administrent ».

Le Congrès du FLNKS, qui s'est tenu le 23 mars 2024, s'est unanimement prononcé contre ce projet de réforme constitutionnelle. Il a également confirmé que, pour le FLNKS, seuls le dialogue et la recherche du consensus peuvent permettre d'envisager une solution d'avenir pour l'ensemble des Calédoniennes et Calédoniens.

Nous nous alarmons de cette politique du coup de force, irrespectueuse des droits légitimes du peuple kanak et qui met en péril la notion même de citoyenneté calédonienne au principe de la construction du destin commun.

Elle compromet la recherche d'un consensus entre les diverses communautés quant au devenir du pays et ne peut conduire qu'à un immense gâchis.

Il est impératif de préserver le processus de décolonisation qui a été poursuivi ces dernières décennies. Pour les droits du peuple kanak et des autres communautés. Pour l'avenir de la Kanaky/Nouvelle-Calédonie. Pour l'image de la France et celle de la République.

Premiers signataires :

Gilbert Achcar, chercheur et écrivain

Paul Alliès, universitaire

Bertrand Badie, politiste

Etienne Balibar, philosophe

John Barzman, historien

Christian Belhôte, magistrat

Jérôme Bonnard, syndicaliste Union syndicale Solidaires

Claude Calame, helléniste et anthropologue

Patrick Chamoiseau, écrivain

David Chapell, historien, Université de Hawaï

Mathias Chauchat, professeur de droit, université de Nouvelle Calédonie

Nara Cladera, syndicaliste Union syndicale Solidaires

Pierre Cours-Salies, sociologue

Thomas Coutrot, économiste

Pierre Dardot, philosophe

Christine Demmer, anthropologue

Bernard Dreano, responsable Cedetim

Josu Egireun, syndicaliste et anticapitaliste

Didier Epsztajn, blogueur Entre les lignes, entre les mots

Franck Gaudichaud, historien, Université Toulouse Jean Jaurès

Daniel Guerrier, militant anticolonialiste, ancien co-président de l'AISDPK

Christine Hamelin, anthropologue

Hortensia Ines, syndicaliste Union syndicale Solidaires

Mehdi Lallaoui, réalisateur

Christian Laval, sociologue

Isabelle Leblic, anthropologue

Michael Löwy, sociologue

Christian Mahieux, syndicaliste Union syndicale Solidaires, éditeur Syllepse

Philippe Marlière, politiste

Roger Martelli, historien

Jean-Pierre Martin, psychiatre