Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Le Premier ministre G. Attal vient de se précipiter au Canada

Le Premier ministre G. Attal vient de se précipiter au Canada, pour rassurer J Trudeau sur l'engagement du gouvernement Français dans l'application du traité de libre-échange avec ce pays.

Tiré de la Lettre de Patrick Le Hyaric

https://r.lettre.patrick-le-hyaric.fr/mk/mr/sh/SMJz09SDriOHW0XUB9hMISjBGCA5/-nomp5MgYDxP

Bonjour à chacune et chacun,

Peu importe pour le premier ministre que le parlement de son pays, devant lequel il est responsable n'a pas donné son aval à ce texte, puisque l'une des chambres, le Sénat l'a rejeté. Peu importe aussi que 10 États de l'Union européenne ne l'ont toujours pas voté. La démocratie pour le Premier ministre n'est qu'un vulgaire tapis sur lequel il s'essuie les pieds. Il a parlé d'un « accord gagnant-gagnant » mais il n'a pas dit « gagnant » pour qui. Le monde des affaires c'est sûr. Pour l'emploi, les salaires, la préservation de la planète c'est perdant-perdant. Pas un ouvrier Canadien, pas un ouvrier Européen n'a vu l'aspect « gagnant » du bon M. Attal.

Et les défenseurs de ces traités ne parlent jamais d'une question fondamentale : le pouvoir donné aux multinationales d'attaquer les États non pas en justice mais devant des tribunaux arbitraux privés quand la législation est jugée par elle comme une entrave à l'augmentation des profits au niveau ou elles le souhaitent. Bref, c'est le pouvoir des multinationales et de la haute finance contre les droits nationaux et contre les législateurs nationaux. M. Attal les devance et les rassure contre le vote des représentants du peuple Français.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Européennes : une gauche radicale, unitaire et démocratique pour une véritable alternative

« Les élections européennes doivent être l'occasion de renforcer une gauche radicale ancrée dans les luttes sociales, féministes, antiracistes et écologiques, les quartiers populaires, capable de stopper l'ascension de l'extrême droite ». Pour un ensemble de personnalités politiques et intellectuelles, les luttes ne doivent pas seulement être une réaction défensive, mais aussi construire « une nouvelle force politique, plus forte et plus populaire que ce que représentent aujourd'hui les organisations et les luttes ».

9 avril 2024 | tiré d'Europe solidaire sans frontières

https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article70425

Les élections européennes auront lieu dans un contexte nouveau à l'échelle continentale, marqué par la guerre en Ukraine et ses multiples conséquences et la perspective de plusieurs élargissements dans la partie orientale de l'Europe. Ces élections doivent être l'occasion d'affirmer et renforcer, en France et en Europe, une gauche radicale ancrée dans les luttes sociales, féministes, antiracistes et écologiques, les quartiers populaires, capable de stopper l'ascension de l'extrême-droite et de promouvoir auprès du plus grand nombre la perspective d'une alternative globale au système capitaliste, écocide, patriarcal, raciste, impérialiste et validiste.

Les mouvements sociaux montrent la voie

Aujourd'hui, dans les manifestations et les comités de soutien au peuple palestinien contre la guerre génocidaire menée par l'État d'Israël, des dizaines de milliers de personnes, dont un grand nombre de jeunes des quartiers populaires, se mobilisent pour une solidarité concrète et politique, se politisent en dénonçant les responsabilités et complicités du gouvernement français.

De même, les mobilisations en soutien à la résistance du peuple ukrainien contre la guerre impérialiste menée par l'État russe, la solidarité avec les peuples du Sahel qui dénoncent la Françafrique et l'ingérence militaire de l'État français, mais aussi avec les peuples des confettis de l'empire confrontés à la domination coloniale française, en Kanaky ou aux Antilles, notamment reconstruisent un internationalisme concret, en soutien aux résistances populaires contre tous les impérialismes. La grève féministe du 8 mars a été à nouveau cette année l'occasion de construire un féminisme radical, inclusif et décolonial, qui s'attaque frontalement au patriarcat et promeut toutes les émancipations, inscrit dans un mouvement féministe et LGBTQI+ qui constitue aujourd'hui la plus grande et dynamique des internationales de lutte.

De même, la mobilisation contre la loi Darmanin – révélatrice du racisme structurel de l'Etat français – conduite par un mouvement unitaire porté par les premier·es concerné·es et notamment les sans-papiers et les migrant·es, a permis l'affirmation d'un antiracisme politique qui promeut toutes les égalités et constitue aujourd'hui le premier rempart contre la menace fasciste. Le mouvement des agriculteur·ices a permis de remettre sur le devant de la scène la nécessité d'une rupture avec la Politique Agricole Commune et les traités de libre-échange et la confrontation d'idées entre ses composantes capitalistes, réactionnaires, parfois proches de l'extrême-droite (FNSA, Coordination Rurale…) et nos camarades paysan·ne·s anticapitalistes et écologistes de la Confédération Paysanne. Un an après les grandes mobilisations du printemps 2023 face à la contre-réforme néolibérale des retraites et contre les mégabassines à Sainte-Soline, nous n'avons pas oublié non plus les rencontres, expériences, solidarités permises par ces luttes, à la fois radicales et unitaires, qui nous donnent à toutes et à tous un cap politique.

Toutes ces luttes auxquelles nous participons en France, ces mouvements sociaux et ces mobilisations citoyennes, ne sont pas seulement une réaction défensive face à la crise globale du système qui nourrit la montée de l'extrême droite, elles sont aussi là où, de manière offensive, s'inventent de nouvelles pratiques militantes et se dessine une alternative politique.

A l'échelle européenne, ces luttes et ces solidarités ne sont pas isolées : dans d'autres pays ont lieu des mobilisations sociales, féministes, écologistes et antiracistes et de solidarité avec l'Ukraine et la Palestine.

La gauche politique n'est pas à la hauteur

Mais le dynamisme, la radicalité et la diversité de tous ces mouvements ne se retrouve pas sur le plan électoral. À l'approche des élections européennes, la gauche politique est à nouveau divisée et les enjeux ne sont pas clarifiés. Au sein des forces de l'ex-NUPES, certaines essaient de se détacher de la dynamique combative portée par cette alliance en 2022, de déplacer le curseur politique à droite pour préserver la vieille gauche institutionnelle. Les autres ne veulent pas assumer l'objectif pourtant incontournable de construction d'une alternative écologiste, féministe et sociale, radicale et unitaire, sans concession avec le système, et restent fermés à une alliance avec les forces anticapitalistes.

Quant aux exigences démocratiques, féministes, égalitaristes, portées notamment par les plus jeunes militant·es, elles continuent pour l'instant d'être négligées, parfois méprisées, creusant encore l'écart avec la culture politique d'auto-organisation des mouvements sociaux récents et des aspirations des militant·es. Pour que les choses changent, il ne faut compter que sur les capacités à s'organiser pour peser dans les rapports de force, bousculer les hiérarchies et les habitudes, imposer un agenda radical, unitaire et populaire dans le champ politique.

Que pouvons-nous faire ? Porter des propositions politiques claires…

La campagne des élections européennes doit être un moment de clarification politique à gauche, pour en finir avec les erreurs et renoncements qui ont affaibli notre camp social ces dernières années.

Notre gauche s'oppose à tous les impérialismes et les colonialismes, sans ambiguïté ni double-standard. Le soutien aux résistances de tous les peuples, à leur droit à disposer d'eux-mêmes et à une paix juste et durable (et donc décoloniale) n'est donc pas un pacifisme abstrait : nous soutenons le droit à l'auto-détermination partout en Europe et dans le monde, en Palestine, en Ukraine, au Sahel et ailleurs ainsi que l'aide aux peuples en résistance en même temps qu'une opposition aux Etats terroristes (qui bombardent les populations civiles) et militaristes.

Cela impose une dénonciation de l'accord entre l'UE et Israël, une dénonciation sans complaisance à l'égard de l'État français qui soutient politiquement et par la vente d'armes la guerre génocidaire d'Israël et qui est le troisième plus grand exportateur d'armes au monde, notamment à l'Arabie Saoudite (qu'il soutient aussi militairement dans sa guerre contre le Yémen). Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est également inséparable de la défense des droits des migrant·es et de l'accueil digne et inconditionnel de tou·tes les migrant·es et les réfugié·es, sans distinction, contre les politiques de l'Europe forteresse, pour la liberté de circulation et d'installation de toutes et tous.

Notre gauche veut être antiraciste et antifasciste en acte, et pas seulement en parole. Pour combattre l'extrême-droite, il n'est efficace ni de proclamer des valeurs abstraites ni de faire comme si le vote néofasciste n'était qu'une simple expression de colère. Il faut prendre le problème à bras le corps et, sur le terrain comme dans les institutions, montrer que les solidarités, le respect des diversités et de toutes les égalités, peuvent et doivent s'imposer face aux haines et aux replis identitaires. Il faut aussi que les habitant·e·s des quartiers populaires, les migrant·e·s, et tou·te·s les premier·e·s concerné·e·s par le racisme, la stigmatisation et l'exploitation, aient des droits égaux dans les domaines de la vie (travail, logement, culture, circulation et installation…), et toute leur place dans les institutions politiques, depuis les conseils municipaux jusqu'au Parlement européen.

Notre gauche critique la logique capitaliste des traités européens et de libre-échange qui détruisent les droits sociaux et organisent la concurrence entre les peuples. Elle lui oppose à l'échelle de l'UE le refus du dumping social et fiscal, les revendications sociales du monde du travail : la hausse des salaires, l'extension de la protection sociale et des services publics, la réduction massive du temps de travail contre le chômage et la précarisation, la défense intransigeante des retraites et le retour en France de la retraite à 60 ans. Elle promeut l'autogestion dans l'entreprise, la démocratie économique et la planification démocratique de la bifurcation écologique. Pour cela, parmi les moyens nécessaires, nous mettons en avant notamment la socialisation des grandes entreprises de l'énergie, de production d'armement et des banques, la création de nouveaux droits politiques des travailleurs·ses pour défendre leur santé et celle des usager·es, mettre fin à l'extractivisme et au productivisme, décider des fins et des moyens de leurs activités, la hausse massive des impôts des grandes entreprises et des grandes fortunes, la fin des exonérations de cotisations sociales pour les entreprises - qui appauvrissent les caisses de solidarité (retraite, maladie, chômage...) - ainsi que l'annulation des dettes illégitimes.

Notre gauche milite résolument pour l'égalité réelle entre femmes et hommes au travail et dans la société, pour un droit à la contraception et à l'IVG garanti partout en Europe, contre les discriminations contre les femmes et les LGBT+.

Notre gauche agit pour la reconversion écologique et autogestionnaire de l'économie européenne : accès à une alimentation saine et accessible à tous·tes, gratuité et développement des transports publics, création de logements sobres et abordables pour le plus grand nombre, lutte résolue contre les pollutions et les pesticides, protection des biens communs tels que l'eau.

Pour convaincre largement, il faut être cohérent : il faut critiquer radicalement les dégâts humains, sociaux et écologiques de la politique de la PAC, du règlement Dublin II et la violence de Frontex (l'agence de répression des migrant-e-s aux frontières de l'UE), des règles budgétaires néolibérales de la zone euro, du caractère anti-démocratique des traités européens, etc… Mais cela ne peut pas se faire au nom de la défense des intérêts du capitalisme français comme du capitalisme de tout autre Etat-membre de l'UE : dans chaque pays, les capitalistes et les partis politiques à leur service ont intérêt à la casse sociale, au protectionnisme économique et au productivisme.

Dans le cadre de ces élections européennes, face aux demandes d'adhésion de l'Ukraine et de la Moldavie – pour se protéger de la Russie –, qui s'ajoutent à celles des Balkans de l'Ouest, nous exprimons un internationalisme par en bas qui prône des choix démocratiques au sein de chaque peuple concerné tout en exprimant nos critiques de l'UE.

Et quels que soient ces choix, nous construisons des liens transnationaux avec les forces progressistes - politiques, syndicales, antiracistes, féministes, LGBTQ+, écologistes - de chaque pays pour mener ensemble des luttes pour la protection et l'extension des droits égalitaires et des services publics qui doivent être la base d'une construction européenne autre que celle de l'Union européenne néolibérale. Par conséquent, en aucun cas nous ne défendons une « forteresse Europe » contre la demande d'adhésion de l'Ukraine dévastée par une guerre impérialiste ; pas plus qu'il ne fallait défendre une « Europe des riches » contre l'adhésion de pays appauvris par les destructions néolibérales à l'œuvre depuis des décennies dans la périphérie de l'UE. Il faut au contraire, avec les forces progressistes ukrainiennes, saisir l'opportunité de la demande d'adhésion de ce pays pour défendre des droits sociaux égalitaires et des rapports solidaires entre peuples en Europe et avec les peuples du reste du monde.

Enfin, notre gauche promeut la démocratie dans tous les domaines de la vie sociale, soutient des alternatives concrètes et systémiques au capitalisme que défendent les institutions européennes. Ce sont les solidarités internationales des luttes qui dessinent la voie d'une autre Europe : celle des convergences entre mouvements écologistes contre les projets climaticides, entre mouvements féministes post #MeToo et qui s'organisent autour de la grève féministe du 8 mars, entre syndicats de classe qui luttent contre les mêmes contre-réformes néolibérales. C'est une autre Europe, par exemple, que portent les ouvriers ex-GKN en Italie qui, à la suite de leur licenciement, ont occupé leur usine et portent un projet de reconversion écologique impliquant notamment de construire des vélos-cargos pour des coopératives de livreurs dans d'autres pays européens. Ce qui doit être porté au Parlement européen, c'est l'Europe des luttes et des alternatives, pas des bureaucrates et des lobbys, celle de la militante écologiste Greta Thunberg et pas des défenseurs des politiques néolibérales comme l'actuelle présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

…et construire une alternative écologiste et sociale, radicale et unitaire

Les catastrophes sociales et environnementales causées par les politiques néo-libérales menées en Europe et la menace de cataclysmes que représente l'extrême-droite en France et en Europe nous imposent d'être à la fois radicaux et unitaires. Nous devons viser à toutes les échelles et toutes les occasions l'alliance des diverses forces de la gauche antilibérale pour faire front face aux fascistes et répondre aux enjeux sociaux et écologiques, pour rendre crédible une voie politique alternative à celle que portent les actuelles institutions européennes. Nous devons construire une nouvelle force politique, plus forte et plus populaire que ce que représentent aujourd'hui nos organisations et nos luttes, capable de constituer au sein d'une telle alliance un pôle alternatif, révolutionnaire et radicalement démocratique. C'est ce qui guidera nos choix et nos actions dans la prochaine période, pendant les élections européennes et au-delà. Nous ne pouvons pas faire autrement, il faut construire l'alternative !

Signataires :

Alexis Cukier (Rejoignons-nous et On construit l'alternative),

Béa Whitaker (Rejoignons-nous et On construit l'alternative),

Bruno Dellasudda (militant d'Ensemble ! et On construit l'alternative),

Catherine Samary (économiste, militante altermondialiste et NPA),

Christiane Vollaire (philosophe),

Christine Poupin (porte-parole du NPA),

Daria Saburova (Réseau Européen de Solidarité avec l'Ukraine),

Fabien Marcot (Rejoignons-nous et On construit l'alternative),

Florence Ciaravola (militante d'Ensemble ! et On construit l'alternative),

Florence Henry (CGT Educ'Action),

Michael Lowy (sociologue et militant écosocialiste),

Malika Kara-Laouar (Rejoignons-nous et On construit l'alternative),

Mariano Bona (militant de la gratuité des transports, militant d'Ensemble ! et On construit l'alternative),

Michelle Garcia (militante féministe, antiraciste et internationaliste, Rejoignons-nous),

Mornia Labssi (militante CGT et antiraciste),

Noufissa Mikou (militante de la solidarité avec la Palestine et militante d'Ensemble !),

Olivier Besancenot (NPA, ancien candidat aux élections présidentielles),

Olivier Le Cour Grandmaison (universitaire),

Paul Guillibert (philosophe et militant écologiste),

Omar Slaouti (militant des quartiers populaires),

Pauline Salingue (porte-parole du NPA),

Philippe Poutou (NPA, ancien candidat aux élections présidentielles),

Stefanie Prezioso (historienne et ancienne députée à l'Assemblée fédérale suisse),

Thomas Coutrot (économiste),

Tony Fraquelli (CGT cheminots)

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Bruno Le Maire, ce héros qui protège les impôts des ultra-riches

Taxer les riches pour sauver le modèle social français ? L'idée serait bonne si elle n'allait pas à l'encontre de tous les intérêts que le ministre de l'Économie entend représenter.

10 avril 2024 | tiré de regards.fr

https://regards.fr/bruno-le-maire-ce-heros-qui-protege-les-impots-des-ultra-riches/

Dans une tribune publiée le 3 avril dans Les Échos, Bruno Le Maire est vent debout contre tout débat sur une hausse des impôts. Le ministre de l'Économie a une obsession : que la crise des finances publiques débouche bien sur une casse de la protection sociale à la française.

Et « BLM » s'inquiète : chaque jour, des politiques, des économistes, des spécialistes avancent l'idée qu'il faudrait en passer par des impôts… Ils ont l'incroyable culot, non seulement de ne pas être tous des extrémistes de gauche, mais en plus de mettre sur la table des propositions qui admettent que les ultra-riches et le capital dominant n'en payent pas assez.

Selon ce sondage commandé par Les Échos début avril, les Français doutent à 61% que le durcissement de l'assurance chômage soit efficace pour réduire le déficit public. Ils sont très massivement opposés à une désindexation des retraites et à une hausse générale des impôts. Mais ils sont tout aussi massivement favorables à une taxation des super-profits et à une augmentation des impôts ciblée sur les plus riches.

Bref, TINA – il n'y a pas d'alternative– prend tous les jours des plombs dans l'aile. Rien ne serait pire pour le ministre, son Président et les forces sociales qu'ils représentent, qu'un autre possible que leur politique devienne crédible.

Cela vaut donc la peine de décortiquer l'argumentaire « lemairien », une compilation des contes à dormir debout.

Le contexte : « Sans surprise, le débat sur la hausse des impôts a repris de plus belle en France »

Mais pourquoi diable ce débat a-t-il « repris de plus belle » ? Parce que, selon Bruno Le Maire, « à chaque difficulté de finances publiques », les politiques n'ont que cela en tête contrairement aux Français qui n'en voudraient pas.

« Difficulté de finances publiques » ? L'écrivain/homme politique a le sens de l'euphémisme !

- Le déficit des finances publiques pour 2023 a été de 5,5% du PIB et non de 4,9% comme prévu par le gouvernement. Ce n'est pas la conséquence d'un dépassement soudain des dépenses mais de recettes fiscales moindres que prévues. La TVA a été pénalisée par la faiblesse de la consommation et l'impôt sur les bénéfices est moins rentré que prévu, notamment dans le secteur bancaire alors que les profits ont continué d'y augmenter. À quoi s'ajoute le poids de la dette (110% du PIB) et la politique monétaire de la BCE qui ont fait monter les taux d'intérêt sur les emprunts publics. Moins qu'il n'y parait cependant, puisque l'inflation diminue la dette.

- Monsieur Le Maire et le gouvernement ont signé une nouvelle mouture du pacte de stabilité européen très proche de l'ancien. Il impose à la France un retour à 3% de déficit au plus tard d'ici 2027. Selon les calculs de la Confédération européenne des syndicats, il faudra trouver au moins 26 milliards chaque année !

- Il y a un besoin annuel d'au moins 3% du PIB d'investissements publics supplémentaires pendant dix ans. Pour le climat, la bifurcation écologique, les infrastructures (numérique, transports, etc.), la santé, l'éducation, la formation, la justice et la culture. Et aussi, du moins cela mérite discussion, pour la défense. Des investissements pris au sens large du terme, c'est-à-dire non seulement des infrastructures et des équipements, mais aussi des emplois et des salaires. Des « investissements » que les entreprises et les capitaux privés ne feront pas parce qu'ils ne sont pas rentables.

Pourquoi dans ces conditions refuser d'augmenter les impôts ?

Argument 1 : parce que les riches payent déjà leur juste part. La preuve des mots du ministre : « 10% des contribuables paient les trois quarts de l'impôt sur le revenu […] Le taux marginal des prélèvements atteint 60% – record absolu en Europe ».

Dans la vraie vie, sous Emmanuel Macron :

- l'impôt sur le revenu – seule imposition progressive en fonction du revenu – occupe une place trop faible dans les impôts payés par les ménages : environ 95 milliards d'euros contre 160 pour la CSG et la CRDS, et plus de 200 pour la TVA, les taxes sur le tabac et sur les carburants. La CSG est proportionnelle au revenu et la TVA n'est payée que sur le revenu dépensé en biens de consommation. Comme plus on est riche plus on épargne, le poids de la TVA est d'autant plus faible.

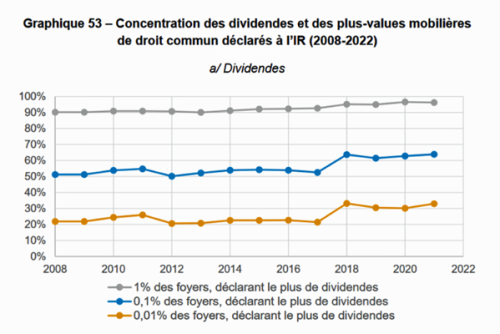

- le taux marginal des prélèvements a été de facto abaissé depuis 2018 et l'instauration par Emmanuel Macron du Prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30% sur les revenus financiers des ménages. Et comme on le sait, plus on est riche et plus la part des revenus financiers est élevée. 1% des foyers fiscaux (400 000 foyers sur 40 millions en 2021) concentrent 96% des montants totaux déclarés à l'impôt sur le revenu. 62% de dividendes sont déclarés par 0,1% des foyers fiscaux (soit 40 000 foyers) et 33% par 0,01% des foyers fiscaux (4000 foyers), selon un rapport du très officiel France Stratégie ;

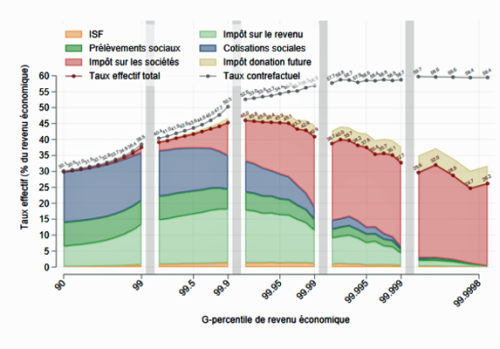

- loin d'être progressive en fonction du revenu, le taux d'imposition diminue tout en haut de l'échelle. Comme le rappelle Christian Chavagneux dans Alternatives économiques, citant une étude du très officiel Institut des Politiques Publiques, « le taux d'imposition des revenus (y compris l'impôt sur les sociétés, supposé taxer les dividendes correspondant au capital détenu) passe progressivement de 46% pour les 0,1% les plus riches à 26% pour le top 0,0002%, autrement dit les 75 foyers du sommet de la distribution, pour qui la richesse se compte en milliards ». Si on fait abstraction de l'impôt sur les sociétés considéré ici comme un impôt sur le revenu (en rose sur le graphique ci-dessous), le taux d'imposition à l'entrée des 10% des plus hauts revenus est de 30% environ. Il augmente jusqu'à 36%. Mais diminue pour les 0,5% les plus riches (non compris les impôts sur la consommation) jusqu'à ne plus représenter que 2% du revenu des milliardaires en France.

(graphique page 6)

Argument 2. Parce que nous avons déjà agi. « La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de 2011 est toujours en place treize ans plus tard » ; « Avec la majorité, nous avons mis en place la taxe sur les géants du numérique » ; « Nous avons mis en place l'impôt minimum mondial, qui va permettre de taxer à 15 % au moins les grandes multinationales », dixit Bruno Le Maire.

Dans la vraie vie, sous Emmanuel Macron :

- la contribution exceptionnelle sur les très hauts revenus est payée par 0,1 à 0,2% des ménages les plus riches (revenu fiscal supérieur à 250 000 euros pour un célibataire et 500 000 euros pour un couple). Le taux est de 3%. Le montant moyen est de 30 000 euros. Cela ne corrige pas du tout la dégressivité de l'impôt dont bénéficient en réalité les ménages les plus riches (voir ci-dessus).

- La taxe « GAFA » instituée en 2019 a été un petit pas en avant : elle devrait rapporter 800 millions en 2024. Elle ne cible que la publicité numérique et ne règle pas la sous-déclaration des activités en France et l'évasion fiscale massive des GAFA.

- L'impôt minimum mondial doit plus aux batailles des sociétés civiles qu'à l'acharnement du gouvernement français. On leur doit d'autres progrès comme un recul de l'évasion fiscale dans les paradis fiscaux, grâce à l'échange automatique d'informations bancaires. Mais on est encore très loin du compte. Et la taxe mondiale de 15% minimum sur les bénéfices des multinationales a été considérablement affaiblie, comme l'analyse l'Observatoire européen de la fiscalité. Les trous dans la raquette ne cessent de grossir. Le rendement prévu initialement est déjà divisé par deux. Les pays en développement n'en bénéficieront pratiquement pas. S'ajoute le risque d'une nouvelle course à l'alignement du taux d'imposition vers le bas. Y compris en France où Bruno Le Maire a déjà fait passer le taux normal de 33 à 25%.

Argument 3. Parce qu'on va continuer. On cite toujours Bruno Le Maire : « Nous sommes déterminés à mettre en place un impôt minimum sur le revenu, pour contrer l'optimisation fiscale des plus riches » ; « Nous sommes disposés à durcir la contribution sur la rente des énergéticiens, dont le rendement a été trop faible en 2023 » ; « Avec le Premier ministre, nous voulons lutter contre toutes les rentes ».

Attention, manœuvre extrêmement dangereuse, réservée aux professionnels… dès la phrase suivante, le ministre avertit : « En revanche, nous n'augmenterons pas les impôts en France ».

C'est clair : l'impôt minimum sur le revenu contre l'optimisation fiscale des plus riches, la fiscalité pour lutter contre les rentes, c'est de la frime. Et le « durcissement » de la contribution des énergéticiens aura sans doute à peu près le même rendement qu'avant : 300 millions au lieu de 4,3 milliards espérés en 2023.

S'agissant de l'impôt minimum sur les plus riches, c'est d'autant plus du vent que la bataille en cours menée en Europe, et jusqu'au niveau du G20 par le Président du Brésil, vise à créer non pas un impôt minimum sur leur revenu mais un impôt minimum de 2% sur leur fortune. Selon Gabriel Zucman, l'un des initiateurs de cette lutte, les recettes fiscales supplémentaires pourraient atteindre 1 point de PIB (soit près de 30 milliards pour la France).

Pour Bruno Le Maire, la question ne sera même pas posée.

Bernard Marx

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

« Si nous ne nous engagions pas dans les forces armées, la gauche ukrainienne cesserait d’exister », déclare Taras Bilous.

13 avril 2024 | tiré d'Europe solidaire sans frontières

https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article70483

Nous nous rencontrons à l'extérieur de la base militaire. Les discussions politiques entre soldats posent-elles problème ?

Le commandement ne censure pas les opinions des soldats du rang. Cependant, je sais par expérience que lorsque leurs subordonnés parlent aux médias, en particulier de sujets politiques, cela peut rendre les officiers subalternes nerveux. Il m'est arrivé qu'un commandant craigne de se faire taper sur les doigts en raison de l'interview que j'avais accordée, même si, en réalité, cette menace n'existait pas.

Quoi qu'il en soit, j'essaie d'éviter les discussions inutiles. Je ne clame pas haut et fort mes opinions politiques ou le fait que je suis historien, par souci de préserver mes forces. Sinon, quelqu'un voudra immédiatement que je prenne position sur la Russie kiévienne ou il y aura que je pose des questions provocatrices. Mais si je vois qu'il est possible d'envisager une collaboration militante avec cette personne, alors je commence à lui parler.

Est-il difficile de travailler avec des personnes qui ont des opinions différentes ?

Les divergences d'opinion ne me dérangent pas dans ce cadre. Les gens sont vraiment différents ici. En fait, il est rare que l'on discute de questions politiques générales. Mais sur les questions qui affectent directement nos vies et notre activité militaire, telles que l'appréciation du haut commandement, nous trouvons assez facilement un terrain d'entente.

Un problème beaucoup plus important dans l'armée, c'est le facteur humain. Certains officiers donnent des ordres stupides qui entraînent des morts inutiles. Tout soldat ayant servi au moins six mois peut vous raconter plus d'une histoire de ce genre.

Quant aux soldats du rang, ils se sont tous montrés solides et déterminés au cours des premiers mois après l'invasion, mais aujourd'hui, deux ans plus tard, la lassitude s'est installée. En Occident, beaucoup pensent qu'avec la fatigue, notre volonté de combattre va progressivement s'émousser. Cependant, ce n'est pas parce que nous sommes fatigués qu'il n'est pas important pour nous de continuer à résister.

Mais comme je l'ai dit, les gens changent de comportement quand ils participent à une guerre. Certains, malgré les agissements des officiers, comprennent qu'il faut continuer à se battre et à persévérer. tandis que d'autres... Une fois, j'ai été envoyé en mission avec un soldat d'une autre compagnie et nous avons passé quatre jours dans une tranchée qui s'effondrait. J'ai commencé à la réparer, et le soldat m'a dit : « Arrête de faire le con. Que le commandant vienne et répare la tranchée lui-même ».

Malgré la volonté largement partagée de continuer à résister à l'agression russe, tout le monde s'interroge : « Pourquoi devrais-je être celui qui se sacrifie ? » Si les dirigeants ont fait une erreur de prévision, pourquoi les simples soldats devraient-ils le payer de leur vie ? Et cela vaut aussi pour les civils, dont la volonté de rejoindre les rangs de l'armée diminue. Même certains de mes amis qui avaient voulu s'engager en 2022 et qui n'ont pas été incorporés tentent aujourd'hui d'échapper à la mobilisation. La raison n'est pas tant la peur que certaines pratiques absurdes qui sont courantes dans l'armée : tout le monde les connaît. Ils auraient pu les changer depuis longtemps, mais à quelques exceptions près dans quelques unités particulières, ils ne l'ont pas fait.

En 2022, vous avez décidé de rejoindre l'armée bien que vous n'ayez pas connu le combat depuis 2014. Ces deux phases de la guerre sont-elles différentes pour vous ?

En 2014, c'était une guerre pour le territoire. Certaines personnes voulaient vraiment intégrer la Russie, même s'il s'agissait d'une minorité. Un nombre assez important de personnes ayant des opinions pro-russes voulaient rester en Ukraine, mais elles souhaitaient une fédéralisation [plus d'autonomie pour Donetsk et Luhansk]. Bien entendu, on pourrait débattre longuement du pourcentage de la population du Donbass qui défendait tel ou tel point de vue, et ce que les gens pensaient a évolué au fil du temps.

À la veille de l'intervention des troupes russes en 2022, une enquête menée dans le Donbass a montré que pour la plupart des gens, le bien-être était plus important que la question de savoir dans quel État ils vivraient - l'Ukraine ou la Russie. Cela vaut pour les personnes vivant de part et d'autre de la ligne de front. Bien entendu, le fossé entre les deux parties du Donbass s'est creusé au fil des ans. Ces personnes se sont habituées à avoir une double identité, pour ainsi dire. Lorsqu'ils vont à Lviv, ils sont considérés comme pro-Moscou, et lorsqu'ils sont à Moscou, les gens les considèrent comme pro-Ukrainiens.

En 2014, c'est un Russe, Igor Girkin, qui a déclenché la guerre (en tant que commandant militaire de la République populaire de Donetsk, note de l'auteur) et, plus tard dans l'année, les troupes russes ont envahi le pays. Mais il ne fait aucun doute qu'une partie de la population locale a décidé, pour diverses raisons, de se joindre à la lutte contre l'armée ukrainienne.

À cette époque, la guerre a eu un effet complètement différent sur moi. Elle a anéanti tout nationalisme en moi. Mais en 2022, nous avons été confrontés à une invasion ouverte, y compris dans des régions comme Kjiv, où personne n'a souhaité la bienvenue à l'armée russe. Une invasion du sud, des régions de Kherson et de Zaporojié, où la plupart des gens veulent retourner en Ukraine. En ce sens, il s'agit d'un autre type de guerre, et tout est beaucoup plus simple.

Ressentez-vous directement les effets de cette « double identité » parmi vos camarades de combat ?

Partout il y a des divergences d'opinion, même au sein de l'escouade. Par exemple, mon commandant de compagnie actuel a semble-t-il soutenu les anti-Maïdan au printemps 2014. J'ai des relations tendues avec lui, donc je me base plutôt sur ses arguments lors de ses conversations avec d'autres officiers. Selon lui, les habitants de l'est de l'Ukraine ont désapprouvé Maïdan et ont donc réclamé la fédéralisation, mais le gouvernement n'était pas disposé à accepter des négociations. Cependant, depuis que le groupe de Girkin (des séparatistes soutenus par des soldats russes, note de l'auteur) s'est emparé de la ville de Slovyansk en 2014, il estime qu'il s'agit d'une opération des services de renseignement russes. Il n'aime pas non plus ceux qui militent pour que nous passions tous à la langue ukrainienne. La plupart des membres de mon unité sont originaires des régions orientales et, si j'en crois ce que j'ai entendu, ils n'aiment pas les nationalistes des deux bords. Certaines de mes connaissances ont également servi dans des unités composées d'anciens « Berkutsiens » (membres de l'ancienne police anti-émeute) qui ont défendu le régime de Ianoukovitch lors du Maïdan et qui n'ont pas changé d'avis à ce sujet. En même temps, ils défendent l'Ukraine contre l'agression russe.

Quelle est ta fonction dans l'armée ?

Au cours des deux premières années de l'invasion à grande échelle, j'ai servi principalement en tant que transmetteur. En pratique, il s'agissait d'un travail assez varié - parfois derrière un ordinateur, parfois en train d'installer des radios et de poser des câbles de communication. Le plus souvent, en tant que transmetteurs, nous restions dans une tranchée à plusieurs kilomètres de la ligne « zéro » [de contact]. Nous assurons un circuit de communication de secours pour les gars qui se trouvent au point zéro. Si, par exemple, le réseau général de communication tombe en panne ou que le signal ne parvient pas jusqu'à eux, nous sommes là pour leur fournir une solution de secours.

Récemment, mon activité a changé, je sers dans un bataillon de reconnaissance, mais je préfère ne pas dire clairement ce que je fais.

Dans les milieux de la gauche tchèque, la solidarité avec les civils et les réfugiés est forte, mais il y a encore peu de compréhension à l'égard de la résistance armée, un malentendu sur l'engagement volontaire des Ukrainiens dans l'armée, et aussi des demandes pour arrêter la fourniture d'armes [occidentales]. Qu'en penses-tu ?

Lorsque que l'on subit l'invasion de plein fouet, cela vous change. Comme l'a dit l'un de nos rédacteurs, il est beaucoup plus facile d'établir des priorités dans des moments aussi critiques. Il y a beaucoup de choses qui sont importantes pour vous dans la vie de tous les jours. Mais lorsque votre propre vie est en jeu, cela devient la chose principale et tout le reste passe au second plan. Cela rend les idées un peu plus claires.

Dans les premiers jours de l'invasion, j'ai compris que l'avenir de la gauche en Ukraine dépendrait de la question de savoir si nous participerions activement à la guerre ou non. Nous sommes tous essentiellement jugés sur nos actions dans des moments aussi critiques. Nous, la gauche, ne sommes déjà pas très influents dans ce pays et si nous n'étions pas allés nous battre à ce moment-là, tout se serait effondré. La gauche aurait cessé d'exister sous une forme organisée en Ukraine. Pour diverses raisons, j'étais et je suis toujours l'un des représentants les plus visibles du courant de gauche qui est aujourd'hui dans les forces armées, et j'ai donc une responsabilité, non seulement envers moi-même, mais aussi envers les autres. C'était aussi plus facile pour moi, je ne suis pas marié, et je n'ai même pas d'enfants.

Pour tout dire, je n'étais pas certain de faire un bon soldat. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je ne m'y suis pas préparé. J'ai toujours pensé que je serais plus utile dans d'autres domaines, en écrivant des articles par exemple. Honnêtement, je ne suis toujours pas un très bon soldat (rires). Mais j'apprends petit à petit et on verra bien. J'ai encore au moins une année entière devant moi.

Depuis le début de l'invason russe à grande échelle, tu as écrit deux articles qu ont eu un certain écho : « Lettre à la gauche occidentale depuis Kjiv assiégé » et « Je suis un socialiste ukrainien, voici les raisons pour lesquelles je résiste à l'invasion russe », qui ont été traduits en plusieurs langues. Est-il possible de continuer à écrire en temps de guerre ?

Depuis le début de l'invasion, je n'ai pu écrire avec concentration qu'au cours des premiers mois, lorsque j'en avais la force. Il y avait plus de temps. Mon adrénaline était complètement hors de contrôle pendant ces premiers mois. Je n'ai jamais eu autant de facilité à écrire de ma vie. D'habitude, je me torture pour formuler chaque phrase, mais à cette époque, je m'asseyais et j'écrivais un article en une demi-journée. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Je n'en ai ni l'énergie ni la conviction nécessaires. Je suis plus critique maintenant, et je tourne les choses dans ma tête.

Dans un entretien, tu as dit que l'on ne savait pas exactement ce qu'il adviendrait de la population pro-russe des régions de Donetsk et de Louhansk ainsi que de la Crimée une fois que ces territoires seraient libérés. Quelles seront les relations avec cette composante de la société ? Que se passera-t-il ?

Nous avons déjà des zones libérées, c'est-à-dire que nous avons une pratique que nous pouvons analyser. Par exemple, un de mes amis, journaliste et ancien activiste de gauche qui a fui la Crimée en 2014 pour l'Ukraine, s'occupe maintenant des affaires de collaboration à Lyman. Les gens y sont souvent jugés injustement. Il y a, bien sûr, des cas où des personnes ont participé activement à la répression, et elles doivent assurément être condamnées. Mais il y a aussi des cas où l'Ukraine rend des jugements manifestement injustes, par exemple dans le cas d'un électricien des services techniques qui a assuré le maintien des installations pour les gens ordinaires à Lyman pendant l'occupation.

Il existe une vaste zone grise où les choses ne sont pas si claires. L'expression « État de droit » ne s'applique pas tout à fait à l'Ukraine, étant donné les nombreux problèmes que connaît le système judiciaire dans ce pays. Malgré tout, le niveau de répression et de respect des droits de l'homme dans les territoires occupés par la Russie est incomparable avec celui du reste de l'Ukraine.

Le discours dominant ukrainien à propos des régions orientales est également quelque peu schizophrène pour ce qui touche aux populations locales. D'une part, les gens les considèrent comme « nôtres », d'autre part, ils les considèrent tous comme des « séparatistes ». Il n'y a pas de discours cohérent sur ce qui s'est passé en 2014. De plus, si vous allez au-delà d'un certain discours convenu, lorsque vous dépeignez ce qui s'est passé, vous êtes considéré comme un séparatiste. À cet égard, je n'aime vraiment pas la façon dont les choses se passent en Ukraine.

Tu as écrit sur le fait que le gouvernement Zelensky mettait en œuvre des politiques néolibérales dans le cadre de la guerre. En même temps, tu considères que Zelensky était le candidat le plus centriste, ou du moins le candidat le plus éloigné de la droite radicale. Nous aimerions savoir comment cela a évolué au cours des deux dernières années. Comment l'électorat perçoit-il cela ? Y a-t-il des changements à ce niveau ?

Oui, il y a des changements. À l'époque, je voulais dire que, parmi les hommes politiques qui avaient une chance de devenir président de l'Ukraine, Zelensky était le plus modéré en termes de nationalisme. Il n'y a pas eu de changement à ce niveau jusqu'à présent. Toutefois, le sentiment général s'est orienté vers un nationalisme plus prononcé. Et Zelensky a également évolué dans cette direction. On peut aussi trouver des hommes politiques plus ouverts à la population russophone, mais ils n'ont aucune chance de remporter l'élection présidentielle. Il me semble également que dans la gauche occidentale, on en comprend pas toujours qu'une position plus ouverte sur les questions linguistiques n'est pas synonyme d'un programme globalement progressiste. De mon point de vue, il s'agit souvent d'une tactique des populistes pour récupérer les anciens électeurs des partis pro-russes.

Zelensky a passé la première année et demie de son mandat à essayer de parvenir à la paix dans le Donbass, et les larbins de Porochenko le lui reprochent encore. Dans les premiers mois de l'invasion, il s'adressait encore au peuple russe dans ses discours. Comme de nombreux Ukrainiens, il espérait que les habitants de la Fédération de Russie finiraient par se soulever. À un moment donné, il a modifié sa position et a appuyé la demande de ne pas délivrer de visas aux Russes et de leur interdire l'accès à l'Europe.

À l'automne 2022, Poutine a décrèté lamobilisation et Zelensky s'est à nouveau adressé aux Russes en russe. À ce moment-là, l'opinion publique ukrainienne avait suffisamment évolué pour qu'il soit permettre de franchir la ligne autorisée. À ces moments-là, il est évident que les orientations politiques de Zelensky sont toujours plus ouvertes que celles du courant politique dominant en Ukraine. Alors, oui, nous avons de la chance que les choses se soient passées de cette manière.

Mais en même temps, cela n'enlève rien au fait que Zelensky se comporte comme un trou du cul sur de nombreux sujets. Dernièrement, par exemple, dans la manière dont il a abordé la question de la Palestine. Et aussi sa façon de répondre aux critiques, de se mesurer à ses rivaux politiques et de concentrer le contrôle des médias. Lui et ses proches collaborateurs sont des gens du spectacle et ils adoptent une approche très professionnelle et technique pour appréhender l'humeur du public. Par exemple, dans les premiers jours de l'invasion russe, ils ont regroupé les informations télévisées de toutes les chaînes en un unique téléthon. À l'époque, c'était adapté à la situation ; personne ne pouvait assurer seul une telle couverture de l'actualité. Mais aujourd'hui, on peut dire que cela aurait dû être abandonné depuis longtemps, car cela limite la liberté d'expression. Mais Zelensky ne le supprime pas. Il est entouré d'abrutis et d'idiots. Nous pourrions dresser une longue liste de leurs politiques totalement inadaptées.

Qu'en est-il de la participation de la gauche au Maïdan ? Vous ne faisiez pas partie de la gauche à ce moment-là. Pouvez-vous décrire le contexte de l'époque ?

J'ai une relation contradictoire avec cette période. J'étais au Maïdan, mais je n'aime pas le pathos qui y est associé. J'étais un activiste avant le Maïdan. Quelques mois plus tôt, nous avons essayé d'organiser une manifestation sur l'éducation. Nous avons distribué des tracts sur le campus, mais les gens étaient très passifs. Mais dès que le Maïdan a commencé, les mêmes personnes qui, quelques mois auparavant, disaient qu'il ne servait à rien de manifester, ou des choses tout aussi cyniques, se sont soudain passionnées pour la cause et ont tenu des discours tellement révolutionnaires que je me suis contenté de les regarder (rires). Je n'avais pas réalisé à l'époque que les gens changent soudainement lors des grandes mobilsations.

Maidan, c'est l'histoire d'une résistance à l'État, à l'appareil répressif, mais aussi celle de la solidarité. Mais lorsque la protestation est entrée dans une phase violente, la participation à cette violence a changé les gens, ce qui m'a mis mal à l'aise. Je suis originaire de Luhansk, et dès le premier jour, j'ai bien observé ce qui s'y passait. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai vécu Maïdan différemment de celles et ceux qui étaient en cours avec moi et de mes amis de Kjiv. Dès le début, j'ai eu peur que les choses tournent mal dans le Donbass. Malheureusement, c'est ce qui s'est produit.

Je suis devenu un militant de gauche au milieu de tout cela, en 2014, alors que la gauche occidentale ne se présentait pas sous son meilleur jour. En fait, la gauche ukrainienne était en décomposition à cause des mêmes problèmes que nous mettons aujourd'hui sur le compte de l'Occident.

La réaction de la gauche occidentale est globalement meilleure aujourd'hui qu'en 2014, notamment parce que l'identité de l'agresseur est désormais claire. Malgré cela, dans les premiers jours de l'invasion, j'ai estimé qu'il était nécessaire d'apporter une aide depuis ici pour expliquer le pourquoi et le comment, afin que nous puissions immédiatement mettre un terme aux réactions inappropriées. Je pensais, à ma manière assez excessive, que les Occidentaux allaient se réveiller. Aujourd'hui, je vois à quel point j'ai été naïf et combien j'ai sous-estimé l'ampleur du problème. En même temps, j'avais déjà eu l'expérience de 2014, suffisamment pour ne pas être trop surpris par la réaction de la gauche occidentale. Mais nous avons aussi des membres plus jeunes qui ont rejoint le mouvement de gauche au cours des quelques années qui ont précédé l'invasion, et pour certains d'entre eux, cela a été un choc.

Dans l'un de tes articles, tu as abordé la question du droit à l'autodétermination et tu as critiqué les arguments selon lesquels l'invasion de l'Ukraine n'est qu'un simple conflit par procuration. Selon toi, une partie de la gauche radicale adopte même une position plus « impérialiste » sur cette question que, par exemple, les responsables américains. Comment cela se manifeste-t-il et d'où vient-il selon toi ?

Une partie de la gauche occidentale a épousé les préjugés contre l'Ukraine, les représentations acritiques de la Russie, etc. En dehors de l'arrêt des livraisons d'armes, qu'est-ce que tous ces militant.e.s de la gauche anti-guerre veulent en réalité ? Ils veulent que les États-Unis et la Russie parviennent à un accord sans tenir compte de l'avis de ceux qui vivent ici. De telles réponses n'ont rien à voir avec les valeurs de la gauche. Une telle approche présuppose une acceptation implicite du modèle néo-réaliste en matière de relations internationales.

Sur ces questions, la gauche n'a pas trouvé d'approche commune qui puisse faire l'objet d'un consensus. Le seul consensus est probablement sur le droit à l'autodétermination des peuples, mais dans le cas de l'Ukraine, une partie de la gauche a brusquement oublié ce principe. Dans les situations critiques, des personnes par ailleurs raisonnables se mettent soudain à écrire toutes sortes de conneries.

Dans ce cas particulier, les États-Unis disent en substance que l'Ukraine peut décider quand et dans quelles conditions elle mettra fin à sa résistance. Toutefois, pour de nombreux autres conflits armés dans le monde, les États-Unis adoptent une position très différente en ce a trait au soutien au droit à l'autodétermination. Du moins dans les pays du Sud global.

Il me semble que cette position est quelque peu moralisatrice ?

Oui, et ce malgré le fait qu'il y ait eu beaucoup de critiques féministes au cours des dernières décennies qui condamnent à juste titre le fait de discréditer les femmes en tant qu'êtres émotionnels et non-objectifs. Avec la guerre, on projette cette « émotivité » sur nous, les Ukrainiens, même s'il n'y a rien de mal à cela. Pourtant, il n'y a rien de mauvais là-dedans. Le contraire de l'émotivité n'est pas la rationalité, mais l'indifférence. Et lorsqu'il s'agit de prendre des décisions difficiles, c'est cmme si la gauche oublie tout cela.

Le principal problème est, cela me me semble évident, la confusion entre anti-impérialisme et anti-américanisme. Tous les conflits sont perçus en termes d'opposition aux États-Unis.

Une autre chose qui me surprend toujours est la confusion entre la Fédération de Russie et l'Union soviétique. Bien que l'on puisse discuter de l'Union soviétique et de l'évaluation qu'il convient d'en faire, la Russie de Poutine n'est en aucun cas l'Union soviétique. Aujourd'hui, c'est un État complètement réactionnaire. On ne peut s'empêcher de remarquer combien d'auteurs de gauche glissent dans leurs textes des réflexions et des arguments qui montrent qu'ils continuent à voir la Russie comme l'Union soviétique. Et ce, même s'ils reconnaissent rationnellement que le régime de Poutine est réactionnaire, conservateur, néolibéral, etc. Et puis, boum, soudain ils lâchent quelque chose comme quoi le soutien des États-Unis à l'Ukraine est une sorte de revanche contre la Russie en raison de la révolution bolchévique. Quelle connerie ! (rires).

Quel conseil donnerais-tu à la gauche occidentale ?

Une partie significative de la gauche a adopté une position absolument incorrecte. Ceux qui consacrent leur temps à défendre l'Ukraine font, somme toute, ce qui est juste. La gauche est en crise partout. C'est tout simpement que dans certains cas, elle est complètement foutue, comme ici, et que dans d'autres cas, elle va mieux, comme à l'Ouest. Si je devais donner un conseil de portée générale, je recommanderais de ne moins se préoccuper de savoir quelle position abstraite est correcte, et de se concentrer davantage sur des actions pratiques pour nous aider à sortir du trou dans lequel nous nous trouvons.

Même au sein de notre propre organisation, jusqu'en 2022, nous avons adopté des positions différentes sur la guerre dans le Donbass. Il était parfois difficile de concilier ces sensibilités. Pour ne pas aggraver la situation, nous nous sommes souvent censurés. L'un de mes arguments est qu'il ne faut pas se disputer sur des points sur lesquels on ne peut pas avoir d'influence. Les gens de gauche sont souvent perçus comme condescendants, ils se considèrent comme les seuls à être raisonnables et à avoir l'esprit critique. Pourtant, de l'intérieur, il est facile de constater qu'il s'agit en grande partie de formules toutes faites. Par exemple, la façon dont certains militants de gauche présentent leur position et leur stratégie dans les débats. Au lieu de se livrer à une analyse des situations concrètes, ils se contentent souvent de reproduire des schémas établis dans un contexte et à une époque totalement différents et qui ne correspondent pas du tout à la situation. Nous devons nous éloigner de ces stéréotypes. Le marxisme n'est pas un dogme, mais pour diverses raisons, trop de marxistes réduisent en pratique le marxisme à une simple répétition de dogmes établis. « Pas de guerre en dehors de la guerre des classes », etc.

Un exemple révélateur s'est produit au printemps dernier lors de la venue de la délégation allemande de député.e.s de Die Linke au Bundestag. Jusque là, leur position sur la fourniture d'armes était totalement négative. Au moment de leur départ, le président du groupe a déclaré qu'ils avaient reconsidéré certaines de leurs positions après ce qu'ils avaient appris à Kjiv. Par exemple, le fait que les Ukrainiens ont de toute évidence besoin d'une défense antimissile. La même défense antimissile qu'ils avaient refusé de fournir jusqu'alors les avait en fait protégés à Kjiv ! Ainsi, plus d'un an après l'invasion, ils ont réalisé à quel point elle était nécessaire. Il leur a fallu beaucoup de temps pour en arriver là, et il leur reste encore beaucoup de choses à comprendre (rires). Mais c'est au moins le minimum.

Y a-t-il quelque chose que tu voudrais dire à la gauche tchèque, par exemple en ce qui concerne le pacifisme radical auquel tu as fait allusion ?

La gauche tchèque a connu l'expérience historique de la répression du Printemps de Prague, je ne comprends donc pas pourquoi elle ne parvient pas à mieux comprendre notre positionnement. Peut-être est-ce dû à une dépendance excessive à l'égard des théories de la gauche occidentale. Pour être franc, il en allait exactement de même dans notre pays et, à certains égards, c'est encore le cas aujourd'hui. Après 1989, la situation de la gauche en Ukraine était très déprimante et nous nous sommes d'autant plus tournés vers les auteurs occidentaux. À la revue Spilne (Commons), nous faisons également des traductions. Mais à partir d'un certain stade, on comprend et on sent que nous avons besoin d'une sorte de décolonisation de nous-mêmes. Le 24 février 2022, jour de l'invasion russe, est aussi devenu le moment d'une émancipation intellectuelle pour nous. Il est nécessaire d'être plus critique à l'égard de ce qu'écrivent les auteurs occidentaux, dont nous avons beaucoup appris et ce que nous reconnaissons ouvertement, mais nous nous trouvons dans un contexte quelque peu différent. Nous ne devons pas avoir peur de regarder les choses dans une perspective locale. Et cela inclut le développement d'une analyse locale des idées des auteurs occidentaux de gauche.

Ici, dans les milieux de gauche, nous avons aussi, et cela nous a fait du tort, souvent simplement reproduit les points de vue de la gauche occidentale. Les deux fléaux de la politique de gauche contemporaine sont la reconstruction historique et l'adaptation aux conceptions en vogue

. Au lieu de se livrer à une analyse des situations concrètes, ils se contentent souvent de reproduire des schémas établis dans un contexte et à une époque totalement différents et qui ne correspondent pas du tout à la situation. Nous devons nous éloigner de ces stéréotypes. Le marxisme n'est pas un dogme, mais pour diverses raisons, trop de marxistes réduisent en pratique le marxisme à une simple répétition de dogmes établis. « Pas de guerre en dehors de la guerre des classes », etc.

Un exemple révélateur s'est produit au printemps dernier lors de la venue de la délégation allemande de député.e.s de Die Linke au Bundestag. Jusque là, leur position sur la fourniture d'armes était totalement négative. Au moment de leur départ, le président du groupe a déclaré qu'ils avaient reconsidéré certaines de leurs positions après ce qu'ils avaient appris à Kjiv. Par exemple, le fait que les Ukrainiens ont de toute évidence besoin d'une défense antimissile. La même défense antimissile qu'ils avaient refusé de fournir jusqu'alors les avait en fait protégés à Kjiv ! Ainsi, plus d'un an après l'invasion, ils ont réalisé à quel point elle était nécessaire. Il leur a fallu beaucoup de temps pour en arriver là, et il leur reste encore beaucoup de choses à comprendre (rires). Mais c'est au moins le minimum.

Y a-t-il quelque chose que tu voudrais dire à la gauche tchèque, par exemple en ce qui concerne le pacifisme radical auquel tu as fait allusion ?

La gauche tchèque a connu l'expérience historique de la répression du Printemps de Prague, je ne comprends donc pas pourquoi elle ne parvient pas à mieux comprendre notre positionnement. Peut-être est-ce dû à une dépendance excessive à l'égard des théories de la gauche occidentale. Pour être franc, il en allait exactement de même dans notre pays et, à certains égards, c'est encore le cas aujourd'hui. Après 1989, la situation de la gauche en Ukraine était très déprimante et nous nous sommes d'autant plus tournés vers les auteurs occidentaux. À la revue Spilne (Commons), nous faisons également des traductions. Mais à partir d'un certain stade, on comprend et on sent que nous avons besoin d'une sorte de décolonisation de nous-mêmes. Le 24 février 2022, jour de l'invasion russe, est aussi devenu pour nous le moment d'une émancipation intellectuelle. Il est nécessaire d'être plus critique à l'égard de ce qu'écrivent les auteurs occidentaux, dont nous avons beaucoup appris, ce que nous reconnaissons ouvertement, mais nous nous trouvons dans un contexte quelque peu différent. Nous ne devons pas avoir peur de regarder les choses dans une perspective locale. Et cela inclut le développement d'une analyse enracinée localement des idées des auteurs occidentaux de gauche.

Ici, dans les milieux de gauche, nous avons aussi, et cela nous a fait du tort, souvent simplement reproduit les points de vue de la gauche occidentale. Les deux fléaux de la politique de la gauche contemporaine sont la reconstruction historique et l'adoption des conceptions à la mode. Les gens lisent des auteurs qui ont cent ans d'âge et se proclament marxistes ou féministes au vu de ces textes classiques... Le monde a beaucoup changé et les gens lisent les classiques trop littéralement, même quand ils ne sont plus réellement en phase avec les conditions actuelles. Deuxièmement, la gauche ne peut pas s'empêcher de faire siennes les guerres culturelles ou les sous-cultures occidentales à la mode. En 2016, deux militants de gauche qui participaient à une manifestation en Ukraine ont décidé de scander le slogan « De l'argent pour l'éducation, pas pour la guerre ». Seulement, ils l'ont importé d'un contexte complètement différent, de l'Italie, qui a été impliquée dans une agression impérialiste. En ce qui nous concerne, l'Ukraine est d'abord et avant tout victime de l'agression d'un autre État. En bref : ce fut un désastre. Les conséquences pour la gauche locale ont été tout simplement terribles. Nous étions déjà dans une situation difficile après 2014, et cette seule action, ce seul slogan, n'a fait qu'empirer les choses. Alors oui, nous avons fait beaucoup d'erreurs. Il faut reconnaître que certains d'entre nous ont tiré de mauvaises conclusions. Nous aussi avons beaucoup à apprendre. Mais en même temps, notre amère expérience ukrainienne nous a appris un certain nombre de choses.

P.-S.

Source : https://a2larm.cz/2024/04/kdybychom-nesli-bojovat-levice-by-v-ukrajine-prestala-existovat-rika-taras-bilous/

Traduit pour ESSF par Pierre Vandevoorde avec l'aide de DeepLpro, à partir de la traduction du tchèque en anglais d' Adam Novak

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Lettre d’information syndicale du RESU - Politique du RESU en matière de médias publics

Bienvenue dans le numéro de mars 2024 de la lettre d'information syndicale du Réseau

européen de solidarité avec l'Ukraine (RESU). Dans ce numéro, nous posons des

questions essentielles : Le mouvement syndical en Europe en fait-il assez pour soutenir l'Ukraine, ses travailleurs et leurs syndicats à un moment où la situation sur le front militaire est bloquée ? Que peuvent-ils faire de plus ?

Mars 2024 NUMÉRO 8 - | Photo : Londres, 24 février. Le cortège de l'Union des services publics et commerciaux avec l'Ukraine

Dans ce numéro

Nous présentons également les luttes en cours des travailleuses, des étudiants et des

retraités ukrainiens, ainsi que des communautés qui se mobilisent pour faire pression sur leurs gouvernements locaux afin qu'ils augmentent leur soutien aux forces armées.

Contenu

– Dossier : Que doivent faire nos syndicats pour aider l'Ukraine ? 2-11

– Lutte des travailleurs en Ukraine 12-15

– Les luttes communautaires en Ukraine 16-18

– Lutte des étudiants en Ukraine 19-20

– Lutte des femmes en Ukraine 21-22

– Autres nouvelles et analyses sur l'Ukraine 23-25

– Solidarité avec les travailleurs et les syndicats d'Ukraine 26-27

– Lutte des travailleurs en Biélorussie 28-32

Pour lire l'ensemble du Bulletin, cliquez sur l'icône :

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Eléments pour un bilan du groupe ensuféministe

Nous avons mis en avant et lancé des campagnes sur des questions de genre liées à la guerre en Ukraine et ses conséquences spécifiques pour les femmes (pressions pour fuir le pays et devenir réfugiées avec leurs enfants) et des sujets qui restent souvent dans l'ombre dans le monde dominé par les hommes de la guerre et de la politique internationale.

1. Réalisations

Nous avons offert une réponse rapide et opportune au Manifeste féministe campiste avec le Manifeste " Droit de résister ", élaboré par une collectivité importante et largement représentative de groupes et d'individus féministes ukrainiens que nous avons soutenus (signatures et diffusion internationale) (juillet 2022).

Nous avons mis en avant et lancé des campagnes sur des questions de genre liées à la guerre en Ukraine et ses conséquences spécifiques pour les femmes (pressions pour fuir le pays et devenir réfugiées avec leurs enfants) et des sujets qui restent souvent dans l'ombre dans le monde dominé par les hommes de la guerre et de la politique internationale (cf. analyse produite dans " Le droit de résister " des féministes ukrainiennes : la question des viols de guerre et autres formes de violence sexuée, y compris l'augmentation de la violence domestique), les questions plus larges des droits reproductifs et sexuels, les droits du travail des femmes, en particulier dans le secteur de la santé (campagne Be like Nina), la question des femmes soldats (inégalité avec leurs homologues masculins, discriminations, violences sexuelles, manque d'équipement).

Campagnes :

• Pétitions sur l'avortement et les droits reproductifs (juin, septembre 2022) - préparées lors de réunions zoom avec Zofia, féministe polonaise et figure dirigeante du Razem.

• Campagne Be like Nina (lancée en septembre 2023 avec l'objectif d'en faire une campagne générale de l'ENSU et d'autres forces (syndicales).

• Campagne Veteranka (lancée en février 2024).

Nous avons donné la parole aux collectivités féministes ukrainiennes et autres collectivités féministes internationales par le biais d'articles sur notre site web, traduits en plusieurs langues, de vidéos sélectionnées, et par le biais de réunions publiques de zoom :

• Panel féministe international " La guerre de Poutine : nouveaux défis et réponse féministe transnationale, 26.1.2023 (avec des intervenants d'Ukraine, de Russie, de Pologne et d'Iran).

• Campagne "Be like Nina" - Rencontre avec Oksana Slobodiana, 31 juillet 2023

• Zoom meeting présentant les activités de Feminist Workshop, 9 mars 2024

Nous avons collecté des fonds pour financer les groupes féministes ukrainiens, en particulier lorsqu'ils ont été touchés par des coupures d'électricité massives pendant le rude hiver 2022-2023.

– En mai 2023, nous avons pris en charge la traduction de certains messages du canal Telegram du groupe russe Anti-War Feminist Resistance. Nous publions des numéros mensuels à travers notre réseau sur les activités anti-guerre en Russie, les actes de soutien aux organisations ukrainiennes, la répression et les femmes prisonnières politiques en Russie.

Récemment, le groupe de travail féministe de l'ENSU a été renforcé par la participation d'Alla, membre active de l'atelier féministe en Ukraine, et de Patrick Letrehondat, qui suit en permanence les activités féministes ukrainiennes.

1. Défis

Au cours des derniers mois, le nombre de membres actifs du groupe de travail féministe a considérablement diminué. Nous avons perdu (lors des réunions régulières - pas pour les projets ad hoc et les zooms) la plupart de nos membres ou contacts internationaux - les participantes les plus régulières venant de France, de Belgique, de Grèce et des Etats-Unis. Nos réunions sont également devenues moins régulières. En revanche, certaines activités de l'ENSU sur des sujets féministes ont été reprises par des réseaux ENSU nationaux plus larges (Espagne, France, Belgique et Royaume-Uni), qui ont pu gérer plus efficacement certaines des campagnes que nous avons proposées (en particulier la collecte de fonds) (par exemple "Be like Nina" et Veteranka). Enfin, l'organisation d'une rencontre féministe a été couronnée de succès en France grâce à un réseau d'associations (syndicats, Attac...) liées aux activités du RESU.

La diminution du nombre de nos membres actifs peut être liée à la "double charge" des camarades femmes ayant des enfants en bas âge ou au fait que nos membres sont souvent impliquées dans de nombreuses autres tâches militantes - dans les syndicats par exemple, ou dans des mobilisations en faveur de l'importance de la cause palestinienne.

1. Autres tâches possibles

Depuis le début de la guerre, nous avons soulevé (sans pouvoir le faire) la question de la solidarité avec les réfugiés ukrainiens à l'étranger (principalement des femmes et des enfants). La fin des mesures provisoires plus favorables (par exemple en ce qui concerne le logement et l'emploi pour ces réfugiées) représente une véritable tâche pour notre réseau. Nous devons analyser l'évolution de la situation des femmes ukrainiennes réfugiées dans différents pays, y compris la Pologne, en particulier en ce qui concerne les droits reproductifs.

Mais nous manquons de forces. L'un de nos projets devrait être d'organiser à nouveau une large réunion internationale de féministes pour examiner les situations auxquelles sont confrontées les femmes ukrainiennes et pour assurer le suivi de nos campagnes en cours ou pour voir si nous devons en lancer de nouvelles.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Attaque israélienne contre le World Central Kitchen : Biden durcit le ton, le soutien américain à la guerre d’Israël continue, les protestations aussi

Lorsque Israël a tué sept travailleurs de la[World Central Kitchen (WCK)->]le 1er avril, il a franchi une ligne rouge invisible qui a immédiatement suscité l'indignation de l'Europe, de l'Australie et de l'Amérique. Avant cette attaque, Israël avait tué plus de 200 travailleurs humanitaires palestiniens et 33 000 Palestiniens essentiellement musulmans, pour la plupart des femmes et des enfants, mais cette fois il n'a pas tué les bonnes personnes en causant la mort de Blancs originaires de pays majoritairement chrétiens – l'Australie, la Pologne, le Royaume-Uni, et un citoyen américain et canadien, Jacob Flickinger, 33 ans. Le WCK, réputé pour ses actions caritatives, est dirigé par le chef José Andrés, citoyen américain né en Espagne.

Tiré de Inprecor 719 - avril 2024

8 avril 2024

Par Dan La Botz

Netanyahu, qui ne s'est pas excusé pour le meurtre de 200 travailleurs humanitaires palestiniens, de 140 journalistes ou de 13 800 enfants, a immédiatement reconnu son erreur et a déclaré : « Malheureusement, au cours de la journée écoulée, il y a eu un cas tragique où nos forces ont frappé involontairement des personnes innocentes dans la bande de Gaza. Cela arrive en temps de guerre ».

L'attaque contre WKC a été un cadeau pour Biden qui a été attaqué par les progressistes pour ne pas avoir freiné Israël. Il a pris son téléphone, appelé Netanyahou et lui a dit qu'il devait protéger les travailleurs humanitaires, garantir plus d'aide aux Palestiniens et demander un cessez-le-feu immédiat en échange d'otages, suggérant qu'il pourrait conditionner l'aide militaire américaine à Israël. M. Biden a déclaré : « Nous sommes passés aujourd'hui d'une accolade à une poignée de main, puis à une tape sur les doigts ».

La guerre d'Israël contre les Palestiniens est menée avec des milliards de dollars d'aide militaire américaine, y compris de la part de l'administration Biden. Légalement, l'aide militaire américaine ne peut aller à des pays qui ne protègent pas les civils et n'assurent pas l'aide humanitaire. Jusqu'à présent, le président avait exercé une légère pression verbale sur Netanyahou pour qu'il modifie la stratégie d'Israël vis-à-vis des Palestinien·nes. L'attaque israélienne contre le WCK a donné à Joe Biden l'occasion de se montrer plus ferme. Néanmoins, la colère contre Israël et les États-Unis continue de croître.

Andrés, le directeur de WCK, a immédiatement accusé Israël d'avoir délibérément attaqué les travailleurs humanitaires de son organisation. À la suite de l'enquête menée par les Forces de défense israéliennes et des mesures disciplinaires prises à l'encontre des officiers, WCK a déclaré que « les Forces de défense israéliennes ont déployé une force meurtrière sans tenir compte de leurs propres protocoles, de leur chaîne de commandement et de leurs règles d'engagement ». Et WCK a exigé une enquête indépendante. Une enquête convaincante d'Al Jazeera a révélé que l'armée israélienne avait attaqué « méthodiquement et délibérément » les travailleurs du WCK. Fin mars, Volker Türk, le plus haut responsable des droits de l'homme des Nations unies, a déclaré qu'il était « plausible » qu'Israël utilise la famine comme arme de guerre à Gaza. Pour beaucoup d'entre nous, cela semble non seulement plausible, mais évident. L'attaque contre le WCK a conduit ce dernier et d'autres organisations d'aide à suspendre leur travail, ce qui a aggravé la famine et la faim à Gaza.

L'attaque contre le WCK a intensifié la dissidence de certains sénateurs et représentants du parti démocrate qui s'opposent au soutien continu, et jusqu'à présent sans critique, de Biden à la guerre d'Israël. Et bien sûr, cela a encouragé les protestations continues des militant·es appelant à un cessez-le-feu qui ont eu lieu lors d'événements du parti, interrompant parfois Biden lui-même. Jewish Voice for Peace, un groupe antisioniste, a déclaré sur X que l'attaque d'Israël contre WCK était intentionnelle, écrivant : « Écoutez d'abord les Palestiniens – et immédiatement – chaque fois qu'ils subissent le génocide et la colonisation israéliens. L'assassinat par l'armée israélienne de toute personne à Gaza est conscient et calculé ».

L'attaque israélienne contre WCK a enflammé l'opposition à Biden au sein de la gauche, qui, lors des primaires, a voté « non engagé » plutôt que de voter pour le président. La « tape sur la main » de Biden ne les impressionnera pas – à moins qu'il n'arrête réellement l'aide militaire à Israël. Et cela semble encore peu probable. Le soutien de Biden à Israël pourrait lui coûter l'élection. Peut-être.

7 avril 2024, publié par International Viewpoint.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

No Tech for Apartheid : grogne chez Google autour d’un contrat d’IA avec Israël

À l'ombre de la guerre à Gaza, un groupe de protestation a été créé au sein du géant de la tech, et compte désormais une quarantaine d'employés, raconte “Time”. Leur objectif : pousser Google à abandonner un projet du nom de Nimbus permettant à l'État hébreu de bénéficier de services d'intelligence artificielle.

Tiré de Courrier international.

Dans un article paru le 8 avril sur Google et Israël, dans le contexte actuel de la guerre à Gaza, le magazine américain Time s'attarde sur la montée de la grogne au sein du géant technologique concernant un de ses projets, baptisé “Nimbus”, un contrat de 1,2 milliard de dollars signé en 2021 avec l'État hébreu.

Ce projet, décrié par des employés de l'entreprise comme un outil supplémentaire de la politique “génocidaire” et d'“apartheid” d'Israël, consiste à fournir des services d'intelligence artificielle (IA) et de “cloud computing” (stockage et gestion de données sur des serveurs externes) au gouvernement ainsi qu'à l'armée israélienne.

Ces dernières semaines, un jeune ingénieur a ainsi été remercié pour avoir protesté publiquement contre le projet lors d'une conférence faisant la promotion de l'industrie technologique israélienne, tandis que deux autres ont rendu leur tablier, également sur fond de contestation du projet, rapporte le Time.

Conférence perturbée

“Le 4 mars, dans le centre de Manhattan, le directeur général de Google pour Israël, Barak Regev, parlait lors d'une conférence […] lorsqu'un membre du public s'est levé en signe de protestation. ‘Je suis ingénieur logiciel chez Google Cloud et je refuse de contribuer à une technologie qui alimente le génocide, l'apartheid ou la surveillance', a lancé le manifestant, vêtu d'un tee-shirt orange orné du logo blanc de Google. ‘Pas de technologie pour l'apartheid'”, a-t-il ensuite scandé.

Cet ingénieur de 23 ans, nommé Eddie Hatfield, “a été hué par le public et rapidement expulsé de la salle”, avant d'être démis de ses fonctions trois jours plus tard.

Mais sa réaction est loin d'être un cas isolé, explique le magazine américain, qui s'est entretenu avec dix employés de Google, cinq actuels et cinq anciens. “Hatfield fait partie d'un mouvement croissant au sein de Google qui appelle l'entreprise à abandonner le projet Nimbus. Le groupe de protestation, appelé ‘No Tech for Apartheid', compte désormais une quarantaine d'employés […], qui affirment que des centaines d'autres travailleurs sympathisent avec leurs objectifs”, écrit l'auteur de l'article, Billy Perrigo.

“Tuer des civils”

Même s'il n'existe “aucune preuve que la technologie de Google ou d'Amazon ait été utilisée pour tuer des civils” dans la guerre actuelle à Gaza, les employés de Google craignent que les outils mis à la disposition d'Israël dans le cadre du projet Nimbus ne soient utilisés “à des fins de surveillance, de ciblage militaire ou d'autres formes” de répression ou de liquidation.

Des craintes qui semblent d'autant plus légitimes, selon le journaliste, que des enquêtes récentes dans la presse israélienne ont révélé le recours de plus en plus courant par l'armée israélienne à des systèmes de ciblage générés par l'IA, sans surveillance ou avec un contrôle humain réduit.

Courrier international

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Envoi d’armes à Israël : Des pays européens menacés de poursuites pour complicité de génocide

Deuxième plus grand fournisseur d'armes d'Israël (après les Etats-Unis), l'Allemagne fait face à deux plaintes devant ses tribunaux et une troisième devant la Cour internationale de justice (CIJ), la plus haute juridiction de l'Onu, devant laquelle elle a comparu mardi dernier pour « complicité » et « facilitation » de génocide à Ghaza. Au début du mois de novembre dernier, ses ventes ont atteint 300 millions d'euros, soit dix fois plus que l'année précédente.

Tiré d'El Watan.