Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Le Québec possède le meilleur potentiel éolien en Amérique du Nord (avec T-N-L)

Le NREL est un immense organisme américain consacré à la recherche sur l'énergie, avec une section complète sur l'éolien. La photo est tirée de la section Wind Data and Tools contenant profusion de données, d'outils de modélisation et divers utilitaires.

Tiré de https://www.facebook.com/ralliementcontrelapollutionradioactive

Selon le NREL (National Renewable Energy Laboratory - USA)

Le NREL est un immense organisme américain consacré à la recherche sur l'énergie, avec une section complète sur l'éolien. La photo est tirée de la section Wind Data and Tools contenant profusion de données, d'outils de modélisation et divers utilitaires.

Le National Renewable Energy Laboratory prévoit que le coût de l'énergie éolienne va baisser de 25% entre 2012 et 2030.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

« L’implantation des éoliennes se fait de façon anarchique »

L'Union des producteurs agricoles dénonce l'accaparement des terres agricoles par les promoteurs éoliens privés pour répondre aux demandes d'Hydro-Québec.

Face au projet du gouvernement Legault de doubler la production d'électricité, Charles-Félix Ross, le directeur général de l'Union des producteurs agricoles, appelle à la vigilance et la mobilisation citoyennes. L'UPA s'oppose notamment à l'implantation des éoliennes sur des terres agricoles. M. Ross appelle à une mobilisation aussi efficace que celle qui a eu raison des projets d'exploitation de gaz de schiste et de transport de gaz naturel liquéfié.

3 avril 2024 |tiré de pivot.quebec

https://pivot.quebec/2024/04/03/limplantation-des-eoliennes-se-fait-de-facon-anarchique/?vgo_ee=ic%2BzuCgf6z9EWMri2vad2pm1YkqT8NVIUSJllKy89O

Face au projet du gouvernement Legault de doubler la production d'électricité, Charles-Félix Ross, le directeur général de l'Union des producteurs agricoles, appelle à la vigilance et la mobilisation citoyennes. L'UPA s'oppose notamment à l'implantation des éoliennes sur des terres agricoles. M. Ross appelle à une mobilisation aussi efficace que celle qui a eu raison des projets d'exploitation de gaz de schiste et de transport de gaz naturel liquéfié.

Dans son plan d'action déposé cet hiver, Hydro-Québec vise une production de 400 térawatts-heures (TWh) à l'horizon 2050, contre environ 200 TWh aujourd'hui.

La hausse est déjà en cours. En mars 2023, Hydro-Québec a lancé un appel d'offres pour l'acquisition de 1500 mégawatts (MW) d'énergie éolienne additionnelle, entièrement privée.

Les promoteurs font le tour des campagnes. L'Union des producteurs agricoles (UPA) a un message pour eux : « allez ailleurs ! »

Pourquoi l'UPA s'oppose-t-elle à l'implantation d'éoliennes sur les terres agricoles ?

Charles-Félix Ross : Les terres agricoles sont une ressource rare et non renouvelable. Elles servent à nourrir les populations. Elles doivent être protégées et conservées pour les prochaines générations. C'est une responsabilité collective.

Au Québec, la superficie des terres en culture est de 0,24 hectare par habitant. C'est le taux le plus bas au sein de l'OCDE [l'Organisation de coopération et de développement économiques, qui regroupe 38 pays développés]. Aux États-Unis, ce taux est de 1,52 hectare par habitant.

La zone agricole est constamment grugée et grignotée par des développements de toutes sortes. En plus des superficies exclues de la zone agricole, des milliers d'hectares ont été sacrifiés pour des « utilisations non agricoles » (UNA) en zone verte. Depuis 25 ans, la perte réelle représente 57 000 hectares [570 km2, soit plus que l'île de Montréal].

Les UNA sont une approche sournoise. Les terres visées par leur implantation demeurent comptabilisées en zone verte. Or, elles perdent leur vocation agricole et, plus souvent qu'autrement, de manière irrémédiable.

L'implantation de parcs éoliens en zone agricole est un exemple type d'UNA.

Imaginez 3000 à 5000 éoliennes sur le territoire agricole du Québec, soit le nombre nécessaire pour répondre à la demande d'Hydro-Québec. Imaginez tous les ennuis et inconvénients de ces installations pour la pratique de l'agriculture. Imaginez la perte de territoire. Imaginez le réseau souterrain, l'immense toile d'araignée de chemins pour raccorder toutes ces éoliennes au réseau d'Hydro-Québec. Imaginez, enfin, l'appétit de promoteurs de toutes sortes qui voudront s'installer en marge de ces parcs pour bénéficier de cette énergie.

Lors d'un colloque sur l'avenir de l'énergie tenu à Montréal le 28 mars, vous avez parlé de « Far West ». Que voulez-vous dire ?

Charles-Félix Ross : Le principe de base de l'aménagement du territoire, c'est la planification. Le gouvernement du Québec devrait dire où sont les meilleurs gisements de vent. Mais ce n'est pas ce qui se passe.

Hydro-Québec dit « j'ai besoin de 1500 mégawatts » et lance des appels d'offres. Les offres sont retenues selon divers critères. L'un d'eux, auquel la grille d'analyse accorde beaucoup de points, c'est la proximité du réseau, soit la facilité de connecter les éoliennes au réseau de transport. Autrement dit, ce qui prime, ce sont les coûts, pas la protection des ressources ou le potentiel des gisements de vent.

« Les représentants des compagnies font le démarchage selon leurs critères de rentabilité. »

Le gouvernement se dégage de toute planification. L'implantation des éoliennes se fait de façon anarchique. C'est effectivement le Far West. Hydro dit aux compagnies privées : « faites vos démarches, on va prendre votre production ». C'est un peu n'importe quoi. Les représentants des compagnies font le démarchage auprès des producteurs agricoles et des municipalités selon leurs critères de rentabilité.

Hydro-Québec entrevoit la construction de 5000 kilomètres de ligne de transport pour raccorder la production privée d'électricité éolienne et solaire. Les coûts de raccordement seront aux frais de la société d'État.

Lors de ce même colloque, vous avez évoqué les tensions que provoquent les projets d'éoliennes parmi les producteurs agricoles…

Charles-Félix Ross : L'une des pires nuisances du développement éolien est la division qu'il provoque au sein des communautés. Aujourd'hui, il y a des citoyens, des agriculteurs, amis jadis, qui ne se parlent plus, qui se détestent. Des citoyens en colère, en guerre, avec des voisins qui ont pris la décision de participer à un projet éolien, à l'encontre de leur volonté et souvent de celle de la majorité.

POUR EN SAVOIR PLUS

Diviser pour régner : quand les éoliennes débarquent en campagne

Dans ces cas, cette décision individuelle, souvent motivée par des intérêts financiers, est imposée aux autres qui en subissent les conséquences visuelles, sonores et autres, allant de la perte de territoire à la restriction de certaines activités, en passant par des impacts environnementaux insoupçonnés.

Hydro-Québec peut exproprier un producteur agricole pour passer une ligne de transport qui va se brancher à l'éolienne sur la terre du voisin. Des gens vont subir le choix des autres.

Mais au bout du compte, est-ce que l'intérêt collectif n'est pas bien servi ?

Charles-Félix Ross : C'est le contraire. D'un point de vue collectif, le plan d'action d'Hydro-Québec et du gouvernement n'est pas rentable pour la société.

Leur prémisse de base, c'est qu'on va décarboner l'économie et électrifier les transports. On a de cinq à six millions de véhicules au Québec : va-t-on les remplacer par des Tesla fabriquées en Chine avec du charbon ? Si on électrifie tous ces véhicules, oui, on va manquer d'électricité. Mais pourrait-on plutôt viser une diminution du parc automobile, une densification de l'habitat, le développement et l'électrification du transport en commun ?

Dire qu'on va décarboner le Québec en doublant la capacité de production d'énergie, c'est un non-sens. C'est un objectif démesuré.

« Si les gens se mobilisent contre ces plans démesurés de doubler la production d'électricité, le gouvernement devra reculer. »

En ce qui concerne les éoliennes, il faut voir qui en profitera le plus. Une éolienne de cinq mégawatts peut rapporter 35 000 $ par année à un producteur agricole, 30 000 $ à une municipalité… et 1,2 million $ au promoteur, soit 36 millions $ sur 30 ans. Avec près de 3000 éoliennes de cinq mégawatts installées pour atteindre les objectifs de demande […], c'est près de 100 milliards $ qui seront versés aux promoteurs éoliens au cours de cette période. Tout dépendamment de leurs marges bénéficiaires, ce sont des centaines de millions de dollars de profits que nous nous apprêtons à leur accorder chaque année.

Qui paiera pour démanteler ou renouveler tout cet attirail aérien et souterrain dans 20 à 30 ans, lorsque ces parcs éoliens seront tous désuets en même temps ?

Pourquoi ne serions-nous pas propriétaires de ces parcs comme nous sommes propriétaires de nos barrages ? Engrangeons les profits de cette opération, pas seulement les dépenses, et redistribuons-les pour financer nos projets collectifs, en santé, en éducation, en agriculture et pour financer nos municipalités.

Vous croyez que la population pourrait forcer le gouvernement à reculer ?

Charles-Félix Ross : Oui. La meilleure chose, c'est la mobilisation citoyenne.

Les citoyens ont réussi à faire reculer le gouvernement libéral avec ses projets de gaz de schiste. Ça n'avait pas de bon sens, ils voulaient développer ça dans nos cours. C'est vraiment la mobilisation citoyenne, les comités de citoyens, les groupes environnementaux qui ont forcé le gouvernement à reculer. Le peuple a dit : on n'en veut pas, de gaz de schiste.

Cette fois encore, si les gens se mobilisent contre ces plans démesurés de doubler la production d'électricité, le gouvernement devra reculer.

AUTEUR:L

André Noël a été journaliste à La Presse pendant près de 30 ans. Ses nombreuses enquêtes lui ont permis de remporter de nombreux prix de journalisme, dont le prix Judith-Jasmin, le Concours canadien de journalisme, le prix Michener du Gouverneur général et le prix du Centre canadien pour le journalisme d'enquête. Il a aussi été enquêteur et rédacteur à la Commission Charbonneau.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Renoncer graduellement au gaz à meilleur coût

Le gouvernement du Québec a récemment adopté le projet de loi 41 sur la décarbonation des bâtiments et des initiatives réglementaires des municipalités, et plusieurs d'entre nous (membres de la coalition Sortons le gaz) ont exprimé leur déception quant à des aspects cruciaux de cette décision.Toutefois, nous ne sommes pas « interloqués », comme l'indique M. Francis Vailles dans sa chronique sur le sujet, mais plutôt préoccupés quant à des articles de la loi qui sont contradictoires et freinent les actions de plus en plus de municipalités qui veulent agir en matière de décarbonation des bâtiments.

D'emblée, nous tenons à rappeler que personne parmi nous ne prône une sortie complète du gaz du jour au lendemain au Québec.

Nous proposons plutôt de cesser d'ajouter des appareils au gaz, de ne pas remplacer les appareils existants qui sont rendus à la fin de leur vie utile et de rapidement installer des thermopompes pour que les bâtiments existants qui se chauffent au gaz passent à la biénergie électricité-gaz.

Or à nos yeux, le gouvernement Legault a adopté le projet de loi 41 en réaction à un important mouvement des municipalités qui ont décidé d'interdire le gaz dans les nouveaux bâtiments.

L'enjeu ? De nombreuses personnes confondent la pointe réelle du réseau d'Hydro-Québec (qui est d'une centaine d'heures par hiver) avec le tarif DT pour le chauffage biénergie électricité-gaz, qui procure plutôt un effacement de la consommation d'électricité pour le chauffage, entraînant un recours au gaz polluant pendant 573 heures annuellement en moyenne, et ce, de façon tout à fait inutile la moitié du temps.

Or, bon an, mal an, le chauffage au gaz représente 9 % des nouvelles constructions au Québec. C'est donc dire que 91 % de toutes les nouvelles constructions chauffées par plinthes électriques occasionneront une importante demande en puissance électrique et donc des surcoûts en puissance de plusieurs centaines de dollars par année à Hydro-Québec, et ce, pour chaque construction.

Déplacer la pointe

Il existe pourtant des technologies de chauffage électrique qui déplacent efficacement la pointe dans le temps. Dans le secteur résidentiel, de tels systèmes sont d'ailleurs subventionnés par Hydro-Québec dans la nouvelle construction, au moyen du nouveau programme LogisVert. Pour les plus grands bâtiments, Hydro-Québec a développé le ThermÉlect hydronique.

Ce type de chauffage électrique est présent dans des centaines de bâtiments résidentiels depuis peu au Québec. Pour les nouvelles maisons, une étude d'Écohabitation a démontré qu'il est beaucoup moins cher de chauffer avec un accumulateur de chaleur et une thermopompe qu'avec un système biénergie au gaz naturel. Et c'est encore moins cher depuis qu'Énergir a décidé d'obliger tous les nouveaux raccordements à consommer du gaz de source renouvelable (GSR), lequel coûte aujourd'hui huit fois plus cher au client que le gaz naturel fossile.

Ce type de système avec accumulateur de chaleur et 100 % électrique est aussi présent dans de nombreux bâtiments institutionnels et commerciaux.

Il a par exemple remplacé le gaz, au début des années 2000, dans l'édifice Price à Québec, qui loge entre autres les appartements de fonction du premier ministre du Québec.

Les coûts en puissance ne peuvent donc pas justifier le maintien du gaz lorsque l'option électrique de déplacement de charge existe et est déjà utilisée. De plus, le coût par tonne de GES calculé dans l'article pour la biénergie électricité-gaz ne tient pas compte de la compensation des pertes de revenus d'Énergir par la clientèle d'Hydro-Québec qui coûtera 2,4 milliards de dollars d'ici 2050, ce que nous estimons à 180 $ par tonne.

Enfin, si le gaz de source renouvelable (GSR) peut jouer temporairement un rôle dans la décarbonation des systèmes de chauffage existants, sa rareté et son coût élevé amènent la communauté scientifique à recommander qu'il soit utilisé prioritairement pour les usages industriels difficilement électrifiables. D'ailleurs, l'Agence internationale de l'énergie recommande de ne plus renouveler d'équipements de chauffage au gaz à partir de 2025.

Par l'adoption du projet de loi 41 sur la décarbonation des bâtiments, le gouvernement désire sauver l'investissement de la Caisse de dépôt et placement du Québec dans Énergir et perpétuer les prolongements du réseau gazier au risque d'avoir des actifs échoués (investissement qui perd de sa valeur en raison de l'impact des changements liés à la transition énergétique) d'ici 2050.

La logique des environnementalistes est raisonnée et pragmatique : il faut plutôt intensifier la décarbonation des bâtiments et réserver le GSR à des usages circonscrits aux industries qui ne peuvent s'électrifier.

JEAN-PIERRE FINET Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEE)

Cosignataires : Pascal Bergeron, Environnement Vert Plus ; Philippe Duhamel, coordonnateur général, Regroupement vigilance hydrocarbures Québec (RVHQ) ; Éric Pineault, président du comité scientifique de l'Institut des sciences de l'environnement, UQAM ; Arnaud Theurillat-Cloutier, Travailleuses et travailleuses pour la justice climatique (TJC) ; Stéphanie Harnois, Fondation David Suzuki ; Patrick Bonin, responsable de la campagne Climat-Énergie, Greenpeace Canada ; Anne-Céline Guyon, analyste Climat-Énergie, Nature Québec ; Patricia Clermont, Association québécoise des médecins pour l'environnement (AQME) ; Jean-François Lefebvre, Imagine Lachine-Est ; les membres de Pour Nos Enfants Montréal

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

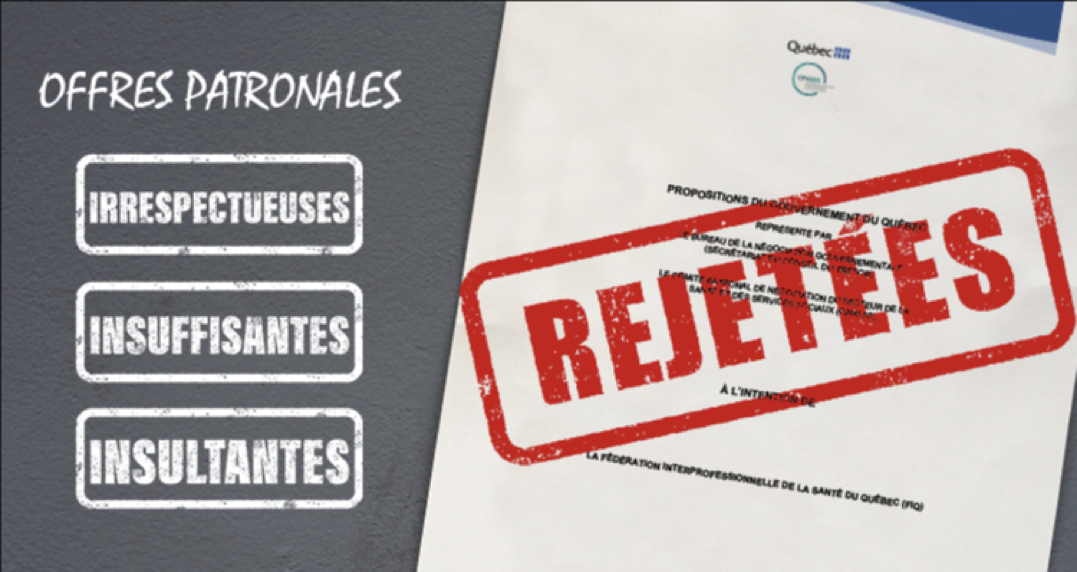

Rejet de l’entente de principe à la FIQ

La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) a publié le 13 avril 2024 un communiqué annonçant que l'entente de principe conclue entre le comité de négociation de la FIQ et le gouvernement du Québec a été rejetée par 61% de ses membres qui ont participé à la consultation (le taux de participation s'élève à 77%).

Pour la présidente de l'organisation syndicale, madame Julie Bouchard, ce résultat veut dire minimalement trois choses pour les 80 000 salariésEs syndiquésEs qu'elle représente : ses « membres sont déterminés à voir leurs conditions de travail s'améliorer. Elles jugent qu'elles ont fait les frais depuis trop longtemps d'un réseau de la santé complètement désorganisé. Elles veulent rompre avec la culture d'en faire plus avec moins et obtenir une pleine reconnaissance de la valeur de leur travail et de leur expertise . »

L'avenir nous dira si la FIQ sera en mesure de pulvériser le cadre financier que le gouvernement Legault a conclu avec le Front commun intersyndical CSN-CSQ-FTQ-APTS et la FAE.

Ce rejet de l'entente de principe nous indique qu'il est encore trop tôt pour entreprendre un véritable bilan de la présente ronde de négociation.

À suivre…

Source : https://www.newswire.ca/fr/news-releases/negociations-dans-le-secteur-public-la-federation-interprofessionnelle-de-la-sante-du-quebec-fiq-annonce-qu- elle-retournera-en-negociations-862956700.html . Consulté le 14 avril 2024.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Yvan Perrier

14 avril 2024

14h

yvan_perrier@hotmail.com

Négociations dans le secteur public - La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ annonce qu’elle retournera en négociations

MONTRÉAL, le 13 avril 2024 - Les membres de la FIQ ont rejeté la proposition d'entente de principe survenue avec le gouvernement du Québec, à une majorité de 61 %. Les membres de la FIQ ont été catégoriques : c'est elles qui disent non aux offres de la CAQ et il faut les écouter. Le vote référendaire des 10, 11 et 12 avril a suscité un taux de participation de 77 %. « Nos membres se sont prononcées : elles veulent être considérées, respectées, tout en ayant de meilleures conditions de travail. Bien qu'elles sachent qu'une convention collective ne peut régler tous les problèmes du réseau public de santé, elles ont perdu confiance envers le gouvernement, leurs gestionnaires. Nous appelons les dirigeants à les écouter et à amener à la table des solutions qui vont réellement améliorer le quotidien de nos membres et reconnaître leur expertise ainsi que les spécificités de leur travail » affirme Julie Bouchard, présidente de la FIQ.

Le temps est maintenant à la réflexion et à la consultation des instances démocratiques de la FIQ, afin de faire le point avec elles et décider de la suite des choses. « Ce vote veut dire trois choses : nos membres sont déterminées à voir leurs conditions de travail s'améliorer. Elles jugent qu'elles ont fait les frais depuis trop longtemps d'un réseau de la santé complètement désorganisé. Elles veulent rompre avec la culture d'en faire plus avec moins et obtenir une pleine reconnaissance de la valeur de leur travail et de leur expertise. C'est un message fort qu'elles envoient au gouvernement » ajoute madame Bouchard.

La FIQ continuera également de surveiller le déploiement, dans les prochains mois, de l'agence Santé Québec, qui changera fondamentalement le fonctionnement du réseau. C'est dans cette conjoncture que les négociations reprendront. « Nous sommes prêtes à nous retrousser les manches. Il en va de la santé de nos membres, de celle de la population, ainsi que de celle du réseau public de santé » de renchérir la présidente de la FIQ, Julie Bouchard.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Un salon du livre sur le dos des travailleuses et des travailleurs !

Québec, le 13 avril 2024 – Les membres du Syndicat des travailleuses et travailleurs de Librairie Renaud-Bray (CSN), qui représente les employé-es des succursales de Place Laurier et des Galeries de la Capitale, sont actuellement présents devant le Salon International du Livre de Québec au centre des congrès.

Le but de leur présence est de distribuer des tracts pour faire éclater au grand jour leurs conditions de travail et les demandes démesurées de l'employeur dans le cadre de leur négociation.

La trésorière du Syndicat des travailleuses et travailleurs de Librairie Renaud-Bray (CSN), Isabelle Nadeau, dénonce la situation « notre employeur veut nous faire reculer face à nos congés de maladie et nos horaires de travail. Pire encore, Renaud-Bray ne veut même pas reconnaître notre droit de prendre des pauses de 15 minutes durant nos quarts de travail, c'est inacceptable ! »

Le syndicat est présent de 11 h à 14 h pour distribuer ses tracts et se faire entendre de la population ainsi que soutenir leurs membres qui travaillent actuellement au Salon du livre. Renaud-Bray est un leader mondial de la librairie avec un chiffre d'affaires de plusieurs millions par année, exiger des reculs dans les conditions de travail de ses travailleuses et travailleurs quand les conditions sont déjà exécrables est simplement inhumain.

À propos

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs de Librairie Renaud-Bray (CSN) regroupe 60 membres. Le syndicat est affilié à la Fédération du commerce (CSN) qui regroupe près de 30 000 membres dans ses 360 syndicats, au Conseil central de Québec–Chaudière-Appalaches (CSN) qui compte 45 000 membres dans 240 syndicats de toutes provenances et, bien sûr, à la CSN qui compte pour sa part plus de 330 000 membres syndiqués provenant tant du secteur privé que public.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Malartic, un documentaire de Nicolas Paquet

Dix ans après l'ouverture de l'énorme mine d'or à ciel ouvert de Malartic, ce documentaire de Nicolas Paquet pose la question universelle de la gestion démocratique du territoire.

▶️ Visionnez la bande-annonce → bit.ly/MalarticBA

🍿 Trouvez une projection près de chez vous → bit.ly/3vKcBjI

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Comprendre le retour de l’inflation dans la crise globale du capitalisme

L'auteur étasunien Paul Mattick déploie dans son dernier ouvrage traduit en français l'idée que le retour de l'inflation est un symptôme d'une crise plus globale du capitalisme. Une crise de plus en plus complexe et dangereuse.

Tiré du blogue de l'auteur.

Paul Mattick junior poursuit depuis la mort en 1981 de son père, également appelé Paul Mattick (lire ici l'article sur la vie et la pensée de cette figure du mouvement conseilliste international), le travail que ce dernier avait synthétisé dans Marx et Keynes paru dans les années 1960 ( et publié en français chez Gallimard dans la collection Tel). Cette pensée conçoit le capitalisme comme un régime de crise permanent plus ou moins compensé par des contre-tendances de moins en moins efficaces.

Dans son dernier ouvrage, Le Retour de l'inflation, paru à l'automne dernier en anglais et traduit en français avec une remarquable célérité par les éditions Smolny, Paul Mattick prend de la hauteur sur la question de ce retour soudain de l'accélération des prix après des décennies où ce risque semblait avoir disparu.

Réalités du capitalisme

La première partie de l'ouvrage revient sur l'évolution historique du lien entre la monnaie, l'inflation et le capitalisme. Et le propos vise directement à écarter les deux interprétations dominantes de l'inflation de ce début des années 2020 : celle de la théorie quantitative de la monnaie, qui veut que ce soit la création monétaire qui ait créé un excès de demande, et celle de la théorie du choc, qui veut que l'inflation soit l'effet d'un élément extérieur à l'économie (la guerre, la pandémie, le réchauffement climatique).

Ces deux analyses sont en effet non seulement les lectures traditionnelles du phénomène inflationniste, mais ce sont aussi des lectures qui perçoivent l'inflation comme une perturbation, une anomalie dans le système économique. En cela, elles réalisent trois erreurs fondamentales : celle d'ignorer le caractère historique et particulier du capitalisme, celle de percevoir ce dernier comme un système d'équilibre et celle de concevoir la monnaie comme un simple outil facilitant les transactions commerciales.

Pour Paul Mattick, le capitalisme est un système qui évolue dans le temps. Les phases inflationnistes ont donc des fonctions différentes qui répondent à des moments de crise particuliers. Mais c'est aussi et surtout un système en permanent et profond déséquilibre. En cela, le texte reprend les thèses d'un texte de 1938 important de Henryk Grossman, un économiste qui a beaucoup influencé Paul Mattick senior, Marx, l'économie politique classique et le problème de la dynamique (dont la traduction est d'ailleurs en cours aux mêmes éditions Smolny).

La limite de la science économique moderne est qu'elle est fondée sur la notion d'équilibre. Or, cette notion elle-même repose sur l'idée que l'offre et la demande finissent toujours par trouver un point d'entente, ce que l'économiste italien Vilfredo Pareto appelait un « optimum », un niveau de prix où le vendeur et l'acheteur y trouve la meilleure satisfaction mutuelle possible. C'est dans ce cadre que la monnaie n'intervient que comme un « voile » sur les échanges : elle les facilite, mais ne joue pas sur le niveau réel de l'équilibre.

Les deux théories évoquées plus haut s'inscrivent dans cette perspective d'équilibre général de l'économie. Lorsque les conditions de cet équilibre sont perturbées, soit par de la création monétaire qui déséquilibre le système, soit par un choc externe, l'inflation apparaît.

Mais comme le remarque Paul Mattick dans un entretien au journal The Brooklyn Rail, le problème de ces théories est « qu'elles ignorent les dynamiques de l'économie capitaliste dans son ensemble ». La relation entre l'offre et la demande n'est pas qu'une simple relation entre producteurs et consommateurs qui agiraient indépendamment les uns des autres, c'est une relation elle-même régulée par le moteur de la production capitaliste, celui de la profitabilité. Offre et demande sont en réalité directement ou indirectement déterminées par cette recherche du profit.

Cette recherche se fait dans un cadre monétaire, parce que la monnaie n'est pas un simple appendice à la production capitaliste, elle en constitue le cœur. La particularité de ce mode de production, au regard des précédents, est en effet de généraliser l'usage de la monnaie et de faire des relations sociales des relations d'abord monétaires. « C'est le premier système social dans lequel le contrôle du temps de travail et de ce qui en sort est structuré par la circulation de l'argent », résume Paul Mattick.

Considérer que la monnaie est un simple « voile » et que, partant, sa quantité perturberait l'équilibre est donc ne pas comprendre la spécificité du capitalisme et son fonctionnement. L'inflation n'est donc pas un « phénomène monétaire », mais un « produit du fonctionnement du système de production et d'échange de marchandise pris comme un tout ».

Les illusions perdues des économistes

Tout cela empêche la théorie économique de saisir la dynamique capitaliste et mène aux faillites continuelles de cette dernière que Paul Mattick ne manque pas de relever, précisant que « les mathématiques de la théorie néoclassique ont été empruntées à la physique », mais que cet emprunt n'allait pas jusqu'à retenir « l'attachement historique de la science mère à se confronter aux informations issues de l'expérience ». D'où cette tendance bien connue des économistes à considérer que quand le réel leur donne tort, c'est le réel qui se trompe.

Paul Mattick insiste dès son introduction sur cette division entre le monde des économistes et celui des citoyens ordinaires. Et il en tire une conclusion logique : « si l'on veut comprendre correctement l'histoire en cours de l'économie, on doit le faire dans d'autres termes que ceux qui structurent les interprétations et prescriptions politiques existantes ». C'est évidemment l'immense intérêt de ce livre qui rejoint un sentiment largement partagé par ceux qui ont pu observer ce retour récent de l'inflation : l'impossibilité de l'expliquer correctement avec les clés des théories économiques dominantes.

Le point de départ de Paul Mattick est donc la question de la profitabilité. Sa vision est conforme à celle de son père et de Henryk Grossman : le capitalisme est bel et bien soumis à une contradiction majeure : pour être plus rentable, il faut augmenter la productivité et donc mécaniser. Mais en mécanisant, on réduit la possibilité de créer suffisamment de surplus productif au regard de la consommation du capital nécessaire. C'est la fameuse « baisse tendancielle du taux de profit », si discutée dans les milieux marxistes mais qui, il faut le souligner, découle assez logiquement de la théorie de la valeur travail de Marx.

Le capitalisme sait faire face à cette tendance. Il mobilise des contre-tendance permettant de retrouver des moyens d'augmenter le taux de profit. Mais ces moyens sont toujours temporaires et doivent toujours être renouvelées. L'analyse de Grossman, c'est que chaque contre-tendance mobilisée finit par affaiblir encore davantage le système qui doit, finalement, accélérer l'exploitation du travail (et l'on pourrait ajouter aujourd'hui, de la nature) pour produire toujours moins de croissance. Et c'est dans cette dynamique qu'il faut comprendre les apparitions de l'inflation.

Ce phénomène semble évident depuis un demi-siècle. Pour Paul Mattick, un de ses ressorts a été la transformation de la « monnaie-marchandise » basée sur l'or et l'argent en « monnaie de crédit » telle qu'on la connaît de nos jours et qui est fondée sur la création monétaire directe par les banques commerciales. Après la crise des années 1970, le crédit public comme privé a été un des ressorts de la contre-tendance ainsi que l'idéologie néolibérale qui a permis de renforcer l'exploitation du travail et d'accélérer le démantèlement des services publics.

Le chemin vers le retour de l'inflation

Avec la crise de 2008, une nouvelle phase de la crise s'ouvre, plus profonde. La tendance récessive après la crise financière a conduit les banques centrales à chercher à relancer l'inflation par de la création monétaire. Mais cette création monétaire n'a soutenu les prix que sur les marchés financiers et immobiliers, alors que la pression sur les salaires s'accentuait.

La crise sanitaire a modifié ces équilibres. La perturbation des chaînes logistiques et la guerre en Ukraine ont été utilisées comme des prétextes pour récupérer la possibilité d'augmenter ses profits en augmentant les prix. Ceci permettait de compenser le retrait des banques centrales du soutien aux profits, du moins temporairement, alors même que les salaires, eux, encaissaient l'essentiel des effets de la hausse des prix.

Ce premier phénomène allait de pair avec un autre, lui aussi hérité de la crise du Covid : l'expansion du soutien public au secteur privé. Ce phénomène n'est certes pas nouveau, mais il prend des proportions d'autant plus remarquables que la dette publique est déjà à un niveau élevé.

Paul Mattick n'est pas un partisan de la « théorie moderne de la monnaie ». Pour lui, la dette publique est toujours un coût pour le capital dans la mesure où son remboursement dépend toujours d'une production de plus-value in fine. Si la dépense publique n'est pas capable de faire accélérer cette production, elle pose, pour lui, problème dans un système capitaliste déjà en crise. La seule issue alors est l'austérité et, encore une fois, la répression du monde du travail. C'est ce que l'on observe ces derniers temps en France.

Une crise finale ?

Pour Paul Mattick, la crise du capitalisme est donc de plus en plus sérieuse et la monnaie ne représente pas une solution parce qu'elle est un rouage essentiel du fonctionnement capitaliste. Bien au contraire, monnaie et violence sont intimement liées et le retour de l'inflation s'accompagne aussi d'une violence d'État croissante, dans les relations internes aux pays comme dans les relations internationales, pour maintenir l'ordre capitaliste.

Dans son ouvrage majeur, L'Accumulation du capital, en 1929, Henryk Grossman estimait que la crise croissante du capitalisme ne pouvait mener qu'à une exacerbation de la lutte de classes qui devait déboucher sur la victoire du prolétariat. Mais cette lecture économiciste s'est fracassée sur la capacité du capitalisme à se concevoir comme la fin de l'histoire. La seule solution raisonnable semble désormais « le seul cadre réaliste pour parvenir à une vie agréable », souligne Paul Mattick reprenant les termes de l'historien Steve Fraser.

La crise économique n'est donc plus réellement un danger pour le capitalisme, bien au contraire. Paul Mattick achève son livre sur l'espoir que la gestion par la violence du capital et la crise écologique accélérée ne finisse par affaiblir ce consensus en faveur du capitalisme. C'est sans doute très optimiste tant on sait qu'il est pour nos sociétés « plus facile d'envisager la fin du monde que celle du capitalisme ».

Finalement, il est probable que l'on ne fera pas l'économie d'un travail en profondeur sur la nature et la réalité du capitalisme, mais aussi sur les leviers de ce que Guy Debord appelait le Spectacle et qui en est le support essentiel. L'ouvrage de Paul Mattick a ceci d'important qu'il fait une partie du chemin, celui de jeter un regard sans illusion sur notre organisation sociale et économique.

Paul Mattick, Le Retour de l'Inflation : monnaie et capital au 21e siècle, traduction par Éric Sevault, éditions Smolny, 172 pages.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Chaînes en papier de bureau : à propos du livre "Franz Kafka, rêveur insoumis"

Peut-on dire encore quelque chose de nouveau sur Kafka ? Ce livre en fait le pari. Il me semble, en effet, qu'il est temps de jeter sur cette oeuvre un regard différent, qui tente de rendre compte de son fascinant pouvoir d'insoumission. Introduction à mon livre « Franz Kafka, reveur insoumis », Orange, Editions le Retrait, 2024.

Tiré du blogue de l'auteur.

Introduction

Peut-on dire encore quelque chose de nouveau sur Kafka ? Ce livre en fait le pari. Il me semble, en effet, qu'il est temps de jeter sur cette oeuvre un regard différent, qui tente de rendre compte de son fascinant pouvoir d'insoumission.

Dans son célèbre essai sur Kafka, Walter Benjamin lançait un avertissement (malheureusement peu suivi) : « C'est avec prudence, avec circonspection, avec méfiance, qu'on doit avancer en tâtonnant à l'intérieur de ses écrits. » Les remarques qui suivent doivent être considérées comme un tâtonnement prudent, une hypothèse de travail à vérifier, un point de départ possible pour des recherches futures.

Les commentaires sur Kafka - une masse de documents qui ne cesse de croître – ont pris avec le temps la forme et l'allure d'une tour de Babel, tant par la confusion des langues que par le caractère infini de l'entreprise. Est-ce un hasard si les femmes ont souvent proposé les lectures les plus intéressantes de Kafka ?

En tout cas je ne peux que rendre hommage à des auteures comme Hannah Arendt, Marthe Robert, Rosemarie Ferenczi et Marina Cavarocci Arbib, dont les travaux se détachent avec force de la masse un peu grise et indistincte d'une bonne partie de la « littérature secondaire ». Je ne suis pas toujours d'accord avec leurs analyses, mais je me suis largement appuyé sur certains de leurs apports pour développer, dans une autre direction, ma propre contribution.

On peut classer la plupart des travaux sur l'écrivain pragois en six grands courants :

I. Les lectures strictement littéraires, qui se limitent délibérément au texte, en ignorant le « contexte ».

II. Les lectures biographiques, psychologiques et psychanalytiques.

III. Les lectures théologiques, métaphysiques et religieuses.

IV. Les lectures sous l'angle de l'identité juive.

V. Les lectures socio-politiques.

VI. Les lectures post-modernes, qui aboutissent en général a la conclusion que la signification des écrits de Kafka est « indécidable ».

Ces interprétations sont d'inégal intérêt : certaines contiennent des intuitions importantes, mais beaucoup tentent de réduire l'œuvre littéraire à un modèle pré-établi, en interprétant situations et personnages comme symboles ou allégories d'un message. Par ailleurs, à cette production pléthorique de la littérature secondaire est venu s'ajouter, au cours des dernières années, une nouvelle branche en pleine expansion : la littérature…tertiaire, cest à dire l'étude des diverses interprétations de l'œuvre de lécrivain pragois. À quand une littérature quartenaire ?

Dans un autre passage connu de son essai, Benjamin observe qu'il y a deux façons de rater immanquablement Kafka : l'approche naturelle et l'approche surnaturelle. En d'autres termes, les lectures psychanalytiques et les interprétations théologiques. Cette remarque me semble profondément juste.

Ces deux dimensions ne sont certes pas absentes de l'œuvre, mais elles sont aufgehoben, au sens dialectique du terme : niées/conservées/dépassées. La dimension œdipienne par exemple - le violent conflit avec le père - est bel et bien présente dans les écrits littéraires de Kafka, mais tout son art consiste précisément à dépasser cet aspect psychologique dans un univers imaginaire où se trouve posée la question de l'autorité en général.

Cela vaut également pour le judaïsme : la condition juive est un point de départ essentiel, qui n'est pas moins "nié/conservé" dans une problématique universelle. Comme l'observe si bien Marthe Robert, la condition des juifs praguois, enfermés dans "un ghetto aux murs invisibles", devient dans l'œuvre littéraire de Kafka - notamment dans ses trois romans posthumes - "le schéma d'une condition infiniment plus générale". Quant au moment théologique, il est sans doute présent, mais de façon indirecte et "négative", comme j'essayerai de le montrer.

Reste la lecture exclusivement "littéraire". Il est évident que Kafka ne vivait que pour la littérature : c'était son obsession, sa raison d'être, sa seule planche de salut. Elle constitue sa réponse à un monde déchu. Partant de ce constat - évident à la lecture du Journal et de la Correspondance - beaucoup d'interprètes sont tombés dans le piège, en faisant de la littérature l'objet , le contenu, la trame de ses écrits.

Ceux-ci étant alors une sorte d'allégorie élaborée de l'œuvre littéraire elle-même, dans un jeu de miroirs qui se réfléchissent mutuellement à l'infini. Or, cette déduction est illusoire. Musil était lui- aussi obsédé par son oeuvre, mais la littérature n'est pas l'objet de celle-ci, et la Cacanie n'est pas une allégorie de ses propres écrits.

L'enjeu des romans de Kafka n'est pas l'écriture en tant que telle, mais le rapport entre l'individu et le monde. Certes, telle ou telle nouvelle peut effectivement avoir pour objet l'œuvre littéraire elle-même ; c'est le cas, très probablement, de la figure d'"Odradek" dans la célèbre parabole "Les soucis d'un père de famille", selon la brillante démonstration de Marthe Robert dans Seul comme Kafka. Mais il serait vain de vouloir appliquer cette grille de lecture à ses romans et à l'ensemble de ses écrits.

Considérant l'extension immodérée de la littérature secondaire sur notre auteur, pourquoi ajouter encore une brique à cette pyramide herméneutique ?

Ma contribution se situe plutôt dans le courant "socio-politique", mais elle tente d'articuler les autres niveaux, grâce à un fil rouge qui permet de relier la révolte contre le père, la religion de la liberté (d'inspiration juive hétérodoxe) et la protestation (d'inspiration libertaire) contre le pouvoir meurtrier des appareils bureaucratiques : l'anti-autoritarisme.

Dans son article sur le surréalisme de 1929, Benjamin écrivait : « Depuis Bakounine, l'Europe manque d'une idée radicale de la liberté. Les surréalistes en ont. » Cette phrase s'applique rigoureusement à Franz Kafka.

Je vais essayer de suivre ce fil rouge selon l'ordre chronologique, en partant de certaines données biographiques souvent négligées, notamment les rapports de Kafka avec les milieux anarchistes praguois, pour analyser ensuite les trois grands romans inachevés et quelques unes des nouvelles les plus importantes. J'utiliserai également des fragments, des paraboles, des éléments de la correspondance et du journal pour éclairer les grands textes littéraires, sans toutefois prendre en compte l'ensemble de l'œuvre : ainsi, je n'ai pas essayé d'interpréter les premiers écrits de Kafka – antérieurs à 1912 - ni les derniers - Jospéhine ou le peuple des souris, Les recherches d'un chien, etc. Je ne peux pas dire si ces textes, ainsi qu'un certain nombre de paraboles, aphorismes et fragments divers, relèvent ou non de mon hypothèse.

Je ne pense pas trop m'avancer en affirmant que cette lecture de Kafka, - se laissant guider par ce « fil d'Ariane » du labyrinthe kafkaïen qu'est le désir de liberté - est nouvelle. En tout cas je n'ai rien trouvé d'analogue dans la littérature secondaire. Ce que j'ai rencontré dans certaines interprétations qui me sont proches sont plutôt des pistes, des fragments, des intuitions, quelques passages, que je cite - parfois, je l'avoue, arrachés de leur contexte - pour étayer mon argumentation. Mais nulle part une analyse systématique de l'oeuvre sous l'angle de la passion anti-autoritaire qui la traverse comme un courant électrique. Grâce à cette grille de lecture, les pièces du puzzle semblent trouver leur place et les principaux écrits de Kafka apparaissent sous le signe d'une très grande cohérence. Bien évidemment, il ne s'agit pas d'une cohérence de doctrine, mais de sensibilité.

Cette interprétation n'a donc aucune vocation à l'exhaustivité. Il s'agit plutôt d'un essai, d'une tentative de mettre en évidence la dimension formidablement critique et subversive de l'œuvre de Kafka, si souvent occultée.

Ce n'est pas du tout une lecture consensuelle, et elle ne manquera pas de susciter des controverses, tant elle se dissocie du canon habituel de la critique littéraire sur Kafka. Ma tentative est fortement marquée par l'empreinte de Walter Benjamin - non seulement son essai sur Kafka de 1934 mais aussi, et surtout, ses Thèses « Sur le concept d'histoire » de 1940. Dans ce dernier écrit, il adresse à l'historien critique l'injonction suivante : « A chaque époque il faut tenter d'arracher derechef la tradition au conformisme qui veut s'emparer d'elle » (Thèse VI). Ce livre se veut une petite contribution à cette tâche.

La lecture « politique » proposée ici n'est évidemment que partielle : l'univers de Kafka est trop riche, complexe et multiforme pour que l'on puisse le réduire à une formule unilatérale. Quelle que soit la pertinence d'une interprétation, son œuvre garde tout son inquiétant mystère, et sa singulière consistance onirique, comme une sorte de « rêve éveillé » inspiré par la logique du merveilleux. Pour paraphraser André Breton, la poésie contient toujours « un noyau infracassable de nuit »…

Le mot « politique » est d'ailleurs assez inapproprié : ce qui intéresse Kafka est à mille lieux de ce qu'on désigne habituellement par ce terme : les partis politiques, les élections, les institutions , les régimes constitutionnels, etc.

Le terme « critique » serait peut-être plus adéquat. Cette dimension critique est souvent éclipsée par un certain type d'interprétation académique. Cependant, il est probable que c'est celle qui est le plus profondément ressentie par les millions de lecteurs modernes pour qui le mot Kafka est devenu synonyme d'inquiétude face au système bureaucratique.

Pour désigner la puissance oppressive de ce système, Kafka a inventé une image frappante : « Les chaînes de l'humanité torturée sont en papier de bureau (Kanzleipapier) ». Le terme allemand est difficile à traduire : « paperasse », utilisé par certains traducteurs, est faible. Papier de bureau, papier officiel, papier de Ministères, seraient plus appropriés. Kanzlei est habituellement traduit par « bureau », mais ce mot ne donne pas la richesse du sens originaire du terme. Il a sa source dans le latin médiéval cancelleria qui décrit un lieu entouré de grilles ou de barrières – cancelli en latin – où l'on prépare des documents officiels.

C'est un mot qui revient souvent sous la plume de l'écrivain pragois dans Le Procès et Le Château, pour rendre compte des lieux où siègent les instances - lieux toujours entourés de très hauts cancelli, visibles ou invisibles, qui tiennent à distance les communs des mortels. Ces Kanzleipapiere sont évidemment des documents écrits ou imprimés : formulaires officiels, fiches de police, papiers d'identité, actes d'accusation ou décisions des Tribunaux.

L'écriture est donc le medium par lequel les instances dirigeantes exercent leur pouvoir. La réponse de Kafka utilise le même moyen, mais en inversant radicalement la démarche : une écriture de la liberté, littéraire ou poétique, qui subvertit les prétentions des puissants.

L'image des « chaînes en papier » semble d'ailleurs être à double sens : elle suggère à la fois le caractère oppressif du système bureaucratique, qui asservit les individus avec ses documents officiels, et le caractère précaire de ces chaînes, qui pourraient être facilement déchirées, si les humains voulaient s'en libérer...

Kafka a souvent été accusé - par Georges Lukacs, Günther Anders et d'autres - de prêcher, par son pessimisme radical, le fatalisme et la résignation. Or, dans une lettre à son ami Oscar Pollak du 27 janvier 1904, il expliquait ainsi sa conception du rôle de la littérature : un livre ne présente de l'intérêt, écrivait-il, que s'il est « un coup de poing dans le crâne qui nous réveille (...), une hache qui brise en nous la mer glacée ». Cela ne ressemble pas beaucoup à un appel à la résignation...

Post - Scriptum

La branche paternelle de ma famille, les Löwy, était originaire de Bohème, tout comme la branche maternelle de la famille de Kafka (comme l'on sait, sa mère s'appelait Julia Löwy). Le nom était assez fréquent dans l'Empire austro-hongrois et il n'existe, à ma connaissance, aucun lien de parenté entre les deux familles. Sauf celui – largement mythique - de l'appartenance à la vaste tribu des Lévites, grands scribes et gratteurs de parchemin devant l'Eternel...

J'ai entendu pour la première fois parler de Kafka pendant mes années de lycée au Brésil, en écoutant une conférence de Mauricio Tragtenberg sur « La bureaucratie dans le Château de Kafka ». Mauricio était un jeune intellectuel juif/brésilien, autodidacte - il fera plus tard une carrière universitaire - de sensibilité marxiste/libertaire.

Je ne me rappelle plus très bien des détails de la conférence, mais l'idée générale était que le roman de Kafka était une des plus intéressantes analyses critiques de la signification des pouvoirs bureaucratiques dans les sociétés modernes ; mon livre doit beaucoup à cette lointaine mais inoubliable intervention du regretté ami Mauricio.

De tous les membres du cercle pragois de Kafka, le seul que j'ai eu la chance de rencontrer fut Shmuel Hugo Bergmann, son collègue d'école et le premier témoin de son engagement socialiste. Je faisais partie d'un groupe d'étudiants d'hébreu qu'il a reçus un samedi après-midi de 1963, dans sa maison à Jérusalem. Il nous a fait part de quelques réflexions sur la vie moderne, à partir d'un incident de la vie quotidienne auquel il avait assisté : une paire d'amoureux dans un parc, entièrement absorbés par la parole…d'un radio transistor qu'ils écoutaient.

Notre société, constatait Bergmann, est en train de perdre de plus en plus la capacité de dialogue et d'écoute réciproque : on assiste à une crise de la communication humaine, à un déclin de l'échange direct des personnes, au profit des appareils impersonnels. Ce fut une leçon inoubliable de Kulturkritik de la civilisation moderne, dans la plus belle tradition du romantisme juif/allemand de l'Europe centrale…

L'origine de ma recherche sur Kafka remonte à un essai des années 1960, qui a une histoire assez curieuse. Il fut publié sous le titre « Kafka et l'anarchisme », en hébreu, dans la revue – éditée à Tel-Aviv - Beayot Beinleumiot (Problèmes Internationaux), numéro d'avril 1967. Quelques mois après, il se trouve traduit en yiddish dans la Freie Arbeiter Stimme (Voix ouvrière libre) de New York (15.12.67), un journal socialiste libertaire américain ! Il s'ensuivra une traduction en espagnol dans le périodique argentin Tierra y Libertad et une autre, plus tardive (1972), en anglais (à partir de l'espagnol), sous forme de brochure, et attribuée à un certain « Mijal Levy » (translittération argentine à partir du yiddish ?).

Moi, j'ignorais tout de ces traductions... Mais, en 1981, j'ai publié une version revue et corrigée en français, avec le même titre, dans un volume collectif en hommage à Lucien Goldmann, Essais sur les formes et leurs significations (Paris, Médiations).

Ce premier essai doit beaucoup à la biographie du jeune Kafka par Klaus Wagenbach, mais tente déjà une interprétation de l'œuvre.

J'y suis revenu en 1988, dans mon livre Rédemption et Utopie. Le judaïsme libertaire en Europe centrale. Une étude d'affinité élective (Paris, PUF, 1988), dont le chapitre intitulée « Kafka : theologia negativa et utopia negativa », reprend, en les élargissant, les thèmes de ce premier essai. J'ai eu l'occasion de discuter cette version avec le regretté Gershom Scholem, qui était intéressé par la problématique, sans nécessairement partager mon analyse. Et j'ai continué à travailler sur Kafka au cours des années 1990. Des versions plus courtes de certains des chapitres du présent ouvrage sont parues dans les revues Archives de Sciences Sociales des Religions ( CNRS, Paris), L'Homme et la Société (Paris), Diogène (Unesco, Paris), Refractions (Lyon), Analogon (Prague), Salamandra (Madrid).

Si j'ai décidé de reprendre ce chantier c'est avec la conviction que l'écrivain juif praguois est plus que jamais actuel, plus que jamais lisible dans nos angoisses, en ce début de XXIème siècle – c'est-à-dire, chargé de ce que Walter Benjamin appelait Jetztzeit, « temps d'à présent ». Aujourd'hui, encore plus qu'à l'époque où vivait Kafka, ce rêveur insoumis, « les chaînes de l'humanité torturée sont en papier de ministères ».

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Gramsci, son époque et la nôtre

Longtemps pauvre en monographies, la bibliographie française consacrée à Antonio Gramsci est en train de combler son retard. Après la monumentale biographie intellectuelle que lui ont consacrée Romain Descendre et Jean-Claude Zancarini, l'ouvrage de Yohann Douet, L'hégémonie et la révolution. Gramsci penseur politique (Éditions Amsterdam, 2023), permet d'approfondir la réception de cet auteur capital.

Tiré du site de la revue Contretemps.

Son auteur, qui a déjà largement publié sur le sujet, se propose à la fois de présenter de façon synthétique les concepts essentiels des Cahiers de prison et de les situer dans les débats contemporains qui ont fait de la référence à Gramsci un enjeu de première importance. L'extrait du chapitre 8 que nous proposons à nos lecteurs·rices est consacré à l'actualité de la pensée gramscienne dans l'horizon qui l'unit à notre présent : celui de la lutte pour l'émancipation comme effort continu de sortie de la subalternité et de conquête de cette hégémonie nouvelle dont l'objectif n'est autre que la société communiste et démocratique.

En raison des profondes différences entre l'époque de Gramsci et la nôtre, il faut se poser frontalement la question de l'actualité de sa pensée. Cet examen est d'ailleurs appelé par son historicisme épistémologique : il souligne en effet que la validité de tout cadre théorique ou de toute notion est conditionnée historiquement et affirme explicitement que le marxisme deviendra caduc une fois la société de classe dépassée. Il ne s'agit pour nous ni de conserver à l'identique ni de rejeter intégralement les perspectives politiques et stratégiques de Gramsci, mais plutôt de se demander dans quelle mesure et en quoi elles pourraient être modifiées ou développées afin d'être rendues adéquates à la situation présente. On reviendra donc dans les pages suivantes sur les raisons de la pertinence contemporaine de l'approche générale de Gramsci, et l'on discutera des principales questions sur lesquelles ses conceptions semblent demander une reformulation, une modalisation, un approfondissement ou une réarticulation.

Sortir de la subalternité

C'est d'abord la conception gramscienne de la subalternité qui apparaît particulièrement actuelle. Cela s'explique entre autres par le fait que les notions gramsciennes de subalternité et d'hégémonie sont assez souples pour aider à penser des luttes émancipatrices de différents types, dont certaines ne sont pas réductibles à la lutte des classes. Parler de « groupes sociaux subalternes » permettait notamment à Gramsci d'analyser la situation de classes dominées qui ne s'identifiaient pas – ou pas encore – comme telles (les masses paysannes, notamment celles du Mezzogiorno, et certaines fractions de la petite bourgeoisie), alors même qu'il était indispensable d'exercer une activité hégémonique en leur direction.

Mais la notion de subalternité s'applique aussi d'une manière éclairante à des questions qu'il a peu étudiées, en particulier à la situation des groupes sociaux subissant une oppression systémique de genre et de race (dans un cadre colonial ou autre)[1]. On ne peut évidemment pas revenir ici sur les différents travaux inspirés de Gramsci et portant sur ces rapports de domination spécifiques, en particulier dans la longue et riche tradition des subaltern studies[2].

On ne donnera donc ici qu'un exemple qui suggère que Gramsci a su mettre en évidence certains traits généraux de la logique immanente à l'émancipation des groupes opprimés. Pensons à ces paroles de « l'Hymne des femmes » (l'hymne du Mouvement de libération des femmes), dont l'affinité avec les réflexions des Cahiers est frappante :

- Nous, qui sommes sans passé, les femmes,

- Nous qui n'avons pas d'histoire,

- […] Seules dans notre malheur, les femmes,

- L'une de l'autre ignorée,

- Ils nous ont divisées, les femmes,

- Et de nos sœurs séparées.

Est exprimée ici, de façon presque pure, la situation de subalternité telle que la conçoit Gramsci : le fait d'être « désagrég[é][3] », aux « marges de l'histoire », soumis à l'« initiative » des groupes sociaux dominants qui brise toute « tendance à l'unification », n'avoir qu'une histoire « fragmentée et épisodique », qu'un passé obscur et spectral[4].

L'hymne se poursuit ainsi :

- Reconnaissons-nous, les femmes,

- Parlons-nous, regardons-nous,

- Ensemble on nous opprime, les femmes,

- Ensemble révoltons-nous.

- [..] Le temps de la colère, les femmes,

- Notre temps est arrivé,

- Connaissons notre force, les femmes,

- Découvrons-nous des milliers.

La condition première de l'émancipation des femmes s'avère être leur unification autonome par la reconnaissance réciproque et l'organisation, de sorte à produire un « changement dans la manière d'être[5] », à affirmer leur activité collective subalterne contre « l'emprise et les limites de la force des choses » et celles du système d'oppression, à devenir « dirigeantes et responsables[6] » et, ainsi, à s'ériger en nouveau sujet historique.

Désagrégation et unification

Ce qui rend incontestablement pertinente pour notre époque l'approche de Gramsci, c'est aussi sa sensibilité à la précarité des volontés ou subjectivités collectives qui émergent au sein des masses subalternes et l'importance qu'il accorde en conséquence au travail d'organisation de ces dernières.

Il s'arrête à cet égard sur une anecdote frappante. Durant la guerre de Trente ans, 45 cavaliers hongrois auraient occupé et tyrannisé les Flandres à eux seuls pendant près de six mois, la population désarmée et démoralisée par la guerre ne parvenant pas à leur opposer de résistance. Or, explique-t-il, « il est possible que surgissent à tout moment “45 cavaliers hongrois” là où n'existe pas de système de protection des populations sans défense, dispersées, contraintes de travailler pour vivre, et qui ne sont donc pas en mesure à tout moment, de repousser les assauts, les incursions, les pillages, les coups de main organisés avec un certain esprit de système et avec un minimum de prévision “stratégique” ». Cet exemple indique plus généralement que

- dans toute situation politique la partie active est toujours une minorité, et que si celle-ci, quand elle est suivie par les masses, n'organise pas ce mouvement, de façon stable, et est dispersée par une circonstance quelconque propice à la minorité adverse, tout l'appareil s'écroule et il s'en forme un nouveau, dans lequel les anciennes masses ne comptent pour rien et ne peuvent plus se mouvoir ni agir. Ce qu'on appelait « masse » a été dispersé en des dizaines d'atomes sans volonté ni orientation, et une nouvelle masse se forme, même d'un volume inférieur à la première, mais plus compacte et plus résistante, qui a la fonction d'empêcher que la masse primitive ne se reforme et devienne efficace[7].

Gramsci pense vraisemblablement à la destruction des organisations ouvrières et paysannes par le mouvement fasciste puis le régime fasciste, ainsi qu'à la formation corrélative d'une autre volonté collective (plus réduite) en raison de l'organisation par le fascisme de certains groupes sociaux, en particulier la petite-bourgeoisie. Par-delà ce contexte historique déterminé, l'atomisation et la désorientation décrites dans ces lignes résonnent avec la désagrégation socio-politique contemporaine des subalternes.

Mais deux différences importantes méritent d'être soulignées. La première est que, même si la restauration néolibérale a impliqué des moments de lutte frontale et de répression (pensons à la fameuse grève des mineurs britanniques de 1984-1985, sans même parler du coup d'État de Pinochet), le processus d'atomisation des subalternes se déploie aussi, et peut-être surtout, d'une manière plus indirecte et insidieuse : « moléculaire », dirait Gramsci. Les effets de la désindustrialisation, du chômage, de la précarité, de la stigmatisation de l'activité syndicale, du sentiment d'impuissance politique, etc., rongent progressivement les organisations existantes et sapent ou fragmentent leurs bases sociales. Ces processus, en dépit de leur indéniable violence, se déroulent selon une temporalité nettement plus longue que la répression et la reconfiguration hégémonique fascistes qui, en quelques années, ont presque intégralement détruit le mouvement ouvrier. La seconde différence notable est que l'on ne constate pas à l'époque actuelle la formation d'une « nouvelle masse […], même d'un volume inférieur ».On pourrait objecter l'existence d'un « bloc bourgeois » qui se caractérise par une certaine homogénéité sociale et idéologique. Mais, même dans ce cas, les formes d'expression politique sont très fluctuantes, et ce bloc n'est pas structuré par des organisations de masse stables et consistantes – peut-être tout simplement car il n'en a pas besoin, les sommets de l'État jouant au fond ce rôle de représentant et d'organisateur. En d'autres termes, les transformations néolibérales « construisent une hégémonie par désagrégation plutôt que par adhésion », ce qui signifie notamment que, « loin de produire un imaginaire commun, [elles] clivent les classes et les groupes mais aussi les individus[8] ».

Par ailleurs, la configuration néolibérale présente des similarités avec l'américano-fordisme : dans ce cas, Gramsci met les processus socio-économiques au cœur de l'analyse, tout en précisant qu'ils s'accompagnent également d'une « propagande idéologique et politique très habile » et d'un usage parcimonieux de « la force (destruction du syndicalisme ouvrier à base territoriale)[9] ». La différence essentielle réside ici dans la nature des processus socio-économiques en question, puisque le fordisme se caractérise par des hauts salaires, qui permettent de recruter et de sélectionner une main-d'œuvre qualifiée, résistante et disciplinée, et qui sont à la fois un moyen et une conséquence de la modernisation technico-économique et de la rationalisation tayloriste.

Les causes et les modalités de la désagrégation des subalternes à l'époque de Gramsci et à la nôtre sont donc nettement différentes. Pour autant, certaines des réflexions générales qu'il énonce dans le cadre de ses analyses du fascisme conservent toute leur force :

- Le politique réaliste, qui sait combien il est difficile d'organiser une volonté collective, n'est pas facilement portée à croire qu'elle se reforme mécaniquement après s'être désagrégée. L'idéologue, qui comme le coucou a mis ses œufs dans un nid déjà prêt et ne sait pas construire de nids, pense que les volontés collectives sont un état de fait naturel, qu'elles naissent et se développent pour des raisons qui tiennent aux choses mêmes[10].

Gramsci prend pour exemple la nation italienne en 1848, qui n'existait qu'à l'état fragmentaire, et précise qu'elle n'était pas une « entité permanente qu'il fallait seulement pousser, par quelques artifices, à redescendre dans la rue[11] ». Mazzini l'avait cru à tort, tout comme il avait commis la faute politique de négliger la guerre de position ; les deux erreurs étaient étroitement liées. Il en va de même dans le cas non de la nation ou du peuple mais de ce sujet politique d'un autre type qu'est la classe ouvrière, ou plutôt l'alliance des classes subalternes sous la direction de la classe ouvrière. Même si elles ne sont jamais absolument désagrégées, fragmentées ou atomisées, et même si leurs luttes contre la domination bourgeoise ne sont jamais réduites à néant, il faut, pour rendre ces luttes cohérentes et former à partir d'elles une volonté collective, une activité hégémonique continue, que l'on peut considérer comme guerre de position. Cette dernière doit du reste être menée tout autant contre les classes dominantes qu'au sein des subalternes qu'il s'agit d'unifier sur des bases autonomes – tout cela formant un seul et même processus.

L'hégémonie aujourd'hui

On le sait, la question de l'unification des subalternes est aux yeux de Gramsci indissociable de celle de l'hégémonie. C'est en définitive derrière l'hégémonie du prolétariat que les subalternes en général pourront s'unifier et, réciproquement, cette hégémonie nouvelle ne pourra se réaliser intégralement qu'en triomphant de la domination bourgeoise, ce qui requiert précisément un haut niveau d'unification et d'organisation des subalternes.

Mais en quel sens peut-on encore parler d'hégémonie – et en particulier d'hégémonie du prolétariat – aujourd'hui ? Dans l'Italie des années 1920 et 1930, la stratégie hégémonique impliquait d'abord de tisser une alliance étroite et sur tous les plans – économique, politique, idéologique – entre une classe ouvrière moderne et ascendante et une paysannerie encore largement majoritaire, notamment dans le Mezzogiorno. Comprise en ce sens strict, la stratégie gramscienne semble moins adaptée aux pays capitalistes développés (l'Ouest) qu'à des pays où le développement capitaliste est peu avancé (du type de ceux qu'il appelait « périphériques[12] »), et qui se caractérisent par une paysannerie nombreuse. En tout cas, il n'y aurait pas lieu de répéter cette stratégie à l'identique de nos jours en France, où les agriculteurs sont très minoritaires. À cela s'ajoutent des interrogations légitimes sur la situation actuelle de la classe ouvrière, qui ne semble plus être une force sociale ascendante (dans les pays du centre), même d'un point de vue démographique. En France, d'après l'INSEE, le nombre d'ouvriers décroît régulièrement, est passé sous la barre des 20 % et est même inférieur à celui des cadres depuis 2020.

En revanche, les salariés constituent près de 90 % de la population.On trouve certes au sein de cet ensemble des groupes occupant des « positions de classe contradictoires » (selon l'expression d'Erik Olin Wright[13]) comme les cadres (dominés en tant que salariés ne possédant donc pas les moyens de production, mais dominants en raison de leurs fonctions hiérarchiques ou de leur niveau de vie). Pour autant, la majorité des salariés peuvent être comptés aux rangs des exploités, d'une manière ou d'une autre ; réciproquement, l'essentiel des exploités sont salariés, même s'il existe également une exploitation indirecte d'une grande partie des agriculteurs, ainsi que des petits artisans et commerçants (passant par des rapports marchands et/ou financiers)[14]. Les subalternes sont très largement des salariés – même s'ils ne se mobilisent pas forcément en tant que tels –, et sous cet aspect ils sont donc plus homogènes que du temps de Gramsci. Mais ils sont profondément fragmentés, à la fois objectivement et subjectivement, sous bien d'autres aspects : positions hétérogènes dans les rapports d'emploi capitalistes (salariés stables, précaires, chômeurs, futurs salariés en formation) ; différences juridiques de statut (public, privé, intérim, salariat caché des plateformes) ou de nationalité (Français, étrangers régularisés ou sans-papiers) ; divisions géographiques (grandes villes, banlieues, périurbain, campagnes, outre-mer colonial) ; effets de l'hétéropatriarcat, du racisme systémique ou encore de l'âge et des générations. À cela s'ajoutent bien sûr les écarts en termes de combativité, de conscience de classe, de positionnement politique, de visions du monde ou de modes de lutte et d'organisation collective.

Cette fragmentation n'est certes pas synonyme d'atomisation ou de désagrégation absolue, ni de passivité totale. Gramsci considérait déjà que, même au niveau le plus faible du rapport de forces politique, l'antagonisme n'est pas nul et qu'il existe des dynamiques collectives pour défendre des intérêts communs. Simplement, les intérêts en question sont des intérêts particuliers qui ne sont partagés que par des groupes sociaux étroits (telle profession, telle région, tel groupe identitaire, etc.) – étroitesse corporatiste qui sépare les subalternes, voire les oppose entre eux.

En France, des luttes massives et radicales se sont déroulées dans la dernière période : luttes contre des contre-réformes néolibérales (loi « travail » en 2016, réforme des retraites en 2019-2020 et 2022-2023), Gilets jaunes (2019-2020), luttes antiracistes (manifestations massives contre les violences policières, notamment), marches pour le climat, etc. Mais le fait que des liens organiques n'aient pas été tissés entre ces mouvements alors qu'ils se sont succédé à quelques mois d'intervalle et ont même parfois eu lieu simultanément montre l'incapacité des forces subalternes, sinon à dépasser un niveau purement corporatiste, du moins à parvenir jusqu'au plus haut niveau des rapports de force politiques – la « phase la plus nettement politique », le « moment hégémonique[15] ». Les luttes que l'on vient de citer sont tendanciellement liées à des secteurs sociaux différents, même s'ils ne sont évidemment pas étanches : le salariat stable ou de la fonction publique dans le cas des luttes du mouvement ouvrier organisé ; un salariat des services, souvent plus précarisé et féminisé, ainsi que des travailleurs exploités sous des formes non salariales, dans le cas des Gilets jaunes ; la jeunesse des classes moyennes pour les luttes écologistes ; la jeunesse racisée et des quartiers populaires dans le cas des luttes antiracistes (avec, bien sûr, de profondes différences selon que ces luttes prennent des formes émeutières, comme en 2005 ou en 2023, ou aboutissent à des manifestations classiques). Les différences entre ces mouvements résident donc dans la base sociale, le mode d'action et dans le caractère, formalisé ou non, des organisations qui les ont impulsés et dirigés.

En dépit d'appels fréquents à la convergence des luttes, celle-ci ne s'est que trop peu réalisée concrètement, à l'exception de quelques initiatives louables mais nettement minoritaires. Autrement dit, aucun des groupes sociaux en lutte n'a été en mesure d'exercer une activité hégémonique assez soutenue et conséquente pour tisser des liens organiques avec les autres et pour mettre en œuvre concrètement une alliance socio-politique dans la perspective de l'unification des subalternes. La responsabilité incombe notamment aux organisations existantes. Par exemple, l'attitude réticente voire hostile des directions d'une grande partie des syndicats – « réformistes » aussi bien que « contestataires » – à l'encontre du mouvement des Gilets jaunes a de toute évidence été une faute sociale et politique majeure, l'inverse même de ce que devrait être une politique hégémonique. Cela a constitué un obstacle à la dialectique avec la spontanéité des masses que des organisations œuvrant à l'émancipation des subalternes se doivent d'établir. Gramsci l'a écrit : « négliger et, pis, mépriser les mouvements dits spontanés, c'est-à-dire renoncer à leur donner une direction “consciente”, à les élever à un plan supérieur en les insérant dans la politique, […] peut avoir souvent de très graves et très sérieuses conséquences[16] ».

Toutefois, si l'on suit Gramsci, il serait illusoire de croire que ce soit seulement par l'activité collective au niveau syndical que peut se réaliser le passage au moment politico-hégémonique du rapport de force politique : c'est pour lui la tâche du parti. La taille trop modeste des partis politiques de la gauche révolutionnaire et même radicale, ainsi que l'insuffisance de leur ancrage social, ne peuvent que renforcer la logique objectivement corporatiste – car non coordonnées avec les autres – des luttes évoquées, quelles que soient les intentions des individus qui y prennent part. Il en va de même de la scission entre les intellectuels critiques ou progressistes et les masses, les intellectuels véritablement organiques des classes subalternes constituant une exception. En somme, il s'avère désastreux de négliger le moment de la construction organisationnelle, non bien sûr dans le sens de l'édification d'un appareil bureaucratique mais dans celui de la structuration organisationnelle des groupes sociaux subalternes visant à renforcer leur puissance. Cela requiert notamment de comprendre – en particulier dans ce qu'il a de contradictoire – le sens commun des groupes sociaux que l'on prétend organiser (représentations, opinions, aspirations, etc.), même s'il s'agit de le transformer.

Dans cette perspective, la stratégie gramscienne de guerre de position reste largement pertinente. Elle ne saurait se réduire à une guérilla institutionnelle dans les assemblées élues ou dans les médias, ni à une « longue marche à travers les institutions » (selon l'expression de Rudi Dutschke, parfois attribuée à tort à Gramsci), mais implique d'abord de lutter pour gagner ou renforcer des positions dans la société civile (y compris au sein des organisations de masse des subalternes, si leur ligne est insatisfaisante). On voit difficilement comment on pourrait dépasser la fragmentation des subalternes sans une guerre de position ainsi comprise, par exemple simplement en menant une campagne électorale réussie, en réunissant les suffrages populaires vers le tribun le plus talentueux. Non seulement il est douteux que l'on obtienne la victoire électorale à ces seules conditions, mais une victoire de ce type serait très précaire et ne suffirait sans doute pas à unifier véritablement les subalternes.

La guerre de position et l'activité d'élaboration d'une alternative hégémonique concrète et crédible, susceptible d'entraîner une partie conséquente des masses populaires et de faire converger durablement leurs luttes, ont nécessairement une dimension culturelle et intellectuelle. Si l'on aurait tort d'y réduire la conception gramscienne de l'hégémonie, l'élaboration et la diffusion de conceptions du monde nouvelles – dont le paradigme reste le marxisme –, ainsi que de représentations et sensibilités émancipatrices, jouent un rôle décisif dans les luttes des subalternes.Du reste, partager une même conception du monde, dans la mesure où cela rend possible une action commune cohérente, constitue déjà en soi un certain type d'organisation collective, bien qu'encore trop lâche[17].

Mais revenons à la configuration socio-économique actuelle. Comme pour Gramsci, le problème reste pour nous l'unification autonome des groupes sociaux subalternes et leur victoire contre le pouvoir du capital. Mais, en raison de la généralisation du salariat, de sa fragmentation et des transformations du capitalisme (tertiarisation, crises, etc.), il ne faut peut-être plus tant se demander, pour résoudre ce problème, quelle est la classe fondamentale qui doit établir son hégémonie sur d'autres classes alliées (le prolétariat industriel salarié sur la paysannerie) mais quels sont, au sein des masses dominées et exploitées, les pôles hégémoniques – les pôles d'attraction et de direction – en mesure d'œuvrer à l'unification autonome de ces masses et d'accroître la puissance de leurs luttes émancipatrices.