Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Crise mondiale, conflits et guerres : quel internationalisme pour le XXIe siècle ? Un tour d’horizon à l’heure de la « polycrise »

Chaque puissance choisit les victimes qui lui conviennent et abandonnent les autres. Nous nous refusons à entrer dans ce type de logique. Nous défendons les droits des Kanaks en Kanaky quoi qu'en pense Paris, les Syrien.nes et les peuples de Syrie face à l'implacable dictature du clan Assad, les Ukrainiennes et Ukrainiens sous le déluge de feu russe, les Palestiniennes et Palestiniens sous le déluge des bombes US, les Portoricain.es sous l'ordre colonial étatsunien, », les peuples de Birmanie même quand la junte est soutenue par la Chine, les Haïtiens à qui protection et asile sont refusés par ladite « communauté internationale.

14 avril 2024 | tiré d'Europe solidaires sans frontières

Viento Sur - Il semble évident que nous nous trouvons dans le contexte d'une crise mondiale multidimensionnelle, dont l'une des caractéristiques est un relatif chaos géopolitique, dans lequel on assiste à une multiplication des guerres et à une aggravation des conflits inter-impérialistes, comment définirais-tu cette phase ?

Pierre Rousset -Vous vous référez à la « crise mondiale multidimensionnelle » (je dirais plutôt une crise planétaire). Je pense qu'il est important de s'y arrêter, avant d'aborder les questions géopolitiques. Cette crise, en effet, surdétermine tout et nous ne pouvons plus nous contenter de faire de la politique comme avant. Nous atteignons en effet le « point de bascule » que nous redoutions depuis longtemps, et ce bien plus vite que prévu.

Jonathan Watts, rédacteur en chef sur l'environnement global du Guardian, tire la sonnette d'alarme en titrant son article du 9 avril « Le dixième record mensuel consécutif de chaleur alarme et déconcerte les climatologues. ». En effet, « Si l'anomalie ne se stabilise pas d'ici au mois d'août, « le monde se retrouvera en territoire inconnu », déclare un expert en climatologie. […]. Cela pourrait signifier que le réchauffement de la planète modifie déjà fondamentalement le fonctionnement du système climatique, et ce bien plus tôt que les scientifiques ne l'avaient prévu ».

L'expert cité juge que cette stabilisation d'ici août est encore possible, mais quoi qu'il en soit, la crise climatique fait d'ores et déjà partie de notre présent. Nous sommes dedans et ses effets se font déjà dramatiquement sentir (le chaos climatique).

La crise globale à laquelle nous devons faire face affecte tous les domaines de l'écologie (pas seulement le climat) et leurs conséquences sur la santé (dont les pandémies). Elle concerne l'ordre international dominant (les dysfonctionnements insolubles de la mondialisation néolibérale) et la géopolitique des puissances, la multiplication des conflits et la militarisation du monde, la fabrique sociale intime de nos sociétés (fragilisée par la précarisation généralisée nourrie par tout ce qui précède)…

Qu'y a-t-il de commun à toutes ces crises ? Leur origine « humaine », en tout ou en large partie. La question de l'impact humain sur la nature n'est évidemment pas nouvelle. Quant à la croissance des émissions de gaz à effet de serre, elle remonte à la révolution industrielle. Cependant, cette « crise générale » est étroitement corrélée au développement du capitalisme d'après la Seconde Guerre mondiale et puis à la mondialisation capitaliste. Elle est caractérisée par la synergie entre un ensemble de crises spécifiques qui nous plonge dans une situation sans précédent aucun, à la frontière de multiples « territoires inconnus » et d'un point de bascule global.

Pour la qualifier de façon concise, j'aime le terme de « polycrise ». Il est certes un peu déroutant, étranger au langage du quotidien, mais il souligne, étant au singulier, que nous parlons d'UNE crise aux multiples facettes, qui résulte de la combinaison de multiples crises spécifiques. Nous n'avons donc pas à faire à une simple addition de crises, mais à leur interaction qui démultiplie leur dynamique, nourrissant une spirale mortifère pour l'espèce humaine (et pour une bonne partie des espèces vivantes).

Ce qui s'avère particulièrement révoltant, et pour tout dire hallucinant, est que les pouvoirs établis annulent aujourd'hui les maigrelettes mesures qui avaient été prise pour tenter de limiter un tant soit peu le réchauffement climatique. C'est le cas notamment des gouvernements français et britanniques. C'est aussi le cas des grandes banques aux Etats-Unis, ou celui des compagnies pétrolières. Au moment où il était évident qu'il fallait les renforcer, et diablement. Les très riches dictent leur loi. Ils ne considèrent pas que nous sommes tous dans le même bateau. Des régions entières de la planète sont en passe de devenir invivables, là où les hausses de température se combinent à des taux très élevés d'humidité dans l'air. Qu'à cela ne tiennent, ils iront vivre là où il fait encore bon.

Nous sommes entrés de plain-pied dans l'ère des pandémies. La destruction des milieux naturels a créé les conditions de promiscuités favorables à la transmission inter-espèce de maladies dont Covid est devenu l'emblème. La fonte du permafrost sibérien est annoncée et pourrait libérer des bactéries ou virus anciens contre lesquels n'existe ni immunisation ni traitement. En ce domaine nous risquons aussi d'entrer en territoire inconnu : la crise climatique est porteuse d'une crise sanitaire multidimensionnelle.

La catastrophe était prévisible et a été prévue. Nous savons maintenant que les grandes compagnies pétrolières avaient commandité dès le milieu des années 1950 une étude qui avait décrit avec une précision remarquable le réchauffement climatique à venir (dont elles ont néanmoins nié des décennies durant la réalité).

Nous n'avons pas fini de faire le tour des milles et une facettes de la « polycrise », mais il est peut-être temps d'en tirer quelques premières implications.

C'est autour des pôles que l'impact géopolitique du réchauffement climatique est le plus spectaculaire, surtout dans l'Arctique. Une voie de navigation interocéanique s'ouvre au nord, ainsi que la perspective d'exploitation des richesses du sous-sol. La compétition inter-impérialiste dans cette partie du monde prend une dimension nouvelle. La Chine n'étant pas un pays riverain de l'Antarctique, elle a besoin de la Russie pour y opérer. Elle fait payer à Moscou à l'est du continent eurasiatique le prix de sa solidarité sur le front ouest (Ukraine) en assurant son libre usage du port de Vladivostok.

En termes de géopolitique mondiale, je voudrais pointer l'importance de deux sujets qui ne sont pas mentionnées dans les questions qui suivent.

L'Asie centrale tout d'abord. Elle occupe une place pivot au cœur du continent eurasiatique. Pour Vladimir Poutine, elle fait partie de la zone d'influence privilégiée de la Russie, mais pour Pékin, c'est l'un des passages clés du versant terrestre de ses nouvelles « routes de la soie » en direction de l'Europe. Une partie complexe est actuellement engagée dans cette partie du monde, mais fort peu intégrée à nos analyses.

Par ailleurs, le réchauffement climatique nous rappelle l'importance cruciale des océans qui couvrent 70% de la surface du globe, jouent un rôle décisif dans la régulation du climat, abritent des écosystèmes vitaux, le tout étant menacé par la hausse de température des eaux. La surexploitation des ressources océaniques est, comme on le sait, un enjeu majeur, ainsi que l'extension des frontières maritimes qui ne posent pas moins de problèmes que les frontières terrestres. Une réflexion géopolitique globale ne peut faire l'impasse sur les océans, ainsi que sur les pôles.

Un autre aspect clef de la « crise multidimensionnelle » à laquelle nous sommes confrontés concerne évidemment la mondialisation et la financiarisation capitalistes. Elles ont abouti à la formation d'un marché mondial plus unifié que jamais dans le passé, afin d'assurer la liberté de mouvement des marchandises, des investissements et des capitaux spéculatifs (mais pas des personnes). Plusieurs facteurs sont venus perturber cette « mondialisation heureuse » (pour les grands possédants) : une stagnation des échanges marchands, l'ampleur prise par la finance spéculative et les dettes, la pandémie Covid qui a révélé les dangers de la division internationale des chaines de production et le degré de dépendance de l'Occident vis-à-vis de la Chine, contribuant à la modification rapide des relations entre Washington et Pékin (de l'entente cordiale à la confrontation).

Ce sont les grandes entreprises occidentales qui ont voulu faire de la Chine l'atelier du monde, afin d'assurer une production à faible coût et de casser le mouvement ouvrier dans leurs propres pays. C'est l'Europe qui a été à la pointe de la généralisation des règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) à laquelle Pékin a adhéré. Elles étaient toutes convaincues que l'ancien Empire du Milieu leur serait définitivement subordonné, et il aurait pu en être ainsi. Si ce ne fut pas le cas, c'est que l'aile marchante de la bureaucratie chinoise, une fois les résistances populaires brisées dans le sang (1986), a réussi sa mutation capitaliste, donnant naissance à une forme originale de capitalisme d'Etat.

Le capitalisme d'Etat a une longue histoire en Asie orientale, sous l'égide du Kuomintang (Guomindang) en Chine ou à Taïwan, en Corée du Sud… De par son histoire, la formation sociale chinoise est évidemment unique, mais elle combine assez classiquement le développement d'un capital privé et l'appropriation capitaliste des entreprises d'Etat. Nous n'avons pas à faire à deux secteurs économiques séparés (une économie fondamentalement duale) ; ils sont en effet étroitement liés par de multiples coopérations, ainsi que par le biais de clans familiaux présents dans tous les secteurs.

Sous l'égide de Deng Xiaoping tout d'abord, la Chine convertie au capitalisme a discrètement amorcé son envol impérialiste et a pu bénéficier de l'éloignement géographique des Etats-Unis, longtemps incapables de réaliser leur recentrage sur l'Asie (il n'a été assuré que par Joe Biden, dans la foulée de la débâcle afghane).

En conclusion de ce point, notons que :

• La situation géopolitique internationale reste dominée par le face-à-face entre un impérialisme établi (les Etats-Unis) et un impérialisme montant (la Chine). Ce ne sont bien entendu pas les seuls acteurs du grand jeu mondial entre puissances, petites et grandes, mais aucune autre ne pèse d'un poids comparable aux deux « super-puissances ».

• Ce conflit a pour particularité un degré très élevé d'interdépendance objective. Certes, la crise de la mondialisation néolibérale est patente, mais son héritage est toujours là. Il n'y a plus de « mondialisation heureuse », mais il n'y a pas non plus de « démondialisation (capitaliste) heureuse ». Les conflits géopolitiques sont à la fois le symptôme de cette situation de crise structurelle et en accentuent les contradictions. Dans une certaine mesure, nous sommes ici aussi entrés en « territoires inconnus », sans précédent.

• Tout en restant la principale « super puissance », l'hégémonie des Etats-Unis a subi un déclin relatif. Ils ne peuvent continuer à gendarmer le monde sans l'aide d'alliés fiables et efficaces qui manquent à l'appel. Ils sont affaiblis par la crise politique et institutionnelle provoquée par Donald Trump et ses conséquences diplomatiques durables (perte de confiance de leurs alliés). On peut dire qu'il n'y a plus d'impérialisme « classique », vu l'ampleur de la désindustrialisation qu'a connue le pays. Joe Biden mobilise aujourd'hui des moyens financiers et légaux considérables pour tenter de redresser la barre en ce domaine, mais ce n'est pas une tâche facile. Rappelons qu'un pays comme la France était incapable, même face à une urgence vitale (Covid), de produire du gel hydroalcoolique, des masques chirurgicaux et des FFP2, des blouses pour le personnel soignant. Cela ne relève pourtant pas de la technologie de pointe !

• La Chine était, en ce domaine, en bien meilleure position. Elle avait hérité de l'ère maoïste une base industrielle autochtone, une population au taux d'alphabétisation élevée pour le tiers monde, une classe ouvrière formée. Devenue atelier du monde, elle a assuré une nouvelle vague d'industrialisation (en partie dépendante, mais pas seulement). De gros moyens ont été investis pour assurer la production de technologies de pointe. Le parti-Etat a pu organiser le développement national et international du pays (il y avait un pilote dans l'avion). Ceci dit, le régime chinois est aujourd'hui plus opaque et secret que jamais. On sait comment la crise politico-institutionnelle affecte l'impérialisme US. Il est bien difficile de savoir ce qu'il en est en Chine. Cependant, l'hypercentralisation du pouvoir sous Xi Jinping, devenu président à vie, semble bien être maintenant un facteur de crise structurelle.

• Le déclin relatif des Etats-Unis et la montée en puissance inachevée de la Chine ont ouvert un espace dans lequel des puissances secondaires peuvent jouer un rôle significatif, au moins dans leur propre région (Russie, Turquie, Brésil, Arabie saoudite…). Ainsi, je pense que la Russie n'a pas cessé de placer la Chine devant une succession de faits accomplis aux frontières orientales de l'Europe. En agissant de concert, Moscou et Pékin étaient largement maîtres du jeu sur le continent eurasiatique. Cependant, il n'y a pas eu de coordination entre l'invasion de l'Ukraine et une attaque effective sur Taïwan.

Dans ce contexte, précisément, peut-on considérer que l'invasion russe de l'Ukraine et le soutien des puissances occidentales à l'Ukraine pour y faire face font de cette guerre une guerre inter-impérialiste qui nous amène à évoquer la politique de Zimmerwald (guerre à la guerre) pour y répondre ? Ou, au contraire, sommes-nous face à une guerre de libération nationale qui, bien que soutenue par les puissances impérialistes, oblige la gauche occidentale à se solidariser avec la résistance du peuple ukrainien contre l'invasion russe ?

Pierre Rousset : La politique de Zimmerwald était de demander une paix, sans annexions. Or, certaines des personnes qui se présentent comme des héritiers de Zimmerwald proposent de céder tel ou tel morceau de l'Ukraine à la Russie, d'y organiser des référendums pour valider leur séparation de l'Ukraine, etc., mais passons.

Le plus simple, pour répondre à cette question, est de reprendre le déroulé des événements. Une invasion se prépare en mobilisant aux frontières des moyens militaires considérables, ce qui prend du temps et se voit. C'est Poutine qui l'a fait. A ce moment-là, l'OTAN était en pleine crise politique, après l'aventure afghane, et le gros de ses forces opérationnelles en Europe n'avait pas été redéployé à l'Est. La préoccupation principale de Biden était la Chine et il essayait même encore de jouer Moscou contre Pékin. Les services secrets US ont été les premiers à alerter qu'une invasion était possible, mais l'avertissement n'a été pris au sérieux ni par les Etats européens ni même par Zelinsky lui-même.

En Europe occidentale, la plupart d'entre nous avions alors peu de contacts avec nos camarades est-européens (en particulier ukrainiens) et nous avons été nombreux à analyser les événements en termes uniquement géopolitiques (une erreur à ne jamais commettre), pensant que Poutine se contentait d'exercer une forte pression sur l'Union européenne pour attiser les dissensions post-afghanes au sein de l'OTAN. Si tel avait été le cas, l'invasion ne devait pas avoir lieu, car elle aurait l'effet inverse : redonner un sens à l'OTAN et lui permettre de resserrer les rangs. C'est bien ce qui s'est passé ! De plus, avant l'invasion russe, une majorité de la population ukrainienne souhaitait vivre dans un pays non aligné. Aujourd'hui, seule une très petite minorité envisage leur sécurité autrement qu'en alliance étroite avec les pays de l'OTAN.

Pour ma part, ce n'est que très peu de temps avant l'invasion que j'ai eu le sentiment qu'elle était possible, alerté par mon ami Adam Novak.

Nous en savons maintenant beaucoup plus : l'invasion avait été préparée depuis plusieurs années. Elle s'inscrit dans un grand projet de restauration de l'Empire russe dans les frontières de l'URSS stalinienne, avec Catherine II pour référence. L'existence de l'Ukraine n'était qu'une anomalie dont Lénine était coupable (selon les termes mêmes de Poutine) et elle devait réintégrer le giron russe. En fait, les Ukrainien.nes l'appellent l'invasion à grande échelle et soulignent que la subversion et l'occupation militaire du Donbass, Luhansk et Crimée en 2014 constituaient une première phase de l'invasion. L'« Opération spéciale » (le mot « guerre » était prohibé jusqu'à tout récemment et le reste en pratique) devait être très rapide et se poursuivre jusqu'à Kiev, où un gouvernement aux ordres serait établi. Les forces occidentales, prises de court, ne pourraient alors que s'incliner devant le fait accompli – et prises de court, elles le furent. Même Washington n'a réagi politiquement qu'avec un temps de retard.

Le grain de sable qui a fait s'enrayer la machine de guerre fut l'ampleur de la résistance ukrainienne, imprévue par Poutine, mais aussi en Occident. On peut vraiment parler d'une résistance massive, populaire, en osmose avec les forces armées. C'était une résistance nationale, à laquelle beaucoup de russophones ont participé (et tout l'éventail politique, à l'exception des obligés de Moscou). Pour qui en doutait, il n'y avait pas de preuve plus éclatante que celle-ci : l'Ukraine existe bel et bien. Nous sommes dans le second cas de figure que vous évoquiez.

Le temps n'efface pas cette vérité « originelle » et notre obligation de solidarité. Une double obligation de solidarité, j'ajouterais. Avec la résistance nationale du peuple ukrainien et avec les forces de gauche qui continent à lutter, en Ukraine même, pour les droits des travailleurs et des syndicats, pour les libertés d'association et d'expression, contre l'autoritarisme du régime Zelynsky et contre les politiques néolibérales (prônées par l'Union européenne)…

Bien évidemment, l'Ukraine est devenue un point chaud du conflit de puissances russo-occidental. Sans la fourniture d'armes par les Etats-Unis, notamment, les Ukrainien.nes n'auraient pas pu tenir de « fronts ». Cependant, avec constance, les fournitures d'armes ont toujours été en deçà de ce qu'il aurait été nécessaires pour mettre décisivement en échec Moscou. Jusqu'à aujourd'hui la maîtrise de l'air par l'armée russe n'a pas été contrée. Et les pays de l'OTAN se divisent à nouveau, alors que la crise préélectorale aux Etats-Unis bloque le vote des fonds à destination de l'Ukraine.

Après avoir eu la possibilité de construire des défenses en profondeur et de se réorganiser, Moscou continue à être le moteur de l'escalade militaire en Ukraine, avec l'aide des obus nord-coréens et des financements fournis par l'Inde ou la Chine (via la vente de produits pétroliers), et elle pousse la politique du fait accompli jusqu'à l'ignoble : la déportation d'enfants ukrainien.nes et leur adoption dans des familles russes.

Si oui, que répondre à ceux qui considèrent que le soutien à la résistance sert les intérêts des puissances occidentales (avec l'approbation du gouvernement Zelenski) qui veulent prolonger la guerre, sans se soucier des ravages (humains et matériels) qu'elle produit, et qu'il est donc nécessaire de promouvoir une politique active de défense d'une paix juste ?

Pierre Rousset : Je ne suis pas moi-même engagé activement dans la solidarité Ukraine. Je maintiens, à contre-courant de l'actualité, mes activités de solidarité Asie. Je me suis immergé dans la question israélo-palestinienne (c'est dur à vivre). Alors je resterais prudent.

Nous ressentons toutes et tous l'ampleur des ravages de cette guerre, d'autant plus importants que Poutine mène une guerre qui cible sans vergogne la population civile. C'est insupportable.

Cependant, ce n'est pas notre soutien, mais Poutine qui prolonge cette guerre. Il ne faut quand même pas diluer les responsabilités. Si par le terme de « paix juste » on entend une trêve indéfinie sur la ligne de front actuel, cela condamnerait cinq millions d'Ukrainien.nes dans les territoires occupés à vivre sous un régime d'assimilation forcée, avec en plusieurs autres millions déporté.es vers la Fédération russe proprement dite.

Je pense que le rôle du notre mouvement de solidarité est, avant tout, de contribuer à créer les meilleures conditions pour la lutte du peuple ukrainien et, en son sein, pour la gauche sociale et politique ukrainienne. Ce n'est certainement pas à nous de déterminer ce que pourrait-être les termes d'un accord de paix. Je pense qu'il nous faut être à l'écoute de ce que demandent la gauche ukrainienne, le mouvement féministe, les syndicats, le mouvement des Tatars de Crimée, les écologistes (entre autres), et de répondre à leurs appels.

Il nous faut aussi écouter la gauche et les mouvements contre la guerre en Russie même. La plupart des composantes de la gauche anticapitaliste russe pensent que la défaite de la Russie en Ukraine pourrait constituer l'élément déclencheur ouvrant une porte vers la démocratisation du pays et l'émergence de divers mouvements sociaux.

Celles et ceux qui dans la gauche occidentale prétendent que la gauche en Europe de l'Est « n'existe presque pas » se trompent.

Croire qu'un mauvais compromis ‑ sur le dos des Unkrainien.nes ‑ pourrait mettre fin à la guerre est une illusion qui me paraît dangereuse. C'est oublier les raisons pour lesquelles Poutine est entré en guerre : liquider l'Ukraine et poursuivre la reconstitution de l'Empire russe, mais aussi s'emparer de ses richesses économiques (dont son agriculture) et instaurer un régime de nature coloniale dans les zones occupées.

L'appareil d'Etat poutinien est gangréné par les hommes des services secrets (KGB-FSB). Il est déjà intervenu dans toute sa zone de proximité, de la Tchétchénie à l'Asie centrale et à la Syrie. Il n'existe internationalement que par ses capacités militaires, ses ventes d'armes, de produits pétroliers ou agricoles…

J'ai une défiance totale envers « nos » impérialismes dont je connais les fortitudes et que je n'ai de cesse de combattre. Je ne m'en remettrai jamais à eux pour négocier ou imposer un accord de paix. Voyez ce que sont devenus les accords d'Oslo en Palestine !

Alors, il n'est pas question pour moi que les mouvements de solidarité « entrent dans la logique des puissances » (quelles qu'elles soient). Ils doivent garder leur complète indépendance vis-à-vis, notamment, des Etats et gouvernements (y compris celui de Zelensky). Je le répète, nous sommes à l'écoute des forces de gauche ukrainiennes ainsi que de la gauche antiguerre en Russie.

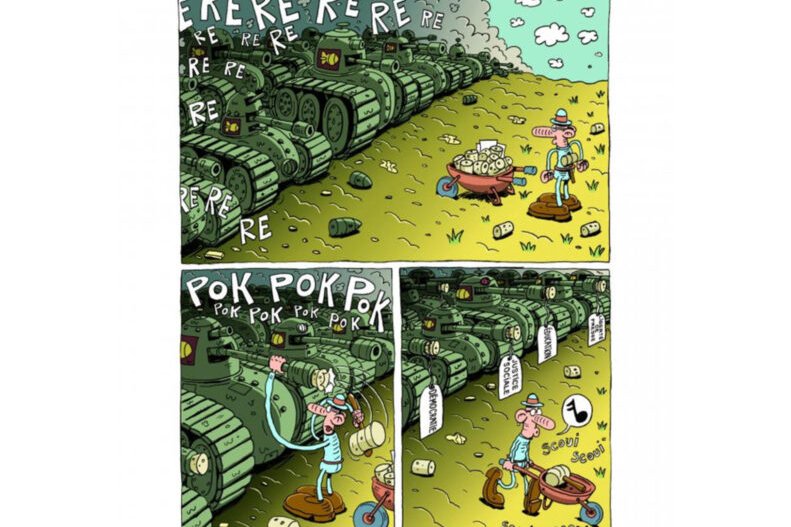

D'autre part, les Etats-Unis et l'UE utilisent la guerre russe en Ukraine et l'augmentation des tensions internationales comme alibi pour le réarmement et l'augmentation des dépenses militaires. Peut-on parler d'une « nouvelle guerre froide » ou même de la menace d'une guerre mondiale dans laquelle l'utilisation d'armes nucléaires n'est pas exclue ? Quelle doit être la position de la gauche anticapitaliste face à ce réarmement et à cette menace ?

Pierre Rousset : Je suis contre le réarmement et l'augmentation des dépenses militaires par les Etats-Unis et l'Union européenne.

Ceci étant dit, je pense qu'il faut élargir le propos. Une nouvelle course aux armements est engagée dans laquelle la Chine (et même la Russie) semble avoir l'initiative en plusieurs domaines, dont celui des armes supersoniques qui rendraient inopérants les boucliers antimissiles existants ou permettraient de cibler de très loin l'armada d'un porte-avion. Rien n'a été véritablement testé, à ma connaissance, et je ne sais pas ce qui est vrai ou relève de la science-fiction, mais d'autres camarades sont certainement plus savants que moi en ce domaine.

Cependant, la course aux armements est en elle-même un problème majeur. Pour les raisons usuelles (militarisation du monde, capture par le complexe militaro-industriel d'une part exorbitante des budgets publics…), mais aussi du fait de la crise climatique, qui rend encore plus urgente la sortie de l'ère des guerres en permanence. La production d'armement et leur utilisation n'entrent pas dans le calcul officiel d'émission des gaz à effet de serre. Un terrible déni de réalité.

La menace d'utilisation de l'arme nucléaire a été plusieurs fois brandie par Poutine, sans effet (je ne lui demande pas d'être cohérent avec ses déclarations). Je doute que la menace de guerre nucléaire découle directement du conflit ukrainien en cours (j'espère ne pas me tromper), mais je pense néanmoins que c'est (malheureusement) un vrai sujet. Là aussi je vais élargir le propos.

Il y a déjà quatre « points chauds » nucléaires localisés. L'un est situé au Moyen-Orient : Israël. Trois le sont en Eurasie : Ukraine, Inde-Pakistan, péninsule coréenne. Ce dernier est le seul à être « actif ». Le régime nord-coréen enchaîne périodiquement les essais et les tirs de missiles dans une région où stationne l'aéronavale US et se trouve le plus grand complexe de bases US à l'étranger (au Japon, surtout dans l'île d'Okinawa). Joe Biden a déjà fort à faire avec l'Ukraine, la Palestine et Taïwan et se passerait bien d'une aggravation de la situation dans cette partie du monde (la Chine aussi), situation dans laquelle la responsabilité de Trump a été lourdement engagée, mais celle du dernier rejeton de la dynastie héréditaire nord-coréenne aussi.

Petit problème : il faut vingt minutes à un missile nucléaire nord-coréen pour atteindre Séoul, la capitale du Sud. Dans ces conditions, l'engagement à ne pas utiliser le premier l'arme nucléaire devient difficile à appliquer.

La France fait partie des pays qui préparent politiquement l'opinion publique à l'usage éventuel d'une bombe nucléaire « tactique ». Il faut nous opposer vigoureusement à cette tentative de banalisation. Malheureusement, il y a une sorte de consensus politique national qui fait que l'on ne fait pas de « notre » arsenal nucléaire une question de principe pour conclure des accords politiques, y compris à gauche et même quand on est pour son abolition.

La question du réarmement, de la nouvelle course aux armements, du nucléaire doit impérativement faire partie de l'activité des mouvements antiguerres de part et d'autre des frontières. Ainsi, malgré les terribles violences intercommunautaires qui ont accompagné la partition de l'Inde en 1947, la gauche pakistanaise et indienne fait conjointement campagne pour le désarmement.

Peut-on parler de « nouvelle guerre froide ». Je trouvais dans le temps cette formule très eurocentrée. En Asie, la guerre était torride (l'escalade US au Vietnam). Aujourd'hui, que voudrait-elle dire, à l'heure de la guerre russe en Ukraine ? Je comprends qu'elle soit reprise dans la presse, dans un débat, mais je pense que nous ne devrions pas l'utiliser, et ce pour deux raisons principales :

• Elle rabat l'analyse sur une approche très limitée de la géopolitique. La guerre n'est en effet « froide » que du fait qu'il n'y a pas confrontation directe entre grandes puissances. Cela n'empêche pas, mais cela ne contribue pas à une analyse concrète des conflits « chaud ».

• De façon générale, je ne suis pas féru d'analogies historiques : « sommes-nous en… ». On n'est jamais « en… », mais dans le présent. Je sais que l'histoire contribue à expliquer le présent et que le présent contribue à revisiter le passé, mais la formule « nouvelle guerre froide » illustre bien ma réticence. La « première » Guerre froide opposait le « bloc occidental » au « bloc oriental ». A cette époque, le bloc soviétique et la Chine n'entretenaient que des rapports économiques limités avec le marché mondial capitaliste. La dynamique révolutionnaire se poursuivait (Vietnam…).

Aujourd'hui, le marché mondial capitaliste s'est universalisé. La mondialisation est passée par là. La Chine en est devenue l'un des piliers. L'interdépendance économique entre elle, les Etats-Unis et les pays ouest-européens est étroite. On ne peut rien comprendre à la complexité du conflit sino-étatsunien sans prendre pleinement en compte ce facteur. Pourquoi alors recourir à une vielle formule pour ajouter après : mais tout est différent, bien entendu.

Je dirais que le thème de la nouvelle guerre froide convient aux campistes des deux camps. Aux campistes qui veulent justifier leur soutien à Moscou et Pékin. Ou à celles et ceux qui veulent se ranger dans le camp de la Démocratie et des Valeurs occidentales contre les autocrates.

Un petit contrepoint pour terminer : Biden est un homme du passé. Il a appris à négocier les menaces nucléaires au travers de plusieurs crises majeures. Cette expérience peut aujourd'hui lui être encore utile.

Concernant la guerre d'extermination menée par l'Etat d'Israël à Gaza, quels sont les enjeux de cette guerre ? Pourquoi les Etats-Unis, malgré leur récente abstention au Conseil de sécurité de l'ONU, continuent-ils à soutenir Israël ? Quel rôle doit jouer notre solidarité internationaliste avec le peuple palestinien ?

Pierre Rousset : Quels sont les enjeux de cette guerre ? La survie même des Gazaouis. Un spécialiste de ces questions (l'élimination de populations) a eu une formule qui me paraît très juste. Il n'avait vu une situation aussi grave par son « intensité ». Dans d'autres cas, un plus grand nombre de personnes sont mortes, mais Gaza est un territoire minuscule qui subit une attaque multiforme d'une intensité inégalée. Même si les bombardements cessaient et que l'aide arrivait en masse, les décès se poursuivraient dans la durée.

La population entière vivra avec des stress post-traumatiques répétés, à commencer par les enfants dont le taux de mortalité est effarant. Les plus jeunes, victimes de malnutrition, n'auront jamais droit à une vie « normale ».

Autres enjeux, l'existence même de la Cisjordanie où les Palestiniens sont soumi à la violence quotidienne des colons suprémacistes juifs, appuyés par l'armée et les paramilitaires. Les Gazaouis survivants vont-ils être forcés à l'exil via l'Egypte ou la voie maritime ? Les Palestiniens de Cisjordanie survivants vont-ils être expulsés en Jordanie ? Le projet du Grand Israël va-t-il s'imposer ?

On peut inscrire dans le temps long la colonisation de la Palestine, mais nous vivons un terrible point tournant. Netanyahou n'a jamais défini ses objectifs de guerre (à part la destruction totale du Hamas, une entreprise qui n'a pas de fin). Je ne vais pas essayer de les définir à sa place, d'autant plus que la situation est volatile.

Le bombardement du consulat iranien à Damas, le 1er avril, est un exemple de la fuite en avant dans laquelle Netanyahou est engagé au-delà des frontières de la Palestine. C'est une violation flagrante de la Convention de Vienne qui protège les missions diplomatiques. La cible de l'attentat était de hauts dirigeants du Hezbollah qui s'y trouvaient, mais cela ne « justifie » rien. Il y a toujours des « ennemis » de choix dans les missions diplomatiques, dont des officiers supérieurs. Les Israéliens le savent bien, les agents du Mossad déguisés en diplomates, ayant assassiné ou enlevé plus d'une personne en pays étrangers. Il est curieux et inquiétant que ce bombardement n'ait pas suscité plus de protestations.

Téhéran ne veut pas la guerre, mais doit réagir. On est sur un fil du rasoir.

Joe Biden a construit son propre piège en assurant d'emblée son soutien inconditionnel au gouvernement israélien, par sionisme intime et sans consulter les experts de sa propre administration, ce qui lui vaut une série de démissions fracassantes. Il ne peut plus soutenir l'insoutenable, mais ne cesse pas pour autant la fourniture d'armes et munitions en Israël. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression qu'il a tout simplement perdu la main diplomatique dans le monde arabe et s'occupe pour l'heure de blinder des accords de défense avec le Japon et les Philippines, au cas où Trump emporterait la prochaine présidentielle.

[Une mise à jour : l'Iran a mené une attaque aérienne contre Israël dans la nuit du 13 au 14 mars (correction 13-14 avril PTAG). Selon un décompte israélien, plus de 300 projectiles ont été tirés : 170 drones, 30 missiles de croisière et 110 missiles balistiques. Téhéran avait annoncé l'opération, confirmée par les Etats-Unis. Il faut plusieurs heures pour que ces armes atteignent Israël, ce qui laissait tout le temps nécessaire en abattre en bonne partie sur le trajet. Les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la France, la Jordanie y ont contribué. Une base militaire israélienne a néanmoins été touchée. L'objectif de cette opération était clairement politique, un avertissement en réponse à l'attentat de Damas. C'était la première fois que le régime iranien s'attaquait ainsi directement à Israël. Téhéran a annoncé que son opération n'aurait pas de suite, si du moins les Israéliens s'en tenaient là. Face à l'Iran, Joe Biden est toujours en mesure d'activer un front de pays occidentaux et arabes. La dépendance d'Israël envers ses protecteurs se confirme.]

Venons-en à la dernière question. Quelles sont, à mon sens, les tâches d'une solidarité internationaliste avec le peuple palestinien ?

Tout d'abord, l'urgence absolue, sur laquelle une très large unité peut se faire : cessez-le-feu immédiat, entrée d'une aide massive par toutes les voies d'accès à la bande de Gaza, protection des convois et des travailleur.es humanitaires (nombreux sont celles et ceux qui ont été tués), reprise de la mission de l'UNRWA dont le rôle est irremplaçable, arrêt de la colonisation en Cisjordanie et rétablissement dans leurs droits des Palestien.nes spolié.es, libération des otages israélien.nes et des prisonnier.es politiques palestinien.nes…

Nous défendons sans « mais » le droit à la résistance, y compris armée, des Palestiniens ; mais cela n'implique ni un soutien politique au Hamas ni de nier que des crimes de guerre ont été commis le 7 octobre, ce dont attestent de nombreuses sources indépendantes. Parmi ces sources mentionnons l'association Physicians for Human Rights-Israel (Médecins pour les Droits Humains, PHRI) ; des villageois bédouins du Néguev qu'Israël refuse de protéger, mais qui a subi des attaques répétées de la part du Hamas ; des militantes et militants israélien.nes qui ont consacré leur vie à défendre les droits des Palestinien.nes…

Le Hamas est aujourd'hui la principale composante militaire de la résistance palestinienne, mais est-il porteur d'un projet émancipateur ? Nous avons toujours analysé les mouvements engagés dans les luttes de libérations que nous soutenions. Pourquoi serait-ce différent aujourd'hui ?

Notre rôle d'internationaliste est, aussi, de tracer un fil, aussi ténu soit-il entre les tâches présentes et un avenir émancipateur. Nous défendons le principe d'une Palestine où pourront vivre ensemble les habitant.es de cette contrée historique « entre la mer et le fleuve » (inclus le retour des réfigié.es palestinien.nes). Cela n'arrivera pas sans de profonds bouleversements sociaux dans la région, mais nous pouvons donner corps à cette perspective en soutenant les organisations qui agissent aujourd'hui ensemble, juives/juifs et Arabes/Palestinien.nes, envers et contre tout. Toutes et tous prennent de gros risques pour continuer à afficher cette solidarité judéo-arabe dans le contexte actuel. Nous leur devons la solidarité.

La solidarité judéo-arabe est aussi l'une des clés de développement des mobilisations internationales, notamment aux Etats-Unis où le mouvement Jewish Voice for Peace a joué un rôle très important pour contrer la propagande des lobbies pro-israéliens et ouvrir l'espace de la contestation.

Comment analyses-tu la stratégie de politique étrangère de la Chine et son conflit avec Taiwan ?

Pierre Rousset : Je pense que Xi Jinping a pour priorité la poursuite de l'expansion mondiale de la Chine et sa consolidation, la compétition avec les Etats-Unis dans le domaine des hautes technologies à double usage civil et militaire, la recherche d'alliances diplomatiques significatives (un talon d'Achille face aux Etats-Unis), le développement de ses propres zones d'influences dans des régions jugées à ce stade stratégique (comme le Pacifique sud), le renforcement de ses capacités militaires aéronavales et spatiales ou de surveillance et de désinformation. L'invasion de Taïwan ne serait pas à l'ordre du jour.

Les voies d'expansion de la Chine diffèrent de ses prédécesseurs. L'époque a changé. Pékin ne possède qu'une grande base militaire classique, à Djibouti. Cependant, elle signe des accords avec un nombre croissant de pays pour avoir accès à leurs ports. Mieux, elle en prend possession en tout ou partie, ce qui lui assure un réseau maritime étendu de points d'attache à double usage civil et militaire. Les services de sécurité présents dans les entreprises chinoises à l'étranger sont assurés par des militaires, ce qui permet à l'armée de s'informer et d'établir des contacts.

La politique chinoise est de caractère impérialiste et on voit mal comment il pourrait en être autrement. Toute grande puissance capitaliste se doit de garantir la sécurité de ses investissements et de ses communications, la rentabilité politique et financière de ses engagements.

Pékin a proclamé sa souveraineté sur l'entièreté de ladite mer de Chine du Sud, une zone de transit international majeure, qu'elle a militarisé sans tenir compte des droits maritimes des pays voisins. Elle s'approprie les richesses halieutiques et prospecte les fonds marins. Un régime autoritaire emploie des méthodes autoritaires partout où il pense pouvoir le faire. Certes, un régime impérialiste dit démocratique peut faire de même…

Outre la prolongation des situations de guerre en Syrie, au Yémen, au Soudan ou en République démocratique du Congo, il existe une guerre dont on parle peu en Occident, en Birmanie. Pourriez-vous commenter l'état actuel de ce conflit ?

Pierre Rousset : Un mot sur le Soudan. Il y a dans ce pays une riche expérience de résistances populaires « à la base », dans des conditions extrêmement difficiles, qui mériterait d'être mieux connues (et soutenue).

La Birmanie a constitué un cas d'école. Les militaires ont assuré leur mainmise exclusive sur le pouvoir à l'occasion d'un putsch, le 1er février 2021. Le lendemain, le pays entrait en dissidence sous la forme d'un arrêt de travail généralisé et d'un immense mouvement de désobéissance civile. Le putsch avait avorté, mais l'armée n'a pas pu être chassée, faute d'un soutien international immédiat. Les militaires ont pu reprendre progressivement l'initiative par une répression sans merci. Dans la région centrale, initialement pacifique, la résistance populaire a dû entrer en clandestinité, puis s'engager dans la résistance armée. Elle a recherché l'appui de mouvements ethniques armés opérant dans les Etats de la périphérie montagnarde du pays.

Il est difficile d'imaginer un mouvement de résistance civique plus ample que celui qu'a connu la Birmanie – mais l'entrée dans la lutte armée s'est imposée comme une nécessité vitale, fondant sa légitimité sur l'évidence de l'autodéfense. Cela lui a permis de traverser l'épreuve du feu et de s'organiser progressivement sous forme de guérillas indépendantes ou liées au Gouvernement d'Unité nationale, expression du parlement dissous par les militaires et (enfin) ouvert aux minorités ethniques.

Le conflit a pris des formes terriblement dures, l'armée ayant notamment le monopole de l'aviation. Il était aussi complexe, chaque Etat ethnique ayant ses propres caractéristiques et choix politiques. Peu à peu, cependant, la junte a perdu la main. Elle avait l'appui de la Chine (pays frontalier) et de la Russie, mais s'est révélée incapable de garantir à Pékin la sécurité de ses investissements et la construction d'un port donnant accès à l'océan Indien. Son isolement international s'est accentué et ses alliés de l'ASEAN se sont divisés.

Aujourd'hui, l'armée cède du terrain dans de nombreuses régions et le front d'opposition à la junte s'est élargi. La Birmanie est un pays à l'histoire très riche, mais malheureusement méconnue en Occident.

Pour conclure, l'aggravation de la crise économique et la multiplication des conflits tant au niveau international que régional semblent indiquer un tournant dans le contexte international qui nécessite de repenser les politiques de solidarité internationaliste. Quelles sont les pistes pour construire un internationalisme en phase avec l'évolution des conflits internationaux au XXIe siècle ?

Pierre Rousset : Il y a une recomposition en profondeur avec pour ligne de force l'opposition entre « campisme » et internationalisme. Nous pouvons avoir de nombreuses différences d'analyses, mais la question est de savoir si nous défendons toutes les populations victimes.

Chaque puissance choisit les victimes qui lui conviennent et abandonnent les autres. Nous nous refusons à entrer dans ce type de logique. Nous défendons les droits des Kanaks en Kanaky quoi qu'en pense Paris, les Syrien.nes et les peuples de Syrie face à l'implacable dictature du clan Assad, les Ukrainiennes et Ukrainiens sous le déluge de feu russe, les Palestiniennes et Palestiniens sous le déluge des bombes US, les Portoricain.es sous l'ordre colonial étatsunien, », les peuples de Birmanie même quand la junte est soutenue par la Chine, les Haïtiens à qui protection et asile sont refusés par ladite « communauté internationale.

Nous n'abandonnons pas des victimes au nom de considérations géopolitiques. Nous soutenons leur droit à décider librement de leur avenir et, quand telle est la question, leur droit à l'autodétermination. Nous nous retrouvons avec les mouvements progressistes qui, de par le monde, récusent la logique de « l'ennemi principal ». Nous ne sommes dans le camp d'aucune grande puissance, qu'elle soit nippo-occidentale, russe ou chinoise. L'occupation est un crime en Ukraine comme en Palestine.

Face à la militarisation du monde, nous avons besoin d'un mouvement antiguerre mondial. C'est vite dit, mais bien difficile à faire. Pouvons-nous nous appuyer sur des solidarités transfrontalières locales (Ukraine-Russie, Inde-Pakistan) pour ce faire ? Ou sur l'immense mouvement de solidarité avec la Palestine ? Sur les forums sociaux comme celui qui vient de se réunir au Népal ?

Il nous faut aussi intégrer la question climatique à la problématique des mouvements antiguerres et, réciproquement, les mouvements écologistes militants gagneraient, si ce n'est déjà fait, à intégrer la dimension antiguerre à leur combat. Idem concernant l'arme nucléaire.

La personnalité de Greta Thunberg me semble incarner le potentiel des jeunes générations confrontées à la violence de la « polycrise ». Mais ses engagements demandent de la ténacité, ce dont elle ne manque certes pas, une capacité à agir dans la durée, ce qui n'a rien d'évident. Ma génération militante avait été lancée sur orbite par la radicalité des années 1960 et, pour nous en France, par l'expérience fondatrice de Mai 68. Une sacrée impulsion. Qu'en est-il aujourd'hui ?

P.-S.

• Interview à paraître dans le prochain numéro de Viento sur.

Une mise à jour a été introduite le 14 avril à 16h30 concernant l'attaque aérienne lancée par Téhéran contre Israël dans la nuit du 13 au 14 avril.

Une correction a été apportée le 15 avril 2014.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Une seule journée pour rappeler l’urgence de se mobiliser massivement pour défendre la vie sur cette planète menacée !

La nature et la civilisation humaine sont menacées par les conséquences de l'exploitation capitaliste . Les bouleversements climatiques sont vécus partout sur la planète : sécheresses, incendies de forêt, inondations à répétition, ouragans ou typhons de plus en plus dévastateurs. La biodiversité (abeilles, poisson, insectes,etc) en subi les effets : exploitation des énergies fossiles, agriculture industrielle utilisant massivement des pesticides, déforestation pour favoriser les monocultures, pêches industrielles qui mènent à la disparition de nombre d'espèces marines. L'exploitation forcenée de la nature est en train de réduire les espaces et les formes de vie de façon dramatique.

Et nous n'avons qu'une seule journée pour dénoncer tout cela ?

La montée de régimes autoritaires et l'utilisation d'une rhétorique raciste et patriarcale

Le capitalisme devient de plus en plus incapable de répondre aux besoins humains les plus essentiels avec le développement des famines qui touchent largement des populations du Sud global.

Pour défendre ses possibilités de continuer de tirer profit de la nature, la bourgeoisie, les États et partis politiques, revendiquent la planète comme un territoire commun à exploiter sans limites. Leurs politiques visent à réduire les espaces démocratiques par l'utilisation de la répression policière et judiciaire pour casser les mobilisations écologiques. Les mouvements sociaux qui s'opposent à leurs visées sont de plus en plus durement réprimés.

Pour diviser les classes populaires, la classe dominante et les élites politiques à son service, n'hésitent pas à utiliser la rhétorique xénophobe et raciste. Elles approfondissent ces idées anti-immigration en construction l'image du mâle blanc et profitent du contexte de guerre pour maintenir les formes actuelles de la société dominante. Ces idéologies visent à définir les femmes comme une minorité de genre pouvant être soumise à des féminicides et à définir les colonisé-e-s comme des minorités de race devant être asservis aux besoins et au maintien de la domination blanche.

Cette crise sociale alimente la crise écologique partout dans le monde.

Nous faudrait-il plus qu'une journée pour dénoncer toute cette exploitation ?

Les soulèvements contre la destruction capitaliste de la terre se préparent…

La compréhension de plus en plus profonde des enjeux de la crise climatique a donné lieu à des mobilisations massives, particulièrement de la jeunesse. Des millions de personnes sont descendues dans les rues ces dernières années.

Ces différents mouvements ont pris la forme de manifestations monstres, d'occupations de places (Tahrir, Occupy Wall Street, mouvement étudiant au Québec et au Chili, occupations des villes en Espagne, mouvement des Gilets jaunes en France, mobilisations massives au Liban, luttes des femmes en Amérique latine et sur tous les continents avec le développement de grèves des femmes, luttes paysannes et grèves générales des paysan-ne-s en Inde…

Les gains arrachés par ces mouvements de masse n'ont pas réussi à remettre en cause durablement la domination et la prédation opérées par les grandes entreprises multinationales. Mais elles ont commencé à jeter les bases de l'émergence et la consolidation à une large échelle de nouvelles forces capables de proposer la construction d'un système alternatif au capitalisme.

Pour une alternative écosocialiste

Pour répondre aux aspirations populaires, la gauche écosocialiste défend la nécessité de construire des convergences sociales et politiques édifiées à partir des luttes sociales contre toutes les formes d'exploitation capitaliste et d'oppression de genre et de race pour lutter pour l'égalité et la démocratie sociale véritable.

Ce jour de la terre doit nous permettre de rappeler que l'internationalisme politique doit être partie prenante de notre combat et que la solidaire internationaliste n'est pas seulement souhaitable, elle est essentielle à un véritable soulèvement de la terre pour la défense de la vie sur cette planète.

Pour que la Journée de la terre devienne réalité 365 jours par année.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

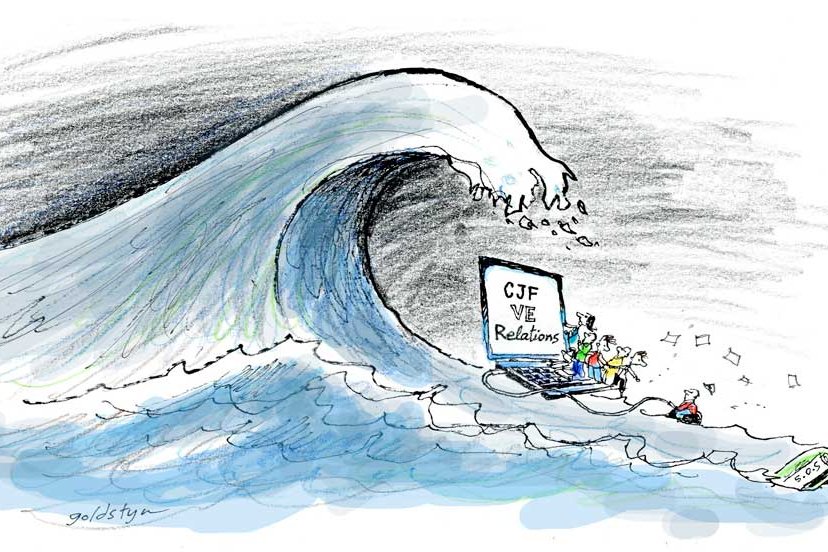

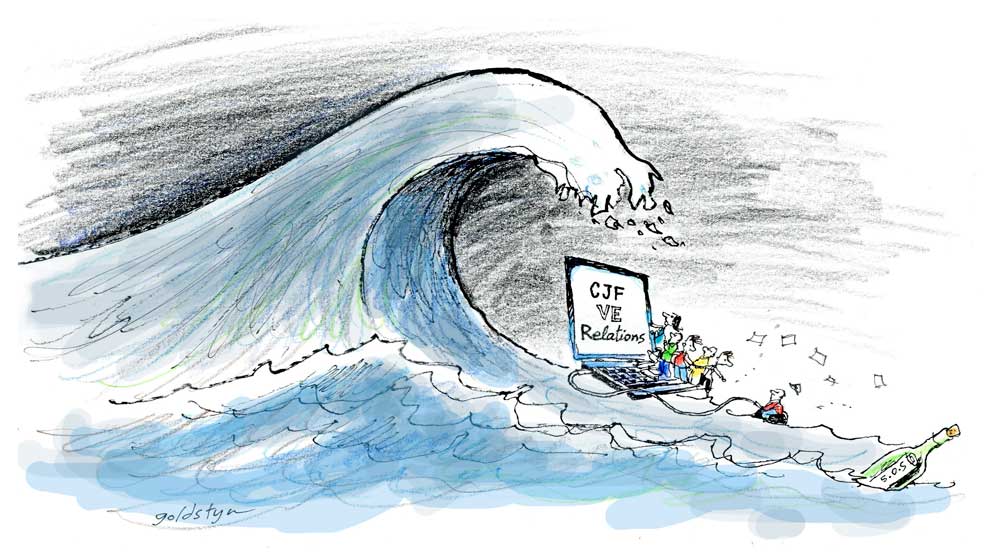

La défense collective des droits encore oubliée

Québec, 10 avril 2024. Les groupes de défense collective des droits (DCD) des régions de Québec et Chaudière-Appalaches sont extrêmement déçus du budget déposé par le ministre Girard le 12 mars 2024. Des représentant.es des groupes de la grande région de Québec se sont rassemblé.es devant le 425 rue Jacques Parizeau afin d'interpeller la Ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau. Les groupes dénoncent leur sous-financement chronique et l'absence d'un mécanisme d'indexation de leur subvention.

Nos missions mises à mal

Ce manque chronique de financement de la défense collective des droits a un impact direct sur la population, alors que les demandes d'aide augmentent en flèche. L'explosion des prix des denrées, la crise du logement, l'isolement, le manque d'accès aux soins de santé sont autant de facteurs qui entravent l'exercice des droits et qui forcent une part grandissante de la population à frapper à la porte des groupes de défenses de droits. « On a l'impression d'être le dernier rempart pour protéger

les droits de la population et trop souvent les attaques viennent du gouvernement lui-même » selon Nicole Dionne, du Bureau d'animation et d'information logement (BAIL). « Dans un contexte où le gouvernement prend le parti des propriétaires, la moindre des choses c'est de financer adéquatement les groupes qui défendent les locataires. C'est une question de respect des droits et de justice sociale », poursuit-elle.

L'indexation c'est vital

Rappelons que les groupes de défense de droits ne bénéficient pas d'un mécanisme d'indexation de leur subvention. « L'absence d'indexation de nos subventions place notre secteur dans une situation de grande précarité. Au fil de l'inflation, nos budgets s'amenuisent ce qui nuit durement aux conditions de travail dans les groupes. Si la situation ne s'améliore pas rapidement, on fera face à un exode des travailleurs et des travailleuses. Certains groupes sont dans un perpétuel processus d'embauche et n'arrivent plus à stabiliser une équipe de travail fonctionnelle », dénonce Vania

Wright-Larin du Regroupement d'éducation populaire en action communautaire des régions de Québec et Chaudière-Appalaches (RÉPAC 03-12).

Malgré les demandes répétées, la ministre Rouleau continue de faire la sourde oreille avec un manque de considération flagrant envers les réalités difficiles des groupes de DCD. Pourtant, la colère gronde dans les groupes qui se sentent tout simplement abandonnés par la ministre. « Au cours des deux dernières années on a répété une demande simple, d'avoir minimalement droit à une indexation annuelle qui freinerait de façon durable l'appauvrissement des groupes et qui permettrait d'envisager la réalisation de nos missions sans devoir constamment chercher du financement alternatif », termine le porte-parole.

Les droits ça se défend, collectivement !

Les groupes de défense de droits de toutes les régions du Québec seront en action durant les prochains mois afin de faire valoir leurs revendications. Selon le Regroupement des organismes de défense collective des droits (RODCD), ce n'est pas moins de 154 M$ qu'il manque dans le réseau pour permettre aux groupes de défense de droits de remplir adéquatement leur mission. Sylvain Lafrenière, porte-parole du RODCD est très déçu par l'attitude de la ministre : "L'espoir qu'avait suscité la nomination, pour la première fois, d'une ministre responsable à l'action communautaire semble déjà avoir fait long feu. Aucun des dossiers qui concernent les organismes en DCD, qui sont directement sous sa responsabilité, n'avance depuis sa nomination."

Les groupes de la région promettent d'être très actifs et de mettre toute la pression nécessaire sur la ministre Rouleau pour qu'elle délie les cordons de la bourse afin de soutenir adéquatement la défense des droits et l'ensemble de l'action communautaire autonome.

Lien vers l'événement du 10 avril.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Ils ne se sont pas « éclipsés » !

Longueuil, 10 avril 2024.- Les vols gros porteurs de Chrono Aviation se poursuivent à l'aéroport de Saint-Hubert-Longueuil et continuent d'empoisonner la vie de milliers de personnes sur la Rive-Sud, malgré l'arrivée du mois d'avril (voir le tableau plus bas).

Comme la Coalition Halte-Air Saint-Huberts'y attendait, Chrono Aviation a attaqué la décision de Transport Canadadevant le tribunal pour la faire casser. La Coalition n'est pas étonnée que Chrono cherche à contourner les règles,comme d'autres compagnies aériennes le font ailleurs. Le vol du mercredi 3 avril dernier s'y est même repris à plusieurs fois pour atterrir à 1h45 en pleine nuit.

Dans un courriel envoyé à la Coalition, une citoyenne raconte : « La nuit dernière nous avons été de nouveau réveillés à 2 h 08 par 2 départs de vol de Chrono jet. La mairesse Fournier avait annoncé en grande pompe l'arrêt des vols de nuit à partir du 1er avril 2024. Que se passe-t-il ? C'était un vacarme d'enfer, une explosion assourdissante. »

Il semble en effet que ces arrivées et départs tonitruants des 737 ont **éclipsé** les promesses et annonces faites le mois dernier par les responsables politiques. Après une rafale d'articles élogieux et de flatteuses entrevues médiatiques, la Coalition constate que les médias semblent moins empressés à rapporter et commenter ce camouflet reçu par le ministre Pablo Rodriguez, et surtout par la mairesse Catherine Fournier qui n'hésitait pas à vanter l'entente de DASHL avec la Ville de Longueuil, saluait le courage du ministre, et affirmait sur plusieurs plateformes que l'interdiction serait en vigueur dès 1er avril.

Alors que des tractations avaient lieu depuis des mois avec Chrono, DASHL et les responsables politiques se retrouvaient à la "table de développement" (au groupe de travail « climat sonore ») pour prendre le thé. Ces mêmes personnes, avec une désinvolture assumée, savaient bien que cette interdiction ne serait que relative et allait s'étirer dans le temps.

Aucune victime du bruit ne sera étonnée s'il n'y a ni amende dissuasive ni sanction réelle à l'encontre de Chrono pour le non-respect de cette interdiction…

Comme l'écrivait encore la citoyenne : « Avons-nous été bernés par le politique ? Est-ce que le comité peut alerter les médias de la situation ? »

La Coalition invite donc les médias à rapporter que la situation de non-respect des citoyen.ne.s se poursuit à l'aéroport de Saint-Hubert-Logueuil, et invite les victimes du bruit à déposer une plainte ( https://tinyurl.com/mr3xmnha ). Celles-ci sont transmises à Transport Canada qui pourrait s'en servir contre Chrono Aviation.

Quant aux « gestionnaires » de DASH-L, aucune autocritique de leur gestion de l'aéroport. Même si ce sont eux qui ont signé le contrat avec Chrono, ce ne sont pas eux qui subissent cette cacophonie ni celle à venir avec le développement de l'aérogare de Porter Airlines puisqu'ils n'habitent pas près de l'aéroport.

Comme ils le disent si bien maintenant : "On est ailleurs !..."

Information : coalition.halteair@gmail.com

Suivez-nous sur :https://www.facebook.com/coalitionhalteairSH

instagram.com/coalitionhalteairsh/

https://twitter.com/Coalition_YH

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Aéroport de Saint-Hubert Décollage prévu malgré les voyants au rouge

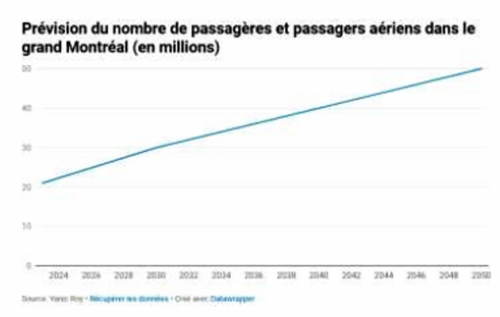

30 millions en 2030, 40 millions en 2040, 50 millions en 2050. De quoi parle-t-on ? Du nombre anticipé de passagers et passagères aérien·ne·s dans la région de Montréal, du moins selon les prévisions des gestionnaires de l'aéroport de Saint-Hubert à Longueuil (DASH-L) qui entendent développer cet aéroport pour seconder Montréal-Trudeau (YUL).

Julien Keller, professeur, Département des Sciences de l'UQAM (Collaboration spéciale)

5 avril 2024, tiré de PressMob, Édition écrite, vol. 5, no 4

Devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, le directeur général de DASH-L Yanic Roy s'enthousiasmait le 24 novembre 2023 de l'augmentation à venir du trafic aérien dans le Grand Montréal, qui se chiffre actuellement à 21 millions de passagers et passagères. En pleine crise climatique, il faut faire preuve d'irresponsabilité pour accepter, justifier puis encourager un tel accroissement.

L'industrie du transport aérien repose aujourd'hui à plus de 99% sur une seule énergie : le pétrole. Un carburant indépassable, puisque le seul à pouvoir offrir une densité énergétique suffisante pour mouvoir des avions de plus de 50 tonnes sur des milliers de kilomètres, quoi qu'en disent les chantres de l'avion électrique.

Cette consommation ahurissante de kérosène par les avions engendre inexorablement plusieurs pollutions gravissimes. Une pollution de l'air aux particules ultra-fines (du nanométal tel que le plomb ou le nickel comme relevé par la professeure Ariya de l'Université McGill) qui sont cancérigènes selon des études scientifiques récentes de l'Université de Berne. Cette pollution de l'air s'ajoute à celle déjà responsable de 4000 morts prématurées annuellement au Québec selon Santé Canada.

Et cette pollution atmosphérique ne pourra qu'empirer à l'avenir avec les redoutés mégafeux de forêt, à l'instar de ceux de l'été 2023. Des mégafeux récurrents et anticipés par les climatologues du GIEC, qui sont la conséquence d‘un « effondrement climatique » pour reprendre l'expression du secrétaire général de l‘ONU. On le sait, cette situation a pour origine principale l'activité humaine, notamment nos émissions de gaz à effet de serre (GES) comme le dioxyde de carbone (CO2). Une tonne de kérosène émet environ trois tonnes de CO2. Que l‘on songe à la quantité de CO2 qui résultera de l'utilisation programmée des dizaines de milliers de tonnes de kérosène par année à St-Hubert, alors qu'il est nécessaire de réduire nos émissions de GES !

Comme si cela ne suffisait pas, l‘aéroport de St-Hubert présente une autre caractéristique particulière : il est enclavé dans la ville de Longueuil. D‘ailleurs, l'hôtel de ville lui-même jouxte les pistes. Ainsi, le développement prévu de l'aéroport St-Hubert, avec ses 4 millions de passagers et passagères à terme, générera une pollution sonore considérable sur une zone d‘environ 100 km2 d‘après une récente modélisation, perturbant ainsi la vie de 100 000 habitant·e·s. Les études sont unanimes : elles indiquent toutes une perte d'espérance de vie notable, de 1 mois jusqu'à 3 ans, en raison des problèmes cardio-vasculaires et des troubles de sommeil provoqués par le bruit.

Il faudrait plutôt tirer les leçons du passé. Le monde de l'aéronautique se nourrit artificiellement de son propre optimisme jusqu'à la démesure, traçant des droites à l'infini dans un monde fini. Le livre récent du professeur Jacques Roy, sur la saga des aéroports montréalais, est là pour nous rappeler qu'il est nécessaire de faire preuve de réalisme en se basant sur des études d'impact (économiques, sanitaires, environnementales) avant de lancer tout projet majeur de développement d'un aéroport.

Or, dans le cas de Saint-Hubert à Longueuil, force est de constater qu'aucune étude n'a été publiée pendant les deux consultations publiques de 2022 et que les élu·e·s locaux n'ont pas été plus informés que la population. Deux études concernant les GES et le bruit commanditées par DASH-L seraient en cours, mais dans la mesure où les travaux de construction de l'aérogare ont débuté en août dernier, on comprend que celles-ci ne viendront en rien contrecarrer le projet.

La campagne médiatique de l'aéroport (DASH-L) et de la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, autour de l'« écoaviation » – expression antinomique sans réalité tangible – ne parvient pas à dissiper l'impression que ce projet n'a pas été réfléchi dans un contexte de crise climatique et plus généralement de crise environnementale. Il n'a manifestement pas non plus été conçu plus globalement avec l'objectif de sortir de l'approche « toujours plus » de l'industrie aéronautique. À titre d'exemple, le plan officiel de réduction des émissions canadiennes pour 2030 visant une réduction de 40 % des émissions (sous le niveau de 2005) ne pourra se faire sans que le transport aérien ne réduise aussi son impact carbone. Dans ce délai, cela n'est possible que par une diminution sensible du trafic aérien.

En matière d'industrie aérienne, il est plus que temps de changer de paradigme. Il faut faire l'inverse de ce que préconisent les dirigeants actuels, attentistes et immobilistes, et prendre des mesures contraignantes. Oui, il faut faire l'inverse de ce qu'a préconisé Mme Catherine Fournier en juillet dans une entrevue où elle compte sur le changement des comportements humains et à de nouvelles technologies – les deux étant tout aussi hypothétiques – pour diminuer l'impact de l'aviation. Sans même y voir de contradiction avec la réalité des faits, elle était partie au même moment s'amuser en Italie avec des avions bien polluants !

(Aussi publié sur le blogue de l'Institut de recherche et d'informations socioéconomiques - IRIS)

Appel à signer une déclaration et à faire un don en solidarité avec les employé-es du Centre justice et foi mis à pied Boîte de réception

La suspension abrupte des activités du Centre justice et foi (CJF) et la mise à pied cavalière de son personnel, sans justification valable, le 21 mars dernier, suscitent la consternation. Cette décision du conseil d'administration a de graves conséquences pour les employé-es et pour tout ce qui compose le CJF : la revue Relations, le secteur Vivre ensemble, le volet sur l'avenir du christianisme social.

Si vous avez à cœur tout le travail important réalisé par l'équipe du CJF mise à pied, montrez votre appui sans tarder afin de dénoncer l'injustice qui lui est faite et qui heurte frontalement les valeurs de justice sociale portées jusqu'ici par le CJF. Toutes et tous sont invité-es à signer la déclaration (lectorat et abonné-es de Relations, lectorat du webzine de VE, citoyen-nes, professionnel-les, directions d'organismes, acteurs de différents milieux, etc.) et à faire un don.

Dans un contexte de hausse des loyers et du coût de la vie, la perte abrupte de revenus peut vite devenir intenable, même en ayant accès à l'assurance-emploi, les employé-es mis à pied ont besoin de votre soutien.

Rendez-vous à l'adresse :soutenonslesemployesducjf.org

Vous y trouverez la liste des 45 premiers signataires de la déclaration, les instructions pour faire un don, une section Médias et d'autres suggestions d'appuis possibles.

Merci

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Statistiques annuelles de la CNÉSST : de plus en plus d’accidents et de maladies du travail

Les statistiques annuelles publiées par la CNÉSST l'automne dernier révèlent de fortes tendances, depuis la fin de la pandémie, à la hausse des lésions professionnelles. Alors que la « modernisation » des régimes de santé et de sécurité du travail devait améliorer la prévention des accidents et des maladies du travail, c'est le contraire qui semble se produire pour l'instant.

Journal de l'UTTAM

https://uttam.quebec/journal/journal_printemps_2024_no3.pdf

Ce n'est qu'à l'automne 2023 que la CNÉSST rendait publiques ses statistiques finales pour l'année 2022. Ce décalage est normal puisqu'il y a toujours un délai entre la fin d'une année et la publication des statistiques finales pour cette année. Les tendances que nous observons dans ce rapport statistique datent donc de plus d'un an et on ne peut pas encore savoir si elles se maintiendront en 2023 et 2024. Toutefois, la tendance observée est tellement forte que nous croyons nécessaire de l'examiner.

Une très forte augmentation des lésions professionnelles

La hausse marquée des réclamations pour accident ou maladie du travail entre 2021 et 2022, alors que le régime transitoire de prévention entrait pourtant en vigueur, est spectaculaire. Alors que la CNÉSST avait reçu 127,375 réclamations en 2021, ce nombre a bondi à 190 875 en 2022, ce qui représente une augmentation de 50 %. Le nombre d'accidents du travail pour lesquels des travailleuses et travailleurs ont produit une réclamation a augmenté de 56 % et le nombre d'accidents acceptés par la CNÉSST a crû de 61 % pour s'établir à 149 812 pour la seule année 2022.

Du côté des réclamations pour maladie professionnelle, la croissance n'est « que » de 14%, alors que 19 878 réclamations étaient produites dans l'année. Le nombre de décès par accident du travail a également augmenté de 15 % dans la même période. Des hausses d'une telle ampleur, particulièrement pour le nombre d'accidents du travail, n'ont pas été vues depuis longtemps.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer ces chiffres. La hausse est partiellement attribuable à une augmentation des réclamations pour la Covid-19 contractée à l'occasion d'éclosions en milieu de travail, parfois à la suite d'une diminution ou de l'abandon du télétravail ou de mesures sanitaires au travail. Le fait qu'une main-d'œuvre particulièrement jeune et à risque, par manque d'expérience, de subir des accidents, ait intégré le marché du travail dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, permet aussi, sans doute, d'expliquer en partie l'augmentation des accidents du travail. Le manque de personnel das certains milieux peut aussi pousser des employeurs à exiger davantage de productivité des travailleuses et travailleurs en poste pour compenser le manque d'employés, augmentant du même coup le risque d'accidents du travail.

Enfin, si une augmentation du nombre d'accidents du travail s'observe tant pour les travailleurs que pour les travailleuses, c'est pour ces dernières que la hausse est la plus spectaculaire, avec une augmentation de 107 % chez les femmes contre 26 % chez les hommes. Ainsi, sans doute pour la première fois depuis que la CNÉSST compile des statistiques, le nombre d'accidents du travail subis par des travailleuses dépasse en 2022 celui des travailleurs (83 171 accidents du travail subis par des femmes contre 66 641 subis par des hommes).

Ces chiffres indiquent aussi que dans sa première année d'application, la réforme de 2021 ne semble pas avoir permis d'améliorer la prévention des lésions professionnelles. On en retient que, contrairement à l'adage selon lequel « le travail, c'est la santé », non seulement les milieux de travail demeurent dangereux au Québec, ils semblent même le devenir de plus en plus.

L'avenir nous dira si cette inquiétante tendance à la hausse du nombre de lésions professionnelles se maintiendra ou si les statistiques redeviendront plus proches de ce qu'on observait avant la pandémie. En attendant, ces chiffres nous confirment que la lutte pour les droits des travailleuses et travailleurs, tant pour la prévention que pour la réparation des lésions professionnelle, demeure plus que jamais pertinente.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le Canada doit enquêter sur les organisations caritatives qui financent les crimes de guerre israéliens

Je vous invite à signer dès maintenant la pétition parlementaire et à exiger de la ministre qu'elle mette fin sans délai à la pratique consistant à utiliser le système de bienfaisance canadien pour financer des crimes de guerre israéliens.

Cher/chère lecteur ou lectrice,

Au cours des cinq dernières années, plus d'un milliard de dollars ont été transférés en Israël par des organismes de bienfaisance enregistrés au Canada. Bien qu'une grande partie de ces fonds soit effectivement destinée à des activités de bienfaisance légitimes, des centaines de milliers de dollars sont acheminés de manière à soutenir certaines des organisations israéliennes les plus odieuses, dont quelques-unes sont directement complices du génocide en cours.

Un organisme de bienfaisance en particulier, la Mizrachi Organization of Canada, transfère des « dons de charité » à des organisations israéliennes impliquées dans des activités telles que le blocage de convois d'aide humanitaire en route vers Gaza et le nettoyage ethnique de la population palestinienne de Jérusalem-Est et de Cisjordanie.

Et tout cela est subventionné avec l'argent de vos impôts.

Signez dès maintenant la pétition parlementaire : mettons fin aux subventions des crimes d'Israël !

Les organismes de bienfaisance sont censés œuvrer à l'avancement du bien commun ou au bénéfice du grand public. C'est du moins ce que l'on nous affirme, et c'est dans cet esprit que nous les subventionnons collectivement par un mécanisme de crédits d'impôt.

L'Agence du revenu du Canada (ARC) a le mandat de garantir que ces fonds servent bel et bien à des activités de bienfaisance légitimes et que les organismes bénéficiaires ne contreviennent pas aux règles de l'ARC ni aux lois canadiennes ou aux principes du droit international.

Pour être tout à fait clair, les propres lignes directrices de l'ARC interdisent que des dons de charité soient transférés à une armée étrangère ou soient destinés à soutenir des activités jugées contraires aux principes de la politique étrangère du Canada, comme les colonies israéliennes illégales.

Pourtant, comme nous l'avons constaté dans le cadre de nos efforts auprès de l'ARC pour faire révoquer le statut d'organisme de bienfaisance du Jewish National Fund (JNF) of Canada, le gouvernement choisit souvent de fermer les yeux sur de telles violations : une forte pression populaire est nécessaire pour le forcer à prendre des mesures conséquentes.

Signez la pétition dès maintenant !

Au cours des dernières années, un certain nombre de plaintes ont été transmises, en collaboration avec nos partenaires du Mouvement pour une Paix Juste (JPA), à la ministre du Revenu national et à l'ARC au sujet des dons de charité qui servent à soutenir des activités israéliennes illégales. Plusieurs de ces plaintes concernent un organisme de "bienfaisance" connu sous le nom de Mizrachi Organization of Canada, qui semble être le principal fournisseur de reçus d'impôt au Canada pour le mouvement sioniste religieux extrémiste en Israël.

C'est pourquoi aujourd'hui, VJI et JPA, en collaboration avec le criminologue Miles Howe, ont envoyé une lettre à la ministre du Revenu national, Madame Marie-Claude Bibeau, pour lui demander de révoquer le statut d'organisme de bienfaisance de Mizrachi Canada.

La liste des organisations que soutient Mizrachi Canada est tout simplement scandaleuse.

L'une d'elles, Im Tirtzu, se vante de participer au blocage des camions transportant de l'aide humanitaire à Gaza en pleine famine. Une autre, Women in Green, encourage ses sympathisant·es à donner des drapeaux israéliens pour que les soldats de Tsahal les plantent à Gaza. Sans parler des généreuses sommes transférées à l'organisation de colons extrémistes, Regavim, cofondée par le ministre d'extrême droite du cabinet israélien, Bezalel Smotrich, et la Duvdevan Foundation, qui soutient une unité clandestine de l'armée israélienne tristement célèbre pour ses assassinats de Palestinien·nes.

Je vous invite à signer dès maintenant la pétition parlementaire et à exiger de la ministre qu'elle mette fin sans délai à la pratique consistant à utiliser le système de bienfaisance canadien pour financer des crimes de guerre israéliens.

Lisez et relayez notre lettre ouverte à la ministre

Je vous remercie d'avance de l'attention que vous portez à cette question importante,

Corey

Corey Balsam (il/lui)

Coordinateur national

corey@ijvcanada.org

Faire un don à VJI ou devenir membre

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Réaction au budget canadien

Budget de la Défense : le Canada gaspillera 8,1 milliards de dollars de plus dans les cinq prochaines années, 73 milliards de dollars au cours des 20 prochaines années.

Tamara Lorincz –

Traduction et ajouts en rouge de Pierre Jasmin

Bonjour à toustes,

Aujourd'hui, le gouvernement Trudeau a annoncé une augmentation massive des dépenses militaires et des programmes d'armes à forte intensité de carbone dans le cadre de la nouvelle mise à jour de la défense du Canada intitulée Notre Nord, fort et libre. Ce rapport est présenté à la fois par le ministre canadien de la Défense, Bill Blair, ET par la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, selon les premières pages de la mise à jour sur la défense.

La politique de défense du Canada constitue donc de facto notre politique étrangère.

Le gouvernement fédéral dépensera 9 milliards de dollars supplémentaires pour fabriquer davantage d'armes et de munitions, 18,4 milliards de dollars pour les hélicoptères d'attaque, 2,8 milliards de dollars pour la cyberguerre, 2,7 milliards de dollars pour les missiles, 9 milliards de dollars pour les flottes navales, davantage d'artillerie, de chars de combat, de véhicules blindés et de drones d'attaque, en particulier en vue d'une nouvelle militarisation de l'Arctique et des océans. Honteusement, le Premier ministre a expliqué que le gouvernement augmentera les dépenses militaires de 73 milliards de dollars sur 20 ans, ce qui sera inclus dans le prochain budget 2024 qui sera publié le mardi 16 avril – et ce, en plein milieu d'une urgence climatique et d'une crise de pauvreté aigüe.

Depuis l'Accord de Paris des Nations-Unies 2015, les dépenses militaires annuelles du Canada ont déjà augmenté de 95 % pour atteindre 39 milliards de dollars par an, soit 1,3 % du PIB. Désormais, nos dépenses militaires atteindront 1,7 % du PIB, soit environ 50 milliards de dollars par an. Voir à la page 6 du rapport sur les dépenses de défense de l'OTAN, les dépenses militaires du Canada : https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2023/7/pdf/230707-def-exp-2023-fr.pdf

Le Canada se classe au 14e rang mondial pour ses dépenses militaires qui augmentent considérablement : non productives, dommageables pour l'environnement, à forte intensité de carbone et provoquant une dangereuse course aux armements.*Toutes ces dépenses militaires signifient moins de fonds publics pour l'adaptation climatique, les soins de santé, l'éducation, le transport en commun, le logement abordable et la réconciliation autochtone.

Le Canada dépense 1 milliard de dollars pour l'adaptation climatique, mais vient d'annoncer 4 milliards de dollars supplémentaires cette année pour la guerre en Ukraine et n'a aucun plan pour y mettre fin. Grâce à la nouvelle mise à jour de la défense, la réponse du Canada au changement climatique devient de plus en plus militarisée – nous n'avons pas besoin de soldats entraînés au combat pour faire face à des événements météorologiques extrêmes. Nous avons plutôt besoin d'une réponse d'urgence non militarisée et de pompiers de forêt formés, de mesures d'adaptation au climat, de refroidissement, de bâtiments écologiques, d'emplois verts, de développement des énergies renouvelables, de transports en commun étendus, etc.