Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

La marche pour mettre fin à l’ère du plastique, menée par les peuples autochtones et les leaders des communautés touchées, montre comment le plastique empoisonne les gens tout au long de son cycle de vie

Les membres de Break Free From Plastic et leurs allié.e.s réclament pacifiquement une approche du traité sur le plastique fondée sur les droits de la personne, à l'approche de la 4e session de négociation

21 avril 2024 | tiré de Greenpeace Canada

Ottawa, Canada | Territoire traditionnel et non cédé du peuple algonquin Anishinaabeg — Aujourd'hui, des centaines de leaders de communautés touchées et d'expert.e.s du monde entier se sont rassemblé.e.s dans les rues d'Ottawa avant la quatrième session du Comité intergouvernemental de négociation (CIN-4) pour faire avancer un traité sur le plastique, marquant ainsi un moment décisif pour le traité mondial sur le plastique.

Des leaders autochtones, des groupes communautaires de première ligne, des militant.e.s pour le climat, des jeunes leaders, des professionnel.le.s de la santé, des ramasseur.euse.s de déchets, des défenseur.e.s de l'environnement, des scientifiques et des allié.e.s de la société civile venu.e.s de tous les continents se sont rassemblé.e.s et ont marché de la Colline du Parlement au Shaw Center pour délivrer un message unifié : la pollution engendrée par l'ensemble du cycle de vie du plastique menace la vie humaine et nos droits fondamentaux à la santé et à l'environnement, et contribue de manière significative à la crise climatique — en particulier pour les communautés racialisées, autochtones, de première ligne et défavorisées, notamment dans les pays du Sud.

En marchant ensemble pacifiquement dans les rues d'Ottawa avant les négociations, les membres du mouvement Break Free From Plastic et leurs allié.e.s veulent rappeler aux négociateur.rice.s leurs obligations de protéger les droits de la personne, la santé humaine, l'environnement et le climat. Le processus de négociation du traité vise à établir un instrument juridiquement contraignant pour débarrasser le monde de la pollution plastique sur l'ensemble du cycle de vie, y compris une réduction drastique de la production de polymères plastiques primaires. La mobilisation de masse à Ottawa est le moyen pour la population de faire savoir aux négociateur.rice.s que nous n'attendrons pas silencieusement en marge pendant que les entreprises pétrochimiques travaillent avec les gouvernements des pays producteurs de combustibles fossiles pour échanger les communautés contre des « zones de sacrifice » une fois de plus.

L'ensemble du cycle de vie du plastique se fait au détriment de la santé publique et des droits de la personne, la production de plastique jouant un rôle important dans l'aggravation de la crise climatique. Le mandat de négociation du traité convenu en mars 2022 lors de l'Assemblée des Nations unies pour l'environnement (ANUE) a constitué une avancée décisive. Il est maintenant temps pour les gouvernements de choisir le type d'impact que ces négociations auront sur notre avenir commun.

« Nous sommes ici pour exiger des délégué.e.s qu'ils.elles négocient un traité qui tienne les promesses de la résolution 5/14 de l'ANUE, c'est-à-dire des mesures qui portent sur l'ensemble du cycle de vie du plastique, en commençant par la production de plastique et donc, de polymères. Les délégué.e.s doivent agir comme si nos vies en dépendaient, car c'est le cas », a déclaré Daniela Duran Gonzalez, chargée de campagne juridique au Centre pour le droit international de l'environnement. « Nos objectifs climatiques, la protection de la santé humaine, la jouissance des droits de la personne et les droits des générations futures dépendent tous de la capacité du futur traité sur le plastique à contrôler et à réduire les polymères afin de mettre un terme à la crise de la pollution plastique. »

Les groupes de la société civile ont dressé une liste de demandes clés (en anglais) à l'intention des délégué.e.s de la conférence INC-4 en mettant l'accent sur une approche fondée sur les droits de la personne pour la négociation du traité sur le plastique, notamment en centrant les connaissances, les voix et les expériences des personnes vivant en première ligne de la crise, des peuples autochtones, des travailleur.euse.s, des jeunes et d'autres groupes détenteurs de droits.

Ces demandes visent à garantir que le traité contienne des dispositions permettant de faire face à la crise tout au long du cycle de vie du plastique, en reconnaissant que le cycle de vie commence avec l'extraction des matières premières et couvre la production de plastique et et de leurs précurseurs. Le soutien aux systèmes de réutilisation non toxiques est la principale solution défendue par les groupes de la société civile, y compris ceux qui vivent à la périphérie de l'industrie et qui subissent les pires impacts de la crise, ainsi qu'une réglementation stricte sur le commerce des déchets plastiques afin de mettre fin au colonialisme des déchets.

« Les enfants et les jeunes comme moi sont ceux qui souffrent le plus de la pollution plastique, et nous sommes reconnu.e.s comme un groupe vulnérable », a déclaré Aeshnina ‘Nina' Azzahra, fondatrice de River Warrior Indonesia. « Nous voulons tous que notre environnement soit exempt de plastique, mais s'il vous plaît, ne mettez pas votre fardeau sur l'autre côté du monde. Ce n'est PAS juste. En tant qu'adultes qui viennent à Ottawa pour négocier le traité sur le plastique, vous devez protéger nos droits à vivre dans un environnement sain et sûr. »

###

Contacts médias :

– Brett Nadrich (É-U & Canada) : brett@breakfreefromplastic.org | +1 929 269 4480

– Caro Gonzalez (Global) : caro@no-burn.org | +1 646 991 1013

CIN-4 : Greenpeace réagit au manque d'ambition du ministre Guilbeault lors des négociations sur le traité mondial sur le plastique à Ottawa

Laura Bergamo

OTTAWA – En réaction au ministre Steven Guilbeault qui a déclarédurant la quatrième séance du Comité intergouvernemental de négociation (CIN-4) qu' « un plafond sur la production de plastique pourrait être trop compliqué », Patrick Bonin, responsable de la campagne climat-énergie, a déclaré :

« Alors que nous avons besoin d'un leadership fort de la part du Canada, nous observons le ministre Guilbeault girouetter publiquement quant à la position du Canada en matière de réduction de la production de plastique. Remettre en question la validité d'un plafond sur la production de plastique est en décalage avec la Coalition de la haute ambition dont le Canada fait partie, avec ce que la population et les scientifiquesdemandent, ainsi qu'avec ses propres engagements à protéger la biodiversité et à limiter le réchauffement planétaire à 1,5C. En tant que pays hôte de cette session de négociations pour un traité mondial sur le plastique, le Canada doit soutenir des mesures ambitieuses, et non pas les saper comme il le fait actuellement. »

Notes aux éditeur·rices :

Hier, Greenpeace Canada a augmenté la pression sur les délégations de l'ONU, en livrant une « Usine mondiale de plastique » aux portes du Centre Shaw, où se déroulent les discussions sur un traité mondial sur les plastiques. Une activiste pacifique de Greenpeace a été arrêtée alors qu'elle dénonçait l'inaction des gouvernements mondiaux et la nécessité d'un Traité plastiques fort qui adresse le cycle de vie complet du plastique et permet de réduire la production de plastique.

(...)

La note d'information de Greenpeace Canada sur le CIN-4 est disponible ici.

À propos de Break Free From Plastic – #breakfreefromplastic est un mouvement mondial qui envisage un avenir sans pollution plastique. Depuis son lancement en 2016, plus de 2 000 organisations et 11 000 sympathisant.e.s individuel.le.s du monde entier ont rejoint le mouvement pour exiger des réductions massives des plastiques à usage unique et pousser pour des solutions durables à la crise de la pollution plastique. Les organisations et les individus membres du BFFP partagent les valeurs de la protection de l'environnement et de la justice sociale et travaillent ensemble dans le cadre d'une approche holistique afin d'apporter un changement systémique. Cela signifie qu'il faut s'attaquer à la pollution plastique tout au long de la chaîne de valeur du plastique – de l'extraction à l'élimination – en se concentrant sur la prévention plutôt que sur la guérison, et en fournissant des solutions efficaces. www.breakfreefromplastic.org

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Un 737 peut en cacher un autre

Longueuil, 26 avril 2024.- Aujourd'hui, la demande de sursis de CHRONO Aviation pour ses vols de nuit à l'aéroport Saint-Hubert vient d'être rejetée par la cour fédérale . Cependant, cela pourrait n'être qu'une demi-victoire pour tous les riverain.e.s, qui se battent depuis des années pour faire reconnaître les préjudices subis et reconnus par le juge qui reproche à CHRONO de ne pas avoir cherché « diverses solutions de rechange, par exemple la modification des horaires de vol, l'utilisation d'appareils moins bruyants pour une partie du trajet… » Pour la Coalition Halte-Air St-Hubert, cela signifie que des vols juste avant 23h ou avec un autre appareil, par exemple, pourraient se poursuivre.

Même si la question économique a primé dans sa décision, le juge écrit : "l'intérêt du public à la réduction du bruit occasionné par les activités de l'aéroport favorise le rejet de la demande de sursis". Le juge reconnaît aussi que Saint-Hubert est "un aéroport enclavé dans un milieu urbain" et qu'il est « entouré de quartiers résidentiels ».

Ainsi donc, oui, les citoyen.ne.s existent !

Le juge fait même remarquer que « l'Association du transport aérien du Canada […] exprime sa surprise devant « l'utilisation de nuit d'un aéronef dont l'empreinte sonore très élevée est bien connue ». Pour la Coalition, cela montre bien que cet aéroport, sous la direction de l'équipe de Charles Vaillancourt qui avait signé un bail avec CHRONO Aviation, ne pouvait ignorer la gêne pour la population avoisinante des ultra-bruyants Boeing 737-200. C'est donc par manque de courage et laxisme que les gestionnaires et les responsables politiques ont permis pendant 5 ans cette pollution sonore. Il était plus que temps que cela s'arrête !

De plus, presque au même moment où cette décision est rendue, on apprend que CHRONO vient d'acquérir des 737-800 pour faire des vols de Saint-Hubert vers Iqaluit (YFB) qui a une piste asphaltée, ce qui laisserait au 737-200 la liaison entre Iqaluit et la piste en gravier de l'aérodrome de la mine Mary River, YMV. Ainsi donc, depuis des années, CHRONO Aviation avait la possibilité de se passer du 737-200 sur Saint-Hubert !

Pour la Coalition, cela signifie également que les vols nocturnes pourraient se poursuivre avec les « nouveaux » 737-800. Or, bien que légèrement moins bruyant (voir graphique à la fin), le 737-800 est un avion qui va bientôt fêter les 30 ans de son vol inaugural. On est loin des "aéronefs les plus écoresponsables et les plus silencieux sur le marché" comme le prétendent certains qui disent que l'aéroport de Saint-Hubert (YHU) va "révolutionner le modèle aéroportuaire". Pour la Coalition, les gestionnaires actuels de l'aéroport devraient méditer ce passage du jugement où il est écrit que « répéter une affirmation ne la rend pas vraie ; la faire répéter par d'autres, non plus. »

De même, « le peu de transparence de CHRONO » également souligné par le juge n'est pas sans rappeler à la Coalition le fait que DASHL/Porter n'ont jamais déposé publiquement leur projet de développement de l'aéroport avec les études pertinentes justifiant leurs prétentions, comme l'avaient réclamé deux rapports de consultations publiques en 2022.

Le développement en cours du terminal Porter Airlines, qui va accueillir à terme 4 millions de passagers, 11 000 par jour comparé à 11 000 par année actuellement, va entraîner plus de 100 vols par jour, 6 à 8 vols par heure qui viendront s'ajouter aux nombreux vols actuels : hélicoptères, écoles de pilotage, nouveaux vols de CHRONO Aviation, etc., ce qui ne sera pas sans nuisance sonore.

Et cela se fera toujours au détriment de la population riveraine de Saint-Hubert, "un aéroport enclavé dans un milieu urbain, entouré de quartiers résidentiels".

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Urgence de construire des maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale

Bonjour,

Je vous écris aujourd'hui au nom de mes collègues et moi-même, étudiant.es <http://xn--tudiant-9xa.es> en Techniques de travail social au Cégep du Vieux Montréal. Dans le cadre de notre cours Projet d'action communautaire,

nous avons décidé de réaliser une lettre ouverte (en p.j.) concernant l'arrêt de construction des maisons d'hébergement pour femmes victimes de violence conjugale. Considérant la prise de position de la Ministre Duranceau, nous considérons nécessaire de prendre parole sur les impacts d'un tel blocage sur les femmes avec lesquelles nous allons travailler plus

tard.

Ceci est un appel à l'action, j'espère que vous l'entendrez.

Madame France-Élaine Duranceau

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

Édifice Loto-Québec

500, rue Sherbrooke Ouest, 9e étage

Montréal, QC. H3A 3C6

ministre@habitation.gouv.qc.ca

Montréal, le 18 avril 2024

Objet : Urgence de construire des maisons d'hébergement pour femmes victimes de violence conjugale

Madame la Ministre de l'Habitation France-Élaine Duranceau,

“À 900 000$ la porte, le coût est excessif”. Ce sont les termes que vous, Madame la Ministre de l'HabitaFon, avez employéslors d'une mêlée de presse au courant du mois de mars 2024. En d'autres mots, à 900 000$ par nouvelle maison d'hébergement construite, vous dites que nous n'avons pas les moyens de sécuriser nos proches, nos

sœurs, nos mères et leurs enfants de contextes conjugaux violents. Selon vous, les contribuables n'ont pas la capacité de payer pour ces maisons pourtant essentielles à l'intégrité physique et psychologique de milliers de femmes. En tant que futur.es technicien.nes en travail social, que leur dirons-nous lorsque nous ne pourrons répondre à leur demande d'aide ? Quelles explications les intervenant.es doivent donner aujourd'hui, afin de justifier un refus de service ? À quel point la file d'attente pour un accès en maison d'hébergement doit s'allonger, ou pire, doit-on aXendre que

les féminicides s'additionnent pour que l'on agisse enfin ? Comment expliquer ce manque d'humanité ?

Les organismes communautaires offrant des services aux personnes victimes de violence conjugale sonnent l'alarme depuis longtemps, trop longtemps. Le Ministre de la Sécurité publique démontre que 15 000 demandes d'hébergement ont dû être refusées en 2020. À force de Frer, la sonneXe va céder. Les organismes tiennent à bout

de bras ce problème social, il est temps de les soutenir dans leur travail acharné.

Depuis plusieurs années, les intervenant.es nomment l'accompagnement psychosocial comme un élément clé à la reprise de pouvoir des victimes de violence conjugale. La porte d'entrée à des ressources sécurisantes est l'enjeu numéro 1 pour les réseaux de soutien qui débordent. Nous estimons que cela engendre une perte de confiance entre

les victimes, les institutions publiques et les organismes communautaires, en plus de négliger de manière systémique des contextes de violence graves. La population compte sur vous afin de les protéger. Fragiliser ce lien de confiance, c'est prendre le risque que des personnes s'isolent dans leur détresse. Après la vague de féminicides

connue en 2020, nous sommes conscients des tragédies que cela peut engendrer.

Nous écrivons d'ailleurs ces mots seulement une semaine après le 9e féminicide de l'année, ayant enlevé la vie à Josianne Fauchée, assassinée par son ex-conjoint.

Nous tenons à vous rappeler les engagements énoncés par votre gouvernement, en 2021, à construire davantage de maisons d'hébergement pour femmes. Les projets de construcFon sont actuellement à l'arrêt, sous prétexte que les coûts sont trop élevés. Ces coûts sont néanmoins nécessaires afin d'assurer des services adaptés : durabilité

des aménagements, espaces communs et d'intervenFons, etc. À cet effet, nous nous demandons sérieusement, Madame la Ministre de l'Habitation, à quel moment peut-on considérer qu'il coûte trop cher de mettre en place des ressources nécessaires pour éviter un nouveau féminicide ?

En attente d'actions concrètes de votre part, nous vous prions d'agréer, Madame la

Ministre de l'Habitation, l'expression de nos salutations distinguées.

Samuel Bonneau

Laurence Emond

Rosalie Levac

Zolikha Remagui Temam

Jasmine Renteria-Huerta

Delphine Vermette

Étudiant.es en techniques de travail social au Cégep du Vieux-Montréal

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Les employé-es de la SAQ en grève contre la précarité d’emploi

Québec, LE 24 AVRIL 2024 – Après plus d'un an de négociation, toujours sans entente sur les aspects normatifs de leur convention, les 5000 employé-es de la SAQ en ont assez et veulent accélérer le rythme de négociation : ils exerceront une première journée de grève aujourd'hui. À moins d'avancées significatives à la table de négociation, le débrayage pourrait se poursuivre demain

SOURCES : CSN et SEMB-SAQ–CSN

La question de la précarité d'emploi est au cœur des discussions. Le syndicat déplore que la SAQ maintienne un bassin de milliers d'employé-es à temps partiel et sur appel plutôt que de consolider l'ensemble des heures travaillées dans des postes permanents donnant notamment accès à l'assurance collective.

« C'est près de 70 % des employé-es de la SAQ qui sont à temps partiel et sur appel, qui ne savent jamais quand, ni combien d'heures, ils pourront travailler à la prochaine séquence de paye », rappelle le délégué-e du SEMB-SAQ–CSN pour Capitale-Nationale Ouest, Patrice Bourgeois. « Attendre sept années avant d'avoir accès à des assurances, ça n'a aucun bon sens en 2024, encore moins quand tu travailles pour l'État québécois. »

Pour la présidente du Conseil Central de Québec Chaudière-Appalaches, la SAQ va à contre-courant des meilleures pratiques pour attirer et retenir la main-d'œuvre. « La direction de la SAQ se plaint du fort taux de roulement de ses employé-es, mais on dirait qu'elle fait tout pour les faire fuir. Les employé-es de la SAQ ont le droit d'avoir un horaire stable, prévisible et adéquat », d'affirmer Barbara Poirier.

« La SAQ procure de grands bénéfices financiers à la société québécoise, certes. Mais il y a des limites à les faire sur le dos des travailleuses et des travailleurs », déclare Stéphanie Gratton, présidente par intérim de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP–CSN).

Avenir des emplois

Dans le cadre de la présente négociation, le syndicat des employé-es de la SAQ désire améliorer l'accès du personnel à la formation et augmenter le nombre de conseillers en vin et de coordonnateurs en succursale afin de renforcer le service à la clientèle.

Le personnel souhaiterait également pouvoir préparer en magasin les commandes effectuées sur Internet. À cet effet, le syndicat reproche à la direction de s'entêter à concentrer dans son centre de distribution de Montréal la préparation des commandes pour l'ensemble du Québec ; centralisation responsable des délais de livraison de cinq jours et des résultats décevants des ventes effectuées en ligne.

Par ailleurs, la partie syndicale dénonce le souhait de la direction de chercher à faciliter la fermeture de succursales de la SAQ en région afin de les remplacer par des permis privés d'agence. En plus de constituer un recul des emplois, une telle mesure viendrait miner l'offre à la clientèle en région, estiment les employé-es.

Le Syndicat des employé(e)s de magasins et de bureaux de la SAQ (SEMB-SAQ–CSN) représente les 5000 employé-es de magasins et de bureaux de la SAQ, partout au Québec. Il est affilié à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP–CSN), qui compte plus de 425 syndicats affiliés représentant 65 000 membres œuvrant dans le domaine des services publics et parapublics. Forte de 330 000 membres, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) est présente dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Une nouvelle PCD n’améliorera pas le réseau de la santé sans amélioration des conditions de travail des professionnelles en soins

La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec–FIQ lance un premier message à la nouvelle présidente et cheffe de la direction (PCD) de Santé Québec : « Nous espérons que Mme Geneviève Biron, la nouvelle PCD de l'agence Santé Québec, comprend le poids immense qui repose sur ses épaules, car ce n'est pas une énième réforme de la structure du réseau qui va le rendre plus efficace : le ministre peut secouer les colonnes du temple autant qu'il le veut, si les professionnelles en soins quittent pour le privé à cause des horribles conditions de travail, ça ne donnera rien » affirme Julie Bouchard, présidente de la FIQ.

Un plaidoyer pour un véritable réseau public de santé

La croissance de la place du privé en santé est une préoccupation majeure, encore plus avec l'adoption de la Loi sur l'efficacité dans le RSSS. Nous souhaitons mettre en garde la nouvelle PCD des risques associés à cette ouverture. À titre d'exemple, les conséquences désastreuses de la réforme Barrette auraient dû suffire pour allumer les lumières rouges du tableau de bord de Christian Dubé. C'est une réforme Barrette 2.0, où l'on ne touche essentiellement qu'aux structures. C'est très inquiétant, puisque cela menace l'universalité du réseau et l'affaiblit encore plus.

Comme nouvelle gestionnaire, la PCD de cette méga-agence doit se montrer à l'écoute des travailleuses du réseau dès maintenant. Elle doit aussi poser des gestes concrets pour améliorer significativement les conditions de travail au sein du réseau public afin de contrer l'exode des professionnelles en soins dans le privé. À travers tous ces changements, la FIQ s'attend à ce que la nouvelle PCD :

– S'assure de l'accessibilité des soins à tous les patient-e-s sur tout le territoire ;

Impose une directive à ses gestionnaires visant à limiter le TSO à des situations urgentes et exceptionnelles ;

– Donne des directives à ses gestionnaires de fournir de la stabilité et des semaines de travail prévisibles aux professionnelles en soins ;

– Favorise un meilleur accès à des mesures permettant une meilleure conciliation travail-famille à travers le réseau et donne les outils nécessaires aux gestionnaires pour la mettre en place ;

– Respecte les différentes réalités des régions malgré l'uniformité que sous-entend un employeur unique, car la gestion de proximité est primordiale dans le réseau de la santé ;

– Respecte l'expertise des professionnelles en soins.

« Ce sont des défis de taille auxquels la nouvelle cheffe de l'agence Santé Québec devra faire face et la FIQ compte bien se tenir aux premières loges du déploiement de la réforme Dubé afin d'en dénoncer les aberrations », ajoute madame Bouchard. Rappelons que personne ne voulait de cette réforme qui nous éloigne des vraies priorités du réseau soit l'attraction du personnel, l'accessibilité et l'universalité des soins. Ce projet de loi a été adopté, sous le bâillon, in extremis en décembre dernier. Cette transformation sans précédent du réseau de la santé aura des conséquences majeures et la FIQ s'attend à ce que la nouvelle PCD respecte les conditions de travail de ses 80 000 membres. Elle devra aussi faire en sorte que le réseau de la santé public devienne un employeur de choix afin d'attirer et de retenir les professionnelles en soins du RSSS.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Circuit électrique et Hitachi : deux nouveaux pas franchis dans la privatisation d’Hydro-Québec

« Après la confirmation de l'abandon de la filière éolienne au privé et du projet de loi du ministre Fitzgibbon qui ferait éclater le monopole d'Hydro-Québec dans la distribution d'électricité, personne n'est surpris par ces deux mauvaises nouvelles. Il est clair que, mois après mois, le gouvernement Legault passe lentement mais sûrement le rouleau compresseur sur un pan emblématique de la Révolution tranquille. C'est essentiellement pour offrir des cadeaux monumentaux à des multinationales, envers et contre les intérêts du Québec », de marteler Patrick Gloutney, président du SCFP-Québec.

« Dans le cas du Circuit électrique, on voit qu'après avoir subventionné la mise en place du réseau de bornes de recharge, le gouvernement veut le brader au privé : dépenses publiques, profits privés. Il faut s'attendre à des hausses de tarifs exorbitantes ainsi qu'à l'abandon de secteurs et régions moins peuplées du Québec. En ce qui concerne Hitachi, on va financer le privé pour qu'il vide encore un peu plus Hydro-Québec de son expertise et de sa capacité à contrôler ses coûts », d'ajouter Patrick Gloutney.

Au cours des derniers mois, les syndicats d'Hydro-Québec affiliés au SCFP ont sonné l'alarme en lançant une campagne publique sur les impacts de la privatisation d'Hydro-Québec.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Les syndicats du Canada réclament Un travail en toute sécurité !

Alors que les travailleurs et travailleuses de partout au pays se préparent à souligner le Jour de deuil national le 28 avril, les syndicats du Canada demandent aux employeurs et aux gouvernements de donner la priorité à la sécurité au travail. Le thème de cette année pour « Un travail en toute sécurité ! » est un appel à l'action pour les employeurs et les gouvernements afin qu'ils assurent véritablement la sécurité du travail et des lieux de travail pour tous les travailleurs et travailleuses.

« Il y a encore trop de travailleurs qui meurent, se blessent ou deviennent malades en raison de leur travail et, chaque année, ces nombres ne diminuent pas. C'est inacceptable parce que tous les décès et toutes les blessures peuvent être évités. Les employeurs et nos gouvernements ne prennent pas de mesures suffisantes pour assurer la sécurité des travailleurs et travailleuses au travail. Les travailleurs et leurs proches ne peuvent pas se permettre d'attendre », explique Bea Bruske, présidente du CTC. « Quand vous connaissez la situation, vous devez l'améliorer. La Loi Westray est entrée en vigueur il y a vingt ans. Il est grand temps pour le Canada d'améliorer la sécurité de tous. »

Cette année marque le 20e anniversaire de la Loi Westray. À la suite de la tragédie de la mine Westray, les syndicats du Canada – dirigés par le Syndicat des Métallos – ont fait pression pour obtenir des changements afin que les employeurs puissent être condamnés pour négligence criminelle. En 2004, les articles Westray du Code criminel du Canada sont entrés en vigueur, permettant de tenir les entreprises criminellement responsables de la mort ou des blessures d'un employé au travail.

Toutefois, depuis son adoption, très peu d'accusations criminelles ont été portées en raison d'une application inadéquate et insuffisante de la loi. Les employeurs ont été condamnés à des amendes, que les grandes entreprises peuvent facilement payer. Les dirigeants politiques continuent de se plier aux intérêts du milieu des affaires en affaiblissant la législation sur la santé et la sécurité, tant au niveau provincial que fédéral.

Dans l'ensemble du Canada, en 2022 – l'année la plus récente pour laquelle des statistiques sont disponibles – il y a eu 993 décès en milieu de travail et 348 747 demandes d'indemnisation pour perte de temps acceptées par les commissions d'indemnisation des accidents du travail.

« Nous savons que ces chiffres ne représentent que la pointe de l'iceberg. De nombreuses blessures, de maladies et même de décès dus au travail ne sont pas inclus dans ces chiffres. Mais saviez-vous que vous êtes cinquante pour cent plus susceptible d'être tué en raison d'un incident sur le lieu de travail que par homicide ? Et lorsqu'une personne meurt par homicide, quelqu'un est tenu criminellement responsable. Alors pourquoi tant de travailleurs meurent-ils encore au travail alors que des employeurs potentiellement négligents poursuivent leurs activités comme si de rien n'était ? Une petite tape sur les doigts ne dissuadera pas les patrons négligents qui placent les profits avant les gens. La vie et la santé d'une personne valent plus qu'une amende insignifiante, qui n'est pas une conséquence acceptable », ajoute madame Bruske.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Loi 21 : la FAE en appelle à la Cour suprême du Canada

À la suite de l'arrêt de la Cour d'appel rendu en février 2024, concernant la contestation de la Loi sur la laïcité de l'État (Loi 21), la FAE a décidé d'en appeler de ce jugement. Ainsi, elle a déposé une requête pour permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada.

La FAE a non seulement la responsabilité de défendre les droits de ses membres, à plus forte raison leurs droits fondamentaux, elle a le devoir de le faire. Il faut se méfier de la distortion qui est actuellement faite des chartes, canadienne et québécoise, et de la facilité avec laquelle les parlements suspendent nos droits fondamentaux en utilisant excessivement les clauses dérogatoires.

C'est quoi, les clauses dérogatoires ?

Les clauses dérogatoires (ou nonobstant) sont incluses dans l'une et l'autres des chartes des droits et libertés (art. 33 de la Charte canadienne et art.52 de la Charte québécoise) et permettent aux parlements, sous certaines conditions, de supplanter, de contourner ou de suspendre temporairement certains droits de l'une ou l'autre des chartes.

La FAE n'est pas contre l'utilisation des clauses dérogatoires. Elle souhaite néanmoins que leur utilisation soit balisée. Cette utilisation devrait être faite avec parcimonie et de manière exceptionnelle. Un parlement qui y recourt devrait pouvoir démontrer que son objectif est clair et urgent. Là est l'un des principaux écueils de la Loi 21.

Une situation qui dépasse le Québec... et la laïcité

Si, au départ, la FAE a entamé cette démarche pour, notamment, défendre le droit au travail de nos membres, la banalisation de l'utilisation de la clause dérogatoire par plusieurs parlements provinciaux nous donnent malheureusement raison d'être inquiets.

En effet, dans les dernières années au Canada, on a vu plusieurs cas de clauses dérogatoires utilisées sans avoir l'obligation de démontrer un objectif réel et urgent. Par exemple, le parlement ontarien a suspendu la liberté d'association en 2022, alors qu'en Saskatchewan, le parlement a invoqué la disposition de dérogation pour empêcher les enfants de moins de 16 ans de changer de prénom ou de pronom à l'école, sans le consentement de leurs parents.

Qui plus est, juste au sud de nos frontières, des états américains sont venus restreindre, voire dans certains cas interdire, le droit à l'avortement. Des personnes enseignantes risquent maintenant des mesures disciplinaires si elles affichent leur appartenance à la communauté LGBTQ2+, notamment en Floride, alors qu'on est aussi venu interdire, non seulement en Floride, mais aussi dans certains états, de parler des réalités LGBTQ2+ à l'école. Il est évident que le Québec ou le Canada ne sont pas à l'abri de tels reculs des droits fondamentaux. Il est primordial de demeurer vigilants.

Que propose la FAE ?

La FAE n'a aucunement l'intention de se substituer à la Cour suprême du Canada pour établir les balises encadrant le recours aux clauses dérogatoires. Toutefois, par l'entremise de ses procureurs, elle soumet que, pour que le recours aux clauses dérogatoires soit valide, le parlement doit démontrer que l'objectif recherché en est un qui soit réel et urgent, et qu'une ou un citoyen en fasse la demande.

Comme actrice d'évolution et de transformation sociale, la FAE peut jouer un rôle fondamental afin de faire évoluer le droit. C'est l'ensemble des citoyennes et citoyens qui seraient mieux protégés si la Cour suprême se rangeait à nos arguments.

Pourquoi la FAE se rend-t-elle à la Cour suprême du Canada dans ce dossier ?

La FAE savait depuis le début de ce processus que ce dossier pouvait se rendre en Cour suprême du Canada, puisque cette Cour est la seule, ultimement, à pouvoir modifier les règles de droit qu'elle a elle-même établies pour l'utilisation des clauses dérogatoires.

Combien de temps durera cette démarche ?

La FAE avait jusqu'au 29 avril 2024 pour déposer une requête de permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada. Cette dernière peut prendre jusqu'à environ deux mois pour décider d'entendre la FAE.

Le cas échéant, les parties auront deux mois pour déposer leur mémoire respectif.

Par quels processus démocratiques la FAE a-t-elle décidé d'aller de l'avant dans ce dossier ? Les membres ont-ils été consultés ?

Puisque les droits des membres sont remis en question par la Loi 21, la FAE avait l'obligation de les défendre. De plus, le Congrès de 2013 s'est prononcé en faveur de la défense des droits acquis de ses membres, comme des autres travailleuses et travailleurs des secteurs public et parapublic, de porter des vêtements ou des accessoires ayant une connotation religieuse ou culturelle, à moins que ceux-ci ne contreviennent aux règles de base du professionnalisme et de sécurité qui régissent déjà l'exercice des différents métiers et professions concernés.

Enfin, à chacune des étapes, la FAE a fait état de ses démarches lors d'instances, notamment de son Conseil fédératif, qui décide des affaires de la Fédération.

La FAE est-elle contre les clauses dérogatoires ?

Non. Toutefois, les clauses dérogatoires devraient être utilisées avec parcimonie et exceptionnellement. Un parlement qui y recourt devrait pouvoir démontrer que son objectif est clair et urgent.

Que sont les clauses dérogatoires ?

Les clauses dérogatoires (ou nonobstant) sont incluses dans l'une et l'autre des chartes des droits et libertés (art. 33 de la Charte canadienne et art. 52 de la Charte québécoise) et permettent aux parlements, sous certaines conditions, de supplanter, de contourner ou de suspendre temporairement certains droits de l'une ou l'autre des chartes.

Quels critères/balises propose la FAE ?

La FAE n'a aucunement l'intention de se substituer à la Cour suprême du Canada pour établir des balises. Toutefois, par l'entremise de ses procureurs, la FAE soumet que, pour que le recours aux clauses dérogatoires soit valide, le parlement doit démontrer que l'objectif en est un qui soit réel et urgent.

Pourquoi la FAE ne se concentre-t-elle pas sur la signature de la nouvelle convention collective ?

La FAE a toujours géré plusieurs dossiers stratégiques en même temps. L'équipe de négociation de la FAE travaille à temps plein sur la rédaction des textes de la prochaine Entente nationale. La poursuite du dossier portant sur la Loi 21 n'interfère, ne nuit ou ne ralentit d'aucune façon la négociation nationale.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

L’amour de/dans la révolution. Lire Alexandra Kollontaï

Mara Montanaro discute le dernier livre d'Olga Bronnikova et Matthieu Renault, qui vient de paraître aux éditions La Fabrique : Kollontaï. Défaire la famille. Refaire l'amour.

Tiré de la revue Contretemps

26 avril 2024

Par Mara Montanaro

Constellations féministes marxistes révolutionnaires

Nous avons besoin de produire nos généalogies, nos constellations féministes marxistes révolutionnaires : l'objectif étant celui de transformer radicalement le présent et d'inventer un futur, ce qui revient à avoir ou à réécrire un passé dans lequel nous pouvons inscrire, nous reconnaître.

La rencontre entre le féminisme et le marxisme, loin d'être un « mariage malheureux » pour citer le célèbre article de Heidi Hartmann de 1979, est la seule critique valable de la dévastation néolibérale. Or, s'il est plus que jamais urgent d'interroger et réfléchir sur les rapports entre oppression et exploitation, et notamment sur la manière dont le système capitaliste a intégré et profondément modifié les structures patriarcales, encore si la question centrale pour les féminismes marxistes est l'invisibilisation de ce différentiel d'exploitation qui comprend toutes ces activités non reconnues ou méconnues, très mal rémunérées, stratégiquement considérées comme improductives caractérisant la grande fabrique de la reproduction sociale, (la clé du cours et du dis-cours capitaliste, condition de possibilité de toute production), seule Alexandra Kollontaï, « la plus authentique représentante du féminisme bolchevique » (p. 275) a placé l'amour, les fibres de l'amour en révolution au centre de ses préoccupations.

Défaire la famille, refaire l'amour. Tel est le sous-titre de cette magnifique biographie de la pensée d'Alexandra Kollontaï, signée Olga Bronnikova et Matthieu Renault et publiée en mars aux éditions La Fabrique. Les auteur.e.s, avec une écriture claire et raffinée qui allie une analyse des textes théorico-politiques à une étude précise du contexte historique, ont fait le choix de suivre l'itinéraire révolutionnaire de Kollontaï de la révolution de 1905 à 1923, date à laquelle elle quitte la Russie pour entamer sa carrière diplomatique.

Il s'agit de la première biographie intellectuelle de Kollontaï (1872-1952) en langue française. Une biographie passionnante qui nous invoque et nous convoque, nous éclairant sur sa vie, ses lectures, ses voyages (choisis et forcés) tout en étant rigoureuse, historiquement et philosophiquement, dans l'analyse de sa pensée et le choix des textes de l'autrice.

L'ouvrage s'ouvre avec un prologue, « A propos d'un verre d'eau », puis 7 chapitres : 1. (Pré)histoire de la famille bourgeoise, 2. Féminisme ou marxisme, marxisme et féminisme, 3. L'amour en crise, 4. Révolution dans la reproduction, 5. La voix des femmes ? 6. Érotiques communistes, 7. Bioproductivisme, conclu par un épilogue : « Communaliser la nature humaine ».

Cet ouvrage a le grand mérite non seulement de contribuer à la construction d'une constellation féministe marxiste révolutionnaire, de restituer la trajectoire révolutionnaire d'Alexandra Kollontai dans « les années rugissantes de la révolution bolchevique », mais également de souligner son « inactualité intempestive » (p. 21).

Reprendre le fil de la révolution, mais avec les yeux et les attentes de Kollontai, c'est redonner à sa figure la centralité qui lui a été refusée par ses camarades du parti bolchevique et par l'historiographie ultérieure.

Bolchevique, elle a été commissaire du peuple à l'Assistance publique dans le premier gouvernement soviétique. Encore, elle a été la première femme du gouvernement révolutionnaire présidé par Lénine. Militante révolutionnaire, dirigeante de l'Opposition ouvrière au début des années vingt, Alexandra Kollontaï a théorisé l'auto-émancipation des femmes tout comme l'auto-émancipation de la classe ouvrière toute entière. Comme l'écrivent les auteur-es :

« Il ne peut y avoir d'émancipation, à présent, de la classe ouvrière toute entière, qu'à condition que cette dernière participe étroitement, dirige même la construction des formes économiques, politiques et sociales qui rendront possible cette émancipation, laquelle ne mérite donc ce nom qu'à condition d'être une auto-émancipation » (p. 192).

Marxiste, elle était convaincue que seule la révolution socialiste pouvait créer les conditions nécessaires à la libération des femmes, mais et – cet élément a été toujours l'apport le plus radical et le plus difficile à être saisi – elle soulignait que l'indépendance économique, bien qu'indispensable, n'était pas suffisante pour assurer aux femmes leur totale émancipation qui devait nécessairement passer par une révolution aussi sexuelle et la désagrégation de la famille bourgeoise dans sa structure et superstructure, ce que les auteur-e-s, avec une formule très puissante, définissent comme un communisme des sexes.

Autrement dit, Kollontaï était consciente du fait que l'on ne peut pas considérer les rapports des sexes comme une sous-section du programme révolutionnaire, c'est-à-dire que « la lutte pour l'égalité hommes-femmes sur le plan économique et sociale et la réinvention des formes de l'amour et de la sexualité sont indissociables » (p. 20).

Révolutionner la vie quotidienne

Daniel Bensaïd, avec sa radicalité joyeusement mélancolique, l'avait parfaitement résumé dans cette phrase : « l'oppression existait avant le capitalisme. Elle ne disparaîtra pas instantanément avec lui, sans une lutte spécifique relevant d'un autre registre temporel. D'où l'autonomie nécessaire du mouvement d'émancipation des femmes » (p. 145, « Le sexe des classes », in D. Bensaid, La discordance des temps, Paris, Les éditions de la Passion, 1995).

Or, qu'y a-t-il de plus révolutionnaire pour l'auto-émancipation des femmes qu'une transformation radicale de la vie quotidienne ? Ce qui revient à souligner « la nécessité d'une connexion et d'une conjonction étroites entre révolution dans la production (les grandes choses) et révolution dans la reproduction (les petites choses), comme deux processus enchevêtrés, appelés à se renforcer mutuellement, dialectiquement … où à échouer de concert » (p.152-154).

Or, pour révolutionner la vie quotidienne il faut se confronter aux piliers (ou faire trembler ?) que sont la sexualité et la famille, car le personnel est toujours politique. Avant de poursuivre, j'aimerais aussi souligner que le grand mérite des auteur-e-s consiste dans le fait de nous restituer, non seulement, toute la complexité d'une vie féministe révolutionnaire, mais aussi de nous faire découvrir des « perspectives révolutionnaires que l'histoire a effacé, qui se sont érodées ou ont été étouffées ou refoulées avant d'avoir pu se concrétiser, et qui, certaines, mériteraient d'être réactualisées, réactivées, intempestivement » (p. 21)

J'ai donc fait le choix de me concentrer sur quelques-unes des perspectives révolutionnaires qui, à mon sens, nous permettent de saisir l'actualité de Kollontaï pour notre présent et nos luttes : ses réflexions sur les communautés agraires, sa conception de l'amour-camaraderie, une fois démantelé le carcan de la propriété (privée), la socialisation de la reproduction.

Je signale, au passage, que les auteur-e-s montrent aussi parfaitement les points aveugles ou problématiques de sa pensée, notamment sur les questions de la maternité et de la prostitution tout en tenant compte de l'historicité de ces analyses. Or, dans ces Conférences sur la libération des femmes de 1921 (trad. B. Spielman, Paris, La Brèche, 2022), Kollontai se plonge dans la situation des femmes dans le communisme primitif ainsi que dans les communautés agraires primitives et affirme « la terre et les femmes étaient les sources premières et essentielles de toute richesse ; elles créaient et perpétuaient la vie et quiconque blessait une femme blessait aussi la terre ».

En lisant cette phrase du 1921 on ne peut manquer de penser à l'idée-force du corps-territoire, concept collectif avancé par les féminismes communautaires latino-américaines. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si des féministes marxistes comme Federici, Mies et Dalla Costa ont déplacé leurs réflexions sur le rapport entre reproduction et terre. Les femmes restent les principaux agents/sujets de la reproduction humaine dans toutes les régions du monde. Le corps est une puissance dont l'histoire de sa connexion avec la terre, avec la nature, a été mutilée.

Le corps-territoire est à la fois une idée-force, une catégorie d'analyse, un lieu d'énonciation, une méthode/perspective de lutte qui permet de vivre et d'expérimenter un rapport différent au corps, un corps entendu comme puissance, terrain de résistance à toute forme d'oppression et d'exploitation. Il s'agit d'appréhender le corps avec ses mémoires, ses conditions, ses situations, ses états, ses temporalités, ses/son territoire, sa communauté puisque lorsque les lieux, les territoires sont v(i)olés, les corps le sont aussi. Kollontaï en était consciente déjà en 1921.

Cela étant précisé, comme l'affirment Bronnikova et Renault, la mobilisation par Kollontai du mythe gynocratique[1] en termes révolutionnaires dans les conférences à l'Université Sverdlov ne peut pas être comprise sans prendre en compte toute une série de réflexions sur l'inévitable dissolution/désagrégration de la famille bourgeoise qui puisent leurs racines dans les analyses de Marx et Engels.

Dans son premier ouvrage consacré au problème féminin, Les bases sociales de la question féminine (1909) en s'appuyant sur l'argumentation d'Engels, Kollontai analyse la crise de la famille dans toutes les classes de la société. Plus tard, en 1921, dans un article publié dans Kommunistka, portant le titre « Thèses sur la morale communiste dans le domaine des relations conjugales », elle s'attache à montrer alors l'historicité du lien entre la propriété privée et la famille sous le mode de production capitaliste.

Cela signifie, en concluent les auteur-e-s, « non seulement que l'abolition de la propriété privée signera la mort de la famille bourgeoise, mais aussi, et dialectiquement, que les attaques portées contre les structures familiales et la morale conjugale et sexuelle qui leur est consubstantielle sont partie intégrantes de la lutte du prolétariat. Le combat doit être mené sur les deux plans simultanément » (p. 69). Or ce passage me semble fondamental pour comprendre ce qui reste le propos le plus radical et le plus difficile à saisir de Kollontai : l'amour-camaraderie ou avec les mots des auteur.e.s son communisme érotique.

L'amour libre et ses conditions

Si la révolution est le démantèlement total du système capitaliste avec son carcan de la propriété privée, l'amour aussi est à réinventer. Et réinventer l'amour depuis une perspective marxiste signifie le soustraire à l'illusion d'une perspective bourgeoise qui prônait l'amour libre sans tenir compte des conditions matérielles de vie.

Comme reconstruisent parfaitement les auteur-e-s pour Kollontai – et il me semble aussi un élément fondamental pour une constellation féministe marxiste : le sien était un féminisme véritablement prolétarien, que l'on pourrait traduire par l'impossibilité de penser un « Nous, les femmes » homogène, fictionnel et structuré sur un fantasme universel bourgeois, eurocentrique ; donc la nécessité d'un « Nous, les femmes » qui part de nos singularités et de nos conditions matérielles, et pose la classe au centre d'autres oppressions.

Ainsi, l'amour libre ne peut devenir, selon Kollontai, « une réalité pour les femmes des classes populaires, que dans le cadre d'une réforme radicale dans le domaine des rapports sociaux, une transformation radicale des rapports de production » (p. 95). L'amour-camaraderie telle qu'elle l'envisage depuis une perspective prolétarienne signifie non seulement sortir d'une logique capitaliste et bourgeoise d'amour-propriété mais aussi considérer la révolution sexuelle, une nouvelle morale sexuelle comme une des dimensions constitutives et non secondaires de la révolution sociale. Avec les mots des auteure-s :

« l'amour-camaraderie est, pour Kollontai, moins une fin qu'un moyen, en phase de transition vers le communisme, d'assurer ce qu'on peut désigner comme une accumulation primitive des affects communistes » (p. 221).

Je veux m'arrêter sur le potentiel de cette formulation, « accumulation primitive des affects communistes », car elle tient ensemble toute la beauté révolutionnaire de l'amour-camaraderie : sortir de l'amour-propriété tout comme dans le leurre toujours bourgeois d'un amour libre (qui évacue toute la complexité du réel : pour qui, dans, et à quelles conditions un amour libre est-il possible ?).

« Un homme quand bien même s'évertue-t-il à combattre la propriété privée, il demeure puissamment attaché à ce qu'il considère être son droit de propriété originel et naturel : la propriété de la femme » (p. 211). L'amour-camaraderie devient alors une arme pour la révolution. Il est aussi et surtout un amour-devoir vers la collectivité, ce qui signifie, une manière d'être en relation dans la multitude des expériences hétérogènes possibles.

Saisir cela suppose de comprendre que « la conception kollontienne de l'amour-camaraderie n'avait pas seulement pour fonction de tracer la voie à une sexualité émancipée et à des rapports plus égalitaires entre les sexes, elle dépeignait aussi, et inséparablement, une image de la communauté future » (p. 262).

Ainsi, sous ce sillage et dans cette perspective, il faudrait lire l'actualité et l'importance de ses réflexions sur la nécessité de la socialisation des tâches reproductives. Si, comme Silvia Federici et toutes les autres féministes marxistes de Lotta femminista (Maria Rosa Dalla Costa et Leopoldina Fortunati entre autres) l'ont amplement démontré, « ils disent que c'est de l'amour, nous disons que c'est du travail non payé », les coupes dans l'État-providence, le désinvestissement dans les services, le chômage, la pauvreté, obligent de plus en plus de femmes à retourner à la maison, en se déchargeant sur elles des coûts de la reproduction sociale.

Au lieu d'édulcorer la précarité, conduisant à reproduire la subalternité et l'assujettissement, ce qui nous importe est de remettre l'accent sur une lutte générale et collective par le bas, une lutte portée vers les questions de reproduction, du contrôle de ses conditions matérielles et de son organisation. Si la reproduction est de fait le terrain stratégique de lutte contre la violence à la fois patriarcale et capitaliste, relire Kollontai aujourd'hui est aussi urgent que nécessaire pour comprendre comment la lutte collective internationale sur la reproduction implique aussi, simultanément, une lutte pour réinventer l'amour selon une perspective marxiste révolutionnaire.

Note

[1] Par mythe gynocratique nous entendons notamment la signification révolutionnaire accordée à l'hypothèse du matriarcat originel par Engels dans L'Origine de la famille, de la propriété privée et de l'État. Or, comme le montrent les auteur-es, les sources de Kollontaï sur les matriarcat primitif (Lewis H. Morgan, Ancient Society ; J.J. Bachofen, Le droit maternel) puisent sans doute dans le texte d'Engels.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

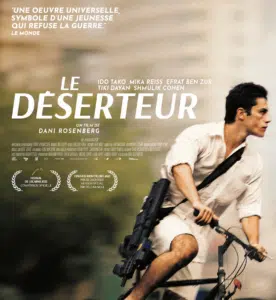

« Le Déserteur » de Dani Rosenberg

Réalisé avant le massacre perpétré en Israël par le Hamas le 7 octobre 2023 et la sale guerre toujours en cours en particulier dans l'enclave palestinienne à Gaza, « riposte militaire » interminable aux conséquences terrifiantes pour les populations civiles ( des deux côtés, palestiniennes au premier chef ), « Le Déserteur » du jeune cinéaste israélien Dani Rosenberg est percuté de plein fouet par l'ampleur de la tragédie qui se déroule sous nos yeux.

Tiré de Le café pédagogique.

Par Samra Bonvoisin

Voir la bande-annonce

Au départ, le réalisateur s'inspire de sa propre expérience : jeune soldat, il a osé une échappée de quelques heures avant de retourner au front. Aussi imagine-t-il la course folle d'un soldat de 18 ans, son héros saisi d'une impulsion irréversible, tournant le dos au champ de bataille – un village palestinien en ruines – pour rejoindre à toutes jambes, par tous les moyens de locomotion à sa disposition, Tel-Aviv. Sa ville, là où vivent son amoureuse et sa famille. La cavalcade sans frein, burlesque et drôle, la fuite éperdue et angoissée d'un jeune héros solitaire opposant sa fureur de vivre au chaos du monde et à la logique de guerre sans fin donnent au film audacieux et sensible de Dani Rosenberg une dimension politique inestimable.

*Un jeune soldat plus rêveur que déserteur*

Pris dans le mouvement incessant et l'énergie débridée d'un corps qui va plus vite que son esprit, Shlomi ( Ido Tako, visage impassible, corps de gymnaste virtuose ) risque à tout moment d'être rattrapé par la gravité de son acte de « désertion ». Il a beau se démener comme un beau diable, pédaler sur son vélo à en perdre haleine d'un « refuge » momentané à un autre, le contexte social et politique ( une ville en état d'alertes répétées, des habitants tendus entre patriotisme exacerbé et jouissance du présent, des militaires en patrouilles visibles… ), la situation violente et tragique lui saute à la figure.

Comment notre héros, bien plus rêveur que déserteur, pourrait-il concilier ses aspirations romanesques avec les impératifs guerriers de son pays ?

*De la nuit du combat aux lumières dangereuses de la ville*

Immersion immédiate dans le noir complet zébré d'éclairs, traversé par le bruit des armes. Shlomi et son petit groupe couchés dans un abri attendent la fin du repli pour reprendre le combat. La pause finie, notre jeune homme laisse le chef et son bataillon s'avancer tandis qu'il prend la direction opposée. Avec d'infinies précautions, son arme pointée devant lui, il s'éloigne à pas de loup avec une lenteur calculée d'un village palestinien ravagé et croise quelques enfants fuyant à sa vue. Puis il presse le pas jusqu'à prendre le rythme inouï de grandes enjambées accompagnées à un train d'enfer par des travellings latéraux dévoilant les paysages désolés qu'il traverse à en perdre le souffle, échappée modulée par la musique originale ( composition : Yoval Semo ) aux accents free jazz.

En atteignant Tel-Aviv, métropole affairée et trépidante, il paraît en épouser le quotidien agité et se fondre dans les dédales urbains.

Il n'en est rien, sa folle fuite ne peut s'arrêter. D'un endroit à l'autre, les problèmes existentiels se posent et, à demi-résolus, d'autres surgissent : comment se débarrasser de la tenue militaire et revêtir des habits civils ? Comment échapper aux patrouilles et aux différentes autorités militaires, services secrets compris, qui s'interrogent sur sa disparition ? Comment prendre le temps d'esquisser quelques pas de danse avec une grand-mère songeuse et trouver là un grand lit pour y dormir du sommeil profond d'un enfant épuisé de fatigue ? Comme convaincre l'amoureuse retrouvée de renoncer à son projet de départ pour l'Étranger ? Et la retrouver dans un lieu sûr pour la prendre dans ses bras sans être interrompu en plein élan ?

Comment s'y prendre pour trouver de l'argent alors que de naïfs touristes juifs français lui confient leurs affaires ( et leurs cartes de crédit ) pour un bain de mer d'où lui-même sort en maillot après un plongeon sous-marin ? Bref moment de jouissance et de répit avant un nouvel épisode qui se transforme en course-poursuite contre le voleur retrouvé en slip et détalant comme un dératé dans les rues de la cité.

*Solitude du coureur de fond : la mort aux trousses, le goût de la liberté*

En vérité, Shlomi voudrait bien prendre le temps de vivre, de dévorer à pleines dents le premier repas de plats savoureux étalés devant lui dans un bar avant qu'un nouveau danger ne le fasse quitter les lieux à bride abattue. Il faut dire que sa fuite inconsidérée s'est transformée en « affaire d'État ». Ses parents interrogés par les différents services ne savent rien, redoutent une mort annoncée. Sa mère, très contrariée, promet de ne rien dire lorsque son fils inquiet se confie puis repart sans demander son reste. En bref, lorsque la médiatisation est telle que l'hypothèse d'un kidnapping par des terroristes ( très vraisemblable, cela s'est déjà produit ) est reprise à la télévision et entraîne des représailles militaires…, l'aventure rocambolesque bascule encore et prend une tournure tragique aux prolongements insoupçonnés.

Mu par une logique de l'inachèvement, notre jeune homme fiévreux, en personnage très « premier degré », placide face aux situations les plus abracadabrantesques, à la façon de Buster Keaton ou de Jacques Tati ( tous deux chers au cinéaste ), se retrouve dans une impasse terrible.

Devenu l'acteur involontaire d'un événement national, il est filmé dans sa détresse et sa solitude assoiffées de liberté comme « un enfant qui chante dans le noir pour chasser sa peur », selon les mots du réalisateur. Même si l'arrière-plan, celui d'un film noir, laisse poindre « la réalité refoulée de l'occupation et du fanatisme religieux qui ne cesse de gagner du terrain en Israël et en Palestine », Dani Rosenberg ne lâche pas son héros aventureux et intrépide, incarnation d'une nouvelle génération que figure à sa façon le protagoniste du « Déserteur » dans « la volonté à tout prix de fuir notre existence sanglante ».

Samra Bonvoisin, Le Café pédagogique, 2024-03-24

*« Le Déserteur », film de Dani Rosenberg – sortie le 24 avril 2024 (en France)*

**

*Sélections : Prix de la critique, prix de la meilleure musique, festival de Montpellier, Compétition officielle, festival de Locarno 2023.*

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :