Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

La belle grève des sardinières de 1924

Il y a tout juste un siècle, éclatait « une belle grève de femmes », pour reprendre le titre du récit, disponible en ligne, d'une des pionnières du féminisme : Lucie Colliard, institutrice communiste, venue participer et animer cette mobilisation des « Penn Sardin », du nom de leur coiffe légendaire.

Avec l'aimable autorisation de l'autrice

Les sardinières seront des milliers dans les rues de Douarnenez et ne lâcheront pas, avec près de sept semaines de grève ! Cette victoire formidable vient d'être revisitée, un siècle plus tard, par la journaliste Anne Crignon dans un ouvrage du même titre : Une belle grève de femmes.

A chaque retour de pêches, partout dans la ville, on appelle les 2 000 « filles d'usine » pour qu'elles emboîtent au plus vite les sardines. Elles travaillent alors sans relâche, jusqu'à quinze heures d'affilée, pour une paie dérisoire : 80 centimes de l'heure. Malgré la loi de 1919 qui fixe à huit heures la journée d'usine, les industriels bretons ont obtenu dérogation pour dépasser largement ce cadre et même les 72 heures hebdomadaires maximales normalement obligatoires ne sont pas toujours appliquées.

Les « contremaîtresses » battent le rappel avant l'arrivée des marins pour être sûr que le poisson n'attende pas, faute de chambre froide, mais ces heures d'attente des sardinières ne sont évidemment pas payées, tout comme leurs heures de nuit ne sont pas majorées…

Chaque jour, on leur remet un jeton pour les heures travaillées, au quart d'heure près, mais auquel on retire le coût des « déchets », c'est-à-dire les sardines abîmées. Une partie de leur salaire est donc aux pièces… Le salaire journalier est ainsi de l'ordre de 9 francs 60 (pour douze heures) à 11 francs 20 (quatorze heures), sachant que le kilo de pâtes est, par exemple, à 4 francs et la douzaine d'œufs 6 francs 50.

La division du travail est très forte, c'est « un travail à la chaîne sans chaîne », selon l'expression d'Anne Crignon, et tout doit être exécuté avec rapidité et dextérité.

Alors que le travail des enfants de moins de 12 ans était déjà interdit, de nombreuses fillettes travaillaient dès leurs 8 ans, sous des faux noms ou des grandes coiffes, tellement la misère des familles était forte. Et le travail de ces enfants était tout aussi éreintant, ayant même lieu de nuit, en bout de chaîne, à la cuisson des sardines.

Une grève hors du commun

Déjà, en 1905, les Penn Sardin ont fait grève pour être payées à l'heure et ont obtenu gain de cause : elles étaient alors payées aux « mille », c'est-à-dire à toutes les mille sardines mises en boîte, un salaire aux pièces.

Mais en 1924, la colère gronde à nouveau, car avec 80 centimes de l'heure, les femmes ne peuvent entretenir leur famille et manger correctement. Des cahiers de revendications vont circuler et de plus en plus de sardinières se retrouvent après l'usine, au pied de la grande horloge pour discuter et s'informer : un mur d'affichage leur permet de connaître les proclamations municipales mais aussi les derniers tracts du Parti communiste.

Et là, toutes discutent et n'ont qu'une revendication en tête : obtenir un salaire décent, soit 20 centimes de plus par heure. Et très vite, c'est l'idée de la grève qui fait l'unanimité parmi les sardinières. Les marins, souvent leurs maris, hésitent mais comprennent très vite leur mouvement, d'autant qu'en cette fin novembre, ils sont à quai, c'est la période creuse…

Le 21 novembre, à l'usine Carnaud de boîtes de conserve, alors que des ouvrières demandent à discuter de leur salaire et du nombre d'heures de travail, le contremaître leur refuse ce rendez-vous et c'est le début de la grève pour ces cent ouvrières et quarante manœuvres. Très vite, ce mouvement fera tache d'huile car des ouvrières iront alors à la mairie, demander l'aide de Daniel Le Flanchec, maire communiste, une figure incontournable de Douarnenez qui sera un soutien indéfectible du mouvement.

Dès le dimanche 23 novembre 1924, les sardinières marchent dans toute la ville et parviennent à convaincre : le 25, toutes les usines débrayent, soit 3 000 grévistes. La grève tiendra grâce à leur porte-parole local, mais aussi à la venue deCharles Tillon, responsable alors de la CGTU de Bretagne, qui sera l'un des fondateurs des FTP (Francs-tireurs et partisans) et ministre à la Libération. Lucie Colliard, responsable du travail des femmes à la CGTU, viendra également en soutien.

Caisse de grève

Tous deux permettront au mouvement de prendre de l'ampleur et de durer. Lucie Colliard portera également des revendications plus féministes, comme « d'être payées comme les hommes », de faire respecter le temps de travail et, plus globalement, de remettre en cause leurs conditions de femmes et de mères.

Très vite, un comité de grève permettra d'organiser les journées, de faire la soupe populaire, grâce à des collectes dans les villages voisins, et de lancer une caisse de grève. Des crèches seront mises à disposition des sardinières pour leur permettre chaque jour de participer au rassemblement et au cortège quotidiens.

« Il y a quelque chose de festif et d'heureux dans cette révolte, comme une résurrection, et on en voit même qui portent le châle à frange des jours de fête », nous décrit Anne Crignon.

Du côté des industriels bretons, les réactions seront unanimes : refus systématique de rencontrer les grévistes et tenir jusqu'au 3 janvier, date de reprise de la pêche… De plus, René Beziers, l'un des « leaders » patronaux, dépose une plainte contre Le Flanchec pour atteinte à la liberté de travail, qui n'aboutira pas.

Finalement, le 13 décembre, le ministre du Travail, Justin Godart, recevra deux délégations, séparément. Trois sardinières seront accompagnées de Lucie Colliard. La délégation patronale, portée par Beziers, n'entendra pas raison mais profitera de ce voyage pour se rendre au Syndicat libre, le syndicat patronal, pour une location de briseurs de grève.

Le1er janvier, ces « mercenaires », complètement saouls, vont tirer sur Le Flanchec, le maire, son neveu et un marin. Le Flanchec aura la gorge transpercée, mais s'en sortira, tandis que son neveu gardera un handicap lourd. L'Humanité du 3 janvier 1925 titrera : « A Douanenez, première « flaque de sang » fasciste ».

« Histoire qui se vit au présent »

Si ces attentats restent impunis, ils auront le mérite de susciter de vives réactions dans la presse et au sein du gouvernement : tous reconnaissent que les communistes et les grévistes n'ont jamais usé de la violence, mais que deux d'entre eux sont à l'hôpital. Les industriels vont enfin accepter de négocier une augmentation des salaires. Mais les sardinières veulent également que le travail de nuit et les heures supplémentaires soient payés davantage. Elles feront pression (en quittant la table de négociation) et obtiendront une majoration de 50%. Elles gagneront également l'application de la loi des huit heures et le paiement des heures d'attente du poisson.

Ce « contrat de Douarnenez », signé au quarante-septième jour de grève, sera appliqué à toutes les usines de la ville et au-delà. C'est une immense fête à Douarnenez, où cette grève victorieuse restera dans l'histoire une grève de femmes ouvrières.

Autre événement remarquable à Douarnenez : Joséphine Pencalet, gréviste sardinière, deviendra en 1925 la première et la seule femme élue à la municipalité dans l'équipe de Le Flanchec, alors que les femmes n'avaient pas le droit de vote. Mais cette élection fut cassée peu de temps après.

Une chanson Penn Sardin, créée par l'auteure-compositrice Claude Michel au début des années 2000, raconte leur combat et sera reprise par le mouvement des gilets jaunes et par des cortèges féministes ces dernières années.

Tout récemment, le 5 avril 2024, Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, est venue à Douarnenez célébrer le centenaire de cette grève victorieuse devant 400 personnes, en rappelant que ce mouvement, comme tant d'autres, a permis de renverser le rapport de force en faveur des ouvrières et qu'aujourd'hui encore, le travail et les rémunérations des femmes restent déconsidérés. Pourquoi les gestes répétitifs, fréquents dans de nombreux métiers féminisés, ne sont pas pris en compte comme le port de charges lourdes ? « Je suis à Douarnenez pour montrer que la grève de 1924 est aussi une histoire qui se vit au présent », a-t-elle déclaré en avril.

Rachel Silvera

Maîtresse de conférences à l'université Paris-Nanterre

https://www.alternatives-economiques.fr/rachel-silvera/belle-greve-sardinieres-de-1924/00112273

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

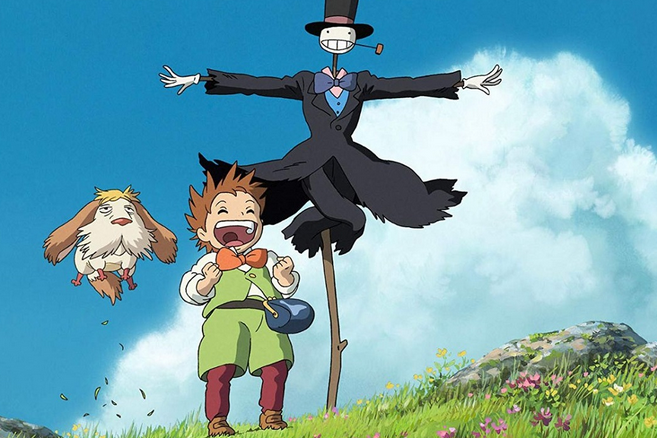

Les racines rouges de Hayao Miyazaki

Le Studio Ghibli, connu notamment à travers les œuvres de Hayao Miyazaki, n'est pas le Disney japonais, mais l'anti-Disney. Conçus par des animateurs issus du mouvement communiste japonais, ses films célèbrent le travail créatif et la solidarité humaine contre le capitalisme et la guerre.

4 septembre 2024 | tiré de contretemps.eu

https://www.contretemps.eu/racines-rouges-hayao-miyazaki-japon-communisme-anticapitalisme-guerre/

Les racines de l'un des studios d'animation les plus prospères de ces dernières décennies se trouvent chez Toei Doga, le département d'animation de l'une des plus grandes sociétés cinématographiques du Japon. Au milieu des années 1960, les conditions de travail dans le secteur étaient brutales, les équipes d'animateurs produisant des centaines de dessins par jour pour des dessins animés télévisés tels qu'Astro Boy (Astro le petit robot).

Les délais de fabrication étaient courts et la qualité n'avait aucune importance ; au moins un animateur est d'ailleurs mort au travail. Les jeunes animateurs Hayao Miyazaki (1941-) et Isao Takahata (1935-2018) comptaient parmi les délégués syndicaux les plus en vue du studio Toei. Il existe une photographie montrant le jeune Miyazaki, mégaphone à la main, à la tête d'une grève. Vingt ans plus tard, Miyazaki et Takahata fonderont ensemble leur propre studio, le Studio Ghibli.

Ghibli devait être tout ce que les studios existants n'étaient pas, même s'il restait dédié à l'élaboration de divertissements populaires. Ses animations fluides et riches décrivent ouvertement les dangers de la destruction de l'environnement, de la guerre et du capitalisme, mais flottent en quelque sorte – comme son héros, le « cochon rouge » Porco Rosso – sous le radar politique.

Miyazaki ne pouvait s'empêcher de déclarer : « Je dois dire que je déteste les œuvres de Disney », alors même que Ghibli signait en 1996 un accord de distribution à l'étranger avec le conglomérat multinational. Les films de Ghibli ne sont jamais propagandistes, mais, dans leur décontraction, ils ont donné naissance à une forme très particulière d'écosocialisme. Miyazaki et Takahata font partie des quelques cinéastes marxistes que le militant socialiste William Morris (1834-1896) aurait reconnu comme des âmes sœurs.

En même temps, l'orientation politique de Ghibli n'a jamais été un secret. En 1995, le réalisateur de Patlabor et de Ghost in the Shell, Mamoru Oshii, (1951) issu de la Nouvelle Gauche libertaire, a qualifié Takahata de « stalinien », Miyazaki de « quelque peu trotskiste » et le studio Ghibli de « Kremlin ». Le studio Toei, comme beaucoup de studios dans les années 60, était en grande partie contrôlé par le Parti Communiste Japonais, et bien que Miyazaki ait déclaré n'avoir jamais été un membre cotisant, il ne fait aucun doute que Takahata et lui étaient des compagnons de route.

On trouve quelques références malicieuses à ce sujet dans leurs films. L'as de l'aviation de Porco Rosso (1992), par exemple, refuse de s'engager dans l'armée de l'air sous Benito Mussolini – déclarant « mieux vaut être un cochon qu'un fasciste » – et dans une scène, son amante Gina chante l'hymne de la Commune de Paris « Le Temps des Cerises ». Mais la vision politique de Ghibli se manifeste surtout dans ses œuvres qui traitent de la campagne, au Japon et ailleurs, qui apparaît à la fois comme un rêve et un cauchemar.

Ghibli est basée à Tokyo, la plus grande métropole du monde, et c'est peut-être l'absence d'une « campagne » proche qui en fait un tel centre d'intérêt pour le travail du studio. Dans Mon voisin Totoro (1988), les créatures d'une forêt fantasmée et transfigurée aident à consoler deux enfants de la ville dont la mère est soignée pour une maladie chronique.

Mais l'un des mondes oniriques les plus politiquement révélateurs de Ghibli apparaît dans le précédent Le château dans le ciel (1986), dans lequel un garçon d'un village minier se retrouve à explorer la citadelle flottante détruite d'une société de haute technologie devenue obsolète que se disputent des aristocrates malveillants. Les paysages du film sont directement inspirés de la visite de Miyazaki et Takahata dans le sud du Pays de Galles en 1985.

Ayant l'intention de réaliser un film sur la révolution industrielle, ils se sont embarqués pour un voyage de recherche dans les Vallées (South Wales Velleys), une région aux étranges paysages ruraux et industriels où les maisons en terrasse sont entrecoupées de montagnes, de mines et d'usines sidérurgiques. Pour quiconque connaît les Valleys, le film est plutôt inquiétant, mais le sud du Pays de Galles n'a pas été qu'une simple source d'inspiration visuelle. Le hasard a voulu qu'ils s'y trouvent au lendemain de la grève des mineurs de 1984-85. L'année suivante, Miyazaki a exprimé son admiration pour le « véritable sens de la solidarité » qu'il a trouvé dans les villages miniers, et le film en est clairement inspiré.

Comme leur film précédent, la fable écologique post-apocalyptique Nausicaä de la vallée du vent (1984), Le Château dans le ciel est l'affirmation d'une vision particulière de la nature et d'une vision particulière du travail. Ghibli, malgré le grotesque de certains de ses films, n'a jamais cherché à être branché ou odieux. Parlant en 1982 de son rejet de la vague de bandes dessinées nihilistes gekiga d'après 1968, Miyazaki a expliqué qu'il avait décidé qu'il était « préférable d'exprimer de manière honnête que ce qui est bon est bon, que ce qui est joli est joli et que ce qui est beau est beau ». Le travail manuel est l'une des choses que Miyazaki et Takahata présentent constamment comme belles.

Des fonderies du Château dans le ciel aux ouvrières qui assemblent des avions dans Porco Rosso, les films Ghibli regorgent d'images de personnes en train de fabriquer des objets. Les films peuvent facilement être caricaturés comme étant anti-technologiques, étant donné la quantité de destruction écologique qu'ils dépeignent, en particulier avec les films plus récents comme Ponyo sur la falaise (2008) qui traitent explicitement du changement climatique.

Mais le Studio Ghibli adhère davantage à une distinction inspirée par William Morris entre « travail utile » et « labeur inutile », ce dernier étant illustré de manière particulièrement mémorable dans le travail sans fin, digne du purgatoire et organisé de manière despotique du film Le voyage de Chihiro (2001). En 1979, Miyazaki a critiqué les séries de robots mecha pour lesquelles le Japon commençait à être connu à l'étranger, en raison de l'approche inévitablement juvénile et aliénée de la technologie dans ce genre. Il préférait que « le protagoniste se batte pour construire sa propre machine, qu'il la répare lorsqu'elle tombe en panne et qu'il doive la faire fonctionner lui-même ».

« La faire fonctionner lui-même ». C'est exactement ce que font les gens dans les films de Ghibli, s'exprimant à travers le travail qu'ils font avec leurs mains. Les films de Miyazaki peuvent témoigner à la fois d'une admiration pour les réalisations du travail humain et d'une horreur pour leurs conséquences, comme dans Le vent se lève (2013), un film d'époque situé dans les années 1930 qui dépeint avec amour le développement et la construction de l'avion Mitsubishi A6M et montre comment il a été utilisé par l'impérialisme japonais.

Takahata est resté marxiste jusqu'à sa mort en 2018, tandis que Miyazaki a perdu la foi dans les années 1990 alors qu'il achevait la version manga de Nausicaä de la vallée du vent. Selon les termes de Miyazaki, il a « fait l'expérience de ce que certains pourraient considérer comme une capitulation politique », c'est-à-dire qu'il a décidé « que le marxisme était une erreur ». Il souligne que cela n'a rien à voir avec des événements politiques ou personnels, mais qu'il s'agit plutôt d'un rejet philosophique du romantisme ouvriériste – « les masses sont capables de faire un nombre infini de choses stupides », a-t-il déclaré – et d'un rejet du « matérialisme marxiste » et de la philosophie du progrès matériel.

Miyazaki lui-même a résumé son parcours politique en disant qu'il était « redevenu un vrai simple d'esprit ». Le fait d'être copropriétaire d'une entreprise à succès soutenue par Disney n'y est peut-être pas étranger. Bien que les conditions de travail chez Ghibli soient réputées bien meilleures que dans la plupart des studios d'animation japonais, il s'agit toujours d'une entreprise capitaliste, qui gagne des millions grâce aux produits dérivés.

Néanmoins, Miyazaki et le Studio Ghibli ont conservé un dégoût pour la guerre – il n'y a peut-être pas de plus grand film anti-guerre que Le tombeau des lucioles (1988) de Takahata – et pour l'impérialisme. La représentation des fascismes japonais et allemand dans Le vent se lève (2013) a suscité la colère des nationalistes japonais, tandis que le féroce Le château ambulant (2004), le dernier véritable chef-d'œuvre de Miyazaki, a canalisé la « rage » du réalisateur face à la guerre en Irak, durant laquelle il a refusé de se rendre aux États-Unis. Le château de ce film, une machine organique, changeante et réactive, est l'une des images les plus puissantes de Miyazaki d'une technologie non aliénée. De même, Miyazaki ne s'est jamais, au moins sur le plan philosophique, réconcilié avec le capitalisme : Le voyage de Chihiro regorge d'images horribles de l'exploitation industrielle et de la domination des classes sous l'apparence d'une fantaisie enfantine.

Les subtilités de la vision de Ghibli sur le développement peuvent être mieux perçues dans certains de ses films les plus calmes. Deux films des années 1990 se déroulent dans la ville nouvelle de Tama, un projet de développement piloté par l'État qui a rasé d'immenses pans de campagne à l'extérieur de Tokyo dans les années 1970 : Pompoko et Si tu tends l'oreille. Pompoko, sorti en 1994, est une écocritique à la manière de ce que l'on peut attendre de Ghibli, dans laquelle les tanuki, les chiens viverrins considérés dans le folklore japonais comme ayant une double vie, à la fois animaux ordinaires et dotés de pouvoirs magiques comme la métamorphose, complotent pour empêcher la construction de la ville nouvelle.

Il s'agit d'une merveilleuse farce et d'une description plus optimiste des révolutionnaires non humains que tout ce qu'a pu écrire George Orwell. Mais Tama, une fois sortie de terre, est le cadre de la romance adolescente apparemment ordinaire de Si tu tends l'oreille, sorti en 1995. Une jeune fille qui vit dans une cité danchi – les logements sociaux construits en grand nombre à Tama – a le béguin pour un garçon qui vit en amont, dans un quartier plus ancien et plus aisé de la ville.

L'antagonisme des classes et l'attirance entre les deux, assistés par un chat fantôme anthropomorphique, sont décrits sans amertume, et le paysage urbain est dessiné avec amour et précision : une image de la modernité japonaise elle-même comme quelque chose de doux et d'humain. Cela reflète peut-être le rejet par Miyazaki de la lutte des classes, mais cela fait également partie de sa réaction au nihilisme sous toutes ses formes. Ici aussi, dans le paysage moderne, ce qui est beau est beau.

Le film le plus dialectique du studio Ghibli, et le plus subtilement marxien, est Souvenirs goutte à goutte (1991) d'Isao Takahata. Dans ce film, Taeko, une femme approchant la trentaine et insatisfaite de sa vie à Tokyo, se rend dans un village pour aider à la récolte. Un jeune ouvrier agricole la conduit à travers le paysage, avec ses rivières, ses champs, ses marais et ses forêts, tous animés avec amour dans des détails luxuriants et méticuleux. Elle le contemple avec émerveillement, exprimant son admiration pour la « nature ». Un film de Disney en resterait là, mais pas Ghibli. Le fermier, souriant mais quelque peu méprisant, insiste sur le fait que tout ce qu'elle peut voir est le résultat du travail humain.

Semblant paraphraser The Country and the City du marxiste gallois du sud Raymond Williams (1912-1988), il lui dit que « les citadins voient les arbres et les rivières et sont reconnaissants à la « nature » ». Mais « chaque parcelle a son histoire, pas seulement les champs et les rizières. L'arrière-arrière-grand-père de quelqu'un l'a planté ou défriché ». À la fin du film, Taeko décide de rester dans le village, précisément parce que son expérience a été celle d'un travail au sein d'une communauté plutôt que celle d'une spectatrice et d'une contemplatrice.

Les mondes imaginaires du Studio Ghibli sont des paysages de production et des espaces de solidarité, et voici, dans son film le plus réaliste, une petite image d'une véritable utopie.

*

Owen Hatherley est le rédacteur de la rubrique Culture de Jacobin et l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Red Metropolis : Socialism and the Government of London.

Publié initialement par Jacobin. Traduit par Christian Dubucq pour Contretemps.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

*Pour les femmes afghanes*

Source : La lettre de Patrick Le Hyaric, 7 septembre 2024, Saint-Denis (France).

Lecture suggérée par André Cloutier

« Un jour meilleur viendra.

Sœur. Le jour viendra où toi et moi volerons.

Sur les fières montagnes de notre terre.

Il viendra un jour où les portes ne seront plus verrouillées.

Et tomber amoureuse ne sera pas un crime.

Toi et moi laisserons nos cheveux voler.

Nous porterons des robes rouges.

Et enivrerons les oiseaux

De nos vastes déserts

Avec nos rires.

Nous danserons parmi les tulipes rouges de Mazar.

En mémoire de Rabia.

Ce jour-là n'est pas loin.

Il est peut-être au coin de la rue.

Il est peut-être dans notre poésie »./

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Kalilou Diakité

Kalilou Diakité, écrivain, poète et scénariste de Moissy-Cramayel, fait parler de lui à travers des œuvres littéraires puissantes et engagées.

Son approche unique, mêlant critique sociale et poésie, met en lumière des réalités contemporaines souvent ignorées. À travers trois de ses ouvrages phares, "Ghetto Island", "Francité" et "Souffle à la Femme", l'auteur offre un témoignage saisissant de la société actuelle, en abordant des thèmes tels que les inégalités sociales, l'identité et la place des femmes dans le monde.

Un auteur au cœur du réel

Kalilou Diakité n'est pas seulement un écrivain : c'est aussi un acteur engagé sur le terrain. En tant que coordinateur éducatif au sein de l'association "Zy Va" (https://www.jeuneetbenevole.org/zyva), il est au plus près des jeunes des quartiers populaires, dont il raconte les défis quotidiens et les espoirs dans ses œuvres. Cette proximité avec la réalité confère à son écriture une authenticité rare, qui séduit de plus en plus de lecteurs.

Ses livres

* "Francité" : Une réflexion poétique sur l'identité française

Avec "Francité", Kalilou Diakité propose une réflexion originale sur ce qu'est être Français aujourd'hui. Cet essai politico-poétique explore les contradictions et la diversité de la France contemporaine. L'auteur y questionne les idéaux républicains, leur application et la place des citoyens issus de diverses origines dans cette grande mosaïque culturelle. À travers une prose lyrique et rythmée, Diakité nous invite à reconsidérer nos perceptions de l'identité nationale.

"Ghetto Island" : Une immersion dans les quartiers marginalisés

Dans "Ghetto Island", Kalilou Diakité nous plonge au cœur des cités, ces quartiers souvent stigmatisés par les médias et la société. À travers le personnage de Kal, l'auteur dépeint la vie dans ces espaces où survie et humanité se côtoient au quotidien. Ce roman est un appel à l'empathie et à la compréhension des réalités souvent déformées par les clichés. "Ghetto Island" est un cri du cœur, une œuvre engagée qui interroge les inégalités sociales et pousse à la réflexion.

"Souffle à la Femme" : Une ode à la résilience féminine

Dans "Souffle à la Femme", Kalilou Diakité rend un hommage vibrant aux femmes du monde entier. Cet essai célèbre leur force, leurs luttes, et leurs sacrifices, tout en dénonçant les inégalités persistantes qui freinent leur émancipation. En faisant appel à des figures emblématiques du féminisme comme Olympe de Gouges et Malala Yousafzai, Diakité nous rappelle que la lutte pour les droits des femmes est loin d'être terminée.

Un auteur à suivre de près

Kalilou Diakité se positionne aujourd'hui comme une voix incontournable de la littérature contemporaine. Par sa plume, il offre une lecture engagée et humaniste du monde actuel. Qu'il s'agisse de dénoncer les injustices sociales, de questionner les identités ou de célébrer la féminité, Diakité utilise l'écriture pour provoquer des prises de conscience.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

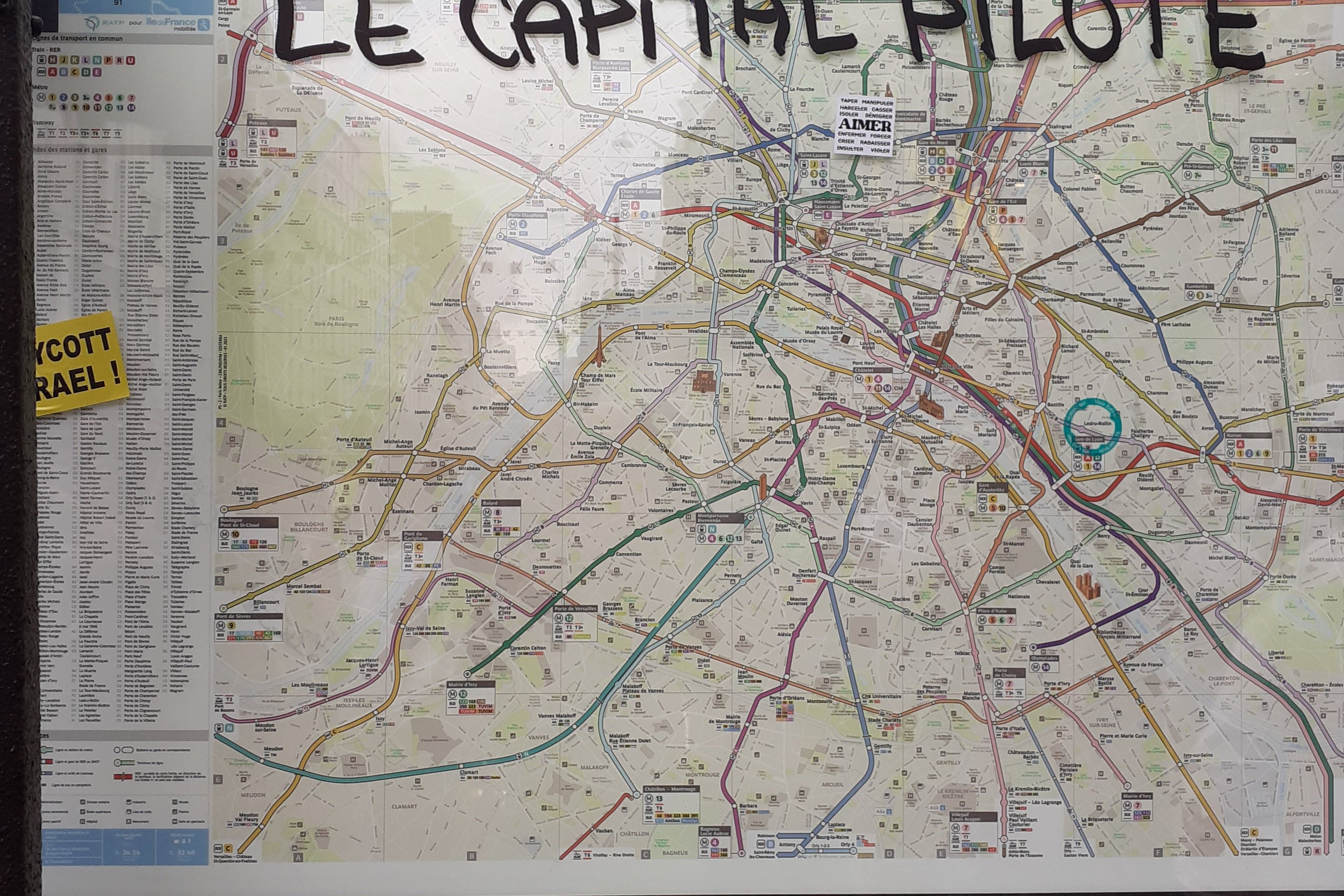

La légitimité de la gauche « sucrée »

Une dissolution de l'Assemblée nationale qui s'opère dans la douleur. Un jeu démocratique brouillé. Un Nouveau Front Populaire vainqueur, carotté. La France de Macron ne navigue plus à vue. Elle s'abreuve de l'abus !

De Paris, Omar HADDADOU

Voilà une République qui n'a pas le blues !

Et pour cause, sa Démocratie se décline, se travestit au gré des humeurs de son Président, la pauvreté de certains esprits et la germination opportuniste des courants extrémistes. Ainsi va la France ! Eclopée, nidoreuse, mais résolue à conserver ce fard aux exhalaisons faussement subtiles.

La dissolution de l'Assemblée nationale le 9 juin 2024 - sur la base de l'Article 12 de la Constitution - précipitée par Emmanuel Macron, a rabattu les cartes, offrant au Rassemblement National (RN) une aubaine déroutante de se refaire une santé et revenir à la charge. Le couple Bardella - Marine Le Pen joue les Expectants, guettant l'aboutissement de la décantation de l'échiquier politique et la mécanique des coalitions y afférente.

La nomination de Michel Barnier comme Premier ministre, issu de la Droite (LR), avait provoqué une levée de boucliers au sein de la Gauche qui y voyait un empiétement des Droits fondamentaux, un hold-up de sa victoire aux législatives, d'où les 150 manifestations de ce samedi 7 juin sur tout le territoire national, dont celle place de la Bastille à Paris à l'appel des Syndicats d'organisations de Jeunesses.

Dans la capitale, la Préfecture avançait le chiffre de 26 000 manifestants (es), 160 000 selon La France Insoumise (LFI).

Dans le cortège, les déclarations se veulent tranchantes. Pénélope, militante écologiste, la veste verte écussonnée d'une marguerite jaune, ne cache pas son inquiétude : « Macron se fout de notre gueule. Il va s'allier avec la Droite et réhabiliter le RN. Ça m'fait peur ! Peur pour mon bébé, pour les pauvres étrangers ».

Le cortège dont l'élan est accompagné par des slogans de contestation et d'indignation « Macon démission ! », compte en son sein des familles, une junte féminine importante, des lycéens (es) et étudiants (es) en force, des retraités, des chômeurs et des professionnels de tout âge : « Nous sommes prêts à bloquer le pays ! Il doit se soumettre ou se démettre » s'étrangle un intervenant derrière le micro.

Tout le monde s'accorde à dire que les dissidences et les guerres du leadership avait aussi contribué à la fragilisation de l'union des Partis de gauche qui s'échinent présentement à faire bloc face à un gouvernement complètement atomisé.

Michel Barnier, à la manœuvre des tractations depuis hier, hérite, lui aussi, d'un cadeau empoisonné.

La quête d'un équilibre de sa coalition parlementaire à l'ossature inclusive, s'avère un exercice éminemment périlleux !

Bouillonnant, Mélenchon, le portevoix du Nouveau Front Populaire, s'en prend vertement à Macron et ses affidés : « Où êtes-vous ? Pourquoi n'êtes-vous pas là ? N'avez-vous pas honte ? de laisser un tel coup se faire contre votre dignité (déni de victoire du NFP). Tant qu'il restera un ferment de rébellion, de refus de la capacité de dire non ! Alors la France s'embrasera de la volonté de Liberté, de l'Egalité et de Fraternité ! »

La poursuite des consultations de Michel Barnier pour la formation d'un gouvernement, s'annonce ardue.

Le Premier ministre a pour baptême du feu, de marcher sur une crête estampillée Macronie.

Le cauchemar ne fait que commencer !

O.H

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Vote de la diaspora algérienne en France.

Le Consulat d'Algérie à Bobigny a vécu des moments de ferveur et de liesse intenses, ce 7 septembre 2024, jour de l'élection présidesidentielle.

Du Consulat, Omar HADDADOU

Le peuple algérien communie avec son pays par un vote massif !

Une reconduction que toute la masse appelait de ses « tripes ». Affranchie d'un passé récent douloureux, marqué au fer rouge par une guerre civile horrible dans les année 90, l'Algérie et ses 45 millions d'habitants (es) entre de plain-pied dans une bataille économique, juridique et institutionnelle, aux défis considérables. Déjouant, au prix d'une mobilisation accrue de ses forces vives, notamment la Jeunesse et le concours de la grande muette - garante des Institutions - les tentatives de déstabilisation, elle s'affirme aujourd'hui à travers la cristallisation de ses réformes naissantes, comme force motrice et acteur incontournable du continent africain. Ce nouveau positionnement sur fond de reconfiguration de sa diplomatie avec l'Europe, les BRICS et son soutien indéfectible envers la Palestine et le Front Polisario, suscite des ulcérations au sein de quelque bande de francs-tireurs séditieux, tapis dans l'ombre occidentale ou sortis du vieux placard de la dissidence déchéante de l'exil. Nostalgiques d'un passé colonial, ils s'initient au hurlement du loup dans l'espoir de se le réapproprier (Le passé).

Dans cette tectonique géopolitique, l'Algérie, que des pourfendeurs acharnés étrillent sur les Droits de l'Homme, poursuit sa voie pour le développement, mettant l'accent sur l'innovation, les réformes, investissement, la transition énergétique et la lutte contre les inégalités.

Selon le rapport annuel de classification des revenus de la Banque mondiale, publié le 1er juillet 2024, « l'Algérie fait partie des 4 seuls pays dans le monde à avoir franchi le seuil d'une classification de revenu intermédiaire inférieur à supérieur ».

Les gisements minier et pétrolier en sont pour quelque chose, voire beaucoup, évidemment.

Obéissant au respect de l'acquittement de la « dette de la sueur après celle du sang », les Algériens n'ont pas hésité à plébisciter, du 2 au 7 septembre, leur chef d'Etat sortant Abdelmadjid Tebboune, pour un second mandat de 5 ans, à l'Investiture suprême. Et ce, sous l'égide de l'Autorité électorale (Anie), lors du scrutin marathon opposant les 3 candidats : Youcef Aouchiche du Front des Forces socialistes (FFS) 2,16 , Hassani Cherif Abdel Ali du parti islamiste modéré MSP 3, 1 %, et Abdelmadjid Tebboune (Indépendant) 94% de voix.

Les 24 millions d'électeurs (ices) avaient tranché au terme de cette échéance, relevant un taux de participation de 48% et, bien entendu, un vend de réserves émises par lesdits partis sur des irrégularités, dont les prétendues affectations massives.

Le Président élu aura en outre pour crédo, et ce depuis les poussées de fièvre du Hirak, les aspirations démocratiques et la prise en charge urgente des dossiers brûlants, en commençant par la distribution de 2 millions de logements, l'augmentation de l'Allocation chômage, la revalorisation des retraites, la Santé, le tout financé par les recettes des hydrocarbures à l'heure où le baril frôle les 80 dollars !

Oui, tout baigne ! Mais quel est le ressort ayant motivé les citoyens (nes) à se ruer sur les bureaux de vote ? N'est-ce pas cette soif de conserver deux précieux acquis ? : la Paix et la Stabilité dont Tebboune se veut le garant.

Au Consulat d'Algérie, rue Hector Berlioz à Bobiggny, l'heure était à l'expression nationaliste, en cette matinée du 7 septembre. Par vagues successives, les ressortissants affluaient pour accomplir ce droit civique salvateur. Homme, femme, personne âgée, handicapé (e) sur chaise roulante, primo-votant (e), n'ont pas dérogé à l'appel. Sur le pied de guerre dès le premier jour, la représentation diplomatique s'est évertuée à satisfaire toutes les doléances en conformité.

Anticipant le bon déroulement de l'opération, les services consulaires avaient mis à la disposition des votants (es) tous les moyens matériels, humains et sécuritaires. Et en guise de bienveillance, un espace confortable pour se reposer et prendre un café quand vos yeux s'attardent sur le tableau du Valeureux Emir Abdelkader.

Un prénom que porte ce retraité des Forces Spéciales Algériennes. Beret militaire vissé sur la tête, carte électorale brandie en l'air, l'homme s'écrie en sortant de l'isoloir : « Tahya el Djazaïr, Allah yarham Echouhada ! Vive l'Algérie ! Gloire à nos Martyrs ! » Les femmes lui répondent par des youyous suaves dans un climat festif.

Bénéficiant du plébiscite affectueux du Peuple et des 4 formations politiques dont le Front de Libération National (FLN), Abdelmadjid Tebboune, tout honoré de son œuvre, sait que l'avenir est difficile à ferrer !

O.H

Plus d’extractivisme en Amérique latine et au Nord qui dicte l’agenda du Sud

« Il n'y aura pas de transition anti-extractiviste si le pillage de l'Amérique latine et de l'Afrique continue », affirme l'auteur. Contrairement à certains responsables universitaires et politiques qui promeuvent ce prétendu drapeau vert, il souligne que la proposition laisse de côté le rôle nécessaire des communautés locales et, en bref, et donne le pouvoir aux entreprises et à des gouvernements sur les territoires et les corps.

5 septembre 2024 | tiré du site rebelion.org

https://rebelion.org/mas-extractivismo-en-america-latina-y-el-norte-marcando-la-agenda-del-sur/

La transition énergétique, telle qu'elle est présentée aujourd'hui, est loin d'être ce qui est compris et recherché par les communautés qui visent la justice sociale et environnementale dans nos territoires, à la fois en Amérique latine comme en Afrique. Dans cet article particulier, je vais me concentrer sur dans cinq aspects que je considère pertinents lorsque je réfléchis à des solutions pour faire face à la crise climatique. Je prévois à cet égard qu'aucune transition ne sera juste si elle approfondit l'extractivisme et, encore moins, si elle propose de nouvelles formes de sacrifices des corps et des territoires.

1- La simplification. La façon de définir la crise climatique et la manière dont sa solution est envisagée et présentée découle d'une première simplification. Pour différents acteurs, la cause de la crise climatique se réduirait à l'émission de gaz à effet de serre serre (GES). Bien sûr, je reconnais le rôle fondamental que jouent ces gaz à effet de serre, et des graves conséquences de leur augmentation dans l'atmosphère, telles que l'augmentation de la température moyenne, l'acidification des mers ou des changements dans le régime des précipitations, entre autres. Cependant, lC'est une simplication d'affirmer que les problèmes environnementaux se réduisent à ce seul facteur. Ainsi, des scénarios de désertification, de pollution, d'incendies, d'augmentation des maladies ou d'expulsion des communautés locales, par exemple, certaines des plus répandues, sont généralement laissées de côté ou contournés. Dans le même temps, des activités associées à une réduction des émissions de GES, causent des dommages irréparables. Par exemple, on favorise l'énergie nucléaire, les centrales hydroélectriques deviennent viables ou l'expansion des plantations forestières est proposée. Dans certains cas, les dommages causés par l'exploitation minière aux niveaux local et régional sont omis. Les conséquences de l'exploitation de l'uranium, de la construction de barrages avec leurs réservoirs et les inondations qu'ils provoquent, ou les monocultures qui détruisent la forêt ne sont pas pris en compte. De cette façon, on ignore les graves conséquences subies par les communautés, aujourd'hui et à l'avenir, par la transformation des territoires, la pollution, pour l'accès à l'eau ou la perte de production locale. Il n'est pas possible de promouvoir une transition juste qui augmente les destructions environnementales.

2- La technocratie. Le deuxième aspect. Cela a à voir avec la nature technique qui est donnée à cette transition. Je parle de la solution proposée par et pour les professionnels, à l'exclusion de tout une autre voix. Encore une fois, avec cela, je ne nie pas l'importance de l'expertise. Mais la transition énergétique, a d'abord un caractère politique et doit inclure la multiplicité des acteurs sociaux et elle ne peut pas être définie et délimitée uniquement par des techniciens. L'objectif démocratique, politique et équitable, c'est de travailler ensemble avec les communautés locales pour la prise de décisions régionales. Cependant, avec certains groupes, toute discussion profonde autour de es questions, diverses et dissonantes avec le discours dominant est empêchée. Qui peut alors discuter de la transition énergétique : L'expert ? L'entraîneur ? L'ingénieur ? L'entreprise ? Le fonctionnaire en service ? Bref, et dans ces démocraties limitées, les décisions sont prises quelque part dans le monde et ne sont jamais liés aux communautés locales et aux besoins régionaux, à leurs caractéristiques, à eurs particularités et à leurs besoins réels. Il n'y aura pas de transition démocratique lorsque les décisions excluent les femmes des communautés vivant dans les territoires.

3- L'électromobilité. Le troisième aspect. Il s'agit de la solution qui présente la transition comme se limitant à l'énergie. D'une manière générale, l'accent est mis principalement sur le l'électromobilité. L'objectif est de remplacer les véhicules qui utilisent de l'essence par d'autres qui utilisent de l'électricité construits avec du lithium, du cuivre et d'autres minéraux entrant dans la production de batteries. Cette substitution individuelle empêche, une fois de plus, de discuter et de problématiser des questions de fond. Par exemple, le fait que la proposition s'adresse directement aux pays à forte consommation d'énergie comme les États-Unis, la Chine, l'Europe et d'une poignée d'autres pays. Les stratégies collectives ne sont pas favorisées et on vise plutôt la consommation privée. De cette façon, les niveaux d'inégalité sociale entre les pays sont encore amplifiés. au sein de ces mêmes sociétés. Cette prétendue solution ne dit rien de la concentration des richesses, de la consommation excessive ou du fait qu'une poignée d'entreprises consomment plus d'électricité que des pays entiers. Par exemple les gouvernements et les entreprises promeuvent le projet minier Josemaria, qui consomme plus d'électricité que la province de San Juan au nom de la transition énergétique, pour l'extraction du cuivre. Ou que la société Aluar consomme l'équivalent de ce que consomme environ un million et demi de personnes, pour produire de l'aluminium. Quel est l'objectif de cette stratégie face à la La crise climatique ? Qu'est-ce qu'une transition énergétique qui priorise de garantir les taux de profit de certaines entreprises ? Il n'y aura pas de transition équitable pour résoudre la crise climatique lorsque les inégalités sociales sont amplifiées et les tissus communautaires sont détruits.

4- Les entreprises monopolisent les iniatives. Qui est derrière tout cela, derrière cette manière de configurer la transition énergétique ? En premie lieu, les États-Unis et la Chine. et puis, l'Union européenne et en particulier l'Allemagne, dont le rôle de premier plan a été évident avec la rébellion serbe contre à l'extraction du lithium. Les États africains, dans diverses régions de l'Asie et l'Amérique latine se voient imposés cette orientation. Par exemple, dans le cas de notre région, l'Argentine et le Chili apparaissent également sur cette carte, car ils permettent le pillage territorial de leur territoire par les entreprises à la recherche de lithium et du cuivre, entre autres minéraux.

Derrière les États, il y a les grandes entreprises qui occupent une place centrale. Elles opèrent et déterminent le comment et le quand de la transition énergétique. Puis les sociétés minières apparaissent, avec un cadre stratégique et un quadrillage très clair de différentes parties du monde. Rappelons que dans le cas de l'Argentine, les entreprises de différents pays tels que le Canada, les États-Unis, la France, la Corée, la Chine et l'Australie, entre autres se font de plus en plus nombreuses. Outre les sociétés minières, les entreprises de l'automobile jouent un autre rôle très important. Ainsi, des entreprises telles que Volkswagen ou Toyota jouent un rôle fondamental qu'il faut comprendre pour voir comment elles envisagent la transition énergétique. Enfin, il est essentiel de reconnaître le rôle des groupes financiers, dont lle rôle est essentiel dans cette triade. À cet égard, cela est illustré dans la lettre dans laquelle Larry Fink, PDG de BlackRock, annonce à ses actionnaires qu'ils vont entrer dans le secteur des énergies vertes. Et avec BlackRock, le groupe Vanguard apparaît, le Deutsche Bank et HSBC Bank, entre autres.

Les États mentionnés, avec la triade minière-automobile-financière, sont les grands promoteurs de l'extractivisme que nous subissons dans nos pays. Par exemple, dans le cas particulier de l'Argentine, l'extraction du cuivre, du lithium et de l'hydrogène vert font partie de grands projets teintés de cette couleur.

En Argentine aujourd'hui, cette esquisse est indissociable d' un important Régime d'incitation à l'investissement (RIGI) ou avec le grandes annonces de BHP et de Lunding Mining avec Josemaría. Les transitions ne seront pas pour les peuples et les communautés mais pour les entreprises, les États et les institutions financières qui les définissent.

5- Multiplication des extractivismes. L'extractivisme des entreprises qui s'enrichissent grâce à l'extraction des hydrocarbures a été et est toujours une catastrophe pour nos pays. Aux formes conventionnelles d'extraction de pétrole et de gaz, ont été ajoutées le développement de la fracturation hydraulique et de l'exploitation offshore, stratégies non conventionnelles qui élargissent les modes de prédation. Cependant, et sans préjudice à la nécessité impérieuse de mettre fin à la production et à la consommation de énergies fossiles, la transition énergétique ne peut pas endosser dans la poursuite de la décarbonisation, d'autres formes tout aussi néfastes en terme social et environnemental. Toute liste autour de ces sujets le montre clairement. Le lithium qui menace d'assécher la Puna, l'exploitation minière du cuivre à San Juan et Catamarca, le nickel, qui multiplie les pillages au Guatemala, au Brésil ou en Indonésie, en Afrique et le cobalt, l'Aluar susmentionné avec le barrage de Futaleufú à son service (symboles des dernières dictatures en Argentine). La liste est interminable. Il n'y aura pas de transition anti-extractiviste si le pillage de l'Amérique latine et de l'Afrique continue.

Parfois, on nous présente souvent l'étrange dichotomie entre le déni total d'une crise et le changement climatique (comme le font Javier Milei, Jair Bolsonaro ou Donald Trump), ou l'acceptation d'une transition organisée par les entreprises au nom de la décarbonisation mondiale. Ici, j'ai écarté les deux options. Et il y a beaucoup qui choisissent de sortir par cette supposée alterntive et qui suivent un chemin différent. Le parcours historique de l'Amérique latine et l'Afrique l'exigent. La seule transition vers le bien-être social et environnemental en est une qui rejette toute option dans laquelle les pays et les communautés sont des zones et des corps sacrifiés.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Une opportunité de virage majeur dans des élections

La démission du ministre Fitzgibbon est une bonne occasion pour tenir un débat national sur la façon d'orienter l'économie québécoise moins tournée vers les transnationales et autrement que diriger par des hommes d'affaires. Déjà le Premier Ministre vient de ce milieu qui n'est pas caractérisé par un grand sens de l'État. De plus il est opportun de se demander si le manière de diriger l'économie québécoise vers un virage accru en direction d'une mondialisation qui s'essouffle était la bonne.

Se fier sur les transnationales pour un développement national n'est pas du tout la bonne chose à faire. Même du point de vue de la filière batterie, nous avons les centres de recherche, les universités, les ingénieurs (il s'agirait de rattraper le retard dans leur formation) pour développer ce créneau par nous-mêmes et contribuer au développement mondial, sur une base nationale, sans toujours compter sur Ottawa et indépendamment des États-Unis, de tout le secteur de la transition écologique.

Il s'agit donc de profiter du retrait d'un acteur affairiste économique important du développement du Québec pour effectuer un virage nationaliste, qui le soit vraiment, pour orienter tout le secteur énergétique du Québec vers des initiatives autocentrées qui soient à la hauteur d'un projet national ambitieux. Les demi-mesures ont fait leur temps. Avec Legault, il n'y pas de volonté d'orienter le Québec, la nation entière, vers des objectifs qui mettent en valeur toutes nos capacités comme peuple. Si nous sommes « un grand peuple », il est temps de mettre en œuvre le potentiel de notre main-d'œuvre, de nos ressources naturelles, de notre génie, de toutes nos facultés nationales pour apporter notre contribution au monde moderne tel qu'il s'annonce.

Il faudrait commencer par remettre en cause le pouvoir politique de ce gouvernement de la CAQ à courte vue, qui ne sait aucunement compter sur toutes nos capacités et le potentiel national. Il s'appuie d'abord sur une économie de marché toute tournée vers le Canada et les États-Unis. Ça prend des élections pour renouveler le personnel politique qui présidera à ce tournant. Déjà l'alternative est là selon les sondages. Même si les programmes du PQ et de QS ne sont pas ajustés à ce que cela prend, un débat de toutes les forces qui s'apprêtaient à se prononcer sur le méga projet de Loi du Ministre démissionnaire permettrait d'en fixer les balises.

Moi-même je propose un virage qui soit du type du projet « Maitre chez nous » des années soixante (Je participerais d'ailleurs ainsi au débat électoral) en commençant par les nationalisations des mines de lithium et des industries de transformation, le lancement d'un plan de l'État qui cesse de compter sur l'entreprise privée pour le développement d'une filière batterie indépendante, des investissements massifs dans la recherche en électricité et la chimie et dans la formation d'ingénieurs compétents, une fiscalité qui permette de mobiliser les fonds nécessaires à cette entreprise nationale.

Déjà se dessinerait les avenues d'un développement autocentré misant sur les ressources et une intervention de l'État qui favoriserait une prise en charge de l'économie par nos propres moyens : ceux d'un État se dirigeant vers son indépendance des autres nations du monde qui ne cherchent qu'à nous spolier, en commençant par le Canada et les États-Unis, qui n'ont de visées sur nos ressources et notre main-d'œuvre que pour les exploiter à leur profit.

Des élections donc sont de mise pour un débat qui soit d'abord politique sur la manière d'impulser un développement différent que tout ce que la CAQ a entrepris comme gouvernement soumis aux forces du marché pour nous déposséder de nos acquis comme société. Hydro-Québec, notre compagnie nationale, pourrait être le centre moteur du projet. Pour que soit proposer un développement à la hauteur des capacités des Québécois de se mobiliser dans une entreprise qui leur soit propre et qui enthousiasme tous les secteurs intéressés par un projet national ambitieux et qui mette définitivement au rebut un projet de loi sans envergure qui rabaisse nos capacités nationales à l‘État de dépendance envers les autres pays qui dominent le monde.

Guy Roy

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Prendre le taureau par les cornes

Le conflit Gaza-Israël s'éternise, la liste des horreur s'allonge, le nombre de victimes gazaouies se multiplie sans cesse jusqu'à prendre des proportions démentielles. Comme on l'a déjà beaucoup souligné, la complaisance de la plupart des classes politiques occidentales vis-à-vis de l'État hébreu et de son gouvernement contribue au blocage de la situation.

Deux remarques s'imposent à ce sujet.

Il y a tout d'abord le problème des buts de guerre, et ensuite la désignation du cabinet Netanyahou comme principal responsable de l'allongement du conflit. On le transforme commodément en bouc-émissaire.

En examinant la situation, on constate vite que le but visé par les gouvernements occidentaux réside dans le retour au statu quo ante bellum. Autrement dit que le gouvernement Netanyahou cesse de pilonner la malheureuse enclave de Gaza et en retire ses troupes, voilà tout. Les motifs qui ont déclenché l'offensive du Hamas le 7 octobre 2023, c'est-à-dire le blocus israélien qui étouffe ce qui lui tient lieu d'économie et plus largement la contestation de la poursuite de la colonisation en Cisjordanie et à Jérusalem-Est ne sont jamais mentionnés par les ténors politiques occidentaux, en particuliers américains, inébranlables protecteurs de l'État hébreu.

Si le conflit cessait dès cette semaine sans que les problèmes de fond ne soient abordés, toutes les conditions d'une nouvelle explosion de violence persisteraient. Du côté occidental, on évite soigneusement de soulever cette dimension, pourtant centrale. Seuls trois États ont décidé de reconnaître un éventuel État de Palestine s'il était proclamé : l'Irlande, le Danemark et l'Espagne.

Ensuite, on peut interroger la transformation du cabinet Netanyahou en bouc-émissaire pour les horreurs commises par l'armée israélienne à Gaza.

Netanyahou et consorts ne font que poursuivre une politique qui a toujours été pratiquée à l'encontre des Palestiniens ; celle-ci a été mise en oeuvre par les organisations terroristes juives (comme Lehi, la Haganah et surtout l'Irgoun) bien avant la proclamation de l'état hébreu le 15 mai 1948.

L'ensemble de la classe politique israélienne (à l'exception des députés arabes évidemment) s'accorde avec quelques nuances sur le principe de la judaïsation de Jérusalem-Est et de la majorité de la Cisjordanie. Les différents gouvernements, qu'il s'agisse des travaillistes ou du Likoud n'ont jamais hésité à déclencher des guerres lorsque celles-ci leur paraissait nécessaire, ni à maltraiter les Palestiniens, y compris à en assassiner des chefs de file, la plupart du temps sous le regard bienveillant de leurs alliés occidentaux.

Il importe donc de profiter (si l'on peut dire) du conflit actuel pour remettre en cause la politique expansionniste israélienne et la bloquer. Il s'agit là de la seule manière de sortir du bourbier sanglant où se trouvent enlisés à la fois Israël et la Palestine. La libération des otages a certes son importance, mais se réaliserait-elle que le conflit rebondirait tôt ou tard si le statu quo par ailleurs est maintenu. Pour éviter cela et établir enfin une paix durable entre les deux nations, il importe de dépasser les causes immédiates du conflit et régler les problèmes fondamentaux déjà évoqués plus haut. Hélas, les soutiens occidentaux d'Israël ne semblent pas encore disposés à emprunter ce chemin.

Jean-François Delisle

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Marx, le communisme et la décroissance — A propos du nouveau livre de Kohei Saito, « Marx in the Anthropocene »

Kohei Saito remet le couvert. Dans « Marx's ecosocialism. An unfinished critique of the political economy », le marxologue japonais montrait comment le Marx de la maturité, conscientisé à l'impasse écologique capitaliste par les travaux de Liebig et de Frass, avait rompu avec le productivisme [1]. Son nouvel ouvrage, « Marx in the Anthropocene. Towards the Idea of Degrowth communism », prolonge la réflexion. [2]

10 mars 2024 | tiré d'Europe solidaire sans frontières

Ce livre est remarquable et utile en particulier sur quatre points : la nature de classe, foncièrement destructive, des forces productives capitalistes ; la supériorité sociale et écologique des sociétés (dites) « primitives », sans classes ; le débat sur nature et culture avec Bruno Latour et Jason Moore, notamment ; la grosse erreur, enfin, des « accélérationnistes » qui se réclament de Marx pour nier l'impérieuse nécessité d'une décroissance. Ces quatre points sont d'une importance politique majeure aujourd'hui, non seulement pour les marxistes soucieux d'être à la hauteur du défi écosocial lancé par la crise systémique du capitalisme, mais aussi pour les activistes écologiques. Le livre a les mêmes qualités que le précédent : il est érudit, bien construit, subtil et éclairant dans la présentation de l'évolution intellectuelle de Marx après 1868. Il a malheureusement aussi le même défaut : il présente pour acquis ce qui n'est qu'hypothèse. Une fois encore, Saito force le trait à vouloir trouver chez Marx la parfaite anticipation théorique des combats d'aujourd'hui. [3]

Au commencement était la « faille métabolique"

La première partie de « Marx in the Anthropocene » approfondit l'exploration du concept marxien de « faille métabolique » (« hiatus métabolique » dans la version française du Capital). [4] Saito se place ici dans le sillage de John B. Foster et de Paul Burkett, qui ont montré l'immense importance de cette notion. [5] Saito enrichit le propos en mettant en évidence trois manifestations du phénomène - perturbation des processus naturels, faille spatiale, hiatus entre les temporalités de la nature et du capital - auxquelles correspondent trois stratégies capitalistes d'évitement - les pseudo-solutions technologiques, la délocalisation des catastrophes dans les pays dominés, et le report de leurs conséquences sur les générations futures (p.29 et sq.).

Le chapitre 1 se penche plus particulièrement sur la contribution au débat du marxiste hongrois István Mészáros, que Saito estime décisive dans la réappropriation du concept de métabolisme à la fin du 20e siècle. Le chapitre 2 est focalisé sur la responsabilité d'Engels qui, en éditant les Livres II et III du Capital, aurait diffusé une définition du « hiatus métabolique » tronquée, sensiblement différente de celle de Marx. Pour Saito, ce glissement, loin d'être fortuit, traduirait une divergence entre la vision écologique d'Engels - limitée à la crainte des « revanches de la nature » - et celle de Marx - centrée sur la nécessaire « gestion rationnelle du métabolisme » par la réduction du temps de travail. Le chapitre 3, tout en rappelant les ambiguïtés de György Lukács, rend hommage à sa vision du développement historique du métabolisme humain-nature à la fois comme continuité et comme rupture. Pour Saito, cette dialectique, inspirée de Hegel (« identité entre l'identité et la non-identité ») est indispensable pour se différencier à la fois du dualisme cartésien - qui exagère la discontinuité entre nature et société - et du constructivisme social - qui exagère la continuité (l'identité) entre ces deux pôles et ne peut, du coup, « révéler le caractère unique de la manière capitaliste d'organiser le métabolisme humain avec l'environnement » (p. 91).

Dualisme, constructivisme et dialectique

La deuxième partie de l'ouvrage jette un regard très (trop ?) critique sur d'autres écologies d'inspiration marxiste. Saito se démarque de David Harvey dont il épingle la « réaction négative surprenante face au tournant écologique dans le marxisme ». De fait, « Marx in the Anthropocene » rapporte quelques citations « surprenantes » du géographe étasunien : Harvey semble convaincu de « la capacité du capital à transformer toute limite naturelle en barrière surmontable » ; il confesse que « l'invocation des limites et de la rareté écologique (…) (le) rend aussi nerveux politiquement que soupçonneux théoriquement » ; « les politiques socialistes basées sur l'idée qu'une catastrophe environnementale est imminente » seraient pour lui « un signe de faiblesse ». Géographe comme Harvey, Neil Smith « montrerait la même hésitation face à l'environnementalisme », qu'il qualifie de « apocalypsisme ». Smith est connu pour sa théorie de « la production sociale de nature ». Saito la récuse en estimant qu'elle incite à nier l'existence de la nature comme entité autonome, indépendante des humains : c'est ce qu'il déduit de l'affirmation de Smith que « la nature n'est rien si elle n'est pas sociale » (p. 111). D'une manière générale, Saito traque les conceptions constructivistes en posant que « la nature est une présupposition objective de la production ». Il ne fait aucun doute que cette vision était aussi celle de Marx. Le fait incontestable que l'humanité fait partie de la nature ne signifie ni que tout ce qu'elle fait serait dicté par sa « nature », ni que tout ce que la nature fait serait construit par « la société ».

Destruction écologique : les « actants » ou le profit ?

Dans le cadre de cette polémique, l'auteur consacre quelques pages très fortes à Jason Moore. Il admet que la notion de Capitalocène « marque une avancée par rapport au concept de ‘production sociale de nature' », car elle met l'accent sur les interactions humanité/environnement. Il reproche cependant à Moore d'épouser que les humains et les non-humains seraient des « actants » travaillant en réseau à produire un ensemble intriqué - « hybride » comme dit Bruno Latour. C'est un point important. En effet, Moore estime que distinguer une « faille métabolique » au sein de l'ensemble-réseau est un contresens, le produit d'une vision dualiste. Or, la notion de « métabolisme » désigne la manière dont les organes différents d'un même organisme contribuent spécifiquement au fonctionnement du tout. Elle est donc aux antipodes du dualisme (comme du monisme d'ailleurs) et on en revient à la formule de Hegel : il y a « identité de l'identité et de la non-identité ». « Marx in the Anthropocene » s'attaque aussi aux thèses de Moore par un autre biais - celui du travail. Pour Moore, en effet, le capitalisme est mû par l'obsession de la « Cheap Nature » (nature bon marché) qui englobe selon lui la force de travail, l'énergie, les biens alimentaires et les matières premières. Moore se réclame de Marx, mais il est clair que sa « Cheap nature » escamote le rôle exclusif du travail abstrait dans la création de (sur)valeur, ainsi que le rôle clé de la course à la survaleur dans la destruction écologique. Or, la valeur n'est pas un « actant hybride » parmi d'autres. Comme dit Saito, elle est « purement sociale » et c'est par son truchement que le capitalisme « domine les processus métaboliques de la nature » (pp. 121-122).

Il est clair en effet que c'est bien la course au profit qui creuse la faille métabolique, notamment en exigeant toujours plus d'énergie, de force de travail, de produits agricoles et de matières premières « bon marché ». De toutes les ressources naturelles que le capital transforme en marchandises, la force de travail « anthropique » est évidemment la seule capable de créer un indice aussi purement « anthropique » que la valeur abstraite. Comme le dit Saito : c'est « précisément parce que la nature existe indépendamment de et préalablement à toutes les catégories sociales, et continue à maintenir sa non-identité avec la logique de la valeur, (que) la maximisation du profit produit une série de disharmonies au sein du métabolisme naturel ». Par conséquent, la « faille n'est pas une métaphore, comme Moore le prétend. La faille existe bel et bien entre le métabolisme social des marchandises ainsi que de la monnaie, et le métabolisme universel de la nature » (ibid). « Ce n'est pas par dualisme cartésien que Marx a décrit d'une manière dualiste la faille entre le métabolisme social et le métabolisme naturel - de même que la faille entre le travail productif et le travail improductif. Il l'a fait consciemment, parce que les relations uniquement sociales du capitalisme exercent un pouvoir extranaturel (alien power) dans la réalité ; une analyse critique de cette puissance sociale requiert inévitablement de séparer le social et le naturel en tant que domaines d'investigation indépendants et d'analyser ensuite leur emboîtement. » (p. 123) Imparable. Il ne fait aucun doute, encore une fois, que cette vision de « l'emboîtement » du social dans l'environnemental était celle de Marx.

Accélérationnisme vs. anti-productivisme

Le chapitre 5 polémique avec une autre variété de marxistes : les « accélérationnistes de gauche ». Selon ces auteurs, les défis écologiques ne peuvent être relevés qu'en démultipliant le développement technologique, l'automation, etc. Cette stratégie, pour eux, est conforme au projet marxien : il faut abattre les entraves capitalistes à la croissance des forces productives pour possibiliser une société de l'abondance. Cette partie de l'ouvrage est particulièrement intéressante car elle éclaire la rupture avec le productivisme et le prométhéisme des années de jeunesse. La rupture n'est probablement pas aussi nette que Saito le prétend [6] , mais il y a incontestablement un tournant. Dans Le Manifeste communiste, Marx et Engels expliquent que le prolétariat doit « prendre le pouvoir pour arracher petit à petit tout le capital à la bourgeoisie, centraliser tous les moyens de production aux mains de l'Etat et augmenter au plus vite la quantité des forces productives ». [7] Il est frappant que la perspective de ce texte est résolument étatiste et que les forces productives y sont considérées comme neutres socialement ; elles forment un ensemble de choses qui doit changer de mains (être « arraché petit à petit à la bourgeoisie ») pour grandir quantitativement.

Les accélérationistes sont-ils pour autant fondés à se réclamer de Marx ? Non, car Marx a abandonné la conception exposée dans le Manifeste. Kohei Saito attire l'attention sur le fait que son œuvre majeure, Le Capital, ne traite plus des « forces productives » en général (anhistoriques), mais de forces productives historiquement déterminées - les forces productives capitalistes. Le long chapitre XV du Livre 1 (« Machinisme et grande industrie ») décortique les effets destructeurs de ces forces, à la fois sur le plan social et sur le plan environnemental. On pourrait ajouter ceci : il n'est pas fortuit que ce soit précisément ce chapitre qui s'achève sur la phrase suivante, digne d'un manifeste écosocialiste moderne : « La production capitaliste ne développe la technique et la combinaison du procès de production sociale qu'en épuisant en même temps les deux sources d'où jaillit toute richesse : la terre et le travailleur ». [8] Il n'est plus question ici de neutralité des technologies. Le capital n'est plus saisi comme une chose mais comme un rapport social d'exploitation et de destruction, qui doit être détruit (« négation de la négation »). Notons que Marx, après la Commune de Paris, précisera que rompre avec le productivisme nécessite aussi de rompre avec l'étatisme.

Il est étonnant que Kohei Saito ne rappelle pas la phrase du Manifeste citée ci-dessus, où le prolétariat est exhorté à prendre le pouvoir pour « augmenter au plus vite la quantité des forces productives ». Cela aurait donné plus de relief encore à sa mise en évidence du changement ultérieur. Mais peu importe : le fait est que le tournant est réel et débouche au Livre III du Capital sur une magnifique perspective de révolution en permanence, résolument anti-productiviste et anti-technocratique : « La seule liberté possible est que l'homme social, les producteurs associés règlent rationnellement leur métabolisme avec la nature et qu'ils accomplissent ces échanges en dépensant le minimum de force, dans les conditions les plus dignes de la nature humaine. La condition essentielle de cet épanouissement est la réduction de la journée de travail. » [9] L'évolution est nette. Le paradigme de l'émancipation humaine a changé : il ne consiste plus en la croissance des forces productives mais en la gestion rationnelle des échanges avec la nature et entre les humains.

Subsomption formelle et subsomption réelle du travail

Les pages les plus riches de « Marx in the Anhropocene », à mon avis, sont celles où Saito montre que le nouveau paradigme marxien de l'émancipation résulte d'un ample effort de critique des formes successives que le capital a imposées au travail. Bien qu'elle fasse partie des travaux préparatoires au Capital, cette critique ne sera publiée que plus tard (« Manuscrits économiques de 1861-1863 »). Sa clé de voûte est l'importante notion de subsomption du travail au capital. Insistons-y en passant : la subsomption est plus que de la soumission : subsumer implique intégrer ce qui est soumis à ce qui soumet. Le capital subsume le salariat puisqu'il intègre la force de travail comme capital variable. Mais, pour Marx, il y a subsomption et subsomption : le passage de la manufacture au machinisme et à la grande industrie implique le passage de la « subsomption formelle » à la « subsomption réelle ». La première signifie simplement que le capital prend le contrôle du procès de travail qui existait auparavant, sans apporter de changement ni à son organisation ni à son caractère technologique. La seconde s'installe à partir du moment où le capital révolutionne complètement et sans arrêt le procès de production - non seulement sur le plan technologique mais aussi sur le plan de la coopération - c'est-à-dire des relations productives entre travailleurs.euses et entre travailleurs.euses et capitalistes. Se crée ainsi un mode de production spécifique, sans précédent, entièrement adapté aux impératifs de l'accumulation du capital. Un mode dans lequel, contrairement au précédent, « le commandement par le capitaliste devient indispensable à la réalisation du procès de travail lui-même » (p. 148).

Saito n'est pas le premier à pointer le caractère de classe des technologies. Daniel Bensaïd soulignait la nécessité que « les forces productives elles-mêmes soient soumises à un examen critique ». [10] Michaël Löwy défend qu'il ne suffit pas de détruire l'appareil d'Etat bourgeois - l'appareil productif capitaliste aussi doit être démantelé. [11] Cependant, on saura gré à Saito de coller au plus près du texte de Marx pour résumer les implications en cascade de la subsomption réelle du travail : celle-ci « augmente considérablement la dépendance des travailleurs vis-à-vis du capital » ; « les conditions objectives pour que les travailleurs réalisent leurs capacités leur apparaissent de plus en plus comme une puissance étrangère, indépendante » ; « du fait que le capital en tant que travail objectivé - moyens de production - emploie du travail vivant, la relation du sujet et de l'objet est inversée dans le processus de travail » ; « le travail étant incarné dans le capital, le rôle du travailleur est réduit à celui de simple porteur de la chose réifiée -les moyens de préserver et de valoriser le capital à côté des machines - tandis que la chose réifiée acquiert l'apparence de la subjectivité, puissance étrangère qui contrôle le comportement et la volonté de la personne » ; « l'augmentation des forces productives étant possible seulement à l'initiative du capital et sous sa responsabilité, les nouvelles forces productives du travail social n'apparaissent pas comme les forces productives des travailleurs eux-mêmes mais comme les forces productives du capital » ; « le travail vivant devient (ainsi) un pouvoir du capital, tout développement des forces productives du travail est un développement des forces productives du capital ». Deux conclusions non productivistes et non technocratiques s'imposent alors avec force : 1°) « le développement des forces productives sous le capitalisme ne fait qu'augmenter le pouvoir extérieur du capital en dépouillant les travailleurs de leurs compétences subjectives, de leur savoir et de leur vision, il n'ouvre donc pas automatiquement la possibilité d'un avenir radieux » ; 2°) le concept marxien de forces productives est plus large que celui de forces productives capitalistes - il inclut des capacités humaines telles que les compétences, l'autonomie, la liberté et l'indépendance et est donc à la fois quantitatif et qualitatif » (p. 149-150).

Quel matérialisme historique ? Quelle abondance ?

Ces développements amènent Kohei Saito à réinterroger le matérialisme historique. On sait que la Préface à la critique de l'économie politique contient le seul résumé que Marx ait fait de sa théorie. On y lit ceci : « A un certain stade de leur développement, les forces productives matérielles de la société entrent en contradiction avec les rapports de production existants ou, ce qui n'en est que l'expression juridique, avec les rapports de propriété au sein desquels elles s'étaient mues jusqu'alors. De formes de développement des forces productives qu'ils étaient, ces rapports en deviennent des entraves. Alors s'ouvre une période de révolution sociale ». [12] Il semble clair que Marx ne pouvait plus adhérer littéralement à cette formulation - et encore moins à celle du Manifeste sur l'augmentation quantitative des forces productives - dès lors que son analyse l'amenait à conclure que le développement des dites forces renforce l'emprise du capital et mutile l'agentivité de celleux qu'il exploite. Comme le dit Saito : « On ne peut plus assumer qu'une révolution socialiste pourrait simplement remplacer les relations de production par d'autres une fois atteint un certain niveau de forces productives. Puisque les forces productives du capital engendrées par la subsomption réelle sont matérialisées et cristallisées dans le mode capitaliste de production, elles disparaissent en même temps que le mode de production ». Transférer la propriété du capital à l'Etat ne changerait pas le problème : les forces productives restant inchangées, 1°) les tâches de conception devraient être assurées par une « classe bureaucratique », 2°) la destruction écologique continuerait. L'auteur en conclut que « la subsumption réelle pose un problème difficile de ‘gestion socialiste libre'. La vision traditionnelle du matérialisme historique, synthétisée dans la Préface, n'indique aucune piste de solution » et « Marx n'a pas été à même d'apporter une réponse définitive à ces questions, même dans Le Capital, de sorte que nous devons aller au-delà » (pp. 157-158).

« Aller au-delà » est ce qui est proposé dans la troisième partie de son ouvrage, et c'est elle qui soulève le plus de polémiques. La question de départ est simple : si l'émancipation ne passe pas par la libre croissance des forces productives, donc par ce que Daniel Bensaid appelait le « joker de l'abondance » [13] par où pourrait-elle passer ? Par « la réduction d'échelle et le ralentissement de la production », répond Saito (p. 166). Pour l'auteur, en substance, l'abondance doit s'entendre non comme pléthore de biens matériels privés - sur le modèle à la fois consumériste et excluant de l'accumulation de marchandises accessibles uniquement à la seule demande solvable - mais comme profusion de richesses sociales et naturelles communes. Sans cela, « l'option restante devient le contrôle bureaucratique de la production sociale, qui a causé l'échec de la voie soviétique » (p. 166).

Décroissance, économie stationnaire et transition

« Marx in the Anthropocene » entend donc plaider pour un « communisme de la décroissance », profondément égalitaire, axé sur la satisfaction des besoins réels. Selon Saito, ce communisme était celui des communautés dites « archaïques », dont certains traits ont subsisté longtemps sous des formes plus ou moins dégradées dans des systèmes agraires basés sur la propriété collective de la terre, en Russie notamment. Pour le Marx de la maturité, il s'agit de beaucoup plus que des survivances d'un passé révolu : ces communautés indiquent qu'après avoir « exproprié les expropriateurs », la société, pour abolir toute domination, devra progresser vers une forme plus élevée de la communauté « archaïque ». J'adhère pleinement à cette perspective, mais avec un bémol : Saito force gravement le trait en prétendant que « 14 années d'étude sérieuse des sciences naturelles et des sociétés précapitalistes » auraient amené Marx en 1881 à avancer « son idée du communisme décroissant » (p. 242) Cette affirmation est excessive. Prise littéralement, elle ne repose sur aucun document connu. Du coup, pour qu'elle ait malgré tout une once de plausibilité (et encore : à condition de la formuler comme une hypothèse, pas comme une certitude !) Saito est obligé de recourir à une succession d'amalgames : faire comme si la critique radicale de l'accumulation capitaliste par Marx était la même chose que l'économie stationnaire, comme si les communautés « archaïques » étaient stationnaires, et comme si l'économie stationnaire était la même chose que la décroissance. Cela fait beaucoup de « si », néglige des différences essentielles… et ne nous fait pas avancer dans le débat sur les enjeux de la décroissance au sens où elle se discute aujourd'hui entre anticapitalistes, c'est-à-dire au sens littéral de la réduction de la production imposée objectivement par la contrainte climatique. Voyons cela de plus près.