Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

45 milliards d’euros : “En matière de prêts à l’Afrique, la Chine reste indétrônable”

Jeudi 5 septembre, lors du sommet sino-africain qui se tient à Pékin, le président chinois, Xi Jinping, a promis de nouveaux financements à destination des pays du continent. Cette annonce d'une coopération approfondie vise à asseoir le statut de la Chine comme “partenaire privilégié du Sud global”.

Tiré de Courrier international. Photo : Des représentants Chinois et Africains lors de la neuvième édition du Forum sur la coopération sino-africaine, à Pékin, le 5 septembre 2024. Photo Li Tao/Xinhua/AFP

“Le discours du président chinois, Xi Jinping, lors de l'ouverture du Forum sur la coopération sino-africaine (Focac) jeudi 5 septembre, montre bien la volonté de Pékin de renforcer ses liens avec le continent dans un contexte de rivalité accrue avec l'Occident, et notamment les États-Unis”, annonce le journal hongkongais South China Morning Post.

Les diplomates chinois et les représentants de plus de cinquante pays africains se réunissent pendant trois jours à Pékin pour la neuvième édition du sommet dont le but est de resserrer les liens commerciaux entre le continent et l'empire du Milieu. Dans l'enceinte du Palais de l'Assemblée du peuple, Xi Jinping a annoncé 360 milliards de yuans de financement sur trois ans à destination des partenaires africains. Cette enveloppe importante, équivalente à plus de 45 milliards d'euros, doit permettre de réaliser des dizaines de projets d'infrastructures.

“Ensemble, nous avons construit des routes, des chemins de fer, des écoles, des hôpitaux, des sites industriels et des zones économiques. Ces chantiers ont changé la vie et le destin de nombreuses personnes”, a déclaré Xi, cité par l'agence de presse officielle Xinhua News Agency.

“Partenaire privilégié du Sud global”

“Cette année, avec le forum, la question était de savoir quelle tournure allaient prendre [les relations entre la Chine et l'Afrique]. En effet, Pékin, qui a longtemps été la principale puissance économique étrangère en Afrique, a réajusté ses liens économiques avec le continent, tandis que d'autres grandes puissances redoublent d'efforts pour s'implanter en Afrique”, note le site de la chaîne américaine CNN.

De fait, The Economist ne s'attendait pas à de tels montants, plutôt enclin à évoquer une conjoncture marquée par “le ralentissement de l'économie chinoise et les gouvernements africains qui se serrent la ceinture”. Néanmoins, les experts interrogés par l'hebdomadaire britannique ne s'y trompaient pas :

- “En matière de prêts à l'Afrique subsaharienne, la Chine reste indétrônable.”

La moitié de ces financements seront octroyés sous la forme de crédits, notamment par les banques publiques chinoises. Xi Jinping a par ailleurs promis la création d'au moins un million d'emplois et un approfondissement de la coopération militaire avec la formation de 6 000 soldats et 1 000 policiers.

“[Xi Jinping] veut positionner Pékin comme le partenaire privilégié du Sud global en matière de développement”, conclut le site de la chaîne qatarie Al-Jazeera.

Avec 167,8 milliards de dollars (151,2 milliards d'euros) en échanges bilatéraux au premier semestre, selon les médias officiels chinois, la Chine demeure le premier partenaire commercial du continent.

Courrier international

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Série Soudan (3/4), ce pays pris en otage par deux clans militaires

Le conflit opposant les Forces armées soudanaises, dirigées par le général Al-Burhan aux Forces d'appui rapide (FAR) du général Mohammed Hamdan Daglo, dit « Hemetti », a éclaté à Khartoum le 15 avril 2023, aux premières heures du jour. Khartoum, la capitale du Soudan, a été le théâtre de nombreux affrontements depuis le début du conflit.

Tiré de MondAfrique.

Personne ne sait d'où est vraiment originaire le général Mohammed Hamdan Daglo, dit « Hemedti », qui a migré au Soudan probablement à partir du sud du Tchad. Il serait en tout cas simpliste de présenter l'embrasement actuel comme un combat fratricide entre le général Al-Burhan, le chef de l'armée et son ancien bras droit, le général Hemedti, à la tête des Special Rapid Forces, une force de mercenaires privés dont la seule raison sociale est la captation des richesses du Soudan.

Le général Mohammed Hamdan Daglo est une créature fabriquée par l'ancien dictateur soudanais, Omar El Béchir. En scindant les forces de défense et de sécurité en trois groupes avant d'être chassé du pouvoir en 2019, ce dernier a cru pouvoir s'adosser sur les Rapid Support Forces, qui ne sont ni vraiment une milice, ni tout à fait un groupe paramilitaire, mais un contrepoids à l'armée conventionnelle. Les officiers conservateurs qui la commandent sont proches du modèle égyptien d'un capitalisme d'État au service des militaires.

Dans un premier temps, Mohammed Hamdan Daglo qui porte l'uniforme régulier de son corps, ne se pose pas en dissident, loin de là. Ce général coupable des pires exactions au Darfour s'oppose, toute honte bue, à la répression par l'armée conventionnelle de la mobilisation populaire qui dure de 2019 à 2021. C'est la dégradation de la situation économique (1) qui convainc ce général félon de se concentrer à sa grande entreprise de pillage de l'ensemble de la zone en prentn les armes contre le chef de l'armée soudanaise.

2023, la guerre civile

Le 15 avril 2023, la guerre civile s'installe à Khartoum. Elle oppose les troupes de l'armée régulière du général Al-Burhan, au pouvoir depuis son coup d'État du 25 octobre 2021, et les Forces de soutien rapide (SFR) du général Mohammed Hamdan Daglo. Les troupes de ce dernier sont plus aguerries que les soldats de l'armée régulière. Hemedti a réprimé avec férocité la population du Darfour en s'appuyant sur « les Janjawid »auxquels il a agrégé des mercenaires venus du Tchad, de RCA, de Libye et du Niger. De 2017 à 2019, les miliciens d'Hemedti ont massacré les populations civiles au Yémen comme ils l'avaient fait auparavant au Darfour. Les 40000 hommes du corps expéditionnaire soudanais au Yémen, fiancés par les Émirats Arabes Unis et armés au départ par la France, sont mobilisés désormais pour conquérir le pouvoir à Khartoum.

Le patron Hemedti est riche des millions d'US $ que ses bailleurs lui donnent, de l'or qu'il exploite avec sa famille et des trafics qu'il entretient avec un de ses homologues, le maréchal Haftar. De nombreux combattants d'Haftar rejoignent d'ailleurs l'offensive actuelle des RSF dans l'Ouest du Soudan. Haftar et Hemedti sont liés par le monde des trafics, du Captagon àl'or, en passant par le bétail, les femmes, les migrants et les voitures volées. Pour Haftar, la victoire des RSF est un gage de la reconduction de l'économie criminelle dans le triangle Libye, Tchad et Soudan. L'accès à Port Soudan serait pour Haftar une alternative à la perte de la côte libyenne de mieux en en mieux surveillée par l'aviation militaire gouvernementale de Tripoli. La LNA, l'armée d'Haftar a contribué au renforcement et à la formation des RSF en vue des batailles actuelles. C'est un juste retour des choses car 1000 soldats d'Hemedti, payés par les Émirats, ont aidé Haftar dans sa piteuse tentative de prendre Tripoli. Un des fils d'Haftar, Sadiq Haftar, est le président honoraire d'une grande équipe de football du Soudan et son père a emprisonné un chef de milice soudanaise Moussa Hilal, ennemi d'Hemedti et vainqueur de Wagner dans certains affrontements en RCA. Haftar et Hemedti combinent avec habileté et duplicité les soutiens russes et émiratis et ont établi une logistique d'approvisionnement militaire et en carburants s'appuyant sur plusieurs pays et s'étirant sur des milliers de kilomètres. Il y a quelques jours à Benghazi l'équipe de football soudanaise de Sadiq Haftar venait disputer un match amical face à une équipe libyenne.

L'appui des Émiratis à Hemedti

Sur le terrain soudanais, Hemedti a bénéficié des appuis de ses voisins du Tchad et d'Éthiopie. Les Émirats Arabes Unis ont ainsi, avec les partenaire éthiopien et tchadien, libéré Hemedti de toutes entraves dans son entreprise de contrôle du Darfour et de l'Ouest du pays. Une bonne partie des forces spéciales des services de renseignements soudanais se sont ralliées aux SFR et dans l'entourage du général Hemedti, les Islamistes, proches jadis d'Omar El Béchir, font leur apparition. Le choc du 7 novembre 2023 en Israel fait paraitre en Occident bien lointain les crimes de guerre et les violations des droits de l'homme enregistrés depuis plusieurs décennies au Soudan. Comme le bourreau du Tigré, Hemedti a les mains libres pour les exactions de très grande envergure contre les populations de souche africaine du Soudan.

En faisant la jonction entre la frontière tchadienne, où Abu Dhabi a joué récemment un rôle politique et militaire déterminant, et Port Soudan, les RSF ouvriraient une route inédite à la pénétration physique du Golfe en Afrique de l'Est et scelleraient la marginalisation de l'Égypte. Hemedti est un nomade indépendant de la matrice soudanaise qui participe à l'édification d'une géopolitique inédite de l'Afrique au-dessus de l'Équateur.

C'est le dernier quart d'heure pour le régime de Khartoum. Seul l'Iran, maitre de la Mer rouge avec le levier des Houthis, pourrait sauver Burhan de la défaite totale. Le général Burhan est un assez bon stratège diplomatique à défaut d'être un tacticien militaire. Il a ainsi rétabli des relations diplomatiques avec l'Iran le jour de l'attaque du Hamas en Israël. Un acte qui ne lui vaut pas la sympathie des Etats-Unis qui le rendent responsable de la crise humanitaire soudanaise que les Nations-Unies déplorent comme d'habitude.

La communauté internationale impuissante

Mais que fait la communauté internationale face aux souffrances d'au moins la moitié des 50 millions de Soudanais ? Le conseil de sécurité n'a pas engagé de mise en garde à l'adresse d'Hemedti. Une fois de plus, le système des Nations-Unies, révèle son inefficacité à enrayer les massacres et à secourir les victimes.

Les canaux humanitaires ne sont ouverts qu'avec parcimonie et après des chantages en particulier d'Hemedti. Les forces régulières de l'armée soudanaise sont craintives devant les SFR. Seule leur aviation décolle mais pour bombarder les zones civiles. Cela ne plait pas aux Américains qui, via leurs ambassadeurs au Kenya et à Addis Abeba, le font savoir. Le seul contributeur majeur effectif qui vient à en aide aux populations pour l'instant apparait l'Arabie Saoudite, généreuse en vivre, abris, et médicaments. Mais les ONG saoudiennes n'ont que peu d'accès aux régions où les SFD dominent et elles sont nombreuses.

Riyad se positionne en apparence sur le plan humanitaire lors des discussions en cours à Genève. Pour l'instant ce sont les SFR qui sont louées comme le « good guy » de l'affaire car des vivres et des médicaments ont pu arriver au Kordofan et au Darfour. Deux régions où les SFR rencontrent de fortes résistances, non pas du fait des forces armées soudanaises, mais de milices soutenues par le Tchad d'un côté, et l'Érythrée de l'autre. Ali Burhan est mal vu par les médiateurs extérieurs car il refuse de participer à des négociations dont il sait qu'il sera le perdant. Chez les bonnes fées de la médiation, à côté de l'Arabie saoudite, on compte les Etats-Unis, la Suisse, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis et des figurants, les Nations-Unies et l'Union africaine. L'ennemi déclaré reste la famine alors que le mal est d'abord dans une guerre qui frappe les civils essentiellement.

Le Soudan pourrait devenir, demain, un État en faillite comme la Somalie ou une nation fragmentée comme la Libye. Ou les deux à la fois !

Notes

(1) Le Soudan ne survit que grâce à des soutiens extérieurs. Les créanciers occidentaux ont annulé la dette soudanaise lors du gouvernement civil (2019-2021). Presque 50 % du blé consommé au Soudan provient de Russie.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Jill Stein, le choix que les médias ignorent

« Le génocide est l'impératif moral de notre époque », déclare Jill Stein, candidate du Parti vert à la présidentielle, dans un épisode de The Chris Hedges Reports, alors qu'elle poursuit sa campagne pour la présidence américaine. Rejointe par son colistier, le professeur Butch Warei, les deux expliquent pourquoi ils recherchent le vote de tous les Américains privés de leurs droits, coincés dans les malheurs de luttes domestiques personnelles et des atrocités commises à l'étranger en leur nom par un empire glouton.

Par les Artistes pour la Paix

Lorsqu'elle regarde le déroulement des élections, le point de vue de Stein est limpide : « Oubliez le moindre mal, il n'y a pas de moindre mal. Vous avez deux candidats génocidaires, l'une menant actuellement le génocide et l'autre promettant de terminer le travail. »

Stein et Ware soulignent que même si le complexe militaro-industriel peut sembler un problème de politique étrangère, s'y attaquer est essentiel pour trouver des solutions nationales. Le budget gonflé de la défense, qui atteint bien davantage qu'un billion de dollars lorsque toutes les dépenses sont prises en compte, est l'un des principaux obstacles qu'elle souhaiterait éliminer. "Car cet obstacle explique pourquoi nous ne prenons pas en charge les soins de santé, le logement, l'éducation, pourquoi nous ne désendettons pas les gens, ne traitons pas l'urgence climatique, ne mettons pas fin à l'engorgement carcéral au profit d'un système de justice réparateur et pourquoi nous ne résolvons pas les problèmes de pauvreté et de désespoir, qui sont à l'origine de la criminalité », explique-t-elle.

Ware fait remarquer que la dynamique entre les Américains qui se sentent obligés de voter pour les démocrates par peur de Trump est profondément toxique, alimentée par le narcissisme des candidats. "Dès qu'ils signent sur la ligne pointillée, ils se remettent immédiatement à calculer leurs affaires, à sacrifier des gens avec l'argent des impôts qu'ils empochent, laissant leurs quartiers se dissoudre et s'effondrer", a déclaré Ware à Hedges.

Ware indique clairement qu'il y a un choix entre la résistance et la dissidence lors du scrutin de novembre : « Nous devons mettre fin à ce cycle toxique d'abus, car il pousse les gens à penser qu'il n'y a aucun moyen de résister, alors que vous avez absolument le pouvoir de résister dès maintenant en votant Vert. »

Il n'y a pas de sans-voix, il n'y a que les voix qu'on force à se taire ou qu'on préfère ne pas écouter ...

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

10 000 travailleurs de l’hôtellerie font grève chez Marriott, Hyatt et Hilton pour des augmentations, des charges de travail équitables et le respect

Environ 10 000 travailleurs de l'hôtellerie du syndicat UNITE HERE se sont mis en grève à travers les États-Unis pendant le long week-end de la fête du Travail pour se battre pour des augmentations, des charges de travail équitables et le respect sur le lieu de travail. La grève de plusieurs jours affecte les hôtels Hilton, Hyatt et Marriott de plusieurs grandes villes, dont Boston, San Francisco et Seattle.

3 septembre 2024 |tiré du site de Democracy now !

3 septembre 2024 | tiré du site de democracynow.org

https://www.democracynow.org/2024/9/3/us_strike

AMY GOODMAN : Les travailleurs syndiqués de l'hôtellerie se battent pour des augmentations de salaire, de meilleurs niveaux de personnel, des charges de travail équitables et le respect. Aujourd'hui, le troisième jour de la grève se déroule dans 25 hôtels, faisant partie des chaînes Hilton, Hyatt, Marriott, Westin et DoubleTree dans neuf villes : Baltimore, Boston, San Diego, San Francisco, San Jose, Seattle, Honolulu, Kauai, à Hawaï, et Greenwich, dans le Connecticut et plus encore.

Pour en savoir plus, nous sommes rejoints par deux invités. Lizzy Tapia est la présidente de la section locale 2 de UNITE HERE à San Francisco. Et Rebeca Laroque, gréviste et préposée aux chambres au Hyatt Regency de Greenwich, dans le Connecticut, est préposée aux chambres depuis plus de 12 ans. Lizzy Tapia, commençons par vous. Expliquez-nous la stratégie, les villes que vous avez choisies, les chaînes hôtelières avec lesquelles vous négociez et ce que vous exigez.

LIZZY TAPIA : Nous sommes donc en négociation depuis des mois maintenant, et nous n'avons pas vu le genre de propositions que nos membres attendent — vous savez, qui répondront à leurs besoins. Donc, nous nous sommes mis en grève. Aujourd'hui, c'est le troisième jour. Il y a sept villes qui sont sorties aujourd'hui, et c'est environ 9 500 travailleurs et travailleuses qui en sont à leur troisième jour de grève.

Et, vous savez, nous sommes à la recherche d'un contrat qui répond à ce dont nous avons besoin pour pouvoir survivre, surtout ici dans la région de la baie de San Francisco. Le coût de la vie est si élevé. Et nous avons besoin de bonnes augmentations de salaire et de soins de santé, d'un plan de retraite. Et c'est aussi un combat qui est vraiment une question de respect. Et donc, nous espérons que ces entreprises – Hilton, Marriott et Hyatt – comprendront le message.

JUAN GONZÁLEZ : Et, Lizzy Tapia, est-ce que ce sont les seuls hôtels avec lesquels UNITE HERE a actuellement des contrats qui ont expiré, ou y a-t-il un un plus grand nombre d'hôtels que vous avez décidés de ne pas frapper à ce stade ?

LIZZY TAPIA : Oui, il y a certainement un plus grand nombre d'hôtels, mais nous négocions avec ces entreprises spécifiquement depuis quelques mois. Et c'est donc là où nous en sommes aujourd'hui.

JUAN GONZÁLEZ : Et en ce qui concerne les différences d'échelles salariales entre certaines de ces villes – par exemple, les femmes de ménage à Boston reçoivent 28 $ de l'heure, alors qu'à Baltimore, elles ne reçoivent que 16,20 $ – essayez-vous de créer une sorte de système plus rationnel à l'échelle nationale ?

LIZZY TAPIA : Non, je dirais que ce qui est considéré dans tous les domaines, c'est la nécessité d'augmentations salariales très importantes. Tout le monde a du mal, surtout en sortant de la pandémie, à joindre les deux bouts. Et cela peut signifier différentes choses dans différentes villes, mais ce que cela signifie dans l'ensemble, c'est que nous avons besoin de fortes augmentations de salaire, d'augmentations de salaire significatives, qui nous permettent réellement de survivre.

AMY GOODMAN : Je veux faire participer Rebeca Laroque à la conversation. Pouvez-vous nous parler de ce que vous faites au Hyatt Regency à Greenwich, dans le Connecticut ?

REBECA LAROQUE : Oui. Je fais préposé aux chambres.

AMY GOODMAN : Et cela signifie ? Expliquez le travail que vous faites. Et que voulez-vous voir se passer ? Et comment pensez-vous que l'hôtel réagit ?

REBECA LAROQUE : OK, comme un préposé aux chambres, nous nettoyons la chambre tous les jours. C'est mon travail. Et vous avez dit ce que j'attendais, l'hôtel va être...

AMY GOODMAN : Comment va la chaîne hôtelière – comment le Hyatt réagit-il à la grève à l'extérieur dont vous faites partie ?

REBECA LAROQUE : D'accord. Ils ne disent rien pour l'instant, mais j'espère — j'espère et nous attendons une réponse. Mais je ne vois rien pour l'instant.

JUAN GONZÁLEZ : Et aussi, pourriez-vous parler - beaucoup d'hôtels permettent maintenant aux clients de choisir de ne pas nettoyer les chambres. Comment cela a-t-il affecté la charge de travail et les conditions des femmes de ménage ?

REBECA LAROQUE : OK, pour toutes ces femmes de ménage, nous travaillons dur. Ils vous donnent beaucoup de chambres tous les jours. Nous travaillons dur. Et c'est pourquoi nous nous en sommes plaints. Non seulement nous avons beaucoup d'espace et nous avons beaucoup de travail à faire, mais nous ne sommes pas bien payée-s. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes en grève.

JUAN GONZÁLEZ : Et, Lizzy Tapia, pourriez-vous nous parler de cette question des clients qui ont le droit de refuser le nettoyage des chambres et de ce que cela fait aux travailleurs et travailleuses syndiqués ?

LIZZY TAPIA : Oui, Rebeca a tout à fait raison. Lorsque les hôtels n'offrent plus de nettoyage quotidien automatique des chambres, cela crée un problème de charge de travail pour les préposé-e-s aux chambres qui nettoient ces chambres. Lorsqu'une pièce n'est pas nettoyée pendant trois jours ou cinq jours à la fois, elle est collante. C'est poussiéreux. Le nettoyage nécessite deux fois plus de travail. Et les entreprises hôtelières n'ajustent pas alors votre charge de travail, n'est-ce pas ? Cela signifie simplement que les préposé-e-s aux chambres, comme Rebeca l'a dit, rentrent chez eux, et ils sont fatigués, et leur corps leur fait mal. Et c'est totalement inacceptable. Et aussi, vous savez, je pense qu'il s'agit en quelque sorte de créer un nouveau modèle pour que les clients ne s'attendent tout simplement pas à ce que leur chambre soit nettoyée, donc, vous savez - oui, ou ne pas l'obtenir dans le cadre de ce qu'ils paient pour leur chambre. Et donc, cela enlève aux clent-e-s et aux travailleuses, qui beaucoup – vous savez, celles qui travaillent travaillent deux fois plus dur, et celles qui ne travaillent pas parce qu'on ne leur attribue pas de chambres sont à la maison et essaient de joindre les deux bouts, et d'obtenir un chèque de paie avec lequel elles peuvent survivre.

AMY GOODMAN : Et, Rebeca Laroque, pouvez-vous nous parler de la main-d'œuvre ? Est-il composé en grande partie de femmes et d'immigrant-e-s ? Et si vous pouviez parler de l'instabilité financière que vous avez vécue et que vos collègues ont vécue en travaillant dans un hôtel aussi prestigieux, le Hyatt Regency ? Les gens associent cela, bien sûr, à la richesse, mais cette richesse ce sont pour les client-e-s.

REBECA LAROQUE : D'accord. Tous mes collègues se plaignent toujours, tous les jours, non seulement parce que le travail est difficile, mais nous ne pouvons pas survivre avec l'argent qu'ils nous paient. Et quand nous avons fini de travailler, quand nous rentrons chez nous, nous ne pouvons rien faire, parce que – chacun de mes collègues a une histoire, parce que nous travaillons dur, et puis l'argent qu'ils paient, vous ne pouvez rien vous permettre avec ça, parce que tout augmente. C'est pourquoi nous demandons un meilleur salaire, une meilleure assurance maladie et une meilleure retraite, parce que nous ne nous pouvons rien permettre rien. Dans le Connecticut, tout est très cher.. Après la pandémie, tout augmente.

JUAN GONZÁLEZ : Oui, et j'aimerais demander à Lizzy Tapia. Vous avez déclaré une grève de trois jours. Pourquoi trois jours ? Et y a-t-il des possibilités de prolonger la grève ?

LIZZY TAPIA : Oui, il n'y a pas de plans pour le moment, mais de futures grèves sont possibles. Nos membres s'engagent à faire ce qu'il faut pour remporter le contrat ici. Et comme Rebeca l'a souligné, vous savez, les travailleuses sont fatiguées. Elles souffrent. Elles ont du mal. Et donc, vous savez, nous avons atteint ce point non pas parce que nous voulons vraiment être dans cette position, mais nous sommes vraiment déterminés à remporter un contrat qui est équitable. Et une partie de cette action consistait vraiment à sortir le jour de la fête du Travail et à être ensemble le jour de la fête du Travail dans tant de villes, tous ensemble. Mais il n'y a pas de plans pour le moment. Il y a des actions possibles à l'avenir.

AMY GOODMAN : Le temps, Lizzy, les exigences concernant les salaires, les niveaux des effecetifs, les charges de travail équitables, quels sont les points de friction dans ces négociations contractuelles ?

LIZZY TAPIA : Ouais, je veux dire, vous les avez rappelés, Amy. Je pense que ce que nos membres vivent est vraiment une question de manque de respect et du fait que ces entreprises hôtelières réduisent les commodités et les services. Cela signifie qu'en l'absence de nettoyage quotidien automatique des chambres, de fermeture du bar et du restaurant, d'heures limitées pour les repas en chambre ou d'absence de repas dans la chambre, d'heures limitées pour les piscines ou de fermeture des centres de conditionnement physique, toutes ces sortes de choses se traduisent par l'incapacité de nos membres à travailler. Vous savez, les membres qui nettoyaient le hall d'entrée la nuit ne seront pas là. Les membres qui — vous savez, les barmans, les serveurs, les travailleurs et les travailleuses des cuisine et des bars ne sont pas là. C'est, vous savez, ils et elles sont à la maison. Et puis, pour ceux et celles qui essaient de compenser le manque de personnel, leur charge de travail est vraiment difficile. C'est beaucoup plus difficile. C'est deux ou trois fois plus difficile qu'avant.

Et donc, je pense que beaucoup de nos problèmes sont vraiment liés au respect de notre travail, et c'est en partie pourquoi nous avons ce message, et aussi le respect de nos client-e-s. Ces choses sont vraiment liées. Et donc, cela pourrait se résumer à de l'argent pour les patrons. Et comme Rebeca l'a dit, il y a aussi beaucoup de problèmes économiques pour nous. Mais je pense que, en grande partie, vous savez, ce qu'il faut pour résoudre ce problème, c'est vraiment respecter notre travail et respecter ce que nous faisons et ramener l'hospitalité dans ces hôtels. Toutes ces choses sont en quelque sorte liées.

AMY GOODMAN : Eh bien, nous tenons à vous remercier tous les deux d'être avec nous, Lizzy Tapia, présidente de la section locale 2 de UNITE HERE à San Francisco, et Rebeca Laroque, gréviste et préposée aux chambres d'hôtel au Hyatt Regency à Greenwich, dans le Connecticut, préposée aux chambres depuis plus de 12 ans. Encore une fois, cettegrève contre Hyatt, Hilton et Marriott. Marriott possède Westin et Hilton possède DoubleTree.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

La France insoumise confrontée à des temps incertains dans l’avenir

Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise ont encore démenti les prédictions lors des élections générales de juillet dernier. Le focus sur le leader et sur le programme se sont révélés être des atouts électoraux mais la structure de direction rigide du parti risque de fragiliser sa longévité.

5 août 2024 | tiré du site de Jacobin | Traduction, Alexandra Cyr

La France insoumise a été créée en janvier 2016 pour servir de véhicule à la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon. Elle est devenue une force à l'Assemblée nationale avec 71 députés.es et un financement public de 5 millions d'Euros annuellement. Ses résultats aux élections présidentielles et parlementaires avec sa performance lors du dernier scrutin en juillet n'atteignent pas ceux obtenus aux Européennes et dans les élections locales. Ce mouvement s'est établi comme un centre de gravité dans la gauche française au fil du temps.

En 2017, Jean-Luc Mélenchon a gagné la plus haute marche du podium pour un candidat à gauche du Parti socialiste dans l'histoire de la 5ième république. En 2022 il rajoute 700,000 votes (à son score antérieur) et atteint les 22% d'appuis. Bien sûr ce n'était pas suffisant pour gagner la présidence et même rejoindre E. Macron au 2ième tour. Mais, après leurs succès, les forces de gauche les plus radicales en Europe, Podémos, Syriza, les travaillistes de Jeremy Corbin, Bloco de Esquerda, etc., ont commencé à reculer entre 2015 et 2019. La France insoumise s'est maintenue : comme une « tortue astucieuse » aime à dire J.L. Mélenchon.

Les annonces de la mort (politique) de J.L. Mélenchon ont été nombreuses mais ne se sont jamais avérées. Lors de l'élection parlementaire du mois dernier, les sondages et les médias ont prédit la victoire de l'extrême droite, du Rassemblement national. Mais la gauche, sous l'impulsion de la France insoumise a raflé le plus grand nombre de sièges. Aucun doute, c'est une victoire toute relative pour le Nouveau front populaire : 178 sièges contre 162 pour la formation d'E. Macron et 142 pour le Rassemblement national. Mais c'est une preuve de la longévité de J.L. Mélenchon. Alors, quelle évaluation faire des 8 ans de la France insoumise ?

Avec une analyse de long terme des militants.es, des cadres, du personnel et des élus.es de ce Parti, et en nous appuyant sur les connaissances sociologiques des partis politiques, nous voulons, avec cet essai jeter un peu de lumière sur une série de dilemmes qui se superposent auxquels le mouvement fait face. Nous préférons employer le terme dilemme, un choix insatisfaisant, pour parler le plus ouvertement possible, plutôt que les mots leçons ou expériences. Les dilemmes dont il est question ici, sont spécifiques au cas français. Mais ils peuvent concerner d'une manière ou d'une autre n'importe lequel des Partis politiques qui cherche à gouverner avec une perspective anti capitaliste.

Protester ou gagner ?

Cette question peut paraître incongrue. Mais on doit se demander si la France insoumise veut vraiment gouverner. Ou est-ce qu'elle se satisfait de faire entendre la voix des oubliés.es. C'est le rôle que dans le passé on attribuait au « tribunes populaires ». Il semble exister dans ce Parti et dans ses semblables en Europe, une double façon de voir les choses. On y trouve d'abord une culture de « gagnants.es ». On la trouve souvent dans les anciens partis socio-démocrates qui ont une familiarité avec le pouvoir pour l'avoir exercé de temps à autres mais aussi chez les jeunes cadres ayant un profil plus technologique. Par ailleurs, on trouve aussi une forme d'éthique minoritaire commune chez les militants.es d'extrême gauche qui donne la préséance aux convictions politiques aux dépends des responsabilités gouvernementales. Ces gens ne croient pas que les institutions politiques actuelles puissent transformer la société.

Les partis étiquetés de gauche populiste sont déchirés entre la mobilisation populaire et l'État, entre leurs origines et leur but final. Leurs défis au système existant cohabitent avec la participation électorale avec le but clair de gagner des sièges. Pour arriver à gouverner, la France insoumise doit convaincre le plus large électorat possible. C'est ce qu'elle visait en modérant son offre programmatique, en cultivant une image de respectabilité et en faisant certains compromis. Mais cela ne va pas sans soulever certaines difficultés dans un Parti dont l'ADN rime avec « instincts de rébellion ». Rechercher la voie normale amène le risque de perdre de vue son identité de protestataires, de s'aliéner ses propres supporters et les militants.es les plus attachés.es au statut radical. Depuis 2021, le député LFI François Ruffin a prêché pour cette normalisation et a fini par rompre avec le Parti (après les élections parlementaires de juillet). Mais en cultivant son profil subversif, la France insoumise risque de miner ses chances électorales.

L'exemple de Syriza en Grèce et des gouvernements de gauche latino-américains durant les années 2000 est la preuve que les Partis de la gauche populiste n'était pas confinés au rôle de fauteur de troubles ni non plus les complices de la sociale démocratie. Mais, gagner une élection n'est que le début du combat. Ces Partis font face au pouvoir de la finance, à la résistance des plus hauts.es fonctionnaires, des médias, des élites politiques qui défendent leurs intérêts et le statut quo. Avoir un programme radical ne suffit pas ; la façon par laquelle la Troîka européenne a réussi à soumettre Alexis Tsipras en est la preuve. Pour pouvoir appliquer son programme, il faut faire face aux conditions pour le faire. Sans appui massif et la pression populaire, sans la solidarité d'au moins un partenaire international, un gouvernement de la gauche populiste risque fort de se soumettre aux pressions adverses des marchés financiers.

Du bon sens

Inspirés.es par le marxiste italien Antonio Gramsci ou par leur idée de sa pensée, les leaders de la France insoumise sont convaincus que les politiques sont une question d'hégémonie. Pour gagner les élections, il leur faut gagner le combat des idées, défaire les mythes encrés de « la fin de l'histoire », « d'il n'y a pas d'alternative » et du « clash des civilisations ». D'où l'énergie mise à investir les réseaux sociaux et la communication publique. D'où aussi son apparition routinière sur les réseaux télé populaires. Le néolibéralisme a ravagé nos imaginations, a poussé chaque individu à se percevoir comme un.e entrepreneur.e et une source de profit dans tout ce qui nous entoure. Dans ce contexte, difficile pour une force politique de défendre une valeur aussi passée date que l'aide mutuelle comme solution. D'où la priorité mise sur la bataille des idées.

Mais, n'est-ce pas une bataille perdue d'avance ? Que peuvent faire les quelques 20,000 militants.es de la France insoumise, si doués.es et déterminés.es qu'ils ou elles soient, devant 40 ans de propagande néolibérale ? Qu'en est-il du conditionnement de masse vers la compétition, l'individualisme dans les relations de travail, la désintégration de la solidarité collective, et bien sûr, du travail des bataillons de lobbyistes professionnels.les en communication dont les budgets sont infiniment plus solides que celui de la France insoumise ? Dans ces conditions, n'est-il pas plus valable qu'un parti politique s'adresse à l'électorat tel qu'il est et non pas comme il voudrait qu'il soit ? Les intellectuels, les journalistes, les enseignants.es, les réalisateurs.trices, les auteurs.trices, les chanteurs.euses, et les artistes sont là pour changer le sens commun. Est-ce que les candidats.es ne devraient pas se centrer sur les élections à gagner même si cela exige de transformer les propositions, opération qui pourrait rebuter une partie de l'électorat ? Autrement dit, est-ce que la mission d'une force électorale est de transformer le sens commun ou de s'y adapter ?

C'est un réel débat. Podemos en Espagne s'est prononcé sur des enjeux aussi inflammables que l'indépendance de la Catalogne et l'abolition de la monarchie. Pour la France insoumise ce débat tourne autour de possibilités aussi tordues que quitter l'Union européenne et le traitement des migrants.es. La base des partis de gauche populistes est divisée sur ces enjeux et se divise encore lorsqu'il s'agit de décider de persister à les porter. Devraient-ils appeler à contredire les traités européens ou exiger la régularisation des travailleurs sans papiers ou mettre tout cela de côté pour maximiser les chances de victoire électorale ?

National et transnational

C'est au niveau supranational que se trouvent les racines des maux qui affectent la classe moyenne et la classe ouvrière. Les traités internationaux et européens des récentes décennies ont organisé la privatisation des services publics et la compétition entre les travailleurs.euses au nom de la « compétitivité ». C'est cette observation qui a poussé la France insoumise à critiquer sévèrement les institutions supranationales fussent-elles publiques, (l'Union européenne, la Banque centrale européenne, le FMI) ou privées (les multinationales, les lobbys et les agences de notation). Pour restaurer la souveraineté du peuple, il faut, selon la France insoumise un retour au niveau national.

Mais, la souveraineté nationale n'est pas automatiquement synonyme de souveraineté populaire. S'il est vrai que la classe capitaliste est maintenant organisée internationalement, il est aussi vrai que la lutte de classe se joue encore à l'intérieur des États nations. Nous ne devons pas oublier que les élites politiques nationales qui ont tenté de se soustraire à leurs responsabilités en invoquant « Bruxelles » ont-elles-mêmes organisé un affaiblissement de leurs propres pouvoirs en faveur de groupes distants et non élus. Il ne faudrait pas non plus oublier que les gouvernements français ont commencé les privatisations et l'introduction des politiques d'austérité avant que ces règles ne soient imposées par l'UE.

Ainsi, la France insoumise appuie sa bataille sur deux fronts, à la fois le national et l'international. Elle a forgé des alliances au niveau européen par exemple en 2019, avec la plateforme « Nous les peuples » qui réunit Podemos, France insoumise, Bloco de Esquerda et trois nouveaux partis nordiques pour mener une campagne contre l'évasion fiscale. Le 8 novembre 2020, ces partis ont signé à La Paz, une déclaration transnationale avec des alliés argentins, boliviens, brésiliens, chiliens, colombiens, équatoriens et péruviens pour alerter sur l'expansion mondiale de l'extrême droite.

Mais ces initiatives n'ont pas empêché la France insoumise de centrer ses énergies sur les politiques nationales. Pour s'engager dans la lutte électorale il faut en passer par là. Mais elle est ainsi en contradiction de ses propres analyses quant à l'importance du niveau transnational. Est-ce que les stratégies populistes avec une forte composante de patriotisme, prennent en compte la dimension cosmopolite ?

Le populisme cosmopolite existe sous forme embryonnaire et étonnamment, il relie plutôt des villes que des pays. Par exemple, en 2015 la Mairesse de Barcelone, Mme Ada Colau, a créé un réseau de villes refuges durant la crise migratoire. Pendant que les membres de l'UE se déchirent pour savoir qui portera le fardeau de l'afflux d'immigrants.es, 60 municipalités, souvent dirigées par la gauche, ont fait preuve de solidarité de deux manières : les unes envers les autres, par exemple Barcelone qui reçoit des migrants.es venant d'Athènes et envers les réfugiés.es en offrant des refuges, de l'aide matérielle et du soutien juridique.

Démocratique et personnalisée

Un deuxième enjeu est relié à la forme d'organisation interne de la France insoumise. Elle ne se voit pas comme un Parti mais plutôt comme un mouvement que son leader a théorisé comme étant une « forme gazeuse ». Elle n'a pas l'intention de reproduire les défauts des partis traditionnels comme le Parti socialiste jugé trop bureaucratique, dominé par des notables et consumé par les batailles internes. J.L. Mélenchon aime dire qu'il veut « voyager léger » sans le poids d'une lourde organisation mais est-ce ainsi que la France insoumise peut aller loin ? Quelle forme d'organisation devrait adopter la gauche si elle veut être une force de transformation sociale ?

Elle ne manque sûrement pas d'idées mais plutôt de moyens, particulièrement de partis et de syndicats pour les faire valoir et arriver à construire une majorité qui pourrait les adopter et plus généralement politiser la société. Les partis sont en déclin, mais les organisations dédiées à l'action à long terme n'ont perdu aucune des structures nécessaires à cette fin et peuvent prendre la forme de partis réinventés. Mais la solution ne peut être un simple retour aux bons vieux partis de masse. La société a changé. La démographie, l'économie, et le contexte technologique qui ont permis l'émergence de partis de l'époque ne sont plus là.

Notre époque est marquée par le retour des hommes forts : D. Trump, V. Poutine, Xi Jinping, J. Bolsonaro, et aussi E. Macron ; des personnalités mises en lumière. Les changements technologiques, la télévision et l'internet ont encouragé ce courant et en France, la centralité de la course à la Présidence est devenue la mère de toutes les batailles électorales. C'est maintenant le-la leader qui représente la « marque » des partis politiques, qui lui confère sa notoriété, sa légitimité aux dépends du collectif. Que seraient devenus le Mouvement cinq étoiles ou Podemos sans la visibilité des figures de Beppe Grillo et de Pablo Iglesias dans les médias ? Qu'est la France insoumise sans J.L. Mélenchon ? Ce n'est plus le Parti qui fait le candidat mais l'inverse. La France insoumise a été créée en 2016 dans cet état d'esprit.

Dans La raison populiste, Ernesto Laclau a théorisé la notion « d'hyper leader ». Il est censé apporter l'unité à une masse populaire fragmentée et divisée comme jamais et la symboliser. Mais ce phénomène s'accompagne socialement, d'une demande pressante de réelle démocratie ; elle s'est exprimée dans les protestations qui ont débuté en 2011 dans les pays arabes et par de nouvelles attentes démocratique dans les systèmes politiques. Les systèmes représentatifs permettent un équilibre fragile entre le pouvoir d'une minorité, les élus.es et le consentement passif ou actif de la majorité, les électeurs.trices. Cet équilibre qui a tenu correctement pendant deux siècles est au bord de la rupture. Nous avons à choisir entre l'autoritarisme et la démocratie. Que choisira la France insoumise ?

Spontanément, nous répondons la démocratie. Son programme vise à rendre réel l'idéal rabâché d'égalité. Tous les jours, les militants.es de ce parti sont impliqués.es dans chaque lutte pour la justice sociale. Personne ne peut contester leur engagement. Il subsiste néanmoins un doute : en voyant comment J.L. Mélenchon contrôle son mouvement, ses finances, ses stratégies d'orientation et les nominations des candidats.es aux élections, on commence à espérer qu'il ne gouvernerait pas le pays de la même façon. La France insoumise propose des principes pour une sixième République, un changement constitutionnel qui signifierait la fin de la « présidence monarchique » mais on n'en voit pas de signes dans la manière par laquelle ce mouvement fonctionne. Il nous objecterait sans doute que le chemin de la prise de pouvoir ne prédétermine pas de la façon dont il prévoit l'exercer.

Les résultats de l'expérience de leurs partenaires latino-américains démontre à quel point cet enjeu est délicat. Les gouvernements socialistes du début du 21ième siècle, ceux de H. Chavez, R. Corréa, E. Morales et autres, ont réduit la pauvreté, l'illettrisme et les inégalités. Ils ont aussi rendu l'exercice du vote à des régions où ce n'était pas possible et encouragé la classe ouvrière à s'inscrire sur les listes électorales. Mais, par ailleurs, ils ont joué la carte du leadership charismatique dont les risques inhérents et les excès sont bien connus. Ils n'ont pas non plus toujours été exemplaires en regard de la pluralité politique. Pourtant on doit se rappeler que l'opposition de droite, soutenue par les médias, les ténors de l'économie et Washington ont toujours été plus féroces en Amérique latine qu'en France et en Europe. Les conflits politiques sont plus violents (en A.L.), où l'histoire et le contexte diffèrent.

Lors de sa fondation, Podemos (en Espagne), a mis en place des « cercles » citoyens inspirés par les pratiques délibératives de l'auto gouvernement du mouvement indignados. C'est aussi ce qui a inspiré la France insoumise pour établir des groupes d'action durant les élections présidentielles de 2017. Elle a ainsi fait preuve d'inventivité et de convivialité et rallié plus de militants.es que les autres partis. Dans les deux cas, l'enthousiasme de la première année ne s'est pas éteint. Le parti-mouvement s'est toutefois graduellement transformé en un parti centralisé et a été dominé par une personnalité. Si les deux axes, vertical et horizontal ont coexisté au départ, c'est la première structure qui a prévalu en fin de compte. Ceux et celles qui croient que pour arriver au pouvoir vous n'avez pas le luxe de débattre sur tout, que vous devez viser l'efficacité, invoquent un mal nécessaire. Les autres rétorquent qu'en sacrifiant la démocratie sur l'autel de l'efficacité le parti de prive d'une partie de ses membres et s'aliène également une partie de son électorat.

Il n'est pas question de créer un parti sans leadership. Mais est-il possible de partager les responsabilités et de donner au mouvement une cohérence propre ? Depuis 2023, la France insoumise a donné à ses groupes locaux une certaine autonomie financière et promis d'installer des locaux dans chacun des cent départements du pays plus tard. Elle manque gravement de liens dans les milieux syndicaux et dans le monde culturel.

Agile ou solide

La France insoumise se présente comme un nuage, plus gazeux que solide au point d'apparaitre évanescente. Son organisation est informelle, constamment en évolution, un « work in progress ». Elle laisse beaucoup d'autonomie aux groupes locaux qui se forment en toute liberté. Il n'existe aucun niveau intermédiaire même si les cercles dans les départements n'ont été créés que l'an dernier. Il existe des règles pour la sélection des candidats.es, le financement et l'installation de chaines de décisions qui définissent la structure centrale. Derrière l'état « gazeux » se cache une sorte de société de cour (au sens qu'en donne Norbert Élias) structurée autour du leader.

Comment arriver à l'équilibre entre la flexibilité organisationnelle et le formalisme ? Le parti-mouvement se conçoit comme une structure agile orientée vers l'action et a fait la preuve d'une remarquable performance électorale à court terme. Il s'est adapté à un environnement changeant où il n'y a aucune ligne de front claire. Mais, à long terme, sa résilience est plus limitée particulièrement son habileté à survivre à des défaites électorales majeures ou à une succession au leadership. Les partis classiques sont plus difficiles à manœuvrer, à gouverner et donc à réformer. Mais ils apportent une garantie de continuité dans le temps qui les rends capables de durer pendant les périodes orageuses, les crises d'une certaine ampleur aussi bien que lors de défaites électorales et de changement de leader.

Formaliser les règles qui concernent les aspects les plus disputés de l'organisation comme par exemple, la sélection des candidats.es et les allocations financières ravivera les plus fortes sources de conflit. Mais, par ailleurs, maintenir un haut degré de spontanéité est absolument essentiel pour garantir la réactivité de l'organisation durant les moments les plus chauds de la lutte, typiquement durant la campagne à la Présidence qui comporte une plus grande ouverture de la société (envers la politique).

Unité ou pluralisme

Les questions sur la formalisation de l'organisation mènent à un autre dilemme pour la France insoumise et son degré de cohésion idéologique. Ce n'est pas nouveau, cela traverse toute l'histoire de la gauche.

Comment assurer un niveau suffisant de cohésion interne tout en laissant de la place à un degré de pluralisme qui permette de rassembler une large base militante et en gardant aussi la réflexion politique et la démocratie vivantes ? Très souvent les leaders de la France insoumise critiquent la vie démocratique des partis traditionnels basée sur les congrès, le vote et les propositions. Ils et elles connaissent bien ce modèle pour avoir déjà été membres du Parti socialiste. Selon leur analyse, il nourrit une forme de narcissisme organisationnel alors que leur parti-mouvement se veut « efficace » avec un regard porté vers l'extérieur, vers la société. Pourquoi se dépenser dans des débats sans fin qui divisent, se chicaner sur les points et virgules et couper les cheveux en quatre puisque le Parti a un programme détaillé en place ?

L'adhésion autour du programme et du leader sont sûrement les deux fétiches de ce mouvement. Mais cela ne vient pas à bout de tous les désaccords justes, existants. La France insoumise a changé de ligne politique sur nombre d'enjeux : le sécularisme, l'islamophobie, l'Europe, mais sans ouvrir un débat pluraliste par ailleurs. L'existence de « sensibilités » internes enrichie une organisation. Les interactions entre les divers courants dans le Parti socialiste n'ont pas toujours engendré un dysfonctionnement ou été artificielles. Durant les années 1970 elles ont produit des débats intellectuels de haute qualité, structurés autour de magazines et journaux, avant de dégénérer en batailles d'égos sans substance politique alors que le Parti devenait plus présidentiel.

L'enjeu ici est de savoir comment un mouvement peut gérer les conflits et les ambitions rivales et en même temps produire des mécanismes qui assureront la cohésion. La sélection des candidats.es aux élections qui est généralement le travail d'un obscur comité mène à de la compétition ; il faut qu'elle soit faite en toute transparence. La France insoumise clame la valeur du « consensus » pour ses travaux ce qui est souvent une façon pour les leaders de légitimer leurs décisions sans qu'il n'y ait eu de véritables débats.

Et est-ce que cette approche est réellement efficace alors qu'elle n'arrive pas à retenir des figures intéressantes dans l'organisation qui quittent parce qu'elles ne peuvent pas faire valoir leurs vues minoritaires dans les forums internes justement prévus à cette fin ? Est-ce que c'est efficace quand devant les conflits existant dans le mouvement ils ne peuvent être combattus qu'en passant par les médias comme les députés.es dissidents.es, Clémentine Autain, Raquel Garrido, Alexis Corbière, François Rufin et Hendrick Davi l'ont fait récemment ? Ces cinq personnes ont été expulsées de la France insoumise au moment des élections législatives cet été. Elles ont immédiatement fondé leur propre mouvement.

Le sociologue Albert Otto Hirschman a merveilleusement identifié les actions possibles pour les membres d'un Parti qui n'en sont plus satisfaits.es : partir, se faire entendre ou endosser la loyauté. Plusieurs militants.es et cadre de la France insoumise ont quitté avec fracas en claquant la porte pour n'avoir pu faire entendre leur voix justement. Charlotte Girard, une cadre historique du mouvement est partie en 2019 en soulignant qu'il y était impossible d'exprimer un désaccord. En fait les défections sont nombreuses dans ce Parti. Ce manque de démocratie limite les capacités du Parti à assurer ses soutiens. C'est un enjeu crucial pour un mouvement qui vise à créer une nouvelle majorité dans la société. Peu est fait pour former les militants.es dont la cohésion idéologique n'est basée que sur l'adhésion au programme. En fait, des débats sur les orientations du Parti auraient l'avantage d'éduquer ses adhérants.es.

Il y a eu des progrès (à ce chapitre), mais limités. Des assemblées délibérantes sont convoquées mais elles n'ont aucun pouvoir. Depuis 2022, la France insoumise a installé une structure de leadership bien identifiée : les espaces de coordination. Mais les membres sont choisis.es, non élus.es. Les militants.es n'ont pas toujours droit à la parole, par exemple sur les orientations et ne sont appelés.es à ne voter que sur une courte liste de sujets.

Les institutions et la société

La France insoumise cherche à influencer les institutions politiques et à mobiliser la société. Auquel de ces buts donner la priorité ? Ces deux stratégies ne sont pas contradictoires. Où placer le curseur, si on utilise les catégories de Erik Olin Wright, entre le changement de l'intérieur (des institutions) et la création de poches de résistance autonomes à la marge du système ?

L'absence de structures fortes et de statuts clairs a des conséquences au-delà de ce que nous avons mentionnée précédemment, entre autre sur le poids des représentants.es élus.es spécialement les députés.es qui peuvent centrer le mouvement sur le parlementarisme, de ne voir le changement social qu'à travers le prisme des institutions. Quand le Parti n'avait que 17 élus.es entre 2017 et 2022, le leadership émanait de ce groupe de parlementaires. Il était d'autant plus puissant que l'organisation du Parti était faible avec quelques permanents.es et un maigre budget. Le groupe parlementaire pouvait compter sur des ressources plus importantes avec des douzaines d'assistants.es, l'utilisation des plateformes de communication des réseaux sociaux où les discours à l'Assemblée nationale étaient diffusés, etc. Aux élections de 2022, la représentation s'est fortement agrandie passant à 75 députés.es. Ces élus.es sont devenus.es les leaders du Parti au niveau local.

Alors que la France insoumise tient un discours enflammé contre les élites, et appelle à évacuer la classe politique (actuelle), la logique du professionnalisme politique reste inchangée. Les députés.es versent une petite portion de leur salaire à leur Parti, soit 10% et il n'y a aucune limite à leurs mandats successifs. J. L. Mélenchon est lui-même un professionnel de la politique depuis 1986. La moitié des candidats les plus en vue aux élections européennes de juin (2024), cherchaient une réélection.

Au niveau local, l'intégration dans les institutions est une autre histoire. Les leaders de la France insoumise se méfient des bases de l'organisation locale et craignent que les militants.es ne deviennent complices des notables du lieu. C'est un facteur qui a installé le Parti socialiste dans une position rigide qui l'a isolé. La structure de la France insoumise repose sur une plateforme digitale qui permet beaucoup d'intermédiation de haut niveau et doit donc rejoindre ainsi la base locale. Durant la période des élections territoriales en 2020, les dirigeants.es du Parti y ont accordé peu d'importance. Même si les mairies peuvent être des lieux de promotion du changement social, elles ne devraient pas devenir le terrain de rencontres avec des élites locales.

Il est clair que le changement social ne peut pas venir que des institutions et de l'activité électorales seules. Mais cette rationalité électorale spécialement pour les présidentielles et les parlementaires, est très ancrée dans ce Parti. Cela l'amène à se rapprocher du modèle du « parti électoral professionnel ». L'expression vient de Angelo Panevianco et réfère à la notion de Partis de gouvernement. Est-ce que cette vision n'occulte pas une vision plus démocratique du changement social ?

La gauche doit s'organiser en dépit du contexte électoral en lui-même. Le surinvestissement dans l'arène électorale se fait au détriment de la construction pas à pas d'une contre-culture, de réseaux de sociabilité et solidarité concrète ; autrement dit, des morceaux d'une société alternative. Toutes les énergies des militants.es sont absorbées par l'objectif de gagner du pouvoir au moyen des élections. Bien sûr, elle ne doit pas complètement se retirer de la lutte pour la conquête du pouvoir qui est déterminée en partie par le cycle électoral. Mais la victoire électorale viendra seulement après un travail plus large pour construire ce pouvoir.

La France insoumise devrait être capable de contribuer à une stratégie hors institutions au sens de Wright : d'utiliser les forces actives de la société pour amener un changement concret. Mais elle n'a ni les moyens organisationnels ni la volonté de le faire. Le Parti est trop faible localement, et trop peu de ses ressources financières sont décentralisées. Des expériences d'organisation communautaire ont été proposées mais elles ont été limitées dans le temps, mal financées et isolées géographiquement. Les militants.es à la base dont trop peu nombreux.euses pour être bien implantés.es dans la société locale et ses luttes.

Qualité et quantité

La France insoumise veut être un parti de militants.es. Mais le peut-elle dans notre contexte du déclin général de l'engagement partisan ? Elle développe une nouvelle forme d'engagement à bas prix : l'implication « a la carte ». On en devient membre via la plateforme digitale en quelques clics et sans frais. Le Parti peut ainsi afficher 400,000 adhérants.es. Mais, ces membres ont peu de droits et peu d'obligations. On peut tolérer un bas niveau d'implication mais la contrepartie de cette flexibilité est que les membres ont peu de pouvoir. Il y a des risques à en donner à chaque militant.e à la base surtout à un si large volume. La base militante devient donc flottante et sans substance.

L'organisation de la France insoumise va et vient un peu comme un accordéon. Aucun doute qu'elle peut mobiliser sa base durant les élections présidentielles. Durant celles de 2022, grâce à l'application « Action Populaire » elle a pu attirer ses supporters et se militants.es et immédiatement les « placer sur le chemin de la campagne ». Mais elle a dû se battre pour les garder en action après l'élection ; une grande démobilisation a suivi.

Les dirigeants.es du Parti peuvent aussi faire face à un moindre nombre de militants.es engagés.es entre les périodes électorales. Le fait de compter sur les réseaux sociaux, sur les médias et l'action parlementaire mène en partie à cette situation. Cela s'explique aussi par le fait que ceux et celles qui sont engagés.es sur une base permanente ont souvent des attentes de vie démocratique que la direction n'est pas prête à satisfaire. La tyrannie du « sans structures » a aussi un puissant effet d'auto censure. Elle favorise les cadres du mouvement qui ont acquis un capital militant, dont ceux et celle du Parti de gauche, le Parti de J.L. Mélenchon qui a précédé la France insoumise. Ou encore ceux et celles qui ont un grand capital académique ou de temps ; par exemple, les étudiants.es en science politique y sont sur représentés.es.

De nos jours, les partis ne peuvent générer le genre d'intense loyauté qui caractérisait ceux d'antan. Mais est-ce que pour autant ils devraient renoncer à recruter et mobiliser des militants.es ? Il ne faut pas sous-estimer le désir pour le militantisme dans la société. Il y a des exemples dans la gauche européenne comme le Parti des travailleurs belges qui est passé de mille membres au début des années 2000 à 24,000 aujourd'hui.

Plusieurs partis ont mis de côté la mobilisation des membres parce que cela semble sans objet, inefficace et un embarras plus qu'autre chose. Ils elles sont souvent considérés.es trop radicaux.ales par les dirigeants.es. Si la France insoumise avait été plus démocratique avec ses membres, leur avait donné le droit de vote, entre autre sur les documents politiques ou les nominations aux candidatures aux élections, cela aurait rendu plus facile le financement des activités locales et les auraient resserrés.es. Ils devraient aussi devoir payer une cotisation pour devenir membres. C'est ce qu'a finalement fait Podemos, une contribution financière y est requise. Elle n'existait pas au moment de la fondation du Parti. Il y a un risque à donner des droits à des membres qui peuvent le devenir sans aucun filtre.

L'organisation de la France insoumise a fait la preuve de ses forces et de ses limites. Elle est capable de présenter le candidat le plus crédible à gauche et de mener les campagnes présidentielles avec le « style mouvement ». Mais elle se démène pour aller au-delà, pour sécuriser la loyauté et l'implication de ses militants.es sur la durée et pour transformer la société en profondeur. Mais, tout cela peut être nécessaire pour arriver à concrétiser l'espoir d'une victoire électorale longtemps attendue.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

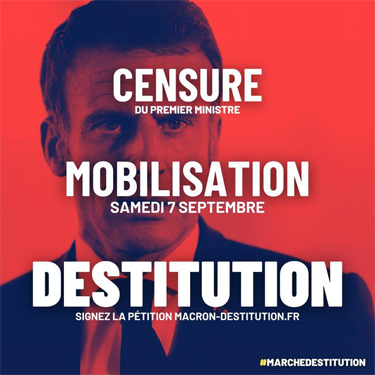

En nommant Michel Barnier, Emmanuel Macron fait le choix du RN

Plus de deux mois après les législatives, le chef de l'État choisit une figure de la droite en tant que nouveau Premier ministre. Un choix qui raconte le refus d'Emmanuel Macron de remettre en cause sa politique. Et entérine une entente de fait avec l'extrême droite.

5 septembre 2024 | tiré de Politis | Photo : Michel Barnier, en novembre 2021, à Aix-les-Bains, lors de la primaire des Républicains pour la présidentielle 2022. © OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP

https://www.politis.fr/articles/2024/09/politique-matignon-en-nommant-barnier-macron-fait-le-choix-du-rn/

C'est la fin du feuilleton le plus long de l'été. Au bout d'une cinquantaine de jours d'interminables réflexions, de consultations sans fin et de calculs politiques incompréhensibles, Emmanuel Macron s'est décidé. Enfin. Par un communiqué de 6 lignes, le chef de l'État nomme à Matignon ce jeudi 5 septembre Michel Barnier, l'ex-négociateur en chef de l'Union européenne chargé du dossier Brexit et figure de la droite depuis près de cinquante ans. Il remplace donc Gabriel Attal, premier ministre démissionnaire depuis deux mois.

Pour le camp présidentiel, Michel Barnier serait « Macron-compatible » et ne serait pas candidat en vue de la prochaine présidentielle en 2027 contrairement au président Les Républicains de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, et l'ex-ministre socialiste Bernard Cazeneuve, soupçonnés de vouloir avancer leurs pions pour succéder à Emmanuel Macron. En quelques jours, le locataire de l'Élysée a testé un florilège d'options qui n'avaient pourtant presque rien en commun : Bernard Cazeneuve, Xavier Bertrand, le maire de Cannes, David Lisnard, Didier Migaud, le président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, Thierry Beaudet, président du Cese, voire même l'ex-secrétaire générale de la CFDT, Laurent Berger.

Un choix de Kohler

Michel Barnier semble donc être loin d'être un plan A. Dans l'entourage du chef de l'Etat, c'est Alexis Kohler, secrétaire général de l'Elysée, qui aurait défendu son nom auprès d'Emmanuel Macron. « Il y a deux critères essentiels pour choisir le premier ministre dans le contexte politique actuel : il faut quelqu'un qui a de l'expérience et quelqu'un qui n'a aucune ambition personnelle », affirme Martin Garagnon, porte-parole d'Ensemble pour la République (EPR, Ex-Renaissance).

Dans le même temps, son accession à Matignon permettrait de parachever l'alliance entre Les Républicains et Emmanuel Macron. Car Michel Barnier a connu toutes les grandes chapelles de la droite de la Ve République. Il a été ministre de l'Environnement dans le gouvernement d'Édouard Balladur sous François Mitterrand, ministre des Affaires européennes puis des Affaires étrangères sous Jacques Chirac et ministre de l'Agriculture sous Nicolas Sarkozy. Barnier est encore apprécié dans son camp, et notamment par Laurent Wauquiez.

Un avantage par rapport à Xavier Bertrand dont les relations avec le président du groupe de La Droite républicaine à l'Assemblée (ex-Les Républicains) sont glaciales. « Compte tenu du contexte politique, il est normal de vouloir chercher à construire un accord entre les groupes qui expriment aussi une proximité idéologique. Soit on considère que la France est bloquée, soit on essaie de progresser sur la sécurité, la santé, l'école… Pour cela, nous avons besoin d'alliés, donc on se tourne vers LR », estimait en juillet Eric Woerth, député EPR et transfuge des Républicains.

Droite radicalisée

« Emmanuel Macron est prêt à tout pour préserver son héritage néolibéral et sauver sa réforme des retraites, grince le député écologiste Benjamin Lucas. Après avoir refusé le droit à la gauche de gouverner, il ne lui restait plus d'autres choix que de se mettre dans la main de la droite radicalisée. » En effet, Michel Barnier, alors candidat à la primaire de son parti en 2021 pour la présidentielle de 2022, défendait un moratoire sur l'immigration adossé à un « bouclier constitutionnel » sur cette question, ce qui aurait pu permettre d'éviter à la France d'être condamné par la Cour de justice de l'Union européenne ou de la Convention des droits de l'homme.

En 1981, il votait en tant que député contre la dépénalisation de l'homosexualité pour les mineurs de plus de 15 ans, tout comme Jacques Chirac, François Fillon, Philippe Séguin, Alain Madelin, Jacques Toubon ou Jean-Louis Debré. Mais pour Emmanuel Macron, peu importe. Le voilà donc chargé de « constituer un gouvernement de rassemblement au service du pays et des Français », selon les mots du communiqué de l'Elysée.

« On va continuer de tendre la main à la droite, mais aussi à la gauche, notamment sur l'augmentation du Smic. Dans le prochain gouvernement, il devrait y avoir des gaullistes sociaux, des membres du bloc central et des ministres sociaux-démocrates. Il n'est pas envisageable de constituer un gouvernement 100 % LR, ce groupe représente moins de 10 % à l'Assemblée. Mais il faudra surtout que la gauche de gouvernement se ressaisisse et accepte de discuter, de faire des compromis », annonce Martin Garagnon, porte-parole d'EPR.

Mépris

Mais il semble impossible que le profil de l'une des dernières figures qui se revendique encore comme gaulliste puisse empêcher le Nouveau Front populaire (NFP) de dégainer une motion de censure. Car la gauche estime que cette nomination figure comme une continuité de la politique macroniste. Emmanuel Macron souhaitait un « parfum de cohabitation », refusant de voir un chef de gouvernement opposé à sa politique.

Selon le NFP, le choix de Michel Barnier est un mépris du résultat des législatives anticipées et une volonté, du côté du chef de l'État, de ne pas reculer sur une seule mesure : la réforme des retraites. Un totem pour le Président. Les quatre composantes de l'union des gauches n'ont donc aucune intention de sauver un exécutif qui ne défend pas l'abrogation de cette réforme, l'augmentation du Smic et une loi ambitieuse en faveur des services publics.

Néanmoins, les macronistes restent sûrs de leurs calculs : Michel Barnier ne serait pas censuré immédiatement par l'Assemblée nationale. Est-ce à dire que les macronistes comptent sur un soutien ou, a minima, une relative bienveillance du Rassemblement national (RN) ? « C'est l'intransigeance de la gauche qui, en refusant d'étudier d'autres options que Lucie Castets, a permis au RN d'être le pivot de l'Assemblée. La gauche était légitime à proposer un gouvernement à condition d'être en capacité de rassembler d'autres forces politiques. Mais elle ne voulait pas s'ouvrir aux autres. C'est ce comportement qui donne au RN un rôle d'arbitre. Donc il faut que le premier ministre ne fasse pas l'objet d'une détestation du RN », dit-on dans le camp d'Emmanuel Macron.

« Alors que le Nouveau Front populaire est arrivé en tête des élections, le parti de Michel Barnier a fait 6,5 % aux élections législatives et a 40 députés à l'Assemblée nationale. Alors que le peuple français s'est mobilisé pour faire obstacle à l'extrême droite, le président de la République nomme un gouvernement Macron/Le Pen », dénonce sur X (ex-Twitter) le coordinateur de La France insoumise, Manuel Bompard.

La nomination de Michel Barnier est une double négation du résultat des élections.

Alors que le Nouveau Front Populaire est arrivé en tête des élections, le parti de Michel Barnier a fait 6,5% aux élections législatives et a 40 députés à l'Assemblée nationale.

Alors que le… Voir plus

Pour le moment, les troupes de Marine Le Pen à l'Assemblée ne prévoient pas de défendre une censure immédiate. Le discours de politique générale déterminera leur position. « Nous serons attentifs au projet qu'il portera, et attentifs à ce que les aspirations de nos électeurs, qui représentent un tiers des Français, soient entendues et respectées », écrit sur X la présidente du groupe RN et triple candidate à la présidentielle Marine Le Pen. Et la notion de cordon sanitaire de s'effacer encore un peu plus dans la pensée macroniste.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Allemagne. « La montée en puissance de l’AfD. Ce n’est pas seulement un phénomène de l’Est »

Ce fut un coup de tonnerre. Mi-juin de cette année, un sondage de l'institut Forsa a constaté que l'AfD (Alternative für Deutschland) était la force politique la plus forte dans les Länder de l'Est [1]. Les résultats de ce parti dans les sondages se situaient aux alentours de 32%, alors qu'elles n'étaient que de 13% à l'Ouest. Puis les choses se sont enchaînées. Le président de l'association des communes et des villes de Thuringe, un chrétien-démocrate, s'est prononcé pour une collaboration avec l'AfD, « pissant » ainsi sur le « rempart de feu » de la CDU fédérale. Enfin, Robert Sesselmann (district de Sonneberg en Thuringe), un collègue de la fraction de Björn Höcke au parlement régional de Thuringe, a réussi à obtenir le poste de conseiller régional dans le district de Sonneberg. Au premier tour, il a obtenu environ 47% des voix, soit 11% de plus que le candidat de la CDU (Christlich Demokratische Union Deutschlands) arrivé en deuxième position, et au second tour, son avance a largement suffi.

31 août 2024 Alencontre | tiré du site alencontre.org

http://alencontre.org/europe/allemagne/allemagne-la-montee-en-puissance-de-lafd-ce-nest-pas-seulement-un-phenomene-de-lest.html

Entre-temps, il est impossible de l'ignorer : l'AfD est clairement la force politique la plus forte à l'Est. Les autres partis sont nettement distancés. Et cela ne changera pas si la politique au niveau fédéral et régional ne change pas fondamentalement.

La question de savoir pourquoi l'AfD connaît un tel succès en Allemagne de l'Est était et reste en débat. Les « analyses » et études afférentes du côté bourgeois ne se sont pas fait attendre. Une étude de l'université de Leipzig, par exemple, fournit des informations à ce sujet. Selon cette étude, la démocratie a du mal à s'imposer auprès des habitants de l'Est, ce qui s'explique notamment par leur expérience de la RDA (République démocratique allemande-DDR). L'étude attribue la propension des Allemands de l'Est à voter pour l'AfD à leur type de socialisation en RDA.

Parmi les autres explications du « phénomène », l'arrivée massive de demandeurs d'asile dans le pays figure en première place. Le 12 juin, le RBB (Rundfunk Berlin Brandenburg) écrit sur son site web : « En résumé, la peur de perdre ses origines et son identité pousse de nombreuses personnes de l'Est, socialement relativement homogène, vers l'AfD ».C'est donc bien cela : les Allemands de l'Est sont plus sensibles aux slogans xénophobes et réactionnaires. L'étude de l'université de Leipzig semble le confirmer. Selon cette dernière, ces personnes se profileraient surtout en Saxe, en Thuringe et en Saxe-Anhalt. Dans ces Länder, une personne sur deux souhaiterait un « parti fort » incarnant la « communauté du peuple », comme alternative à la démocratie pluraliste des partis. L'étude met l'accent sur deux conclusions. On peut y lire : « En Allemagne du centre (Mitteldeutschland) en particulier, il existe un pourcentage élevé de personnes ayant des attitudes d'extrême droite ainsi qu'un faible pourcentage de personnes qui s'opposent clairement aux thèses d'extrême droite. Dans certains Länder, les déclarations au contenu clairement d'extrême droite ne sont rejetées que par 20 à 30% ». Deuxièmement, « si une majorité des personnes interrogées se sentent démocrates, une grande majorité n'est pas satisfaite de la démocratie telle que les gens la vivent au quotidien”. Voilà ce que dit l'étude de l'université de Leipzig.

D'autres analyses, enquêtes et études vont dans le même sens. Il n'est pas rare que cela soit effectué avec une arrogance occidentale. Sans le dire, on pense dans certains cercles que les « Ossis » [qualificatif dédaigneux utilisé pour désigner les personnes provenant de l'ancienne Allemagne de l'Est] doivent encore apprendre ce qu'est la démocratie.

Un autre coup de théâtre

Début octobre, les élections régionales ont eu lieu en Hesse et en Bavière. Et quelle « surprise ». En Hesse [capitale Wiesbaden], l'AfD arrive en deuxième position avec 18,4%, derrière la CDU. Et en Bavière, les voix pour l'AfD augmentent également de manière significative. Avec 14,6% (élections régionales 2018 : 10,2%), elle devient le troisième parti au parlement régional bavarois, derrière la CSU (Christlich-Soziale Union in Bayern) et les Freie Wähler [association qui s'est transformée en parti en 2009]. Une Alice Weidel [députée au Bundestag depuis 2017, dirigeante de l'AfD, réside très souvent dans le canton suisse de Schwytz] rayonnante de joie constate devant les caméras de télévision le soir des élections : « L'AfD n'est plus un phénomène de l'Est ».

Sur ce point, Alice Weidel a raison. La thèse selon laquelle la montée en puissance de l'AfD serait avant tout le résultat du type de socialisation des gens en RDA n'est donc plus défendable en la circonstance. Il doit y avoir d'autres raisons qui font que le parti attire une partie de l'électorat. Les spécialistes de processus électoraux se voient répondre que de nombreux électeurs de l'AfD souhaitent, en votant en faveur de l'AfD, rejeter les autres partis et surtout donner une leçon au gouvernement fédéral.

La raison de ce désir de donner une leçon est vite trouvée. Dans un article récent, la FAZ (Frankfurter Allgemeine Zeitung) a donné la parole à un retraité de Nordhausen en Thuringe, qui a expliqué son engagement pour l'AfD. Il disait qu'il se sentait mal « à cause des migrants que l'Allemagne « transfère », des « politiciens corrompus » et des « saloperies des Vert·e·s, ces bavards ». Tout ne fait qu'augmenter, les loyers, le pain, le chauffage ; les Ukrainiens reçoivent tout et lui, avec sa misérable retraite de l'Est, bien trop peu ».

Cet homme évoque un problème qui n'est guère abordé dans les analyses et les études habituelles, à savoir les conditions sociales dominantes. Après les deux élections régionales en Bavière et en Hesse, le quotidien berlinois Tagesspiegel écrivait : « Le parti de droite a particulièrement du succès auprès des « petites gens », c'est-à-dire dans le milieu des ouvriers et ouvrières, des employé·e·s et des indépendants aux revenus plutôt modestes, qui ont soit un diplôme de fin d'études secondaires, soit un baccalauréat. Chez les personnes n'ayant pas le baccalauréat, la part de l'AfD se situe entre un cinquième et un quart. Parmi les diplômés de l'enseignement supérieur, environ dix pour cent votent “à l'extrême droite” ». Là encore, la situation sociale concrète de ces personnes n'est pas abordée. Pour ce quotidien, leur comportement électoral est plutôt un problème d'éducation.

L'article confirme pourtant la motivation de ce groupe d'électeurs à voter pour l'AfD. Ce sont en effet les dites petites gens et le « milieu ouvrier » qui doivent actuellement payer les conséquences de la politique fédérale allemande. Les études le confirment. Ce sont plus souvent que la moyenne des hommes âgés de 45 à 59 ans et des chômeurs qui votent pour l'AfD. Leurs revenus sont généralement faibles ou se situant près de la moyenne. Et leur situation économique se détériore suite à la hausse générale des prix. Tout devient plus cher. Les prix des denrées alimentaires notamment creusent de gros trous dans le budget des ménages. Dans ce domaine, le taux d'inflation est environ deux fois plus élevé que le taux officiel [l'indice harmonisé utilisé par la BCE se situe à 2% sur un an, une première depuis 2021]. Cela entraîne concrètement des reculs du salaire réel, d'autant plus que les augmentations conventionnelles (tarifaires) passées sont restées bien en deçà du taux d'inflation. La colère monte contre les gouvernements fédéral et régionaux, dont la politique est à l'origine de l'explosion des prix. La guerre en Ukraine et les sanctions qui ont suivi contre la Russie ont eu des répercussions sur l'économie et les salarié·e·s. Alors que l'économie répercute la hausse des prix, ce sont les travailleurs et travailleuses qui en pâtissent. Ce sont eux qui paient la facture.

Tout cela se produit à une époque où l'industrie s'affronte à de grands bouleversements. L'évolution technique vers une économie et une mobilité climatiquement neutre entraînera des réductions de personnel dans de nombreuses entreprises. Cette dynamique est déjà, en partie, commencée. Dans de nombreux secteurs, des délocalisations et des mutations structurelles massives sont prévues. Certains économistes parlent même d'une désindustrialisation de l'Allemagne [la conjoncture est actuellement négative : -0,1% au deuxième trimestre 2024]. Il n'est donc pas étonnant que de nombreuses personnes soient de plus en plus inquiètes. Leur situation économique est mauvaise et ils ne voient aucune perspective pour eux et leur famille. C'est encore plus vrai pour l'Allemagne de l'Est. Nombreux sont ceux qui sont encore traumatisés par les événements du début des années 1990, lorsque l'industrie de l'ex-RDA a été démantelée à grande échelle et qu'une forme brutale de capitalisme a été introduite. Tout cela devrait-il recommencer à leurs yeux sous d'autres modalités ?

Les accords conventionnels « délaissés » par le Capital