Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Subir la violence dans les médias : agressions symboliques et directes contre les femmes journalistes au Mexique

La violence contre les femmes journalistes au Mexique implique la convergence de deux problèmes urgents : la violence contre les journalistes et la grave violence de genre qui prévaut dans notre pays.

Tiré de Entre les lignes et les mots

https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/08/24/subir-la-violence-dans-les-medias-agressions-symboliques-et-directes-contre-les-femmes-journalistes-au-mexique/

Alors que le journalisme est une profession intrinsèquement risquée, le nombre de femmes et d'hommes journalistes blessés, agressés ou tués dans le monde a augmenté au cours des trois dernières décennies. La violence à l'égard des femmes journalistes présente des caractéristiques particulières qui justifient une étude distincte, car elle se manifeste par une cruauté évidente dans les attaques physiques et par la fréquence avec laquelle elle est associée aux agressions sexuelles. Dans une recherche récemment publiée par la revue Comunicación y Género, de l'Université Complutense de Madrid, j'analyse les caractéristiques distinctives de la violence dirigée spécifiquement contre les femmes communicatrices au Mexique.

Les femmes journalistes sont touchées en tant que membres d'une profession qui devient de plus en plus la cible de conflits sociaux et de bouleversements politiques. L'Amérique latine a connu une augmentation marquée des agressions directes contre les femmes journalistes, y compris des expressions graves de violence. Actuellement, 13% des journalistes emprisonnés sont des femmes, selon les chiffres de Reporters sans frontières. Au Mexique, 8% des journalistes assassinés sont des femmes et, selon les chiffres du CIMAC, les agressions physiques contre les femmes journalistes ont augmenté de plus de 200%.

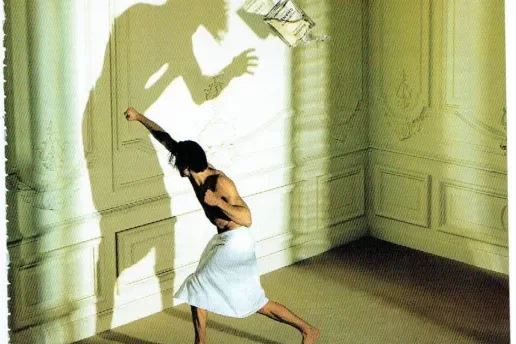

Les femmes journalistes sont doublement persécutées en raison de leur sexe et de leur participation à l'espace public, physique et symbolique, parce qu'elles sont des femmes qui élèvent la voix et occupent des niches d'influence que le système patriarcal destinait exclusivement à la voix des hommes. Outre les risques et les menaces auxquels sont exposés leurs collègues masculins, les femmes journalistes sont confrontées à des obstacles dans leur carrière qui sont liés à leur sexe, des défis auxquels les journalistes masculins ne sont généralement pas confrontés. Ainsi, la participation croissante des femmes dans les médias et dans le discours public s'est accompagnée d'une augmentation parallèle de la violence et des menaces auxquelles elles sont confrontées.

Le dernier cycle de l'étude Worlds of Journalism a montré, grâce à des enquêtes menées auprès de près de 500 journalistes du pays, que la présence des femmes dans le journalisme au Mexique se concentre dans les médias qui produisent des contenus pour les plateformes numériques (79,1%). Il y a également une proportion considérable de femmes dans les médias audiovisuels : 54,4% des personnes travaillant principalement à la radio et 49,3% de celles travaillant à la télévision sont des femmes. Au Mexique, les femmes journalistes continuent d'être affectées à une couverture sexuée. Les sujets dans lesquels les femmes sont le plus présentes sont : l'éducation et le style de vie (100% des personnes travaillant sur ces sujets sont des femmes) ; la culture (75%) ; et les questions sociales (65%). À l'autre extrême, les sujets qui continuent d'être dominés par les journalistes masculins sont la sécurité et la justice, la politique et le gouvernement, et les sports. Ce panorama montre que les femmes sont clairement reléguées à des sujets conformes aux conceptions traditionnelles des rôles de genre, et qu'elles sont exclues des sujets les plus difficiles en termes d'actualité.

Les asymétries de travail deviennent plus évidentes lorsque l'on considère l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes. La plupart des femmes gagnent entre 9 000 et 12 000 pesos par mois, tandis que les hommes ont tendance à recevoir entre 15 000 et 18 000 pesos par mois. L'écart salarial est beaucoup plus important à mesure que l'on monte dans l'échelle des revenus. Alors que 67% des personnes les moins bien payées sont des femmes (3 000 pesos par mois), 83% des personnes les mieux payées (à partir de 36 000 pesos) sont des hommes, et seulement 17% des femmes journalistes se situent à ce niveau de rémunération.

Les attaques les plus fréquentes auxquelles les femmes journalistes sont confrontées sont les insultes ou les discours de haine, la disqualification publique de leur travail, la remise en question de leurs principes moraux, le harcèlement au travail et la surveillance ou l'espionnage. Mais il existe deux types d'agression qui sont statistiquement liés au sexe des femmes journalistes et auxquels elles sont confrontées à un taux plus élevé que leurs homologues masculins. Ces agressions sont le harcèlement sexuel, auquel 34% des femmes journalistes ont été confrontées (contre 4% des hommes), et le harcèlement au travail, auquel 42% des femmes journalistes et 30% des hommes journalistes ont été confrontés.

Pour Dr Grisel Salazar Rebolledo, la lutte contre la violence à l'égard des femmes dans la profession journalistique doit être un effort commun qui implique la société dans son ensemble.

Dans un pays où les schémas patriarcaux sont profondément enracinés et où la professionnalisation du journalisme n'en est qu'à ses débuts, l'augmentation de la présence des femmes dans l'industrie des médias peut être perçue avec optimisme. Cependant, les données conduisent à des interprétations inquiétantes. L'étude montre que, bien que les femmes journalistes aient un niveau d'éducation légèrement supérieur, elles perçoivent des salaires nettement inférieurs, ce qui dénote un traitement inégal et discriminatoire. Cette situation, associée à la fréquence élevée du harcèlement au travail dont sont victimes les femmes journalistes, montre clairement que l'environnement professionnel leur est très défavorable et qu'elles doivent faire face à des obstacles matériels, mais aussi à des obstacles symboliques qui, en raison de leurs racines culturelles profondes, sont plus difficiles à surmonter.

La lutte contre la violence fondée sur le genre dans la profession journalistique doit être un effort conjoint impliquant la société dans son ensemble, y compris les médias, les organisations de la société civile et le secteur privé. L'éducation et la sensibilisation sont essentielles pour lutter contre les stéréotypes sexistes et promouvoir un environnement de respect et d'équité dans le journalisme et dans la société en général. Le manque de reconnaissance sociale du travail des journalistes entraîne un manque de soutien et une situation de solitude et d'abandon face aux agressions, encore plus marquée lorsque les victimes sont des femmes.

Grisel Salazar Rebolledo, Desinformémonos, 15 août 2024

Source : https://desinformemonos.org/padecer-la-violencia-en-los-medios-agresiones-simbolicas-y-directas-contra-mujeres-periodistas-en-mexico/

https://www.cdhal.org/subir-la-violence-dans-les-medias-agressions-symboliques-et-directes-contre-les-femmes-journalistes-au-mexique/

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Crime de détraqué ? Non, féminicide prostitutionnel !

Un homme a été confondu par son ADN et mis en examen pour le meurtre d'une femme prostituée il y a 22 ans. Un féminicide prostitutionnel qui peine à être reconnu.

Tiré de Entre les lignes et les mots

« Incroyable rebondissement dans un cold case vieux de deux décennies. Un homme vient d'être mis en examen des chefs d'assassinat et d'actes de torture et de barbarie pour un meurtre qui remonte à février 2002. »

22 ans après le meurtre d'une femme prostituée à Limoges, on comprend que soit applaudie son élucidation, l'auteur des faits ayant été confondu par son ADN lors d'un banal contrôle routier.

Mais pour que tout soit parfait, ne faudrait-il pas que les médias qui en rendent compte montrent qu'ils ont mis à profit ces 22 années pour présenter une analyse des faits qui aille au-delà du simple « fait divers » ? Car entretemps, est apparue une notion qui a changé les regards en profondeur, celle du « féminicide » : une grille nouvelle de lecture qui rend compte (enfin !) du caractère systémique de la haine des femmes, de la profonde misogynie qui sert de moteur à des agressions et à des meurtres.

Là où la justice comme les médias n'ont aucun mal à identifier un crime comme raciste ou antisémite, leur lucidité s'arrêterait-elle leur lucidité s'arrêterait-elle à la porte du machisme prostitutionnel ? Le meurtre de cette femme prostituée, ramené aux facilités d'un « meurtre barbare » ou d'une « sordide affaire » , n'a droit qu'à des exclamations sur « la sauvagerie de l'acte ».

Les faits sont pourtant criants de clarté. L'auteur s'est en effet tellement acharné sur sa victime qu'il a continué à lui donner des coups de couteau jusqu'après sa mort. Et ces coups de couteau, il ne les a pas distribués n'importe comment. Il s'est attaqué au pubis. La haine des femmes, la haine du sexe des femmes pourrait-elle être plus lisible ? Car si tuer une femme ne constitue pas un féminicide, tuer une personne parce qu'il s'agit d'une femme l'est ; et la tuer en marquant une volonté de l'anéantir en tant que personne et pour ce qu'elle représente.

« Client ou pas client » ?

Nulle part, dans aucun article dont nous avons pu avoir connaissance, n'apparaît seulement la question de savoir si l'homme était « client ». Aujourd'hui âgé de 46 ans, il est décrit comme un « cabossé de la vie », consommateur régulier d'alcool et de cannabis, connu de la justice pour des violences… et quitté par sa femme.

Alors, client ou pas client ? Comme si ce « détail » n'avait pas son importance. On sait pourtant (mais les médias le savent-ils ?) que la majorité des meurtres de femmes prostituées sont commis par des proxénètes et par des « clients », des hommes qui les utilisent comme des choses et se sentent sur elles des droits de propriétaire.

« Souvent motivés par des sentiments d'objectivation, d'emprise, de jalousie et de domination, ces crimes commis par un homme sur une femme résultent d'une logique sexiste où l'agresseur finit par s'approprier sa victime au point de considérer avoir droit de vie ou de mort sur elle », pouvait-on lire dans le Rapport sur les féminicides de l'Assemblée Nationale [1].

Ce que les interlocutrices de nos associations, bien placées pour savoir ce qui se joue dans le huis clos prostitutionnel, résument par cette formule : « Le type a payé, il pense qu'il a tous les droits. »

L'invisibilisation des féminicides prostitutionnels a assez duré. Les progrès de la société dans l'identification des féminicides s'arrêtent trop souvent aux quatre murs de la chambre conjugale. D'autres chambres, d'autres lieux sont pourtant encore plus dangereux.

Jusqu'à quand les personnes prostituées devront-elles rester des cas à part ? Des victimes de seconde zone ? Comment peut-on encore croire que l'incroyable prix payé par elles en meurtres et en agressions n'est du qu'à la lubie hasardeuse d'une poignée de « détraqués » ?

[1] Février 2020

Sandrine Goldschmidt

Sandrine Goldschmidt est chargée de communication au Mouvement du Nid et militante féministe. Journaliste pendant 25 ans, elle a tenu un blog consacré aux questions féministes (A dire d'elles – sandrine70.wordpress.com) et organise depuis quinze ans le festival féministe de documentaires « Femmes en résistance ». Aujourd'hui elle écrit régulièrement dans Prostitution et Société.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

État du monde : crise économique et rivalités géopolitiques

Mon interprétation de la situation actuelle repose sur l'hypothèse que l'espace mondial se transforme sous la double pression des dynamiques économiques et des rivalités géopolitiques dont les interactions diffèrent selon les conjonctures historiques.

27 août 2024 | tiré du site Europe solidaire sans frontières

https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article71857

Mettre en relation ces deux dimensions et les garder à l'esprit dans l'analyse est difficile pour deux raisons. D'une part, l'hyperspécialisation disciplinaire dans la recherche académique pousse au cloisonnement de la réflexion et à l'ignorance de travaux sur des thèmes semblables. D'autre part, il existe ce qu'on peut appeler un certain ‘biais' marxiste qui a privilégié les dimensions économiques au motif qu'elles constitueraient ‘l'infrastructure' de toute société. Il faut pourtant rappeler que Marx s'est intéressé au moins autant aux ‘superstructures' et au rôle des êtres humains dans la marche de l'histoire. Le 18 Brumaire de Louis Napoléon Bonaparte demeure exemplaire de son intérêt pour ces questions. Et je rappelle que Le Capital n'est pas un ouvrage économique, mais une critique de l'économie politique.

Toutefois, il existe un cadre analytique qui permet d'analyser ces interactions entre les dynamiques économiques et des rivalités géopolitiques et militaires : c'est celui proposé il y a plus d'un siècle par les analyses marxistes de l'impérialisme.

Pour comprendre la situation actuelle et en particulier la multipolarité capitaliste hiérarchisée, on dispose a minima de deux points d'appui théoriques.

D'une part, la définition donnée par Lénine :dans L'impérialisme, stade suprême du capitalisme : « Si l'on devait définir l'impérialisme aussi brièvement que possible, il faudrait dire qu'il est le stade monopoliste du capitalisme. Cette définition embrasserait l'essentiel, car, d'une part, le capital financier est le résultat de la fusion du capital de quelques grandes banques monopolistes avec le capital de groupements monopolistes d'industriels ; et, d'autre part, le partage du monde est la transition de la politique coloniale, s'étendant sans obstacle aux régions que ne s'est encore appropriée aucune puissance capitaliste, à la politique coloniale de la possession monopolisée de territoires d'un globe entièrement partagé.

Capital monopoliste financier et division du monde sont étroitement liées, voici donc la singularité de l'impérialisme. Il faut admettre que les analyses marxistes ont souvent eu du mal à relier les deux. Or, le capitalisme marche sur ses deux jambes : il est un régime d'accumulation à dominante financière, ainsi que Chesnais l'a détecté dès les années 1990, mais il est avant tout un régime de domination sociale, dont la police (à l'intérieur) et l'armée (vers l'extérieur) assurent la défense, et même à certains moments, en permettent la survie. Tel sont les messages de La mondialisation armée, un ouvrage que j'ai publié quelques mois avant le 11 septembre 2001 et aussi d'Un monde en guerres, publié en mars 2024.

On dispose d'autre part d'un autre outil analytique pour analyser l'impérialisme contemporain, c'est l'hypothèse de développement inégal et combiné proposé par Trotski. Cette hypothèse fait pour moi pleinement partie des analyses de l'impérialisme, même si pour beaucoup de ‘marxologues', son nom est souvent ignoré comme théoricien de l'impérialisme au côté de Boukharine, d'Hilferding, de Luxemburg et de quelques autres.

Trotski fonde son analyse en partant de l'existence d'un espace mondial qui contraint les nations et leur interdit de passer par les mêmes stades de développement que ceux parcourus par les pays avancés. C'est une approche opposée à la conception ‘stadiste' de Staline. On retrouve aussi cette conception par stades successifs dans les recommandations de la Banque mondiale qui considère que les pays du Sud doivent suivre les étapes de développement empruntées par les pays du Centre. Pour la Banque mondiale, il faut mettre en place les règles de bonne gouvernance et le programme économique des pays développés.

Trotski rappelle dans l'Histoire de la révolution russe que « Sous le fouet des nécessités extérieures, la vie retardataire est contrainte d'avancer par bonds. De cette loi universelle d'inégalité des rythmes découle une autre loi que, faute d'une appellation plus appropriée, l'on peut dénommer loi du développement combiné, dans le sens du rapprochement de diverses étapes, de la combinaison de phases distinctes, de l'amalgame de formes archaïques avec les plus modernes ». Et il ajoute à propos de la Russie tsariste qu'elle « n'a pas reparcouru le cycle des pays avancés, mais elle s'y est insérée, accommodant à son état retardataire les aboutissements les plus modernes ». Selon moi, cette caractéristique de la Russie tsariste d'il y a un siècle s'applique pleinement à la Chine contemporaine, bien que dans un contexte différent.

L'hypothèse du développement inégal et combiné, c'est une hypothèse qui s'intéresse aux évolutions, et aux mutations, autrement dit, elle regarde du côté des transformation du capitalisme. Elle invite donc à ne pas considérer de façon statique les critères utilisés par Lénine pour définir l'impérialisme – dont aucun d'ailleurs n'est obsolète - mais à prendre en compte les changements de physionomie de l'impérialisme. Celui-ci demeure aujourd'hui une structure de domination mondiale et il continue également de définir des comportements particuliers et différenciés de quelques grandes puissances.

C'est un fait indéniable qu'il s'est produit de nombreux changements dans la physionomie de l'impérialisme après la seconde guerre mondiale, en particulier la construction de l'hégémonie étatsunienne. Ces changements ont conduit certains marxistes à annoncer l'obsolescence de l'impérialisme en prenant en particulier appui sur la fin des guerres intercapitalistes. Au cours de ces dernières décennies, les processus de mondialisation ont également donné lieu à l'annonce du dépassement de l'impérialisme en raison de l'émergence d'une classe capitaliste transnationale, voire d'un Etat transnational.

La conjoncture historique actuelle contredit ces analyses et souligne que dans le cadre de l'impérialisme contemporain, les rapports sociaux capitalistes demeurent politiquement construits et territorialement circonscrits.

Une concordance de temporalités : le moment 2008

Trois points sont à mentionner :

a) Depuis la fin des années 2000, l'espace mondial est caractérisé par une convergence de crises. J'utilise le terme de crises faute de mieux car chacune d'entre elles possède sa propre temporalité qui est déterminée par sa spécificité économique, géopolitique, sociale et environnementale. Cependant, le fait qu'elles aient convergé à la fin des années 2000, confirme que le capitalisme est confronté à un ébranlement existentiel, à unecrise multidimensionnelle. On peut mentionner :

– la crise financière de 2008 qui s'est transformée en une ‘longue dépression' (M. Roberts) .

– l'irruption de la Chine comme ‘rival systémique' des Etats-Unis (langage des documents stratégiques étatsuniens). C'est une autre manière de constater le déclin de l'hégémonie des Etats-Unis ;

– l'engrenage des destructions environnementales produites par le mode de production et de consommation capitaliste ;

– les résistances sociales qui parsèment la planète depuis la révolution tunisienne de 2011 au cri de « Travail, pain, liberté et dignité ».

Les efforts des classes dominantes pour surmonter ces crises ne peuvent qu'accélérer la marche à la catastrophe et à la barbarie.

b) Une caractéristique majeure de ce moment 2008, c'est qu'il rétablit une forte proximité entre la concurrence économique et les rivalités politico-militaires. Comme je l'ai mentionné, cette proximité caractérisait déjà la situation d'avant 1914.

c) le moment 2008 ouvre un espace de rivalités mondiales qui est plus large que la confrontation est-ouest observée à l'époque de la guerre froide et qui n'est pas non plus celui d'un monde ‘occidental' qui s'opposerait au ‘Sud global'. Mon cadre d'analyse, c'est celui d'une multipolarité capitaliste hiérarchisée et donc de rivalités interimpérialistes. Ces rivalités semblent nouvelles après la période transitoire de domination écrasante des Etats-Unis qui a suivi la seconde guerre mondiale, mais elles furent une caractéristique majeure de l'ère pré-1914.

Toutefois, en un siècle, l'espace mondial s'est considérablement densifié. Le jeu des rivalités est donc plus ouvert en raison d'un nombre plus grand de pays qui aspirent à jouer un rôle dans une économie mondiale marquée par la constitution de blocs régionaux. Les rivalités prennent également des formes plus diversifiées qu'avant 1914. Elles établissent un continuum entre la concurrence économique et l'affrontement militaire, et qui passe par exemple par ce que certains experts nomment des ‘guerres hybrides' (cyberguerres, désinformation et surveillance, etc.)

Je note toutefois que bien que plus restreinte, la hiérarchie et le statut des impérialismes étaient déjà l'objet d'une discussion avant 1914 [1]. Il est intéressant de rappeler à cet égard la caractérisation de la Russie tsariste donnée par Trotski dans son Histoire de la révolution russe. Il écrit :« La participation de la Russie avait un caractère mal défini, intermédiaire entre la participation de la France et celle de la Chine. La Russie payait ainsi le droit d'être l'alliée de pays avancés, d'importer des capitaux et d'en verser les intérêts, c'est-à-dire, en somme, le droit d'être une colonie privilégiée de ses alliées ; mais, en même temps, elle acquérait le droit d'opprimer et de spolier la Turquie, la Perse, la Galicie, et en général des pays plus faibles, plus arriérés qu'elle-même. L'impérialisme équivoque de la bourgeoisie russe avait, au fond, le caractère d'une agence au service de plus grandes puissances mondiales ».

Ce statut ambigu de la Russie n'empêchait évidemment pas les marxistes de placer la Russie du côté des pays impérialistes. Cette souplesse de l'analyse et la prise en compte de facteurs multidimensionnels – économiques, politiques et militaires – permet de rendre compte de la diversité et de la hiérarchie qui caractérise la multipolarité capitaliste. Par exemple, dans la lignée des travaux du sociologue brésilien Ruy Mauro Marini, certains marxistes emploient aujourd'hui le terme de ‘sous-impérialisme' pour qualifier une liste plus ou moins longue de pays (Afrique du Sud, Brésil, Inde, Iran, Israël, Pakistan, Turquie, etc.) qui se trouvent dans une position intermédiaire.

La multipolarité capitaliste est donc d'un certain point de vue la norme historique. Elle est hiérarchisée et les impérialismes dominants, qu'ils soient déclinants ou émergents, luttent pour une part du gâteau mondial (la masse de valeur créée par le travail) qui non seulement ne progresse plus suffisamment, mais exige une dégradation gigantesque de l'environnement pour être produit. L'aspiration de pays émergents à conquérir un statut de puissance régionale ou mondiale élargit l'espace des rivalités économiques et militaires. Ces pays émergents ne sont pas antiimpérialistes, ils tentent au contraire de se faire une place au sein de l'impérialisme contemporain. Les gouvernements de ces pays développent souvent une rhétorique antioccidentale qui est faussement assimilée à de l'antiimpérialisme.

Le mouvement social doit évidemment mettre à profit les rivalités et ces contradictions inter-impérialistes. Toutefois, ceci ne peut en aucun cas conduire, au nom d'une ‘multipolarité anti-occidentale', à soutenir des gouvernements de pays tels que ceux de la Russie, de l'Iran, de l'Inde, et laisser ainsi croire que ceux-ci pourraient ouvrir un horizon émancipateur aux peuples victimes de l'exploitation capitaliste, alors même qu'ils répriment durement leur peuple.

Chine-Etats-Unis : un choc d'impérialismes

Ce sont ces transformations de l'espace mondial qui justifient selon moi le fait de parler de ‘choc d'impérialismes' entre la Chine et les Etats-Unis.

Il faut brièvement rappeler l'évolution de leurs rapports, car elle confirme que l'interdépendance entre pays rivaux s'est considérablement renforcée. Avant 1914, elle servait de justification aux thèses libérales qui faisaient du commerce international un facteur de paix. L'interdépendance servit également à Kautsky a annoncer l'émergence d'un ultra-impérialisme qui mettrait fin aux guerres.

Il convient évidemment de ne pas commettre les mêmes erreurs d'appréciation et donc ne pas se contenter d'observer l'interdépendance croissante des nations, mais d'envisager dans quel environnement économique et géopolitique elle se développe.

On peut dire qu'au cours des années 1990 et 2000 (jusqu'à 2008), l'interdépendance entre les Etats-Unis et la Chine fut un jeu ‘gagnant-gagnant' pour les classes capitalistes. En effet, la Chine a fourni de nouveaux territoires aux capitaux des pays occidentaux, qui subissaient alors une suraccumulation issue de la crise des années 1970 et 1980. Cette crise de suraccumulation, qui traduisait une baisse de la rentabilité du capital, n'avait pas été surmontée dans les pays du Centre. A l'inverse, elle avait ébranlé les pays émergents, victimes répétées de crises financières, celle du Mexique en 1983 , des pays asiatiques, de la Russie et du Brésil en 1997-1998 et celle de l'Argentine en 2000.

Cependant – confirmation de l'hypothèse du développement inégal et combiné -, la Chine n'est pas seulement restée un territoire d'accueil pour l'accumulation du capital occidental et asiatique, elle est aussi devenue une puissance économique et militaire qui conteste la domination étatsunienne.

Ainsi, l'émergence de la Chine sur le marché mondial a fourni une solution provisoire aux maux structurels qui assaillent le capitalisme. Toutefois, le durcissement de la concurrence économique dans un contexte de faible niveau de croissance économique a rapidement transformé le marché mondial en un « lieu de toutes les contradictions » selon la formule de Marx. Réciproquement, en devenant « l'atelier du monde », l'économie chinoise a répercuté sur son territoire les contradictions de l'économie mondiale qui surgissent en raison des limites que le capitalisme rencontre. L'industrie chinoise est en effet en situation de suraccumulation du capital depuis des années. La crise se déclencha d'abord dans la construction immobilière mais selon les analyses des économistes, cette suraccumulation frappe désormais des dizaines de secteurs traditionnels liés à la construction (acier, ciment, etc.), et même des secteurs industriels émergents. C'est le cas des panneaux solaires où la Chine a conquis une position de quasi-monopole mondial et de façon plus décisive le secteur des batteries des véhicules électriques. Il n'est donc pas étonnant que ce secteur soit un de ceux qui connaissent les plus forte tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis et l'Union européenne (c'est-à-dire principalement l'industrie allemande).

L'interdépendance économique présente donc des effets contradictoires. « La croissance économique de la Chine ne doit pas être incompatible avec le leadership économique étatsunien » déclare la secrétaire d'Etat au Trésor et elle propose la ‘relocalisation des activités des grands groupes étatsuniens présents en Chine dans les ‘pays amis' (nearshoring) [2]. Ecoutons la réponse du PDG de RTX (ex-Raytheon) concepteur du système de défense antimissile étatsunien et israélien et deuxième groupe militaire mondial : il est impossible de quitter la Chine car nous avons des centaines de sous-traitants qui sont indispensables à notre production. Cela en dit long sur le degré d'interdépendance construit par les chaines de production mondiale des grands groupes, y compris ceux à spécialisation militaire.

Autre exemple de l'interdépendance : le gouvernement chinois est désormais associé à l'élaboration des règles prudentielles des marchés financiers qui ont été mises en place au lendemain de la crise de 2008 et qui sont destinées à prévenir l'irruption de nouvelles crises financières. Le secrétaire étatsunien à la finance internationale s'est fortement félicité des excellentes relations du Trésor américain et « de nos homologues chinois de la Banque centrale de République populaire de Chine comme co-présidents du groupe de travail du G20 sur le développement d'une finance soutenable ». Cet appel des Etats-Unis à la Chine signifie que, pour les classes dominantes étatsuniennes, la préservation de la stabilité – et donc de la prospérité - du capital financier ne doit pas être compromise par les rivalités commerciales. C'est cependant un équilibre fragile.

La Chine, impérialisme emergent

En effet, la Chine constitue un impérialisme émergent, car, à l'image des pays capitalistes avant 1914, elle conjugue un fort développement économique et des capacités militaires de premier plan.

Certes, il serait absurde de comparer le rôle du militaire dans l'expansion économique mondiale de la Chine à celui des Etats-Unis et seuls ceux qui appliquent le concept d'impérialisme au seul ‘modèle étatsunien' peuvent le faire. A l'inverse, parce qu'elle émerge comme un impérialisme rival des Etats-Unis, la Chine est quasi mécaniquement contrainte à développer une politique étrangère expansive comme le confirme son insertion diplomatique dans la guerre menée par Israël. La Chine est déjà fortement présente au Moyen-Orient et elle y développe des relations à la fois avec l'Iran et les monarchies pétrolières (et Israël) , alliés des Etats-Unis.

La ‘route de la soie' (Belt and Road Initiative, BRI) mise en place par la Chine consiste en une construction tentaculaire d'infrastructures physiques et numériques. Elle rappelle l'expansion des chemins de fer avant 1914 – les infrastructures essentielles de l'époque – dans les pays dominés dont le rôle à la fois économique (rentabiliser du capital en excès dans les pays européens) et géopolitiques (le rôle du train Berlin-Bagdad dans l'alliance entre l'Allemagne et l'empire Ottoman !) est longuement analysé par Lénine, Luxemburg et les autres.

Israël, défenseur pyromane du bloc transatlantique

La guerre menée par Israël s'inscrit pleinement dans le cadre analytique de l'impérialisme : c'est un projet néocolonial. Humanisons les chiffres : 40000 morts à Gaza, cela équivaut en proportion de la population palestinienne, à plus de la moitié des morts en France provoquées par la guerre de 1914-1918. Il y a toutefois une différence essentielle : ce furent pour l'essentiel des soldats, alors qu'à Gaza, ces assassinats frappent à 60- 70% des femmes et des enfants.

“Nos ennemis communs partout dans le monde nous observent et ils savent qu'une victoire d'Israël est une victoire du monde libre dirigé par les États-Unis” » a déclaré le ministre de la défense d'Israël au lendemain du 7 octobre 2024. Il a ainsi confirmé que son pays est un pilier majeur du bloc transatlantique. Cependant, la façon dont le gouvernement Netanyahou se conduit vis-à-vis de l'Administration Biden confirme également que la multipolarité capitaliste contemporaine est plus diversifiée qu'avant 1914.

Du point de vue de l'analyse de la structure impérialiste actuelle et de sa hiérarchie, il est indéniable que le gouvernement israélien serait contraint d'arrêter la guerre dès lors que les USA cesseraient leurs livraisons d'armes [3]. En ce sens, l'image du ‘vassal' des Etats-Unis utilisée pour qualifier le statut d'Israël demeure sans doute exact. Toutefois, la dégradation de la position des Etats-Unis dans l'ordre mondial, l'essor du militarisme israélien, largement connecté à des fractions dominantes de l'establishment états-unien et à son ‘Complexe militaro-industriel', et enfin le chaos mondial qui sous-tend les relations internationales contemporaines, permettent au vassal de mener son propre jeu sans qu'il corresponde aux impératifs immédiats des classes dominantes étatsuniennes.

La politique de la ‘terre brûlée' menée par les gouvernements israéliens n'est plus seulement une image comme le montre la volonté d'Israël de raser Gaza (c'est-à-dire de niveler le territoire à ‘ground zero') et de pulvériser physiquement le peuple palestinien. Elle repose sur des processus meurtriers – génocidaires - que ni les Etats-Unis, ni l'Union européenne, qui est au moins autant coupable de soutien à la guerre israélienne que les Etats-Unis, ne veulent enrayer alors même qu'Israël prépare l'étape suivante d'attaque contre l'Iran. Pour les dirigeants des Etats-Unis et de l'UE, le soutien inconditionnel à Israël est le prix à payer pour défense des intérêts matériels et des valeurs du « monde occidental ».

Tous les dirigeants occidentaux savent pourtant que cette guerre met la région – et par contagion peut-être d'autres régions – au bord du gouffre. Ils savent également qu'elle accélère la désintégration de l''ordre international fondé sur les règles', pour reprendre ce mot d'ordre qui a servi de support politique et idéologique à la domination du bloc transatlantique depuis la seconde guerre mondiale. Tel est le dilemme posé aux Occidentaux. Il leur faut soutenir la conduite du gouvernement d'Israël alors même que la politique de Netanyahou précipite la fin de cet ‘ordre libéral international' et qu'elle annonce donc de nouveaux terrains de conflictualité entre le bloc transatlantique et de nombreux pays.

L'horizon indopacifique de la France

Annoncé en 2013 sous la présidence de François Hollande, l'horizon indopacifique a pris une place ascendante dans la stratégie militaro-diplomatique de la France depuis l'élection d'E. Macron en 2017. L'intérêt de Macron pour cette région a sans aucun doute été stimulé par le fait que, dès son élection, il avait été informé par l'Etat-major du désastre qui s'annonçait dans les guerres menées par l'armée française au Sahel. La stratégie indopacifique mise en avant par Macron résulte donc de la nécessité d'offrir un nouvel horizon aux militaires, même si l'Afrique subsaharienne demeure indispensable sur les plans économiques et géopolitiques en dépit de la débâcle sahélienne.

L'acharnement de Macron à maintenir la Nouvelle-Calédonie dans l'Etat français tient donc d'abord à ce recul au Sahel, mais il a également d'autres raisons. La possession de ces territoires confère à la France une zone économique exclusive (ZEE) vingt fois plus grande que celle du territoire métropolitain. Cette ZEE offre des perspectives d'appropriation de ressources sous-marines. Elle permet surtout à l'armée française de faire naviguer les sous-marins lanceurs d'engins nucléaires. Ces navires constituent, à côté de l'armée de l'air, l'autre composante de la dissuasion nucléaire. Cette présence de forces nucléaires dans le Pacifique protège le statut de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies de la France, en dépit du recul considérable de la place de son économie dans le monde. On peut ajouter, pour expliquer la politique de Macron, l'importance des ressources en nickel de l'archipel.

L'acharnement de Macron à dessaisir le peuple Kanak de ses droits légitimes et à maintenir le statut néocolonial de la Nouvelle-Calédonie est donc compréhensible si l'on prend en compte l'ensemble des atouts offerts à l'économie et la diplomatie française. Il faut toutefois en mesurer les effets négatifs au-delà même de la répression subie par le peuple kanak, dont plus de dix membres sont morts. Les décisions de Macron ont en effet provoqué une explosion sociale en Nouvelle-Calédonie d'un niveau inconnu depuis les années 1980 et qui témoigne de l'ampleur de la résistance populaire. De plus, la répression sanglante de ces manifestations dégrade chez les populations de la région Pacifique l'image de la prétendue ‘patrie des droits de l'homme' et elle complique l'activité diplomatique de la France.

Le déploiement de 3000 militaires s'appuie, comme les interventions au Sahel des années 2000 et 2010, sur l'appareil militaire. E. Macron cherche à conforter son pouvoir vacillant et séduire, grâce à ce projet néocolonial, l'électorat métropolitain réactionnaire de droite et d'extrême-droite. Sous un certain angle, l'acharnement de Macron rappelle ce qui se passa en Algérie à la fin des années 1950. La position de la fraction fascisante de l'armée, soutenue par la majorité de la population européenne, était de maintenir l'Algérie au sein de la France. Tel était selon ces militaires, le seul moyen de maintenir la ‘grandeur' de la France. Au contraire, De Gaulle, lui aussi militaire, préconisait précisément de mettre fin à la guerre contre le peuple algérien et lui accorder l'indépendance afin de maintenir ce qu'il appelait « le rang de la France dans le monde ». Selon lui, quitter l'Algérie permettait enfin de se tourner vers le monde grâce à l'arme nucléaire, la construction européenne où la France projetterait sa puissance et à un renouveau industriel appuyé sur des grands programmes technologiques à visée militaire et stratégique. Ce fut bien sûr cette ‘vision' gaulliste de la France impérialiste qui s'imposa contre le repliement sur l'Algérie. Le fait qu'E. Macron envoie trois mille militaires pour protéger 73000 européens présents en Nouvelle-Calédonie (sur les 270000 habitants de l'île selon les données de l'INSEE) signale à quel point la roue de l'histoire a tourné pour la place de la France dans le monde. La politique de Macron ne peut qu'encourager sur le territoire métropolitain, les pulsions nationalistes et chauvines, porteuses de racisme.

Pour conclure, comme je l'ai suggéré dans mon intervention, les transformations du capitalisme ne peuvent être lues à partir de ses seuls déterminants structurels. La remarque faite par Marx dans Le 18 Brumaire de Louis-Napoléon Bonaparte, que « les hommes font leur propre histoire, mais ils ne la font pas arbitrairement, dans les conditions choisies par eux », souligne l'importance de ce que dans la littérature marxiste, on appelle les « facteurs subjectifs ». Ceux-ci incluent aussi bien le comportement et l'action des classes dominantes et des gouvernements – que les résistances et les offensives menées par des centaines de millions d'individus qui sont victimes des décisions prises par ‘ceux d'en haut'. « L'histoire ne fait rien, […] elle ‘ne livre pas de combats'. C'est au contraire l'homme, l'homme réel et vivant qui fait tout cela, possède tout cela et livre tous ces combats » (Marx et Engels, La Sainte-famille) .

Claude Serfati

P.-S.

• Contribution présentée à la 16e Université d'été du Nouveau Parti anticapitaliste (NPA) qui s'est tenue du 25 au 28 août 2024 à Port Leucate reproduite avec l'autorisation de l'auteur. Elle s'inscrivait dans le débat : « 1954-2024 : 70 ans après, quels rapports de force mondiaux ? Résistances populaires et solidarité internationale face à l'impérialisme, au colonialisme et à la guerre ».

Notes

[1] Voir par exemple les différentes classifications faites par Lénine dans son ouvrage L'impérialisme, stade suprême du capitalisme (et dans ses notes préparatoires appelées ‘Cahiers sur l'impérialisme').

[2] U.S. Department of Treasury 2023, Communication de Janet L. Yellen, Johns Hopkins School of Advanced International Studies, April 20, https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1425

[3] Le 25 aout 2024, le ministère de la défense d'Israël s'est félicité que depuis le début de la guerre, « ce sont 50000 tonnes d'équipement militaire qui ont livrés à Israël par 500 avions et 17 navires ».

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Pour le refus intégral de la guerre

Quatre réflexions avec un grand respect pour la force sincère et courageuse de l'engagement citoyen exprimé par les milliers de personnes qui participeront à la Troisième marche mondiale pour la paix et la non-violence qui partira de San José au Costa Rica le 2 octobre 2024 et y reviendra le 5 janvier 2025, après avoir effectué le tour du monde.

Proposé par Les artistes pour la Paix

Publié le 1er septembre 2024 par l' Agora des Habitants de la Terre

Première réflexion : nous ne devons jamais cesser de nous mobiliser pour la paix et la non-violence, en insistant sur le concept/objectif “Contre la guerre”

Dans les conditions actuelles, il est impératif de ne jamais oublier de rappeler que les mobilisations pour la paix, du niveau local au niveau mondial, doivent être avant tout contre la guerre. L'accent spécifique et prioritaire sur “contre la guerre” est nécessaire pour ne laisser aucune place à la crédibilité (éthique et politique) de l'idée encore prédominante de la guerre comme un fait naturel et inévitable.

Tout le monde se déclare en faveur de la paix, mais tout le monde, même en dehors des groupes sociaux dominants, n'est pas contre la guerre. Prenons le cas des forces progressistes. La paix les unit, la guerre les divise en blocs opposés : les pacifistes, les bellicistes et les “ça dépend “. La principale narration que nous devons combattre est celle de l'instrumentalisation de la guerre au service de la paix. D'où les thèses sur la légitimation de la “guerre juste” et surtout de la “guerre défensive”. Les États-Unis sont en guerre permanente depuis plus de cent ans, non pour attaquer, disent-ils, mais pour défendre (leur) monde libre, (leur) société libérale, (leur) économie libre partout, et dont ils considèrent les modèles comme les meilleurs. Ce n'est pas pour rien que la thèse préférée et imposée par les dominants de tous les temps est “si tu veux la paix, prépare la guerre”. Un principe appliqué sans réserve par tous les États. Que l'on songe au florissant commerce international des armes, légalisé. D'où aussi le fait que le ministère, appelé jadis de la guerre, est devenu quasi partout le ministère de la défense.

Le concept de guerre défensive mérite d'être modifié

Ce concept, apparemment d'une évidence incontestable, entretient dans l'imaginaire populaire l'idée fausse, ou au moins très ambiguë, de la légitimité des armes toujours plus puissantes comme facteur de « dissuasion » (voir nucléaire). Mais, de plus, il transforme la guerre en un instrument de paix légitimant ainsi l'absurde. La même logique de légitimité de la “guerre défensive” est utilisée par le gouvernement de Netanyahou dans la poursuite du génocide des Palestiniens : l'État d'Israël « justifie » le génocide au titre de sa “légitime défense” en réponse à l'attaque armée du Hamas contre Israël en octobre 2023.

Or, il s'agit d'un mensonge mystificateur. L'idée et la volonté du génocide ne datent pas d'octobre 2023. Elles font partie officiellement de l'agenda des dirigeants de l'État d'Israël, notamment sionistes, depuis sa création en 1948. Elles ont été à la base de la conquête et de la colonisation manu militari des territoires habités par la population palestinienne et, en général, arabe, dénoncées à plusieurs reprises comme illégales par des résolutions de l'ONU. Par ailleurs, l'argument d'Israël a été rejeté avec force, et à raison, par la Cour Internationale de Justice ainsi que par la Cour Pénale Internationale.

Il est vrai que si quelqu'un agresse une autre personne à coups de couteau ou sous la menace d'un révolver, celle-ci a non seulement le droit mais aussi la nécessité vitale de se défendre. La règle écrite en la matière précise également que personne ne peut se « faire justice » par soi-même. En outre, il est inévitable, ce qui ne signifie ni admissible, ni encore moins juste, que dans un monde fondé sur le principe « si tu veux la paix, prépare la guerre », il y ait des traités réglant la guerre, le commerce des armes, les accords militaires de sécurité commune entre pays/alliés fondés sur l'obligation pour chaque État membre d'intervenir militairement « en défense » d‘un autre État membre attaqué par un État tiers. C'est ainsi, cependant, que grâce aux traités d'alliance signés dans tous les continents, les États-Unis se sont donné la légitimité d'intervenir partout dans le monde « en défense de ».

En revanche, dans une situation inspirée par la recherche effective et sincère de la paix, les traités internationaux d'alliance militaire doivent être déclarés illégaux, inadmissibles. Ils doivent être remplacés par des institutions, dotées de moyens politiques et juridiques forts et contraignants, de prévention, empêchement et abolition de l'usage des armes. Il faut une nouvelle ONU renforcée, sans l'actuel Conseil de Sécurité. Il faut que la mobilisation contre la guerre déclare illégitimes les États qui refusent de signer ou de respecter les traités d'interdiction des armes bactériologiques, des armes nucléaires, du commerce des armes. Dans cet esprit de justice, il faut dénoncer les États qui augmentent leurs dépenses militaires et décident de les exclure du calcul relatif au déficit public, tout en maintenant dans le calcul les dépenses publiques dites sociales (par ailleurs en constante diminution par rapport aux besoins). Une énième preuve de l'absurde lié au choix des dominants en faveur de la guerre défensive.

* * *

Deuxième réflexion : la mobilisation contre la guerre doit clairement être menée dans le but de faire comprendre l'inutilité absolue de la guerre et, à notre époque, la non réparabilité des destructions causées par la guerre, en particulier dans le domaine de la vie.

C'est pourquoi la lutte “contre la guerre” doit avoir deux objectifs prioritaires interdépendants, aujourd'hui piétinés ou abandonnés : la concrétisation du droit universel à la vie pour tous et de la vie ; la sauvegarde et la promotion des biens communs du monde, matériels et immatériels, qui sont essentiels à la vie.

Pourquoi cette proposition ? Il toujours préciser que la guerre est destructrice de vie et donc du vivre ensemble de l'humanité, à l'échelle de la Planète. En outre, à l'ère de la prise de conscience de l'anthropocène et de la mondialisation des conditions de vie sur terre et de leur sécurité, nous devons insister fortement sur l'évidence que la guerre est incapable, par définition, de produire ne serait-ce qu'une petite miette de justice. Le principe logique est, comme le démontre avec une extrême clarté le génocide des Palestiniens, “ma sécurité d'existence et de survie signifie ta disparition”.

La reconstruction du monde après la Seconde Guerre mondiale a été possible parce que les classes dirigeantes de l'époque ont fondé leur reconstruction sur l'affirmation de principes, de droits et de règles inspirés d'une vision de la vie exprimée dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Comme l'on sait, la Déclaration a été critiquée, à juste titre, parce qu'elle était largement influencée par une approche occidentale, anthropocentrique et patriarcale de la société et de la vie. Cette approche a été partiellement modifiée et corrigée grâce, entre autres, à l'adoption dans le cadre de l'ONU des :

Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,

Déclaration des Nations Unies sur les Droits des peuples autochtones à l'autodétermination et à l'autonomie gouvernementale,

Déclaration sur la Biodiversité.

Il n'en reste pas moins vrai que l'ensemble de ces Déclarations, Pactes, Conventions et Traités ne sont pas parvenus à empêcher les pires violations jusqu'à ce jour. Il est temps de redéfinir les grandes orientations concernant les futurs communs que nous devons construire dans les décennies à venir fondés sur la coopération et l'harmonie, en valorisant les acquis obtenus par les luttes citoyennes.

L'un des acquis majeurs qui mérite d'être maintenu et renforcé est représenté par le principe affirmé par la communauté internationale pour la première fois, que pour vivre ensemble au niveau planétaire il est essentiel et incontournable d'assurer et renforcer en permanence deux piliers sociétaux.

Premier pilier : le principe de l'universalité des droits à la vie pour tous les habitants et les peuples de la Terre sans distinction ni exclusion. D'où l'affirmation de la responsabilité intégrale commune et partagée des peuples, de l'État de droit à l'échelle planétaire pour sauvegarder et promouvoir la réalisation de ces droits. Ce qui est radicalement différent de la fameuse et fumeuse « gouvernance globale » chère aux oligarchies dominantes.

Deuxième pilier : le principe de l'existence de biens communs publics mondiaux indis-pensables à la vie de tous les habitants de la Terre, dont les pouvoirs publics ”nationaux” sont tenus de garantir le soin, la promotion et la valorisation dans le cadre d'une coopération et d'une solidarité planétaires étroites.

Ces deux piliers ont permis, jusqu'aux années 1980, au système mondial de fonctionner et de se développer malgré ses limites, lacunes et contradictions et de nombreuses guerres locales (liées aux processus de démolition des empires coloniaux européens), sans troisième guerre mondiale. En effet, le monde a connu une réduction du taux de croissance de l'inégalité entre les pays riches et les pays pauvres, ce qui a contribué à diminuer l'impact des forces génératrices de conflits structurels et, par conséquent, de guerres destructrices.

À partir de la fin des années 1980, le système mondial a vu exploser ses contradictions, ses lacunes, ses faiblesses en raison des processus de multinationalisation et de globalisation de l'économie et de la finance selon les principes, les objectifs et les mécanismes violents de l'économie de marché capitaliste. Nous faisons référence aux processus de marchandisation et d'artificialisation de toutes les formes de vie ; à la libéralisation et à la déréglementation des marchés et de toutes les activités économiques (de moins en moins d'État et de plus en plus de marché) ; à la privatisation de tous les biens et services essentiels à la vie par le biais, notamment, du brevetage privé des organismes vivants à but lucratif (exemples : semences, OGM, médicaments…), et à l'innovation technologique (nouveaux matériaux, nouvelles énergies, informatique, robotique et, aujourd'hui, Intelligence Artificielle). Tout cela s'est fait avec l'assentiment et le soutien politico-financier des pouvoirs publics, et une bonne partie des forces sociales “progressistes”.

La propriété et le contrôle de l'usage des ressources fondamentales pour l'économie ont cessé d'être l'objet de la responsabilité et des obligations des pouvoirs publics. Ils sont passés sous la domination et le pouvoir de sujets privés (entreprises, institutions, marchés, bourses) de l'économie capitaliste. Comme on le sait, le but ultime du système capitaliste n'est pas la garantie/sécurité des droits à et de la vie, ni la préservation du bon état écologique de la Terre, la maison commune. L'objectif est la croissance de la valeur financière des capitaux et des porteurs d'intérêt (stakeholders) les plus puissants. En outre, le principal mode de fonctionnement du système n'est pas la coopération, la solidarité, mais la prédation, la concurrence oligopolistique, la compétitivité de tous contre tous. L'autre est devenu l'ennemi et le marché s'est transformé en arène où les gladiateurs les plus forts acquièrent le droit à la vie accordé par l'empereur (la finance) après avoir éliminé les autres.

On voit bien comment, dans ces conditions, les facteurs de violence et de guerre structurelle permanente ont pris le dessus. Les inégalités ont atteint des niveaux inacceptables. La guerre des riches contre les pauvres n'a jamais été aussi ouvertement menée. Et, last but not least, on a assisté à la résurgence de la forme la plus intégrale de la destruction de la vie et de l'humanité, à savoir le génocide de masse délibéré, qui sera l'objet de notre dernière réflexion.

* * *

Troisième réflexion. Puisque la mobilisation contre la guerre passe par des luttes pour la reconstruction planétaire des deux piliers, la mobilisation doit se concentrer sur deux objectifs : l'abolition des brevets à des fins privées et lucratives et la mise hors-la-loi de la finance prédatrice.

La poursuite de ces deux objectifs n'est pas aisée car les brevets privés et la finance prédatrice sont défendus violemment et sans scrupules par tous les groupes dominants, au premier rang desquels le monde qui tourne autour de la suprématie et de la domination économico-financière et technologico-militaire des États-Unis (et de l'UE).

Aujourd'hui, dans les conditions marquées par une crise profonde du système de vie de la Terre, il est nécessaire de mener des actions mondiales visant à “désarmer la technologie de la conquête de la vie” (justement, les brevets) et, en même temps, à “mettre hors-la-loi la finance prédatrice” (se traduisant par la transformation de toute forme de vie en avoirs financiers).

Le désarmement de la technologie de la conquête passe évidemment par l'abolition des brevets d'appropriation privée et à but lucratif des organismes vivants et de l'intelligence artificielle, ainsi que par la mise au ban du commerce des armes. Il ne s'agit plus seulement d'une question de bonne ou mauvaise utilisation des connaissances et des technologies qui, elles, seraient neutres par nature. Aujourd'hui les connaissances et les technologies ne sont plus essentiellement des forces extérieures à l'humain, mais une construction des sociétés humaines qui définissent leurs finalités et leurs objectifs concrets.

Mettre hors-la-loi la finance prédatrice passe par l‘interdiction des paradis fiscaux et de l'évasion fiscale, par un système de taxation mondiale pour la justice planétaire, par l'abolition de l'indépendance des bourses devenues des entreprises mondiales purement privées échappant à tout contrôle des pouvoirs publics.

Il est illusoire de penser qu'il est possible de construire la paix et une société non-violente sans abolir les brevets d'appropriation privée et de prédation de la vie ; sans bannir les licences de commerce d'armes ; avec le maintien des paradis fiscaux ; sans éliminer l'indépendance des marchés financiers et sans réglementer les grandes oligarchies planétaires en guerre permanente pour la domination.

Il est également illusoire de penser qu'il est possible d'atteindre les objectifs précités en quelques années et par l'action solitaire et désordonnée de telle ou telle “grande” organisation de la société civile, en l'absence d'une coopération stratégique forte et d'une solidarité effective entre les diverses réalités de résistance et d'opposition au monde actuel.

* * *

Quatrième et dernière réflexion. Aujourd'hui, 80 ans après le génocide des Juifs par l'Allemagne nazie, l'humanité est saccagée et proie de l'absurde génocide des Palestiniens par l'État d'Israël, sans oublier les autres exterminations de populations dans les quatre coins du monde, notamment en Afrique et en Asie. Le génocide des Palestiniens est la forme la plus avancée, de nos jours, de l'inadmissible et de l'absurde liés à une guerre prétendument juste et défensive.

Il faut clairement affirmer que le génocide des Palestiniens n'est pas une guerre à proprement parler. Il s'agit d'une action destructive délibérée unilatérale de la vie opérant sur une autre dimension de la condition humaine que celle « dictée » par la guerre et affichée en tant que « la sécurité pour la survie » ! Comme le génocide des Juifs ne fut pas dicté par un problème de « sécurité » des Allemands, mais par une vision profondément inégalitaire, violente, excluante et répressive raciste des peuples de l'humanité, de même le génocide des Palestiniens est l'expression brutale de formes absolues et dogmatiques (dans ce cas d'origine religieuse raciste) d'inégalité et d'exclusion de l'autre.

Les futurs de la paix qui se jouent dans les contextes actuels embrassent des conditions et obéissent à des logiques multiples, dans tous les domaines surtout concernant les conceptions de la vie, de l'humain, de la communauté globale de vie de la Terre.

Arrêter immédiatement le génocide, comme ordonné à raison par la Cour Internationale de Justice et la Cour Pénale Internationale, n'est pas essentiellement une question de droit international. C'est surtout une question de responsabilité humaine et éthique planétaire à charge de tous les sujets de l'Humanité, y compris les communautés sociales, culturelles et morales du monde. Les membres et les autorités de ces communautés doivent aller au-delà de l'invocation à la paix et des pétitions adressées aux autorités politiques des États et des puissants.

Devant la guerre, la pratique prédominante laisse croire que l'on peut se situer d'un côté ou de l'autre. À notre avis, on doit toujours se positionner « contre la guerre » et agir pour créer les conditions nécessaires et indispensables pour la paix. Devant le génocide aujourd'hui des Palestiniens, on ne peut être que contre sans aucune limite réductrice. Le génocide c'est la négation intégrale de la vie, de la justice. Le génocide des Palestiniens est également le génocide de l'humanité. En ne l'arrêtant pas, on reconnaît à l'État génocidaire le droit plus que symbolique de massacrer l'humanité, la justice. Or, un futur sans justice sera toujours un futur sans paix, antihumain. Au fait, les pères constituants de la République italienne ont bien fait d'établir l'art.11 de la Constitution qui stipule “l'Italie répudie la guerre”.

* * *

En conclusion

Même les empires actuels de la technologie conquérante (à la manière Musk) et des “nouveaux seigneurs” des conglomérats industriels et financiers planétaires s'effondreront : l'important est de ne pas attendre que cela vienne tout seul. Ce n'est pas Microsoft, Google, Meta, Amazon, Black Rock, Vanguard, Crédit Agricole, BNP, Crédit Suisse, Walmart, BASF, Bayer, Syngenta, Pfizer, Coca-Cola, Exxon, Nestlé, Danone, Dow Chemicals, China Petroleum, qui pourront empêcher et arrêter la « troisième guerre mondiale ». Ne parlons pas de X, Tesla, Space X et de leur patron, des bourses de Londres, New York, Chicago, Shanghai ou Tokyo, de la Commission européenne, de la Banque mondiale et du FMI, du gouvernement américain, des gouvernements des États membres de l'OTAN, du gouvernement de la Fédération de la Russie, de la Banque centrale européenne indépendante…

Il appartient aux citoyens en révolte d'imposer l'arrêt, tous ensemble - notamment les femmes1, les paysans, les peuples autochtones, les 4 milliards de personnes sans couverture médicale de base et sans accès à une eau potable saine, les sans-abris, les millions de migrants à la recherche d'un pays d'accueil, les travailleurs… À cet égard, les autorités morales mondiales, par exemple du monde des croyances religieuses et éthiques, ont un rôle majeur à jouer, non seulement en termes de pouvoirs d'influence et décisionnels. Nos solutions peuvent faire l'objet d'un soutien clair et explicite de leur part.

Pour promouvoir les conditions nécessaires et indispensables à la construction de la paix voici, en plus ou en renforcement des solutions déjà formulées dans les pages qui précèdent, des exemples de solutions à appliquer dans le domaine de la vie, sa sauvegarde, sa promotion/protection, les droits, les biens communs :

• Refuser la brevetabilité du vivant à titre privé et à but lucratif ainsi que de

l'Intelligence Artificielle, car une telle brevetabilité octroie le pouvoir de décision concernant la vie à des sujets privés motivés essentiellement par l'appât de profit et de puissance. Il faut redonner la responsabilité collective de la vie aux institutions et aux organismes publics communs démocratiques du niveau local à l'échelle mondiale.

• Instituer un Conseil Mondial Citoyen de la Sécurité des Biens Communs Mondiaux

essentiels pour la vie pour tous, notamment concernant l'eau pour la vie, l'alimentation et la santé en abandonnant la privatisation et la financiarisation prédatrice de ces trois biens et services clés.

• Dans un contexte inspiré par la recherche effective et sincère de la paix, les traités

internationaux d'alliance militaire dits « défensifs » doivent être déclarés illégaux, inadmissibles. Ils doivent être remplacés par des institutions mondiales, dotées de moyens politiques et juridiques forts et contraignants, de prévention, empêchement et abolition de l'usage des armes. Le Conseil de Sécurité de l'ONU est à abolir.

• Créer un Conseil Mondial Économique de la Coopération et des Échanges

Solidaires et Soutenables en remplacement de l'Organisation Mondiale du Commerce, qui impose de traiter tout bien, service et relation entre les humains et entre eux et la nature comme des marchandises et des avoirs financiers. L'accaparement des terres et des eaux de la planète doit être déclaré illégal.

• Interdire tout usage agricole, industrie, et tertiaire de substances chimiques qui

empoisonnent la vie de la Terre et conduisent à la dégradation et à la perte de la biodiversité et de la biocapacité de la planète.

• Abolir les paradis fiscaux, symboles de la légalisation du vol de la richesse collective

et de son acceptation éthique par nos sociétés et bannir l'évasion fiscale.

• Rétablir le caractère et les fonctions publiques de la monnaie, des monnaies. La

privatisation de la monnaie et de la finance mondiale est l'un des plus puissants instruments, de pair avec la technologie, de génération des facteurs des conflits et des guerres pour la puissance et la domination. Les collectivités locales, nationales et mondiales doivent récupérer la maîtrise commune de la finance. Il est urgent de réduire drastiquement le pouvoir de domination sur l'épargne et les investissements, de loin supérieur à celui des États, acquis par les grandes banques, les fonds d'investissement et les marchés boursiers. Il faut organiser une Convention mondiale citoyenne sur les banques, les fonds d'investissements et les bourses pour un Plan mondial pour la reconversion financière, la sécurité et la paix.

La lutte “Contre la guerre” est la lutte des justes, elle est la lutte éthique pour la vie et la justice. C'est le combat pour re-irriguer la Terre, reverdir les déserts, redonner de l'oxygène aux océans, pratiquer la fraternité, vivre l'amitié, en un mot, redonner de la joie et de l'amour à la vie. Bruxelles, 26 août 2024.

Note

1. Convention de l'ONU sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes : le développement complet d'un pays, le bien-être du monde et la cause de la paix demandent la participation maximale des femmes à égalité avec les hommes, dans tous les domaines.

Liste des premiers signataires

Donata Albiero, ancienne directrice d ‘école (Italie),

Mario Agostinelli, Association Laudato si…( Italie),

Alain Adriaens, Mouvement pour la Sobriété (Belgique),

Alassan Ba, Pharmacien,Centre d'Ethique (France-Sénégal),

Guido Barbera, Solidarietà Internazionale-CIPSI (Italie),

Cristina Bertelli, Université du Bien Commun (France),

Antonio Bruno, enseignant (Italie),

Ernesto Bonometti et Antonella Zonato, activistes eau bien commun (Italie),

Luca Cecchi, Activiste-Eau, Ass.Monastero del Bene Comune (Italie),

Martine Chatelain, Activiste Eau Secours (CND-Québec),

Giovanna Dal Lago, Ass. “Mamma no pfas”(Italie),

Éric Degimbe, Communauté de la Poudrière (Belgique),

Aníbal Faccendini, Cátedra del Agua, Université Nationale de Rosario (Argentine),

Ettore Fasciano, activiste pour les Droits Humains (Italie),

Adriana Fernández, éducatrice (Chili),

Paolo Ferrari, Médecin, Chrétiens de base Vérone, (Italie),

Alfio Foti, Convention des droits humains en Méditerranée (Italie),

Pierre Galand, ancien sénateur, Forum Nord-Sud (Belgique),

Lilia Ghanem, anthropologue, rédactrice de The Ecologist en arabe (Liban),

Melissa et Laury Gingreau, Ass. Méga Bassines non merci (France),

Luis Infanti de la Mora, évêque Diocèse Aysén, Patagonie (Chili),

Eric Jadoul, activiste pour les biens communs(Belgique),

Pierre Jasmin, pianiste, secrétaire général des Artistes Pour la Paix (CND-Québec),

Michele Loporcaro, agriculteur (Italie),

Claudia Marcolungo, professeure Univ. de Padoue (Italie),

Maurizio Montalto, avocat, défenseur de l'eau bien commun (Italie),

Loretta Moramarco, avocate, militante pour l'Eau (Italie),

Vanni Morocutti, Communauté de la Poudrière (Belgique),

Dario Muraro, activiste no pfas (Italie),

Marinella Nasoni, ancienne syndicaliste (Italie),

Christine Pagnoulle, professeure émérite Université de Liège, ATTAC (Belgique)

Maria Palatine, musicienne, chanteuse, harpiste (Allemagne),

Gianni Penazzi, guitaristempour la paix, les droits humains et l'environnement (Italie),

Nicola Perrone, journaliste, « Solidarietà Internazionale” (Italie),

Riccardo Petrella, professeur émérite Université de Louvain (Belgique),

Michela Piccoli, Mamma no pfas (Italie),

Pietro Pizzuti, comédien, Collectif des Artistes (Belgique),

Jean-Yves Proulx, éducation citoyenne (CND-Québec),

Paolo Rizzi, éducateur pour les droits humains et l'environnement (Italie),

Domenico Rizzuti, ancien dirigeant syndical /Recherche (Italie),

Anne Rondelet, pensionnée (Belgique),

Roberto Savio, journaliste, fondateur de IPS et de Other News (Italie),

Catherine Schlitz, Association PAC-Présence Action Culturelle (Belgique),

Patrizia Sentinelli, Association Altramente ancienne Ministre Coopération (Italie),

Cristiana Spinedi, enseignante (Suisse),

Mimmy Spurio, pensionnée, activiste eau (Italie),

Bernard Tirtiaux, sculpteur, écrivain (Belgique),

Hélène Tremblay, chercheuse, auteure, conférencière… (CND – Québec)

Pour ajouter votre signature :

https://framaforms.org/pour-le-refus-integral-de-la-guerre-1725177466

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Irrationalité et paranoïa de masse envahissent nos sociétés

« Mais, pourquoi ils nous agressent ? Qu'est-ce qu'on leur a fait pour qu'ils nous haïssent et nous bombardent comme ça ? ». Ces questions surprennent et ont de quoi nous faire réfléchir car elles sont le fait des citoyens russes ordinaires de la région de Koursk, interrogés par des reporters envoyés sur place pour couvrir l'avancée des troupes ukrainiens dans ce territoire russe. Et elles surprennent d'autant plus que ces citoyens Russes n'habitent pas à Vladivostok ou en Sibérie, mais pratiquement à cheval sur la frontière russe avec l'Ukraine, à seulement quelques dizaines de kilomètres des champs de bataille de la guerre déclenchée par l'invasion de ce pays par l'armée russe le 24 février 2022…

26 août 2024 | tiré du site du CADTM | Image yk - cc

https://www.cadtm.org/Irrationalite-et-paranoia-de-masse-envahissent-nos-societes

Simple naïveté ou bourrage des crânes, conditionnement du peuple par une propagande de l'État russe, asphyxiante et omniprésente ? Oui, sans aucun doute, mais sûrement plus que ça. Ce qui rend ces interrogations des citoyens de la région de Koursk emblématiques d‘un état d'esprit plus général de notre époque, c'est qu'elles sont en même temps le fait aussi des citoyens... israéliens qui se posent systématiquement des questions du genre « qu'est ce qu'on leur a fait pour que les Palestiniens ou les Arabes nous haïssent tellement et veulent nous faire du mal ? ». Des citoyens israéliens qui sont d'ailleurs souvent des témoins oculaires, sinon des acteurs, des actes de racisme, d'oppression, des bombardements et des massacres perpétrés contre leurs voisins palestiniens par une armée israélienne composée de citoyens ordinaires, c'est-à-dire... d'eux-mêmes !

Évidemment, on ne peut pas comparer la passivité teinté de fatalisme de la majorité des citoyens russes atomisés et repliés sur eux-mêmes, à l'actuel fanatisme raciste et va-t-en guerre de l'écrasante majorité des citoyens israéliens. Cependant, au-delà de leurs différences et des raisons qui font que les sociétés russe et israélienne paraissent aujourd'hui aveuglées par le chauvinisme et soudées derrière leur gouvernants archi-autoritaires (pour le cas israélien voir notre article Essayant de comprendre la dérive génocidaire de la société israélienne !), ce qui caractérise actuellement toutes les deux est leur basculement vers l'irrationalité. Ce qui fait qu'elles soient balayées par une vague de ce qui est la définition même de la paranoïa de masse : « Psychose caractérisée par un orgueil démesuré et une tendance au délire de persécution ». En somme, la folie des grandeurs (Le Grand Israël des uns ou l'Empire Russe promis par Dieu des autres…) mêlée à la suspicion pathologique qu'ils sont entourés par des ennemis qui ne veulent que leur destruction…

À vrai dire, si la paranoïa de masse reste pour l'instant l'apanage des sociétés russe et israélienne, par contre le basculement vers l'irrationalité de masse concerne pratiquement tout le monde actuel et constitue un phénomène de nos temps ! En effet, quelle société de par le monde peut prétendre ne pas connaître et ne pas subir cette irrationalité de masse des temps modernes, qui n'est rien d'autre que ce mélange d'obscurantisme et de mysticisme, de complotisme et de conception policière de l'histoire, à la recherche permanente des boucs émissaires pour « expliquer » tout ce qui préoccupe l'humanité, comme par exemple la catastrophe climatique ou les pandémies ?

Mais alors, qui sont les responsables de cette dérive si inquiétante et si dangereuse ? La réponse saute aux yeux : ce sont les gouvernants et les élites politiques et autres de nos pays. Tous ceux qui, par leurs actes et même par leur exemple personnel, distillent méthodiquement le poison de cette méfiance pathologique envers les « autres » (qui peuvent être les migrants, les minorités ethniques, sexuelles, religieuses, etc.) mêlé à la folie des grandeurs fondée sur la croyance qu'on est le peuple élu de Dieu dont les « autres » ne peuvent qu'être jaloux…

Force est de constater que ce poison, les gouvernants et leurs acolytes l'ont distillé à leurs sujets pratiquement depuis le fond des temps, et surtout durant ce XXe siècle de toutes les barbaries. Mais, force est aussi de constater que jamais autant qu'aujourd'hui ils ne l'ont fait aussi systématiquement, méthodiquement et à l'échelle planétaire, allant même jusqu'à se coordonner entre eux ! Le résultat est que les politiques et les attitudes tendant à imposer et à généraliser cette irrationalité, qu'on considérait jadis être des exceptions à la règle, tendent aujourd'hui à devenir... la règle. Et ce n'est pas évidemment un hasard que leurs meilleurs représentants sont actuellement tous ces politiciens au pouvoir ou aux portes du pouvoir catalogués à l'extrême droite et au néofascisme : du Russe Poutine à l'Américain Trump, de l'Indien Modi au Hongrois Orban, du Brésilien Bolsonaro à l'Argentin Milei, sans oublier les centaines de leurs émules de par le monde, et évidemment l'Israélien Netanyahou et ses ministres mystiques et fascistes, ainsi que les ultra-riches, comme Elon Musk, qui ne cachent plus leur ambition de gouverner le monde cauchemardesque de leurs rêves.

Toutefois, le fait qu'ils sont unis dans leur volonté de s'entraider et de se coordonner dans un réseau international ultra-réactionnaire, anti-ouvrier, raciste, misogyne, homophobe et liberticide, ressemblant de plus en plus à une Internationale brune, ne signifie pas qu'ils sont pareils. Par exemple, Trump n'est pas Poutine, et ses comportements ubuesques, faits de délires égocentriques, de promesses messianiques, de mensonges éhontés proférés par rafales, et d'appels au meurtre, font déjà des émules dont le plus illustre est l'Argentin Milei, « le président à la tronçonneuse ». Les catastrophes sociales sans précédents causées déjà par ce clone argentin de Trump, devraient faire réfléchir tous ceux qui ont tendance à penser que, dans la nuit de leur raisonnement, tous les néolibéraux, tous les libertariens et tous les réactionnaires sont gris, donc pareils. En réalité, toute cette pègre néofasciste cultive et nourrit l'irrationalité et la paranoïa de masse dont souffre nos sociétés, pour une raison très simple : parce que cette irrationalité et cette paranoïa font partie intégrante et servent leur projet néofasciste...

Alors, c'est tout à fait « normal » que tout ce beau monde se reconnaît, se regroupe et serre les rangs derrière ceux qu'il considère, d'ailleurs à juste titre, comme ses idoles, ses chefs et ses incontestables exemples à suivre : Poutine et Netanyahou ! Pourquoi eux et pas d'autres ? Mais, parce que ces deux-la font preuve de la plus grande brutalité et barbarie et d'une absence totale de scrupules, n'hésitant pas à commettre toute la gamme des crimes punis par le droit international (crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocides...) afin de démontrer leur détermination d'aller jusqu'au bout de leur projet raciste, obscurantiste, antidémocratique et liberticide.

Voici donc pourquoi le sort de l'humanité est en train de se jouer dans une large mesure en Palestine et en Ukraine, partout où des hommes et des femmes se battent, souvent les armes à la main, contre Netanyahou et Poutine, ces deux têtes pensantes de cette Internationale brune en formation. Plus que jamais, leur combat est notre combat, le combat de ceux et celles qui défendent bec et ongles, le peu qui reste de nos droits et libertés démocratiques, contre les amis et clones de Poutine et de Netanyahou, dans nos propres pays. D'ailleurs, n'est-ce pas le bras droit de Poutine, son éternel ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui déclare que « Israël poursuit des objectifs similaires à ceux de la Russie », avant de préciser que... « la destruction complète du mouvement Hamas » et « l'élimination de tout extrémisme à Gaza » sont similaires à la « démilitarisation » et la « dénazification » que Moscou poursuit en Ukraine ?

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

L’indépendantiste Christian Tein détenu en France

En prison depuis juin, l'indépendantiste Christian Tein devient le président du Front de libération nationale kanak et socialiste

Par Luis Reygada, L'Humanité, France, le 1er septembre 2024

Le leader indépendantiste, Christian Tein, fait partie des sept militants kanaks déportés en métropole au mois de juin. Le Front de libération nationale kanak et socialiste l'a désigné, samedi 31 août, comme son nouveau président.

Face à la stratégie de répression déployée par l'Hexagone pour sauvegarder ses intérêts en Kanaky-Nouvelle-Calédonie, le Front de libération nationale kanak et socialiste a désigné, samedi 31 août, le leader Christian Tein comme son nouveau président.

Porte-parole de la Cellule de coordination des actions de terrain ( créée en novembre 2023 pour mener la contestation suite au projet de réforme du corps électoral sur l'archipel ), il est à l'isolement à la prison de Mulhouse-Lutterbach ( Haut-Rhin ) depuis le 23 juin, à 17 000 kilomètres de chez lui, soupçonné par Paris d'avoir orchestré la révolte qui a récemment embrasé le Caillou.

Une incarcération aux relents de justice coloniale, comme au temps où la France exilait les chefs autochtones récalcitrants, et que le parti de Tein, l'Union calédonienne, qualifie de « déportation politique ».

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Haïti : le Conseil présidentiel, 100 jours après : un bilan d’échec

Alors que les habitants de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince (AMP) et du département l'Artibonite continuent de subir l'assaut de la fédération des gangs Viv Ansanm, le Conseil présidentiel (CP) et le gouvernement Conille s'enlisent dans la nonchalance. Au lieu de mettre en place un plan de sécurité efficace, axé sur les ressources locales, ils se lancent dans une campagne de propagande irresponsable depuis plusieurs mois.