Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Les Olympiques du climat

Alors que Paris a célébré les Jeux olympiques et paralympiques pendant quelques semaines, les Olympiques du climat, eux, se déroulent chaque jour partout dans le monde et se poursuivront pendant les années à venir.

Jacques Benoit,

Co-initiateur de la Déclaration citoyenne universelle d'urgence climatique - DUC

Co-rédacteur duPlan de la DUC

Membre de GMob.

Et le Canada y bat un à un ses propres records. Parmi les “médailles d'or” climatiques canadiennes 2024, on retrouve :

• le plus grand incendie de forêt en 100 ans dans le parc national de Jasper,qui a rasé 30 % de la ville touristique du même nom ;

• des grêlons de la taille d'un œuf de poule qui ont endommagé biens privés et publics, dont une partie de l'aéroport international de Calgary ;

• des pluies diluviennes qui se sont abattues au Québec battant tous les records existants, 194 municipalités touchées par les inondations,70 000 réclamations comptabilisées au 22 août, des factures de plusieurs millions de dollars pour les assureurs qui entraîneront des hausses de primes et de franchises, 170 routes endommagées, l'autoroute 13 fermée, plusieurs municipalités sans eau courante, l'état d'urgence déclarée en plusieurs endroits, sans compter les effets sous-estimés sur la santé mentale des sinistré.e.s.

À quand la prochaine fois ? À quelle fréquence ? Quelle durée ? Et sous quelle forme : canicule ? Sécheresse ? Inondation ? Tornade ? Même pandémie ?… Impossible de le prédire, mais ça se reproduira, n'en doutons pas.

Ces extrêmes découlent du réchauffement climatique causé par nos émissions de gaz à effet de serre (GES), qu'on ne cesse d'accroître. L'Accord de Paris pour contrer les changements climatiques signé il y a dix ans visait à ce que l'augmentation de la température planétaire ne dépasse pas 2 °C d'ici 2100, bien en dessous de 1,5 °C. Conséquemment, il fallait réduire fortement et rapidement nos émissions de GES. Cette infographie de 2019 du Programme des Nations Unies pour l'Environnement montrait bien que plus on perd de temps, plus les efforts à fournir seraient élevés.

Mais nos gouvernements ont préféré répéter que nous devions nous adapter. Or, vouloir s'adapter sans s'attaquer aux causes est un cul-de-sac. Avant le 9 août, il y a eu Baie-Saint-Paul en 2023, les inondations de 2019, de2017, etc.

Oubliez 2100 : nous nous dirigeons plutôt vers une augmentation de 1,5 °C aussitôt qu'en 2025, pouvant atteindre 2 °C avant 2040, comme nous en ont alerté des scientifiques australiens en 2020 !

Nos gouvernements de tous les paliers doivent prendre leurs responsabilités et agir pour que l'addition de tous les gestes individuels de leurs citoyen.ne.s ne soit pas annulée par des actions irréfléchies, le plus souvent celles des acteurs économiques.

Le gouvernement Trudeau a fait beaucoup de déclarations climatiques ici et à l'international, mais la réalité est que sous son règne, parmi les pays du G20, le Canada arrive au deuxième rang de ceux qui financent le plus les projets de combustibles fossilesavec des fonds publics.

Ayons cela en tête en repensant à sa visite à la mairesse de Longueuil le 22 février 2023.

Couvrant l'événement, LeCourrier du Sud écrivait que le premier ministre se considérait « aligné [avec la mairesse] sur plusieurs dossiers, comme ceux de la lutte aux changements climatiques… »

Sa visite avait débuté par l'atterrissage de son avion à l'Aéroport de Saint-Hubert moins d'une semaine avant une conférence de presse où la mairesse trônait fièrement pour annoncer le développement de ce même aéroport.

Sachant que l'aviation commerciale est responsable de 3 % à 6 % du réchauffementclimatique mondial, on comprend mieux en quoi le premier ministre et la mairesse s'entendaient si bien sur la lutte aux changements climatiques. Malgré leurs vertes déclarations, leur message était « Faites ce que je dis, pas ce que je fais ! »

Parce qu'en soutenant un développement de l'aéroport qui fera passer de 11 000 à 4 millions le nombre de passagers par année, qui se traduira par plus d'une centaine de vols par jour, 6 à 8 vols par heure, la mairesse soutient une hausse importante de la pollution atmosphérique affectant sa population et une augmentation des émissions de GES qui fera disparaître tout effet positif de son plan climatique à venir, pour lequel elle a reçu 3,1 M$ de Québec, le montant le plus élevé du programme "Accélérerla transition climatique locale".

Si dans les 30 dernières années, la consommation de kérosène des avions a diminué de 70 %, le trafic, lui, a été multiplié par 13 et devrait tripler d'ici 2050, selon Mehran Ebrahimi, directeur de l'Observatoire international de l'aéronautique et de l'aviation civile et… directeur scientifique de l'aéroport Saint-Hubert !

L'avion électrique, qui fait étinceler les yeux de la mairesse quand elle parle de sa Zone d'innovation aéroportuaire, c'est comme la capture du carbone pour le gouvernement Trudeau : ça paraît bien sur papier et dans des déclarations, mais c'est un gouffre à argent public et c'est totalement insuffisant pour le défi climatique auquel nous faisons face. Au mieux, ça prendra des décennies à se réaliser, des décennies que nous n'avons pas dans la lutte aux changements climatiques.

Ça suffit !

La mairesse devrait se souvenir à quoi devait servir la chaise des générations qu'elle avait commandée à Mères au front Rive-Sud et fait placer dans la salle du Conseil municipal : à rappeler aux dirigeant.e.s que le futur des enfants se dessine à travers les décisions prises aujourd'hui.

Alors s'il vous plaît, monsieur Trudeau, madame la mairesse : exit discours, excuses, projets inutiles et nuisibles.

Place à l'action conséquente pour que nos enfants aient un futur possible.

4 septembre 2024

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

La Grande transition 2025 : Raviver les solidarités post-capitalistes

Le Collectif La Grande transition appelle toutes les personnes souhaitant construire un avenir plus juste à proposer des activités pour la cinquième édition de sa conférence internationale. Celle-ci vise à réfléchir ensemble aux manières de renforcer les gauches, les mouvements sociaux et les groupes militants, tant dans leurs pratiques que dans leurs analyses théoriques. Cette année, La Grande transition s'inscrit dans le cadre du premier Forum social mondial des intersections, qui invite au décloisonnement des luttes, aux rencontres, aux alliances, aux fronts communs élargis.

Tiré d'Alter-Québec.

Le monde brûle. Les feux de forêt, les sécheresses et les inondations se multiplient à travers le monde. L'État israélien massacre la population palestinienne avec la complicité des puissances occidentales, mettant à risque la région. Les inégalités augmentent un peu partout sur la planète. Des gens sont évincés de leur logement et d'autres peinent à payer leur loyer tandis que les propriétaires s'enrichissent. L'épicerie coûte de plus en plus cher alors que les grands commerces d'alimentation réalisent des profits records. Des migrant·e·s se noient en traversant le Rio Grande et la Méditerranée pendant que leurs confrères et leurs consœurs sont exploité·e·s et sous-payé·e·s dans les champs, les entrepôts et les hôpitaux du Nord global.

Il est de plus en plus urgent de mettre en œuvre des solutions de gauche radicale : socialiser les moyens de production ; créer des coopératives de travail et de consommation ; verdir et désasphalter nos milieux de vie ; développer des logements hors marché ; décentraliser le pouvoir ; partager collectivement le travail de soins ; démilitariser nos sociétés. Ces mesures apparaissent comme le minimum nécessaire pour créer les conditions d'une vie décente pour toutes et tous. Il semble évident que le capitalisme, le patriarcat et le colonialisme doivent être démantelés.

Pourtant, la droite autoritaire et l'extrême droite montent en puissance. Elles ont pris le pouvoir dans plusieurs pays ; elles sont aux portes du pouvoir dans plusieurs autres. Comme elles l'ont toujours fait, elles détournent l'attention des vrais problèmes en s'attaquant à des boucs émissaires comme les personnes racisées ou les personnes LGBTQ+. Même si elles poursuivent des politiques favorables au grand capital, elles se donnent parfois une image « sociale » ou se drapent dans un discours soi-disant anti-élite. Force est d'admettre qu'elles réussissent à convaincre une partie des classes populaires.

La gauche a connu récemment certains succès électoraux et certaines mobilisations importantes, mais ses propositions les plus fortes peinent à s'imposer. Souvent, les mouvements politiques de gauche se cantonnent à la protection des acquis sociaux. Comment reprendre l'offensive ? Comment contrer à la fois le discours néolibéral et celui de l'extrême-droite ? Comment changer le rapport de forces pour que les idées et les pratiques de gauche s'implantent durablement ?

La pandémie a brisé une vague de contestation qui semblait prendre de l'ampleur ; du Chili à Hong Kong, en passant par le Liban et le Soudan, des soulèvements populaires ébranlaient le pouvoir, et les manifestations climatiques rassemblaient de plus en plus de gens. Pour cette cinquième édition de la Grande transition, nous souhaitons retrouver cet élan et renouer avec l'énergie créatrice des mobilisations d'envergure.

Nous voulons aussi trouver des manières pour la gauche de rejoindre nos voisin·e·s, nos collègues et nos concitoyen·ne·s, de s'ancrer dans nos milieux de vie, de développer des liens de confiance avec ceux et celles qui nous entourent, de créer des communautés. Ces alliances seront nécessaires pour lutter contre l'exploitation et l'expropriation de masse, protéger nos espaces naturels et construire ensemble des quartiers et des villages vivants et habitables.

Raviver les solidarités post-capitalistes, c'est aussi reconnaître la richesse des expériences qui préfigurent le monde à bâtir. Il s'agit de s'inspirer par exemple des pratiques autochtones de protection du territoire, des communautés qui ont su mettre en œuvre une réelle autogestion ou encore des services publics démocratiques qui accroissent notre liberté et notre autonomie.

L'heure est venue de dépasser la critique pour s'organiser et aller de l'avant. Nous vous invitons à proposer pour la Grande transition 2025 des ateliers et des communications sur les tactiques, les stratégies, les bilans d'expériences passées et récentes et les modèles alternatifs qui nous aident à avancer vers un monde post-capitaliste.

Pour soumettre une activité cliquez ici

Comment contribuer ?

Nous encourageons les activités qui sortent du format « panel » classique : ateliers pratiques, partages d'expériences, discussions stratégiques, débats, mémoires de luttes, remue-méninges, performances artistiques et culturelles, actions militantes, etc. Les activités donnant la parole à plusieurs participant·e·s seront favorisées, mais les propositions individuelles seront aussi considérées. Nous accueillons avec un enthousiasme accru les soumissions provenant de personnes marginalisées et issues de la diversité. Il est possible que les propositions qui ne tiennent pas compte de cet idéal de diversité soient refusées. Notez aussi que nous encourageons les activités qui visent à initier le public à un thème dans une perspective d'éducation populaire. L'évènement sera principalement en français et en anglais. Nous avons hâte de lire vos idées les plus audacieuses !

Qu'est-ce que le Forum social mondial des intersections (FSMI) ?

Cette édition thématique du Forum social mondial promeut une conception de l'intersection en tant que démarche concrète pour favoriser des changements systémiques. Dans un contexte où l'intersectionnalité met en lumière les croisements entre oppressions et privilèges, il s'agit plutôt de créer des opportunités de co-apprentissage qui mènent à l'action, en décloisonnant les différents milieux tels que l'urbain et le rural, l'action environnementale et sociale, les féminismes et l'action climatique, l'académie et l'activisme, etc. Ce concept préconise une approche intergénérationnelle et relie les échelles locales et globales pour la multiplication de transformations profondes et inclusives.

Comme La Grande transition 2025 sera tenue dans le cadre du FSMI, nous vous invitons à soumettre des propositions qui s'inspirent de cette volonté de croiser des expériences et des expertises dans l'espoir de créer des solidarités post-capitalistes sans frontières.

Exemples de thèmes

– Transformation du capitalisme à l'ère des changements climatiques

– Décroissance, transition juste et création de nouveaux communs

– Mouvements de solidarité internationale (Boycott, désinvestissement, sanctions contre l'État d'Israël (BDS) ; Black Lives Matter ; mouvements anti-paradis fiscaux, Marche mondiale des femmes, etc.)

– Luttes syndicales et luttes pour le droit à la mobilité et à la dignité de travailleurs et travailleuses temporaires, de migrants et migrantes, de sans papiers

– Mouvements pour le droit au logement et pour le droit à la ville, résistance contre des mégaprojets urbains

– Initiatives locales et internationales d'émancipation, d'éducation populaire et de démocratisation

– Luttes contre la hausse du coût de la vie, réponses collectives contre la pauvreté et l'exclusion

– Coopératives d'habitation, squats, occupations et autres solutions contre la crise du logement

– Bilans des campements de solidarité avec la Palestine

– Mouvements pour la démilitarisation et contre la guerre

– Blocages et résistance contre des projets écocidaires et extractivistes

– Relations entre différents mouvements sociaux : créer des alliances, des convergences, élaborer des stratégies communes, mener ensemble des campagnes d'action

– Définancement de la police et opposition à la répression

– Réflexions sur le rapport de la gauche à l'État

– Alternatives féministes, queers, décoloniales, antiracistes et anticapitalistes au système actuel

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Les inégalités en éducation persistent

Malgré le mouvement de démocratisation qui a accompagné la mise en place des cégeps, il y a plus de 50 ans, le revenu et le niveau de scolarité des parents influencent encore aujourd'hui l'accès aux études postsecondaires et la réussite des étudiantes et étudiants, révèle la seconde édition du Bulletin de l'égalité des chances en éducation, publié récemment par l'Observatoire québécois des inégalités.

Tiré de Ma CSQ cette semaine. L'auteur et l'autrice sont conseiller.ère.s. à la CSQ.

L'édition 2024 du Bulletin, qui présente une foule d'indicateurs clés de l'égalité des chances de la petite enfance à l'enseignement supérieur, met cette année l'accent sur les études postsecondaires grâce à une analyse thématique et à un sondage Léger sur les cégeps. Les données révèlent que « l'origine sociale affecte encore les trajectoires scolaires » des jeunes.

« C'est avec inquiétude que nous prenons connaissance des conclusions du plus récent Bulletin de l'égalité des chances en éducation. La réussite tout autant que l'accès peuvent et doivent être également accessibles à toutes les personnes étudiant dans nos cégeps », a dit la vice-présidente de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Anne Dionne.

C'est d'ailleurs l'une des préoccupations qui est ressortie du Congrès de la CSQ tenu en juin dernier. Non seulement les obstacles à un accès juste et équitable à l'éducation doivent être levés, mais les étudiantes et étudiants doivent avoir des conditions de vie leur permettant d'achever leur parcours d'études.

À ce chapitre, l'Observatoire sur la réussite en enseignement supérieur (ORES) propose, dans un dossier thématique au sujet de l'accessibilité financière aux études réalisé en 2023, des pistes de solutions qui méritent d'être prises en compte.

Regard sur la petite enfance et le préscolaire

Dans son Bulletin, l'Observatoire québécois des inégalités propose une nouvelle section sur le secteur de la petite enfance et met en lumière des données inédites permettant, notamment, de connaître la répartition des centres de la petite enfance selon l'indice de défavorisation matérielle et sociale des régions administratives.

Le Bulletin révèle que, depuis 2012, une augmentation graduelle de la proportion d'enfants dits vulnérables dans au moins un domaine de leur développement à la maternelle 5 ans est observée.

Remettre l'égalité des chances au cœur des préoccupations

Les constats tirés du Bulletin de l'égalité des chances en éducation rappellent l'importance des politiques éducatives et sociales destinées à contrer les inégalités. Le Bulletin est une source d'informations fiable et sérieuse qui peut assurément nourrir la réflexion collective en éducation dont le Québec a tant besoin.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le transport scolaire au Québec. Portrait d’un service public mis à mal

Au Québec, près de 580 000 élèves du primaire et du secondaire empruntent quotidiennement quelque 11 000 véhicules scolaires pour se déplacer vers leur école [1]. Depuis les dernières années, on observe une augmentation des bris de service de transport scolaire, d'ailleurs rapportés périodiquement par des articles de presse [2]. La présente étude brosse un portrait de ce service public de transport en commun, justifié par ses récents bouleversements et le peu de documentation à jour pour comprendre les enjeux contemporains entourant le transport scolaire au Québec.

4 septembre 2024 | tiré du site de l'IRIS

https://iris-recherche.qc.ca/publications/transport-scolaire/

Pour lire l'ensemble de la recherche, cliquez sur l'icône :

Faits saillants

Les bris de service en transport scolaire au Québec ont été en moyenne de 200 par jour lors de l'année scolaire 2022-2023 et de 137 par jour en 2023-2024, soit une moyenne respective de 8 000 et 5 500 élèves sans service. Ces nombres contrastent avec les années précédentes, où les bris de service étaient exceptionnels. La pénurie de personnel et les conflits de travail sont les deux facteurs premiers de ces bris de service.

Les données du ministère des Finances du Québec démontrent que le taux de bénéfice moyen avant impôt des entreprises de transport scolaire a été de 13,5 % entre 2012 et 2019. Durant la même période, le taux de bénéfice moyen avant impôt des entreprises non financières au Canada a été de 6,5 %. Transport scolaire Sogesco, qui contrôle environ 12 % du marché québécois, affiche un taux de rendement moyen avant impôt de 15,5 % entre 2014 et 2023.

En 2011, un rapport du Vérificateur général du Québec estimait que 10 entreprises contrôlaient 35 % de l'industrie du transport scolaire au Québec, ce qui posait un risque financier important pour les finances publiques, d'autant plus que la quasi-totalité des contrats de service est toujours conclue de gré à gré. Les 10 premières entreprises de transport scolaire contrôle désormais environ 40 % du marché.

Certains projets pilotes de transport scolaire menés par les organismes scolaires eux-mêmes ont permis de diminuer les bris de service causés par un manque de personnel entre les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024 ; jusqu'à 95 % dans le cas du centre de services scolaire des Affluents, dans Lanaudière.

Le recours systématique à la sous-traitance privée est l'exception plutôt que la règle au Canada. La flotte de véhicules scolaires de plusieurs provinces canadiennes est en tout ou en partie publique. Afin de faire contrepoids à la concentration de l'industrie et de lutter durablement contre la pénurie de main-d'œuvre, l'État québécois devrait augmenter la proportion publique des véhicules scolaires, qui est à l'heure actuelle de moins de 1 %.

3. Conclusion et recommandations

Environ 40 % du marché du transport scolaire est contrôlé par 10 entreprises. Faute de mesures politiques conséquentes pour faire suite au rapport du VG en 2011, qui indiquait clairement une tendance à la concentration de l'industrie, la situation s'est aggravée depuis. Les données présentées dans cette étude démontrent une prise de bénéfice importante de la part du secteur privé.

Comparativement au rendement raisonnable moyen de 8 % avancé par la firme comptable Deloitte pour ce secteur économique, certaines entreprises obtiennent un taux de rendement moyen doublement supérieur. Afin de contrer cette dynamique et de freiner l'oligopolisation de l'industrie du transport scolaire, des efforts de décentralisation doivent être accomplis. À cet égard, et à partir des modèles pratiqués dans d'autres provinces canadiennes et par certains organismes scolaires du Québec, l'État doit faire contrepoids au secteur privé en augmentant la proportion de véhicules scolaires détenus par le public.

Dans un contexte de ruptures de service de transport scolaire, il importe de réitérer les mérites de ce service public. En plus de ses bienfaits écologiques, par sa qualité de transport collectif, le transport scolaire est un mode 72 fois plus sécuritaire que le transport à l'école par automobile62. Sa gratuité est également un atout pour la fréquentation scolaire et l'inclusion sociale, particulièrement pour les ménages moins nantis qui peuvent ne pas avoir accès à d'autres modes de transport alternatif pour assurer les déplacements scolaires des enfants et adolescent·e·s. Une étude en ce sens aux États-Unis a révélé la prévalence des familles à faible revenu dans le recours au service de transport scolaire, ce qui, à notre connaissance, n'a pas été accompli à ce jour au Canada63.

Les analyses présentées dans ce document ont abordé divers aspects du transport scolaire au Québec et permettent de dresser les constats suivants :

- Les interruptions de service, à raison de plus ou moins 170 par jour scolaire dans les deux dernières années, sont principalement attribuables à des questions de main-d'œuvre.

- Il n'existe pas de procédure et de norme communes de compilation des bris de service à l'échelle du Québec.

- Le nombre de détenteurs et détentrices de certificat de compétence de transport scolaire semble engagé dans une tendance baissière. La proprotion des conducteurs et conductrices âgé·e·s de 55 ans et plus atteint désormais près de 70 %.

- À ce jour, l'approche des primes salariales a constitué la principale réponse des pouvoirs publics à l'égard des bris de service systémiques.

- Les entreprises de transport scolaire affirment qu'elles ne disposent pas de marge de manœuvre financière et réclament du financement public supplémentaire. Pourtant :

- Le ratio entre les bénéfices nets avant impôts et les revenus bruts des entreprises privées de transport scolaire ont avoisiné 13,5 % durant la période de 2012 à 2019, soit un taux supérieur à la norme proposée par une étude de la firme comptable Deloitte en 2008.

- Durant la période de 2019 à 2023, le taux moyen des bénéfices nets avant impôt sur les revenus bruts a été de 16,86 % pour l'entreprise Transport scolaire Sogesco, le plus important transporteur du Québec.

- Les avertissements du VG émis en 2011 à propos des risques posés par la concentration du marché du transport scolaire au Québec sont demeurés lettre morte. Selon nos estimations, les 10 entreprises de transport scolaire les plus importantes contrôlent désormais environ 40 % du marché, comparativement à 35 % en 2011. Les acquisitions récentes d'entreprises de transport scolaire par de grands groupes indiquent qu'en l'absence d'intervention politico-économique, l'oligopolisation de l'industrie du transport scolaire se poursuivra dans les années à venir et représentera un risque accru lors du renouvellement des règles budgétaires du transport scolaire en 2027-2028.

- Le rehaussement sans condition du financement public du transport scolaire ainsi que le programme de primes salariales comportent le risque de subventionner les profits du secteur privé, de plus en plus composé de fonds d'investissements privés étrangers.

- Au Canada, le modèle économique et politique du transport scolaire est majoritairement public, et la sous-traitance systématique est, au vu des informations disponibles, le fait des seules provinces de Québec et de l'Ontario.

- Le gouvernement du Québec a entrepris, de concert avec certains CSS, et malgré l'opposition des transporteurs privés, des projets pilotes de transport scolaire en régie. Cette initiative a eu des effets positifs marqués : les bris de service du CSS des Affluents, dans Lanaudière, ont diminué de 95 % entre les années 2022-2023 et 2023-2024, c'est-à-dire qu'ils sont passés d'environ 6 500 bris à 324 pour l'année 2023-2024, en date du 21 mai.

Les réponses politiques aux constats ci-dessus sont complexifiées par le caractère de sous-traitance du transport scolaire, où les actifs de ce service public n'appartiennent pas à l'État. Une partie des problèmes constatés découlent d'ailleurs de cet aspect. Dans une perspective de résilience du réseau et de rééquilibrage des rapports de force entre une industrie de plus en plus concentrée et un État et des organismes scolaires dépendants de ceux-ci pour la prestation du service, la constitution progressive d'une flotte publique partielle ou totale représente une avenue de réforme porteuse, à l'instar d'autres provinces canadiennes. Voici la synthèse des recommandations évoquées dans les chapitres d'analyse de cette étude :

- Établir une compilation détaillée des bris de service de transport scolaire à l'échelle du Québec, dans une perspective de meilleure compréhension et d'amélioration de ce service public.

- Introduire une rémunération minimale des conducteurs et conductrices dans le cadre de l'élaboration quinquennale des règles budgétaires du transport scolaire, de manière à assurer des conditions de travail attractives et éviter le risque de subventionner un taux de surprofit privé en rehaussant sans condition le financement du transport scolaire.

- Établir au sein du MEQ une politique de compilation d'informations relatives aux entreprises privées de transport scolaire – nombre, taille, circuits de transport scolaire sous contrat, informations aux états financiers – et rendre disponibles au public les informations pouvant l'être. Cette pratique constituerait une forme renouvelée de publication d'« indicateurs de gestion » produits jusqu'en 2012-2013 par le MEQ.

- Étudier davantage les barrières à la concurrence et les causes de la prévalence des ententes de gré à gré entre les organismes scolaires et les transporteurs privés, afin d'envisager des politiques réglementaires de protection de la concurrence telles que celles entourant la disponibilité des cours d'entreposage de véhicules scolaires à proximité des organismes scolaires.

- Profiter du renouvellement en cours du parc de véhicules scolaires dans le cadre de la politique d'électrification du secteur pour favoriser la détention publique des véhicules et le transport en régie. Cette approche est de nature à diminuer les risques économiques posés par la concentration progressive de l'industrie du transport scolaire, en plus de prévoir des conditions de travail accrues.

- Faire l'acquisition publique d'entreprises de transport scolaire privées, surtout celles susceptibles d'être vendues à de grands groupes ; intégrer leurs actifs dans les organismes scolaires à proximité par le biais du transport en régie. Cette démarche peut contribuer à rééquilibrer le rapport de force entre l'industrie du transport scolaire et l'État pour les questions entourant la concentration croissante du marché.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

[1] Compilation des rapports financiers (TRAFICS) respectifs des 72 organismes scolaires du Québec pour l'année 2022-2023, tableau « Dépenses du transport quotidien ».

[2] AGENCE QMI, « Environ 1500 circuits d'autobus scolaires annulés depuis le début de l'année scolaire », Le Journal de Montréal, 7 octobre 2021, www.journaldemontreal.com/2021/10/07/environ-1500-circuits-dautobus-scolaires-annules-depuis-le-debut-de-lannee-scolaire-1.

Pour que l’humain demeure au cœur des services publics !

Le Québec doit conserver des services publics en personne et maintenir des alternatives au numérique. Il doit garantir l'accès à des services de qualité pour tous et toutes en simplifiant ses écrits, son langage et ses procédures et en humanisant ses services. Il faut également trouver des solutions pour remédier aux fractures numériques, notamment en offrant l'accès à Internet et aux outils numériques à faible coût.

On dit que le numérique ça facilite notre vie. Ce n'est pas vrai.

Personne participante de la Marée des Mots

Pour inscrire son enfant à la garderie, prendre un rendez-vous médical ou remplir des papiers administratifs, ça se passe de plus en plus en ligne. Quand tout fonctionne bien, c'est un gain de temps et d'énergie pour la plupart d'entre nous. Mais quand ça bogue, on est vite démunis derrière notre écran.

Pour les personnes qui rencontrent des difficultés avec les ordinateurs et Internet, tout devient encore plus complexe. Pour elles, le numérique, c'est un mur. Un mur infranchissable. Un mur qui exclut.

Et on ne parle pas d'une poignée de personnes. Les gens qui ont des difficultés avec le numérique sont plus nombreux qu'on ne le pense ! Il y a des personnes peu alphabétisées et en situation de pauvreté, des personnes immigrées, autochtones, des personnes en situation de handicap, des personnes âgées et même des jeunes !

Ça s'en vient compliqué la vie…

Personne participante de CLEF Mitis-Neigette

Depuis quelques années, le Québec accélère le virage numérique des services publics. D'ici 2025, il compte implanter l'Identité numérique, qui deviendra alors le premier point d'accès pour les services gouvernementaux1. Pourtant, plusieurs drapeaux rouges devraient alerter le gouvernement sur la faisabilité de ce projet. Par exemple, en 2022, il a dû reculer sur le déplacement en ligne du carnet de réclamation des personnes bénéficiaires de l'aide sociale, à la suite de la forte mobilisation des groupes qui les soutiennent2. On se souvient aussi du lancement chaotique de la SAAQclic au printemps 2023, qui a révélé les ratés d'une transition numérique faite à la va-vite, sans prendre en compte la réalité de la population3.

Le virage numérique restreint les droits de nombreuses personnes, notamment leur droit d'être informés et d'avoir accès aux services publics.

Avec la fermeture des guichets, le renvoi vers des boites vocales ou des formulaires en ligne, elles ont plus de difficultés à obtenir du soutien en personne ou au téléphone. Elles risquent de ne pas demander les services et aides auxquels elles ont droit par manque d'information, par incompréhension de l'information, mais aussi et surtout, parce qu'elles ont trop de difficultés à faire leurs démarches en ligne4. Ceci a de graves conséquences sur leurs revenus, leur état de santé et leur qualité de vie, qui dépendent justement des services et aides du gouvernement !

Je me sens mise à part dans la société.

Personne participante de la Maison populaire d'Argenteuil

On ne peut pas emprunter aveuglément la voie du numérique en laissant de côté les personnes qui en sont exclues !

Le Québec doit conserver des services publics en personne et maintenir des alternatives au numérique. Il doit garantir l'accès à des services de qualité pour tous et toutes en simplifiant ses écrits, son langage et ses procédures et en humanisant ses services. Il faut également trouver des solutions pour remédier aux fractures numériques, notamment en offrant l'accès à Internet et aux outils numériques à faible coût.

Ensemble, traversons l'écran pour que l'humain demeure au cœur des services publics !

Pour appuyer nos demandes et signer notre déclaration, rendez-vous sur : https://rgpaq.qc.ca/traversons#déclaration

Signataires

Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec

Collectif pour un Québec sans pauvreté

Fédération des mouvements personne d'abord du Québec

Front commun des personnes assistées sociales du Québec

Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées

Notes

1. https://www.lapresse.ca/contexte/2022-11-20/identite-numerique/une-solution-mille-interrogations.php

2.https://www.lesoleil.com/2022/11/27/dematerialisation-des-services-dassistance-sociale-des-effets-prejudiciables-0db6932fbff4a11d67a5496391198909/?fbclid=IwAR3NZym3kfyuuUHMUN8notWM1aCsdGfzkzGKgAtRVxiQHHi0bMp3tpbqD1c

3.https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1975312/saaq-automobiliste-delai-retard-portail-numerique

4.ACORN Canada, Barriers to digital equity in Canada, 2019, p.10. URL : https://acorncanada.org/resources/barriers-digital-equality-canada/.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

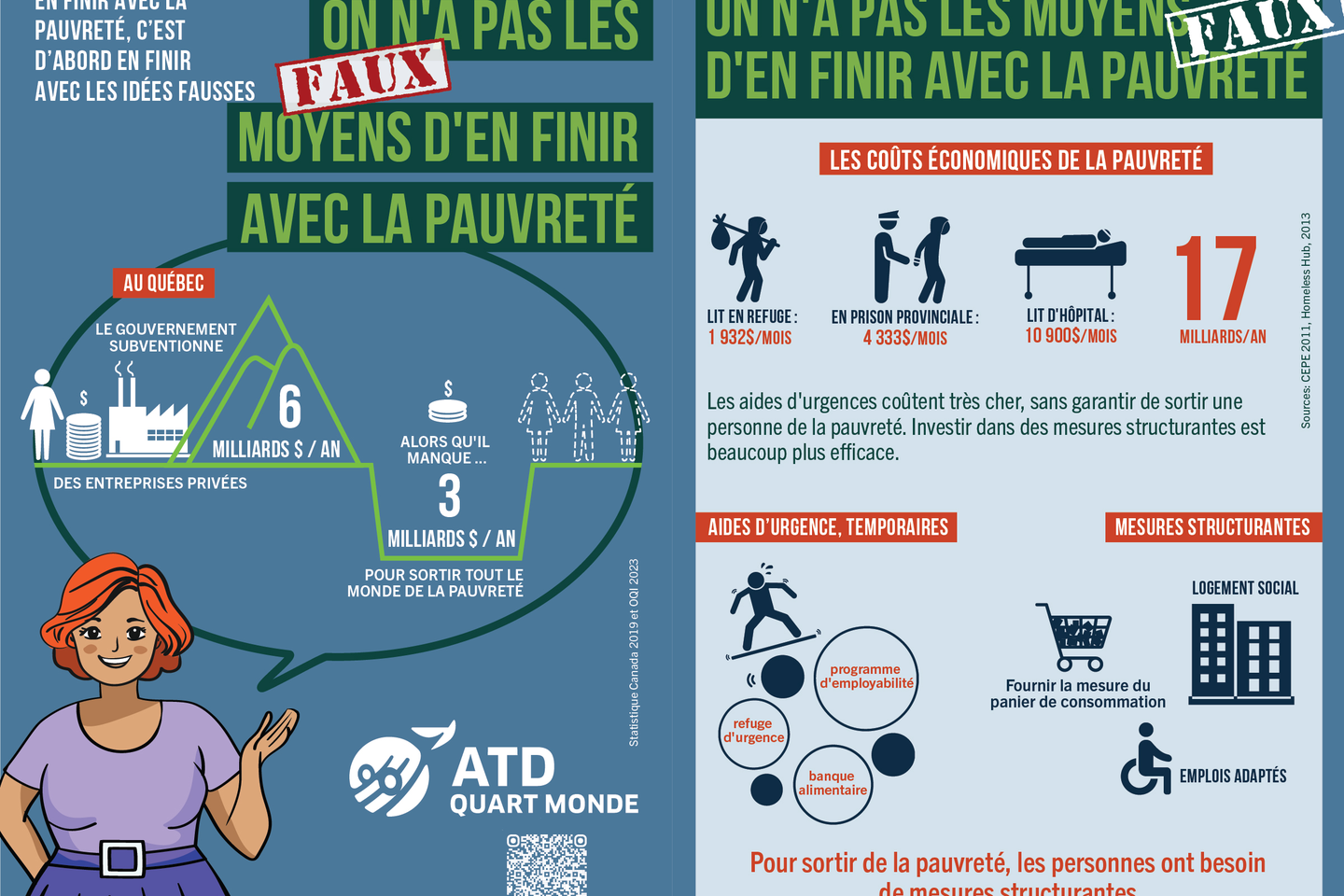

Une capsule vidéo contre une idée fausse sur la pauvreté

Dans le cadre de sa vaste campagne pour combattre les idées fausses sur la pauvreté, le Mouvement ATD Quart Monde lance aujourd'hui la troisième capsules vidéo.

Trop d'idées fausses sur la pauvreté influencent négativement les personnes en position de pouvoir, celles qui conçoivent les programmes et mettent en place des services de lutte à la pauvreté. Cela fait en sorte que trop souvent ces actions ratent leur cible. Déjà les personnes manquent de revenu, mais elles souffrent en plus du jugement social qu'imposent ces idées fausses.

On n'a pas les moyens d'en finir avec la pauvreté - FAUX !

Si nous croyons que les pauvres ne veulent pas travailler et qu'on vit bien sur le BS, il est certain que nous aurons l'illusion que lutter contre la pauvreté coûte cher. Ces idées fausses influencent donc les décisions de la société. Pourtant, ce qui coûte cher c'est de ne pas agir contre la pauvreté : un lit dans un refuge pour sans-abri coûte 1932$ par mois, un séjour en prison coûte 4333$ par mois et un lit à l'hôpital coûte 10900$ par mois. Au Québec, les coûts indirects de la pauvreté sont estimés à 17 milliards de dollars. Or, une étude très récente a évalué qu'avec 3 milliards de dollars, le Gouvernement du Québec pourrait permettre à tous et toutes de combler ses besoins de base.

Par conséquent, hausser les revenus des plus pauvres profiterait à tous et toutes, car ces revenus se retrouvent dans l'économie locale, sans compter la réduction de dépenses en soins de santé et en frais juridiques. D'ailleurs, sur une période de dix ans, le nombre de familles ayant recours à l'aide sociale a diminué de 46% parce que le Gouvernement du Québec avait augmenté l'aide financière aux familles.

Le Fonds monétaire international (FMI) affirme que quand les plus riches d'un pays s'enrichissent, la richesse globale du pays diminue. Au contraire, lorsque les plus pauvres s'enrichissent, la richesse augmente, et tout le monde en profite.

Ces données nous amènent à changer notre regard sur la pauvreté et nos stratégies pour l'éliminer tout en respectant la dignité de ceux et celles qui la vivent.

En finir avec la pauvreté, c'est d'abord en finir avec les idées fausses

[Regardez la capsule vidéo](https://civicrm.atdquartmonde.ca/fr/civicrm/mailing/url?u=1557&qid=80812)

https://www.atdquartmonde.ca/wp-content/uploads/FAUX-EnFinirAvecPauvrete_RectoVerso.png

Consultez la fiche

La fiche contre l'idée fausse "On vit bien sur le BS" est disponible pour diffusion dans vos médias et réseaux sociaux.

Vous pouvez les imprimer librement également pour faire changer les idées sur la pauvreté.

[Aller sur le site Internet](https://civicrm.atdquartmonde.ca/fr/civicrm/mailing/url?u=1558&qid=80812)

https://civicrm.atdquartmonde.ca/fr/civicrm/mailing/url?u=1558&qid=80812

Des outils pour un regard juste sur la pauvreté

Ces capsules vidéo sont des outils qui viennent enrichir nos moyens afin de rétablir un regard juste sur les personnes qui vivent la pauvreté. [Les fiches cartes-postales sont déjà disponibles sur notre site Internet.](https://civicrm.atdquartmonde.ca/fr/civicrm/mailing/url?u=1558&qid=80812) Le manuel d'accompagnement de la campagne sera mis en ligne gratuitement le 10 septembre. Des commandes pour des copies papier de ces outils sont également possibles.

[Visiter le site de la campagne](https://civicrm.atdquartmonde.ca/fr/civicrm/mailing/url?u=1558&qid=80812)

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Enquête. Les forêts anciennes du Canada mises à mal par des coupes à blanc certifiées durables

Une enquête révèle qu'au Canada des entreprises forestières certifiées par des organismes environnementaux comme ayant des produits fabriqués de manière responsable exploitent des forêts anciennes, essentielles pour contenir le réchauffement climatique. Ces forêts ont connu en vingt ans un déclin parmi les plus importants au monde.

Tiré de Courrier international.

S'étendant sur 347 millions d'hectares, les forêts du Canada représentent 9 % de la superficie forestière du monde, faisant du pays le troisième plus boisé de la planète. Le Conseil canadien des ministres des forêts, qui présente ces chiffres, ajoute que “les forêts et autres écosystèmes riches en dioxyde de carbone représentent probablement la solution naturelle la plus connue pour lutter contre les changements climatiques”.

Une enquête de Reuters remet sérieusement en question cette solution. L'agence affirme que les opérations d'exploitation forestière présentées comme “durables” sont des coupes à blanc dans ces forêts. En analysant des données forestières de la province de l'Ontario, Reuters dit avoir constaté qu'environ 30 % des forêts boréales certifiées exploitées entre 2016 et 2020 avaient au moins 100 ans.

- “Cela a entraîné la perte de 960 km² de ces forêts anciennes, soit une superficie de la taille [combinée des villes de] New York et de Washington.”

L'exploitation de ces zones “a eu lieu malgré le fait que 94 % des forêts aménagées de la province sont certifiées par l'un des deux principaux organismes de certification environnementale au Canada”.

La situation n'est guère mieux en Colombie-Britannique, dont “plus de la moitié [des] forêts anciennes [a] disparu au cours des deux dernières décennies”. La chaîne CTV News rapporte qu'un organisme de surveillance des pratiques forestières dans cette province affirme que, en raison de l'absence d'une supervision des coupes, il y a désormais un risque que l'île côtière de Quadra n'ait plus suffisamment de forêts anciennes à l'avenir.

Vive réaction

Interviewé par Reuters, le biologiste Dominick DellaSala du groupe environnemental Wild Heritage est sidéré :

- “Pourquoi diable autorisent-ils l'exploitation forestière certifiée dans des forêts primaires vieilles de plus de cent ans ? Il est ridicule pour le Canada de prétendre qu'il pratique une gestion durable.”

Autre problème de taille : les innombrables routes d'exploitation forestières, minières et pétrolières qui sillonnent le pays – la CBC estime qu'elles couvrent plus de 1,5 million de kilomètres en 2022. Une recherche publiée en juillet par la Fondation David Suzuki, un groupe environnemental, indiquait que leur prolifération “était incompatible avec l'arrêt et l'inversion de la dégradation des forêts et de la perte de biodiversité”.

L'industrie de la certification se défend

Le Conseil international de gestion forestière (FSC) et le programme d'aménagement forestier durable (SFI), impliqués dans la certification des produits forestiers, n'ont pas commenté les résultats de l'enquête de Reuters. La FSC s'est bornée à parler de normes de certification “robustes et crédibles”. Et le SFI a affirmé que sa certification est devenue “une solution hautement fiable” pour répondre à une demande croissante de produits issus de forêts gérées de façon durable.

Ce qui est sûr, regrette l'Encyclopédie canadienne, c'est que les forêts anciennes, autrefois partie intégrante du paysage forestier du Canada, “n'existent désormais que sous forme de petites parcelles fragmentées en raison de l'exploitation forestière intensive […], de la conversion des forêts à l'agriculture, des épidémies d'insectes […], des incendies de forêt et des maladies”.

Martin Gauthier

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

La stratégie québécoise en habitation en est une qui oublie les besoins des femmes !

Saint-Lambert, le 9 septembre 2024 - Le Réseau des Tables régionales de groupes de femmes du Québec (RTRGFQ) est extrêmement déçu par la Stratégie québécoise en habitation présentée en catimini le 22 août dernier par la ministre responsable de l'habitation France-Élaine Duranceau. Attendue depuis plus d'un an, cette stratégie échoue à présenter des mesures qui contribueraient à résoudre de manière systémique cette crise du logement qui touche particulièrement les femmes à travers le Québec.

« Alors que le cabinet de la ministre responsable de l'Habitation promettait, à l'occasion d'une rencontre en octobre dernier, que la nouvelle Stratégie prendrait en considération les besoins spécifiques des femmes, le gouvernement écarte de la main les solutions proposées qui y répondraient réellement », déplore Audrey Gosselin Pellerin, du RTRGFQ.

« L'intégration d'une analyse différenciée selon les sexes intersectionnelle (ADS+) lui aurait permis d'éviter cet angle mort », ajoute-elle.

En effet, bien que les femmes soient affectées d'une manière disproportionnée par cette crise, comme le démontre son analyse féministe, le RTRGFQ a constaté que le mot « femme » n'apparaît qu'une seule fois dans la Stratégie !

Comme plusieurs organismes de défense du droit au logement, le RTRGFQ dénonce le manque de nouvelles actions structurantes dans cette Stratégie qui présente plutôt un portrait des initiatives passées ou en cours du gouvernement. Ce dernier s'entête à miser sur l'accélération de la construction de nouveaux logements et le marché privé au lieu de mettre en place des mesures qui régleront véritablement cette crise sans précédent, telles qu'investir massivement dans le logement social et instaurer un contrôle des loyers. La création de logements sociaux est essentielle pour répondre aux besoins urgents des femmes locataires étant donné qu'elles sont plus nombreuses que les hommes, soit 27 %, à consacrer une part démesurée de leur revenu à se loger.

« Si le gouvernement cessait de mettre la faute sur l'immigration et ciblait les réelles causes de la crise du logement, il appliquerait peut-être les bonnes solutions », soulève Audrey Gosselin Pellerin, du RTRGFQ.

Le Réseau des Tables régionales de groupes de femmes du Québec (RTRGFQ) est un organisme féministe de défense collective des droits travaillant sur les questions touchant les intérêts et les droits des femmes en tenant compte de l'intersection des divers systèmes d'oppression. Il s'agit d'un regroupement provincial composé des Tables régionales de groupes de femmes représentant les 17 régions du Québec. Le RTRGFQ est en action depuis 2001 pour favoriser l'égalité pour toutes les femmes.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

La réélection de Trump pourrait compromettre l’accès à l’avortement à travers le monde

Les prochaines élections présidentielles américaines seront déterminantes pour l'accès à l'avortement dans les pays à faibles revenus qui reçoivent du financement des États-Unis. En effet, l'élection du Parti républicain pourrait mener à la restitution d'une politique étrangère antiavortement du nom de Protecting Life in Global Health Assistance (PLGHA).

Tiré de The conversation.

Au cours de sa première année de mandat, en 2017, l'ancien président américain Donald Trump a rapidement instauré la PLGHA. Cette politique faisait suite à une longue lignée de politiques similaires surnommées Global Gag rule (règle du bâillon mondial).

La règle du bâillon mondial a eu des impacts majeurs sur la santé des femmes dans plusieurs pays à faibles revenus. Candidate au doctorat en santé publique à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, j'étudie l'accès à l'avortement en milieu sécuritaire en Afrique Sub-Saharienne, sous la direction du professeur Thomas Druetz. Je propose ici une synthèse des résultats d'études ayant examiné cette politique et une critique des enjeux éthiques qu'elle soulève.

La règle du bâillon mondial

La règle du bâillon mondial a été abrogée par chaque nouveau gouvernement démocrate et réinstaurée par chaque nouveau gouvernement républicain depuis 1984.

Initialement instaurée par le gouvernement Reagan, cette politique obligeait les organisations non gouvernementales (ONG) non américaines à certifier qu'elles ne pratiqueraient pas et ne feraient pas la promotion de l'avortement si elles souhaitaient recevoir un financement du gouvernement américain. En 2017, elle a non seulement été réinstaurée par le gouvernement Trump, mais sa portée a été considérablement élargie. Cette nouvelle version s'intitulait Protecting Life in Global Health Assistance.

Effectivement, dans les versions antérieures de la politique, les restrictions liées à l'avortement n'étaient imposées qu'aux ONGs financées par des fonds d'aide à la planification familiale provenant de l'agence des États-Unis pour le développement international (USAID). À titre d'indication, ce fonds représentait un montant d'environ 600 millions USD, en 2017.

Sous le gouvernement Trump, les restrictions ont été élargies tant et si bien qu'elles s'appliquaient désormais aux ONGs financées par tout fonds d'aide en santé mondiale provenant de tout département ou agence du gouvernement américain. Or, l'enveloppe de ces fonds était près de 15 fois supérieure, et s'élevait en 2017 à un montant total annuel de 8,8 milliards USD. Les ONGs qui souhaitaient pouvoir bénéficier de ces fonds devaient alors se conformer aux restrictions.

Une diminution de l'offre de services d'avortement et de contraception

Dans plusieurs pays à faibles revenus, le secteur non gouvernemental est considérablement impliqué dans la fourniture de services de santé reproductive.

Devant choisir entre la certification de la PLGHA ou le refus de s'y conformer, plusieurs ONGs ont vu leurs activités perturbées. D'un côté, les ONG certifiant la PLGHA ont dû cesser d'offrir des services liés à l'avortement. D'un autre côté, celles refusant de la certifier se sont vu imposer des coupures considérables.

Les services d'avortement et de contraception étant souvent offerts par les mêmes ONGs, les coupures ont également affecté l'offre de contraception. Deux des ONGs les plus importantes dans le domaine de la contraception, International Planned Parenthood Federation et MSI Reproductive Choice ont notamment refusé de certifier la politique.

Des études de l'Université Colombia et de Population Action International (PAI) rapportent une désorganisation et une fragmentation des services de santé sexuelle et reproductive, un blocage des activités de sensibilisation sur le sujet ainsi qu'une perturbation des programmes de formation des prestataires de santé sur l'avortement sécuritaire.

Une étude de l'institut Guttmatcher a noté une réduction de l'offre de services de contraception, ainsi qu'une augmentation de 6,1 % des ruptures de stock de contraceptifs sous la PLGHA en Éthiopie.

Une augmentation du recours aux avortements non sécuritaires

Ces réductions dans l'offre de services d'avortement et de contraception par les ONGs affectées n'ont pas été sans conséquences sur la santé des femmes. Plutôt que de réduire le recours à l'avortement, tel qu'anticipé par ses créateurs républicains, la règle du bâillon mondial a plutôt eu l'effet inverse.

Une étude de l'Université Stanford démontre que sous l'administration Bush (2001 à 2008), le recours à l'avortement dans les pays bénéficiaires de fonds états-uniens a connu une augmentation brute de 4,8 avortements par 100 000 femmes-années. Une diminution de la capacité des femmes à planifier leurs grossesses en raison de la réduction de l'offre de contraceptifs serait à l'origine de ce phénomène, les forçant à avoir davantage recours à l'avortement, et souvent à des méthodes non sécuritaires.

Bien que les impacts de la PLGHA de Trump sur le recours à l'avortement n'aient pas encore été clairement établis, plusieurs études indiquent des effets similaires.

Une étude de l'Institut Guttmatcher note une réduction de l'utilisation des contraceptifs modernes sous la PLGHA en Éthiopie, ainsi qu'une stagnation des progrès dans la réduction des grossesses et des grossesses non désirées en Ouganda, notamment dans les districts les plus exposés à la politique.

Les mêmes auteurs ont identifié une augmentation de 15.5 % de patientes admises à l'hôpital pour des soins post-avortement en Ouganda, suggérant une augmentation des complications liées aux avortements et, indirectement, une augmentation du recours aux avortements non sécuritaires. En effet, en restreignant l'accès aux avortements sécuritaires, la PLGHA a forcé les femmes a se tourner vers des méthodes plus risquées. Les femmes marginalisées et vulnérables auraient été particulièrement affectées par la politique.

Abus de pouvoir et néo-colonialisme : une entrave au droit à l'autodétermination des pays concernés

Les droits à l'avortement ont considérablement progressé mondialement depuis la fin des années 1990. Bien qu'il ait été entièrement illégal dans de nombreux pays par le passé, la majorité des pays du monde ont maintenant légalisé l'avortement dans certaines circonstances.

Il convient donc de souligner qu'en s'opposant au cadre juridique de plusieurs pays, la PLGHA va à l'encontre du principe éthique de l'autodétermination.

En effet, cette politique entrave la fourniture de services d'avortements dans des pays où l'avortement a été légalisé par décision des autorités locales. En 2016, 37 pays sur 64 recevant du financement américain avaient des lois nationales autorisant l'avortement dans des circonstances non autorisées par la PLGHA.

L'exportation d'idéologies par les États-Unis au-delà des frontières américaines peut être considérée comme un impérialisme moral rendu possible par une position économique favorable.

Alors que le domaine de la santé mondiale tente de s'éloigner des dynamiques de pouvoirs entre le nord global et le sud global, cette politique reproduit ouvertement un néo-colonialisme destructeur.

À quoi s'attendre si Trump est réélu ?

Alors que les sondages affichent une lutte serrée entre Kamala Harris et Donald Trump, les deux candidats à la présidence américaine, les organisations luttant pour améliorer l'accès à l'avortement dans les pays à faibles revenus devraient s'inquiéter.

Bien que des discussions aient eu lieu sous le gouvernement Biden pour abroger de façon permanente la PLGHA, aucune mesure concrète n'a été prise jusqu'à présent.

La position du Parti républicain sur le droit à l'avortement se radicalise, comme en témoigne le candidat à la vice-présidence, J.D. Vance, qui s'est positionné pour l'interdiction nationale de l'avortement aux États-Unis. S'il est réélu, il est attendu que Trump réinstaure la PLGHA.

Il est également probable que le parti républicain élargisse encore davantage sa portée, comme cela a été recommandé par Project 2025- une série de propositions recommandée par une coalition d'organisations conservatrices.

Project 2025 recommande notamment d'élargir les restrictions à tout fonds d'aide étrangère, aux ONGs américaines, aux instances publiques étrangères et aux ententes bilatérales entre gouvernements, affectant potentiellement un montant de 51 milliards de dollars.

Ces ajouts pourraient mener à une réduction encore plus prononcée des services d'avortement et de contraception accompagnée d'une augmentation probable de la mortalité maternelle, en plus d'entraver la coordination de systèmes de santé déjà précaire.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

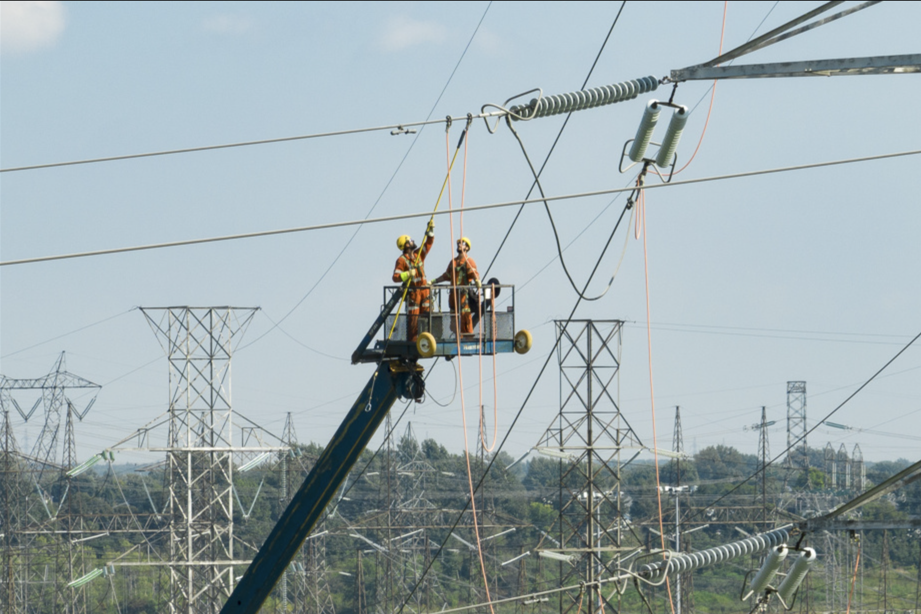

Démission du ministre Fitzgibbon : Des groupes de la société civile demandent la suspension des travaux parlementaires entourant le projet de loi 69

Des groupes de la société civile réagissent à la démission du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, en demandant la suspension des procédures parlementaires sur le projet de loi n° 69 (PL-69), Loi assurant la gouvernance responsable des ressources énergétiques et modifiant diverses dispositions législatives et sa révision approfondie, après une véritable consultation mettant à profit la participation de la société civile.

Alors que l'étude en commission parlementaire de ce projet de loi, déposé par le ministre le 6 juin dernier, devait normalement se dérouler du 10 au 19 septembre prochain, les groupes font valoir que le gouvernement doit profiter du départ de M. Fitzgibbon pour retravailler ce dossier pour plusieurs raisons.

S'il était adopté, ce projet de loi aurait des implications importantes pour tout le secteur de l'énergie puisqu'il modifie 7 règlements et 15 lois, et qu'il en édicte une nouvelle. Le ou la ministre qui prendra la relève devra prendre du temps pour s'approprier le dossier et se familiariser avec les enjeux. L'avenir énergétique québécois ne peut être ainsi passé d'une main à une autre, il doit être traité par un ou une ministre bien en selle qui aura vraiment eu le temps de se saisir de toutes les nuances nécessaires. Le projet de loi 69 doit d'autant moins être pris à la légère puisqu'il aurait des impacts allant bien au-delà du système énergétique, par exemple sur le budget des ménages, sur la transformation du territoire, sur les problèmes de santé environnementale et humaine et sur notre capacité collective à prendre en main notre avenir énergétique et à lutter contre la crise climatique.

Par ailleurs, alors que la portée du cadre qui sera mis en place par le projet de loi aura des impacts significatifs sur la société québécoise à court et à long terme, les orientations qui le sous-tendent devraient être discutées et émaner largement d'un débat véritablement plus démocratique. Or, ces orientations n'ont été ni présentées à la population dans la plateforme électorale du parti ni débattues, elles ont plutôt été déterminées par un nombre restreint de personnes, dont le ministre Fitzgibbon lui-même, derrière des portes closes. Les groupes signataires soulignent que ces orientations vont également à contre-sens des objectifs fondamentaux de la nationalisation de l'électricité, dans les années 1960, qui avait alors fait l'objet d'un débat public et d'une élection référendaire.

De plus, les groupes signataires sont convaincus que le processus parlementaire de ce projet de loi doit être revu en profondeur et en dialogue avec la société civile parce qu'il est préoccupant à plusieurs égards :

– il omet de réellement lier la gouvernance énergétique à la crise climatique ;

– il ne contient aucune disposition assurant l'abandon des énergies fossiles ;

– il favorise un développement industriel effréné et fait reposer le coût des nouvelles infrastructures énergétiques nécessaires à ce développement sur des tarifs d'électricité plus élevés, ce qui constitue une injustice sociale et environnementale ;

– il franchit des pas vers l'éventuelle privatisation d'Hydro-Québec ou d'une grande partie de ses actifs ;

– il risque d'avoir des impacts importants sur le territoire et les écosystèmes et ;

– il ignore les mesures pourtant incontournables à prendre pour favoriser la sobriété collective.

Les organisations signataires invitent le gouvernement à retirer le projet de loi 69 pour plutôt lancer rapidement le débat de société qui devrait servir de socle au plan de gestion intégrée des ressources énergétiques qu'il s'est engagé à élaborer, et lui offrent leur collaboration pour que cet exercice démocratique, qui est d'ailleurs réclamé depuis près de deux ans, se réalise. C'est après cet exercice capital qu'un nouveau projet de loi sur l'énergie pourra véritablement être légitime et être discuté en commission parlementaire.

Signataires

Jacques Benoit, GMob (GroupMobilisation)

Émilie Laurin-Dansereau, ACEF du Nord de Montréal

André Bélanger, Fondation Rivières

Andréanne Brazeau, Fondation David Suzuki

Bruno Detuncq, Regroupement vigilance énergie Québec (RVÉQ)

Charles-Edouard Têtu, Équiterre

Jean-Pierre Finet, Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ)

Patricia Clermont, Association québécoise des médecins pour l'environnement (AQME)

Carole Dupuis, Mouvement écocitoyen UNEplanète

Lucie Lamontagne C.A.C.P.N.V

François Geoffroy, Travailleuses et travailleurs pour la justice climatique

Johanne Dion, Collectif Entropie

Alice-Anne Simard, Nature Québec

Patrick Bonin, Greenpeace Canada

Gilles Cazade, Syndicat des spécialistes et professionnels d'Hydro-Québec

Sylvie Berthiaume Solidarité Environnement Sutton

Christian Savard, Vivre en Ville

Annie Macfhay C.A.C projet Northvolt.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :