Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

L’impuissance africaine face à l’immigration clandestine

Deux semaines après la tournée africaine du premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, qui s'est rendu au Sénégal pour tenter de décourager l'émigration vers l'Europe, une pirogue transportant 150 personnes en route pour les îles canaries a chaviré le dimanche 8 septembre à Mbour à 100 km au sud du Sénégal, créant un nouveau drame humain devant lequel les autorités du pays en particulier et les dirigeants africains en général restent encore impuissants.

Tiré de MondAfrique.

Au moins 150 personnes étaient dans cette pirogue qui a quitté la plage de Mbour, au sud du Sénégal, le dimanche 8 septembre dernier. L'embarcation a chaviré 3 kilomètres plus tard jetant à la mer tous ses passagers. Ce nouveau drame de l'émigration clandestine intervient seulement deux semaines après le passage du premier ministre espagnol Pedro Sanchez dans la capitale sénégalaise.

Le dirigeant espagnol s'était rendu à Dakar dans le cadre d'une tournée africaine destinée à décourager le flot d'émigrés qui envahissent les îles Canaries à partir des côtes mauritanienne et sénégalaise. Mais le mal est bien trop profond et devant le manque de perspective dans leur pays, rien n'arrive à entamer la détermination des jeunes africains qui tentent quotidiennement, au prix de leur vie, leur chance de vivre et travailler en Europe.

Pour retrouver les naufragés, le Sénégal a déployé des marins qui poursuivent leurs recherches à l'aide de zodiac de sauvetage. Les pêcheurs traditionnels ont été les premiers à venir à la rescousse des passagers de l'embarcation naufragé. Mais jusqu'au lendemain 9 septembre, seulement 24 personnes – dont 3 sont encore en observation à l'hôpital- ont pu être sauvées, tandis que 5 corps sont venus s'ajouter aux quatre personnes noyées retrouvées dès dimanche par les pêcheurs.

Alors avec les heures qui passent, l'espoir s'amenuise forcément. D'autant que le bilan risque de s'alourdir car, pour l'heure, il n'y a aucune certitude sur le nombre exact des passagers – 150 ou plus ? – qui étaient à bord de cette pirogue. On sait en revanche que la pirogue a quitté l'une des plages de Mbour le samedi 8 septembre en milieu d'après-midi, en direction des îles Canaries. « C'est désastreux ce qu'il se passe à Mbour. Les pertes sont énormes. On ne peut pas imaginer des jeunes, même pas 30 ans, qui sont morts », a expliqué au correspondant de RFI Cheick, un Sénégalais qui affirme connaître une vingtaine de personnes ayant pris place dans la pirogue.

Deux autres pirogues interceptées

À la morgue, le désespoir se lisait sur les visages des parents et amis venus s'informer pour certains ou débuter la procédure de retrait des corps pour d'autres. Souvent à ce chagrin se mêlait la colère de voir ces drames se répéter. L'impuissance des autorités à créer des emplois pour donner des raisons aux jeunes de rester dans leur pays est régulièrement pointée par les parents des victimes. Mais pour Mohamed Baro, conseiller municipal à Mbour, ce drame a également été alimenté par la limitation drastique des visas dans les consulats occidentaux. « C'est une catastrophe qui malheureusement va se reproduire car ces jeunes sont déterminés à partir. Il y a quelque temps, ces jeunes partaient de Gambie ou ailleurs, mais ce qui s'est passé hier, c'est qu'ils sont partis de la plage même de Mbour. En Afrique et au Sénégal particulièrement, nous avons toujours des difficultés pour obtenir des visas. Et ce ne sont pas d'habitude des badauds qui entreprennent le voyage, ce sont des enfants qui se débrouillent, qui ont un métier, qui devraient normalement voyager sans avoir besoin de vivre certaines péripéties », estime-t-il.

Signe de cette détermination, la marine sénégalaise a arraisonné deux pirogues transportant 421 passagers, dont 20 enfants alors que les recherches des corps de naufragés se poursuivait.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le capitalisme au village. Pétrole, État et luttes environnementales en Amazonie

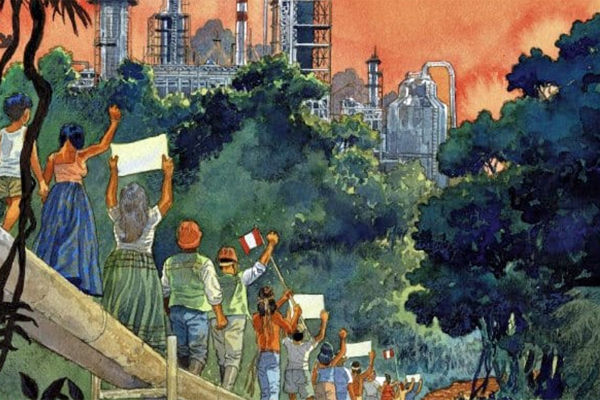

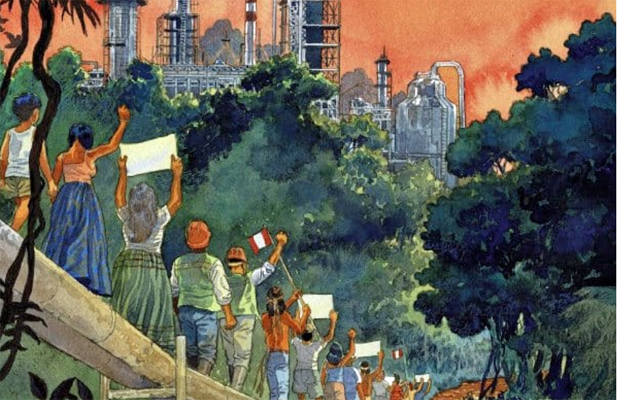

Avec son ouvrage intitulé Le capitalisme au village. Pétrole, État et luttes environnementales en Amazonie (CNRS éditions), la sociologue Doris Buu-Sao invite à rompre tant avec les lectures unilatérales célébrant l'héroïsme de la résistance indienne au Pérou qu'avec le regard désabusé de celles et ceux qui déplorent l'incapacité d'un peuple à reprendre en main son destin.

Pour restituer cette complexité, elle met en lumière le déploiement de l'État et du capitalisme « par le bas ». Sa longue enquête de terrain, dans le nord du Pérou, révèle la variété des interactions entre les villages autochtones et l'industrie pétrolière, et permet d'éclairer la manière dont l'ordre politique et économique est produit, mais aussi contesté au quotidien. Nous publions ici la conclusion de son livre.

10 septembre 2024 | tiré du site contretemps.eu

https://www.contretemps.eu/capitalisme-village-petrole-etat-luttes-environnementales-amazonie/

Des Quechuas employés comme ouvriers dans des installations pétrolières ; des leaders indigènes en mouvement entre des réseaux militants transnationaux et leur village d'origine ; des évangélistes prêchant la parole de Dieu lors de rassemblements face à la pollution industrielle ; des salarié·es d'ONG qui joignent leurs efforts pour changer les politiques publiques ; des réservistes, travailleur·ses et habitant·es de communautés natives qui revendiquent leurs droits en tant qu'indigènes de la frontière péruvienne… Autant de portraits qui ont dessiné, au fil des pages, un tableau nuancé de la rencontre des sociétés amazoniennes avec l'industrie extractive. Au terme de ce parcours, le « capitalisme au village » se matérialise dans une variété de situations, de l'extraordinaire des moments de protestation à l'ordinaire du voisinage avec le monde industriel. Bien qu'ambivalentes, ces interactions n'en sont pas moins porteuses de profondes transformations dont la portée dépasse largement l'enceinte du site pétrolier.

Au microscope des villages du Pastaza, la pénétration du capitalisme en Amazonie apparaît finalement comme un processus complexe dans lequel les habitant·es et leurs porte-parole jouent un rôle actif. Face aux compagnies pétrolières qui viennent développer leur activité, ils et elles font preuve d'une capacité à se mobiliser mais aussi à s'approprier des principes d'organisation économique promus par les salarié·es des relations communautaires. L'implantation des entreprises communales dans les villages selon des logiques hybrides, entre la conformation à l'ordre industriel et la subversion, nourrit des identités collectives singulières qui peuvent à leur tour constituer un support de mobilisation. Face aux pouvoirs publics, les leaders indigènes et leurs bases ont appris à revendiquer des droits, questionnant ouvertement la légitimité de (hauts) représentants de l'État péruvien. Ils et elles identifient les autorités péruviennes comme les principales responsables du développement de l'économie extractive en Amazonie, faisant preuve d'inventivité et de sens critique pour obtenir des réponses à leurs revendications. Dans le cours d'interactions répétées, dirigeant·es, assesseur·es et habitant·es sont peu à peu socialisé·es à des manières de faire et des catégories conceptuelles issues de l'idée d'État et de sa bureaucratie. En se mobilisant, ils et elles contribuent à leur manière à la production d'un ordre national dans lequel s'entremêlent le développement de l'industrie extractive et la formation de l'État péruvien.

L'extractivisme tel qu'il a été appréhendé dans ce livre est donc indissociablement économique et politique : il désigne autant des activités productives qu'un ensemble de politiques publiques qui les soutiennent, qu'elles portent sur l'industrie, la fiscalité, l'aménagement du territoire, etc. Le capitalisme est profondément politique, au sens où il alimente la structuration d'un ordre social inégalitaire et asymétrique, et où son existence dépend de l'État, garant des droits de propriété comme des moyens de l'échange[1]. Tout en souscrivant à ce postulat au cœur de l'économie politique, la perspective développée ici accorde une place centrale au social dans lequel s'encastrent toujours l'économique et le politique, en dépit de la séparation – socialement construite – de ces domaines en des entités ontologiquement distinctes[2].

L'entrelacement du politique et de l'économie autour de l'extraction des ressources naturelles se fait certes à l'échelle de l'industrie dans son ensemble et des politiques publiques qui la soutiennent[3]. Mais l'articulation apparaît sous un autre jour quand le regard se porte sur les territoires au sein desquels l'extractivisme se matérialise. Vues depuis les villages amazoniens, l'extraction pétrolière et les frictions qu'elle suscite apparaissent comme des moteurs de la formation de l'État par l'intermédiaire de leurs habitant·es – depuis l'appropriation active de l'entreprise communale jusqu'à la mobilisation.

L'attention accordée à la territorialité de l'extractivisme et, en particulier, à la capacité d'action des populations locales, enrichit ainsi la compréhension de la portée profondément politique des industries extractives. Si Timothy Mitchell a bien montré comment l'économie du charbon puis celle du pétrole ont façonné nos démocraties contemporaines, conditionnant l'exercice du pouvoir comme sa contestation[4], le regard ethnographique souligne le rôle joué par les habitant·es des espaces extractifs, nuançant de la sorte une analyse qui peut, par moment, tendre vers un déterminisme excessif. C'est ce qu'expriment bien les femmes et hommes du Pastaza qui affirment avoir réussi à faire s'« asseoir l'État ». À l'issue de la mobilisation de 2012, ils et elles ont en effet obtenu la venue d'une délégation composée de ministres qui se sont « assis·es » pour écouter leurs revendications concernant la pollution industrielle ainsi que la situation d'abandon étatique dans laquelle ils se sentent. Mais par leur action protestataire et de négociation, et par les catégories étatiques qu'ils et elles s'approprient pour formuler leurs demandes, les habitant·es contribuent aussi à asseoir l'emprise de l'État et, dès lors, la légitimité des politiques extractives.

Au plus près des activités extractives, sur les sites industriels et à leurs abords, se joue ainsi une micropolitique de la nature qui touche à l'organisation de la société, aux manières de subvenir à ses besoins, d'en définir les principes, les valeurs et les modalités d'appartenance. L'industrie pétrolière se nourrit de logiques d'expropriation de la nature, d'exploitation du travail mais aussi de socialisation à l'ordre économique capitaliste, au croisement de l'espace industriel, villageois et domestique[5]. Dans le même temps, cette micropolitique de la nature éclaire la contribution de dynamiques locales (en termes de sociabilités ordinaires, d'organisation du travail ou d'action collective) à la production de l'ordre politique et économique ainsi qu'à sa contestation. Elle souligne de la sorte l'indétermination d'un ordre extractif dont la continuité dépend des espaces sociaux et biophysiques dans lesquels il se déploie.

*

À l'heure où paraît ce livre, voilà plus de trois ans que la production de pétrole dans le lot 1-AB, renommé « lot 192 » par l'administration péruvienne, est paralysée. La pandémie de Covid-19 et les mesures de confinement ont fait s'effondrer les cours du pétrole et la rentabilité de l'extraction, pourtant déclarée comme de « première nécessité » par le gouvernement péruvien au début de la crise sanitaire. À l'interruption conjoncturelle de l'activité à Andoas, en mars 2020, s'ajoutent des obstacles plus structurels à la reprise de la production. Le lot 192 a changé trois fois de mains depuis 2015, date à laquelle le contrat de Pluspetrol est parvenu à son terme. Depuis février 2023, c'est désormais Petroperú, entreprise pétrolière d'État restée à l'écart de l'exploitation pétrolière pendant des décennies, qui annonce une reprise de la production sans encore y être parvenue[6].

Chaque changement de titulaire du permis pétrolier a ravivé les mobilisations. À quatre reprises, des centaines d'habitant·es d'Andoas, de Capahuari et de Los Jardines ont occupé les installations pétrolières et bloqué la production pendant plusieurs semaines. Ils et elles ont exigé jusqu'à un million de soles (250 000 euros) de droits de servitude pour l'utilisation des territoires communaux, ainsi que le respect des engagements pris par l'administration péruvienne et la mise en place d'une consultation préalable à chaque nouveau contrat d'exploitation. Andrés, toujours à la tête de la Fédération quechua, exige aujourd'hui le respect de l'accord de consultation préalable signé en août 2021 avec l'agence péruvienne du pétrole, Perúpetro. L'accord inclut notamment un vaste plan de restauration des sites pollués et un programme sanitaire pour réparer les dommages infligés à la population. Ces mesures n'ont toujours pas été mises en œuvre. Tandis que l'électricité ou les emplois offerts par les compagnies pétrolières se sont taris avec l'arrêt de la production, les substances toxiques continuent de s'accumuler autour des infrastructures pétrolières.

Jusqu'à présent, aucune des entreprises privées qui ont exploité le gisement ne s'est acquittée des mesures de restauration exigées par les agences péruviennes de régulation environnementale. Pluspetrol a engagé la liquidation de ses actifs au Pérou afin de s'y soustraire, en décembre 2020, et la Cour d'arbitrage international saisie par l'administration péruvienne a récemment statué en faveur de l'entreprise pétrolière. Le coût de la restauration des sites pollués, estimé à plusieurs centaines de millions de dollars[7], sera probablement porté par l'État péruvien. Pendant ce temps, malgré l'interruption de la production, les déversements accidentels de pétrole continuent de se multiplier. Après un demi-siècle d'utilisation, les infrastructures oxydées et mal entretenues du site pétrolier cèdent de plus en plus souvent à la corrosion.

En février 2022, les organisations indigènes comptabilisaient 35 déversements survenus en seulement un an, alors que Perúpetro, l'agence responsable de la gestion des permis pétroliers, avait provisoirement la charge de la maintenance du site à l'arrêt – soit plus du tiers des 95 déversements recensés par l'État péruvien, entre 2000 et 2015, sous la responsabilité de Pluspetrol. En avril 2023, deux semaines après le premier déversement survenu sous sa responsabilité, Petroperú, désormais titulaire du permis d'exploitation, justifiait son inaction par l'insuffisance de son budget face à l'ampleur de l'accident. Le pétrole s'était répandu sur 400 km2 de forêt et le long de 17 km de rivière. Des installations à l'abandon, des sites intoxiqués, des habitant·es sans emploi, des organisations indigènes mobilisées, des promesses de reprise d'une activité à la rentabilité douteuse par une entreprise publique, des milliards de soles de dépenses de restauration dont l'État péruvien devra se charger : voilà donc ce qui reste aujourd'hui d'un demi-siècle d'extraction pétrolière.

L'ethnographie de l'abandon du site pétrolier par les entreprises privées passées, des promesses paradoxales de restauration écologique et de relance de la production, et des perspectives de démantèlement à plus ou moins long terme reste à faire[8]. À distance, on entrevoit néanmoins la capacité durable de mobilisation voire de blocage des habitant·es de l'espace pétrolier. Les dynamiques factionnelles continuent de favoriser l'émergence d'organisations rivales qui se disputent la représentation des villages de l'amont du fleuve Pastaza avec la Fédération quechua. L'une de ces structures dissidentes, critique de la plateforme PUINAMUDT à laquelle appartient la Fédération quechua, est présidée par un des gérants d'entreprise communale rencontré au fil des chapitres de ce livre. Les défections et les disputes qui se rejouent localement entre familles, leaders et villages n'empêchent toutefois pas l'appropriation des revendications portées dans les mobilisations menées par Andrés Cahuaza – en particulier les exigences en termes de compensation économique, de restauration écologique, de programmes sanitaires et éducatifs et de consultation préalable.

Depuis plus d'un an, les leaders de la Fédération quechua et les autorités communales qui leur sont restées fidèles expriment leur opposition à la reprise de l'extraction pétrolière si leurs revendications ne sont pas satisfaites. « D'abord la vie, ensuite le pétrole » : ainsi se conclut la déclaration, adressée en février 2022 aux autorités péruviennes, dans laquelle il est annoncé qu'« aucune entreprise pétrolière ne pourra venir sur notre territoire exploiter le lot 192 » si l'État ne respecte pas les engagements pris dans le cadre de la consultation préalable qui a abouti six mois plus tôt[9]. Face aux promesses de création d'emplois et de programmes sociaux pour les populations locales en cas de relance de la production pétrolière, il n'est toutefois pas certain que cet ultimatum se traduise par un véritable blocage de la reprise extractive. Ce qui semble inéluctable est le démantèlement progressif de l'extraction pétrolière dans ce site dont la capacité de production diminue de manière inversement proportionnelle à la corrosion et à l'obsolescence des infrastructures. La question qui se pose est alors ce qui restera de ces territoires dans lesquels le capitalisme extractif a durablement transformé l'environnement biophysique, les modes de vie et les aspirations.

La question de l'après-pétrole, posée depuis des décennies par la perspective de franchissement du pic pétrolier, ravivée par l'impératif de transition énergétique, prend une autre tournure quand elle est abordée depuis l'Amazonie péruvienne. Les autorités gouvernementales continuent d'y promouvoir le développement de l'industrie pétrolière dès lors qu'elle pourrait « contribuer à la sécurité énergétique du pays[10] ». Les efforts pour sauver à tout prix cette industrie extractive se heurtent toutefois à la perte de rentabilité d'opérations qui, pour des gisements anciens comme celui d'Andoas, sont confrontées au vieillissement d'infrastructures très coûteuses à entretenir et à l'épuisement des réserves – en 2020, 8 000 barils étaient extraits quotidiennement, contre plus de 100 000 dans les années 1980. Si la décarbonation de l'économie ne semble donc pas la priorité du gouvernement péruvien, les limites biophysiques posées à la production de pétrole annoncent à terme l'abandon des anciens sites d'extraction.

Sur les rives du Pastaza, avec l'interruption brutale de la production pétrolière, depuis mars 2020, et les incertitudes qui entourent la suite des opérations, les populations en première ligne de l'extractivisme sont aussi les premières à souffrir de ses transformations. Alors qu'elles ont été progressivement intégrées à l'économie de marché, socialisées au salariat et se sont approprié la rationalité capitaliste à travers les entreprises communales, elles sont aujourd'hui privées d'électricité et de revenus monétaires. L'environnement biophysique, qui continue d'être intoxiqué par les déversements de pétrole, peut difficilement couvrir les besoins alimentaires des habitant·es du Haut Pastaza. Comme dans d'autres régions du monde qui, pour leurs mines de charbon, leurs sites métallurgiques ou leurs usines automobiles, ont constitué des berceaux du capitalisme fossile, l'arrêt de l'extraction ne met pas fin à la dévalorisation écologique et sociale des espaces concernés.

Le démantèlement global du capitalisme fossile paraît certes encore bien loin. Le pétrole reste le principal moteur d'un modèle économique qui repose toujours sur la consommation massive d'hydrocarbures et de charbon[11]. Pour autant, les énergies renouvelables attirent une part croissante des investissements mondiaux. Dans un rapport de 2023, l'Agence internationale de l'énergie annonce ainsi que, pour la première fois, les capitaux investis dans des énergies labellisées comme « propres » dépasseront les montants placés dans les énergies fossiles[12]. Or, au-delà des discours sur la dématérialisation et la décarbonation de la croissance mondiale, il faut des métaux pour produire des ordinateurs, des éoliennes ou des batteries de voiture électrique, et de l'énergie pour activer les machines qui extraient et transforment les matières premières. De l'altiplano bolivien au désert chilien, de la Copperbelt qui s'étend entre la Zambie et le Congo à la ceinture pyriteuse qui traverse le Portugal et l'Andalouie, nombreux sont les espaces où se (re)déploient des activités minières à la faveur des promesses technologiques d'une transition énergétique gourmande en une multitude de métaux, du cuivre au lithium. La production d'énergie renouvelable par des installations photovoltaïques ou des éoliennes dépend par ailleurs d'infrastructures qui, pour une même quantité d'énergie produite, s'étendent sur des territoires de plus en plus vastes.

Y compris à l'heure de la « transition écologique », le capitalisme global dépend donc toujours du déploiement de projets industriels dans des territoires ciblés pour les ressources qu'ils renferment, qu'il s'agisse de minerais, de vent, de soleil ou d'espaces offerts aux infrastructures de la transition. Ces investissements constituent un terrain propice pour interroger les reconfigurations d'un modèle économique qui, au nom de la « croissance verte », promet d'étendre la frontière extractive toujours plus loin – dans les profondeurs sous-terraines, sous-marines et même dans l'espace. L'analyse des appropriations, subversions et contestations du capitalisme extractif en Amazonie péruvienne enrichira la compréhension de ces redéploiements industriels. Elle contribuera à éclairer, en temps de crise économique, sociale et écologique, les transformations du capitalisme et des politiques qui s'y articulent, mais aussi leurs fragilités.

Notes

[1] B. Jessop, The Future of the Capitalist State, Cambridge, Malden, Blackwell Pub, 2002 ; C. Hay, A. Smith, « Introduction. Le rapport capitalisme-politique », dans Dictionnaire d'économie politique, Paris, Presses de Sciences Po, 2018.

[2] K. Polanyi, La Grande transformation. Aux origines politiques et économiques de notre temps, Paris, Gallimard, 2009. Bien qu'elle soit une fiction sociale, cette séparation n'en a pas moins de puissants effets en termes de légitimation de l'ordre social. Voir notamment : T. Mitchell, « Society, economy, and the state effect », art. cité.

[3] A. Bebbington et al., Governing Extractive Industries. Politics, Histories, Ideas, Oxford, Oxford University Press, 2018.

[4] T. Mitchell, Carbon democracy. Le pouvoir politique à l'ère du pétrole, Paris, La Découverte, 2013.

[5] L'articulation des processus d'expropriation de la nature et d'exploitation du travail humain, tant productif que reproductif, a été mise en lumière par les écoféministes matérialistes et, plus récemment, par les théories écomarxistes. Voir notamment M. Mies, Patriarchy and Accumulation on a World Scale. Women in the International Division of Labour, Londres, Zed Books, 2014 et B. Clark, J. B. Foster, Le Pillage de la nature, Paris, Éditions critiques, 2022.

[6] Au départ de Pluspetrol, une compagnie canadienne (Pacific Stratus Energy, devenue Frontera Energy) obtient les droits d'exploitation. Le contrat initial de deux ans est prolongé jusqu'en février 2021. À son départ, Perúpetro, l'agence péruvienne en charge de la gestion des contrats pétroliers, reprend la maintenance du site inactif d'Andoas. En février 2023, elle accorde la licence d'exploitation à Petroperú, qui devra cependant s'associer à un partenaire privé pour produire – l'entreprise d'État, qui s'est chargée ces dernières décennies du raffinage, du transport et de la distribution de pétrole, est considérée par Perúpetro comme insolvable et insuffisamment équipée pour assumer des activités d'extraction.

[7] PNUD, Estudio técnico independiente del ex lote 1AB : lineamientos estratégicos para la remediación de los impactos de las operaciones petroleras en el ex lote 1AB, Loreto, Perú, 2018.

[8] Le dernier séjour d'enquête a eu lieu en 2014, dans le cadre de la recherche doctorale dont les résultats sont publiés ici. Depuis, quelques échanges à distance et le suivi de la presse en ligne ont permis d'actualiser la connaissance de la situation.

[9] Déclaration des communautés achuares et quechuas réunies le 24 février 2022 à Andoas. https://observatoriopetrolero.org/comunidades-indigenas-del-lote-192-se-declaran-en-protesta-y-anuncian-acciones-legales-por-incumplimiento-de-acuerdos-de-consulta-previa/

[10] Proposition de loi de la Commission de l'énergie et des mines du Congrès de la République, intitulée « Loi qui déclare d'intérêt national la souscription de contrats d'hydrocarbures pour le développement et la consolidation de l'industrie pétrolière afin de contribuer à la sécurité énergétique du pays », présentée en mai 2023.

[11] En 2020, la production de pétrole satisfaisait 29 % de l'énergie consommée sur la planète, devant le charbon (27 %) et du gaz naturel (24 %) – l'énergie d'origine hydraulique, solaire ou éolienne ne représente, elle, que 6 % du mix énergétique mondial. Agence internationale de l'énergie, https://www.iea.org.

[12] L'AIE annonce que 1 700 milliards de dollars seront investis dans les énergies renouvelables, les véhicules électriques mais aussi le nucléaire, tandis que 1 000 milliards de dollars seront destinés à l'extraction de charbon et d'hydrocarbures. Agence internationale de l'énergie, World Energy Investment 2023 : https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2023

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Venezuela. Un régime « civilo-militaire-policier »

Emiliano Terán Mantovani est l'une des voix critiques les plus influentes et les plus indépendantes au Venezuela, aujourd'hui. Sociologue à l'Université centrale du Venezuela, Emiliano Terán Mantovani a collaboré à des initiatives telles que l'Atlas de la justice environnementale et le Groupe scientifique pour l'Amazonie. Il n'a pas été facile d'organiser cet entretien, car il doit agir avec une extrême prudence face à la militarisation écrasante que connaît le pays.

5 septembre 2024 | tiré du site alencontre.org | Photo : Nicolas Maduro et Maria Corina Machado

http://alencontre.org/laune/venezuela-un-regime-civilo-militaire-policier.html

Raúl Zibechi : Comment caractériseriez-vous le gouvernement de Maduro ?

Emiliano Terán Mantovani : Depuis le 28 juillet 2024, une fraude électorale a été réalisée au Venezuela dont on parlera beaucoup quand on se souviendra des plus grandes fraudes électorales de l'histoire contemporaine de l'Amérique latine, comme la « chute du système » au Mexique [1] celle d'Alberto Fujimori [en 2000] au Pérou, ou quelques cas insolites en Amérique centrale. Aujourd'hui, une reconfiguration du régime politique est proposée afin de pouvoir gouverner dans des conditions d'illégitimité sociale, politique et internationale complète. Il s'agit d'une reconfiguration dangereuse car elle vise à pousser la répression et le contrôle social à des niveaux inusités.

Permettez-moi tout d'abord de dire d'où nous venons, afin de voir où nous pourrions aller. Le gouvernement de Maduro a évolué au cours des 11 dernières années d'une manière qui tend de plus en plus vers la décadence, dans tous les sens du terme. Il a pulvérisé le cadre des droits sociaux, cherchant à étouffer toute dissidence politique et sociale, avec une répression brutale de l'ensemble du camp populaire, même si vous êtes un chaviste critique. Le Venezuela a été gouverné en vertu d'un état d'urgence permanent : un état d'urgence légal, par décret, qui a duré plus de cinq ans, de 2016 à 2021, quelque chose de totalement anti-constitutionnel, mais qui, paradoxalement, a été normalisé.

En outre, l'architecture du pouvoir a été façonnée par une restructuration progressive de l'Etat. Le point de départ réside dans l'Etat corporatiste et militariste façonné sous le gouvernement d'Hugo Chávez, ses manières autoritaires et verticales de faire de la politique, qui posent comme principe fondamental la plus grande loyauté envers le dirigeant avant toute chose. Les structures et les réseaux de corruption de l'Etat constituent également un facteur antérieur important. Ces éléments ont trouvé une continuité dans le gouvernement de Maduro, mais désormais sans le charisme et la légitimité politique de Chávez, sans les énormes revenus pétroliers qui étaient autrefois disponibles, et dans le contexte de l'effondrement structurel du Venezuela. Tout a commencé à être imposé principalement par la contrainte et la violence.

L'Assemblée nationale, largement remportée par l'opposition en 2015, a été ignorée et une Assemblée nationale parallèle a été créée en 2017 ; des entreprises aux mains des militaires ont été créées en vue de l'appropriation et de la gestion directes et privées de la richesse. La grande pauvreté engendrée par la crise a été utilisée politiquement, en mettant en place des canaux institutionnels pour l'attribution sélective de la richesse aux fonctionnaires de l'Etat et aux partisans du Parti socialiste unifié du Venezuela (PSUV). L'accès à l'information a été supprimé

De nombreuses forces de sécurité étatiques et para-étatiques ont été installées, une structure de corruption et de pouvoir incontesté, et cela dans un environnement d'impunité et de militarisation maximales. Ce qui a abouti, également, à consolider la dérive mafieuse de l'Etat. Tout cela était justifié au nom de la « défense de la révolution et du socialisme » et de la « lutte contre la droite ». Nous avons donc assisté à un changement de régime de l'intérieur et à la consolidation d'une dictature d'un nouveau type, un régime de type patrimonial et oligarchique, qui favorise à son tour l'appropriation directe des richesses régionales afin de maintenir les loyautés provinciales [le Venezuela compte 23 structures administratives provinciales]. Le Venezuela est dès lors gouverné comme une hacienda, une image qui rappelle les régimes politiques du dernier quart du XIXe siècle et du premier quart du XXe siècle en Amérique du Sud.

R.Z. Toutefois, certains considèrent ce régime comme étant de gauche.

Rien ne permet d'affirmer qu'il s'agit d'un gouvernement progressiste, et encore moins d'un gouvernement de gauche. Il y a une importante libéralisation de l'économie, avec parmi d'autres facteurs : la promotion et la protection des capitaux transnationaux, de larges exemptions fiscales, des privatisations discrètes, la promotion de zones économiques spéciales, la création d'un Venezuela VIP (tourisme, restaurants, bars, voyages, camionnettes de luxe) réservé aux étrangers, aux hommes d'affaires et aux hauts fonctionnaires de l'Etat ; la dégradation programmée des salaires, en les maintenant en bolivars alors que l'économie est totalement dollarisée ; l'abandon du secteur public. Fedecámaras [Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela], la principale structure entrepreneuriale du pays – qui a toujours été considérée comme le grand ennemi de Chávez – est maintenant une amie du régime de Maduro. En analysant les diverses mesures économiques, nous pouvons affirmer que nous sommes confrontés à l'une des restructurations néolibérales les plus agressives de la région, bien qu'il ne s'agisse en aucun cas d'un néolibéralisme traditionnel. L'évolution d'un système autoritaire et la néolibéralisation de l'économie sont deux facteurs d'un même processus de changement de régime au Venezuela. L'un est fonction de l'autre.

En plus des hommes d'affaires, il faut ajouter : la nouvelle alliance du régime de Maduro est avec les églises évangéliques, comme Jair Bolsonaro l'a fait au Brésil ; le chavisme a critiqué Álvaro Uribe, l'ancien président colombien [d'août 2002 à août 2010], mais Maduro a déployé un réseau de groupes de choc paramilitaires similaires. En effet, Maduro a récemment annoncé que son pouvoir reposait sur une alliance « civile-militaire-policière ». En ces jours marqués par les protestations populairse, les camps de travail forcé pour les « terroristes » et les « auteurs de coup d'Etat » sont mis en avant, rappelant le Nayib Bukele du Salvador [président depuis le 1er juin 2019]. Les deux gouvernements qui ont le plus favorisé la destruction des droits en Amériquedu Sud aujourd'hui sont précisément ceux de Javier Milei [en Argentine, il est en fonction depuis décembre 2023] et de Nicolás Maduro.

Je crois que certains activistes de gauche qui continuent à le soutenir n'ont même pas réussi à comprendre le niveau de décadence et de conservatisme, et la dérive mafieuse de ce régime. Et ils finissent par être entraînés par cette décadence, en soutenant ce désastre et en sapant leur propre crédibilité. C'est le symptôme d'une erreur d'orientation historique qui doit nous ramener à la question de savoir ce qu'est la gauche dans cette crise, qui est une crise mondiale. Quel est le sens historique de la gauche aujourd'hui, ce qu'elle représente, qui elle incarne et défend, comment elle comprend la relation entre l'éthique et la politique, comment elle répond à ce monde changeant et violent.

La deuxième conclusion est que ce régime de corruption, d'abus, de précarisation de la vie et de violence répressive [2]est compris et ressenti par la grande majorité des Vénézuéliens comme un cauchemar. Un cauchemar dont ils veulent voir la fin. C'était l'un des facteurs préalables cette élection du 28 juillet : une lassitude populaire maximale à l'égard du gouvernement de Maduro, une insatisfaction jamais vue au cours des 25 années du processus bolivarien ont créé cette masse critique de mécontentement généralisé incontestable et qui s'est traduite de manière flagrante dans les élections. Dans tous les secteurs sociaux des Vénézuéliens on a voté massivement contre Maduro, qu'ils soient d'origine rurale ou urbaine, jeunes ou âgé·e·s, les plus précaires, ou membres des classes moyennes ; que ce soit à Caracas, dans les Andes, dans les Llanos [région centrale du Venezuela, comprenant, entre autres, les Etats de Guárico, Cojedes et Apure], en Amazonie ; qu'ils proviennent de différents secteurs de la gauche, du centre, de la droite, de milieux religieux ou athés, tous, avec une force sans précédent dans l'histoire électorale vénézuélienne.

Cela ne semble pas être compris par une partie de la gauche, qui a tristement criminalisé les manifestations populaires dans les quartiers les plus pauvres du pays, les qualifiant d'« ultra-droite », ce qui renforce les mécanismes de répression et de persécution en cours. Et, dans d'autres cas, ces fractions dites de gauche infantilisent et mésestiment la population, affirmant qu'il s'agit de personnes confuses, manipulées et dépourvues de jugement, qui livrent le pays aux Etats-Unis. Elles ne disposent d'aucune approche autocritique ni d'un minimum de compréhension de la faillite de ce projet politique chaviste pour que les gens fuient en passant les frontières. Aucune autocritique qui conduirait à une réflexion profonde sur les erreurs commises par les gouvernements bolivariens. Au contraire, je constate que cette partie de la gauche s'obstine sans cesse à faire peser sur les épaules du peuple vénézuélien le poids de ces échecs et de le soupçonner car il proteste contre le manque d'eau, contre son salaire de misère ou parce qu'il veut que son vote soit respecté. Et ces fractions lui disent qu'il « fait le jeu de la droite », en répétant sans cesse ce type de chantage. Pour ces membres de cette gauche, le peuple n'a pas le droit de se rebeller, il doit se taire et soutenir le gouvernement… jusqu'à la fin des temps.

R.Z. Où va le régime ?

Ce à quoi nous assistons probablement est une nouvelle réorganisation politique, plus radicale, plus extrémiste, pour le contrôle de la population. Les garanties constitutionnelles sont de facto suspendues. Les porte-parole du gouvernement eux-mêmes ont fait état de plus de 2 200 arrestations en quelques jours, en dehors de toute procédure légale, touchant l'ensemble du spectre social et politique du pays. Les forces de sécurité arrêtent les passants pour vérifier si leur téléphone ne contient pas de contenu anti-gouvernemental afin de les arrêter. Des mécanismes de délation sociale ont été mis en place pour dénoncer les opposant·e·s. Une application a même été créée pour afficher leurs noms, adresses et photos. Les maisons de ceux qui protestent ou s'opposent au gouvernement ont été marquées.

Par ailleurs, sur la base des discours officiels et des déclarations des agences de sécurité, des contenus sont diffusés pour effrayer la population, annonçant qu'« elles vont venir vous chercher » ; et des prisonniers en tenue d'incarcéré sont filmés – imitant de la sorte les opérations du salvadorien Bukele – au moment où ils crient des slogans pro-gouvernementaux. Les réseaux sociaux font l'objet d'une surveillance stricte et un Conseil national de cybersécurité a été créé pour officialiser cette surveillance. Une loi a été adoptée pour contrôler les ONG.

Comme on peut l'imaginer, la population vénézuélienne est terrifiée et en état de choc. Voilà le contenu de ce que le gouvernement Maduro a appelé une nouvelle alliance « civile-militaire-policière ». Nous vivons dans une société totalement policée, quasi orwellienne. Le régime cherche à contrôler toutes les sphères et toutes les expressions de la société. Dans quelle mesure cette situation est-elle viable à long terme ? Il est difficile de le savoir, mais ce qui est clair, c'est que dans ce scénario, le conflit se situe au plus profond de la subjectivité, de l'intégrité subjective. C'est de la biopolitique à l'état pur. Le corps-sujet est un otage dans son propre pays.

R.Z. Comment caractérisez-vous l'opposition menée par María Corina Machado ?

María Corina Machado a un programme politico-économique néolibéral orthodoxe de privatisations massives et d'alliances avec le capital international, ainsi qu'une proximité géopolitique avec les Etats-Unis et ce que ces secteurs appellent le « monde libre ». C'est une femme issue des classes économiques supérieures, d'une famille d'importants hommes d'affaires. Sa position sur le processus bolivarien a toujours été classiste, rupturiste et conflictuelle, même s'il est certain que, pour se rendre plus acceptable et élargir le spectre de ces alliances, elle s'est récemment déplacée vers des positions plus modérées. Dans tous les cas, il convient de souligner que le récent affrontement électoral et politique pour les Vénézuéliens s'est déroulé entre deux forces néolibérales. Cela nous montre le type de croisée face à laquelle le peuple vénézuélien s'est trouvé et continuera de se trouver pour le moment. S'affirme le profond besoin de construire progressivement une alternative politique à cela, une voie de revendication populaire et souveraine qui cherche également à changer le modèle de société, qui commence sérieusement à penser au-delà du pétrole et de l'extractivisme.

Mais il y a des nuances sur l'opposition qui doivent être mentionnées, afin d'opérer une interprétation actualisée. Nous ne sommes pas en 2017. Bien que la grande majorité de la population rejette le gouvernement, nous ne sommes pas face à deux blocs politiques forts qui s'affrontent sur un certain pied d'égalité. Le gouvernement de Maduro actuellement contrôle tout : les forces armées et les forces de sécurité, le pouvoir judiciaire, le pouvoir électoral, le pouvoir législatif, la grande majorité des gouvernements régionaux [Etats] et municipaux, les médias nationaux, l'industrie pétrolière, tout. Tout. La vérité est que la situation de 2017 ou même de 2019 ne peut être comparée à la présente.

Le secteur de l'opposition que María Corina Machado dirige aujourd'hui n'est pas homogène. Machado n'en a pas le contrôle total et a fait face à de nombreux adversaires politiques internes. Pour les élections, elle a réussi à faire l'unité avec les autres acteurs de la coalition, mais il est difficile de savoir si cette unité tiendra, compte tenu de leurs antécédents conflictuels. A ce jour, il n'y a pas de consensus sur son programme économique « orthodoxe », puisque, par exemple, tout le monde n'est pas d'accord sur la privatisation de PDVSA [Petróleos de Venezuela, SA]. Si l'opposition actuelle prenait le pouvoir présidentiel, le chavisme contrôlerait toujours la Cour suprême, l'Assemblée nationale, le Conseil électoral et les autres branches du gouvernement. Même si María Corina Machado était au pouvoir, elle devrait probablement faire face au chavisme comme opposition. Et elle serait même face à une population vénézuélienne qui n'a pas été historiquement encline aux idées néolibérales, mais plutôt à une culture politique anti-oligarchique. Se poserait également la question du niveau de soutien militaire à María Corina Machado, compte tenu de l'antipathie réciproque de longue date. Le contexte vénézuélien est très instable et fragmenté. C'est probablement ce qu'une partie de la gauche et divers mouvements sociaux ont évalué lorsqu'ils ont décidé qu'ils préféraient affronter un gouvernement de Machado plutôt que de Maduro.

R.Z. Comment voyez-vous l'avenir ? Une guerre civile est-elle possible ?

Un premier scénario se résume à ce que Maduro reste au pouvoir, grâce à trois facteurs : 1° un régime de répression brutale qui empêche l'émergence d'une force dissidente significative ou d'une alternative politique forte ; 2° un régime qui sait déjà gérer le pays avec un coût politique très faible, c'est-à-dire qu'il sait gouverner dans un contexte d'effondrement et de chaos, et ne se soucie pas beaucoup des mises en question et de l'isolement international. La population vénézuélienne en est la grande perdante ; 3° un régime qui parvient à consolider certains circuits commerciaux internationaux pour ses ressources naturelles, en tenant compte de certaines licences pétrolières et gazières qui pourraient être maintenues compte tenu des besoins énergétiques mondiaux, du soutien de la Chine, de l'Iran, de la Turquie, de la Russie, entre autres, ainsi que de la commercialisation d'autres matières premières, et qui attend que les eaux se calment pour inviter plus ouvertement de nouveaux investisseurs internationaux. Ce n'est pas la première fois que la cruauté de l'extractivisme soutient et légitime des dictatures.

Le gouvernement de Maduro a tenté de reconquérir certains de ses anciens électeurs par le biais de divers mécanismes clientélaires ou de discours démagogiques. Et, plus avant, se profilera ce à quoi nous avons assisté : une érosion durable de son soutien, une débâcle totale. Il n'est pas improbable qu'un scénario de rupture se dessine tôt ou tard, même si, je le répète, nous ne savons ni quand ni quelle forme prendra cette rupture.

Une autre question concerne les déplacements au sein du bloc gouvernemental, qui a également été lent et qui, ces derniers jours, s'est traduit dans des manifestations publiques de mécontentement, comme celle de Francisco Arias Cárdenas [ambassadeur au Mexique] ou du ministre de la culture, Ernesto Villegas. Il est évident qu'au cœur des questions qui se posent, il y a celles des dissensions internes, y compris dans le secteur militaire, qui auront une influence déterminante sur la crise. Les dénouements de cette situation ne seront pas le fruit de la seule inertie. Ce sont les capacités de mobilisation qui leur donneront forme et dynamisme. Il reste à voir comment évolueront les résistances sociales, comment le mécontentement, la peur et la terreur que les gens éprouvent seront canalisés, que ce soit sous l'emprise de tendances à la paralysie et à l'accoutumance, ou au travers d'autres expressions du malaise, de la rage, du sentiment de ne pas avoir d'avenir et d'une nouvelle forme de ras-le-bol qui mobilisera sans doute des formes beaucoup plus intenses et inconnues. La créativité sociale et la persévérance seront cruciales pour la recomposition populaire en ces temps de dictature de fer. La réaction internationale sera importante, bien que diversifiée, et sera probablement déclenchée en fonction de l'évolution des alternatives de changement dans le pays.

Enfin, la situation économique intérieure sera cruciale. La soi-disant reprise économique repose sur des bases très fragiles. La répartition des richesses reste extrêmement inégale et nous ne pouvons pas oublier que nous sortons d'une longue crise économique, déterminée par l'épuisement du modèle fondé sur la rente pétrolière.

R.Z. Peut-on s'attendre à des affrontements plus violents ?

C'est un scénario possible si toutes les voies pour une solution pacifique sont définitivement fermées, bien qu'une guerre civile nécessite deux camps armés, et au Venezuela ce monopole est essentiellement détenu par le gouvernement maduriste. (Article publié par l'hebdomadaire uruguayen Brecha le 30 août 2024 ; traduction rédaction A l'Encontre)

Notes

[1] En 1988, le Secrétariat du gouvernement mexicain invoqua une « panne » du système électronique, les résultats « obtenus » avec une semaine de retard donnèrent le candidat du PRI, Carlos Salinas de Gortari, vainqueur, contre Cuauhtémoc Cárdenas du Front démocratique national. (Réd.)

[2] L'organisation non-gouvernementale Foro Penal recensé plus 1580 « prisonniers politiques », dont 114 mineurs. Les procureurs, selon des instances gouvernementales, ont inculpé des centaines – plus de 2200 officiellement – de personnes pour « incitation à la haine », « résistance à l'autorité » et « terrorisme ».Le nombre de morts, lors des manifestations réprimées, s'élève à plus de 25. (Réd.)

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

France - Macron méprise le vote populaire… et se met dans la main du RN

« Le peuple a, par sa faute, perdu la confiance du gouvernement…Ne serait-il pas plus simple alors pour le gouvernement de dissoudre le peuple et d'en d'élire un autre ? » Bertolt Brecht, La Solution, 1953

Tiré de Inprecor

16 septembre 2024

Par Léon Crémieux

Les vers ironiques de Brecht viennent d'être mis réellement en pratique par Macron. Son parti, est passé de 2017 à 2024 de 314 à 99 député·es à l'Assemblée nationale. Il a encore été battu lors des européennes et des législatives de juin/juillet 2024. Lors de ces mêmes élections législatives, un front électoral contre le Rassemblement national a été réalisé au second tour par tous les partis sauf le petit parti de droite des Républicains. Le barrage a fonctionné, déjouant tous les pronostics, le RN ne réussissant même pas à obtenir une majorité relative. La formation arrivée en tête après ce second tour a été clairement le Nouveau Front populaire, suivi du « bloc du centre » et du RN.

Malgré ces résultats, on arrive, début septembre, à la formation d'un gouvernement dirigé par un vieux politicien des Républicains, Michel Barnier, qui va recycler bon nombre de responsables de la « majorité présidentielle », pour continuer la même politique et qui ne pourra survivre que par l'engagement du Rassemblement national de ne pas le faire tomber par une motion de censure.

Comment arrive-t-on à un tel résultat ?

Au total, sont présents, au lendemain des élections législatives, trois blocs à l'Assemblée : Le Nouveau Front populaire avec 193 sièges, les Macronistes avec 166 sièges et le RN et alliés avec 142 sièges, suit ensuite la petite alliance autour du parti historique de la droite, Les Républicains, 47 sièges.

Macron a d'abord fait obstruction et maintenu, durant plus de deux mois, son Premier ministre sortant, Gabriel Attal et son gouvernement « démissionnaire », se réfugiant derrière « la trêve des Jeux olympiques de Paris ». Ensuite, contrairement à l'usage qui est de désigner un Premier ministre issu de la formation sortie en tête des élections législatives, il a tout de suite écarté la nomination de la candidate choisie par le Nouveau front populaire. Et finalement, pour assurer, malgré le vote, qu'il n'y ait aucune remise en cause de sa politique et qu'il puisse continuer à diriger l'exécutif, il vient de nommer Michel Barnier, un vieux politicien venant issu des Républicains.

En juin 2024, Macron a usé de son droit présidentiel pour dissoudre l'Assemblée nationale. Il l'a fait après des élections européennes qui ont vu l'échec magistral de son alliance présidentielle avec 14,6% des voix face au Rassemblement national (31,37% des voix) et à la gauche éclatée en 4 listes (31,58% des voix).

L'idée manœuvrière de Macron était d'essayer d'élargir sa majorité parlementaire en rebattant les cartes. Ne disposant, avec tous ses alliés, que de 251 sièges sur 577, il se savait à la merci du vote d'une motion de censure obligeant son gouvernement à démissionner.

Les manœuvres fumeuses de Macron

Au soir des élections européennes, l'extrême droite apparaissait grande victorieuse, et la gauche était divisée (entre EELV, le PCF, le PS et LFI) et sans cohérence depuis l'éclatement de la NUPES, un an auparavant. De plus, la liste européenne arrivée en tête à gauche était celle du PS menée par Raphaël Glucksmann qui apparaissait proche du social-libéralisme et en rupture avec la France insoumise. Devant ce qui apparaissait comme un champ de ruine, Macron se pensait maître des cartes et pensait possible de recomposer autour de lui et face à la menace d'une majorité RN, une partie des socialistes, des écologistes et des gaullistes de LR. Au pire, il se voyait cohabiter avec un gouvernement Bardella en se donnant une stature de président résistant aux dérives de l'extrême droite.

Quel qu'aient été ses projets fumeux, ils se dissipèrent en 48h face à la volonté du mouvement syndical et du mouvement social d'imposer une unité à gauche, un nouveau front populaire, pour faire échec à la menace néofasciste, avec une candidature unique dans chaque circonscription et un programme commun « de rupture sociale et écologique ».

Macron, refusant son échec essaye donc maintenant de se maintenir comme chef de l'exécutif avec un gouvernement à sa botte pour persévérer dans sa politique.

Et surtout, il est hors de question pour lui d'accepter la formation d'un gouvernement de gauche. L'argument avancé pour ce refus fut d'abord « la présence de ministres LFI », calomniés et stigmatisés depuis des mois comme « complices du Hamas », « antisémites ». Présence intolérable qui déclencherait immédiatement la censure, proclamèrent en cœur Gabriel Attal d'Ensemble, les Républicains… et Jordan Bardella du RN. Pour eux tous, un gouvernement avec la présence de LFI déclencherait automatiquement une motion de censure majoritaire.

Mais rapidement, la vraie raison du rejet viscéral d'un gouvernement NFP est apparue : pour écarter le prétexte de leur présence pour rejeter Lucie Castets, LFI interpela fin août les macronistes sur leur position vis-à-vis d'un gouvernement qui ne comporterait pas de ministres LFI.

La réponse à cela ne tarda pas, dans la bouche des macronistes et de la droite LR : pas question non plus d'un gouvernement sans LFI qui reviendrait sur la réforme des retraites et appliquerait le programme de rupture avec le libéralisme du NFP… Le président du MEDEF, Patrick Martin, insista également qu'il n'était pas question de revenir sur les axes politiques mis en œuvre depuis 2017. De même, le RN affirma clairement qu'il censurerait tout gouvernement de gauche. En un mot une unanimité de classe contre tout gouvernement qui s'engagerait à rompre avec les politiques néolibérales !

Par cette vigoureuse campagne contre le NFP, on est passé en quelques semaines d'un mouvement profond dans la société pour contrer Le Pen à un front commun de Macron à Le Pen pour bloquer la mise en œuvre d'une politique au service des classes populaires et mettre à l'écart un gouvernement de gauche.

Macron se serait sans problème adapté à un gouvernement du RN, même sans majorité absolue. Il avait d'ailleurs déclaré plusieurs fois qu'il serait obligé de respecter le suffrage universel… Par contre l'absence de majorité absolue pour le NFP empêchait « pour des raisons de stabilité » la nomination de Julie Castets. Ce qui est vrai pour le RN ne l'est évidemment pas en ce qui concerne le NFP.

Un gouvernement compatible avec le RN

La situation concrète de ce nouveau gouvernement Barnier est qu'il est le faux-nez d'un gouvernement de Macron mais avec une nouvelle situation. L'alliance de fait avec les Républicains et un soutien extérieur du Rassemblement national qui vient de déclarer « mettre le gouvernement sous surveillance ». Donc un nouvel affaiblissement de Macron, un glissement vers la droite avec une pression du RN qui va soutenir ce gouvernement comme la corde soutient le pendu. Il est à redouter la mise en œuvre de ce qu'a annoncé Barnier lors de sa prise de fonction : une insistance encore plus lourde sur les questions sécuritaires, une politique discriminatoire contre les étrangers et de nouvelles politiques contre les migrants. Donc une politique compatible avec le RN correspondant d'ailleurs largement au profil politique du nouveau Premier ministre. Connu pour une série de votes très à droite au Parlement européen, notamment pour des mesures discriminatoires anti LGBT, pour « retrouver en France la souveraineté juridique concernant les politiques migratoires ». De même, présent lors des primaires visant à désigner le candidat LR en 2021, Barnier chercha systématiquement à se démarquer à droite, pour l'interdiction du voile dans l'espace public, pour porter à 65 ans l'âge de départ à la retraite, l'organisation d'un referendum visant à la suppression de l'AME (Aide médicale d'Etat pour les étrangers sans papiers), etc…

Après une campagne des législatives durant lesquelles la gauche s'imposa médiatiquement pour dénoncer les racines fascistes du RN, pour affirmer une insistance unitaire sur le programme social du NFP, les dernières semaines voient resurgir les éléments de langage visant à la démoralisation de la gauche et à un retour à une image respectable de l'extrême droite. Macron par exemple, méprise d'un revers de main les 9,5 millions de votes recueillis par la gauche aux législatives, mais rappelle qu'il faut « respecter les 10,6 millions » recueillis par le RN et son allié Ciotti.

Le but est éminemment politique. Contre toute attente, le NFP a réussi à bâtir un front politique unitaire sur un programme de rupture, impulsé et consolidé par le mouvement syndical, démocratique et social, créant une dynamique enthousiaste autour de la possibilité d'un gouvernement de gauche. Cette dynamique politique et sociale qui n'avait pas réussi à se construire lors du mouvement contre la réforme des retraites s'est soudain créé en quelques jours.

Il est donc vital pour les responsables réactionnaires et les médias à leur service de déconstruire cette unité inattendue. D'abord en disant que la gauche ne veut pas vraiment gouverner, qu'elle ne veut pas du pouvoir et qu'elle serait même responsable de ne pas avoir obtenu le poste de premier ministre. Ensuite visant évidemment à décrédibiliser un programme « de gaspillage et de dette ». Enfin, surtout, dire que le NFP est un assemblage éphémère et que les forces centrifuges reprendront vite le dessus, notamment entre les socialistes « raisonnables » et les « ultragauchistes islamistes » de LFI. Il s'agit surtout maintenant de démoraliser celles et ceux qui ont pesé pendant des semaines pour construire la campagne du NFP, celles et ceux qui y ont cru pensant que l'on pourrait enfin construire quelque chose d'unitaire à gauche.

Les perspectives pour la gauche

Là réside d'ailleurs l'enjeu des prochains mois. Le risque est de voir se renouveler les dynamiques centrifuges qui ont fait exploser la NUPES. Dès ces dernières semaines, a réapparu un éclatement des initiatives, pourtant avec un objectif commun. La première journée de manifestation le 7 septembre, face au « putsch » de Macron avec la nomination de Barnier, et pour la mise en place d'un gouvernement NFP et la mise en œuvre de son programme a été impulsé essentiellement par des mouvements politiques de gauche PCF, les Écologistes, LFI, NPA-L'Anticapitaliste (mais aussi côté mouvement social par ATTAC, le Planning familial, #NousToutes, la Jeune Garde et souvent localement la LDH). Mais côté syndical, si l'initiative a été saluée comme utile, elle a été considérée comme institutionnelle et donc du ressort des organisations politiques, même si localement des syndicats CGT, Solidaires ou FSU en ont été partie prenante. Le résultat n'a pas été négligeable 150 manifestations et même la police a dû reconnaitre plus de 100.000 manifestants (300.000 selon les calculs des organisateurs) mais il aurait évidemment été possible de prendre une initiative commune de toutes les forces ayant soutenu le NFP en juin.

Parallèlement, le 1er octobre se prépare une grande journée de grèves et de mobilisation intersyndicale, CGT, Solidaires, FSU, et organisations de jeunesse là aussi « pour qu'enfin les urgences sociales exprimées dans les mobilisations sociales et dans la rue soient entendues », reprenant des exigences sociales communes avec les partis du NFP. Enfin, le 21 septembre, sur les mêmes axes que le 7 est organisée une nouvelle journée de mobilisations autour des organisations de jeunesse avec en plus Greenpeace, Le Collectif national pour les droits des femmes, Action justice climat.

Par ailleurs, de la droite du PS apparaissent déjà des prises de positions visant à l'éclatement du front unitaire en tirant vers la droite, comme celle de François Hollande, pourtant élu dans le cadre du NFP.

Cette Assemblée nationale et son gouvernement sont évidemment des éléments instables et dès juin 2025, soit le RN par sa participation au vote d'une motion de censure, soit Macron pourront amener à une crise gouvernementale et une nouvelle dissolution de l'Assemblée.

Dans tous les cas, l'urgence est à créer un rapport de force politique et social pour commencer dans la durée une mobilisation autour des exigences sociales portées par le NFP, le mouvement social et syndical quelles que soient les échéances électorales. La convergence réalisée au début de l'été doit se maintenir et agir collectivement en créant des cadres unitaires permettant aux forces militantes de se coordonner. Seule la construction de cette unité pourra empêcher les dynamiques centrifuges d'où qu'elles viennent et éviter la démoralisation.

Le NFP représente une particularité dans le champ politique européen avec une alliance construite sur un programme explicitement de rupture antilibérale ayant pu faire converger largement des forces politiques, syndicales et sociales, marginalisant les courants sociaux-libéraux. C'est donc une initiative précieuse.

Si elle arrive à se maintenir et s'enraciner sur l'ensemble du territoire en devenant un outil quotidien pour les dizaines de milliers de militantEs qui agissent dans les quartiers, les zones urbaines et rurales développant les exigences de son programme, en développant les thèmes de justice sociale, climatique, démocratique, de combat contre les discriminations, elle peut remettre en cause le poids politique pris par le RN qui utilise le racisme et l'islamophobie pour détourner contre les classes populaires racisées le sentiment de déclassement, d'abandon et d'injustice sociale. Cette fausse conscience vise évidemment à détourner de la remise en cause des politiques de classes aux origines des attaques subies par les exploitéEs et les opprimEes.

Dans tous les cas, les grèves et manifestations du 1er octobre pourront être un tremplin pour redonner de la dynamique à gauche face aux manœuvres de Macron.

Le 16 septembre 2024, écrit pour Viento Sur

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Les 83 violeurs : la banalité du mâle

L'autrice et militante féministe Anna Toumazoff critique le fait de dépeindre en monstres les hommes accusés dans le procès de Mazan, empêchant ainsi de comprendre la banalité des violences patriarcales.

11 septembre 2024 | articlu paru dans l'hebdo Politis N° 1827

Injuste jusque dans son nom, cette affaire souffre d'une mauvaise désignation. Ce n'est pas « l'affaire des viols de Mazan », et ça n'est pas même seulement « l'affaire Dominique Pélicot ». C'est l'affaire des 83 violeur. 83 hommes, dont la liste des noms, métiers et âges semble un échantillon d'institut de sondages parfaitement à même de représenter la France. 83 individus ayant pour seul trait commun d'être des hommes du même périmètre géographique. 83 hommes normaux, dont la banalité choque les hommes seulement. Les femmes savaient déjà qu'il y a une réalité derrière les yeux fermés.

Vieil ami de la famille, professeur trop zélé, collègue gluant, inconnu familier, frère affectueux, ex inquiétant : ce n'est pas avec plaisir que les femmes trouveront une ressemblance avec un fantôme du passé dans la mosaïque des visages de Mazan, pendant que les hommes s'en distancieront en les classifiant dans les monstres avant d'en découvrir soudain des sosies au bureau, au café d'à côté, dans la fratrie et – stupeur ! – jusque dans le reflet du miroir. Lutter contre ces crimes implique d'accepter qu'il existe des violeurs de tout profil.

Sur cela, que l'on appelle « culture du viol », et qui désigne tout ce qui favorise sa commission dans une société donnée, les féministes alertent depuis toujours. Si l'égalité des femmes avec les hommes avait été pleinement atteinte jusque dans les mentalités, il n'y aurait pas autant d'hommes dans ce procès pour oser plaider non coupable, justifiant ne pas comprendre que l'on puisse les accuser de viol sur une femme dont le mari était pourtant consentant.

C'est le produit d'une société qui échoue à protéger les femmes et leur statut d'être humain à part entière : tristement prévisible. Ce n'est jamais de gaîté de cœur que l'on dit « je vous l'avais bien dit », mais dans un monde où le combat pour les droits des femmes aurait été remporté, Gisèle Pélicot aurait été épargnée.

L'homme qui viole est un homme sans histoire. Un monsieur tout-le-monde à l'instar du père qui bat ses enfants.

Les féministes ne devraient pas avoir à réparer le mal commis par d'autres, mais à coups de milliers d'ouvrages, de conférences, de posts, de manifestations – qui leur valent opprobre et violences quotidiennes –, elles répètent que l'homme qui viole est un homme sans histoire. Un monsieur tout-le-monde à l'instar du père qui bat ses enfants. Pourtant, personne ne semble y croire – et, surtout, personne ne semble vouloir en tirer de conséquences.

Si les violences sexuelles font partie du quotidien des femmes, cela implique qu'elles concernent une bonne partie des hommes. Comment comprendre alors une société qui martèle que ces violences n'incluent « pas tous les hommes », tout en enjoignant les filles et les femmes de tout mettre en œuvre pour se protéger d'eux – et que si elles échouent, elles l'auront bien cherché ? « Pas tous les hommes », mais assez pour que les libertés des femmes soient constamment entravées par la crainte. « Pas tous les hommes », mais à quand des actions concrètes, au-delà des mots, des adeptes de cette formule ? Le constat n'est pas agréable et peu confortable pour les hommes qui se sentent soudain accusés dans leur ensemble. Il l'est encore moins pour celles qui survivent dans la crainte omniprésente de cette épée de Damoclès que sont les violences sexuelles.

Tous les hommes ne sont pas concernés, entend-on en permanence, mais il y en a tout de même assez pour que toutes les femmes aient peur et adaptent à ce danger comportement, tenues, itinéraires, budget de déplacement, mots, réactions. Pourquoi ceux qui ne sont pas concernés ne prennent-ils pas l'initiative de s'insurger contre les pommes pourries du panier qui font honte à l'ensemble des hommes ? Pourquoi ne font-ils pas leur part du travail pour changer la société ? Pourquoi est-ce toujours aux victimes directes de ces comportements de tâcher de les dénoncer et de les empêcher ? Pourquoi a-t-il fallu dix ans et la dénonciation des agressions sexuelles commises par Dominique Pélicot dans un magasin pour découvrir, par la fouille de son ordinateur, l'iceberg entier de ses plus de 80 sinistres partenaires de crime ? Pourquoi aucun autre homme, en dix ans, n'a-t-il brisé la chaîne de la violence ?

La solidarité féminine, c'est se défendre contre les violences ; la solidarité masculine, c'est de les couvrir.

La solidarité féminine, c'est se défendre contre les violences ; la solidarité masculine, c'est de les couvrir. Dans un monde où les hommes seraient vigilants à l'égard du comportement des autres hommes, comme les femmes doivent déjà l'être 24 heures sur 24, Gisèle Pélicot aurait été épargnée.

Gisèle Pélicot est la victime idéale, celle à qui aucun sinistre commentateur ne peut reprocher ni sa tenue ni ses mœurs, pas même de ne pas s'être assez bien débattue, puisque comment l'aurait-elle pu ? Comment expliquer alors qu'absolument personne n'ait pris la rue tremblant d'indignation, sinon parce que l'on se refuse à considérer que ce problème nous concerne tous au quotidien – victimes comme auteurs – de la même façon que, parce que l'on ne veut pas les entendre, on exclut des groupes sociaux, des familles, des entreprises, des groupes d'amis, des milieux artistiques celles qui parlent et bien plus rarement ceux qui commettent les violences.

Un violeur sur 100 seulement va en prison. Dans cette affaire publique, ce sera assurément plus, pour marquer l'exemple, pour traiter ce cas comme s'il était une exception. Traiter le violeur comme un monstre, c'est lui ôter soudain sa condition d'homme normal, de collègue serviable, de père gentil, de voisin vigilant. Ignorer le danger n'en prémunit pas. On fait comme si chez les violeurs, comme les frappeurs d'enfants, il n'y avait pas d'hommes normaux : que des monstres. Cela rassure, et protège l'ordre établi. Malheureusement, cela permet surtout au problème de perdurer. Les violences sexuelles sont commises à 96 % par des hommes. De tout profil. Les femmes le savent, les hommes doivent l'accepter et les pouvoir publics mieux légiférer, éduquer, voir, encadrer.

Il n'y a pas de vilains monstres sur les lits. Juste des hommes normaux.

Il n'y a pas de vilains monstres sur les lits. Juste des hommes normaux et hors de tout soupçon que la société a trop longtemps laissés impunis.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Procès des violeurs de Mazan : « Ils m’ont traitée comme un sac poubelle »

« Un procès hors normes » a titré la presse. Est-elle vraiment si « hors normes » cette affaire Pélicot ? Une cinquantaine d'hommes comparaissent pendant 4 semaines pour viols aggravés infligés pendant 10 ans à une femme droguée par son mari et livrée à ces hommes inconsciente.

Tiré de Entre les lignes et les mots

https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/09/13/proces-des-violeurs-de-mazan-ils-mont-traitee-comme-un-sac-poubelle/

Des monstres ? Non, des hommes tout ce qu'il y a d'ordinaires qui ont profité de « l'offre » d'un mari pornographe ; des hommes prêts à tout pour s'affranchir du consentement d'une femme… et s'ils n'ont pas payé le mari en argent, on peut ici parler « d'échange », puisque les uns ont eu à leur disposition une femme sans avoir besoin dudit consentement, l'autre a obtenu des « acteurs » gratuits pour son fantasme : les vidéos pornos qu'il tournait. Et par lesquelles, heureusement, il a été découvert.

Après le cataclysme de la découverte des faits, on peine à imaginer la force qu'il faut à Gisèle Pélicot (71 ans) pour faire face à son ex-mari et à 50 de « ses » violeurs ; pour voir déballée sa vie intime et épluchés les dizaines et dizaines de viols qu'elle a subis comme « une poupée de chiffon » ; et pour survivre au gouffre qui s'ouvre quand on croit avoir partagé avec un mari attentionné cinquante ans de vie commune…

Ce 2 septembre 2024, et jusqu'au 20 décembre, s'est ouvert à Avignon le procès de l'homme dont elle a divorcé et de ses complices. Gisèle Pélicot a découvert les faits le 2 novembre 2020. Convoquée au commissariat de Carpentras, elle pense être interrogée parce que son mari a été interpellé après avoir filmé sous les jupes des femmes dans un supermarché.

En réalité, c'est le début du cauchemar qui va l'amener à visionner des kilomètres de photos et vidéos pornographiques toutes « plus atroces les unes que les autres », la montrant, dans un état d'inconscience proche du coma, livrée aux violeurs, parfois plusieurs à la fois.

Il apparaît que « Monsieur Pélicot » la droguait au Temesta, un puissant anxiolytique dont il lui administrait jusqu'à dix comprimés, une dose qui aurait pu la tuer. Puis il lançait des « invitations » sur Internet via le site coco.gg [fermé en juin 2024 suite à des affaires de pédocriminalité, viols et prostitution], invitant les volontaires à venir la violer. Assurant n'avoir jamais touché d'argent, il filmait alors méthodiquement les viols.

Les policiers ont évalué leur nombre à 92 entre 2011 et 2020. Certains auraient duré jusqu'à 6 heures. Au moins 70 hommes auraient pris part à ces « invitations » dont une vingtaine sont restés non identifiés. Tous savaient qu'elle était droguée. La majorité des accusés sont venus une fois mais certains jusqu'à six fois (dont un homme séropositif) afin de profiter pleinement de « l'aubaine ». Seuls 14 d'entre eux ont reconnu les faits. Trois seulement ont présenté des excuses.

Gisèle Pélicot, ignorante des faits, a vécu des années d'errance médicale, ne s'expliquant pas les coups de fatigue, les trous de mémoire, les douleurs gynécologiques. Souffrant de troubles cognitifs et neurologiques, elle a même pensé être atteinte de la maladie d'Alzheimer.

Une terrifiante solidarité masculine à Mazan

Les 51 mis en examen sont des « Monsieur Tout-le-Monde » ne présentant aucune pathologie particulière. Ils sont jeunes, vieux, de tous milieux, sont chauffeur routier, ouvrier, infirmier, militaire, plombier… des hommes « bien sous tous rapports » selon leur entourage.

« Gisèle détient un savoir terrible et monumental, écrit Lola Lafon ; elle porte la fin d'une illusion à laquelle on continue à s'accrocher. Elle vient confirmer la fin d'un mythe qui a tous les atours d'un déni collectif : le mythe du monstre ». L'écrivaine relève, loin du fait divers hors normes, « le miroir grossissant de tout viol conjugal ».

Certains ont invoqué l'accord du mari pour se dédouaner tant ils sont sûrs de leur droit de cuissage : la femme est la propriété de son seigneur et maître ; d'autres ont dit avoir cru qu'elle faisait semblant de dormir. De leur côté, les avocats de la défense ont tenté le coup du possible « jeu de couple », éternel argument du « consentement » des victimes.

Un des avocats de la défense a invoqué l'absence d'intentionnalité car certains l'auraient cru consentante. Faut-il ici leur rappeler qu'une femme qui est inconsciente ne peut être consentante ? Et qu'ils ont répondu à une annonce passée dans une rubrique intitulée « à son insu » ?

Jamais aucun de ces hommes n'a prévenu la police. Tous se sont serré les coudes pour garder le secret dans un entre-soi masculin qui n'est pas sans évoquer des comportements connus : ensemble, on normalise, on se déculpabilise, on s'encourage. On consomme de la prostitution filmée ou on se rend en bande « aux putes ».

Comment ne pas penser à tous ces « clients » prostitueurs qui violent sans peur et sans remords au prétexte qu'ils ont payé ? Eux non plus ne se préoccupent jamais de savoir si la femmes qu'ils violent est victime de traite, si elle est mineure, si elle a « choisi » d'être là ou pas.

Toutes solidaires avec Gisèle

Le consentement des intéressées ? Hors sujet. « Ce n'est pas seulement vous, Gisèle, qu'ils ont traitée comme une chose. Ils nous disent, à toutes, notre insignifiance » écrit Hélène Devynck, une des plaignantes de l'affaire PPDA, et autrice d'Impunité.

Au bout de 4 ans de parcours judiciaire, Gisèle Pélicot a refusé le huis clos pour que se tienne un vrai procès de société, pour que soit connue la soumission chimique et pour que la honte change de camp. Grâce à son courage, cette affaire a un retentissement international. Les prévenus encourent 20 ans de réclusion.

Claudine Legardinier

Journaliste indépendante, ancienne membre de l'Observatoire de la Parité entre les femmes et les hommes, elle recueille depuis des années des témoignages de personnes prostituées. Elle a publié plusieurs livres, notamment Prostitution, une guerre contre les femmes (Syllepse, 2015) et en collaboration avec le sociologue Saïd Bouamama, Les clients de la prostitution, l'enquête (Presses de la Renaissance, 2006). Autrice de nombreux articles, elle a collaboré au Dictionnaire Critique du Féminisme et au Livre noir de la condition des femmes.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Etat espagnol : Le danger fasciste – Le virus fasciste et le risque de pandémie

« Le capitalisme néolibéral pousse à ce que les régimes politiques prennent la forme de démocraties illibérales ou d'autoritarismes réactionnaires. Dans ce texte, je propose une réflexion sur la question de savoir si, dans cette dynamique, certains éléments caractéristiques du fascisme classique sont modifiés et recombinés avec de nouveaux éléments, comme cela se produit avec les souches modifiées d'un virus antérieur, et s'ils affectent progressivement diverses parties des institutions et du corps social. J'étudie en particulier le cas espagnol. »

14 septembre 2024 | tiré du site entre les lignes entre les mots

https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/09/12/etat-espagnol-le-danger-fasciste-le-virus-fasciste-et-le-risque-de-pandemie/#more-85596

Le capitalisme néolibéral pousse à ce que les régimes politiques prennent la forme de démocraties illibérales ou d'autoritarismes réactionnaires, comme l'expliquent Miguel Urban et Jaime Pastor :

« Les décennies de gouvernance néolibérale et les crises qui en ont découlé ont favorisé l'émergence d'une culture politique profondément antidémocratique. C'est là le reflet de l'obsession incessante du néolibéralisme qui le pousse à limiter les domaines d'intervention et les fonctions sociales des États, à aligner l'action publique sur les intérêts des acteurs économiques privés, à remplacer la réglementation et la distribution par la liberté d'entreprise et à placer les droits de propriété au-dessus de tout autre droit fondamental (…) C'est cette anti-politique (…) qui est au principe de l'autoritarisme qui a pénétré l'ensemble de la sphère politique. »

Dans ce texte, je propose une réflexion sur la question de savoir si, dans cette dynamique, certains éléments caractéristiques du fascisme classique sont modifiés et recombinés avec de nouveaux éléments, comme cela se produit avec les souches modifiées d'un virus antérieur, et s'ils affectent progressivement diverses parties des institutions et du corps social. Le danger est que la contagion s'accélère de telle manière (comme une pandémie) qu'elle entraîne des changements substantiels et aboutisse finalement à une dictature brutale qui présente suffisamment de similitudes avec le fascisme pour être considérée comme son héritière.

Dans une dynamique fasciste, il peut y avoir des phases de contagion continue, mais lente et relativement silencieuse, d'autres d'évolution accélérée, et enfin un moment de rupture majeure est nécessaire pour qu'un parti fasciste conquière le pouvoir et se consolide.