Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Inde : au nom des droits des femmes

Depuis 2014, Modi promet l'égalité et la protection des femmes. Les violences continuent toutefois de croître, la participation des femmes au marché du travail est faible et les initiatives du BJP, comme les quotas parlementaires, servent davantage des objectifs politiques qu'émanciper les femmes. Au final, les inégalités et la violence de genre persistent et la culture de l'impunité règne.

Tiré de Entre les lignes et les mots

Vient de paraître : Dissidences dans la « nouvelle » Inde, le dernier volume d'Alternatives Sud.

Une analyse d'Aurélie Leroy [1], chercheuse au CETRI – Centre tricontinental.

En ce printemps 2024, un huitième de la population mondiale s'est rendu aux urnes, faisant de ce scrutin, le plus grand exercice électoral de la planète. Un scrutin aux allures titanesques, qui ne fait toutefois pas de l'Inde « la plus grande démocratie du monde ». Plusieurs organisations internationales tels que V-dem (2023), Freedom House (2023) et Economist Intelligence Unit (2023) soulignent l'érosion démocratique et les dérives autoritaires. L'hindouisation du pays à marche forcée, qui cherche à établir une suprématie de la communauté majoritaire hindoue au détriment du sécularisme et des minorités, en est la première manifestation. La tendance à l'illibéralisme due à la neutralisation des institutions indépendantes et démocratiques, à la mise au pas des principaux contre-pouvoirs et à la répression des oppositions, en constitue la seconde.

Bilan du gouvernement Modi en matière de droits des femmes

Le Bharatiya Janata Party (BJP) dirigé par Narendra Modi s'est toujours dit mobilisé en faveur des femmes, déclarant que celles-ci étaient au centre de ses préoccupations. En 2014 déjà, le programme du parti [2] promettait d'œuvrer à l'« empowerment des femmes ». Il insistait sur leur sécurité et leur protection, considérées comme des conditions préalables à leur autonomisation. Le manifeste énumérait des actions à entreprendre pour lutter contre les violences commises à leur égard ainsi que des engagements en matière d'éducation, d'emplois et de participation économique et politique.

Violences de genre et impunité

Au cours de la dernière décennie cependant, les crimes contre les femmes n'ont cessé d'augmenter, alors que les taux atteignaient déjà des niveaux jugés « inacceptables » par le BJP lorsqu'il est monté au gouvernement en 2014. Selon le rapport annuel du National Crime Records Bureau, environ 4,45 millions de crimes contre les femmes ont été enregistrés en 2022 (Frontline, 2023). Une majorité d'entre eux étaient des actes de cruauté commis par des maris ou des proches (31%), des enlèvements de femmes (19%), des agressions et des attentats à la pudeur (19%) et des viols (7%).

La violence sexuelle est traitée avec complaisance en Inde et une culture de l'impunité l'entoure, en dépit des sursauts causés notamment par des mobilisations massives à la suite du viol collectif de Jyoti Singh, en 2012 (Leroy, 2013) et de la vague Me too indienne. Les statistiques officielles sont en outre peu fiables en raison de la sous-déclaration des agressions, mais aussi du fait de pratiques d'enregistrement inadaptées et d'une collusion institutionnelle. Les corps des femmes, en particulier ceux appartenant à des communautés marginalisées, sont la cible d'un continuum de violence, du ventre à la tombe, qui contribue à la perpétuation de la domination masculine et au maintien de hiérarchies fondées sur la caste, la religion, la classe sociale, la parenté, etc. (Alternatives Sud, 2021).

Aujourd'hui avec le « parti du peuple » au pouvoir, comme hier avec d'autres partis, les violences ne reçoivent pas une attention suffisante de la part des autorités. Les forces de police et de sécurité peuvent mêmes être les premières à laisser faire les bourreaux ou à brutaliser les femmes dans la rue ou dans les manifestations pacifiques. L'impunité est encore plus forte dans des régions militarisées telles que le Cachemire, le Manipur ou les États du Nord-Est. Dans ces zones de conflit, l'isolement et le manque de transparence permettent aux agressions sexuelles et aux abus de proliférer.

Les institutions façonnées par l'État concourent à la (re)production d'un ordre symbolique et social. On pourrait s'attendre à ce qu'elles participent de la solution mais elles perpétuent souvent, au contraire, des formes de violence contre les femmes. Les forces de l'ordre, tout comme la justice ne sont pas des organes « neutres », au-dessus des rapports de dominations. Elles y participent. Le système judiciaire indien échoue ainsi à rendre justice aux femmes et témoigne trop souvent d'une forme de complicité des autorités (depuis les chefs de village jusqu'au sommet de l'État) avec les auteurs de violences sexistes [3].

Participation économique des femmes

Le taux de participation des femmes à la population active, déjà bas en 2014, a quant à lui, encore baissé au cours des deux mandats de Modi. Il est l'un des plus bas de la planète (The Wire, 2023), soulignant la marginalisation croissante de la main-d'œuvre féminine dans l'économie indienne. Depuis la libéralisation des années 1990, ce taux est en chute libre, passant de près de 30%, il y a trois décennies, à environ 17% en 2018.

Depuis 4-5 ans, la tendance est à la hausse, mais cette évolution ne constitue pas de facto une bonne nouvelle. Elle est due au travail que de plus en plus de jeunes femmes réalisent à leur compte dans des zones rurales. Leur inscription sur le marché de travail est cyclique. Elle s'intensifie en période de crise pour compenser les pertes de revenus. Les femmes y acceptent alors des boulots mal payés aux conditions pénibles, qu'elles quittent aussitôt que la situation des ménages s'améliore et que l'économie rebondit.

Ces entrées et sorties soulignent le rôle d'amortisseur joué par les femmes dans les ménages pauvres durant les périodes de détresse économique (Bhandare, 2024). La contribution croissante des femmes au marché du travail incarne donc « un mode de vie difficile et un stress sur les moyens de subsistance, plutôt qu'une situation de progrès et d'abondance. Cette tendance reflète aussi le phénomène de ruralisation, à savoir la diminution de la proportion d'emplois dans les secteurs urbains de l'industrie et des services, qui se traduit par une dépendance croissante à l'égard des secteurs ruraux » (Sinha, 2023).

Les femmes sont en outre confrontées au « piège patrilocal » (« Patrilocal Trap ») (Evans, 2023) qui empêche les femmes célibataires de travailler à l'extérieur du foyer, en raison de « contacts non supervisés avec des hommes qui pourraient entacher leur réputation » (Taub, 2023). Sans moyen de gagner leur vie, faute de disponibilité d'« un travail convenable », de nombreuses femmes finissent par se marier, sous la contrainte sociale, se retrouvant du même coup attachée à une belle famille et sous l'emprise d'un mari parfois violent.

Représentation politique des femmes

Les nationalistes hindous du BJP ont aussi répété à l'envi qu'ils se différenciaient des autres partis en matière de représentation politique des femmes. Ils en voulaient pour preuves notamment, l'élection de Droupadi Murmu, première femme présidente [4] issue d'une communauté adivasi, la représentation féminine plus élevée que de coutume dans les 16e et 17e Lok Sabhas (la chambre basse du parlement) à majorité BJP, et l'adoption d'un amendement constitutionnel réservant 33% des sièges parlementaires au femmes, en septembre 2023.

Les ultranationalistes ont déployé des efforts pour pousser les femmes à intégrer le parti ou le cercle des organisations nationalistes hindoues proches du pouvoir, notamment le comité national des femmes volontaires. Des initiatives ont aussi été prises pour qu'elles soient davantage considérées comme une base électorale cruciale. La popularité de Modi et le succès de son parti ont ainsi grandi auprès des Indiennes au fil des années, au point que, lors des élections générales de 2019, le BJP est devenu le parti avec le plus grand nombre de voix féminines. Lors des élections régionales de 2022, qui se sont déroulées dans cinq états, les femmes ont voté davantage que les hommes pour le BJP (Barooah Pisharoty, 2022).

L'intérêt que le BJP porte aux femmes est indéniable, mais celui-ci ne signifie pas pour autant que ce parti œuvre à leur « libération » ou entende concrétiser l'égalité entre les sexes. Les droits des femmes ont été instrumentalisés et les questions sexuelles accaparées par les dirigeants indiens afin de légitimer leur discours, asseoir leur autorité et servir leur agenda politique.

Instrumentalisation politique des droits des femmes

Des quotas pour les femmes au parlement

L'adoption du projet de loi réservant des quotas aux femmes dans les assemblées parlementaires est un exemple édifiant des usages paradoxaux qui peuvent être fait de « la cause des femmes ». Introduit pour la première fois en 1996, le projet de loi a fait, au cours de ces trois dernières décennies, l'objet de débats acharnés sans que jamais une majorité n'en permette son adoption. En dépit de cette trajectoire longue et mouvementée, il a finalement été adopté à la quasi-unanimité, en septembre 2023, à peine deux jours après son introduction.

Ce résultat n'est pas le fait d'une subite convergence de vues sur le texte. Il relève d'un « coup » politique orchestré par le gouvernement Modi au plus grand bénéfice de ce dernier. Aucun échange ou consultation n'a pu avoir lieu anticipativement autour de cette loi en raison du manque de transparence sur l'ordre du jour des discussions à la Lok Sabha. Le dossier ne figurait pas sur le « Business bulletin », le matin même de son introduction. Cette loi est donc passée, comme beaucoup d'autres, « au bulldozer », parce que le gouvernement Modi en avait décidé ainsi, révélant l'affaiblissement du parlement et la mainmise de l'exécutif sur le législatif.

Si l'adoption de cette loi a, a priori, de quoi réjouir, elle pose plusieurs questions. Tout d'abord celle de la représentativité des femmes dans un Parlement affaibli aux marges de manœuvre réduites. Quels changements politiques espérer en faveur de l'égalité dans un contexte peu favorable au respect des droits humains et démocratiques où la direction du pays est passée maître dans l'art du parler démocratique et de l'agir autocratique. Ensuite, celle de la mise en œuvre de la loi qui n'est pas sans poser problème. L'établissement de quotas est en effet lié à l'exercice d'un recensement général dont la date n'est pas fixée et qui fait débat entre partis majoritaire et de l'opposition. Enfin, dernière question : pourquoi un tel empressement à faire adopter cette loi ?

Les raisons qui ont poussé le Premier ministre à agir de la sorte sont avant tout opportunistes et électoralistes. Des quotas en faveur des femmes sont une promesse électorale ancienne du BJP et l'adoptien du texte est survenu à la veille du scrutin de 2024. Le calendrier était donc parfait. Modi tenait également à proposer une mesure phare et rassembleuse à l'occasion de l'inauguration du nouveau bâtiment du parlement pour les 75 ans de l'indépendance. Quoi de mieux que le Women's Reservation Bill ? Cette loi est en outre emblématique de son agenda politique et de son programme « civilisationnel ». Elle alimente le récit d'une « nouvelle Inde » à l'« avenir glorieux » dans lequel les femmes ont une place. Mais quelle est-elle, cette place ? Quelles sont les représentations que le BJP a des femmes et quelle est son approche en matière d'égalité des sexes ?

Discours normatifs et ordre moral

L'homme fort du pays – qui bénéficie d'un très large soutien populaire – postule l'existence d'un modèle sexuel indien qui renvoie les femmes et les hommes à des spécificités traditionnelles et culturelles. Le nationalisme hindou défend un programme « civilisationnel » qui politise les questions sexuelles et s'appuie sur des normes de genre régressives et sur un modèle traditionnel patriarcal. Il met en avant une identité féminine hindoue « respectable », censée incarner la moralité et la pureté de la famille et de la nation.

Les femmes du groupe majoritaire ont ainsi reçu comme injonction de se conformer aux codes traditionnels et de jouer un rôle de gardiennes face à la dépravation des mœurs. Afin de préserver une identité prétendument menacée, de nombreux hommes mais aussi femmes militantes ont estimé qu'il était du « devoir divin des femmes hindoues non seulement de donner naissance à des enfants, qui serviront le Rashtra (État) hindou, mais aussi de leur donner le « samskar », ou les « valeurs sociales », qui contribueront au processus d'édification de la nation hindoue » (Dhingra, 2023).

La dépravation des mœurs et la bataille des valeurs sont des thèmes porteurs, mobilisés par le régime autoritaire indien, afin de gagner en statut et en légitimité. Elles permettent à Modi non seulement de se dresser en rempart de l'identité indienne face à la propagation de valeurs occidentales jugées « décadentes » et « néocoloniales », mais aussi de se lever contre la prétendue « menace » que représenterait l'islam pour les droits des femmes. Dans ses discours, les femmes musulmanes sont ainsi systématiquement stigmatisées comme des victimes sans défense, maltraitées par des hommes musulmans, présentés comme des êtres misogynes aux comportements prédateurs.

Prenons deux exemples d'usages détournés des droits des femmes. Tout d'abord, la loi absurde du « triple talaq » qui a criminalisé une forme de divorce chez les musulmans (Leroy, 2018). Ce texte n'a jamais eu pour but de protéger les femmes musulmanes, vu que ce procédé avait déjà été déclaré invalide et rendu juridiquement nul ! Cette initiative, soutenue par Modi, visait davantage à dénigrer la tradition islamique présentée comme opprimante et sexiste, au contraire d'une culture hindoue décrite comme vertueuse et garantissant le respect de « ses » femmes.

Ensuite, des opérations ont été menées par des groupes vigilantistes hindous d'extrême droite contre le « love jihad ». Elles reposent sur l'idée que les hommes musulmans sont des êtres perfides et hostiles qui ont l'intention de séduire des femmes hindoues pour les convertir et islamiser la société indienne. Dans cette croisade islamophobe, des hommes musulmans ont été lynchés et tués en public sans que les auteurs de ces crimes de haine ne soient jamais poursuivis.

Conclusion

Les discours dans lesquels Modi s'auto-désigne comme « sauveur des femmes » s'inscrivent dans un agenda nationaliste excluant. Les droits des femmes ne sont pas sa priorité, mais sont pris en compte tant qu'ils servent les intérêts de son parti et de son gouvernement. Agir au nom des femmes s'est ainsi souvent révélé pour le BJP, « un discours légitimateur particulièrement efficace » (Idem). Toutefois, lorsque des mouvements de femmes (de toutes religions, castes ou classes) ont contesté l'agenda politique du parti au pouvoir, les élans « protecteurs » du gouvernement se sont, sans surprise, mus en une répression féroce. Cela s'est vu à Shaheen Bagh, lorsque des femmes musulmanes ont refusé d'endosser le rôle de la « bonne victime » en luttant contre la modification de la loi sur la citoyenneté, ou lorsque des femmes du groupe majoritaire ont rejeté les normes sociales et de genre qu'on voulait leur imposer.

La réélection de Modi à un troisième mandat soulève des questions cruciales pour les droits des femmes. Alors que l'homme fort du pays va continuer à prôner le suprémacisme hindou et l'exclusion des minorités, les mouvements de femmes devront redoubler d'efforts pour faire entendre leurs voix, créer des solidarités et des dynamiques unificatrices afin de défendre leurs droits et résister aux politiques discriminatoires.

Bibliographie

Alternatives Sud (2021), « Violences de genre et résistances »

https://cetri.be/Violences-de-genre-et-resistances.

Barooah Pisharoty S. (2022), « Interview : It's Time BJP Walks the Talk on the Women's Reservation Bill », The Wire, avril

https://thewire.in/women/interview-its-time-bjp-walks-the-talk-on-the-womens-reservation-bill.

Bhandare (2024), « Women in the workforce part I and II », IDR

https://idronline.org/.

Dhingra (2023), « India's Militant Hindu Nationalist Women Leaders », New Lines Magazine, 17 avril

https://newlinesmag.com/reportage/indias-militant-hindu-nationalist-women-leaders/.

EIU (2023), « Democracy Index 2023 ».

Evans A. (2023), « The Patrilocal Trap »

https://www.ggd.world/p/the-patrilocal-trap.

Freedom House (2024), « Freedom in the World 2024 – India country report »

www.freedomhouse.org.

Frontline (2023), « Over 4.45 lakh crimes against women in 2022, one every 51 minutes : NCRB »

https://frontline.thehindu.com/.

Leroy A. (2013), « Des violences sexuelles comme stratégies de domination »

https://cetri.be/Des-violences-sexuelles-comme

Leroy A. (2018), « De l'usage du genre », Alternatives Sud, n°25/2, juin.

Leroy A. (2024), « La politique antimusulmane de la “nouvelle Inde” »,

https://www.cetri.be/La-politique-antimusulmane-de-la

The Wire (2023), « Big Talk, Small Action : Modi Govt's Work on Women's Empowerment in the Last 9 Years »

https://thewire.in/women/big-talk-small-action-modi-govts-work-on-womens-empowerment-in-the-last-9-years.

Sinha D. (2023), « Rising Female Work Participation Signals Stressed Livelihoods, Not Progress », The Wire

https://thewire.in/labour/rising-female-work-participation-signals-stressed-livelihoods-not-progress.

Taub A. (2023), « A Major Economic Challenge », NY Times

https://www.nytimes.com/2023/11/20/briefing/india-economy-gender-inequality.html

V-Dem Institute (2023), Democracy Report 2023. Defiance in the face of autocratization, University of Gothenburg.

[1] Chargée d'étude au Cetri, coordinatrice de « Dissidences dans la ‘nouvelle Inde' », Alternatives Sud, 2024, 2, Cetri-Syllepse.

[2] https://www.bjp.org/images/pdf_2014/full_manifesto_english_07.04.2014.pdf.

[3] Parmi de trop nombreux exemples, la libération des violeurs de Bilkis Bani, victime d'un viol collectif lors du pogrom musulman au Gujarat en 2002, le silence de Modi par rapport aux agressions sexuelles au Manipur, l'intimidation dont ont été la cible les lutteuses indiennes qui dénonçaient le harcèlement du président de la fédération indienne de lutte, par ailleurs aussi député du BJP, etc.

[4] Le pouvoir de la présidence est honorifique car son/sa titulaire est tenu·e de suivre les avis du Premier ministre, responsable devant le parlement et détenteur du pouvoir exécutif avec le gouvernement.

CETRI – Centre tricontinental

Le Centre tricontinental est un centre d'étude, de publication et de formation sur le développement, les rapports Nord-Sud, les enjeux de la mondialisation et les mouvements sociaux en Afrique, Asie et Amérique latine

https://blogs.mediapart.fr/cetri-centre-tricontinental/blog/180624/inde-au-nom-des-droits-des-femmes

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

La lutte pour le nom de famille des femmes mariées en Turquie

Découvrez l'histoire et le contexte actuel de la lutte pour le droit de choisir son propre nom de famille

Tiré de Entre les lignes et les mots

https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/09/06/la-lutte-pour-le-nom-de-famille-des-femmes-mariees-en-turquie/

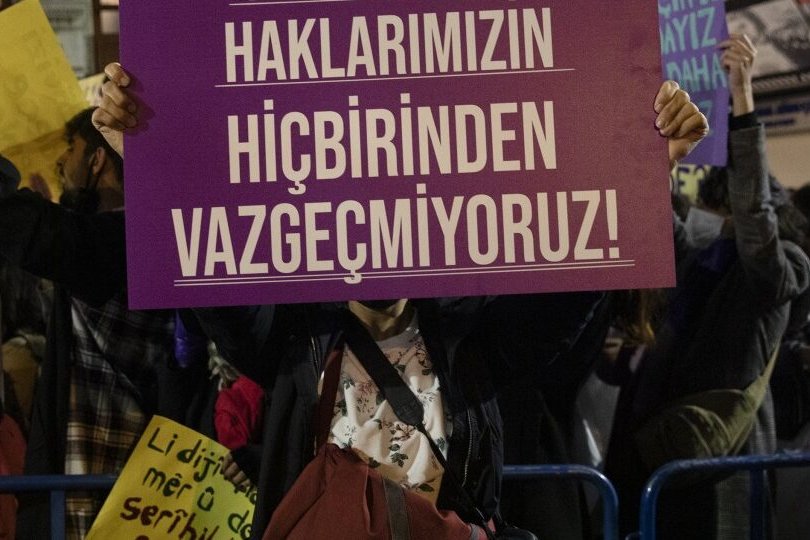

En Turquie, la pratique consistant à changer le nom de famille d'une femme après le mariage et l'obligation d'adopter le nom de famille de son mari est une question urgente pour les féministes. Les femmes du pays ont obtenu les droits civiques, le droit de vote et le droit de se présenter et d'être élues au cours de plus de cent ans de lutte, en disant : « nous sommes égales ». Le droit des femmes mariées à choisir leur propre nom de famille a été obtenu dans le pays après 30 ans de batailles juridiques. Cependant, les femmes ne sont pas encore en mesure d'exercer pleinement ce droit. Le gouvernement insiste sur le fait qu'il ne permet pas ce choix. Le combat continue. À cet égard, il est essentiel de reconnaître la résilience, la résistance et la conscience unifiée du mouvement des femmes en Turquie.

Bien que cela puisse sembler un problème mineur pour ceux qui ne considèrent pas l'aspect des droits, il s'agit en fait d'une question ayant de fortes implications politiques dans toutes les dimensions. Le nom de famille d'une femme mariée sert d'espace symbolique entouré de barbelés, conçu pour protéger le pouvoir enraciné du patriarcat. Surmonter ces barbelés par des moyens légaux pendant plus de trente ans a été une réalisation pertinente pour les femmes dans l'effort de démanteler le « mythe de la Sainte Famille ».

Le nom de famille, en tant que composante de l'espace individuel et autonome dans lequel une femme se perçoit, relève du droit à la vie privée en vertu de la législation sur les droits humains. En d'autres termes, la femme est une personne autonome avec sa propre identité et ne peut être réduite à une simple extension de l'homme, ni confinée dans les limites de la « Sainte Famille » à travers le mariage. L'imposition patriarcale à la femme mariée d'adopter le nom de famille de son mari est un outil qui vise à subordonner les femmes. Exiger des femmes qu'elles renoncent à leur identité et à leur autonomie lorsqu'elles fondent une famille, c'est se soumettre au pouvoir excessif du patriarcat. Résister à cette exigence, c'est affronter le patriarcat et contribuer à la diminution de son pouvoir – une contestation que le patriarcat n'est pas disposé à accepter.

Les institutions patriarcales ont résisté aux efforts du mouvement des femmes pour faire progresser les acquis et les droits garantis par le Code civil turc, c'est pourquoi elles refusent de reconnaître et d'appliquer la décision de la Cour constitutionnelle. Le Patriarcat perçoit toute demande d'égalité comme un « excès » qui confronte son pouvoir, en particulier en ce qui concerne la « Sainte Famille » et le « principe d'unité dans le nom de famille ».

La lutte au fil des ans

Lorsque nous examinons la trajectoire historique des mouvements luttant pour les droits humains, il est évident que les avancées ne se produisent pas de manière linéaire ou continue, et que les mouvements progressistes sont souvent confrontés à la brutalité de la répression. Le mouvement en faveur des droits humains des femmes a également progressé à travers d'intenses luttes, malgré la répression. Il y a donc des moments décisifs où les progrès deviennent irréversibles. Nous sommes actuellement à ce stade pour le mouvement des droits des femmes en Turquie. Malgré des années de répression gouvernementale et d'interventions systémiques et structurelles, la lutte qui a débuté il y a 30 ans pour modifier le Code civil en ce qui concerne le nom de famille des femmes mariées a atteint un point critique.

La Cour constitutionnelle turque a rejeté deux demandes d'annulation de l'article 187 du Code civil turc, qui oblige les femmes à adopter le nom de famille de leur mari après le mariage. La première a été déposée en 1998 au motif que la loi était inconstitutionnelle. Cependant, la Cour constitutionnelle n'a pas considéré que l'obligation violait le principe d'égalité consacré par la Constitution et a donc rejeté la demande d'annulation. Imperturbables, les femmes ont continué dans la lutte. Après un délai d'attente de dix ans requis par la Constitution, elles ont déposé une nouvelle requête auprès de la Cour constitutionnelle. En 2011, le tribunal a statué, pour la deuxième fois, que le maintien d'un nom de famille commun était obligatoire pour protéger l'intégrité de la famille et la paternité des enfants, déclarant qu'il est nécessaire d'adopter le nom de famille de l'homme, et que cette exigence ne serait pas contraire au principe d'égalité de la Constitution. Ainsi, la Cour constitutionnelle a maintenu la position constante sur cette « patate chaude » qu'elle reçoit du patriarcat à intervalles réguliers.

Encore une fois, le mouvement des femmes n'a pas abandonné. Après une autre période d'attente de dix ans, une nouvelle demande a été présentée au tribunal pour la troisième fois. En 2023, la Cour constitutionnelle a finalement annulé des décisions antérieures, car il n'était plus possible d'ignorer le caractère contraignant des conventions relatives aux droits humains dont la Turquie est signataire, telles que la Convention européenne des droits de l'Homme et la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. En outre, la lutte du mouvement des femmes, parallèlement aux avancées juridiques dans la promotion de l'égalité des sexes, a contribué à la décision du tribunal turc, aux améliorations mises en œuvre dans la Constitution, à la mise en place du droit depétition individuelle en appel, au niveau national, pour prévenir les violations des droits, et des décisions de la Cour européenne des droits de l'Homme sur les violations en ce qui concerne le nom de famille adopté par les femmes mariées. La Cour constitutionnelle a éliminé le problème qui persistait depuis 30 ans, à savoir le problème du nom de famille des femmes mariées. Juridiquement, cette question n'existe plus en Turquie, puisque la loi pertinente sur cet aspect a été annulée.

En conséquence, selon la décision du 24 avril 2023, les femmes mariées devraient avoir trois options : adopter uniquement le nom de famille du mari ; adopter le nom de famille du mari avec le nom de jeune fille ; ou n'adopter que le nom de famille qu'elles avaient déjà avant le mariage.

L'inscription de cette dernière option dans la décision de la Cour constitutionnelle est une réalisation juridique d'une grande pertinence.

Le contexte actuel

L'obligation pour les femmes mariées d'adopter le nom de famille de leur mari a été légalement abolie le 28 janvier 2024, lorsque la décision de la Cour constitutionnelle turque est entrée en vigueur. Cependant, une intense dispute politique a commencé à la Grande Assemblée nationale de Turquie, qui était censée être en vacances pendant la période de chaleur estivale extrême, et devrait reprendre ses activités à l'automne dans le pays. La bataille actuelle découle du refus du gouvernement de reconnaître la décision de la Cour constitutionnelle, malgré son caractère définitif, après 30 ans d'articulation des femmes. La question a dégénéré en un différend qui remet en question le maintien de l'obligation d'adoption du nom de famille du mari par la femme après le mariage, malgré la décision contraignante d'annuler la règle par la Cour constitutionnelle.

Aujourd'hui, les organes exécutifs et législatifs se sont chargés de protéger la forteresse du patriarcat en ce qui concerne le nom de famille des femmes mariées. La lutte des femmes et la victoire juridique reconnue par la Cour constitutionnelle sont ignorées. Le gouvernement a inclus le nom de famille des femmes mariées dans le 9e « paquet » judiciaire, qui est un vaste projet de loi, comme si un changement de législation était nécessaire. Selon le projet de loi, les femmes mariées ne pourront pas adopter uniquement le nom de famille qu'elles avaient déjà avant le mariage. Le texte du PL cherche à rétablir le dispositif déclaré inconstitutionnel par la Cour constitutionnelle. La discussion sur le projet de loi, qui a débuté le 11 juillet 2024, a duré 20,5 heures et s'est terminée le 12 juillet. Un débat ininterrompu a eu lieu à la Grande Assemblée nationale de Turquie, qui a été contrainte de reporter les vacances d'été et de reprendre ses activités. Ankara a connu l'été le plus chaud et le plus cruel en termes de droits des femmes. Malgré la discussion intense dans la Commission, la plupart n'étaient pas convaincus. Le projet n'a pas été présenté à la plénière pour le traitement final et a été reporté à la fin de la pause estivale.

Bien qu'il y ait des rapports selon lesquels le projet de loi pourrait être retiré grâce aux efforts de communication et aux luttes du mouvement des femmes, dirigé par l'Articulation des femmes pour l'égalité (Women's Platform for Equality – EŞIK), certains dirigeants du parti au pouvoir et du ministère de la Famille et des Services sociaux, cette information n'a pas encore été officiellement confirmée. Dans la nouvelle législature, qui commence en octobre après la fin des vacances d'été, il reste la possibilité que le gouvernement demande l'approbation de la loi en plénière de la Grande Assemblée nationale de Turquie. Il est clair qu'il y aura une bataille difficile, prolongée et persistante au Parlement. Les organisations de défense des droits de la femme et les associations d'avocats en Turquie suivent la situation de près. Ce combat est un effort unifié : protéger l'État de droit appliquant les décisions judiciaires, résister à un législatif contrôlé par les puissances dominantes qui veut saper les victoires dans le domaine juridique et affronter le patriarcat en défendant l'existence et l'identité des femmes.

Nezahat Demiray

Nezahat Doğan Demiray est titulaire d'un doctorat en droit constitutionnel et travaille sur les droits humains des femmes, la pauvreté et l'inégalité entre les sexes. Elle est membre de la Marche Mondiale des Femmes en Turquie.

Édition par Bianca Pessoa et Helena Zelic

Traduit du portugais par Andréia Manfrin Alves

Langue originale : anglais

https://capiremov.org/fr/analyse/la-lutte-pour-le-nom-de-famille-des-femmes-mariees-en-turquie/

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Conférence internationale sur la prostitution au Liban avec DoubleX

En juillet, DoubleX, association féministe libanaise tout juste créée, a organisé à Beyrouth une grande conférence sur la lutte contre le système prostitutionnel, premier événement de ce type dans le monde arabe. Alexine, survivante française, y est intervenue.

Tiré de Entre les ligne et les mots

https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/09/14/conference-internationale-sur-la-prostitution-au-liban-avec-doublex/

« Notre objectif ? Mettre fin à l'exploitation sexuelle », peut-on lire en arrivant sur le site de la toute nouvelle association féministe abolitionniste libanaise, DoubleX. Fondée par Ghada Jabbour, qui luttait contre laprostitution au sein de Kafa, association membre de CAP international, cette association est la première à centrer son action sur la lutte contre le système prostitutionnel, dans une optique féministe et abolitionniste.

En juillet, elle a organisé conjointement avec Kafa une grande conférence de deux jours, pour faire savoir en quoi la prostitution, y compris filmée est une violence contre les femmes et un obstacle à l'égalité, et comment le modèle abolitionniste est le mieux à même de le combattre.

Dans son introduction, Ghada Jabbour a rappelé que les droits des femmes devaient être reconnus comme indissociables des droits humains, et a fait part des constats de terrain sur le système prostitutionnel :

« Nous voyons bien comment la prostitution est une conséquence des violences et des discriminations mais aussi comment le système de la prostitution recouvre de nombreuses violences, en particulier les violences sexuelles. Nous sommes toutes concernées par la prostitution, directement ou indirectement, parce qu'elle déshumanise les femmes et en font des objets de plaisir pour les hommes ».

DoubleX invite survivantes, expertes, activistes

Pour en parler, DoubleX a fait venir du monde entier des intervenantes prestigieuses, et en premier lieu des survivantes. Parmi elles, Alexine Solis, survivante française et une des autrices du podcast La vie en rouge, a expliqué en quoi la prostitution était « la forme la plus flagrante de violence masculine contre les femmes », et était contraire à l'égalité, et par essence une atteinte aux droits humains.

« C'est précisément parce que vous ne voulez pas de cet acte sexuel que les prostitueurs veulent vous payer pour passer outre à votre consentement », a-t-elle expliqué. Cherie Jimenez, présidente de CAP international et elle même survivante, et Mia D Foite, survivante irlandaise, étaient également présentes.

Par ailleurs, des expertes étaient invitées, en particulier Reem Alsalem, rapporteuse spéciale du Conseil des droits de l'homme de l'Onu, qui a publié au printemps un rapport majeur sur la prostitution qui reconnaît l'analyse abolitionniste comme la seule pertinente pour s'attaquer à cette violence patriarcale qu'est la prostitution.

Melissa Farley, psychologue et chercheuse états-unienne qui a fait de multiples études sur les « clients » prostitueurs et récemment une étude majeure sur les liens pornographie-prostitution, est venue parler de prostitution filmée, tout comme Alyssa Ahrabare pour Osez le féminisme ! Le Réseau européen des femmes migrantes était également présent, pour parler de la façon dont le système prostitueur cible toujours les plus vulnérables.

Une très belle conférence de lancement pour DoubleX, à qui l'on souhaite longue vie. L'association est déjà présente sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, sous le nom doubleXleb), et a un site Internet : https://doublex.org

A lire également :

« Ghada Jabbour, Au Liban, la prostitution doit être reconnue comme une violence faite aux femmes »

Ghada Jabbour est une des fondatrices de Kafa (enough) Violence and Exploitation, une ONG leader de la lutte contre les violences faites aux femmes au Liban, Elle a dirigé « EXIT », une précieuse recherche de terrain menée en 2019 et la commente pour nous, au regard de la situation du système prostitueur au Liban.

Kafa (enough) Violence and Exploitation est une ONG leader de la lutte contre les violences faites aux femmes au Liban, membre de la coalition abolitionniste dont le Mouvement du Nid est membre fondateur.

Sandrine Goldschmidt

Sandrine Goldschmidt est chargée de communication au Mouvement du Nid et militante féministe. Journaliste pendant 25 ans, elle a tenu un blog consacré aux questions féministes (A dire d'elles – sandrine70.wordpress.com) et organise depuis quinze ans le festival féministe de documentaires “Femmes en résistance”. Aujourd'hui elle écrit régulièrement dans Prostitution et Société.

https://mouvementdunid.org/prostitution-societe/actus/liban-doublex/

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Socialiser le travail du care, transformer l’économie

Lisez le résumé du séminaire « Socialiser le travail du care : expériences et luttes féministes »

Après des décennies d'organisation, de mobilisation et de lutte, ayant récemment traversé la pandémie de covid-19, il est aujourd'hui possible d'affirmer que le travail du care est entré dans l'agenda public dans différentes parties du monde. Les horizons et perspectives mobilisé.e.s autour de ce même agenda sont divers – et même antagonistes. Les expériences de mouvement-pensée féministe nous aident à comprendre les différends autour des soins.

Ce texte est une synthèse du séminaire « Socialiser le travail du care : expériences et luttes féministes », qui s'est tenu virtuellement le 4 juin 2024, avec la participation d'Amanda Verrone, du Syndicat LAB du Pays Basque, Cecília Kitombe, d'Ondjango Feminista d'Angola, Dory Capera, de la Confédération Syndicale des Amériques, Magdalena León, du Réseau latinoaméricain des femmes pour la transformation de l'économie (Remte), d'Équateur, et Yessica Restrepo, de la Confluencia de Mujeres, de Colombie.

Points de départ

La perspective qui nous guide considère le travail du care comme un vrai travail, une pratique et des relations qui façonnent la durabilité de la vie. C'est une compréhension qui ne se limite pas aux soins directs d'une personne, mais qui implique l'ensemble des conditions de possibilité de vie, c'est-à-dire les personnes, la nourriture, les semences et les biens communs, ainsi que les différentes formes de relation économique qui vont au-delà de ce qui est acheté et vendu sur le marché. Nous situons les soins dans des relations interdépendantes, affirmant l'autonomie et l'autodétermination comme principes. Nous considérons également les soins comme faisant partie de l'écodépendance, allant au-delà de la vie humaine.

Comme partagé par le Réseau lationoaméricain des femmes pour la transformation de l'économie (Remte), le travail du care est une expérience économique et intégrale des femmes. C'est un travail féminisé et racialisé qui se déroule dans différents contextes, espaces et circonstances et qui est imprégné de contradictions. Bien qu'elle puisse mobiliser et créer des principes éthiques pour vivre ensemble (tels que la solidarité et la réciprocité), la responsabilité des soins est immergée dans des relations oppressives de genre, de race et de classe. Un défi de départ est de récupérer cette expérience comme catalyseur de transformations structurelles dans les manières de (re)produire la vie en commun.

Ce qu'on appelle maintenant le travail du care a ses racines dans ce que le féminisme socialiste a élaboré pendant des décennies en termes de reproduction et que l'économie féministe a systématisé dans le pari sur la durabilité de la vie. Cette perspective est également liée à l'élargissement de la notion de conflit capital-travail à la notion de conflit capital-vie, expliquant que la logique de l'accumulation du capital est incompatible avec la logique du soin et du maintien de la vie.

Le soin à l'ordre du jour de la construction du mouvement

Il existe plusieurs stratégies et outils pour placer le travail du care au centre de l'agenda politique. En Angola, par exemple, Ondjango Feminista a organisé une enquête auprès des femmes pour introduire ce thème dans la société. Sur les places, sur les marchés et dans les écoles, le groupe a parlé aux femmes de la façon dont elles utilisent leur temps. Avec un taux de fécondité supérieur à la moyenne mondiale (5,3 en Angola ; 2,2 dans la moyenne mondiale), les femmes ont déclaré que s'occuper de leurs enfants fait partie des responsabilités qui les accablent le plus dans leur vie quotidienne. Elles ont conclu que même sans politique de soins, il existe effectivement un système de soins soutenu par le travail non rémunéré des femmes.

En Amérique latine, le travail du care a été au centre des réponses des femmes aux offensives néolibérales visant à privatiser l'éducation publique et les services de santé, par exemple. La mémoire et l'actualité de ces luttes sont la référence pour se méfier des propositions d'organisations telles que le Fonds monétaire international (FMI) autour des soins. Les prélèvements du FMI sur les politiques économiques des pays endettés augmentent le coût de la vie et réduisent les investissements de l'État dans les services publics, ce qui implique davantage de travail non rémunéré pour les femmes. Le FMI considère que la responsabilité accrue des femmes en matière de soins constitue un obstacle à leur participation au marché du travail. Sans changer ses conditions, il encourage de fausses solutions basées sur le secteur privé et la précarité. Il s'agit d'une perspective d'inclusion des femmes dans ce système, sans transformer les structures d'oppression. Il ne convient donc pas à la majorité des femmes de la classe ouvrière.

Les luttes territorialisées pour le droit à la garderie et aux espaces collectifs pour la nourriture sont à la base des élaborations autour du droit aux soins – qui implique à la fois les droits de ceux qui sont soignés et de ceux qui soignent. Dans cette perspective, il existe un mouvement simultané de reconnaissance, de redistribution et de valorisation sociale et économique du travail du care, comme le rapportent les camarades de la Confédération Syndicale des Amériques. À ce titre, nous comprenons que le travail n'est pas seulement un travail rémunéré – ce qui a été fondamental dans les luttes des personnes qui s'occupent des autres à domicile.

La division sexuelle du travail, toujours articulée avec la division raciale du travail, constitue la base matérielle de l'oppression des femmes. En plus de séparer le travail des hommes et des femmes, la production et la reproduction, cette division hiérarchise encore ces sphères. Qu'ils soient non rémunérés ou mal rémunérés, le travail domestique et de soins et les personnes qui le font – femmes, noires, immigrées – sont dévalorisées. Lorsqu'ils sont payés, ces travaux sont effectuées en conditions de précarité et sans protection sociale.

Les camarades du Syndicat LAB ont partagé le chemin de la mobilisation d'une grève générale pour la socialisation du travail du care au Pays Basque en novembre 2023. Menée par le mouvement féministe, il s'agissait d'une construction qui impliquait différents secteurs du syndicalisme, y compris les travailleurs de l'industrie et des télécommunications. La grève a des antécédents dans un processus de recomposition de la classe ouvrière dans le syndicat. Les soins ont ainsi été mis à l'ordre du jour des luttes contre la privatisation.

Les syndicalistes féministes ont placé la lutte pour les conditions de vie et de travail des travailleuses domestiques et des soignantes au centre de leurs revendications, ainsi que la perspective de lutter pour le temps de soins pour l'ensemble de la classe ouvrière. Ces axes sont liés à la lutte pour un système de soins public-communautaire. Cela s'est fait par l'auto-organisation des femmes dans un secrétariat féministe, la consolidation d'une perspective antiraciste, la construction d'alliances et une combinaison d'outils de mobilisation et de formation.

En organisant une grève générale avec de telles revendications, il est devenu clair que toutes les travailleuses n'ont pas le droit de grève, car il y a des emplois qui ne peuvent tout simplement pas être laissés de côté, comme c'est le cas avec le travail du care. Ce processus a été historique pour le mouvement syndical et a reformulé, dans la pratique, le concept classique de grève, car il élargit la notion de travail.

Il est nécessaire d'avancer dans l'élaboration de la réalité concrète du travail du care. Une grande partie de ce qui est compris sur le travail du care est comme un miroir du travail salarié. Il y a eu des progrès dans les discussions sur la redistribution, les temps et les droits, mais on discute peu de la logique de ce travail. Cela ne peut être débattu qu'en considérant les expériences des femmes, leurs réseaux, leurs relations et aussi les technologies. Cela s'articule nécessairement avec les conditions de travail et les possibilités de socialisation, articulant les dimensions publique et communautaire. Un indice partagé était de retrouver les principes, les relations et la dynamique des soins qui sont au cœur de la durabilité de la vie – et donc de l'économie – pour la transformer.

Des politiques publiques pour réorganiser les soins et mettre la vie au centre

Différentes expériences de construction de politiques nationales de travail du care sont en cours, notamment en Amérique latine, comme c'est le cas du Brésil. Certaines d'entre elles prennent la forme de systèmes nationaux de soins. Ces constructions sont plus susceptibles de contribuer à transformer les fondements de l'inégalité lorsqu'elles sont en phase avec les politiques redistributives des gouvernements en question.

Les camarades de la Confluence des femmes de Colombie ont partagé leur expérience actuelle. Dans le pays, l'État a soutenu la création d'un système de soins qui combine des politiques pour les femmes et des expériences de politiques territorialisées. L'exemple principal est les Manzanas de Cuidado, des espaces publics de soins qui favorisent également l'autonomie des femmes. Ils créent les possibilités de collectiviser le travail et d'effectuer des tâches qui seraient réalisées dans les foyers, comme laver les vêtements. Cela contribue à ce que les femmes aient le temps de se reposer, de socialiser et d'avoir plus d'autonomie. Dans un territoire affecté par de nombreuses années de conflits armés et de forces paramilitaires et par l'avancée des sociétés minières transnationales, les femmes partagent cet engagement car elles comprennent que, à la campagne et en ville, les soins communautaires sont un travail et une pratique de leadership féminin, ce qui implique des besoins en temps et en organisation.

Effectivement, il y a les systèmes de soins idéaux et les systèmes de soins de facto, où il y a simultanément surcharge et protagonisme des femmes. Prendre soin implique du temps de travail, l'organisation de réseaux de soins et la mobilisation de diverses ressources autour du soin de la vie en commun.

Face à la limite de survie de l'humanité et de la planète, il est nécessaire de construire les conditions pour rompre avec la logique d'accumulation, transformer la reproduction mais aussi changer la production (qu'est-ce qui est produit, comment, pour quoi et pour qui ?) de la logique du soin et de la durabilité de la vie. C'est là que réside le pouvoir de transformer toute l'économie de la logique et des temps de soins.

Le webinaire a été organisé par l'organisation féministe SOF Sempreviva, la Marche mondiale des femmes du Brésil et Capire, avec le soutien du Ministère des femmes du Gouvernement fédéral du Brésil par le financement public n°954083/2023.

Écrit par Tica Moreno

Traduit du portugais par Andréia Manfrin Alves

https://capiremov.org/fr/analyse/socialiser-le-travail-du-care-transformer-leconomie/

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Géopolitique du commerce des armes

La récente décision britannique de suspendre une partie de ses ventes d'armes à Israël intervient à quelques jours du dixième anniversaire de la signature du Traité des Nations unies sur le commerce des armes. L'occasion de faire le point sur la géopolitique du trafic d'armes et la législation à cet égard. Ainsi que sur la responsabilité des États.

Tiré du blogue de l'auteur.

La décision du gouvernement britannique de faire une « pause » dans la livraison d'armes à Israël, pour symbolique qu'elle soit – elle ne concerne qu'une partie des armes livrées et les exportations britanniques ne représentent qu'un pourcent des importations israéliennes –, remet au-devant de la scène la responsabilité des États ; leur incohérence et leur cynisme. Le 20 juin dernier, les experts et expertes de l'ONU réitéraient ainsi leur demande que les États et les entreprises cessent immédiatement leur transfert d'armes vers l'État israélien [1]. Cela revenait simplement à exiger que les règles et les lois soient respectées.

Le 2 avril 2013, 155 États ont adopté le Traité des Nations unies sur le commerce des armes. À l'heure actuelle, à l'exception de la Russie, les plus grands exportateurs d'armes au monde en sont signataires. Mais les États-Unis ne l'ont pas ratifié. Or les articles 6 et 7 du traité obligent à interdire la fourniture d'armes à des pays qui pourraient les utiliser pour commettre un génocide, des crimes contre l'humanité ou d'autres crimes de guerre, ou qui pourraient s'en servir pour commettre ou faciliter des violations graves des droits humains ou du droit humanitaire international [2].

Tout transfert vers l'État israélien – qui, à l'instar des États-Unis, a signé mais non ratifié ce Traité – est donc interdit. Une interdiction violée par ceux-là même qui ont fixé les règles. Malheureusement, au cours de la dernière décennie, les articles 6 et 7 du Traité (de même que la quinzaine d'embargos de l'ONU sur les armes vers certains pays) ont été enfreints à maintes reprises et en toute impunité [3]. La force prime et foule au pied le droit. Et la double logique du profit et de la militarisation hypothèque toute solution.

Géopolitique de l'armement

Le niveau de l'armement mondial peut être mesuré sous trois angles : dépenses militaires, import-export, part du budget militaire dans les économies nationales. Ces dix dernières années, et tout particulièrement avec les conflits armés en Ukraine et à Gaza, les dépenses militaires mondiales n'ont cessé d'augmenter. Les États-Unis en absorbent 37% et la Chine 12%, soit à eux deux quasiment la moitié du total. Dix États représentent les trois-quarts de ces dépenses au niveau du monde. La Russie, l'Inde et l'Arabie saoudite sont dans le top 5, tandis que la Grande-Bretagne est, en Europe, le pays le plus dépensier en la matière.

En 2023, par rapport à l'année précédente, les dépenses militaires d'Israël et de l'Ukraine – tous les deux engagés dans une guerre dévastatrice – ont augmenté respectivement de 24% et de 51%. Mais, la hausse la plus spectaculaire s'est produite en République démocratique du Congo qui, confrontée au conflit armé dans l'Est du pays et aux tensions grandissantes avec le Rwanda, a plus que doublé ses dépenses militaires. La Belgique, quant à elle, est classée 34ème et ses dépenses militaires représentent 0,3% du total mondial [4].

Le commerce des armes est encore plus concentré que les dépenses militaires : pour la période 2019-2023, les États-Unis ont assuré 42% des exportations mondiales d'armes [5]. Loin derrière, la France et la Russie occupent respectivement les deuxième et troisième places, avec chacune 11% des parts du marché. Avec la Chine et l'Allemagne, ces pays constituent les principaux exportateurs d'armes et concentrent ensemble plus des trois-quarts des exportations. À l'autre bout de la chaîne, du côté des importateurs, l'Inde occupe la première place, représentant près de 10% des importations mondiales de l'armement. Les tensions avec ses voisins, le Pakistan et la Chine, ainsi que des choix stratégiques, expliquent en grande partie cette position. L'Arabie saoudite, le Qatar, l'Ukraine et le Pakistan figurent parmi les cinq plus grands importateurs. Ils totalisent ensemble 35% des importations.

Plusieurs États, dont certains sont parties prenantes de conflits armés, dépendent très largement d'une ou deux sources pour leur approvisionnement en armes. Par exemple, Israël, quinzième importateur mondial d'armement, s'appuie presque exclusivement sur les États-Unis (69%) et l'Allemagne (30%) pour ses importations d'armes. De même, 75% des armes importées d'Arabie saoudite proviennent des États-Unis ; 77% de l'armement russe importé est chinois.

Une autre manière d'appréhender le poids des armes dans l'économie est de mesurer la part des dépenses militaires dans le produit intérieur brut (PIB) d'un État. Sous cet angle-là, ce ne sont pas les États-Unis qui sont en tête – avec des dépenses militaires qui représentent 3,4% du PIB, le pays est classé 9ème –, mais bien l'Ukraine, où plus d'un tiers du PIB est consacré à l'armement. Les dépenses militaires de l'Algérie, de l'Arabie saoudite, de la Russie, d'Oman et d'Israël dépassent les 5% du PIB.

Militarisation et « sécuritisation »

Au lendemain de l'invasion russe en Ukraine, puis, à nouveau, après l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023, les actions en bourse des grandes entreprises de la défense américaine ont connu une soudaine hausse. Les guerres profitent à quelques-uns… L'industrie de l'armement alimente les conflits armés qui génèrent en retour d'importants profits pour ce secteur, étroitement imbriquée aux intérêts et stratégies des États. Il est d'autant plus difficile de briser ce cercle vicieux que les États-Unis poussent à une militarisation, par le biais notamment de l'OTAN. Cette alliance internationale – qui regroupe trente-deux membres, principalement européens – s'est ainsi fixé pour objectif que chaque État partie consacre au moins 2% de son PIB aux dépenses militaires (ce qui est déjà le cas de la Grande-Bretagne, de la France, de la Pologne, de la Grèce et de la Finlande). En revanche, des pays comme La Belgique où « seulement » 1,2% du PIB est consacré aux dépenses militaires (1,5% en Allemagne, en Espagne et aux Pays-Bas) devraient ainsi consacrer beaucoup plus d'argent à ce poste, au détriment de services sociaux tels que l'éducation et la santé, secteurs autrement plus stratégiques.

De manière plus organique, la militarisation est catalysée par un narratif et une logique, qu'elle alimente. Le terme de « sécuritisation » a été introduit pour rendre compte du « processus par lequel un problème politique est identifié et traité comme une question de sécurité », donnant une signification particulière, socialement construite, à la menace et à l'(in)sécurité [6]. Ce phénomène est particulièrement évident dans la politique européenne face à la migration, à travers notamment la militarisation des frontières.

La célèbre formule de Clausewitz, « la guerre n'est que la continuation de la politique par d'autres moyens », doit dès lors être corrigée et complexifiée en ce sens que la guerre change la signification de la politique, en la réduisant à un jeu stratégique. Et ces « autres moyens » – dont l'armement – participent de cette reconfiguration des conflits en termes (uniquement) sécuritaires, tendant à hypothéquer de la sorte toute solution politique et, à terme, la perspective d'une paix juste et digne.

Notes

[1] UN, « States and companies must end arms transfers to Israel immediately or risk responsibility for human rights violations : UN experts », 20 juin 2024, https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/06/states-and-companies-must-end-arms-transfers-israel-immediately-or-risk.

[2] Le texte intégral du Traité est accessible ici : https://front.un-arm.org/wp-content/uploads/2013/06/Fran%C3%A7ais1.pdf. Voir également NTI, Arms Trade Treaty (ATT), https://www.nti.org/education-center/treaties-and-regimes/arms-trade-treaty-att/.

[3] Amnesty International, « Le terrible bilan humain du total mépris des règles du Traité sur le commerce des armes de la part des États », 19 août 2024, https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2024/08/global-governments-brazen-flouting-of-arms-trade-treaty-rules-leading-to-devastating-loss-of-life/. Lire aussi The companies arming Israel and their financiers, juin 2024, https://www.cncd.be/IMG/pdf/report_-_the_companies_arming_israel_and_their_financiers_-_june_2024-2.pdf.

[4] Sipri, Spiri fact sheet. Trends in world military expenditure, 2023, avril 2024, https://www.sipri.org/sites/default/files/2024-04/2404_fs_milex_2023.pdf. Sauf mentions contraires, tous les chiffres proviennent de cette étude.

[5] Sipri, Spiri fact sheet. Trends in international arms transfers, 2023, mars 2024, https://www.sipri.org/publications/2024/sipri-fact-sheets/trends-international-arms-transfers-2023. Sauf mentions contraires, tous les chiffres proviennent de cette étude.

[6] ENAAT, Rosa Luxembourg Stiftoung, Une Union militarisée. Comprendre et affronter la militarisation de l'Union européenne, 2021, https://rosalux.eu/en/2021/import-1981/.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Parole politique et bloc social

Dans cette tribune, André Prone, environnementaliste, poète et essayiste, analyse la dynamique de fascisation des droites néolibérales et sociales-libérales à l'échelle nationale et internationale.

Tiré de L'Humanité

5 septembre 2024

Des personnalités comme Le Pen, Meloni, Trump et d'autres, ainsi que leurs mouvements, ne sont que la partie émergée de l'iceberg de ce « nouveau bloc bourgeois ».

La situation politique actuelle est marquée par la montée de mouvements et de figures politiques que l'on peut qualifier de fascisantes, telles que Marine Le Pen en France, Giorgia Meloni en Italie ou Donald Trump aux États-Unis, parmi d'autres. Mais, pour comprendre ce phénomène, il importe d'analyser la dynamique de fascisation des droites néolibérales et sociales-libérales à l'échelle nationale et internationale, ainsi que ce

que cela implique pour les forces de gauche, les mouvements sociaux et

les problématiques écologiques.

Il serait naïf ou contre-productif de se concentrer uniquement sur les figures de l'extrême droite sans examiner le phénomène plus large de fascisation qui touche toutes les droites néolibérales et sociales-libérales, dont la Macronie et ses équivalents occidentaux sont parmi les principaux protagonistes.

Ce processus, théorisé par von Hayek et Milton Friedman au cours de la grande dépression des années 1930, et que l'on peut qualifier de néolibéralisme factieux, n'a d'autre but que de renflouer le capitalisme.

Des personnalités comme Le Pen, Meloni, Trump et d'autres, ainsi que leurs mouvements, ne sont que la partie émergée de l'iceberg de ce « nouveau bloc bourgeois » qui œuvre à sortir le capital décadent de sa crise systémique et environnementale.

En effet, derrière ces figures fascisantes se cache, notamment depuis la prétendue crise pétrolière des années 1970, ce bloc bourgeois incarné par les droites classiques et les courants sociaux-libéraux qui cherchent à protéger le capitalisme à tout prix, tout en faisant mine de combattre certains mouvements ouvertement fascistes. Ce soutien implicite entre l'extrême droite, la droite classique et certaines branches du social-libéralisme se manifeste principalement dans la défense du « soldat

Capital ».

Leurs objectifs communs, parfois dissimulés, sont d'autant plus importants qu'ils sont soutenus par des institutions supranationales telles que le FMI, l'OMC, l'Union européenne et l'Otan, dont le rôle crucial dans le maintien de l'ordre néolibéral factieux mondial est à souligner.

Par conséquent, attaquer les figures politiques de l'extrême droite et leurs mouvements, sans analyser l'ensemble des objectifs capitalistes qui les sous-tendent, peut conduire à une compréhension superficielle des enjeux idéologiques et géopolitiques en cours. Pour construire une riposte politique et écologique efficace, il importe de distinguer entre le bloc

électoral et le bloc social. Bien que l'importance du premier ne doive pas être négligée, la priorité doit être donnée à la construction d'un bloc social capable de mener des luttes sociales et écologiques de grande envergure, tout en travaillant à construire des solidarités de classe et des pratiques relevant de ce que nous pourrions qualifier de « quotidienneté

écomuniste ». C'est particulièrement pertinent face à une social-démocratie qui, tout en se réclamant de la gauche, est loin d'être une force de transformation et agit avant tout comme un accompagnateur du néolibéralisme.

La question centrale consiste donc à savoir comment contenir et renverser ce « nouveau bloc bourgeois fascisant », notamment avec la faiblesse des forces qui prétendent incarner un bloc électoral de rupture.

La construction d'un bloc social solide et organisé est indispensable pour contrer efficacement les dynamiques fascisantes. Cela nécessite une mobilisation intense, une éducation politique approfondie et la formation d'alliances stratégiques au sein des mouvements de gauche et progressistes, des forces syndicales, associatives, écologiques et citoyennes, sur de véritables positions de classe. Voilà pourquoi l'analyse

politique de la situation actuelle doit se situer au-delà des figures individuelles et examiner les dynamiques systémiques et idéologiques qui sous-tendent la montée des droites fascisantes.

Quant à la riposte, elle nécessite une claire distinction entre le bloc électoral et le bloc social, capable de porter une véritable transformation politique, sociale, culturelle et écologique. Le rôle du Nord global dans ce processus doit également être pris en compte, car les pays qui le composent jouent un rôle de premier plan dans la perpétuation des

politiques néolibérales factieuses du nouveau front bourgeois à l'échelle

nationale et internationale.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Un changement de période historique : crise structurelle et montée de l’extrême droite

Nous vivons une période marquée par la montée des guerres et des violences. Les contradictions sociales, écologiques, politiques, idéologiques, toujours très présentes, s'approfondissent dans chaque pays et à l'échelle mondiale. L'extrême droite progresse, sous différentes formes, dans un grand nombre de régions du monde.

25 août 2024 | Source : https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article71911

https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/09/12/un-changement-de-periode-historique/#more-85532

Les mouvements sociaux et citoyens sont toujours présents et actifs, mais ils sont à la recherche de la définition de nouvelles perspectives et de nouvelles stratégies. L'hypothèse est que nous sommes dans une crise structurelle qui nous rappelle, par certains côtés, celle des années 1930. Elle marque un changement de période au niveau de l'organisation du monde. Même si les situations ne se reproduisent jamais pareillement, la référence permet de réfléchir à certaines caractéristiques de la situation actuelle avec l'approfondissement d'une crise économique et sociale, des guerres, des alliances entre les droites et les extrêmes droites, des changements géopolitiques et idéologiques[3]. L'interrogation porte sur la définition de la situation et de la période que nous vivons. Elle rappelle une des dernières anecdotes soviétiques ; celle d'un homme hagard qui, en 1989, sur la place Rouge, interpelle les passants en demandant à chacun : quelle heure est-il ? Traduisons sa question : qu'est-ce qui se passe ? dans quelle période sommes-nous ?

Les grandes contradictions à l'œuvre sont toujours celles qui caractérisent le capitalisme contemporain même si leur caractérisation change suivant les périodes. Les changements concernent toutes les dimensions. Trois grands types de contradictions sont à l'œuvre. La première est la question sociale, les rapports entre les classes sociales, avec l'importance considérable des inégalités et des discriminations. La deuxième est un élément nouveau et déterminant, la rupture écologique, et la manière de penser le climat, la biodiversité, la Nature. La prise de conscience de cette contradiction est plus récente, la question est toujours controversée. La phase sécuritaire du néolibéralisme est accentuée par la rupture écologique qui introduit une très grande discontinuité, déjà sensible, avec la crise climatique et ses conséquences sur la biodiversité. La troisième concerne les guerres et la démocratie, locale, nationale et internationale. La démocratie interroge les rapports entre le politique et l'idéologique. La démocratie locale intègre les territoires et les différentes formes de régionalisme et de municipalisme. La démocratie nationale interroge les rapports entre les peuples, les nations et les États. La démocratie mondiale passe par la démocratie internationale qui, dans sa forme existante, se réfère à un système international qui doit être radicalement réformé et réinventé.

L'hypothèse est que la période actuelle correspond à une nouvelle crise structurelle du capitalisme. Ces crises préparent et définissent une nouvelle phase du mode de production capitaliste. Elles soulèvent aussi la question du dépassement du capitalisme. De nouveaux réaménagements des rapports de production se définissent et s'imposent. Les structures sociales se transforment et les contradictions sociales s'aiguisent et changent de nature. Dans chacune de ces périodes, les classes sociales se redéfinissent ainsi que les rapports entre elles. Nous analyserons la période actuelle à partir de la crise de 2007- 2008. Nous commencerons par rappeler deux périodes de crises antérieures, celle de la crise financière de 1873, qui va en fait de 1860 à 1880, et la crise financière de 1929, qui va de 1914 à 1945. Nous aborderons ensuite la crise des années 1970 et la domination du néolibéralisme. Ces périodes ont commencé par des périodes de montée des conservatismes et des droites extrêmes ; mais, ensuite, les contradictions sociales et politiques se sont accrues et ont conduit à des redéfinitions majeures. Ainsi, en France, la période de crise de 1873 a vu la guerre franco-allemande et Thiers, mais aussi la 1ère Internationale et la Commune. Et pour la crise de 1929, il y a eu, en France, les manifestations massives de l'extrême droite, en1934 ; mais aussi, le Front Populaire, en 1936. Ce sont des périodes de fortes luttes sociales et de guerres. C'est ce qui devrait marquer la période à venir.

Retour sur quelques leçons de deux des crises structurelles précédentes

De 1860 à 1880, la crise de la deuxième révolution industrielle et la première internationale

La période 1860 à 1880 est une période de crise structurelle du capitalisme[4]. On y retrouve des mutations structurelles du mode de production capitaliste, des guerres, des luttes sociales radicales et révolutionnaires, des bouleversements politiques, un débat idéologique et théorique intense. La période est marquée par l'arrivée au pouvoir en Europe de partis qui se rattachent au conservatisme radical et à la droite extrême, mais les contradictions sociales et politiques se traduisent aussi par des actions et une pensée révolutionnaire renouvelée qui dépasseront la période.

La période de 1860 à 1880 est celle de la deuxième révolution industrielle, celle du capitalisme industriel et du capitalisme marchand, celle des doctrines libérales. C'est une période des grandes usines et de l'urbanisation. L'innovation technologique est intense dans les nouvelles machines et les processus de production. Les secteurs en expansion sont l'électricité, le pétrole, le moteur à combustion, l'acier, les moyens de communication avec le téléphone et le télégraphe et les câbles intercontinentaux. La production de masse s'appuie sur les nouvelles chaînes de montage. Elle prépare le taylorisme à partir des années 1880. C'est aussi, avec l'urbanisation, la nouvelle classe ouvrière, le syndicalisme, les classes moyennes et l'accès à la consommation.

La période est marquée par le krach boursier de 1873, la fermeture de banques, la dépression économique et le chômage. La spéculation sur les chemins de fer accompagne la baisse des prix, les faillites d'entreprise et le chômage. Plusieurs guerres marquent cette époque. La guerre de sécession en 1861-1865 et la crise économique mondiale qui l'accompagne. L'unification de l'Italie, de 1859 à 1871, redessine les frontières de l'Europe. La guerre franco-prussienne, 1870-1871, entraîne la chute de Napoléon III et la proclamation de l'empire allemand à Versailles. L'influence ottomane baisse en Europe. La colonisation européenne s'étend en Afrique et en Asie ; elle est formalisée par la Conférence de Berlin en 1884.

En réponse à cette situation, les mouvements sociaux connaissent un essor remarquable. La Première internationale, l'AIT, Association internationale des travailleurs est créée en 1864, à Londres. Elle sera active de 1864 à 1876 et regroupera des syndicalistes et des intellectuels, dont Marx, Engels, Proudhon, Bakounine, Louise Michel. En 1871, La Commune de Paris va bouleverser la pensée révolutionnaire avec son pouvoir autogéré et ses principes démocratiques et sociaux, jusqu'à la Semaine sanglante de mai 1871. A la lumière de cette extraordinaire insurrection, Marx redéfinira sa conception de l'Etat.

Les conservateurs radicaux et la droite extrême dominent toute la période. Au début de la période, ils se partagent, et s'affrontent entre bonapartistes et royalistes légitimistes. Après la Commune, ce sera la République de Thiers et de Mac Mahon. Entre droite et extrême droite, il y a des contradictions mais un accord contre l'ennemi socialiste. À la fin de la période, se forment des petites organisations qui préfigurent les organisations de l'extrême droite du XXème siècle, comme, par exemple, l'Action française et, déjà, Charles Maurras. Malgré une hégémonie apparente des droites réactionnaires, les luttes révolutionnaires ont culminé avec la Commune ; les luttes sociales ont continué avec les Bourses du Travail qui ont préparé le syndicalisme moderne. Et la 1e internationale a jeté les bases de l'affirmation et de l'organisation de la classe ouvrière.

De 1913 à 1945, la crise du capitalisme fordiste ; le keynésianisme, le soviétisme et la décolonisation

La crise de 1929 est marquée par un krach boursier, la chute de la production, la baisse de l'investissement, la déflation et l'accroissement du chômage. Le krach boursier de 1929 bouleverse les marchés financiers à l'échelle mondiale. Il se traduit par la tendance à la surproduction et par la baisse des taux de profit. La crise financière de 1929 est la première crise du capitalisme fordiste. Le capitalisme fordiste s'est construit et s'est développé à partir du secteur de l'automobile. Il combine le travail à la chaîne, la standardisation des produits et la consommation de masse. Ford lance la première chaîne de montage en 1913 et double les salaires en 1914 pour permettre aux salariés d'acheter ses produits et stimuler la demande intérieure. Le fordisme nécessite un marché de l'emploi stable et des salaires relativement élevés. La crise fordiste accélère l'effondrement de la demande, la surproduction, des faillites d'entreprises et une crise de l'emploi. La consommation de masse repose sur le recours au crédit. L'endettement des ménages se traduit par une consommation insuffisante, le non-remboursement des dettes et des déséquilibres économiques. La crise fordiste est aggravée par les politiques monétaires et fiscales, les déséquilibres commerciaux internationaux et les spéculations financières.

Le keynésianisme, le capitalisme keynésien, est une réponse à la crise fordiste. La période du capitalisme keynésien est dominante depuis les années 1930 jusqu'aux années 1970. Le keynésianisme complète le capitalisme fordiste après la crise des années 1930. Keynes propose l'intervention de l'État pour gérer la demande et stabiliser l'économie à partir des dépenses publiques. Roosevelt fait adopter en 1934, sous le nom de New-Deal, un nouveau modèle de développement, fordiste et keynésien. Ce modèle sera surtout appliqué en 1945, après la guerre mondiale. Il implique des concessions sociales importantes, formalise le rôle de l'État et la protection sociale. Du début du 20ème jusqu'aux années 1970, le fordisme va associer la production de masse, l'amélioration des salaires, la consommation de masse et l'intervention de l'État. Le keynésianisme, à partir des années 1930, le complétera par la régulation assurée par l'État, le soutien de l'emploi et des salaires, les dépenses publiques et les investissements dans les infrastructures. La régulation passe par les accords collectifs et les négociations avec les syndicats. Plusieurs caractéristiques de cette période restent encore actuelles aujourd'hui dans la période du capitalisme mondialisé qui commence en 1970.

Le capitalisme fordiste, puis fordiste et keynésien, développe plusieurs branches industrielles ; l'automobile, l'électroménager, la sidérurgie et la métallurgie, la chimie et la pétrochimie, le textile, l'agroalimentaire, la construction. Les grandes entreprises sont les acteurs économiques et politiques dominants. La classe dominante allie les dirigeants des entreprises, surtout des grandes entreprises privées, et une bourgeoisie d'État, acquise à la préservation du capitalisme, qui gère l'État et les entreprises publiques et les transforme dans le sens des intérêts du capitalisme privé. L'État développe un secteur public composé des administrations et des entreprises publiques qui sont transformées suivant la logique des entreprises privées. Les deux classes principales du capitalisme fordiste et keynésien opposent la classe ouvrière et la classe capitaliste, avec ses deux composantes, les actionnaires et les chefs d'entreprise d'un côté, et les cadres de la bourgeoisie d'état de l'autre. Une catégorie de cadres, ingénieurs et techniciens, de plus en plus nombreuse assure la gestion du système. Une petite bourgeoisie traditionnelle prolonge les catégories sociales précapitalistes, Les paysans se partagent entre les capitalistes agricoles et les paysans travailleurs, prolétarisés. Et, déterminant, il y a toujours le travail des femmes invisibilisées et prolétarisées.

La crise financière de 1929 est significative de la crise structurelle du capitalisme. La réponse keynésienne se caractérise par une intervention de l'Etat et la régulation des marchés financiers. La période est marquée par les guerres qui caractérisent toute période de crise structurelle. Celle-ci l'a été particulièrement. La période, de 1913 à 1945, est marquée par les deux guerres mondiales[5]. La première guerre mondiale de 1914 à 1918 ; et la deuxième guerre mondiale de 1939 à 1945. Il y a eu beaucoup d'autres guerres qui marquent la scène politique mondiale. Certaines étaient liées à des révolutions. Rappelons, parmi d'autres, la guerre civile russe de 1917 à 1923, la guerre gréco-turque de 1919 à 1922, la guerre civile finlandaise en 1918, la guerre civile irlandaise en 1922, la guerre civile espagnole de 1936 à 1939, la guerre sino-japonaise de 1937 à 1945, la guerre civile chinoise de 1927 à 1945, la révolution mexicaine de 1910 à 1920.

La révolution soviétique en Russie, en 1917, et la révolution chinoise de 1927 à 1949, vont complètement bouleverser l'état du monde. Le rôle de l'Union soviétique pendant la guerre de 1939 à 1945 va lui donner une place centrale dans l'ordre mondial ; on entre dans un monde à deux blocs qui va caractériser l'état de la planète jusqu'en 1989. Cette situation va déterminer les débats politiques et idéologiques qui seront intenses. Le capitalisme fordiste et keynésien ne manque pas de penseurs très actifs dans les universités et les centres de recherches occidentaux. En contrepartie, de nombreux penseurs défendent une pensée socialiste très diverse ; comme par exemple Lénine, Mao, Trotski, Gramsci et bien d'autres. Il y a des tentatives de relier le marxisme et le keynésianisme, notamment, celles de Joan Robinson et Michal Kalecki.

La période est marquée par la montée en puissance de la décolonisation. Les luttes de résistance à la colonisation n'ont jamais cessé ; les peuples ont toujours résisté et ont été très violemment réprimés. Parmi les grands mouvements qui ont marqué l'Histoire, rappelons la révolution anticolonialiste, antiesclavagiste et anti ségrégationniste à Haiti, en 1804 et la révolution paysanne mexicaine avec Zapata en 1905. En 1920, à Bakou, au Congrès des Peuples d'Orient, une alliance stratégique est passée entre les mouvements de libération nationale et les mouvements communistes de 1917. Cette alliance va permettre l'encerclement des impérialismes et l'essor des libérations nationales. En 1927, se tient à Bruxelles le premier Congrès contre le colonialisme et l'impérialisme présidé par Albert Einstein et Madame Sun Yat-Sen, autour du mot d'ordre « Liberté nationale, égalité sociale ». À partir de 1945 commence le mouvement des indépendances nationales. L'Indonésie et le Vietnam proclament leur indépendance. La Jordanie, les Philippines, la Syrie le font en 1946. En 1955, à Bandung, le président d'Indonésie, Soekarno, invite les chefs d'Etat des dix-sept premiers pays indépendants d'Afrique et d'Asie[6] et notamment Tito, Nasser, Nehru et Chou en Lai. Chou en Lai résume la situation en ces termes : « les États veulent leur indépendance, les nations veulent leur libération, les peuples veulent la révolution ». Les participants définissent une orientation, celle du non-alignement. La révolution cubaine, amorcée en 1953, est victorieuse en 1956. La conférence Tricontinentale, en 1966, à La Havane, amorce l'émergence d'un Sud par rapport aux deux blocs de l'Ouest et de l'Est.