Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

C’est injuste ! | Livre à paraître le 8 octobre 2024

Vous souvenez-vous de la première fois où vous avez été témoin d'une

injustice ? Deux sociologues remontent aux sources des inégalités de la

crise climatique.

« Je ne peux pas respirer » ont été les derniers mots prononcés par George

Floyd en 2020 [...] Cette phrase peut exprimer non seulement la violence

produite par les institutions policières, les politiques et les décisions

de l'État, mais aussi la disproportion de l'exposition aux pollutions des

populations racisées.

Le livre *C'est injuste, *7e livre de la collection Radar, par Amélie

Chanez et Anne-Marie Le Saux, paraîtra le *8 octobre 2024 * !

*En bref : *Deux sociologues passionnées par leur discipline décident de

l'utiliser pour explorer le cas des injustices climatiques. Permettant de

contourner le piège de la désinformation, de confronter une vision biaisée

par notre position de privilège et d'agir concrètement à travers le partage

d'initiatives et d'informations sur ces injustices, l'approche

sociologique, celle de Caroline Dawson, de Jean-Philippe Pleau, pour ne

nommer qu'eux, semble tout indiquée pour ouvrir des yeux sur un problème

mondial.

*À propos du livre*

C'est par le voyage que Amélie Chanez et Anne-Marie Le Saux ont pris

conscience de nombreuses inégalités, dont les injustices environnementales.

Leurs constats : plusieurs de nos privilèges sont des contraintes pour

d'autres humains. De plus, devant la crise climatique, les populations

pauvres ou racisées, sont davantage affectées.

Si l'indignation leur fait dire que « C'est injuste ! », les autrices se

tournent vers leur pagaie de choix : la sociologie, qu'elles enseignent au

Cégep de Maisonneuve. Dans cet essai, elles font sortir la science humaine

de la salle de classe et appliquent un regard critique et mobilisateur sur

un monde inégal, en crise.

À l'aide d'exemples poignants et d'entrevues avec des citoyen·nes engagé·es

dans leur communauté, les autrices nous invitent à décoloniser les discours

sur la crise climatique, à envisager une autre façon d'habiter le monde et

de consommer. Les jeunes ne sont pas seul·es à s'en préoccuper, des gens

réclament déjà des changements sur la place publique. *C'est injuste ! * fait

la démonstration qu'il n'est pas trop tard pour renverser la vapeur, mais

qu'il faudra le faire ensemble. Il est urgent de discuter des enjeux

environnementaux et de justice sociale !

*À propos des autrices *

Ancienne travailleuse sociale et animatrice jeunesse, *Amélie Chanez* est

professeure de sociologie au Collège de Maisonneuve. Elle s'intéresse aux

théories de l'engagement social, des mouvements sociaux, aux féminismes et

à la décolonisation.

*Anne-Marie Le Saux* enseigne la sociologie au Collège de Maisonneuve. Elle

a collaboré à la revue sociale et politique À *bâbord ! et *à quelques

ouvrages collectifs dont *L'essor de nos vies : parti pris pour la société

et la justice* (2000) et *Les femmes changent la lutte (2013)*.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Un plaidoyer pour le droit des femmes

Tiré de Entre les lignes et les mots

https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/09/11/un-plaidoyer-pour-le-droit-des-femmes/

Réédition en poche de « La force des femmes » de Denis Mukwege

La présentation du gynécologue congolais Denis Mukwege comme « l'homme qui répare les femmes » est des plus réductrices. Denis Mukwege est d'abord et avant tout un militant féministe, une cause à laquelle il consacre sa vie.

A travers son ouvrage salutaire et émouvant on partage son cheminement, de la prise en charge médicale des femmes à la critique radicale des sociétés patriarcales, qu'elles soient africaines ou occidentales.

La force de revivre

Les débuts de sa carrière médicale sont consacrés aux soins des femmes notamment lors des accouchements difficiles, puis avec la venue des conflits armés dans le pays, l'essentiel de son travail consistera à soigner les victimes des viols et violences sexuelles.

Ce n'est pas la moindre des qualités de cet ouvrage d'expliquer simplement, en quelques phrases les raisons des conflits qui secouent la République Démocratique du Congo (RDC) depuis plus de trente ans.

Avec l'auteur, à travers des portraits attachants de femmes victimes de ces violences, on comprend que les actes de soins doivent être accompagnés aussi d'un soutien psychologique, moral mais aussi d'une aide sociale et économique permettant aux victimes de pouvoir vivre décemment.

Il relate la manière dont les victimes sont soignées, comment elles sont prises en charge par les femmes de l'équipe : les « mamans chéries (…) Elles sont à la fois des infirmières, des assistantes sociales et des psychologues » et « délivrent autant de câlins et de musique que de médicaments » qui à force d'écoute, de tendresse et d'amour permettent à ces survivantes parfois des adolescentes, de reprendre vie en se débarrassant du sentiment de honte et de culpabilité.

On apprend le rôle majeur des anciennes victimes dans la réalisation du projet d'accompagnement social et économique. Pour construire la « Cité de la Joie » l'entreprise de bâtiment a eu l'obligation d'embaucher des femmes, cassant ainsi la division genrée du travail.

Un lourd tabou

L'auteur considère que le viol est rendu possible par des siècles d'oppression patriarcale. En décrivant la vie quotidienne des congolaises dans les zones rurales, on prend la mesure du degré d'oppression et d'exploitation subi.

Mukwege raconte cette anecdote terrifiante. Ayant en face de lui un combattant d'une des milices qui sévit en RDC, il lui demande pourquoi ces viols sont accompagnés en plus de sévices atroces. Sa réponse, de l'aveu de l'auteur, lui glace le sang : « Quand on tranche la gorge d'une chèvre ou d'un poulet on ne se pose pas de question. Une femme, c'est pareil. On fait ce qu'on veut avec. »

Un des mérites de ce livre est l'analyse pluridimensionnelle du viol. Dans les situations de conflit il est considéré comme une arme de guerre dont le but est d'annihiler les liens sociaux du camp ennemi ou de mener des campagnes de purification ethnique. Il permet aussi aux groupes armés comme Daech de recruter et garder leurs membres en promesse de femmes. Des témoignages de miliciens font état d'une sorte d'addiction dans ces actes de violence. En RDC les viols massifs sont aussi un moyen pour pousser des populations à partir afin de s'attribuer l'exploitation des mines.

Mais il existe un point commun à ces crimes, leur invisibilisation. Mukwege nous interroge sur l'appréhension de notre propre passé historique. Parle-t-on, lors des différentes commémorations de guerre, des victimes de viol ? Ne préfère-t-on pas passer sous silence les violences sexuelles des alliés lors de la seconde guerre mondiale ? Qui évoque les viols lors du génocide des juifs par les nazis ?

Mukwege note avec une grande satisfaction que les mouvements féministes comme #MeeToo ont permis de briser le silence sur ces crimes signifiant le début d'une remise en cause de l'impunité pour les agresseurs. Si les lois nationales et internationales ont évolué dans le bon sens, leur application reste dans la plupart des cas problématique et seules les mobilisations permettent l'effectivité de ces dispositions juridiques. Denis Mukwege nous invite à les renforcer en « transformant nos émotions en action ».

La force des femmes de Denis Mukwege

Traduction Marie Chuvin et Laetitia Devaux

Edition Gallimard

Collection Folio Actuel N° 195. 400p.

Prix 9,40€

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Genre et sexualités : l’offensive réactionnaire de l’extrême droite

Tiré de la revue Contretemps

13 septembre 2024

Par Cassandre Begous et Fanny Gallot

Les éditions Amsterdam viennent de publier le premier livre de l'institut la Boétie, intitulé Extrême droite : la résistible ascension. Coordonné par Ugo Palheta, accompagné d'une préface de l'historien Johann Chapoutot et une postface de Clément Guetté, cet ouvrage a pour ambition de fournir des armes intellectuelles, enracinées dans la recherche contemporaine sur l'extrême droite, pour comprendre et combattre la progression du FN/RN (voir le sommaire ici).

Une grande partie du succès des extrêmes droites continue de reposer sur le racisme, en particulier la xénophobie anti-immigrés et l'islamophobie, mais il est important d'analyser les nouveaux terrains qu'investissent ces forces politiques pour élargir le périmètre de leur influence. Nous publions ainsi un extrait du chapitre écrit par Cassandre Begous et Fanny Gallot, qui montre comment l'extrême droite a cherché au cours des dix dernières années à politiser les questions de genre et de sexualité, façonnant « de nouvelles logiques d'exclusion et d'altérisation » et permettant de redéployer et légitimer « un discours essentialiste et transphobe ».

Les fantômes de La Manif pour tous

Le 19 mars 2024, la sénatrice Les Républicains (LR) Jacqueline Eustache-Brinio annonce la publication d'un rapport sur la « transidentification des mineurs », ainsi qu'une proposition de loi visant à interdire à ces derniers les transitions de genre. Très vite, le Rassemblement national dit déposer une proposition de loi similaire à l'Assemblée nationale.

Cette actualité s'inscrit dans la continuité d'une offensive réactionnaire bien documentée et dans laquelle les questions de genre occupent une place importante, sinon centrale. Si l'on retrace la généalogie de cette offensive, on retrouve la même sénatrice parmi les opposant·es à la loi de 2022 qui visait à interdire les thérapies de conversion : considérant que les personnes trans ne devaient pas être couvertes par cette loi, elle mettait en garde ses collègues contre « l'idéologie du genre » et « tout ce qui nous vient des États-Unis », que voudrait imposer, à l'en croire, une « minorité agissante ».

Cette petite musique n'est pas nouvelle pour quiconque a vécu les débats autour du mariage pour tous en 2012. Soucieuse de ne pas paraître trop homophobe (malgré les débordements bien documentés de ses participants), La Manif pour tous préférait agiter le chiffon rouge du mariage homosexuel. Le mariage pour tous n'était pas une simple affaire d'égalité des droits, mais le vecteur d'une décadence de notre société, et même, selon la députée Annie Genevard (LR), « une atteinte irréversible à l'intégrité de l'espèce humaine [1] ». Il signait la fin de l'« altérité sexuelle » ontologiquement – si ce n'est théologiquement – constitutive de l'humanité et de la civilisation. En 1998, les adversaires du Pacs dénonçaient une menace pour la « différence des sexes ».

De même, en 2011, quand les stéréotypes de sexe et l'orientation sexuelle ont été mentionnés dans les nouveaux programmes de sciences de la vie et de la terre (SVT) : Christine Boutin, alors en campagne pour la présidentielle, a immédiatement dégainé une affiche montrant un bébé et portant le slogan « Tu seras une femme, mon fils » [2]. La même rhétorique a été réactivée en 2014 à propos des « ABCD de l'égalité », programme d'enseignement de l'égalité filles-garçons où ses détracteurs voyaient l'introduction de la « théorie du genre » à l'école, qui amènerait, entre autres choses, à enseigner la masturbation aux enfants.

Les questions de genre et de sexualité façonnent de nouvelles logiques d'exclusion et d'altérisation et sont également un instrument de redéploiement d'un discours essentialiste et transphobe. Sans conteste, l'extrême droite s'en sert pour construire une « panique morale », c'est-à-dire susciter une réaction politique et médiatique disproportionnée face à un fait social marginal ou minoritaire afin de l'ériger en une menace existentielle pour le corps social tout entier. Elle cherche ainsi à faire face à la lame de fond féministe qui embrase notamment la jeunesse, dans le cadre d'une nouvelle dynamique féministe mondiale à l'œuvre depuis le milieu des années 2010 [3].

Ces discours profondément réactionnaires se diffusent via les réseaux sociaux et les médias traditionnels, en particulier ceux appartenant à l'empire Bolloré, qui offrent une tribune importante à des paroles anti-trans. On a encore eu un exemple récemment, avec la promotion spectaculaire de Transmania, ouvrage anti-trans pourtant publié par une maison d'édition confidentielle d'extrême droite [4]. Ces discours infusent d'autant plus qu'ils ne sont pas fermement condamnés par la Macronie mais confortés par les politiques publiques.

En effet, si l'Église catholique et les mouvements anti-mariage pour tous ont préparé le terrain à une hostilité vis-à-vis des approches en termes de genre, l'offensive transphobe actuelle s'est dotée de nouveaux réseaux, dont fait partie la sénatrice LR mentionnée plus haut. Si elle ne comptait pas parmi les hérauts de La Manif pour tous, l'ancienne maire de Saint-Gratien s'est plutôt distinguée par une politique agressive contre la vie des quartiers populaires, par exemple en faisant détruire le stade de foot dans lequel devait se produire la « Coupe d'Afrique des nations des quartiers [5] » et en qualifiant de « racailles » les jeunes venus manifester contre sa destruction [6].

Cette répression est justifiée au nom d'une idée simple : l'étranger est un homme dangereux pour les femmes – sous-entendu, françaises et blanches en particulier. Cette contribution voudrait dessiner les contours de ces offensives réactionnaires pour mieux les affronter.

L'offensive anti-trans

En août 2022, le Planning familial fait l'objet d'attaques violentes sur les réseaux sociaux pour sa campagne présentant une personne trans. Les groupes et personnalités que l'on vient d'évoquer demandent la levée des subventions, déjà réduites à peau de chagrin, dont bénéficie cette structure qui défend historiquement les droits des femmes et le droit à l'avortement. Or, paradoxalement, les responsables de ces attaques prétendent agir au nom de la protection des femmes, ou plutôt, sous la plume de Marguerite Stern et Dora Moutot [7], au nom d'une « réalité biologique et scientifique [8] » censée protéger les femmes. En clair, inclure les femmes transgenres dans la catégorie des femmes risquerait d'effacer la condition de possibilité d'une identité féminine commune [9]. Pire, les personnes trans constitueraient un danger général envers les femmes.

La femme trans est présentée comme perverse, sexuelle et dangereuse ; elle subit une essentialisation d'une prétendue masculinité persistante, mise en avant pour justifier leur exclusion de tous les espaces de la vie sociale. Cette conception va à l'encontre de décennies de pensée féministe radicale, qui ont défini l'émancipation comme un affranchissement de la destinée biologique. Cela est vrai chez Simone de Beauvoir, pour qui « si la situation biologique de la femme constitue pour elle un handicap, c'est à cause de la perspective dans laquelle elle est saisie [10] », comme chez Christine Delphy, sociologue féministe matérialiste, qui explique que « le genre précède le sexe [11] ».

L'enchaînement de la condition féminine à la biologie est davantage l'apanage du discours de la droite. Andrea Dworkin a montré que ce camp politique circonscrit les femmes à la maternité, les considère comme vulnérables et faibles, mais aussi comme naturellement habitées par un instinct qui les pousse à nourrir et à protéger les enfants. Dès lors, elles seraient « naturellement » conservatrices [12].

Ce cadrage permet à la droite de transformer les aspirations féministes à l'émancipation en demandes de protection et, ainsi, de maintenir les femmes dépendantes de la domination masculine. Les femmes qui adhèrent à cette vision du monde entrent dans une défense perpétuelle de leur respectabilité et de leur place dans la sphère domestique, notamment contre les homosexuels. Selon Dworkin, « l'homosexualité […] rend les femmes inutiles », particulièrement l'homosexualité masculine « car elle suggère un monde entièrement sans les femmes[13] ».

Ainsi l'engagement homophobe des femmes de droite comme Anita Bryant ou Phyllis Schlafly constitue pour elles une bataille existentielle au sens strict. Défendre la respectabilité de la femme hétérosexuelle maîtresse de son foyer revient alors à défendre l'humanité et la civilisation tout entière.

La rhétorique transphobe des nouvelles femmes de droite

Les nouvelles femmes de droite [14] engagées dans le militantisme anti-trans répandent une semblable rhétorique du remplacement. Dès 1979, dans le brûlot transphobe The Transsexual Empire, Janice Raymond explique que les femmes trans sont le cheval de Troie d'un « empire » médical qui cherche à créer des femmes synthétiques et qui frappe les « vraies femmes » d'obsolescence [15]. On retrouve ce discours dans l'actuel backlash [16] anti-trans, par exemple lorsque sur le plateau de Quotidien, en 2021, Elisabeth Roudinesco s'alarme d'une « épidémie de transgenres », ou lorsque Le Figaro titre que les personnes trans « veulent l'effacement de la femme [17] ».

La transphobie est donc une actualisation du discours antiféministe de la droite à destination des femmes. Mais, en réactivant la peur du remplacement des femmes, la transphobie radicalise ce discours et constitue également un vecteur majeur de diffusion de la pensée d'extrême droite, de sa politique sexuelle normative et hiérarchique comme de sa politique xénophobe et eugéniste.

L'idée d'un remplacement des femmes par les trans (hommes comme femmes [18]) fait écho au discours raciste du « grand remplacement ». Comme l'étranger venu accaparer « nos » femmes (blanches) et supplanter « notre » civilisation, la femme trans joue le rôle d'un autre monstrueux et sexuellement dangereux contre lequel la droite promet d'ériger un cordon sanitaire. Le discours anti-trans possède souvent un fond conspirationniste et présente par exemple l'augmentation du nombre de transitions de genre comme le résultat d'un lobbying international et organisé. La vidéaste Lily Alexandre a montré que la transphobie alimentait le phénomène d'extrême-droitisation : c'est ainsi que la figure de Martine Rothblatt, femme d'affaires millionnaire, transgenre et juive, est devenue pour nombre de militant·es anti-trans une « preuve » de l'existence du lobby et de sa puissance fantasmée [19].

Les discours anti-trans comportent également une dimension eugéniste. Ils décrivent en effet les femmes trans comme des hommes aux perversions pathologiques, cherchant à transitionner par fétichisme sexuel ou dans le but de violer des femmes dans les toilettes [20]. Les hommes trans sont, eux, considérés comme des petites filles autistes, complexées ou influençables par leurs amis, victimes d'un lobby qui les pousse à l'automutilation. Bref, quel que soit leur genre, les personnes trans sont systématiquement ramenées à une forme de déséquilibre mental qui les rend soit dangereuses, soit moralement mineures.

Cette vision de la transidentité comme maladie justifie en retour une politique autoritaire visant à « corriger » le trouble, notamment au travers des thérapies de conversion ou de l'interdiction pure et simple de la transition de genre, légale ou médicale [21]. L'eugénisme s'exerce également dans le contrôle social des corps que la panique anti-trans encourage. Afin de « démasquer » des femmes qui seraient secrètement trans, nombre de forums internet s'affairent à décortiquer tous les attributs trop « masculins » qui pourraient trahir la véritable identité d'une femme trans. Cela débouche sur le harcèlement de femmes transgenres ou cisgenres considérées comme ayant des attributs hors des normes de la féminité [22]. Dans son expression la plus extrême, cette volonté de contrôle des corps s'est traduite par l'appel de la militante anti-trans Posie Parker aux hommes portant des armes à feu à utiliser les toilettes des femmes pour les « protéger », c'est-à-dire à venir y agresser des femmes considérées comme trans [23].

*

Illustration : Wikimedia Commons.

NOTES

[1] Yves Delahaie, Mariage pour tous vs Manif pour tous, ou La Bataille de l'égalité, Paris, Golias, 2015, p.308.

[2] Marie Donzel, « Pour ne pas faire du projet de loi-cadre sur l'égalité hommes/femmes la troisième mi-temps du débat sur le mariage pour tous », Ladies & Gentlemen (blog), 16 juillet 2013.

[3] P. Delage et F. Gallot (dir.), Féminismes dans le monde. 23 récits d'une révolution planétaire, Paris, Textuel, 2020.

[4] Voir Lumi et Usul, « Transphobie : la nouvelle panique des médias et de l'extrême droite », Blast, 5 mai 2024.

[5] La « Coupe d'Afrique des nations des quartiers » est une compétition de football amateur très suivie, organisée dans les quartiers populaires : s'y affrontent des équipes représentant différents pays d'Afrique.

[6] Voir Lina Rhrissi, « La sénatrice Jacqueline Eustache Brinio en croisade contre les musulmans et les quartiers populaires », StreetPress, 6 juillet 2020.

[7] Militantes anti-trans de premier plan, qui se sont distinguées en proposant à la presse (notamment à Marianne) les premières tribunes françaises visant à « dénoncer » la présence de femmes trans et d'alliées au sein d'organisations et collectifs féministes, comme les « collages contre les féminicides » ou Nous Toutes. Ce sont également les autrices de Transmania.

[8] Marguerite Stern et Dora Moutot, « Mme Élisabeth Borne, féministes, nous nous inquiétons de ce que devient le Planning familial », Marianne, 22 août 2022.

[9] « Mais nous avons un point commun : notre sexe longtemps désigné comme faible, le sexe féminin. Nous refusons que le mot qui nous relie soit effacé au profit d'étiquettes qui nous divisent » (ibid.).

[10] Simone de Beauvoir, Le Deuxième Sexe, Paris, Gallimard, 1949, chap. 2.

[11] Christine Delphy, « Le patriarcat, le féminisme et leurs intellectuelles », Nouvelles Questions féministes, no 2, 1981, p. 65.

[12] Andrea Dworkin, Right-Wing Women : The Politics of Domesticated Females, New York, Women's Press, 1983, p. 13.

[13] Ibid., p. 144.

[14] Ces “nouvelles femmes de droite” […] tentent de redéfinir le contenu de la cause des femmes. Femmes de droite parce qu'elles se positionnent contre les féminismes […]. Nouvelles parce qu'elles se distinguent de leurs prédécesseuses par leur rapport à l'égalité, leur sociologie et leur mode d'action. » (Magali Della Sudda, Les Nouvelles Femmes de droite, Marseille, Hors d'atteinte, 2022, p. 31).

[15] Caroll Riddell, « Divided Sisterhood : A Critical Review of Janice Raymond's The Transsexual Empire », in S. Stryker et S. Whittle (dir.), The Transgender Studies Reader, Londres Routledge, 2006, p. 146.

[16] En français, « retour de bâton » ou « contrecoup », il s'agit d'une campagne politique et médiatique réactionnaire visant à contrecarrer la progression du militantisme progressiste (notamment féministe). L'autrice féministe états-unienne Susan Faludi a décrit ce phénomène dans un ouvrage portant ce titre.

[17] Vincent Jolly, « Quand des transsexuels veulent l'effacement de la femme », Le Figaro, 28 octobre 2022. Notons que l'URL parle de « mort des femmes », signe qu'un titre encore plus outrancier a été corrigé depuis… Voir : https://www.lefigaro.fr/actualite-france/wokisme-quand-des-transsexuels-veulent-la-mort-des-femmes-20221028

[18] Les femmes trans « remplacent » les femmes cis en devenant des femmes ; les hommes trans, eux, « remplacent » les femmes en cessant d'en être.

[19] Lily Alexandre, « The Feminist to Far-Right Pipeline », YouTube, 26 mars 2024.

[20] Julia Serrano, « Autogynephilia : A Scientific Review, Feminist Analysis, and Alternative “Embodiment Fantasies” Model », The Sociological Review, vol. 68, n° 4, 2020, p. 763-778.

[21] Voir Devin Dwyer, « Supreme Court Allows Idaho to Enforce Ban on Gender-Affirming Care for Minors », ABC News, 16 avril 2024.

[22]German Lopez, « Women Are Getting Harassed in Bathrooms Because of Anti-Transgender Hysteria », Vox, 19 mai 2016.

[23] Josh Milton, « “Gender-Critical Feminist” Posie Parker Wants Men with Guns to Start Using Women's Toilets », Pink News, 30 janvier 2021.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Les émissions de méthane augmentent plus vite que jamais

Les concentrations atmosphériques de méthane n'ont jamais été aussi élevées depuis au moins 800'000 ans.

Tiré de A l'Encontre

12 septembre 2024

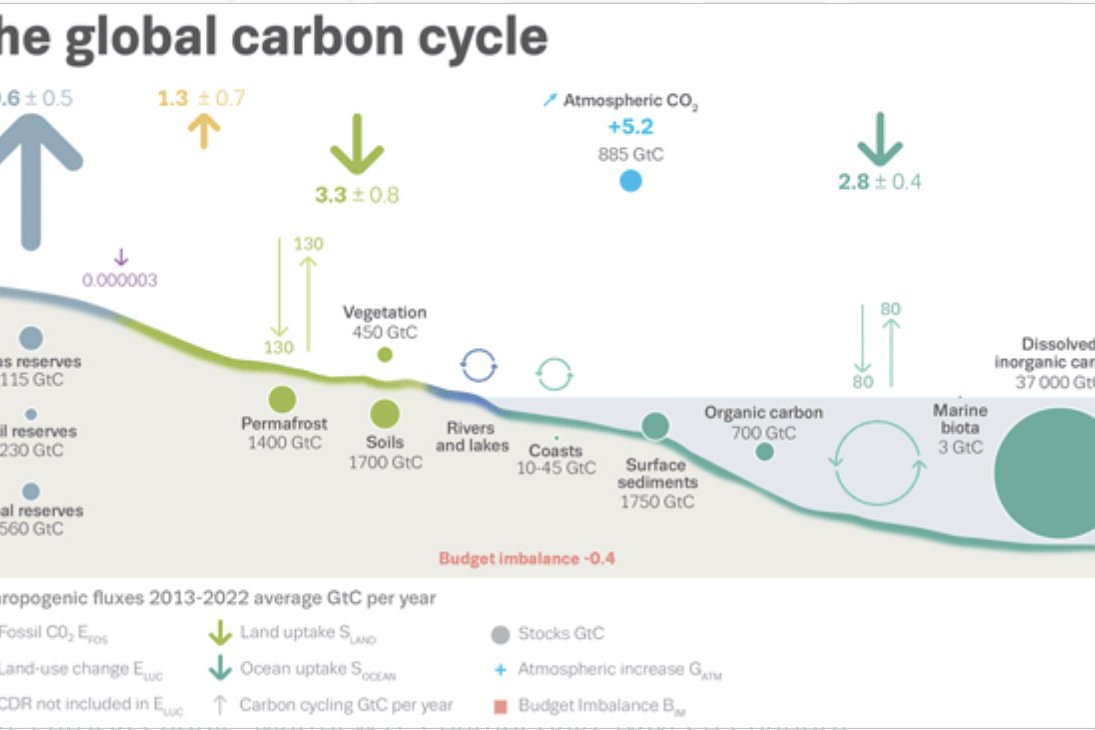

Par Global Carbon Project

Le budget mondial du méthane pour 2024 montre une augmentation de 20% des émissions de méthane dues aux activités humaines au cours des deux dernières décennies.

Le méthane est l'un des trois principaux gaz à effet de serre qui contribuent au changement climatique. Il ne reste dans l'atmosphère que quelques décennies, moins longtemps que le dioxyde de carbone et l'oxyde nitreux (N2O), mais son potentiel de réchauffement global à court terme est le plus élevé, car il retient davantage de chaleur dans l'atmosphère.

Le budget, établi par le Global Carbon Project, couvre 17 sources naturelles et anthropiques (induites par l'homme). Il montre que le méthane a augmenté de 61 millions de tonnes métriques par an.

« Nous avons observé des taux de croissance plus élevés pour le méthane au cours des trois dernières années, de 2020 à 2022, avec un record en 2021 », explique Pep Canadell, directeur du Global Carbon Project. « Cette augmentation signifie que les concentrations de méthane dans l'atmosphère sont 2,6 fois plus élevées que les niveaux préindustriels (1750). » Les activités humaines sont responsables d'au moins deux tiers des émissions mondiales de méthane, ajoutant environ 0,5°C au réchauffement climatique qui s'est produit jusqu'à présent. »

Le rapport conclut que l'agriculture est à l'origine de 40% des émissions mondiales de méthane d'origine anthropique. Le secteur des combustibles fossiles en produit 34%, les déchets solides et les eaux usées 19%, et la combustion de la biomasse et des biocarburants 7%.

Les cinq principaux pays émetteurs en 2020 étaient la Chine (16%), l'Inde (9%), les Etats-Unis (7%), le Brésil (6%) et la Russie (5%).

L'Union européenne (UE) et l'Australasie [Australie et Nouvelle-Zélande, intégrées à une partie de l'Océanie] ont réduit leurs émissions anthropiques de méthane au cours des deux dernières décennies. Toutefois, les tendances mondiales mettent clairement en péril les engagements internationaux visant à réduire les émissions de méthane de 30% d'ici à 2030.

Pour des trajectoires d'émissions nettes nulles compatibles avec l'objectif de l'Accord de Paris [décembre 2015, COP 21] d'une augmentation maximale de la température de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels, les émissions anthropiques de méthane doivent diminuer de 45% d'ici à 2050, par rapport aux niveaux de 2019. (Article publié sur le site Climate&Capitalism le 10 septembre 2024 ; traduction par la rédaction A l'Encontre)

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Les bombes nucléaires ne sont pas à l’abri de la crise climatique

Les liens entre les armes nucléaires et le changement climatique sont « largement ignorés », dénoncent des chercheurs. Mégafeux près de sites nucléaires, montée des eaux… Les menaces sont pourtant bien présentes.

Article tiré de NPA 9

La crise environnementale risque-t-elle de provoquer une apocalypse nucléaire ? On peut le soupçonner. Rien n'est certain, tant le déni est massif et la recherche inexistante. « Les liens entre les arsenaux nucléaires et les transformations environnementales en cours sont largement ignorés » aussi bien par la recherche que par les États, alertent Benoît Pelopidas, Thomas Fraise et Sterre van Buuren dans un article publié dans la revue Raison présente en juin dernier.

Les chercheurs au Ceri à Sciences Po dans le programme d'étude Nuclear Knowledges dénoncent ce « postulat d'indépendance réciproque ». Ils appellent à explorer ces relations d'urgence, alors que la menace climatique semble de plus en plus tangible — des mégafeux de forêt ont ainsi récemment menacé des sites nucléaires américain et russe.

Pour en arriver à ce constat, le trio a épluché toutes les études et les documents de planification militaire des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France et de la Russie — qui détiennent 93 % des arsenaux nucléaires mondiaux — parus entre 1990 et 2022. « On était persuadés que la question du risque environnemental était tellement importante que quelqu'un l'aurait posée et qu'il suffisait de faire une bonne revue de littérature pour y trouver une réponse satisfaisante », se souvient Benoît Pelopidas.

La récolte fut maigre : aucun article scientifique en trente-deux ans, et seulement une évocation des armes nucléaires dans le rapport Defence and Climate Change de la Chambre des communes britannique. « Les documents stratégiques étudiés ne mentionnent que rarement les transformations environnementales. Quand ils le font, c'est de manière périphérique et sans faire le lien avec les armes nucléaires », concluent les chercheurs dans leur article.

Pourtant, le secteur militaire est de plus en plus attentif au risque environnemental. « Depuis 2020, on constate une tendance à penser le lien entre le climat et la défense en général, note Sterre van Buuren. Les États-Unis, notamment, ont publié plusieurs documents assez détaillés sur le sujet. » En France, l'ex-ministre des Armées Florence Parly a de même approuvé en 2022 le projet de stratégie ministérielle Climat & Défense pour « préparer les forces armées au défi climatique » — mais le mot « nucléaire » n'y apparaît pas une seule fois. À l'inverse, en 2023, des députés du Rassemblement national ont présenté une proposition de loi visant à inscrire la possession d'armes nucléaires dans la Constitution, pour la protéger de « l'idéologie écologiste ».

Mégafeux, montée des eaux…

Pourtant, la menace se précise. En février, les activités de l'usine d'assemblage et de démontage d'armes nucléaires Pantex, au Texas,ont dû être interrompues suite à des feux de forêt autour des installations. Un tel événement s'était déjà produit en Russie à l'été 2020, durant lequel un canal de plusieurs kilomètres avait été creusé pour protéger le site de recherche sur les armes nucléaires de Sarov.

Outre les feux de forêt, d'autres phénomènes climatiques et environnementaux extrêmes, comme l'érosion des côtes, pourraient affecter les installations nucléaires militaires, estiment les chercheurs. Ils appellent ainsi à des recherches approfondies sur les risques encourus par la base navale de Fastlane, près de Glasgow en Écosse. « Dès 2001, William Barclay Walker et Malcolm Chalmers montraient dans leur livre “Uncharted Waters” que cette base était le seul endroit où le Royaume-Uni pouvait baser des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Si elle devenait inopérante, le Royaume-Uni deviendrait le seul État à devoir baser son arsenal nucléaire à l'étranger », rappelle Benoît Pelopidas.

Pour l'heure, le déni est massif, selon Sterre van Buuren : « Nous avons trouvé une évaluation de cette base. Le seul risque identifié, c'est un accroissement de la population de mouettes avec un impact sur le moral des personnels à cause du bruit », rapporte la chercheuse, incrédule. Aux États-Unis, la Fondation Carnegie pour la paix internationale s'est bien penchée sur le problème de la montée des eaux. Mais l'a minimisé et présenté comme un problème « que l'on peut résoudre en apportant beaucoup d'argent et de technologie aux structures existantes », regrette Benoît Pelopidas.

Il est d'autant plus important d'étudier la relation entre arsenal nucléaire et crise climatique que cette dernière est à double sens. « La production, le stockage et le démantèlement de systèmes d'armes nucléaires, y compris les vecteurs, ainsi que l'installation des infrastructures nécessaires, constituent des activités génératrices de gaz à effet de serre et de déchets hautement toxiques », rappellent les auteurs. Qui soulignent que cette filière représente aussi un coût important et risque de priver les États de ressources financières pour mener à bien leur transition énergétique.

Pour le trio, ce travail de recherche est crucial alors que la course à l'armement se poursuit. Les neuf États dotés de l'arme atomique dans le monde se partagent environ 12 500 têtes nucléaires. Depuis 2010, tous les États qui en sont dotés sont dans une dynamique de prolongation, voire d'augmentation de taille de leurs arsenaux. Fin août, The Guardian a révélé que les États-Unis se préparaient désormais à des attaques conjointes de la Chine — qui augmente actuellement la taille de son arsenal —, de la Russie et de la Corée du Nord. « C'est évidemment une mauvaise nouvelle, cela produit une justification pour une accélération du réarmement américain », observe Benoît Pelopidas.

En 2023, les États-Unis ont ainsi dépensé 51,5 milliards de dollars (environ 46 milliards d'euros) rien que pour l'acquisition de nouvelles armes. Malgré la crise climatique, « l'orgie nucléariste » qu'observe le chercheur de Sciences Po est loin d'être terminée.

Émilie Massemin 10 septembre 2024

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Paul Watson répond à Reporterre : « La prison est devenue mon navire »

Depuis la prison de Nuuk, au Groenland, le défenseur des baleines Paul Watson raconte à Reporterre sa détention, les enjeux du procès qui l'attend le 2 octobre ainsi que les racines de son engagement pour les océans.

12 septembre 2024 | tiré du site de reporterre.net | Photo : Paul Watson, alors qu'il était libre mais déjà poursuivi par le Japon, à Paris, en 2015. - © Loic Venance / AFP

https://reporterre.net/Paul-Watson-repond-a-Reporterre-La-prison-est-devenue-mon-navire?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_hebdomadaire

Nos questions sur l'avenir de l'océan, les tactiques militantes et la meilleure manière d'obtenir des victoires écologistes, nous aurions préféré les poser à Paul Watson « en vrai ». Sûrement à Paris, sur la péniche en bois où il vivait encore il y a quelques mois.

Seulement voilà. Mercredi 4 septembre, la justice danoise a annoncé prolonger de 28 jours la détention du défenseur des baleines. Le fondateur de Sea Shepherd, qui patiente depuis près d'un mois et demi dans les geôles groenlandaises, y restera jusqu'à son procès, le 2 octobre. La Cour devra alors trancher sur son extradition — ou non — au Japon. L'activiste de 73 ans y encourt 15 ans de prison, selon sa défense.

Le pays asiatique, qui fait partie des trois derniers États à pratiquer la chasse à la baleine, poursuit le capitaine pour « conspiration d'abordage ». L'affaire remonte à une quinzaine d'années. En février 2010, l'écologiste Pete Bethune, venu prêter main forte à l'équipage de Paul Watson lors d'une mission en Antarctique, était monté sur un baleinier japonais, le Shonan Maru 2. Selon la défense de Paul Watson, Pete Bethune aurait fait cela afin de lui présenter la facture de son navire, l'Ady Gil, coulé un mois plus tôt par ledit baleinier.

D'après le Japon, un pêcheur aurait été blessé par des boules puantes lors de cet abordage. Ce à quoi les soutiens de Paul Watson rétorquent que le pêcheur en question ne se trouvait pas sur le pont au moment de l'action. Le produit utilisé aurait par ailleurs été de l'acide butyrique, un produit inoffensif utilisé pour donner une mauvaise odeur à la viande de baleine, selon la défense de Paul Watson.

Avant que la justice danoise rende son jugement, nous avons souhaité sonder le capitaine sur ses conditions d'incarcération et son ressenti. Lamya Essemlali, la présidente de Sea Shepherd France qui lui rend visite quasi-quotidiennement, a accepté de lui poser nos questions. Téléphones et ordinateurs portables étant interdits au centre de détention, elle a retranscrit ses réponses sur une feuille de papier, avant de nous les transmettre. Les voici, en exclusivité.

Reporterre —Comment se passe votre détention ? Comment allez-vous ?

Paul Watson — Je suis bien traité en prison, hormis quand ils m'ont menotté dans le dos très serré pour m'emmener au tribunal le 15 août dernier. Ils ne m'ont pas mis de ceinture de sécurité et j'étais ballotté à l'arrière, ça a blessé mon poignet et depuis j'ai beaucoup de mal à écrire.

Comme on ne m'autorise pas l'accès à la salle informatique de la prison — à laquelle d'autres prisonniers ont pourtant accès — et qu'ils ont refusé que mes amis m'amènent une machine à écrire, je suis obligé d'écrire à la main et c'est très douloureux. J'essaye de répondre aux gens qui m'écrivent mais je n'arrive pas à faire plus de trois cartes avant d'avoir trop mal. C'est frustrant…

À part ça, les conditions ici sont correctes, pour une prison. J'ai une cellule juste pour moi et les prisonniers ont accès à une cuisine collective donc je peux cuisiner mes propres repas. Depuis ma cellule j'ai vue sur le fjord et parfois il m'arrive de voir passer des baleines… J'imagine que je suis sur la passerelle d'un bateau… les baleines au milieu des icebergs… et les yeux du monde braqués sur la chasse baleinière, précisément parce que je suis ici. La prison de Nuuk est devenue mon navire.

Le 4 septembre, la justice danoise a annoncé que vous resteriez 28 jours de plus en détention. Quelle est votre réaction à cette décision ?

Je suis sidéré par la partialité de ce juge. Comment peut-il accepter de prendre en considération les preuves de l'accusation mais refuser de considérer les nôtres ?

Tout ceci est une parodie de justice, visant à satisfaire l'esprit vindicatif d'un gouvernement japonais qui s'est senti humilié par mes actions. Ils ne me pardonnent pas d'avoir exposé à la face du monde leur chasse illégale aux baleines dans l'océan Antarctique à travers la série télé « Whale Wars » [« Justiciers des mers »]. Depuis 2012, ils tentent de me le faire payer à travers un mandat d'arrêt politique. Il semble qu'ils n'aient jamais été aussi près d'y parvenir.

La Cour a une fois de plus refusé de regarder les vidéos qui prouvent, selon vous, votre innocence. Pourquoi ?

Le juge groenlandais refuse d'analyser nos preuves car elles le forceraient de facto à ordonner ma libération. Or il a bien conscience que mon affaire est politique et suivie de près par le gouvernement japonais qui pèse de tout son poids pour me mettre la main dessus. Il ne veut pas être celui qui prive le Japon de sa vengeance. Et donc, il faillit à sa mission de justice, tout comme Interpol a failli au respect de son propre règlement en publiant une notice rouge à mon encontre reposant sur un motif politique.

Vous vous trouvez désormais en prison depuis près d'un mois et demi. Vous avez trois enfants, dont deux ont moins de dix ans. Comment vivez-vous cette situation ?

Être éloigné de mes enfants est ce qu'il y a de plus dur. Savoir qu'ils s'inquiètent pour moi m'attriste, plus que d'être injustement enfermé. Mon fils de 7 ans espérait que je serais rentré pour son huitième anniversaire le 29 septembre prochain et ça ne sera sans doute pas le cas. Il a vu les images de moi menotté et ça l'a mis très en colère. J'aimerais pouvoir le consoler et le rassurer. Mais il sait pourquoi je suis emprisonné, et il est fier de moi.

Avez-vous peur d'être extradé au Japon ?

J'ai du mal à imaginer qu'un pays comme le Danemark dont le système judiciaire est respectueux des réglementations européennes et des droits de l'Homme pourrait concéder mon extradition vers un pays condamné pour violation des droits de l'Homme dans ses prisons, particulièrement à l'égard des activistes étrangers.

Lire aussi : Pour libérer Paul Watson, une campagne de soutien sans précédent

Nous avons une relation conflictuelle avec le Danemark, depuis de nombreuses années, en raison des massacres de dauphins aux îles Féroé. C'est peut-être pour cela que le Japon a émis un mandat d'arrêt contre moi ciblant spécifiquement le Danemark au mois de mars dernier. Mais j'ai toujours pensé que défendre cette planète est une cause qui vaut de risquer sa vie. Tout ce que je sais, c'est que si je suis envoyé au Japon, je n'en reviendrai pas.

Si c'est le cas, auriez-vous des regrets ? La défense des baleines en valait-elle le coup ?

Je dois ma vie à une baleine. Une baleine qui a choisi de m'épargner alors qu'elle aurait pu me tuer. C'était un cachalot qui venait de se faire harponner par un baleinier russe. Ce cachalot est venu près de nous alors que nous étions dans un petit bateau pneumatique en train d'essayer de stopper les baleiniers [en 1975], et elle était sur le point de nous écraser.

« Je n'ai aucun regret »

Mais pendant un instant, nous avons eu une connexion. J'ai regardé dans l'œil de cette baleine et j'ai su qu'elle comprenait ce qu'on essayait de faire. Et j'ai vu l'effort qu'elle a fait pour retourner dans l'océan et épargner nos vies.

Ça m'a changé pour toujours. Je serai à jamais redevable de ce cachalot et de la nation des baleines. Donc non, je n'ai aucun regret. J'ai suivi mon cœur toute ma vie.

Le Japon vous poursuit pour une histoire qui date d'il y a presque quinze ans. Comment analysez-vous l'acharnement du pays contre vous ?

Le Japon savait que je comptais les empêcher de tuer des baleines dans le Pacifique nord. En mai dernier ils ont lancé le plus grand baleinier de l'histoire, le Kangei Maru. Nous avons un lourd passif avec les missions que j'ai menées contre eux en Antarctique pendant plus de 10 ans. J'ai pu, avec toutes mes équipes, sauver plus de 5 000 baleines et j'ai exposé à des millions de gens leurs actions illégales. Ils ne me pardonnent pas cette humiliation.

Lire aussi :Le capitaine Paul Watson, une vie entre les filets de la justice

Comment expliquez-vous que le Japon consacre autant d'énergie à la défense de la chasse à la baleine, alors que la consommation de baleines n'y fait que diminuer ?

Cette chasse n'a aucun sens. Moins de 2 % des Japonais mangent de la viande de baleine et le gouvernement japonais essaye désespérément, à grand renfort de campagnes marketing, de stimuler l'appétit des Japonais pour les baleines. Ils ont même sorti le hamburger de baleine pour séduire les jeunes mais ça ne prend pas…

Lire aussi : Ce que dit l'affaire Paul Watson de notre fascination pour les baleines

Ce qu'il se passe, c'est qu'une poignée de nantis, anciens membres du gouvernement, issus de la droite ultranationaliste, bénéficient de postes extrêmement bien rémunérés avec de nombreux privilèges au sein de cette industrie qui existe sous perfusion d'argent public. Ces gens s'accrochent à cela et parce qu'ils sont influents, ils pèsent de tout leur poids pour maintenir coûte que coûte cette chasse.

Les yakuzas [la mafia japonaise] détiennent également les ports de chasse et les syndicats au sein desquels sont recrutés les marins qui embarquent sur les bateaux de chasse. Tout ceci est une affaire d'argent au profit de quelques-uns et au détriment du plus grand nombre. À commencer bien sûr par les baleines.

Voyez-vous votre arrestation comme un signe de l'intensification de la répression à l'égard des écologistes ?

Les gouvernements ont le monopole de la violence légitime. Et quand ils sont des puissances économiques, ils peuvent peser de tout leur poids et traquer les activistes et les lanceurs d'alerte. Ce qui se passe avec la notice rouge d'Interpol est un bon exemple. Cet outil qui doit servir à traquer les criminels et les assassins est de plus en plus détourné de son objectif initial pour traquer les gens qui s'opposent à des gouvernements pour des raisons parfois très légitimes.

« Il n'y a pas de plus belle cause que celle de la défense du vivant »

Plus nos écosystèmes vont se dégrader du fait de nos actions cupides et stupides, plus la résistance va s'intensifier et plus la répression sera dure. L'avenir pour nos enfants va être difficile mais il n'y a pas de plus belle cause que celle de la défense du vivant. Nous allons au-devant de grands défis et il est du devoir de chacun d'y contribuer, à sa façon et selon ses moyens.

L'annonce de votre arrestation a touché énormément de monde en France et dans le reste du monde. Qu'espérez-vous voir émerger de cette vague de soutien ?

Je suis très touché par les nombreuses lettres que je reçois en prison. Énormément de dessins et de mots d'enfants qui me touchent particulièrement. D'ailleurs sur les quelque 1 200 courriers que j'ai reçus, 760 viennent de France. Le reste vient d'une vingtaine de pays différents donc quatre, très touchants, du Japon. J'ai donné toutes ces lettres à Lamya pour qu'elle les ramène en France, je souhaite en faire un livre.

J'espère que mon emprisonnement permettra de braquer les projecteurs sur ce que le Japon fait subir aux baleines. Ces milliers de baleines qu'il tue en toute impunité, en violation du moratoire sur la chasse commerciale, en violation du sanctuaire baleinier antarctique, de la Commission baleinière internationale. Le Japon a été condamné par la plus haute juridiction mondiale à la Haye en 2014 et par la Cour fédérale australienne en 2014 pour la chasse des baleines. Mais le Japon s'estime au-dessus des lois et aujourd'hui ça n'est pas lui qui rend des comptes, c'est moi qui suis emprisonné… Donc j'espère que cette situation permettra aux gens de comprendre.

Lire aussi : Soutien de Macron à Paul Watson : « C'est du greenwashing »

Comment espérez-vous voir le mouvement de défense des océans évoluer dans les prochaines années ? Comment peut-il espérer obtenir des résultats ?

C'est la diversité du mouvement qui fera sa force. Ce que je fais est un exemple et correspond à certaines personnes, mais il y a mille et une façons de s'engager. J'encourage toujours ceux qui me demandent que faire à sonder leur cœur. Ce sont eux qui ont la réponse, pas moi. Il s'agit de faire ce qu'on aime et d'utiliser son talent et sa passion pour contribuer à la défense de la planète.

Que vous soyez, artiste, avocat, enseignant, marin, photographe, écrivain, mécanicien, scientifique, cuisinier… Tout le monde peut contribuer et le fera d'autant mieux que ça sera à travers ce qu'il sait et aime faire. Si l'océan meurt, nous mourons.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Des recettes réactionnaires à la crise écologique

Face aux contradictions mises en évidence par la crise écosystémique, le capital intensifie conflits, répression et exploitation. L'extrême-droite formule des propositions qui approfondissent cette dynamique.

Photo et article tirés de NPA 29

Quel est l'intérêt de dire la vérité sur le fascisme – qui est condamné – si rien n'est dit contre le capitalisme qui l'engendre ?

Bertolt Brecht

Le changement climatique est déjà une réalité qui impacte nos vies au quotidien. Il avance de pair avec les phénomènes météorologiques extrêmes qui nous accablent et se normalise par la répétition successive, inégale et combinée de ses effets.

Il n'est plus exceptionnel d'entendre parler de graves périodes de sécheresse dans la région méditerranéenne, de la raréfaction des ressources fossiles et des matières premières stratégiques dans le nord de la planète, de la perte de sols fertiles pour la production agroalimentaire ou de l'augmentation des incendies de sixième génération dans le monde entier. L'apparition quotidienne de ces éléments ne se fait pas dans l'abstrait ou de manière isolée, mais se combine et se nourrit d'autres phénomènes tels que les pénuries, l'inflation ou la spirale guerrière. Elle s'inscrit dans un contexte de crise et d'instabilité qui a son fondements dans le mode de production capitaliste.

Ce scénario nous expose à un long cycle de turbulences, de catastrophes et de changements auxquels le capital est loin d'être préparé par sa politique économique à court terme, mais qui, à son tour, ouvre sur un moment de transition par rapport à l'ordre actuel des choses. Ceci a des implications politiques claires que nous, écosocialistes, devons être en mesure d'aborder.

Nos « Années folles »

Les contradictions mises en évidence par la crise écosystémique constituent un défi pour le processus d'expansion constante de l'accumulation du capital. Confronté à un impératif de croissance et à un besoin infini de profit, celui-ci se heurte aux limites biophysiques de la planète. Dans cette contradiction, le fragile équilibre qui sous-tend les fondements du régime d'accumulation du capital est mis à nu et il devient plus clair que sa limite réside dans les sources de sa richesse. Comment en effet aspirer à une croissance infinie sur un temps, des ressources, des vies et des territoires finis ? Face à ce constat, le capital propose une restructuration de ses circuits d'extraction de la valeur.

Des exemples de ce processus de restructuration peuvent être trouvés dans l'intensification du taux d'exploitation du travail, de la nature et des forces de reproduction ; dans le renforcement des pratiques rentières, de la spoliation et de la dépossession dans les espaces clés de la reproduction sociale comme le logement, l'alimentation, les produits de base, etc. ; ou encore dans l'intensification des conflits géopolitiques et impérialistes – qui ne se produisent pas seulement avec l'arrivée des sociétés transnationales, mais aussi dans les territoires où, après les occupations, les pratiques génocidaires et la répression, les ressources sont spoliées.

Ces différents éléments qui agissent comme des mécanismes pour assurer la reproduction du capital modifient les bases sur lesquelles notre réalité sociale est construite. Cela transforme les relations de genre, les configurations raciales, les régimes sexuels et les structures qui les soutiennent et affaiblissant les pratiques démocratiques, les droits et les libertés. Ainsi, la restructuration du capital en ces temps de transition s'accompagne d'une reconfiguration des relations sociales dans le cadre d'une plus grande contestation et de contrôle à caractère réactionnaire, conservateur et libéralisateur.

Les changements que nous observons dans cette période de transition ne sont pas synchronisés, ni immédiats et ne s'expriment pas de la même manière partout, mais ils montrent une tendance croissante dans les propositions de résolution de la crise écologique. Elles avancent des recettes qui impliquent un creusement des inégalités, une intensification de la violence marchande et une montée de l'autoritarisme dans l'approche de la question écologique.

La terre et la nation

Max Ajl dans A People's Green New Deal (2021) a recensé les réponses réactionnaires face à la crise écologique. À travers une analyse critique des fondements idéologiques de diverses propositions, il souligne que, dans l'archipel de l'extrême-droite, des réponses sous forme de nationalisme vert et de racisme fossile existent. Ajl a ainsi mis en évidence un changement de comportement de l'extrême droite qui, loin de se concentrer uniquement sur la négation de la crise écologique et des impacts du changement climatique, ose formuler des propositions qui approfondissent les dynamiques impérialistes et incitent à l'ouverture de nouvelles frontières de l'accumulation.

Dans cette lignée, parmi les recettes réactionnaires, on trouve des projets et des propositions face à la crise écologique qui se focalisent sur la question de la sécurité nationale. Il s'agit de réponses qui considèrent la dégradation écologique comme une menace pour l'identité nationale, les convictions et les conditions de vie, et qui proposent donc une accélération des processus de sécurisation, de contrôle et de fermeture des frontières. Il s'agit de propositions qui reproduisent l'idée qu'il y a des corps qui comptent et d'autres qui ne comptent pas, des mort·es qui méritent d'être pleuré·es et d'autres non, des territoires qui peuvent être exploités, violés et détruits et d'autres qui doivent être sanctifiés.

Une politique écologiqueraciste, xénophobe et anti-immigration est déployée sous la maxime « si vous voulez protéger la nation, vous devez protéger la terre, l'environnement ». Le RN en France, le FPÖ en Autriche ou Aliança Catalana en Catalogne reprennent cette position dans leurs programmes et campagnes électorales, prônant la défense de la nature à partir d'un patriotisme vert.

Ce pari réactionnaire va de pair avec la promotion de propositions qui proposent la résolution de la crise écologique par l'ouverture de nouvelles frontières d'accumulation. On retrouve ici toutes les propositions qui font de l'adaptation, de l'atténuation ou de la transition de nouveaux marchés verts transnationaux dans lesquels investir, ainsi que les différents mécanismes de marché, les bulles spéculatives et les processus de financiarisation de la nature, de la biodiversité et du climat sous la forme de marchés à terme et de marchés du carbone, d'obligations vertes, de politiques compensatoires pour les services écosystémiques ou d'échanges dette-nature.

Des propositions qui reproduisent le comportement à court terme du capital et favorisent l'intensification des conflits, l'intensification des taux d'exploitation et des pratiques de recherche de rente, sans remettre en cause le fait qu'elles sont aussi à l'origine de l'aggravation de la crise écologique. Des recettes néolibérales configurées par un écologisme réductionniste qui dit que ce qui est détruit peut toujours être substitué et contenu, et agit selon la maxime que tout est commercialisable.

Le cadre qui engendre ces prescriptions face à la crise écologique dépasse les limitesde l'extrême-droite et imprègne les discours, les programmes et les propositions des forces de droite conservatrices, libérales et sociales-démocrates. Il pénètre dans les mouvements écologistes et paysans et pose un défi interne à nos collectifs : que les discours racistes, xénophobes et anti-immigration sont aussi produits dans les rangs écologistes et que les rêves hyper-individualistes et marchands du capitalisme vert sont aussi partagés dans les rangs écologistes.

Ainsi, la force des recettes réactionnaires ne dépend pas seulement de la montée de l'extrême-droite dans nos territoires – qui se développe et s'étend chaque jour – mais aussi de sa capacité à ébranler la machine infernale en période de transition et à faire croire que ce n'est qu'à l'intérieur des marges du capital que l'on pourra surmonter ce que la crise écologique nous réserve aujourd'hui.

Dans le conflit, une note d'espoir

Si l'intensification et l'avancée de la crise écologiqueconstituent un défi pour les propositions écosocialistes et de classe, la montée de l'extrême-droite mondiale et l'expansion de ses recettes réactionnaires impliquent un degré supplémentaire de complexité. La normalisation de plus en plus avérée de la barbarie dans les guerres, les génocides, les pillages et aux frontières augmente le niveau d'urgence et la nécessité de briser l'hégémonie d'un capitalisme sauvage qui vit en tournant le dos à sa propre survie. Il est donc essentiel de reconnaître que dans tout processus de reconfiguration des relations sociales médiées par le capital, ce ne sont pas seulement des réponses réactionnaires qui émergent : dans leurs ruptures, des propositions alternatives de formation de la vie émergent également.

Face à un capital qui, depuis des années, construit divers instruments politiques pour assurer à tout prix la continuité de ses objectifs, il existe unevaste généalogie de luttespour la défense de la terre, de la santé et de la vie qui font école. Le fait est que la restructuration du capital n'a jamais été exempte de conflits et que nous avons appris d'eux.

Nous savons qu'il n'y a pas de recette magique pour la crise écologique ou de moyens faciles pour retirer les griffes du système capitalistede nos corps-territoires. Mais nous savons que, dans chaque confrontation, dans chaque expérience de lutte, nous nous reconnaissons les un·es les autres et nous semons la voie de l'auto-organisation de classe comme un outil-clé de la contestation. Nous apprenons l'attention, l'affection et le soutien mutuel entre nous, et nous synthétisons de nouvelles propositions capables de briser les chaînes qui nous lient. Et nous tissons des ponts transfrontaliers en détectant un ennemi commun, ce qui nous renforce dans la certitude qu'il n'y a pas de frein d'urgence s'il n'est pas pour nous tou·tes.

C'est peut-être dans ce tou·tes que se trouve la question centrale d'une proposition qui se situe en dehors des recettes réactionnaires. La force et la radicalité d'une proposition écosocialiste et de classe sont condensées dans une politique irrévérencieuse, un engagement révolutionnaire construit sur la solidarité, l'internationalisme et l'anti-impérialisme, et qui fait de la diversité, de la pluralité et de la démocratie ouvrière un terrain fertile pour la dispute politique.

Article paru en castillan dans la revue Lab Sindikazua. Traduction : Juan Tortosa pour SolidaritéS.

8 septembre 2024 Joana Bregolat

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Travail des femmes : comment la guerre a changé le marché du travail en Ukraine

En raison de la migration massive et de la mobilisation en raison de l'invasion russe, de nombreuses entreprises ukrainiennes connaissent un manque de personnel. Une des réponses à cette situation est l'implication des femmes dans des métiers auparavant considérés comme « masculins ».

Tiré de Entre les lignes et les mots

Pendant et après la Seconde Guerre mondiale, de nombreux pays se sont livrés à des pratiques similaires. Par exemple, en Pologne, les femmes ont participé activement à la production industrielle. À partir du milieu des années 1950, elles ont été remplacées par des hommes, mais selon certaines sources, les femmes ont résisté à cette évolution parce que les emplois dans l'industrie étaient mieux payés et plus prestigieux.

En Ukraine, où l'embauche de femmes dans certaines professions a longtemps été strictement interdite, la majorité d'entre elles travaillent dans les domaines traditionnellement peu rémunérés de l'éducation, de la santé, des services et du commerce. C'est la principale raison pour laquelle les femmes gagnent en moyenne moins que les hommes, même si parmi elles le pourcentage de personnes ayant fait des études supérieures est plus élevé. Il est également intéressant de noter que parmi les 2 millions d'entrepreneur·es individuel·les, où les femmes et les hommes sont à peu près égaux en nombre, les domaines d'activité se reproduisent de la même manière : les femmes sont principalement dans le commerce et les services, et les hommes dans les travaux de réparation.

Cette situation est typique de la plupart des pays du monde. Cependant, l'Ukraine, qui connaît des bouleversements dus à l'agression russe et s'efforce également d'éliminer les normes discriminatoires, dispose d'une fenêtre d'opportunité pour certains changements.

Olena Tkalich a interrogé Yuliya Dmytruk sur comment la législation ukrainienne concernant l'emploi des femmes a changé ces dernières années et si l'on peut s'attendre à une participation significative des femmes dans les professions dites « masculines ».

Yuliya Dmytruk, avocate de l'organisation La Strada, s'occupe de la protection des droits des femmes. La Strada a également plaidé pour l'adoption de la Convention d'Istanbul et s'est opposée aux restrictions des droits des femmes dans certaines professions.

Comment les normes juridiques concernant le travail des femmes ont-elles changé en Ukraine ?

Jusqu'en 2017, l'Ukraine disposait de l'arrêté n°256 du ministère de la Santé, adopté en 1992, qui contenait une liste de 45 professions interdites aux femmes. Cette disposition violait les droits des femmes, car elle les plaçait dans une position inégale par rapport aux hommes. L'État estimait que le rôle principal des femmes est reproductif. Elles n'avaient donc pas besoin d'un salaire décent. Mais nous savons que toutes les femmes ne vivent pas dans des familles « complètes ». Il y a celles qui élèvent seules leurs enfants et subviennent seules aux besoins de leur famille (il y avait environ un million de familles monoparentales en Ukraine en 2021. En raison des faibles salaires des femmes et du soutien social limité, elles courent un risque élevé de chute en dessous du seuil de pauvreté). Et les emplois figurant sur la liste des professions interdites garantissaient pour la plupart un niveau de rémunération décent. Bien sûr, certaines d'entre elles impliquent un travail physique intense. On estimait que ces emplois avaient un effet néfaste sur la vie d'une femme. Bien que personne n'ait pensé au fait que cela affecte négativement la vie et la santé des hommes. L'abrogation de cette ordonnance a donc permis l'amélioration des conditions de travail pour tous et toutes.

En 2022, la Verkhovna Rada [parlement] a introduit des amendements à la loi ukrainienne « Sur l'organisation des relations de travail dans le cadre de la loi martiale ». Selon l'article 9, paragraphe 1, les femmes sont autorisées à travailler même dans les travaux souterrains (bien qu'en réalité, dans les régions industrielles, où le travail souterrain était la seule possibilité de gagner un salaire décent, les restrictions ont été contournées et s'est créée une « une zone grise »). Il existe actuellement une grave pénurie de personnel dans de nombreux domaines. Par conséquent, un travail à grande échelle est en cours pour recycler les spécialistes et des opportunités s'ouvrent aux femmes pour un emploi dans des types de travaux tels ceux qui demandent un travail « physique ». D'un autre côté, les employeurs améliorent les conditions de travail, en utilisant des mécanismes robotisés qui permettent aux femmes d'effectuer des travaux plus exigeants sur le plan physique.

L'impact de ces changements peut-il être évalué ? Combien de femmes maîtrisent des métiers dits « masculins » ?

Le Service national de l'emploi confirme la tendance de l'évolution des métiers chez les femmes. En 2023, 158 000 femmes ont trouvé un nouvel emploi et ont choisi, entre autres, les spécialités suivantes : grutière, opératrice de machine, opératrice d'installation souterraine, chargeuse, conductrice, serrurière. En outre, l'année dernière, avec l'aide du Service national de l'emploi, 1 200 femmes ont trouvé du travail dans le secteur de la construction – elles représentent désormais 38% de tous les employés du secteur. En 021, il y avait 20% de femmes dans la construction.

Actuellement, le ministère de l'Économie soulève la question de la nécessité de reconvertir les femmes pour qu'elles maîtrisent ces métiers, car la demande pour de telles travailleuses existe et augmente de plus en plus. On sait que dans de nombreux domaines différents, les femmes travaillent déjà dans des spécialités pour lesquelles les hommes étaient auparavant recherchés, par exemple :

* Dans les stations-service UPG, les femmes occupent des postes de conductrice, de pompiste, de chargeuse et d'agente de sécurité.

* Dans le commerce de détail, les femmes sont invitées à travailler comme agentes de sécurité et conductrices. Par exemple, ATB emploie plus de 900 femmes comme agentes de sécurité. Celles qui le souhaitent peuvent également suivre une formation de conductrices de chariot élévateur. Chez Fozzy Group, les femmes sont employées comme conductrices de camion.

* Chez ArcelorMittal Kryvyi Rih, de plus en plus de femmes travaillent comme concasseuses, conductrice d'excavateur à godets, mécaniciennes et opératrices de machines.

* (D'autres exemples bien connus comme l'exploitation agricole Kernel, qui a commencé pour la première fois à embaucher des femmes pour des postes d'opératrices de chaufferies et de production. Le ministère du Développement communautaire, des Territoires et des Infrastructures de l'Ukraine forme des femmes à conduire des camions. Le métro de Kyiv a également annoncé l'embauche de femmes pour des métiers dits « masculins » – ndlr). Nous étions très heureuses que la première conductrice de train soit enfin apparue dans le métro de Kyiv. Nous avons également entendu parler d'éventuelles attitudes biaisées de la part de certains managers. (L'une des candidates au poste a déclaré que le manager lors de l'entretien avait ridiculisé l'initiative d'embauche de femmes – ndlr). Mais aucun appel ni aucune plainte n'ont été déposés auprès de La Strada concernant une telle discrimination.

Comment les femmes doivent-elles réagir en cas de discrimination ?

Si une femme est confrontée à des situations similaires, elle peut, sur la base de la législation, déposer une plainte, premièrement, auprès de la direction de l'entreprise ou de l'institution concernée, et deuxièmement auprès du Service national du travail. Troisièmement, contactez le commissaire aux droits de l'homme de la Verkhovna Rada d'Ukraine. En outre, la loi ukrainienne « sur la publicité » interdit la publication d'offres d'emploi indiquant le sexe, l'âge et d'autres informations similaires. Mais on peut encore tomber sur des publicités disant « Seules les femmes de moins de 30 ans sont acceptées ». Dans ce cas, les plaintes doivent être soumises au Service national du travail avec une déclaration écrite et un lien vers la ressource sur laquelle elles ont trouvé une telle annonce.

Alyona Tkalich, 9 septembre 2024

Publié par Socportal

Traduction Patrick Le Tréhondat

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Tribune « La récolte ou la vie » – il est urgent de rétablir le repos hebdomadaire des saisonniers

La mort tragique de six vendangeurs et vendangeuses en 2023 (2 dans le Rhône et 4 dans la Marne), survenue dans un contexte de travail par fortes chaleurs et de dérogation au jour de repos hebdomadaire, n'a malheureusement pas pesé lourd face à la pression exercée par certains syndicats agricoles au début de l'année 2024.

Ces derniers, en rejetant non seulement les normes environnementales mais aussi, de manière implicite, les normes sociales, ont ciblé les droits des ouvrier·es agricoles. Un décret contre le droit du travail et la santé des travailleur·euses agricoles Le 9 juillet 2024, seulement deux jours après la défaite de l'ex-majorité, paraît au journal officiel le dernier décret « Attal ».

Sur reprise d'une idée du Rassemblement National et des Républicains, ce texte autorise la suppression du repos hebdomadaire obligatoire des travailleur·euses agricoles « une fois au plus sur une période de trente jours », dans le cadre des récoltes manuelles relevant d'une Appellation d'Origine Contrôlée (AOC) ou d'une Indication Géographique Protégée (IGP).

Ce coup porté à un droit fondamental inscrit dans la loi française depuis 1906, et reconnu par la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne ainsi que par la Convention Internationale du Travail n°106, constitue une grave mise en péril de la santé des travailleur·euses.

Déroger devient la norme ? Jusqu'à présent, la suppression du repos hebdomadaire nécessitait une dérogation spécifique accordée par l'inspection du travail. Désormais, cette décision repose uniquement sur la volonté de l'employeur•se, sans obligation de justification. Le caractère périssable des récoltes constitue un motif suffisant aux yeux des promoteurs de cette mesure.

Les risques pour la santé des travailleur·euses, eux, sont ignorés, tout comme les alternatives possibles, telles que le chevauchement d'équipes qui permettrait le repos des personnes tout en maintenant l'activité le dimanche. Jusqu'à la mort de salarié·es ?

Dans un contexte où la durée hebdomadaire de travail peut déjà atteindre 72 heures par dérogation (1), notamment en viticulture, les exploitant·es agricoles peuvent désormais légalement imposer 120 heures de travail (voire 144 dans certains secteurs) en 14 jours, au SMIC, avec seulement 20 minutes de pause par jour, sans même reconnaître le droit à une prime de précarité (bien méritée) et sans aucune mesure visant à protéger la santé des travailleur·euses. Cette situation met directement en danger la vie des saisonnier·es. L'indifférence face à la souffrance des travailleur·euses agricoles doit cesser.

Un contexte climatique aggravant la précarité

Le changement climatique exacerbe les risques pour les saisonnier•es, déjà précarisé·es par des conditions de travail et de vie difficiles. L'absence de jour de repos, qui plus est dans un contexte de températures extrêmes, rend chaque journée de travail potentiellement dangereuse. Le gouvernement persiste néanmoins à sacrifier le repos hebdomadaire sur l'autel de la rentabilité.

Nombre de saisonnier•es « professionnel•les », enchaînent les mois de contrats et les récoltes été comme hiver, sous des températures très élevées ou de fortes intempéries, augmentant les risques pour la santé. Bien trop souvent leurs conditions de vie sont déjà délétères, soient-il•les français·es ou étranger·es.

Pour ces dernier·es, nombreux·ses dans les champs et les vignes, ce sont encore plus d'obstacles pour accéder aux soins et connaître les droits sociaux basiques en France ; la barrière de la langue, la fracture numérique, l'isolement, le racisme… Se cumulent, accroissent les dangers de ce manque de repos essentiel, et empêchent la revendication de leur droit à l'intégrité.

D'autres saisonnier·es « occasionnel·les » aux profils multiples (jeunes, étudiant•es, 1 Article L.713-13 du code rural et de la pêche maritime retraité•es…), astreint·es à l'intensité et à la productivité du rendement, ne sont pour la plupart pas coutumier·es de ces conditions de travail. Ils seront donc, par manque d'habitude, plus vulnérables, surtout dans leurs 12 premiers jours de cueillette.

Blanc-seing aux employeur•ses, sur la vie des travailleur·euses ?

Par ailleurs, il n'est pas non plus possible de faire confiance au « bon sens » de nombre d'employeur•ses indifférent•es au bien-être et aux conditions de vie (voire de survie) de la main d'œuvre saisonnière, comme l'illustre parfois le défaut d'accès à l'eau potable ou sa non provision dans certaines exploitations, l'inexistence de logement digne et décent… Ou régulièrement, la réticence à aménager les horaires de travail pour éviter les fortes chaleurs. Les abus d'application de ce décret sont prévisibles, tandis que la mort au travail est en augmentation.

In fine, quelles obligations et responsabilités incomberont aux employeurs•ses et aux organismes en charge de la sécurité des travailleur•euses (Inspections du travail, MSA), si l'on considère que pourraient être commises des atteintes involontaires à la vie (art. 221-6 du CP), des atteintes à l'intégrité physique (art. 222-19 du CP) et la mise en danger des personnes en raison des risques causés à autrui (art. 223-1 du CP) ? Et quel précédent ce décret crée-t-il ?

Un appel à l'action

Il est impératif de garantir des conditions de travail sûres et dignes pour tou·tes (2) en agriculture. Le repos hebdomadaire est un droit fondamental qui ne doit pas être sacrifié au nom de la productivité. Il est possible de concilier protection des travailleur·ses et exigences économiques comme le montrent les initiatives mises en place pour les ouvrier·es du BTP lors des canicules. Il est urgent d'étendre ces mesures aux domaines agricole et viticole.

Face à cette mise en péril grave et imminente des ouvrier•es agricoles, nous, associations et organisations signataires, appelons à l'abrogation de ce décret et à l'application de mesures en faveur de la sécurité et santé au travail des travailleur·ses agricoles.

Ensemble, nous devons nous mobiliser pour la justice et la dignité de celles et ceux qui nous nourrissent !

(1) Article L.713-13 du code rural et de la pêche maritime.

Liste de signataires : El Eco Saisonnier collectif de travailleur·euses agricoles, avec Marie-Lys Bibeyran défenseuse des droits des travailleur·euses des vignes et auteure, Fabienne Goutille chercheuse intervenante en santé au travail, Tifenn Hermelin documentariste, Béatrice Mésini chercheuse.

Les organisations signataires : Association A4 accueil en agriculture et artisanat, Codetras collectif de défense des travailleur·euses saisonnier·es étranger·es, Colectivo de Saisonnières del 66 collectif de travailleur·euses des Pyrénées-Orientales, Confédération paysanne syndicat, Confédération paysanne Alpes-de-Haute-Provence, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Isère, Confédération paysanne PACA, Derechos sin fronteras permanence d'accès aux droits à Beaucaire, France Libertés Fondation Danielle Mitterrand, Forum civique européen, Halem, LDH Istres-Ouest-Provence, Médecins du monde délégation Aquitaine, RLGDV, Sud Travail Affaires Sociales syndicat, SUD Agri Tarn syndicat, Syndicat du Travail de la Terre et de l'Environnement 42 syndicat, Union départementale CGT Côtes-d'Armor syndicat, Union syndicale Solidaires…

Cette tribune a été signée par une multitude d'organisations, d'ouvrier·es agricoles, paysan·nes et employeur·ses, professionnel·les de santé, élu·es, enseignant·es et chercheur·es (CNRS, Inrae, AgroParisTech, Cirad, Inserm, IRIS, etc.).

La liste complète :

https://docs.google.com/document/d/1p7mA9oMs4C7cE5GH9w1RuTpZPqyqeBKRXSKTL5SJlpU/edit

Liste des productions concernées en plus des vendanges :

Fruits AOC

Noix de Grenoble (1938)

Chasselas de Moissac (1977)

Pomme du Limousin (1994)

Muscat du Ventoux (1997)

Noix du Périgord (2002)

Châtaigne d'Ardèche (2006)

Figue de Solliès (2006)

Abricots rouges du Roussillon (2022)

Fruits IGP

Normandie Poireau de Créances

Pays de Loire Melon du Haut Poitou

Nouvelle Aquitaine Fraise du Périgord

Nouvelle Aquitaine Asperges des sables des Landes

Nouvelle Aquitaine Melon du Quercy

Nouvelle Aquitaine Kiwi de l'Adour

Nouvelle Aquitaine Ail blanc de Lomagne

Nouvelle Aquitaine Haricot tarbais

Nouvelle Aquitaine Ail rose de Lautrec

Nouvelle Aquitaine Haricot de Castelnaudary

Hauts-de-France Lingot du Nord

Grand-Est Mirabelles de Lorraine

Auvergne-Rhône-Alpes Pommes et poires de Savoie

Auvergne-Rhône-Alpes Pommes de Alpes de Haute Durance

Provence-Alpes-Côte d'Azur Cerise des côteaux du Ventoux

Provence-Alpes-Côte d'Azur Citron de Menton

Occitanie Ail de la Drôme

Occitanie Fraises de Nîmes

Occitanie Artichaut du Roussillon

Corse Clémentine de Corse

Corse Kiwi de Corse

Corse Noisette de Cervionne