Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Le spectre d’une guerre sans fin au Sud Liban

Les voyants passent à nouveau au rouge au sud du Liban, sur fond d'intensification des opérations militaires israéliennes et de menaces de Tel Aviv de déclencher une guerre contre le Liban.Le ministre libanais des Affaires étrangères sortant, Abdallah Bou Habib, s'est dit inquiet de voir Israël continuer ses opérations militaires dans le sud du Liban, même si un cessez-le-feu est obtenu à Gaza, constaie le site libanais « Ici Beyrouth ».

Tiré de MondAfrique.

Lors d'une interview avec Al Jazeera English, le ministre libanais a fondé ses déclarations sur les propos de responsables israéliens et les messages reçus du gouvernement américain, de la France et d'autres pays. Ces messages ont souligné qu'Israël n'avait fait aucune promesse quant à l'application d'un cessez-le-feu à Gaza au sud du Liban, recherchant plutôt une solution durable permettant le retour et la stabilité des habitants de ses colonies du nord.

Dans ce contexte, Israël a envoyé une lettre au Conseil de sécurité de l'ONU, demandant au Liban de mettre en œuvre la résolution 1701. Laquelle prévoit spécifiquement qu'aucune force paramilitaire ne doit se trouver au sud du Litani, et que seules peuvent y patrouiller l'armée libanaise et la FINUL (la Force intérimaire des Nations Unies au Liban, qui n'a d'intérimaire que le nom, car créée en 1978).

Les rapports indiquent que le Liban redoute que la guerre dans le Sud ne se prolonge indéfiniment, ou du moins aussi longtemps que le conflit à Gaza persiste. Cette situation impose un poids considérable au peuple libanais, aggravant la souffrance des habitants du Sud et affaiblissant davantage l'État, notamment si l'élection présidentielle reste dans l'impasse. En conséquence, le Liban chercherait à négocier un accord équitable avec Israël pour mettre fin aux opérations militaires dans le sud du pays, indépendamment de la situation à Gaza. Cependant, les détails d'un tel accord restent incertains, aucune des deux parties, ni le Hezbollah ni Israël, n'ayant publiquement montré de volonté de le concrétiser.

L'offensive américaine

Bien que les deux camps semblent ouverts à de telles négociations, le Hezbollah se trouve face à un dilemme : accepter un tel accord pourrait être perçu comme un retrait de son prétendu « front de soutien », ce qui pourrait être interprété comme une défaite. De son côté, Israël hésite à aller de l'avant sans garanties solides de la réussite de l'accord.

Malgré les défis, les Américains demeurent résolus à obtenir une avancée. L'émissaire américain, Amos Hochstein, est prêt à intervenir dès qu'un cessez-le-feu à Gaza sera annoncé. Son objectif est de parvenir à une résolution pour le sud du Liban qui pourrait aller au-delà de la résolution 1701, notamment si elle implique de nouveaux arrangements des deux côtés de la frontière. Cela pourrait nécessiter l'adoption d'une nouvelle résolution par le Conseil de sécurité de l'ONU.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Anniversaire du soulèvement en Iran : l’opposition lance la campagne « Non aux exécutions »

Deux ans après la mort de Jina Mahsa Amini à Téhéran, des milliers de personnes dans le monde ont manifesté mi-septembre. Ce vendredi, sur la place de la Bastille à Paris ce vendredi, des centaines de personnes s'étaient rassemblées à l'appel des associations soutenant la Résistance iranienne.

Tiré du blogue de l'auteur.

Des milliers de personnes ont manifesté ce weekend dans le monde dont des centaines de personnes vendredi, 13 septembre, à Paris, Place de la Bastille, à l'appel des associations soutenant la Résistance iranienne deux ans après la mort de Jina Mahsa Amini à Téhéran.

A Paris des associations franco-iraniennes, dont le Comité de Soutien aux Droits de l'Homme en Iran (CSDHI), l'Association des Femmes iraniennes en France (AFIF) ou Iran Liberté et bien d'autres ont manifesté pour marquer ce deuxième anniversaire du soulèvement et passer le message que la Résistance contre les mollahs se poursuit en Iran jusqu'à l'établissement d'une république démocratique et laïque.

En effet, deux ans après la mort Mahsa Amini, persécutions et esprit de révolte perdurent en Iran et tous les observateurs sont unanimes qu'il y a eu peu de changements dans le pays malgré le remplacement du président des mollahs après la mort de Ebrahim Raïssi dans un accident d'hélicoptère.

Un rapport récent de l'ONU souligne les exécutions à grande échelle, et l' impunité pour les auteurs des persécution durant les massacres qui ont jalonné l'histoire de la dictature religieuse en place. Le bilan de la répression ces deux dernières années, après une révolte populaire est tout aussi atroce. Le nombre des exécutions ne cesse d'augmenter depuis l'arrivée du nouveau président Massoud Pezshkian, que le régime avait vendu comme un « réformiste ».

Mais malgré cette répression à l'intérieur de l'Iran, les activités des unités de résistance vont grandissante et les gardiens de la révolution sont de plus en plus incapable de maitriser la colère populaire qui se manifeste à travers les activités et d'opération anti-répression prenant pour cible le centres de la milice Bassidj et des autres centres de répression.

Ces unités de résistance ont été le fer de lance du soulèvement en 2022, et continuent de semer l'espoir à travers le pays en diffusant les messages de la Résistance pour une révolution démocratique.

Dans les prisons, dans les quartiers ou en exil, les militants anti-régime maintiennent l'espoir que le mouvement de contestation qui a aujourd'hui quatre décennies d'histoire va enfin venir à bout des mollahs obscurantiste.

En cette anniversaire du soulèvement de 2022 dans une quarantaine de villes, les exilés iraniens partisans du Conseil national de la Résistance ont manifesté pour raviver cet espoir et soutenir le courage des unités de résistance en Iran.

Ces manifestations soutiennent une campagne intitulée "Non aux exécutions en Iran".

Par exemple à Londres :

A Cologne :

A Amsterdam :

A Stockholm :

A Paris, place de la Bastille vendredi, une solidarité très forte entre Iraniens et Français a réuni des centaines de personnes :

Les manifestants ont déposé des gerbes devant les photos des victimes de la répression en Iran.

Dans la résolution finale de ces manifestations, on peut lire :

« Nous, participants à la série de manifestations mondiales organisées à l'occasion de l'anniversaire du soulèvement de 2022, rendons hommage aux 120 000 martyrs de la nouvelle révolution du peuple iranien et renouvelons notre engagement envers les 750 fiers martyrs de ce glorieux soulèvement pour le renversement de ce régime criminel, et soulignons ce qui suit :

Malgré la répression brutale, le soulèvement de 2022 est toujours vivant dans la colère et l'indignation du peuple iranien, et il ne fait aucun doute que ce soulèvement s'enflammera à une échelle plus large et plus profonde et qu'il renversera le régime des mollahs.

Nous déclarons notre soutien total aux unités héroïques de la Résistance qui ont courageusement maintenu la flamme du soulèvement et de la résistance. C'est un devoir patriotique, humaniste et moral pour tout Iranien honorable et épris de liberté.

Plus de 160 prisonniers ont été exécutés depuis le début du mois d'août, date à laquelle le nouveau président du régime iranien a pris ses fonctions. Khamenei tente en vain d'empêcher l'explosion de la colère du peuple face à ces effusions de sang.

Nous soutenons la campagne "Non aux exécutions" lancée par Mme Maryam Radjavi, présidente élue du Conseil national de la Résistance iranienne (CNRI). Cette campagne est en cours dans les prisons iraniennes et nous appelons la communauté internationale et tous les défenseurs des droits de l'homme à la soutenir ».

Maryam Radjavi a envoyé un message aux manifestants et réclamant aux gouvernements de « Cessez la politique vétuste de complaisance avec la tête du serpent à Téhéran, à savoir la dictature religieuse ! Et conditionnez leurs relations avec ce régime à l'arrêt des exécutions ».

Cette campagne « Non aux Exécutions » à été annoncée lors de cette manifestation à Paris. Des centaines de personnes ont déjà signé l'appel. Ci-joint le texte de l'appel soutenu par les associations organisatrices de la manifestation et les premiers signataires.

La campagne Non aux exécutions en Iran (format pdf)

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Cour internationale de justice. L’impératif du retrait israélien des territoires occupés

Dans un été 2024 marqué par la poursuite de l'offensive génocidaire à Gaza, ainsi que par la révélation d'actes de barbarie commis sur des détenus palestiniens, l'avis de la Cour internationale de justice (CIJ) sur l'illégalité de l'occupation israélienne est tout de même un nouveau succès majeur pour la Palestine. En plus des conséquences qu'il implique pour tous les États, il marque une rupture avec le discours politique dominant en Occident sur la nécessité d'une négociation avec Israël.

Tiré d'Orient XXI.

Alors que la rapporteuse spéciale de l'ONU Francesca Albanese alerte désormais sur l'extension de la violence génocidaire à la Cisjordanie, la Cour internationale de justice (CIJ), organe judiciaire principal des Nations Unies a, dans son avis consultatif du 19 juillet 2024, précisé l'état du droit international s'agissant du Territoire palestinien occupé (TPO).

Ce long avis vient confirmer la logique de celui rendu, en 2004, sur l'édification du mur par Israël en territoire palestinien. Mais, saisie par l'Assemblée générale en 2022 de faits bien plus conséquents, la Cour a été plus loin cette fois-ci en affirmant non seulement l'illégalité des pratiques israéliennes d'occupation depuis 1967, mais aussi celle de l'occupation elle-même. La conséquence logique est la nécessité pour Israël de mettre fin à cette occupation « dans les plus brefs délais ».

Par ailleurs, la Cour a considéré, et ceci est également nouveau, que certaines pratiques d'occupation caractérisaient une violation de l'article 3 de la Convention sur l'élimination de la discrimination raciale, par lequel les États parties « condamnent spécialement la ségrégation raciale et l'apartheid ». Il convient donc de présenter cet avis qui rompt avec la représentation occidentale de la situation, et d'examiner les conséquences que la Cour estime devoir être tirées de ces violations graves, par Israël, du droit international. Car, même si elles ne sont pas respectées par leurs destinataires, les positions ou ordonnances de la Cour ont un impact considérable, raison pour laquelle une partie de la doctrine occidentale tente d'en minimiser le sens.

Quel droit applicable, à quelle situation ?

Comme elle le fit en 2004, la CIJ confronte les pratiques israéliennes d'occupation au droit de l'occupation militaire (IVe Convention de Genève de 1949, Règlement de La Haye de 1907), au droit international des droits humains (Pacte sur les droits civils et politiques, Pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels de 1966, Convention sur l'élimination de la discrimination raciale de 1965), au droit du recours à la force (Charte des Nations unies, comprenant l'interdiction d'annexer des territoires), au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ce dernier droit présente évidemment une importance toute particulière.

Certains lecteurs pourront s'étonner du fait que la Convention sur le génocide n'est pas employée par la Cour alors qu'elle est invoquée devant elle par l'Afrique du Sud contre Israël et par le Nicaragua contre l'Allemagne, dans deux affaires contentieuses relatives à l'actuelle situation à Gaza. Ceci s'explique par le fait que la Cour, interprétant la question qui lui a été posée par l'Assemblée générale en 2022 (Résolution 77/237 du 30 décembre 2022), a estimé qu'elle n'inclut pas « le comportement adopté par Israël dans la bande de Gaza en réaction à l'attaque menée contre lui par le Hamas et d'autres groupes armés le 7 octobre 2023 » (Avis, § 81).

Cela ne signifie pas pour autant que la bande de Gaza est exclue de l'analyse et des conclusions de la Cour pour les politiques antérieures d'Israël à Gaza, qui se prolongent partiellement. D'ailleurs, la CIJ précise à cet égard que le droit de l'occupation militaire devait continuer à s'appliquer à la bande de Gaza, en dépit du retrait israélien de 2005, dans la mesure où ce territoire est resté sous le contrôle d'Israël (Avis, §§ 93-94) (1). Mais il est vrai que l'avis n'examine pas très précisément, et c'est sans doute dommage, les politiques et pratiques israéliennes à Gaza avant octobre 2023, notamment les offensives récurrentes, et le blocus, qui avait pourtant fait l'objet de rapports de l'ONU. Si les conclusions de la Cour valent donc pour l'ensemble du TPO, incluant Gaza, l'essentiel de l'examen porte sur la Cisjordanie et Jérusalem-Est.

Colonisation, ségrégation raciale et apartheid

Est d'abord envisagée la politique de colonisation : transfert de population civile, confiscation ou réquisition de terres, exploitation des ressources naturelles, extension de la législation israélienne, déplacement forcé de la population palestinienne, violence contre les Palestiniens. La Cour conclut ici que « les colonies israéliennes en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, et le régime qui leur est associé, ont été établis et sont maintenus en violation du droit international » (Avis, § 155). La conséquence de cette illégalité est qu'Israël « est dans l'obligation de cesser immédiatement toute nouvelle activité de colonisation, et d'évacuer tous les colons du Territoire palestinien occupé » (point 5 du dispositif).

Il est important de relever que cette conclusion de la Cour a été adoptée à la quasi-unanimité (14 juges favorables). Seule la juge Julia Sebutinde (Ouganda), qui s'était déjà illustrée par des opinions séparées ou dissidentes dans les affaires portées contre Israël sur la base de la Convention génocide, s'y est opposée.

C'est à propos de cette politique de colonisation que sont présentées les lois et politiques discriminatoires d'Israël, la Cour examinant essentiellement les différences de traitement entre Palestiniens et colons dans les TPO : permis de résidence à Jérusalem-Est, restriction à la liberté de circulation, démolitions de biens punitives ou pour défaut de permis de construire. Ces politiques sont considérées comme illicites. De plus, la Cour estime que, dès lors qu'elles « imposent et permettent de maintenir en Cisjordanie et à Jérusalem-Est une séparation quasi complète entre les communautés de colons et les communautés palestiniennes » (Avis, § 229), elles emportent violation de l'article 3 de la Convention sur l'élimination de la discrimination raciale qui, on l'a dit, condamne spécialement la ségrégation raciale et l'apartheid.

Certains juges, tels le juge brésilien Leonardo Brant et le juge sud-africain Dire Tladi, dans leurs opinions individuelles jointes à l'avis, ont regretté que la Cour n'ait pas été plus explicite sur la question de l'apartheid : il aurait été, pour l'un, utile d'en donner une définition, et pour l'autre, important de conclure plus précisément à l'existence d'un régime d'apartheid. Ainsi, pour le juge sud-africain : « Si l'on compare les politiques du régime d'apartheid sud-africain avec les pratiques d'Israël dans le TPO, il est impossible de ne pas arriver à la conclusion qu'elles sont similaires. » (Déclaration du juge Tladi, § 37). De même, pour le président de la Cour, le juge libanais Nawaf Salam : « La commission par Israël d'actes inhumains envers les Palestiniens dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination, ainsi que l'intention de maintenir ce régime, sont indéniablement l'expression d'une politique d'apartheid » (Déclaration du juge Salam, § 29). Mais le sujet semble sensible puisque d'autres juges non dissidents, tels le juge allemand Georg Nolte ou le juge japonais Yuji Iwasawa, ont affirmé être sceptiques sur l'application de cette notion aux politiques d'Israël. Aussi, on peut penser que l'avis est resté sommaire sur ce point afin de recueillir une large majorité de voix.

Plus qu'une occupation, une annexion

L'avis examine aussi la question de l'annexion de portions du territoire occupé. Se référant, notamment, à la loi fondamentale israélienne de 2018 (Avis, §§ 163 et 166), la Cour estime que :

- Les politiques et pratiques d'Israël, notamment le maintien et l'extension des colonies, la construction d'infrastructures connexes, y compris le mur, l'exploitation des ressources naturelles, la proclamation de Jérusalem en tant que capitale d'Israël, ainsi que l'application intégrale du droit interne israélien à Jérusalem-Est et son application étendue en Cisjordanie, renforcent le contrôle d'Israël sur le territoire palestinien occupé [et] équivalent à une annexion de vastes parties [de celui-ci] (2).

Ces actes assimilables à une annexion contreviennent au droit du recours à la force, c'est-à-dire à l'interdiction de l'emploi de la force dans les relations internationales et à son corollaire, le principe de non-acquisition de territoire par la force (Avis, § 179).

Enfin, dans cette première partie de l'avis, il est aussi question du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, « principe essentiel du droit international contemporain » (Avis, § 232). La Cour ajoute d'ailleurs qu'« en cas d'occupation étrangère comme celle dont il est question en la présente espèce, le droit à l'autodétermination constitue une norme impérative de droit international » (Avis, § 233) (3). Par-delà les entraves portées au développement économique et social du peuple palestinien liées aux violations des droits à la liberté, à la sécurité, à la liberté de circulation dans l'ensemble du territoire occupé, la dépendance de ce territoire à l'égard d'Israël pour la fourniture de biens et services, particulièrement s'agissant de la bande de Gaza (Avis, § 241) fait aussi obstacle à l'autodétermination. La Cour note finalement l'aggravation de la violation de ce droit « impératif » (Avis, § 233), liée à la durée, depuis des décennies, de l'occupation.

Mais c'est dans la partie suivante de l'avis que la CIJ formule des conclusions encore plus marquantes. Elle le fait à une large majorité (11 voix contre 4), même si trois juges européens — les juges français, slovaque et roumain — ainsi que la juge ougandaise, ne s'y associent pas. Ayant constaté l'annexion d'une grande partie des TPO et la violation aggravée du droit du peuple palestinien à disposer de lui-même, la Cour en déduit logiquement que l'occupation en violation de ces normes coutumières particulièrement importantes est devenue illicite. Cette illicéité « s'applique à l'intégralité du territoire palestinien occupé par Israël en 1967 », « dont l'intégrité doit être respectée » (Avis, § 262). Ce qui signifie que les conséquences qu'en tire la Cour concernent également la bande de Gaza. Pour la Cour, et c'est là le centre de l'avis :

- L'utilisation abusive persistante de sa position en tant que puissance occupante à laquelle Israël se livre en annexant le Territoire palestinien occupé et en imposant un contrôle permanent sur celui-ci, ainsi qu'en privant de manière continue le peuple palestinien de son droit à l'autodétermination, viole des principes fondamentaux du droit international et rend illicite la présence d'Israël dans le Territoire palestinien occupé. (Avis, § 261).

En conséquence Israël a « l'obligation de mettre fin à sa présence dans le Territoire palestinien occupé dans les plus brefs délais » (Avis, § 267).

L'autodétermination plutôt que les accords d'Oslo

Pourquoi cette conclusion est-elle centrale ? Parce qu'elle rejette les arguments avancés par certains États puissants, quoique minoritaires, qui affirment que seule une solution négociée pouvait aboutir à un éventuel retrait. Le président de la Cour Nawaf Salam, dans sa déclaration, est explicite sur ce point (Déclaration, § 57). Aussi, comme le plaidait Monique Chemillier-Gendreau pour l'Organisation de la coopération islamique (OCI), le droit à l'autodétermination n'est « pas négociable ». On voit ici que la Cour a dépassé la représentation d'une occupation maintenue pour des « raisons de sécurité » et a fait logiquement primer le droit des peuples. Elle s'est par là émancipée de l'idée selon laquelle le retrait des territoires occupés serait lié à des traités de paix avec les États arabes, idée qui dominait lors de l'adoption de la résolution 242 en 1967 (4). Il est vrai qu'en 1967, la grille de lecture des Nations unies négligeait encore le droit des Palestiniens à l'autodétermination. La Cour, sans le dire expressément, actualise donc légitimement la teneur du droit applicable.

Enfin, et c'est bien ce qui gêne les trois juges dissidents minoritaires, en exigeant la mise en œuvre « dans les plus brefs délais » du retrait par Israël du territoire occupé, la Cour ne s'appuie pas sur les accords d'Oslo (voir le § 102 de l'avis) et ne se réfère pas au cadre de négociation promu par le Conseil de sécurité (5). Là est d'ailleurs toute l'importance de la référence au caractère « impératif » du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Car une norme de droit impératif (ou de jus cogens, même si la Cour n'emploie pas ici le terme (6)) ne peut être altérée par un traité : si celui-ci y contrevient, il pourrait être considéré comme nul d'après la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969. Le juge Tladi développe d'ailleurs ce point dans sa déclaration, à propos des accords d'Oslo : « Même si les accords d'Oslo justifiaient la présence actuelle d'Israël dans le territoire palestinien occupé, ils seraient invalides s'ils étaient contraires à la norme impérative de l'autodétermination. » (§ 35). Selon l'avis, auquel le juge renvoie, « l'existence du droit du peuple palestinien à l'autodétermination ne saurait être soumise à conditions par la puissance occupante, étant donné qu'il s'agit d'un droit inaliénable ». (Avis, § 257).

Le retrait « dans les plus brefs délais » exigé d'Israël implique également des conséquences pour l'ONU : les « modalités précises » devraient en être examinées par le Conseil de sécurité mais aussi par l'Assemblée générale, qui est ici mentionnée en premier lieu comme ayant sollicité l'avis (Avis, § 281). On peut ajouter, mais la Cour ne le fait pas ici, que l'Assemblée générale joue un rôle tout particulier dans le contexte du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Sans écarter le Conseil de sécurité, la CIJ insiste sur le rôle éminent que peut tenir l'organe plénier de l'ONU, à savoir l'Assemblée générale, qui n'est pas limitée par les droits de veto existant au Conseil de sécurité. Celle-ci devrait d'ailleurs évoquer l'avis de la CIJ lors de sa réunion du 17 septembre 2024. Les conclusions de l'avis de la CIJ pour l'ONU se trouvent explicitées à certains égards dans les déclarations du juge Tladi et du président Salam, lequel n'exclut d'ailleurs pas des négociations entre les parties portant sur les modalités du retrait (Déclaration, §§ 57- 58).

Obligation de réparations

D'autres conséquences, également marquantes, doivent finalement être relevées. Tout d'abord, l'obligation pour Israël de réparer « intégralement » les dommages causés par ses actes illicites, par la voie de la restitution ou, si celle-ci est impossible, de l'indemnisation (Avis, §§ 269-271). On mesure l'ampleur de la réparation exigée. Le juge Tladi estime à cet égard que les Nations unies pourraient envisager d'établir un mécanisme international dédié (Déclaration, § 60).

Enfin, certaines obligations violées par Israël ont un caractère erga omnes, ce qui signifie que le comportement d'Israël intéresse tous les États — qu'ils soient ou non membres de l'ONU — et a des conséquences pour eux. Parmi ces obligations erga omnes figurent le respect du droit à l'autodétermination, de l'interdiction de l'acquisition de territoires par la force et de certaines obligations du droit humanitaire et du droit international relatif aux droits de l'homme (§ 274).

S'inspirant de son avis sur la Namibie de 1971 concernant l'Afrique du Sud, une référence contestée par les juges minoritaires, la Cour affirme, s'agissant des obligations des États membres de l'ONU qu'ils « sont tenus de ne reconnaître aucune modification du caractère physique ou de la composition démographique, de la structure institutionnelle ou du statut du territoire occupé par Israël le 5 juiné 1967, autres que celles convenues par les Parties par voie de négociations, et de faire une distinction, dans leurs échanges avec Israël, entre le territoire de l'État d'Israël et les territoires occupés depuis 1967 » (Avis, § 278). Précisant le contenu de cette obligation de distinction, la Cour affirme, et il est nécessaire de citer l'avis, qu'elle « englobe notamment l'obligation de ne pas entretenir de relations conventionnelles avec Israël dans tous les cas où celui-ci prétendrait agir au nom du Territoire palestinien occupé ou d'une partie de ce dernier sur des questions concernant ledit territoire ». Elle exige aussi « de ne pas entretenir, en ce qui concerne le Territoire palestinien occupé ou des parties de celui-ci, de relations économiques ou commerciales avec Israël qui seraient de nature à renforcer la présence illicite de ce dernier dans ce territoire », ce qui peut évidemment s'appliquer aux ventes d'armes. Les États doivent encore « s'abstenir, dans l'établissement et le maintien de missions diplomatiques en Israël, de reconnaître sa présence illicite dans le Territoire palestinien occupé ». Enfin, les États sont tenus de « prendre des mesures pour empêcher les échanges commerciaux ou les investissements qui aident au maintien de la situation illicite créée par Israël dans le Territoire palestinien occupé », ce qui emporte donc des obligations - larges - des États vis-à-vis des entreprises commerciales et financières.

Finalement, en dépit d'opinions minoritaires qui prolongent l'appréhension classique de la situation et de la prudence de certains juges occidentaux, l'avis rendu par la Cour est redoutable pour Israël. Tout près de reconnaître un comportement caractéristique de la commission de crimes d'État, l'avis, même s'il n'est pas respecté par Israël, aura des conséquences. Tous les États sont invités à le prendre en compte dans leurs rapports avec Israël, tandis que les Nations unies, notamment l'Assemblée générale, devront s'engager rapidement dans la détermination des modalités du retrait exigé ou, à défaut, s'en justifier. Comme l'indique le président Salam, « en disant le droit, la Cour fournit aux différents acteurs une base fiable de règlement pour une paix juste, globale et durable » (Déclaration, § 65).

Notes

1- « La Cour considère qu'Israël avait conservé la faculté d'exercer, et continuait d'exercer, certaines prérogatives essentielles sur la bande de Gaza, notamment le contrôle des frontières terrestres, maritimes et aériennes, l'imposition de restrictions à la circulation des personnes et des marchandises, la perception des taxes à l'importation et à l'exportation, et le contrôle militaire sur la zone tampon, et ce, en dépit du fait que cet État a mis fin à sa présence militaire en 2005. Cela est encore plus vrai depuis le 7 octobre 2023. » Avis, § 93.

2- Avis, § 173

3- Le droit à l'autodétermination recouvre le droit à l'intégrité territoriale, miné par la politique de colonisation ; le droit à l'intégrité du peuple, également affecté par la modification de la composition démographique du territoire, le départ forcé des populations palestiniennes et leur séparation en différents espaces ; la souveraineté permanente sur les ressources naturelles, mise en péril par l'exploitation de celles-ci au profit d'Israël et de ses colonies ; et le droit de déterminer librement son statut politique et d'assurer librement son développement économique et social.

4- C'est en tout cas l'analyse de l'historien Rashid Khalidi, pour qui la résolution, lors de son adoption « synthétisait les points de vue des États-Unis et d'Israël et reflétait la position affaiblie des États arabes et de leur protecteur soviétique après une défaite écrasante. Bien que le CS 242 ait souligné "l'inadmissibilité de l'acquisition de territoires par la guerre", il a lié tout retrait israélien à des traités de paix avec les États arabes et à l'établissement de frontières sûres. », The Hundred years' war on Palestine, Profile Books, 2020, p. 105. Pour une interprétation différente de la résolution, voir la déclaration du juge Tladi, §§ 49-53.

5- Pour ces juges, une interprétation correcte des accords d'Oslo et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité révèle le « paquet indissociable » du droit à l'autodétermination et du droit à la sécurité (opinion commune, § 42). Le juge Salam estime plutôt dans sa déclaration que « le Conseil de sécurité pourrait juger utile d'actualiser la feuille de route du Quatuor approuvée par la résolution 1515 (2003) ».

6- Voir sur ce point les déclarations du juge mexicain Gomez Robledo (§§ 18-28) et Sud-africain Tladi (§§ 14 et s.)

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Aysenur Ezgi Eygi abattue par les FDI comme une « incitatrice »

Aysenur Ezgi Eygi défendait la justice pour la Palestine. Pour Israël elle a été abattue « par les tirs non ciblés et non intentionnels des FDI qui visaient un incitateur clé » ! « Mort aux incitateurs » : Daniel Hagari, porte-parole des FDI. « un meurtre de sang froid » ? Une incitatrice ? Mais alors les manifestant.es à Tel-Aviv : des incitateurs et incitatrices ?... Gideon Levy, Haaretz.

Tiré du blogue d'Yves Romain.

Quand les FDI disent « Mort aux incitateurs », c'est ainsi qu'une manifestante américaine est tuée

(When the IDF Says 'Death to Inciters,' That's How an American Protester Gets Killed)

Gideon Levy, Haaretz, 11 septembre (Traduction DeepL)

Les FDI sont redevenue l'armée la plus morale du monde. Quatre jours seulement se sont écoulés depuis que ses soldats ont tué la militante américaine des droits de l'homme Aysenur Ezgi Eygi, avant que l'enquête approfondie lancée par l'armée ne s'achève, aboutissant à la conclusion purificatrice que « le civil a été touché par les tirs non ciblés et non intentionnels d'une force des FDI qui visait un incitateur clé ». Des tirs non ciblés et non intentionnels qui visaient... Vous avez compris ? J'en doute.

Pendant que le porte-parole des FDI descendait le long d'une corde dans une vidéo montrant le tunnel dans lequel six otages avaient été exécutés, afin de montrer au monde les terribles conditions dans lesquelles ils avaient été détenus (quand nous emmèneront-ils à la base militaire de Sde Teiman pour nous montrer les conditions choquantes de détention des Palestiniens menottés et kidnappés qui s'y trouvent ?) les soldats de sa propre unité étaient en train de reconstituer l'explication alambiquée du meurtre criminel d'une femme innocente.

Il est inutile de rappeler que cette enquête approfondie n'avait pour but que d'apaiser les Américains, dont le président s'était dit « troublé » par l'assassinat d'un citoyen de son pays. Ne vous inquiétez pas, l'annonce contournée de l'armée suffit à apaiser les inquiétudes présidentielles. La dernière chose qui dérange la Maison Blanche, c'est l'assassinat d'une militante qui s'identifie aux Palestiniens. Ceux qui auraient dû être troublés par cette explication sont ceux qui ne s'intéressaient pas à toute l'histoire au départ : les Israéliens.

Le porte-parole des FDI a déclaré : mort aux incitateurs. Des soldats ont tiré sur un incitateur pour l'exécuter, touchant par erreur un autre incitateur. Ce sont des choses qui arrivent. En d'autres termes : un changement radical des règles d'engagement, maintenant officiellement déclaré.

Si, par le passé, il était nécessaire de prouver la présence d'un danger, il suffit aujourd'hui de discerner l'incitation. Et qui est au juste un incitateur ? Quelqu'un qui appelle à la libération du peuple palestinien lors d'une manifestation ? Quelqu'un qui demande le démantèlement de l'avant-poste imprudent d'Evyatar ? Quelqu'un qui manifeste pour ses droits sur sa terre ? En d'autres termes : Lorsque les soldats de Tsahal discernent une incitation, ils tirent désormais pour tuer l'instigateur, sur ordre.

Comment l'avons-nous dit ? L'armée la plus morale du monde. Il est fort douteux que le porte-parole de l'armée russe ose admettre que son armée a tiré pour tuer des incitateurs.

Pour les soldats de l'armée de propagande du porte-parole Daniel Hagari, « l'incitation », quelle qu'elle soit, est une raison d'exécuter quelqu'un. Tout ce qui reste à prouver, c'est la mauvaise maîtrise du tir des soldats, qui visaient un incitateur (le « principal ») mais en ont touché un autre. Rien n'est plus facile que de qualifier la militante américaine d'incitatrice : Elle était en faveur de la justice pour les Palestiniens. Les procédures seront affinées et les soldats seront envoyés au stand de tir pour s'entraîner davantage. Veuillez vérifier les passeports avant la prochaine exécution. Il vaut mieux ne pas frapper les Américains. Personne n'enquêtera sur l'assassinat d'une jeune Palestinienne de 13 ans le même jour, dans un village voisin. Personne n'est troublé par cette affaire. Peut-être qu'elle aussi incitait à la violence alors qu'elle se tenait à sa fenêtre ?

Un soldat tire pendant une manifestation et un manifestant est tué. Quoi de plus normal ? Mais notre collègue Jonathan Pollak, qui se trouvait dans le village lors de la fusillade, affirme que les soldats ont abattu l'activiste 20 minutes après la fin des affrontements. Si c'est le cas, il s'agit d'un meurtre de sang-froid. C'était la première et dernière manifestation d'Aysenur Aysenur's first.

Mais ce qui devrait vraiment nous préoccuper, c'est le sous-texte de l'annonce du porte-parole des FDI : L'incitation est une cause d'exécution. Mais l'incitation a plusieurs visages. Si un appel à la liberté des Palestiniens est une incitation passible de la peine de mort, on s'engage sur une pente glissante. Pourquoi la police n'est-elle pas autorisée à tuer les incitateurs des manifestations de la rue Kaplan ? Et que dire des plus grands incitateurs au sein du gouvernement et des médias, qui appellent à « raser » Gaza ou à « tondre la pelouse », estimant que les habitants de cette région méritent tous de mourir. Tireurs d'élite, ouvrez le feu. Vous avez été autorisés à le faire par Hagari.

Gideon Levy, Haaretz, 11 septembre (Traduction DeepL) https://www.haaretz.com/opinion/2024-09-12/ty-article-opinion/.premium/when-the-idf-says-death-to-inciters-thats-how-an-american-protester-gets-killed/00000191-e21d-d119-a1db-e2dd45c60000

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Israël recrute des demandeurs d’asile africains pour ses opérations à Gaza, selon “Ha’Aretz”

Selon une information du journal israélien de gauche “Ha'Aretz”, l'État hébreu aurait mis en place un système de recrutement de demandeurs d'asile afin qu'ils s'engagent dans le conflit à Gaza en échange de l'obtention d'un statut de résident permanent.

Tiré de Courrier international.

“Les institutions de la défense en Israël proposent à des demandeurs d'asile africains qui contribuent à l'effort de guerre à Gaza une aide à l'obtention de la résidence permanente en Israël”, révèle Ha'Aretz. Le quotidien israélien de gauche s'appuie sur des documents internes et des sources citées sous le couvert de l'anonymat.

Près de 30 000 demandeurs d'asile originaires d'Afrique vivraient actuellement en Israël – dont 3 500 Soudanais, dont le pays est en proie à un violent conflit interne. Trois demandeurs d'asile sont mortslors des attaques du 7 octobre menées par le Hamas, rappelle le journal.

“Des responsables de la défense ont compris qu'ils pouvaient avoir besoin de l'aide des demandeurs d'asile et les inciter en exploitant leur souhait d'obtenir la résidence permanente en Israël. […] Les dimensions éthiques n'ont pas été envisagées”, continue Ha'Aretz.

Aucun document délivré

Pour illustrer la procédure de recrutement, le journal retrace l'expérience d'un homme désigné par la lettre “A.”. Durant “l'un des premiers mois de la guerre”, celui qui dispose d'un statut de réfugié temporaire reçoit un appel d'un homme se présentant comme un policier lui demandant, sans explications, de se rendre sur un site des forces de sécurité. Sur place, il rencontre ce qu'il définit comme des “hommes liés à la sécurité”. A. raconte à Ha'Aretz :

- “Ils m'ont dit qu'ils cherchaient des personnes particulières pour s'engager dans l'armée. Ils m'ont dit que cette guerre était une question de vie ou de mort pour Israël.”

D'autres prises de contact s'ensuivront, dont une où on lui aurait proposé 1 000 shekels (environ 240 euros) en liquide pour couvrir les jours de travail qu'il a perdus à cause de ces entretiens. Finalement, A. déclinera l'offre d'engagement.

Contrairement à A., d'autres demandeurs d'asile se sont engagés avec Tsahal et ont participé à des opérations militaires dans la bande de Gaza, dont la nature précise n'est pas détaillée par Ha'Aretz. Et le quotidien de préciser que, “à ce jour, aucun demandeur d'asile ayant contribué à l'effort de guerre n'a obtenu de papiers”.

Le journal a également appris que le ministère de l'Intérieur avait aussi étudié la possibilité d'enrôler dans l'armée les enfants de demandeurs d'asile scolarisés dans des écoles israéliennes. “Il est déjà arrivé que le gouvernement autorise les enfants de travailleurs étrangers à s'engager dans l'armée d'Israël en échange de papiers pour les membres de leur famille immédiate.”

Courrier international

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Sacrifier ou libérer les otages ? Les manifestantEs israéliens ont choisi leur camp

Pour Benyamin Netanyahou, les manifestations de masse qui ont éclaté dans tout le pays visaient à le renverser, lui et son gouvernement. Cet objectif a été explicitement énoncé par presque toutEs les orateurEs montés sur scène lors de la principale manifestation à Tel Aviv, où plus de 300 000 IsraélienNEs ont envahi les rues après que l'armée a récupéré les corps de six otages de Gaza. […]

Hebdo L'Anticapitaliste - 720 (12/09/2024)

Par Meron Rapoport

Crédit Photo

Itai Ron/Flash90

La libération des otages avant tout

Dans l'ensemble, l'opposition à la poursuite de la guerre n'est pas motivée par des préoccupations morales : les actions génocidaires d'Israël à Gaza n'ont pas été mentionnées, et aucun appel à la réconciliation ou à la paix avec les PalestinienNEs n'a été lancé. Les manifestantEs se préoccupent avant tout de leurs concitoyenNEs détenuEs à Gaza et réclament un « Deal Now » qui aboutirait à leur libération. Néanmoins, ces appels ont une portée considérable.

Même dans l'éventualité d'un cessez-le-feu temporaire qui faciliterait un premier échange d'otages et de prisonnierEs, tel que celui envisagé par l'accord actuellement sur la table, il semble que Netanyahou craigne la difficulté à renouveler l'effort de guerre, une fois l'armée retirée des corridors de Philadelphie et de Netzarim, et après que des centaines de milliers de PalestinienNEs auront été autorisés à retourner dans le nord de la bande de Gaza. […]

Les manifestantEs ne croient pas que l'arrêt de la guerre, du moins à ce stade, constitue une menace pour leur existence, contrairement à ce que prétendent Netanyahou et ses porte-parole depuis les premiers jours des combats. Bien au contraire, ils et elles perçoivent la poursuite de la guerre comme une menace directe pour la vie des otages et, dans une certaine mesure, pour la leur. C'est le sens subversif de l'appel au « Deal Now », même si toutes celles et ceux qui l'ont lancé n'en ont pas compris l'implication.

Un choix entre « Deal Now » et « Sacrifice Now »

La droite israélienne continue d'affirmer que ce n'est pas le corridor Philadelphie qui fait obstacle à un accord, mais plutôt le chef du Hamas Yahya Sinwar et ses conditions impossibles. La plupart des analystes israélienNEs de haut niveau en matière de sécurité rejettent désormais cet argument, insistant plutôt sur le fait que ce sont les conditions fixées par Netanyahou, sous la pression de Bezalel Smotrich et d'autres membres de l'extrême droite de son gouvernement, qui sabotent l'accord — même après que le Hamas a surpris Israël en acceptant une proposition qu'Israël avait lui-même soumise. […]

Le choix est maintenant, quoique tardivement, clair pour tous et toutes : poursuivre la guerre indéfiniment en mettant en danger la vie des otages ou mettre fin à la guerre pour les libérer. La droite israélienne choisit la première solution, tandis que les centaines de milliers de personnes qui descendent dans la rue estiment qu'aucun objectif de guerre ne vaut le sang des otages. […]

Il est difficile de prévoir si cette large mobilisation débouchera sur un changement politique ; cela dépendra de nombreux éléments sans rapport avec le mouvement de protestation, y compris la pression américaine. Le défi est énorme : non seulement renverser un gouvernement et contrecarrer son projet législatif, mais aussi arrêter la guerre la plus longue et la plus sanglante de l'histoire du conflit israélo-palestinien. Mais un refus massif d'accepter le récit qui vient d'en haut est un premier pas important — et c'est exactement ce à quoi nous assistons aujourd'hui.

Meron Rapoport, le 4 septembre 2024, traduction JB pour l'Agence Media Palestine

À lire en intégralité : « Sacrifier ou libérer les otages ? Les manifestantEs israéliens ont choisi leur camp » https://agencemediapales…

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

La gouvernance du Hamas plus unie qu’on ne veut le croire

Les médias ont mal compris le fonctionnement du Hamas, opposant de façon simpliste le “modéré” Haniyeh au “radical” Sinwar. En réalité, le processus décisionnel du Hamas est infiniment plus structuré. Sur l'image ci dessus Yahya Sinwar (à droite) et Ismail Haniyeh (à gauche) en mars 2017, lors des funérailles d'un responsable du Hamas.

Tiré de MondAfrique.

Après l'assassinat d'Ismail Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas, à Téhéran, l'organe consultatif suprême du mouvement, le Conseil de la Choura, a rapidement et unanimement choisi Yahya Sinwar pour lui succéder. Au moment de son assassinat, Haniyeh avait pris les rênes du Hamas dans les négociations de cessez-le-feu avec les médiateurs, et de nombreux analystes ont affirmé que l'ascension de Sinwar marquait une rupture totale avec les politiques de Haniyeh et d'autres membres du bureau politique de haut rang.

Une grande partie de cette analyse repose sur des informations erronées.

Elle trahit une compréhension superficielle non seulement des dirigeants du Mouvement de résistance islamique (Hamas), mais aussi de la résistance dans son ensemble. L'hypothèse selon laquelle le leadership de Sinwar constitue une rupture avec le passé suit une tendance de l'analyse occidentale à considérer les dirigeants palestiniens selon des schémas vagues et simplistes tels que “faucon contre colombe” ou “modéré contre partisan de la ligne dure”. Ces étiquettes cachent plus qu'elles ne révèlent.

La fixation sensationnaliste sur la psychologie de Yahya Sinwar ne fait qu'aggraver ce vice d'analyse. Cette approche réduit la complexité de la politique à des personnalités et suppose que la prise de décision du Hamas est largement dictée par les individus plutôt que le produit de débats internes et d'élections sérieuses, de délibérations et de consultations complexes, et d'une responsabilité institutionnelle.

Malgré ces insuffisances dans le débat général, il convient néanmoins d'examiner dans quelle mesure le mandat de Sinwar sera différent de celui de Haniyeh en tant que chef du bureau politique. S'agit-il là d'un signe de rupture ?

Défier l'isolement

Pour évaluer la question de la rupture, il convient d'examiner certains parallèles dans les trajectoires de Haniyeh et de Sinwar. Au niveau le plus évident, chacun d'entre eux a fini par devenir chef du gouvernement de Gaza, puis chef du bureau politique du Hamas. Nés dans les camps de la bande de Gaza au début des années 1960, Haniyeh et Sinwar sont venus au monde en tant que réfugiés, une existence fondée sur l'exclusion, la dépossession et la marginalisation. En dépit de ces réalités, les deux dirigeants ont rejoint le mouvement islamique à Gaza et se sont retrouvés encore plus isolés et marginalisés : Haniyeh s'est exilé dans la ville libanaise de Marj al-Zouhour en 1992, et Sinwar a été emprisonné en 1988 et condamné l'année suivante à une quadruple peine de prison à perpétuité. Ces difficultés n'ont pas empêché ces deux dirigeants de développer non seulement leurs propres compétences politiques, mais aussi de jouer un rôle dans le développement du Hamas lui-même.

Dans les conditions difficiles de son exil à Marj al-Zouhour, Haniyeh a acquis de l'expérience dans la coordination des actions avec les Palestiniens en dehors du Hamas, dans le renforcement des liens avec le Hezbollah et la coopération avec les États arabes et la communauté internationale, notamment par l'adoption d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies appelant au retour des Palestiniens, ce qu'ils ont réussi à faire un an plus tard. Cette expérience de la diplomatie et de la négociation avec les groupes palestiniens suivra Haniyeh plus tard dans sa carrière. En 2006, Haniyeh est devenu le tout premier Premier ministre palestinien démocratiquement élu. Bien que la mise en échec de ce gouvernement d'unité palestinienne ait conduit à des combats intenses entre factions, et au début du blocus israélien de Gaza, il a passé des années à œuvrer en faveur de la réconciliation et de l'unité nationales, en plus de ses actions au niveau diplomatique.

Depuis sa prison, Sinwar a continué à développer les capacités de contre-espionnage du Mouvement, un processus lancé avec la création de l'“Organisation de sécurité et de sensibilisation” connue sous le nom de “Majd” en 1985, dans le but de fournir une formation en matière de sécurité et de contre-espionnage, et d'identifier les collaborateurs présumés. Lorsque Sinwar est arrêté en 1988, un mois seulement après le début de la première Intifada, il a été accusé d'avoir exécuté douze collaborateurs ayant renseigné l'occupant. En tant que prisonnier, Sinwar a poursuivi sa mission de renforcement du contre-espionnage du mouvement et de développement des compétences des prisonniers palestiniens. Il parle couramment l'hébreu et est un lecteur passionné. Cette expertise a eu un impact sur le développement du mouvement au fil du temps, et a contribué à consolider la place de Sinwar en tant qu'autorité du mouvement en prison.

Un chapitre important et mieux connu de l'expérience politique de Sinwar est son rôle clé dans les négociations qui ont permis la libération de plus de 1 000 prisonniers palestiniens en 2011, dont Sinwar lui-même, en échange de Gilad Shalit, un soldat israélien capturé par des combattants des Brigades Qassam en 2006. Un aspect moins connu du temps passé par Sinwar en prison est le soin avec lequel il s'est engagé et a rallié les Palestiniens au-delà des lignes de faction dans le cadre des grèves et des protestations dans les prisons. Immédiatement après sa libération, il a été en mesure d'utiliser ces compétences pour créer un effet de levier auprès d'Israël, et trouver des points d'unité avec les Palestiniens d'autres factions.

Les négociations après la prison

Peu après son retour à Gaza, Sinwar a été élu au bureau politique du Hamas en 2012. Cinq ans plus tard, il est élu à la tête de la direction du Hamas à Gaza, succédant à Ismail Haniyeh en 2017. Les premières années de Sinwar à Gaza sont souvent évoquées comme une période au cours de laquelle le Hamas a resserré les rangs en interne, et s'est engagé dans des campagnes publiques contre la collaboration avec Israël, bien que sous une forme assez différente des premiers jours de Majd.

Moins médiatique et moins sujet à la dramatisation, Sinwar s'est également engagé dans plusieurs négociations complexes qui ont influencé la trajectoire du mouvement en tant que chef de la direction basée à Gaza.

Dix ans après le début du blocus israélien sur Gaza, les difficultés quotidiennes de deux millions de Palestiniens commençaient à empirer en 2017, lorsqu'une série de décisions de Mahmoud Abbas a accentué l'impact économique de l'isolement de Gaza. En mars 2017, l'Autorité palestinienne (AP) basée à Ramallah a réduit les salaires des employés de l'AP à Gaza jusqu'à 30 %, et en juin, les salaires des prisonniers palestiniens “déportés” à Gaza en 2011 ont été complètement supprimés. Ensuite, dans un geste controversé considéré comme une mesure de punition collective, Abbas a effectivement coupé l'approvisionnement en carburant de Gaza en annulant une exonération fiscale, provoquant une crise énergétique qui a réduit l'approvisionnement en électricité disponible pour les Palestiniens de Gaza d'environ huit à quatre heures par jour. Par la suite, la seule centrale électrique de Gaza a été contrainte de fermer.

Dans un geste qui a pris de nombreux observateurs de court, Sinwar a conclu un accord avec l'ancien chef des forces de sécurité préventive de l'Autorité palestinienne, Muhammad Dahlan, afin de résoudre les crises provoquées par les changements de politique opérés à Ramallah. Dahlan, né comme Sinwar dans le camp de réfugiés de Khan Younis, est devenu un dirigeant clé du Fatah jusqu'à ce qu'il se brouille avec la direction du parti en 2011, et s'est ensuite installé aux Émirats arabes unis. L'idée d'un accord entre le Hamas et celui qui a mis en œuvre les souhaits de l'administration Bush de perturber le gouvernement d'unité palestinienne dirigé par le Premier ministre récemment élu, M. Haniyeh, était inconcevable au début de la scission entre Gaza et la Cisjordanie, il y a dix ans. Les questions intérieures et régionales exigeaient cependant que les dirigeants du Mouvement s'adaptent, et Sinwar était prêt à discuter.

L'accord Hamas-Dahlan a connu un succès limité, mais il a mis en évidence deux aspects essentiels du mandat de Sinwar à la tête de la bande de Gaza : aplanir les divergences avec d'autres secteurs politiques et sociaux palestiniens, et équilibrer les relations extérieures dans un nouveau paysage régional. Plus précisément, grâce à ses liens étroits avec les gouvernements des Émirats arabes unis et de l'Égypte, Dahlan a obtenu l'entrée de carburant par le point de passage de Rafah. Ce point est important, car les relations entre l'Égypte et le Hamas étaient les plus tendues au début du premier mandat de Sinwar à la tête de la bande de Gaza.

Au fil du temps, Sinwar a pu continuer à apaiser les tensions avec l'Égypte dans les mois et les années qui ont suivi. En s'appuyant sur les mobilisations populaires palestiniennes indépendantes connues sous le nom de Grande Marche du retour (2018-19) et sur une tentative ratée du Mossad d'infiltrer et de placer des équipements de surveillance à Gaza en novembre 2018, la direction du Hamas a obtenu un certain nombre de concessions qui ont atténué l'impact du blocus israélien sur Gaza, notamment un assouplissement des restrictions sur les déplacements au point de passage de Rafah avec l'Égypte, un plus grand nombre de camions transportant des marchandises et de l'aide entrant quotidiennement à Gaza, et de l'argent liquide pour payer les salaires des fonctionnaires.

Il est largement reconnu que M. Sinwar a joué un rôle majeur dans l'amélioration des relations du Hamas avec les autres membres de l'“Axe de la résistance” après que la direction du Hamas a quitté Damas en 2012 au milieu du soulèvement et de la guerre civile en Syrie. Le rôle de Sinwar dans l'amélioration et la renégociation des relations du Hamas avec d'autres acteurs régionaux en dehors de ses alliances étroites n'est pas aussi largement reconnu. L'accent mis sur ses liens avec l'“Axe” limite la discussion sur le leadership de Sinwar dans les limites d'un certain courant idéologique, mais sa volonté de négocier signale une approche plus élaborée de l'équilibre des puissances régionales que ne le permettent ces étiquettes arbitraires.

Sinwar et ses prédécesseurs

Deux concepts stratégiques du lexique politique du Hamas – le cumul et la concertation – sont essentiels pour comprendre le fonctionnement du mouvement et de ses dirigeants. Toute compréhension du mouvement en général, ou du mandat de Sinwar sur Gaza en particulier, doit prendre en compte ces composantes indispensables du dynamisme institutionnel et du pouvoir en constante évolution du Hamas.

La notion de cumul est couramment utilisée pour décrire les avancées militaires au fil du temps. Il est également utile de considérer ce phénomène en termes de compétences et d'expérience politiques que les dirigeants du Hamas apportent à la table des négociations pour résoudre les questions difficiles de la gouvernance sous blocus, pour répondre aux besoins humanitaires en situation de siège, aux phases d'isolement régional, aux étapes de la construction et de l'étalonnage d'alliances régionales et à la réconciliation nationale avec les autres factions palestiniennes. Poser les bases des succès politiques et des avancées militaires se prête plus souvent à la continuité qu'à la rupture.

La concertation définit les pratiques et les structures les plus efficaces au sein du Hamas. Le mouvement dispose d'organes consultatifs à différents niveaux qui fonctionnent comme des structures de responsabilité et de conseil pour la direction politique. Les membres sont élus et représentent les Palestiniens de Cisjordanie, de Gaza, de la diaspora et des prisons. L'organe consultatif de haut niveau, le Conseil général de la Shura, nomme les membres d'un organe indépendant qui coordonne et supervise les élections du Bureau politique afin de garantir la transparence. Bien que peu d'informations sur ces structures soient rendues publiques, un scénario d'urgence comme pour l'assassinat d'Ismail Haniyeh a révélé que le Conseil général de la Choura nomme un successeur dans des circonstances exceptionnelles (Sinwar a été élu à l'unanimité).

La pratique et la structure de la consultation ne se limitent pas à l'aile politique du Hamas. L'aile militaire du mouvement, les Brigades Qassam, dispose également de procédures de consultation – en fait, Sinwar a joué le rôle de coordinateur entre l'aile militaire et l'aile politique après avoir rejoint le Bureau politique. Zaher Jabareen, qui a créé les Brigades Qassam dans le nord de la Cisjordanie, a expliqué que les récits sur la centralisation de l'appareil Majd sont inexacts, car les décisions ne sont pas entre les mains d'une seule personne – elles font l'objet de procédures en plusieurs étapes, ainsi que d'enquêtes supplémentaires menées par un “dispositif professionnel” distinct. M. Jabareen a fait remarquer qu'il existe de sérieuses clauses de responsabilité en cas de mauvaise gestion par les services de sécurité.

Suivant cette même dynamique, lorsqu'un dirigeant comme Sinwar ou Haniyeh prend une décision majeure, non seulement il y parvient après avoir consulté des personnalités compétentes, mais il est également responsable devant les groupes d'intérêt au sein du mouvement ou de la société en général qui font pression sur lui pour qu'il prenne une décision. En tant que chefs de la direction et du bureau politique de Gaza, Sinwar et Haniyeh ont travaillé ensemble, et ont souvent participé à des réunions publiques avec divers groupes d'intérêt afin de les rallier à la réconciliation nationale. Pour eux, la réconciliation nationale ne consistait pas seulement à faire amende honorable auprès du Fatah et à unir le corps politique palestinien, mais aussi à combler d'autres formes de fossés politiques, ainsi que les problèmes sociaux et socio-économiques à Gaza. Tout cela pour se préparer à la bataille à venir, acquérir la force militaire, le soutien populaire et l'unité politique nécessaires. Il semble que les consultations se fassent à la fois du haut vers le bas et du bas vers le haut.

Les déclarations de Sinwar et de deux de ses prédécesseurs montrent comment le cumul des pouvoirs et des réalisations a favorisé la continuité entre chaque nouvelle ère. Khaled Meshaal a défini les priorités de son dernier mandat lors d'une interview en mai 2013 :

– la résistance

– le recentrage de Jérusalem comme cœur de la cause palestinienne

– la libération des prisonniers

– la lutte pour le droit au retour et le rôle de la diaspora dans la lutte

– la réconciliation nationale entre les factions palestiniennes qui unit et rassemble le corps politique palestinien autour de la résistance

– l'engagement de la nation arabe et islamique

– l'engagement de la communauté internationale aux niveaux populaire et officiel, et

– le renforcement des institutions internes du Hamas, l'extension de son pouvoir et l'ouverture du Mouvement vers d'autres formations palestiniennes, et vers d'autres Arabes et Musulmans en général.

La remarque de M. Meshaal concernant les prisonniers mérite d'être soulignée. Il les a décrits comme la “fierté de notre peuple”. Lorsqu'on lui a demandé des détails sur le plan visant à garantir leur liberté et s'il impliquait la capture d'autres soldats israéliens, Meshaal a refusé de s'étendre sur le sujet. Deux mois plus tard, le renversement du gouvernement Morsi en Égypte allait complètement bouleverser le mode de fonctionnement du Hamas, ce qui a probablement entraîné un rééquilibrage de la direction du bureau politique. Malgré les défis que cela représentait pour le Hamas, juste un an plus tard, lors de la guerre israélienne de 51 jours contre Gaza en 2014, des combattants Qassam ont pénétré en Israël, visant ses bases militaires à au moins cinq reprises, et ont capturé deux soldats lors des combats. Aujourd'hui, cette logique de cumul et de continuité se retrouve dans les déclarations des dirigeants du Hamas qui expliquent que l'objectif de l'opération du 7 octobre consistait à capturer des soldats israéliens en vue d'un échange de prisonniers.

Au début du dernier mandat de Meshaal, lui et Haniyeh ont publiquement rejeté les rumeurs de tensions entre eux. Ces rumeurs ont persisté au fil des ans, sans que l'on accorde suffisamment d'attention aux messages cohérents de chaque dirigeant, témoignant de priorités communes.

La vision, les messages et les priorités partagés se sont poursuivis avec Haniyeh à la tête du Bureau politique. Après la guerre israélienne de 2021 contre Gaza, surnommée “La bataille du glaive de Jérusalem” par les Palestiniens – coïncidant avec un soulèvement palestinien connu sous le nom d'“Intifada de l'unité” qui s'est propagée de Jérusalem à la Cisjordanie, aux citoyens palestiniens d'Israël et aux communautés de réfugiés palestiniens au Liban et en Jordanie – Ismail Haniyeh a prononcé un discours de victoire qui souligne le rôle central de la continuité et du cumul au sein du Mouvement.

M. Haniyeh a qualifié la bataille de “victoire stratégique” et a déclaré que la suite “ne ressemblera pas à ce qui a précédé”, ajoutant qu'il s'agit d'une “victoire divine, stratégique et complexe” sur le plan de la scène nationale palestinienne, de la nation arabe et islamique, des masses mondiales et de la communauté internationale. Le discours a mis l'accent sur le cumul des atouts et l'engagement des priorités et des efforts des époques précédentes du mouvement, qui ont permis d'aboutir à cette victoire. Il préfigurait également les changements majeurs à venir.

Dans la période précédant le 7 octobre, Sinwar a prononcé un discours dans lequel il déclarait :

“Dans une période de quelques mois, que j'estime ne pas dépasser un an, nous forcerons l'occupant à faire face à deux options : soit nous la forçons à appliquer le droit international, à respecter les résolutions internationales, à se retirer de la Cisjordanie et de Jérusalem, à démanteler les colonies, à libérer les prisonniers et à assurer le retour des réfugiés, pour parvenir à la création d'un État palestinien sur les terres occupées en 1967, y compris Jérusalem. Soit nous plaçons cette occupation dans un état de contradiction et de conflit avec les règles de l'ordre international, nous l'isolons de manière extrême et puissante, et nous mettons fin à son intégration dans la région et dans le monde entier, en nous attaquant à l'effondrement constaté à tous les niveaux de la résistance au cours de ces dernières années. «

Dans ce contexte, il faut se demander si Sinwar est vraiment aussi imprévisible que le prétendent les experts. Ces déclarations viennent également contredire la présentation de l'ascension de Sinwar comme étant en rupture totale avec le passé du mouvement.

Le Hamas en tant que médiateur

La personnalité de Yahya Sinwar a fait l'objet d'un sensationnalisme dans les médias occidentaux (et même arabes). D'une manière générale, les débats sur le Hamas reposent souvent sur des rumeurs, des insinuations et des affirmations non fondées qui tendent à accentuer les désaccords entre les différents membres de la direction du mouvement, en opposant les dirigeants aux “modérés favorable à la diplomatie et les négociations” aux “faucons militants”. En examinant certains aspects des carrières de Sinwar et de Haniyeh, on comprend mieux que si les personnalités et les spécificités du parcours de chacun des dirigeants ont un impact sur leur prise de décision, ce n'est qu'une part de la façon dont ces dirigeants, et le mouvement dans son ensemble, prennent des décisions.

Au fil des ans, le Hamas a démontré sa capacité à tirer parti de la diversité du parcours de ses dirigeants pour renforcer ses capacités sur les fronts militaire, politique, diplomatique et populaire. Enraciné dans les principes de consultation et de cumul, le Hamas est à la fois un mouvement horizontal, et un mouvement composé d'institutions. Des institutions efficaces telles que le Conseil de la Choura ont aidé le mouvement à traverser des moments d'incertitude, comme l'assassinat d'Ismail Haniyeh.

C'est le dernier exemple en date du dynamisme et de la flexibilité institutionnels du Hamas, sans commune mesure avec l'histoire de la construction institutionnelle des factions palestiniennes.

Dans ce contexte, ce qui peut apparaître comme des différences significatives entre dirigeants peut devenir une véritable force pour le mouvement, lui permettant d'équilibrer les exigences parfois contradictoires de divers groupes, en particulier dans son processus de prise de décision à des niveaux élevés de surveillance, sous la menace constante de l'assassinat et de l'emprisonnement de ses dirigeants, et dans les attaques permanentes contre ses structures et ses institutions.

Il ne s'agit pas de nier qu'il existe parfois des désaccords entre les dirigeants du mouvement, qui ont existé depuis la création de l'organisation en 1987. Cependant, le Hamas est aussi un mouvement doté d'institutions, de procédures et de mécanismes de responsabilité. La règle générale a été la consultation, le cumul et l'équilibre entre les besoins des différents groupes d'intérêt. La preuve en a été donnée publiquement et de manière cohérente dans les messages des dirigeants de l'organisation, non seulement tout au long de la guerre génocidaire en cours, mais tout au long de ses 37 ans d'histoire.

À la suite de l'opération “Al-Aqsa Flood” du 7 octobre 2023 et du génocide qui s'en est suivi à Gaza, de nouvelles questions se posent sur le Hamas en général, et sur la personnalité de Yahya Sinwar en particulier. Nombreux sont ceux qui considèrent encore Sinwar comme le cerveau imprévisible des opérations, soutenant un récit dans lequel Sinwar aurait eu à lui seul le pouvoir de mener une opération sans précédent contre Israël, avec toutes les implications locales, régionales et internationales complexes qui en résultent. Il ne s'agit pas de privilégier le Hamas, ni de rejeter la faute sur une “pomme pourrie” pour permettre le retour d'un Hamas “démilitarisé” à la tête de l'État. Pour certains experts autoproclamés, le recours à cette explication découle d'une compréhension superficielle du mouvement. Pour d'autres, il s'agit de couvrir Israël pour ses échecs militaires au cas où il capturerait Sinwar et de substituer cela à la “victoire totale”. Si Sinwar est le Hamas et si le Hamas est Sinwar, l'élimination de l'un mettrait fin à l'autre.

En réalité, ce que nous pensons savoir de la planification et de l'exécution de l'offensive du 7 octobre – et des opérations ultérieures du Hamas face à la guerre génocidaire d'Israël – n'est probablement qu'une goutte d'eau dans l'océan. Mais les données publiques disponibles nous montrent que Yahya Sinwar n'est pas si imprévisible que cela. À l'instar de ses prédécesseurs, il s'est montré très ouvert et lucide sur la direction que prenait l'organisation. Les signes étaient visibles partout depuis au moins deux ans, tant au niveau officiel qu'au niveau de la base. Les grandes puissances ont été choquées parce qu'elles ont sous-estimé et ignoré le mouvement, et non parce qu'elles auraient été dupées. Le récit autour de Sinwar fournit également un prétexte aux “experts” pour expliquer leur connaissance superficielle du mouvement, au mieux, ou leur analyse fallacieuse, au pire.

Ce que les analystes auraient dû savoir, c'est que le Hamas est un mouvement doté d'institutions et que, comme n'importe quel autre mouvement de masse, il rassemble différents courants et orientations politiques pouvant être en désaccord sur la tactique, mais pas sur la stratégie. La règle de cette organisation a été celle de la continuité malgré la fragmentation géographique et les différentes écoles de pensée sur la façon d'aller de l'avant. Il y a eu des moments de débats acharnés et de désaccords publics, mais ils n'ont rien de secret et se déroulent parfois dans des lieux publics. Cela correspond à la dynamique d'une organisation dont les élections internes sont rigoureuses et participatives.

Les informations attribuées à des “sources anonymes proches du Hamas” sur les désaccords internes au sein du Hamas ou sur la restructuration du mouvement par Sinwar sont très peu étayées. Il est possible que les activités du mouvement changent au cours de la guerre et que ses institutions évoluent en conséquence. Toutefois, tant que des preuves tangibles ne seront pas disponibles, les analystes seraient bien avisés de fonder leurs réflexions sur les nombreux écrits, discours et interviews mettant en lumière les aspects injustement mystifiés du Hamas et de ses dirigeants. Il n'existe aucune preuve crédible suggérant que Sinwar a totalement remanié la structure du mouvement et centralisé le pouvoir autour de sa personne. Cependant, de nombreux éléments montrent que Sinwar n'est pas seulement un produit du mouvement, mais quelqu'un qui a passé des décennies à le construire et qu'il est peu probable qu'il ait négligé ceux avec qui il a grandi politiquement et les processus qu'il a contribué à mettre en place.

Un jour, après la fin de cette guerre génocidaire, de nouvelles informations apparaîtront peut-être, qui modifieront la compréhension du Hamas et contrediront les hypothèses qui circulent aujourd'hui. Lorsque cela se produira, il serait judicieux de replacer ces nouvelles preuves dans leur contexte historique et d'exiger des “experts” qui ont manqué de professionnalisme qu'ils respectent des normes plus rigoureuses.

– Hanna Alshaikh est doctorante en histoire et en études du Moyen-Orient à l'université de Harvard.

*Source : Spirit of Free Speech

Version originale : Mondoweiss

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Un embargo sur les armes à destination d’Israël n’est pas une idée radicale : c’est la loi

L'arrêt de l'aide militaire à Israël est le strict minimum que les États-Unis peuvent faire pour mettre fin au génocide de Gaza. Un embargo sur les armes n'est pas seulement soutenu par 80 % des électeurs du Parti démocrate, il est exigé par le droit international et américain.

Tiré de Agence médias Palestine.

Alors qu'Israël lance son plus grand assaut militaire en Cisjordanie depuis vingt ans, je ne peux m'empêcher de penser aux personnes que j'ai rencontrées dans le territoire occupé. Je pense à cette mère de Jénine qui était au téléphone avec ses deux fils quelques secondes avant que leur maison ne soit incendiée lors d'un raid israélien. Je pense à cette femme au mari détenu dans une prison israélienne sans inculpation ni jugement qui m'a demandé : « Y a-t-il quelque chose que vous puissiez faire ? Mon mari est en train de mourir. » Je pense à l'agriculteur qui m'a offert un melon alors qu'il pouvait à peine mettre de la nourriture sur sa propre table et que je n'étais là que pour une courte période, voyageant et faisant du bénévolat avec Faz3a, une organisation internationale de présence protectrice.

Alors que tous les regards sont tournés vers Gaza, les Palestinien·nes de Cisjordanie subissent ce que beaucoup appellent un « génocide lent ». Chaque jour, des colons israéliens attaquent des familles palestiniennes pour les expulser de leurs terres privées. Ils détruisent les puits d'eau, brûlent les maisons et agressent les familles. Les Palestinien·nes qui restent sur leurs terres risquent d'être arrêtés. Au cours des dix derniers mois, 9 000 Palestinien·nes de Cisjordanie ont été arrêté·es et détenu·es sans inculpation ni jugement, et nombre d'entre elles et eux ont été torturé·es.

En juillet, la Cour internationale de justice (CIJ), la plus haute juridiction mondiale, a jugé illégale l'occupation par Israël de la Cisjordanie, de Jérusalem-Est et de Gaza. La Cour a estimé que le régime de ségrégation dans lequel vit le peuple palestinien – avec des routes séparées, un accès rationné à l'eau et un système juridique distinct fondé sur le droit militaire – s'apparente à de l'apartheid. La Cour a ordonné à Israël de retirer ses colons du territoire palestinien occupé, de payer des réparations et de respecter le droit des Palestinien·nes à l'autodétermination.

Un jour plus tard, des ami·es américain·es ont été violemment attaqué·es par des colons en Cisjordanie. Ils et elles accompagnaient des agriculteur·ices palestinien·nes dans leurs oliveraies lorsque des colons de la colonie voisine d'Esh Kodesh sont descendus et les ont frappés à l'aide de tuyaux métalliques. Ce mois-ci, un autre volontaire américain non armé de l'organisation internationale de présence protectrice Faz3a a été blessé par balle à la jambe par l'armée israélienne. Le département d'État américain est resté largement silencieux.

Alors que le parti démocrate se bat pour gagner des voix, nombreux·ses sont celles et ceux qui ont demandé aux États-Unis d'imposer un embargo sur les armes à Israël afin de signifier au Premier ministre Netanyahou qu'il ne peut continuer à violer le droit international en toute impunité. Ce que peu de gens savent, c'est qu'un embargo sur les armes n'est pas seulement souhaité par 60 % des Américain·es et près de 80 % des électeurs démocrates, mais qu'il est en fait déjà exigé par la loi.

La loi fédérale américaine est claire : les pays qui reçoivent des fonds militaires américains doivent respecter les normes en matière de droits de l'homme sous peine de perdre leur financement.

La loi sur l'aide à l'étranger stipule qu'aucune aide ne peut être fournie à un pays « qui se livre à des violations flagrantes et systématiques des droits de l'homme internationalement reconnus ». La loi Leahy interdit la fourniture d'armes « à toute unité […] d'un pays étranger si le secrétaire d'État dispose d'informations crédibles selon lesquelles cette unité a commis une violation flagrante des droits de l'homme ».

Les violations flagrantes comprennent « la torture, les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la détention prolongée sans inculpation ni jugement, […] et tout autre déni flagrant du droit à la vie ou à la liberté », autant d'actes dont Israël est reconnu coupable par la CIJ, les Nations unies et même les experts et les tribunaux israéliens en matière de droits de l'homme.

Nos lois américaines exigent donc que nous suspendions le financement militaire d'Israël jusqu'à ce qu'il remédie à son bilan en matière de droits de l'homme en acceptant un cessez-le-feu permanent à Gaza et en se conformant à la décision de la CIJ de mettre fin à l'occupation des territoires palestiniens.

Une telle pause – ou un « embargo sur les armes » – n'est pas sans précédent. En 2021, les États-Unis ont retenu 225 millions de dollars de financement de l'Égypte et ont suspendu la vente d'armes offensives à l'Arabie saoudite en raison des violations des droits de l'homme commises par ces pays. Alors pourquoi les États-Unis appliquent-ils leurs lois de manière sélective ?

Le 8 février, le président Biden a signé le mémorandum 20 sur la sécurité nationale qui, au moins, faisait un clin d'œil à nos lois fédérales. Ce mémorandum exige du secrétaire d'État qu'il obtienne des « assurances écrites crédibles et fiables » de la part des bénéficiaires étrangers de l'aide militaire qu'ils utilisent les armes américaines dans le respect du droit international. Ceux qui ne fournissent pas ces assurances ou qui font des déclarations non étayées par des preuves devraient voir leur aide interrompue.

En mars, le département d'État a admis qu'il existait « des rapports crédibles faisant état de violations présumées des droits de l'homme par les forces de sécurité israéliennes, notamment des exécutions arbitraires ou illégales, des disparitions forcées, des actes de torture et de graves abus dans le cadre de conflits ». Pourtant, le Département a approuvé sans discussion les « assurances » du gouvernement israélien et la Maison Blanche a continué à approuver des milliards de dollars de transferts d'armes en dépit des violations reconnues du droit international.

Selon un récent rapport du ministère israélien de la défense, les États-Unis ont envoyé plus de 50 000 tonnes d'armes et d'équipements militaires à Israël depuis le 7 octobre, soit une moyenne de deux livraisons d'armes par jour.

Tout cela m'écraserait s'il n'y avait pas mes ami·es palestinien·nes qui m'ont appris à quoi ressemblent une foi et un engagement inébranlables dans la vie.

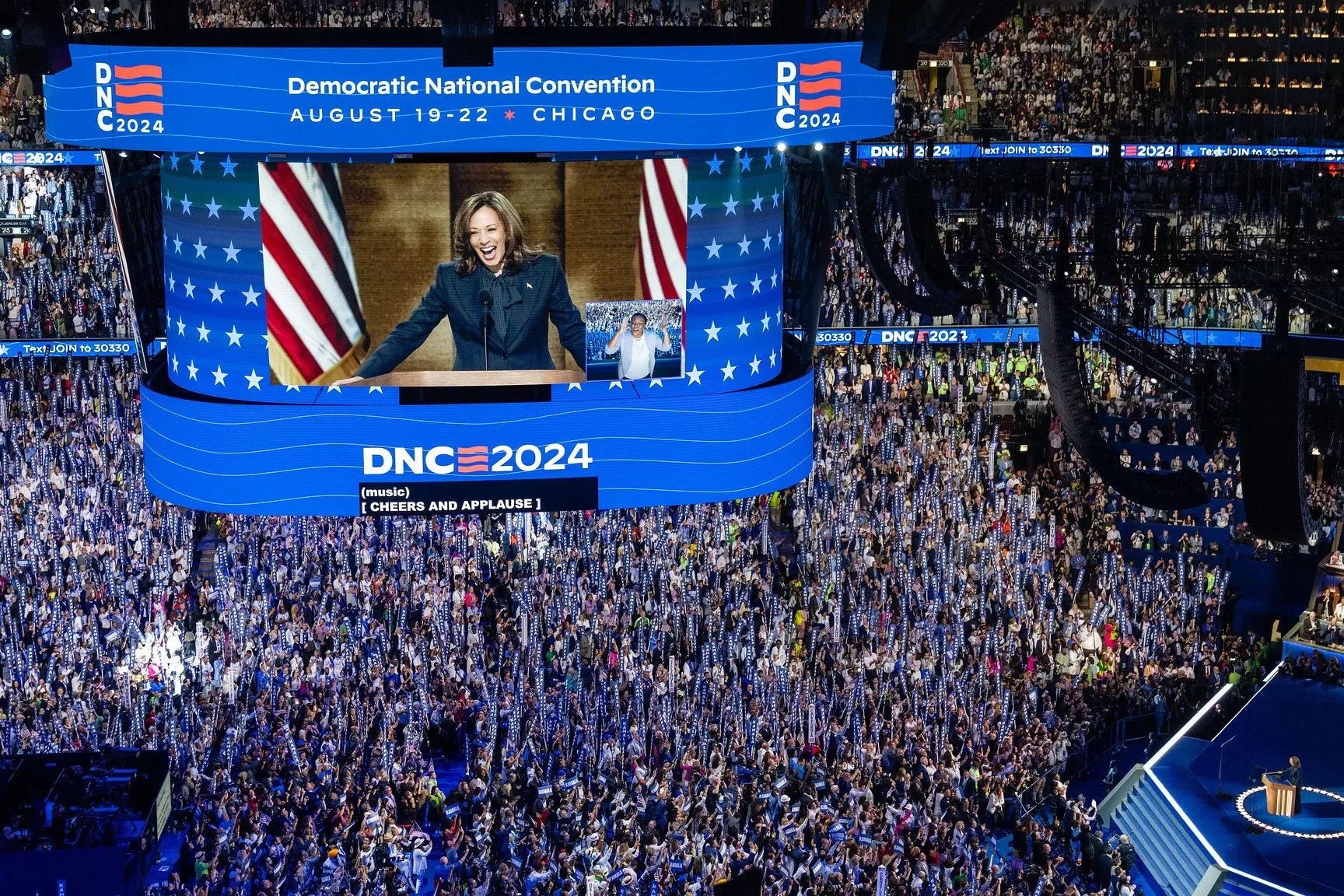

Je vous pose donc la question, Madame la vice-président Harris : si vous êtes élue présidente, veillerez-vous à ce que les lois des États-Unis soient fidèlement exécutées, comme l'exige notre Constitution ? Respecterez-vous systématiquement les lois fédérales qui interdisent le financement des gouvernements étrangers qui commettent des violations des droits de l'homme, quelle que soit la puissance de ces gouvernements ou de leurs lobbies ? Respecterez-vous l'engagement que vous avez pris lors de la convention nationale du parti démocrate « de mettre fin à cette guerre de manière à ce qu'Israël soit en sécurité, que les otages soient libérés, que les souffrances à Gaza cessent et que le peuple palestinien puisse exercer son droit à la sécurité, à la dignité, à la liberté et à l'autodétermination » ?