Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Faïrouz pour l’éternité

Paris. Mercredi, 20 novembre 2020. La chanteuse libanaise Faïrouz, de son vrai nom Nouhad Haddad, est née le 20 novembre 1934. Elle a quatre-vingt-dix ans aujourd'hui.

par Mustapha Saha

Faïrouz signifie en arabe turquoise, le vert et le bleu, la terre, la mer et le ciel, la nature dans sa splendeur qu'elle louange sur un poème de Gibran Khalil Gibran, Aâtini Al Nay Wa Ghanni. La voix de Faïrouz s'élève crescendo, s'envole, s'insuffle de lyrisme ensorceleur. « Prête-moi ta flûte et chante. La chanson de l'existence. Les larmes attachantes. Quand pointe la pénitence. Déserte les fastueux manoirs. Habite les bois sauvages. Fuis les mortels laminoirs. Pour inaccessibles rivages. Étends-toi près d'un cépage. Bois son nectar dans ta main. Déguste ton livre page par page. Sans penser au lendemain. Offre-toi vital intermède. Endors-toi sous tranquille bouleau. Oublie le mal et son remède. La destinée n'est qu'une ligne sur l'eau » (Adaptation personnelle en français).

Faïrouz chante la Palestine génocidée, le Liban homicidé, la Terre sainte fratricidée. Elle incarne l'âme arabe, au-delà des confessions, des générations, des frontières. Elle chante pour les peuples, non pour les dirigeants. En janvier 2023, elle assène une gifle magistrale aux autorités saoudiennes au nom des droits humains. Elle refuse de s'associer au concert du siècle, regroupant, moyennant des valisettes de dollars, les stars arabes de la chanson, les libanaises Nancy Ajram et Elissa, les syriens Georges Wassouf et Assala Nasri, la tunisienne Latifa Afraoui, qui remplissent les théâtres et les stades à chaque prestation. Pendant la guerre civile libanaise entre 1975 et 1990, elle reste à Beyrouth déchiré par les roquettes. Légende vivante, elle impose le respect à toutes les parties.

Au répertoire de Faïrouz, les grands poètes, Gibran Khalil Gibran (1883-1931), Ahmed Chawki (1868-1932), Saïd Akl (1912-2014). Elle passe rarement sur scène. Son dernier concert remonte à 2011. Ses compositeurs, son époux Assy Rahbani, son beau-frère Mansour, Rahbani, son fils Ziad Rahbani dépoussièrent le folklore arabe avec des comédies musicales, des opérettes politiques, des sonorités latino-américaines, jazzy. Ils brassent allègrement mélopées traditionnelles, harmonies symphoniques, rythmes africains. S'anticipe la World Music, dès 1957, dans le légendaire concert au milieu des ruines de Baalbek, réédité, par bonheur, en 2020. En 1959, s'exacerbent les sortilèges moyen-orientaux dans Ya Maleya Ala ghossoun, sur rythmique boléro. La magie vocale de la diva s'agrémente, par la suite, d'airs de flamenco, de tango, de mambo. Les imams crient au sacrilège. L'inspiration vient peut-être du film Et Dieu créa la femme de Roger Vadim avec la danse endiablée de Brigitte Bardot. Le sex-symbol ne se montre pas. Il se vocalise. 1964, La voix de Faïrouz s'élève crescendo, s'envole, s'insuffle de lyrisme ensorceleur. Après la défaite de 1967, Chanson mythique à Jérusalem, Al Qods, La Fleur des cités. Nous reviendrons un jour, hymne de la cause palestinienne. Depuis le génocide des gazaouis et le déluge de bombes sur le territoire libanais, les internautes inondent les réseaux sociaux de chansons de Faïrouz.

En juillet 1970, Faïrouz se produit à Rabat et à Casablanca. Elle crée une chanson à la gloire du peuple marocain, jamais audiovisuellement diffusée. Il serait opportun de remettre en circulation cette rareté.

Mustapha Saha

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Faïrouz. Par Mustapha Saha.

Peinture sur toile.

La gauche veut avoir raison, la droite convoite le pouvoir

Voici une formule qui me paraît bien résumer la situation dans laquelle se trouvent les deux partis "de gauche", c'est-à-dire le Parti québécois et surtout Québec solidaire. Examinons tout d'abord certaine statistiques électorales qui sont éclairantes à ce sujet.

Lors du déclenchement de la campagne électorale provinciale de septembre 2022, Québec solidaire devançait dans les intentions de vote son adversaire péquiste de six points : il obtenait 15% et le Parti québécois un pauvre 9%. Plusieurs observateurs et analystes le croyaient en voie de disparition. Le Parti conservateur allait chercher 12.9% de soutiens. La Coalition avenir Québec, au pouvoir, trônait à 42% d'appuis.

Les résultats du scrutin en ont surpris plus d'un : le Parti québécois a récolté 14.6% des voix, talonnant Québec solidaire qui lui en a recueilli 15.4%. Le parti de gauche devançait légèrement les conservateurs qui ont raflé 11% du vote, un léger recul par rapport au sondage d'août. La Coalition avenir Québec, comme prévu, a été reportée au pouvoir avec 40.9% des voix.

Depuis, les sondages confirment la remontée fulgurante du parti dirigé par Paul Saint-Pierre Plamondon. Le dernier sondage réalisé ce mois-ci le crédite de 35% des intentions de vote, loin devant la Coalition avenir Québec qui fait désormais piètre figure avec 24% seulement d'appuis dans l'électorat. Québec solidaire piétine avec 13% d'intentions de vote et le Parti conservateur le suit avec 11% des voix.

Si un scrutin se tenait maintenant, le parti dirigé par Paul Saint-Pierre Plamondon se hisserait sans doute au pouvoir, mais peut-être à la tête d'un gouvernement minoritaire. Québec solidaire donc, piétine. Depuis plusieurs années, il patauge dans les sondages entre 13% et 15% des intentions de vote. Si les choses continuent sur cette lancée, il risque même de perdre des sièges au prochain scrutin.

Alors qu'il distançait le Parti québécois en septembre 2022, il se situe à présent très loin derrière. Il s'agit là d'un retard qui peut se révéler irrattrapable, si rien ne change au sein du parti de gauche. Qu'est-ce qui cloche ?

Tout d'abord, il n'a pas vraiment de leader, un chef rassembleur mais seulement deux co porte-paroles qui ne disposent pas de véritable pouvoir. Dans un louable souci de pureté démocratique, ses membres ont refusé de se doter d'un chef élu. Depuis la récente retraite relative temporaire mais assez longue de Gabriel Nadeau-Dubois, Ruba Ghazal se retrouve comme seule co porte-parole pour des mois. Sera-t-elle à la hauteur de de la tâche écrasante qui l'attend ? Elle se retrouve propulsée en réalité comme cheffe d'un parti dont une majorité de membres se méfient des leaders. En dépit de ses qualités de députée et de ses aptitudes pour la joute politique, il n'est pas certain que madame Ghazal puisse relever ce défi.

Les militants des partis de gauche ont souvent tendance à se méfier de dirigeants quand ceux-ci (comme l'a fait récemment Gabriel Nadeau-Dubois) veulent imprimer à leur formation un virage pragmatique, ce qui heurte leur sensibilité. Ils redoutent alors une trahison des idéaux premiers du parti.

À certains égards, Québec solidaire ressemble au Parti québécois à ses débuts (1968-1974). Le PQ avait alors un chef charismatique, René Lévesque qui était aussi un pragmatique. Il devait composer avec un parti rempli de membres dont l'intransigeance indépendantiste était notoire. C'est pourquoi l'introduction de la notion de référendum sur la souveraineté si le parti arrivait au pouvoir y a déclenché de profondes divisions. De peine et de misère, Lévesque et sa garde rapprochée ont réussi à faire adopter cette proposition au congrès d'orientation de 1974. Désormais, conquête du pouvoir et souveraineté étaient dissociés. Cette stratégie, considérée comme hérétique par l'aile intransigeante du parti, lui a cependant permis d'accéder au pouvoir en novembre 1976 et de tenir un référendum en mai 1980 sur la souveraineté. Le Parti québécois l'a perdu certes, mais il a réussi à aller chercher dans les filets du OUI un gros 40%.

La stratégie proposée par Lévesque et certains de ses lieutenants s'est donc avérée "payante", si l'on peut dire. Le tempérament de Lévesque en a fait durant un certain temps un chef vénéré mais qui s'accommodait mal toutefois des limites qu'entraîne une masse de militants et de militantes très sourcilleux d'avoir le dernier mot sur les questions de stratégie et de buts.

Néanmoins, une majorité ne fait pas toujours une vérité et il arrive qu'un dirigeant ait des intuitions stratégiques plus justes que bien des membres de la base.

Il ne s'agit pas de tomber dans le culte du chef, mais de se rendre compte qu'une direction solide et éclairée est nécessaire à n'importe quelle formation politique.

Qu'en est-il sur ce plan à Québec solidaire ? Il ne ressemble pas sur tous les plans au Parti québécois des années 1970. Par exemple, il n'a pas de chef en titre susceptible de convaincre une majorité de membres de procéder à un virage "pragmatique", comme Lévesque avait réussi à le faire en 1974. Ni Gabriel Nadeau-Dubois ni Ruba Ghazal, en dépit du respect dont ils bénéficient, n'en sont l'équivalent. Paul Saint-Pierre Plamondon non plus, mais il dirige une formation qui a longtemps exercé le pouvoir et formé l'Opposition officielle (le tout pour le meilleur et pour le pire). Elle existe depuis 1968. Le PQ a connu une montée rapide entre 1968 et 1976, alors que Québec solidaire végète, en dépit de ses quelques députés.

Pour que Québec solidaire sorte de sa relative marginalité, il faudrait que la majorité de ses membres acceptent de mettre de l'eau pragmatique dans le vin capiteux de leurs beaux principes. C'est la condition sine qua non pour qu'il sorte du ghetto électoral qui est le sien et rejoindre un électorat plus vaste. Sinon, il risque la disparition à terme. Qui aura alors gagné, sinon la droite ?

Québec solidaire préfère-t-il mourir en beauté ?

Jean-François Delisle

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Travail et droits de l’homme, le grand oxymore

A l'heure où, de manière contradictoire, l'on célèbre les vertus du travail et sa fonction émancipatrice, et que l'on déplore ses conséquences délétères sur la santé de ses pratiquants plus ou moins forcés, ce petit livre remet les pointeuses à l'heure.

Il détruit de manière systématique la valeur travail, en confrontant les réalités du monde du travail et les droits de l'homme classiques, consacrés par la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sa conclusion est sans appel : ces droits de l'homme sacralisés sont plus que mis entre parenthèses lorsqu'un travailleur est au service de son employeur. Le monde du travail est une zone de non-droit, gangrenée par des rapports de pouvoir. Le travail n'est pas libérateur, il est une souffrance injustement infligée.

Les marottes managériales y sont ramenées à leur stupidité intrinsèque : surveillance, open space, team buildings et autres inventions tordues.

Il s'agit de punk lit, d'une mauvaise foi éminemment assumée, d'ascendance libertaire, un tantinet technophobe.

"Ma libido pour le travail n'est que pure frigidité et ma faim de travail ne peut être qualifiée que d'anorexie, au dernier stade de sa morbide évolution. Il n'y a qu'un seul bon travail, celui qu'on n'exercera jamais. Déclarer sa flemme est le plus beau des aveux."

Sven Andersen

ISBN 978-2-336-47940-8 - 82 p. - 12 €

Éditions L'Harmattan. 5-7 rue de l'Ecole Polytechnique 75005 Paris

https://www.editions-harmattan.fr/

https://www.editions-harmattan.fr/catalogue/livre/travail-et-droits-de-l-8217-homme-le-grand-oxymore/76293

Sven Andersen est né en 1966. Diplômé de l'Université Libre de Bruxelles, en Criminologie

et en Philosophie, il est employé au sein d'une administration de la Communauté française

de Belgique. Ni Dieu ni Maître

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

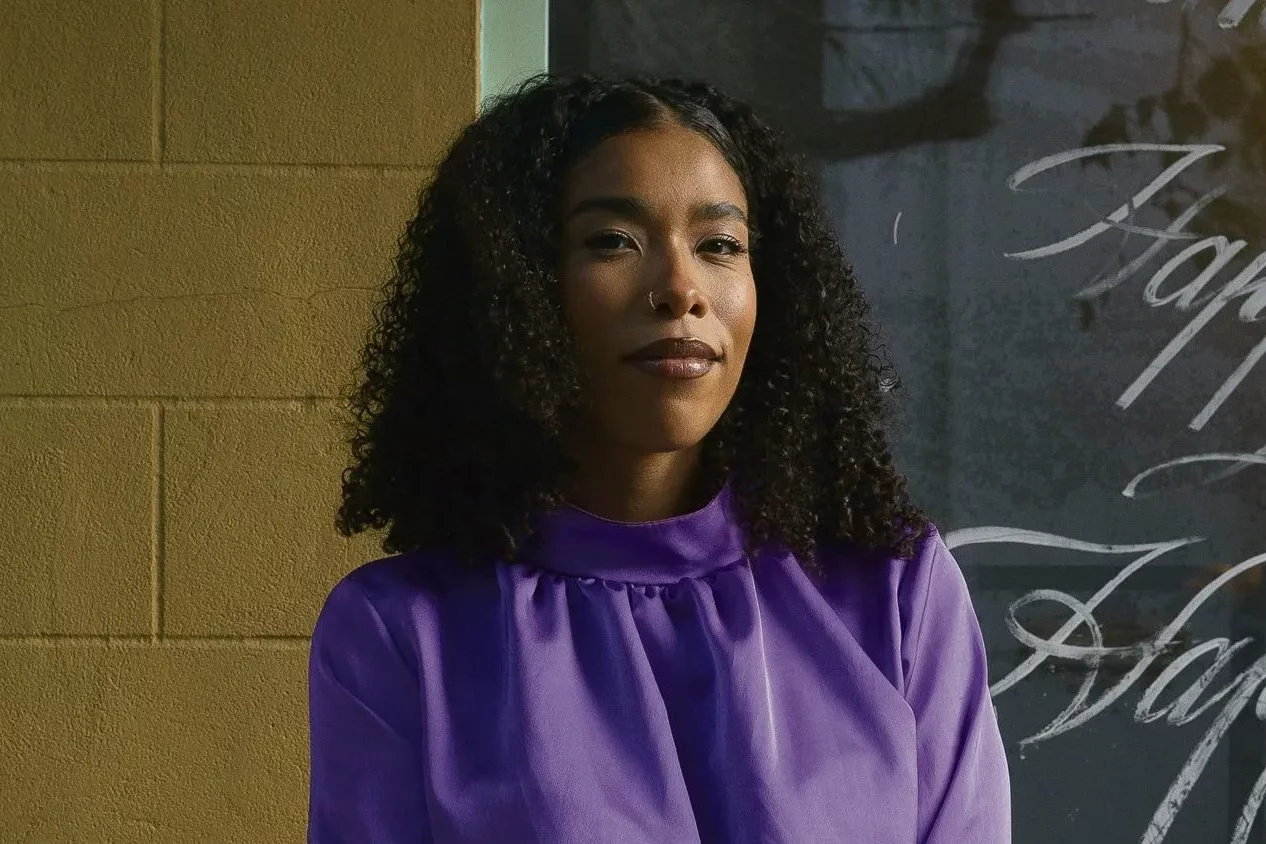

Gaslighting, traumatisme racial, whitesplaining... Estelle Depris explique le racisme aux Blancs

La Belgo-Congolaise propose des analyses et des conseils antiracistes dans un livre publié cet été, ainsi que sur son compte Instagram « Sans blanc de rien », qui réunit plus de 100 000 abonnés.

Tiré de l'Humanité

Publié le 17 novembre 2024

Estelle Depris vient de sortir Mécanique du privilège blanc. Sur son compte Instagram, Sans blanc de rien, elle s'adresse aux personnes blanches et leur explique le racisme.

Il n'y a pas assez de bancs et de tabourets, alors les lecteurs s'assoient sur les escaliers de la librairie Folies d'encre, à Montreuil. Ce sont surtout des jeunes qui sont venus rencontrer Estelle Depris, tout juste arrivée de la capitale belge pour une séance de dédicaces.

Sous la pluie francilienne, la Bruxelloise n'est pas dépaysée. « Ma communauté comporte plus de Français que de Belges », fait-elle remarquer. Devant son public ou sur Instagram, où son compte Sans blanc de rien réunit plus de 103 000 followers, la jeune femme est intarissable.

« J'ai toujours été intéressée par les questions sociales, mais je n'ai appris l'histoire coloniale de la Belgique qu'à environ 18 ans, de manière très violente », avec les images des massacres au Congo, raconte-t-elle. Le sombre passé du Plat Pays est effacé des manuels scolaires, un oubli volontaire qui constitue un terreau fertile pour la xénophobie : « Ce qui m'a frustrée, c'est ce manque d'accès aux connaissances. »

À la fin de son master, Estelle et deux de ses camarades imaginent alors un « mémoire médiatique » sous la forme d'un podcast dans lequel une jeune femme blanche découvre le racisme systémique.

Lutter contre les oppressions qu'on ne subit pas soi-même

« C'est l'ignorance blanche dont parle Charles W. Mills (philosophe jamaïcain – NDLR), reprend-elle. Il y a un véritable déni chez des personnes qui ne se sentent pas concernées par le problème, d'où l'expression “faire semblant de rien”. » Sur son compte, la jeune femme s'adresse donc directement aux personnes blanches.

Mais, plus qu'un travail de vulgarisation d'auteurs tels qu'Arun Kundnani, Toni Morrison ou Frantz Fanon, elle adapte leurs concepts et leurs analyses à l'actualité française et belge. Ainsi défilent les notions de gaslighting (manipulation visant à faire douter une personne d'elle-même – NDLR), de traumatisme racial ou de whitesplaining (explication sur le ton paternaliste donnée à des personnes subissant le racisme sur ce qui devrait être ou non tenu pour raciste – NDLR), pour lesquelles « il y a une vraie demande », affirme-t-elle.

Dans la librairie, nombreuses sont les personnes à l'interroger sur des situations personnelles, ces micro-agressions du quotidien. « La véritable solidarité politique, c'est de lutter contre les oppressions qu'on ne subit pas soi-même, leur répond Estelle Depris. Il ne s'agit pas de culpabiliser, puisque le racisme systémique biaise nos interactions et nous entrave tous, à différents niveaux. » Et comme les voix blanches sont plus écoutées que les autres, autant qu'elles servent : « Prendre la parole est un risque tout à fait minime comparé à ce qu'encourent les personnes racisées lorsqu'elles parlent. »

Pour cette fois, l'auditoire joue son rôle. C'est cette communauté « investie et hyperengagée » qui a permis à Estelle Depris de publier un premier ouvrage, un manuel intitulé Mécanique du privilège blanc. De quoi coucher ses nombreux posts Instagram sur papier.

« J'ai décidé de le faire après la mort de George Floyd (cet Africain-Américain assassiné par la police de Minneapolis le 25 mai 2020 – NDLR), se remémore-t-elle. C'était un moment très difficile pour nous tous. Quand la vidéo est sortie, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Environ 20 000 personnes se sont abonnées en une journée, beaucoup étaient blanches et se demandaient ce qu'elles pouvaient faire face au racisme et à leurs privilèges. »

« Personne n'est parfait sur les questions racistes »

La militante se sent obligée de répondre à l'appel. Elle travaille d'arrache-pied à l'écriture de son manuscrit et finance sa publication avec les précommandes de sa communauté. Cette dernière reçoit enfin son dû, l'été dernier. « Personne n'est parfait sur les questions racistes », affirme celle qui a eu la chance de grandir aux côtés d'une « vraie alliée », sa mère.

Jeune, celle-ci voit ses amies noires subir des agressions, elle fait donc tout pour protéger sa fille métisse. « Elle était en photo dans la presse parce que, en manif, elle levait un panneau ”Le racisme anti-Blancs n'existe pas », s'amuse Estelle, fière. Elle fait vraiment le taf ! »

Parler aux privilégiés pour que tous se saisissent du combat, tel est l'objectif d'Estelle

Depris. L'exploitation de classe n'efface pas les dominations racistes, « elles se superposent. Il faut qu'on arrive à décloisonner les luttes, à ne pas les hiérarchiser », argumente-t-elle, invoquant l'exemple du Nord-Kivu, en RDC. « Toutes et tous sont victimes du capitalisme, mais le viol des femmes est une arme de guerre, c'est un aspect féministe ; l'exploitation des mines, elle, soulève des problèmes environnementaux. Dans notre société, c'est pareil, on ne peut pas mener la lutte sociale sans en considérer tous les pans. »

Au risque de prolonger cette atmosphère « morose » en Belgique et en Europe, où les nationalismes percent dangereusement. « La frustration socio-économique d'une grande partie de la population a freiné les luttes progressistes, qu'il s'agisse de MeToo ou d'antiracisme, analyse la jeune femme. Beaucoup de privilégiés pensent que l'égalité leur fera perdre quelque chose. Mais personne ne perd rien ! On est tous au même niveau pour construire une société plus respectueuse, humaine et digne. »

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Celia Izoard, La ruée minière au XXIe siècle. Enquête sur les métaux à l’ère de la transition

1. La journaliste et philosophe Celia Izoard présente dans son essai La ruée minière au XXIe siècle : enquête sur les métaux à l'ère de la transition, publiée en 2024 aux Éditions du Seuil, ce qu'elle considère comme un paradoxe qui définit la société et l'économie contemporaines. Elle refuse l'idée reçue selon laquelle la simple transition des énergies fossiles aux énergies renouvelables permettrait de résoudre les maux environnementaux de notre époque. En mobilisant de nombreux exemples et statistiques, Izoard démontre l'absurdité (sur le plan environnemental) de cette « transition » écologique qui, au lieu de résoudre un problème, ne fait qu'au mieux, le déplacer, et au pire, y contribuer. Véritable monstre dans un costume d'agneau, l'industrie minière serait, selon elle, loin d'être la panacée écologique appuyée par les élites politiques et économiques partout dans le monde.

2. L'autrice commence par expliquer dans la première partie du livre ce qu'est réellement la « transition écologique ». Elle commence cette partie avec l'opposition de deux citations diamétralement opposées, mettant en exergue la tension entre, d'un côté, les élites qui cherchent à justifier une activité minière prétendument « propre » et, d'un autre côté, les spécialistes qui y voient un mensonge qui tente de justifier une activité profitable, mais fondamentalement mauvaise pour l'environnement. Izoard met dos à dos les propos des lobbys miniers et la réalité. Elle illustre d'abord l'insoutenabilité de la transition du fossile à l'électrique, celle-ci requérant des quantités colossales de métaux divers dont l'exploitation actuelle est insuffisante et devrait être décuplée au-delà de toute mesure raisonnable. Un de ses nombreux exemples, le plus évocateur à mon avis, est celui de l'électrification du parc automobile britannique. Cette transition « nécessiterait l'équivalent de deux fois la production mondiale actuelle de cobalt, les trois quarts de la production de lithium, et la moitié de la production de cuivre. » (pp. 28-30) En plus des métaux nécessaires à la production de ces voitures, il faut compter les métaux nécessaires à la production électrique par des sources dites renouvelables. La production de panneaux photovoltaïques et d'éoliennes nécessite également une grande quantité de métaux. Izoard tente de déconstruire d'un point de vue minier l'image strictement positive de la transition énergétique.

3. En plus de cette impossibilité pratique, la journaliste démontre en quoi l'industrie minière, dans ses pratiques actuelles, ne représente pas l'alternative souvent citée à l'industrie des énergies fossiles. Alors que certaines élites font la promotion de la mine dite « du XXIe siècle », Izoard démontre que la majorité des pratiques et procédé de l'industrie ont été inventés au XIXe. Elle illustre également les réalités moins connues de l'extraction minière, des montagnes de déchets qu'elle rejette à la modification du paysage en passant par les procédés énergivores et les ruptures de digues catastrophiques. Un recensement de Standard & Poor's cité par la journaliste démontre qu'il y aurait 34 820 mines dans le monde en 2024. Il est alarmant que malgré l'ubiquité de ces sites, la grande majorité des gens soient inconscients des réelles implications Guillaume Pitron, La guerre des métaux rares. La face cachée de la transition énergétique et numérique, Paris, Les liens qui libèrent, 2018, 296 pages. sociétales et environnementales des mines. Selon l'Agence internationale de l'énergie, les prélèvements d'eau par les entreprises minières auraient doublé entre 2018 et 2021 dans le monde, illustrant l'ampleur des conséquences auxquelles l'on peut s'attendre avec l'expansion du secteur minier que commanderont les nouvelles technologies. Déconstruisant ainsi le mythe écologique de la transition du fossile au minier, Izoard parle de réinvention d'un récit pour maintenir un statu quo et pour le maintien des activités d'extraction minière. [1]

4. des constats les plus forts de son argumentaire concerne l'illusion de la mine européenne propre. Selon l'autrice, des élites économiques et politiques en Europe participent à entretenir l'idée qu'il faut miner sur le continent pour des raisons de souveraineté et d'éthique. Pour elle, la mine européenne est forcément mieux réglementée que les mines dans d'autres pays. Elle répond ainsi à Guillaume Pitron qui avait écrit La guerre des métaux rares1, un essai dont le propos était entre autres, selon Celia Izoard, de rapatrier la production minière en Europe pour des soucis éthiques, géopolitiques et environnementaux.

5. illaume Pitron fait comme constat central que les pays dans lesquels les pays occidentaux vont chercher les métaux dits « critiques » ont des normes environnementales beaucoup plus faibles ou flexibles que les pays européens. En entrevue à TV5, il citait à cet effet la Chine, le Congo-Kinshasa ou la Bolivie. Le coût environnemental serait donc « aggravé » par rapport à une extraction faite aux normes européennes. Pitron fait également état de l'abondance des terres rares en Chine, comparant cette situation à celle du pétrole dans la péninsule arabique. Alors que d'autres pays ont progressivement recommencé l'exploitation de terres rares, les usines de raffinement seraient encore majoritairement en Chine, ce qui maintient le pays dans une situation de quasi-monopole. Les implications géopolitiques pour Pitron seraient très importantes, et appelées à croître à l'avenir, notamment à cause de la dépendance croissante de l'économie mondiale envers les terres rares et des ambitions politiques de la Chine. Ainsi, il conclut que l'Europe devrait relancer son industrie minière sur le continent pour maintenir une souveraineté en matière de terres rares et pour des raisons d'acceptabilité sociale, puisque l'industrie minière dans les autres pays serait plus « sale ».

6. l'aide de quelques exemples, Izoard défait cette idée reçue que les mines d'Europe sont inoffensives. Elle cite notamment l'exemple de la mine de Touro en Galicie dont le réservoir à déchets est situé près d'une falaise donnant sur un village, une pratique qui ne se ferait pas, selon elle, en Chine, au Brésil ou en Équateur. Sans contredire le propos de Guillaume Pitron sur les enjeux géopolitiques et écologiques insoupçonnés des nouvelles technologies par leur dépendance aux métaux, elle signale ce qu'elle considère être une erreur dans son raisonnement. Pitron omettrait certaines variables environnementales de son équation pour ne tenir compte que de considérations géopolitiques en faisant fi de la réalité des mines européennes selon elle. C'est ce qui expliquerait la similarité entre les constats des deux auteurs, mais la différence entre la conclusion de l'un et de l'autre. Alors que Pitron plaide pour une relance des mines d'Europe dans son ouvrage La guerre des métaux rares pour cesser de dépendre des exploitations minières étrangères, Izoard veut cesser de dépendre de l'industrie minière, qu'elle soit nationale ou étrangère. Guillaume Pitron semble cependant avoir cadré son argumentaire autour d'enjeux environnementaux dans son livre de 2021 L'enfer numérique, dans lequel il critique la transition numérique comme désastre environnemental. Son raisonnement aurait ainsi changé pour dénoncer la transition numérique, pas uniquement d'un point de vue géopolitique comme avant, mais également d'un point de vue environnemental.

7. ursuivant son analyse, Izoard veut ensuite comprendre pourquoi l'on tient à accomplir cette transition malgré ses lacunes et incohérences. Elle s'attarde ainsi aux grandes tendances sociétales et aux discours dominants. Parmi ceux-ci, le plus ancré dans le monde économique serait celui de la société « immatérielle ». Il existe une théorie de l'histoire économique stipulant que la société occidentale serait passée à une économie immatérielle à partir des années 1980 avec le développement des économies de services et des nouvelles technologies. Pour Izoard, ce discours serait tout simplement faux puisque ces services et ces technologies reposeraient sur des supports bien matériels. Par exemple, le monde numérique repose sur des centres de données énormes, des infrastructures bien physiques et énergivores pour fonctionner.

8. engouement pour ce discours de dématérialisation et d'alternative à l'économie physique et polluante serait moussé, selon Izoard, par des élites motivées par des sentiments impérialistes. Cet impérialisme, l'autrice en donne plusieurs exemples forts. D'abord, le coup d'État de 1965 du général Suharto en Indonésie, épaulé par la CIA et appuyé par une commission sur laquelle siègent des administrateurs de sociétés pétrolières et minières américaines. Cette prise de pouvoir aux dépens des communistes menés par Sukarno, éminente figure du non-alignement dans le contexte de la guerre froide, a permis notamment à une entreprise minière américaine de prendre le contrôle de l'immense mine de Grasberg. L'autre exemple est celui du coup d'État de 1973 du général Pinochet contre Salvador Allende au Chili. Ce dernier avait annoncé la nationalisation des mines de cuivre du pays sans prévoir de compensation aux entreprises qui exploitaient la mine. La CIA aida le général Pinochet à faire son coup d'État et les entreprises américaines ont maintenu le contrôle du cuivre chilien. Pour Izoard, l'impérialisme occidental aurait justifié les discours encourageant l'industrie minière.

9. oard met ainsi le doigt sur un enjeu important de cette nouvelle ruée minière : les discours évoluent, mais les motifs demeurent. Entre 2008 et 2018, un changement se serait opéré dans les discours de justification de l'activité minière. Alors que l'on parlait plus tôt d'objectifs de croissance économique pour justifier la mine, on passe alors à la nécessité d'accomplir une transition depuis les énergies fossiles vers l'électrique. Selon la journaliste, un rapport de la Banque mondiale datant de 2017 serait l'apogée de ce changement de discours. Or, ce rapport a été rédigé avec l'International Council on Mining and Metals, lobby composé des plus grandes entreprises minières. Si le discours a évolué, le motif demeure toujours le même pour Izoard : une ruée vers la création de nouveaux débouchés pour l'industrie minière. Les industries de l'armement de l'aérospatiale ainsi que la course au numérique seraient donc en réalité les bénéficiaires de cette extraction, plus que la prétendue transition.

10. autrice plonge ensuite dans une troisième partie dans un argumentaire qui diffère beaucoup des précédentes pour justifier le désir de l'humain pour l'exploitation minière. Cette troisième partie se veut beaucoup plus philosophique que les précédentes, davantage journalistiques. Izoard parle ici de cosmologie extractiviste, d'homo faber, de mythes grecs, d'alchimie, citant Paracelse, et d'autres concepts qui semblent plutôt difficiles à replacer par moments. Il devient difficile dans certains passages de relier l'argumentaire de cette partie à l'ensemble de l'œuvre. Izoard a cependant mobilisé certains arguments et exemples historiques et sociologiques qui justifient son propos et qui semblent moins ésotériques que ceux cités précédemment. Par exemple, l'exemple historique de Francis Bacon, philosophe et homme d'État anglais qui, inspiré par les mines allemandes, aurait favorisé le développement des sciences minières et de l'industrie minière en Angleterre. Dans un même ordre d'idées, Izoard revient sur Jacob Fugger, un banquier du Saint-Empire romain germanique qui aurait démarré la capitalisation de l'activité minière en Bavière. Elle illustre ainsi comment le capitalisme actionnarial s'est emparé de l'industrie minière et a démis de la propriété de cette activité économique les corporations de mineurs, qui sont alors passés au salariat. Elle en fait aussi une référence plus générale à l'émergence du capitalisme et à Weber.

11. tre la difficulté de replacer certains de ses exemples dans l'argumentaire général, il y a également un rapport incertain entre des arguments qui, bien qu'ils ne soient pas incompatibles, entrent en concurrence en l'absence de précision à ce sujet. Quelles sont les motivations réelles des humains à exploiter les mines ? Au premier degré, on pourrait penser qu'il s'agirait simplement de l'appât du gain, d'une forme d'avidité qui justifierait les risques que prennent au nom de collectivités entières quelques entreprises. Izoard parle bien de cette recherche du profit à quelques moments, notamment lorsqu'elle met en relation l'entreprise minière et le mythe d'Érysichthon. Or, sa troisième partie parle à la fois d'un désir de domination de la nature, d'une aspiration à poursuivre le travail de Dieu, d'une « religion du progrès », d'une matrice extractiviste du capital, entre autres. L'humain voudrait être se montrer supérieur à la nature en la modifiant à son image, se prétendrait divin et vouerait en plus un culte à une certaine idée qu'il se serait fait du « progrès ».

12. lia Izoard est un nom connu en France pour sa critique des nouvelles technologies et des idées s'y rapportant, notamment celle de progrès. Or, si tous les concepts précédents s'imbriquent et s'articulent de manière à créer plusieurs explications possibles pour le désir de l'humain d'exploiter les sous-sols, c'est cette critique du progrès, réel fil conducteur de l'œuvre intellectuelle de Celia Izoard, qu'il faut impérativement retenir. Pour la journaliste, il faut réfléchir aux modes de vie contemporains qui réduiraient « le donné à des ressources ». Celia Izoard transporte l'« En as-tu vraiment besoin ? », l'apophtegme emblématique du comptable vulgarisateur québécois Pierre-Yves McSween, du choix comptable personnel au choix sociétal et collectif. Cette réflexion s'articule évidemment avec les théories du renoncement, de la décroissance et de la démondialisation. Or, elle conduit spécifiquement à des questions d'ordre technologique. A-t-on réellement besoin de tous les nouveaux gadgets que présente le tout dernier téléphone cellulaire ? Izoard va encore plus loin : a-t-on réellement besoin d'un téléphone cellulaire ? Elle rappelle au passage que, bien qu'elle soit consciente que le quotidien de 2024 est adapté à l'omniprésence de ces appareils et que bien des fonctions ne sont possibles d'accomplir qu'à partir d'une connexion Internet itinérante, il est bien possible de vivre sans si la société en décide ainsi puisque presque tous n'en possédaient pas il y a à peine 20 ans. Ce changement, bien que qualifié de « retour en arrière » par plusieurs, permettrait de sortir de cette dépendance insoutenable à l'exploitation minière. Un tel changement implique forcément l'appel à une philosophie du renoncement puisque le confort matériel (peut-être opulent) devrait sans doute être reconsidéré à la lumière des ressources disponibles. Bien plus qu'une prise de conscience sur la provenance réelle et physique des supports technologiques, il faut réévaluer leur importance à la lumière des enjeux éthiques et en calculer le coût et le bénéfice. Il faut apprendre à renoncer, dit-elle.

13La quatrième partie porte sur l'avenir. Celia Izoard plaide pour un retrait des mines. Les chapitres de cette quatrième partie portent sur les combats qu'elle juge nécessaire de mener, puis sur l'avenir de cette relation entre l'industrie minière et l'environnement. Elle traite également des solutions qu'elle juge les plus pertinentes. Izoard indique d'abord où le combat qu'elle mène et le plaidoyer qu'elle porte rejoignent d'autres luttes. Le régime minier serait pour la journaliste un des piliers fondamentaux du régime capitaliste dont Marx avait critiqué l'iniquité. Le régime minier serait également un catalyseur de la crise climatique, ne permettant aucunement de faire de transition écologique. En effet, pour Izoard, l'industrie minière serait doublement polluante. Outre sa propre dépendance à l'industrie pétrolière, les équipements miniers et les transports fonctionnant aux hydrocarbures, elle poserait des risques majeurs pour les écosystèmes terrestres et marins. Au fil des paragraphes de cette partie, Izoard réinterprète le propos de son œuvre à la lumière de combats autres comme la lutte des classes ou la lutte à la crise climatique. L'exploitation minière, par les catastrophes écologiques et les abus qu'elle a décrits, serait un point de convergence de plusieurs luttes. Son ouvrage, profondément militant, appelle ainsi au ralliement de causes existantes à une cause qu'elle identifie comme la source de plusieurs autres maux. Elle appelle également, par les différentes idées reçues qu'elle déconstruit, à un rejet des alternatives qui sont proposées pour atténuer les effets de la mine. Pour Izoard, ce n'est pas à travers une meilleure gestion de l'industrie minière que l'on peut régler les problèmes environnementaux et sociaux qu'elle génère, mais plutôt en s'en retirant carrément. Par exemple, elle illustre la complexité et la presque insoutenabilité associées au fait de faire vivre des « mines urbaines » axées sur le recyclage de métaux dans les objets existants. Le recyclage, pour Izoard, ne serait qu'un commerce d'indulgences ou de temps pour les entreprises qui bénéficient de l'activité minière.

14. Elle propose ensuite quelques pistes de solutions, liste qu'elle ne prétend pas être exhaustive. Elle appelle notamment à certaines formes de désobéissance civile pour rendre moins viable l'exploitation minière par une augmentation des coûts, notamment par des blocages. Elle cite ensuite des exemples de campagnes afférentes à la solidarité internationale, une autre piste pour une prise de conscience collective. C'est surtout un appel au changement des modes de vie qu'elle lance, plaidant pour une décroissance minérale. À la lumière d'une évaluation collective des objets de notre quotidien, il devient impératif pour Izoard de renoncer à un certain confort. L'exemple qu'elle fournit est le téléphone portable. Or, contrairement à plusieurs autres appels à l'action individuelle en matière d'environnement, il s'agit bel et bien pour Izoard d'un appel à l'action collective. À l'échelle dont elle souhaite voir des changements, il devient nécessaire de faire ces choix en tant que société, et non plus simplement comme un renoncement personnel. Il s'agit de changer les manières de faire et de revenir à une certaine simplicité dans certains domaines. [2]

15. Bien qu'elles diffèrent de celles de Guillaume Pitron, les solutions qu'offre Izoard ne sont pas, à mon avis, les points les plus intéressants de l'ouvrage. Les paradoxes dans les discours publics et privés en constituent la clé de voûte. Au-delà d'une liste de constats et de solutions qui y répondent, Celia Izoard a effectué un travail de recherche dans l'espace public des éléments de discours qu'elle considère comme des idées reçues, et qui font largement consensus dans certaines sphères de la société, pour en faire ressortir les incohérences, dénoncer les comportements complaisants et, in fine, enrichir le débat public en sortant des discours actuels hégémoniques en matière d'énergie et d'environnement. À mon avis, bien qu'elle écorche au passage l'industrie minière, le plus intéressant de son essai reste la critique de l'hypocrisie des élites économiques et sociales qui mentiraient pour maintenir en place une exploitation minière pourtant insoutenable. Elle procède en brossant un portrait de l'industrie minière, mais aussi des discours dominants et des idées reçues afférentes à l'exploitation minière. C'est notamment ce qui fait l'originalité de l'ouvrage d'Izoard, versus d'autres auteurs comme Guillaume Pitron. Ce dernier fournissait, selon Izoard, un argumentaire précieux aux élites pour la relance des mines en Europe, ce qu'elle dénonce. Ce seraient à la fois les relations asymétriques au sein de l'Europe, avec une périphérie composée des PIGS (Portugal, Italie, Grèce et Espagne) où seraient relancées la plupart de ces mines, et l'inutilité de cette relance qui justifieraient un retrait des mines selon elle. La relance serait inutile parce que la transition est un mythe. La plupart des métaux extraits seraient de toute façon destinés aux industries de l'aérospatiale, de l'armement et des technologies de pointe. La course aux métaux serait une course à l'armement et au « progrès » technologique. Bien qu'elle s'exprime sur l'exemple du téléphone mobile et de son inutilité, Izoard semble éviter de se prononcer directement sur l'armement et l'aéronautique. Elle fait le parallèle avec la quête des nazis pour des minéraux destinés à l'armement à la fin des années 1930, puis explique les liens qu'entretient la Commission européenne avec les gisements ukrainiens et les entreprises d'exploitation. Elle illustre ainsi les motifs réels de l'intérêt de la Commission pour la défense de l'Ukraine, à ses yeux, sans poser son opinion aussi clairement que pour la fin des téléphones mobiles. Bien que son texte ne soit pas un traité en faveur ou non de la défense ukrainienne, cet aspect manque à son raisonnement puisque ce dernier prête facilement le flanc à des arguments plus réalistes sur la nécessité de défendre le peuple ukrainien de l'invasion russe. Évitant de tomber dans des arguments à la Jean-Marc Jancovici, cet ingénieur français qui défend l'idée de limiter à quatre le nombre de vols autorisés à un individu au cours de sa vie2, elle ne commente pas les usages aéronautiques des minéraux extraits. Elle offre ainsi une alternative au téléphone mobile sans offrir d'alternative à l'aviation commerciale ou à l'armement dans un contexte d'invasion de l'Ukraine, ce qui affaiblit quelque peu son argumentaire dans ce sens selon moi.

16. En n'offrant pas d'alternative crédible aux usages des métaux qui sont critiqués, il est possible de se demander à quel degré les idées d'Izoard relèvent de l'utopie. Il faut noter qu'elle parle peu ou pas de renoncement et de décroissance, ces mots-épouvantails qui sont largement contestés pour leur irréalisme. Ses suggestions sont sectorielles, visées, toutefois trop incomplètes pour que l'on puisse immédiatement croire en une sortie du minier. Si les constats qu'elle fait sont alarmants et nécessitent urgemment une réponse collective, il est difficile de voir comment l'on peut s'en sortir. Les méthodes qui s'accompagnent également de ce genre de renoncement à grande échelle peuvent également tenir du constructivisme rationaliste, une attitude qui, sans contrôle démocratique réel, peut facilement basculer vers la tyrannie. Si son argumentaire est crédible et convaincant, il manque toutefois des pistes crédibles qui dépassent le cadre du choix personnel (comme le téléphone mobile) pour envisager les changements nécessaires suggérés. Malgré ses lacunes, les constats et réévaluations sont nécessaires, et c'est ce que fait l'ouvrage : il lance le débat sur la transition. C'est la raison pour laquelle je ne puis qu'en recommander la lecture.

Édouard de Guise, « Celia Izoard, La ruée minière au XXIe siècle. Enquête sur les métaux à l'ère de la transition, Paris, Éditions Seuil, 2024, 344 pages. », Revue Interventions économiques [En ligne], 72 | 2024, mis en ligne le 17 septembre 2024, consulté le 24 novembre 2024.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

[1] Guillaume Pitron, La guerre des métaux rares. La face cachée de la transition énergétique et numérique, Paris, Les liens qui libèrent, 2018, 296 pages.

[2] 2 Jean-Marc Jancovici (30 mai 2023), "Il faut faire des compromis" : Jean-Marc Jancovici maintient son idée d'un quota de vols en avion, France Inter [Radio], https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien-du-mardi-30-mai-2023-5670062

Enfants ukrainiens :enquête sur une entreprise de russification forcée

Les auteurs :

Albert Herszkowicz est militant de la cause ukrainienne, animateur de Memorial 98. Il a publié (avec Beslan Bokhvaureli), « Les enfants ukrainiens victimes de Poutine »,Soutien à l'Ukraine résistante, n° 28, 22 mars 2024.

Bertrand Lambolez est vice-président de l'association Pour l'Ukraine, pour leur liberté et la nôtre ! (www.pourlukraine. com/) et a coordonné le travail du groupe d'enquête sur les crimes commis à l'encontre des enfants enfants ukrainiens.

Arnaud Lévy est consultant éditorial. Ancien journaliste puis directeur de communication pour une collectivité. Les auteurs sont membres de l'association Pour l'Ukraine, pour leur liberté et la nôtre ! (www.pourlukraine.com/).

Pour lire l'ensemble ce dossier, cliquez sur ce lien

Ce dossier se place dans la continuité d'une précédente enquête qui a servi de base à une communication envoyée en décembre 2022 au bureau du procureur de la Cour pénale interna- tionale (CPI). Celle-ci a contribué au dépôt, en mars 2023, de mandats d'arrêt contre Poutine et sa commissaire aux droits de l'enfant Maria Lvova-Belova. Ce nouveau volet de notre en- quête révèle que Russie-Unie (R-U, voir enca- dré Russie-Unie), le parti politique de Poutine, a contribué à planifier, coordonner et exécu- ter la déportation, la russification et l'adoption des enfants ukrainiens. L'enquête souligne la dimension génocidaire de cette entreprise qui vise à incorporer les enfants ukrainiens à la na- tion russe. L'intention génocidaire se traduit dans les propos des membres de Russie-Unie qui répètent que l'Ukraine n'existe pas, que les terres et le peuple ukrainiens sont russes, et qui témoignent d'une volonté fanatique de russifier les enfants ukrainiens. La nouvelle communica- tion appelle donc la CPI à étendre ses mandats à d'autres hauts responsables et à requalifier ces crimes afin d'accroître la pression judiciaire sur le pouvoir russe.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

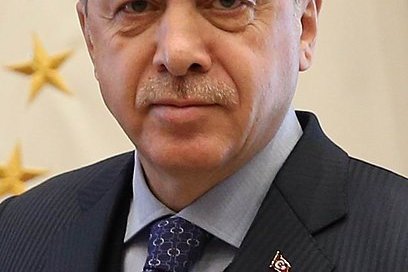

Les Brics dans la stratégie turque : continuité ou changement de paradigme ?

La Turquie, bien que membre clé de l'OTAN et candidate de longue date à l'Union européenne, ne se limite pas à ses alliances occidentales. Son intérêt pour les BRICS, notamment manifesté lors du sommet de Kazan en octobre 2024, témoigne d'une stratégie de diversification des partenariats.

Tiré de Recherches Internationales

Ozan Doğan Avunduk, analyste politique, expert de la Turquie.

Ce rapprochement avec les BRICS soulève des questions sur l'avenir de la politique étrangère turque : L'adhésion aux BRICS marquerait-elle une rupture avec le camp occidental ou s'agit-il plutôt d'une complémentarité ? Les autorités turques inclinent pour la deuxième raison. Examinons de près les BRICS et les récentes orientations de la diplomatie turque afin d'apporter une réponse nuancée à cette question.

BRICS : une plateforme aussi puissante que nébuleuse

Le groupe BRICS a été créé en 2009 pour réussir une meilleure coopération financière et de développement entre les pays émergents. Le mot « BRIC » est l'acronyme pour Brésil, Russie, Inde et Chine. La plateforme est devenue « BRICS » avec la participation de l'Afrique du Sud en 2010 et est communément appelée « BRICS+ » depuis l'adhésion de l'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Éthiopie et les Émirats arabes unis en janvier 2024. Avec cette dernière vague d'élargissement, la population totale des BRICS+ a atteint 3,5 milliards d'habitants, soit 45 % de la population mondiale. La taille totale des économies des pays membres est de 28,5 billions de dollars. Cela correspond à environ 28 % de l'économie mondiale. Il importe de noter également que les pays du BRICS produisent également 44 % du pétrole brut mondial. En 2014, les BRICS ont créé un instrument au service d'une nouvelle dynamique économique mondiale, la Nouvelle banque de développement (NBD), dotée alors de 250 milliards de dollars. En amont de leur adhésion aux BRICS, les Émirats et l'Égypte sont devenus membres de la NBD dont l'objectif principal est le financement des projets d'infrastructure dans les pays en développement.

Réunis annuellement sous une présidence tournante, les BRICS forment un bloc économique dynamique où l'Inde et la Chine, grands consommateurs d'énergie, trouvent avec la Russie un fournisseur privilégié. Cependant, l'absence d'une structure institutionnelle solide en fait un ensemble au potentiel encore incertain. Les BRICS n'ont pas de secrétariat permanent, ni de traités contraignants entre leurs membres. En outre, l'hétérogénéité du groupe ne peut être ignorée. Alors que la Russie voit dans les BRICS un soutien pour contrer les sanctions occidentales qui pèsent sur son économie depuis l'invasion de l'Ukraine, d'autres membres comme l'Afrique du Sud et le Brésil évitent une confrontation directe avec l'Occident. Bref, les BRICS sont un groupe de pays en pleine ascension, mais leur cohésion et leur capacité à agir de manière unifiée restent à prouver.

Sommet de Kazan : remise en cause de l'ordre occidental ?

Au dernier sommet des BRICS, les délégations de 35 pays et de six organisations internationales se sont réunies pour échanger sur les questions mondiales et les perspectives d'élargissement des partenariats dans trois domaines principaux : la politique et la sécurité, le commerce et l'investissement, ainsi que les échanges culturels et humanitaires. Les États ont discuté des efforts conjoints possibles pour stimuler la croissance économique dans les États des BRICS et les pays du Sud. Dans ce cadre, par l'intermédiaire de la NBD, ils visent à mettre en œuvre de nouveaux projets communs dans les domaines de l'industrie, de l'énergie, de la logistique et de la haute technologie. Ils ont réaffirmé leur détermination à approfondir les partenariats dans le domaine financier en améliorant la communication interbancaire et en créant de mécanismes de paiement dans les monnaies nationales. La volonté d'établir un tel système pourrait être un défi majeur à l'hégémonie du dollar, monnaie au cœur du système financier international conférant aux États-Unis une influence considérable sur l'économie mondiale.

La Russie, qui préside actuellement les BRICS, a également invité au sommet les dirigeants des États qu'elle qualifie de « partenaires », y compris la Turquie. La déclaration de Kazan souligne l'opposition collective des BRICS à la pratique des sanctions « illégales ».

La Turquie, déjà marginalisée au sein des cercles occidentaux notamment depuis son achat des missiles russes antiaériens S-400, semble s'éloigner de ses partenaires traditionnels. Toutefois, les apparences peuvent être trompeuses.

La Turquie d'Erdoğan en 2024 : entre marasme économique et équilibres diplomatiques fragiles

La Turquie affirme depuis des années sa volonté d'intégrer les BRICS pour équilibrer ses relations internationales. Les propos du président Afrique du Sud de la MÜSİAD, association patronale islamoconservatrice proche du gouvernement, en témoignent : « Les pays tels que la Chine et l'Inde, grâce à leurs fortes populations et leurs efforts sur le plan économique, tentent de briser le monopole des pays occidentaux. Les BRICS prévoient de mettre sur pied un nouveau système financier à l'horizon 2025, ce qui leur permettra non seulement de mieux se soutenir, mais aussi et surtout de trouver des alternatives aux structures financières mondiales, notamment le FMI et la Banque mondiale. (…) La Turquie, bien que non membre des BRICS, a été conviée au sommet avec le statut d'invité spécial. Cette invitation est une grosse opportunité en vue de développer l'économie turque. La coopération économique et la lutte contre le terrorisme seront au menu des échanges tête-à-tête entre le président Erdoğan et les leaders des BRICS (…) le pouvoir économique des BRICS sera supérieur à celui des nations occidentales d'ici 2030. »

La Turquie, sous la direction d'Erdoğan et du parti de la justice et du développement (AKP) au pouvoir depuis 2002, est coutumière de revirements diplomatiques. On note les efforts de réconciliation du président Erdoğan avec d'anciens adversaires : le prince saoudien Mohammed ben Salmane, le président émirati Mohammed bin Zayed Al Nahyane et le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi. Alors qu'il avait porté des accusations très dures contre ces dirigeants depuis 2013, Erdoğan avait entrepris des visites officielles à Riyad, Dubaï et au Caire, marquant ainsi un tournant dans ses relations avec ces pays. Parallèlement, son désir d'intégrer la Turquie aux BRICS, un bloc économique réunissant ces anciens adversaires, témoigne d'un pivot stratégique turc au Moyen-Orient.

Toutefois, les déclarations gouvernementales demeurent souvent équivoques. D'une part, en participant au sommet des BRICS et en demandant à en devenir membre, le gouvernement turc montre qu'il est à la recherche de nouvelles alliances, tandis que d'autre part, il répète à plusieurs reprises que cela ne signifie pas quitter l'OTAN. La Turquie insiste sur le fait que sa collaboration avec les BRICS s'ajoute à son partenariat douanier avec l'UE, sans le substituer.

Le discours d'Erdoğan prononcé seulement quatre jours après le sommet de Kazan, illustre la direction que prend la Turquie : « Nous renforçons notre coopération avec l'Allemagne d'une manière qui sied à deux amis de longue date et alliés de l'OTAN. Notre objectif est d'atteindre 60 milliards de dollars dans les échanges bilatéraux, qui s'élèvent actuellement à 50 millions de dollars (…) Les relations croissantes de la Turquie avec les BRICS ne sont en aucun cas une alternative à ses engagements existants. La Turquie participe à toutes ces plateformes en tant que pays allié de l'OTAN et menant des négociations en vue d'une adhésion à part entière à l'UE ». Le chef de l'État turc continue donc à donner la priorité à la coopération avec l'Occident.

De toute manière, depuis septembre 2024, Moscou tempère les attentes sur l'adhésion de la Turquie aux BRICS. L'organisation a besoin de consolider l'intégration des nouveaux membres accueillis en janvier 2024. Plutôt qu'une adhésion immédiate, un « statut de partenariat » a été proposé à la Turquie et aux autres pays candidats, témoignant d'une approche plus graduelle.

Conclusion

La volonté d'adhésion de la Turquie aux BRICS répond avant tout à une volonté d'éviter l'isolement sur la scène internationale. Les liens historiques, économiques et institutionnels étroits de la Turquie avec l'Europe, notamment avec l'UE, son premier partenaire commercial, et le Conseil de l'Europe dont elle est membre fondateur, créent une interdépendance complexe difficile à rompre.

Face à une situation économique délicate marquée par l'hyperinflation, la Turquie est visiblement à la recherche de nouvelles pistes pour stimuler sa croissance et accéder à de nouvelles sources de financement. L'intégration aux BRICS et à la Nouvelle banque de développement pourrait ouvrir de nouveaux horizons à la Turquie. La matérialisation des opportunités offertes par les BRICS dépendra également de la capacité du groupe à se structurer en une organisation formelle véritablement efficace proposant une alternative crédible aux institutions financières internationales existantes.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

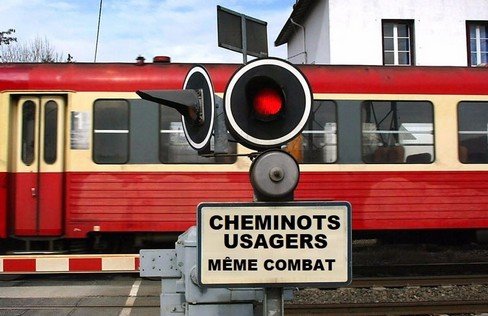

Grève des cheminots : ce qui se joue avec la liquidation de Fret SNCF

Les cheminots se mobilisent ce 21 novembre et annoncent une grève reconductible pour le 11 décembre. C'est leur dernière chance d'arrêter ce qu'ils estiment être la liquidation du Fret SNCF, un mode de transport de marchandises plus écologique.

Photo et article tirés de NPA 29

Cet article est publié dans le cadre de notre partenariat avec Rapports de force.

Les arbres ont poussé au milieu des carcasses de locomotives, dans la gare de triage de Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime). C'est dans cette commune que Stéphane Lachèvre, cheminot, a grandi. Tout comme ses parents avant lui. « Quand j'étais à l'école primaire, il y avait des cheminots qui venaient dans nos classes pour vanter la SNCF et expliquer le métier », se souvient-il. La SNCF était le principal employeur des 30 000 habitants de cette banlieue de Rouen : « On allait visiter avec l'école les ateliers de réparation. L'identité de la ville était marquée par ce chemin de fer et son triage. » En 1996, le jeune homme qui rêvait d'être conducteur de train est embauché à la SNCF dans le fret – le transport ferroviaire de marchandises.

Mais la gare de triage a fermé en 2010. « Un choc », se rappelle le cheminot. Depuis, la gare de triage de Sotteville est devenue « un cimetière de locomotives ». Pour les trains en bout de course, ou pour ceux en bon état que la SNCF ne fait plus circuler faute d'un trafic suffisant. « À force, on s'habitue », soupire le conducteur de fret. « Mais venir tous les jours au boulot en se disant que ce lieu est devenu un dépotoir… C'est désolant. »

Bien d'autres gares de triage en France incarnent cette dégradation du fret ferroviaire, un moyen de transport de marchandises pourtant bien moins polluant que la route. Après des années d'ouverture progressive à la concurrence de ce qui était jusqu'alors un monopole public, l'État s'apprête à porter le coup fatal. Fret SNCF, qui représente 50 % de l'activité et 4500 cheminots, va être liquidé au 31 décembre.

Transférés au privé, sans garantie sur leurs droits sociaux

Après 28 ans de bons et loyaux services, Stéphane Lachèvre ne sera plus conducteur de Fret SNCF. À partir du 1er janvier 2025 en effet, lui et ses 4500 collègues seront transférés automatiquement vers deux nouvelles filiales. Hexafret, dédiée aux activités du fret, reprendra 4000 personnes. Technis en reprendra 500 pour l'entretien des locomotives. Le capital de la société Rail Logistics Europe, la branche du groupe SNCF qui englobe ces filiales Hexafret et Technis, a un capital ouvert aux actionnaires publics… comme privés. « On avait donc une branche construite avec de l'argent public, que l'on va désormais mettre au service du privé. Avec un schéma de rentabilisation à outrance », expose Julien Troccaz, secrétaire fédéral de Sud Rail.

Une plongée dans l'inconnu. Pendant quinze mois, les conditions de travail des cheminots du fret doivent être maintenues. Mais ensuite : aucune garantie. Après les 15 mois, il y aura de nouveaux accords d'entreprise, en repartant d'une feuille blanche, basée sur la convention collective nationale. « C'est une stratégie de dumping social, tout simplement », résume Sébastien Mourgues, contrôleur de train, secrétaire général de la CGT cheminots du Languedoc-Roussillon. « Quinze mois, ça passe très vite », craint Stéphane Lachèvre, aujourd'hui élu Sud Rail au comité social et économique (CSE) de Fret SNCF. « Nous ne vivons pas bien du tout cette incertitude. »

Même pendant ces quinze mois, certaines dispositions pourraient ne plus être respectées. Les deux filiales ont d'ores et déjà fait savoir qu'elles ne souhaitaient pas appliquer l'ensemble des mesures contenues dans les dizaines d'accords d'entreprise existants, pour le moment, à la SNCF. L'accord sur le temps de travail, par exemple, est en jeu. En vertu de cet accord, et des horaires de travail qui doivent être adaptées aux contraintes des trains de marchandises, qui circulent de jour comme de nuit, les agents avaient jusqu'ici droit à un repos minimum de 14 heures entre deux journées de travail , et de 9 heures lorsqu'ils sont en découché à l'extérieur (pour les conducteurs de locomotive notamment). « On sait qu'il y a une velléité de diminuer ce temps de repos. Sauf qu'en faisant cela, on affecte la sécurité ferroviaire », avertit Sébastien Mourgues. La direction de la SNCF prévoit une réunion sur ce sujet des conditions de transfert le 27 novembre. À peine un mois avant l'échéance.

L'exigence d'un moratoire

Pour espérer mettre un coup d'arrêt à la liquidation, une grève est menée ce jeudi 21 novembre par l'intersyndicale CGT, Unsa, Sud, CFDT. Si le gouvernement et la direction de la SNCF ne répondent pas à leurs revendications, les syndicats font planer la menace d'une grève reconductible à partir du 11 décembre au soir. Un ultimatum. C'est que depuis de longs mois, les syndicats et cheminots se mobilisent et se rassemblent sur le sujet.

Parmi leurs revendications principales : la tenue d'un moratoire. Il s'agit d'un enjeu écologique, donc d'un sujet d'intérêt général, défendent les cheminots interrogés. « Il faut que le grand public se saisisse de ce sujet », insiste Loïc Guigou, conducteur de trains fret à Avignon, secrétaire général de la CGT cheminots locale. « Sur les chaînes d'infos en continu, on parle très peu du fret : on ne parle des cheminots que pour dire qu'ils “prennent en otage” pour les fêtes de fin d'année », déplore-t-il. Ce moratoire était l'une des préconisations de la commission d'enquête parlementaire dont le rapport sur la libéralisation du fret a été clôturé en décembre 2023. Mais jusqu'ici, le gouvernement et le ministère des Transports opposent une fin de non-recevoir.

Le gouvernement affirme seulement répondre à des injonctions européennes.

Rembobinons : en janvier 2023, la Commission européenne annonce l'ouverture d'une enquête à l'encontre de l'État français, soupçonné d'aides illégales versées à Fret SNCF entre 2005 et 2019. Le montant de l'aide publique à rembourser s'élève à 5 milliards d'euros. Pour éviter de devoir payer cette facture salée, l'ex-ministre des Transports Clément Beaune annonce, en mai 2023, le futur découpage du Fret SNCF en deux filiales.

Les activités parmi les plus rentables cédées à la concurrence

« C'est de la lâcheté politique », estime Julien Troccaz de Sud Rail. Les conclusions de cette enquête européenne n'ont toujours pas été communiquées. Lorsqu'elles le seront, si une demande de remboursement est effectivement émise, il sera toujours temps de la contester, martèlent les syndicats. D'autant que la viabilité économique du modèle en deux filiales privatisées interroge. Le CSE de Fret SNCF a commandé des expertises au cabinet Secafi sur le sujet. Dans ces rapports 2023 et 2024, que nous avons pu consulter et que Reporterre avait révélé, il est écrit que les mesures imposées au groupe « risquent de fragiliser l'activité dans son ensemble » et qu'elles vont aboutir à un « modèle économique plus coûteux ».

En outre, une fenêtre s'est ouverte avec un changement de poste : Teresa Ribera, ministre espagnole socialiste et écologiste, devrait devenir la nouvelle vice-présidente de la Commission européenne en charge de la concurrence au 1er décembre. Les syndicats estiment que le gouvernement français pourrait négocier avec elle un changement de cap. « Nous ne lâcherons pas politiquement, au vu de l'urgence climatique. On a beaucoup d'alliés qui nous soutiennent dans la défense du fret, notamment au sein de l'Alliance écologique et sociale [qui réunit huit organisations syndicales et associatives] », martèle Julien Troccaz. « On a quatre semaines pour amplifier le rapport de forces. »

Le transfert aux deux filiales prévu en janvier 2025 a déjà impliqué la baisse de 10 % des effectifs du fret. 500 agents sont partis entre mi 2023 et aujourd'hui. Tous « se sont vus proposer une solution au sein du groupe », s'est maintes fois défendue la direction de la SNCF. « La direction a très bien joué tactiquement : elle a tellement pourri notre roulement, que les personnes ont d'elles-mêmes décidé de partir à droite à gauche et de demander des mutations », explique Loïc Guigou, le conducteur fret d'Avignon, dont le nombre de collègues a été divisé par deux en un an.

C'est qu'en mai 2023, toujours pour donner des gages à la Commission européenne, le gouvernement a annoncé l'obligation pour Fret SNCF de délaisser une part importante de ses trains à la concurrence. Le ministère des Transports a ainsi contraint le Fret SNCF de se séparer de ses flux de combinés, c'est-à-dire son trafic de containers également transportés par voie fluviale ou routière. Le Fret SNCF a dû informer ses clients de leur obligation de trouver un nouvel opérateur d'ici juin 2024 pour gérer ces flux. C'était pourtant la partie la plus rentable du fret, avec une haute fréquence de circulation : les combinés représentent 20 % du chiffre d'affaires et 30 % du trafic. Ils sont désormais aux mains d'autres opérateurs belges, français ou encore allemands.

Conséquence : « Il y a eu une vraie chute de la charge de travail », atteste Loïc Guigou. « Quand vous restez des semaines à attendre que le téléphone sonne, c'est difficile. » Sur la fiche de paie, là où un conducteur expérimenté fret gagne entre 2500 et 2800 euros net, la baisse de l'activité s'est concrétisée par « 400 à 600 euros de moins » chaque mois, du fait de l'absence de primes, précise-t-il.

Les cheminots transformés en sous-traitants des concurrents

À la place, l'État a obligé les cheminots du Fret SNCF à assurer de la sous-traitance pour conduire et maintenir les trains le temps que la concurrence forme ses propres employés. « On est allés jusqu'au bout de l'ignoble », lance Loïc Guigou. « Voir les trains que l'on faisait, nous, être remplacés par des trains roulant pour la concurrence. Et que l'on nous demande en plus d'assurer la sous-traitance le temps que cette concurrence soit prête… C'est très dur humainement. »

Dans ses rapports d'expertise, le cabinet Secafi pointe une exposition aux risques psycho-sociaux « forte » depuis mai 2023. L'incertitude pour l'année prochaine produit le sentiment général que « tout le monde est laissé à l'abandon », décrit Mikaël Meusnier, conducteur du fret depuis plus de vingt ans, par ailleurs secrétaire général du syndicat des cheminots CGT de Perpignan. Cette situation « engendre un sentiment de dégoût. Et puis après, les problèmes professionnels, tu les ramènes à la maison », confie un cheminot, qui préfère en parler anonymement.

« On a exercé nos droits d'alerte sur les risques psycho-sociaux, pour danger grave et imminent », insiste Loïc Guigou. En Languedoc-Roussillon, plusieurs cheminots du fret « sont tombés malades après l'annonce de mai 2023 », abonde Sébastien Mourgues. Partout, les syndicats ont alerté. En Normandie, pour les agents de Sotteville-lès-Rouen, une alerte pour danger grave et imminent a été adressée dès juin 2023 à la direction Fret SNCF et à la direction des ressources humaines par le CSE. Les annonces gouvernementales entraînent « beaucoup d'inquiétudes, d'anxiété et d'angoisse », pointe le document que nous avons consulté. Avec « un profond mal-être psychologique » qui « peut engendrer des ruptures de séquence dans des opérations de sécurité ».

Dégradation historique au mépris des enjeux écologiques

L'ouverture à la concurrence du fret ferroviaire, si elle a touché de plein fouet Fret SNCF entre 2023 et aujourd'hui, ne date pas d'hier. Dès 2006, les lignes nationales du fret ferroviaire sont ouvertes à la concurrence. Trois ans après les lignes internationales. D'où le fait que parmi les agents du Fret, « beaucoup ressentent le sentiment d'un lent déclassement collectif et individuel », pointe le rapport du cabinet Secafi.

La SNCF était en situation de monopole public sur le fret il y a 20 ans. Elle est devenue, au fur et à mesure, un groupe parmi d'autres. Cet éclatement progressif a « cassé l'ambiance cheminote, la solidarité qu'il y avait à l'époque entre nous », regrette Mikaël Meusnier. Mais la SNCF est restée un groupe fort, puisqu'aujourd'hui, elle gère encore 50 % du transport de marchandises. L'ouverture à la concurrence, elle, est loin d'avoir tenu la promesse initiale d'une relance de l'activité. La part modale du fret ferroviaire par rapport aux autres types de transport a diminué de moitié (de 16 à 8 %) entre 2000 et 2018. Dans le même temps, en 15 ans, 63 % des effectifs ont été supprimés. « Un vrai carnage social », résume Julien Troccaz.

À contre-courant de ce que prévoit aujourd'hui l'État français, les pays européens disposant d'une part modale du fret ferroviaire supérieure à 20 %, comme la Suisse, ont « tous développé des politiques publiques actives », note le cabinet d'expertise Secafi. Avec des investissements de modernisation et développement du réseau ferré, ou encore « des incitations au report modal », par exemple l'interdiction de circuler pour les poids lourds certains jours.

Le même argument gouvernemental perdure pourtant : le fret coûterait trop cher, comparativement à la route. « Mais si on commençait à faire payer l'entretien des routes aux transporteurs routiers, et si l'on ne défiscalisait pas le gasoil, et bien peut-être que la bataille ne serait pas la même », raille Loïc Guigou. « On oublie toujours de parler des coûts induits du transport routier, que la société paie : la pollution de l'air, le bruit, les accidents de la route », liste Stéphane Lachèvre.

En 2018, la réforme d'Élisabeth Borne a scellé le sort du fret, en divisant la SNCF en quatre sociétés anonymes (SA), tandis que le Fret est devenu une société par actions simplifiée (SAS). Le tout « en gardant l'endettement historique dans ses comptes et en se mettant sous dépendance de financements bancaires. Ce n'est rien d'autre que la mise à mort de Fret SNCF. Le Fret va disparaître », s'alarmait déjà le CSE de la filière dans un communiqué de 2019.

Nous y sommes aujourd'hui. « Le fret SNCF est dans une situation qui découle de vingt ans de restructurations de l'outil de production », résume Sébastien Mourgues. Pour la suite, avec le basculement du Fret SNCF aux mains de deux filiales ouvertes au privé, « on s'attend à une descente infernale de suppressions de poste », prédit Julien Troccaz. L'opération rappelle le coûteux imbroglio autour de la création de la société Réseau ferré de France (RFF) en 1997, pour dissocier l'entretien des voies ferrées (assuré par RFF) de son exploitation (par la SNCF ou l'ouverture à la concurrence), et loger la dette de la SNCF dans une nouvelle entité. Résultat : pendant la décennie qui suit, à cause de trop faibles investissements, l'état du réseau ferré s'est fortement dégradé avec les conséquences que l'on sait en matière de fermeture de lignes, de dysfonctionnements et de retards pour les usagers.

Le fret, « un laboratoire » pour les TER, Transiliens et Intercités

Les demandes de mutation des agents du Fret, désireux d'éviter le transfert de janvier, se sont multipliées ces derniers mois. Au 31 décembre, chacun sera fixé. Soit le changement de poste – donc de lieu et/ou de conditions de travail – est accepté ; soit le cheminot est automatiquement transféré sans avenant à son contrat dans la nouvelle filiale.

Loïc Guigou, lui, a fait une demande de mutation vers le TER. Mais sa région PACA est en première ligne de l'ouverture des TER à la concurrence – autre sujet de lutte des cheminots depuis de longs mois. Du fret au TER, la direction de la SNCF « emploie les mêmes méthodes sur l'ouverture à la concurrence », décrit Sébastien Mourgues. « Tout cela relève d'une stratégie globale de démantèlement de la SNCF et de baisse des droits sociaux des cheminots. » Ce 21 novembre, l'intersyndicale demande aussi l'arrêt du processus de filialisation des TER, Transilien et Intercités.

Sa mutation, Loïc ne la perçoit donc que comme « une mini bouffée d'oxygène. Je sais que dans quelques années, je vivrai au TER la même chose que ce que j'ai vécu au Fret. » Les cheminots les plus anciens « mesurent que tout ce qui a été fait avec Fret SNCF, c'est le laboratoire de ce qui va s'appliquer ailleurs, dans les autres services », soutient Sébastien Mourgues. « D'où leur forte colère aujourd'hui. »

Maïa Courtois 20 novembre 2024

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Togo. Refus de reconnaissance du Syndicat des enseignant·es du Togo et licenciement de grévistes

Depuis mai 2022, 119 enseignant·es grévistes ont été arbitrairement révoqué·es ou licencié·es à la suite de la création du Syndicat des enseignants du Togo (SET).

Tiré de Infolettre https://www.questionsdeclasses.org/enseignants-en-lutte-au-togo-et-en-iran-amnesty-international/

Le SET a été créé en 2021 en respect des législations locales et internationales, mais le gouvernement togolais a arbitrairement refusé son enregistrement et donc sa

reconnaissance.

En mars 2022, le SET dépose un préavis de grève qui sera majoritairement suivi dans le secteur dans de nombreuses régions du pays. A la suite de cette grève, le ministère de la Fonction Publique exclut alors 137 enseignant·es grévistes. Le ministère joue l'escalade répressive et 3 responsables du SET et le prestataire informatique du syndicat seront arrêtés à Lomé et mis en garde à vue en avril. Le 2 novembre 2023, le Comité de la liberté syndicale

(CLS) de l'Organisation internationale du travail (OIT) a émis de sérieuses réserves sur plusieurs aspects de l'action de l'État du Togo (cf. § 685, 694 et 697) et a demandé à ce dernier un certain nombre d'informations complémentaires (§ 698). Le 10 juillet 2024, la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a condamné l'État du Togo pour violation du droit au travail des requérants.

Dans leur quasi-totalité, les enseignant·es révoqué·es ou licencié·es ne sont pas parvenu·es à se réinsérer dans le monde de l'emploi, et leurs foyers se trouvent ainsi plongés dans une grande précarité. Le SET réclame encore à ce jour la réintégration des 119 licencié·es et appelle à la solidarité internationale.

Source : Rapport OIT No. 404, Octobre 2023 – https://normlex.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:50002:0::NO::P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:4364412

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Bernie aurait gagné. Pour vrai.

D. Trump ne cesse de gagner parce que le Parti démocrate refuse d'être le Parti de la classe ouvrière

Natalie Shure, The Intercept, 12 novembre 2024

Traduction, Alexandra Cyr

Chaque défaite du Parti démocrate soulève des débats sur une des questions les plus entendues en ces temps de politiques électorale : Est-ce que Bernie (Sanders) aurait gagné ? Au point de départ, ce débat était clair. Immédiatement après l'échec d'Hilary Clinton en 2016 face à D.Trump, la gauche du Parti démocrate est montée au front pour dire que leur candidat favori aux primaires aurait gagné haut la main cette élection présidentielle ce que ne pouvait pas faire la candidate choisie.

L'argument allait comme suit : l'orientation de D. TRump, anti-establishment, anti-néolibéralisme et anti-statu-quo l'a facilement propulsé à la tête du Parti républicain et du votre populaire dans les États pivots qui déterminent la Présidence américaine. Même si sa position d'héro de la classe ouvrière est plus que douteuse, (rappelons-nous qu'il est un multimillionnaire, un seigneur de l'immobilier dont le penthouse est doté d'un ascenseur en or), Mme Clinton était l'avatar ambulante de l'exacte élite politique que D. Trump diabolisait.

Bernie Sanders de son côté, a passé sa carrière entière à argumenter contre la classe dirigeante que représente justement D. TRump. Là où il blâme les immigrants.es et demande leur expulsion parce qu'ils et elles feraient le malheur du pays, B. Sanders pourfend les riches et les puissants.es pour les mécontentements causés à la classe ouvrière et exige des politiques sociales comme réponses.

Les arguments de B. Sanders vont ainsi : « Oui le système est tout de travers, vous êtes pris à la gorge, alors attaquons-nous à ces gras-durs qui font cela et donnons à tous et toutes ce qu'ils et elles méritent », il y a là une réponse, une alternative positive à envoyer à D. Trump. Pour Mme Clinton, c'était plutôt : « Non le système n'est pas tout de travers, vous n'êtes pas pris à la gorge alors, maintenant, votez pour les gras-durs que favorisent vos politiciens.nes ».

Impossible de défaire le trumpisme sans une lutte de classe et la promesse d'un changement pour la classe ouvrière