Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Adoption du projet de loi 89 : « Il s’agit d’une journée sombre pour les travailleuses et les travailleurs »

Le projet de loi 89, adopté aujourd'hui, aura de lourdes conséquences pour l'ensemble de la main-d'œuvre du Québec, affirment les porte-paroles des principales organisations syndicales, dont la CSQ.

« Le premier ministre et son ministre du Travail n'ont vraisemblablement pas saisi l'ampleur des dégâts qu'occasionnera sa nouvelle législation. Il s'agit d'une journée sombre pour les travailleuses et les travailleurs », dénoncent les porte-paroles Robert Comeau de l'APTS, Luc Vachon de la CSD, Caroline Senneville de la CSN, Éric Gingras de la CSQ, Mélanie Hubert de la FAE, Julie Bouchard de la FIQ, Magali Picard de la FTQ, Christian Daigle du SFPQ et Guillaume Bouvrette du SPGQ.

Des conséquences pour toutes les personnes salariées du Québec

Il ne fait aucun doute pour les organisations syndicales que les impacts du projet de loi se feront sentir bien au-delà des personnes syndiquées. « Nous le répétons, les gains obtenus par la négociation exercent une pression positive sur les milieux non syndiqués, obligeant les employeurs à s'ajuster pour demeurer compétitifs. C'est à l'ensemble de la main-d'œuvre québécoise que le gouvernement s'attaque en limitant la capacité des travailleuses et des travailleurs à défendre et à améliorer leurs conditions de travail », déplorent les porte-paroles.

Une menace à la paix industrielle

Les règles entourant le recours et l'exercice de la grève permettaient jusqu'ici de maintenir l'équilibre fragile, mais essentiel entre les travailleuses, les travailleurs et les patrons. Les organisations syndicales ne s'expliquent pas pourquoi Jean Boulet a voulu tout bouleverser, si ce n'est pour assujettir l'ensemble des personnes salariées au bon vouloir des employeurs et pour faire plaisir au patronat ainsi qu'à un conseil des ministres aux tendances antisyndicales.

« L'encadrement entourant l'exercice du droit de grève, qui était somme toute limitatif, offrait aux travailleuses et aux travailleurs la possibilité d'améliorer leurs conditions à l'intérieur de balises claires. Le ministre semble s'être trouvé des prétextes pour bafouer leurs droits et, de ce fait, il menace la paix industrielle », évoquent les représentants syndicaux. « Il nous semble clair que les limitations au droit de grève contenues dans cette législation ne passeront pas le test des tribunaux. Les constitutions, tant canadienne que québécoise, ainsi que l'arrêt Saskatchewan sont sans équivoque à ce propos. Les droits syndicaux sont aussi des droits humains. »

Des gains obtenus grâce aux luttes

Au fil des décennies, de nombreuses avancées sociales bénéficiant à l'ensemble de la société ont été obtenues grâce aux luttes menées par les travailleuses et les travailleurs syndiqués. L'équité salariale, l'implantation du réseau des CPE, le salaire minimum, les congés parentaux sont quelques-uns des gains obtenus grâce à la mobilisation syndicale. « Ce sont nos moyens de pression et nos grèves qui ont permis à des millions de Québécoises et de Québécois de bénéficier de ces droits. Priver les travailleuses et les travailleurs de leur capacité à lutter, c'est freiner les progrès de toute la société québécoise », insistent les porte-paroles.

« Le lien de confiance est rompu »

Dès l'évocation par Jean Boulet de ses intentions, à la fin 2024, les organisations syndicales ont invité le ministre du Travail à la prudence. « Nous avons rapidement saisi que le ministre ne serait pas ouvert à la discussion afin de trouver des solutions satisfaisantes pour tous. D'ailleurs, nous nous expliquons mal cette volte-face complète de la part du ministre du Travail, qui a drastiquement changé de ton à partir de ce moment : il a choisi de rompre le dialogue avec les travailleuses et les travailleurs du Québec. Le lien de confiance est rompu », concluent les porte-paroles.

Le plan d’aide d’Israël à Gaza est un élément clé de sa stratégie d’expulsion des Palestiniens

Le projet d'Israël de confier la distribution de l'aide à Gaza à une entreprise privée américaine est un élément clé de son plan de nettoyage ethnique de la population. Voici comment.

Tiré de Agence médias palestine

27 mai 2025

Par Qassam Muaddi, le 22 mai 2025

Photo : Des Palestiniens font la queue pour recevoir des pots de nourriture distribués par des organisations caritatives, à Gaza, le 21 mai 2025. (Photo : Omar Ashtawy/APA Images)

L'expulsion forcée du peuple palestinien est désormais l'objectif explicite de la guerre menée par Israël contre Gaza. Mercredi soir, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré qu'Israël ne mettrait fin à la guerre que si « le Hamas se rendait, Gaza était démilitarisée et que nous mettions en œuvre le plan Trump ».

Trump est revenu sur son plan de février visant à « prendre possession » de Gaza, à expulser sa population et à la transformer en « Riviera du Moyen-Orient », mais Netanyahu l'a tout de même saisi et considéré comme un feu vert pour exterminer Gaza. La dernière phase de ce plan consiste à militariser l'aide humanitaire à des fins d'extermination finale de Gaza.

Le plan est simple : affamer la population de Gaza et créer une seule zone rase où elle pourra venir chercher des rations alimentaires, acheminées par l'armée israélienne et gérées par une entreprise privée américaine. La population de Gaza sera contrainte de se rendre dans ces points de collecte, où elle sera parquée dans ce qui sera en fait un camp de concentration, situé dans l'ancienne ville de Rafah, transformée aujourd'hui en un terrain vague.

Netanyahu a clairement exprimé tout cela dans sa dernière déclaration, publiée au lendemain de l'annonce par Israël de son intention d'autoriser l'entrée d'une aide humanitaire « minimale » à Gaza pour des « raisons diplomatiques », afin d'éviter des accusations de crimes de guerre et des images de famine.

Lundi, le cabinet de guerre israélien a finalement approuvé l'entrée de l'aide, après deux mois de blocus total du territoire assiégé. Cette famine forcée a entraîné la propagation de la faim et des maladies. Le bureau des médias du gouvernement de Gaza a indiqué qu' au moins 70 000 enfants palestiniens ont été hospitalisés pour malnutrition sévère.

La décision du cabinet fait suite à d'intenses négociations avec le Hamas au Qatar, avec la médiation de cet État du Golfe et la pression de l'envoyé américain au Moyen-Orient, Steve Witkoff. Les pourparlers ont débuté après la libération par le Hamas du soldat israélo-américainEdan Alexander au début de la semaine dernière.

Les États-Unis auraient fait pression sur Israël pour qu'il envoie une équipe de négociateurs, conduisant finalement à la décision d'autoriser l'entrée de denrées alimentaires.

Les pourparlers se poursuivent sur la possibilité d'un cessez-le-feu, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu insistant sur le fait qu'Israël ne s'engagera pas à mettre fin à la guerre et conservera le contrôle de Gaza. Le Hamas insiste sur des garanties américaineset une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU stipulant qu'Israël ne reprendra pas ses attaques sur Gaza après la libération des prisonniers israéliens. Toutefois, pour l'instant, les Palestiniens de Gaza devraient bénéficier d'un certain soulagement face à la famine, Israël ayant déjà commencé à autoriser l'entrée d'un petit nombre de camions de nourriture dans la bande de Gaza.

Mardi, l'ONU a déclaré que les neuf camions autorisés à entrer la veille par Israël ne représentaient qu'une « goutte d'eau dans l'océan » par rapport aux besoins de la population dévastée. Mais la quantité de l'aide autorisée à entrer à Gaza n'est pas la seule préoccupation qui plane autour de cette question. Une crainte supplémentaire grandit que l'aide puisse être utilisée comme un outil par Israël pour atteindre son objectif principal en temps de guerre : faciliter l'expulsion des Palestiniens de Gaza.

L'objectif d'Israël : le nettoyage ethnique

Lorsque Israël a annoncé sa dernière offensive visant à contrôler l'ensemble de Gaza, baptisée « opération Gédéon », le quotidien israélien Yediot Ahronot a rapportéque l'une des phases de l'opération consisterait à transférer la majorité de la population palestinienne vers le sud de la bande de Gaza, en particulier dans la région de Rafah. Ces informations ont été publiées simultanément avec les déclarations de Netanyahu aux réservistes israéliens la semaine dernière, selon lesquelles Israël vise à chasser les Palestiniens de Gaza et que le principal obstacle est de trouver des pays prêts à les accueillir. La concentration des Palestiniens dans le sud de Gaza est considérée par la plupart des analystes comme une étape préparatoire à leur expulsion. Ce nouveau plan d'aide humanitaire à Gaza pourrait être la dernière pièce de cette stratégie.

Cette utilisation tactique de la distribution de nourriture est envisagée par le cabinet de guerre israélien depuis l'année dernière, plusieurs mois avant la conclusion du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. En septembre 2024, Netanyahu discutait déjà du meilleur mécanisme pour permettre la distribution de l'aide dans le nord de Gaza, où l'armée israélienne prévoyait alors d'étendre ses opérations terrestres. Netanyahu a déclaré lors d'une réunion du cabinet que l'armée israélienne « se chargerait » de distribuer l'aide dans les zones où elle s'efforçait également de vaincre la résistance palestinienne.

Le journal israélien Makor Rishon a rapportéà l'époque que le Premier ministre israélien suivait les suggestions de ses alliés d'extrême droite au sein du cabinet, Itamar Ben-Gvir, Bezalel Smotrich et Orit Strock, qui auraient soutenu le contrôle de l'armée israélienne sur la distribution de l'aide, dans le cadre d'un plan plus large visant à étendre l'offensive terrestre dans le nord de la bande de Gaza. Le journal citait Smotrich qui qualifiait ce plan de « changement stratégique » visant à « maximiser l'effort militaire » afin de vaincre le Hamas.

Deux mois plus tard, l'armée israélienne a bouclé tout le nord de la bande de Gaza, provoquant une baisse immédiate de la quantité de nourriture disponible et poussant quelque 400 000 Palestiniens au bord de la famine dans le cadre de ce qui a été appelé « le plan des généraux », destiné à chasser les Palestiniens du nord de Gaza. Cette opération a fait chuter la population du nord de Gaza sous la barre des 100 000 habitants, atteignant même 75 000 selon certaines sources. Israël n'a jamais été en mesure de mettre en œuvre son projet de contrôle de la distribution de l'aide, car le blocus du nord a suffi à lui seul à chasser la majeure partie de la population de la région, et un cessez-le-feu a finalement été conclu à la mi-janvier.

Le nouveau plan d'aide

Même si le cabinet de guerre israélien a approuvé lundi l'entrée des camions d'aide, la mise en œuvre effective de cette décision a été progressive. Jeudi, le bureau des médias du gouvernement de Gaza a annoncé que certains camions étaient arrivés dans la bande de Gaza pour distribution trois jours après la date prévue.

Les organisations internationales, notamment les agences des Nations unies telles que l'UNRWA et le Programme alimentaire mondial (PAM), ont traditionnellement joué un rôle clé dans la distribution de l'aide à Gaza. Mais quelques minutes après la décision du cabinet cette semaine, le Times of Israel a rapporté qu'Israël allait adopter un nouveau mécanisme pour distribuer l'aide par l'intermédiaire de l'armée israélienne, contournant ainsi les organisations internationales.

L'élément le plus important de ce nouveau dispositif est que l'aide ne serait pas distribuée dans toute la bande de Gaza, mais dans des points de distribution spécifiques où les Palestiniens seraient tenus de se rendre pour la recevoir.

Ce plan israélien avait en fait déjà été annoncé comme un plan conjoint des États-Unis et d'Israël, qui prévoyait la distribution d'une aide sous forme de rations limitées aux ménages. Dans le nouveau plan israélien, plutôt que de travailler avec les organisations humanitaires traditionnelles, la distribution serait organisée par la Gaza Humanitarian Foundation, une fondation humanitaire récemment créée aux États-Unis. Le 4 mai, les organisations internationales présentes à Gaza ont unanimement rejeté ce plan dans une déclaration commune, affirmant qu'il « contrevient aux principes humanitaires fondamentaux et semble conçu pour renforcer le contrôle sur les produits de première nécessité comme moyen de pression dans le cadre d'une stratégie militaire ».

Cette déclaration a été suivie le 6 mai par une déclaration des équipes d'aide humanitaire de l'ONU, qui ont déclaré que ce plan « semble être une tentative délibérée d'instrumentaliser l'aide ».

Un mois plus tôt, le 8 avril, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, avait rejetéle contrôle israélien sur la distribution de l'aide à Gaza, affirmant qu'il risquait « de contrôler davantage et de limiter de manière cruelle l'aide jusqu'à la dernière calorie et au dernier grain de farine ». M. Guterres avait ajouté que l'ONU « ne participerait à aucun arrangement qui ne respecterait pas pleinement les principes humanitaires : humanité, impartialité, indépendance et neutralité ».

Pendant ce temps, Gaza meurt de faim

Alors qu'Israël poursuit officiellement les négociations de cessez-le-feu avec le Hamas au Qatar, sa décision d'autoriser l'entrée de l'aide a été présentée comme un pas en avant dans les efforts visant à mettre fin à la crise humanitaire à Gaza. Cependant, si elle est mise en œuvre conformément au plan d'Israël, la livraison de l'aide pourrait devenir une nouvelle étape dans la stratégie israélienne visant à atteindre son objectif désormais explicite d'expulser la population palestinienne de la bande de Gaza.

Dans le même temps, la famine s'accentue de minute en minute dans la bande de Gaza, faisant depuis octobre 2023 au moins 57 morts parmi les Palestiniens, principalement des enfants, selon le ministère palestinien de la Santé, et provoquant 300 fausses couches dues au manque de nutriments. Le bureau des médias du gouvernement de Gaza a également déclaré qu'un nombre indéterminé de personnes âgées étaient décédées en raison du manque de médicaments au cours de la même période.

Tout cela se poursuit alors que les forces israéliennes intensifient leurs frappes aériennes sur la bande de Gaza, tuant 82 Palestiniens au cours des dernières 24 heures (mardi à mercredi), selon le ministère palestinien de la Santé. Depuis octobre 2023, l'offensive israélienne sur Gaza a officiellement tué plus de 53 000 Palestiniens, la plupart des estimations du bilan total du génocide étant beaucoup plus élevées.

Traduction : JB pour l'Agence Média Palestine

Source : Mondoweiss

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

En 2025, les Démocrates ont le vent dans les voiles ; merci à D. Trump et à la nouvelle organisation de la base

Plus de 16,000 collaborateurs.trices sont déjà sur le terrain développant ce que le Président de Parti démocrate, Ken Martin, décrit comme une infrastructure d'organisation jamais vue en période d'élection non présidentielle.

John Nichols, The Nation 20 mai 2025

Traduction, Alexandra Cyr

2025 est déjà une bonne année électorale pour les Démocrates. Il ne fait pas de doutes que le chaos, la cruauté et l'incompétence de l'administration Trump y est pour quelque chose. Elle a aidé les Démocrates à se relever des pertes de 2024 à la Chambre des représentants et au Sénat. Pourtant ils ne peuvent pas simplement s'en remettre à d'autres mauvaises politiques pour gagner les élections. Il faut vous saisir vous-mêmes des chances du moment. Il est évident que le Président du Comité central du Parti démocrate, (DNC), Ken Martin, qui n'a jamais caché son enthousiasme pour l'organisation de la base, est engagé dans ce sens.

Comme il me l'a dit cette semaine, pour ce président nouvellement élu, la notion qui veut qu'il : « n'y ait pas d'années de congé » est centrale. Avec cela en tête, K. Martin et son adjointe Libby Schneider, ont mis en place, en ces temps d'intense vie politique aux États-Unis, une stratégie peu remarquée mais efficace : il y a déjà 16,000 bénévoles sur le terrain partout dans le pays. Cela annonce aussi une augmentation significative en cette année sans élections mais qui définit celle de mi-mandat en 2026.

Mme Schneider décrit cela comme « une nouvelle organisation qui vise à impliquer les militants.es démocrates de la base à entrer en action, à demander des comptes aux Républicains.es qui ont adopté une proposition de budget désastreuse qui volent les familles ouvrières et donnent aux ultra riches ».

La direction du Parti doit faire face à de plus en plus de pressions et de mécontentement envers la stratégie dite des 50 États. Depuis plus de 20 ans on la discute dans les cercles démocrates depuis que l'ancien président du comité central, Howard Dean, qui après avoir tenté de l'implanter, l'a abandonnée. L'approche actuelle est fortement soutenue par des stratèges comme Mme Schneider qui y réfère comme : « la structure d'organisation la plus forte que la direction nationale ait jamais eue durant une année sans élections présidentielles ».

C'est ce à quoi Ken Martin, qui a longtemps été le président du Minnesota Democratic-Farmer-Labor Party avant son élection à la présidence du DNC en février dernier, réfère comme son obsession devant toutes les autres. Il semble que ça porte fruit non seulement électoralement mais aussi quand on observe l'affluence aux 100 assemblées publiques démocrates partout dans le pays. On y défie les Républicains.es sur leurs attaques contre presque tout à partir de Medicaid jusqu'à la démocratie en tant que tel.

K. Martin m'a déclaré que nous allions continuer à voir des investissements et un effort d'organisation de la part du DNC « que nous n'avons encore jamais vu ». Avec son équipe il débutait une nouvelle organisation communautaire numérique qui vise à « centraliser les opportunités de formation en communication, les événements, et les campagnes de demandes de comptes ». Il y aura aussi des programmes de formation pour outiller les bénévoles de la base qui se mobilisent pour la campagne : « Fight to Save Medicaid ». Et il ajoute : « Les principes qui nous guident pour l'organisation vont permettre au Parti de travailler à l'année longue à l'organisation des communautés, au renforcement de la base, à l'élection de candidats.es qui vont se battre pour la classe ouvrière et pour améliorer la vie des Américains.es ».

« Pas d'années de congé » est une bonne direction. La nouvelle direction du Parti démocrate parle toujours de nouvelles approches, de nouvelle stratégies. Avec les Démocrates, les débats ne manquent pas. Au cours des récentes semaines, on a entendu parler de beaucoup de drames liés au DNC spécialement quand le sous-comité des créances a recommandé une reprise de l'élection à la vice-présidence électorale suite à des plaintes sur la manière dont le vote initial avait été conduit et à des discussions à propos de la manière d'aborder les luttes pour les primaires. Bien des débats sont légitimes et importants dans un parti où l'accord sur la nécessité de changements est fort mais on observe moins de consensus sur ce qui est exactement requis.

Mais en même temps que ces débats se tiennent le Parti doit s'occuper d'un bien plus grand enjeu à court terme : les campagnes électorales à mener cette année. Comme en aucune autre année sans élections programmées, 2025 se présente un peu comme un fourretout. Il y a des élections pour les postes de gouverneurs en Virginie et au New Jersey. Des élections partielles auront lieu dans ces États et ailleurs au pays. Et des élections de juristes et de maires sont aussi au programme. Celles de mi-mandat sont dans un peu plus d'un an mais ça ne veut pas dire que les précédentes ne sont pas sans enjeux majeurs. C'est pourquoi, depuis son élection à la présidence du DNC il y a trois mois, K. Martin et son équipe ont adopté une attitude qui n'admet aucune excuse par rapport à ce cycle électoral.

Pour Mme Scheinder, l'investissement dans cette organisation précoce donne déjà des résultats.

Elle a raison. Même si les Démocrates ont débattu de la manière de se repositionner après l'amer échec de l'élection présidentielle de 2024, ils ont commencé à encaisser des records de succès en 2025. La candidate soutenue par le Parti au poste de la Cour suprême du Wisconsin a battu son adversaire à plates coutures alors qu'il était soutenu par le Parti républicain et D. Trump, qu'E. Musk y ait dépensé des sommes records et que d'autres millionnaires républicains le soutenaient aussi. Au cours des quatre premiers mois de l'année, les Démocrates ont gagné cinq élections partielles qui ont conforté leur situation à la Chambre des représentants. Ils ont profité de gains en Iowa et dans des districts de Pennsylvanie que D. Trump avait gagné haut la main en 2024. Ils ont surpassé leurs résultats de 2024 dans des élections partielles partout dans le pays. La semaine dernière les Républicains.es ont été estomaqués.es lorsque qu'un de leurs membres, maires élu dans une grande ville, a été éconduit de son poste par un Démocrate par une marge de 57 voix contre 43.

Il n'y a pas de doutes que cela soit en lien avec la manière par laquelle D. Trump et son allié multimillionnaire E. Musk qui a été « l'employé spécial du gouvernement », ont agi depuis le début de cette nouvelle administration. Ils ont été soutenus par les Républicains.es au Congrès. Leurs actions ont affaibli Social Security et l'administration des services aux anciens.nes combattants.es. Leurs menaces de coupes dans le budget de Medicaid provoquent de réelles peurs. Et tout cela avec un activisme débridé.

« Pas congés ; pas de jours de congé, par d'année de congé », répète Mme Scheinder à la suite de K. Martin. Et elle ajoute : « Le DNC est le premier comité national démocrate qui organise des liens directs avec les électeurs-trices pour les élections en 2025 et en 2026. Nous sommes témoins en temps réel de ce qu'un modèle d'organisation soutenu et couvrant toute l'année peut signifier pour les résultats électoraux. Les Démocrates surpassent leurs résultats dans les élections partout dans le pays, explicitement dans 22 élections sur 24 au cours des seuls cinq premiers mois de 2025 ».

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Comme il me l'a dit cette semaine, pour ce président nouvellement élu la notion qui veut qu'il : « n'y ait pas d'années de congé » est centrale.

Ce passé qui nous hante et façonne notre présent !

Il est manifeste que, par les temps qui courent, le passé revient en force pour hanter et même pour façonner de plus en plus notre présent ! C'est comme si les démons d'un passé prétendument exorcisés à jamais revenaient et, pire, occupaient de nouveau le devant de la scène politique. Prenez par exemple la seconde présidence de Trump et son trumpisme triomphant qui présente plus que des similitudes avec la peste brune de l'entre-deux-guerres. Évidemment, Naomi Klein et Astra Taylor ont tout à fait raison quand elles affirment que « nous devons reconnaître la réalité : nous ne sommes pas confrontés à des adversaires que nous avons déjà vus [1] ». Oui, sans doute, car cette seconde présidence de Trump semble inédite et n'a aucun précèdent non seulement parce qu'elle est dirigée et soutenue par des milliardaires mais aussi parce que tous ces ultra-riches qui la composent « ne se contentent pas de profiter des catastrophes, dans le style du capitalisme du désastre, mais les provoquent et les planifient simultanément ».

22 mai 2025 | tiré d'entre les lignes entre les mots | Édito : Adresses – internationalisme et démocr@tie n°12

entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/05/22/ce-passe-qui-nous-hante-et-faconne-notre-present/

Cependant, les deux autrices ne se limitent pas à souligner et à analyser (brillamment) la nouveauté du projet trumpiste. Elles affirment aussi qu'on est quand même en présence d'un fascisme qu'elles appellent à juste titre « fascisme de la fin des temps ».

Nous voilà donc en plein retour aux sources du mal : il s'agit bel et bien d'un fascisme que Raphaël Canet a eu d'ailleurs la très bonne idée « d'authentifier » en lui appliquant – avec succès – les célèbres quatorze éléments qui permettent de reconnaître ce qu'est « le fascisme éternel » selon Umberto Eco [2].

Le test est convaincant. Les actes, les croyances et les politiques du trumpisme illustrent parfaitement les « quatorze éléments » d'Umberto Eco. Cependant, on doit avouer qu'un doute peut persister car il y a manifestement dans ce « fascisme de la fin des temps » quelque chose de plus qui le rapproche d'un scénario de… science-fiction apocalyptique : trop de délire millénariste, trop de paranoïa et d'irrationalité, trop de sadisme misanthrope décomplexé et surtout trop de haine exterminatrice des humains et destructrice de la nature, ce qui rend ses protagonistes des « traîtres à ce monde et à ses habitants humains et non humains [3] ».

Alors, tout ça pourrait n'être que science-fiction, projet irréalisable d'un cerveau détraqué ? Malheureusement non, absolument pas. Ce cauchemar n'est pas rêvé mais il est désormais vécu. Nous vivons déjà dans cette réalité horrifique et nous expérimentons déjà cette irrationalité macabre ne serait-ce qu'en subissant la catastrophe climatique ou qu'en assistant aux tragédies génocidaires qui se déroulent – heure après heure – devant nos yeux en Palestine et en Ukraine. Et malheureusement, ce n'est pas la première fois dans les derniers 80 ans que « les forces auxquelles nous sommes confrontés ont fait la paix avec la mort de masse [4] ». D'ailleurs, preuve supplémentaire de leur nazisme, ces « forces auxquelles nous sommes confrontés » s'inspirent ouvertement des exploits nécrophiles et macabres de leurs maîtres à penser nazis, et ils en sont fiers. C'est du reste pourquoi ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour soutenir tout ce qu'il y a d'extrémistes (durs) de droite, de néofascistes et surtout de néonazis de par le monde.

Mais, leur filiation ne se limite pas à ces penchants suprématistes et misanthropes. Elle touche aussi des questions apparemment secondaires comme leur commune prédilection pour le plus délirant des complotismes, pour l'eugénisme ou pour un ésotérisme et un occultisme (plus ou moins de pacotille) qui les rapprocherait plutôt d'un nazisme tendance Himmler. En somme, il y a plein de raisons d'affirmer non seulement que le pire passé cauchemardesque hante notre présent, mais aussi que le retour de ce passé prend la forme d'un nazisme pur-sang qui serait simplement actualisé !

Et puis, force est de constater que rien n'est totalement nouveau et inédit sous le ciel de la barbarie capitaliste. Comme, par exemple, « le retour d'une politique étrangère plus interventionniste et coercitive de la part des États-Unis » en Amérique latine, ce qui marque « la réactivation de la doctrine Monroe ». Et cela d'autant plus qu'il leur faut désormais contrer l'influence grandissante de la Chine dans ce qui était traditionnellement l'arrière-cour et la chasse gardée des États-Unis [5].

D'ailleurs, l'apparition de ce que l'économiste Adam Hanieh appelle « nouveaux centres d'accumulation du capital » et surtout de la Chine, oblige Trump à réagir vite et fort pour « gérer le déclin relatif des États-Unis dans le contexte des crises systémiques plus importantes auxquelles est confronté le capitalisme mondial [6] », ce qui l'amène à brandir la menace de droits de douane plus ou moins exorbitants. Et Adam Hanieh d'avertir que « lorsque nous parlons de la dynamique du système impérialiste mondial, il ne s'agit pas simplement de rivalités entre États et de mesurer la force des États-Unis par rapport à d'autres puissances capitalistes. Nous devons replacer ces conflits dans la crise systémique à plus long terme que tous les États tentent de surmonter »…

Mais, plus encore que le trumpisme, c'est le poutinisme qui est hanté et façonné par le passé et ses démons ! En rappelant que la « Grande Guerre patriotique » est devenue la principale sinon l'unique référence et ciment idéologique de l'Union Soviétique stalinienne et poststalinienne, Hanna Perekhoda [7] réussit trois tours de force : d'abord, démontrer qu'en se centrant sur la « Grande Guerre patriotique » qui couvre la période 1941-1945, tant le stalinisme que le poutinisme ont voulu « effacer les vingt et un mois qui ont précédé l'invasion de l'URSS » qui ont vu « Moscou et Berlin être des alliés de facto » et collaborer étroitement tant sur le plan économique que militaire. Ensuite, montrer combien la légende de cette « Grande Guerre patriotique » sert d'« outil de propagande à Poutine ». Et enfin, dévoiler ce qui se cache derrière la « dénazification de l'Ukraine » que prétend poursuivre le maître du Kremlin en envahissant et en détruisant ce pays.

C'est ainsi que, à l'opposé de ce que disent les poutinistes et les poutinisants de par le monde, la « dénazification » poutinienne de l'Ukraine renvoie à tout autre chose qu'à une Ukraine… nazifiée et gouvernée par des « fascistes ». Comme l'affirme Hanna Perekhoda, « le mot “fascisme” a perdu tout lien avec une idéologie politique spécifique et désigne désormais uniquement une menace abstraite et absolue : le désir de détruire la Russie. Il est devenu synonyme d'« ennemi » ou de « russophobe », désignant toujours l'Autre, jamais un mouvement historiquement défini ». D'ailleurs, au grand désespoir des poutinistes et autres campistes, c'est le bras droit de Poutine et son éternel ministre des affaires étrangères Sergueï Lavrov qui confirme pleinement les dires de Perekhoda quand il déclare que « les objectifs de Netanyahou à Gaza semblent similaires à la « démilitarisation » et à la « dénazification » que Moscou poursuit en Ukraine depuis le lancement de son offensive en février 2022 ».

À l'instar de Hanna Perekhoda, Jurgis Valiukevičius rappelle quelques grandes vérités qu'on a tendance à oublier dans nos pays de l'Europe occidentale. Par exemple que « l'histoire de nos pays [baltes] a été façonnée par l'empire russe plus que par les pays occidentaux [8] ». Ce qui se traduit par des siècles d'oppression nationale de ces pays par le chauvinisme impérial grand-russe, d'abord des tsars et ensuite des bureaucrates staliniens, jusqu'à ce qu'ils obtiennent leur indépendance il y a seulement trente-cinq ans.

Alors, le syndicaliste et Vert lituanien a tout à fait raison d'affirmer qu'en oubliant – de bonne ou de mauvaise foi – ces vérités, « la gauche occidentale maintient la même vision occidentalo-centrée, même lorsqu'il s'agit de critiquer le colonialisme et l'impérialisme ».

On pourrait ajouter qu'une première conséquence de l'arrogance de cette gauche (campiste) occidentale est qu'elle se désintéresse complètement de la gauche (oui, elle existe !) de ces pays et encore plus des expériences d'auto-organisation comme celle pratiquée par les femmes de la coopérative ukrainienne ReSeew Coop interviewées par Patrick Trehondat [9].

Mais, la conséquence est encore plus grave, quand cette gauche campiste va jusqu'à taxer de va-t'en guerre vendus à la réaction occidentale, les Lituaniens, Estoniens, Lettons mais aussi les Ukrainiens qui « osent » vouloir s'armer pour se défendre contre les (désormais traditionnelles) visées russes contre leurs pays…

Ceci étant dit, le retour en force d'un passé coupable qui empoisonne le présent n'est l'apanage ni des États-Unis ni de l'est européen. Les anciennes puissances coloniales européennes continuent à en faire périodiquement l'expérience. Comme la France qui refuse ostensiblement de reconnaître ses crimes tels que l'effroyable massacre de 30 000 Algériens qui revendiquaient leur liberté le 8 mai 1945, le jour même où les Français fêtaient… la capitulation du régime nazi qui les avait privés de leur propre liberté [10] ! Inutile de dire que ce refus éhonté fait le bonheur de son extrême droite et d'autres nostalgiques de l'Empire français tandis qu'il empoisonne les rapports de la France avec l'Algérie qui passent de nouveau un (très) mauvais moment.

C'est dans ce sombre paysage international que des actes de résistance comme celles des adolescentes Afghanes et Congolaises [11] qui défient – au péril de leur vie – les unes la misogynie des Talibans, et les autres la terreur des miliciens soutenus par le Rwanda, sont porteurs d'espérance. Comme d'ailleurs, la lutte exemplaire des féministes iraniennes non seulement contre la peine de mort, mais aussi contre « son application sexuée » qui fait d'elle « un outil de contrôle de l'État qui recoupe des questions de genre, de classe, de race et de sexualité [12] ».

Plus près de nous, les manifestations monstres des Serbes, étudiants en tête, qui se succèdent depuis des mois, font déjà trembler le pouvoir réactionnaire et corrompu du président – pro-Poutine et pro-Netanyahou – Vučić. Ce qui oblige les uns et les autres à préparer le futur : le régime à bout de souffle, qui tente de vendre aux manifestants des « solutions » bidon du genre « gouvernement d'experts » et les révoltés qui essayent d'éviter les pièges au nom de ceux d'en bas qui revendiquent le droit de gouverner collectivement [13].

Un autre pays qui est en train de s'interroger sur son avenir, est la Syrie martyrisée qui vient de se débarrasser de la dynastie sanglante des Assad. Mais, selon Joseph Daher [14], les premiers actes du régime du président (autoproclamé) Ahmed al-Charaa qui leur a succédé n'augurent rien de bon : massacre de la minorité des Alaouites, instrumentalisation du confessionnalisme afin de diviser la population, « refus des nouvelles autorités au pouvoir de mettre en place un cadre de justice transitionnelle » et promesses de leur part « d'approfondir les politiques néolibérales ».

Mais, pendant que le nouveau régime syrien fait les yeux doux à la monarchie saoudienne et à… Trump, presque de l'autre côté de sa frontière, le génocide du peuple Palestinien non seulement continue mais est en train d'atteindre son paroxysme devant une « communauté internationale » impassible qui refuse ostensiblement de l'arrêter. Comme d'ailleurs, elle refuse non seulement de tenir compte mais même de faire connaître à ses populations le rapport accablant de l'ONU sur « les violences sexuelles systématiques » que subissent les Palestiniennes par leurs bourreaux israéliens.

Violences sexuelles qui vont des viols aux attaques des « infrastructures de santé maternelle de Gaza, des centres de traitement de la fertilité et, en fait, de toute institution liée à la santé génésique [15] ».

Triste époque que la nôtre, époque de tous les dangers et de toutes les horreurs. Et, signe des temps, ce n'est pas un hasard que celui qui est très probablement à la fois le cerveau et l'esprit maléfique du trumpisme, le milliardaire libertarien et néonazi Peter Thiel traite d'« antéchrist » son ennemi juré le plus emblématique, la jeune militante suédoise écosocialiste et anticapitaliste Greta Thunberg. Alors, pourquoi Greta ? Mais, parce que, selon Naomi Klein et Astra Taylor, « ce qui l'effraie chez Greta est son engagement indéfectible envers cette planète et les nombreuses formes de vie qui existent – et non envers des simulations de ce monde générées par l'IA, ni envers une hiérarchie entre ceux qui méritent de vivre et ceux qui ne le méritent pas, ni envers les divers fantasmes d'évasion extra-planétaire vendus par les fascistes de la fin des temps »…

Notes

[1] Naomi Klein et Astra Taylor, « La montée du fascisme et la fin des temps », voir dans ce n° d'Adresses, p. 26.

[2] Raphaël Canet, « Pourquoi le trumpisme est un fascisme », voir dans ce n° d'Adresses, p. 19

[3] Naomi Klein et Astra Taylor, art. Cité.

[4] Idem.

[5] Laurent Delcourt, « États-Unis-Amérique latine : retour de la politique du gros bâton », voir dans ce n° d'Adresses, p. 36.

[6] Adam Hanieh, « Les nouveaux centres d'accumulation du capital », voir dans ce n° d'Adresses, p. 53.

[7] Hanna Perekhoda, « La “Grande Guerre patriotique”, un outil de propagande de Poutine », voir dans ce n° d'Adresses, p. 9.

[8] Jurgis Valiukevičius, « Menaces russes contre la Lituanie et monde de travail », voir dans ce n° d'Adresses, p. 43.

[9] Entretien avec ReSeew Coop, Ukraine : « Les coopératives sont une façon de propager les principes de l'auto-organisation », voir dans ce n° d'Adresses, p. 76.

[10] Olivier Lecour Grandmaison, « Massacres du 8 mai 1945 : la reconnaissance indispensable », voir dans ce n° d'Adresses, p. 14.

[11] Carol Mann, « Quand les adolescentes résistent », p. 71.

[12] Elahe Amani, « Iran : la peine de mort est une question féministe », voir dans ce n° d'Adresses, p. 67.

[13] Nemanja Drobnjak, « Les fausses promesses de la gouvernance « experte » imposée d'en haut : un appel à la démocratie radicale », voir dans ce n° d'Adresses, p. 61.

[14] Joseph Daher, « Syrie : justice transitionnelle et confessionnalisme », voir dans ce n° d'Adresses, p. 50.

[15] Samah Salaime, « Où est l'indignation face aux violences sexuelles « systématiques » contre les Palestinien·nes ? », voir dans ce n° d'Adresses, p. 73.

Yorgos Mitralias

Yorgos Mitralias est un internationaliste grec. Journaliste, il est membre du comité pour l'abolition des dettes illégitimes (CADTM) et de la Commission pour la vérité sur la dette grecque.

Télécharger le n°12 : Adresses n°12

Toutes les introductions et les numéros à télécharger gratuitement sont disponibles sur une page dédiée :

https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/adresses-internationalisme-et-democrtie/

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

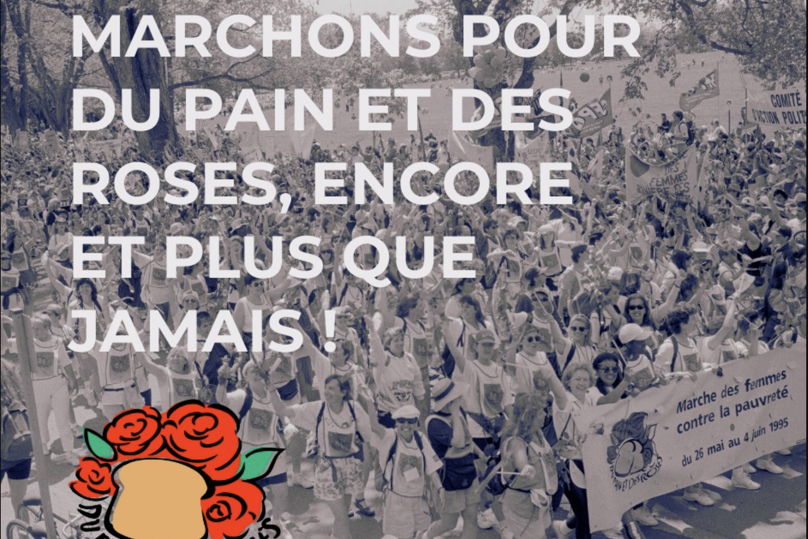

Marchons pour Du pain et des roses - 1995 - Marche des femmes contre la pauvreté, plus que jamais !

Du 26 mai au 7 juin, des marches auront lieu aux quatre coins de la province pour rappeler que la lutte contre la pauvreté et pour l'égalité est toujours d'actualité.📍 Le point d'orgue ? Le 7 juin à Québec. De 13h à 16h.

Pour en savoir plus sur tous les événements à venir

➡️ https://bit.ly/44PAkya

Marchons ensemble en mauve. Une mémoire collective qui continue d'avancer, pas à pas.

Célébrons ensemble 30 ans de luttes féministes et continuons le combat contre la pauvreté et les inégalités. Viens marcher. Viens revendiquer. Viens changer l'histoire.

Comme il y a 30 ans, les luttes féministes se rendront visibles sur les routes du Québec ce printemps 2025. Des événements commémorant la marche Du pain et des roses de 1995, et soulignant l'importance de continuer d'agir contre la pauvreté, auront lieu à compter du 26 mai, pour se conclure le 7 juin.

Lien pour afficher les marches dans un calendrier : https://bit.ly/DuPainEtDesRosesCalendrier

Lien pour télécharger et imprimer tous les événements

Plus qu'une commémoration : un élan

« La marche ‘'Du pain et des roses'' a marqué l'histoire québécoise, tant par la mobilisation qu'elle a représentée et l'adhésion populaire qu'elle a reçue, que par les gains qu'elle a permis d'obtenir. Elle est également célébrée internationalement comme étant la bougie d'allumage, en 2000, de la Marche mondiale des femmes, rappelle Sylvie St-Amand, présidente de la Fédération des femmes du Québec (FFQ) et co-porte-parole des actions de Marchons pour Du pain et des roses, encore et plus que jamais. En 2025, la FFQ profite du 30e anniversaire de la marche ‘'Du pain et des roses'' pour faire le point et poursuivre la lutte contre la pauvreté en invitant la population à se joindre à diverses actions » poursuit-elle.

Du 26 mai au 4 juin, des dizaines de marches locales, organisées par des organisations féministes, syndicales et du mouvement communautaire, mixtes et non-mixtes, auront lieu dans la plupart des régions. Des citoyennes et des citoyens en réaliseront aussi dans leurs milieux respectifs. Le point culminant de cette mobilisation consistera en une marche à Québec, le 7 juin, de 13h à 16h, pour un trajet menant du Musée national des beaux-arts de Québec, vers un parc à proximité de l'Assemblée nationale, en passant par un arrêt fort en symbole devant l'Assemblée nationale.

« En ces temps troublés et inquiétants, les femmes ressentent plus que jamais le désir de se mobiliser avec tous ceux qui les appuient dans le combat pour leurs droits. Les actions de mai et juin 2025 seront des moments de retrouvailles mais aussi de réaffirmation de la nécessité de revendiquer ensemble un Québec juste et égalitaire. Un prélude au grand rassemblement du 18 octobre prochain, organisé par la Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes ! » souligne Françoise David, co-porte-parole et présidente de la FFQ au moment de la marche de 1995.

Des marraines de 1995 seront également présentes à différents moments, parfois accompagnées des comarraines se joignant à elle cette année illustrant ensemble, la force, la diversité et la persistance du mouvement féministe. Mesdames Aoura Bizzarri, France Castel, Ariane Émond, Ranee Lee, Chantal Petitclerc, Michèle Rouleau, Marie-Claire Séguin, Marie-José Turcotte et Marjorie Villefranche seront ainsi accompagnées par mesdames Arcelle Appolon, France Beaudoin, Léa Clermont-Dion, Marion Cousineau, Florence-Agathe Dubé-Moreau, Melissa Mollen-Dupuis, Adina Ungureanu et Ariane Vaillancourt.

Les informations sur les événements seront progressivement annoncées sur le site web de la FFQ et sur le compte Facebook. En hommage au trajet de 1995, le total des kilomètres parcourus y sera répertorié. La population est invitée à se vêtir de mauve durant les événements.

Pour informations

Comité d'organisation : painetdesroses@ffq.qc.ca

Informations générales : ffq.qc.ca

Facebook : https://www.facebook.com/Dupainetdesroses1995

À propos

La marche des femmes contre la pauvreté « Du pain et des roses » a eu lieu du 26 mai au 4 juin 1995, à l'initiative de la Fédération des Femmes du Québec, avec la collaboration d'un grand nombre d'organisations. Plus de 850 femmes ont marché pendant 10 jours en direction de l'Assemblée nationale. Plus de 18 000 personnes les y attendaient, pour entendre le gouvernement de l'époque répondre à leurs revendications contre la pauvreté.

« Marchons pour Du pain et des roses, encore et plus que jamais » est organisé par la Fédération des femmes du Québec, en collaboration avec la Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes. Les marches locales du 26 mai au 4 juin 2025 sont réalisées par des organisations autonomes et celle du 7 juin à Québec est organisée grâce à la contribution du Regroupement des groupes de femmes de la Capitale-Nationale.

Les revendications de 1995

Un programme d'infrastructures sociales avec des emplois accessibles dès maintenant aux femmes.

Une loi proactive sur l'équité salariale.

L'augmentation du salaire minimum au-dessus du seuil de la pauvreté (8.15$ de l'heure).

L'application de la loi des normes minimales du travail à toutes les personnes participant à des mesures d'employabilité.

Un système de perception automatique des pensions alimentaires avec retenue à la source.

La création d'au moins 1 500 nouvelles unités de logement social par année.

L'accès aux services et aux programmes existants de formation générale et professionnelle, avec soutien financier adéquat, pour toutes les personnes qui ne sont pas prestataires de l'assurance-chômage ou de la sécurité du revenu, en vue de leur insertion ou de réinsertion au travail.

L'application rétroactive de la réduction du parrainage de 10 ans à 3 ans pour les femmes immigrantes parrainées par leur mari ainsi que la mise sur pied d'un mécanisme d'accès aux droits sociaux pour les femmes parrainées victimes de violence conjugale et familiale.

Le gel des frais de scolarité et l'augmentation des bourses aux étudiantes/ts.

Les revendications de 1995 sont rassemblées dans les objectifs de celles portées par la Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes (CQMMF) en 2025.

Pour une société basée sur les valeurs féministes qui place l'économie au service du vivant :

Pour le droit des filles et des femmes de vivre en paix et en sécurité ;

Pour le droit des filles et des femmes de pouvoir faire leurs propres choix libres et éclairés et que ceux-ci soient respectés ;

Pour le droit à un revenu décent garantissant une autonomie économique aux femmes pour vivre dans la dignité ;

Pour le droit à un accès gratuit et universel à des services publics de qualité, notamment en santé et services sociaux, en éducation, etc.

Pour le droit de vivre dans un environnement sain et respectueux des humains, des communautés et de la biodiversité.

Marraines de 1995, de nouveau présentes en 2025

Aoura Bizzarri, fondatrice du Collectif des femmes immigrantes du Québec ; France Castel, chanteuse et comédienne ; Ariane Émond, journaliste indépendante et animatrice ; Ranee Lee, chanteuse, musicienne et professeure de Jazz à l'Université McGill ; Chantal Petitclerc, sénatrice, médaillée paralympienne, Michèle Rouleau, militante pour les droits des Premières Nations ; Marie-Claire Séguin, autrice, compositrice, interprète, coach vocal et artiste peintre ; Marie-José Turcotte, communicatrice et guide de randonnée, ex journaliste-animatrice et cheffe d'antenne à Radio-Canada ; Marjorie Villefranche, ex directrice générale de la Maison d'Haïti.

Leurs co-marraines

Arcelle Appolon, directrice de la Maison d'Haïti ; France Beaudoin, animatrice et productrice, Léa Clermont-Dion, autrice et réalisatrice, récipiendaire du prix Hélène Pedneault ; Marion Cousineau autrice, compositrice et interprète ; Florence-Agathe Dubé-Moreau, commissaire indépendante en art contemporain, autrice de « Hors jeu » et récipiendaire du prix littéraire de la Gouverneure-Générale ; Melissa Mollen-Dupuis, militante Innu ; Adina Ungureanu, directrice du Collectif des femmes immigrantes du Québec ; et Ariane Vaillancourt autrice compositrice et interprète.

Pour honorer la marche Du pain et des roses et les luttes féministes toujours d'actualité : Un rassemblement à Québec et des marches près de chez vous

L'organisation des actions soulignant les 30 ans de la marche des femmes contre la pauvreté et ses liens avec les revendications d'aujourd'hui va bon train. Les féministes et leurs organisations, non-mixtes et mixtes, membres ou non de la FFQ, sont invitées à prendre part à la réalisation de marches locales, entre le 26 mai et le 4 juin, et à participer au rassemblement et à la marche qui se tiendra à Québec le 7 juin.

Appel à organiser des marches locales près de chez vous

De nombreuses organisations préoccupées par les inégalités sociales répondent présentement à l'appel en annonçant leurs intentions de participation. Des marches sous différentes formes se préparent dans toutes les régions, planifiées par des groupes féministes, des organismes communautaires mixtes, des tables régionales de concertation, des organisations de personnes âgées, des centrales et fédérations syndicales, etc. Des organisations sont aussi en train de mobiliser leurs membres en vue du rassemblement de la marche du 7 juin à Québec.

Les informations sur les marches organisées sont diffusées ICI et sur facebook . En bref, au 12 mai, des marches sont annoncées dans plusieurs villes :

– Trois-Rivières : le 26 mai à 13h15

– Alma : le 28 mai, de même que le 5 juin à 19h

– Magog : le 29 mai, de 13h30 à 16h

– Montréal : le 26 mai, le 29 mai, de 18h à 21h, le 3 juin à 12h30, de même que le 4 juin,

– Joliette : le 4 juin, de 11h à 13h

– Partout en Mauricie, du 26 mai au 4 juin

– Partout dans le Centre-du-Québec : du 26 mai au 4 juin

– Dans différentes régions : par les membres de L'R des centres de femmes, le Réseau des tables régionales de groupes de femmes du Québec, etc.

Un dossier a été constitué à l'intention des organisations pour progressivement y réunir les informations facilitant la préparation des actions Celui-ci contient déjà un aide-mémoire sur les marches régionales et le rassemblement du 7 juin, un diaporama pour des présentations, des éléments d'archives, etc. Des outils d'animation pour relier les revendications de 1955 à celles de la marche mondiale des femmes de 2025, des éléments de visibilité, etc. seront bientôt déposées dans ce dossier.

Que vous ou votre organisation ayez participé ou non à la marche de 1995, vous êtes invitées à créer votre marche et à l'inscrire dans ce formulaire afin qu'elle soit annoncée dans le programme complet (prochainement sur le site de la FFQ et par facebook . Le formulaire vise aussi à recueillir les informations sur les intentions de participation au rassemblement et à la marche du 7 juin.

Les marraines de 1995 seront encore des nôtres en 2025, mais en plus, dans une perspective de relève, chacune sera accompagnée d'une « co-marraine ». La composition de cette belle équipe sera annoncée très prochainement.

En référence aux trajets de 1995, nous compilerons les kilomètres qui auront été parcourus entre le 26 mai et le 4 juin durant les marches locales et régionales (il est possible de dépasser cette date, mais sans aller au-delà du 6 juin puisque le total sera dévoilé lors du rassemblement du 7 juin à Québec).

Marchons pour Du pain et des roses, encore… et plus que jamais !

Le comité d'organisation

painetdesroses@ffq.qc.ca

• Pour des informations générales consultez le site web de la FFQ et https://bit.ly/DuPainEtDesRoses-FFQ-1995-2025

• Merci de suivre et de partager https://www.facebook.com/Dupainetdesroses1995 :

o Indiquez votre participation aux marches locales et régionales entre le 26 mai et le 4 juin (https://www.facebook.com/events/1950761182115532/)

o Indiquez votre participation au rassemblement du samedi 7 juin (de 13h à 16h) près de l'Assemblée Nationale (https://www.facebook.com/events/1094473922482381/)

Il y a 30 ans, à l'initiative de la Fédération des Femmes du Québec, dans un élan sans précédent, plus de 850 femmes parcouraient plus de 200 km, en 10 jours, sur les routes du Québec pour réclamer du pain et des roses — du pain, pour mettre fin à la pauvreté, et des roses, pour vivre dans la dignité.

Aujourd'hui, en 2025, la FFQ vous invite à honorer et poursuivre cette grande mobilisation pour l'égalité des femmes et la justice sociale que demeure la Marche des femmes contre la pauvreté “Du pain et des roses”.

Événement très rassembleur pour la société québécoise, cette marche historique a concentré les énergies et les espoirs d'un nombre incalculable de femmes, d'individus et d'organisations très variées. Son rayonnement a dépassé le Québec et a été la bougie d'allumage de la Marche mondiale des femmes qui en sera à sa 6e édition en 2025 et qui réserve une place de choix au 30e anniversaire de “Du pain et des roses”.

Marchons ensemble pour garder la mémoire collective bien vivante, souligner l'héritage de ce mouvement, se rappeler qu'il reste des kilomètres à parcourir et, surtout, ne jamais baisser la garde.

Des marches locales et régionales auront lieu partout au Québec ce printemps du 26 mai au 4 juin 2025, pour souligner les luttes féministes, faire entendre nos voix et bâtir un avenir plus juste.

Le point culminant de cette mobilisation consistera en une grande marche, le 7 juin prochain, de 13h a 16h, à Québec. Réservez cette date à votre agenda et faisons ensemble vibrer nos pas et notre volonté à l'unisson.

Dans un contexte géopolitique et socioéconomique instable et préoccupant, nous sommes encore en marche et nous ne pouvons pas rester immobiles face aux reculs, aux actualités, à la menace qui gronde.

Il est aussi essentiel de faire l'état des lieux quant au 9 revendications de la marche contre la pauvreté Du pain et des roses de 1995, de protéger nos acquis et de revendiquer à nouveau.

De grandes figures du féminisme d'hier et d'aujourd'hui, les militantes et marcheuses de l'époque et d'autres personnalités inspirantes seront présentes, prendront la parole et surtout, marcheront et chanteront avec nous.

Que vous ayez marché en 1995 ou que vous découvriez ce pan d'histoire féministe québécois marquant, votre présence compte.

Vous voulez marcher avec nous ?

– Organisez ou informez-vous sur les marches locales et régionales entre le 26 mai et le 4 juin auprès des groupes de femmes ou organisations de votre région

– Notez la date du 7 juin pour la marche nationale à Québec.

– Invitez vos ami·es, vos collègues, vos proches.

– Suivez les actualités de la page FB dupainetdesroses

– Épinglez et consultez régulièrement cette page du site FFQ pour ne rien manquer et accéder à des ressources.

– Joignez-vous aux bénévoles et organisatrices : painetdesroses@ffq.qc.ca

Le samedi 7 juin : une marche et un grand rassemblement à Québec

La FFQ vous donne rendez-vous à Québec, le samedi 7 juin à 13h, pour une marche symbolique et un rassemblement festif, aux côtés des féministes de 1995 et de 2025.

Toute la population est conviée.

Départ : Musée national des beaux-arts de Québec — là même où les marcheuses des trois contingents se sont rassemblées le dernier jour de la marche de 1995.

Arrêt : Devant l'Assemblée nationale, en mémoire du rassemblement de 18 000 personnes du 4 juin 1995.

Arrivée : Parc de la Francophonie, pour un moment de célébration, de mémoire et de mobilisation.

Du 26 mai au 4 juin 2025 : Marches dans vos milieux

Partout au Québec, des groupes (mixtes et non mixtes) sont invités à organiser des marches collectives de proximité, dans leur quartier, leur localité ou leur région en commémoration du 30e anniversaire de Du pain et des roses. Une actualisation de la mobilisation sous forme de marches.

Ces marches peuvent prendre la forme qui vous convient :

– Une seule sortie ou plusieurs

– Courtes ou longues distances

– En silence ou en musique

– Symboliques ou revendicatrices

L'objectif : marcher ensemble pour du pain et des roses, dans l'inclusion et la solidarité, avec les personnes en situation de pauvreté, de handicap ou vivant d'autres formes de marginalisation.

En marche vers un meilleur avenir, toujours et encore !

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Sortons la Caisse du Québec des crimes en Palestine

Manifestation le samedi 31 mai à Québec « Sortons la Caisse du Québec des crimes en Palestine » Pas un sous pour l'oppression, jamais en notre nom.

(20 mai 2025 à Québec) Le samedi 31 mai à Québec, nous allons appuyer la campagne urgente « Sortons la Caisse des crimes en Palestine » lancée par la Coalition du Québec Urgence Palestine, composée d'au moins 50 groupes du Québec. Il s'agit d'une manifestation à Québec, qui se veut accessible au grand public, organisée par le Collectif de Québec pour la paix en collaboration avec Cégep de Sainte-Foy pour la Palestine, et avec l'appui de quelques groupes communautaires et syndicaux.

Cette manifestation focalise surtout sur nos propres responsabilités collectives et obligations internationales face aux crimes impensables commis contre la population de Gaza –avec près d'un million d'enfants à Gaza qui souffrent actuellement de faim, soif, etc.— et autres crimes commis contre les Palestinien-nes.

– Nous nommons aussi les revendications pour les droits, exigées par les Nations unies. -

Nos obligations internationales et nos responsabilités :

Revendication principale : nous demandons que la Caisse de dépôt et de placement du Québec désinvestisse des entreprises qui soit

1) font affaire ou assistent les colonies illégales en violation patente de l'obligation internationale déclarée par le Conseil de sécurité de l'ONU, ou

2) font affaire avec l'armée israélienne malgré les Crimes contre l'Humanité, dont un génocide désormais indéniable (manifeste devant nos yeux), et des Crimes de guerre innombrables et incessants. Cela inclut, par exemple, des firmes d'ingénierie qui construisent un train reliant les colonies illégales, mais aussi les entreprises qui offrent des services à l'armée israélienne. Voir la campagne : https://cdpq-palestine.info/

Aussi …

Le gouvernement du Canada doit s'assurer qu'aucune exportation à partir des territoires canadiens vise à fournir du matériel à l'armée israélienne, que cela soit officiellement des armes ou non. Il doit aussi s'assurer qu'aucun produit en provenance des colonies illégales ne soit sur les marchés canadiens.

Nous exigeons que le gouvernement du Québec annule son bureau commercial en Israël, car non seulement ouvrir ce bureau récemment est irresponsable face à l'occupation de la Cisjordanie et des blocus de Gaza, mais c'est aussi inhumain face au contexte génocidaire actuel. Pendant que le gouvernement Legault se dit touché, ses actions témoignent plutôt d'une indifférence irresponsable.

Les solutions exigées par les Nations unies et que nous appuyons :

• mettre fin d'urgence aux Crimes contre l'Humanité en cours, dont à un génocide, et aux innombrables Crimes de guerre ; • mettre fin aux blocus de Gaza ;

• mettre fin à l'occupation de la Cisjordanie, et donc aussi aux colonies déclarées illégales par l'ONU ;

• mettre fin aux violations massives et systématiques des droits humains, notamment aux « détentions administratives », perpétrées par l'État israélien ;

• respecter réellement la souveraineté de l'Autorité palestinienne sur la Cisjordanie et Gaza ;

• respecter réellement des droits égaux pour toute personne, qu'elle soit arabe, juive, bédouine, etc., peu importe l'État ;

• permettre le droit de retour des personnes réfugiées, dont les familles ont fui jadis les crimes israéliens.

77 années de dépossession violente, de crimes et d'oppression (1948-2025) : Focaliser sur nos responsabilités et solutions actuelles ne signifie pas nier l'Histoire. Mai 2025, c'est 77 années de crimes violents, incluant d'incessants Crimes de guerre, de déplacements forcées, de dépossession, mais aussi d'occupation illégale (droit international), d'oppression, incluant des violations massives et systématiques des droits humains comme lesdites « détentions administratives », etc. En 1947, des milices sionistes attaquent des villages. En mai 1948, l'État israélien est déclaré sans égard à la population locale et fait expulser les populations de plus de 500 villages, soit près de la moitié de la population arabe locale. C'est ce que les Palestinien-nes nomment la Nakba, soit la catastrophe, journée de commémoration reconnue mme par l'Assemblée générale des Nations unies [ https://www.un.org/unispal/about-the-nakba/ ].

DÉTAILS DE LA MANIFESTATION :

QUAND : samedi 31 mai 2025, à 13 h Rassemblement 13 h ; Discours 13 h 15 ; Départ 13 h 30 (sujet à de légères modifications au besoin).

OÙ : devant le Centre Lucien-Borne : 100 chemin Ste-Foy (intersection Salaberry)

TRAJET : une courte partie de l'ave. Cartier, du boul. René-Lévesque, de Turnbull*, mais surtout rue Saint-Jean (arrt Place D'Youville), pour terminer à l'Édifice Price (bureau de la CDPQ, près de l'Hôtel de Ville). https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1iD6KoUWZqYuT6lX5aPxe8aWsD-ZkREE&usp=sharing

[16 mai : le SPVQ a confirmé réception et n'a aucun problème avec notre trajet.]

SITE : www.paix.reseauforum.org Liens vers les actions et les groupes à Québec. FACEBOOK : https://www.facebook.com/events/630471666640495

COURRIEL : paix@reseauforum.org

Qui sommes-nous :

Le Collectif de Québec pour la paix est né de coalitions régionales (à Québec) en 2002 dénonçant d'abord des attaques militaires en territoires palestiniens et organisant ensuite de nombreuses manifestations importantes contre l'invasion de l'Irak en 2003. Depuis, nous avons organisé de nombreuses activités (conférences, discussions, assemblées citoyennes d'organisation, manifestations, etc.) pour demander la fin de diverses occupations militaires et situations d'oppression armée.

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le Forum social mondial des intersections arrive à Montréal

Montréal, 24 mai 2025 – Du 29 mai au 1er juin 2025, Montréal sera l'hôte de la toute première édition du Forum social mondial des intersections (FSMI), un événement d'envergure qui réunira plus de 400 groupes issus du Québec et de partout dans le monde et près de 3 000 participant.es au sein d'un espace laissant place au partage de perspectives, de savoirs et d'interactions pour favoriser des changements systémiques. Ensemble, ils prendront part à plusieurs dizaines d'activités — ateliers, conférences, forums publics, performances artistiques — invitant à croiser espoirs et actions sur les grands enjeux de notre époque : justice sociale, climat, égalité, démocratie, droits humains, et bien d'autres.

Pour voir les affiches des différentes activités du Forum, cliquez sur l'icône

Une continuité intergénérationnelle et internationale

Propulsé par l'élan du Forum social mondial de 2016 à Montréal, un événement qui avait rassemblé plus de 35 000 personnes de 120 pays, le FSMI 2025 est aujourd'hui porté en majorité par une nouvelle génération engagée, majoritairement composée de jeunes de moins de 30 ans. En s'inscrivant dans la lignée du Forum social mondial (FSM), né en 2001 au Brésil, le FSMI poursuit la mission de créer des espaces de dialogue, d'échange, de réflexion et d'action collective. Il représente également un moment clé de mobilisation internationale en vue du FSM 2026, qui se tiendra à Cotonou, au Bénin.

Le FSMI s'associe à deux événements majeurs qui auront lieu simultanément : le collectif La Grande transition et le Festival des saveurs interculturelles de Saint-Michel. En achetant un billet pour le FSMI, les participant.es auront accès également à ces deux événements, qui auront lieu aux mêmes dates.

Une programmation ancrée dans l'action collective

Le Forum s'articule autour de trois piliers fondateurs : reconnaître le croisement des discriminations dans une perspective intersectionnelle, multiplier les intersections positives de savoirs, de générations et d'actions, et enfin développer une culture politique respectueuse et apprenante. Il proposera une programmation variée et participative, incluant :

- La grande conférencière invitée, Kimberlé Crenshaw, figure de proue du féminisme intersectionnel, présentera une grande conférence à l'Université du Québec à Montréal (UQAM).

- La directrice des commissaires de la Ville de Montréal, Bochra Manaï, ainsi que le commissaire Randy Legault-Rankin, commissaire aux relations avec les peuples autochtones, participeront à la cérémonie d'ouverture.

- Des activités autogérées et des Assemblées d'intersections à l'UQAM et au parc François-Perrault, où les participant.es pourront échanger et co-construire des solutions autour des enjeux sociaux, environnementaux et politiques actuels.

- Une « Anticonférence » innovante, suivie d'une soirée festive à l'Afromusée propulsée par O·N·S & Friends – A Live Dub Experience, pour déconstruire les formats traditionnels de conférence et encourager la réflexion créative dans un cadre détendu et festif.

- Des activités participatives au cœur du quartier Saint-Michel, en collaboration avec de nombreux organismes locaux et le Festival des saveurs interculturelles de Saint-Michel, afin de renforcer les liens locaux et célébrer la diversité culturelle.

- Des soirées festives animées à l'Afromusée et au parc François-Perrault, pour favoriser les échanges informels et la convivialité entre les participant.es.

- Des activités expérimentales en ligne.

Et bien plus encore.

« Le Forum social mondial des intersections 2025 est bien plus qu'un événement : c'est un espace pour imaginer ensemble un avenir plus juste, mais surtout pour tisser des alliances durables, capables de transformer nos aspirations en actions concrètes. En réunissant des voix venues de tous horizons, nous voulons faire émerger des stratégies et des solutions solidaires, transformatrices et adaptées aux crises systémiques que nous traversons. À toutes celles et tous ceux qui rêvent de changement : joignez-vous à nous, faites entendre votre voix et construisons ensemble un avenir à la hauteur de nos espoirs. »

— Carminda Mac Lorin, cofondatrice et directrice générale de Katalizo.

À propos du Réseau mondial des intersections (RÉMI)

Le Réseau mondial des intersections (RÉMI) est une communauté de pratique transnationale qui facilite le processus du Forum social mondial des intersections 2025. Lancé en avril 2023, il regroupe plus de 300 organisations, collectifs et des centaines de personnes engagées provenant des quatre coins du monde. Coordonné par l'organisation montréalaise Katalizo, le RÉMI œuvre à faire du FSMI un espace ouvert, engageant et inclusif.

Pour tout renseignement

Emma Fortin

TACT

Cellulaire : 581 745-2681

efortin@tactconseil.ca

Source : Katalizo

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

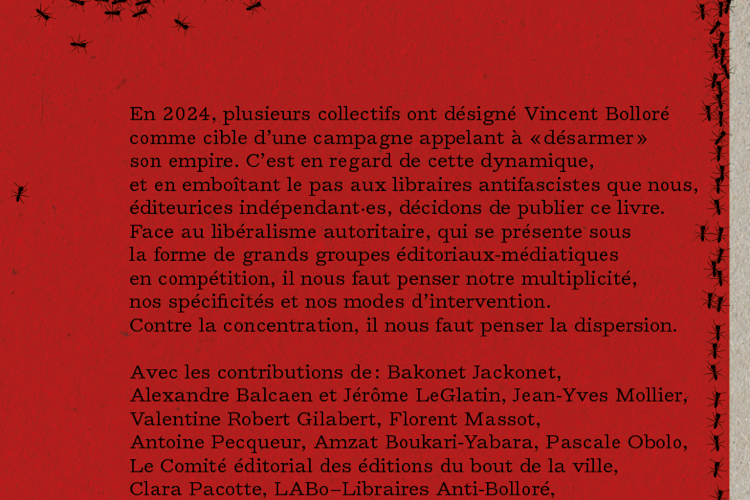

Déborder Bolloré | Livre à paraître le 10 juin | 128 éditeur·ices contre les empires médiatiques

Une collaboration exceptionnelle entre trois éditeurs québécois et 125 éditeurs français pour contrer les empires médiatiques et les idées d'extrême-droite qu'ils propagent.

L'essai *Déborder Bolloré - Faire face au libéralisme autoritaire dans le monde du livre*, coécrit et coédité par un collectif de 128 éditeur·ices (dont les éditeurs québécois Écosociété, M éditeur et les Éditions de la rue Dorion), paraîtra en librairie le 10 juin prochain.

Si ce livre se concentre sur l'empire du milliardaire français Vincent Bolloré, de nombreux parallèles peuvent être faits avec celui de Pierre-Karl Péladeau.

L'éditeur David Murray (Écosociété) et l'éditeur Claude Rioux (Éditions de la rue Dorion) sont disponibles pour des entrevues.

*À propos du livre*

L'empire du milliardaire Vincent Bolloré est devenu en quelques années un levier majeur de la conquête du pouvoir par l'extrême-droite en France. Au-delà du déluge xénophobe, la « bollosphère » médiatique fait chaque jour la promotion de discours sexistes et homophobes légitimant les violences contre les femmes et les personnes LGBTQIA2S+, en plus de promouvoir l'avènement d'une société inégalitaire.

Ce recueil, édité collectivement par des éditeur·ices indépendant·es, alimente la réflexion générale sur la nécessité de s'opposer à l'empire Bolloré et par extension aux empires médiatiques. Chercheureuses, imprimeureuses, éditeur·ices et libraires y analysent ainsi les dynamiques de concentration et d'extrême-droitisation du marché. Chacun·e tente de

formuler, depuis sa position respective, des réponses à cette question urgente : comment faire face au libéralisme autoritaire dans le monde du livre ?

Face à de grands groupes monopolistiques qui filtrent les récits et mobilisent des moyens logistiques et médiatiques colossaux pour mener leur « guerre civilisationnelle », il nous faut lutter pour préserver des espaces essentiels de résistance et de diversité. Nous devons alors, de notre côté, mobiliser l'entièreté de notre réseau d'éditeur·ices, de diffuseurs, de libraires et de relais médiatiques pour résister. Face à la concentration par les grands groupes, faisons jouer la multiplicité et la singularité caractéristique du monde du livre indépendant.

*Au Québec, l'empire de Pierre-Karl Péladeau peut faire penser à celui de Bolloré.* Entretenant une panoplie de chroniqueurs aussi xénophobes que transphobes – dont un faisant la navette entre ses plateformes et celles de Bolloré (CNews) –, ce dernier possède les chaînes LCN et TVA, et via Québecor, des journaux, magazines et hebdomadaires les plus lus de la

province, en plus du « premier groupe d'édition, de diffusion et de distribution de langue française au Québec et au Canada », le Groupe Livres Québecor Média inc.

Écosociété, M éditeur et les Éditions de la rue Dorion, en se joignant au collectif français d'éditeur·ices et en rendant *Déborder Bolloré* disponible au Canada, veulent participer à la diffusion d'idées et d'outils contribuant à défier les empires médiatiques et éditoriaux. L'extrême-droite a pris le pouvoir aux États-Unis et elle avance partout en Occident : il est crucial, au nom de la justice sociale, de la liberté d'expression et de la dignité humaine, de défendre l'existence d'une

multiplicité de mondes.

Un *lancement-discussion aura lieu le 11 juin, 18h, à la librairie N'était-ce pas l'été* (6792 Boul. Saint-Laurent, Montréal). La discussion portera sur la concentration et l'extrême-droitisation des médias et du monde de l'édition. Elle réunira l'essayiste Philippe de Grosbois, les journalistes Claire Ross et Gabrielle Brassard-Lecours, ainsi que l'éditeur Claude Rioux.

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Il faut qu’on parle de Québecor

PKP demande du financement public alors même que ses chroniqueur·euses alimentent la haine et l'intimidation. Cette lettre est co-signée par près de 7000 personnes – écrivain·es, artistes, chercheur·euses, enseignant·es, travailleur·euses sociales et de la santé, ouvrier·es, retraité·es, citoyen·nes, etc. La liste complète se trouve en fin de texte.

Tiré de l'Infolettre de l'R des Centres de femmes

et du site de Pivot

Par Alexandre Dumas 15 mai 2025

Pierre Karl Péladeau, PDG de Québecor, publiait le 3 mai dans Le Devoir une lettre sur la nécessité de financer les diffuseursprivés. Se désolant avec raison de la « désinformation » et de « la tolérance face aux fausses nouvelles diffusées sur les médias sociaux », il réclame le financement public des diffuseurs privés en soulignant « la nécessité d'avoir accès à une information fiable et de qualité ».

Les médias d'information possèdent un grand pouvoir : celui d'influencer le discours public et démocratique dans nos sociétés. C'est pour cette raison qu'il existe des guides déontologiques visant entre autres à prévenir les abus.

Or, les principes énoncés dans ces guides sont violés sciemment et de façon répétée par certain·es chroniqueur·euses œuvrant en grande partie dans les médias de Québecor, qui refuse d'être membre du Conseil de presse, donc de s'engager à respecter les normes reconnues par le métier.

Lorsqu'on sait que les médias de l'empire monétisent, par le truchement d'une poignée de chroniqueur·euses, la désinformation, les amalgames mensongers et les propos injurieux ou discriminatoires, la demande de financement public formulée par Pierre-Karl Péladeau nous apparaît pour le moins culottée.

D'autant plus qu'à peine six jours après la parution de sa lettre, l'un de ses chroniqueurs-vedettes, Richard Martineau, a intimidé un adolescent publiquement sur ses réseaux sociaux, le ridiculisant pour avoir exprimé son opinion dans le cadre d'une possible grève étudiante. Le jeune a aussitôt été submergé d'insultes, de moqueries et même de menaces. À ce jour, la publication est toujours en ligne, malgré les appels répétés de parents et de professionnel·les en santé mentale demandant qu'elle soit retirée.

On ne peut pas, d'un côté, réclamer des fonds publics et, de l'autre, permettre à un poulain de notre écurie de relayer à ses dizaines de milliers d'abonné·es une publication qui menace l'intégrité physique et psychologique d'un mineur.

Dénoncer, encore et encore

Chaque jour, depuis trop longtemps, certains acteurs médiatiques répètent, en ondes ou à l'écrit, les mêmes refrains obsessifs, dans une mauvaise foi qui saute aux yeux – même à ceux des étudiant·es du secondaire à qui on soumet ces textes pour en repérer les nombreux sophismes.

Ces tribuns misent sciemment sur la provocation et l'outrage pour capter l'attention, dégradant au passage notre espace public. L'insulte y est habituelle, une marque de commerce. Elle entraîne du clic et des revenus.

On observe un tel phénomène au sein de l'empire Bolloré, en France, où, comme le souligne Salomé Saqué dans Résister, « l'un lance une polémique, l'autre la commente, le dernier interpelle les politiques à son sujet ».

La convergence entre les diverses plateformes se transforme en véritable arme de désinformation et d'intimidation massive. Ainsi, une chronique radio discréditant une citoyenne prenant la parole dans l'espace public devient une vidéo Web, une chronique papier, un éditorial sur un canal d'infos en continu et des publicités commanditées. À cela s'ajoutent des publications sur Facebook et sur X, sous lesquelles les adeptes des tribuns invectivent la personne ciblée dans une litanie d'insultes qui peut durer des jours.

Les médias de l'empire monétisent, par le truchement d'une poignée de chroniqueur·euses, la désinformation, les amalgames mensongers et les propos injurieux ou discriminatoires.

La liste des personnes publiquement tournées en dérision, attaquées ou méprisées par certain·es chroniqueur·euses est longue, trop longue.

Les femmes racisées, les intellectuelles féministes, les artistes engagées sont particulièrement ciblées par un discours qui alterne l'insulte gratuite, le mépris condescendant et la diffamation. La publication visant l'adolescent mentionnée en début de texte n'a été que la goutte qui a fait déborder un vase au contenu fielleux et visqueux, déjà beaucoup trop plein.

Ce n'est pas d'hier que cette intimidation médiatique est dénoncée. En 2023, Le Devoir a publié la lettre « Ce ne sont pas que des mots », signée par 388 personnes. En 2021, le collectif Liberté d'oppression avait lui aussi revendiqué que cessent les mensonges, la désinformation et l'incitation à la haine émanant de certains médias et chroniqueurs :il avait récolté 10 000 signatures.

Dans la foulée, le président de la Fédération professionnelle des journalistes, Michaël Nguyen, avait déploré « que le collectif n'ait pas cité clairement les médias visés », ce qui était délibéré. Nommer, c'est parfois s'offrir en pâture.

Mais aujourd'hui, nous en avons assez d'avoir peur et faisons front pour mettre fin, une fois pour toutes, à l'intimidation médiatique. Aujourd'hui, nous affirmons que les modèles d'affaires reposant sur la monétisation de la haine ne sont pas dignes des subventions supplémentaires que leurs dirigeants réclament.

Ça a assez duré.

Le paradoxe de l'intolérance

En 1945, le philosophe Karl Popper énonçait ainsi le paradoxe de la tolérance : « Si nous étendons une tolérance illimitée même à ceux qui sont intolérants […] les tolérants seront anéantis, et la tolérance avec eux. »

Cette mise en garde, rédigée à l'ombre des totalitarismes, n'a rien perdu de sa pertinence. Elle trouve même un écho saisissant dans notre espace médiatique actuel.

Nous ne pouvons tolérer que le pouvoir exercé par certaines entreprises médiatiques leur serve à abuser et à intimider des Québécois·es, plombant leur liberté d'expression et leur sécurité.