Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

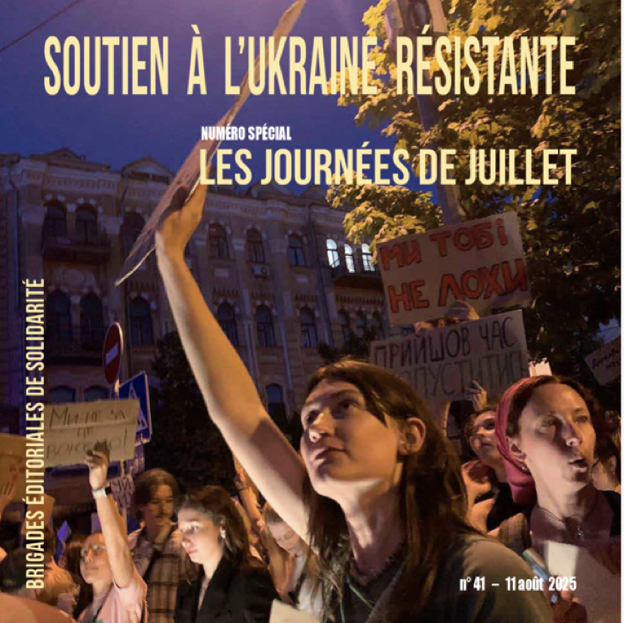

Soutien à l’Ukraine résistante : le numéro 41 est disponible en téléchargement gratuit

Les Brigades éditoriales de solidarité ont été créées au lendemain de l'agression de la Russie poutinienne contre l'Ukraine. Elles regroupent les éditions Syllepse (Paris), Page 2 (Lausanne), M Éditeur (Montréal), Spartacus (Paris) et Massari (Italie), les revues New Politics (New York), Les Utopiques (Paris) et ContreTemps (Paris), les sites À l'encontre (Lausanne), Europe solidaire sans frontières (Paris), Trasversales (Madrid) et Presse-toi à gauche (Québec), les blogs Entre les lignes entre les mots (Paris) et Utopia Rossa, ainsi que le Centre Tricontinental (Louvain-la-Neuve) et le Réseau syndical international de solidarité et de luttes.

Le numéro 41 de la revue est maintenant disponible et vous pouvez le télécharger en suivant ce lien. Ce numéro spécial porte sur les journées de juillet. Pour la première fois depuis le début de l'invasion à grande échelle par la Russie en février 2022, l'Ukraine a vu une partie de sa population descendre dans la rue et exprimer sa colère vis-à-vis de sa classe politique et en particulier de son président Volodymyr Zelensky, qui était resté jusque-là plutôt populaire.

Les 22, 23, 24 et 25 juillet, malgré une loi martiale interdisant les manifestations, des milliers de personnes se sont réunies dans plusieurs villes du pays, dans la capitale de Kyiv mais aussi dans des villes comme Sumy ou Kharkiv qui continuent de subir bombardements et tirs de missiles quotidiennement, de nuit comme de jour.

Plusieurs contributions sont présentées dans ce numéro afin de bien comprendre ce que signifient ces nouvelles mobilisations dans un contexte de guerre.

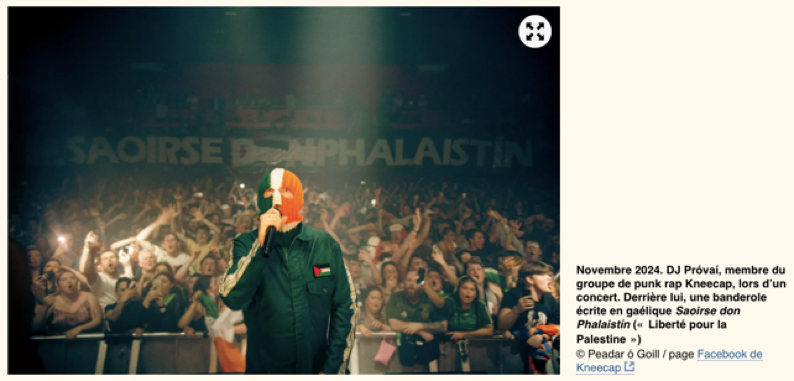

Kneecap, au nom de la Palestine

La solidarité sans filtre du groupe de punk rap nord-irlandais avec la Palestine scandalise et effraye nombre de programmateurs musicaux et de festivals. Elle permet de mettre, sur le devant de la scène, la bataille culturelle mondialisée qui se joue autour du génocide à Gaza.

Tiré d'Orient XXI.

Les drapeaux palestiniens au bord des routes, jusque dans les lieux les plus reculés, sont une singularité du paysage irlandais. Leur usure causée par la pluie et le vent indique qu'ils ont été plantés depuis un certain temps, et que personne ne s'empressera de les enlever. La fraternité entre l'Irlande et la Palestine est connue pour leur communauté de destin : la colonisation britannique.

Le battage récent autour de Kneecap, groupe de punk rap qui a sorti le gaélique de la musique traditionnelle et de la pop, remet cette solidarité au cœur d'une guerre culturelle et politique.

Le trio, originaire de Belfast-Ouest (quartier à majorité catholique) et de Derry, fervent défenseur de la cause palestinienne, participe activement à tous les « Gigs for Gaza », ces concerts organisés en soutien à Gaza. Lors de la plupart de leurs shows, Liam Óg Ó hAnnaidh, Naoise Ó Cairealláin et JJ Ó Dochartaigh — connus sur scène sous les noms de Mo Chara, Móglaí Bap et DJ Próvaí — invitent le public à scander avec eux le slogan : « Free, Free Palestine ».

Tirant son nom du « kneecapping » — cette méthode punitive qui consiste à tirer dans les rotules, utilisée par les paramilitaires en Irlande du Nord et par l'armée israélienne contre les Palestiniens lors de la « marche du retour » en 2018 à Gaza —, le groupe cultive l'art de la provocation. Un film récent, sobrement intitulé Kneecap, interprété par les membres du groupe et retraçant (très) librement leurs débuts — faits de drogues, de rap et d'indépendantisme — ajoute une pierre de plus à la légende qu'ils se construisent. Le long-métrage a déjà reçu le prix du public au Festival du cinéma américain de Sundance, après avoir raflé sept British Independent Film Awards (BIFA), dont celui du meilleur film britannique indépendant.

Le quotidien britannique de centre-gauche The Guardian les chouchoute et les qualifie de « groupe parmi les plus controversés en Grande-Bretagne et en Irlande depuis les Sex Pistols », tandis que le tabloïd conservateur The Daily Mail, les appelle les « “Anti-British” rappers » (rappeurs « anti-britanniques »). Le trio, dont un des tubes reprend le slogan républicain « Brits out » (1), assume pleinement ces attaques et répond :

Ils n'apprécient pas que nous nous opposions à la domination britannique, que nous ne croyions pas que l'Angleterre serve qui que ce soit en Irlande. Que nous disions que les classes ouvrières des deux côtés de la communauté méritent mieux, des financements publics, des services de santé mentale appropriés, méritent de célébrer la musique et l'art et méritent la liberté d'exprimer notre culture. (2)

Annulations en Europe et révocation de visas américains

Avec Kneecap, les mots sont des balles. Au Coachella Valley Music and Arts Festival, en Californie, ils ont clamé sur scène :

- Fuck Israël. Les Palestiniens n'ont nulle part où aller. C'est là qu'ils vivent, bordel ! Et on les bombarde depuis le ciel ! […] Israël commet un génocide contre le peuple palestinien, rendu possible par le gouvernement américain, qui arme et finance Israël.

Sur l'écran géant de la scène, on pouvait lire : « Israël commet un génocide contre le peuple palestinien. »

Un scandale est né. Le producteur américain du groupe, la société Independent Artist Group (IAG), s'est désengagé suite à la controverse, entraînant l'invalidation de leurs visas de travail. En Europe, sous la pression de groupes pro-israéliens, plusieurs festivals de musique ont revu leur programmation. En Allemagne, le Hurricane Festival et le Southside Festival ont déprogrammé leurs concerts prévus en juin. Les membres du groupe n'en font pas un drame à ce stade :

- Nous sommes en train de déposer une nouvelle demande de visa [d'entrée aux États-Unis]. J'espère que ça marchera. Mais si ça ne marche pas, je pourrai vaquer à mes occupations sans avoir à me soucier de mon prochain repas ou d'un bombardement de ma famille. Visa révoqué, je pourrai m'en remettre. (3)

Le groupe est désormais habitué. Ce n'est pas la première fois qu'il se retrouve au cœur d'une polémique pour ses prises de position. Le 18 juin, Mo Chara comparaissait devant le tribunal de première instance de Westminster à Londres pour « apologie du terrorisme ». Il était accusé d'avoir déployé un drapeau du Hezbollah lors d'un concert londonien le 21 novembre 2024, au moment de l'offensive terrestre israélienne contre le Liban. L'audience a été reportée au 20 août pour vice de forme.

À la sortie du tribunal, devant une foule de fans et de curieux, Mo Chara a entonné son slogan favori « Free Free Palestine ». Le public suit. Pour les fans, « il défend l'Irlande et la Palestine en même temps, c'est normal ». Il n'y a aucun autre endroit au monde où le sort de la Palestine est spontanément associé au destin local et avec autant de conviction. Et où un groupe musical remet la question de cette solidarité sur le tapis avec un savoir-faire inédit, où la provocation ne compromet pas le message politique. En mai 2025, ils ont reversé leurs recettes du Wide Awake Festival à Médecins Sans Frontières.

« Ce qui n'est pas correct, c'est d'armer un putain de génocide »

Rebelote à Glastonbury le 28 juin dernier. Avant l'ouverture du festival, soutenu par des députés conservateurs, le premier ministre travailliste Keir Starmer avait appelé à l'annulation du concert et à la censure du groupe : « Ils ne devraient pas être autorisés à jouer sur scène, a-t-il argué, ce n'est pas correct. » La BBC, partenaire du festival, a ensuite déprogrammé la retransmission du concert en direct. Réponse lapidaire de Kneecap : « Tu sais quoi, Keir, ce qui n'est pas correct c'est d'armer un putain de génocide. »

Quand on les accuse de tirades outrancières, ils rétorquent :

- Si vous pensez qu'un groupe satirique, qui singe des personnages sur scène, est plus scandaleux que le meurtre de Palestiniens innocents, alors vous devriez vous poser des questions. (4)

En attendant le début du concert, la foule de Glastonbury agitait des dizaines de drapeaux palestiniens géants. Sur un écran, un montage reprenait les nombreux appels à censurer le groupe pour chauffer le public. Et lançait un rendez-vous : « Venez nombreux au procès du 20 août à Londres. » Sur la scène, Kneecap truffe ses prises de parole de « Fuck Keir Starmer ». « Fuck the Daily Mail »… « Jamais vu autant de monde à un concert », commente Móglaí Bap, « la foule est bourrée de “Fenian bastards” » (« salauds de nationalistes irlandais », l'insulte est affective).

Sur d'autres scènes de Glastonbury, des artistes prennent parti pour les Gazaouis, au premier rang desquels le duo punk Bob Vylan, qui a déclenché un énorme scandale en exhortant les fans à chanter « Death, death to the IDF » (« Mort, mort à l'armée d'Israël »). Le groupe est lui aussi privé de visas américains et fait face à plusieurs annulations en Europe, notamment en France, où leur concert prévu au Kave Fest, dans l'Eure, a été déprogrammé.

Non loin de là, sur une scène dédiée aux débats dans l'enceinte du festival, Gary Lineker, l'ancien international de foot anglais et défenseur de la cause palestinienne, évoque ses démêlés avec la BBC. Présentateur vedette de « Match of the Day », l'émission de foot culte de la chaîne publique britannique, il a dû quitter cette dernière après avoir été accusé d'antisémitisme : « J'ai été traumatisé par les images des enfants à Gaza », s'est-il défendu, « je veux prêter ma voix à ceux qui n'en ont pas… ».

La Palestine, catalyseur d'une bataille culturelle globale

Au cours de la dernière décennie, Israël est devenu un point de convergence pour l'extrême droite mondiale. Il est perçu par celle-ci comme le fer de lance de la croisade civilisationnelle contre la supposée « barbarie » arabe ou musulmane. L'adhésion à Israël s'accompagne souvent, pour les droites radicales, d'un programme autoritaire — destruction des acquis démocratiques, contrôle des médias, suppression du pluralisme.

Inversement, la Palestine devient nœud et point ralliement global de l'opinion publique démocratique, antiraciste et anticoloniale. Ce qui se passe au Proche-Orient marque dorénavant une ligne de faille géostratégique et militaire et nourrit en même temps un front culturel lui aussi planétaire. Les millions de jeunes qui rejoignent les manifestations pour Gaza ou la Palestine, partout dans le monde, dans les métropoles, mais aussi dans des petites villes et des banlieues éloignées, témoignent de cette nouvelle géographie culturelle du monde contemporain.

Dans cette guerre de tranchées, Kneecap a choisi de s'afficher avec le cran et l'art de la provocation qu'on lui connaît désormais. Comme aucun autre acteur culturel aujourd'hui, à cause de leur héritage anticolonial, social et politique, Kneecap affiche les tropes de nouvelles batailles culturelles et idéologiques. Il le fait sur une scène musicale et culturelle, en dehors des logiques de parti, organisationnelles et associatives. Et de manière folle et échevelée. La dérision et l'hilarité, l'obscénité anti-bourgeoise, l'esprit tapageur et anarchisant acquièrent avec Kneecap une vitalité positive. Les ambiguïtés affichées par ce groupe de bouffons héritiers du républicanisme irlandais ne sont jamais fortuites, elles ont valeur de paradoxe électrique et subversif.

Quelques minutes après le concert de Kneecap à Glastonbury, Alexis Petridis, critique musical du Guardian, écrivait :

- La notoriété actuelle de Kneecap sera-t-elle un bref éclair, un phénomène durable, ou au contraire les conduira-t-elle à leur perte ? Cela reste à voir. Pour l'instant, devant ce public, ils triomphent (5)

Mais si Kneecap doit tomber, ce ne sera pas à cause de son manque de convictions. Wait and see.

Notes

1- NDLR. « Get your brits out » (Sortez vos britanniques) (2019) est aussi un jeu de mot avec l'expression Get your tits out, qui signifie de façon vulgaire « Montre tes seins ». La chanson se moque ouvertement d'importantes figures politiques du Democratic Unionist Party (DUP), le parti loyaliste d'Irlande du Nord.

2- Post de Kneecap sur le compte X du groupe, publié le 29 novembre 2024.

3- Shaad D'Souza, « “We just want to stop people being murdered” : Kneecap on Palestine, protest and provocation », The Guardian, 27 juin 2025.

4- op. cit.

5- Alexis Petridis, « Kneecap at Glastonbury review – sunkissed good vibes are banished by rap trio's feral, furious flows », The Guardian, 28 juin 2025.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

La baisse des prix du pétrole brut : des effets diversifiés et contradictoires

Le prix du pétrole a décroché de 35 % en six mois passant de 115 $ US à moins de 60 $ à la mi-décembre. Avec ce dernier prix, le pétrole atteint son plus faible niveau depuis quatre ans.

La baisse des prix s'explique par un excès de l'offre sur la demande.

L'absence de reprise de l'économie européenne, la stagnation de l'économie japonaise, le ralentissement de la croissance de l'économie chinoise ont amené un recul important de la demande en pétrole.schiste, la production américaine de pétrole est passée de 5 millions de barils par jour en 2008 à 9 millions aujourd'hui, son plus haut niveau depuis trente ans. L'Administration américaine d'information sur l'énergie (EIA) prévoit d'atteindre 9,5 millions par jour de barils en 2015. L'exploitation de sables bitumineux au Canada a, à son tour renforcé, l'offre. De plus, l'Iran, la Libye, et l'Irak ont fait leur retour sur le marché pétrolier...

L'offre pour sa part a continué d'augmenter. Avec le développement de l'exploitation de pétrole de

Pour leur part, les pays l'OPEP qui contrôlent 40 % de la production mondiale ont refusé de diminuer leur production et ont décidé de maintenir cette dernière à 30 millions de barils par jour. Cette décision vise à refuser de céder des parts du marché au pétrole de schiste étatsunien. Le refus de diminuer leur production constitue un avertissement destiné aux producteurs de pétrole de schiste en Amérique du Nord qui ont ajouté des volumes importants au marché mondial. Le gouvernement saoudien a l'intention de combler les pertes provoquées par la baisse des prix en augmentant le volume du pétrole livré. Nous assistons donc à une lutte acharnée pour le partage du marché pétrolier mondial.

À qui profitera la baisse ?

L'impact de la baisse des prix sur l'économie mondiale sera très différencié. Les pays dont l'économie est basée principalement sur l'exploitation pétrolière, l'exportation de ce produit et par l'utilisation de la rente pétrolière comme levier pour assurer la régulation de leur économie vont connaître une série de problèmes économiques sérieux. Cela va être le cas de la Russie, du Venezuela et de l'Algérie... Aux États-Unis, certaines entreprises pétrolières vont sans doute devoir fermer des puits, mais l'économie est forte et diversifiée et elle n'en sera pas profondément affectée. La Chine, pour sa part, peut profiter de ce recul des prix pour augmenter ses réserves stratégiques en pétrole à plus faible coût.

Au Canada, déjà, le gouvernement albertain évalue la baisse de ses rentrées fiscales. Stephen Harper a assuré que ce recul des prix du pétrole ne remettrait pas en cause son objectif de parvenir au déficit zéro, mais il a reconnu que les marges de manoeuvre du gouvernement fédéral en seront réduites.

Pour les entreprises pétrolières, le coût d'extraction du pétrole des sables bitumineux va devenir trop élevé. Un prix en bas de 70$ risque d'entraîner la baisse des investissements et la perte de nombreux emplois, car plusieurs projets risquent de ne pas se concrétiser. Mais il reste que cette baisse des prix sera sans doute temporaire, depuis des années les prix du brut connaissent de fortes oscillations. Cela devrait se continuer. Il est donc imprudent de croire que ce recul va remettre en question les grands projets stratégiques des multinationales du pétrole et que l'exploitation du pétrole des gaz de schiste pourrait être sérieusement remise en question. On parle ici d'investissements qui se comptent par milliards et qui mobilisent les plus grosses entreprises de la planète. Ces investissements sont faits pour défendre la place du pétrole comme principale source d'énergie pour les décennies qui viennent. À cette échelle, ce n'est pas une baisse des prix même importante qui va faire dévier les pétrolières de leurs plans stratégiques bien que leur calendrier devra sans doute être révisé.

Cette baisse de prix du pétrole va provoquer un recul du dollar canadien face à la devise américaine. Cela va faciliter l'exportation des produits manufacturiers du pays vers les États-Unis et le reste du monde. Les entreprises manufacturières du Québec et de l'Ontario vont donc pouvoir profiter de cette baisse, . Une croissance de l'économie québécoise centrée sur l'exportation de produits manufacturiers va favoriser la création d'emplois et l'augmentation des revenus de l'État québécois particulièrement si la reprise américaine se confirme.

Sources

1. Jean Gagnon - À qui profite la baisse du prix du pétrole - La Presse ? 28 octobre 2014

2. Presse Canadienne - . Le prix de l'essence chute avec celui du brut, le 28 novembre 2014

3. Daniel Breton, Prix du pétrole : fou raide ! - - blogue du Journal de Montréal, le 28 novembre 2014

4. Pourquoi le prix du pétrole baisse-t-il ? La voix de la Russie, 12 octobre 2014

5. Jean-Michel Bezat, Pourquoi le prix du pétrole baisse - Le Monde.fr, le 15.09.2014,

6. Dan Israel et Thomas Cantaloube et Pierre Puchot, Russie, Venezuela et Algérie sont frappés de plein fouet par la chute des prix du pétrole, mediaparart.fr, le 28 novembre 2014

7. Jade Lindgaard, Le pétrole, un acteur politique en pleine crise - mediapart.fr

8 Les prix amochés pour le brut, la nouvelle norme. La presse, le 29/11/20149

9. Hayat Gazzane, Le baril de pétrole peut descendre à 60 dollars » - Le Figaro, publié le 28/11/2014

10. Paul Journet, La bulle carbone, La Presse - 5 décembre 2014

11. La fin du pétrole cher - El Watan, 12-12-2014

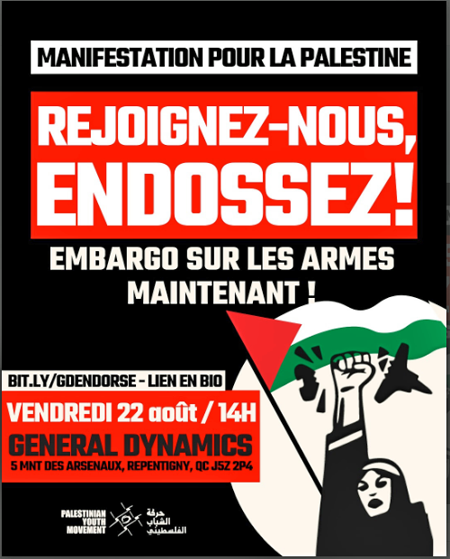

Manifestation pour la Palestine

VENDREDI 22 AOÛT - 14h

JOURNÉE D'ACTION DEVANT GENERAL DYNAMICS À REPENTIGNY

5 Montée des Arsenaux, Repentigny, J5Z 2P4

Un appel de PYM (Mouvement de la jeunesse palestinienne)

Le récent rapport de la campagne Embargo sur les armes maintenant (disponible en français depuis peu), de PYM et World Beyond War, a révélé que les exportations canadiennes de matériel militaire vers Israël ont continué provenant d'une installation de l'usine General Dynamics Ordnance and Tactical Systems (GD-OTS) de Repentigny (Québec), notamment trois envois de cartouches d'armes, incluant un envoi qui a eu lieu neuf jours après que l'ancienne ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, ait promis que le Canada allait bloquer l'exportation de munitions provenant de la même compagnie québécoise vers l'armée israélienne.

Transport :

en autobus à partir du centre-ville de Montréal

billet disponibles ici

Pour plus d'informations :

LA TRANSITION N’EST QU’UN SLOGAN ! Il n’y a aucun plan sérieux - Jean-Baptiste Fressoz

12 juillet . 2025 INTERVIEWS ELUCID 🎥

▷ ON A BESOIN DE VOUS ! ABONNEZ-VOUS À ÉLUCID POUR FAIRE VIVRE L'INFORMATION LIBRE 👉 https://elucid.media/offres/

▶ Jean-Baptiste FRESSOZ est un historien des sciences, des techniques et de l'environnement. Après avoir été maître de conférence à l'Imperial College de Londres, il est maintenant chercheur au CNRS, enseignant à l'EHESS et à l'Ecole des ponts et chaussées. Il a déjà publié au Seuil L'Apocalypse joyeuse, L'Evénement anthropocène (avec Christophe Bonneuil) et plus récemment, Sans transition : Une nouvelle histoire de l'énergie.

Dans cette interview par Olivier Berruyer pour Élucid, Jean-Baptiste Fressoz détruit le mythe de la transition énergétique : elle n'a jamais eu lieu et n'aura jamais lieu. L'histoire énergétique des sociétés industrielles n'est pas celle d'un remplacement, mais d'une accumulation : à chaque nouvelle source d'énergie s'ajoutent les précédentes, avec à la clé des effets rebond massifs. Depuis le début de la prise de conscience écologique, la ligne des pays riches n'a pas changé : poursuivre la surconsommation, épuiser les ressources, et s'adapter — autant que possible — à une planète qu'on continue de maltraiter.

Lien vers la pub Areva mentionnée dans l'entretien : http://www.culturepub.fr/videos/areva...

Et la publicité EDF : https://urls.fr/sz-8Wr

Glencore : l’empire détenant les plus belles mines de cobalt au monde

15 août 2025 #CashInvestigation #Interview

Encore plus de vidéos 👉 https://www.france.tv/france-2/cash-i...

Pour voir la suite de l'enquête 👉 h • Cash investigation - Coton : l'envers de n...

Extrait de l'enquête : "« Paradise Papers » : au coeur d'un scandale mondial"

Date de première diffusion : 7 novembre 2017

Dans le monde, le business du coton pèse 37 milliards d'euros de chiffre d'affaire chaque année. En Asie centrale, au Bangladesh, en Inde, Sandrine Rigaud est partie sur les routes du coton pour enquêter sur la face sombre de cet or blanc. De nos armoires aux champs de coton, Élise Lucet et l'équipe de Cash Investigation ont remonté la chaîne d'approvisionnement de nos tee-shirts jusqu'en Ouzbékistan, l'un des plus gros producteurs dans le monde.

Un des plus gros clients d'Appleby s'appelle Glencore, l'empire très secret des matières premières. Grâce à des documents inédits, Cash vous raconte comment le groupe a mis la main sur les plus belles mines de cuivre et de cobalt au monde, en s'associant avec un partenaire sulfureux en République Démocratique du Congo.

Trump, la Big Tech et la contre-révolution « libertarienne » : où va l’extrême droite US ?

Quelques semaines après le retour au pouvoir de Trump, Ugo Palheta avait rencontré pour son podcast « Minuit dans le siècle » l'historienne Sylvie Laurent (autrice notamment du livre Capital et race, une hydre moderne, aux éditions du Seuil). Ensemble, ils avaient essayé de comprendre ce qu'il fallait attendre du pouvoir trumpiste dans les quatre années à venir, le type de projet qui caractérise actuellement Trump et le Parti Républicain, le niveau d'attaque qu'il fallait anticiper de sa part à l'encontre des minorités, des immigrés, des mouvements sociaux ainsi que des droits sociaux et démocratiques.

19 juillet 2025 | tiré de contretemps.eu

https://www.contretemps.eu/trump-big-tech-contre-revolution-libertarienne-extreme-droite-us-sylvie-laurent/

Dans ce nouvel épisode, Sylvie Laurent revient pour faire un bilan des premiers mois de la présidence Trump (y compris des résistances populaires), mais aussi – à partir de son dernier livre La Contre-révolution californienne (au Seuil également) – pour revenir sur le rôle spécifique qu'ont joué les acteurs de la Big Tech, depuis les années 1980, dans la grande offensive réactionnaire en cours.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Les partis politiques québécois à l’heure de la recomposition du champ politique

Le paysage politique québécois traverse une recomposition politique majeure. L'illusion de l'hégémonie caquiste s'effondre sous le poids des échecs économiques, de la dégradation sociale des services publics et de la stérilité de sa rhétorique nationaliste. Le Parti québécois, revigoré par un discours indépendantiste assumé, profite de l'électorat, mais porte déjà en lui ses propres contradictions. Le Parti libéral, réduit à une coquille fédéraliste montréalaise, tente de se reconstruire sous la direction de Pablo Rodriguez. Le Parti conservateur d'Éric Duhaime impose la normalisation de l'extrême droite. Québec solidaire, prisonnier de sa quête de réalisme parlementaire, s'enfonce dans une crise stratégique et démocratique. Face à ce tableau, la question centrale est claire : comment construire une véritable alternative de rupture sociale, écologique et démocratique au service des classes populaires du Québec ?

19 août 2025

L'érosion de l'appui électoral au gouvernement Legault

La CAQ de François Legault est en train de s'effondrer sous le poids de ses propres contradictions. Selon QC125, la CAQ ne cesse de décliner dans les intentions de vote, passant d'environ 22–24 % en 2024 à 17 % en juin 2025. Aux élections de 2018, puis à celles de 2022, Legault s'était présenté comme le chef d'un projet « nationaliste » pragmatique, capable d'assurer la prospérité du Québec. Mais derrière ce discours se cachait une politique néolibérale : cadeaux fiscaux aux grandes entreprises débouchant sur des échecs industriels (Northvolt, Lion électrique), compressions dans l'éducation, ouverture plus importante du système de santé au privé, scandales de gestion comme à la SAAQclic, et attaques contre les droits syndicaux. Les conséquences de ces politiques sont claires : dégradation des conditions de vie de la majorité, crise du logement, effritement des services publics. Son incapacité à prendre la crise climatique au sérieux, sa volonté de croissance sans fin sans considérer les limites de la planète ont aussi alimenté ces reculs. En arrière-plan, l'impuissance chronique du nationalisme caquiste à arracher des pouvoirs supplémentaires à Ottawa achève de le discréditer. La CAQ apparaît désormais pour ce qu'elle est : un parti de la bourgeoisie québécoise, arrimé aux élites économiques et incapable de répondre aux besoins populaires.

La remontée du PQ et ses contradictions

Cette érosion ouvre un espace politique que le Parti québécois (PQ) occupe avec une vigueur retrouvée. Longtemps marginalisé, il capte aujourd'hui le mécontentement envers la CAQ et remobilise une base indépendantiste en panne de projet depuis 1995. Il occupe depuis plusieurs mois la première place avec des intentions de vote au-dessus de 30%, ce qui traduit un réalignement significatif du champ politique québécois. Ainsi, dans plusieurs régions et parmi les jeunes électeurs et électrices, le PQ parvient à réactiver le soutien à l'option souverainiste, marquant une inflexion générationnelle dans l'opinion publique.

Le discours de Paul St-Pierre Plamondon séduit par sa cohérence : refus du serment au roi, promesse de référendum rapide, dénonciation de l'impuissance fédéraliste. Mais derrière cette ligne claire se cache un nationalisme identitaire qui lie immigration, crise du logement et danger pour l'avenir de la langue française, reprenant à son compte la logique de bouc émissaire déjà utilisée par la CAQ. Le PQ regagne de la force parce que d'une part, il incarne une rupture avec l'aplaventrisme face à Ottawa du PLQ et d'autre part, il stigmatise l'incapacité du gouvernement Legault d'obtenir des gains significatifs d'Ottawa.

Le Parti Libéral du Québec et le difficile chemin de sa reconstruction

Le parti libéral du Québec (PLQ) n'est pas seulement en crise : il est en état d'effondrement. Le résultat des élections du 3 octobre 2022, un maigre 14,17% des voix et 21 sièges confinés à Montréal ne sont pas une simple défaite électorale, mais l'aboutissement logique d'un rôle historique : celui d'un parti au service de la bourgeoisie canadienne et des élites québécoises fédéralistes.

Après les années Charest, Philippe Couillard a prolongé la cure d'austérité : coupures massives dans les dépenses sociales, privatisation de pans entiers de la santé sous Barrette, marchandisation rampante de l'éducation, attaques contre les professionnels de soutien scolaire, affaiblissement du réseau de la petite enfance. Chaque réforme libérale fut une attaque directe contre les classes populaires, au profit des assureurs, des cliniques privées et des multinationales. Le PLQ n'a pas « géré » l'État : il l'a mis au service des riches, en transformant les droits sociaux en occasions d'affaires pour le capital.

Dans le cadre de la remontée de la polarisation souverainisme/fédéralisme, le PLQ tente de se reconstruire. Son pari est clair : redevenir le grand parti fédéraliste en profitant à la fois de l'érosion de la CAQ et de la peur d'un référendum. Mais son déficit nationaliste auprès de l'électorat francophone, hérité de décennies de néolibéralisme et de soumission à Ottawa, reste béant. Ce projet se heurte de plus au rejet profond qu'il inspire encore aux classes populaires francophones.

Le rôle du Parti conservateur du Québec ou la volonté de normalisation des politiques d'extrême droite

Dans ce paysage, le Parti conservateur du Québec (PCQ) s'installe comme le véhicule politique de l'extrême droite. Sous la houlette d'Éric Duhaime, il combine ultralibéralisme économique, privatisation de la santé et de l'éducation, marchandisation des services publics et démagogie réactionnaire inspirée du trumpisme avec un climatoscepticisme assumé, la relance des hydrocarbures, la xénophobie et les attaques contre les institutions démocratiques.

Lors des élections générales de 2022, cette stratégie a permis au parti de récolter plus de 12% des suffrages au niveau national, un résultat inédit pour une formation jusque là marginale. Dans certaines régions, le PCQ atteint des scores significatifs : plus de 15% dans plusieurs circonscriptions de la Mauricie et plus de 35% dans certains comtés de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches.

Cette percée électorale traduit l'implantation d'un courant politique autoritaire et antisocial, porté par une fraction de la petite bourgeoisie et des couches populaires séduites par son discours anti-élite et anti-État. Le danger est réel : même sans perspective de gouvernement, le PCQ tire tout le débat québécois vers la droite et contribue à légitimer les positions les plus réactionnaires.

Aux fondements de la stagnation actuelle de Québec solidaire

Après une décennie de progression électorale, et le saut qualitatif qu'il avait connu en 2018 en faisant élire 10 député-e-s, Québec solidaire a connu des résultats décevants en 2022. Ces résultats furent décevants non pas à cause des résultats (15,4% des votes et 11 député-e-s,) mais parce que le discours du parti avait fait miroiter la possibilité de devenir l'opposition officielle et de se placer en position de devenir un futur gouvernement. Le parti traverse aujourd'hui une phase de stagnation, voire de recul, qui s'explique par un ensemble de choix stratégiques et organisationnels.

Sous l'impulsion de Gabriel Nadeau-Dubois, QS a cherché à se présenter comme une opposition crédible et un futur parti de gouvernement. Cette orientation s'est traduite par un recentrage pragmatique, la mise à l'écart de propositions de rupture, comme la nationalisation des ressources naturelles et l'abandon explicite d'une critique du capitalisme. Si cette stratégie visait à élargir l'électorat, elle a dilué la spécificité politique du parti et affaibli son image de force contestataire.

Ce virage s'est accompagné d'une centralisation organisationnelle. L'aile parlementaire et les équipes de communication ont pris le pas sur la vie militante et les liens avec les mouvements sociaux. La mobilisation de la base s'est réduite à l'appui aux campagnes électorales, sans réelle valorisation de l'auto-organisation. Le congrès sur les statuts a cristallisé cette évolution en renforçant le pouvoir de la direction, provoquant un sentiment de perte de démocratie interne.

Ce recentrage parlementaire a aussi affaibli la capacité du parti à incarner une opposition ferme sur les enjeux sociaux et antiracistes. L'attitude prudente de la direction dans la défense d'Haroun Bouazzi, après ses dénonciations du climat xénophobe à l'Assemblée nationale, illustre la tension entre la recherche de respectabilité institutionnelle et l'engagement social radical qui avait constitué l'ADN de QS.

Les conséquences électorales de cette impasse sont claires. La démission de Nadeau-Dubois est apparue comme l'aboutissement d'une stratégie qui a échoué à élargir la base électorale tout en démobilisant une partie des militant-es. L'effondrement du score dans l'élection partielle d'Arthabaska illustre ce double échec : QS a perdu à la fois son élan militant et la confiance d'un électorat en quête d'une alternative de rupture, alors que le Parti québécois profitait du vide laissé.

Ainsi, la crise de Québec solidaire ne se réduit pas à des aléas électoraux, mais découle de choix stratégiques et structurels. En s'adaptant aux logiques parlementaires et en misant sur une stratégie électoraliste centrée sur la crédibilité institutionnelle, le parti a compromis son ancrage social, sa démocratie interne et sa spécificité critique. Il se retrouve aujourd'hui à la croisée des chemins : soit il approfondit son intégration au parlementarisme au risque de s'aligner sur les autres partis, soit il renoue avec les dynamiques militantes et les projets de rupture qui avaient nourri son essor initial.

Pour un tournant écosocialiste et écoféministe de Québec solidaire

Après un essor fulgurant qui en avait fait l'expression des espoirs de rupture d'une nouvelle génération militante et populaire, Québec solidaire recule dans les intentions de vote et dans la perception qu'en avait cette génération qui le voyait comme une force de rupture. Si Québec solidaire veut retrouver la possibilité d'une véritable relance, il doit opérer un tournant majeur – stratégique, programmatique et organisationnel – qui rompe enfin avec les logiques d'adaptation au système dominant.

Québec solidaire a besoin d'une stratégie qui dépasse la simple ambition de « gouverner raisonnablement » pour s'ancrer dans les luttes réelles : celles des travailleuses et travailleurs, des mouvements écologistes, féministes, antiracistes, des jeunes en révolte et des quartiers en résistance. Il s'agit de bâtir un pouvoir populaire, d'alimenter la combativité, l'unité et la démocratie des mouvements sociaux antisystémiques, au lieu de les canaliser vers l'attente passive d'échéances électorales.

Cette ligne de rupture doit rallier une majorité populaire autour d'un projet clair : celui de la construction d'un Québec indépendant, écosocialiste et écoféministe. Cela implique :

• la fin du pillage de nos ressources naturelles et de notre énergie par les multinationales ;

• une planification démocratique de la production et des investissements, tournée vers la décroissance énergétique et matérielle et vers le bien-vivre collectif ;

• une Assemblée constituante souveraine pour jeter les bases d'une république sociale et démocratique ;

• l'éradication de la domination patriarcale et la construction d'une société écoféministe ;

• des services publics renforcés et autogérés ;

• la défense des droits des personnes migrantes et la lutte contre le racisme systémique, notamment envers les Autochtones et les communautés racisées ;

• une politique linguistique audacieuse qui fait du français la langue commune sans stigmatiser les personnes immigrantes ;

• le rejet de la laïcité identitaire utilisée comme arme contre les minorités ;

• un internationalisme radical, anti-impérialiste et antimilitariste.

Mais pour que ces perspectives ne restent pas de simples proclamations, Québec solidaire doit transformer sa pratique politique. Cela veut dire : prioriser l'intervention dans les luttes sociales ; construire une gauche écosocialiste combative au sein des syndicats, des mobilisations écologistes, féministes et de la jeunesse ; élaborer un programme de rupture offensif et mobilisateur ; initier des campagnes militantes capables de rallumer l'espoir.

Un choix décisif s'impose. Ou bien QS poursuit sa dérive vers le « réalisme » électoral et il se marginalisera, comme tant d'autres partis de gauche institutionnelle avant lui. Ou bien il assume pleinement son projet de ralliement d'une majorité prête à lutter pour un Québec indépendant, juste, écosocialiste, féministe et internationaliste.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Les six premiers mois de Trump : Une menace pour notre planète et ses peuples

L'élection de Trump représente l'arrivée au pouvoir d'une direction néofasciste dans le principal pays impérialiste du monde, participant activement au génocide du peuple palestinien. Cela représente un tournant profond vers la droite du rapport de forces international, et cela renforce les Orban, Modi, Meloni, Bolsonaro, etc.

Tiré de Quatrième internationale

14 juillet 2025

Par le Bureau exécutif

Depuis son entrée en fonction le 19 janvier 2025, après avoir remporté une élection serrée avec une majorité relative dans le vote populaire, la présidence Trump a poursuivi un programme profondément réactionnaire, menaçant les droits démocratiques aux États-Unis et agressant le reste du monde. Trump représente une menace particulièrement virulente pour la classe ouvrière américaine et les communautés opprimées à travers le monde. L'un de ses principaux fronts est constitué par ses attaques contre les LGBTIQ*, en particulier contre les personnes trans, point sur lequel il s'accorde largement avec l'extrême droite internationale, notamment Poutine. Cela s'inscrit dans le cadre plus large du programme réactionnaire de Trump, qui attaque farouchement les minorités racisées, les droits reproductifs des femmes et les migrant·es, qui nie le changement climatique, qui est hostile aux droits démocratiques, n'hésite pas à recourir à la violence, méprise les processus démocratiques et les contre-pouvoirs, et aspire au pouvoir total.

La généralisation des droits de douane est une obsession idéologique de Donald Trump et son annonce a constitué une démonstration de forces impérialiste, dès les premiers jours de son mandat. Mais la crainte des conséquences économiques et les ripostes annoncées, notamment de la part des BRICS, ont contraint Washington à reculer et contribuent à la crise de l'hégémonie de l'impérialisme étatsunien. La taxe de 50 % sur les importations brésiliennes, avec l'objectif politique assumé de « punir » le gouvernement brésilien afin d'ouvrir la voie à Bolsonaro et aux autres putchistes pour qu'ils échappent aux poursuites judiciaires. De manière paradoxale, cette mesure a ouvert une situation nouvelle et positive dans le pays.

Sa volonté d'accéder au pouvoir total, avec l'aide et la complicité du parti républicain et d'une partie du système judiciaire américain, fait de lui un autoritaire et un néofasciste en puissance, et renforce l'extrême droite dans le monde entier. Bien que l'opposition n'ait pas été interdite et que les droits démocratiques n'aient pas été complètement éliminés – des indicateurs du néo-fascisme – la tendance dans cette direction est claire.

Les États-Unis sont depuis longtemps le plus grand consommateur de combustibles fossiles. Sous Trump, les États-Unis ont quitté la COP – l'inefficace association internationale sur le changement climatique –, ont donné le feu vert aux compagnies pétrolières pour augmenter l'extraction et l'utilisation des combustibles fossiles et les documents institutionnels américains ont été expurgés de toute référence au changement climatique.

Le gouvernement Trump a lancé une campagne particulièrement cruelle de persécution et d'expulsion menée par la police et l'armée contre des millions de migrants·e, principalement originaires d'Amérique latine et d'Asie du Sud. Avec son discours cynique assimilant tous les travailleur·ses immigré·es à des criminels, elle a transformé le Salvador en une sorte de Guantánamo. Cette campagne encourage les forces suprémacistes blanches les plus réactionnaires.

Trump attaque les universités prestigieuses des États-Unis, en les accusant cyniquement d'antisémitisme en raison de leur répression insuffisante à son goût contre les manifestations pro-palestiniennes. Cette répression a mis en difficulté le mouvement de solidarité avec la Palestine et la liberté d'expression. L'étiquetage des manifestations pro-palestiniennes comme antisémites sert à dissimuler le véritable antisémitisme nourri par le discours et la politique racistes de Trump.

Trump et ses alliés ont récemment adopté un budget réactionnaire accordant d'énormes avantages fiscaux aux ultra-riches, payés directement par des coupes dans Medicaid – un programme d'assurance maladie gouvernemental utilisé par 71 millions de personnes – et dans les bons d'alimentation pour les plus pauvres.

Les menaces ouvertes, formulées par Trump, d'annexer le canal de Panama, le Canada et le Groenland représentent un retour à l'impérialisme du 19e siècle. Concernant l'Ukraine, Trump cherche à conclure un accord prédateur avec Poutine (avec lequel il possède de fortes convergences idéologiques d'extrême droite) pour se partager les sphères d'influence aux dépends des peuples, victimes de la guerre coloniale menée par l'État russe.

Après le choc politique subi par les puissances européennes face à la rhétorique de Trump concernant un désengagement vis-à-vis de l'OTAN, cette alliance a retrouvé sa place historique –la subordination de l'Europe – lorsque Trump s'en est servi pour montrer l'obéissance des Européens aux ordres américains en matière d'augmentation des dépenses militaires.

Alors que la politique « l'Amérique d'abord » guide le bellicisme de Trump à l'égard de ses alliés, la récente attaque contre l'Iran nous rappelle que les États-Unis n'hésiteront pas à recourir à la force militaire lorsque leurs intérêts seront menacés.

Trump poursuit le soutien militaire et politique en faveur d'Israël, mené par Biden et de tous les présidents étatsuniens. Sa menace de vider la bande de Gaza de ses habitant·es et de transformer la région en station balnéaire de luxe constituerait un crime d'une importance historique mondiale.

Le parti démocrate s'est montré totalement inefficace pour s'opposer à Trump. Ceci est principalement dû au fait que le parti démocrate sert les mêmes 1% que les Républicains.

Les meetings immenses et enthousiastes d'AOC et de Bernie Sanders reflètent la profondeur du sentiment anti-Trump. La récente victoire de Mamdani lors des primaires du Parti démocrate à New York défie la direction du Parti démocrate, et son programme social progressiste montre qu'il est possible d'élire des responsables politiques progressistes et anticapitalistes. Contre Trump, au cours des derniers mois, un mouvement de masse s'est construit, dans les rues. Des millions de personnes ont participé à des milliers de manifestations anti-Trump dans des milliers de villes et villages à travers le pays. Les travailleur·ses immigré·es ont été à l'avant-garde de cette résistance. Ces manifestations encouragent celles et ceux qui résistent aux gouvernements d'extrême droite à travers le monde.

Le Bureau de la Quatrième Internationale se solidarise avec le mouvement anti-Trump qui prend de l'ampleur.

À bas le régime Trump !

À bas toutes les menaces américaines contre d'autres pays et d'autres peuples !

Saluons les manifestations héroïques à Los Angeles !

Stop à l'expansion des énergies fossiles aux États-Unis !

Stop à la guerre contre les immigrés !

Autodétermination pour l'Ukraine !

Stop au soutien américain au génocide israélien à Gaza !

Déclaration du Bureau de la Quatrième Internationale, le 13 juillet 2025

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Trump et Poutine : bas les pattes devant l’Ukraine ! Pas de paix sans l’Ukraine Pas de paix contre l’Ukraine

Poutine et Trump veulent s'entendre sur le dos du peuple ukrainien lors d'une réunion au sommet sans le principal intéressé, l'Ukraine, au mépris du droit international et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.

Tiré de Inprecor

13 août 2025

Par Réseau européen de solidarité avec l'Ukraine

Trump a annoncé vendredi qu'il rencontrerait son homologue russe en Alaska, le 15 août, sans le président ukrainien. Celui-ci a vivement et justement répliqué : « Toute décision qui serait prise contre nous, toute décision qui serait prise sans l'Ukraine, serait une décision contre la paix. »

Un règlement de la guerre comprendra, selon le président américain, des concessions territoriales.

« Les Ukrainiens n'abandonneront pas leur terre aux occupants », a ajouté Zelensky alors que Trump a évoqué des « échanges de territoires ».

La Crimée et des territoires des oblasts de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijjia que Poutine a déclarés annexés sont occupés par les troupes russes au mépris du droit international

L'occupation est un crime, celui qui occupe est un criminel, celui qui la favorise en est un complice !

Trump se prépare à offrir ainsi une victoire à l'agresseur après avoir prétendu qu'il émettrait un ultimatum à l'encontre de Poutine.

Non, l'époque de mise d'un pays, contre sa volonté, sous tutelle d'un autre par décision de « grandes puissances » est révolue.

La mobilisation contre ce brigandage impérialiste entre les compères Poutine et Trump et en solidarité avec l'Ukraine doit s'organiser rapidement.

Le 10 août 2025

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :