Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Comptes rendus de lecture du mardi 10 juin 2025

Une histoire populaire des États-Unis

Howard Zinn

Traduit de l'anglais

Ce fut un cadeau de ma femme et c'est un livre que tout le monde devrait lire. Cette histoire des États-Unis nous présente le point de vue des sans voix, de ceux dont les manuels d'histoire parlent peu et au sort desquels on s'intéresse encore moins dans l'actualité. Howard Zinn y confronte la version officielle et héroïque de l'histoire à la réalité et aux témoignages des acteurs les plus modestes : les Indiens, les esclaves en fuite, les soldats déserteurs, les jeunes ouvrières du textile, les syndicalistes, les GI du Vietnam, les activistes et les victimes contemporaines de la politique intérieure et étrangère américaine. « Une histoire populaire des États-Unis » est un livre de référence incontournable.

Extrait :

Deux mois plus tard à Charleston, dans le sud de l'État, il [Abraham Lincoln] déclarait : « Je dirai, donc, que je ne suis pas - et n'ai jamais été - pour l'instauration sur quelque mode que ce soit d'une égalité sociale et politique des races blanche et noire (applaudissements). Je ne suis pas non plus - et n'ai jamais été - pour que l'on accorde aux Noirs le droit de vote ou celui d'être juré ; pas plus que pour autoriser leur accession aux postes administratifs ou les mariages interraciaux. [...] Aussi, comme tout cela leur est interdit et qu'ils doivent rester entre eux, il en découle qu'il doit nécessairement y avoir des supérieurs et des inférieurs. En ce qui me concerne, comme tout le monde, je suis favorable à ce que les Blancs jouissent de ce statut de supériorité. »

La Chine contemporaine

Alain Roux

Alain Roux est l'un de nos plus éminents sinologues. Il a publié sur le sujet de très nombreux ouvrages et de nombreux articles dans Le Monde diplomatique et Manière de voir. Cette sixième édition de son ouvrage « La Chine contemporaine » nous permet de mieux comprendre l'histoire de ce pays depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à nous jours, depuis la chute de l'empire Qing, en passant par l'instauration de la République de Chine en 1912 sous Sun Yat-sen, par la création de la République populaire de Chine en 1949 sous Mao Zedong, par le grand bond en avant et par la révolution culturelle. Il nous explique les luttes et les avancées, les tiraillements, les erreurs coûteuses en vies humaines, les importants jalons aussi, qui ont permis à ce pays longtemps le plus populeux de la planète de lentement émerger d'un siècle de dominations et de misères, d'importants retards technologiques, pour devenir l'une des principales puissances économiques et industrielles de la planète. Une analyse honnête et sans compromis de la Chine, du chemin qu'elle a parcouru et de celui qu'il lui reste à faire.

Extrait :

À la fin du XIXe siècle, à partir des guerres de l'Opium (1840-1860),la Chine des Mandchous paraît vouée à l'éclatement. Les grandes puissances y découpent des zones d'influence, imposent l'humiliation des Traités inégaux à un État incapable de défendre sa souveraineté, tandis que le retard entre l'immense pays et le niveau de développement atteint par les nations les plus dynamiques s'accroît sans cesse. Jadis centre civilisateur rayonnant sur toute l'Asie orientale, l'Empire du Milieu a raté le rendez-vous de la révolution industrielle et n'est plus qu'une province déshéritée du monde moderne.

Sur ma mère

Tahar Ben Jelloun

Tahar Ben Jelloun est reconnu comme l'un des écrivains les plus traduits au monde. Son livre "Sur ma mère" se situe à la frontière entre le roman et le récit. Il porte sur sa mère, atteinte de la maladie d'Alzheimer. Pendant des journées entières, alors qu'il vient passer du temps à ses côtés et la veiller, l'auteur l'écoute dans ses moments de lucidité comme dans ceux où elle perd pied et où la réalité n'a plus de prise sur elle. Malgré sa souffrance face à sa propre impuissance, il découvre celle qui lui a donné la vie. Les souvenirs qu'elle lui offre au fur et à mesure de ces longues heures douloureuses permettent à l'écrivain de reconstituer sa vie dans la ville de Fès des années trente et quarante et de plonger dans les ressentis de la fille, de l'épouse et de la mère qu'elle a été. Tahar Ben Jelloun nous dit que ce récit est celui d'une vie dont il ne connaissait rien, ou presque rien. Une œuvre vraiment touchante.

Extrait :

Depuis qu'elle est malade, ma mère est devenue une petite chose à la mémoire vacillante. Elle convoque les membres de la famille morts il y a longtemps. Elle leur parle, s'étonne que sa mère ne lui rende pas visite, fait l'éloge de son petit frère qui, dit-elle, lui apporte toujours des cadeaux. Ils défilent à son chevet et passent de longs moments ensemble. Je ne la contrarie pas. Je ne les dérange pas. Sa femme de compagnie, Keltoum, se lamente : « Elle croit que nous sommes à Fès l'année de ta naissance. »

La condition humaine

André Malraux

Ce fut le premier et seul roman que ma mère m'empêcha momentanément de lire. J'étais assez jeune et c'est l'enthousiasme créé par l'ouverture de notre nouvelle bibliothèque municipale avec ses livres neufs qui sentaient si bon qui m'avait fait choisir ce roman parmi une foule d'autres. Je me suis repris plus tard et plus tard encore. Ce grand roman, le plus connu de Malraux, relate le parcours d'un groupe de révolutionnaires communistes chinois préparant le soulèvement de la ville de Shanghai. Au moment où commence le récit, le 21 mars 1927, communistes et nationalistes préparent une insurrection contre le gouvernement...

Extrait :

Tchen tenterait-il de lever la moustiquaire ? Frapperait-il au travers ? L'angoisse lui tordait l'estomac ; il connaissait sa propre fermeté, mais n'était capable en cet instant que d'y songer avec hébétude, fasciné par ce tas de mousseline blanche qui tombait du plafond sur un corps moins visible qu'une ombre, et d'où sortait seulement ce pied à demi incliné par le sommeil, vivant quand même — de la chair d'homme. La seule lumière venait du building voisin : un grand rectangle d'électricité pâle, coupé par les barreaux de la fenêtre dont l'un rayait le lit juste au-dessous du pied comme pour en accentuer le volume et la vie. Quatre ou cinq klaxons grincèrent à la fois. Découvert ? Combattre, combattre des ennemis qui se défendent, des ennemis éveillés !

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Bangladesh : Journée internationale de commémoration des luttes des travailleurs

Aujourd'hui, le 1er mai 2025, la Bangladesh Sangjukto Building and Wood Workers Federation [Fédération des travailleurs du bâtiment et du bois du Bangladesh] (BSBWWF) a organisé une réunion-débat pour commémorer le grand 1er mai, Journée internationale de la solidarité des travailleurs, dans ses locaux de Dhaka. Présidée par le président par intérim de la BSBWWF, le camarade Badrul Alam, la réunion a été animée par le secrétaire général de la BSBWWF, AKM Shadul Alam Faruq, et le coordinateur du Progotisheel Krishok Sangram Parishad, Sultan Ahmed Biswas, entre autres.

1er mai 2025 - BSBWWF (Bangladesh)

https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article75253

Au début de la réunion, les dirigeants se sont levés pour rendre hommage à toutes les travailleuses et tous les travailleurs au Bangladesh et partout dans le monde qui sont mort.e.s au travail et ont observé une minute de silence à leur mémoire. Ils ont également exprimé leur respect et leurs vœux de rétablissement aux personnes blessées. Leurs familles doivent recevoir une indemnisation. Les orateurs ont également demandé avec force la ratification de la Convention 102 de l'OIT et la mise en œuvre des Conventions 87 et 98 de l'OIT. Ils ont ajouté qu'ils exigeaient la mise en œuvre de tous les droits des travailleurs mentionnés dans la loi sur les syndicats, y compris la protection de la santé au travail et la sécurité sociale dans le secteur de la construction.

Les intervenants ont insisté sur la question de l'augmentation du salaire minimum des travailleurs, de la réouverture des usines qui ont licencié leurs employé.e.s, du paiement des arriérés de salaire, de la mise en œuvre des recommandations des organisations syndicales à la Commission de réforme du travail, de la mise en œuvre des conventions de l'OIT relatives au travail, à la sécurité au travail, de la déclaration d'un salaire minimum de 30 000 Tk, etc.

Bangladesh Sangjukto Building and Wood Workers Federation [Fédération des travailleurs du bâtiment et du bois du Bangladesh] (BSBWWF)

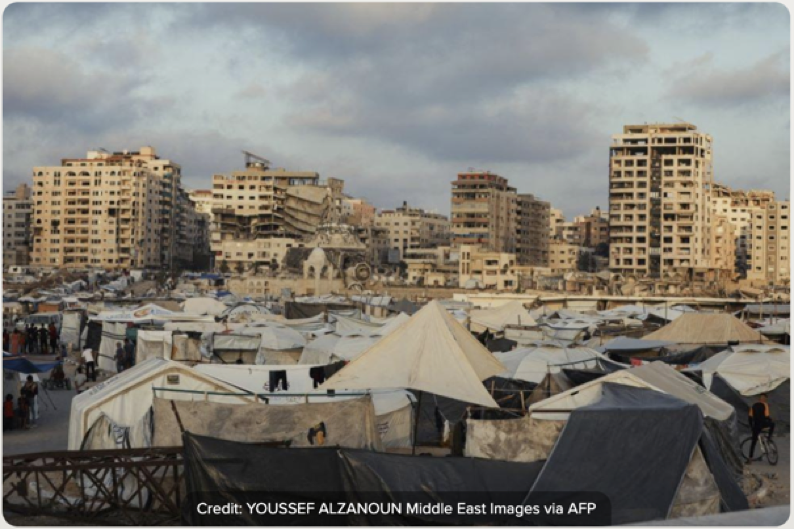

Gaza : la CSI appelle à une action urgente pour mettre fin à la catastrophe humanitaire

En réponse à l'escalade de la violence à Gaza et à la catastrophe humanitaire qui s'y déroule, la Confédération syndicale internationale (CSI) appelle à un cessez-le-feu immédiat, à la libération de tous les otages, à une aide humanitaire urgente et à un regain des efforts mondiaux en faveur d'une paix juste et durable fondée sur une solution prévoyant deux États.

Tiré du site de la Confédération syndicale internationale.

« Les horreurs qui se déroulent à Gaza et dans toute la région doivent cesser immédiatement. Nous avons besoin d'un cessez-le-feu immédiat, d'un accès sans entrave à l'aide humanitaire et de la libération de tous les otages conformément au droit international. La vie et la liberté des civils, en particulier des enfants, ne doivent pas être sacrifiées dans les conflits politiques. Les syndicats défendent la paix, la démocratie et la protection de tous les droits humains », a déclaré Luc Triangle, secrétaire général de la CSI.

La CSI exprime sa profonde préoccupation concernant les pertes en vies humaines sans précédent parmi les civils, et en particulier les effets dévastateurs sur les enfants, notamment la malnutrition et la famine généralisées. Elle réaffirme sa condamnation de toutes les attaques contre les populations civiles et des violations du droit humanitaire international, y compris le ciblage de zones résidentielles, le refus d'apporter une aide essentielle à la population civile et la prise d'otages.

Le mouvement syndical international exige :

– un cessez-le-feu immédiat et permanent, et la fin de toutes les attaques contre les civils ;

– la libération immédiate de tous les otages ;

– l'accès humanitaire sans entrave aux populations touchées ;

– le soutien à la reconnaissance de l'État de Palestine dans le cadre d'une solution juste prévoyant deux États, fondée sur le droit international ;

– la réouverture urgente du marché du travail israélien aux travailleurs palestiniens et le paiement des arriérés de salaires dus à plus de 200 000 travailleurs, conformément à la plainte déposée par la CSI et les Fédérations syndicales internationales auprès du BIT ;

– le soutien au travail humanitaire essentiel de l'UNRWA et au programme de l'OIT en faveur du territoire palestinien occupé.

La CSI est solidaire de ses organisations affiliées et des autres forces démocratiques, tant en Palestine qu'en Israël, qui continuent de promouvoir la paix et la réconciliation dans un contexte de grande adversité. Il n'y a pas de place pour les extrémistes dans un processus de consolidation de la paix.

La CSI appelle la communauté internationale à redoubler d'efforts sur le plan diplomatique pour remédier aux causes profondes du conflit, notamment l'occupation illégale, l'expansion des colonies et le déni systémique des droits des Palestiniens. La récente annonce par le gouvernement israélien de l'implantation de 22 nouvelles colonies en Cisjordanie doit dès lors être fermement condamnée. En outre, il convient d'exiger des garanties solides qu'aucune nouvelle attaque de missiles ne sera lancée sur Israël.

« Nous soutenons tous ceux qui, dans les deux camps, s'opposent à la haine et à la division et œuvrent pour un avenir fondé sur la coexistence et la sécurité commune. La communauté internationale doit agir de toute urgence et par principe. Il ne peut y avoir de paix durable sans justice sociale », a indiqué Luc Triangle.

La CSI exhorte tous les gouvernements, institutions multilatérales et syndicalistes du monde entier à renforcer l'appel en faveur de la paix, à soutenir les efforts humanitaires et à rester solidaires des peuples de Palestine et d'Israël dans leur lutte pour la paix et la prospérité.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

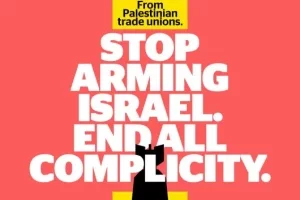

Le SNJ-CGT soutient les dockers CGT du Golfe de Fos

Le SNJ-CGT exprime sa solidarité totale avec les dockers CGT du Golfe de Fos, qui ont refusé de charger des conteneurs d'armement qui devaient embarquer depuis le port de Marseille-Fos à destination d'Israël.

Les dockers CGT du Golfe de Fos ont rappelé qu'ils ne sont pas des exécutants aveugles, mais des acteurs conscients et responsables. Nos camarades ont agi dans l'esprit des valeurs fondamentales de la CGT : solidarité internationale, refus de la guerre et défense des droits humains.

Le SNJ-CGT salue cet acte car il est de notre devoir de soutenir celles et ceux qui, au nom de la paix et de la justice, refusent la complicité avec des opérations militaires contraires au droit international et à la dignité humaine.

Alors que les journalistes continuent - malgré les assassinats, les violences et les menaces - de documenter les ravages à Gaza et les violations des droits des Palestiniens en Cisjordanie, l'action des dockers CGT est un geste de fraternité et de résistance qu'il faut saluer.

Le SNJ-CGT appelle l'ensemble des syndicats, des travailleurs et des citoyens à soutenir les dockers CGT du Golfe de Fos et à interpeller les pouvoirs publics pour que la France ne soit plus complice de la guerre.

Pas d'armes pour les criminels de guerre !

Soutien aux dockers CGT du Golfe de Fos !

Montreuil, le 6 juin 2025

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

De la Biélorussie aux risques biologiques : les syndicats revendiquent des initiatives de la part de la Conférence internationale du travail (CIT)

Les 187 États membres de l'Organisation internationale du travail se réunissent chaque année en juin à l'occasion de la Conférence internationale du travail (CIT), à Genève, en Suisse. Cette année, la CIT débute le 2 juin et se penchera sur d'éventuelles nouvelles normes internationales relatives à la protection des travailleurs et travailleuses contre les risques biologiques dans l'environnement de travail ainsi qu'au travail décent dans l'économie de plateforme.

27 mai 2025 - tiré du site Entre les lignes entre les mots

https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/06/03/de-la-bielorussie-aux-risques-biologiques-les-syndicats-revendiquent-des-initiatives-de-la-part-de-la-conference-internationale-du-travail-cit/

Pourquoi la CIT est-elle importante pour les syndicats ?

La Conférence internationale du travail réunit les travailleurs et travailleuses, les gouvernements et les représentants des employeurs sur un pied d'égalité. Par l'intermédiaire du groupe des travailleurs, les organisations syndicales nationales et internationales peuvent influencer les politiques des gouvernements et des employeurs, par exemple lors de l'élaboration des conventions et du suivi de leur mise en œuvre au sein des États membres.

La conférence est également importante pour les syndicats, car :

- C'est l'occasion de demander aux gouvernements de rendre des comptes sur les violations du droit du travail dans leur pays.

- Elle offre une exposition internationale aux cas de violation des droits des travailleurs.

- Elle peut contribuer à résoudre les violations en formulant des recommandations d'action aux gouvernements et en sanctionnant l'assistance technique aux États membres.

IndustriALL participe cette année à la discussion sur d'éventuelles normes internationales sur la protection des travailleurs contre les risques biologiques, ainsi qu'aux discussions sur la promotion de la transition vers des statuts formels dans le cadre du travail décent. IndustriALL fera également partie du groupe des travailleurs dirigé par la CSI au sein du Comité de normalisation sur le travail décent dans l'économie de plateforme.

L'OIT est invitée à appliquer l'article 33 au Myanmar

Au début de cette année, le Conseil d'administration de l'OIT a rédigé une décision sur le rétablissement de la démocratie et le respect des droits fondamentaux au Myanmar, recommandant à la CIT d'envisager des mesures en vertu de l'article 33 de la Constitution de l'OIT pour garantir le respect par le Myanmar du rapport de la commission. Les motifs invoqués sont l'incapacité de la junte militaire à mettre en œuvre les recommandations formulées après qu'une commission d'enquête de l'OIT a constaté de graves violations des protocoles relatifs au travail forcé et à la liberté syndicale.

L'invocation de l'article 33 ne s'est produite que deux fois dans l'histoire de l'OIT, la dernière fois étant à propos de la Biélorussie en 2023, ce qui souligne la gravité des violations des droits des travailleurs commises dans ce pays. La Biélorussie est devenue l'un des pires pays au monde pour les travailleurs, où les syndicats indépendants ont été démantelés, les droits du travail criminalisés et la liberté syndicale complètement supprimée, ce qui a suscité des appels urgents à l'action internationale et à l'intervention de l'OIT.

Qu'est-ce que la Commission de l'application des normes (CAN) ?

La CAN est un élément essentiel du système de contrôle de l'OIT, car elle vérifie la manière dont les normes de l'OIT sont appliquées par les États membres. Il existe une liste préliminaire de 40 cas, dont 24 seront sélectionnés pour être discutés par la CAN. En outre, une séance spéciale de la CAN sur la Biélorussie aura lieu le 7 juin.

Avec les syndicats affiliés présents à Genève pendant la CIT, ainsi que d'autres militants, les Fédérations syndicales internationales prévoient un certain nombre de manifestations auprès de la sculpture dite Broken Chair (Chaise brisée), devant le Palais des Nations. Cette sculpture symbolise la résistance à la violence et sert de point de rencontre pour les manifestations en faveur des droits de l'homme et des droits du travail.

3 juin : rassemblement pour le Myanmar

4 juin : rassemblement pour les travailleurs et travailleuses des plateformes

5 juin : rassemblement pour la Biélorussie

9 juin : rassemblement pour l'Ukraine

https://www.industriall-union.org/fr/de-la-bielorussie-aux-risques-biologiques-les-syndicats-revendiquent-des-initiatives-de-la-part-de

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le nickel, ce “métal du diable” qui ravage la Nouvelle-Calédonie

Indispensable à la fabrication des batteries, le nickel, abondant sur le territoire, est exploité sans limites, créant des dégâts environnementaux et économiques. La colère gronde chez les Kanaks explique le journal néerlandais “De Volkskrant”.

Tiré de Courrier international. Légende de la photo : Isabelle Goa cherche des crabes au milieu des mangroves d'Oundjo. Depuis l'arrivée de l'usine de traitement de la mine de nickel de Koniambo, ils se font rares. Photo Sven Torfinn. Article paru à l'origine dans Volkskrant.nl

Les bottes d'Isabelle Goa (57 ans) s'enfoncent dans la boue spongieuse des mangroves d'Oundjo. Penchée en avant, elle progresse lentement vers les vagues du Pacifique, qui viennent s'écraser au loin contre la côte rocheuse. Tous les quelques mètres, elle plonge un bâton dans la vase. Le ressac et le bruit de la terre humide la ramènent à son enfance, à l'époque où sa mère lui apprenait à attraper des crabes, des poissons et des coquillages pour le dîner.

“Les mangroves, c'est notre garde-manger, notre inépuisable potager”, se félicite-t-elle tout en marchant. “Mais regarde un peu ce désastre”, ajoute-t-elle d'emblée en désignant la boue rouge qui colle à ses bottes. Les broussailles se retirent pour faire place à une étendue brune, vaste comme dix terrains de football. “On appelle ça la zone morte. La terre est rougie par les minerais. Tous les arbres sont morts. Et tout ça, c'est à cause de cette machine meurtrière, là-bas un peu plus loin. C'est un monstre.”

Ce “monstre”, c'est l'usine métallurgique de la mine de nickel de Koniambo [dite mine KNS], dans le nord-ouest de la Nouvelle-Calédonie. De loin, elle évoque une cathédrale industrielle faite de tuyaux et de cheminées qui s'élève au-dessus des mangroves. Sortie de terre il y a onze ans au bord d'un lagon d'un bleu azur classé au patrimoine mondial de l'Unesco pour sa richesse corallienne, l'usine permet de traiter et d'exporter en un temps record des quantités gigantesques de nickel vers un marché mondial dont la faim est impossible à assouvir.

Après l'Indonésie, les Philippines et la Russie, la Nouvelle-Calédonie est le quatrième producteur mondial de nickel – une filière stratégique à l'heure de la transition verte. Selon l'Institut de relations internationales et stratégiques, la demande mondiale de nickel devrait augmenter de 75 % d'ici à 2040. Un boom dû à la transition énergétique, censée tourner la page des énergies fossiles et, par la même occasion, de la pollution massive qu'elles représentent et des violations des droits humains qu'elles favorisent.

Le leurre d'un modèle de croissance plus propre

Résistant à la corrosion et recyclable, le nickel est utilisé depuis longtemps dans la fabrication de l'acier inoxydable, mais c'est aussi un matériau clé pour l'industrie “verte”. Il constitue le “N” des batteries NMC (nickel-manganèse-cobalt) des voitures électriques. Les constructeurs automobiles européens et américains préfèrent pour l'instant les batteries NMC à la variante LFP sans nickel, car elles sont plus denses en énergie et donc plus compactes et plus rapides à charger.

Ce que le charbon fut au XIXe siècle, et le pétrole au XXe, le nickel, le cobalt, le lithium et les terres rares le sont au XXIe : les piliers de la révolution industrielle, la troisième. “Au cours des trente prochaines années, nous aurons besoin de plus de minerais que l'humanité n'a pu en extraire en soixante-dix mille ans”, écrivait en 2018 le journaliste Guillaume Pitron dans La Guerre des métaux rares. Le journaliste y démontre que la quête d'un modèle de croissance plus “propre” pourrait paradoxalement entraîner un impact écologique plus lourd encore que l'exploitation pétrolière.

De nombreux militants écologistes et acteurs de l'industrie voient dans la Nouvelle-Calédonie, véritable île au trésor, une préfiguration des conséquences dévastatrices pour la nature et pour l'homme de la ruée vers les métaux dits “moins rares”, comme le nickel, également indispensables à la transition énergétique.

“Rouler à l'électrique ? Non merci, je ne suis pas convaincu. Si vous voulez vraiment protéger l'environnement, déplacez-vous à pied”, lance Jean-Christophe Ponga, ingénieur sur le site minier, en observant le paysage lunaire qui s'étend sous ses yeux, dévasté par les pelleteuses et bulldozers de son entreprise, dans le nord-ouest de l'île.

“N'achetez pas de voiture électrique”, renchérit Glenn Bernanos, barbe grisonnante et short de rigueur pour un militant écologiste. Il travaille pour l'association Environord, qui suit de près l'impact de l'activité minière sur l'archipel. D'où nous sommes, il pointe une autre montagne, décapitée par l'exploitation du nickel. De profonds sillons parcourent le mont Poindas, comme un corps tailladé couvert de cicatrices.

Une industrie qui “pulvérise la biodiversité”

Le père de Glenn était lui-même chauffeur de camion dans cette mine. Aujourd'hui, son fils tient l'industrie pour responsable, non seulement de la destruction des reliefs, mais aussi de la pollution des rivières et du lagon par les métaux lourds, et de la contamination de l'air par les particules fines. L'énergie qui alimente les trois usines de l'île, nécessaires à l'extraction du nickel, provient encore du charbon. Résultat : la Nouvelle-Calédonie (270 000 habitants) figurait parmi les cinq plus gros émetteurs de CO₂ par habitant au monde en 2023 (source : Emissions Database for Global Atmospheric Research). “Si on veut vraiment une économie verte, il va falloir réapprendre à monter à cheval”, ironise Bernanos.

- “La révolution verte a peut-être du sens si l'on regarde uniquement la réduction des émissions par rapport aux énergies fossiles. Mais cette industrie rase des montagnes entières, pulvérise la biodiversité. Nos îles se meurent, il ne nous restera bientôt plus qu'un gros caillou percé de trous béants.”

Situé à plus de 1 300 kilomètres à l'est de l'Australie, l'archipel de la Nouvelle-Calédonie est pourtant considéré comme l'un des hauts lieux de biodiversité de la planète. Près de 76 % des espèces végétales qui y poussent sont endémiques, introuvables ailleurs. Cette richesse exceptionnelle s'explique par l'histoire géologique de l'île, née du morcellement du supercontinent Gondwana, celui-là même dont sont issues l'Australie et la Nouvelle-Zélande. La roche y est gorgée de chrome et de nickel, qui recouvre à lui seul près d'un tiers de la surface terrestre de la Grande Terre. Le minerai affleure, on pourrait presque le ramasser à la main.

Cette ressource est longtemps restée intacte, jusqu'à l'arrivée des Français, qui annexent l'île en 1853. Dans les décennies qui suivent la découverte des premiers gisements de nickel, les populations autochtones kanaks sont déplacées de force vers des réserves du Nord et de l'Est. Un siècle plus tard, plus de 300 mines sont en activité sur l'île, et l'industrie attire des foules d'expatriés venues de métropole ou d'Asie.

De la richesse à la malédiction

“On appelle le nickel le métal du diable”, déplore Roch Wamytan, chef coutumier kanak indépendantiste et ancien président du Congrès de Nouvelle-Calédonie. Depuis son bureau, il observe l'usine métallurgique de la Société Le Nickel à Nouméa, première des trois usines de l'archipel. Ses ancêtres, raconte-t-il, ont été chassés de leurs terres à la fin du XIXe siècle pour faire place à l'industrie.

- “Nous n'avions pas d'armes pour nous défendre. Si elle tombe entre de mauvaises mains, cette richesse se transforme en malédiction.”

Révoltés par les injustices découlant de l'industrialisation, les Kanaks, peuple autochtone de Nouvelle-Calédonie, s'engagent dans un conflit armé avec les descendants des colons français dans les années 1980. Des accords politiques sont finalement conclus au cours de la décennie qui suit, promettant aux Kanaks une plus grande part des revenus du nickel. De cette volonté naîtront, en 2010, l'usine du Sud à Goro, et en 2013, la mine KNS, détenue à 51 % par la province Nord kanak.

Les problèmes ne se font toutefois pas attendre. Des eaux usées chargées de métaux lourds s'infiltrent dans les ruisseaux et rivières autour des sites miniers. Le plus grave incident survient en 2014, lorsque plus de 100 000 litres d'eau contaminée et hautement toxique s'échappent de la mine de Goro. Des milliers de poissons meurent. La colère gronde chez les Kanaks, pêcheurs ou agriculteurs. Des jeunes incendient des camions, des bâtiments, du matériel. L'exploitation est interrompue pendant un mois. Le propriétaire de l'époque, le géant brésilien Vale, chiffre les pertes à 30 millions de dollars.

Les protestations violentes se reproduisent par vagues régulières, comme en 2020, après une rumeur sur la possible revente de la mine de Goro au sulfureux investisseur Trafigura. Et en mai dernier encore, lors de manifestations contre un projet de réforme de la Constitution visant à accorder le droit de vote aux Français vivant depuis plus de dix ans sur l'île. Bilan : plus de 1 milliard d'euros de dégâts, treize morts. Après des affrontements avec de jeunes Kanaks armés, la police française coupe l'accès au sud de l'île, devenu zone de tensions.

Une concurrence féroce avec l'Indonésie

“Sans le nickel, les Français ne seraient pas ici. Ils ne nous persécuteraient pas, ne tueraient pas nos enfants”, lance Anne-Marianne Ipere. Venue déposer des fleurs au cimetière de Nouméa, elle se recueille en silence à l'ombre de la colline, tête basse. Son neveu a été abattu par la police française, avec un ami, lors d'émeutes dans le quartier très sensible de Saint-Louis, au sud de la ville. Pour elle, la responsabilité est claire :

- “C'est l'industrie du nickel qui est en cause. On n'en veut plus. Elle pollue nos rivières, tandis que l'argent, lui, part ailleurs. Vous avez déjà vu un Kanak riche ? Moi, j'en connais pas.”

Le constructeur américain Tesla, dirigé par Elon Musk, avait investi en 2021 dans la mine de Goro, espérant s'assurer un approvisionnement direct en nickel. Le groupe s'est finalement retiré après les troubles. Idem pour le géant suisse Glencore, actionnaire minoritaire de la mine KNS dans le Nord, qui a quitté le navire en 2024. Depuis août, la mine est à l'arrêt, et ses 1 200 salariés cherchent du travail ailleurs.

- Alexandre Rousseau, vice-président et porte-parole de la mine KNS, rejette la faute sur la concurrence déloyale des exploitations de nickel en Indonésie. Celles-ci ne seraient pas soumises aux normes environnementales et sociales en vigueur dans ce territoire français d'outre-mer.

“La concurrence avec l'Indonésie est féroce. Leurs coûts en énergie, en main-d'œuvre et en taxes environnementales sont bien plus bas que les nôtres. Ils cassent littéralement le marché partout dans le monde.”

L'Indonésie produit tant de nickel que le marché mondial en est aujourd'hui saturé. Le cours actuel [en mai 2025], autour de 15 000 dollars la tonne, ne représente même pas le tiers du prix record atteint en 2007 (52 000 dollars la tonne). À ce tarif-là, la faillite menace la dernière usine métallurgique encore en activité en Nouvelle-Calédonie. Ce serait un coup fatal pour l'économie de l'île, dont les exportations sont composées à 90 % de nickel.

Glenn Bernanos, notre militant écologiste, escalade un éperon rocheux. Depuis la crête, il surplombe l'arrière d'une mine de la côte ouest, qui alimente encore la seule usine active de l'île. En contrebas, les camions filent vers le port, moteurs diesel rugissant, soulevant d'énormes nuages de poussière sur leur passage.

Bernanos désigne une nappe de fange rougeâtre qui s'écoule lentement vers les eaux turquoise du lagon. “On aurait dû réfléchir à tout ça avant de lancer les voitures électriques sur le marché. On est allés trop vite, sans mesurer les conséquences.” Pollution, érosion, tensions sociales… Les griefs ici rappellent à s'y méprendre ceux des régions productrices de pétrole. “Les grands investisseurs ne pensent qu'à leur profit. Le reste, ils s'en moquent. C'est la même logique prédatrice qui règne, partout dans le monde.”

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le capitalisme contre la mondialisation

La période actuelle montre que l'affrontement interimpérialiste entre la Chine et les États-Unis conduit ces derniers à extorquer des concessions toujours plus importantes à leurs alliés et au reste du monde plus généralement. Autrement dit, en plus d'une économie mondiale aux effets redistributifs hautement inégaux, nombreux sont les pays exposés au racket de Trump, tandis que la Pékin entend mettre en place une réorganisation sino-centrée de l'économie mondiale.

Le capitalisme contre la mondialisation

Posted by Juan Tortosa et Benjamin Bürbaumer | 26/05/2025 | International

Le capitalisme contre la mondialisation

Le développement économique et politique de la Chine initiée par les successeurs de Mao Tsé-toung n'a cessé de surprendre. Le nouvel horizon fixé par la direction de Xi Jinping de devenir la première puissance mondiale économique, technologique et militaire va-t-elle se réaliser ? Quelles sont les contradictions que le régime chinois va affronter dans cette perspective ? Entretien avec l'économiste Benjamin Bürbaumer, invité à l'université de printemps de nos camarades suisses de solidaritéS.

Quelles conséquences pourrait avoir le retour au pouvoir de Donald Trump sur les relations entre les États-Unis et la Chine ?

Beaucoup d'analystes de la politique mondiale mettent en avant des raisonnements individualisants de type « Trump est plus nationaliste et agressif que son prédécesseur, et c'est pour cela que la situation mondiale se dégrade ». Pourtant, Trump n'est pas simplement un fâcheux accident de l'histoire, un homme d'un autre temps tombé du ciel. En réalité, plus qu'une cause, il est avant tout un symptôme – le symptôme d'une rivalité inter-impérialiste croissante entre les États-Unis et la Chine.

Fondamentalement, Trump fait ce que les locataires de la Maison blanche font depuis 10 ans : chacun radicalise un peu plus l'hostilité envers une Chine, qui tente effectivement de remplacer la supervision étasunienne de la mondialisation par un marché mondial sous contrôle chinois. Voilà ce qu'indique une analyse de la situation du point de vue de l'économie politique internationale.

Si Trump n'est donc pas aussi exceptionnel qu'on pourrait le croire, il ne conserve pas moins des particularités. Son recours massif aux droits de douane le distingue d'une politique commerciale plus ciblée sous Joe Biden, tout comme ses tentatives d'extorsion envers les alliés des États-Unis le différencient des autres présidents étasuniens qui voyaient dans l'alliance un multiplicateur de puissance. Ainsi, Trump montre au monde entier à quel point la participation à la mondialisation dépend du bon vouloir des États-Unis. Le mythe du marché autorégulateur n'a plus la moindre crédibilité. Au contraire, le marché mondial est de plus en plus reconnu comme une source de vulnérabilité politique.

En conséquence, la Chine va chercher à accélérer ses tentatives de contourner les infrastructures physiques, numérique, monétaire, technique et militaire sous contrôle étasunien, sur lesquels reposent la mondialisation. Car c'est ce contrôle qui permet, à l'heure actuelle, aux États-Unis d'enregistrer des profits extraordinaires et d'exercer un pouvoir politique extraterritorial. En d'autres termes, Trump incite la Chine à renforcer la mise en cause de la supériorité politique et économique étasunienne, ce qui produira des réactions encore plus hostiles à Washington. Trump est donc l'amplificateur d'une conflictualité, dont les racines profondes dépassent chaque dirigeant politique individuel car elles se trouvent dans le fonctionnement même du capitalisme.

Comment définiriez-vous aujourd'hui la Chine sur les plans politique, économique et militaire ?

La Chine est un pays capitaliste en situation de suraccumulation flagrante. Depuis son retour plein et entier au monde capitaliste à partir des années 1980, le parti-État a mené des politiques hautement favorables aux entreprises. La planification a fortement reculé au profit de logiques marchandes : libéralisation des prix, privatisations, autorisation des licenciements, démantèlement du service public, … En somme, l'économie a été radicalement réorganisée autour du principe du profit, y compris dans les entreprises qui restent formellement sous contrôle étatique.

Au passage, une série de mesures ont été prises afin d'attirer des capitaux étrangers, et ce avec l'objectif d'adapter l'économie chinoise à la concurrence : suppression du monopole public du commerce extérieur, mise en place de zones franches avec un droit du travail et une fiscalité dérogatoire, rapatriement des profits, ouverture des marchés financiers aux étrangers. La Chine, avec ses millions de travailleur·ses bon marché, et comparativement en bonne santé et bien formé·es, est donc une source de profit particulièrement attractive pour le capital des pays les plus riches, les pays européens et les États-Unis en tête.

Dans l'optique de favoriser le développement capitaliste, les autorités chinoises ont maintenu le niveau de rémunération des travailleur·ses à un niveau faible. L'une des conséquences macroéconomiques de cette configuration est une forte suraccumulation depuis plusieurs décennies, et qui s'est particulièrement accentuée depuis la crise de 2008–09. En conséquence, la Chine est contrainte d'exporter des marchandises et des capitaux. La Chine contemporaine est une illustration frappante du caractère inégal et combiné du développement capitaliste.

Régulièrement, on entend des commentateurs recourir à un argument d'inspiration keynésienne selon lequel il suffirait de basculer le régime d'accumulation chinois vers la consommation intérieure pour mettre fin aux déséquilibres économiques et aux problèmes sociaux qui en découlent. Or, cet argument ignore les ramifications politiques de l'accumulation du capital. La hausse de la rémunération des travailleurs indispensable à un tel basculement est susceptible d'exercer une pression sur une rentabilité du capital. On pourrait objecter qu'une telle hausse pourrait stimuler les profits par le biais d'une consommation accrue. Mais encore aurait-il fallu que les dirigeant·es d'entreprise en soient convaincu·es.

Or, face à cette éventualité, ils et elles ont la certitude que leurs coûts de production augmenteraient, tout en nageant en pleine incertitude quant à la répartition des profits potentiels. Mieux vaut éviter de se faire siphonner ces profits par les concurrents en s'opposant à une réorientation fondamentale de l'économie. Un basculement se heurterait aussi à la fraction du capital chinois (et étranger) qui tire ses bénéfices de sa fonction de fournisseur à bas coût dans les chaînes globales de valeur. Son opposition à l'amélioration du pouvoir de négociation des travailleurs est farouche.

Par ailleurs, la réorientation vers la consommation intérieure n'est pas sans risque pour le Parti communiste chinois (PCC). Afin d'en prendre la mesure, il convient de rappeler que la libéralisation fut synonyme de chômage massif en Chine. Dans son fameux texte sur les aspects politiques du plein-emploi, l'économiste Michał Kalecki indique que la disparition du chômage implique la disparition de son effet disciplinaire : « la position sociale du patron serait ébranlée et l'aplomb et la conscience de classe de la classe ouvrière augmenteraient. Les grèves pour les augmentations de salaires et l'amélioration des conditions de travail créeraient des tensions politiques. » Or le seul tabou absolu de quarante ans de réformes en Chine était celui du pouvoir du PCC. Hors de question d'alimenter des troubles politiques.

Par conséquent, plutôt que de renforcer la consommation populaire domestique, les autorités chinoises privilégient la conquête du marché mondial – au risque d'entrer de plus en plus frontalement en collision avec l'État dont la grande stratégie visait à promouvoir son capital transnational : les États-Unis.

La Chine bénéficie d'une image relativement positive dans les pays du Sud global, contrairement aux États-Unis et à l'Europe. Peut-on considérer que ce pays est un pays impérialiste ?

Selon Rosa Luxemburg, l'impérialisme désigne les tensions entre grandes puissances résultant du processus d'accumulation du capital. La Chine contemporaine cherche précisément à soulager sa suraccumulation domestique par la conquête du marché mondial.

Cette démarche se heurte directement aux États-Unis, qui supervisent le marché mondial depuis des décennies. La Chine voudrait se débarrasser de cette source de vulnérabilité en tentant de remplacer la mondialisation – ce processus sous supervision américaine – par un marché mondial sino-centré. Cela signifie concrètement le remplacement des infrastructures physiques, numériques, monétaires, techniques et militaires américaines, sur lesquels reposent les transactions économiques mondiales à l'heure actuelle.

Tout comme les États-Unis, la Chine vise à masquer la nature impérialiste de sa démarche par le déploiement d'un projet hégémonique. En effet, la supervision de la mondialisation tout comme sa contestation ne peuvent être le fruit de l'action d'un unique pays. Le concept gramscien d'hégémonie permet de comprendre qu'une grande puissance ne l'est durablement qu'à la condition de créer une adhésion volontaire des pays soumis à son autorité. Pour les mêmes raisons, la contestation de l'hēgemon exige un projet de réorganisation suffisamment captivant pour produire un effet d'entraînement sur des pays tiers. La puissance contestataire doit être un pôle d'attraction.

Le projet hégémonique chinois a fait des progrès notables au cours des 15 dernières années. La Chine a fourni énormément de vaccins contre le covid à de nombreux pays périphériques à l'heure où les États-Unis étaient trop préoccupés à protéger les rentes de leurs compagnies pharmaceutiques. Elle pratique une diplomatie de l'éducation très performante alors que les universités étasuniennes exigent des frais d'inscription monumentaux et se ferment de plus en plus aux étudiant·es étranger·es. À travers les Nouvelles routes de la soie, la Chine n'allège pas seulement ses problèmes de suraccumulation, elle finance aussi la construction d'infrastructures physiques dans de nombreux pays pauvres où les routes, les réseaux électriques et les chemins de fer ont été délaissés justement en raison du Consensus de Washington.

La Chine bénéficie également du fait que la politique étrangère de Washington est largement perçue comme hypocrite. Ce reproche est devenu plus saillant face aux réactions contrastées concernant la situation à Gaza et en Ukraine. De multiples pays périphériques ont relevé avec amertume le traitement particulier réservé aux seules victimes ukrainiennes par rapport aux dizaines de milliers de victimes en Palestine. Ils ont également remarqué que les sommes toujours si difficiles à débloquer pour le développement ont été facilement mobilisées pour armer l'Ukraine ou Israël. Dans cette situation, la Chine se positionne comme nouvel intermédiaire pour la gestion des conflits internationaux – tout comme, face à Trump, elle se place en défenseure d'un ordre mondial multilatéral et ouvert. Cette démarche a fortement contribué à améliorer l'image de la Chine en Asie, en Afrique et en Amérique latine.

Bien que ce positionnement, tout comme sa diplomatie sanitaire, éducative et culturelle et ses financements puissent temporairement répondre à de véritables besoins des pays de la périphérie, la Chine ne le fait pas par charité. Elle le fait pour trouver une solution spatiale à sa suraccumulation.

Et même si elle reste loin de l'interventionnisme militaire étasunien, qui, ces 20 dernières années, a causé plus de 4,5 millions de mort·es en Afghanistan, au Pakistan, en Irak, en Syrie et au Yémen, elle augmente fortement ses dépenses militaires et adopte une démarche de plus en plus musclée en Mer de Chine méridionale, notamment contre les alliés les plus proches des États-Unis. Cela la place directement sur les rails de la confrontation avec Washington qui, en particulier depuis le pivot asiatique et grâce à ses innombrables bases militaires dans la région et à ses dépenses militaires exorbitantes, a de facto transformé les océans indien et pacifique en eaux étasuniennes.

La Chine est officiellement un pays communiste dirigé par un Parti communiste. Quel rôle cette idéologie joue-t-elle dans sa politique intérieure et extérieure ?

Déjà en 1978, face aux débuts de la politique menée par Deng Xiaoping et ses alliés au sein du Parti communiste chinois, Charles Bettelheim a observé que lorsque le rôle dirigeant de la classe ouvrière disparaît, la doctrine selon laquelle « faire plus de profit c'est créer plus de richesse pour le socialisme » devient une formule creuse. Dans les faits, la compréhension du socialisme par le PCC se superpose largement à l'idée de modernisation capitaliste. Il y a un certain temps, Chen Yuan, dirigeant du PCC et fils d'un des leaders de la première génération du Parti, a résumé la situation ainsi : « Nous sommes le Parti communiste et nous déciderons de ce que le communisme signifie. » Dans cette optique, la marchandisation est pleinement compatible avec le communisme.

Avec la valorisation du marché vient aussi une révision de l'appréciation des différents groupes dans la société. À cet égard, la gymnastique idéologique du PCC apparaît tout à fait remarquable. Sous son secrétaire général Jiang Zemin (entre 1989 et 2002), l'analyse suivante fut proposée : « À l'époque de l'industrie manufacturière traditionnelle, lorsque Marx a écrit ses textes révolutionnaires, les travailleurs étaient en effet à la pointe de la productivité. Toutefois, à l'ère des technologies de l'information, les hommes d'affaires et les professionnels ont supplanté les travailleurs relativement moins éduqués, sans parler des agriculteurs, en tant qu'avant-garde de la société. » Certes, la référence au socialisme est maintenue, mais elle est vidée de sens.

Un affrontement militaire direct entre les États-Unis et la Chine est-il envisageable ? Les États-Unis semblent vouloir rapprocher la Russie de leur camp dans une logique d'opposition à la Chine. Que signifierait un tel rapprochement pour la Chine, et comment pourrait-elle y réagir ? Quels sont aujourd'hui les principaux alliés de la Chine ?

Depuis plus d'une dizaine d'années la Chine est la priorité numéro 1 de la politique étrangère étasunienne. Cette préoccupation s'intensifie de président en président. Aujourd'hui, le monde connaît une course à l'armement sans précédent, qui est principalement tirée par les États-Unis et la Chine. Cette manne permet la multiplication des exercices militaires autour de la Chine, où cette dernière adopte une démarche de plus en plus musclée et où les États-Unis et leurs alliés régionaux, notamment les Philippines et l'Indonésie, procèdent régulièrement à des démonstrations de force. La boucle s'annonce sans fin. Ces exercices se déroulent sur fond de frictions et attaques régulières entre des bateaux chinois d'un côté et vietnamiens ou philippins de l'autre, qui peuvent déboucher un accident de type collision maritime, susceptible de dégénérer en une guerre désastreuse. À cela s'ajoute que les frictions se multiplient aussi au-delà de Taïwan, dans cette vaste zone nommée indopacifique. Toutefois, le risque de guerre ne vient pas seulement de la probabilité grandissante d'un incident non-intentionnel, Washington et Pékin préparent activement la guerre. Pour ne prendre qu'un exemple très récent : En mars Pete Hegseth, Secrétaire à la Défense des États-Unis, a indiqué à ses services de faire de la préparation d'une guerre avec la Chine une priorité opérationnelle.

Les tensions militaires sont donc dans le prolongement direct du processus d'accumulation du capital. Dans ce cadre, il est utile de garder à l'esprit les ordres de grandeur : les États-Unis disposent de plus de 800 bases militaires dans le monde, la Chine ne dépasse pas la trentaine, tout au plus ; les dépenses militaires étasuniennes représentent près de trois fois celles de la Chine, et les dépenses militaires de l'OTAN – qui, depuis son sommet de Madrid en 2022, a acté l'élargissement de sa sphère d'intérêt de l'Atlantique nord à l'Asie pacifique – sont quatre fois supérieures à celles de la Chine. Les capacités destructrices étasuniennes et la logistique sous-jacente dépassent donc très largement la Chine. Par contraste, cette dernière ne dispose d'aucune alliance militaire comparable à l'OTAN.

La volte-face envers la Russie est certainement le domaine dans lequel Donald Trump est vraiment différent par rapport aux autres présidents étasuniens. Et il est cohérent : depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022, l'économie russe s'est beaucoup plus fortement tournée vers la Chine et a notamment donné un coup d'accélérateur important à l'internationalisation de la monnaie chinoise renminbi. Voilà une des conséquences inattendues des sanctions financières de Washington contre la Russie, qui affaiblit directement le contrôle étasunien de l'infrastructure monétaire mondiale. Dans la même veine, Trump pousse les pays européens à augmenter leur budget militaire de 50%, voire de 150%. C'est une gigantesque amplification de la militarisation du Vieux Continent, qui ne vise pas tant à contenir la Russie qu'à soutenir l'effort militaire de Washington contre Pékin. Car cette hausse des budgets européens permettra aux États-Unis de réorienter des ressources supplémentaires substantielles vers la Chine. Réarmer l'Europe c'est in fine alimenter l'escalade militaire en Extrême-Orient et perpétuer la supervision étasunienne de l'économie mondiale dont les peuples européens ne tirent aucun bénéfice.

Existe-t-il aujourd'hui une opposition démocratique au sein de la société chinoise ou la répression du mouvement de Tiananmen a-t-elle définitivement étouffé toute contestation démocratique ?

Il est difficile d'identifier une opposition organisée, notamment en raison des politiques répressives de Pékin. Néanmoins, depuis sa transformation capitaliste, la Chine est régulièrement secouée par des mobilisations importantes. Malgré un rapport de forces peu favorable aux travailleur·ses, le nombre de conflits du travail a considérablement augmenté. En 1994, 78000 salarié·es étaient en conflit ouvert avancé avec leur employeur, en 2007 ce nombre atteignait 650000. Ces conflits concernent principalement les provinces exportatrices où l'exploitation est particulièrement féroce. De plus, les conflits du travail ne restent pas nécessairement inscrits dans le cadre étroit prévu par la loi. On observe au contraire ce que l'historien Eric Hobsbawm a appelé la « négociation collective par l'émeute ». En effet, les chercheurs Eli Friedman et Ching Kwan Lee montrent que « l'accélération de la privatisation, de la restructuration et des licenciements dans le secteur d'État a déclenché des niveaux d'insurrection inconnus dans l'histoire de la République populaire ». La panoplie des actions était large : sit-in, blocage, occupation, grève, émeute, jusqu'au suicide des travailleur·ses et au meurtre des employeur·ses. À titre d'exemple, en 2005, les chiffres officiels faisaient état de 87000 « incidents de masse » de ce type. Jusqu'aujourd'hui la contestation est très active mais éparpillée.

Enfin, il convient d'ajouter que la contestation est souvent à la fois démocratique et sociale. Loin de l'image d'un mouvement libéral porté exclusivement par des étudiant·es et intellectuel·les, les mobilisations de Tiananmen étaient déjà largement des contestations sociales et démocratiques, portées par les travailleur·ses, qui répondaient directement au processus violent de transformation capitaliste entrepris par la fraction libérale du PCC.

Est-il possible pour les peuples de sortir de cette logique de blocs opposés ?

La période actuelle montre que l'affrontement interimpérialiste entre la Chine et les États-Unis conduit ces derniers à extorquer des concessions toujours plus importantes à leurs alliés et au reste du monde plus généralement. Autrement dit, en plus d'une économie mondiale aux effets redistributifs hautement inégaux, nombreux sont les pays exposés au racket de Trump, tandis que la Pékin entend mettre en place une réorganisation sino-centrée de l'économie mondiale. La racine de ce monde de plus en plus conflictuel se trouve dans l'accumulation du capital. L'apaisement définitif passe donc par le remplacement de l'impératif du profit vers la satisfaction des besoins. Dans l'immédiat, une série de pays pourraient décider d'un découplage sélectif par rapport au marché mondial – rétrécissement planifié des chaînes de valeur, conditionnalités environnementales, politiques redistributives. La mise en cause ouverte de certains principes du libre-échange par Trump peut donc constituer une fenêtre d'ouverture.

Propos recueillis par Juan Tortosa

Article initialement publié le 9 mai 2025, sur le site de solidaritéS

Photo : le président de la république populaire de Chine Xi Jinping visite un centre d'innovation à Shanghai, 29 avril 2025

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Pour syndiquer Amazon, perturber les flux

Organiser des géants de la logistique comme Amazon ou Walmart nécessitera que le mouvement syndical revoie en profondeur sa stratégie. Il ne suffira plus de syndiquer des lieux de travail isolés : il faudra apprendre à perturber la circulation des marchandises à travers toute la chaîne d'approvisionnement.

4 juin 2025 | tiré de Jacobin.com

https://jacobin.com/2025/06/unionize-amazon-disrupt-supply-chain

(Traduction en français de l'article « To Unionize Amazon, Disrupt the Flow », publié dans New Labor Forum)

Organiser des géants de la logistique comme Amazon ou Walmart nécessitera que le mouvement

Héritages industriels et leçons du passé

Dans l'imaginaire collectif, le complexe River Rouge de Ford incarne une époque industrielle révolue. Achevé en 1928 à Dearborn, au Michigan, il comptait 93 bâtiments sur 4 km² et employait jusqu'à 80 000 travailleurs à son apogée. Véritable ville-usine, il comprenait des quais, des chemins de fer, une centrale électrique, une aciérie, et était surveillé par 8 000 hommes de main employés par Ford.

River Rouge représentait tout ce que la désindustrialisation nous a fait perdre : centralisation, intégration verticale, puissance manufacturière et communautés ouvrières denses. Ce n'était pas un cas isolé. Les années 1930 comptaient de nombreux sites similaires – Goodyear à Akron, General Motors à Flint, les abattoirs de Chicago, les aciéries de Pittsburgh, les usines de General Electric à Schenectady et Lynn, etc. Ces lieux étaient les points névralgiques du capitalisme industriel, et le CIO (Congress of Industrial Organizations) les a conquis entre 1937 et 1941.

Là où de tels centres n'existaient pas – dans l'Ouest ou le Sud –, l'organisation syndicale a échoué.

Les deux clés du succès du CIO

Le succès du CIO s'explique par deux facteurs principaux :

1. Un contexte politique relativement favorable, où Roosevelt et le New Deal ne réprimaient pas systématiquement les grèves.

2. Une capacité à surmonter les divisions pour organiser des actions réellement perturbatrices, capables d'arrêter la production.

Par exemple, la célèbre grève du sit-down à Flint fut décisive lorsque les ouvriers prirent le contrôle de l'usine Chevrolet n° 4, la seule qui fabriquait des moteurs. De même, en avril 1941, les travailleurs de Rouge mirent en place des piquets et des barricades automobiles pour bloquer tous les accès à l'usine. Rien ne bougeait sans leur accord.

Ce que cette période nous enseigne n'est pas tant la nostalgie d'un âge d'or industriel, mais une leçon stratégique claire : pour gagner, il faut cibler les grands acteurs et perturber leurs opérations jusqu'à obtenir la reconnaissance syndicale.

De l'usine au flux : un déplacement stratégique

Mais comment appliquer cette leçon aujourd'hui ? Nous ne vivons plus dans l'ère des grands complexes industriels.

Aujourd'hui, les grandes entreprises à cibler – Amazon, Walmart, FedEx, Target, Home Depot, etc. – tirent leur force non de la production, mais de la logistique. La centralité n'est plus dans l'usine, mais dans le flux.

C'est ici que s'ouvre un débat entre deux penseurs du syndicalisme :

• Kim Moody soutient que la concentration logistique dans certaines zones (comme Memphis) peut être comparée à celle des années 1930.

• Eric Blanc, au contraire, estime que la dispersion du travail rend impossible de répliquer les stratégies du CIO.

La vérité se situe entre les deux : oui, certains nœuds logistiques sont stratégiques, mais ils sont moins concentrés, souvent répartis entre plusieurs sous-traitants, avec des chaînes complexes. Mais ce n'est pas parce qu'il y a moins de travailleurs en un même lieu que le potentiel de blocage économique est moindre.

Les ports, par exemple, ont moins de dockers qu'avant, mais restent des points névralgiques.

Perturber les flux plutôt qu'organiser les lieux

La logique d'aujourd'hui doit donc changer : plutôt que d'organiser des lieux de travail, il faut viser à perturber les flux d'opérations.

Qu'impliquerait une telle stratégie ?

Quelques pistes pour une stratégie de perturbation des flux

• Cibler les bons nœuds logistiques

Exemple : les sortation centers d'Amazon, cruciaux dans le système hub and spoke, sont moins nombreux que les entrepôts (fulfillment centers), donc plus stratégiques. Les centres de livraison (delivery stations) sont plus faciles à perturber, mais leur impact reste local.

• Gagner les techniciens à la cause syndicale

Ils réparent les robots, contrôlent les flux et connaissent les vulnérabilités. Leur soutien peut être décisif.

• Dépasser la fiction de la sous-traitance

L'intégration fonctionnelle des sous-traitants rend caduque la séparation juridique. La récente décision du NLRB reconnaissant Amazon comme « employeur conjoint » de ses livreurs est un pas important.

• S'appuyer sur les travailleurs déjà organisés

Exemple : en 2021, les dockers de Tacoma ont soutenu des mécaniciens en grève – le syndicat a été reconnu en six heures. Il faut que les syndicats du rail, du transport routier ou portuaire relancent ce type d'action coordonnée.

Vers une approche syndicale en réseau

Le mouvement syndical ne manque pas d'expérience, mais il doit réorienter son action. Quelques éléments pour cela :

• Organiser les travailleuses et travailleurs de points de vente (comme Starbucks ou Home Depot) pour soutenir des grèves dans les centres de distribution dont ils dépendent.

• Développer des accords régionaux avec vérification rapide de l'adhésion (card-checks).

• Agir en fonction de l'effet de levier, et non seulement du nombre de travailleurs à syndiquer.

Ce type d'approche, fondée sur la perturbation stratégique des flux, exige des outils et des institutions capables de penser en termes de réseau, et non plus seulement de lieux de travail.

C'est un défi immense, mais la syndicalisation des géants d'aujourd'hui passe par là.

Traduction réalisée à partir de l'article original publié dans New Labor Forum.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

« Nous nous battons, nous souffrons de traumatismes de guerre, nous existons » : défendre les droits des vétérans LGBT+ en Ukraine

Alors que l'Ukraine poursuit son combat pour la liberté, une autre lutte se déroule en parallèle : celle pour l'égalité des droits des militaires LGBT+. Bien qu'ils risquent leur vie au front, beaucoup continuent d'être confrontés à des préjugés et à de l'hostilité, y compris à leur retour chez eux.

Tiré de Entre les lignes et les mots

Le Sunny Bunny Queer Film Festival 2025, qui s'est tenu à Kiev en avril, en est un exemple récent, où des groupes d'extrême droite ont tenté de perturber l'événement. Pourtant, parmi ceux qui se tenaient fièrement debout au festival, il y avait des soldats LGBT+ eux-mêmes, affirmant ouvertement leur droit à la dignité et au respect. L'ONG « Ukrainian LGBT Defenders for Equal Rights » utilise des fonds européens pour fournir une aide juridique, un soutien et une sensibilisation du public à ces personnes courageuses, promouvant ainsi une vision de l'Ukraine où le courage de tous les défenseurs est honoré de la même manière.

« Le sujet des personnes LGBT est encore tabou dans l'armée ukrainienne. La discrimination est profondément ancrée, tant pendant qu'après le service, et trouve ses racines dans les attitudes post-totalitaires qui persistent dans notre société », explique Viktor Pylypenko, directeur de l'ONG « Ukrainian LGBT Defenders for Equal Rights ». Créée en 2018 sous la forme d'une petite communauté de militaires LGBT, elle est devenue en 2021 une organisation officielle qui défend leurs droits dans les forces armées.

La guerre a mis en évidence la vulnérabilité des personnes LGBT. Beaucoup de personnes homosexuelles et transgenres sont émotionnellement fragiles et souffrent de traumatismes liés à la guerre. Malgré cela, elles sont souvent envoyées au combat sans que l'on se soucie de leur bien-être ou de l'efficacité de leur déploiement. « Les gens doivent comprendre que beaucoup seront simplement tués au front, jetés comme de la paille dans un poêle », souligne Viktor, qui connaît la dure réalité du front depuis 2014.

Pendant leur service militaire, les membres du personnel LGBT sont souvent victimes de discrimination et de mauvais traitements systémiques : leurs supérieurs les prennent pour cible avec des ragots, sabotent leur carrière et les affectent délibérément aux missions les plus risquées. Ces abus sont aggravés s'ils dénoncent la corruption ou l'incompétence, ce qui conduit à l'isolement, au désespoir et, dans certains cas, à la désertion. En outre, les partenaires de même sexe ne sont pas reconnus, ce qui les exclut des programmes d'aide de l'État destinés aux familles des militaires. Bien qu'un projet de loi n°9103 sur les partenariats civils ait été préparé il y a longtemps, il n'a toujours pas été adopté, ce qui renforce encore cette inégalité.

Pour lutter contre cette injustice, l'ONG a créé une communauté active de plus de 600 anciens combattants LGBT, y compris des personnes handicapées et démobilisées. Avec le soutien de l'UE via l'International Renaissance Foundation (IRF), ils ont créé un centre pour anciens combattants à Kiev, un espace sûr et inclusif offrant un soutien psychologique, juridique et par les pairs. Ce centre est rapidement devenu un refuge vital pour beaucoup. « Cela nous aide à nous sentir protégés, parmi des personnes qui partagent les mêmes idées, et à nous sentir normaux », explique Dmytro Pavlov (32 ans), un ancien combattant gay.

Dmytro s'est engagé dans l'armée en mars 2022, mais a été blessé trois mois plus tard près de Bakhmut. Pendant sa convalescence, il a découvert la communauté de l'ONG sur Instagram et a contacté Viktor Pylypenko. « C'était une période difficile pour moi : je ne communiquais pas avec mes parents, mes camarades étaient au combat et je n'avais pas beaucoup de soutien », se souvient Dmytro. Au centre, il a vu les exemples inspirants d'autres soldats blessés et a trouvé le courage de faire son coming out, réalisant qu'il voulait « vivre librement et respirer pleinement ». Depuis lors, Dmytro est un membre actif de la communauté, ambassadeur du festival du film Sunny Bunny, participant actif à la Kyiv Pride et aux réunions avec les membres du Parlement.

Une défense juridique en première ligne pour l'égalité

L'aide juridique fournie par l'ONG s'est avérée cruciale pour beaucoup. Une infirmière de combat lesbienne de 37 ans, qui a souhaité rester anonyme, a expliqué que les consultations juridiques de l'organisation l'avaient aidée à naviguer dans le processus complexe de démobilisation et l'avaient guidée dans la préparation des documents nécessaires. « L'avocat m'a beaucoup aidée à préparer les documents requis », se souvient la vétérane.

Grâce au financement de l'UE, l'organisation « Ukrainian LGBT Defenders for Equal Rights » traite chaque mois entre 15 et 30 demandes juridiques individuelles, allant des procédures de licenciement et des documents médicaux aux demandes de congé et à la certification du statut de combattant. « 80% de nos clients sont des militaires en service actif », explique Oleksandr Danylov, avocat de l'ONG. « Le besoin d'aide découle souvent d'un manque de réglementation juridique claire, en particulier dans les cas impliquant des personnes LGBT, comme un soldat qui a changé de sexe après avoir obtenu le statut de combattant, ou des partenaires qui ont du mal à accéder à des informations sur leurs proches disparus en raison de l'absence de reconnaissance légale de leur famille. »

Une affaire historique concernait un ancien combattant qui était passé du sexe féminin au sexe masculin après avoir obtenu son certificat de statut de combattant. Les autorités ne savaient pas comment procéder, mais l'ONG a réussi à obtenir la modification du certificat. « C'est très gratifiant de voir que le système fonctionne pour les gens », se réjouit l'avocat.

Malheureusement, toutes les affaires ne se terminent pas par une victoire, souvent en raison de l'absence de cadre juridique. Beaucoup impliquent des cas de harcèlement, de blessures corporelles causées par la haine envers les personnes LGBT, ainsi que des abus commis par des commandants. « L'absence de réglementation souligne le besoin urgent d'une assistance juridique », explique Olexandr. « Malgré des ressources limitées, nous continuons à fournir une aide gratuite pour répondre aux demandes nombreuses non seulement des anciens combattants, mais aussi des militaires en service. »

Du champ de bataille à la librairie

En avril 2025, l'ONG a lancé l'une de ses initiatives les plus marquantes : la publication d'un livre révolutionnaire intitulé LGBTIQ+ Veterans of the Russian-Ukrainian War (Les anciens combattants LGBTIQ+ de la guerre russo-ukrainienne). Écrit par Alina Sarnatska, ancienne combattante et défenseuse des droits humains, il rassemble des témoignages de soldats LGBT et de leurs alliés. « Ces histoires sont importantes, non seulement pour la communauté LGBT, mais pour tout le pays. Il ne s'agit pas seulement de reconnaissance, mais de réécrire l'histoire de l'Ukraine pour y inclure tous ses défenseurs. »

Alina est une ancienne combattante et défenseuse des droits humains L'idée derrière ce livre fait écho au passé, rappelant comment, après la Seconde Guerre mondiale, les archives sur la lutte contre les personnes LGBT ont dû être minutieusement rassemblées à partir de sources fragmentées dans différents pays, avec peu de documents disponibles malgré le nombre important de personnes concernées. Ce livre contribue à préserver la culture et la mémoire ukrainiennes, en veillant à ce que les vétérans LGBT ne soient pas effacés de l'histoire.

Un changement visible

Grâce à la reconnaissance croissante de son travail, l'ONG est devenue un acteur important dans la promotion de réformes juridiques, notamment en matière de partenariats civils et de lois anti-discrimination. « Chaque succès est un pas vers l'égalité totale », déclare le directeur de l'ONG. « Nous travaillons avec le ministère de la Défense, le ministère des Anciens combattants, l'Institut des conseillers en matière d'égalité des sexes et les ambassades. Les changements sont lents, mais ils sont réels. » Leur plaidoyer porte ses fruits. Des enquêtes récentes montrent une forte augmentation du soutien de la population ukrainienne aux droits des LGBT, les gens étant témoins du sacrifice de soldats LGBT aux côtés de leurs camarades.

Pour l'Ukraine, la lutte pour les droits des LGBT est étroitement liée à son combat pour la démocratie et l'indépendance. Et pour les militants et les anciens combattants au cœur de cette histoire, la Journée internationale contre l'homophobie, la biphobie et la transphobie, commémorée chaque année le 17 mai, est plus qu'une date : c'est un rappel du courage et du dévouement dont ils font preuve pour défendre les droits des personnes LGBT en temps de guerre. « Nous ne sommes pas des troupes de l'arrière. Nous menons les mêmes missions de combat, nous perdons des êtres chers, nous sommes blessés, nous mourons. Cette ONG nous donne des droits et rend visibles les soldats LGBT », conclut Dmytro.

Volha Prokharava et Olena Kifenko

Publié en anglais par EU NeighboursEast

14 mai 2025

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Une économie d’armement permanente

Alors que les débats sur l'industrie d'armement prennent une nouvelle tournure depuis l'élection de Donald Trump et les décisions de l'Union européenne quant au plan Rearm Europe, Contretemps propose de (re)découvrir Michael Kidron, marxiste britannique spécialiste des liens entre économie et guerre. L'article de M. Kidron est précédé d'une présentation de l'auteur par Stathis Kouvelakis, et un prochain article d'Alex Callinicos permettra de mieux saisir la portée de sa théorisation de l'économie d'armement permanente.

Présentation

La relance de la course aux armements et de la remilitarisation de l'Europe, dans un contexte de nouvelle montée des tensions internationales déclenchée par la guerre en Ukraine et l'offensive génocidaire de l'Etat sioniste à Gaza, rendent nécessaire une analyse approfondie de l'économie de guerre et de son rôle dans le capitalisme contemporain. Forts de leur compréhension du lien constitutif entre les guerres, le système étatique mondial et le mode de production régi par le capital, les marxistes ont joué un rôle majeur dans les débats sur cette question, en particulier dans la période qui suit la 2e guerre mondiale.

Parmi eux, l'économiste Michael Kidron (1930-2003) occupe une position de pionnier. Militant et théoricien du courant qui a donné naissance au Socialist Workers Party britannique (qu'il quitte dans les années 1970), il cherche à percer dès les années 1950 ce qui apparaît alors comme une énigme, à savoir les ressorts de la croissance économique sans précédent du capitalisme occidental au cours de ce qu'on a appelé les « 30 glorieuses ». Le défi est en effet de taille pour les marxistes, traditionnellement davantage enclins à prédire, ou constater, les crises du système, pour y lire les signes de son obsolescence, qu'à analyser les mécanismes de son dynamisme. Cette propension a été accentuée depuis la fondation de la 3e Internationale, dont la thèse fondatrice est le capitalisme serait entré, avec l'éclatement du premier conflit mondial, dans une « crise générale » irréversible et quasi-permanente, annonciatrice de son effondrement, de nouvelles guerres et d'inéluctables poussées révolutionnaires, inaugurées par celle d'octobre 1917. Dans ce cadre, les périodes de « stabilisation » ne pouvaient être vues que comme de brefs intermèdes d'un mode de production supposément entré dans sa phase « ultime » de « déclin » accéléré.

Eugène Varga (1879-1964), l'économiste-expert de l'Internationale Communiste, et, pendant un temps, de Staline, avait largement diffusé ces thèses – souvent désignées comme celles du « catastrophisme économiste » – pendant l'entre-deux guerres, thèses auxquelles la Grande Dépression de 1929 et la perspective d'une nouvelle guerre avaient donné une certaine crédibilité. A l'exception de Gramsci, cette vision était quasi-unanimement partagée au sein du mouvement communiste. Ainsi, dans le Programme de transition (1938), Trotsky parle de « capitalisme pourrissant », à « l'agonie », et affirme que « les forces productives de l'humanité ont cessé de croître ». Il ajoute : « Les nouvelles inventions et les nouveaux progrès techniques ne conduisent plus à un accroissement de la richesse matérielle. Les crises conjoncturelles, dans les conditions de la crise sociale de tout le système capitaliste, accablent les masses de privations et de souffrances toujours plus grandes ». Certains courants se réclamant de lui, notamment, en France, le courant « lambertiste », ont maintenu la validité de ces analyses plusieurs décennies après la fin de la guerre.

Du côté de l'« orthodoxie » des partis communistes, la situation n'est pas moins affligeante : Maurice Thorez (1900-1964), secrétaire général du PCF de 1930 à sa mort, défend tout au long des années 1950 et jusqu'au début des années 1960 la thèse d'une « paupérisation absolue de la classe ouvrière », malgré l'embarras croissant que ses positions suscitaient au sein même des spécialistes en économie du parti. Face à cette caricature de marxisme, le mainstream social-démocrate ou libéral n'avait aucun mal à diagnostiquer la réalité du boom économique de l'après-guerre et d'en tirer les conclusions politiques : une ère de croissance illimitée, assurant à tous prospérité et accès à la consommation de masse. La perspective d'une rupture révolutionnaire est déclarée caduque au profit d'un gradualisme réformiste, voire même d'une société d'abondance pacifiée, ayant surmonté à la fois les crises économiques et les antagonismes de classe.

C'est dire donc le mérite d'un Michael Kidron qui, dès ses articles du milieu des années 1950, prend au sérieux les réalités nouvelles du capitalisme de l'après-guerre, façonné par le compromis social mis en place par le gouvernement travailliste qui accède au pouvoir en 1945 – l'équivalent britannique des conquêtes sociales de la Libération : nationalisations, intégration du mouvement syndical dans les instances de négociations, hausse des salaires et de la production etc. A partir du début des années 1960, il met l'accent sur le rôle de l'industrie de l'armement dans cette dynamique d'expansion économique. La guerre dite « froide », en réalité bien « chaude » en-dehors du théâtre européen et occidental, devenait en effet de plus en clairement synonyme de course aux armements entre les deux blocs opposés. En janvier 1961, dans un discours de fin de mandat qui fit date, le président étatsunien Dwight Eisenhower avait déclaré que « nous avons été contraints de créer une industrie permanente de l'armement [c'est quasiment la formulation de Kidron] dans des proportions considérables. En outre, trois millions et demi d'hommes et de femmes sont directement engagés dans l'établissement de la défense. Nous dépensons chaque année pour la sécurité militaire plus que le revenu net de toutes les entreprises américaines ». Dans ce même discours, Eisenhower, pourtant férocement anticommuniste et impérialiste, lançait un avertissement prémonitoire : « nous devons nous prémunir contre l'acquisition d'une influence injustifiée, qu'elle soit recherchée ou non, par le complexe militaro-industriel. Le risque d'une montée en puissance désastreuse d'un pouvoir mal placé existe et persistera. Nous ne devons jamais laisser le poids de cette combinaison mettre en danger nos libertés ou nos processus démocratiques ».

En fait, dès les années 1940, des marxistes hétérodoxes comme Edward L. Sard (qui forge le terme « économie d'armement permanente »), Michael Kalecki ou Paul M. Sweezy avaient analysé le rôle de l'industrie de l'armement et de l'économie de guerre dans une optique keynésienne – au sens large – centrée sur le rôle de l'intervention étatique et de la dépense publique. Si la thématique n'est donc pas nouvelle, bien que confinée aux marges du débat intellectuel et politique de la gauche, les thèses de Kidron se caractérisent par une volonté d'intégration du débat dans le cadre rigoureusement marxien de la théorie des crises capitalistes, dont l'expression concentrée est, selon lui, à chercher dans la tendance à la baisse du taux de profit.