Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Un seul candidat propose des politiques audacieuses lors du forum sur la direction du NPD

Le forum sur la direction du NPD, parrainé par le Congrès du travail du Canada (CTC), s'est surtout concentré sur les biographies et la personnalité des candidats. Mais un candidat a tenté de bousculer les choses en mettant sur la table des idées audacieuses.

23 octobre 2025 | tiré de Rabble.ca | Photo : Les candidats à la direction du NPD sur scène avec la présidente du CTC, Bea Bruske.

Crédit : Nick Seebruch

Le très médiatisé forum sur la direction du Nouveau Parti démocratique (NPD), parrainé par le Congrès du travail du Canada, qui s'est tenu à Ottawa le mercredi 22 octobre, aurait été un événement terne et prévisible si un candidat n'avait pas présenté des propositions politiques risquées et audacieuses.

Ce candidat était Avi Lewis.

L'événement d'Ottawa était la deuxième fois que les cinq candidats prenaient la parole depuis la même tribune. La première fois avait eu lieu loin des projecteurs nationaux : à Nanaimo, en Colombie-Britannique, au début du mois d'octobre.

Le forum du CTC aurait pu constituer une occasion de couverture médiatique nationale importante pour le parti.

Mais – mauvaise nouvelle pour le NPD – le Premier ministre Carney a prononcé un discours télévisé majeur la même soirée. C'était dans le cadre de ses efforts pour gérer les attentes publiques avant le budget d'« ultra-austérité » que son ministre des Finances présentera le 4 novembre.

L'émission télévisée du Premier ministre a largement éclipsé les interventions des candidats du NPD.

Un candidat sort du script “voici qui je suis”

Le forum parrainé par le CTC n'était en aucun cas un débat.

Dans une salle du luxueux Westin Hotel d'Ottawa, la présidente du CTC, Bea Bruske, a mené des sessions de questions-réponses séparées de dix minutes avec chacun des candidats.

Les candidats n'avaient aucune occasion d'échanger entre eux ni de répondre aux questions du public enthousiaste, mais restreint, présent dans la salle.

Pour la plupart, les candidats ont profité de l'occasion pour se présenter aux Canadiens, peut-être pour la deuxième ou troisième fois.

Leurs interventions étaient largement autobiographiques, agrémentées d'une touche de rhétorique progressiste.

Le seul candidat qui a davantage parlé de politiques que de sa propre biographie était l'activiste et cinéaste basé en Colombie-Britannique, Avi Lewis.

Lewis a réussi à lancer une conversation nationale sur sa proposition que le gouvernement fédéral crée une « option publique » dans l'industrie alimentaire de gros.

Lors de son échange avec Bea Bruske, il a ajouté qu'il proposait également des options publiques similaires pour les services de téléphonie mobile et pour le logement.

Lewis a été le seul candidat à parler français et, dans cette langue, il a imputé le coût de la vie – « qui explose partout au Canada », dit-il – au degré élevé de concentration des entreprises dans le pays.

Il a souligné comment cinq grandes chaînes d'épicerie, cinq grandes banques nationales et trois géants des télécommunications contrôlent une grande partie du marché canadien. Ils profitent des difficultés économiques actuelles, ajouta-t-il, en fixant des prix extrêmement élevés pour le Canadien moyen.

Lewis publiera prochainement plus de détails sur ses propositions politiques et les rendra disponibles en ligne. Pour l'instant, il a expliqué à Bea Bruske qu'il financerait ses initiatives publiques proposées par un impôt sur la richesse visant les plus riches des riches.

McPherson ne renonce pas aux « tests de pureté »

Comme lors de son lancement de campagne, la seule députée en lice, Heather McPherson d'Edmonton, a parlé de sa famille inclusive et accueillante.

Elle a rappelé au public et aux spectateurs en ligne que son père était chauffeur de camion, membre authentique de la classe ouvrière. Sa mère était une femme au foyer à l'ancienne, et à leur table familiale « tout le monde était le bienvenu ».

C'est ce modèle, a soutenu McPherson, que le NPD devrait suivre.

« Nous devons rencontrer les gens là où ils sont, » a-t-elle dit, « et parler avec eux des enjeux qui leur importent. »

Lors de son lancement de campagne, la députée d'Edmonton avait offensé plusieurs autres NPDistes, notamment sa collègue Leah Gazan, en dénonçant ce qu'elle qualifiait de « tests de pureté » au sein du Nouveau Parti démocratique.

Gazan et d'autres ont fait remarquer que l'expression « tests de pureté » est associée à l'extrême droite américaine. Les conservateurs l'utilisent comme un signal codé contre les efforts de diversité et d'inclusion.

Lorsque des journalistes ont interrogé McPherson sur l'usage de ce terme potentiellement offensant, elle ne s'est pas rétractée. Elle a plutôt répété son mantra : le NPD doit être plus inclusif.

Un docker, un agriculteur et une travailleuse sociale autochtone

Le dirigeant syndical de la Colombie-Britannique, Rob Ashton, a suscité beaucoup d'intérêt et une couverture médiatique favorable depuis qu'il a annoncé sa candidature. Il déclare ouvertement ne pas encore être prêt à présenter des politiques qu'il pourrait défendre, préférant qu'elles émergent des conversations avec les militants et membres du NPD, ainsi qu'avec d'autres Canadiens.

Il se présente comme un vrai travailleur, contrairement aux leaders des deux plus grands partis canadiens.

« Pierre Poilievre n'est pas un travailleur », a-t-il dit à Bruske. « Mark Carney n'est pas un politicien. »

Il ajoute : « Nous sommes dans une guerre des classes. C'est la classe dirigeante contre la classe ouvrière. Il faut en parler fort et mobiliser les troupes. »

Tony McQuail, agriculteur biologique de la région de Huronia, en Ontario, a déjà été candidat pour le NPD à sept reprises, au niveau fédéral et provincial. Il veut lier la lutte pour une démocratie efficace, pour la planète et pour la justice économique et sociale.

Il dénonce l'économie centrée sur le consommateur et le degré élevé et croissant des inégalités, et estime qu'un système électoral proportionnel produirait un parlement plus apte à relever ces défis que l'actuel.

McQuail a été le seul candidat à parler des enjeux et des menaces de l'intelligence artificielle (IA).

« Nous devons nous inquiéter à la fois de l'énorme empreinte écologique de l'IA et de savoir qui contrôle l'IA – actuellement des méga-entreprises basées à l'extérieur du Canada. »

Tanille Johnston, travailleuse sociale et conseillère municipale à Campbell River sur l'île de Vancouver, est la seule candidate autochtone. Elle parle de son expérience de travailleuse sociale humaniste, inspirée par les écrits de bell hooks, et de son engagement dans la vie étudiante.

« En tant que personne ayant grandi dans la politique étudiante, en tant qu'autochtone et en tant que femme, » dit-elle, « je me sens en position de construire ce parti. »

La seule proposition concrète de Johnston concerne le parti, pas le gouvernement canadien. Si elle devenait chef, elle a déclaré que dès le premier jour, elle rendrait l'adhésion au NPD gratuite.

« Si nous voulons faire croître le parti, nous avons besoin de plus de monde. Il faut le rendre plus accessible. Il ne faut pas de barrières financières. »

Pour reprendre les mots de Heather McPherson, Johnston a dit : « Si nous voulons que davantage de personnes viennent à la table, ouvrons la porte ! »

Les politiques manquaient à l'appel, sauf pour Lewis

En fin de compte, ce soir-là, c'est Avi Lewis qui a présenté les propositions les plus audacieuses, provocatrices et intéressantes.

Il a insisté pour dire que cette course ne devrait pas porter sur la biographie ou l'identité de quiconque, mais sur des idées politiques concrètes et significatives.

« Je prends de grands risques, » a-t-il dit, « et je propose des solutions claires, à la hauteur des crises auxquelles nous faisons face. »

Il a reconnu que tout le monde n'est pas d'accord avec ses solutions, mais a ajouté :

« Le NPD doit proposer des idées, pas seulement des mots justes, soigneusement choisis. C'est une période de désespoir où le fascisme monte – et pas seulement dans le gouvernement autoritaire au sud de la frontière. »

La crise économique actuelle, a expliqué Lewis, crée des conditions fertiles pour les remèdes faciles et haineux de l'extrême droite.

Les progressistes doivent confronter ces fausses promesses avec un discours clair et des alternatives sérieuses et réalisables – des politiques alternatives qui offrent un vrai espoir aux personnes inquiètes et en colère.

La prochaine rencontre des candidats sera un véritable débat, où ils pourront s'adresser les uns aux autres, et pas seulement à un modérateur.

Cela aura lieu à Montréal le 27 novembre – sauf, bien sûr, si des élections sont déclenchées avant cette date.

Comme le disait le grand pianiste et compositeur de jazz Fats Waller :

« On ne sait jamais, hein ? »

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Si loin de Dieu, si près des États-Unis

Depuis son entrée en fonction comme président des États-Unis (janvier 2025) pour un second et dernier mandat, Donald Trump évoque de temps à autre (quoique rarement) son rêve d'annexer le Canada.

Dans quelle mesure doit-on prendre ses affirmations au sérieux ? Y croit-il vraiment lui-même ? On le sait instable et souvent imprévisible. Aurait-il une idée derrière la tête en formulant ce songe ? Ou s'agirait il d'un plan sérieux, à long terme ?

S'il peut se permettre de formuler cette lubie à voix haute sans que personne ne le contredise, du moins ouvertement, c'est qu'il a la certitude que d'autres personnes de son entourage partagent cette idée d'annexion ou « d'intégration », ce dernier terme pouvant signifier bien des choses. Nous y reviendrons.

Certes, Trump ne demeurera pas en poste indéfiniment et il va quitter ses fonctions de président en 2029. Mais il ne fait qu'exprimer l'envie d'une partie de la classe politique d'accentuer la mainmise américaine sur le voisin du nord et dans quelques cas, de l'annexer carrément.

Mettre la main sur les ressources naturelles canadiennes, s'emparer de son économie, bénéficier du savoir-faire et de la compétence de ses élites économiques et financières, de sa main d'oeuvre qualifiée, voilà une tentation irrésistible pour certains politiciens américains. Mais est-ce réaliste et faisable ? Bien des facteurs d'incertitude s'interposent entre ce rêve et la réalité, au premier chef celui des rapports de force réciproques.

Tout d'abord, le Canada est déjà le vassal des États-Unis dans une large mesure. De plus, il compte quarante millions d'habitants, dont neuf millions de Québécois au particularisme très marqué. Il possède donc une population assez considérable, même si elle est bien inférieure à celle de son voisin du sud. Vaut-il la peine, dans ce contexte, d'essayer de l'acquérir et si oui, comment ? Canadiens et Québécois sont-ils seulement intéressés à devenir le cinquante-et-unième État américain ? Il s'agit là d'une question centrale, incontournable. Rien ne permet ne répondre par la positive. Si les Canadiens et les Québécois refusent l'intégration politique à la république américaine, il ne reste aux trumpistes que deux options : la conquête militaire ou l'étouffement économique.

Trump a déjà exclu la première. Il n'a pas précisé comment il prévoyait s'y prendre pour réaliser ce qui n'apparaît pour l'instant qu'un rêve, pas même un projet dont la réalisation représenterait une entreprise périlleuse et au résultat incertain.

Quoi qu'on en dise, États-Unis et Canada sont deux pays très différents l'un de l'autre à bien des égards. La culture politique n'est pas la même ni les institutions qui en découlent, ni le partage des pouvoirs entre les entités (États et provinces) propres aux deux pays. Les politiques publiques de la redistribution de la richesse produite diffèrent d'un pays à l'autre (elle est moins maigre au Canada). De plus, il y a chez nous la question du Québec qui n'est toujours pas réglée, quoiqu'on en dise. Il n'est pas sûr que les Américains sont prêts à mettre la main dans ce guêpier.

Surtout, la direction américaine, qu'elle soit démocrate ou républicaine, devrait compter avec la forte résistance d'une majorité de la population canadienne devant les initiatives annexionnistes de sa part, ce qui lui coûterait très cher tant en termes politiques que diplomatiques et commerciaux. Le prix à payer pour annexer la Canada s'avérerait bien plus élevé que les bénéfices escomptés.

L'annexion, si elle réussissait, chamboulerait tout l'équilibre politique interne des États-Unis. L'électorat américain augmenterait de plusieurs millions d'électeurs et d'électrices, ce qui pourrait menacer le jeu des partis déjà établis et même transformer, sait-on jamais, leur orientation.

Sur papier, la lubie annexionniste est tentante, mais elle apparaît en pratique irréalisable. D'ailleurs, Trump n'en parle que rarement et on peut douter que l'ensemble de la classe politique américaine y croie vraiment ; une bonne partie s'y opposerait vraisemblablement si le président essayait de la matérialiser.

Les trumpistes parlent d'intégration du Canada aux États-Unis plus que d'annexion. Mais qu'entendent ils au juste par là ?

L'annexion politique pure et simple ou une insertion libre-échangiste encore plus poussée que celle qui prévaut actuellement ? Ils ne le précisent pas. Ils n'ont pas intérêt à étouffer commercialement le Canada, même s'ils exercent de fortes pressions tarifaires sur lui pour rapatrier le plus de filiales d'entreprises américaines possible aux États-Unis. Il ne faut donc pas prendre à la légère les menaces trumpistes d'intégrer encore davantage l'économie du Canada à celle des États-Unis. On doit donc se préparer à une une longue résistance aux pressions de Trump sur l'économie canadienne. Mais son rêve de procéder un jour à l'annexion du Canada paraît relever davantage d'une tocade que d'une réelle intention.

Jean-François Delisle

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Projet de loi C-12 : Quand la sécurité frontalière menace

Derrière le discours sur la « sécurité », un projet de loi controversé pourrait restreindre l'accès à l'asile au Canada. L'avocate Suzanne Taffot alerte sur les dérives d'une approche qui sacrifie l'humain à la logique frontalière.

25 octobre 2025 | tiré de NéoQuébec

https://institut.neoquebec.com/analyses-opinions/projet-de-loi-c-12-quand-la-securite-frontaliere-menace-les-droits-humains

Le projet de loi C-12, anciennement connu sous le nom de C-2, suscite une vive controverse. Présenté par le gouvernement fédéral comme un moyen de renforcer la sécurité à la frontière canado-américaine, le texte soulève de profondes inquiétudes chez les juristes et les organisations de défense des droits humains. Pour plusieurs observateurs, cette réforme pourrait affaiblir les garanties fondamentales accordées aux demandeurs d'asile et remettre en cause la réputation humanitaire du Canada.

C'est l'analyse qu'en fait Me Suzanne Taffot, avocate en droit de l'immigration et cofondatrice du cabinet Herittt Avocats, au cours de l'émission radio de Neoquébec animée par Cyrille Ekwalla. Membre active de l'AQAADI (Association québécoise des avocats et avocates en droit de l'immigration) et de la Canadian Association of Refugee Lawyers (CARL), elle plaide pour un retrait pur et simple du projet de loi, qu'elle juge « dangereux, inutile et contraire au droit international ».

Deux clauses qui ferment la porte à l'asile

Sous couvert de lutte contre la criminalité transfrontalière et l'immigration irrégulière, le projet de loi introduit deux nouvelles clauses d'irrecevabilité des demandes d'asile.

La première empêche toute demande déposée plus d'un an après l'entrée sur le territoire canadien — avec effet rétroactif jusqu'à 2020.

La seconde supprime la possibilité de régulariser une entrée irrégulière dans un délai de 14 jours, une disposition qui permettait encore à des milliers de personnes de faire valoir leurs droits.

« Ces mesures sont inhumaines », dénonce Me Taffot. « Elles ignorent totalement les réalités vécues par les réfugiés, notamment les femmes victimes de violences, les personnes LGBTQ+ ou celles souffrant de traumatismes. Punir leur silence ou leur retard administratif, c'est refuser de voir leur souffrance. »

Procédures expéditives et agents non spécialisés

Le texte prévoit également de confier les demandes d'évaluation des risques avant renvoi (ERAR) à des agents non spécialisés.

Ces demandes, censées offrir une dernière protection avant l'expulsion, se feraient désormais sans audience, sans avocat et sur la seule base de documents écrits.

« C'est une justice administrative à la chaîne, où la vie des gens se joue sur un formulaire », déplore Me Taffot.

Selon elle, ces procédures expéditives violent le droit à une audience équitable reconnu par la Charte canadienne des droits et libertés.

Des pouvoirs renforcés pour les agents frontaliers

Autre aspect préoccupant : l'élargissement des pouvoirs de fouille et de surveillance.

Le projet de loi autorise les agents frontaliers à ouvrir le courrier, effectuer des fouilles sans mandat et partager des données personnelles avec les autorités américaines.

Pour plusieurs juristes, ces dispositions constituent une dérive sécuritaire incompatible avec le respect de la vie privée.

« Nous risquons d'installer un régime d'exception permanent », avertit l'avocate. « Ce n'est pas ainsi qu'on protège une démocratie. »

Le poids du voisin américain

Derrière cette réforme, Me Taffot voit aussi une pression politique implicite exercée par les États-Unis, qui reprochent au Canada une certaine « permissivité » migratoire.

Depuis la renégociation de l'Entente sur les tiers pays sûrs, le fameux chemin Roxham — longtemps symbole d'espoir pour des milliers de demandeurs d'asile — est désormais fermé.

« On bâtit des murs invisibles », regrette-t-elle. « Des murs juridiques, administratifs et politiques qui repoussent les gens vers la misère ou le danger. »

Des solutions existent

Face à cette dérive, plusieurs regroupements — dont la Coalition pour la justice migratoire — proposent des amendements réalistes :

- rétablir les exceptions humanitaires pour les personnes vulnérables ;

- garantir une audience obligatoire dans les cas d'évaluation des risques ;

- suspendre tout renvoi en cas de recours judiciaire ;

- et surtout, réintroduire une approche centrée sur la dignité humaine plutôt que sur la seule logique de contrôle.

Pour Me Taffot, il ne s'agit pas d'être naïf face aux enjeux de sécurité, mais d'éviter que le Canada abandonne ses principes humanitaires au nom d'un discours politique anxiogène.

« La peur n'a jamais été un bon fondement pour écrire une loi », affirme-t-elle.

Vers une justice plus consciente des réalités culturelles

Au-delà de la question migratoire, Me Taffot milite également pour une approche judiciaire plus équitable à travers les rapports d'évaluation de l'incidence culturelle et ethnique (EICÉ).

Déjà utilisés dans d'autres provinces, ces rapports permettent aux juges de mieux comprendre les contextes sociaux et raciaux qui influencent les comportements des accusés, afin de rendre des décisions plus justes.

« L'équité, ce n'est pas un privilège », rappelle-t-elle. « C'est une façon de réparer ce que le système a brisé. »

Entre sécurité et humanité : un choix de société

Le projet de loi C-12 place le Canada devant un dilemme moral et politique.

En cherchant à contrôler davantage ses frontières, le pays risque de renier la tradition d'accueil qui a longtemps façonné son identité.

« Les lois doivent protéger les citoyens, bien sûr, mais elles doivent d'abord protéger les êtres humains », conclut Me Taffot.

Une évidence, certes — mais qu'il semble nécessaire de rappeler à l'heure où la peur prend trop souvent le pas sur la compassion.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Réforme du régime syndical. Et pourquoi pas une « cotisation patronale facultative » ?

En parfaite contradiction avec les normes minimales de l'Organisation internationale du travail , l'actuel Ministre du travail Jean Boulet affirme que « la mission centrale d'un syndicat, c'est de représenter, de négocier et de faire de la formation. Ce n'est certainement pas de faire de la politique ou de contester des lois comme celle sur la laïcité ».

Et pour défendre sa réforme du régime syndical, comme sa redéfinition du syndicalisme, il ajoute avec une hypocrisie difficile à ne pas remarquer :

« Je le réitère : ce n'est pas un projet de loi contre les syndicats mais pour les syndiqués ».

Pour rappel, Jean Boulet, qui fut avocat patronal, président de la Chambre de commerce de la Mauricie, Ministre de la région de la Mauricie, d'Abitibi-Témiscamingue, du Nord du Québec, a été démis de ses fonctions de Ministre de l'immigration puis renommé Ministre du travail par François Legault, après avoir affirmé que « 80 % des immigrants s'en vont à Montréal, ne travaillent pas, ne parlent pas français » . Désormais, il poursuit ses basses œuvres de porte-flingue du patronat contre les syndicats.

Concrètement, après s'être attaqué au droit de grève (Projet de loi 89), aux mécanismes de prévention de la santé et de la sécurité dans les secteurs d'emplois les plus féminisés (Pl.101), il entend obliger les syndicats à organiser des consultations visant à rendre les « cotisations syndicales facultatives » pour tout ce qu'il considère comme étant politique et ne relevant donc pas de la mission « essentielle » du syndicat, selon lui. Cela au nom d'une meilleure « transparence » dans l'usage des ressources financières.

Puisqu'on en parle, nous aussi on aime la transparence et on aimerait bien savoir dans quelles poches sont finalement tombés : les 3 milliards ou les 458 millions de dollars de fonds publics (les chiffres varient selon les sources) dépensés pour SAAQclic ; les quelques 400 millions perdus sur les 800 millions « investis » dans Airbus ; les 325 millions offerts au chantier maritime Davie ; les 270 millions de dollars laissés à Northvolt ; les 220 millions à Recyclage Carbonne Varennes, les 143 millions accordés à Lion Électrique, etc .

On aimerait bien être consulté.e.s pour une « cotisation patronale facultative » afin d'arrêter ce pillage organisé, sans consultation, par et pour une poignée de millionnaires.

Mais pour la CAQ et le patronat, la transparence et les consultations démocratiques sont à géométrie variable. Elles valent certes pour les cotisations syndicales mais ne sont plus souhaitables lorsqu'il s'agit des impôts, de l'argent public et du capital où le lobbying et les négociations secrètes avec les organisations patronales sont privilégiées.

Force est ainsi de constater que ce qu'il faut bien appeler les syndicats patronaux - au premier rang desquelles les chambres de commerce – sont non seulement organisés mais bien représentés, ayant bien compris quant à eux l'intérêt d'avoir un gouvernement et un ministre du travail à leur service. C'est-à-dire viscéralement enclins à s'attaquer aux syndicats de travailleurs et de travailleuses.

Aussi, compte tenu des rapports de force et en attendant le renversement urgent et nécessaire de ce gouvernement, pourquoi ne pas prendre au mot le Ministre ? On pourrait par exemple consulter les syndiqué·es sur la question de savoir s'ils et elles souhaiteraient engager des fonds syndicaux dans la documentation des usages qui ont été faits de l'argent public. Une telle consultation serait évidemment une manière de faire de la politique puisqu'elle porte en elle un réel risque de mobilisation sociale – y compris des non-syndiqué·es - contre un gouvernement qui n'a de cesse de détruire les services publics, de s'attaquer aux migrant·es et de creuser les inégalités sociales, au point de faire du Québec la province canadienne la plus inégalitaire.

Camille Popinot et Paco

Le 22 octobre 2025

Les colloques régionaux intersyndicaux de 1970 : le logement au Québec

Dans mon article précédent, je mentionnais l'existence des colloques régionaux intersyndicaux en 1970, colloques inédits d'une grande actualité et trop méconnus de la part des plus jeunes militants. Le rapport déposé pour discussion, riche en données et perspectives, était divisé en thèmes. Dans la présente contribution, je reviens sur le thème de l'enjeu du logement.

Marc Comby

Archiviste et historien des mouvements sociaux

La Confédération des syndicats nationaux (CSN) portait un intérêt particulier sur cet enjeu du logement. En mars 1969, le Conseil confédéral de la CSN décide de confier à un Comité spécial le soin de travailler à l'élaboration d'une politique du logement. Le comité était composé de Jacques Archambault de la Fédération du commerce de la CSN, Jacques Trudel, urbaniste à la Ville de Montréal, Claude Gingras de la Fédération du Bâtiment et du Bois ouvré de la CSN.

Dans le même temps, le Conseil central des syndicats nationaux de Montréal (CCSNM) a mit sur pied un comité ad hoc d'étude sur le logement et les taudis dans les limites territoriales de l'Île de Montréal qui donna lieu au rapport Un meilleur logement à meilleur prix. Le comité du Conseil confédéral s'est largement inspiré du rapport du CCSNM. Les grandes orientations de ces rapports se retrouveront dans le rapport des colloques régionaux.

Les auteurs soulèvent que l'enjeu de l'accessibilité au logement touche de larges couches de la population. Ils posent d'emblée une politique du logement à celle de l'utilisation du sol qui ne contrôle pas la spéculation foncière.

En terme des besoins en logement, en 1968, selon la Société centrale d'hypothèque et de logement (SCHL) environ 250 000 nouveaux logements par an seraient nécessaires pour résoudre en cinq ans, au Canada, les demandes en logement et la solution aux logements inadéquats. Au prorata de la population du Québec, 72 500 nouveaux logements seraient nécessaires. Pour satisfaire aux besoins des familles, les auteurs émettent des normes pour résoudre le problème de surpeuplement définit comme étant l'occupation d'un logement par plus d'une personne par pièce. En 1961, 22% de tous les logements étaient considérés surpeuplés.

Le logement est aussi un milieu ambiant sain (bruit, circulation, polluants sonores et industriels, présence d'espaces verts, accès aux transports, etc.). Ainsi, la rénovation urbaine qui consiste trop souvent à la démolition de pans de quartier a pour conséquence d'aggraver le milieu social. La transformation des quartiers ne sauraient se faire sans l'amélioration des conditions de vie de la population résidente. Les auteurs plaident pour un vaste programme de construction intensive de logements qui ne saurait se mettre en place sans la participation et la consultation des futurs occupants de ces logements.

Pour une politique du logement

Pour satisfaire aux besoins en logement, les citoyens doivent pouvoir se loger à un prix abordable. À Montréal, les 40% des citoyens les moins fortunés habitent 80% des vieux logements et 53% des logements surpeuplés. Parmi les gens défavorisés, la part du loyer des dépenses de consommation augmente sans cesse car la hausse des salaires ne suit pas la hausse des loyers. Les auteurs y mentionnent aussi la hausse des coûts de construction pour expliquer la difficulté d'accéder à des logements abordables : « Comme le coût de construction ne représenterait lui-même qu'au plus 60% du coût total ou prix de vente du logement, la main-d'œuvre ne représenterait elle-même que 15% de ce coût ». Le coût des terrain, tant pour les vieux que les neufs logements, devient aussi un facteur de l'augmentation du coût du logement. Neutraliser la spéculation devient essentiel pour empêcher toute hausse démesurée du prix du terrain : « la nationalisation du sol urbain pourrait éliminer totalement la spéculation ».

À la différence des autres objets de première nécessité, « le logement se consomme sur une très longue période » (20 ans et plus) d'où l'importance des taux d'intérêt. De 1966 à 1969, les taux bondissaient de 7 1/4% à plus de 9%. Devant l'augmentation considérable des taux, la CSN, dans un mémoire au gouvernement fédéral en 1969, mentionnait qu'elle était de « nature à favoriser les spéculateurs, les banques et les compagnies d'assurances ».

La propriété privée du sol est une entrave à une meilleure planification et aménagement urbain. Le privé engendre morcellement arbitraire et irrationnel du sol. Le spéculateur en sort gagnant. Il finance ses opérations en utilisant son propre capital pour 10% et obtient les 90% restant sur le marché financier des prêts hypothécaires.

Pour les auteurs, l'adoption d'une politique du logement est nécessaire englobant l'industrialisation de la construction, les allocations aux personnes délogées, la rénovation urbaine, le logement des personnes âgées, le logement des immigrants et les droits des locataires.

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Ensemble, on bloque le recul

Quand les projets de la CAQ tournent au désastre, de SAAQclic à Northvolt, le gouvernement Legault préfère faire diversion et changer de sujet. Au lieu de s'attaquer à la crise du logement, à la santé en déroute ou aux écoles délabrées, il s'en prend aux syndicats.

Grand rassemblement intersyndical

Le 29 novembre, on ne tombera pas dans le piège : marchons pour lui rappeler les vraies priorités !

Toute la population est invitée à se joindre au grand rassemblement intersyndical ! Une grande marche se mettra en mouvement, à Montréal, pour se rendre jusque devant le bureau du premier ministre coin McGill College et Sherbrooke.

Venez en grand nombre !

Quand : 29 novembre à 13 h 30

Où : Place du Canada (Montréal)

Renseignements et transport

Des autobus partiront de toutes les régions. Vous devez vous inscrire préalablement en remplissant le formulaire ci-dessous. Des boîtes à lunch seront fournis dans les autobus.

Affichez-vous !

– Bannière pour Facebook (PNG)

– Image pour Facebook (PNG)

– Image verticale Instagram (PNG)

– Affiche 8,5 x 11 (PDF)

– Affiche 8,5 x 11 avec traits de coupe (PDF)

– Affiche 11 x 17 (PDF)

– Affiche 11 x 17 avec traits de coupe (PDF)

– Bandeau pour signature courriel (PNG)

Organisée par l'intersyndical, cette mobilisation est ouverte à l'ensemble de la population.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

La question de la semaine en période électorale

Dans un article de Thomas Deshaies de la SRC, nous apprenons que dix municipalités du Québec ont des concentrations alarmantes de pesticides dans leur eau potable.

Ainsi, notre ville de Saint-Hyacinthe aurait le triste honneur d'avoir, dans son eau dite « potable », 12 462 microgrammes par litre (µg/L) de pesticides. Les autres villes ont moins de pesticides que la capitale de l'agroalimentaire, mais selon le tableau, elles ont toutes une concentrations supérieures à 2 000 µg/L ![1] Même si les prises d'échantillons ont été faites en périodes d'épandage, ces données ne sont pas rassurantes ! Surtout si on se souvient que plusieurs municipalités, comme notre voisine Sainte-Cécile-de-Milton, ont des contaminations aux PFAS (ou produits chimiques éternels). Les émissions La semaine verte et Enquête de la SRC ont également fait des reportages au sujet de boues américaines contaminées aux PFAS en sol québécois.[2] Quels pourraient être les effets d'un tel cocktail chimique sur notre santé ?

Comme le souligne le prof. Sébastien Sauvé, l'interaction entre des PFAS et des pesticides dont le glyphosate est inquiétante. En effet, la littérature scientifique fait des liens entre ces produits et certaines maladies graves dont divers cancers, des dérèglements hormonaux et la maladie de Parkinson.

Plusieurs articles laissent entendre qu'il y a une trop grande proximité entre l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) et le lobby des pesticides.[3] Pour contrer cette proximité dangereuse avec les Monsanto de ce monde, il faudrait que les municipalités proclament haut et fort leurs préoccupations aux gouvernements de Québec et d'Ottawa.[4]

Entretemps, j'invite les municipalités et les MRC à collaborer avec l'ensemble des citoyens, ainsi qu'avec les organismes de bassins versants comme l'OBV Yamaska, et les autres paliers de gouvernement, pour trouver des solutions qui pourront réduire cette contamination à la source. Si la norme européenne est plus basse, c'est que ces pays gèrent les pesticides à partir du principe de précaution. Alors pourquoi ne pas utiliser ce principe dans notre gestion des produits antiparasitaires ? Il faudrait aussi travailler avec les agronomes et l'industrie pour réduire la quantité de ces produits que les agriculteurs utilisent. Un autre article nous apprend qu'un de nos concitoyens, l'agronome Louis Robert, a travaillé pendant 30 ans au ministère de l'Agriculture et qu'il « déplorait récemment qu'il n'y ait pas davantage d'efforts pour démontrer qu'il existe des solutions de rechange aux pesticides. »[5]

La connaissance du danger mène à l'action ! Pour obliger les gouvernements des paliers supérieurs à agir, il faut que la population soit bien informée de la situation. Dans cette optique, le magazine français Good Planet nous informe que deux ONG « ont mis en ligne jeudi un site proposant une carte interactive des principaux polluants chimiques présents dans l'eau du robinet en France, espérant permettre ainsi « un accès plus facile du public à ces informations. »[6]

Je suis conscient que le laxisme des normes canadiennes par rapport aux normes européennes ne relève pas du niveau municipal. Mais nous sommes en période électorale. Et les élus municipaux doivent défendre la santé de leurs concitoyens devant le laxisme des autres paliers de gouvernement. Pour que les citoyens puissent être conscients de la présence de ces produits délétères dans leur eau potable, pouvons-nous, ensemble, tenter de mettre sur pied un site interactif tel que décrit plus haut ?

Gérard Montpetit

La Présentation

le 22 octobre 2025

1] https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2199577/glyphosate-pesticides-eau-villes-quebec-normes

3] https://www.nationalobserver.com/2025/03/06/news/canada-pfas-forever-chemicals-toxic

4] https://www.nationalobserver.com/2024/11/04/news/canada-pesticide-regulator-pmra-captured-industry

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Une pétrolière convainc le Canada de modifier ses lois sur le renseignement

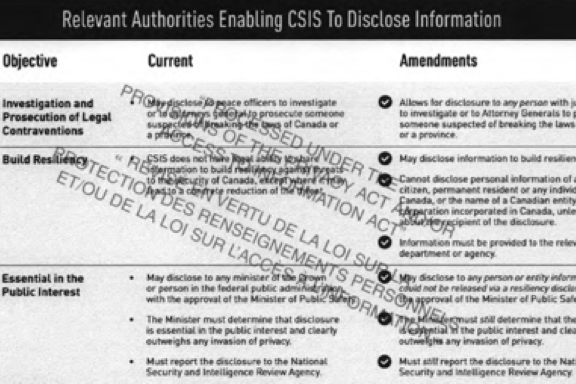

Montréal — Des documents obtenus grâce à la Loi sur l'accès à l'information par The Narwhal révèlent que le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) a fait sienne une proposition de la pétrolière TC Energy visant à créer une entente officielle d'échange d'information entre l'agence de renseignement du Canada et les plus grandes entreprises du pays.

Tiré de Greenpeace Canada.

En février 2024, TC Energy a proposé la création d'un “Conseil de l'alliance de la sécurité canadienne” inspiré d'un programme américain dans le cadre duquel les agences de renseignement échangent directement des informations avec des entreprises privées. Le SCRS a non seulement accueilli favorablement cette proposition, mais il a aussi encouragé TC Energy à faire pression pour obtenir des changements législatifs permettant le partage de renseignements classifiés avec des sociétés privées. Ces changements ont ensuite été intégrés au projet de loi C-70, une loi visant à contrer l'ingérence étrangère, adoptée à la hâte par le Parlement en 2024.

« Les services secrets canadiens espionnent-ils les Québécoises et Québécois au nom de l'industrie pétrolière ? Le SCRS devrait protéger la population au lieu de conclure des ententes avec les pétrolières », déclare Louis Couillard, responsable de la campagne climat-énergie pour Greenpeace Canada. « La frontière entre sécurité publique et intérêts corporatifs est brouillée, et ça risque de placer sous surveillance des défenseur·es des territoires autochtones ainsi que des militant·es pour le climat qui s'opposent pacifiquement à l'expansion des énergies fossiles. »

Les documents montrent également que des cadres du SCRS se sont félicités de la rapidité avec laquelle le projet de loi C-70 a été adopté, en soulignant qu'ils avaient réussi à élargir leurs pouvoirs de divulgation à « toute personne ou entité », donc même à des entreprises privées comme TC Energy.

Greenpeace Canada alerte sur la possibilité que le projet de loi C-2 du gouvernement Carney qui sera débattu au Parlement cet automne élargisse davantage les pouvoirs de surveillance du SCRS. Cela ouvrirait la porte au partage direct d'informations des agences de renseignement canadiennes avec des pétrolières multinationales ainsi que des gouvernements étrangers.

« Au lieu de se concentrer sur la véritable menace qui pèse sur la population québécoise et canadienne, la crise climatique, nos agences de sécurité tissent des alliances avec les entreprises qui alimentent cette crise », ajoute Louis Couillard. « Le Canada doit s'éloigner de l'exploitation des énergies fossiles pour protéger la population contre les changements climatiques, et non renforcer ses liens avec l'industrie pétrolière.

Le SCRS peut maintenant partager des informations classifiées avec des compagnies comme TC Energy sous prétexte de lutter contre l'ingérence étrangère dans nos élections et aux frontières. Et avec le projet de loi C-2, le gouvernement Carney veut encore plus de pouvoirs pour espionner sans mandat. C'est une pente glissante vers plus d'abus »

Pour lire le document d'information complet et accéder aux documents originaux obtenus par la Fondation pour le journalisme d'enquête, cliquez ici

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Mères au front exige une protection accrue pour la principale source d’eau potable de la Ville de Québec

Cette source, le lac Saint-Charles, se retrouve dans un état de plus en plus inquiétant. En 2018, AGIRO a évalué qu'il avait vieilli de 25 ans en 5 ans. On peut maintenant lui en ajouter un autre 25.

Cette réserve d'eau potable alimente actuellement 350 000 citoyennes et citoyens de Québec, de Wendake, de L'Ancienne-Lorette et la base militaire de Valcartier.

En plus de fournir de l'eau aux humains, le lac St-Charles et son bassin versant constituent un milieu de vie riche pour plusieurs espèces de poissons, d'amphibiens, de reptiles, de mammifères et d'oiseaux.

Le lac est alimenté par les cours d'eau de surface et souterrains en provenance d'un bassin versant qui inclut les villes de Stoneham et de Lac Delage. L'eau de pluie qui glisse sur les surfaces peut aussi se retrouver dans le lac St-Charles.

La pollution générée par les activités humaines se retrouvent donc en grande partie dans le lac. Certaines mesures sont prises pour freiner cette pollution, par exemple, moins de sel est épandu en hiver sur les écoroutes situées en bordure du lac.

Actuellement, la cause principale de pollution du lac, ce sont les rejets des usines d'épuration des eaux usées de Stoneham et de Lac Delage. Car ces usines ne sont pas en mesure de traiter tout le volume d'égouts qu'elles reçoivent. Cela crée des surverses, c'est-à-dire que les eaux non traitées débordent des bassins et se retrouvent directement dans le lac St-Charles. Par exemple, lorsqu'il y a beaucoup de skieurs au centre de ski de Stoneham, il y a surverses. Ces surverses augmenteront avec le développement de la Ville de Stoneham. Les pluies diluviennes, qui seront de plus en plus fréquentes avec les changements climatiques, sont également à l'origine de surverses.

Selon les scientifiques, le raccordement des usines d'épuration des eaux usées de Stoneham et de Lac Delage au réseau d'égout de la Ville de Québec constitue donc la mesure la plus sensée pour régler la principale source de contamination du lac St-Charles. La Ville de Québec n'a pourtant fait aucune démarche pour obtenir des subventions en vertu de programmes existants au gouvernement du Québec et du Canada alors que plusieurs de ces programmes se termineront bientôt.

Contre toute attente, en 2023. la Ville de Québec s'est attaquée à un problème, qu'il faut certes régler, mais marginal par rapport à la pollution actuelle et future générée par les deux usines de traitement des eaux usées. Dans les zones écologiques les plus sensibles, le changement des installations septiques pour les résidences ayant plus de 30 ans, a été imposé, même dans le cas d'installations qui étaient parfaitement fonctionnelles et conformes selon les normes provinciales. Surtout, la Ville de Québec n'a pas choisi la solution privilégiée, depuis nombre d'années, par les experts à savoir, connecter ces résidences à l'égout municipal ! Et la Ville de Stoneham a agi dans le même sens.

Par-dessus le marché, malgré que la technologie de fosses tertiaires ait été imposée par la Ville de Québec, les tests effectués sur les rejets de plusieurs fosses septiques ont ensuite démontré qu'ils dépassent de beaucoup les normes. Ce sont les citoyens concernés qui ont tiré la sonnette d'alarme alors que la Ville de Québec a refusé de divulguer la situation dans son ensemble à la demande de journalistes et de citoyens.

De plus, les installations septiques s'avèrent dispendieuses en dépit des subventions versées, exigent des coûts très élevés d'entretien et certaines d'entre elles sont tombées en panne. Également, le remplacement des fosses septiques a entraîné l'abattage de plusieurs arbres alors que la végétation contribue à l'absorption de divers polluants qui autrement se retrouveraient dans le lac.

Soulignons que l'usine d'épuration de la Ville de Québec ne pourra pas traiter une eau de plus en plus polluée sans de nouvelles mises à niveau coûteuses et qu'aucune technologie ne permettra de traiter une eau trop polluée, certains polluants n'étant pas identifiés par des tests, donc non traités.

Protégeons la ressource eau, plutôt que de la dépolluer et sauvegardons, par la même occasion, toute la faune qui en dépend !

En conséquence, Mères au front ville de Québec demande aux personnes candidates aux élections municipales d'appuyer les propositions suivantes :

• Que la Ville de Québec demande aux gouvernements une aide financière pour le raccordement à son réseau d'égout des usines d'épuration de Stoneham et Lac Delage et réserve des montants en vue de ce raccordement ;

• D'évaluer rapidement la possibilité d'établir un réseau d'égout dans les rues des zones sensibles du bassin versant de la prise d'eau potable de la St-Charles afin de raccorder, au fur et à mesure, les installations sanitaires lorsqu'elles seront désuètes.

• De mettre sur pause le programme de changement obligatoire de fosses septiques.

• D'établir un dialogue avec les citoyens qui ont déjà changé leur fosse septique afin de trouver une solution raisonnable aux problèmes qu'ils ont signalés.

• De revoir, simultanément, la planification en vue d'une meilleure préservation de la qualité de l'eau potable du lac Saint-Charles afin d'augmenter sa résilience devant la menace des changements climatiques sur les écosystèmes.

Béatrice Lara Bilodeau, pour Mères au front ville de Québec

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

COP 30 : les communautés autochtones en première ligne pour l’environnement

À partir d'une entrevue avec Marie-Josée Béliveau, ethnograhe, féministe et écologiste.

10 octobre 2025 | tiré du journal des alternatives | Photo : L'Amazonie en feu en 2019 @ Ibama - Brésil CC BY-SA 2.0 via Wikicommons

En novembre prochain, le Brésil sera au centre de l'attention mondiale en accueillant la COP30. À quelques rues des négociations officielles, le Sommet des peuples réunira, en parallèle, la société civile, des groupes écologistes et des délégations des Premiers Peuples, venus des quatre coins du monde pour réfléchir aux défis environnementaux. Mais loin des caméras et des tribunes internationales, au cœur de l'Amazonie, des communautés autochtones luttent déjà, souvent au péril de leur vie, pour protéger ce que plusieurs surnomment le « poumon de la Terre ».

« Protéger la forêt n'est pas un choix pour les communautés autochtones, c'est une question de survie », explique la chercheuse Marie-José Béliveau, qui a traversé l'Amazonie pour aller à la rencontre de plusieurs de ces Premières Nations.

Marie-Josée Béliveau sera à Bélem en novembre prochaIn avec une délégation de jeunes du cégep Ahuntsic à la COP 30 et au Sommet des peuples.

Madame Béliveau a notamment réalisé, en collaboration avec le cinéaste Santiago Bertolino, un film intitulé L'Amazonie, à la rencontre des gardiens et des gardiennes de la forêt. L'œuvre met en lumière une réalité trop souvent ignorée : celle des « gardiens de la forêt » ; ces femmes et ces hommes qui consacrent leur vie à défendre leur territoire.

« On observe que les territoires occupés par les communautés autochtones en Amazonie sont souvent les mieux préservés », précise la chercheuse.

Elle y a observé des communautés entières mobilisées à travers des organisations locales très structurées, certaines appelées guardias. Ces groupes patrouillent, installent des campements dans les zones menacées, relèvent des échantillons, capturent des images et surveillent les intrusions extérieures, souvent liées à des industries polluantes et destructrices.

« Ce rôle est crucial, car leur présence physique envoie un message clair : ce territoire est habité et défendu », souligne madame Béliveau.

Mais cette vigilance a un prix. « Les gardiens de la forêt reçoivent régulièrement des menaces de mort, et certains ont même été tués par des tueurs à gages. En ce moment, l'un d'eux, qui est aussi un ami, vit sous une menace grave », confie l'ethnographe. Il s'agit d'Itahu Ka'apor, l'un des chefs de la communauté Ka'apor au Brésil, qui doit présentement se cacher dans la forêt pour survivre.

Malgré ces risques, le silence n'est plus une option pour la chercheuse. « Il faut en parler. Tant qu'il y aura de l'impunité, les crimes contre les protecteurs de l'environnement continueront. C'est aussi pour cette raison qu'ils ont accepté de participer au film : pour témoigner, pour que leurs voix soient entendues et que la violence cesse », affirme-t-elle.

Résister à la déforestation, du Brésil à l'Équateur

Au Brésil, le peuple Ka'apor subit une pression grandissante de l'industrie agroalimentaire. L'élevage bovin et la culture du soja grugent une grande partie de la forêt amazonienne et souvent de façon illégale. « Les forestiers brûlent des pans entiers pour créer des pâturages », raconte Marie-José Béliveau.

Privés du soutien des autorités, qui ferment souvent les yeux — notamment sous l'administration Bolsonaro —, les Ka'apors se retrouvent seuls à défendre leur territoire. Leur guardia, désormais affaiblie après l'assassinat de plusieurs de ses membres, dont l'un empoisonné l'an dernier, s'efforce de tenir bon et de rester un rempart contre la déforestation et la destruction industrielle.

Mais au-delà de cette réalité sombre, madame Béliveau tient à rappeler qu'il existe aussi des victoires. De l'autre côté de la frontière, en Équateur, la communauté des A'i Cofáns lutte depuis 2016 contre les concessions minières autorisées par l'État. L'exploitation aurifère, qui utilise du mercure et du cyanure, a contaminé les rivières et rend l'eau impropre à la consommation. « Les gens ne pouvaient plus boire ni pêcher. Leur mode de vie était directement empoisonné », explique-t-elle.

Face à cette menace et armée de téléphones, de caméras et de GPS, la communauté A'i Cofán a documenté les dommages et rassemblé des preuves pour porter leur cause devant les tribunaux.

Leur persévérance a porté fruit : en 2019, un tribunal équatorien a rendu un jugement en leur faveur et a ordonné l'arrêt de plusieurs concessions minières.

« Ils ne savaient pas encore, au moment du tournage, qu'ils allaient gagner quelques mois plus tard. Mais déjà, ils avaient compris que s'unir, c'était leur plus grande force », souligne madame Béliveau.

La déforestation de l'Amazonie repart à la hausse

Entre août 2024 et mai 2025, la destruction forestière au Brésil a bondi de 9,1 % par rapport à la même période l'an dernier, selon l'Institut national de recherches spatiales (INPE). En mai seulement, la déforestation a bondi de 92 %, un chiffre alarmant.

À l'échelle mondiale, c'est 6,7 millions d'hectares de forêts primaires qui ont disparu l'an dernier, un triste record depuis plus de vingt ans, d'après les données de Global Forest Watch, en partenariat avec l'Université du Maryland.

Les spécialistes estiment que cette hécatombe résulte de la combinaison du changement climatique et des incendies qu'il provoque, affaiblissant encore davantage des écosystèmes essentiels à la régulation du climat mondial.

COP30 sous le feu des critiques

Depuis quelques années, les COP font l'objet de critiques récurrentes face à un manque d'actions concrètes et leurs promesses non tenues, notamment en matière de réduction des gaz à effet de serre et de protection de l'environnement.

Face à ces constats, le Sommet des peuples se veut une alternative portée par la société civile, afin de proposer des solutions durables, aborder le sujet de justice climatique et valoriser des savoirs souvent écartés, notamment ceux des communautés autochtones.

« Oui, je crois en la COP30, mais seulement si la société civile est présente pour la challenger », affirme la militante écologiste.

Un autre enjeu majeur de cette édition tient au manque d'espace pour accueillir tous les participants. Belém, située dans le nord du Brésil, demeure bien plus petite que les grandes métropoles comme Rio de Janeiro ou Brasília, la capitale.

Cette contrainte logistique et géographique touche particulièrement les peuples autochtones d'Amérique du Sud, déplore Fany Kuiru Castro, directrice du Comité de coordination des organisations autochtones du bassin du fleuve Amazonien (COICA). « Plus de 5 000 Autochtones souhaitent participer à la COP30, mais très peu d'accréditations ont été accordées aux communautés, et les places sont limitées en raison de la capacité d'accueil », explique celle qui est issue de la Nation Uitoto, un peuple vivant au cœur de la forêt amazonienne, dans le sud-est de la Colombie, près de la frontière péruvienne.

Sur son compte Facebook, Marie-Josée Béliveau mène présentement une levée de fonds pour permettre au peuple Ka'apor d'être présent au Sommet des peuples.

La COP30 se tiendra du 10 au 21 novembre, tandis que le Sommet des peuples aura lieu du 12 au 16 novembre.