Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Le marxisme écologique est-il vraiment marxien ?

Le livre Découvrir le marxisme écologique, Éditions sociales, 2025, dirigé et présenté par Alexis Cukier et Paul Guillibert est une initiative intéressante car elle permet à un large public français d'entrer dans une problématique relativement récente.

Tiré du blogue de l'auteur.

Le livre Découvrir le marxisme écologique, Éditions sociales, 2025, dirigé et présenté par Alexis Cukier et Paul Guillibert est une initiative intéressante car elle permet à un large public français d'entrer dans une problématique relativement récente. Elle est de plus originale car elle mélange des écrits de quelques penseurs faisant partie de ce courant écomarxiste[1] et des commentaires et explications sur les thèmes que ceux-ci abordent. Une dizaine d'entre eux sont ainsi présentés successivement : Ted Benton, James O'Connor, Maria Mies, Ariel Salley, John Bellamy Foster, Kohei Saito, Michaël Löwy, Andreas Malm, Jason W. Moore et Alyssa Battistoni.

La problématique est de mettre en évidence les intuitions de Marx concernant les dégâts écologiques engendrés par l'accumulation capitaliste, sans pour cela minimiser les possibles contradictions dues au « développement des forces productives » qui a longtemps été la pierre d'angle du marxisme, sinon de Marx lui-même.

Les auteurs présentés dans ce livre

On retiendra donc la relation entre le procès de travail et les limitations naturelles d'un Ted Benton. Également la mise en évidence de la « seconde contradiction » du capitalisme par James O'Connor (la première étant celle privilégiée par Marx entre les rapports de production et les forces productives de valeur) : celle entre rapports de production et conditions naturelles de production.

Suivent deux textes qui entreprennent d'intégrer ensemble théorie de l'exploitation et luttes féministes. Pour ce courant de pensée que représente ici Maria Miès, « la domination patriarcale ne peut pas se penser dans les termes généraux de l'oppression mais plutôt en termes d'exploitation, c'est-à-dire d'appropriation violente d'un surplus produit par la force de travail des femmes » (p. 57). D'une part, à notre avis, cela rompt avec une idée qui court parmi certains marxistes reconvertis à un certain idéalisme selon lesquels le concept d'exploitation doit être abandonné[2]. D'autre part, pour Maria Miès, « ce sont les capacités des femmes en tant que "productrices de vie" qui sont accaparées par le patriarcat » et « l'exploitation des femmes est incompréhensible sans une étude minutieuse de la division internationale du travail » (p. 57). De son côté, Ariel Salleh considère que « l'écoféminisme constitue un socialisme au sens le plus profond du terme » (p. 68 et 73). Elle réfute l'accusation d'essentialisme contre cette approche, car cette critique reproduit le dualisme consistant à assimiler les femmes à la nature tandis qu'elles sont infériorisées par apport aux hommes. Ainsi il s'agit d'« inscrire une dimension de genre dans la pensée écosocialiste » (p. 76).

Avec John Bellamy Foster, on rencontre l'un des auteurs qui a été le plus loin dans l'idée que Marx était, bien que le terme n'existait pas de son temps, un quasi-écologiste avant l'heure. Au nom du concept marxien de rupture de la relation métabolique que l'homme entretient avec la nature. Cukier et Guillibert notent que Foster se réfère à Paul Burkett, autre pionnier de la vision écologique de Marx, mais il est dommage que le travail de Burkett n'ait pas eu droit à un chapitre comme Foster, alors qu'ils ont aussi travaillé ensemble[3].

Parmi la nouvelle génération s'intéressant au Marx potentiellement écologiste, Kohei Saito[4] soutient que celui-ci a opéré à la fin de sa vie[5] un tournant lui faisant abandonner sa confiance dans le développement des forces productives pour s'orienter vers ce que Saito nomme le « communisme de décroissance » car « le développement soutenable des forces productives n'est pas possible dans le cadre du capitalisme » (p.103). Ainsi, les communes rurales russes préfigureraient selon Marx réinterprété par Saito comme « une cristallisation de sa vision non productiviste et non eurocentrée de la société future » (p. 106). Mais comme l'écrivent Cukier et Guillibert, « du point de vue du commentaire philosophique, il nous semble que les thèses de Saito sont le plus souvent exagérées : c'est peu de choses de dire qu'il est difficile de faire de Marx un penseur de l'écosocialisme et, à plus forte raison, un théoricien de la décroissance, lui qui est resté attaché aux "acquêts positifs" du marché mondial capitaliste jusqu'aux lettres à Vera Zassoulitch » (p. 110).

Le philosophe Michaël Löwy est l'un des théoriciens de l'écosocialisme. Selon lui, l'accumulation illimitée est impossible « sous peine d'une crise écologique majeure » qui menacerait « la survivance même de l'espèce humaine. La sauvegarde de l'environnement naturel est donc un impératif humaniste. » (p. 116). Cukier et Guillibert insistent sur le fait que la définition de l'écosocialisme par Löwy ajoute à l'aspect philosophique une composante stratégique à l'encontre du « capitalisme vert », cet « écoblanchiment qui permet la justification idéologique de la poursuite du business as usual en temps de catastrophe écologique » (p. 123).

L'aspect stratégique pour aller vers l'écosocialisme est au cœur des thèses défendues par Andreas Malm. Historiquement, le développement capitaliste s'est appuyé sur les fossiles alors que « l'eau demeurait à l'époque une énergie plus abondante, plus régulière et moins chère que le charbon » (p. 137). La raison principale se trouve dans « les rapports sociaux capitalistes » (p. 137). Il s'ensuit qu'il ne faut pas compter sur l'intérêt des acteurs économiques mais sur la puissance publique pour orienter cette transition » (p. 139). D'autant que cette transition est l'objet d'un conflit de classes.

L'originalité de Jason W. Moore au sein de l'écomarxisme est double. Il a intégré la critique de la dualité « Humain-Nature » des anthropologues Philippe Descola ou Bruno Latour à sa théorie de « l'écologie-monde du capitalisme »[6]. Et il a théorisé l'adjonction de l'appropriation de la valeur créée par la nature à celle créée par l'exploitation de la force de travail. Cette ajout renvoie aux « capacités de la nature à produire la vie » et à la « centralité du travail-énergie non rémunéré » (p. 144 et 146). Ainsi, Moore pense renouveler la théorie de la valeur de Marx en articulant exploitation du travail salarié et appropriation gratuite des forces naturelles. Et cela par analogie avec le travail reproductif gratuit effectué par les femmes.

Alyssa Battistoni est la dernière autrice écomarxiste présentée dans ce livre. Elle théorise le travail de la nature en redéfinissant le concept de travailleur productif pour y « inclure les humains et les non-humains » (p. 158)[7]. Elle pousse donc plus loin la logique latourienne jusqu'à « une "écologie politique des choses" qui accorde une puissance d'agir aux non-humains » (p. 162). Et Cukier et Guillibert en concluent que « c'est bien parce que le pétrole a une valeur marchande qu'on l'extrait et qu'on l'utilise » (p. 164). Eh bien, non ! pas du tout, c'est exactement, en bonne logique marxienne (et même classique de l'économie politique), l'inverse : c'est parce qu'on l'extrait (par le travail vivant et mort) que le pétrole a, dans le capitalisme, une valeur marchande.

Les auteurs écomarxistes et la théorie de la valeur de Marx

S'il y a un point sur lequel on peut s'accorder, que l'on soit d'accord ou non avec la théorie critique du capitalisme de Marx, c'est que le cœur de celle-ci est constituée par sa théorie de la valeur que l'on va résumer en une phrase (la gageure !) ainsi : la valeur des marchandises est déterminée par le travail socialement validé, étant posé qu'il s'agit bien selon lui du travail humain, on le souligne bien que ce soit redondant.

Il est heureux que Cukier et Guillibert aient placé à la suite l'un de l'autre et à la fin de leur livre les textes concernant Jason W. Moore et Alyssa Battistoni parce qu'ils permettent d'ouvrir une discussion sur la pertinence des approches dites écomarxistes et sur les désaccords entre les auteurs de ce courant.

Examinons le point auquel nous étions parvenus : selon ces auteurs, le pétrole (et, par extension, les ressources naturelles) aurait une valeur économique en soi, une valeur que certains appellent intrinsèque. « S'opposant aux éthiques environnementales et à l'écologie économique, Battistoni reconnaît cependant aux éthiques environnementale le mérite d'avoir montré que la nature a une valeur en soi et non seulement pour nous. Il faut donc penser ensemble la valeur intrinsèque et la valeur instrumentale » (p. 164). J'ai soutenu en de nombreux endroits[8] que cette notion de valeur économique intrinsèque est un oxymore. Le philosophe John Dewey l'avait aussi montré à propos de l'éducation parce que la valeur supposait une intervention extérieure à l'objet (ici, ce serait la relation de l'homme à la nature) :

« Il y a une ambiguïté dans l'usage des adjectifs "inhérent", "intrinsèque" et "immédiat", qui alimente une conclusion erronée. […] L'erreur consiste à penser que ce qu'on qualifie ainsi est extérieur à toute relation et peut être, par conséquent, tenu pour absolu. […] L'idée que ne pourrait être qualifié d'inhérent que ce qui est dénué de toute relation avec tout le reste n'est pas seulement absurde : elle est contredite par la théorie même qui relie la valeur des objets pris comme fins au désir et à l'intérêt. Cette théorie conçoit en effet expressément la valeur de l'objet-fin comme relationnelle, de sorte que, si ce qui est inhérent c'est ce qui est non relationnel, il n'existe, si l'on suit ce raisonnement, strictement aucune valeur intrinsèque. […] À strictement parler, l'expression "valeur intrinsèque" comporte une contradiction dans les termes. »[9]

Il s'ensuit que la catégorie valeur n'appartient pas à l'ordre naturel, elle est d'ordre socio-anthropologique. Mais là où Cukier et Guillibert ont raison, c'est de souligner que parler de valeur intrinsèque de la nature oblige à redéfinir le travail. Mais c'est, à notre sens, la deuxième faille de cette thèse. La théorie de la valeur de Marx associe le travail et la valeur économique dès lors que l'échange marchand valide le processus de production, tandis que la théorie néoclassique a rompu cette liaison en ne reconnaissant que le prix résultant des préférences individuelles. L'économie écologique, bien représentée au sein de la revue Ecological Economics, prétend avoir une troisième vision, rejetant les deux précédentes, pour adopter soit une conception de la valeur-énergie, soit sur une conception de la valeur naturelle appropriée, qui est aussi celle de Jason W. Moore. Cette dernière perspective s'appuie sur l'idée que les animaux travaillent (abeilles, animaux de trait…) ainsi que les éléments naturels (l'eau travaille, le pétrole travaille…).

La thèse sur le travail des animaux est très fréquente tant au sein de l'économie écologique que dans une partie du courant écomarxiste. Cependant, prenons deux essaims d'abeilles : l'un dans un rucher travaillé par un apiculteur, l'autre un essaim sauvage dans une forêt. Supposons que les deux essaims soient voisins et que toutes les abeilles butinent les mêmes fleurs, et que donc elles font à peu près le même miel. Quelle est la valeur économique du miel « sauvage » ? Nulle. Et pourtant il aurait la même valeur d'usage potentielle, sans avoir pour autant une quelconque valeur économique. La séparation entre valeur d'usage et valeur (la première étant une condition nécessaire de la seconde, sans que la réciproque soit vraie) est le fil conducteur qui va d'Aristote à Marx.

Tel est effectivement l'enseignement de Marx. Mais ce n'est parce qu'il l'a dit et répété que cela constitue une preuve. Or quelle est l'alternative ? La catégorie de travail et celle de valeur seraient-elles des catégories naturelles ? Épistémologiquement, il est préférable de penser que ces catégories sont anthropologico-socio-historiques. La croyance en des lois économiques naturelles chère aux classiques et néoclassiques trouve son alter ego dans l'économie écologique et se glisse chez des auteurs patentés marxistes.

Un autre point pourrait être mentionné au sujet de l'analyse de la crise capitaliste et qui pourrait être en revanche un point de ralliement entre écomarxistes et écologistes. L'évolution du taux de profit peut être décomposée en une variable de répartition (variation de la productivité du travail supérieure à celle du salaire) plus une variable d'efficacité du capital (variation de la production supérieure à celle du capital physique) qui peut coïncider avec la variation du taux de retour énergétique (EROI), sous réserve de l'hypothèse que les prix de l'énergie augmentent pour suivre la baisse de ce taux.

Malgré l'intérêt de l'ouvrage d'Alexis Cukier et de Paul Guillibert, il souffre de deux écueils qui pourraient être facilement surmontés. D'une part, il laisse croire qu'il y a une unité de pensée entre les auteurs dont le livre présente les travaux, en laissant dans l'ombre de nombreux travaux en partie critiques de ceux-là. Or ce courant, dénommé maintenant écomarxiste ou écosocialiste, est traversé de controverses importantes, notamment sur les deux points reliés entre eux, la valeur et le travail. D'autre part, on ne peut passer sous silence la dispute théorique importante entre Foster, Malm et Campagne opposés à Moore[10]. La récusation de toute coupure entre la société et la nature, défendue par Moore, est le pendant de l'élargissement de ces catégories de travail et de valeur aux non-humains et à la nature, tandis que la spécificité socio-anthropologique de ces catégories renvoie plutôt à une capacité relativement autonome des humains dans un cadre environnemental donné[11].

En conclusion, la question se pose de savoir dans quelle mesure le courant écomarxiste, dans sa diversité, se situe dans la perspective de Marx. D'un côté, il y a ceux qui font de lui un visionnaire écologiste de premier plan. À notre avis, ce serait plus sage de reconnaître ses intuitions indéniables, mais qui entrent en tension avec d'autres aspects de son œuvre. De l'autre, il y a ceux qui, sous couvert d'éclectisme intégrant les pires travers de l'économie néoclassique de l'environnement, transforment la théorie de la valeur en une suite de contresens. Il y a peut-être place pour plus de nuances[12].

Notes

[1] Pour simplifier, on retient ici à l'instar d'Alexis Cukier et de Paul Guillibert les termes de marxisme écologique, d'écomarxisme et d'écosocialisme comme synonymes au premier regard.

[2] Emmanuel Renault, Abolir l'exploitation, Expériences, théories, stratégies, Paris, La Découverte, 2023 ; recension critique : J.-M. Harribey, « Du travail et de l'exploitation, À propos du livre d'Emmanuel Renault », Blog Alternatives économiques, mars, https://blogs.alternatives-economiques.fr/harribey/2024/04/09/du-travail-et-de-l-exploitation-a-propos-du-livre-d-emmanuel-renault, et Les Possibles, n° 39, Printemps 2024, https://harribey.u-bordeaux.fr/travaux/valeur/travail-exploitation.pdf.

[3] Paul Burkett and John Bellamy Foster, Marx and the Earth, Boston, Brill, 2016.

[4] Kohei Saito, Moins ! La décroissance est une philosophie, Paris, Seuil, 2024.

[5] Sur les derniers travaux de Marx, voir aussi Marcello Musto, Les dernières années de Karl Marx, Une biographie intellectuelle 1881-1883, Paris, PUF, 2023.

[6] Jason W. Moore, L'écologie-monde du capitalisme, Comprendre et combattre la crise environnementale, Paris, Éditions Amsterdam, 2024, traduction de Nicolas Vieillescazes, préface de Paul Guillibert. Voir ma recension dans J.-M. Harribey, « Le capitalocène de Jason W. Moore : un concept (trop) global ? », Contretemps, 4 octobre 2024, https://harribey.u-bordeaux.fr/travaux/valeur/ecologie-monde-moore.pdf.

[7] Sur le travail de la nature, voir aussi Paul Guillibert, Exploiter les vivants, Une écologie politique du travail , Paris, Éd. Amsterdam, 2023. Et ma recension « Sur le livre Exploiter les vivants de Paul Guillibert », Blog Alternatives économiques, 15 décembre 2023, https://harribey.u-bordeaux.fr/travaux/soutenabilite/exploiter-les-vivants.pdf.

[8] Notamment, Jean-Marie Harribey, La richesse, la valeur et l'inestimable, Paris, LLL ? 2013, https://harribey.u-bordeaux.fr/travaux/ouvrages/livre-richesse-entier.pdf ; « Sur fond de crise socio-écologique du capitalisme, la théorie de la valeur revisitée », RFSE, 2020, https://harribey.u-bordeaux.fr/travaux/valeur/theorie-valeur-revisitee.pdf ; En quête de valeur(s), Vulaines-sur-Seine, 2024 ; « La valeur est de retour », AOC, 14 mai 2025, https://harribey.u-bordeaux.fr/travaux/valeur/valeur-de-retour.pdf.

[9] John Dewey, La formation des valeurs, Paris, Les Empêcheurs de penser en rond, La Découverte, 2011, p. 108-110.

[10] Voir le dossier publié par Actuel Marx, PUF, « Marxismes écologiques », n° 61, premier semestre 2017.

[11] Je renvoie à la communication que j'ai présentée en 2024 au séminaire d'Espaces Marx et en 2025 au colloque Historical Materialism : « Pourquoi le concept de capitalocène est-il l'objet de controverses théoriques et épistémologiques au sein même de la théorie marxiste ? » Conférence Historical Materialism, Paris, 26 au 28 juin 2025, https://harribey.u-bordeaux.fr/travaux/valeur/conference-hm.pdf. Voir aussi mon article « Le capitalocène de Jason W. Moore : un concept (trop) global ?, Contretemps, 4 octobre 2024, https://harribey.u-bordeaux.fr/travaux/valeur/ecologie-monde-moore.pdf.

[12] Voir Timothée Haug, « La rupture écologique dans l'œuvre de Marx : analyse d'une métamorphose inachevée de la production », Thèse de doctorat de philosophie, Université de Strasbourg, 2022, https://theses.hal.science/tel-03774950v1/file/Haug_Timothee_2022_ED520.pdf

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Épicure

« […] le plaisir est principe et fin[1] de la vie bienheureuse ».

Épicure (Lettre à Ménecée, 2009, p. 48)

Épicure (341 – 270 av. J.-C.) est l'un des penseurs majeurs de l'Antiquité grecque. Né à Samos dans une famille athénienne, il fonde à Athènes, autour de l'an -306, l'École du Jardin, un lieu à la fois d'enseignement, de recherche philosophique et de vie communautaire. Contrairement à l'Académie de Platon ou au Lycée d'Aristote, son école se distingue par son ouverture à tous (hommes libres), sans distinction de sexe (hommes et femmes) ou de condition sociale (une école ouverte même aux esclaves) (de Crescenzo, 1999, p. 395 ; Law, 2008, p. 251 ; Rosenberg, 2008, p. 76).

Son œuvre s'inscrit dans une période marquée en Grèce par une grave crise politique, économique et sociale à la mort d'Alexandre (Brunschwig, 1996, p. 232). Ces troubles incitent Épicure à proposer une philosophie tournée vers le salut individuel et la paix intérieure, plutôt qu'une action politique visant à réformer les lois en vigueur dans sa Cité-État. Il invite plutôt à s'abstenir de la vie politique, car celle-ci est source d'angoisse et de passions destructrices. Il propose, par conséquent, une philosophie qui se veut à la fois pratique et thérapeutique, souvent qualifiée de « médecine de l'âme » devant conduire au bonheur individuel. Une philosophie qui cherche à délivrer l'individu des passions, des superstitions et de la crainte de la mort, pour lui permettre d'atteindre le bonheur par la raison. À vrai dire, la Grèce de cette époque est en décadence. La fin de la gloire militaire, l'individualisme en progression, la corruption du peuple et le désir de devenir adepte d'une doctrine demandant peu d'effort à l'esprit offraient à l'École du Jardin le contexte idéal à sa popularité.

Cela dit, la doctrine d'Épicure repose sur trois parties complémentaires : la canonique[2] (ou théorie de la connaissance), la physique (ou explication du monde naturel) et la morale (ou art de vivre). Ces trois domaines convergent vers un objectif unique : l'ataraxie, c'est-à-dire la tranquillité de l'âme. Sa pensée matérialiste est nettement influencée par l'atomisme de Démocrite, selon laquelle la matière est composée d'atomes et de vide, et les phénomènes, y compris l'âme, sont le résultat de ces assemblages matériels (ou de « particules physiques » [Morel, 2009, p. 15]) . Âme, esprit et corps forment un tout ; la mort dissout simplement leur union, sans survie ni châtiment dans l'au-delà : il n'y a rien à craindre après la mort. Il réfute fortement la peur de la mort, car, tant qu'on vit, la mort n'est pas là et quand elle arrive, nous ne sommes plus. Épicure développe un athéisme — particulier — fondé sur la démonstration que les dieux, bien qu'existants, selon l'opinion répandue, sont absents des affaires humaines et ne doivent inspirer aucune crainte. La Lettre à Ménécée condense cette philosophie du bonheur en exposant les principes essentiels de l'éthique épicurienne.

La Canonique : la sensation comme critère de vérité

La canonique, ou théorie de la connaissance, cherche à déterminer les conditions d'accès à la vérité. Épicure affirme que la sensation est le fondement de toute connaissance (Arrighetti, 2025). Les impressions sensibles, qu'elles concernent le visible ou l'invisible, constituent la norme du vrai (kanôn tou alêthous).

Sa philosophie repose sur une démarche hypothético-déductive, qui part des sensations comme critère premier et certain de vérité, car, face à notre ignorance, les sensations sont les seules sources fiables pour reconnaître la vérité. Cette confiance dans les sens s'oppose aux spéculations métaphysiques de l'école de Platon (l'existence des formes idéales). Pour Épicure, l'erreur ne vient pas de la perception elle-même, mais du jugement que l'on en tire. La connaissance repose donc sur l'expérience directe du monde, sur l'observation empirique et sur la prudence du raisonnement. C'est cette démarche d'enquête rationnelle qui permet de distinguer le visible de l'invisible et d'accéder à la réalité matérielle du monde, à rebours des illusions créées par les simulacres ou par l'angoisse.

La Physique : un matérialisme libérateur

Épicure adopte une physique matérialiste héritée de Démocrite, où l'univers est constitué d'atomes et de vide. Cette vision atomiste explique que tout phénomène est le résultat d'assemblages matériels, incluant le corps et l'âme, que l'on peut considérer comme une combinaison d'atomes sensibles. Selon Épicure, « rien ne naît de rien » (de Crescenzo, 1999, p. 403), alors que les phénomènes naturels s'expliquent par les mouvements et les combinaisons de ces particules élémentaires, sans recours à une cause divine.

S'il est juste d'affirmer que la physique épicurienne s'inspire de la pensée de Démocrite, elle la dépasse par contre sur un point essentiel : la liberté humaine. Pour éviter un déterminisme strict, Épicure introduit la notion de clinamen (de Crescenzo, 1999, p. 404), c'est-à-dire la déviation spontanée des atomes. Ce léger écart aléatoire rend possible la liberté des êtres vivants et notamment celle de l'individu. En outre, cette conception matérialiste a une finalité morale : elle délivre la personne humaine de la peur des dieux. Les divinités, comme le veut l'opinion ambiante (« la notion commune » [Épicure, 2009, §123]), existent, mais elles vivent dans un état d'ataraxie parfaite, une sorte de perfection bienheureuse, indifférente aux affaires humaines. Il ne faut donc pas les imaginer comme la foule le fait.

Les catastrophes naturelles ou les malheurs de la vie ne sont donc pas des châtiments divins, mais des phénomènes physiques soumis à la nécessité. Par conséquent, il n'y a « rien à craindre des dieux » (§123-124) — ils ne punissent ni ne récompensent. Ce rejet des superstitions doit libérer l'individu des peurs infondées, notamment la peur divine.

La Morale : la recherche du plaisir et de l'ataraxie

Pour Épicure, le bien et le mal se définissent par les affections[3] (pathos) principales suivantes que sont le plaisir (hêdonê) et la douleur (algos) (Morel, 2009, p. 27). Le plaisir est le critère du bien. C'est grâce au plaisir qu'il est possible de choisir une vie heureuse. Épicure n'adhère pas à un hédonisme vulgaire ou débridé. Le plaisir véritable consiste dans l'absence de souffrance corporelle (aponie) et de trouble de l'âme (ataraxie) (§ 128). Ainsi, la sagesse consiste à hiérarchiser, via la raison, les désirs. Il distingue trois types de désirs : les désirs naturels et nécessaires (alimentation simple, boire, se protéger), qui doivent être satisfaits avec mesure ; les désirs naturels non nécessaires (le luxe, la sensualité), qui doivent être limités ; enfin, les désirs ni naturels ni nécessaires (la gloire, la richesse, le pouvoir), qui doivent être rejetés. Cette classification permet à l'individu d'atteindre la paix intérieure. En se libérant des passions vaines, des superstitions et de la crainte de la mort, il accède à un bonheur stable et durable.

Pour Épicure, le bonheur de l'individu repose sur l'ataraxie, état de quiétude constitutive catastématique (ou état de quiétude durable) (katastêma ; voir Morel, 2009, p. 25), c'est-à-dire l'absence de troubles de l'âme, atteinte par la maîtrise des désirs et la suppression des douleurs physiques et morales. Ce bonheur s'inscrit dans une éthique du plaisir (hédonisme) fondée non pas sur la recherche effrénée de plaisirs cinétiques, mais sur le plaisir supérieur, notamment celui de ne pas désirer et l'absence de douleur (aponie) (§128). Le bonheur humain (eudonisme) réside dans le calcul prudent des plaisirs et la capacité de renoncer à certains d'entre eux ou de supporter des douleurs pour préserver la paix intérieure. Il s'agit d'une distinction importante par rapport aux cyrénaïques qui prétendaient à une valeur égale entre tous les plaisirs, sans distinction (Potchensky, 2014).

Sa vie morale se caractérise par un retrait de la vie politique (s'en abstenir) et une maxime célèbre : « cache ta vie »[4], invitant à vivre discrètement (abscondita), à se protéger des passions et des troubles extérieurs ; à ne pas rechercher « pouvoir, influence ou réputation » (Brunschwig, 1996, p. 232). Le sage, isolé des conflits, vivra « comme un dieu parmi les hommes » (§135), incarnant la sérénité divine par sa maîtrise de soi. C'est ainsi, selon lui, qu'il est possible d'atteindre l'autarcie dans la société des amis et ce, si tel est le souhait ou la volonté de l'individu, placé loin des passions publiques. La personne sage s'éloignera, par conséquent, des honneurs et vivra dans l'intimité d'un cercle restreint d'amis (la sociabilité restreinte). Peut-on, pour cette raison, accuser Épicure d'apolitisme ? Cela nous semble exagéré. Il invitait plutôt les individus à fuir les conflits et/ou les honneurs inhérents à la vie politique. Épicure valorise plutôt l'amitié et la société des amis comme un plaisir essentiel, voire indispensable au bonheur (Brunschwig, 1996, p. 232 ; de Crescenzo, 1999, p. 397). Sa philosophie a profondément inspiré les philosophes athées[5] ultérieurs, en offrant un quadruple remède : ne pas craindre les dieux, ne pas craindre la mort, supporter la douleur et atteindre le bonheur (de Crescenzo, 1999, p. 402).

Or, Montesquieu (1734), dans ses Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et leur décadence, fera un certain parallèle avec le déclin de la Grèce et soulignera l'influence de la secte d'Épicure qui participa à la corruption de Rome, par sa doctrine du plaisir. L'introduction de cette philosophie à forte teneur individualiste, comparativement au stoïcisme, ne cadrait point avec la nécessité d'une structure structurante du maintien de l'empire. Par conséquent, malgré l'allusion d'une communauté d'amis à connotation positive, la philosophie épicurienne n'entre pas en harmonie avec l'idée de l'État.

La Lettre à Ménécée : un résumé de la sagesse épicurienne

Dans la Lettre à Ménécée, Épicure expose avec clarté les principes fondamentaux de sa morale. Il y présente la philosophie comme une discipline de vie, accessible à tous, et non comme une spéculation abstraite. Épicure invite chacun à philosopher dès le plus jeune âge et ce, jusqu'à la vieillesse, car la philosophie, selon lui, est la route qui mène au bonheur. À ce sujet, il écrit : « Il n'est en effet, pour personne, ni trop tôt ni trop tard lorsqu'il s'agit d'assurer la santé de l'âme » (2009, §122). Elle permet d'apprendre à vivre et à mourir sans crainte. Il enseigne qu'il faut honorer les dieux, non pas par crainte, mais en comprenant leur nature véritable : ils vivent dans le bonheur et n'interviennent pas dans le monde. Ils sont incorruptibles et bienheureux (§123). Cette thèse permet à la sage personne de se libérer de la peur religieuse. Le passage le plus célèbre de la Lettre à Ménécée affirme ceci : « La mort n'est rien pour nous » (§124). Tant que nous existons, la mort n'est pas là ; lorsqu'elle est là, nous ne sommes plus. Épicure aborde la question centrale de la mort avec un raisonnement simple et rassurant : la mort est la dissolution du corps et de l'âme, donc, en tant qu'absence de sensation (ou cessation de sensation), elle ne peut pas être une source de souffrance. « Il n'y a rien à craindre de la mort » signifie que la peur de mourir est irrationnelle, car tant qu'on est vivant, la mort n'est pas là, et quand elle survient, on ne ressent plus rien (§124). Cette réflexion élimine une grande part de l'angoisse existentielle.

Épicure définit le plaisir comme le principe et le but de la vie heureuse, mais il recommande la prudence (phronêsis), la beauté, la justice et la modération (§132). Le sage doit donc pratiquer la maîtrise de ses désirs et le renoncement au plaisir excessif, car la recherche effrénée de plaisirs cinétiques (en mouvement, comme manger ou boire) (Morel, 2009, p. 25) peut conduire à la douleur. Le plaisir supérieur est celui de ne pas désirer, un plaisir stable et durable qui permet l'absence de douleur (aponie) et mène à l'ataraxie. Cette distinction est liée à la théorie du désir, où la douleur du manque n'est que le signe d'un désir mal placé ou excessif. Par le calcul rationnel des plaisirs, le sage vise à éviter la douleur en satisfaisant les désirs naturels nécessaires et en supprimant les autres. Le plaisir doit être choisi selon ses conséquences : il s'agit de rechercher les plaisirs stables et d'éviter ceux qui engendrent la douleur. La vertu est importante ici. À ce sujet il précise : « les vertus sont naturellement liées à la vie agréable et la vie agréable en est inséparable » (§132), voire même « la vertu est une jouissance » (Legrand, 1906, p. 9). La Lettre à Ménécée nous invite à vivre sobrement, sans crainte (Drieux, 2014, p. 246) ni trouble, en suivant la raison, la vertu et la nature.

Conclusion

La Lettre à Ménécée d'Épicure, propose une éthique du bonheur et ce dans un contexte d'agitation et de multi-crises (politique, économique et sociale) que traversait la Grèce au IVe siècle avant notre ère. Épicure y expose une doctrine matérialiste, influencée par la physique atomiste de Démocrite : l'univers est composé d'atomes et de vide, ce qui entraîne une physique matérialiste et une forme d'athéisme, où les dieux existaient mais étaient, selon Épicure, indifférents au monde humain ; de ce fait, la superstition et la crainte religieuse se trouvaient déconstruites. Par son ouverture à inclure dans son École du Jardin des femmes et des hommes, sans égard pour leur condition sociale, Épicure peut apparaître comme un précurseur d'une composition diversifiée de la communauté et adepte d'une approche inclusive, c'est-à-dire qui accepte dans ses rangs indistinctement les contributions de tous et de toutes.

La philosophie d'Épicure, souvent réduite à tort à une simple recherche du plaisir et d'apolitisme, est en réalité une éthique de la mesure, du bonheur et de la liberté. Sa canonique fonde la connaissance sur l'expérience sensible, sa physique propose une explication rationnelle et matérialiste du monde et sa morale enseigne la voie du bonheur par la modération et la sérénité. La Lettre à Ménécée illustre avec force cette philosophie pratique : l'individu n'a rien à craindre des dieux ni de la mort et son bonheur dépend uniquement de la sagesse avec laquelle il règle ses désirs. Épicure fonde, en quelque sorte, une pensée thérapeutique. Sa philosophie est un remède contre les maux intérieurs que sont la peur, la douleur et le trouble. L'éthique épicurienne s'affirme comme une « médecine de l'âme », offrant un quadruple remède (tétrapharmakos) : il n'y a rien à craindre des dieux, rien à craindre de la mort, la douleur est supportable et le bonheur est accessible. Il s'agit d'une sorte de guide pratique visant à s'affranchir ou s'immuniser face aux opinions erronées et aux peurs fantaisistes. Les conditions pour y parvenir sont la simplicité de vie, la pratique de l'amitié, le calcul rationnel des plaisirs et, si et quand nécessaire, un retrait prudent de la vie publique active et représentative (Brunschwig, 1996, p. 233 ; de Crescenzo, 1999, p. 400). Il conseille même de « cacher sa vie » (abscondita), vivre discrètement pour éviter les conflits et les passions inutiles. Pour le sage, la vie doit être vécue « comme un dieu parmi les hommes » : une existence sereine, détachée des troubles du monde, mais pleinement humaine.

Chez Platon et Aristote, la finalité de la Cité est la recherche de la justice chez le premier et la recherche du bonheur chez le deuxième. Il en va autrement chez Épicure. Il est plutôt d'avis que « le plaisir est la fin même que poursuit en nous la nature » (Morel, 2009, p. 15). L'humain est un être qui a besoin d'amiEs. Il valorise l'amitié, qui est une source importante de plaisir durable et de soutien mutuel. Il prônait une existence loin des conflits et/ou des honneurs de la vie politique. Ce qui n'impliquait pas une vie vécue à l'extérieur de la Cité-État. À ce sujet, sa philosophie ne visait pas à créer une nouvelle Cité-État (Cité-État qu'il ne combattait pas), mais bien plutôt à jeter les bases d'une véritable « Société des amiEs ».

Guylain Bernier

Yvan Perrier

26 octobre 2025

9h00

Notes

[1] « ‘‘Principe et fin'' » : le plaisir est fin (telos), c'est-à-dire aussi bien le but et l'achèvement que la limite ou le terme clairement défini. Parce qu'il est limité, c'est-à-dire déterminé, le plaisir est également principe (archê) ou point de départ au bonheur. » (Morel, nbp a., 2009, p. 48).

[2] Par « canonique », il faut comprendre « la théorie des critères ou règles de connaissance et d'action » (Morel, 2009, p. 27 ; voir également Baraquin et Lafitte, 2007 p. 140).

[3] Par « affection », Morel (nbp. b., 2009, p. 48) précise qu'il faut comprendre ceci : « plaisir ou peine ; ce que l'on éprouve en soi-même et qui nous indique spontanément ce que nous devons rechercher ou éviter ».

[4] Ou « ‘‘vivre caché'' (lathe biosas) » (de Crescenzo, 1999, p. 396).

[5] Même si cela ne doit pas faire de lui un athée. Car Épicure se questionne plutôt sur la façon dont nous interprétons le notion de Dieu (ou des dieux). Il n'empêche que l'athéisme qu'on lui attribue pourrait être compris sur la base de son raisonnement entourant la présence de la douleur et du mal dans un monde créé par un Dieu bienfaisant. Voici la réponse donnée par Épicure sur cet aspect : « […] ou bien Dieu veut supprimer le mal et ne le peut pas ; ou il le peut et il ne le veut pas ; ou il ne le veut ni le peut, ou enfin il le veut et il le peut. S'il le veut et qu'il ne le puisse pas, il est impuissant, ce qui ne convient pas à Dieu ; s'il le peut et ne le veut pas, il est envieux, ce qui ne peut davantage convenir à Dieu ; s'il ne le veut ni le peut, il est à la fois envieux et impuissant, donc il n'est pas Dieu ; s'il le veut et le peut, ce qui convient à Dieu, alors d'où vient le mal ? ou pourquoi Dieu ne le supprime-t-il pas ? » (cité dans Legrand, 1906, p. 48-49).

Au lieu de conclure sur son absence (ou inexistence), il a préféré l'option d'un Dieu qui a choisi de ne pas intervenir dans les affaires humaines. De là, la réserve à avoir au sujet de l'athéisme présumé d'Épicure.

Bibliographie

Arrighetti, Graziano. « Épicure ». Encyclopédie Universalis. https://universalis-vieuxmtl.proxy.collecto.ca/encyclopedie/epicure/. Consulté le 24 octobre 2025.

Baraquin, Noëlla et Jacqueline Lafitte. 2007. Dictionnaire des philosophes. Paris : Armand Colin, p. 140 à 143.

Brunschwig, Jacques. 1996. « Épicurisme ». In Raynaud, Philippe et Stéphane Rials. Dictionnaire de philosophie politique. Paris : Presses universitaires de France, p. 232 à 236.

Brunschwig, Jacques. 1984. « Épicure ». In. Huisman, Denis (dir.). Dictionnaire des philosophes. Paris : Presses universitaires de France, p. 866 à 873.

Camus, Sébastien et. al.. 2008. « Épicure ». In. 100 œuvres clés en philosophie. Paris : Nathan, p. 64.

De Crescenzo, Luciano. 1999. Les grands philosophes de la Grèce antique. Paris : Le livre de Poche, p. 390-411.

Drieux, Philippe. 2014. « Épicurisme ». In Jean-Pierre Zarader. Dictionnaire de philosophie. Paris : Ellipses poche, p. E-246 à 247-E.

Épicure. 2009. Lettre à Ménecée. Présentation et notes par Pierre Morel. Paris : Éditions Garnier-Flammarion, 109 p.

Law, Stephen. 2008. La Philosophie. Paris : Gründ, p. 251.

Legrand, Henri. 1906. Épicure et l'épicurisme. Paris : Librairie Bloud & Cie, 71 p.

Montesquieu, Charles-Louis de Secondat. 1734. Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence. Amsterdam : Jacques Desbordes, 277 p.

Potchesky, Michel. 2014. « Hédonisme ». In Jean-Pierre Zarader. Dictionnaire de philosophie. Paris : Ellipses poche, p. 323-H à H-324.

Rosenberg, Patrice. 2008. La philosophie. Paris : Nathan, p. 76.

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Comptes rendus de lecture du mardi 28 octobre 2025

Les hommes et le féminisme

Francis Dupuis-Déri

J'ai lu plusieurs livres de Francis Dupuis-Déri jusqu'ici, surtout sur la démocratie et le féminisme et le masculinisme, et je les ai tous bien aimés. « Les hommes et le féminisme », publié aux Éditions du remue-ménage, traite en profondeur de la relation entre les hommes – et particulièrement les hommes proféministes – et le féminisme. C'est un bouquin qui m'a tout de même ouvert les yeux sur de nombreux aspects de la situation de la femme dans nos sociétés et de la position dominante que les hommes continuent d'exercer sur elles, dans les relations de couple, au travail et dans toute autre activité. Un très bon bouquin, très bien documenté, que tous les hommes devraient lire.

Extrait :

En Afghanistan, le roi Amir Amanullah a proposé en 1921 une réforme de la loi sur le mariage pour mieux défendre les droits des femmes. Il ouvrit des écoles pour filles et proposa de l'aide pour que de jeunes Afghanes puissent aller étudier en France et en Suisse. Son épouse, la reine Soraya, fonda l'Association de protection des droits des femmes et lança un journal féminin. La Grande-Bretagne a financé un soulèvement qui força le roi à l'exil, en 1929. Quand les communistes afghans parvinrent à former le gouvernement en 1978, avec l'aide de l'URSS, leurs nouvelles lois égalitaristes réformaient le mariage et ouvraient aux femmes les portes de nombreuses professions qui leur étaient fermées jusqu'alors. Or, au nom de la lutte contre le communisme, les gouvernements occidentaux – et bien des intellectuels défenseurs des « droits de l'homme » - apportèrent leur appui aux rebelles, qualifiés de « combattants de la liberté », qui renversèrent le régime communiste et abrogèrent les lois favorables aux femmes. En 2023, Matiullah Wesa, un Afghan de 30 ans qui a fondé l'organisation Pen Path pour l'éducation des filles et des femmes, a été arrêté à Kaboul.

L'heure des prédateurs

Giuliano da Empoli

J'ai dû attendre de nombreux mois avant de pouvoir emprunter ce bouquin de ma bibliothèque municipale, même si elle en possède… vingt-six exemplaires. Ça m'a d'ailleurs donné le temps de lire deux textes à son sujet dans les pages du Monde diplomatique, dont l'excellente critique d'Evelyne Pieiller dans son édition d'août dernier. « L'heure des prédateurs », essai pour le moins élitiste (et même pédant), qui fait la part belle à certains personnages que plusieurs considèrent comme des ordures, nous laisse, en fin de lecture, avec une drôle d'impression d'impuissance et d'insignifiance. Comme si l'histoire se faisait sans nous, par quelques hommes d'exception. En résumé, nous explique l'auteur, des dirigeants autoritaires, copies modernes de César Borgia (Le Prince de Nicolas Machiavel), conspireraient avec les conquérants de la haute technologie pour nous réduire à l'impuissance dans « une ère de violence sans limite ». Décevant, surtout si vous aviez lu, du même auteur, « Le Mage du Kremlin ».

Extrait :

À l'âge de la colonisation numérique, les dirigeants modérés ont rempli la même fonction. Certains d'entre eux ont même franchi le pas, en se mettant au service des nouveaux conquistadors. À l'instar de l'ancien vice-président Al Gore qui, après avoir géré le dossier Internet de la Maison-Blanche, a engrangé des centaines de millions de dollars, d'abord chez Apple, puis dans une société de capital-risque de la Silicon Valley.

Les jeux sont faits

Jean-Paul Sartre

J'ai beaucoup aimé ce roman qui nous fait réfléchir sur l'amour, la mort, les illusions de la jeunesse, la liberté et la révolte. Eve et Pierre ne découvrent que trop tard qu'ils se seraient aimés, qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Mais voilà, si la vie vous laisse parfois une seconde chance, on ne peut tout de même pas revenir en arrière – les jeux sont faits, et la mort vous rattrape...

Extrait :

Un détachement de la Milice du Régent s'engage dans une rue populeuse. Le visage sous la casquette plate à courte visière, le torse rigide sous la chemise foncée que barre le baudrier luisant, l'arme automatique à la bretelle, les hommes avancent dans un lourd martèlement de bottes.

L'ordre moins le pouvoir

Normand Baillargeon

J'ai découvert Normand Baillargeon en lisant ses chroniques dans Le Devoir, il y a de nombreuses d'années. Je n'ai pas arrêté de le lire depuis. C'est un de nos grands intellectuels et vulgarisateurs. C'est aussi un type charmant. La plupart des gens le connaissent surtout pour son superbe « Petit cours d'autodéfense intellectuelle », qui a connu un fort succès après sa publication il y a une vingtaine d'années. « L'ordre moins le pouvoir », qui avait déjà été publié sous le simple titre de « Anarchisme », est un intéressant petit ouvrage de vulgarisation qui nous fait connaître l'histoire de l'anarchisme et de ses différents courants, de sa version de nos jours la plus libre et égalitaire, la version libertaire, à sa version la plus réactionnaire et la plus inégalitaire, la version libertarienne. Un livre éclairant.

Extrait :

Selon Chomsky, le principe anarchiste trouve un de ses éléments essentiels et une de ses formes les plus significatives en Bakounine, plus précisément dans l'exaltation par ce dernier de la liberté définie comme condition essentielle du déploiement et du développement « de l'intelligence, de la dignité et du bonheur humains ». L'anarchisme développe un concept de liberté qui s'oppose à la liberté consentie et mesurée par l'État ; il invite à concevoir une définition beaucoup plus large et infiniment plus riche de la liberté. Cette dernière n'est pas enfermée dans un cadre fixe et clos, elle ne se réduit pas à la seule liberté négative qui consisterait à n'être pas entravée, mais elle est appelée à s'élargir infiniment lorsque des structures oppressives sont découvertes ; l'anarchisme porte donc aussi l'exigence de lutter contre ces nouvelles limites à la liberté, sans cesse mises à jour. Ce que Chomsky exprime en présentant l'anarchisme comme « cette tendance, présente dans toute l'histoire de la pensée et de l'agir humains, qui nous incite à vouloir identifier les structures coercitives, autoritaires et hiérarchiques de toutes sortes pour les examiner et mettre à l'épreuve leur légitimité ; lorsqu'il arrive que ces structures ne peuvent se justifier - ce qui est le plus souvent le cas -, l'anarchisme nous porte à chercher à les éliminer et à ainsi élargir l'espace de la liberté ».

Désinformation massive : comment les médias privés aggravent la crise climatique

Des chaînes de télévision et des radios sont minées par la désinformation sur le climat, révèle un rapport publié le 22 octobre. Certains médias sont des « relais proactifs », via leurs invités et même leurs journalistes.

Tiré de Reporterre

23 octobre 2025

Par Vincent Lucchese

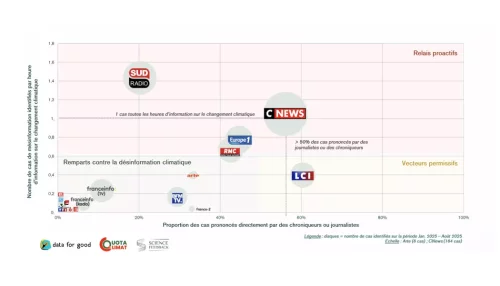

Sur CNews, 1 cas de désinformation par heure d'information consacrée au climat a été détecté. - © Romain Longieras / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

La désinformation climatique se porte à merveille dans les médias grand public français. Entre janvier et août, quelque 529 cas de mésinformation climatique (terme comprenant la désinformation potentiellement involontaire, sans intention de nuire démontrée) ont été relevés sur les principales chaînes de télévision et radio françaises par les ONG QuotaClimat, Data for Good et Science Feedback, révèle leur rapport publié le 22 octobre.

Il ressort de leur travail de veille que certains médias audiovisuels sont beaucoup plus coupables de désinformation que d'autres : parmi les chaînes d'information en continu notamment, les chaînes privées sont six fois plus « exposées aux narratifs de désinformation climatique » que l'audiovisuel public.

Sud Radio fait même pire que CNews

Sans surprise, CNews, la chaîne d'info du milliardaire d'extrême droite Vincent Bolloré, concentre le pire de la télé sur le sujet : un cas de désinformation par heure d'information consacrée au climat y a été détecté. Trois radios sont également des relais puissants de désinformation : Sud Radio fait même pire que CNews, avec un cas de désinformation toutes les quarante minutes, d'après le rapport.

Viennent ensuite Europe 1 et RMC, dont la fréquence d'exposition à la mésinformation climatique est à peine moins catastrophique que pour CNews, avec 0,8 à 0,6 cas de mésinformation par heure d'information consacrée au climat. Ensemble, ces quatre médias sont considérés par le rapport comme les « relais proactifs » de la désinformation climatique. Un peu moins mauvaise que ses concurrentes, LCI est quant à elle cataloguée comme un « vecteur permissif » de désinformation.

Cartographie des principaux médias audiovisuels français face à la désinformation climatique. © QuotaClimat, Data for Good, Science Feedback

L'ère du « nouveau déni climatique »

À l'inverse, les « chaînes de télévision généralistes (TF1, M6, France 2, France 3) ainsi que l'audiovisuel public (France Télévisions, Radio France, RFI) constituent les remparts les plus actifs contre la désinformation climatique », écrivent les ONG.

Une différence notable est également observée entre le public et le privé : alors que dans l'audiovisuel public, les cas de désinformation identifiés sont presque systématiquement le fait d'invités (à 92 %), dans le secteur privé, les propos erronés ou trompeurs sont tenus dans 46 % des cas par des journalistes ou des chroniqueurs.

Lire aussi : Canicule : la télé en plein déni climatique

Cette médiocrité de l'information climatique contribue à alimenter ce que des chercheurs, notamment le Center for Countering Digital Hate, appellent le « nouveau déni » climatique.

« Les données récentes montrent que l'ère de l'“ancien déni” (“le changement climatiquen'existe pas”) a laissé place à un répertoire plus sophistiqué, conçu non pour réfuter la science, mais pour brouiller, épuiser moralement et paralyser l'opinion publique comme l'action politique », écrivent les auteurs du rapport.

Les données montrent, en outre, que la désinformation se concentre sur des moments précis : elle a triplé cet été par rapport au début de l'année, et a connu des pics corrélés à des moments de débats climatiques clés. Par exemple, lors de la prise de mandat de Donald Trump, lors du vote sur les zones à faibles émissions à l'Assemblée nationale ou encore lors de la canicule estivale, parasitée par les débats bourrés de désinformation sur la climatisation.

Les énergies renouvelables en bouc émissaire

Ces symptômes, nouveaux narratifs de désinformation et moments clés ciblés, entrent en résonance avec les principaux récits observés à l'échelle mondiale. Ce qui démontre qu'il s'agit d'un problème « systémique », soulignent les ONG. En clair, la désinformation est poussée par toute une série d'acteurs aux intérêts et stratégies nocives pour le climat : l'extrême droite, l'industrie fossile, automobile ou agricole et les intérêts idéologiques de grands actionnaires des médias qui, tout ou partie, participent à cette nouvelle désinformation.

« Leur objectif n'est plus de nier l'existence du changement climatique, mais de miner la confiance dans la viabilité des solutions et de délégitimer les messagers qui les défendent », pointe le rapport.

Les principales victimes de cette stratégie ciblée sont les énergies renouvelables (EnR). Plus de 90 % des cas identifiés de désinformation ciblent les solutions de transition, et 70 % ciblent plus spécifiquement les EnR.

C'est, en la matière, la foire aux poncifs. Parmi les fausses informations les plus souvent répandues sur ces chaînes, on trouve d'abord l'idée que « les énergies renouvelables variables font exploser le prix de l'électricité », suivie de celle selon laquelle elles « sont inefficaces ou inutiles en raison de leur intermittence ». Ou encore, que les EnR « provoquent des blackouts » et qu'elles sont inutiles, le nucléaire étant suffisant pour « répondre aux besoins en énergie ».

Autant de contre-vérités largement plus répandues que les traditionnelles négations du rôle de nos activités dans le réchauffement global, ou encore l'antienne selon laquelle « le climat a toujours fluctué de manière naturelle ». Ces absurdités scientifiques sont toujours présentes, mais en grande majorité remplacées par les attaques contre la transition.

Cette « crise de l'intégrité de l'information » aggrave la crise climatique

Dans un contexte d'atrocité climatique généralisée, où l'action des États demeure largement insuffisante pour éviter le risque de catastrophes gigantesques en cascade, le rapport insiste sur le fait que cette « crise de l'intégrité de l'information » aggrave la crise climatique.

Pour lutter contre cette dynamique délétère, les ONG recommandent d'agir sur trois leviers identifiés. Former « les journalistes exposés au direct et les rédactions au sens large » à ces enjeux et stratégies de désinformation ; protéger les journalistes indépendants, « les médias d'intérêt public et les conditions de production d'une information fiable, intègre et suffisante » ; et réguler la désinformation climatique, « pour sortir du régime d'impunité actuelle ».

Sur ce dernier point, le rapport soutient une proposition de loi transpartisane, mais controversée, qui permettrait de sanctionner les propos climatosceptiques.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Avant la COP, le Brésil autorise de nouvelles explorations pétrolières

Les autorités environnementales du Brésil ont approuvé le 20 octobre l'exploration pétrolière au large de l'Amazonie. Une décision qui, à quelques jours de la COP30, expose les ambiguïtés de Lula sur la question climatique.

Par

21 octobre 2025

Rio de Janeiro (Brésil), correspondance

À vingt jours de l'ouverture de la Conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP30) de Belém, c'est un énorme coup porté aux défenseurs de l'environnement brésiliens. L'Institut brésilien de l'environnement et des ressources naturelles renouvelables (Ibama) a approuvé le 20 octobre le début de perforations pour la recherche de pétrole sur le site de Foz do Amazonas, situé à 500 km de l'embouchure du fleuve Amazone.

La Petrobras, entreprise publique d'exploitation pétrolière, a donc le feu vert pour s'assurer dès aujourd'hui que la zone contient des hydrocarbures en quantité suffisante pour lancer une exploitation commerciale.

Une éventualité très probable, puisque la région de la Marge équatoriale, aire côtière de plus de 2 200 km de large où se trouve Foz do Amazonas, présente des caractéristiques similaires aux littoraux de pays voisins tels que le Suriname, la Guyane française et le Guyana, devenu en quelques années détenteur des plus grandes réserves de pétrole brut au monde. Selon le ministère brésilien des Mines et de l'Énergie, la Marge équatoriale pourrait contenir jusqu'à 10 milliards de barils.

Une énième menace sur l'Amazonie

L'exploitation d'une telle manne vient pourtant avec d'innombrables risques environnementaux, alors que la forêt amazonienne pourrait bien avoir déjà atteint le point de non-retour qui amènera à sa désertification.

Sous le feu des critiques, l'Ibama a déclaré, dans un communiqué, que la délivrance de la licence a eu lieu « après un processus rigoureux d'octroi de licence environnementale, qui comprenait la préparation d'une étude d'impact environnemental, la tenue de trois audiences publiques, 65 réunions techniques dans plus de 20 municipalités [...], en plus de la réalisation d'une évaluation préopérationnelle, qui a impliqué plus de 400 personnes ».

« Les communautés traditionnelles risquent d'être écrasées »

Pourtant, dans son rapport technique révélé par la Folha de São Paulo, plus grand quotidien brésilien, l'Ibama lui-même note la menace que l'exploitation de pétrole représentera pour la population de lamantins, ces gros mammifères aquatiques déjà menacés d'extinction, tout en pointant que les possibles effets sur les populations indigènes environnantes ont été tout simplement ignorés.

« Il s'agit d'une région très spéciale, où l'océan Atlantique rencontre la forêt. On y trouve par exemple un écosystème récifal [dominé par des récifs coralliens], très sensible à n'importe quel type d'activité, ainsi que des mangroves, d'où bon nombre de populations locales tirent leurs moyens de subsistance », explique Mariana Andrade, en charge de la section océans de Greenpeace Brésil.

Le site d'exploration pétrolière est à 175 km des côtes de l'état amazonien d'Amapá, où se trouve notamment la tribu Wayãpi, ici en 2017. © Apu Gomes / AFP

Localisé à 175 km des côtes de l'état amazonien d'Amapá, le mieux préservé du pays, le site de Foz do Amazonas pourrait, en cas de marée noire, affecter une région comportant 80 % des mangroves brésiliennes, selon le site d'infos économiques Brazil Journal.

Alors, face à de tels risques, comment ce projet a-t-il pu être approuvé ? Difficile de ne pas penser à la fantastique manne financière que de telles réserves représentent, qui plus est dans un pays dont l'ascension économique, au début des années 2000, est largement due à la découverte de gisements de pétrole offshore. Les partisans du projet y voient donc une opportunité pour l'Amapá, dont un tiers des habitants vit dans l'extrême pauvreté.

Mais cette rente ne pourrait être qu'une porte ouverte à d'autres menaces écologiques et sociales. « Les villes côtières de l'Amapá ne sont pas préparées et vont subir une très forte pression urbaine. Les communautés traditionnelles, dont le mode de vie est très lié aux ressources naturelles, risquent d'être écrasées », avertit Mariana Andrade.

Un engagement écologique de façade

Alors que l'Amazonie doit accueillir à Belém sa première COP, l'événement met la lumière sur les ambiguïtés du président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, dit Lula, sur la question écologique. Successeur du leader d'extrême droite Jair Bolsonaro, ouvertement hostile à la protection de la nature, l'ex-syndicaliste a fait de la protection de l'Amazonie son image de marque internationale dès son élection en 2022. Une posture qui contredit son soutien répété au projet de Foz do Amazonas.

« On ne peut pas abdiquer cette richesse. Ce que l'on peut faire, c'est s'engager pour qu'aucun dommage environnemental ne soit causé », voulait-il rassurer dans une interview en juin. Le voilà aujourd'hui cible des critiques des milieux écologistes. « Lula vient d'enterrer son ambition de devenir un leader climatique au fond de l'océan, à Foz do Amazonas », attaquait ainsi Suely Araújo, elle-même ancienne cheffe de l'Ibama, à l'annonce de la décision.

De leur côté, les écologistes ne baissent pas les bras. Accompagnée d'au moins sept autres ONG, Greenpeace Brésil a d'ores et déjà annoncé entamer une action judiciaire contre la décision de l'Ibama. « Nous sommes très optimistes, puisque le ministère public fédéral [équivalent brésilien du parquet, qui a divulgué sa position une semaine avant l'annonce de l'Ibama] s'est lui aussi positionné contre l'autorisation des perforations. »

Autre atout déterminant : la mobilisation de la société civile, qui compte bien profiter de la COP, organisée dans un pays démocratique pour la première fois depuis quatre ans, pour faire entendre sa voix.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

IIe Rencontre écosocialiste latino-américaine et caribéenne

La période actuelle est marquée par la montée de l'extrême droite et les guerres génocidaires. Dans cette époque, les contradictions du système actuel de production, de distribution et de consommation montrent que nous sommes à un stade avancé d'une crise de civilisation.

20 octobre 2025 | tiré du site de la Gauche anticapitaliste

Territoires libres et convergence pour l'action

Il ne s'agit pas d'une crise cyclique du capitalisme comme les autres. La rupture métabolique, cette fracture irréparable dans le cycle naturel d'échange entre la société humaine et la nature, met à l'épreuve la capacité des êtres humains à apporter des réponses compatibles avec l'accélération de la destruction socio-environnementale.

Bon nombre de ces réponses intègrent une stratégie ouvertement guerrière, qu'il s'agisse de guerres commerciales – comme nous l'observons depuis l'arrivée de Donald Trump à la présidence des États-Unis – ou génocidaires, comme c'est le cas à Gaza et dans le cadre de la poursuite du projet de « campagne du désert »(1), qui connaît différentes versions dans divers territoires du monde. . Le succès de tous ces projets repose sur l'accumulation de capital et le colonialisme. La guerre pour les ressources et le maintien de l'hégémonie mondiale a généré une crise de gouvernance mondiale qui soulève de nouvelles questions et de nouveaux défis. Nous avons besoin de produire de nouvelles analyses afin de mieux comprendre cette situation faites de changements brutaux et accélérés.

Face au défi de concevoir, créer et mettre en œuvre un plan alternatif au projet mortifère imposé, qui accompagne le « capitalisme cannibale » caractérisé par Fraser, les Rencontres écosocialistes internationales jouent un rôle fondamental. Si nous partons du principe qu'il n'y a pas d'avenir sans présent et que la tâche d'aujourd'hui consiste à créer les conditions d'un monde vivable, un programme de transition écosocialiste est indispensable pour imaginer un avenir face à des crises qui semblent insolubles. Il s'agit de construire une issue écosocialiste à la crise environnementale profonde qui menace la continuité des modes de vie tels que nous les connaissons sur Terre.

Il est fondamental de sortir du statut d'observateur pour nous considérer comme des acteur·rices du changement, à un moment où notre conception du monde est particulièrement remise en cause. De ce point de vue, il y a un avant et un après Gaza : la lutte écosocialiste est la lutte pour la vie. Par conséquent, cette dimension doit être prise en compte par toute personne qui envisage un programme de transition écosocialiste avec une perspective anticapitaliste. Génocide et écocide ont toujours été liés : l'un rend possible l'autre, et vice versa.

Face aux logiques capitalistes

Pour penser et agir en ces temps de cruauté, il est important d'opérer un tournant analytique vers « la conscience du lien » et l'empathie, comme le propose Rita Segato(2). Il s'agit de placer, au centre du débat la solidarité écoterritorialisée, l'internationalisme des peuples et une action fondée sur le care, le soin, sans perdre de vue les luttes urbaines, syndicales et les luttes pour de meilleures conditions de vie pour la classe ouvrière. Car résister aujourd'hui, c'est aussi faire face à la précarisation de la vie dans tous ses domaines.

C'est dans le contexte d'un tel défi que se tiendra la 2e Rencontre écosocialiste latino-américaine et caribéenne. Sa tenue à Belém (Brésil) à l'occasion de la COP30 est, de manière symbolique, une réponse, et un rejet, à l'idée que l'économie pourrait justifier ou planifier ce que la société construit. Nous le savons, et le romancier Kim Stanley Robinson(3) l'a parfaitement illustré dans le Ministère du futur, la solution à l'effondrement environnemental proposée par ceux-là mêmes qui l'ont provoqué est incohérente, contradictoire. Elle repose sur de fausses solutions et des objectifs inatteignables.

La critique est ancienne, mais elle est particulièrement nécessaire actuellement : bien que la COP30 se déroule dans l'un des pays les plus importants pour l'élaboration de stratégies permettant de faire avancer les luttes écoterritoriales, le gouvernement brésilien s'est distingué par son manque d'engagement envers les collectifs en lutte et se rapproche des projets de colonialisme vert. Cela se traduit par l'adoption du projet de loi dit « da devastação » (4) – bien qu'avec des oppositions (5) –, l'annonce de la fin des négociations, avec une possible ratification, de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, et la position enthousiaste de Lula à l'égard du Tropical Forest Forever Facility, qui devrait être l'un des principaux projets défendus par le gouvernement brésilien lors de la COP30 et qui est un projet ambitieux de capitalisme vert visant à corriger les prétendues « défaillances » du marché(6).

Faire converger les alternatives

Dans le même ordre d'idées, il est préoccupant que des espaces critiques à l'égard de la COP30 envisagent un lien direct avec les gouvernements. La nécessité de créer des espaces autonomes, comme l'ont toujours été les contre-sommets ou les sommets des peuples, en cohérence avec les luttes antisystémiques, est essentielle et devrait être non négociable. L'ingérence des gouvernements dans les processus d'auto-organisation de la société civile compromet la possibilité de proposer des alternatives populaires.

La 2e Rencontre écosocialiste se tiendra du 8 au 11 novembre et s'inscrit dans les espaces autonomes de débat et de construction de récits alternatifs existants. Ainsi ces dates ont été soigneusement choisies afin de ne pas interférer avec les activités du Sommet des peuples, qui se tiendra du 12 au 16 novembre, ni avec l'initiative « Charte de la Terre », prévue les 7 et 8 novembre.

Sur le plan stratégique, cette deuxième rencontre – qui s'inscrit dans la continuité des débats menés à Buenos Aires en 2024 et s'appuie également sur les cinq rencontres précédentes organisées en Suisse, dans l'État espagnol, au Pays basque et au Portugal – vise à faire converger les points de vue écosocialistes avec d'autres alternatives anticapitalistes qui ont vu le jour au cours des dernières décennies. L'objectif est de générer des actions concrètes coordonnées pour la construction d'un horizon commun. À cette fin, les éléments clés des propositions de différents collectifs qui réfléchissent et construisent des alternatives aux formes de production, de reproduction, de consommation, de distribution, d'organisation et de conception civilisationnelle du système capitaliste, seront débattus.

Cette rencontre, la première à se tenir en Amazonie, vise à faire entendre la voix des collectifs qui luttent pour la délimitation de leurs terres ancestrales et pour la préservation des forêts contre la déforestation et le racisme environnemental qui touche les peuples racisés. Au-delà d'un bilan critique des expériences des États plurinationaux, elle permettra de partager les projets de territoires sans combustibles fossiles ni exploitation minière qui voient le jour dans différentes régions d'Amérique latine.

Les objectifs de la rencontre

La rencontre proposera également un débat approfondi et critique sur les projets de transition préparés sans la participation des populations touchées par l'extractivisme, ainsi que sur une caractérisation des impérialismes dans le contexte politique actuel, dans lequel des projets tels que les BRICS et le repositionnement de la Chine soulèvent des questions sur les opportunités et les menaces pour les territoires du Sud global. Les guerres, la militarisation, les dettes et les accords commerciaux et d'investissement apparaissent comme la stratégie bien connue – mais plus violente depuis la montée des droites néofascistes – de subordination, de dépendance et de contrôle des territoires, menaçant la souveraineté des pays.

Dans la continuité du débat qui a animé toutes les rencontres précédentes, l'un des axes centraux sera l'écosyndicalisme et l'action dans le monde du travail, ainsi que les écoféminismes et les économies du soin dans une perspective écoterritoriale. Dans le cadre de la discussion sur la stratégie écosocialiste, seront abordées : les tactiques menant à l'écosocialisme ; l'écosocialisme et le pouvoir ; les dialogues entre le Nord et le Sud sur les méthodes et les contenus de la discussion ; le positionnement face à la COP ; et d'autres débats tels que la décroissance, les droits de la nature, les zones péri-urbaines et les populations des villes, la démocratie écosocialiste.

Malgré l'énorme défi que représente l'organisation de cet évènement, notamment en raison des aspects logistiques et des coûts élevés de l'hébergement à Belém, le lieu de la rencontre est désormais confirmé et un comité local a été mis en place pour organiser la logistique de l'événement et apporter son soutien, notamment en proposant des hébergements aux personnes qui participeront à la rencontre.

Les inscriptions à l'événement, qui seront obligatoires, ouvriront prochainement, car nous ne pouvons accueillir que 350 personnes. Conformément à son principe d'autonomie, l'événement est entièrement financé par les organisations et les personnes qui y participent, ce qui signifie que nous ne pouvons garantir le financement des billets et des transports sur place.

Nous nous attendons à une participation importante des collectifs et des personnes venant des différents territoires brésiliens ; c'est pourquoi, si nécessaire, la participation des délégations par pays pourra être limitée, afin que les débats se déroulent avec la plus grande participation et le plus grand pluralisme possible.

La question des territoires libres et la convergence pour l'action sont les thèmes sur lesquels cette rencontre entend progresser, en transmettant les propositions, les questions et les débats aux 7e Rencontres écosocialistes internationales qui se tiendront à Bruxelles au printemps 2026.

Le 19 septembre 2025

Les informations sur le processus d'organisation des Rencontres sont disponibles sur la page Instagram inter.ecosoc.

Article initialement publie le 10 octobre sur le site d'Inprecor.

Notes

1. La « campagne du désert », ou « conquête du désert », est le nom donné à la campagne menée entre 1878 et 1885 par le gouvernement argentin afin d'obtenir la domination de l'État sur les régions du sud et de la Patagonie orientale. Cette campagne, fondatrice de la nation argentine, s'est faite par l'extermination de milliers de mapuches.

2. L'autrice fait ici référence à l'ouvrage de Rita Segado, Contra-pedagogias de la crueldad, Prometeo Libros, 2018, non traduit en français.

3. Kim Stanley Robinson est un auteur de science-fiction étatsunien. Particulièrement connu pour sa trilogie sur la terraformation de mars : Mars la rouge, Mars la verte et Mars la bleue. Ses récits, très documentés tant sur le plan biologique qu'anthropologique, ont une forte dimension politique.

4. Loi de dévastation, de son vrai nom : Projet de loi d'assouplissement des réglementations environnementales.

5. Les éluEs du PT de Lula ont voté contre. Lula a opposé son veto à certaines parties du projet mais la loi est entrée en vigueur et ce veto peut être rejeté par le Congrès.

6. Lire, de Mary Louise Malig et Pablo Solón, « TFFF : Una falsa solución para los bosques tropicales » (TFFF : une fausse solution pour les forêts tropicales)

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

L’égalité des sexes n’est pas une idéologie mais un droit

Malgré les progrès enregistrés dans les domaines de l'éducation, de la santé et des réformes juridiques, 351 millions de femmes et de filles vivront toujours dans l'extrême pauvreté en 2030 si les mesures prises ne s'accélèrent pas.

Tiré de Entre les ligneset les mots

https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/09/29/legalite-des-sexes-nest-pas-une-ideologie-mais-un-droit/?jetpack_skip_subscription_popup

ONU Femmessouligne qu'investir dans l'égalité n'est pas seulement une question de justice : cela pourrait ajouter 1 500 milliards de dollars au PIB mondial en cinq ans et générer 342 000 milliards de bénéfices d'ici 2050.

Le monde recule en matière d'égalité des sexes, et le coût se mesure en vies, en droits et en opportunités. À cinq ans de l'échéance des Objectifs de développement durable (ODD) en 2030, aucun des objectifs en matière d'égalité des sexes n'est en voie d'être atteint.

C'est ce qui ressort du Gros plan sur l'égalité des sexes 2025 publié lundi par ONU Femmes et le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies (DESA), qui s'appuie sur plus de 100 sources de données pour suivre les progrès réalisés dans les 17 objectifs.

La pauvreté porte un visage féminin

L'année 2025 marque trois étapes importantes pour les femmes et les filles : le 30e anniversaire de la Déclaration et du Programme d'action de Beijing, le 25e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité, et le 80e anniversaire des Nations Unies. Cependant, au vu des nouvelles données qui donnent à réfléchir, il est urgent d'accélérer les actions et les investissements.

Parmi les conclusions du rapport, la pauvreté féminine n'a pratiquement pas évolué en cinq ans, stagnant autour de 10% depuis 2020. La plupart des 233 millions de femmes sur les 300 millions qui vivent encore dans la pauvreté extrême se trouvent en Afrique subsaharienne.

Sur le plan alimentaire, les inégalités sont également criantes : en 2024, 26,1% des femmes étaient confrontées à l'insécurité alimentaire contre 24,2% des hommes – soit 64 millions de femmes de plus. Une femme en âge de procréer sur trois pourrait être anémique d'ici 2030, compromettant sa santé et son avenir.

Les femmes paient le prix fort

Alors que le monde continue d'allouer des sommes colossales à la défense – plus de 2 700 milliards de dollars par an aux dépenses militaires – seuls 420 milliards de dollars suffiraient à financer l'égalité des sexes, soit l'équivalent de seulement 57 jours de budget militaire mondial.

Rien qu'en 2024, 676 millions de femmes et de filles vivaient à proximité d'un conflit meurtrier, le nombre le plus élevé depuis les années 1990.

Pour celles qui se trouvent dans des zones de guerre, les conséquences vont bien au-delà du déplacement. L'insécurité alimentaire, les risques sanitaires et la violence augmentent considérablement, note le rapport.

La violence à l'égard des femmes et des filles reste l'une des menaces les plus répandues. Plus d'une femme sur huit dans le monde a subi des violences physiques ou sexuelles de la part d'un partenaire au cours de l'année écoulée, tandis que près d'une jeune femme sur cinq a été mariée avant l'âge de 18 ans. Chaque année, on estime que quatre millions de filles subissent des mutilations génitales féminines, dont plus de la moitié avant leur cinquième anniversaire.

Les facteurs de stress liés au changement climatique tels que les inondations, les sécheresses et les canicules mortelles s'aggravent, et les femmes sont les premières à en subir les conséquences, avec de plus longues distances à parcourir pour trouver de l'eau, une perte de revenus énorme lorsque les exploitations agricoles et les pêcheries s'effondrent.

Le changement climatique à lui seul pourrait précipiter 158 millions de femmes de plus dans la pauvreté d'ici 2050. Pourtant, les femmes continuent d'être exclues des négociations de paix et des processus de planification des catastrophes climatiques.

Progrès avérés

Pourtant, malgré ces statistiques sombres, le rapport souligne ce qu'il est possible de réaliser lorsque les pays donnent la priorité à l'égalité des sexes. La mortalité maternelle a chuté de près de 40% depuis 2000, et les filles ont aujourd'hui plus de chances que jamais de terminer leur scolarité.

S'adressant à ONU Info, Sarah Hendriks, directrice de la division des politiques à ONU Femmes, a déclaré que lorsqu'elle s'est installée au Zimbabwe en 1997, « donner naissance était en fait une question de vie ou de mort ».

« Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et c'est un progrès incroyable en seulement 25 ou 30 ans », a-t-elle ajouté.

La technologie est également prometteuse. Aujourd'hui, 70% des hommes sont connectés à l'Internet, contre 65% des femmes. Selon les estimations du rapport, la réduction de cet écart pourrait profiter à 343,5 millions de femmes et de filles d'ici 2050, sortir 30 millions de personnes de la pauvreté et ajouter 1 500 milliards de dollars à l'économie mondiale d'ici 2030.

« Lorsque l'égalité des sexes a été une priorité, cela a fait progresser les sociétés et les économies », a déclaré Sima Bahous, directrice exécutive d'ONU Femmes. « Les investissements ciblés en faveur de l'égalité des sexes ont le pouvoir de transformer les sociétés et les économies ».

Dans le même temps, un recul sans précédent des droits des femmes, le rétrécissement de l'espace civique et la réduction croissante du financement des initiatives en faveur de l'égalité des sexes menacent les acquis obtenus de haute lutte.

Selon ONU Femmes, sans action, les femmes restent « invisibles » dans les données et l'élaboration des politiques, avec 25% de données sur le genre en moins disponibles actuellement en raison des coupes budgétaires dans les enquêtes.

« Le Gros plan sur l'égalité des sexes 2025 montre que les coûts de l'échec sont immenses, mais que les gains liés à l'égalité des sexes le sont tout autant », a déclaré Li Junhua, Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires économiques et sociales.

« Des actions et des interventions accélérées axées sur les soins, l'éducation, l'économie verte, les marchés du travail et la protection sociale pourraient réduire le nombre de femmes et de filles vivant dans l'extrême pauvreté de 110 millions d'ici 2050, générant ainsi un rendement économique cumulé estimé à 342 000 milliards de dollars ».

Agir en ce moment charnière

Mais les progrès restent inégaux et souvent douloureusement lents.

Les femmes ne détiennent que 27,2% des sièges parlementaires dans le monde, et leur représentation dans les gouvernements locaux stagne à 35,5%. Dans le domaine de la gestion, les femmes n'occupent que 30% des postes, et à ce rythme, la véritable parité n'est pas atteinte avant près d'un siècle.

À l'occasion du 30e anniversaire du Programme d'action de Beijing, le rapport présente l'année 2025 comme un moment charnière.

« L'égalité des sexes n'est pas une idéologie », prévient-il. « Elle est fondamentale pour la paix, le développement et les droits humains ».

À l'approche de la semaine de haut niveau des Nations Unies, le rapport appelle à investir dès maintenant dans les femmes et les filles.