Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Austérité et favoritisme : la CAQ, un parti au service des élites

Depuis son arrivée au pouvoir, la Coalition Avenir Québec (CAQ) s'est confortablement installée dans son fauteuil de gouvernement au service des élites économiques.

Tiré du journal CSN Le.point.syndical

Le projet politique de ce club sélect au service des mieux nantis est clair et limpide : un Québec où tout se vend, tout se privatise, tout s'exploite. Cette organisation politique applique sans gêne un programme hostile aux droits des travailleuses et travailleurs et est obsédée par l'enrichissement du secteur privé – duquel bon nombre de ses proches font partie.

François Legault et ses ministres ne s'en cachent même plus : les syndicats sont leurs ennemis, des « nids de guêpes » pour reprendre leurs propos. Afin d'affaiblir le pouvoir collectif des travailleuses et des travailleurs pour mieux faire passer des politiques qui enrichissent une minorité, le ministre du Travail, Jean Boulet, a déposé un projet de loi en février dernier. Adopté depuis, il restreint grandement la possibilité pour les syndiqué-es d'améliorer leurs conditions d'emploi. Prétextant qu'il considérera davantage les besoins de la population en cas de grève ou de lock out, le gouvernement se donne le droit de mettre fin à des conflits de travail et d'imposer des services minimums dans tous les secteurs, ou presque. En plus de judiciariser inutilement les conflits, cette loi vient limiter de manière abusive les moyens dont disposent les salarié-es syndiqués pour exercer leur rapport de force nécessaire en négociation. Le message est clair : « Fermez-la, travaillez sans exiger plus, contentez-vous du minimum ! »

Le vrai visage de la CAQ

Les caquistes nous parlent de « rigueur », de « responsabilité » et de « saine gestion des finances publiques ». Mais ces mots maquillent ce qui constitue une austérité néolibérale sans imagination. C'est la réalité québécoise depuis plus de 40 ans.

Pendant que les plus riches et les grandes entreprises dorment sur leurs avantages fiscaux, que la CAQ procède à une baisse d'impôt, se privant ainsi de revenus essentiels, elle continue de réduire les services publics et laisse les écoles tomber en ruines, tout en regardant les hôpitaux crouler sous la pression. Parallèlement, des cliniques et entreprises privées de soins médicaux obtiennent des contrats mirobolants alors que les hôpitaux publics manquent de personnel et de matériel. Les ministres caquistes transforment la maladie en occasion d'affaires et la détresse humaine, en ligne comptable. Résultat de tout cela ? Des services sociaux qui disparaissent, une érosion de la confiance de la population envers ces derniers, des travailleuses et des travailleurs à bout de souffle et le privé qui s'insère partout où il le peut.

Depuis l'arrivée au pouvoir de François Legault, la frontière entre l'État et les intérêts privés est devenue complètement floue. On ne compte plus les nominations de proches dans des postes clés, les contrats publics accordés à des entreprises dirigées par d'anciens collaborateurs ou des donateurs et les appels d'offres qui favorisent la voisine ou le cousin. Quelques exemples : la gestion des maisons des aîné-es, confiée à des entrepreneurs proches du pouvoir, s'est soldée par des dépassements de coûts faramineux et une efficacité douteuse ; le 3e lien, présenté comme une nécessité stratégique, semble avant tout une bébelle électorale et une occasion en or pour des firmes d'ingénierie et des promoteurs bien connectés.

Salaire minimum : un mépris assumé

Parlons-en, du minimum. La CAQ refuse obstinément de hausser le salaire minimum à un niveau décent, pendant que le coût de la vie explose. Les gens peinent à boucler leurs fins de mois, mais le gouvernement préfère parler de « compétitivité » et de « prudence économique ». Traduction : mieux vaut protéger les marges de profit des entreprises que de garantir un revenu de base décent à celles et ceux qui font en sorte que le Québec fonctionne.

Et la crise du logement ? Joyeuse inertie. Des familles dorment dans des voitures ou restent piégées dans des appartements insalubres alors que le Québec connaît une flambée des loyers. Un contrôle des loyers aiderait grandement les locataires, mais la CAQ ne règlemente d'aucune façon l'accès au logement. Le parti aggrave même cette crise en révisant la méthode de calcul de l'indice d'augmentation de loyer à l'avantage des propriétaires ! La CAQ n'a pris aucune mesure sérieuse pour le logement social et n'a visiblement aucune volonté d'imposer des balises aux promoteurs voraces.

En somme, la CAQ gouverne avec la main de fer du patronat et le sourire figé du comptable. Son agenda est clair : casser les syndicats, prôner des politiques qui contribuent à réduire le pouvoir d'achat des travailleuses et travailleurs, privatiser l'essentiel des services publics et injecter des milliards dans le privé. Ce choix politique n'est pas un manque de vision, c'est un choix délibéré… et glaçant.

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Intervention de la députée Alejandra Zaga-Mendez à l’Assemblée nationale contre l’adoption du projet la loi 106

La députée de Verdun pour Québec solidaire, Alejandra Zaga-Mendez, a dénoncé, dans une intervention à l'Assemblée nationale, le projet de loi 106, intitulé « Loi visant principalement à instaurer la responsabilité collective et l'imputabilité des médecins quant à l'amélioration de l'accès aux services médicaux ». En réalité, elle a démontré que, derrière cette formule alambiquée, le gouvernement de la CAQ cachait mal son irresponsabilité et son autoritarisme. C'est l'ensemble du système de santé qui paiera le prix de cette loi improvisée et imposée par le bâillon. (PTAG)

24 octobre 2025 |

Mme Alejandra Zaga Mendez : Merci, Mme la Présidente. J'imagine que, comme plusieurs de nos collègues, depuis une heure et demie, nous prenons connaissance de ce projet de loi. Je tiens à dire qu'il y a tout de même des nouveautés dans ce projet de loi, et j'y reviendrai.

Le débat d'aujourd'hui porte, bien sûr, sur la procédure d'exception et cette motion sans préavis. Nous n'en sommes pas surpris. Ni moi ni mon groupe ne le sommes, car ce que nous constatons est un symptôme d'un gouvernement qui refuse d'écouter, de dialoguer, de négocier, de s'asseoir à la table et de faire les choses comme il faut.

Le gouvernement de la CAQ choisit, depuis quelque temps… pardon, le projet de loi reflète cette manière de gouverner à coups de décrets et de bâillons. Je pense que c'est notre quatrième de la législature, et j'en compte déjà trois en moins de six mois et demi. Plutôt que de négocier et de convaincre dans le dialogue, la CAQ impose. Ce faisant, elle écrase tout le système de santé. Oui, on impose des mesures aux médecins, mais c'est tout le système qui en paiera le prix. Comme certains collègues l'ont dit, le gouvernement devient de plus en plus autoritaire. Ce recours exceptionnel est devenu sa méthode de gouvernance, et aujourd'hui il sert à imposer une loi spéciale qui ira contre des médecins.

On dit parfois que « le diable est dans les détails », mais, Mme la Présidente, la surprise se trouve à la fin de ce projet de loi. Je vous invite à consulter l'annexe. Nous n'aurons pas le temps, aujourd'hui, parce qu'on aura juste cinq heures d'étude détaillée, on va à peine ouvrir deux ou trois articles. C'est ça la procédure d'exception qu'on est en train de nous imposer.

J'ai parcouru toutes les annexes avant de venir au débat. Vous verrez ce que l'on appelle les « objectifs nationaux de performance », des objectifs auxquels la rémunération des médecins sera désormais attachée.

Sur le fond, écrire des objectifs est une bonne chose, personne n'est contre la tarte aux pommes. Mais le problème réside dans le niveau d'exigence de ces objectifs et dans le fait de croire qu'en les inscrivant dans une loi, on les atteindra automatiquement. Par exemple, il y a des objectifs pour les chirurgies en oncologie, visant à effectuer plus de 90 % des opérations en moins de 60 jours. Or nous n'avons ni assez de blocs opératoires, ni assez de personnel pour atteindre ces objectifs.

Deux options se présentent quand met des objectifs comme ça : soit les médecins décident de ne pas suivre ces objectifs, et perdent leur rémunération, soit ils s'y conforment malgré des conditions impossibles. Dans les deux cas, ce sont les patient·e·s et le personnel qui en souffriront. Les infirmières et tout le personnel qui tient le système de santé à bout de bras seront sous pression.

Ces objectifs me rappellent des promesses électorales des plateformes de 2018 et 2022, concernant la réduction des temps d'attente aux urgences et la rapidité des chirurgies. Pourquoi inscrire ces promesses électorales dans la loi alors que nous n'aurons même pas le temps d'en débattre ?

La CAQ impose ces mesures sans consultation, alors qu'elles pourraient être adoptées par règlement, comme prévu ailleurs. Résultat : encore plus de pression sur le système de santé, sans amélioration des soins, sans débat ni consultation. C'est inacceptable.

Il y a beaucoup de personnes, à l'intérieur et à l'extérieur de l'Assemblée, qui ne seront peut-être même pas là dans un an pour appliquer ces objectifs. Ces mesures sont lancées dans l'air, et le gouvernement se lave les mains. Les objectifs peuvent être écrits, mais leur réalisation est une autre affaire.

C'est le cadeau que le ministre de la Santé laisse : toute la responsabilité aux médecins, plus de travail et de pression sur le système. La réforme promise avec la loi n° 15 et Santé Québec tarde à se concrétiser. Nous voyons seulement une augmentation de la gestion, tandis que les patient·e·s attendent encore et encore pour des rendez-vous.

Cette procédure d'exception nous muselle, elle muselle l'opposition et même des fonctionnaires du ministère de la Santé, qui ont exprimé qu'il serait impossible d'atteindre tous ces indicateurs. Ceux-ci ont été écartés ou ignorés.

Ce gouvernement ne tolère plus les contradictions ni les questionnements. Il s'agit désormais d'un problème de démocratie. En contournant le débat et en utilisant la force comme seul langage, il érode la confiance des citoyens envers leurs institutions et leur réseau de santé.

Je suis extrêmement déçue. Nous allons mener cette bataille avec notre groupe parlementaire, car il s'agit avant tout de fournir des soins aux patient·e·s sans surcharger un réseau déjà à bout de souffle. Nous n'avons pas les infrastructures nécessaires pour atteindre ces pseudo-objectifs. Ce ne sont pas des objectifs, mais des promesses en l'air, c'est une plate-forme électorale. Merci, Mme la Présidente.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

2005, dix ans plus tard, le bilan du référendum de 1995

Ce texte est tiré d'un document de réflexion intitulé, Une Assemblée constituante pour tracer ensemble les contours d'un Québec indépendant, écrit en octobre 2005, dans le contexte de l'élaboration de la proposition stratégique de la tenue d'une constituante pour l'Union des forces progressistes (UFP)

Avec la reprise en main par Jacques Parizeau en 1989 et la liquidation de la perspective d'affirmation nationale qu'avait défendue Pierre-Marc Johnson en 1985, le PQ s'est reconstruit. Il a pu, encore une fois, unir les souverainistes à l'intérieur du Parti avec le mot d'ordre de Parizeau : défendre la souveraineté avant, pendant et après les élections.

En 1994, le PQ reprend le pouvoir. L'année suivante, il organise un référendum sur la souveraineté-partenariat. Le gouvernement Parizeau n'envisage pas de convoquer une Assemblée constituante. Il adopte un projet de loi qui définit déjà clairement les grandes lignes de la souveraineté recherchée. La direction péquiste est engagée jusqu'au cou dans le néolibéralisme et veut désarmer la méfiance du gouvernement de Washington. Elle propose donc une souveraineté limitée.

Son projet prévoit l'association avec le Canada, la monnaie commune, la double citoyenneté, le soutien à l'ALENA et aux alliances militaires (OTAN et NORAD). Le Québec deviendrait souverain, mais les Québécoises et les Québécois pourraient demeurer citoyens canadiens. Le Québec deviendrait souve¬rain, mais il pourrait continuer à profiter de la monnaie canadienne. Le Québec deviendrait souverain, mais il continuerait à être partie à tous les traités et alliances signés par le gouvernement du Canada. Les fédéralistes auront beau jeu de tirer profit de ces contradictions évidentes.

En signe de bienveillance envers le gouvernement américain, Parizeau se présente comme l'avant¬garde du libre-échange sur le continent. Son projet de souveraineté limitée propose une « rupture tranquille » qui pourrait respecter la domination américaine.

Contrairement au référendum de 1980, la direction péquiste prévoit une consultation limitée et bien contrôlée. La Commission sur l'avenir du Québec est un bien pâle reflet de ce qu'aurait pu être une véritable démarche d'Assemblée constituante. Les gens du Québec auront le droit de se prononcer sur la souveraineté, mais non celui de décider collectivement de la réalité du Québec dans lequel ils veulent vivre.

Cette simple consultation a néanmoins démontré la force des aspirations démocratiques du peuple. La Commission sur l'avenir du Québec a tenu près de 300 audiences, reçu plus de 3 000 mémoires et réuni près de 40 000 personnes. La Commission des jeunes a tenu 20 forums dans 25 villes auxquels ont participé 5 000 jeunes. Nombre de personnes et d'organisations qui ont pris la parole devant les deux Commissions tenaient à lier les revendications sociales et les revendications nationales.

La démarche limitée de consultation a malgré tout insufflé un élan au camp du OUI qui l'a conduit à l'orée d'une victoire. Le PQ avait toutefois commencé dès mars 1995 à glisser vers une troisième voie pour se rapprocher de l'Action démocratique du Québec (ADQ).

Une campagne trop faible contre les forces du statu quo

Jacques Parizeau a adressé un discours à saveur social-démocrate aux classes populaires. Ce fut un facteur très important pour rallier un fort courant au camp du OUI. Les discours et la publicité associaient ce camp à la paix, à une société écologique et féministe. On cherchait à l'identifier avec les aspirations à une société égalitaire, une société qui n'est pas seulement centrée sur les possédants. Ce fut la base de la remontée du OUI bien plus que les discours modérés et rassurants de Lucien Bouchard. Les discours n'ont cependant pas été accompagnés de véritables mobilisations populaires ni d'engagements réels en termes de projet de société. Ils se sont bornés à une reprise médiatique des aspirations populaires.

Le camp du OUI a par ailleurs sous-estimé les forces d'opposition au projet de souveraineté du Québec. Contrairement à ses attentes, tous les secteurs importants de la bourgeoisie québécoise se sont rangés dans le camp du NON. Même les entreprises dont le développement avait profité du soutien actif de l'État québécois ont emboîté le pas.

Quant aux dirigeants canadiens, ils n'ont guère fait preuve d'un comportement démocratique. Ils n'ont reculé devant aucun moyen légal ou illégal pour empêcher la population du Québec de se prononcer librement. Avant le référendum, Jean Chrétien a même déclaré qu'il ne reconnaîtrait pas une victoire du OUI et il a d'ailleurs répété son refus après le référendum.

Le gouvernement américain n'a pas fait preuve de neutralité ; les dirigeants de tous les partis sont intervenus pour défendre l'unité canadienne. Bref, pour les chefs politiques canadiens et américains, la perspective d'une souveraineté même très limitée s'inscrivant dans un cadre libéral ou néolibéral était inacceptable.

En fin de compte, le OUI a raté la cible de peu : le NON l'a emporté avec 50,6 % des voix, soit à peine 54 000 votes de plus. À la lumière des manœuvres déloyales sinon illégales des fédéralistes, bon nombre de gens considèrent que le référendum de 1995 a été volé.

Les leçons du référendum de 1995

Pour l'Union des forces progressistes, le deuxième référendum sur la souveraineté montre la nécessité d'une démarche d'éducation populaire comme celle possible durant les travaux d'une Assemblée constituante. Pour s'opposer au camp de l'argent qui veut préserver le statu quo, il faut la plus large mobilisation possible. Les responsables du référendum de 1995 avaient compris l'importance d'une consultation, mais ils en ont limité l'envergure.

De plus, la direction péquiste n'a pas lié étroitement les revendications sociales et l'aspiration nationale à la souveraineté. Elle a préféré inscrire le projet social dans une démarche néolibérale et atlantiste. À notre avis, cela a empêché la population d'associer l'indépendance à des changements tangibles qui auraient pu consolider sa volonté d'aller de l'avant.

La direction péquiste a également négligé le caractère multinational et multiculturel du Québec pour miser davantage sur les francophones de souche. Selon l'UFP, cette erreur stratégique a permis aux fédéralistes de se présenter comme uniques défenseurs des communautés issues de l'immigration. Cette négligence niait la présence de membres de ces communautés dans le camp du OUI, mais elle réduisait aussi la portée du concept de la nation québécoise. La déclaration désastreuse de Parizeau sur les votes ethniques, le soir de la défaite, a confirmé cette incompréhension. À notre avis, le camp du OUI n'avait pas reconnu la force de sa démarche, soit l'ouverture aux aspirations démocratiques de toute la population.

Conclusion.

Les référendums de 1980 et de 1995 ont été deux autres moments où se sont exprimées les aspi¬rations nationales. Chaque fois, la campagne préalable offrait une occasion de mobilisation large. Malheureusement, la direction péquiste du camp du OUI a compté davantage sur la popularité des leaders et sur une approche de type marketing. Il faut souligner qu'en 1995, les stratèges ont nette¬ment sous-estimé la détermination des fédéralistes à stopper la vague souverainiste par tous les moyens. Parmi les manœuvres plus ou moins légales du camp du NON, mentionnons : la naturalisa¬tion accélérée de milliers de personnes immigrantes ; l'allocation de sommes astronomiques à Option Canada, un club du Conseil pour l'unité nationale ; une demande d'intervention aux États-Unis ; les dépenses illégales de la Marche pour l'Unité organisée à Montréal trois jours avant le référendum. Voilà seulement quelques-uns des actes commis au nom de l'unité canadienne contre la volonté populaire du Québec, actes qui viennent de faire surface dans l'enquête de la Commission Gomery et l'ouvrage de Robin Philpot, Le référendum volé. [1]

À la lumière des machinations des fédéralistes et des obstacles jetés sur le chemin de la souveraineté, notamment la Loi sur la clarté, une nouvelle stratégie s'impose. Pourquoi ne pas tirer des leçons des États généraux et des campagnes menées pour les deux référendums ? Chacune de ces expériences a montré la volonté des gens du Québec de s'exprimer sur leur destin. Chaque fois, la forte participa¬tion a confirmé la puissance des aspirations démocratiques. Chaque fois, le peuple a prouvé sa capacité de donner un contenu social et économique à l'avenir politique du pays.

Voilà pourquoi l'Union des forces progressistes propose la convocation d'une Assemblée constituante. Contrairement aux consultations des États généraux et des campagnes préréférendaires, l'Assemblée constituante sera pensée comme une démarche d'affirmation nationale et comme une rupture en soi avec le cadre fédéral. Le processus d'éducation populaire mené ne visera donc pas à convaincre la population de voter pour confier un mandat de négocier à un parti ou à un gouvernement. Il servira plutôt à faire surgir les visions collectives pour un Québec indépendant. Les besoins, les espoirs et les rêves exprimés s'incarneront dans un projet de Constitution, ce qui rendra visible le contenu social de la souveraineté.

L' Assemblée constituante fera sortir la démarche de souveraineté des mains d'un seul parti politique, le Parti québécois, pour devenir enfin un projet citoyen. Elle cessera d'être une affaire d'experts pour devenir enfin l'affaire de tout le monde. Comme elle s'appuie sur une conception inclusive de la nation, elle permettra de travailler avec les communautés issues de l'immigration qui ont été auparavant négli¬gées. Selon l'UFP, une Assemblée constituante serait en effet sérieusement compromise sans la parti¬cipation de ces communautés. Elle le serait tout autant sans une reconnaissance concrète de la réalité nationale des peuples autochtones. Pour nous, cela signifie entre autres de leur offrir la possibilité de prendre part, d'égal à égal, à la démarche démocratique pour tracer les contours d'un Québec indépendant.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Pour l’indépendance, une souveraineté populaire et un projet de société égalitaire

Dans le cadre de la tournée de Commission sur l'avenir du Québec, l'Association régionale de Québec du Parti de la Démocratie Socialiste a pu présenter son mémoire devant une assemblée nombreuse où différentes orientations ont pu s'exprimer en février 1995. Nous reproduisons ci-dessous, ce mémoire qui défendait la position d'une gauche socialiste contre le projet de souveraineté-partenariat du Parti québécois.

DÉCLARATION DE SOUVERAINETÉ

Pour un Québec indépendant et égalitaire

Le Québec souverain cherchera à construire une société juste, humaine, égalitaire, équitable, non-violente, respectueuse de son environnement raturel et de sa culture et travaillant à répondre aux besoins de l'ensemble de sa population sans mesure d'exclusion.

Un Québec souverain enchâssera dans sa constitution le droit au travail afin de disposer de tous les moyens nécessaires à la mise en oeuvre du plein emploi. Il réconciliera les objectifs de développement économique et social par le maintien des emnploiis existants, la réduction généralisée du temps de travail sans perte de salaire et la création de nouveaux emplois socialement utiles comme le développement de services publics (éducation, santé, garderies, logements sociaux, et autres services sociaux) qui répondent aux besoins de la population.

Un Québec souverain utilisera tous les moyans à sa disposition pour réduire les inégalités de revenus et garantir à toutes et à tous un seuil acceptable de ressources pour vivre et s'épanouir. Pour permettre un véritable droit à l'éducation, un Québec indépendant établira un système d'éducation laïque, public et gratuit, accessible à toutes et à tous, et ce à tous les niveaux.

Réalisant l'égalité entre les hommes et les femmes

L'avant-projet de loi du Québec ne dit rien de !a place des femmes dans un Québec souverain. Pourtant, un Québec souverain ne pourra être reconstruit sans elles et dans le respect de leurs droits.

La redéfinition des rapports politiques devra être une occasion pour la concrétisation d'une véritable égalité entre les hommes et les femmes. Mettre en place des outils pour rééquilibrer la présence des femmes dans les institutions politiques, adopter systématiquement des mécanismes pour une représentation égalitaire des hommes et des femmes sont des signes de la volonté d'un changement pour une société sans discrimination basée sur le sexe. Plus encore, les femmes veulent des garanties constitutionnelles des droits fondamentaux menacés par les chevauchements des compétences à différentes niveaux et par l'incohérence des interventions des différents gouvernements dans les domaines du travail, du droit à la famille, de la sécurité du revenu et du droit de la santé tei que l'accès à l'avortement. Le débat politique sur la définition d'un pays concerne les femmes d'abord à titre de citoyennes, mais aussi parce qu'elles ont des intérêts spécifiques à faire valoir.

Le droit à l'égalité entre les sexes est un droit fondamental qui doit faire partie des protections de base. Mais cette garantie ne peut remplacer les efforts nécessaires pour atteindre une réelle égalité. Le droit à la sécurité et à l'intégrité porte un sens peut être plus concret pour les femmes.

La remise en cause d'un système qui génère la violence, la pauvreté, la domination, la discrimination et l'exclusion est essentielle.

Un Québec souverain cherchera à réaliser l'égalité des hommes et des femmes au niveau social, économique, culturel et politique.

L'équité dans l'emploi passe par une équité salariale. La discrimination salariale est une non-reconnaissance du travail des femmes. Les femmes sont également préoccupées par la responsabilité sociale face à la famille. L'inaccessibilité à un réseau complet de garderies, la dispersion des responsabilités en matière de congés parentaux, l'iniquité dans la fiscalité, le chevauchement sont des entraves à une véritable politique, intégrée et complète de support aux familles, qu'elle qu'en soit la composition.

Pour les femmes, le contrôle de leur corps, incluant leur pouvoir reproducteur, est bafoué par les agressions. Bafoué car depuis 1990, 10 000 agressions envers les femmes ont été rapportées à la police chaque année ; bafoué par l'inaccessibilité aux services sécuritaires, complets et gratuits d'avortement dans les régions du Québec ; bafoué par la surmédicalisation de leur vie de femme et par non-reconnaissance des sages-femmes et inaccessibilité aux maisons de naissances.

Le libre-choix des maternités est un droit fondamental des femmes et il devrait comprendre l'accès aux services d'une sage-femme. Les enjeux des nouvelles pratiques et de la recherche dans le domaine des techniques de la reproduction sont extrêmement importants et leur contrôle ne peut demeurer entre les mains des pouvoirs scientifiques et médicaux au détriment de l'intégrité du corps des femmes.

Un Québec souverain agira selon des valeurs d'égalité, d'équité, de dignité, de justice et de solidarité sociale.

Un Québec pluriethnique

Un Québec souverain facilitera la participation harmonieuse et en pleine égalité sociale de toutes ses communautés culturelles et reconnaîtra leur apport à notre patrimoine commun, et définira sa politique d'immigration et d'accueil aux personnes dans une optique de solidarité internationale.

Dans un Québec souverain, la langue de communication publique au Québec est le français, particulièrement comme langue de travail. La francisation des immigrante-s sera obligatoire et se fera au frais de I'État Il y aura qu'un seul réseau éducatif et de santé qui sera entièrement public, laïc, d'accès gratuit et dont la langue de fonctionnement sera le français.

Un Québec souverain sera une société réellement pluraliste favorisant le rapprochement interculturel et interethnique par l'acceptation des différences dans le respect de l'égalité entre toutes et tous. C'est pourquoi, il favorisera la non-discrimination pour raison d'ethnie, de nationalité, de langue, de sexe, de préférence sexuelle, d'âge, de religion, en particulier dans les domaines de l'emploi et du logement. Il préconisera le droit à l'enseignement en anglais à l'intérieur d'un réseau scolaire unifié pour la minorité anglaise historique. Le réseau hospitalier reconnaîtra le droit d'être servi en anglais pour la minorité anglophone reconnue.

Un Québec souverain s'assurera le soutien matériel à la francisation des nouveaux immigrants aux frais de l'État et il soutiendra les allophones et anglophones qui désirent apprendre le français. Il fera la promotion de la culture des communautés culturelles par l'école et les médias. Il s'assurera le droit aux communautés culturelles à l'enseignement de leur langue et de leur culture à l'intérieur du réseau scolaire publique francophone et favorisera l'inclusion, dans le curriculum de la majorité, de cours dé langue autres qu'anglaise et française et sur l'histoire el les cultures du monde.

Un Québec écologique et pacifiste

Un Québec souverain chercherait à bâtir un Québec écologique. li mettrait en œuvre un vaste programme d'économie d'énergie. Il établirait une politique d'efficacité énergétique et favoriserait le développement des énergies douces. li renforcerait les normes relatives à production, au transport, à l'utilisation de l'énergie et des matières dangereuses de façon à éliminer les risques pour la santé des personnes et à améliorer la qualité de l'environnement. Un Québec souverain veillerait à la qualité de l'environnement et de la vie de sa population.

Un Québec souverain refusera de produire et de vendre des armes pour que d'autres peuples s'entretuent. II pratiquera une politique de non-alignement envers les blocs militaires. Un Québec souverain cherchera à démilitariser l'économie québécoise et à réorienter la vocation des usines de production d'armements vers la production d'équipements collectifs utiles et à transformer les forces années en force de sécurité civile. Il abolira les dépenses militaires et les réaffectera à des objectifs de développement économique, social et culturel. Un Québec souverain apportera sa contribution à la promotion du désarmement et de la paix.

Retour sur le projet de loi 1, intitulé : Loi sur l'avenir du Québec, 1995

Article 1 DE LA SOUVERAINETÉ

La souveraineté nationale désigne le fait pour une nation de ne pas être soumise à une autorité qui lui est extérieure. La souveraineté exclut la dépendance et la soumission à toute forme de domination étrangère mais pas les échanges et la coopération internationale.

L'avant-projet de loi définit un projet de souveraineté limitée pour le Québec. La souveraineté s'accompagne d'emblée de l'association. La souveraineté proposée s'accommode de l'absence d'une monnaie nationale. Il n'interroge pas les pactes passés par le gouvernement canadien. La participation aux alliances militaires des grandes puissances est acceptée sans plus d'examen. Les propositions de l'avant-projet de loi favorisent l'ingérence politique et économique étrangère dans les décisions d'un Québec souverain. Mais surtout, l'avant projet ne fait aucun lien entre tes aspirations nationales et les revendications sociales de la majorité de la population du Québec. C'est ce que nous allons maintenant démontrer.

– Le Québec indépendant doit disposer de tous les droits et pouvoirs d'un État indépendant.

Article 2 L'ASSOCIATION ÉCONOMIQUE

Le gouvernement du Québec nous propose qu'un Québec indépendant soit amené à conclure avec un gouvernement du Canada une association économique. En plaçant l'association dans l'avant-projet de loi sur la souveraineté, le gouvernement donne à la volonté de « maintenir » une association économique avec le Canada un statut d'élément de la souveraineté que nous cherchons, avant même que nous l'eussions obtenu.

L'avant-projet de loi tend donc à rendre conditionnel à l'association l'appui à la souveraineté. Alors que l'association économique ne peut être le résultat que d'une entente entre deux peuples souverains.

En avançant une telle proposition, le gouvernement lie l'appel au vote sur la souveraineté au projet de l'association économique. Par là, il donne au gouvernement fédéral le pouvoir d'affirmer qu'il n'acceptera pas une telle association.

La souveraineté-association repose sur l'idée que pour réaliser la souveraineté-association, il ne suffit que le Québec le souhaite. Mais le Canada doit donner son accord. Cette orientation repose sur la dangereuse illusion que « tant le Québec que le Canada ont intérêt à assurer une transition la plus harmonieuse possible et à se doter des mécanismes les plus efficaces pour gérer leurs relations mutuelles . » Cette approche piège les souverainistes. Le référendum doit porter sur la souveraineté pas sur une nouvelle entente à conclure avec le Canada. Une fois la souveraineté acquise, l'État du Québec sera libre de conclure des ententes avec d'autres États indépendants (ententes commerciales, accords de coopération technique ou culturelle).

Article 3 NOUVELLE CONSTITUTION ET SOUVERAINETÉ POPULAIRE

L'avant-projet de loi affirme que c'est le« gouvernement (qui) doit, conformément aux modalités prescrites par l'Assemblée nationale, pourvoir à l'élaboration d'un projet de constitution pour le Québec et à son adoption. » Nous croyons, que la démarche proposée ne rencontre pas les nécessités d'une démarche assumant pleinement la souveraineté du peuple.

Le peuple québécois dans sa totalité est l'autorité suprême pour l'élaboration et l'adoption de la constitution d'un Québec indépendant. L'Assemblée nationale doit définir le mode d'exercice de la souveraineté populaire et prévoir la création et la convocation de l'Assemblée constituante, élue au suffrage universel, avec scrutin secret et libre, composée d'un nombre égal de femmes et d'hommes, et assurant la représentation proportionnelle de la composition sociale de la société québécoise. L'Assemblée constituante à la fin de son mandat, soumettra son projet de constitution au peuple québécois pour qu'il en dispose de façon souveraine en référendum national.

– La constitution du Québec souverain sera élaborée par une assemblée constituante élue et représentative de toutes les composantes de la société afin quelle soit l'expression de la souveraineté populaire.

DROITS DES NATIONS ABORIGÈNES

– Un Québec souverain établira une nouvelle entente entre la Nation québécoise et les Premières nations, fondée sur le principe du droit à l'autodétermination des nations aborigènes habitant en tout ou en partie l'actuel territoire du Québec, c'est-à-dire de leur droit de se déclarer indépendant ou de demeurer au sein du Canada. Plus précisément, l'offre de négocier des traités internationaux de nation à nation sur la base de territoires aborigènes exclusifs considérablement plus grands que les réserves actuelles et de copropriété indivise de tous les territoires litigieux ; les aborigènes doivent pouvoir jouir :

— de tous les pouvoirs étatiques normaux sur les territoires exclusifs ;

— d'un droit d'extra-territorialité pour la langue, l'école et autres services publics et,

— d'un droit de cogestion, y incluant le droit de veto, sur le développement des ressources et des infrastructures sur les territoires en copropriété indivise.

Article 5 CITOYENNETÉ

L'avant-projet de loi affirme que « la citoyenneté québécoise peut être cumulée avec celle du Canada ou de tout autre pays ». Si le Québec était déjà un pays souverain, ce principe ne nous poserait aucun problème. Mais tel n'est pas le cas. Chaque État détermine qui sont ses citoyens ou citoyennes, et ce n'est pas un vote majoritaire au référendum sur la souveraineté du Québec qui peut déterminer qui sera citoyen ou citoyenne du Canada. C'est l'État canadien qui gardera ce privilège.

En fait, la souveraineté du Québec fonde l'existence de la citoyenneté québécoise, comme citoyenneté essentielle dans l'État québécois. Le droit de vote et de représentation au parlement fédéral, prérogatives essentielles de la citoyenneté canadienne, cesse d'être un droit dans un Québec souverain, car ici, c'est la légitimité de l'État québécois qui est en jeu. Le fait que des citoyens ou des citoyennes français (cumulant la citoyenneté canadienne) volent aux élections françaises ne pose aucunement le problème de la légitimité de l'État canadien. Mais serait-ce vraiment le cas, au Québec, si des secteurs substantiels de sa population demandaient de pouvoir jouir des droits de vote et de représentation au niveau de l'État fédéral ? Ce n'est donc pas la question de la double citoyenneté qui fait .problème, mais bel et bien celle du cumul des citoyennetés canadienne et québécoise, et particulièrement, lorsqu'on en fait un élément fondamental, d'un avant-projet chargé de définir la souveraineté du Québec.

Article 6 MONNAIE

L'avant-projet de loi affirme que le dollar canadien aura cours légal au Québec. C'est là une atteinte sérieuse à la souveraineté du Québec. C'est déléguer l'exercice de pouvoirs économiques importants à un organisme supranational, la Banque du Canada, sous le contrôle de l'État canadien.

Les choix monétaires de la Banque du Canada se sont souvent avérés néfastes pour l'économie du Québec. Depuis vingt ans, le taux de chômage au Québec dépasse la moyenne nationale, et cela est dû, en partie, aux politiques monétaires de la Banque du Canada. li est impensable que l'accès à l'indépendance s'opère sur un fond de statu quo monétaire. Conserver le dollar canadien, c'est compter sur une stabilité bien aléatoire par les temps qui courent et c'est s'enlever les leviers de la gestion monétaire. Ce n'est pas une très problématique représentation minoritaire au conseil des gouverneurs de la Banque du Canada qui y changera grand chose.

Une monnaie distincte est susceptible de créer à terme un ajout majeur pour le Québec et lui assurerait une véritable indépendance sur ce terrain. Un tel scénario ne mettra pas en péril la situation économique québécoise, si on prend les moyens nécessaires, mais lui donnerait tous les leviers que l'indépendance politique peut donner. Sans sa propre monnaie, un État ne peut avoir aucune marge de manœuvre quant à sa politique monétaire (taux d'intérêt, taux de change) et sa politique fiscale (taux d'imposition, répartition de l'assiette fiscale entre compagnies et ménages, entre impôts sur le revenu, la richesse et la consommation). En cas de structure fiscale plus progressive au Québec pour créer des emplois, sans le contrôle de notre propre monnaie, il y aurait fuite du capital-argent au Canada.

– La politique monétaire constitue un outil central dans la gestion macro-économique de tout État moderne. Un Québec indépendant doit avoir sa propre monnaie et assumer sa propre indépendance y compris sur ce terrain.

Articles 7, 8 et 9 TRAITÉS ET ALLIANCES INTERNATIONALES

Contre le libre-échange

Contrairement à ce qu'avance l'avant-projet de loi, on ne peut souscrire à l'avance à tous les traités et alliances internationales signées par le Canada sans les juger à leur mérite, à les renégocier ou s'en retirer si nécessaire. C'est, ici encore, la souveraineté du Québec qui est en jeu.

L'Accord de libre-échange-nord-américain a été critiqué et dénoncé par l'ensemble des organisations syndicales et populaires qui se sont regroupés dans une vaste coalition pour le faire. L'ALENA s'inscrit dans une stratégie où l'économie de libre marché prime surtout autre modèle de développement. Les entreprises dictent les règles du jeu avec des contraintes sociales minimales et un maximum de profits pour un minimum d'individus. Au moment de sa discussion, cette coalition affirmait que cet accord constituait un danger pour les programmes sociaux. Aujourd'hui le projet Axworthy fait la démonstration de la véracité de ces affirmations. De plus, cet accord et les ententes complémentaires qui en ont découlé n'établit pas de normes minimales continentales sur la protection de l'environnement et ne protègent pas le droit à la syndicalisation.

L'ALENA fait en sorte que chaque gouvernement renonce à une partie de sa marge de manœuvre.

À moyen terme, la dynamique mise en marche par l'Accord de libre-échange favorisera l'accentuation des pressions pour que les lois québécoises relatives notamment, à l'organisation du travail, aux programmes sociaux, à la protection de l'environnement s'alignent de plus en plus sur les pratiques qui ont court aux États-Unis. En fait, le libre-échange comporte beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages et la souveraineté peut permettre au Québec de s'en dégager.

– Un Québec indépendant doit renégocier l'ensemble de ces ententes commerciales en tenant compte de la protection de nos programmes sociaux, du droit à la santé et à la sécurité au travail, à l'établissement de normes environnementales, de l'égalité des droits des immigrants-tes et de la protection des droits d'association ; et il doit se retirer des pactes commerciaux qui sont contre les intérêts de la majorité de la population tel l'AlENA.

Contre la participation l'OTAN et NORAD

Les accords sur le Développement de la défense et sur le partage de la production(DPSA) visent à intégrer la production militaire canado-américaine (Québec y compris) à la planification militaire entre le Canada et les États-Unis. Cet accord permet un« libre échange » des biens militaires entre les deux pays, en particulier dans le cadre des contrats militaires américains avec les industries canadiennes et québécoises. Le DPSA et NORAD sont deux facettes d'une même politique : le développement d'une politique militaire et de l'industrie d'armements qui supporte cette. politique. Le Canada et le Québec sont devenus les meilleurs pourvoyeurs de pièces d'armements des États Unis. Maintenir de tels accords c'est accepter de participer à une politique militariste qui va à l'encontre les idéaux pacifistes du peuple québécois.

– Un Québec souverain adoptera une position d'indépendance réelle dans sa conduite de sa politique étrangère et un engagement marqué pour le désarmement et la paix.

– Un Québec souverain sera un pays sans armée qui transformera les forces années en forces de sécurité civile. li proclamera.sa neutralité et refusera d'adhérer aux alliances militaires des grandes puissances (l'OTAN et à NORAD).- Un Québec doit abolir ses dépenses militaires et réaffecter les tonds dégagés à des objectifs de développement économique, social, culturel et environnemental.

_

– Un Québec souverain défendra les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes.

– Un Québec souverain sera une zone libre d'énergie et d'armes nucléaires, chimiques et

biologiques.

Article 15 LA NON RECONNAISSANCE DE LA DETTE CANADIENNE

Le Québec a été intégré de force dans la fédération canadienne. li a servi de réservoir de richesses et sa population a servi de main-d'œuvre à bon marché pour les entreprises canadiennes et cela depuis des générations. Le Québec a toujours été une source de surprofits. Notre part de la dette a été payée depuis longtemps, durant toute notre histoire de soumission à l'État fédéral canadien. De plus, s'il fallait payer cette « supposée » dette, on ne pourra pas dégager de l'argent pour lutter pour le plein emploi.

Il faut reconnaître l'immense capacité de nuisance des « marchés financiers ». Ce sont les spéculateurs et autres "boursicoteurs" qui demandent de fermer les hôpitaux et de laisser se développer le chômage pour pouvoir continuer à toucher des intérêts qui leur permettront de spéculer de nouveau pour développer leurs profits financiers aux dépens de l'économie réelle. Il faut prendre conscience que le capital-argent se met en valeur de façon de plus en plus parasitaire et au mépris du bien-être de l'ensemble des populations. Le capital-argent voudrait qu'on s'agenouille devant son veau d'or. Rien ne devrait entamer le niveau des taux d'intérêt qu'il a pris coutume de s'approprier quel qu'en soit le coût en termes de chômage et de misère.

Quand le service de la dette canadienne dépense plus de 40 milliards par année pour payer les taux d'intérêt... et qu'on est prêt à s'attaquer aux services, aux programmes sociaux et aux programmes de relance de l'économie pour pouvoir continuer à payer les intérêts des banquiers, c'est que les priorités sociales ne pèsent plus lourd. Arrêter de payer ces intérêts sur la dette, dégagerait des sommes considérables pour la relance de l'économie. Mais seulement l'envisager est devenu un sacrilège. Le ministre Campeau a osé dire que le paiement de la dette nuirait au développement économique du Québec. La levée des boucliers a été immédiate. Le ministre Landry a même osé dire que c'était une attitude de voleur. Mais qui sont les véritables voleurs ? Les financiers internationaux qui spéculent sur les taux de change et qui font pression à la hausse sur les taux d'intérêt pour s'accaparer des milliards supplémentaires ou un peuple qui refuserait de se plier à un tel chantage. La non-reconnaissance canadienne est, en fait, une invitation au peuple canadien à rompre avec l'acceptation de l'ingérence du capital financier international dans les affaires canadiennes.

Pour financer notre développement économique, pour pouvoir fonctionner avec un budget public sans déficit et être capable d'assurer le plein emploi social et écologique, un Québec souverain devra prélever une taxation très progressive des profits élevés, sur la richesse et veiller au contrôle des changes ; taxer la consommation luxueuse et énergivore ; établir un moratoire sur le service de la dette de l'actuel gouvernement québécois jusqu'à l'atteinte du plein emploi.

Articles 16 et 17

LA QUESTION RÉFÉRENDAIRE ET SOUVERAINETÉ POPULAIRE

Nous croyons que le travail des commissions ne fait qu'ouvrir le débat sur le contenu d'un Québec souverain et que ce débat ne devrait pas être fermé.

Nous croyons également que le projet de loi devrait se limiter à deux éléments essentiels de la démarche d'accession à la souveraineté :

La question référendaire

La question référendaire ne devrait pas porter sur un projet de loi qui tranche sur toute une série de questions sur la constitution que devrait se donner un Québec indépendant. Le débat s'ouvre à peine.Toutes ces questions, comme bien d'autres, devraient être remises en discussion, une fois la souveraineté votée en référendum.

L'assemblée constituante

La définition de la démarche devant doter le Québec souverain d'une constitution doit respecter le principe d'une souveraineté populaire pleinement assumée.

La question référendaire devrait donc porter sur la souveraineté dans le cadre d'une assemblée constituante élue. C'est pourquoi nous proposons que la question référendaire soit formulée comme suit :

« Êtes-vous d'accord que le Québec devienne un pays souverain qui se dotera d'une constitution élaborée et adoptée par l'ensemble de sa population. OUI ? NON ? »

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

L’entente de principe intervenue le 12 juin 1995 entre le Parti québécois, le Bloc Québécois et l’Action démocratique du Québec

Nous publions ci-dessous l'entente intervenue entre le Parti québécois, le Bloc québéois et l'AAction démocratique du Québec le 12 juin 1995 qui définit ce qui sera soumis à la négociation advenant une victoire du OUI au référendum. Ce texte décrit bien les buts visés par ces partis d'amorcer une démarche de négociation d'une souveraineté-partenariat même si les apsirations sociales et nationales portées par la démcarche référendaire, et particulièrement par le Camp du changement, exprimaient la volonté de "bâtir une nouvelle société québécoise." Ce projet de société du camp de changement était, lui, présenté dans la brochure intitutlée, Le Coeur à l'ouvrage.

Représentant le Parti québécois, le Bloc québécois et l'Action démocratique du Québec, nous convenons d'un projet commun qui sera soumis au référendum afin de répondre de manière moderne, décisive et ouverte à la longue quête des Québécois pour la maîtrise de leur destin.

Nous convenons de conjuguer nos forces et de coordonner nos efforts pour qu'au référendum de l'automne 1995, les Québécois puissent se prononcer pour un véritable changement : faire la souveraineté du Québec et proposer formellement un nouveau partenariat économique et politique au Canada, visant notamment à consolider l'espace économique actuel.

Les éléments de ce projet commun seront intégrés au projet de loi qui sera déposé à l'automne, sur lequel les Québécois se prononceront lors du référendum.

Nous croyons que ce projet commun est respectueux des vœux d'une majorité de Québécoises et de Québécois, qu'il est le reflet des aspirations historiques du Québec et qu'il incarne de façon concrète les préoccupations exprimées au sein des Commissions sur l'avenir du Québec.

Ainsi, notre projet commun rompt avec le statu quo canadien, rejeté par l'immense majorité des Québécois. Il est fidèle à la volonté d'autonomie des Québécois et fait en sorte que le Québec devienne souverain, perçoive tous ses impôts, vote toutes ses lois et signe tous ses traités.

Notre projet exprime aussi le souhait des Québécois de maintenir un lien souple et équitable avec nos voisins canadiens pour gérer en commun l'espace économique, notamment par la mise en place d'institutions communes, y compris de nature politique.

Nous sommes convaincus que cette proposition est conforme aux intérêts du Québec et du Canada, mais nous ne pouvons bien sûr préjuger de la décision que les Canadiens auront à prendre à cet égard.

Enfin, notre projet répond au vœu maintes fois exprimé ces derniers mois : que le référendum puisse rassembler le plus grand nombre de Québécois possible autour d'une proposition claire, moderne et ouverte.

Le mandat référendaire

Après une victoire du OUI au référendum, l'Assemblée nationale aura, d'une part, la capacité de proclamer la souveraineté du Québec, et le gouvernement sera tenu, d'autre part, d'offrir au Canada une proposition de traité sur un nouveau partenariat économique et politique, visant notamment à consolider l'espace économique actuel.

La question incorporera ces deux éléments.

L'accession à la souveraineté

Dans la mesure où les négociations se déroulent positivement, l'Assemblée nationale déclarera la souveraineté du Québec après entente sur le traité de partenariat.

Un des premiers gestes du Québec souverain sera la ratification du traité de partenariat. Ces négociations ne dureront pas plus d'un an, sauf si l'Assemblée nationale en décide autrement.

Dans la mesure où les négociations seraient infructueuses, l'Assemblée nationale pourra déclarer la souveraineté du Québec dans les meilleurs délais.

Le traité

Les nouvelles règles et la réalité du commerce international permettront à un Québec souverain, même sans partenariat formel avec le Canada, de continuer à bénéficier d'un accès aux marchés extérieurs, entre autres à l'espace économique canadien.

De plus, un Québec souverain pourra, de son propre chef, garder le dollar canadien comme devise.

Toutefois, étant donné l'ampleur des échanges économiques et l'intégration des économies québécoise et canadienne, il sera à l'avantage évident des deux États d'élaborer, par traité, un partenariat économique et politique.

Le traité engagera les parties et prévoira les mesures aptes à maintenir et à améliorer l'espace économique existant. Il établira les règles de partage des actifs fédéraux et de gestion de la dette commune.

Il prévoira de même la création et les règles de fonctionnement des institutions politiques communes nécessaires à la gestion du nouveau partenariat économique et politique.

Il prévoira la mise sur pied d'un Conseil, d'un Secrétariat, d'une Assemblée et d'un Tribunal de règlement des différends.

Prioritairement, le traité verra à ce que le partenariat ait la capacité d'agir dans les domaines suivants :

• l'union douanière ;

• la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux ;

• la politique monétaire ;

• la mobilité de la main-d'œuvre ;

• la citoyenneté.

En fonction de la dynamique des institutions communes et du rythme de leurs aspirations, rien n'empêchera les deux États membres de s'entendre dans tout autre domaine d'intérêt commun, tels que :

• le commerce intérieur, pour adapter et renforcer les dispositions de l'Accord sur le commerce intérieur ;

• le commerce international, pour convenir de positions communes sur l'exception culturelle dans l'OMC et l'ALENA ;

• la représentation internationale, pour que le partenariat parle d'une seule voix dans certaines instances internationales ;

• les transports, pour faciliter l'accès aux aéroports, harmoniser les politiques routières, ferroviaires et maritimes ;

• la défense, pour convenir d'une participation commune à des opérations de maintien de la paix ou à la coordination au sein de l'OTAN et du NORAD ;

• les institutions financières, pour définir la réglementation des banques à charte et les règles de sécurité financière ;

• les politiques fiscales et budgétaires, pour assurer la compatibilité des actions respectives ;

• la protection de l'environnement, pour fixer des objectifs communs sur la pollution transfrontalière et la gestion des matières dangereuses ;

• la lutte contre le trafic d'armes et de drogue ;

• les postes ;

• et toute autre matière d'intérêt commun.

Les institutions communes

1) Le Conseil

Le Conseil du partenariat, formé à parts égales de ministres des deux États, aura un pouvoir décisionnel quant à la mise en œuvre du traité. Les décisions du Conseil devront être unanimes : chacun y aura donc droit de veto.

Le Conseil sera soutenu par un secrétariat permanent, qui servira de liaison fonctionnelle avec les gouvernements et veillera au suivi des décisions.

À la demande du Conseil ou de l'Assemblée parlementaire, le Secrétariat fera des rapports sur tout sujet relatif à l'application du traité.

2) L'Assemblée parlementaire

Une Assemblée parlementaire du partenariat, formée de députés québécois et canadiens désignés par leurs assemblées législatives respectives, sera créée.

Elle examinera les projets de décision du Conseil du partenariat et lui fera ses recommandations. Elle pourra aussi adopter des résolutions sur tout sujet relatif à son application, notamment à la suite des rapports périodiques sur l'état du partenariat que lui adressera le Secrétariat.

Elle entendra en audiences publiques les dirigeants des commissions administratives bipartites chargées de l'application de certaines dispositions du traité.

La composition de l'Assemblée reflétera la répartition de la population au sein du partenariat : le Québec y détiendra 25 % des sièges.

Le financement des institutions du partenariat sera paritaire, sauf pour les dépenses occasionnées par les parlementaires, qui seront à la charge de chaque État.

3) Le Tribunal

Un tribunal sera mis sur pied pour régler les différends relatifs au traité, à son application et à l'interprétation de ses dispositions. Ses décisions lieront les parties.

On pourra s'inspirer, pour ses règles de fonctionnement, des mécanismes existants tels que le Tribunal de l'ALENA, celui de l'Accord sur le commerce intérieur ou celui de l'Organisation mondiale du commerce.

Le comité

Un comité d'orientation et de surveillance des négociations, formé de personnalités indépendantes agréées par les trois partis (PQ, BQ, ADQ), sera créé. Sa composition sera dévoilée au moment jugé opportun.

Ce comité :

1. sera impliqué dans le choix du négociateur en chef ;

2. pourra déléguer un observateur à la table des négociations ;

3. conseillera le gouvernement sur la marche des négociations ;

4. informera le public sur le processus et l'avancement des négociations.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Élection municipale 2025 – Réponses des partis aux demandes de la Table citoyenne Littoral Est

Québec, le 23 octobre 2025 – Au cours des dernières semaines, la Table citoyenne Littoral Est a interpellé les principaux partis en lice à la mairie de Québec, ainsi que leurs candidats et candidates des districts Vieux-Limoilou, Maizerets-Lairet et Robert Giffard afin qu'ils se prononcent sur nos dix revendications, sous la thématique « Des quartiers PAR ou POUR les

citoyen.nes ».

Dans le cadre de cette démarche, nous avons convié l'ensemble des candidats et candidates de ces districts à marcher avec nous dans le quartier, afin d'engager un dialogue directement sur le terrain, en lien avec nos revendications. Seule l'équipe de Leadership Québec n'a pas donné suite à notre invitation. À la suite de ces marches, les différents partis nous ont transmis leurs positions concernant chacune de nos revendications, que nous avons résumées dans le tableau disponible. Les équipes de Respect Citoyens et de Leadership Québec ont quant à elles préféré ne pas répondre par écrit à nos demandes. Nous déplorons ce choix et y voyons un manque de considération à l'égard des préoccupations citoyennes portées par la Table.

L'équipe de Québec Forte et fière (QFF), bien que n'ayant pas formulé d'engagements clairs sur plusieurs de nos demandes, montre une certaine ouverture à évaluer l'option d'un accès gratuit à la plage de la Baie de Beauport, à verdir le site de l'ancien dépôt à neige d'Estimauville en concordance avec la Vision d'aménagement des quartiers de la Canardière, à entamer une réflexion sur un accès cyclable à la Baie de Beauport par Henri-Bourassa et à poursuivre le travail pour le Centre social autogéré avec la communauté mobilisée. Nous soulignons leur engagement en faveur du logement social en doublant « les investissements actuels dans la réserve foncière pour le logement social, passant de 16M en 2025 à 32M en 2029 », dans l'optique de permettre au logement social d'atteindre 20% du parc de logement locatif d'ici 2040. Elle s'engage également à protéger davantage les chambreurs et chambreuses par l'exercice du droit de préemption sur « les maisons de chambre à risque de fermeture sur notre territoire ». Nous sommes cependant déçu.es de leur refus de s'opposer au projet de terminal de conteneurs de QSL, prétextant qu'« il n'y a pas de projet de conteneurs qui a été déposé par QSL ou le Port de Québec » alors que les signes d'avancement de ce projet sont évidents depuis plusieurs semaines, tant du côté du Port de Québec que dans les médias.

Pour leur part, l'équipe de Transition Québec présente un ambitieux plan en matière de logement social incluant l'utilisation du droit de préemption afin d'acquérir des terrains, la création d'un programme municipal de logement social intitulé « Je me loge » ainsi qu'une politique d'inclusion de logement social pour les projets privés comprenant au moins 50 logements. Leurs engagements s'accompagnent d'une volonté de soutenir la création de 1200 nouvelles unités de logement social annuellement. Transition Québec est le seul parti qui s'engage à refuser le projet de terminal de conteneurs de QSL et à reconnaitre formellement le projet de Centre social autogéré au Garage municipal comme un « commun » s'inscrivant dans un partenariat public commun avec la Ville de Québec.

Enfin, l'équipe de Québec d'abord propose un ambitieux plan de corridor de biodiversité incluant la transformation de l'ancien dépôt à neige d'Estimauville en forêt urbaine. Nous sommes également satisfait.es de leur engagement à construire 1000 nouveaux logements sociaux par année, soit le double de l'objectif actuel, à garantir un accès gratuit à la place de la Baie de Beauport et à engager une négociation avec le ministère des Transports, actuel propriétaire du viaduc menant à la Baie de Beauport par Henri-Bourassa, afin d'y instaurer une piste cyclable. Finalement, la position de Québec d'abord concernant le projet de terminal de conteneurs de QSL nous déçoit également, mais nous soulignons leur intention d'imposer des critères d'impacts environnementaux avant une éventuelle acceptation du projet.

Au cours des semaines restantes à la campagne, nous invitons les citoyens et citoyennes du

Littoral Est à prendre connaissance des demandes formulées par la Table citoyenne Littoral Est et à les faire valoir à l'ensemble des candidates et candidats du secteur.

Liste complète des demandes de la Table et des réponses officielles des partis disponibles ici.

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

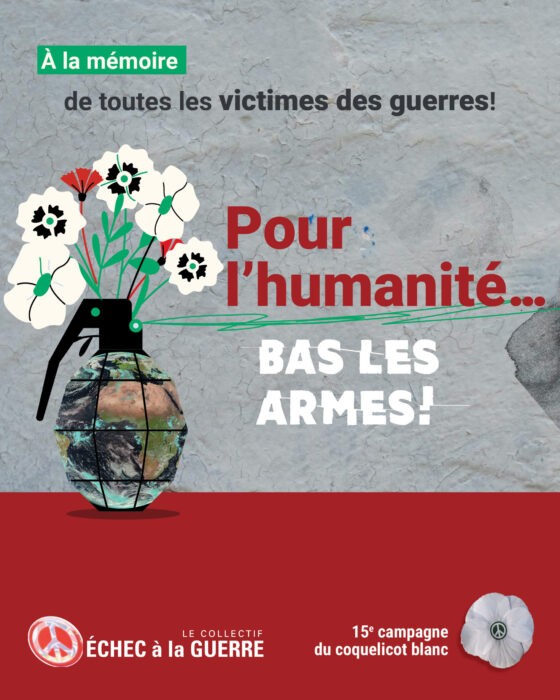

S’opposer à l’industrie d’armement militaire : le municipal aussi doit le faire !

Dans un contexte marqué par l'escalade des conflits armés à l'international et l'augmentation du budget de la défense canadienne vers une cible annuelle en 2035 de 5 % du PIB, soit 150 milliards de $ ou 32 % du budget fédéral, plus que jamais, un mouvement populaire pour la paix et contre le militarisme doit prendre sa place dans l'espace public.

Tiré du Journal Entrée Libre

21 octobre 2025

Marianita Hamel pour Solidarité Populaire Estrie

Contre la course à l'armement militaire, nous affirmons notre appartenance au camp du vivant et à notre humanité. Cela signifie entre autres de prioriser la protection de la biodiversité, la dignité humaine sans discrimination et dénoncer vigoureusement les génocides, dont celui du peuple palestinien par l'État d'Israël.

Les milliards de $ investis dans les activités militaires au Canada engraissent les profits des compagnies d'armement qui alimentent les guerres et génocides. La fabrication et l'utilisation des armements militaires ont des conséquences catastrophiques sur la biodiversité et la souveraineté alimentaire des populations à travers le monde. Pendant ce temps, l'austérité imposée fait des ravages dans nos hôpitaux, nos écoles, nos logements sociaux et autres services publics.

Les mouvements sociaux ont un rôle historique à jouer pour faire percer dans l'espace public un discours de paix et de désescalade des conflits armés. Nous demandons aux élu·es de tous les niveaux de gouvernement de prendre position pour choisir l'humanité et rejeter le militarisme !

Nous demandons à la Ville de Sherbrooke qu'elle s'engage à agir avec tous les moyens dont elle dispose pour une désescalade des conflits armés en adoptant la résolution suivante :

Que la Ville de Sherbrooke prenne position contre toutes activités de compagnies d'armement militaire sur son territoire, que ce soit des activités liées à la production, la distribution, la recherche ou l'administration d'un siège social.

Cette campagne locale est liée à la campagne annuelle du coquelicot blanc du Collectif Échec à la guerre.

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Pour des milieux de vie justes et viables - Comment aborder la transition socio-écologique en niveau local ?

À travers le Québec, les municipalités font face à plusieurs crises interreliées, et la transition socio-écologique, comme réponse à ces crises, ne peut plus attendre. Les municipalités disposent de leviers essentiels pour entamer ces transformations vers des milieux de vie justes et viables.

Dans cette optique, le Front commun pour la transition énergétique publie un document dans le cadre des élections municipales 2025 qui s'intitule Campagne municipale 2025 - Pour des milieux de vie justes et viables - comment aborder la transition socio-écologique au niveau local ? Vous pouvez le consulter ci-dessous.

Lors de la constitution des nouvelles équipes municipales cet automne, il est primordial que ces transformations soient au cœur des discussions et des actions. Ce document vise à guider et outiller les municipalités et les MRC dans l'élaboration de leurs politiques publiques municipales, en présentant 9 orientations réunies sous 3 thématiques : les collectivités, le transport et l'énergie. Ces orientations sont soutenues par des actions concrètes, et accompagnées de plusieurs ressources informatives et inspirantes.

Introduction

Le Québec, comme l'ensemble de la planète, fait face à une série de crises interreliées qui mettent en danger nos sociétés : catastrophe climatique, effondrement de la biodiversité,

inégalités sociales croissantes, insécurité économique, tensions démocratiques.

Maintenir des communautés viables et justes dans ce contexte de polycrise exige une réponse urgente, coordonnée et ancrée dans les territoires. La transition socio-écologique — une transformation sociale, écologique et économique pour répondre à ces défis — ne peut plus attendre. Celle-ci doit être ambitieuse, systémique, porteuse de justice sociale et profondément démocratique.

Les municipalités, en tant que gouvernements de proximité, sont au cœur de cette transformation. Elles sont les premières à ressentir les impacts de l'urgence climatique — inondations, canicules, stress sur les infrastructures et les services publics — et les premières

interpelées par les citoyen·nes en quête de solutions concrètes. Ce sont aussi

elles qui sont le plus près du quotidien des citoyen·nes.

Par leur capacité à planifier l'aménagement du territoire, à organiser les transports, à soutenir le logement, l'alimentation, les services communautaires, les loisirs, les milieux naturels et la participation citoyenne, elles disposent de leviers essentiels pour orienter la transition à l'échelle locale.

Cela leur donne une connaissance fine des besoins du terrain. Cette proximité leur confère une légitimité démocratique et une capacité de mobilisation qui ne peut être ignorée.

Elles peuvent donc jouer un rôle d'influence crucial auprès du gouvernement du Québec, en faisant entendre la voix des communautés sur les choix structurants à venir.

Mais, compte tenu de la complexité des enjeux et les réalités locales extrêmement variées — métropole, ville de taille moyenne ou municipalité rurale, activité industrielle, forestière ou

agricole, etc. — aucune transformation durable ne pourra se faire sans la participation active des personnes concernées. La planification locale et démocratique, le dialogue social, la concertation avec les groupes de la société civile — dont les travailleurs et travailleuses — ainsi que la prise en compte des savoirs citoyens, autochtones et scientifiques sont les

piliers d'une transition juste, inclusive et respectueuse des écosystèmes. Miser sur l'intelligence collective, c'est se donner les moyens de bâtir des solutions mieux adaptées, plus justes et plus largement partagées.

Dans le cadre de la campagne en vue des élections municipales du 2 novembre 2025 et lors de la constitution des nouvelles équipes municipales, il est primordial que la transition socio-écologique soit au cœur des discussions et des actions. Cet automne doit être l'occasion d'un

véritable tournant dans l'application de politiques ambitieuses, cohérentes et courageuses pour lutter contre les crises et leurs causes.

Ce document se veut un outil pour réfléchir à ces actions, offrant des orientations englobantes pour toutes les municipalités et les Municipalités régionales de comté (MRC). Il présente également des actions concrètes pour appuyer les municipalités qui veulent

prendre le virage de la transition socio-écologique avec ambition, cohérence et courage. Il y a beaucoup à faire, et les actions qui figurent ici ne représentent qu'une partie de l'ensemble

des transformations nécessaires. Plusieurs ressources supplémentaires se trouvent dans la section « Pour aller plus loin » et peuvent être une source d'information et d'inspiration. ■

LE PALIER LOCAL, UN LEVIER POUR DES CHANGEMENTS AU PROVINCIAL ?

En se regroupant — par exemple au sein des unions municipales ou des coalitions

thématiques —, les municipalités peuvent faire pression de manière coordonnée pour

obtenir des changements législatifs, des budgets ou des programmes adaptés aux

réalités locales. Elles peuvent aussi adopter des résolutions ambitieuses, expérimenter

des projets pilotes ou adopter des règlements innovants qui deviennent des modèles à

l'échelle du Québec. Ainsi, en démontrant la faisabilité et l'appui citoyen de certaines

mesures, elles peuvent créer un rapport de force favorable et obligent le

gouvernement provincial à emboiter le pas.

Les villes et les MRC sont témoins de la réalité quotidienne de millions de

Québécois·es ; leur mobilisation envoie un message politique fort et rend

incontournable l'adoption de mesures provinciales à la hauteur de la crise climatique. ■

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Les Québécoises et les Québécois soutiennent la transformation des villes et des villages pour relever les défis collectifs

Québec, le 23 octobre 2025 – Alors que les futures équipes municipales auront de nombreux défis à relever, la population se montre favorable aux transformations des milieux de vie nécessaires pour bâtir des collectivités résilientes, équitables et prospères, selon un sondage Léger [2] réalisé pour Vivre en Ville. Une écrasante majorité de la population estime que les municipalités doivent construire davantage d'habitations, dans des milieux de vie complets, et mettre en place des aménagements sécuritaires pour les déplacements actifs. Les Québécois et Québécoises envoient un message clair : ils veulent des villes qui passent à l'action.

« Les citoyens veulent que les municipalités agissent face à la crise de l'habitation et pour améliorer leur qualité de vie. Les Québécois ont compris le virage qui doit être pris en matière d'aménagement urbain pour relever ces défis », déclare Christian Savard, directeur

général de Vivre en Ville.

Un appui massif aux actions locales

Le sondage révèle que les Québécoises et les Québécois souhaitent que leurs municipalités agissent sur tous les fronts :

* Densification soutenue : une nette majorité est d'accord pour augmenter l'offre d'habitation à même les quartiers existants plutôt que de s'étaler, surtout si cela permet de protéger la nature et les terres agricoles. L'option de la densification (56 %) obtient presque trois fois plus d'appui que celle de l'étalement (21 %), et sept fois plus d'appui que l'option de ne pas construire davantage de logements (8 %).

* Proximité et qualité de vie : les trois quarts des répondants jugent important de pouvoir accéder à des commerces et services à distance de marche.

* Mobilité active sécuritaire : les trois quarts des répondants veulent que les municipalités mettent en place des aménagements visant à améliorer la sécurité des personnes qui se déplacent à pied ou à vélo.

* Logement abordable : 79 % des répondants appuient les initiatives municipales visant à accélérer la construction d'habitations et à prioriser le logement à but non lucratif.

Les 12 travaux de nos collectivités soutenus partout au Québec

Les résultats du sondage démontrent qu'un modèle de développement plus sobre, axé sur la proximité, la mobilité durable et une offre d'habitation répondant aux besoins, est non seulement souhaitable, mais largement soutenu par la population. Ils témoignent ainsi de l'appui d'une large majorité de la population, partout au Québec, à chacun des « 12 travaux de nos collectivités [3] » présentés par Vivre en Ville dans le cadre des élections municipales.

« Densifier, ce n'est pas empiler du béton, c'est rapprocher les gens, protéger notre territoire, favoriser le transport collectif et améliorer la qualité de vie de tous. Les villes actives sont des villes vivantes : avoir un parc, une école et une épicerie à distance de marche, c'est le vrai progrès, celui qui améliore la qualité de vie de tous et toutes. Moins de déplacements, c'est plus de temps pour vivre. », conclut Jeanne Robin, directrice principale de Vivre en Ville.

Le sondage complet est disponible ici. [1]

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

De la Marche mondiale des femmes à Mères au front L’écoféminisme décolonial en action au Québec

Le 18 octobre 2025, un moment historique a eu lieu. Dans la ville de Québec, grâce à l'effort de la Coordination du Québec pour la Marche mondiale des femmes ainsi que de très nombreux groupes, près de 20 000 personnes (essentiellement des femmes) ont occupé la rue.

Par Claudia Santibanez, Chargée de mobilisation à Mères au front

Cette même journée, des mobilisations féministes, éco-féministes, se produisaient presque simultanément dans plusieurs villes sur le globe, montrant que ces luttes n'ont ni langue, ni frontières ; que nous sommes encore en marche, et tant qu'il le faudra.

En 1995, 800 femmes ont marché sur les routes du Québec en réclamant « Du pain et des roses ». Trente ans plus tard, des mères se lèvent aux côtés des Premières Nations, les gardien·ne·s des territoires ancestraux, contre des projets capitalistes qui menacent de livrer un tiers des forêts publiques à l'industrie. Cette continuité des luttes n'est pas un hasard : elle révèle l'émergence d'un écoféminisme décolonial qui lie indissociablement justice sociale, égalité des femmes, protection de l'environnement et reconnaissance des droits des personnes autochtones.

Puisée à même l'expérience transformatrice « Du pain et des roses » de 1995, c'est dans ce terreau fertile de l'engagement féministe québécois que la Marche mondiale des femmes trouve racine, portée par la Fédération des femmes du Québec, et sous l'impulsion de nulle autre que la militante et femme politique féministe, Françoise David. Cette émergence nouvelle était alors la démonstration tangible de la puissance de la mobilisation citoyenne, particulièrement celle des femmes, une voix jusqu'alors peu visible au Québec. Cette marche de dix jours - Du pain et des roses - qui a rassemblé des centaines de femmes afin de parcourir 200 kilomètres à pieds, portait déjà en elle les germes d'une vision écoféministe : réclamer à la fois du pain (les besoins essentiels) et des roses (la qualité de vie, la beauté, la solidarité et la dignité).

Il est également très intéressant d'observer que l'évolution de la Marche mondiale des femmes, parallèlement à celle du mouvement Mères au front, illustre parfaitement la manière dont les mouvements sociaux s'adaptent aux défis de leur époque. Si les marcheuses de 1995 réclamaient une justice économique et une dignité sociale, les Mères au front d'aujourd'hui élargissent cette vision en incluant le futur du vivant, des enfants, et de la Nature, en tant que luttes essentielles à la survie de toute l'humanité.