Derniers articles

Loi LGBTIphobe en Géorgie : joue-la comme Poutine ?

Le 17 septembre, le parlement géorgien a voté une loi LGBTphobe, “sur les valeurs familiales”, très inspirée de la nouvelle version de la loi russe contre “la propagande homosexuelle”, révisée en 2022.

Tiré de Gauche anticapitaliste

30 septembre 2024

Par Goto Van Kern

Cette loi a été votée à 84 voix pour et 0 contre après que l'opposition ait appelé au boycott du vote. Ce texte interdit “la propagande des relations homosexuelles et de l'inceste” à la télévision et dans les écoles ainsi que les rassemblements et manifestations qui feraient “la promotion des relations homosexuelles.”(1)

Bizarrement, la presse francophone est muette sur le fait que la loi bannit également les transitions de genre, l'adoption pour les couples de même genre et les personnes transgenres et met fin à la reconnaissance vis-à-vis des mariages des couples de même genre formés à l'étranger. (2) (3)

Ceci est dans la droite continuité de la complicité passive des autorités avec les LGBTIphobes, la police ayant assisté sans intervenir face aux attaques violentes contre la Pride de Tbilissi de 2023 par des milices homophobes orthodoxes. (4)

En 2021, une autre attaque avait eu lieu contre des locaux d'organisations LGBTI lors de la Pride. L'Église orthodoxe géorgienne (qui est la religion d'État dans le pays) avait appelé ce jour-là à organiser des prières publiques contre “ce grave péché.” Une cinquantaine de journalistes avaient alors été brutalisés et un cameraman était décédé quelques jours plus tard. (5)

La classe dominante géorgienne est traversée d'aspirations contradictoires qui s'expriment au niveau politique : d'un côté, la présidente Salomé Zourabichvili (qui a alors tenté d'utiliser son droit de veto sans succès face à cette loi) représente une frange cherchant à se rapprocher de l'Union Européenne à l'instar d'autres pays comme l'Ukraine ou la Moldavie, une ambition qui est même inscrite dans la Constitution géorgienne. De l'autre, le parti majoritaire au parlement, “Rêve géorgien” qui, depuis 2021 (peu de temps après sa victoire aux élections législatives), semble avoir retourné sa veste, en passant d'une doctrine sociale-libérale, pro-UE et OTAN, pour se tourner vers le bloc russe. La Russie a par ailleurs plusieurs bases militaires sur le territoire géorgien pour soutenir les séparatistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud.

“Rêve géorgien” a été fondé par l'oligarque Bidzina Ivanichvili , 624e fortune mondiale selon le classement de Forbes, ayant fait fortune dans la métallurgie et la finance suite à l'effondrement de l'URSS. Son parcours politique est plus que mouvementé mais il est probablement l'un des hommes les plus puissants et influents du pays. Il est récemment revenu sur le devant de la scène en tant que président de son parti après avoir intrigué dans les coulisses pendant de longues années. (6) (7)

Ce revirement politique à 180° du parti peut faire penser à une influence peu subtile du Kremlin à travers la figure d'Ivanichvili. La stratégie homophobe de “Rêve géorgien” semble en effet avoir un double intérêt : à la fois pour cultiver un électorat réactionnaire orthodoxe très opposé aux droits LGBTI (91% de la population considère l'homosexualité comme un comportement “injustifiable”) mais aussi comme une stratégie de pourrissement pour éloigner la Géorgie de l'Union Européenne. (8)

Le parti s'est également illustré pour avoir récemment fait passer une loi encore une fois très similaire à l'arsenal législatif russe sur “l'influence étrangère”, soulevant un tollé et des mobilisations fortes à travers le pays. La loi impose aux ONG ou médias recevant plus de 20% de leur financement de l'étranger de s'enregistrer en tant qu' »organisation poursuivant les intérêts d'une puissance étrangère » et de se soumettre à un strict contrôle administratif. (9)

“Rêve géorgien”, en faisant franchir au pays un certain nombre de lignes rouges, est bien parti pour empêcher le pays d'intégrer le bloc de l'UE/OTAN, ou à tout le moins, de ralentir son adhésion à un moment critique pour un régime poutinien qui se vit comme une forteresse assiégée.

L'avancée des droits LGBTI en Géorgie avait été timide mais néanmoins initiée en 2014, notamment à travers la promulgation d'une série de lois anti-discrimination, sans doute dans l'objectif d'intégrer l'Union européenne.

Le retour de bâton s'est fait en 2019, avec la création de milices homophobes sponsorisées par un homme d'affaires du nom de Levan Vassadze, le bien nommé « Conseil des vrais hommes » qui avait pour ambition de perturber la semaine des fiertés dans la capitale ou, dans leur vocable fleuri, « éradiquer le péché et l'hérésie ». Leur mode opératoire consistait à se constituer en groupes de 10 ou de 100 personnes, avec un chef à la tête de chaque entité, et de se doter de signes distinctifs : un brassard blanc et une matraque. Il s'agit donc bien de milices fascistes qui, malgré que le ministère de l'Intérieur ait lancé une procédure pénale pour « création de groupes illégaux et participation à ces groupes ». Levan Vassadze ne semble pas avoir eu de problèmes avec la justice puisqu'il a annoncé se lancer en politique 2 ans plus tard avec son parti fasciste Eri. Son projet électoral a heureusement fait long feu, après avoir recueilli 651 votes à une élection locale. Cependant, les perturbations aux Prides de 2021 et 2023 portent indéniablement le sceau de Vassadze. (10)

Le lendemain de l'adoption de cette loi sur “les valeurs familiales”, un transféminicide a eu lieu sur la personne de Kesaria Abramidzé, actrice et influenceuse transgenre. Le suspect principal, l'ex-petit ami également accusé de harcèlement par la victime peu de temps avant les faits, a été appréhendé par les autorités. Cet assassinat est la suite logique d'une loi qui déshumanise les personnes LGBTI en les mettant sur le même pied que les personnes coupables d'inceste.

Dans son état des lieux sur le pays, Amnesty International souligne l'inaction complice qu'a déjà eu la justice géorgienne avec les violences sexistes. Dans l'affaire Gaidukevich c. Géorgie, la Cour européenne des droits de l'homme a statué que le gouvernement avait violé le droit à la vie et l'interdiction de la discrimination en négligeant de protéger une victime de violence domestique et en ne menant pas d'enquête sur son suicide présumé.

Cis ou trans, les féminicides menacent toutes les femmes et il est certain que les féministes géorgiennes devront faire preuve de vigilance et serrer les rangs face au traitement juridique de cette affaire. (11) (12)

La réaction de l'Union européenne à l'adoption de la loi sur “les valeurs familiales” a été rapide mais pas très intelligente. Outre les grands discours toujours un peu creux des diplomates condamnant avec plus ou moins de fermeté l'adoption de la loi LGBTIphobe, des mises en garde contre le pays ont été proférées, l'UE menaçant la Géorgie de suspendre les accords de libre circulation qui avaient été conclus. Ces sanctions diplomatiques vont justement mettre en danger les personnes LGBTI qui vont devoir fuir le pays, les discriminations risquant bien de ne pas s'arrêter là et le droit à l'asile en UE étant de plus en plus mis à mal.

Malgré le tournant pro-russe après les élections de 2020 qui aurait pu être vécu comme une trahison, les sondages indiquent qu'une large majorité de Géorgien.ne.s soutient le parti pour les prochaines élections fin octobre. Il semble donc que l'homophobie et l'autoritarisme soient en Géorgie une stratégie électorale gagnante pour “Rêve géorgien.” Et la situation va s'aggraver, le parti ayant annoncé vouloir “punir” ses adversaires en bannissant les partis d'opposition. (13) (14)

Pour accueillir les réfugié.e.s de Géorgie, ouvrons les frontières plutôt que de les verrouiller davantage !

Photo : France, Paris, 2021-06-26. Marche des fiertés. Photographie de Martin Noda / Hans Lucas. Source : Photothèque rouge du NPA-l'Anticapitaliste

Print Friendly, PDF & Email

Notes

1. https://www.rtbf.be/article/georgie-la-loi-sur-les-valeurs-familiales-restreignant-les-droits-des-lgbt-adoptee-par-le-parlement-11435833

2. https://www.aljazeera.com/news/2024/9/17/georgias-parliament-approves-law-curbing-lgbtq-rights

3. https://www.lemonde.fr/en/lgbtq/article/2024/09/17/georgia-passes-controversial-bill-restricting-lgbtq-rights_6726387_211.html

4. https://www.amnesty.org/fr/location/europe-and-central-asia/eastern-europe-and-central-asia/georgia/report-georgia

5. https://www.thepinknews.com/2023/07/09/anti-lgbtq-mob-storm-tbilisi-pride-georgia

6. https://www.forbes.com/profile/bidzina-ivanishvili

7. https://fr.wikipedia.org/wiki/Bidzina_Ivanichvili

8. https://www.equaldex.com/surveys/justifiability-of-homosexuality

9. https://www.rtbf.be/article/georgie-pres-de-200-ong-veulent-refuser-d-obeir-a-la-loi-polemique-sur-l-influence-etrangere-11380876

10. https://www.courrierinternational.com/article/societe-des-milices-armees-se-constituent-en-georgie-contre-les-lgbt

11. https://www.rtbf.be/article/en-georgie-au-lendemain-du-vote-d-une-loi-anti-lgbt-kesaria-abramidze-une-celebre-influenceuse-transgenre-est-poignardee-11437638

12. https://www.thepinknews.com/2024/09/19/georgia-kesaria-abdramidze-found-dead/?utm_content=1726759202&utm_medium=social&utm_source=facebook

13. https://www.politico.eu/article/georgia-prime-minister-irakli-kobakhidze-eu-visa-free-travel-agreement-election-democratic-backsliding-rule-of-law

14. https://www.politico.eu/article/georgia-opposition-ban-georgian-dream-elections-peter-stano-eu-accession-foreign-agent-law

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Grande manifestation et performances artistiques à Rouyn-Noranda le 13 octobre dès 13h !

Montréal, le mercredi 2 octobre 2024 – Le 13 octobre prochain, les rues de Rouyn-Noranda seront le théâtre d'une grande marche sur la qualité de l'air et le droit à un environnement sain et sécuritaire.

Au-delà de la marche elle-même et du message qui est porté, l'action du 13 est un exemple rare d'implication engagée des artistes, et de la solidarité entre le reste du Québec et Rouyn-Noranda. La manifestation sera ponctuée d'actions puissantes, dérangeantes et symboliques. Répondant à l'appel de Mères au front de Rouyn-Noranda et leurs allié·es, plusieurs artistes et personnalités publiques seront présent·es, notamment Ève Landry, Alexandre Castonguay, Anaïs Barbeau-Lavalette, Steve Gagnon, Véronique Côté et Laure Waridel. Elles présenteront une performance artistique marquante en fin de parcours, accompagnée par la musique de Chloé Lacasse, avec des prises de paroles et des témoignages touchants des habitant·es de ce que le gouvernement appelle la zone tampon. I

l y aura également une prestation de la troupe de danse Copper Crib. Les citoyen·nes de Rouyn-Noranda, de l'Abitibi-Témiscamingue et d'ailleurs au Québec sont invité·es à participer à l'événement en solidarité.

Un événement de solidarité en soutien à une zone sacrifiée du Québec

Pour plusieurs, le dossier de Rouyn-Noranda a été réglé suite à l'autorisation ministérielle de 2023, mais la norme nationale sur l'émission d'arsenic de 3 ng/m3 n'est toujours pas respectée dans la ville. Il n'est pas prévu non plus pour l'instant qu'elle soit respectée, la Fonderie Horne étant tenue seulement de graduellement diminuer les émissions à 15 ng/m3 (soit 5 fois la norme) avant de présenter un éventuel plan. Pour permettre l'obtention de métaux critiques, le gouvernement québécois accepte d'exposer la population à des taux d'arsenic qu'il sait lui-même être dangereux.

L'an dernier, la marche avait permis de mobiliser près de 1000 personnes venues de partout. L'objectif cette année est encore une fois de répondre à l'invitation de citoyen·nes de Rouyn-Noranda qui en appellent à la solidarité de l'ensemble de la province. Cette activité a pour objectif de sensibiliser le gouvernement du Québec et leurs habitant·es au fait que, tant qu'il aura une zone sacrifiée au Québec, toute la population québécoise est concernée.

Crédit : Maude Desbois

Un combat qui est loin d'être terminé

Depuis des années, la population de Rouyn-Noranda est exposée à de l'arsenic, du plomb, du cadmium, du nickel, du cuivre et du dioxyde de soufre à des taux beaucoup plus élevés que partout ailleurs au Québec. Au moins 25 contaminants sont mesurés dans l'air, l'eau, la neige ou les sols des environs. Plusieurs de ces contaminants sont des cancérigènes et des neurotoxiques sans seuil, ce qui signifie qu'ils entraînent des risques quelle que soit la dose. Les normes sont déjà un compromis.

Au-delà d'une question environnementale, la question de Rouyn est une question de santé publique et même de vision globale de notre développement économique. Le gouvernement accepte de sacrifier des populations à proximité d'usines, de mines, d'industries, etc. pour le bien de l'économie québécoise, à Rouyn-Noranda mais aussi ailleurs. Il les abandonne.

Les permis de polluer accordés par le gouvernement à la Fonderie Horne exposent la population à des risques accrus de maladie du système nerveux, de cancers du poumon et des voies urinaires et un plus grand nombre de naissances de bébé de faible poids et des issues de grossesse défavorables.

Déjà, on observe que :

● L'espérance de vie est inférieure de 5 à 7 ans dans certains quartiers comparativement à la moyenne québécoise ;

● La prévalence de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC) est environ 42% plus élevée qu'ailleurs au Québec ;

● La prévalence de l'asthme est de 17% plus élevée qu'ailleurs au Québec ;

En 2018, une étude a montré que les enfants du quartier Notre-Dame étaient en moyenne quatre fois plus imprégnés à l'arsenic que ceux d'Amos. À cause de leur long passé d'exposition aux métaux lourds, les résident·es de Rouyn-Noranda sont donc plus vulnérables. Il y a urgence qu'ils et elles cessent d'être empoisonné·es par les émissions toxiques de la Fonderie Horne.

« Quelle est la stratégie du gouvernement et de la santé publique dans tout ça ? Plusieurs de ces contaminants sont des substances cancérigènes et neurotoxiques sans seuil. Malgré cela, on autorise Glencore à en émettre plus qu'ailleurs en province, et ce depuis des décennies. C'est ridicule et complètement irresponsable. Nous devons poursuivre le combat, notre santé et celle de nos enfants en dépendent. Assez c'est assez ! »

– Isabelle Fortin-Rondeau, mère au front à Rouyn-Noranda

Pour Laure Waridel, écosociologue, il s'agit d'un enjeu national.

« Se mobiliser pour faire cesser le dépassement des normes environnementales à Rouyn-Noranda est nécessaire, non seulement pour protéger la santé des enfants de Rouyn-Noranda, mais aussi pour éviter qu'on fasse pareil ailleurs. Je me réjouis qu'autant de personnalités publiques aient répondu à l'appel. C'est avec fierté que nous marcherons à vos côtés le 13 octobre prochain. Nos gouvernements doivent prendre leurs responsabilités face aux défis environnementaux qui s'accumulent, c'est ce que nous allons leur rappeler. »

– Laure Waridel, écosociologue, professeure associée à l'Institut des sciences de l'environnement de l'UQAM et co-instigatrice de Mères au front

« J'ai honte de notre gouvernement, à genoux devant une entreprise mafieuse qui empoisonne nos enfants sans remords. Il est de notre ressort de ne pas plier : si on accepte qu'une entreprise achète son droit de polluer, si on accepte que les citoyen.nes de Rouyn soient sacrifié.es, ça sera aussi, un jour, notre tour. Il est de notre ressort de s'insurger. Alors non, « IL NE SERA PAS QUESTION DE SE FERMER LA GUEULE. »

– Anaïs Barbeau-Lavalette, autrice, cinéaste et co-instigatrice de Mères au front

Grande marche à la place de la citoyenneté à Rouyn-Noranda

Dimanche 13 octobre dès 13 h

Pour l'Action de grâce, les Mères au front de Rouyn-Noranda et leurs allié·es invitent la population du Québec à les rejoindre pour exiger un environnement sain et sécuritaire et manifester leur refus que leurs corps et celui de leurs enfants soient des zones sacrifiées. Performance artistique et musicale de Mères au front par Eve Landry, Alexandre Castonguay, Anaïs Barbeau-Lavalette, Steve Gagnon, Véronique Côté, Chloé Lacasse, Laure Waridel et plusieurs autres.

Pour connaître tous les détails sur la marche et les performances artistiques et musicales, suivez la page Facebook de Mères au front de Rouyn-Noranda et leurs allié-e-s (https://www.facebook.com/MeresAuFrontRouynNoranda) .

À propos de mères au front (http://Événements organisés cet automne)

Avec plus de 30 groupes locaux dans les différentes villes et villages du Québec et au-delà, Mères au front est un mouvement décentralisé qui regroupe des milliers de mères, grand-mères et allié.es de tous les horizons politiques, économiques, professionnels et culturels. À travers leurs actions, elles demandent aux élu.es de mettre en place les mesures qui s'imposent pour protéger l'environnement dont dépend la santé et la sécurité de tous les enfants.

SALLE DE PRESSE VIRTUELLE (https://www.dropbox.com/scl/fo/gf29nq5vxxdv62f0j9175/ALbPO1zUsVlErzLjJNaSCBU?rlkey=m8ji2iiicsvlzh1iod5p7gaog&st=uqwxgmfg&dl=0)

https://www.facebook.com/MeresAuFront/?locale=fr_FR

https://www.instagram.com/meresaufront/

https://meresaufront.org/

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Un Plan Nature cohérent, mais qui doit être mis en oeuvre rapidement

À l'aube de la COP16 sur la biodiversité qui débutera à Cali dans quelques jours, Nature Québec accueille positivement le Plan Nature du gouvernement du Québec. L'organisation environnementale est d'avis que ce plan est cohérent et qu'il traduit en actions concrètes des engagements que le Québec a pris en 2022 en se disant lié au Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal. Nature Québec invite donc le gouvernement Legault à rapidement mettre en œuvre ce plan pour faire sa part dans l'effort mondial visant à arrêter et inverser le déclin de la biodiversité.

Avec son Plan Nature, le gouvernement du Québec réaffirme notamment son intention de conserver 30 % du territoire d'ici 2030 et de bonifier l'accès de la population à la nature. Nature Québec souligne que le Plan Nature amorce une réflexion sur les causes indirectes du déclin de la biodiversité, dont nos modes de consommation, bien que l'organisation soit d'avis que cette réflexion devrait aller plus loin encore. Nature Québec salue également la volonté d'impliquer l'ensemble de la société dans la mise en œuvre du Plan Nature, dont la population, mais aussi les entreprises, les investisseurs et les différents ordres de gouvernement, tout comme la reconnaissance de l'importante contribution des Premiers peuples à la conservation de la biodiversité.

Nature Québec estime cependant que l'aménagement forestier est l'angle mort du Plan Nature. L'organisation rappelle que 92 % de la forêt québécoise est en terres publiques, et que le déclin alarmant des populations de caribous forestiers et montagnards est le signe que la gestion de la forêt n'est actuellement pas durable, contrairement à ce qui est affirmé dans le Plan Nature.

Si l'organisme demande au gouvernement du Québec de mettre en œuvre son Plan Nature dans les plus brefs délais, cela ne devrait pas le dispenser de trouver des solutions viables pour le secteur forestier.

« Le Plan Nature présenté aujourd'hui est globalement cohérent, mais évite sciemment l'enjeu de la gestion des forêts. Une réforme du régime forestier est essentielle si Québec souhaite véritablement protéger la biodiversité, et doit s'accompagner d'un plan de transition juste, co-créé avec les différentes parties prenantes, afin de soutenir les travailleurs et les travailleuses qui pourraient s'en trouver impactés » affirme Marie-Audrey Nadeau Fortin, analyste biodiversité chez Nature Québec.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

75 grèves à la CSN depuis la fin 2023

Aucun gouvernement n'a eu une épiphanie et ne s'est réveillé un matin en déclarant : à l'ordre du jour aujourd'hui, l'amélioration des conditions de travail ! Ce sont les travailleuses et les travailleurs qui ont toujours forcé les gouvernements et les employeurs à bouger afin de bénéficier de conditions décentes.

À quelques jours de la Journée mondiale pour le travail décent qui se tient le 7 octobre, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) rappelle que depuis toujours, c'est en se mobilisant que les travailleuses et les travailleurs ont réussi à améliorer leurs conditions salariales et de travail, telles que la santé et la sécurité au travail et la conciliation travail-famille, pour ne nommer que ces enjeux.

« Aucun gouvernement n'a eu une épiphanie et ne s'est réveillé un matin en déclarant : à l'ordre du jour aujourd'hui, l'amélioration des conditions de travail ! Encore moins quand le gouvernement est aussi un employeur, comme au Québec et au Canada. Ottawa et Québec ne sont pas des employeurs exemplaires. Ce sont les travailleuses et les travailleurs qui ont toujours forcé les gouvernements et les employeurs à bouger afin de bénéficier de conditions décentes », constate Caroline Senneville, présidente de la CSN.

La présidente souligne le nombre important de grèves observé à la CSN dans la dernière année. Près de 75 ont été tenues depuis décembre dernier, touchant plus de 15 000 salarié-es. Et ceci, sans compter la grève des centaines de milliers de travailleuses et de travailleurs du secteur public, de novembre et décembre 2023. Certains de ces conflits ont duré quelques jours et d'autres plusieurs mois. « Que veut dire ce nombre considérable ? Que les salarié-és sont déterminés et prêts à prendre les moyens nécessaires pour améliorer leur sort, surtout dans le contexte inflationniste que l'on connaît, où de plus en plus de salarié-es peinent à joindre les deux bouts », continue Mme Senneville.

La syndicaliste rappelle à quel point le rapport de force des travailleuses et des travailleurs dérange. « Le 7 octobre, nous allons voir des employeurs et des gouvernements sortir des communiqués de presse symboliques pour la Journée mondiale du travail décent. Mais c'est bien rare que tout ce beau monde fait des cadeaux à ses salarié-es ! D'ailleurs, les employeurs recourent davantage au lock-out depuis quelques mois pour essayer de casser l'élan de leurs employé-es qui se dotent de mandats de grève ou qui l'exercent. Pourtant, chaque condition qui améliore notre vie au travail, c'est le fruit de batailles. Encore plus dans le contexte où récemment, les employeurs annonçaient des prévisions salariales à la baisse pour 2025. À la CSN, la lutte pour le salaire décent va continuer », conclut Mme Senneville.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Déclaration sur l’anniversaire des attentats du 7 octobre

Il y a un an aujourd'hui qu'ont eu lieu les attentats terroristes du Hamas sur Israël. Le Congrès du travail du Canada (CTC) condamne ces attentats et déplore les horribles pertes de vie qui ont eu lieu ce jour-là et depuis un an dans la bande de Gaza et dernièrement au Liban.

Nous nous inquiétons vivement de la continuation de l'escalade des hostilités et de l'expansion de cette terrible guerre à l'ensemble de la région.

Au nom des syndicats du Canada, nous renouvelons notre appel à un cessez-le-feu immédiat, à la libération de tous les otages et à la prestation d'une aide humanitaire à la population de la bande de Gaza. Le CTC continue d'appuyer ses alliés syndicaux palestiniens et israéliens dans la poursuite de ces buts pressants, et nous croyons qu'il est encore possible d'instaurer la paix grâce au dialogue et à la solidarité.

Depuis une année, nous avons en outre assisté à une inquiétante montée de l'antisémitisme, du racisme anti-palestinien et de l'islamophobie dans l'ensemble de notre société, y compris dans nos lieux de travail. Les syndicats du Canada rejettent catégoriquement toute expression de haine et de discrimination. Nous nous sommes engagés à favoriser la création de milieux propices à l'inclusion, au respect et à la dignité pour tous.

Le coût humanitaire catastrophique de ce conflit exige que nous ne baissions jamais les bras tant qu'il n'aura pas été réglé. Quels que soient les obstacles et l'immense chagrin, notre humanité nécessite que nous nous nous efforcions diligemment et sans relâche de bâtir un mouvement pour la paix plus vaste et plus fort.

Nous avons pour devoir envers toutes les personnes pacifiques de la région de continuer à travailler inlassablement et stratégiquement à l'atteinte de l'objectif de faire régner la paix et la justice.

C'est ce que nos confrères travailleurs et travailleuses de Palestine et d'Israël nous ont demandé et c'est ce que nous continuerons à faire.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Semaine nationale de la santé et de la sécurité du travail 20 au 26 octobre | Pas de risques à prendre !

À l'occasion de la Semaine nationale 2024 de la santé et de la sécurité du travail, l'APTS vous interpelle sur le rôle central que vous pouvez jouer dans l'identification, l'élimination ou le contrôle des risques dans votre environnement de travail.

Saviez-vous que le secteur de la santé et des services sociaux compte pour 45% des lésions acceptées par la CNESST pour l'ensemble de la province, alors qu'il regroupe un peu moins de 10% des lieux de travail au Québec[1] ? Un constat qui porte à réfléchir.

C'est dire à quel point votre environnement professionnel comporte de très nombreux risques et qu'il ne faut pas les sous-estimer : surcharge de travail, violence physique ou verbale, mouvements répétitifs entraînant une douleur, environnement de travail non ergonomique, etc. La liste est longue.

Placés en première ligne face à ces risques, votre rôle est essentiel. Celui de votre employeur aussi. Identifier les risques constitue en effet le point de départ de toute amélioration en matière de santé et sécurité au travail. Et la meilleure façon de travailler dans un milieu sain et sécuritaire est de conjuguer l'engagement de l'employeur et la participation des travailleur·euse·s.

Votre participation à la prévention de la SST est importante, car vous êtes les « spécialistes » de votre milieu de travail et, de ce fait, les mieux placés pour déceler les situations à risques. C'est une bonne raison, mais c'est aussi un droit : faites-vous entendre ! D'autant plus qu'avec le nouveau cadre légal, votre déclaration ne risque pas de tomber entre les craques du plancher, faute de suivi.

Toutes les situations dangereuses ou à risques déclarées doivent faire l'objet d'un suivi rigoureux de l'employeur. En cas d'inaction de sa part, des recours existent. Informez-vous auprès de votre équipe locale, au besoin.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Raconter l’histoire de la laïcité, pour pouvoir se projeter dans l’avenir

Nous sommes en danger de « présentisme ». Pour ne pas s'enfermer dans une tour d'ivoire, l'historien doit pouvoir restituer, au-delà d'un étroit public de spécialistes, ce que des années de recherche ont permis d'apercevoir. Cette note de blog effectue deux présentations concernant l'histoire de la laïcité. L'ouvrage de P. Cabanel, « Le Droit de croire. La France et ses minorités religieuses », et la nouvelle édition retravaillée de mes deux « Que sais-je ? » aux PUF.

Tiré du blogue de l'auteur.

De toutes part, l'actualité nous accable. Mais, en ce jour anniversaire du 7 octobre, pour éviter de redire ce que d'autres expriment déjà fort bien, je m'en tiens à la règle que je me suis fixé pour ce Blog : parler de choses où je peux, immodestement, espérer tenir des propos un peu originaux.

Donc, pour ce qui concerne l'actuel, j'indiquerai seulement, qu'une nouvelle fois, j'ai été favorablement impressionné par l'entretien de Clémentine Autain sur France-Inter, samedi 5 octobre. Sur le fond, je suis, pour l'essentiel, en accord avec ce qu'elle a déclaré à propos du Proche-Orient (selon moi, elle est claire et sur le Hamas et sur Israël1), comme de la situation politique et sociétale française. Sur la forme, j'ai énormément apprécié que, allant contre la violence médiatique présente, elle émette des réponses dubitatives sur certaines questions ; affirmant que, sur tel et tel sujet, elle n'a pas encore de position assurée, qu'elle réfléchit, tout en donnant des éléments intéressants de réponse. Ainsi, elle a abordé le risque d'être contreproductif, en focalisant sur les victimes lors des procès de viol, si on incorpore le « consentement » dans sa définition juridique (ce qui serait, par ailleurs, un progrès).

Il doit être encore possible d'écouter cet entretien, pour celles et ceux qui l'auraient loupé. Une société laïque devrait être une société réflexive. Mais, prêtez l'oreille aux médias dominants, vous entendrez constamment parler d'« émotion », jamais de « rationalité ».

Autain présentait le mouvement qu'elle a co-fondé : « Après ». Ce titre est sobre, et nous sommes loin de la formule des « lendemains qui chantent » mais, en un seul mot, il pose la question fondamentale de notre aujourd'hui : comment la « génération désenchantée », que chantait déjà Mylène Farmer (en 1989 !), peut-elle arriver à se projeter dans un avenir vivable pour toutes et tous, et comment s'atteler à le construire ? Je suis persuadé qu'en effectuant le plus rigoureusement possible son travail, l'historien peut, à sa manière, contribuer à cette tâche collective. Il doit le faire en affrontant ce que Weber appelait les « faits dérangeants », en montrant les angles morts de la mémoire collective, en insérant les évidences présentes dans une dynamique historique : ces dernières perdent ainsi beaucoup de leur superbe !

L'historien rend service au militant en décryptant le « présentisme »

Nous sommes en danger de « présentisme ». J'attribue un double sens à ce terme. Celui défini par François Hartog : l'effacement contemporain du passé et du futur au profit d'un présent omniprésent et perpétuel ; mais également, second sens en interconnexion avec le premier, la tendance, à chaque époque, à faire du présent la norme intemporelle qui juge le passé et l'avenir selon les critères propres de l'aujourd'hui. Ce qui me passionne le plus, dans mon travail d'historien, c'est que je suis toujours écartelé entre le refus de l'anachronisme, la prise de distance nécessaire avec mes propres catégories culturelles et éthiques, nécessité absolue pour comprendre ce qui est advenu et faire œuvre de savoir, et le refus du relativisme, car les grands principes que nous considérons comme universels -comme l'égalité entre les femmes et les hommes- questionnent forcément, non seulement le présent mais également les temps passés.

J'ai choisi ce dernier principe car j'ai en tête un exemple très ravageur pour toute la gauche d'aujourd'hui, mais je ne l'indique pas tout de suite, afin de ménager un petit suspens !

Plus le travail de l'historien s'avère scientifiquement sérieux, plus il donne aux militant.e.s un apport précieux. S'il s'agit de conforter un catéchisme, même républicain ou de gauche, cela peut être accompli, vite fait, mal fait (et beaucoup le font déjà !). Nul besoin de passer des centaines d'heures à affronter des documents qui permettent de reconstruire le passé, sans le tordre comme un nez de cire. Ce travail de recherche, où l'on ne sait pas, au départ, ce que l'on va découvrir, est fondamental (encore une fois : il permet de sortir des stéréotypes). Et il interroge aussi le présent car, si les conjonctures sont structurellement différentes et les problèmes affrontés autres, il existe des permanences anthropologiques : ainsi, à chaque fois, il faut arriver à démolir un « mur de peur » (métaphore analogue au plafond de verre) car, comme l'indique la sagesse populaire (sociologiquement souvent très pertinente), « la peur est mauvaise conseillère ».

Mais, pour ne pas s'enfermer dans une tour d'ivoire, l'historien doit, ensuite, s'adonner à un travail de vulgarisation (très frustrant pour lui : cela l'oblige à des raccourcis), indispensable pour pouvoir restituer, au-delà d'un étroit public de spécialistes, ce que des années de recherche ont permis d'apercevoir.

Cette Note effectue deux présentations concernant l'histoire de la laïcité. D'abord, l'ouvrage de Patrick Cabanel, Le Droit de croire. La France et ses minorités religieuses, XVIe-XXIe siècle (Passés composés). Ce livre tient plutôt du premier aspect (la recherche) ; quoi qu'en opérant une synthèse sur la longue durée, il manifeste aussi une ouverture vers le second (la vulgarisation) et, de plus, montre que des obsessions comme celle du « grand remplacement » sont récurrentes dans l'histoire de France. Ensuite, je signalerai la nouvelle édition retravaillée, parue ces derniers mois, de mes deux « Que sais-je ? » aux PUF (je vous avais prévenu que je serai immodeste !), Histoire de la laïcité en France et les Laïcités dans le monde. Ces ouvrages appartiennent, sans conteste, à de la vulgarisation. Mais je n'aurai jamais pu écrire ces petits livres (vous connaissez la formule : 128 pages maxi) si je n'avais pas, par ailleurs, effectué, pendant des décennies, des recherches de « première main » (comme on dit, dans notre jargon professionnel).

La France et ses minorités religieuses. Pluralisme et laïcité

Historien du protestantisme, spécialiste des rapports historiques qui ont existé entre protestants et juifs, auteur de livres qui ont trait à la laïcité, Cabanel est on ne peut plus qualifié pour analyser les relations que l'Etat et la société française ont noué avec les minorités religieuses, à partir du moment où celles-ci n'ont pas pu être éradiquées ou expulsées et où s'est, en conséquence, posée la question de la « tolérance » de ceux que l'on n'arrivait pas à supprimer. Son ouvrage est, en fait, une histoire des difficultés culturelles du pluralisme en France, malgré sa nécessité politique pour éviter (ou pouvoir terminer, comme au XVIe siècle) la guerre civile. L'instauration du pluralisme (même limité) est hautement réversible, comme le montre la Révocation de l'Edit de Nantes, en 1685, qui s'effectue dans la nostalgie de l'unité perdue. Souvent, cela va de pair avec la haine de la diversité, comprise comme une division menaçante. L'historien relève, à plusieurs reprises, des fictions complotistes, produisant un florilège d'accusations où foisonne cette haine.

Cabanel met en lumière la panique, la hantise d'une majorité qui craint de devenir minoritaire dans « son » propre pays : nous la retrouvons, écrit-il, « au long des siècles, face aux juifs, puis aux musulmans ». Mais, bien sûr, ce ressenti est fallacieux : le véritable problème est d'« être la majorité -et ne plus être que cela- quand on a été le tout », quand on se pense toujours comme étant le tout. « Et le pire est peut-être, ajoute-t-il, ce moment où la minorité, d'abord visible, et dérangeante pour cela, devient invisible à force d'intégration réussie (ce que la majorité a exigé ou qu'elle a cru impossible) : c'est alors que la peur d'un ‘remplacement' peut surgir ». Les édits de tolérance (du XVIe siècle et celui de 1787) deviennent alors une « honteuse capitulation », une « puanteur » qui produit un « vomissement » et putrifie « le sang » de la France « autrefois (dit-on) si beau, si pur, si bouillant de dévotion ». Et notre auteur de se poser la question « le complotisme ne surgit-il pas » quand les majoritaires se voient contraints de « renoncer à [leur] exclusivité et d'assister à l'ouverture des droits aux minorités ? Les haines religieuses deviennent alors sociales et politiques ». Un autre ouvrage, qui vient de paraître, Survivre. Une histoire des guerres de religions de Jérémie Foa (Seuil) le montre de façon érudite, pour ce qui concerne les conflits traumatiques du XVIe siècle.

Ces peurs vont à l'encontre d'une gestion politique que l'on peut qualifier de pré-laïque où, si les principes actuels de la laïcité ne sont pas encore observés, son fondement est établi : l'excommunié ne cesse pas d'être citoyen, il possède toujours des droits (Michel de l'Hospital). C'est la logique de l'Edit de Nantes de 1598, après les quarante années de « guerres de religions ». Mais cet Edit ne propose pas, pour autant, un idéal pluraliste. Il se veut un agencement temporaire, dans l'attente d'une unité religieuse retrouvée. Mentalité dont les traces ont, ensuite, été récurrentes.

A lire Cabanel, on perçoit lumineusement l'importance (oubliée) de l'état-civil dans la fabrication de la laïcité et à quel point les spécificités laïques françaises ont historiquement à voir avec sa répulsion envers le pluralisme. Le fait était déjà connu pour l'Edit de tolérance de 1787, sous Louis XVI : devant le problème social que pose le fait de considérer juridiquement comme « batard » les enfants de protestants, pour ne pas reconnaitre la validité des mariages célébrés (clandestinement) par les pasteurs (et donc donner de la légitimité politique à la pluralité des convictions), on instaure la possibilité d'un état civil laïque pour les « non-catholiques » (quitte à faire surgir la crainte d'une « possible fluidité des mariages »).

On trouve là un embryon de laïcité qui précède la généralisation de l'état civil laïque opéré, en 1792, par la Révolution française. Il s'enracine dans le refus du pluralisme et, d'ailleurs, cette généralisation de l'état civil, cinq ans plus tard, garde un état d'esprit analogue : elle permet, en effet, d'éviter de reconnaitre la légitimité des actes opérés par les prêtre réfractaires (ceux qui ont refusé de prêter serment à la Constitution civile du clergé de 1790).

Or, sur cette question, Cabanel va beaucoup plus loin en nous rendant attentif à un paradoxe : la Révocation de l'Edit de Nantes a produit de la laïcisation ! En effet, l'interdiction du protestantisme, en 1685, conduit une Déclaration royale à édicter que les plus proches parents d'une personne « morte sans les secours de la religion catholique devraient déclarer le décès aux juges royaux et apposer leur signature sur un registre prévu à cet effet : c'était l'ébauche d'un premier enregistrement non religieux, d'une ‘laïcité' à destination des protestants ». Après la Révocation et à cause d'elle, la France compte « deux registres des morts : celui de l'Eglise [catholique], celui de l'Etat (pourtant catholique mais prenant en charge les seuls protestants) … C'est une forme de séparation, ou plutôt de complémentation ».

Notre historien nous livre là une découverte scientifique de la plus haute importance : elle est, en effet, décisive contre toute sacralisation de la « laïcité à la française », celle-ci s'enracine, entre autres (bien sûr), dans une incapacité historique à vivre le pluralisme, incapacité dont les conséquences pèsent encore aujourd'hui. D'ailleurs, il faut cesser de se raconter des contes de fées : on répète à satiété la phrase de Clermont-Tonnerre : « Tout accorder aux juifs comme individus, tout leur refuser comme nation », en ignorant que, peu après, alors que les autres citoyens prêtaient serment individuellement, on a fait prêter serment aux rabbins au nom de leur communauté ; double jeu souvent caractéristique de l'attitude dominante française face aux minorités. Et, avec l'exemple, du protestantisme et du jansénisme, notre auteur montre aussi que des minorités, combattues à partir de peurs analogues, peuvent très bien s'entredéchirer, au lieu de présenter un front commun face aux discriminations qu'elles subissent. L'actualité n'en donne-t-elle pas un nouvel exemple ?

Je vais m'arrêter là, faute de pouvoir indiquer tous les aspects importants de ce livre. Je signale seulement, au fil de la plume, quelques points parmi d'autres, qui ont alimenté ma réflexion. Par exemple, la manière dont la mémoire collective tronque le passé. Deux cas : le rôle oublié de Pierre Bayle dans l'histoire de la laïcité ; la façon dont Voltaire met en avant l'exemple anglais, alors que ses admirateurs contemporains passent leur temps à décrier un « modèle anglo-saxon ». Me semble également éclairante, la notion (un oxymore !) d'« universalité dominante » et la proximité rappelée, par l'auteur, entre « Marianne » et « Marie », ce qui pose le problème de la « catho-laïcité ». Je terminerai, cependant, par une critique : Cabanel apparait moins à l'aise quand il s'agit d'analyser « l'histoire du temps présent ». Néanmoins, son ouvrage donne des matériaux très précieux pour le décrypter et cela est l'essentiel.

Laïcité en France et dans le monde

Je l'ai indiqué, mes deux « Que sais-je ? » se situent, eux, du côté de la vulgarisation et ils atteignent leur but puisque l'Histoire de la laïcité en France, paru pour la première fois en 2000, en est à sa 9ème édition, et que Les laïcités dans le monde, paru en 2007, en est à sa sixième. Chacune de ces rééditions conduit, non seulement, à actualiser un sujet toujours en mouvement, mais me pousse à retravailler l'ensemble de l'ouvrage, d'abord, pour tenir compte de nouvelles parutions (ainsi la majorité des études auxquelles je me réfère maintenant ont été publiées après la 1ère édition de chaque ouvrage) ; ensuite, pour reformuler plus clairement certains passages, les améliorer, tenir compte des préoccupations actuelles ; enfin, pour intégrer les résultats des recherches que j'ai effectuées depuis l'édition précédente. Et cela doit être réalisé sans augmenter le nombre de pages : rude tâche !

J'ai donc procédé ainsi en vue des nouvelles éditions. Pour l'Histoire de la laïcité en France les principaux changements concernent le XXe et le début du XXIe siècle. D'une part, des transformations (déjà commencés dans l'édition de 2021, mais poursuivies) concernent la préparation, la fabrication et l'application de la loi de 1905 (chapitre V, dont le nombre pages a augmenté), séparant les Eglises de l'Etat : intégrer, en quelques paragraphes, les 1470 pages des 3 tomes de mon Histoire politique des séparations des Eglises et de l'Etat (1902-1908), cela donne des sueurs froides…. D'autre part, j'ai réagencé, et partiellement réécrit, les chapitres VI et VII.

Quand j'avais rédigé le livre, à la fin du XXe siècle, il était assez logique que le chapitre VI se termine avec la loi Debré de 1958 et que le dernier chapitre concerne ce qui était arrivé depuis. Un quart de siècle plus tard, semblable périodisation était devenue obsolète. Ayant gagné quelques pages sur l'avant séparation, j'ai pu réécrire un chapitre VI, couvrant, cette fois, la période 1909-1989 (« La laïcité établie et adoucie ») et un autre, plus étoffé, allant de 1989 à aujourd'hui (« Troisième seuil de laïcité et nouveaux défis »). Cela me permet de clarifier davantage les enjeux de ce que j'appelle le « troisième seuil de laïcisation », et qui (il faut bien croire à ce que l'on fait, sinon on ne se mettrait pas, chaque matin devant son ordinateur quand on est, soi-disant, à la « retraite » !) me semble être une clé essentielle pour pouvoir comprendre et analyser la situation présente. A noter que celles et ceux qui disent : « M'enfin, on n'en est plus à 1905 » (après avoir largement sacralisé leur version de la loi de séparation !) et me reprochent de trop me focaliser sur cette période ignorent (ou font mine d'ignorer) que, précisément, grâce à la perspective des trois seuils, je prends en compte les changements structurels de situation.

C'est également la manière dont la notion de seuils de laïcisation peut apporter un éclairage sur les processus internationaux de laïcité (et de crise actuelle de la laïcité) qui a guidé la manière dont j'ai retravaillé le livre Les laïcités dans le monde (et la distinction de la laïcisation et de la sécularisation : la laïcité devrait être la règle politique qui permet la vie pacifiée d'individus et de groupes entretenant des rapports différenciés à la sécularisation). Ce sont les derniers chapitres (« Géopolitique de la laïcité » et « Laos, laïcités et défis du XXIe siècle ») où les changements ont été les plus importants. Mais j'ai intégré également, pour les autres périodes, des ouvrages anglophones importants parus depuis la dernière édition (et même, pour quelques-uns, auparavant … mais je ne les avais pas pris en compte !). Ce livre tente de prendre de plus en plus de distance avec le provincialisme de la vision française dominante de la laïcité. Et, paradoxe, alors que le « Que sais-je » sur la France, qui contient le mot « histoire » dans son titre, commence (mis à part l'Introduction) avec la Révolution, cet ouvrage sur Les laïcités dans le monde « remonte » plus en avant dans le temps et, après un chapitre intitulé « Préhistoire de la laïcité », insiste sur ses fondements de philosophie politique au XVIIIe siècle.

Donc, je m'améliore d'éditions en éditions : vous verrez, dans 20 ans, quand j'aurai 103 ans, mes deux « Que sais-je ? » approcheront la perfection !

Pour finir, un exemple de domination masculine

Et maintenant, pour terminer, j'honore ma promesse de vous livrer un exemple, très ravageur pour le référentiel de toute la gauche d'aujourd'hui, et très significatif de la façon dont les rapports femmes-hommes pouvaient être pensés au début du XXe siècle.

Je raconte : Le processus qui a conduit à la loi de séparation a été accompagné par la société civile de l'époque, notamment une association, l'Union pour l'Action Morale, où de brillants intellectuels, et quelques personnalités politiques, ont réfléchi au problème. Ils se voulaient novateurs, hommes de progrès, et ont organisé de « libres débats ». A la fin de la quatrième réunion, le responsable de l'UAM, Paul Desjardins, approuvé par Ferdinand Buisson (auquel beaucoup de militants laïques reprochaient d'être favorable au droit de vote des femmes), déclare : « après avoir écouté les idées », nous devons « prêter attention aux sentiments ». La raison : jusqu'à présent, tous ceux qui ont parlé sont des hommes (les idées !), maintenant, il serait bon d'écouter une femme (les sentiments !). C'est (notion oxymore) du féminisme sexiste ! Cela dit, pas de féminisme échevelé et, les réunions suivantes, seuls des hommes continuent de pérorer.

Mais Desjardins a de la suite dans les « idées » (c'est un homme !) et, à la neuvième et dernière séance, il lance une discussion sur la « désharmonie religieuse […] entre hommes et femmes ». Une dame (Mme Moll-Weiss) peut alors s'exprimer. Elle explique que le meilleur moyen de remédier à cette « désharmonie » consisterait à instaurer une « parité d'éducation ». On éviterait ainsi tout « tiraillement entre époux ». Mais ces propos tombent complètement à plat, car un homme qui prend la parole ensuite et n'en tient nul compte : il en revient au sujet précédent (les associations cultuelles doivent-elle être « larges » ou « étroites » ?) qui, dès lors, conduit la discussion. Sauriez-vous dire quel est cet homme qui a, ainsi, méprisé la parole d'une femme ? Bien sûr, ce n'est pas évident et je vous donne un indice : cet homme se prénomme Jean.

Vous ne trouvez pas : je vais vous fournir un autre indice, son nom commence par J. Eh oui, l'homme pour qui cette unique intervention féminine a compté pour du beurre n'est autre que Jean Jaurès. Double moralité de ce qui s'est alors passé : d'une part, c'est un exemple supplémentaire de l'aspect quasi-consensuel de la domination masculine séculaire ; d'autre part cela nous rappelle qu'être laïque c'est aussi avoir assez de lucidité pour ne pas auréoler quiconque et savoir que les systèmes de valeurs, les réflexes culturels changent. Bref, loin d'accuser le passé, cet exemple doit nous conduire à nos poser une vertigineuse question : que vaudront, dans cent ans, nos généreuses idées d'aujourd'hui ?

Note

(1) Ce qui se passe à Gaza, et maintenant au Liban, est horrible. En plus de la cruauté de leur riposte et des malheurs qu'elle engendre, les dirigeants israéliens mènent une politique complètement suicidaire. Il est dramatique de constater qu'ils s'avèrent très opérationnels pour massacrer, mais ont été incapables de tenir compte des signaux que leur indiquait un Rapport remis un an auparavant et, juste avant le massacre, des informations des soldat.e.s sur les préparatifs de l'attentat terroriste du Hamas (ce qui ne relativise en rien sa tuerie) et, ainsi, de protéger leur peuple. C'est le 11 septembre, puissance 10 où, également, on avait assisté à l'incapacité notoire des services de renseignement américains à tenir compte des données dont ils disposaient ; et, après l'attentat, l'illusion a dominé qu'en envahissant l'Irak, l'Amérique allait régler le problème et instaurer la démocratie. Aussi bien cette incapacité intellectuelle que ces réponses, où on croit naïvement trouver la solution dans un surcroit de violence, témoigne du même enfermement dans des certitudes à deux balles et d'un manque d'intelligence, d'une absence énorme de réflexivité.

Ceci dit, la situation est d'autant plus désespérante qu'on ne voit pas, dans la classe politique libanaise, des personnes à la hauteur de la situation. Quant au Hamas, qu'Israël a contribué à faire grandir, comme beaucoup d'autres, je ne souhaite pas qu'il prenne la direction d'un (hélas, très éventuel) Etat palestinien et en fasse un nouvel Iran.

Pour ce qui nous concerne, il faut tenter d'agir de façon juste (dans les 2 sens du terme : justice et justesse). J'y reviendrai sans doute dans une prochaine Note. J'indiquerai seulement, ici, qu'il importe de combattre tous les amalgames : depuis des années, je me bats pour éviter que les Français musulmans ne soient, si peu que ce soit, confondus avec le terrorisme islamique, ce n'est pas pour accepter qu'on le mette, si peu que ce soit, sur le dos des Français juifs, le terrorisme d'Etat du gouvernement israélien.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Pour une grande réflexion en culture : Il est temps pour les artistes d’obtenir des réponses

Depuis plusieurs années, les gouvernements qui se sont succédé ont injecté avec raison des sommes importantes dans le domaine de la culture afin d'en assurer le développement et la pérennité. Or, en consultant plusieurs données statistiques frappantes, il devient évident que quelque chose ne va pas dans la façon dont percole l'argent, de la main de l'État jusqu'aux créateurs.

Note : plus de 300 personnes du milieu ont signé cette lettre. Voir la liste en fin d'article.

La réalité, c'est que malgré une augmentation de 25 % des budgets en culture dans les dernières années, la moyenne salariale des artistes n'a pas bougé de façon significative depuis 30 ans. Elle est aujourd'hui de 20 787 $, soit 4500 $ de moins qu'un travailleur au salaire minimum. Si nous écartons le 1 % des artistes qui gagnent 200 000 $ et plus, nous dégringolons à un revenu moyen de 16 911 $… 15 000 $ sous le seuil de la pauvreté… Les créateurs de chez nous ne cessent de s'appauvrir et galèrent de plus en plus pour pouvoir exercer leur métier avec dignité.

Une question devient alors pressante et inévitable :

Quel est donc le parcours que suit le financement public, si précieux et vital pour notre culture, de la main de l'État, en passant par les producteurs et les diffuseurs, jusqu'aux créateurs à qui le public doit les œuvres qu'il regarde, lit ou entend ?

La réponse à cette interrogation fort simple est d'une ambiguïté et d'une complexité qui, croyons-nous, n'a pas lieu d'être. Il est impératif de comprendre les rouages de l'attribution des subventions et de la gestion des budgets. Qui dit trésor public dit comptes à rendre.

Nous ne doutons pas de la bonne foi de la plupart des intervenants du milieu culturel.

Mais force est de constater que pour certains d'entre eux, le financement de nos gouvernements en culture semble devenir une manne lucrative au détriment du bien-être de trop nombreux artistes sans lesquels ils ne sauraient exister.

Questions sans réponses

Voici en rafale quelques questions cruciales, parmi bien d'autres, qui braquent les projecteurs sur ce qui ressemble à des contradictions, voire des apparences de conflits d'intérêts :

– Comment des compagnies de production, qui vivent presque uniquement grâce à de l'argent public, peuvent-elles devenir si lucratives que des consortiums dûment cotés en bourse les achètent ?

– Comment sont gouvernées nos principales institutions subventionnaires (SODEC, CALQ, Téléfilm, Musicaction, etc.) dont les administrateurs, souvent producteurs, peuvent occuper plusieurs sièges simultanés au sein des différents conseils d'administration ?

– Comment des boîtes de production qui demandent des subventions peuvent-elles se retrouver à siéger à des CA d'institutions qui leur accordent ces mêmes subventions ?

– Pourquoi certaines compagnies se voient-elles accorder systématiquement, année après année, des enveloppes discrétionnaires récurrentes, amaigrissant ainsi la part attribuée aux petites compagnies qui peinent à obtenir du financement ? Bref, comment se fait-il que l'argent public soit accaparé par une poignée d'entreprises culturelles, alors qu'une plus grande diversité d'entreprises pourrait s'épanouir et proposer des projets innovants avec le même argent ?

– Pourquoi est-il si difficile de tracer le parcours que suit l'argent public en culture ?

Au regard de ces questions qui demeurent sans réponses, il n'est pas étonnant que les créateurs se sentent de plus en plus floués et impuissants. À un point tel qu'une grave crise de confiance face aux institutions est en train de se dessiner dans la communauté artistique. Tout le monde gagnerait à obtenir plus de transparence.

C'est sans compter les autres problèmes importants que le milieu culturel doit affronter sans délai.

Pensons aux GAFAM qui sont venus en quelques années seulement vampiriser les revenus des artistes en utilisant de façon éhontée leurs œuvres ou leurs performances sans payer (ou si peu) de redevances.

L'exemple de la musique est criant. Une entreprise comme Spotify ne verse pratiquement rien à des artistes dont les œuvres peuvent jouer des centaines de milliers, voire des millions de fois sur sa plateforme. Pourtant, la même entreprise exige un abonnement fort lucratif pour nous permettre d'écouter ces mêmes œuvres.

Ajoutons à tout ça l'émergence fulgurante de l'intelligence artificielle qui « apprend » en observant, en écoutant et en copiant des œuvres, des voix, des mouvements d'artistes en chair et en os dans le but de se substituer à eux… et nous avons le dernier ingrédient pour nous concocter une fantastique catastrophe qui ne pourra qu'affaiblir gravement notre culture à long terme.

Est-il besoin de plus d'arguments pour convaincre nos gouvernements d'inviter tous les intervenants du milieu de la culture à des états généraux ? Que ce soit en littérature, théâtre, danse, arts visuels, musique, audiovisuel, un grand questionnement collectif s'impose afin de réfléchir à l'avenir de notre riche écosystème culturel, de trouver des solutions aux écueils qui le guettent, de libérer la parole et redonner un tant soit peu de dignité aux artistes qui en constituent le fondement brut.

C'est une question d'identité, de sauvegarde et de pérennité.

La culture est un bien essentiel.

Consultez la liste des signataires

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Fredric Jameson (1934-2024), penseur de notre détresse politique

Fredric Jameson est mort le 22 septembre. Peu traduit en français, il est l'un des penseurs les plus influents de ces 50 dernières années. Critique littéraire, théoricien de la postmodernité, Jameson offre de précieux outils pour penser le monde contemporain et les causes de notre impuissance politique. (Manouk Borzakian)

Tiré du blogue de l'auteur.

C'est l'histoire d'une citation victime de son succès : « il est plus facile d'imaginer la fin du monde que d'imaginer la fin du capitalisme ». Il est du dernier chic de l'asséner comme la vérité ultime de l'époque : le capitalisme – qu'on se garde bien de définir au passage[1] – est un système si mauvais et destructeur, mais aussi tellement profondément ancré dans le fonctionnement de nos sociétés et dans nos imaginaires, qu'on n'en sortira pas autrement que les pieds devant.

Voilà un terrible paradoxe. Jameson, auteur en 1961 d'une thèse sur Sartre et devenu un analyste incontournable des manifestations culturelles du capitalisme tardif, a consacré sa carrière intellectuelle à rappeler l'absolue nécessité d'« historiciser » : comprendre une œuvre passe par l'exploration du contexte, avec lequel elle interagit. Et le voici justement réduit à une phrase choc, sans histoire ni contexte, pour penseurs et penseuses critiques de pacotille.

Paralysie intellectuelle

Le paradoxe n'est qu'apparent et donne raison à Jameson lui-même : l'ignorance du contexte et de l'histoire est devenue le trait principal de notre appréhension collective du monde.

Faire l'impasse sur le (con)texte de la trop célèbre citation n'en est pas moins regrettable. D'autant que l'article dont elle provient, un compte rendu de lecture publié en 2003 dans la New Left Review, fournit des clés pour saisir la pensée de Jameson. Ce dernier part de deux livres issus de séminaires organisés à Harvard par l'architecte star et théoricien de l'urbanisme Rem Koolhaas. On y trouve une réflexion collective sur l'évolution récente du phénomène urbain, entre marchandisation des villes et frénésie de la construction et reconstruction permanente. Jameson, après un rapide survol du contenu des deux volumes, tente de le passer au tamis de sa grille théorique. Intervient alors la fameuse citation (complète) :

« Quelqu'un a dit un jour qu'il était plus facile d'imaginer la fin du monde que d'imaginer la fin du capitalisme. On peut maintenant corriger cela et assister à la tentative d'imaginer la fin du monde comme moyen d'imaginer le capitalisme[2]. »

Au risque de l'autoplagiat, Jameson reprend une idée déjà formulée en 1994, dans The Seeds of Time : « Il semble plus facile pour nous aujourd'hui d'imaginer la dégradation permanente de la Terre et de la nature que l'effondrement du capitalisme tardif[3]. » Au début du 21e siècle, son constat demeure : nous sommes devenus incapables de penser l'avenir autrement que comme la répétition d'un présent insoutenable. Et 20 ans plus tard, le succès éditorial de la collapsologie fait figure de symptôme parmi d'autres de la persistance de cette difficulté contemporaine à penser l'histoire humaine autrement que comme une fin.

Incertitude spatiale

Contre une telle paralysie intellectuelle et politique, l'article de 2003 avance une solution en forme de synthèse de l'œuvre de Jameson : il faut redonner un sens à l'histoire, une histoire dont l'humanité serait actrice, fruit d'une projet collectif. L'injonction rappelle la proximité de son auteur avec une tradition marxienne hétérodoxe inaugurée par le premier Lukács et poursuivie par l'École de Francfort et les situationnistes.

On peut trouver le remède un peu vague. Mais le diagnostic compte autant que le remède. Mieux : reconnaître le problème constitue déjà un geste intellectuel et politique, un pas de côté amorçant un changement. Acquis à cette idée, Jameson s'est appliqué durant plusieurs décennies à identifier les traits de la postmodernité, époque coïncidant avec le développement du capitalisme post-fordiste.

Géographes et urbanistes retiendront, dans son ouvrage majeur Le Postmodernisme ou la logique culturelle du capitalisme tardif, la description du Westin Bonaventure. L'hôtel de 33 étages, construit à Los Angeles dans les années 1970, garantit à qui le visite une expérience déroutante. Ses entrées latérales ne mènent pas toutes au même étage, ascenseurs de verre et escalators offrent le spectacle d'un mouvement perpétuel, on ne trouve pas la réception sans aide et, depuis l'extérieur, l'immense structure en verre renvoie un reflet déformé des bâtiments alentour.

Bref, impossible de saisir la logique de l'ensemble. L'hôtel conçu par l'architecte John Portman résume le monde contemporain, dans lequel nous peinons à nous situer au sein d'un gigantesque réseau de communication qui semble infini et sans hiérarchie. Plus possible de se former une image mentale du monde comme totalité, d'en produire ce que Jameson nomme une « cartographie cognitive ». En constant changement et privé de grand récit explicatif, le monde contemporain est insaisissable et génère une incertitude permanente.

Le cinéma paranoïaque des années 1970, analysé dans La Totalité comme complot, témoignait déjà de la manière dont l'imaginaire du complot vient combler le manque de repères sociopolitiques de l'époque. Plus récemment, les films de zombies ont dépeint le déficit de sens dont souffrent les sociétés occidentales contemporaines et les remèdes qu'elles tentent d'y apporter.

Littérature, cinéma, urbanisme, la pensée foisonnante de Jameson déroute parfois, stimule toujours. Proche par bien des aspects de la notion de « modernité liquide » de Zygmunt Bauman, sa critique de la postmodernité est incontournable pour espérer sortir de l'ornière intellectuelle, culturelle et politique de ce début de siècle.

Notes

[1] Essayons, pour la peine. Le capitalisme est un système économique et politique dans lequel l'humanité se soumet aux exigences de la marchandise. Non seulement les individus consacrent l'essentiel de leur temps à produire (via le travail salarié) et à consommer des marchandises. Mais la logique marchande – échange monétisé, efficacité, quantité, performance – colonise leur vie, des vacances à l'activité physique en passant par la nourriture et les relations amoureuses.

[2] Traduction approximative de : « Someone once said that it is easier to imagine the end of the world than to imagine the end of capitalism. We can now revise that and witness the attempt to imagine capitalism by way of imagining th end of the world. »

[3] « It seems to be easier for us today to imagine the thoroughgoing deterioration of the earth and of nature than the breakdown of late capitalism. »

À lire

Fredric Jameson, « Future City », New Left Review n°21, 2003.

Fredric Jameson, Le Postmodernisme ou la logique culturelle du capitalisme, ENSDBA, 2007 (trad. Florence Nevoltry, édition originale : 1991).

Fredric Jameson, La Totalité comme complot. Conspiration et paranoïa dans l'imaginaire contemporain, Les Prairies ordinaires (trad. Nicolas Vieillescazes, édition originale : 1992).

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le surréalisme comme mouvement révolutionnaire

Le surréalisme n'est pas, et n'a jamais été, une école littéraire ou un courant artistique « d'avant-garde » (comme le cubisme ou le fauvisme), mais une vision du monde, un mode de vie, et une tentative éminemment subversive de réenchanter le monde. Il est aussi une aspiration utopique et révolutionnaire à « transformer le monde » (Marx) et « changer la vie » (Rimbaud) : deux mots d'ordre identiques, selon André Breton. C'est une aventure en même temps poétique et politique, magique et ludique. Elle a commencé à Paris il y a cent ans, en 1924. Elle continue aujourd'hui.

Tiré de Inprecor 724 - septembre 2024

29 septembre 2024

Par Michael Löwy

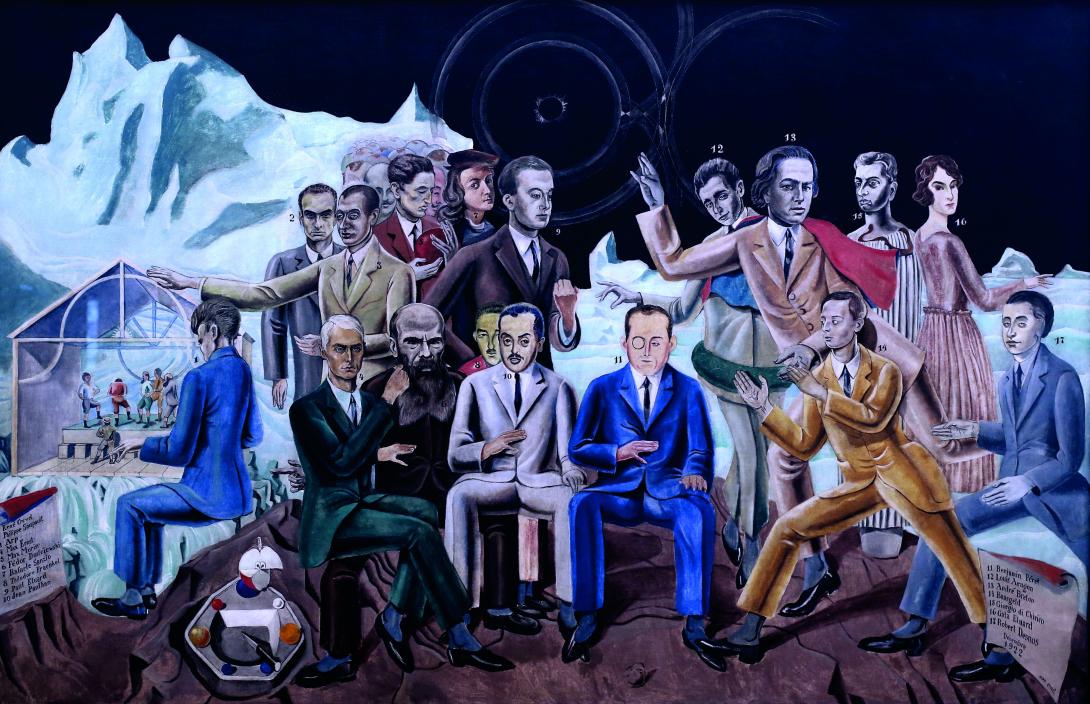

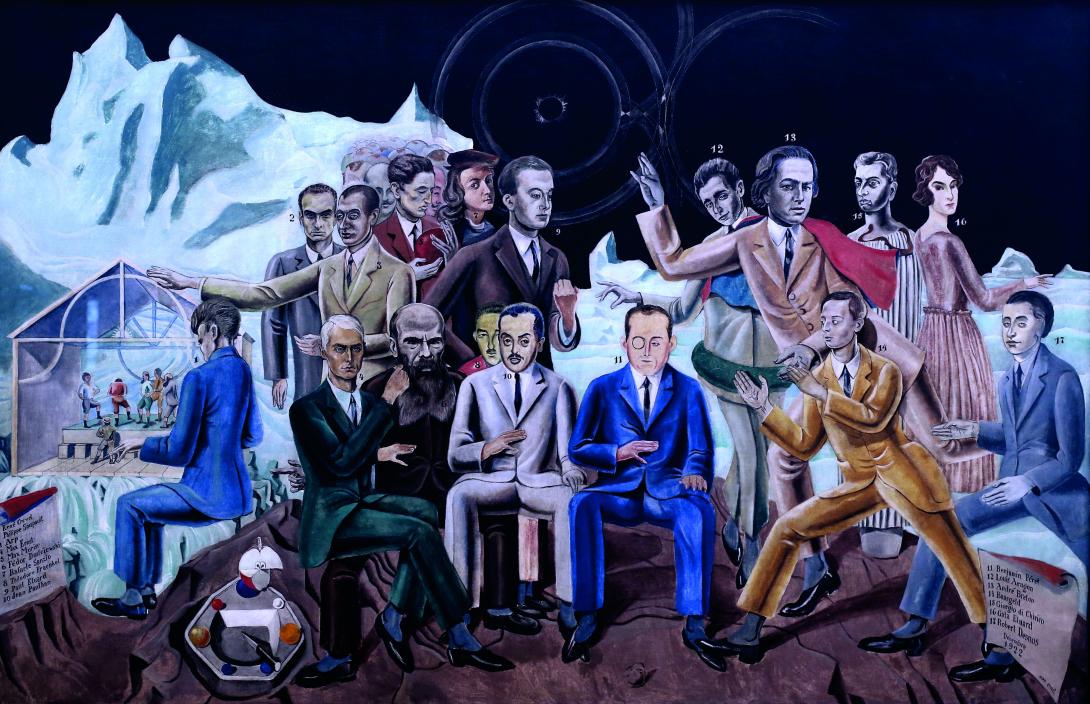

Au rendez-vous des amis. Max Ernst 1922. Aragon, Breton, Desnos ... Eluard,

Le surréalisme est, dès son origine, un mouvement international. Cependant, dans les pages suivantes nous allons nous occuper surtout du groupe surréaliste de Paris, d'abord autour d'André Breton, mais qui a continué son activité après le décès de l'auteur des Manifestes du surréalisme.

L'aspiration révolutionnaire est à l'origine même du surréalisme et prend d'abord une forme libertaire, dans le Premier Manifeste du Surréalisme (1924) d'André Breton : « Le seul mot de liberté est tout ce qui m'exalte encore ». En 1925, le désir de rompre avec la civilisation bourgeoise occidentale conduit Breton à se rapprocher des idées de la révolution d'Octobre, comme en témoigne son compte rendu du Lénine de Léon Trotsky. S'il adhère en 1927 au Parti communiste français, il ne garde pas moins, comme il s'en explique dans la brochure Au grand jour, son « droit de critique ».

C'est le Second Manifeste du Surréalisme (1930) qui tire toutes les conséquences de cet acte, en affirmant « totalement, sans réserve, notre adhésion au principe du matérialisme historique ». Tout en faisant valoir la distinction, l'opposition même, entre le « matérialisme primaire » et le « matérialisme moderne » dont se réclame Friedrich Engels, André Breton insiste sur le fait que « le surréalisme se considère comme lié indissolublement, par suite des affinités que j'ai signalées, à la démarche de la pensée marxiste et à cette démarche seule ».

Un marxisme émerveillé

Il va de soi que son marxisme ne coïncide pas avec la vulgate officielle du Komintern. On pourrait peut-être le définir comme un « marxisme gothique », c'est-à-dire un matérialisme historique sensible au merveilleux, au moment noir de la révolte, à l'illumination qui déchire, comme un éclair, le ciel de l'action révolutionnaire.

Il appartient en tout cas, comme celui de José Carlos Mariategui, de Walter Benjamin, d'Ernst Bloch et de Herbert Marcuse, à un courant souterrain qui traverse le 20e siècle : le marxisme romantique. C'est-à-dire une forme de pensée qui est fascinée par certaines formes culturelles précapitalistes et qui rejette la rationalité froide et abstraite de la civilisation industrielle moderne – mais qui transforme cette nostalgie du passé en force dans le combat pour la transformation révolutionnaire du présent. Si tous les marxistes romantiques s'insurgent contre le désenchantement capitaliste du monde – résultat logique et nécessaire de la quantification, mercantilisation et réification des rapports sociaux – c'est chez André Breton et le surréalisme que la tentative romantique/révolutionnaire de réenchantement du monde par l'imagination atteint son expression la plus éclatante.

Le marxisme de Breton se distingue aussi de la tendance rationaliste/scientiste, cartésienne/positiviste, fortement marquée par le matérialisme français du 18e siècle – qui dominait la doctrine officielle du communisme français – par son insistance sur l'héritage dialectique hégélien du marxisme. Dans sa conférence à Prague (mars 1935) sur « la situation surréaliste de l'objet » il insistait sur la signification capitale du philosophe allemand pour le surréalisme : « Hegel, dans son Esthétique, s'est attaqué à tous les problèmes qui peuvent être tenus actuellement, sur le plan de la poésie et de l'art, pour les plus difficiles et qu'avec une lucidité sans égale il les a pour la plupart résolus […]. Je dis qu'aujourd'hui encore c'est Hegel qu'il faut aller interroger sur le bien ou le mal-fondé de l'activité surréaliste dans les arts ». Quelques mois plus tard, dans son célèbre discours au Congrès des écrivains pour la défense de la culture (juin 1935), il revient à la charge et ne craint pas de proclamer, à contre-courant d'un certain chauvinisme antigermanique : « C'est avant tout dans la philosophie de langue allemande que nous avons découvert le seul antidote efficace contre le rationalisme positiviste qui continue ici à exercer ses ravages. Cet antidote n'est autre que le matérialisme dialectique comme théorie générale de la connaissance. »

Breton et Trotsky

La suite de l'histoire est connue : de plus en plus proches des positions de Trotsky et de l'opposition de gauche, la plupart des surréalistes (sans Louis Aragon !) vont rompre définitivement avec le stalinisme en 1935. Ce n'est en rien une rupture avec le marxisme, qui continue à inspirer leurs analyses, mais avec l'opportunisme de Staline et ses acolytes qui « tend malheureusement à annihiler ces deux composantes essentielles de l'esprit révolutionnaire » qui sont : le refus spontané des conditions de vie proposées aux êtres humains et le besoin impérieux de les changer.

En 1938 Breton rend visite à Trotsky au Mexique. Ils vont rédiger ensemble un des documents les plus importants de la culture révolutionnaire au 20e siècle : l'appel « Pour un art révolutionnaire indépendant », qui contient le passage célèbre suivant : « pour la création culturelle [la révolution] doit dès le début même établir et assurer un régime anarchiste de liberté individuelle. Aucune autorité, aucune contrainte, pas la moindre trace de commandement ! […] Les marxistes peuvent marcher ici la main dans la main avec les anarchistes ». Comme l'on sait, ce passage est de la plume de Trotsky lui-même, mais l'on peut supposer aussi qu'il est le produit de leurs longues conversations au bord du lac Patzcuaro.

C'est dans l'après-guerre que la sympathie de Breton pour l'anarchie va se manifester plus clairement. Dans Arcane 17 (1947) il rappelle l'émotion qu'il ressentit lorsque, enfant encore, il découvrit dans un cimetière une tombe avec cette simple inscription : « ni Dieu ni Maître ». Il énonce, à ce propos, une réflexion générale : « au-dessus de l'art, de la poésie, qu'on le veuille ou non, bat aussi un drapeau tour à tour rouge et noir » – deux couleurs entre lesquelles il refuse de choisir.

D'octobre 1951 à janvier 1953, les surréalistes vont collaborer régulièrement, avec des articles et des billets, avec le journal le Libertaire, organe de la Fédération anarchiste française. Leur principal correspondant dans la Fédération était à ce moment le communiste libertaire Georges Fontenis. C'est à cette occasion qu'André Breton écrira le texte flamboyant intitulé « La claire tour » (1952), qui rappelle les origines libertaires du surréalisme : « Où le surréalisme s'est pour la première fois reconnu, bien avant de se définir à lui-même, et quand il n'était encore qu'association libre entre individus rejetant spontanément et en bloc les contraintes sociales et morales de leur temps, c'est dans le miroir noir de l'anarchisme ». Malgré la rupture intervenue en 1953, Breton n'a pas coupé les ponts avec les libertaires, continuant à collaborer à certaines de leurs initiatives.

Révolutionnaires impénitents

Cet intérêt et cette sympathie active pour le socialisme libertaire ne conduisent pas pour autant les surréalistes à renier leur adhésion à la révolution d'Octobre et aux idées de Léon Trotsky. Dans une intervention le 19 novembre 1957, André Breton persiste et signe : « Contre vents et marées, je suis de ceux qui retrouvent encore, au souvenir de la révolution d'Octobre, une bonne part de cet élan inconditionnel qui me porta vers elle quand j'étais jeune et qui impliquait le don total de soi-même ». Saluant le regard de Trotsky, tel qu'il apparaît, en uniforme de l'armée rouge, dans une vieille photographie de 1917, il proclame : « Un tel regard et la lumière qui s'y lève, rien ne parviendra à l'éteindre, pas plus que Thermidor n'a pu altérer les traits de Saint-Just ». Enfin, en 1962, dans un hommage à Natalia Sedova qui venait de mourir, il appelle de ses vœux le jour où enfin « non seulement toute justice serait rendue à Trotsky mais encore seraient appelées à prendre toute vigueur et toute ampleur les idées pour lesquelles il a donné sa vie ».

Le surréalisme est peut-être ce point de fuite idéal, ce lieu suprême de l'esprit où se rejoignent la trajectoire libertaire et celle du marxisme révolutionnaire. Mais il ne faut pas oublier que le surréalisme contient ce qu'Ernst Bloch appelait « un excédent utopique », un excédent de lumière noire qui échappe aux limites de tout mouvement social ou politique, pour révolutionnaire qu'il soit. Cette lumière émane du noyau infracassable de nuit de l'esprit surréaliste, de sa quête obstinée de l'or du temps, de sa plongée éperdue dans les abîmes du rêve et du merveilleux.

Après Breton

En 1969, quelques figures de proue du surréalisme parisien, comme Jean Schuster, Gérard Legrand et José Pierre, décident que, compte tenu de la mort d'André Breton en 1966, il est préférable de dissoudre le Groupe surréaliste.

Cette conclusion est cependant rejetée par de nombreux autres surréalistes, qui décident de poursuivre l'aventure. Malheureusement, la plupart des comptes-rendus académiques ou grand public sur le surréalisme tiennent pour acquis que le groupe s'est « dissous » en 1969. Pour la plupart des historiens de l'art, le surréalisme n'était rien d'autre qu'une des nombreuses « avant-gardes artistiques », comme le cubisme ou le futurisme, qui ont eu une durée de vie très courte.

Vincent Bounoure (1928-1996) est celui qui a donné l'impulsion à la nouvelle période d'activité surréaliste, et il est resté une figure inspirante jusqu'à son dernier jour. Poète doué et essayiste brillant, il était, comme sa compagne Micheline, fasciné par l'art océanien de Nouvelle-Guinée, sur lequel il a écrit plusieurs essais.

L'autre figure marquante du groupe après 1969 fut Michel Zimbacca (1924-2021), poète, peintre, cinéaste et personnage attachant. Son documentaire sur les « arts sauvages », L'invention du monde (1952), est considéré comme l'un des rares tableaux véritablement surréalistes ; Benjamin Péret a écrit le texte mytho-poétique qui commente les images. Le groupe surréaliste se réunissait aussi souvent dans l'appartement qu'il partageait avec sa compagne Anny Bonnin, dont les murs étaient décorés de merveilleuses peintures de lui-même et d'autres surréalistes, ainsi que d'une remarquable parure de plumes indigènes d'Amazonie. Bounoure et Zimbacca étaient le lien vivant entre le mouvement surréaliste de l'après-1969 et le groupe fondé par André Breton en 1924.

Le Bulletin de liaison surréaliste

Dans les années 1970-1976, les surréalistes parisiens qui refusaient de baisser les bras se sont regroupés – en étroite relation avec leurs amis de Prague – autour d'une modeste revue, le Bulletin de liaison surréaliste (BLS). Le Bulletin comprend un débat sur « le surréalisme et la révolution » avec Herbert Marcuse. Parmi de nombreux autres joyaux, un article de l'anthropologue Renaud en soutien aux Indiens des États-Unis réunis à Standing Rock en juillet 1974.

Dans le dernier numéro du BLS d'avril 1976, une déclaration collective est publiée en faveur d'un jeune cinéaste surréaliste brésilien, Paulo Paranagua, et de sa compagne, Maria Regina Pilla, arrêtés en Argentine et accusés de « propagande subversive ». Initié par les surréalistes, l'appel a été publié par Maurice Nadeau dans la Quinzaine littéraire, et signé également par des intellectuels français de renom, tels que Deleuze, Mandiargues, Foucault et Leiris.