Derniers articles

Il pleut des bombes !

Il pleut des bombes.

L'enfant succombe.

Quand la nuit tombe.

Il pleut des bombes.

Toujours en trombes.

Où es-tu Colombe ?

Il pleut des bombes.

Creusez les tombes !

Déluge intense.

Charniers d'hier, on recommence.

Il pleut des bombes.

Avec cratères.

C'est la Paix qu'on enterre.

Il pleut des bombes.

Signées « Puissance ».

Applaudie en haute Instance.

Il pleut des bombes

Dédicacées

Calquées d'un certain passé

Il pleut des bombes

A tout raser !

Générant des Déplacés (es).

Il pleut des bombes.

Encore intenses.

Dans tous les sens

Il pleut des bombes

Même sur la plage

Point d'orgue d'un grand carnage

Il pleut des bombes

Sur des consciences…

Armées de Résistance !

Texte : Omar HADDADOU Sep. 2024

(Hommage à Gaza)

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Guerre d’Israël contre le Liban : racisme et indécence dans le traitement médiatique occidental

En tant qu'instruments de construction d'une représentation de la réalité et de diffusion massive de cette représentation, les médias occidentaux participent plus que toute autre institution à imposer des principes de vision racistes du monde.

Tiré de la revue Contretemps

25 septembre 2024

Par Lina Mounzer

À partir de son expérience personnelle de femme libanaise qui assiste depuis le Canada à une guerre contre son pays, l'écrivaine Lina Mounzer relate la violence de ce racisme, ainsi que le gouffre entre le narratif spontanément pro-israélien qui domine les médias occidentaux et la réalité d'une guerre qui oppose les populations arabes de l'Orient à un État colonial : Israël.

Depuis sa création, celui-ci déploie une violence à tendance génocidaire visant à annihiler toute tentative de résistance à son projet d'effacement-remplacement de la Palestine.

***

Lorsque la nouvelle me parvient, je suis en train de prendre mon café du matin à Montréal.

Mon ami Rami me fait suivre un message WhatsApp. En arabe, il est écrit « Ouzai, Ghobeiri, Sfeir, Haret Hreik, Saida, les bipeurs explosent. Une brèche. Ils ont piraté des appareils et des téléphones et les ont fait exploser. Beaucoup d'informations contradictoires. Quelque 500 explosions jusqu'à présent ».

À Beyrouth, il est à peu près 15h40.

Inutile de demander qui sont ces « ils ». Ce sont les mêmes « ils » qui déciment et affament les Palestinien·nes de Gazadepuis presque une année entière, qui bombardent des hôpitaux et des camps de réfugiés, qui violent des prisonniers et qui, lorsqu'ils en sont réprimandés, font une émeute pour obtenir le droit de violer des prisonniers.

Ce sont les « ils » qui sont jugés par la Cour internationale de justice pour le summum des crimes, celui de génocide, et qui ont par ailleurs violé, devant les caméras, un certain nombre de soi-disant lignes rouges du droit humanitaire international. Après cela, je ne devrais pas être surprise par ce dont ces « ils » pourraient être capables, ni par la façon dont le monde les excusera.

Pourtant, je commence à recevoir des vidéos et je n'arrive pas à croire ce que je vois. Des images de vidéosurveillance de magasins d'alimentation avec des appareils qui explosent au niveau de la taille des gens ou dans leurs mains. Des rues bondées d'ambulances et d'individus qui hurlent. Des hommes sur des brancards, les restes déchiquetés de leurs mains dégoulinant de sang.

Quel est ce cauchemar dystopique ? Comment ont-ils piraté les appareils de ces gens ? Et quels sont les appareils à risque ? Aussitôt, j'essaie de me rappeler où j'ai acheté mon téléphone. L'ai-je acheté dans un magasin de téléphones portables à Beyrouth, le genre de magasin où les explosions se succèdent à mesure que la marchandise s'enflamme ? Ou l'ai-je commandé directement à l'étranger ? Est-il sûr ou bien risque-t-il d'être piégé ?

Peu importe : je dois décrocher mon téléphone, cette arme potentiellement meurtrière, pour joindre mes amis et ma famille, pour m'assurer qu'ils vont bien, ce qui les oblige à décrocher eux aussi leurs appareils potentiellement meurtriers pour répondre.

Les « bipeurs du Hezbollah »

Cet appareil utilisé pour nous connecter est à présent la chose même qui nous fait craindre de nous connecter. Le niveau de paranoïa est-il absurde ? Pas aussi absurde que les milliers de petites explosions qui se sont produites au Liban en une seule journée, puis les centaines d'autres le lendemain.

Avant que les détails ne deviennent plus clairs – à savoir que ces appareils, y compris les bipeurs, les talkies-walkies et les panneaux solaires qui ont explosé en deux jours, tuant 39 personnes et en blessant plus de 3 250, avaient été interceptés et chargés d'explosifs par Israël, et non piratés – la terreur de l'électronique domestique courante a atteint un tel niveau que les gens se sont précipités chez eux pour déconnecter les batteries UPS et éteindre les appareils de surveillance des bébés.

Le plus absurde, cependant, est le fait qu'aucun média occidental n'a nommé cet acte de terrorisme de masse par son nom. Au lieu de cela, les médias occidentaux ont qualifié ces plus de 4 000 explosions d'« attaques ciblées » et ces appareils – utilisés par des médecins, des livreurs et d'innombrables autres professionnels – des « bipeurs du Hezbollah ».

En l'espace de deux jours et dans tout le pays, plus de quatre mille explosions ont enflammé l'intimité vulnérable des corps de nombre de personnes, parmi lesquelles des jeunes enfants, qui se trouvaient à la maison avec des enfants, dans des épiceries ou des pharmacies, ou qui conduisaient sur les autoroutes, leur voiture devenant soudainement incontrôlable.

Les hôpitaux du pays ont été débordés, avec un afflux de blessés plus important que lors de l'explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020. Les chirurgiens traumatologues ont décrit des blessures « comme ils n'en avaient jamais vu auparavant, principalement des blessures aux yeux et aux mains, dues au fait que les patients regardaient leur téléavertisseur avant qu'il n'explose ».

Cette tactique d'un sadisme inégalé, conçue pour provoquer des blessures mortelles, a été qualifiée de « brillante » et décrite comme étant d'une « précision ciblée » [par la presse occidentale].

Des hordes brunes sans visage

Non seulement les médias occidentaux ont-ils refusé de parler de terrorisme, mais aussi ont-ils eu du mal à contenir leur enthousiasme face à ce spectacle.

Même les médias qui ont publié des articles mentionnant les souffrances des civils libanais ou l'effondrement du secteur de la santé l'ont fait à côté d'autres articles vantant l'« audace », la « sophistication » et la « démonstration spectaculaire des prouesses technologiques d'Israël ». Sur les réseaux sociaux, d'innombrables experts ont comparé cette attaque avec jubilation à un film hollywoodien. Ils ont raison. Mais ce n'est pas la « technique d'espionnage » qui la fait ressembler à un film hollywoodien. C'est plutôt le fait qu'il y ait des hordes brunes sans visage qui peuvent être fauchées, tuées en masse sous les acclamations triomphantes du public.

Les personnes assassinées ne sont pas des individus qui, comme chaque individu, sont une étoile unique dans une constellation de relations et dont le décès modifie la gravité même de la partie de l'univers qui les entoure.

Non, ce sont des « figurants », qui ne méritent même pas d'être mentionnés au générique, et dont la mort n'est pas simplement passée sous silence, mais carrément célébrée. Telle est la réalité politique que non seulement Hollywood, mais aussi les médias occidentaux, reflètent et entretiennent. Une réalité dans laquelle le terrorisme est un crime évalué non par l'acte mais par l'auteur.

Je m'efforce depuis longtemps d'expliquer aux gens qui ne connaissent pas la situation de près le sentiment vertigineux que l'on éprouve en regardant son pays dévasté de l'étranger : la façon dont le sentiment d'impuissance est aggravé par la dissonance cognitive avec votre corps à un endroit, cocooné dans la sécurité d'un monde, alors que votre conscience est obnubilée par la terreur d'un autre monde.

Des personnes bien intentionnées demandent : « N'êtes-vous pas reconnaissant de ne pas être là-bas en ce moment ? ». Une question à laquelle il m'est impossible de répondre. Après tout, j'étais là, à m'inquiéter de savoir si l'aéroport fermerait avant le départ de mon vol, à compatir avec des amis à propos de l'anxiété incessante qui se transforme parfois en terreur pure et simple avec laquelle nous vivons depuis octobre.

Un choix difficile

Je mentirais si je ne disais pas que je suis reconnaissante d'être en sécurité. Je mentirais également si je ne disais pas que j'aimerais être de retour à Beyrouth. Parce que pour la première fois dans cette guerre, j'ai été forcée de regarder les événements principalement à travers le filtre déformant des médias occidentaux. Il m'est dès lors plus facile d'exprimer ce qui est si difficile dans le fait d'être partie.

La dissonance cognitive d'être en Occident alors que l'Orient brûle n'est pas simplement le décalage entre l'endroit où se trouve le corps et l'endroit où se trouve l'esprit. Il s'agit d'être dans un endroit où toutes les institutions respectées insistent sur le fait que cet incendie est juste et bon, peu importe combien il s'avère barbare ou sauvage.

Il n'y a rien de plus dissonant que de voir le langage aseptisé des médias occidentaux s'interposer entre moi et l'expérience viscérale de savoir ce que les gens vivent là-bas. Au moins, lorsque je suis là-bas, l'humanité de personne n'est remise en question – y compris la mienne. Je ne suis étranger à aucun des sentiments que je peux éprouver, ni à la peur, ni à l'anxiété, ni même, en fait surtout, à la tristesse.

Tout cela est reflété et affirmé par le monde environnant. Personne n'est sans visage ni superflu ; personne n'est sans passé ni proches. Même les pierres endommagées ont une histoire. L'apaisement mental est tel que l'on est souvent tenté de l'échanger contre la sécurité physique.

À l'horizon, il ne se profile aucun répit à cette dissonance.

Depuis le jour où j'ai commencé à essayer de mettre des mots sur l'horreur de ces derniers événements, Israël a effectué une « frappe aérienne ciblée » dans la banlieue de Beyrouth, à Haret Hreik, faisant s'effondrer deux immeubles résidentiels, tuant 45 personnes, en blessant 66 autres et rendant la guerre régionale de plus en plus inévitable.

Lundi, nous sommes entrés dans une guerre totale, le sud et l'ouest du Liban étant particulièrement décimés. Les pertes sont énormes : déjà 274 morts et 1 000 blessés [558 morts et plus de 1800 blessés au 24 septembre]

L'État d'Israël reproduit à la lettre le scénario de Gaza : il bombarde les ambulances et les routes menant aux hôpitaux, il ordonne aux gens d'« évacuer » et il bombarde ensuite les routes qui pourraient leur permettre de le faire. Pendant ce temps, les armes continuent d'affluer.

Et les prétextes à cette guerre ont déjà été formulés – et acceptés – comme ils l'ont été pendant toute une année. De même que tous les habitant·es de Gaza sont considéré·es comme des membres du Hamas, tou·tes les habitant·es du Liban sont considéré·es comme des membres du Hezbollah et tout cela serait ainsi de bonne guerre.

Le cauchemar que nous anticipions tous depuis un an est devenu réalité. Un cauchemar que tout le monde voyait venir et qui aurait pu être arrêté à n'importe quel moment.

Je ne peux rien faire d'autre que regarder les nouvelles et j'ignore quand – ou si – je pourrai rentrer chez moi à Beyrouth. Pour celles et ceux d'entre nous qui ont la chance de l'avoir, le choix est difficile. Comme le dit un ami qui vit aux États-Unis depuis quelques années : « Soit je suis dans les flammes, soit je suis à l'endroit qui allume le feu ».

*

Lina Mounzer est une écrivaine et traductrice libanaise. Son travail a été publié dans The Paris Review, Freeman's, The Washington Post et The Baffler, ainsi que dans les anthologies Tales of Two Planets (Penguin : 2020) et Best American Essays 2022 (Harper Collins : 2022). Elle est rédactrice en chef du magazine artistique et littéraire The Markaz Review.

Cet billet est paru initialement sur le site Middle East Eye.

Illustration : Village de Zeita au Sud Liban, le 23 septembre 2024. Source : Mahmoud Zayyat, AFP.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

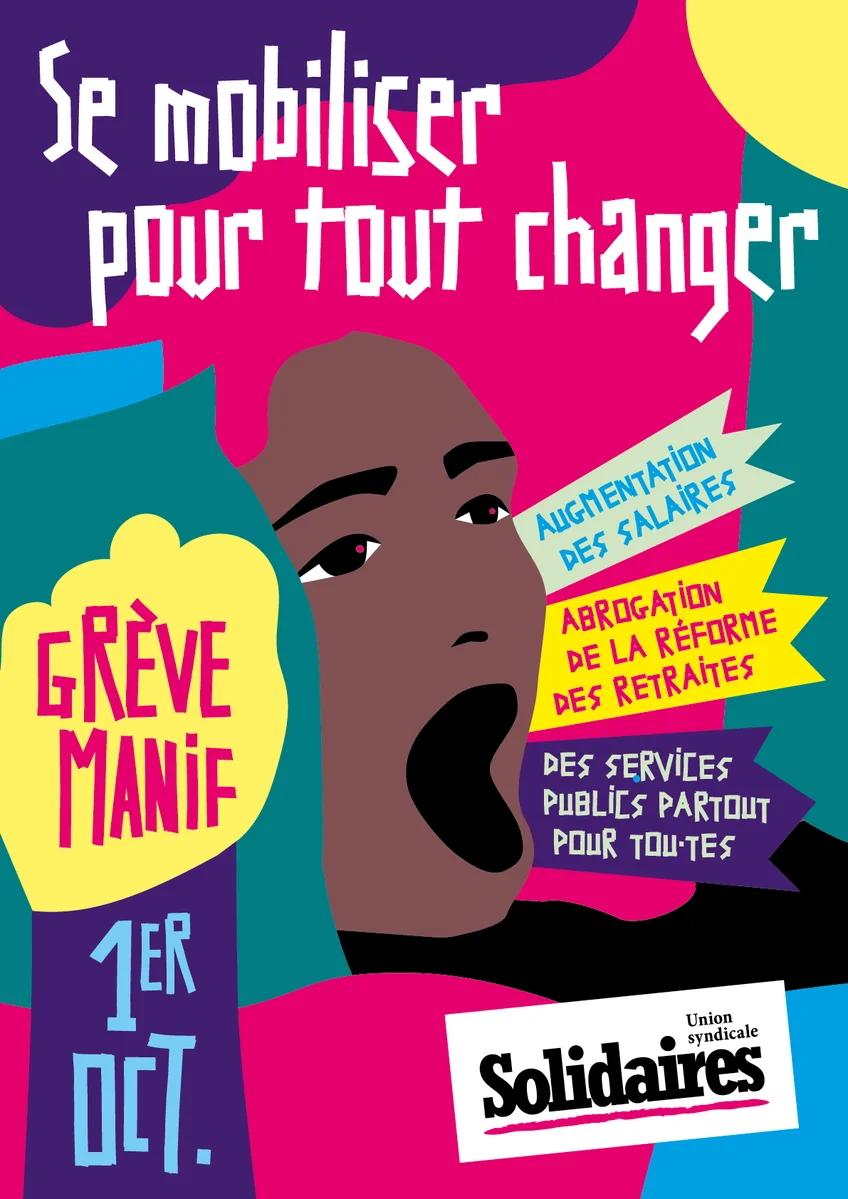

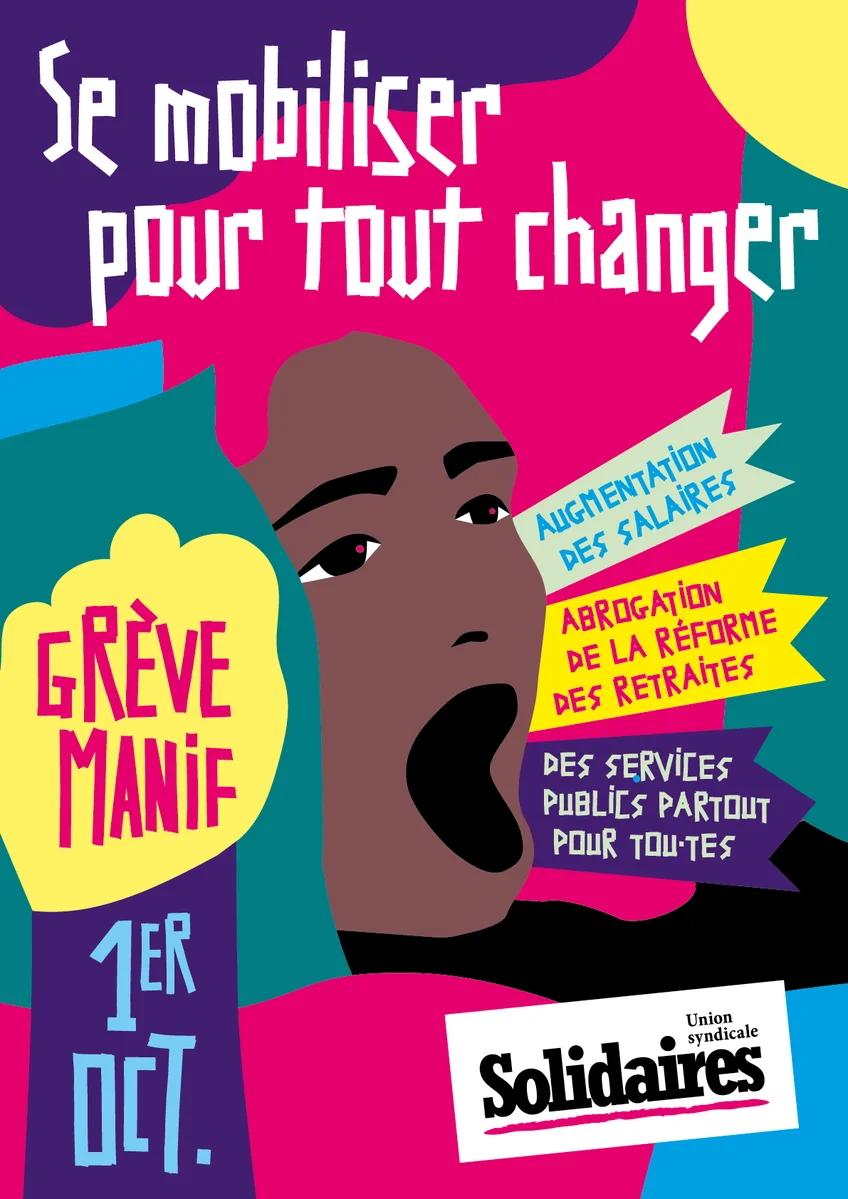

France : Communiqué intersyndical Pour les salaires, les services publics, l’abrogation de la loi retraites le 1er octobre en grève et en manifestation pour nos droits !

Nos organisations syndicales et de jeunesse appellent à manifester et à faire grève pour qu'enfin les urgences sociales, exprimées dans les mobilisations comme dans les urnes, soient entendues !

Tiré de Entre les lignes et les mots

Retraites, salaires, services publics, c'est sur ces sujets centraux pour la population que nous pouvons gagner et arracher des victoires au moment où le président de la République et l'alliance jusqu'à l'extrême droite cherchent à imposer contre la volonté générale le maintien du cap libéral et autoritaire.

Nous avons été des millions à nous mobiliser pendant plus de 6 mois contre la retraite à 64 ans. Emmanuel Macron a décidé de passer en force mais a été sanctionné par une lourde défaite aux élections législatives. Nous pouvons donc maintenant gagner l'abrogation de la réforme des retraites !

Nos salaires, pensions, bourses et minima sociaux ne peuvent plus régresser face à l'inflation ! C'est la raison pour laquelle nous rejoignons l'appel des organisations de retraité·es ce même 1er octobre pour exiger l'augmentation des pensions et des salaires, un Smic à 2000 euros et l'indexation des salaires sur l'inflation. Partout, dans les entreprises et les administrations, faisons grève pour obtenir l'augmentation de nos salaires et la fin des inégalités entre les femmes et les hommes !

Nos services publics sont à bout de souffle. Exigeons les moyens financiers et humains pour l'hôpital, les soins, l'éducation, l'enseignement supérieur, la recherche, l'environnement… pour permettre l'accès de tous et toutes à des services publics de qualité.

Les licenciements se multiplient dans l'industrie car les grands groupes continuent à délocaliser. Pourtant, les dividendes atteignent des records et, chaque année, 170 milliards d'euros d'aides publiques sont distribués sans contrepartie aux entreprises. Mobilisons-nous pour gagner l'arrêt immédiat de tous les licenciements, la relocalisation et la transformation environnementale de notre industrie !

Les jeunes sont parmi les premier·es à subir ces politiques de casse sociale. Il est urgent de mettre la jeunesse en protection sociale, de réformer le système des bourses et d'abolir la sélection à l'entrée de l'université.

Le 1er octobre marque le début des discussions sur le budget de l'État et de la Sécurité sociale à l'Assemblée nationale. C'est le moment de gagner qu'enfin les plus riches et les multinationales soient taxés pour financer nos services publics, la justice sociale et environnementale. C'est le moment de gagner l'abrogation de la réforme des retraites !

C'est maintenant qu'il faut peser et gagner. Ce ne sera possible que par un rapport de force clair et massif. Toutes et tous en grève le 1er octobre.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

États-Unis. Les tentatives de suicide des jeunes transgenres en hausse dans les États adoptant des lois anti-trans

Ce sont des conclusions “terrifiantes”, s'alarme them. Selon une étude, publiée cette semaine dans la revue Nature Human Behavior et relayée vendredi 27 septembre par le site d'information américain, les lois anti-transgenres entraînent “jusqu'à 72 % ” d'augmentation des tentatives de suicide chez les jeunes transgenres et non binaires.

Tiré de Courrier international

28 septembre 2024

Un manifestant agite un drapeau des fiertés LGBTQI lors d'un rassemblement de jeunes queers et transgenres près du Capitole, à Washington, le 31 mars 2023. PHOTO BRYAN OLIN DOZIER/NurPhoto/AFP

L'étude, menée par The Trevor Project, une organisation à but non lucratif de prévention du suicide de personnes LGBTQI, est la première à “établir fermement la causalité” entre la législation et les taux de tentatives de suicide chez les jeunes transgenres, explique them.

Les jeunes de 17 ans et moins particulièrement impactés

Les chercheurs ont recueilli les réponses de plus de 61 000 personnes trans et non binaires âgées de 13 à 24 ans dans le cadre d'une série d'enquêtes menées de 2018 à 2022. Ils ont constaté que dans les États qui ont adopté au cours de cette période au moins une loi restreignant ou menaçant les droits des personnes transgenres, les répondants ont signalé une augmentation “statistiquement significative” des taux de tentatives de suicide ou de suicides envisagés.

C'est parmi les jeunes trans et non binaires âgés de 13 à 17 ans que les taux de tentatives de suicide les plus élevés ont été observés, augmentant jusqu'à 72 % au cours de la deuxième année suivant l'adoption d'une loi anti-transgenre, selon l'étude, et de 52 % au cours de la troisième année.

“Ces chiffres ne signifient pas que les tentatives de suicide sont inévitables pour les jeunes trans et non binaires, mais soulignent plutôt l'importance de services de santé mentale efficaces – et les conséquences dangereuses des lois anti-trans”, commente them.

Courrier international

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

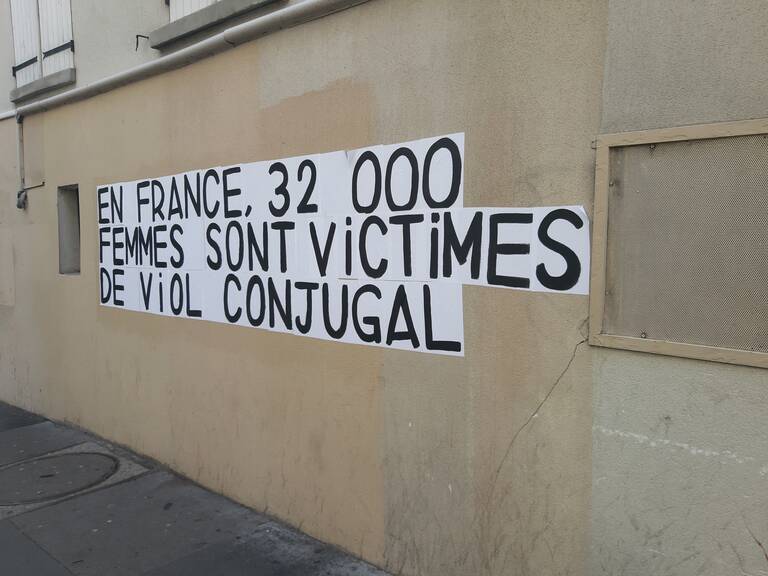

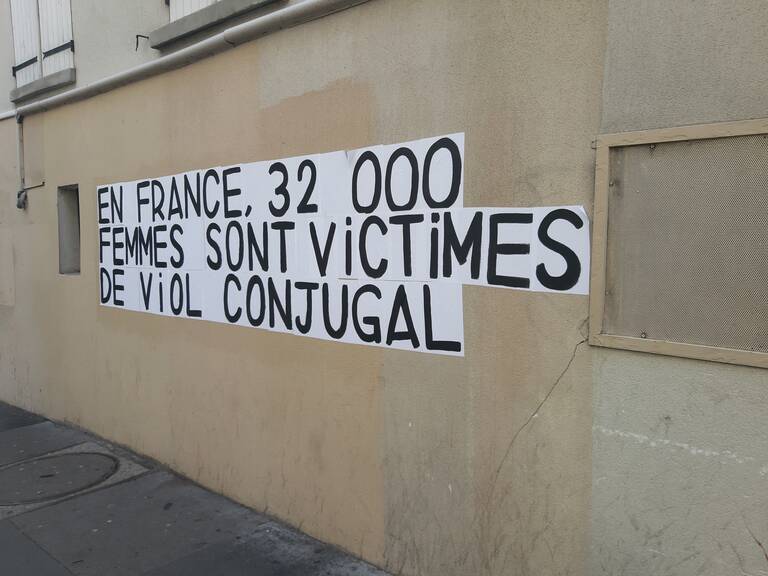

Gisèle Pélicot, Taylor Swift, Lucie Castets. Un billet par VP.

Samedi 21 septembre, peut-être que ce métastasique gouvernement Macron/Barnier adviendra ce jour, peut-être pas. Mais il est bien possible que dans la durée, ce soit un autre sujet, apparemment autre, qui reste comme marque du moment présent, de cette rentrée 2024. Ce sujet autre, apparemment autre, c'est le « procès Pélicot ».

Tiré de Arguments pour la lutte sociale (aplutsoc)

21 septembre 2024

Un billet de VP

Gisèle Pélicot a été violée pendant des années par des dizaines d'hommes auxquels son mari Dominique Pélicot l'a livrée en la droguant. Inutile ici de détailler les faits, largement connus et médiatisés. Ils ont été établis suite à l'arrestation de Dominique Pélicot dans une autre affaire dite « de mœurs », son épouse, malade des traitements subis mais n'en ayant pas eu conscience, n'ayant pu porter plainte qu'une fois ceux-ci avérés sans aucun doute possible puisque ces viols ont abondamment été filmés par leur organisateur.

L'évènement important, c'est alors l'affirmation de Gisèle Pélicot voulant apparaître à visage découvert et refusant donc le huis clos, soutenue par ses enfants, appelant à ce que « la honte change de camp » et voulant combattre pour « toutes les femmes », et attirer l'attention sur le phénomène de la soumission chimique.

De leur côté, les 54 accusés, sur 83 soupçonnés, donnent l'image d'un monde masculin de prolétaires, de chômeurs et de travailleurs indépendants, parfois de militaires, le tout d'un conformisme et d'une banalité profondes.

La honte a effectivement changé de camp et la cause de Gisèle Pélicot, bien que pas tout de suite, a commencé à apparaître comme une cause féministe, le tout dans le silence assourdissant du monde officiel et politique.

Mais la dignité absolue de Gisèle Pélicot suscite l'irritation, l'énervement et les contre-attaques des tenants de l'ordre, pour qui elle devrait, au fond, se cacher et se taire, bien qu'ils n'osent le dire trop ouvertement, parce que cette dignité absolue est une menace envers leur ordre.

On a vu un avocat de la défense expliquer qu'il n'y a viol que si le violeur est conscient de violer, sinon il n'y a pas viol. On a vu cette défense tenter d'insinuer que la victime aurait aidé à susciter ce dont elle a été victime. On a vu une avocate se répandre sur les réseaux sociaux à dénoncer les « extrémistes de la pensée » qui voudraient soi-disant « museler » la défense des violeurs -lesquels, en tant qu'accusés, ont en effet droit à une défense équitable, là n'est pas la question. Sans oublier le maire de Mazan, proche du RN, s'exclamant que tout de même, ce qui s'est passé là n'est pas si grave : il n'y a pas eu « mort d'homme ou d'enfant ».

En fait, la violence dégradante de ces réactions a enfoncé le clou en couvrant de honte leurs auteurs et autrices … mais pas encore à leurs propres yeux …

En quoi la dignité absolue de Gisèle Pélicot est-elle une menace pour l'ordre établi ?

La raison est donnée par exemple par le chanteur Renaud : « Je ne sais pas si c'est juste de prendre la parole en tant qu'homme aujourd'hui et j'espère que le faire ne portera pas préjudice à cette cause, mais je souhaite apporter mon soutien total ainsi que mon admiration à Gisèle Pelicot dont la vie me bouleverse. (…) J'espère de tout mon cœur que le courage d'avoir demandé des audiences publiques fera enfin bouger cette société patriarcale, et nous les mecs, quant aux violences faites aux femmes et aux enfants. »

Ou par l'ami et camarade Michel Broué : « Ceux qui doivent réfléchir, travailler sur eux-mêmes, affronter leurs démons, ce sont les hommes. » ( La banalité du mâle ? , billet de blog du 16 septembre).

Michel Broué avait pris une initiative politique importante, le 30 avril dernier, en initiant dans le journal Elle un appel aux hommes, entendez par là les individus du genre masculin, à soutenir le mouvement #MeToo : « C'est le pouvoir et son instinct de domination qui s'acharnent, comme toujours, comme partout, sur les plus vulnérables. Nous refusons de nous reconnaître dans cette masculinité hégémonique. Devoir par exemple réserver la douceur et le soin au genre féminin est absurde : un homme ça pleure, un homme ça aime, un homme ça peut être bouleversé. »

Un homme « normal » est heurté par ce qui a été fait à Gisèle Pélicot, mais il peut aussi se sentir heurté par un supposé soupçon qui l'engloberait dans la masculinité des violeurs potentiels, étayé par le fait que les accusés sont tous des « hommes normaux ». Il est certes tout à fait légitime, c'est même sain et il serait inquiétant de ne pas ressentir cela, d'être affecté par l'éventualité d'un tel soupçon.

Mais pourquoi risquer de le ressentir aussi comme une menace, ressenti qui est exploité par les forces sociales accusant le féminisme, #MeToo, d' « exagérer » et de menacer toute liberté relationnelle dans les mœurs ?

Parce que ce qui est menacé ici est bien la masculinité et le patriarcat, qui sont des rapports sociaux fondamentaux et pas forcément des défauts individuels par essence propres aux mâles, même s'ils produisent massivement de tels défauts.

Ce rapport social, de domination masculine et dans lequel la domination est ontologiquement masculine (même lorsqu'exercée occasionnellement par des femmes, de Sémiramis à Thatcher en passant par Catherine II), donne forme aux relations affectives interindividuelles, ce pourquoi sa mise en cause est aussi une mise en cause individuelle, sans qu'il y ait lieu à culpabiliser ou à soupçonner systématiquement. D'autant que chaque individu, dans ce rapport social, en est certes, comme pour tout rapport social, un transmetteur, mais aussi une victime, les hommes compris.

Cette mise en cause arrive, semble-t-il, aujourd'hui à maturité. #MeToo en est une manifestation, loin d'être la seule. Le Chili, l'Argentine, la Pologne, ont connu des mouvements sociaux féminins de masse, bien entendu appuyés par des hommes, de toute première importance, pour la sauvegarde ou l'instauration des libertés individuelles à disposer de soi-même (droit à l'avortement). Ceci est au cœur de l'affrontement sur la question de la liberté et des droits fondamentaux qui déchire les États-Unis, pour ou contre Trump et ce qu'il représente. Les grèves et manifestations bélarusses en 2020 ont placé les femmes en situation stratégique et motrice, et la guerre en Ukraine renouvelle la lutte pour l'égalité dans la société en relation avec l'engagement militaire, de manière ouverte depuis février 2022, mais cela avait en réalité commencé dès 2014 et avait été invisibilisé, ce que souligne le syndicat de soldates Veteranka. En Iran, le mouvement « Femmes, Vie, Liberté », réprimé mais pas vaincu, place le combat des femmes contre le port du voile islamique et pour l'égalité comme pivot central de l'affrontement social contre l'État et flamme vivante de la révolution.

Ce sont là des faits massifs. Le retentissement profond du procès Pélicot s'inscrit pleinement dans cette séquence historique majeure. Mais ce rappel montre aussi que, dans la lutte des femmes comme dans la lutte des prolétaires, il y a deux camps qui s'affrontent et que le camp d'en face ne désarme pas, il contre-attaque, modernise ses méthodes (la « soumission chimique » …), frappe et tue, massivement.

Les viols de masse, cette forme extrême de terreur répressive, en Syrie, dans les zones occupées d'Ukraine, au Tigré … et les sévices exercés par toutes les polices politiques, prisons israéliennes comprises, nous le rappellent -et nous rappellent aussi que le rapport de domination physique sur les femmes et les enfants fait aussi énormément de victimes parmi les hommes adultes, que quand il y a « viols de guerre » une partie de la population masculine est elle aussi directement victime de cette forme extrême de masculinité hégémonique.

Il s'agit du plus ancien rapport de domination. Michel Broué, dans sa récente tribune, cite Françoise Héritier pour qui « Le comportement d'agression des hommes à l'égard des femmes n'est pas un effet de la nature animale et féroce de l'Homme, mais de ce qui fait sa différence, qu'on l'appelle conscience, intelligence ou culture ». J'exprimerai ici une nuance, une précision : la domination masculine n'est pas le propre d'Homo Sapiens. Elle prédomine chez une majorité (pas la totalité) de mammifères. Il s'agit donc bien d'un rapport social d'origine animale (car il y a société chez les animaux), qui reçoit dans notre espèce une forme, ou plusieurs, à travers le langage, la culture, etc., mais n'en est pas une conséquence.

Notre espècehttps://aplutsoc.org/2023/11/20/a-p... est à la fois peut-être la pire sur le plan de la violence masculine, et celle ayant la plus grande aptitude à la mise en cause et au remodelage de ses propres relations sociales, ce qui fait son histoire, et lui confère sa relative liberté. Cette variabilité augmente d'ailleurs entre les grands singes si on les compare les uns aux autres (tout près de nous, les chimpanzés robustes sont des masculinistes dominateurs qui nous ressemblent assez, alors que les bonobos ont des rapports sociaux régulés et relativement pacifiés par des groupes de femelles sexuellement complices). Cette variabilité éclate à l'intérieur même de notre espèce, dans son histoire faite de sauts qualitatifs appelés aujourd'hui des révolutions.

Bien entendu, reconnaître que le rapport de domination masculine remonte à plus loin que notre espèce et est antérieur au langage, n'en fait pas un ordre « naturel » ou « animal » essentiel ou indépassable.

Notre époque a besoin d'une révolution mettant fin à la fois au rapport de domination le plus récent et le plus anonyme et impersonnel, celui du capital qui ne veut rien d'autre que s'accumuler de manière accélérée, et au rapport le plus ancien, le rapport patriarcal ou rapport de domination masculine.

C'est le tourbillon dans lequel le capital entraîne l'espèce et toute la géobiosphère qui conduit à cette double nécessité. La dimension féminine de plus en plus affirmée des révolutions et insurrections dans le monde depuis une dizaine d'année est un signe puissant de cette maturation, et l'assumer pleinement apporte un renouveau radical de force à toutes les mobilisations. Les forces d'avant-garde de la contre-révolution l'assument à leur manière : le pouvoir chinois réprime en même temps la féministe Huang Xuebin et l'organiser d'ouvriers Wang Jianbing. Rien de fortuit.

Ce trait massif du moment actuel des révolutions et des guerres n'est souvent pas assez perçu ni compris dans les débats militants qui s'embarquent souvent sur des thématiques surdimensionnées, autour de constructions idéologiques telles que l'intersectionnalité, ou en France l'écriture inclusive, etc. Je ne crois pas utile de développer ces points ici, que j'ai déjà abordés ailleurs, mais qui me semblent de moindre importance que la saisie de la transformation principale qui a commencé, à savoir le fait que les crises sociales révolutionnaires vont de plus en plus porter aussi, directement, contre la domination patriarcale masculine, pour le plus grand bien des femmes, des enfants, des hommes, et de toutes les formes de relations affectives et sexuelles égalitaires et partagées.

Ce fait a une influence culturelle globale croissante, certes « récupérable » ou retournable par l'industrie des médias et la marchandisation des représentations, mais alimentée de manière continue par les besoins sociaux profonds.

Prenons un autre fait « sociétal » comme on dit, à l'interface du politique : le soutien de la chanteuse-compositrice-interprète Taylor Swift à Kamala Harris, contre Donald Trump, dont on sait le cri du cœur (Trump peut-il être sincère ? A mon avis, là, il l'est) : « Je déteste Taylor Swift ».

On pourrait être tenté de minimiser l'énorme signification politique d'un tel fait. Le camaradeJohn Reiman le juge très important mais trouve quand même que cela illustre la « mentalité lamentable de la plupart des Américains ». Les vedettes ont une grande importance dans l'appréhension du monde de la plupart des Américains, certainement. Est-ce lamentable ? Je n'en suis pas sûr : les peuples font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont.

Il faut lire, écouter et regarder Taylor Swift – et faire cet effort si musicalement, ce n'est pas votre tasse de thé, ce qui peut se comprendre ! On y reçoit l'image, et c'est la réalité, d'une jeune femme combattante individuelle dans un monde d'hommes et de chefs façonné par le fric, qui s'y fait sa place à la force du poignet – et du néocortex -, prend des coups et les rends, et émerge toujours, invaincue, scandant shake it off, dont la moins mauvaise traduction française serait peut-être « laisse les pisser », à l'adresse de tous les critiques, brutes, concurrents, moralistes, sales types … elle n'appelle évidemment pas à l'auto-organisation prolétarienne, mais il s'agit bien là d'un contenu, tout à fait cohérent avec l'opposition radicale à Trump.

Taylor Swift, avec quelques autres, affirme une image de « femme forte » qui, dans les séries, a eu à la fin du XX° siècle une expression frappante dans le personnage de Buffy contre les vampires , de Joss Wheedon, qu'il serait puéril de prendre pour une sous-série d'ados affrontant des vampires. Les « vampires » sont l'envers très ressemblant de l'humanité et Buffy, la jeune femme puissante, mais fragile en tant que jeune fille dans la société réellement existante, les affronte et « sors avec » plusieurs d'entre eux, et la bande de copains-copines « sauve le monde » à plusieurs reprises, tout seuls, sans aucune reconnaissance de qui que ce soit : métaphore remarquable de la situation dans laquelle est plongée la jeunesse découvrant ce monde en mode d'autodestruction, et choix culturel et médiatique clef que de mettre des filles à la tête de l'affaire, avec quelques gars qui les apprécient et les respectent.

Revenons, pour finir, au moment présent en France, moment, donc, du procès Pélicot et de la pénible gestation du pénible et pathétique exécutif Macron/Barnier. Jetons un coup d'œil sur ce spectacle de la même façon dont nous pouvons regarder Taylor Swift ou un épisode de Buffy contre les vampires. D'un côté : quelle bande de vampiriques vieux birbes respirant la vieillerie de la V° République ! Et de l'autre côté, cherchons les femmes fortes : elles sont là !

En fait, elles viennent d'arriver à visibilité : est-ce fortuit si la dernière période voit émerger successivement Sophie Binet, Marylise Léon, Marine Tondelier, Lucie Castets … et voit par ailleurs une victime âgée s'affirmer à son tour par la pure force de l'absolue dignité, Gisèle Pélicot ?

Cette observation n'implique aucun alignement a priori sur le rôle politique joué par les femmes citées ici, elle vise seulement à souligner un fait social remarquable. Bien qu'il n'y ait pas eu à ce jour, et on doit le regretter, connexion entre le combat politique pour imposer un gouvernement haussant les salaires, sauvant les services publics et abrogeant la loi retraites, et le procès Pélicot, force est de constater que l'affirmation féminine est présente dans les deux combats. Et qu'aucun des deux n'est gagné, et que la lutte va se poursuivre en s'aiguisant.

VP, le 21/09/2024.

Paru initialement sur le Club de Médiapart

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Les revenus du travail en déclin : Un rapport de l’OIT alerte sur l’aggravation des inégalités et le risque pour les objectifs de développement durable

L'Organisation internationale du Travail alerte sur l'écart croissant entre les revenus du travail et ceux du capital, ainsi que sur les défis auxquels sont confrontés les jeunes sur le marché du travail.

Tiré de Entre les lignes et les mots

GENÈVE (OIT Infos) – La mise à jour dePerspectives sociales et de l'emploidans le monde : Septembre 2024 de l'Organisation internationale du Travail (OIT) révèle une pression accrue sur les inégalités alors que la part des revenus du travail diminue et qu'une grande proportion de jeunes reste sans emploi, ni éducation, ni formation. Ce rapport met en lumière les progrès insuffisants vers les Objectifs de développement durable (ODD) à l'approche de l'échéance de 2030.

Le rapport montre que la part mondiale des revenus du travail, c'est-à-dire la part du revenu total perçue par les travailleurs, a diminué de 0,6 point de pourcentage entre 2019 et 2022, et est restée stable depuis, aggravant ainsi une tendance à la baisse observée depuis des décennies. Si cette part était restée au même niveau qu'en 2004, les revenus du travail auraient été supérieurs de 2,4 trillions USD rien qu'en 2024.

L'étude souligne que la pandémie de COVID-19 a été un facteur déterminant de cette diminution, avec près de 40 pour cent de la baisse de la part des revenus du travail survenue durant les années de pandémie, de 2020 à 2022. Cette crise a exacerbé les inégalités existantes, en particulier en raison de la concentration des revenus du capital parmi les plus riches, compromettant ainsi les efforts pour atteindre l'ODD 10, qui vise à réduire les inégalités au sein des pays et entre eux.

Les avancées technologiques, notamment l'automatisation, ont également contribué à cette tendance. Bien que ces innovations aient stimulé la productivité et la croissance économique, les travailleurs n'ont pas bénéficié équitablement des gains qui en ont découlé. Le rapport avertit que, sans des politiques globales pour garantir que les avantages du progrès technologique soient partagés de manière équitable, les développements récents dans le domaine de l'intelligence artificielle risquent d'accentuer les inégalités, menaçant ainsi l'atteinte des ODD.

« Les pays doivent agir pour contrer la baisse de la part des revenus du travail. Nous avons besoin de politiques qui favorisent une répartition équitable des bénéfices économiques, incluant la liberté d'association, la négociation collective et une administration du travail efficace pour parvenir à une croissance inclusive et ouvrir la voie à un développement durable pour tous », a déclaré Celeste Drake, Directrice générale adjointe de l'OIT.

S'appuyant sur le rapport Tendances mondiales de l'emploi des jeunes (GET Youth) récemment publié par l'OIT, l'étude identifie également la part importante de jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation (NEET) comme un sujet de préoccupation persistant. Comme le montre le rapport GET Youth, le taux mondial de NEET n'a enregistré qu'une modeste diminution, passant de 21,3 pour cent en 2015 à 20,4 pour cent en 2024, et devrait rester stable au cours des deux prochaines années. Le taux de NEET chez les femmes – qui s'élèvera à 28,2% en 2024 – est plus de deux fois supérieur à celui des jeunes hommes.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

L’OIT salue l’accent mis par le Sommet de l’avenir des Nations Unies sur la justice sociale et le travail décent

Un multilatéralisme véritablement inclusif doit embrasser la diversité et placer la solidarité au cœur de la coopération internationale, a souligné le Directeur général de l'OIT.

Tiré de Entre les lignes et les mots

NEW YORK (OIT Infos) – Le Directeur général de l'Organisation internationale du Travail (OIT) s'est félicité des résultats du Sommet de l'avenir des Nations Unies, qui a mis l'accent sur le rôle central de la justice sociale et du travail décent pour relever les défis mondiaux et façonner un avenir durable.

Le Sommet, qui s'est tenu sur le thème des solutions multilatérales pour un avenir meilleur, s'est achevé par l'adoption d'un Pacte pour l'avenir. Le Pacte comprend 56 actions concrètes pour répondre aux problèmes mondiaux urgents et revitaliser le multilatéralisme.

Le directeur général de l'OIT, Gilbert F. Houngbo, a salué l'accent mis par le sommet sur la justice sociale. « La justice sociale par le biais du travail décent doit être la pierre angulaire d'un système multilatéral modernisé », a-t-il déclaré. « Les résultats du sommet constituent une base solide pour une structure de gouvernance mondiale équitable et inclusive qui aligne les objectifs économiques, sociaux et environnementaux ».

Le pacte pour l'avenir vise à revigorer le multilatéralisme et à transformer la gouvernance mondiale afin qu'elle soit en mesure de relever les défis actuels et futurs. Il s'engage à accélérer les progrès sur l'Agenda 2030 pour le développement durable, à renforcer l'action climatique, à réformer le Conseil de sécurité des Nations unies, à faire progresser les efforts de désarmement, à promouvoir l'utilisation responsable des nouvelles technologies, à autonomiser les jeunes et à réformer l'architecture financière internationale.

Lors du sommet, qui s'est tenu au siège de l'ONU les 22 et 23 septembre, les dirigeants ont également adopté une Déclaration historique sur les générations futures, s'engageant à donner la priorité au bien-être des générations futures en faisant progresser le développement durable, la paix et l'équité. Le sommet a également approuvé un Pacte mondial pour le numérique, qui présente une vision audacieuse pour un « avenir numérique inclusif, ouvert, durable, équitable, sûr et sécurisé qui profite à tous ».

« Le Pacte mondial pour le numérique offre une occasion unique d'exploiter la science et la technologie en tant que moteurs de la justice sociale et du travail décent », a déclaré M. Houngbo. « Les organisations de travailleurs et d'employeurs joueront un rôle crucial dans l'élaboration d'une gouvernance mondiale saine pour les technologies numériques ».

La récente déclaration de l'OIT sur le Sommet du Futura mis l'accent sur la nécessité de renforcer la collaboration entre les institutions multilatérales, afin de répondre aux tendances mondiales qui affectent le monde du travail. Elle a également souligné l'importance de la mobilisation des ressources pour relever les principaux défis, en particulier la réalisation des Objectifs de développement durable.

La Coalition mondiale pour la justice socialede l'OIT illustre cet engagement renouvelé en faveur de la coopération multilatérale. Avec près de 30 partenaires, issus de gouvernements, d'organisations internationales, de banques de développement, d'universités, d'organisations de travailleurs et d'employeurs, cette coalition innovante rassemble un large éventail de parties prenantes pour aborder les questions mondiales du travail et faire progresser les objectifs de développement durable.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Le mythe du dépassement : on ne peut pas continuer à brûler des combustibles fossiles et s’attendre à ce que les scientifiques du futur nous ramènent à 1,5 °C

Tiré de The Conversation

https://theconversation.com/the-overshoot-myth-you-cant-keep-burning-fossil-fuels-and-expect-scientists-of-the-future-to-get-us-back-to-1-5-c-230814

Publié : 20 août 2024 à 7 h 44 HAE

Auteurs

James Dyke

Professeur agrégé en sciences du système terrestre, Université d'Exeter

Robert Watson

Professeur émérite en sciences de l'environnement, Université d'East Anglia

Wolfgang Knorr

Chercheur principal, Géographie physique et sciences des écosystèmes, Université de Lund

Déclaration d'information

James Dyke est affilié à Faculty for a Future.

Robert Watson et Wolfgang Knorr ne travaillent pas, ne consultent pas, ne possèdent pas d'actions ou ne reçoivent pas de financement d'une entreprise ou d'une organisation qui pourrait bénéficier de cet article, et n'ont divulgué aucune affiliation pertinente au-delà de leur nomination universitaire.

Une production recordde combustibles fossiles, des émissions de gaz à effet de serre record et destempératures extrêmes. Comme la proverbiale grenouille dans la casserole d'eau chauffée, nous refusons de répondre à la crise climatique et écologique avec un sentiment d'urgence. Dans de telles circonstances, les affirmations de certains selon lesquelles le réchauffement climatique peut encore être limité à 1,5 °C prennent une tournure surréaliste.

Par exemple, au début des négociations internationales sur le climat de 2023 à Dubaï, le président de la conférence, Sultan Al Jaber, a déclaré avec audace que son objectif était de 1,5 °C et que sa présidence serait guidée par un « profond sentiment d'urgence » pour limiter les températures mondiales à 1,5 °C. Il a fait de telles promesses alors qu'il prévoyait une augmentation massivede la production de pétrole et de gazen tant que PDG de la compagnie pétrolière nationale d'Abu Dhabi.

Nous ne devrions pas être surpris de voir un tel comportement de la part du chef d'une entreprise de combustibles fossiles. Mais Al Jaber n'est pas une exception. Grattez la surface de presque tous les engagements ou politiques de zéro émission nette qui prétendent être alignés sur l'objectif de 1,5 °C de l'accord historique de Paris de 2015 et vous découvrirez le même type de raisonnement : nous pouvons éviter un changement climatique dangereux sans faire ce que cela exige – c'est-à-dire réduire rapidement les émissions de gaz à effet de serre de l'industrie. les transports, l'énergie (70 % du total) et les systèmes alimentaires (30 % du total), tout en renforçant l'efficacité énergétique.

Un exemple particulièrement instructif est Amazon. En 2019, l'entreprise s'est fixé un objectif de zéro émission nette pour 2040, qui a ensuite été vérifié par l'initiative Science Based Targets (SBTi)des Nations Unies, qui a mené la charge pour amener les entreprises à établir des objectifs climatiques compatibles avec l'accord de Paris. Mais au cours des quatre années suivantes,les émissions d'Amazon ont augmenté de 40 %. Compte tenu de cette performance lamentable, la SBTi a été contrainte d'agir et a retiré Amazon et plus de 200 entreprises de sa norme Corporate Net Zero.

Ce n'est pas non plus surprenant étant donné que la neutralité carbone et même l'accord de Paris ont été construits autour de la nécessité perçue de continuer à brûler des combustibles fossiles, du moins à court terme. Ne pas le faire menacerait la croissance économique, étant donné que les combustibles fossiles fournissent encore plus de 80 % de l'énergie mondiale totale. Lesmilliers de milliards de dollars d'actifs liés aux combustibles fossiles menacés par la décarbonisation rapide ont également servi de puissants freins à l'action climatique.

Déborder

La façon de comprendre cette double pensée : que nous pouvons éviter un changement climatique dangereux tout en continuant à brûler des combustibles fossiles – est qu'elle repose sur le concept de dépassement. La promesse est que nous pouvons dépasser n'importe quel réchauffement, le déploiement de l'élimination du dioxyde de carbone à l'échelle planétaire faisant baisser les températures d'ici la fin du siècle.

Non seulement cela paralyse toute tentative de limiter le réchauffement à 1,5 °C, mais cela risque d'entraîner des niveaux catastrophiques de changement climatique, car cela nous enferme dans des solutions à forte intensité énergétique et matérielle qui, pour la plupart, n'existent que sur le papier.

Affirmer que nous pouvons dépasser en toute sécurité 1,5 °C, ou n'importe quelle quantité de réchauffement, c'est dire la chose la plus silencieuse à voix haute : nous ne nous soucions tout simplement pas de la quantité croissante de souffrances et de décès qui seront causées pendant que la reconstruction est en cours.

L'élimination du dioxyde de carbone est un élément clé du dépassement. Il s'agit essentiellement d'une machine à remonter le temps – on nous dit que nous pouvons revenir en arrière de décennies de retard en aspirant le dioxyde de carbone directement de l'atmosphère. Nous n'avons pas besoin d'une décarbonisation rapide maintenant, car à l'avenir, nous serons en mesure de récupérer ces émissions de carbone. Si ou quand cela ne fonctionne pas, nous sommes amenés à croire que des approches de géo-ingénierie encore plus farfelues, telles que la pulvérisation decomposés sulfureux dans la haute atmosphère pour tenter de bloquer la lumière du soleil – ce qui équivaut à la réfrigération planétaire – nous sauveront.

L'accord de Paris de 2015 a été une réalisation étonnante. L'établissement d'un plafond de réchauffement de 1,5 °C convenu au niveau international a été un succès pour les personnes et les nations les plus exposées aux aléas climatiques. Nous savons que chaque fraction de degré compte. Mais à l'époque, croire que le réchauffement pouvait vraiment être limité à bien en dessous de 2 °C nécessitait un acte de foi lorsqu'il s'agissait de nations et d'entreprises mettant l'épaule à la roue de la décarbonisation. Ce qui s'est passé au lieu de cela, c'est que l'approche zéro émission nette de Paris se détache de la réalité car elle s'appuie de plus en plus sur des niveaux de science-fiction de technologie spéculative.

Il y a sans doute un problème encore plus important avec l'accord de Paris. En définissant le changement climatique en termes de température, il se concentre sur les symptômes, et non sur la cause. 1,5 °C ou n'importe quelle quantité de réchauffement est le résultat de la modification du bilan énergétique du climat par l'homme en augmentant la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Cela emprisonne plus de chaleur. Les changements de la température moyenne mondiale sont la façon établie de mesurer cette augmentation de la chaleur, mais personne ne connaît cette moyenne.

Le changement climatique est dangereux en raison des conditions météorologiques qui affectent des endroits particuliers à des moments particuliers. En termes simples, cette chaleur supplémentaire rend le temps plus instable. Malheureusement, le fait d'avoir des objectifs de température fait que la géo-ingénierie solaire semble être une approche raisonnable, car elle peut faire baisser les températures. Mais il le fait en ne réduisant pas, mais en augmentant notre interférence dans le système climatique. Essayer de bloquer le soleil en réponse à l'augmentation des émissions de carbone, c'est comme allumer la climatisation en réponse à un incendie de maison.

En 2021, nousavons fait valoir que la neutralité carbone était un piège dangereux. Trois ans plus tard, nous pouvons voir les mâchoires de ce piège commencer à se refermer, la politique climatique étant de plus en plus conçue en termes de dépassement. Les impacts qui en résultent sur la sécurité alimentaire et hydrique, la pauvreté, la santé humaine, la destruction de la biodiversité et des écosystèmes produiront des souffrances intolérables.

La situation exige de l'honnêteté et un changement de cap. Si cela ne se concrétise pas, les choses risquent de se détériorer, potentiellement rapidement et d'une manière qui peut êtreimpossible à contrôler.

Au revoir Paris

Le moment est venu d'accepter que la politique climatique a échoué et que l'accord historique de Paris de 2015 est mort. Nous l'avons laissé mourir en prétendant que nous pourrions à la fois continuer à brûler des combustibles fossiles et éviter un changement climatique dangereux. Plutôt que d'exiger l'élimination immédiate des combustibles fossiles, l'accord de Paris a proposé des objectifs de température du 22e siècle qui pourraient être atteints en équilibrant les sources et les puits de carbone. C'est dans cette ambiguïté que le net zéro a prospéré. Et pourtant, en dehors du choc économique de la COVID en 2020, les émissions ont augmenté chaque année depuis 2015, atteignant un niveau record en 2023.

Bien qu'il existe de nombreuses preuves que l'action climatique a du senssur le plan économique (le coût de l'inaction dépasse largement le coût de l'action), aucun pays n'a réaffirmé ses engagements lors des trois dernières COP (les réunions internationales annuelles de l'ONU), même s'il était clair que le monde était sur le point de dépasser les 2 °C, et encore moins 1,5 °C. L'accord de Paris devrait permettre de réduire de 50 % les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, mais les politiques actuelles signifient qu'elles sont en passe d'être plus élevées qu'elles ne le sont aujourd'hui.

Les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter. Catazul/Pixabay, CC BY

Nous ne nions pas que des progrès significatifs ont été réalisés avec les technologies renouvelables. Les taux de déploiement de l'éolien et du solaire ont augmenté chaque année au cours des 22 dernières années et les émissions de carbone diminuent dans certains des pays les plus riches, dont le Royaume-Uni et les États-Unis. Mais cela ne se produit pas assez vite. Un élément central de l'accord de Paris est que les pays les plus riches doivent mener les efforts de décarbonisation afin de donner aux pays à faible revenu plus de temps pour s'éloigner des combustibles fossiles. Malgré certaines affirmations contraires, la transition énergétique mondiale n'est pas en plein essor. En fait, elle n'a pas vraiment commencé parce que la transition exige une réduction de l'utilisation des combustibles fossiles. Au lieu de cela, il continue d'augmenter d'année en année.

C'est pourquoi les décideurs politiques se tournent vers le dépassement pour tenter de prétendre qu'ils ont un plan pour éviter un changement climatique dangereux. Un élément central de cette approche est que le système climatique continuera à l'avenir à fonctionner comme il le fait aujourd'hui. C'est une supposition imprudente.

Les signes avant-coureurs de 2023

Au début de l'année 2023, Berkeley Earth, la NASA, le Met Office du Royaume-Uni et Carbon Brief ont prédit que 2023 serait légèrement plus chaude que l'année précédente, mais qu'il était peu probable qu'elle établisse des records. Douze mois plus tard, les quatre organisations ont conclu que 2023 était de loin l'année la plus chaude jamais enregistrée. En effet, entre février 2023 et février 2024, le réchauffement de la température moyenne mondiale a dépassé l'objectif de Paris de 1,5 °C.

Les événements météorologiques extrêmes de 2023 nous donnent un aperçu des souffrances que produira un réchauffement climatique supplémentaire. Un rapport de 2024 du Forum économique mondial a conclu que d'ici 2050, le changement climatique pourrait avoir causé plus de 14 millions de morts et 12,5 billions de dollars américains de pertes et de dommages.

À l'heure actuelle, nous ne pouvons pas expliquer entièrement pourquoi les températures mondiales ont été si élevées au cours des 18 derniers mois. Les changements dans la poussière, la suie et d'autres aérosols sont importants, et il y a des processus naturels tels qu'El Niño qui auront un effet.

Mais il semble qu'il y ait encore quelque chose qui manque dans notre compréhension actuelle de la façon dont le climat réagit aux impacts humains. Cela inclut les changements dans le cycle naturel vital du carbone de la Terre.

Environ la moitié de tout le dioxyde de carbone que les humains ont émis dans l'atmosphère au cours de l'histoire de l'humanité est allée dans des « puits de carbone » sur terre et dans les océans. Nous obtenons cette élimination du carbone « gratuitement », et sans elle, le réchauffement serait beaucoup plus élevé. Le dioxyde de carbone de l'air se dissout dans les océans (ce qui les rend plus acides, ce qui menace les écosystèmes marins). Dans le même temps, l'augmentation du dioxyde de carbone favorise la croissance des plantes et des arbres, ce qui emprisonne le carbone dans leurs feuilles, leurs racines et leurs troncs.

Toutes les politiques et tous les scénarios climatiques supposent que ces puits de carbone naturels continueront à retirer des dizaines de milliards de tonnes de carbone de l'atmosphère chaque année.Il est prouvé que les puits de carbone terrestres, tels que les forêts, ont éliminé beaucoup moins de carbone en 2023. Si les puits naturels commencent à tomber en panne – ce qui pourrait bien se produire dans un monde plus chaud– la tâche d'abaisser les températures mondiales devient encore plus difficile. La seule façon crédible de limiter le réchauffement à une quelconque quantité est d'arrêter d'émettre des gaz à effet de serre dans l'atmosphère en premier lieu.

Solutions de science-fiction

Il est clair que les engagements pris à ce jour par les pays dans le cadre de l'accord de Paris ne protégeront pas l'humanité alors que les émissions de carbone et les températures continuent de battre des records. En effet, proposer de dépenser des milliards de dollars au cours de ce siècle pour aspirer le dioxyde de carbone de l'air, ou la myriade d'autres moyens de pirater le climat est une reconnaissance que les plus grands pollueurs du monde ne vont pas freiner la combustion des combustibles fossiles.

La capture directe dans l'air (DAC),le captage et le stockage du carbone dans la bioénergie (BECCS), l'alcalinité accrue des océans, le biochar, l'injection d'aérosols sulfatés, l'amincissement des cirrus– toutes les courses farfelues de l'élimination du dioxyde de carbone et de la géo-ingénierie n'ont de sens que dans un monde où la politique climatique a échoué.

Au cours des prochaines années, nous allons voir les impacts climatiques augmenter. Les vagues de chaleur mortelles vont devenir plus courantes. Les tempêtes et les inondations vont devenir de plus en plus destructrices. De plus en plus de personnes vont être déplacées de leurs foyers. Les récoltes nationales et régionales seront mauvaises. D'énormes sommes d'argent devront être dépensées pour s'adapter au changement climatique, et peut-être même plus pour indemniser les personnes les plus touchées. On s'attend à ce que nous croyions que, pendant que tout cela et bien d'autres choses se déroulent, de nouvelles technologies qui modifieront directement l'atmosphère terrestre et l'équilibre énergétique seront déployées avec succès.

De plus, certaines de ces technologies devront peut-être fonctionner pendanttrois cents anspour éviter les conséquences d'un dépassement. Plutôt que de ralentir rapidement les activités polluantes par le carbone et d'augmenter les chances que le système terrestre se rétablisse, nous misons plutôt sur le zéro net et le dépassement dans l'espoir de plus en plus désespéré que des solutions de science-fiction non testées nous sauveront de la dégradation du climat.

On peut voir le bord de la falaise s'approcher rapidement. Plutôt que d'appuyer sur les freins, certaines personnes poussent plutôt leur pied plus fort sur l'accélérateur. Leur justification de cette folie est que nous devons aller plus vite afin de pouvoir faire le saut et atterrir en toute sécurité de l'autre côté.

Nous pensons que beaucoup de ceux qui plaident en faveur de l'élimination du dioxyde de carbone et de la géo-ingénierie le font de bonne foi. Mais ils incluent des propositions visant à regeler l'Arctique en pompant de l'eau de mer sur les calottes glaciaires pour former de nouvelles couches de glace et de neige. Ce sont des idées intéressantes à rechercher, mais il y a très peu de preuves que cela aura un effet sur l'Arctique, sans parler du climat mondial. C'est le genre de nœuds dans lesquels les gens se nouent lorsqu'ils reconnaissent l'échec de la politique climatique, mais refusent de remettre en question les forces fondamentales derrière cet échec. Ils ralentissent involontairement la seule action efficace consistant à éliminer rapidement les combustibles fossiles.

C'est parce que les propositions visant à éliminer le dioxyde de carbone de l'air ou à faire de la géo-ingénierie pour le climat promettent une reprise après le dépassement, une reprise qui sera livrée par l'innovation, tirée par la croissance. Le fait que cette croissance soit alimentée par les mêmes combustibles fossiles qui sont à l'origine du problème ne figure pas dans leur analyse.

L'essentiel ici est que le système climatique est totalement indifférent à nos engagements et promesses. Il ne se soucie pas de la croissance économique. Et si nous continuons à brûler des combustibles fossiles, ceux-ci ne cesseront pas de changer jusqu'à ce que l'équilibre énergétique soit rétabli. D'ici là, des millions de personnes pourraient être mortes, et beaucoup d'autres seraient confrontées à des souffrances intolérables.

Principaux points de basculement climatiques

Même si nous supposons que l'élimination du carbone et même les technologies de géo-ingénierie peuvent être déployées à temps, il y a un très gros problème avec le plan de dépassement de 1,5 °C et d'abaisser les températures plus tard : les points de basculement.

La science des points de basculement progresse rapidement. À la fin de l'année dernière, l'un d'entre nous (James Dyke) et plus de 200 universitaires du monde entier ont participé à la production du Rapport mondial sur les points de basculement. Il s'agissait d'un examen des dernières données scientifiques sur l'emplacement des points de basculement dans le système climatique, ainsi que d'une exploration de la manière dont les systèmes sociaux peuvent entreprendre des changements rapides (dans la direction que nous voulons), produisant ainsi des points de basculement positifs. Les 350 pages du rapport contiennent de nombreuses preuves que l'approche du dépassement est un pari extraordinairement dangereux avec l'avenir de l'humanité. Certains points de basculement ont le potentiel de causer des ravages à l'échelle mondiale.

La fonte du pergélisol pourrait libérer des milliards de tonnes de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et aggraver le changement climatique causé par l'homme. Heureusement, cela semble peu probable dans le contexte du réchauffement actuel. Malheureusement, le risque que les courants océaniques de l'Atlantique Nord s'effondrent peut être beaucoup plus élevé qu'on ne le pensait auparavant. Si cela devait se concrétiser, les systèmes météorologiques du monde entier, mais en particulier en Europe et en Amérique du Nord, seraient plongés dans le chaos. Au-delà de 1,5°C, les récifs coralliens d'eau chaude sont en voie d'anéantissement. Les dernières données scientifiques concluent que d'ici 2°C, les récifs mondiaux seraient réduits de 99%. L'épisode dévastateur de blanchissement qui se déroule dans la Grande Barrière de corail fait suite à de multiples événements de mortalité massive. Il ne suffit pas de dire que nous assistons à la mort de l'une des plus grandes merveilles biologiques du monde. Nous le tuons sciemment.

Nous avons peut-être même déjà franchi des points de basculement climatiques majeurs. La Terre a deux grandes calottes glaciaires, l'Antarctique et le Groenland. Les deux disparaissent en raison du changement climatique. Entre 2016 et 2020, la calotte glaciaire du Groenland a perdu en moyenne 372 milliards de tonnes de glace par an.La meilleure évaluation actuelle du moment où un point de basculement pourrait être atteint pour la calotte glaciaire du Groenland se situe autour de 1,5 °C.

Cela ne signifie pas que la calotte glaciaire du Groenland s'effondrera soudainement si le réchauffement dépasse ce niveau. Il y a tellement de glace (environ 2 800 milliards de tonnes) qu'il faudrait des siècles pour qu'elle fonde, période au cours de laquelle le niveau de la mer augmenterait de sept mètres. Si les températures mondiales pouvaient être ramenées à la baisse après un point de basculement, alors peut-être que la calotte glaciaire pourrait être stabilisée. Nous ne pouvons tout simplement pas dire avec certitude qu'une telle reprise serait possible. Alors que nous nous débattons avec la science, 30 millions de tonnes de glace fondent à travers le Groenland toutes les heures en moyenne.

Le message à retenir de la recherche sur ces points de basculement et d'autres est que la poursuite du réchauffement nous accélère vers la catastrophe. C'est une science importante, mais quelqu'un écoute-t-il ?

Il est minuit moins cinq... encore

Nous savons que nous devons agir de toute urgence contre le changement climatique, car on nous répète sans cesse que le temps presse. En 2015, le professeur Jeffrey Sachs, conseiller spécial de l'ONU et directeur de l'Institut de la Terre, a déclaré :

Le moment est enfin arrivé – nous avons parlé de ces six mois pendant de nombreuses années, mais nous y sommes maintenant. C'est certainement la meilleure chance de notre génération de se mettre sur les rails.

En 2019, le prince Charles a prononcé un discours dans lequel il a déclaré : « Je suis fermement convaincu que les 18 prochains mois décideront de notre capacité à maintenir le changement climatique à des niveaux viables et à restaurer la nature à l'équilibre dont nous avons besoin pour notre survie. »

« Nous avons six mois pour sauver la planète », a exhorté le chef de l'Agence internationale de l'énergie, Fatih Birol, un an plus tard, en 2020. En avril 2024, Simon Stiell, secrétaire exécutif de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, a déclaré que les deux prochaines années étaient « essentielles pour sauver notre planète ».

Soit la crise climatique a une caractéristique très heureuse qui permet de réinitialiser sans cesse le compte à rebours de la catastrophe, soit nous nous berçons d'illusions en déclarant sans fin que le temps n'est pas tout à fait écoulé. Si vous pouvez appuyer à plusieurs reprises sur snooze sur votre réveil et vous rendormir, votre réveil ne fonctionne pas.

Ou il y a une autre possibilité. Souligner que nous avons très peu de temps pour agir vise à attirer l'attention sur les négociations climatiques. Cela fait partie d'une tentative plus large non seulement de réveiller les gens face à la crise imminente, mais aussi de générer des actions efficaces. Ceci est parfois utilisé pour expliquer comment le seuil de réchauffement de 1,5 °C a été convenu. Plutôt qu'un objectif spécifique, il doit être compris comme un objectif ambitieux. Nous pouvons très bien échouer, mais en l'atteignant, nous avançons beaucoup plus vite que nous ne l'aurions fait avec un objectif plus élevé, comme 2°C. Par exemple, considérez cette déclaration faite en 2018 :

Étirer l'objectif à 1,5 degré Celsius ne consiste pas simplement à accélérer. Au contraire, quelque chose d'autre doit se produire et la société doit trouver un autre levier à actionner à l'échelle mondiale.

Quel pourrait être ce levier ? Une nouvelle réflexion sur l'économie qui va au-delà du PIB ? Une réflexion sérieuse sur la façon dont les pays industrialisés riches pourraient aider financièrement et matériellement les pays les plus pauvres à sauter les infrastructures de combustibles fossiles ? Des approches de démocratie participative qui pourraient aider à donner naissance à la nouvelle politique radicale nécessaire à la restructuration de nos sociétés alimentées par les combustibles fossiles ? Rien de tout cela.

Le levier en question est le captage et le stockage du carbone (CSC), car la citation ci-dessus provient d'un article écrit par Shell en 2018. Dans ce publireportage, Shell affirme que nous aurons besoin des combustibles fossiles pendant de nombreuses décennies à venir. Le CSC permet de promettre que nous pouvons continuer à brûler des combustibles fossiles et éviter la pollution par le dioxyde de carbone en piégeant le gaz avant qu'il ne quitte la cheminée. En 2018, Shell faisait la promotion de son élimination du carbone et de ses compensations lourdes Sky Scenario, une approche décrite comme « un fantasme dangereux » par d'éminents universitaires sur le changement climatique, car elle supposait que les émissions massives de carbone pouvaient être compensées par la plantation d'arbres.

Depuis lors, Shell a financé la recherche sur l'élimination du carbonedans les universités britanniques, probablement dans le but de renforcer ses arguments selon lesquels elle doit être en mesure de continuer à extraire de grandes quantités de pétrole et de gaz.

Shell est loin d'être le seul à agiter des baguettes magiques de capture du carbone. Exxon fait de grandes déclarations sur le CSC comme moyen de produire de l'hydrogène net zéro à partir de gaz fossile – des affirmations qui ont fait l'objet de critiques acerbes de la part d'universitaires, des rapports récents exposant l'écoblanchiment à l'échelle de l'industrie autour du CSC.

Mais la pourriture va beaucoup plus loin. Tous les scénarios de politique climatique qui proposent de limiter le réchauffement à près de 1,5 °C reposent sur les technologies largement non éprouvées du CSC et du BECCS. BECCS semble être une bonne idée en théorie. Plutôt que de brûler du charbon dans une centrale électrique, brûlez de la biomasse telle que des copeaux de bois. Il s'agirait initialement d'un moyen neutre en carbone de produire de l'électricité si vous cultiviez autant d'arbres que vous en abattiez et en brûliez. Si vous ajoutez ensuite des épurateurs dans les cheminées des centrales électriques pour capturer le dioxyde de carbone, puis que vous enterrez ce carbone profondément sous terre, vous serez en mesure de produire de l'énergie tout en réduisant les concentrations de dioxyde de carbone dans l'atmosphère.

Malheureusement, il existe maintenant des preuves claires qu'en pratique, les BECCS à grande échelle auraient des effets très néfastes sur la biodiversité et lasécurité alimentaire et hydrique, compte tenu desgrandes quantités de terres qui seraient consacrées à des plantations d'arbres en monoculture à croissance rapide. La combustion de la biomasse peut même augmenter lesémissions de dioxyde de carbone. Drax, la plus grande centrale à biomasse du Royaume-Uni, produit désormais quatre fois plus de dioxyde de carbone que la plus grande centrale à charbon du Royaume-Uni.

Des messages de minuit moins cinq peuvent être motivés pour essayer de galvaniser l'action, pour souligner l'urgence de la situation et le fait que nous avons encore (juste) le temps. Mais le temps pour quoi faire ? La politique climatique n'offre jamais qu'un changement progressif, certainement rien qui ne menacerait la croissance économique ou la redistribution des richesses et des ressources.

Malgré les preuves de plus en plus nombreuses que le capitalisme mondialisé et industrialisé propulse l'humanité vers le désastre, cinq minutes avant minuit ne laissent ni le temps ni l'espace pour envisager sérieusement des alternatives. Au lieu de cela, les solutions proposées sont des solutions technologiques qui soutiennent le statu quo et insistent sur le fait que les entreprises de combustibles fossiles telles que Shell doivent faire partie de la solution.

Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'arguments de bonne foi pour 1,5°C. Mais être bien motivé ne change pas la réalité. Et la réalité, c'est que le réchauffement dépassera bientôt 1,5°C, et que l'accord de Paris a échoué. À la lumière de cela, demander à plusieurs reprises aux gens de ne pas perdre espoir, que nous pouvons éviter une issue désormais inévitable risque de devenir contre-productif. Parce que si vous insistez sur l'impossible (brûler des combustibles fossiles et éviter un changement climatique dangereux), alors vous devez invoquer des miracles. Et il y a toute une industrie des combustibles fossiles qui cherche désespérément à vendre de tels miracles sous la forme de CSC.

Quatre suggestions

L'humanité a assez de problèmes en ce moment, ce dont nous avons besoin, ce sont des solutions. C'est la réponse que nous obtenons parfois lorsque nous affirmons que le concept de carboneutralité et l'accord de Paris posent des problèmes fondamentaux. Cela peut se résumer par la simple question : quelle est votre suggestion ? Ci-dessous, nous en proposons quatre.

1. Laisser les combustibles fossiles dans le sol

La réalité inévitable est que nous devons rapidement arrêter de brûler des combustibles fossiles. La seule façon d'en être sûr, c'est de les laisser dans le sol. Nous devons cesser d'explorer de nouvelles réserves de combustibles fossiles et d'exploiter les réserves existantes. Cela pourrait se faire en arrêtant le financement des combustibles fossiles.

Dans le même temps, nous devons transformer le système alimentaire, en particulier le secteur de l'élevage, étant donné qu'il est responsable de près des deux tiers des émissions agricoles. Commencez par là et déterminez ensuite la meilleure façon de distribuer les biens et services des économies. Ayons des arguments à ce sujet basés sur la réalité, pas sur des vœux pieux.

2. Abandonnez les cibles de boule de cristal net zéro

L'ensemble de la définition des objectifs de zéro émission nette du milieu et de la fin du siècle devrait être mis à la poubelle. Nous sommes déjà dans la zone de danger. La situation exige des actions immédiates, et non des promesses d'équilibrer les budgets carbone dans les décennies à venir. La SBTi devrait se concentrer sur les réductions d'émissions à court terme. D'ici 2030, les émissions mondiales devront être deux fois moins élevées qu'aujourd'hui pour avoir une chance de limiter le réchauffement à 2 °C maximum.

Il est de la responsabilité de ceux qui détiennent le plus de pouvoir – les politiciens et les chefs d'entreprise – d'agir maintenant. À cette fin, nous devons exiger deux objectifs : tous les plans de neutralité carbone doivent inclure un objectif distinct de réduction réelle des émissions de gaz à effet de serre. Nous devons cesser de cacher notre inaction derrière des promesses de retraits futurs. Ce sont nos enfants et les générations futures qui devront rembourser la dette excédentaire.

3. Fonder la politique sur la crédibilité des sciences et de l'ingénierie

Toutes les politiques climatiques doivent être basées sur ce qui peut être fait dans le monde réel maintenant, ou dans un avenir très proche. S'il est établi qu'une quantité crédible de carbone peut être éliminée par une approche proposée – qui comprend le captage et son stockage permanent sûr – alors et seulement alors, cela peut être inclus dans les plans de neutralité carbone. Il en va de même pour la géo-ingénierie solaire.

Les technologies spéculatives doivent être retirées de toutes les politiques, de tous les engagements et de tous les scénarios jusqu'à ce que nous soyons sûrs de la façon dont elles fonctionneront, de la façon dont elles seront surveillées, signalées et validées, et de ce qu'elles feront non seulement au climat, mais aussi au système terrestre dans son ensemble. Cela nécessiterait probablement une très forte augmentation de la recherche. En tant qu'universitaires, nous aimons faire de la recherche. Mais les universitaires doivent se méfier du fait que la conclusion « nécessite plus de recherches » n'est pas interprétée comme « avec un peu plus de financement, cela pourrait fonctionner ».

4. Soyez réaliste

Enfin, dans le monde entier, il existe des milliers de groupes, de projets, d'initiatives et de collectifs qui œuvrent pour la justice climatique. Mais alors qu'il existe un projet de majorité climatique et un projet de réalité climatique, il n'y a pas de projet d'honnêteté climatique (bien que People Get Reals'en rapproche). En 2018, Extinction Rebellion a été formé et a exigé que les gouvernements disent la vérité sur la crise climatique et agissent en conséquence. Nous pouvons maintenant voir que lorsque les politiciens faisaient leurs promesses de zéro émission nette, ils croisaient également les doigts dans leur dos.

Nous devons reconnaître que la neutralité carbone et maintenant le dépassement sont de plus en plus utilisés pour affirmer que rien de fondamental ne doit changer dans nos sociétés énergivores. Nous devons être honnêtes au sujet de notre situation actuelle et de la direction que nous prenons. Des vérités difficiles doivent être dites. Il s'agit notamment de mettre en évidence les vastes inégalités de richesse, d'émissions de carbone et de vulnérabilité au changement climatique.

Il est temps d'agir

Nous reprochons à juste titre aux politiciens de ne pas avoir agi. Mais à certains égards, nous avons les politiciens que nous méritons. La plupart des gens, même ceux qui se soucient du changement climatique, continuent d'exiger de l'énergie et de la nourriture bon marché, ainsi qu'un approvisionnement constant en produits de consommation. Réduire la demande en rendant les choses plus chères risque de plonger les gens dans la pauvreté alimentaire et énergétique, et les politiques de réduction des émissions dues à la consommation doivent donc aller au-delà des approches fondées sur le marché. La crise du coût de la vie n'est pas distincte de la crise climatique et écologique. Ils exigent que nous repensions radicalement le fonctionnement de nos économies et de nos sociétés, et à qui elles servent.