Derniers articles

Elections 2024 (Etats-Unis) : Un argument marxiste en faveur du vote pour Kamala Harris

Les personnes qui me connaissent seront probablement choquées et sidérées de lire ma signature accolée à un tel titre. Nom de dieu, je suis choqué. Il s'agit d'un revirement à 180 degrés d'une opinion – non d'un principe – que j'ai fermement défendue pendant la plus grande partie de ma vie. Cinquante-trois ans, pour être exact – de 1967 à 2020.

Tiré de Europe Solidaire Sans Frontières

5 septembre 2024

Par Cliff Conner

En réalité, ce titre sous-estime ma position. Non seulement je pense que les socialistes et les travailleurs, y compris les lecteurs de cette publication [New Politics], devraient voter pour Kamala Harris, mais je les appelle à faire campagne pour elle. Sonnez aux portes. Passez des coups de fil. Distribuez des tracts. Donnez le pognon que vous avez durement gagné si vous en avez les moyens. Faites tout ce qu'il faut pour assurer son élection.

OK. Après avoir énoncé la proposition d'une manière aussi directe que possible, pour ne pas dire provocante, je vais maintenant tenter de la justifier.

Un principe fondamental de l'organisation socialiste à laquelle j'ai adhéré en 1967 stipulait qu'aucun socialiste ne devait jamais voter pour les partis démocrate et républicain ni leur apporter un quelconque soutien politique. Ces partis étaient et sont toujours les partis jumeaux du capitalisme, de l'impérialisme, de la guerre, du racisme, du sexisme, de l'homophobie et de la destruction de l'environnement. Voter pour un démocrate ou un républicain, c'était franchir la ligne de classe, c'était devenir l'équivalent d'un jaune franchissant le piquet de grève syndical.

J'avais adopté ce principe à cause de la guerre du Vietnam. Je m'opposais à la guerre depuis 1964, l'année où j'ai eu l'âge légal de voter. Ayant suivi la campagne présidentielle de Lyndon B. Johnson et celle de Barry Goldwater, j'étais convaincu que Johnson mettrait fin à la guerre – parce qu'il avait dit qu'il le ferait – et que Goldwater pourrait mettre fin au monde – parce qu'il menaçait d'utiliser la bombe atomique au Vietnam s'il était élu. Lorsque Johnson a été élu haut la main, j'ai été très soulagé. Puis vint la grande trahison.

Johnson a presque immédiatement fait le contraire de ce qu'il avait promis pendant sa campagne. En l'espace de deux ans, non seulement il n'a pas mis fin à la guerre, mais il l'a transformée en une guerre aux proportions monstrueuses, envoyant des centaines de milliers de soldats américains au combat et bombardant l'Asie du Sud-Est plus intensément que les puissances de l'Axe ne l'avaient été pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette guerre a coûté la vie à des millions de combattants de la liberté et de civils. Bien que nous n'en ayons pas eu la preuve définitive avant la divulgation des « Pentagon Papers » en 1971, il était avéré que Johnson avait planifié cette escalade alors qu'il faisait campagne comme « candidat de la paix !

Pour faire court, je suis alors devenu un chantre du slogan « Hey, Hey, LBJ : combien d'enfants as-tu tués aujourd'hui ? ». J'ai rejoint le mouvement antiguerre et j'ai commencé à participer à son organisation. J'ai rejoint le mouvement socialiste, je suis devenu marxiste et j'ai juré de ne plus jamais me faire avoir par un démocrate. Au cours des cinquante années qui ont suivi, à chaque élection, j'ai soutenu que démocrates et républicains étaient pour l'essentiel les mêmes. Pas identiques, bien sûr, car s'ils ne faisaient pas semblant d'être différents, ils ne pourraient pas embobiner l'électorat. Mais les conséquences politiques seraient les mêmes, quel que soit le parti qui remporterait les élections : la classe capitaliste continuerait à gouverner, la classe ouvrière continuerait à être exploitée et, comme le chantait Bob Marley, « le rêve d'une paix durable ne restera qu'une illusion éphémère [1] ».

J'écris ces lignes en réponse à un défi affectueux lancé par l'une de mes filles, qui m'a rappelé que je lui avais appris à éviter comme la peste les deux partis jumeaux du capitalisme. Pourquoi, m'a-t-elle demandé, ai-je changé ?

La réponse courte est que je n'ai pas changé. C'est la situation politique américaine qui a changé si radicalement que je me suis senti obligé de revoir mon approche. Mais ne lui avais-je pas dit que voter pour un démocrate serait une violation de principe ?

Oui, je l'ai dit et je le pense toujours. Cependant, j'ai appris que les principes ne sont pas des absolus comme je le croyais autrefois. Parfois, on se retrouve coincé entre deux principes qui s'opposent et qui nous obligent à choisir celui qui est le plus important. C'est le cas ici. Le principe d'assumer la responsabilité d'agir pour éviter une catastrophe historique pour la classe ouvrière l'emporte [2] sur le principe de ne pas voter pour un démocrate.

La politique du « moindre mal » ?

Les personnes décentes et bien intentionnées que je connais et qui ne sont pas socialistes affirment que, malgré tout ce qui ne va manifestement pas dans la société américaine, les démocrates libéraux ne sont pas aussi mauvais que les républicains de droite. Les démocrates sont le « moindre mal » et c'est donc une bonne chose qu'ils gagnent les élections.

Les socialistes ont entendu cet argument ad nauseum et nous nous y sommes opposés à juste titre pendant longtemps. Je m'y suis opposé, comme je l'ai dit, jusqu'en 2020. Et puis les circonstances ont changé. Un mal beaucoup, beaucoup plus grand est soudain entré dans la danse.

La différence entre les deux maux n'était plus simplement une question de plus ou de moins ; elle était désormais qualitative. Et cette différence, j'en suis convaincu, si Donald Trump remporte un second mandat, pourrait bien se traduire par l'oppression et la mort d'une ampleur dépassant ce qui s'est passé en Europe au milieu du 20e siècle. Elle pourrait plonger non seulement les États-Unis, mais aussi une grande partie du monde, dans l'obscurité et l'horreur politiques pendant une génération ou plus. Essayer d'ignorer cela, c'est comme allumer une cigarette dans la soute à munitions. J'estime qu'il est de mon devoir, au nom des principes, de m'y opposer activement, non pas avec de la pensée magique, des fanfaronnades ou des théorisations vides de sens, mais d'une manière matériellement significative. Allez voter ! Pour Kamala Harris !

C'est la situation électorale d'aujourd'hui : on n'a pas le luxe de voter pour qui on voudrait. Les ennemis du prolétariat nous contraignent à un choix purement binaire. Il faut choisir entre Harris et Trump. On peut, bien entendu, s'abstenir, mais pour les électeurs de la classe ouvrière, ce serait une demie voix pour Trump.

Voter pour le candidat d'un tiers parti [3], c'est s'abstenir virtuellement. Tu n'es pas d'accord ? Tu penses que l'un tiers parti pourrait vraiment l'emporter ? Je serais tout à fait à l'aise et confiant en pariant littéralement ma vie que ce ne sera pas le cas. C'est aussi impossible que pour moi de gagner le cent mètres aux Jeux olympiques. Si tu perçois au plus profond de toi le danger existentiel que représente Trump, tu commenceras immédiatement à faire campagne pour Harris.

Cette position, m'a-t-on rétorqué, signifie que je soutiens Kamala Harris, que je soutiens le Parti démocrate ou encore que je soutiens le génocide à Gaza. Aucune de ces affirmations n'est vraie, quel que soit le nombre de fois où l'on m'a demandé si c'est bien ce que je « voulais dire ». Je ne soutiens pas Kamala Harris. Je ne soutiens pas le Parti démocrate. Je déteste leur politique de soutien moral et matériel inconditionnel à Israël, qui commet un génocide contre le peuple palestinien. Je suis partisan de nous débarrasser du Parti démocrate, du Parti républicain et de l'ensemble du système électoral bipartite.

Je soutiens l'idée d'un parti du travail et d'une Amérique socialiste. Non pas l'Amérique du business-as-usual et qui est dirigée par des politiciens qui se disent socialistes, mais une Amérique où l'ensemble du système de production est nationalisé et sous le contrôle des travailleurs. Malheureusement, il n'y a pas de véritable parti du travail à soutenir dans cette élection, et une Amérique socialiste est un objectif, pas une option pour aujourd'hui que l'on puisse obtenir en la souhaitant.

Je rejette la politique impuissante qui consiste à « réclamer » ce qui ne se produira pas à temps pour faire la différence, y compris un parti du travail et une résistance de masse organisée des travailleurs contre l'oppression trumpiste. Je me souviens de Jerry Gordon citant Shakespeare aux ultragauchistes qui « appelaient » à une grève générale contre la guerre au Vietnam :

« Je peux appeler les esprits des vastes profondeurs. »

« Pourquoi, ne le pourrais-je pas moi aussi, et n'importe qui d'autre ! Mais viendront-ils ? »

Mark Twain a eu ces mots restés célèbres : « La foi, c'est croire ce que l'on sait ne pas être. » La politique qui consiste à « réclamer » ce qui n'adviendra pas de sitôt sont des cousins germains des actes de foi.

Bref, mon appel à voter et à faire campagne pour la candidate du Parti démocrate en 2024 est uniquement basé sur le fait qu'elle n'est pas Trump et qu'elle ne représente pas la menace de gouverner comme un autocrate n'ayant aucun compte à rendre.

Quelle est la réalité et l'ampleur du danger que représente une réélection de Trump ?

De nombreux lecteurs de New Politics sont aussi familiers que moi des horreurs de l'époque nazie en Allemagne. En outre, la représentation du 3e Reich dans la culture populaire (livres, films et télévision) devrait permettre à des millions d'Américains de comprendre au moins ce que l'on entend par « le 3e Reich était un régime d'une cruauté presque inimaginable ». Le meurtre de millions de victimes innocentes a fourni un nouveau point de référence de la limite extrême de « l'inhumanité de l'homme envers l'homme (4) ».

« Je n'ai pas de boule de cristal », comme on dit, mais je crois qu'il est tout à fait possible qu'une deuxième administration Trump « sans garde-fou » atteigne et dépasse la cruauté nazie. Je m'attendrais à ce qu'elle commence par descendre des centaines de manifestants antigénocide ou de Black Lives Matter dans les rues. La population de Guantánamo pourrait augmenter rapidement, y compris avec manifestants américains et « immigrés ». Trump a explicitement fait savoir qu'il aimerait voir des camps de concentration « partout dans notre nation » pour lutter contre la criminalité urbaine et les sans-abris ; et bien sûr, la « criminalité urbaine » est étroitement associée dans son cerveau reptilien aux « immigrés » et aux personnes de couleur. C'est ainsi qu'il présente les choses :

« Il se peut que certains n'aimeront pas entendre cela, mais la seule façon d'évacuer les centaines de milliers de personnes, et peut-être même les millions de personnes dans toute notre nation […], c'est d'ouvrir de grandes parcelles de terrain bon marché à la périphérie des villes […], de construire des salles de bain permanentes et d'autres installations, bonnes, solides, mais rapidement construites, et de fabriquer des milliers et des milliers de tentes de bonne qualité, ce qui peut être fait en un jour. Un seul jour. Il faut déplacer les gens (5). »

Trump a explicitement promis que s'il obtenait le contrôle légal de l'exécutif, au « premier jour » de sa prise de fonction, il sera un dictateur qui ne rendra de comptes à personne d'autre qu'à lui-même.

Si tu as besoin d'une preuve supplémentaire de ses intentions, va sur You-Tube et regarde le fameux débat avec Joe Biden du 27 juin 2024. Le monde entier s'est focalisé sur la triste prestation de Biden. […] Cependant, ce qui était le plus affreux ce n'était pas la façon dont Biden s'est exprimé, mais ce que Trump a dit. Quelles que soient les questions que les journalistes lui posaient, il reprenait sans cesse sa diatribe contre les immigrés « violeurs et assassins ». C'était de la démagogie nazie classique, les « immigrés » remplaçant les « juifs » comme boucs émissaires de tous les maux de la société.

Je crois Trump lorsqu'il dit qu'il veut des camps de concentration à profusion, et tu devrais toi aussi le croire, car ses récentes attaques contre les « socialistes », les « communistes » et les « marxistes » nous visent directement, toi et moi. Lorsqu'il qualifie ses opposants politiques, y compris les démocrates, de « vermine » et qu'il accuse les immigrants d'« empoisonner le sang » des États-Unis, il démontre clairement ses intentions fascistes.

Si Trump est élu, son second mandat sera presque certainement « sans garde-fou ». Il a déjà la Cour suprême dans sa poche et, avec son soutien, il pourrait rapidement placer le ministère de la justice entièrement sous son commandement. Quiconque pense que « l'armée américaine par principe apolitique » va s'interposer et l'arrêter, se trompe malheureusement. Tout cela est-il vraiment « sans différence » avec ce que l'on peut attendre d'une administration Kamala Harris ?

Le marxisme et la révolution bourgeoise

Permettez-moi d'expliquer la différence en termes marxistes. Les démocrates disent que Trump représente une menace pour la « démocratie ». Le problème, c'est que la démocratie américaine n'est pas « la cité brillante sur une colline » qu'elle a toujours promise. Elle n'a certainement pas tenu ses promesses à l'égard des populations indigènes d'Amérique du Nord, des Afro-Américains – que ce soit pendant ou après la période de l'esclavage – ou encore des réfugiés et des immigrants qui n'ont vu qu'hypocrisie dans les mots d'accueil : « Donnez-moi vos fatigués, vos pauvres, vos masses recroquevillées qui aspirent à respirer librement. » La promesse d'une « justice égale pour tous » a été profondément corrompue par la capacité des criminels fortunés à « jouer » avec le système juridique en achetant les services d'avocats très coûteux (sans parler de l'encombrement de tous les tribunaux par des juges de droite […]).

Il n'en reste pas moins vrai que la société américaine bénéficie depuis ses origines de ce que les marxistes appellent la « démocratie bourgeoise ». C'est-à-dire la démocratie capitaliste. On l'appelle parfois « démocratie politique » pour la distinguer de la « démocratie économique » ou de la « démocratie socialiste ».

L'essence de la démocratie bourgeoise est la fidélité à l'État de droit et l'égalité devant la loi, ce qui exclut le règne d'autocrates qui n'ont pas de comptes à rendre. Quiconque pense que Marx, Lénine ou Trotsky ont crotté sur la démocratie bourgeoise en la qualifiant de « pas différente de la monarchie » se trompe tragiquement. Ils ont compris que la démocratie bourgeoise était l'aboutissement monumental de l'une des révolutions sociales les plus importantes au monde : La Révolution française de 1789-1793.

Les droits démocratiques bourgeois sont le fondement nécessaire de tous les droits humains. Ils ont été codifiés pour la première fois dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de la Révolution française et dans le Bill of Rights de la Constitution américaine. La consolidation et l'extension des acquis démocratiques des révolutions bourgeoises sont des conditions préalables à la démocratie socialiste. La démocratie bourgeoise et les droits démocratiques bourgeois aux États-Unis sont souvent considérés comme étant acquis, mais les marxistes, entre tous, devraient être parfaitement conscients de ce que signifierait leur perte. Cela rendrait les luttes dans lesquelles nous sommes actuellement engagés beaucoup, beaucoup plus difficiles et, par conséquent, encore plus difficiles à gagner. Si nous perdions la démocratie bourgeoise, les mouvements contre le génocide, pour le droit à l'avortement, pour les droits syndicaux, pour la justice pour Cuba, pour la justice climatique, seraient écrasés, réprimés et poussés dans la clandestinité – pour au moins une génération et peut-être beaucoup plus longtemps. Aucun principe politique ne peut primer sur la nécessité de résister activement à cette éventualité. Oui, la « résistance » implique bien plus que la simple tenue d'un vote alternatif à un démagogue, mais à l'heure actuelle, c'est la seule voie qui s'offre à nous. Les Palestiniens et leurs alliés poursuivront certainement la lutte contre le génocide à Gaza par tous les moyens nécessaires, et contre les politiques de Biden et Harris qui fournissent les armes qui tuent à Gaza. Peut-on concilier cela avec le fait de voter pour Harris contre Trump ? C'est possible et cela doit l'être, pour toutes les raisons que j'ai exposées ici.

En tant que marxiste, j'adhère également au matérialisme philosophique par opposition à l'idéalisme. J'ai donc compris depuis longtemps que le socialisme ne peut pas être atteint par des arguments logiques influençant les idées des gens, mais par des événements matériels qui poussent les travailleurs à résister par millions au système capitaliste qui s'effondre et à créer une alternative socialiste pour le remplacer. Pour la même raison, je ne m'attends pas à ce que mes arguments changent l'état d'esprit de ceux dont l'adhésion au principe de ne pas voter pour les démocrates est profonde et de longue date. Mais garder mon opinion pour moi reviendrait à violer le plus grand de mes principes : faire tout ce qui est en mon pouvoir limité pour empêcher la destruction désastreuse de la démocratie bourgeoise.

Ceux qui considèrent que ne pas voter pour un démocrate est un principe absolu disent que cela pourrait politiquement induire la classe ouvrière en erreur en lui faisant croire qu'un parti capitaliste peut résoudre ses problèmes. C'est vrai, mais c'est une erreur de l'idéalisme philosophique que de considérer les idées, erronées ou non, comme le facteur principal de la lutte des classes. Ce n'est pas le cas. Les conditions matérielles qu'un régime protofasciste à la Trump imposerait dépassent de loin la confusion politique à quelque échelle que ce soit. […]

Pour illustrer ce contre quoi je m'élève ici, je citerai une opinion parue le 28 août 2024 dans Socialist Organizer, le périodique d'une organisation que je respecte et admire :

« Les candidats [du Parti démocrate] n'obtiendront pas un vote garanti de la part de tout le monde simplement parce que nous ne voulons pas de Trump. Il est évident que nous ne le voulons pas. Personne ne veut quatre années supplémentaires de cette absurdité, mais il est dommage que nous n'ayons que deux options. Pour moi, Kamala n'est que Biden 2.0. Nous avons besoin d'un parti du travail. Il nous faut d'autres partis qui peuvent avoir des candidats que les gens voudront soutenir et pour lesquels ils voudront voter. ».

Cette opinion donna lieu au commentaire suivant de la rédaction : « Nous sommes d'accord ! »

Je suis catégoriquement en désaccord, camarades. La menace de Trump n'est pas simplement « quatre années supplémentaires de cette absurdité ». Il n'est pas simplement « dommage » que nos seules options électorales se limitent à Harris et Trump. Kamala n'est pas « juste Biden 2.0 ». Elle est la candidate démocratique bourgeoise qui se présente contre l'antithèse de la démocratie bourgeoise. La différence est une question de vie ou de mort à l'échelle mondiale.

Cliff Conner

1 « Guerre ». Marley citait en fait un discours d'Hailé Sélassié.

2 NdT. Ici l'auteur fait un jeu de mots intraduisible en utilisant le verbe « to trump » qui signifie éclipser » .

3 NdT. C'est ainsi qu'on désigne les candidats à la présidentielle ni démocrate ni républicain. Pour le scrutin de novembre, ils sont XXX

4 Que l'on me pardonne l'emploi du mot “homme” pour évoquer « l'inhumanité du genre humain », mais c'est ainsi que cette expression nous est parvenue.

5 Discours du 26 juillet 2022.

P.-S.

• Entre les lignes entre les mots. 24 septembre 2024 :

Source : Publié par Against The Current :

https://againstthecurrent.org/a-marxist-case-for-voting-for-kamala-harris/

Les diverses prises de position publiées sur la site d'Against The Current sont disponibles en anglais sur ESSF.

• Clifford D. Conner's latest book is The Tragedy of American Science. He previously authored A People's History of Science : Miners, Midwives, and Low Mechanicks and Jean Paul Marat : Tribune of the French Revolution.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Comment la guerre à Gaza a fracturé la société américaine

Manifestations sur les campus, divisions au sein du Parti démocrate, conflit générationnel… L'offensive israélienne et le soutien constant apporté par Joe Biden à Benyamin Nétanyahou ont creusé un fossé parmi les Américains. De quoi entamer la “relation spéciale” entre Israël et les États-Unis, analyse “The Guardian”. Un an après les attaques du 7 octobre, “Courrier International” revient toute cette semaine sur le conflit qui a déstabilisé le Moyen-Orient.

Tiré de Courrier international. Article publié dans The Guardian à l'origine. Dessin de Cristina Sampaio, Portugal.

[Cet article est à retrouver dans notre hors-série “Israël-Palestine, une fracture mondiale”, en vente à partir du 25 septembre chez votre marchand de journaux et sur notre site.]

Rarement un chef d'État a été reçu avec un accueil aussi glacial que le Premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, lorsqu'il est arrivé à Washington pour s'exprimer devant le Congrès, à la fin de juillet. Aucune personnalité politique américaine n'est venue l'accueillir sur le tarmac, et des milliers de personnes ont manifesté contre sa venue : 200 membres de l'organisation Jewish Voice for Peace ont même été arrêtés devant le Capitole.

Plus révélateur encore, la moitié des élus démocrates du Congrès ont décidé de boycotter son discours. “Il y a une dizaine d'années, cela aurait été impensable”, commente Peter Frey, président de J Street, un groupe de pression juif de Washington qui soutient le droit d'Israël à se défendre, mais aussi la création d'un État palestinien. L'une des parlementaires présentes, la députée Rashida Tlaib, portait un keffieh et brandissait une pancarte qualifiant Nétanyahou de “criminel de guerre, coupable de génocide”.

Pendant ce temps, un certain nombre de syndicats, dont celui des enseignants, des employés de services et des ouvriers de l'automobile, ont adressé une lettre à Joe Biden pour lui demander de mettre fin au soutien des États-Unis à l'offensive israélienne à Gaza.

Coup de semonce

Selon les sondages, 70 % des démocrates et 35 % des républicains souhaitent poser des conditions à l'aide militaire apportée à Israël. Sur ce sujet, le fossé n'a cessé de se creuser entre les électeurs et le gouvernement Biden. Première conséquence : la confiance déjà chancelante des citoyens à l'égard du gouvernement continue de s'éroder. “C'est la démocratie qui est en jeu, analyse Peter Frey. Et cette bataille se joue devant nos yeux. Ce n'est pas sain. Et ce n'est pas une bonne chose pour Israël.” Et dans la mesure où les Américains s'intéressent à la politique étrangère, ajoute-t-il, “je pense qu'à long terme cela risque de saper leur confiance dans les institutions politiques”.

Bien avant sa performance catastrophique lors du débat télévisé face à Donald Trump, Joe Biden avait subi un premier revers avec la campagne menée par les militants du mouvement uncommitted [qui préconisait de voter “non engagé”, soit l'équivalent d'un vote blanc, aux primaires démocrates pour critiquer son soutien inconditionnel à Nétanyahou]. En persuadant plus de 100 000 démocrates de voter uncommitted lors de la primaire du Michigan, plutôt que de soutenir l'homme qui, selon eux, encourageait un génocide, ils ont envoyé au Parti démocrate un message fort : l'un des États clés les plus stratégiques pour l'élection de 2024 risquait de basculer. Pour finir, plus de 700 000 électeurs dans 23 États ont choisi de voter “non engagé” lors des primaires démocrates.

Ce vote de protestation a montré que la position traditionnelle de soutien à Israël était en train de s'éroder, du moins chez les progressistes, devenant une victime collatérale supplémentaire d'un conflit brutal, apparemment sans issue et qui menace toujours de prendre une ampleur régionale. Outre la mort de plus de 40 000 Palestiniens (et probablement beaucoup plus), le déplacement de millions de personnes et la destruction de plus de la moitié du bâti dans la bande de Gaza, cette guerre semble avoir porté un coup dur, peut-être fatal, à la “relation spéciale” d'Israël avec son plus proche allié.

Un fossé générationnel

Entre-temps, l'entêtement avec lequel Joe Biden soutient l'offensive menée par Benyamin Nétanyahou, même si celle-ci n'a pas réussi à détruire le Hamas ni à faire libérer tous les otages, ne menace pas seulement l'unité au sein des démocrates mais creuse un fossé générationnel.

Les jeunes Américains sont désormais presque deux fois plus nombreux que leurs parents à soutenir la cause palestinienne, ce qui provoque des tensions, en particulier au sein des familles juives. Des tensions que l'on a retrouvées sur les campus universitaires, amenant de vénérables institutions – dont la mission est avant tout de développer le libre arbitre et l'esprit critique – à répondre par la violence policière aux manifestations majoritairement pacifiques de leurs étudiants. Plus inquiétant encore, ce positionnement pro-israélien fait douter de nombreux Américains de l'engagement de leur nation en faveur de la liberté d'expression, des droits de l'homme et de l'État de droit – et les pousse à se demander, en somme, où sont passées les valeurs de l'Amérique.

Les Américains les plus déstabilisés par cette dynamique sont les étudiants juifs de gauche, dont la plupart restent attachés à Israël même s'ils sont très critiques de sa politique actuelle. Aujourd'hui, nombre d'entre eux se retrouvent de plus en plus isolés de leurs alliés politiques d'autrefois. S'ils sont gênés par les discours virulents entendus lors de certaines manifestations – auxquelles ils participent cependant –, ils ne se retrouvent pas dans le positionnement des groupes pro-Israël, de certains hommes et femmes politiques et des présidents d'universités qui cherchent à présenter toutes les manifestations antiguerre comme antisémites.

“Je suis de gauche, déclare Lauren Haines, étudiante en dernière année à l'université du Michigan et ancienne présidente de la branche universitaire de J Street sur son campus. Je m'informe sur Gaza tous les jours et je mets un point d'honneur à ne pas regarder ailleurs et je dois dire que j'ai du mal à dormir sachant que mes impôts servent à ça. Mais je ne comprends pas certaines tactiques de la gauche, tout ce discours ‘soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous' manque singulièrement de nuances. Je soutiens le peuple palestinien, et je suis convaincue que l'on peut faire avancer sa cause sans devoir pour autant propager des discours clivants et dangereux, comme dire que tous les sionistes sont des monstres ou encore attaquer des institutions juives parce qu'elles sont liées à Israël.”

Des campus sous haute tension

Cela dit, Lauren Haines condamne fermement l'usage de la force pour réprimer les manifestations propalestiniennes. “Les violences policières sur les campus sont scandaleuses, observe-t-elle, même si je ne suis pas toujours d'accord avec les propos des manifestants.”

Le romancier [canado-égyptien] Omar El-Akkad a lui aussi été choqué par la répression violente des étudiants. “Pour moi, c'était une mobilisation qui rassemblait des gens issus d'horizons très différents, une situation inédite dans le contexte américain, note-t-il. Et la réaction des présidents d'université et de quelques politiques va, selon moi, à l'encontre de tous les principes fondateurs des États-Unis, qui font de ce pays une exception.”

Si les conservateurs restent apparemment de marbre face à ce qui se passe à Gaza (Trump a même conseillé à Israël de “finir le boulot”), de nombreux Américains demeurent profondément attachés à une vision de l'Amérique comme phare du monde libre. Ce qui gêne le plus la jeune génération, ce n'est pas seulement le soutien militaire américain à l'offensive israélienne à Gaza, mais ce qu'il dit du rôle du pays en tant que garant de la paix dans le monde, analyse Michael Barnett, professeur de relations internationales et de sciences politiques à l'université George-Washington. “L'idée que notre politique étrangère est immorale – et donc contraire aux valeurs américaines, contraire à l'éthique – fait son chemin”, analyse-t-il. Dénoncer l'invasion de l'Ukraine par la Russie tout en donnant un blanc-seing à Israël pour rayer la Palestine de la carte ne passe pas, “c'est de la pure hypocrisie, poursuit Barnett. Et les jeunes ne l'acceptent pas.”

Que va faire Kamala Harris ?

Kamala Harris va-t-elle changer la donne ? Rien n'est moins sûr. Certains observateurs ont été rassurés par la teneur, très critique, de la rencontre entre la vice-présidente américaine et Benyamin Nétanyahou et sa décision de choisir Tim Walz comme colistier plutôt que Josh Shapiro [le gouverneur de Pennsylvanie, de confession juive] dont le positionnement pro-Israël et les propos sur les manifestants antiguerre ont indigné l'aile gauche du Parti démocrate.

Mais on ignore s'il faut s'attendre à du changement en matière de politique étrangère [si Kamala Harris venait à être élue à la présidentielle du 5 novembre]. La rumeur d'une rencontre avec des délégués du mouvement uncommitted pour mettre en place un embargo sur les livraisons d'armes à Israël a vite été démentie par son conseiller à la sécurité nationale, Phil Gordon. La vice-présidente “va toujours faire en sorte qu'Israël ait les moyens de se défendre contre l'Iran et tous les groupes terroristes soutenus par l'Iran. Elle n'est pas favorable à un embargo sur les armes livrées à Israël. Elle va continuer à travailler pour protéger les civils à Gaza et faire respecter le droit humanitaire international.”

Alors qu'Israël poursuit son offensive, détruit méthodiquement Gaza et tue, sans faire de distinction, des civils et des combattants du Hamas avec des armes qui lui ont été fournies par les États-Unis, ce genre de déclarations équivoques sonnent creux pour de nombreux Américains.

La question de la complicité des États-Unis, dans ce que certains spécialistes qualifient de génocide, ne pourra être éludée longtemps. Le positionnement de Kamala Harris aura des répercussions considérables, non seulement sur sa potentielle élection à la Maison-Blanche, mais sur la paix au Moyen-Orient, sur le sort des civils qui cherchent à échapper aux bombardements, ainsi que sur le prestige des États-Unis à l'international et leur réputation de “force du bien” dans le monde.

Aaron Gell

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

15 Règles-Média couvrant Israël

Aujourd'hui, Israël a massacré un demi-millier de personnes au Liban avec Tsahal lançant plus de mille attaques aériennes. Les États-Unis, encore une fois, envoient des troupes additionnelles au Moyen-Orient, sous les ordres d'un cerveau présidentiel qui a complètement arrêté de fonctionner. Israël lance un nouveau projet de violence militaire massive afin que Nétanyahou évite la prison en son pays révolté et ailleurs sous l'ordre de la Cour Pénale internationale de La Haye.

Merci à Caitlin Johnstone pour l'inspiration

24 septembre

Artistes pour la Paix P.J.

Rafraîchissons la mémoire des média des 15 règles appliquées :

Règle 1 : l'histoire israélienne a commencé le 7 octobre 2023 (personne ne se souvient de ce qui est arrivé avant).

Règle 2 : tous les meurtres causés par Israël sont justifiés par la règle 1, vérité à retenir, même si Nétanyahou commet des horreurs considérées injustifiables quand elles sont perpétrées par Poutine ou par les Ayatollahs iraniens.

Règle 3 : Israël a le droit de se défendre, mais personne d'autre.

Règle 4 : Israël ne bombarde jamais des civils, que des terroristes. Si de nombreux civils meurent, c'est qu'ils étaient des terroristes, ou que des terroristes les ont tués ou qu'ils habitaient trop près des terroristes. Sinon, il y a eu une raison mystérieuse qu'il faut laisser du temps à Tsahal d'enquêter.

Règle 5 : si vous critiquez quoi que ce soit fait par Israël, c'est par haine des Juifs. Il n'y a aucune autre raison pour laquelle vous vous opposez à ce qu'on laisse tomber des bombes explosives sur des refuges peuplés d'enfants et de secouristes humanitaires.

Règle 6 : aucune action d'Israël ne dépasse en haine les critiques évoquées en règle 5. Les critiques des actions de Tsahal sont bien pires que les actions elles-mêmes, puisqu'ils haïssent les Juifs et veulent commettre un nouvel Holocauste que 100% de notre énergie politique doit s'employer à prévenir.

Règle 7 : Israël n'est jamais le bourreau, il ne peut être que victime. Si Israël a attaqué le Liban, c'est que le Hezbollah a lancé des roquettes sur un pays occupé à son petit business génocidaire de paix. Et s'il y a des manifestants contre Tsahal réduisant des villes entières en poussières, Israël doit rester LA victime pleurée par les pays qui lui procurent ses armes.

Règle 8 : le fait qu'Israël est perpétuellement en guerre avec ses voisins et ses populations indigènes déplacées doit être interprété comme preuve que la règle 7 est vraie, au lieu de penser qu'elle n'est qu'un non-sens ridicule.

Règle 9 : les vies arabes sont beaucoup moins importantes que les vies occidentales ou israéliennes. Personne n'a le droit de réfléchir longtemps à ce fait avéré.

Règle 10 : les média disent toujours la vérité sur Israël et ses conflits. Si vous entretenez des doutes, vous êtes vraisemblablement en violation selon la règle 5.

Règle 11 : toutes allégations décrivant les ennemis d'Israël sous un jour négatif peuvent être rapportées comme des nouvelles factuelles sans aucune vérification, tandis que toutes les preuves confirmées de criminalité israélienne doivent être rapportées avec prudence et scepticisme comme « Le Liban ou le ministère de la santé contrôlé par le Hamas » affirment, précautions essentielles pour ne pas être accusé d'être propagandiste antisémite.

Règle 12 : Israël doit continuer à exister en sa forme politique actuelle, peu importent les coûts ou les vies humaines gaspillées. Aucune raison opposée ne doit être présentée (comme la formation de deux nations), sinon vous violez la règle 5.

Règle 13 : les gouvernements canadien et américain ne vous ont JAMAIS menti sur quoi que ce soit, en étant TOUJOURS du bon côté des guerres faites pour votre bien.

Règle 14 (pour les Américains seulement) : rien de ce qui arrive au Moyen-Orient n'est aussi urgent ou signifiant que de s'assurer que la bonne personne gagne les élections présidentielles. Aucun méfait ne doit vous écarter de cette mission d'importance cruciale.

Règle 15 : Israël doit être protégé parce que dernier bastion de la liberté et de la démocratie au Moyen-Orient, peu importe le nombre de journalistes que Tsahal doit assassiner, peu importe le nombre d'institutions de presse qu'il doit fermer, peu importe le nombre de manifestations que ses partisans doivent démanteler par la force brutale, peu importe la liberté d'expression qu'il doit éliminer, peu importe le nombre de droits civils qu'il doit effacer, et peu importe le nombre d'élections que ses lobbyistes doivent acheter.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

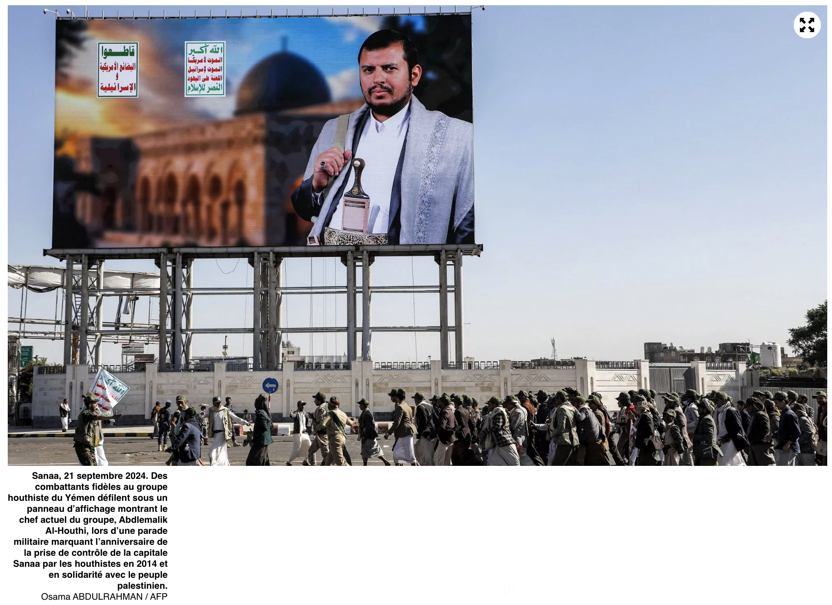

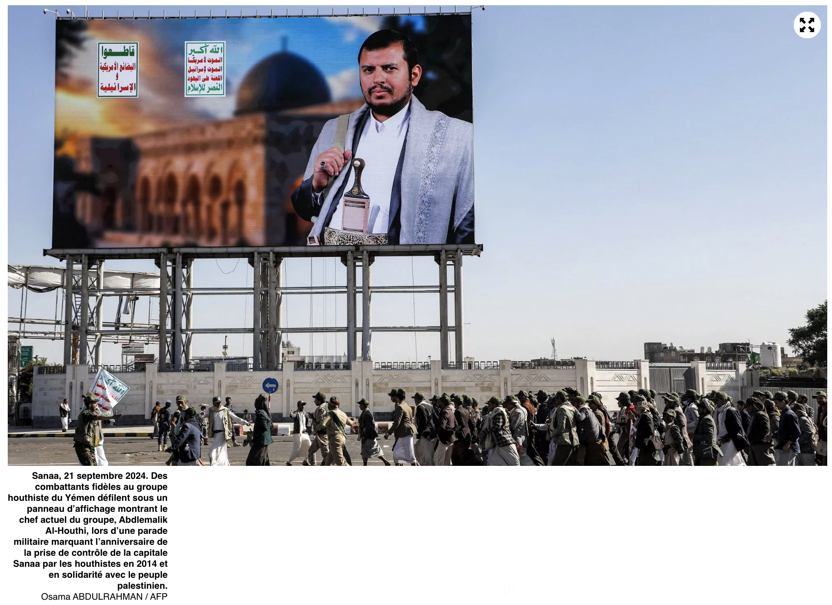

Yémen. Dix ans de pouvoir houthiste, une emprise encore précaire

Il y a dix ans, le 21 septembre 2014, les rebelles houthistes s'emparaient de Sanaa et renversaient le gouvernement issu du « Printemps yéménite ». Depuis lors, leur exercice du pouvoir dans de larges parties du Yémen s'est affirmé tant en interne, à travers la mise en place d'un État autoritaire, qu'à l'échelle régionale, où leur capacité militaire va croissante. Le 15 septembre 2024, un de leurs missiles atteignait à nouveau le centre d'Israël, éloigné de plus de 2 000 kilomètres. Bilan.

Tiré d'Orient XXI.

Depuis vingt ans, la place prééminente occupée par les houthistes au Yémen est le fruit de divers paradoxes. Né dans les montagnes de l'extrême nord du pays, non loin de l'Arabie saoudite, le mouvement emmené par la famille Al-Houthi avait profité de sa confrontation militaire avec l'État yéménite, entamée en juin 2004, pour gagner en expérience et légitimité. Au prix de dizaines de milliers de morts et de destructions de villages entiers, il avait alors accru sa puissance armée, ses connexions tribales, sa cohérence idéologique et son assise géographique jusqu'à gagner les confins de la capitale Sanaa peu avant le soulèvement de 2011. Rattaché à une expression marginale du paysage politique et religieux, le groupe Ansar Allah (Partisans de Dieu), courant de renouveau zaydite lié au chiisme dans un pays majoritairement sunnite, avait su mettre de côté les enjeux identitaires pour capitaliser d'abord sur le ressentiment face au pouvoir du président Ali Abdallah Saleh (jusqu'en 2012), puis contre le processus révolutionnaire du « printemps yéménite ». Ce dernier avait pourtant abouti au départ de l'ancien président et à son remplacement par Abd Rabbo Mansour Hadi chargé de mener la transition vers la démocratie. C'est toutefois en s'alliant avec leurs anciens ennemis du clan Saleh à compter de 2012 que paradoxalement les houthistes ont atteint leur masse critique, devenant le « monstre de Frankenstein » que les Yéménites connaissent. En effet, entre 2012 et 2014, les houthistes ont pu s'appuyer sur les ressources de Saleh, financières et militaires, pour mettre à mal le processus révolutionnaire qu'ils avaient pourtant initialement soutenu. Ce faisant, tous deux pouvaient atteindre un autre de leurs objectifs : mettre en pièce leurs ennemis communs, les Frères musulmans du parti al-Islah. Pour Saleh, ce pacte devait lui permettre de se venger de ceux qui l'avaient trahi lorsqu'ils s'étaient engagés dans le soulèvement révolutionnaire. Mais à l'évidence, l'accord était pour lui un trompe-l'œil et était passé au bénéfice des houthistes. Ils pouvaient dès lors entamer une phase d'exercice et de consolidation du pouvoir qui, dix ans plus tard, perdure malgré d'évidentes fragilités.

Incarner l'État

Passée la surprenante phase militaire de prise de contrôle de structures étatiques (radio et télévision nationale, ministères, casernes), les houthistes à compter du 21 septembre 2014 ont agi avec méthode. Leur coup d'État a autant été caractérisé par une volonté de dénoncer les compromis du nouveau gouvernement par rapport au projet révolutionnaire que de répondre à des aspirations réactionnaires. Les houthistes ont d'abord pu neutraliser le pouvoir reconnu par la communauté internationale en assignant à résidence le président Abd Rabbo Mansour Hadi. Ce dernier a pu fuir vers Aden et de là faire appel à l'Arabie saoudite qui est intervenue militairement à compter du 26 mars 2015 pour restaurer son pouvoir et vaincre les houthistes, sans succès.

Le processus interne essentiel de construction d'un État houthiste a été largement occulté par l'intervention de l'armée saoudienne ainsi que par les liens entre Ansar Allah et l'Iran. L'un et l'autre ont été certes importants et expliquent l'impasse que connait le pays. Mais ils n'épuisent aucunement l'analyse d'un pouvoir qui s'est affirmé au fil du temps et dont l'organisation a été finalement contre-intuitive. En effet, loin de l'image de combattants rétrogrades venus des tribus arriérées des hautes terres du Yémen, l'exercice du pouvoir par les houthistes s'est avéré efficace à divers titres. Ils se sont employés à incarner pleinement l'État dans l'ensemble des zones qu'ils ont contrôlé — le quart occidental du pays et environ la moitié de la population. Bien que n'étant pas reconnus par la communauté internationale et confrontés aux bombardements de la coalition emmenée par l'Arabie saoudite, ils ont su mettre en place des institutions qui ont empêché un effondrement général des services publics, de l'économie et de la sécurité. La stabilité du taux de change du riyal dans les zones sous leur contrôle est comparativement meilleure à celle dans les réduits du gouvernement reconnu par la communauté internationale. Le faible nombre d'attentats jihadistes atteste également de cette réalité, tout comme la permanence de médias gouvernementaux, d'une façade de vie partisane et institutionnelle.

Tout d'abord pour construire l'État houthiste, les nouveaux maitres de Sanaa ont assuré une forme de continuité en s'appuyant sur les réseaux de fonctionnaires liés à Saleh. Dans les banques, l'armée, la police, les entreprises publiques, la stabilité a un temps primé. Les petits fonctionnaires issus de domaines perçus comme moins essentiels, par exemple dans l'éducation, étaient eux délaissés, souvent privés de salaires et forcés donc de trouver des moyens de subsistance. Leur engagement, comme celui du personnel de santé, assurait malgré tout souvent une forme de continuité tout en n'empêchant pas le ressentiment parmi la population.

S'autonomiser

Progressivement les houthistes ont placé leurs hommes — d'autant plus aisément qu'Ali Abdallah Saleh, en décembre 2017, s'est retourné contre eux, finissant alors assassiné. Ils ont pu recomposer les élites politiques et sécuritaires en offrant une prime particulière à leur propre groupe, les hachémites se revendiquant descendants du Prophète. Ces derniers, forme de noblesse très minoritaire à l'échelle de la société mais qui joue un rôle central dans le zaydisme, ont avec les houthistes retrouvé leur rang perdu au moment de la révolution du 26 septembre 1962 qui avait mis fin à la monarchie.

Pour mener à bien cette recomposition, ils ont pu instrumentaliser et capter une part de l'aide humanitaire internationale, prenant en tenailles les agences de l'ONU ainsi que les ONG. Celles-ci ont été depuis 2015 tétanisées par la crainte d'une famine généralisée, acceptant finalement les exigences des houthistes et une corruption manifeste des structures de distribution. C'est ainsi qu'en 2018 l'offensive contre Hodeïda, cinquième ville la plus peuplée du Yémen, a pu être annulée à la suite de l'accord de Stockholm, ancrant leur position dans ce port et donc sur la Mer Rouge. Parallèlement, au niveau local, les houthistes ont développé un maillage sécuritaire, accentuant la surveillance et la répression de la société civile. Ils se sont appuyés sur un réflexe nationaliste en décrivant l'opération de la coalition arabe, soutenue par les Occidentaux, comme une agression, préservant ainsi un certain niveau de popularité. L'alignement de leurs ennemis yéménites sur les positions des pays étrangers — Arabie saoudite donc, mais aussi Émirats arabes unis pour ce qui concerne les sudistes —a pu faire oublier leur propre proximité idéologique et diplomatique avec l'Iran. L'idéologie portée par leur leader Abdlemalik Al-Houthi s'est affirmée, infusant dans la société à travers l'armée mais aussi les structures éducatives et religieuses, tournées vers l'effort de guerre. Une génération s'en trouve sacrifiée. Le zaydisme s'est aussi transformé, parfois à travers l'instauration de nouvelles célébrations religieuses comme Achoura ou au moment du Mouloud. Un système de taxation spécifique au bénéfice des hachémites, les restrictions exercées sur les droits élémentaires des femmes et une police morale ont enfermé la société dans une logique que bien des opposants des houthistes décrivent comme totalitaire ou finalement proche de ce que les talibans afghans imposent. L'idéologie est également structurée autour d'une contestation de l'ordre international, faisant de la question palestinienne un élément essentiel et ancrant le mouvement dans l'Axe de la résistance porté par l'Iran. Au plus fort de la guerre en Syrie, les portraits du président syrien Bachar Al-Assad trônaient dans Sanaa. L'idéologie reste pourtant caractérisée par des non-dits autour de la place des hachémites et des objectifs politiques internes. Bien que se revendiquant républicains, il est entendu que la prééminence d'Abdelmalik Al-Houthi et de son clan en général, notamment la tutelle exercée par Hussein, son demi-frère et fondateur du mouvement, tué par l'armée en 2004, acte pour les houthistes le passage vers un pouvoir héréditaire. Celui-ci s'autonomise en partie aussi de l'État et marginalise de fait la majorité sunnite, il s'appuie sur une peur de la répression qui est d'autant plus efficace dans un contexte de guerre.

Humilier les Saoudiens

L'inefficacité militaire de l'opération Tempête décisive menée par l'Arabie saoudite depuis 2015 a été largement actée, y compris par les dirigeants saoudiens. Ceux-ci ont en effet depuis avril 2022 entrepris de se retirer du dossier yéménite. Depuis lors, les bombardements aériens des positions houthistes ont cessé. Abd Rabbo Mansour Hadi a été forcé à la démission et les discussions menées grâce à Mascate ont un temps donné le sentiment que la paix était à portée de main. Les houthistes toutefois n'entendaient pas faciliter le travail des Saoudiens. En interne, ils tiennent militairement leurs positions et n'ont pas réduit la pression sur Taez par exemple. Depuis plus de deux ans, ils s'emploient à humilier l'Arabie saoudite en faisant monter le prix de la paix. Leurs exigences ont ainsi notamment été financières, visant à faire payer à la coalition les arriérés de salaires des fonctionnaires.

L'engagement armé des houthistes en Mer Rouge depuis novembre 2023 a rendu toute signature d'un accord impossible. Il a placé les Saoudiens dans l'embarras, incapables de reprendre les armes au nom des Américains et des Israéliens contre un mouvement affirmant s'engager en faveur des Palestiniens et qui a gagné en popularité sur le plan régional. Le mufti omanais, Ahmed Al-Khalili, avait pu signaler sa reconnaissance, tout comme Yahya Sinouar, chef du Hamas.

En dix mois, les plus de 120 attaques contre les navires marchands, de plus en plus sophistiquées, puis les missiles envoyés vers Israël en solidarité avec la population de Gaza ont de nouveau braqué les projecteurs sur le Yémen. En réaction à l'ouverture de ce nouveau front, les États-Unis et les Britanniques ont relancé les bombardements contre les houthistes dès décembre 2023, sans davantage de succès. Le bombardement israélien du port de Hodeïda le 20 juillet 2024 a eu pour effet principal de désorganiser l'aide humanitaire, aucunement d'affecter la capacité de projection des houthistes. Deux mois plus tard, un missile d'une nouvelle technologie explosait à six kilomètres de l'aéroport de Tel-Aviv.

La stratégie régionale des houthistes pèse indéniablement sur les Yéménites ainsi que sur les populations des pays voisins. L'attaque contre le navire Ruby Mar qui transportait des engrais en mars 2024 et a coulé avec sa cargaison, puis contre le pétrolier Sounion en août 2024 rendent compte d'une logique jusqu'au-boutiste. Une marée noire d'ampleur historique a, semble-t-il, été évitée in extremis en septembre 2024. L'Égypte elle-même a perdu près de la moitié des revenus liés à l'exploitation du canal de Suez. Les ONG et agences onusiennes gérant l'aide internationale ont subi au cours de l'été une vague de répression à Sanaa. Les houthistes se sentent autorisés à s'extraire des règles internationales.

Si la nuisance causée par les houthistes en Israël (et pour les pays occidentaux) n'est pas que symbolique et si elle flatte l'engagement sincère de la population en faveur des droits des Palestiniens, nombre des Yéménites sont avant tout impatients d'en finir avec la guerre. Ils demandent des houthistes une clarification de leur projet politique de long terme sans laquelle la stabilité de leur régime imposée depuis dix ans risque de ne pas durer.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Syrie : Nous et les manifestations en Israël

Les grèves et les manifestations populaires en Israël contre le gouvernement de Benjamin Netanyahou en raison de sa guerre génocidaire contre Gaza ne concernent pas la sauvagerie d'Israël, les horribles violations commises, le meurtre systématique de civils... Il s'agit avant tout de la vie des otages. Cela en dit long sur la capacité de la « démocratie » à donner naissance à des clones aveugles sur le plan humain. Cela trace également une ligne claire entre les protestations mondiales, en particulier celles des étudiants dans les universités, qui ont une dimension de droits de l'homme, et les protestations israéliennes, qui reposent sur le même terrain que le déni par les gouvernements israéliens des droits des Palestinien.nes, y compris des droits humains fondamentaux.

Tiré d'Europe solidaire sans frontière.

Néanmoins, ces manifestations démontrent ce qui nous a toujours fait défaut dans nos propres pays : une influence du peuple sur les décisions et les politiques de guerre. Ceci est étroitement lié à la relation à sens unique entre les gouvernements et les gouverné.es, une relation à sens unique basée sur l'absence totale des individus dans la gestion de leur vie et le déni de tout droit « populaire » à intervenir ou même à réfléchir à l'intérêt supérieur du pays. En temps de guerre notamment, nos systèmes politiques prétendent défendre l'intérêt suprême du pays, ne laissant au peuple d'autre choix que celui de la soumission ou de la trahison. Le même type de relation s'applique aux formations non étatiques, en particulier celles qui reposent sur une base religieuse, qui entreprennent des missions militaires contre Israël, mais ces formations ne disposent pas d'une capacité de domination suffisante sur la sphère nationale et sont donc moins à même de contrôler les individus que les États. Cependant, l'émergence de ces formations non étatiques est en soi l'expression d'un problème national profond.

Notre incapacité chronique à libérer l'État de l'emprise des cliques dirigeantes renforce notre vulnérabilité chronique à l'égard d'Israël.

Le fait que les politiques intérieures, et plus encore les orientations, les décisions et la gestion de la guerre, ne soient pas soumises à l'obligation de rendre des comptes a pour point de départ et pour aboutissement le fait que le peuple est privé de toute possibilité d'influer sur sa situation et que les « dirigeants » sont réputés infaillibles, ce qui signifie que leurs décisions et leurs politiques sont les meilleures possibles, les plus propices à l'intérêt national, et que le fait de protester contre ces décisions ne fait que faire le jeu de l'ennemi. Ainsi, il semble que les protestations du peuple « ennemi » et la mise en cause de ses dirigeants, la chute de certains d'entre eux, et peut-être leur procès pour les actes qu'ils ont commis, soient la preuve de la justesse des politiques de nos « dirigeants » qui sont infaillibles. C'est pourquoi nous nous réjouissons lorsqu'une commission d'enquête israélienne publie un rapport qui rend les dirigeants israéliens responsables d'un échec, comme ce fut le cas, par exemple, lors de l'annonce du rapport de la Commission Vinograd en avril 2007. Après la fin de la guerre israélienne contre le Liban à l'été 2006, sans qu'Israël ait atteint ses objectifs déclarés (destruction du Hezbollah, libération de prisonniers sans échange, mise en œuvre de la résolution 1559 du Conseil de sécurité des Nations unies), la rue israélienne s'est mobilisée pour faire pression sur le gouvernement afin qu'il forme une commission chargée d'enquêter sur les activités des dirigeants israéliens dans les domaines politique, militaire et de la sécurité. La commission Vinograd a été créée et, quelques mois plus tard, elle a publié son premier rapport, qui tenait le gouvernement pour responsable de l'échec de la guerre. L'échec ne signifie pas la défaite, mais plutôt que de meilleurs résultats auraient pu être obtenus, que ce soit en infligeant plus de dégâts à l'ennemi ou en évitant plus de pertes. Le chef d'état-major a démissionné au cours de l'enquête, avant la publication du rapport, le ministre de la Défense a démissionné après la publication du rapport et la popularité du Premier ministre Ehoud Olmert a chuté.

Le Hezbollah voulait faire croire à une victoire triomphale et a salué la « chute » des chefs de guerre israéliens comme une confirmation de sa victoire. En effet, le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, avait déjà déclaré que cette guerre coûterait leur poste aux dirigeants israéliens, et c'est ce qui s'est passé. Mais est-ce une manifestation du succès du Hezbollah, du fait qu'il est sur la bonne voie et qu'il n'est pas nécessaire d'enquêter sur ses dirigeants ou de leur demander des comptes, ou est-ce une manifestation du fait qu'il existe en Israël un mécanisme de responsabilité fondé sur les intérêts suprêmes de l'État et que les dirigeants israéliens, même s'ils se situent très en deçà de ces intérêts, restent comptables de les avoir servis ? Il est évident que l'objectif de ces commissions d'enquête est que les dirigeants israéliens se comportent mieux, ce qui signifie qu'il faut accroître le différentiel entre Israël et son environnement, car Israël doit non seulement être supérieur sur le plan technique et matériel, mais aussi sur le plan de la conduite et de la gestion de la guerre. La démocratie intérieure qui permet les protestations n'est pas moins importante que ces deux aspects, car elle préserve d'une relation aliénée entre le peuple et son gouvernement, de sorte que le gouvernement n'apparaisse pas comme un organe répressif indépendant du peuple et échappant à son influence.

La situation inverse est largement et profondément ressentie en Syrie : les Syriens sont devenus indifférents à toutes les formes d'agression que subit leur pays sous le régime de la junte au pouvoir, et certains Syriens en sont même venus à apprécier les frappes israéliennes répétées comme un affaiblissement du régime et à les considérer comme une manifestation de la crise et de l'incapacité croissantes de la junte. Ainsi, la répression généralisée n'est pas seulement efficace pour le maintien de la junte au pouvoir, mais aussi, dans le même temps, efficace sur le plan interne au service d'un ennemi extérieur.

Si, en 2006, le Hezbollah a effectivement fait preuve d'une cohésion, d'une discipline et d'une excellente capacité de combat qui ont étonné le monde à l'époque, en particulier face à l'offensive terrestre israélienne dans les derniers jours de la guerre, lorsque l'armée israélienne voulait atteindre le fleuve Litani, il a fait montre de ce que les régimes arabes ont toujours montré : l'absence de toute forme de prise en compte ou de lien vivant avec les populations sous leur contrôle qui leur donnerait un droit à demander des comptes, à quoi il faut ajouter son régime partisan interne qui a produit une dissociation paralysante entre le patriotisme affiché comme objectif et la réalité du patriotisme que révèlent les moyens employés.

La vitalité de la relation entre le peuple d'Israël et son gouvernement favorise l'expansionnisme et la domination israéliens, contrairement à une perception qui voit dans les manifestations un signe de la désintégration de la société israélienne et une menace pour l'État occupant. Cette vitalité est un élément de supériorité politique qui s'ajoute aux autres atouts d'Israël. En revanche, notre incapacité chronique à libérer l'État de l'emprise des cliques dirigeantes renforce notre vulnérabilité chronique à l'égard d'Israël, et les droits de nos peuples glissent de plus en plus sur la pente savonneuse.

Rateb Shabo

• Traduction automatique par Deepl (légèrement remaniée pour ESSF par Pierre Vandevoorde) d'un article publié en arabe sur alaraby.co.uk

L'auteur n'a pas pu vérifier la traduction.

• Rateb Shabo est né en 1963. Il est chirurgien, traducteur de l'anglais et écrivain. Il est actuellement réfugié politique en France. Il a été détenu 16 ans dans les prisons syriennes (1983-1999). Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, parmi lesquels « Le monde de l'islam à ses débuts » (en arabe, non traduit), le récit de ses années de prison (« Achter deze Muren »-« derrière ces murs-là » disponible en arabe et en néerlandais) et « Une histoire du Parti de l'Action Communiste en Syrie (1976-1992) », non traduit.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

La persécution méthodique du Liban par Israël

Déjà confronté depuis 2019 à une crise économique et financière sans précédent, à laquelle s'ajoute un vide institutionnel depuis 2022, le Liban subit une fois de plus d'intensifs bombardements israéliens sur son sol. Lundi 23 septembre, on dénombrait plus de 550 morts à l'issue du pilonnage du sud du pays (ainsi que du sud de la capitale et d'autres régions). Ces actes, indissociables de la question palestinienne et des massacres à Gaza, s'inscrivent aussi dans une tradition de martyrisation du pays du cèdre par l'armée israélienne. Ce n'est pas le Hezbollah qui est visé, mais tout un pays.

27 septembre 2024 | tiré de AOC info

Le 14 août dernier nous quittait Georges Corm, auteur prolifique sur le Proche-Orient, ministre des Finances du Liban à la fin des années 1990 et infatigable soutien de la cause palestinienne. Il insistait souvent sur une caractéristique géopolitique mortifère de son pays : le Liban est un État tampon et en tant que tel, sa stabilité dépend de la stabilité régionale. La guerre en Syrie, le bras de fer saoudo-iranien ou la politique israélienne sont donc autant de facteurs d'instabilité. Mais s'agissant des tensions israélo-libanaises en particulier, Georges Corm aimait dire que le Liban était un contre-modèle pour Israël : là où ce dernier est un État d'apartheid et de colonisation, le Liban privilégie malgré tout la concorde et la coexistence entre communautés diverses.

La guerre actuelle rappelle la centralité de la question palestinienne, mais elle rappelle aussi la profonde hostilité israélienne à l'égard du Liban. La présentation médiatique des événements est problématique : comme en Palestine où tout est résumé à un conflit entre Israël et le Hamas, il est question de « frappes » contre les positions du Hezbollah. Quand, pour la première fois depuis les guerres du Liban (1975-1990), plus de 550 personnes, dont une cinquantaine d'enfants, sont tuées en une seule journée, peut-on vraiment parler de « frappes ciblées » ? La cible a un nom : le Liban.

La ritournelle du Hezbollah

La place prépondérante du Hezbollah, à la fois parti politique libanais et groupe armé, ne fait aucun doute. Il est vrai que le « Parti de Dieu », qui bénéficie du soutien de l'Iran depuis ses débuts dans les années 1980, s'inscrit pleinement dans « l'axe de la résistance » face à Israël, et agit au-delà du périmètre de l'État libanais. Et il est vrai aussi que la question de son armement est régulièrement posée par ses opposants. Son désarmement est même demandé par des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. En somme, les adversaires et les ennemis du Hezbollah ne manquent pas d'arguments. Et certains commentateurs semblent trouver l'action israélienne « légitime ».

Le récit déployé par Israël, et hélas trop souvent relayé, est celui de la bienveillance étatique face à l'irrationalité des groupes « terroristes ». Associer systématiquement le Hezbollah à une communauté confessionnelle en particulier (les chiites) et à un allié extérieur (l'Iran), c'est contester sa dimension nationale. Le Hezbollah, et plus généralement ce qu'on appelait la résistance islamique dans les années 1980, est né contre l'occupation israélienne du Liban. Et c'est bien cette résistance, qui s'est poursuivie jusqu'en 2000 avec des soutiens dans toute la société libanaise, qui finit par débarrasser le pays de l'armée israélienne – qui occupe encore le Golan syrien et les fermes de Chebaa libanaises.

Le pire défaut du Hezbollah ces dernières années n'a pas été la subversion de l'État libanais, mais au contraire, son émergence comme gardien du système politique libanais, notamment face au soulèvement populaire de 2019. Souvent décrit soit comme une organisation hostile à l'État libanais, soit comme un acteur omnipotent en son sein, le Hezbollah n'est ni l'une ni l'autre. Il est membre du gouvernement libanais et il exerce assurément une influence sur les équilibres politiques du pays, mais il demeure tributaire de ses partenariats politiques, dans un paysage marqué par le confessionnalisme et la corruption – l'un nourrissant l'autre, le confessionnalisme empêchant une citoyenneté aboutie.

Depuis 2022, le Liban est sans président et un gouvernement d'affaires courantes a été reconduit ; le Hezbollah peine à imposer son candidat et il est loin de dominer le gouvernement.

Parmi ses partenaires, certains n'ont pas hésité à lui indiquer leur refus d'un « front libanais » censé soulager les Palestiniens (et maintenir la pression en vue d'un cessez-le-feu à Gaza). Pour eux, la solidarité avec les Palestiniens ne peut pas passer par une mise en danger d'un Liban, déjà largement fragilisé par une crise économique et financière inédite. C'est notamment le cas du courant aouniste (en référence au général Michel Aoun, président de 2016 à 2022 avec l'appui du Hezbollah), son principal allié chrétien de 2006 à 2022, favorable à la résistance à Israël tant que l'armée n'a pas les moyens d'assumer une telle mission seule, mais hostile à « l'unité des fronts » (un front libanais solidaire du front palestinien). Exploiter de telles divisions est l'un des objectifs constants d'Israël.

Détruire et diviser : les objectifs d'Israël au Liban

Tout cela n'est pas nouveau. Rappelons les années de ce que l'on a pris l'habitude d'appeler la « guerre civile » libanaise (1975-1990). L'un des buts d'Israël était d'exacerber les divisions confessionnelles (qui ne se confondaient pas avec les divisions politiques) du pays et d'apparaître comme une espèce de défenseur des chrétiens contre les Palestiniens (et leurs alliés libanais) et contre les Syriens. Israël est allé jusqu'à former une armée de supplétifs au sud du pays, ce même sud qui deviendra un bastion de la résistance anti-israélienne. Israël pouvait alors s'appuyer sur certains chefs politiques chrétiens (de ce que l'on appelait la « droite chrétienne ») dans sa lutte contre l'Organisation de libération de la Palestine (OLP). En 1982, cette lutte a pris la forme d'une invasion du Liban, quand Beyrouth était – déjà – prise pour cible.

L'expérience libanaise de l'armée israélienne n'a pas été un succès. Certes, l'OLP est poussée à quitter Beyrouth, mais ce qui succède à l'OLP en termes de résistance à Israël au Liban est redoutable pour l'armée israélienne : c'est dans ce contexte qu'est né le Hezbollah, au lendemain de l'invasion israélienne. L'organisation, soutenue par la République islamique d'Iran, s'insérera peu à peu dans la vie politique libanaise et sa résistance à Israël lui permettra d'acquérir une légitimité certaine auprès de toutes les communautés. Avant les affrontements actuels, la guerre de 2006 – considérée comme une déroute israélienne – était le dernier grand épisode de cette résistance.

L'autre échec est politique. En 1982, Israël n'obtient pas la « normalisation » escomptée – destinée à noyer la question palestinienne et à isoler la Syrie. Et depuis les années 2000, Israël n'arrive pas à obtenir l'exclusion du Hezbollah de la vie politique libanaise.

Bien sûr, on ne peut pas nier que les actions du Hezbollah divisent la population et la classe politique libanaises. C'était le cas en 2006, et c'est encore le cas cette fois. Néanmoins, la violence israélienne, aussi bien à l'égard des Libanais que des Palestiniens, laisse peu de place aux critiques à l'encontre du Hezbollah. Devant les bombardements continus et les centaines de morts, et même si certains réfutent l'opportunité des tirs du Hezbollah dirigés contre Israël, c'est bien ce dernier qui est largement perçu comme l'objet prioritaire des condamnations. Aujourd'hui, le parti des Forces libanaises (principale formation chrétienne du pays à l'issue des dernières législatives et principal adversaire du Hezbollah) se montre discret, tandis que les autres formations politiques – des aounistes au chef druze Walid Joumblatt – se focalisent sur les intentions d'Israël.

En dépit de la permanence des rhétoriques confessionnelles (sunnites versus chiites en 2006 ; chiites versus chrétiens aujourd'hui), Israël aura du mal à trouver au Liban les relais qu'il pouvait avoir naguère. Par ailleurs, le Hezbollah et la population chiite du sud du pays ont été et sont encore les premiers à payer le prix de cette guerre. Mais, si en décembre dernier, nous pouvions constater à Beyrouth une dichotomie entre ceux qui perdaient des proches au sud du pays et ceux qui présentaient une sorte de vitrine de vie « normale », désormais, c'est tout le pays qui constate l'étendue des attaques israéliennes.

Il est pourtant plus question de cibler le Hezbollah, ce qui donne l'impression qu'il s'agit d'une opération militaire. Mais s'agit-il vraiment d'une opération militaire ? Le politologue Pierre France partage sa réflexion sur ce point : « Il n'y a jamais eu de si grand nombre de morts en une journée au Liban sur une opération militaire, ni en 1978, ni en 1982, ni en 2006 : même pendant la guerre civile, où les chiffres se sont parfois affolés ». Autrement dit, si le Hezbollah est bien ciblé, tous les civils autour sont aussi intentionnellement tués. Bombarder en les sachant là, tuer des civils par centaines, les déplacer par milliers, cela relève du crime de guerre.

Une complaisance confirmée

Le Liban est ainsi le théâtre de la confirmation de l'impunité dont jouit Israël. Cette impunité auprès des États est sans doute inversement proportionnelle à la détestation qui s'étend parmi les opinions publiques face à l'ampleur des massacres. Sur le plan médiatique, les euphémismes (des « frappes » contre le Hezbollah pour parler de centaines de civils tués), voire une admiration malsaine (dans l'affaire des bipeurs piégés), reflètent cette complaisance. On en oublie le caractère parfois inédit de ce qui advient en Palestine comme au Liban.

On est même invité à considérer les bombardements israéliens comme une riposte presque normale, ce qui permet de négliger le crime originel (l'occupation, la colonisation, les massacres) et même d'ignorer la responsabilité israélienne dans la précipitation des événements (l'escalade après une guerre d'attrition). La propagande israélienne contribue directement à cette distorsion, d'autant plus qu'elle est peu questionnée. Lorsque l'on reprend le noble objectif du retour des populations du nord d'Israël affiché par le gouvernement israélien, on a tendance à mésestimer le prix payé sous nos yeux : le déplacement de milliers de Libanais.

Quant au soutien inconditionnel des alliés d'Israël – de Washington à Paris, en passant par Londres –, là encore, on est enclin à croire que c'est la seule position envisageable tant il est devenu automatique. Mais quelques rappels s'imposent. En 1982, après l'invasion israélienne du Liban, les positions britannique et française étaient autrement plus fermes. Margaret Thatcher est allée jusqu'à imposer un embargo sur les armes pendant douze ans. Et François Mitterrand a condamné « sans réserve » ce qu'il a lui-même qualifié « d'agression ». Où sont les condamnations française et britannique aujourd'hui ? Elles ont cédé la place à de vagues manifestations affectives. Cette pusillanimité reflète le mélange d'impotence et d'indifférence qui règne parmi les États occidentaux.

Il est trop facile de déplorer la montée en puissance d'acteurs non étatiques (Hamas, Hezbollah, Houthis…) dans la lutte contre Israël et dans la défense de la cause palestinienne quand les États eux-mêmes – pourtant principaux objets et sujets du droit international – ne trouvent rien de concret à offrir pour protéger des civils qui meurent par dizaines de milliers. La rationalité étatique face aux acteurs non étatiques ne se décrète pas. Elle se démontre par la rigueur et la cohérence.

Photo d'ouverture : De la fumée s'échappe d'un site visé par un bombardement israélien dans le village de Zaita, au sud du Liban, le 23 septembre 2024. (Photo par Mahmoud ZAYYAT / AFP)

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Forum de la gauche arabe : au Liban, résistance contre l’agression israélienne

Le Forum de la gauche arabe est une coalition d'une vingtaine de partis politiques de gauche, représentant plusieurs pays arabes, née en 2010 à l'initiative du Parti communiste libanais (PCL). Animé essentiellement par le PCL, le Forum de la gauche arabe a tenu sa dixième rencontre le 15 septembre 2024 à Beyrouth, avant le déclenchement de la guerre d'Israël contre le Liban.

Tiré de la revue Contretemps

28 septembre 2024

Par Forum de la gauche arabe

Afin que notre lectorat puisse se faire une idée de la position politique du PCL, la principale force de gauche au Liban, et d'une partie des gauches arabes actuelles, sur la guerre israélienne en cours contre le Liban, nous avons traduit de l'arabe le communiqué du Forum de la gauche arabe en date du 26 septembre 2024.

Les principaux mots d'ordre sont : résilience, résistance et unité contre l'agression israélienne.

***

Le Liban, son peuple et sa résistance sont confrontés depuis le 17 septembre à une agression sioniste-impérialiste brutale, à une guerre méthodique d'anéantissement et de destruction qui frappe les enfants, les civils et les institutions sur l'ensemble du territoire libanais. Cette agression vient prolonger la guerre menée contre la bande de Gaza et la Cisjordanie, avec pour objectif de défaire la lutte et les fronts du soutien [à la résistance palestinienne], d'éliminer la résistance du peuple libanais et sa résilience, en vue d'isoler le peuple palestinien, d'éliminer sa résistance, de liquider sa cause, d'annihiler ses droits et de l'expulser de sa terre. Il s'agit d'une agression coloniale impérialiste qui, par son essence et ses dimensions, vise l'ensemble du monde arabe.

Le Liban, son peuple et sa résistance ont fait le serment – avant-même le lancement du Front de la résistance nationale libanaise (FRNL) en 1982, puis avec la libération inconditionnelle de son territoire de l'occupant sioniste en 2000, la mise en défaite de l'agression sioniste en juillet 2006, et encore aujourd'hui – de porter la cause palestinienne et de brandir l'étendard de la libération. De la même manière que la Palestine persévère et résiste toujours, depuis un an, à Gaza, en Cisjordanie, à Jérusalem et dans tous les territoires palestiniens occupés. Le Liban restera ainsi ferme et résistant, par son peuple et sa résistance nationale dans toutes ses formes, et par l'ensemble de ses composantes politiques nationales, syndicales, travailleuses, féminines et jeunes. Il sera présent et prêt à repousser l'agression sioniste sauvage de toutes les manières et par tous les moyens, main dans la main avec les forces de la résistance libanaise et palestinienne, ainsi qu'avec les forces de gauche et de la libération nationale arabe, pour mettre en échec les objectifs et les plans tactiques et stratégiques de l'agression, jusqu'à sa défaite.

Le Forum de la gauche arabe, en vertu de la traduction pratique des résolutions de la « Déclaration de Beyrouth » publiée lors de la dixième rencontre du 15 septembre 2024, apprécie hautement les positions politiques émises depuis le 17 septembre par les partis du Forum de la gauche arabe. Celles-ci constituent un appui et une base importantes pour soutenir la résilience et la résistance du peuple libanais. En raison de son importance politique, nous espérons des dirigeants des partis qui composent le Forum de la gauche arabe qu'ils engagent une série de mesures pratiques en soutien à la résilience populaire et au front de la résistance nationale libanaise dans la dangereuse confrontation en cours :

1/ Le lancement de campagnes politiques, de manifestations et de marches populaires de façon continue sur les places publiques en soutien aux peuples palestinien et libanais, et en opposition à la normalisation [avec Israël] sous toutes ses formes ;

2/ Une participation médiatique large pour fortifier l'opinion publique et pour soutenir l'action de résistance contre l'ennemi sioniste ;

3/ La constitution de comités de soutien dans tous les pays et la liaison avec les partis et les forces de gauche dans le monde ;

4/ Le soutien impératif à un plan d'urgence pour la résilience des populations sur le terrain au Liban, notamment à la suite des déplacements importants des zones larges ciblées au Liban. En particulier, travailler à garantir les besoins vitaux des personnes déplacées du Liban et cela compte tenu de l'absence et de l'incapacité de l'État libanais d'assurer ces nécessités urgentes.

La bataille contre l'ennemi israélien – avec ses alliés et ses instruments – est longue, rude et dangereuse. C'est pourquoi toutes les initiatives révolutionnaires sont requises d'urgence de la part du Forum de la gauche arabe, pour matérialiser sa présence et sa contribution politique et sur le terrain dans l'affrontement de la guerre d'agression sioniste qui nous cible tous, ainsi que pour maintenir notre bannière levée afin de renforcer le « Front de la résistance nationale arabe » et la « fermeté populaire » jusqu'à la défaite de cette agression sioniste, impérialiste étasunienne, atlantiste et réactionnaire arabe contre la Palestine, le Liban et la région.

À Beyrouth, le 26 septembre 2024.

Illustration : Naji al-Ali, caricaturiste palestinien.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Gaza – Liban. Une guerre occidentale

Jusqu'où ira Tel-Aviv ? Non content d'avoir réduit Gaza à un champ de ruines en plus d'y commettre un génocide, Israël étend ses opérations au Liban voisin, avec les mêmes méthodes, les mêmes massacres, les mêmes destructions, convaincu du soutien indéfectible de ses bailleurs occidentaux devenus complices directs de son action.

Tiré d'Orient XXI.

Le nombre de morts libanais des bombardements a dépassé 1 640, et les « exploits » israéliens se sont multipliés. Inaugurés par l'épisode des bipeurs, qui a suscité la pâmoison de nombre de commentateurs occidentaux devant « l'exploit technologique ». Tant pis pour les victimes, tuées, défigurées, aveuglées, amputées, passées par pertes et profits. On répétera ad nauseam qu'il ne s'agit après tout que du Hezbollah, d'une « humiliation », organisation que, rappelons-le, la France ne considère pas comme une organisation terroriste. Comme si les explosions n'avaient pas touché l'ensemble de la société, tuant miliciens ou civils de manière indifférenciée. Pourtant, le recours à des objets piégés est une violation du droit de la guerre, comme l'ont rappelé plusieurs spécialistes et organisations humanitaires (1).

Les assassinats sommaires des dirigeants du Hezbollah, dont celui de son secrétaire général Hassan Nasrallah, accompagnés chaque fois de nombreuses « victimes collatérales », ne font même pas scandale. Dernier pied de nez de Nétanyahou à l'ONU, c'est au siège même de l'organisation qu'il a donné le feu vert pour le bombardement de la capitale libanaise.