Derniers articles

Infrastructures of Resistance and Survival Toward Revolution : Reframing Reform v. Revolution Debates | Jeff Shantz (2024)

Capitalists, Global Warming, & the Climate Justice Movement | James Herod (2009)

Fraguas, un projet de squat rural dans l’Espagne vide | Espagne (2022)

Anarcho-Syndicalism, Technology and Ecology | Graham Purchase (1995)

Le politique, le Code criminel et la prison

Retour à la table des matières Droits et libertés, printemps / été 2024

Le politique, le Code criminel et la prison

Jean Claude Bernheim, criminologue et membre du comité de rédaction de la revue et du comité Enjeux carcéraux et droits des personnes en détention de la Ligue des droits et libertés Il est commun de dire que tout est politique. En ce qui concerne certains faits et gestes, LE politique est incontournable. En effet, dans un État de droit, la criminalisation de certains comportements, choisis parmi d’autres, implique qu’ils doivent être inscrits dans la loi pour être considérés comme des crimes. C’est ce qui prévaut dans le Code criminel. Examinons tout d’abord le vol. L’article 322 (1) prévoit que « Commet un vol quiconque prend frauduleusement et sans apparence de droit, ou détourne à son propre usage ou à l’usage d’une autre personne, frauduleusement et sans apparence de droit, une chose quelconque, animée ou inanimée …». C’est simple, clair et facile à comprendre. [caption id="attachment_19976" align="alignleft" width="448"] Renaissance par JL | Projet Société Elizabeth Fry 2024.[/caption]

L’article 334 concerne les sanctions possibles et établit que « sauf disposition contraire des lois, quiconque commet un vol » sera condamné à une amende ou un emprisonnement, ou les deux, accompagné probablement d’un casier judiciaire. Cela nous permet de comprendre que le vol à l’étalage constitue un crime alors que la publicité trompeuse, le miroir du vol à l’étalage, est gérée par une autre loi, ce qui évite la criminalisation des personnes qui ont rédigé et diffusé la publicité incriminée, ainsi que des personnes qui en ont tiré profit. C’est pourquoi des voleuses et voleurs à l’étalage se retrouvent en prison et les propriétaires de commerces n’y sont pas. Il en est de même pour les fraudes sur la TVQ et la TPS, qui sont prises en compte par d’autres lois que le Code criminel.

Cette discrimination étant inscrite dans le Code criminel, les policier-ère-s, les procureur-e-s de la Couronne et les juges, dans l’application de leur mandat, seront appelés à intervenir lors de vols à l’étalage auprès de personnes généralement marginalisées, précaires ou jeunes, mais jamais auprès de commerçant-e-s voleurs. Confrontés à un seul type de voleur, l’image d’une société compartimentée ne peut que s’imposer, et ainsi conforter la pratique du profilage social.

[caption id="attachment_19977" align="alignright" width="448"]

Renaissance par JL | Projet Société Elizabeth Fry 2024.[/caption]

L’article 334 concerne les sanctions possibles et établit que « sauf disposition contraire des lois, quiconque commet un vol » sera condamné à une amende ou un emprisonnement, ou les deux, accompagné probablement d’un casier judiciaire. Cela nous permet de comprendre que le vol à l’étalage constitue un crime alors que la publicité trompeuse, le miroir du vol à l’étalage, est gérée par une autre loi, ce qui évite la criminalisation des personnes qui ont rédigé et diffusé la publicité incriminée, ainsi que des personnes qui en ont tiré profit. C’est pourquoi des voleuses et voleurs à l’étalage se retrouvent en prison et les propriétaires de commerces n’y sont pas. Il en est de même pour les fraudes sur la TVQ et la TPS, qui sont prises en compte par d’autres lois que le Code criminel.

Cette discrimination étant inscrite dans le Code criminel, les policier-ère-s, les procureur-e-s de la Couronne et les juges, dans l’application de leur mandat, seront appelés à intervenir lors de vols à l’étalage auprès de personnes généralement marginalisées, précaires ou jeunes, mais jamais auprès de commerçant-e-s voleurs. Confrontés à un seul type de voleur, l’image d’une société compartimentée ne peut que s’imposer, et ainsi conforter la pratique du profilage social.

[caption id="attachment_19977" align="alignright" width="448"] Renaissance par JL | Projet Société Elizabeth Fry 2024.[/caption]

Face à la méconnaissance du système de justice pénale et criminelle par la majorité de la population, il est impérieux de se pencher sur le contenu du Code criminel. Cette loi détermine l’intervention de la police, des procureur-e-s de la Couronne, des tribunaux, des institutions de la gestion des peines. Elle prévoit également les conséquences du casier judiciaire, qui affectent essentiellement des pauvres, des sans-pouvoir, des Autochtones, de personnes racisées, puisqu’il est exceptionnel que des médecins, des ingénieur-e-s, des avocat-e-s et des politicien-ne-s, entre autres, soient poursuivi-e-s en vertu du Code criminel. On peut difficilement mettre en doute que, dans les prisons et les pénitenciers, rares sont celles et ceux qui viennent de groupes sociaux dits de la classe moyenne ou supérieure. Cette observation empirique mérite d’être prise en compte, et surtout d’être expliquée. Cela n’a encore jamais été vraiment fait, alors qu’une dimension importante de ce dossier est soulevée, celle du profilage social et de la discrimination systémique.

On pourrait citer d’autres comportements, comme la corruption, pour démontrer que les corporations professionnelles sont là d’abord et avant tout pour protéger leurs membres et éviter la criminalisation de leurs comportements par le biais de leur syndic et de leur comité de discipline. Ces organisations se substituent ainsi au processus de criminalisation de comportements qui relèveraient autrement du droit criminel. Ainsi, les député-e-s, tant fédéraux que provinciaux, adoptent des « dispositions contraires des lois » en créant des «tribunaux d’exception» pour ces professionnel-le-s, tels que les Comités de discipline des ordres professionnels.

Pour paraphraser ironiquement le philosophe anglais Bertrand Russell (1872-1970), avançons que les hommes puissants sont toujours vertueux et les faibles toujours méchants.

En 1970, le Parlement a créé la Commission de réforme du droit du Canada (CRDC). Dans son programme de recherches, publié en mars 1972, la CRDC estimait que « le rôle du droit pénal est objet de confusion et de controverse. Les objectifs du droit pénal feront donc l’objet d’une étude constante en fonction de l’évolution de la société canadienne. Au terme de cette discussion, nous devrions pouvoir énoncer succinctement les objectifs du droit pénal et en faire le préambule d’un nouveau code ». Ce souhait n’a jamais été exaucé.

Renaissance par JL | Projet Société Elizabeth Fry 2024.[/caption]

Face à la méconnaissance du système de justice pénale et criminelle par la majorité de la population, il est impérieux de se pencher sur le contenu du Code criminel. Cette loi détermine l’intervention de la police, des procureur-e-s de la Couronne, des tribunaux, des institutions de la gestion des peines. Elle prévoit également les conséquences du casier judiciaire, qui affectent essentiellement des pauvres, des sans-pouvoir, des Autochtones, de personnes racisées, puisqu’il est exceptionnel que des médecins, des ingénieur-e-s, des avocat-e-s et des politicien-ne-s, entre autres, soient poursuivi-e-s en vertu du Code criminel. On peut difficilement mettre en doute que, dans les prisons et les pénitenciers, rares sont celles et ceux qui viennent de groupes sociaux dits de la classe moyenne ou supérieure. Cette observation empirique mérite d’être prise en compte, et surtout d’être expliquée. Cela n’a encore jamais été vraiment fait, alors qu’une dimension importante de ce dossier est soulevée, celle du profilage social et de la discrimination systémique.

On pourrait citer d’autres comportements, comme la corruption, pour démontrer que les corporations professionnelles sont là d’abord et avant tout pour protéger leurs membres et éviter la criminalisation de leurs comportements par le biais de leur syndic et de leur comité de discipline. Ces organisations se substituent ainsi au processus de criminalisation de comportements qui relèveraient autrement du droit criminel. Ainsi, les député-e-s, tant fédéraux que provinciaux, adoptent des « dispositions contraires des lois » en créant des «tribunaux d’exception» pour ces professionnel-le-s, tels que les Comités de discipline des ordres professionnels.

Pour paraphraser ironiquement le philosophe anglais Bertrand Russell (1872-1970), avançons que les hommes puissants sont toujours vertueux et les faibles toujours méchants.

En 1970, le Parlement a créé la Commission de réforme du droit du Canada (CRDC). Dans son programme de recherches, publié en mars 1972, la CRDC estimait que « le rôle du droit pénal est objet de confusion et de controverse. Les objectifs du droit pénal feront donc l’objet d’une étude constante en fonction de l’évolution de la société canadienne. Au terme de cette discussion, nous devrions pouvoir énoncer succinctement les objectifs du droit pénal et en faire le préambule d’un nouveau code ». Ce souhait n’a jamais été exaucé.

Confrontés à un seul type de voleur, l’image d’une société compartimentée ne peut que s’imposer, et ainsi conforter la pratique du profilage social.Dans l’introduction de son point de vue sur Le droit pénal dans la société canadienne, sans remettre en question les fondements du système de justice criminelle, Mᵉ Jean Chrétien, alors ministre fédéral de la Justice, posait, en 1982, quelques questions que l’on peut considérer encore aujourd’hui comme d’une grande actualité, bien qu’elles seraient assurément formulées autrement.

« Doit-on régler les querelles domestiques1, qui souvent comportent des actes de violence ou des menaces, en portant des accusations criminelles ou doit-on essayer de réconcilier les parties grâce à la médiation des organismes de services sociaux ? Doit-on criminaliser les infractions dites “sans victimes” ou “consensuelles” comme l’usage abusif des drogues, la prostitution, les jeux de hasard et la pornographie ? Doit-on soumettre les infractions mineures contre les biens au processus ordinaire du système pénal même si le contrevenant est disposé à indemniser la victime ? Doit-on considérer une personne morale comme criminelle si, au lieu de respecter ses obligations à l’égard de la protection de l’environnement, elle se contente de payer les amendes qu’elle encourt pour la violation répétée des règlements ? Doit-on encourager, tolérer ou interdire la “négociation des plaidoyers” ?2 ».

Toutes ces questions, et bien d’autres, devaient être « soumises à la considération du Parlement et du public au cours des prochaines années ». Nous attendons toujours.Comment expliquer un tel constat?

Gérard Loriot résume bien le concept de pouvoir politique : « C’est la capacité que possède un groupe d’obliger d’autres groupes à faire ou à ne pas faire quelque chose, sous peine de sanction, grâce au monopole de la force que ce groupe exerce sur un territoire. Mais le pouvoir politique génère sans cesse des conflits, parce que les humains font rarement l’unanimité quant à son exercice ». Loriot précise que « les sociétés modernes ont tendance à trouver des produits de remplacement au pouvoir politique et à échanger la force, la violence et les armes, fondement de ce pouvoir, contre des images et des messages moins brutaux. Plus une société devient développée sur le plan politique, plus elle cherche à cacher la violence que constitue le pouvoir et à la remplacer par des luttes idéologiques, des symboles, des idéogrammes, des uniformes, des suggestions qui l’apparentent à l’influence3 ». Selon Althusser, « il est indispensable de tenir compte, non seulement de la distinction entre pouvoir d’État et appareil d’État, mais aussi d’une autre réalité qui est manifestement du côté de l’appareil (répressif) d’État, mais ne se confond pas avec lui [...] les appareils idéologiques d’État dont la religion, l’école, la famille, le droit, le système politique, les syndicats, l’information, la culture font partie4 ». Ainsi, le pouvoir de l’État consiste en l’adoption de législations qui vont assurer la mise en place des appareils idéologiques d’État pour en assurer la pérennité. Quant au fonctionnement des prisons et des pénitenciers, tout comme celui des écoles et du système de santé, il est la résultante des prescriptions législatives adoptées en toute connaissance de cause par les député-e-s. C’est d’ailleurs ce que résume bien Angela Davis :« Depuis les années 1980, le système carcéral est de plus en plus imbriqué dans la vie économique, politique et idéologie des États-Unis ainsi que dans la distribution internationale des marchandises, de la culture et de l’idéologie états-uniennes. Par conséquent, le complexe carcéro-industriel représente bien plus que la somme de toutes les prisons de notre pays. C’est un réseau de liens symbiotiques tissé entre les communautés pénitentiaires, les sociétés multinationales, les conglomérats des médias, les syndicats de gardiens de prison et les institutions législatives et judiciaires5».

Les articles du présent numéro donnent une bonne idée de la réalité que LE politique instaure et cautionne sans état d’âme.- Notons qu’il s’agit d’une terminologie d’une autre époque.

- Jean Chrétien, Le droit pénal dans la société canadienne, Ottawa, août 1982, 9.

- Gérard Loriot, Pouvoir, idéologies et régimes politiques, Éditions Études Vivantes, Laval, 1992, 57 et 62.

- Louis Althusser, Idéologie et appareils idéologiques d’État, La Pensée, 1970 ; Positions, Paris, Éditions sociales, 1976, 67-125.

- Angela Yvonne Davis, La prison est-elle obsolète? traduit de l’anglais (États-Unis) par Nathalie Peronny, Vauvert, Au Diable Vauvert, 2014. En ligne, version 2017 : https://paris-luttes.info/IMG/pdf/davis_prison.pdf

L’article Le politique, le Code criminel et la prison est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.

L’importance d’une bibliothèque municipale : un pilier culturel et social

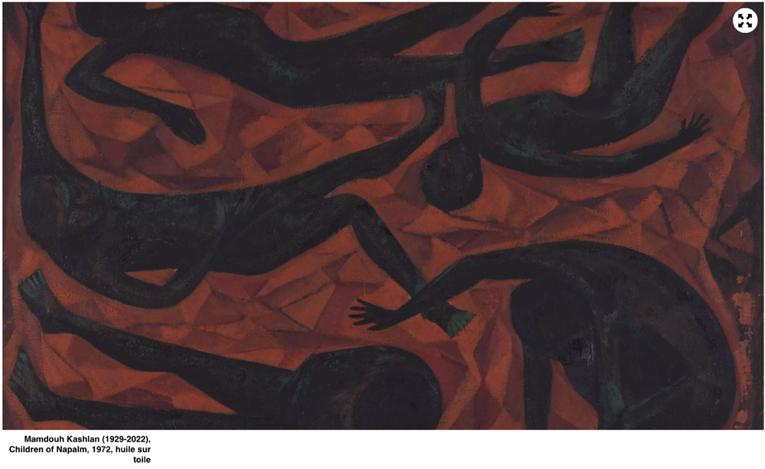

Gaza - un an plus tard !

Bulletin du Réseau militant en solidarité internationale de Québec solidaire

Lundi 7 octobre 2024

1— Un peu d'histoire

La création de l'État d'Israël s'est effectuée en 1948 au terme de la Nakba (la « catastrophe » en arabe), c'est-à-dire un épisode de nettoyage ethnique en Palestine en 1948 : 750 000 Palestinien.nes ont été déplacé.es par la force, 532 villages ont été rasés, et 15 000 personnes tuées.

La guerre de six jours en 1967 entre Israël et les pays arabes a mené à une victoire israélienne écrasante. S'en sont suivies une occupation puis une annexion illégale du plateau du Golan. Israël a ensuite débuté l'implantation de colonies en Cisjordanie et à Gaza, considérées illégales au regard du droit international. On retrouve maintenant plus de 750 000 colons israéliens en Cisjordanie, qui s'établissent de sorte à trouer le territoire palestinien et à limiter la liberté de circulation.

Plusieurs ONG, dont Human Rights Watch, dénoncent aussi un système d'apartheid en Cisjordanie, en vue des inégalités systémiques flagrantes entre les deux populations : interdiction pour la population palestinienne de circuler sur certaines routes, etc. Si un Palestinien et un Israélien commettent le même crime en Cisjordanie, l'un sera jugé dans une cour militaire et l'autre dans une cour civile.

Les territoires restants sont divisés par des murs et des routes sous occupation militaire contrôlées par Israël. Le peuple palestinien est donc sans pays souverain et sous occupation depuis 75 années.

2) Droit international

Les Nations unies ont dénoncé et jugé les actions israéliennes dans des centaines de résolutions, toutes ignorées par Israël.

Israël commet des violations graves des droits humains de manière routinière et systématique, dont des emprisonnements de longues durées sans procès et des tueries arbitraires. Depuis le 7 octobre, les cas de tortures sur de personnes prisonnières palestiniennes dans les prisons israéliennes sont courants.

Depuis 2007, Israël contrôle les frontières terrestres, aériennes et maritimes, ainsi que l'eau et l'électricité de Gaza, en plus d'imposer un blocus. Ce blocus a transformé le territoire en « prison à ciel ouvert », selon la rapporteuse pour les droits humains de l'ONU Francesca Albanese. Cet acte de guerre, selon le droit, limite drastiquement toute importation et exportation civile, soumettant la population à un état de survie.

En février 2024, la Cour internationale de justice (CIJ) a reconnu qu'il y avait un risque plausible de génocide à Gaza. La CIJ a donc exhorté Israël à mettre en œuvre plusieurs mesures visant à réduire l'impact de sa guerre sur les civils palestiniens. De toute évidence, cela n'a pas été fait.

En mai 2024, le procureur de la Cour pénale internationale (CPI) a demandé des mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahou et son ministre de la défense Yoav Gallant, ainsi que trois responsables du Hamas, pour crimes de guerre.

En juin 2024, le Conseil de sécurité de l'ONU a ordonné un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Force est

de constater qu'encore une fois, Israël a ignoré cette résolution obligatoire.

En plus d'un soutien militaire d'une valeur de 300 milliards à Israël depuis 1946, les États-Unis ont appliqué leur veto sur 45 résolutions du Conseil de sécurité en faveur d'Israël depuis 1945. Sans le support étatsunien, Israël ne serait pas en mesure de commettre un génocide à Gaza.

3) Conflit depuis un an

Plus de 42 000 personnes ont été assassinées, dont plus de 70 % sont des civils, surtout des femmes et des enfants ;

En comptant les morts indirects tels que par la maladie, la famine ou le poids des décombres, Rasha Khatib et son équipe de recherche estiment dans leur article publié dans The Lancet que le nombre de victimes serait plus près de 186 000 ;

Près de 900 médecins et autres personnels de la santé ont été tués selon l'ONU. Plus de 125 journalistes et plus de 220 salarié.es de l'ONU et d'organismes humanitaires ont aussi été tués. Il s'agit de records parmi tous les conflits du monde des derniers siècles ;

Plus de 85 % des écoles primaires et secondaires et 100 % des universités ont été détruites ou lourdement endommagées ;

31 hôpitaux sur 36 ont été détruits ou fortement endommagés par Israël et 100 % des centres de santé ont été ravagés et remplacés par des petits postes improvisés.

Depuis peu, Israël laisse présager que le conflit pourrait s'étendre jusqu'au Liban et en Iran. Après l'explosion de moyens de communication au Liban, blessant plus de 3 000 personnes les 17 et 18 septembre derniers, Israël a commencé une opération de plus grande envergure au Liban.

Avec l'assassinat de chefs des partis rivaux par Israël, tels que Ismaël Haniyeh du Hamas et Hassan Nasrallah du Hezbollah, il devient difficile de négocier une solution diplomatique. Les récents développements avec l'Iran et le Liban semblent indiquer que sans cessez-le-feu et solution durable, il y aura une intensification régionale.

4) Mythes

Mythe 1 — Être antisioniste, c'est être antisémite

La gauche a le devoir historique de se placer en rempart contre l'antisémitisme, ainsi que toutes les formes de haine. L'antisémitisme est une problématique bien réelle dans nos sociétés. Bien que certaines personnes considèrent toute critique contre l'État d'Israël comme étant par définition « antisémite », il faut comprendre que la majorité n'est pas alimentée par une haine contre le peuple juif, mais par les actions génocidaires d'Israël. Critiquer l'État d'Israël n'est pas plus antisémite que ne serait islamophobe de critiquer l'Arabie Saoudite ou antichrétien de critiquer le Canada.

Accuser systématiquement un.e militant.e critique d'Israël d'antisémitisme bloque la discussion et empêche de réfléchir au conflit dans sa globalité. Mettre sur un pied d'égalité « critique d'Israël » et « antisémitisme » ne vise que la légitimation des crimes israéliens.

Mythe 2 — Israël a « le droit de se défendre » contre les attaques

Israël a le devoir de protéger toute la population civile sur son territoire, incluant les territoires palestiniens qu'il occupe militairement depuis 1967. En effet, selon les conventions internationales, il est du devoir de l'occupant d'assurer la protection des civils qui se trouvent sur le territoire occupé. Présenter le Hamas comme une menace externe à Israël est une contradiction, dans la mesure où le territoire palestinien est sous occupation israélienne. Les civils occupés, eux, ont le droit de se soulever contre leur occupant, tant qu'ils et elles se limitent à des cibles militaires et non civiles.

Mythe 3 — Il est trop tôt pour savoir si les massacres d'Israël à Gaza constituent un génocide.

Il faudra des années pour que les spécialistes tranchent sur la question du génocide. D'ici là, une simple lecture de la définition de génocide permet à toutes et tous de constater qu'Israël en commet un à Gaza. Si tuer près de 10 % d'une population et réduire le reste à boire de l'eau souillée et manger de la nourriture pour chien pour survivre ne constitue pas un génocide, qu'est-ce qui pourrait bien en être un ? En février 2024, la CIJ a convenu qu'il existe bel et bien un doute raisonnable de génocide, et a exhorté Israël à cesser ses actions qui ciblent des civils. De toute évidence, la justice internationale n'a pas les moyens de faire appliquer ses jugements dans ce contexte.

5) Position du Qc/Canada + Appel à la mobilisation

Le soutien politique du Canada envers Israël est indéniable. Sur toutes les tribunes, le gouvernement canadien ne fait que rappeler le « droit d'Israël à se défendre ».

Dans les votes à l'Assemblée générale de l'ONU, le Canada est un grand soutien d'Israël. Le Canada fait constamment partie de la poignée de pays qui vote en faveur d'Israël (ou s'abstient), dans des résolutions qui recueillent 120+ votes favorables.Le Québec n'est pas en reste : en plus d'ouvrir un bureau à Tel-Aviv, on apprenait récemment que des munitions d'une valeur de plus de 60 millions $ fabriquées au Québec pourraient être livrées à Israël sous peu, même si le Canada s'est récemment engagé à cesser l'émission de nouvelles licences d'exportation.Face à la complicité de nos gouvernements dans le génocide israélien à Gaza, il est impératif d'agir

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Où est l’humanité de François Legault ?

« Nous, ce qu'on veut, c'est que la moitié des demandeurs d'asile qui sont actuellement au Québec soient transférés dans d'autres provinces. » Tels sont les propos tenus par François Legault le 2 octobre dernier lors d'une intervention à Paris. D'où vient ce besoin de cibler les personnes immigrantes ? Comment justifier un tel manque d'humanité ?

Demandeurs et demandeuses d'asile

Le nombre de demandeurs et de demandeuses d'asile est croissant depuis de nombreuses années, non seulement au Québec ou au Canada mais partout sur la planète. Les guerres (Ukraine, Gaza, Liban) et les conflits armés intérieurs (Soudan, Haïti) forcent le déplacement d'un nombre grandissant de personnes. Les reculs démocratiques dans maints pays forcent à l'exil des milliers de personnes dont les vies sont en danger.

Toute personne qui demande l'asile recherche la protection du Canada. Cette demande peut être faite lors de son arrivée au pays ou une fois sur place, à titre de détenteur ou détentrice d'un visa de visiteur, d'un permis de travailleur temporaire ou d'un permis de résident temporaire l'autorisant légalement à étudier au Canada. Si la demande est approuvée, la personne obtient le droit de rester et de présenter une demande de résidence permanente. Cette approche est conforme aux prescriptions de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés auxquelles le Canada et le Québec souscrivent.

Politique d'immigration canadienne et québécoise

Depuis 2021, le Canada a indiqué sa volonté de voir le nombre de résident-es permanent-es augmenter pour atteindre 500 000 nouvelles admissions par an d'ici 2025. Cette ouverture est motivée par le fait qu'il cherche à combler les emplois vacants partout au pays alors que les besoins de main d'œuvre sont réels et que les provinces peinent à les combler malgré des efforts de recrutement à l'étranger. Au cours de la même période, le nombre de personnes réfugiées illégalement et demandeuses d'asile a cru. Leur passage dans les aéroports de Toronto et de Montréal ont eu comme conséquence que c'est principalement dans ces 2 villes que leur nombre a mis sous pression les autorités municipales et provinciales.

Là où le bât blesse, c'est dans le clientélisme dont font preuve les gouvernements du Canada et du Québec. Tous deux veulent plaire aux employeurs en favorisant l'arrivée de travailleuses et de travailleurs étrangers temporaires, cette main d'œuvre étant reconnue comme étant corvéable et bon marché. Alors qu'elle devait initialement combler les besoins dans les secteurs où, preuves à l'appui, il n'y avait pas de réponse positive parmi les travailleurs et travailleuses d'ici, la main d'œuvre constituée de travailleuses et travailleurs étrangers temporaires arrive par milliers.

Initialement, c'est dans le secteur agricole que ces permis de travail restreints ont été attribués. Depuis, tous les secteurs de travail ont recours à une telle approche qui permet ce type d'embauche. On ne s'assure plus que le poste visé ne puisse être comblé par des travailleurs et travailleuses d'ici. Ainsi, les employeurs ont accès à une main d'œuvre qui détient un permis de travail temporaire d'une durée déterminée ( 3, 6 ou 12 mois), après quoi on peut la retourner dans son pays d'origine, selon le bon vouloir de l'employeur. L'apport économique est ce qui prime. C'est pourquoi bon nombre d'employeurs qui ont financé la venue de travailleuses et travailleurs temporaires par un démarchage privé n'ont pas pris en compte les besoins sociaux et de logement de celleux-ci.

À cette cuvée appréciable s'ajoutent les immigrant-es économiques, que le Québec, tout comme ses homologues des autres provinces, veut choisir et les étudiantes et étudiants étrangers que l'on accueille par dizaines de milliers au Québec. Cette deuxième cuvée recherchée permet de combler le financement des institutions post-secondaires et de procurer un bassin de main d'œuvre spécialisé, hautement scolarisé dans nombre de cas. La filière tant québécoise que canadienne doit permettre d'accroître l'économie tant du Québec que celle du Canada. Les demandeurs et demandeuses d'asile sont les trouble-fêtes qui créent des besoins nouveaux auxquels le Québec doit répondre sans avoir la garantie d'en récolter des gains financiers pour le gouvernement.

Legault à Paris et son inhumanité

Exaspéré par les problèmes politiques qui lui tombent dessus, le premier ministre du Québec « pète sa coche » et se défoule sur le chef du gouvernement canadien en prenant pour bouc émissaire les demandeurs et demandeuses d'asile. Le projet Northvolt bat de l'aile, la baisse de popularité du gouvernement Legault se confirme dans les sondages, les réformes de structures du secteur de la santé (PL 15), de celui des ressources énergétiques (PL 69) et de la mobilité (PL 61) ne garantissent pas l'efficience recherchée. À tout cela s'ajoute un manque criant de logements sociaux, de places en garderie, des fermetures de groupes de francisation et de classes spéciales dans les commissions scolaires qui génèrent de la grogne dans la population.

Il ne reste à François Legault que la fuite en avant en prenant pour cible tous les demandeurs et demandeuses d'asile, non seulement celleux qui arrivent mais aussi celleux qui ont obtenu la reconnaissance de leur statut et peuvent se prévaloir d'une demande de résidence permanente. Il pousse l'arrogance jusqu'à demander la déportation forcée ailleurs au pays de 80 000 des 160 000 personnes réfugiées intégrées au Québec. Prenant la France pour exemple, il va même jusqu'à évoquer la mise en place de camps de détention jusqu'à leur obtention d'un statut légal de travailleur temporaire ou leur expulsion, si leur demande d'obtention du statut de réfugié est rejetée. Legault sait pourtant qu'il faut trois ans pour que le dossier d'un demandeur ou d'une demandeuse d'asile soit traité au Canada.

Déconnecté de tout projet de société rassembleur, il va de coup de tête en coup de tête. Après avoir unilatéralement interdit en août dernier le renouvellement de permis de travail temporaire dans la région de Montréal pour les bas salarié-es qui gagnent annuellement moins de 57 000$, il pousse le bouchon plus loin en parlant de déplacement forcé des demandeuses et demandeurs d'asile. Son gouvernement va même en Cour suprême pour contester l'accès à des places en garderie pour les demandeurs et demandeuses d'asile.

Ce discours anti-immigration est inacceptable. Plutôt que de discourir à l'encontre des demandeurs et demandeuses d'asile, le gouvernement devrait trouver comment répondre à la fois aux besoins de main d'œuvre des employeurs, à la consolidation des services publics et à la construction en urgence de logements sociaux.

Monsieur Legault, cessez cette rhétorique mesquine. Relevez le défi du vivre ensemble en faisant primer les droits humains sur ceux des corporations. Les politiques de votre gouvernement ne peuvent se résumer à un exercice comptable.

Ghislaine Raymond

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Au lieu de couper dans la santé mettons fin au contrat en PPP

Le Journal de Montréal rapportait le 1er octobre qu'au CUSM, « plus de 747 000$ qui ont été facturés aux contribuables pour des modifications mineures (…) par le partenaire privé chapeauté par SNC-Lavalin (…)… » [1].

Voici quelques exemples :

- 7217 $ pour deux prises électriques 110V

– Installation de deux détecteurs de fumée 21 954$

– Ajout de deux serrures sur les portes de salles de triage 312,53$

– Sondes d'humidité et de pression à la pharmacie 102 561$

– Réaménagement de 3 bureaux 614 000$

– Etc…

Ce n'est pas nouveau. À peine ouvert en 2015, le consortium du PPP facturait des « extras » car en mode PPP, la plus minime modification est un extra en vertu du contrat d'entretien qui ne prévoit que l'entretien « normal ». On voit que le simple ajout de deux prises électriques murales de 110V ce n'est pas de l'entretien selon le contrat PPP c'est un « extra ». Ledit contrat est secret et signé pour plus de 30 ans.

SI le journal de Montréal est en mesure de donner ces chiffres c'est parce que quelqu'un a fourni des informations en cachette. Pour le Consortium le contrat secret signifie que le public n'a pas le droit de savoir …

Déjà en 2015, le Journal rapportait :

- 26 508$ pour installer 19 téléviseurs déjà payés par le CUSM

– 8 792$ pour installer sur les murs 130 crochets pour vêtements

– 20 442$ pour déplacer une quinzaine de pancartes « code Bleu »

– 66 757$ pour installer des gradateurs d'éclairage dans 10 salles

– 49 554$ pour un comptoir dans une salle d'attente

– Et bien plus…

Ainsi donc les firmes des PPP abusaient des fonds publics il y a 9 ans et tout indique que c'est encore le cas aujourd'hui. Il ne se trouve aucune autorité gouvernementale qui lève le petit doigt depuis 9 ans pour mettre fin au triste cirque des PPP.

Il y a quelque chose d'encore plus grave. Le contrat du CUSM a été obtenu grâce à 22.5 millions versés en pot de vin à deux individus. Arthur Porter est décédé avant son procès, son épouse a plaidé coupable de « recyclage des produits de la criminalité [2] » et le complice de Porter, Yanaï Elbaz, a plaidé coupable [3] d'avoir accepté 10 millions en pot-de vin.

Nous avons donc, d'un côté : un contrat PPP obtenu frauduleusement et, de l'autre côté, un gouvernement qui « faute d'argent » coupe dans les conditions de travail et dans les services aux usagers dans la santé.

Il y a pourtant une autre voie pour sauver de l'argent et éviter de couper dans la santé et ou de s'attaquer aux conditions de travail des « anges gardiens de la population ». Il faut mettre fin au contrat PPP qui, avant depuis qu'il est signé, est le véhicule parfait, parce que secret, pour abuser allègrement des coffres de l'État

La question centrale est donc : Est-ce possible de mettre fin à un contrat signé ?

La réponse est oui si on peut prouver devant la Cour Supérieure que le contrat a été obtenu par le « dol » (NOTE : au sens de notre Code civil le mot « dol » c'est le fait pour un contractant, d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.) .

Voici quelques extraits du Code Civil

1399. Le consentement doit être libre et éclairé. Il peut être vicié par l'erreur, la crainte ou la lésion.

1400. L'erreur vicie le consentement des parties ou de l'une d'elles lorsqu'elle porte sur la nature du contrat, sur l'objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement. L'erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement.

1401. L'erreur d'une partie, provoquée par le dol de l'autre partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d'une réticence.

(…)

1407. Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat ; en cas d'erreur provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, (…).1411. Est nul le contrat dont la cause est prohibée par la loi ou contraire à l'ordre public.

1417. La nullité d'un contrat est absolue lorsque la condition de formation qu'elle sanctionne s'impose pour la protection de l'intérêt général.

1422. Le contrat frappé de nullité est réputé n'avoir jamais existé.

Donnons aux libéraux le bénéfice de croire qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient fraudés… et que si le gouvernement avait su pour la fraude et les pots-de vins il n'aurait pas signé le contrat PPP.

Va pour le bénéfice du doute, mais la CAQ elle… elle sait que le contrat PPP du CUSM a été obtenu par la fraude, les condamnations sont connues.

La CAQ a été élue le 1er octobre 2018. Pamela Porter (la veuve de Arthur Porter) a plaidé coupable le 14 décembre 2014 et Yanaï Elbaz a plaidé coupable le 26 novembre 2018. Ces plaidoyers de culpabilité font de ce contrat PPP un contrat obtenu par le « dol » ou la fraude, ce qui ouvre toute grande la porte au gouvernement de faire résilier les contrats en Cour Supérieure.

Une simple question M. Legault. Pourquoi diable, le gouvernement caquiste qui sait, que le gouvernement et la population du Québec ont été et continuent à chaque jour à être lourdement lésés avec ce contrat PPP, pourquoi n'a-t-il pas entrepris les procédures légales pour faire résilier le contrat PPP du CUSM ?

Si la Cour Supérieure en venait à déclarer qu'il y a au « dol » elle ferait annuler le contrat PPP à sa naissance même (ab inicio en termes juridique).

Il faut savoir qu'en vertu du Code civil, si un contrat résilié à sa naissance même pour « dol », toutes les clauses du contrat sont résiliées y compris les clauses garantissant des indemnités ou des dommages pour avoir mis fin au contrat avant son terme.

Voici un extrait du contrat PPP du CUSM qui reprend les dispositions du Code civil.

60. ACTES INTERDITS

60.1 Définition

a) L'expression « Acte interdit » s'entend de ce qui suit :

(i) offrir, donner ou s'engager à donner au CHUM ou à une Autorité gouvernementale ou à une personne employée par ou pour le CHUM ou une Autorité gouvernementale ou à un représentant, un agent ou un consultant du CHUM ou d'une Autorité gouvernementale ou à un membre de la famille d'une telle personne, un cadeau ou une contrepartie de quelque nature que ce soit à titre d'incitatif ou de récompense :

(…)

(iii) violer les Lois applicables ou commettre une infraction aux termes de celles-ci relativement à des gestes de corruption ou de fraude concernant la présente Entente ou une Autorité gouvernementale ; ou

(…)

Les « cadeaux » illégaux (pots-de-vin) ont été donnés, la fraude est avérée du fait des admissions de culpabilité (Pamela Porter) et des condamnations au criminel (Yanaï Elbaz).

Un tel jugement nous libérerait totalement du contrat PPP sans voir à payer les pénalité prévues au contrat

Au CUSM, le gouvernement ordonne de couper dans les services à la hauteur de 39 millions et ce sera la même chose partout en province. Il est temps de mettre fon au gâchis des PPP.

Il est hors de question que nous acceptions une réduction de service à la population et une dégradation de nos conditions de travail, tout en laissant les PPP continuer en toute impunité à abuser des fonds publics, et à, comme le dirait Richard Desjardins, « mettre leur pelle dans le cash.. » des coffres de l'état.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

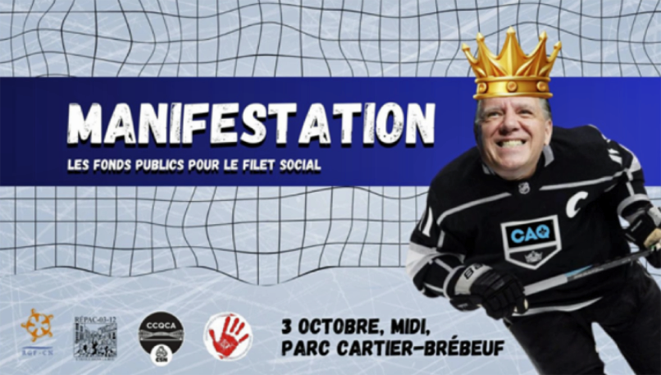

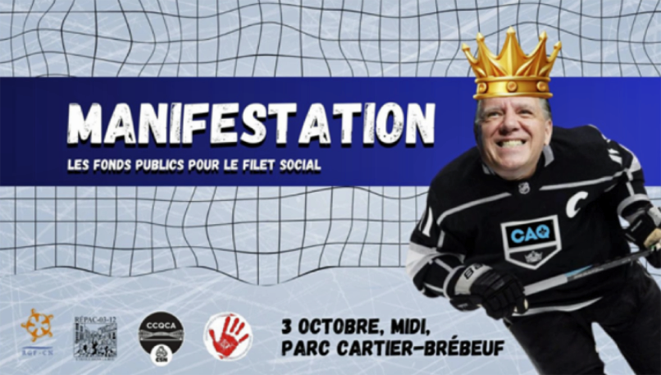

Les Fonds Publics pour le Filet Social

Le 3 octobre dernier, la Coalition Main Rouge, le RÉPAC-03-12, le Regroupement des groupes de femmes de la Capitale nationale et le Conseil central de Québec–Chaudière-Appalaches–CSN ont réuni près de 1000 personnes dans une grande manifestation à Québec pour dénoncer les politiques de coupures et de privatisation du gouvernement Legault. Ces manifestant-e-s provenaient de diverses régions du Québec : Montréal, Longueuil, Estrie, Lanaudière, Trois-Rivières, Mauricie, Rive Sud de Québec et Capitale-Nationale.

Les personnes présentes ont voulu dénoncer, en ce deuxième anniversaire de la CAQ au pouvoir, « les décisions de la CAQ qui favorisent les riches et le secteur privé : privatisation croissante, centralisation des pouvoirs en santé et en éducation, financement insuffisant du logement social, baisses d'impôts qui profitent aux plus fortunés, etc. Ces choix creusent les inégalités, entraînent plus de souffrance sociale, des files d'attente aux banques alimentaires et une augmentation des personnes en situation d'itinérance. La fiscalité doit redistribuer la richesse, pas la laisser s'accumuler dans les poches d'une minorité. La CAQ détourne les fonds publics et privatise nos services. Ça suffit ! »

Les manifestant-e-s ont demandé une meilleure redistribution de la richesse en scandant « Justice fiscale, justice sociale ! »

Vous le savez, le Québec traverse une crise du logement sans précédent

Nous reproduisons ici dessous, l'intervention de Véronique Laflamme, porte-parole du Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) qui a bien voulu nous faire parvenir l'intervention qu'elle a faite dans le cadre de cette manifestation.(PTAG !)

Il manque de logements locatifs partout. Ceux qui sont disponibles à la location se louent à des prix exorbitants.

La spéculation immobilière augmente. En l'absence d'un contrôle obligatoire des loyers, les loyers explosent. Les logements neufs et les condos locatifs qui se construisent et qui sont présentés comme une solution à la crise sont carrément hors de prix.

Des logements à 2500 $ à Montréal, à Québec, à 1600 $ à Trois-Rivière, à Chicoutimi, à Drummondville, c'est complètement déconnecté de la réalité des gens avec qui on travaille, de nos collègues, nos voisin.es. nos parents des familles monoparentales, des aînés

Il y a une banque alimentaire de l'autre côté de la rue… qui déménage temporairement pour aggrandir. Les kings vont être la demain

Il y a des files à tous les mois. Parce qu'après avoir payé le loyer il reste plus grand-chose à bien du monde.

L'itinérance augmente. Des campements s'érigent un peu partout au Québec et les ressources ne parviennent pas à répondre à la demande.

Est-ce que c'est le genre de société dans laquelle on veut vivre ?

Le désespoir est palpable partout au Québec et l'absence d'alternatives aux logements trop cher y contribue grandement.

Il est évident que la maigre part de 10,5% occupée par le logement social au sein du parc locatif n'est pas suffisante pour répondre aux besoins de plus en plus criants.

Combien de familles doivent vivent dans un logement trop petits faute de mieux ? Combien de personnes aînées sont chassées de leurs milieux ? Combien de personnes nouvellement en situation d'itinérance étaient inscrites sur une liste d'attente pour une habitation à loyer modique ? Combien de femmes victimes de violence conjugale, pourtant prioritaires pour obtenir un tel logement, doivent encore attendre pour y accéder ? Trop !

La crise du logement et la crise de l'itinérance exposent dramatiquement l'insuffisance de notre filet social.

POURQUOI On en est là ?

Parce qu'on a sous-financés nos programmes sociaux pendant des années.

Le logement social est financé au compte goutte depuis 25 ans !

On a laissé les listes d'attente pour un logement social grossir, grossir, atteindre pratiquement 40 000 ménages !

On ne prend pas la lutte à la pauvreté au sérieux ! Le chèque d'aide sociale permet à peine de couvrir le prix d'un 3 ½ au Québec. Ici à Québec, c'est rendu 909$ le loyer moyen pour un 3 ½. 721$ pour un studio….

Sans parler du salaire minimum qui condamne de plus en plus de gens à consacrer 50, voire 80% de leur revenu au loyer !

Est-ce que c'est acceptable dans une société riche comme la nôtre ?

Même si on obtient des petites augmentations de salaire, les gens dans nos milieux s'appauvrissent à la vitesse grand V avec la cherté des logements

Le filet social c'est un rempart contre l'appauvrissement, contre l'exclusion sociale de membres de nos communautés.

Et c'est pas vrai qu'on peut confier nos programmes sociaux à des philantropes et sous-traiter la job de l'État sans que ça ait des conséquences. Maintenant qu'elle a reconnu la crise, la CAQ privilégie des solutions qui ne sont pas réellement structurantes. Avec les fonds publics, on finance à la pièce et sans transparence des projets de logements abordables à l'extérieur de programmes. La ministre préfère la flexibilité du hors programme. C'est grave !

Plusieurs des logements qu'on qualifie d'abordables qui ne le sont pas vraiment n'ont pas les mêmes retombées sociales que les logements sociaux et communautaires construits avec des programmes sociaux qui se suffisent à eux-mêmes.

Alors qu'on traverse une grave crise du logement c'est de plus en plus difficile d'avoir accès aux services publics au Tribunal adminsitratif du logement. C'est pratiquement impossible pour certaines personnes d'exercer leurs recours.

Le désengagement de l'État met une charge immense sur les comités logement et les associations de locataires qui, comme de nombreux organismes communautaires, ceux en itinérance par exemple manquent de ressources.

La crise du logement est une des illustrations de ce filet social troué qu'il est urgent de racommoder avant qu'encore plus de monde passe au travers. Ça nous concerne tous et toutes. C'est pour ça qu'on est ensemble aujourd'hui et qu'on parle d'une seule voix.

C'est une question de choix d'investir dans les programmes sociaux et les services publics, et il faut le faire de toutes urgence pour nous protéger collectivement contre les crises actuelles et à venir.

Il faut cesser de laisser les inégalités se creuser ! Le 1 % dont font aussi partie certains joueurs de hockey a les moyens de contribuer davantage, revoyons la fiscalité, ça presse !

C'est maintenant que ça se passe. Il faut s'unir contre la dépossession …

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Comptes rendus de lecture 8 octobre 24

Juanito la vermine, Roi du Venezuela

Maurice Lemoine

Peu de pays ont subi une couverture médiatique aussi biaisée que le Venezuela depuis vingt-cinq ans de la part des médias occidentaux dominants. C'est ce que nous rappelle dans ce magnifique roman, si près de la réalité, le journaliste, écrivain et ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique Maurice Lemoine. Le roman nous relate de façon fouillée les événements entourant la tentative de renversement du gouvernement élu de Nicolas Moro en « République bolivarienne du Venezuela » à l'initiative des États-Unis, à travers l'imposition d'un président autoproclamé issue de l'opposition d'extrême droite, Juanito, dit Juanito la vermine. On reconnaît bien sûr en Nicolás Moro l'actuel président vénézuelien Nicolás Maduro et en Juanito la vermine le protégé de l'époque des États-Unis, le pantin devrait-on dire, Juan Guaido. Le nom de bien des personnages est ainsi modifié, parfois de façons cocasses. On y retrouve entre autres le Grand Fuck You (Donald Trump), et ses comparses Mike Benz (Mike Pence), John Colton (John Bolton), Mike Napolitano (Mike Pompeo ) et Elliott (Elliott Abrams), ainsi que Sleepy Joe (Joe Biden), et bien sûr Manu Micron (Emmanuel Macron). Une histoire en fait qui se répète à la lumière des événements survenus dans ce pays encore cette année. J'ai beaucoup aimé ce roman, l'un des meilleurs romans d'actualité qu'il m'ait été donné de lire ces dernières années. Je vous en recommande vivement la lecture.

Extrait :

Les États-Unis ne sont pas derrière le coup d'État. Ils sont à son avant-garde. Ils dictent les ordres, pas seulement à l'opposition vénézuélienne mais aussi à leurs satellites dans la région et en Europe.

Menaces contemporaines à l'égalité des sexes au Québec

Marie-Claude Girard

Je vous recommande la lecture de ce court essai qui nous décrit clairement les menaces contemporaines à l'égalité des sexes au Québec. À plusieurs égards ces menaces sont attribuables, selon l'auteure, à la bienveillance de nos gouvernements à l'endroit des religions (particulièrement au niveau fédéral) ; mais elles le sont aussi aux stéréotypes encore présents dans la population et, plus récemment, à l'identité de genre qui finit par recouvrir l'identité liée au sexe. De là un vibrant plaidoyer, entre autres, en faveur de l'indépendance économique des femmes et de la laïcité.

Extrait :

Dans le premier cas, la demande d'interdiction du blasphème présume que la liberté de religion vise la protection des croyances et des sentiments religieux des expressions jugées offensantes. Il incomberait ainsi à l'État d'intervenir pour contrer les critiques de dogmes religieux, ce qui semble contradictoire avec le principe de séparation de la religion et de l'État, de la liberté d'expression et de la liberté de conscience des citoyens.

Que notre joie demeure

Kevin Lambert

C'est le dernier prix Médicis et un roman d'ici qui a beaucoup fait parler de lui. Il nous dévoile un monde de nantis qui tourne autour d'une architecte québécoise de renommée internationale. À quelques exceptions près, la parole appartient tout au long du livre à ce peuple de riches personnes un peu trop imbues d'elles-mêmes. Si l'auteur a voulu y voir une ferme critique du capitalisme, sa polémique avec le premier ministre François Legault, qui n'y a rien décelé de tel (même s'il n'est certes pas le plus perspicace qui soit), tend plutôt à démontrer le contraire. Il s'agit tout de même d'un portrait grandeur nature, détaillé, du monde dans lequel nous vivons, dans l'actuel contexte de la crise du logement et des écarts grandissants de revenus.

Extrait :

Marielle observe les œuvres d'art magnifiques, les tapis parfaitement entretenus, les sofas chics, les moulures anciennes et elle ne peut s'empêcher de croire que le secret des grandes fortunes est un crime oublié parce qu'il a été proprement fait. Le meuble du salon est conçu par un designer norvégien célèbre. Il doit valoir à lui seul des dizaines de milliers de dollars...

Au Québec, c'est comme ça qu'on vit

Francine Pelletier

Je connaissais surtout Francine Pelletier pour ses chroniques dans Le Devoir. Cet essai sur la montée du nationalisme identitaire au Québec m'a beaucoup plu. Francine Pelletier nous y décrit la transformation du Québec de la période conservatrice de l'appel de la race de Lionel Groulx à la Révolution tranquille et aux projets progressistes d'ouverture sur le monde et de confiance en soi collective qui ont suivi ; puis, après le second référendum sur la souveraineté, le redéploiement d'un conservatisme centré sur la défense des valeurs de la « majorité historique », conservatisme aux relents trop souvent xénophobes et qui a la triste conséquence d'être débranché des réalités des jeunes générations. En somme, nous dit-elle, si je me permets de résumer sa pensée, nous devons retrouver cet esprit progressiste, ouvert sur le monde, généreux, si nous voulons toujours, tous ensemble – tous les Québécois et Québécoises de tous les horizons – nous assumer… et enfin nous libérer. Un bouquin dont je vous recommande la lecture !

Extrait :

J'ai besoin de croire que ce fastidieux exercice tire à sa fin. Une espoir heureusement partagé par beaucoup de gens de gauche, mais également par les plus jeunes qui cherchent, à leur manière, une société plus ouverte, plus généreuse, plus diversifiée. Soyons patients. Ce n'est plus qu'une question de temps avant que le Québec de demain, le Québec du 3.0 et de la « réalité augmentée », hisse son drapeau sur le pont du vieux navire et reprenne le large.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

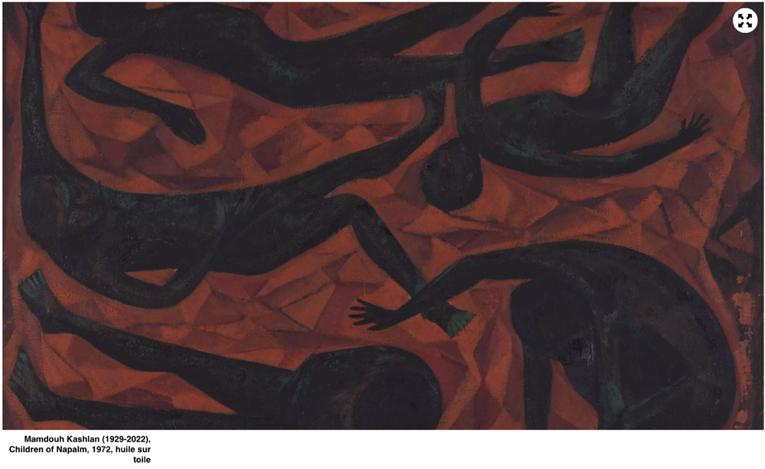

La déshumanisation de « l’Orient » par « l’Occident »

Pour la vaste majorité des populations du vieil impérialisme « occidental », le concept d'orientalisme élaboré par l'intellectuel américano-palestinien Edward Saïd, dans la mesure où il était connu, n'avait pas de résonnance politique immédiate. Il n'en est plus ainsi depuis que le massacre génocidaire de la population gazaoui est quasi reconnu officiellement par l'institutionnel système judiciaire international.

Ce massacre s'étend à la Cisjordanie et peut-être au-delà comme l'incite tous ses bombardements et incursions de l'État sioniste jusqu'au seuil d'une invasion du Liban. À contrario, les peuples rejettent ce va-t'en-guerre, même de plus en plus le peuple israélien lui-même malgré la déformation médiatique ultra-nationaliste de la guerre renforçant l'idéologie sioniste qui l'empoisonne. Loin d'être condamné par les plus importants gouvernements occidentaux à commencer par leur chef de file étatsunien, ce génocide est cautionné et soutenu sans état d'âme par leurs classes dirigeantes, ce qui décrédibilise d'a à z le bien-fondé idéologique de leur soutien intéressé et réservé à la lutte de libération nationale du peuple et du gouvernement ukrainiens contre l'envahisseur impérialisme russe. On se dit que les armes envoyées à Israël devraient être destinées à l'Ukraine sans qu'il ne soit nécessaire de hausser les dépenses militaires.

Les grands médias braquent de plus en plus ailleurs que sur Gaza les projecteurs de l'actualité tout en corroborant ou suggérant les mensonges de l'État israélien traitant chaque habitant de Gaza (et de plus en plus shiite-libanais) en terroriste ou son protecteur. Pendant que chaque otage israélien assassiné — un crime de guerre certes tout comme les meurtres civils du 7 octobre — est nommé et personnalisé, les plus de 40 000 palestiniens gazaouis massacrés, majoritairement femmes et enfants, demeurent une froide statistique tout comme les centaines de palestiniens cisjordanien assassinés sans compter les dizaines de milliers de morts pourrissant sous les décombres, les centaines de milliers d'éclopées et les milliers de prisonniers souvent torturés dans les prisons israéliennes. Qui s'intéresse aux cris d'alarme devenus rituels du Secrétaire général des Nations unies et de ses hauts fonctionnaires ? Pourtant les récents propos de Philippe Lazzarini, commissaire général de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) mériteraient d'être médités et discutés :

Les onze derniers mois de guerre ont été atroces pour la population de Gaza. Onze mois à revivre les traumatismes anciens du déplacement forcé et de la séparation des familles. Onze mois à endurer de nouveaux traumatismes comme la faim extrême et le retour de maladies dévastatrices comme la polio. Aujourd'hui, Gaza est un endroit qui horrifie même les humanitaires les plus chevronnés. C'est un terrain vague, impropre à la vie humaine. Et pourtant, deux millions de personnes y restent piégées. La quasi-totalité de la population est désormais concentrée sur environ 10 % de cette étroite bande de terre. Des masses de gens désespérés vivent au milieu de rivières d'eaux usées et de montagnes d'ordures, avec des rats, des cafards, des serpents et des scorpions. Chaque personne est épuisée, malade et a dépassé depuis longtemps les limites de son endurance. Cette situation est totalement inhumaine. […]

Je crains que si cette obscurité persiste, nous ne soyons désensibilisés à la souffrance des civils de Gaza et que nous ne commencions à tourner le dos à leur sort - le manque d'empathie et de compassion dont nous avons déjà entendu parler. Et s'il devient fatigant d'entendre parler de Gaza, comment pouvons-nous comprendre à quel point il est épuisant d'y vivre ? Cette crise ne touche pas seulement les Palestiniens de Gaza. Elle a des implications pour chacun d'entre nous. […] Plus de 600 000 filles et garçons ne sont pas scolarisés et vivent dans les décombres. La région ne peut pas se permettre de perdre une génération entière, qui sèmerait les graines de la haine et de l'extrémisme. Ramener les enfants à l'école est une question d'urgence qui devrait tous nous mobiliser. […]

L'Office, l'UNRWA, est la cible d'attaques incessantes. À Gaza, 214 membres du personnel de l'UNRWA ont été tués. Plus des deux tiers de nos bâtiments ont été endommagés ou détruits. En Cisjordanie occupée, en proie à une escalade de la violence, l'espace opérationnel de l'UNRWA se rétrécit. Un projet de loi déposé à la Knesset israélienne vise à expulser l'Office des locaux qu'il occupe depuis plus de 70 ans, à révoquer ses privilèges et immunités et à le désigner comme une organisation terroriste. Il est sans précédent et inadmissible qu'un État membre des Nations unies tente de désigner une entité des Nations unies, mandatée par l'Assemblée générale, comme une organisation terroriste. Mais l'UNRWA n'est pas le seul à être attaqué. Dans l'ensemble du territoire palestinien occupé, le personnel des Nations unies et des ONG internationales est progressivement éliminé par le non-renouvellement des visas. La campagne de démantèlement de l'UNRWA et de mise à l'écart de l'ensemble de la communauté humanitaire vise à priver les Palestiniens de leur statut de réfugié et à modifier unilatéralement les paramètres établis de longue date en vue d'une solution politique. […]

Un cessez-le-feu à Gaza est impératif. L'Agence a un rôle essentiel à jouer au cours de la transition, inévitablement longue et douloureuse, qui s'ensuivra. L'avantage le plus frappant de l'Office réside dans l'éducation et les soins de santé primaires. En l'absence d'un État à part entière, seul l'UNRWA peut répondre aux besoins des réfugiés palestiniens en matière d'éducation et de soins de santé. Enfin, les tentatives de fermeture et de marginalisation de l'UNRWA doivent être rejetées dans les termes politiques les plus forts. J'en appelle à votre soutien pour contrer les efforts visant à démanteler l'Office, à ternir sa réputation et à mettre fin à ses opérations dans le territoire palestinien occupé. Ces efforts constituent une menace non seulement pour les réfugiés palestiniens, mais aussi pour le système des Nations unies, l'ordre multilatéral et les perspectives d'une solution politique. [1]

Défaites militaires (et coloniales) et apprentissage de la désensibilisation

Les gouvernements « occidentaux » à commencer par celui étatsunien qui donne le ton, depuis le début de la guerre froide ont appris à se désensibiliser par rapport aux guerres qu'ils mènent, commanditent ou soutiennent hors de leurs frontières et encore plus vis-à-vis les peuples « orientaux ». La défaite étasunienne de la guerre contre le Vietnam il y a un demi-siècle qui suivait la demi-défaite de la guerre de Corée au début des années 1950 avait engendré le « syndrome vietnamien » :

Lorsqu'il y a plus d'un demi-siècle, le pays a passé une dizaine d'années embourbé dans un conflit en Asie du Sud-Est, envoyant des millions de soldats dans ce qui semblait être une guerre sans fin et de plus en plus ingagnable, cela a profondément façonné la politique et la culture américaines, non seulement dans le présent, mais aussi pour la génération suivante. À partir de 2001, le pays a passé deux décennies à s'enliser dans de nouveaux conflits apparemment chimériques, envoyant des millions de soldats en Asie centrale et au Moyen-Orient. […]

Au niveau mondial, les coûts ont été immenses. Au total, les guerres lancées et menées par les États-Unis depuis le 11 septembre 2001 ont entraîné directement ou indirectement la mort de 4,5 à 4,7 millions de personnes, selon une remarquable base de données gérée par le Watson Institute for International and Public Affairs de l'université Brown. […] Trente-huit millions d'autres ont été déplacés ou sont devenus des réfugiés. Le New Yorker a récemment estimé qu'en Irak et en Afghanistan seulement, les troupes américaines pourraient avoir été responsables de 800 cas de crimes de guerre présumés.

Mais le militarisme renouvelé qui a démarré en 2001 s'est généralement poursuivi - peut-être en prévision d'une nouvelle confrontation, cette fois avec la Chine, qui 1 Statement of Philippe Lazzarini, Commissioner-General of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA) at the 162nd Session of the League of Arab States Council at the Ministerial Level, ESSF, 10/09/24 succéderait à celle que nous avons maintenant dépassée qui se concentrait sur l'islam radical et le fondamentalisme islamique. […] Depuis 2015, les États-Unis ont ajouté plus de 300 milliards de dollars à leur budget annuel de défense. Selon les calculs de l'Institut Watson, cela représente environ suffisamment d'argent supplémentaire chaque année, en 2023, pour payer l'intégralité du coût de l'enseignement préscolaire universel, deux années d'université pour tous les étudiants et l'assurance maladie pour tous les Américains qui ne sont pas assurés. Comme le soulignent souvent les politiques scrupuleux, la part des dépenses militaires dans le PIB a en fait diminué au cours des dernières décennies et, selon certaines mesures, le pays est devenu de moins en moins martial. Mais en termes absolus, les dépenses restent énormes et plus de la moitié de toutes les dépenses discrétionnaires fédérales sont encore consacrées à la défense sous une forme ou une autre, selon les calculs du rapport Watson.

Tout comme le démantèlement des empires coloniaux des puissances européennes et du Japon, malgré le legs néocolonial, cette série de défaites ou demi-défaites infligées par les peuples de couleur à la super-puissance étatsunienne, sur fond d'un historique racisme anti-autochtone et antinoir qui a façonné l'histoire des ÉU et dont ni sa guerre d'indépendance ni sa guerre de sécession ni sa lutte pour les droits civils ne sont venues à bout, ont préparé la venue du trumpisme, champion du suprémacisme blanc :

Mais beaucoup de choses ont changé […] de manière à la fois ostentatoire et souterraine. Les attentats [de 2001] ont introduit un nouvel esprit de vulnérabilité et de honte dans ce qui était, quelques jours auparavant, une nation beaucoup plus allègrement impérieuse, et les guerres qui ont suivi ont souvent été humiliantes elles aussi. Au niveau de la rhétorique publique et de la politique étrangère, la performance conventionnelle d'un homme d'État désintéressé a cédé la place à un militarisme plus intéressé et parfois impulsif. […] … les guerres qui ont suivi […] ont déclenché de nouvelles vagues de xénophobie qui ont rendu la santé et la sécurité du pays beaucoup plus précaires. Nous avons vu des agents fédéraux infiltrer les mosquées américaines et les services de police locaux se militariser davantage, en partie grâce à du matériel renvoyé des lignes de front de la guerre. Nous avons constaté une suspicion et un scepticisme croissants à l'égard du leadership américain à l'étranger, ainsi qu'une nouvelle impunité des élites et un relâchement sans équivoque de l'État de droit à l'intérieur du pays. Aujourd'hui encore, il est frappant de constater que de nombreux partisans de l'invasion de l'Irak, en particulier, occupent toujours des positions d'autorité et de prestige, non seulement dans le monde politique, mais aussi dans les médias et le milieu des commentateurs. […]

… c'est la guerre contre le terrorisme, et la méfiance qu'elle a engendrée, qui a produit l'ascension de Donald Trump, sa prise de contrôle du parti républicain et, finalement, de la Maison Blanche. […] l'horreur lointaine d'ISIS en Irak et en Syrie a été utilisée, à l'approche des élections de 2016, pour justifier des mesures de répression à notre frontière méridionale, où le nombre de passages n'avait jamais été aussi bas depuis des dizaines d'années.

Un repli sur soi mis à nu par le rappel de la réalité par les gouvernements du Sud

Paradoxalement, « la guerre mondiale contre le terrorisme [consistant en] davantage d'engagements militaires facultatifs et parfois désastreux à l'étranger [s'est] accompagnée d'années plutôt calmes pour le terrorisme sur le sol américain. » En a résulté qu'« aujourd'hui, il est courant que les Américains s'inquiètent davantage du soi-disant théâtre de la sécurité des contrôles dans les aéroports que des actes de terrorisme qui l'ont inspiré, tandis que la guerre éternelle qui semblait autrefois s'étendre de manière si inquiétante dans l'avenir et s'immiscer si ostensiblement dans nos vies privées s'est déjà évanouie de la mémoire culturelle, comme un rêve fiévreux. » Ce qui fait que « Dick Cheney [qui soutient] publiquement la candidature de Kamala Harris à la présidence […] peut être la figure la plus partisane de l'ère de la guerre contre le terrorisme [ce qui suggère] que la plus grande menace pour la République était désormais interne plutôt qu'externe et à droite plutôt qu'à gauche. » Cette déconnexion par rapport aux guerres perdues de l'empire entraîne le divorce entre politique intérieure et politique extérieure :

Aujourd'hui, lorsque les Américains parlent de l'histoire politique récente du pays, ils ont tendance à se concentrer sur une autre série de sujets narratifs, eux-mêmes désormais assez familiers : la crise financière et la lente reprise qui a suivi ; l'élection choc de Trump, la réaction de droite qu'elle a révélée et la réaction de gauche qu'elle a produite ; et le test de Covid comme une sorte d'écran sur lequel les partisans de diverses tendances peuvent projeter leurs histoires préférées sur la rupture du pays. Lorsque les conversations s'approfondissent, elles atteignent parfois d'autres sujets de discussion - peut-être la mondialisation, la désindustrialisation et le choc chinois ; peut-être l'inégalité des revenus ; peut-être la division des diplômes, les médias sociaux et la justice sociale.

Mais elles remontent rarement aussi loin que le 11 septembre, lorsque le pays s'est lancé dans une aventure militaire mondiale non déclarée et à durée indéterminée, ciblant un ennemi largement indéfini et changeant de forme, qui a traité les frontières nationales comme de simples suggestions et a produit un effet de contagion mondial à l'échelle d'une génération. Cela nous renseigne sur la manière dont la guerre elle-même a été présentée et vendue - au début comme une nécessité existentielle, oui, mais relativement peu de temps après comme quelque chose se déroulant plus loin des yeux et de l'esprit, supervisé simplement par le Pentagone et presque autant en marge de la vie américaine que les actions policières et les coups d'État extralégaux des décennies précédentes.

Ce qui fait que « [l]es engagements militaires des États-Unis en Ukraine et à Gaza apparaissent parfois aux Américains comme des ruptures soudaines avec un passé récent et pacifique » [2] d'autant plus que l'armé étatsunienne n'y participe pas directement. Ce repli sur soi manufacturé, aurait dit Chomsky, d'une partie substantielle du peuple étatsunien aveuglé par le racisme déshumanisant les peuples de couleur pour ne pas reconnaître la série de défaites de leur armée, clash avec la dénonciation de la guerre génocidaire par la grande majorité des peuples du monde, plus intenses dans les pays du Sud, sur laquelle leurs gouvernements doivent surfer indépendamment de leurs politiques réelles :

Un autre front s'est ouvert sur le plan juridique. Deux décisions récentes de la Cour internationale de justice (CIJ), l'organe judiciaire des Nations unies, ont donné un coup de fouet à la campagne contre Israël. En janvier, une décision provisoire a semblé donner quelque crédit à la thèse de l'Afrique du Sud selon laquelle Israël commettait des actes de génocide (l'affaire est distincte des accusations de crimes de guerre portées par les procureurs de la Cour pénale internationale contre les dirigeants d'Israël et du Hamas). En juillet, la CIJ a rendu un avis consultatif selon lequel l'occupation par Israël de la Cisjordanie, de Jérusalem-Est et de la bande de Gaza - territoires dont il s'est emparé en 1967 - était illégale.

Profitant de leurs nouveaux privilèges [sic], les Palestiniens ont déposé une résolution à l'Assemblée générale, destinée à donner force à la décision. Cette résolution demande à Israël de se retirer de toutes les terres, de l'espace maritime et de l'espace aérien palestiniens, de démanteler les colonies juives, de restituer les biens saisis et de payer des réparations. Elle invite également les pays à créer un registre international des dommages, semblable à celui mis en place par le Conseil de l'Europe, un groupe régional, pour préparer les plaintes ukrainiennes contre la Russie. En outre, les pays sont invités à imposer des embargos sur les armes à destination d'Israël, à restreindre le commerce des produits provenant des colonies juives et à imposer des interdictions de voyager et des gels d'avoirs à l'encontre des « personnes physiques et morale »" qui maintiennent l'occupation israélienne.

La résolution a été adoptée avec le soutien de la Russie et de la Chine, mais aussi de certains alliés américains, dont la France et le Japon. Israël et son petit groupe d'amis fidèles - parmi lesquels l'Amérique et certains États insulaires du Pacifique - s'y sont opposés. La Grande-Bretagne, le Canada et l'Australie se sont abstenus. La résolution ne mettra pas fin à l'effusion de sang à Gaza. Elle ne créera pas non plus d'État palestinien. Les textes de l'Assemblée générale ne sont pas contraignants pour les membres et l'Amérique y opposerait son veto s'ils étaient présentés au Conseil de sécurité. Néanmoins, ils pourraient encourager davantage de pays à reconnaître la Palestine comme un État, comme l'ont fait l'Irlande, la Norvège et l'Espagne en mai. Elle pourrait également favoriser l'imposition d'embargos sur les armes à l'encontre d'Israël, comme celui, partiel, imposé par la Grande-Bretagne ce mois-ci [et le Canada, NDLR].

Des bouleversements plus extrêmes sont possibles. Les Palestiniens pourraient présenter une nouvelle demande d'adhésion à part entière, à laquelle l'Amérique opposerait à nouveau son veto. L'Assemblée générale pourrait alors recourir à l'option nucléaire : priver Israël de ses droits de vote au sein de l'organe, comme elle l'a fait avec l'Afrique du Sud du temps de l'apartheid en 1974. Une telle mesure provoquerait la fureur du Congrès américain, qui pourrait décider d'interrompre son financement des Nations unies. Une loi existante engage déjà le Congrès à cesser les paiements à tout organe de l'ONU qui traite la Palestine comme un membre à part entière. L'Amérique reste le principal contributeur de l'ONU, puisqu'elle paie environ un tiers de ses dépenses, en comptant à la fois les contributions obligatoires et les contributions volontaires. […]

Un monde plus anarchique a plongé l'ONU dans une crise profonde. L'organisation est occupée, par exemple, à fournir une aide humanitaire aux peuples affligés, mais elle est de plus en plus marginalisée. Alors même que les conflits font rage du Mali au Myanmar, le Conseil de sécurité est paralysé. « Les défis auxquels nous sommes confrontés évoluent beaucoup plus vite que notre capacité à les résoudre », a averti António Guterres, le secrétaire général de l'ONU, le 12 septembre dernier. […] L'inimitié entre les grandes puissances s'aggrave et le nombre de vetos [au Conseil de sécurité] augmente. Depuis le début de l'année 2020, la Russie a mis son veto 13 fois, l'Amérique six fois et la Chine cinq fois. [3]

Austérité et transferts clientélistes asphyxient les services publics

Cette contradiction flagrante entre d'une part la morale et la loi internationale et d'autre part la realpolitik n'est que le reflet de la grandissante contradiction socio économique entre les pays du Nord et ceux du Sud :

La quasi-totalité des progrès réalisés dans la lutte contre la pauvreté l'ont été au cours des 15 premières années des années 2000. En effet, en 2022, à peine un tiers des personnes se sont sorties de l'extrême pauvreté par rapport à l'année 2013. Les progrès en matière de lutte contre les maladies infectieuses, qui se développent dans les pays les plus pauvres, ont fortement ralenti. Si la proportion de personnes contractant le paludisme dans les pays touchés par la maladie avait continué à baisser au même rythme qu'entre 2000 et 2012, il y aurait eu deux fois moins de cas qu'en 2022. La mortalité infantile dans les pays en développement a chuté de 79 à 42 décès pour 1 000 naissances entre 2000 et 2016. Pourtant, en 2022, ce chiffre n'avait que peu diminué, passant à 37. La proportion d'enfants en âge de fréquenter l'école primaire dans les pays à faible revenu s'est figée à 81 % en 2015, alors qu'elle était de 56 % en 2000. La pauvreté appartient au passé dans une grande partie de l'Europe et de l'Asie du Sud-Est ; dans une grande partie de l'Afrique, elle semble plus enracinée qu'elle ne l'a été depuis des décennies. […]

En 2005, les 72 pays les plus pauvres du monde ont reçu des fonds équivalant à 40 % des dépenses de l'État, grâce à une combinaison de prêts bon marché, d'allègements de la dette et de subventions. […] Aujourd'hui, cependant, l'argent se tarit à mesure que l'enthousiasme occidental faiblit et que de nouvelles causes émergent. Aujourd'hui, l'aide ne représente que 12 % des dépenses publiques des pays les plus pauvres. La concurrence pour les financements ne fera que s'intensifier à mesure que le changement climatique et les problèmes des réfugiés du monde riche deviendront plus pressants. L'année dernière, par exemple, les flux d'aide mondiaux ont augmenté de 2 % sur le papier. Pourtant, 18 % de l'aide bilatérale totale a été dépensée par les pays riches pour s'occuper des réfugiés sur leur propre sol - une échappatoire dont peu de pays ont profité jusqu'en 2014. En outre, 16 % de l'aide a été consacrée aux dépenses climatiques, contre 2 % il y a dix ans. Au total, les 72 pays les plus pauvres du monde n'ont reçu que 17 % de l'aide bilatérale, contre 40 % il y a dix ans. Dans le même temps, le financement chinois du développement s'est évaporé. En 2012, les banques d'État du pays ont accordé 30 milliards de dollars de prêts à l'infrastructure. En 2021, elles n'ont accordé que 4 milliards de dollars. [4]

Si l'austérité du Sud a des conséquences plus cruelles que celles du Nord, elle n'y en progresse pas moins. L'âge de la retraite en est sans doute le canari dans la mine. Depuis 1990 dans plusieurs pays de l'OCDE, « [l]'âge d'éligibilité à la retraite a été repoussé de 2 à 5 ans selon le pays ». [5] En Chine, fer de lance des pays BRICS, à cheval entre les pays du Nord et du Sud, « [l]'âge de la retraite passera de 50 à 55 ans pour les ouvrières, de 55 à 58 ans pour les employées et de 60 à 63 ans pour les hommes ». [6] Paradoxalement, la hausse de la part des dépenses gouvernementales totales dans le PIB au sein des pays riches correspond à une baisse de la part des dépenses dans les services publics (et des investissements publics) en faveur des dépenses de transferts (entitlements). De son côté, la pression fiscale est atténuée par une combinaison d'austérité et de renforcement de l'endettement public pendant que l'expertise passe du public au privé :

Alors qu'en 1960, les dépenses de l'État dans les pays riches représentaient 30 % du PIB, elles dépassent aujourd'hui 40 %. Au début des années 1950, nous estimons que les dépenses de l'État [étatsunien] en matière de services publics, allant du paiement des salaires des enseignants à la construction d'hôpitaux, représentaient 25 % du PIB du pays. À la même époque, les dépenses liées aux transferts, au sens large, ne représentaient qu'un petit poste, les dépenses liées aux pensions et à d'autres types d'aide sociale équivalant à environ 3 % du PIB. Aujourd'hui, la situation est très différente. Les dépenses de l'État américain en matière de prestations ont augmenté et les dépenses en matière de services publics se sont effondrées. Les deux représentent aujourd'hui chacun environ 15 % du PIB.

D'autres pays ont suivi une voie similaire. […] En moyenne, dans l'OCDE, les dépenses sociales des pays pour lesquels des données sont disponibles sont passées de 14 % du PIB en 1980 à 21 % en 2022. […] Une partie de l'augmentation des dépenses liées aux transferts est inévitable. En 2022, les pays riches comptaient 33 millions de personnes âgées de plus de 85 ans, soit 2,4 % de la population totale, ce qui représente une augmentation considérable par rapport aux 5 millions de personnes (0,5 % de la population totale) recensées en 1970.

Les transferts à la population en âge de travailler ont augmenté encore plus rapidement, rendant le système encore plus redistributif. En 1980, le cinquième des Américains les moins bien rémunérés recevait des transferts conditionnels à leurs revenus équivalant à un tiers de leurs revenus bruts. À la fin des années 2010, ce chiffre avait doublé […]. Le Canada et la Finlande, deux autres pays disposant de données fiables, présentent un schéma similaire. Les dépenses suivent souvent un effet de cliquet. Par exemple, depuis les années 1970, la proportion d'Américains bénéficiant de bons d'alimentation a doublé, pour atteindre une personne sur huit. Ces dernières années, les politiciens ont préféré agir comme si des dépenses supplémentaires pouvaient être réalisées avec peu d'augmentation de la fiscalité, quelle qu'elle soit. Des années 1960 aux années 1990, le prélèvement fiscal, en pourcentage du PIB des pays riches, n'a cessé d'augmenter. Depuis les années 2000, il n'a pratiquement pas augmenté. […] Jusqu'en 2022, quelque 85 % des réformes de l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dans les pays riches ont entraîné un rétrécissement de cette assiette, tandis que 15 % seulement l'ont élargie. La plus grande réforme de la dernière décennie a été l'énorme réduction d'impôts du président Donald Trump en 2017. Ni M. Trump ni Kamala Harris, la candidate démocrate, ne promettent une gestion fiscale sobre dans les années à venir.