Derniers articles

Des militants écologistes privés d’un procès avec jury

Salade, tomate, pognon !

( Au Resto, « Les Milords », du 16ème, une nouvelle formule dédiée à la bourgeoisie parisienne séduit par sa touche excentriquement suave )

- Arrange ta cravate, mon chéri, elle est de travers, enjoint Madame Troflouze, à son époux.

– J't'avais dit que les nœuds papillons, c'est pas mon truc, grogne François, un Industriel replet et trapu qui pèse lourd dans le CAC 40.

– Moi, je te trouve très élégant, avec !

- Bon, entrons maintenant !

( Le couple Troflouze retrouve sa table parmi le beau monde venu savourer la curiosité gastronomique dédiée à la bourgeoisie, sur la Place de Paris )

- Alors ? Tu le trouves comment, le cadre du restaurant ? Jade.

– Somptueux !

- J'aime les ambiances qui répondent aux allants et aspirations des acteurs de l'entreprenariat, pas toi ?

- Si ! Regarde les tentures imprimées avec des motifs de billets de banque en euro et en dollar, c'est vraiment bien contextualisé.

– T'as pas regardé les dalles, sous tes pieds ?

- Oh, j'avais les yeux où, moi ? Comme c'est sympa ! Des lingots d'or qui scintillent dès qu'on bouge les pieds.

– Et le plafond ? fait François.

– Mon Dieu comme c'est magnifique. Un revêtement en Labradorites ! De l'iridescence plein la vue !

- Eh, Jade, oublie l'effet Schiller ! Et regarde qui arrive, tu ne croirais pas tes yeux.

– Oh ! Le prince de Monaco et juste derrière, les grosses fortunes en cordon d'oignon qui font la fierté de la France.

– Voilà notre ami Bolloré, lance François d'un ton enthousiaste, dont le Groupe est en guerre avec l'Audiovisuel public.

- Depuis hier, il défraie la chronique. Observe Jade.

– Pourquoi ?

– Il parait qu'il a fait exploser les revenus du président du Rassemblement national (RN).

– Jade ! Tourne-toi discrètement ! Tu vas tomber des nues, dit François.

– Le Président de la République !

- En chair et en os !

- Je savais qu'il allait venir, mais avec un certain doute, reprend Jade.

– Il a une capacité d'adaptation à donner le tournis aux Caméléons, pointe François.

– Plutôt d'ubiquité déroutante : Près du Peuple et du Fric ! atteste Jade.

( Les commandes arrivent enfin. Dans la salle, le Gotha découvre et savoure la nouvelle formule )

– Alors qu'est-ce t'en penses, Jade ?

- Exquis !

- Moi, dit François, je n'en reviens pas. Cette saveur gustative, du Bonheur aux papilles.

– Dorénavant, on mangera au moins deux fois par semaine « Salade, Tomate, Pognon ! », insiste Jade.

- T'as pris quelle sauce, mon lapin ?

- Sauce Capital mixée Dividendes caramélisées et toi ?

- Capitalisation avec Actions. C'est bourratif, mais intensément bon !

- C'est curieux, cette sensation succulente : Plus on mange, plus on brûle d'envie de faire du fric ! remarque Jade.

– C'est vrai, consent François, j'éprouve le même effet : Oseille ! Encore oseille ! Toujours oseille !

- J'ai vu, dit Jade, un des serveurs apporter au chef de l'Etat une sauce Plus-Value, cela doit être bon ?

– Lui aussi, il a fini son plat « Salade, Tomate, Pognon ! »

- Il a visiblement bien apprécié le nouveau concept culinaire ?

- Il s'y connait pour avoir fréquenté les Rothschild.

( Jade reste un long moment silencieuse )

– Qu'est-ce qu'il t'arrive Jade ?

- Attends ! Je me suis fait mal à la dent en croquant sur un débris dur.

– Tu veux de l'eau ?

- Non !

- C'est certainement un fragment d'os.

– Ça y est je l'ai ! C'est pas un os, Monsieur Troflouze !

– Fais voir ? s'impatiente François.

- (…)

- Eh, tu veux qu'te dise ? s'écrie l'époux. Ton intrus indésirable, c'est un DIAMANT !

- On n'a pas commandé la Galette du Roi, pourtant ?

- Chuut, Mund zu ! Ça s'passe comme ça chez « Salade, Tomate Pognon ! »

- Demain, à la première heure, le p'tit déj' chez qui, ma Chérie ?

- « Salade, Tomate Pognoooon ! »

Texte et illustration : Omar HADDADOU

(Le récit reste fictif)

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Les femmes sont les premières cibles des attaques de la CAQ

Voici le tract du comité des femmes du Conseil Central de Québec Chaudière-Appalaches (CSN) distribué le 6 décembre 2025 durant la manifestation contre les violences faites aux femmes.

Après 7 ans au pouvoir, l'appui au gouvernement de la CAQ est en chute libre et tout indique que si des élections avaient lieu aujourd'hui, il serait rayé de la carte. C'est dans ce contexte qu'il tente de détourner l'attention de son bilan désastreux en attaquant les syndicats et les personnes immigrantes.

Les compressions et le sous-financement chronique, notamment des réseaux de l'éducation, de la santé et des services sociaux, touchent principalement les femmes d'abord comme travailleuses, mais aussi comme utilisatrices. Le retrait de réseaux de l'éducation et de la santé et des services sociaux des mécanismes de protection de la Loi sur la santé et la sécurité au travail qui s'appliquent à l'ensemble des entreprises québécoises touche surtout des travailleuses.

Le durcissement des lois sur la « laïcité », notamment dans les CPE et les écoles primaires et secondaires, touche surtout des femmes et attaque de front leur droit au travail en pleine pénurie de personnel.

Même les attaques antisyndicales visent surtout les femmes.

Déjà, on l'oublie souvent, mais les femmes sont majoritaires dans le mouvement syndical québécois. Ce sont majoritairement des femmes qui ont fait la grève et pris la rue dans les dernières années (Front commun du secteur public, grève des enseignantes, CPE, hôtellerie, etc.).

On pourrait continuer longtemps. Les attaques contre les médecins coïncident avec la féminisation de la profession. Les stages non-rémunérés ? Surtout concentrés dans les milieux à forte prédominance féminine.

FAIRE FRONT POUR LES FEMMES

Face à une conjoncture politique particulièrement hostile, la CSN a choisi de faire front et d'organiser la résistance. Le gouvernement caquiste favorise le privé, réorientant l'État social pour qu'il serve d'abord les intérêts des patrons et de l'élite économique plutôt que la population. Le tout dans un contexte d'austérité et de coupures sauvages.

Notre objectif est de contrer les attaques de la CAQ et de mettre en lumière les vrais besoins de la population et nos solutions. Il faudra frapper assez fort pour s'assurer que, peu importe le parti qui remportera les prochaines élections, l'on change d'orientation pour remettre l'État social au service de la population et que l'on reprenne le chemin de la justice climatique et sociale.

Le mouvement syndical donnera de la voix et multipliera les mobilisations dans les prochains mois. Et ça a commencé par un grand rassemblement qui a réuni plus de 50 000 personnes le 29 novembre dernier, à Montréal. Joignez-vous à nous pour la suite !

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Projet de loi 1 sur la Constitution du Québec - Plus de 300 organisations réclament son retrait

MONTRÉAL, le 4 déc. 2025 - Une vaste coalition d'organisations de la société civile québécoise, dont la Ligue des droits et libertés (LDL), le Réseau québécois de l'action communautaire autonome (RQ-ACA), le Centre québécois du droit de l'environnement (CQDE), l'Association canadienne des libertés civiles (ACLC), la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI), le Conseil central du Montréal métropolitain CSN (CCMM-CSN) et le Conseil régional FTQ Montréal métropolitain (CRMM-FTQ), dénonce le projet de loi n° 1, Loi constitutionnelle de 2025 sur le Québec. Selon ces groupes, ce projet de loi constitue une menace pour la démocratie, l'État de droit et le régime québécois de protection des droits et libertés.

Rassemblés en conférence de presse au moment où débutent les consultations devant la Commission des Institutions, ils portent la voix de plus de 300 organisations* qui ont endossé une déclaration commune réclamant le retrait complet du projet de loi :

« Le projet de loi No 1, Loi constitutionnelle de 2025 sur le Québec, est une attaque contre la démocratie et les droits humains. La démarche est unilatérale et précipitée et elle ne respecte pas les critères démocratiques pour l'élaboration d'une constitution légitime. En outre, elle perpétue une logique coloniale en niant le droit des peuples autochtones à l'autodétermination.

Au lieu d'affronter les questions qui préoccupent les citoyen•nes (la santé, l'éducation, le logement, l'environnement, l'égalité des genres, le coût de la vie, etc.), le gouvernement québécois s'attaque aux droits et libertés, aux contre-pouvoirs et à l'État de droit. Par conséquent, les groupes soussignés exigent le retrait complet du PL1. »

Cette coalition dénonce le processus entourant l'élaboration et le dépôt de ce projet de loi, tout comme les nombreux reculs que prévoit le PL1 en matière de droits et libertés. Considérant l'importance juridique d'une constitution, celle-ci aurait dû être élaborée dans le cadre d'un processus ouvert, permettant la pleine participation de la société civile et de l'ensemble de la population. Or, dans le cas du projet de loi n° 1, le gouvernement a choisi d'agir en vase clos, sans consultations publiques préalables et sans tenir compte des critères établis en droit international, qui recommandent des processus élargis, participatifs et respectueux des droits de toutes et tous. Les groupes dénoncent aussi le fait que ce projet de loi a été préparé sans la participation des peuples autochtones, niant leur droit à l'autodétermination et outrepassant le principe de dialogue de nation à nations.

La coalition appelle la population, les mouvements sociaux et tous les groupes de la société préoccupés par la démocratie, l'État de droit et les droits humains à se mobiliser pour exiger que le gouvernement retire le projet de loi no1.

* La liste des organisations exigeant le retrait du PL1 est disponible ici.

Citations

« Pour une rare fois dans sa longue histoire, la LDL a refusé de participer aux consultations sur un projet de loi qui menace les droits et libertés, et ce même si le projet de loi no 1 constitue une attaque délibérée au régime québécois de protection des droits humains. Par cette décision, la LDL dénonce le processus opaque, autoritaire et antidémocratique utilisé par le gouvernement pour préparer et présenter son projet de constitution. Le gouvernement n'a respecté aucun des critères établis par l'ONU pour l'adoption d'une constitution démocratique et légitime. C'est pourquoi nous appelons l'ensemble de la société québécoise à le rejeter en bloc. »

– Paul-Étienne Rainville, responsable de dossiers politiques à la Ligue des droits et libertés (LDL)

« Le PL1 réduit considérablement l'espace démocratique, fragilise l'indépendance des mouvements sociaux et menace directement le modèle québécois d'action communautaire autonome (ACA), fondé sur la défense des droits, la participation citoyenne et la transformation sociale. Le retrait complet et immédiat du projet de loi no 1 est la seule voie responsable et raisonnable. »

– Claudia Fiore-Leduc, chargée de campagnes au Réseau québécois de l'action communautaire autonome (RQ-ACA).

« Ce projet de loi constitutionnelle s'inscrit dans une tendance préoccupante d'affaiblissement de l'État de droit. Une Constitution ne peut être légitime que si elle repose sur l'exercice du droit à la participation publique, ce qui exige un processus participatif élargi. C'est d'autant plus important alors que certaines dispositions fragilisent des mécanismes essentiels de contre-pouvoir et restreignent indûment le contrôle judiciaire. »

– Geneviève Paul, directrice générale, Centre québécois du droit de l'environnement (CQDE)

« Le projet de constitution s'inscrit dans la série d'initiatives législatives que le gouvernement présente comme autant de démarches d'affirmation nationale, tel que le modèle d'intégration à la nation québécoise (PL 84), adopté en mai 2025. Comme dans ce dernier cas, on propose des changements drastiques, attentatoires aux droits humains et propres à alimenter l'exclusion, le tout à l'issue de processus de consultations bâclés. Nous refusons de jouer dans ce mauvais film. »

– Louis-Philippe Jannard, coordonnateur du volet protection de la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes

« Le PL1 est une attaque directe aux droits démocratiques et politiques de l'ensemble de la population du Québec. Les attaques contre les syndicats ne doivent pas cacher le fait que c'est toute la société civile que le gouvernement cherche à affaiblir. Nous ne pouvons accepter que le gouvernement du Québec se mette à l'abri d'éventuelles contestations judiciaires ou politiques. Une constitution doit non seulement être élaborée par et pour le peuple, elle doit aussi avoir pour objectif de protéger la population contre d'éventuels abus de pouvoir de l'État, et non pas défendre la "souveraineté parlementaire" des gouvernants. Le PL 1 est inamendable et doit être retiré, purement et simplement. »

– Bertrand Guibord, président, CCMM-CSN

« Pour être légitime, une constitution doit être le fruit de consultations en amont de l'ensemble de la population, incluant les groupes marginalisés. Ce type de texte doit tendre à garantir les droits fondamentaux du peuple et à faire obstacle à d'éventuelles tentatives visant à introduire un régime autoritaire. Le Projet de loi 1 échoue sur tous les plans. »

– Anaïs Bussières McNicoll, directrice du programme des libertés fondamentales, Association canadienne des libertés civiles

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Lancement du rapport "Femmes sans statut en action : conditions de travail et santé" dans le cadre des 12 jours d’action contre les violences faites aux femmes

Montréal, le 3 décembre 2025 – Le Centre des travailleurs et travailleuses immigrant݀݀݀·e݀݀݀·s (CTTI) lutte pour l'amélioration des conditions de travail et de vie travailleuses migrantes et immigrantes depuis l'an 2000.

Conscient des défis, des risques et de la violence accrus auxquels sont confrontées les femmes sans statut d'immigrant régulier, le Comité des femmes a été créé. En raison de ces difficultés, le comité a men݀é une recherche de cinq ans pour documenter l'expérience des femmes sans statut d'immigrante au Québec. Le Comité femmes du présente les résultats de sa recherche intitulée Femmes sans statut en action : conditions de travail et santé dans le cadre des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes. Après un long parcours de plus de cinq ans de travail acharné, nous pouvons enfin divulguer le rapport de notre recherche-action participative qui nous permettra de sensibiliser la population aux réalités vécues par les femmes sans statut régulier au Québec.

Les femmes sans statut sont exposées à un risque supplémentaire de violence en raison de leur statut. Elles subissent malheureusement différents types de violence, dont la violence institutionnelle. Elles sont ignorées, discriminées et invisibles, abandonnées face à un système qui les utilise et les rejette. C'est dans ce cadre des 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes, nous avons décidé de faire entendre notre voix.

Nous avons travaillé pendant longtemps et nous sommes aujourd'hui en mesure de démontrer que nous ne sommes pas une ou deux femmes qui se trouvent dans cette situation d'extrême précarité et d'abandon.

Des salaires impayés, victimes d'abus psychologiques et sexuels. Elles sont exposées à et développent des maladies chroniques en raison du stress auquel elles sont confrontées chaque jour. Condamnées à être loin de leurs familles, de leurs enfants, parce qu'elles sont le pilier économique de leurs familles, mais aussi de ce pays qui les nient. Elles sont

indispensables, mais invisibles.

Statistiques de notre report de recherche

Selon nos recherches, 42% de femmes sans statut vivent de l'harcèlement sexuel et 25% ont été touchées de facon inappropriée au travail.

Seulement 25 % des femmes sans statut ont toujours été payées au moins le salaire minimum.

Plus de 50% des femmes sans statut expérience le vol de salaire.

La grande majorité des femmes (73 %) ayant vécu tristesse, déprime ou désespoir tous les jours ou presque dans les six derniers mois.

QUELQUE CITATIONS DU COMITÉ FEMMES

« Le statut d'immigrant avant tout ! Nous ne sommes pas humains, nous ne sommes pas des femmes ! Le travail et l'économie en detriment de nous vie. »

« Ce projet n'est pas seulement un document, c'est la voix d'un mouvement. »

« On porte le Québec sur nos épaules, mais personne ne porte notre sécurité. »

« Invisibles au gouvernement, indispensables dans la réalité. »

« On prend soin de tout, sauf de nous. »

« Nous ne cherchons pas la pitié, seulement la dignité. »

« Toutes les femmes devraient avoir les mêmes droits. »

-

Comité femmes de CTTI

Source : Centre des travailleurs et travailleuses immigrants (CTTI)

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

La Fédération du travail de l’Ontario adopte une résolution « Hot Cargo » contre Israël

La Fédération du travail de l'Ontario (FTO) est devenue la quatrième fédération syndicale canadienne à adopter une résolution contre les marchandises israéliennes la semaine dernière. La résolution déclare que les relations commerciales et les services avec Israël sont considérés comme des « marchandises chaudes » que les travailleurs et travailleuses ne toucheront pas.

28 novembre 2025

Le terme « marchandises chaudes » est utilisé pour définir les marchandises que les travailleurs et travailleuses ne manipuleront pas en raison de leur association avec l'exploitation ou l'oppression.

La Fédération du travail du Nouveau-Brunswick a été la première à adopter une résolution soutenant le boycott d'Israël lorsqu'elle a voté en mai une résolution contre la manutention d'armes destinées à Israël. Depuis lors, trois autres fédérations provinciales du travail ont pris des mesures similaires en Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve-et-Labrador et en Ontario.

Kevin Levangie, membre du comité directeur national de Travailleurs pour la Palestine Canada, a déclaré que les travailleurs et travailleuses sont peut-être habitué·es à voir le terme « cargaison brûlante » utilisé pour décrire les marchandises fabriquées par des briseurs de grève, mais que cette tactique de pression peut être utilisée de manière plus large.

À St. John's, au Nouveau-Brunswick, la ville natale de M. Levangie, les travailleurs et travailleuses ont une longue tradition de refus de manipuler des marchandises associées à des violations des droits humains. En juillet 1979, les dockers de St. John's ont refusé d'expédier des conteneurs d'eau lourde destinés à être utilisés par le gouvernement argentin dans un réacteur nucléaire. À l'époque, l'Argentine était dirigée par une dictature militaire connue pour faire disparaître ses citoyen·nes.

Plus récemment, les travailleurs et travailleuses du même port ont refusé de transporter des cargaisons militaires à destination de l'Irak lors de l'invasion américaine de 2003.

« L'isolement international de tout pays qui commet des violations des droits humains est un outil très puissant dont nous disposons », a déclaré Levangie. « Je pense qu'il faudra une pression venant de la base, une pression des travailleurs et travailleuses, pour imposer cet isolement international. »

En octobre 2023, le gouvernement israélien a déclaré la guerre au Hamas à Gaza après que plus de 1 300 Israélien·nes ont été tué·es lors d'une attaque terrestre. La riposte des Forces de défense israéliennes a entraîné la mort de plus de 67 000 Gazaoui·es, selon les autorités sanitaires palestiniennes.

« L'attaque terroriste perpétrée par le Hamas le 7 octobre était une atrocité », a écrit Danny Kavanaugh, président récemment retraité de la Fédération du travail de la Nouvelle-Écosse, dans une lettre signée par Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada, et envoyée au premier ministre Mark Carney. « La punition collective infligée à des millions de Palestinien·nes en réponse à cette attaque est un crime d'une ampleur historique. »

Selon l'opinion publique, la pression pour qu'Israël soit tenu responsable de ses crimes à Gaza s'intensifie au Canada. En août, un rapport de l'Institut Angus Reid a révélé que la sympathie des Canadien·nes pour les Palestinien·nes avait doublé depuis qu'Israël avait déclaré la guerre en 2023.

En août, la ministre des Affaires étrangères, Anita Anand, a annoncé que le Canada « gèlerait en 2024 tous les permis existants qui auraient pu permettre l'utilisation de composants militaires à Gaza ». Malgré cela, des rapports réalisés par World Beyond War, le Mouvement de la jeunesse palestinienne, Canadians for Justice and Peace in the Middle East et la coalition Arms Embargo Now ont montré que des armes continuaient d'arriver en Israël via les États-Unis. M. Levangie a déclaré que c'était l'une des nombreuses raisons pour lesquelles les Canadien·nes devaient continuer à agir en solidarité avec la Palestine.

« Les Canadien·nes sont complices de ce génocide en cours, et il existe des moyens de résister et de s'opposer au génocide et à l'apartheid », a-t-il déclaré. Labour For Palestine, qui a poussé les organisations syndicales à adopter des résolutions « hot cargo » à l'égard d'Israël, prévoit de continuer à renforcer la dynamique contre la manutention des biens et services à destination de ce pays. L'organisation espère que le Congrès du travail du Canada, qui représente plus de trois millions de travailleurs et travailleuses, soutiendra la campagne « Arms Embargo Now » (Embargo sur les armes maintenant) et adoptera une résolution « hot cargo » à l'échelle nationale lors de son congrès qui se tiendra l'année prochaine.

« Nous continuerons à faire ce que nous avons fait jusqu'à présent », a déclaré M. Levangie. « Cela signifie continuer à demander à nos syndicats de signer la campagne BDS, continuer à travailler avec les membres de la base pour coordonner le refus de traiter les marchandises et les services liés à Israël, et nous poursuivrons également nos efforts de sensibilisation. »

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

La COP30 entre palabres officielles et mobilisation populaire

La COP30 [1] s'est tenue à Belém, capitale de l'Etat brésilien du Pará, du 10 au 22 novembre. Elle avait la redoutable tâche de faire oublier les pitoyables résultats auxquels étaient parvenues les précédentes éditions de cette conférence annuelle.

Tiré de A l'Encontre

2 décembre 2025

COP30, le marketing et la réalité.

Pour rappel : la COP21 qui s'était tenue à Paris en 2015 avait abouti à un accord prévoyant une réduction de l'émission des gaz à effet de serre (GES) capable de contenir « l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels [tout] en poursuivant l'action menée pour limiter l'élévation de la température à 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels » [2]. Mais, depuis, en dépit d'engagements répétés de COP en COP, aucun effort sérieux n'a été accompli dans cette voie. Entre 1990 et 2023, la part des combustibles fossiles (charbon, pétrole et gaz naturel) dans le mix énergétique mondial, dont la combustion est le principal responsable des émissions des GES facteurs du changement climatique, est restée pratiquement constante : elle continue à se payer la part du lion (elle n'a régressé que de 81,8 à 80,7 %) alors que la production d'énergie primaire mondiale s'est accrue de 74 % entre-temps, en passant de quelque 364 millions à 633 millions de terajoules [3]. De la sorte, il ne faut pas s'étonner que l'Organisation météorologique mondiale (OMM) ait dû constater qu'en 2024 la hausse de la température moyenne du globe s'est située entre 1,34 et 1,41°C par rapport aux niveaux préindustriels et que, dans ces conditions, il y a 70 % de chances que le seuil des 1,5°C soit franchi par la moyenne quinquennale entre 2015 et 2034 [4].

Présidée par le sultan Ahmed Al-Jaber, patron de la compagnie pétrolière émiratie Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), la COP28 (2023) a lancé une véritable OPA des industries productrices de combustibles fossiles destinée à reporter aux calendes grecques l'abandon définitif de l'extraction et de la consommation de ces combustibles, le tout au nom du droit au développement des États « en voie de développement » et en pratiquant un déni cynique des données scientifiques. Opération largement réussie : si la résolution finale a fait allusion aux énergies fossiles, c'est pour simplement demander aux parties de « s'éloigner des combustibles fossiles [transitioning away from fossile fuels] de manière à atteindre le zéro net en 2050 » sans cependant fixer aucun calendrier, aucune contrainte ni aucune sanction a fortiori en cas de non-respect des engagements, les États et les compagnies charbonnières, pétrolières et gazières (dont les projets de mise en exploitation de nouveaux sites dans les prochaines années se comptent par dizaines) restant les seuls maîtres en la matière [5]. L'essentiel est acquis : il n'est pas question de sortir des énergies fossiles car l'on sait que les transitions peuvent durer longtemps…voire éternellement.

Siégeant à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan, la COP29 (2024) aura été la troisième à se tenir successivement dans un État producteur de pétrole, les représentants de grands groupes pétroliers (Exxon Mobil, Shell, Chevron, BP, TotalEnergie, etc.) et leurs lobbyistes faisant désormais partie des délégations officielles [6], de manière à pouvoir encore mieux verrouiller ou orienter les négociations et les décisions. Si bien qu'« au moment où António Guterres, à Bakou, indiqu[ait] qu'il faut réduire de 30 % la production d'hydrocarbures d'ici à 2030, l'hôte de la COP29, l'Azerbaïdjan, selon le rapport de l'ONG Oil Change International, [avait] pour objectif d'augmenter sa production d'hydrocarbures de 14 % d'ici à 2035. Et le futur hôte de la COP30, le Brésil [désormais huitième producteur mondial de pétrole], tabl[ait] sur une croissance de 36 % » [7].

Et le bilan de ces COP n'aura été guère plus fameux ou moins douteux sur d'autres points en discussion dans le cadre de la CCNUCC (Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, traité datant de 1992). Ainsi les États du Nord global ont-ils persisté à se montrer peu disposés à prendre en charge les dommages et les pertes infligés par le changement climatique aux États du Sud global. Le Fonds vert créé en 2009 lors de la COP19 (Copenhague) était destiné à permettre à ces derniers de financer leur lutte contre le réchauffement climatique, tout en faisant payer aux premiers leur responsabilité historique dans la production de celui-ci. La COP21 (Paris) avait décidé de porter l'abondement à ce fonds à hauteur de 100 milliards de dollars par an d'ici à 2020. Or, il n'a atteint à cette date qu'à peine les quatre cinquièmes de cette somme. Et réellement beaucoup moins, à peine le cinquième. Car les pays du Nord global ont souvent « confondu » leur contribution à ce Fonds avec leur aide publique au développement, alors qu'il était prévu que la première vienne en sus de la seconde. Ou encore, ils ont avancé les fonds dus non pas sous forme de dons mais de prêts !

Et l'accord sur lequel s'est conclue la CP29 a constitué un véritable camouflet pour le Sud global, notamment les « pays les moins avancés » qui sont les plus menacés par les effets du changement climatique. Alors qu'un groupe d'experts international avait estimé nécessaire de porter les transferts annuels destinés à leur permettre d'entamer leur « transition énergétique » à la hauteur de 1 000 à 1 300 milliards de dollars d'ici à 2035, les pays du Nord ne se sont engagés que sur le montant de 300 milliards de dollars, sans d'ailleurs préciser s'il s'agirait de dons ou de prêts [8].

Nouvelle COP, nouveau fiasco !

Héritière d'un tel du bilan désastreux, la COP30 a de surcroît été placée sous de mauvais auspices. Le 20 octobre, à trois semaines de son ouverture, l'Institut brésilien de l'environnement et des ressources naturelles renouvelables (Ibama) a approuvé… un projet d'exploration pétrolière au large de l'Amazonie. Or sa réalisation menacerait directement cette dernière en cas de marée noire provoquée par un accident survenant sur les forages pétroliers ; et, plus largement, elle contribuerait à son dépérissement par le changement climatique qu'elle accélérerait [9] ! Ce qui n'a pas empêché le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, dit Lula, puissance invitante de la COP, de déclarer en ouverture de celle-ci, qu'elle serait « la COP de la vérité » et qu'« accélérer la transition énergétique et protéger la nature sont les deux moyens les plus efficaces de lutter contre le réchauffement climatique », en proposant même que soit élaborée « une feuille de route pour, de manière juste et planifiée, inverser la déforestation, surmonter la dépendance aux combustibles fossiles et mobiliser les ressources nécessaires pour atteindre ces objectifs » [10]. On ne peut imaginer meilleur exemple du double langage, digne d'Orwell, que tiennent tous les pays producteurs d'hydrocarbures dont le Brésil fait partie. Double langage doublé de schizophrénie : on concède d'un côté qu'il faut de toute urgence diminuer autant que possible les émissions de GES tandis que, de l'autre, on étend le champ des extractions pétrolières qui alimentent la principale source de ces émissions.

De plus, selon l'Accord de Paris, tous les cinq ans, les Etats signataires doivent présenter des engagements de réduction de leurs émissions de GES (appelés « contributions déterminées au niveau national » ou CDN) impliquant en principe une diminution de ces dernières par rapport à celles autorisées au cours du quinquennat précédent. Ce devait donc être le cas à Belém. Or, à l'ouverture de la COP, seuls 98 des 194 Etats parties prenantes, représentant 72,7 % des émissions mondiales, avaient remis leurs CDN. Plusieurs « poids lourds » (dont l'Inde et les Etats-Unis, ces derniers s'étant à nouveau retirés de la CCNUCC après la réélection de Donald Trump) faisaient défaut. Seules les CDN de la Norvège et du Royaume-Uni étaient conformes aux exigences de l'Accord de Paris. Le tout, largement insuffisant, devait conduire droit à une élévation de la température moyenne du globe comprise entre 2,3 et 2,5°C d'ici à la fin du siècle selon une étude de l'ONU [11].

Si les participants à la COP30 sont rapidement tombés d'accord sur son ordre du jour, c'est parce que celui-ci a délibérément écarté les sujets principaux, ceux qui fâchent : la demande d'intensification de la réduction des émissions de GES et celle d'une transparence accrue des efforts consentis en la matière (soutenues par l'Union européenne), la demande de suppression des barrières douanières liées au climat (du type de la taxe carbone instituée par l'Union européenne) soutenue par la Chine et l'Inde et la demande d'une augmentation des transferts financiers du Nord global vers le Sud global, tous sujets renvoyés à des discussions non plénières menées en coulisse, dans l'espoir qu'elles aboutissent avant la fin de la tenue de la COP [12]. Espoir en définitive largement déçu.

En effet, la déclaration finale, adoptée sans l'approbation de l'Union européenne, de la Suisse, de la Colombie et du Panama, ne comprend aucune feuille de route planifiant la sortie des énergies fossiles ni même aucun engagement d'ouvrir ultérieurement des négociations à ce sujet. Elle se contente de renvoyer à l'accord conclu deux ans plus tôt à Dubaï, demandant aux parties prenantes de s'engager dans une transition en vue de la sortie des énergies fossiles – autrement dit de se hâter lentement, sans prendre aucun engagement ni quant au rythme ni quant au terme du processus. Et la déclaration finale fait de même complètement silence sur la planification de la fin de la déforestation, qui joue un rôle tout aussi important dans le processus de changement climatique. Autrement dit, elle est muette sur les deux principaux moteurs de ce dernier. En d'autres termes, elle ne dit rien sur ce qui devrait pourtant constituer son centre de préoccupations principal voire exclusif. Les lobbyistes des compagnies pétrolières et gazières et les principaux pays producteurs d'hydrocarbures présents (soit la Russie, l'Arabie saoudite, le Canada, l'Irak, la Chine, l'Iran et les Emirats arabes unis) ont une fois de plus bien œuvré. Tandis que la Chine aura obtenu l'ouverture d'un « dialogue » sur le commerce mondial qui prélude au démantèlement des taxes carbone frappant les importations notamment au sein de l'Union européenne.

Au titre des seules maigres avancées du texte, on peut compter, d'une part, le triplement des fonds consacrés à l'adaptation au changement climatique, pour faire face aux canicules et aux inondations, qui devrait passer de 40 à 120 milliards de dollars d'ici 2035 ; bien que les besoins actuels soient déjà évalués à quelque 310 à 365 milliards de dollars et que seuls 26 milliards aient été versés en 2023 [13]. Et on en reste toujours aux seuls 300 milliards par an promis à Bakou d'ici à 2035 pour permettre au Sud global d'entamer sa « transition énergétique », du fait notamment d'un blocage de l'Union européenne sur la question. S'y ajoute, d'autre part, l'instauration à l'initiative du Brésil d'un Tropical Forest Forever Facility (TFFF : Fonds pour des forêts tropicales éternelles), un fonds d'investissement destiné à rémunérer les pays préservant leurs écosystèmes forestiers, qu'il s'agira encore d'abonder à hauteur de 125 milliards de dollars en faisant appel à des contributions publiques, privées et philanthropiques [14]. Dans les deux cas, il s'agit de nouvelles promesses dont seul demain nous dira si et dans quelle mesure elles auront été tenues.

Au terme de ce nouveau fiasco diplomatique, on peut se demander à quoi servent en définitive les COP. Réponse : à permettre aux (ir)reponsables qui nous gouvernent de « s'agiter » et de « discourir » devant les médias du monde entier pour faire semblant d'avancer… tout en restant sur place, voire en régressant. C'est ce qu'avait déjà constaté Greta Thunberg à la veille de la COP26 (Glasgow) : « Blabla. C'est tout ce que nous entendons de la part de nos soi-disant dirigeants. Des mots qui semblent géniaux mais qui n'ont mené à aucune action jusqu'à présent » [15]. C'est à une conclusion similaire qu'est parvenu le Réseau Action Climat-International, qui rassemble plus de 2000 organisations de la société civile, au terme de la COP30 : « Les gouvernements n'ont pas présenté de plan de réponse mondial concret pour combler le déficit d'ambition et se sont seulement engagés à mettre en place des processus supplémentaires pour y remédier »[16]. Donc aucune solution concrète mais la multiplication de procédures promettant de parvenir à des solutions. Autant dire : « Pour l'instant, on ne bouge pas mais on vous promet de mettre en place des mécanismes qui nous permettront sans doute de bouger demain »…

Or les conséquences de cette inaction et procrastination seront dramatiques et se font sentir d'ores et déjà. Les émissions de GES vont continuer à augmenter et la teneur de l'atmosphère en dioxyde de carbone va s'accroître : en 2024, elle a déjà atteint le niveau de 424 ppm (particules par million) alors qu'il aurait fallu les maintenir au niveau de 350 ppm (son niveau en 1990) pour être assuré que la température moyenne du globe ne s'élève pas de plus de 1,5°C par rapport à celle de l'ère préindustrielle (la « révolution industrielle » marquant le parachèvement des rapports capitalistes de production). La température moyenne du globe va continuer à augmenter : les dix années depuis 2015 ont déjà été les plus chaudes jamais enregistrées depuis 1850. Avec toute une série de conséquences plus désastreuses les unes que les autres : réchauffement des océans et dégradation des forêts (donc affaiblissement des deux principaux puits naturels de carbone) ; augmentation de la fréquence et de l'intensité des événements atmosphériques extrêmes ; feux de forêts immaîtrisables augmentant encore les rejets de dioxyde de carbone ; accroissement du nombre des décès prématurés dus à la chaleur et à l'humidité de l'air mais aussi à la pollution atmosphérique par les particules dont sont chargés les GES [17] ; diminution des rendements agricoles synonymes d'augmentation de la précarité alimentaire des populations déjà les plus victimes de la malnutrition et de la disette, donc augmentation de la famine dans le monde ; etc. [18].

Belém, une préfiguration de l'immonde de demain… et des luttes contre son avènement

Au demeurant, si les participants à la COP30 avaient voulu se convaincre de la nécessité de changer de cap immédiatement, il leur aurait subi de mettre le nez dehors. C'est que le changement climatique et ses effets sont déjà très nettement sensibles à Belém même. Ses maxima de température se sont accrus de 1,9°C au cours des cinquante dernières années. Une étude conjointe de l'ONG The Carbon Plan et du Washington Post prévoit qu'en 2050 Belém risque de connaître 222 jours de chaleur extrême par an – de quoi la rendre largement inhabitable. D'ores et déjà, le changement climatique s'y traduit aussi par des épisodes de précipitations extrêmes plus fréquents et plus intenses : 40 % des épisodes de pluie intense dans la région de Belem enregistrés entre 1980 et 2020 ont eu lieu depuis 2011. Ils affectent notamment les habitats précaires des bidonvilles qui constituent la périphérie de l'agglomération, où s'entasse une population paupérisée laissée à l'abandon par les pouvoirs publics locaux. Et, bien qu'elle se soit tenue loin de ces quartiers déshérités en plein cœur de l'agglomération, la COP30 n'aura pas échappé à cette dégradation environnementale : dans le Parque da Cidade, spécialement construit à son effet, la température s'élève jusqu'à 40°, si bien que personne ne pouvait s'y tenir une journée entière. Pourtant, dans une région riche de 16 000 espèces différentes d'arbre, les organisateurs locaux de la COP n'ont rien trouvé de mieux pour tenter de rafraîchir le lieu en le végétalisant que d'y installer… des arbres métalliques couverts de plantes [19 ! Un parfait exemple de cette civilisation minéralisée dont ils sont parties prenantes, qui ne fait qu'accroître encore les effets désastreux du changement climatique dont ils sont responsables.

Bien que grosse de 1 300 000 habitants, Belém est entourée par la forêt amazonienne qui, comme toutes les autres forêts tropicales, joue un rôle fondamental dans l'établissement et le maintien des équilibres climatiques globaux et se trouve néanmoins directement menacée par le changement climatique. Sous l'effet de ce dernier et de la poursuite de la déforestation à l'initiative de l'agrobusiness et d'autres projets de mise en valeur capitaliste (activités minières, ouvertures de routes, de voies ferrées et de voies navigables, etc.), l'Amazonie risque en effet de se transformer de forêt tropicale en savane, privant ainsi la Terre d'un de ses principaux « poumons », capable d'absorber le dioxyde de carbone atmosphérique et d'émettre de l'oxygène. Une mutation catastrophique à terme pour la planète mais qui menace immédiatement les populations autochtones, regroupant quelque 34 millions de personnes, vivant souvent de manière ancestrale en Amazonie des ressources renouvelables de cette dernière selon des modes de production respectueux du milieu et par conséquent durables.

Manifestation du MST opposant à l'orientation officielle de la COP.

C'est ce dont a voulu témoigner le 11 novembre la Marche pour la santé et le climat, organisée par des membres de ces populations autochtones. Elle s'est achevée devant le site de la COP, où ses participants se sont heurtés aux forces d'insécurité chargées de « protéger » cette dernière contre de pareils « intrus » ayant cependant tout lieu de se considérer comme directement concernés par ses enjeux. Cependant, une partie est parvenue finalement à forcer ce barrage pour s'exprimer dans l'enceinte même de la COP [20]. Ainsi, alors que les lobbyistes des principales compagnies pétrolières et gazières, intégrés aux délégations officielles (ils étaient encore plus nombreux qu'à Bakou, la seule délégation française en comptait vingt-deux, dont le PGG de TotalEnergie lui-même !) ont eu leur place assurée au sein de la COP et ont pu participer pleinement aux débats de manière à les bloquer ou à les faire dévier dans le sens de leurs intérêts, les représentants des peuples autochtones, qui comptent parmi les principales victimes directes des activités des précédents, ont dû affronter la répression policière pour ne s'y exprimer qu'un court moment. Et cela en dépit de l'engagement pris par Lula lors de l'ouverture de cette COP : « Nous serons inspirés par les peuples autochtones et les communautés traditionnelles, pour qui la durabilité a toujours été synonyme de vie »[21].

Le seul signe d'espoir est d'ailleurs venu des mobilisations populaires à l'extérieur de la COP et contre celle-ci. Car, contrairement aux trois COP précédentes au cours desquelles les autorités égyptiennes, émiraties et azerbaïdjanaises avaient interdit toute protestation publique, à Belém les manifestations se sont succédé jour après jour. Celle du 15 novembre, particulièrement importante, grosse de 50 000 à 70 000 personnes, a réuni autour de représentants de peuples autochtones de l'Etat de Para, exigeant la protection de leurs terres, des militants venus du monde entier : des paysans du Manipur, un Etat du Nord-Est de l'Inde, en proie à des projets d'exploitation pétrolière et d'huile de palme, mais aussi des Australiens venus protester contre l'inaction climatique de leur gouvernement, pourtant censé coparticiper à l'organisation de la prochaine COP qui se tiendra à Antalya en Turquie. Et le cortège a porté en terre les trois cercueils du charbon, du pétrole et du gaz naturel [22]. S'il faudra bien plus que des actes symboliques de ce genre pour en venir à bout, du moins cette manifestation aura-t-elle indiqué la seule voie pour y parvenir : celui de la plus large mobilisation possible des peuples sur le plan international pour mettre fin à l'activité des industries promotrices des énergies fossiles et, plus largement, de tout l'écocide capitaliste.

Cette manifestation a été en fait un des hauts moments d'un Sommet des peuples qui s'est tenu une semaine durant en marge de la COP. Il aura réuni quelque 70 000 participants, très divers : en plus des délégations de peuples autochtones amazoniens, des délégué-es du Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) brésilien à côté de ceux et celles de la Fédération de tous les paysans du Népal (ANPFa), des petits agriculteurs africains et des pêcheurs asiatiques pratiquant une pêche artisanale, des membres de mouvements se battant pour la justice environnementale ou la souveraineté alimentaire, etc. Un rassemblement à forte proportion de femmes et de jeunes ; les premières parce qu'elles portent le plus souvent le fardeau de la gestion de l'eau, de la terre et de l'alimentation ; les seconds parce qu'ils sont les principaux concernés par la détérioration de l'œcumène qui se profile dans les décennies à venir. Se sont ainsi succédé, en sus des manifestations de rues, prises de paroles et débats, mais aussi cérémonies culturelles autochtones, marchés paysans, espaces d'agro-écologie, moments conviviaux autour de cuisines populaires, etc. Finalement, « le Sommet a produit des résultats concrets et de grande portée : un appel renouvelé à la reconnaissance de la dette climatique et aux réparations ; un front uni des peuples contre les marchés du carbone et la géo ?ingénierie ; le renforcement des alliances entre mouvements paysans, peuples autochtones, jeunes, féministes et syndicaux ; des propositions claires pour des systèmes alimentaires publics, la démocratie énergétique, la réforme agraire et les droits territoriaux ; ainsi que des plans coordonnés pour des mobilisations dans le Sud global » [23]. Gageons que ce Sommet sera en mesure d'inaugurer un nouveau cycle de résistance mondiale contre les effets désastreux du changement climatique, une résistance destinée à fédérer tous ceux et celles qui défendent la vie contre la dictature mortifère du capital. (2 décembre 2025)

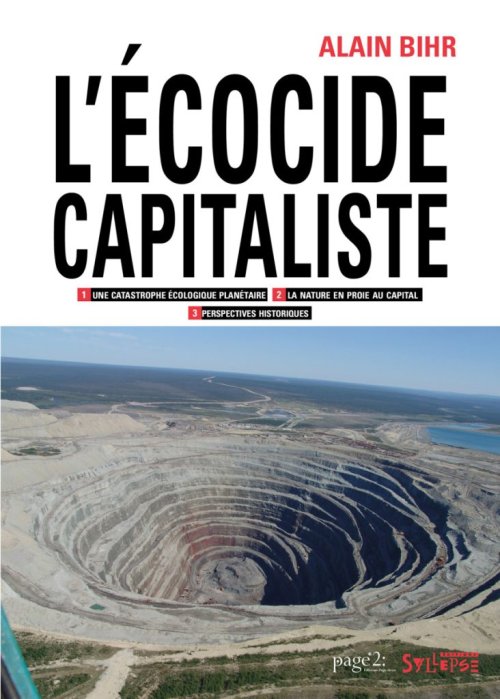

Alain Bihr

auteur de L'écocide capitaliste,

Editions Page 2 & Syllepse

à paraître en février 2026

[1] COP, acronyme de l'anglais Conference of Parties, désigne en l'occurrence la conférence annuelle, qui se tient généralement courant novembre, réunissant l'ensemble des parties signataires de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) adoptée lors du Sommet de la Terre de Rio en juin 1992. La COP30 est la trentième conférence de ce type organisée depuis 1995.

[2] ONU, Accord de Paris, https://unfccc.int/sites/default/files/french_paris_agreement.pdf, 2015, page 3.

[3] Agence internationale de l'énergie (AIE), https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tools/energy-statistics-data-browser?country=WORLD&fuel=Energy%20supply&indicator=TESbySource consulté le 28 novembre 2024.

[5] Daniel Tanuro, « Ahmed al-Jaber inscrit son nom dans l'histoire de l'enfumage capitaliste », https://alencontre.org, 15 décembre 2023.

[6] Emmanuel Clevenot, « La COP29 parasitée par plus de 1 770 lobbyistes fossiles », https://reporterre.net, 15 novembre 2024.

[7] A l'Encontre, « COP 29 : un don de la Trinité », https://alencontre.org, 13 novembre 2024.

[8] Emmanuel Clevenot, « Fin de COP29 : les pays riches imposent un accord “néocolonialiste” », https://reporterre.net, 24 novembre 2024 ; Jeanne Cassard, « L'accord pour le climat attribue “une somme ridicule” aux pays du Sud », https://reporterre.net, 25 novembre 2024.

[9] Raphaël Bernard, « Avant la COP, le Brésil autorise de nouvelles explorations pétrolières », https://reporterre.net, 21 octobre 2025.

[10] Paula Gosselin, « “La COP de la vérité” : au Brésil, Lula lance les négociations climat », https://reporterre.net, 7 novembre 2025.

[11] Paula Gosselin, « La COP démarre ; tout comprendre en 5 points », https://reporterre.net, 10 novembre 2025.

[12] Paula Gosselin, « A mi-chemin de la COP30, le grand réveil tarde à se manifester », https://reporterre.net, 15 novembre 2025.

[13] Audrey Garic, « “Nous pesons moins de 1 % des émissions et pourtant nous souffrons le plus” : à la COP30, les pays du Sud veulent plus d'argent pour s'adapter au réchauffement », Le Monde, 21 novembre 2025.

[14] Emmanuel Clevenot et Paula Gosselin, « Coup de force à la COP30 : énergies fossiles et déforestation exclues d'un accord décavant », https://reporterre.net, 22 novembre 2025.

[15] Cité par Ian Angus, « Emission reductions : Promises, promises, promises », https://climateandcapitalism.com, 8 novembre 2025.

[16] Cité par Audrey Garic et Perrine Mouterde, « Avec un accord sans ambition, la COP30 sauve le multilatéralisme mais néglige l'urgence climatique », Le Monde, 22 novembre 2025.

[17] Cf. « Climate change costs millions of lives each year », climateandcapitalism.com, 3 novembre 2025.

[18] Pour des données détaillées sur tous ces phénomènes, cf. Michael Roberts, « COP 30 : it's no joke », https://thenextrecession.wordpress.com/2025/11/23/cop-30-its-no-joke.

[19] Raphaël Bernard, « Le chaos climatique sévit déjà à Belém, ville hôte de la COP30 », https://reporterre.net, 10 novembre 2025.

[20] Raphaël Bernard, « Des militants autochtones forcent l'entrée de la COP30 : “On a le droit d'être entendus” », https://reporterre.net, 13 novembre 2025.

[21] Paula Gosselin et Raphaël Bernard, « En dépit des promesses, la COP30 prise d'assaut par les lobbies du pétrole », https://reporterre.net, 14 novembre 2025.

[22] Raphaël Bernard, « “Quel désastre !” : les peuples autochtones vent debout contre le COP30 des lobbies », https://reporterre.net, 17 novembre 2025.

[23] Pramesh Pokharel, « COP 30 : Plus de 70 000 personnes participent au Sommet des Peuples à Belém et rejettent 30 ans de greenwashing ! », https://viacampesina.org/fr/cop30-plus-de-70-000-personnes-participent-au-sommet-des-peuples-a-belem-et-rejettent-30-ans-de-greenwashing/#:~:text=climatique%20et%20environnementale-,COP%2030%20%3A%20Plus%20de%2070%20000%20personnes%20participent%20au%20Sommet,rejettent%2030%20ans%20de%20greenwashing%20!&text=Ce%20mois%20de%20novembre%2C%20les,battant%20de%20la%20r%C3%A9sistance%20mondiale, 19 novembre 2025.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

« C’est une ville syndicale » : Zohran Mamdani et Bernie Sanders rejoignent les grévistes de Starbucks sur la ligne de piquetage

Le maire élu de New York, Zohran Mamdani, et le sénateur indépendant du Vermont, Bernie Sanders, ont rejoint lundi les travailleurs de Starbucks en grève sur leur ligne de piquetage afin d'exiger que le géant du café conclue enfin une convention collective équitable avec son personnel syndiqué, après des années de tactiques de retardement.

S'exprimant devant une succursale à Brooklyn, Mamdani a déclaré que New York était une « ville syndicale » et a promis de continuer à se joindre aux lignes de piquetage même après son entrée en fonction le 1er janvier. En réponse à une question de Democracy Now !, Sanders a affirmé que la campagne victorieuse de Mamdani pour la mairie constituait un modèle pour le Parti démocrate, en mettant au cœur de son programme le coût de la vie et les droits des travailleurs. « Nous avons la base populaire de l'Amérique derrière nous », a-t-il déclaré.

Les travailleurs syndiqués de Starbucks à travers les États-Unis ont lancé une grève générale illimitée le 13 novembre, accusant l'entreprise de pratiques antisyndicales illégales. Starbucks Workers United négocie un contrat avec la compagnie depuis le début de l'an dernier. La ligne de piquetage de lundi s'est tenue quelques heures après que Starbucks a conclu un règlement de 38 millions de dollars avec la Ville de New York pour des violations du droit du travail, notamment le refus de fournir aux employés des horaires stables et prévisibles.

New York, le 2 décembre 2025. | tiré de democracy now !

https://www.democracynow.org/2025/12/2/starbucks

AMY GOODMAN : C'est Democracy Now !, democracynow.org, The War and Peace Report. Je suis Amy Goodman, avec Juan González.

Lundi, le maire élu de New York, Zohran Mamdani, et le sénateur indépendant du Vermont Bernie Sanders ont rejoint des travailleurs en grève sur une ligne de piquetage devant un Starbucks à Brooklyn. Le rassemblement a eu lieu peu après que la ville de New York a annoncé que Starbucks avait accepté de verser plus de 35 millions de dollars à quelque 15 000 travailleurs, dans ce qui est considéré comme le plus important règlement de protection des travailleurs de l'histoire de New York.

Voici Zohran Mamdani, qui sera assermenté comme maire le 1er janvier.

MAIRE ÉLU ZOHRAN MAMDANI : Bonjour à toutes et à tous.

LA FOULE : Bonjour !

MAIRE ÉLU ZOHRAN MAMDANI : C'est un plaisir d'être ici sur une ligne de piquetage avec les travailleurs de Starbucks, comme ceux à ma droite et à ma gauche, des travailleurs qui affrontent le froid de décembre et le froid bien plus mordant encore des pratiques antisyndicales dans cette ville et à travers ce pays, ainsi que la peur qui accompagne ces tactiques de bris d'union, alors qu'ils exigent les meilleures conditions de travail qu'ils méritent, comme tant de travailleurs à travers cette ville. Ce ne sont pas des demandes de cupidité. Ce sont des demandes de décence. Ce sont des travailleurs qui demandent simplement d'être traités avec le respect qu'ils méritent. Ils demandent que leur travail soit compensé d'une manière qui leur permette de construire une vie digne. Et je les rejoins parce que je veux faire tout ce que je peux pour montrer ma solidarité, mais aussi parce que je sais que trop souvent les voix des travailleurs ordinaires ne sont pas amplifiées avec le volume dont bénéficie si facilement la direction. Je veux partager quelques chiffres avec vous cet après-midi, des chiffres qui, je l'espère, mettront cette lutte en perspective. 36,2 milliards. C'est le montant des revenus que Starbucks a générés l'an dernier. 95,8 millions. C'est le montant du salaire total reçu par le PDG de Starbucks, Brian Niccol, pour quatre mois de travail l'an passé. 6 666. C'est combien de fois son salaire dépasse celui du barista moyen de Starbucks. 400. C'est le nombre de violations des lois du travail que le NLRB a constatées chez Starbucks.

LA FOULE : Honte !

MAIRE ÉLU ZOHRAN MAMDANI : 120. C'est le nombre de magasins actuellement en grève, et 85 le nombre de villes dans lesquelles ces grèves se déroulent. Ces chiffres nous montrent une réalité à deux volets : d'un côté, l'avidité et l'enrichissement corporatifs au détriment de leurs propres travailleurs, et de l'autre, une solidarité remarquable de la part de ces mêmes travailleurs, exploités et maltraités encore et encore.

La solidarité, autant que nous en parlons, n'est pas un concept abstrait. Elle se mesure dans les piquets tenus sous la pluie et le verglas. Elle se mesure dans les loyers que les travailleurs ne savent pas s'ils pourront payer, dans les frais de garde d'enfants qu'ils ne savent pas s'ils pourront assumer. Et elle se mesure dans ces inconnus qui, sans jamais s'être rencontrés, se donnent la main pour lutter pour un objectif commun et un avenir juste.

Je suis fier d'être ici aux côtés d'élus exceptionnels, au niveau municipal, au niveau de l'État, et aussi — à ma gauche — du sénateur Bernie Sanders du Vermont, parce que nous sommes tous unis dans la conviction que nous devons construire un New York où chaque travailleur peut mener une vie décente. Nous devons construire un New York où nos paroles ne sonnent pas creux lorsque nous disons que cette ville est une ville syndicale. Et nous devons construire un New York où les travailleurs qui la font vivre peuvent se permettre d'y vivre. Merci beaucoup. Et maintenant, le sénateur Bernie Sanders.

SÉN. BERNIE SANDERS : C'est un honneur pour ma femme et moi d'être ici avec vous pour soutenir les travailleurs de Starbucks en grève, qui disent clairement à cette entreprise qu'ils en ont assez de la cupidité corporative et assez du bris d'union.

Ce que le maire élu vient de souligner, c'est que ce qui se passe ici sur cette ligne de piquetage se passe partout dans ce pays. Nous vivons dans une économie où les plus riches n'ont jamais été aussi riches. Un seul homme possède plus de richesse que les 52 % des ménages américains les plus pauvres.

LA FOULE : Honte ! Honte !

SÉN. BERNIE SANDERS : Et pendant que les PDG se gavent de salaires inimaginables, 60 % de notre population, au Vermont, à New York, partout dans ce pays, vit d'un chèque de paie à l'autre, en luttant pour payer le loyer, les soins de santé, ou pour mettre de la nourriture sur la table. Et Zohran et moi sommes déterminés à bâtir une nation et une économie qui fonctionnent pour nous tous, pas seulement pour le 1 %.

Je veux remercier les travailleurs de Starbucks pour leur courage ici et partout dans le pays. Nous allons gagner. Merci beaucoup.

MAIRE ÉLU ZOHRAN MAMDANI : En arrivant, Bernadette m'a demandé : « Quand vas-tu arrêter d'aller à des manifestations et devenir maire ? » Et j'ai répondu : « Techniquement, le 1er janvier, je serai le maire. » Mais je veux aussi dire une chose : quand je deviendrai maire de cette ville, je continuerai à marcher sur les lignes de piquetage avec les travailleurs dans les cinq arrondissements.

Je l'ai dit à plusieurs syndicats présents aujourd'hui : nous voulons créer une administration qui se caractérise par un soutien constant aux travailleurs à chaque étape. Et parfois, dans la lutte pour la décence et la dignité, la voix des travailleurs est étouffée. Et quand vous êtes le maire de New York, vous avez une plateforme — une plateforme pour dénoncer les centaines de violations des lois du travail commises par Starbucks, une plateforme pour dire que oui, nous célébrons le règlement historique de 28 millions obtenu par le DCWP, mais que nous nous engageons aussi à continuer de financer et de fournir la volonté politique nécessaire pour tenir ces entreprises responsables.

Avant de prendre une question, j'aimerais qu'on applaudisse les travailleurs de Starbucks eux-mêmes.

LA FOULE : [acclamations]

MAIRE ÉLU ZOHRAN MAMDANI : Nous avons Kai Fritz à ma gauche, Noor Hayat à ma droite, et tant d'autres travailleurs qui nous inspirent chaque jour. Merci, avant même de commencer la période de questions.

AMY GOODMAN : Zohran, puis-je poser une question — beaucoup de travailleurs de cette ville sont des immigrants. Lorsque vous avez rencontré le président Trump, avez-vous obtenu une concession concernant les descentes d'ICE et leur non-intervention dans cette ville ? Puis j'ai une question pour Bernie Sanders : pensez-vous que si votre « Fight Club » réussit, avec d'autres sénateurs qui soutiennent votre mission pour remplacer le chef de la minorité Chuck Schumer, cela ouvrirait un espace pour des candidats progressistes qui représentent ce que vous défendez aujourd'hui ?

MAIRE ÉLU ZOHRAN MAMDANI : Lorsque j'ai rencontré le président, j'ai été très clair : ces descentes sont cruelles et inhumaines. Elles ne servent en rien la sécurité publique. Ma responsabilité est d'être le maire de chaque personne qui considère cette ville comme son foyer — et cela inclut des millions d'immigrants, dont je fais partie. Je suis fier d'être le premier maire immigrant de cette ville depuis des générations, et plus fier encore de vivre selon les idéaux symbolisés par la statue que nous avons dans notre port et par les valeurs que nous proclamons depuis longtemps, mais que nous avons trop souvent négligé d'enraciner dans nos pratiques quotidiennes. Voilà le maire que je serai.

SÉN. BERNIE SANDERS : Concernant ce que nous essayons de faire au Sénat, il n'est pas secret qu'il existe des divergences d'opinion au sein du caucus démocrate. Je suis indépendant, mais je caucuse avec les démocrates. Et cette différence s'est manifestée ici même, dans la récente élection municipale à New York.

À mes yeux, Zohran Mamdani a mené l'une des plus grandes campagnes de l'histoire moderne de ce pays. Il a commencé à 1 %, et il a gagné. Et comment a-t-il gagné ? Il a gagné en rassemblant des dizaines de milliers de bénévoles qui ont frappé aux portes. Il a gagné parce qu'il a eu le courage de parler des oligarques et de dire que lorsqu'il deviendrait maire, il se tiendrait aux côtés des travailleurs de Starbucks et de tous les travailleurs de cette ville.

Et ce que nous voyons aujourd'hui aux États-Unis, dans les courses au Congrès et au Sénat, c'est un nombre croissant de candidats qui se lèvent exactement comme Zohran l'a fait. Ils affirment que nous avons besoin d'une économie qui fonctionne pour tous ; que nous n'allons pas permettre aux milliardaires d'obtenir des cadeaux fiscaux tandis que des gens perdent leur assurance maladie ; que nous allons augmenter le salaire minimum pour en faire un salaire décent et non un salaire de misère ; que nous ne resterons pas le seul grand pays au monde à ne pas garantir la santé comme un droit humain. Et cela continue d'évoluer — et c'est une bonne chose. Nous avons l'appui de la base populaire du pays. Ce que Zohran a accompli inspire des gens partout aux États-Unis et dans le monde, et nous allons continuer dans cette direction.

AMY GOODMAN : C'était donc le sénateur Bernie Sanders et le maire élu de New York Zohran Mamdani, lundi, alors qu'ils rejoignaient les travailleurs de Starbucks en grève sur une ligne de piquetage à Brooklyn. Au rassemblement, je leur ai posé des questions, mais j'ai aussi parlé aux travailleurs et aux organisateurs sur la ligne.

GABRIEL PIERRE : Je m'appelle Gabriel Pierre. Je suis superviseur de quart à Bellmore, Long Island. Chez Starbucks, je supervise le plancher et je m'assure que les clients comme mes collègues sont bien servis. Nous sommes ici aujourd'hui pour lutter contre les pratiques de travail déloyales de l'entreprise, ainsi que pour les ramener à la table des négociations afin d'obtenir une convention collective juste.

AMY GOODMAN : Et ça ressemblerait à quoi ?

GABRIEL PIERRE : Cela voudrait dire mettre fin à leurs pratiques déloyales. Nous avons actuellement 400 poursuites ouvertes concernant des violations du travail, ainsi que 650 en attente, comprenant, entre autres, les horaires non garantis, la mauvaise gestion, la maltraitance de travailleurs trans et homosexuels, des salaires injustes et des heures non assurées. Starbucks n'a reconnu aucun syndicat dans aucun magasin en quatre ans d'organisation. C'est effrayant que cela n'ait toujours pas été fait, et nous espérons que cette mobilisation les ramènera à la table.

MELANIE KRUVELIS : Je m'appelle Melanie Kruvelis. Je suis organisatrice avec la DSA de New York. Je pense que c'est extrêmement fort d'avoir le maire ici aujourd'hui. Aujourd'hui même, les services municipaux ont récupéré des dizaines de millions de dollars pour des travailleurs de Starbucks à qui on avait refusé une rémunération équitable. Et dans un moment où les gens luttent pour nourrir leur famille ou acheter des cadeaux pour les fêtes, cela signifie beaucoup de reconnaître que ces travailleurs se battent tous les jours.

AMY GOODMAN : Vous pensez que les 104 000 bénévoles continueront à s'organiser ? Et que feront-ils ?

MELANIE KRUVELIS : Absolument. Le mouvement qui a mené Zohran à la victoire en novembre est puissant, et j'ai confiance que nous allons l'entretenir. Le fait qu'il y ait eu tant de monde ici aujourd'hui devant Starbucks est significatif. Il a mobilisé des gens à travers la ville et le pays. Je pense que cela nourrit l'espoir de beaucoup de gens qui en avaient peu cette année.

GABRIEL PIERRE : Je pense qu'avoir Zoran Mamdani augmente beaucoup nos chances. Il est très progressiste et j'ai hâte de voir ce qu'il fera lors de son premier jour comme maire.

AMY GOODMAN : Des travailleurs et organisateurs de Starbucks sur la ligne de piquetage à Brooklyn lundi, où ils ont été rejoints par le sénateur Bernie Sanders et le maire élu de New York Zohran Mamdani.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

« La gauche britannique ne doit pas tout miser sur le parlementarisme » -

La politique britannique semble être à un tournant. La première année du gouvernement de Keir Starmer a montré à quel point le Parti travailliste est revenu à un programme blairiste, dont les politiques néolibérales et répressives sont de plus en plus rejetées. Dans le même temps, le Reform Party de Nigel Farage a fait un bond dans les sondages et semble en passe de remporter les prochaines élections. Mais les choses bougent enfin à gauche, avec le renouveau des Verts depuis l'élection de Zack Polanski à sa tête et le lancement de « Your Party » par Jeremy Corbyn et Zahra Sultana.

Pour James Schneider, ancien conseiller de Jeremy Corbyn et auteur de Our Bloc : How we win (Verso, 2022), qui travaille désormais pour la Progressive International, les leçons de l'ère Corbyn doivent être tirées : pour que la gauche réussisse en Grande-Bretagne, elle ne doit pas se contenter de participer aux élections, mais aussi reconstruire un parti de masse, liés à des clubs sociaux locaux, des syndicats et d'autres organisations. Selon lui, cette voie difficile vers un parti de masse est la seule option pour éviter les divisions culturelles encouragées par la classe dirigeante afin de fracturer la majorité populaire, comme elle l'a fait avec le Brexit.

31 octobre 2025 | Photo : James Schneider sur le plateau de GBNews. © Capture d'écran Youtube William Bouchardon

https://lvsl.fr/la-gauche-britannique-ne-doit-pas-tout-miser-sur-le-parlementarisme-entretien-avec-james-schneider/

LVSL – L'année dernière, le Parti travailliste a remporté une large majorité de sièges à Westminster, mais il a également perdu un demi-million de voix par rapport aux élections précédentes de 2019. Depuis lors, Keir Starmer a continué à appliquer des mesures d'austérité et est de plus en plus impopulaire. Comment résumeriez-vous cette première année du gouvernement travailliste ? Et quelles sont vos perspectives pour son avenir jusqu'aux prochaines élections ?

James Schneider – Comme on pouvait s'y attendre, cela a été catastrophique. Quiconque ayant une connaissance élémentaire de la politique et de la société pouvait voir que ce gouvernement allait très vite devenir profondément impopulaire.

En Grande-Bretagne, comme dans la plupart des pays du Nord, le niveau de vie de la plupart des gens est en baisse depuis près de deux décennies. Dans le même temps, les prestations sociales fournies par les services publics, les services sociaux et les droits sociaux ont été réduites. Les infrastructures du pays sont partout en mauvais état, car les gouvernements conservateurs précédents n'ont pas investi pendant des années, alors que les taux d'intérêt étaient proches de zéro. En plus de tout cela, la Grande-Bretagne, très intégrée dans l'économie mondiale, est confrontée à des risques géopolitiques croissants et aux effets inflationnistes des chocs climatiques.

Le Parti travailliste n'a proposé aucune mesure significative pour remédier à ces problèmes. L'approche de Keir Starmer est globalement la même que celle de Rishi Sunak (Premier ministre britannique conservateur d'octobre 2022 à juillet 2024, ndlr) : la poursuite d'une gestion technocratique qui part du principe qu'une administration compétente restaurera la confiance du public dans le système politique. Cette stratégie a échoué sous Sunak, et elle échoue à nouveau sous Starmer.

« Quand il était dans l'opposition, Starmer a été ménagé par la presse britannique, qui considérait que son rôle était de tourner la page de la politique de gauche de Jeremy Corbyn et de réduire les attentes du public en matière de progrès social. Mais une fois que le Parti travailliste est arrivé au pouvoir, ce soutien médiatique a disparu. »

Le déclin du Parti travailliste s'explique également par des raisons politiques. Pendant son mandat dans l'opposition, Starmer a été ménagé par la presse britannique de droite, majoritairement détenue par des milliardaires, qui considérait que son rôle était de tourner la page de la politique de gauche de Jeremy Corbyn et de réduire les attentes du public en matière de progrès social. Mais une fois que le Parti travailliste est arrivé au pouvoir comme plan B du capital, ce soutien médiatique a disparu. Les mêmes médias qui le toléraient se sont rapidement retournés contre lui, amplifiant les échecs du gouvernement.

En fin de compte, le Parti travailliste dirige un gouvernement incohérent. Il a eu cinq ans pour se préparer à ce que serait son mandat et il n'a pas de plan ! Starmer n'a pas de vision cohérente du monde. Quelles que soient leurs différences, et elles sont nombreuses, les précédents dirigeants du Parti travailliste – Tony Blair, Gordon Brown, Ed Miliband ou Jeremy Corbyn – avaient tous une théorie de la société et une vision du changement, ce qui n'est pas le cas de Starmer. Il en résulte un gouvernement à la dérive, confronté à de graves difficultés économiques, à la pression hostile des médias et à la montée en puissance de Reform UK, un parti d'extrême droite qui bénéficie du soutien à la fois des conservateurs mécontents et des électeurs de la classe ouvrière aliénés par la classe politique.

Les sondages reflètent cette division : le Parti travailliste est en tête parmi ceux qui se sentent financièrement en sécurité, tandis que Reform domine parmi les personnes qui ont du mal à joindre les deux bouts. Cela résume bien l'état actuel de la politique britannique.

LVSL – Vous avez mentionné Reform UK. D'un côté, Nigel Farage radicalise certaines franges de la société britannique autour de questions de droite, principalement l'immigration. Nous avons assisté à des émeutes racistes l'été dernier et à une manifestation massive d'extrême droite à Londres récemment. Dans le même temps, Reform a amélioré ses résultats dans les sondages et remporté les élections locales en mai. Si la plupart de ses partisans sont d'anciens électeurs conservateurs, certains viennent du Labour. Pour ceux qui sont passés du Labour à Reform, pensez-vous que les efforts de Nigel Farage pour se présenter comme un « homme du peuple » – par exemple, en appelant à la nationalisation des aciéries de British Steel – ont joué un rôle dans son ascension ?

JS – Cela a certainement joué un rôle. Farage est un entrepreneur politique habile qui sait comment exploiter les frustrations populaires. Cependant, je considère cela comme un facteur secondaire, voire tertiaire. Les causes profondes sont économiques et sociales.

Le message central de Reform UK est surtout économique. Il dit aux électeurs : « Vous avez raison d'être en colère. Vos salaires stagnent, vous n'arrivez pas à obtenir de rendez-vous au NHS (le National Health Service est l'équivalent britannique de la Sécurité sociale, ndlr), vos enfants n'ont pas les moyens de se loger, les transports publics et l'industrie s'effondrent, et nous pouvons régler tout cela si nous nous occupons des migrants, des musulmans et des minorités ». Ce discours combine des griefs légitimes et la désignation de boucs émissaires, ce qui fonctionne pour une petite minorité ayant de forts préjugés, mais aussi pour d'autres qui cherchent une explication à leurs difficultés économiques. Pendant ce temps, le Labour et l'establishment au sens large n'offrent aucune alternative convaincante. Leur message se résume à dire : « La situation est difficile, mais nous la gérons bien, faites-nous confiance. » Sans surprise, cela n'inspire personne.

« Quand Farage parle de la propriété publique de l'eau, de l'acier et d'autres industries, il dépasse même parfois le Parti travailliste sur sa gauche. »

Reform UK tente également de se réinventer de deux manières. Premièrement, en utilisant des références qui rappellent la social-démocratie traditionnelle : quand Farage parle de la propriété publique de l'eau, de l'acier et d'autres industries, il dépasse même parfois le Parti travailliste sur sa gauche. Deuxièmement, en adoptant une attitude populiste à l'américaine : une esthétique « Make Britain Great Again » divertissante, qui ne se prend pas trop au sérieux et anti-élite. Ce style leur permet de paraître plus accessibles.

Plus récemment, Reform UK a même commencé à s'organiser localement, en reprenant d'anciens clubs ouvriers et des espaces sociaux conservateurs. Au premier abord, cela peut sembler insignifiant – des gens qui se réunissent pour boire un verre –, mais ces espaces peuvent facilement devenir des centres d'organisation politique. Si la gauche faisait de même, nous y verrions une avancée stratégique majeure. La capacité de Reform UK à maintenir et à approfondir cette organisation déterminera si elle restera une force durable après un mandat au gouvernement, ce qui semble tout à fait possible à ce stade.

LVSL – Comme vous l'avez mentionné, il y a un énorme manque d'alternative de gauche. Récemment, le Parti vert a gagné en popularité. Zack Polanski est devenu son leader avec 85 % des voix grâce à un programme « éco-populiste » qui s'est avéré très populaire. Le nombre d'adhérents a augmenté, dépassant même celui des Conservateurs, et les sondages sont en hausse. Mais les Verts peuvent-ils vraiment devenir plus qu'un parti de CSP+ concentrés dans les grandes villes ? Peuvent-ils toucher d'autres territoires et la classe ouvrière ?

JS – Un parti politique peut être compris à trois niveaux, chacun étant plus difficile à changer à mesure que l'on approfondit. Le premier niveau est le positionnement : le message public, la stratégie de communication et les questions sur lesquelles il met l'accent. C'est le plus facile à ajuster, et les Verts l'ont fait efficacement. Polanski a attiré plus l'attention des médias sur le parti que quiconque avant lui, en grande partie en adoptant des positions audacieuses et populaires qui avaient été écartées du débat mainstream. Par exemple, les Verts réclament désormais haut et fort un impôt sur la fortune, massivement soutenu par la population. En ce sens, ils parviennent à former un pôle de gauche au niveau national.

Le deuxième niveau concerne le personnel politique et la base sociale : qui compose le parti, sa composition de classe et la manière dont il gouverne au niveau local. Ce niveau est beaucoup plus difficile à modifier. Seules 24.000 personnes ont voté lors interne pour le leader du Green Party, ce qui suggère que la plupart des membres étaient passifs. Aujourd'hui, le parti compte 140.000 membres, dont la plupart ont adhéré explicitement en raison du message éco-populiste.

Cependant, cette présentation éco-populiste n'est généralement pas présentée en termes de classe et les membres des Verts sont plus jeunes, urbains et diplômés que la moyenne. Historiquement, ils ont eu du mal à attirer les personnes racisées et les électeurs de la classe ouvrière non diplômés. Que cela change ou non dépendra de la manière dont leurs nouveaux membres et organisateurs développeront l'orientation du parti. Certains groupes émergents, comme Greens Organise, qui copient ce que nous avons fait avec Momentum (Momentum était une organisation de gauche cofondée par James Schneider en 2015 pour soutenir le leadership de Jeremy Corbyn et l'aider à réformer le parti travailliste, ndlr), tentent de pousser le parti dans cette direction, en le reliant plus étroitement à l'activisme de base. Beaucoup de personnes qui se sentent orphelins politiquement depuis l'ère Corbyn sont prêtes à faire évoluer le Parti vert dans cette direction.

« L'approche parlementariste peut permettre de réaliser certains progrès, mais elle ne modifie pas fondamentalement les rapports de force. »

Enfin, le troisième niveau, le plus profond, est celui de la stratégie : quelle est la théorie du parti en matière de changement social ? Sur ce point, les Verts restent similaires à la plupart des autres partis. Leur modèle de base est parlementaire : rassembler des membres, des donateurs et des sympathisants, remporter des sièges et faire pression pour obtenir des réformes par le biais des institutions existantes. Les Verts disent en substance : si vous élisez davantage de députés verts, ceux-ci pourront soit faire basculer le Parti travailliste vers la gauche, soit obtenir certaines réformes par le biais des institutions existantes. Cette approche peut permettre de réaliser certains progrès, mais elle ne modifie pas fondamentalement les rapports de force. Pour aller plus loin, le parti devrait repenser son rôle dans son ensemble, non seulement « comment gagner les élections », mais aussi comment renforcer son pouvoir au sein de la société elle-même, en combinant le travail électoral avec une organisation sociale plus large.