Derniers articles

Manifestation Ensemble pour Gaza et la Palestine ! le 23 mars à Montréal !

Une rencontre d'organisations québécoises a eu lieu hier pour mettre en place une Coalition du Québec URGENCE Palestine. Ce sont à ce moment-ci 14 organisations qui ont décidé de s'unir pour notamment appeler à une manifestation le samedi 23 mars, à compter de 13 h 30 à Montréal. Nous étions présents et avons participé à l'adoption d'un texte d'appel que vous retrouvez ci-dessous. Un comité de coordination fut mis en place qui se réunira dès cette semaine. La Coalition invite toutes les organisations intéressées et les personnalités publiques qui souscrivent à l'appel ci-dessous et à s'associer à la coalition et à la manifestation à écrire à urgencepalestine.qc@gmail.com

La rédaction

Ensemble pour la justice et la paix !

Depuis cinq mois, ce qu'Israël inflige à la population palestinienne de Gaza nous révolte et révolte une grande partie de la population québécoise : bombardements incessants ; 29 782 personnes tuées, 7 000 disparues sous les décombres, 70 043 blessées (en date du 26 février 2024) ; infrastructures civiles massivement détruites ; ambulances, personnels de santé et journalistes ciblés ; déplacements forcés de plus de 75 % de la population ; blocus plongeant toute la population dans des conditions d'insécurité alimentaire aigüe, voire de famine, et les privant d'eau potable, de médicaments et de carburant. En seulement trois mois, 10 000 enfants avaient déjà été tués à Gaza, soit 20 fois plus qu'en Ukraine en 18 mois (500). Et, selon des experts de l'ONU, il est « sans précédent qu'une population civile entière souffre de la faim aussi complètement et aussi rapidement ».

Le 26 janvier, la Cour internationale de Justice (CIJ) a statué qu'il était plausible qu'Israël commette des actes de génocide à Gaza. La CIJ a ordonné à Israël de prévenir de tels actes et de « permettre la fourniture des services de base et de l'aide humanitaire requis de toute urgence ». Mais depuis, la situation a empiré, et Israël s'apprête maintenant à assiéger la ville de Rafah, à l'extrême sud de la bande de Gaza et à forcer l'expulsion de 1,5 million de personnes qui y ont cherché un refuge ultime.

La position du Canada est honteuse Face à ces crimes, le Canada a exprimé des « préoccupations » pour le sort de la population civile, mais il continue d'invoquer le droit d'Israël de « se défendre » sans aucune condamnation d'Israël pour ses innombrables violations du droit international. Depuis octobre dernier, il a autorisé un montant record d'exportations militaires vers Israël. Au lendemain de la décision de la CIJ, il a annoncé qu'il suspend son financement à l'agence de l'ONU pour les réfugié·e·s palestiniens (UNRWA) dont dépendent deux millions de personnes pour leur survie. Les actions du Canada révèlent sa complicité dans l'assaut criminel d'Israël contre Gaza et l'hypocrisie de son discours.

Pour la vie, la justice et la paix Nous appelons la population québécoise à soutenir le droit à la vie du peuple palestinien en exigeant : • un cessez-le-feu immédiat et la libre circulation de l'aide humanitaire dans toute la bande de Gaza • l'arrêt des exportations militaires canadiennes, directes et indirectes, vers Israël • le rétablissement du financement canadien à l'UNRWA • la levée du blocus de la bande de Gaza par Israël Nous appelons aussi la population québécoise à exiger la fin de l'occupation militaire et de la colonisation israéliennes en Palestine qui durent depuis des décennies et qui sont le fondement de la crise actuelle.

Depuis 30 ans, les « processus de paix » bidon n'ont abouti qu'à plus de dépossession, de violence et d'humiliation à l'égard du peuple palestinien. Une solution juste et durable doit venir maintenant. Comme société civile québécoise, nous pouvons y contribuer en nous inscrivant, entre autres, dans le mouvement international de boycott, désinvestissement et sanctions (BDS).

Il n'est pas antisémite de défendre les droits du peuple palestinien !

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Luttes économiques. Incarner une meilleure solidarité

En quoi les enjeux LGBTQ+ rejoignent-ils ceux de la lutte des classes ? À bâbord ! a rencontré Élyse Bourbeau, syndicaliste et femme trans, pour en parler. Propos recueillis par Isabelle Bouchard et Alexis Ross

À bâbord ! : À quels enjeux économiques particuliers la communauté LGBTQ+ doit-elle faire face ?

Élyse Bourbeau : Les statistiques démontrent qu'il y a une précarité accrue dans la communauté. Des chiffres états-uniens (du Human Rights Campaign) font par exemple voir un écart de revenus entre la population générale et la communauté LGBTQ+. Cette différence négative de revenus n'est pas uniforme au sein de la communauté. Ainsi, les personnes LGBTQ+ prises globalement gagnent 10 % de moins que le revenus médian de la population générale, mais les hommes trans gagnent 30 % de moins, alors que le revenu des femmes trans est de 40 %. Donc encore aujourd'hui, malgré la prétendue égalité, la communauté LGBTQ+ vit encore de telles disparités.

Par ailleurs, l'organisme canadien Trans PULSE montrait qu'en 2011, 71 % des personnes trans avaient un diplôme collégial ou universitaire, mais que 50 % de ces diplomé·es gagnaient moins de 15 000 $ par année. Même si les personnes de la communauté sont souvent très éduquées, cela ne se reflète pas dans leurs conditions de vie.

La discrimination au travail a aussi des impacts matériels énormes. Par exemple, 28 % des personnes trans disaient avoir perdu (ou suspectaient d'avoir perdu) leur emploi parce qu'iels étaient trans.

La discrimination commence à l'embauche, et c'est majeur. Pas nécessairement une discrimination quant à l'orientation sexuelle, mais plutôt liée aux attentes de genre. Consciemment ou pas, il y a des attentes de présentation de genre : un homme parle comme ceci, une femme s'habille comme cela. Le moindrement qu'une personne n'a pas une présentation de genre « classique », ça peut nuire à son embauche.

Ensuite, la discrimination continue sur le milieu de travail après l'embauche : ces personnes peuvent être victimes de toutes sortes de remarques homophobes ou transphobes, de micro-agressions à tous les jours. C'est invivable, ça nuit à la santé mentale et ça peut forcer des démissions.

Enfin, il faut souligner que la communauté LGBTQ+ n'échappe pas à la reproduction des inégalités sociales en son sein même. Il y a des inégalités salariales entre hommes et femmes, comme il y a du racisme aussi dans la communauté. Je parle de la communauté, mais elle n'est pas uniforme. Les hommes gais blancs sont moins affectés par la discrimination qu'une femme trans noire ou non binaire. Ils ont ainsi plus de moyens et d'opportunités pour faire valoir leurs revendications. Cette situation nous nuit en nous divisant comme communauté !

ÀB ! : Comment les enjeux de santé s'entrecroisent-ils avec ceux de l'inégalité socio-économique ?

É. B. : La marginalisation crée des problèmes de santé. C'est clairement démontré que les gens de la communauté sont plus susceptibles d'avoir des troubles de santé mentale. Pas parce qu'être gai, lesbienne ou trans, c'est un problème de santé mentale, mais parce que ça entraine toutes sortes de discriminations, de conflits familiaux, ce qui cause de la dépression, de l'anxiété, etc. Ces problèmes, qui découlent des violences sociales, nuisent aussi économiquement.

À cela s'ajoutent les difficultés dans l'accès aux services de santé. Dans notre communauté, on appelle ça le « syndrome du bras cassé ». Une personne trans, par exemple, se casse le bras, va chez le médecin, mais le médecin panique et ne sait plus comment soigner une personne trans… alors qu'on lui demande juste de soigner un bras cassé !

Certains soins ont aussi des coûts élevés, notamment pour les personnes trans. Quand on entame une transition, certaines choses sont couvertes par la RAMQ, mais d'autres, non. Le poids financier étant énorme, certaines personnes trans doivent parfois cumuler deux, trois emplois, ou encore se tournent vers le travail du sexe pour couvrir ces frais.

ÀB ! : Comment, donc, penser la rencontre des luttes LGBTQ+ et économiques ?

É. B. : Dans un cas comme dans l'autre, on s'oppose aux mêmes forces qui misent sur les mêmes inégalités et les mêmes dominations pour leur profit. On est plongé·es dans le même système de pouvoir. Ce ne sont pas nécessairement les mêmes personnes qui profitent des inégalités économiques et de genre, évidemment. Mais les mécanismes et les leviers de pouvoir sont similaires.

Et tous ces discours sont portés par les mêmes personnes, par la droite. Je réfère à des discours homophobes, notamment, mais aussi à des discours mensongers qui favorisent la croissance économique à tout prix. Globalement, ces discours dominants, mis ensemble, vont avantager le statu quo, l'immobilisme et favoriser la classe dominante.

Il faut se demander pourquoi ces forces réussissent à perpétuer de tels systèmes de domination et de privilège. Mon hypothèse, c'est que la plupart des gens ont une vision partielle de ce que sont les leviers de pouvoir sur lesquels on peut agir. Cette vision partielle conduit les groupes de défense des droits à développer des actions très segmentées : chaque groupe s'occupe des droits des personnes visées par son organisation ; ce sont des petites cases. Cette façon de faire est nuisible, parce que la segmentation des luttes divise les forces de gauche et nous empêche de nous opposer au système de domination lui-même.

Les syndicats n'échappent pas à cette habitude. Les enjeux sociopolitiques peuvent tendre à être loin dans la liste de priorité derrière les relations de travail et les questions salariales. Il n'est pas rare d'entendre des membres des syndicats se demander pourquoi leur syndicat s'occuperait d'environnement ou de défense des droits LGBTQ+.

C'est ce qui arrive quand on manque de connaissance sur les leviers de pouvoir. Si on montrait que les sources de nos problèmes sont communes et que les solutions peuvent être communes aussi, on arriverait peut-être à mieux vaincre les inégalités et à incarner une meilleure solidarité.

ÀB ! : Est-ce que les enjeux LGBTQ+ sont suffisamment intégrés par les mouvements pour la justice sociale, par exemple les groupes communautaires et les syndicats ?

É. B. : Je ne sais pas si tous les organismes de défense de droits intègrent tous les enjeux LBGTQ+, mais il me semble que c'est important que ces organismes développent des liens avec la communauté LGBTQ+ pour être au courant de ses problématiques propres et éviter les angles morts. C'est important que les gens de différents milieux se parlent pour mieux comprendre la situation de chacun·e. Il faut mettre beaucoup d'efforts sur l'éducation, je ne le répéterai jamais assez. À ce titre, les syndicats peuvent jouer un rôle très important comme vecteur d'éducation auprès de la population.

On ne réalise pas assez le rôle qu'ont eu les syndicats dans la défense des droits LGBTQ+. Les mentalités n'ont pas évolué toutes seules depuis 50 ans, il y a eu des luttes ! Par exemple, dans les années 1970-80, quand les organismes communautaires étaient pris avec des urgences épouvantables comme la crise du sida et la violence, les syndicats, eux, ont beaucoup combattu pour l'accès au mariage pour les personnes de même sexe. Et ce n'était pas simplement une question de faire reconnaître l'amour ! Les syndicats voulaient que les conjoint·es puissent être couvert·es par les assurances collectives notamment.

Avec leur argent, leur expertise juridique, leur pouvoir de mobilisation, leur visibilité, leur poids politique, les syndicats étaient et sont toujours bien placés pour mener ce genre de luttes. C'est ça le rôle d'un syndicat. Si le réseau syndical se désengage de ces enjeux socio-politiques, le mouvement va reculer, j'en suis convaincue.

La contribution des syndicats à la défense des droits de la communauté LGBTQ+ ne doit pas s'arrêter. Ils doivent être à l'avant-garde des enjeux LGBTQ+, par exemple pour s'assurer que les milieux de travail soient aptes à accueillir et soutenir les personnes de la communauté, notamment trans et non binaires. Ça peut être de lutter contre la discrimination et le harcèlement, d'obtenir des toilettes non genrées, d'offrir des congés et des assurances pour les personnes qui font une transition, etc.

On arrive à un point tournant où on va voir de plus en plus de gens rompre avec les normes de genre, ça dérange des gens et ça va continuer à déranger. On assiste à une remontée des valeurs conservatrices. Les syndicats doivent utiliser leur pouvoir pour faire un contrepoids à ça, parce que les organismes LGBTQ+ n'y arriveront pas tous seuls. Il faut être des allié·es.

Élyse Bourbeau est enseignante de mathématiques au secondaire. Elle est troisième vice-présidente à l'Alliance des professeurs de Montréal, où elle s'occupe notamment du dossier LGBTQ+.

Photo : Marine CC

Les mondes de l’esclavage

Paulin Ismard, Les mondes de l'esclavage. Une histoire comparée, Seuil, 2021, 1168 pages.

Ce livre pèse : il fait près de 2 kg et procure un poids de connaissances considérable dans un domaine où le·la lecteur·rice francophone était mal pourvu·e. Les mondes de l'esclavage relève avec brio le pari fou de proposer une synthèse accessible de la somme importante des recherches universitaires sur l'histoire de l'esclavage depuis le paléolithique. Il se présente sous la forme d'une encyclopédie composée d'une centaine d'entrées ayant été confiées à une équipe internationale de 72 autrices et auteurs.

La première partie présente la grande diversité géohistorique des sociétés ayant connu un mode ou un autre d'exploitation extrême : esclavages antiques ou contemporains, esclavages sur toutes les mers et tous les océans. La preuve de l'universalité historique du phénomène est massive. Une entrée est consacrée aux « esclavages canadiens », confiée au spécialiste Brett Rushforth. Celui-ci décrit comment les procédés d'asservissement autochtones, français et britanniques s'entrelaceront chez nous pour former un modèle singulier. La seconde partie alimente des réflexions fondamentales. Elle adopte une approche thématique qui permet de comprendre ce qu'est l'esclavage dans la très grande diversité de ses manifestations comme dans la régularité de certains de ses traits. Les entrées rédigées par l'historienne Cécile Vidal (« culture », « justice », « maîtres », « mort », « résistance », « révoltes », « traites », « ville » et « violence » ) sont des bijoux d'érudition et d'acuité. La troisième et dernière partie de cette somme réintroduit l'esclavage dans l'histoire des systèmes esclavagistes. On y comprend par exemple pourquoi il est spécieux d'écrire une histoire du capitalisme qui ne pose pas l'esclavage au cœur de l'interprétation.

Quelques grands problèmes traversent l'ouvrage. Le premier concerne la définition de la notion d'« esclavagisme » . L'équipe éditoriale a privilégié une acception souple autour de critères juridiques (un humain détient sur un autre un droit de propriété), économique (le travail forcé), anthropologique (le contrôle du corps), politique (la violence) et social (la dénégation de dignité et l'exclusion de la parenté). Autre problème, soulevé par l'historien sud-africain Joel Quirk dans un texte consacré aux formes contemporaines d'esclavage (trafic d'êtres humains, travail forcé, esclavage sexuel, reproduction extralégale d'exploitations traditionnelles, etc.) : le danger politique de faire de l'esclavage transatlantique l'archétype de l'esclavage. En effet, par ce procédé, certains abus insoutenables sont donnés pour acceptables dès lors qu'ils ne correspondent pas au modèle des plantations.

L'épilogue signé par l'intellectuelle franco-camerounaise Léonora Miano est puissant. Elle s'y emploie à désamorcer l'usage abject qui pourrait être fait du caractère planétaire et immémorial de l'esclavagisme. L'argument qui consiste à en tirer une raison pour se dédouaner de toute forme de responsabilité vient en effet très vite à l'esprit des nationalistes européen·nes et eurodescendant·es. Pourtant, le livre permet de dégager très nettement la spécificité essentielle de l'esclavage colonial perpétré par les Européens. Il a été fondé à travers la construction d'un imaginaire racialiste et raciste qui s'est mondialisé à travers l'impérialisme. Pour sortir du racisme, il est donc urgent de comprendre qu'il est le produit d'une forme particulière d'esclavagisme à l'intérieur de la triste histoire de la domination humaine. Nous sommes les héritier·ères de cette idéologie. C'est la raison pour laquelle la lecture de ce travail monumental sera particulièrement utile dans une société au passé esclavagiste dont le premier ministre a pu déclarer benoîtement, dans la foulée de l'assassinat de George Floyd, que sa province n'avait « pas vécu l'esclavage ». Un négationnisme coupable qui est à lui seul la preuve d'un racisme systémique québécois.

La parole sorcière

Eve Martin Jalbert, La parole sorcière, Éditions de la rue Dorion, 2022, 251 pages.

Eve Martin Jalbert signe une rafraîchissante proposition sur la sorcellerie en littérature. Plus que de la figure de la sorcière, c'est de la parole sorcière dont il est ici question, dans une perspective foncièrement holistique. Jalbert s'aventure plus loin que ses contemporaines essayistes en accordant, au final, peu d'importance à la sorcière comme personne, et encore moins à la version féminine essentialiste de celle-ci. L'auteurice préfère se pencher sur l'éthos, les discours et les gestes derrière cette populaire icône féministe. Iel dépeint très simplement la parole sorcière comme ce qui libère, ce qui émancipe, ce qui crée barrage à la domination et, intimement, à la honte. Jalbert clame que nous gagnerions collectivement à rendre nos vies beaucoup plus réceptives à la parole sorcière et, pour nous y persuader, iel y va d'une démonstration littéraire.

À travers moult exemples puisés dans une variété d'œuvres - surtout de fiction - dans lesquelles les personnages ont repris leur « pouvoir en-dedans » pour faire preuve de « pouvoir-avec » et de « pouvoir-sur », on saisit à quel point la parole sorcière est synonyme de résistance. Autant la fresque littéraire qu'iel brosse est pertinente, autant elle déborde. Il y a beaucoup d'œuvres mentionnées, trop, selon moi, peut-être parce que la littérature mondiale regorge justement de situations de reprise de pouvoir par les opprimé·es. Si certaines œuvres sont récurrentes (je me suis d'ailleurs délectée des références à L'Euguélionne de Louky Bersianik, qui demeure un roman sous-étudié pour l'importance symbolique qu'il revêt), d'autres ne sont mentionnées qu'une seule fois. Je me demande quelle est la fonction de ce cumul ou plutôt, en sous-texte, qui est le public cible ? J'avais parfois l'impression qu'iel s'adressait seulement aux littéraires et/ou prêchait pour des convaincu·es.

Cela dit, la déclaration d'amour que ce livre contient me porte encore après sa lecture. Ode à la vie, ode à la joie, ode au temps passé ensemble, ode à la profondeur des choses. Devant l'échec des actions entreprises pour contrer la crise climatique en cours, je me dis que la clé est sans doute du côté des déclinaisons non monnayables de la parole sorcière. Et ce n'est pas tout. En donnant autant d'importance à des œuvres fictionnelles, Jalbert fait aussi une ode à l'imagination, à ce que nous possédons en nous pour imaginer du mieux encore. Il faut aimer les gens et les choses et ce n'est pas – du moins strictement – à coup de publications de rapports scientifiques que nous parviendrons à changer nos modes de vie pour une plus grande viabilité écologique.

Ce qui nous lie

Sol Zanetti (dir.), Ce qui nous lie, Écosociété, 2021, 136 pages.

L'écologie politique n'occupe pas encore une place clairement définie à l'intérieur du champ politique québécois. Voilà donc un essai-manifeste bienvenu, dirigé par Sol Zanetti, qui offre des arguments polyvalents au discours souverainiste de gauche : l'indépendance pour lutter contre la crise climatique, pour défaire l'État pétrolier et ce, dans un langage près de l'écosocialisme. Le titre Ce qui nous lie a donc de prime abord un double sens : celui du rapport des auteur·rices au territoire, à sa biodiversité et à ses mythologies d'un côté, et puis leur engagement commun à l'intérieur d'un parti politique – Québec solidaire – pour la défense de ces causes politiques.

Accompagné d'un avant-propos de Natasha Kanapé Fontaine, l'ouvrage est divisé en onze chapitres, tous rédigés par les dix député·es de Québec Solidaire à l'exception d'un seul – celui de Michaël Ottereyes. On peut donc y voir le produit de « l'aile parlementaire » du parti. Chaque chapitre offre une perspective complémentaire sur le projet de souveraineté, dénué de son nationalisme habituel. Ici, la souveraineté populaire prend le pas sur celle de la nation, et pour cause : un pays n'adviendra que sur la base d'une alliance avec les Premiers Peuples, dans une perspective écologique. Natasha Kanapé Fontaine donne à ce projet le nom d'innu tipenitamun, être maître de soi en relation avec le territoire. Pourtant, le réflexe nationaliste n'est jamais bien loin, et certaines sections laissent présager, au contraire, le ressac du fameux « maître chez nous » . En effet, à force de marteler que l'architecture canadienne est un frein à toute écologie politique et que la souveraineté en est le seul remède, le texte occulte ce qu'il y a de colonial à l'intérieur même du Québec, et qui subsisterait après la sécession. Les politicien·nes camouflent cette critique derrière l'argument phare du livre : la tenue d'une assemblée constituante (pp. 25, 48, 76, 88, 109, 121). Un chapitre consacré à ce sujet aurait été un atout, plutôt que le choix de l'évoquer de manière incantatoire. Quelle forme prendrait cette Constituante ? Serait-elle révolutionnaire, c'est-à-dire menée par le peuple uniquement, ou avant-gardiste, et donc orientée par un parti pour accoucher d'un certain régime ? Certains chapitres, notamment ceux d'Émilise Lessard-Therrien ou de Vincent Marissal, pointent vers cette seconde voie.

Un troisième sens peut se dégager du titre : ce qui nous lie aux peuples autochtones. Il convient maintenant de se demander qui seront les parlementaires de Québec solidaire après les élections de 2022 : les mêmes qui ont voté pour le projet de loi 96 de la CAQ – et donc contre les droits culturels des Premiers Peuples, ou ceux et celles que l'on retrouve dans cet ouvrage collectif ? Autrement dit – et c'est là tout l'enjeu du manifeste –, comment passer du champ intellectuel au champ politique en ce qui concerne l'écologie au Québec ?

Traitements-chocs et tartelettes

Josiane Cossette et Julien Simard (dir.), Traitements-chocs et tartelettes. Bilan critique de la gestion de la Covid-19 au Québec, Somme toute, 2022, 296 pages.

L'ouvrage collectif Traitements-chocs et tartelettes est un incontournable si on souhaite prendre la pleine mesure du merdier politique covidien dans lequel nous stagnons depuis plus de deux ans.

L'ouvrage va à l'encontre des publicités triomphalistes de la CAQ – qui nous martèlent que le gouvernement caquiste a l'une des meilleures feuilles de route au monde en ce qui a trait à la gestion de la pandémie – en dressant un bilan sans complaisance de la gestion politique de cette crise sanitaire sans précédent. Un tour d'horizon exhaustif des décisions gouvernementales est réalisé.

On y analyse les impacts du virus et de sa gestion sur les groupes marginalisés, qui ont souvent été ignorés et négligés, parfois de façon volontaire, par Legault et sa bande. On nous rappelle l'entêtement de la santé publique à ne pas prendre en compte les données scientifiques dans ses avis, entre autres sur l'importance de la qualité de l'air, la transmission par aérosols et l'utilité du masque. L'opacité de l'information transmise par le gouvernement lors des différentes vagues est décortiquée. Le chapitre de Violaine Cousineau sur la COVID longue et l'invisibilité des personnes qui en sont atteintes m'a particulièrement marquée, faisant état d'un grave angle mort. Est-ce que cet angle mort existerait si plus d'hommes en étaient atteints, car ce sont majoritairement des femmes qui subissent la COVID longue ? Poser la question, c'est y répondre…

Bien sûr, Traitements-chocs et tartelettes ne pouvait omettre de parler du manque d'indépendance de la Santé publique, particulièrement de son ancien directeur, Horacio Arruda. Avec le nouvel épisode qui s'ajoute à la feuille de route de ce dernier (le dossier de l'arsenic à Rouyn-Noranda et le fait qu'il est personnellement intervenu afin que des données soient omises dans un rapport de la Santé publique régionale à ce sujet en 2019), on réalise que le personnage est louche depuis un certain temps déjà. On est encore plus navré de voir qu'il a été aux commandes aussi longtemps, dans le cadre d'une crise de santé publique jamais vue.

Au fil du temps, les autrices et auteurs nous rappellent tristement que la gestion caquiste en était une populiste : un « contrat moral » pour se réunir en famille à Noël, et autoritaire, non basé sur la situation épidémiologique. Ce gouvernement a refusé d'impliquer des spécialistes reconnu·es dans sa cellule de crise, les directeur·rices régionaux·ales de santé publique sont bien souvent tenu·es à l'écart et apprennent les décisions politiques par les médias, il a fallu que les organisations syndicales se tournent vers la Commission des normes de l'équité de la santé et de la sécurité au travail pour que les masques N-95 soient fournis dans le milieu de la santé. Les journalistes et les citoyen·nes qui montrent les failles dans la gestion de la crise sont traité·es comme des empêcheur·euses de tourner en rond.

Concernant les décisions populistes et non basées sur la science, il est trop facile de se rabattre sur « un présumé manque de connaissances scientifiques, sur le caractère “imprévisible” de la pandémie, sur des ressources “inadéquates” [ou] sur les gouvernements précédents », comme l'écrit Julien Simard, codirecteur de l'ouvrage. Au contraire, Simard et al. montrent qu'à plusieurs moments charnières, l'information et les ressources étaient bel et bien disponibles, mais que Legault et sa bande ont plutôt choisi la voie de la gestion paternaliste avec les confinements, déconfinements, couvre-feux inutiles et approche répressive payante pour les services de police municipaux.

Cet ouvrage nous permet de sortir de la fiction racontée par la CAQ sur sa gestion de la pandémie. Mais lire le démantèlement de cette fiction page après page donne froid dans le dos. De quoi seront faites les prochaines années avec de telles personnes au pouvoir ?

Gaza : stop aux livraisons d’armes ! Stop au génocide !

9 mars 2024

Jean-Luc Mélenchon est intervenu lors de la manifestation pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza à Paris le 9 mars 2024.

Il exprime sa profonde solidarité pour les victimes du massacre à Gaza. Les manifestants présents à Paris représentent non seulement le peuple français, mais aussi l'Humanité toute entière. Ce peuple se tient aux côtés de ses soeur et frères victimes de barbarie.

Il exprime sa gratitude envers les associations et les personnalités qui appellent à la mobilisation contre ces atrocités, malgré les tentatives d'intimidation par des accusations infondées, notamment d'antisémitisme. Il salue également le courage de Rima Hassan de s'engager politiquement et publiquement pour poursuivre son combat.

Face au risque imminent d'un massacre total à Gaza, après les annonces de Netanyahu, il appelle à l'action immédiate pour empêcher cette tragédie. Les États-Unis et l'Union européenne ont le pouvoir de stopper ces violences en cessant d'envoyer des armes à Israël et en imposant des sanctions économiques.

Il en appelle aux travailleurs et aux syndicats pour qu'ils refusent de participer à l'armement, appelant à un boycott de l'armement destiné à Israël. Il demande également aux intellectuels de tous bords politiques de protester contre ces atrocités.

Enfin, il rend hommage à tous ceux qui luttent pour la justice et la dignité humaine. Il affirme sa fierté d'être aux côtés de ceux qui engagent le combat pour la reconnaissance des droits fondamentaux de tous les êtres humains.

La Journée internationale des femmes 2024 célébrée dans le monde entier par des rassemblements

« Aujourd'hui, c'est la Journée internationale des femmes et c'est une célébration pour les femmes qui prennent leurs droits. Mais nous sommes ici aujourd'hui pour soutenir les femmes palestiniennes, car elles sont maintenant en guerre, vivant la guerre, la violence et la douleur. Nous insistons sur le fait que nous ne célébrerons pas si les femmes palestiniennes ne prennent pas leurs droits », a déclaré une manifestante au Liban, faisant référence aux femmes de Gaza dans le contexte du conflit entre Israël et le Hamas.

Les manifestants du monde entier ont protesté pour l'égalité et les droits des femmes, et ont célébré les libertés dont elles jouissent.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://globalnews.ca

Haïti : les femmes toujours les premières victimes du pouvoir politique

Gagner le monde Sur quelques héritages féministes

Des luttes passées aux luttes actuelles, comment faire du féminisme une onde de choc mondiale ? À rebours d'une histoire du mouvement pensé en « vagues », qui laisse dans l'ombre les féminismes non occidentaux, les militantes et penseuses de renom rassemblées ici proposent des pistes de résistance radicale aux oppressions. En écrivant depuis, ou en dialogue avec les féminismes du Sud global, elles créent des outils tant conceptuels que matériels pour penser et expérimenter la solidarité internationale, attentives aux contextes locaux et aux vécus singuliers.

Il devient alors possible de bâtir un langage commun et des formes d'organisation qui traversent le temps et les frontières. Elles nous rappellent que le féminisme contemporain ne s'adresse pas qu'aux femmes, mais vise, selon les mots de Silvia Federici, « une lutte plus globale pour la libération humaine et la régénération de la nature ».

Avec des textes originaux de

Zahra Ali, Rama Salla Dieng, Silvia Federici, Verónica Gago, Lola Olufemi, Djamila Ribeiro, Sayak Valencia et Françoise Vergès.

« J'appelle donc à une intifada féministe qui réimagine le temps et l'espace de nos luttes en cessant de prendre la modernité capitaliste comme cadre de référence et en développant une géographie militante qui refuse les frontières nationales et réinvente le proche et le lointain. »Zahra Ali

GAGNER LE MONDE | Zahra Ali

En librairie le 5 mars 2024

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Guerre-paix : perspective en clair-obscur

Au-devant de l'actualité ou reléguées dans l'ombre, les guerres semblent se réinventer constamment, nous imposant de réfléchir tant à leur nature qu'aux voies d'émergence de la paix. Guerre et paix se présentent d'ailleurs souvent de manière dichotomique : d'un côté, la paix en tant qu'absence totale de violence ; de l'autre, la guerre en tant que déchaînement de violences extrêmes. Pourtant, la réalité est plus complexe ; la guerre se prépare toujours, ne serait-ce que par ses représentations, et la paix dissimule souvent les effets persistants de la violence guerrière. Comment peut-on, à l'aune notamment des expériences militantes et d'éducation à la paix, creuser le sens de la guerre, tout en s'interrogeant sur les conditions d'une paix véritable ?

Guerre-paix : perspective en clair-obscur 📖

Myriam Cloutier

La guerre au-delà du portrait formel-institutionnel

Martin Hébert

Regard féministe sur la guerre et la sécurité

Anne-Marie D'Aoust

De l'urgence de nous

reconnecter à notre humanité

Table ronde avec Martine Eloy et André Jacob

Une guerre qui ne dit pas son nom

Filippo Furri

Peut-on encore rêver de paix ?

Carl Bouchard

Raviver le mouvement antiguerre québécois

Martin Forgues

Cultiver la paix dans un monde bouleversé

Nancy Labonté

Artiste invité : Jean-Marc Nahas 📖

À découvrir aussi

Édito

Classes à part 📖

Julie Perreault

Débat

ChatGPT : s'indigne-t-on pour les bonnes raisons ? 📖

Eric Martin, Sébastien Mussi, Jonathan Durand Folco et Jonathan Martineau

Ailleurs

Grèce : la fin d'un cycle

Panagiotis Sotiris

Grand entretien avec Raymond Lemieux

Du périphérique au fondamental : comment faire face à l'incertitude

La Série sur les domaines émergents du droit

Une approche holistique de la justice migrante

Harrold Babon, Mylène Barrière et Emin Youssef

Religion et société

Le feu prophétique de Cornel West

Mathieu Burelle

Et retrouvez : le Carnet de Nathalie Plaat, la chronique poétique de Emné Nasereddine, ainsi que la rubrique Aux frontières par Jean-Lou David

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Journée internationale des femmes

Élections aux États-Unis : l’impossible choix des mouvements sociaux

La Jineologîe : repenser la rupture entre les sexes pour construire la liberté humaine

« Rien ne s’améliore pour les élèves »

Québec solidaire doit s’opposer à la filière batteries défendue par le gouvernement Legault

Le 29 septembre 2022, le porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau Dubois, prenait la parole devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Il identifiait deux secteurs clés de la transition écologique : la biomasse forestière résiduelle et la filière batterie. Pour ce qui est de ce dernier secteur, il promettait un investissement de 1,5 milliard $ dans un premier mandat d'un gouvernement de Québec solidaire. « Dans le contexte de l'électrification des transports, la production de batteries est au cœur de la solution ». [1]

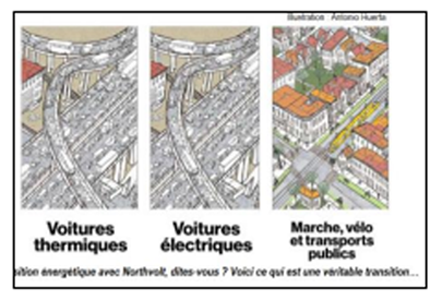

Ce ralliement à la filière batterie était bien rapide et fort léger. Produire des batteries pour tenir compte du caractère intermittent des énergies éoliennes ou solaires est une chose. . Mais lorsque cette dernière a été présentée par les gouvernements du Canada et du Québec, comme un moyen essentiel pour replacer le Canada et le Québec dans la relance du secteur automobile, c'en est une autre. Donner la priorité à l'électrification des transports en commun et compter pour ce faire sur la production de trains, de tramways ou autres trolleybus, c'est comprendre, que l'électrification des transports publics ne passe pas d'abord par la production de batteries, mais par de tout autres technologies. Le transport de marchandises pourrait se faire par la généralisation du ferroutage qui ne repose en rien sur la filière batteries. L'électrification des transports (et même le développement d'une filière batteries) peut être confié à des entreprises publiques pour satisfaire les besoins identifiés démocratiquement sans que cela débouche sur la mainmise de grandes multinationales sur l'économie du Québec.

La filière batteries du gouvernement Legault, un projet extractiviste, productiviste, et antiécologique

L'électrification des transports mis de l'avant par le gouvernement Legault passe essentiellement par la transformation du parc automobile caractérisé par les voitures thermiques à un parc automobile de voitures dont la motorisation serait électrifiée.

Cette politique accompagne le tournant des grands de l'automobile (américains, européens ou japonais) vers la production de voitures électriques et s'inscrit dans le cadre d'une compétition avec les entreprises chinoises en ce qui concerne tant l'exploitation et le contrôle des minerais stratégiques que la production de voitures électriques. La production chinoise de voitures électriques, petites et peu coûteuses, représente pour les entreprises de l'automobile un danger important. Ce tournant va d'ailleurs signifier qu'une partie importante du parc des voitures thermiques risque d'être exportée vers les pays du Sud et nous faire entrer dans une période où le parc automobile sera encore plus gigantesque au niveau planétaire.

Cela est d'autant plus catastrophique, que la voiture électrique n'est pas écologique. [2] Sa production est plus polluante. Elle mobilise plus de minéraux (acier, cuivre, lithium…) et va créer les conditions d'un extractivisme exacerbé qui va causer d'énormes pollutions minières.

Et la nature de ce parc automobile est laissée aux choix des grandes entreprises de ce secteur. C'est ainsi qu'on voit une électrification de grosses voitures, lourdes, gourmandes en énergie, qui nécessitera la production de batteries imposantes. Ces grosses voitures électriques mobilisent encore plus de métaux que les voitures thermiques. Ces voitures embarquent une technologie numérique imposante non seulement pour une conduite assistée, mais pour faire de ces voitures des lieux d'utilisation de toutes les technologies offertes par les GAFAM. Ces entreprises du numérique sont d'ailleurs en train de mettre au point un nouveau champ de voitures électriques, celle des voitures sans conducteur.

Sans compter qu'une mobilité qui continue de reposer sur l'autoélectrique est antiécologique surtout si on considère tous les investissements que ce type de mobilité implique dans les infrastructures routières, dans l'augmentation de l'exploitation des richesses minières, et en termes de notre dépendance face aux choix des multinationales de l'automobile,

Un projet de classe favorisant l'accumulation du capital et qui repose sur un aveuglement face aux limites planétaires

La production de ces batteries est confiée à de grandes entreprises multinationales que les gouvernements Legault (et Trudeau) subventionnent grassement, pour les attirer au pays. [3] Le gouvernement Legault ne se contente pas seulement de les arroser de milliards de dollars, mais on leur promet de leur fournir de l'énergie à très faible coût pour leur permettre de rentabiliser leurs investissements. Legault soutient le développement des énergies éoliennes et prévoit la construction de grands barrages hydroélectriques. Plus grave encore, le ministre Fitzgibbon s'attaque au monopole d'Hydro-Québec sur la production d'énergie. Il prépare une loi qui permettrait la production privée de l'énergie pour répondre aux besoins de ces entreprises. Plus, déjà, Michael Sabia, le président d'Hydro-Québec, est en train de préparer le terrain pour une relance de la production de l'énergie nucléaire…

Pour répondre aux besoins des entreprises de la filière batteries, nous avons vu une course des entreprises minières et des spéculateurs pour se donner des droits d'exploration minière (les claims)s dans nombre de régions du Québec. [4] Cela s'est fait sans respect des terres agricoles, des régions touristiques et sans respecter les normes environnementales. La loi des Mines accorde la préséance aux volontés d'exploration des minières sur les plans d'aménagement des villes et des MRC. C'est un pillage des ressources minières du Québec avec toutes les conséquences environnementales désastreuses qui en découleront qui se prépare. Et cela avec l'aveuglement volontaire du gouvernement du Québec et de son ministère de l'Environnement qui se donne mission d'accompagner les entreprises dans la construction de l'acceptabilité sociale de leur prédation. C'est ainsi que ce ministère accorde des passe-droits à des dizaines d'entreprises et leur permet de ne pas se soumettre aux normes environnementales au détriment de la santé de la population.

La façon dont le gouvernement de la CAQ a voulu tout bousculer pour imposer le projet de Northvolt est exemplaire à cet égard. Cette entreprise, l'investissement privé le plus important dans l'histoire du Québec selon le premier ministre, a été d'emblée exemptée d'une analyse du BAPE. Les informations au sujet des impacts environnementaux de cette entreprise sont livrées au compte-gouttes dans des textes caviardés. Les journalistes qui posent des questions essentielles sur le sujet sont attaqués par le ministre Fitzgibbon. [5]

Dans le modèle de croissance verte du gouvernement Legault, il n'y a aucune mesure visant la diminution de l'exploitation des ressources minières et une réduction des dépenses en énergie. Il n'y pas de politique de réelle protection de l'environnement. Au contraire, c'est la course à la croissance, à la production de toujours plus d'énergie, à l'exploitation de toujours plus de minerais stratégiques. Il s'agit de faire du Québec une zone d'investissement profitable pour les entreprises multinationales. Le message du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie est clair : venez au Québec, vous allez pouvoir gagner de l'argent, beaucoup d'argent. Nous allons créer, pour vous, les conditions d'un taux de profit inespéré. Les mesures environnementales ne vous gêneront pas, on s'en occupe. Voilà le modèle de développement que veut nous imposer le gouvernement de la CAQ.

Québec solidaire doit rejeter le modèle extractiviste et productiviste que veut nous imposer la CAQ.

Jusqu'ici, Québec solidaire n'a pas voulu s'attaquer frontalement au modèle économique que veut nous imposer le gouvernement Legault. Québec solidaire s'est contenté d'exiger plus de transparence. Il exige une évaluation environnementale sur le projet Northvolt. Ce sont là des exigences essentielles. Demander un BAPE sur les grands projets de toute la filière batterie par le biais de pétitions , c'est poser l'importance pour le Québec de faire un choix éclairé à cette époque d'urgence climatique. [6] Le gouvernement Legault qui s'entête à refuser la tenue d'un BAPE sur Northvolt, a choisi également d'ignorer la proposition de Québec solidaire.

Mais, comme parti politique écologiste, Québec solidaire doit élargir ses horizons et dénoncer le gaspillage des ressources et de l'énergie à la base du projet de filière batteries du gouvernement Legault.

Au tournant vers la production de masse de voitures électriques coûteuses et massives, il faut opposer le développement du transport public électrifié et gratuit et la diminution de la production et de l'utilisation des voitures individuelles. Il faut opposer au transport lourd de marchandises par camions, à essence ou électrique, le transport des marchandises par trains. Il faut diminuer les investissements des infrastructures routières et l'expansion des villes faites aux mépris de la protection des terres agricoles. Il faut pour favoriser le transport actif, élargir les zones piétonnes et développer les pistes cyclables. La sobriété et la décroissance dans l'utilisation de l'énergie et des ressources, doit être au centre des politiques de Québec solidaire.

Il ne faut pas confier aux multinationales nos choix économiques et environnementaux. Seule une véritable démocratie où la majorité populaire peut faire les choix économiques et écologiques nécessaires à la satisfaction des besoins sociaux peut assurer la protection de la nature. Cette démocratie passe par une rupture radicale avec le pouvoir d'une minorité possédante. La nationalisation des ressources naturelles, minières et forestières, et la défense du contrôle public de la production de l'énergie sont les conditions de la planification démocratique d'une nécessaire bifurcation écologique. Ce sont là des orientations incontournables qu'un parti de gauche comme Québec solidaire doit défendre dans cette période de crise climatique et environnementale.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

[1] Communiqué de Québec solidaire, 29 septembre 2022

[2] Voir les textes de Celia Izoard,Non, la voiture électrique n'est pas écologique(1),La voiture électrique cause une énorme pollution minière(2) et Derrière la voiture électrique, l'empire des Gafam

[3] La Presse, https://www.lapresse.ca/affaires/2023-09-29/northvolt-dans-la-filiere-des-batteries/l-aide-pourrait-depasser-7-milliards-et-ce-n-est-pas=fini.php

[4] Collectif, Claims miniers : l'urgence d'un moratoire

[5] https://www.ledevoir.com/politique/quebec/808308/politique-quebecoise-pierre-fitzgibbon-denonce-travail-deux-journalistes-dossier-northvolt

[6] Voir le projet de loi déposée par Alejandra Zaga Mendez « qui ferait en sorte de déclencher un processus d'études du BAPE dès le dépôt d'une pétition d'au moins 15 000 signatures pour un projet « d'envergure régionale » et de 40 000 signatures pour un projet d'« envergure nationale ».- François Carabin, Des pétitions pour enclencher des évaluations environnementales ? Le Devoir, 2 février 2024

Des élections vraiment légitimes ?

Sénégal : Sauver la terre ! Une campagne de sociofinancement

Nouveau numéro de la revue Relations en kiosques : « Guerre-paix : perspective en clair-obscur »

Au-devant de l'actualité ou reléguées dans l'ombre, les guerres semblent se réinventer constamment, nous imposant de réfléchir tant à leur nature qu'aux voies d'émergence de la paix. Guerre et paix se présentent d'ailleurs souvent de manière dichotomique : d'un côté, la paix en tant qu'absence totale de violence ; de l'autre, la guerre en tant que déchaînement de violences extrêmes. Pourtant, la réalité est plus complexe ; la guerre se prépare toujours, ne serait-ce que par ses représentations, et la paix dissimule souvent les effets persistants de la violence guerrière. Comment peut-on, à l'aune notamment des expériences militantes et d'éducation à la paix, creuser le sens de la guerre, tout en s'interrogeant sur les conditions d'une paix véritable ?

Guerre-paix : perspective en clair-obscur 📖

Myriam Cloutier

La guerre au-delà du portrait formel-institutionnel

Martin Hébert

Regard féministe sur la guerre et la sécurité

Anne-Marie D'Aoust

De l'urgence de nous reconnecter à notre humanité

Table ronde avec Martine Eloy et André Jacob

Une guerre qui ne dit pas son nom

Filippo Furri

Peut-on encore rêver de paix ?

Carl Bouchard

Raviver le mouvement antiguerre québécois

Martin Forgues

Cultiver la paix dans un monde bouleversé

Nancy Labonté

Artiste invité : Jean-Marc Nahas

À découvrir aussi

Édito

Classes à part 📖

Julie Perreault

Débat

ChatGPT : s'indigne-t-on pour les bonnes raisons ? 📖

Eric Martin, Sébastien Mussi, Jonathan Durand Folco et Jonathan Martineau

Ailleurs

Grèce : la fin d'un cycle

Panagiotis Sotiris

Grand entretien avec Raymond Lemieux

Du périphérique au fondamental : comment faire face à l'incertitude

La Série sur les domaines émergents du droit

Une approche holistique de la justice migrante

Harrold Babon, Mylène Barrière et Emin Youssef

Religion et société

Le feu prophétique de Cornel West

Mathieu Burelle

Et retrouvez : le Carnet de Nathalie Plaat, la chronique poétique de Emné Nasereddine, ainsi que la rubrique Aux frontières par Jean-Lou David

Des voisins défendent une mère célibataire contre une éviction injuste

La crise de sens dans les métiers de l’humain

Grève féministe : une revendication à défendre

Elles ont fait la grève en Espagne, en Suisse, en Islande et maintenant, pour le 8 mars 2024, en France. De plus en plus de femmes reprennent la notion de grève féministe pour défendre leurs revendications contre la pauvreté, les violences et toutes les formes de crises qui accablent la société patriarcale et capitaliste actuelle.

Pourquoi une grève féministe ?

Dans le contexte actuel de montée de la droite et de l'extrême droite, la grève féministe est une première réponse claire de rejet de ce projet de société . Il faut dire haut et fort que les politiques néolibérales tant dans les pays du Sud que dans les pays du Nord ont attaqué durement les droits des femmes : droit au travail (retraite, inflation), droit à une maternité voulue (retrait du droit à l'avortement), droit à une vie saine (croissance des énergies fossiles), contre les violences familiales et sexuelles généralisées (féminicides, viols de guerre, de déplacement etc.), droit à une sexualité librement consentie (transphobie, homophobie, lesbophobie etc.)

La grève féministe en ralliant toutes les femmes où qu'elles soient montrent la force des femmes Sans nous, tout s'arrête est un des slogans de cette forme d'action. Quand tout s'arrête ce qu'on voit c'est l'importance du prendre soin. La grève démontre ainsi tout le travail gratuit des femmes et le met en évidence pour l'ensemble de la société. C'est sortir du secret tout ce que font les femmes sans être payées. En grève, les femmes vont faire payer les riches au lieu qu'elles travaillent gratuitement. C'est cette exploitation du travail gratuit des femmes qui est au cœur des violences et des dominations des femmes.

La grève féministe n'est pas un simple moyen d'action, c'est la création d'un mouvement de masse. Pour être efficace et crédible aux yeux de la population, la grève féministe doit mettre en actions les groupes féministes mais aussi les syndicats, les groupes communautaires, les citoyennes, les écologistes, les anti-pauvreté. Bref devenir un mouvement social autour d'une plate forme de revendications. L'importance de la grève féministe c'est de rejoindre toutes les femmes dans toutes les dimensions de leur vie : militante, au foyer, au travail, dans leur implication citoyenne. La grève féministe permet surtout de développer l'unité des femmes et leur mise en actions.

La grève féministe : un rêve impossible

On peut rêver mais créer un mouvement de masse : c'est difficile. Les militantes syndicales ne peuvent débrayer vu les termes de leurs conventions collectives, les groupes de femmes sont minoritaires et accablées par le service à rendre, les groupes communautaires sont sous financés, les écologistes sont centrées sur les énergies fossiles et les citoyennes au prises avec la double ou triple journée de travail.

La grève féministe se construit autour de quelques revendications importantes et autour d'un plan d'actions qui sensibilisent les femmes, les hommes, les personnes et la population en général sur le travail gratuit des femmes et les profits qui en découlent pour les sociétés capitalistes.

Des actions de rue peuvent être planifiées mais aussi des tee shirts sur les lieux de travail, des macarons , des affiches , des pancartes peuvent servir à montrer soutien et appui à ce mouvement. L'important c'est que lors de la journée de la grève, il y ait visibilité des femmes partout en soutien à ce mot d'ordre.

En 2025, cela fera 25 ans qu'eu lieu la première Marche Mondiale des Femmes.

En 2000, des femmes de plus de 100 pays s'étaient mobilisées.

Au Québec, en 2000 Françoise David lançait l'idée de la grève féministe.

En 2025, peut-on rêver que les femmes fassent la grève partout à travers le monde pour elles-mêmes et pour sauver la planète ?

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Court compte rendu de la manifestation pour Gaza à Montréal, le dimanche 3 mars 2024.

Par André Cloutier

Départ rue Cathcart près de la Place Ville Marie à 14h30 / Arrivée au Westmount Square, av. Wood vers 17h30

Lu sur une pancarte : « La Patrie ou la mort. - Che Guevara ».

Entendu au ralliement de départ un discours en français assez élaboré, que nous pourrions définir comme « rassembleur », sur les différences entre juifs et sionistes ; à la fin de son discours la militante lança d'ailleurs un slogan - plusieurs fois répété par la foule : « Judaïsme OUI - Sionisme NON ! »

Toujours en français, la même personne au micro rendit un hommage assez émouvant à Aaron Bushnell, ce soldat étasunien de 25 ans qui s'est immolé par le feu devant l'ambassade d'Israël à Washington le 25 février.

Entendu durant le défilé, un slogan lancé au micro en anglais seulement : « François Legault you're a liar ! We demand a cease fire ! » Comme d'habitude, je ne répète aucun slogan lancé en anglais lors de ces manifs hebdomadaires, probablement à la surprise des gens autour de moi qui m'entendent crier « SO SO SO Solidarité - Avec Avec Avec la Palestine » ; mais quelques secondes après je deviendrai muet comme une carpe pour tout slogan lancé en anglais.

Fait cocasse : sur le trottoir de la rue Sainte-Catherine ouest, je vois une mère juive avec ses deux jeunes enfants ; pour narguer les manifestant.e.s, la fillette (avec de traditionnels collants noirs) marche avec ses doigts dans les oreilles bien placés horizontalement ; sa mère, habillée à l'européenne (année 1955), lui aura dit : « N'écoute pas ce qu'ils disent : bouche-toi les oreilles ! »

Ci-dessous un photomontage paru sur le site Internet de Radio Habana Cuba le 4 mars à 19h00 (1) : « La statue de la Liberté nourrit l'enfant Israël au sang des Palestiniens ».

André Cloutier, Montréal, 5 mars 2024.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Les sciences et techniques au féminin, une expo à télécharger

Par Lilia Ben Hamouda, le Café pédagogique, Paris, 5 mars 2024

La revue "Progressistes" met à disposition des collectivités, syndicats et de la communauté éducative une exposition sur « les sciences et techniques au féminin ».

« Dès son septième numéro, "Progressistes" a tenu à rendre hommage aux femmes scientifiques, en commençant par celles privées de prix Nobel. Sept ans plus tard, la revue continue de retracer l'épopée de l'histoire des sciences avec celles qui ont été trop longtemps dans l'ombre de leurs homologues masculins.

Cette exposition vous invite à parcourir 15 histoires de découvertes exaltantes et de réussites intellectuelles bien sûr, mais aussi 15 récits de combat lorsque le génie vient se heurter à la grande histoire et à la misogynie.

Brillantes, courageuses, audacieuses, les scientifiques sont bien présentes, elles sont nombreuses et "Progressistes" n'a pas fini de les célébrer… »

Sur le site <https://revue-progressistes.org/202...>

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Gaza : La population affamée attend une trêve pour le ramadan

Un arrêt des combats de six semaines est actuellement en pourparlers, en Égypte. Sous les bombardements incessants de l'armée israélienne, les Gazaouis sont en proie à la famine.

Tiré de L'Humanité, France.Mise à jour le dimanche 3 mars 2024 à 17h05

www.humanite.fr/monde/guerre-israel-hamas/gaza-la-population-affamee-attend-une-treve-pour-le-ramadan <http://www.humanite.fr/monde/guerre...>

Par Axel Nodinot <https://www.humanite.fr/auteurs/axe...> ,

Voici bientôt cinq mois que la terreur règne sur Gaza. Déplacées sur la côte méditerranéenne après avoir fui les bombardements sur Gaza City, Khan Younès et Rafah, les familles palestiniennes sont en proie au dénuement le plus total. « Les civils désespérés de Gaza ont besoin d'une aide urgente, y compris ceux du Nord, où les Nations unies n'ont pas été en mesure de fournir de l'aide depuis plus d'une semaine », déplorait Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU.

Sur la petite bande de terre palestinienne occupée par l'armée israélienne et soumise à un blocus depuis 2007, de plus en plus d'enfants meurent désormais de faim ou de déshydratation, 16 rien que ces derniers jours, selon le ministère de la Santé du Hamas. La famine est /« https://www.humanite.fr/monde/armee...>

,">quasiment inévitable »/ alerte Jens Laerke, porte-parole de l'agence de coordination des affaires humanitaires des Nations unies. Les civils en sont réduits à manger du fourrage, destiné aux bêtes, et à boire de l'eau croupie, tandis que les quelques hôpitaux encore debout ne peuvent soigner que les cas les plus graves.

*Une trêve en discussion au Caire*

Ces privations inhumaines ont atteint un nouveau sommet dans la <https:/www.humanite.fr/monde/etats...>'>nuit du mercredi 28 février . Alors qu'un des trop rares camions d'aide humanitaire arrivait à Gaza City, l'escorte de soldats israéliens, se sentant « menacée » par des femmes et des hommes qui avaient seulement faim, a ouvert le feu sur la foule. Au moins 118 personnes y ont trouvé la mort et environ 760 autres ont été blessées, bien souvent « par balles », comme l'ont confirmé les services onusiens. Un « nouveau carnage » perpétré par Israël en Palestine, de l'aveu de Josep Borrell, vice-président de la Commission européenne.

Conforté par les États-Unis et leurs alliés, Benyamin Netanyahou <https:/www.humanite.fr/monde/bande...>'>refuse le cessez-le-feu . Le premier ministre israélien entend poursuivre ses opérations sanglantes dans la bande de Gaza, qu'importe le « risque de génocide » pointé du doigt par la Cour de justice internationale. Bien qu'insuffisante car temporaire, une trêve est toutefois négociée par les diplomates qatariens, égyptiens et états-uniens, réunis au Caire ce week-end. Cet arrêt des combats serait d'une durée de six semaines. Le président américain Joe Biden a souhaité publiquement sa mise en place durant le mois de ramadan, qui débutera le dimanche 10 mars.

Toujours selon Washington, Israël aurait accepté certaines <https:/www.humanite.fr/monde/armee...>'>conditions de cette trêve , qui permettrait la libération de 42 otages du Hamas et de prisonniers palestiniens. L'organisation palestinienne a aussi demandé « le retour dans le nord de Gaza des Palestiniens déplacés et une augmentation de l'aide humanitaire », de l'ordre de « 400 à 500 camions par jour », a déclaré à l'AFP l'un de ses responsables. Une centaine d'otages seraient encore retenus à Gaza et environ 7 000 Palestiniens, parfois mineurs, sont enfermés dans les prisons israéliennes.

*L'UE débloque 50 millions pour l'UNRWA*

En attendant un accord entre les belligérants qui serait synonyme de répit pour les familles gazaouies, l'aide humanitaire se fait au compte-gouttes. Des files de camions stationnent toujours devant les postes-frontières – 80 par jour sont autorisés à entrer – et 66 colis contenant quelque 38 000 repas ont été largués par voie aérienne par la Jordanie, la Belgique et les États-Unis.

Mais ces denrées « ne peuvent pas se substituer à la nécessaire entrée de l'aide par autant de voies terrestres que possible », a rappelé un haut responsable américain, après que Joe Biden a affirmé « insister auprès d'Israël pour qu'il facilite l'entrée de davantage de camions ». Le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, a pointé le fait que « les responsabilités sur le blocage de l'aide sont clairement israéliennes ».

La meilleure nouvelle quant à l'aide humanitaire vient sûrement de l'Union européenne, qui a décidé de renouveler sa confiance – sous conditions – à <https:/www.humanite.fr/monde/aide-...>'>l'UNRWA , l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine. L'agence est sous pression depuis qu'Israël a affirmé que certains de ses employés avaient participé aux attaques du 7 octobre 2023 qui ont fait 1 140 morts. Mais les Vingt-Sept ont décidé, ce vendredi, de débloquer 50 millions d'euros, 32 millions restants pour compléter le montant initial de l'enveloppe 2024 dédiée à l'UNRWA.

Face à l'ampleur du massacre et à l'horreur des vidéos circulant sur les réseaux sociaux, les appels au cessez-le-feu immédiat et permanent se font de plus en plus nombreux. « Assez, s'il vous plaît, arrêtez ! » a imploré le pape François au cours d'une prière, ce dimanche. Des manifestations continuent de se dérouler aux quatre coins du globe, alors que 30 410 personnes ont été tuées par l'armée israélienne depuis le 8 octobre. Mais la trêve, impérative, ne doit être qu'une première pierre sur laquelle construire une paix durable.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

En guise de réaction à cette offensive...

En guise de réaction à cette offensive réactionnaire voulant faire de tout critique universitaire un « apologète du terrorisme », certains jeunes précaires de la recherche et des chercheurs indépendants ont réuni leurs compétences scientifiques et leurs forces politiques dans un projet exigeant et ambitieux : le blog « Yaani ». Ils sont Français, Israéliens, les deux à la fois, originaires du Maghreb et d'autres horizons. Leur point commun ? Le refus de la colonisation, de ses crimes et de ses justifications académiques (et politiques) par omission, partialité et compromission. Ils entendent restituer les faits fidèlement aux données d'un réel colonial qui dure depuis au moins 1917.

Citoyenne franco-israélienne et membre du comité de réaction de « Yanni », Nitzan Perelman est doctorante en sociologie politique à l'université Paris Cité et ingénieure d'Etudes en sociologie au CNRS. Elle se réclame d'une gauche radicale qui lutte pour « un Etat de tous ses citoyens » en Palestine-Israël. Elle répond aujourd'hui aux questions du Matin d'Algérie et fait entendre une voix minoritaire qui, à l'instar de celles du député communiste Ofer Cassif, du journaliste Yuval Abraham et de beaucoup d'autres, est réduite au silence par le suprématisme et l'annexionnisme de M. Netanyahou et de sa coalition d'ultra-orthodoxes messianiques et fascistes.

***

Le Matin d'Algérie : Nous assistons depuis le 7 octobre 2023 à une censure sans précédent des voix qui entendent produire un discours scientifique et critique sur la situation coloniale en Palestine-Israël. Est-ce la censure exercée par ce nouveau maccarthysme qui est à l'origine du projet universitaire et citoyen Yaani ?

Nitzan Perelman : En raison du fait que je navigue entre plusieurs langues, l'hébreu, le français et l'anglais, j'ai eu l'idée, que j'ai proposée par la suite à des amis et aux actuels membres du comité de rédaction de Yaani, de créer un blog qui serait un espace alternatif où des textes traduits de l'hébreu et de l'arabe vers le français pourront circuler et y trouver la visibilité qu'ils méritent. Notre projet répond d'abord à un manque d'informations qui, écrit à la confluence des styles journalistique et universitaire, seraient à même d'éclairer le lecteur sur la réalité coloniale en Israël-Palestine. Avec toute la pédagogie qu'une telle tâche nécessite, nous essayons de donner une profondeur historique aux actuels enjeux politiques et citoyens qui nous préoccupent et constituent les terrains de nos recherches. Nous voulons offrir à nos lecteurs des clefs de compréhension et des leviers d'action. Lire, comprendre, dialoguer, critiquer, agir. C'est ce que nous entendons faire. Si l'on se réfère aux articles d'Insaf Rezagui [doctorante en droit international public à l'Université Paris Cité et membre du comité de rédaction de Yaani. N.D.L.R] sur la Palestine et le droit international, le lecteur trouvera facilement des arguments solides pour réfuter ceux qui répètent à longueur de journée dans les journaux et les radios que « Gaza n'est pas un territoire occupé ».

- Si le sens de l'expression [!يَعْنِي] est bien connu de nos lecteurs arabophones, quel sens recouvre-t-elle dans le contexte colonial israélien ?

– En hébreu comme dans l'argot israélien, ce vocable recouvre le même sens que celui de la langue arabe. Vous-savez, nous utilisons beaucoup de termes palestiniens dans nos échanges quotidiens !

– Les tautologues des médias mensonges et les pseudo-intellectuels des basses œuvres s'obstinent à ne voir dans la guerre que mène Israël actuellement contre les Palestiniens que l'expression d'une millénaire guerre de religions entre « les fils de la lumière » et « les fils des ténèbres », la « civilisation » et la « barbarie ». Qu'en pensez-vous ?

– C'est important de rappeler que ce conflit est avant tout colonial. Certes, des éléments religieux, sur lesquels je travaille depuis des années, s'y greffent, mais dire que c'est une guerre entre un « islam planétaire conquérant » et une « civilisation judéo-chrétienne qui se défend » est une absurdité totale. Dans ce conflit et ses guerres innombrables, la colonisation et le suprémacisme national sont premiers.

- Le recours à la langue du droit international est central dans votre démarche. Pourquoi ?

– Le droit international est un enjeu majeur dans notre projet, ainsi que dans toute lutte politique émancipatrice. Il s'agit pour nous de montrer, dans les méandres du contexte israélo-palestinien, ce que peut faire le droit international, ce qu'il ne peut pas faire et, surtout, rappeler que jusqu'à présent, il n'est pas appliqué. L'application de ce droit changera beaucoup de choses sur le terrain, et c'est à cela que nous aspirons.

– Les voix israéliennes et juives anticoloniales sont de plus en plus délégitimées, stigmatisées et affublées du stigmate de la « haine de soi » et de la « trahison nationale ». Comment vous expliquez un tel rejet ?

– J'ai beaucoup travaillé sur ce sujet depuis la constitution du deuxième gouvernement de M. Netanyahou en 2009. C'est une répression systématiquement pratiquée par ce gouvernement et ses successeurs. Elle se traduit par une propagande nauséabonde, par des lois et par la création d'organisations d'extrême droite dont le principal objectif est de s'attaquer à l'ensemble des formations politiques de la gauche radicale. Le but étant d'assimiler toute critique du colonialisme à une « menace intérieure », voire une « trahison nationale ».

Lien vers Yaani : https://www.yaani.fr/

***

* Cet article a été publié pour la première fois, le 16 février 2024, dans Le Matin d'Algérie.

Propos recueillis par Faris LOUNIS

Journaliste indépendant

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Santé inc. - Mythes et faillites du privé en santé d’Anne Plourde | Livre à paraître le 19 mars

Partout, on nous dit que le privé est la solution aux problèmes que connaît le système de santé québécois. La réforme Dubé va d'ailleurs en ce sens. Mais est-ce que ça fonctionne vraiment, le privé en santé ? Pas du tout, avertit la chercheuse Anne Plourde dans un livre coup de poing.

L'essai *Santé inc. - Mythes et faillites du privé en santé*, de la chercheuse Anne Plourde, va paraître *en librairie le 19 mars prochain*, soit une semaine après la présentation du nouveau budget du gouvernement Legault, que l'autrice peut par ailleurs commenter.

*En bref : *On le dit plus efficace, moins cher, nouveau, utile et de qualité...Beaucoup de mythes circulent autour du privé en santé. Or le constat d'Anne Plourde est implacable : contrairement à ce qu'on nous dit, le privé en santé, c'est finalement plus cher que le public, moins efficace, de moindre qualité, nocif pour le système public et ce n'est pas du tout une nouvelle solution. Si bien que la chercheuse conclut qu'il faut déprivatiser notre système de santé pour l'améliorer.

Pour recevoir un exemplaire en service de presse, merci de me fournir votre adresse postale en cas de télétravail.

*À propos du livre*

Notre système de santé est en état de crise permanent. Depuis des décennies, nos gouvernements présentent le privé comme une solution. La réforme Dubé va aussi dans ce sens. Mais au-delà des considérations idéologiques, est-ce que ça fonctionne, le privé en santé ?

Se basant sur une abondance de données provenant du Québec et d'ailleurs, la chercheuse Anne Plourde a soumis à l'épreuve des faits cinq soi-disant vertus du privé en santé. Son constat : non, ça ne fonctionne pas. Pas du

tout. Confrontées à la réalité, ces vertus se révèlent être des mythes :

1. *Le système de santé est essentiellement public, le privé est nouveau*.

Faux : le privé représentait en 2022 plus du quart des dépenses de santé au

Québec et l'avènement du système public en 1970 est une réponse à l'échec

historique du privé.

2. *Le privé coûte moins cher*. Faux : le privé échoue à réduire les

coûts, notamment à cause de sa lourde bureaucratie et de sa quête

perpétuelle de profits. Pour preuve, le système de santé états-unien est

celui qui coûte le plus cher au monde.

3. *Le privé en santé est plus efficace*. Faux : que ce soit

l'incapacité des GMF à désengorger les urgences ou encore le taux d'échec

de 82% des super-cliniques, le privé en santé est inefficace.

4. *Le privé aide à réduire l'attente au public*. Faux : le

développement d'une offre privée n'ajoute pas de nouveaux services. Cette

offre vampirise les ressources du public et compétitionne avec lui pour

recruter du personnel dans un bassin commun et limité.

5. *Le privé améliore la qualité des soins sans nuire à l'équité dans

l'accès aux services*. Faux : les objectifs de rentabilité guidant les

entreprises à but lucratif détériorent l'accès aux soins et leur qualité.

La télémédecine est un exemple parlant.

Bref, le privé en santé fait moins avec plus, ce qui est l'exact contraire de l'effet recherché. Mais ce n'est pas une fatalité. À rebours des discours officiels, la chercheuse propose une solution pragmatique aux problèmes constatés : choisir l'efficacité et le meilleur rapport qualité-prix en déprivatisant complètement notre système de santé.

*À propos de l'autrice*

Docteure en science politique de l'Université du Québec à Montréal, Anne Plourde a réalisé un postdoctorat à l'Université York sur la privatisation des services de santé et est chercheuse à l'Institut de recherche et d'informations socioéconomiques (IRIS). Chez Écosociété, elle est l'autrice de *Le capitalisme, c'est mauvais pour la santé* (2021).

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Manifestations - Journée Internationale des Femmes à Montréal et Québec

À Montréal

DATE :

8 Mars 2024 - 17h30

ORGANISÉ PAR : Femmes de Diverses Origines

Femmes de diverses origines et nos groupes membres et allié.es vous invitent à prendre la rue ! Unissons-nous, de Tiohtià:ke/Montréal à la Palestine occupée, pour commémorer la Journée internationale des droits des femmes !

Cette année, notre cri de ralliement résonne plus fort que jamais : LES FEMMES RÉSISTENT À LA GUERRE, AU COLONIALISME ET AU CAPITALISME ! Nous sommes unies et exigeons une PAIX JUSTE, l'ÉGALITÉ et la LIBÉRATION ! MAINTENANT !

17h30 - Rassemblement au Square Dorchester.

18h00 - Manif : Nous descendrons dans les rues avec unité, marchant du Square Dorchester au cœur de Tiohtià:ke/Montréal.

COORDONNÉES :

Square Dorchester

1001, Square Dorchester

Montréal, QC H3B 1N1

Canada

******

À Québec

organisé par le Regroupement des groupes de femmes de la Capitale nationale (Portneuf-Québec-Charlevoix) RGF-CN

En route vers le 8 mars !

C'est sur le thème Ça gronde : solidaire pour nos droits – ici comme ailleurs les femmes se lèvent face aux crises ! que le comité organisateur du 8 mars vous convie les 7 et 8 mars prochain.

Programme du 7 mars

De 13h à 16h Ateliers créatifs à la Maison de la Coopération au 155 blvd Charest Est à Québec.

Activité en non-mixité inclusive. Bienvenue aux enfants !*

Inscription demandée : https://forms.gle/w3pCMon83ATSidF36

Vous trouverez le détail des ateliers sur la pièce jointe : compléments d'infos 7 et 8 mars.

De 17h à 20h le comité organisateur vous propose un rallye nocturne qui ciblera des symboles des crises qui sont partout : militaire-humanitaire ; économique-politique ; climatique. Habillez-vous chaudement et amenez vos sifflets ou casseroles. Cette action est en non-mixité inclusive. Inscriptions par ici : https://forms.gle/LG2cwQDUuLAk4Q2E8

Événement du 7 mars : https://www.facebook.com/events/371012795681784/?ref=newsfeed

Programme du 8 mars

De 10h30 à 12h00 : Animation sur les luttes des femmes avec Emilia Castro, suivie d'une soupe

À la Maison de la Coopération de 10h30 à 12h (155 Boulevard Charest E, Québec). Accessible aux personnes à mobilité réduite. Gratuit. Interprètes LSQ sur place. Pour toutes et tous.

De 12h00 à 13h00 : Marche colorée. Départ au Parc de l'Université du Québec. Arrivée à la Maison de la Coopération. Bienvenue à toutes et tous !

Nous vous invitons à porter du rouge, orange et jaune pour incarner les couleurs du feu !

De 13h00 à 14h00 : Pause chocolat chaud et échanges

À la Maison de la coopération au 155, Boulevard Charest E, Québec.

Lien vers l'évènement du 8 mars : https://www.facebook.com/events/929833708851109/

Appel à de courtes vidéos sur le thème ça gronde !

Vous êtes invitées dès maintenant à enregistrer et diffuser une courte capsule vidéo sur ce qui vous met en colère, ce qui attise votre feu, ce qui gronde en vous, comme l'évoque le thème de cette année : Ça gronde !

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Brian Mulroney a fait plus de mal que de bien

L'héritage de Brian Mulroney ne se limite pas à son opposition à l'apartheid et à la lutte contre les pluies acides. Ses positions politiques représentaient souvent une attaque contre les droits des femmes.

1 mars 2024 | tiré de rabble.ca

https://rabble.ca/columnists/brian-mulroney-did-more-harm-than-good/