Derniers articles

Les femmes du coin de la rue. Corps à corps avec la précarité

Préface de Coline Cardi : « Jusqu'à l'os »

au livre de Patricia Bouhnik : Les femmes du coin de la rue. Corps à corps avec la précarité

Tiré de Entre les ligne s et les mots

https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/03/29/preface-de-coline-cardi-jusqua-los/

Avec l'aimable autorisation des Editions Syllepse

« Depuis toujours, sortir de sa cage a été accompagné de sanctions brutales […] C'est l'idée que notre indépendance est néfaste qui est incrustée en nous jusqu'à l'os1. »

Ce livre est une invitation au voyage dans les territoires obscurs de Paris, dans les plis et replis de la ville, dans les marges, les franges, les « angles morts » de l'espace public. Il est une invitation à regarder et à entendre celles qu'on ne veut pas voir : les femmes pauvres, jeunes ou vieilles, désaffiliées, qui vivent avec ou dans la rue. Trop souvent rendues muettes, réduites à des ombres, à des figures sombres et déviantes du féminin. Femmes « infâmes », a priori peu respectables, il s'agit de leur redonner forme et voix. Au-delà de la diversité de leurs trajectoires et de leur quotidien, « leur point commun, écrit Patricia Bouhnik, c'est l'absence de place, de qualités reconnues, de droits et de ressources ». Il s'agit alors de restituer une part à ces sans-part2, de rendre compte de la capacité de celles qu'on juge incapables, de compter les incomptées, rejetées aux bords de la ville comme du politique.

Les « vies périphériques, infimes et méprisées3 », quand elles se déclinent au féminin, continuent d'être « reléguées aux oubliettes ». Chercher à en rendre compte suppose alors d'explorer les « silences de l'histoire4 », de documenter les processus historiques et contemporains d'invisibilisation, voire de disparition – ces processus qui conduisent à ne plus voir ces femmes, à ne plus vouloir les voir.

Il faut remonter au 19e siècle, ce moment où les frontières de genre et les frontières de l'espace urbain sont politiquement redessinées et progressiment incorporées. La ville du 18e siècle, rappelle Arlette Farge, est bruyante, bouillonnante et marquée par la forte présence des femmes issues des milieux populaires5. Le 19e siècle opère un « grand nettoyage ». Les politiques hygiénistes contribuent à vider les rues des « indésirables », les plus pauvres, relégué.es aux marges, associé.es au risque. Dans cette ville moderne décrite par Georg Simmel ou Walter Benjamin, seuls sont autorisés les modèles du flâneur et de la flâneuse : ils « incarnent et portent ostensiblement un modèle de comportement auquel les membres des classes bourgeoises vont adhérer et dans lequel ils vont se reconnaître ». Cette nouvelle police de l'espace public et de la précarité est aussi une police du genre : les femmes qui occupaient les rues et les centres sont désormais assignées à la sphère « privée », à des fonctions de mères et d'épouses. « Ce siècle d'effacement d'une partie des femmes s'est accompagnée de la catégorisation et de la disqualification des contrevenantes : mendiantes, prostituées, vagabondes », rappelle Patricia Bouhnik.

Les pandémies, et celle, plus récente, de la Covid-19, n'ont fait qu'accélérer encore le processus. Les mesures de confinements ont crûment mis en lumière les inégalités sociales et les vulnérabilités. Elles ont aussi conduit celles et ceux qui vivent avec, de, ou dans la rue, à se cacher encore davantage. Et les femmes, là encore, ont payé le plus lourd tribut : dans les logements, elles ont assuré l'ensemble des tâches éducatives et domestiques. La coexistence des sphères d'activité pour les deux sexes aurait pourtant pu donner lieu à des configurations inédites et plus égalitaires. Au-dehors, les « femmes contraintes de vivre à la rue, d'y traîner, d'y stationner, faute d'espace et de ressources, sont toujours là, avec la nécessité de se faire plus discrètes que jamais ». Les glaneuses ne peuvent plus glaner, celles qui vivent de la prostitution ou de la mendicité sont obligées de se cacher davantage. Les modifications architecturales récentes liées à l'organisation des Jeux olympiques, couplées aux lois répressives sur l'immigration et les usages de drogues, repoussent les précaires, exilées, racisées, encore plus loin dans les coulisses de l'espace public urbain. Dans ce contexte, rester invisibles est un principe de survie : il ne faut pas donner prise. S'abriter du stigmate pour ne pas « faire tache dans le paysage ». Éviter les contrôles policiers. Se protéger des violences masculines, omniprésentes.

On compte trop peu les mortes à la rue et les sciences sociales ont joué un rôle dans ce processus de disparition. Ce livre oblige à en prendre la mesure. En dehors de la question prostitutionnelle, les recherches sur la dimension genrée des formes contemporaines de la désaffiliation et des modes de présence et d'existence dans les marges de l'espace public et urbain, sont récentes. Dans les travaux de sociologie urbaine ou de sociologie de la déviance, « le coin de la rue » a, pour l'essentiel, jusque-là désigné, un lieu de sociabilité masculine et de construction de masculinités populaires. On pense, bien sûr, à l'ouvrage de William Foote Whyte, Street Corner Society (1 943), auquel le titre de ce livre fait explicitement référence6. On n'y croise que des hommes, « des femmes ont pourtant toujours été là, au coin de la rue, à la fois diverses, cachées et proches ». Il s'agit dès lors de rompre avec cette forme d'aveuglement pour repenser ces espaces, en s'attardant sur les trajets, les trajectoires et le quotidien de femmes qui, elles aussi, les traversent, les habitent parfois. Cet ouvrage propose une cartographie nouvelle de la ville et de ses marges. « Je suis partie de ces disparitions-là pour tisser le fil des histoires, recouper les contextes et déterminants et tenter de restituer la force des expériences et capabilités engagées », écrit Patricia Bouhnik.

Rendre compte de ces « composantes silencieuses et masquée de la vie sociale », demande du temps : dix années de rencontres et d'échanges, d'« équipées ethnographiques » avec une trentaine de femmes qui vivent dans la rue, dans les quartiers du nord-est de Paris et de l'autre côté du périphérique. Prendre le temps, c'est aussi accepter d'être mise à distance, c'est attendre d'être autorisée, de respecter les distances imposées, c'est parler de soi, de ses trois enfants notamment, de sentir et de ressentir, les odeurs, le froid, de se retrouver parfois dans des formes d'incertitude morale. C'est les suivre dans les kilomètres parcourus au quotidien sans jamais s'imposer. Ou encore rester assise avec elles, sur un banc, à même le sol, dans une tente ou dans une ancienne boutique de vêtements où se retrouvent des femmes vieilles et pauvres – mosaïque de petits mondes.

Rendre compte de ces existences fragiles c'est aussi nommer ces femmes. Les catégories de l'action publique ou de l'analyse sociologique n'y suffisent pas. Les nommer, c'est les reconnaître, les identifier, leur redonner un prénom propre : Josiane, Monique, Solange, Cathy, Brigitte, Riyina, Awa, Farhia, Houda, Anita, Marie, Louise, Violette, Jenny, Coralie, Corinne, Océane, Pauline, Anita, Halima, Yuan, Iny. Leur redonner corps aussi. « Vous avez un mètre dans la tête », dit Solange à Patricia. En leur donnant forme et figure, l'écriture nous oblige à voir les corps et les manières d'occuper l'espace, au-delà des « marques d'infamies à même la peau ». Elles sont blondes, brunes, les cheveux déjà gris, noires, blanches, ridées, décharnées, rondes, en pantalon le plus souvent, les yeux rendus hagards par la prise de crack, ou au contraire toujours à l'affût. Certaines s'efforcent de prendre soin de ce corps, d'autres, au contraire, s'attachent à gommer tout signe de féminité, préfèrent ne pas se laver : l'odeur permet de tenir les autres à distance. Lutter s'apprend par corps.

En traçant ces portraits, ces « vies précaires au bord du monde commun », Patricia Bouhnik repense les processus de désaffiliation et de discrimination en articulant rapports de genre, de classe, de race, d'âge et de sexualité. Ces trajectoires de précarisation sont marquées par des mises à l'écart successives : ruptures familiales ou conjugales, perte d'emploi, placement des enfants, exil, expulsions. Les violences de genre y jouent un rôle central, dans les espaces domestiques comme à la rue. Elles n'ont pas osé porter plainte ou la police n'a pas voulu les entendre. Certaines ont frôlé la mort, elles ont réussi à partir, s'appauvrissant encore. D'autres vivent ces violences au quotidien, taillent une pipe contre une dose de crack. Le déclassement se mesure aussi à des formes successives de dépouillement. Partie avec trois valises dans lesquelles Cathy a rangé son passé, il ne lui en reste plus qu'une aujourd'hui. La vie entière de Coralie tient quant à elle dans un sac à dos. Awa et Fahria n'ont plus de sac du tout.

Leur rapport aux institutions est marqué d'ambivalences. Certaines, migrantes, réfugiées et sans papiers, sans droits et sans ressources, fuient les contrôles policiers. Pour les autres, c'est la crainte des services sociaux qui domine : éviter à tout prix le stigmate de « mauvaise mère » quand elles ont encore leur enfant à charge. Accepter de l'aide, c'est aussi prendre encore le risque d'être violentée, cette fois dans les centres d'hébergement mixtes, tant les structures liées au sans-abrisme n'ont pas été pensées pour les femmes. Aller à la rencontre des « filles du coin de la rue » suppose alors de donner des gages : Patricia Bouhnik leur rappelle régulièrement n'être ni travailleuse sociale, ni policière, ni bénévole dans une association.

Au sens strict du terme, ces femmes ne constituent pas une « population » ni un tout homogène. Toutes ne sont pas logées à la même enseigne, « leurs histoires et leurs modes d'inscription dans la ville sont disparates ». Là est une des grandes forces de cet ouvrage : il souligne les différences pour montrer comment le quotidien de la précarité est lui-même traversé par des inégalités, les rejoue même. Pour négocier leur place, pour ne pas perdre complètement la face, les femmes rencontrées tâchent sans cesse de se distinguer, de mettre à distance les stigmates. Elles mobilisent des figures féminines repoussoirs auxquelles il ne faudrait surtout pas être assimilées. Monique évite celles qu'elle considère comme « sans dignité ». Louise ne veut pas « passer pour une marginale ». Entretenir ces distinctions est vital. Cela fait partie des « microstratégies » qui « misent sur une habile utilisation du temps, des occasions qu'il présente et aussi des jeux qu'il introduit dans les fondations d'un pouvoir7 ». Pour les saisir, le regard sociologique se concentre sur l'infiniment petit, le difficilement dicible – condition nécessaire pour comprendre les capacités des « incapables ».

Patricia Bouhnik met ainsi en évidence l'important travail déployé par ces femmes pour survivre. Non marchand, non reconnu, invisible, il s'agit bien d'un travail. Que Ryana nomme d'ailleurs comme tel. Il concerne le corps au premier chef. Corps-ressource, il est aussi toujours menacé. Pour ne pas subir de violences supplémentaires, il s'agit de déployer des techniques, d'intérioriser de nouveaux codes corporels, d'être au monde. On les perçoit dans les manières de se vêtir, de parler, de se mouvoir, d'affirmer un possible usage de la violence pour se défendre. Le corps peut aussi constituer une monnaie d'échange. Il faut alors payer de sa personne, « la norme de domination et de servitude volontaire est pratiquée ici à l'amiable ». Pour d'autres, en prendre soin est un moyen de se maintenir dans un état de « femmes respectables8 ». Dans ce contexte, les atteintes corporelles et la maladie sont lourdes de conséquences : elles constituent un risque supplémentaire de déclassement pour ces femmes qui, par ailleurs, ont très peu accès aux soins.

Ce travail désigne aussi les systèmes de débrouille et de survie mis en place pour trouver des ressources mentales et matérielles pour soi et pour les autres. Travail au noir, services sexuels, ramassage d'objets dans les rues pour les revendre ensuite, vols, constituent le travail d'« interstices » . Il désigne également les manières d'habiter : les places choisies sur le trottoir, les tentes ou les caravanes sont savamment aménagées. Ces intérieurs parfaitement rangés permettent, malgré tout, de construire une forme de « chez-soi ». Comme ailleurs, le travail est aussi domestique et de care : « Les mères et les sœurs, dans ces configurations de précarité et de malheur quotidiennes, se trouvent en première ligne pour supporter les charges et se sacrifier pour la famille. » Même placés, les enfants restent omniprésents dans l'esprit de leur mère.

Les capacités des « incapables » se logent, enfin, au cœur des solidarités et des jeux d'interdépendance mis en place – formes fragiles et nécessaires de sororité quand il s'agit, ensemble, de « faire corps ». Au final, ce livre est politique : il rappelle avec force que les « filles du coin de la rue » font partie du monde commun.

Coline Cardi9

Patricia Bouhnik : Les femmes du coin de la rue. Corps à corps avec la précarité

https://www.syllepse.net/les-femmes-du-coin-de-la-rue-_r_22_i_1067.html

1. Virginie Despentes, King Kong Théorie, Paris, Grasset, 2006.

2. Jacques Rancière, Aux bords du politique, Paris, Le Seuil, 1990.

3. Michel Foucault, « La vie des hommes infâmes », dans Dits et écrits III, Paris, Gallimard, 1994.

4. Michelle Perrot, Les femmes ou les silences de l'histoire, Paris, Flammarion, 1998.

5. Arlette Farge, Vivre dans la rue à Paris au 18e siècle, Paris, Gallimard/Julliard, 1979.

6. William Foote Whyte, Street Corner Society : The Social Structure of an Italian Slum, Chicago, University of Chicago Press, 1943 (traduction française : Street Corner Society, Paris, La Découverte, 1995).

7. Michel de Certeau, L'invention du quotidien, t. 1 : Arts de faire, Paris, Gallimard, [1980] 1990, p. 63.

8. Beverley Skeggs, Des femmes respectables : classe et genre en milieu populaire, Marseille, Agone, 2015.

9. Sociologue, maîtresse de conférences à l'Université Paris 8 et chercheuse au Cresppa/CSU. Ses travaux portent sur la dimension genrée du contrôle social et de la régulation, notamment au travers des figures de la « délinquante » et de la « mauvaise mère ». Elle a codirigé, avec Geneviève Pruvost, l'ouvrage Penser la violence des femmes (Paris, La Découverte, 2012).

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le « wokisme » n’existe pas

Le « wokisme » ne désigne pas un mouvement car nul ne s'en revendique ; à défaut d'être un phénomène identifiable, il est le mot par lequel on cherche à éloigner le débat sur le caractère systémique des injustices. Le procès du « wokisme » permet en réalité de disqualifier les minorités dans leurs revendications et participe à une offensive réactionnaire contre l'éveil (wokeness) de la société.

25 mars 2024 | texte tiré d'AOC.info

https://aoc.media/analyse/2024/03/24/le-wokisme-nexiste-pas/

L'idée de l'inexistence du « wokisme » paraîtra sans doute surprenante à nombre de lecteurs. On le comprend : livre après livre, tribune après tribune, des auteurs de toutes disciplines, des journalistes aussi, décrivent une nouvelle configuration idéologique dont il conviendrait d'examiner, toutes affaires cessantes, les redoutables effets. Le doute, ici exprimé, quant à sa réalité ne relève pourtant ni de la provocation, ni de la cécité. Je n'ignore évidemment pas l'existence de cas qui donnent crédit à l'hypothèse d'atteintes systématiques aux libertés d'expression et de création. Quel que soit leur véritable nombre, il est parfaitement légitime de s'en préoccuper : ces libertés sont au fondement de la démocratie et doivent être soigneusement préservées.

Le point de vue que je défends se construit, pour l'essentiel, autour de trois propositions.

La première est d'établir que l'hétéro-désignation manque sa cible, le « wokisme » supposé étant introuvable non seulement parce que nul ne se revendique d'un mouvement qui porterait ce nom, mais surtout parce que les traits supposés le définir sont tellement généraux qu'ils permettent de ranger sous la même dénomination des théories parfaitement distinctes. Je chercherai à établir la valeur de cette proposition en procédant à l'analyse critique de l'idéaltype du « wokisme », tel qu'il est décrit par l'un de ses adversaires les plus déterminés.

La deuxième proposition consiste à montrer que le champ indéfini d'extension de l'accusation tient à sa nature : elle ne vaut que par la fonction qu'elle remplit et n'a nullement pour objectif de décrire le réel. Il s'agit d'euphémiser, voire de nier, la réalité des discriminations ou, au moins, de ne pas reconnaître leur nature et leurs causes.

Enfin, face au caractère systémique des injustices, que celles-ci se situent dans le champ social, dans celui des rapports de sexe ou dans celui des identités raciales, il s'agira d'énoncer ce qu'exige l'éveil par rapport à celles-ci (la wokeness, celle-ci étant considérée comme l'indice d'un bon fonctionnement de la démocratie), tout en se montrant attentif aux ornières dans lesquelles elle pourrait se perdre.

Introuvable « wokisme »

Le terme de « wokisme » suggère l'existence d'un mouvement politique homogène chargé de propager l'idéologie woke. Celle-ci se déclinerait en de multiples sens, mais on choisira, afin d'essayer de la circonscrire, la caractérisation qu'en fait Pierre-Henri Tavoillot (l'un des organisateurs du fameux colloque sur la « déconstruction » qui s'est tenu à la Sorbonne en janvier 2022).

Le philosophe définit le « wokisme » par quatre éléments qui font système : « D'abord, l'idée que la réalité se définit essentiellement comme domination. […] Deuxièmement, le grand dominateur dans cette affaire, c'est l'Occident. C'est en lui que se condensent toutes les oppressions : celle de l'Europe sur le reste du monde (impérialisme), celle de l'homme blanc sur toutes les femmes (patriarcat), celle de l'industrie sur la nature (productivisme), celle des riches sur les pauvres (capitalisme). Troisième point : face à cette grande domination, on a l'impression d'une amélioration des choses : la décolonisation, l'émancipation féminine, l'antiracisme et autres types d'émancipation semblent acquis ; or, pas du tout, ce n'est qu'illusion. […] Et quatrième élément : il faut agir, il faut annuler, changer la langue, déboulonner les statues, modifier les livres… ».

L'intérêt de cette définition est qu'elle synthétise très correctement les principaux griefs, tout en évitant les caractérisations fragiles par des termes caricaturaux à volonté polémique. Il en est ainsi de celles qui voient dans le « wokisme » une nouvelle Inquisition, un totalitarisme en marche, un héritier du trotskisme ou encore une religion sans avenir (la synthèse étant une religion totalitaire dont les fidèles sont disposés à envoyer au goulag celles et ceux qui luttent pour les libertés d'expression et de création).

Pierre-Henri Tavoillot insiste préalablement sur la domination, afin de suggérer qu'il serait inexact de privilégier ce prisme pour comprendre la réalité sociale. C'est le premier moment du déni : l'idée que les rapports sociaux ne puissent être, dans leur totalité, appréhendés par la domination ne devrait pas conduire à nier son importance, ni même à la relativiser.

La conception de la liberté comme absence de domination, que privilégie le républicain critique, est en effet plus convaincante que celle qui la définit par l'absence d'interférence. L'exemple classique pour illustrer ce point de vue est celui de l'esclave qui a la chance d'avoir un maître bienveillant : restant soumis au pouvoir du maître, il n'est pas libre. L'illusion du libéral-conservatisme, acharné à relativiser la dimension de la domination, est de croire qu'il l'est.

Le deuxième trait définitionnel emprunte à la rhétorique bien connue du « fardeau de l'homme blanc » : non, l'Occident n'est pas réellement coupable de ce dont on l'accuse (impérialisme, patriarcat, capitalisme productiviste). L'accusation serait injustifiée car l'Occident, lieu où sont nées les Lumières, ne pourrait être tenu pour responsable des dévoiements de ses principes. Deuxième moment du déni : comme le souligne Suzanne Citron, la France n'a pas dérogé à ses principes, bien qu'elle fût la patrie des droits de l'homme mais parce qu'elle l'était.

Troisième trait : les choses s'améliorent et les « wokistes » sont indifférents à ces évolutions favorables. Indifférents ? Certainement pas, mais celles et ceux qui luttent pour l'émancipation considèrent en effet, à l'instar des révolutionnaires de 1789, qu'il reste beaucoup à faire : il suffit de penser à la persistance des inégalités salariales entre les sexes, la difficulté à voir aboutir judiciairement les plaintes pour viol, le niveau invraisemblablement élevé des féminicides, la non-reconnaissance des mérites des femmes dans la recherche, notamment en science (le cas de Rosalind Franklin est loin d'être une anomalie).

Enfin, quatrième trait, la volonté destructrice du « wokisme », qu'il s'agisse des œuvres d'art, de notre passé ou de notre langue. On reconnaît là l'une des accusations les plus communes, laquelle relève de la cancel culture. Mais, comme l'a souligné Laure Murat, « qui annule quoi ? »[1]. Si les mouvements #MeToo et Black Lives Matter ont souvent recours à la culture de l'annulation, c'est pour dénoncer des situations iniques et exiger des institutions qu'elles prennent leurs responsabilités en cessant d'honorer les personnes accusées d'actes racistes ou d'agressions sexuelles.

Plutôt que sur la dénonciation, il conviendrait d'insister sur la responsabilité, puisqu'il s'agit d'inviter ceux qui sont incriminés à assumer leurs propos, à se justifier, ce qui relève en définitive de la prise de conscience éthique. La cancel culture n'est donc souvent que le seul moyen, pour ceux et celles qui n'ont aucun pouvoir, d'exprimer leur indignation en attirant l'attention sur certains dysfonctionnements dont la société s'accommode si volontiers.

N'oublions pas que cancel culture est une « expression de la droite américaine adoptée par les néoconservateurs français pour mieux disqualifier les interpellations progressistes »[2]. Aux États-Unis, les déboulonnements de statues visent en priorité ce qui symbolise le pouvoir colonial, les suprématistes blancs, les confédérés et le racisme institutionnalisé.

Dans le contexte européen, l'interpellation faite aux musées sur l'origine de leurs collections, en majorité issues des conquêtes impérialistes, montre que la cancel culture, loin de nier l'histoire ou de faire preuve d'une « inculture » systématique, attire souvent notre attention sur les contradictions d'une société qui prône officiellement l'antiracisme et célèbre partout la violence des colons dans l'espace public. Laure Murat, citant Guerre aux démolisseurs de Victor Hugo, rappelle que c'est « l'État qui, le premier, “annule” ou détruit … car il détient seul le pouvoir de censure et de contrôle ». L'histoire se fait en érigeant des monuments tout autant qu'en les faisant tomber.

Dans le même sens, Philippe Forest, pourtant fort peu bienveillant à l'égard du « wokisme », ne voit pas à l'université ce que craignent les anti-« wokistes » : il dit n'avoir jamais assisté, au sein de son établissement, « à ces cas dont on fait grand bruit dans la presse ». Et il ajoute, « je ne dis pas qu'ils n'existent pas, mais aussi scandaleux qu'ils soient, je pense qu'on a tendance à en exagérer l'importance. C'est toujours les mêmes anecdotes qui tournent en boucle : la conférence de Sylviane Agacinski annulée, le collège Evergreen aux États-Unis, la tragédie grecque empêchée pour cause de “blackface”, le professeur congédié pour avoir montré à ses étudiants un extrait du Mépris de Godard… Quelle est l'ampleur véritable du phénomène ? À titre personnel, je n'ai jamais été confronté à ce wokisme radical ».

On constate que la thèse du système « wokiste » a bien du mal à trouver de solides fondements. D'autant que nombreux sont ceux qui, comme moi, sont considérés comme « wokistes » alors que les indices d'appartenance sont évanescents. Que l'on en juge par l'exposé rapide de mes convictions. Mon engagement anticolonialiste vaut, pour mes adversaires, adhésion à la mouvance décoloniale. Ma critique de la « laïcité de combat » est l'indice de mon choix en faveur du multiculturalisme, voire du communautarisme (la distinction étant sans importance pour la plupart des anti-« wokistes »). Mon adhésion au républicanisme critique est comprise comme anti-républicaine (comme si, seule, l'occurrence française était légitime). Mon souci de concilier laïcité et tolérance est perçu comme une concession à un régime de coopération (et non de séparation) entre l'État et les églises. Ma défense de l'universalisme, constante depuis les débuts de ma vie intellectuelle, ne vaut rien pour ceux qui, de l'instruction de son procès, déduisent sa définitive condamnation. Enfin, mon souci de tenir compte des processus de subalternisation des savoirs périphériques, c'est-à-dire l'intérêt accordé à la notion d'injustice épistémique, indiquerait mon mépris pour l'objectivité et, plus globalement, la volonté de relativiser la science, de contester son privilège dans l'accès public au savoir, autrement dit l'absolu contraire de ce que je pense.

Bref, l'universaliste, le rationaliste, le républicain disparaissent sous les amalgames qu'une paresse de la pensée présente comme des articles de foi, sans accorder la moindre attention à la complexité des choix.

À quoi sert l'anti-« wokisme » ?

La promotion académique et sociétale du « wokisme » entretient bien des similitudes avec les querelles qui l'ont précédée (sans pour autant avoir disparu), celles du politiquement correct et de l'islamo-gauchisme. Elles obéissent à une même logique de désignation d'un ennemi supposé, ennemi de l'intérieur mais complice de ceux qui, en dehors de la « civilisation occidentale », chercheraient à en saper les fondements. « Wokisme » permet donc de disqualifier l'ensemble des forces contestataires issues des populations minorisées, accusées, entre autres griefs, d'hypersensibilité. Le refus de rester indifférent devant l'oubli de nos principes suscite une vive réaction venue de milieux politiques et intellectuels divers, mais ayant en commun une conception exclusive de l'appartenance citoyenne.

Au sein d'une nation fortement sécularisée, et ayant fait de la laïcité sa religion civile, l'une des modalités principales de disqualification est de constituer, au sein de nos sociétés démocratiques, une religion nouvelle, généralement décrite comme sectaire. Et si l'opprobre ne suffit pas, on dira que cette religion est à visée totalitaire, voire que ses fidèles sont les agents du totalitarisme. Le caractère outrancier de ce diagnostic ne semble pas un obstacle à sa crédibilité, si l'on juge cette dernière au nombre de passages médiatiques des anti-« wokistes » les plus ardents.

Aussi, alors que les « wokistes » sont suspectés de croire en des choses qui défient le bon sens (non malgré l'absurdité de leurs croyances mais en raison même de cette absurdité, comme le souligne Jean-François Braunstein), est-il permis de se demander si la qualification du « wokisme » comme totalitarisme ne relève pas du même mécanisme, tant, pour ceux qui savent à quoi renvoie le concept, le jugement est en effet absurde. Absurde, mais aussi indécent : faudrait-il comprendre que les « wokistes » font régner la terreur sur les campus et participent au lynchage de ceux qui résistent à la religion « wokiste » ? On mesure l'indécence lorsque l'on sait ce que furent réellement les lynchages aux États-Unis.

Mais, revenons un instant à l'absurdité : elle est au fondement de la constitution de la catégorie « wokisme ». Le procédé est parfaitement décrit par Jean-Yves Pranchère : « Les Lumières ont existé, mais celui qui, en choisissant tel texte de Mercier sur les bibliothèques, tel texte de Diderot sur les rois qu'il faudrait étrangler avec les tripes des prêtres, expliquerait que les Lumières ont été un cas de « lumiérisme », et que le « lumiérisme » qui rassemble Voltaire et Rousseau, Montesquieu et Adam Smith, Kant et d'Holbach, Helvetius et Lessing, etc., est un totalitarisme qui veut expurger les bibliothèques, assassiner les savants, faire régner la terreur, promouvoir le cannibalisme (on imagine au passage une lecture de Montaigne qui dirait que Montaigne voulait nous apprendre à manger les petits enfants), celui-là devrait être tenu pour un histrion »[3]. C'est ainsi que procèdent les anti- « wokistes » lorsqu'ils se veulent constructeurs de concepts.

De cette offensive, qui déborde largement le terrain académique, il n'est pas interdit de penser que son objectif principal, conjointement poursuivi par le pouvoir politique et la droite universitaire, est de combattre l'influence des courants critiques au sein de la recherche en sciences sociales. Cette hypothèse est étayée par le fait que le procès en « wokisme » est instruit contre tous ceux qui remettent en question l'ordre établi, qui sont attentifs à la justice sociale, à la condition féminine et à celle des minorités racisées. Dans ce procès, les procureurs s'approprient parfois les thématiques (notamment en revendiquant leur attention aux injustices, aux inégalités ou aux discriminations) et le vocabulaire des accusés pour les vider de leurs sens.

Quelles sont les craintes des anti-« wokistes » ? Les plus courantes concernent la fragmentation de la nation (ou son émiettement), une nation au sein de laquelle règne « une atmosphère toujours plus servilement diversitaire et victimaire »[4]. La « tribalisation » de la République serait déjà une réalité, les élites se soumettant à la « tyrannie des minorités » et célébrant la « religion diversitaire » au sein de laquelle l'individu, réduit à son assignation identitaire, ne s'appartient plus et substitue l'émotion à la rationalité. On mobilise volontiers les invariants de l'universalisme incantatoire, celui qui confond le « même » et le « commun », qui proteste contre la prétendue sacralisation de l'altérité et s'indigne de la disparition de l'esprit critique au profit du « masochisme moralisateur ».

On alerte aussi sur les dangers de l'islamo-gauchisme, comme figure de l'ennemi intérieur. Cette accusation, généreusement utilisée, popularisée par les pouvoirs publics et relayée par quelques figures médiatiques notoires, laisse entendre que le rôle de l'État est de dire quels courants de pensée seraient acceptables. Procédé dont l'efficacité est douteuse car, comme le remarque François Dubet, « selon la vieille loi de la prédiction créatrice, ce procès fait advenir l'adversaire qu'il combat ». Pourtant, la suspicion d'islamo-gauchisme reste disponible, essentiellement en raison de la fonction qu'elle remplit.

Depuis l'invention du terme, son champ d'application semble ne plus connaître de limites. Sont en effet désignés les courants théoriques perçus comme anti-occidentaux ou encore anti-blancs, c'est-à-dire étrangers à la culture nationale : intersectionnalisme, postcolonialisme, décolonialisme, culture de l'annulation, féminisme « misandriste » et, bien évidemment, « wokisme ».

Gilles Bastin fournit la croustillante recette de ce qu'il nomme justement « boniment néo-républicain » : « Prenez un mot (si possible anglo-saxon, comme “woke”, mais un mot composé “islamo-gauchisme”, par exemple, fera l'affaire), agitez-le fortement dans les médias en le mélangeant à d'autres types de mots (“postcolonial” est idéal mais, si vous n'y pensez pas, “repentance” ou “cancel culture” iront très bien). Au bout d'un moment, vous le verrez enfler, se transformer, devenir un symptôme, puis une menace que vous pourrez finalement brandir pour effrayer l'opinion ». On ne saurait mieux décrire le phénomène de construction du soupçon.

À cet égard, l'instrumentalisation de la laïcité constitue une excellente illustration. Le maintien affiché d'une norme, le modèle français de laïcité, vise en réalité à en imposer une nouvelle, comme le souligne le titre même du rapport Baroin de décembre 2002, « Pour une nouvelle laïcité ». On y lit que la laïcité est contestée « par certaines populations immigrées, qui, issues d'une culture non laïque et non démocratique, ne perçoivent pas le sens de ce principe ». Traduction, on ne peut plus claire, de ce que Géraldine Bozec appelle un « nationalisme cognitif » de la part de ceux qui mettent en œuvre les politiques publiques[5]. La crise de la laïcité est imputée à la gauche parce qu'elle a « défendu les différences culturelles » et le « communautarisme ». Ce rapport, qui revendique un ethnocentrisme décomplexé, exprime, hélas, ce que, probablement, pensent une majorité de Français.

Une autre fâcheuse conséquence de cette manipulation de l'opinion publique doit être mentionnée : le recul du débat démocratique. La démocratie ne peut, sans risque pour sa survie, laisser prospérer le dégoût du vrai, et, plus généralement, l'indifférence quant à la science, méprisée pour sa vocation à l'universalisation de ses propositions. La démocratie étant, par nature, l'espace où s'échangent les raisons, la promotion du règne généralisé de la doxa, soit la sacralisation du relativisme cognitif au nom d'un pseudo-idéal démocratique selon lequel tout se vaudrait est, à coup sûr, un péril mortel.

De fait, la remise en cause de la valeur de l'objectivité et de la possibilité de la vérité prépare les esprits à accepter le procès en « wokisme », procès instruit dans un nombre de plus en plus grand d'ouvrages et d'articles qui cherchent à donner une consistance à une mouvance, dont, redisons-le, nul ne se revendique. Il n'est pas interdit de penser que les procureurs qui instruisent à charge ce procès représentent une authentique menace pour la démocratie. La wokeness, c'est précisément l'attention inquiète pour la défense des principes démocratiques.

Wokeness versus « wokisme »

Loin de la vision anti-« wokiste » du monde, je souhaite désormais examiner les exigences de la wokeness, autrement dit les conditions de l'émancipation.

L'émancipation peut être définie comme la volonté politique de se défaire de la situation de minorité à laquelle on est soumis. La tentation est grande de hiérarchiser les luttes et, par conséquent, de négliger celles fondées sur la reconnaissance au nom d'un primat sur celles ayant la redistribution pour horizon ou, bien sûr, de choisir la priorité inverse. Je pense, au contraire, que nous devons articuler les unes et les autres. Rechercher les conditions de cette articulation, c'est faire l'éloge de la complication, là où un universalisme incantatoire, lui-même actif dans la chasse aux « wokistes » (ceux-ci étant toujours accusés d'être anti-universalistes), continue de la tenir à distance.

Cet effort doit s'accompagner d'un autre, tout aussi important : être lucide sur les risques que l'exaltation identitaire fait courir à la cause défendue[6]. On ne peut sans péril emprunter les mêmes chemins que ceux de l'oppresseur. Si l'on souhaite que le « wokisme » reste un mythe, qu'il demeure introuvable, l'universalisme, en tant que tel, ne peut être relativisé.

Il peut en effet arriver que les dominés empruntent le vocabulaire, voire l'idéologie des dominants et revendiquent une essence, celle-là même à laquelle ils sont assignés. L'oubli de l'appartenance à une commune humanité se manifeste mécaniquement par le rejet de toute possibilité d'universalisation et, notamment, celle des propositions générales de la science. L'objectivité, la réalité, la vérité deviennent des catégories particulières liées à une histoire et/ou à une communauté. La wokeness, dans la perspective que nous défendons, doit se tenir à l'écart de ces ornières.

La victime a le droit d'être écoutée, et de l'être avant quiconque. Il est, de surcroît, inacceptable de ne pas la considérer comme fondée à décrire l'oppression de son propre point de vue. L'antiracisme ne peut ignorer les revendications fondées sur les situations particulières de racisation. Pour justifier cette position, il est fréquent de citer, à bon escient, Hannah Arendt : « Lorsqu'on est attaqué en tant que Juif, c'est en tant que Juif que l'on doit se défendre ; non en tant qu'Allemand, citoyen du monde, ou même au nom des droits de l'homme[7]. » Ne pas comprendre cette primauté d'un moment, c'est rester enfermé dans une conception décharnée de l'égalité, pour utiliser le vocabulaire de Césaire.

Faut-il pour autant emprunter au raciste les raisonnements servant à légitimer ses privilèges ?

La tentation de l'« essentialisme inversé », c'est-à-dire celle de la reproduction du processus raciste d'essentialisation, mais en inversant la hiérarchie qu'il instaure, doit être écartée. Elle avait d'ailleurs été fermement condamnée par Frantz Fanon dans les Damnés de la terre (chapitre sur « Les mésaventures de la conscience nationale »)[8].

Dans la perspective que nous défendons, elle contrevient à l'exigence centrale de ne pas privilégier une appartenance au détriment de toutes les autres. L'« essentialisme inversé », en n'accordant de l'importance qu'à la race, emprunte au racisme ses schémas de pensée. Cette essentialisation identitaire implique le refus de l'alliance, autrement dit elle prive l'autre de toute expression de solidarité (ou de critique). L'humanisme réel pourrait-il s'en accommoder ? La réponse est bien entendu dans la question.

Une pensée de l'éveil qui négligerait le ressort universaliste des luttes pour l'émancipation donnerait crédit à l'accusation de manichéisme, puisque la division dominants/dominés, au lieu d'être un moteur du changement, deviendrait l'essence du réel, autrement dit tiendrait l'histoire à distance. Elle serait alors conforme à la description de l'anti-« wokisme » : dès lors, elle deviendrait wokisme.

Mais, malgré les tentatives de nous persuader du contraire, la wokeness reste, pour l'essentiel, éloignée de cette dérive. On interprétera, par conséquent, l'anti-« wokisme » comme l'expression d'un désir d'oubli : celui d'un passé dont on s'emploie à réécrire l'histoire, de façon à ce qu'il apparaisse comme une sorte d'accident ou d'anomalie au regard de l'universalité de nos principes. L'expression aussi d'une forme d'aveuglement : on refuse d'admettre la persistance d'un racisme quotidien, lequel explique les profondes inégalités qui ont accompagné l'intégration des populations immigrées.

Les revendications identitaires, pour être combattues, doivent être comprises comme la conséquence d'un déficit, voire d'un déni, de reconnaissance, au lieu d'être stigmatisées comme l'indice d'une volonté de séparation. Ce déficit est sans doute la marque d'une insuffisante intégration de nos passés dans une histoire commune. Réjane Sénac souligne, à juste titre, « la persistance du déni des inégalités et des injustices comme structurant l'histoire et le présent de la société française ». Un véritable engagement républicain implique de « réarticuler les mémoires des souffrances humaines afin qu'elles deviennent toutes des éléments fondamentaux pour rebâtir le monde en commun »[9].

À l'opposé, ceux qui ont recours au mythe du « wokisme » fabriquent un épouvantail sur lequel concentrer la colère, et détournent de ce qui devrait réellement faire peur : la catastrophe écologique, le recul de la démocratie, la banalisation de l'extrême droite et la perspective, corrélative, qu'elle parvienne au pouvoir. Le « wokisme », à défaut d'être un phénomène identifiable, est le mot par lequel on cherche à éloigner le débat sur les questions liées aux discriminations et, peut-être surtout, comme Bourdieu l'avait pressenti, à l'immigration. Il serait heureux que l'on puisse, le plus tôt possible, voir en lui une invention lexicale sans postérité.

NDLR : Alain Policar publiera le 5 avril 2024 Le « wokisme » n'existe pas. La fabrication d'un mythe, aux éditions Le Bord de l'eau.

Alain Policar

POLITISTE, CHERCHEUR ASSOCIÉ AU CEVIPOF

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le Québec et la guerre en Ukraine

Les guerres mondiales ont marqué profondément l'histoire du Québec. La Nouvelle-France est passée sous contrôle britannique lors de la guerre de Sept Ans. La crise de la Conscription de 1918 a remis la question de l'indépendance à l'ordre du jour, pour la première fois depuis la rébellion des Patriotes de 1837-1838.

Éditions du Renouveau québécois ; Nombre de pages : 222 ; Année de publication : 2023

https://lautjournal.info/publications/le-quebec-et-la-guerre-en-ukraine

Aujourd'hui, la guerre en Ukraine provoque un chamboulement complet de la géopolitique internationale et menace de dégénérer en conflit mondial. Les alliances militaires se recomposent et se raffermissent. Les budgets militaires explosent. Les États-Unis opèrent un découplage économique avec la Chine – particulièrement dans le domaine des matériaux stratégiques – et enrôlent les pays amis dans une économie de guerre camouflée sous la dénomination de « transition énergétique ».

Les ressources minières et énergétiques canadiennes et québécoises sont dans le collimateur de l'Oncle Sam. Le Canada et le Québec répondent présents en subventionnant à coups de dizaines de milliards les usines de la filière batteries. Une politique qui n'est pas sans lien avec la décision du gouvernement Legault d'augmenter de 50% le potentiel hydroélectrique du Québec.

Dès le déclenchement de la guerre, le Québec s'est rallié spontanément à l'Ukraine, sans examen approfondi des politiques qui ont mené à cette guerre. Ce recueil d'articles publiés dans L'aut'journal a pour objectif de combler cette lacune. Il propose une analyse de la guerre en Ukraine d'un point de vue québécois, en rupture avec l'alignement du Canada sur les politiques de l'Empire américain, et renoue avec la tradition pacifiste du peuple québécois

L’intelligence artificielle – Mythes, dangers, désappropriation et résistances

INTRODUCTION AU DOSSIER – Ce n'est pas d'hier que le capitalisme mondialisé développe et s'approprie les techniques et les technologies les plus avancées et productives pour générer plus de capital privé par l'exploitation du travail et par la consommation étendue à l'échelle de l'humanité. Le capitalisme a aussi mis en place des mécanismes de discrimination qui surexploitent les plus dominé·e·s afin de maximiser les profits.

22 mars 2024 | tiré du site des NCS

L'intelligence artificielle (IA) fait partie de ce monde capitaliste. Elle est présente dans nos vies depuis quelques décennies sous différentes formes, on n'a ici qu'à penser à la reconnaissance vocale en téléphonie déployée en 1995 par Bell Canada, pionnier mondial dans ce domaine, en éliminant au passage quelques milliers d'emplois occupés principalement par des femmes. Dans cette joyeuse marre aux algorithmes, les enjeux sont de l'ordre de centaines de milliards de dollars.

Jusqu'ici le développement et le déploiement de l'IA se faisaient plutôt discrets dans des centres de recherche enfouis dans les universités, en « partenariat » avec quelques géants de l'univers numérique. On nous en laissait parfois entrevoir quelques applications « innovantes », dans le domaine de la médecine, de l'automobile autonome, de la reconnaissance faciale, etc. Mais cela restait sous la bonne garde des géants de ce monde.

Mais voilà qu'à la fin de 2023 retentit un coup de tonnerre médiatique dans ce merveilleux univers numérique. L'IA générative, qui depuis une bonne décennie était réservée aux entreprises qui pouvaient se la payer, devient accessible à monsieur et madame Tout-le-Monde sous la forme du robot conversationnel ChatGPT.

La nouvelle a fait fureur et elle n'a pas tardé à déclencher de par le monde un déluge de commentaires et de jugements à l'emporte-pièce. Voilà que l'on pouvait, par le biais d'une simple application, disposer des services d'un robot conversationnel apparemment prodigieux capable de générer instantanément une dissertation de qualité sur n'importe quel sujet de son choix dans la langue de sa convenance.

Bien que l'IA générative sous forme de robot conversationnel ne soit qu'une sous-branche des applications de l'IA basée sur l'apprentissage profond – l'IA couvre beaucoup plus large – il n'en fallut pas plus cependant pour que sur les médias sociaux et dans les grands médias institutionnels finisse par s'imposer un nouveau discours hégémonique en la matière, un discours passe-partout et tout puissant, globalement favorable à l'intelligence artificielle de dernière génération ainsi qu'à ses multiples déclinaisons possibles. Cela est présenté comme quelque chose d'inéluctable et d'indispensable à notre vie future, mettant en sourdine ou à la marge, ou encore passant sous silence bien des dimensions problématiques de l'intelligence artificielle[1].

En guise d'introduction à ce dossier sur l'IA, nous voulons déchiffrer cet emballement pour l'IA et montrer ce qu'il y a derrière ce discours devenu si prégnant, en mettant en évidence comment il reste difficile dans nos sociétés contemporaines de faire la part des choses en matière de découvertes ou de progrès scientifiques et techniques, au point de jouer à l'autruche devant une multitude de dangers pourtant des plus inquiétants.

Sur l'idée de progrès

Il faut dire que pendant longtemps, modernité oblige, nous avons été portés – y compris à gauche – à doter le progrès économique et technique d'un indice hautement positif.

Après l'imprimerie en 1450, la machine à vapeur en 1770, le moteur à explosion en 1854, l'électricité en 1870, les technologies de l'information et de la communication dans les années 1970 et aujourd'hui l'intelligence artificielle, nous pourrions facilement imaginer être partie prenante d'une vaste trajectoire historique pleine de promesses, nous délivrant pas à pas de lourdes tutelles pesant sur notre humanité. Comme si, en nous laissant emporter par l'inéluctable passage du temps, le futur allait nécessairement nous offrir un avenir meilleur que le présent ou le passé.

On a tous en tête des images fortes – par exemple dans le dernier film de Sébastien Pilote, Maria Chapdelaine – de l'existence que menaient nos ancêtres à la fin du XIXe siècle ou au début du XXe dans ce pays de froid et de neige qu'était le Québec. Ils n'avaient ni eau courante ni électricité ni médecin assuré. Pour survivre et pour faire face aux défis d'une nature hostile, il ne leur restait qu'une vie faite de bûchage acharné et de durs travaux agricoles, d'économies et de privations. Au regard de notre vie d'aujourd'hui, qui souhaiterait revenir à de tels temps ?

Bien sûr, il y avait dans ces images trop simplistes quelques signaux contraires, mais nous avons mis longtemps à en tirer les véritables conséquences. Le progrès, en même temps qu'il délivrait l'être humain de bien des fardeaux, apportait son lot d'inquiétudes et de destruction. À preuve cette ombre de la menace nucléaire qui, à partir de 1945, s'est mise à grignoter, comme un sombre présage, les lumières philosophiques de toutes nos humaines interrogations.

Il y avait aussi ceux et celles qui, à gauche, avaient compris que ce progrès était porté par un mode de production particulier – le mode de production et d'échange capitaliste – qui en sapait une grande partie des potentialités positives. Ils voyaient donc dans un système socialiste, où les richesses privées seraient socialisées, le moyen de redonner au progrès humain ses vertus émancipatrices et libératrices.

Pourtant la plupart d'entre eux, en installant cette socialisation dans un futur indéterminé ou en fermant les yeux sur les difficultés de son actualisation, passée comme présente, et en se croyant portés par le vent de l'histoire, tendaient malgré eux à reprendre à leur compte le mythe d'un progrès inéluctable. D'ailleurs, ils étaient devenus si nombreux, si influents, si assurés de l'avenir – quelle que soit la manière dont ils le pensaient – qu'on avait même fini par tous les regrouper sous un même chapeau : le progressisme. Ils étaient, disait-on, des « progressistes » pariant, plein d'optimisme, sur les valeurs de la modernité, sur les avancées assurées et positives de l'histoire[2].

Le « progressisme », que nous le voulions ou non, nous en sommes, à gauche, les héritiers, et l'idée d'un progrès inéluctable se déployant positivement au fil du temps, continue de nous habiter. Et cela, même si l'histoire parait avoir depuis des décennies infirmé une bonne partie de ces prophéties.

En ne débouchant jusqu'à présent sur aucun changement sociétal de fond, sur aucun saut qualitatif, sur aucun « bond de tigre » comme disait Walter Benjamin, les indéniables avancées scientifiques et techniques qui continuent de fleurir à notre époque s'accompagnent de désordres économiques criants, de guerres nouvelles, de malaises sociaux grandissants, de blocages politiques et de contradictions culturelles. D'autant plus qu'aux maux traditionnels de l'exploitation ou de l'inégalité, fruits connus du capitalisme, sont venus se rajouter ceux, passablement inquiétants et longtemps ignorés, d'un productivisme échevelé : des prédations environnementales généralisées et de brutaux changements climatiques posant cette fois-ci, dans un proche avenir, la question même de notre survie comme humanité.

Voir les choses depuis la perspective de l'histoire

En fait, tout – en particulier ce qui touche aux effets des récentes découvertes scientifiques et techniques sur les sociétés humaines – devrait pouvoir être discuté aujourd'hui, se retrouver sur la grande table des débats collectifs, sans peur et en toute liberté.

Les crises multiples et combinées (crises économiques, sociales, politiques, sanitaires, écologiques, géopolitiques) que collectivement nous affrontons aujourd'hui nous le montrent comme jamais : cette trajectoire ascendante du progrès est en train de se déliter, voire de se transformer peu à peu en son contraire. Elle nous oblige brutalement à nous questionner sur le type de vie auquel nous aspirons comme humains, et sur le devenir de l'humanité. S'épanouira-t-elle sous le signe de la liberté ou de l'émancipation, ou au contraire se distordra-t-elle au gré des impasses d'un « désordre établi » maintenu d'une main de fer par les puissants d'aujourd'hui ? Tout des drames grandissants d'aujourd'hui ne nous oblige-t-il pas à voir les choses de loin, à les scruter depuis la perspective de l'histoire ? Il y a plus de 150 ans de cela, un certain Karl Marx rappelait que :

la seule liberté possible est que l'homme social, les producteurs associés règlent rationnellement leurs échanges avec la nature […] et qu'ils accomplissent ces échanges en dépensant un minimum de force et dans les conditions les plus dignes et les plus conformes à la nature humaine. Mais, rappelait-il […] cette activité constituera toujours le royaume de la nécessité. C'est au-delà que commence le développement des forces humaines comme fin en soi, le véritable royaume de la liberté[3].

Cette vision large et prospective de la liberté, envisagée pour l'humanité universelle comme une libération vis-à-vis du temps de travail obligé, c'est là tout un programme dont on est loin de voir l'aboutissement aujourd'hui. Elle reste néanmoins d'une brûlante actualité quand on songe au surgissement dans nos sociétés de l'intelligence artificielle de dernière génération, si on ose s'arrêter à tout ce qu'elle bouscule sur le plan des conditions structurelles, économiques et techniques, favorisant ou non le déploiement possible d'une liberté humaine. Car on touche là, avec ce nouveau type de technologies, à quelque chose de résolument nouveau dont on peine à mesurer les conséquences sur les multiples dimensions de nos vies, travail et loisirs compris.

Il faut dire que les prouesses, dont cette intelligence artificielle est à l'origine, ont de quoi impressionner. La puissance et la rapidité de ses calculs comme les prodigieux résultats que ses algorithmes atteignent en matière de production quasi instantanée de textes conversationnels, d'images et de sons utilisables par tout un chacun, paraissent lui assurer un avenir à tout coup prometteur. Il faut dire aussi que cette capacité à recourir à des masses gigantesques de données numériques et à les trier à la vitesse de l'éclair recèle de potentiels côtés positifs, notamment en termes d'avancées scientifiques, et plus particulièrement ces derniers temps en termes de diagnostics médicaux. À condition cependant que ces machines apprenantes restent étroitement encadrées par des humains, selon des principes et des exigences éthiques et politiques réfléchies et connues de tous et toutes, de manière à pouvoir de part en part contrôler, dans la transparence, tous leurs tenants et aboutissants, leurs effets problématiques ou inattendus et leurs toujours possibles biais et bévues.

Derrière les prouesses des machines apprenantes, une désappropriation généralisée ?

Tel est le problème décisif : l'indéniable attractivité de l'IA l'a dotée d'une aura si séduisante qu'on tend, dans le grand public, à faire l'impasse sur les formidables dangers dont elle est en même temps le véhicule. Car telle qu'elle se présente aujourd'hui (aux mains des tout puissants monopoles que sont les GAFAM), telle qu'elle se déploie dans nos sociétés contemporaines (au sein d'un marché capitaliste néolibéralisé) et telle qu'elle est en train de faire son chemin dans nos vies (au travers d'une surveillance généralisée et d'une utilisation dérégulée de nos données numériques), l'IA risque bien de participer à un vaste mouvement de « désappropriation[4] » de nos vies. Oui, c'est bien cela : nous désapproprier d'une série d'habiletés collectives, de manières de faire, de façons d'être et de penser, de nous organiser socialement et politiquement, de nous éduquer ; toutes choses qui étaient jusqu'à présent le propre de notre humanité commune, avec certes les indéniables limitations qu'elles portaient en elles, mais aussi toutes les libertés en germe qu'elles ne cessaient de nous offrir.

L'IA tend à participer à ce mouvement de désappropriation, en remplaçant ces manières de faire et d'être par des machines et des modèles automatisés et interconnectés, au fonctionnement et aux finalités à priori particulièrement opaques. Les voilà en effet aux mains de grands monopoles privés, eux-mêmes fouettés par le jeu d'une concurrence impitoyable et mus par le jeu cruel et impersonnel de l'accumulation infinie du capital. Le tout, en sachant qu'il s'agit de grands monopoles sur lesquels nous n'avons, dans l'état actuel des choses, pratiquement aucun contrôle démocratique, aucun pouvoir de décision citoyen, aucune prise sociale ou individuelle digne de ce nom.

L'IA risque ainsi d'accentuer, d'élargir et de parachever le mouvement de désappropriation que le mode de production capitaliste faisait déjà peser sur la vie des travailleurs et des travailleuses, en touchant cette fois-ci non pas seulement à l'organisation de leur travail ou à l'extorsion d'une survaleur économique, mais en s'immisçant dans, et en bouleversant de part en part les mécanismes d'information, d'organisation, de « gouvernementalité » de la société entière, tout comme d'ailleurs en se donnant les moyens de contrôler plus étroitement la subjectivité de chacun des individus qui la composent. Le tout, en tendant à pousser les sociétés humaines vers la surveillance généralisée, le contrôle bureaucratique systématisé, la fragmentation définitive des liens sociaux et communautaires ; à rebrousse-poil de tous les idéaux démocratiques, d'égalité, de liberté, de fraternité et de diversité que tant d'entre nous continuent à poursuivre par le biais de la lutte sociale et politique.

C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de commencer cette présentation par une mise en perspective autour de la notion de progrès, et surtout, nous avons voulu placer ce dossier sur l'intelligence artificielle de dernière génération sous la forme d'une insistante interrogation dont nous chercherons à éclairer les enjeux sous-jacents : dernière les prouesses des machines apprenantes, ne se cache-t-il pas une désappropriation généralisée ?

Avec l'IA, en effet, l'affaire est plus que sérieuse, mais peut-être pas où on l'imaginerait de prime abord. Ici, il ne faut pas craindre de s'en prendre aux mythes qui circulent à son propos et qui, par exemple, verraient une sorte de grand ordinateur, super-intelligent et doté de conscience, prendre le dessus sur des sociétés humaines entières, un peu comme dans le célèbre film de Stanley Kubrick, 2001 : L'odyssée de l'espace, où l'ordinateur de bord HAL 9000 a pris le contrôle d'un vaisseau spatial malgré tous les efforts contraires de son équipage. Le problème n'est pas là, loin de là. Pourtant, si les peurs qu'une telle dystopie peut faire naitre sont actuellement dénuées de fondement, il reste qu'on a quand même bien des motifs d'être inquiets au regard des développements contemporains de l'IA de dernière génération.

Les véritables dangers de l'IA

Si aujourd'hui, ainsi que le rappelle Chomsky[5], l'IA dans sa forme actuelle est loin encore de pouvoir rivaliser sérieusement avec la versatilité et l'inventivité de l'intelligence humaine, ce qui fait néanmoins problème, c'est la manière dont ces nouvelles machines apprenantes – avec les impressionnants pouvoirs de mise en corrélation qu'elles recèlent – s'insèrent et se déploient dans les pores de nos sociétés déterminées par les logiques de l'accumulation capitaliste ; elles-mêmes déjà profondément transformées par le déploiement récent des nouvelles technologies de la communication et de l'information (ordinateur, Internet, téléphones intelligents, réseaux sociaux, etc.).

En ce sens, l'IA n'est qu'un pas de plus, une nouvelle étape qu'on serait en train de franchir, l'expression d'un saut qualitatif effectué dans le nouvel ordonnancement d'un monde globalisé, connecté de part en part et mis systématiquement en réseau grâce aux puissances de l'informatique couplées maintenant à celles de l'intelligence artificielle de dernière génération. Avec une nuance de taille cependant : cet ordonnancement tend, par la course aux profits et aux logiques concurrentielles qui l'animent, par l'opacité et le peu de régulation dont elle est l'objet, à court-circuiter les interventions sociales et collectives pensées depuis le bas, ainsi que les démarches démocratiques et citoyennes et toute perspective émancipatrice touchant aux fins poursuivies par l'implantation de ces nouvelles technologies. Tout au moins si nous ne faisons rien pour empêcher son déploiement actuel, si nous ne faisons rien pour tenter d'en encadrer mieux et plus rigoureusement la mise en place, et plus encore pour imaginer les contours d'un autre monde possible et lutter collectivement pour son avènement : un monde dans lequel les nouvelles technologies seraient au service de l'humanité universelle et non son triste contraire.

C'est la raison pour laquelle nous avons voulu penser ce dossier comme une invitation à l'échange et à la discussion, au débat, mais aussi comme un appel à la résistance et à l'action. L'importance et la nouveauté des dangers encourus, tout comme le contexte sociopolitique difficile dans lequel nous nous trouvons, appellent à combiner des forces, à trouver des alliés, à élaborer des fronts amples pour faire connaître l'ampleur des dangers qui sont devant nous, pour faire de l'intelligence artificielle une question politique cruciale auprès d'un large public.

Le côté inédit de ces dangers nous demande en particulier de réfléchir et de travailler sur la nécessité d'une réglementation immédiate et beaucoup plus stricte que celle, balbutiante, que nous connaissons aujourd'hui. Non pas en imaginant qu'on pourra ainsi facilement et définitivement « civiliser » une technologie aux logiques pernicieuses, mais en nous donnant les moyens de gagner déjà de premières batailles sur ce front, aussi minimes soient-elles au départ, pour pouvoir par la suite aller plus loin et s'interroger en profondeur sur le mode de vie qu'on veut imposer de la sorte ainsi que sur la conception du progrès sous-jacente qui en voile toutes les dimensions problématiques.

Car avec l'intelligence artificielle de dernière génération, voilà soudainement les plus intimes des potentialités intellectuelles et artistiques de l'humanité, ses fondements démocratiques, ses outils professionnels d'information, etc., qui risquent d'être profondément chambardées par les dynamiques d'un technocapitalisme dérégulé auquel nous faisons face aujourd'hui.

Un dossier pour débattre et résister

La nouveauté comme la complexité des dangers et les problèmes entrevus obligent à l'humilité et à la prudence, mais il faut s'y arrêter, prendre connaissance de la situation et voir les possibilités de résistance.

Nous allons d'abord tenter avec André Vincent (Intelligence artificielle 101) d'explorer les constituantes technologiques sur lesquelles repose ce qu'on appelle l'IA. On y explique les apports de chacune des quatre constituantes de ce « réseau de neurones apprenant profondément et générant quelque chose » : les machines, les logiciels, les données et l'argent. Et comment tout cela s'imbrique dans diverses applications dans une foule de domaines d'activités. On y examine aussi les diverses formes d'encadrement de l'IA proposées à ce jour ainsi que leur portée. Un glossaire des principaux termes utilisés en IA complète cet article.

Après ce texte d'introduction à l'IA, la partie du dossier, De quelques bouleversements structurels, veut exposer quelques-uns des dangers et des problèmes les plus évidents qui semblent aujourd'hui sauter aux yeux des spécialistes. Et comme en ce domaine, on est loin de l'unanimité, on verra la richesse et la diversité des points de vue, y compris d'importantes oppositions. En particulier quand il s'agit de nommer et de conceptualiser les bouleversements d'ordre systémique qui s'annoncent à travers le développement de l'économie numérique.

Ainsi Maxime Ouellet (Penser politiquement les mutations du capitalisme à l'ère de l'intelligence artificielle) critique ceux qui ont tendance à amplifier le caractère inédit d'une nouvelle forme de capitalisme induite par l'exploitation des données numériques, et qui oublient d'expliquer comment ces transformations s'inscrivent dans la continuité de dynamiques structurelles plus larges du capitalisme de l'après-guerre. Il insiste sur le fait que le développement capitaliste contemporain s'appuie moins sur la forme marchandise prédictive des algorithmes que sur la valorisation financière d'une nouvelle classe d'actifs intangibles (brevets, droits de propriété intellectuelle, fusions et acquisitions, alliances stratégiques, etc.). Il s'oppose ainsi aux thèses de Jonathan Durand Folco et de Jonathan Martineau (Vers une théorie globale du capitalisme algorithmique) qui cherchent au contraire à montrer que l'on assiste à une mutation importante du capitalisme rendue possible par l'utilisation des algorithmes, une mutation du même type que celle apportée par la révolution industrielle du XIXe siècle. Ils veulent mettre en lumière comment l'algorithme est devenu le nouveau principe structurant qui, tout en prenant appui sur lui, réarticule et dépasse le néolibéralisme financiarisé.

C'est aussi cette thèse que tentent de confirmer Giuliana Facciolli et Jonathan Martineau (Au cœur d'une reconfiguration des relations internationales capitalistes), en critiquant l'approche de Cédric Durand[6] sur le « techno-féodalisme ». Sur la base de cette critique, l'autrice et l'auteur veulent démontrer comment les dynamiques du capitalisme algorithmique permettent de mieux comprendre les phénomènes de la périphérisation de certains espaces du capitalisme mondial et de renouveler la compréhension des rapports de dépendance coloniale entre le Nord (États-Unis et désormais Chine) et le Sud global, se traduisant par de nouvelles formes de dépendance de gouvernementalité algorithmique.

On trouvera aussi dans cette première partie un autre axe révélateur de débat entre, d'une part, les thèses défendues par Philippe de Grosbois (L'intelligence artificielle, une puissance médiocre) et, d'autre part, celles promues par Eric Martin (La privation du monde face à l'accélération technocapitaliste). Alors que le premier insiste sur le fait qu'un travail critique sur l'IA doit éviter de lui attribuer des capacités qu'elle n'a pas (« Il n'y a pas d'intelligence dans l'IA »), le second va à l'inverse montrer comment, sous l'emprise du capitalisme et du machinisme formaté à l'IA, on est en train de passer d'une société aux aspirations « autonomes » à des sociétés « hétéronomes » au sein desquelles le sujet se trouve alors « privé de monde » par un processus de déshumanisation et de « démondanéisation ». Deux approches apparemment aux antipodes l'une de l'autre, mais qui toutes deux cherchent à mieux mesurer – véritable défi – l'impact exact de l'IA sur nos vies : avec d'un côté, de Grosbois minimisant la portée d'une telle technologie et rappelant l'importance de poursuivre les tâches non achevées de déconstruction des systèmes d'oppression patriarcale et raciale, pendant que de l'autre côté, Martin insiste sur la nouveauté et le danger majeur que représente cet « oubli de la société » induit par le déploiement de l'IA.

Dans une tout autre perspective, Myriam Lavoie-Moore (Quelques leçons féministes marxistes pour penser une l'intelligence artificielle autrement) explore certains éléments des théories féministes de la reproduction sociale afin de voir si, à travers elles, on peut envisager une production et un usage de l'IA qui serviraient les activités reproductives sans les asservir aux impératifs de la valorisation. En refusant de rejeter en bloc l'adoption de telles technologies, elle fait cependant apercevoir, au fil de son analyse, certaines des limitations qu'elles comportent, notamment en ce qui concerne le rapport entre le temps de travail obligé et les tâches du « care », d'ordre relationnel.

Dans un deuxième temps cependant, De quelques effets bien concrets, certains auteurs ne manqueront pas de nous ramener à la vie ordinaire en montrant les effets immédiats et bien concrets de l'IA.

Ainsi Dominique Peschard de la Ligue des droits et libertés (Capitalisme de surveillance, intelligence artificielle et droits humains) traite des effets pervers associés d'ores et déjà à l'IA. Il insiste autant sur les activités toxiques qu'elle tend à promouvoir (le discours haineux, le partage non consensuel d'images intimes, etc.) que sur les problèmes de santé (la dépendance aux écrans) qui en résultent, les impacts environnementaux qu'elle induit ou encore la surveillance policière qu'elle renforce.

Le texte de Caroline Quesnel et Benoit Lacoursière de la Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec (L'intelligence artificielle comme lieu de lutte du syndicalisme enseignant) va dans le même sens, mais en insistant, pour le domaine de l'éducation, sur les vertus d'une perspective technocritique permettant de résister au risque de la discrimination algorithmique comme à celui du non-respect des droits d'auteur ou encore aux fraudes grandissantes. Elle et il mettent en lumière la nécessité d'un encadrement plus strict de l'IA et l'importance d'appliquer le principe de précaution à celle-ci.

On retrouve la même approche avec Jérémi Léveillé (L'intelligence artificielle et la fonction publique : clarification et enjeux), cette fois-ci à propos de la fonction publique, en montrant comment l'IA « perpétue plutôt le statu quo, c'est-à-dire la marginalisation et la discrimination de certaines populations selon des critères de genre, de religion, d'ethnicité ou de classe socioéconomique », le tout permettant à l'État d'accroitre la productivité et de diminuer les coûts.

De son côté, Jonathan Martineau (Les temporalités sociales et l'expérience du temps à l'ère du capitalisme algorithmique) fait ressortir les effets très concrets que risque de faire naitre l'IA à propos d'une dimension de notre vie d'humain à laquelle on ne prête pas nécessairement toute l'attention requise : notre façon d'expérimenter le temps. Il montre que le déploiement de l'IA brouille la distinction traditionnelle entre temps de travail et temps de loisirs, mais aussi tend à accélérer tous les rythmes de vie ainsi qu'à nous enfermer dans une vision « présentiste » du temps, c'est-à-dire qui privilégie indûment le moment du présent sur ceux du passé et de l'avenir.

Enfin, dans un troisième temps, De quelques considérations sur l'avenir, Jonathan Durand Folco (Dépasser le capitalisme algorithmique par les communs ? Vers un communisme décroissant technosobre) décrit comment l'IA – dans une société post-capitaliste où la prise en charge des communs serait assumée collectivement et démocratiquement – pourrait être utilisée dans une perspective de technosobriété et de décroissance. Faisant cependant ressortir les multiples inconnues comme les nombreux débats qui sont nés à ce propos, son texte se présente comme un exercice prospectif nous permettant de saisir toute l'ampleur des questions en jeu.

On ne sera donc pas étonné de réaliser que si ne manquent pas les dénonciations et points de vue critiques théoriques comme pratiques, notre dossier ne s'est cependant guère attardé aux formes de lutte à mener. C'est que, nouveauté de la thématique de l'IA, bien peu a encore été élaboré, bien peu a été pensé et mis en pratique de manière systématique à propos des luttes globales à entreprendre à l'encontre des dangers et des dérives de l'IA et de ses multiples applications. Tout reste à faire !

Pourtant les défis que la conjoncture contemporaine a placés devant nous obligent à lier étroitement réflexion et action, et par conséquent à réfléchir en situation, en fonction du contexte où l'on se trouve et qui ouvre ou non à la possibilité d'agir collectivement. On ne peut en effet ne pas tenir compte de la réalité des rapports de force sociopolitiques existants. Mais on ne peut en même temps, ainsi que nous le montre ce dossier sur l'IA, ne pas radicaliser nos interrogations sur le cours du monde, c'est-à-dire oser prendre les choses à la racine et par conséquent pousser la réflexion aussi loin que possible, en toute liberté, en n'hésitant pas à aller à rebrousse-poil de toutes les confortables indifférences de l'heure, pour agir ensemble. Puisse ce dossier nous aider à aller dans cette direction !

Par Flavie Achard, Édouard Lavallière, Pierre Mouterde, André Vincent

NOTES

1. Voir à titre d'exemple l'émission spéciale de deux heures de Radio-Canada le 7 décembre 2023, L'intelligence artificielle décodée, <www.youtube.com/watch?v=QFKHd2k_RNE> .

2. Sur le plan culturel, la modernité est née quand, dans le cadre d'une conception générale du monde, ont commencé à s'imposer au XVIIIe siècle, à l'encontre des traditionnelles idées d'immuabilité du monde, de divinité, de foi et de fidélité, les idées nouvelles d'histoire, d'humanité, de raison (les sciences) et de liberté. Et au sein du paradigme culturel de la modernité, les progressistes apparaissaient comme ceux qui avaient repris à leur compte l'idée d'une histoire nous conduisant nécessairement vers le progrès. On pourrait avancer qu'il y avait en fait deux grands courants de progressistes : ceux qui imaginaient, notamment aux États-Unis, « la révolution par le progrès » et ceux qui imaginaient, notamment dans l'ex-URSS, « le progrès par la révolution ».

3. Karl Marx, Le capital, Livre 3, Paris, Éditions sociales, 1976, chap. 48, p. 742.

4. Le terme de « désappropriation » nous semble, dans le cas de l'IA, plus juste que celui de « dépossession » dans le sens où cette désappropriation va bien au-delà du phénomène de l'exploitation par exemple d'un salarié, quand on le dépossède – par l'extorsion d'une plus-value – de la part de valeur qui lui revient à travers son travail. En fait, avec l'IA et ses effets en chaîne, se poursuit et s'accomplit ce mouvement de dépossession en l'élargissant à la société entière et en bousculant les processus cognitifs et émotionnels à partir desquels l'être humain pouvait collectivement et à travers la culture faire preuve d'intelligence – user donc de cette capacité d'unifier le divers – en ayant ainsi les moyens de développer à travers l'histoire un sens de l'innovation inédit.

5. « Contrairement à ChatGPT et ses semblables, l'esprit humain n'est pas un volumineux moteur de recherches statistiques en quête de modèles, avalant des centaines de téraoctets de données et extrapolant la réponse la plus probable à une question ou la solution la plus vraisemblable à un problème scientifique. Bien au contraire, l'esprit humain est un système étonnamment efficace et même raffiné qui fonctionne avec de petites quantités d'informations ; il ne cherche pas à déduire des corrélations sommaires à partir de données, mais à élaborer des explications. […] ChatGPT fait preuve de quelque chose de très similaire à la banalité du mal : plagiat, apathie et évitement. Elle reprend les arguments habituels de la littérature dans une sorte de superbe automaticité, refuse de prendre position sur quoi que ce soit, plaide non seulement l'ignorance mais aussi le manque d'intelligence et, en fin de compte, offre une défense du type « je ne fais que suivre les ordres », en rejetant toute responsabilité sur ses créateurs. » Noam Chomsky, New York Times, 8 mars 2023, traduction du site Les Crises, <https://www.les-crises.fr/la-promes...> .Voir aussi Hubert Krivine, L'IA peut-elle penser ? Miracle ou mirage de l'intelligence artificielle, Louvain-la-Neuve, De Boeck Supérieur, 2021, p. 79 : « Comme l'écrit Yan Le Cun, « le fait que le monde soit tridimensionnel, qu'il y ait des objets animés, inanimés, mous, durs, le fait qu'un objet tombe quand on le lâche… les humains apprennent ça par interaction. Et ça, c'est ce qu'on ne sait pas faire avec les ordinateurs. Tant qu'on y arrivera pas, on n'aura pas de machines vraiment intelligentes. » […] Pour Descartes, c'est bien connu, « le bon sens est la chose du monde la mieux partagée ; il ne l'est pas pour la machine. Bien des bévues de l'IA résultant de calculs très sophistiqués, doivent être corrigées en y faisant tout simplement appel ».

6.Cédric Durand, Techno-féodalisme. Critique de l'économie numérique, Paris, Zones, 2020. Ce dernier rejoint en partie les thèses de Maxime Ouellet sur l'importance des biens intangibles (brevets, droits de propriété intellectuelle, etc.) au sein du capitalisme contemporain.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le 28e cahier des Brigades éditoriales de solidarité avec l’Ukraine est disponible au téléchargement libre

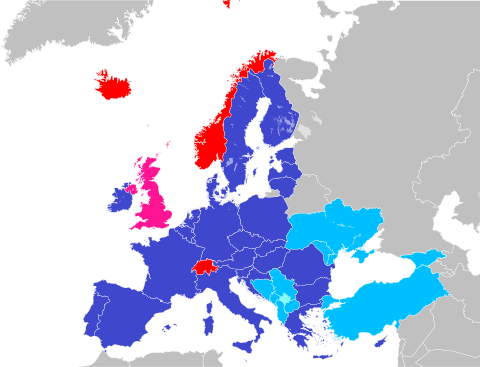

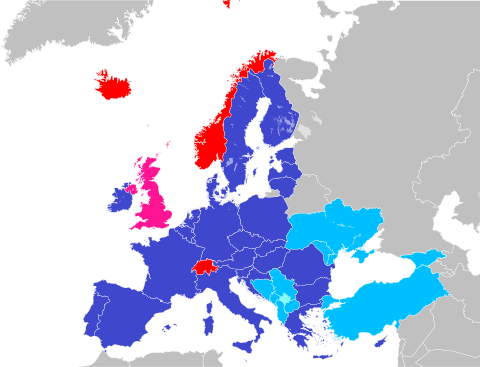

Les Brigades éditoriales de solidarité ont été créées au lendemain de l'agression de la Russie poutinienne contre l'Ukraine. Elles regroupent les éditions Syllepse (Paris), Page 2 (Lausanne), M Éditeur (Montréal), Spartacus (Paris) et Massari (Italie), les revues New Politics (New York), Les Utopiques (Paris) et ContreTemps (Paris), les sites À l'encontre (Lausanne) et Europe solidaire sans frontières, les blogs Entre les lignes entre les mots (Paris) et Utopia Rossa, ainsi que le Centre Tricontinental (Louvain-la-Neuve) et le Réseau syndical international de solidarité et de luttes.

Sexualités et dissidences queers

À la jonction des savoirs universitaires et militants, ce livre entend démystifier l'emprise qu'exercent les normes sur nos sexualités. L'ordre sexuel comporte un ensemble de règles souvent tacites régulant les dimensions les plus intimes de nos vies. De quoi est-il constitué ? Et surtout, qu'a-t-il comme effet sur certain·es membres de la société ?

Cet ouvrage collectif réunit des personnes qui réfléchissent à la libération des pratiques sexuelles et amoureuses à partir de la sociologie, de la sexologie, du travail social ou d'une perspective de terrain.

Il permet une rare prise de parole commune de dissident·es sexuel·les autour des bisexualités, du plaisir, de la culture du consentement, du sexting, du travail du sexe, du cruising gai, de la pornographie, du polyamour, de l'éducation à la sexualité, du chemsex, du BDSM et de l'asexualité.

Face au backlash anti-LGBTQ+, nous refusons d'être écrasé·es, nous refusons de disparaître.

Avec des textes de

MP Boisvert, mathilde capone, Marianne Chbat, Julie Descheneaux, Chacha Enriquez, Jorge Flores-Aranda, Blake Gauthier-Sauvé, Marie Geoffroy, Stéphanie Gingras-Dubé, Adore Goldman, Julie Lavigne, Miko Lebel, Hugues Lefebvre Morasse, Sabrina Maiorano, Mélina May, Rossio Motta-Ochoa, Alex Nadeau, Gabrielle Petrucci, Gabrielle Richard, Em Steinkalik et Gui Tardif.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Écosabotage | Livre à paraître le 9 avril | Est-il temps de recourir à l’écosabotage pour défendre la vie sur Terre ?