Derniers articles

Trump finance une guerre spatiale

Comme l'indiquait le journal La Presse du 17 février 2025, le ministre Bill Blair a déclaré jeudi le 13 février que le Canada est prêt à se joindre au projet de développement du bouclier antimissile de type « Dôme de fer » proposé par Donald Trump.

Tiré de la Chronique de Saïd Bouamama, Le monde vu d'en bas

10 février 2025 | tiré du site Investig'action

https://www.youtube.com/watch?v=-4HmNGVa1uM&t=4s

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Des Mères au front de différentes régions du Québec se sont rendues à l’Assemblée nationale pour exiger des actions immédiates concernant la crise sanitaire ignorée à Rouyn-Noranda

Québec, le 20 février 2025 – Alors que la crise environnementale et sanitaire causée par la Fonderie Horne perdure, les Mères au front de différentes régions du Québec se sont rendues directement à l'Assemblée nationale pour exiger l'écoute du gouvernement concernant la situation à Rouyn-Noranda.

La situation de Rouyn-Noranda a été soulevée aujourd'hui entre les murs du parlement, mettant une fois de plus en lumière les impacts dévastateurs de la pollution industrielle sur la santé des citoyen.nes de Rouyn-Noranda. Des exemplaires du nouveau livre Zones sacrifiées ont été remis en main propre à certain.es député.es pour qu'ils prennent

pleinement conscience de l'ampleur du drame qui se joue là-bas.

Par la suite, une performance artistique s'est tenue à l'extérieur devant l'Assemblée nationale. Cette action visait à marquer les esprits, confronter les élu.es à la réalité vécue à Rouyn-Noranda et leur rappeler leur responsabilité.

« Alors que nous assistons, impuissants, à l'effritement de la démocratie et du bien commun, nous avons ici la possibilité d'agir et de faire en sorte que le gouvernement arrête de sacrifier impunément une partie de sa population. » a mentionné Anaïs Barbeau Lavalette, co-instigatrice de Mères au front.

« L'histoire nous apprend que les luttes que l'on gagne sont celles que l'on n'abandonne pas. Les Mères au front ne laisseront pas le gouvernement permettre à Glencore d'empoisonner les enfants de Rouyn-Noranda. Nous sommes là pour rappeler l'urgence d'agir. » a ajouté Laure Waridel, écosociologue et co-instigatrice de Mères au front.

Un gouvernement qui refuse d'agir malgré les preuves accablantes

Les chiffres sont pourtant sans appel :

● 98 % de tout l'arsenic émis dans l'air au Québec se retrouve dans le ciel de Rouyn

Noranda.

● 89 % du plomb, 60 % du nickel, et 43 % du cadmium présents dans l'atmosphère

québécoise y sont également concentrés.

● 25 contaminants toxiques sont rejetés par la Fonderie Horne, dont l'arsenic, le

cadmium, le mercure et le plomb, tous reconnus comme hautement nocifs pour la

santé humaine.

Ces polluants augmentent les risques de cancers, de maladies neurologiques et de problèmes respiratoires graves, mettant en péril la santé de toute la population, particulièrement celle des enfants, mais aussi celle des générations futures. Pourtant, le

gouvernement du Québec persiste à tolérer ces dépassements, sous prétexte d'intérêts économiques.

« Il est inconcevable qu'en 2025, une ville québécoise soit encore une zone de sacrifice au profit d'une multinationale. Ce n'est pas une question environnementale isolée : c'est une crise de santé publique qui devrait mobiliser toute la classe politique de tout le Québec. » a revendiqué Isabelle Fortin-Rondeau, Mères au front de Rouyn-Noranda

Les revendications des Mères au front : Assez, c'est assez !

Aujourd'hui, les Mères au front se rendent à l'Assemblée nationale pour exiger :

● Que la Fonderie Horne respecte enfin les normes d'émission québécoises pour

TOUS les contaminants toxiques, dont l'arsenic.

● Que le gouvernement du Québec cesse d'ignorer la crise sanitaire à Rouyn-Noranda

et prenne des mesures immédiates.

● Que les élu.es rendent des comptes et arrêtent de privilégier les intérêts des

multinationales au détriment de la santé publique.

Elles appellent la population et les médias à relayer leur message et à mettre la pression sur le gouvernement pour qu'il cesse de fermer les yeux sur cette catastrophe.

Une performance artistique pour réveiller les consciences

Inspirée de l'action forte qui s'est déroulée à Rouyn-Noranda devant la Fonderie Horne en octobre dernier, Chloé Lacasse a ouvert la performance devant l'Assemblée nationale avec une interprétation poignante d'une chanson de Richard Desjardins.

S'en est suivi un tableau immobile et bouleversant : des dizaines de participant.es ont dénudé une partie de leur corps, maquillée de noir, pour symboliser la maladie et la contamination. Leur silence était soutenu par la diffusion d'un extrait percutant du nouveau livre Zones sacrifiées, lu par Véronique Côté.

Des figures publiques engagées étaient présentes devant le parlement de Québec pour porter ce message telles que :

● Anaïs Barbeau-Lavalette

● Laure Waridel

● Véronique Côté

● Steve Gagnon

● Des Mères au front de Rouyn-Noranda et de partout au Québec

Un livre, une lutte, un cri d'alarme ignoré

Le livre Zones sacrifiées, paru le 4 février dernier, amplifie ces voix citoyen.nes et expose l'ampleur de l'inaction gouvernementale face à une crise sanitaire documentée depuis des années.

Plusieurs événements, en lien avec ce lancement et auxquel.les tous.tes les citoyen.nes du Québec sont invité.es, se tiendront prochainement à Gatineau, Montréal, Sherbrooke et Rouyn-Noranda.

« Ce livre permet de mesurer l'ampleur de l'injustice que subissent les citoyen.nes de Rouyn-Noranda. C'est une lecture essentielle pour comprendre à quel point nous sommes traités comme une population sacrifiée. » a souligné Jennifer Ricard Turcotte, Mères au front de Rouyn-Noranda.

Soutenir la mobilisation

Pour appuyer cette démarche et s'informer davantage sur la réalité vécue par les

citoyen.nes de Rouyn-Noranda, il est possible de :

– Acheter et lire le livre Zones sacrifiées

– Assister aux lancements et événements prévus à travers le Québec

https://www.meresaufront.org/nos-actions

– Inviter les Mères au front à venir parler des enjeux et du livre dans votre

localité

L'action du 20 février 2025 n'est qu'un début. Les Mères au front continueront à dénoncer

cette injustice jusqu'à ce que leur message soit enfin entendu par les élu.es.

À propos de Mères au front

Avec plus de 30 groupes locaux principalement à travers le Québec, Mères au front est un mouvement décentralisé qui regroupe des milliers de mères, grand-mères et allié.e.s de tous les horizons politiques, économiques, professionnels et culturels qui s'unissent pour protéger l'environnement dont dépend la santé, le bien-être et le futur de nos enfants. À travers leurs actions, elles demandent aux élu.es de mettre en place des mesures fortes et immédiates qui s'imposent pour répondre à l'urgence environnementale et à la dégradation des écosystèmes. Nous osons faire de l'amour, de la beauté, de l'art, et de la colère maternelle, un levier inébranlable de transformation sociale et écologique !

À propos des Éditions du Quartz

Les Éditions du Quartz publient et diffusent des œuvres littéraires enracinées dans le territoire boréal, explorant ce qui se trame dans les marges géographiques et sociales. Ces écrits s'inspirent de réalités propres aux communautés des régions isolées, nordiques, de colonisation récente et dont les populations sont réduites et dispersées sur un vaste territoire.

Source :

Mères au front | https://www.meresaufront.org/

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

États-Unis - Classes, races et genres dans l’élection de 2024

La défaite de Kamala Harris face à Donald Trump est due en grande partie au déclin du soutien à la candidate démocrate de la part des syndicalistes, des Afro-Américain·es et des Latino-Américain·es, ce qui suggère un déclin de la conscience de classe, de la solidarité de la classe ouvrière et le renforcement des identités masculines et raciales blanches.

Tiré de Inprecor 729 - février 2025

19 février 2025

Par Kay Mann

Trump et la "Bro culture" Wired Staff / Getty Images

Ces résultats sont choquants non seulement en raison de l'hostilité de Trump à l'égard des syndicats et des difficultés de la classe ouvrière, de son racisme et de son sexisme manifestes, mais aussi parce que ces groupes font depuis longtemps partie de la base électorale du Parti démocrate.

Bien entendu, les élections ne mesurent qu'imparfaitement les opinions politiques et les identités sociales, et particulièrement aux États-Unis. Les deux principaux partis étant contrôlés par des intérêts financiers, les États-Unis sont le seul pays du Nord à ne pas disposer d'une sorte de parti ouvrier de masse, socialiste ou communiste, ayant des liens avec les syndicats. Cela signifie que les élections reflètent les dynamiques de classe encore moins clairement qu'elles ne le feraient dans les autres systèmes parlementaires multipartis. Les électeur·trices de toutes les classes, de tous les genres et de toutes les races votent pour des raisons variées. Les identités sociales multiples entrent en concurrence pour déterminer un vote. Votera-t-on par exemple républicain parce qu'on est catholique et opposé à l'avortement, pour les Démocrates parce qu'on est ouvrier et qu'on pense qu'ils représentent mieux nos intérêts, ou parce qu'on est une personne de couleur, comme la plupart des minorités racisées le font depuis des décennies ? Plus fondamentalement, le bipartisme implique que les élu·es sortant·es de l'un ou l'autre parti subissent les conséquences des situations impopulaires telles que les prix élevés, tandis que l'opposant profite de ces situations, comme ce fut le cas lors de ces élections. Il faudrait des études précises et nuancées pour comprendre exactement pourquoi les électeur·trices des groupes qui ne votent pas traditionnellement pour les Républicains se sont tournés vers Trump. Ces mises en garde mises à part, certaines données démographiques sur le vote suggèrent des tendances notables.

Dissolution de la coalition du Parti démocrate

De toute évidence, nous assistons à la poursuite de la détérioration de ce qui reste de la grande coalition du Parti démocrate, composée de travailleur·ses et d'Afro-Américain·es, mise en place par Franklin Delano Roosevelt dans les années 1930. Une tendance générale liait alors les électeur·trices de la classe ouvrière, la plupart des syndicats, les Afro-Américain-es et les Blanc-hes issus des minorités ethniques (1) au Parti démocrate dans la coalition du New Deal, tandis que le Parti républicain était perçu comme le parti des affaires, des riches, des petites villes et des zones rurales. La coalition du New Deal a commencé à s'effriter dans les années 1980, les travailleur·ses blanc·hes abandonnant le Parti démocrate au profit du Parti républicain. Les élections de 2024 ont reflété une accélération brutale de ce processus. Il devient de plus en plus difficile de trouver une cohérence au vote des classes dans les récentes élections aux États-Unis. Les changements dans la conscience et les comportements électoraux ne se produisent évidemment pas dans le vide. L'abandon constant, depuis des décennies, d'une partie de la classe ouvrière, toutes races et tous genres confondus, au profit du Parti républicain a été alimenté par l'adhésion du Parti démocrate à l'austérité néolibérale et par son incapacité à proposer des solutions aux aspirations de la classe ouvrière.

Il est prouvé que les identités de race et de genre ont éclipsé les considérations de classe parmi les secteurs de la classe ouvrière et les communautés racisé·es. Dans la mesure où le vote pour les Démocrates a représenté une conscience de classe déformée, et où Trump est fortement associé à la classe des riches employeurs, les votes de la classe ouvrière pour Trump représentent un déclin stupéfiant de la conscience de classe. Or, la plupart des syndicats restent dans le camp démocrate et ont officiellement soutenu Harris. Ainsi, non seulement les membres de la classe ouvrière en général ont voté pour une personnalité ouvertement antisyndicale étroitement associée à la classe capitaliste, mais une grande partie des 10 % de la main-d'œuvre qui est syndiquée l'a également fait, dans la plupart des cas, contre la position officielle de leur syndicat. Les attaques au vitriol de Trump et de Vance contre les immigré·es, souvent marquées de racisme, ont trouvé un écho parmi les secteurs de la classe ouvrière et les groupes opprimés sensibles à la recherche de boucs émissaires. À cela s'ajoutent une sensibilité aux déclarations protectionnistes liées à la crainte de la « concurrence étrangère » et, plus généralement, la dégradation de la conscience sociale causée par les attaques néolibérales contre les services sociaux. Celles-ci ont alimenté l'accentuation des identités sociales concurrentes telles que la race/l'ethnicité et le genre de manière à contredire, plutôt qu'à mettre en valeur, la solidarité sociale. Il est clair que tous ces éléments ont joué un rôle.

Le genre et la race à l'ère de Trump

Depuis des décennies, les Afro-Américain·es sont particulièrement fidèles à la coalition du PD. Jusqu'à récemment, plus de 90 % des électeur·trices noir·es votaient pour lui. Toutefois, lors des élections de 2024, 24 % des hommes noirs ont voté pour Trump (contre 9 % des femmes noires). Les hommes noirs ont moins voté pour Harris en 2024 que pour Biden en 2020. Cela a joué un rôle décisif dans la défaite de Harris dans les zones urbaines des États clés de 2024, traditionnellement très démocrates, comme Philadelphie, en Pennsylvanie, et Milwaukee, dans le Wisconsin. De même, environ 40 % des Latinos ont voté pour Trump (contre 30 à 33 % pour le républicain George W. Bush en 2004) – et 47 % des hommes latinos.

Les instincts réactionnaires de Trump l'ont amené à se rapprocher de la « Bro culture », une célébration des attitudes sexistes des hommes. Ce message trouve un écho chez les hommes de tous les groupes raciaux et de toutes les classes sociales, mais il est prouvé que les hommes des communautés de couleur y sont particulièrement réceptifs. Cela reflète le déclin de la conscience féministe en général. Après les victoires des années 1970, le mouvement des femmes est passé d'une action de masse à une activité législative et électorale, ce qui a fini par diminuer sa force, puis plus généralement celle de la conscience féministe. Il est très probable qu'aux élections de 2024, certains hommes, qui auraient pu voter pour un homme démocrate, aient voté républicain, ou n'aient pas voté du tout, plutôt que de voter pour une femme, même démocrate. Les attitudes sexistes de certains hommes de tous les groupes raciaux et de toutes les classes sociales ont donc certainement joué un rôle dans la défaite d'Hillary Clinton en 2016 et de Kamala Harris en 2024, les deux seules femmes à avoir jamais été candidates à la présidence pour un grand parti.

L'impasse du populisme raciste et sexiste

Trump trouve une grande partie de son soutien parmi les couches conservatrices de la classe dominante et les électeur·trices de la classe ouvrière qui n'ont pas fait d'études supérieures. Mais bien sûr, son gouvernement ne peut servir qu'une seule classe et il ne fait aucun doute que cette classe est celle des 1 %. Son populisme raciste et anti-immigré·es ne fera que détourner l'attention des vrais problèmes auxquels les masses populaires des États-Unis sont confrontées depuis longtemps.

Lorsque ses politiques de réductions d'impôts et d'augmentation des droits de douane, ainsi que la désignation des immigrant·es et des transgenres comme boucs émissaires, ne parviendront pas à résoudre les problèmes matériels urgents des travailleur·ses – notamment la hausse des prix et la stagnation des salaires tandis que les riches bénéficient de nouvelles réductions d'impôts –, son soutien s'érodera. Les attaques néolibérales contre le niveau de vie de la classe ouvrière, qui ont contribué à fracturer sa conscience, son unité et la solidarité, stimuleront les luttes qui impliqueront l'unité de la classe ouvrière dans l'action, et la reconstruction des solidarités.

L'absence d'un parti ouvrier ou socialiste de masse implique une absence de réponse efficace au flux constant de rhétorique raciste, anti-immigré·es et anti-LGBTQI+ provenant de la droite MAGA (2) et amplifié par les alliés de Trump, Musk et Zuckerberg, par leur contrôle de Facebook et X. Un parti ouvrier ou socialiste de masse offrirait une alternative à leur racisme, leur sexisme et leur nationalisme blanc, ainsi qu'à l'austérité néolibérale des Démocrates et des Républicains, et ce faisant, renforcerait la conscience de classe, et la solidarité au-delà des divisions de race et de genre. La construction de ce parti reste centrale pour toute possibilité réelle de changement social progressiste à une époque où la catastrophe climatique est imminente, où les acquis démocratiques fondamentaux des travailleur·ses et des opprimé·es sont menacés.

Dans les premiers jours de son mandat, Trump a publié, comme il l'avait promis, un certain nombre de décrets visant les immigré·es, les personnes LGBTQI+, et les initiatives Diversité, Équité et Inclusion (DEI). Cela supprimera des protections contre les discriminations à l'égard des minorités racisées, des personnes LGBTQI+, des femmes et des personnes handicapées, et abolira les contrôles sur la sécurité des travailleur·ses et de l'environnement. Des décrets antisyndicaux suivront certainement sous peu. Les mouvements des travailleur·ses, des femmes, de défense des immigrés, des Noir·es et pour l'environnement devront puiser dans les meilleures traditions militantes des luttes de masse et dans la solidarité pour faire face à Trump et à une classe patronale encouragée par ses politiques anti-régulation et anti-syndicales.

Traduit par Antoine Larrache.

Le 2 février 2025

1. Par ethnic whites, l'auteur parle des blanc·hes issu·es de la vague d'immigration, depuis 1881-1921, originaires des pays de l'Europe de l'est et de sud (Polonais·es, juifs, Italien·nes, Grec·ques, Bulgares, Serbes, etc.).

2. Make America Great Again, le slogan de Reagan en 1980, a été repris par Trump, et désigne aujourd'hui le mouvement des partisans de Trump.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Syrie. Les Kurdes à l’épreuve des changements à Damas

Alors que les négociations indirectes se poursuivent entre Ankara et Abdullah Öcalan, le leader du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), la situation dans le Kurdistan syrien reste incertaine après le renversement du régime de Bachar Al-Assad. Les Forces démocratiques syriennes (FDS) sont engagées dans des tractations complexes sur l'avenir du Rojava, tandis que la Turquie accentue ses ingérences.

Tiré d'Orient XXI. Toutes les photographies sont de Angéline Desdevises.

De notre envoyé spécial en Syrie Chris Den Hond, avec Chloé Troadec.

Devant une scène décorée aux couleurs kurdes se presse une foule de tous âges venue célébrer les dix ans de la libération de Kobané des griffes de l'Organisation de l'État islamique (OEI) par les Unités de protection du peuple (YPG) et Unités de protection des femmes (YPJ), combattant·e·s kurdes, et par leurs alliés. Samira danse avec ses copines. Elle est restée dans la ville pendant toute la durée de la guerre.

- On a veillé sur les blessés, lavé les morts, fait à manger et chanté pour remonter le moral des troupes. Un combattant mourant m'avait dit : « Lorsque Kobané sera libérée, tu viendras me le dire sur ma tombe. » Lorsque la ville a été libérée de l'OEI, je suis allée sur sa tombe le lui dire. Cette phrase me hante toujours.

L'atmosphère festive est assombrie par le spectre d'une nouvelle attaque, de la Turquie cette fois-ci. Zeina Hanan, 50 ans, s'était enfuie en 2018 d'Afrin — dans le nord-ouest de la Syrie — pour échapper aux bombardements de l'aviation d'Ankara et aux exactions des milices syriennes qui lui sont alliées. Elle a vécu sous une tente à Tal Rifaat, à 40 km d'Alep, avec sa fille et son petit-fils avant d'être de nouveau chassée par les mêmes milices après la chute du régime de Bachar Al-Assad à la fin de l'année 2024. Elle s'insurge :

- Maintenant la Turquie et ses mercenaires menacent Kobané. Mais nous ne bougerons plus d'ici. Où voulez-vous qu'on aille ? Le nouveau gouvernement à Damas, on ne l'aime pas, il n'a rien fait quand nous avons été expulsées de chez nous.

Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA), plus de 100 000 personnes, en grande majorité des Kurdes, ont dû trouver refuge ces dernières semaines dans les territoires de l'Administration autonome du nord et de l'est de la Syrie (AANES).

L'arrivée au pouvoir de Hayat Tahrir Al-Cham (HTC) et de son leader Ahmed Al-Charaa ainsi que ses déclarations plaidant pour une Syrie inclusive n'ont pas suffi à apaiser les inquiétudes. Le 29 janvier, son investiture comme « président pour la phase de transition » s'est déroulée devant une assemblée de militaires, tous des hommes. Parmi eux, Abou Hatem Chakra, chef de la milice Ahrar Al-Charkiya, qui est accusé, entre autres, du meurtre sauvage de la militante politique kurde Hevrîn Khalaf en octobre 2019. À ses côtés, Abou Amsha, le nouveau commandant de la région de Hama, leader de la redoutable division Al-Hamza de l'Armée nationale syrienne (ANS) plusieurs fois épinglée par les Nations unies pour de nombreux crimes, dont de multiples violences sexuelles.

Trois points de négociation avec le nouveau régime

Dans un lieu sécurisé, les traits tirés, Mazloum Abdi, le commandant général des Forces démocratiques syriennes (FDS), une alliance entre forces kurdes, arabes et syriaques, nous accueille. Il commence par détailler les causes des relations conflictuelles avec la Turquie puis énumère les trois points de négociations avec le gouvernement de Damas : l'intégration militaire des FDS, les institutions politiques et le contrôle des ressources énergétiques. « Un processus politique va s'enclencher. Des commissions vont être créées pour rédiger une nouvelle Constitution. Nous devrons faire partie de ces commissions », explique-t-il.

Le nord et l'est de la Syrie bénéficient déjà d'une sorte de constitution sous forme d'un contrat social qui garantit les droits des communautés, ceux des femmes et le respect des différentes religions. Ce texte est-il trop progressiste pour Damas ? Mazloum Abdi poursuit :

- Notre contrat social est un document législatif très avancé. On aimerait qu'il soit pris en considération dans la nouvelle Constitution. Mais pour cela, il faut que la Turquie accepte un cessez-le-feu et cesse son ingérence dans les affaires syriennes.

Or, le long de l'Euphrate, les bombes turques, lancées par des avions de combat ou par des drones, font régulièrement des victimes. Mazloum Abdi explique :

- Il n'y a pas d'affrontements entre nous et le nouveau gouvernement de Damas. Il y a seulement des combats autour de l'Euphrate entre Kobané et Membij avec les milices pro-turques qui essaient de passer à l'est du fleuve. Nous essayons d'obtenir un cessez-le-feu avec la Turquie. Des intermédiaires, dont des membres de la coalition internationale contre l'OEI, jouent les bons offices, mais Ankara n'en continue pas moins à nous bombarder.

Pour l'instant, le front est stabilisé. Les milices pro-turques, qui se battent entre elles, ne parviennent plus à progresser. Et les combattant·e·s des FDS sont de mieux en mieux entraîné·e·s, bien équipé·e·s et de plus en plus expérimenté·e·s. Ils et elles utilisent un vaste réseau de tunnels. Soutenu·e·s par la population, ils et elles infligent de nombreuses pertes aux miliciens pro-turques.

Défendre la place des femmes

Les FDS ont reçu le soutien symbolique de civils venus des villes du nord et de l'est — Kobané, Raqqa, Saké ou Qamichli — qui sont déterminés à former des « boucliers humains » visant à « protéger l'infrastructure vitale qui procure eau et électricité à la région », comme nous le raconte Halime. Ce dernier est inquiet et attend le retour de sa sœur qui a rejoint l'un des convois souvent visés par des drones turcs. À l'hôpital de Kobané, nous voyons arriver l'un de ces convois civils transportant son lot de morts et de blessés.

Ankara s'efforce de saboter les pourparlers entre le gouvernement de Damas et les autorités politiques et militaires du nord et de l'est de la Syrie. Néanmoins des propositions très concrètes pour une future Syrie démocratisée et décentralisée ont été mises sur la table par les FDS et l'Administration autonome (AANES). Les modalités d'intégration des FDS dans une armée nationale représentent l'un des principaux points d'achoppement. Le nouveau ministre syrien de la défense Mourhaf Abou Qasra a avancé l'idée d'une force militaire unifiée sous un commandement centralisé avec ralliement individuel des combattants des FDS.

Dans un abri sécurisé, la commandante en chef des YPJ, Rohilat Afrin exprime son opposition :

- Nous voulons rejoindre l'armée syrienne, mais comme entité. Nous voulons aussi préserver notre droit à nous défendre en tant que femmes. […] Les femmes combattantes kurdes étaient en première ligne dans la lutte contre l'Organisation de l'État islamique (OEI). Elles ont obtenu dans le Contrat social l'égalité avec les hommes, notamment des coprésidences homme-femme dans toutes les assemblées. Elles ne veulent pas être désarmées. Elles réclament la pérennité de leur statut dans la Syrie de demain.

D'autre part, ajoute-t-elle, « comment se désarmer alors que nous sommes menacés quotidiennement ? Ça serait suicidaire. ». Une position partagée par d'autres forces en Syrie. Les Druzes du gouvernorat de Soueïda ainsi que les forces armées regroupées dans la Chambre des opérations du sud, deux autres groupes de rebelles anti-Assad, s'opposent eux aussi à une Syrie centralisée et ont refusé de rendre leurs armes. Ils réclament une autonomie au sein de la future armée.

Le modèle pluri-communautaire de Raqqa

À Raqqa, Khoud Al-Issa, la porte-parole de Conseil des femmes Zenobia, confirme : « Nous ne voulons pas céder sur ce que nous avons acquis dans la révolution du Nord et de l'est de la Syrie ». Sylvain Mercadier, journaliste français arabophone, nous rejoint à Raqqa. Il nous confie :

- Il y a du mécontentement chez certains Arabes, parce qu'ils sont court-circuités dans les négociations entre les FDS et le gouvernement transitoire. Ils sont très majoritaires à Raqqa et ont très largement participé à la lutte contre l'OEI, subissant de lourdes pertes.

Depuis la chute du régime, des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes arabes du nord et l'est de la Syrie afin de demander leur rattachement au gouvernement central de Damas, alors que plusieurs commandants des FDS de Deir ez-Zor, dans le sud-est à grande majorité arabe, ont fait défection pour faire allégeance à Damas. Pourtant il n'y a pas eu de confrontations ni de soulèvement généralisé contre l'AANES. Mais dans les rues de Raqqa règne un climat d'incertitude.

Fares Alnazi et Laurens Al-Boursan, deux dignitaires arabes de Raqqa nous donnent leur point de vue à propos d'une Syrie centralisée. Pour le premier, membre du conseil de la tribu Al-Walda « l'Administration autonome a sa légitimité dans le contexte de la guerre et de l'instabilité, mais je considère qu'une fois la paix et le dialogue national rétablis, le centralisme sera la solution. » Il reconnaît toutefois que « l'AANES a fait du bon travail ces dix dernières années ». Fares Alnazi défend le même point de vue : « Un État fédéral mène à la division, ça ne fait que créer des problèmes entre les régions et les communautés ». Hamdan Al-Abed, membre de la tribu arabe des Dulaim (Dlim) les contredit :

- Notre région a été détruite successivement par le régime, l'Armée syrienne libre, les milices chiites, Al-Nosra et l'OEI. Nous avons nos martyrs enterrés à côté de ceux des membres des autres communautés — Kurdes, syriaques ou autres. C'est le modèle pluri-communautaire actuel qui représente le mieux tout le monde.

L'enseignant kurde Raman Yosif précise qu'ils veulent bâtir une nouvelle Syrie décentralisée, non sur une base communautaire, mais sur une base géographique :

Je suis kurde, j'adore le Kurdistan, mais, ici au Rojava, le mieux c'est notre projet multi-communautaire, parce qu'il n'y a pas seulement les Kurdes qui ont versé leur sang. Les Arabes et les chrétiens ont aussi leurs martyrs. On ne se bat pas pour un Rojava qui serait un petit État kurde indépendant, ça n'aurait pas de sens.

La menace d'un protectorat turc

Le dialogue national s'annonce tendu alors qu'Ankara a déjà placé ses pions dans le commandement militaire et les ministères à Damas, encourageant ses hommes d'affaires à multiplier les contrats pour participer à la reconstruction du pays. Mais les Kurdes et leurs alliés ne perdent pas espoir. Îlham Ahmed, la ministre des Affaires étrangères de l'AANES, revendique « une Syrie unifiée sur la base des frontières d'aujourd'hui et la préservation des institutions politiques de l'Administration autonome AANES dans la nouvelle Syrie. Nous voulons être représentés dans son futur gouvernement. »

La coalition internationale a fait des déclarations allant dans le même sens : la nouvelle Syrie doit inclure et respecter toutes les communautés, Kurdes compris. A-t-elle un poids suffisant ? Par téléphone, l'écrivain Patrice Franceschi nous confirme « que la France est présente et aide militairement les Kurdes ». Les États-Unis disposent toujours de bases en Syrie où sont cantonnés entre 900 et 2 000 soldats, mais leur maintien n'est pas garanti. Entre-temps, le président turc Recep Tayyip Erdoğan a mis en place une coordination régionale entre la Turquie, la Jordanie, l'Irak et la Syrie « pour combattre l'OEI », une manœuvre pour convaincre le Pentagone de retirer la protection qu'il octroie aux FDS dans leur lutte commune contre l'OEI en pleine renaissance.

Dans l'attente d'Öcalan

Mais la question kurde se pose aussi en Turquie. L'État a autorisé à deux reprises une délégation du parti de gauche pro-kurde Parti démocratique des peuples (DEM), à rencontrer Abdullah Öcalan, le dirigeant du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), condamné à vie et enfermé dans l'île-prison d'Imrali depuis 1999. Une déclaration d'Öcalan est annoncée, mais la date n'a pas encore été fixée. L'État turc exige un désarmement du PKK, une option écartée pour l'instant par la direction de l'organisation en l'absence de garanties.

Salih Muslim, coprésident du Parti de l'union démocratique (PYD) en Syrie, est également très sceptique :

- La Turquie nous attaque et nous reproche qu'on soit proche du PKK et qu'on applique les idées d'Öcalan. Si la Turquie prenait au sérieux ses pourparlers avec lui, elle arrêterait préalablement de nous bombarder.

Erdoğan continue de destituer les uns après les autres les maires du parti pro-kurde DEM démocratiquement élus, pendant que l'armée prépare une énième offensive printanière contre la guérilla du PKK dans le nord de l'Irak.

Le facteur pétrolier

Nous quittons le Rojava en direction de l'Irak, accompagné de deux Kurdes germanophones. La route est encadrée par des derricks qui pompent les plus importantes réserves de pétrole du pays. C'est dans le nord-est de la Syrie et dans la région de Deir ez-zor que se trouvent les ressources de pétrole et de gaz du pays. Reji travaille à Hambourg comme livreur et il est venu passer ses vacances au Rojava. Il en repart un peu inquiet : « Les gens souffrent. L'eau est polluée, internet rarement disponible et le réseau de l'électricité toujours en panne. » Depuis un an et demi, au moins à trois reprises, la grande centrale électrique de Soueïda a été la cible de l'aviation turque. Le réseau a été remplacé par des générateurs fonctionnant avec un pétrole mal raffiné et dont les émanations de fumées noires étouffent les villes.

Les énergies fossiles sont-elles un atout pour les Kurdes et leurs alliés dans leurs négociations avec Damas ? Salih Muslim nous confie :

- Quatre-vingt-dix pour cent des pompes ont été détruites. Contrairement à ce que les gens pensent à Damas, nous ne tirons pas beaucoup de profit de ses ressources. Mais nous l'avons affirmé depuis le début : tout le peuple syrien doit avoir accès à ces ressources de gaz et de pétrole. Leur répartition doit être discutée autour d'une table avec le gouvernement pour qu'elle soit équitable.

Nous traversons la frontière syro-irakienne avec Cihan Ehmed, ses deux petits-enfants et ses deux grandes valises. Elle est venue enterrer sa mère à Hassaké. Elle craint pour l'avenir « Les gens ont peur du nouveau gouvernement, comme ils avaient peur du régime d'Assad. »

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Démanteler l’USAID : le cadeau en or de Donald Trump à Xi Jinping

En supprimant d'un trait de plume la totalité du programme USAID d'aides américaines au développement, le 47è président américain Donald Trump se tire une balle dans le pied en offrant un cadeau en or à son homologue chinois Xi Jinping à qui il ouvre la voie pour relancer à bon compte une vaste opération de séduction auprès des pays pauvres mis en difficulté.

Tiré de Asialyst

14 février 2025

Par Pierre-Antoine Donnet

Source : Politico. Légende : Des manifestants devant le siège de l'USAID à Washington. DR

USAID, l'Agence des États-Unis pour le développement International, créée en 1961, est l'organisme du gouvernement américain chargé du soutien aux pays pauvres et de l'aide humanitaire dans le monde. Ses financements représentent les deux-tiers de l'aide publique au développement américaine, soit quelque 43 milliards de dollars en 2024 versés pour soutenir les populations de 120 pays et régions tels que l'Ukraine, Gaza, le Soudan, l'Afghanistan, le Bangladesh ou le Pakistan. USAID centre ses actions sur l'aide humanitaire et représente 42% des financements publics mondiaux dans ce domaine.

La fermeture de ces milliers de programmes d'aide à travers la planète non seulement met en danger des vies humaines mais elle va sans nul doute porter un coup terrible à l'image des États-Unis et à son soft power, déjà sérieusement mis à mal par les extravagances de Donald Trump depuis son retour à la Maison-Blanche le 20 janvier dernier.

Un « nid de vipères marxistes »

Le démantèlement d'USAID représente « l'une des pires et plus coûteuses bourdes de politique étrangère de l'histoire américaine », a réagi, dans la presse américaine, son ex-cheffe Samantha Power. Pis, cela mettrait « en péril des millions de vie, des milliers d'emplois aux États-Unis (…) et compromet gravement notre sécurité nationale et notre influence dans le monde – et pendant ce temps les [dirigeants] extrémistes et autoritaires se réjouissent », dit-elle.

Sitôt nommé à la tête du département de l'Efficacité gouvernementale (DOGE), Elon Musk a accusé l'agence d'être une « organisation criminelle » et « un nid de vipères marxistes qui détestent l'Amérique […] qui doit mourir », tout en prédisant sa fermeture prochaine. Chose faite le 7 février.

Les médias anglo-saxons regorgent de critiques acerbes contre cette annonce. Certains analystes réputés soulignent que Washington joue contre son camp au profit de la Chine qui ne manquera pas d'en profiter pour redoubler de critiques contre l'égoïsme américain et surtout marquer des points sur la scène internationale. « Les Etats-Unis cèdent du terrain à la Chine en s'infligeant une blessure à eux-mêmes » car « la suspension soudaine des fonds pour le développement représente pour Pékin une opportunité parfaite pour s'emparer du vide ainsi créé et renforcer son soft-power », souligne le 7 février le quotidien britannique The Guardian.

L'annonce de Donald Trump prévoit la suspension pour une période initiale de 90 jours de l'USAID et son rattachement ultérieur aux services du département d'État qui gèrera lui-même au cas par cas les aides étrangères en fonction des intérêts du pays. Cette suspension a semé la confusion avec la mise à pied immédiate de ses employés et le chaos dans certains pays où des populations font face désormais à la famine ou la mort faute de soins désormais non financés.

Un cadeau livré à la Chine sur un plateau d'argent

Les États-Unis livrent « sur un plateau d'argent à la Chine une opportunité parfaite pour étendre leur influence à un moment où l'économie chinoise ne va pas très bien », estime Huang Yanzhong, professeur expert de la santé dans le monde au Council on Foreign Relations, un think tank américain sans couleur politique ayant pour but d'analyser la politique étrangère américaine et la situation politique mondiale. « Ce que fait Trump est en réalité de donner à la Chine une opportunité pour repenser et rénover ses projets de soft power et revenir ainsi sur les rails de son leadership global », ajoute-t-il, cité par le journal.

Très largement distancée par les Etats-Unis dans le domaine de l'aide au développement, Pékin a créé en 2018 une agence, la China International Development Cooperation Agency, dont l'objectif est de coordonner ses programmes d'aide au développement qui se traduisent surtout par des investissements et des prêts dans le cadre de son programme pharaonique des Nouvelles routes de la soie (Belt and Road Initiative ou BRI). Le montant de ses aides au développement demeure confidentiel mais elles se concrétisent surtout sous la forme de prêts. Une étude du William & Mary's Global Research Institute estime que la Chine a prêté quelque 1 300 milliards de dollars entre 2000 et 2021 à des pays émergents ou en développement, la plus grande partie des pays signataires de la BRI.

Les « Gardes rouges technocrates » du gouvernement fédéral

La charge contre la décision américaine est beaucoup plus forte dans la bouche de Huang Yasheng (黄亚生), un professeur renommé d'origine chinoise membre de la International School du Massachusetts Institute of Technology (MIT). « L'Amérique est désormais plongée dans une situation plus périlleuse que jamais. Oubliez la croissance économique ou l'inflation ; elles ne sont plus que secondaires. La sécurité de l'Amérique est en ce moment sabotée par un hubris qu'elle s'inflige à elle-même devant nous », dit-il sur X (ex-Twitter).

« Oui, il y a des problèmes, des inconvénients, un formalisme qui ne plaît pas à tout le monde et des déchets. Nous devrions toujours réfléchir sur la façon d'améliorer notre gouvernement. Mais tout ceci ne représente que des bugs et non des fondamentaux qui sont le prix que nous payons pour éviter que les avions ne tombent du ciel, que les virus ne se répandent pas partout ou que des produits chimiques ne contaminent pas nos eaux », ajoute ce professeur très respecté, ancien étudiant de Harvard.

« Ce que font ces Gardes rouges technocrates au gouvernement fédéral [américain] revient à éviscérer les fonctions du gouvernement, des fonctions que nous avons tous pris pour argent comptant mais qui auront des conséquences horribles », estime-t-il, reprenant le nom donné à l'époque par Mao Zedong à ses jeunes partisans fanatiques pendant la Révolution culturelle (1966-1976), sans jamais citer nommément Donald Trump ou Elon Musk.

Tom Wang, directeur général de l'ONG basée à Manille People of Asia for Climate Solutions spécialisée sur le changement climatique, met en garde contre un narratif « simpliste » qui se bornerait à présenter une Chine qui remplacerait les Etats-Unis en une nuit. « Il ne s'agit pas seulement de la disparition d'argent mais celle de l'expérience », explique-t-il dans le même quotidien. « Le plus gros impact [de la décision de Donald Trump] est l'anxiété ». « D'un seul coup, vous ne pouvez plus continuer votre travail […] en tant qu'activiste d'une ONG pour le climat, cela fait très peur », souligne-t-il.

Mais pour George Ingram, chercheur au Brookings Institution Centre for Sustainable Development, l'un des plus anciens think tanks américains spécialisé dans la recherche scientifique, et ancien responsable de USAID, « Les États-Unis et l'Europe, le Canada, l'Australie, le Japon, nous observons un grand intérêt pour le fait de vivre dans un monde de démocraties et d'économies libérales ». « La Chine tout comme la Russie s'efforcent de mettre en avant un monde autoritaire. C'est l'exact contraire de nos intérêts », souligne-t-il, cité par The Guardian.

Une initiative à l'opposé du slogan « Rendre sa grandeur à l'Amérique »

Non sans ironie, le Nikkei Asia souligne, quant à lui, que « la mise à mort de l'USAID » va « accélérer le retrait de l'Amérique », une politique pourtant à l'opposé du slogan de Trump « Rendre sa grandeur à l'Amérique » (MAGA : Make America Great Again). Dien Luong, expert des médias et chercheur associé dans une université de Singapour, explique dans les colonnes du journal le 7 février que le risque induit par le démantèlement de l'USAID est de mettre à bas des décennies de confiance des pays de l'Asie du Sud-Est envers les États-Unis, en particulier le Vietnam.

« Le retrait brutal de Washington sabote ses engagements souscrits après la guerre [du Vietnam] dans le Partenariat global stratégique [signé récemment] avec le Vietnam. C'est également un signal éclatant du fait que les assurances de l'Amérique s'effacent au moment où Hanoi demeure l'un des rares pays d'Asie du Sud-Est encore en faveur d'un alignement avec Washington plutôt qu'avec Pékin », écrit-il.

« Cette crise s'étend bien au-delà du Vietnam. A travers l'Asie, ce précédent suscite une inquiétude plus profonde : la confiance envers les Etats-Unis disparaît rapidement. Et des signes montrent déjà que Pékin agit vite pour combler le vide », ajoute cet expert vietnamien. « En retirant le soutien américain, l'administration [Trump] ne fait pas que s'aliéner ses partenaires clé ; elle donne à la Chine sur un plateau d'argent la possibilité de renforcer sa présence en Asie » écrit encore cet expert. Le bimestriel américain Foreign Affairs n'est pas plus tendre en titrant le 6 février : « La stratégie chinoise de Trump : Pékin se prépare à tirer avantage du chaos ».

La Chine s'est préparée à contrer la politique de Donald Trump

Yun Sun, directeur du China Program au Stimson Center, un autre think tank américain non partisan qui analyse les questions liées à la paix mondiale, explique que les stratèges chinois s'activent depuis des mois déjà pour préparer leur pays face à une politique américaine qu'ils anticipaient plus dure encore avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Raison pour laquelle, la Chine a pris ces derniers mois des mesures d'apaisement avec ses voisins, en particulier l'Inde, le Japon et l'Australie.

Mais « les dirigeants chinois restent confiants dans le fait que même si l'économie de leur pays souffre [des sanctions américaines], quatre ans de Trump ne vont probablement pas plonger [la Chine] dans une crise ouverte », écrit-il dans la revue américaine. « Ils s'attendent à ce que si Trump applique les politiques qu'il a annoncées, telles que celles sur le commerce et l'expansion territoriale, il pourrait bien causer un tort grave à la crédibilité des États-Unis et son leadership global. Pékin voit de ce fait le second mandat de Trump comme une opportunité potentielle pour la Chine d'étendre son influence plus loin et plus vite encore », souligne-t-il.

Des conséquences directes pour la sécurité nationale américaine

Pour The Hill, média américain numérique basé à Washington spécialisé dans les relations internationales et la politique américaine, USAID a été l'un des instruments les plus puissants pour servir son influence dans le monde et un outil précieux pour contrer les ambitions chinoises, dont tout particulièrement son programme des Nouvelles Routes de la soie.

« En détruisant l'USAID, les Etats-Unis donnent à Pékin la chance d'étendre sans frein sa domination économique et politique », affirme le journal en ligne très influent au sein des élites américaines. « Avec le démantèlement de l'USAID, la capacité de la Chine d'imposer son rayonnement économique va s'accélérer. Les pays qui jusque-là avaient le choix entre un développement soutenu par l'Amérique et les prêts chinois n'auront plus qu'une option : Pékin », ajoute-t-il. « Ceci n'est pas qu'une inquiétude concernant la politique étrangère – cette question aura des conséquences directes pour la sécurité nationale des États-Unis. A fur et à mesure que la Chine prendra davantage le contrôle les routes commerciales mondiales, elle pourra renforcer la domination de ses infrastructures dans les conflits à venir », poursuit le journal en ligne.

« Une Chine plus enhardie, dotée de leviers économiques et militaires sur des dizaines de pays, rendra pour les Etats-Unis plus difficile de contrer l'assurance de Pékin en mer de Chine du Sud, à Taïwan et au-delà », explique encore The Hill. « La fermeture de USAID est plus qu'une décision budgétaire : elle marque le retrait de l'Amérique du leadership mondial », souligne The Hill, car « l'aide étrangère a été depuis longtemps un outil pour un engagement diplomatique, permettant aux États-Unis de forger des alliances, mettre en avant la bonne volonté, promouvoir la stabilité dans des régions vulnérables aux influences autoritaires ».

« Désormais, le message au monde est clair : l'Amérique se retire et la Chine est prête à combler le vide. La décision de Trump de fermer USAID n'est pas seulement une mesure pour réduire les coûts ; il s'agit d'un changement fondamental de la posture de l'Amérique. En l'absence d'une alternative conduite par les Etats-Unis, la diplomatie coercitive de Pékin va s'étendre sans entrave, laissant les nations vulnérables devant les pièges de la dette, les empiètements militaires et l'influence autoritaire », conclut le journal en ligne.

Un signe qui ne trompe pas : des millions d'internautes chinois ont, ces derniers jours, applaudi sur les réseaux sociaux les commentaires d'Elon Musk sur USAID et la décision de Donald Trump de démanteler l'organisation. Même le South China Morning Post, quotidien anglophone de Hong Kong aujourd'hui inféodé à Pékin n'a pas manqué de souligner dans son édition du 4 février que la décision de Donald Trump « pourrait permettre à la Chine de combler le vide grâce à la BRI ».

La Chine en sortira gagnante

A l'appui de ce commentaire, le journal cite le professeur Christopher Barret de l'université américaine Cornell pour qui « La Chine sera la gagnante » de la fermeture de USAID car elle s'efforce « d'accéder aux ressources vitales à l'étranger » et tente de « construire des alliances qui ne sont pas dans l'intérêt des États-Unis ». « Couper soudainement des projets essentiels pour sauver des vies est une bonne façon de provoquer un retour de bâton anti-américain. Un tel retrait du plus grand fournisseur mondial d'aides étrangères va entraîner un retrait similaire d'autres nations riches », ajoute ce professeur, cité aussi par le quotidien Financial Times dans son édition du 4 février.

A ceci s'ajoutent également les annonces spectaculaires sinon grotesques de Donald Trump sur son intention de transformer la bande de Gaza en une station balnéaire et de la vider de sa population palestinienne, de rebaptiser le Golfe du Mexique « Golfe de l'Amérique », de s'emparer du Groenland et du Canal de Panama, sans oublier le retrait de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et de l'Accord de Paris sur le Climat.

« Avec les Etats-Unis, la Russie et la Chine dirigés par des hommes aux ambitions expansionnistes, les implications sont sombres pour le système international actuel. Le monde pourrait bien passer d'une ère où les petits pays pouvaient demander une protection de la loi internationale à une autre où, comme le disait Thucydide, les puissants peuvent faire ce qu'ils veulent et les faibles souffrir comme ils le doivent », juge mardi 11 février le Financial Times dans un article intitulé « Trump, Poutine et Xi : le nouvel âge des empires » signé de son éditorialiste Gideon Rachman.

« Trump, Musk et leurs mignons de MAGA ont lancé une guerre idéologique contre l'ensemble de l'alliance démocratique avec des conséquences graves pour des milliers d'hommes et de femmes à travers le monde qui, chaque jour, mettent leur vie au service de la défense de la liberté, des droits humains et de la décence », déplore lundi 10 février Michael Cole, Senior Fellow au Macdonald-Laurier Institute, un think tank canadien pour la recherche, et au Global Taiwan Institute, autre think tank basé à Washington. « Cet assaut n'a jamais concerné la réduction des coûts ; il est idéologique. Aujourd'hui, les despotes à travers le monde se frottent les mains. Préparez-vous les amis : nous sommes sur le point d'entrer dans une ère sombre où les régimes répressifs vont s'en trouver confortés », ajoute ce géopoliticien.

Autant d'initiatives en effet, rocambolesques mais lourdes de conséquences, prises en quelques semaines à peine depuis l'investiture de Donald Trump qui ont tout lieu de réjouir le pouvoir communiste qui, probablement, n'en attendait pas tant. Ce dernier n'a maintenant plus qu'à attendre puisqu'elles risquent fort d'antagoniser une bonne partie du monde contre l'Amérique. Loin de se présenter comme le phare de la démocratie mondiale, celle-ci donne de plus en plus l'image d'un nouvel empire de l'argent haïssable dont la politique cardinale est celle de la loi du plus fort, laissant le champ libre à Pékin pour en tirer le plus grand profit possible.

Par Pierre-Antoine Donnet

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

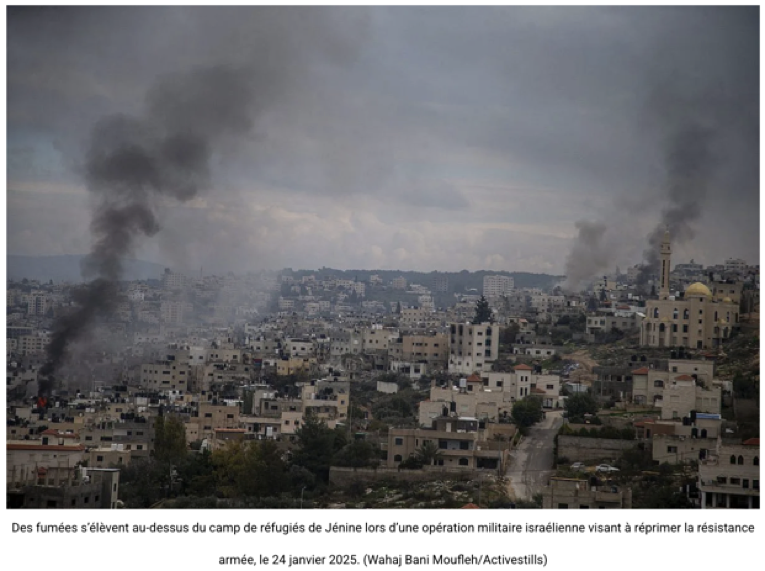

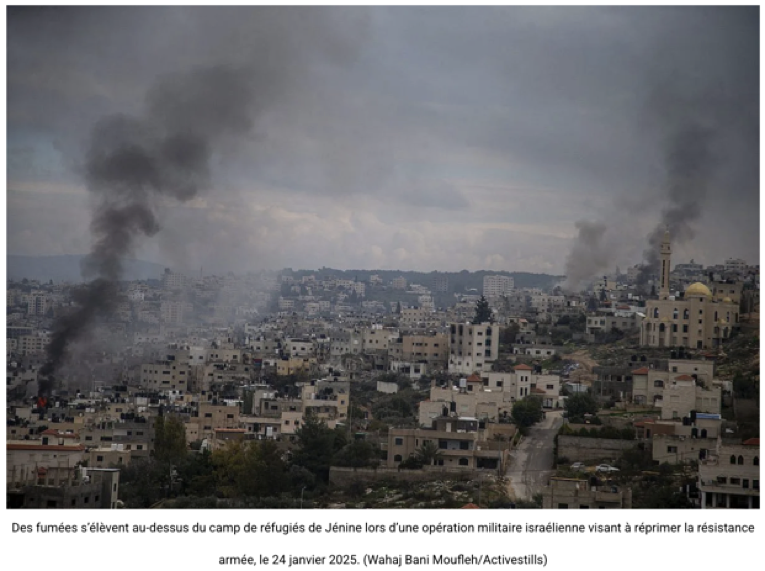

« Pire que la deuxième Intifada » : les réfugiés de Cisjordanie subissent l’offensive israélienne

Déplacés de Jénine et de Tulkarem, les Palestiniens affirment qu'Israël mène une campagne délibérée pour rendre invivables les camps de réfugiés du nord.

Tiré d'Agence médias Palestine.

Sameera Abu Rmeleh franchit des montagnes de gravats et de débris pour atteindre ce qui reste de sa maison dans le camp de réfugiés de Jénine. C'est une journée froide et pluvieuse dans le nord de la Cisjordanie, et le camp est presque méconnaissable. Du béton brisé, des voitures incendiées, des douilles de balles et des corps sans vie de chiens errants bordent les rues à perte de vue. À une centaine de mètres de là, des bulldozers et des véhicules blindés israéliens se déplacent avec détermination.

« Ce qui se passe actuellement est bien pire que la deuxième Intifada », déclare Abu Rmeleh. « C'est comme à Gaza : aucune des maisons du camp n'est plus habitable. Mais nous n'irons nulle part. Nous sommes prêts à vivre dans des tentes si nécessaire. Nous l'avons déjà fait. »

Abu Rmeleh fait partie des 20 000 Palestiniens déplacés de force de leurs foyers dans le camp de Jénine ces dernières semaines en raison d'une opération militaire israélienne en cours dans la région. Prenant le peu qu'elles pouvaient emporter, les familles ont fui à pied dans les premiers jours de l'invasion, le long d'un chemin de terre détruit par les bulldozers israéliens, tandis que les soldats bloquaient les entrées et les sorties du camp.

Depuis lors, les routes traversant le camp ont été détruites, y compris les principales voies d'accès à l'hôpital public de Jénine. Les forces israéliennes ont également détruit les infrastructures d'approvisionnement en eau, d'assainissement et de télécommunications, et ont même rasé un quartier résidentiel entier par des explosions contrôlées.

L'opération « Mur de fer » en est maintenant à sa cinquième semaine et s'est étendue à trois autres camps de réfugiés dans le nord de la Cisjordanie, déplaçant 20 000 personnes supplémentaires des camps de Tulkarem, Nur Shams et Al-Far'a. L'armée israélienne affirme cibler les groupes de résistance armés dans ces zones, mais n'a produit que peu de preuves de ses succès à cet égard. Et tandis que les soldats détruisent les infrastructures civiles sur le terrain, des avions de chasse et des drones lâchent des missiles depuis le ciel.

Comme beaucoup d'autres personnes déplacées du camp de Jénine, la famille d'Abu Rmeleh est hébergée par des amis et des proches dans la ville voisine. Mais même en dehors du camp, la sécurité est un concept fragile. Les habitants craignent des représailles israéliennes pour avoir hébergé des personnes déplacées par l'assaut. Des tireurs d'élite israéliens sont postés sur les toits du camp et aux alentours, surplombant les ruines. Des rapports récents indiquent que l'armée a donné aux troupes en Cisjordanie toute latitude pour tirer sur tout ce qui est jugé « suspect ».

Abu Rmeleh est consciente de ces risques, mais hausse les épaules lorsque je lui demande si elle craint de se faire tirer dessus en retournant au camp pour récupérer certains de ses effets personnels. « Je m'en fiche », dit-elle. « Je suis déjà morte. »

Non loin de là, un adolescent nommé Adham semble tout aussi impassible. Lors de l'attaque actuelle du camp, les forces israéliennes ont détruit la maison de sa famille et tué son ami Mohammed, âgé de 17 ans. Debout devant les ruines d'une maison, il secoue une bombe de peinture, laissant un nouveau graffiti sur les décombres. Autour de lui, certains des bâtiments démolis ont déjà été tagués par des soldats israéliens avec le slogan nationaliste hébreu « Am Yisrael Chai », faisant écho à des scènes similaires à Gaza.

Remarquant mon photographe et moi-même sur la route déserte à l'intérieur du camp, Adham nous tend un tract que l'armée israélienne avait distribué ici. Imprimé en arabe, on peut y lire : « Le terrorisme a détruit le camp. Rejetez les militants. Ils sont la cause de la destruction. C'est vous qui payez le prix de votre sécurité et d'une vie meilleure. »

Pour beaucoup à Jénine, ce message n'est ni nouveau ni convaincant. La plupart des habitants du camp sont les descendants de familles expulsées de la région de Haïfa par les milices sionistes et les forces israéliennes lors de la Nakba de 1948. Au fil des décennies, Jénine est devenue un épicentre du militantisme et de la résistance palestiniens, ses rues ayant été ravagées par des invasions et des sièges israéliens répétés, notamment lors de la deuxième Intifada au début des années 2000, lorsque les bombardements israéliens et les affrontements avec les combattants de la résistance ont dévasté le camp.

Alors que les forces de sécurité de l'Autorité palestinienne ont mené une campagne de six semaines pour réprimer les groupes armés et reprendre le contrôle du camp, le ministre de la Défense israélien a présenté cette dernière opération israélienne comme l'application des « leçons tirées » de Gaza. Et Israël envisagerait maintenant de rendre permanente sa présence dans le camp.

« Ce qui se passe ici est une version réduite de Gaza »

À l'entrée du camp, l'entrée de l'hôpital gouvernemental de Jénine est marquée par une fresque de Shireen Abu Akleh, journaliste d'Al Jazeera tuée par balle par les forces israéliennes en 2002 alors qu'elle couvrait une précédente incursion militaire dans le camp. À l'intérieur de l'hôpital, le Dr Mustafa Hamarsheh, directeur médical, décrit une situation de plus en plus intenable.

« Beaucoup de nos 500 membres du personnel ne peuvent même pas atteindre l'hôpital », explique-t-il : à moins d'arriver en ambulance, les troupes israéliennes les arrêtent fréquemment aux points de contrôle, les fouillent et les refoulent souvent. Au début de l'incursion, plusieurs membres du personnel médical ont été blessés lorsque les soldats ont encerclé l'hôpital, assiégeant l'établissement. L'armée s'est depuis retirée des lieux, mais la peur persiste.

« La plupart des patients ont tout simplement trop peur pour essayer de venir ici », explique Hamarsheh. « Notre capacité d'accueil est aujourd'hui réduite de 50 % ».

Depuis le début de l'année 2025, les forces israéliennes ont tué au moins 70 Palestiniens en Cisjordanie, dont 10 enfants, selon le ministère palestinien de la Santé. Rien qu'à Jénine, 38 personnes ont été tuées, dont un ami de Hamarsheh âgé de 70 ans qui avait fui le camp après l'incursion mais qui était revenu pour inspecter sa maison.

« Son âge ne faisait aucun doute ; il n'était clairement pas un combattant », dit Hamarsheh. « Pourtant, lorsqu'il est arrivé chez lui, les forces israéliennes l'ont tué. Il a reçu une balle dans l'abdomen et a été laissé là [se vidant de son sang] pendant une heure. Aucune ambulance n'a pu l'atteindre ; elles n'ont tout simplement pas pu passer. »

Bloquer les ambulances est une pratique courante, explique Hamarsheh. Les médecins sont obligés d'attendre aux points de contrôle, ce qui fait que les patients se vident de leur sang avant de pouvoir être évacués. La destruction des routes et des infrastructures ne fait qu'aggraver la crise.

« Ce qui se passe ici est simplement une version réduite de Gaza », dit-il. « Une campagne délibérée pour détruire, rendre la vie invivable et envoyer un message à tous les habitants du camp et de la ville : partez. Quittez la Cisjordanie. Allez ailleurs. »

Après avoir parcouru les rues autour de l'hôpital gouvernemental de Jénine, mon photographe et moi décidons d'essayer d'entrer dans la partie ouest du camp, le soi-disant « nouveau camp ». Ici aussi, des jeeps militaires israéliennes rôdent le long du périmètre, leurs moteurs vrombissant alors qu'elles sillonnent les rues. Alors que nous approchons, des habitants nous préviennent qu'il y a un tireur d'élite dans cette zone.

À la limite du camp, le propriétaire d'une petite supérette, qui a été déplacé de l'intérieur du camp mais qui tient maintenant son magasin à la frontière extérieure, aperçoit nos gilets de presse et nous fait signe d'entrer dans l'appartement derrière le magasin. Il appartient à sa mère, qui l'accompagne.

Sa voix se brise lorsqu'elle raconte ce qui est arrivé à sa fille l'un des premiers jours de l'incursion : elle était sortie d'une rue latérale près du magasin, et s'est retrouvée directement sur le chemin de soldats israéliens qui ont tiré une balle qui lui a déchiré le bras. Les chirurgiens l'ont recousue avec des plaques de platine, mais elle ne pourra plus jamais bouger sa main, dit la vieille femme en faisant défiler des photos du bras déchiqueté de la jeune fille.

Soudain, nous entendons des coups de feu. Cinq, peut-être six coups de feu retentissent juste devant la boutique. Nous sursautons. La famille se précipite vers l'arrière de l'appartement et nous la suivons. Le son – fort et perçant – indique que les coups de feu ont été tirés à quelques mètres de là.

Selon un échange dans un groupe WhatsApp local, les forces israéliennes tiraient sur des personnes qui tentaient de retourner dans le camp pour récupérer leurs affaires. Peu de temps après, une autre personne à vélo tente d'entrer et essuie une nouvelle rafale de tirs, qu'elle évite.

Pendant environ trois heures, nous restons à l'intérieur de l'appartement derrière la supérette, à l'abri avec la famille palestinienne. Dehors, les rues sont calmes, mais la tension est palpable. Après quelques concertations, les travailleurs du Croissant-Rouge nous escortent enfin hors du camp.

« Nous sommes livrés à nous-mêmes »

Fin janvier, l'opération militaire israélienne s'était étendue bien au-delà de Jénine. Le 29 janvier, une frappe aérienne israélienne a touché un quartier très peuplé du village de Tammoun, près du camp d'Al-Far'a, tuant au moins dix Palestiniens. Peu après, les forces israéliennes ont attaqué Qalqilya et sa périphérie, intensifiant l'offensive et renforçant le contrôle sur tous les principaux districts du nord de la Cisjordanie.

À Tulkarem, qui borde la Ligne verte entre Israël et la Cisjordanie, la situation n'est pas moins instable. Depuis le début de la guerre à Gaza, les bulldozers et les drones ont ravagé le camp de réfugiés à maintes reprises, endommageant les routes, les maisons et les devantures de magasins. L'extension de l'opération « Mur de fer » a déplacé les trois quarts de la population du camp au cours des dernières semaines.

Je visite la région pour la troisième fois depuis le 7 octobre, en compagnie de l'ONG allemande Medico. Cette fois-ci, les partenaires locaux de Medico, membres de Jadayel, le Centre palestinien pour l'art et la culture, distribuent des couvertures et des oreillers aux familles récemment déplacées. Ils opèrent indépendamment de l'Autorité palestinienne, invoquant sa bureaucratie comme un obstacle qui retarde inutilement la distribution de l'aide.

En chemin, je rencontre Muayyad Shaaban, le chef de la Commission de l'Autorité Palestinienne pour la Résistance à la Colonisation et au Mur. Il insiste sur le fait que l'Autorité Palestinienne fait ce qu'elle peut, distribuant 400 à 500 repas par jour aux familles déplacées du camp. Mais il n'hésite pas à appeler un chat un chat. « Il ne s'agit pas d'une opération de sécurité, mais d'une opération politique », dit-il, en faisant valoir que la plupart des personnes tuées et blessées dans les camps n'avaient rien à voir avec la résistance armée. « Tout cela fait partie du cadeau de Netanyahu à l'extrême droite en échange du cessez-le-feu à Gaza : il donne à [Bezalel] Smotrich tout ce qu'il veut. »

Shaaban suggère que l'opération militaire en cours dans le nord de la Cisjordanie prépare en réalité le terrain pour quelque chose de bien plus important : l'annexion. Et les pièces du puzzle s'assemblent. L'intensification de la violence des colons soutenus par l'État a contraint plus de 50 communautés rurales palestiniennes à fuir leurs terres depuis le 7 octobre, et les colons ont établi plus de 40 nouveaux avant-postes au cours de la même période.

Pendant ce temps, l'une des premières mesures prises par Donald Trump à son retour à la Maison Blanche a été d'annuler les sanctions de l'administration Biden contre Amana, une importante organisation de développement des colons. Ces jours-ci, les Palestiniens soupçonnent de plus en plus que Washington pourrait bientôt reconnaître officiellement la souveraineté israélienne sur la Cisjordanie, reconnaissant ainsi sur la scène internationale ce qui est depuis longtemps une politique israélienne d'annexion de facto.

Dans un centre d'hébergement de Shweikeh, dans la banlieue nord de Tulkarem, un homme nommé Bahazat Dheileh décrit les difficultés croissantes pour acheminer des fournitures aux personnes dans le besoin. Les demandes les plus urgentes des familles déplacées, dit-il, concernent le lait maternisé et les couches.

Selon Dheileh, les forces israéliennes ont empêché les familles de prendre quoi que ce soit avec elles alors qu'elles fuyaient le camp. Cela a aggravé une situation humanitaire déjà désastreuse, tout comme le blocage par Israël de l'Office de secours et de travaux des Nations unies (UNRWA), qui a rendu la distribution de l'aide plus fragmentée que jamais.

Non loin de là, dans le jardin à l'arrière de la maison de son frère, Abdellatif Sudani regarde dans le vide. Il y a trois semaines, il a finalement quitté le camp de Tulkarem avec son fils et sa fille. Il avait insisté pour rester lors de chaque précédente incursion israélienne, ignorant les avertissements de partir, mais cette fois-ci, c'est différent. « Les rumeurs disaient que l'armée prévoit de rester », dit-il.

Mais ce n'est pas ce qui l'a poussé à partir ; ce sont ses enfants qui l'ont convaincu. « Qui va nous protéger ? », demande-t-il d'une voix monocorde. « Nous sommes livrés à nous-mêmes. »

Hanno Hauenstein est un journaliste et auteur indépendant basé à Berlin. Ses travaux ont été publiés dans des publications telles que The Guardian, The Intercept et Berliner Zeitung.

Traduction : JB pour l'Agence Média Palestine

Source : +972 Magazine

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Cisjordanie : Israël vide des camps de réfugiés et interdit leur retour

Trois camps de réfugiés du nord de la Cisjordanie ont été vidés, selon une annonce du ministre israélien de la Défense Israël Katz. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a déclaré que l'armée israélienne avait évacué de force 40 000 Palestiniens de trois camps de réfugiés en Cisjordanie. Il a donné l'ordre à l'armée de ne pas autoriser leur retour.

Tiré d'El Watan.

Voici les points clés de sa déclaration :

Déplacement forcé : Selon Israël Katz, 40 000 Palestiniens ont été évacués des camps de réfugiés de Jénine, Tulkarem et Nour Chams.

Ordre de non-retour : Le ministre a donné pour instruction aux soldats de rester dans les camps évacués pendant un an et de ne pas autoriser le retour des habitants.

Justification : Israël Katz a justifié cette mesure en affirmant qu'elle visait à empêcher la « résurgence du terrorisme » dans ces camps.

Cette déclaration a suscité de vives critiques de la part de la communauté internationale et des organisations de défense des droits humains. L'ONU a condamné ces évacuations forcées et a appelé Israël à respecter le droit international humanitaire.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Les émirats rejettent enfin le plan de Trump pour Ghaza : Mohammed Ben Zayed désavoue son ambassadeur à Washington

Ce sommet qui avait pour principal ordre du jour de répondre au plan du président américain, Donald Trump, pour Ghaza, devait ne réunir initialement que l'Arabie Saoudite, l'Egypte, la Jordanie, les Emirats arabes unis (EAU) et l'Autorité palestinienne. Finalement, il va être « élargi aux six pays du Golfe », affirme l'AFP qui dit tenir l'information de deux diplomates arabes.

Tiré d'El Watan.

« Un responsable saoudien a indiqué sous le couvert de l'anonymat que "le mini-sommet arabe" aurait lieu le "21 février" et non le 20 comme prévu initialement, précisant qu'il "réunira les dirigeants des six Etats du Conseil de coopération du Golfe (CCG), ainsi que l'Egypte et la Jordanie, pour examiner les alternatives arabes aux projets de Trump pour Ghaza », indique l'agence française. Un autre diplomate arabe a soufflé à l'AFP qu'« un pays du Golfe influent a exprimé son mécontentement après avoir été exclu du sommet de Riyad, ce qui a poussé les organisateurs à inclure l'ensemble des pays du Golfe ». Cette source n'a pas précisé de quel pays il s'agissait.

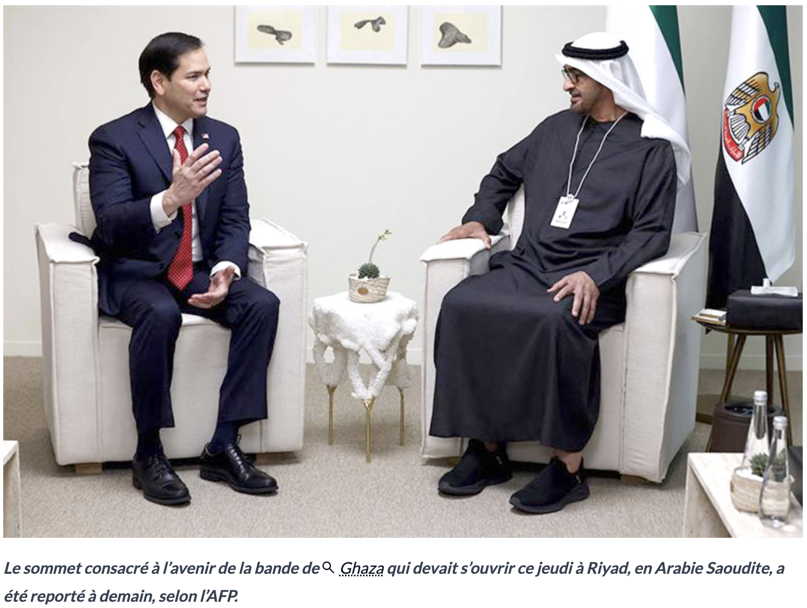

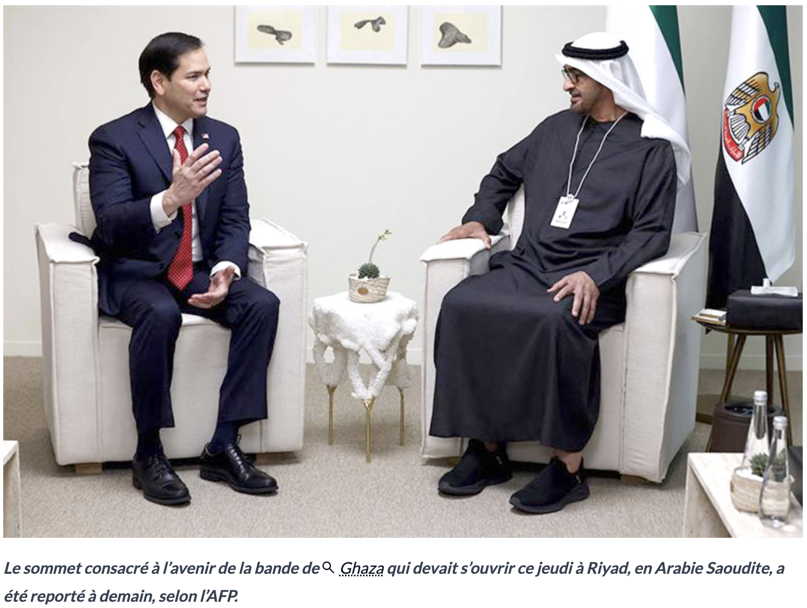

Fin de la tournée de Marco Rubio

A retenir, par ailleurs, la position exprimée par les Emirats arabes unis qui ont officiellement informé, hier, le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, de leur rejet du plan de Trump. Le président des Etats-Unis avait proposé, rappelle-t-on, de placer la bande de Ghaza sous contrôle américain et de la vider de ses habitants en transférant 2,4 millions de Palestiniens vers l'Egypte et la Jordanie principalement. Selon l'agence de presse émiratie (WAM), « Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, président des Emirats arabes unis, a reçu hier le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio ».

Les discussions ont porté, entre autres, sur « l'évolution de la situation au Moyen-Orient, en particulier dans les territoires palestiniens occupés, et sur les efforts déployés pour résoudre la crise dans la bande de Ghaza et ses répercussions sur la paix, la stabilité et la sécurité régionales », explique l'agence émiratie. Et de préciser dans la foulée que Mohammed Ben Zayed « a souligné la position ferme des Emirats arabes unis, qui rejettent toute tentative de déplacer le peuple palestinien de sa terre ». MBZ a fait savoir, en outre, à son hôte que « la reconstruction de Ghaza doit être liée à une voie menant à une paix globale et durable fondée sur la "solution des deux Etats" qui est la clé de la stabilité dans la région ».

La position officielle formulée par le chef de l'Etat émirati vient ainsi contredire celle énoncée par l'ambassadeur des Emirats à Washington, Youssef Al Otaïba il y a quelques jours, où il disait qu'il ne voyait pas d'alternative à la solution douteuse proposée par Trump, synonyme de deuxième Nakba. Il avait fait cette déclaration lors du Sommet mondial des gouvernements qui s'est tenu le 12 février à Dubaï. « Lorsqu'on lui a demandé si les Émirats arabes unis (EAU) travaillaient sur un plan alternatif à la proposition de M. Trump, M. Al Otaiba a répondu : "Je ne vois pas d'alternative à ce qui est proposé. Je n'en vois vraiment pas. Donc si quelqu'un en a une, nous sommes heureux d'en discuter, nous sommes heureux de l'explorer. Mais elle n'a pas encore fait surface », rapporte l'agence Anadolu. Donald Trump's memoirs

Al Sissi et Pédro Sanchez contre le plan de Trump

Abou Dhabi constituait la dernière étape de la tournée du secrétaire d'Etat américain au Moyen-Orient. M. Rubio est arrivé, hier matin, aux Emirats en provenance de l'Arabie Saoudite où il avait pris part à la réunion entre les délégations américaine et russe pour préparer un prochain sommet entre Trump

et Poutine.

Lors de son séjour à Riyad, Marco Rubio a rencontré lundi le prince héritier Mohammed Ben Salmane. Au cours de cet entretien, il a souligné « l'importance d'un accord pour Ghaza qui contribue à la sécurité régionale », relève un communiqué du département d'Etat. A l'entame de sa visite dimanche, M. Rubio s'était rendu à Jérusalem où il avait réitéré le soutien inconditionnel des Etats-Unis à Israël. A noter par ailleurs que le président égyptien, Abdel Fattah Al Sissi, en visite officielle en Espagne, a réaffirmé hier, avec le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, leur rejet total du plan souhaité par Donald Trump. Al Sissi a lu une déclaration où il insisté sur « la nécessité de la reconstruction de Ghaza sans déplacement forcé – je le répète : sans déplacement forcé – du peuple palestinien de sa terre, à laquelle il s'accroche, et de sa patrie, qu'il ne consent pas à abandonner », rapporte l'AFP.

Fervent défenseur de la cause palestinienne, Pedro Sánchez a exprimé à son tour « le refus catégorique de l'Espagne et de son gouvernement (de donner leur approbation) au projet de transférer la population palestinienne en dehors de la bande de Ghaza ». Le Premier ministre espagnol a dit « soutenir, bien évidemment », la proposition égyptienne de reconstruction de la bande de Ghaza sans expulser sa population. Cette proposition fera l'objet d'un sommet extraordinaire de la Ligue arabe qui devait initialement se tenir le 27 février, au Caire, et qui a été reporté au 4 mars.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Face aux menaces tarifaires, une vaste coalition appelle à rendre l’assurance-emploi plus accessible

MONTRÉAL, le 25 févr. 2025 - Les groupes de défense des sans-emploi, le Conseil national des chômeurs et chômeuses (CNC) et le Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi (MASSE), et les grandes centrales syndicales québécoises (FTQ, CSN, CSQ et CSD) demandent au gouvernement fédéral de mettre en place des mesures d'assouplissement et d'amélioration au programme d'assurance-emploi. Cette demande intervient dans un contexte d'insécurité politique et économique, alors que les effets des menaces tarifaires américaines se font déjà sentir.

Ensemble, ils pressent le gouvernement canadien à adopter un projet pilote visant à permettre au régime d'assurance-emploi de répondre rapidement aux besoins des travailleurs et des travailleuses qui vont ou qui sont susceptibles de perdre leur emploi. En ce sens, les mesures demandées visent à régler les problèmes d'admissibilité au régime et à désengorger un système déjà surmené.

« On sent déjà les impacts des menaces tarifaires, nos groupes locaux et régionaux reçoivent des appels tous les jours de personnes inquiètes ou qui ont déjà perdu leur emploi. Dans son état actuel, le régime d'assurance-emploi n'est tout simplement pas capable d'encaisser la crise qui s'en vient », s'inquiètent Selma Lavoie et Milan Bernard, co-porte-paroles du CNC. « On s'attend à des délais de traitement importants et à des milliers de travailleurs et de travailleuses qui vont perdre leur emploi et qui pourraient ainsi tomber entre les mailles du filet ».

Les groupes de défense des sans-emploi et les centrales syndicales appellent à mettre en place un projet pilote comprenant minimalement les mesures suivantes :

– Une norme universelle d'admissibilité de 420 heures ;

– Une augmentation du montant des prestations et l'établissement d'un seuil plancher à 500 $ ;

– Que l'exclusion pour fin d'emploi invalide ne s'impose que sur le dernier emploi occupé ;

– Permettre de recevoir des prestations plus tôt en simplifiant les règles régissant le traitement des indemnités de départ et autres sommes versées à la suite d'une cessation d'emploi.

Par ailleurs, des mesures similaires ont déjà fait leurs preuves lors de précédentes périodes de crise.

« C'est dans des moments d'incertitude comme ceux-ci que l'on doit avoir une protection sociale fiable et solide. En ce moment, ce sont uniquement 40% des chômeurs et des chômeuses qui se qualifient à l'assurance-emploi, le montant des prestations est insuffisant et les délais de traitements sont inadmissibles. C'est maintenant que le gouvernement doit agir », affirment à l'unisson Caroline Senneville, présidente de la CSN, Denis Bolduc, secrétaire général de la FTQ, Luc Beauregard, secrétaire-trésorier de la CSQ, et Luc Vachon, président de la CSD.

« En écartant la réforme de l'assurance-emploi, le gouvernement libéral s'est tiré dans le pied. On se retrouve à peine quatre ans après la pandémie, avec une protection en cas de chômage qui n'arrive pas à protéger les travailleurs et les travailleuses de manière adéquate », affirme Fanny Labelle porte-parole du MASSE. « On lui demande aujourd'hui d'ajuster le tir, de le faire rapidement et d'amener des changements sur le long terme. Les mesures qu'on demande sont capables de répondre à la crise qu'on traverse, mais aussi de régler les problèmes de fond du programme d'assurance-emploi ».

La coalition invite le gouvernement à mettre en place dès maintenant ces mesures, dans l'objectif de les pérenniser et de fournir aux travailleurs et aux travailleuses une réelle protection en cas de chômage.

Encore une fois, NON aux énergies fossiles !

Le 12 avril 2022, le Québec a interdit l'exploration et l'exploitation des combustibles fossiles sur son territoire. Sous la pression de la société, il a dit NON à Énergie Est, à GNL Québec et à son gazoduc.

Pipeline Énergie Est, GNL Québec, GAZODUQ : on pensait que tout cela était derrière nous.

Depuis quelques années, les citoyens et citoyennes, inquiets de la dégradation du climat planétaire, réussissent, en se mobilisant, à convaincre les pouvoirs publics de travailler dans la bonne direction : la réduction de l'empreinte carbone dans tous les domaines.

Le gouvernement fédéral s'est lui-même doté d'un objectif de décarbonation de l'économie.

Or nos voisins du sud ont élu Donald Trump.